Новости. Обзор СМИ Рубрикатор поиска + личные списки

Главные отличия.

Платный доступ на polpred с деловой информацией высшего качества. Скажите об этом директору библиотеки.

Путин оценил значение новых агротехнологий

Президент России Владимир Путин заявил, что, внедряя новые восстанавливающие почву агротехнологии, власти повысят экологическое благополучие граждан и создадут рабочие места в новой высокотехнологичной индустрии.

"Внедрять новые восстанавливающие почву агротехнологии, при чем здесь мы можем добиться сразу тройного эффекта. Во-первых, вложив средства в технологии защиты лесного хозяйства, в облагораживание земель, мы повысим экологическое благополучие наших граждан, городов, территорий, где люди живут", - сказал Путин на ПМЭФ.

"Во-вторых, создадим рабочие места в новой высокотехнологичной индустрии утилизации парниковых газов. И в-третьих, обеспечим собственный дополнительный фактор конкурентоспособности наших экспортеров на внешних рынках", - добавил он.

Петербургский международный экономический форум в 2021 году проходит 2-5 июня в очном формате. РИА Новости выступает информационным партнером ПМЭФ.

Мировой производитель сыра построит завод под Москвой

Один из крупнейших мировых производителей сыра – французская компания Savencia – построит завод в Дмитровском округе Московской области.

Соответствующее соглашение подписали на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) губернатор региона Андрей Воробьёв и член исполнительного комитета группы Savencia по России, Центральной и Восточной Европе Борис Бурден.

Как пишет интернет-портал "Подмосковье сегодня", проект будет реализован в 2022 – 2024 годах. На заводе каждый год начнут производить порядка 3,5 тонны сыра. На предприятии будут работать около 50 человек.

В следующем году в Дмитровском районе планируют ввести в строй четыре предприятия по изготовлению сыра, добавляет РИАМО.

В настоящее время производством этого продукта в Подмосковье занимается 31 фермерская сыроварня и более 50 промышленных предприятий.

Подводные камни северного завоза

Регионам нужна федеральная поддержка для доставки в Арктику продуктов по доступным ценам

Текст: Виктор Губарев (заместитель председателя Госсобрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия))

Доставку продовольствия в труднодоступные арктические районы необходимо воспринимать как важнейшую государственную задачу. Пока же обеспечение северян самыми необходимыми товарами сопряжено со множеством нерешенных проблем.

Созданная парламентом Якутии рабочая группа по государственному обеспечению населения жизненно необходимыми товарами проанализировала, кто и какие продукты доставляет на Север. Анализ показал, что завоз, осуществляемый госпредприятиями, составляет лишь 10,2 процента объемов, установленных в 2013 году законом республики о потребительской корзине. А если сравнивать с рекомендациями минздрава России, то и вовсе лишь 9,3 процента. Это те сравнительно недорогие продукты, которые люди могут купить по субсидируемым ценам. Все остальное завозят предприниматели, и там ценники вгоняют в ступор, потому что эта часть завоза не субсидируется.

Госсобрание республики, конечно, работает над тем, чтобы улучшить ситуацию с продовольственным обеспечением труднодоступных районов арктической зоны. 11 января этого года вступил в силу региональный закон "Об особом режиме завоза товаров (продукции) в населенные пункты Республики Саха (Якутия) для обеспечения жизнедеятельности населения". Сейчас проводятся мероприятия по его реализации. Кроме того, за период осенней сессии 2020 года и весенней 2021-го было проведено два важных заседания профильного комитета на эту тему с участием членов правительства Якутии.

Какие-то проблемы можно решать на уровне республики, и это делается. Но есть немало таких, где без участия федерального центра сложно что-то предпринимать, причем касается это не только Якутии - северный завоз осуществляют более 20 регионов.

Чтобы увеличить объемы завозимого на Север продовольствия, в 13 арктических районах республики необходимо организовать строительство логистических центров. Это обусловлено тем, что имеющиеся склады уполномоченного предприятия, АО "Якутоптторг", являются постройками 60-х годов прошлого века. Их износ превышает 50, а по некоторым объектам 80 процентов. Там отсутствуют помещения, позволяющие хранить овощи и скоропортящиеся продукты. Построив логистические центры, мы обеспечим круглогодичное гарантированное снабжение населения Арктики продовольственными товарами, а их стоимость снизится на 10 - 15 процентов.

Вот только строить не на что. Ввиду закредитованности и ограниченных возможностей регионального бюджета эта задача не выполняется. Чтобы создать в Арктике дорогостоящую инфраструктуру, нужно участие Минвостокразвития России и иных федеральных органов власти.

В Стратегии развития Арктической зоны РФ и обеспечения национальной безопасности на период до 2035 года создание системы государственной поддержки завоза топлива, продовольствия и других жизненно необходимых товаров в отдаленные населенные пункты определено как одна из важнейших задач в сфере социального развития. Пришло время пересматривать подходы и приступать к реализации стратегии. Ведь для соответствия рекомендациям минздрава России о здоровом питании, для достижения целевых показателей (повышение уровня жизни в арктических районах до среднероссийского) необходимо кратно увеличить объемы поставок и значительно расширить перечень товаров.

Мы неоднократно предоставляли свои предложения о том, что эта тема должна стать приоритетной для повышения уровня жизни населения в Арктике. Минвостокразвития РФ уже пора учредить федеральный орган с полномочиями специального агентства по организации северного завоза. Более того, думаю, надо принимать федеральный закон "О северном завозе", потому что доставка грузов является главной составляющей жизнеобеспечения и развития северных территорий. А для начала стоит создать рабочую группу с участием заинтересованных субъектов РФ, которая выработала бы консолидированные предложения.

Задачи предстоит решать разного уровня сложности. К примеру, надо создавать единую арктическую транспортную систему РФ, без которой невозможно развитие прибрежной трассы Северного морского пути и тяготеющих к ней меридиональных речных коммуникаций. По этим маршрутам грузы в Арктику завозятся судами смешанного (река-море) плавания. Благодаря возможности их эксплуатации на внутренних водных путях и в морях они способны связать морской, речной, железнодорожный и автомобильный транспорт в единый комплекс. Чтобы это произошло, предстоит проделать большую работу.

С каждым годом усложняется навигация по северным рекам из-за их обмеления. Надо проводить дноуглубительные работы в дельтах и на барах Лены, Яны, Индигирки, Колымы, иначе ситуация может стать катастрофической. Это требует денег и инженерных решений.

Но для того, чтобы государство субсидировало транспортные расходы, в том числе малому и среднему бизнесу, нужны только воля и деньги. А без этого цены продуктов на Севере так и останутся запредельными.

Проблемы завоза не связаны лишь с продовольствием. В северных районах (и Якутия не исключение) донельзя изношены емкости нефтебаз. Для соблюдения требований промышленной безопасности необходимо рассмотреть возможность прямого финансирования реконструкции и модернизации резервуарного парка из средств федерального бюджета.

Многое зависит и от местных властей. Считаю, что в бюджете республики надо предусмотреть деньги на предоставление разовых субсидий субъектам малого и среднего бизнеса для покрытия половины транспортных расходов при доставке на Север социально значимых продовольственных товаров.

В маленьких селах хлебопекарни несут большую социальную нагрузку в обеспечении населения хлебом. Но работают пекари порой себе в убыток. Поправить эту ситуацию можно предоставлением грантов или субсидий по линии регионального министерства предпринимательства, торговли и туризма для закупки соответствующего оборудования.

Для оперативной доставки свежих продуктов, в том числе детского питания, фруктов и овощей в арктические села (а в первую очередь для повышения мобильности населения), надо восстановить в них авиационные площадки. Это не аэродромы, требующие гигантских затрат. Наверное, в бюджете республики можно изыскать необходимые средства - у нас 28 населенных пунктов не имеют таких площадок. Наконец, в целях обеспечения полноценным лечебным питанием детей до трех лет минздрав Якутии обязан восстановить в арктических районах молочные кухни.

Курами не пахнет

Челябинцы решили наболевшую проблему переработки отходов птицеводства

Текст: Евгений Китаев (Челябинская область)

Крупные животноводческие и птицеводческие комплексы не раз оказывались в эпицентре скандалов, связанных с вывозом на поля отходов производства. Такие случаи сродни локальному экологическому бедствию, поскольку без должной переработки свиной навоз и куриный помет нельзя считать органическим удобрением, напротив, это отходы третьего класса опасности. Жители населенных пунктов, расположенных вблизи таких предприятий, постоянно страдают от неприятного запаха и засилья мух, так что утилизация "побочных продуктов" отрасли давно стала серьезной проблемой. На Южном Урале недавно заявили, что нашли ее решение.

Два кило на килограмм

Челябинская область - один из лидеров в стране по выращиванию бройлеров и свиней. Регион занимает пятое место в России по производству мяса всех видов - около 450 тысяч тонн в год. Однако прорыв в этой области обострил и упомянутую выше проблему - объем отходов также значительно вырос. По словам замминистра сельского хозяйства региона Александра Завалищина, используемые сегодня технологии таковы, что на килограмм мяса получается два кило не просто дурно пахнущих, а ядовитых отходов. Следовательно, речь идет об объеме почти под миллион тонн в год - огромная цифра. Поэтому в регионе была разработана и принята дорожная карта снижения негативного воздействия на окружающую среду предприятий агропромышленного комплекса на 2020-2021 годы.

- Внедрение эффективных технологий переработки отходов в птицеводстве и свиноводстве является перспективным направлением работы и рекомендовано для предприятий отрасли как обязательное мероприятие, - подчеркивает министр сельского хозяйства Челябинской области Алексей Кобылин.

Работа только по традиционной технологии (компостирование, перепревание) не дает необходимого эффекта с точки зрения безопасности для окружающей среды и комфорта для населения ближайших территорий, констатируют специалисты. Поэтому на Южном Урале сделали упор на внедрение глубокой переработки. С одной стороны, это позволит минимизировать неприятные эффекты, с другой - переработанные в удобрения, прошедшие проверку и зарегистрированные в российском реестре отходы способны восполнять плодородие почвы, приносить отдачу в виде повышения урожайности сельскохозяйственных культур.

Научный ресурс

Дальше других предприятий отрасли в этом направлении, считают в минсельхозе области, продвинулась компания "Чебаркульская птица", где разработали и запатентовали технологию производства комплексного органоминерального вещества на основе гумата калия - вытяжки из низинного торфа. Построили технологическую установку, провели испытания, доказывающие, что инновация эффективна и безопасна для окружающей среды. В 2020-м этот проект получил региональную поддержку в рамках субсидирования НИОКР.

Поиск решения птицеводы начали почти полтора десятка лет назад, рассказывает гендиректор агрохолдинга, первый заместитель председателя комитета Законодательного собрания области по аграрной политике Дмитрий Пырсиков. У компании есть пахотные земли, в том числе огромный клин - 20 тысяч гектаров, на который вывозили перепревший куриный помет. Но даже после компостирования запах оставался. Это подтолкнуло к разработке инновационного способа, позволяющего избавиться от неприятностей.

Сотрудники птицефабрики изучили китайский и европейский опыт, с десяток практик по всему свету. Говорят, ни одна технология не устроила по соотношению цены и эффективности. Разными были и климатические, технические условия. Скажем, в Европе бройлеров выращивают на полу, в России, в частности на Южном Урале, в клетках. Это влияет на характер полученных биологических продуктов: в первом случае их влажность - 40 процентов, во втором - более 70, что исключает слепое копирование способов утилизации. Предприятие привлекло к работе три российских исследовательских института, и союз теории и практики привел к созданию препарата, под воздействием которого помет превращается в удобрение.

- Препарат производится методом низкотемпературной щелочной экстракции из низинного торфа, - рассказывает специалист по охране окружающей среды агрохолдинга Валерия Валеева. - Так, как мы его применяем, не делает ни одна птицефабрика.

По словам специалистов, если использовать гумат калия, произведенный из бурого угля, эффект совершенно другой - он не будет взаимодействовать с отходами. На результат влияет даже способ смешивания вещества с побочными продуктами птицеводства. При правильном применении уже через час после начала процесса исчезает характерный запах, а помет снижает класс опасности с третьего до четвертого, то есть становится безвредным.

- У меня, как и у многих, вначале был определенный скепсис по этому поводу. Однако факты, как известно, - упрямая вещь, - говорит Пырсиков. - Мы испытывали полученное вещество в разных ситуациях, например, в свинарниках уменьшилось количество аммиака. Однажды в Чебаркуле прорвало канализационный коллектор, образовалось озеро фекалий диаметром 30 метров. Кто-то предложил: "Давайте попробуем его нейтрализовать". Влили в эту лужу пять кубометров препарата - и запах ушел.

Отходы и доходы

Сегодня предприятие ежедневно выпускает по 18 тонн чудодейственного вещества, которое затем перемешивается с куриным пометом на собственных мини-заводах, а в поля вывозят уже готовое удобрение. По словам специалистов, эффективность доказана практикой. Как рассказал директор комплекса растениеводства агрофирмы Владимир Пупырев, еще в 2019 году птицеводы провели первые промышленные опыты с препаратом на трех культурах. Его применение увеличило урожайность зерновых на 20 процентов, рапса - на 18, люпина - на 19.

Дмитрий Пырсиков тоже подчеркивает, что использование переработанных таким способом отходов дает отличные результаты - обеспечивает прибавку урожая в 1,5 раза. Если в среднем по области пшеницы собирают около 14 центнеров с гектара, то на полях агрофирмы после внесения полученной органики урожайность в прошлом сезоне составила 31 центнер. Поэтому в перспективе хозяйство планирует отказаться от минеральных удобрений и полностью перейти на органическое земледелие. А в масштабах области такой подход сулит дополнительно около миллиона тонн зерна в год.

- Не знаю, как справляются с утилизацией коллеги, не имеющие столько земли, как у нас, - продолжает топ-менеджер. - Компостирование длится не менее трех месяцев. Какие же залежи у птичников за это время должны образоваться! Но вы их видели где-нибудь? Значит, нарушают нормативы.

Между тем подробностями своего ноу-хау в компании делятся скупо, предупреждая, что технологические секреты не раскрывают, хотя готовы к сотрудничеству на коммерческой основе. Агрохолдинг вложил в НИОКР, регистрацию препарата и строительство завода по его выпуску более 100 миллионов рублей и хотел бы окупить эти затраты. Если другие птицефабрики пойдут по тому же пути, это тоже потребует солидных финансовых вложений: помимо технологического сопровождения нужно оборудование, способное "правильно" работать в полях. Но штрафы за нанесенный природе вред все-таки обходятся дороже. •

Компетентно

Юрий Байкин, кандидат сельскохозяйственных наук, доцент кафедры химии, почвоведения и агроэкологии УрГАУ:

- Проблема утилизации побочных продуктов животноводства действительно остра. За птицеводами внимательно следят и Росприроднадзор, и Россельхознадзор, поэтому решение проблемы ускоренной утилизации помета всем бы пошло на пользу. Не думаю, что коммерческая структура станет вкладываться в производство неработающего продукта. Но мне как ученому недостает информации о самом препарате. Сотни фирм делают гуминовые кислоты, и, на первый взгляд, различия здесь возможны лишь в технологических нюансах. Больше убедили бы публикации в профильных изданиях о проведенных исследованиях и полученных результатах с цифрами и фактами, научными подтверждениями. Без этого не могу считать способ быстрой активизации микрофлоры доказанным.

Вероника Никишина: мучения на пути к экспорту должны уйти в прошлое

Несырьевой экспорт из России растет, несмотря на пандемию и прочие ограничения, но останавливаться на достигнутом ни в коем случае нельзя, говорит глава Российского экспортного центра Вероника Никишина. В интервью РИА Новости в преддверии ПМЭФ-2021 она рассказала о главных страхах начинающих экспортеров, о том, как малому бизнесу пробиться на зарубежные рынки, не набивая шишек, почему китайцы любят российские конфеты и мороженое, как свинина стала политическим заложником в отношениях РФ и КНР, а также зачем России национальный магазин на германском Amazon. Беседовали Ирина Андреева и Диляра Солнцева.

– Вероника Олеговна, добрый день! Какие ожидания от ПМЭФ, с чем едете?

– Едем, соскучившись по живому обсуждению, с ожиданиями скорейшего выхода на новый виток активности. Едем с большим набором документов для подписания, которые фиксируют те договоренности, которые мы уже достигли и будем развивать. И с иностранными делегациями, и с бизнесом. Сегодня планируем подписать соглашение о новой торговой интернет-площадке в Германии. Ну, и, конечно, с расчетом на дискуссии — это то, по чему мы все очень истосковались. Едем за новым импульсом, который мы получим по итогам встречи.

– Прошлый год отменил не только форумы, но и внес глобальные изменения во все сферы жизни. Вы уже рассказывали о достижениях в онлайн-продажах, которым способствовал коронавирус, можно поподробнее остановиться на этом вопросе?

– В конце 2019 года мы открыли российский национальный магазин на внутрикитайском маркетплейсе Tmall. Почему именно там? У нас с Китаем разное интернет-пространство, и для того, чтобы войти на китайский рынок, нужно присутствовать в их интернет-пространстве, что для отдельного российского экспортера, особенно для небольшой компании, без проводника практически невозможно. А вот наш национальный магазин на зарубежном рынке— это наша полка, на которую мы отбираем и ставим товары с учетом всей специфики китайского рынка. У нас в партнерах китайский оператор, который помогает выбрать, подать, а если надо – и адаптировать продукцию под предпочтения китайского покупателя. Получается, экспортер через нас заявляет о своем желании поставлять на китайский рынок, а дальше его выводит на площадку наш оператор. Для экспортера это абсолютно бесплатно, это наши инвестиции, мы делаем это за свои деньги.

– Что продается на российской полке, востребована ли она? Какие товары в лидерах продаж?

– Наш национальный магазин торгует пищевыми товарами. В Китае привычно покупать, ориентируясь на лидеров общественного мнения, блогеров. Продавать, соответственно, – тоже через них. Мы так же стали продвигать нашу продукцию пользуясь этим каналом, мы на постоянной основе сотрудничаем с китайскими блогерами, которые рекламируют наши товары. У них огромное число подписчиков. В прошлом году мы устраивали совместные онлайн-продажи, такое совместное шоу, из московского офиса и из студии китайского блогера. Первый раз с участием такого блогера продавали онлайн российское мороженое и шоколадные конфеты, второй раз мы продавали муку, печенье и другие кондитерские изделия – и за 10 минут продажи увеличивались в разы.

Из лидеров продаж приведу пример томских шоколадных конфет "Крокант". В принципе, Китай любит наши кондитерские изделия, мороженое. У них немного другие вкусовые предпочтения, очень сладкое они не любят, поэтому наши производители товары для китайцев еще и адаптируют – и они пользуются успехом. Залог успеха продаж — это понимание предпочтений.

Китайская площадка – очень перспективный опыт, поэтому мы уже выбрали оператора и заходим на европейский рынок через немецкий Amazon.

– Что мы можем предложить немцам, вряд ли еду?

– Скорее, это будет парфюмерия, косметика – качественное, натуральное, средства бытовой химии – востребованные на европейском рынке. В основном, это будет продукция малого бизнеса, мы видим для них огромное окно возможностей.

– Если вернуться к Китаю, какие еще есть перспективы развития поставок?

– Что мы точно совершенно очень хотели бы туда поставлять — это свинину. После вспышки чумы свиней в Китае в 2018 году ликвидировали практически все поголовье, а потребление свинины в стране колоссальное, и мгновенно выросли импортные поставки. Но для нас много лет закрыт китайский рынок свинины — это торгово-политическое решение. Этот вопрос стоит в повестке президентов, этот вопрос в повестке всех наших двусторонних комиссий. Мы рассчитываем, что запрет все же удастся снять, потому что для российских экспортеров – это огромный рынок и огромная возможность.

В прошлом году Китай частично открыл для российских поставщиков рынок мяса птицы – можем поставлять отдельные части тушки. Мы рассчитываем, что и остальные продукты из птицы тоже пойдут. У нас большое производство, хорошее качество, наши продукты точно будут успешны.

И, конечно, говядина. Тут показательный пример, как только в начале 2020 года нам открыли рынок – поставки российской говядины в Китай выросли в 26 раз. Конечно, сразу надо оговорить, что тут эффект очень низкой базы поставок. Но поставки растут. За первый квартал этого года экспорт говядины в Китай составил больше 20 миллионов долларов. Это ниша, которую мы очень ждали. И наши производители с удовольствием ее начали заполнять. Также бьемся за то, чтобы открыли доступ для наших колбасных изделий.

– Помимо Китая, куда еще смотрите?

– Если говорить о планах по открытию национальных магазинов на больших электронных площадках – то мы рассматриваем юго-восточное направление, в том числе Вьетнам, восточное направление и в том числе – Турцию.

– Чего нам ждать по итогам года по несырьевому экспорту?

– Мы видим, что многие отрасли начинают постепенно восстанавливаться. Экспорт в первом квартале вырос на 18,8%, составив 36,8 миллиарда долларов. На это повлияли определенный рост цен и низкая экспортная база аналогичного периода прошлого года. Сейчас наибольший прирост показывают машиностроение, химические товары и металлопродукция. Экспорт машиностроения вырос почти на 400 миллионов долларов за счет восстановления рынков и возобновления роста экспорта основной машиностроительной продукции. Мы также ожидаем в этом году крупную поставку локомотивов в Узбекистан. Продолжаются поставки пассажирских вагонов в Египет. Надо отметить, что сразу два крупных производителя – Volkswagen и Renault локализировали свои производственные площадки в России и поставляют не только свои готовые автомобили, но и компоненты на другие производственные площадки в мире. Мы ожидаем, что в 2021 году снова начнет расти экспорт автомобилестроения – как готовых автомобилей, так и машинокомплектов, компонентов и запчастей. Рассчитываем, что металлургия, химия, машиностроение, машинотехническая продукция и АПК будут лидерами этого года.

– А что касается продуктов? Какие есть достижения?

– Кроме мясной продукции, поставки которой увеличились на многие рынки мира, за 2020 год у нас увеличился экспорт чая и кофе, произведенных в России, – мы поставили их на внешние рынки 73 тысячи тонн. Это на треть больше, чем в 2019 году. В деньгах экспорт чая и кофе вырос на 30% до 350 миллионов долларов. Поставки идут более чем в 60 стран. Основными покупателями кофе и чая остаются Белоруссия, Казахстан и Украина.

– А помимо прямой поддержки экспортеров, какие у РЭЦ есть еще инструменты для компаний, которые хотят поставлять товары за рубеж?

– У нас есть очень интересный нефинансовый продукт – Школа экспорта. Она существует уже семь лет и пользуется большим успехом. Для чего она нужна? Чтобы на начальном этапе экспортер не набивал все шишки и не шел методом проб и ошибок, чтобы ему было к кому прийти, кто объяснит, как это делается. В Школе мы не читаем длинные и нудные курсы под запись, а проводим адресные тренинги и игры, посвященные определенному этапу экспортного цикла, который сейчас нужен предпринимателю. Для начинающих бизнесменов эта Школа бесплатна, а штучные тренинги под конкретный запрос для крупных экспортеров уже за деньги.

– Перечислите ключевые проблемы начинающих экспортеров?

– Основные проблемы – не знает как начать. Первое – не знает, куда экспортировать и какой рынок выбрать. Второе – не знает, как правильно найти своего покупателя и с ним договориться, и не знает, как доставить свою продукцию. Третье – не знает, как пройти связанные с экспортом административные процедуры. Любое соприкосновение с такими процедурами, это огромный страх и стресс.

– Как это можно изменить?

– РЭЦ меняет регуляторную среду вокруг экспортера. Мы и пробиваем изменения процедур, их упрощение, и сами меняем ту экосистему, в которой работает экспортер, меняем те обстоятельства, с которыми он сталкивается. Например, процедура получения лицензии – это крайне сложный и мучительный путь, который нужно пройти через несколько обращений в разные ведомства, где экспортер сначала должен получить одни документы в одном ведомстве, а затем принести пакетом в другое ведомство, где получить справку, которую затем отнести в третье ведомство. Так вот, эта процедура называется "выдача лицензии". Вот это мировоззрение надо перевернуть с ног на голову. Все госсервисы должны решать жизненную ситуацию клиента. Бизнесмену не справочка нужна, ему нужно вывезти товар. И все ведомства должны объединиться внутри сервиса, чтобы решать жизненную ситуацию клиента. А это серьезнейшее изменение нормативной базы и взлом сознания некоторых чиновников.

На этой идеологии мы строим сервисы нашего "одного окна" для экспортера. И работаем над правками в нормативку и сменой подходов ведомств. И поддержка правительства у нас есть.

Сельский туризм

Текст: Андрей Исаев (первый заместитель руководителя фракции "Единая Россия" в Государственной Думе)

На прошлой неделе Государственная Дума приняла в первом чтении законопроект, подготовленный группой депутатов и сенаторов от "Единой России", в том числе мною, который направлен на развитие сельского туризма в нашей стране.

Отмечу, что сегодня этот вид туризма считается особо перспективным во всем мире. Например, в Европе в последние годы более трети доходов фермеров составляли именно туристические услуги. А пандемия коронавируса привела к еще большему повышению спроса туристов на поездки в сельскую местность, в том числе в нашей стране.

Но для полноценного развития сельского туризма в России необходимо, чтобы появилась соответствующая законодательная база. Данную задачу и выполняет наш законопроект. Прежде всего он вводит само понятие "сельский туризм". Этот термин предполагает посещение как сельских территорий, так и малых городов с численностью населения до 50 тысяч человек и предоставление услуг по временному размещению, питанию, организации досуга и экскурсий. Его важной разновидностью является агротуризм. Под ним понимается не только отдых в сельской местности, но и ознакомление с деятельностью сельхозтоваропроизводителей и даже участие в сельхозработах без извлечения материальной выгоды. Требования к организации такого досуга, согласно нашему законопроекту, будут устанавливаться правительством.

Кроме того, развитием сельского туризма будут активно заниматься органы власти субъектов Федерации и органы местного самоуправления. С нашей точки зрения, они сами должны решать, какой вид туризма больше подходит для раскрытия потенциала их региона или муниципалитета. Сельский туризм может быть гастрономическим, этнографическим, связанным с поддержкой народных промыслов или с разведением животных, в том числе экзотических. А в некоторых регионах нашей страны - например, в Крыму и Краснодарском крае - особое место занимает винный туризм, и там повышенное внимание может уделяться именно ему.

Помимо этого, мы решили, что места размещения туристов в сельской местности не будут приравниваться к гостиницам, а значит, к ним не будут предъявляться такие же жесткие требования, как к крупным туристическим объектам в больших городах.

Наконец, развитие аграрного туризма и оказание помощи сельхозтоваропроизводителям, осуществляющим деятельность по его организации, будут включены в перечень основных направлений государственной поддержки сельского хозяйства и сельских территорий.

Напомню, что до 2030 года на развитие туризма в России в целом планируется направить более 520 млрд рублей. В дополнение к этому в отрасль предполагается привлечь больше одного триллиона рублей инвестиций, еще 72 млрд рублей вложат регионы, в которых планируется создание новых или развитие существующих туристических объектов. Важно, чтобы эти деньги не разошлись только по известным туристическим кластерам, но и оказались в малых городах и сельской местности.

Поддержка сельского туризма позволит увеличить количество рабочих мест для жителей сел и деревень, поскольку объекты туристической инфраструктуры потребуют новых рабочих рук. При этом туристская деятельность прямо или косвенно будет стимулировать развитие еще около 50 хозяйственных отраслей.

Ну и, конечно, туризм будет дополнительным источником поступления денежных средств в бюджеты сельских муниципалитетов, которые сегодня в подавляющем большинстве являются дотационными.

Таким образом, изменения, предлагаемые нами, придадут ускорение экономическому развитию сельских территорий и будут способствовать повышению уровня жизни сельского населения.

Во-первых, аквакультура...

Новые технологии позволили снизить зависимость северных территорий от завоза продуктов

Текст: Марина Ледяева (Архангельская область)

Северные предприниматели стали чаще браться за производство продуктов питания. Резиденты Арктической зоны заявили уже немало проектов по аквакультуре, производству молока и мяса, переработке дикоросов и продовольственной логистике. По прогнозам специалистов, еще больше таких стартапов появится с началом раздачи арктических гектаров. Казалось бы, это слишком рискованный бизнес для районов, куда большую часть продуктов традиционно завозили из более теплых краев. Но современные технологии меняют арктический пищепром, делая его более независимым от завоза.

Продовольственный рынок северных регионов отличают две главные черты. С одной стороны, он располагает уникальными продуктами, за которые готовы хорошо платить жители других субъектов РФ.?Прежде всего это полезные и экологически чистые рыба, оленина, северные ягоды и водоросли. С другой стороны, климат не позволяет Арктике полностью прокормить саму себя. В первую очередь ей нужны свежие овощи, фрукты, говядина и свинина, продукция птицеводства, а чем дальше на Север, тем дороже их привозить. Причем в некоторые отдаленные районы продовольствие можно доставить только по автозимнику или самолетом.

- Без собственного производства продуктов питания арктическим регионам не обойтись, - считает координатор экспертного совета Проектного офиса развития Арктики Александр Воротников. - Это не только вопрос здоровья местного населения. Такое производство увеличивает внутренний региональный продукт, налоговую базу, создает рабочие места. Если продукцию удается вывозить за пределы региона, возникает особенно заметный экономический эффект.

Специалисты отмечают, что в последнее время на Севере хорошо развивается аквакультура. Так, в Архангельской области почти в два раза выросло производство форели - до 221 тонны в год с девяти рыбоводных хозяйств. При этом заказчики готовы брать любые объемы выращенной рыбы. Во многом рост вызван тем, что аквафермы получают областные субсидии и компенсацию 15 процентов затрат на покупку кормов и посадочного материала. Кроме того, в регионе обследуют водоемы и предлагают бизнесу наиболее подходящие для выращивания рыбы места.

В Карелии резидент Арктической зоны открыл сертифицированную ферму по выращиванию мидий на острове в Белом море.

- В этом месте их выращивали еще в советские времена, - отмечает предприниматель Андрей Кячин. - К семидесятым годам производили до тысячи тонн мидий в год, но в те времена не было спроса. Сегодня он есть, сдаем охлажденную продукцию в рестораны, планируем организовать заморозку. На Севере мидия растет долго - четыре года, достигая семи-десяти сантиметров в длину. Но сроки компенсируются особыми вкусовыми качествами и питательными свойствами беломорской мидии. Чтобы все делать правильно, консультируемся с учеными-зоологами. Кроме того, будем выращивать форель и ламинарию. Обычно производители добывают дикие водоросли в море, порой варварским способом. Мы решили пойти другим путем, чтобы сохранить экосистему.

В Китае подобные фермы очень популярны у туристов. Северный предприниматель тоже собирается развивать экотуризм. Одна из главных проблем - труднодоступность территории. Чтобы добраться до нее, надо преодолеть 70 километров по воде или зимой на снегоходах по льду. Ферма может работать круглый год, но весной и осенью, когда навигации уже нет, а лед еще не встал, приходится простаивать по целому месяцу.

Пищевое производство, как и весь северный бизнес, связано с очень высокими расходами. В животноводстве и птицеводстве - на завоз кормов, в тепличном хозяйстве - на отопление. К тому же в Ненецком округе, например, нет грунта, подходящего для выращивания растений. Завозить его пришлось бы по морю или по воздуху - постоянная автодорога в округ из Коми только строится.

Казалось бы, менее подходящего места для овощеводства не придумать. Однако в двух теплицах НАО собирают урожаи огурцов, томатов и всевозможной зелени. В качестве грунта агрономы используют компостную массу из отходов животноводческой фермы, в которую добавляют песок, опилки и удобрения. Регион субсидирует производство овощей из расчета 46 рублей за килограмм. Несмотря на это, местные огурцы продаются дороже привозных, но качество последних оставляет желать лучшего.

Классические теплицы на Севере неэффективны, считают специалисты. Более перспективное направление - вертикальные сити-фермы. Круглогодичный тепличный комплекс построили даже в зоне вечной мерзлоты на Чукотке. Овощи и зелень там выращивают на гидропонике - искусственных средах без почвы - под светоэффективными лампами. Новая технология позволяет увеличивать площади теплиц и объемы производства.

Государство поддерживает такие проекты субсидиями и налоговыми льготами. Это снижает конечную цену продукта, однако она все равно остается высокой: 380 рублей за килограмм огурцов для детских садов и школ, 450 рублей - для розничной торговли. Но стоимость привозных огурцов в два раза выше, так что гидропоника себя оправдывает. Эксперты уверены, что этот метод приживется и в Западной Арктике.

- Перспективен и такой высокотехнологичный способ, как выращивание растений при помощи аквапоники. Он сочетает аквакультуру и гидропонику. При разведении рыбы отходы ее жизнедеятельности становятся питательной средой для растений, - поясняет начальник отдела ВНИРО, кандидат биологических наук Анна Ридигер. - Такое производство пищевой продукции широко практикуется в Германии.

Тем временем

Там, где климат позволяет заниматься классическим растениеводством, на помощь фермерам приходят информационные технологии. На юге Поморья начались пилотные испытания системы мониторинга и пространственного анализа на основе искусственного интеллекта. "Умная" техника измеряет параметры почвы, климата, состояния растений, а специальные программы анализируют эти данные. В итоге можно рассчитать благоприятное время для посадки и даже спрогнозировать урожай.

Трактор едет в США

Российские сельхозбеспилотники поставят за рубеж

Текст: Ирина Алпатова

Российские системы автопилотирования для сельхозмашин будут работать в США, Канаде и странах Латинской Америки. Всего планируется поставить за рубеж тысячу таких систем.

Роботизированный помощник берет на себя управление сельхозмашиной и с помощью специального алгоритма отслеживает различные препятствия - камни, столбы линий электропередачи. Механизатор может сосредоточиться на контроле качества уборки и обработки урожая. Фантастическая сцена из фильма "Дело было в Пенькове", где оператор удаленно управляет беспилотными тракторами, стала реальностью. Разработка позволяет роботизировать управление сельхозтехникой на всех операциях: посевная, внесение удобрений, обработка почвы. В России, как рассказала президент Cognitive Technologies Ольга Ускова, в 2020 году системой были оборудованы более 350 комбайнов, которые обработали более 160 тыс. га площадей и собрали более 720 тыс. тонн урожая.

Сельское хозяйство оказалось одной из наиболее продвинутых отраслей - роботы и технологии искусственного интеллекта (ИИ) здесь используются особенно активно. По данным MarketsAndMarkets, объем рынка ИИ в агропроме сейчас составляет около 1 млрд долл. По прогнозам агентства, к 2026 году рынок может вырасти до 4 млрд долл.

Уже активно применяются роботы для сбора фруктов и стрижки овец. С помощью квадрокоптеров проверяют состояние полей, урожая, занимаются опрыскиванием, рассказала Алиса Конюховская, исполнительный директор Национальной ассоциации участников рынка робототехники.

ИИ влияет даже на качество продуктов, которые попадают к нам на стол - программно-аппаратные комплексы отсеивают плохие продукты при сортировке, поделился президент Ассоциации лабораторий по развитию искусственного интеллекта Роман Васильев. Автоматизация уборки урожая также влияет на качество продукции. Система автопилотирования позволяет почти на четверть ускорить уборку урожая и на 8-13% уменьшить его потери.

А что на сладенькое?

В Китае резко выросла популярность российского мороженого

Ольга Лернер

Экспорт российской сельхозпродукции и продуктов питания в Китай в первом квартале без учета продукции рыбного промысла вырос на 17,6%, сообщил торговый представитель РФ в КНР Алексей Дахновский на открытии объединенного российского павильона на международной продовольственной выставке SIAL China 2021 в Шанхае.

По оценке торгпреда, продукты питания из России в последние годы являются драйверами роста российско-китайского торгового оборота. В экспозиции российского национального стенда свою продукцию представили 18 компаний, среди которых, в частности, производители муки, молочной продукции, мороженого, кондитерских изделий, консервированных товаров, а также охлажденной и замороженной говядины, мяса птицы и субпродуктов.

В последние годы в Китае резко выросла популярность российского мороженого, поставки которого в Китай растут быстрыми темпами. Одним из самых узнаваемый брендов стало мороженое «Коровка из Кореновки» производства Кореновского молочно-консервного комбината. Именно это мороженое привозил в Китай в подарок председателю КНР Си Цзиньпину президент РФ Владимир Путин. Судя по всему, китайский лидер наше мороженое оценил по достоинству. В кубанскую станицу, где находится комбинат, приехала китайская делегация, которая детально изучала условия производства, знакомилась с продукцией на месте.

«Гости думали, что для лидеров мороженое было изготовлено по спецзаказу, вручную, — рассказал директор Кореновского комбината Игорь Московцев. — Спрашивали, где стоят коровы, какое сено едят, настоящее ли дают молоко. Мы мороженым занимаемся с 2011 года, еще молодые производители на этом рынке. Когда Владимир Путин подарил коробку мороженого Си Цзиньпину, торговая марка, разумеется, не упоминалась. Но кто-то c китайской стороны, видимо, посмотрел на этикетку, запомнив бренд».

Кроме мороженого, как следует из исследования российского посольства в КНР, самыми желанными российскими продуктами в Китае стали шоколад и мед.

Между тем оборот торговли между Россией и Китаем в январе — марте вырос на 13,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 28 млрд долларов.

В том числе экспорт из России в Китай вырос на 2,2% и составил 13,459 млрд долларов, импорт в РФ из Китая подскочил на 25,5% — до 14,542 млрд.

Доля Китая в общем обороте внешней торговли РФ выросла с 17,2% годом ранее до 18,1%.

По-прежнему большую часть российского экспорта составляют сырьевые товары. Однако по планам правительства РФ Россия к 2030 году должна удвоить поставки в Китай продовольственной продукции.

Уравнение со всеми известными

Надо ли опасаться роста цен на продукты и как на этом можно заработать

Текст: Татьяна Карабут

Рост цен на продукты на 4 мая 2021 года замедлился на один процентный пункт - до 6,6% с 7,6% в марте. Во многом это результат действий правительства по ограничению цен. Еще в конце прошлого года были заморожены цены на подсолнечное масло и сахар. С начала года были введены пошлины на зерно и подсолнечник. В результате зерно снизилось в цене. Это позволило стабилизировать цены на хлебобулочные изделия, а также снизить себестоимость производства мяса, где зерно используется в кормах для животных.

Однако, по словам первого вице-премьера Андрея Белоусова, еще вызывают беспокойство цены на гречку и некоторые другие продукты. Для их стабилизации кабмин тоже предпринимает усилия. Теперь аналитики говорят о росте цен на сосиски и майонез. "Российская газета" обратилась за разъяснениями по ситуации к директору по аграрной политике, профессору НИУ ВШЭ Евгении Серовой. Имея большой опыт работы за рубежом (в том числе в Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН), она высказала свою точку зрения на проблему роста цен на продукты.

По данным ФАО ООН, цены на продовольствие в мире растут 11-й месяц подряд. Рост - более 30% в сравнении с апрелем прошлого года. Чем это объясняется?

Евгения Серова: Толчком послужил, конечно, коронавирус - прерывались цепочки поставок, наблюдались проблемы с производством, транспортировкой. Вторая причина - послековидное восстановление экономик.

После спада ожидается естественное возобновление мировой торговли. Что в первую очередь влечет за собой стоимость фрахта. А раз дорожает фрахт, это подстегивает продовольственные цены. Ко всему прочему наложилась сильнейшая засуха в Бразилии, которая является одним из крупнейших экспортеров продовольствия. В России тоже пересевают озимые. На Украине и у нас вводят ограничения на экспорт продовольствия - это тоже нервирует рынки.

Если говорить про сахар и растительное масло, которые стали лидерами роста цен в апреле, там просто идет коррекция рынка: до этого наблюдался длительный, глубокий спад по этим двум продуктам, теперь рынок отыгрывает падение.

Но хочу отметить: мы переживали и худшие времена - ни в кризис 2006 года, ни 2008 года, ни сейчас мы не достигли того страшного пика цен, который наблюдался в начале 70-х годов прошлого века. Тогда был нефтяной кризис, очень сильно подорожал фрахт, энергия.

Российские власти заявляют, что у нас цены растут не так стремительно. Экспортные квоты и пошлины способны свести к минимуму этот рост?

Евгения Серова: Предпринимаемые меры - внерыночные и не решат проблемы роста цен, а просто отложат ее на более долгий срок. Постоянно сдерживать и регулировать цены нереально. В какой-то момент все равно их придется отпустить и тогда они рванут еще больше: у всех цены будут расти по 10%, а у нас - по 20% в месяц. К тому же нельзя забывать, что любое такое ограничение - это снижение инвестиционной активности в секторе. Бизнесу придется компенсировать те потери, которые они понесли.

Кроме того, мы и так провели год в кризисных условиях. Пандемия сама по себе ведет к концентрации производства, по крайней мере, в продовольственном секторе - мелкие предприятия не выживают. И любое наше ограничение цен, запрет на вывоз еще больше ударит по мелким предприятиям.

Крупный производитель выпускает разную продукцию, он может диверсифицировать риски, а у мелкого нет подушки безопасности. В итоге это приведет к дальнейшей концентрации и монополизации рынка. А это, в свою очередь, приводит к снижению качества и росту цен. То есть бьет по потребителям.

Государство обещает возместить потери - собранные экспортные пошлины должны вернуть аграриям, производителям сахара и подсолнечного масла компенсируют затраты, которые они понесли при сдерживании цен.

Евгения Серова: Допустим, какие-то затраты производителям компенсируют. Но, во-первых, как можно точно рассчитать, у кого потери оказались больше? Во-вторых, компенсируют только прямые потери. А с другими как быть? Вы поймите: на мировом рынке нельзя мелькать. Это ведь не колхозный рынок: сегодня ты пришел и разложил свою петрушку на газетке, а на следующий день не пришел и никто этого не заметил. На мировом рынке либо ты появляешься надолго и всерьез, либо нет. Ушел - вернуться потом крайне проблематично. Эти потери кто компенсирует российскому бизнесу?

При этом надо понимать: ретейлеры и переработчики при любых таких ограничениях цен перекладывают издержки в цены на другие товары. Если ограничивают цену на молоко, то они поднимут цену на кефир. Ограничили на кефир - поднимут цену на сыр. Они в любом случае отыграют потери. И потом, компенсация этих затрат - это отъем денег у налогоплательщика. По сути, моими деньгами компенсируют то, что я как налогоплательщик не планировала компенсировать.

Многие спрашивают: причем тут мировые цены, если зерно или, например, картошку мы выращиваем всю сами, они к доллару не привязаны и зарплаты наши не привязаны?

Евгения Серова: Потому что у нас открытый рынок. А рынок - это как воздушное давление: если у вас в одном месте зона высокого давления, а в другом низкого, и они не выравниваются, и ветра нет, то в физической географии значит, что между этими зонами есть горы. Или, например, сообщающиеся сосуды: если у вас не выравнивается вода в сосудах, значит, они не сообщающиеся. Если у вас на едином рынке не выравниваются цены, значит, есть какая-то помеха либо это не сообщающиеся рынки.

Все это рассуждения из советской эпохи. Цена определяется не затратами, она определяется готовностью покупателя платить. Вас волнует, какие затраты у производителя, когда вы буханку хлеба покупаете? Если вы считаете, что тысяча рублей за буханку - это перебор, вы просто не будете ее покупать. Даже если у производителя затраты больше тысячи рублей на буханку. А если у вас минимальные затраты, но потребитель готов эту тысячу платить, то какая разница, какие у вас затраты, и зачем продавать буханку за 900 рублей?

Если не экспортными пошлинами и квотами, тогда как можно остановить рост цен?

Евгения Серова: Никак. И не надо этого делать. Решение проблемы высоких цен - не в их ограничении, а в помощи тем, кто от этих высоких цен страдает. Я уверена, что, если хлеб подорожает на 20%, большая часть россиян этого не почувствует или как минимум легко переживет. Но сейчас получается, что, ограничив цены, им тоже таким образом дали субсидию, и всем "олигархам" тоже дали эту субсидию наравне с бабушкой, у которой небольшая пенсия. Мы деньги налогоплательщиков размазали по всем вместо того, чтобы помогать адресно тем, кто реально в этой помощи нуждается.

Рост цен на базовые продукты бьет по низкодоходным группам населения, и именно им надо помогать с помощью адресной продовольственной помощи. Им надо дать возможность питаться так, как они питались до роста цен. Любые монетарные виды поддержки - на ребенка, на многодетные семьи и прочее - это хорошо. Но в этих группах не всем нужна дополнительная помощь на приобретение продуктов.

Кроме того, в низкодоходных девиантных (с отклонениями от общепринятого поведения - прим. ред.) семьях пьющие родители могут пустить эти деньги не на молоко ребенку, а на водку отцу. А на адресную материальную продовольственную помощь ничего другого, кроме еды, купить нельзя. Можно как угодно называть эту адресную помощь - продовольственные талоны, сертификаты - суть от этого не меняется. Во многих странах мира, в том числе с очень развитой экономикой, давно используют такую практику. И не надо путать эту помощь с теми талонами, которые были в советское время: тогда они вводились для ограничения потребления (поскольку в стране не хватало продовольствия), а сейчас такая помощь - для расширения потребления, для более качественного питания людей с низкими доходами.

Как нам можно заработать на этом росте цен?

Евгения Серова: Мы экспортирующая страна, мы вывозящая продовольствие страна, мы на этом и должны зарабатывать. В этой ситуации надо наращивать экспорт. Мы больше экспортируем - больше зарабатываем - больше вкладываем в производство - больше создаем рабочих мест - люди получают зарплату - тратят ее на товары - мы поддерживаем производство. И так по цепочке.

Мы инвестируем, становимся более конкурентоспособными, кого-то еще тесним на рынке, становимся еще более конкурентоспособными. Да, надо развивать экспорт продукции с высокой добавленной стоимостью. Но в дополнение к тому, что у нас сейчас хорошо получается - зерно, подсолнечник.

Да, в наращивании экспорта тоже есть определенные риски. Если сдерживать цены здесь и не ограничивать вывоз, все продовольствие убежит за границу. Как только начинаешь ограничивать цены, нужно сразу ограничивать вывоз. Если не ограничивать экспорт и цены, у нас внутри страны будут мировые цены. Но, чтобы бедные могли выживать, давайте на экспорте сначала заработаем, а потом уже скажем: "Раз вы хорошо заработали, заплатите экспортную пошлину". Это будет уравнивание в богатстве, а не уравнивание в бедности. А сейчас мы уравниваем в бедности. Это такой любимый советский аттракцион.

.jpg)

Снять амбарный замок

Фермерам могут разрешить строить на сельхозземлях

Бизнес-омбудсмен Борис Титов предложил разрешить фермерам хозпостройки на сельхозземлях, предназначенных под растениеводство. Сейчас обрабатывающие почти треть всех сельхозземель фермеры не имеют права возводить рядом с полями амбары или склады. Такие подсобные помещения находятся под риском сноса.

Предложение скорректировать соответствующий приказ минэкономразвития Борис Титов изложил в материалах для очередного ежегодного доклада президенту России Владимиру Путину.

Право возводить производственные и хозяйственные постройки есть по закону о крестьянском (фермерском) хозяйстве, отмечает директор Центра агропродовольственной политики РАНХиГС Наталья Шагайда. Но приказом Минэкономразвития в 2014 году был исключен из перечня видов разрешенного использования (ВРИ) земель сельскохозяйственного назначения такой вид, как "для ведения крестьянского (фермерского) хозяйства", говорится в материалах Бориса Титова. Таким образом, возникла путаница: по закону строить сараи на участках под растениеводство можно, а по факту есть риск, что им предъявят претензии об использовании не по назначению.

"Сегодня в классификаторе ВРИ для земель сельхозназначения устанавливаются две основные подгруппы - "Растениеводство" и "Животноводство". И в подгруппе "Растениеводство" возможность строительства на земельных участках хозяйственных построек не предусмотрена в принципе, - пояснил общественный омбудсмен по вопросам сельского хозяйства, президент Ассоциации крестьянских (фермерских) хозяйств Владимир Плотников. - Таким образом, уже находящиеся и возводимые постройки находятся под риском сноса".

По его словам, сейчас эта проблема касается практически всех фермеров, занимающихся растениеводством. По данным АККОР, сейчас из 80 млн га посевных площадей фермеры обрабатывают около трети (25 млн га) и производят около 30% от всего объема зерна, 35% всего подсолнечника.

Плотников напоминает, что сейчас в Госдуме ко второму чтению готовится закон, который разрешит фермерам строительство жилых домов на сельхозземлях. Такое право тоже формально закреплено в законе о крестьянском (фермерском) хозяйстве. Но чтобы эта норма заработала, требуется внести изменения в Земельный кодекс. Сейчас процесс внесения поправок ко второму чтению "неоправданно затянулся", считает Плотников. Чтобы не допустить злоупотреблений, предлагаются различные ограничения на постройку жилых домов - чтобы вместо полей не возводились коттеджные поселки. При этом изменения в Земельный кодекс не затрагивают вопрос хозяйственных построек, говорит Плотников.

В США в каждом штате приняты объемные документы, где в использовании сельхозземель регулируется все - от указателя на ферму до парковки - плотность и виды строений, расположение, коммуникации. Не в каждом штате разрешено строить жилой дом. А в России все вопросы о строительстве на сельхозземлях попадают в зону риска и дают лазейки застраивать сельхозземли теми, кто и не хочет заниматься сельхоздеятельностью.

"Фермер, который живет и работает на земле, должен иметь право все строить в рамках правил. Для этого нужно для начала удостовериться, что он на самом деле работает на ферме, и, во-вторых, разработать правила сельскохозяйственного зонирования, чтобы минимизировать площадь использования пашни", - считает эксперт.

Татьяна Карабут

Ольга Воронова: садоводы возвращают на участки грядки вместо газонов

Заветные шесть соток уже не одно десятилетие определяют сезонный быт жителя России, и даже на них можно вырастить такой урожай овощей и фруктов, что несколько месяцев не надо покупать их в магазине, уверена эксперт Союза Садоводов России Ольга Воронова. В интервью РИА Новости она рассказала о главных страхах дачников, объяснила, что сажать на участке на майских праздниках, почему на подмосковной даче можно вырастить виноград и арбузы, а ананасы и грецкие орехи – нет, как потепление климата в средней полосе сыграло злую шутку с садоводами, а пандемия изменила отношение россиян к дачам. Беседовала Елена Орехова.

– Все мы со времен Советского Союза знаем словосочетание "шесть соток". Как вы считаете, актуально ли это понятие для современной российской дачи?

– Как эталон размера – слова остались, однако ценность дачи только повысилась. Помните, какая была эволюция? Сначала участок был источником овощей, фруктов, ягод, самого необходимого из еды, которой не хватало в магазинах – многие даже кур и кроликов разводили. Потом, когда жизнь наладилась, садоводы стали больше интересоваться дизайном и не хотели ничего сажать – в основном только цветы, газоны. Сейчас снова все меняется. Наши соотечественники хотят и красивый участок, и огород с полезными фруктами, овощами и ягодами, потому что понимают, что сегодня не получишь экологически чистой еды, если только не вырастишь сам. Сейчас вообще очень актуален тренд на эко-продукцию, эко-овощи, эко-ягоды. Думаю, ценность дачи особенно повысилась после пандемии: все поняли, что это такое – иметь собственный мир, где есть все необходимое. Например, по разным оценкам, 60-70% россиян собираются вернуть на свои участки грядки вместо газона.

– А достаточно ли такой площади участка, чтобы получить урожай и несколько месяцев не ходить в магазин, например, за овощами?

– Да, современная селекция это позволяет. Например, раньше при не очень активном уходе с одного куста снимали до пяти томатов, а сейчас есть сорта, например, "Софа" или "Монгольский карлик", которые даже без укрытия дают урожай в 25 килограммов с квадратного метра – конечно, если за ними ухаживать и использовать правильные удобрения. Я знаю примеры, когда урожаем с участка в четыре сотки люди себя обеспечивают на всю зиму.

– Получается, благодаря селекции в средней полосе можно вырастить и ананас, и арбуз, и грецкий орех? Кстати, ананасы в подмосковной усадьбе Мураново еще в позапрошлом веке выращивали потомки известного русского поэта Федора Тютчева.

– Ананасами российская селекция не занимается, это тропическое растение, для которого необходим зимний сад или тепличный комплекс. Но арбуз – другое дело: есть сорта, которые вызревают именно в северных регионах, например, "Байсан" и "Подарок Северу". Грецкий орех на частном участке в средней полосе тоже навряд ли вырастишь: теплица ему будет мала даже по высоте. А вот виноград – можно.

У меня, например, даже не теплица, а несколько морозостойких виноградных лоз, которые порой плодоносят до ноября, а ягоды с них – получше, чем в магазине. Иметь хороший урожай винограда в наших климатических условиях – вполне реально, тем более что он не капризен в плане почвы и полива. Но на зиму его надо укрывать: я кладу на каркас лутрасил, на него – пленку; этого достаточно.

– Что можно сажать в средней полосе России в начале мая?

– На майских праздниках уже можно высаживать хладостойкие культуры – морковь, зелень: петрушку или укроп, горох, а также редис – его всходы могут выдерживать минус 7 градусов по Цельсию. Под пленку обычно сажают кабачки, тыкву, огурцы, но после 10 мая: сейчас земля еще холодноватая. Баклажаны и перцы – не раньше 15 мая: должны пройти черемуховые холода. После них высаживается и рассада однолетних цветов, а многолетники можно подкормить, например, сапропелем – это донный ил, органическое удобрение. Вообще лучше пока использовать органические удобрения: химические сложно дозировать и можно повредить почвенную микрофлору. Декоративные кустарники в начале мая трогать не надо – разве немного обрезать, чтобы придать форму. А вот плодовые и ягодные деревья пора обрабатывать от грибковых инфекций.

– Что, на ваш взгляд, предпочитают сейчас сажать владельцы садовых участков: плодово-ягодные культуры, овощи, зелень?

– Я бы сказала, что меньше – декоративное, больше – все съедобное, причем не только привычную картошку и капусту, но и перцы, и баклажаны, и даже пряности. Дизайн – это хорошо, но он может быть затратным, да и по времени доступен не каждому. А собрать что-то свое хочет каждый; даже газон дачнику легче придумать и сделать самому, чем нанимать специалистов. "Ничего не делать" – это позиция владельцев коттеджей. А мы говорим про дачный подход: садоводам все интересно!

– Как вы считаете, сложнее ли сейчас садоводам из-за погодных аномалий? Как меняются из-за этого правила ухода за садом?

– Такое бывало и раньше: например, моя бабушка рассказывала, что из-за холодов 1943 года в Тверской области вымерзли "на пень" все яблони. Но так бывало не часто, и, наверное, не с таким резким перепадом температур – из плюса в глубокий минус. Поэтому сейчас за садом надо больше следить, и чуть что – сразу укрывать растения. Правда, осень теперь часто долгая и теплая, но иногда это плохо: посадишь чеснок и тюльпаны, а они из-за тепла взойдут раньше времени, и потом могут померзнуть, и надо укрывать их так, чтобы сохранялся холод. То есть садоводам из-за климата теперь прибавилось работы.

Растения сильно страдают от резких перепадов температуры, поэтому, на мой взгляд, особенно важно стимулирование иммунитета. Раньше растения сами справлялись, а теперь это нужно делать принудительно – различными натуральными веществами, например, элиситерами и фитогормонами.

– Что волнует современных садоводов? В 1980-е годы проблемой были дороги и мелиорация, на участках часто жили без электричества, сложно было достать стройматериалы, их довезти. Cейчас легче?

– Да, раньше так и было. Сейчас нет проблем что-то купить. Но ситуация с инфраструктурой еще далека от идеальной: вопрос с хорошими дорогами до конца не решен, не везде проводят газ, у кого-то нет света. По-прежнему бывают и проблемы юридического плана, например, территориальные споры между владельцами дачных участков.

– А с точки зрения знаний, информации о том, что и как выращивать?

– Я скажу так: сейчас все заполнили вредные советы. Раньше были книги, статьи, которые проверялись с точки зрения русского языка и научной грамотности. А сейчас некоторые блогеры в погоне за лайками дают настолько диковинные советы, что урожай от них может просто пропасть. Садоводам не хватает научного подхода, такого мини-профессионального образования. Книги сейчас уже не так популярны, а вот именно таких правильных знаний и не хватает.

– Чего садоводы боятся: урожай не вырастет, с соседом поругается, участок отнимут?

– Основной страх, который лично я наблюдала – боятся, что поджигают траву, весеннего пала. Этого нельзя делать по закону, но каждый год по весне поля все равно горят, вертолетов нет, а мы наготове со шлангом стоим. С половодьем после зимы, с заливами тоже сложно: проблему с мелиорацией можно решить локально, если участок расположен достаточно высоко, и рядом нет речки. Но если поблизости водоем, то залить может все: тут канавка не поможет, из-за водоохранной зоны решать вопрос надо на уровне районной администрации.

Такая же ситуация, например, с жуком-типографом, от которого погибают хвойные деревья. В определенные годы солнечной активности он зарождается в очень большой популяции. Инсектициды, которые есть у дачников, садоводов, на него не действуют. Надо вызывать специальную службу, удалять пораженные деревья – и эта проблема не должна касаться рядовых садоводов и также решаться на уровне районных администраций.

– Популярность сельской жизни растет: людей на загородных дачах, в садах живет все больше. Но становится ли больше грибов и ягод – лесных дикоросов? Популярна ли сейчас такая "охота"?

– Если смотреть на дачников в нашей деревне, среди соседних садоводческих товариществ – да, популярна: летом под каждым кустом кричат. Но порой больше траву вытаптывают, сама почва становится плотнее, и грибница хуже себя чувствует. Наверное, стало поменьше грибов, но бывают урожайные годы, когда их все равно много. А некоторым и земля не нужна – опята, например, на пеньках растут.

Семена задора

Садоводы "променяли" петунии и ромашки на борщевой набор

Текст: Татьяна Карабут

До пандемии дачники засевали свои участки пополам овощами и цветами. Но коронавирус заставил пересмотреть севооборот. Чтобы сэкономить и быть уверенным в качестве продуктов, сейчас садоводы и огородники отдают предпочтение не красоте, а пользе.

Чем дальше от мегаполисов, тем соотношение в пользу овощей больше - в глубинке 70% огорода засевают овощами, а только 30% отдают под цветы, говорит председатель общественной организации "Садоводы России" Андрей Туманов. В безусловных лидерах - помидоры, огурцы, картошка.

Дачники стали намного изощреннее в выборе культур. 20 лет назад никто не продавал семена артишоков - не было спроса, сегодня - в год продается уже несколько десятков тысяч пакетиков. Редко кто сажает на участке 1-2 вида томатов, минимум 10 сортов. В советских магазинах продавали пять сортов огурца. Теперь их может быть сотня. Или капуста: раньше 99% продаж семян капусты приходилось на белокочанную засолочную, теперь главная ранняя. К тому же пользуются большим спросом савойская, краснокочанная, кольраби, брокколи, цветная и брюссельская капусты.

"Сейчас в продаже есть спаржа, артишоки, пажитник и много чего еще, и по несколько сортов. Недавно в маленьком магазине семян насчитал восемь сортов лука-порея", - рассказывает Туманов. По его наблюдениям, такого разнообразия нет в других странах - например, в США.

В списке селекционных достижений России около 26 тыс. сортов и гибридов (с учетом промышленных, сельхозкультур). Но торгуют семенами далеко не только из этого списка, отмечает Андрей Туманов.

При этом везут их чаще всего из-за границы. Наши селекционеры размещают контракты на выращивание российских сортов в тех странах, где для этого налажена инфраструктура и наиболее подходящий климат, говорит первый вице-президент "ОПОРы России", президент Евразийского союза производителей и продавцов семян Владислав Корочкин. По его словам, в отличие от рынка сельхозсемян, где основная доля рынка - за глобальными компаниями, рынок любительских семян представлен тысячами средних компаний. И этот рынок интернационален - семена производятся по всему миру. Например, семена редиски выращиваются в Новой Зеландии: там ею засевают тысячи гектаров, она получается качественная и дешевая. Во Франции хорошо выращивают семена цветов, а в Италии - традиционно лук. В средней полосе России невозможно вырастить семена лука, отмечает эксперт.

Стоимость семян в России - самая низкая в мире, утверждает Владислав Корочкин. Пакетик семян стоит от 3-4 рублей. Конечно, есть дорогие варианты. Это, например, гибридные баклажаны, огурцы, салаты, арбузы. У гибридов четко предсказуемые свойства, размеры, вкус, цвет, срок созревания.

"Картофелины, которые предназначены в переработку на чипсы, могут быть все небольшого размера и без волосков. Тогда они легко чистятся, моются, замораживаются. А выращенные в разной местности помидоры могут быть одинаковые по вкусу, цвету, запаху, но будут различаться между собой по устойчивости к болезням, характерным для конкретной местности. Например, укроп российские розничные магазины предпочитают с большим количеством листьев, но не пахучий", - рассказывает Корочкин.

Российский любительский рынок семян во многом анархичен, считает Андрей Туманов. Если покупатель сельхозкультур хоть раз столкнется с пересортицей, он попросту больше не будет покупать у этого продавца. А там речь идет уже не о пакетиках. А дачнику можно продать и халтуру: или невсхожие семена, или наполовину с трухой.

По данным минсельхоза, в нашу страну импортируется около 57% семян всех овощных культур. 13 апреля в первом чтении был принят закон о семеноводстве. Он должен снизить импортозависимость России по семенам основных культур. Закон позволит создать условия для развития эффективного рынка семян в России, повысить качество семян и устранить избыточные административные барьеры, ранее отмечала вице-премьер Виктория Абрамченко.

В отличие от овощей, большая часть саженцев производится в России. У них более низкая транспортабельность, чем у семян, поэтому выгоднее производить ближе к потребителю, объясняет Туманов. А карантин во время пандемии эти затраты серьезно увеличил. На этом рынке обратная проблема - он слишком консервативен. Питомники в среднем производят по 10-20 сортов каждой культуры.

Всем нужны старые известные сорта вроде Штрейфлинга и Антоновки. Хотя уже давно есть много современных и более продуктивных и качественных сортов, отмечает эксперт. По его словам, россияне из всех саженцев больше всего покупают яблони (около 50% рынка). Груши, сливы, вишни отстают. Появляются на рынке и пользуются популярностью относительно новые культуры: жимолость съедобная, алыча гибридная. Также эксперт отмечает продвижение культур на север: например, черешню и виноград уже выращивают до Архангельской области.

На Кубани запретят перевод сельхозугодий под жилищное строительство

Руководство Краснодарского края намерено запретить перевод сельхозугодий и виноградопригодных земель под жилищное строительство, сообщает пресс-служба администрации региона.

Ранее с инициативой запретить включение в границы населенных пунктов сельхозугодий ранее выступил губернатор края Вениамин Кондратьев. По его мнению, это позволит защитить территории от застройки. Особое внимание в законопроекте уделили виноградопригодным землям. Уточняется, что соответствующий законопроект в первом чтении приняли в среду на очередной сессии парламента региона.

"Сейчас в крае 27 тысяч гектаров занято виноградниками. Еще больше, 40 тысяч гектаров, могут быть введены в оборот как виноградопригодные. Наша задача – защитить их от застройки и перевода в другие категории. Хочу отметить: мы не ограничиваем развитие строительной отрасли, ничего не запрещаем. Мы сбалансируем интересы строительства с интересами санаторно-курортной сферы и АПК. Краснодарский край – не всероссийский спальный квартал, а житница и здравница России. И эти отрасли всегда будут в приоритете", – приводятся в сообщении слова Кондратьева.

Власти региона провели учет виноградопригодных участков в Анапе, Новороссийске, Геленджике, Абинском, Крымском, Темрюкском, Ейском и Новокубанском районах.

"В новом проекте генплана Анапы из застройки, из черты потенциально новых границ города исключают 3 тысячи гектаров виноградопригодных земель. Иначе говоря, вся эта территория была бы застроена. В таком случае уже сложно было бы говорить о развитии курортной составляющей города", – пояснил губернатор.

По словам спикера краевого парламента Юрия Бурлачко, принятие законопроекта имеет значение для всех приморских городов и районов Краснодарского края. "Виноградники – это побережье, там наиболее активно строят новые жилые объекты. Пусть строят, но не за счет сельхозземель. Сегодня рассматриваем законопроект в первом чтении. В конце мая вернемся и во втором чтении рассмотрим согласованный со всеми вариант", – уточнил Бурлачко.

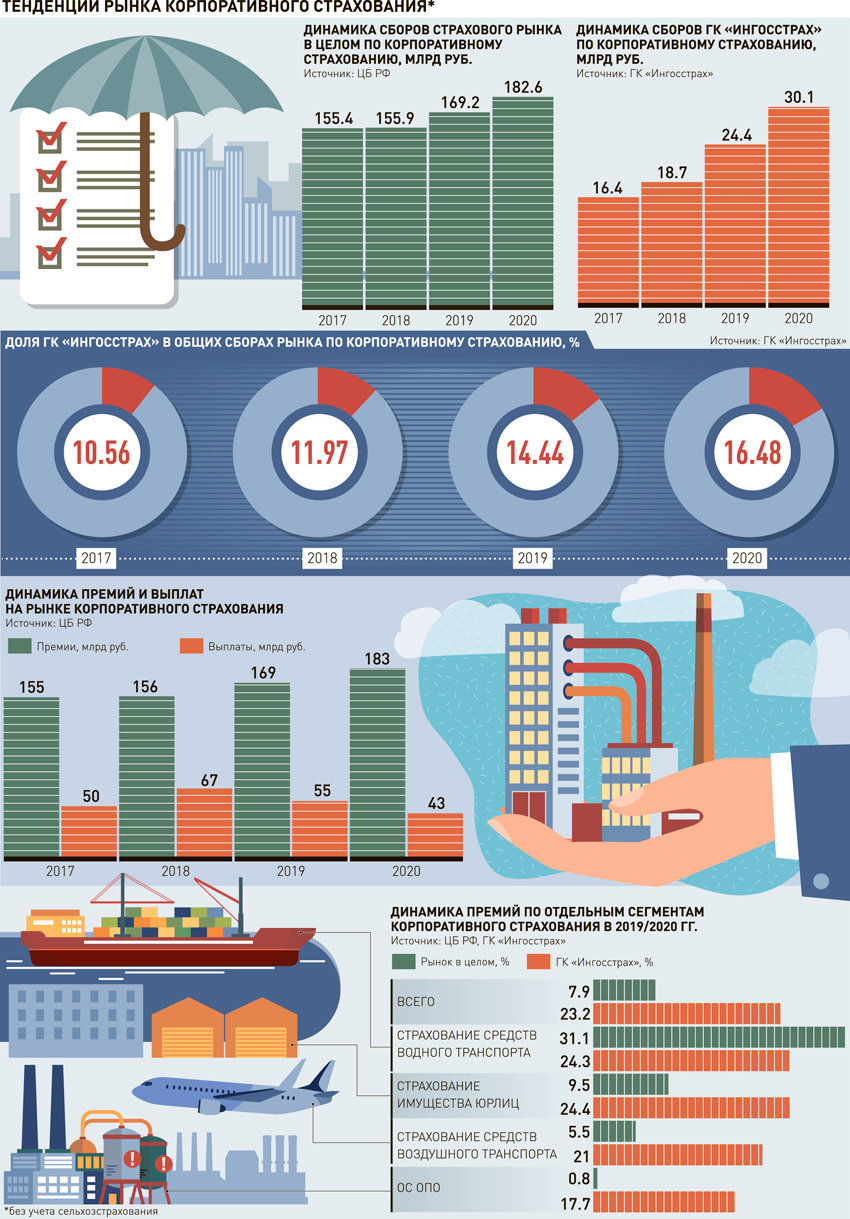

ЧС впишут в закон

Агрострахование с господдержкой расширят

Текст: Анна Белова

В 2021 году доля застрахованных посевных площадей увеличится с 6,5 до 8,3 процента, прогнозируют в минсельхозе.

Лимит господдержки на сельхозстрахование увеличен в 2 раза, до 4,4 миллиарда рублей. Средства уже распределены и доведены до регионов, рассказала замминистра сельского хозяйства Елена Фастова на конференции, посвященной развитию агрострахования.

С начала года застраховано уже 634,3 тысячи гектар посевной площади, показатель вырос в 44 раза по сравнению с прошлым годом. Застрахованное поголовье составляет 443,7 тысячи условных голов, аквакультуры - 6,3 тысячи тонн. По итогам 2021 года, как ожидают в минсельхозе, площадь застрахованных сельхозугодий увеличится на 28 процентов, до 6,5 миллиона гектар, застрахованного поголовья - на 17 процентов, до 9,5 миллиона условных голов, аквакультуры - в 4 раза, до 8,5 тысячи тонн.

Участники рынка ждут расширения системы агрострахования с господдержкой за счет введения в нее нового направления страхования - на случай ЧС. Соответствующий законопроект принят Госдумой РФ в первом чтении. Он предполагает увеличение размера субсидируемой части страховой премии в случае гибели урожая сельхозкультур и посадок многолетних насаждений в результате ЧС. Также планируется создать новый фонд компенсационных выплат, который будет задействован в случае невозможности страховщика отвечать по своим обязательствам.

Изменения, как отметила Елена Фастова, позволят значительно расширить линейку страховых продуктов с господдержкой, снизить финансовую нагрузку на аграриев и обеспечить максимальную защиту их имущества.

В прошлом году агрострахование с господдержкой, по оценкам Национального союза агростраховщиков (НСА), стало самым быстрорастущим сегментом страхового рынка в России. Его объем вырос на 54 процента за год (весь страховой рынок - на 4 процента), до 8,1 миллиарда рублей.

По словам президента НСА Корнея Биждова, союз уже готовится к реализации новых положений о страховании риска ЧС. Если законопроект будет принят в первом полугодии, запуск нового направления агрострахования с господдержкой запланирован на осень, на период страхования озимого сева. Тогда уже в 2022 году будут отработаны на практике процедуры урегулирования убытков при ЧС, а в 2023-2024 годах станет возможным массовое внедрение нового направления, пояснил президент НСА.

Боб не выдаст

Поставки российского продовольствия в Китай выросли в полтора раза

Текст: Татьяна Карабут

За I квартал 2021 года Китай закупил на 57% больше российской агропродукции, чем в I квартале 2020-го. В четыре с лишним раза выросли поставки соевых бобов, а с минтая Китай перешел на крабов.

По данным Федеральной таможенной службы, в январе - марте 2021 года Россия экспортировала в Китай 1,8 млн тонн продовольствия, рассказали в федеральном центре "Агроэкспорт" при минсельхозе. КНР занимает второе место по объему импорта нашей продукции АПК. На первом месте - Турция.

Серьезно изменилась структура экспорта. Так, в 4,4 раза (до более 1 млн тонн) выросли поставки соевых бобов. В стоимостном выражении на них пришлась треть всех поставок в Китай (357 млн долл.), отмечают в "Агроэкспорте". При этом почти весь объем был экспортирован в январе. С 1 февраля для сои была введена экспортная пошлина в 30%. И экспортеры использовали механизм предварительного декларирования, заявив сразу большой объем, говорит исполнительный директор Масложирового союза России Михаил Мальцев. Сейчас поставки сои в Китай практически свелись к нулю. Экспорт подсолнечного масла снизился на 11% (до 168 тыс. тонн) в физическом выражении.

Но за счет высоких мировых цен экспортеры смогли заработать почти в полтора раза больше (+46%, 190 млн долл.), чем за тот же период в прошлом году. На масло приходится 17% от общего объема экспорта. По прогнозам Мальцева, в этом году поставки растительных масел увеличатся в денежном выражении. Хотя с октября этого года на подсолнечное масло также будет установлена плавающая экспортная пошлина.

Многолетний лидер экспорта в Китай - мороженая рыба и, в частности, минтай - опустился на пятое место. Экспорт рухнул в семь раз - до 46 тыс. тонн (64 млн долл.). На третьем месте по объему поставок теперь ракообразные - прежде всего живые крабы. Их экспорт вырос на 75%, до 3 тыс. тонн, а экспортная выручка - в 2,2 раза, до 97 млн долл. По данным "Агроэкспорта", на них приходится 9% экспорта продовольствия в Китай.

КНР - основной покупатель краба, а в новогодние каникулы спрос на него увеличивается. Рост поставок краба в Китай наблюдается последние 10 лет. В прошлом году этому помешал карантин, говорит президент Всероссийской ассоциации рыбопромышленников Герман Зверев. А вот ограничения на экспорт минтая пока так и не сняты. В конце 2020 года власти Китая ввели усиленные меры по профилактике распространения COVID-19, и поставки нашего минтая существенно снизились. По информации Зверева, сейчас в порту Циндао выгружаются контейнеры. Но возврата к прежнему формату оформления грузов так и не произошло.

Мастера на все рукколы

Как стать фермером, не выходя из городской квартиры

Текст: Татьяна Карабут

Пандемия обострила интерес граждан к сити-фермерству. На семью покупают климатический шкаф, в котором выращивают экологически чистые и полезные рукколу и базилик, салаты и микрозелень. Для продажи фермеры арендуют в городах заброшенные склады, оборудуют их роботами и дронами, привлекают деньги венчурных фондов. Но пока такой бизнес приносит разве что удовольствие и пользу для здоровья. Стоимость электричества, которое нужно для подсветки растений, занимает 60% в себестоимости зелени.

У Алексея Пасхи из Истры Московской области небольшая ферма. В отдельном помещении он выращивает микрозелень и съедобные цветы (200 боксов в месяц). Началось все четыре года назад - сначала просто для семьи, потом появились первые клиенты. Продают в "хореку" (гостиницы, рестораны). По профессии Алексей программист. И говорит, что в сити-фермерстве много его коллег - уж очень технологичен процесс. Полив, свет - все это делается на IT-платформах. Фермер говорит, что оборудование собирал сам. Иначе начальные вложения оказались бы в разы больше. И все равно основной доход ему приносит его профессия. А сити-фермерство - для удовольствия, здоровья и небольшого заработка. Расширять бизнес он не планирует.

Тогда потребуется привлекать дополнительные руки. А такую тонкую работу Пасхи никому не доверяет.

Но большие сити-фермы в России тоже есть. Например, iFarm начинала в 2017 году с 10 человек, одного биовегетария в Новосибирске на 40 кв. м, небольшой экспериментальной вертикальной фермы на пять культур. Теперь в компании работает 93 человека, открыт шоу-рум в Финляндии, офис в Нидерландах, вертикальная ферма в Иркутске, две очереди салатного завода в Москве, новая большая лаборатория для овощей, ягод и цветов в Новосибирске. По словам основателя школы сити-фермеров UrbaniEco Татьяны Дубовской, окупаемость средней фермы на 100 кв. метров составляет 2,5-3 года. Зависит от того, поставлять продукцию в ретейл или продавать самому. Во втором случае окупить вложения можно и через два года. А вложить в эти 100 кв. метров можно от 1,5 млн до 10 млн рублей. Дубовская знает проекты, в которых используются даже роботы и дроны. В несколько перспективных проектов вложены средства венчурных фондов.

Купить же просто для себя в дом климатическую камеру или грядку вообще не проблема. Шкаф российского производства стоит от 60 тыс. рублей, канадский дороже - 900 тыс. рублей. А настольная грядка обойдется в 10 тыс. рублей. Она утверждает, что так можно выращивать практически все - от банальной рукколы до мини-арбузов или дынь. Пару лет назад была мода на проростки пшеницы, сейчас - на микрозелень. И спрос на такую продукцию определенно растет. Дубовская уверена, что за сити-фермерством будущее.

Рост и перспективы сити-фермерства в России неочевидны: у нас нет дефицита сельхозземель, не согласен старший менеджер группы по оказанию услуг предприятиям АПК компании EY Максим Никиточкин. Также достаточно сложно получить продукцию с рыночной себестоимостью, в данный момент это больше относится к узконишевым экспериментам, считает он.

Основная проблема бизнеса заключается в дорогом электричестве. Оно занимает около 60% в себестоимости производства, говорит председатель правления Союза органического земледелия Сергей Коршунов. Поэтому выращивать можно только высокомаржинальную продукцию - например, базилик или рукколу. Продукция сити-ферм будет востребована в отдаленных регионах вроде Норильска, Сыктывкара или Воркуты - где доставить дороже, чем вырастить на ферме.

Так, основными источниками дохода iFarm являются не сами фермы, а платежи от клиентов за использование IT-платформы Growtune для управления вертикальными фермами, а также за поставку расходных материалов для вертикальных ферм (горшочки, субстрат, удобрения, семена), рассказала коммерческий директор iFarm компании Майя Городова.

"В долгосрочной перспективе городские фермы, став массовым явлением, позволят сократить логистику от производителей до основных потребителей овощной продукции и зеленых культур, а также расширят возможности занятия сельским хозяйством для широкого круга граждан. Перспективным направлением вертикальные фермы также являются для заведений общественного питания", - считают в минсельхозе. Но пока проекты сити-фермерства носят точечный и экспериментальный характер. Это связано с уровнем развития технологий в сфере, которые еще массово не внедряются в промпроизводство.

Будь СПоК

Сергей Мытарев о том, как сделать жилье доступным для сельчан

Союз сельских строителей России — активный участник процесса устойчивого развития сельских территорий, поставивший перед собой главную цель — создание привлекательного облика деревень и сел, малых и средних городов страны. Каким образом Союз собирается этого достичь, «Стройгазете» рассказал президент организации Сергей МЫТАРЕВ.

«СГ»: Сергей Анатольевич, когда вы стали заниматься вопросами доступности жилья на селе?

Сергей Мытарев: Начиная с 2002 года. Было разработано несколько федеральных целевых программ, включая «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года» (ФЦП УРСТ). Однако на практике, согласно статистике, даже несмотря на принятие госпрограмм, существенного расширения жилищной инфраструктуры сельских территорий не произошло. Более того, в последнее время доля индивидуальных застройщиков даже стала снижаться.