Новости. Обзор СМИ Рубрикатор поиска + личные списки

Главные отличия.

Платный доступ на polpred с деловой информацией высшего качества. Скажите об этом директору библиотеки.

Чем живем - кормимся

В Белокурихе обсуждают перспективы зернового рынка

Текст: Сергей Зюзин (Барнаул)

25 февраля в Белокурихе открылась XIV Зимняя зерновая конференция. В главном аграрном форуме Сибири, ставшем одной из ключевых дискуссионных площадок для экспертов отрасли, по традиции приняли участие ведущие аналитики зернового рынка России и соседних стран.

Из-за необходимости соблюдения мер безопасности, связанных с пандемией, организаторы пошли на ограничения в наполняемости зала (50 процентов) и впервые ввели дистанционный формат участия. В частности, в онлайн-режиме предложено выступить спикерам из Украины и известному российскому китаеведу Алексею Маслову. Среди экспертов, приехавших в Белокуриху, - Андрей Клепач (Внешэкономбанк), Владимир Петриченко ("ПроЗерно"), Евгений Ган (директор Союза зернопереработчиков Казахстана).

Тон дискуссиям первого дня задал Дмитрий Рылько, гендиректор Института конъюнктуры аграрного рынка (Москва).

- Главный вопрос: в каком режиме будут работать отечественные аграрно-продовольственные рынки - "автоматическом" или "ручном"? Конец прошлого аграрного сезона и весь нынешний проходят под знаком ковида. Экономики основных развитых стран получили колоссальную накачку деньгами, что серьезно отразилось на мировых товарных рынках. Если цены на нефть и газ рухнули, то на продовольственную группу товаров после некоторых колебаний и даже снижения рванули вверх.

Второй фактор, который серьезно повлиял на ситуацию в России, связан с ослаблением курса рубля.

- На этом фоне на наших основных продовольственных рынках произошла сильная девальвация, - отметил Дмитрий Рылько. - В числе "рекордсменов" оказались подсолнечник и масличные культуры в целом. Однако были и товары, с которыми случилась определенная дефляция - огурцы, пшено, сливочное масло, капуста. В животноводстве, где значительно подорожали корма, цены на конечные продукты выросли в наименьшей степени. И это это дало негативный эффект.

Гендиректор ИКАР напомнил, что в прошлом году валовый сбор зерна в России стал вторым по объему за всю историю страны, а что касается пшеницы, то, по сути, был повторен рекордный урожай 2017 года. Однако цены на все товары зерновой группы, за исключением ржи, достигли или вообще превысили рекордные значения. Пик роста отмечен в декабре - начале января. Причины две: мировые цены и курс рубля.

- У нас огромный ассортимент регуляторных мер на различных товарных рынках, - подчеркнул Дмитрий Рылько. - Это и квоты на зерно, и пошлины на пшеницу, кукурузу, ячмень и масличные культуры. Сюда же относится административное регулирование цен на бутилированное растительное масло и свекловичный сахар. Кстати, цены на масло на мировом рынке постоянно растут и спрос на него повышается. Увеличение пошлины на подсолнечное масло для наших производителей не стало трагичным, удар прошел по касательной. Хотя есть маленькая неприятность, которая может вырасти в большую. Никто не хочет производить бутылку - даже те, кто раньше на этом специализировался. Все постепенно переходят на производство и экспорт сырого масла, который пошлинами пока не регулируется. И есть вероятность, что впервые в России цена на нерафинированное масло превысит цену на рафинированное. Долго так продолжаться не может. Это нездоровая ситуация - продовольственные полки начинают пустеть. Переработчикам надо срочно искать компромисс с аграриями, выращивающими масличные. Иначе сработают жесткие регуляторы. Алтайский край - единственный регион в Сибири, где выращивают сахарную свеклу. В сахарной отрасли влияние регуляторных механизмов значительно сильнее. В отличие от производства и переработки подсолнечника, у "сахарников" нет вариантов. Они выпускают только белый сахар, который надлежит продавать с завода по 36 рублей за килограмм - и не дороже. Но осенью 2020-го переработчики сахарной свеклы, не подозревая об административных ограничениях, закупали сырье по цене более высокой цене, исходя из расчета, что будут отпускать сахар по 40-42 рубля за килограмм. И как им вернуть эту разницу? Даже если исходить из того, что ограничительная мера была правильной, все равно 36 рублей за килограмм белого сахара - очень низкая цена. У производителей возникнут серьезные финансовые проблемы. На мой взгляд, главное, чтобы государство не увлеклось регуляторной тематикой. Фиксированные цены могут породить вал болезненных решений для отрасли.

Выводы первого дня конференции: в сельском хозяйстве в нынешних сложнейших условиях необходим дальнейший поиск баланса между ручным управлением и автоматическим режимом. Нужно радикально менять методы расчета экспортных пошлин. Мировые цены на продукцию сельского хозяйства будут очень высокими в обозримой перспективе. Введение продовольственной помощи особо нуждающимся гражданам снимет напряжение с российского внутреннего рынка.

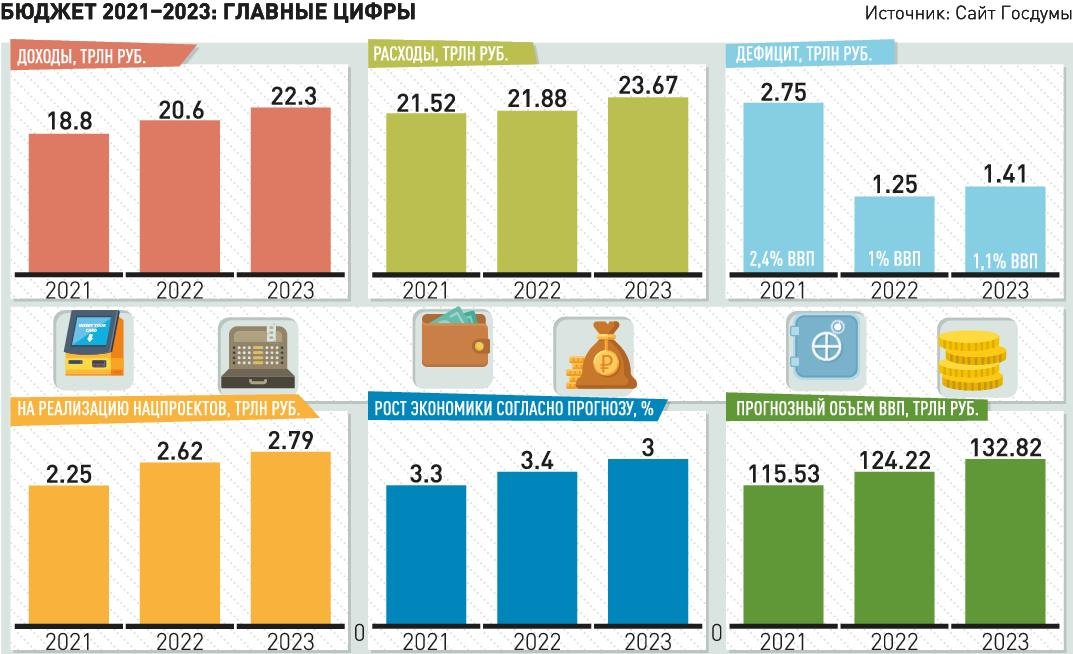

В пятницу конференция продолжит работу. Участники форума с особым нетерпением ждут докладов Андрея Клепача, посвященного прогнозу развития экономики России в 2021-2022 годах, и Алексея Маслова, который расскажет о мукомольной промышленности и внутреннем рынке муки Китая.

Цифра

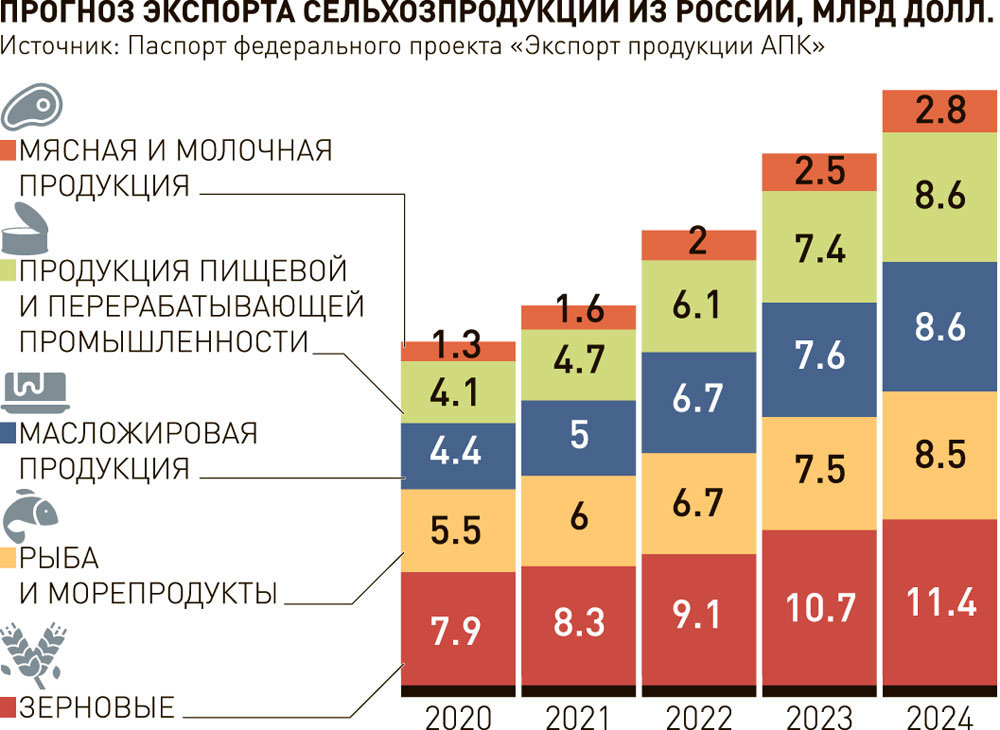

Эксперты Зимней зерновой конференции назвали предполагаемый объем экспорта российской пшеницы в нынешнем зерновом сезоне - 38,5 миллиона тонн, что обеспечит нашей стране твердое первое место в мире (около 20 процентов мирового рынка).

«Боже, царя возьми…»

160 лет назад в России было отменено крепостное право

Николай Анисин

Допуски в московские архивы и билеты в библиотеки Кейт оформила без каких-либо заковырок. Чтение там пожелтевших страниц документов и книг с приятным запахом старинного клея стало для неё чем-то вроде священнодействия. И она нисколько не пожалела, что не стала пользоваться дома теми историческими источниками, которые были доступны в электронном виде.

Целый месяц изо дня в день Кейт без устали копила и копила новые сведения. А суммировав их, пришла в замешательство. Перво-наперво, она искала в русской жизни до 1917-го предпосылки социализма. Но обнаружился там лишь клубок проблем, предвещавший неизбежные внутренние распри.

В ХХ век царская Россия шагнула как империя-деревня, с долей сельских жителей в 4 раза большей, чем в Англии и в 2 — чем в Германии. Её экономика не топталась на месте, но уступала в развитии экономикам всех крупных стран: и республиканских, и монархических.

Русский валовой внутренний продукт на душу населения был меньше американского в 9,5 раза, британского — в 4,5, германского и канадского — в 4, французского и бельгийского — в 3 и австро-венгерского — в 2 раза.

Низкая производительность труда: как в сельском хозяйстве, так и в промышленности России, — имела исторические корни. Они приоткрылись Кейт, как только ей вздумалось сопоставить пути в капитализм дворянства двух империй: Российской и Германской.

В немецких королевствах и герцогствах крепостное право приказало долго жить задолго до их объединения в единое государство в 1871-м. И почти везде оно отменялось с беспроигрышной выгодой для юнкеров — феодалов-помещиков. Они получили право, даруя крепостным личную свободу, затребовать с них за используемые ими земельные участки 25-летнюю ренту. Те крестьяне, которые не могли расплатиться, обязаны были возвратить помещикам треть подлежащих выкупу участков. А при отсутствии денег в дальнейшем — и остальные две трети.

Юнкеры прибирали к рукам не только пашни разорившихся крестьян, но и пастбища и покосы упразднённых в немецких деревнях общин-марок. Всех сельхозугодий в распоряжении помещиков оказалось больше, чем было при крепостном праве. И они — сами или через управляющих — превращали свои феодальные владения в капиталистические агропредприятия, нацеленные на снижение производственных затрат.

Чтобы меньше платить за труд безземельным крестьянам, юнкеры не жалели денег, взимаемых с оставшихся при земле крестьян, на модернизацию своих хозяйств. Закупали паровые плуги и культиваторы, жнейки и молотилки. Применяли лучшие севообороты и минеральные удобрения. Заводили племенной скот.

Спрос на рабочую силу в помещичьих имениях падал. Но массовой безработицы в немецких деревнях не случилось. Прежде всего потому, что феодалы-юнкеры, сделавшись помещиками-капиталистами, становились одновременно и капиталистами-заводчиками. Они вкладывали деньги от выплат платёжеспособных крестьян за землю и от своих новых доходов с полей и ферм в развёртывание производства в городах. И туда перекочёвывали крестьяне-пролетарии, сливаясь с пролетариями-рабочими.

Немецкая промышленность в середине ХIХ века, по сравнению с промышленностью не только английской, но и французской, выглядела жалко. А к концу века она уже по основным показателям первенствовала в Европе. Её лидерство было обеспечено именно дворянством Германской империи.

Оно, привнося собственные деньги в индустрию, употребило свою самую высокую в обществе образованность для заимствования своими фабриками-заводами лучших в мире технических достижений.

Оно, сохраняя безоговорочное верховенство во властном управлении империей, обеспечивало оптимальную конкуренцию бизнеса дворян с бизнесом "буржуа" и в равной мере рьяно защищало их политикой протекционизма от убытков извне.

Оно же мерами в трудовых отношениях держало в ежовых рукавицах сельских и городских пролетариев. Их зарплата в конце ХIХ — начале ХХ вв. была ниже, чем у американских и английских рабочих, а интенсивность труда — выше.

Настрой немецкого дворянства на выжимание максимальной прибыли через создание максимально благоприятных для производства условий был известен Кейт ещё в её бытность студенткой в Британии. А вникнув в московских архивах и библиотеках в мотивы русского дворянства при его обустройстве в капитализме, она обнаружила ранее ею непредставимое.

Манифест царя Александра II подрубил феодализм в России. Он упразднил право дворян распоряжаться крестьянами как живой собственностью. Предоставил бывшим крепостным такую же личную свободу, что была у иных сословий. И тем дал старт ускоренному переходу к капиталистическому рынку труда.

Высокопарный, с обращением к Богу, текст царского Манифеста пронизывало радение о пребывавших в неволе крестьянах. Их юридическое освобождение Александр II преподнёс как "важное пожертвование, сделанное благородным дворянством для улучшения быта крепостных людей". Что крылось в этом утверждении царя — сомнений у Кейт не оставило: только ложь.

Ко дню подписания Александром II его Манифеста в Российской империи было 10 миллионов мужских крепостных душ. Из них две трети уже числились на балансах кредитных учреждений. Под залог 7 миллионов находившихся в их владении крестьян с семьями дворяне-помещики при стоимости тогда коровы в 3 рубля взяли в долг 268 миллионов рублей.

Возвращать эти миллионы им было не из чего. Доходы от производства в имениях не покрывали и половину привычных расходов большинства русских феодалов. И около 90 процентов из них — около 100 тысяч! — в 1861-м уверенно шли к разорению. Сделав же важное, по словам Александра II, пожертвование крепостным людям, все крепостники избежали банкротства, и все получили шанс либо на безбедное существование, либо на процветание в условиях капитализма. Как именно состоялось их спасение и чем оно обернулось — Кейт разбиралась долго. Но разобралась.

Дворяне-помещики в России, как и юнкеры в Германии, верховодили в управлении государством. И были сходны с ними как чиновники. Но не как землевладельцы.

Юнкеры в XIX веке носом землю рыли в своих имениях и не оставались с носом, подсчитывая получаемые оттуда прибыли. Русское же поместное дворянство, в общем и целом, напрочь утратило вкус к хозяйствованию. И к 1861-му оказалось в настоящем тупике. Дармовой труд крепостных не обеспечивал ему выживания, а без него вести дела в своих имениях дворяне не могли.

Никчёмность русских феодалов в организации производства и их расточительство уготовали им крах как классу земельных собственников. Но именно в них царский двор — сам крупнейший землевладелец — видел опору престола и выручил-таки из поистине бедственного положения.

Манифест Александра II, даровав крестьянам личную свободу, освободил их и от земель, на коих они добывали себе пропитание. Все сельхозугодия при крепостных деревнях были объявлены достоянием дворян-помещиков. Юридическая от них зависимость крестьян сменилась зависимостью экономической.

Бывшие крепостные до расчёта за выкуп используемых ими земельных наделов должны были по-прежнему бесплатно работать на бывших крепостников в их имениях — отбывать барщину. Она после 1861-го ограничивалась. И потому к ней как бы сам по себе добавился новый вид повинностей крестьян в пользу помещиков — отработки.

Слово "барщина" Кейт дословно перевела на английский как gavel work, работа под молотком, слово "отработки" — как paying by work, плата работой. И два этих понятия объединила в одном — double labour bondage, двойная трудовая неволя.

Разъяснявшее царский Манифест Положение о крестьянах введения отработок не предусматривало. Но оно везде, во всех губерниях империи разрешало помещикам продать их бывшим крепостным земельные наделы не тех размеров, которыми они ранее пользовались, а меньших. Крестьяне были лишены почти трети кормившей их земли. И этим обречены на аренду угодий у помещиков и — за неё! — выполнению на дворянских полях-лугах и скотных дворах всего того объёма работ, на который не хватало дней регламентируемой барщины.

Того, чего русские феодалы более всего опасались при мыслях об освобождении крестьян, — не случилось. Дармовой труд в их имениях сохранился. То, в чём они перед отменой крепостничества особо нуждались — им отвалилось.

Сдача земли в аренду вела к сокращению доходов помещиков от хозяйствования на собственных угодьях. Но частичная ежегодная потеря денег была им с лихвой компенсирована на многие годы вперед.

За обрезанные земельные наделы, которые крестьянам дозволили выкупить у дворян, комиссии в губерниях вместе с правительством империи назначили цену в 5-7 раз выше рыночной. 20 процентов от заоблачной стоимости этих наделов помещики напрямую получили от крестьянских общин, 80 — от правительства. Оно расплатилось с ними в год отмены крепостничества, принудив крестьян взять у государства кредит с возвратом в течение 49 лет.

Из перепавших помещикам почти 800 миллионов рублей был погашен их 268-миллионный долг банкам. Остальные полмиллиарда рублей в виде наличных от крестьян и казначейских билетов от правительства можно было употребить по любому назначению.

Вникнув в схему выплат за наделы, Кейт не удержалась от мысли: "Юнкеры Германии в 1861-м как пить дать завидовали русским помещикам: "Какой первоначальный капитал враз вам достался с началом капитализма!" — такая зависть у них вполне могла быть".

Но в России деньги от выкупных платежей как капитал для производства в имениях сполна использовали лишь дворяне в малонаселённых губерниях Причерноморья и на Нижней Волге. У них-то земли было ого-ого, а крепостных немного. И они, нанимавшие работников ещё до царского Манифеста, активно стали вкладываться в закупку новых средств производства, чтобы экономить на оплате труда и повышать его производительность. В губерниях же с обилием деревень и самой большой долей выплат за наделы к эффективной модели хозяйствования склонились лишь три процента собственников имений.

Отмена крепостничества, избавив большинство поместного дворянства от банкротства, не могла изменить его натуру. И оно, довольствуясь барщиной с отработками, опять ввергало себя в разорение. Но более быстрыми, чем прежде, темпами.

Замена в деревнях юридического рабства на рабство экономическое вызвала в них восстания. Их число весной-летом 1861-го превысило 1300. Возмущение крестьян чрезмерной платой за личную свободу было подавлено военной силой. Потом оно наружу прорывалось редко. Но внутри крестьянских общин кипело вовсю. И выплёскивалось так, что пересилить его было никак невозможно.

Раньше за нерадивый труд крестьян пороли. С личной же независимостью телесные наказания им уже не угрожали. И чуть ли не каждый из них теперь шёл на барщину и отработки, не боясь вроде бы без умысла навредить барину:

— Чем хуже пашешь-сеешь ему, чем ловчее его зерно и сено-солому гноишь, тем лучше на душе.

Дармовой труд в имениях помещиков из десятилетия в десятилетие приносил большинству из них всё меньше доходов. А умерять свою жажду потребления это дворянское большинство, как и раньше, не стремилось. Не отказывало себе в тратах ни на товарно-бытовую роскошь, ни на заграничные путешествия и азартные игры. Когда деньги от выкупных платежей, доставшиеся помещикам после погашения их долгов в 1861-м заканчивались, они начинали продавать свои сельхозугодия.

В год упразднения крепостного права в собственности помещиков было 87 миллионов десятин (десятина — чуть больше гектара) земли, через полвека — уже вполовину меньше. Темпы же её распродажи ими не понижались, а повышались. Но, потеряв землю и растратив на "красивую жизнь" деньги за неё, как и выкупные платежи, дворяне в конце ХIХ — начале ХХ вв. не выстраивались на папертях с протянутой рукой. Их содержание, как и раньше — только теперь уже окольным путём, — оплачивали крестьяне.

Они тот кредит, взять который их принудило правительство с целью сразу расплатиться с помещиками за земельные наделы, возвращали с процентами. И с 1861-го по 1906-й внесли в казну на 700 миллионов рублей больше, чем получили оттуда. Из этих миллионов отстёгивались суммы на открытие новых вакансий в структурах управления губерниями и империей в целом.

В 1874-м, когда лишь малая часть помещиков успела промотать деньги от продажи наделов и собственной земли, в России было менее 100 тысяч чиновничьих должностей, а в 1902-м — уже 160 тысяч. И число их продолжало умножаться с прибавлением числа разоряющихся помещиков.

На гражданскую службу дворян, в отличие от представителей других сословий, принимали без документов об образовании. Она не требовала от них особых усилий и приносила им жалованье, с которым они могли вполне уверенно чувствовать себя в обществе.

Царский двор не предотвратил медленного исчезновения поместного дворянства как класса земельных собственников, но сберёг его в целом как опору престола. И тем самым оставил неизменным государственный строй империи. Но нещадная цена, которую за спасение бывших феодалов, неспособных спасать себя, заставили заплатить крестьянство, стала миной, заложенной под этот самый строй.

Образ мины в сознании Кейт возник не только из игры фантазии, но из фактов действительности России конца ХIХ — начала ХХ веков.

Средний размер земельных наделов, дозволенных крестьянам к выкупу в 1861-м, составлял на мужскую душу чуть больше 5 гектаров. К 1900-му он уменьшился в два, а в некоторых губерниях — и в три раза. Отцы делили выкупленные ими у помещиков наделы с женатыми сыновьями, так что на каждую семью приходилось всё меньше пашни.

Арендуя барскую землю, крестьяне распыляли свои силы на отработки за неё в погожие дни, теряя в урожае на своих и на взятых в пользование наделах. Без аренды они обойтись не могли, но и с ней выпутаться из нужды тоже не могли. Где-то она ограничивалась помещиками, где-то — нехваткой в деревнях лошадей для работы от рассвета до заката на себя и на бар.

Денег на покупку скота и инвентаря у крестьян с личной свободой убавилось, как и земли. Ибо им теперь приходилось платить не только налоги-подати государству, как раньше, но и рассчитываться по кредиту за выкуп наделов с процентами.

Расширявшаяся в деревнях бедность сужала возможности для приложения новых рабочих рук как в крестьянских хозяйствах, так и в барских имениях. Востребованность же наёмных работников в русских городах имела предел. Чем он был обусловлен — Кейт поняла, уяснив, как прежние государственные устои империи сочетались с новым капиталистическим укладом в ней.

После 1861-го купцы и оборотистые крестьяне, наладившие собственный промысел в городах ещё до отмены крепостничества, широко открывали двери перед теми, кто при малоземелье в крестьянских общинах оказывался там лишними. В торговле и производстве тканей и предметов обихода начался бум. Но он был далеко не адекватен росту безработицы в деревнях. Причину его сдерживания Кейт объяснила себе двумя взаимоувязанными обстоятельствами.

Богатевшее купеческо-промысловое сословие тщилось уподобиться в образе жизни дворянам-землевладельцам. Тратилось на пышность особняков-домов, дорогостоящие товары из Европы и бесшабашную гульбу. Разорившиеся же помещики, становясь чиновниками, не гнушались покрывать свои расходы на щегольство взятками с купцов и заводчиков разного калибра. Поэтому значительная часть прибыли, добываемой на предприятиях торговли и лёгкой промышленности, для создания новых рабочих мест не использовалась.

Во всех иных отраслях русской индустрии с отменой крепостничества также происходил приличный рост прежде незначительных объёмов производства. Но он в них тоже был гораздо меньшим, чем мог быть. Из-за того, что прибыльность бизнеса в промышленности России была поставлена в зависимость не от экономической конъюнктуры, а от его взаимоотношений с вершителями русской политики.

С переходом к капитализму правила жизни в Российской империи по-прежнему диктовала аристократия — та тысяча дворян-землевладельцев, которым до 1861-го принадлежало свыше двух миллионов крепостных крестьян.

Члены аристократических кланов или их ставленники занимали ключевые посты во власти. И по долгу службы пеклись о соблюдении законов всеми сословиями государства, о поддержании баланса их выгод. Но притом не забывали о первостепенности своих интересов.

От продажи крестьянам земельных наделов русские аристократы получили те деньги, которые можно было пустить по ветру лишь при очень нездоровой фантазии. Таковая в их кругу водилась. Но в большинстве своём богатейшие семейства, всегда жившие на широкую ногу, в сумасбродство не впадали. Что-то из сумм выкупных платежей они пускали на затыкание дыр в своих имениях, терпевших убытки от крестьянского нерадения и вредительства. Что-то вкладывали в покупку гособлигаций и коммерческой недвижимости в России и Европе.

Эти виды капиталовложений аристократии не помогали развитию экономики России. Но и не мешали ему. А вот другой способ применения аристократией своих несметных денег Кейт расценила как напасть для промышленности России.

Бывшие крупные крепостники не стремились к сотрудничеству с купцами и заводчиками из бывших крепостных. Их воротило от доморощенных капиталистов не только потому, что те вели бизнес, чреватый рисками рыночной стихии.

Столпы русской аристократии, как и рядовые дворяне России, в отличие от основателей русского бизнеса, знавших лишь родной язык, говорили меж собой и думали на языках иностранных. По иностранным же манерам был устроен их быт. Им европейские капиталисты ментально и духовно были ближе, нежели русские.

С расширением рынка труда в России её аристократическая власть привечала зарубежных инвесторов с распростёртыми объятиями. Так привечала, что к началу ХХ века в угледобыче и металлургии империи, в её нефтедобыче и зарождающемся машиностроении от 70 до 100 процентов предприятий оказались в руках иностранцев. Среди них преобладали граждане Франции. Французы же, бельгийцы и англичане владели почти половиной фондов 16 самых крупных банков Российской империи.

Размещая в ней свои инвестиции, зарубежные промышленники и финансисты вывозили за границу значительную часть прибыли и тем обескровливали русскую экономику. Но всемерное благоволение к себе властителей России притом не теряли. Причину в целом столь невыгодного империи расположения к ним Кейт переварила с мыслью:

— Не бывает худа без добра.

Добро же приток капиталов из Европы нёс прежде всего самой аристократии, от коей зависел экономический климат в империи.

Её властью предприятиям, купленным или созданным в России иностранцами, было разрешено сбиваться в синдикаты. Их акции приобретали члены семей, братья-сватья и друзья русских сановников. Они же входили в состав правлений монополий.

При смычке интересов крупного бизнеса и аристократии в синдикатах "Продуголь", "Продамет", "Мазут", "Нобель-нефть", "Кровля", "Гвоздь" и прочих особо не напрягали мозги насчёт того, как увеличить свои барыши. Они просто закладывали плюсом к себестоимости продукции те прибыли, которые считали приемлемыми для себя. Завышение ими отпускных цен вне реальных затрат повышало доходы акционеров-аристократов, и русское аристократическое государство пальцем о палец не ударяло, чтобы остановить их искусственный рост.

Получая лёгкие сверхприбыли, акционеры монополий делили их между собой и лишь мизер тратили на создание новых рабочих мест и на то переоснащение предприятий, которое могло бы серьёзно повысить там производительность труда.

Железа и стали на душу населения Российская империя производила в 5 раз меньше, чем империя Германская, и сокращения между ними разрыва в металлургии не предвиделось. Назначаемые же в базовых русских отраслях высокие цены на энергоносители и металлоизделия тормозили производство в других имевшихся отраслях и препятствовали появлению новых.

Почти все станки и комплекты сложного оборудования на русские заводы-фабрики завозились из европейских стран. Их импорт только из Германии в 1902-1906 гг. удвоился. На сошедших со стапелей России в 1909-1913 гг. десяти кораблях класса линкор-крейсер были установлены немецкие или шведские турбины, английские гирокомпасы и дальномеры. Ничего подобного русскими руками не изготовлялось.

Зачаточное состояние в империи станкостроения, отсутствие в ней двигателестроения и приборостроения власть беспокоило мало. К такому выводу Кейт склонилась, когда выяснила, куда уходили те деньги русской казны, которые можно было бы направить на кредитное стимулирование новых отраслей.

За 20 лет на рубеже ХIХ-ХХ веков число дел на русских чиновников, рассмотренных в палатах Уголовного суда, возросло в четыре раза и в 1913-м превысило 1100. При капитализме мода на роскошь обуревала образованное общество России сильнее, чем при феодализме. И госслужащие: как из разорившихся дворян, так и из иных сословий, — всё чаще отваживались на вызывавшее огласку казнокрадство. Не реагировать на него царские органы правопорядка не могли. Но чем усердней они карали запускавших руки в казну империи, тем больше денег растекалось оттуда по личным мошнам.

На скамью подсудимых попадали те заурядные чиновники, которые отщипывали себе долю из сумм, уже выделенных по статьям расходов. Масштабные же хищения казны зарождались при принятии решений о распоряжении её деньгами и недвижимостью. А они были неподсудны.

В исполнении бюджета империи Кейт обнаружила уже знакомый ей мотив на тему "Рука руку моет", который царил в промышленной политике. Но там единение русской аристократии и зарубежного бизнеса, не допускавшее вмешательство государства в завышение монополиями цен на их рыночную продукцию, всё-таки выглядело не столь цинично, как в политике бюджетной.

Когда для Кейт это стало очевидно, ей вспомнились слова соотечественника — публициста Томаса Даннинга:

"Если имеется в наличии достаточная прибыль, то капитал делается смелым. Обеспечьте 10 процентов — и капитал согласен на всякое применение, при 20 процентах он становится оживлённым, при 100 процентах он попирает все человеческие законы, при 300 процентах — нет такого преступления, на которые он не рискнул бы, даже под страхом виселицы".

Эти рассуждения, обнародованные в середине ХIХ века, были применимы к капиталу любой страны мира и в начале века ХХ-го. Но только не к тому зарубежному капиталу, что действовал в царской России. Ему, как полагала Кейт, имело смысл над сказанным Даннингом лишь похохатывать.

Думать так побуждали попадавшиеся ей в московских архивах докладные записки с анализом отдельных бюджетных расходов на обеспечение армии-флота, на строительство железных дорог и иных объектов. В них содержались сигналы-вопли: там и тут государство платит за заказываемые им товары и услуги не по реальной их стоимости, а по взятой с потолка.

Такие сигналы в недрах аппарата управления вспыхивали и гасли. Конкуренция за госзаказы в царской России сводилась к конкуренции внутри её высшей бюрократии. Кто там был в конкретный момент более значим, тот и утверждал условия поставок оружия, боеприпасов, снаряжения, выполнения работ и так далее. Желание власть имущих становилось законом. И потому при заключении контрактов госорганов с бизнесом нередко предусматривалась его прибыль не в 10-20, не в 100-300, а в 1000 процентов. Никакая виселица капиталу притом не грозила, ибо от ограбления им русской казны не кое-что, а весьма существенное нечто перепадало разными способами тем, кто призван был казну стеречь.

Та самая смычка интересов аристократии и зарубежного бизнеса, при которой высочайшую прибыль можно было иметь, не совершенствуя производство, обрекала базовую промышленность России на вечное отставание от индустрии западных стран. Но эта смычка остро не раздражала весь остальной бизнес империи. В его лице ни аристократия, ни опиравшийся на неё царский двор врага себе не наживали.

Трудовая смена на предприятиях всех отраслей России в среднем длилась 11 часов — на 2 часа больше, чем на предприятиях США и Германии. А денег за месяц труда русские рабочие (опять-таки, в среднем) получали в 20 раз меньше, чем американские и в 15 — чем немецкие.

Дешевизну рабочих рук в промышленности и торговле империи обеспечила её царско-аристократическая власть, заменой юридического рабства в деревне на экономическое, породившее там малоземелье и нищету. Её политика гнала в города крестьян, готовых вкалывать за любое, даже самое мизерное, вознаграждение.

Низкая зарплата на русских предприятиях позволяла прибыльно вести дела владельцам всех средств производства. Всем им в целом власть подходила, как и поместному дворянству. Устраивала она и большинство чиновничества, и полицию с армией, которые содержались в сытости.

Относительное довольство социально-экономическим курсом империи было у 17 процентов самых образованных и активных её жителей. Их лояльность престолу гарантировала неизменность государственного строя и сложившегося после 1861 года экономического уклада царской России. И её существование в ХХ веке — даже со всё более явным прозябанием промышленности и сельского хозяйства — могло длиться и длиться.

Так Кейт казалось до тех пор, пока она не обнаружила, что 83 процента подданных русского престола, обеспечивавших умеренное или высокое благополучие остальных 17, были поставлены перед выбором: или мы, или действующая система власти и экономики.

Зарождение этой альтернативы Кейт уловила, прослеживая торговые сделки в утверждавшемся капитализме в русской деревне.

Те земли, что повторно обанкротившиеся помещики выставляли на продажу, как правило, из года в год частями переходили к крестьянам. Они, дабы избавиться от ущербных для них отработок за аренду, выкупали барские поля-луга, занимая деньги у банков. И из огня попадали в полымя: чуть выбираясь из земельной безысходности, влезали в безысходность финансовую.

Чтобы, как и прежде, расплачиваться с государством по налогам-податям и его принудительному кредиту от 1861-го и возвращать долги банкам, крестьяне теперь должны были не только урезать потребление в своих семьях. Им всё чаще приходилось сбывать на рынке то количество зерна, которое в год с обычной погодой они оставляли в амбарах на случай засух-потоплений в следующем году. Козни же стихии в 1870-е—1880-е годы некоторые губернии не миновали. И в них голод приговорил к смерти небывалое ранее число крестьянских семей.

А в 1891-1892 годах погодные аномалии охватили сразу 17 губерний в европейской части России. И погубили там и озимые, и яровые посевы у 30 миллионов крестьян, имевших запасы хлеба от 25 до 5 процентов от нормы. Их недоедание вызвало эпидемии тифа, холеры и малярии. Старые и малые, молодые и зрелые в русских деревнях вымирали сотнями тысяч.

Правительство царя Александра III, унаследовавшего трон от своего отца Александра II, помогало голодавшим — чем могло и как умело — дожить до нового урожая. Но ни шага не сделало для устранения тех причин, что вызвали небывалый раньше мор крестьянства. И менее чем через 10 лет, в царствование уже сына Александра III — Николая II, занявшего престол в 1894-м, картина бедствий от неурожая воспроизвелась в деревнях империи. От окончания первого до начала второго массового мора в деревнях крестьяне продолжали прикупать доли помещичьих сельхозугодий. И, как захотелось выразиться Кейт, тушили пожар, черпая воду ложками.

Новых купленных земель для полноценного приложения рук подраставших в деревнях работников всё равно не хватало. Не миллионы, а десятки миллионов крестьян оставались условно безземельными. Повысить же доходы от имевшихся угодий им: с сохами и лошадьми, изнурёнными работой на себя и бар, — было не дано. А финансовая удавка на их шеях в виде двойной выплаты государству и одной банкам не ослабевала. Прибавлялись посевы с покосами — прибавлялись и долги, покрыть которые крестьяне без распродажи запасов хлеба, обеспечивавших им выживание при неурожае, не могли.

На исходе ХIХ века русские деревни были обречены на движение по кругу смерти — на бесконечное повторение массового мора. Предотвратить неизбежность их грядущих бедствий в ХХ веке было невозможно без ликвидации малоземелья крестьян и повышения в разы спроса на их руки в городах. Но ни о том, ни о другом в окружении Николая II никто всерьёз не помышлял.

Суть стратегии царского двора, как её поняла Кейт, сводилась к следующему.

То устройство жизни, которое сотворил Александр II и сохранил Александр III, — единственно возможное для России. Какой путь в капитализме был выбран, тем она и должна следовать дальше в ХХ веке. Мы, Николай II со правительством, обеспечиваем медленное развитие экономики. Но оно поступательно, и с ним, в конце концов, стерпится-слюбится не только меньшинство, но большинство царских подданных.

Так, по разумению Кейт, могло бы быть. Так бы оно и было, покорно согласись крестьянство — две трети населения России! — всегда жить впроголодь, а в годы с неурожаем — тихо-мирно вымирать. Но оно эту, уготованную ему участь, отвергло.

Фрагмент из исторического романа

Олег Царёв: «Бедная Украина!»

семь лет после Майдана

Андрей Фефелов

"ЗАВТРА". Олег Анатольевич, прошло семь лет с тех пор, как на Украине произошёл государственный переворот, так называемый Евромайдан. За эти годы страсти немного улеглись, но горечи стало больше, ведь наши соотечественники по ту сторону границы (и не важно, зачумлены они украинской пропагандой или нет) оказались не то, что «у разбитого корыта», а у разбитой жизни.

Вспомним, что Майдан проходил под лозунгами борьбы с коррупцией. Что сейчас происходит на Украине в этой сфере?

Олег ЦАРЁВ. Коррупции меньше не стало. Наоборот, ранее существовавшая украинская коррупция умножилась на беспредел. И к ней добавилась ещё коррупция, связанная с иностранными чиновниками и политиками, которые воруют гораздо больше, подходя к этому вопросу системно.

"ЗАВТРА". Сейчас шумит скандал вокруг запорожской компании "Мотор Сич", производящей двигатели для вертолётов и самолётов. По сути, это китайско-американская разборка на территории Украины. Что происходит с этим важнейшим заводом, с промышленностью в целом?

Олег ЦАРЁВ. В промышленности идёт системный спад, предприятия закрываются, количество рабочих мест уменьшается. Что касается "Мотор Сич", то действительно, Украина, как и многие другие страны мира, стала площадкой, где два гиганта, Китай и США, меряются силами.

"ЗАВТРА". То есть на Украине, можно сказать, завершается деиндустриализация?

Олег ЦАРЁВ. Да, а ведь на момент развала Советского Союза Украина была пятой экономикой Европы! Сейчас она всё больше и больше скатывается к аграрной державе, причём в самой примитивной форме, когда переработка минимальна, и всё просто вывозится за рубеж. Стоит напомнить, что страны, производящие по преимуществу сельскохозяйственную продукцию, во всём мире не просто не богаты, а влачат жалкое существование.

"ЗАВТРА". В каких-то официальных документах зафиксирована эта аграрная ориентация Украины?

Олег ЦАРЁВ. Нет, в Киеве напрямую не говорят, что «мы уничтожим свою промышленность и станем аграрной державой». Формулируют несколько по-иному: мол, несмотря на то, что у нас падает промышленность, мы сохраняем своё сельскохозяйственное производство.

"ЗАВТРА". Много копий ломалось вокруг закона о продаже земель сельскохозяйственного назначения. Каковы последствия его принятия?

Олег ЦАРЁВ. Украинские чернозёмы всегда были всем интересны. Из-за них шли войны, проливалась кровь. А теперь появилась возможность скупить их за бесценок. У нас 20 миллионов гектаров земель сельскохозяйственного назначения. Сейчас на них установили индикативную цену, 2000 долларов за гектар. В Европе гектар сельхозземель — и далеко не чернозёма! — стоит 50 тысяч евро. Это значит, что Украина могла бы получить за свою землю не менее триллиона долларов, а вместо этого получит только 40 миллиардов. Это просто смешные деньги, которые будут проедены. Как максимум, они на 2-3 года позволят власти немного стабилизировать ситуацию. Но Украина уже не будет принадлежать украинцам.

"ЗАВТРА". А кем эта земля скупается?

Олег ЦАРЁВ. Её начнут покупать с лета. То есть закон принят, а Конституционный суд, который мог бы отменить этот закон, принятый неконституционным образом, разогнан. В результате Украину просто разорвут, а народ окончательно попадёт в кабалу.

"ЗАВТРА". Зловещие признаки колониальности, периферийности проявляются всё больше. А что происходит с углём? Там тоже какая-то скандальная история разворачивается...

Олег ЦАРЁВ. Идёт война между Ахметовым и Коломойским, и в медийном пространстве мы наблюдаем отголоски этой войны, которая более интенсивно ведётся «под ковром», кулуарно.

"ЗАВТРА". Получается, эти олигархические группы по-прежнему сильны, никуда не делись за семь лет.

Олег ЦАРЁВ. Как ни парадоксально, но украинские олигархи — это последнее, что мешает иностранным корпорациям сейчас активно зайти на Украину. И Ахметов, и Коломойский, и Пинчук прекрасно понимают, что они доживают последние дни в их нынешнем качестве. Стоит задача — умножить их на ноль. И здесь будет идти речь лишь о том, что, например, Коломойского будут пытаться посадить, а Ахметову могут дать возможность отползти с какими-то деньгами, но без политического влияния и, наверное, без активов. Пинчук спешно распродаёт свои активы, переводит свой офис из США в Лондон. Перевёз туда семью. Они понимают, что их ждёт, и готовятся. При этом Коломойский и Ахметов продолжают рубиться отчаянно за последние деньги, которые можно урвать на украинской энергетике.

"ЗАВТРА". А что будет с Украиной, когда туда придут американцы и европейцы?

Олег ЦАРЁВ. Чтобы понять, что будет, посмотрим, что есть сейчас. На Украине очень давно не было переписи, но можно оценить численность населения косвенными методами, через потребление хлеба. С одной стороны, чем ниже уровень жизни (а он продолжает падать), тем выше потребление хлеба. Народ замещает хлебом мясо, другие более дорогие продукты. С другой стороны, есть всё-таки предельное количество хлеба, которое человек может съесть. И если по этому показателю рассчитывать, то население Украины сейчас около 20-25 миллионов человек (а было 52 миллиона в 1991 году).

Если всё пойдёт так, как задумывают американцы и европейцы, то население Украины ещё больше сократится. Им не нужно много людей для того, чтобы обрабатывать сельскохозяйственные земли. Старики будут вымирать, молодёжь будет уезжать. Кстати, помимо борьбы с коррупцией, Майдан шёл и под лозунгом свободного выезда в Европу. Но в итоге получили не свободный, а упрощённый выезд, то есть люди выезжают по туристическим визам или вообще без виз и работают за границей нелегально.

Если смотреть в перспективе, то после уничтожения украинских олигархов и скупки активов иностранцы заведут на Украину свои банки для того, чтобы обслуживать свой бизнес на Украине. Будет ситуация, напоминающая Прибалтику, только в разы хуже. То есть вроде бы формально зарплаты европейские, пенсии европейские, но народ будет жить хуже, чем сейчас. Хуже, потому что сейчас местные чиновники держатся за счёт того, что была проведена бюджетная децентрализация. Федерализации не было, но на места отдали больше денег. По этой причине мэры городов, которые пришли после Майдана, оперируют большими бюджетами и тем самым поддерживают лояльность населения.

"ЗАВТРА". Украина важна для Запада прежде всего как антироссийский буфер. Будут ли на этом направлении какие-то военно-стратегические инициативы Запада?

Олег ЦАРЁВ. На фоне закрытия предприятий, уменьшения количества рабочих мест высвобождается громадное количество людей, и Украина принимает закон о легализации частных военных компаний (ЧВК). Я глубоко убеждён в том, что лучших воинов, чем славяне, чем русские, в мире нет. И хоть сейчас на Украине русские не считают себя русскими, русскими они от этого быть не перестали. И это будет достаточно серьёзный игрок на поле ЧВК.

"ЗАВТРА". Недавно в Ливии столкнулись отряды ЧВК: с одной стороны — наши, а с другой стороны — тоже наши, но называемые «украинцами», которых завербовала другая сторона ливийского конфликта.

Олег ЦАРЁВ. К сожалению, нас сталкивают друг с другом не только на Донбассе, но и по всему миру.

"ЗАВТРА". Значительная часть населения Украины в период Майдана была в плену иллюзий. Люди полагали, что произойдут какие-то изменения. Сейчас видно, что почти все изменения негативные. Как общество реагирует на это?

Олег ЦАРЁВ. Когда случился первый Майдан в 2004 году, через некоторое время наступило настолько сильное разочарование в тех людях, которые тогда пришли к власти (а это те же Тимошенко, Порошенко и прочие), что практически все, с кем я разговаривал, и я в том числе, были уверены, что, слава Богу, мы получили «прививку от Майдана», и больше Майдана никогда не будет. У Ющенко был рейтинг 4-5% после первой каденции. Мы думали, что националисты никогда больше не придут к власти на Украине.

Но тотальная пропаганда и на ТВ, и в других СМИ работает по законам Геббельса. Приведу один пример. Русские супруги, сын которых женился на девушке с Западной Украины, лет восемь назад переехали на Украину из России. И сейчас вся семья сидит за столом и, коверкая русский язык, пытается говорить между собой на украинском языке и считает русских агрессорами.

Но всё же некое переосмысление происходит. Мы видим, какие цифры набирает партия "Оппозиционная платформа — За жизнь", и это заслуга тех пророссийских политиков, которые не уехали, а остались на Украине.

"ЗАВТРА". При Зеленском наступление на русский язык приняло очень жёсткий оборот: штрафы за неиспользование украинского языка в общественных местах, закрытие неугодных каналов. Что будет дальше?

Олег ЦАРЁВ. Будет то, что мы сейчас наблюдаем в Прибалтике, где отлавливают тех, кто по спутнику смотрит русское ТВ у себя дома. Пройдёт совсем немного времени — то же самое будет и на Украине. И у меня нет сомнений в том, что эта политика будет продолжаться.

"ЗАВТРА". Война информационная в любой момент может перейти в реальные боестолкновения. Вопрос: в каких формах? Опять провокации на границе, диверсионные группы или что-то другое?

Олег ЦАРЁВ. Когда начинался Майдан, для меня было очевидно, что это приведёт к гражданской войне, что Украина будет терять территории, что в случае победы Майдана на Юго-востоке Украины появятся иностранные базы. Недавно Верховная Рада приняла закон о постоянном присутствии иностранных военных на Украине.

Многие до сих пор думают, что если будут военные провокации на Донбассе, то ополчение дойдёт до Западной Украины, и всё будет хорошо. Но иностранцы отлично всё понимают и будут в самые короткие сроки разворачивать свои базы на Украине. Они уже в Очакове, в Яворове…

Мы сейчас находимся в точке бифуркации. Куда и насколько сильно качнётся маятник, определить трудно, но многое будет зависеть от политики России на украинском направлении.

В 2021 году в России создадут еще 8 селекционно-семеноводческих и селекционно-племенных центров

Центры будут созданы по семи приоритетным направлениям: птицеводство, мясное и молочное скотоводство, овцеводство и козоводство, лубяные культуры, виноградарство и питомниководство, картофель, кукуруза, пчеловодство. Выбор отраслей определен федеральным проектом «Развитие масштабных научных и научно-технологических проектов по приоритетным исследовательским направлениям», входящим в состав нацпроекта «Наука и университеты».

В Минобрнауки России поступило 32 заявки, 17 из них отправлены в Межведомственный совет при Минобрнауки России по рассмотрению вопросов о создании селекционно-семеноводческих центров, селекционно-племенных центров и агробиотехнопарков.

При рассмотрении заявок на создание селекционных центров учитываются следующие критерии: имеющийся научный задел организации и научно-технологическая инфраструктура, развитие кадрового потенциала, кооперация с предприятиями реального сектора экономики, вклад в реализацию Доктрины продовольственной безопасности, стратегия развития проекта, научные и научно-технические показатели результативности реализации программы.

Утверждено 8 научно-исследовательских организаций, на базе которых создаются селекционные центры:

1. Федеральный исследовательский центр животноводства, Всероссийский научно-исследовательский институт животноводства имени академика Л.К. Эрнста (мясное и молочное скотоводство, овцеводство и козоводство);

2. Федеральный научный центр «Всероссийский научно-исследовательский и технологический институт птицеводства» РАН (птицеводство);

3. Федеральный научный центр пчеловодства (пчеловодство);

4. Кемеровский научно-исследовательский институт сельского хозяйства, филиал ФГБУН Сибирского федерального научного центра агробиотехнологий РАН (картофель);

5. Федеральный научный центр лубяных культур (лубяные культуры);

6. Всероссийский национальный научно-исследовательский институт виноградарства и виноделия «Магарач» РАН (виноградарство и питомниководство);

7. Всероссийский научно-исследовательский институт кукурузы (кукуруза);

8. Федеральный научный центр агробиотехнологий Дальнего Востока имени А.К. Чайки (картофель).

Заседание Межведомственного совета состоялось под председательством заместителя Министра науки и высшего образования Российской Федерации Алексея Медведева. Участие в работе Совета приняли заместитель Министра сельского хозяйства Российской Федерации Максим Увайдов, первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Сергей Митин, вице-президент Российской академии наук, академик РАН Ирина Донник, директор Департамента координации деятельности организаций в сфере сельскохозяйственных наук Минобрнауки России Вугар Багиров, представители профильных департаментов Минобрнауки России, Минсельхоза России и Минпромторга России, Комитета Государственной Думы по аграрным вопросам, региональных органов исполнительной власти, отраслевых союзов в сфере агропромышленного комплекса, ведущие ученые.

Ранее в рамках нацпроекта было создано 33 селекционно-семеноводческих центра, на базе которых ведется системная работа по основным сельскохозяйственным культурам, создаются новые сорта и гибриды. Так, в селекционно-семеноводческом центре при Федеральном научном селекционно-технологическом центре садоводства и питомниководства в Московской области в 2020 году были заложены полевые репозитории земляники (количество растений высших категорий качества: 2947) и черной смородины (количество растений высших категорий качества: 2007).

Создание ценных генотипов и полевых репозиториев, свободных от вредоносных вирусов, фитоплазм и карантинных объектов, в селекционно-семеноводческих центрах имеет первостепенное значение для промышленного садоводства. Развиваются площадки для комплексной работы селекционеров, вирусологов и других специалистов высшей квалификации с целью выявления перспективных сортов и клонов и их оценки на продуктивность, генетическую стабильность, идет отбор здоровой пыльцы и процесс получения исходных растений, не требующих дорогостоящего и длительного оздоровления.

Ведущие российские научные аграрные центры должны обеспечить сельскохозяйственных товаропроизводителей отечественным селекционно-генетическим материалом в целях достижения показателей продовольственной независимости Российской Федерации. Для этого Минобрнауки России запланировало комплекс мер, в том числе обновление парка сельскохозяйственной техники научных учреждений и предоставление грантов на развитие селекционно-семеноводческих и селекционно-племенных центров в 2021-2024 годах на общую сумму 3,675 миллиарда рублей.

Страны, народы, проекты

взгляд на историю ХХ века

Владимир Винников Сергей Черняховский

"ЗАВТРА". Сергей Феликсович, недавно увидела свет ваша статья "Империя и народ", где есть вроде бы простой и даже очевидный вывод о том, что любой проект цивилизационного уровня, имперский проект, основанный на той или иной национальной идее, не может получить необходимой поддержки со стороны других сообществ национального уровня, а потому ни одно национальное государство не может быть самодостаточным. "Если проект остаётся уделом лишь одного народа, то значит, он не привлекателен, не обладает универсализмом и никому, кроме этого народа, не нужен — и тогда он не Проект, а Устав Заповедника… Проектность подтверждается многонациональностью — то есть привлекательностью и для других", — утверждаете вы.

Кто-то видит в вашей концепции переосмысление взглядов Константина Леонтьева, кто-то — новый шаг в развитии марксистской теории. Можно сказать, что общественный резонанс этой статьи получился пока не очень широким, но он уже достаточно глубок. Есть ощущение, что вы открыли перспективную площадку для дальнейшей идейной и даже политической разработки. Тем более — сейчас, когда либеральный проект терпит крах по всем параметрам. Глобального "конца истории" по Фрэнсису Фукуяме в рамках "однополярного мира" Pax Americana не случилось, и всё человечество, не исключая и нашей страны, оказалось на очередном цивилизационном распутье. Вопросы: "Что дальше?" и "Куда идти?" — остаются пока без ответа.

В такой ситуации, помимо всего прочего, вольно или невольно приходится оборачиваться назад, как-то по-новому осмыслить ранее пройденный путь и увидеть его с новой точки зрения. Поэтому наш нынешний разговор будет касаться не столько внутренних структурных параметров предлагаемой вами концепции, сколько попыткой приложить её "сетку координат" к истории после окончания Первой мировой войны. Как ваша концепция — хотя бы в первом приближении — может быть верифицирована применительно к этому пространству событий? Сейчас очень распространено, можно сказать — является почти общепринятым, мнение, что на полях сражений Второй мировой столкнулись между собой три Проекта: либеральный, нацистский и коммунистический. Вы согласны с такой исторической матрицей?

Сергей ЧЕРНЯХОВСКИЙ. Не вполне. На этом уровне, как представляется, тогда сражались не три, а минимум четыре идеологии: в указанной вами матрице отсутствует разница между либеральной идеологией США и британской консервативной идеологией. А эту разницу следовало бы учитывать и не упускать из виду при оценке событий как Второй мировой, так и послевоенного периода.

По сути, обе мировые войны ХХ века представляют собой один конфликт, связанный с тем, что начал остывать сверхпроект Модерна, — с тем, что закончилась эпоха раздела мира и началась эпоха его передела, о чём блестяще написал Ленин в своей классической работе 1916 года про империализм как новейший этап (высшую стадию) капитализма. Этот сверхпроект индустриального экстенсивного капитализма чудовищными способами, но достиг выдающихся результатов в развитии производительных сил человечества, и на том его потенциал был исчерпан. Он лишился своего изначального героизма, когда люди шли на костёр и на плаху, он свёлся к жажде комфортной удобной жизни, стал ценить эту биологическую жизнь больше её смысла. Поэтому те, кто в рамках данного проекта оказались в отстающих, начали формировать свои альтернативные проекты. Собственно, что такое фашизм и нацизм? Это проекты Контрмодерна, выработанные для убийства Модерна и раздела его наследства, чтобы вернуться обратно на сотни лет и потом начать для себя всё заново.

Столкновение их показало, что слабеющий, остывающий Модерн защитить себя не может. Просто потому, что слишком ценит свою жизнь. То есть он тоже сражался против нацистского Контрмодерна. Но он сражался не за идеалы, а за свой комфорт. Поэтому, как только вставал вопрос о том, что надо чем-то жертвовать, он предпочитал не сражаться до последнего — так, как сражались наши с вами деды в блокадном Ленинграде или на улицах Сталинграда, — а сдаваться.

Но человек потому и является человеком, что у него есть нечто большее, чем собственно биологическое существование: смыслы, цели, идеалы. И, конечно, ослабевший Модерн был бы раздавлен Контрмодерном. Но мир от этой перспективы был спасён только потому, что к тому времени уже возник Сверхмодерн в лице СССР, то есть советского проекта. Это была уже не просто альтернатива Модерну, но альтернатива, которая развивала и усиливала позитивные начала этого Сверхпроекта, с опорой на человека, у которого есть идеалы и который рождён, чтобы "сказку сделать былью".

Вообще, существует представление, согласно которому немецкий нацизм есть доведённое до максимально возможного на тот момент совершенства государственное воплощение идей немецкого романтизма, который, в свою очередь, являлся реакцией на век Просвещения. А советский Проект — доведённые до максимально возможного на тот момент совершенства идеи Просвещения: разум, свобода, прогресс, человек как высшая ценность — но человек не в качестве биологического существа, потребителя, а человек-творец, человек созидающий.

Должен сказать, что имперские проекты по-разному соотносятся с этническим и национальным разнообразием. Есть империи колониального типа, где метрополия определяет всё, являясь управляющим центром. Есть империи федеративного типа, где наблюдается всего лишь разного рода асимметрия между составляющими её частями…

"ЗАВТРА". И в империях колониального типа доминирующая нация или этнос либо изолирует себя от подчинённых этносов и наций, либо смешивается с ними, создавая новую общность, либо постепенно "переваривает" их, уподобляя себе, как это происходит, например, в Китае.

Сергей ЧЕРНЯХОВСКИЙ. Да, здесь много интересных моментов. Например, возникновение нового типа нации, социалистической нации в Советском Союзе, для которой, помимо известных четырёх факторов общности — языка, культуры, истории и экономических связей, — возникает и пятый фактор: общая аксиология, то есть система ценностей и целеполагания.

"ЗАВТРА". Как бы вы охарактеризовали разницу между нацистским и коммунистическим Проектами, которые либералы, отечественные и зарубежные, и до, а особенно — после уничтожения СССР старались и стараются поставить на одну доску "тоталитаризма"?

Сергей ЧЕРНЯХОВСКИЙ. Идеология Контрмодерна, идеология национал-социализма, которую предложил Гитлер, надо признать, была достаточно сильной и мотивирующей. Она обещала каждому своему приверженцу, который будет сражаться за этот Проект, статус господина и перспективу превращения в "сверхчеловека". А советский Проект предлагал каждому своему приверженцу статус героя и подвижника, который сражается за свободу, равенство и братство для всего человечества. За господство можно убивать, но нет смысла умирать, потому что в противном случае тебе и твоим близким, твоим потомкам ничего не достанется. А вот жертвовать собой за лучшее будущее для всех, сражаясь "за нашу и вашу свободу" — смысл есть.

В этом разница не только между нацистским и советским Проектами, но и разница между теми двумя большими войнами, которые вела Германия против нашей страны в первой половине ХХ века. Среди немецких генералов и офицеров было немало тех, кто участвовал в боях на Восточном фронте в 1914-1918 гг., когда Германия была гораздо менее мобилизована, не имела столько ресурсов континентальной Европы и, к тому же, воевала на два фронта. Так вот, все они отмечали, что неожиданно столкнулись в России с совершенно иным противником, чем ранее: образованным, инициативным и самоотверженным. Причём это было не только на уровне генералитета и офицерского состава, но и на уровне рядовых солдат. Проявлений массового героизма в рядах вермахта и частей СС в 1941-1945 гг. как-то не замечалось.

Ещё одна внутренняя слабость нацистского Проекта в том, что он был замкнутой иерархической системой, в рамках которой все должны были признавать первенство и превосходство немецкой нации. В результате никаких союзников у гитлеровской Германии не было и быть не могло — только сателлиты. Недолгая и преступная история Третьего рейха — как раз самый наглядный пример того, что происходит, когда национальное государство начинает претендовать на имперский статус, на реализацию цивилизационного проекта.

"ЗАВТРА". Опять же, ряд исследователей видит разницу между итальянским фашизмом и немецким нацизмом в том, что в первом расовый компонент был куда менее выражен, и это связано с тем, что на новый цивилизационный проект Муссолини, в отличие от Гитлера, не претендовал. Тем не менее, за нацистами последовало, добровольно или под принуждением, не только большинство народов Европы, но и, судя по депортациям, некоторые народы СССР.

Сергей ЧЕРНЯХОВСКИЙ. Да, на Советский Союз в 1941 году напали не немцы — на нас шёл Третий рейх, практически "единая Европа" того времени во главе с гитлеровской Германией. И противостоял этой агрессии весь советский народ, во главе с русским народом, за здоровье которого Сталин и произнёс свой знаменитый тост после Победы 1945 года.

А что касается депортации некоторых народов Советского Союза, в том числе — роли чеченцев и ингушей в Великой Отечественной войне… Там в чём было дело? В Красную Армию из этой автономной республики призвали в основном партийно-комсомольский актив, и эти люди сражались, как правило, буквально до последней капли крови, в том числе — среди защитников Брестской крепости, где размещался чечено-ингушский полк. А дома оставались в основном те, кого ни в партию, ни в комсомол не брали. Так что разные были люди, нельзя было всех под одну гребёнку… В депортации чеченцев и ингушей, проведённой в 1944 году, лично для меня остаётся много неясного, включая само время её проведения, так что здесь "точки над i" ставить пока рано.

"ЗАВТРА". Да, более-менее объективная и адекватная история Великой Отечественной войны, на мой взгляд, до сих пор не написана. Это — дело будущего, ведь "большое видится на расстоянии". Но, приближаясь к современности в рамках вашей концепции — почему тогда мог случиться 1991 год? Почему потерпел крушение имперский Проект советского Сверхмодерна?

Сергей ЧЕРНЯХОВСКИЙ. Здесь нужен отдельный и очень обстоятельный разговор. Но, по большому счёту, если очень кратко, это крушение было обусловлено, на мой взгляд, научно-технической революцией, приведшей, в том числе, к появлению термоядерного оружия, способного уничтожить не только всё человечество, но и нашу планету Земля в целом. Здесь главное, конечно, не в Н-бомбе (водородной бомбе) как таковой, а в сочетании двух факторов: огромного преимущества старых либеральных проектов над советским в сфере материально-технической и огромного преимущества советского проекта над либеральными в сфере организационной.

Очень хорошо помню, как в самый разгар перестройки один из столпов советского агропрома говорил, что по материально-техническому обеспечению нашего села мы уступаем развитым, то есть капиталистическим, странам в 16 раз, а по производительности труда — почти в 6 раз, и это никуда не годится. Но если принять его слова за истину, то это значит, что эффективность организации труда в советском сельхозсекторе, который считался хронически отстающим, была в два с половиной раза лучше, чем в среднем на Западе! Это — при всех недостатках "на местах" и далее по всей цепочке управления!

"ЗАВТРА". Темпы экономического развития СССР до 1990 года никогда не были ниже 3% — и это по физическим показателям произведённых товаров и услуг! Нет смысла экстраполировать данную цифру на последние 30 лет, но это значит, что отечественная экономика могла вырасти минимум в десять раз. Экономика КНР с 1990 года выросла почти в 40 раз.

Сергей ЧЕРНЯХОВСКИЙ. Говоря языком теории, вместо того, чтобы поднять производственные силы до уровня производственных отношений, поступили "с точностью до наоборот" — опустили уровень производственных отношений ниже уровня производительных сил, что привело к катастрофическому, почти в два раза за 1991-1998 гг. падению национальной экономики. Можно сказать и другими словами. У нас был индустриальный социализм. Индустриальный капитализм Запада проиграл ему уже в 20-е—30-е годы, подтверждением чего стала наша Победа 1945 года, освоение атомной энергии, выход в космос и так далее. Под угрозой уничтожения там была создана конструкция постиндустриального капитализма с очень заметными элементами социализма.

Так вот, вместо того, чтобы индустриальный социализм развить в постиндустриальный, в СССР начали возвращаться к индустриальному и даже доиндустриальному капитализму. Помните: «Мы — отсталые, поэтому должны пройти эпоху первоначального накопления капитала», и так далее? Естественно, ни к чему хорошему подобный исторический выбор привести не мог.

Но не думаю, что это крушение советского Проекта — навсегда. Надеюсь, что он возродится, и надеюсь — в нашей стране. Конечно, с учётом нового исторического опыта, накопленного к тому времени.

Ленобласть вошла в ТОП-3 лидеров по поддержке малого экспорта

Ленинградская область вошла в тройку лучших российских регионов по поддержке малого экспорта, сообщил представитель пресс-службы областной администрации со ссылкой на рейтинг эффективности Российского экспортного центра (РЭЦ).

По итогам 2020 года при поддержке Центра поддержки экспорта Ленинградской области 65 малых и средних предприятий заключили 103 экспортных контракта. Общий объем поддержанного экспорта за год составил почти 32 миллиона долларов при плановом показателе в 14 миллионов долларов.

"Национальным проектом перед нами поставлена амбициозная задача по развитию экспортного потенциала наших малых и средних компаний. В Ленинградской области применяется комплексный подход к поддержке — наш центр сопровождает предпринимателей от идеи до заключения зарубежных контрактов.

Одними из первых регионов мы внедрили субсидии на экспортные расходы, создали эффективный Клуб экспортеров для взаимодействия, ежегодно обучаем десятки бизнесменов экспортным навыкам. Эта системная работа дает хороший результат", — сказал губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко, комментируя рейтинг Российского экспортного центра.

Он также отметил, что продукция Ленобласти экспортировалась в 28 стран мира, среди которых Австралия, США, Канада, Норвегия, Армения. В частности, 31 контракт был заключен на поставку продукции лесопромышленного комплекса, 29 — на товары областного агропрома, 12 — оборудования и приборов.

Самые крупные контракты с начала года были заключены на поставку пиломатериалов в Швейцарию и Китай, удобрений в Республику Того, заводского комплекса по переработке шин в Казахстан, ферментированного иван-чая в Германию и батончиков-мюсли в Китай.

Хлеб с пользой

Ученые изучат зерновой потенциал Сибири и Урала

Текст: Светлана Сибина (Омск)

В Омском государственном аграрном университете имени Столыпина создают лабораторию мирового уровня, которая займется повышением пищевой ценности пшеницы. На эти цели омские селекционеры выиграли мегагрант в размере девяноста миллионов рублей. О том, что проект даст экономике, науке и образованию, в интервью "РГ" рассказал его руководитель, профессор ОмГАУ Владимир Шаманин.

Владимир Петрович, почему возникла необходимость в создании лаборатории?

Владимир Шаманин: В последние десять лет мировая наука нацелена на создание продуктов, улучшающих здоровье и способствующих профилактике болезней. В числе главных задач - производство полезного хлеба. Занимаясь селекцией пшеницы, мы уже создали уникальную генетическую коллекцию сортов. А вот лаборатории для оценки функциональных свойств у нас нет. Теперь, получив грант, мы можем ее организовать.

Какие задачи она поможет решить?

Владимир Шаманин: Тема нашего проекта - "Повышение пищевой ценности пшеницы на основе генетических и селекционных методов, усовершенствованных технологий производства и переработки зерна". В течение трех лет нам предстоит собрать, изучить и систематизировать данные о качестве зерна, выращиваемого в Западной Сибири и на Урале. Оценить генетические ресурсы, определить содержание микроэлементов в злаках, в том числе диких. Такой анализ необходим, чтобы поменять подходы в производстве хлеба, выйти на новый уровень развития.

Дело в том, что до сих пор селекция была ориентирована главным образом на повышение урожайности. В результате зерно накачали крахмалом, углеводами, которые дают ощущение сытости, но особой пользы организму не приносят. Сейчас, когда ежегодное производство зерна в мире превышает 760 миллионов тонн, большой потребности в повышении урожайности уже нет. К тому же у природного потенциала есть предел, а гербициды и прочая химия, стимулирующие рост растений, для здоровья человека не полезны. К счастью, появилось осознание, что подходы давно пора менять.

По данным Всемирной организации здравоохранения, около двух миллиардов человек страдают ожирением. Поэтому очевидна необходимость в продуктах нового качества. Добиться его можно, используя генетический потенциал культур, в том числе диких видов, а также восстанавливая сорта, незаслуженно забытые и утраченные в процессе селекции. А анализ состояния зерна на обширной аграрной территории страны даст нам понимание общей обстановки и того, в каком направлении двигаться, чтобы с помощью хлеба, который россияне едят каждый день, поднять их иммунитет .

Еще одна важная причина исследований - экономическая. По зерновым культурам Россия является экспортером номер один в мире. Но на рынке мы пока конкурируем большими объемами и низкими ценами. Тем временем в странах Евросоюза, Канады, Австралии, Америки уже давно делают ставку на качество. И нам, чтобы удержаться на мировом рынке, также необходимо производить здоровый продукт.

Прежде вы не проводили такие исследования?

Владимир Шаманин: Недавно совместно с казахстанскими учеными мы выиграли европейский грант. Отобрали зерно пятидесяти лучших сортов, выведенных в научных учреждениях, а также с производственных посевов в шести областях Сибири и Республики Казахстан. Более тысячи образцов оценили по 23 микро- и макроэлементам. Оказалось, что наивысшее содержание цинка у омского зерна, и по этому показателю оно соответствует мировому уровню. По сути, такое зерно можно назвать золотым. Ведь именно цинк обеспечивает репродуктивное здоровье мужчин и женщин, гармоничный рост детей, да и вообще эффективно поддерживает иммунную систему человека, в том числе в условиях эпидемий.

Мы же сдаем его как обычное - по сути, за бесценок. Между тем обогащенное зерно в мире очень востребовано. Поэтому есть все основания отправлять такую пшеницу на экспорт с высокой добавленной стоимостью.

Наш проект поможет проанализировать общее состояние дел, довести результаты исследований до широкой общественности, дать импульс новому развитию отрасли.

А почему вы включили в свою команду коллегу из Турции?

Владимир Шаманин: Это условие конкурса. Руководить исследованиями в лаборатории должен независимый ученый, специалист мирового уровня. И мы решили пригласить профессора Хамита Кокселя, имеющего высочайший научный рейтинг. Турция - первая страна в мире по экспорту муки. А зерно, в частности, закупает у нас.

Впрочем, мы ставим целью не только вывести сибирский бренд на новый уровень, но и подготовить кадры. Студенты, аспиранты, магистранты ОмГАУ получат возможность стажироваться в Турции. Это поможет им научиться решать амбиционные задачи - создавать генофонд и полезные сорта, повышать их качество. И продвигать золотое сибирское зерно на мировом рынке.

Справка "РГ"

Омский ГАУ имени Столыпина входит в число мировых лидеров в области селекции и генетики сельскохозяйственных культур. Здесь созданы десятки высококачественных сортов, тысячи перспективных селекционных линий и коллекционных образцов. В генетической коллекции омских ученых - 200 восстановленных сортов. В Государственный реестр внесен первый в России крупнозерный сорт пырея сизого "Сова" - аналога многолетней пшеницы.

Фарш-бросок

Россия вышла на мировой рынок "умного" продовольствия

Текст: Татьяна Карабут

Батончики из сверчков, напечатанное на 3D-принтере мясо и альтернативные морепродукты - такие инновационные продукты давно не фантастика. Подобные проекты развиваются в России. К 2035 году размер мирового рынка Фуднет (Foodnet, "умной" еды) может составить 3,5 трлн долларов. Россия может занять 5-15% этого рынка.

"Умное, технологичное и высокопродуктивное сельское хозяйство, персонализированное питание, органические продукты, биотехнологии, умные цепи поставок, роботизация - это основные тренды качественного развития современного мирового рынка продуктов. Фактически это еда, помноженная на технологии. Чтобы идти "в ногу со временем", в этом плане необходимо уже сейчас создать условия: обеспечить инфраструктуру, подготовку релевантных кадров, трансфер технологий, нормативно-правовое поле", - отметил министр промышленности и торговли Денис Мантуров на совещании, на котором была представлена концепция дорожной карты Фуднета в конце января.

Во втором квартале этого года "Национальная технологическая инициатива" (НТИ) планирует вынести дорожную карту на межведомственную, а затем на правительственную комиссию, рассказал "РГ" ответственный секретарь рабочей группы "Фуднет" НТИ Константин Иванов.

В рамках рынка Фуднет в России планируется развивать альтернативные источники сырья и пищи, биологизированное и органическое сельское хозяйство, умные цепи поставок, персонализированное и специализированное питание, рассказал "РГ" замминистра промышленности и торговли Михаил Иванов. "Именно эти направления являются наиболее перспективными, исходя из темпов роста и прогнозируемых объемов соответствующих рынков, а также имеющихся возможностей и заделов для обеспечения лидерства российских компаний в ближайшие 15 лет", - пояснил он.

По его словам, в конце прошлого года минпромторг поддержал несколько проектов, которые относятся к Фуднету. Ведомство готово создавать для таких проектов "режим наибольшего благоприятствования", включая совершенствование регуляторной базы, поддержку научных разработок, создание инжиниринговых центров.

Осенью 2020 года в меню одного из московских ресторанов появился кальмар, напечатанный на 3D-принтере. Сырьем для него стала обычная фасоль. Но, как утверждают рестораторы, на вкус от натурального кальмара его не отличишь. Чтобы добиться нужной текстуры, вкуса и запаха, потребовалось девять месяцев. Производитель - российский стартап, который осенью 2019 года первым в мире провел эксперимент по биопечати мяса на борту МКС. Сейчас компания по заказу одной из международных сетей быстрого питания разрабатывает технологию производства "заменителей" куриных наггетсов.

Аналогичные проекты - по производству альтернативного мяса и морепродуктов - есть и в других регионах. В качестве сырья используются не только растительные ингредиенты вроде фасоли, гороха или сои. Более серьезное направление - выращивание мяса из клеток животного в лабораторных условиях. У животного берется кусочек мышцы, который помещается в питательную среду, где клетки начинают делиться и расти. Таким образом удается получить мясной фарш. Создать кусок мяса, повторив его текстуру, пока не получается.

Подобные стартапы - только часть Фуднета. В это понятие входит все продовольствие, созданное "от микроба до тарелки" с помощью новейших технологий. В НТИ считают, что вслед за появлением на рынке пищевых продуктов на основе растительных аналогов животного сырья наступит тренд продуктов из микроводорослей.

Затем будет развиваться производство продуктов из насекомых для сельхозживотных. Насекомые - относительно дешевая и доступная альтернатива полноценного животного белка. И уже ближе к 2030 году ожидается появление продуктов на основе клеточного мяса. Смысл всех этих проектов - накормить растущее население мира и при этом сделать питание более правильным и персонализированным. К примеру, если человеку нужно уменьшить или увеличить количество белков или углеводов или витаминов в рационе, через приложение можно будет подобрать еду с заданными параметрами, поясняет Константин Иванов.

По его мнению, пока Россия отстает в развитии этого направления от других стран. К примеру, у нас действуют ограничения на коммерческую деятельность в области генной модификации. А сами новые виды пищи и ингредиентов пока слишком дороги, поэтому вряд ли они смогут захватывать новые рынки. "Но развитие технологий происходит быстро: десять лет назад бургер из альтернативного мяса стоил десятки тысяч долларов, сегодня - до 10 долларов. В пределах следующих 10-15 лет мы ожидаем аналогичного снижения себестоимости клеточного мяса", - говорит эксперт.

Пандемия отчасти ускорила развитие рынка "умной" еды. Цифровые технологии проникли в сферу производства продуктов, максимально бурный рост получила доставка еды а население стало уделять больше внимания качеству питания.

Центр "Моспром" разработал новую байерскую программу для экспортеров

Центр поддержки и развития экспорта "Моспром" начал прием заявок на участие в новой программе, представляющей столичных экспортеров зарубежным закупщикам (байерам), сообщает пресс-служба городского департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП).

В рамках программы пройдут бизнес-миссии в режиме онлайн, в ходе которых московских поставщиков и производителей познакомят с байерами сразу из нескольких стран. Ранее центр "Моспром" проводил бизнес-миссии к закупщикам из одной страны. Как ожидается, новая программа расширит охват международных рынков, увеличив число потенциальных клиентов.

"В прошлом году "Моспром" провел 20 бизнес-миссий, в рамках которых для 120 столичных производителей было организовано более 900 бизнес-встреч. В результате московские компании при поддержке центра смогли заключить 70 экспортных контрактов о поставках и дистрибуции продукции на зарубежные рынки. Бизнес-миссия в новом формате будет длиться месяц и включать в себя онлайн технологические туры на столичные производства", – рассказал заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Заявки для участия можно подать до 1 апреля. Сама бизнес-миссия состоится в июне и продлится почти месяц. За это время планируется для каждого участника организовать 120-130 встреч с потенциальными клиентами. Для переговоров будут приглашать байеров из стран СНГ, Европы, Латинской Америки, стран Африки и Юго-Восточной Азии, отмечается в сообщении.

Вице-мэр также отметил, что новая программа предварительно доказала востребованность у бизнеса. Тестовый набор участников провели в начале года среди компаний агропромышленного комплекса (АПК). Мероприятия в рамках бизнес-миссии для АПК запланированы с 22 марта по 16 апреля.

"В рамках подготовки к бизнес-встречам специалисты центра "Моспром" окажут разностороннюю помощь: детально изучат конкурентные преимущества продукции московских компаний для эффективного проведения предпродажных мероприятий и правильного подбора контрагентов, презентуют экспортный потенциал производителей и проведут предварительные переговоры с байерами для проверки их заинтересованности, а также верифицируют контрагентов", – уточнил глава ДИПП Александр Прохоров.

Отмечается, что в первом полугодии 2021 года московских экспортеров ожидают и привычные бизнес-миссии в конкретные страны. Так, производителям продукции для железнодорожной отрасли в конце апреля организуют онлайн бизнес-миссию в страны Ближнего Востока, а в конце мая - в Китай. В июне "Моспром" проведет очную бизнес-миссию в Белоруссию для московских производителей пищевой продукции.

В сухих остатках

Антибиотиков в молоке и мясе станет меньше

Текст: Татьяна Карабут

Требования к содержанию в молоке, мясе и рыбе антибиотиков будут существенно ужесточены, поправки в техрегламент ЕАЭС на этот счет подготовила Евразийская экономическая комиссия.

Антибиотики попадают в пищу из-за широкого применения лечебных, лечебно-профилактических и ростостимулирующих средств для сельскохозяйственных животных, птицы и рыбы, говорится в пояснительной записке к проекту.

В животноводстве сейчас применяется около 70 видов антибиотиков. Однако по действующей версии техрегламента в готовой продукции контролировать остаточное их содержание нужно только по четырем группам. Проект расширяет этот список, причем даже с учетом тех антибиотиков, которые не выявлены и не зарегистрированы, пояснил заместитель руководителя исполнительного комитета Национальной мясной ассоциации Максим Синельников. Однако проверять продукцию на содержание всех 70 антибиотиков не придется. Поставщики будут обязаны сами указывать перечень антибиотиков, которые использовали, а переработчики вправе проверить их содержание.

По словам Синельникова, в предлагаемых изменениях остался нерешенным вопрос о допустимых нормах содержания антибиотиков в готовой продукции. По большинству из них установлены в разы более жесткие ограничения, чем для сырья: "Но для колбасы мы же не "разбавляем" мясо в 10 раз". Если изменения будут приняты, выявлять превышение норм будут больше, но это не значит, что антибиотиков в готовой продукции будет больше. Роспотребнадзор находил нарушения по этой части только в 0,5-0,7%% от всей забракованной продукции".

Гвендаль Пулленек: звезда Michelin – это паспорт свободы

Самый известный и влиятельный гастрономический путеводитель гид Michelin в этом году впервые приходит в Москву. Международный директор гида Michelin Гвендаль Пулленек рассказал в интервью корреспонденту РИА Новости Людмиле Орищенко, по каким критериям инспекторы оценивают рестораны, как привлечь внимание гида и получить мишленовскую звезду, и какие преимущества награда приносит заведениям. Он заверил, что ни один из московских ресторанов, заслуживающих оценки, не останется без внимания.

– В декабре вы объявили о приходе гида Michelin в Москву в этом году. Могли бы раскрыть детали и назвать дату этого события, которая, я думаю, интересует многих российских рестораторов?