Новости. Обзор СМИ Рубрикатор поиска + личные списки

Главные отличия.

Платный доступ на polpred с деловой информацией высшего качества. Скажите об этом директору библиотеки.

Николай Шакаров: «Российский рынок акций смотрится очень неплохо»

Директор по инвестиционному консультированию «Ренессанс Капитала» Николай Шакаров полагает, что у акций российских компаний хорошие перспективы, прежде всего у бумаг экспортеров, на которых в меньшей степени влияет стагнация в экономике страны.

Петр Рушайло

Николай Шакаров родился в Москве. Учился в Московской государственной академии делового администрирования (МГАДА) на факультете менеджмента организации (2003–2008 гг.) в Бостонском университете по программе финансового планирования (2010–2012 гг.) и в Гарвардской школе бизнеса по программе подготовки руководителей (2017–2019 гг.). На фондовом рынке работает с 2005 г. К команде «Ренессанс Капитала» присоединился в 2020 г. в качестве директора по инвестиционному консультированию.

Компания «Ренессанс Капитал» создана в 1995 г. Ведет операционную деятельность в Африке, Центральной и Восточной Европе и Северной Америке, обеспечивает доступ к более чем 50 рынкам по всему миру.

«В долгосрочном плане ситуация не является устойчивой»

– Как вам начало нынешнего года на финансовых рынках? Насколько обосновано продолжение прошлогоднего ралли?

– Действительно, все активы стоят довольно дорого, и это, наверное, беспокоит большинство участников рынка. Тем не менее консенсус относительно большинства бумаг и рынков – они продолжат расти. Мы также ожидаем по большинству активов увидеть в течение этого года цены выше нынешних, если не случится каких-либо шоков. При этом главный источник возможных шоков на рынке – риск значительного ускорения инфляции в развитых экономиках, но данный сценарий не является базовым ни у нас, ни у других участников рынка.

– Не является базовым сценарием на этот год или в более длительной перспективе?

– «Ренессанс Капитал» в первую очередь фокусируется на развивающихся и пограничных рынках. В данном сегменте мы не ждем в ближайшие несколько лет значительной инфляции. Что касается развитых рынков, здесь нас больше интересует не инфляция как таковая, а ее возможное влияние на политику финансовых и монетарных властей, что, в свою очередь, определяет инвестиционный процесс. И с этой точки зрения заявления нынешних чиновников (а в США и тех, кто, как предполагается, вскоре будет назначен на соответствующие должности в новой администрации) показывают, что даже в случае разгона инфляции не будет ни увеличения стоимости денег, ни уменьшения объемов государственной помощи экономике. В таких условиях стоимость активов продолжит движение вверх.

– Можно сказать и по-другому: в таких условиях пойдет процесс обесценения денег…

– Да, конечно. Причем не только в случае высокой инфляции, но и при низких процентных ставках. Последнее мы уже довольно давно наблюдаем на рынке облигаций, где реальная (за вычетом инфляции) доходность по наиболее надежным бумагам отрицательная, то есть инвесторы, по сути, теряют деньги.

– Это нормальная ситуация? К чему это должно привести?

– Конечно, в долгосрочном плане такая ситуация не является устойчивой. Теоретически есть два сценария ее разрешения: либо ставки должны вырасти, либо центральные банки и финансовые власти, которые следят за финансовой системой, должны начать выкачивать излишнюю ликвидность, что снизит инфляцию. Но пока из-за пандемии крупнейшие экономики будут продолжать наращивать помощь своим гражданам и компаниям и, соответственно, увеличивать объем денег в финансовой системе, причем дешевых денег.

– Получается, что в любом случае облигациям уже некуда дорожать, а при росте ставок они подешевеют. То есть данные активы довольно рискованны и из них нужно срочно выходить. Почему инвесторы не бегут с рынка?

– Прежде всего потому, что многие крупные институциональные инвесторы – пенсионные фонды, страховые компании, суверенные фонды просто обязаны покупать облигации, причем именно высокого кредитного качества, по которым и наблюдается отрицательная доходность. Пока они не изменят свой поход на концептуальном уровне, катастрофических обвалов на долговым рынке не будет. А смена парадигмы в таких структурах – процесс небыстрый.

– Частный инвестор не ограничен подобными ковенантами. Что в такой ситуации ему логично делать?

– Если речь, условно говоря, об инвесторах-рантье из России и стран СНГ, которые привыкли жить на некоторый фиксированный процент на вложенный капитал, для начала лучше сказать, чего им не следует делать. Прежде всего не стоит идти в инструменты, которые предлагают высокую доходность, из соображений именно цифр доходности. Понятно, что у нас люди привыкли получать условные 5% годовых в долларах и 10% – в рублях, однако сейчас жить в рамках таких ориентиров уже некорректно. Скорее всего, вы получите инструмент либо низколиквидный, либо высокорискованный. Либо в той валюте, которая для вас не очень понятна.

Что касается идей, на которые можно делать ставку консервативному инвестору, я бы выделил две. Первая – это хорошие эмитенты из плохих регионов. Есть множество стран, которые имеют не очень высокий кредитный рейтинг, и эмитенты в этих странах вынуждены привлекать деньги по более высоким ставкам, чем сопоставимые компании из более благополучных регионов. Вторая идея – неминуемо придется смотреть на рынки акций. В прошлом году случилась удивительная вещь: из-за снижения процентных ставок в большинстве регионов дивидендная доходность рынков акций превысила доходность рынков облигаций. Исторически если такое происходит, дивидендные акции – более правильная инвестиция, чем облигации, потому что, скорее всего, рынок переоценится. И одним из лучших рынков с этой точки зрения является российский.

– Если говорить о дивидендной доходности. В этом году дивиденды платились из прибыли по итогам докризисного 2019 года, по итогам 2020-го могут быть совсем другие финансовые результаты.

– Речь идет не только о выплатах этого года, но и о прогнозах выплат в 2021 году по итогам 2020-го. Большинство аналитиков, делая прогноз по стоимости бумаг, смотрят, какие продажи у компании, какой будет прибыль, какой свободный денежный поток и как он будет распределен: инвестирован в бизнес либо возвращен акционерам в виде дивидендов. И консенсус-прогноз аналитиков показывает, что на большинстве рынков, в том числе и на американском, у тех компаний, которые платят дивиденды, средняя дивидендная доходность акций выше, чем доходность их долговых бумаг.

«Санкционные риски присутствуют, но они были все последние годы»

– Если не принимать во внимание дивидендные истории, как российский рынок акций смотрится на фоне других emerging markets?

– Очень неплохо. Причем по целому ряду причин. Во-первых, большая доля нашего публичного рынка – это сырьевые компании. Они прошли через сильное давление в прошлом году, но сейчас имеют хороший потенциал роста, особенно с учетом того, что ослабление рубля в ходе кризиса пошло им на пользу, как и всем экспортерам. Во-вторых, многие российские компании в последние годы сделали масштабные инвестиции в развитие и теперь могут использовать текущие мощности, для того чтобы наращивать производство. Третий момент (что, конечно, плохо с точки зрения экономики страны, но хорошо с точки зрения компаний) – отечественные сырьевые экспортеры ориентированы на глобальный спрос, глобальный рынок. Соответственно, ситуация в экономике России в целом для них не так критична, как во многих странах, где большая часть публичных компаний ориентирована на внутренний рынок. И наконец, в России значительная часть публичных компаний (в основном с прямым или косвенным госучастием, но не только) имеют в том или ином виде прописанные обязательства по выплатам дивидендов. Все это в совокупности позволяет сказать, что российский рынок очень интересный, если сравнивать его с соседними региональными рынками: турецким, бразильским, восточноевропейскими и так далее.

Кроме того, Россия отличается очень грамотной политикой монетарных властей, ЦБ и Минфина, очень жесткой финансовой дисциплиной. К сожалению, наша экономика не показывает сколько-нибудь существенного роста, но финансовая система хорошо управляется, курс рубля находится в свободном плавании, но не в свободном падении, в целом поддерживается регулятором, процентные ставки низкие. Также можно отметить высокий уровень резервов, имеющихся в распоряжении государства, за счет чего оно может рефинансировать ключевые для экономики предприятия.

– Приход новой администрации в США, возможность новых санкций. Как вы оцениваете эти факторы риска для российского рынка?

– Безусловно, санкционные риски присутствуют, но они были все последние годы и во многом учтены в ценах на российские активы. При этом, если говорить о влиянии новой американской администрации, можно посмотреть на ситуацию и с другой стороны, более глобально. Приход к власти демократов с большой вероятностью приведет к тому, что экономическая политика США снова станет направленной на поддержку глобализации. Администрация Трампа поддерживала политику, больше ориентированную на внутренний рынок, то есть деньги приходили в США, а политика глобализации приведет к тому, что деньги будут идти из США в экономики других стран, в первую очередь на развивающиеся рынки, что поддержит их рост.

– Если говорить о конкретных российских эмитентах. На какие отрасли и компании вы бы посоветовали сейчас обратить внимание инвесторам?

– У нас сейчас несколько групп фаворитов. Прежде всего это российские компании, работающие в секторе золотодобычи. Они являются прекрасным объектом для инвестиций, имеют большой запас прочности, высокую маржинальность бизнеса, стабильный денежный поток. Вторая группа – компании, связанные с потребительским сектором. В России все соответствующие крупные локальные компании – публичные. Они имеют большой потенциал роста, потому что пока занимают очень небольшую долю рынка, за счет чего у них отсутствуют антимонопольные ограничения для экспансии. Кроме того, они очень быстро включились в ситуацию с онлайн-заказами и доставками, то есть могут развивать бизнес без вложений в открытие дополнительных торговых площадей. И наконец, российские нефтяные компании. Они остаются прибыльными и генерируют хороший денежный поток даже при низких ценах на углеводородное сырье. То есть они могут быть прибыльными и при $35 за баррель, а при цене барреля выше $50, которая, как мы ожидаем, сохранится в ближайшее время, они способны показывать весьма значительную прибыль.

– Из сырьевых экспортеров вы упомянули золотодобычу и «нефтянку». А как же цветная и черная металлургия?

– На них мы тоже смотрим позитивно. Но их акции уже очень сильно прибавили в конце прошлого и начале этого года. Поэтому тем отраслям, которые я назвал, они, вероятнее всего, будут уступать с точки зрения потенциала роста.

– В какой временной перспективе вы рассматриваете инвестиции, если речь идет о российских акциях?

– Здесь нет смысла говорить о российской специфике. Горизонт инвестирования определяется не регионом, а классом активов. С этой точки зрения вложения на год – это для рынка акций минимальный срок, о более коротких инвестициях нет смысла говорить, если, конечно, это именно инвестиции, а не активный трейдинг. Меньший срок вложений – уже не инвестиция, а попытка угадать краткосрочное движение рынка, а это очень сложно сделать. При этом лично мне кажется, что правильный ориентир – три года.

ОТ КРАХА К ЧУДУ

КСЕНИЯ СПИЦЫНА, Кандидат экономических наук, эксперт, приглашённый преподаватель департамента зарубежного регионоведения Факультета мировой экономики и мировой политики Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики».

ЯПОНИЯ ПОСЛЕ ВТОРОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ

Япония с середины 1945 г. до конца 1950-х гг. прошла тяжёлый путь от послевоенного коллапса до запуска «экономического чуда». Перемены, произошедшие в этот период, стали достоянием экономической истории мира, породив множество подражаний. Частые обращения к тому опыту оправданы его многогранностью, в том числе и с позиции осмысления вывода из состояния глубокого кризиса сложной системы национального масштаба и её дальнейшего развития.

Последствия военных действий для Японии

Для Японии поражение во Второй мировой войне означало проигрыш в жестокой битве за сферы господства и влияния, региональный передел, сырьевые ресурсы и рынки сбыта. Эта война была противостоянием государственных систем, идеологий и экономик. Страна не справилась с сильными противниками, масштабы её захватнических намерений не соответствовали совокупным внутренним возможностям.

Состояние, в котором Япония находилась на момент капитуляции, можно охарактеризовать как системный кризис всех сфер жизни – крах внутренней националистической политики и внешней политики интервенции и захвата; резко отрицательная репутация жестокого агрессора в международном сообществе, особенно в странах Тихоокеанского региона; резонанс международной общественности на факт атомной бомбардировки Хиросимы и Нагасаки. Япония утратила колонии и захваченные территории, воспринимавшиеся как часть её национального богатства.

В экономике наблюдались разбалансировка финансовой и денежной систем, отраслевые диспропорции, деградация отраслей гражданского производства и сельского хозяйства, остановка производства и сырьевых поставок, нарушение внутренних и внешних хозяйственных связей, разрушение населённых пунктов, транспортной наземной и морской инфраструктуры, систем связи и коммуникаций.

Япония понесла огромные людские потери, а также столкнулась с дисбалансом мужского и женского населения. Страну охватили безработица, нищета, антисанитария, массовое перемещение демобилизованных и репатриантов, распространение бродяг и беспризорников, рост преступности.

Все эти беды лишь частично можно описать цифрами. В результате военных действий в целом утрачено около 25 процентов национального богатства, в том числе уничтожено 80 процентов флота, разрушено 24 процента промышленных строений и 34 процента производственных мощностей. Демобилизация вернула к гражданской жизни 7,61 млн солдат, многие добирались до Японии из отдалённых районов не один год. К этому нужно добавить ещё 1,5 млн репатриантов, которые, приезжая из бывших колоний, сталкивались с голодом и нищетой, пытались устроить свою жизнь, искали жильё и источник дохода.

Сведения о гуманитарных последствиях войны разнятся. Согласно официальной статистике, которая может быть занижена, количество убитых среди военнослужащих составило 1,5 млн человек, а среди гражданского населения – около 300 тысяч человек, в том числе в результате бомбёжек в Токио – 97 тысяч человек, во время атомной бомбардировки Хиросимы – 86 тысяч, Нагасаки – 26 тысяч человек.

Вывести Японию из состояния послевоенного коллапса удалось комплексом разносторонних мер, занявших более десятилетия и реализовывавшихся в несколько этапов.

Середина 1945-го – начало 1952 года

Характер и направление мер восстановления японской экономики, которые предпринимались с середины 1945 г. по начало 1952 г. диктовались не только кризисной ситуацией внутри страны, но и жёстким внешним контролем. На территории Японии по условиям Потсдамской декларации находились оккупационные силы союзников, а главной оккупирующей державой были США.

Начальный период оккупации: 1945–1948

Первый этап оккупации был временем подведения итогов войны, когда превалировали политические цели, в частности – демилитаризация и демократизация Японии, создание в стране условий, исключающих возможность возрождения милитаризма. Оккупационное управление было косвенным. Японское правительство, сохранённое американскими властями, подчинялось целям оккупации, осуществляло от своего имени действия по их реализации и корректировало под эти условия решение задачи нормализации повседневной жизни, восстановления экономической и финансовой системы, возобновления гражданского производства и так далее.

Цели оккупационных властей были сквозными, они достигались через системное переформатирование всех сторон жизни, вычленение милитаристских и националистических составляющих, введение демократических принципов. Демонтировались основы полуавторитарной монархической структуры, в которой культивировался милитаризм, а также базис его экономической и идеологической поддержки.

Демилитаризация началась с демобилизации армии, освобождения военнопленных, реализации программы разоружения. После капитуляции все каналы массового идеологического воздействия, хорошо отлаженные во время войны, были поставлены под контроль и подвергались цензуре. Они же стали использоваться для распространения информации о проводимых изменениях, внедрения идей пацифизма, осуждения милитаризма, рассказов о США и демократических ценностях. Существенному изменению подверглась система образования. В школах заменялись учебные программы, вводились новые учебники, разрабатывались методические пособия для преподавателей, изменялась в направлении децентрализации структура управления образованием.

С принятием в конце 1945 г. гарантий политических прав и свобод начала меняться политическая жизнь. В разноплановых идейных потоках формировались многочисленные мелкие политические группы. После многолетнего запрета на деятельность и силового подавления активизировалось движение профсоюзов и левых партий. Решающую роль в демонтаже юридических основ монархической структуры сыграла новая Конституция 1947 г., которая заложила общий нормативно-правовой фундамент демократического режима, установила правила жизни и дала гарантии предсказуемости будущего развития. Император становился «символом государства и единства народа». Конституция ликвидировала институт государственной религии синто, систему аристократического сословия и наследование титулов. Вводилось всеобщее избирательное право, которое распространялось и на женщин. Императорская армия была расформирована, а в соответствии со статьёй 9 Конституции, японский народ отказывался от войны как средства решения международных споров. Полнота демилитаризации обеспечивалась роспуском всех военных, милитаристских и ультранационалистических структур, запретом воинственной идеологии, массовыми чистками должностных лиц, судом над военными преступниками.

Японцы впервые в истории получили возможность широкого прямого контакта с представителями западных традиций, увидели элементы их бытовой и материальной культуры. В массовом сознании это вызывало и восхищение, и неприязнь. Сравнение своего с чужим способствовало консолидации вокруг восстановления страны и преодоления экономического и технологического отставания.

Ощущение всеобщей катастрофы, униженности, беспомощности и бессмысленности, которое охватило японское общество в момент поражения, постепенно сглаживалось. На фоне необходимости решения рутинных жизненных проблем оно перерастало в стремление к реализации новых задач развития, что стало мощным мотивационным фактором созидания.

Экономический и производственный хаос начался в стране задолго до капитуляции. Структура экономики была деформирована в сторону военных отраслей, ресурсы истощены, сформировались резкие диспропорции между потреблением и накоплением, возникли всеобщий товарный дефицит, инфляция и финансовая нестабильность. В связи с этим государственное регулирование экономикой в жёстком формате довоенного и военного времени сохранялось до конца 1940-х годов.

Демилитаризация непосредственно затрагивала все аспекты экономики. Она начиналась с реализации программ разоружения, подготовки репараций и реституции. Для этого проводилась комплексная ревизия всех видов собственности и активов, выявлялось оборудование, потенциально пригодное для гражданских целей или репараций, а в противном случае – подлежащее немедленному уничтожению. Частью политики демилитаризации была программа промышленной конверсии. Некоторые предприятия возвращались к довоенному делу, другие осуществили кардинальный разворот, переходя от производства оружия к выпуску швейных машинок, оптики для фотокамер, велосипедов, бытовой химии.

Важнейшим объектом демократических реформ стали корпоративные структуры. Доминировавшие в стране принципы управления обусловливались историческими особенностями взаимодействия государства и предпринимательства. Экономическую основу военно-бюрократического режима и агрессивных действий Японии составляли дзайбацу – крупные промышленные конгломераты, которые принадлежали небольшой группе семей. Для ликвидации системы дзайбацу и организации публичных акционерных компаний по американскому образцу в разные годы оккупации были приняты законы о демонополизации и свободной конкуренции. На их основании проведена реструктуризация собственности, реорганизация компаний, их разукрупнение, часть компаний была ликвидирована. Акции компаний дзайбацу распределялись между работниками и банками.

Решения по роспуску дзайбацу приняты осенью 1945 г., однако процесс их реформирования занял не один год и в результате не был завершён. Принятые меры не уничтожили сеть деловых взаимосвязей и преемственность контактов, что позволило в скором времени восстановить в более гибком варианте структуру горизонтальной группировки многопрофильных объединений вокруг банков и вертикальную структуру связей крупных фирм с мелкими субподрядчиками.

Продовольственная проблема была одной из острейших. В стране долгое время действовал жёсткий механизм нормирования и продажи продуктов по карточкам, люди голодали. Аграрная реформа 1946 г. осуществлялась на основе изменения структуры владения и пользования землей. Была ликвидирована крупная помещичья собственность и создано сельскохозяйственное производство, основанное на системе мелкого независимого фермерства. Впрочем, скоро стало очевидно, что усилиями мелких хозяйств трудно решить проблему масштабного производства. Для покрытия потребностей в продовольствии нужно было интенсифицировать культуру земледелия и восстановить рыболовный промысел. Продуктовые резервы пополнялись регулярными поставками из США в рамках специальных программ, осуществлявшихся на долгосрочной кредитной основе из целевых фондов.

Внешняя торговля производилась с санкции оккупационных властей и по государственным каналам. Она велась в строго ограниченных позициях и масштабах сугубо для обеспечения острых внутренних потребностей. Торговый баланс оставался дефицитным, импорт существенно преобладал над экспортом. Ведущим партнёром, как, впрочем, и в довоенный период, выступали Соединённые Штаты. Контроль над внешней торговлей позволял американцам проникать на внутренний рынок Японии, воздействовать на все отрасли хозяйства, включая внутреннюю торговлю, финансовую систему, промышленный сектор.

Толчком для преодоления послевоенного коллапса экономики стал курс на развитие приоритетных производств, который реализовывался в 1947–1948 годах. Его задача состояла в выделении отраслей, способных при определённом стимулировании вывести национальное хозяйство из хаоса. В качестве приоритетных производств выбрали угледобычу, лёгкую промышленность, чёрную металлургию, производство удобрений и транспорт. Восстановление производства происходило на старой технической базе за счёт ремонта мощностей и их интенсивной загрузки.

Поток государственных субсидий, направляемых в эти отрасли, стал одним из факторов усиления инфляции. Правительство должно было сочетать структурные реформы с антиинфляционными мерами, перестройкой системы бюджетных счетов в соответствии с новыми целями, а также корректировать процесс пополнения бюджета через налоговую систему и государственные займы, по которым большие долги сохранялись ещё с военных времен. Все эти задачи дополнялись необходимостью реорганизации системы бухгалтерского учёта предприятий и финансовых учреждений.

Второй период оккупации: 1949–1952 годы

Экономическое восстановление Японии само по себе не являлось задачей оккупационных властей. Однако с конца 1940-х гг. по мере углубления противостояния с Советским Союзом США изменили отношение к вопросу экономического развития Японии, определив её как своего потенциального стратегического партнёра.

В этой связи были смягчены репарации, остановлена программа демонополизации. Япония, приняв в апреле 1949 г. условия установления фиксированного курса йены к доллару в размере 360 йен за 1 доллар, стала частью Бреттон-Вудской валютной системы. Кроме того, Япония законодательно установила параметры деятельности иностранного капитала, были открыты фондовые биржи, восстановлены министерство торговли и промышленности и Банк Японии.

С 1949 г. на основании рекомендаций американских специалистов, превратившихся в требования оккупационных властей, правительство приняло к исполнению режим экономии и сбалансированности государственного бюджета на основе принципов «финансового консерватизма», а также ослабило государственный контроль над экономикой, отказавшись в том числе от предоставления правительственных субсидий частным фирмам. Эти меры помогли стабилизации макроэкономики: установили на многие годы режим жёсткой бюджетной дисциплины и сняли остроту инфляции. Оборотной стороной стал резкий экономический спад, который привёл к стремительному сокращению реальной зарплаты и массовым увольнениям как в государственном, так и в частном секторах. Почти полное прекращение кредитования и аннулирование заказов со стороны государства и крупных компаний подорвали финансовое положение огромной массы мелких и средних предприятий. Началась экономическая депрессия.

Японская экономика смогла выбраться из глубокого спада только во время Корейской войны (1950–1953), создавшей высокий внешний спрос. На японских предприятиях размещались американские заказы, что не только обеспечивало страну валютными поступлениями, но и позволило восстановить ритмичность производства. В этот период проводилась своеобразная проверка способности обновлённой системы Японии к действию. И она показала свою эффективность.

От оккупации к быстрому росту

Оккупация Японии официально завершилась в апреле 1952 г. после ратификации парламентом Сан-Францисского мирного договора. Япония перешла на новый этап своего существования, начав адаптироваться к новым геополитическим условиям. Правительство решило сосредоточить ресурсы на экономических задачах обеспечения внутренней стабильности и защиты от внешней угрозы на основе союза с Вашингтоном. Японо-американский договор безопасности, подписанный в Сан-Франциско в 1951 г., стал базой многомерного альянса двух стран.

Япония восприняла опыт оккупационного периода и действия Соединённых Штатов в те годы как доказательство эффективности американской модели экономического устройства.

Ориентация на данную политику стала результатом осмысленного решения, подразумевавшего и то, что создание мощной индустриальной базы в сотрудничестве с сильным партнёром поможет как политической реабилитации Японии, так и построению равноправных отношений с международным сообществом в будущем.

В 1950-е гг. активная экономическая роль государства сохранялась. Она заключалась в определении целей и направлений развития экономики и её отдельных отраслей, стимулировании предпринимательства в движении по выделенным направлениям, установлении для него норм и стандартов. В ходе этой деятельности обкатывалась и настраивалась определившаяся во время оккупации система, которая должна была теперь обеспечивать основные жизненные потребности людей. Стратегический акцент делался на внутренние ресурсы развития и защиту внутреннего рынка.

В начале 1950-х гг. первостепенной задачей стало сокращение технологического разрыва с индустриально развитыми государствами и создание современной производственной базы. Тогда же сформировалась модель научно-технологической политики, которая стала активно реализовываться через применение зарубежных технических достижений в японском производстве. Вместе с тем массовое заимствование технологий имело и отрицательные стороны. Ориентация на прикладные исследования и доводку лицензий приводила, во-первых, к повышению зависимости японской экономики от иностранной техники и технологии, а во-вторых, содействовала сворачиванию фундаментальных исследований, что в долгосрочной перспективе замедлило развитие научно-технического потенциала страны.

Ещё одной линией государственной экономической политики оказалась промышленная рационализация, которая поддерживала курс на формирование новых производств, способных выпускать продукцию с большим объёмом потребления и экспортным потенциалом. В соответствии с этими критериями автомобилестроение, металлургия, химия, судостроение, станкостроение и производство электрооборудования для связи были определены в качестве ключевых отраслей.

Политика рационализации предполагала не только техническую модернизацию, но и совершенствование менеджмента. Организационно-управленческие факторы, вышедшие на первый план, представлялись важными и в прежние годы, но тогда их эффект был завуалирован другими процессами, поддающимися регулярному статистическому исчислению и лежащими на поверхности экономической жизни. В послевоенный период управление предприятиями происходило на основе объединения отечественных практик и преимущественно американских методик. Большее значение при этом имел японский опыт, который накапливался с предшествующих десятилетий.

В июле 1955 г. был принят Пятилетний план экономической независимости, содержащий широкие политические ориентиры. В это время базовые показатели экономики Японии достигли предвоенных. Это означало завершение процесса восстановления страны (таблица 1). С этого времени планы стали новым инструментом государственной политики, они положили начало формированию механизма прогнозирования и целевого развития.

С введением индикативного планирования управление экономикой стало более систематизированным. Оно было необходимо для распределения ограниченных ресурсов, а также позволило определять долгосрочные цели. Главная цель Пятилетнего плана экономической независимости состояла в обеспечении внутреннего стабильного экономического развития, а также в формировании новой экономической структуры страны, способствующей интеграции в мировую экономику.

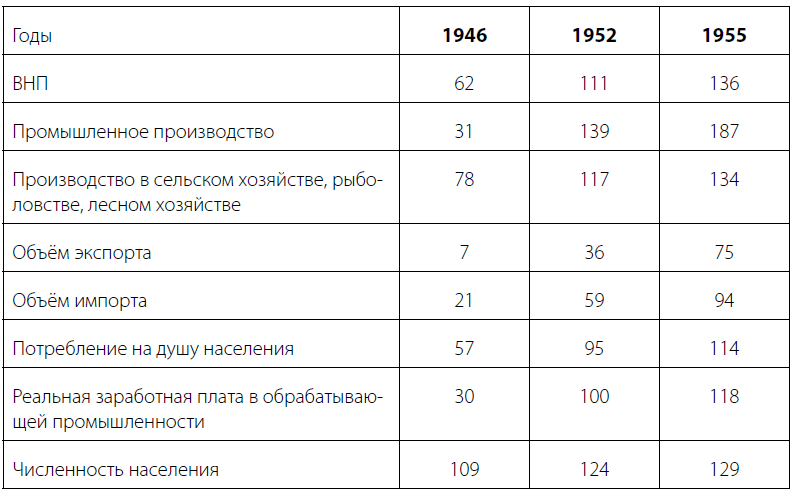

Таблица 1. Индикаторы послевоенного экономического развития (уровень 1934–1936 гг. принят за 100)

Источник: Составлено по: Yoshioka Shinji, Kawasaki Hirofumi. Japan’s High-Growth Post war Period: The Role of Economic Plans. // ESRI Research Note №27, 2016, р. 9. URL: http://www.esri.go.jp/jp/archive/e_rnote/e_rnote030/e_rnote027.pdf . Дата обращения: 21.08 2020.

К тому моменту Япония уже присоединилась к ведущим международным организациям: в 1952 г. – к Международному валютному фонду и Международному банку реконструкции и развития, в 1955 г. – к Генеральному соглашению по тарифам и торговле. Условия членства в этих организациях вводили многие ограничения, с которыми страна в дальнейшем должна будет считаться.

Изменения в отраслевой структуре экономики не могли не отразиться на структуре занятости населения. Рост населения продолжался, но темпы роста экономики обеспечивали низкий уровень безработицы. В составе трудоспособного населения увеличивалась доля наёмных работников. Началось перемещение из сельского хозяйства в промышленный сектор и сферу услуг, что приводило к постепенному сокращению численности сельского населения. Ближе к концу 1950-х гг. переселение в города, в основном молодёжи, стало массовым. Тогда же сложилась система национального социального обеспечения, которая включала здравоохранение, пенсии и социальную защиту.

1950-е гг. – время формирования политической структуры Японии. На общественную сцену возвращались представители старой государственной элиты, отстранённой от власти во время оккупации. Отношения между правящим консервативным лагерем и оппозиционным, который был в значительной степени левоориентированным, приобретали конфронтационный характер. Среди консерваторов наблюдалась тенденция к консолидации. Это происходило в то время, когда Японии была необходима власть, способная обеспечить стабильное развитие, противодействие левому и рабочему движению, достижение равноправных отношений с ведущими странами мирового сообщества. Создание в 1955 г. Либерально-демократической партии Японии (ЛДП) завершило процесс формирования политической структуры.

В оппозиции шёл процесс дробления, что ослабляло её влияние. Социалистическая партия, опиравшаяся на поддержку профсоюзного движения, стала центром объединения левых сил. Однако было очевидно, что левые не имели серьёзных шансов на успех, поэтому реальная альтернатива политическому господству ЛДП отсутствовала.

В 1958 г. в Японии резко ухудшилась конъюнктура. Возникла ситуация, характеризующаяся классическими чертами кризиса, хотя смена фаз экономического развития и выход из кризиса произошли в ускоренном порядке. Началась отраслевая перестройка экономики: падение производства в сферах, обслуживавших инвестиционный спрос (поставки производственного оборудования, строительных материалов, сырья и полуфабрикатов), сопровождалось бумом производств, выпускавших потребительские товары длительного пользования. Это были новые для Японии отрасли – производство бытовой техники, автомобилей. Они поддерживали общую положительную динамику через потребность в новых капиталовложениях и удовлетворение высокого спроса. Новые отрасли стали основой японского экономического чуда, сделавшего страну одной из самых развитых в мире.

Значение и уроки японского послевоенного восстановления

Послевоенная ситуация в Японии представляла собой переплетение кризисов разного характера, которые в совокупности можно охарактеризовать как национальный коллапс. Наложение кризисов требовало времени для исправления ситуации. Большие усилия были направлены на то, чтобы противостоять давлению послевоенной инфляции, сбалансировать бюджет, запустить нормальный экономический рост в условиях демилитаризации.

На всех этапах послевоенного восстановления и последующего развития японское правительство играло ключевую роль. В ходе проведения масштабных изменений во всех сферах экономики использовался прошлый опыт Японии и оправдавшие себя механизмы государственного управления и контроля.

В процессе реформирования, особенно на первом этапе, важную роль сыграли оккупационные силы, в первую очередь США. Ставя во главу угла скорее демилитаризацию Японии, чем экономическое развитие само по себе, они, тем не менее, помогли задать жёсткий ритм реформ, определить болевые точки японской экономики и стимулировать их исправление.

Ретроспективная оценка мер, принятых во время оккупации, сопровождается разными выводами. Многие слабости японской экономики, проявившиеся в последние три десятилетия её стагнации, были заложены именно в тот период. Тем не менее очевидно, что шаги, осуществлённые в послевоенные годы, послужили базой для восстановления, быстрой модернизации страны и вступления её в ряды передовых экономик. Менее чем за пятнадцать лет Япония прошла путь от послевоенного коллапса к экономическому чуду. В эти годы сформировалась новая модель экономического развития. А меры государственной политики послевоенных лет современное знание классифицирует как государственное антикризисное управление, ставшее частью общей долгосрочной стратегии превращения страны в успешное государство.

КОГДА ЛЕКАРСТВО ХУЖЕ БОЛЕЗНИ

ИВАН ПРОСТАКОВ

Кандидат экономических наук, проректор Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики».

ВЕЛИКАЯ ДЕПРЕССИЯ В ИТАЛИИ

Кризис 1929–1932 гг. и выход из него являются ключевым этапом экономической и политической истории Италии ХХ века. В эти годы был оформлен переход от аграрной к индустриальной экономике, проведена коренная модернизация промышленности, создана база для развития системы социального обеспечения, а также заложены институциональные основы экономического развития страны на последующие, уже послевоенные, десятилетия.

Однако впечатляющая структурная перестройка происходила в тесной взаимосвязи с трансформацией авторитарного режима в тоталитарную фашистскую диктатуру, предполагавшую не только прямое государственное вмешательство в экономику, но и контроль над всеми сферами жизни. Политическая доктрина фашизма привела Италию к военному авантюризму, внешнеполитической изоляции, опоре на собственные силы, а в итоге – к участию в мировом конфликте, который обернулся для страны подлинной национальной катастрофой.

Предпосылки и масштабы кризиса 1929–1932 годов

Разразившаяся во всём западном мире Великая депрессия затронула Италию почти сразу, попав по целому ряду причин на «подготовленную почву». По окончании Первой мировой войны экономика столкнулась с серьёзными трудностями. В условиях стабильно растущих военных заказов банки легко выдавали кредиты крупным предприятиям тяжёлой промышленности под залог или в обмен на доли в их капитале. Но резкое изменение конъюнктуры после окончания военного конфликта привело к массовым неплатежам по кредитам, падению акций крупных компаний и банков, чьи капиталы оказались «переплетены», череде банкротств, инфляции и «бегству» вкладов и капиталов.

В 1925–1926 гг. правительству пришлось отказаться от политики экономического либерализма и перейти к прямому вмешательству в экономику для спасения банков и промышленных компаний – это случилось там на несколько лет раньше, чем в других странах Европы и США. Был принят «банковский закон», который привёл к некоторому упорядочению банковской системы, созданию единого национального эмиссионного центра (вместо трёх региональных), концентрации банковских институтов и защите вкладов. Оздоровив государственные финансы и решив проблемы внешнего долга, в 1927 г. правительство Бенито Муссолини резко повышает курс национальной валюты и возвращается к «золотому стандарту». Под эгидой Банка Италии создаётся государственный Институт ликвидации, который берёт на себя санацию предприятий-банкротов.

Государственные расходы направляются не только на помощь предприятиям, но и на борьбу с безработицей через организацию общественных работ (в этот период запущен наиболее крупный проект режима – так называемая интегральная мелиорация). Чтобы покрыть чрезвычайные расходы и реструктурировать госдолг, внедряется внутренний ликторский заём.

Для населения он носит принудительный характер: идеологические мотивы фашизма и патриотическая пропаганда превращаются в важный финансово-экономический инструмент.

Наконец, в 1927 г. принимается Хартия труда – основополагающий документ фашистского «корпоративного режима», провозглашавшего приоритет «сотрудничества всех производительных сил» в национальных интересах. Забастовочное движение к этому моменту полностью ликвидируется, и начинается кампания по «добровольному» снижению заработной платы рабочих. По имеющимся оценкам, в 1927–1928 гг. в разных отраслях оно составило от 20 до 40 процентов[1].

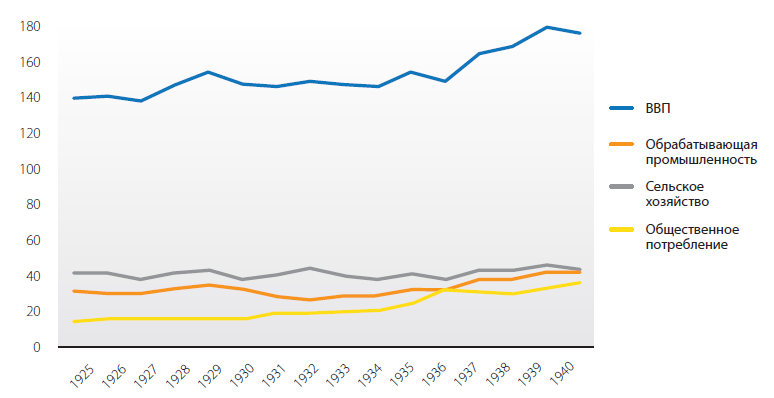

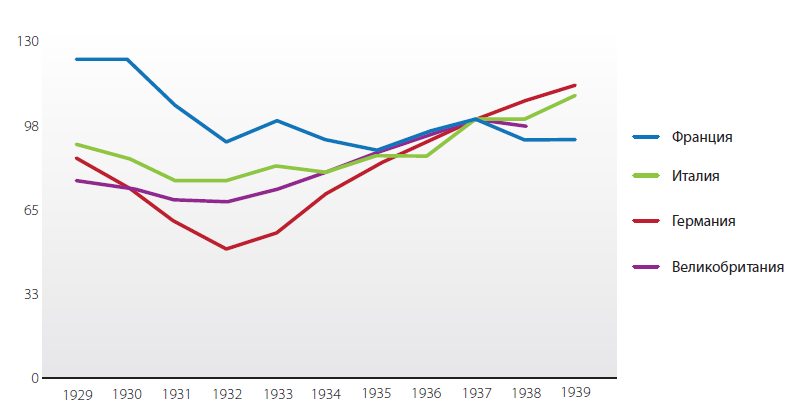

Рисунок 1. Темпы роста основных макроэкономических показателей 1925–1940 годов (млрд итальянских лир, цены 1938 г.), %

Источник: Национальный итальянский институт статистики (IStat)[2].

Принятые правительством Муссолини меры приводят к стабилизации экономического положения: в 1928–1929 гг. восстанавливается положительная динамика ВВП и промышленного производства. Но эта стабилизация неустойчива и сопровождается слабой активностью на фондовой бирже и дефляцией.

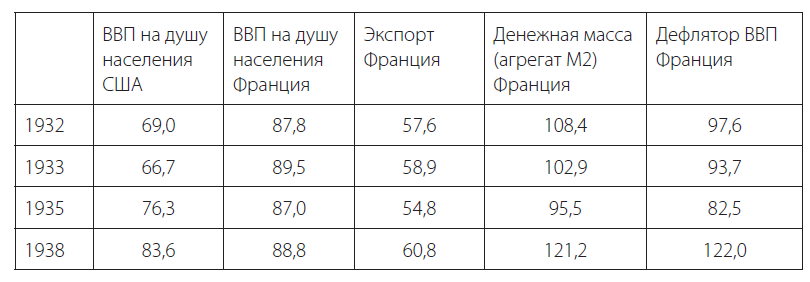

В итоге Италия достаточно быстро (уже в середине 1930 г.) испытывает на себе последствия мирового кризиса. Экономисты-историки видят основную причину его распространения в Италии в резком сокращении экспорта из-за «сжатия» внешних рынков (падение спроса, протекционизм) при одновременном негативном воздействии мер по сохранению курса лиры в рамках «золотого стандарта» (дефляционная политика, сдерживание роста денежной массы, негибкость заработных плат)[3]. И действительно, в 1929–1932 гг. итальянский экспорт сокращается более чем в два раза: с 17,6 до 8 млрд лир в текущих ценах (в полтора раза в ценах 1938 года)[4].

Резкое изменение внешнеторговой конъюнктуры и конкурентная девальвация валют – стандартное и вполне убедительное объяснение начала кризиса, хотя в случае Италии есть, по-видимому, ещё один фактор, которому в историографии уделяется не так много внимания. Речь о влиянии Соединённых Штатов на экономику Италии в 1920-е годы.

Возвращение страны к «золотому стандарту» стало возможно, прежде всего, благодаря реструктуризации «военного» внешнего долга по отношению к США, что привело к выделению итальянскому правительству в 1926 г. «кредита Моргана» в размере 60 млн долларов (по некоторым источникам – 100 млн) и последующему урегулированию долговых проблем с Великобританией. В 1920-е гг. американская администрация взяла курс на поддержку режима Муссолини, видя в нём гаранта политической и экономической стабильности Италии, которая могла стать «точкой опоры» для продвижения интересов Соединённых Штатов в континентальной Европе[5]. Вслед за «кредитом Моргана» в 1927 г. последовали кредиты американских банков на сумму 193 млн долларов целому ряду итальянских компаний, среди которых были Fiat, Pirelli, Montecatini[6], а также инвестиции Ford, Allied Machinery, Westinghouse и других американских корпораций. В общей сложности американские вложения в итальянскую экономику в 1925–1929 гг. составили 316,5 млн долларов[7], порядка 7 процентов от общего объёма инвестиций за этот период (довольно существенный вклад, особенно с учётом приоритета отраслей: металлообработка, цветная металлургия, судостроение, транспортное машиностроение, производство электроэнергии).

По экономическим и политическим причинам эти процессы прекратились в 1930-е гг., но тесное переплетение итальянских и американских финансовых интересов стало одним из детонаторов кризиса 1929 года.

Впрочем, продолжая тенденции предыдущих лет, экономика Италии не обрушилась, а как бы вошла в новую волну кризиса: в 1929–1932 гг. падение ВВП составило примерно 6 процентов (для сравнения: по сопоставимым историческим данным в 2008–2009 гг., падение ВВП Италии составило 3,6 процента)[8]. Однако следует иметь в виду, что до 40 процентов вклада в ВВП Италии в ту эпоху приходилось на относительно стабильно развивающееся сельское хозяйство. В связи с этим ситуация в городах лучше описывается динамикой не ВВП, а индекса промышленного производства. В целом его сокращение в 1929–1932 гг. составляет более 22 процентов, причём ситуация в различных отраслях крайне неоднородна. Так, например, производство стали сократилось на 24 процента, автомобилей и локомотивов – почти на 50 процентов, натурального шёлка и хлопка – на 23–28 процентов. В основном речь идёт об отраслях, пострадавших от ухудшения внешнеэкономической конъюнктуры: с высокой степенью зависимости от импортных поставок (чёрная металлургия и машиностроение) или экспортоориентированных (лёгкая промышленность). В «плюсе» производство алюминия (+82 процента), свинца (+38 процентов), добыча нефти (рост в 2 раза), производство бензина (рост в 7 раз), целлюлозы (почти в 3 раза), азотной кислоты (в 2,5 раза)[9]. О причинах такой парадоксальной динамики – чуть позже.

Так или иначе, социальные последствия кризиса, особенно в тяжёлой промышленности, оказались крайне серьёзными. В 1930 г. возобновилась введённая в конце 1920-х гг. практика принудительного сокращения заработных плат, что даже в условиях дефляции вело к снижению покупательной способности доходов наёмных рабочих в промышленности и сельском хозяйстве и госслужащих: потребление домохозяйств в 1929–1932 гг. сократилось вдвое[10].

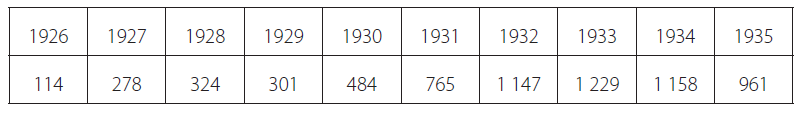

«Корпоративная система» и установка на «рационализацию» производства давали возможность увольнять даже в тех отраслях, где дела шли вполне благополучно, не говоря уже о предприятиях, стоявших на грани банкротства. В итоге число безработных увеличилось в 1930–1932 гг. более чем в два раза, превысив колоссальную для этого времени цифру в миллион человек, и оставалось на неизменном уровне вплоть до 1935 года.

Таблица 1. Численность безработных в Италии (тыс. чел.)

Источники: G.Salvemini. Sotto le scure del fascismo (Lo Stato corporstivo di Mussolini) // Torino, De Silva, 1948, p. 299-301; S.Lombardini. La grande crisi in Italia : politica ed economia // Rivista milanese di economia, №21, 1987, p. 127.

Если вернуться к сводному графику макроэкономических показателей, то только один из них демонстрирует положительную динамику в годы кризиса и депрессии – это «общественное потребление», которое характеризует масштабы государственных расходов и государственного вмешательства в экономику. Его объёмы увеличиваются с начала кризиса до середины 1930-х гг. практически в два раза, а в 1932–1935 гг. совершенно явственно повторяют динамику восстановления промышленного производства. И здесь необходимо подробно остановиться на мерах государственной экономической политики в условиях кризиса и депрессии.

Антикризисные меры государства

Как уже отмечалось, наиболее уязвимыми в 1930–1931 гг. оказались чёрная металлургия, машиностроение и металлообработка – базовые для своего времени стратегические отрасли, определявшие промышленный потенциал. К факторам ухудшения внешнеэкономической конъюнктуры добавились нерешённые до конца в предшествующее десятилетие проблемы итальянской банковской системы и системы «перекрёстных участий» с промышленностью. Первым среди потенциальных крупных банкротов оказался банк Credito Italiano – держатель контрольных пакетов акций металлургических компаний Terni и Ilva, судостроительной Cosulich и ряда других. Риск финансового краха угрожает сразу нескольким крупным промышленно-финансовым конгломератам, и в 1931 г. правительство создаёт Институт движимого имущества – Istituto Mobiliare Italiano (IMI), который берёт на себя долговые обязательства потенциальных банкротов. Характерно, что первоначальный капитал IMI (600 млн лир, что сопоставимо с собственными капиталами крупнейших итальянских банков того времени) был сформирован не только за счёт взноса Банка Италии, но и за счёт средств государственных фондов социального страхования и (вновь) специального внутреннего займа, гарантированного государством. Идеологическая составляющая по-прежнему присутствовала, но вместе с тем сильная лира и активное участие правительства в решении экономических проблем в предшествующие годы вернули к нему доверие вкладчиков.

В силу того, что операции IMI привели к передаче государству значительных, в том числе контрольных пакетов акций промышленных компаний, в 1933 г. создаётся ещё одна госструктура – Институт промышленной реконструкции (Istituto per la Ricistruzione Industriale, IRI). В 1933–1934 гг. под его контроль попали три крупнейших коммерческих банка Италии – Banca Commerciale, Banco di Roma, Credito Italianо, а вместе с ними почти 100 процентов ВПК, около 90 процентов судостроения, 80 процентов морских перевозок, 80 процентов производства локомотивов, 30 процентов производства электроэнергии, значительная доля чёрной металлургии и целый ряд других отраслей. В совокупности капитал IRI – это более 20 процентов акционерного капитала всех итальянских компаний[11].

В дальнейшем он расшил присутствие в итальянской экономике и трансформировался к концу 1930-х гг. в многоотраслевой государственный холдинг, в состав которого вошли компании STET (телефонная связь), Finmare (судоходство), Finsider (металлургия), Alfa Romeo (автомобилестроение) и целый ряд других.

Переход к дирижизму и государственному предпринимательству явственно обозначился в Италии уже в 1920-е гг., а в 1930-х гг. они окончательно оформились, в том числе институционально. Этот процесс шёл одновременно с трансформацией фашистского режима из авторитарного в тоталитарный. Стремление к контролю над всеми сферами общественной жизни, включая трудовые отношения и экономику, – одна из главных особенностей режима Муссолини, который умело использовал в политических целях экономическую конъюнктуру.

По итогам кризиса произошло полное огосударствление значительной части обрабатывающей промышленности и банковской сферы, что в канун Второй мировой войны привело к созданию в стране самого большого государственного сектора экономики среди западных держав.

Корпоративная политика

Идеологическая окраска стала важной отличительной чертой социально-экономических мер, принимаемых фашистским правительством в условиях кризиса и депрессии. С 1925–1927 гг. в Италии последовательно создавался так называемый корпоративный строй, основной целью которого было преодоление противоречий между наёмными работниками и предпринимателями через объединение их представителей в отраслевых корпорациях, подконтрольных государству. По существу, речь шла о ликвидации независимых профсоюзов, унификации общественной жизни и политических институтов, что не могло не сказаться и на экономической сфере.

В 1929–1930 гг. «министерству корпораций» передаются функции министерства экономики в сфере промышленной политики и создаётся Национальный совет корпораций (НСК). Под руководством главы правительства Бенито Муссолини НСК стал основным институтом в области регулирования государственной поддержки предприятий, трудовых отношений и создания добровольных или принудительных картельных объединений.

Подавляющее большинство историков и экономистов единодушны в своих оценках: корпоративный строй – лишь громоздкий бюрократический фасад фашистского режима. Действительно, создание IRI и IMI произошло без существенного участия корпоративных органов, а их решения в области картельной политики регулярно бойкотировались предпринимателями и внедрялись лишь выборочно. А вот вклад корпоративной системы в области социальной политики и трудовых отношений был значительным. Она позволила полностью ликвидировать забастовочное движение, легко проводить политику сокращения издержек за счёт урезания заработных плат. В 1934–1936 гг. происходит ужесточение трудовой дисциплины с введением мобилизационных бюро на предприятиях и трудовых книжек.

Одновременно корпоративная риторика о «классовом мире» реализовалась и в целом ряде социальных преобразований, которые всё-таки смягчали негативные последствия кризиса и депрессии. В 1932–1934 гг. вводится 40-часовая рабочая неделя, с 12 до 14 лет увеличивается возрастной порог для применения детского труда, на фоне тяжёлой безработицы вводятся семейные пособия (доплаты работающим, пропорциональные количеству иждивенцев), начинается повышение заработных плат. В 1933–1935 гг. завершается преобразование системы социального страхования и пенсионного обеспечения. Создание Национального фашистского института по страхованию от несчастных случаев на производстве (INAIL) и Национального фашистского института социального страхования (INPS) приводит к окончательному введению обязательного социального страхования с регламентацией финансового участия предпринимателей, наёмных работников и государства.

Таким образом, корпоративная политика фашизма в Италии стала тем «антикризисным» инструментом, которого не было ни у одной западной страны в период выхода из кризиса 1929–1932 гг. (даже в нацистской Германии корпоративизм имел иной характер). Сочетание пропагандистских мер с действенными инструментами социальной политики привело к тому, что в середине 1930-х гг. режиму Муссолини удалось добиться если не консенсуса, то существенной поддержки самых различных слоёв населения. Как писал в эти годы один из наиболее видных итальянских антифашистов Антонио Грамши, режим смог «создать период ожидания и надежды»[12], а в другом (советском) издании того же периода можно прочитать, что реформа в области «корпоративной системы даёт индивидам и массам яркое ощущение участия в экономической жизни нации»[13].

Милитаризация экономики и автаркия: выход из кризиса?

Между тем адекватно оценить экономический эффект принимаемых фашистским режимом мер вряд ли возможно, так как с середины 1930-х гг. итальянская экономика последовательно переходит на «военные рельсы». Примерно в 1935–1936 гг., как раз с выходом из депрессии, страна могла преодолеть некую развилку в своём дальнейшем развитии. Но режим Муссолини не оставил выбора: шовинизм и агрессивный национализм являются ключевыми элементами фашистской идеологии, откуда проистекает поиск «военной авантюры». Война в Эфиопии (1935–1936 гг.), интервенция в Испании (1936–1939 гг.) и в итоге участие во Второй мировой войне на стороне Германии стали для фашистской Италии закономерной трагедией.

Исходя из этой внешнеполитической логики, следует оценивать и многие меры государственной экономической политики не только в 1930-е гг., но и в более ранний период. Вторая половина 1920-х гг. ознаменовалась целым рядом знаковых событий, таких как «битва за лиру» и спасение от банкротства предприятий тяжёлой промышленности, «битва за хлеб» для сокращения продовольственного импорта, создание государственной нефтедобывающей и нефтеперерабатывающей компании Agip, призванной обеспечить топливом отечественную промышленность как за счёт итальянских (такие ещё были), так и за счёт зарубежных месторождений нефти. Список промышленных производств, наращивавших выпуск продукции в годы кризиса, также весьма красноречив: алюминий был необходим для авиационной промышленности, свинец – для производства боеприпасов, азотная кислота – для взрывчатых веществ, целлюлоза – также для взрывчатых веществ и искусственных волокон, в том числе для изготовления парашютов. В результате антикризисных мероприятий государство берёт под непосредственный контроль ВПК и целый ряд связанных с ним отраслей: металлургию и металлообработку, машиностроение, судостроение, химическую промышленность. А создание национальных институтов социального страхования даёт возможность использовать их ресурсы и для финансирования военных расходов.

В 1934 г. начинается подготовка к войне в Эфиопии, что приводит к росту государственных заказов на промышленных предприятиях и снижению безработицы уже в 1935 году. В последующие годы для освоения «новых территорий» в Восточную Африку (Эфиопия, Сомали, Эритрея) направляются сотни тысяч переселенцев. Миграционная политика и рост занятости благодаря военным заказам во многом объясняют тот факт, что в Италии в 1930-е гг. больше не используется инструмент «общественных работ».

В ноябре 1935 г. Лига Наций осудила агрессию в Эфиопии и приняла решение о применении к Италии экономических санкций. Формально речь шла о запрете на поставки стратегической сырьевой и военной продукции, покупку итальянских товаров и предоставление Италии кредитов. В действительности санкции не распространялись на целый ряд «жизненно важных» товаров, таких, например, как нефть и уголь, и многие страны, даже проголосовавшие за санкции, продолжали поддерживать с Италией полноценные торговые отношения.

Но для Муссолини решение Лиги Наций стало настоящим подарком: Италия немедленно перешла к политике автаркии и импортозамещения, лира была девальвирована.

В качестве реакции на экономические санкции государство полностью взяло на себя регулирование внешнеторговой деятельности, была введена государственная монополия на все валютные операции и импорт целого ряда стратегических товаров, а в 1936 г. принят закон «О защите накоплений и кредитной дисциплине», известный больше как второй «банковский закон».

Создание IMI и национализация крупнейших коммерческих банков под контролем IRI позволили довести до конца банковскую реформу, начатую в 1926 году. В 1936 г. в стране была создана классическая «двухуровневая» банковская система, в которой Банк Италии получил кроме исключительного права эмиссии все необходимые регуляторные функции и инструменты, а сфера деятельности коммерческих банков была ограничена краткосрочным кредитованием. Политика долгосрочного кредитования экономики была передана IMI, а контроль государства над банковской сферой стал тотальным: в его руках оказалось более 50 процентов всех банковских вкладов.

Если бы не кратковременный «шок» 1936 г., связанный с внешнеэкономическими факторами (девальвация, санкции, автаркия), можно было бы считать, что к 1935–1936 гг. благодаря принятым мерам экономика Италии по основным макроэкономическим параметрам (уровень ВВП, промышленного производства, безработицы) преодолела спад и вышла на докризисный уровень.

Наиболее явным результатом преодоления кризиса становятся качественные изменения экономики в 1930-е годы. В Италии завершается процесс индустриализации и модернизации промышленности. Благодаря государственной поддержке она получает развитые «базовые» и для своего времени технологически передовые отрасли, в числе которых машиностроение и металлообработка, химическая промышленность, нефтепереработка. К началу Второй мировой войны промышленность наконец превосходит по объёмам производства в стоимостном выражении сельское хозяйство.

Но после спада в 1936 г. дальнейший рост ВВП и промышленного производства вписываются уже в совершенно иную экономическую реальность – механизм военной экономики со всеми негативными (и необратимыми) последствиями. Стремительный рост государственных расходов и дефицита госбюджета, обесценение национальной валюты, инфляция, чёрный рынок, возврат к 48-часовой рабочей неделе, введение чрезвычайных налогов – вот неполный список социально-экономических процессов, с которыми Италия «выходит» из кризиса и депрессии и начинает двигаться к войне.

Если 1935–1936 гг. – это пик массовой поддержки режима (война в Эфиопии вызывает энтузиазм молодёжи, санкции Лиги Наций – искренний взрыв национального гнева и единения), то в последующие несколько лет настроения в обществе начинают меняться. С одной стороны, недовольство вызывают рост цен, дефицит или плохое качество импортозамещающих товаров, мобилизационные меры на производстве. С другой – оправданные опасения части элиты и основной массы населения из-за стремительного сближения с гитлеровской Германией и расширения зоны военных конфликтов, в которых участвует Италия. Муссолини продержится у власти ещё несколько лет, но после июльского переворота 1943 г. вернуться к ней сможет только на «немецких штыках» – и то на непродолжительное время.

Послевоенное «экономическое наследие»

Форсированная милитаризация экономики Италии с середины 1930-х гг. является важнейшим фактором, не позволяющим адекватно оценить немедленный эффект антикризисных мер. В итальянской экономической историографии преобладают негативные оценки политики фашистского режима в этот период: темпы роста не позволили догнать более развитые экономики, качество человеческого капитала и производительность труда падали[14], выход из кризиса стал переходом к национальной катастрофе, которая была предопределена логикой развития фашистского режима.

С подобными выводами нельзя не согласиться, но вместе с тем анализ антикризисной политики итальянского фашизма в 1929–1936 гг. приводит к более неоднозначным выводам.

Для Италии Великая депрессия, начавшаяся в 1929 г. стала продолжением затяжного структурного кризиса: остро стояла потребность в изменении институтов государственной экономической политики, финансово-кредитной системы, трудовых отношений и социальных институтов, модернизации экономики.

Мировой кризис стал своеобразным катализатором экономических изменений, уже запущенных за несколько лет до него. Система государственной поддержки банкротов, прежде всего в ключевых секторах экономики, практика государственного предпринимательства, политика социального страхования, реформа банковской системы – всё это уже было запущено в 1920-х гг. в силу объективных потребностей в дальнейшем развитии страны. Социально-экономические преобразования, безусловно, несли отпечаток политической специфики тоталитарного режима и в первую очередь осуществлялись с помощью жёстких (подчас репрессивных) мер и манипуляций общественным сознанием.

Таким образом, в течение примерно десяти–одиннадцати лет, из которых последние семь приходятся на кризис и выход из него, в Италии реализуется последовательная политика по усилению роли государства в экономике и поддержке стратегически важных промышленных предприятий и финансовых институтов. Этот подход продиктован не только условиями кризиса, но и политической логикой режима. Такое совпадение приводит к тому, что в Италии в 1930-е гг. готовится смена экономической модели развития: переход от аграрно-индустриальной к индустриальной экономике, от экономического либерализма – к устойчивому дирижизму.

Эта логика не нарушается, но проявляется в крайних формах с окончательным выбором в пользу милитаризации. Следуют военная, политическая, экономическая и моральная катастрофа национального масштаба. За неполных три года, в 1943–1945 гг., страна переживает падение режима, оккупацию, гражданскую войну, разруху.

Негативный опыт «выхода из кризиса» фашистского режима в Италии очевиден и многократно подвергался критическому анализу историками и экономистами. Правомерно ли извлекать из него рациональные элементы? Однозначного ответа на этот вопрос нет, потому что моральные и политические риски подобного анализа слишком велики. И тем не менее… Главное, на что следует обратить внимание в случае Италии, – на уникальность ситуации, когда созданные фашистским режимом институты оказываются способны «работать» не только на выход из депрессии 1930-х гг., но и на послевоенное восстановление и дальнейшее развитие экономики страны.

В 1947 г. администрация США определяет в качестве «оператора» по реализации Плана Маршала в Италии созданный в эпоху Муссолини институт IMI. Он останется основным национальным «институтом развития» до приватизации 1998 г., одним из наиболее значимых «авторов» итальянского экономического чуда 1960-х гг. становится IRI. В послевоенный период это крупнейшая многоотраслевая корпорация Италии с численностью занятых до 500 тысяч человек на предприятиях необычайно широкого профиля: от розничной торговли до микроэлектроники. Институт ликвидирован лишь в 2002 г. по итогам постепенной приватизации активов, занявшей почти двадцать лет. Наконец, «банковский закон» 1936 г. отменён лишь в 1993 г., как уже не отвечавший новым экономическим реалиям, а институты социального страхования (INPS, INAIL), созданные в 1930-е гг., функционируют до сих пор. Финансовая помощь в форме займа или погашения кредита в обмен на передачу государству акций получателя помощи, столь распространённая в Италии в 1930-е гг., – инструмент, который применяется до сих пор в целях предотвращения банкротств стратегически важных компаний.

Пример Италии говорит о том, что кризис может открыть окно возможностей для долгосрочного развития и серьёзной структурной перестройки экономики, реформирования социально-экономических и финансовых институтов. Насколько хороша для этого тоталитарная модель политического устройства? Итальянская история – свидетельство того, что в национальных и международных масштабах издержки использования такой модели все же неоправданно высоки.

--

СНОСКИ

[1] Frasi e fatti del regime corporativo – “Lotte sindacali”, №3-4, 1933, p. 51.

[2] Рассчитано по Serie Storiche della contabilità nazionale 1861-2017. URL: https://www4.istat.it/it/prodotti/banche-dati/serie-storiche

[3] См., например, B.Bemanke, H.James. The Gold Standard, Deflation, and Financial Crisis in the Great Depression: An International Comparison // Financial Markets and Financial Crises, University of Chicago Press, 1991; F.Mattesini. Italy and the Great Depression: An Analysis of the Italian Economy, 1929–1936 // Explorations In Economic History №34, 1997.

[4] Рассчитано по Serie Storiche della contabilità nazionale 1861-2017. URL: https://www4.istat.it/it/prodotti/banche-dati/serie-storiche

[5] Эта тема подробно изложена в: G.G.Migone. The United States and Fascist Italy: The Rise of American Finance in Europe // Cambridge University Press, 2015. Характерно, что в оригинале (итальянское издание 1980 года) название несколько иное: Gli Stati Uniti e il fascismo: Alle origini dell’egemonia Americana in Italia (Соединённые Штаты и фашизм: у истоков американской гегемонии в Италии).

[6] Villari L. Il capitalismo italiano del Novecento, cit., p. 96.

[7] Migone G.G. Gli Stati Uniti e il fascismo // Milano, Feltrinelli, 1980, pp. 129-131.

[8] Рассчитано по Serie Storiche della contabilità nazionale 1861-2017. URL: /https://www4.istat.it/it/prodotti/banche-dati/serie-storiche

[9] Рассчитано по Sommario di stastistiche storiche italiane (1861-1955) // Roma, ISTAT , pp. 123-134 ; G.Mori, Il capitale industriale in Italia // Roma, 1977, p. 479 ; R.Romeo. Breve storia della grande industria in Italia // Roma, 1963, pp. 221-232.

[10] Рассчитано по Serie Storiche della contabilità nazionale 1861-2017. URL: https://www4.istat.it/it/prodotti/banche-dati/serie-storiche

[11] Archivio Storico Iri, Sezione Finanziamenti, Relazione del consiglio di amministrazione sul bilancio al 31 dicembre 1934, citato in AA VV, Storia dell’Iri (a cura di Valerio Castronovo) // Editori Laterza, Roma-Bari, vol. 1, 2012, p. 186.

[12] Gramsci A. Il materialism storico e la filosofia di Benedetto Croce // Torino, 1949, p. 194.

[13] Силлаба С. Профсоюзная политика итальянского фашизма // М.: Профиздат, 1935, с. 84-85.

[14] См. например: P. Sylos Labini. La politica economica del fascismo. La crisi del ’29 // Moneta e Credito, vol. 67, №265, 2014, p. 54; G.Toniolo. La crescita economica italiana, 1861-2011 – L’Italia e l’economia mondiale // Collana storica della Banca d’Italia, 2014, pp. 28-29.

ИМПЕРИЯ ПОД УДАРОМ

ИГОРЬ КОВАЛЕВ

Доктор исторических наук, профессор, первый заместитель декана факультета мировой экономики и мировой политики Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики».

ВЕЛИКАЯ ДЕПРЕССИЯ В ВЕЛИКОБРИТАНИИ

Великая депрессия 1929–1933 гг. как самый масштабный и глубокий кризис ХХ века, поразивший все наиболее развитые страны мира, до сих пор остаётся образцом, с которым сравнивают все последующие экономические катаклизмы, включая и нынешнюю рецессию, вызванную эпидемией COVID-19.

Великая депрессия стала причиной не только поиска и апробации новых механизмов преодоления хозяйственных, финансовых и социальных проблем, но и запустила либо ускорила процессы политической трансформации, формирования новых элит, поиска альтернативных идеологических ориентиров, серьёзной перестройки общественных отношений.

Для Соединённого Королевства Великая депрессия явилась результатом дисбалансов в самых разных сферах жизни, накапливавшихся с начала ХХ века. В начале прошлого столетия Британия не просто перестала быть «мастерской мира», но и продолжала отставать от своих основных конкурентов по темпам роста. Претензии Лондона на сохранение статуса великой державы и планетарное политическое лидерство диссонировали с постоянным сокращением доли страны в мировом хозяйстве. Всё отчётливее становились и постоянно углублялись кризисные явления. Кардинальные трансформации происходили и во внутриполитической жизни. В годы Первой мировой войны был обретён опыт масштабного государственного вмешательства в социально-экономическую сферу. Лейбористы вытесняли либералов с позиции одной из ведущих партий в двухпартийной системе, женщины получили избирательные права, существенным образом были ограничены полномочия Палаты лордов, реализовывались программы социальных реформ и так далее.

За этот период Великобритания пережила два комплексных кризиса: первый случился в 1909–1911 гг. из-за внесения в Парламент «народного бюджета» Дэвида Ллойд Джорджа; второй был связан с необходимостью максимальной мобилизации и перестройки социально-экономической и политической систем в период Первой мировой войны. Таким образом, к началу 1920-х гг. накоплен опыт, а также сформирован набор механизмов и инструментов для реагирования на кризисные ситуации в разных сферах жизни.

Однако Великая депрессия вызвала глобальную экономическую рецессию, серьёзно подорвала динамично развивавшиеся до этого торговые отношения, нанесла колоссальный удар по мировым финансам, привела к резкому обострению социальных проблем и заставила задуматься о необходимости модернизации не только хозяйственных, общественных, но и политических структур. Она стала проверкой на прочность британской правящей элиты.

Для Соединённого Королевства этот кризис также оказался очередным доказательством утраты мирового экономического лидерства и зависимости от процессов, происходивших в США.

Новые реалии для «старой доброй Англии»

Великая депрессия в Великобритании имела ряд специфических особенностей. Прежде всего, проблемы в развитии национальной экономики совпали по времени с крайне неспокойным периодом в партийно-политической системе. На всеобщих парламентских выборах в мае 1929 г. победу впервые в истории одержала Лейбористская партия. Однако второе правительство Рамсея Макдональда было вынуждено работать в условиях так называемого «подвешенного парламента», не имея абсолютного большинства в Палате общин и понимая, что если старейшие британские политические партии объединят усилия, они легко сорвут любую инициативу кабинета.

Другим важным фактором было то, что в отличие от Соединённых Штатов, в Соединённом Королевстве экономический кризис начался не осенью 1929 г., а только в первом квартале 1930 года. Во многом это было связано с тем, что уровень монополизации в промышленном секторе сохранялся существенно ниже, чем в США, а фондовый рынок в Лондоне не столкнулся со спекуляциями, характерными для Нью-Йорка. К примеру, афера Кларенса Хатри, пытавшегося в 1929 г. создать Объединённую сталелитейную компанию и использовавшего для этого поддельные облигации, была немедленно заблокирована руководством Лондонской фондовой биржи. Более позднее начало Великой депрессии давало британской политической элите возможность анализировать процессы в других странах, оценивать адекватность и эффективность принимаемых там антикризисных мер.

Важно и то, что и до начала кризиса английская экономика по сравнению с хозяйствами других ведущих стран развивалась с большим трудом. Она крайне медленно преодолевала последствия Первой мировой войны и вышла на довоенный показатель по объёму промышленного производства только в 1929 году. Хронической проблемой на протяжении всех 1920-х гг. оставался высокий уровень безработицы, сыгравший ключевую роль в поражении консерваторов на парламентских выборах 1929 года. Отсутствие ярко выраженного периода роста предопределило относительно меньшую остроту кризиса в Великобритании. С 1929 по 1932 г. объём промышленного производства в ней сократился на 17,5 процента, в то время как в США – на 48 процентов.

Кризис обострил ещё одну давнюю проблему британской экономики – уязвимость старых отраслей промышленности (угледобывающей, судостроения, металлургической, хлопчатобумажной, а также сельского хозяйства). Показатели спада объёмов производства и роста уровня безработицы были в них самыми высокими в стране. Это усугубило территориальные диспропорции в развитии относительно небольшого по площади государства.

Огромные последствия для Великобритании имело неизбежное во время любого кризиса перепроизводства сокращение внешнеторговых операций. Самой серьёзной проблемой было даже не снижение экспорта британских товаров (хотя с 1929 по 1932 г. он упал почти вдвое), а сокращение международных морских перевозок, нанёсшее удар по крупнейшему в мире британскому торговому флоту, резко уменьшив доходы от фрахта. Стремление других стран продать избыток продукции на внешних рынках возродило инициированную ещё в 1903 г. Джозефом Чемберленом дискуссию о необходимости отказа от политики свободной торговли в условиях утраты Британией промышленного лидерства и обострения конкуренции между ведущими державами.

Огромное значение для Соединённого Королевства имели вызванные Великой депрессией проблемы финансового сектора, который с конца XIX века играл ключевую роль в хозяйстве страны, обеспечивая значительную часть её доходов. Восстановив в 1925 г. золотой стандарт, Великобритания надеялась сохранить роль финансового центра мира. Однако резкое сокращение поступлений от международных финансовых операций, начавшееся весной 1931 г. «бегство от фунта», изъятие депозитов зарубежными вкладчиками и вывод рядом европейских стран золотых запасов из английских банков привели к стремительному росту пассива платёжного баланса и утрате доверия ко всей финансовой системе.

Экономический кризис принёс с собой рост числа безработных. В отличие от США, где не было системы государственной социальной поддержки для лиц, потерявших работу, британцы, согласно Акту о государственном страховании 1911 г., могли рассчитывать на пособие. Число подданных Короны, имевших право на его получение, выросло с 1,25 млн в ноябре 1929 г. до 2,5 млн человек в декабре 1930 года. Как следствие, государственные расходы на эти цели должны были возрасти почти втрое. С другой стороны, нахождение у власти на момент начала кризиса лейбористского правительства позволило обеспечить в Великобритании большую, по сравнению с другими странами, социальную стабильность. Число участников забастовок и потерянных рабочих дней в 1930 и 1931 гг. было существенно меньше, чем в 1929 году. Поскольку профсоюзы являлись не только основателями, но и коллективными членами правящей партии, их лидеры прилагали все усилия, чтобы удержать рабочих от участия в акциях протеста.

Наконец, своеобразие протекания Великой депрессии и поиска рецептов её преодоления необходимо оценивать с учётом фактора Британской империи. Начало экономического кризиса привело к сокращению ресурсов, необходимых для обеспечения всеобъемлющего контроля над многочисленными владениями Короны, находившимися в разных частях мира, а затруднение торгово-экономических контактов метрополии с колониями заставляло многих из них, особенно доминионы, требовать большей самостоятельности и даже полной независимости.

Новая элита на страже национальных интересов

Первый этап разработки и реализации антикризисных мер в Великобритании совпал с периодом функционирования второго лейбористского правительства, пришедшего к власти с программой, в которой оно обещало защищать интересы всех слоёв общества и работать на благо всей нации.

С началом кризиса министры, большая часть которых были бывшими профсоюзными лидерами, всеми силами пытались доказать, что могут управлять страной в столь непростой ситуации. Однако запустить эффективную антикризисную программу так и не удалось.

Во-первых, в качестве приоритетов своего предвыборного манифеста лейбористы обозначили борьбу с безработицей и расширение прав профсоюзов. В условиях рецессии реализация этих обещаний стала практически невозможной, но прямой отказ от этих пунктов партийной программы означал бы утрату доверия электората.

Во-вторых, у большинства членов лейбористского правительства не было сколько-нибудь серьёзного опыта работы в органах центральной власти, а зачастую и необходимых знаний. Осознавая это, партийное руководство в дополнение к Фабианскому обществу, которое исторически являлось основным генератором идейных принципов лейбористского движения, сформировало в 1929 г. ещё один «мозговой трест» – Комитет по финансам и промышленности, в состав которого вошли такие известные специалисты, как Джон Мейнард Кейнс, Эрнест Бевин, Роберт Генри Брэнд, Теодор Грегори. Они должны были снабжать министров актуальной информацией и давать советы по насущным экономическим вопросам.

Но на практике всё оказалось иначе. Ключевые члены правительства Джеймса Макдональда, прежде всего канцлер Казначейства Филипп Сноуден, всецело разделяли обновлённую в начале ХХ века либеральную доктрину, которая допускала проведение социальных реформ при сохранении невмешательства государства в хозяйственные процессы, приверженности золотому стандарту и политике свободной торговли.

Рекомендации в духе формировавшейся в тот период кейнсианской теории, поступавшие от членов комитета, лейбористские министры или откровенно игнорировали, или воспринимали как «бред иступлённых и безответственных экстремистов»[1].

По сути, несмотря на набиравшую обороты рецессию, лейбористы пытались не столько внедрять антикризисные меры, сколько по мере возможности реализовать те обещания, которые содержались в их предвыборном манифесте. Для решения проблемы безработицы был сформирован специальный правительственный комитет. Однако практические предложения этого «министерства по борьбе с безработицей», предусматривавшие переселение потерявших работу британцев в доминионы или в сельскую местность, скорее напоминали проекты социалистов-утопистов и не были обеспечены финансированием.

Из мероприятий в области социальных реформ, которые удалось провести кабинету, самым весомым стал принятый в феврале 1930 г. новый Акт о страховании по безработице. Он несколько увеличил размер пособий, снизил до 15 лет возраст лиц, имевших право на их получение, а также освободил безработных от необходимости доказывать, что они «по-настоящему» искали работу. Вследствие этих нововведений число британцев, получавших пособие по безработице, увеличилось за 1929–1931 гг. со 120 до более чем 500 тысяч человек. Одновременно рос и дефицит Фонда социального страхования. В 1930 г. он составил 75 млн, а в 1931 г. уже 100 млн фунтов стерлингов. На фоне стремительно увеличивавшегося числа незанятых граждан это были сомнительные достижения.

Прочие законодательные инициативы лейбористов в социальной сфере, предусматривавшие меры по организации жилищного строительства и общественных работ, развитию транспортной инфраструктуры, увеличению ассигнований на образование и пенсионное обеспечение, имели ещё более скромные последствия. Кроме того, новации требовали дополнительных бюджетных расходов на фоне неуклонно сокращавшихся налоговых поступлений. Часть инициатив кабинета, например, обучение детей в средней школе до 15 лет или установление 48-часовой рабочей недели, и вовсе были заблокированы в Палате общин консерваторами и либералами. Оппозиция всё более явно и решительно демонстрировала нежелание увеличивать ассигнования на социальные проекты в условиях углубляющейся рецессии.

Отсутствие видимых успехов в противодействии Великой депрессии и перманентный рост безработицы требовали новых идей. В январе 1930 г. свой план антикризисных мер представил министр в правительстве Макдональда и будущий лидер британских фашистов Освальд Мосли. Он не только подверг критике традиционную приверженность британских политиков идеям свободной торговли и невмешательства в экономические процессы, но и предложил перестроить механизм принятия правительственных решений, избавив его от излишних согласований и парламентского контроля, инициировать программу общественных работ, мобилизовать все национальные и имперские ресурсы, привлечь высококвалифицированных экспертов и консультантов к процессу принятию решений. По сути, меморандум представлял собой компиляцию уже высказывавшихся ранее идей в русле кейнсианства. Но он не нашёл поддержки на уровне специального правительственного комитета: традиционные для британского политического процесса консерватизм, осмотрительность и осторожность в принятии нестандартных решений в очередной раз оказались сильнее.

Зимой 1931 г., когда число безработных приблизилось к невиданной для страны цифре 2,5 млн человек, а дефицит бюджета на очередной год составил 40 млн фунтов стерлингов, противодействие правительственному курсу со стороны оппозиции в парламенте усилилось.