Новости. Обзор СМИ Рубрикатор поиска + личные списки

Главные отличия.

Платный доступ на polpred с деловой информацией высшего качества. Скажите об этом директору библиотеки.

Иран запустил производство семян овощей

По словам заместителя министерства сельского хозяйства Ирана Аббаса Кешаварза, Иран запустил производство семян овощей.

«Министерство сельского хозяйства осуществляет этот проект в сотрудничестве с вице-президентом по науке и технике. В настоящее время в проекте участвуют пять компаний», - цитирует чиновника агентство Fars News.

Кешаварз отметил, что в Иране ежегодно производится 29 миллионов тонн различных видов овощей.

«Сегодня около 90% семян, необходимых для этого объема производства, импортируется», - добавил он.

По данным Национального центра стратегических исследований в области сельского хозяйства и водных ресурсов, который сообщает об агропродовольственной торговле Ирана, в прошлом иранском году (март 2018- март 2019) из Ирана было экспортировано овощей на общую сумму 1,21 млрд. долларов.

Иран является третьим по величине производителем мёда в мире

Заведующий отделом пчеловодства Научно-исследовательского института животноводства Министерства сельскохозяйственного развития Ирана Голям Хосейн Тахмасби отметил уникальные возможности страны в этой области, заявив, что Иран является третьим по величине производителем мёда в мире.

По данным Всемирной продовольственной организации (ФАО), Иран производит около 69 000 тонн мёда в год и является третьим в мире, в то время как текущий уровень производства мёда в Иране достиг 90 000 тонн в год, и ФАО необходимо улучшить этот рейтинг.

По его словам, более 90 000 тонн мёда производится 85 тысячами пчеловодов по всей стране.

Доктрина на экспорт

Утверждена новая доктрина продовольственной безопасности

Текст: Алена Узбекова

Президент Владимир Путин утвердил новую Доктрину продовольственной безопасности России.

Академик РАН, бывший статс-секретарь минсельхоза Александр Петриков выделяет три новшества по сравнению с прежним вариантом документа, утвержденным в 2010 году (его основные пороговые значения выполнены).

Расширена продуктовая линейка, по которой оценивается продовольственная независимость. Добавлены овощи и бахчевые, фрукты и ягоды, а также семена основных сельхозкультур отечественной селекции. Расширен список потенциальных рисков и угроз продовольственной безопасности. Появились риски снижения плодородия сельхозземель из-за их нерационального использования. Добавлены ветеринарные и фитосанитарные риски, санитарно-эпидемиологическая и социальная угрозы. Последняя обусловлена снижением привлекательности сельского образа жизни. Это создает риски для обеспечения отрасли кадрами. Документ определяет продовольственную безопасность как состояние, при котором обеспечивается продовольственная независимость, гарантируется физическая и экономическая доступность продуктов для каждого гражданина в объемах, необходимых для активного и здорового образа жизни. В прошлой версии Доктрины для оценки продовольственной безопасности использовался критерий удельного веса продукции в общем объеме товарных ресурсов внутреннего рынка с учетом переходящих запасов.

Теперь проднезависимость определяется как уровень самообеспечения, который рассчитывается как отношение объема отечественного производства продукции к объему внутреннего потребления. Согласно документу, уровень самообеспечения по зерну должен составлять не менее 95%, по сахару - не менее 90%, по растительному маслу - не менее 90%, по мясу и мясопродуктам - не менее 85%, по молоку и молокопродуктам - не менее 90%, по рыбе и рыбопродуктам - не менее 85%, по картофелю - не менее 95%, по овощам и бахчевым - не менее 90%, по фруктам и ягодам - не менее 60%, по семенам основным сельхозкультур отечественной селекции - не менее 75%, по пищевой соли - не менее 85%.

Петриков обращает внимание, что документ принят в условиях задачи наращивания экспорта. Однако реализовывать экспортный потенциал будут с учетом приоритетов самообеспечения страны, а также экономической и продовольственной безопасности в рамках Евразийского экономического союза. "То есть не должно быть такого, что не доедим, но вывезем. Также поставлена задача достижения положительного сальдо торгового баланса сырья и продовольствия. Сейчас оно у нас отрицательное", - отметил Петриков. "В Доктрине учитывается баланс экспорта и импорта в различных продуктовых группах. Это говорит о том, что возобладал рациональный и прагматичный подход. При этом нужно правильно распределить потоки. Экспорт может компенсировать перепроизводство отдельных видов продукции", - сказал "РГ" президент международной консалтинговой компании Agrifood Strategies Альберт Давлеев.

Важный показатель новой Доктрины - физическая доступность продовольствия. Проще говоря, должно быть больше магазинов и рынков. "Но мы живем в XXI веке. И наши исследования показывают, что и в деревнях люди все чаще покупают еду онлайн. Нужно развивать это направление, а не увеличивать количество магазинов", - отмечает Евгения Серова, бывший руководитель московского офиса ФАО (продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН), а ныне директор по аграрной политике НИУ "Высшая школа экономики".

Она указывает, что средние показатели по экономической доступности могут быть выполнены даже в том случае, когда одни люди могут потреблять две нормы, а другие недоедать, и что в Доктрине, как и в предыдущем документе, указаны рациональные нормы потребления продуктов, а не макро- и микроэлементов - белков, углеводов, жиров. "Неправильно указывать, как добирать норму по белкам - соей или курицей. Можно указать, сколько нужно белка. И чем старее население, тем его нужно меньше, это тоже необходимо учитывать", - отметила Серова.

Бифштекс а-ля рус

Россия начинает поставки говядины в Китай

Текст: Алена Узбекова

Россия получила право продавать свою говядину в Китай. Для поставок аттестованы два предприятия: "Брянская мясная компания", входящая в АПХ "Мираторг", и ГК "Заречное" из Воронежской области, сообщили в Россельхознадзоре.

Переговоры по этому вопросу шли более семи лет, рассказал "РГ" руководитель исполкома Национальной мясной ассоциации (НМА) Сергей Юшин. Экспортироваться будут в основном бескостные отруба.

Это в определенном смысле победа, если учесть, что 10 лет назад среднедушевое ежегодное потребление говядины в России составляло 12 кг. По итогам 2019 года, по экспертным оценкам, среднедушевое ежегодное потребление говядины в России составит 15 кг. И нашу говядину ждут уже и за рубежом. "В Китае есть платежеспособное население, много туристов. В Шанхае и других больших городах есть рестораны европейского типа, где могла бы продаваться и наша премиальная говядина. Но также мы готовы поставлять и обычную говядину как для переработки, так и в непереработанном виде", - отметил Юшин.

Объемы поставок пока не называются. Рынок мяса волатильный, длительные периоды роста мировой торговли могут сменяться падениями. К тому же поставки не начинаются одномоментно, это длительный процесс согласований и регистрации различных документов, объемы растут постепенно. "Мы начинали с экспорта нескольких десятков тонн российского мяса птицы в Китай в месяц. А сегодня поставляем туда ежемесячно около 10 тысяч тонн. Экспорт растет в геометрической прогрессии. Буду осторожен в оценках. Но если бы Россия продала в Китай в 2020 году около 10 тысяч тонн говядины, это был бы сильный результат", - считает Юшин.

Покупка мяса Китаем за рубежом по темпам роста обошла импорт других видов продовольствия. По данным Таможенного управления КНР, импорт одной только говядины вырос почти на 60% - до 1,66 млн тонн.

По предварительным оценкам НМА, экспорт российской говядины по всем странам в 2019 году может составить около 9 тысяч тонн. Вместе с тем Россия импортировала около 370 тысяч тонн говядины. Сами мы произвели по итогам года примерно 1,625 млн тонн говядины, то есть столько, сколько Китай только импортировал.

По оценкам минсельхоза, Россия может зарабатывать на экспорте говядины примерно 200 млн долларов в год. Вместе с тем конкуренция на мировом рынке усиливается. Производство говядины будут наращивать в Аргентине, Парагвае и США. Это серьезные конкуренты, но у российских предприятий есть существенные преимущества, связанные с минимальным использованием препаратов при производстве мяса, например антибиотиков.

Кстати

За пять лет с введения санкций Россия перешла от импортозамещения к экспортной модели развития АПК, заявил на 85-й международной выставке "Зеленая неделя 2020" в Берлине замминистра сельского хозяйства Сергей Левин. "За последние 10 лет производство сельхозпродукции в России выросло более чем в 2 раза, что позволяет поставлять значительные объемы продовольствия на мировой рынок. В прошлом году экспорт сельхозпродукции составил более 25 млрд долларов и по сравнению с 2000 годом вырос почти в 20 раз", - сообщил он.

Об итогах, задачах и планах

Военным инженерам Южного военного округа есть чем гордиться.

Накануне профессионального праздника наш корреспондент побеседовал с начальником инженерных войск ЮВО генерал-майором Александром Нестеренко

– Товарищ генерал-майор, чем запомнился военнослужащим инженерных войск ЮВО прошедший год? Каковы его итоги?

– Отмечу, на мой взгляд, ряд самых важных итогов служебной деятельности инженерных войск, которые раскрывают почти весь спектр выполняемых нами задач.

В 2019 году подразделения инженерных войск проверили более 16 тысяч гектаров сельскохозяйственных угодий на территории Чеченской Республики и Республики Ингушетия. Группы разминирования в границах Южного военного округа нашли и уничтожили более 37 000 боеприпасов времён Великой Отечественной войны.

В рамках мероприятий по обеспечению безопасности наиболее значимых общественно-политических и спортивных мероприятий на юге страны (мест проведения парадов и торжественных маршей, Российского инвестиционного форума, саммита Россия – Африка, автомобильных гонок «Формула-1» и других) наши военнослужащие проверили 45 объектов различного назначения, 92,7 га территории и 28 километров автомобильных дорог. При этом, к слову, каких-либо взрывоопасных предметов не было обнаружено.

К выполнению этих задач привлекалось более 300 военнослужащих и 53 единицы техники. Кроме того, мы активно использовали более 30 собак минно-разыскной службы. Уточню: пород немецкая и восточно-европейская овчарки. Они в подразделения инженерных войск поступили за два последних года.

Ещё один момент. В ходе тактико-специальных учений инженерные подразделения войсковых частей и соединений округа привлекались к выполнению задач по обрушению старых зданий и сооружений. Всего в 2019 году обрушено, либо снесено 102 таких объекта.

Наши военнослужащие из состава отдельного инженерного соединения оборудовали и содержали временную понтонную переправу для пропуска транспортных средств через реку Северский Донец, которая действовала с мая по август.

Одним из важнейших мероприятий подготовки инженерных войск в 2019 году стало участие команды округа во всеармейских соревнованиях на Армейских международных играх – 2019, где мы выступили очень достойно. В конкурсе понтонно-переправочных подразделений «Открытая вода» команда ЮВО (капитан командир понтонно-переправочного батальона майор Евгений Панкратьев) заняла на всеармейском этапе первое место.

Представляющая отдельную инженерную бригаду округа команда под руководством командира инженерно-сапёрного батальона майора Валентина Гомера первенствовала на международном этапе АрМИ-2019 среди инженерно-сапёрных подразделений «Безопасный маршрут».

Так что год выдался достаточно напряжённым, и я рад, что мы успешно справились со всеми, в том числе и достаточно сложными, задачами.

– А что ждёт инженерные войска ЮВО в 2020 году?

– Думаю, что наиболее важными станут две – обеспечение безопасности торжественных мероприятий, посвящённых празднованию 75-й годовщины Великой Победы, и подготовка и участие инженерных подразделений в масштабном СКШУ «Кавказ-2020».

Конечно, мы продолжим выполнение задач по очистке и разминированию территорий от взрывоопасных предметов, оставшихся со времён Великой Отечественной войны, и сплошной очистке местности на территориях Чечни, Ингушетии и военных полигонах.

В 2020 году также постараемся сохранить лидирующие позиции на всеармейских соревнованиях под руководством начальника инженерных войск ВС РФ генерал-лейтенанта Юрия Ставицкого «Открытая вода», «Безопасный маршрут» и «Инженерная формула».

– В последние годы на вооружение инженерных подразделений поступают новые, в том числе роботизированные, средства. Можно здесь ожидать чего-то нового?

– Можно. В последние годы на вооружение инженерных войск поступают новые и перспективные образцы средств инженерного вооружения. И роботизированные средства – не исключение. Например, в 2020 году спланирована поставка в войска округа восемь роботизированных комплексов «Уран-6».

Также ежегодно идёт плановая замена инженерной техники на перспективные образцы. В 2018–2019 годах было поставлено 60 единиц такой техники. В их числе бронированные машины разминирования БМР-3МА, ВМЛК-1 (войсковой мобильный лесопильный комплект), автомобильные краны КС-55729-7м (грузоподъёмностью 32 тонны), фронтальные погрузчики МДСУ-3500, АНТ-700, ММКОРВД (многоцелевой механизированный комплекс оперативного развёртывания временных дорог).

На этот год запланирована поставка ещё 30 единиц новых и перспективных образцов. Кроме того, в целях подготовки личного состава к работе на этой технике в подразделения поступят соответствующие тренажёры.

– Инженеры ЮВО очищают сельхозугодья в Чечне и Ингушетии, почти каждый день группы разминирования выезжают на место обнаружения боеприпасов времён Великой Отечественной войны. Расскажите об этом более подробно.

– В 2019 году инженерные войска ЮВО выполняли задачи по очистке местности и объектов от взрывоопасных предметов на территории 15 субъектов Российской Федерации. Всего в 2019 году на территории округа эти задачи выполнялись на 80 объектах с привлечением 843 военнослужащих и 160 единиц техники.

Вот несколько итоговых цифр. Проверено около 59 тысяч га территории, более 200 км автомобильных дорог, более 25 различных зданий и сооружений, обнаружено и уничтожено порядка 66 тысяч взрывоопасных предметов.

В прошедшем году в войсках округа было сформировано около 70 подвижных групп разминирования, в составе которых к выполнению задач привлекались порядка 400 военнослужащих и было задействовано более 130 автомобилей. За год этими группами было выполнено более 1500 заявок, обнаружено и уничтожено около 11 тысяч предметов.

Своевременно и эффективно, без происшествий и катастроф выполнялись задачи по обезвреживанию либо уничтожению взрывоопасных предметов подвижными группами разминирования отдельного инженерного соединения округа, которым командует гвардии полковник Дмитрий Марков, инженерных подразделений соединений и воинских частей, дислоцированных в Ростовской и Волгоградской областях, в Республике Крым. Отличились подчинённые полковника Алексея Баглаенко, подполковника Сергея Чернышова, майора Михаила Жиренко.

В период с 1 апреля по 20 ноября 2019 года силами роты разминирования отдельного инженерного соединения ЮВО под командованием капитана Сергея Кульбы и группы разминирования мотострелкового соединения 58-й армии, где командиром роты старший лейтенант Ярослав Неверов, выполнена задача по очистке местности и объектов от взрывоопасных предметов на территории Чечни и Ингушетии.

Всего в Чеченской Республике и Республике Ингушетия проверено 1209 га – это 112 процентов от плана, обнаружено и обезврежено 2192 взрывоопасных предмета.

Поставленные на 2019 год задачи по сплошной очистке (разминированию) местности от взрывоопасных предметов соединениями и воинскими частями выполнены в полном объёме. При этом нарушений требований безопасности, гибели и травматизма личного состава не допущено.

За мужество и самоотверженность, проявленные при выполнении в 2019 году задач по разминированию, 39 военнослужащих награждены ведомственными медалями Министерства обороны России.

– Александр Николаевич, профессиональный праздник – это повод отметить лучших, а также поздравить подчинённых…

– Отмечу тех, кто добился наиболее высоких достижений в служебной деятельности. Это командир инженерного соединения округа полковник Дмитрий Марков, командиры батальонов майоры Евгений Панкратьев и Валентин Гомер, это старший лейтенант Денис Стрелец, командир взвода инженерных заграждений инженерно-сапёрного батальона 49-й армии…

Александр Асташев

Как по маслу

Российский рынок легко расстается с рапсом и подсолнечником

Текст: Алена Узбекова

Безусловный лидер по темпам роста и основной драйвер развития экспорта - масложировая продукция, поставки которой в 2019 году выросли на 25,7%, утверждают в аграрном ведомстве.

Продажи семян подсолнечника в 2019 году выросли беспрецедентно - на 386%. Почти в 1,5 раза выросли поставки рапсового масла и на 35% - масла подсолнечного. В прошлом году сложилась благоприятная конъюнктура для экспорта российской масложировой продукции, отмечает управляющий партнер агентства Agro and Food Communications Илья Березнюк. В мире снизились запасы этого товара. Плюс - сказался неурожай масличных в некоторых странах. При этом Россия собрала рекордный урожай подсолнечника - 15,1 миллиона тонн.

Экспорт масложировой продукции и дальше может расти, особенно если Россия сделает ставку на продажу готовой продукции, а не сырья.

Та же ситуация по рыбной продукции. Примерно 90% уловов продается за границу в необработанном виде. "Мы лишаемся дополнительной прибыли, рабочих мест и лишаем наших граждан рыбы", - отметил исполнительный директор Рыбного союза Сергей Гудков. Почти вся рыба вывозится из России в мешках и коробках. А надо, чтобы вывозилась в ретейл-упаковке. "Нужно научиться солить и коптить рыбу, под запросы китайских и японских потребителей. Кроме того, в России нет вообще никаких экспортных пошлин на вывоз рыбы. Логично было бы тем, кто вывозит переработанную рыбу, пошлины обнулить, еще и премию дать", - отметил Гудков. Он добавил, что на внутренний рынок можно увеличить поставки сельди, минтая, скумбрии, наваги, путассу.

В Минсельхозе "РГ" сообщили, что к 2024 году поставки продукции пищевой и перерабатывающей промышленности увеличатся почти в три раза - до 8,6 млрд долларов, сейчас этот показатель составляет около 3,3 млрд. "В стоимостном выражении к лидерам по закупкам отечественной продукции относится Китай, Турция, Южная Корея, Египет, Казахстан, Иран, Беларусь, Нидерланды и Азербайджан. Основная доля российского экспорта сельхозпродукции и продовольствия приходится на страны СНГ - порядка 20% на общую сумму 4,29 млрд долларов (по состоянию на 30 ноября 2019 года)", - отметили в аграрном ведомстве.

Одним из ключевых экспортных рынков является Китай. Сумма экспорта сельхозпродукции в КНР за январь - ноябрь 2019 года составила 2,83 миллиарда долларов, что выше аналогичного периода прошлого года на 23,7%. "За последнее время Россия получила право поставлять в КНР курицу и индейку, молочную продукцию, на завершающей стадии согласование протокола по говядине, расширен перечень и объем поставляемых зерновых и масличных агрокультур и продуктов их переработки", - добавили в ведомстве.

Помимо Китая и стран ближнего зарубежья, российское продовольствие покупают в странах Юго-Восточной Азии, Африки, Персидского залива и Ближнего Востока.

По итогам 2019 года российский агроэкспорт не вырос, он остался на уровне 2018 года - в пределах 25 миллиардов долларов. Однако в Минсельхозе это связывают с изменением структуры экспорта и рядом других факторов. "Среди них - высокий уровень цен на внутреннем рынке при снижении экспортных цен на зерно, резкое снижение уровня воды в Таганрогском заливе Азовского моря, в связи с чем прекратилось судоходство в районе азовских портов", - сообщили в министерстве. При этом в ведомстве отмечают, что по паспорту профильного федерального проекта экспорт продукции АПК в 2019 году был запланирован на уровне 24 млрд долларов.

.jpg)

Берлинское печенье

"Зеленая неделя" позволит оценить перспективы российских компаний на мировом продовольственном рынке

Текст: Андрей Слепнев (генеральный директор Российского экспортного центра)

В Берлине стартует "Зеленая неделя" - крупнейшая международная продовольственная выставка (17-26 января 2020 года). Российская экспозиция организована Минсельхозом совместно с Российским экспортным центром. 18 регионов и 250 компаний представят там продукцию, отвечающую мировым стандартам качества и экологичности: хлебобулочные и кондитерские изделия, рыбу и морепродукты, растительное масло, мед, вино и другие товары.

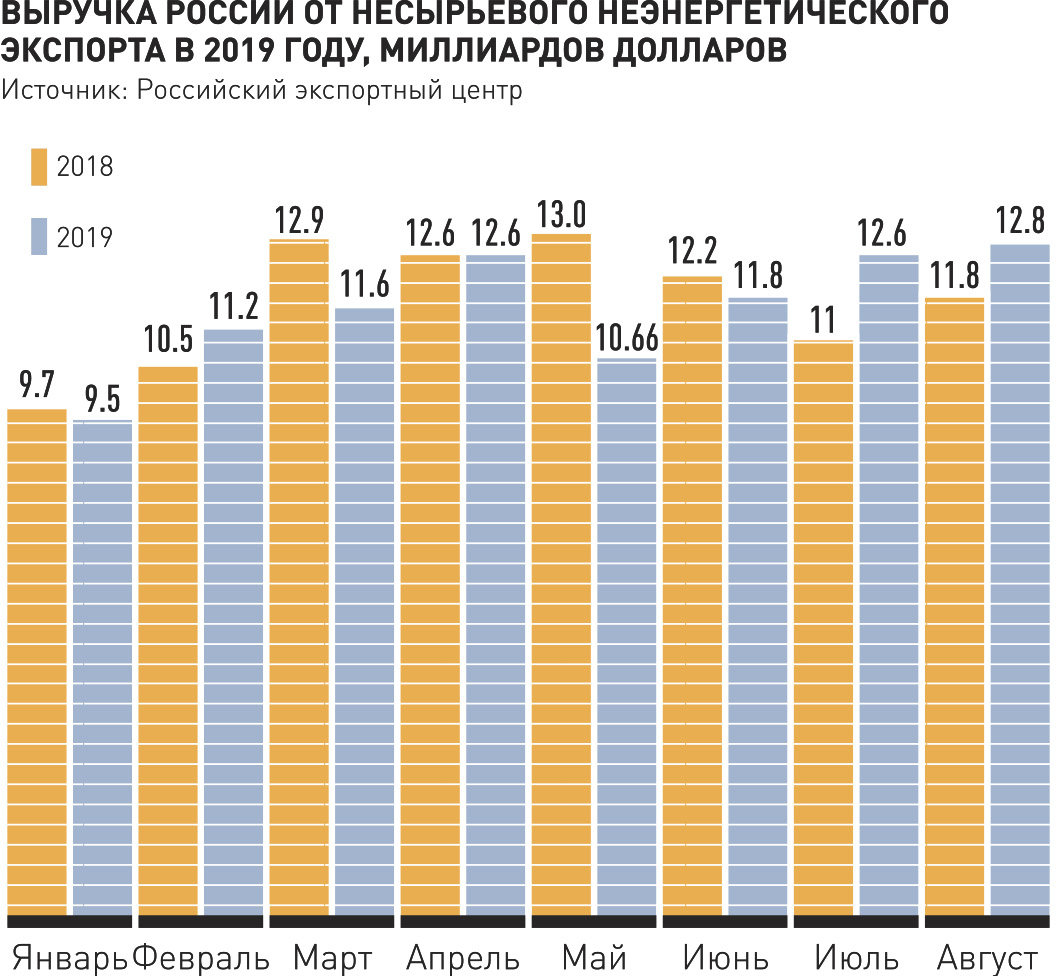

Агропромышленный комплекс является одним из драйверов российской внешней торговли. На него приходится шестая часть несырьевого неэнергетического экспорта. За пять лет объем экспорта продукции АПК вырос на 30%. Мы ожидаем, что по итогам 2019 года объем поставок за границу достигнет $25 млрд, превысив целевой показатель на $1 млрд. Но задачи, поставленные перед нами в национальном проекте "Международная кооперация и экспорт", очень амбициозны. В 2024 году объем экспорта продукции АПК должен достичь $45 млрд.

Российские производители сейчас поставляют агропродовольственную продукцию в 160 стран. Это и Европейский союз, и страны Ближнего Востока, Юго-Восточной Азии, Африки и, конечно, СНГ. При этом работа по открытию новых рынков продолжается.

Крупнейшим покупателем российской продукции АПК является Китай, и его доля растет. В 2019 году, по данным на середину декабря, эта страна импортировала из России товаров на $3 млрд - на 25% больше, чем за аналогичный период 2018 года. На КНР приходится 13% от всего объема российского экспорта АПК (по итогам 2018 года было 10%). На втором месте находится Турция, на третьем - Южная Корея. Также среди крупнейших импортеров российской агропродукции - Казахстан, Египет, Нидерланды и Украина.

Если говорить о продуктах российского аграрного экспорта, то лидирующие позиции занимают зерновые культуры, из которых главной остается пшеница. По объемам внешних поставок пшеницы Россия почти вдвое опережает экспортера N 2 - Канаду. Также высоки объемы поставок за рубеж ячменя и кукурузы. Следующая после зерновых по объемам экспорта сфера - рыба и морепродукты. Поставки тут растут опережающими темпами за счет удорожания и повышения физических объемов экспорта краба и минтая. К драйверам российского агропродовольственного экспорта относятся растительные масла.

По итогам 2019 года мы видим, что усилия по диверсификации структуры экспорта АПК дают результат. Рост незерновых поставок увеличился более чем на 10%. И развитие этого тренда - одна из ключевых задач на ближайшие годы. Долю зерновых, на которые приходится порядка трети объема вывоза, предстоит сократить до 25% и пропорционально увеличить экспорт товаров высоких переделов.

Из продовольствия с высокой добавленной стоимостью значительный рост (14%) в прошлом году показали поставки шоколада и других готовых какаосодержащих продуктов. Их главным покупателем стал Китай. Экспорт мучных и сахаристых кондитерских изделий увеличился на 10%, сахара - на 33%, продуктов глубокой переработки зерновых - на 20%.

В 2019 году удалось открыть новые рынки для российской мясомолочной отрасли. Например, прошли первые поставки птицы и молока в Китай, свинины - во Вьетнам. В наступившем году работа в этом направлении будет продолжена.

Помимо диверсификации экспорта важной задачей является продвижение отечественной продукции АПК за рубежом. Поэтому Российский экспортный центр уделяет большое внимание участию наших компаний в крупных международных выставках - таких как "Зеленая неделя" в Берлине. За 2019 год РЭЦ организовал участие примерно 1,2 тыс. компаний в зарубежных выставках и деловых миссиях. Они заключили экспортные контракты на миллиарды рублей, получили опыт и наладили контакты с партнерами за рубежом.

Экспорт - это не только прибыль для идущих на внешние рынки компаний. Экспортные производства создают новые рабочие места, привлекают в инновационные технологии. Чтобы конкурировать с крупными зарубежными производителями, наши компании усиленно работают над качеством продукции. В итоге оно повышается как на внешнем рынке, так и на внутреннем. Экспорт - это драйвер экономики. И его увеличение означает повышение уровня жизни россиян.

Кстати

Концепция российской экспозиции на "Зеленой неделе" предусматривает демонстрацию достижений отечественного АПК и разнообразие продовольственной продукции, сообщает пресс-служба минсельхоза. Будет организована ресторанная зона, запланировано проведение гастрономических мероприятий и дегустаций, а также зона Russian Food Market, где посетители выставки смогут приобрести продукцию российских производителей.

Что в клюве?

Глава Россельхознадзора Сергей Данкверт - о картошке без пестицидов, мясе с антибиотиками и молоке, которое должно прокисать

Текст: Алена Узбекова

Бесконтрольное использование антибиотиков и пестицидов несет угрозу продовольственной безопасности. Об этом и о том, какие поправки в Закон "О ветеринарии" подготовил Россельхознадзор, рассказал его руководитель Сергей Данкверт в интервью "РГ".

Кроме того глава ведомства предлагает расширить полномочия минсельхоза, чтобы министерство отвечало также за развитие пищевой промышленности и сельских территорий - именно в таком виде аграрные ведомства работают в других странах. Речь шла и о главных трендах нового десятилетия.

Сергей Алексеевич, журнал Time назвал экоактивистку из Швеции Грету Тунберг "Человеком года". Борьба с глобальным потеплением и загрязнением окружающей среды наряду с антибиотикорезистентностью - одна из важнейших тем сегодня. Ваше отношение к этому?

Сергей Данкверт: Не могу что-то советовать Грете Тунберг, у нее, видимо, советчики другие. Хотя нет, могу - обратить внимание на производителей пластиковой тары. Также я бы обратил внимание экоактивистов, во-первых, на очистку Мирового океана. Во-вторых - на запрет неперерабатываемого пластика. Если страны продолжат использовать его как сейчас, через десять лет рыбы в океане не будет.

Производителям советую переориентироваться на упаковку колбасы в натуральную кишечную оболочку либо ту, что разлагается. И молоко, в стеклянной таре, гораздо экологичнее молока в пластике. Бороться нужно за то, чтобы оно хранилось не полгода, а две-три недели.

В числе главных трендов и агроэкспорт. Эксперты говорят, что его удвоение к 2024 году возможно, если будут высокими мировые цены на продовольствие и если рубль будет слабым. Вы согласны?

Сергей Данкверт: Вы хотите сказать, что для выполнения экспортных планов нужно попросить Центробанк установить выгодный валютный курс? (Смеется.)

Убежден, что Минсельхоз России должен быть министерством сельского хозяйства, перерабатывающей промышленности и развития территорий - именно в таком виде аграрные ведомства функционируют в развитых странах. Наше профильное министерство должно отвечать за качество всей продукции, которая импортируется и экспортируется. Я, например, не верю, что в некоторых импортных конфетах, печенье и джемах содержится сахар, а не его заменители. Но это никто не проверяет. Не умер же никто от этих джемов, ну и ладно, а консерванты и их уровень в пищевой продукции из-за рубежа это большой вопрос.

Необходимо возрождать прикладные институты, которые занимались разработкой вакцин, лекарственных средств, семеноводством и селекцией в рамках минсельхоза.

Какие новые рынки Россия может открыть для поставок своей продукции? Хотя бы Китай для экспорта свинины в 2020 году откроем?

Сергей Данкверт: Китай был крупнейшим производителем свинины в мире - 54 млн тонн ежегодно. Для сравнения: в России в 2019 году было произведено около 4 млн тонн. Однако от африканской чумы свиней (АЧС) в Китае в 2019 году, по экспертным оценкам, погибло 40% поголовья. При этом Россия, живя 12 лет с АЧС, увеличила производство свинины в 2,5 раза.

В ближайшее время вакцина от АЧС вряд ли будет изобретена, поэтому ситуация на мировом рынке мяса изменится кардинально. Россия, безусловно, может нарастить экспорт своего мяса в Юго-Восточную Азию, в том числе в Китай.

Также можно предположить, что в результате климатических изменений во многих странах Европы будет неурожай из-за засухи. Россия, если правильно сориентируется, может нарастить производство всей агропродукции за счет повышения урожайности в растениеводстве и диверсификации производства.

Назовите тройку товаров - лидеров агроэкспорта в ближайшие годы.

Сергей Данкверт: Зерно, растительное масло и мясо. Но структура экспорта зерна изменится. Вероятно, Россия будет продавать за рубеж не только пшеницу, но и рапс, кукурузу, масличный лен, сафлор и много бобовых.

Недавно мы встречались с турецкими коллегами, они обеспокоены ростом производства бобовых в России. В Турции выращивают эти культуры и продают их в Ирак, Иран, Азербайджан. Коллеги просят Россию производить больше кукурузы, которая требует много воды, в Турции она дорогая. Вообще один из лидеров по производству кукурузы, ближайший к нам географически, - Украина. Там ее производят в два раза больше, чем мы, - 35 млн тонн против наших 14,5 млн. Но турецкие коллеги говорят, что качество нашей кукурузы лучше.

Кстати, выход спирта из кукурузы гораздо выше, чем из пшеницы. По-хорошему, мы не должны сегодня тратить пшеницу на спирт, лучше ее экспортировать.

Конкуренция на мировом рынке усилится. Какие будут основные экспортные игроки?

Сергей Данкверт: Те, которые будут применять новые экологические стандарты. Могли вы 15 лет назад представить, что не купят сталь у страны, которая слишком много дымит при ее производстве? А сейчас это возможно. Экологические требования устанавливаются при покупке нефти. Что уж говорить о картошке. Многие страны запретили применять неоникотиноиды (пестициды) при выращивании картофеля. Тот же глифосат. Но нас пока в списке таких стран нет, к сожалению, потому что минсельхоз не отвечает за регулирование оборота, применение и использование пестицидов в сельском хозяйстве, что очень странно. Если мы хотим быть конкурентоспособными, то должны на 10 лет вперед видеть новые тенденции и стандарты производства.

Кроме того, в России есть миллионы нераспаханных гектаров земли. Но мы сейчас не должны идти по пути увеличения урожайности. В Ирландии, например, добились урожайности 95 центнеров зерна с гектара - в 3 раза больше, чем в России. Но после увлечения применением химии поняли, что лучше разводить овец, а зерно стоит покупать в другом месте.

Чтобы мировое сельскохозяйственное производство было эффективным и страны в нем конкурентоспособными, нужно всем договориться, кто и что будет делать. Для этого должны быть справедливые условия работы в ВТО, о чем, увы, нельзя сказать сегодня.

С поправкой на антибиотик

Новая Зеландия заявила об отказе от антибактериальных препаратов в животноводстве. Какие планы у России?

Сергей Данкверт: Евросоюз с 2021 года тоже переходит на усиленный контроль за использованием антибиотиков. И в медицине в европейских странах законодательно определены строгие меры - антибиотик невозможно купить без назначения врача.

Россия первой поднимала вопрос о контроле за использованием антибиотиков в животноводстве еще в начале 2000-х годов. Тогда Россельхознадзор обращал внимание европейских и американских коллег на остаточное содержание антибиотиков в продукции, которую эти страны экспортировали в Россию. Велись горячие споры. Убежден, что зарубежные коллеги стали серьезнее относиться к этим вопросам, в том числе благодаря нашей позиции.

В России промышленное животноводство и птицеводство стало бурно развиваться в больших агрокомплексах сравнительно недавно. Известно, что большое скопление животных в рамках одного комплекса сопряжено с высоким риском распространения инфекций. Поэтому часто антибактериальные препараты применяются в профилактических целях. Конечно, это нарушение. Но его не исправить одномоментно. Система предупреждения рисков выстраивается годами.

К сожалению, использование антибиотиков в российском животноводстве до недавнего времени контролировалось недостаточно эффективно. Законодательные ограничения по введению антибактериальных средств в корма были, но производители, которые добавляли антибактериальные препараты, имели лучшие привесы. А те, кто использовал эти корма, даже не знали, что именно применяют. Антибиотики продаются свободно, купить их может любой ветеринар, владелец животного или производитель кормов.

Минсельхоз и Россельхознадзор сейчас активно работают над тем, чтобы изменить ситуацию и законодательно закрепить необходимость прослеживаемости использования лекарственных средств от производства или импорта до животного.

Каким образом?

Сергей Данкверт: Испытываем серьезное сопротивление со стороны тех, кто не хочет проходить серьезный контроль за использованием антибиотиков в животноводстве и птицеводстве.

Россельхознадзор разработал и направил в минсельхоз пакет поправок в Закон "О ветеринарии". В нем содержится запрет на применение противомикробных препаратов в качестве стимуляторов роста, а также с профилактической целью. Определены нормы по рецептурному отпуску антибиотиков. Предполагается целая статья, регламентирующая изготовление кормов с добавлением лекарственных препаратов.

В 2019 году в Закон "Об обращении лекарственных средств" было внесено новое требование об обязательном указании методики обнаружения остатков антибиотиков в продукции в регистрационном досье.

Есть определенные требования по остаточному количеству содержания антибиотиков в мясе, молоке. Например, чтобы препарат не попал из организма животного в организм человека с молоком, должно пройти определенное время, необходимое для его выведения из организма коровы. Необходимость указания методики в регистрационном досье устраняет пробел, когда антибиотик уже выпущен для продажи, а методики его обнаружения в продукции еще нет.

Ветеринарная вертикаль

Как вы проверите, что делается на предприятии или в лаборатории в регионе? Ведь можно нарисовать любую справку о том, что антибиотик выведен из организма коровы.

Сергей Данкверт: А вот как раз чтобы не было таких и многих других нарушений, когда ветврачи и сотрудники лабораторий на местах что хотят, то и творят, мы долгие годы добивались внесения изменений в закон о ветеринарном надзоре. Они приняты.

Новые правила должны исправить негативные последствия административной реформы 2004 года, которая привела к раздробленности системы государственного ветеринарного надзора. С 2020 года полномочия по проверкам юрлиц и индивидуальных предпринимателей, которые работают с животноводческой продукцией, закрепляются исключительно на федеральном уровне. То есть прийти с проверкой на предприятие, которое занимается содержанием или убоем животных, а также переработкой и продажей мясной, молочной или рыбной продукции, с 2020 года сможет только инспектор территориального управления Россельхознадзора. У инспекторов региональных ветслужб больше такого права не будет.

Раньше проверять предприятие могли как региональные, так и федеральные инспекторы. Очевидно, что функции этих двух ветвей дублировались и создавали чрезмерную нагрузку на бизнес. Кроме того, каждый регион мог разработать свое положение о ветнадзоре, по сути, вписать в него все что угодно. И этот процесс был неподконтрольным. Скрывались факты распространения заразных болезней. Несвоевременно исключалась из оборота небезопасная для здоровья людей животноводческая продукция.

Представьте себе - губернатор, у него есть ветеринарная служба. Она проводит проверку, находит нарушения и показывает их губернатору. А он, беспокоясь о репутации и нанесении экономического вреда региону, просит данные не распространять. Поэтому мы всегда говорили, что надзор должен быть независимый.

Возражали против принятия закона о федеральном надзоре, кстати, самые крупные субъекты, которые не хотели передавать полномочия по выдаче ветеринарных документов. Наша цель - облегчить работу госветслужбы, чтобы она занималась лечением животных, профилактикой их заболеваний, эпизоотическими мероприятиями. А в регионах часто хотели просто получать деньги за выдачу ветеринарных документов, подменяя этим работу ветслужбы. Федеральные органы работают в рамках прозрачной и известной всем нормативной базы. В нашем случае - в рамках федерального закона о ветеринарии. Поэтому для контроля и принятия решений теперь определены четкие, общие для всех стандарты. Будем выстраивать нормальную систему. Считаем принятие закона большой победой. Следующий этап укрепления вертикали ветеринарного надзора и повышения биологической безопасности - принятие поправок в закон о ветеринарии, которые обеспечат маркировку и учет домашних и сельскохозяйственных животных.

Немаловажным считаю то, что мы добились, что почти 95% лабораторий в регионах взаимодействуют сегодня с электронной системой лабораторного контроля Россельхознадзора "Веста". Можем видеть результаты всех лабораторных исследований, в том числе на остаточное содержание антибиотиков в сырье тоже.

Как контролируется импортная продукция? Где гарантия, что антибиотики не будут содержаться в импортном сыре и колбасе?

Сергей Данкверт: Хороший вопрос. Сегодня в странах Евразийского экономического союза (ЕАЭС) действует норма взаимного признания результатов регистрации лекарственных средств. А это значит, что, несмотря на все наши усилия, любой антибиотик, сделанный в Китае или, например, в Африке и зарегистрированный, скажем, в Казахстане, может свободно обращаться в России.

Требования и подходы к экспертизе у государств - членов ЕАЭС разные. Единые правила обращения лекарственных средств для ветеринарного применения, которые разрабатывались предыдущим составом Евразийской экономической комиссии, так и не приняты. И это позволяет обходить российское законодательство. Поэтому новому составу Евразийской комиссии хочется пожелать, во-первых, поскорее увеличить список антибиотиков, остаточное количество которых в животноводческой продукции, попадающей в пищу людям, необходимо контролировать. Во-вторых, создать единую электронную систему прослеживаемости в рамках Евразийского сообщества. На вооружение можно взять нашу информационную систему "Веста".

Вы допускаете, что Россия когда-нибудь откажется от антибиотиков, как Новая Зеландия?

Сергей Данкверт: Жизнь заставит двигаться вперед. Но для этого надо навести порядок. К сожалению, законодательство в России долгие годы формировали люди заинтересованные, аффилированные с западными компаниями и содержащиеся за их деньги.

И сегодня мы, выявив нарушение, можем только остановить партию выпущенных лекарственных средств, но не закрыть предприятие, которое его производит. Недавно я докладывал об этой проблеме вице-премьеру Алексею Васильевичу Гордееву.

По данным исследований, российский рынок ветеринарных препаратов, включая продажу антибиотиков, достиг 65 млрд рублей. Конечно, для определенных компаний это хороший бизнес, от которого они просто так не откажутся.

Чьи вакцины лучше

Какова в этих 65 млрд доля продукции, произведенной российскими биофабриками?

Сергей Данкверт: Если речь о мази для лечения копыт животных, то может быть и 90% этого продукта произведено нашими предприятиями. А, например, по вакцинам для птицефабрик данные скромнее - 30-40%.

Чтобы точно все посчитать, нужно опять же ввести все данные в электронную систему прослеживаемости. Однако законодательно сельхозпроизводители делать это не обязаны.

Не дожидаясь нормативного регулирования этого вопроса, мы начали проверять качество и безопасность импортных вакцин. Думаю, в результате этой большой работы ситуация сложится так, что многие иностранные компании откроют производство вакцин в России. Им будет проще доказать, что они безопасны здесь, на месте.

Мы не можем сами закрыть внутренние потребности по вакцинам и другим ветпрепаратам?

Сергей Данкверт: Ситуация, когда разные препараты производятся в разных странах, нормальная. Кстати, Россия экспортирует вакцины собственного производства на миллиарды рублей, хотя закупает больше.

Но на этот нормальный процесс накладываются два ненормальных. Первый из них связан с тем, что в результате перестройки мы практически утратили свои селекционные достижения по многим видам животных. Теперь племенные, а часто и неплеменные животные завозятся из зарубежных стран. Поставщики рекомендуют свои технологии для их содержания и выращивания. В том числе и лоббируют свои вакцины. Конечно, наши животноводы принимают эти рекомендации.

Второй момент связан с технологическим отставанием. В постперестроечные годы ни НИРы, ни НИОКРы практически не финансировались, и отечественная биотехнология отстала. Сейчас пытаются наверстать упущенное, но это быстро не получается.

Означает ли это, что импортные вакцины лучше, у них меньше побочных эффектов?

Сергей Данкверт: Во-первых, несмотря на определенные сложности, зависимость от импортных препаратов в ветеринарии меньше, чем в медицине. Во-вторых, российские ветпрепараты точно не хуже, при этом дешевле импортных аналогов. Об этом говорит хотя бы то, что в прошлом году наш институт защиты животных во Владимире - ВНИИЗЖ - продал за рубеж вакцин на 2,2 млрд рублей.

Есть же вакцины, преимущественно отечественные, рекомендованные минздравом для детей. Они закупаются детскими лечебными учреждениями. А Россельхознадзор имеет право что-то рекомендовать российским сельхозпроизводителям или вообще закрыть доступ на рынок отдельным препаратам?

Сергей Данкверт: Напрямую мы рекомендовать ничего не можем - рынок свободный. Проводим разъяснительную работу. Но наши возможности гораздо скромнее, чем у некоторых иностранных производителей ветпрепаратов. Например, они устраивают семинары для наших ветврачей на красивых лайнерах в Карибском море. Рынок препаратов - это огромный бизнес, в котором используются разные методы для достижения целей. Наша задача - показать, что безопасно, а что нет. Мы этим и занимаемся.

Но недостаточно останавливать партии некачественной продукции, в том числе содержащей небезопасные препараты. Нужно принять поправки в закон о ветеринарии, позволяющие полностью закрывать предприятия, которые выпускают небезопасную продукцию.

Наш министр сельского хозяйства Дмитрий Николаевич Патрушев абсолютно правильно настраивает департаменты министерства на работу по нормативно-правовому регулированию многих процессов. Это гораздо важнее, чем заниматься только хозяйственной деятельностью. Благодаря этому мы законодательно уже сдвинули множество накопившихся ранее проблем.

Органически и органолептически

Вступил в силу закон, предполагающий сертификацию и маркировку органической продукции, произведенной в России. Пока на рынке менее 1% настоящей органической продукции. Как Россельхознадзор планирует участвовать в этой работе?

Сергей Данкверт: Это популярная тема. Но вы сами сказали, что органики меньше одного процента. Наша главная задача - обеспечить безопасность продукции, в том числе той, которая поставляется в детские, школьные и медицинские учреждения.

Что такое органическая продукция? Это мясо, птица, рыба и молоко, при производстве которых не применялись антибиотики, и растительная продукция, выращенная без пестицидов и удобрений.

Сейчас мы поставили цель обеспечить прослеживаемость использования антибиотиков. Дальше автоматически все придет к тому, что это мы будем контролировать рынок органической продукции.

На первых порах это будут делать частные фирмы. Но когда начнет расти экспорт российской органической продукции, из-за выявленных нарушений его рано или поздно где-то остановят. Тогда начнут спрашивать, где государственный надзор. И вот тогда эйфория пройдет и начнется нормальная работа - частная лаборатория будет вынуждена показать нам в электронном виде, сколько сделано анализов продукции и какими методами.

Сейчас идет борьба не за качество сертификации органических продуктов, а за то, чтобы определенная организация получила возможность присваивать продуктам знак "Органик". Мы будем бороться не за право выдачи такого знака, а за то, чтобы продукция, которая будет им маркироваться, соответствовала заявленному качеству и безопасности. Задача государственного мониторинга именно в этом, во всяком случае, на начальном этапе.

Кроме того, поймите, если я сейчас в это вмешаюсь, все скажут, что Россельхознадзор в этом заинтересован и нашел источник для зарабатывания денег. Наша задача не в этом. Мы вмешиваемся тогда, когда видим, что необходимо участие государства.

Пока процесс в стадии запуска, говорить о государственном надзоре считаю преждевременным, но к этому мы, безусловно, вернемся.

Контроль

Маркируйте на пользу

Одна из главных тем конца прошлого года - обсуждение введения маркировки отдельных продуктов питания. Руководители почти всех отраслевых ассоциаций выступили против этой меры. Неужели системы электронной ветеринарной сертификации "Меркурий" для подтверждения качества продуктов недостаточно?

Сергей Данкверт: Есть решения, принятые правительством. Мы должны их выполнять. В данном случае интегрировать систему маркировки с "Меркурием". Технически это возможно. Дальше государство должно оценить эффект от введения этой меры.

Однако при той свободе, которая сегодня дана бизнесу, возникает вопрос: а где налоги от того, что продано? Нет законов, которые бы ограничивали производство фальсификата. Поэтому наведение порядка и ужесточение мер, считаю, пойдет на пользу.

Но только выявления фальсификата и контрафакта недостаточно. Свои оценки относительно такой продукции должны давать министерство экономического развития и минздрав.

У минздрава сегодня столько разных задач...

Сергей Данкверт: Я понимаю. Но во всех цивилизованных странах нормы по безопасности еды должны устанавливать министерство здравоохранения, его институты. Сейчас ситуация такая, что эти нормы сами устанавливают надзиратели и сами же их проверяют, что я считаю ненормальным.

В минсельхозе не исключают, что главный товар российского агроэкспорта - зерно - тоже может войти в систему электронной сертификации Россельхознадзора. В каком виде?

Сергей Данкверт: Да, это возможно. Если мы хотим сохранять и укреплять свои позиции крупнейшего экспортера зерновых, то должны гарантировать зарубежным покупателям качество и безопасность этой продукции.

Параллельно с системой электронной сертификации животноводческой продукции "Меркурий" мы создали систему фитосанитарной сертификации "Аргус-Фито". Через нее проходит большой объем растениеводческой продукции.

Понимали, что наступит время, когда мы будем не только зерно, но и семена свои, и посадочный картофель экспортировать.

Да, но пока, как говорит председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, мы даже семена укропа импортируем.

Сергей Данкверт: Валентина Ивановна права. Пока, к сожалению, даже капуста белокочанная и та из импортных семян. Вы как хозяйка, кстати, можете легко вычислить зарубежное происхождение капусты при ее засолке. Капуста, выращенная из голландских семян, не дает сок. Хотя в отличие от русской долго хранится.

Рабочая встреча Дмитрия Медведева с Министром внутренних дел Владимиром Колокольцевым и руководителем Роспотребнадзора Анной Поповой

Обсуждалось усиление контроля за оборотом никотиносодержащей продукции.

Из стенограммы:

Д.Медведев: Есть известная проблема так называемых инновационных никотиносодержащих продуктов. Откровенно сказать, я сам об их существовании узнал совсем недавно. Известно, что у людей, которые бросают курить, есть потребность получать никотин, и лекарства такого рода имеются. Но это именно лекарственные препараты. А эти никотиносодержащие продукты, которые, по сути, являются пищевыми продуктами, – редкая гадость. Это леденцы, какие-то другие смеси, к тому же довольно привлекательные по вкусу. Но самое главное, что они очень быстро создают привыкание к никотину и подсаживают детей, да и взрослых, конечно, на такого рода продукты. Причём содержание никотина в них зачастую в десятки раз больше, чем в обычной сигарете. Я вообще, честно говоря, когда об этом услышал, был очень удивлён и хотел понять, кто производит такого рода смеси и почему их ввозят в нашу страну.

Я давал поручение и Роспотребнадзору, и Министерству внутренних дел разобраться и принять меры для того, чтобы пресечь распространение этой отравы в нашей стране.

Анна Юрьевна (обращаясь к А.Поповой), расскажите по поводу самой природы этих продуктов, с позволения сказать, как их с правовой точки квалифицировать и что Вы предлагаете сделать для исполнения поручения.

А.Попова: Уважаемый Дмитрий Анатольевич, Вы, безусловно, правы: продукты, которые позиционировались совершенно недобросовестными производителями как некурительные смеси, никотиносодержащие, по сути дела, являются пищевыми продуктами. И если табачные смеси такого рода запрещены законом Российской Федерации, Техническим регламентом Таможенного союза (так называемые снюсы), то эти вещества, которые под этой маркой совсем недавно начали продавать и завозить в страну, безусловно, нужно было и должно было отнести к пищевым продуктам, что мы и сделали. А если это пищевая продукция, то в рамках законодательства Российской Федерации и Евразийского экономического союза она должна сопровождаться всеми документами, которые подтверждают безопасность, чего в данном случае совершенно нет, потому что даже приравнять эту продукцию абсолютно не к чему. И когда мы начали проводить исследования, то увидели, что содержание никотина в этих якобы леденцах, жевательных смесях… Они даже по сути своей относятся к пищевой продукции – по способу применения, по названию, по оформлению.

Д.Медведев: Причём, насколько я понимаю, она продавалась вообще кому угодно, то есть любой подросток мог подойти, купить и сразу начать привыкать таким образом к никотину.

А.Попова: Рискуя жизнью, Дмитрий Анатольевич. Вы абсолютно правы. Потому что в результатах исследований мы увидели, что в одной такой конфетке содержится никотина как в целой пачке одновременно выкуриваемых сигарет. А употребление пяти-шести таких конфет, если вес человека не больше 40 кг, – это практически летальная доза. Поэтому меры, которые по Вашему поручению были приняты, безусловно, ситуацию на рынке должны кардинально поменять. И я надеюсь, что это нам на сегодняшний день в общем-то удаётся.

Мы обратились в коллегию Евразийской экономической комиссии, получили подтверждение нашей правоты – что это должно быть отнесено к пищевым продуктам – и на этом основании потребовали в торговых точках наличие документов, подтверждающих безопасность данной продукции. Таких документов нет, и в правовом поле их в принципе не может быть.

На этом основании начали проводить контрольные мероприятия. И я хочу отметить, что очень плотное взаимодействие с Министерством внутренних дел, с прокуратурой, со Следственным комитетом, вовлечённость субъектов Российской Федерации, руководства регионов позволили нам достичь определённых результатов и организовать масштабную кампанию.

На сегодняшний день службой проведено более 120 тыс. мониторинговых проверок, для того чтобы оценить ситуацию, и по их результатам – 44 контрольных мероприятия. Мы проверили все торговые точки, которые имеют лицензию на торговлю табаком. В результате было выявлено около миллиона штук этой никотиносодержащей продукции, вся она изъята из оборота. Вместе с тем по маркировке на этой продукции мы установили 44 производителя в Российской Федерации с адресами, из которых фактически по этим адресам есть только пять.

Д.Медведев: Получается, там в основном какие-то фейковые адреса и несуществующие компании. Но реальные производители всё же есть и у нас?

А.Попова: Только пять из заявленных 44. Их деятельность приостановлена. Материалы все переданы в правоохранительные органы.

Д.Медведев: Сейчас послушаем Владимира Александровича (Колокольцева).

Я вот о чём хочу сказать: если это пищевой продукт, если в рамках существующих правил и Товарной номенклатуры Евразийского экономического союза и нормативных решений, которые принимаются коллегией Евразийской экономической комиссии или на уровне уже межгосударственных коллегий… Нам зачем такой пищевой продукт? У нас есть продукты, изъятые из гражданского оборота, которые не подлежат продаже, те же самые наркотики.

А.Попова: Так и есть.

Д.Медведев: Надо просто запретить это. Сейчас всё это изъяли, а нужно запретить. Нужно провести работу для того, чтобы от имени Российской Федерации в Евразийскую коллегию поступила соответствующая инициатива. Если потребуется, мы и на Совете глав правительств рассмотрим этот вопрос. Причём нужно запретить этот продукт на территории всего Евразийского союза, потому что у нас границ нет, и если это останется где-то в другой стране, то эту дрянь всё равно будут завозить. Подготовьте такие решения.

А.Попова: Да, есть. Я это обязательно сделаю.

Д.Медведев: Владимир Александрович, что по линии МВД удалось сделать?

В.Колокольцев: Дмитрий Анатольевич, в декабре на заседании Государственного антинаркотического комитета мы рассмотрели этот вопрос. Хотя он в прямой своей постановке к антинаркотической политике не относится, речь идёт о здоровье наших детей в первую очередь, поэтому в режиме видеоконференции с участием глав субъектов Российской Федерации этот вопрос был рассмотрен. Потому что у нас в регионах антинаркотическими комиссиями руководят именно губернаторы.

Положительный пример был в Карачаево-Черкесии, где, не дожидаясь федерального закона, наложили запрет уже местным законодательным актом на торговлю (и оборот) этими никотиносодержащими смесями. И я призвал губернаторов к продолжению такой работы до принятия федерального закона. После этого в 23 субъектах аналогичные нормативные акты были приняты. В 15 субъектах такая работа проводится. Конечно, не везде проблема стоит столь остро, тем не менее в большинстве субъектов с ней столкнулись.

Во исполнение Вашего поручения уже проведены практические мероприятия. За это время прошло 23 тыс. проверок в регионах Российской Федерации. Установлено только за праздничные дни 400 сайтов, через которые идёт торговля этими смесями.

Д.Медведев: То есть это продаётся не только в розничной сети, но и через интернет?

В.Колокольцев: Да. И в установленном порядке наши подразделения вышли с предложением в Роскомнадзор для блокировки этих сайтов в судебном порядке. Кроме того, проведены мероприятия по изъятию этой продукции в соответствии с действующим уже на сегодняшний момент нормативным правовым регулированием. И эта работа будет продолжаться. 13 уголовных дел возбуждено по соответствующим статьям Уголовного кодекса для пресечения подобного рода деятельности. Работа будет продолжаться в тесном контакте с Роспотребнадзором.

Д.Медведев: Нам нужно это всё довести до логического завершения – и в части регулирования (принять акты, запрещающие торговлю этой дрянью на территории всего Евразийского союза), и, естественно, довести до логического конца правоохранительные мероприятия, расследовать возбуждённые уголовные дела, передать в суд для наказания.

В.Колокольцев: Уже подготовлен нами законопроект, в конце декабря он направлен в Министерство здравоохранения для согласования, для того чтобы принять федеральный закон о запрете подобного рода деятельности.

Д.Медведев: Хорошо. Давайте обсудим это более подробно.

Владельцев земли обязали содержать защитные лесополосы

Текст: Алена Узбекова

В российском законодательстве появилось понятие мелиоративных защитных лесных насаждений, и за их содержанием закреплены ответственные. Поправки в федеральный закон "О мелиорации земель" вступили в силу с 1 января 2020 года.

Защитные лесные насаждения - это, по сути, лесополосы, высаженные человеком. Их цель - защищать различные объекты от неблагоприятных природных и антропогенных факторов. В случае с сельхозугодиями лесополосы помогают бороться с засухой, эрозией почвы от воды и ветра. Их устраивают посадкой или посевом главным образом в степных, лесостепных и полупустынных районах.

Необходимость принятия закона была продиктована тем, что не был определен правовой статус защитных лесных насаждений, не урегулированы вопросы их учета и содержания, сообщили "РГ" в минсельхозе. Лесополосы, созданные в советское время, долгие годы были бесхозными. Деревья незаконно пилили на дрова, избавлялись от них, чтобы расширить трассы или что-то построить на обочине. Все это усиливало экологические проблемы. Введение новых правил позволит в определенной степени эти пробелы устранить.

"Законопроект предусматривает обязанность правообладателей земельных участков обеспечивать содержание и сохранение мелиоративных защитных лесных насаждений. При этом в случаях, когда насаждения расположены на участках, находящихся в государственной или муниципальной собственности, и не переданы в пользование сторонним организациям, эти обязанности возлагаются на органы власти", - пояснили "РГ" в пресс-службе Минсельхоза.

Законопроект наделяет Минсельхоз России и органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации соответствующими полномочиями. На собственников земельных участков возлагается обязательство представлять сведения о наличии и состоянии мелиоративных защитных лесных насаждений, уточнили в ведомстве.

Комментарий

Александр Петриков, академик РАН

Закон развивает правовую базу для агролесомелиорации как важнейшего направления мелиорации сельскохозяйственных земель. Это имеет важное значение для степных и лесостепных регионов, где недостает в почве влаги, для защиты полевых и пастбищных земель от эрозии во всех сельскохозяйственных зонах страны.

По данным последнего доклада Минсельхоза России "О состоянии и использовании земель сельскохозяйственного назначения в 2017 году", из обследованных на наличие ветровой и водной эрозии 10 485,44 тыс. га пашни ветровая эрозия выявлена на площади 1 424,17 тыс. га (13,6% от общей обследованной площади), водная - на площади 1 847,17 тыс. га (17,6%).

В старой редакции федерального закона "О мелиорации", принятом еще в 1996 году, в ст. 7 устанавливались общие виды агролесомелиорации (противоэрозионная, полезащитная, пастбищезащитная), но не было определено, что все они должны проводиться путем создания мелиоративных защитных лесных насаждений, так называемых лесополос.

Не было установлено, что правообладатели земельных участков, на которых расположены мелиоративные защитные лесные насаждения, обязаны содержать лесополосы в надлежащем состоянии. Не устанавливалось также, что органами государственной власти и органами местного самоуправления в пределах их полномочий организуются мероприятия по сохранению мелиоративных защитных лесных насаждений.

Новеллой закона является специальная статья 20.1., которой устанавливается порядок учета мелиоративных защитных лесных насаждений, состав, форма и порядок предоставления сведений, подлежащих такому учету. Принятие порядка об учете отнесено к полномочиям Минсельхоза. Статьей 29.1. устанавливается также, что Минсельхоз определяет Правила содержания мелиоративных защитных лесных насаждений и особенности проведения мероприятий по их сохранению. Надо отметить, что полномочия по принятию подобных правил (в старой редакции "правил содержания защитных лесных насаждений") были у Минсельхоза России и раньше (в соответствии со старым законом), но они так и не были приняты, так как было непонятно, кто их должен соблюдать.

Неопределенность правого положения лесополос, порядка их учета и правил содержания, в конечном счете, приводила к тому, что они были бесхозными, деградировали, были источниками пожарной опасности. Их воспроизводство специально не финансировалось из федерального бюджета.

Отдельные регионы выделяли средства на уход за ними из региональных бюджетов (например, Краснодарский край), частично федеральный центр софинансировал эти расходы в рамках поддержки общих региональных программ по мелиорации. Как следует из Национального доклада о реализации Госпрограммы сельского хозяйства в 2018 году, агролесомелиоративные мероприятия проведены всего лишь на площади 119,1 тыс. га.

Как известно, к февралю 2020 года Минсельхоз должен разработать программу вовлечения сельхозземель в оборот и развития мелиорации. Целесообразно, чтобы агролесомелиорация стала частью этой программы. Новый закон, который вступает в силу с 1 июля 2020 года, создает для этого правовую базу.

Производство фиников в Иране достигло 1,5 миллиона тонн в этом году

Производство фиников в Иране достигло 1,5 миллиона тонн в текущем 1398 иранском календарном году (заканчивается 19 марта 2020 года), что на 20 процентов больше, чем в предыдущем году, сообщает IRNA со ссылкой на главу Национальной ассоциации Иранских фиников (NAID).

Мохсен Рашид Фарохи подчеркнул увеличение количества осадков и благоприятных погодных условий в качестве основных факторов, которые способствовали увеличению производства фиников в этом году.

По словам чиновника, несмотря на хороший урожай, фермеры сталкиваются с трудностями при продаже своей продукции на зарубежных рынках.

Он сослался на запрет правительства на экспорт фиников и вмешательство в процесс ценообразования в прошлом году, как на некоторые из проблем, которые наносят ущерб экспорту продукции и вызывают озабоченность у производителей и экспортеров.

«Цена на финики зависит от спроса и предложения, и правительство не должно устанавливать цены, потому что такое ценообразование не будет экономически выгодным для производителей и экспортеров», - пояснил он.

По словам чиновника, в настоящее время иранские финики экспортируются в Индию, Юго-Восточную Азию, страны СНГ, Евразию, Россию и Европу.

Фарохи также отметил, что в прошлом году (март 2018 - март 2019) более 300 000 тонн фиников на сумму 400 млн. долларов США было экспортировано в другие страны.

Каждый год на 203 763 гектарах земли в Иране производится до 1,2 млн. тонн различных видов фиников, что делает страну вторым по величине производителем по объему производства и обрабатываемой площади и пятым по величине экспортером.

РАН и ФосАгро подвели итоги взаимодействия в 2019 году

Президент Российской академии наук (РАН) Александр Сергеев и заместитель генерального директора по продажам и маркетингу ФосАгро Сергей Пронин подвели итоги взаимодействия в уходящем году и обсудили перспективы расширения сотрудничества.

Во встрече, состоявшейся во вторник в здании президиума РАН, также приняли участие главный ученый секретарь РАН Николай Долгушкин, советник президента РАН Валерий Чичканов и директор по маркетингу и развитию ПАО «ФосАгро» Михаил Стеркин.

В декабре 2018 года ФосАгро стала первой частной российской компанией, заключившей с Академией соглашение о сотрудничестве в сфере инновационного развития производства удобрений. В рамках соглашения РАН оказывает экспертную и методическую поддержку ФосАгро в развитии Центра исследований и инноваций компании. Ядром центра выступает единственный в России и ведущий в Европе профильный научно-исследовательский институт по удобрениям и инсектофунгицидам – НИУИФ им. проф. Я.В. Самойлова, входящий в Группу «ФосАгро».

При поддержке РАН ФосАгро в течение года открыла четыре агрополигона в Московской, Орловской, Саратовской областях и в Краснодарском крае. Суммарно на них было успешно завершено более 100 испытаний систем минерального питания ключевых российских сельхозкультур на основе современных продуктов ФосАгро и составлен каталог систем оптимизированного питания для различных сельхозкультур и почвенно-климатических условий.

В начале декабря в РГАУ-МСХА имени К.А. Тимирязева состоялся День открытых дверей ФосАгро, в ходе которого было объявлено о создании на базе ВУЗа профильного учебного центра ФосАгро, нацеленного на раннюю профориентацию студентов для работы в аграрном секторе. В следующем году в состав рабочей группы по разработке программы обучения студентов войдут эксперты Отделения сельскохозяйственных наук РАН. По словам Михаила Стеркина, после оценки результатов работы центра компания будет готова принять решение о распространении концепции взаимодействия с аграрными ВУЗами на другие регионы, в первую очередь – на регионы своего прямого присутствия в Черноземье, Поволжье, Юге России и в Сибири.

Также в 2019 году представители ФосАгро вошли в состав Научно-координационного совета РАН по проблемам прогнозирования и стратегического планирования в РФ.

В ходе встречи заместитель генерального директора по продажам и маркетингу ПАО «ФосАгро» Сергей Пронин поблагодарил главу РАН за тесное и продуктивное партнерство.

«Для нас в ФосАгро очевидно, что эффективное партнерство науки и бизнеса является необходимой составляющей для развития любой крупной компании. Сегодня сотрудничество с РАН - важный элемент инновационности и эффективности как нашей компании, так и отрасли минеральных удобрений и агрохимии в целом, а значит и всего российского АПК.

Благодаря реализации соглашения о двустороннем сотрудничестве в уходящем году наше взаимодействие с Академией наук было интенсифицировано. Мы намерены и далее расширять области взаимодействия компании с фундаментальной наукой», - подчеркнул Сергей Пронин.

Президент РАН Александр Сергеев отметил, что ФосАгро не только первая частная компания, с которой РАН подписала Соглашение о сотрудничестве, но и наиболее эффективно использующая потенциал и возможности ученых РАН частная российская компания.

«Уверен, что развитие партнерских отношений между ФосАгро и РАН пойдет только на пользу российским сельхозтоваропроизводителям и укрепит позиции России на мировом рынке», – заявил Александр Сергеев.

О Компании

ФосАгро (www.phosagro.ru) – российская вертикально-интегрированная компания, занимающая одну из лидирующих позиций в мире по объемам выпуска фосфорсодержащих минеральных удобрений и высокосортного апатитового концентрата с содержанием P2O5 39% и более. Удобрения ФосАгро отличаются высокой эффективностью, обеспечивают экологичность производимой сельхозпродукции и не приводят к загрязнению почв тяжелыми металлами.

Группа «ФосАгро» является крупнейшим европейским производителем фосфорсодержащих удобрений (по суммарному объему мощностей производства DAP/MAP/NP/NPK/NPS), крупнейшим мировым производителем высокосортного фосфорного сырья с содержанием P2O5 39% и одним из ведущих мировых производителей аммофоса и диаммонийфосфата, одним из ведущих в Европе и единственным в России производителем кормового монокальцийфосфата (MCP), а также единственным в России производителем нефелинового концентрата.

Основная продукция компании, включая фосфатное сырье, 39 марок удобрений, кормовые фосфаты, аммиак и триполифосфат натрия, используются потребителями из 100 стран мира на всех обитаемых континентах. Приоритетными рынками сбыта продукции, помимо России и стран СНГ, являются страны Латинской Америки, Европы и Азии.

Акции компании торгуются на Московской бирже, а глобальные депозитарные расписки (ГДР) на них – на Лондонской фондовой бирже (тикер на Московской и Лондонской фондовых биржах PHOR). ГДР на акции Компании с 1 июня 2016 г. включены в индексы MSCI Russia и MSCI Emerging Markets.

Более подробная информация о ПАО «ФосАгро находится на сайте: www.phosagro.ru

Колбаса в разрезе

Как защитить потребителя от фальсифицированных продуктов питания

Текст: Анна Скрипка (Белгород)

Говядина с ДНК свиньи, масло не из сливок, колбаса с водорослями - недобросовестные производители поставляют на рынок все это с завидной регулярностью. Эксперты отмечают, что предприятия-фантомы, борьба с которыми идет уже не один год, по-прежнему не сдают позиций, а их продукция сомнительного качества находит своих покупателей - в том числе и через систему госзакупок. Правда, теперь отследить процесс стало проще, а изъять фальсификат из оборота можно и вовсе моментально.

Каша из топора

Цифровизация на рынке пищевых продуктов уже принесла существенную пользу потребителям. Начальник управления Россельхознадзора по Белгородской области Татьяна Аушева отмечает, что технологические нововведения в сельском хозяйстве и в перерабатывающей промышленности, а также объединение производителей в систему "Меркурий" позволяют отслеживать путь каждой партии мяса или молока на полку магазина или в соцучреждение, куда товар поступает через госзакупки. По ее словам, "маркеры" недобросовестных производителей сотрудникам контрольно-надзорного ведомства видны сразу же.

- Если на предприятие поступила тысяча тонн сырья, а на выходе получилось две тысячи тонн продукции - это уже повод насторожиться, - поясняет Татьяна Аушева. - Случаются, конечно, непреднамеренные ошибки - человеческий фактор тоже надо учитывать. Но бывает, что предприятие не закупает сливки, а сливочное масло на рынок поставляет. Вот тогда возникают уже совсем другие вопросы.

Только в нынешнем году сотрудники управления обнаружили восемь предприятий-фантомов. И в каждом случае именно цифровые системы контроля помогли понять: поставщик недобросовестный - значит, его продукцию надо изъять из оборота. Фантомы по-прежнему пользуются марками известных производителей с безупречной репутацией. Так, в Московской области при проверке нашли блочную говядину якобы белгородского мясокомбината. Взяли на анализ. Результат показал ДНК свиньи.

- Эти данные коллеги передали нам, а мы уже сообщили: наш комбинат такой продукт не выпускает в принципе, - рассказывает Аушева. - Оказалось, поставило его на рынок некое ООО "Экопродпак".

Регистрация фирмы в системе "Меркурий" на тот момент была приостановлена, но информация сохранилась: за восемь месяцев нынешнего года в компанию поступило 95 тонн "продукции животного происхождения", а реализовано было 1247 тонн. Гадать, как это произошло, в управлении Россельхознадзора не стали. Татьяна Аушева отмечает: Подмосковье - тот регион, где фантомы регистрируются с завидной частотой.

Обязательное требование регистрации в "Меркурии" фирмы-фантомы стараются обойти. В ход идут самые разные ухищрения. Были случаи, когда такие поставщики присоединялись в электронной системе к ведущим белгородским агрохолдингам. Представители последних с удивлением обнаруживали у себя десятки "неопознанных объектов" по всей стране. Начинали разбираться, "сбрасывать" паразитирующие фирмы. Это послужило поводом усовершенствовать саму систему.

- Теперь, чтобы присоединиться к тому или иному холдингу в системе, представитель головной компании должен разрешить своей структуре это сделать, - говорит Аушева. - Процесс похож на одновременное нажатие двух кнопок. Это позволит нам защитить добросовестных производителей.

Что подешевле?

Эксперты говорят, что пока самой незащищенной от фантомов остается социальная сфера, которая приобретает продукты с помощью системы госзакупок. Заместитель начальника Белгородской межобластной ветеринарной лаборатории Елена Николенко отмечает, что фальсификата на рынке предостаточно. Пробы, которые поступают в лабораторию, засекречены, однако все чаще туда обращаются сотрудники Россельхознадзора с заявками на проверку продуктов из школ, детсадов, больниц и интернатов.

- В законодательстве, регулирующем производство и оборот молочной продукции, можно сказать, навели порядок - с фальсификатом в этой сфере мы сталкиваемся реже, - сообщила Елена Николенко. - А вот претензии к производителям колбасных изделий и других мясных продуктов возникают постоянно. Что добавляют в колбасу и сосиски? Каррагинан, гуаровую камедь, которые впитывают влагу и делают продукт упругим, похожим на резиновый. К примеру, чтобы удешевить производство колбасы из свинины, туда добавляют кожу птицы или менее дорогие части свиной туши.

Обнаружить фальсификат стало проще. Так, благодаря информсистемам выявили поставки в белгородские детские сады поддельных молочных продуктов от одного из индивидуальных предпринимателей. Оказалось, что к оптовику, выигравшему тендер, товар поступал от воронежского ООО "Молторг - Воронеж", а туда - от подмосковного ООО "Сыр-Молоко". Когда проверили эту компанию, оказалось, что на месте ее регистрации находится спортклуб.

Второй вопиющий случай: эксперты обратили внимание, что крупная партия сыра "Эдам" - 810 килограммов - разошлась из сети супермаркетов "Светофор" по другим белгородским магазинам. Указанного производителя - ООО "Торговый дом Вега" - в информсистеме не нашли, а масло с такими же этикетками обнаружили в детских садах. Оказалось, что вся продукция - и масло, и сыр - фальсификат из растительных жиров.

На вопросы, можно ли как-то защитить социальные учреждения от фальсификата еще на этапе торгов, эксперты отвечают положительно. Даже если нельзя запретить приобрести продукцию конкретных предприятий-фантомов (как ни парадоксально, это будет считаться ограничением конкуренции), выигравший торги предприниматель-оптовик может "увидеть" в информсистеме завод или молочный комбинат, у которого он собирается купить продукты. Однако несовершенство законодательства позволяет этого не делать. Штраф для предпринимателя за поставку фальсификата - 20 тысяч рублей. По словам экспертов, стоимость для поставщика в соцучреждения не более чувствительна, чем для обычного гражданина - оплата одной поездки в общественном транспорте.

Специалисты подчеркивают: нужны изменения на законодательном уровне.

- Бюджетные учреждения вынуждены осуществлять закупки по самой низкой цене, хотя все мы понимаем: цена и качество взаимосвязаны, - говорит Татьяна Аушева. - Мне в этом отношении нравится законодательство Голландии: там бюджетная сфера обязана закупать только органик-продукты.

Колбаса из перехода

В преддверии новогодних праздников торговля продуктами идет бойчее. В приграничной Белгородчине стоит обращать пристальное внимание на этикетки не только в супермаркетах и на рынках. "Украинских" колбас и сала, с которыми лоточники стоят в углах подземных переходов и на стихийных торговых развалах, сегодня предлагается более чем достаточно. Работает и давняя схема продаж колбасы из "незалежной" через камеры хранения в супермаркетах. При этом рассчитаться с предпринимателями можно и после того, как пакет с колбасой и сосисками оказался в руках покупателя. Раньше торговцы брали предоплату. Впрочем, пока есть спрос, будет и предложение. Ни в Россельхознадзоре, ни в ветлаборатории не советуют покупателям участвовать в такой лотерее.

- Если покупать продукцию фирм, вызывающих сомнение, то стоит хотя бы спросить продавца о сертификатах качества, - подчеркивает Татьяна Аушева. - Даже овощи от бабушек, которые продают излишки урожая на рынке, должны проходить обязательную проверку в лаборатории ветсанэкспертизы.

Деликатес из раковины

На Ставрополье начали выращивать виноградных улиток

Текст: Екатерина Ковалевская (Ставропольский край)

В Предгорном районе края глава крестьянского (фермерского) хозяйства Артем Храмов открыл хозяйство "Улиточный сад", где занимается промышленным производством виноградных улиток. Технологии здесь используют европейские. Для работы специалисты предприятия прошли специальное обучение на одной из крупнейших ферм ЕС.

В рамках эксперимента в нынешнем году собрано маточное стадо улиток. Они обитают в теплице площадью 500 квадратных метров при температуре 15-16 градусов с подачей воды для поддержания влажности. По итогам первого сбора планируется получить до пяти тонн мяса улиток - около 300 тысяч штук. В следующем году владелец хозяйства намерен ввезти маточное стадо средиземноморской улитки. Его будут содержать в идентичной теплице отдельно от местных особей.

- Разведение улиток в скором времени отнесут к видам сельскохозяйственной деятельности. А это значит, что в дальнейшем аграрии смогут получать государственную поддержку, в том числе и гранты. Они будут обеспечивать рабочие места, налоговые отчисления и производство высококачественного белка, - отметил первый заместитель министра сельского хозяйства Ставропольского края Сергей Талалаев.

Артем Храмов планирует построить ферму общей площадью пять тысяч квадратных метров и мощностью более 100 тонн продукции в год. На переработку (консервирование) сырье отправляют в Пятигорск. Кроме того, экоферма занимается сбором муцина (слизи) улитки - биотехнологического продукта для эстетической медицины.

- Мы развиваем этот проект совместно с Пятигорским медико-фармацевтическим институтом. Получен президентский грант на производство оборудования для производства муцина из фонда "Умник". В дальнейших планах хозяйства - производство икры улитки, которая считается деликатесом, - рассказал Храмов.

Питаются улитки только экологически чистым кормом. Его образцы отправляли в Европу, и они получили положительные отзывы. Первых ставропольских улиток уже поставляют в московские рестораны, где деликатес пользуется спросом.

Как сообщили в Государственной комиссии РФ по иcпытанию и охране селекционных достижений (Госсорткомиссия), виноградные улитки являются низкокалорийными (90 килокалорий на 100 граммов продукта), однако содержат высококачественный белок и многие полезные для человека элементы - витамины группы B, калий, кальций, магний, цинк, селен, медь, марганец, железо, никель, фосфор и натрий.

В ведомстве отмечают, что развитие улитководства в России невозможно без отбора лучших и выведения новых продуктивных пород. В начале декабря был утвержден документ, четко регламентирующий процесс испытания пород виноградных улиток на отличимость, однородность и стабильность. Важными критериями оценки являются размер, окраска и закрученность раковины.

В Госсорткомиссии добавили, что после того, как разведение улиток войдет в число сельскохозяйственных видов деятельности, важными станут другие признаки, связанные с использованием улиток в пищевой промышленности: масса особей, скорость их роста, количество и размер яиц, которые сравнительно недавно также стали употреблять в пищу.

Иран хочет создать Организацию стран-экспортеров шафрана

Член Экономического комитета иранского парламента заявил в воскресенье, что план по созданию Организации стран-экспортеров шафрана (OSEC) превратит фондовый рынок страны в основной ориентир цены шафрана в мире.

Хасан Хоссейни-Шахруди заявил, что Ирану следует предпринимать какие-либо действия, в то время как другие страны зарабатывают миллиарды долларов, торгуя иранским шафраном, сообщает IRNA.

Шафран предлагается на бирже Тегерана, чтобы сбалансировать иранский рынок, так что реальная цена шафрана становится понятной для иностранцев.

Он добавил, что Иран должен поддержать создание OSEC, потому что это может дать Ирану, который производит 90 процентов шафрана в мире, шанс показать свои возможности.

Иран продавал свой шафран оптом в течение многих лет, в то время как некоторые другие страны упаковывают красное золото Ирана и продают его, поэтому позиции Ирана на рынке страдают, сказал он.

Хоссейни-Шахруди высказал мнение, что в отношении доли Ирана в выращивании шафрана он должен занимать самое высокое положение в этом вопросе.