Новости. Обзор СМИ Рубрикатор поиска + личные списки

Главные отличия.

Платный доступ на polpred с деловой информацией высшего качества. Скажите об этом директору библиотеки.

В городе Фердоус провинции Южный Хорасан в присутствии министра промышленности, рудников и торговли Мохаммеда Резы Нематзаде состоялась церемония открытия первого на Ближнем и Среднем Востоке завода по производству магния.

В ходе названной церемонии М.Р.Нематзаде подчеркнул, что ввод в эксплуатацию данного завода имеет очень большое значение. Он позволяет получать из магниевой руды конечную продукцию, которая имеет широкое применение в авиационной и аэрокосмической промышленности.

Как уточнил министр, сегодня из семи печей для плавки магния заработали пока только две печи, однако есть все основания надеяться на то, что до конца года завод выйдет на полную производственную мощность.

По словам М.Р.Нематзаде, сырье для завода по производству магния в Фердоусе полностью обеспечивается за счет собственных ресурсов страны, и продукция этого предприятия позволит отказаться от вывоза из страны 18 млн. долларов валютных средств в год. При этом на заводе применяются только отечественные технологии.

Директор завода по производству магния в Фердоусе в ходе церемонии открытия предприятия отметил, что завод построен для того, чтобы отказаться от импорта магния, а также поставлять эту продукцию на экспорт в соседние страны и страны Персидского залива и Европы. На заводе будет производиться до 6 тыс. т продукции в год, а через три года производственная мощность вырастет до 24 тыс. т.

Следует отметить, что завод по производству магния построен на 7 км автодороги Фердоус – Бирдженд и на реализацию проекта потребовалось около 5-ти лет.

Заседание Высшего Евразийского экономического совета.

В Кремле состоялось заседание Высшего Евразийского экономического совета.

Во встрече на уровне глав государств приняли участие Президент России Владимир Путин, Президент Белоруссии Александр Лукашенко, Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев, Президент Армении Серж Саргсян, Президент Киргизии Алмазбек Атамбаев, Председатель Коллегии Евразийской экономической комиссии Виктор Христенко.

Заседание посвящено практическим аспектам начала функционирования с 1 января 2015 года Евразийского экономического союза и его органов. По итогам заседания подписан пакет документов.

По окончании встречи главы государств сделали заявления для прессы.

* * *

Выступление на заседании Высшего Евразийского экономического совета

В.ПУТИН: Уважаемые коллеги, добрый день!

Мы проводим заключительное в этом году заседание Высшего Евразийского экономического совета.

В углублении интеграции достигнуты хорошие, масштабные результаты. В сжатые сроки завершена подготовка Договора о создании Евразийского экономического союза. Мы подписали его в мае на саммите в Астане, а уже к нашей встрече в октябре в Минске Договор был ратифицирован парламентами России, Белоруссии и Казахстана и вступит в действие с 1 января 2015 года.

Таким образом, Евразийский экономический союз заработает в полную силу. Как мы уже неоднократно говорили, будет создан общий ёмкий рынок с более чем 170 миллионами потребителей, обеспечена свобода передвижения товаров, услуг, капитала и рабочей силы. Бизнес получит возможность вести дела по универсальным прозрачным правилам международной торговли, основанным в том числе на принципах Всемирной торговой организации.

Взаимная выгода от участия в интеграционных процессах очевидна. Успешная деятельность Таможенного союза, который мы создали в 2011 году, наглядно это подтвердила. Экономические связи внутри «тройки» укрепились и количественно, и качественно. Товарооборот вырос на 50 процентов. Что касается качества, то улучшилась структура взаимной торговли – за счёт повышения доли товаров с высокой добавленной стоимостью.

Начало функционирования Евразийского союза означает переход на более продвинутый этап интеграции. Убеждён, это придаст дополнительный импульс развитию экономик наших государств. Союз станет мощным центром роста всего региона, увеличатся торговые и инвестиционные потоки, будут укрепляться деловые связи и повысится благосостояние наших граждан.

Реализуемый нами интеграционный проект уникален не только по масштабу и содержанию, но и по духу. Он основан на принципах равноправия, доверия, взаимного уважения и учёта интересов друг друга. При этом его участники не отказываются от государственного суверенитета и сохраняют свою национальную самобытность.

Мы стремимся находить взаимоприемлемые развязки и компромиссы по самым различным вопросам, руководствуемся принципом консенсуса при принятии основополагающих решений. Наши страны в равной степени представлены в руководящих органах и Суде Союза.

Всё это делает евразийскую интеграцию привлекательной для соседей и партнёров по СНГ. Два месяца назад в Минске мы заключили Договор о присоединении к Союзу Армении. Процедуры его ратификации завершены, так что со 2 января будущего года Армения станет полноценным членом нашего объединения.

Сегодня подпишем Договор о вступлении в Евразийский союз Киргизии. Киргизские друзья совместно с правительствами «тройки», Евразийской комиссией прилагают серьёзные усилия для адаптации национального законодательства к требованиям Таможенного союза и Единого экономического пространства. Реализована большая часть соответствующих дорожных карт. Важно не снижать темпов и сообща завершить эту работу.

Интерес к наращиванию сотрудничества с Евразийским союзом проявляют и страны из других регионов. В финальную стадию вступила подготовка проекта соглашения о свободной торговле с Вьетнамом.

Аналогичные договорённости прорабатываются с Турцией, Индией, Израилем. Совсем недавно, я коллегам сейчас об этом рассказывал, в ходе поездки в Узбекистан договорились с Президентом Узбекистана о том, что начнём работу, создадим рабочую группу по работе над договором о зоне свободной торговли между нашим объединением и Узбекистаном.

Готовятся меморандумы о взаимопонимании с АСЕАН и МЕРКОСУР. Уверен, интересам нашего объединения одинаково отвечает расширение связей со всеми странами и организациями как на Востоке, так и на Западе – на основе равноправия и взаимной выгоды.

Суммируя, хочу подчеркнуть, что наше интеграционное взаимодействие успешно развивается, налицо его конкретные осязаемые результаты. Однако останавливаться на достигнутом, конечно, нельзя, впереди новые большие задачи. Предстоит на практике наладить стабильное и эффективное функционирование Евразийского союза, продолжить работу по укреплению его институциональных основ. Ряд важных решений в этом направлении мы примем уже сегодня. В их числе договорённость о порядке председательства в нашем объединении.

Среди других приоритетов вижу необходимость повышения конкурентоспособности и инвестиционной привлекательности Евразийского союза, запуск перспективных совместных проектов и создание высокотехнологичных рабочих мест в нефтегазовом комплексе, металлургии, химической промышленности, авиа- и машиностроении, космической отрасли.

Нужно снимать остающиеся барьеры, ограничивающие свободу передвижения товаров, услуг, капиталов, рабочей силы. Предстоит реализовать планы по формированию с 2016 года общего рынка фармацевтической и медицинской продукции. Шагом к этому станет сегодняшнее наше решение об обороте лекарственных средств и медицинских изделий.

Мы также утвердим перечень секторов услуг, в которых единый рынок начнёт функционировать уже с 1 января 2015 года. От этого выиграют строители, предприятия оптовой и розничной торговли, туристического бизнеса. Важно также не затягивать с взаимным признанием лицензий на ведение этих видов деятельности наших стран, чтобы наши компании уже с первых дней работы Союза могли в полной мере воспользоваться преимуществами интеграции.

Рассчитываю, что наше заседание по традиции пройдёт в деловой и конструктивной атмосфере.

Благодарю вас за внимание.

Посещение Международной алмазной конференции.

Владимир Путин принял участие в работе Международной алмазной конференции.

В.ПУТИН: Уважаемый господин Премьер-министр! Уважаемые дамы и господа!

Сегодня в Дели проходит первая Всемирная алмазная конференция. Она первая, ну а я, разумеется, вообще в первый раз на мероприятиях подобного рода. И, честно говоря, когда посмотрел в зал после того, как пришёл сюда, несколько удивился, потому что единственный человек, который так или иначе, на первый взгляд, связан с производством алмазов и производством бриллиантов, – это наша замечательная ведущая. Все остальные как-то скромно одеты для людей, которые занимаются бриллиантами. Но отрасль, безусловно, очень важна для многих стран, и для Индии, и для России.

Индия издревле славилась своими ювелирами, искусными мастерами огранки алмазов, их изделия всегда высоко ценились во всём мире. С Индией связаны и одни из самых знаменитых в истории нашей страны, в истории России, бриллиантов: это бриллиант под названием «Орлов», украсивший императорский скипетр нашей императрицы Екатерины Великой, и бриллиант «Шах», подаренный когда-то императору Николаю I правителем Персии. Эти камни индийского происхождения – настоящая гордость российского Алмазного фонда в Кремле.

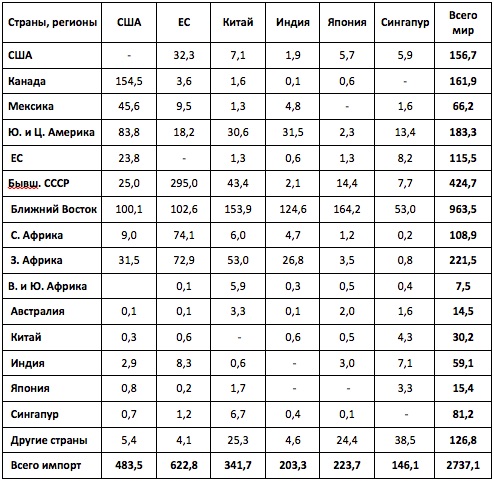

И сегодня Индия сохраняет за собой статус крупнейшего изготовителя бриллиантов. На её долю приходится более 65, как мы слышали, процентов ежегодного мирового производства этих драгоценных камней.

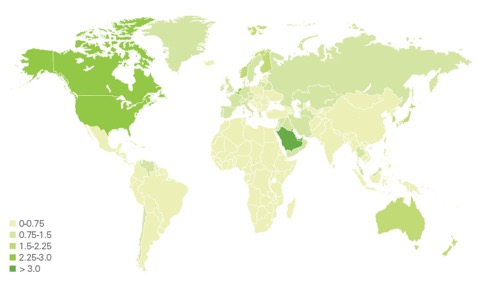

В России также уделяют серьёзное внимание развитию алмазодобывающей отрасли. Мы обладаем крупнейшими уникальными запасами алмазного сырья. Их совокупный объём, по текущим оценкам, составляет более миллиарда карат. Мы уверенно занимаем первое место в мире по этому показателю.

Особо отмечу, что Россия всегда ответственно подходит к вопросам регулирования международного бизнеса в этой сфере, добивается максимальной открытости сотрудничества, в том числе в рамках Кимберлийского процесса.

Российская компания «АЛРОСА», на долю которой приходится 99 процентов алмазодобычи в России, обеспечивает до четверти всего мирового экспорта необработанных алмазов. Надо сказать, что и другие наши российские компании также включаются в эту работу, в том числе абсолютно частные компании: они вкладывают уже очень солидные ресурсы в свои крупные проекты.

Почти 50 процентов поставок российского сырья приходится на Индию или на контролируемые индийским капиталом компании. С учётом таких солидных объёмов алмазных сделок желательно продумать и вопрос о формировании более продвинутых схем взаимодействия и о налаживании тесной кооперации между странами, в том числе мы приглашаем наших уважаемых коллег для работы в области огранки на территории Российской Федерации.

Мы с господином Моди подробно обсудили эти вопросы, дали указания заинтересованным госструктурам максимально повысить отдачу от алмазного бизнеса для наших государств. Соответственно ориентируем и деловые круги. Для более эффективного сотрудничества нужно создавать благоприятные условия, создавать административные и таможенные процедуры, улучшать эти процедуры, создавать более благоприятные возможности, повышать уровень безопасности. Настроены в этом плане на совместную и результативную работу.

Уважаемые друзья! Международная алмазная конференция привлекает к себе огромный интерес. Уверен, проведение такого представительного форума станет хорошей традицией. Позвольте пожелать всем участникам плодотворной работы и всего самого-самого доброго.

Благодарю вас за внимание.

«Разговор с Дмитрием Медведевым». Интервью пяти телеканалам.

Председатель Правительства ответил на вопросы телеведущих Ирады Зейналовой («Первый канал»), Сергея Брилёва («Россия 1»), Марианны Максимовской («Рен ТВ»), Вадима Такменёва (НТВ) и Михаила Зыгаря («Дождь»).

С.Брилёв: Здравствуйте, уважаемые телезрители! В эфире телеканалов «Россия», «Россия 24», «Россия HD» и радиостанции «Вести ФМ» – ежегодная телепрограмма «Разговор с Дмитрием Медведевым». Здравствуйте, Дмитрий Анатольевич.

Д.Медведев: Здравствуйте.

С.Брилёв: Здравствуйте, коллеги. Вас представлять не буду, вся страна и так знает, и потом там титр ещё будет висеть, так что, если нужно, разберёмся.

Дмитрий Анатольевич, на правах представителя канала-вещателя начну, с Вашего позволения. Программа у нас регулярная, ежегодная, но, пожалуй, такого плотного года, по крайней мере в истории новой России, не было и такого драматичного конца года не было. За плечами очень много важных дел: и воссоединение с Крымом, и парад Победы в Севастополе. Но потом были санкции, были антисанкции, которые добавились к замедлению экономики, обозначившемуся ведь ещё до Украины. Сейчас – падение цен на нефть, свистопляска с курсом рубля, свистопляска с ценами на целый ряд продуктов. Поэтому вопреки традициям я бы задал Вам вопрос не про итоги года, а, скажем так, быка за рога сразу: придётся или не придётся пересматривать бюджет, который, хоть и принят буквально три-четыре недели назад, рассчитывался в старых реалиях и в общем-то принимался ещё в прежних реалиях? Придётся ли это делать?

Д.Медведев: Сергей, я всё-таки несколько слов скажу про итоги года. Хотел бы отметить, что, конечно, полностью с вами согласен: год этот просто абсолютно исключительный для нашей страны и очень плотный. В этом году были и колоссальные достижения, и большие проблемы. Тем не менее, если говорить о том, что произошло, то сначала скажу про экономику.

Действительно, вы правы: в нашей экономике накапливались негативные тенденции в последние годы. Если откровенно, то, строго говоря, мы не выходили из кризиса 2008 года в полном объёме. То есть за последнее время у нас был и восстановительный рост, и некоторое падение, но тем не менее кризисные явления в экономике сохранялись. И всё же в этом году мы, несмотря ни на какие условия, смогли выйти на положительный результат.

У нас по итогам года будет прирост ВВП, что на самом деле действительно важно, особенно если сравнивать ситуацию с другими странами. Да, у нас наметился целый ряд негативных тенденций, таких как рост инфляции, рост цен. По всей вероятности, инфляция в этом году составит более 9%, хотя мы ориентировались на другие показатели. Это привело и к тому, что цены на продовольственные товары стали формироваться под влиянием целого ряда негативных факторов. То есть в этом смысле итоги года весьма противоречивы.

Но я считаю, что, даже несмотря на всё то, что происходит, тем не менее мы всё-таки сумели обеспечить тот результат, к которому стремились. А этот результат заключается в том, чтобы у нас была сбалансированная бюджетная система. Конечно, это далось нелёгкой ценой – нам пришлось отказаться от целого ряда программ, пойти на определённые жертвы, если хотите, но тем не менее это возможно сохранить и в следующем году.

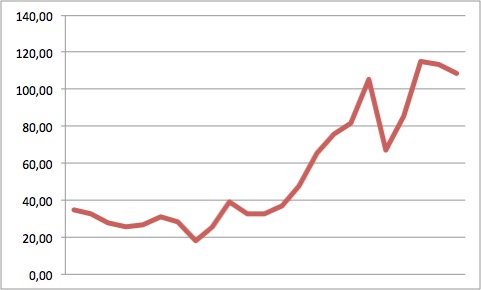

Если говорить о сценариях будущего года (вот то, что вы сказали – «быка за рога»), действительно, в настоящий момент у нас заложены одни сценарные условия, не скрою, эти условия могут измениться. Мы с вами наблюдаем за тем, как развиваются события на нефтяном рынке. Напомню, что если в конце прошлого года цена на нефть была 110 или даже 115 долларов за баррель, то сейчас эта цена составляет 65–70 долларов. То есть, иными словами, цена, по сути, изменилась в два раза. Это привело, конечно, к целому ряду существенных последствий, прежде всего связанных с курсом рубля. Поэтому, если будут меняться существенно экономические условия, нам придётся пересматривать и сценарные условия, и в конечном счёте принимать решения по бюджету. Но пока мы этого не делаем.

И.Зейналова: Дмитрий Анатольевич, а можно ли сказать, что падение рубля, которое сейчас происходит, было инициировано? За этим стоит чисто рыночная ситуация или всё-таки падение контролируется финансовыми властями? Ведь низкий рубль выгоден бюджету, рубли заполняют дыры, образующиеся от подешевевшей нефти, и в принципе это должно быть выгодно при сегодняшнем бюджете.

Д.Медведев: Ирада, вы знаете, нельзя сказать, что это было спровоцировано какой-то одной силой. Вообще здесь вряд ли можно мыслить в системе координат «значит, это кому-то выгодно и поэтому это происходит». Очевидно, что на ситуацию с курсом рубля оказывает влияние целый ряд факторов. Они всем известны, но я тем не менее их назову. В чём эти факторы заключаются? Прежде всего, конечно, это цены на нефть. Я только что сказал, как менялась цена на нефть. Здесь нет прямой зависимости, но тем не менее зависимость есть. Если цена на нефть, по сути, изменилась в два раза, по сути, это привело и к ослаблению рубля.

Второй фактор, который, конечно, оказывает влияние на ситуацию вокруг рубля, – это, безусловно, то внешнее воздействие на нашу страну, которое в настоящий момент существует. Что бы там ни говорили, но такого рода санкции всё равно, так или иначе создают определённые ожидания, как принято говорить у финансистов, и эти ожидания влияют на настроение и компаний, и обычных граждан, и поэтому это так или иначе сказывается на ситуации с рублём.

И, наконец, есть целый ряд других факторов, которые в той или иной степени влияют на ситуацию, включая, конечно, и определённую игру, которая всегда идёт вокруг национальной валюты. Вообще в принципе всякого рода продажи и покупки валюты, спекуляции с национальной валютой – это довольно обычное явление, и если это происходит в обычной ситуации, то это, по сути, балансирует финансовую систему, но если это происходит в условиях разбалансированности, в условиях различного рода сложных ожиданий, это, конечно, влияет на настроение людей. За этим должны следить и Центральный банк, и Правительство и в необходимых случаях, что называется, принимать оперативные меры.

В чём они заключаются? И в чём проявляется эта ситуация? Целый ряд компаний должен платить по своим долгам. Это нормальная ситуация. Это крупные компании, которые должны накапливать довольно длинные валютные позиции и потом рассчитываться по своим контрактам. В этом случае они не осуществляют продажу валютной выручки, и происходит так, что валюта в достаточном количестве на валютный рынок не поступает. Чтобы этого избежать, и Правительство, и Центральный банк в известной степени просто ведут переговоры с крупными компаниями, для того чтобы они более ритмично, более равномерно осуществляли такие продажи. Это нормальная абсолютно практика, и мы этим занимаемся.

М.Максимовская: Дмитрий Анатольевич, вот про настроение людей. Рубль стремительно дешевеет, и это, похоже, ещё совсем не предел, а власти открыто, вообще без всяких экивоков, говорят, что девальвация рубля им, властям – ну или вам, властям, – выгодна, потому что, действительно, в бюджете будут деньги на выплаты пенсионерам, бюджетникам. Но что делать людям? Ведь пенсии старые, а цены новые, и все почувствовали резкое снижение покупательской способности, не говоря уже о произошедшей фактической конфискации накоплений того же среднего класса. Что может Правительство сейчас предложить гражданам вместо былой уже стабильности?

Д.Медведев: Марианна, я считаю, что экономические категории не могут быть кому-то выгодны или невыгодны. Вы говорите о девальвации. Девальвация как экономический процесс, как ослабление курса, допустим, нашей валюты, не может быть кому-то однозначно выгодна или невыгодна. Это просто данность, с которой мы столкнулись именно в силу тех причин, о которых я только что сказал, отвечая на предыдущий вопрос. В такого рода процессах или в таких явлениях есть и положительные для экономики моменты, и весьма отрицательные. В чём, например, заключаются отрицательные моменты? Очевидно, что уменьшается количество товаров, которые можно приобрести по импорту, уменьшается покупательная способность людей, уменьшается, ослабляется возможность компаний приобретать оборудование, те или иные объекты, которые необходимы им для нормальной производственной жизни.

Есть, наверное, и определённые позитивные моменты. Они заключаются именно в том, что экспортёры получают валютную выручку, за счёт изменения курса у них появляется большее количество рублей. Они могут покупать на эти рубли большее количество товаров внутри страны, заказывать новые подряды, то есть новые работы, заказывать новую продукцию. За счёт этого расширяется наша экономика. То есть говорить о том, что девальвация выгодна или невыгодна не очень правильно, потому что есть и плюсы, и минусы. В долгосрочном плане, я хотел бы сказать, очевидно, что существенное ослабление курса рубля для нашей экономики невыгодно. Более того, большинство экономистов, аналитиков сходятся в том, что в настоящий момент всё-таки рубль избыточно переослаблен, то есть он недооценён.

Это следствие тех самых факторов, о которых я говорил, – помимо цен на нефть ещё и всякого рода негативных ожиданий, которые сформировались и которые существуют. И в этом смысле очевидно, что какая-то переоценка произойдёт. Не знаю, будет ли это в этом месяце, через месяц, но в любом случае баланс какой-то будет достигнут.

Да, для бюджетных целей поступление дополнительного количества, что называется, рублей имеет определённое значение – и для балансировки бюджета, и для целого ряда других позиций. Тем не менее, ещё раз говорю, в стратегическом плане это для государства, для экономики невыгодно.

В том, что касается того, что могут делать люди в такой ситуации…

И.Зейналова: Люди-то беднеют.

М.Максимовская: Нервничают.

Д.Медведев: Очевидно, что это бьёт по карману всех людей абсолютно, кто зарабатывает деньги в рублях, а таких у нас абсолютное большинство. Все мы получаем зарплату в рублях, естественно, это снижает нашу покупательную способность. Здесь точно не нужно из этого устраивать какой-то такой особой истерики, что называется, здесь нужно просто набраться терпения и посмотреть на то, каким образом развивались события в похожей ситуации.

Я напомню, что происходило в 2008-м, 2009 году, когда произошло довольно существенное ослабление рубля. Часть наших людей побежала в обменники, естественно, для того чтобы как можно быстрее конвертировать рубли в другую валюту – в доллары, в евро. Но впоследствии произошло укрепление рубля, причём где-то приблизительно тоже на 25–30% против тех значений, которые были достигнуты на пике ослабления рубля в 2009 году, и те, кто переложил свои накопления в доллары, в другую валюту, просто потеряли деньги.

Поэтому понятно, что эта ситуация никого не радует. Она зависит от целого ряда объективных факторов, о которых я говорил, но тем не менее я считаю, что нам всем нужно просто набраться терпения, пережить этот тяжёлый период и смотреть в будущее.

И.Зейналова: А как Правительство, сможет ли помочь тем, кто не может дождаться, не может терпеть?

Д.Медведев: В отношении правительственных мер. Мы, конечно, будем индексировать и пенсии, и будем проводить индексацию по бюджетникам в тех рамках, в которых мы это можем сегодня делать. Это очевидно абсолютно. В том, что касается коммерческого сектора, конечно, это задача, которую должны решать сами работодатели.

В.Такменёв: То есть Ваш конкретный совет: не нужно закупать доллары, евро. Вообще каждый день по телевизору мы видим безумных экономистов, которые дают абсолютно противоположные советы. Мало того, кто-то говорит: скупайте дорогие ювелирные украшения, дорогие машины, и бедные люди попёрли и новую кабалу на себя вешают. Вот Ваш совет как носителя ценной информации, значит, оставаться в рублях и не дёргаться, скажем так?

Д.Медведев: Знаете, я считаю, что вообще при возникновении такого рода экономических проблем самое главное – не принимать скоропалительных решений. Нужно спокойно смотреть за развитием ситуации и планировать, конечно, свои приоритеты с учётом того, что ты имеешь. Если у человека есть какие-то накопления, он вправе поступить с ними как угодно. Но ещё раз повторяю: даже опыт предыдущего кризиса, – потому что люди редко к чему прислушиваются, такова человеческая психология, – но опыт предыдущего кризиса показывает, что попытка обязательно переложить свои запасы в иностранную валюту очень часто просто приводит к потере соответствующих денег.

В.Такменёв: Очень короткий вопрос. Вы на своей личной, семейной экономике почувствовали вот эту разницу между рублём, евро и долларом? У вас же сын студент, на него приходится тратить немало денег. Свои сбережения Вы в чём храните?

Д.Медведев: Я, естественно, храню свои деньги в рублях и зарплату получаю в рублях. И, как у всех наших граждан, естественно, изменение, ослабление курса рубля сказывается и на тех деньгах, на тех средствах, которые я получаю, это понятно, так что в этом смысле мы все находимся в одной лодке.

М.Зыгарь: Дмитрий Анатольевич, мы все помним, как ещё летом этого года многие правительственные чиновники говорили, что санкции нам в целом нипочём, мы от них только крепчаем. Сейчас, в общем, уже стало приходить понимание, что многие санкции, особенно в банковской сфере, могут быть даже трагичны для нашей экономики. Ну вот капитализация российских компаний упала так, что они совокупно стоят меньше, чем Apple. Скажите, недооценка санкций тогда была ошибкой? И есть ли у Вас сейчас понимание, каков масштаб этого ущерба?

Д.Медведев: Михаил, вы знаете, никто никогда не делал легковесных заявлений или выводов о том, что санкции – это только повод для лучшего развития, или что нам все санкции, любое воздействие на нашу экономику нипочём. Так никто не говорил, за исключением, может быть, каких-то несерьёзных совершенно комментаторов. Мы все понимали, что санкции, которые принимаются иностранными государствами (вопреки, кстати, международному праву), безусловно, вредят нашей экономике, точно так же как эти же санкции вредят экономикам и компаниям тех стран, которые принимают эти санкции. Эти решения всегда носят обоюдоострый характер, они всегда носят обоюдоострый характер, и ещё раз говорю: никто никогда не говорил, что это всё нипочём.

Но из этих решений, неприятных для нашей страны, можно сделать целый ряд довольно серьёзных выводов, в том числе тех, которые напрашивались довольно давно. Каких? Значит, очень просто посадить экономику и деятельность тех или иных компаний на иглу импорта и абсолютно всё привозить из-за границы. Так вот эти санкции дали нам возможность подумать о том, что пора уже заняться нормальным импортозамещением. А вообще, если говорить прямо, это даже не импортозамещение, а необходимость создать такое производство в нашей стране, когда мы сами можем производить нормальные, качественные, конкурентоспособные товары. И именно этим мы сейчас и занимаемся. Вот в этом, если хотите, не позитивный момент санкций, а тот вызов, на который мы обязаны ответить. Никто никогда не недооценивал тех решений, которые принимаются. В принципе цена такого рода решений измеряется десятками миллиардов долларов. То есть и наша экономика потеряла в результате этих санкций, наверное, несколько десятков миллиардов долларов. По подсчётам наших экономистов, европейская экономика только на отказах от контрактов с Российской Федерацией, на ограничительных мерах в текущем году потеряла 40 млрд евро, в следующем году потеряет 50 млрд евро. И это тоже цена, которую приходится платить. Иными словами, санкции никому не выгодны, о чём я неоднократно говорил, они никому не нужны, и они, как правило, ничем не заканчиваются.

Я, выступая на форуме в Сочи, приводил в пример целый ряд решений, которые принимались в отношении нашей страны. Мы все об этом забыли, но на самом деле это очень показательная история. В 1925 году Советскому Союзу запретили рассчитываться золотом. Сказали просто: мы ваше золото принимать не будем.

В 1932 году, по-моему, запретили вообще импорт из Советского Союза – всё, что мы ни производили, было запрещено покупать. В 1940-е годы были введены так называемые списки КОКОМ. Помните, такая была история по ограничениям на экспорт определённых видов продукции, товаров, прежде всего техники и технологий в Российскую Федерацию. В 1974 году был принят пресловутый закон Джексона-Вэника, который действовал несколько десятилетий и портил кровь и нашей стране, и, конечно, самим американцам, а также сателлитам американцев, которые так или иначе принимали решения, сообразуясь с волей американских партнёров. В конце 1980-х – начале 1990-х годов нам вообще воспретили покупать целый ряд технологий, для того чтобы заниматься созданием трубопровода Уренгой – Помары – Ужгород, то есть просто на это было наложено решение по санкциям, на этот проект. Таким образом, мы вообще всё XX столетие жили в условиях периодически перманентно вводившихся санкций. Я напомню, что и Китайская Народная Республика в 1989 году пережила волну санкций. Я просто хочу задаться одним простым вопросом: в конечном счёте это кому принесло пользу? Никому. Были заморожены некоторые проекты, предприниматели не получили деньги, но в конечном счёте развитие этих государств происходило по тем планам, которые они сами для себя наметили. Я считаю, что это тот урок, который обязаны извлечь все из текущей ситуации и прежде всего наши партнёры, потому что не мы эти санкции вводили, и не мы должны их отменять. Это их дело.

М.Максимовская: Дмитрий Анатольевич, ну а Вы, российские власти, ввели как асимметричные, в ответ на западные санкции, так называемые антисанкции, запретив множество импортных продуктов, и как раз тогда ещё пообещали импортозамещение. Сейчас снова заговорили об этом – об импортозамещении, вообще обещали расцвет российских производителей, чего пока ещё нет – только цены пока дико растут. Но выглядит всё так, как будто у Правительства нет чёткой и реальной антикризисной программы. Ведь то же импортозамещение невозможно сейчас без государственной поддержки. Надо закупать, допустим, производственные линии – закупать за рубежом, за подорожавшие доллары и евро, а российским производителям для этого не дают кредиты в российских банках. И что делать? Зачем тогда обещать это импортозамещение?

Д.Медведев: Марианна, вы знаете, мы всё-таки люди серьёзные. Мы никогда не говорили о том, что, вводя так называемые ответные ограничительные меры, мы на следующий день получим российскую продукцию по всем названиям, по всем наименованиям, номенклатуре сельскохозяйственных товаров, сельскохозяйственной продукции. Мы говорили лишь о том, что этим пора заниматься, да, но при этом цель была прежде всего в том, чтобы наши российские продукты питания, наконец, появились на наших полках.

Давайте вспомним, как это выглядело ещё буквально несколько месяцев назад. Я не говорю про небольшие города, где, наверное, такого количества импорта не было. Допустим, возьмём ту же самую Москву, Петербург, крупные, миллионные города. Значительная часть сетевых магазинов, значительная часть крупных продовольственных магазинов была в полной мере укомплектована иностранными продуктами питания. Причём ладно бы речь шла о каких-то деликатесах или о том, чего мы вообще не делаем – это понятная история. Речь шла об обычных товарах – о мясе, о рыбе, о фруктах, об овощах. Ну это-то мы точно можем производить и производим.

Более того, у нас было очень много информации, связанной с тем, что российских производителей, в основном это средние и мелкие производители, просто не пускают в магазины, потому что нашим сетевым компаниям гораздо удобнее работать с теми, кто привозит всё из-за границы большими партиями и, скажем прямо, ещё и делится прибылью. Поэтому наших просто отсекали. Вот я помню, не так давно собирал специальное совещание на эту тему, несколько месяцев назад, когда наши сетевики, наши представители крупных сетей торговых, сказали: всё, мы теперь повернулись к российскому производителю, мы понимаем, что нам нужно с ними работать, и это единственный способ насытить нормально рынок, вернуть на полки товары, которые на них в настоящий момент отсутствуют, те или иные. Я считаю, что это удалось, у нас действительно теперь на продуктовых полках в основном наши товары, но это не означает, что нам удалось в полной степени заместить импортный ассортимент, это правда.

Я напомню, что у нас происходило в последние годы на продовольственном рынке. Если по мясу птицы так называемому, по курице и некоторым другим видам птицы у нас полная обеспеченность в стране, 100-процентная (то есть мы уже производим столько, сколько потребляем, поэтому у нас нет «ножек Буша» и, так сказать, это не имеет уже никакого значения), то, например, по свинине эта обеспеченность где-то 80–85%, а по говядине – 65–70%. Вот это та ниша, которую мы обязаны заполнить. Это довольно сложная история, потому что цикл производства, цикл создания новых производственных мощностей, особенно по крупному рогатому скоту, по мясному животноводству, довольно длинный – это 9, может быть, даже 10, 11 лет. Поэтому нужны кредиты, о которых вы говорите.

М.Максимовская: Которых нет.

Д.Медведев: Естественно, мы будем добиваться того, чтобы кредитная ставка для наших аграрных производителей была приемлемой. За счёт чего? У нас и в этом году 200 млрд рублей – на поддержку сельского хозяйства по программе, и в следующем году сопоставимые цифры. Значит, мы будем просто субсидировать кредитную ставку. Она действительно большая сейчас, особенно с учётом ситуации на валютном рынке. Поэтому нам придётся просто взять и просубсидировать, то есть возместить часть или полностью кредитную ставку, которую уплачивают аграрии за ту технику, которую, допустим, приобретают для производства молока, мяса и некоторых других товаров.

То же касается других продуктов. Вот сады те же самые, эти польские яблоки пресловутые...

М.Максимовская: Кстати, они до сих пор в магазинах, только под видом сербских и в два раза дороже.

Д.Медведев: Да, это мы знаем.

М.Максимовская: Знаете, да?

Д.Медведев: Это мы знаем. И это неправильно. Мы понимаем, конечно, что полностью перекрыть эти каналы сложно. Но это неправильно, и таможенная служба, другие структуры, Россельхознадзор с этим борются. Потому что это неправильно, это не соответствует тем решениям, которые мы приняли.

Но дело даже не в контрабандном ввозе, а именно в том, чтобы сделать свои запасы, чтобы создать свои сады, создать свои парники. Вот для этого нужны действительно довольно значительные средства.

Ещё раз возвращаюсь к этим самым яблокам. Поляки же сумели это сделать! У них что – климат лучше, чем у нас?

М.Максимовская: А Вы знаете, какие у нас тарифы для этих теплиц, какие жуткие тарифы? И не могут аграрии выращивать, зимой особенно, за такие деньги получатся бриллиантовые яблоки, в буквальном смысле слова.

Д.Медведев: Да, Марианна, тарифы везде разные.

М.Максимовская: Тарифы никто не снижает.

Д.Медведев: Тарифы везде разные: где-то они высокие, где-то менее высокие, но мы знаем об этом. И я, кстати, специально тоже встречался с производителями в тепличных хозяйствах, они действительно жаловались и на это, поэтому мы смотрим и на поставку газа, и на поставку электроэнергии именно для тепличных хозяйств. Но в принципе это абсолютно нормальная история. Мы способны в среднесрочной перспективе полностью уйти от ненужного импорта. Но ещё раз говорю: никто никогда не говорил, что мы за полгода переориентируем наше сельское хозяйство всецело на российского производителя. Но, согласитесь, плюс уже в том, что в настоящий момент везде, по всей стране наши полки, полки наших магазинов заполнены всё-таки российскими товарами.

М.Максимовская: А вот, кстати, у вас в правительственной столовой пропал тот самый пресловутый сыр пармезан и другие импортные продукты, или вам всё-таки привозят, как раньше в советское время особые были распределители для чиновников?

С.Брилёв: Пармезан бывает не только европейский. На Алтае делают, говорят.

И.Зейналова: Отличный костромской.

Д.Медведев: Пармезан делают и у нас в стране, хотя это самый сложный сыр для производства, и действительно это такая довольно тяжёлая технология. Что касается правительственной столовой, то она ничем не отличается от всех других столовых. В советские времена там были льготные цены, особые продукты питания, сейчас ничего этого нет. Никаких устриц, ничего другого, что, допустим, не продавалось бы в других местах, в настоящий момент столовой Белого дома не продаётся.

С.Брилёв: Ну, устрицы бывают и хасанские, так что в принципе, теоретически…

М.Максимовская: И белорусские…

Д.Медведев: Устрицы бывают и хасанские. Нет, белорусские не знаю. Насчёт черноморских устриц – это точно, черноморские устрицы появились.

С.Брилёв: Дмитрий Анатольевич, я к тому, что говорила Марианна, даже добавлю. По моим наблюдениям, на месте теплиц часто жильё начинают строить, но это уже вообще другой вопрос. Если переходить к промышленному производству, вот за этот, 2014 год сколько новых производств открыто в России? Вот это уже не общие, а очень конкретные рассуждения. И что это за производства? Они решают вот те самые задачи, о которых Вы сейчас говорили?

Д.Медведев: Производств на самом деле открыто немало. Если говорить о средних и крупных производствах, а они, наверное, имеют значение для нашего разговора, – это порядка 300 производств. И это десятки тысяч новых высокопроизводительных, эффективных рабочих мест. Эти производства очень разные. Я сам как Председатель Правительства посетил, наверное, десяток новых производств, для того чтобы посмотреть, как это всё выглядит. Вот буквально совсем недавно был в Набережных Челнах, там как раз смотрели несколько производств. Это и нефтехимический крупный комбинат новый, который построили, комбинат современный, очень такой мощный; автомобильное производство «Форд Соллерс» – очень современное роботизированное производство, причём автомобили, которые там создаются, это автомобили с высокой степенью локализации, то есть это наши автомобили уже, по сути. Там степень локализации уже будет более 50%, но в то же время это качественные, относительно недорогие для нашего рынка автомобили.

Ну а в принципе эти производства охватывают всю линейку экономических отраслей. Это и металлургия, и трубное производство: вот я не так давно тоже был на открытии трубного производства в Северске. Это, безусловно, фармацевтическая промышленность, автомобильная промышленность. Это целый ряд высокотехнологичных предприятий, которые у нас, к сожалению, не в большом количестве в настоящий момент есть на рынке, но которыми мы довольно энергично занимаемся. То есть это практически производства самого разного порядка.

Ещё раз говорю: их около 300 по всей стране. Я не говорю про маленькие предприятия, маленькие производства, маленькие цеха, которые открываются, естественно, в каждом населённом пункте и которые связаны с малым бизнесом, – а это именно такие крупные и средние предприятия.

И.Зейналова: Дмитрий Анатольевич, если мы сейчас выстроим логическую цепочку: виток кризиса жёсткий, нефть резко упала чуть ли не в два раза, перед нами вызов – импортозамещение, то есть «петух клюнул». Скажем так: успели ли мы воспользоваться тучными нефтяными годами, чтобы слезть с нефтяной иглы – потому что сейчас ситуация показывает нашу полную зависимость и уязвимость, – момент не пропущен? Ещё не поздно сказать, что да, мы можем слезть, потому что…

Д.Медведев: Ирада, мы с вами уже говорили даже сегодня на эту тему. Во-первых (я хотел бы это специально подчеркнуть), тот кризис, который начался в 2008 году, в целом для мировой экономики и для нашей экономики как части глобальной экономики не заканчивался. То есть были периоды, пару лет восстановительного роста, когда у нас плюс-минус всё было нормально (я имею в виду 2011 и 2012 годы), но в целом ситуация остаётся довольно тяжёлой. О чём я хочу сказать, посмотрите: да, у нас в экономике накапливаются кризисные явления, это именно так, но если взять экономику Евросоюза, то она находится приблизительно в таком же положении. Экономика Германии вырастет, может быть, максимум на 1,2% по итогам года. Экономика Франции вырастет приблизительно так же, как и наша, то есть на 0,5% в этом году. Это не так много, как нужно для того, чтобы страны уверенно развивались. Экономика Италии находится в рецессии. Экономика целого ряда других стран европейских также находится в рецессии, то есть, иными словами, кризис не преодолён. Экономика Бразилии… Обычно о Бразилии говорят, когда сопоставляют нашу страну как быстроразвивающийся рынок, это такая же страна – участник БРИКС, находится приблизительно в том же положении. В этом году у них будет рецессия приблизительно полпроцента. То есть мир не восстановился. Да, чуть лучше сегодня себя чувствуют Соединённые Штаты Америки, у них есть вот этот восстановительный рост. Но насколько это будет продолжительно, сказать сложно, тем более что катализатором предыдущего кризиса, кризиса ипотечных заимствований, были всё-таки Соединённые Штаты Америки. Посмотрим, насколько окажется устойчивой к кризису американская экономика сейчас. Мы, конечно, все в этом заинтересованы, просто потому что это такой тоже драйвер экономического развития.

Экономика стран Азиатско-Тихоокеанского региона тоже растёт очень по-разному, хотя там, конечно, темпы роста довольно высокие у целого ряда наших партнёров. То есть, иными словами, ситуация весьма и весьма непростая.

Что касается тучных лет и нашей зависимости от нефти. Давайте посмотрим правде в глаза: зависимость от нефти в нашей стране сформировалась не сегодня, она сформировалась в 1960–1970-е годы. Мы именно тогда подсели на эту самую нефтяную иглу и воспользовались этими преимуществами, которые были связаны с высокими ценами на нефть. Потом цена на нефть, естественно, и падала, и поднималась, но в результате мы получили экономику, которая на 50% минимум зависима от углеводородов, и всякого рода колебания на рынке нефти, газа в конечном счёте отражаются на нашей экономике. Это плохо? Да, наверное, в целом это не очень хорошо.

Есть и некоторые преимущества, потому что, когда цена на нефть растёт, это даёт нам возможность делать запасы. Мы же сформировали довольно приличные резервы, наши золотовалютные резервы за последние годы, которые позволяют нам переживать кризис. Если бы мы не сделали этого, то, скорее всего, мы бы сейчас находились в очень тяжёлом положении. А так эти резервы всё-таки нам позволяют принимать оперативные решения, финансировать целый ряд крупных программ даже в этих условиях и просто переживать то, что происходит.

Но в конечном счёте, конечно, нам с этой нефтяной иглы нужно слезать. За последние годы и мною когда-то, и в только что произнесённом Президентом Российской Федерации Послании был выдвинут целый ряд инициатив по модернизации и созданию высокотехнологичных производств. Именно это является альтернативой экспорту нефти и газа – то есть, иными словами, экспорт несырьевых товаров, экспорт неуглеводородных товаров. Вот на это нам нужно обратить внимание.

Конечно, время не упущено. Просто надо понимать, что для создания такого рода экономики, для диверсификации современной экономики в России требуется не год, не два, не три и даже, наверное, не десять – на это уйдёт ещё довольно значительное время. Потому что мы 40 лет жили в условиях, когда наша экономика в полной степени зависела от нефти. Нам потребуется ещё какое-то время для того, чтобы нашу экономику диверсифицировать, как принято говорить, то есть сделать менее зависимой от поставок энергоносителей.

И.Зейналова: Но ведь для этого нужны кредиты – длинные и дешёвые. К западным кредитам у нас сейчас доступа нет. На востоке, судя по всему, тоже не очень хотят делиться деньгами. Для диверсификации и слезания с этой нефтяной иглы где сейчас взять лекарство?

Д.Медведев: Если говорить о деньгах, то вы правы. У нас сейчас не самая простая ситуация в этом плане, потому что западные рынки денежной ликвидности, как принято говорить, для нас закрыты, а это, кстати, и есть часть санкционной политики. Наши компании и наши банки не могут, по сути, ничего заимствовать на западных рынках – ни в Европе, ни в Америке. Что касается Азии, то здесь не всё так печально, мы работаем с нашими партнёрами. Они в общем и целом готовы работать с нашими банками. Целый ряд решений, контрактов на эту тему, соглашений был недавно согласован и заключён во время визита премьера Госсовета Китайской Народной Республики в нашу страну. Мы, естественно, продолжаем консультации с другими партнёрами. То есть, иными словами, рынки денежных средств, рынки ликвидности на Востоке для нас не закрывались. Естественно, мы стараемся там средства заимствовать.

Но в целом мы должны сегодня ориентироваться на наши собственные возможности (и они существуют), на возможности, которые существуют на финансовом рынке Российской Федерации. У нас есть резервы, у нас есть возможности Центрального банка. И по целому ряду крупных проектов мы опираемся именно в данном случае на свои собственные возможности, на Фонд национального благосостояния. Например, те же самые БАМ, Транссиб, целый ряд других крупных проектов на территории нашей страны, особенно на востоке нашей страны, будут финансироваться за счёт этих источников. У нас тоже деньги есть, иными словами.

В.Такменёв: Немного конкретизирую вот эту тему нефтяной иглы, с которой пора бы слезть. Вот слово «силиконовый» у большинства россиян ассоциируется с чем угодно, но только не с понятием «российская Силиконовая долина». В общем, я о том, что очень давно ничего не слышно про «Сколково», о котором Вы очень много говорили. Вот что это значит? Что случилось со «Сколково»? Как там дела? И особенно сейчас не кажется ли Вам, что действительно надо было вкладывать деньги и усилия не в освоение нефтяных запасов, а как раз в развитие этого инновационного сектора, более активно вкладывать силы?

Д.Медведев: Я не знаю, почему не слышно, там всё в порядке. В «Сколково» все те решения, которые были приняты, осуществляются, «Сколково» живёт и развивается. Наверное, пока мы не можем говорить о том, что мы создали полноценную «Кремниевую долину», если вы об этом говорите, но и у американцев на это ушло несколько десятилетий.

Что касается самого проекта, на территории инновационного центра «Сколково» в настоящий момент действует около тысячи инновационных компаний, так называемых резидентов «Сколково». Это современные высокотехнологичные стартапы, и эти компании уже заработали в этом году порядка 20 млрд рублей за счёт собственной деятельности. То есть там идут нормальные производственные процессы, но помимо этого развивается само «Сколково». Если говорить о самом этом инновационном кластере новом, в настоящий момент больше денег проинвестировали частные предприниматели, бизнесмены, чем государство, – они проинвестировали порядка, по-моему, 85 млрд, а государство вложило около 60 млрд. Процесс не завершён. В настоящий момент мы создаём специальный сколковский университет, так называемый Сколтех, он будет открыт уже в полной степени в следующем году. Ну и формируется сама микросреда, поэтому там всё в порядке.

Я бы хотел сказать не только о «Сколково», потому что «Сколково» – это, может быть, лишь такая модель, или, если хотите, такой флагман столичный для создания высокотехнологичных производств. Подобного рода высокотехнологичные кластеры, как их принято называть, или технологические парки, существуют по всей стране. И я, приезжая в наши, во всяком случае в достаточно крупные, регионы, вижу, с каким удовольствием этим занимаются губернаторы. Это происходит и в центре России, и на Дальнем Востоке. Самое главное, что за последние годы мы смогли создать такую довольно современную систему поддержки, в которую входят и наши специализированные институты (а это «Роснано», Российская венчурная компания, Внешнеэкономический банк, то есть ВЭБ наш), и целый ряд других институтов, которые занимаются поддержкой такого рода проектов.

Почему это важно? Потому что, как и для сельского хозяйства, о котором мы только что говорили, очень важно, чтобы деньги, которые вкладываются в такого рода проекты, были бы дешёвыми, как принято говорить, то есть их могли бы востребовать предприниматели. Вот эти институты такого рода поддержку этим проектам оказывают.

Поэтому я считаю, что, в общем и целом, задача развития высокотехнологичного сектора в нашей экономике решается. Она, может быть, не решается так быстро, как мне бы хотелось и, наверное, абсолютному большинству людей, но эта задача решается, и она остаётся в повестке дня в качестве ведущей. Ещё раз обращу внимание на Послание Президента, где говорится о национальной инновационной инициативе, инициативе технологической, которая, собственно, на это и направлена.

М.Зыгарь: Вы сейчас упомянули Послание Президента Федеральному Собранию. Ещё Президент сказал о малом бизнесе, о том, что ему обещаны налоговые, надзорные каникулы. Это всё отрадно очень слышать, но только есть ощущение, что в реальности всё происходит совсем наоборот. Уже много лет положение малого бизнеса только ухудшается. Вот недавно Госдума приняла новые сборы на торговлю, в прошлом году пытались (потом отменили, правда) ввести новые отчисления от ИП в пенсионные фонды. Это, в общем, стоило стране примерно трети всех ИП. И вообще, любой предприниматель знает, что за последние годы расплодилось огромное количество справок, каких-то нормативных актов. Неужели теперь все эти прошлые вредоносные нормы, которые губительны для бизнеса, будут отменены?

Д.Медведев: Михаил, знаете, я сколько ни слежу за развитием малого бизнеса (в 1990-е годы я и сам был непосредственно причастен к бизнес-проектам в нашей стране, потому что и адвокатской практикой занимался), всё время говорят о том, что всё хуже и хуже, всё больше и больше давят. Но это не так на самом деле. Это действительно не так. Проблем хватает, но считать, что с каждым годом становится всё хуже и хуже, неправильно. Я обращу внимание на то, что у нас сейчас в целом в стране действует 5 с лишним миллионов субъектов частно-предпринимательской деятельности (я имею в виду прежде всего малый бизнес). Это приличная цифра. Если говорить об относительных показателях, то, наверное, мы пока не на самом лучшем месте, потому что у нас в стране приблизительно 25% людей заняты в малом бизнесе. 25%. Не так уж, кстати, и плохо по сравнению с тем, что, например, было там лет 10–15 назад, но недостаточно, если сравнивать со структурой других современных экономик. Должно быть процентов 50. Вот тогда мы можем считать, что у нас современная в этом смысле экономическая ситуация, что у нас современный экономический уклад.

Теперь в отношении тех проблем, о которых вы говорите. Конечно, проблем всегда хватает. Тем не менее никаких сборов в таком количестве, о которых тем более говорят и иногда пишут, мы вводить не собираемся. За последнее время введён только один сбор, подчёркиваю: не 22, а всего один сбор. Это сбор за право торговли, за право торговли по четырём направлениям, поэтому, по сути, он распадается на четыре наименования. Но это один сбор всего. Где он введён? Он введён только в трёх городах – Москва, Петербург и Севастополь, то есть в городах федерального подчинения. Когда он начнёт действовать? Только с середины следующего года. И, наконец, каким образом этот сбор будет исчисляться? Его будут устанавливать сами субъекты Федерации. Это первое. И второе, этот сбор, в случае если платятся какие-то другие платежи, подлежит зачёту. То есть, иными словами, ничего катастрофического для малого бизнеса этот сбор не означает.

Более того (мы же нормальные люди, понимаем), что если вдруг мы почувствуем, что есть какой-то перекос, мы, конечно, это отрегулируем. Но, иными словами, само по себе давление на малый бизнес не становится больше. Но оно и так достаточное, здесь вы правы.

Если говорить о всякого рода справках, проверках, согласованиях, то действительно этого пока хватает. Поэтому наша важнейшая задача – просто перейти на электронную форму общения по всем вопросам, которые связаны с деятельностью частного бизнеса, просто чтобы бизнесу не нужно было таскать эти справки, а достаточно было отчитываться в те сроки, которые положены. Вот вы упомянули тоже Послание – там прямо сказано о необходимости ввести так называемые надзорные каникулы. То есть, если предприятие малого бизнеса всё исправно делает, предоставляет необходимые данные, проверялось на протяжении какого-то периода, то последующие три года это предприятие можно не проверять. И мне кажется, это очень важно. Конечно, нужно будет посмотреть за практикой применения этого правила (сейчас Правительство как раз готовит предложения на эту тему), но в целом это очень важная мера, направленная на то, чтобы бизнесу, малому бизнесу жилось легче. Поэтому считать, что давление становится всё больше и больше… Я бы всё-таки так не стал говорить. Но мы, конечно, будем принимать все необходимые решения, для того чтобы существующие в настоящий момент проблемы для малого бизнеса были максимально сняты.

С.Брилёв: Дмитрий Анатольевич, мы перед тем, как собраться, обменивались мнениями, кто о чём хотел спросить, и у нас совершенно очевидно выделился такой блок вопросов о реформах – тех, которые уже запущены, тех, которые предстоят. Возможно, я субъективен, возможно, просто у меня именно учёных, представителей академических кругов больше всего среди моих знакомых за границами профессии. Я хотел бы как раз с реформы Академии наук начать. Она немножко ушла за горизонт опять же из-за драматичных событий, которые были в стране. Между тем речь идёт о миллионах рабочих мест и том самом, что позволило бы стране совершить рывок качественный в новых условиях, о чём мы говорили до сих пор. Довольны ли Вы тем, как она идёт? И такой немножко, может быть, специфический вопрос. Вы информацию о том, как идёт эта реформа, получаете только от соответствующего федерального агентства или, может быть, как раз учитывая Ваше университетское прошлое, например, у Вас есть… Ну как их правильно назвать? Они не агенты влияния… Источники информации такие неформальные в академической, университетской среде, которые вам говорят о том, как дело обстоит, может быть, на самом деле. Иными словами, вот эта информация от правительственного федерального агентства и от Ваших друзей в академической среде, она отличается?

Д.Медведев: Первый друг в академической среде, который до меня доносит информацию, – это президент Академии наук. Он практически после каждого заседания Правительства (а у нас президент Академии наук присутствует на заседании Правительства просто по статусу) приходит и рассказывает, что ему нравится, а что ему не нравится. Поэтому это прямая связь, причём от именно, так сказать, элиты академической общественности.

Но если говорить серьёзно, то, конечно, у меня есть и масса других моих знакомых, с которыми я встречаюсь, обсуждаю.

С.Брилёв: Что рассказывают?

Д.Медведев: Знаете, ситуация ведь какая с реформой? Задача была не в том, чтобы просто отреформировать науку. Наука очень такая тонкая среда, очень тонкая материя…

С.Брилёв: Трепетная лань.

Д.Медведев: Трепетная лань, да, которую невозможно вот таким образом реформировать, просто за счёт издания каких-то документов. Наука у нас в том состоянии, в котором она есть. Есть и проблемы, есть и перспективы. Задача была в другом, когда принималось это решение, когда Правительство выдвинуло эту инициативу, потом она была, естественно, воплощена в закон, поддержана Президентом, в том, чтобы отделить управление имуществом – экономическую составляющую – от управления, собственно, научными процессами. Потому что ни в одной стране мира нет ситуации, когда учёные управляют огромными имущественными комплексами.

Я напомню, что входит в Федеральное агентство по научным организациям. В это агентство входит около тысячи всякого рода крупных объектов, тысячи организаций, десятки тысяч объектов поменьше, включая земельные участки, здания, сооружения. Вот это всё несвойственно для науки, наука для другого создана. И в этом смысле я считаю, что задача, которая была поставлена перед этим агентством, исполняется. Получены ли новые результаты в науке? Это действительно основной вопрос. Я думаю, что за год ожидать этих результатов сложно, хотя финансирование науки с учётом нашего текущего положения осуществляется в полном объёме, мы ничего не урезаем, более того, думаем, каким образом добавить денег. И вообще, здесь должен быть накопительный эффект.

Давайте посмотрим, на то, что происходило в нашей науке за последние годы. Вот есть такой показатель, например, по количеству нобелевских лауреатов. Мы, наверное, не впереди планеты всей, но тем не менее я напомню, что до революции у нас было два нобелевских лауреата, в советский период их было девять, в постсоветский период их четыре, причём кто-то из них живёт в России, кто-то из них живёт за границей, но в любом случае, это люди, которые, создавая свои решения, опирались не только на образование российское, но и на ту работу, которую они вели в Российской Федерации какое-то время назад.

Поэтому здесь есть к чему стремиться и есть в каком направлении развиваться. Но я считаю, что в целом задача, которая была поставлена в ходе этих преобразований, выполняется. Все ли довольны? Наверное, не все – кому-то это нравится, кому-то это не нравится, кто-то считает, что всё должно быть в одних руках. Мне представляется, что в целом всё-таки ситуация нормальная, потому что мы, во-первых, смогли наконец объединить три академии (а для любой страны иметь много академий – это роскошь), у нас теперь всё-таки единая академия, у нас нет того, что было раньше: нет сельхозакадемии, нет медицинской академии. Есть, правда, академики, которые этими вопросами занимаются. Но самое главное, что сегодня академики не должны заниматься этой текучкой, этой рутиной экономической, они должны заниматься научными исследованиями. И это как раз абсолютно правильно.

Что же касается будущего, поживём – увидим. Я думаю, что мы на верном пути.

С.Брилёв: Я только что подсчитал про себя – а Вы, оказывается, литературу и мир к наукам не относите в плане количества нобелевских лауреатов?

Д.Медведев: Да, я имел в виду, естественно, нобелевских лауреатов в области точных и естественных наук.

С.Брилёв: Понятно.

М.Максимовская: Дмитрий Анатольевич, раз уж заговорили про реформы. Почему Правительство отдало важнейшую реформу – реформу системы здравоохранения – на откуп региональным властям? Вы же наверняка знаете, что в Москве недавно были акции протеста медиков, хотя, кстати, по телевизору их почти не показывали и вообще эту тему – медицинскую реформу – почти не обсуждают, хотя споров масса. И тут надо, конечно, сказать, сами медики считают, что реформа системы здравоохранения просто жизненно необходима. Но вот то, что происходит сейчас, – это не реформа, это сокращение расходов под видом реформы. В итоге вырастут лишь цены на медицинские услуги.

С.Брилёв: Насчёт того, что не обсуждают, это не совсем верно, два примера только у меня в программе за две недели…

М.Максимовская: Почти не обсуждают. Этого абсолютно недостаточно. Если говорить о проблеме такой степени важности в масштабах всей страны, для всех, от мала до велика, двух гостей, Серёжа, в твоей программе совершенно недостаточно, для того чтобы люди поняли…

И.Зейналова: Марианна, мы делали большие сюжеты на эту тему. Мы обсуждали, если кто смотрел.

М.Максимовская: Коллеги, речь о том…

М.Зыгарь: Марианна не вам задаёт вопрос, друзья.

И.Зейналова: Но про нас.

Д.Медведев: Значит, недостаточно. Будем исходить из того, что Марианна говорит. Хорошо, недостаточно.

М.Максимовская: Как Вам вообще на самом деле кажется: вот то, что сейчас происходит, то, как идёт медицинская реформа сейчас, – Вас это устраивает?

Д.Медведев: Марианна, вот вы говорите: всё это происходит в регионах... Вообще всё происходит в регионах. Мы с вами живём в регионе, даже если этот регион называется Москва. Реформы не могут происходить в пределах Садового кольца, реформы не могут происходить в Кремле и в Белом доме, реформы должны происходить на земле. Вот они там и происходят. Этим занимается московское правительство, это нормально абсолютно. Если бы этим занимались другие люди, то были бы другие упрёки, сказали бы: да они просто не знают, чем занимаются, не они медициной управляют, они что-то себе придумали, начинают что-то делать... Поэтому нормально то, что это делается именно в регионах. Это и будет делаться в регионах, потому что вся медицина у нас (за исключением федеральных медицинских учреждений) сконцентрирована в регионах. Люди получают медицинские услуги в самом регионе. Это может быть деревня, маленький провинциальный городок или центр субъекта Федерации, но это всё равно регион.

Теперь по поводу того, что делается. Есть определённые решения, методические решения, по которым двигаются все регионы. Каждый регион выбирает скорость этих преобразований и способ этих преобразований. Но методические решения приняты действительно на федеральном уровне, и в этом смысле федеральный центр не устраняется от ответственности. Но, ещё раз говорю, всё, что делается, делается прямо на земле.

Теперь в отношении московских дел. Я напомню, что в Москве самая большая сеть амбулаторных и поликлинических учреждений, просто потому, что Москва – самый крупный субъект Федерации. Одних поликлиник, вот мне Сергей Семёнович Собянин говорил, в Москве было, по-моему, порядка 350. Какие это поликлиники? Вот мы сидели, обсуждали, скажу прямо, буквально совсем недавно с ним. Это очень разные поликлиники. Часть из них – это современные поликлиники, часть из них – поликлиники, которые находятся в очень непривлекательном состоянии. И даже укомплектование всех поликлиник современным оборудованием – это ещё не окончательное решение задачи. Поэтому было принято решение о том, чтобы вот эту сеть медицинскую, как принято говорить, оптимизировать. То есть, по сути, объединить возможности нескольких поликлиник, чтобы любой человек мог получить услугу внутри этого периметра, этого контура, не бегал по разным медицинским учреждениям. Это было сделано.

Что же касается медиков, то здесь действительно нужно проявлять внимание и такт. Очевидно, что в целом ряде случаев существует переизбыточность медицинского персонала. Но это не означает, что эти люди, которые работают в поликлиниках или больницах, должны оказаться на улице. Это первое.

И второе. Естественно, московские власти должны находиться в постоянном диалоге с медицинским сообществом, работать и через главных врачей, и непосредственно с медицинским персоналом. Тем более что значительная часть медицинского персонала живёт в Московской области и может переехать на работу в Московскую область. Это совершенно нормальная история.

Эта оптимизация должна произойти, но не за счёт качества медицинских услуг. Наоборот, в результате этой оптимизации мы должны выйти на такое состояние столичной медицины, да и вообще медицины в нашей стране, когда медицинские услуги оказываются уже на другом уровне.

Что для этого нужно? Для этого нужно современное медицинское оборудование, с одной стороны, а с другой стороны, квалифицированный персонал, который хочет работать. Ведь у нас (я ещё, помню, когда начинал заниматься этим национальным проектом) довольно перекошенное состояние с точки зрения специалистов-медиков. Очень трудно было найти терапевтов, и до сих пор эта проблема существует. Врачей общей практики мы до конца так и не создали как институт. Со специалистами тоже есть свои проблемы. То есть нам ещё нужно выровнять количество и специализацию медиков, которые трудятся в столичной медицине, и вот это задача как раз для московских властей.

Есть другая проблема – это так называемый коечный фонд в больницах. У нас вот эти самые койки так называемые, к сожалению, неэффективны. На них тратятся огромные деньги, и в то же время они либо не используются, либо используются не по назначению, просто для того чтобы человек полежал, отдохнул. На самом деле во всём мире, вы сами это отлично знаете, в больнице люди ведь очень долго не лежат. Главное, чтобы была оказана качественная медицинская помощь, операция проведена. Несколько дней – и после этого человек должен реабилитироваться. Поэтому реорганизация вот этого коечного фонда – это тоже задача для системы здравоохранения, в том числе московской. Я надеюсь, что те проблемы, которые в системе московского здравоохранения накопились, будут за счёт этих мер решены.

Единственное, на что мне бы хотелось обратить внимание, – это, конечно, на необходимость проявлять больше такта ко всем, в том числе и к медицинским работникам, потому что это очень уважаемые люди, многие из них известные люди, и, конечно, они заслуживают внимательного отношения. Но то, что реформа должна идти, в том числе и в Москве, никаких сомнений у меня не вызывает.

И.Зейналова: Дмитрий Анатольевич, внимание/невнимание – категория эмоциональная, нет точного прибора, чтобы её померить. Я снова к тому, что померить можно. И на реформу Академии наук, и на реформу медицинскую (снова всё-таки о деньгах) нужны деньги. Вы говорите, у нас есть резервы, всё замечательно.

Д.Медведев: Нужны, Ирада. У вас нет рецепта, где денег раздобыть немножко?

И.Зейналова: Вот рецепт предлагает Президент в своём обращении – амнистия тех, кто вернётся из офшоров. Для того чтобы они вернулись из офшоров, нужен закон, и, как я понимаю, закон нужен срочно. Когда, на Ваш взгляд, Правительство успеет его подготовить? На какой объём средств Вы рассчитываете? Кто с этими деньгами, на Ваш взгляд, из офшоров должен вернуться?

Д.Медведев: Ирада, всякие решения должны быть продуманными, поэтому, кстати, решение по амнистии и в поручении президентском, и мы обсуждали, не скрою, даже вчера, потребует определённого времени. Это не недельный вопрос, на это потребуется несколько больше времени, чтобы подготовить качественные документы, – это я сразу отвечаю по поводу того, как быстро это произойдёт.

В отношении того, кто мог бы вернуться и на что мы можем рассчитывать. Я напомню, что…

И.Зейналова: И чем нам их завлечь?

Д.Медведев: Я напомню, что мы подобные вещи пытались сделать в 2007 году без особого результата. Тем не менее сама по себе эта идея возврата денежных средств, идея амнистии капитала нужна не столько для того, чтобы как можно больше денег получить, хотя это было бы неплохо, сколько для создания нормального инвестиционного климата. А в чём он заключается, этот климат? Что условия ведения бизнеса в стране такие же, как в других частях света.

Мы, конечно, не создаём офшоров на территории России, хотя такая идея была, и у нас, кстати, есть специальные территории опережающего развития, они появятся в ближайшее время, они в чём-то похожи по модели на офшор, но это, конечно, не офшор, потому что там другие будут критерии, и это отдельный разговор. Так вот, мы всем нашим бизнесменам должны сказать: «Ребята, пора возвращаться». Потому что у нас будет не хуже, чем в других местах. Это сложная задача. Поэтому фискальная задача – задача забрать деньги или, так сказать, привлечь деньги – носит подчинённый характер. Главная задача связана именно с инвестиционным климатом. Хотя, если обратиться к опыту других стран, могу сказать, были и удачные примеры амнистии, и неудачные. Вот итальянцы, которых часто с нами сравнивают, потому что они тоже, так сказать, не всегда законопослушные люди были, – по-моему, проводили лет 12 назад реформу такого рода, то есть проводили амнистию, и сумели получить довольно приличные деньги – около 50 или 60 млрд евро.

И.Зейналова: Может, они более доверчивые просто?

Д.Медведев: Вряд ли. Вы итальянцев не знаете? Мне кажется, они умелые вполне предприниматели и в этом смысле могут кому угодно фору дать.

Так вот, ещё раз говорю: цель именно в том, чтобы создать нормальный инвестиционный деловой климат.

Теперь в отношении того, как это делать. Конечно, это должен быть закон, в котором должны быть ответы на два вопроса. Первый вопрос – что подлежит амнистированию, и вот это ещё требует отдельного обсуждения: только ли деньги или же это может быть и иное имущество, которое человек задекларирует. На самом деле есть плюсы и в той, и в другой позиции, наверное, мы обсудим это. Во всяком случае этот вопрос в повестке дня стоит – что подлежит амнистированию? Деньги – очевидно, но может быть и что-то другое из имущества, если человек об этом официально заявляет и декларирует это в качестве своего актива.

И второе – от какой ответственности в данном случае освобождается лицо, которое продекларировало эти деньги или иные активы. Это прежде всего налоговая ответственность, это очевидно, но может быть и какая-то другая. И здесь нужно подумать и об устранении уголовной ответственности, потому что в противном случае никто просто так капитал репатриировать не будет. Очевидно, что в данном случае придётся принимать решение о том, что лицо, которое ввозит официально денежные средства на территорию Российской Федерации или просто их декларирует, а они остаются в заграничном банке, не подлежит уголовной ответственности. Следующий вопрос, который возникает, – по каким статьям это лицо не будет отвечать, только ли за налоговые правонарушения или за какие-то другие, связанные с легализацией имущества и так далее. Здесь целая совокупность вопросов.

Очевидно, что мы здесь должны найти оптимальную схему, которая окажется привлекательной для наших предпринимателей. В то же время нам не безразлично, какова природа этого капитала в конечном счёте, потому что, скажем прямо, деньги, заработанные за счёт продажи наркотиков или нелегальной торговли оружием, наверное, всё-таки не те деньги, которые нужно приветствовать на территории нашей страны. Но это пока не решение, это пока рассуждение вслух. Я просто хочу показать, что это тема, не простая для обсуждения, и она потребует от Правительства концентрации усилий и нестандартных предложений.

И.Зейналова: А касательно тех, кто не вернётся?

Д.Медведев: Всё, поезд ушёл. В этом случае они просто не воспользовались этой возможностью. Естественно, если такого рода капиталы будут обнаружены, они подлежат ответственности, в том числе за налоговые правонарушения.

В.Такменёв: Дмитрий Анатольевич, Вы же наверняка понимаете, что как бы оптимистично мы сегодня ни обсуждали разные проблемы, Правительство тем не менее критиковать меньше не станут. Его критиковали, критикуют и будут критиковать наверняка, тем более что ситуация сейчас действительно сложная. Как Вам кажется, все ли члены Вашего кабинета министров были к таким испытаниям готовы? И не кажется ли Вам, что, может быть, это как раз та самая ситуация, когда пора бы кое-кого заменить на кризисных менеджеров? И народ это оценит.

Д.Медведев: Правительство, вы правы, всегда будут критиковать, это нормально. Любой человек, который приходит работать в Правительстве, вообще на государственную службу, если это публичная должность в исполнительной власти, да и в законодательной власти на самом деле, должен быть готов к тому, что его будут ругать. Это нормально. Что же касается действующего Правительства, то, на мой взгляд, оно уже состоялось как команда. Да, наверное, есть люди, у которых больше что-то получается, меньше что-то получается, которые вызывают у людей более отрицательные эмоции или, наоборот, положительные эмоции создают, – это нормально, это, кстати, в значительной степени зависит не от персоналии, не от того, как он выглядит, как он говорит, какое он впечатление производит, а, к сожалению, извините, от должности. Есть такие позиции, которые, что ни делай, всё равно у людей будут вызывать массу вопросов. Я не могу назвать должности отрицательные…

М.Максимовская: Министр здравоохранения.

Д.Медведев: Ну конечно, вот, например, министр здравоохранения. У нас прекрасный министр здравоохранения, но, естественно, всегда министра здравоохранения будут ругать, потому что вопросы здоровья – с этим сталкивается любой человек в нашей стране… Министр образования и целый ряд других должностей. Есть, наоборот, более выигрышные позиции, когда ты пришёл, что-то сделал, и сразу тебе говорят: о, какой молодец! Тем не менее Правительство как команда состоялось, она работает, эта команда. Это не раз и навсегда созданная конструкция, я напомню, что мы её меняли. У нас члены Правительства приходили и уходили, не так давно мы даже одно министерство ликвидировали. Хорошо, что министр нашёл себе новую работу, и даже новую фамилию нашёл. Так что у каждого человека в жизни есть право поменять свою судьбу.

С другой стороны, у нас появились новые министерства, которые работают по территориальному признаку, – это министерства по Дальнему Востоку, по Северному Кавказу, по делам Крыма. Мне кажется, что это как раз свидетельство того, что Правительство не застывший какой-то монолит, а живой организм. И мы и с Президентом договаривались, что в случае необходимости мы такого рода реорганизации будем проводить.

М.Зыгарь: Дмитрий Анатольевич, мы недавно среди зрителей нашего телеканала проводили опрос: какое самое главное слово этого года? Большинство зрителей, сказали, что это слово «крымнаш» – в одно слово с маленькой буквы. Это, конечно, главное событие, главная победа. А какова цена этой победы? Ведь за политическую популярность, которую получили власти, нужно платить экономически. Понимаете (я думаю, понимаете), существует ли у вас подсчёт всех экономических последствий того, что Крым наш?

Д.Медведев: Михаил, Крым – это не экономическая категория. Когда мы говорим про Крым, любой российский гражданин, мы понимаем, что это и наша история, и наша судьба, и в какой-то период наша боль, и очень большое количество наших людей, которые в этом году проголосовали за то, чтобы вернуться в Российскую Федерацию. Это тот юридический факт, с которым все должны считаться. Поэтому Крым – это не просто полуостров, не просто прекрасные пляжи, санатории, здравницы, хороший климат, а это наша история и наша сегодняшняя судьба, и я из этого бы исходил на будущее. Но, конечно, наша задача сегодня заключается в том, чтобы интегрировать Крым в российское правовое и экономическое поле. Я не знаю, вы были в Крыму после известных решений или нет?

И.Зейналова: Я была дважды.

М.Зыгарь: Нет, после известных – не был.

Д.Медведев: Не были. А до этого были?

М.Зыгарь: До этого все были.

Д.Медведев: Ну вот, значит, я вам скажу откровенно, что, когда я приезжал в Крым, у меня было очень двойственное ощущение. Всё очень красиво, с другой стороны, страшно неухоженно, очень тяжёлая экономическая ситуация. И мы…

М.Зыгарь: Страшно неухоженно много где в нашей стране.

Д.Медведев: Вы знаете, там это особенно бросается в глаза, потому что всё-таки это то место, в которое на протяжении веков мы вкладывали свои силы, за которое воевали, проливали кровь наши предки. Поэтому это всё-таки отдельная история. Так вот, я считаю, что мы должны привести Крым в порядок, но не за счёт других регионов. Для того чтобы это сделать, создана специальная программа. Эта программа рассчитана на период до 2020 года и приблизительно стоит около 680 млрд рублей. Эти деньги мы нашли. Эти деньги, ещё раз говорю, мы не отщипывали от других регионов. Это не какие-то средства, которые мы собрали с миру по нитке, это именно специальные деньги, которые, по сути, под Крым и выделены.

Эти деньги пойдут на развитие инфраструктуры Крыма, на то, чтобы создать там нормальные дороги, отреставрировать здания здравниц, домов отдыха, для того чтобы создать там современную курортную инфраструктуру и вообще нормальную жизнь создать, потому что Крым, ещё раз говорю, – это не только место отдыха, это ещё и почти 2,5 млн наших новых граждан, а они должны жить по-человечески. Мы должны сделать всё, чтобы они чувствовали себя так же, как другие граждане нашей страны.

Мы уже привыкли к тому, что у нас заработные платы бюджетников и пенсии находятся на среднем уровне. Там это всё было существенно меньше. И мы уже в течение этого года довели уровень заработных плат бюджетников там до среднероссийского уровня. Это, я считаю, хорошее вполне решение для них и в общем неплохое достижение. То же самое касается пенсий – и общегражданских, и военных. То есть действительно вы правы: там очень много чего предстоит сделать. Но это не отменяет главного – не отменяет воли людей, которые хотели вернуться в Россию и вернулись.

И.Зейналова: Дмитрий Анатольевич, я хотела бы Вас спросить по газовому долгу. Мы вроде бы договорились с Украиной. Они прислали даже деньги за декабрьский газ, обещают ещё до конца года порядка 1,5 млрд прислать. Но Россия считает, что это не всё. Как в такой ситуации, Вы считаете, правильнее себя повести? Идти в Стокгольмский суд или договариваться полюбовно?

Д.Медведев: Всё, что мы делали в последние годы, – старались договариваться с нашими украинскими партнёрами полюбовно. За последние годы (я хочу, кстати, даже на эту тему отдельно высказаться, может быть, написать что-то на эту тему) мы Украине подарили за счёт газовых скидок больше 80 млрд долларов. Больше 80 млрд долларов! Я имею в виду за период 1990-х годов, начала этого тысячелетия. За счёт чего? Мы им продавали газ по 40–50 долларов за 1 тыс. куб. м.

И только относительно недавно перешли на цивилизованные способы определения цены.

К сожалению, нам наши украинские партнёры далеко не всегда отвечали таким же цивилизованным образом. Обычно это был бесконечный торг, иногда на грани шантажа, и очень часто, к сожалению, это сопровождалось обычным, банальным воровством газа из трубы.

Для того чтобы всё это пресечь, мы перешли с ними на контрактные отношения – и по условиям продаж, и по условиям транспортировки. Я считаю, что это важное достижение.

Более того, в определённый период – когда-то и мною, когда я работал Президентом, – принималось решение о том, чтобы им скидку предоставить, и впоследствии такие решения принимались. Но, к сожалению, эта скидка не пошла во благо. В результате накопился очень большой долг. Как бы его ни считать, он измеряется миллиардами долларов.

В настоящий момент мы с ними согласовали условия торговли газом на протяжении пяти месяцев – с 1 ноября текущего года по 31 марта следующего года. И снова дали им скидку, просто для того чтобы экономика Украины не задохнулась. Нам небезразлично, что происходит с Украиной, это понятно. Нам небезразлично, что происходит с украинскими гражданами. Поэтому мы дали им скидку. В результате цена стала на 100 долларов меньше против той цены, которая определяется по контракту. И в настоящий момент они начинают закупку этого газа. Заплатили даже нам по предоплате некоторое количество денег – несколько сотен миллионов евро, для того чтобы получить первую порцию газа.

При этом они должны погасить нам долг. В настоящий момент согласована цифра 3,1 млрд долларов. Часть погасили, часть должны погасить до конца года. Надеюсь, что погасят. Во всяком случае с ними мы в настоящий момент будем торговать на абсолютно прагматичной основе: деньги платятся – газ поставляется, если деньги не платятся – газ не поставляется. У нас есть европейские партнёры, которые активно агитируют украинцев вступать в ассоциированные члены Евросоюза, двигаться в сторону Западной Европы. Пусть они им помогают. Мы им уже, кстати, помогли. Я напомню, что мы им дали трёхмиллиардный кредит, по которому они пока, кстати, все платежи осуществляют, то есть они его обслуживают, как принято говорить. Там ежегодный платёж купонный установлен. Надеюсь, что и дальше также будут платить, потому что если они перестанут платить по этому кредиту, наступит дефолт, а это чревато для экономики Украины, которая и так находится в самом плачевном состоянии. Такова ситуация, будем смотреть за её развитием.

И.Зейналова: А вот эта наша спорная дельта? Мы считаем, что они нам ещё должны, они уже считают, что ничего нам не должны. Что же с ней всё-таки делать?