Новости. Обзор СМИ Рубрикатор поиска + личные списки

Главные отличия.

Платный доступ на polpred с деловой информацией высшего качества. Скажите об этом директору библиотеки.

Интервью Сергея Данкверта для РИА Новости

Россия за последние годы смогла полностью обеспечить себя необходимыми продуктами питания и активно наращивает их экспорт. Но случаи массового отравления людей некачественной продукцией или фальсификатом заставляют власти принимать меры. О том, как не допустить на свой рынок опасную продукцию, какие угрозы для аграриев несет разрушение дамбы Каховской ГЭС, и как меняется география экспортных поставок российских производителей, рассказал в интервью РИА Новости руководитель Россельхознадзора Сергей Данкверт.

С полным текстом интервью можно ознакомиться на сайте издания: https://ria.ru/20230627/dankvert-1880467664.html.

Интервью Сергея Данкверта "Российской газете"

Сейчас вместо семги в консервах может оказаться толстолобик. Чтобы подтянуть качество продуктов, нужно сделать ГОСТы обязательными, а штрафы оборотными. Глава Россельхознадзора Сергей Данкверт в интервью "Российской газете" назвал главные способы фальсификации продуктов, а также пояснил, почему Китай до сих пор мало покупает российской пшеницы.

Можете назвать топ-5 продуктов, которые больше всего фальсифицируют? Как чаще всего фальсифицируют?

Сергей Данкверт: Больше всего пытаются фальсифицировать сливочное масло, сгущенное молоко, рыбную и мясную продукцию. В основном речь идет о подмене дорогого ингредиента более дешевым. Например, в гостовскую колбасу могут положить вместо говядины куриные субпродукты. Активно подделывается тушенка. Даже в белорусском сыре мы обнаруживали говяжий жир. Бизнес ищет не просто прибыль, а сверхприбыль, и те рынки, которые меньше всего контролируются.

У нас есть возможность контролировать качество продуктов более эффективно.

По отдельности у нас у всех достаточно информации - у Россельхознадзора, Роспотребнадзора, Росстандарта, Росаккредитации. Надо просто эту информацию и компетенции увязать воедино.

С полным текстом интервью можно ознакомиться на сайте издания: https://rg.ru/2023/06/25/kratkoe-soderzhimoe.html.

ГОСТы должны быть обязательные, а штрафы - оборотные. Глава Россельхознадзора Сергей Данкверт рассказал о способах фальсификации продуктов и пользе санкций

Татьяна Карабут

Сейчас вместо семги в консервах может оказаться толстолобик. Чтобы подтянуть качество продуктов, нужно сделать ГОСТы обязательными, а штрафы оборотными. Глава Россельхознадзора Сергей Данкверт в интервью "Российской газете" назвал главные способы фальсификации продуктов, а также пояснил, почему Китай до сих пор мало покупает российской пшеницы.

Можете назвать топ-5 продуктов, которые больше всего фальсифицируют? Как чаще всего фальсифицируют?

Сергей Данкверт: Больше всего пытаются фальсифицировать сливочное масло, сгущенное молоко, рыбную и мясную продукцию. В основном речь идет о подмене дорогого ингредиента более дешевым. Например, в гостовскую колбасу могут положить вместо говядины куриные субпродукты. Активно подделывается тушенка. Даже в белорусском сыре мы обнаруживали говяжий жир. Бизнес ищет не просто прибыль, а сверхприбыль, и те рынки, которые меньше всего контролируются.

У нас есть возможность контролировать качество продуктов более эффективно.

По отдельности у нас у всех достаточно информации - у Россельхознадзора, Роспотребнадзора, Росстандарта, Росаккредитации. Надо просто эту информацию и компетенции увязать воедино.

Усугубилась ли ситуация с фальсификатом за последний год?

Сергей Данкверт: Мы часто помогаем налоговым, правоохранительным органам с информацией, поскольку, благодаря нашим системам прослеживаемости у Россельхознадзора самая полная информационная база по любому предприятию. Например, налоговая служба выиграла суд у пермского молочного завода, основываясь на наших данных. За продукт, изготовленный из молочного сырья, сейчас действует специальная сниженная ставка налога в размере 10% вместо 20%. В данном случае производитель указывал в составе только натуральные молочные компоненты, а мы выяснили, что он занимается производством фальсификата. Так что сэкономить на налогах пермскому заводу не удалось. Или, например, в сотрудничестве с прокуратурой установили, что в сгущенном молоке орловского производителя вместо молочного жира оказался говяжий. Люди варят такую сгущенку, но она не густеет и цвет на коричневый не меняет.

После внедрения электронной системы прослеживаемости продукции качество и безопасность товаров на прилавках возросли. Однако отдельные производители портят статистику, находят все новые способы фальсификации и лазейки в законодательстве. Например, замешивают рыбий жир, консерванты, добавки на непонятной основе и на банке пишут, что это "структурированная икра". Причем "икра" пишут крупными буквами, а "структурированная" - мелкими. На проверки мы не ходим в связи с действующим мораторием, но возможности проследить содержимое такой банки у нас есть.

У Россельхознадзора ведь нет полномочий по контролю за качеством продуктов…

Сергей Данкверт: Мы боремся не за полномочия, а за то, чтобы продукты были нормального качества и соответствовали составу, заявленному на этикетке. Любая структурированная икра снижает потребление нормальной икры и снижает цены на натуральную икру.

Вы критикуете систему выпуска продуктов по техусловиям (ТУ). Почему? Чем такие продукты хуже гостовских? Может, проще сделать обязательными к исполнению ГОСТы?

Сергей Данкверт: А как не критиковать эту систему, если по техусловиям можно, например, взять в качестве сырья для консервов толстолобика, а написать на банке, что это лосось? ТУ это позволяет сделать. Контроль за ТУ отсутствует, потому что один госорган их регистрирует, второй отвечает за сырье, третий проверяет надпись на банке, а как это увязать, никто не знает. Может, было бы действительно полезнее сделать ГОСТы обязательными для исполнения. А кроме этого, не мешало бы ввести оборотные штрафы - сейчас они копеечные.

Последний год Россельхознадзор то и дело говорил, что рисков дефицита кормов/ветпрепаратов/добавок и т.п. нет. С импортом каких товаров все-таки сохраняется напряженная ситуация? Какую продукцию удалось быстро импортозаместить, а какую не получится?

Сергей Данкверт: Вы видите, что нам чего-то не хватает? Ситуация контролируемая. Любая страна зависит по каким-то товарам от импорта. Надо просто просчитывать риски. Если бы мы импортировали из США 30 млн тонн пшеницы, как это было до конца 90-х годов прошлого века, вот это было бы куда драматичнее. Но у нас сельское хозяйство стремительно развивается. По отдельным направлениям есть трудности. Но здесь либо у нас восстанавливается производство этой недостающей продукции, либо она импортируется из дружественных стран.

Например, для продуктивных животных ситуация одинаковая во всем мире: много компонентов для кормов (добавки, витамины и другие) производятся в Китае и несколько меньше в Индии, от этих стран зависимы в том числе Европа, США. У некоторых европейских производителей кормов контрольные пакеты акций находятся у китайских инвесторов. Ну, и зачем нам китайские ингредиенты везти через Францию? Только переплачивать в несколько раз. Для нас в этом смысле ничего не поменялось. Китай и Индия не входят в категорию недружественных, у нас нет с ними проблем. Например, в прошлом году лизина (незаменимая аминокислота. - Прим. ред.) завезли больше в 4,5 раза - вместо обычных 12 тыс. тонн импортировали 48 тыс. тонн.

А производство кормов для домашних животных российские предприятия за 2022 год увеличили в 3-5 раз. Так, в июле в Липецке открывается новый завод по производству кормов. Причем мы проверяем наши корма - они более соответствуют заявленным составу и стоимости, чем у иностранных компаний. Вот говорили, что наши стерилизованные животные без иностранных кормов погибнут. Многообещающая реклама подкупала, поэтому доверчивые потребители готовы были покупать дорогущие корма. А потом выяснилось, что в этих кормах половины заявленного состава нет. Пишут, что в банке гипоаллергенная индюшка, а мы проверяем корм - и не находим ДНК индюшки. Пишут, что треска - ДНК трески нет. Конечно, нам надо развивать свое производство. Тем более что сырье свое все есть - это продукция наших многочисленных свиноводческих и птицеводческих предприятий. Мы передовики в производстве индейки - у нас этот гипоаллергенный компонент для кормов в избытке.

Выходит, санкции пошли России на пользу?

Сергей Данкверт: Даже не сомневайтесь. Сегодня инвесторы вкладывают средства во многие виды производств, которые раньше даже не думали финансировать. В той же кормовой отрасли мы уже думаем об экспорте. А еще пару лет назад магазины продукции для домашних животных возмущались, когда мы импорт из какой-нибудь одной страны закрывали.

Не так давно с КНР был подписан договор о возможности поставок пшена. Почему именно пшена? Для какой еще нашей агро- и пищевой продукции может в ближайшее время открыться китайский рынок?

Сергей Данкверт: Пшено - один из продуктов, по которому мы ведем работу, связанную с открытием рынков сбыта. У нас сегодня есть возможность поставлять зерновые в 160 стран, а поставляем в 126 стран. Но возможность расширить поставки есть - для этого все документы уже готовы. Кроме пшена, могу привести в пример льняное семя - мы его никогда не поставляли в Китай, а в прошлом году экспорт составил 480 тыс. тонн.

Можно ли рассчитывать на увеличение экспорта в Китай российской пшеницы?

Сергей Данкверт: Здесь вопрос заключается в том числе в экономической целесообразности. Если у Китая будет недостаток пшеницы, они разрешат поставки не только яровой, как сейчас, но и озимой. У нас ведь отлично идет экспорт сои в КНР - Китаю важно, что у нас она не генномодифицированная, потому что из нее производят не корма для животных, а пищевую продукцию для людей. Видимо, по пшенице пока хотят развивать свое производство.

Вообще Китай очень напряженно открывает свой рынок и тщательно проверяет каждое предприятие, прежде чем разрешить поставки. Не мешало бы и нам поучиться у китайских коллег такому трепетному отношению к своему рынку. А то до последнего времени мы слишком легко допускали к себе иностранные компании, а теперь жалуемся на импортозависимость.

Россельхознадзор принял участие в бизнес-миссии Россия-Филиппины в рамках международной выставки российской продукции

С 20 по 23 июня 2023 года в Маниле, Республика Филиппины, Россельхознадзор совместно с Министерством сельского хозяйства РФ принял участие в бизнес-миссии Россия-Филиппины, направленной на презентацию российских экспортных возможностей и обсуждение потенциальных направлений двустороннего сотрудничества.

Наиболее перспективные товарные категории для поставок из России на Филиппины: свинина, мясо птицы, молочные продукты (в частности, сухое молоко).

21 июня в ходе пленарной сессии состоялась презентация животноводческой и зерновых отраслей. Российские компании выразили заинтересованность в поставках своей продукции на территорию Филиппин. Филиппинская сторона, в свою очередь, проявила готовность налаживать сотрудничество в области сельского хозяйства, обратив особое внимание на то, что импорт АПК достигает 21 млрд долл. и увеличивается серьезными темпами.

После пленарной сессии Начальник Управления ветеринарного надзора при экспортно-импортных операциях, на транспорте и международного сотрудничества Россельхознадзора Дарья Исакова приняла участие во встрече Заместителя Министра сельского хозяйства Российской Федерации Сергея Левина, возглавившего российскую делегацию, с доктором Полом Лимсоном, директором Бюро животноводства Министерства сельского хозяйства Республики Филиппины.

В рамках переговоров стороны обсудили снятие временных ограничений на поставки мяса птицы, введенные с связи с возникновением вспышек гриппа птиц на территории России в 2021 году. По утверждению филиппинской стороны, российские коллеги предоставили исчерпывающую информацию для проведения анализа рисков импорта птицеводческой продукции на территорию Филиппин и пообещали завершить процедуру оценки к середине июля.

Учитывая важность контроля за распространением вируса АЧС, стороны обсудили вопрос доступа свинины на внутренний рынок Филиппин и достигли договоренностей по организации двустороннего научно-технического сотрудничества с целью обмена опытом контроля и мониторинга АЧС, а также совместной разработки вакцинных препаратов для предотвращения распространения ряда особо опасных заболеваний.

Одновременно на встрече обсудили вопрос допуска мясокостной муки, кормов для продуктивных, непродуктивных животных, а также кормов растительного происхождения на рынок Филиппин. В настоящее время сертификаты на поставки указанной продукции находятся на согласовании у филиппинской стороны. Ответ ожидается в ближайшее время.

В рамках переговоров был также поднят вопрос внедрения электронной ветеринарной сертификации продукции при взаимных поставках и возможности интеграции, а также предложен в качестве альтернативного варианта использование российской системы «Меркурий.Уведомления».

По результатам проведенной встречи стороны договорились об оперативном разрешении вопросов по линии ветеринарного надзора, а также проявили готовность стимулировать развитие двусторонней торговли.

23 июня состоялись переговоры Заместителя Министра сельского хозяйства Российской Федерации Сергея Левина с Главным Заместителем Министра Департамента сельского хозяйства Республики Филиппины Доминго Панганибаном, на которых филиппинские коллеги подтвердили готовность посетить Российскую Федерацию в ближайшие два месяца с целью посещения научно-исследовательского института, российских предприятий по производству мяса птицы и свинины, а также для ознакомления с системой ветеринарного надзора в стране. Программа визита филиппинских специалистов будет направлена в компетентное ведомство Филиппин в ближайшее время.

Также в ходе встречи были обсуждены вопросы доступа фруктов, продукции водного промысла и аквакультуры, мясокостной муки, а также кормов для животных. Стороны договорились оперативно решать все возникающие вопросы по получению доступа и расширению перечня допущенной к ввозу продукции на рынки обоих стран.

Беспилотники помогли государству найти пригодные для сельского хозяйства земли

Юлия Тихонова

По результатам оцифровки карт шести областей России из 12 млн гектаров полей 25% используются не по назначению. Однако предприятия не всегда готовы внедрять ИТ-технологии и менять бизнес-процессы.

На форуме "Цифровизация сельского хозяйства", 20 июня, Игорь Козубенко, и.о. директора Российского центра государственного мониторинга земель сельскохозяйственного назначения (ФГБУ "Россельхозземмониторинг"), рассказал, что в 2023 г. центр создаст карту территорий сельхозназначения не менее чем в 24 регионах. Это примерно 180 млн га. По результатам оцифровки карт шести областей России в 2022 г., из 12 млн га полей 25% используются не по назначению. Такие данные центр собирал для Министерства сельского хозяйства РФ.

Игорь Козубенко объяснил, что для инвентаризации центр мониторинга использует беспилотные летательные аппараты, которые способны точно определять границы земельных участков и какие культуры на них растут. Информация с беспилотников, а также оцифрованные данные из архивных материалов, кадастровых учетов, генеральных планов и космических снимков помогает определить местоположение земель, их площадь и время, на протяжении которого эти земли использовали для ведения сельского хозяйства.

"В прошлом году мы охватили шесть регионов и проинвентаризировали 12 млн га: подняли все архивы и восстановили исторические границы земель сельхозназначения. Мы провели сравнительный анализ с данными ЕГРН, ЕФИС, внутрихозяйственных архивов. Из 12 млн 2 млн га находятся в ЕГРН без четких границ. Колоссальное количество земель - 25% используется не по назначению: там находятся загородные участки, сенокосы, карьеры", - рассказывает Игорь Козубенко.

По его словам, проблема есть и в самом Росреестре. "Мы проинвентаризировали территории Калмыкии и Астраханской области и обнаружили, что около 380 тыс. га задвоены в учете, были даже четверные записи. Когда мы стали разбираться, выяснили, что еще в 1941 г. по решению совета министров эти 380 тыс. га переданы Астраханской области в вечное пользование, но до сих пор и Калмыкия, и Астрахань спорят, кому эти земли принадлежат. Такие же случаи были в Чувашии и Татарстане".

Как объясняет Козубенко, задача центра мониторинга - не только восстановить исторические границы земель, но и понять, как их использовали раньше, 100-200 лет назад, почему их не используют для сельского хозяйства сейчас. Для этого эксперты центра смотрят, например, на показатель, сколько фосфора и калия осталось в почве. А чтобы определить точный состав почвы, центр тестирует систему на основе ИИ.

По словам руководителя центра мониторинга, есть проблема в том, что фермеры не спешат занимать свободные территории, поскольку осваивать их - дорого. Но когда границы полей и почвенные карты будут оцифрованы, регионы будут понимать, какую продукцию на их территории производить наиболее рентабельно.

Государство подталкивает и предприятия агропромышленного комплекса внедрять цифровые решения. Андрей Пряников, заместитель директора по отраслям направления "Цифровая трансформация отраслей" АНО "Цифровая экономика", отметил следующую проблему в цифровизации всех отраслей, в том числе агропромышленного комплекса (АПК): более половины собственников организаций не знают об эффективных решениях, в том числе основанных на машинном обучении. При этом дефицита самих решений в России нет. Чтобы решить эту проблему, АНО "Цифровая экономика" создала Цифробанк, где есть более 80 кейсов успешного внедрения цифровых решений.

Среди кейсов, которые представлены в этом банке, - система онлайн-подсчета поголовья свиней; ИИ-решение, позволяющее увеличить надои молока и снизить расходы на поддержание здоровья коров, и другие реализованные проекты.

По данным Федерального научного агроинженерного центра, цифровые системы в животноводстве, а именно - в управлении микроклиматом, кормлении и лечении животных, могут сократить издержки производства на 35-40%, а продуктивность животных увеличить на 15-20%. В растениеводстве эффект от применения цифровых решений также есть: по данным Cognitive Pilot, беспилотные комбайны сокращают потери урожая до 13% и ускоряют его сбор на 25%.

Как рассказала Виктория Супрунова, региональный директор консалтинговой компании ООО "АксТим" (Axenix, экс-Accenture), в сфере АПК есть много возможностей для автоматизации. Например, дроны упрощают мониторинг полевых работ и посевов, помогают бороться с вредителями и определяют точные границы полей. Решения на основе ИИ прогнозируют урожайность и повышают эффективность производственных процессов агронаправления. MES-системы помогают оптимизировать почти любые производственные циклы - от мукомольного и комбикормового производства до производства продуктов питания.

По ее словам, поставщики решений сталкиваются с тем, что далеко не все агрокомпании готовы вкладывать средства в автоматизацию процессов. А быстрый эффект от внедрения ИТ-решений в агроотрасли получить трудно.

Цифровизация АПК уперлась в качество данных

Юлия Тихонова

Качество данных в российском агропромышленном комплексе (АПК) оказалось проблемой, которую увидели и участники рынка, и регуляторы, и разработчики цифровых технологий. Это, в частности, привело к неслаженной работе государственных информационных систем (ГИС) и снижению прогнозных темпов развития отрасли, которые оглашает Минсельхоз России.

Работа с данными в российском сельском хозяйстве не урегулирована, и это тормозит цифровизацию отрасли - уровень проникновения цифровых решений в отечественные производства, по данным аудиторской компании PricewaterhouseCoopers (PwC, российское подразделение с 2022 г. преобразовано в ООО "Технологии доверия"), составляет всего 10%.

Как отметила Екатерина Потапова, заместитель генерального директора Центра Цифровой Трансформации АПК при Министерстве сельского хозяйства, на форуме "Цифровизация сельского хозяйства" 20 июня, построить экосистему и внедрить в отрасль комплексные решения невозможно без единых форматов данных.

База данных, где информация обработана единым образом, также необходима для обучения искусственного интеллекта (ИИ). По данным АНО "Цифровая экономика", внедрение решений на основе ИИ в сельское хозяйство позволяет увеличить количество собранной продукции примерно на 5%, при этом снизив производственные затраты.

Центр Цифровой Трансформации АПК при Минсельхозе собрал комментарии от участников сельхоз-рынка и обрисовал ключевые проблемы в работе с данными. Например, в разных реестрах границы земель сельскохозяйственного назначения обозначены в разных единицах измерения. Нет однообразия и в таких параметрах, как дата отгрузки, и даже в терминах - разработчики технологических решений часто вносят их самостоятельно, без консультации с экспертами, поэтому происходит путаница в определениях. Помимо этого, есть проблема обмена данными между техникой и ПО. Если производитель сельскохозяйственного оборудования захочет перейти с одной системы на другую, то у него возникнут большие трудности с переносом данных. При этом новый российский стандарт не решит проблему, поскольку около половины используемого оборудования в отрасли - импортное, и обмен данными на нем происходит по международным стандартам.

Как замечает заместитель генерального директора Центра Цифровой Трансформации АПК, все эти проблемы становятся причиной возникновения так называемых функциональных колодцев, когда условное предприятие превращается в замкнутую систему. Один из способов решить эту проблему - создать единый глоссарий и набор стандартов для обмена данными между всеми участниками рынка. Благодаря этим стандартам фермеры смогут обратиться к вендорам, чтобы получить цепочки решений и понимание, как технически их можно внедрить в производство.

В качестве примера успешной реализации таких решений в мире Екатерина Потапова привела инициативу международной организации по стандартизации ISO, где стратегическая группа занимается стандартизацией интерфейсов и работы с данными: от их получения до создания протокола обработки.

Директор направления отраслевых сервисов ПАО "Ростелеком" Денис Жуковский подтвердил, что работа с данными часто становится проблемой для производителей сельхозтоваров - информацию в федеральные и региональные органы приходится вводить вручную, переводя в разные форматы.

Неслаженная работа государственных информационных систем (ГИС) отражается на темпах цифровизации. Как отмечает Денис Жуковский, прогнозы роста, которые дает Минсельхоз, все время снижаются: если раньше говорили о росте объема рынка агропромышленного комплекса в десять раз, то сейчас прогнозируется всего в пять. При этом уровень проникновения цифровых решений в производства, по данным PwC, составляет всего 10%.

Среди данных, которые собирает регуляторы, - телеметрическая информация, в т.ч. данные с комбайнов и другой техники, работающей на полях. Помимо этого, собирают статистику о времени, пробеге и протоколах. К этому списку относится также состав почвы на разных территориях.

"Необходимо разработать стандарты, как обрабатывать данные и выстроить интерфейсы, чтобы к ним можно было подключить дополнительные сервисы: локальные метеостанции и системы контроля движения техники", - отмечает Денис Жуковский.

Чтобы собирать данные от всех участников, "Ростелеком" разработал концепцию единой национальной платформы данных. По словам Дениса Жуковского, пока есть только архитектура проекта, однако при современных средствах DevOps собрать, по крайней мере, ее прототип можно буквально за неделю.

Андрей Колесников, директор Ассоциации интернета вещей, обратил внимание, что "Ростелеком" не в первый раз предлагает инициативу единой платформы: "В 2016 г. эта компания планировала создать платформу интернета вещей, однако ничего не получилось. Единую платформу должны создавать нейтральные площадки - ассоциации".

Стоит отметить, что позитивный опыт создания единой платформы у "Ростелекома" все же есть. В 2009 г. компания запустила портал "Госуслуги", а в 2023 г. Минцифры заключило с "Ростелекомом" контракт на развитие "Госуслуг" и Единой системы идентификации и аутентификации (ЕСИА) на общую сумму 2,8 млрд руб.

Разработанную с участием РАН образовательную программу для будущих аграриев дополнят блоком развития цифровых компетенций

16 июня 2023 г. ФосАгро, один из крупнейших глобальных производителей фосфорсодержащих минеральных удобрений, и Министерство сельского хозяйства Российской Федерации в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2023) объявили о расширении сотрудничества в сфере развития аграрного образования. Соответствующее дополнение к заключенному на ПМЭФ-2022 соглашению о взаимодействии подписали генеральный директор ПАО «ФосАгро» Михаил Рыбников и Министр сельского хозяйства Российской Федерации Дмитрий Патрушев.

ФосАгро и Минсельхоз России намерены дополнить действующие образовательные программы блоком развития цифровых компетенций у будущих аграриев. Расширенный перечень направлений взаимодействия включает также разработку и реализацию новых совместных цифровых приложений и сервисов, упрощающих управление ключевыми бизнес-процессами современного сельхозпредприятия, и обучение работе с ними.

Глава Минсельхоза выразил уверенность, что реализация совместных проектов позволит не только привлечь в АПК молодых заинтересованных людей, но и качественно готовить управленцев для аграрных предприятий.

Генеральный директор ПАО «ФосАгро» Михаил Рыбников поблагодарил министра за поддержку, отметив: «Идеальный современный аграрий работает не только и не столько на земле, сколько и в цифровой среде. В рамках дальнейшего развития соглашения мы намерены организовать обучение студентов аграрных вузов необходимым навыкам применения приложений для АПК. В частности, налицо рост интереса к интеллектуальным сервисам, помогающим рассчитать и спланировать минерального питание сельхозкультур в различных почвенно-климатических условиях, исходя из планируемого уровня урожайности. За прошедший год мы провели десятки мастер-классов на эту тему. Мы уверены, что перевод молодых специалистов на работу с «цифрой» еще на этапе получения базовых профессиональных знаний ляжет в основу внедрения в России новых агротехнологий, что положительно скажется и на профессиональном уровне сельхозпредприятий, и на конкурентоспособности всей сельхозотрасли в целом».

Напомним, с целью подготовки нового поколения специалистов агропромышленного комплекса ФосАгро реализует современную систему распространения знаний от старших классов школы до выпуска из института. Цель образовательной программы ФосАгро – создание условий и консолидация ресурсов образовательных центров компании для повышения уровня профессиональных компетенций студентов, преподавателей аграрных вузов, сельхозтоваропроизводителей и работников сферы технологического обслуживания АПК.

В рамках профориентационной работы в Тимирязевской академии создан первый научно-практический центр ФосАгро. Совместно с РАН и при активном участии компании «Иннопрактика» разработана и внедрена инновационная образовательная программа «ФосАгро: от руды до еды». С 2021 года до мая 2023 года программа тиражирована в 40 аграрных университетах страны. Было проведено более 300 онлайн-лекций, в которых приняли участие 41 тыс. слушателей-студентов и преподавателей из России и стран СНГ. Тематика лекций – агрохимия и агрономия, растениеводство, инновации и цифровизация сельского хозяйства, экономика, юриспруденция, ответственное земледелие.

Источник: Группа компаний ФосАгро.

Россия и Узбекистан увеличат взаимные поставки сельхозпродукции

«На полях» Петербургского международного экономического форума правительства России и Узбекистана утвердили «дорожную карту» по развитию торгово-экономического сотрудничества в рамках проекта «Евразийский агроэкспресс». Подписи под документом поставили министр экономического развития России Максим Решетников и заместитель премьер-министра Узбекистана Жамшид Ходжаев.

Напомним, в январе текущего года Президент Российской Федерации Владимир Путин в своем обращении к главам государств — членов Евразийского экономического союза отметил, что страны ЕАЭС обладают мощнейшей агропромышленной базой, позволяющей не только гарантированно обеспечивать себя всей необходимой сельхозпродукцией, но и экспортировать продовольствие в значительных объёмах.

«Дорожная карта» утверждена в рамках реализации Меморандума о взаимопонимании между правительствами двух стран в области развития логистических коридоров Узбекистана.

Документ позволит России и Узбекистану осуществлять взаимные поставки сельхозпродукции в увеличенном объеме с использованием ускоренных железнодорожных перевозок по согласованным маршрутам.

Согласно «дорожной карте», до конца 2023 года стороны договорились провести двусторонние встречи с производителями продукции и анализ данных от грузоотправителей по проблемным вопросам при перевозке грузов полносоставными смешанными поездами.

«Уверен, что реализация мероприятий «дорожной карты» позволит сформировать новые взаимные цепочки поставок продукции и регуляторные условия для увеличения взаимного товарооборота», – подчеркнул Максим Решетников.

Минобрнауки России: в аграрной отрасли сложился большой запрос на инженерные компетенции

Агропромышленный комплекс (АПК) в России сформировал запрос на современные инженерные решения, поэтому в образовательные программы по аграрной подготовке включаются соответствующие технические компетенции. Эту работу Минобрнауки России проводит с различными компаниями, в том числе с «Иннопрактикой», сообщил замглавы Минобрнауки России Андрей Омельчук.

Заместитель Министра принял участие в сессии «Технологический суверенитет в АПК: вызовы и возможности» в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). По его словам, аграрное образование в последние годы сделало серьезный шаг вперед, что является результатом совместной работы Минобрнауки России, Минсельхоза России и «Иннопрактики». Программа «Приоритет-2030» национального проекта «Наука и университеты» позволила некоторым вузам занять лидирующие позиции по подготовке кадров для этой отрасли.

«Сегодня у аграрной отрасли достаточно большой запрос на современные инженерные решения. Университеты ориентированы на достижение тех показателей и в тех сферах, которые определены госпрограммами и стратегическими документами. В первую очередь, это Доктрина продовольственной безопасности РФ и Стратегия развития агропромышленного и рыбохозяйственного комплексов РФ до 2030 года. Вузы активно встраиваются в решение задач по развитию сельскохозяйственного машиностроения, внедрению и масштабированию цифровых технологий и роботизированных систем для АПК», — отметил Андрей Омельчук.

По его словам, в современных реалиях развитие АПК без инженерных решений невозможно.

«Развитие агропромышленного комплекса без инженерных решений невозможно. Минобрнауки России совместно с партнерами работает над включением во все программы аграрной подготовки инженерных компетенций. Для того чтобы отвечать на современные вызовы, университеты должны одновременно с подготовкой кадров выдавать технологические решения, обеспечивающие технологический суверенитет. В современных условиях вузам, ориентировавшим свои проекты на сектор АПК, необходимо сфокусироваться на разработке и внедрении критических и сквозных технологий для отрасли», — добавил Андрей Омельчук.

Заместитель Министра сообщил, что важным является также формирование сетевых образовательных программ между аграрными вузами и инженерными университетами, поскольку стык наук и компетенций сегодня крайне важен. Это позволяет ускоренно достигать необходимых результатов. Вузы сегодня понимают масштабы вызовов и задач и работают в этом направлении.

Развитие АПК отражено в Концепции технологического развития РФ до 2030 года, обратил внимание Андрей Омельчук. В документе упор сделан на сквозные технологии, в том числе одним из приоритетных направлений выделены живые системы и генетика.

Кроме того, не стоит забывать про мотивацию абитуриентов, сказал заместитель Министра. Вузы должны предлагать современную программу подготовки кадров для аграрной отрасли, а крупным агрохолдингам следует принимать участие в обучении студентов. Немаловажную роль в повышении интереса к специальностям играют олимпиады, поскольку через задания у обучающихся появляется представление о будущей работе. В этом плане Минобрнауки поддерживает олимпиаду для старшеклассников «Иннагрика».

В настоящее время в программе «Приоритет-2030» участвуют свыше 30 университетов (из них 6 — подведомственных Минсельхозу России), которые реализуют стратегические проекты, направленные на развитие биотехнологий, селекционных и генетических технологий в растениеводстве и животноводстве, на внедрение цифровых технологий и роботизированных систем в АПК.

Университеты, отобранные в «Приоритет-2030», ориентированы на достижение тех показателей и в тех сферах, которые определены государственными программами и стратегическими документами федерального уровня. В первую очередь, это Доктрина продовольственной безопасности Российской Федерации и Стратегия развития агропромышленного и рыбохозяйственного комплексов Российской Федерации на период до 2030 года.

Документы предусматривают реализацию мероприятий по улучшению генетического потенциала в животноводстве, развитию селекции и семеноводства сельскохозяйственных культур, разработке и внедрению технологии производства кормов и кормовых добавок для животных и так далее.

Россельхознадзор и подведомственные научные институты демонстрируют ведомственные цифровые решения и научные разработки на международной выставке «Евразия - наш дом»

С 7 по 9 июня 2023 года в г. Cочи на территории Парка науки и искусства «Сириус» проходит международная выставка «Евразия - наш дом». В рамках работы форума Россельхознадзор и его подведомственные научные центры представляют информационный стенд, где рассказывают о внедренных цифровых решениях в области ветеринарного и фитосанитарного надзора.

Выставка приурочена к заседаниям Евразийского межправительственного совета и Совета глав правительств СНГ в рамках председательства Российской Федерации в Евразийском экономическом союзе.

Федеральный центр охраны здоровья животных (ФГБУ «ВНИИЗЖ») демонстрирует VR-очки с возможностью осуществить виртуальную экскурсию по испытательным лабораториям в своих филиалах и модернизированной лаборатории ФГБУ «Центр оценки качества зерна». Разработка создает полное ощущение присутствия и участия в производственной деятельности лабораторий.

Также на выставке специалистами ФГБУ «ВНИИЗЖ» и ФГБУ «Центр оценки качества зерна» представлены новые методики исследований пестицидов в продукции, а также инновационная технология получения высокочистых химических веществ в качестве аналитических стандартов для испытательных лабораторий.

На планшетах стенда цифровизации продемонстрирована работа новой BI-системы, которая представлена в форме дашборда и содержит информацию об анализе экспорта зерновых культур. Данные обновляются автоматически в режиме реального времени специалистами ФГБУ «Центр оценки качества зерна».

Всероссийский центр карантина растений (ФГБУ «ВНИИКР») демонстрирует информационную систему «Фитопланшет», способную значительно сократить время оформления документов на растительную продукцию и запущенную в 2022 году «Систему поддержки лабораторий «ФитоЛаб», которая уже сегодня позволила профильным лабораториям качественно повысить достоверность результатов экспертиз и уменьшить временные затраты на их проведение.

Кроме того, в разделе научных достижений на стенде Министерства сельского хозяйства РФ ФГБУ «ВНИИКР» представило линейку биопестицидов для борьбы с опасными грибными патогенами и первую отечественную модульную вакцину против вирусов пасленовых.

Всероссийский государственный Центр качества и стандартизации лекарственных средств для животных и кормов (ФГБУ «ВГНКИ») представляет более 100 методик, которые позволяют обеспечивать контроль качества и безопасности ветеринарных фармпрепаратов, вакцин для животных, кормов и кормовых добавок, пищевой продукции и сырья. Особый интерес у посетителей выставки вызывают методика выявления генетически модифицированного атлантического лосося AquAdvantage Salmon методом ПЦР с детекцией в режиме «реального времени», аналогов которой на данный момент в России на существует, а также методика определения содержания соединений, нарушающих работу эндокринной системы (включая фталаты гли-цидиловые эфиры и 3-МХПД) в пищевой продукции.

Вместе с тем с помощью виртуального тренажера ФГБУ «ВГНКИ» посетители выставки могут погрузиться в процесс инспектирования площадок по производству ветеринарных препаратов на требования GMP.

В течение трех дней работы выставки специалисты научных центров Россельхознадзора планируют также ряд деловых мероприятий, направленных на расширение портфеля заказчиков, как с российскими аграриями, так и с партнерами из стран ЕАЭС.

Эксперты назвали стимулы для развития органического производства

Анна Скрипка

Органические продукты питания набирают популярность среди приверженцев здорового образа жизни. Производители органик-еды считают, что приоритет такого производства - достаточно затратного с точки зрения и материальных, и трудовых ресурсов - должен быть закреплен на федеральном уровне. На полях Невского международного экологического конгресса эксперты назвали ключевые факторы роста органик-производства.

Эффект чистоты

Производители органических продуктов - от поставщиков сырья до владельцев предприятий по переработке - считают стимулом развития отрасли тренд на здоровый образ жизни. Резистентность к антибиотикам и масса аллергических реакций, которые сложно предугадать и объяснить, - бич современного человека. Причем дети страдают от этого все чаще. Первый заместитель председателя комитета Государственной думы Федерального собрания РФ по вопросам семьи, женщин и детей Татьяна Буцкая на круглом столе, посвященном органическим продуктам питания, привела неутешительные данные: в настоящее время больше половины объема еды произведено с применением антибиотиков.

- Это приводит к тому, что в один момент человек начинает лечиться распространенными препаратами против какой-либо бактериальной болезни, но лекарства оказываются бессильны, - отмечает она. - Все мы сейчас живем в эпоху постантибиотиков, и доля продуктов питания, произведенных с их участием, будет расти. По прогнозам, через несколько лет этот показатель вырастет до 90 процентов.

При промышленном производстве продуктов невозможно тотально избавиться от подобных препаратов, хотя многие стараются это сделать - не только из-за опасности для здоровья человека. Такие лекарства продолжают дорожать, поэтому аграрии, которые выращивают свиней или птиц, ищут способы если не полностью исключить антибиотики из производственного цикла, то хотя бы минимизировать их применение. В ход идут повышающие иммунитет пробиотики и пребиотики, нейтрализующие болезнетворные бактерии и вирусы специально разработанные составы для обработки животноводческих комплексов, технологии, которые позволяют чаще проветривать помещения, и много чего еще. Однако огромное количество скота и птицы в одном месте - это всегда риск вспышки и быстрого распространения болезней.

В растениеводстве похожая ситуация. Пестициды и другие агрохимикаты - важный элемент производственного процесса. Они тоже достаточно затратны, но и те производители, которые в стремлении отказаться от химикатов применяют иные способы защиты растений, констатируют: и вредители, и болезни стали более устойчивы к ним, бороться нелегко.

Но и в такой ситуации число производителей органической еды неуклонно растет. Участники круглого стола привели статистические данные, что в прошлом году число производителей с органик-сертификатами выросло на 45 процентов. И этот тренд пока не меняется, несмотря на сложность самого процесса сертификации.

Стратегический момент

Не секрет, что чистая еда востребована не только на российском, но и на мировом рынке, многих производителей стимулирует именно перспектива экспорта. Однако, как отмечают эксперты, в этом вопросе важно не торопиться.

Представитель Продовольственной и сельскохозяйственной организации Объединенных Наций (ФАО) Олег Кобяков отмечает, что, прежде чем выступить крупным игроком на мировом рынке, России важно обеспечить органической едой саму себя. При этом до сих пор, по его словам, отечественные производители не видят тех ниш, которые могут быть весьма перспективными.

- Обратите внимание на органическое пчеловодство, - предложил он. - При этом важно понять, что органическим может быть не только мед, но и другие продукты - скажем, воск. Конечно, органика вряд ли скоро станет ведущим направлением сельского хозяйства, однако перспективы ее очень широки.

Важность темы органического производства еды подчеркнули и в профильном федеральном министерстве. Замглавы Минсельхоза РФ Максим Увайдов напомнил, что в стране разработана стратегия развития отрасли, где не только сформулированы цели, задачи, правила и ключевые показатели постоянного совершенствования производства органик-питания, но и обозначены инструменты для этого.

Ректор Белгородского аграрного университета имени Василия Горина Станислав Алейник, ставший одним из разработчиков Стратегии, отметил, что рынок самой органик-еды меняется так же стремительно, как и ситуация вокруг него. В частности, интерес к теме чистых продуктов питания настолько силен, что в учебных заведениях - как средних, так и высших - растет число студентов, которые изучают основы органического земледелия и животноводства.

- По этим программам обучаются более 15 тысяч человек, - отметил Станислав Алейник. - И это важный аспект, индикатор отзывчивости бизнеса: многие предприятия направляют своих специалистов на переподготовку как раз для этой отрасли.

И кадровая политика, и другие направления Стратегии преследуют амбициозную цель: увеличить объем органик-продуктов для внутреннего рынка в 12 раз, а для экспорта - в семь.

Хлеб всему голова

Участники рынка органик-еды отмечают, что, несмотря на растущий интерес к таким продуктам, развиваться им все равно нелегко. Первое, что отталкивает потребителя, - цена: она выше, нежели на традиционные продукты питания, и мало кто голосует рублем за органические томаты или картофель.

Производитель органического хлеба из Белгородской области Яков Резник подчеркнул, что и основной продукт на пекарне в городе Старом Осколе выпекается по старинным рецептам на опаре и чистых заквасках. Правда, об этом мало кто знает.

- Система поддержки органических производителей выстраивается на государственном уровне: производство, хранение, маркировка, транспортировка продукции - все регламентировано, - отметил Яков Резник. - А в регионах создаются условия для партнерства производителей продукции и поставщиков ингредиентов для нее. Однако всем нам важно увеличить долю органики на рынке продуктов питания. Для этого нужно популяризировать такую еду.

Белгородский предприниматель поделился и революционной идеей: необходимо полностью изменить систему закупок продукции для школ и других детских учреждений.

- Пусть главным фактором, который влияет на поставки, станет не цена, а как раз наличие органик-сертификата, - предложил он.

Наряду с этим производителей порадовали бы и налоговые преференции, и грантовая поддержка. Впрочем, как отмечает Яков Резник, последнее важно не так, как централизованные закупки. Ведь они решат государственную задачу оздоровления детей и увеличат число органик-производителей. Последнее позволит сделать более жесткой конкуренцию и на свободном рынке, а это значит, что ценник на органическую еду поползет вниз. И пусть она не будет дешевле промышленной по ряду объективных причин, но доступнее, чем сейчас, точно станет.

Экспертное сообщество пришло к выводу, что такая ситуация будет выгодна и государству в целом: люди станут более здоровыми, и бюджетные расходы на пособия по инвалидности через какое-то время сократятся. Но пока эта цель только поставлена, производители чистой и полезной еды продолжат сеять, собирать урожай, выращивать сельскохозяйственных животных, не прибегая к антибиотикам, и популяризировать свою продукцию, как умеют. У них это уже неплохо получается.

Как западные банки пытаются не пустить на рынок российский урожай

Татьяна Карабут

Главным препятствием для экспорта российского зерна остаются банковские расчеты - из-за этого по итогам сезона недовывезем 2 млн тонн. Доля экспортных сделок за рубли мала, сам механизм пока нерабочий. Вывозная пошлина способствовала снижению прибыльности агробизнеса, но не обнулила ее. Председатель правления Союза экспортеров зерна Эдуард Зернин в интервью "Российской газете" рассказал, есть ли толк нам от зерновой сделки и как будем обходиться без западных семян и техники.

Продление зерновой сделки помешает или поможет экспорту российского зерна?

Эдуард Зернин: До сегодняшнего дня она нам особо не помогала, но и не мешала. Мы неоднократно заявляли, что не боимся конкуренции со стороны черноморского зерна любого происхождения. При этом мы за зеркальные условия: зерно и российского, и любого другого происхождения должно иметь равные возможности на мировом рынке - и в плане логистики, и в плане расчетов. Пока это не так. На Западе стало странной нормой громко заявлять о проблеме мирового голода и в то же время ставить палки в колеса нашего зернового экспорта, игнорируя тот факт, что каждая пятая тонна пшеницы на мировом рынке - российского происхождения.

Сколько недовывезем зерна из-за санкций?

Эдуард Зернин: Недовывоз по итогам сезона может составить примерно 2 млн тонн: вместо 60 млн тонн вывезем около 58 млн тонн. Главная причина - сохраняющаяся дискриминация российского зерна на мировом рынке. Мы серьезно нарастили объемы экспорта в дружественные страны, но при этом количество стран-импортеров сократилось. Целые государства оказались заложниками мировой банковской системы, которая препятствует проведению расчетов за зерно российского происхождения.

Это главное препятствие для экспорта зерна?

Эдуард Зернин: Да. До сих пор каждая сделка, как рулетка - откроется или нет аккредитив, пройдет или нет оплата. Сегодня банк принимает деньги, а завтра уже нет. А новый канал можно искать недели, а то и месяцы. И все эти маневры влекут дополнительные издержки. Крупные зернотрейдеры могут себе их позволить. А для небольших компаний это большие риски - если платеж не прошел, это может парализовать их работу.

Были намерения задействовать в расчетах американский JPMorgan, также турецкий банк готов был помочь. Дело так ничем и не закончилось?

Эдуард Зернин: Насколько мне известно, JPMorgan был предложен в качестве временной альтернативы SWIFT. Россельхозбанк сделал тестовые платежи, канал работает. Но мы понятия не имеем, сколько он будет работать. Завтра против нас еще один пакет санкций примут - и этот канал по независимым от нас причинам закроется.

Совсем другое дело - если российский банк будет иметь постоянное подключение к SWIFT и пакет лицензий, освобождающих его от ограничений при расчетах за сельхозпродукцию. Но пока, как я понимаю, никаких подвижек в этом направлении нет.

Что касается турецкого банка, учитывая его дружественный настрой, проводить платежи, конечно, было бы проще. Но даже если банк начнет их принимать, он же должен будет каким-то образом поставлять деньги в Россию. Как он это сделает? Как мы их тут получим, в какие сроки? А ведь нам важна оборачиваемость, нам надо рассчитываться за товар с сельхозтоваропроизводителями. Вот этот механизм не до конца проработан.

Насколько велика на данный момент доля расчетов в рублях и национальных валютах за зерно? Глава минсельхоза говорил, что они могут достичь 30%.

Эдуард Зернин: Безусловно, могут. Но пока их доля невелика, причем главный источник рублевых сделок сейчас - внутригрупповые платежи в цепочках экспортеров, они не связаны с рынком.

Мосбиржа обещает запустить экспортные торги за рубли до конца года. Сам механизм уже готов, осталось его утвердить в Центробанке. Но надо понимать, что схема заработает только тогда, когда появятся рыночные покупатели. В новом агросезоне это будет возможно, только если мы найдем источник рублевой ликвидности для торгов. Этим источником могло бы выступить государство. Нам кажется логичным, если российские государственные институты организуют финансирование дружественных стран в российских рублях на закупку российской сельхозпродукции. Так работают наши конкуренты.

Но пока государство в лице минфина нам в этом отказывает, потому что не видит необходимости финансировать коммерческие поставки зерна. А по нашему мнению, смысл есть как минимум по двум причинам. Во-первых, в отсутствии коммерческих поставок вполне вероятно нам придется вскоре решать вопросы безвозмездной гуманитарной помощи некоторым странам. А во-вторых, выделенные на закупки зерна рубли будут потрачены дружественными странами на российское зерно, безусловно, останутся в России и пойдут на финансирование отечественных сельхозпроизводителей.

Неоднократно звучала мысль, что из-за экспортных пошлин аграрии недополучают средства, поскольку из-за нее они вынуждены продавать зерно дешевле его рыночной стоимости. Насколько пошлина повлияла на цену зерна и рентабельность растениеводства?

Эдуард Зернин: После введения плавающей экспортной пошлины внутренние цены скорректировались, на то и был расчет государства.

Снижение внутренних цен, безусловно, снизило доходность сельхозпроизводства. Тем более что рост цен на предметы труда - семена, удобрения и агрохимию, сельхозтехнику - до определенного момента никто не сдерживал. Но это снижает маржинальность, а не обнуляет ее. Я не знаю аграриев, которые продавали бы зерно ниже себестоимости. Даже в "проблемных" дальних регионах рентабельность растениеводства положительная. Некоторые аграрии сознательно придерживают продажи зерна, потому что считают его лучшей альтернативой банковским депозитам. У них нет острой необходимости в деньгах.

Правда в том, что мы несколько лет жили в условиях сверхдоходности растениеводства. Некоторым показалось, что это будет длиться бесконечно. Вот они теперь и выступают, подсчитывая мнимые убытки. Но бесполезно сегодня считать выручку в ценах прошлых сезонов или мирового рынка, а потом называть разницу своим убытком. Экономика работает не так.

Кстати, государство понимает проблему роста себестоимости и реагирует на нее, предлагая новые программы господдержки и субсидирования.

Но в чем сейчас смысл пошлины? Цены ведь на зерно ниже некуда.

Эдуард Зернин: Пошлина - это системная мера, в каком-то смысле инструмент управления продовольственной инфляцией. Ее формула позволяет автоматически реагировать на изменение рыночной конъюнктуры зерна. Сегодня мировые цены падают и стремятся к ценам отсечения формулы, а потом могут развернуться и начать рост. Государству что, шарахаться из стороны в сторону, то вводя, то отменяя пошлину? При таком подходе и сегодняшней волатильности рынка вероятность ошибки многократно вырастает и может привести к остановке экспорта вообще. Это будет иметь значительно более вредный эффект для аграриев.

Мы за стабильность регулирования. Рынок уже привык к экспортным ограничениям. Формула расчета пошлины автоматически пересчитывается под его реалии. Если мировая цена упадет ниже цены отсечения, ставка пошлины обнулится сама, ничего не надо будет отменять.

Были бы нормальные цены на зерно - не рухнули бы продажи сельхозтехники. Аграриям просто не за что ее покупать.

Эдуард Зернин: Так ведь цены на технику сильно подскочили. Мне кажется, отечественные производители сельхозтехники серьезно переоценили эффект ухода иностранных игроков и поспешили с пересмотром ценников.

Многие аграрии в прошлые сезоны сформировали достаточно серьезные запасы техники, у многих до сих пор стоит техника чуть ли не в целлофане, которую они купили про запас. Ведь было много акций - производители и дилеры гнались за продажами. Теперь пришло время распаковывать покупки, а заодно осмотреться на предмет альтернативных предложений и цен параллельного импорта. Полагаю, что спад продаж затронет не только этот, но и следующий сезон, потом ситуация нормализуется.

Как повлияет на экспорт уход западных зернотрейдеров с российского рынка?

Эдуард Зернин: Роль западных зернотрейдеров трагически гипертрофирована. Их доля не настолько велика, чтобы влиять на процессы внутреннего рынка. Проблем закрыть выпавший объем не будет совсем: российские экспортеры еще передерутся между собой за эти 15% рынка.

Но есть важный момент: эти компании были нашими союзниками в вопросе снятия негласных санкций с поставок российского продовольствия. Они ведь тоже зачастую оказывались пострадавшей стороной. И теперь мы этих союзников теряем. Вряд ли мы почувствуем это прямо сейчас, но все возможно на следующем витке санкционной эскалации.

Без западных семян тоже обойдемся?

Эдуард Зернин: Из крупных семеноводческих компаний с российского рынка ушла только Corteva. И то ушла условно. В России остались сотрудники, которые продолжают защищать ее авторские права, регистрировать новые сорта и гибриды, продлевать регистрацию старых. Очевидно это делается затем, чтобы была возможность вернуться. Другой вопрос, получится ли это у них. Установка государства: если вы хотите работать в России, вы должны "приземлить" здесь производство семян: завезти чистые линии, вырастить здесь родительские и сделать гибридизацию уже в России.

Уже осенью в России начнут квотировать импорт. Не грозит ли такая трансформация потерей урожайности?

Эдуард Зернин: Ну, по нашему флагманскому экспортному продукту - пшенице - мы же не теряем в урожайности. В пшенице почти все семена наши, а это основная культура озимого сева. Возможно, у каких-то нишевых культур урожайность и снизится - на один-два сезона. До этого, к сожалению, много лет никто толком не занимался прикладной селекцией и семеноводческим бизнесом. Даже те интересные сорта и гибриды, которые выводили наши селекционеры, не доходили до поля. Их никто не размножал и не продвигал на рынке, аграрии про них ничего не знали. Сейчас другая ситуация. У нас нет другой альтернативы, кроме как развивать отечественную селекцию и локализовывать иностранную. Тут уже вопрос национальной продовольственной безопасности.

Квоты на импорт средств защиты растений (СЗР) тоже нужны?

Эдуард Зернин: Вообще я за квоты. Это определенно стимулирует собственное производство. Просто на сегодняшний день рынок СЗР полностью не наш - 100% действующего вещества импортируется. Пусть даже основные объемы и завозятся из дружественного нам Китая. На примере пшеницы мы же видим, что при формально открытом рынке экспорт практически не идет из-за дополнительных защитных мер. С чего вы взяли, что в обратную сторону не может возникнуть таких же защитных мер и мы вдруг не получим действующих веществ? Как бы хорошо там к нам ни относились, но это другое государство со своими интересами и подходами. Надо строить собственные производства действующих веществ, тогда будет что защищать квотами.

Экспорт пшеницы в Китай вообще не идет?

Эдуард Зернин: Экспорт есть, но он измеряется сотнями тысяч тонн. Это мизер, в пределах погрешности и для российской, и для китайской стороны. Дело в том, что у Китая одни из самых жестких санитарных норм. Например, они считают, что озимая пшеница хуже яровой, поэтому не хотят ее покупать. Но у нас пшеница хранится вся вместе - яровая и озимая. Уборочная кампания - практически непрерывный технологический процесс. Строить отдельную инфраструктуру под хранение и продажу яровой пшеницы очень дорого. При этом Китай - очень жесткий переговорщик: как правило их базовая цена покупки самая низкая на рынке. Так какой смысл нам инвестировать в новые мощности хранения, чтобы продавать по низкой цене? У нас есть другие рынки сбыта, где наша пшеница пользуется устойчивым спросом.

Мы надеемся на отмену этих излишне строгих фитосанитарных ограничений со стороны Китая. Потенциал ежегодного экспорта российского зерна в КНР может составлять минимум 5 млн тонн. Российские экспортеры готовы организовать поставки пшеницы большегрузными судами класса "панамакс" и выше из южных портов РФ на условиях CIF в морские порты Китая с оплатой в юанях. Такое предложение мы сделали во время Российско-Китайского бизнес-форума, оно заинтересовало местный бизнес. Мы готовы к конкуренции с Австралией, Канадой, Францией и США - странами, которые сейчас доминируют на китайском направлении.

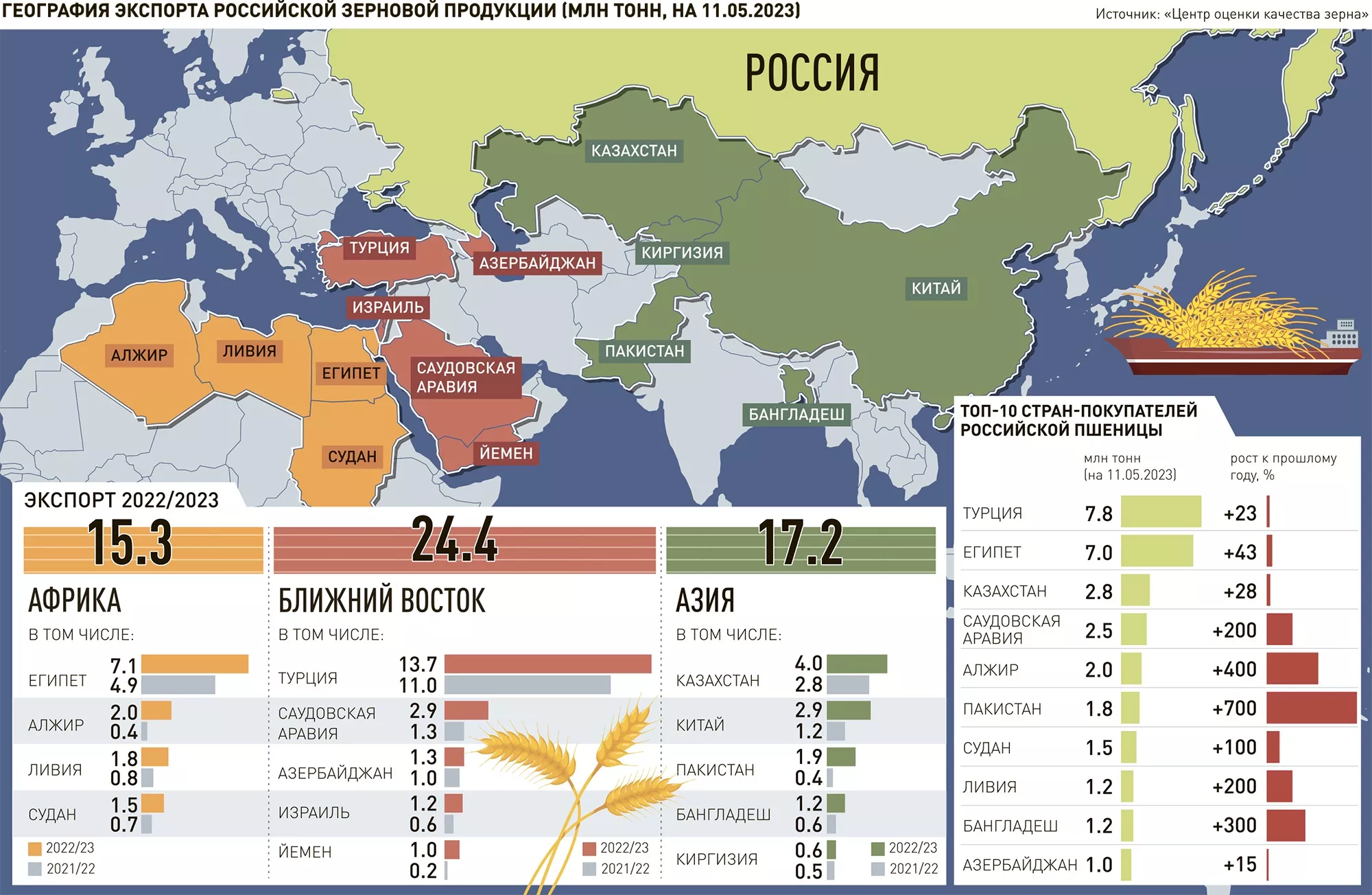

Кто станет покупателем номер один российского зерна в этом сезоне? Есть ли какие-то сюрпризы в топ-10 импортеров?

Эдуард Зернин: Первая тройка покупателей нашего зерна не поменялась - это Турция, Египет и Иран. Иран снизил закупку пшеницы, но нарастил импорт фуражных культур - за счет этого отставание от темпов предыдущего сезона сократилось. На четвертом и пятом местах оказались Саудовская Аравия и Алжир - у них самый мощный скачок в объемах закупки российского зерна.

Новый сезон будет проще?

Эдуард Зернин: Вряд ли. Нас ждет высокая конкуренция и на мировом, и на внутреннем рынке. Высокий урожай в странах-конкурентах будет этому способствовать. Не исключаю, что некоторые из них вспомнят про политические рычаги для усиления своих рыночных позиций. На внутреннем рынке нас ожидает очередной урожайный год, который с учетом высоких переходящих остатков создаст навес из избыточного предложения. Чтобы навес не обрушился, надо продавать. Выиграет тот, кто будет продавать с начала сезона и вкладывать средства в развитие инфраструктуры. Главное, что у нас есть что предложить мировому рынку. Будем работать и отстаивать престиж страны.

Олег Пароев: "Вкусно – и точка" уже стала успешнее, чем McDonald's в России

Ровно год прошел с тех пор, как в России заработал преемник ушедшего McDonald's – сеть "Вкусно – и точка". Генеральный директор компании Олег Пароев рассказал в интервью РИА Новости, как его команда и поставщики перестраивали бизнес, появятся ли игрушки в детских наборах, и будет ли собственная доставка, какие из продуктов до сих пор завозятся из-за рубежа, когда производство заработает на отечественном оборудовании, и как решить проблему с картофелем фри, а также сколько людей все еще думают, что ходят в McDonald's, и ждать ли возвращения американцев в Россию. Беседовали Эльвира Муравицкая и Марина Первухина.

– Прошел год, как McDonald's стал "Вкусно – и точка", как считаете, не прогадали с названием?

– Когда мы объявили новое название, оно моментально стало виральным и не укладывалось в стереотипы, которые на тот момент были на рынке. Мы ждали, что все будут об этом говорить, и знали, что будет много негатива, потому что после McDonald's любое название казалось бы непривычным, и его считали бы неудачным. Но словосочетание "Вкусно – и точка" стало настолько запоминающимся, что еще до запуска рекламной кампании, наверное, вся страна уже о нем говорила. Поэтому, да, наше название нам нравится, и менять мы его не собираемся. Мы сохранили преемственность, показали, что все осталось на прежнем уровне, и в принципе, нам без разницы, как нас будут называть.

– Но наверняка, когда вы опрашивали людей на знание бренда, были те, кто все еще называет вас McDonald's?

– В сентябре это был каждый седьмой из опрошенных, то есть 15% тех людей, которые к нам ходили и ходят, считают, что они по-прежнему ходят в McDonald's.

– Сколько вам пришлось вложить в рекламу за этот год?

– Запуск любого бренда требует существенных инвестиций, и мы не исключение, могу только сказать, что эти затраты идентичны тем, что были у нас и в те времена, когда мы были McDonald's, и мы намерены придерживаться этой политики и далее. И, да, в прошлом году мы инвестировали больше, чем предполагалось, но в этом приходим к нашим стандартным показателям.

– По итогам 2022 года вы получили условный "технический" убыток более 11 миллиардов рублей из-за простоя. Вышли ли уже на точку безубыточности? Ждете прибыли по итогам этого года?

– Да, действительно, это некорректные данные, и связаны они с тем, что в течение трех месяцев наши предприятия не работали, и компания, соответственно, ничего не зарабатывала. В то же время, мы продолжали платить зарплаты, аренду, расходы наших поставщиков, если списывалась какая-то продукция.

Когда мы начали работать как "Вкусно – и точка" с 12 июня прошлого года, предприятия открывались постепенно, и полностью вся сеть заработала только к концу сентября. Плюс, на тот момент мы работали с ограниченным меню и набором услуг. Но при всем этом, начиная с осени, мы вышли на точку безубыточности, и, если говорить про планы на этот год, планируем отработать его с прибылью.

– В прошлом году до осени были открыты еще не все рестораны, но при этом их финансовые показатели были на уровне McDonald's, сейчас такими же темпами идете?

– Сейчас уже сложно замерять против прошлого года, поскольку мы зашли в тот период, когда McDonald’s (в прошлом году – ред.) уже не работал. До марта мы замеряли свои результаты против 2022 года, а после сравнивали показатели уже против 2021 года. Тут нужно сказать, что 2021-й был самым успешным годом в истории McDonald’s в России – как с точки зрения продаж, так и операционного дохода. Так вот, в каждый месяц 2023 года наши продажи были выше, чем в аналогичный период работы McDonald’s в 2021 году. Мы растем и в объеме продукции, и по большей части в деньгах.

– Очень много позиций меню компании пришлось заменить: "Биг Мак", "Хэппи Мил", "Биг Тейсти". Все ли уже заменили сейчас, и что далось труднее всего?

– Труднее всего было заменить то, что появилось в самую последнюю очередь – наш "Биг Хит" (бывший "Биг Мак" – ред.). У нас было огромное количество очень жестких ограничений со стороны корпорации, которые, наверное, не применялись ни к одному другому бизнесу не только в нашем секторе. Мы не только не могли использовать название продукта, но и такой же соус, такие же ингредиенты, даже внешний вид сэндвича нужно было поменять.

Мы долго работали над этой задачей и сумели разработать новый соус, который практически не отличается от предшественника, причем по всем замерам, которые мы делали, люди считают, что он даже лучше, чем тот, который был в "Биг Маке". Внешний вид был сделан таким образом, чтобы было понятно, что это за бургер, но все-таки в целом он выглядит чуть иначе. И люди его ждали, и он им понравился: в период, когда мы его запустили, каждый третий сэндвич, который мы продавали, был "Биг Хитом". И сейчас уровень продаж этого бургера выше, чем тот, который был в аналогичные месяцы у "Биг Мака" – по состоянию на конец мая мы продали уже больше 24 миллионов "Биг Хитов".

– Вам было очень непросто в этот год, помогали ли вам власти, была какая-то господдержка?

– Прямо с первых шагов, даже до того, как мы открылись, мы ощущали помощь государства. Минпромторг, Минэкономразвития и ФНС помогли нам решить большое количество вопросов и закрыть сделку в самые короткие сроки.

Нам предстоит решить еще много задач: мы хотим построить в сотрудничестве с компанией "Мираторг" фабрику по производству замороженного картофеля фри, свою фабрику игрушек. При этом мы не получали никаких субсидий или финансовой поддержки от государства. Это было наше осознанное решение, и в дальнейшем мы планируем поступать так же. "Вкусно – и точка" – лидер рынка, каким ранее был McDonald’s: объем наших продаж больше, чем у двух ближайших конкурентов вместе взятых. Поэтому мы считаем, что должны справляться своими силами, не прибегая к финансовой помощи государства.

– Вы упомянули завод по выпуску картофеля фри, началось ли уже строительство? Вообще, сам факт идеи такого завода говорит о том, что проблемы с картофелем фри в России все же остались?

– Сейчас могу сказать, что да. Дорожная карта есть, мы точно знаем, что, где и как мы хотим сделать, и постепенно идем к поставленной цели. В перспективе нескольких лет это будет очень масштабное производство.

Тот факт, что мы планируем построить эту фабрику, говорит о том, что мы видим в этом необходимость. Нам до сих пор приходится импортировать картофель фри из других стран. По нашей оценке, потребление картофеля фри в России составляет порядка 250 тысяч тонн в год. Но только в наших ресторанах мы продаем порядка 70-75 тысяч тонн картофеля в год. При этом производство, нарезка и заморозка осуществляются на фабриках, общая емкость которых в настоящий момент не превышает 135 тысяч тонн в год в России. Порядка 100 тысяч тонн приходится импортировать. Это касается не только нас, но и других сетей общепита и других ресторанных сетей, маленьких кафе и ресторанов. Вот именно эту часть мы и планируем заместить нашим производством и в дальнейшем развивать его для потенциальных экспортных поставок тоже.

– Вы упомянули также фабрику игрушек – наладили ли вы уже их производство? Когда они появятся?

– Да, с игрушками мы осуществили просто невыполнимую задачу в очень короткие сроки – самостоятельно наладили производство и так активно взялись за дело, что у нас уже есть план на полтора-два года вперед. В целом, отстроить производство игрушек в масштабах компании – нетривиальная задача, поскольку у нас в России такого опыта никогда не было. За нас всегда это делала корпорация: проводила маркетинговые исследования, понимала, какие игрушки зайдут детям лучше, договаривалась о коллаборациях с ключевыми мировыми франшизами, такими, как Disney, которая производила эти игрушки и обеспечивала всю сертификацию и так далее. Когда мы перестали быть частью корпорации McDonald's и стали отдельным бизнесом, все это нам пришлось делать самостоятельно.

Горизонт планирования для подобного производства – не меньше 18 месяцев. В конце прошлого лета мы подумали, а почему бы нам не попробовать запустить игрушку, и посмотрели, сколько вообще продукции, подходящей под наши размеры, находится на территории России. Так вот, если взять все игрушки, которые на тот момент были в стране, буквально все – во всех детских магазинах, на складах, у всех дистрибьюторов, то их было примерно в 2,5 раза меньше, чем то, сколько требовалось нам для одного нашего окна (четыре недели продаж). То есть, даже если бы мы скупили все подходящие нам игрушки на территории России, этого бы хватило всего на две недели.

Поэтому мы решили подойти к процессу более стратегически и за очень короткий срок сумели договориться с фабриками-производителями и владельцами франшиз, разработать дизайн, произвести пробные партии, протестировать, убедиться, что они безопасны для детей разного возраста, осуществить сертификацию по пищевому соседству, скорректировать все необходимое и произвести все заново. И в этом году ближе к концу лета мы представим нашу первую коллекцию, которая будет сделана на основе российской франшизы.

– Что это за герои, и где вы их будете производить?

– Производство в Китае, но герои российские. Это коллаборация с популярной российской франшизой "Лео и Тиг". Ее герои учат детей исследовать мир и изучать окружающую среду, показывают им настоящую дружбу. Игрушек несколько видов, и они тематически привязаны к разным регионам страны. Пока у нас в наборах идут книжки, которые новые игрушки и заменят. Но мы не исключаем, что книги для детей еще вернутся.

– Сотрудничество с другими франшизами рассматриваете?

– У нас есть план на два года вперед, в нем огромное количество и российских, и нероссийских игрушек. Это не значит, что мы будем продавать только "Лео и Тиг", нет. Мы начнем с них, а дальше коллекции будут меняться.

– Отразится ли это на цене "Кидз комбо"?

– Конечно, цена изменится. Связано это с несколькими факторами. Во-первых, вырос курс рубля, во-вторых, мы перестали быть частью большой корпорации и перестали получать существенные скидки за объемы, которые были раньше, а в-третьих, логистика – она сейчас становится весьма существенным фактором в формировании себестоимости продукции.

– А если говорить в целом про меню, насколько вы выросли в цене за этот год?

– У нас было повышение в момент открытия, все по тем же причинам, о которых я говорил выше, но они были разнонаправленными – на какие-то продукты цены выросли, а на какие-то нет. Средний рост стоимости нашей продукции за весь год не превысил 4%. Нам очень важно оставаться доступными по цене.

– Что подорожало сильнее всего?

– К сожалению, себестоимость картошки для нас выросла существенно. Изначально тот партнер, которого мы развивали в течение многих лет, компания Lamb Weston, которая построила фабрику под гарантии поставок под нас, с ней мы очень успешно работали несколько лет, но после того, как мы временно закрылись, компания продала бизнес локальному партнеру. А он изменил условия поставок, значительно повысив для нас цены. С тех пор мы договорились о каких-то более приемлемых условиях, но даже с учетом этого такое повышение цены мы не можем переложить на нашего потребителя.

Но есть и более позитивные примеры: это, например, кофе Poetti – бывшая Paulig. Наш многолетний партнер, с которым мы разработали под нас специфический бленд кофе, который очень быстро стал популярен на российском рынке. И что во времена McDonald’s, что сейчас, наша доля кофе, который выпивается вне дома, составляет больше 30% – а то каждая третья чашка.

– Как сейчас развивается доставка? Планируете ли запустить собственную?

– Уже в феврале мы совместно с "Яндекс Еда" и Delivery Club полностью покрыли всю географию, где работала доставка McDonald’s. Кроме этого, мы включили в наш пул дополнительного партнера – компанию Broniboy, которая работает на нескольких региональных рынках. И в целом, мы очень довольны результатами, но теперь тестируем новую концепцию – доставку через собственное мобильное приложение "Вкусно – и точка". Сейчас это Московская область и несколько региональных городов. Но до конца года мы планируем постепенно запустить ее во всех регионах, где работает доставка, и полностью доработать функционал.

– Какие у вас планы по географической экспансии в России?

– Мы продолжаем открываться в новых городах и регионах. Недавно подписали соглашение о сотрудничестве с Иркутской областью, и в ближайшие месяцы будем готовить открытия там, пару недель назад у нас открылось первое предприятие в Республике Алтай.

– Наверное, самый малоохваченный сейчас Дальний Восток?

– Это самый удаленный, но не малоохваченный. На Дальнем Востоке у нас работают 13 предприятий, и есть планы по его дальнейшему развитию.

– Хотите ли выходить в другие страны? Вы уже приобретали часть ресторанов McDonald's в Белоруссии, рассматриваете ли дальнейшую экспансию на ближнее зарубежье?

– История с Белоруссией очень интересная – сейчас это независимый бизнес, он не имеет к нам никакого отношения. McDonald's в какой-то момент решил уйти из Белоруссии, и тогда владельцы обратились к нам с предложением стать партнерами-франчайзи. Мы согласились и даже успели подписать соглашение о сотрудничестве и отгрузить часть продукции. Однако в силу определенных обстоятельств Белоруссия в итоге пошла по другому пути, они решили создавать свой собственный бренд, который не будет иметь никакого отношения ни к России, ни к "Вкусно – и точка", ни к каким-то другим российским франшизам. Мы расторгли наше соглашение о сотрудничестве, и сейчас они работают как собственный национальный бренд, пытаются построить бизнес с нуля. То же самое происходит и в Казахстане. Там был McDonald's, который ушел, остались предприятия, и они сейчас работают под своим национальным брендом. Если когда-нибудь они захотят присоединиться к нашей сети в качестве франшизы, мы будем рады их принять, но пока такого желания они не изъявляли.

Что касается наших планов, то, действительно, у нас есть намерения расширяться и выходить на новые рынки. Мы думаем про сопредельные государства, но для нас сейчас самое важное – это стабилизировать процессы внутри страны и сделать так, чтобы мы чувствовали себя защищенными со всех сторон.

– Как обстоят дела с заменой импортного оборудования? Вы в марте сообщали, что тестируете грили из Турции, довольны результатами?

– Если вы зайдете на кухню нашего предприятия, то очень сильно удивитесь: это не стандартная кухня, а скорее высокотехнологичное производство. Там везде стоят мониторы, автоматические грили, которые сами жарят мясо в течение необходимого количества времени и под нужной температурой, сами обеспечивают правильный нагрев, давление, нажим. Все это, естественно, импортировалось. В России такого рода оборудование не производилось. Наша задача – поэтапно создать технологический производственный хаб на территории России, который сможет производить, сначала, может быть, менее сложные, а потом все более сложные виды такого высокотехнологического оборудования не только под нас, но и для всех желающих на рынке. И мы к этой задаче подошли очень ответственно. У нас есть уже наработки, и мы думаем, что уже в этом году в наших предприятиях появится оборудование, созданное в России.

А что касается грилей, которые мы тестировали из Турции, они как промежуточное решение показали очень хорошие результаты, это один из путей по диверсификации поставок.

– Если уж мы заговорили про локальное оборудование, то что вы думаете про ввод в меню локальных позиций? Русское меню не планируете запустить?

– Если наши исследования покажут, что потребители ожидают увидеть в нашем меню блюда русской кухни, конечно, мы задумаемся о том, чтобы ее предлагать – мы всегда прислушиваемся к пожеланиям наших гостей. Сейчас они нас воспринимает в первую очередь как место, где можно съесть бургер, а не пельмени или борщ, и приходят к нам именно для этого. Кроме того, есть еще вопрос технологических и производственных процессов – наше оборудование заточено под другую продукцию. Для того, чтобы вводить принципиально новые позиции меню, нужно будет совместить сразу несколько малосовмещаемых вещей, но мы изучаем эту тему.

– В кафе вы тоже вернули уже весь ассортимент?

– Практически все. Единственный продукт, который у нас до сих пор не появился, это хашбраун. Удивительно, но в России нет производства, которое может их делать. А два наших поставщика, которые работали с нами: один – в Польше, другой – в Германии, просто отказываются что-либо поставлять в Россию.

– Ваш новый завод по производству картофеля фри сможет его производить?

– Конечно, там будет линия по производству хашбраунов.

– Если оценить в целом, сколько на сегодняшний день составляет доля импортных поставок? Что вы еще завозите из-за границы?

– Вообще, 99% всей продукции мы покупаем сейчас у российских поставщиков. Но здесь надо иметь в виду, что у них не все производится в России. Так, апельсины для сока приходится импортировать – у нас они не растут, так же, как и кофе. То же самое касается и многих базовых продуктов, например, мяса. В России нет такого объема первоклассного высококачественного мяса, его просто не производят в таком количестве. Поэтому довольно значимую часть мяса нашим поставщикам приходится импортировать, но затем они перерабатывают его на своих производствах и делают котлеты, которые уже приходят к нам. То есть, довольно значимая часть продукции для наших поставщиков до сих пор приходит из-за рубежа.

– Если вернуться к тому, что вам сейчас год, что думаете про него? Что удалось, что нет? Как оцениваете свои первые шаги?

– Есть многие вещи, которые потребитель видит, а есть те, которые со стороны просто незаметны, поскольку касаются внутренних процессов компании. Нам есть куда стремиться с точки зрения развития наших информационных технологий. И здесь процесс локализации идет не настолько быстро, как нам бы того хотелось. Мы сделали гигантские шаги в этой области, но в силу известных обстоятельств сейчас на рынке труда по информационным технологиям есть определенный разрыв, и нам сложно находить специалистов, которые могли бы нам помочь полностью локализовать все те технологические решения, которые использовались раньше при McDonald’s.

У нас есть необходимость и дальше развивать наших поставщиков, и это тоже не быстрый процесс. Мы всегда смотрели на очень большую перспективу. Для нас важен не результат конкретного года, а то, как мы отработаем следующие 10 лет. И мы считаем, что результаты первого года нашей работы позволяют нам смотреть на следующие десять лет с огромным оптимизмом.

– Но вы же учитываете, что у McDonald's есть возможность обратного выкупа, и в течение 15 лет они могут вернуться? Вы вообще держите в голове, что можете обратно стать McDonald's?

– Теоретически, эта возможность сохраняется, но, во-первых, мы не держим этого в голове, поскольку развиваем независимый бизнес, и наша задача – работать сейчас без оглядки на то, что было при McDonald’s, или на то, что может быть или когда-нибудь может произойти. Наша задача – развивать бизнес "Вкусно – и точка", и я думаю, с этим мы совершенно точно справимся.

Что касается вопроса по обратному опциону. Да, действительно, он существует, но, честно говоря, я не думаю, что он в ближайшее время будет реализован, или в принципе возникнет вопрос о том, чтобы его реализовывать.

– Продолжаете ли вы как-то взаимодействовать с McDonald's или уже перешли в самостоятельное плавание?

– Уже никак не взаимодействуем, это два совершенно разных бизнеса. У нас есть определенные обязательства перед компанией McDonald's, которые мы взяли на себя, когда подписали договор о продаже, и их мы будем выполнять. В этой части взаимодействие продолжается.

Но с точки зрения какого-то операционного управления мы совершенно независимый бизнес, и смотрим на то, что происходит в передовых компаниях нашего сектора не только в России, но и за рубежом. И в этой части мы изучаем опыт и McDonald's в том числе, по тем новым продуктам и сервисам, которые они предлагают у себя.

– Вы сами в компании с 2015 года, как восприняли то, что вам теперь нужно развивать новый бизнес? Не думали отказаться? Была ли у вас мысль вообще, что "вот не хочу"? Или наоборот, хотели сохранить всю свою команду и перейти целиком?

– У меня не было ни секунды сомнения. Но здесь несколько моментов, в первую очередь, это ответственность за тот коллектив, который за тобой стоит – только на наших предприятиях работают 62 тысячи человек. А если взять всех поставщиков и тех, кто работает непосредственно на нас, это еще порядка 100 тысяч человек. И все эти люди зависят от твоих решений. Так что выбор между тем, переоткрывать ли бизнес и дать ему шанс на успех или куда-то сбежать и заняться чем-то другим, честно говоря, был абсолютно очевидным. Конечно, надо переоткрывать и, конечно, сделать так, чтобы все наши сотрудники остались с нами и могли продолжить работу. А в том, что бизнес будет успешным, у нас, у управленческой команды, не было никаких сомнений.

При Минсельхозе России планируется создание маркетплейса отечественных программных продуктов в АПК