Новости. Обзор СМИ Рубрикатор поиска + личные списки

Главные отличия.

Платный доступ на polpred с деловой информацией высшего качества. Скажите об этом директору библиотеки.

Оперативное совещание с вице-премьерами

В повестке: о поддержке агропромышленного комплекса, о развитии социальной сферы в Дальневосточном федеральном округе.

Вступительное слово Михаила Мишустина:

Добрый день, уважаемые коллеги!

Сегодня мы начнём с вопросов поддержки агропромышленного комплекса. Этот сектор экономики, несмотря на ограничения со стороны недружественных государств, показывает в целом позитивную динамику. В то же время Президент обращал внимание на необходимость отрегулировать сложности, возникающие в связи с санкциями.

Подписано постановление Правительства, которое поможет нашему агробизнесу своевременно проводить расчёты по внешнеторговым контрактам, для чего скорректированы правила предоставления субсидий российским кредитным организациям. Это позволит отечественному агропрому и дальше успешно пользоваться государственной поддержкой, в том числе по ранее предоставленным льготным инвестиционным займам по ставке до 5%.

Также мы увеличиваем сроки пролонгации ранее выданных льготных инвестиционных кредитов на строительство новых тепличных комплексов с 12 до 15 лет. Такая помощь востребована во многих регионах. Говорили о её необходимости во время недавних рабочих поездок на Дальний Восток и в Подмосковье. В том числе – в связи с нарушением цепочек поставок необходимой техники и оборудования из-за рубежа. Рассчитываем, что этот шаг снизит риски для инвесторов, занятых в таких проектах, и позволит по всей стране увеличивать объёмы поставок свежих овощей и фруктов на внутренний рынок круглый год.

Ещё одно решение, на которое следует обратить внимание, связано с поддержкой малого бизнеса на селе. Впервые льготный кредит по ставке до 5% станет доступен и гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство. Причём не только на короткие сроки, но и для инвестиционных целей. Для этого мы включили в число заёмщиков владельцев личных подсобных хозяйств, которые своевременно платят налог на профессиональный доход. Таким образом, самозанятые люди, живущие на селе, смогут не только обеспечивать продуктами питания себя и своих близких, но и расширить своё дело по производству или переработке сельхозпродукции.

Все эти меры нужны для дальнейшего эффективного решения задачи продовольственной безопасности.

Правительством уже сделан ряд шагов для снижения импортной составляющей в отечественной продукции АПК. Важность такой работы неоднократно подчёркивал Президент. С учётом рисков санкционного давления мы предусмотрели дополнительные меры поддержки. Подписано постановление, которое расширяет возможность получения отечественным агробизнесом субсидий сразу по нескольким направлениям.

Увеличиваем с 20 до 50% размер возмещения расходов на создание и модернизацию селекционно-семеноводческих центров. Этот шаг поможет почти в два раза сократить срок окупаемости таких проектов, привлечь больше инвесторов, повышая долю семян российского производства на внутреннем рынке.

Помимо этого, расширяем перечень субсидируемых направлений, чтобы ускорить строительство и обновление предприятий по производству кормов для аквакультуры. Предприниматели, которые будут готовы вкладываться в такие объекты, смогут рассчитывать на компенсацию 20% своих затрат, что позволит в достаточно короткие сроки закрыть потребности рыбохозяйственного комплекса в необходимых кормах. Весь комплекс мер начнёт действовать уже со следующего года. Рассчитываем, что это поможет нарастить объёмы их производства в российском агросекторе.

Ещё один вопрос. Правительство уделяет особое внимание социальной сфере, в том числе в центрах экономического роста Дальневосточного федерального округа. Президент подчёркивал, что важно выработать комплексный, системный подход к повышению качества жизни людей на этих территориях. Во время рабочей поездки в макрорегион мы подробно обсуждали такие вопросы. И чтобы ускорить развитие семи дальневосточных субъектов Российской Федерации, направим в текущем году около 1,3 млрд рублей. Средства пойдут на строительство жилых домов, креативного кластера для IT-специалистов, школы – детского сада, благоустройство городского центра Петропавловска-Камчатского и приобретение десятков автобусов и троллейбусов, а также по поручению главы государства – на возведение нового центра досуга в якутском селе Бэс-Кюель, пострадавшем от лесных пожаров. Дополнительно предусмотрим на такие цели в следующем году ещё около 300 млн рублей. Эти ресурсы помогут создать благоприятную среду для жителей городов и других населённых пунктов макрорегиона, сделать поездки и места для прогулок и отдыха более комфортными.

Как российские аграрии обходятся без западных тракторов и комбайнов

Татьяна Карабут

С продовольствием в России нет проблем. Но чем собирать урожай - вопрос. Отдельные западные компании покинули наш рынок, и наши аграрии мечутся в поисках запчастей к купленной дорогостоящей технике. Да и отечественные машиностроители вынуждены оперативно искать замену импортным комплектующим. Генеральный директор "Росагролизинга" Павел Косов, впрочем, утверждает, что и те и другие уже адаптировались к ситуации. Но России теперь точно придется научиться производить самой почти все те агрегаты, что раньше привыкли покупать в западных странах.

Санкции сказались на объеме и качестве предложения сельхозтехники?

Павел Косов: Не могли не сказаться. Во-первых, часть поставщиков ушла с рынка. Во-вторых, наши машиностроители, которые зависели от импортных комплектующих, тоже испытывали определенные сложности с поставками.

Но сейчас ситуация возвращается в нормальное русло. У нас не возникло проблем с весенне-полевыми работами. Уборочная кампания проходит без эксцессов. Я не сомневаюсь, что и с осенними работами у нас будет все хорошо. Во-первых, в стране производится достаточное количество техники. Во-вторых, на место тех, кто ушел, приходят другие, ведь у нас огромный и привлекательный рынок. Мы ведем переговоры с предприятиями из дружественных стран. В первую очередь помогает Беларусь. Когда у "Ростсельмаша" возникли логистические проблемы, пришли на помощь "Брянсксельмаш" и "Гомсельмаш" - в самый ответственный момент весенних полевых работ поставки техники аграриям не прекратились.

Мы занимаемся поставками тракторов и зерновозов из Китая. Первые партии мы уже завезли. Раньше китайскую технику использовали аграрии Дальнего Востока, сейчас она поехала в европейскую часть. Активно поставляет технику Турция. В садоводстве нам подходит индийская техника - тоже уже есть поставки. Оросительные системы поставляет ОАЭ, например. География поставок сейчас намного богаче, чем та, в которой мы жили раньше. У нас были традиционные западные поставщики, и многие наши крупные хозяйства "подсели" на зависимость от этих брендов. От любой зависимости избавляться тяжело. Но надо понимать, что эти компании уже вряд ли вернутся на наш рынок. А если и решат вернуться, их место уже будет занято.

То есть дефицита сельхозтехники сейчас нет?

Павел Косов: Существующий спрос так или иначе удовлетворяется. А если судить по нашим программам, продажи растут по отношению к прошлому году. С начала года мы поставили в хозяйства более семи тысяч единиц техники. План до конца года - 11 тысяч единиц. Уверен, что все будет раскуплено.

Наша техника, агрегаты из дружественных стран по качеству сильно отличаются от европейской?

Павел Косов: Наша техника точно не уступает западным аналогам по качеству. Беспилотные системы в России сейчас внедряют несколько крупных сельхозмашиностроительных заводов. В таком комбайне вся система - от "железной начинки" и до программного обеспечения - делается в России.

Сегодня многие производители в мире пытаются создать беспилотные комбайны, но они работают в привязке к спутниковым системам и просто едут по заданным траекториям. А здесь камера снимает и обрабатывает информацию сама, ориентируясь на фактические изображения поля, и она не привязана ни к каким картам. Думаю, такая техника - серьезный конкурент западным аналогам. Пока на наших полях - единичные случаи использования беспилотников, но это дело времени.

Велика ли доля импортных комплектующих в нашей сельхозтехнике?

Павел Косов: Есть техника самоходная и прицепная. В прицепной нет проблем - есть заводы, полностью локализованные на территории страны. С самоходными ситуация чуть сложнее. В России, пожалуй, только одно предприятие полного цикла, которое локализовано примерно на 95% - это Петербургский тракторный завод. До последнего момента у них оставалась единственная проблема с гидравликой, но ее решили. Сейчас они вышли на рекордный объем выпуска - около 17 тракторов в день.

У других предприятий посложнее ситуация. Многие не делают, например, те же коробки.В марте - апреле была тяжелая ситуация. Но и такие предприятия смогли перенастроить логистику и сейчас работают в полную мощность.

А почему с 2014 года мы так и не смогли импортозаместить хотя бы часть западной сельхозтехники?

Павел Косов: Когда мы начали развивать импортозамещение, самым понятным способом было наладить какую-то базу у себя и что-то привезти из-за рубежа. Это простой и общепринятый путь. Под Мюнхеном есть завод, который производит четыре вида популярных тракторов, в день выпускает по 30 единиц техники. Но это все просто сборочное производство. Это кооперация огромного количества компаний, которые собирают этот конструктор. Так развивался весь мировой рынок. Кстати, сейчас разрыв логистических цепочек наблюдается не только у нас, но и во всем мире. И эта схема дает сбой. А в нашей ситуации мы теперь тем более вынуждены будем научиться делать все сами, другого выхода нет.

Когда это получится сделать? Лет за пять удастся импортозаместиться?

Павел Косов: Думаю, да. Мы просто должны это сделать. Сельское хозяйство обеспечивает нас едой. Мы не можем позволить себе не собрать то, что нам дает земля. И в первую очередь нам нужно выстраивать свой суверенитет с точки зрения обеспеченности сельхозтехникой. Надо за счет увеличения объема производства нашей техники постепенно вымещать иностранную. А кроме того, у нас все еще сохраняется отставание по обеспеченности сельхозтехникой: в России она составляет порядка 1,5-2 лошадиных сил на гектар, а в некоторых странах есть по 7 лошадиных сил на гектар, в Беларуси почти 3,5 лошадиные силы на гектар.

Мы должны научиться делать комплектующие для этой техники - мосты, коробки передач, гидравлику, отчасти двигатели. Это главная задача, которую мы решаем, начиная с 2014 года.

Но на полях сейчас работает огромное количество дорогой западной техники. Как с комплектующими быть?

Павел Косов: Здесь выход - поддерживать сервисные компании и дилеров, которые обеспечивают гарантийный ремонт. Искать альтернативные каналы поставок - через параллельный импорт или по своим контактам. Или искать аналоги у других производителей. У нас в этом году как раз заработала программа по поддержке дилеров, оказалась очень востребованной. Крупные хозяйства сами пытаются решить свои проблемы - находят свои каналы поставок нужных запчастей и комплектующих.

Насколько изменилось предложение б/у техники?

Павел Косов: Все, что сейчас есть на рынке, востребовано покупателями, в том числе и подержанная сельхозтехника. Но предложений о продаже не так много: что импортная, что российская выросли в цене примерно вдвое за последний год. Б/у была куплена тогда по старым ценам. Продавать ее сейчас и покупать новую намного дороже (а какую-то и вовсе не купить теперь) нет смысла. А кроме того, сейчас сроки выпуска техники серьезно увеличились: было 30 дней, а сейчас - 130 дней.

Скорее, востребован и развивается шеринг сельхозтехники, особенно у маленьких хозяйств. Если фермеры по тем или иным причинам не могут позволить себе приобрести новую технику, они обращаются в компании, которые оказывают услугу. Есть сервисы предоставления техники с механизаторами или без.

Мы еще в 2017 году реанимировали советскую систему машинно-технологических станций (МТС) - они сейчас называются машинно-технологические компании. Таких компаний сейчас в стране 10. При этом они обрабатывают гораздо больше, чем обычная техника в компаниях - около полмиллиона гектаров. Их услугами пользуются сотни хозяйств. Например, очень востребованы такие услуги в Крыму, Рязанской области, Чечне. Есть и частные подобные сервисы на рынке.

Может, есть смысл в новой реальности пересмотреть систему поддержки сельхозпроизводителей для покупки сельхозтехники?

Павел Косов: Сейчас есть несколько финансовых инструментов господдержки для приобретения сельхозтехники. У минсельхоза это льготный лизинг и льготные кредиты на приобретение сельхозтехники. Плюс есть региональные меры поддержки. Самые популярные - предоставление субсидий на оплату первоначального взноса в размере от 15 до 30%. Что тоже существенно облегчает аграрию финансовое бремя. Это все инструменты, стимулирующие спрос со стороны сельхозтоваропроизводителя. И есть программа 1432, которую курирует минпромторг. По ней машиностроители продают аграриям технику со скидками, которые им потом компенсирует государство. То есть программа стимулирует предложение.

Но лично мое мнение, что не предложение рождает спрос, а спрос рождает предложение. Поэтому любая субсидия должна основываться на потребностях того, кто приобретает технику. Этим рублем должен распоряжаться аграрий. Тогда это приведет к тому, что машиностроители начнут за агрария биться сервисом, качеством, гарантией, сроком изготовления, целым рядом других сервисов, которые в нормальной экономике должны нормально функционировать. У нас же скидку дают аграрию, но деньги получает напрямую машиностроительное предприятие. Но тем не менее мы за любую скидку, которую получит аграрий, не важно, какое ведомство эту скидку предоставляет. Чем дешевле техника для сельхозтоваропроизводителя, тем лучше.

На круглом столе в "РГ" высказывалась мысль, что спрос на технику не зависит от программы поддержки 1432 и растет тогда, когда растет цена на зерно. Согласны?

Павел Косов: Полностью поддерживаю этот тезис. И не только на технику, но и на все остальное спрос зависит от того, какая на рынке складывается цена на зерно. Сейчас цены низкие. Поэтому мы немного переживаем.

Что нужно предпринять первым делом, чтобы минимизировать ущерб от ухода с рынка западных производителей сельхозтехники?

Павел Косов: Просто спокойно работать. Меры поддержки есть, и они работают. Техника производится и находит своего потребителя. Появляются новые поставщики. Мы открываем новые рынки для себя. Трагедии нет.

Да, не все можно и нужно импортозамещать. Нам нет никакого экономического смысла налаживать производство сложной техники, которая производится во всем мире в штучных экземплярах - например, самоходные картофелеуборочные комбайны. Но даже в условиях санкционного давления, как показала практика, наши компании находят способы решить эту проблему и приобрести необходимые машины.

Иран и Катар подписали крупнейшее в мире соглашение о торговле шафраном

Крупнейшее торговое соглашение в области шафрана между Ираном и Катаром было подписано в присутствии политических и экономических деятелей двух стран.

Соглашение было достигнуто во время встречи министра финансов Катара Али бин Ахмеда Аль Кувари с послом Ирана в Дохе Хамидрезой Дехгани.

На встрече, в которой приняли участие некоторые официальные лица и бизнесмены двух стран, министр финансов Катара подчеркнул поддержку своей страной торговых отношений с Ираном и добавил, что Катар готов сотрудничать с Исламской Республикой Иран в области переработки шафрана в соответствии с международными стандартами.

Посол Ирана, со своей стороны, призвал к развитию экономических отношений между Тегераном и Дохой.

После этой встречи между иранскими и катарскими бизнесменами был заключен коммерческий контракт на передачу и переработку 200 тонн иранского шафрана с начальной стоимостью 300 миллионов долларов.

Согласно этому контракту, первая партия иранского шафрана будет отправлена в Катар 1 октября 2022 года.

Крупная немецкая компания расширит производство сельхозтехники в Казахстане

Токаев принял председателя наблюдательного совета компании CLAAS Group.

Самат Бейсембаев

Глава государства принял председателя наблюдательного совета компании CLAAS Group Катрину Клаас-Мюльхойзер, передает Liter.kz со ссылкой на пресс-службу Акорды.

В ходе беседы Катрина Клаас-Мюльхойзер поделилась планами по расширению производства сельскохозяйственной техники в Казахстане.

Компания CLAAS Group в прошлом году запустила завод по сборке комбайнов, тракторов, посевных комплексов и жаток в Петропавловске. В настоящее время собрано более 400 единиц техники, в том числе высокопроизводительные комбайны, – написано в сообщении.

Президент был также проинформирован о мерах по локализации производства сельскохозяйственной техники и комплектующих.

Глава государства отметил значительный потенциал агропромышленного комплекса страны и подчеркнул важность обновления парка сельхозтехники и увеличения местного содержания.

Компания CLAAS Group была основана в 1913 году в Германии и является одним из ведущих мировых производителей сельскохозяйственной техники.

Что тормозит развитие сельского хозяйства

Будет налажен быт – люди заживут на земле с удовольствием

У нашего сельского хозяйства огромные возможности роста. Оно уже их показало. С начала века сбор зерновых вырос вдвое: с 65,4 млн тонн в 2000-м до 133,5 млн в 2020-м. Да, есть тут и восстановительный рост после падения 1990-х, но по-любому прогресс впечатляет. Однако сейчас, как можно заметить, рост замедляется. И причина тому – не действия (или бездействие) центрального и регионального правительств, не недостаток дешёвого кредита, на что принято жаловаться в кругах предпринимателей, а погодные условия и ещё нечто такое, что с ходу не поправишь, но надо бы. Давайте обратимся к реальной картине, «сойдём на землю».

В чём ошибся Азимов

В опубликованной в 1950-е книге научной фантастики Айзека Азимова «Лакки Старр» мне попался занятный пассаж о будущем человечества. Азимов дал картину, как Земля не может прокормить население в 5 млрд человек и еду завозит с Марса. Даже в песнях пели, что «на Марсе будут яблони цвести». Казалось возможным перенести сельхозпроизводство в звёздный мир и резко повысить продуктивность. Но всё пока иначе: людей на планете более 7 млрд, Марс до сих пор не освоили, зато еду научились и продолжают учиться производить индустриальными, высокотехнологичными методами.

Повсюду, и у нас тоже, передовые предприятия приходят к более оперативному и точному контролю за процессом выращивания урожая. Руководствуются проверенными принципами сельхознауки и знаниями о местном климате, почвах, культурах, но всё основательнее переходят на прецизионное (точное) внесение удобрений и средств защиты растений. Уже становится нормой, когда не только исследуется почва, но и постоянно проводится листовая диагностика полей, чтобы точно знать, каких элементов не хватает конкретным участкам. Можно получить карту каждого поля, своего рода его флюорографию. Современная техника позволяет дозировать препараты сообразно карте, а новые комбайны оснащаются системами определения урожайности в привязке к участку поля. Пока многое упирается в дороговизну переоборудования парка техники и формирования «цифрового двойника» полей, но даже локальное использование новинок даёт блестящие результаты. Думаю, всё это в полном виде ещё ни в одном хозяйстве не применяется, но курс очевиден. Важно, что и госорганы, Минсельхоз РФ тоже смотрят в этом направлении, пытаются свести данные «с земли» в единую информационную систему.

Каждому понятно, что такой способ работы требует особой подготовки механизаторов и агрономов, иначе можно всё испортить, и деньги – в трубу. То есть вновь (или как всегда) главным на повестке дня становится вопрос кадров.

Гаджеты и возраст

У руководителей сельхозпредприятий, как знаю из общения с коллегами, много общих проблем. Опытные кадры уходят в силу возраста, а новых в нужном количестве нет. Например, многолетнему всезнающему руководителю нашего хозяйства Раисе Павловне Клименок в августе исполнилось семьдесят лет – почтенный возраст для сельской работы, почти не знающей передышек.

Чтобы быть на ты с новейшими технологиями, нужен работник современного типа. Это как с гаджетами, которые понятны юным и постоянно ставят в тупик пожилых. Нынешний специалист сельского хозяйства подчас должен совмещать несовместимое. Конечно, прежде всего ему лучше быть из «этих мест». Например, у нас таков Николай Александрович Головлёв, долгое время возглавлявший хозяйство. Он знал каждое поле, прошёл путь от водителя до руководителя. Кстати, не одно десятилетие вёл производственный дневник: читаешь и видишь, какие в каком году проводились мероприятия, какими были урожай и погода. В 2015-м его наградили медалью как заслуженного работника сельского хозяйства. Недавно Головлёв ушёл на пенсию, хоть уже изъявил желание продолжать трудиться. Наверное, привлечём его к работе по организации учебно-производственного комбината. Но, конечно, на решающих участках производства должны быть уже другие люди.

Ведь техника и технология меняются очень быстро. Скажем, не так давно для опрыскивания угодий использовалась сельхозавиация. Но это очень расточительно, и вот появились эффективные самоходные опрыскиватели, которые работают прицельнее, используют меньше химии, убавляя нагрузку на окружающую среду и снижая издержки. Чтобы быть в курсе, мало базовых знаний и ознакомления с новой литературой. Нужна мобильность. Например, важно посещать профильные выставки (так называемые Дни поля), участвовать в интернет-сообществах специалистов, даже заглядывать на занятия кружков «юных цифровизаторов», какими бы они на первый взгляд ни казались наивными или завиральными. Словом, руководитель обязан крутиться так, как большинству пожилых не под силу.

Особая забота – специалисты низового звена. Тут также много проблем. По моим представлениям, идеально, если парень или девушка после 9-го класса учится целенаправленно для работы в конкретном хозяйстве и по конкретной специальности. Потом (при наличии талантов) можно поступить в вуз, совершенствоваться. Конечно, выводы делать специалистам, но, на мой взгляд, было бы правильно проводить распределение не после окончания того или иного учебного заведения, а если не до поступления, то в начале учёбы. Важно, чтобы учащийся колледжа или вуза знал заранее, где ему предстоит работать. И там же мог проходить практику, знакомиться с людьми, спецификой хозяйства, его задачами и перспективами. Тогда человек учиться будет более осмысленно. Кстати, небольшую учебно-практическую базу легко создать в каждом хозяйстве, и это будет своя кузница молодых кадров.

Пока я приходил к этим выводам, узнал, что в Елабуге (Татарстан) в свободной экономической зоне именно так готовят промышленных специалистов – инженеров, техников, квалифицированных рабочих. Почему бы не перенести опыт в сельхозотрасль? Почему бы нашему министерству не присмотреться к подобной практике обучения?

Кондиционеры взамен наличников

Но давайте предположим, что такое обучение налажено и работает как часы. Чего ж ещё не хватает? Убеждён: есть фактор, который имеет решающее значение. Возможно, это то самое главное звено, ухватив которое можно вытянуть всю цепь.

Не ахти какая истина: чтобы молодой специалист стал зрелым и работал на уровне требований современного индустриального сельского хозяйства, он должен уважать себя, профессию, свой образ жизни. Если этого нет и он считает происходящее с ним чем-то убогим и второсортным (с чем можно смириться, но не гордиться), никакого прорыва в сельхозпроизводстве не будет. Ни на уровне отдельного хозяйства, ни на уровне страны.

В СССР, как я себе представляю, недостаток бытового комфорта отчасти восполнялся демонстрацией уважения со стороны общества и государства. Сегодня зачастую и комфорта нет, и уважения не хватает.

Современный сельский специалист должен жить не только не хуже, а лучше, комфортнее, чем его сверстник в городе. Ему нужен благоустроенный современный коттедж с участком, где можно развести сад. И у нас в стране всё для этого есть, главное, есть земля. В нашем крае, например, хочешь виноград – пожалуйста, выращивай, хочешь абрикосы, груши, сливы, черешню – ради бога. Хочешь – гусей разводи. Даже не ради мяса и яиц – можно и ради удовольствия: они ведь интересные, умные, узнают хозяина, не пускают на свою территорию чужого (говорят, в Древнем Египте их держали в качестве собак-сторожей).

Конечно, в других климатических зонах приусадебный участок будет выглядеть иначе, но идея для всех едина: просторный дом в саду. Дом же не квартира, хотя бы и очень хорошая, в городском многоэтажном «человейнике». В доме и детей воспитывать проще: не надо «пасти», выпустил на улицу и спокоен. Дом (квадратов на 100–150) должен иметь все современные удобства плюс хороший интерьер, а также хозяину не помешает приличный автомобиль, возможно, даже два на семью: общественного транспорта в районах немного, зато и пробок нет.

Найти интересные, притом готовые, проекты коттеджей не проблема, построить – тоже. Говорю это как специалист по малоэтажному строительству, имеющий опыт возведения и обустройства небольшого жилого комплекса в Подмосковье.

На степном юге, должен заметить, принято строить основательно, из кирпича. Когда-то у нас в станице был даже кирпичный заводик. Выдавал кирпич невысокого качества, но для малоэтажек он годился. Потом заводик забросили, и мы его не восстановили: сейчас купить качественный кирпич нетрудно.

Жаль, что перестали делать красивые разрисованные ставни. Раньше это было украшением дома, как в средней полосе резные наличники. Ставни неплохо защищали летом от жары. Теперь, буквально в последние годы, кондиционер их потеснил, они стали бесполезны.

Уголёк для согрева

Вопросы охлаждения, таким образом, у нас в станице решены, проблемы отопления – нет. А новые дома всё строятся… И людям в них жить да жить. Чего ж не хватает? Увы, не хватает газа, как, знаю, не хватает его, например, во многих районах Дальнего Востока. У нас получилось, что магистральный газ к станице не дотянули. Вели нитку ещё при советской власти, даже деньги собирали со станичников, – в конце 1980-х труба вот-вот должна была добраться до нашего Степного Кургана, но… Рухнула советская власть, её обязательства обнулились. А дальше не до того стало: началась делёжка советского наследства, кто-то выбивался в фермерб, как у нас выражаются. И остался Степной Курган без магистрального газа.

Всем крэгом и не раз станичники писали «в Москву», но получали отказы: мол, мало вас там, смысла трубу тянуть нет. Хотя соседний Красный Маныч (он в пяти километрах от нас) газифицирован. Можно было бы протянуть нитку оттуда, но якобы не положено: там другой район. Привозят баллонный газ для кухонных плит, а отапливаться им очень дорого. Для сугреву же станичники топят по-старинному – углём. Это не столько экологически грязно, сколько хлопотно и – дорого. Представьте: на скромный домик уходит 6 тонн угля за сезон, что по нынешним временам более 60 тысяч рублей! Это почти половина премии хорошего комбайнёра за уборку урожая. К тому же ежедневная топка печки не придаёт жизни престижности. Она даже как бы опускает человека в прошлый век. Одно дело – зажечь камин, чтобы в креслах расположиться перед ним с гостями и бокалом «Цимлянского», которое производят в области в большом разнообразии и хорошего качества. И совсем другое – иметь неотложную нужду топить ради тепла. Дом культуры в станице захирел по той же причине: очень уж дорого и трудно отапливать. Сейчас его восстанавливаем, и проблема отопления встаёт с особой остротой. Спортзал думали построить, но опять уткнулись в коммуналку.

Когда проезжаешь разные станицы района, сразу видно, где есть газ, а где его нет. Где есть, там и дома красивее, и жизнь веселее. В газифицированные станицы люди охотнее переезжают. Во всей нашей местности нет покинутых покосившихся изб, селения – живые, многолюдные; народ хочет жить здесь. Но чтобы сюда активнее приезжали, окоренялись и двигали вперёд аграрное производство подлинные умельцы и специалисты, нужен современный комфортный быт.

Бизнес может многое. Например, построить коттеджи для молодых специалистов и предоставить жильё на согласованных с ними и вполне льготных условиях. Бизнес может вместе со станичной администрацией помочь привести в порядок улицы. Всё это мы уже делаем и готовы делать впредь. Высаживаем туи на центральной площади, устраиваем нарядные ограды, сажаем розы, планируем высадить большую «парадную» ель в центральную клумбу перед ДК. Станичники отзываются на подобные инициативы, выходят на субботники. Вот привели в порядок площадку перед администрацией, сделали разметку, и местные жители и приезжие перестали бросать машины в центре села как попало. Прижился подмосковный опыт ежегодного семейного праздника посадки деревьев. Теперь у каждой семьи есть своё деревце на видном месте, через время вырастет тенистая роща, а на юге это очень ценно.

Повторюсь, но уж точно что не может сделать бизнес – это провести газовую магистраль: тут без государства и Газпрома никуда. На высшем уровне недавно принято решение о бесплатной разводке газа к домам. Ура! Но нам-то и разводить нечего, пока газопровода нет. Вот это очень мешает, выражаясь по-газетному, дальнейшему подъёму сельского хозяйства. По-прежнему непросто заполучить хорошего специалиста из другой станицы или другого района именно из-за «безгазья».

Про «красивую жизнь»

Хочу заметить, что общество потребления, к которому приобщилась и наша страна, нарисовало в сознании людей некий образ престижной жизни. На ТВ и в кино кто как мог показывал «красивую жизнь». В ней много красок, но нормальные люди понимают, о чём речь. Если нет самого необходимого сегодня – человек перестаёт (или не начинает) уважать себя, свой труд, свою жизнь. А если есть – и труд в радость. Чтобы человек работал по-современному, он должен и жить на самом современном уровне. Особое значение бытовые удобства имеют для женщин, а решение, где и как жить, куда переезжать, принимают в семьях, как правило, они.

Недавно был случай. Наш главный агроном имеет своё фермерское хозяйство. У него сын лет двадцати, окончил сельхозтехникум, любит и знает технику. Работал в семейном хозяйстве, всё нравилось, отец надеялся, что ферму сын возьмёт на себя, а сам он сосредоточится на работе агрономом в нашем хозяйстве. Но сын влюбился в девушку-медичку из райцентра. А она ни за что не хочет жить в станице без газа. Отец меж тем уже сделал молодым отдельный блок в доме: живи не хочу. Но парень взял да и укатил вслед за невестой в райцентр.

Впрочем, есть и истории возвращения. Молодой агроном, управляющий отделением в нашем хозяйстве, уехал лет семь назад в райцентр работать на госслужбе – в Россельхознадзоре. Через пару лет возвратился – не по причине низкой зарплаты, а просто наскучила городская жизнь: однообразно и тесно как-то, бумажки сплошные. Тем более что у нас в хозяйстве и условия труда улучшаются, и зарплата приличная, и существенные премии по итогам года. И перспективы. Люди ведь не только ради денег работают – им важна профессиональная самореализация. Да и заехать домой пообедать – невообразимое для городских жителей удобство. Плюс ко всему рядом река Маныч, где много рыбы и раков, диких уток, даже черепахи водятся. А на моторной лодке можно махнуть на остров пеликанов...

Уверен, возможность рывка в сельскохозяйственной отрасли во всех регионах России коренится в создании современных бытовых условий для молодых специалистов и руководителей. И, повторюсь, конечно, важнейшего из удобств – магистрального газа. Только тогда в отрасль придут квалифицированные и достойные люди. Не будет этого – будут оставаться только те, которым больше нечего ловить. Здорово, что появились госпрограммы комплексного развития сельских территорий, Минобр разрабатывает для сельских школ проект агроклассов, пытаясь повысить мотивацию молодёжи для работы в АПК. Но мнение молодых сельчан однозначное: будет хороший быт – будем оставаться на селе с удовольствием, будем продолжать трудовые династии. И невест из города привозить, а не к ним туда перебираться.

Григорий Стасевич,

исполнительный директор ООО «Имени М.В. Фрунзе»,

Степной Курган Ростовской области

«Инвесторы хотели развивать молокозавод «как все». Меня это не устроило»

«Я надеялся сделать предприятие рентабельным, но при этом производить качественный продукт без современных ухищрений». Олег Бергер — о том, почему передумал продавать Уктусский молокозавод.

В конце июня был выставлен на продажу Уктусский молочный завод, который выпускает йогурты «Варечка», «Неженка» и «Уктусский». Собственник и руководитель предприятия Олег Бергер тогда объяснял СМИ: чтобы справиться с вызовами рынка, заводу требуются «новая кровь и новые вливания». Как уже писал DK.RU, на «Авито» появилось сразу два объявления: молокозавод был выставлен на продажу за 30 млн руб., сельхозпредприятие, которое обеспечивает его молоком, — за 34 млн руб. Но спустя два месяца поиски были прекращены. О своем решении Олег Бергер рассказал DK.RU.

Много ли было желающих приобрести молокозавод и почему ни с кем из них не удалось договориться?

1— Тех, кто интересовался покупкой, было много. Но человека, которому я готов бы был передать предприятие, среди них не оказалось.

Как вы знаете, есть разные типы инвесторов. Первые вкладывают деньги в акции или в какие-то активы и ждут, когда это принесет им пассивный доход. Вторые вкладывают деньги для того, чтобы создавать что-то новое, развивать дело. К сожалению, среди покупателей было много «местечковых инвесторов». Раньше они инвестировали в недвижимость и это приносило им определенный доход. Сейчас этот источник сократился и они ищут новые. Но при этом заниматься какой-либо организацией процесса такие люди не готовы — им нужен действующий отлаженный механизм по добыче денег. Это первый тип потенциальных покупателей, которые ко мне обращались.

Второй тип потенциальных покупателей еще более обидный для меня: это люди, которые готовы заниматься развитием предприятия, но предлагают делать это точно так же, как все. Объясню, почему меня это не устраивает.

Когда я принял решение о продаже молокозавода, я надеялся сделать его рентабельным, но при этом продолжать производить качественный продукт без современных ухищрений. Может быть, требовалась реструктуризация производства, перестройка каких-то процессов. Но никак не удешевление продукции и баснословные траты на рекламу, которая будет доказывать, что продукт при этом остался натуральным.

Когда я выставлял предприятие на продажу, я понимал, что нужно что-то изменить и сам я вряд ли это сделаю. Но, видимо, я сильно ошибся в оценке текущей ситуации и потребителей. Поэтому решил, что сколько-то еще поработаю — может, месяц, может, год, может, дольше. Сейчас продолжать поиски бесполезно.

Работа молокозавода как-то поменялась на фоне этой ситуации?

— Нет. Мы продолжаем работать в штатном режиме, делать качественную продукцию. В коллективе сейчас около 20 человек, мы никого не сокращали. Конечно, сотрудники знали о моем решении по продаже предприятия, переживали по этому поводу.

Горожане отмечают, что вашей продукции стало меньше в торговых сетях. Почему?

— Зачастую она невыгодна торговым сетям, потому что мы не соглашаемся на разные ухищрения. Но в поставках мы практически никому из сетевиков не отказали. Если хотите получить нашу продукцию — настойчиво требуйте в магазине, и она появится. Действительно, наша продукция стала появляться на полках магазинов реже, но только потому, что на рынке есть другая — более выгодная для ритейлеров.

Весной, когда торговые сети стали сдерживать цены на продукты, многим производителям пришлось экономить: кто-то отказывался от привычной упаковки, кто-то сокращал ассортимент. Как под ситуацию подстраивались вы?

— Как обычно — не экономили ни на чем, кроме собственной рентабельности. Она за последнее время существенно снизилась. И причина здесь не в политике.

Как вы знаете, введена маркировка продукции «Честный знак». Гарантирует эта маркировка ровным счетом только то, что продукцию произвело именно то предприятие, которое указано на этикетке. А стоимость, которую приходится платить за каждый «знак», совершенно несопоставима с эффектом. Зато радует бенефициаров всей этой кампании.

Кроме того, внедрение это было сделано настолько бездумно, что предприятия понесли огромные затраты, которые ощущаются до сих пор. В итоге всем пришлось переложить эти затраты на конечного потребителя, который и не заметил, что произошло, либо списал рост цен на политические последствия. Народ молчит. А структуры, которые вводили эту маркировку, заработали с лихвой.

Не могу сказать, что сейчас это основная сложность, с которой мы сталкиваемся. Проблема моего предприятия — в том, что я пытаюсь делать продукцию так, как делал всегда, а рынок этого не дает. У других молокозаводов — свои проблемы, о них мне судить сложно.

Что должно измениться на рынке, чтобы вам стало легче работать?

— Для этого должен измениться тот, кому сейчас продают суррогат за большие деньги и для кого внедряют различные маркировки. Я говорю о конечном потребителе. Он должен быть вдумчивым, критичным. Если в рекламе кричат, что продукт натуральный, и соответственно тратят на эту рекламу очень большие деньги, то я бы задумался, а зачем они это делают? Потребитель не должен позволять забивать себе вкусовые ощущения обилием добавок. С критичного потребителя лишних денег не стрясешь.

Помимо молокозавода вы выставляли на продажу ферму, которая обеспечивает его молоком. Последнее время на «Авито» появляется большое количество объявлений о продаже сельхозпредприятий. С чем вы связываете эту тенденцию?

— Я думаю, причина продажи у каждого своя. Но если судить в целом, могу отметить, что эта деятельность требует больших усилий. Ей не смогут заниматься диванные инвесторы. Хороших кадров в этой отрасли сейчас мало — причем, и специалистов, и управленческих кадров. Поколения меняются, те, кто раньше развивал сельхозпредприятия, стареют. А среди молодежи желающих работать в сельском хозяйстве не так много. И это, увы, общемировая тенденция.

Дмитрий Востриков: хлеб, соль и крупы в России не зависят от импорта

Потребители стали экономить и более чаще обращать внимание на ценники при выборе продуктов питания, говорит глава Руспродсоюза Дмитрий Востриков. В интервью РИА Новости в преддверии ВЭФ-2022 он рассказал, как отечественные производители продуктов справляются с нехваткой упаковки, чем российское сельское хозяйство отличается от времен СССР, и почему стабильность рубля для аграриев важнее валютного курса. Беседовала Елена Орехова.

– Некоторые сейчас ищут аналогии с эпохой продуктового дефицита Советского Союза. Каковы риски этих прогнозов?

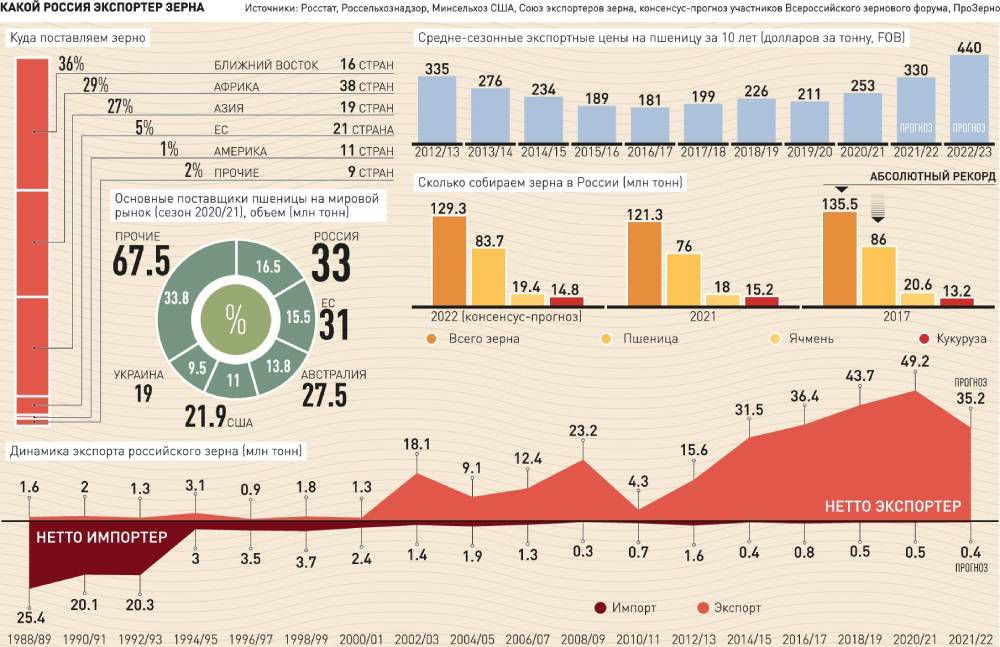

– По продуктам питания материализация таких прогнозов невозможна. Состояние агропромышленного комплекса существенно отличается от времен СССР. Тогда мы были импортерами зерна, а сейчас являемся ведущими мировыми экспортерами.

Экспортный потенциал является "подушкой безопасности" на случай снижения производства. Может измениться ассортимент, формат упаковки, внешний вид некоторых продуктов, но сейчас предложение опережает спрос, и это гарантия широкого предложения продовольственных товаров.

– Санкции и последовавшие за этим сложности в логистике обернулись трудностями с поставками импортного сырья. Как быстро удастся нормализовать ситуацию на продовольственном рынке без серьезного ущерба для потребителя по цене?

– Поиск альтернативной логистики и новых партнеров в условиях нестабильной и постоянно меняющейся конъюнктуры рынка продолжается. В большинстве случаев отечественные производители перестроили поставки без существенных потерь для потребителя: продукты с полок не исчезли, дефицита избежать удалось. География такой "перестройки" сегодня совершенно разная. Например, краски для упаковки, которые раньше поставлялись из Европы, теперь закупают через Турцию и другие дружественные страны, расширяются прямые поставки альтернативной продукции из стран Азии. Но стратегической целью все равно является импортозамещение российскими товарами: необходимо обеспечить максимальную технологическую независимость хотя бы экспортоориентированных производств для возможности торговли с другими странами.

– Сможете назвать три полностью российских продукта, и три, для которых так или иначе всегда нужно импортное сырье?

– На Руси всегда встречали гостей хлебом и солью. Традиционно это российские продукты, практически независимые от зарубежных поставок, дополнить список можно практически всеми видами круп. А наиболее зависимыми от импорта традиционно являются категории чая, кофе и какао.

По всем основным продуктам питания Россия самообеспечена, а по многим даже входит в число крупнейших мировых экспортеров. Однако ориентация на международное разделение труда сказалась практически на всех видах товаров. Это проявляется либо в использовании оборудования, упаковки, ингредиентов, семенного или генетического материала, либо в зависимости от мирового ценообразования на биржевые товары.

Наиболее высокая импортная составляющая в производстве овощей – за счёт импортных семян, удобрений, средств защиты растений и техники. Меньше всего она в производстве хлебной продукции, где от семян до готового продукта мы независимы по сырьевой составляющей.

– Вы упомянули упаковку, проблемы сохраняются, или удалось найти решения?

– Нерешенные вопросы остаются. Например, сейчас наиболее актуальна ситуация с недостатком белой жести для производства тары и крышек. Отечественные предприятия ее выпускают, но подходит она не для всех отраслей: в частности, жесть для плодоовощной консервации необходимой толщины сейчас везут из-за границы. В случае перекрытия данного канала альтернативой останется единственный завод в Белоруссии. Но так как он не способен покрыть запросы российских предприятий, такая ситуация может серьезно повлиять на отрасль переработки. Но сейчас по многим позициям тестируются поставки из других стран, также ведется работа с отечественными производителями упаковки.

– На каком уровне находятся взаимоотношения производителей с торговыми сетями, остаются ли спорные вопросы?

– Основным поводом для беспокойства являются штрафы за недопоставку товаров. Торговые сети фактически отказались от моратория на неустойки: то есть законодательно запретить взымать штрафы невозможно, а уйти от них поставщик может, лишь предоставив справку о форс-мажорных обстоятельствах из Торгово-промышленной палаты. Получить же такие подтверждения практически невозможно.

Поэтому единственное системное решение разрешить проблему штрафов, а они могут быть выставлены и за три года, – дать поставщику возможность согласовывать существенные условия договора поставки, а именно: заказ, поступивший от сети, который сегодня обязателен вне зависимости от того, есть ли товар у поставщика. В непростое время разрыва международных цепочек поставок и санкций необходимо восстановить права поставщика, это даст возможность сохранить производство, без которого полки были бы пусты.

– А какой курс рубля нужен бизнесу?

– Нужна стабилизация курса на определенном уровне, комфортном для государства, отечественных предприятий и экспортеров: тут есть разница интересов, но задача государства и экономистов в том и состоит, чтобы найти золотую середину. А колебания валют дают возможность заработка лишь валютным финансовым спекулянтам.

– Потребитель сейчас тоже ищет баланс – в данном случае между ценой и удобством – или просто старается сокращать расходы?

– COVID-19 дал сильный толчок развитию онлайн-продаж на товары повседневного спроса: например, на сегодня их доля в натуральном выражении уже превысила 6%. И эта тенденция сохраняется, сервисы сравнения цен и доставки товаров по-прежнему развиваются очень активно. Таким образом, поведение потребителей уже сильно трансформировалось в сторону дистанционных заказов. А сегодня они стали крайне внимательными и к ценам: так, доля покупателей, которые знают, какие продукты сколько стоят, и следят за изменением цен, с 2019 года выросла в три раза. И модели экономии стали более тщательными: ввиду того, что траты домохозяйств сведены к минимуму, на первый план выходит поиск более выгодных предложений и тщательный выбор места покупки.

– После весеннего резкого подорожания почти по всей продуктовой линейке сейчас мы видим минимальный рост цен и стабильное снижение в плодоовощном сегменте. Как долго может сохраняться такая тенденция?

– Текущий период – сезон наиболее низкой стоимости аграрной продукции. Сезонное ежегодное снижение цен традиционно мы наблюдаем с начала лета и до первых месяцев осени.

Замечу, что экономические условия в последние месяцы стабилизировались, хотя остаются риски их изменений, ведущих к росту себестоимости. Союзы производителей находятся в постоянном контакте с органами власти и делают все возможное для минимизации последствий как дополнительных ограничений на движение товаров между странами, так и других возможных изменений, которые могут привести к ухудшению экономического климата.

– Не ожидаете ли вы массовых банкротств производителей продуктов питания или сокращения производства?

– Рост себестоимости на фоне снижения реальных доходов населения – всегда большое испытание для бизнеса на прочность. Но массовых банкротств пищевых предприятий удалось избежать благодаря слаженной работе с правительством и торговыми операторами в период пиковых нагрузок на отрасль. А у крупного бизнеса "запас плавучести" всегда выше, да и сделки слияния-поглощения в текущей ситуации не новость. Более того, вектор укрупнения всех бизнесов продолжается, но от этого предложение продовольственных товаров не снижается, а скорее увеличивается.

– Власти в нынешних непростых условиях предложили бизнесу целый ряд мер поддержки, но и ограничения вводили, например, на экспорт определенных видов удобрений и сельхозпродукции. Какие меры оказались наиболее эффективными?

– Наиболее эффективными стали упрощенная система сертификации ввозимых товаров, субсидирование проектов, финансовая поддержка системообразующих предприятий и льготных кредитов для бизнеса. Напомню также про мораторий на проверки и перенос сроков маркировки. В целом благодаря оперативной работе производителей и государства удалось избежать дефицита в период пиковых нагрузок и спроса.

Вмешиваться в работу рынка внедрением тех или иных запретов, директивным регулированием цен и ограничением экспорта, на наш взгляд, не совсем правильно. Искусственные инструменты в долгосрочной перспективе имеют негативные эффекты. Поддержка производства, модернизация, стимулирование экспорта с более высокой степенью передела вкупе с обеспечением здоровой конкуренции давали всегда больше преимуществ и выгод для страны.

Александр Кинщак: экспорт пшеницы из России на Ближний Восток растет

Несмотря на препятствия, созданные США и Евросоюзом, поставки российского зерна в страны Ближнего Востока и Северной Африки не прерывались, а в последнее даже растут. О том, как "экономическая война" с Западом отразилась на сотрудничестве Москвы со странами ближневосточного региона, перспективах совместных с Ираком проектов в сфере мирного атома и о том, как проблемы, связанные с работой еврейского агентства "Сохнут", могут сказаться на отношениях России и Израиля, рассказал в интервью РИА Новости директор департамента Ближнего Востока и Северной Африки МИД РФ Александр Кинщак.

– Западные страны объявили "экономическую войну" России. Отразилось ли давление, оказываемое США и их союзниками на страны Ближнего Востока, на сотрудничестве России со странами региона? Какие конкретно страны региона подверглись особому прессингу и угрозам вторичных санкций?

– Действительно, в рамках агрессивной кампании по шельмованию и изоляции России "коллективный Запад" развязал против нас беспрецедентную по своим масштабам политико-пропагандистскую и экономическую войну. При этом наши партнеры подвергаются самым разным формам давления, включая шантаж и прямые угрозы вторичных санкций. Не стали исключением и государства Ближнего Востока и Северной Африки, с которыми нас традиционно связывают тесные торгово-инвестиционные отношения.

Тем не менее даже в условиях нарастающего прессинга наши друзья в регионе сохраняют нейтральную позицию и не готовы присоединяться к антироссийским санкциям. Несмотря на созданные США и их союзниками трудности в финансовой, логистической и страховой сферах, мы продолжаем успешно осуществлять торговый обмен, совместно реализуем крупномасштабные экономические проекты. В их числе – строительство при участии госкорпорации "Росатом" первой атомной электростанции "Эль-Дабаа" в Египте, создание российской промышленной зоны в районе Суэцкого канала.

Хотел бы отметить, что арабы объективно оценивают происходящие на Украине события, понимают причины, которые привели к нынешней ситуации. Более того, с учетом своего богатого дипломатического опыта стараются не просто выдерживать равноудаленную позицию, а играть конструктивную посредническую роль в урегулировании кризиса. Еще в марте Лигой арабских государств была сформирована Контактная группа по Украине в составе министров иностранных дел Египта, Алжира, Ирака, Иордании, ОАЭ, Саудовской Аравии, Судана и генерального секретаря этой панарабской организации. Четвертого апреля 2022 года министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров провел с ними в Москве обстоятельные переговоры. В сентябре планируется очередной контакт в этом формате "на полях" 77-й сессии ГА ООН.

– Как антироссийские санкции повлияли на сотрудничество России и ОАЭ? Пострадало ли торгово-экономическое взаимодействие двух стран? В июле 2022 года советник президента ОАЭ Анвар Гаргаш заявил, что Абу-Даби ведет интенсивные консультации с Вашингтоном по вопросу санкций против россиян, объяснив необходимость таких консультаций тем, что экономика ОАЭ зависит от доллара. Является ли это признаком давления со стороны США, и можно ли ожидать введения ОАЭ санкций в отношении российских бизнесменов, проживающих или осуществляющих деятельность в этой стране?

– Мы по достоинству ценим взвешенную и сбалансированную линию ОАЭ в отношении ситуации вокруг Украины. Она выстраивается в русле общеарабского консенсуса, зафиксированного в соответствующих заявлениях Лиги арабских государств. Рассчитываем, что наши эмиратские партнеры, равно как и другие региональные государства, будут придерживаться таких подходов и далее, руководствуясь при этом собственными национальными интересами, которым отвечает поддержание и последовательное развитие многопланового взаимодействия с Россией.

Конечно, введенные западными странами ограничения в некоторой степени влияют на наше сотрудничество с традиционными партнерами на Ближнем Востоке. Применительно к ОАЭ двусторонний товарооборот по итогам первых пяти месяцев текущего года снизился на 22% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года. Однако показатели все равно приличные – 1,5 миллиарда долларов США. В минувшем же году товарообмен составил рекордные 5,4 миллиарда долларов США, что вывело ОАЭ в лидеры в арабском мире по торгово-экономическому сотрудничеству с Россией.

Эпизодически возникают определенные проблемы с осуществлением операций в долларах и евро, а также в денежных единицах ряда других недружественных юрисдикций. Все это актуализирует задачу скорейшей адаптации нашей хозяйственной кооперации с арабским миром к изменившимся экономическим реалиям, в том числе посредством перехода к взаиморасчетам в национальных либо альтернативных западным мировых валютах. Значительным подспорьем в деле постановки надежного заслона на пути подобного волюнтаризма со стороны США и их союзников могло бы также стать задействование новой, не подверженной чьим-либо эгоистичным интересам и конъюнктурным предпочтениям системы передачи финансовой информации на основе уже имеющегося российского аналога SWIFT. Активная работа с нашими ближневосточными партнерами в этом направлении уже ведется и, разумеется, будет продолжена.

– Ранее сообщалось, что ОАЭ рассмотрят возможность использования в стране карт российской платежной системы "МИР". Были ли уже достигнуты договоренности на этот счет?

– По линии профильных российских ведомств действительно обсуждается вопрос об использовании на территории ОАЭ и ряда других стран региона отечественных карт "МИР". Исходим из того, что достижение договоренности по этому вопросу будет способствовать поддержанию активного делового и туристического обмена в условиях, когда наши банки и граждане были в одностороннем порядке отключены от ведущих международных платежных систем и оказались ущемлены в праве на безналичную оплату приобретаемых за пределами Российской Федерации товаров и услуг.

– Произошла ли разблокировка поставок российского зерна в страны Ближнего Востока и Северной Африки после достижения соответствующих договоренностей в Стамбуле?

– Благодаря своевременно принятым совместно с нашими партнерами в регионе мерам поставки российского зерна в страны Ближнего Востока и Северной Африки фактически не прерывались. К сожалению, по причине возникших проблем с финансовыми расчетами и страхованием российских судов снизились их объемы. Так, например, в январе-июле 2022 года экспорт пшеницы в Египет составил 1,9 миллиона тонн (за аналогичный период 2021 года – 2,7 миллиона тонн), в Судан – 288 тысяч тонн (в 2021 году – 297 тысяч тонн). Тем не менее, в последнее время наметилась устойчивая тенденция к росту этих показателей.

Стоит отметить, что экспортные механизмы пришлось корректировать, и некоторые из них до сих пор перенастраиваются. Санкции США и ЕС, предусматривающие отключение российских банков от SWIFT и блокирование денежных переводов в долларах и евро, наказание компаний, страхующих наши грузы, запрет для западных судов на заход в порты России и закрытие доступа отечественного торгового флота в европейские страны осложнили логистику, в том числе резко повысили стоимость фрахта. Нам пришлось оперативно прорабатывать альтернативные транспортно-логистические схемы и согласовывать новые каналы и формы финансовых расчетов с использованием других валют, в том числе рубля. На подорожание транспортировки и страховки в Черном море дополнительно влияет хаотичное минирование его акватории украинскими военными.

Несмотря на нелегитимные рестрикции Запада, Россия выполняла и будет добросовестно выполнять взятые на себя обязательства по поставкам продовольствия в Африку и на Ближний Восток. Однако для полной нормализации ситуации необходимо снять все транспортные и страховые ограничения на наш экспорт и обеспечить свободное проведение платежей. Пока же американцы и европейцы этого делать не хотят, препятствуя насыщению глобального продовольственного рынка и снижению цен. При этом продолжают раскручивать в публичном пространстве фейк о том, что Россия спровоцировала "мировой голод".

– Год назад Ирак объявил о собственной программе по строительству восьми блоков АЭС мощностью 11 ГВт до 2030 года. Тогда в Багдаде заявили, что Россия – предпочтительный партнер для осуществления проекта. Удалось ли договориться с иракской стороной о реализации этой инициативы?

– Ирак традиционно является одним из наиболее важных партнеров России в ближневосточном регионе, с которым нас исторически связывают отношения прочной дружбы и взаимовыгодного сотрудничества. В настоящее время главным стратегическим направлением российско-иракской деловой кооперации является нефтегазовая отрасль, совокупный объем российских инвестиций в которую уже превысил 13 миллиардов долларов США. При этом мы, конечно, заинтересованы в дальнейшей диверсификации наших связей с Багдадом. Видим немалый потенциал и в развитии взаимодействия в атомной сфере.

В частности, в настоящее время профильными ведомствами двух стран – госкорпорацией "Росатом" и иракским Агентством по контролю за радиоактивными материалами – проводится совместная работа по актуализации двусторонней нормативно-правовой базы и подписанию меморандума о взаимопонимании по сотрудничеству в области мирного использования атомной энергии. С российской стороны обозначена готовность к оказанию содействия иракским партнерам в области неэнергетического применения ядерной энергии и поставок изотопной продукции, а также обучения персонала в профильных российских вузах по соответствующим специальностям.

К реализации крупных совместных проектов мы также готовы. Исходим из того, что к практическому рассмотрению данного вопроса можно будет вернуться по мере наращивания объемов сотрудничества в указанной наукоемкой сфере, а также актуализации и уточнения соответствующих планов иракских заказчиков.

– Дамаск признал независимость ДНР и ЛНР. Есть ли перспективы признания со стороны других стран региона?

– Действительно, 29 июня 2022 года Сирия официально признала независимость и суверенитет Луганской и Донецкой народных республик. По имеющейся информации, в настоящее время стороны работают над установлением дипломатических отношений.

Что касается возможности признания ЛНР и ДНР другими странами, то это является суверенным решением любого независимого государства. Естественно, мы можем только приветствовать подобные шаги. В отличие от наших западных партнеров, не собираемся никому их навязывать.

– Как вы оцениваете взаимодействие России с нынешними властями Ливии? Ранее сообщалось, что в скором времени может быть открыто российское диппредставительство в Триполи. Есть ли прогресс в данном вопросе? Глава МИД России в ходе визита в Республику Конго поддержал инициативу организовать конференцию по урегулированию ситуации в Ливии. Началась ли уже подготовка к конференции? Когда ориентировочно она может состояться?

– К сожалению, в нынешних условиях говорить о наличии в Ливии единого руководства не приходится. После срыва намечавшихся на декабрь прошлого года общенациональных выборов ливийский парламент избрал нового премьер-министра, известного политика из города Мисурата Фатхи Башагу, который сформировал свой кабинет. Однако глава действующего правительства национального единства Абдельхамид Дбейба отказался сложить полномочия, настаивая на том, что будет продолжать руководить исполнительной властью вплоть до проведения всеобщих выборов.

Таким образом, Ливия вновь вернулась к состоянию двоевластия с действующими на западе и востоке страны параллельными администрациями. Россия не участвует в этом противостоянии, поддерживая ту или иную сторону конфликта. Считаем, что ливийцы, уставшие от состояния неопределенности, ставшего прямым следствием агрессии НАТО в 2011 году, должны сами определиться со своим руководством. При этом мы готовы к контактам со всеми центрами силы в стране.

Дополнительные возможности для этого появятся после возобновления работы в Триполи российского посольства. Принципиальная договоренность об этом с ливийскими властями уже достигнута. В настоящее время активно прорабатываются все необходимые организационно-технические вопросы, в том числе связанные с обеспечением безопасности нашей дипмиссии. Этому аспекту уделяется особое внимание с учетом сохраняющейся напряженной военно-политической ситуации в Ливии, включая столичный регион. Кроме того, на последующем этапе предполагается учреждение российского генерального консульства в Бенгази на востоке страны. Рассчитываем, что по мере улучшения безопасности в Ливии туда вернутся и наши экономические операторы.

Что касается планов конголезского руководства по проведению международной конференции по Ливии, то министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров в ходе своего визита в Республику Конго в июле действительно поддержал инициативу ее президента, председателя комитета высокого уровня Афросоюза по Ливии Дени Сассу-Нгессо о проведении такого форума с участием основных ливийских политических сил и ключевых региональных и международных игроков, включая Россию. Подготовка к этому мероприятию активно идет, но официальные приглашения организаторы пока не рассылали.

– Палестино-израильское урегулирование зашло в тупик. Каковы перспективы возобновления переговорного процесса? Есть ли в настоящее время предпосылки для встречи квартета международных посредников? Как изменится роль США в данном формате после "Соглашений Авраама" и последних заявлений администрации Джо Байдена?

– Вынужден согласиться, что перспективы возобновления палестино-израильского политического диалога сегодня не просматриваются. Главным препятствием этому считаем тревожную динамику развития ситуации "на земле". Израильские власти продолжают закрепление "необратимых реалий" на Западном берегу реки Иордан: санкционируют возведение новых и расширение существующих еврейских поселений, конфискацию земельных участков палестинцев и снос принадлежащих им объектов недвижимости, поощряют дальнейшую иудеизацию Восточного Иерусалима. На палестинских территориях не прекращаются регулярные операции израильских силовиков, аресты, непропорциональное применение силы, вводятся различные финансовые ограничения.

Что касается ближневосточного квартета международных посредников, то мы по-прежнему считаем его единственным легитимным механизмом сопровождения палестино-израильского урегулирования, одобренным резолюциями СБ ООН. Готовы к возобновлению взаимодействия с партнерами в этом формате. Однако после начала специальной военной операции на Украине в феврале рабочие контакты с другими членами квартета (ООН, США, ЕС) были полностью заморожены – естественно, не по нашей инициативе.

Перезапуску мирного процесса не способствует и линия Соединенных Штатов. Несмотря на то, что с приходом в Белый дом Джо Байдена однозначно произраильский курс предыдущей администрации претерпел определенную корректировку, Вашингтон по-прежнему делает ставку на концепцию "экономического замирения" Палестины, игнорируя политическую составляющую конфликта.

Последние вспышки вооруженного противостояния между Газой и Израилем убедительно свидетельствуют об ущербности такого подхода. Разорвать порочный круг насилия между палестинцами и израильтянами можно только через комплексное урегулирование конфликта по формуле "два государства для двух народов" в соответствии с общепризнанной международно-правовой базой.

Недавний визит Джо Байдена в Палестину в очередной раз продемонстрировал отсутствие у нынешней администрации желания предпринимать какие-либо практические шаги для вывода ближневосточного урегулирования из тупика. Судя по всему, в Вашингтоне куда больше заинтересованы в расширении участников, заключенных в августе-декабре 2020 года так называемых "Соглашений Авраама". При этом американцы особо не скрывают надежду создать на их основе военно-политический альянс – "ближневосточное НАТО" для сдерживания Тегерана. Очевидно, что подобные действия Соединенных Штатов размывают консолидированную позицию регионалов по палестинской проблеме и идут вразрез с Арабской мирной инициативой, предусматривающей признание арабами Израиля лишь после его ухода с оккупированных в 1967 году территорий.

– Москва предложила перенести площадку для заседания сирийского Конституционального комитета из Женевы в связи с утратой Швейцарией нейтралитета и ее присоединением к антироссийским санкциям. В Дамаске поддержали эту инициативу. Есть ли какие-либо подвижки в достижении консенсуса о новой площадке для заседаний комитета?

– Исходим из того, что решение о месте проведения последующих заседаний Конституционного комитета должно приниматься непосредственно его членами. Это полностью соответствует принципу "ведомого и осуществляемого самими сирийцами политического процесса", прописанному в резолюции 2254 СБ ООН. При необходимости они могут обратиться за "доброй услугой" к специальному посланнику генсекретаря ООН по Сирии Гейру Педерсену, мандат которого предписывает оказывать всестороннее содействие продвижению комплексного сирийского урегулирования.

Мы со своей стороны готовы поддержать любой компромиссный вариант, который будет согласован тремя делегациями (проправительственной, оппозиционной и независимой) в комитете.

– В начале августа Москву посетила израильская межведомственная делегация для консультаций по ситуации вокруг деятельности Еврейского агентства "Сохнут" на территории России. Можно ли достичь компромисса по этому вопросу? Какая организация будет представлять интересы "Сохнут" в России? Как в Москве относятся к заявлениям израильской стороны о том, что это шаг нанесет непоправимый ущерб нашим отношениям?

– Действительно, 1 августа 2022 года на мидовской площадке прошли консультации представителей Минюста России с израильской межведомственной делегацией, которые были посвящены деятельности Еврейского агентства "Сохнут" на территории Российской Федерации.

Исходим из того, что данный вопрос лежит исключительно в правовой плоскости. Что касается перспектив рассматриваемого Басманным судом города Москвы иска о ликвидации АНО "Поддержка связей с еврейской диаспорой "Еврейское Агентство "Сохнут", то эта тема не относится к компетенции МИД России. Переадресую вас в судебные инстанции и к юристам, представляющим интересы истца и ответчика.

Причиной начавшегося судебного процесса являются систематические нарушения законов со стороны упомянутой организации. В связи с этим считаем неоправданными и контрпродуктивными попытки драматизировать эту ситуацию и проецировать ее на весь комплекс многоплановых российско-израильских отношений, которые традиционно носят дружественный характер. Заверяю вас, что мы настроены на их дальнейшее поступательное развитие.

«Екатеринбургу нужно стать двухмиллионником. Разгоним процесс, и он будет двигаться сам»

«От того, насколько эффективно мы будем расшивать пограничные проблемы, во многом зависит динамика дальнейшего развития всех этих территорий и Екатеринбурга» — Владилен Фуфаров, гендиректор «СМАКа».

Предприниматели всегда были движущей силой, меняющей города — особенно те, где есть условия для развития бизнеса. Они строят и новый Екатеринбург: возводят жилье, создают рабочие места, развивают сферы производства и услуг. В новом спецпроекте DK.RU «Город для бизнеса» собственники и топ-менеджеры екатеринбургских компаний рассказывают о становлении и развитии своего бизнеса, опираясь на возможности города. Герой второго выпуска — Владилен Фуфаров, генеральный директор хлебокомбината «СМАК». Он рассказал, каково было строить новое хлебопекарное производство в городе, как заменить импортные комплектующие и оборудование и как меняется потребление хлеба среди уральцев.

Год назад вы говорили, что поддерживаете идею создания агломерации «Большой Екатеринбург». На ваш взгляд, за год Екатеринбург приблизился к этой цели?

– Наверное, да. У нас есть один город с 12 млн человек, Москва, один «пятимиллионник», Петербург, и много городов-миллионников. А вот двухмиллионника нет. И нужно стремиться к тому, чтобы им стать.

В мэрии заявляли о таком стремлении, но это не быстрый процесс, он займет, наверно, лет 10.

– Когда-то надо двигать процесс, разогнать его, а потом он начнёт двигать сам себя. За год в Екатеринбурге произошло много разных изменений. В первую очередь, видно, что идет активное строительство, строится очень много жилья: два года не был в каком-нибудь районе — и там прямо на глазах появились новые дома.

Развивается и промышленное строительство. Мы построили новый завод в логопарке «Кольцовский»: вышли на площадку в конце 2019 года, когда там было два объекта, а закончили работы в конце 2021 года. Сейчас территория логопарка застроена уже примерно на 80%, и активные работы продолжаются: строятся склады, промышленные объекты...

Когда мы начинали, вокруг нашей площадки с трех сторон было чистое поле, казалось, что в этом районе достаточно рабочей силы. А сейчас понимаем: там так интенсивно развивается промышленное строительство, что с персоналом будет непросто. Но рядом возводят жилой микрорайон Новокольцовский, и мы надеемся, что там можно будет найти сотрудников.

Все эти процессы идут друг за другом и тянут вагончики, как паровозики.

Опять же, вы говорили, что городу было бы полезно создать единую структуру, отвечающую за развитие бизнеса — по типу министерства развития Свердловской области. Ситуация с привлечением бизнеса в Екатеринбург изменилась?

— Сейчас город и область дружно живут между собой и совместно решают эти вопросы, поэтому некоторые функции у них пересекаются. При реализации инвестпроектов возникает много проблем: земельные отношения, подключение к сетям, транспортная структура… Это достаточно ёмкие и непростые, их надо решать планомерно.

Когда мы строили предприятие, то были в контакте с мэрией по этим вопросам, и нам активно с ними помогали. В частности, подключение к коммунальным сетям контролировалось на уровне руководства города. Недавно Алексей Валерьевич (Орлов, мэр Екатеринбурга) посетил наш новый завод, оценил наши перспективы, пообещал сотрудничать — прежде всего решить транспортный вопрос. Он самый важный: так как на Кольцовском направлении строится много объектов, меняется характер использования территории. Там работает несколько тысяч человек, и, конечно, встает вопрос транспортной доступности. В мэрии такие планы есть, в том районе планируют запустить наземное метро, идут переговоры об автобусном маршруте.

По земельным участкам... Сейчас действует много инициативных групп, например, региональная инвестиционная группа. Важный вопрос —комплексное развитие территории, чтобы строилось жилье и рядом — промышленные объекты. Район Кольцовской трассы развивается таким образом, поэтому, думаю, он будет сбалансированным.

Немного про «СМАК». Какие ключевые тренды в потреблении хлебобулочных и кондитерских изделий вы видите?

— Покупатель становится взыскательнее, требовательнее к качеству, внешнему виду изделий, его интересуют новинки, широкий ассортимент, интересное продвижение и подача продукта. В продуктовых магазинах развиваются отделы хлебобулочных изделий, появляются свои зоны выпечки…

Мы давно сделали яркую упаковку, а сейчас она практически у всех производителей. Выделиться становится сложнее, а общий уровень изделий сильно продвинулся вперёд. Покупатель находится и на штучный продукт, который продается в кафе-пекарнях и стоит намного дороже.

Вы недавно заменили многие импортные компоненты для производства хлебобулочных изделий отечественными аналогами. В части оборудования есть достойные производители, способные заменить оборудование из ушедших стран?

– Затрону эту тему глубже. Весной, после того как началась специальная военная операция, ситуация была достаточно тревожная — цены начали резко расти. Все опасались прекращения поставок и так далее. К лету ситуация устаканилась: цены перестали расти, логистические цепочки выстроились — ситуация более-менее стабильная.

Но в марте я был на многих совещаниях, в том числе в Государственной Думе, и слышал, как депутаты говорили: «Пришло время сейчас работать по-настоящему». К нам начали приходить разные запросы из министерств: «В каком оборудовании вы нуждаетесь? Составьте нам список».

Когда я смотрю на эти запросы, то понимаю, что люди не имеют никакого понятия о бизнесе. У нас десятки наименований оборудования, тысячи наименований запчастей. Эти запчасти разного качества, их поставляют разные поставщики с разной скоростью. Мы не планируем, что сегодня покупаем одно, завтра другое, послезавтра третье — все рассматривается в динамике, в зависимости от ситуации и потребностей.

А когда нам чиновники делают запрос: «Перечислите, что вам надо, мы куда-то отправим ваш список, и вам все это найдут» — то я пребываю в шоке, потому что не понимаю, как это будет происходить. Объяснить одному чиновнику, что мне нужен станок, у которого десятки параметров, а потом он будет объяснять это другому?

На самом деле, на рынке есть производители оборудования для хлебопекарной отрасли, мы все их все знаем, и эти предприятия знают наши потребности, им не нужны никакие списки. Но предприятия разные: одни когда-то приватизировал директор, и все это время организация пользовалась еще советским заделом. А другие создавались практически с нуля, там активное руководство, предприятие развивается и растет.

И плохо, когда между ними пытаются распределить потребности: первого заставить производить один тип продукции, второго — другой. Надо помогать лучше работать тем, кто хочет, у кого горят глаза. Потому что эти предприятия и люди сейчас сталкиваются с бурным ростом спроса. С уходом многих западных компаний рынок освободился, и сильные российские предприятия осваивают эти освободившиеся ниши.

Но так как у них бурный рост, они сталкиваются с нехваткой оборотных средств, кадров и так далее. Помогать надо таким компаниям, а не пытаться выбить какие-то льготы и преференции для всех на рынке — делу это особо не помогает. Несколько интересных предприятий, с которыми мы сотрудничаем и которые работают по всей стране, есть и в Екатеринбурге, они активно растут и развиваются — тот же Свердловский экспериментальный механический завод.

Хлебопекарную отрасль государство в чем-то поддерживает: есть возможность брать льготные кредиты. Но предприятия, которые занимаются импортозамещением, в первую очередь, страдают от нехватки подготовленных кадров. У нас в городе есть несколько профильных учебных заведений в городе, но люди оттуда выходят не совсем готовые, их надо еще несколько лет воспитывать самим, встраивать в производство.

«СМАК» растет многие годы, и выпускников учебных заведений или просто кандидатов с рынка мы всегда готовили по своей программе обучения. И даже на новый завод мы подготовили определенное количество людей — причем там высокий уровень автоматизации, серьезная техника, и люди не с улицы пришли.

Поэтому важный момент — это готовить людей, кадры. Политика импортозамещения шла ещё с 2014 или с 2008 года, постепенно. На первой ступени прекратился прямой импорт — стали в России производить из импортных ингредиентов. Потом началось производство в России частично из российских составляющих. А сейчас, видимо, все производство в России и из российских компонентов. Все идет шаг за шагом.

«Решение совместных вопросов позволит нам создать бесшовное пространство с общим рынком»

Почему развитие екатеринбургской агломерации важно и для жителей, и для бизнеса? Отвечает начальник департамента экономики Администрации города Екатеринбурга Алексей Прядеин:

— Вопросы развития Екатеринбурга на сегодня уже нельзя рассматривать в отрыве от городов агломерации.

Все 14 муниципальных образований уже фактически живут одним организмом и от того, насколько эффективно мы будем расшивать пограничные проблемы, во многом зависит динамика дальнейшего развития всех этих территорий и Екатеринбурга, в частности.

Решение совместных вопросов по транспорту, водоснабжению, социалке, рекреации, коммунальным отходам и другим насущным вопросам позволит нам создать бесшовное пространство с общим рынком жилья, рынком труда, позволит гибко реагировать на запросы жителей и предпринимателей. Все в совокупности это приведет к увеличению инвестиционной привлекательности городов агломерации, увеличит их емкость с точки зрения роста населения, как естественного, так и миграционного.

На сегодня создан и функционирует Координационный совет Екатеринбургской городской агломерации, реализуется первая очередь из 16 агломерационных проектов. Наша агломерация стала пилотной для разработки Долгосрочного плана развития, работы по которому ведутся Минэкономразвития РФ и Центром стратегических разработок.

Из Китая в Россию прибудет первый чайный поезд

Поезд будет курсировать регулярно в рамках общего российско-китайского проекта «Специальные чайные экспортные поезда в Россию». Объем первой поставки — одна тысяча тонн. Что это значит в масштабах российского чайного рынка?

Из Китая в Россию отправился первый экспортный поезд с чаем. Железнодорожный состав из 50 вагонов с тысячей тонн чая выехал из Уханя, сообщили в российском торгпредстве в Китае, отметив, что он будет курсировать регулярно в рамках проекта «Специальные чайные экспортные поезда в Россию».

Азиатский чай вряд ли сможет стать полноценной заменой западных брендов, покинувших Россию, по крайней мере, на первых порах, считает гендиректор Petrova 5 Consulting Марина Петрова:

«Россия — страна чайная. Более 80% наших соотечественников ежедневно пьет чай. Наиболее популярными брендами в досанкционный период являлись: чай Greenfield, на его долю приходилось 21%, Lipton 16%, который заявил об уходе, Ahmad — 13% и «Майский чай» — 8%. Емкость российского рынка чая составляет 260 тысяч тонн поэтому одна тысяча тонн это конечно же небольшой объем. Например, на долю только одного чая Lipton приходилось порядка 40 тысяч тонн. Безусловно, Китай — это лидер по производству чая в мире, на его долю приходится почти половина мирового рынка чая, китайский чай находится в средней ценовой категории, у нас не будет слишком дешевая, но и очень дорогого тоже не будет» .

В пятницу об уходе с отечественного рынка объявил немецкий производитель чая Milford — его дочернее предприятие будет передано российскому менеджменту, а именно — гендиректору компании Илье Блинову. В начале августа об уходе из России сообщила чайная компания Ekaterra, которой принадлежат такие бренды, как Lipton и Brookе Bond. Эти марки исчезнут из наших магазинов к концу года.

В июле вологодский губернатор Кувшинников пообещал напоить всю страну иван-чаем. По словам чиновника, региональные власти присвоят предприятию-производителю в Череповце статус масштабного инвестпроекта. Минсельхоз уже заявил, что намерен включить иван-чай в перечень сельхозпродукции.

«Что вы хотите, это возраст»: почему россияне не борются за долголетие

Эндокринолог Мачехина рассказала, как прожить максимально долго

Алла Салькова

Почему люди не хотят бороться за долголетие, что делать тем, кто все-таки решил максимально продлить жизнь и где в России обитают долгожители, рассказала «Газете.Ru» заведующая лабораторией биомаркеров старения Российского геронтологического научно-клинического центра РНИМУ им. Н.И. Пирогова, кандидат медицинских наук, врач-эндокринолог Любовь Мачехина.

— Недавно геронтолог Ольга Ткачева сообщила, что в России продолжительность жизни ниже, чем в США и странах Азии. Почему же россияне живут меньше, чем американцы?

— На самом деле речь шла о среднем возрасте возникновения возраст-ассоциированных заболеваний — у россиян они возникают в 54-57 лет. Продолжительность жизни же даже на Чукотке, где она наименьшая, превышает 64 года. Однако средняя продолжительность жизни в России пока действительно меньше, чем в США.

Поговорим в целом про продолжительность жизни в России. Когда мы составляем модели определения продолжительности жизни, мы учитываем разные факторы — и социально-экономические, и географические, и многие другие. Было бы не совсем правильно сравнивать какую-то одну цифру между разными странами. Правильнее говорить о продолжительности жизни в конкретной стране и чем именно она обусловлена.