Новости. Обзор СМИ Рубрикатор поиска + личные списки

Главные отличия.

Платный доступ на polpred с деловой информацией высшего качества. Скажите об этом директору библиотеки.

Космонавты Роскосмоса вынесли в открытый космос копию Знамени Победы

Космонавты Роскосмоса, работающие за пределами Международной космической станции, развернули в открытом космосе копию Знамени Победы в Великой Отечественной войне. Олег Артемьев и Денис Матвеев развернули знамя на модуле «Наука» в преддверии Дня Победы.

Идею вынести копию Знамени Победы в открытый космос озвучил несколько дней назад космонавт Роскосмоса Олег Артемьев. Его инициатива была поддержана на всех уровнях. Никто не остался равнодушным.

Космонавты на Международной космической станции предварительно нашли и прошили вручную вдоль периметра знамени проволоку, а специалисты Центра управления полетами ЦНИИмаш и Ракетно-космической корпорации «Энергия» имени С. П. Королёва (входят в состав Госкорпорации «Роскосмос») провели расчеты наиболее удобного момента для раскрытия знамени.

Штурмовой флаг 150-й ордена Кутузова II степени Идрицкой стрелковой дивизии был водружен над Рейхстагом 1 мая 1945 года красноармейцами Алексеем Берестом, Михаилом Егоровым и Мелитоном Кантария. Знамя является символом победы советского народа над нацистской Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. Реликвия хранится в Центральном музее Вооруженных сил РФ.

Зубаревич: «Этот кризис совсем не от слова "отжался". Мы еще летим, дна не нащупали»

«Зависимость федерального бюджета от нефтяной ренты гигантская. Что регионы могут сделать сами? Ничего, потому что у них нет ресурсов. А объемы производства нефти уже начали сокращать».

В марте и апреле российская экономика уже начала реагировать на введенные санкции: в части отраслей приостановлено производство из-за нехватки комплектующих, другим приходится переориентироваться на восточные рынки сбыта, говорит Наталья Зубаревич, профессор кафедры экономической и социальной географии географического факультета МГУ. Сокращается и производство нефти, что ударит по федеральному бюджету.

— Какой мы сейчас получили кризис? Опять не такой, как два предыдущих. Кризис 2015 г. — «Упал и очень медленно отжался»: на восстановление ушло четыре года, а по доходам населения не «отжались» до сих пор. Кризис пандемии — упал, три месяца подумал, а потом за счет эффекта базы вернулся: 2021 г. мы закончили очень неплохо, ковидный спад был преодолен.

Консенсус-прогноз Белоусова и Кудрина по этому кризису — падение ВВП на 10%. И Кудрин осторожно сказал, что это самая мягкая оценка, потому что мы не знаем, будет ли шестой пакет санкций, и какой. Хуже было только в первые годы после распада СССР, когда были годы с падением на 15%. И хочу подчеркнуть очень важную вещь: этот кризис совсем не от слова «отжался». Мы еще летим, дна не нащупали. Кризис долгий, тяжелый, жесткий.

Первый риск: уход компаний из России. Сейчас полноценно работают четыре автомобильных завода: УАЗ, ГАЗ, китайский Haval в Тульской области и на Дальнем Востоке СП «Соллерса» и Mazda. «КамАЗ» пыхтит, но у него большие проблемы с комплектующими. Количество ушедших торговых сетей зашкаливает, непродовольственный рынок очень сильно оголился.

Санкционные запреты растут один за другим. Во второй половине года будет закрыт экспорт угля в Европу, закрыли экспорт древесины, под вопросом нефть. Санкции по поставкам транспортного, нефтегазового, энергетического оборудования и комплектующих, лесоперерабатывающего и целлюлозно-бумажного оборудования, химического машиностроения.

Этими санкциями накрыты как экспортные отрасли, так и наиболее продвинутые российские, вроде производства вагонов и локомотивов, некоторых видов энергетического оборудования.

Третий риск — снижение спроса на Россию: российское экспортное сырье плохо покупают. За исключением цветной металлургии — там все нормально, дефицит и гигантские цены. Но есть и проблемы: Австралия ввела санкции на поставку глинозема и бокситов, а это 20% сырья «Русала». И не работает Николаевский глиноземный завод — это еще 10%.

Снижение спроса продаж танкерной нефти за март — порядка 20%. Как следствие, мы уже имеем проблемы с производством. Если сырье плохо покупают на экспорт, начнется беда с продажами мазута. Мазут входит в цепочку нефтепереработки, более половины его шло на экспорт. А раз так, как мы будем бензин производить? Это же непрерывное производство, в нефтепереработке все разделяется одновременно.

Логистический отказ. Грузы не страхуют, плохо проходят платежи, крупнейшие логистические компании отказались возить грузы в Россию. Медикаменты, непродовольственные товары, оборудование, гаджеты — их возят в контейнерах. Сейчас логистический хаос и легко преодолеть проблему сжатия контейнерных перевозок невозможно. Альтернатива — китайские контейнерные компании, они возят на Дальний Восток, а дальше надо по Транссибу. Но он и так забит под завязку: 50-60% его перевозных мощностей занимает российский уголь. Значит, надо двигать угольщиков, которые и так уже не могут возить в Европу и хотели бы перенаправить поставки на Восток. Но сквозь игольное ушко не пройдешь. А тут еще надо добавлять на Транссиб контейнерные поезда — иначе будут исчезать потребительские товары.

Российские власти тоже внесли свой вклад, не по-умному запретив в марте часть сырья для производства фанеры, наказав тем самым Финляндию. Ограничения на экспорт зерна введены давно, сейчас ввели ограничения на экспорт подсолнечника и подсолнечного масла.

Удар по развитым регионам

Что в итоге? Девальвацию вроде отыграли, но все понимают, что курс искусственный. Первая причина: бизнесу, в том числе уходящему иностранному, нельзя продать за рубли и купить валюту — запрет. Вторая — огромный приток экспортной выручки и сократившийся на 40% импорт.

Инфляция — 17%, далее будем смотреть. Обеднение населения неизбежно. Именно сжатие платежеспособного спроса сейчас тормозит инфляцию — люди просто меньше покупают. Довольно скоро мы дождемся снижения предложения товаров — затык в контейнерных перевозках означает, что бизнес не пополнит складские запасы, которые они сейчас распродают.

С безработицей очень много непонятного. Будет ли стандартный для любого кризиса уход в тень малого бизнеса и, возможно, даже самозанятых?

В промышленности надо смотреть за регионами, которые производят больше всего. Основные производители промпродукции за 2020 г. — нефтегазовые и угольно-металлургические регионы. По ним эти санкции бьют полностью. Пока неясно, что будет с Ханты-Мансийском. И, наверное, последними будут газовые санкции, но это означает, что спад промпроизводства в России точно будет сильнее, чем спад ВВП. Напоминаю, что в кризис 2009 г., который глобально возник совсем по другим причинам, ВВП упал на 7%, а промпроизводство — на 11%.

Какие регионы страдают в первую очередь? Машиностроительные: уход западного автопрома ударил очень сильно по Калуге и Калининграду. В Ленобласти их тоже много, но в Санкт-Петербурге большой рынок труда. В Самарской области на «АвтоВАЗе» нет комплектующих и как будут поставляться чипы, большой вопрос. В регионах транспортного, энергетического, нефтегазового, нефтехимического машиностроения высока доля импортных комплектующих, а сейчас еще и введен прямой запрет на поставки оборудования.

Географически пострадают и Центр, и Северо-Запад, и Поволжье, и Урал, и Тюмень, где развито нефтегазовое машиностроение. Что будет делать Кемеровская область — большой вопрос: четверть экспорта шла в Европу, на Восток все не перенаправишь. Значит, будет снижение объемов производства, а это означает сжатие занятости.

Сокращение добычи нефти. Сейчас прошли оценочные данные о том, что было в первые две недели апреля — минус 6%. Скважины уже начали затыкать, потому что столько нефти внутри не надо. А на НПЗ больше не поставить, потому что некуда девать мазут. Поэтому объемы производства нефти и нефтепродуктов будут сокращаться.

Мой прогноз по разговорам с нефтяниками — в первую очередь будут закрывать низкодебетовые старые скважины, которые потом вряд ли можно будет откупорить без бурения рядом новых.

По нефтехимии: «Сибур» — экспортная компания, хорошая, модернизированная. У них тоже будут проблемы с продажами, и сейчас они ищут варианты альтернативных поставок. Китайцы останавливают финансирование Амурского газохимического комплекса. «Арктик СПГ» достроен на 80%, но не укомплектован оборудованием, на его поставки введен запрет. Альтернатив западному оборудованию нет. Проект, скорее всего, накрывается медным тазом.

По черной металлургии: введен запрет на ввоз в Евросоюз почти всего, кроме слябов, под санкциями 3-4 собственника. В лесной и целлюлозно-бумажной отрасли — запрет на ввоз из России, сокращение производства целлюлозы. Сибирские заводы продают на Китай, а Карелия, Архангельск и Коми в основном продавали на Европу. Как они сейчас будут разруливать, не очень понятно. Частичный запрет на экспорт алмазов — проблема бюджета Якутии и двух моногородов.

Что будет с инвестициями? Уже грохнулись кредиты бизнесу, на 23% или больше к тому же периоду прошлого года. А значит, снизятся и инвестиции. Но еще одна фишка — за последние три года доля Москвы в инвестициях выросла с 15% до 21%. Плюс Мособласть — это уже больше четверти всех инвестиций в стране.

Разговоры про то, что сейчас нацпроектами и чем-то еще мы поправим инвестиции в регионах — это в пользу бедных: какие-то деньги будут выделяться, но это не поменяет картину. Потому что четверть — Московская агломерация, еще 11% — Тюменская область с автономными округами. Продолжат ли так инвестировать в Москву? У московского бюджета денег много.

Что будет с жилищным строительством? Вопрос, насколько широко введут льготную ипотеку. На Московскую агломерацию в прошлом году пришлось 18% всего ввода жилья, на Петербургскую — еще 7,5%. Складываем и получаем 26% — каждый четвертый квадратный метр в стране вводится в двух агломерациях. Здесь концентрируется платежеспособный спрос. В то же время объемы ввода жилья точно сократятся. Если подешевеют металл и лес, может, не сократится индивидуальное жилищное строительство. Где пройдет это сокращение — в местах, где жилье больше всего востребовано и где концентрируется платежеспособный спрос, или в региональных центрах? Объем ввода жилья во всем Дальнем Востоке — 3%. Там, где строители будут чувствовать, что не продадут это жилье, там строительство свернут скорее. Пока мы видим очень понятную политику девелопмента: быстро достраивать то, что в высокой степени готовности и замораживать проекты на начальной стадии.

Розница 2021 год закончила очень хорошо, полностью перекрыв спад 2020-го. Но уже с сентября рост начал замедляться — у народа денег не хватает. Сейчас мы понимаем: падения розницы с такой инфляцией не будет, но непродовольственная розница сожмется точно. По кому ударит сильнее? Москва, область, Петербург — 29% всей легальной розницы в России. Скорее всего, по ним и ударит. Но там и самый спрос. Две тенденции работают друг против друга.

Что будет с сектором услуг? Первое, что делают люди, когда беднеют, — сокращают потребление услуг. Ковидный спад не был перекрыт в 46 регионах. Значит, там этот спад будет сильнее, чем в Москве и Московской области.

Масштабы роста безработицы и падения доходов неясны

Про рынок труда. Первый риск — сжатие производства в обрабатывающих отраслях промышленности: машиностроение, черная металлургия, лесообработка и так далее. Будет ли это сокращением занятости? Не уверена: наверняка, как водится, посадят на частичную оплату труда.

Торговля, авторемонт, гостиницы — все это тоже будет сжиматься, за исключением продовольственной торговли. В трети регионах доля занятых в этих услугах превышает 20%. Это прежде всего крупногородские регионы, там, где концентрируются услуги. И частично — несколько полудепрессивных регионов, где промышленности очень немного и народ суетится в секторе услуг, это хоть какая-то работа для МСБ.

В ковидный год локдауны были, но безработица по методологии МОТ выросла очень несущественно. Самый высокий уровень безработицы был в феврале 2009 г. — 9%. Сейчас прогнозы дают 7,5-8%. Пока с ними соглашусь, потому что режим неполной занятости будет включен на максимум. Почти не сомневаюсь, что, когда станет сурово, власти включат опробованный механизм резкого расширения входа в зарегистрированную безработицу, как в ковидный год, когда она выросла в 5,5 раза: облегчили регистрацию, увеличили пособие до прожиточного минимума, по 3 тыс. руб. давали на ребенка, и народ побежал. В первом пакете мер, предложенных правительством, нарисованы те же 94 млрд руб., которые потратили в 2020 г. на поддержку занятости. Только тогда максимум этой программы действовал четыре месяца.

Вы уверены, что сейчас потребуется программа только на четыре месяца?

Наличие детей очень сильно ведет к бедности, поэтому поддержка малоимущих семей с детьми от 7 до 16 лет с ежемесячным пособием — абсолютно правильная мера. На нее выделено около 300 млрд руб. Хватит ли? Непонятно.

Что происходило с доходами населения? Напомню, что с 2013 по 2019 гг. реальные доходы упали на 6,5% после всех корректировок Росстата — он всегда корректирует в мягкую сторону. Еще на 2% они упали в 2020 г., и мы оказались на уровне 2012 г. В 2021 г. вышли на рост 3,4%, но как? Москва и Питер — плюс 8,5%, Мособласть — 7%, а Приволжский, Уральский, Сибирский и Дальневосточный федеральные округа — 1% или меньше.

Выскочили из ковидного спада доходов прежде всего крупнейшие города страны, с более модернизированной структурой потребления.

Пока оценки падения на 5-10% — тыкание пальцем в небо: мы не знаем масштаба программ поддержки населения, которые заявит правительство. Любое ухудшение на рынке труда выбрасывает вниз тех людей, у кого доходы чуть выше прожиточного минимума.

Зависимость федерального бюджета от нефтяной ренты гигантская. В хороший год, как в 2014-м, 27% всех налоговых доходов федерального бюджета обеспечивал Ханты-Мансийский автономный округ. В плохой год — 18%, но все равно это главный источник. Добавьте 9% Ямала и все станет понятно.

Что регионы могут сделать сами? Ничего, потому что у них нет ресурсов. Можем ли мы сделать маневр ресурсов и оставить регионам больше налогов, чтобы они распределяли их? У трех четвертей регионов в федеральный бюджет идет очень немного налогов, а в основном деньги дают нефте- и газодобывающие регионы. Если там будет большая просадка — это проблема прежде всего федерального бюджета, а у добывающих регионов «полетит» налог на прибыль. В остальных же ничего перераспределять уже не получится — придется только помогать.

Роскосмос рассказал о статусе проекта «Сфера» на Международном навигационном форуме

Во вторник, 26 апреля 2022 года, в Центральном выставочном комплексе «Экспоцентр» состоялся конгресс «Сфера» в рамках XV Международного навигационного форума. Это ведущее отраслевое событие в сфере навигации, направленное на продвижение и развитие технологий и решений на базе навигации, связи и дистанционного зондирования Земли.

С приветственным словом к участникам обратился генеральный директор Госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин, отметив, что Международный навигационный форум — это центральное событие в области коммерческого использования спутниковых технологий и удобная площадка как для демонстрации достижений, так и для профессионального диалога экспертов.

«„Сфера“ — это заявка на полную независимость нашей страны в вопросе обеспечения бизнеса и государственных органов власти всеми космическими сервисами — связными, сервисами наблюдения, управления инфраструктуры, — подчеркнул Дмитрий Рогозин. — Безусловно, это создает колоссальный коммерческий результат».

В заключение Дмитрий Рогозин пригласил частные компании и государственных операторов связи собраться в «единый кулак» — в единого спутникового оператора страны. По его словам, необходима гибкая структура, которая совместит интересы партнерства между частными компаниями и Госкорпорацией «Роскосмос» в переговорах с Правительством Российской Федерации по обеспечению дальнейшего развития проекта «Сфера» и в целом орбитальной группировки нашей страны.

Данное мероприятие объединило специалистов в области инновационных спутниковых решений и сервисов. Одной из главных тем в этом году, как отметил глава Роскосмоса, обозначена программа комплексного развития космических информационных технологий «Сфера». Компания «„Информационные спутниковые системы“ имени академика М. Ф. Решетнёва» (входит в Госкорпорацию «Роскосмос») — ключевой исполнитель проектов в рамках этой программы, которая предусматривает создание многоспутниковых систем Интернета вещей «Марафон» и широкополосного доступа в Интернет «Скиф». ИСС совместно с ЦНИИмаш (предприятие Роскосмоса) представил на фестивале стенд с космической техникой.

Пленарное заседание открыл Первый заместитель генерального директора по развитию орбитальной группировки и перспективным проектам Госкорпорации «Роскосмос» Юрий Урличич, который выступил с докладом «Федеральный проект „Сфера“ — комплексное развитие космических информационных технологий». Он отметил, что главная цель проекта — обеспечить граждан, бизнес и государственные структуры России современными космическими сервисами.

В рамках данного проекта на орбиту будут выведены несколько сотен спутников. В систему войдут аппараты серии «Экспресс», а также «Скиф» для широкополосного доступа в Интернет и «Марафон» для Интернета вещей. В «Сферу» также войдут спутники связи «Ямал», аппараты дистанционного зондирования Земли «Смотр», «Беркут-О» и «Беркут-ВД» — для оптического наблюдения и радиолокационные «Беркут-X» и «Беркут-X, L, P».

Затем о статусе проекта «Сфера» рассказал исполнительный директор по перспективным программам и науке Госкорпорации «Роскосмос» Александр Блошенко. Он напомнил, что в начале апреля Правительство России одобрило федеральный проект «Сфера».

На выставке «Навитех» широкой общественности впервые представлен макет спутника-демонстратора «Скиф-Д». Его запуск в 2022 году на орбиту высотой 8070 км позволит обеспечить отработку новых технических решений и начать развёртывание орбитальной группировки системы.

Роскосмос поделился с ИТ-индустрией опытом работы под санкциями

Директор Департамента цифрового развития Госкорпорации «Роскосмос» Константин Шадрин на конференции Astra-linux призвал растить национальных российских ИТ-гигантов здесь и сейчас.

В ходе своего выступления он отметил, что нынешнее санкционное давление в ИТ-секторе, которое многим кажется уникальным, для «Роскосмоса» не является чем-то новым. Более пяти лет Госкорпорация работает в условиях санкций, когда ограничение доступа к технологиям используется как механизм сдерживания.

"Промышленным предприятиям невозможно создать лучшее решение на базе того, что дают конкуренты, не заинтересованные в том, чтобы их заказчик стал лидером в своей области. Санкции делают нас сильнее. Одна из целей развития Роскосмоса"— беспрепятственный доступ нашей страны в космос, и здесь мы не можем позволить себе зависеть от иностранных технологий. Нам нужна 100-процентная импортонезависимость, и все предпосылки к достижению этой цели у нас есть«, — уверен Шадрин.

Еще в 2019 году Роскосмос разработал стратегию цифровой трансформации с упором на импортозамещение. Чтобы систематизировать работу, была сформирована вертикаль, включающая отраслевой центр компетенций в сфере импортонезависимости в части информационно-коммуникационных технологий и профильного ИТ-интегратора ООО «РК-Цифра». Наработан реестр апробированных решений, куда вошли отечественное программное обеспечение и оборудование. Есть участки, на которых еще нет полной готовности к замещению иностранных аналогов, но по ряду направлений госкорпорация уже провела импортозамещение. Например, нет никаких проблем с заменой ERP (системы управления предприятием), рассказал Шадрин.

«Тот, кто не хочет решать проблему импортозамещения, найдет причину, по которой это „невозможно“ сделать, а тот, кто хочет — найдет способ реализации. Не нужно думать о том, где взять 20 лет на технологический рывок — нужно делать его сейчас, опираясь на те знания, которые уже получены. В условиях беспрецедентных мер поддержки ИТ-индустрии пришло время вырастить своих российских ИТ-гигантов. Текущая кризисная ситуация — это шанс, за который надо ухватиться, чтобы стать сильнее и конкурентоспособнее, сплотиться вокруг одной национальной идеи и добиться конкретных результатов», — резюмировал Константин Шадрин.

Собираясь в «Полёт»

Омск завоевывает право называться космической столицей Сибири. Именно здесь в скором времени будет налажено серийное изготовление новых российских ракет-носителей «Ангара». О ходе подготовки производства журналу «Русский космос» рассказал руководитель ПО «Полёт» (филиал Государственного космического научно-производственного центра имени М. В. Хруничева, входит в состав Госкорпорации «Роскосмос») Виктор Шулико.

Виктор Михайлович Шулико родился 24 июля 1959 г. Образование высшее профессиональное, кандидат технических наук. В космической отрасли — с 1984 г. На ПО «Полёт» пришел в 1988 г. Возглавлял военную приемку, был заместителем генерального директора по качеству.

С 2018 г. — руководитель филиала ГКНПЦ имени М. В. Хруничева в Омске — директор ПО «Полёт». Женат, у него трое детей и шестеро внуков.

***

— Виктор Михайлович, что произошло с таким мощным и многопрофильным заводом после развала Советского Союза?

— В 1990-е годы в связи с полным отсутствием государственного заказа на военную и космическую технику на Производственном объединении (ПО) «Полёт» начали строить самолеты Ан-74 и Ан-3Т. Но эти проекты оказались нежизнеспособными: у авиапредприятий не было средств для приобретения новой авиационной техники. Завод оказался на грани закрытия. Накопились огромные задолженности по кредитам, продолжился отток специалистов из-за нерегулярной выплаты заработной платы. На предприятии в начале нулевых годов работало немногим более 4.3 тысячи человек.

— Когда и почему, с вашей точки зрения, было принято решение перевести серийное производство ракет-носителей «Ангара» из Москвы в Омск?

— Начнем с того, что в конце 2007 г. ПО «Полёт» вошло в состав ФГУП «ГКНПЦ имени М. В. Хруничева» в качестве филиала. Была поставлена задача восстановить на омской площадке ракетное производство. Центр подключил «Полёт» к выпуску носителей «Протон» и «Рокот». За два года удалось освоить серийный выпуск гаргротов и сухих отсеков первой ступени «Протона», широкий перечень узлов автоматики, датчиков уровня топлива. Постепенно объединение начало оживать, обретать былую уверенность. На него стали возвращаться специалисты, появилась перспективная молодежь.

Главное, для чего «Полёт» был включен в Центр имени Хруничева, — это создание серийного производства ракет семейства «Ангара». Нужно было организовать полностью обновленное предприятие.

— Какие работы по реконструкции зданий, сооружений, цехов уже проведены, а что еще предстоит сделать?

— На заводе проводится оптимизация существующих и создание новых производственных мощностей, ориентированных на серийный выпуск ракет-носителей «Ангара». За счет средств федерального бюджета в рамках федеральных целевых программ и за счет собственных средств осуществляется техническое перевооружение предприятия. По ходу первой очереди реконструкции создан и оснащен целый ряд основных производственных подразделений «Полёта». Среди них — баковое и агрегатно-сборочное производства.

Важным событием стала организация в 2019 г. цеха окончательной сборки с участками пневмо-, гидро- и электроиспытаний, а также рентген-контроля изделий. Уже введены в эксплуатацию камеры окраски и нанесения теплозащитных покрытий. Вступил в строй участок комплексных испытаний для легкой «Ангары».

Согласно Федеральной целевой программе в рамках второй очереди развернуты работы по реконструкции корпусов завода для размещения трех цехов механической обработки, а также цеха клепки сухих отсеков.

Всего до 2024 г. намечено выполнить шесть инвестиционных проектов с вводом более 140 тыс м2 технологических площадей. Запланировано приобрести более четырех сотен единиц оборудования и приборов. Идем к тому, что производственные мощности предприятия будут сосредоточены компактно, на одной территории.

Предприятие с историей

История ПО «Полёт» началась в 1941 г., когда в Омске был организован авиационный завод № 166 на базе эвакуированных из Москвы авиазаводов № 81 и № 156. Первый омский бомбардировщик Ту-2 поднялся в небо 15 декабря 1941 г. Всего 166-й завод построил 80 самолетов Ту-2, а с октября 1942 г. начал собирать истребитель Як-9. Их было изготовлено порядка 3800.

После войны завод выпускал фронтовые бомбардировщики Ту-2Н, реактивные бомбардировщики Ил-28 (носители тактического ядерного оружия) и пассажирский реактивный лайнер Ту-104. В 1958 г. завод приступил к выпуску боевой баллистической ракеты Р-12. Потом были Р-16 и УР-100 с транспортно-пусковыми контейнерами.

В конце 1960-х годов завод начал изготавливать самую надежную в своем классе ракету-носитель «Космос-3М», космические аппараты «Циклон-О» и «Сфера». Позднее стали выпускаться аппараты глобальной навигационной системы ГЛОНАСС и международной поисковой системы «КОСПАС—САРСАТ», спутники навигационных систем «Парус» и «Цикада».

На ПО «Полёте» было также организовано производство сверхмощных двигателей РД-170 и РД-171 для ракет-носителей «Энергия» и «Зенит». Чтобы производить ракетные двигатели, провели коренную реконструкцию, по сути был создан завод в заводе.

В конце 1980-х годов общая численность работников объединения достигала 25 тысяч человек.

— А что сейчас производит «Полёт»?

— Начиная с 2018 г. основные объемы производства составляют «ангарские» изделия. В этом году мы продолжаем изготавливать ракеты-носители «Ангара-1.2» и «Ангара-А5», начнем отгрузку изделий на космодром Восточный. Помимо основных изделий по теме «Ангара», у «Полёта» есть несколько крупных заказов в рамках нашей кооперации с другими предприятиями Роскосмоса. Это хорошая загрузка для механосборочного и агрегатно-сборочного производств.

— Есть ли какие-то трудности, препятствующие серийному производству?

— Объемы производства у нас постоянно растут, увеличивается процент освоения изделий по основным темам. Но более быстрому развертыванию работ препятствует не до конца завершенная реконструкция предприятия. Например, перемещен со своей площади клепальный цех. На ней ведутся ремонтные работы. А отсюда неизбежные потери рабочего времени на межцеховые перевозки. В этом году планируется запуск на новой площадке кабельного цеха, перемещение гальвано-термического цеха и цеха по изготовлению трубопроводов. Ввод их в эксплуатацию позволит ускорить производство.

— Сколько людей сейчас работает в «Полёте»? Есть ли проблемы с кадрами? Если есть, то как вы их решаете?

— На сегодняшний день в ПО «Полёт» работает более трех тысяч человек. Основная проблема — обеспечение растущего производства квалифицированными кадрами, причем не только инженерными, но и, главным образом, рабочих специальностей. Нам требуются узкие специалисты для тонких, можно сказать, ювелирных работ: слесари-сборщики, электромонтажники, гравировщики, сварщики, операторы станков с программным управлением и т.д.

У завода есть две подшефные школы. В одной из них с помощью преподавателей Омского государственного технического университета организован ракетно-космический класс с усиленным изучением физики, математики, информатики и черчения.

У нас заключен долговременный договор с авиационным колледжем имени Н. Е. Жуковского по подготовке рабочих специальностей. Кроме того, в Омском государственном техническом университете и в Омском государственном университете имени Ф. М. Достоевского по целевому направлению от ПО «Полёт» учатся 154 студента по двенадцати специальностям. В течение всего периода обучения они проходят практику на нашем предприятии. Им оказывается помощь в подготовке курсовых и дипломных проектов, выплачиваются денежные вознаграждения. Выпускникам, которые принимают решение работать на нашем предприятии, назначаем наставников из числа опытных специалистов.

— Коснется ли вашего предприятия конверсия, или серийный выпуск ракет-носителей типа «Ангара» займет все производственные мощности?

— Задача по изготовлению гражданской продукции перед нами, как и перед всеми предприятиями Госкорпорации «Роскосмос», была поставлена, и мы ее выполняем. В октябре прошлого года заказчику была отправлена первая партия изделий для нефтяной отрасли. Сейчас они проходят испытания в условиях Якутского региона, и это направление мы планируем развивать.

От малого к большому

В компании «„Информационные спутниковые системы“ имени академика М. Ф. Решетнёва» (ИСС, входит в состав Госкорпорации «Роскосмос») обсудили ход работ по проекту создания экспериментального спутника связи «Скиф-Д».

Создание космического аппарата «Скиф-Д» — один из первоочередных проектов подпрограммы «Сфера». Это аппарат малого класса массой около 200 кг, с которого, по сути, стартуют работы по развёртыванию отечественной спутниковой системы широкополосного доступа в Интернет.

«На самом деле этот небольшой, но очень важный аппарат решает стратегические задачи Российской Федерации по защите орбитально-частотного ресурса. Также этот спутник предназначен для отработки базовых технологических и технических решений широкополосного доступа в сеть Интернет, — комментирует ведущий менеджер проекта в ИСС Дмитрий Степанов. — Когда мы его запустим и введём в действие частотные заявки, мы сможем полноценно развернуть работы по созданию спутниковой системы связи „Скиф“ в составе 12 полномасштабных аппаратов».

Соглашение между Госкорпорацией «Роскосмос» и компанией «ИСС» о предоставлении государственной субсидии на изготовление и запуск спутника «Скиф-Д», а также разработку эскизного проекта спутниковой системы «Скиф» было подписано 8 декабря 2021 года. Фактически же предприятие Роскосмоса приступило к реализации проекта гораздо раньше. Предварительный облик аппарата был сформирован ещё на этапе аванпроекта, что позволило создать существенный задел к началу работ.

Для оценки текущего состояния изготовления космического аппарата «Скиф-Д» и координации совместной деятельности по проекту в компанию «ИСС» приехали представители заказчика — Госкорпорации «Роскосмос», головного научно-исследовательского института ЦНИИмаш (входит в Роскосмос), а также компаний-операторов «Зонд-Холдинг» и «Спутниковая система «Гонец». На производстве предприятия гостям продемонстрировали изготовленные элементы космического аппарата, а также модель для отработки прочности конструкции.

В ходе совещания были подробно рассмотрены этапы реализации проектов «Скиф-Д» и «Скиф» и задачи, которые предстоит решить в ближайшее время. В компании «ИСС» и на предприятиях кооперации предприняты все необходимые меры для того, чтобы обеспечить запуск спутника «Скиф-Д» в намеченные сроки.

Дмитрий Рогозин об испытаниях и возможностях «Сармата»

В воскресенье, 24 апреля 2022 года, генеральный директор Госкорпорации «Роскосмос» в интервью Первому каналу рассказал о летно-конструкторских испытаниях межконтинентальной баллистической ракеты «Сармат», её уникальных характеристиках и значении в мировом масштабе.

Об испытаниях ракетного комплекса «Сармат»

«Первые летно-конструкторские испытания, которые состоялись 20 апреля, — это начало огромной вехи в перевооружении Стратегических ядерных сил России. После этих испытаний обычно проходят еще несколько, которые доказывают соответствие возможностей этого комплекса техническим заданиям Министерства обороны. Мы планируем завершить эти испытания в течение 2022 года. За счет тщательной наземной отработки всех систем — прожигов двигателей как отдельно, так и в составе ступеней, отработки очень точной системы управления — мы резко сокращаем количество пусков, которые потребуются для подтверждения технических характеристик. Мы считаем, что если они будут подтверждены, то мы готовы осенью 2022 года обеспечить поставку не менее двух серийных ракет для формирования первого полка»

Об уникальных характеристиках «Сармата»

«„Сармат“ — это уникальное оружие и инженерное чудо. Он обладает такими характеристиками, которые позволяют ему нести самый разный ассортимент боеголовок различной мощности и различного назначения. Мощь ракеты такова, что активный участок она проходит намного быстрее „Воеводы“. Это означает, что современные и перспективные системы противоракетной обороны не успеют среагировать на заход „Сармата“ в космос, а уж ловить его дальше практически невозможно. США разворачивают противоракетные комплексы на Аляске для прикрытия ракетоопасных направлений, которые считают наиболее рискованными для себя, но когда комплекс имеет возможность быть использованным с любого направления, это означает, что все, что делали США в последние годы, можно выбросить в корзину»

О значении «Сармата» в мировом масштабе

«Это новая реальность, которая теперь является инструментом достижения нами наших высших национальных задач. Мы теперь можем решать эти задачи, зная точно, что спина у нас закрыта и что агрессор никогда не сможет поставить под сомнение саму жизнь в России. Это очень важно. „Сармат“ — это, прежде всего, щит, потому что сама гарантия того, что мы можем нанести агрессору или любой группе агрессоров неприемлемый ущерб, сдержит их от этой агрессии. Это важнейший фактор стратегической стабильности. Это разящий меч, наличие которого означает наличие у нас стратегического щита. „Сармат“ не для нападения, а для того, чтобы этого нападения на нас не было»

О сравнении «Сармата» с «Воеводой»

«Комплекс „Воевода“ сослужил и еще служит добрую службу нашей стране. Он находится в прекрасном боевом состоянии благодаря предприятию, которое сделало „Сармат“. Комплекс „Воевода“ делался в Днепропетровске, но нужно было обеспечивать его постоянную поддержку, замену элементов, которые выходили за ресурс. Основное отличие „Сармата“ от „Воеводы“ — это уникальные скоростные характеристики, глобальная дальность, колоссальные возможности использования различных боевых блоков для решения тех или иных задач и система преодоления любой противоракетной обороны. На 30–40 лет вперед „Сармат“ обеспечит основу нашей безопасности, и США в ближайшие десятилетия не удастся сделать чего бы то ни было, что могло бы как-то поставить под сомнения наши возможности»

В цехах ИСС применяются установки регулирования давления, созданные специалистами предприятия

Спрос рождает предложение — это утверждение вполне применимо к разработке, ставшей победителем конкурса по изобретательской работе компании «„Информационные спутниковые системы“ имени академика М. Ф. Решетнёва» (ИСС, входит в состав Госкорпорации «Роскосмос») за 2021 год. Её автором является отдел проектирования средств технологического оснащения. Речь идёт об автоматической системе регулирования давления, которую в обиходе называют пневмопультом.

В 2019 году автоматическая установка была спроектирована и изготовлена по техническому заданию цеха общей сборки. В 2020 году авторы идеи Сергей Агашкин, Владимир Башкарёв и Юлия Баданина подали заявку в Роспатент, а в 2021 году было принято решение о регистрации права и получен патент на это изобретение. Сегодня подобные пульты успешно используются в целом ряде цехов предприятия.

«Это тот случай, когда установку целесообразно создавать у себя на предприятии, постепенно шлифуя все её характеристики, подгоняя под задачи конкретного подразделения», — говорит Сергей Агашкин, ведущий инженер отдела проектирования технологической оснастки.

С помощью автоматических установок проверяется герметичность и прочность трубопроводов, коллекторов, крестовин, штуцеров и других составных частей бортовых пневмогидросистем. Для спутника такие проверки являются жизненно важными, ведь речь идёт об обеспечении его надёжной работы в космосе. Системы терморегулирования имеют в своей основе замкнутые жидкостные тракты, в которых циркулирует теплоноситель. Если случится его утечка, тепловой баланс на борту спутника будет нарушен, и аппаратура выйдет из строя — замёрзнет или перегреется.

Система коррекции обеспечивает доставку космического аппарата на нужную орбиту и его ориентацию на Землю. Её разгерметизация приведёт к потере рабочего тела, и тогда невозможно будет удерживать спутник на заданной орбите. Вот почему так важно тщательно проверять качество сварных и стыковочных соединений элементов этих систем.

Процесс проверки происходит под высоким давлением воздуха — в несколько сотен килограммов на каждый квадратный сантиметр внутри полости. До появления автоматических установок, рассказывают испытатели, приходилось работать в ручном режиме: находить на панели управления нужные клапаны и вентили, открывать и закрывать их, действуя быстро и предельно внимательно, чтобы параметры давления не вышли за пределы требуемых значений.

Автоматическая система регулирования давления позволила максимально упростить технологический процесс. Она создана с использованием новой элементной базы, специалисты предприятия разработали для неё оригинальное программное обеспечение, позволяющее блокировать потенциально неверные действия оператора, заносить все текущие этапы и результаты испытаний в память системы. Рабочая схема выведена на сенсорный экран пульта, благодаря чему легко контролировать все рабочие процессы.

Предприятие Роскосмоса создает новую видеосистему сканирования Земли с орбиты

Ученые холдинга «Российские космические системы» (РКС, входит в Госкорпорацию «Роскосмос») завершили создание нового поколения орбитальных сканирующих устройств для будущей группировки малых спутников дистанционного зондирования Земли. В основе технологии — использование в составе спутниковой аппаратуры наблюдения уникального материала, произведенного инженерами холдинга «Швабе» Госкорпорации «Ростех» — карбида кремния. Новая отечественная система, создаваемая в межотраслевой кооперации, позволит России вести непрерывную детальную фото- и видеосъемку событий на Земле в сверхвысоком разрешении.

Хороший объектив важен как обычному фотоаппарату, так и камере, установленной на космическом аппарате. Объектив фотоаппарата с качественными оптическими компонентами позволяет создавать красивые детальные снимки в разных, порой сложных условиях съемки. Очевидно, что от размера объектива, от его параметров, таких как фокусное расстояние, диаметр входного отверстия, светосилы, напрямую зависит расстояние съёмки и детализация объекта съёмки. Профессиональные телеобъективы весят несколько килограмм и могут быть длиной до метра. Телескопы, следящие за космическим пространством, достигают более значительных размеров. Примером такого телескопа служит Большой Канарский телескоп с диаметром основного зеркала в 10,4 метра и фокусным расстоянием 169,9 метра.

Объективы, которые применяются на Земле, существуют в облегченных режимах. На них не действуют перепады температуры в 50 градусов Цельсия в течение полутора часов, удары при выведении космического аппарата на орбиту, вибрация и другие воздействующие факторы. Вместе с тем объектив космического аппарата должен иметь значительно меньшую массу и габариты. Для уменьшения массы и габаритов объективов для космических аппаратов применяются специфические конструкционные материалы, такие как карбид кремния.

Замгендиректора РКС по стратегическому развитию и инновациям Евгений Нестеров: «Как и во все времена, в трудных условиях выживают не самые сильные, а наиболее восприимчивые к переменам. Поэтому для создания и производства отечественной высокотехнологичной продукции космического назначения РКС формирует кросс-отраслевую кооперацию. Технологическая платформа холдинга сегодня выстраивается в тесной координации с генеральными технологами в таких сферах, как микроэлектроника, оптоэлектроника и фотоника, сверхвысокочастотная электроника, а также материаловедение — это главные опоры, четыре кита космического приборостроения».

Главный конструктор направления РКС Юрий Гектин: «Использование новейших технологий в сканирующей аппаратуре впервые в России позволит не только „фотографировать“, но и проводить видеонаблюдение событий и процессов на земной поверхности. Например, когда один из малых спутников движется над конкретным регионом, он включает видеосъемку в момент пролета требуемой области. Когда удобная точка обзора начинает „закрываться“, в это время в зону наблюдения уже входит другой космический аппарат и „перехватывает“ задачу. Таким образом, мы сможем в онлайн-режиме следить за местными происшествиями, ходом строительства объектов, природными явлениями, промышленной, сельскохозяйственной деятельностью и многими другими процессами. И все будет видно в деталях».

Из карбида кремния производства Лыткаринского завода оптического стекла холдинга «Швабе» сделаны корпус и элементы оптической схемы прибора — многозонального сканирующего устройства. Ранее для этих целей использовались сталь, алюминий или титан. Применение нового материала делает аппарат нечувствительным к перепадам температуры в космосе, значительно облегчает его вес и исключает даже временную деформацию внешней оболочки устройства под воздействием агрессивной окружающей среды.

Исполнительный директор Ростеха Олег Евтушенко: «Карбид кремния — один из наиболее перспективных композитных материалов для авиационно-космической отрасли. Он обладает высокой удельной жесткостью, прочностью и теплопроводностью. Такие качества позволяют создавать из него оптические устройства, работающие в условиях перепада экстремальных температур и не допускать изменения качества изображения в ходе эксплуатации».

Замгендиректора «Швабе» по перспективным исследованиям и разработкам – руководитель приоритетного технологического направления по технологиям оптоэлектроники и фотоники Сергей Попов: «Компетенции наших предприятий исторически тесно связаны с производством сложной и высокотехнологичной космической техники. Сегодня вместе с коллегами из РКС мы обеспечиваем целевую космическую аппаратуру, имеющую уникальные характеристики и функции, требуемыми компонентами и материалами с приемлемыми экономическими параметрами. С учетом нынешних глобальных вызовов и в условиях санкционных ограничений наша модель технологического взаимодействия с космическими приборостроительными предприятиями демонстрирует высокую эффективность».

Спутники с аппаратурой РКС, работающие сегодня на орбите, снабжены приборами для съемки в малом и среднем пространственном разрешении — этого достаточно для привычных задач дистанционного зондирования: наблюдения чрезвычайных ситуаций, крупных техногенных катастроф, лесных пожаров, экомониторинга, изучения динамики природных явлений, состава газов в атмосфере и других научных и общеэкономических потребностей.

Сейчас РКС двигается дальше и переходит к созданию космических телеобъективов для съемки Земли со сверхвысоким пространственным разрешением: меньше 1 метра. Это новая важная для российского космического рынка компетенция — создание космических камер оптического диапазона сверхвысокого пространственного разрешения для малых космических аппаратов. Планируется построить большое количество таких спутников — от нескольких десятков. Рой таких аппаратов будет снимать Землю в сверхдетальном режиме и вести непрерывную видеосъемку поверхности нашей планеты.

Руководитель сектора разработки оптических элементов многозональных сканирующих устройств РКС Александр Рыжаков: «Вывод спутника в космос и последующая работа с внешними воздействиями космического пространства вынуждает разработчиков создавать стеклянные зеркала с тяжелыми конструктивными элементами. Карбид кремния интересен как базовая технология для строительства приборов под систему съемочных аппаратов микро-класса. Это сверхжесткий материал и, несмотря на внешние факторы космического воздействия, оптические элементы из этого материала сохраняют все свои характеристики после вывода на орбиту и при длительных сроках эксплуатации в космосе. Зеркало из карбида кремния не требует утолщения и создания тяжелых вспомогательных конструкций — его свойства и характеристики остаются неизменны при любых условиях. Общий коэффициент повышения массы при увеличении диаметра составляет 1,8 против 3 на стекле».

Карбид кремния также делает возможным установку новой съемочной аппаратуры на малые спутники массой до 120 кг. На спутниках, которые действуют на орбите сегодня, масса только съемочного оборудования может достигать 500 кг, что сказывается и на общей стоимости спутника, и на стоимости его вывода на орбиту.

В рамках перспективных исследований специалисты РКС проводят опытные работы по применению карбида кремния в съемочной аппаратуре перспективных гидрометеорологических спутников систем «Арктика-М», «Электро-Л», «Метеор-М» для изготовления съемочной аппаратуры геостационарных спутников — так называемой МСУ-ГСМ. Подобной аппаратурой оснащен одноименный спутник системы «Арктика-М» для наблюдения полярных областей Земли и организации судоходства в северных зонах вечной мерзлоты. Применение нового материала позволит на порядок повысить качество изображения геостационаров и снизить общую массу спутников, используя высвободившиеся килограммы для установки дополнительных съемочных подсистем на борту и расширения функционала российских спутников ДЗЗ.

Академик Олег Орлов рассказал о возобновлении лунной программы России

Наталия Ячменникова

Ученые в ожидании запуска с космодрома Восточный нашей первой за последние 46 лет автоматической станции "Луна–25". Этим стартом Россия возобновляет свою лунную программу. Сначала полетят "машины". Но ученые уже думают, как готовить к миссиям до Луны и дальше человека. Зачем нужна центрифуга на орбите? Рождение в космосе: фантастика или реальность? Как практики буддийских монахов могут помочь космонавтам? Об этом корреспондент "РГ" беседует с директором Института медико-биологических проблем РАН академиком Олегом Орловым.

Олег Игоревич, несмотря на санкции, в ИМБП успешно продолжается 240-суточный международный эксперимент по имитации полета на Луну. В экипаже помимо россиян два американца и участник из ОАЭ. Какая обстановка на борту "лунника"?

Олег Орлов: В эксперименте уже позади половина пути. "На Землю" экипаж вернется в июле. Идет напряженная научная работа. Как написала в своем дневнике врач экипажа Виктория Кириченко: "Ну и ритм!". Экипаж "долетел" до Луны, работает "на орбите", уже несколько раз "прилунивался" и выходил на "поверхность". Все жестко по программе. Моделируются разные ситуации, в том числе аварийные. Было несколько деприваций сна - когда "космонавтам" сутками не дают спать. Это очень непросто. Проверка организма на прочность.

Экипаж находится не только в изоляции, но и в замкнутом пространстве. В пандемию многие лично испытали, насколько сложно все время в четырех стенах. Возникают конфликты?

Олег Орлов: Психологи выделяют несколько этапов в развитии межличностного взаимодействия внутри таких экипажей. От поверхностного общения, отстаивания каждым своих прав, поиска единомышленников до объединения вокруг общей цели и превращения просто рабочей группы в единую суперкоманду. Это мы наблюдаем и в эксперименте SIRIUS–21. Все ожидаемо и прогнозируемо.

Ученые всегда идут на шаг вперед. Вы занимаетесь созданием бортовой центрифуги короткого радиуса для космической станции. Ищете универсальное средство от невесомости для дальних полетов?

Олег Орлов: Ищем. Это крутая тема. Если решим, то сможем нивелировать все негативные эффекты невесомости в космическом полете. В чем смысл? Искусственную гравитацию можно создать двумя путями. Первый: закрутить корабль или заставить вращаться его часть. Внутри этого вращающегося объекта за счет центробежных сил создается гравитация.

Но есть и нюанс: наш вестибулярный аппарат обязательно ответит на постоянное длительное вращение. И его реакция может быть такой, что о работоспособности космонавта впору забыть.

В свое время в институте был экспериментальный стенд - "вращающаяся комната". Испытатели по много дней и жили в ней, и работали. Так что мы знаем примерно параметры вращения, которые человек может вынести. Однако создание вращающихся космических систем - техническая задача далекого будущего.

Другая возможность более прагматична - центрифуга короткого радиуса на борту станции. Космонавт помещается в нее лишь на какое-то время для восстановления кровообращения и функций других физиологических систем. В момент вращения, за счет все тех же центробежных сил, происходит перераспределение крови в направлении ног.

Возникает "тяжесть" - эффект гравитации?

Олег Орлов: Да. Такая центрифуга может стать очень серьезным элементом комплексной системы профилактики в межпланетных полетах. Сейчас этим активно занимаются во многих космических центрах. Серьезная задача - создание стенда на орбите. Так, подготовительные расчеты обоснования такой конструкции раньше предпринимались для МКС кооперацией участников американского сегмента. Однако были приостановлены из-за высоких рисков динамического воздействия стенда на всю станцию.

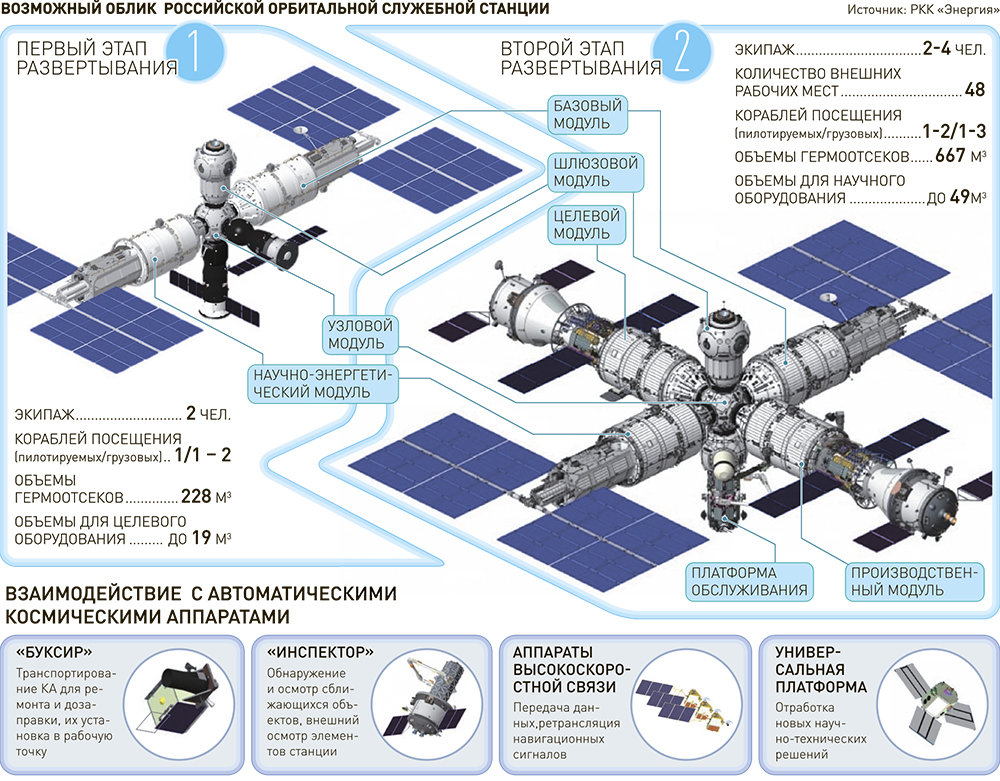

Мы вместе с коллегами из РКК "Энергия" подготовили обоснование создания бортовой центрифуги в составе перспективного модуля Российской орбитальной служебной станции. Это предложение утверждено. Вообще эффективность искусственной гравитации была доказана в ИМБП еще в 70-х годах - в наземных модельных исследованиях, в полетах по программе "Бион". Полученные еще в те годы данные легли в основу нового метода лечения - гравитационной терапии.

Искусственная гравитация, защита от радиации и гипомагнитной среды… Решим эти проблемы и можем спокойно лететь на Луну, Марс?

Олег Орлов: Есть еще одна архиважная проблема - создание системы жизнеобеспечения. Пока в космической практике она строится на принципе регулярных грузовых поставок с Земли. Для межпланетной экспедиции это исключено. Конечно, можно сколько-то запасов взять с собой. Можно предварительно выслать на орбиту Марса, например, те же грузовые корабли. Но очевидно, что нужны, как мы говорим, "самовоспроизводящиеся" биологические системы жизнеобеспечения. Источники белковой пищи, которая просто необходима человеку для продуктивной работы в экстремальных условиях.

Насколько я знаю, на станции "Мир" уже проводились эксперименты с перепелами?..

Олег Орлов: Да. На орбиту отправляли уже оплодотворенные яйца. Ученые получили поразительный результат - впервые в истории живые существа родились в космосе. Теперь есть все возможности продолжить уникальные исследования. Нас интересует размножение животных в космосе, которое включает в себя не только оплодотворение, вынашивание или выведение потомства, но и их развитие до "половозрелого" состояния.

Космическая мини-ферма?

Олег Орлов: Ну, до этого далеко. На сегодня можно говорить об успешности такого полного цикла только для низших животных, например, для плодовой мушки дрозофилы. Тем не менее исследования на дрозофилах позволяют анализировать фундаментальные механизмы адаптации половых клеток и, в целом, репродуктивных органов к факторам космического полета. Получаемые данные дают основания для осторожного оптимизма в отношении поддержания популяции более высокоразвитых организмов. В частности, тех же японских перепелов.

Многие ученые говорят, что одно из возможных решений многочисленных проблем, связанных с пилотируемыми межпланетными полетами, - искусственная гибернация. А проще - состояние, близкое ко сну. Неужели это реально?

Олег Орлов: Идея впервые была озвучена фантастами, а обоснована еще Сергеем Павловичем Королевым для полета на Марс. Академик Василий Васильевич Парин, возглавлявший наш институт вскоре после создания, обозначал ее термином "искусственный гипобиоз". В самом общем виде суть такая: чтобы экипаж корабля на этапе длительного космическом перелета находился в искусственно созданном "сноподобном" состоянии. Как показал ряд исследований, оно должно позволить снизить метаболизм и повысить защитный барьер организма к воздействиям космической радиации, гипомагнитного фактора, гипокинезии, перераспределения крови, психологическим проблемам… Экспедиция к Марсу может оказаться намного проще, чем полное обеспечение всем необходимым экипажа на протяжении полутора лет, необходимых для полета туда и обратно.

Большой интерес представляют практики управления энергообменом организма, используемые в ряде психотехник, в том числе в буддизме. В данный момент эти исследования проводятся в Индии группой специалистов под руководством сотрудника нашего института академика Святослава Всеволодовича Медведева.

А почему в эксперименте по сухой иммерсии, который скоро стартует в вашем институте, будут участвовать только женщины?

Олег Орлов: Как ни странно, особенности влияния факторов космического полета на женский организм изучены крайне мало. Хотя отличия их физиологической адаптации на орбите налицо. Например, у женщин отмечаются более выраженные признаки болезни движения. И наоборот, во время возвращения на Землю они испытывают симптомы укачивания реже, чем коллеги-мужчины.

Что такое - "сухая" иммерсия? Испытателя на специальной водонепроницаемой ткани погружают в бассейн с водой. Он словно зависает в воде. Никакой опоры, как в невесомости. Такие эксперименты у нас проводились от нескольких дней до полутора с лишним месяцев. Самый длительный - 56 суток. И всегда участвовали только добровольцы-мужчины. Но два года назад мы рискнули и провели первый в мире иммерсионный эксперимент с участием женщин. Сказать, что результаты очень интересные, не сказать ничего. Поэтому продолжим. Стендовая база "сухая иммерсия" входит в состав медико-технического комплекса ИМБП для отработки инновационных технологий космической биомедицины, имеющего статус уникальной научной установки.

Насколько я понимаю, все подобные эксперименты нацелены на поиск маркеров стресса?

Олег Орлов: Да. Поиск и оценка биомаркеров возможных изменений состояния здоровья экипажа - одна из главных задач медицинского контроля в условиях космического полета. Для психологов, например, таким маркером становятся отклонения в речевом взаимодействии членов экипажа. Для физиологов - тонкие вещи на уровне протеомных исследований. Одним из сложных маркеров стресса является вариабельность сердечного ритма. Или, например, изучение выдыхаемого человеком воздуха: изменения, которые происходят в организме, оставляют здесь "след". Сегодня даже хеликобактер диагностируют по таким изменениям - это уже клиническая практика.

Многие наши разработки находят применение и в земной медицине. Два года назад был создан НЦМУ (Научный центр мирового уровня) "Павловский центр "Интегративная физиология - персонализированной медицине, высокотехнологичному здравоохранению и технологиям стрессоустойчивости". В его состав вместе с тремя другими известными научными институтами вошел и ИМБП. В нашем институте был создан Центр изучения и профилактики эффектов долговременной изоляции. Его задача - комплексное изучение процессов адаптации организма человека к стрессу, вызванному длительной изоляцией в гермообъекте. Разработка и оценка эффективности применения средств профилактики.

Для чего создается лаборатория "Возврат-МКА"?

Олег Орлов: Это лаборатория для полетов на высокоэллиптические орбиты с параметрами 500 км х 200 тысяч км. То есть аппарат пойдет далеко за пределы низкой околоземной орбиты, через радиационные пояса и выше. И 80 процентов времени проведет вне магнитосферы Земли. Мы ожидаем в этих условиях снижение магнитного поля в 100-1000 раз и вклад галактического космического излучения в общую дозу радиационной нагрузки на "экипаж" более 80 процентов. Модель пусть и кратковременного - 30 суток, но уже практически межпланетного полета.

Вернувшийся недавно с МКС космонавт Петр Дубров провел на орбите 355 суток. Почти год. Какие новые данные ожидают получить ученые?

Олег Орлов: Один из предметов спора в вопросе комплектования экипажей исследовательских миссий за пределами низкой околоземной орбиты - наличие или отсутствие космического опыта. Для Петра Дуброва это был первый полет в космос. И сразу на такой срок. Сразу скажу: он здесь не первый. Так, сразу ровно год в 1987-1988 годах в составе экипажа станции "Мир" провел "новичок" Муса Манаров.

Мы знаем: среди ключевых медицинских рисков для столь длительных полетов - изменение структуры костной ткани. Наши специалисты изучают изменение минерального обмена. Не буду говорить о всех деталях, но, поверьте, это и сложно, и очень интересно.

Дуброву повезло. На его миссию пришлись съемки фильма с участием Юлии Пересильд и Клима Шипенко, прибытие экипажа с двумя японскими туристами, пополнение российского сегмента сразу двумя новыми модулями "Наука" и "Причал". Представляете нагрузку?

Рабочее напряжение, эмоции, наверное, зашкаливали?

Олег Орлов: Можно смело сказать, что этот полет был своеобразным моделированием строительства межпланетного корабля или напланетной базы. Кстати, одна из главных целей в нашей работе - это обеспечение космонавта возможностью в кратчайшие сроки приступить к активной работе на поверхности планеты после длительного пребывания в невесомости. А основное ограничение здесь - скорость реадаптации сенсомоторной системы человека к гравитационному воздействию. Тоже изучаем.

Предприятие Роскосмоса производит инерциальные навигационные системы из отечественных компонентов

Специалисты Центра микроэлектроники холдинга «Российские космические системы» (РКС, входит в Госкорпорацию «Роскосмос») разработали технологию групповой обработки кварцевых и кремниевых микрокомпонентов для акселерометров и гироскопов — важнейших изделий для навигации и управления космической и авиационной техникой.

Задача навигации, определения местоположения объекта относительно опорной системы координат решается со времен, как человек отправился в путь. Пройденное расстояние и местоположение вычислялись при помощи инструментов, например, секстанта и простейших вычислений. Эра авиации и космонавтики сделала возможным решать задачу инерциальной навигации — навигации относительно инерциальной системы координат — автоматически с помощью бортовых систем.

Эволюция навигационных систем

За более чем полвека инерциальные навигационные системы претерпели колоссальные изменения: от 80-килограммовых гиростабилизированных платформ (ГСП) до бесплатформенных инерциальных навигационных систем (БИНС) весом в десятки килограммов. Системы вычисляют навигационное решение на основании сигналов датчиков угловых скоростей и акселерометров. В качестве датчиков угловой скорости используются двухстепенные, динамически настраиваемые, лазерные, волоконно-оптические и волновые гироскопы. Для измерений кажущегося ускорения применяются гироскопические интеграторы линейных ускорений, маятниковые и кварцевые акселерометры. Если в ГСП сама платформа является аналоговым интегратором, то в БИНС задача решается с помощью цифровых вычислителей.

Очевидно, что приборы с такими массами и габаритами не могут устанавливаться на миниатюрных изделиях, таких как квадрокоптер, малый космический аппарат, космический аппарат типа CubeSat. Впрочем, даже для автомобиля такие приборы переразмерены. Для таких объектов необходимы соответствующие решения — компактные, небольшой массы и с высокой степенью автономности.

Микромеханические гироскопы

Для миниатюрных изделий, где в пользу массы допустимо загрубить точность информации, развивается направление микромеханических гироскопов и приборов на их основе. Микромеханический гироскоп размером со спичечный коробок обеспечивает изделия измерениями угловой скорости и кажущегося ускорения. Однако, как и остальные гироскопы, микромеханический гироскоп является высокотехнологичным изделием, производство которого сопряжено с рядом трудностей.

Технологии производства микромеханических гироскопов схожи с технологиями производства электрорадиоизделий, мировые топологические нормы уже достигли уровня в 0,35 микрометров. При высоком спросе на миниатюрные инерциальные датчики наблюдаются трудности при разработке новых технологий изготовления и дефицит серийных производителей чувствительных элементов. Ряд российских предприятий в этой нише индивидуально производит такие микрокомпоненты, однако каждое изделие имеет свои геометрические размеры, их надо потом дорабатывать и трудоемко доводить до необходимых в космосе стандартов.

Отечественные технологии РКС

В ответ на эту проблему в РКС разработали групповые технологии, когда на одной пластине изготавливаются чувствительные элементы с одинаковой геометрией. Инновационное серийное производство позволит отойти от практики поштучного «ручного» изготовления. Ключевая особенность разработанных в РКС методов заключается в повышении точности и повторяемости геометрических размеров объемных микроструктур.

Заместитель руководителя отдела разработки микромеханических систем РКС Андрей Корпухин: «В РКС развивают и совершенствуют эту технологию с 2007 года. Мы применяем процессы микроэлектронного производства: формирование тонкопленочных диэлектрических и проводящих слоев, фотолитографию, жидкостное и плазмохимическое селективное травление и другие. Для создания высокотехнологичных чувствительных элементов используются материалы, изготовленные в России».

Запуск нового производства показал, что выход годных микрокомпонентов, соответствующих конструкторской документации, достигает 70%, тогда как при других методах эти показатели не превышают и 30%. Благодаря применяемым в РКС ноу-хау достигнута точность кремниевых элементов микроэлектромеханической системы акселерометров и гироскопов до 1 микрометра и увеличена точность микрообработки кварцевых чувствительных элементов в 5 раз по сравнению с традиционными технологиями.

Применение микросистем

Новые акселерометры и гироскопы будут высокоточными и малогабаритными — снизятся вес и энергопотребление спутников. Достигнутые параметры открывают перспективы для их эксплуатации в жестких условиях открытого космоса. Эти устройства будут применяться в системах управления и автономной навигации ракет-носителей, на орбитальных аппаратах, межпланетных и спускаемых модулях. В будущем они станут основой инновационных гироскопов и акселерометров перспективных космических аппаратов — от кубсатов до межпланетных станций.

Высокотехнологичные микрокомпоненты имеют большой коммерческий потенциал, так как получили широкое распространение в некосмических сферах. Например, их также применяют при бурении нефтяных скважин, в транспорте, авиации, воздушных, наземных беспилотных системах, промышленной технике и различных портативных устройствах. Высокая точность изготовления позволит использовать их в приборах навигационного класса и более широком сегменте high-end техники.

Заместитель генерального конструктора РКС Николай Рябогин: «Это не предел совершенствования миниатюрных инерциальных навигационных систем. Разработка комплексированных навигационных систем, объединяющих информацию датчиков, функционирующих на разных физических принципах, основана на совместной обработке первичной информации для повышения надежности и точности навигационного решения».

Математическая обработка информации микромеханических гироскопов, приемника сигналов систем спутниковой навигации и звездных датчиков позволяет определять навигационные параметры с высокой точностью, которая необходима для работы системы управления движением космических аппаратов. Решение РКС объединяет вычислительную систему на кристалле, совмещенную с навигационным приемником, микромеханическими гироскопами и информацией от звездных датчиков — такая миниатюрная система с совместной обработкой первичной информации и методами фильтрации обеспечит комплексное решение навигационной задачи.

«Поехали!»: российские университеты покоряют космическое пространство

Космос, его развитие, изучение, создание уникальных аппаратов и даже экологическая работа в космосе — вот далеко не полный перечень проектов, которые сегодня реализуют российские университеты в рамках федеральной программы Минобрнауки России «Приоритет 2030». Рассказываем о том, как эти вузы формировали историю отечественного покорения космоса, и что сегодня создают ученые для стратегической отрасли страны.

Они были первыми!

История Московского государственного технического университета (МГТУ) им. Н.Э. Баумана неразрывно связана с отечественным ракетостроением и космонавтикой, а фраза «Они были первыми!» точно про Бауманку и ее выпускников, ведь именно отсюда вышли такие известные конструкторы, как Сергей Королев, Игорь Бармин, Андрей Туполев и многие другие. Среди российских и советских космонавтов также множество выпускников МГТУ. Третья женщина-космонавт Елена Кондакова, космонавт, совершивший восемь выходов в открытый космос, генеральный конструктор РКК «Энергия» и заведующий кафедрой СМ-3 МГТУ Владимир Соловьев и еще 11 космонавтов окончили в свое время этот вуз.

Сегодня МГТУ является главным вузом по подготовке кадров для госкорпорации «Роскосмос», ведутся и совместные разработки. В рамках программы «Приоритет 2030» в МГТУ им. Н.Э. Баумана идут работы по обеспечению исследовательской, технологической и кадровой готовности страны к переходу на новый технологический уклад и глобальному лидерству в научно-технической сфере. Программа развития вуза охватывает науку и инновации, образование, команду, систему управления и инфраструктуру.

«Самые яркие космические проекты этого года — Бауманский старт и конкурс «Космический десант». 18 марта был произведен старт ракеты-носителя «Союз-2.1а» с транспортным пилотируемым кораблем «Союз МС-21». Уникальность запуска заключается в том, что экипаж полностью состоит из выпускников МГТУ им. Н.Э. Баумана, а на ракете был изображен герб университета», — рассказывает ректор Михаил Гордин.

ГУАП создает уникальный стенд бортовой космической сети

В тревожное предвоенное время зимой 1941 года на карте учебных заведений страны появился новый вуз — Ленинградский авиационный, который сегодня известен каждому, кто соприкасается с темой космических исследований, как Санкт-Петербургский государственный университет аэрокосмического приборостроения (ГУАП). С 1985 года институт стал головным в стране в области целевой интенсивной подготовки специалистов, а c 1989 года одним из первых приступил к подготовке инженеров-исследователей.

Сегодня в первом аэрокосмическом вузе России по программе «Приоритет 2030» завершается работа по созданию уникального лабораторного стенда бортовой космической сети SpaceWire. На стенде будет представлено полностью российское оборудование, работающее по перспективному стандарту передачи данных SpaceWire. В ближайшем будущем это позволит сотрудничать с индустриальными компаниями, у которых есть необходимость тестировать свое оборудование и подтверждать, что оно соответствует данному стандарту.

«SpaceWire — один из стандартов коммуникационных бортовых сетей космических и летательных аппаратов. Он должен обеспечивать совместимость с различными видами оборудования и многофункциональное использование конечных элементов и подсистем. Мы хотим сделать этот стенд уникальной научной установкой, зарегистрированной в РФ. Сейчас все оборудование закуплено, идет процесс его сборки. Платы и коммутаторы уже размещены на стенде, готовим драйверы и программное обеспечение. Регистрация уникальной научной установки — процесс нескорый, но по графику мы до конца этого года должны завершить работу», — рассказал заведующий кафедрой № 14 Института аэрокосмических приборов и систем Валентин Оленев.

Особенностью сети является и то, что она может быть с легкостью расширена на большее количество устройств. Это достигается путем подключения коммутатора SpaceWire и организации более сложной сетевой структуры. Также есть возможность производить проверку программного обеспечения различных исследователей и фирм-разработчиков на соответствие стандарту SpaceWire. На сегодняшний день в России нет аналогов данной разработки.

От штурмовиков Ил-2 к спутникам нового поколения

Авиационный институт, ставший ядром нынешнего Самарского национального исследовательского университета имени академика С.П. Королёва, открылся в Самаре (тогда г. Куйбышев) в октябре 1942 года. К тому моменту в город было эвакуировано около 30 предприятий и организаций авиационной промышленности. Здесь было развернуто серийное производство штурмовика Ил–2, ставшего самым массовым боевым самолетом в истории авиации. А авиационный институт (КуАИ) стал базой подготовки инженерных кадров для этих предприятий. В послевоенные годы начали развиваться научно-исследовательские работы, связанные с производством новейших образцов авиационной техники. 22 февраля 1966 года Авиационному институту было присвоено имя академика С.П. Королёва.

Разрабатывать собственные космические аппараты специалисты Самарского университета им. С.П. Королёва начали еще в 1980-е годы. Первые спутники «Пион» вышли на орбиту в 1989 году и изучали верхние слои атмосферы. С 1989 по 1992 год было запущено шесть спутников из этой серии.

«В 2013 году было запущено два спутника «АИСТ-1» с научным оборудованием для изучения магнитного поля Земли и столкновений на низких орбитах с космической пылью. В апреле 2016 года с космодрома «Восточный» на орбиту был выведен малый космический аппарат «Аист-2Д». Его разработкой занимались ученые Самарского университета им. С.П. Королёва совместно со специалистами ракетно-космического центра «Прогресс». «Аист-2Д» создан для научных экспериментов и дистанционного зондирования Земли. На данный момент он отснял более 68 млн кв. км земной поверхности и продолжает успешно работать на орбите. Сегодня ученые Самарского университета им. С.П. Королёва в рамках реализации программы «Приоритет 2030» ведут работу над малым космическим аппаратом третьего поколения семейства «АИСТ», — обозначил вклад вуза в изучение космоса ректор Владимир Богатырев.

По оценкам экспертов RAEX, университет входит в тройку лучших вузов России по направлению «Авиационная и ракетно-космическая техника».

Космонавты учатся в МАИ

Московский авиационный институт (МАИ) — лидер среди всех гражданских университетов по числу выпускников, совершивших полет в космос. Из стен вуза вышло 23 летчика-космонавта. В настоящее время в отряде космонавтов три выпускника и четыре аспиранта МАИ.

Стратегический проект № 1 МАИ, реализуемый в рамках гранта программы «Приоритет 2030», посвящен в том числе космосу. Среди прочего, стратпроект «Будущие аэрокосмические рынки – 2050» предполагает обеспечение лидерства МАИ в сегменте космических систем и услуг при использовании космической связи.

«Более 3 500 наших студентов проходят обучение в интересах ракетно-космической промышленности. Наш университет сотрудничает с ведущими разработчиками и производителями ракетно-космической техники, и во время обучения студенты получают опыт работы над перспективными проектами предприятий ГК «Роскосмос». При этом стоит отметить, что и космонавты идут учиться в МАИ. В настоящий момент в аспирантуре МАИ обучаются шесть космонавтов-испытателей и три специалиста Центра подготовки космонавтов. Причем один из них, Анатолий Иванишин, поступал к нам, находясь на борту Международной космической станции. Все аспиранты пришли со своими научными задачами, связанными с направлениями Федеральной космической программы. Например, среди них есть проект по информационной модели оператора комплексного динамического тренажера или работа по автоматизации и планированию подготовки экипажей пилотируемых космических кораблей», — пояснил проректор по стратегическому развитию МАИ Александр Шемяков.

Также в рамках реализации программы развития вуз открывает новые сетевые образовательные программы. К примеру, в интересах космической индустрии совместно с Амурским государственным университетом действует программа подготовки кадров для космодрома «Восточный».

В космосе наведут порядок и улучшат экологию

В Омском государственном техническом университете (ОмГТУ) подготовка по ракетным специальностям началась еще в 1965 году. За 57 лет вуз выпустил более 2 400 специалистов по авиаракетным направлениям подготовки. Работают они на предприятиях практически всей страны, от Калининграда до Комсомольска-на-Амуре.

Сегодня здесь в рамках реализации гранта федеральной программы «Приоритет 2030» продолжается разработка авиационных и ракетных двигателей. Теме космической экологии также посвящен один из стратегических проектов университета. По словам и.о. ректора ОмГТУ Дмитрия Маевского, исследования в области ракетно-космического машиностроения позволят снизить техногенное воздействие на окружающую среду и повысят экономическую эффективность ракетно-космической деятельности.

«В 2021 году начата работа совместно с Роскосмосом по очистке космического пространства и созданию двигателей для малых космических аппаратов. Уверен, что потенциал всех участников процесса усилит позицию каждого и обеспечит вхождение России к 2030 году в ТОП-5 стран, располагающих технологиями снижения техногенного воздействия на экологию космоса», — рассказал о работе университета Дмитрий Маевский.

Среди перспективных проектов — разработки в области снижения техногенного воздействия на окружающую среду и очистки околоземного пространства от космического мусора. Ученые Омского политеха проводят исследования по созданию новых материалов и конструкций отделяющихся частей ракеты-носителя, что приведет к их успешной утилизации на траектории спуска.

Гагарин объединяет молодежь СГУ им. Н.Г. Чернышевского

Космические исследования в стенах Саратовского государственного университета (СГУ) им. Н.Г. Чернышевского начались за четыре года до знаменательного полета Юрия Гагарина: при университете работала Станция наблюдений. Здесь наряду с традиционными визуальными наблюдениями спутников на протяжении многих лет выполнялась полная астрометрическая обработка фотографических наблюдений, проводившихся на станциях Астрономического совета АН СССР в различных точках земного шара.

Наиболее важным достижением СГУ в области космических исследований явились разработка и создание под руководством профессора Ю.А. Склярова (1931–2014) спутниковой аппаратуры для измерения составляющих радиационного баланса Земли. Она успешно работает и в настоящее время: измеритель отраженной коротковолновой радиации ИКОР-М — на борту спутника «Метеор-М» № 2, а измеритель солнечной постоянной ИСП-2М — на геостационарном спутнике «Электро-Л».

И сегодня космическая тематика — это неотъемлемая часть жизни студентов СГУ.

«Саратовский университет является одним из организаторов Всероссийского открытого кино-арт-фестиваля «Гагарин.doc». В его рамках проходят научно-популярные лекции, круглые столы, конкурс короткометражных фильмов «Первый!», творческие встречи, выставки и многое другое. В этом году «Гагарин.doc» открылся вчера, 11 апреля, и это уже VI фестиваль, который объединяет вокруг себя творческую молодежь, опытных наставников и всех, кто любит космос», — рассказал ректор вуза Алексей Чумаченко.

Дмитрий Рогозин: ракет у нас — море, спутники нужны

Большое количество российских ракет освободились после введения западными странами санкций и отказа Роскосмоса сотрудничать с ними. О том, какие аппараты могут быть запущены на этих ракетах, а также о том, какими разработками занимается сейчас российская ракетно-космическая отрасль, какие из них приоритетны, а какие могут подождать, и почему крайне важно развивать многоспутниковые группировки, генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин рассказал во второй части интервью корреспонденту РИА Новости Денису Кайырану в День космонавтики.

***

— После разрыва сотрудничества с OneWeb освободилось несколько ракет «Союз». Вы говорили, что их можно использовать для бесплатных запусков спутников российских производителей-частников. Когда возможен первый такой пуск?

— Поступил запрос от российских компаний, которые располагают несколькими изготовленными аппаратами. Но они легкие для того, чтобы загрузить один «Союз», в любом случае потребуется целевая нагрузка. Сейчас идет планирование этих запусков.

Ракеты, изготовленные под OneWeb, совсем свежие. Они длительное время могут находиться в наземном хранении. Поэтому у нас нет задачи срочно в ближайшие год-полтора осуществить пуски этих ракет. Учитывая, что ракеты уже оплачены, мы готовы предложить другим иностранным партнерам пусковые услуги по льготной цене.

— О каких партнерах идет речь?

— Это те страны, которые не присоединились к санкциям и с уважением относятся к нашей стране и к нашей ракетно-космической отрасли.

— Когда будет готов эскизный проект ракеты «Амур-СПГ», и когда появится переработанный с учетом использования метана и новых технологий проект сверхтяжелой ракеты?

— Мы идем последовательно. Сначала надо получить двигатель РД-0169, использующий топливную пару метан-кислород.

— И когда вы его получите?

— В 2024 году мы должны получить прошедший через горячие испытания двигатель.

Что касается ракеты «Амур-СПГ», то она появится тогда, и никак не раньше, когда мы почувствуем, что пора завершать эксплуатацию «Союза-2». Этот носитель прошел все необходимые модернизации, показывает высокие характеристики. На космодроме «Восточный» в 2016 году введен в эксплуатацию стартовый комплекс под «Союз-2». Глупо было бы так быстро отказываться от него. Сейчас в России присутствует весь спектр ракет-носителей от легкого до тяжелого класса. Соответственно, нет сейчас задачи форсировать создание ракет-носителей. Сейчас перед нами стоит другой приоритетный вопрос — кратное увеличение орбитальной группировки.

Возвращаясь к метановым двигателям. По ним идет постоянный спор, в том числе в моем окружении. Преимущества у метана свои, безусловно, есть, но есть и неизученные риски. По сути дела, метановых двигателей с наработанной статистикой в мире еще нет. Многоразовость ракет той же SpaceX достигается с помощью керосиновых двигателей, а не метановых.

У нас есть лучшие в мире кислородно-керосиновые двигатели линейки РД-171. Прекратились поставки РД-180 в США, который создавался в интересах ракеты Atlas. Напомню, было проведено 98 успешных пусков подряд. Соединенные Штаты продолжали у нас покупать двигатели за большие деньги просто потому, что не могли создать ничего подобного даже по лицензии, которая у них была. Лично мне, например, очень жалко, что мы этот двигатель не используем для себя.

Наш колоссальный задел по ракетному двигателестроению надо вычерпать до конца. Нам сейчас космические аппараты нужны, ракет у нас море.

Мы видим, как наши непартнеры используют в полной мере свои орбитальные группировки для поддержки враждебных для нас вооруженных сил Украины. И Евросоюз, и Соединенные Штаты Америки фактически обеспечили для вооруженных сил Украины все необходимое — и космическую связь, и высокодетальное наблюдение. Мы в этой ситуации должны наращивать орбитальную группировку двойного назначения. Всем ресурсом, которым располагает Роскосмос на орбите, мы будем полностью делиться с нашими Вооруженными силами.

— «Союзу-2» некоторые прочат 10-20, а то и еще 50 лет эксплуатации. То есть метановая ракета не появится практически никогда?