Новости. Обзор СМИ Рубрикатор поиска + личные списки

Возвращение Ливии на мировые рынки: благо или проблема?

Открытие ливийских месторождений и портов и, как следствие, возвращение Ливии на мировые рынки нефти станет главным фактором непредсказуемости в 2021 году.

Сейчас, через несколько месяцев после снятия блокады с ключевых объектов нефтяной инфраструктуры североафриканской страны, заявлять об этом можно вполне обоснованно. Только благодаря Ливии в течение нескольких недель в октябре — ноябре 2020 года на мировых рынках появился дополнительный миллион баррелей в день нефти, не подпадающий под какие-либо ограничения со стороны ОПЕК+. Как на традиционных рынках сбыта ливийской нефти в Средиземноморье, так и в других регионах Европы и Азии появление ливийской нефти ощущалось почти всеми — посредством падения дифференциалов или путем ужесточения и без того серьезной конкуренции.

Прекращение горячей фазы ливийского конфликта стало возможным благодаря подписанному 23 октября 2020 года перемирию между Правительством национального согласия (ПНС/GNA) во главе с Фаезом Сарраджем и Ливийской национальной армией (ЛНА/LNA) во главе с фельдмаршалом Халифой Хафтаром. У обеих сторон были причины для прекращения военных действий: силы Хафтара так и не смогли занять Триполи и испытывали серьезные проблемы на фоне активизации турецкого участия в ливийском конфликте, в то же время силы, аффилированные с ПНС, не смогли добиться каких бы то ни было значимых результатов в ходе контрудара по позициям ЛНА, фактически создав патовое положение, когда ни одна из сторон не может нанести решающий удар по другой.

Война убила добычу

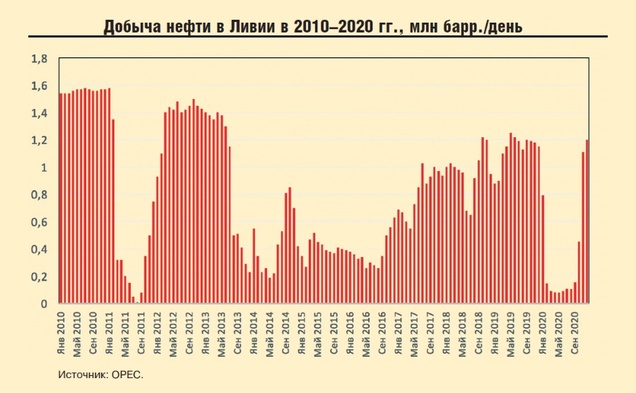

Блокировка портов и месторождений в период с января по октябрь 2020 года привела к падению нефтедобычи в Ливии до самого низкого с 2011 года уровня — объемы выработки колебались вокруг отметки в 0,1 млн баррелей в день. Здесь напрашивается вопрос: как вообще возможна добыча, если все объекты, все нефтеналивные терминалы закрыты? Дело в том, что, помимо «материковых» месторождений, составляющих преобладающее большинство нефтегазовых ресурсов страны, в территориальных водах Ливии разрабатывается два шельфовых месторождения — Бури (Bouri) и Аль-Джурф (Al-Jurf), — где без каких бы то ни было ограничений продолжалась добыча на протяжении всего периода с 2011 по 2020 год. Добытая на этих месторождениях нефть скапливалась в плавучих установках хранения и выгрузки, откуда потом поставлялась на средиземноморские рынки, преимущественно в Италию.

Обладая самыми крупными доказанными запасами нефти во всей Африке — порядка 48,4 млрд баррелей (около 6,5 млрд тонн) — Ливия достигла пика добычи в 1970 году и с тех пор не в состоянии соответствовать статусу ведущей нефтедобывающей державы континента. В то же время на поздние годы правления Муаммара Каддафи пришлось относительное возрождение добычи, когда среднегодовая полка находилась на уровне в 1,8 млн баррелей в день. Однако начало гражданской войны в Ливии поставило крест на амбициозных планах вождя Джамахирии и уронило добычу до самого низкого за последние 60 лет уровня. Раскол страны на два лагеря, девять лет постоянного военного конфликта и невозможность гарантировать сохранность нефтяной инфраструктуры сделали из Ливии второстепенного актора в мировых энергетических кругах.

В 2020 году Ливия, упав на одно место по сравнению с предыдущими годами, стала пятым крупнейшим нефтедобывающим государством Африки после Нигерии, Анголы, Алжира и Египта. Парадоксальность падения Ливии заключается в том, что, несмотря на количественный и качественный спад, Триполи остается в топ-3 нефтезависимых стран мира: на протяжении XXI века Ливия, Ирак и Кувейт безостановочно соперничают за титул максимальной нефтяной ренты (у всех троих в 2000–2018 годах средний процент нефтяных доходов к ВВП составляет 47%). При этом даже к декабрю 2020 года, когда все нефтеналивные терминалы Ливии были разблокированы, экспорт нефти из Ирака в четыре раза превышал ливийские объемы, из Кувейта — в три раза.

Куда хлынула ливийская нефть?

Историческим центром торговли ливийскими сортами нефти является Средиземноморье, неслучайно именно итальянские (ENI), французские (TOTAL) и австрийские (OMV) нефтяные компании играют ведущую роль в сфере разведки и добычи. Для ряда нефтеперерабатывающих компаний в регионе, не обладающих достаточной глубиной для переработки, нефть из Ливии на протяжении долгих лет являла собой оптимальный вариант сырья для обеспечения собственных нужд. При этом компании уже наработали целый пласт знаний касательно того, как справляться с недостатками ливийских сортов нефти: чрезвычайно высокой парафинистостью, положительными температурами застывания (pour point) и др.

Засилье средиземноморского спроса на ливийскую нефть было немного размыто в период с 2018 по 2019 год, то есть до военной блокады портов и месторождений, когда Китай стал все более активно скупать ливийские партии, опередив к концу 2018-го даже Италию в качестве основного рынка сбыта. Более того, поставки нефти в Италию скрывают в себе партии, прибывающие в порт Триеста, которые впоследствии будут перекачиваться по нефтепроводу TAL в направлении Австрии и Чехии, поэтому вполне возможно, что Китай на протяжении 2018–2019 годов являлся ключевым рынком для ливийской нефти. Вместе с тем открытие портов в октябре 2020 года не привело к повторному всплеску интереса со стороны Китая: в ноябре — январе в направлении Поднебесной отправлялось 2–4 судна типа Suezmax.

Внезапное появление дополнительного миллиона баррелей нефти в день на черноморском рынке нефти не могло не сказаться и на региональных конкурентах. Казахстанско-российский сорт КТК (CPC в английской аббревиатуре), алжирский сорт Saharan Blend, азербайджанский сорт Azeri Light — все они только стали восстанавливаться по отношению к мировому эталону Brent после беспрецедентного падения в марте — мае 2020 года, когда возвращение Ливии на мировой рынок вновь стало сдавливать дифференциалы вниз. Также с появлением ливийской нефти средиземноморский рынок стал еще более насыщенным, способствуя экспорту остальных в направлении Азии и других континентов. К примеру, экспорт алжирской нефти в Азию в декабре 2020 года (4,2 млн баррелей) достиг самого высокого уровня с января 2020 года, то есть с последнего месяца до блокировки портов и месторождений Ливии.

Отдельно стоит отметить, что возвращение ливийской нефти на европейский рынок заметно снизило привлекательность американских экспортных сортов, которые по стечению обстоятельств также являются легкими и низкосернистыми, то есть конкуренция между ними прямая (в отличие от российского эталонного сорта Urals). Если на пике американского экспорта в страны Средиземноморья, в июле 2020 года, объемы экспорта составляли 12,6 млн баррелей (соответствует порядка 400 тыс. баррелей в день), то к январю 2021 года импорт из США упал до 4 млн баррелей (чуть более 130 тыс. баррелей в день). Таким образом, непосредственная близость и доступность ливийской нефти приостановили рост американского экспорта: обстоятельство, что логистическое плечо действительно играет роль в определении наиболее выгодных партий, также подтверждается меньшим падением экспортных объемов в Северо-Западной Европе.

Возвращение ливийских объемов помогло европейским нефтепереработчикам, однако для ОПЕК оно стало неожиданной проблемой. Ввиду политической нестабильности в Ливии официальный Триполи смог добиться освобождения из-под производственных квот в рамках договоренностей ОПЕК+, однако по мере нормализации обстановки в стране ближневосточные партнеры непременно начнут требовать включения Ливии в общесогласованный график нефтедобычи.

В период с ноября 2020 по январь 2021 года дополнительные объемы ливийской нефти не обвалили котировки в силу двух фундаментальных причин:

некоторые страны были вынуждены снизить добычу ниже установленных ОПЕК+ квот, так как в течение 2020 года превысили согласованные объемы добычи (Ирак, ОАЭ);

Саудовская Аравия решила не наращивать нефтедобычу ради сохранения благоприятных котировок на нефть и недовыполнила свою квоту.

Приоритет нефтепереработки — домашний рынок

Не весь объем добываемой в Ливии нефти уходит на экспорт, определенная его часть является сырьем для нефтепереработки в рамках самой страны. На территории Ливии имеется пять НПЗ, причем крупнейший из них в городе Рас-Лануф (номинальная мощность — 220 тыс. баррелей в день) не работает с 2013 года из-за длительного спора о правах владения между Национальной нефтяной корпорацией Ливии (NOC) и изначальными владельцами из ОАЭ. Все остальные НПЗ вышли из вынужденного периода простоя параллельно с открытием экспортных терминалов: объекты в Эз-Завие (120 тыс. баррелей в день), Тобруке (20 тыс. баррелей в день), Сарире (10 тыс. баррелей в день) и Сирте (8 тыс. баррелей в день) хоть и не в состоянии полностью обеспечивать потребности Ливии, которые оцениваются в 220 тыс. баррелей в день, но смогут утолить топливный голод страны.

Согласно данным агентства Reuters, Ливия в 2020 году импортировала порядка 2,5 млн тонн бензина и дизельного топлива, что почти на 45% выше показателей 2019-го.

Именно этим объясняется столь пристальное внимание ливийских энергетических кругов к вопросам нефтепереработки: не достигнув точки самообеспечения, Ливия будет и впредь «сжигать» столь ценную валютную выручку на дозакупку топлива. Отдельно стоит упомянуть о проблеме контрабанды автомобильных топлив за пределы Ливии: так как стоимость бензина и дизеля в самой Ливии низка, в трудноконтролируемых и отдаленных районах (например, вдоль границы с Тунисом и Алжиром, но также и на средиземноморском побережье) организован целый поток контрабанды топлив. По оценке NOC, эти противозаконные действия ежегодно наносят казне ущерб в размере порядка $0,7–0,8 млрд.

Что касается непосредственно доходов Национальной нефтяной корпорации Ливии, то восстановление добычи имело место как никогда вовремя: совокупный недополученный доход в течение 2020 года оценивается в $9,8 млрд. В одном только ноябре 2020 года ливийская NOC получила большую выручку, чем в апреле — октябре 2020-го вместе взятых, и это все на фоне необходимости финансировать Гвардию защиты нефтяных объектов Ливии и другие околовоенные формирования (которые, кстати говоря, предотвратили насильственный захват здания корпорации в ноябре 2020 года). Отдельно стоит отметить, что показатели нефтяных доходов отображают положение дел с месячным отставанием, так как продажи, которые, допустим, физически были осуществлены в январе, преимущественно оплачиваются через 30 дней, то есть уже в феврале.

Российский след

Относительная нормализация обстановки в Ливии может параллельно дать толчок возвращению российских компаний, в первую очередь «Татнефти», к оценке тех лицензионных участков, которые уже больше десятилетия простаивают. «Татнефть», видя на тот момент в Ливии самый безопасный и органичный способ расширения своей ресурсной базы, заполучила в последнем лицензионном аукционе 2006–2007 годов восемь блоков, причем все они со 100-процентным участием российской компании. Все разведочные работы были в авральном порядке приостановлены в 2014 году, и первую часть сейсморазведки самых перспективных участков «Татнефть» смогла завершить только в 2020-м.

В конце декабря 2020 года «Татнефть» заявила о готовности возобновить работы на четырех лицензионных блоках (из восьми в целом) на территории Ливии. Хотя ни на одном из блоков пока добыча не велась, стремление «Татнефти» вернуться к разведке и оценке ресурсов является важным для Ливии шагом, учитывая, что российская компания — один из ведущих неливийских игроков в плане масштаба законтрактованных участков. Если вычесть все аффилированные с ливийской NOC компании (Zallaf Oil, AGOCO, Harouge Oil Operations), то «Татнефть» контролирует третьи крупнейшие площади в Ливии (после американской Occidental и британской BP), почти доходящие по общей территории до 20 тыс. кв. км.

В то время как участки «Татнефти» преимущественно нефтеносные, что подтверждает и открытие на них месторождения, другая российская компания — «Газпром» — имеет хорошие шансы стать серьезным игроком на газовом рынке Ливии. Посредством своего партнерства с германской Wintershall Dea «Газпром» обладает долями в нефтедобывающих концессиях C96 и C97 (преобразованы в 2019 году в контрактные площади № 91 и № 107), однако самым перспективным на данный момент кажется шельфовый участок № 19 — права на его геологоразведку и разработку российская компания выиграла в 2008 году, заплатив $200 млн и обязавшись пробурить шесть разведочных скважин в рамках 30-летнего контракта.

Как и в случае с «Татнефтью», «Газпромом» проведены масштабные 3D-сейсморазведочные работы, в ходе которых, к примеру, на блоке № 19 было выявлено три перспективных участка. Однако российский газовый концерн так и не сумел приступить к поисковому бурению, назначенному на лето 2011 года, так как к тому моменту Ливия уже погрузилась в пучину братоубийственного конфликта. Отдельно следует отметить, что «Роснефть» в 2017 году подписала меморандум о сотрудничестве с NOC, однако пока их взаимодействие не переросло в непосредственное участие компании в ливийской разведке и добыче.

Таким образом, Россия находится в парадоксальном положении, когда совокупное участие компаний делает ее одним из ключевых источников инвестиций в нефтегаз, но в то же время добыча фактически не ведется.

Если Ливии удастся прийти к общему пониманию национальных целей, то будущему официальному Триполи, каких бы мастей эти власти ни были, придется нормализовать процесс лицензирования. Последний официальный раунд выдачи концессий состоялся в далеком 2007 году еще при власти Каддафи, с тех пор NOC предоставляла права пользования лицензиями ситуативно, на основе двусторонних переговоров с заинтересованными лицами. Ливийским властям стоит особенно приглядеться к средиземноморскому шельфу страны, который все еще довольно недообследован и недораспределен. К тому же, как показали события последних девяти лет, у шельфовых объектов есть одно существенное преимущество — их безопасность обеспечивается в разы легче.

Как быть дальше?

Существует целый ряд факторов, из-за которых текущее хрупкое равновесие может вновь перейти в непосредственное возобновление военных действий. К примеру, в рамках Женевских договоренностей было закреплено, что к концу января 2021 года Ливию должны покинуть все иностранные боевики. Так как ни одна сторона официально никогда не признавалась, что в ее рядах находятся неливийские граждане, этот предлог может быть весьма удобен для повторного развязывания войны.

Однако ввиду перечисленных выше обстоятельств есть все основания полагать, что самым значимым и в то же время самым геополитически опасным пунктом разногласий является вопрос о распределении нефтяных доходов, которые, как было указано, все еще составляют основную часть ливийского ВВП.

Примечательно, что в вопросе о распределении нефтегазовых доходов вырисовывается конфликт всех против всех: очевидно противостояние ПНС и ЛНА за лавры объединителя страны, однако вялотекущий спор NOC с Центральным банком Ливии (ЦБЛ) привносит дополнительный штрих сложности. Дело в том, что нефтяная корпорация неоднократно отказывалась переводить доходы от продажи нефти ЦБЛ, ссылаясь на отсутствие подотчетности о том, куда именно уходят эти деньги, и выразила готовность сделать так только в случае, если будет сформировано правительство национального единства. В том числе благодаря таким действиям NOC политический вес ее главы Мустафы Саналлы заметно возрос, позволив ему стать необходимым актором будущего политического устройства Ливии.

С точки зрения долгосрочных перспектив нефтегазовой отрасли Ливии то обстоятельство, что месторождения вновь заработали и терминалы вновь открылись, является положительным развитием событий. Более того, каждый месяц простаивания скважин отрицательно сказывался на качестве самой нефти, приведя к появлению сульфаторедуцирующих бактерий, которые превращают ионы сульфатов в крайне коррозионный сероводород. С учетом всех обстоятельств следует сказать, что, вне всякого сомнения, возвращение Ливии на мировые рынки породит множество проблем, разногласий и конфликтов, но в то же время это порой хаотичное, порой чрезмерно эмоциональное сосуществование в разы лучше, чем горячий конфликт и простаивающие скважины.

Виктор Катона

Orlen подписал долгосрочный контракт на импорт американской нефти

Крупнейший польский топливный концерн Orlen подписал первый долгосрочный контракт на поставки нефти из США. «Впервые в истории Orlen заключил долгосрочный контракт на поставки нефти из США», — написал глава компании PKN Orlen Даниэль Обайтек в Twitter, отметив, что контракт с компанией ExxonMobil предусматривает в течение года поставки около миллиона тонн сырья для нужд НПЗ в Польше, Чехии и Литве.

«Мы продолжаем процесс диверсификации поставок нефти, расширяя наш портфель дополнительными объемами американского сырья. С самого начала моим приоритетом было и остается стабильное снабжение всех НПЗ группы Orlen и, как следствие, бесперебойные поставки топлива в регион. За последние три года мы успешно укрепили отношения с крупнейшими мировыми производителями нефти, включая Saudi Aramco, и обеспечили новые направления поставок, например, из Западной Африки», — цитирует ПРАЙМ Обайтека.

Пресс-служба Orlen, в свою очередь, уточнила, что фьючерсный контракт заключен на покупку легкого сорта нефти WTI (West Texas Intermediate), которая характеризуется хорошими параметрами плотности и содержания серы.

В настоящее время нефтеперерабатывающие заводы Orlen Group получают нефть на основе долгосрочных контрактов из Саудовской Аравии и России и спотовых поставок из Анголы и Нигерии.

Европейское агентство лекарственных средств (EMA) инициировало процедуру последовательной экспертизы регистрационного досье вакцины против коронавируса Спутник V, сообщили в РФПИ.

Решение о начале процедуры последовательной экспертизы принято с учетом результатов лабораторных и клинических исследований вакцины. EMA проведет оценку соответствия вакцины Спутник V установленным в ЕС стандартам по эффективности, безопасности и качеству.

Ряд государств ЕС уже одобрили применение Спутник V в индивидуальном порядке, не дожидаясь общеевропейской регистрации. В настоящее время вакцина зарегистрирована в Венгрии и Словакии.

Спутник V, созданный на хорошо изученной платформе аденовирусных векторов человека, является первой зарегистрированной вакциной против коронавируса в мире. Применение вакцины Спутник V одобрено в России, Беларуси, Аргентине, Боливии, Сербии, Алжире, Палестине, Венесуэле, Парагвае, Туркменистане, Венгрии, ОАЭ, Иране, Республике Гвинея, Тунисе, Армении, Мексике, Никарагуа, Республике Сербской (энтитет Боснии и Герцеговины), Ливане, Мьянме, Пакистане, Монголии, Бахрейне, Черногории, Сент-Винсенте и Гренадинах, Казахстане, Узбекистане, Габоне, Сан-Марино, Гане, Сирии, Киргизии, Гайане, Египте, Гондурасе, Гватемале, Молдове, Словакии, Анголе, Джибути и Республике Конго.

Куда поедут таланты

США утратили былые плюсы среди трудовых мигрантов

Текст: Алексей Чуриков

Соединенные Штаты, долгое время олицетворявшие своеобразную Мекку для трудовых мигрантов самых разных профессий, сдают свои позиции в борьбе за глобальные таланты. Это один из выводов, который сделали специалисты консалтинговой компании BCG по итогам опроса среди почти 210 тысяч человек из разных стран, организованного международной сетью сайтов по поиску работы The Network.

По итогам прошлого года Америку с первого места вытеснила Канада, а город Нью-Йорк опустился в рейтинге привлекательности еще ниже, уступив Амстердаму, Дубаям, Берлину, Абу-Даби, Токио и Сингапуру. Первую позицию в списке наиболее привлекательных для трудоустройства городов удерживает Лондон.

Составители доклада отмечают и другую глобальную тенденцию - с каждым годом количество желающих уехать из своей страны снижается. Если в первом подобном опросе в 2014 году доля стремящихся работать за рубежом достигала почти 64 процентов, то в 2020-м "всего" 50 процентов. Причиной такого снижения, помимо пандемии и связанных с ней ограничений, стало ужесточение миграционного законодательства в некоторых странах. Но есть и другой фактор - многие соискатели предпочитают устроиться на работу в зарубежную компанию, но при этом не хотят покидать родину и стремятся осуществлять свою трудовую деятельность дистанционно.

США оказались не единственными, кто уступил позиции в глобальном рейтинге. Вслед за ними устремились вниз Германия, Франция, Италия, Испания. Падение привлекательности стран ЕС объясняется крайне высокими показателями инфицирования COVID-19 и введенными в свете пандемии ограничениями. Как отмечают аналитики, в случае с ФРГ это также связано с тем, что "образ страны был запятнан общим числом случаев коронавируса в Европейском союзе", а также определенным "откатом" Берлина в собственной миграционной политике. Тем не менее Германия продолжает оставаться наиболее привлекательным направлением для трудовой миграции среди европейцев. В рейтинге BCG от 2018 года Россия заняла 25-е место среди стран, в которых люди хотели бы устроиться на работу. Интересно, что США уже тогда не были приоритетом номер один среди россиян - это место занимала Германия. Наибольший процент из числа наших соотечественников, выразивших в тот период желание переехать за границу, наблюдался среди людей моложе 21 года. А вот приехать в Россию на работу три года назад хотели жители стран СНГ, Турции, Болгарии, Сербии, Анголы и Латвии.

Нефть Западной Африки теряет мировой рынок без инвестиций

После кризиса мейджоры, разрабатывающие месторождения в Анголе и Нигерии, попросту не хотят больше инвестировать в эти хронически нестабильные экономики

Ангола и Нигерия — два крупнейших по объему добычи африканских участника ОПЕК — оказались в особо тяжелом положении в результате прошлогоднего кризиса на глобальном нефтяном рынке. Как утверждается в материале агентства Bloomberg, крупнейшие западные игроки рынка, разрабатывающие месторождения в этих двух странах, попросту не хотят больше инвестировать в их хронически нестабильные экономики.

Упадок нефтяной отрасли Анголы, которая всего пять лет назад была крупнейшей нефтедобывающей страной в Африке, а теперь едва ли производит больше нефти, чем раздираемая войной Ливия, демонстрирует тяжелые последствия резкого спада инвестиций в индустрию.

Начиная с 2015 года добыча в Анголе упала более чем на треть после того, как международные нефтяные компании начали сокращать инвестиции, реагируя на падение цен нефть на мировом рынке. Несмотря на усилия правительства страны по стимулированию отрасли, сейчас на глубоководном шельфе Атлантического океана, где сосредоточены крупнейшие запасы ангольской нефти, работает лишь несколько буровых установок.

Ситуация в Западной Африке может стать еще хуже, когда глобальные нефтяные мейджоры реализуют еще один раунд резкого сокращения расходов.

На сей раз судьба, постигшая Анголу, поджидает другого ключевого участника ОПЕК в этом регионе — Нигерию. Это будет иметь последствия как для нефтяного рынка, которому в ближайшие годы потребуется больше поставок от ОПЕК, так и для экономической стабильности региона, зависящего от нефтяных доходов.

Западной Африке сложно конкурировать» при нехватке инвестиций, утверждает Гейл Андерсон, главный аналитик по разведке и добыче нефти и газа в Западной Африке консалтинговой группы Wood Mackenzie в Эдинбурге. По ее словам, сравнение доходности бизнеса с другими нефтяными регионами показывают, что Нигерия и Ангола не приносят компаниям больших результатов.

Согласно данным, собранным Bloomberg, в Анголе с ноября прошлого года добыча нефти держится на 15-летнем минимуме чуть ниже 1,2 млн баррелей в сутки. Нефтяная индустрия страны так и не оправилась от ценового шока 2014 года, когда из-за роста сланцевой добычи в США нефть марки Brent упала со $100 до менее $30 за баррель, после чего международные нефтяные компании сократили расходы по всему миру.

Значительное сокращение добычи в рамках альянса ОПЕК+ в конечном итоге спровоцировало новый рост цен, но шельфовое бурение в Западной Африке восстанавливалось гораздо медленнее. А к середине прошлого года, когда пандемия коронавируса вызвала еще одно серьезное падение цен на нефть, в водах Нигерии и Анголы, согласно данным Baker Hughes, осталось всего одно буровое судно.

Инвестиции в геологоразведочные работы в Анголе снижаются после падения в 2014 году, отмечает Сива Прасад, старший аналитик по добыче нефти аналитической компании Rystad Energy. Ряд новых шельфовых проектов компаний Eni и Total не свел разведку в водах Западной Африки на нет, что пандемия и новое падение цен вынудили почти все нефтегазовые корпорации пересматривать свои планы по расходам.

Ангола попыталась замедлить спад за счет масштабных государственных усилий, включая аукционы по новым площадям для бурения и реструктуризацию государственной нефтяной компании Sonangol.

По утверждению министра природных ресурсов и нефти Анголы Диамантино Педро Азеведо, правительство страны вело переговоры с компаниями, пытаясь понять, смогут ли они добывать немного больше нефти из существующих месторождений. Но даже эти усилия позволят стране увеличить средний уровень добычи лишь до 1,22 млн баррелей в сутки, а следовательно, Ангола не сможет воспользоваться преимуществами более высокой квоты в рамках ОПЕК+ в конце этого года.

«Это наша вина, что мы не инвестировали больше в потенциал Sonangol и в переработку», — признал Азеведо на недавнем брифинге для СМИ.

Проблема заключается в том, что Ангола в значительной степени зависит от глубоководных месторождений, где естественное снижение добычи обычно происходит быстрее, чем на суше. Без постоянных инвестиций в повышение нефтеотдачи пластов или вскрытие дополнительных пластов добыча может быстро упасть.

В Нигерии около двух третей добычи приходится на мелководные и береговые месторождения, где восстановление добычи произошло еще до пандемии благодаря спаду беспорядков в нефтедобывающих районах на юге страны.

Но в прошлом году страна резко сократила добычу в рамках сделки ОПЕК+. В январе поставки нефти из Нигерии упали до самого низкого уровня за четыре года, а уровень добычи опустился ниже 1,5 млн баррелей в сутки — менее половины от той долгосрочной цели, которую страна планировала достичь в 2023 году.

Потенциально драйвером роста для нефтяной отрасли Нигерии в предстоящие годы может стать глубоководное бурение, если крупные компании снова начнут наращивать свои инвестиции вместе с восстановлением цен на нефть. Но еще в 2019 году Нигерия увеличила роялти за глубоководные работы, после чего международные компании, включая Total, Shell и ExxonMobil, выразили обеспокоенность тем, что давно откладываемый национальный закон о нефтяной промышленности может воспрепятствовать новым инвестициям.

«Проблема Анголы заключается в том, что глубоководные месторождения нефти уже вошли в стадию зрелости, добыча постепенно снижается, так что резкое улучшение финансовых условий не изменит общей картины. С другой стороны, у Нигерии больше вариантов выбора, она явно может наращивать добычу, но при том условии, что в стране появится правильная налогово-бюджетная и нормативная база», — резюмирует Гейл Андерсон.

Перевод: Сергей Танакян

Снижение запасов нефти в 2021 году составит 400 млн баррелей

ОПЕК прогнозирует падение запасов нефти на 400 млн баррелей в 2021 году — такой сценарий рассматривает заседающий сегодня Техкомитет ОПЕК+, пишет агентство Reuters со ссылкой на два источника в Организации.

При этом предполагаемый дефицит запасов нефти в 2021 году в размере 406 млн баррелей, который ОПЕК наблюдала месяц назад, один из источников назвал «здоровым» балансом спроса и предложения на 2021 год.

Также агентство ожидает, что на встрече ОПЕК+ 4 марта будет обсуждаться возможность возврата на рынок 1,5 млн б/с в рамках сделки по сокращению добычи, так как спрос будет расти по мере роста числа вакцинированных от COVID-19.

Впрочем, Диамантино Азеведо, министр минеральных ресурсов и нефти Анголы, которая председательствует сейчас в ОПЕК, предупредил, что любое обострение пандемии может привести к сокращению спроса и добычи производителями. «Однако из-за ситуации с пандемией, которую переживает мир, и с приходом новых волн у нас может возникнуть ситуация меньшего, чем ожидаемый, спроса из-за связанных с этим ограничений. Вакцинация населения мира от COVID-19, безусловно, увеличит спрос […] Целевые уровни производства, предусмотренные во время последней корректировки, могут также снизиться из-за пандемии COVID-19 и ее модификаций», — цитирует Азеведо Reuters.

Дубай, ОАЭ. Российская алмазодобывающая компания «Алроса» собирается продать гигантский алмаз на аукционе в Дубае. Речь идет об одном из самых больших драгоценных камней, его вес — 242 карата, размеры - 21,7х31,3х41,9 мм, а стартовая цена — US$ 2 млн.

Алмаз можно будет увидеть в середине марта в офисе продаж в Дубае, итоги аукциона обещают объявить 22 марта 2021 года. За последние десять лет «Алроса» выставила на аукцион «всего несколько алмазов весом более 200 каратов сопоставимого качества», поскольку они крайне редки.

Этот камень нашли в Нурбинском месторождении на Дальнем Востоке России более десяти лет назад. В предыдущий раз в открытую продажу лот подобного уровня был выставлен пять лет назад.

«Алмазы такого уровня, из которых потенциально могут быть созданы бриллианты крупнее 100 карат, в природе встречаются крайне редко. Еще реже они попадают на торг: по закону, все добытые в России алмазы крупнее 50 карат проходят госэкспертизу на предмет выкупа в государственный фонд, но даже в случае возможности реализовать их на открытом рынке мы предпочитаем делать это, предварительно огранив алмаз в бриллиант. Поэтому сегодня мы особенно рады представить этот исключительный лот в рамках нашего 100-го международного аукциона, который проходит в юбилейный год 25-летия Единой сбытовой организации Алроса», - сказал заместитель генерального директора «Алроса» Евгений Агуреев.

В Дубае будут выставлены еще два очень крупных алмаза, 190,74 карата и 136,21 карата, а также дополнительный ассортимент алмазов массой от 10,8 карата. Согласно российскому законодательству, алмазы массой 10,8 карата и более – так называемые алмазы спецразмеров – продаются исключительно на международных аукционах. Первый такой аукцион Единая сбытовая организация «Алроса» провела в Москве в 2003 году.

Самым крупным алмазом из когда-либо найденных остается 3106-каратный Куллинан, найденный в Южной Африке в 1905 году. На огранку полученных из него осколков ушло два года: всего было изготовлено 2 огромных, 7 крупных и 96 мелких бриллиантов.

Среди больших алмазов, которые нашли относительно недавно, наиболее крупными были камень весом 1109 карат, обнаруженный в Ботсване в 2015 году, и алмаз весом 910 карат, добытый компанией в африканском королевстве Лесото три года назад.

«Алроса» входит в тройку крупнейших в мире компаний, добывающих алмазы, ее доля в мировом объеме добычи составляет 25%. Еще 6% приходится на ангольское предприятие Catoca, в котором у «Алросы» 41%.

В России компания ведет добычу на территории Республики Саха (Якутия) и Архангельской области. Акционеры компании – Российская Федерация в лице Росимущества (33,02%), Якутия – 25%, а также ее улусы (районы) – 8%, в свободном обращении почти 34% акций.

Нефтяные пираты сменили африканскую прописку

Как и в Сомали, всплеск пиратства в Западной Африке не выглядит случайным: в обоих случаях за активностью морских разбойников просматривается глубокий кризис государственных институтов

Гвинейский залив, через который проходят крупные потоки нефти из стран Западной Африки, в последние несколько лет стал одной из главных «горячих» точек глобального нефтяного рынка. Пиратские нападения на танкеры и другие суда в этом регионе приобрели регулярный характер при фактическом попустительстве властей африканских государств, демонстрирующих неспособность поддерживать правопорядок в своих прибрежных водах. Особенное беспокойство вызывает ситуация в Нигерии, которая из-за падения цен на нефть переживает один из самых острых кризисов в своей истории.

Переходящий «веселый Роджер»

Противоправные инциденты в Гвинейском заливе представляют собой серьезную и непосредственную угрозу безопасности экипажей и судов, курсирующих в этом регионе, говорится в циркуляре Международной морской организации (ММО) от 10 февраля. Ее генеральный секретарь Китак Лим, выразив глубокую обеспокоенность нарастанием количества и масштаба пиратских нападений в районе Гвинейского залива, призвал к большей координации действий между всеми заинтересованными сторонами.

Эти заявления последовали за атакой на контейнеровоз Mozart, которая произошла 23 января в территориальных водах Нигерии. При нападении на принадлежащее турецким судоходным компаниям судно под флагом Либерии пираты убили одного моряка, гражданина Азербайджана, и захватили 15 человек, освободить которых удалось только в середине февраля.

По итогам 2019 года Международное морское бюро (IMB) отмечало, что количество пиратских нападений по всему миру упало до 25-летнего минимума, в особенности активно снижалось количество попыток захвата крупных судов. Но уже в прошлом году был отмечен новый всплеск пиратства. Согласно данным ММО, около полусотни из порядка 120 зафиксированных по всему миру случаев пиратства в территориальных и международных водах произошло у берегов Западной Африки, причем половина западноафриканских инцидентов была связана с нефтеналивными судами. Нападения на танкеры и другие корабли в Гвинейском заливе резко участились в последние месяцы 2020 года, что позволило Западной Африке третий год подряд занять первое место в статистике морского разбоя по регионам мира.

Количество нападений на корабли у берегов Западной Африки стабильно растет с 2015 года на фоне значительного сокращения пиратства в таких традиционно опасных водах, как Малаккский пролив и Южно-Китайское море, а главное, у берегов Сомали. В последние два года активность пиратов в этой печально известной африканской стране почти сошла на нет после резкого всплеска в 2008–2012 годах, когда общее количество нападений на корабли по всему миру достигло пиковых значений за последние четыре десятилетия.

В Западной Африке размах пиратства пока далеко не тот, что был в Сомали, где государство и правоохранительная система долгое время существовали разве что на бумаге. Но почерк корсаров Гвинейского залива примерно тот же: главной целью нападений на суда является захват заложников. Почти все из 130 похищенных в 2020 году моряков стали пленниками пиратов именно в этом регионе. Как и в Сомали, всплеск пиратства в Западной Африке не выглядит случайным: в обоих случаях за активностью морских разбойников просматривается глубокий кризис государственных институтов, и 2020 год лишь напомнил о том, что десять лет назад предыдущий всплеск пиратства также происходил в момент глобального экономического кризиса.

Наиболее резонансные случаи нападений пиратов на нефтеналивные суда у берегов Западной Африки в 2020 году

16 января

Пятеро пиратов на небольшом судне обстреляли танкер Lagertha (Мальта) в 52 морских милях (м. м.) от нигерийского порта Бонни.

20 февраля

Вооруженные пираты атаковали танкер под флагом Либерии в 75 м. м. от порта Котону (Бенин), захвачено 9 членов экипажа.

27 февраля

Танкер Sea Emperor (Маршалловы острова) подвергся нападению восьми пиратов в 48 м. м. от столицы Анголы Луанды. Экипаж воспользовался укрытием, после чего нападавшие покинули судно.

5 марта

Шесть вооруженных человек захватили греческий танкер Minerva Virgo в 45 м. м. от Котону. Судно было освобождено силами ВМС Бенина, один член экипажа был похищен.

30 апреля

Вооруженные пираты захватили танкер под панамским флагом в 127 м. м. от порта Байелса (Нигерия), взяли в заложники 10 человек и скрылись.

9 июня

Семь человек с огнестрельным оружием и ножами проникли на турецкий танкер Ayberk Bey под флагом Либерии, стоявший на якоре у порта Конакри (Гвинея), и похитили кассу судна и личные вещи экипажа.

2 июля

Танкер Sendje Berge под флагом Сингапура, стоявший на якоре у месторождения Окуори в 33 м. м. от нигерийского острова Бонни, захвачен вооруженными пиратами. Похищено девять человек, которые были освобождены в начале августа.

17 июля

Танкер под флагом Либерии захвачен восемью пиратами, вооруженными пулеметом, в 196 м. м. от Байелсы. Похищено 13 человек, освобожденных в середине августа.

17 октября

Танкер PTI Nile (Гонконг) был атакован у берегов Того двумя скоростными лодками. Экипаж, укрывшись в безопасном помещении, проинформировал об инциденте. На помощь кораблю был направлен катер ВМС Того, нападавшие скрылись.

4 ноября

Танкер Nefeli II под панамским флагом был захвачен в 96 м. м. от Брасса (Нигерия). Экипаж сообщил об инциденте на берег и укрылся в безопасном помещении, после чего нападавшие (6-7 человек) покинули судно.

7 ноября

Танкер Torm Alexandra под флагом Сингапура был захвачен в водах к югу от Котону. Капитан сообщил о ситуации по спутниковой связи судоходной компании, после чего на помощь судну был направлен находившийся неподалеку итальянский фрегат Federico Martinengo. Увидев приближающийся к ним военный вертолет, пираты скрылись.

11 ноября

Танкер Jane под флагом Маршалловых островов был обстрелян пиратами в 70 м. м. к югу от Котону. Капитану удалось оторваться от преследователей, на помощь судну был выслан патрульный катер ВМС Нигерии.

22 ноября

Танкер Errina (Панама) захвачен в 105 м. м. от Лагоса шестью вооруженными лицами, которые повредили оборудование судна и похитили находившиеся на борту деньги и ценности. На помощь были направлены силы ВМС Нигерии и Италии, но к моменту их появления пираты скрылись.

29 ноября

Танкер под флагом Маршалловых островов атакован пиратами в 56 м. м. от порта Анлога (Гана). Экипажу не удалось оторваться от преследователей, после чего четверо пиратов взобрались на борт по веревочным лестницам. Четыре члена экипажа были похищены, капитан получил ранение.

5 и 7 декабря

Мальтийский танкер-химовоз New Ranger, совершавший рейс из порта Ломе (Того) в порт Брасс (Нигерия), подвергся двум атакам пиратов. Первое нападение произошло в 220 м. м. к югу от Лагоса, второе – в 98 м. м. от Брасса. В обоих случаях экипажу удавалось укрыться в безопасном помещении и подать сигнал бедствия, после чего пираты покидали судно, не нанеся ему ущерба.

Бесплодные усилия несостоявшегося государства

В море действия пиратов Гвинейского залива не отличаются особой изобретательностью. Как правило, они делают ставку на хороший запас хода и скорость своих лодок, способных уходить на десятки миль от берега, что при наличии современных средств навигации не представляет особого труда, а за пределами территориальных вод отдельных государств пираты рассчитывают на более легкую добычу. Опытным капитанам нередко удается оторваться от преследователей, поэтому далеко не все попытки атак на суда завершаются успешно. К тому же уровень безопасности на танкерах зачастую достаточно высок, чтобы команда успела забаррикадироваться и подать сигнал бедствия, — в таких случаях проникновения пиратов на борт обычно заканчиваются банальным мародерством.

Но стоит обратить внимание на два обстоятельства последней серии нападений на корабли у берегов Западной Африки. Во-первых, их интенсивность и регулярность: в ноябре–декабре прошлого года пиратские атаки совершались с интервалом в несколько дней. А во-вторых, явно неадекватные меры реагирования силовых структур государств на побережье Гвинейского залива — Нигерии, Того и Бенина, в чьих водах чаще всего происходят инциденты. Судя по информации ММО, ни одно из нападений на нефтяные танкеры, случившихся в 2020 году, не увенчалось захватом самих пиратов — помощь чаще всего приходила поздно, когда пираты уже успевали покинуть суда, нередко с заложниками из числа моряков. Среди них иногда оказываются и россияне: например, в числе захваченных в конце ноября прошлого года четырех моряков танкера-химовоза Agisilaos, на который пираты напали южнее тоголезской столицы Ломе, был житель Краснодарского края.

Последний подобный эпизод произошел 7 февраля, когда пираты захватили танкер-химовоз Sea Phantom неподалеку от островного государства Сан-Томе и Принсипи. После координации действий ВМС Камеруна и Экваториальной Гвинеи на подмогу были отправлены подразделения быстрого реагирования, но когда к месту происшествия прибыли вертолет и патрульный катер, по меньшей мере восемь человек, которым удалось подняться на борт судна, уже его покинули.

Напрашивается вывод, что власти стран Западной Африки попросту не в состоянии справиться с морским разбоем, который стал одним из промыслов местного населения.

Пиратам не только удается с легкостью пересекать морские границы государств — они еще и прекрасно интегрированы в бандитские группировки на берегу. Как рассказал после освобождения капитан контейнеровоза Mozart, после захвата пиратами его команда три недели провела в лесном лагере на территории Нигерии в окружении вооруженных людей. На моряков постоянно оказывалось психологическое давление: бандиты говорили, что убьют их, если не будет заплачен выкуп.

Как и в случае с пиратством в Сомали, освобождение заложников велось международными силами. Представитель турецкой судоходной компании Boden Shipping сообщил, что команда переговорщиков находилась в Гамбурге, а министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу добавил, что в этом участвовала некая британская компания. В итоге пираты доставили моряков на условленный пустынный участок побережья Нигерии, но открытой информации о том, каковы были условия освобождения, пока нет.

Власти Нигерии уже заявили, что в отношении пиратов и прочих экстремистов будет действовать режим «нулевой терпимости». В то же время назначенный в январе начальником штаба нигерийских ВМС контр-адмирал Гамбо, выступая недавно перед коллегами в столице страны Абудже, констатировал, что сами представители военного флота вступают в сговор с диверсантами, торговцами наркотиками, бандитами, похитителями и вооруженными грабителями. Еще в середине 2019 года президент Нигерии Мухаммаду Бухари подписал новый закон о борьбе с морским пиратством и обеспечении безопасности территориальных вод страны, на основании которого суды уже вынесли первые приговоры. Кроме того, в 2018 году нигерийские ВМС закупили 16 новых судов для патрулирования районов нефтедобычи. Однако все это никак не способствовало сокращению реальных масштабов пиратства.

Приватизация власти и ее последствия

Всплеск пиратства в Гвинейском заливе очевидным образом коррелирует с нарастающими экономическими проблемами Нигерии, которая оказалась среди наиболее пострадавших от падения цен на нефть стран. В прошлом году дефицит бюджета страны составлял порядка 50%, и никаких иных средств его покрытия, кроме новых заимствований, не было. За девять месяцев Нигерии пришлось нарастить долг на 15%, до $31 млрд. А в конце года в стране на фоне второй волны коронавируса начались продовольственные бунты после того, как власти запретили работу доставщиков еды. Прошлой осенью Всемирная продовольственная программа включила Нигерию в число стран, где голод может приобрести катастрофический масштаб.

Острый фискальный кризис, с которым столкнулось правительство Нигерии, вдвойне опасен, поскольку ее власти не очень хорошо контролируют регионы на юге страны, где ведется основная добыча нефти. С момента ликвидации самопровозглашенной Республики Биафра в дельте Нигера прошло уже полвека, но сепаратистские настроения и повстанческие движения в этом регионе никуда не делись, и на протяжении многих лет нигерийская добыча нефти зависит от неустойчивого баланса между интересами центрального правительства и южных кланов.

В последнее время дала о себе знать и еще одна примечательная тенденция: транснациональным мейджорам, работающим в Нигерии, регулярно дают понять, что сложившиеся правила игры местные элиты уже не устраивают. Особенно не повезло компании Shell, которая оказалась заваленной исками от экологических активистов, нигерийских партнеров и т. д. В этом контексте процветающее пиратство выглядит лишь одним из элементов общей картины и определенно воспринимается местными жителями как некая разновидность «благородного» социального бандитизма. Характерный недавний пример: жителям одного из южных районов Нигерии удалось добиться возможности подать свои экологические иски к Shell в британские суды, хотя сама компания настаивает, что инциденты на трубопроводах, которые вменяют ей в вину, случились из-за саботажа местного населения. Приходилось Shell сталкиваться и с нигерийскими пиратами: состоявшийся еще в 2009 году захват танкера компании MT Meredith, перевозившего 4 тысячи тонн дизельного топлива, до сих пор остается одним из самых заметных эпизодов морского разбоя в Гвинейском заливе.

Проблема пиратства в Нигерии в конечном итоге связана с проблемами нефтяной промышленности страны и агрессивной политикой ее властей в дельте Нигера, констатирует Чиджиоке Нвалози, исследователь из британского университета Де Монфор. Пиратство, говорится в его недавней статье, стало явлением, которое происходит в стране в любое время и при любой возможности, которую пираты считают подходящей, а питательной средой для этого выступает повальная коррупция. Нвалози цитирует анонимное интервью, которое еще несколько лет назад дал один из нигерийских пиратов: «Мы не работаем сами по себе. У нас есть сеть сотрудников министерств. Они предоставляют нам информацию о местонахождении судов и о том, что они перевозят. Затем они производят частичную оплату наших услуг, а после нападения — остаток». Еще один пират утверждал, что в зависимости от корабля добыча нападающих может составлять $0,5-2,5 млн. Не исключено, что за последние годы ставки в этой игре выросли, поскольку если раньше пираты захватывали не больше трех заложников, то теперь участились случаи, когда их добычей становятся десять человек и больше. Это явно выгоднее попыток захватывать грузы — таких случаев совсем немного.

Удастся ли в обозримом будущем побороть пиратство в Гвинейском заливе столь же эффективно, как это было сделано в Сомали, большой вопрос.

Дело в том, что решающий вклад в борьбу с сомалийскими пиратами внесли арабские шейхи, обеспокоенные регулярными нападениями на танкеры, которые следовали из Персидского залива в направлении Суэцкого канала.

Нефтеналивные суда стали оснащать серьезной охраной, с которой просто были неспособны справиться вооруженные обычным стрелковым оружием пираты — расходы на этот эскорт оказались гораздо меньше возможного выкупа. Кроме того, семья аль-Нахайян, правящая династия эмирата Абу-Даби, серьезно вложилась в Пунтленд — ту часть Сомали, где было больше всего пиратских баз. При поддержке ОАЭ в этом полугосударственном образовании была создана морская полиция, которая начиная с 2012 года вполне эффективно пресекает попытки нападений на суда. Сыграли свою роль и скоординированные действия военно-морских сил разных стран, включая Россию, по патрулированию акватории в районе Аденского залива.

Судя по последним заявлениям ММО, международные механизмы будут активизироваться и для борьбы с пиратством в Гвинейском заливе. Ожидается, что действия в этом регионе будут обсуждаться организацией в ходе ближайшей сессии Комитета по безопасности на море, назначенной на май. Кроме того, судовладельцам рекомендуется применять одобренные ММО методы судовождения для Западной Африки, в которых проведена оценка рисков и предложены меры защиты судов. Но справиться с пиратством в Нигерии будет явно сложнее, учитывая не только давние традиции бандитизма в нефтедобывающих регионах, но и специфику местности: в отличие от ровного пустынного побережья Сомали, дельта Нигера обеспечивает очень хорошие возможности для пиратских укрытий. Наконец, Нигерию с населением более 200 млн человек, более чем на порядок превышающим население Сомали, попросту не получится перевести на внешнее управление, а хронические проблемы этой богатой нефтью бедной страны, похоже, будут только нарастать.

Николай Проценко

Александр Проханов: «Мы уже живём в Пятой империи»

О России, русской мечте, русской литературе и русской истории

Саркисов Григорий

Во все времена – и в брежневский «застой», и в горбачёвскую «перестройку», и в «новой» России – он держался особняком, не входил ни в какие партии, политические и писательские тусовки. Но и не отгораживался в башне из слоновой кости от жизни страны и народа. Он – русский писатель, Россия – его главная любовь, главная боль, главная тема. Сам он называет себя русским имперцем, имперским националистом и государственником. К его слову прислушиваются, потому что он говорит правду, пусть и не всегда приятную. 26 февраля у нашего знаменитого писателя – день рождения, к этой дате и приурочена обширная беседа. «Литературная газета» поздравляет Александра Андреевича, нашего друга, наставника и коллегу, ведь бывших «литгазетовцев» не бывает.

– Давайте начнём с вашего прихода в литературу. Вы как-то назвали самым первым своим успешным рассказом «Свадьбу», опубликованную в 1967 году. Как вам этот рассказ сегодня – с высоты писательского да и жизненного опыта?

– Он вошёл в самую первую мою книгу «Иду в путь мой», изданную в 1972 году с предисловием Юрия Трифонова. Это до сей поры моя самая любимая книга, я часто беру её в руки и даже нюхаю, – мне кажется, она пахнет теми дуновениями начала 70-х. Есть там и один из первых моих рассказов – «Тимофей», о слепом человеке. Те, первые, мои работы были, возможно, наивными, но и очень искренними. Возможно, это лучшее из написанного мною за все годы – может быть, оттого, что написано это юным, верящим, обожающим и наивным сердцем.

– Вы можете назвать Трифонова своим литературным учителем? Ведь это он рекомендовал вас в 1972 году в Союз писателей?

– Я не могу назвать его учителем, потому что мы с ним обитаем на абсолютно разных творческих полюсах. Но он мой благодетель. Эта первая книга и появилась благодаря ему. Трифонов прочитал в «Литературной России» «Свадьбу», она показалась ему интересной, он навёл обо мне справки и как-то позвонил: «Соберите всё, что вами написано, я посмотрю». Принёс я ему все свои рассказы, он передал их в издательство, написал к этой книге предисловие, и вот так родилась книга «Иду в путь мой». Первое время Трифонов опекал меня, но он был писателем «социальным», у него прекрасные социальные драмы, и все его изумительные повести пронизаны особой трифоновской печалью, и дым костра всё время клубится на страницах его повестей. Но я занимался государством, это была моя тема. А Трифонов как-то сказал мне, что писатель должен заниматься не национальным, а социальным. И мы постепенно отдалились, Юрий Валентинович выбрал себе другого ученика – Владимира Маканина. Литературная критика, в те времена во многом тоже либеральная, обрадовалась, что у Трифонова появился такой преемник. Когда не стало Юрия Валентиновича, царствие ему небесное, эти люди писали, что, мол, «Трифонова нет, а есть Маканин». Со мной трифоновская энергия полилась по другому руслу – он увидел во мне художника, познакомил меня со многими писателями, и я ему очень благодарен. Кстати, в моём романе «ЦДЛ...» этот сюжет присутствует.

– У каждого начинающего литератора есть писатель, которому он на первых порах подражает. Давайте угадаю – для вас это были Платонов и Набоков?

– Тогда, в 60-е годы, было две эпидемии. Молодые писатели увлекались Хемингуэем и называли его не иначе как «старик Хэм». Я был подвержен этому влиянию, и мои первые работы – эпигонство. Потом – тут вы угадали, – наступила пора Платонова. Он тоже всех очаровал, ворвавшись из-под спуда в русскую, советскую культуру, и подчинил себе, кажется, всех. Многие стали писать «под Платонова», некоторые так до конца и не избавились от этого. У меня был рассказ «Красная птица», он оказался настолько «платоновским», что, когда я принёс его в «Литературную Россию», там стали наводить справки: нет ли, мол, у Проханова какого-то неизданного архива Платонова?.. Конечно, мне был интересен и Набоков, но он не оказался столь важным для меня как для художника. Я выжигал в себе эпигонство калёным железом. Знаете, это как наколки выжигают. Шрамы остались у меня до сих пор, но я выжег из себя и Хемингуэя, и Платонова, и Набокова. А помог мне в этом русский фольклор, у меня был такой «фольклорный» период, и моя первая книга «Иду в путь мой» пронизана фольклором.

– В конце 60-х годов вы были корреспондентом «Литературной газеты». Какой вам запомнилась та, прежняя «Литературка»?

– Как великая газета! Она состояла из двух больших блоков, задуманных Чаковским, – первая половина – социальная, а вторая – культурная. За счёт этого удалось охватить огромные массы читателей. Это газета, которая готовила перестройку. Я был во многом чужд этим построениям, но для меня это интереснейший период жизни. Редакция посылала меня, кажется, во все горячие точки, как военный корреспондент я прошёл шестнадцать войн, делал репортажи из Анголы, Мозамбика, Эфиопии, Никарагуа, Кампучии, Афганистана, с острова Даманский в 1969 году.

– Насколько я помню, ваш репортаж с Даманско– го был одним из первых, где рассказывалось о подвиге наших пограничников?

– Да, тогда получилось быстро переправить в газету репортаж. Это был первый мой бой и самая эффектная публикация в «Литературной газете». Пылающий остров, борьба, огонь, война. «Литературка» была изумительной газетой с изумительными людьми, там был прекрасный, тщательно подобранный коллектив. Чем-то та «Литературная газета» напоминает мне сегодняшнее «Эхо Москвы», и, хотя мы антиподы с Венедиктовым, я отдаю должное огромному таланту и энергии Алексея, он собрал прекрасную команду, которая куёт железо и днём и ночью. «Литературная газета» собрала всё самое интенсивное в ту пору, и эти люди действительно во многом подготовили плацдарм для перестройки. Для меня та «Литературная газета» почила в бозе в период радикальной «перестройки», когда ушёл Чаковский, пришёл Бурлацкий, и те, кто до сих пор посылал меня на всевозможные военные конфликты, вдруг стали обвинять меня в империализме и называть «человеком Генштаба». Это было ужасное ренегатство, я до сих пор не могу спокойно говорить об этом.

А с Чаковским мы встречались и после его ухода из газеты. Когда создавался «День», я пошёл к Александру Борисовичу за советом. Он уже почти не видел, у него была онкология, и вскоре после той встречи его не стало. А тогда мы сидели в квартире в роскошном доме на Тверской, напротив памятника Юрию Долгорукому, пили виски, и Чаков– ский грустно сказал: «Мир сходит с ума, и у меня сошли с ума мои клетки». Его собственный внутренний распад он соотносил с распадом его мира. Потом он спросил меня: «Для кого вы делаете газету?» Я ответил, что хотел бы дать атлас современных идеологий, чтобы там могли публиковаться люди с самыми разными взглядами. Ну, как сейчас уважаемый мной Максим Замшев делает «Литературную газету», когда всем сестрам по серьгам, – тут и либералы, и консерваторы, и националисты, и пионеры, и пенсионеры. А Чаковский тогда сказал мне: «Газета должна кому-то служить, она должна стать пластом, представляющим взгляды либо партии, либо группы, она непременно должна быть идеологизированной, иначе и быть не может». Я это запомнил. И уже после нескольких номеров понял, что «газета для всех» – это иллюзия, и резко стал гэкачепистом. Первый номер вышел в начале января 1991 года, и вплоть до августа у меня печатались Бакланов, Черняев, Язов, Варенников, мы создали целый ансамбль. Потом Яковлев сказал, что «День» – штаб ГКЧП, а меня назвал «идеологом ГКЧП». Вот тогда я окончательно понял, что газета должна быть идеологизированной.

– Не мешает журналистика писательству? В газете же – злоба дня, о вечном подумать некогда...

– Мне это, наоборот, помогает как писателю. Многие литераторы добывают хлеб насущный не писательством, а каким-то неинтересным, порой даже противным для них трудом. А моя газета бросала меня в кризисы, в самые бурные события времени, и благодаря газете я увидел всю изнанку мира. Газета питала мои произведения, и даже мои первые рассказы были написаны второпях, по следам газетных репортажей. Газета помещала меня в самые острые, грозные и прекрасные ситуации. Я выхватывал эти взрывы и помещал их на страницы своих произведений.

– А случались рискованные ситуации в горячих точках?

– На войне не бывает неопасных мест, пулю можно поймать и в тылу, где бродят диверсанты. Для меня война – не романтика, а возможность увидеть человека в опасной ситуации, увидеть ценности, важные для человека. Я был с нашими офицерами, видел их работу и никогда не стыжусь того, что всегда был певцом русской армии, – это моя гордость, моя честь, моя жизнь, я всегда был и буду со своей армией.

– В девяностые «певец русской армии» звучало как ругательство. Ну, вы это знаете лучше меня. Руга– ли-то вас...

– Да, такие времена были, но не надо обольщаться, они могут опять наступить. История России – история циклов, воспроизводящих предшествующее. Всё может повториться.

– Вы вполне могли бы считаться «чемпионом России» по количеству навешанных на вас ярлыков. Вас то хвалят за почти босхианских персонажей, то ругают за то, что вы не создали, по мнению тех же критиков, запоминающегося положительного героя. Как вы вообще относитесь к критике?

– Плохо отношусь. Она мне не нравится, она меня травмирует, поэтому практически не читаю критических работ о себе, тем более я знаю, что меня совершенно сознательно демонизируют. После 1991 года, когда победили либералы, они закрыли всё, что было связано с советским. У них были уже другие кумиры и другие ценности. Чего стоит одна только Наталья Иванова, поставившая своей целью истребление всего советского. Я вкусил всю «сладость» либеральной критики, это была работа на уничтожение. Но потом случился прорыв: в 2002 году вышел роман «Господин Гексоген», получивший премию «Национальный бестселлер». Я до сих пор не совсем понимаю, что тогда произошло, но книга произвела фурор, она стала модной, о ней говорили, её читали, кажется, все – от Березовского до завзятых либералов, и я тогда прорвал блокаду, вкусил славу. Я и в советское время считался известным писателем, у меня были награды, большие литературные премии, общественное признание. А после 1991 года всё рухнуло, я оказался в «темнице», из которой меня и вывел «Господин Гексоген».

Какое-то время я погулял на свободе, а потом меня опять «замуровали». В биографической книге Льва Данилкина «Человек с яйцом. Жизнь и мнения Александра Проханова» есть персонаж, который меня ругает, называет «мракобесом». Его спрашивают: «А вы читали Проханова?» Он отвечает: «Нет, не читал». То есть читать не читал, но ругает... Репутация – тяжёлая вещь, она идёт впереди человека. Я и сегодня живу в коконе, куда меня поместили, и от этого страдаю, хотя это и не мешает работать, думать, творить.

– Ваш «Сон о Кабуле» и читается на одном дыхании, и написан, кажется, тоже на одном дыхании.

– Она написана «на двух дыханиях», по следам афганской войны, её напечатали в «Роман-газете» миллионным тиражом. Тогда название было другое – «Деревце в центре Кабула». А второй, уже послевоенный вариант назывался «Сон о Кабуле», так что книга эта состоит из двух пластов, из двух «дыханий».

– Не на этом ли деревце в центре Кабула повесили преданного Горбачёвым Наджибуллу? В этом смысле книга оказалась пророческой. Если уж продолжать ряд «преданных», можно вспомнить и Милошевича или Саддама Хусейна. Вы хорошо знали этих людей, общались с ними. Какими они были?

– Власть и человек у власти не поддаются категориям «хороший» или «плохой». Эти люди оказались сильными властителями, но были ли хорошими людьми?.. У Хусейна – репутация кровавого диктатора, Милошевича многие сербы после войны называли предателем. Мне было интересно с ними общаться, я считал большой удачей видеть олицетворённую политику. Они, конечно, были очень разные, я видел их и в минуты печали, и в минуты торжества, и перед падением. Это были яркие люди, они создавали свои империи, большие или малые.

– В 2012 году у вас вышла книга «Поступь русской победы», написанная в необычном для вас жанре. История России у вас предстаёт как история «четырёх империй»: Киево-Новгородская Русь, Московское царство, Российская империя Романовых, Сталинская империя. Какой окажется Пятая империя, которая, как вы утверждаете, возрождается нынче на Руси?

– Мы уже живём в этой Пятой империи и сегодня проходим первую её стадию. Россия, даже потеряв окраины, остаётся симфонией этносов, пространств, культур, с имперским народом, который складывается из всех народов. Конечно, Россия – это империя. Она несёт в себе черты усечённой, но прежней империи и имеет тенденцию к восстановлению своих традиционных форм и границ. Пятая империя – это Россия, восстанавливающаяся мучительно, но неуклонно.

– У вас есть и романы, и повести, и очерки, и эссе. А какой жанр – любимый?

– Самый любимый жанр – передовицы в газете «День», когда я сражался с ельцинизмом. Это был маленький плацдарм, очень концентрированный, выработанное тогда мышление позже переродилось в большие тексты. Помню, мы с группой писателей ездили в Чечню, с нами был Владимир Васильевич Карпов, писатель, фронтовик, герой. В Ханкале выдалась звёздная ночь, мы стояли у вертолёта, на концах его винтов блестели габаритные огни. Когда винты вращались, появлялся сверкающий круг. Мы смотрели на этот круг как заворожённые, и Карпов вдруг сказал мне: «Ты возьми свои прекрасные передовицы да переведи это в прозу». Я так и сделал. Поэтому совершенно серьёзно говорю: газетные передовицы – моя школа, я люблю этот жанр.

– Мне не раз доводилось быть свидетелем споров на тему «в каком стиле пишет Проханов». Кто-то говорит, что это соцреализм, другой твердит, что это постмодернизм, третий настаивает на русском космизме, четвёртый считает вас «метафорическим публицистом», пятый – сюрреалистом, а Юрий Поляков называет «постмодернистом по эстетике и имперским писателем – по идеологии».

– Думаю, ближе всех к истине Поляков. Я пользуюсь приёмами, которыми наградила меня последняя волна советской русской литературы, тем же приёмом сюрреалистических смещений пользовались Гоголь, Достоевский, Набоков. Не считаю постмодернизм бранным словом, в постмодернизме, в каждом его осколке, есть нерв предшествующих литературных культов и культур. А по идеологии я, конечно же, имперский метафизик.

– Однажды вы назвали Солженицына идеологически одиноким человеком и сказали, что «он умер не в ощущении выполненного долга». Но Солженицын не был человеком власти, хотя он властвовал над многими умами. Кто же он? Вы же не назовёте Александра Исаевича либералом, клерикалом, монархистом или, упаси боже, коммунистом. Его и советским назвать трудно, равно как и имперским.

– Скорее всего, он русский патриотический либерал, или, если хотите, патриот-либерал. Многое роднит его с Ильиным. Это как раз тот тип русского мыслителя, который родился из русского земства. Он напитан русской культурой, русской традицией, окреп в испытаниях революции и послереволюционного времени, сложился в нечто важное, существенное и очень малоприсутствующее в обществе, и потому Солженицыных в России много не возникло. Да, были «шестидесятники», – но это, скорее, «люди Трифонова», они занимались социальным, а не национальным. Солженицын занимался и социальным, и национальным. В душе он – глубоко русский человек, выброшенный из русского контекста. А ХХ век был русским веком, при всём том, что камуфлировался, маскировался под советское и идеологическое. Солженицын вырос из советского – и остался русским. Это и обрекало его на идеологическое, а может, и на психологическое одиночество. Его мученичество и жертвенность, а с другой стороны, его пафос, гордыня и честолюбие, иногда доходившие до чего-то истерического, – это всё результат его странности и его одиночества. Солженицына подхватили и начали его лепить да кроить по своему усмотрению либералы, патриоты и даже ненавидящие его коммунисты. Но все они промахивались. Ядро Солженицына – в земстве, а не в революции, и даже не в декабристах или либералах-западниках вроде Чаадаева. Он вырос из русского земства. Конечно, это трагическая фигура. ХХ век вообще – трагический, в нём не оставалось «нетрагических» людей. И в этом смысле Солженицын трагичен, но не более и не менее, чем многие из нас, – и те, кто выжил, и те, кто погиб.

– Поговорим о современной литературе. Она измельчала или находится в поиске чего-то нового? Есть ли молодые писатели, которых вы бы выделили сегодня?

– Литература – не отдельно взятое, пусть даже гениальное произведение. Литература – это среда. Планеты вращаются в космической среде, где есть и метеориты, и космическая пыль, и солнечные волны. Культурная среда, как и Вселенная, состоит из ярких корпускул, и из этой таинственной материи рождается литература. Какие бы гениальные произведения сегодня ни были рождены, люди о них не узнают по той простой причине, что произведения эти рождаются в пустоте, в вакууме, они не передают друг другу свои лучи. Я, признаюсь, мало знаком с нынешней литературой и не готов утверждать, что наша литература измельчала. Могу лишь повторить: у нас, увы, нет среды, делающей литературу – литературой. Даже хорошо издающиеся писатели, я уверен, тоже страдают от недостатка литературной среды.

– Хорошо, а как вы относитесь к супермодным в последние десятилетия авторам вроде Виктора Пелевина?

– Я читал несколько работ Пелевина и считаю его большим мастером. Он большой стилист, он здорово работает со словом, и хорошо, что такой писатель существует в нашей литературе. Да, он не мой кумир, но я очень радуюсь, что есть такая форма, как у Пелевина, есть игра в метафизику, в оккультные учения, в философию, – и Пелевин через эту созданную им удивительную плазму пропускает современные образы. Это великолепно. А ругать никого не буду, – наверное, с возрастом я стал терпимее и добрее.

– Вы как-то сказали: «Сострадание иногда сильнее страдания. Потому что ты помещаешь себя в оболочку мучающегося человека и таким образом принимаешь на себя его муки.» Русский писатель должен быть «сострадальцем»?

– Писатель никем не должен быть. Он никому и ничем не обязан, он какой есть – такой и есть. И хорошо, что он остаётся вне контекстов, вне норм, ему просто противопоказано вписываться в заложенные кем-то рамки. Иначе это уже не писатель, а писарь. Да, в русской литературной традиции есть писатели-сострадальцы. Они мучаются несовершенством бытия, видят, как в несовершенном бытие мучается человек, и желают исправить это несовершенство, чтобы человек был счастлив. Сила нашей литературы в том и состоит, что она на свой лад проповедует русскую мечту, и в этом смысле русский писатель – всегда в той или иной мере сострадалец.

– Вас, Александр Андреевич, уж никак нельзя считать обделённым самыми высокими наградами и престижными премиями. А какая из них вам особенно дорога?

– Самая дорогая моя литературная премия – это та пуля, которая пролетела у моего виска в Афганистане.

– А правда, что один из ваших предков был молоканским богословом?

– Да, мой дед Александр Степанович Проханов действительно был авторитетным молоканским богословом, и, кстати, он приходился родным братом Ивану Степановичу Проханову, основателю и главе Всероссийского союза евангельских христиан и вице-президенту Всемирного баптистского альянса. До сих пор Иван Степанович остаётся культовым персонажем в современных баптистских кругах, они за меня молятся, поздравляют с праздниками, однажды даже пригласили в своё собрание, и я там произносил речь, конечно, не назидательную.

Продолжение следует

Основным импортером российского мяса индейки в 2020 году был Китай

Как сообщает ФГБУ «Агроэкспорт» при Минсельхозе РФ, Китай оказался ведущим импортером и такой российской продукции, как мясо индейки. На его долю пришлось 39,2% стоимости всего российского экспорта этой категории продукции. При этом экспорт мяса индейки в 2020 году вырос в 2,5 раза по сравнению с 2019 годом: российские компании поставили на зарубежные рынки 8,7 тыс. тонн этой продукции на сумму $13,5 млн против $6,6 млн годом ранее.

Импортерами российского мяса индейки были 27 стран. Второе место заняла Украина с долей в 16,1%. Экспорт также осуществлялся в страны Африки, Ближнего Востока

По данным «Агроэкспорта», экспорт мяса индейки из России к 2030 году может вырасти в четыре раза по сравнению с показателем за 2020 год и достичь до 35 тыс. тонн. Среди перспективных рынков сбыта «Агроэкспорт» называет страны Африки (Бенин, Конго, Габон, Гвинею, Конго, Гану, Экваториальную Гвинею, Либерию, Анголу, ЮАР), страны Азии (Китай, Вьетнам, Гонконг, Филиппины, Таиланд, Индонезию, Малайзию, Японию, Сингапур), страны Ближнего Востока (ОАЭ, Иорданию, Саудовскую Аравию, Кувейт, Катар, Бахрейн), а также страны ЕС.

«С учетом увеличения объемов производства, а также открытия новых рынков российский экспорт мяса индейки к 2030 году может составить около 35 тыс. тонн на общую сумму $75 млн», —отмечают эксперты.

Carbon Tracker: зеленая энергетика может лишить Россию до 20% доходов

Переход мировой экономики на зеленую энергетику может обойтись крупнейшим странам-экспортерам нефти и газа в $13 трлн недополученной выручки в период до 2040 года, подсчитал Carbon Tracker — лондонский некоммерческий аналитический центр, исследующий влияние изменения климата на финансовые рынки. Наиболее уязвимо выглядят Азербайджан, Ангола, Конго, Ливия, Нигерия и Саудовская Аравия. Россия может потерять 10-20% доходов бюджета.

Такой прогноз является «тревожным звоночком» для стран, зависящих от продажи ископаемого топлива, говорится в документе центра. Им необходимо диверсифицировать и озеленить свою экономику, а тем, у кого на это нет денег, должны помочь более богатые страны, полагают авторы отчета.

Эксперты Carbon Tracker, изучив 40 наиболее зависимых от экспорта традиционных энергоносителей стран, разделили их на несколько групп, исходя из финансового ущерба, который они понесут из-за перехода мировой экономики на зеленую энергетику.

Азербайджан, Ангола, Конго, Ливия, Нигерия и Саудовская Аравия находятся в наиболее уязвимом положении и могут потерять до 40% доходов бюджета относительно среднего показателя за 2015–2019 годы. Однако лидер ОПЕК и некоторый другие страны Персидского залива пытаются сократить зависимость от нефтедолларов. Дополнительную поддержку им окажет низкая себестоимость добычи и большой размер фондов национального благосостояния.

Иран, Мексика и Россия имеют более диверсифицированную экономику и к 2040 году могут потерять «всего» 10-20% доходов бюджета. Указанные 40 стран-экспортеров нефти и газа могут недосчитаться $9 трлн выручки в период до 2040 года, а все мировые экспортеры по совокупности — $13 трлн.

В своем отчете Carbon Tracker, отмечает profinance.ru, опирается на базовый сценарий Международного энергетического агентства, который подразумевает, что страны мира будут делать все от них зависящее для перехода на зеленую энергетику, благодаря чему средняя цена нефти в период до 2040 года составит $40 за баррель.

Если же все будет «как обычно», то средняя цена нефти в этот период составит $60 за баррель.

Версия для печати

Из Оренбургской области отправлено на экспорт более 9 тыс. тонн животноводческой продукции

С начала 2021 года Управлением Россельхознадзора по Оренбургской области проконтролировано более 9 тыс. т животноводческой продукции для экспорта в зарубежные страны.

С предприятий Оренбургской области на экспорт было отправлено более 9 тыс. т кормов и кормовых добавок в Латвию; 16,2 т рыбы и рыбной продукции в Германию и США; около 72 т мяса говядины и свинины во Вьетнам, Гонконг и Анголу.

На всю продукцию было выдано 140 ветеринарных сертификатов (формы №5).

ОПЕК хочет отмечать 60-летие в мае 2021 года в Багдаде

Страны ОПЕК могут провести встречу в Багдаде в честь 60-летия картеля во второй половине мая, если полетные ограничения к тому времени будут сняты, говорится в письме министра нефти Ирака Ихсана Абдель Джабера, адресованном генсеку ОПЕК. 60 лет исполнилось ОПЕК еще в сентябре 2020 года, однако из-за эпидемиологических ограничений встречу тогда перенесли на 26 февраля 2021 года. «Из-за неопределенностей с новыми ограничениями мы не сможем организовать эту встречу и предлагаем провести ее во второй половине мая 2021 года в Багдаде», — пишет министр. В письме, с которым ознакомился ТАСС, Джабер надеется, что массовая вакцинация во многих странах стартует до марта.

ОПЕК основана в сентябре 1960 года на нефтяной конференции в Багдаде пятью государствами — Ираном, Ираком, Кувейтом, Саудовской Аравией и Венесуэлой. Позднее к ним присоединились и другие страны. По состоянию на февраль 2021 года, в состав ОПЕК входят 13 стран: Алжир, Ангола, Венесуэла, Габон, Иран, Ирак, Конго, Кувейт, Ливия, Объединенные Арабские Эмираты, Нигерия, Саудовская Аравия, Экваториальная Гвинея. Штаб-квартира расположена в Вене.

На ОПЕК приходится около трети всей мировой добычи нефти. Как в свое время говорили в ОПЕК, праздничная встреча членов картеля должна пройти в выставочном комплексе Al-Shaab в Багдаде. Встреча будет включать не только министерские консультации, но и музыкальные и культурные мероприятия.

Россия оказалась в середняках в создании онлайн-бизнеса

Согласно результатам исследования Best Accounting Software, в котором определена лучшая страна для начала онлайн-бизнеса, Российская Федерация заняла 45-е место среди 99 стран. Исследователи рассмотрели 20 различных категорий: охват и проникновение интернета, богатство страны и простота ведения бизнеса, а также доступ к квалифицированной рабочей силе и логистике.

Анна Сапрыкина

Как сообщается в исследовании, электронная коммерция продолжает расти из года в год: по прогнозам к 2023 г. объем онлайн-продаж достигнет $6,542 трлн, что составит 22% всех розничных продаж (по сравнению с 14,1% в 2019 г.).

Исследователи рассмотрели 20 различных категорий: охват и проникновение интернета, богатство страны и простота ведения бизнеса, доступ к квалифицированной рабочей силе и логистике, валовой национальный доход на душу населения, ставки корпоративного налога, количество социальных сетей, а также мест для сотрудников в каждой отдельной стране.

Согласно результатам исследования, большинство стран, наиболее подходящих для открытия онлайн-бизнеса, расположены в Европе. Вместе с США, Канадой и Сингапуром эти страны обеспечивают отличную отправную точку для онлайн-бизнеса, но "льготы" этих мест, как правило, сопровождаются более высокой ставкой корпоративного налога, поэтому ни одна из стран не выходит на первое место во всех категориях.

В десятку лучших стран для создания онлайн-бизнеса вошли Дания, Швейцария, Нидерланды, США, Норвегия, Швеция, Сингапур, Германия, Канада и Люксембург.

На вершине рейтинга находится Дания, которая имеет наивысший рейтинг по защищенным интернет-серверам (более 277 тыс. на 1 млн человек) и по доле физических лиц с финансовым счетом (99,92%). Она также занимает второе место по количеству населения, использующему интернет для покупок и оплаты счетов (88%), и занимает первое место по общему количеству пользователей интернета относительно количества населения (98%). Тем не менее у Дании низкое количество мест для совместной работы (32) и средний балл по скорости мобильного интернета (66,68 Мбит/с), количеству пользователей социальных сетей (71%) и ставки корпоративного налога (22%).

В исследовании также выявлены лучшие страны в разных категориях. Например, по скорости мобильного интернета лучше всех оказались Арабские Эмираты со скоростью 129,61 Мбит/с. Как сообщается в исследовании, ОАЭ пользуются мобильным интернетом, который более чем на 4% быстрее, чем в Китае, занимающем второе место (только в этих двух странах показатель превысил 100 Мбит/с).

По такому показателю, как доступ к фиксированному широкополосному интернету, победил Сингапур. Сингапур - единственная страна, скорость интернет-доступа в которой превышает 200 Мбит/с для фиксированной широкополосной связи при средней скорости 229,42 Мбит/с. Это почти на 20% быстрее, чем у занимающей второе место Румынии (188,85 Мбит/с).

В десятку худших стран для создания онлайн-бизнеса вошли Гаити, Венесуэла, Уганда, Ангола, Замбия, Пакистан, Камбоджа Непал, Бангладеш, Таджикистан. Хуже всего дела обстоят на Гаити, с его оценками ниже среднего в подавляющем большинстве категорий.

Напомним, что, согласно рейтингу стран мира, по показателю благоприятствования ведению бизнеса Россия в 2020 г. находилась на 28-м месте. Данный рейтинг рассчитывается по среднему арифметическому 10 контрольных индикаторов: процесс регистрации предприятий, процесс получения разрешений на строительство, процесс подключения к системе электроснабжения, процесс регистрации собственности, кредитование, защита инвесторов, налогообложение, международная торговля, обеспечение исполнения контрактов, процесс ликвидации предприятий.

Участники ОПЕК+ разошлись во мнениях

Страны-участницы сделки по ограничению нефтедобычи ОПЕК+ разошлись во мнениях по поводу квот на февраль 2021 на заседании ОПЕК+ 4 января. Так, что на встрече Россия и Казахстан поддержали увеличение добычи, в то время как Ирак, Нигерия и Объединенные Арабские Эмираты предложили сохранить добычу на стабильном уровне, сообщает Reuters.

В итоге против роста добычи нефти высказались Саудовская Аравия, Алжир, Ангола, Кувейт, ОАЭ, Оман, Малайзия, Нигерия, Ирак, Иран, Венесуэла, Бахрейн, Мексика. А вот Россия и Казахстан, в частности, заявили, что восстановление спроса оправдывает рост добычи, сообщили пять источников ОПЕК +.

3 января генсек ОПЕК Мохаммед Баркиндо предупредил экспертов ОПЕК + о рисках ухудшения ситуации на рынке нефти, заявив, что спрос будет оставаться слабым в первой половине 2021 года, в том числе из-за локдаунов, связанных с новым штаммом коронавируса. Министр энергетики Саудовской Аравии Абдель Азиз бен Салман 4 января на министерском мониторинговом комитете ОПЕК+ призвал «не испытывать головокружение от успехов», уточнив, что волатильность на рынке нефти по-прежнему велика, не следует «подвергать риску уже достигнутое ради быстрой, но иллюзорной выгоды». Тогда как вице-премьер РФ Александр Новак был более оптимистичен: «Надеюсь, что в 2021 году мы все-таки увидим восстановление спроса, в том числе в результате вакцинации», — сказал он.

На предыдущих встречах Саудовская Аравия, лидер ОПЕК, неоднократно предлагала осторожный подход к восстановлению добычи, в то время как Россия, не являющаяся членом ОПЕК, поддерживала более быстрое увеличение, отмечает Reuters.

Сделка ОПЕК+, заключенная апреле 2020 года, подразумевала снижение добычи нефти на 9,7 млн б/с с мая, затем ограничения были ослаблены до 7,7 млн б/с до конца года. Предполагалось и дальнейшее послабление — до 5,8 млн б/с, — однако рост спроса на нефть восстанавливался медленнее ожиданий. Таким образом страны-участницы сделки ОПЕК+ договорились ослабить ограничение до 7,2 млн б/с (на 500 тыс. б/с) на январь с дальнейшей корректировкой уровня добычи ежемесячно. Уровень сокращения нефтедобычи участниками сделки обсуждают сегодня, 4 января, на встрече ОПЕК+.