Новости. Обзор СМИ Рубрикатор поиска + личные списки

Запад в лёгком замешательстве

Россия совершила сильный шаг в информационно-правовом противоборстве «бумажными активами»

Александр Агеев

«Это абсолютно безответственно, - заявил госсек США Энтони Блинкен 26 сентября. - Особенно не стоит делать это сейчас («бряцать ядерной саблей», как выразился Блинкен), когда весь мир собрался и говорит о необходимости большего разоружения и нераспространения». Не шедевр ли дипломатического искусства?! Оказывается, «весь мир» говорит о «разоружении»! Вероятно, так и есть – говорит. Но беспокойство налицо.

После объявления об изменениях в ядерной доктрине России резко возрос поток публикаций в западных СМИ и интервью западных политиков о необходимости заморозки конфликта на Украине и приёме Киева в НАТО. Между тем парк F-16 на Украине продолжал пополняться. Об отправке 24 истребителей на Украину заявили 7 октября Нидерланды. Напомню, на этих самолетах могут подвешиваться ядерные носители.

Об изменениях в ядерной политике России В.В. Путин объявил 25 сентября на Постоянном совещании Совета Безопасности РФ по ядерному сдерживанию. Обсуждалась обновлённая редакция «Основ государственной политики в области ядерного сдерживания». Президент РФ озвучил ряд положений данного документа. В частности, о том, во-первых, что «агрессию против России со стороны любого неядерного государства, но с участием или при поддержке ядерного государства» предложено «рассматривать как их совместное нападение на Российскую Федерацию». Этот тезис подрывает мотивации воевать с Россией через посредников (т.н. «прокси-война»). В случае с Украиной, это означает, что действия США, Франции, Великобритании, Германии, Польши и других в качестве провокаторов, спонсоров, пособников конфликта, и действия Киева будут квалифицироваться как совместные. От такой квалификации до ответного удара дистанция невелика. Кажется, именно это новое положение и послужило главной причиной заминки НАТО с т.н. «разрешением» ракетных ударов средствами западного происхождения в глубь территории России.

Во-вторых, возможность перехода России к применению ядерного оружия будет рассматриваться «уже при получении достоверной информации о массированном старте средств воздушно-космического нападения и пересечении ими нашей государственной границы». В перечень таких средств вошли самолёты стратегической и тактической авиации, крылатые ракеты, беспилотники, гиперзвуковые и другие летательные аппараты.

В-третьих, заявлено о праве России «применить ядерное оружие в случае агрессии против России и Белоруссии как участника Союзного Государства…, в т.ч. если противник, используя обычное оружие, создаёт критическую угрозу нашему суверенитету». Фактически на Беларусь теперь официально распространится российский ядерный зонтик. Республика с точки зрения военной географии представляет собой стратегический балкон. Он (1) ставит в уязвимое положение Прибалтику - через Сувалкский коридор, (2) защищает Калининградскую область, (3) делает уязвимой Украину с севера, предоставляя кратчайший путь на Киев и потенциальную возможность обрезания важнейших путей западной логистики при ударе вдоль польской границы в направлении Луцк-Львов.

После размещения на белорусской территории российского тактического ядерного оружия Минск стал играть серьезную роль в нестратегическом ядерном сдерживании в Европе. В радиус 500 км, зону боевого поражения ОТРК «Искандер», стоящих на вооружении ВС РБ, вписываются столицы Латвии, Литвы, Польши и Украины. Стоит напомнить, что мощность специальной боевой части ракеты данного комплекса переменная и достигает 5 или 50 килотонн в тротиловом эквиваленте. При развёртывании на аэродроме «Мачулищи» под Минском российских МиГ-31К - носителей гиперзвуковых ракет «Кинжал» с дальностью полёта до 2 тыс километров - в радиусе поражения оказываются почти все столицы стран Западной, Восточной и Южной Европы, в том числе Лондон, Рим, Париж, Берлин и Брюссель. Ядерная боевая часть «Кинжала» аналогична ЯБЧ ОТРК «Искандер».

Пока текст обновленной редакции Основ госполитики РФ в области ядерного сдерживания не опубликован.

Возможно, что некоторые положения документа и не будут обнародованы. Важно и то, что речь не идет о новой доктрине, а об уточнении редакции.

Действующая ядерная доктрина изложена в Указе президента РФ от 02.06.2020 г. № 355 «Об Основах государственной политики Российской Федерации в области ядерного сдерживания» (подробнее см. комментарий «Ядерный предохранитель от 9 июля 2024 г.). В ст. 19 документа очень конкретно изложены условия, определяющие возможность применения Россией ядерного оружия. Эти условия определяют, что российская ядерная доктрина является доктриной ответа и основывается на принципе ответно-встречного удара.

США, как известно, располагают ядерной доктриной превентивного удара. В американском доктринальном документе («Обзор ядерной политики США») прямо прописана возможность применения ядерного оружия в ответ на неядерную стратегическую угрозу Америке, американским силам за рубежом или союзникам. При этом формулировки данного документа настолько расплывчатые, что позволяют США использовать ядерное оружие превентивно в любой ситуации и против любого противника.

Таким образом, даже с озвученными уточнениями основ российской политики сохраняется асимметрия стратегических установок в ядерной сфере, которая отдаёт стратегическую инициативу в руки Вашингтону. Это, помимо прочего, позволяет США без серьёзных опасений виток за витком накручивать эскалацию в конфликте на Украине. Единственный ограничитель - делать это надо постепенно и не доводя ситуацию до соответствия критериям, прописанных в пункте 19 российской доктрины. В этом диапазоне угроз, по сути, Россия добровольно обязалась сдерживать саму себя. Аналогичное американскому положение о превентивном ударе на основе оценки обстановки в ответ как на ядерную, так и на неядерную угрозы, а также по противнику, не обладающему ядерным оружием пока не введено. Российское руководство прекрасно осознает этот нюанс: 9 декабря 2022 г. В.В. Путин, во время поездки в Киргизию, обратил внимание на наличие в стратегических документах США возможности нанесения превентивного обезоруживающего удара как обычным высокоточным, так и ядерным оружием и высказал мысль о необходимости «взять на вооружение наработки наши американских партнёров и их идеи обеспечения своей безопасности».

Возможно, на сдержанность России в сфере ядерного сдерживания повлияло мнение Китая и Индии. Об этом, между прочим, написал академик А.Г. Арбатов: «наши китайские и индийские партнёры» предлагают России принять «обязательство о неприменении ядерного оружия первыми». А.Г. Арбатов, как один из ведущих экспертов в данной сфере, высказывает также свою аргументацию против внесения в российскую доктрину положения о превентивном ударе.

Отдельного внимания из обновлённой редакции «Основ государственной политики в области ядерного сдерживания» заслуживает тезис о том, что переход России к применению ядерного оружия возможен в случае, если противник, «используя обычное оружие, создаёт критическую угрозу нашему суверенитету». Однако не является ли термин «критическая угроза» противоречивым? Не задает ли он слишком высокий порог для применения ЯО? Не выдает ли он, и по букве, и по духу, своего рода карт-бланш на безнаказанные действия в диапазоне ниже уровня «критической угрозы суверенитету России»? Набор таких «некритичных» действий, с использованием обычных вооружений, может быть достаточно разнообразным и болезненным для России. Вторжение в Курскую область с попыткой захвата Курской АЭС, ракетные удары по Крымскому мосту или Донецку, разрушение Каховской дамбы, атаки дронов по скоро уже 50 регионам страны – это, получается, не относится к «критической угрозе суверенитету»? Что мешает создать правовую основу для, говоря словами С.А. Караганова, «возможности отвечать ядерным ударом на любые удары по нашей территории»?

Все эти пункты обновлений ядерной политики России вызвали не только оживленное обсуждение в ведущих мировых столицах, но и определенное замешательство НАТО. Россия совершила сильный шаг в информационно-правовом противоборстве «бумажными активами».

От тех, кто внимательно наблюдает за всем, не укрылось и то, что в это же время проходили беспрецедентные для новейшего времени военно-морские учения «Океан».

Однако любая сенсация имеет свой срок активного действия. Пройдёт некоторое время, оппоненты оправятся от замешательства и начнут практически прощупывать российские ядерные формулировки.

Китайский экспорт магния в Нидерланды снизился в III квартале на 35%

Согласно данным китайской таможни, в сентябре экспорт китайской магниевой продукции составил 33400 т, на 9,97% меньше, чем в предыдущем месяце, но на 11,3% больше в годовом выражении. Экспорт магниевых слитков составил в сентябре 19239 т (-4,97%; +37,4%).

Основными направлениями экспорта магниевых слитков были в сентябре Нидерланды, Индия, Южная Корея, Канада и Япония (57% от общего объема экспорта). В третьем квартале года экспорт магниевых слитков в Нидерланды снизился на 35% в квартальном выражении относительно второго квартала - в частности вследствие сезонного "летнего затишья" в Европе. Вместе с тем на поставках магния в Нидерланды сказался и фактор снижения операционной загрузки европейских алюминиевых предприятий, геополитическая напряженность, вызвавшая колебания цены газа в Европе, а также слабый спрос конечных потребителей на фоне неблагоприятных макроэкономических факторов.

В сентябре средняя экспортная стоимость магниевых слитков снизилась приблизительно на 10%.

Гольфстрим перестанет согревать Европу? Чем вызван пугающий прогноз международной группы климатологов

Эксперт Золина рассказала, чем грозит России затухание Гольфстрима

Александр Емельяненков

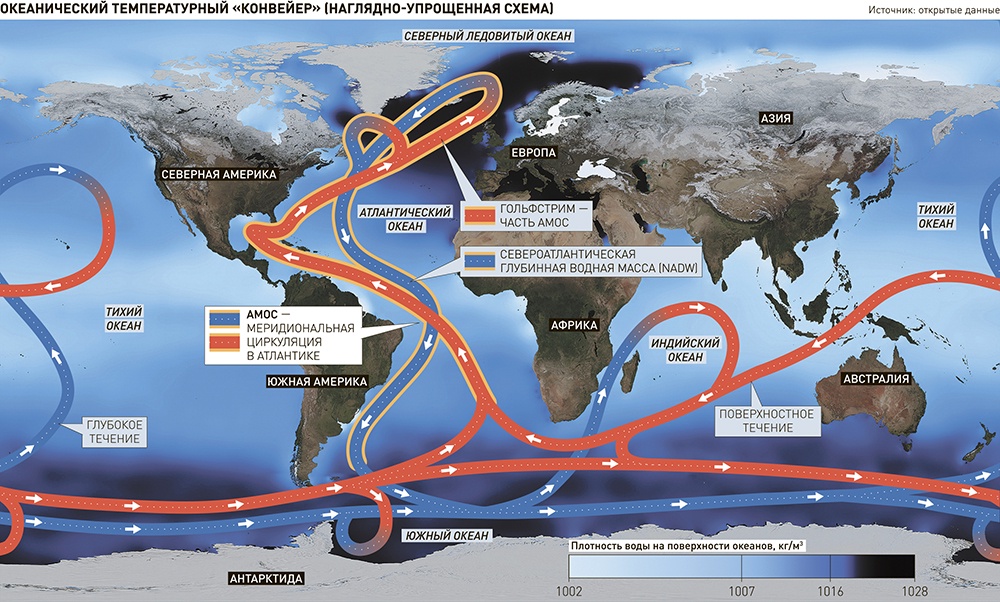

Много шума вызвало открытое письмо международной группы климатологов (44 авторитетных специалиста из 15 стран), адресованное руководству Евросоюза, и в первую очередь главам государств Северной Европы. В ближайшие 30-35 лет здесь предсказывают перемены катастрофического характера. Причина - коллапс доминирующих течений в Атлантическом океане.

Объяснение самое короткое и простое сводится к тому, что уже на рубеже 60-х годов нынешнего века Гольфстрим перестанет доносить тепло в Северное полушарие. А более сложная трактовка, требующая специальных терминов, связана с Атлантической меридиональной опрокидывающей циркуляцией (АМОС), которая играет важную роль во всей климатической системе планеты Земля.

Проведенные к этому дню исследования показывают замедление АМОС в результате глобального потепления. А это, утверждают авторы письма, грозит погружением планеты в климатический хаос. Делая такой вывод, ученые-климатологи заявляют, что "риски ослабления циркуляции течений прежде были сильно недооценены".

По уточненному прогнозу, первый и самый чувствительный удар придется на север Европы - Данию, Швецию, Норвегию, Исландию и Финляндию

По уточненному прогнозу, первый и самый чувствительный удар придется на север Европы (Данию, Швецию, Норвегию, Исландию и Финляндию). Этот регион ожидает значительное похолодание и закрепление экстремальных погодных условий. В северо-западной Европе неизбежно пострадают сельское хозяйство и другие, прямо связанные с погодными условиями отрасли экономики.

Неблагоприятные последствия в случае коллапса АМОС затронут и далекие от океанского побережья регионы. Тропические муссонные системы, говорится в письме, сдвинутся на юг и могут вызвать катастрофические последствия для экосистем и сельского хозяйства. Вдоль атлантического побережья США прогнозируют повышение уровня моря, что создает угрозы подтопления и проблемы для рыболовства…

Это письмо, создавшее резонанс в медийной сфере и научных кругах, направлено в Совет министров Северных стран и призывает принять кардинальные шаги в поддержку Парижского соглашение по климату 2015 года. Цель соглашения, напомним, - удержать к 2100 году рост глобальной температуры на уровне 1,5-2 градусов. По мнению генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша, этого не добиться, "если страны не радикализируют свои стратегии декарбонизации".

АМОС: что о ней необходимо знать

Атлантическая меридиональная опрокидывающая циркуляция (сокращенно - АМОС, от англ.: Atlantic meridional overturning circulation) наряду с сугубо научным названием имеет и другое, более образное: Атлантический меридиальный круговорот.

Что такое круговорот - понятно, а прилагательное от слова "меридиан" указывает на доминирующее направление течений - преимущественно вдоль меридианов: через экватор с севера на юг и в обратном направлении - с юга на север.

А если смотреть шире, что в нашем случае просто необходимо, это часть гигантского океанического конвейера, который обеспечивает температурный обмен между нагретой экваториальной зоной и холодными приполюсными районами Земли.

"Конвейер" весьма сложный и, что признают сами ученые, не до конца изученный. Главную сложность задают так называемые термохалинные океанические течения. В отличие от ветровых поверхностных течений, термохалинная циркуляция создается за счет перепада плотности воды.

А плотность - производное от температуры и солености: чем холоднее вода и больше в ней соли, тем выше плотность. И наоборот: речные стоки, таяние ледников увеличивают долю пресных вод, а значит, снижают ее плотность. Добавьте к этому общий рост температуры над поверхностью земли и океана…

Если все по классике, то массивы поверхностных течений при движении на север постепенно охлаждаются, их плотность возрастает, и они, как принявшая балласт подводная лодка, уходят с поверхности на глубину. И там, у самого дна, разворачиваются в обратном направлении, образуя Североатлантическую глубинную водную массу (North Atlantic Deep Water).

Это учеными исследовано и доказано: плотные океанические воды на больших глубинах перемещаются в сторону, противоположную направлению поверхностных ветровых течений.

Прогноз экспертов и взгляд со стороны

Обозначив ключевые термины и понятия, вернемся к предмету сегодняшнего разговора: что не так с АМОС?

Суть: до сего дня Атлантическая меридиональная опрокидывающая циркуляция (ее частью является и Гольфстрим) приносила до 25 процентов тепла в северное полушарие и поглощала в нем большое количество углекислого газа из атмосферы. Коллапс АМОС в ближайшие 35-40 лет, а именно так ставится вопрос в открытом письме международной группы климатологов, может иметь глобальные негативные последствия для климата всей Земли.

Под документом, как уже сказано, стоят подписи 44 авторитетных ученых из 15 стран. В алфавитом порядке эта география выглядит так: Австралия, Великобритания, Германия, Дания, Израиль, Ирландия, Исландия, Китай, Нидерланды, Норвегия, США, Финляндия, Франция, Швейцария, Швеция.

Никого из российских ученых-климатологов и специалистов смежных областей (океанология, геофизика, экология, экономическая география, метеорология и др.) - среди авторов письма не оказалось. Почему? К коллегам в России обращались, но они не решились такой прогноз подписать? Или их мнением попросту пренебрегли?

На просьбу о комментарии несколько ученых мужей решили отмолчаться: "Не наш вопрос… Некогда вчитываться - собираюсь в экспедицию… Тут чистая политика, позвоните кому-то другому…".

Первой на звонок "Российской газеты" откликнулась женщина - Ольга Золина, ведущий научный сотрудник Института океанологии имени П.П. Ширшова РАН, доктор физико-математических наук. Она же - ведущий научный сотрудник МФТИ, заведует там лабораторией динамики климата. Участвовала в подготовке доклада (2021 год) Межправительственной группы экспертов по климату (МГЭИК) и предметно занималась главой об изменениях водного цикла.

Прямая речь

Ольга Геннадиевна, может, это письмо-обращение к руководству ЕС и главам государств Северной Европы навеяно политикой - в пику саммиту БРИКС, который проходил в России и вызвал немало желчи у тех, кто желал бы ему провала? Такая, знаете, попытка переключить внимание, перебить новостную повестку?

Ольга Золина: Я бы так не сказала. Документ серьезный. Подписались авторитетные ученые, треть из которых я знаю лично, половину или даже две трети - по публикациям. Если убрать алармистские, скажем так, посылы из этого письма, то проблема абсолютно реальная. Больше того: она и не новая.

Как они ставят вопрос? Говорят, что в Межправительственной группе экспертов по изменению климата (анг.: Intergovernmental Panel on Climate Change, IPCC) недооценили вероятность коллапса АМОС - необратимых перемен в термохалинной циркуляции. Они считают, что в отчете IPCC вероятность занижена, на самом деле она выше - больше 30 процентов.

Почему столь пристальное внимание именно к термохалинным течениям?

Ольга Золина: Это такая циркуляция на разных глубинах, которая связывает все океаны. И ее важная часть приходится на Северную Атлантику. Более того: тут она запускается. В морях Ирмингера и Лабрадор происходит конвекция, то есть опускание более тяжелой соленой воды на дно. И, соответственно, запускается вся эта циркуляция, включая Гольфстрим. И если по каким-то причинам вода становится более пресной, она, соответственно, становится более легкой. Значит, опускание воды в глубь океана станет более медленным. Или - что и означает коллапс! - не будет происходить вовсе. А это уже серьезная вещь...

Вы с таким гипотетическим прогнозом согласны?

Ольга Золина: Мне ближе позиция и прогноз IPCC. Соленость океана в Северной Атлантике регулируется сложно. Это результат разных процессов: взаимодействие океана и атмосферы, таяние ледников, речной сток. Чтобы конвекция замедлилась, вода должна становиться менее соленой. И стать совсем пресной, чтобы циркуляция прекратилась.

В конце 60-х годов прошлого века в этой части океана происходило нечто подобное и было названо Great Salinity Anomaly. Причиной аномального снижения солености стал вынос большого количества льда из Арктического бассейна к востоку от Гренландии и его таяние. Но океан все сам "отрегулировал" - отыграл обратно, и никакого коллапса не случилось. Да, произошло временное ослабление термохалиной циркуляции, но она не остановилась.

А сейчас, если следовать письму, нам дают срок 30-35 лет, до рубежа 60-х, и все - в Северной Атлантике циркуляция встанет…

Ольга Золина: Вероятность этого есть. Но говорить с такой определенностью, как сказано в письме, я бы не стала. При этом абсолютно согласна с коллегами в том, что Парижское соглашение должно выполняться. И не столько из-за гипотетического коллапса в океане, а по другим причинам, связанным с потеплением.

Соглашаясь с этим, я бы не стала хвататься за голову, куда-то бежать и что-то делать. А в письме призывают к немедленным действиям. К каким? Что нужно сделать? Прекратить добывать углеводороды и не сжигать их? Но это нереально.

По мне, главные действия - глубже изучать это дело. В частности, создавать модели океана с более тонким и точным разрешением. А пока у них довольно грубое разрешение - один градус...

В письме сделан акцент на страны Северной Европы: что грозит Норвегии, Швеции, Дании, чем аукнется Финляндии. А российский Северо-Запад это разве не затронет?

Ольга Золина: Если случится коллапс термохалинной циркуляции, это затронет всю Землю, затронет всех. Но, конечно, наиболее сильно - северные страны, которые находятся под влиянием Гольфстрима. В эту зону попадают и наше Заполярье, и Балтика, и островные территории в западном секторе Арктики…

На границе с Финляндией и Норвегией похолодание не остановится? Придет и на Мурманск, в Карелию, Поморье?

Ольга Золина: Повторю: это коснется всей планеты, если вдруг произойдет. Наиболее сильно проявится в Скандинавии, в наших северных районах, на островах. А дальше по цепочке потянется и вглубь материка. Как минимум поменяется режим увлажнения (дожди-засухи) на всей территории Европы, включая Россию.

Исследование показало, что блокбастер от диабета Ozempic положительно влияет на хроническую болезнь почек

Обнаружено, что семаглутид оказывает положительное влияние на пациентов с хронической болезнью почек и ожирением. У таких больных сократилось количество белка в моче, а также уменьшилось воспаление почек и снизилось артериальное давление.

Информация была опубликована в международном исследовании под руководством клинического фармаколога Хиддо Л. Хеерспинка (Hiddo L. Heerspink) из Университетского медицинского центра Гронингена (University Medical Center Groningen) в Нидерландах. Впервые было показано, что этот препарат от диабета, в настоящее время часто используемый как средство для снижения веса, также эффективен для пациентов с хроническим поражением почек.

Результаты этого исследования были опубликованы в Nature Medicine и одновременно представлены на ежегодном конгрессе Американского общества нефрологии.

Идея этого исследования пришла Хиддо Л. Хиршпинку в голову в начале пандемии коронавируса. Ранее он обнаружил, что другой класс препаратов против диабета 2 типа, так называемые ингибиторы SGLT2, также, по-видимому, хорошо работает для пациентов без диабета с хроническим поражением почек. Поэтому он хотел выяснить, будет ли semaglutide также работать положительно для пациентов с хроническим заболеванием почек и ожирением.

Первые участники начали это исследование во второй половине 2022 года. В то время стало известно, что semaglutide вызывает потерю веса. В результате, заинтересовать участников этим исследованием не составило труда. Многие пациенты хотели получить препарат, но больше не могли это сделать, поскольку производство не успевало за спросом. Однако это исследование давало им 50% шанс получить препарат.

Исследование проводилось в четырех странах: Канаде, Германии, Испании и Нидерландах. Половина из 101 участника получала 24-недельные инъекции semaglutide, а другая половина получала плацебо. Исследование показало, что количество белка в моче, указывающее на степень повреждения почек, снизилось на целых 52%.

Кроме того, было обнаружено, что степень воспаления почек снизилась на 30%, падение артериального давления у участников было таким же большим, как и у препарата исключительно для снижения артериального давления, и у них ключевой показатель сердечной недостаточности снизился на 33%. Участники также потеряли около 10% своего веса.

Класс препаратов, к которому относится Ozempic, предназначен для лечения диабета 2 типа. Препарат влияет на кишечный гормон GLP-1, отвечающий за правильную переработку углеводов из пищи. Это, в частности, происходит за счет стимуляции высвобождения инсулина поджелудочной железой. Кроме того, GLP-1 снижает чувство голода и заставляет пищу медленнее перемещаться из желудка в кишечник. Он дает чувство сытости на более длительное время, что приводит к потере веса. Эти эффекты улучшают контроль глюкозы и потерю веса.

Источник: https://medicalxpress.com/

Многие из афоризмов Эразма Роттердамского актуальны и сегодня

Павел Басинский: 555 лет назад родился величайший гуманист Эразм Роттердамский

Двадцать восьмого октября 555 лет назад родился Герхард Герхардс, известный как Эразм Роттердамский, - величайший голландский гуманист, философ и богослов, одна из ключевых фигур эпохи Возрождения наряду с Рабле, Шекспиром и Сервантесом.

Имя Эразма Роттердамского и сегодня на слуху, но известно гораздо больше, нежели его сочинения. Все же самое знаменитое из них - "Похвала глупости" - упоминается в школьных учебниках по истории Средних веков и Возрождения, а на филфаках входит в список обязательных текстов для изучения.

Но простому смертному куда больше, чем "Похвала глупости", известно название города, в котором он родился. Гауда, недалеко от Роттердама. Да-да, тот самый город в Голландии, откуда пошел знаменитый бренд вкусного сыра. Признаться, и я его покупаю в супермаркете, чтобы делать по утрам бутерброды.

Он родился вне брака. Отец был католическим священником, принявшим сан и обет безбрачия незадолго до рождения Герхарда. Для сына священника это было несмываемым позором, так что не удивительно, что отношения с Церковью у Эразма Роттердамского затем складывались не лучшим образом. Тем не менее, в 13 лет потеряв родителей, скончавшихся во время эпидемии чумы, он отправился в монастырь, где провел целых пять лет. Несмотря на критику Церкви, он до конца дней оставался убежденным католиком, что впоследствии послужило причиной разлада между ним и его последователем Лютером - вождем Реформации.

Имя Эразма Роттердамского на слуху, но известно больше, чем его сочинения

В то время монастыри были единственным местом, где можно было изучать древнегреческих и римских авторов, чем Герхард и не преминул воспользоваться, впоследствии блистая знанием античности в своей "Похвале глупости". А первой его книгой, изданной в 1500 году в Париже и имевшей сногсшибательный по тем временам успех, было собрание греческих крылатых выражений с его комментариями - "Пословицы". Этой книгой он сделал античную мудрость доступной для всех грамотных людей. "Эразм, ты разгласил наши таинства", - упрекали его "специалисты" того времени.

Но не хуже он знал и Новый Завет, который заново перевел на латинский с греческого с исправлением множества неточностей, а также труды отцов Церкви, удивляя церковников своей эрудицией. По сути, он и был основателем научного европейского богословия вместо господствовавшей в Средние века схоластики.

Дальнейшая жизнь Эразма была чередой постоянных путешествий, во время которых он подружился с автором знаменитой "Утопии" Томасом Мором и принцем Генрихом - будущим королем Англии Генрихом VIII. Жил во Франции и Италии, преподавал в Кембридже и, наконец, обрел себе покровителя в лице короля Священной Римской империи Карла V, став его советником. Последний приют он нашел в швейцарском Базеле, где скончался в 1536 году, прожив по меркам того времени долго - почти 70 лет.

Одним из самых известных афоризмов Эразма, дошедших до наших дней (впрочем, некоторые ему ошибочно приписывают), является фраза "Моя родина там, где моя библиотека". Излюбленное выражение космополитов всех времен. Но надо все-таки не забывать разницу между библиотеками того времени и нашего. Тогда книги не издавались миллионными тиражами. На заре эпохи немецкого первопечатника Иоганна Гутенберга, скончавшегося в Майнце примерно в те же годы, когда родился Эразм, книга была еще редкостью и огромной ценностью.

А вот понятие родины для просвещенных людей подчас было весьма относительным. Жили там, где жили их покровители и меценаты, а личные библиотеки возили с собой. Прадед Пушкина Абрам Ганнибал родился в Африке, был куплен Петром I в Голландии, крестился в Вильно (Вильнюс), обучался в Европе, знания применял в России, а писал на французском языке. Его огромная по тем временам библиотека насчитывала 347 книг.

Многие из афоризмов Эразма Роттердамского актуальны и сегодня

Бронзовая статуя Эразма была установлена в Роттердаме в 1622 году. Он изображен с огромной книгой в руках. Эту статую в 1815 году увидел будущий декабрист Николай Бестужев, когда прибыл в Роттердам с провиантом для русских войск, которые уже находились в Париже. В своих "Записках о Голландии" он писал: "Налево площадь Эразмова, так называемая по бронзовой статуе известного ученого Эразма. Подойдем к оной ближе: несчастный Эразм, отягощенный толстою книгою, закутанный в священническую тех времен одежду, к бесславию художника похож более на соляной столб, нежели на монумент славе Эразмовой".

Разумеется, значение Эразма Роттердамского не исчерпывается дошедшими до наших дней его афоризмами. Величайший гуманист, он был одним из первых борцов против суеверий и догматики, абсолютизма власти и мировых войн. Именно в своем пацифизме и пафосе социального мира он разошелся со своим учеником Лютером, который не стеснялся призывать "колоть и резать" невежественных крестьян.

Новый интерес к Эразму Роттердамскому возник в СССР в 60-е годы, во время "оттепели". Его исследователем и в некотором роде пропагандистом был Леонид Пинский - крупный филолог и диссидент, получивший срок в 1951 году и реабилитированный в 1956-м, а затем открывший и поддержавший Михаила Бахтина.

Тем не менее многие из афоризмов Эразма Роттердамского актуальны и сегодня. "Даруй свет, и тьма исчезнет сама собой". "Жить достойно не возбраняется никому".

Или вот его выражение, с которого начинают свои сеансы, кажется, все психотерапевты: "Человек должен любоваться самим собой: лишь понравившись самому себе, сумеет он понравиться и другим".

Впрочем, у этой его мудрости есть и продолжение: "Никто не может никого ненавидеть, если до этого он не возненавидел себя".

Важное уточнение!

Павел Басинский

писатель

Для резидентов РФ большинство зачислений на счета в ЕС станут незаконными. Как теперь получать доход с недвижимости?

Сдаёте квартиру за рубежом в аренду или планируете её продать? Для российских граждан процесс усложняется. Стран, в которых можно будет свободно получать денежные средства, станет ещё меньше.

ФНС России обновляет список государств и территорий, с которыми осуществляется обмен финансовой информацией. Что это означает и как действовать дальше, объясняют эксперты из юридической компании NSV Consulting Анастасия Васильева и Герман Ковешников.

Белый список ФНС РФ – это...

Белый список ФНС РФ включает в себя страны, с которыми осуществляется автоматический обмен финансовой информацией. На счета в таких государствах резиденты РФ могут без ограничений получать средства от нерезидентов.

Аналогично – без ограничений – можно получать средства на счета в странах ЕАЭС.

Какие конкретно изменения произойдут

Белый список предлагается сократить, исключив из него 26 юрисдикций. Это Австрия, Бельгия, Болгария, Венгрия, Германия, Греция, Дания, Ирландия, Испания, Италия, Кипр, Латвия, Люксембург, Мальта, Нидерланды, Польша, Португалия, Румыния, Словакия, Словения, Финляндия, Франция, Хорватия, Чехия, Швеция, Эстония.

Таким образом, весь ЕС (Литва была исключена уже давно) покинет этот список.

При этом туда планируется добавить пять новых юрисдикций: Армению, Камерун, Руанду, Ямайку и территорию Ниуэ.

Почему это важно

Для резидентов РФ большинство зачислений от нерезидентов на счета в странах, которые исключат из белого списка, станут незаконными – в том числе получение дивидендов от иностранных компаний, доходов от продажи иностранных акций и зарубежной недвижимости.

То есть, если вы, являясь гражданином РФ или обладая российским ВНЖ, большую часть года проживаете в России и продаёте свою квартиру, например, в Испании или Франции, оплату не получится принять на испанский или французский счёт.

Об аренде недвижимости

С арендой дело обстоит интереснее. ФНС пояснила, что это признаётся внешнеторговой деятельностью, следовательно, зачислять плату за съём жилья можно на любые счета. Однако как разъяснение будет применяться на практике, покажет время.

Какие операции разрешены

Перечень операций, которые можно проводить по счетам в странах не из белого списка и ЕАЭС, довольно узкий.

На них всё ещё можно получать зарплату по трудовому договору, соцвыплаты (стипендии, пенсии, алименты и др.), возвраты средств за ранее купленные товары или услуги, судебные выплаты и ряд других зачислений. Туда можно вносить наличные и переводить деньги с других своих счетов.

Валютное законодательство РФ распространяется на тех, кто имеет российский паспорт или ВНЖ, – вне зависимости от того, есть ли у него гражданство или другой статус за рубежом.

То есть, даже если у вас, помимо российского паспорта или ВНЖ, есть паспорт или ВНЖ другой страны, вы всё равно не сможете зачислить деньги от продажи квартиры в условной Франции на свой счёт в странах ЕС, если большую часть года живёте в России.

Ограничения не касаются случаев, когда вы с контрагентом являетесь близкими родственниками и получаете друг от друга средства в качестве дарения, а также, например, когда вы оба находитесь за пределами России не менее 183 дней.

Ознакомиться с остальными нюансами можно прочитав закон № 173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле».

Как это отслеживается

Когда осуществлялся автоматический обмен информацией, отследить валютные операции было элементарно.

Сейчас сделать это сложнее – но инструменты всё ещё есть: интернет-источники, самораскрытие при подаче 3-НДФЛ, отчётов о движении денежных средств и иных финансовых активов, перевод со счетов в российских банках, разговор с инспектором, жалобы недоброжелателей или конкурентов и т. д.

Налоговые органы могут запросить банковские выписки и первичные документы по валютным операциям, а валютные резиденты обязаны хранить их не менее трёх лет. За нарушение установлена ответственность в КоАП РФ.

Плюсом ко всему некоторые страны всё равно в той или иной степени сотрудничают с налоговыми органами РФ. Да и данные по автоматическому обмену за прошлые периоды у ФНС остались.

Что делать с иностранными счетами

Откройте счёт в юрисдикции из белого списка (например, в Индонезии, Сингапуре, ОАЭ, Омане и др.) или ЕАЭС (в Беларуси, Кыргызстане, Армении, Казахстане). На них вы сможете без ограничений получать средства от нерезидентов, в том числе доходы от зарубежной недвижимости.

Если большую часть года вы находитесь в России, счета в странах не из белого списка или ЕАЭС использовать можно, но только для небольшого количества операций, описанных выше. Подробнее ознакомиться с ними можно в статье 12 Закона о валютном регулировании и валютном контроле РФ.

Если вы проводите более 183 дней в году за пределами РФ, то можете свободно получать зачисления от нерезидентов на любые счета. Но будьте внимательны, когда проводите операции с теми, кто проживает на территории РФ более 183 дней в год: по общему правилу валютные операции между резидентами РФ запрещены.

Если деньги вам всё же зачислили (по ошибке, например), вы можете перевести их на российский счёт в течение 45 дней – тогда ответственность не наступает. Об этом говорится в ч. 7 ст. 15.25 КоАП РФ.

Резюмируем

Перечень стран в автоматическом обмене с РФ сильно уменьшился. Особенно остро прочувствуют на себе нововведения те, у кого есть счета в банках ЕС.

Но и обратная ситуация – включение государства в белый список – не всегда влечёт положительные последствия.

Есть риск, что страны, в которых в настоящее время российские инвесторы активно вкладываются в недвижимость, – например, Таиланд и Грузия – в скором времени начнут автоматический обмен с Россией. В таком случае вероятность диалога с налоговыми органами по поводу этих зачислений многократно возрастает.

Важный момент

Некоторые сделки, которые проводятся с использованием зарубежных счетов, могут быть признаны недействительными – тогда вся сумма пойдет прямиком в бюджет России. По этой тематике даже есть судебная практика.

Это касается тех ситуаций, которые попадают под действие мер по обеспечению финансовой стабильности РФ, – например, запрет российским гражданам на выдачу займов иностранным физическим и юридическим лицам.

Все нюансы отражены в соответствующих указах Президента РФ, актах Правительственной комиссии и ЦБ РФ.

Совет Федерации одобрил выход России из Конвенции о Международном совете по исследованию моря (ИКЕС)

Совет Федерации утвердил закон «О денонсации Конвенции о Международном совете по исследованию моря». Ранее документ поддержала Государственная Дума.

В марте 2022 года в одностороннем порядке ИКЕС принял решение приостановить членство России, что противоречит положениям конвенции. В этой связи Правительство Российской Федерации одобрило предложение о денонсации Конвенции о Международном совете по исследованию моря. 1 августа 2024 года соответствующий законопроект был внесен на рассмотрение в Госдуму.

“Международный совет по исследованию моря (ИКЕС) позиционирует себя как научная организация. Многие годы мы предоставляли им свои научно-исследовательские данные. Тем не менее в одностороннем порядке ИКЕС принял решение приостановить членство России. Очевидно, этот неконструктивный подход приносит вред общему делу”, – прокомментировал руководитель Росрыболовства Илья Шестаков.

Морские научные исследования в зоне действия конвенции, а также обмен научной информацией будут проводиться с использованием других действующих международных правовых механизмов.

Международный совет по исследованию моря (ICES, ИКЕС) — международная научная организация, созданная в 1902 году. Конвенция о Международном Совете по исследованию моря вступила в силу 22 июля 1968 году. Штаб-квартира ИКЕС находится в г. Копенгаген, Королевство Дания.

Страны – члены ИКЕС: Бельгия, Канада, Дания, Эстония, Финляндия, Франция, Германия, Исландия, Ирландия, Латвия, Литва, Нидерланды, Норвегия, Польша, Португалия, Россия, Испания, Швеция, Великобритания и США.

Источник: Объединенная пресс-служба Росрыболовства

Помнят Вена, Альпы и Дунай?

Почему в Европе сегодня забывают свое спасение от фашизма

Елена Новоселова

Отдав все победные фанфары союзникам, Запад скоро договорится до того, что и Победа во Второй мировой войне была не нужна. Что в такой ситуации могут сделать ученые и кто нам по-прежнему благодарен за освобождение? На эти вопросы "РГ" отвечает научный руководитель Института всеобщей истории РАН, академик Александр Чубарьян.

Александр Чубарьян: Подготовка к 80-летию Победы сейчас во многих странах идет довольно активно. В ноябре в Институте всеобщей истории РАН откроется Международная конференция "1944 год. История Второй мировой войны", где предполагается поговорить об освобождении стран Центральной и Восточной Европы от нацизма и показать роль Красной армии. У большинства освобожденных стран сейчас превратные представления на этот счет. В частности, они исповедуют идею, что одну оккупацию, гитлеровскую, сменила другая, советская. Однако сама Германия еще совсем недавно устами своего президента благодарила Советский Союз за спасение от нацистов.

Я думаю, без этого освобождения у европейских стран не было бы вообще никакой другой истории. И акцент на этом мы обязательно сделаем. Нужно опровергнуть современные попытки доказать, что никакого освобождения и не было, просто эти страны вдруг ни с того ни с сего стали частью нового мира, свободного от нацизма. И "под советской оккупацией" прекрасно жили в 60-80-е годы, имея собственные парламенты, политику, экономику, являясь членами ООН.

В конференции примут участие историки из Болгарии, Сербии, Румынии, а наши специалисты по Чехословакии и Польше расскажут о внутреннем сопротивлении, которое было в этих странах, о формировании национальных частей и взаимодействии с Красной армией и Советским Союзом. Историк из Британии сделает доклад о Втором фронте, француз - о том, как 1944 год оценивается в современной французской исторической литературе. Коллеги из Китая познакомят участников конференции с тем, что в конце войны происходило на Дальнем Востоке и в Маньчжурии.

Но, как говорил американец Уильям Фолкнер, "прошлое не мертво, оно даже не прошлое".

Александр Чубарьян: Трудно не согласиться. Тему отказа от политизации исторической памяти, от ее использования в современной идеологической борьбе и возобновлении холодной войны мы обязательно обсудим во второй день конференции. На "круглом столе" под названием "Роль исторической памяти как фактор формирования нового многополярного мира". До недавних пор память о Второй мировой войне служила сторонникам однополярного мира и была направлена против нашей страны. Я очень рад, что в обсуждении этой темы согласились участвовать историки СНГ и Западной Европы.

Александр Оганович, как вы собираетесь говорить об освобождении Европы от гитлеровцев с людьми, которые поддерживают нацистов на Украине?

Александр Чубарьян: У нас же не политические или дипломатические дискуссии, мы занимаемся историей. Если молодое поколение во многих странах утверждает, что главный победитель во Второй мировой войне - это Соединенные Штаты, а Советский Союз вообще не участвовал, это не просто идеологический спор, он влияет на отношение к нашей стране и вообще на перемены в мире. Мы хотим изменить это восприятие истории. И, например, страны Глобального Юга готовы обсуждать такие трудные вопросы.

Новые учебники российской и всемирной истории для 10-11-х классов уже год как используются в школах. Министр образования представил и книги для 5-9-х. Значит ли это, что не будет их обсуждения? Все же предлагается единый учебник, хотелось бы, чтобы перед тем, как попасть в школы, он был прочитан обществом.

Александр Чубарьян: Вскоре начнется апробация новых учебников для средней школы в нескольких пилотных регионах. В конце 2024 года планируется включить их в федеральный перечень. И тогда с 1 сентября 2025 года школы смогут начать по ним учиться.

Однако точку в этой истории ставить рано. Нам важно получить отклик учителей и по содержанию, и по методике. Так же как это было с учебниками для 10-11-х классов. В книгах много нового. Например, впервые в учебники по мировой истории вводятся интерактивные айтишные элементы, чтобы школьник мог по куар-коду узнать, что писали газеты, посмотреть кинофильм или почитать дополнительную литературу. То есть использовали очень современные методики. Важно услышать от учителей, насколько учебники удобно сделаны, насколько они соответствуют современному уровню науки и оценкам событий прошлого.

И еще. Напомню, что три года назад в России прошел Конгресс учителей истории, в котором приняли участие в основном педагоги из Европы и Соединенных Штатов. Сейчас, когда меняется мировой политический порядок и в новых учебниках внимание уделено не только Европе, но и другим странам Востока и Юга, настало время провести Конгресс учителей евразийского пространства с упором на страны БРИКС, СНГ, Африки... Очень хотелось бы услышать мнение о разделах учебника, которые посвящены их странам.

В молдавских учебниках сказано, что румыны - союзники Германии - освободили Бессарабию

Что вы имеете в виду, когда говорите о современных оценках прошлого? Они поменялись?

Александр Чубарьян: Учителям нужно четко представлять, какие сюжеты российской истории в новых учебниках подверглись новым оценкам. Назову для примера отношение к российским императорам и другим государственным деятелям XIX века, к революционному движению, народникам. Есть фигуры, которые ранее воспринимались исключительно негативно, например, Павел I или Николай I. До сих пор историки дискуссируют, пользу или вред принесли России декабристы. Если говорить о более ранних периодах, в учебниках появились новые подходы к изучению российского средневековья и феодализма. А в мировую историю для пятого класса, которая была раньше целиком посвящена античности и Древнему Востоку, сейчас включен новый раздел по истории первобытного общества и древней истории на территории России. Это прежде всего Сибирь и Причерноморье.

Ключевой вопрос

Когда речь заходит о преодолении европоцентризма в наших учебниках истории, значит ли это, что современные школьники больше не узнают ни о Хлодвиге - императоре франков, ни о взятии Бастилии?

Чубарьян: Ну что вы, я с самого начала как редактор учебника по всемирной истории был против какого-то уменьшения разделов, касающихся Европы, они сохранены все. Но существенно расширены разделы, посвященные Востоку, Евразии, Индии, Китаю, Ирану. В объемном виде представлены Африканский континент и Латинская Америка.

Недавно Российское военно-историческое общество призвало обратить внимание на "русофобские учебники истории" у некоторых стран бывшего Союза. Например, в молдавских говорится, что в 1941 году румыны, которые были союзниками Германии, освободили Бессарабию. А в учебниках некоторых республик Средней Азии упоминается о "русском колониализме", нет термина "Великая Отечественная война" и Сталина сравнивают с Гитлером. Что думаете об этом?

Чубарьян: Да, у нас есть ряд проблем во взаимоотношениях по исторической науке со странами СНГ. Во многих школьных учебниках период, когда они находились в составе Российской империи, называется колониальным. Мы весьма критически к этому относимся и заявляем свою позицию на международных конференциях. Последняя прошла в Москве. Это была встреча Международной ассоциации институтов истории стран СНГ. Российские ученые еще до нее поставили вопрос о правомерности применения понятия "колониализм" по отношению к России. Оно возникло, когда формировались классические колониальные империи, такие как Англия и Франция, а потом - Германия и Испания, Португалия, Голландия. Мы считаем, что сравнение этих империй и политики с Россией некорректно. Ведь в России не было заморских владений. Она располагалась в едином географическом и экономическом пространстве с присоединенными территориями, и это помогло их развитию.

Впрочем, есть и другая сложность. Почти никто из российских ученых сегодня серьезно не занимается историей бывших советских республик. В нашей науке здесь полный провал. Так уж исторически сложилось, что в советские времена не считалось нужным этим отдельно заниматься, потому что история республик была частью большой истории СССР. Но во всех странах СНГ уже изданы новые национальные многотомные истории. Недавно в Астане была большая конференция по изучению прошлого стран Центральной Азии. Мы туда даже не были приглашены. Все это нужно изучать, чтобы писать учебники. Но у нас на это нет реальных научных сил.

То есть ответить по существу тем, кто считает, что в их странах было российское иго, сейчас и некому?

Чубарьян: Но я думаю, что сейчас задача стоит скорее в том, чтобы договориться, найти общий подход в трактовке прошлого. Здравомыслящие историки СНГ много говорят и о том позитивном, что принесло им пребывание в составе Российской империи и СССР. Не преувеличивая свет и тени, нужно точно показать, что они получили от вхождения в состав большой страны. И сделать это совместно.

Депутаты попрощались с ICES

Госдума одобрила выход России из Конвенции о Международном совете по исследованию моря. Теперь закон о денонсации подписанного 60 лет назад соглашения будет направлен в Совет Федерации.

На заседании Госдумы 22 октября депутаты поддержали внесенный правительством законопроект о денонсации Конвенции о Международном совете по исследованию моря (ИКЕС, ICES), подписанной в Копенгагене 12 сентября 1964 г.

Международный совет по исследованию моря — одна из старейших научных организаций, созданная в 1902 г. Она координирует исследования запасов рыбных ресурсов во всех промысловых районах Северо-Восточной Атлантики, включая Балтийское море, и ежегодно утверждает рекомендации по их вылову.

Членами ICES являются 20 стран: Бельгия, Канада, Дания, Эстония, Финляндия, Франция, Германия, Исландия, Ирландия, Латвия, Литва, Нидерланды, Норвегия, Польша, Португалия, Россия, Испания, Швеция, Великобритания и США. Однако участие России в деятельности организации приостановлено с 30 марта 2022 г. по решению совета ICES, сообщает корреспондент Fishnews.

В заключении комитета ГД по международным делам отмечается, что выход из конвенции «соответствует интересам Российской Федерации и не повлияет на возможность проведения морских научных исследований с использованием действующих механизмов участия в международных правоотношениях». В комитете ГД по аграрным вопросам также считают, что хотя ICES дает научные рекомендации по вылову, «практические решения, связанные с рыболовством в Атлантическом океане и прилегающих морях, принимаются в рамках международных комиссий и организаций», в которых Россия продолжает участвовать.

Напомним, в этом году также был принят механизм, позволяющий российским органам власти определять виды и объемы добычи водных биоресурсов в районах действия международных договоров, если соответствующие решения межгосударственных органов отсутствуют.

Fishnews

Денис Мантуров совершил рабочий визит в Индонезию

Первый вице-премьер по поручению Президента Владимира Путина возглавил российскую делегацию на инаугурации избранного Президента страны Прабово Субианто. Денис Мантуров был принят Президентом Индонезии, а также провёл переговоры с Министром – координатором по вопросам экономики Республики Индонезия Аирланггой Хартарто.

Торгово-экономические отношения между Россией и Индонезией демонстрируют положительную динамику. «За последние три года взаимный товарооборот вырос на три четверти и по итогам 2023 года составил 4,1 млрд долларов. В текущем году, несмотря на неблагоприятные внешние факторы, нам в целом удаётся поддерживать стабильный уровень товарооборота», – отметил Денис Мантуров.

Первый вице-премьер обсудил с индонезийскими коллегами вопросы двустороннего сотрудничества в торгово-экономической и гуманитарной сферах. Большое значение для укрепления торгово-экономического сотрудничества имеет заключение Соглашения о свободной торговле между Индонезией и ЕАЭС. Работа по проекту соглашения находится в продвинутой стадии. Говоря о конкретных отраслевых направлениях сотрудничества, Денис Мантуров выделил агропромышленный комплекс. «Мы восстановили поставки российской пшеницы в Индонезию и видим предпосылки для роста поставок с учётом лидирующих позиций России на мировом рынке зерна. Россия готова также наращивать экспорт востребованных в Индонезии видов минеральных удобрений, обеспечивать потребности индонезийских партнёров в топливе, включая нефть и СПГ», – подчеркнул он. Перспективные направления взаимодействия, которые также обсуждались в рамках рабочего визита, – мирное использование атомной энергии и космическая сфера.

В следующем году Россия и Индонезия готовятся отметить 75-летие установления дипломатических отношений. Советский Союз стал одной из первых стран, признавших в 1950 году суверенитет и независимость Индонезии от Нидерландов. Уже подготовлен план совместных мероприятий, приуроченных к знаковой дате. Будет предусмотрена обширная деловая и культурная программы в рамках проведения очередного заседания Межправительственной Российско-Индонезийской комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству, которое состоится в марте 2025 года.

Россельхознадзор вводит временные ограничения на ввоз в Россию срезанных цветов из Казахстана

Россельхознадзор вводит с 21 октября 2024 года временные ограничения на ввоз срезанных цветов и бутонов (код ТН ВЭД ЕАЭС 0603), следующих на территорию России в сопровождении казахстанских фитосанитарных сертификатов, выданных на продукцию преимущественно из недружественных стран.

Казахстан реэкспортирует большинство цветов из Нидерландов, Польши и Бельгии. Однако компетентными ведомствами этих стран не обеспечивается надлежащий уровень контроля за безопасностью продукции.

Решение принято в целях сохранения фитосанитарного благополучия России и объемов экспорта товаров, а также ввиду многочисленных случаев (43 случая) обнаружений в 2023 и 2024 гг. в цветочной продукции карантинного для стран – членов Евразийского экономического союза объекта – западного цветочного трипса (Frankliniella occidentalis Pergande), являющегося полифагом.

Потенциальный экономический ущерб от проникновения и распространения западного цветочного трипса составляет более 11,5 млрд руб.

Ввиду напряженной эпизоотической ситуации по блютангу в Евросоюзе Россельхознадзор запрещает перемещение по России живых животных из стран ЕС

С учетом напряженной эпизоотической ситуации по блютангу в Европейском союзе и в целях предосторожности Россельхознадзор вводит запрет на перемещение крупного и мелкого рогатого скота, а также иных восприимчивых к блютангу животных по территории России.

Запрет действует в отношении животных, следующих не в адрес российских получателей с карантинных площадок ЕС, которые не были проинспектированы специалистами Службы.

Страны ЕС не предоставляют в адрес Россельхознадзора информацию об эпизоотической обстановке и мерах борьбы с данной болезнью.

По данным Всемирной организации здоровья животных, за текущий период 2024 года зафиксировано 1139 вспышек блютанга в 14 странах: Австрии, Бельгии, Чехии, Дании, Франции, Германии, Греции, Италии, Люксембурге, Нидерландах, Норвегии, Португалии, Испании, Швеции. В прошлом году на территории Евросоюза было выявлено 2469 вспышек указанного заболевания.

Россия снижает поставки, но остается главным эспортером DRI в страны ЕС

Евросоюз по итогам января-августа 2024 года увеличил импорт железа прямого восстановления (DRI) на 6% по сравнению с аналогичным периодом 2023-го – до 1,91 млн т. Об этом свидетельствуют данныеEurostat.

Основными импортерами железа прямого восстановления среди стран ЕС по итогам периода являются Италия, Германия, Бельгия, Нидерланды, в частности: Италия – 489,58 тыс. т (-19,7% г./г.); Германия – 417,36 тыс. т (-4,1% г./г.); Бельгия – 189,95 тыс. т (-26,4% г./г.); Испания – 162,89 тыс. т (+1,1% г./г.); Нидерланды – 261,22 тыс. т (66,65 тыс. т в январе-августе 2023-го).

Крупнейшим поставщиком DRI в Евросоюз является Россия. По итогам января-августа российские предприятия отгрузили европейским потребителям 718,83 тыс. т железа прямого восстановления, что на 17,9% меньше г./г.

Основным импортером российской продукции является Италия – 368,01 тыс. т, что на 25,8% меньше г./г. На втором месте Бельгия – 158,51 тыс. т (-22,9% г./г.), а на третьем – Польша – 99,72 тыс. т (+202,2% г./г.).

Ливия за 8 месяцев отгрузила в ЕС 385,95 тыс. т DRI, увеличив показатель на 23% г./г. Венесуэла экспортировала в Евросоюз 182,49 тыс. т соответствующей продукции (+42,5% г./г.).

В августе ЕС импортировал 217,9 тыс. т DRI, что на 16,6% больше г./г., и на 37,3% меньше м./м.

В то же время наблюдается изменение структуры поставщиков. РФ в августе экспортировала в ЕС 52,81 тыс. т сырья (-17,3% г./г.; -39,2% м./м.), тогда как Ливия – 47,5 тыс. т (+82,4% г./г.; -48,9% м./м.). Венесуэла не поставляла DRI в ЕС, тогда как в предыдущем месяце было отгружено 118,12 тыс. т, а в августе 2023-го – 34,56 тыс. т.

Сбор с интернет-рекламы и нацпроект "Экономика данных"

из 1 трлн руб. не забыть про традиционные СМИ и культуру

Сергей Ануреев

В новостях о внесении в Государственную Думу законопроекта о Федеральном бюджете на 2025-2027 годы сообщалось и о планируемом сборе с интернет-рекламы как источнике финансирования национального проекта «Экономика данных».

Финансирование части цифровизации государственного управления за счет сбора с интернет-рекламы - разумное решение, поскольку интернет-гиганты получают свои доходы, оперируя персональными данными граждан в соответствии с законодательством.

Но Интернет - это не только технологии передачи информации, но также качественный, нужный государству отечественный контент, на поддержку авторов которого целесообразно брать деньги также с интернет-рекламы.

Традиционные СМИ страдают от перетока рекламных денег в Интернет, где стоимость рекламы растет на десятки процентов ежегодно, с достижением триллиона рублей в этом году, что в разы больше расходов бюджета на культуру.

Помимо сбора с интернет-рекламы можно ввести сбор за мобильный Интернет в части просмотров видео с "Ютуба" и направить собранные средства в пользу отечественных видеоплатформ и авторов контента.

Хотя сбор с интернет-рекламы кратко упоминался в проекте Федерального бюджета еще в предыдущем году, он пока не обрел конкретики, по крайней мере, в публичном пространстве.

Так, в тексте законопроекта на 2025-2927 годы этот сбор упомянут кратко в статье 21 п.19 (стр.118), устанавливающей, что «по решению Правительства РФ дополнительные средства могут быть направлены на реализацию мероприятий национального проекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства» … за счёт введения сбора за распространение рекламы в сети "Интернет"».

Скорее всего, сбор будет в виде процента от стоимости интернет-рекламы, примерно как традиционный налог с оборота. Вопрос больше в ставке такого налога: должна ли она быть минимальной, на частичное финансирование нацпроекта, или значительно большей ввиду монополизации интернет-рекламы (о чем речь пойдет ниже). Как известно, монополисты, а точнее, организации, занимающие доминирующее положение, в соответствии с законодательством могут наказываться оборотными штрафами. Однозначно не стоит брать такой налог с части прибыли, поскольку, как будет показано ниже, отечественные интернет-гиганты убыточны, несмотря на бурный рост их выручки.

В "Завтра" разбиралась пагубность рекламы для традиционных СМИ в статье "Реклама не двигатель прогресса, а убийца телевидения" в октябре 2023 года. В той статье отмечалось, что плата за мобильный Интернет в среднем в 2,1 раза больше платы за телевизионную антенну. Традиционные СМИ попадают в ножницы зависимости от рекламы и перетока рекламных денег в Интернет, с попыткой показывать больше рекламы, что еще больше отвращает зрителей в пользу того же Интернета. "Ютуб" без рекламы стал мощнейшим идеологическим оружием Запада против нашей страны, и вместе с попытками его частичной блокировки целесообразно существенно повысить плату за его просмотр со смартфонов.

Власти готовились к введению сбора с интернет-рекламы с 2022 года, когда был создан Единый реестр интернет-рекламы (ЕРИР) под эгидой Роскомнадзора, с введением штрафов за отказ от передачи сведений в реестр с сентября 2023 года. В сентябре этого года СМИ сообщили, что в этот реестр было подано сведений о рекламе на 381 млрд руб. за I полугодие этого года. За весь 2023 год объем рынка интернет-рекламы оценивался в 807 млрд руб., по данным Ассоциации развития интернет-рекламы, включающей регистрируемую в ЕРИР и пока еще не регистрируемую. Интернет-реклама выросла в 2023 году на впечатляющие 55%, хотя и с низкой базы 2022 года и ухода ряда крупных западных брендов, а в этом году ожидается рост еще примерно на 26%, с достижением величины в 1 трлн руб.

Роскомнадзор, раскрывая сведения ЕРИР за полугодие, также сообщал, что 56-58% такой рекламы приходится на крупные предприятия и с регистрацией в Москве. Крупнейшей площадкой интернет-рекламы с половиной всего ее объема является "Яндекс" с доходами 101 млрд руб. в IV квартале 2023 года и 103 млрд руб. во II квартале 2024 года, суммарно за год около 400 млрд руб. Второй площадкой интернет-рекламы является "ВКонтакте", с доходами от этой рекламы 80 млрд руб. в 2023 году.

Следует напомнить читателям, что последние два года "Яндекс" обретал новое место регистрации в Калининграде вместо Нидерландов, а резкий рост его рекламных доходов во многом связан с отменой монетизации и рекламных контрактов в России американским "Гуглом". "ВКонтакте" вместе с "Рутубом" пытаются перехватить часть рынка видеоконтента у американского "Ютуба", но при этом вставляют рекламные ролики в видео, тогда как "Ютуб" продолжает ограниченно работать в нашей стране без рекламы и без нервирования ею зрителей.

Ещё больше от рекламы и её избыточности страдают традиционные российские СМИ, которые во многом из-за этого постепенно теряют зрительский интерес. Ассоциация коммуникационных агентств России сообщала, что объём рынка телевизионной рекламы составил 232 млрд руб. в 2023 году, рекламы на радио – 20 млрд руб., в печатных изданиях – 25 млрд руб. То есть один только "Яндекс" получает от рекламы в 1,3 раза больше, чем все вместе взятые традиционные СМИ, хотя ещё в середине предыдущего десятилетия телевидение получало больше рекламных денег, чем интернет-гиганты.

В Федеральный бюджет заложены расходы на традиционные СМИ в размере 118 млрд руб. в 2023 году, 137 млрд руб. в 2025 году, 97 млрд руб. в 2026 году (именно сокращение!); а также расходы на культуру и кинематографию 196 млрд руб. в 2023 году, 223 млрд руб. в 2025 году, 285 млрд руб. в 2026 году. То есть один только "Яндекс" будет получать от рекламы больше, чем все расходы федерального бюджета на традиционные СМИ, культуру и кинематографию.

Одним из преимуществ интернет-рекламы по сравнению с телевизионной, радио или печатной является бо'льшая адресность. Многие из читателей по собственному опыту знают, что если поискать в "Яндексе" конкретный товар, то реклама о нем и подобных товарах будет затем предлагаться и самому ищущему, и даже на девайсах его родственников. Наоборот, в традиционных СМИ реклама мало адресная, и потому более объемная и раздражающая, побуждающая зрителей и читателей переходить именно в интернет.

Часть сведений для адресной рекламы собирает сам "Яндекс" через свой браузер, другая часть собирается крупнейшим провайдером "Ростелеком" (принадлежащим государству) и четверкой ведущих операторов мобильной связи (формально частных, но имеющих лояльных государству крупных акционеров). Сбор данных проводится легально в соответствии с законодательством о защите персональных данных, когда мы сами соглашаемся на это через файлы-куки. Легальна даже перепродажа данных в обезличенном виде, хотя есть и нелегальный рынок данных.

Совсем не случайна увязка интернет-рекламы, сбора с неё и нацпроекта «Экономика данных». С позиций государственных органов выглядит как минимум странным, что Интернет и телеком-гиганты знают про каждого из нас намного больше, чем государственные органы, которым такие данные необходимы для более адресной социальной поддержки, борьбы с теневой занятостью и криминальной деятельностью. На нацпроект «Экономика данных и цифровая трансформация государства» выделяется 129 млрд руб. в 2025 году, масштаба федеральных расходов на традиционные СМИ и примерно половины – на культуру и кинематографию.

Следующим важнейшим аспектом является встраивание таких почти монополистов, как "Яндекс" и "ВКонтакте", в государственную политику в области пропаганды, культуры и СМИ. Официальные организации в области культуры и официальные СМИ находятся под куда большим государственным регулированием в части того, что нужно и чего нельзя демонстрировать гражданам, чем интернет-ресурсы, поскольку цензура в Интернете на порядки слабее, пока только с отдельными успешными попытками блокировки деструктивного контента.

Далеко не секрет, что уровень зарплат в интернет-гигантах в разы больше зарплат в традиционных СМИ и учреждениях культуры. Более того, разрыв по зарплатам достигает десятикратной величины при сравнении московских головных офисов интернет-гигантов и региональных учреждений культуры. В прошлом и текущем годах зарплаты в IT-секторе росли быстрее, чем индексация в бюджетной сфере, во многом именно из-за бурного роста доходов от рекламы.

Ещё одним важным аспектом является близкое к монопольному положение "Яндекса" с половиной доли интернет-рекламы. "Яндекс" также является почти монополистом среди агрегаторов такси, и власти с сентября 2024 года усилили регулирование такси. Такие монополисты, как РЖД, Газпром, Ростелеком, местные поставщики услуг ЖКХ давно регулируются государством в части тарифов и инвестпрограмм. Это регулирование не случайно, иначе монополист раздувает доходы и расходы, перекладывая оплату своей сытой жизни на другие сферы экономики.

Интересно, что "Яндекс" получил убытки в 12 млрд руб. в I полугодии 2024 года (на фоне умеренной прибыли в 35 млрд руб. за полугодие предыдущего года), несмотря на общий рост выручки на 40% относительно такого же периода годичной давности. "ВКонтакте" также показал убытки в 25 млрд руб. за I полугодие 2024 года, удвоив их относительно полугодия прошлого года, также несмотря на рост выручки на 23%.

Частенько крупнейшим отраслевым игрокам с почти монопольным статусом позволяется зарабатывать сверхприбыли, но с уплатой налога и дивидендов государству, как в случае со Сбербанком, Роснефтью, ранее с Газпромом. Также история знает примеры фискальных монополий, когда государство специально использовало вредные для общества товары (например, алкоголь, сигареты или лотереи) для финансирования социальных расходов.

В апреле этого года сообщалось о первом поручении главы Счетной палаты Бориса Ковальчука проверить именно IT-компании. В СМИ пока нет подробностей о результатах такой проверки, но она могла бы дать представление о том, на сколько обоснованно интернет-гиганты с почти монопольным статусом имеют высокие доходы и зарплаты и на сколько они соответствуют государственной политике в текущее непростое для нашей страны время.

В заключение надо отметить, что сбор с интернет-рекламы вполне можно направить на поддержку традиционных учреждений культуры и СМИ, ведь Интернет – это не только IT и реклама, но и содержательный контент. Авторы контента не менее важны, чем технические специалисты передачи сигнала и рекламщики. Избыток денег у буквально нескольких IT-гигантов на фоне невысоких зарплат в традиционных учреждениях культуры и СМИ не способствует реализации государственной политики в области культуры и идеологии.

Потенциальный триллион рекламных доходов в Интернете буквально у нескольких IT-гигантов – это впечатляющая величина на фоне намного меньших денег у тысяч традиционных организаций культуры и СМИ. Так что аппетиты «жирных котов» из Интернета должны быть урезаны в пользу недофинансируемых традиционных производителей контента.

Автор - доктор экономических наук, профессор кафедры общественных финансов Финансового университета

В чем смысл ужесточения европейского контроля за перевалкой СПГ из России

Европа ужесточит контроль над поставками СПГ из России, чтобы затем запретить их

В Евросоюзе намерены поставить импорт сжиженного газа из России под тотальный контроль. Причина в том, что объемы поставок растут, или Старый Свет готовит нечто большее и долгоиграющее?

Несколько стран Европы обратились к Еврокомиссии (ЕК), чтобы та разработала более жесткие меры по отчетам по всему ЕС касательно импорта российского СПГ. Среди государств, направивших письмо в ЕК, есть не только Франция, Швеция, Литва и Финляндия, у которых есть терминалы по регазификации и физическая способность принимать российский СПГ, но также и Австрия, Чехия, Эстония, Латвия и Люксембург.

Казалось бы, еще в июне этого года в 14-м пакете санкций ЕС уже был включен запрет на перевалку российского СПГ в своих портовых зонах. Зачем эти меры ужесточения? Ирония в том, что после таких мер импорт сжиженного газа из РФ в Европе только увеличился, причем именно в Бельгии и Нидерландах, где выполняется наибольший объем по перевалке СПГ.

Запереть газ из России в Европе, чтобы потом его запретить

В документе, который был направлен в Еврокомиссию, почти все требования сводятся к более детализированной отчетности в импорте голубого топлива из России. Среди ключевых тезисов можно выделить следующие:

обеспечить полную прозрачность импорта российского СПГ и установить личность поставщиков;

ужесточить обязательства по представлению отчетности об операциях по разгрузке российского СПГ (поскольку общедоступные данные якобы не дают полной картины);

операторам хранения СПГ в ЕС следует предоставлять информацию о доле российского метана в перегружаемых грузах;

операторам хранения СПГ в ЕС следует отслеживать происхождение СПГ.

Примечательно, что такие меры были предложены почти сразу после публикации прогноза аналитиков из Kept, где основной вывод — Россия может занять целевые 20–25% мирового рынка СПГ в следующую волну его роста (после 2035 года).

Как объяснил в беседе с НиК» главный директор по энергетическому направлению Института энергетики и финансов Алексей Громов, меры по ужесточению мониторинга за российским СПГ направлены на то, чтобы помешать созданию системной перевалки российского сжиженного газа для перепродажи в страны Азии. Это не сиюминутные желания ЕС, а скорее стратегическое решение, причем даже больше в интересах США, как экспортера СПГ, а не потребителей газа в Европе.

«Все понимают, что сейчас российский СПГ в ЕС востребован. По итогам этого года, по сравнению с 2023-м, поставки из России вырастут примерно на 10%. Но это краткосрочная перспектива. Через 2-3 года, когда выйдут на производственную мощность новые СПГ-терминалы в Катаре и США, российскому СПГ двери в Европе станут закрывать.

РФ это прекрасно понимает, поэтому НОВАТЭК и сосредотачивается на создании устойчивой системы перевалки СПГ, используя западный маршрут. Именно он будет основным, поскольку для использования Северного морского пути у РФ не хватает танкеров ледового класса. ЕС это видит, поэтому уже сейчас создаются юридические препятствия, чтобы мы европейскую портовую инфраструктуру не могли использовать. А перевалка борт-в-борт СПГ в море, как в случае с нефтью, — это совсем другое. Технические требования таковы, что нужна портовая инфраструктура», — говорит эксперт.

По мнению Алексея Громова, следующий шаг ЕС после установления контроля за перевалкой российского СПГ для Азии — это полный его запрет на рынке Старого Света. По сути, это задел для будущей «зачистки поля» перед появлением больших объемов СПГ из США.

Поставщики СПГ от конкурентов избавляются, а потребители стремятся ухудшить положение соседей

В РФ работают два крупнотоннажных завода СПГ — «Сахалин-2» и «Ямал СПГ». Отчасти готов (нет нужного количества газовозов) «Арктик СПГ 2». Также работают несколько среднетоннажных производств — «Криогаз-Высоцк» и «Портовая СПГ». Их суммарная установленная мощность — порядка 51 млрд кубометров в год. В текущем году она используется почти на 90%. К этому можно добавить порядка 30 малотоннажных заводов СПГ, в совокупности способных произвести около 250 млн кубометров в год. Учитывая все эти показатели, Россию можно смело записывать в ТОП-5 крупнейших производителей и экспортеров СПГ в мире, хотя ее мощности в более чем 2 раза уступают мощностям лидера — США.

Доля российского сжиженного газа на европейском рынке становится в последние годы все больше. Для сравнения: в 2021-м — 12-13 млрд кубометров СПГ, 2022-м — около 20 млрд, 2023-м — 19,8 млрд кубометров.

Разумеется, производители газа в США, как и компании, занимающиеся регазификацией на побережье Америки, не хотели бы чтобы российский СПГ и дальше увеличивал долю на европейском и азиатском рынках. Туда ведь должен, в первую очередь, устремиться газ с «молекулами свободы». Тем более что к 2030 году производственные мощности у США (впрочем, как и у стран Ближнего Востока, особенно у Катара) вырастут не менее чем на 20%. Будет очень удобно, если российский СПГ к тому времени как минимум окажется запертым на рынке ЕС, а в идеале — перед ним закроют двери даже там.

Впрочем, как отметила в комментарии для «НиК» директор по исследованиям компании Имплемента Мария Белова, важно посмотреть на список стран, подписавших направленное в Еврокомиссию письмо. Это Финляндия, которая была вынуждена прекратить закупки российского СПГ в рамках 14 пакета, поскольку ее ГТС не интегрирована в систему ЕС. Плюс традиционно выступающие против России бывшие республики СССР и Австрия, которая в базовом сценарии после окончания транзитного договора с Украиной останется без российского газа.

«Это все те, кто уже не может получить выгоды от газового сотрудничества с Россией и стремится ухудшить ситуацию соседям по ЕС. В общем, ни себе ни людям.

Ужесточение мониторинга призвано „пролить свет на личности поставщиков природного газа, осуществляющих импорт российского газа“ (цитата из письма к Еврокомиссии). За счет этого ЕК сможет оказывать точечное давление уже не на страны, а на конкретные компании, что явно будет более действенным.

Для эффективного же контроля за конкретными „российскими молекулами“, которые в портовых хранилищах смогут смешаться с другим газом и в нарушение санкции поплыть за пределы ЕС, нужно выделять отдельную инфраструктуру, что потребует дополнительных затрат со стороны операторов приемных терминалов, которые и так пострадают от запрета на реэкспорт», — резюмировала Мария Белова.

Илья Круглей

В ЕС предложили усиленно следить за российским СПГ

Обнародовать поставщиков российского СПГ и ужесточить меры контроля за его перемещением призвали несколько европейских стран

Группа стран ЕС, включая Францию и страны Балтии, попросили Еврокомиссию (ЕК) ужесточить правила отчетности по всему блоку об импорте российского СПГ, следует из письма, направленного в комиссию.

В июне ЕС принял 14-й пакет санкций, который включал запрет на перевалку российского СПГ в своих портовых зонах. С тех пор импорт российского СПГ в Европу увеличился за счет Бельгии и Нидерландов, где раньше осуществлялась большая часть перевалки. Бельгия призвала к более жестким мерам.

«Мы считаем важным обеспечить полную прозрачность в отношении импорта российского природного газа и пролить свет на личность поставщиков природного газа, которые импортируют российский СПГ», — говорится в документе.

Кроме того, страны хотят, чтобы комиссия усилила обязательство по представлению отчетности об операциях по разгрузке российского СПГ, поскольку общедоступные данные не дают полной картины.

Более строгие правила, предложенные в документе, включают требование к операторам хранения СПГ предоставлять информацию о доле российского метана в перегружаемых грузах, а к операторам хранения — отслеживать происхождение СПГ, уточняет Reuters.

Напомним, импорт российского газа, включая СПГ, в Евросоюз не запрещен, но 14-й пакет антироссийских санкций от июня этого года запретил реэкспорт этого газа, то есть теперь поставщики не могут переваливать газ на более крупные суда в европейских портах и отправлять затем в другие регионы.

Вадим Садков: В России любовь к фламандскому натюрморту насчитывает триста лет, начиная с эпохи Елизаветы Петровны

В Пушкинском музее открылась выставка шедевров фламандского натюрморта

Жанна Васильева

Налево пойдешь - на банкет попадешь, направо пойдешь - дичь найдешь, прямо пойдешь - в рыбную лавку придешь. Этот маршрут выглядит заманчивым не только для ценителей вкусной и здоровой пищи, но и для поклонников фламандского натюрморта. Выставка "Франс Снейдерс и фламандский натюрморт XVII века. Картины и рисунки из музеев и частных собраний России", которая только что открылась в ГМИИ им. А.С. Пушкина, - просто пальчики оближешь.

И не только из-за "продуктового набора", популярного у хозяек во Фландрии XVII века, но прежде всего благодаря подбору картин. Кроме шедевров из коллекции ГМИИ им. А.С. Пушкина и Эрмитажа тут представлены работы фламандских мастеров из частных собраний, а также из региональных музеев.

Чем выставка Пушкинского музея отличается от недавнего проекта Государственного Эрмитажа, также посвященного Франсу Снейдерсу и фламандскому натюрморту XVII века, объясняет куратор выставки Вадим Садков.

Когда "Завтрак" стал натюрмортом

Эрмитаж показывал выставку "Ars vivendi…", где представил 70 картин фламандских мастеров XVII века, в том числе 15 работ из коллекции ГМИИ им. А.С. Пушкина. Ее главным героем также был Франс Снейдерс. Это двухчастный совместный проект Эрмитажа и Пушкинского?

Вадим Садков: Нет, это разные выставки, у которых общий только материал - фламандский натюрморт XVII века. Рискну сказать, что у нас этот материал представлен шире. Мы сделали ставку не только на узнаваемые топовые произведения из коллекций Пушкинского и Эрмитажа (их, разумеется, тоже можно увидеть на выставке), но рады показать и картины из региональных музеев. Они, может быть, менее известны широкой публике, но это великолепные жемчужины искусства ХVII века. Выставка поможет увидеть и оценить их заново. Важность контекста никто не отменял. Эти произведения появятся рядом с "соседями" из других мастерских Фландрии той же эпохи. А значит, их переклички, диалог будут заметнее.

В частности, великолепные работы дали на выставку художественные музеи Саратова, Серпухова, Ульяновска, Государственный музей изобразительных искусств Республики Татарстан, Тюменское музейно-просветительское объединение, Международный институт культурного наследия… Плюс у нас есть работы из частных собраний.

Эрмитаж показывал фламандский натюрморт рядом со старинными серебряными кубками, китайским фарфором, шпалерами и произведениями из резной кости. Он возвращал натюрморт в трехмерное пространство реальности. Не было соблазна пойти по схожему пути?

Вадим Садков: Зачем же повторяться? Кроме того, у нас задача была иная. Не натюрморт "перевести" на язык роскошных предметов, а дать возможность зрителю перенестись в мир живописи фламандского натюрморта. Показать его разные виды.

Собственно, у фламандцев не было названия "натюрморт". Этим термином мы обязаны XVIII веку. С легкой руки французских энциклопедистов разнообразные "Завтраки", "Фрукты", "Охотничьи трофеи", "Вазы с цветами" и Vanitas vanitatis, то бишь "атрибуты мирской суеты", на картинах XVII века, получили общее имя "натюрморт", или "мертвая натура".

Справедливости ради надо сказать, что натура там не только мертвая, но и живая. Собачки, кошки, птицы - среди постоянных его персонажей. Своеобразие фламандского натюрморта, его истоки, индивидуальную стилистику его ведущих мастеров, в частности Франса Снейдерса, позволяет оценить выставка в Пушкинском.

Раньше его фамилия у нас звучала как Снайдерс. Для вас это принципиальная разница?

Вадим Садков: Если ориентироваться на голландский язык, то ему ближе вариант Снейдерс. Но вся классическая литература по фламандским и нидерландским мастерам была написана на немецком. На немецком имя художника звучит как Снайдерс. А поскольку историки искусства опирались на труды немецких коллег, то они использовали немецкий вариант имени. А сейчас постепенно у нас вошел в обиход голландский вариант, и мы говорим о работах Франса Снейдерса.

Франс Снейдерс - главная фигура во фламандском натюрморте?

Вадим Садков: Он один из главных героев выставки. И один из важнейших фламандских художников. Но рядом с ним работали замечательные художники - от Пауля де Воса, который был женат на сестре Франса Снейдерса и писал в его манере, до Яна Давидса де Хема, с творчеством которого связано развитие жанра натюрморта после Снейдерса и Яна Фейта. Де Хем, его сыновья, внуки во многом определили развитие жанра. На выставке работы де Хема и его последователей занимают зал, который на противоположной стороне от Белого зала.

Отдельный зал посвящен натюрмортам с цветочными гирляндами. Их великолепно писал Даниэл Сегерс, монах ордена иезуитов. Как правило, на картине эти цветочные гирлянды обрамляли изображения Богоматери, Святого Семейства, святых… Но на выставке мы также показываем полотно Йориса ван Сона, где в центре гирлянды - пустое место.

Незаконченная работа?

Вадим Садков: Это как посмотреть. Художник свою работу закончил. Такие гирлянды писали антверпенские мастера, которые специализировались именно на этом типе натюрморта. А дальше картины с незаполненным центральным пространством экспортировались во Францию и Италию. А уже во Франции, Италии художники вписывали образ Мадонны с младенцем Христом, образы святых. Причем это были крупные мастера. Никола Пуссен, например, вписывал изображения Святого Семейства. У нас этот тип фламандского натюрморта представлен работами Якоба Йорданса…

Джентльменский набор и его пробелы

Фламандские натюрморты известны своими огромными размерами. Казалось бы, камерный жанр - и такой масштаб. Большие полотна на религиозные сюжеты украшали храмы. Но натюрморт - светский жанр. Откуда такой размах?