Новости. Обзор СМИ Рубрикатор поиска + личные списки

Южная Корея предложила Парагваю совместное производство самолетов КТ-1

Парагвай получил от компании Korea Aerospace Industries (KAI) и правительства Южной Кореи предложение купить учебно-тренировочные самолеты КТ-1, объявил 1 декабря заместитель министра обороны вооруженных сил Парагвая Рубен Кармело Вальдес (Rubén Carmelo Valdez). Об этом пишет издание Jane's.

Вальдес отметил, что предложение включает создание государственно-частного партнерства и передачу технологий для совместного производства KT-1 в Парагвае.

ВВС Парагвая уже давно пытаются усилить свои возможности по воздушному наблюдению и подготовке пилотов за счет закупки шести новых турбовинтовых самолетов, которые должны усилить парк имеющихся вооруженных учебно-тренировочных самолетов Embraer EMB-312 Tucano.

В 2009 году EMB-314 Super Tucano был объявлен ВВС Парагвая в качестве предпочтительного кандидата. Однако, Конгресс Парагвая отказал выделить необходимые для контракта 105 млн долларов.

Цена нефти в 50 долларов США за баррель является критической для России

/Rusmet.ru, Ковшевный Виктор/ Русмет утверждает, что России необходимо делать свою политику в мировой энергетике. Играя по чужим правилам, всегда проиграешь.

Чужая игра

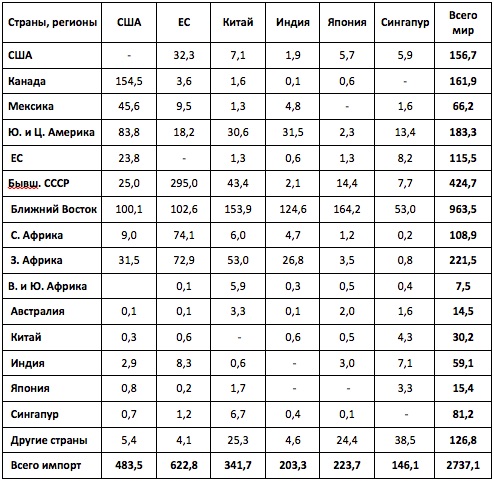

Игра в вышибалы – это соревнование с выбытием проигравшего. Всего в мире, по данным за 2013 год, потребляется 4185 млн. т нефти, из которых 2737 млн. т поставляется по импорту. Россия потребляет 153 млн. т нефти, тогда как ее экспорт составляет 378 млн. т. В масштабе мира колебание цен на 1 доллар за баррель означает уменьшение или увеличение доходов ее экспортеров на 20 млрд. долл. США…

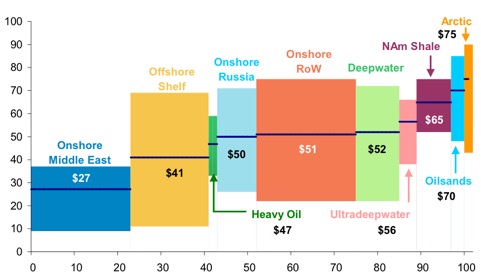

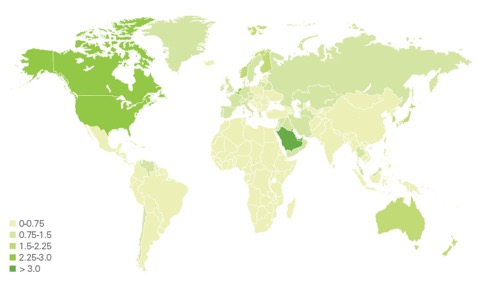

Себестоимость добычи и первичной переработки нефти

По горизонтали – объем производства, по вертикали - себестоимость производства.

Из публикации Business Insider, Sam Ro MAY 13, 2014, 11:41 AM 11,791 по данным Morgan Stanley, Rystad Energy

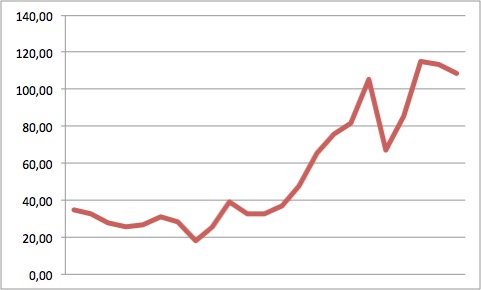

Среднегодовые цены на нефть в 1991-2013 гг., долл. США / баррель

Объем импортных поставок нефти в 2013 г. по основным потребителям и поставщикам, млн. т

Источник: BP Statistical Review of World Energy, June 2014

Ключевые игроки мирового рынка нефти и их интересы относительно цен на нефть

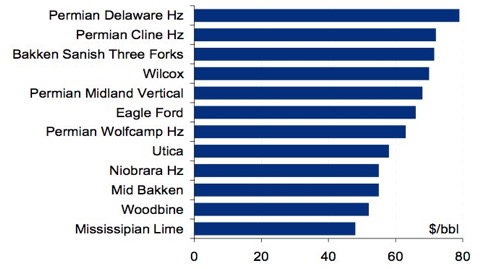

Ключевыми конкурентами являются два региона: страны бывшего СССР и страны Ближнего Востока. Доля стран Ближнего Востока за последние 14 лет уменьшилась с 44% до 35%, тогда как доля стран бывшего СССР, напротив, увеличилась с 10% до 15%. По логике конкурентов России, если добиться уменьшения цен на нефть до 50 долларов, то ей будет невыгодно поставлять «черное золото» на мировой рынок. Надо помнить и о сланцевой нефти, которая привела в США к замещению поставок из стран ОПЕК на 16%, а из Нигерии – на 96%.

Долгосрочные сценарии ежегодного дохода стран Ближнего Востока

в зависимости от среднегодовых цен на нефть при сохранении уровня потребления 2013 г.

Себестоимость добычи сланцевой нефти по ключевым игрокам

Главный вывод из вышеприведенных данных – слишком высокие цены на нефть невыгодны странам Ближнего Востока. Поэтому принятое 27 ноября 2014 года решение не снижать квоты поставок на мировой рынок выглядит полностью оправданным – это удар по всем конкурентам: и по России, и по новым производителям сланцевой нефти. Оптимальный уровень цен для ближневосточных экспортеров нефти – 60 долларов за баррель. С учетом внедрения новых технологий, мало-помалу снижающих потребление нефти, в долгосрочной перспективе цена будет стремиться к 50 долларам, однако с поправкой на постепенное обесценивание доллара, равновесное значение будет находиться в интервале 60-70 долларов за баррель. При этом техническая себестоимость добычи и первичной переработки нефти в странах Ближнего Востока составляет порядка 2,5 долларов за тонну.

Текущие действия против России:

заранее проигравший по правилам игры проигрывает и в реальной жизни

Помимо падающих цен на нефть в игру ввели санкции против России. Санкции значительно ограничили деятельность российских компаний, особенно досталось «Роснефти». Сентябрьские ограничительные меры закрыли ей доступ на европейский рынок – запрещено брать кредиты и размещать долговые бумаги со сроком обращения более 30 дней. В американском черном списке «Роснефть» находится с июля, когда компанию лишили возможности получать кредиты в США.

В сентябре Совет ЕС объявил о санкциях против «Роснефти», «Транснефти», «Газпром нефти». Введен запрет на оказание услуг по разведке и добыче нефти на глубоководных, арктических и сланцевых месторождениях в России. Административный суд Лондона, входящий в состав Высокого суда, 27 ноября 2014 года отказался удовлетворить иск российской компании «Роснефть» по поводу приостановки действия национального закона о контроле за исполнением секторальных санкций Евросоюза. 29 ноября закон вступит в силу. Адвокаты «Роснефти», указывая на юридическую неоднозначность санкционных формулировок, просили суд отложить вступление в силу подписанного в начале ноября приказа об экспортном контроле (Export Control Order), согласно которому нарушение санкций будет караться уголовной ответственностью. Нарушителям грозят крупные штрафы или лишение свободы максимальным сроком до двух лет.

Почему у нас в крови еще осталось преклонение перед Западом? Пора перестать играть в чужую игру!

Цена нефти в 50 долларов за баррель является критической для России. Но это при курсе в 30 рублей за 1 доллар США. Текущая девальвация автоматически понизила себестоимость почти в 1,5 раза. Поэтому текущие курсы валют – это не столько покрытие выпадающих доходов бюджета, сколько эффективное средство остаться на мировом рынке. Но помимо финансовой политики есть еще одно важное направление –

Игра по своим правилам

Устойчивая энергетика. С учётом объявленного ООН «Десятилетия устойчивой энергетики для всех» (2014-2024) России необходимо поддержать проведение в Москве Международного энергетического форума России и стран Латинской Америки в 2015 году. Для России есть только один нефтедобывающий регион, который может быть союзником на данном этапе – это страны Центральной и Латинской Америки, обладающие 19,5% мировых запасов нефти. У России – 5,5%. У стран Ближнего Востока 47,9%. При текущем уровне добычи латиноамериканским странам запасов хватит на 124 года, а странам Ближнего Востока - на 78 лет.

Целью Форума является создание Международного политико-экономического союза, который вырабатывает рекомендации правительствам стран для стабильного и поступательного развития национальных энергетических систем и эффективной международной интеграции.

На текущий момент, в результате полугодовой подготовительной работы Русмет, свое участие подтвердили Хосе? Луи?с Родри?гес Сапате?ро, премьер-министр Испании 2004-2011, Генеральный секретарь правящей Испанской социалистической рабочей партии, Висе?нте Фокс Кеса?да, президент Мексики 2000-2006, Партия национального действия, Фернандо Луго, президент Парагвая 2008-2012, Христианско-демократическая партия.

Получено подтверждение от 23 стран о согласии направить в Москву по 2 представителя Парламента и по 1 представителю Правительства, ответственных за сферу энергетики: Никарагуа, Сальвадор, Венесуэла, Боливия, Бразилия, Чили, Куба, Коста-Рика, Уругвай, Перу, Аргентина, Мексика, Парагвай, Эквадор, Колумбия, Панама, Гаити, Гондурас, Гватемала.

Также свое участие подтвердили международные организации и объединения стран Латинской Америки: Межпарламентская комиссия МЕРКОСУР (3), торгово-экономический союз стран Южной Америки CARICOM (3), Союз южноамериканских наций UNASUR (3), Central American Parliament (3), Latin American Parliament (3), Euro-Latin American Parliamentary Assembly (3), Association of Caribbean States (3), Central American Court of Justice (3), Euro Central American Conference (3), Andino Parliament (3), Iberoamerican Conference (3).

Главная идея Форума – определить направления сотрудничества России и стран Латинской Америки до 2030 года для реализации лозунга ООН «Устойчивая энергетика для всех». Это сотрудничество как непосредственно в энергетической отрасли, так и в области горно-добывающей промышленности и финансовой сфере. К 2030 году население стран Латинской Америки увеличится на 88 млн. человек, составив 670 млн. человек.

Со стороны стран Латинской Америки организаторами выступают:

Euro-Central American Conference (Street Fuerteventura, 4, Oficce 1.7 San Sebastian de los Reyes, Madrid, Spain), 00 34 91 6520260, President of the Euro-Central American Conference, President Executive of Latin-American High Level Forum of Energy, Mr. David Balsa.

Euro-Latin American Parliamentary Assembly (15 Street Poniente 1ra/3ra Avenida Norte, 205 (San Salvador, El Salvador), 00 503 0 2221 1368, President of the Euro-Latin American Parliamentary Assembly, President Honorific of Latin-American High Level Forum of Energy, Mr. Leonel Vasquez Bucaro.

Потребление нефти на 1 человека, тонн в год

BP Statistical Review of World Energy 2014

Со стороны России организатором выступает Rusmet , специализирующийся с 1997 года на информационно-аналитической и финансовой деятельности в базовых отраслях промышленности и энергетики, а также организации межстранового взаимодействия России с такими странами как Иран, Индия, Китай, страны ЕС, страны Ближнего Востока и США. В 2009 году по государственному контракту с Минпромторгом России Русметом была организована Российская национальная выставка в Чикаго. В 2009-2012 гг. было проведено информационно-аналитическое сопровождение встречи министров, ответственных за горно-металлургический комплекс стран АТЭС в Санкт-Петербурге, а также в рамках председательства России в спецгруппе по металлургии АТЭС подготовлен доклад для ООН по устойчивому развитию в промышленности.

Предварительный список подвержденных участников

Международного энергетического форума России и стран Латинской Америки

(всего – более 80 делегатов от 23 стран):

Делегации саммита возглавят высокопоставленные лица национальных правительств, министры по энергетике и горно-металлургической промышленности, вице-министры, парламентарии и сенаторы ряда стран, являющихся членами EUROLAT и CPLP.

Mr. Leonel Vasquez Bucaro, President Euro-Latin American Парламентary Assembly

Ms. Paula Rodriguez, President Central-American Парламент

Mr. Elias Castillo, President Latin-American Парламент

Mr. Ali Rodriguez, Secretary General UNASUR union of Sur-American Countries

Mr. Jose Luis Rodriguez Zapatero, former President of Spain

Mr. Vicente Fox, former President of Mexico

Mr. Guillermo Perez-Cadalso, President Central-American Court of Justice an

d f

ormer Minister Foreing Office Honduras

Mr. Alfonso Munera, Secretary General Asociation of Caribbean Countries

Mr. David Balsa, President Euro-Central American Conference

Mr. Omar Chehade, Парламент of Republic of Peru, President Constitucional Commission

Mr. Manuel Dammert, Парламент of Republic of Peru, Secretary of Energy Commission

Mr. Roberto Leon, Парламент of Republic of Chile, President of National Defence Commssion

Mr. Omar Perotti, Парламент of Republic of Argentina, Secretary External Relations Commission

Mr. Carlos Baraibar, Senator of Republic of Uruguay, Vice President External Relations Commission

Mr. Julio Salazar, Senator of Republic of Bolivia, President of Natural Resources and Energy Commsion

Mr. Hugo Garabito, Парламент of Republic of Bolivia, Member of Constitucional Commission

Ms. Maria Jose Carrion, Парламент of Ecuador, Vice President Energy Commission

Ms. Gloria Arroyo, Senator of Republic of Colombia, Member of Energy Commission

Mr. Jose Simpson, Парламент of PanamaMs. Sandra Noriega, Парламент of Pana

ma

Ms. Celia Roslinda De Leon, Парламент of GuatemalaMs. Silvia Garcia, Парламент of Domincan Republic

Mr. Juan Pablo Placido, Парламент of Domincan Republic

Mr. Ricardo Acevedo, Member of Central-American Court of Justice and former Minister Foreing Office El Salvador

Mr. Bernardo Alvarez, President of PetroCaribe, Governemment of Venezuela

Ms. Martha Ortega, Secretary International Relations PetroCaribe, Governemment of Venezuela

Mr. Roy Daza, Vice President of Latin-American Парламент

Mr. Jacinto Suarez, Парламент of Nicaragua, President External Relations Commission and former Ambassador in Russia

Mr. Rabindranat Salazar, Senator of Mexico, Secretary of Energy Commision

Ms. Gabriela Cuevas, Senator of Mexico, President of External Relations Commision

Mr. Florisvaldo Fier, Senator of Brazil, VicePresident Energy Commission

Ms. Gloria Oqueli Solorzano, Парламент of Honduras

Как ожидается, Южная Корея заключит с Турцией контракт стоимостью 150 млн долларов на поставку еще 15 учебно-тренировочных самолетов КТ-1Т для ВВС этой страны, сообщает сегодня Korea JoongAng Daily.

Представитель Korea Aerospace Industries (KAI), единственного в стране производителя самолетов, сказал во вторник, что «компания договорилась с правительством Турции экспортировать 15 самолетов КТ-1 и контракт будет подписан уже на следующей неделе».

Двухместный KT-1T (Korean Trainer-1 Turkey) является вариантом первого южнокорейского учебно-тренировочного самолета KT-1 Woongbee базовой подготовки.

В 2007 году KAI заключила с Турцией контракт стоимостью 350 млн долларов на поставку 40 усовершенствованных самолетов KT-1 Woongbee, начиная с 2010 года.

Успешная поставка первой партии самолетов сыграла роль в решении Турции заказать дополнительные машины, в результате чего общая сумма экспорта КТ-1Т в Турцию достигнет 500 млн долларов.

«КТ-1Т признан в Турции безопасной и эффективной системой оружия», сказал пресс-секретарь KAI. «Кроме того, были успешно проведены в Турции техническое обслуживание и обучение летчиков».

«Турецкие летчики проходят первоначальную подготовку на итальянских легких двухместных учебно-тренировочных самолетах SF-260, прежде чем научиться летать на KT-1T», сказали в компании KAI.

По словам источника в южнокорейских ВВС, после поставок KT-1T, которые начались в 2010 году, Турция предпринимала попытки создать собственный учебно-тренировочный самолет, но решила купить самолеты южнокорейского производства, т.к. собственный самолет оказался неудачным.

Ранее KAI заключила контракты на поставку KT-1 в Индонезию и Перу, ведутся переговоры по экспорту учебно-тренировочных самолетов КТ-1 с такими странами, как Азербайджан, Парагвай, Туркменистан и Малайзия.

Петербургская фармацевтическая компания "Биокад" заключила два контракта на поставку лекарств за границу. Первый предполагает продажу лекарств на Филиппины стоимостью $3,2 млн, второй – в Парагвай стоимостью $625 тыс. Первые поставки лекарств начнутся в 2016 году. Всего за 2 года (2013-2014) компания BIOCAD заключила контракты на поставку лекарств за пределы России примерно на $500 млн.

Петербургская компания "Биокад" поставит на Филиппины и в Парагвай лекарства на $3,8 млн

Главные покупатели – Турция и страны Латинской Америки. На них приходится 62% всех экспортных контрактов на сумму $136,6 млн.

ЗАО "Биокад" — российская биотехнологическая компания, продуктовая линейка которой насчитывает 14 препаратов, направленных на лечение заболеваний в области онкологии и гематологии, гинекологии, неврологии и инфекционных заболеваний.

В России у "Биокада" есть производственные площадки в Московской области и в ОЭЗ "Санкт-Петербург". В 2013 году выручка компании составила 3 млрд рублей.

Акционерами "Биокада" являются структура, аффилированная с компанией Millhouse, (50%) и "Фармстандарт" (20%), которые купили доли в компании летом 2014 года. Оставшимися 30% компании владеет генеральный директор и основатель "Биокада" Дмитрий Морозов.

РОССИЯНЕ С 20 ОКТЯБРЯ МОГУТ ПОСЕЩАТЬ ПАРАГВАЙ БЕЗ ВИЗ

Срок безвизового въезда - 90 дней

Соглашения о безвизовых поездках граждан России и Парагвая вступают в силу в понедельник, 20 октября, говорится в сообщении на сайте МИД РФ.

Напомним, что правительства РФ и Парагвая 25 сентября 2013 года договорились об условиях отказа от визовых формальностей при взаимных поездках граждан. Согласно этим договоренностям, россияне и парагвайцы могут въезжать, выезжать, следовать транзитом и пребывать на территории другого государства без виз до 90 дней в течение каждого периода в 180 дней с даты первого въезда.

При этом те граждане одного государства, которые собираются пребывать на территории другой страны более 90 дней должны получить визу в соответствии с законодательством государства въезда.

НЕ ХВАТАЕТ ТОЛЬКО ПАРМЕЗАНА. КРУПНЫЕ СЕТИ ПРОДОЛЖАЮТ ПРОДАВАТЬ ЗАПРЕЩЕННЫЕ ПРОДУКТЫ

Иван Медведев

Business FM провела свое спецрасследование и выяснила, что, несмотря на санкции, на прилавках крупных российских магазинов все еще можно найти, например, дорадо из Греции

Фуа-гра из российских гусей. Глава кремлевской администрации Сергей Иванов нашел выход для тех, кому не хватает деликатесов попавших под российское эмбарго, а "либеральной общественности" он предложил садиться на самолет и ехать в Европу за хамоном и пармезаном. Однако, как выяснил корреспондент Business FM Иван Медведев, ехать пока никуда не нужно. Но надолго ли хватит деликатесов?

Изучен ассортимент магазинов: "Продукты", "Пятерочка", "Перекресток", "Ашан", "Алые паруса", "Бахетле", "Азбука вкуса" и "Глобус Гурмэ". Есть почти все. И пока ничего не должно удивлять - распродают запасы, ввезенные до принятия контрсанкций, говорят представители сетей.

Дотянуть на этом, по разным оценкам, можно либо до ноября, либо до начала следующего года. Однако, например, в магазине "Бахетле" красиво на льдинках лежит дорадо из Греции. С коротким сроком годности. Объяснить это продавец не смогла: "Нам не показывают накладные".

Аналогичная картина - в "Перекрестке". Есть фото. К слову, пресс-службы "Бахетле" и X5 Retail Group за неделю так и не смогли найти человека, способного объяснить - откуда греческая рыба. Как это получается? Вопрос был адресован главе столичного Департамента торговли и услуг Алексею Немерюку. Закон все соблюдают, просто врут, говорит чиновник.

Алексей Немерюк

руководитель Департамента торговли и услуг города Москвы

"Появляется рыба с надписью, что она из Греции. Не из Греции, а она на самом деле, может быть, из Марокко, да и вообще, откуда угодно. Хотя я удивлен, что сети сами подставляют, потому что зачем писать "рыба из Греции", если Греция попала под санкции и все об этом знают. Они сами себя обрекают на конфискацию такого товара".

В остальных проверенных магазинах дорадо теперь из Турции, форель армянская или карельская, лосось с Форерских островов, которые как бы Дания, но в ЕС не входят - не подкопаться. Но попадались и такие ценники - в магазине SPAR - стейк из семги - собственное производство. Или просто: Атлантический океан, Северное или Средиземное море. Страны разные, а, так сказать, водоем один, паспорта у рыбы нет. Нет в этом и никакого секрета, констатирует генеральный директор Совхоза имени Ленина Павел Грудинин.

Павел Грудинин

директор ЗАО "Совхоз имени Ленина"

"Каждый спасается, как может. Некоторые открывают собственное производство в Белоруссии. Расфасовка просто идет сюда и благополучно обходит эти санкции. Другие откровенно занимаются обманом. Учитывая, что строгость законов, вспомните, в России компенсируются возможностью их не невыполнения (людей-то кормить надо). Мы же в прошлом квартале получили 1 миллион 700 тысяч только лимонов из Белоруссии. Лимоны в Белоруссии растут"?

Обещанную красную рыбу с нашего Дальнего Востока или из Мурманска я так и не нашел. По словам экспертов, на Дальнем Востоке рефрижераторы забиты рыбой, но ввезти ее в центральную часть страны не получается - долго, дорого, административные барьеры.

С мясом - история отдельная. Запрещено не все. Например, ввозить хамон цельно, то есть ногой, нельзя, нарезанным - пожалуйста. По мраморной говядине санкции ударили задолго до украинских событий. Из-за вредных вещество сначала перекрыли ее поток из США, где килограмм стоил 10 долларов, потом из Австралии, с ценником в 20. Теперь за те же деньги россияне едят менее вкусные стейки, говорит управляющий партнер компании GurmanClub.ru Роман Попов.

Роман Попов

управляющий партнер компании GurmanClub.ru

"Все мы повернулись в сторону таких стран, как Уругвай, Аргентина, кто-то еще в Парагвай. Там были гораздо ниже цены, автоматически все производители, как только поняли, что российский рынок переориентируется, подняли цены на схожие позиции худшего качества и вкусовых качеств, и стали стоить столько, сколько в свое время Австралия".

А что же покупатели? Из "Азбуки вкуса" выходит молодая пара, возможно, именно те, кого глава кремлевской администрации назвал "московской беднотой", мужчина везет переполненную тележку к белому Land Cruiser 200. Почувствовали действие санкций? Говорят: "Страдаем, мучаемся, не хватает пармезана, все остальное через Белоруссию возят, нормально".

Эксперты также предлагают присмотреться, например, к сырам из Туниса или Швейцарии. Санкций против этой страны нет, и именно там французы, немцы и итальянцы переупаковывают свою продукцию для отправки в Россию. Приятного аппетита, ну или все еще Bon аppеtit.

ARSAT-1 - первый телекоммуникационный спутник Аргентины, построенный на территории Латинской Америки с использованием местных технологий, был успешно запущен с космодрома Куру во Французской Гвиане, сообщает Associated Press.

На орбиту (высота 36 тысяч километров) ARSAT-1 вывела ракета-носитель Европейского космического агентства <Ариан-5>.

Президент Аргентины Кристина Фернандес отметила, что после запуска ARSAT-1 ее страна вошла в элитный клуб держав, способных строить коммуникационные спутники. Членами этого клуба также являются Евросоюз, США, Россия, Индия, Китай, Израиль и Япония.

Геостанционарный спутник весит 2973 килограмма. На его изготовление коллективу из 500 ученых понадобилось семь лет и 250 миллионов долларов.

Спутник призван предоставлять услуги интернета, цифрового телевидения и мобильной связи для населения Аргентины, Чили, Парагвая и Уругвая в течение ближайших 15 лет. Кроме того, ожидается, что ARSAT-1 улучшит связь с удаленными районами южного полушария (в частности, с учеными, работающими на территории Антарктиды).

Визы в Парагвай россиянам больше будут не нужны

Безвизовое посещение Парагвая станет доступным с 20 октября 2014года.

Именно 20 октября 2014 года вступит в силу соответствующее соглашение между правительством Российской Федерации и правительством Республики Парагвай, подписанное 25 сентября 2013 года в Нью-Йорке, сообщает портал Travel.ru.

В соответствии с подписанным документом, россияне могут въезжать, выезжать, следовать транзитом и находиться на территории другого государства без виз до 90 дней в течение каждого периода в 180 дней с даты первого въезда. Для того чтобы осуществлять трудовую или коммерческую деятельность, или при более длительном сроке поездки, придется обращаться за визой.

До 20 октября виза в Парагвай еще потребуется, ее оформить можно будет, в том числе, непосредственно по прилету в аэропорт.

Напомним, в 2012 году Министерство иностранных дел Парагвая начало реализовывать новую систему выдачи виз для иностранцев. Теперь их можно получать непосредственно по прибытию.

Соглашение между правительствами РФ и Парагвая об условиях отказа от визовых формальностей при взаимных поездках граждан вступит в силу 20 октября, сообщили во вторник в МИД РФ.

В соответствии с соглашением граждане РФ и Парагвая, "являющиеся владельцами действительных паспортов, дающих право на пересечение границы, могут въезжать, выезжать, следовать транзитом и пребывать на территории другого государства без виз до 90 дней в течение каждого периода в 180 дней с даты первого въезда", — говорится в сообщении МИД РФ, опубликованном на сайте ведомства.

При этом уточняется, что "граждане одного государства, намеревающиеся проживать или пребывать на территории другого государства более 90 дней либо осуществлять трудовую или коммерческую деятельность на его территории, должны получить визу в соответствии с законодательством государства въезда".

Соглашение между правительствами РФ и Парагвая было подписано в Нью-Йорке 25 сентября 2013 года.

Президент России Владимир Путин проведет сегодня очередное совещание с правительством, главный вопрос повестки - замена импортных товаров и оборудования в аграрной и промышленной сферах. "Планируется рассмотреть планы содействия импортозамещению в промышленности и сельском хозяйстве на 2014 - 2015 годы, механизмы проектного финансирования, а также обсудить ряд актуальных текущих задач", - сообщила пресс-служба Кремля. "Будет обсуждаться весь комплекс вопросов, связанных с импортозамещением", - пояснил ТАСС пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

1 октября истек срок поручения Путина правительству - подготовить планы по замене импортных компонентов для промышленной и сельскохозяйственной сферы, "обратив особое внимание на разработку целевых ориентиров импортозамещения", а также на порядок отбора и меры стимулирования предприятий. Пресс-секретарь премьер- министра РФ Наталья Тимакова сообщила ТАСС, что соответствующие доклады "направлены в администрацию президента". Ряд предложений по импортозамещению подготовил Минпромторг. В частности, ведомство планирует установить с текущего года минимально допустимый уровень российского оборудования для предприятий оборонно-промышленного комплекса в 10 проц, а к 2020 году увеличить его до 60 проц от их потребностей. Кроме того, Минпромторг предлагает повысить ввозные пошлины на нефтегазовое оборудование. По словам главы Минпромторга Дениса Мантурова, программа импортозамещения позволит российским предприятиям сформировать дополнительный объем производства на 30 млрд рублей и более ежегодно, начиная с 2015 года.

Работу над своей частью задачи ведет и Минсельхоз. Ведомство разработало изменения к госпрограмме развития сельского хозяйства на 2013-2020 годы, которые позволят ускорить импортозамещение в условиях продовольственного эмбарго. В согласованном к 1 октября с отраслевыми союзами варианте к уже предусмотренным 1,15 трлн рублей предлагается добавить 625,7 млрд рублей до 2020 года, из них 77,5 млрд - только на 2015 год. Минфин согласовал только 7,5 млрд рублей на 2015 год и готов найти еще 20 млрд рублей. Параллельно ведется работа над тем, чтобы не допустить перебоя с поставками или дефицита продовольствия. Сделать это предполагается за счет усиления торговли с не попавшими под контрсанкции странами.

Россия с августа провела переговоры с представителями Китая, Турции, Сербии, Египта, Маврикия, Эквадора, Чили, Колумбии, Мексики, Бразилии, Шри- Ланки, Парагвая, Гватемалы, Марокко, Кении, Аргентины, Ливана, Фарерских островов, Туниса, Индии и Пакистана об открытии или расширении поставок в Россию мяса, молока, овощей, фруктов, рыбы и морепродуктов. Россия с 7 августа 2014 года ввела пакет ответных мер на санкции США, Австралии, Канады, Евросоюза и Норвегии, запретив на год импорт в Россию из этих стран фруктов, овощей, молочной и мясной продукции.

Украинский кризис и гражданское общество России

Не ищущий причин становится

рабом следствий.

Андрей Коряковцев — кандидат философских наук, доцент кафедры политологии УрГПУ, член Союза российских писателей. Публиковался в журналах «Урал», «Свободная мысль», «СОЦИС», автор двух научных монографий.

1

Сейчас можно констатировать с полной достоверностью, что на Украине произошли два гражданских восстания — сначала в Киеве, потом, как реакция на него, — на Юго-Востоке. Имеет смысл говорить об участии в них спецслужб и спонсоров, в том числе и иностранных, но если только при этом подразумевать степень их вмешательства. Никакие спецслужбы и внешние спонсоры не являлись непосредственной причиной произошедшего, никакие спецслужбы и спонсоры не смогли бы добиться такой массовости, самопожертвования и страстности, какими сопровождались эти выступления. Любое внешнее влияние лишь тогда достигает успеха, когда ему удается совпасть с какой-то общественной потребностью, независимо от него сформировавшейся. Оно может исказить проявление этой потребности, может даже подчинить ее себе. Но породить самую потребность оно не в состоянии.

В киевское восстание — Майдан — были вовлечены по преимуществу киевские горожане, выходцы из самых разнообразных социальных слоев, от студентов, люмпенов и рабочих до мелкой, средней и крупной буржуазии. Позже в нем стали участвовать жители западных областей Украины. Идейно Майдан также не был однородным, отражая все фетиши и предрассудки гражданского общества постсоветской эпохи. Он был не левым, не правым — и он являлся левым и правым одновременно. В сознании его сторонников объединялись лозунги самоуправления, коммунизма, евроинтеграции, национал-демократии и ультранационализма. Казалось, что противостояние режиму Януковича делает различие этих лозунгов и программ несущественным. Трагические последствия этой эклектики стали ясны только потом. Но люди, собиравшиеся на киевском Майдане с ноября 2013 по февраль 2014 года, никак не могли их предугадать. Перед ними стояла простая практическая цель: смена власти во что бы то ни стало, даже ценой временного союза со своими идейными противниками.

Эта многоцветная общегражданская тенденция на Майдане исчезла полностью, когда его цель была достигнута и президент Янукович был изгнан. С конца февраля 2014 года влияние на Майдане перешло в руки Правого сектора и других националистических группировок, благодаря упорству которых он и победил. Но, позиционируя себя как «революционная сила», в действительности они уничтожили революционный потенциал Майдана, удовлетворившись бегством «Яныка» и не делая ничего для разрушения старых механизмов перераспределения власти. Ее социальный характер не изменился: она осталась в руках все той же обуржуазившейся номенклатуры, обретшей власть и собственность после развала СССР. Произошла только смена правящих элит: теперь государство стало контролироваться представителями крупного торгово-спекулятивного капитала, всецело зависимого от капитала западного. Сохранившая прежний состав Верховная Рада — политический инструмент легитимизации господства украинского олигархата и плоть от плоти режима Януковича — оказалась способной действовать только на углубление общественного раскола. Она стала похожа на петроградское Учредительное Собрание в 1918 году, которое также не отражало новый расклад политических сил, и именно поэтому мешало развитию революционного движения, способствовало реакции, войне. Только Верховную Раду Украины, в отличие от петроградской «Учредилки», некому было разогнать.

Окажись Майдан революционным, то есть: измени он механизм смены власти, как это сделали в свое время якобинцы и большевики, то правительство, избранное под его давлением, обладало бы моральным превосходством над политическими противниками и моральным правом применить против них насилие. Если бы и в этом случае возникли сепаратистские/федералистские движения, то они — пророссийские Крым и Юго-Восток — предстали бы в виде контрреволюционной Вандеи, тем более что их поддержало консервативное Российское государство, преследуя свои геополитические цели.

Но таких — подлинно революционных — Майдана и правительства в Киеве так и не появилось. А на фоне тех, которые возникли, федератизм/сепаратизм на Украине обрел иное социальное содержание. К нему перешло решение революционных и общенациональных задач Майдана. Вот почему называть «революцией» — буржуазно-демократической или какой-либо иной — произошедший в феврале на Украине переворот — значит либо незаслуженно льстить ему, либо дискредитировать само понятие революции.

Оставшийся нетронутым парламент Украины сформировал новое правительство, способное к чему угодно, только не к революционному преобразованию общества. Оно провозгласило прозападный неолиберальный курс и — косвенно или прямо — стало поощрять массовый украинский национализм, продолжив линию, намеченную еще «оранжевым» правительством В. Ющенко. Майдан же превратился в толпу, так или иначе подконтрольную правительству и требующую потопить в крови возникшее федералистско/сепаратистское движение на русскоязычных окраинах. То есть он сам стал контрреволюционным. Так едва наметившаяся революция потрясающе быстро — под аплодисменты российской либеральной и отчасти даже левацкой общественности — выродилась в поддержку государственного компрадорства и в империализм регионального масштаба. Это не ново: практическое компрадорство часто сопровождается националистической и патриотической фразой. Так часто случалось и в новейшей истории России.

Возникший на Украине правовой вакуум заполнили БТРы и спецназ расторопного восточного соседа. Его «вежливой» наглости официальный Киев не смог противопоставить ничего, кроме упреков в «империалистической агрессии», бессильных и бессмысленных на фоне его собственного лицемерия. Болтая о демократии, он отказался от самой возможности референдумов в восставших регионах, а настаивая на защите независимости страны, он поставил Украину в тесную экономическую и политическую зависимость от ЕС и США, причем зависимость, для ее экономики в данных условиях разрушительную. Чтобы оценить степень этой угрозы для украинского суверенитета, нужно учесть, что ЕС де-факто является конфедерацией, государственным образованием, имеющим общие государственные органы и прочие единые атрибуты государственности. Страна, присоединяющаяся к ЕС, утрачивает часть своего суверенитета. Граждане Украины, поддержавшие прозападный курс своего правительства, покончили с реальной «незалежностью» своей страны и объективно способствовали разрастанию в ней сепаратистских тенденций. Тем самым сторонники «единой Украины» противопоставили себя Украине независимой, и реальная украинская «незалежность» парадоксально, но с необходимостью стала проявлять себя в сепаратизме.

Таким образом, трагедией киевского восстания стало то, что оно победило под этнонациональными и прозападными лозунгами. Выдвинувшие их политические силы исключили возможность перерастания его в социальную революцию и обусловили манипуляцию социальным протестом. Свергнув Януковича, Майдан всего на мгновение объединил Украину и тут же стал фактором национального распада. Люди, пришедшие к власти, забыли, в какой стране они живут — в многонациональной, многокультурной и многоязычной де-факто. Многоцветные символы и лозунги Майдана утратили общегражданское содержание и превратились в провокацию масштабной гражданской, этнонациональной, войны. На Украине стал реализовываться югославский сценарий. Если даже допустить, что он готовился извне, в том числе и в Кремле, то совершенно очевидно, что проявиться он смог только благодаря февральскому перевороту и благодаря той идейной форме, в которой он произошел.

Сторонникам Майдана хотелось бы напомнить следующее. Мерой свободы личности является ее готовность уважать чужую свободу. Неспособность личности уважать чужую свободу свидетельствует о ее незрелости и иллюзорности ее свободы. Если некто в Киеве решил свое свободолюбие выразить присоединением к ЕС, то лучшим доказательством его свободолюбия будет решение уважать право кого-то на противоположный выбор, например, в пользу независимости или присоединения к России (да хоть к Камеруну или Парагваю). Так развелись, например, Чехия и Словакия. Так развелись бывшие советские республики. Но вместо этого мы на Украине увидели иное. Украинские «евроинтеграторы» решили принести либеральную демократию в Донбасс на БТРах. Разрушая Славянск и Краматорск, убивая мирных жителей в Луганске и Мариуполе, они на самом деле уничтожили украинскую демократию так же, как Кромвель уничтожил демократический потенциал английской революции, высадившись со своими «железнобокими» карателями в Ирландии, так же, как Наполеон покончил с революционной демократией во Франции, начав завоевательные войны, и... так далее, вплоть до большевиков, пытавшихся взять Варшаву.

Всякая революция имеет свой Термидор, это верно, но суть именно в том, что киевский Майдан не стал революцией, оставив нетронутым прежний механизм распределения власти и почти сразу же подчинившись новой буржуазно-номенклатурной группировке. Свой Термидор, равно как и свою Вандею, он не заработал. Он заработал только Порошенко — министра экономики при свергнутом Януковиче. Поменять шило на мыло, Януковича на Порошенко, да еще ценой войны с населением своей страны — вот мера свободы этих «евроинтеграторов», ничтожная мера ничтожной свободы. Наша либеральная интеллигенция, аплодируя этой ничтожной свободе, совершила духовное самоубийство, показав только свою историческую бесперспективность. Не может быть носителем какой-либо социальной альтернативы тот, чье понятие о свободе столь бессодержательно.

С избранием Порошенко президентом в мае 2014 г. круговорот правящих олигархов на Украине успешно завершил свой цикл. «Молодая украинская демократия», свергнувшая Януковича за то, что тот оттягивал подписание соглашения с ЕС и разгонял мирный митинг, избрала президентом «меньшее зло». Меньшим злом считается спонсор Януковича и министр экономики в его правительстве, подписание соглашений с ЕС и МВФ, убийственных для украинской экономики, стрельба из «градов» по городам и деревням Донбасса, захваченного донбассцами, непризнание результатов референдума в Крыму, захваченного крымчанами. Меньшим злом считается такая «незалежность», когда во главе государства стоят люди с двойным гражданством. Дж. Оруэлл рано умер. Он бы стал писать продолжение «1984»: «2014». И это был бы роман о современной Украине.

Весь этот абсурд — объективный исход победы националистических и прозападных сил на Майдане.

Кем навязан национализм и прозападный выбор протестному движению «незалежной», какое место он занимал в украинском протестном движении, почему так произошло и могло ли быть иначе — вопросы важные, но они требуют отдельного разбора. Сейчас лишь важно отметить, что подобная программа протестного движения многонациональных стран, какими являются Украина и Россия, является чужой и ложной. То, что она возобладала, лишь свидетельствует о стихийном и неосознанном характере этого протеста.

Объединение в рамках единой социальной повестки двух гражданских восстаний, то есть превращение двух противостоящих друг другу проектов — «незалежности» и Новороссии (Майдана и Анти-Майдана) — из номенклатурных в общегражданские, кажется, явилось бы единственным условием сохранения независимой Украины. Но это, как выясняется, очень трудно сделать. Причина этого в том, что независимая Украина ненужной оказалась в первую очередь значительной части самих украинцев, которые любят свои региональные и этнические «идентичности» больше, чем свою страну. Также выяснилось, что она не нужна и прозападной либеральной элите и национальному бизнесу, по крайней мере, той его части, которая ориентирована на транзитную торговлю с ЕС.

Хотя для украинского правительства и для украинской общественности, желающих стать свободными от любой привязки к России и жить под флагом украинского национализма, реализовать свою программу, кажется, просто: отпустить русскоязычное население на все четыре стороны. Но они сами же этого не хотят и сами же делают украинскую независимость неразрешимой проблемой. Они хотят жить в условиях однородно-этнической страны, такой, как, например, Польша или Венгрия, но когда с этим соглашаются их русскоязычные сограждане с Юго-Востока (Новороссии), предлагая их отделить или, по крайней мере, федерализировать, они сами же отказываются от своей затеи. В этом нет ни логики, ни здравого смысла, ни осознания каких-либо выгод для своей страны. В этом — только упрямство недалеких людей, случайно оказавшихся у власти и исходящих не из реальности, а из собственных представлений о ней.

В итоге, как ни странно это прозвучит, в большей степени в сохранении, по крайней мере, формальной независимости и целостности Украины заинтересованными оказались Европейский Союз и Россия, призывающие к миру на украинской земле. Это стало более чем очевидно после майских выборов в Европарламент: усиление евроскептиков не оставляет украинским евроинтеграторам ни малейшего шанса, по крайней мере в ближайшие десятилетия. Шаги по евроинтеграции формализуются и выносятся Брюсселем в туманную перспективу.

2

Итак, прозападный неолиберальный курс нового правительства и националистическая риторика Майдана спровоцировали ответную реакцию со стороны самого большого этнического меньшинства — русскоговорящего, а по сути — русского.

В советское время «русский вопрос» на Украине затушевывался наличием общей федеральной государственной структуры и подавлением национализма, как русского, так и украинского. Новые украинские власти (со времен Ющенко) стали поступать прямо противоположным образом, только в пользу национализма украинского. Они забыли, что национализм никогда не бывает «только своим». Рост «своего» национализма всегда становится питательной средой «чужого». Национализм, чем бы он ни был обусловлен на первых порах, в конечном счете всегда способен провоцировать лишь распад социальных связей, тем более на многокультурном социальном пространстве.

Распад украинского общества пошел по политико-административной и этносоциокультурной горизонтали. На него оказался наложенным другой: между «западенскими» (торгово-спекулятивными) и восточными (промышленными) олигархическими кланами, каждый из которых, таким образом, получил свое население, имеющее свои специфические социокультурные ориентиры. Все это проявилось в украинском варианте «парада суверенитетов»: чуть ли не каждый областной центр в Новороссии объявил создание «народной республики». Противоречия между Западной и Юго-Восточными областями Украины оказались сильнее, чем противоречия «вертикальные», между гражданским обществом и власть имущими. Впрочем, вскоре новоросское движение на большей территории было подавлено уличным террором украинских неонацистов (как в Одессе и Запорожье) и «слито» высокопоставленными чиновниками (как это произошло в Харькове). Сопротивление киевской власти сосредоточилось на Донбассе, хотя нельзя сказать, что оно исчезло напрочь на остальной части Украины. Более того: есть основания утверждать, что оно будет нарастать вширь и вглубь по мере того, как будет дискредитировать себя внешняя и внутренняя политика официального Киева. Если последний ее не изменит, то гибель украинской государственности в ее нынешнем виде — это только вопрос времени.

Так вместо объединения граждан по социальной — гражданской — горизонтали мы увидели полный распад гражданского общества. Противоречия между регионами и этносами Украины оказались сильнее, чем противоречия «вертикальные», между социальными низами и власть имущими, прежде всего в силу того, что оба восстания с самого начала выступили под лозунгами и программами, по преимуществу предполагающими лишь взаимное отталкивание, — этнонациональными. Началась эпоха взаимного обмана и самообмана. В итоге на Украине раскололись не только социальные низы, но и власть и собственность имущие, раскололась нация в целом. Не разрушенный и не обновленный революцией, изнутри раскололся и государственный аппарат — часть его перешла на сторону федералистов/сепаратистов. Раскол коснулся даже силовых структур. Если у России, как известно, — непредсказуемое прошлое, то у силовиков Украины непредсказуемой оказалась Родина.

Внешне социальный конфликт на Украине потек по такому руслу:

«— Убери свой бандеровский флаг!

— А ты свой власовский убери!»

Обе стороны стали называть друг друга «фашистами», что исключило возможность малейшего взаимопонимания и компромисса. Шансы на внутреннюю интеграцию украинского общества «по горизонтали» практически исчезли. Сама идеология гражданского протеста — как Майдана, так и Анти-Майдана — такова, что позволяет олигархическим кланам и зарубежным игрокам легко манипулировать ими. Это является препятствием на пути перерастания протестного движения в социальную революцию. Как и в России 90-х, борьба с символами и за символы на Украине заменила социальную борьбу. Очевидно, что памятники Ленину сносили/охраняли не зря.

Но если на Майдане этнический национализм служил выражением сублимативного характера протеста (сложившегося еще в советское время), то на Анти-Майдане — это явилось условием его выживания. Федераты вынуждены с надеждой смотреть на Россию. Донецкая и Луганская народные республики уже обращались к ней за военной помощью, хотя ясно, что это для них шаг самоубийственный: никаких «народных республик» правительство Путина на подконтрольной территории не потерпит. Однако ждать помощи больше федератам неоткуда. В отличие от Майдана, который, победив, так или иначе уже легитимизировался, стал частью официальной политики, его Юго-Восточный vis-a-vis противопоставил себя наличному украинскому государству. Это заставило его искать поддержку у самых широких слоев гражданского населения (другое дело, нашел ли он ее?). Вот почему все самопровозглашенные республики именуют себя «народными» и выдвигают требования национализации и народного контроля, стараясь разрушить сложившийся властный механизм, словно во времена зарождения Советской власти, практикуя референдумы и стихийное избрание должностных лиц.

Их социальная база — промышленный рабочий класс — по крайней мере пока расколот и идейно дезориентирован, самостоятельно рабочее движение, хотя и массовое, развиваться не в состоянии. Мы до сих пор так и не дождались всеобщей забастовки на украинском Юго-Востоке. Забастовочное движение там только зарождается.

Я советую всем левым и либеральным пуристам, высокомерно относящимся к новоросскому движению, сходить на любой завод, чтобы поговорить с рабочими на мировоззренческие и политические темы, на Украине ли, в России, или даже во Франции или Германии. Если даже они не встретятся с откровенным конформизмом, то они услышат многое, что отвратит их от эмпирического рабочего класса. То, что они услышат, идет вразрез с тем, что они прочли в книжках столетней давности о революционном свободомыслящем пролетариате. Многие рабочие окажутся религиозными, авторитарными, патриархальными, чуждыми проблематике ЛГБТ, равнодушными к свободе слова и акциям «Пусси Райот». Единственное, что их волнует, — это зарплата и прочие столь же «низменные» блага. Не читают они Жижека и даже не знают, кто такой команданте Маркос. Если такие рабочие даже начнут бороться за свои права, они будут это делать, шарахаясь от тех, кто назначил себя пролетарскими вождями, с православными хоругвями в руках, с оглядкой на власти, как это происходит в России на акциях, проводимых КПРФ и официальными профсоюзами. «Революционная» партноменклатура или левацкие чистоплюи, варящиеся в собственном соку уже несколько десятилетий, обзывают их «фашистами», «ватниками» и т.д. И это, если иметь в виду только слышимое и видимое («дискурс»), справедливо.

Но давайте вспомним, что предшествовало этому идейному состоянию рабочих? Этому предшествовал грандиозный коллапс левых движений и теорий конца XX века. Так откуда взяться зрелому рабочему движению? Вспомните, с чего оно вообще началось в России и на Западе! Вспомните про хилиазм Мюнцера и прочих вожаков протопролетарских движений позднего Возрождения, про то, что рабочее движение и в России вначале было связано с раскольниками, про то, что даже в Парижской Коммуне марксистов было меньшинство (что не мешало К. Марксу приветствовать ее как диктатуру пролетариата). Рабочее движение повсюду в нынешнем мире начинает с нуля! Даже с минусовой отметки — если учесть его прошлый неудачный опыт. Оно всюду сейчас выступает либо как элемент гражданского общества, буржуазного по определению — если оно противостоит государству, либо в союзе с государством, если оно борется с буржуазией под лозунгом «социального государства». В любом случае нет оснований говорить о существовании развитого, специфически пролетарского, освободительного движения пролетариата в индустриально развитых странах мира, а тем более на Юго-Востоке Украины. Это не значит, что оно не появится никогда, это только означает, что оно сейчас только начинает развиваться вновь и делает это стихийно, методом проб и ошибок. Развиваться как-то иначе — например, в результате чтения умных книжек — оно просто не в состоянии. Такое положение дел должно стать стимулом для теоретической и организационной работы левых, для пересмотра их программ и отказа от мировоззренческих штампов, а они только презрительно фыркают про «неправильный» рабочий класс и про то, что борьба с правительствами происходит в «неправильной» форме. Так делайте лучше — вот и все, что им можно ответить. А не можете — так не мешайте тем, кто хоть что-то делает. Пусть даже не с портретами Че Гевары, а под российским триколором. Крот истории работает тихо, долго и не роет линейных нор.

Борьба новоросского движения объективно совпадает с потребностями рабочего класса: оно ведет вооруженную борьбу с западными корпорациями, проводником интересов которых стало правительство Порошенко. Благодаря его борьбе неолиберализму в Восточной Европе поставлен предел. И ЕС, и Путин с этим вынуждены считаться.

Протест Юго-Востока в немалой степени вызван угрозой поглощения неолиберальным ЕС, что стало бы катастрофой для экономики всего Днепровско-Донбасского промышленного региона, крупнейшего в Восточной Европе. Костяком его экономики является угольная отрасль. Какова судьба этой отрасли в странах Западной и Восточной Европы? Печальная. Если Донбасс окажется в зоне влияния европейской неолиберальной политики, где гарантия, что он не разделит судьбу английских и испанских шахт, Рура, Силезии? Конечно, можно сказать, что в современной экономике угольная отрасль нерентабельна. Что свертывание его добычи — это «веление времени», сиречь рынка. Возможно, но это способно породить такие социальные проблемы, которые означают либо социальный взрыв, либо решение, предполагающее вмешательство сильного, социально ориентированного государства. Но такового на Украине нет. А то, которое есть, даже не желает таковым становиться, будучи неспособно на самостоятельную внутреннюю политику, соответствующую национальным интересам.

Экономическая интеграция Украины с неолиберальным ЕС на фоне общенациональных забастовок в Греции, постоянных антикапиталистических волнений, прокатывающихся по всей Европе, роста влияния евроскептицизма выглядит еще более проблематичной, нежели вхождение в ТС. Первая способна произойти только вследствие политического решения с катастрофическими для украинской экономики результатами, которые уже стали проявляться. Россия, при всех ее проблемах, на фоне многих европейских стран (особенно Юга и Востока Европы) выглядит, скажем так, сносно. По крайней мере, в данный момент. И жители украинских «обочин» ввиду прозападной ориентации своего правительства просто не хотят разделить судьбу португальцев, болгар, румын, испанцев, греков и прочих.

Таким образом, уже сейчас можно смело утверждать, что то, о чем увлеченно болтали леваки всех мастей и во что старательно не верили всех мастей либералы, свершилось: массовое восстание против неолиберального, респектабельного и «гуманного» ЕС. Не прямо, так косвенно — против него. Против перспективы поглощения им. Причем это произошло там, где этого никто не ожидал. В «неправильных» идейных формах (в примитивных и самых доступных для широких масс населения аграрно-индустриального региона, копирующих официальную идеологию России). Без правильной партии (точнее, вообще без нее). Без известных вождей (или вообще без них). Просто взяли и сказали: нет! Донецкие «ватники», «гопники», «быдло», «проло». Шахтеры, домохозяйки, «пенсы», служащие. Не читавшие ни Арендт, ни Рэнд, ни Троцкого, ни Бакунина. И потому способные действовать не по правилам, а так, как надо и как могут.

Всем этим объясняется пророссийско-державный и даже пропутинский характер идеологии федератов, смущающий российского оппозиционера. По необходимости Анти-Майдан оказывается включенным в геополитические игры держав не в меньшей степени, чем киевский Майдан. Однако пророссийско-державной внешностью новоросское движение себя не исчерпывает, равно как не исчерпывал свое содержание национализмом дофевральский киевский Майдан. В обоих случаях мы должны иметь в виду несовпадение их идеологического самосознания с тем, что они представляют собой на практике.

Так что не будем преувеличивать значение этнонациональной составляющей этого конфликта, хотя она и сыграла решающую роль на начальной стадии его эскалации. Если анализ общественной реальности ограничивать «дискурсами», как это принято в современной российской общественной науке и публицистике, то очень легко либеральному или левому прогрессисту заклеймить новоросское движение как миазм «русского фашизма», тем самым обосновав АТО, а с ней вместе — и власть тех, кто ее проводит (ибо что более обосновано, чем власть того, кто борется с фашизмом?). Таким образом рассуждает постмодернистское «общество спектакля», победившее в Киеве и в умах либеральных и левых прогрессистов России. Исходный пункт их рассуждений — фантомы, никак не связанные с практической реальностью (вроде «незалежной» евроинтеграции или демонического Путина). Поэтому истинные причины этого противостояния им не видны. А они никак не сводятся к этническому противостоянию. С обеих сторон конфликта без труда можно найти и русских, и украинцев.

Действительно, простейший контент-анализ информационного поля новоросского движения показывает, что оно идейно неоднородно и не может быть сведено к противостоянию «Русского» и «Украинского» миров. На новоросских пабликах в социальных сетях мирно уживаются и русскодержавная, и советская символика, отсылающая к ценностям интернационализма. Национализм и неосоветизм (социализм) как идейные тенденции соседствуют в них по причине наличия общего врага — «фашистской хунты». Подобная эклектика говорит не только об идейной незрелости движения, но и наличии каких-то общих, объединяющих смыслов. Они-то и делают возможным, чтобы православный монархист И. Стрелков вместе с традиционалистски настроенными ополченцами сражался за народную республику против неолиберальной экспансии. Но, в отличие от киевского Майдана, эти объединяющие смыслы не только отрицательны («против правительства»), но и включают в себя положительный элемент. Перед нами разворачивается борьба между остатками советской индустриальной цивилизации (едва прикрытой флером пресловутого «Русского мира») и постмодернистским «обществом спектакля», за которым скрывается власть торгово-спекулятивного компрадорского капитала и его обслуги. Если восстание на Майдане мотивировалось ничем не подкрепленной верой либо в успешную евроинтеграцию, либо в этнически-унитарное государство, то на Донбассе речь идет ни более ни менее как о сохранении уже давно сложившегося жизненного уклада. Далеко не случайно во главе сопротивления экспансии ЕС находится крупнейший промышленный регион Украины, население которого еще живет теми экономическими и культурными связями с Россией, которые сохранились с советских времен. Жизненный уклад индустриальной окраины оказался в большей степени рационален, чем у обитателей столичных офисов, неспособных осознать истинные экономические потребности своей страны. Вероятно, с этим связано целенаправленное уничтожение украинской армией донбасской инфраструктуры: вместе с заводами уничтожаются и материальные условия рационального мышления и поведения. Поэтому имеет смысл эту войну сравнивать не с чеченской войной (как это постоянно делает либеральная и левацкая общественность), а со штурмом Белого дома в Москве в 1993 году. Сама логика борьбы за влияние на массы толкает лидеров Новороссии справа налево, от националистической риторики к социально значимым проблемам. Последний вздох Новороссии будет вздохом Коммуны.

Таким образом, конфликт между официальным Киевом и сепаратистами Юго-Востока Украины оказывается многослоен. Он включает в себя не только и не столько этнонациональные, но и социокультурные, социопсихологические и экономические моменты. Причем каждый из них совсем не обязательно может быть осознан.

Этой амбивалентностью новоросского движения объясняется и двойственное отношение к ней восточного соседа.

В последнее время появилось много спекуляций на тему: «сливает Кремль Новороссию» или «не сливает»? Но давайте уточним, о чем речь. Если в той или иной степени предположить, что предметом «слива» является «имперский проект Новороссия», то почему он не защищается по-имперски? Кремль боится лобового столкновения с НАТО? Но поводов ввести войска НАТО на территорию Украины уже более чем достаточно, особенно после аннексии Крыма и уничтожения самолета, на борту которого были в том числе и американские граждане. Помощь со стороны российского государства Новороссии оказывается, но это пока лишь либо дипломатическая, либо достаточно пассивная помощь, объясняемая, прежде всего, давлением общественного мнения России. Это и понятно: зачем Кремлю все эти эксперименты с национализацией, «народными губернаторами», антиолигархической риторикой и наивными мечтаниями о возрождении Советской власти? Бесспорно, геополитические интересы не дают Москве полностью бросить Новороссию на произвол судьбы, но все же в большей степени ее независимость от шибко «свидомого» Киева, кроме ее самой, нужна еще только гражданскому обществу России как прецедент восстания против неолиберализма и компрадорства. С учетом этого обстоятельства большей поддержки Новороссии, чем есть, со стороны Кремля ждать не приходится.

С точки зрения общественных интересов суть не в том, с кем Украина — с ЕС или с Россией, а в том, какая Украина с каким ЕС и с какой Россией. От союзников, практикующих неолиберализм, ничего хорошего Украине ждать нельзя. Точно так же, как и ничего хорошего украинский народ не может ждать и от собственного неолиберального правительства. Следовательно, Украина останется с тем, кто изменится, изменится не только по отношению к себе, но, прежде всего, по отношению к ней. Но это для нее будет иметь смысл лишь постольку, поскольку изменится она сама.

Однако как бы ни менялся в своей внутренней и внешней политике ЕС, вековые социокультурные и экономические связи с Россией будут делать восточный выбор для Украины объективно более предпочтительным и оптимальным в условиях сохранения ее целостности. Когда связи с Россией нарушаются, да еще под флагом украинского национализма, ничего хорошего с Украиной не может происходить по той простой причине, что на ее территории проживает почти двадцатимиллионное русскоязычное население, становящееся в этом случае мощнейшим дестабилизирующим фактором.

Даже учитывая возможность закулисных игр, которые мог вести Кремль на Украине, необходимо признать, что его роль во время самого украинского кризиса свелась только к тому, что он аннексией Крыма и, пусть неявной, поддержкой Новороссии вскрыл внутренний раскол украинского общества, спровоцировал выход наружу противоречий, которые изнутри разрушали последнее. Только и всего. Раскол не был принесен на Украину извне. Он был «встроен» в ее развитие, начиная с Беловежской Пущи, с распада советских наднациональных федеральных структур и разрыва экономических связей с Россией. Он обусловлен не только многоэтническим составом населения, но и самой неспособностью украинской экономики к самостоятельному развитию и тем, что за все годы «незалежности» ничего не было сделано для того, чтобы изменить эту ситуацию. Если раньше этого не понимали западные аналитики, планировавшие проникновения НАТО и ЕС на Украину, — значит, честь и хвала Путину, он сделал тайное для этих тупиц и их «незалежных» союзников очевидным.

Эхомосковские публицисты любят проводить параллель между АТО в Чечне и АТО против украинского Юго-Востока. Как я уже сказал выше, эта аналогия не точна. Однако в ней есть поучительный смысл. Немаловажную роль в замирении Чечни сыграл подкуп: подкуп населения и, главным образом, чеченской элиты. Для этого Кремлю потребовались огромные средства, они у него были и есть. Если даже Порошенко удастся нанести военное поражение ополченцам Новороссии, то как он будет замирять население без пряников, которых у него просто нет? Вопрос риторический. Штыками экономические и социокультурные проблемы не решаются, а именно они стимулируют конфликт. Не случайно же либерально-эхомосковская публика их старательно игнорирует, сводя дело к унылой конспирологии (к «спецназу ГРУ»). Прозападный неолиберальный режим, да еще после уничтожения мирного населения, сможет удерживать мятежные регионы только силой, следовательно, военное поражение ДНР и ЛНР будет означать только смену форм их борьбы за независимость вплоть до коренного изменения политического курса Киевом.

Итак, значение того, что происходит на Юго-Востоке Украины, значение новоросского движения, значение сопротивления киевскому правительству, под какими бы лозунгами оно ни происходило, под левыми, под правыми, под центристскими или какими бы ни было еще, лежит за его пределами. Значение этого движения — в Киеве, в Москве, Вашингтоне, Брюсселе, где угодно, только не в Донецке и Луганске. Это движение не обрело себя, оно противоречит самому себе постоянно (монархист Стрелков сражается за народную республику и т.д.). Измени Киев, Брюссель, Вашингтон, Москва свою политику в отношении Украины — изменится и содержание этого движения. Но пока признаков таких изменений нет. Стало быть, смысл борьбы Новороссии остается прежним: это борьба против угрозы поглощения неолиберальным ЕС Донбасса и всей Украины.

По сути, такое же восстание произошло и в Крыму. Только там местной власти удалось протест населения канализировать в форму поддержки интеграции с Россией.

3

После Женевской встречи 17 апреля 2014 года стало ясно: с реальной независимостью Украины все по-прежнему: ее как не было фактически, так и нет. Несмотря на всю «революционную» эпопею Майдана, судьба украинской государственности решается не народом и даже не правительством, а державами. Можно было бы назвать это «новым Мюнхеном», можно было бы обвинять в этом Майдан или Путина, если бы не одно обстоятельство.

Потерпела полный провал не столько украинская государственность как таковая, сколько провалился буржуазно-номенклатурный проект под названием «незалежность Украины», порожденный распадом СССР и иллюзиями позднесоветского общества. Более того, если иметь в виду экономическое положение Прибалтики, всей Восточной Европы и Закавказья, следует признать, что мы ныне наблюдаем кризис всего постсоветского неолиберально-номенклатурного устройства. Экономического чуда, обещанного либералами 90-х годов, не произошло. Вместо него разразился экономический кризис, особенно безжалостно обошедшийся с экономиками Восточной и Южной Европы. Таков общемировой фон украинских событий, который определяет их внутреннюю логику и их внутренние противоречия.

Сторонникам Евромайдана хочется в ЕС, а дешево туда не пускают. Дешево можно попасть в ТС, но туда им не хочется: там сидит «страшный» Путин, который запрещает танцевать в церквях и не любит гей-парады.

Катастрофа постсоветского проекта является делом самой обуржуазившейся номенклатуры и происходит при отсутствии реальной оппозиции. Понятно, что первая будет удовлетворять при этом лишь свои интересы. Однако возвращение Украины в зону российского влияния зависит от того, насколько успешно российская власть сможет решать внутренние проблемы своей страны — вне зависимости от того, понимает ли это наше правительство или нет. Втягивая Россию в украинский кризис, вообще увеличивая ее активность на международной арене, Путин ставит перед своим режимом такие задачи, решение которых объективно требует коррекции внутренней политики, требует кроме кнута еще и пряник, мотивирующий население как вне, так внутри самой России на поддержку Кремля.

Речь идет о коррекции неолиберального курса в сторону социально ориентированного управления экономикой. То, что помогло Западу разрушить СССР, теперь может послужить России в активном противостоянии с неолиберальным, переживающим экономические трудности Западом. Если путинский режим окажется не способным пойти на это — он неизбежно проиграет. Но в этом случае может проиграть и гражданское общество России, а выиграть тот же, кто бомбил Югославию.

Таким образом, путинская администрация, активно участвуя в украинских делах, объективно оказывается поставленной перед задачами, нерешение которых повлечет ее внешнеполитическое поражение, полное или частичное. Это уже подтверждается: продолжая внутреннюю неолиберальную политику и ужесточая репрессии против оппозиции, путинское правительство битву за Украину в целом проиграло. Влияние России ощутимо только на Юго-Востоке за счет социокультурной проблематики, которая накручена националистическими истериями, как на Украине, так и в самой России.

Тем не менее время работает против неолиберальных киевских властей, подписавших договор с ЕС. С учетом кризиса в самом ЕС, роста евроскептических настроений в Европе, откола от Украины Донбасса, уничтожения там инфраструктуры и заводов «украинскими патриотами», вследствие невменяемости украинских политиков в сфере экономики можно с уверенностью говорить, что ничего хорошего от евроинтеграции Украине не будет. Европейский выбор продиктован не экономическими потребностями страны, он является выражением массовых общественных иллюзий, на поводу которых идет киевское руководство. Когда правительство воплощает массовые «идолы театра», страна превращается в цирк. Если этой катастрофической политике Кремль противопоставит собственный более успешный экономический проект, то битва не только продолжится, но и будет выиграна самым оптимальным для Украины и для России образом. Во всяком случае, сейчас на Украине, после подписания соглашения с ЕС, социальная альтернатива по необходимости, неизбежно будет облекаться в пророссийские формы. Социальная проблематика будет выражаться в рамках социокультурной оппозиции: ЕС — РФ. Хорошо ли это или плохо, но с этим надо считаться и видеть за этой поверхностью конфликт между объективными интересами страны и интересами правящей группировки.

О том, что коррекция внутреннего курса российского правительства возможна, свидетельствует «легкое» кейнсианство, последовавшее после массовых выступлений на рубеже 2011–2012 годов. Оно выразилось в увеличении социальных расходов, в повышении зарплат бюджетникам и обеспечило поддержку правительства со стороны последних. В контексте дальнейших событий все это выглядит своеобразной экономической «артподготовкой» наступательной политики России во время украинского кризиса. Успех на Олимпиаде, о котором чаще всего в этой связи упоминают, не имел бы такого значения без недавних экономических и социальных успехов Кремля, как бы скромны они ни были.

Если путинский режим покажет способность эволюционировать в этом направлении и дальше, то мы увидим удивительное, но закономерное ослабление национал-демократического «тренда» массового сознания не только на Украине, но и в других странах Ближнего зарубежья. Обыватели всех стран хотят просто жить в соответствии со своими представлениями о нормальной жизни, а не соответствовать лозунгам политиков. Если союз с Россией это им обеспечит— значит, они будут с Россией. В большинстве своем «евромайданутые» украинцы не хотят не просто в «путинскую» Россию, а в неолиберально-номенклатурную, где преследуется инакомыслие, где невозможно честно вести бизнес и т.д. В этом заключается рациональный момент идеологии Майдана. Имидж Российского государства был сильно подпорчен репрессивными мерами против «Пусси Райот» и участников митинга на Болотной. Массовые антироссийские настроения в Киеве объясняются, среди всего прочего, и этим. Перед Кремлем стоит задача исправить этот имидж.

Правда, то, что активная внешняя политика ставит перед российским правительством новые задачи в политике внутренней, — само по себе это не означает, что оно их будет решать и сможет решить. Пока оно их решать как раз не собирается. Пока мы видим, как оно посредством втягивания Российского государства в украинский кризис добивается эффекта, позволяющего об этих задачах, скорее, забыть: общественное сознание России успешно переориентировано с внутренних проблем на внешние. В итоге, если на волне массовых протестов 2011–2012 гг. в России стало возникать новое гражданское общество, то теперь его настроения почти полностью выражает путинская администрация.

Среди всего прочего это означает, что наша несистемная организованная оппозиция потерпела крах. Ее значительная часть — прежде всего прозападное либеральное и леворадикальное направление — полностью лишилась политических перспектив без всякой надежды на восстановление, по крайней мере, в своем нынешнем идейном и организационном виде. Оппозиция так и не смогла объяснить подавляющему большинству населения страны свои цели и задачи — прежде всего потому, вероятно, что сама их не понимала. Она так и осталась не нужной простым гражданам, как, впрочем, и они — ей. За все постсоветские десятилетия российское оппозиционное движение как левого, так и либерального крыла так и не смогло выдвинуть ни программ, способных привлечь на свою сторону рядовое население, ни теорий, в той или иной степени адекватности объясняющих реальность. Украинский же кризис выявил в оппозиционной среде самую настоящую интеллектуальную катастрофу. Можно сказать даже так: вследствие свержения гражданами правительства на Украине произошла ликвидация гражданской оппозиции в России. Вот какие сюрпризы преподносит История.

Представители оппозиционно-либерального направления в большинстве своем продолжают самоуверенно повторять все то, что они говорили и раньше. Властям, для того чтобы сократить их влияние, достаточно просто давать им высказаться. Это проще, чем аресты, судебные преследования и прочее. Для этой цели существуют «Эхо Москвы», Латынина, Новодворская (точнее, тексты, сохранившиеся после ее смерти), Макаревич, Каспаров, Навальный и т.д. Как оказалось, на либеральную оппозицию не нужен нож. Даже медный грош не нужен. Дайте ей свободу слова, даже такую куцую, как у нас, — этого достаточно. Она расскажет о себе так, что никакая контрпропаганда со стороны государства не понадобится для ее дискредитации.

Чуть лучше дела с рефлексией обстоят на левом фланге оппозиции. Так, в самом начале украинского кризиса на «Рабкоре» и «Скепсисе» появились статьи леворадикальных деятелей (в том числе и с Украины), содержащие более или менее последовательный самокритичный анализ.

Что же касается еще недавно усиливавшегося в связи с обострением проблем с гастербайтерами националистического (в том числе «национал-демократического») движения, то оно оказалось нейтрализованным и включилось в фарватер государственной политики. Как о самостоятельной политической силе о нем можно забыть. Впрочем, несмотря на все свои старания, оно никогда и не было таковым. Теперь оно совсем лишилось политических перспектив: пример Украины слишком наглядно показал россиянам, что может быть с многонациональной страной, если в ней победят националисты.

Рейтинги популярности Путина взмыли вверх, и теперь о его победе на следующих президентских выборах можно говорить с очень большой долей вероятности.

Эти ошеломительные успехи правительства произошли не в результате победы в войне, не в результате репрессий и не потому, что Путин уже справился с экономическими и другими проблемами страны. Его успех объясняется только тем, что он мастерски смог воспользоваться слабостями своих политических противников — как внутренних, так и внешнеполитических. А эти слабости таковы, что наши граждане, выбирая между оппозицией и правительством, справедливо рассуждают так, что выбирать вообще не из кого, а уж если выбирать, то из двух зол — наименьшее (и привычное): Путина. Их можно понять: они слишком часто оказывались обманутыми, чтобы доверять каждому политическому парвеню. С необходимостью следует констатировать, что путинский режим не исчерпал свои ресурсы, и прежде всего ресурсы доверия со стороны рядового населения. А взятые им на вооружение идеологические инструменты — консерватизм и традиционализм — способствуют, хотя отчасти и пока, решению внешнеполитических задач (например, стимулируя у недоброжелательных соседей обострение «русского вопроса»).

Из своего политического и идейного поражения российская оппозиция может извлечь только тот вывод, что условием ее политического выживания в новой ситуации является самокритика, осознание своих ошибок и работа над их исправлением. Неоценимы в этом деле уроки украинского кризиса. Какие?

Прежде всего, оппозиция должна понять: национализм, как и прозападная ориентация, способны консолидировать политически активную часть общества в борьбе против режима, но в то же время они служат дискредитации протестного движения. Выступающие под этими лозунгами протестанты начинают рано или поздно действовать вопреки своим собственным интересам. Всякая социальная повестка забалтывается, протест «сливается» в пользу новой «патриотической» элиты, «идейные революционеры» становятся полицейскими и карателями, нация раскалывается по этническому признаку. Все это произошло на Украине в результате победы национал-демократического Майдана.

В связи со всем этим интересен такой вопрос: если бы на волне выступлений 2011–2012 годов в России победил союз прозападных либералов и русских «национал-демократов»? Подобная победа на Украине породила раскол нации и войностояние с восточным соседом. Не трудно себе представить, что в России победа националистов, как бы ни подчеркивали они свой демократизм, вызвала бы взрыв этнических национализмов внутри страны, гражданскую войну и интервенцию под предлогом «принуждения к миру».

Болотная — это неудавшийся Майдан. Майдан — это удавшаяся Болотная.

Я вовсе не хочу сказать, что протесты рубежа 2011–2012 годов в России были не нужны. Я хочу лишь напомнить о слабости их позитивной программы. Оппозиция должна иметь в виду, что она является подлинной оппозицией не тогда, когда только кипит моральным негодованием «против жуликов и воров». Она является таковой, когда знает, что предложить взамен их власти, когда предлагаемая ею альтернатива основана не на желании, а именно на знании реальных общественных тенденций, таящих в себе возможность этой альтернативы.

Идти на баррикады имеет смысл только с расчетом на победу. А это значит — с полным осознанием того, что конкретно ты будешь делать после того, как победишь. После победной эйфории наступят будни с их бытовыми проблемами, и ты должен ясно знать, как ты будешь их решать. Если не так, как свергнутая власть, то как? В ответе на этот вопрос должна проявиться ответственность оппозиции. Она только тогда и является подлинной оппозицией, когда берет на себя большую ответственность, нежели власть.

Киевский Майдан инфантильно ушел от этого вопроса, поддавшись эйфории и наивно доверившись старой Раде. Позитивная программа зимних и весенних протестов в России рубежа 2011–2012 годов отличалась не меньшей смутностью и эклектикой. Хотя при этом в том и другом случае сами по себе протесты были не безосновательны и морально оправданы.

Реакция на эпопею Майдана и Анти-Майдана со стороны российской оппозиции стала открытым ящиком Пандоры левацких и либеральных штампов. Часто они сводятся к следующему суждению: в Киеве произошла «буржуазно-демократическая революция» против «деспотической власти», которая совпала со «становлением нации» и которой противостоит «империализм Путина».

Но, позвольте, — возражу я им, — режим Януковича, каким бы коррумпированным он ни являлся, был признан легитимным всем мировым сообществом, ибо вполне укладывался в каноны рыночной экономики и формальной демократии, равно как соответствует им и путинский режим, кстати. О какой «буржуазно-демократической революции» тут можно говорить? Какие революционные изменения в украинском обществе произошли или хотя бы наметились после свержения Януковича? И разве «становление нации» происходит не в форме ее консолидации, а в форме ее глубокого раскола — который и произошел на Украине?

Что касается «империализма» Путина, то он действительно имел бы место, если бы российский президент последовал американским внешнеполитическим стандартам и уже после первой пролитой крови «русскоязычных» в Крыму или на Юго-Востоке отдал приказ ввести танки в «захваченные фашистами» Киев и Львов. При этом опять же, по американским стандартам, он мог бы обойтись и без обнаружения в них фашистов.

Леваки, говорящие об «империализме» Путина, часто добавляют к этому слова Ленина о том, что революционеры должны желать поражения своему правительству. Но Ленину-то было что противопоставить своему и чужому империализму — революционный пролетариат Российской империи, способный превратить империалистическую войну в гражданскую! Однако у современных левых под рукой такового нет, и вопрос — будет ли он.

Следя за дискуссиями в Интернете, забавно видеть, как оппозиционно-либеральная и отчасти даже левая общественность, дежурно всегда осуждавшая большевиков за «переворот», приветствует Майдан, прогнавший «Яныка», чтобы потом, не переводя дыхание, описывать возникшую ситуацию в категориях формальной демократии. Запутавшись в собственных штампах, она просто игнорирует проблему соотношения позитивного и естественного права. Защищая демократию, наши прозападные демократы оказались неспособными различить ее от не-демократии. Оказалось, что проблема нашей демократии не столько в том, что она — управляема, а, скорее, в том, что она не нужна даже многим из тех, кто ее защищает.

Украинский кризис способствовал обострению особой интеллектуальной болезни нашей оппозиции (как левой, так и правой), которую можно обозначить как «Анти-Путин головного мозга». Она выражается в суждениях: все беды в России — лично от Путина, и даже когда потребности путинского режима совпадают с общественными потребностями — это рассматривается только как повод объявить последние ложными или результатом «телезомбирования» масс. Здесь мы имеем дело с перевернутым вариантом известной формулы: «Пункт 1: начальник всегда не прав»; 2. Если он прав, то смотри пункт 1».

Однако сложность в том, что «начальник» может-таки оказаться прав, даже не желая этого. Преследуя свои интересы, он вынужден защищать интересы и гражданского общества (в случае с Путиным — объективно поддерживать антинатовские, антинеолиберальные и антиеэсэсовские настроения в Украине или поощрять внутренний спрос в России). При этом он ничуть не становится от этого лучше сам по себе. Так капитан, ненавидящий свою команду (или равнодушный к ней), вынужден спасать ее вместе с кораблем, на котором находится сам, — что никак не характеризует его личность в лучшую сторону.

Путин может ставить перед собой любые, самые реакционные задачи (или, наоборот, прогрессивные), но решаться они будут лишь постольку, поскольку это совпадет с реальными общественными потребностями. Из этого как минимум вытекает, что то, против чего следует бороться оппозиции, отнюдь не заключается в человеке по фамилии Путин, а представляет собой нечто большее: особую общественную систему, о которой наша леворадикальная оппозиция знает мало, а либеральная — еще меньше.