Новости. Обзор СМИ Рубрикатор поиска + личные списки

Опыт Москвы поможет решить транспортные проблемы в других городах России

Речь идет о внедрении комплексных схем организации движения и запуске системы фотовидеофиксации нарушений.

Московский опыт может помочь решить проблемы в сфере транспорта в других городах России — такой вывод сделали участники панельной дискуссии, которая прошла 6 июля в рамках Московского урбанистического форума — 2017. Прежде всего речь идет о внедрении комплексных схем организации дорожного движения (КСОДД) и запуске системы фотовидеофиксации (ФВФ) нарушений.

«Городская застройка и дорожная сеть часто находятся в конфликтных отношениях. Однако существующую дорожную систему можно оптимизировать за счет проектирования и реализации комплексной схемы организации дорожного движения. Внедрение КСОДД в Москве позволило значительно повысить среднюю скорость движения на дорогах, пропускную способность улиц и безопасность», — сказал директор МосгортрансНИИпроекта Александр Поляков.

В обсуждении участвовали эксперты транспортного комплекса Москвы и бизнес-сообщества, а также мэры и представители городских администраций Махачкалы, Ульяновска, Ярославля и Тулы.

Мэр Ярославля Владимир Слепцов рассказал о работе автоматизированной системы управления дорожным движением и перспективах фотовидеофиксации в городе. Московский транспортный комплекс поддержал инициативу Ярославля по внедрению ФВФ.

Благодаря этому в самой столице за последние шесть лет количество ДТП снизилось почти в два раза — на 46 процентов: с 609 тысяч в 2010 году до 329 тысяч в 2016-м.

Участники дискуссии также согласились, что реализация региональной информационно-навигационной системы на базе ГЛОНАСС поможет наладить работу автобусов, троллейбусов и трамваев. Она позволит определить участки, где больше всего требуется обеспечить приоритетный проезд общественного транспорта.

ЮНЕСКО ТРЕБУЕТ ПРОВЕСТИ ЭКОЛОГИЧЕСКУЮ ОЦЕНКУ ВЛИЯНИЯ МОНГОЛЬСКИХ ГЭС НА БАЙКАЛ

ЮНЕСКО настаивает на проведении совместной российско-монгольской трансграничной стратегической экологической оценки для любых проектов ГЭС в бассейне Селенги.

Комитет Всемирного наследия ЮНЕСКО на своей 41 сессии, проходящей в Кракове (Польша), поддержал принятые ранее решения, касающиеся планов строительства Монголией гидроэлектростанций в бассейне Селенги — крупнейшего притока объекта всемирного природного наследия ЮНЕСКО «Озеро Байкал», сообщает международная экологическая коалиция «Реки без границ».

В принятой резолюции ЮНЕСКО настаивает на проведении совместной российско-монгольской трансграничной стратегической экологической оценки (СЭО) для любых проектов в области гидроэнергетики и использования водных ресурсов, которые могут оказать потенциальное воздействие на озеро Байкал.

В решении особо подчеркивается, что такая СЭО должна предшествовать и служить ориентиром для более детальных оценок воздействия на окружающую среду (ОВОС) любых конкретных проектов в области гидроэнергетики и инфраструктуры, в том числе ОВОС проектов Шурэнской ГЭС и Орхонской ГЭС вместе с водоотводным каналом «Орхон-Гоби».

«Напомню, что Монголии предписано не одобрять ни один из проектов селенгинских ГЭС до тех пор, пока их ОВОС и оценки кумулятивного воздействия не будут рассмотрены Центром Всемирного Наследия и Международным союзом охраны природы, — подчеркивает руководитель международной экологической коалиции „Реки без границ“ Евгений Симонов, находящийся сейчас на сессии в Кракове. — Теперь же, перед тем как приступить к ОВОС, от Монголии затребовано провести сначала стратегическую экологическую оценку, причем совместно с Россией — страной местонахождения Байкальского объекта всемирного наследия, который может испытать на себе все негативные последствия от строительства монгольских ГЭС в бассейне Селенги».

«Важно отметить, что в отношении монгольских ГЭС все решения предшествующих 39 и 40 сессии Комитета Всемирного наследия ЮНЕСКО остаются в силе вплоть до их исполнения, решения текущей 41 сессии лишь их дополняют, — отмечает российский координатор международной экологической коалиции „Реки без границ“ Александр Колотов. — Поэтому, в частности, требования к ОВОС Эгийнгольской ГЭС также остаются неизменными: она должна включать в себя оценку потенциального воздействия не только на гидрологические, но и на экологические процессы и биоразнообразие озера Байкал».

Отчет о выполнении своих рекомендаций ЮНЕСКО просит предоставить к 1 февраля 2018 года для их рассмотрения на следующей, 42 сессии Комитета Всемирного наследия.

7 июля Русская община республики Молдова при поддержке представительства Россотрудничества отметила сразу два праздника – День дружбы и единения славян и День семьи, любви и верности.

В живописном пригороде Кишинева на берегу Днестра собрались представители славянских общин республики – русской, белорусской, украинской и польской. Программа праздника была подготовлена Русской общиной и Управлением культуры поселка Ваду луй Водэ и составлена с учетом обычаев и традиций, характерных для празднования Иванова дня – общего для славян праздника, известного как праздник Солнца и зрелости лета.

По традиции торжество открыло прибытие Ярилы на коне и его свиты. Их встречали бурными аплодисментами. Затем для гостей праздника были подготовлены различные конкурсы и обряды, связанные с водой, огнем и травами: "Купальская викторина", "Бог солнца", "Дерево желаний", "Хоровод с бубном", "Танцы под скакалкой" и другие. В конкурсах приняли активное участие семьи соотечественников. Победителям были вручены сувениры и книги от Российского центра науки и культуры.

Творческие коллективы всех общин продемонстрировали свои таланты – русские, белорусские, украинские песни сменяли друг друга, вовлекая присутствующих в дружные хороводы, а самые смелые отважились прыгать через традиционный ритуальный костер.

В заключение мероприятия председатель Русской общины Людмила Лащенова отметила: «Этот праздник проводится уже третий год, он символизирует не только единство и дружбу, в которой на протяжении веков жили все народы на древней молдавской земле, но и связь и преемственность поколений и семейных ценностей, ведь в нем принимают участие люди разных национальностей и возрастов».

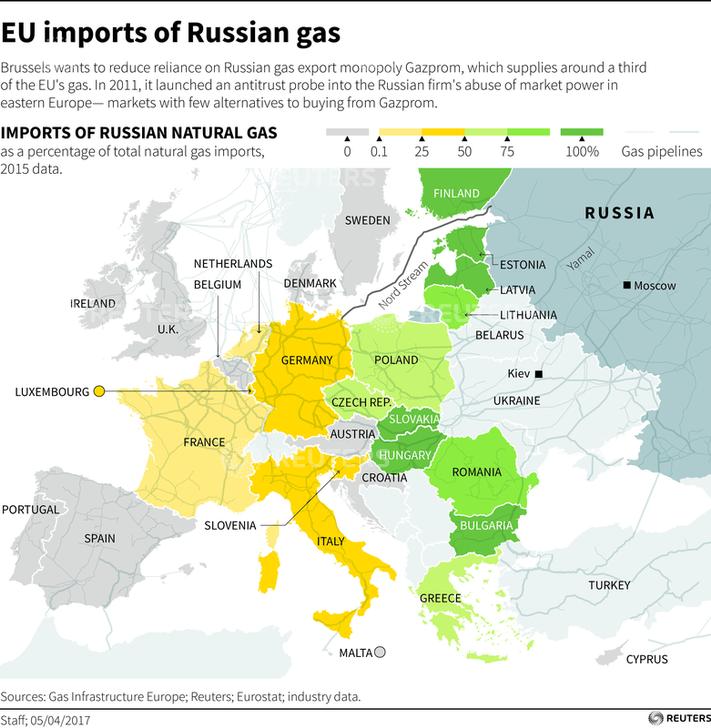

Песков: Вопросы международного сотрудничества в сфере энергетики нельзя решать политическим путем.

Песков отметил, что в Евросоюзе нет энергетической монополии.

«Все это решает рынок. Это нельзя решать политически», — заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя заявление президента США Дональда Трампа, который в ходе своего визита в Польшу заявил, что намерен нарушить энергетическую монополию РФ в Европе.

Кроме того, Песков отметил, что в Евросоюзе нет энергетической монополии, а присутствуют различного рода игроки на рынке.

«Во-первых, в Европе нет энергетической монополии. В Европе есть главные игроки, второстепенные игроки, экономически целесообразные игроки и нецелесообразные игроки», — сказал представитель Кремля.

По итогам января-июня 2017 г., экспорт грузинского вина достиг $70,5 млн. Это на 59% больше, чем за аналогичный период 2016 г., сообщило Национальное агентство вина Грузии. Китай стал вторым по объему закупщиком грузинского вина.

За первую половину текущего года КНР купила 3,8 млн бутылок грузинского вина. Это на 104% больше, чем годом ранее.

На третьем месте среди импортеров указанной продукции находится Украина. За январь-июнь 2017 г. эта страна приобрела 2,9 млн бутылок грузинского вина с приростом на 30% в годовом сопоставлении.

На первом месте находится Россия, которая за первые шесть месяцев текущего года импортировала 19,31 млн бутылок грузинского вина. Данный показатель вырос на 89% в годовом сопоставлении.

В первую пятерку основных импортеров грузинского вина также вошли Польша и Казахстан. Экспорт в каждую из этих стран составил около 1,2 млн бутылок вина.

За январь-июнь 2017 г. Грузия поставила вино в 44 страны мира.

Банковская зачистка – ждать ли новой волны?

Елена Гостева, редактор Банкир.Ру

Нужна ли была активная стадия расчистки банковской системы или можно было, не пресекая активный вывод из страны капитала, банковской системе расти естественным путем? Ответа нет, но жить нам приходится именно в период массовой зачистки сектора. Любая неурядица может начать новый процесс зачистки.

На XXII Санкт-Петербургской международной банковской конференции банковские эксперты обсудили результаты зачистки банковской системы. Как обычно, мнения о роли ЦБ в зачистке и о том, нужно ли было массово отзывать лицензии у банков, разошлись кардинально.

Михаил Шлемов, исполнительный директор UBS считает, что российский регулятор идет в мировом тренде, так как банковский бизнес становится более зарегулированным везде. Но при этом российская система находится в прыжке с Базеля 1 на Базель 2,5. ЦБ пытается держать жесткие рамки, чтобы ускорить оздоровление системы. «Но мы забываем, что процесс отзыва лицензий наложился на спад кредитного цикла, что придало мрачности отзывам лицензий», - считает Шлемов.

Россия еще долго будет находиться в ситуации положительных реальных и довольно высоких процентных ставок. Это значит, что основной товар, которыми торгуют банки - деньги - имеют положительную стоимость. «Этой ситуации позавидуют банки многих стран», - отметил эксперт. При этом до кризиса 2008 года банковская система росла в ситуации низких процентных ставок, но при попустительстве в регулировании, а сейчас Россия одна из самых последних стран вошла в стадию кредитного роста – только сейчас. В то время как, например, в Польше, кредитный рост начался еще в 2011 году.

Иностранным банкам в России тяжело – у них два регулятора. И требования по капиталу к материнским банкам этих «дочек» были подняты, и аппетиты к риску западных банков в России был ограничен. Поэтому доля международных банков в России упал с 11% до 6%. Но рентабельность российских «дочек» до сих пор самая высокая среди всех регионов присутствия. Причины такого положения – положительные ставки на рынке и не очень большие, по сравнению с Европой, отчисления в резервы. «Поэтому мы никогда не слышим жалоб от европейских менеджеров на работу свои «дочек» в России», - сообщил Шлемов.

Старший аналитик по финансовым рынкам Райффайзенбанка Денис Порывай считает, что первыми в состояние структурного профицита пришли небольшие региональные банки. Все сливки снижения инфляции и учетной ставки ЦБ уже реализовались в стоимости фондирования. Ставки по депозитам физических лиц близки к уровню официальной инфляции – 4-5%. При этом ставки фондирования, которые банки получают от юридических лиц на 2 п.п. выше, чем уровень доходности по депозитам населения. Снижение этих ставок приведет к небольшому снижению стоимости фондирования, но вот и все потенциалы удешевления стоимости денег для банков.

В итоге получается, что 2015-2016 годы прошли для банков в ситуации широкой маржи, но сейчас способность банков покрывать свои издержки будет сокращаться, в ситуации, что стоимость депозитов снижаться уже не будет.

И те банки, которые не будут иметь доступа к дешевым деньгам, будут вынуждены выбирать – или уйти с рынка, или выходить в рисковый сегмент и снова копить проблемы, считает Порывай.

Но население уже не несет деньги на депозиты, и скорее всего, мы будем в ближайшее время наблюдать отток депозитов. Основная причина такой ситуации – население беднеет. Доходы в реальном выражении у населения отрицательные, у людей нет средств на сбережения. По опросам, наблюдаемая инфляция, о которой говорит население, равна 10%.

Дмитрий Мирошниченко, ведущий эксперт института «Центр развития» НИУ ВШЭ, считает, что если говорить о кейсах отзыва лицензий у банков, то в большинстве случаев собственники и менеджеры банков деньги клиентов переводили в «нужном направлении». Уникальный случай - это Внешпромбанк, который сочетал в себе все – воровство менеджеров и акционеров, бездействие регулятора, и уверенность кредиторов, что все будет замечательно, и что «эти люди и банка» всегда расплатятся по обязательствам.

«Удивительная особенность русских людей - доверять деньги людям, а не компаниям», - усмехнулся Мирошниченко. При это он считает, что при отзыве лицензий меньше всего причинами были ошибки руководства. Их был допущен минимум, так как кризис 2008 года отрезвил тех, кто в этой среде работает. Черный лебедь, который может прилететь в нашей банковской системе в любой момент, – это вся наша экономика, считает эксперт. Пик отзыва лицензий пришелся на прошлый год, потому что сразу реализовались все риски. Если вы выдаете кредиты не очень надежным заемщикам, то рано или поздно их не вернут, и в ситуации кризиса эти невозвраты идут косяками.

Кроме того, сказался накопленный эффект. Под 80% основания для отзыва лицензий, согласно сообщениям ЦБ, это вывод активов, а 50% - сомнительные операции. То есть и деньги акционеры и менеджеры банков мыли, и активы выводили.

Если раньше от момента возникновения проблем в банке и до первых неплатежей в банке проходило 9 месяцев, то к концу 2016 года этот период сократился примерно до 3.

Сейчас экономика России отскочила, и малообъяснимый, но рост есть. Мы перешли к профицитовой ликвидности, денег стало больше, и банкам стало проще маскировать дыры – стало легче продлевать жизнь банкам и ретушировать проблемы. Поэтому новая волна стагнации или внутренние потрясения, или же отказ от кредитования в ЦБ приведут к новой воле отзыва лицензий.

6 июля 2017 года в г. Женева (Швейцария) в рамках 16-й сессии Межправительственной группы экспертов (МГЭ) по политике и законодательству в области конкуренции Конференции ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД) прошел круглый стол «Усиление международного сотрудничества при рассмотрении трансграничных дел: инструменты и процедуры». Данный вопрос был внесен в повестку МГЭ ЮНКТАД по инициативе ФАС России в октябре 2016 года.

Ключевым спикером на данном мероприятии стал руководитель ФАС России Игорь Артемьев. В своем докладе он отметил, что в настоящее время тенденции глобализации, цифровизации и появления новых рынков требуют от конкурентных ведомств принципиально новых подходов к сотрудничеству, поскольку нарушения конкурентного законодательства в настоящих условиях носит, подчас, глобальный характер. Он особо отметил деятельность крупных транснациональных корпораций, которые, наряду с положительными практиками решения глобальных проблем, развития и распространения технологий, часто являют собой нарушителей конкурентного законодательства, чья деятельность может привести к углублению технологического разрыва, снижению благосостояния населения и замедлению темпов роста экономик.

«В условиях развития цифровых рынков, нарушения конкурентного законодательства, как и информация, распространяются со скоростью света. И скорость антимонопольного реагирования должна быть соответствующей», - отметил Игорь Артемьев.

В продолжение доклада были приведены примеры успешного взаимодействия ФАС России с конкурентными ведомствами БРИКС, СНГ и ЕАЭС. В настоящее время функционируют Международные рабочие группы по фармацевтике, информационно-коммуникационным технологиям, глобальным продовольственным цепочкам, автопрому. Данные рынки имеют социальную важность для всех стран мира, и в данном формате идет активная работа по обсуждению подходов к решению общих проблем.

Вместе с этим, Игорь Артемьев отметил, что существующих инструментов сотрудничества конкурентных ведомств не достаточно для противодействия глобальным нарушениям. Мировое конкурентное сообщество в последнее время сталкивается с ситуацией, когда расследования против определенных глобальных компаний открыты по всему миру, однако конкурентные ведомства не способны осуществлять эффективное сотрудничество. В данном контексте ФАС России полагает, что на глобальной площадке, которой является ЮНКТАД, должен быть принят международный Инструментарий по международному сотрудничеству конкурентных ведомств по противодействию ограничительным деловым практикам крупных ТНК. Проект Инструментария уже подготовлен ФАС России и доступен для публичного обсуждения.

В целях проработки текста Инструментария предлагается создать специальную группу на площадке ЮНКТАД, куда могут войти все заинтересованные стороны. Инструментарий может стать приложением к Секции F («Международные меры») Комплекса ООН согласованных на многосторонней основе справедливых принципов и правил контроля за ограничительными деловыми практиками и быть принят в рамках Конференции по пересмотру Комплекса в 2020 году.

Спикерами данной сессии стали представители Конкурентных ведомств Франции, Перу, Японии, США и Организации общего рынка Восточной и Южной Африки (COMESA). В рамках интерактивного обсуждения во второй части сессии представители конкурентных ведомств Бразилии, ЮАР, Австрии, Беларуси, Казахстана, Аргентины, Мексики, Киргизии, Армении, США и Италии, а также Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) выразили поддержку инициативе ФАС России. Кроме того, поддержку данному проекту и готовность внести вклад в доработку Инструментария высказал г-н Фредерик Женни, председатель Комитета по конкуренции Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР).

CEPI: в 2016 г. потребление бумаги и картона в Европе выросло на 0,3%

Потребление бумаги и картона в странах-членах Европейской конфедерации бумажной промышленности (The Confederation of European Paper Industries; CEPI) в 2016 г. увеличилось на 0,3%, говорится в полученном Lesprom Network пресс-релизе.

Этому способствовал рост спроса на определенные категории бумажной продукции — в основном, упаковку и санитарно-гигиенические изделия.

Импорт бумаги и картона в страны CEPI по итогам прошлого года увеличился на 4,5%. Кроме того, на 1% увеличились объемы сбора макулатуры, ее экспорт — на 5,6%, главным образом из-за роста спроса на азиатских рынках.

Членами Европейской конфедерации бумажной промышленности являются Австрия, Бельгия, Великобритания, Венгрия, Германия, Испания, Италия, Нидерланды, Норвегия, Польша, Португалия, Румыния, Словения, Словакия, Финляндия, Франция, Чехия, Швеция.

Общевропейский урожай озимого ячменя снизится по сравнению с прошлым годом

Общеевропейский урожай озимого ячменя составит около 58 млн. тонн. Сообщает агн. Зерно Он-Лайн со ссылкой на агн. Reuters. Это на 1,6 млн. тонн меньше, чем ожидалось в мае и на 2 млн. тонн меньше, чем было собрано в прошлом году. Основная причина снижения – падение производства в Испании.

Во Франции между тем убрано уже 60-65% урожая ячменя. Всего должно быть собрано 9,5 млн. тонн, что больше официального прогноза 9,3 млн. тонн и производства прошлого года 8,2 млн. тонн. Качество озимого ячменя – хорошее.

В Испании заморозки, а затем засуха нанесли ущерб урожаю озимого ячменя. Страна может рассчитывать на 4,9 млн. тонн, что на 47% меньше производства прошлого года.

В Германии производство озимого ячменя, который идет преимущественно на фуражное потребление, снизится на 0,4% до 8,92 млн. тонн. И, наоборот, производство ярового ячменя вырастет на 4,3% до 1,84 млн. тонн в связи с расширением посевных площадей.

В Польше пока дожди тормозят уборку. Но сбор озимого ячменя может вырасти на 35% по сравнению с прошлым годом до 850 тыс. тонн. Производство ярового ячменя снизится на 3% до 2,65 млн. тонн.

С 4 по 6 июля в ФНС России прошел семинар ОЭСР по обмену налоговой информацией, на котором иностранные эксперты и российские налоговики обсудили лучшие мировые практики по международному обмену налоговой информацией по запросу и в автоматическом режиме.

Открывая семинар, заместитель руководителя ФНС России А.Л. Оверчук, подчеркнул роль Глобального форума ОЭСР по прозрачности и обмену информацией в создании единых стандартов и правил игры, которые обеспечивают более высокое качество и скорость международного информационного обмена, а также способствуют мобилизации внутренних ресурсов и потенциала налоговых органов. «Эти стандарты призваны гарантировать уважение прав налогоплательщиков и жесткие правила конфиденциальности для передаваемой информации», - отметил представитель ФНС России.

Особое внимание в рамках семинара было уделено практическим вопросам подготовки запросов на получение информации от иностранных налоговых органов. Эксперты ОЭСР обратили внимание, что в зависимости от специфики налоговых проверок (трансфертное ценообразование, поиск конечного бенефициара, внутригрупповые займы и др.) определяется порядок направления и обработки запросов. «Необходимо тщательно и всесторонне анализировать предполагаемую значимость каждого вопроса, который вы хотите задать», – подчеркнула аналитик ОЭСР Анжела Седель.

Представители российских налоговых органов также получили рекомендации экспертов ОЭСР по специфике направления групповых запросов.

В рамках мероприятия состоялись отдельные дискуссии по вопросам мировой судебной практики в сфере информационного обмена между налоговыми органами. Также обсудили возможности, которые предоставляет Конвенция о взаимной административной помощи по налоговым делам. В частности, она стала правовой базой для обмена с такими оффшорными юрисдикциями как Бермудские острова, Британские Виргинские острова, Каймановы острова и Аруба. Для Российской Федерации положения Конвенции применяются в отношении налоговых периодов после 2016 года.

В рамках семинара сотрудники ФНС России на конкретных примерах отрабатывали порядок составления запросов в иностранный налоговый орган, чтобы затем наиболее эффективно доказать схему ухода от налогообложения.

На данный момент Глобальный форум ОЭСР является крупнейшей международной площадкой в налоговой сфере – в его состав входят 142 юрисдикции и расширение продолжается.

Эх, яблочко, откуда катишься?

Максим Башкеев, спецкор «Труда»

Россия продлила продовольственное эмбарго. Нелегальный бизнес времени даром не терял

В среду правительство России продлило продовольственное эмбарго против стран, которые ввели против нас экономические санкции. Минсельхоз приветствовал это решение, расценив его как существенную поддержку отечественных производителей. Однако не факт, что российские аграрники сумеют воспользоваться конкурентными преимуществами. Нелегальный бизнес тоже не терял времени даром. Он изобретает все новые и новые способы контрабанды санкционных продуктов, пересекающих нашу границу по документам самых экзотических стран.

О том, что экономический эффект от антисанкций может быть сведен на нет стараниями контрабандистов, заявила Федеральная таможенная служба. По данным ведомства, только за пять месяцев контролерами было изъято 2736 тонн товаров, запрещенных к ввозу в РФ, — это на 79% больше, чем за аналогичный период прошлого года. То есть поток контрабанды нарастает, хотя официальный импорт продовольствия продолжает сокращаться.

В самой ФТС признают, что многие поставщики рассматривают режим продовольственного эмбарго как персональный вызов и пытаются разными способами обойти заслоны на границе. И это нередко удается. Если первое время европейские овощи и фрукты выдавались, как правило, за белорусские (появилось даже расхожее выражение «белорусские бананы», «креветки», «устрицы» и далее по списку), то теперь импортеры пытаются доказать их африканское происхождение. По статистике Федеральной таможенной службы, которая проводила выборочные проверки, в 54% случаев подтвердить эту информацию не удалось. В результате крупные партии плодоовощной продукции, поставлявшиеся через сопредельные страны Евразийского союза, были изъяты и уничтожены.

Может быть, инспекторы ФТС слишком дотошно проверяли документы, в которых оказались досадные неточности? Ничуть. В африканских странах, которые вдруг наращивают поставки овощей и фруктов в Россию, аграрного бума не наблюдается. Цитрусовые, финики, бананы — это их обычный импорт, а все остальное продовольствие туда традиционно завозится. После начала санкционного противостояния России и Запада в Северной Африке не стало больше теплиц, ягодников или фруктовых садов. Легальные поставки такого рода плодоовощной продукции с Черного континента случаются, но они носят разовый характер. А подавляющее большинство поступающих по таким документам яблок, груш, слив и помидоров — это почти наверняка контрабанда.

Кроме того, устойчивые каналы поставок продовольствия из Центральной, Южной и Западной Европы проложены через Грузию, Белоруссию, Казахстан, Сербию. То есть для транзита используются страны, которые не попали под действие российских антисанкций.

По словам главного аналитика Национального плодоовощного союза Кирилла Лашина, реэкспорт европейских продуктов приносит хорошие доходы, несмотря на определенные риски. Резко выросшие внутренние цены на целый ряд категорий плодоовощной продукции сделали поставки в Россию польских яблок или итальянского сыра еще более выгодными с экономической точки зрения, чем до введения продуктового эмбарго. Расходы окупаются даже с учетом роста затрат на логистику.

Под напором санкционных товаров ФТС изменила тактику мобильных групп, действующих на границах со странами Евросоюза. Если раньше они стояли в засадах на проселочных дорогах и останавливали фуры, то теперь делают упор на сбор оперативной информации и контроль над местами перевалки, обработки и сортировки грузов. Практика показала, что заслоны на внешних границах неэффективны. А бороться с контрабандой внутри РФ, не нарушая межгосударственных соглашений Евразийского союза, можно с помощью мобильных групп, в состав которых помимо таможенников входят сотрудники Россельхознадзора, Ространснадзора, Роспотребнадзора, ГИБДД и Пограничной службы ФСБ. На данный момент в штате ФТС создано 35 таких групп, и их количество будет увеличиваться.

За пять месяцев в сопредельных с Белоруссией областях против контрабандистов заведено 61 дело об административных правонарушениях (годом раньше их было в шесть раз меньше).

Спор с Мафусаилом

незнание или враньё достопочтенных граждан?

Владимир Бушин

4 июля умер Даниил Гранин. Незадолго до этого Владимир Сергеевич Бушин передал в редакцию новый материал, в котором, в том числе, разбирает некоторые высказывания о Великой Отечественной войне почившего писателя. Мы публикуем данную статью, ибо воистину «это нужно - не мёртвым! это надо – живым!».

Если читатель помнит, академик безопасности Гутионов Павел Семёнович, о котором я недавно писал, предпринял в новой газете "За правду-матку!" в марте 2017 года попытку переплюнуть академика словесности Солженицына Александра Исаевича, девизом которого всю жизнь было "Главное — плюнуть первым!". А в мае, в связи с годовщиной Дня Победы, в той же прекрасной газете была напечатана большая беседа журналистки Елены Лукьяновой с Героем социалистического труда Даниилом Александровичем Граниным, почётным гражданином Петербурга.

В годы войны и вскоре после неё было создано много разного рода художественных произведений о войне, в том числе появилась и целая литература о Великой Отечественной. В военной биографии Гранина, надо полагать, были и яркие, и драматические страницы, но он, видимо, сознавая недостаточность своего фронтового опыта (дальше читатель увидит это), не решался писать о войне, а писал сперва о героях Парижской коммуны, потом главным образом об учёных, как говорится в его биографии, — "о молодых физиках, влюблённых в науку", "о трудном пути новаторов", о ядерщике И.Курчатове, генетике Н. Тимофееве Ресовском, о французском астрономе ХVIII века Ф. Араго и т.д.

Но минуло много лет, осталось мало участников войны, в том числе писателей-фронтовиков, а живые уже так состарились, что даже ничего и не читают. И тут Гранин развернулся, заговорил о войне — в статьях, фильмах, интервью… Причём по всему видно, что ему не знакомы серьёзные книги о войне, и он мудрствует там, где всё ясно.

Вот сейчас мы услышали от него: "Были два важнейших очага сопротивления в истории войны: Сталинград и Ленинград. Сталинград — это военное сопротивление, а Ленинград — духовное". Вот такая классификация.

Но, во-первых, Сталинград — это не только героическое сопротивление, но и великая победа. А что, это одна только голая военная сила, лишённая всякой духовности? Гранин много путешествовал, исколесил весь белый свет, бывал и в Англии, в Лондоне. Вот зашёл бы в редакцию газеты "Дейли телеграф". Там, достав из архива, ему могли бы показать номер, вышедший 28 сентября 1942 года, в разгар Сталинградской битвы, и статью в нём — "Сталинград — триумф моральной стойкости", в которой он мог бы прочитать: "В Сталинграде действует нечто большее, чем материальные условия, нечто превосходящее простую механику войны" (цит. по ак. А.М. Самсонову. Сталинградская битва. М., 1983. С. 246). То, что 75 лет тому назад понимали на своём далёком острове честные англичане, не может уразуметь сейчас в России писатель — участник той войны.

Во-вторых, и Ленинград — не только сопротивление, и там, в конце концов, немцы были разбиты и отброшены. Какое надуманное разделение! И зачем? Но Гранин настаивает на нём: "В Сталинграде — стойкость армии, в Ленинграде — стойкость населения". И опять пальцем в небо! В защите Сталинграда участвовало и население города. Там был создан Городской комитет обороны во главе с секретарём горкома А.С. Чуяновым. Приведу лишь несколько цифр, характеризующих работу комитета. Под его руководством не войсками, а населением было отрыто 66 километров щелей, в которых могли укрыться от бомбёжек 130 тысяч человек из 445 тысяч всего населения города, и оборудовано в подвалах 237 бомбоубежищ для 33 тысяч человек (там же, с.79). Не зря и недаром на Мамаевом кургане рядом с маршалом В.И. Чуйковым и генерал-полковником М.С. Шумиловым похоронен и А.С. Чуянов.

С другой стороны, Ленинград — не только "духовное сопротивление" горожан, его оборонял целый фронт в составе многих дивизий, а в окончательной ликвидации блокады участвовал и Волховский фронт. Но Гранин, упрямо шествуя по выдуманной им меже между военной и духовной силами, однажды заявил, что и вообще-то в войне победил народ, а не армия. Словно армия наша была не плоть от плоти народа, не лучшая его часть, а какая-то наёмная, что ли, которая при первой бомбёжке разбежалась.

Да и память, как видно, тоже стала подводить теоретика. Иначе чем объяснить его комическое возмущение тем, что-де медаль "За победу над Германией" фронтовики получили только через двадцать лет после войны. Да ведь Указ о медали был опубликован 9 мая 1945 года. И миллионы фронтовиков уже в 45-м вернулись домой с медалью. Я лично получил её в Сталинском райвоенкомате Москвы в январе 46-го. 15 миллионов получили медаль сразу, а дать ли её Гранину — почему-то размышляли двадцать лет. Может, были основания?

В другой раз он негодовал по поводу того, что Сталин, мол, за всю войну ни разу не помянул погибших. Ну как не совестно старику! Да все приказы Сталина кончались словами "Вечная слава героям, павшим за свободу и независимость нашей Родины!". Все вплоть до последнего — от 3 сентября 1945 года в связи с победой над Японией. Правда, как иногда и в других случаях, в несколько иной редакции: "Вечная слава героям, павшим в боях за ЧЕСТЬ И ПОБЕДУ нашей Родины!".

Прошло много времени, но он и сейчас твердит об этом, придумав несколько другой вариант: "Был факт, который всех нас поразил. Сталин ни разу не произнёс какого-то тоста — "царствие небесное", "спасибо тем, кто отдал свою жизнь" — в память о погибших… И на приёме после победы он не произнёс ничего о них. Не помянул. Не выпил. Не было тоста! Это непростительно!". В таком возрасте непростительно врать. "На приёме…" На каком? Ведь приём был не один. И Гранин ни на одном не присутствовал. А стенограммы или кинохроники приёмов не существует. Известно только выступление Сталина на приёме командующих 24 мая 1945 года. Он начал так: "Товарищи, разрешите мне поднять ещё один, последний тост". Из этих слов видно, что тостов было много. И для нормального человека естественно думать, что был там и памятный тост как естественное продолжение высоких скорбных слов сталинских приказов. Может быть, прозвучали в Георгиевском зале слова и о царствии небесном, ибо на приёме 24 мая присутствовал и патриарх.

День Победы — великий всенародный праздник, а не что-нибудь иное. Ещё в тяжкую пору войны Сталин сказал: "Будет и на нашей улице праздник!". И вот народ отметил его уже в 72-й раз. Разумеется, при этом мы тоже не могли забыть тех, кто пал за победу. Выступление президента на параде было прервано минутой молчания; потом по площади прошёл "Бессмертный полк", и мы воочию видели прекрасные лица и павших героев, и ушедших от нас позже; а после полудня, когда весь народ сел за праздничные столы, у многих очень скромные, первая рюмка была за Победу, а вторая, не чокаясь, уж непременно — памятная о них. А мы, девяностолетние с гаком фронтовики, в некий миг ощутили то, о чём сказал наш всеобщий однополчанин Александр Твардовский:

Я знаю: никакой моей вины

В том, что другие не пришли с войны,

В том, что они, кто старше, кто моложе,

Остались там. И не о том же речь,

Что я их мог, но не сумел сберечь.

Речь не о том.

Но всё же, всё же, всё же…

Но в беседе Гранина с журналисткой газеты Е.Лукьяновой не оказалось ничего праздничного, одно сплошное да ещё и лживое нытьё, какое-то замогильное чревовещание о войне.

У писателя, разумеется, не вызвала никакого сомнения гутионовская цифра наших потерь в 42-52 миллиона! Но он присовокупил: "Эта война отличается тем, что она сопровождалась ложью".

Война была невиданно огромной и ужасной, и в ходе её были ошибки, промахи, незнание и безвестность каких-то обстоятельств и фактов, была сознательная дезинформация противника, случалось и так, что какие-то данные было нецелесообразно и даже невозможно, опасно опубликовать… Хранят же до сих пор англичане — 76 лет! — обстоятельства, связанные с прилётом к ним в мае 1941 года Гесса. Однако с первого дня мы нарекли войну Отечественной и Священной. А для маститого писателя главное — уличить кого-то, сказать о лжи, как о спутнице войны за спасение Родины. Да вспомнил бы хоть, сколь беспощадна была правда сталинского приказа №227.

Но, конечно, звучала иногда и ложь, неправда, причем порой даже сознательно. Когда Сталин в первом выступлении по радио сказал, что немцы хотят восстановить власть помещиков и капиталистов, — это была неправда. Сталин знал, что немцы хотели истребить миллионы, а остальных обратить в рабство. Но поверить в это широким массам, всему народу было трудно, даже невозможно. А что такое власть помещиков и капиталистов — многие ещё помнили, да и молодые знали о ней по книгам классиков, по фильмам, по рассказам родителей. Поэтому Сталин и сказал понятную людям и нужную в той обстановке неправду. Гранин негодует и усмехается: "Сталин ещё в начале войны сказал, сколько миллионов немцев мы разгромили, убили. Такую цифру назвал, что мы не поняли: а почему они ещё перед нами стоят?". Стоят!.. Да, в докладе 6 ноября он сказал, что за четыре месяца мы потеряли 350 тысяч убитыми и пропавшими без вести и более миллиона ранеными, а немцы — 4 миллиона убитыми, ранеными и пленными. И это была неправда. Неужели фронтовику надо объяснять её природу? Хотя бы то, откуда тогда могли быть точные донесения, достоверные сведения? Конечно, всё, как говорится, на глазок. А глаза-то наши были залиты кровью… Правда же — слишком важная вещь, чтобы подходить к ней всегда с одним рецептом, с одним ключом.

"Ложь считалась необходимостью от разочарования". В чём? В Победе! В чём же ещё? Они хотят превратить наш День Победы в День ритуальных услуг.

"Что такое 42 миллиона? — вопрошает Гранин. — Это не цифра. Для тех, кто остался в живых, это одиночество. Мне годовщину победы встречать не с кем, у меня никого не осталось из моих школьных и студенческих друзей, из моих однополчан". Мафусаил тоже, вероятно, мучился одиночеством, и некого было ему пригласить из школьных друзей на своё 450-летие.

"Но и это не всё! — продолжает друг правды об утратах. — Мы не считаем нищету, бедность, разруху, которые преодолевались десятилетиями. Это всё от войны". Где он жил после войны? Во-первых, почему не считаем? Это вы не считаете и не желаете считать, и ваши друзья только скулят, почему в советское время не было двадцати пяти сортов колбасы, а мы всё в своё время подсчитали. Загляните, любезный, хотя бы в 4-й том восьмитомника "Нюрнбергский процесс" (М., 1990). Там всё подсчитано — по республикам, городам, сёлам: сколько разрушено заводов и фабрик, школ и больниц, театров и музеев… Но я же говорю, что он таких книг не читает, ему достаточно Астафьева да Радзинского. А колбаса, — заметил бы Мафусаил, — в Советском Союзе действительно была сортов пяти-семи, но какая! Приносили домой грамм двести — и вся квартира наполнялась благоуханием… А сейчас принеси хоть десять батонов разных сортов — даже кошка усом не ведёт". Так сказал бы Мафусаил.

Во-вторых, мне кажется, что у него память была лучше, и он возразил бы: "Нет, коллега, бедность и разруху "от войны" советские люди под руководством большевиков ликвидировали в пять-шесть лет. Напомню хотя бы, что в 1948 году было принято решение построить на Ленинских горах грандиозное высотное здание Московского университета, и 1 сентября 1953 года он распахнул двери перед студентами. Как сейчас помню! А через два года большевики подарили Варшаве тоже грандиозный Дворец культуры и науки. Такие здания от нищеты не сооружаются, такие подарки от нищеты не делаются. А вот та нищета и та разруха, что "от реформ", действительно продолжаются несколько десятилетий, и ликвидацией их никто не озабочен. Вы путаете эпохи, брат мой. Ведь я за 489 лет жизни всего насмотрелся".

"Вместе с погибшими на войне погибла часть моей юности, моей жизни…", — говорит Гранин. Увы, сударь, что делать! Юность, молодость и вся жизнь уходят и без такого скорбного сопровождения. Поэт сказал:

Не жалею, не зову, не плачу…

Всё пройдёт, как с белых яблонь дым.

Увяданья золотом охваченный,

Я не буду больше молодым…

А было тогда поэту всего 25 лет, моложе вас ровно в четыре раза, но всё понимал, не жалел, не плакал и даже не злоупотреблял свободой слова, как вы.

Но в любом возрасте тяжко слушать: "У нас история войны обросла враньём… Мы уродуем свою историю, мы лишаем её человечности". Это кто же так лихо постарался? Кто эти изверги, антипатриоты и мизантропы? Шолохов врал о войне в романе "Они сражались за родину", в рассказе "Судьба человека" и в статье "Наука ненависти"? Толстой лишал человечности историю войны в "Рассказах Ивана Сударева и в "Русском характере"? Тихонов занимался тем и другим в поэме "Киров с нами"? Фадеев — в "Молодой гвардии"? Леонов — в пьесах "Нашествие" и "Взятие Великошумска"? Эренбург — в пламенной и почти ежедневной публицистике? Твардовский — в "Василии Тёркине"? Светлов — хотя бы в стихотворении "Итальянец"? Вера Инбер — в "Пулковском меридиане"? Антокольский — в поэме "Сын"? Соболев — в "Морской душе"? Пастернак — в цикле стихов о войне? Корнейчук — в пьесе "Фронт"? Симонов — в сталинградской повести "Дни и ночи", в двухтомнике военных дневников?

Или Некрасов — "В окопах Сталинграда"? Бондарев — в "Горячем снеге" и в "Батальоны просят огня"? Сергей Смирнов — в "Брестской крепости"? Константин Воробьёв — в повестях "Убиты под Москвой" и "Это мы, Господи!", Гудзенко, Павел Шубин или Юрий Белаш — в стихах? Или врали Герои, дважды и трижды Герои Советского Союза Ковпак, Фёдоров, Медведев, Вершигора и Покрышкин в своих воспоминаниях "От Путивля до Карпат", "Подпольный обком действует", "Это было под Ровно", "Сильные духом", "Люди с чистой совестью" и "Небо войны"? Или Полевой выдумал свою "Повесть о настоящем человеке"?.. Или врали Шостакович в Седьмой симфонии, Калатозов в фильме "Летят журавли", Чухрай в "Балладе о солдате"? Или лакировали войну художники Корин и Дейнека, Пластов и Кривоногов? Ну, назвал бы хоть одно имечко! Надо же отвечать за свои слова. Некоторые из перечисленных имён и произведений Гранин упомянул в "Блокадной книге" с почтением и уважением. Так это же в Советское время. А теперь всё подряд — враньё, мизантропия?

Попытки сказать правду, говорит, были, но — вот, мол, характернейший пример: "Жукову не дали в воспоминаниях написать, что был момент, когда реально появилась опасность, что Москву не удастся отстоять. Симонов его спросил: "Было у вас такое ощущение?" Он сказал: "Да, был момент, когда это было возможно". Историки долго не могли смириться с этим, цензура — тем более". Гранина интересует не реальная обстановка, не факты, а ощущения, и даже те, которые посетили Жукова, по его же словам, на какой-то момент. Писателю хоть бы этим поживиться!

А на самом деле Г.К. Жуков сказал Симонову, согласно его записи, вот что: "Последнее наступление немцев (на Москву) началось 15-16 ноября. К его началу на главном направлении Волоколамск-Нара, на своём левом фланге они имели 25-27 дивизий, из них примерно 18 танковых и моторизованных. Но в ходе боёв их силы оказались на пределе. И когда они уже подошли к каналу Москва-Волга, к Крюкову, стало ясно, что они не рассчитали, шли на последнем дыхании. Подошли. А в резерве — ни одной дивизии (куда они подевались, Даниил Александрович? — В.Б.). К 3-4 декабря у них в дивизиях оставалось примерно по 30-35 танков из 300. Чтобы выиграть сражение, им нужно было иметь на направлении главного удара во втором эшелоне дивизий 10-12, т.е. с самого начала нужно было иметь не 27, а 40 дивизий. Тогда они могли бы прорваться к Москве. Но у них этого не было. (Куда они подевались, Даниил Александрович? — В.Б.). Они уже истратили всё, что было, потому что не рассчитали силу нашего сопротивления" (Откуда она взялась, Даниил Александрович? — В.Б.). Это маршал сказал Симонову во время съёмок фильма "Если дорог тебе твой дом", и это вошло в фильм.

Всем известный В.Познер, король ночного эфира и комендант Лысой Горы, накануне ещё 65-летия Победы тоже ужасно негодовал, что фильм был готов в 1966 году (может, в декабре), а на экран вышел… какое зверство цензуры!.. только в 1967-м (может, в январе). Кроме того, он уверял, божился, клялся памятью своего отца, что беседы маршала с писателем в фильме нет.

Это почему же такая ужасная задержка и такое бесцеремонное изъятие? Потому, оказывается, что "там упоминались маршалы Тухачевский, Блюхер, Егоров, Якир, Уборевич". Прекрасно. Однако, во-первых, Якир и Уборевич не маршалы. Во-вторых, а что, все эти имена невозможно было тогда произнести, они оказались под запретом? Да как же в таком случае хотя бы именно Жукову именно в ту пору в своих воспоминаниях, вышедших в 1969 году, удалось неоднократно упомянуть этих людей, причём безо всяких критических оценок? Но это не имеет значения для Познера, он исходит из презумпции универсального негодяйства советского времени. И продолжает твердить, что большое интервью Симонова с маршалом Жуковым "было приказано смыть", ибо маршал ещё и раскрыл какую-то ужасающую тайну, сказал убийственную правду о войне. Что именно? Может, Сталин дал взятку фельдмаршалу Боку? Похоже…

Но не перевелись ещё на Руси бесстрашные воители за правду-матку: "Мой отец Владимир Александрович сохранил это интервью", то есть дерзко наплевал на страшный приказ. А кто он был, родитель-то? Как же, — говорит, — создатель Экспериментальной творческой киностудии. Ну, это не совсем так. В.А. Познер был человеком деловым, но не столь уж выдающимся, а создателем студии и главной фигурой там был режиссёр Григорий Чухрай. Этот Познер, объявив того Познера создателем, о Чухрае и не упомянул. Создатель, говорит, "выкрал плёнку, смонтировал интервью и сдал на другую студию". На какую? Тайна… Познер заключил вступление к показу интервью словами: "То, что вы сейчас увидите, не было никогда и нигде показано по телевидению. Это уникальное интервью великого маршала о великой войне". Вероятно, ожидал за это орден Андрея Первозванного, но…

Как известно, лучшие сорта лжи фабрикуются из полуправды. По телевидению интервью, возможно, не показывали. Но Познер в самом конце передачи, уже после демонстрации, ещё раз повторил: "Интервью с маршалом Жуковым было приказано уничтожить. Только по одной причине: Жуков говорил правду. Все, кто участвовал в войне, — ветераны, их близкие, дети — имеют право знать правду о войне. И сегодняшняя передача — это шаг в сторону правды". Вот, мол, она. Мы с папой даём её вам накануне юбилея Победы. Как видите, мы к ней тоже причастны.

Но тут приходится напомнить Познеру, что телевидение — не единственное средство массовой информации. Существуют, например, кино, книги, журналы. Так вот, в 1969-м я сам видел это интервью на экране в Центральном доме литераторов. Факт показа подтвердил в "Литературной газете" и критик Владимир Огнев, тогда — главный редактор Экспериментальной студии. Конечно, это лишь несколько сот зрителей, однако тут есть что добавить. В 1965 и 1968 годах в издательстве "Московский рабочий" вышла книга "Битва за Москву". Там была и большая (35 страниц) статья Г.К. Жукова. В ней более обстоятельно и широко рассказано о том, что Георгий Константинович сказал в интервью Симонову. Было кое-что и сверх того — например, такое признание о тогдашнем положении дел: "Сплошного фронта обороны на Западном направлении не было. Образовались зияющие бреши, которые закрыть было, фактически, нечем… Главная опасность заключалась в том, что пути на Москву были почти ничем не прикрыты. Слабое прикрытие на Можайской линии обороны не могло гарантировать от внезапного появления перед Москвой бронированных войск противника" (с.65). А также — о положении в конце ноября: "Фронт нашей обороны выгибался, образовались очень слабые места. Казалось, вот-вот случится непоправимое… 28 ноября в районе Яхромы танковые части противника прорвались за канал Москва—Волга" (с.79). Увы, пути на Москву были почти не прикрыты, но и шагать по этим путям было уже некому.

Почему, Даниил Александрович? А когда в мае 45-го оказались открыты пути на Берлин, то у нас нашлось много охотников шагать по ним дальше. Почему?

Книга "Битва за Москву" вышла двумя изданиями тиражом по 100 и 75 тысяч экземпляров. Это тебе уже не ЦДЛ… А в 1985 году тиражом 300 тысяч экз. вышел 10-й том собрания сочинений Константина Симонова. И там имеется глава "История одного киноинтервью". Статья написана в 1978 году и тогда же была напечатана в майском номере журнала "Дружба народов". Я тогда работал в этом журнале и помню, как Симонов приходил к нам в наш одноэтажный кривенький флигелёк во дворе дома Ростовых на улице Воровского. В статье-главе Симонов целиком, слово в слово привёл это самое киноинтервью. В 1988 году тиражом в 200 тысяч вышел сборник воспоминаний "Маршал Жуков. Каким мы его помним". И там опять это симоновское интервью в полном виде, и не раз издавалось ещё.

Что ж получается в итоге? То, что было издано многотысячными массовыми тиражами и что советские люди могли читать и знать ещё почти полвека тому назад, Познер подал как жареную сенсацию, как свежайшую новинку, изобличающую-де коммунистов. А Герой труда без труда подхватывает её и тащит дальше. Но ведь могли бы они с Познером представить себе и такую картину. После знаменитого совета в Филях 9 сентября 1812 года, допустим, Василий Андреевич Жуковский, певец во стане русских воинов, берёт интервью у Михаила Илларионовича Кутузова и спрашивает: "Ваше сиятельство, а как с Москвой?" И главнокомандующий отвечает: "Во имя сохранения армии Первопрестольную решено оставить". И ведь оставили! Мало того — сожгли Первопрестольную-то. Интересно, что сказали бы об этом Гранин, Познер и Мафусаил, кто из них решился бы опубликовать интервью Кутузова?

3-4 июля 2017 года в г. Женеве прошло 2-е заседание Межправительственной группы экспертов по законодательству и политике в сфере защиты прав потребителей (далее - МГЭ), образованной в соответствии с резолюцией Организации Объединенных Наций (ООН), утвердившей в декабре 2015 года пересмотренные Руководящие принципы ООН для защиты интересов потребителей.

Российскую Федерацию на заседании представляли должностные лица Роспотребнадзора, как координатора по взаимодействию с ЮНКТАД по данному направлению работы. Кроме того, в заседании приняли участие представители Евразийской экономической комиссии.

Основными темами, рассмотренными в рамках 2-го заседания МГЭ, стали:

- защита прав уязвимых потребителей и потребителей, находящихся в неблагоприятном положении,

- защита прав потребителей в контексте электронной коммерции,

- имплементация положений пересмотренных Руководящих принципов в национальные юрисдикции,

- наращивание потенциала органов, осуществляющих защиту прав потребителей,

- обсуждение предложения Аргентины о вынесении на утверждение Генеральной Ассамблеи ООН декларации об утверждении Всемирной недели защиты потребителей (2-я неделя марта или неделя, на которую выпадает 15 марта).

В рамках Круглого стола по вопросам защиты уязвимых потребителей были представлены соответствующие доклады Секретариата МГЭ, а также Португалии, Египта, Замбии, Индии, Испании, Китая, Сальвадора, Алжира и др.

Российская делегация также представила участникам заседания информацию о мерах, предпринимаемых для защиты данной категории граждан на национальном уровне, отметив, что данный вопрос наряду с другими актуальными аспектами защиты прав потребителей в апреле 2017 года предметно рассматривался на уровне Президента Российской Федерации (на заседании президиума Госсовета). При этом было подчеркнуто, что определенный уровень правовой защищенности уязвимых категорий потребителей в России в настоящее время уже гарантирован целым рядом законодательных актов, в частности, в области защиты детей от информационной продукции, причиняющей вред их здоровью, и в сфере туризма.

На Круглом столе по вопросам защиты потребителей в контексте электронной коммерции выступили представители Франции, Гонконга, США, Мексики, Коста-Рики, Марокко, Индии, Германии, Беларуси, Кореи и др., а также Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), Всемирной организации по защите потребителей (Consumers International).

Практически всеми выступающими подчеркивалась важность выработки эффективных механизмов противодействия недобросовестным практикам в этой области, актуальность защиты персональных данных (личной информации), проблемность обеспечения безопасности товаров, реализуемых онлайн, их возврата продавцу и др.

Российская Федерация представила содержательную информацию о развитии данного направления защиты прав потребителей на национальном уровне, в том числе о законопроекте в отношении регулирования деятельности платформ, агрегирующих информацию о товарах или услугах. Россия также проанонсировала практические инициативы, разработанные для их реализации на площадки «Группы двадцати» в партнерстве с ОЭСР/ЮНКТАД, в том числе касающиеся перспективы создания единого глобального портала для потребителей.

В рамках обсуждения всеми делегатами подчеркивалась важность рассмотрения данного вопроса на международных площадках, в том числе ЮНКТАД, а также необходимость межгосударственного действенного взаимодействия, особенно в контексте трансграничного сегмента электронной коммерции и сопутствующих ему проблематик.

При рассмотрении предложения Аргентины о вынесении на Генеральную Ассамблею ООН декларации об утверждении Всемирной недели защиты потребителей подавляющее большинство делегатов, в том числе Россия, поддержали данную инициативу. В результате по итогам обсуждения преимущественным консенсусом было принято решение о подготовке соответствующего проекта декларации на основе текста, представленного Аргентиной, с дальнейшим обсуждением этого вопроса в рамках сентябрьского заседания Совета по торговле и развитию ЮНКТАД.

В заключении своей работы участники МГЭ приняли итоговую резолюцию и утвердили в качестве основных тем для обсуждения на очередном заседании, запланированном на июль 2018 года, - вопросы урегулирования споров и выплаты потребителям соответствующих возмещений, а также обеспечения безопасности реализуемой потребителям продукции.

В интервью ИА «Рейтер» Александр Новак подробно рассказал о ходе реализации соглашения ОПЕК+.

В интервью ИА «Рейтер» Министр энергетики Российской Федерации Александр Новак подробно рассказал о ходе реализации соглашения об ограничении добычи между странами ОПЕК и не-ОПЕК.

Министр отметил, что от продления соглашения наблюдается положительный эффект, несмотря на моментное незначительное снижение цены. «Без соглашения мы бы видели увеличение мировых запасов и очень низкие цены, сокращения еще больших объемов инвестиций, соответственно, влияние на экономики многих стран. По нашим расчетам, рынок к 1 апреля следующего года будет гораздо лучше с точки зрения запасов. Мы ожидаем, что запасы в странах ОЭСР вернутся к уровням пятилетних значений в течение следующих 9 месяцев действия этого соглашения», - пояснил Александр Новак.

При этом глава Минэнерго России отметил, что выход из сделки, которая действует до 1 апреля 2018 года, должен быть плавным, чтобы не нарушить баланс спроса и предложения.

«Мы заинтересованы в сбалансированном выходе с тем, чтобы не обрушить сразу баланс спроса и предложения. Это отдельная тема, которая будет стоять на повестке в скором времени. То, что это будет плавный выход, - скорее всего, это так, в течение какого времени – мы обсудим отдельно. Предварительно, без деталей, другие участники ОПЕК также подтвердили заинтересованность в выходе из сделки так, чтобы предложение росло по мере роста спроса в течение второго-третьего квартала", - сказал Александр Новак.

Министр уверен, что рост спроса, который начнется во втором квартале следующего года, еще более стабилизирует ситуацию, и это позволит плавно выйти из сделки.

В течение трёх дней представители конкурентных ведомств и эксперты ЮНКТАД в различных форматах обсудят актуальные вопросы конкурентной политики.

5 июля 2017 года делегация ФАС России приняла участие в открытии 16-ой сессии Межправительственной группы экспертов по конкурентному законодательству и политике Конференции ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД).

По традиции, в начале мероприятия состоялись выборы председателя 16-ой сессии, которым была избрана Мона Эльграф, руководитель конкурентного ведомства Египта. С приветствием к участникам 16-й сессии выступили заместитель генерального секретаря ЮНКТАД Изабель Дюран и глава департамента по конкурентной и потребительской политике ЮНКТАД Тереза Морейра.

В первый рабочий день участники 16-й сессии обсудили вопросы повышения компетенций и технического сотрудничества в области конкурентной политики и законодательству. В частности, секретариатам ЮНКТАД была сделана презентация по указанной тематике, участие в подготовке которой принимала ФАС России. Российское антимонопольное ведомство имеет значительный опыт оказания технической помощи конкурентным ведомствам государств-участников СНГ и ряда других стран.

«Повышение компетенций требует значительных инвестиций в человеческий капитал и инфраструктуру. Важный шаг в этом направлении сделала Россия, открыв в 2012 году в г. Казани Учебно-методический центр ФАС России, обучение в котором прошли специалисты антимонопольных органов не только соседних государств, но и зарубежных конкурентных ведомств от Финляндии до ЮАР и от Индонезии до Эквадора. При создании центра мы использовали опыт функционирующих к этому времени двух центров ОЭСР - в Сеуле и Венгрии. В 2013 году решением глав правительств СНГ центру присвоен статус Базовой организации по обучению специалистов стран СНГ в антимонопольной сфере. Капитальные вложения в человеческий потенциал и инфраструктуру является важным элементом в решении такой важной задачи, как повышение компетенций», - отметил выступая в рамках первого рабочего дня 16-й сессии экспертов по конкуренции ЮНКТАД заместитель главы ФАС России Андрей Цыганов.

Накануне саммита G20 в Гамбурге западные СМИ активно высказывают предположения о том, как пройдет мероприятие, в том числе один из его ключевых моментов — первая личная встреча Дональда Трампа и Владимира Путина.

Немецкие СМИ пишут, что саммит будет интересен в первую очередь из-за сложной ситуации на международной арене и "личных особенностей" участников. Журналисты Sueddeutsche Zeitung отмечают, что особое внимание привлекает президент США Дональд Трамп, который впервые встретится со своими коллегами в рамках такого формата. Издание указывает на два основных фактора, которые повлияют на атмосферу саммита: новый виток соперничества между Китаем и США и обещание Трампа выстроить "особые отношения" с Путиным, данное в ходе предвыборной кампании.

В то же время немецкая пресса предлагает не возлагать больших надежд на переговоры президентов в Гамбурге. Встреча скорее станет способом выяснить, какие отношения в дальнейшем сложатся между главами мировых держав. Bild подчеркивает, что даже если американский президент захочет поспособствовать улучшению отношений с Россией, у него будут связаны руки.

"Малейший шаг навстречу Москве навлечет на Трампа большие подозрения даже в его собственной Республиканской партии", — говорится в статье.

В то же время, как отмечает Bild, большое значение может иметь выбранный формат переговоров. Если состоится официальная встреча, это станет признаком того, что отношения России и США возвращаются в правильное русло. Если все ограничится неофициальной и символической беседой, это будет означать, что обе стороны мало заинтересованы в налаживании контакта.

"Встреча сыграет роль "пробного шара", и речь здесь пойдет о том, чтобы произвести лучшее впечатление. Мир будет наблюдать за предстоящим рукопожатием. Всего несколько минут решат, кто окажется "сильнейшим" в ходе этого саммита", — пишет издание.

Die Welt также обращает внимание на ограниченность возможностей Трампа в отношении России. В США на президента оказывается сильное давление, и американские политики будут следить за каждым его жестом в Гамбурге. Американский минфин не так давно расширил санкционный список против Москвы, а сенаторы от обеих партий договорились о принятии закона, лишающего президента права отменять антироссийские меры, напоминает издание. Таким образом, у Трампа почти нет шансов сделать что-либо для улучшения отношений с Москвой, считают журналисты.

Американские СМИ также обсуждают предстоящую встречу российского и американского президентов. Как отмечает Newsweek, решимость Путина столкнется с привычкой Трампа превращать каждое рукопожатие с мировым лидером в "проверку" как символической, так и физической силы.

CNN цитирует бывшего чиновника администрации Барака Обамы Дерека Чолле, который "ожидает олимпийского уровня демонстрации собственного превосходства от обоих лидеров". Журналисты телеканала сомневаются в том, что американский президент "одержит победу". "Трамп оказался в невыгодном положении. Он ослаблен внутри страны, самонадеянно бросается из одной политической бури в другую, оставляя крайне мало пространства для маневров во внешней политике", — говорится в статье.

CNN отмечает, что встреча имеет особое стратегическое значение, поскольку именно сейчас страны переживают самый опасный этап двусторонних отношений со времен холодной войны.

Корреспондент Блумберг Майкл Макки обращает внимание на то, что, хотя президент США собирается на встречу без какого-либо конкретного плана, он сможет "противостоять Путину, который имеет репутацию жесткого переговорщика и очень сильного лидера". "Итак, Трамп докажет, что он непотопляем, а Путин получит дополнительную рекламу, которая повысит его рейтинг внутри страны, показав, что он может дать отпор американскому президенту и донести до него свою точку зрения", — резюмирует он.

В другом материале агентство отмечает, что Трампу может не хватить знаний для обсуждения глобальных проблем по сравнению с российским лидером, который имеет в подобных вопросах большой опыт.

The Wall Street Journal больше склонна верить в успех американского президента, который, по мнению журналистов, должен продемонстрировать, что какие-либо уступки со стороны США возможны только после того, как Москва изменит политическую линию.

"Трамп считает, что он прекрасно разбирается в людях и мастерски заключает сделки, и это может оказаться опасным сочетанием, когда президент впервые встретится с Путиным в пятницу во время саммита G20 в Германии", — пишет издание.

По мнению журналиста The Guardian Джулиана Борджера, предстоящая встреча может стать сложным испытанием для Трампа в первую очередь из-за того, что во время переговоров его слова, мимика и жесты будут "скрупулезно анализироваться" на предмет "российского влияния". Журналист отмечает, что Москва, скорее всего, хорошо подготовилась к встрече, тщательно оценив ситуацию и наметив желаемые цели. Кроме того, у Путина будут и другие преимущества при встрече с Трампом, поскольку российский лидер имеет больше влияния в собственной стране, в том числе и по внешнеполитическим вопросам.

Даже несмотря на то, что встречи Трампа с Ангелой Меркель и Си Цзиньпином совершенно точно не будут легкими, диалог американского президента с Путиным должен стать "кульминацией" визита лидера Соединенных Штатов на саммит G20, пишет бельгийская La Libre.

При первой встрече Дональд Трамп и Владимир Путин смогут "помериться силами", утверждает французская газета Le Monde. Кроме того, сложная обстановка, усугубленная недавними северокорейскими испытаниями, вынуждает американского президента искать союзников. Ни его визит в Польшу, ни диалог с китайским лидером Си Цзиньпином не будут иметь для Трампа значения, сопоставимого со встречей с Владимиром Путиным, подчеркивает издание.

Что касается повестки дня саммита, то, по мнению журналистов, главными темами обсуждения станут ситуация на Ближнем Востоке, сирийский кризис, Украина и санкции в отношении Москвы, а также "российское вмешательство" в президентские выборы в США в 2016 году.

Нынешний президент США знает куда ехать и что говорить. Понятно, почему он перед G20 приехал в Варшаву — Польша является лидером той Европы, которая говорит с Трампом на одном языке "национального суверенитета". Той Европы, которая поможет Трампу в его конфликте с глобалистским Брюсселем, Берлином и, возможно, Парижем (если Макрон не "переобуется"). Трампу нужны симпатии населения этой Европы.

Польский бальзам

Однако их нужно завоевать — так, согласно опросу Pew, уровень одобрения трамповской внешней политики в Польше составляет лишь 23% (против 58%, которые были у Обамы). Поэтому понятно, почему, прибыв в Польшу, Трамп стал расточать комплименты хозяевам, восторгаться польской нацией, ее историческими достижениями и даже географическим положением. За одно только "Польша — это сердце Европы" поляки, переживающие сейчас всплеск великопольского национализма и противостояние с брюссельским "сердцем" и берлинским "мозгом", будут носить его на руках.

Следуя этой же логике, Трамп искажал исторические факты в угоду польскому видению истории. Рассказывал истории про то, что в 1920 году поляки сдержали большевистскую армию на пути к завоеванию Европы (хотя началось все именно с желания армии восстановленной Польши присоединить к себе лакомые кусочки украинских и белорусских земель), и про то, что в 1939 году "на вас еще раз напали — нацистская Германия с запада и СССР с востока" (но и Польша до этого делила с Германией поверженную Чехословакию, которую, кстати, сдали фашистам европейские державы).

"Я не исключаю, что речь для Трампа подготовил кто-то из этнических поляков в его администрации. Очень уж нетипично столь хорошее знание польских исторических болевых точек и слишком уж точное попадание", — говорит РИА Новости доцент Высшей школы экономики Дмитрий Офицеров-Бельский.

Среди этих точных попаданий была и польская версия истории Варшавского восстания. "В 1944 году советская и нацистская армии готовились к битве здесь, в Варшаве. В таких условиях жители Варшавы восстали. <…> Более 150 тысяч поляков погибли во время этой отчаянной борьбы против захватчика. С другой стороны реки Вооруженные силы Советской России стояли и ждали, смотрели, как нацисты уничтожают город, убивая мужчин, женщин и детей", — говорил Трамп.

Полная полуправда

Как правило, ложь заключается в половине правды. Советская и нацистская армия готовились к битве в Варшаве. В таких условиях жители Варшавы восстали. Но восстали почему? Не потому, что проснулась гордость, иначе бы они стояли плечом к плечу с евреями во время героической обороны еврейского гетто в 1943 году. Польские активисты в городе восстали потому, что сидящее в Лондоне эмигрантское правительство решило усилить свои позиции в переговорах о будущем Польши.

"Инициатива и выбор времени исходили, разумеется, от эмиграционного правительства и при активном участии британского правительства. Они хотели поставить СССР перед фактом освобождения Варшавы и предотвратить тем самым передачу власти в Польше правительству, сформированному из сторонников СССР. В каком-то смысле это была реакция на формирование в Москве 21 июля 1944 года Польского комитета национального освобождения, которое 31 декабря будет преобразовано во Временное правительство Республики Польши", — отмечает Дмитрий Офицеров-Бельский. Для этого нужно было поднять бунт в городе после того, как из него уйдут немцы, и до того, как туда войдут советские войска. Просчет повстанцев был в том, что немцы по инициативе командующего группой "Центр" Вальтера Моделя в конечном итоге уходить отказались и, наоборот, усилили гарнизон.

Что же касается помощи Советской России, то да, как говорит Трамп, с "другой стороны реки Вооруженные силы Советской России стояли и смотрели". Но что им еще оставалось делать?

"Форсирование Вислы могло осуществляться только в рамках широкой и хорошо подготовленной операции, каковой и стала Висло-Одерская операция в январе 1945 года. Раньше ее провести было невозможно. Любой, кто хорошо знаком с военным делом, скажет, что предыдущее наступление советских войск в рамках операции "Багратион" было слишком быстрым — белорусские железные дороги были разрушены партизанами во время операции "Концерт" в 1943 году, и требовалось время, чтобы подтянуть резервы и вооружения к линии фронта, ушедшей далеко на запад. Основной задачей советского командования на тот момент было избежать контрудара, и тем более в планы совершенно не входило бросать войска в котел на левом берегу Вислы", — поясняет Офицеров-Бельский.

Однако советское командование все-таки помогало. "В 2014 году Федеральное архивное агентство России опубликовало подборку документов, показывающих, что попытки помощи советской стороны восстанию были регулярными и существенными. С 24 сентября штаб 1-го Белорусского фронта находился на связи с главными очагами восстания. Координировались сбросы грузов, корректировался огонь артиллерии. Советские летчики совершили 4821 самолетовылет в район Варшавы, из них 2435 — на сброс грузов, 100 — на подавление гитлеровских ПВО, 1361 — на бомбометание и обстрел войск противника по просьбам повстанцев. Пилоты 925 вылетов имели задачу с воздуха прикрывать районы, занятые повстанцами, вести разведку в их интересах", — рассказал РИА Новости российский историк, директор фонда "Историческая память" Александр Дюков.

Более того, соединения генерала Зыгмунта Берлинга (командующего 1-й армией просоветского Войска Польского в составе 1-го Белорусского фронта) предприняли попытку форсирования Вислы в сентябре 1944 года. Более трех тысяч солдат из этого десанта, желавшего спасти жизни жителей Варшавы, погибли из-за авантюры Лондона и эмигрантского польского правительства.

Однако историческая правда бизнесмену Трампу не нужна — ему нужно впечатление. И оно создано. "Польша пребывает в восторге, и в стране сравнивают речь Трампа с речью Иоанна Павла II во время его первого официального визита в Польшу", — говорит Дмитрий Офицеров-Бельский. Так что уедет он соврамши, но зато с улучшенным рейтингом.

Хроники Финтеха. Выпуск 29. В Фейсбуке — уже 2 000 000 000 блоггеров

Антон Арнаутов, директор АНО «Финтех Лаб»

Финтехи становятся банками, китайцы и за рубежом предпочитают мобильные платежи, mBank предоставляет банковскую платформу как сервис, и другие новости финтеха от «Финтех Лаб».

ФИНАНСОВЫЕ СЕРВИСЫ И ТЕХНОЛОГИИ

Мобильные банковские транзакции должны удвоится в Великобритании к 2022, а число посещений физических отделений банка должно упасть в среднем до двух посещений в год. Аналитики обращают внимание на то, что посещения отделений не упадут до нуля, следовательно, отделения продолжат играть существенную роль. В мобильных платежах в пять раз должна вырасти доля тех, кто сегодня предпочитает отделения, — пожилых людей и клиентов с низким доходом.

Finextra, 28.06.2017

Банк Chase (США) в партнерстве с GE проводит кампанию по сокращению затрат на электричество в отделениях банка. Система будет включать в себя ПО, сенсоры, управляемые выключатели. Экономия должна составить до 15%. Также будет проведен эксперимент по установке солнечных батарей в отделениях банка в Калифорнии.

Finextra, 29.06.2017

Число пользователей Facebook достигло 2 млрд. человек, оно выросло вдвое с 2012 г. Доля пользователей Facebook из США, Канады и Европы снизилась за три года с 38% до 30%.

PYMNTS, 28.06.2017

Польский mBank получил лицензию на предоставление своей банковской технологии как сервиса. В лицензию на модель банкинга от mBank входят электронная платформа, продукты, процессы и ноу-хау в продажах. Первым покупателем лицензии стал французский La Banque Postale.

Finextra, 26.06.2017

Израильский Bank Leumi запустил отдельный мобильный банк с собственным брендом, который получил название Pepper. Клиенты мобильного банка смогут пользоваться онлайн практически всем комплексом банковских услуг — от платежей и переводов до кредитов и депозитов. В Pepper используются технологии искусственного интеллекта для мониторинга финансового поведения клиентов. Поддержка будет доступна в видео чате, мессенджере или по телефону.

Finextra, 27.06.2017

Сингапур меняет банковское регулирование, чтобы банки смогли заниматься нефинансовыми видами бизнеса, такими как электронная коммерция. Теперь банки получат право заниматься теми видами бизнеса, которые расцениваются как дополняющие их основной бизнес, либо инвестировать в них. Например, банки теперь смогут выступать операторами платформ — маркетплейсов, которые будут соединять продавцов и покупателей в различных сферах бизнеса.

Finextra, 28.06.2017

В придачу к ипотечному кредиту клиенты будут целый месяц получать от финтех стартапа SoFi (США) к завтраку тосты с авокадо, столь популярные среди американских миллениалов.

BankInnovation, 30.06.2017

Руководители IBM выступили с рядом заявлений, в которых они пытаются развеять страхи по поводу угроз, якобы исходящих от технологий искусственного интеллекта. В компании считают, что, напротив, катастрофой стало бы игнорирование этих технологий. IBM призывает правительства сконцентрироваться на подготовке трудовых ресурсов с квалификацией, которая позволила бы сотрудничать с ИИ.

PYMNTS, 28.06.2017

Одна из крупнейших финтех компаний Европы Adyen (Голландия) получила общеевропейскую банковскую лицензию. Adyen является крупнейшим провайдером платежей в онлайне, она обслуживает 9 из 10 ведущих компаний в е-коммерсе, таких как Airbnb, Booking.com, Spotify и Facebook. Компания заявляет, что банковская лицензия нужна ей для обслуживания платежей, в том числе — трансграничных. Не так давно лицензию получила другая известная европейская финтех компания Klarna.

Reuters, 26.06.2017

Один из ведущих китайских экспертов в области искусственного интеллекта Кай-Фу Ли (Kai-Fu Lee) заявил, что Китай и США также могут пострадать от сокращения рабочих мест в результате распространения технологий искусственного интеллекта. Но, по мнению эксперта, поскольку две страны являются лидерами в области ИИ, они станут главными бенефициарами новой технологической революции, которая может превратить Америку и США в супердержавы в области искусственного интеллекта.

MIT Technology Review, 27.06.2017

API

Mastercard представил очередной набор API для внешних разработчиков. В новые API входят доступ к сервису платежей через QR код и доступ к платежам в чатботе. Теперь платформа API от Mastercard включает более сорока продуктов и сервисов.

Financial IT, 28.06.2017

ПЛАТЕЖИ

Общая сумма платежей в британской системе моментальных платежей CHAPS выросла в 2016 г. на 10,5% и достигла 75,6 триллионов фунтов стерлингов. Число транзакций составило 39 млн. Рост был обеспечен за счет перевода платежей из международных платежных систем во внутреннюю систему.

Finextra, 28.06.2017

Голландский ABN Amro создал носимое платежное устройство в виде ювелирного кольца.

PYMNTS, 26.06.2017

Англиканская церковь Великобритании объявила о планах по тестированию бесконтактной технологии платежей для сбора пожертвований. Этим летом ручными терминалами для пожертвований будут оборудованы 40 церквей, в следующем терминалы должны появится во всех английских церквях. Необходимость применения бесконтактных терминалов вызвана тем, что молодые прихожане часто не имеют с собой наличных денег.

Finextra, 26.06.2017

Число китайских туристов, побывавших за рубежом достигло в 2016 г. 122 млн. человек. В своих путешествиях китайские туристы потратили 109,8 млрд. долларов. Предпочтительным методом оплаты для китайских туристов являются мобильные платежи - Alipay или WeChat Pay. Китайцы предпочитают мобильные платежи при покупке одежды, косметики, еды и напитков, оплаты отелей и т.д.

ThePaypers, 30.06.2017

БЕЗОПАСНОСТЬ

Британский парламент подвергся интенсивной атаке, целью которой стал поиск слабого пароля для электронной почты. Для предотвращения атаки служба безопасности парламента вынуждена была полностью закрыть удаленный доступ к информационным системам, в том числе — к электронной почте.

PYMNTS, 26.06.2017

РЕГУЛИРОВАНИЕ

В Вашингтоне собираются ограничить китайские инвестиции в США. И администрация президента Трампа, и законодатели обеспокоены потенциальной угрозой для национальной безопасности, которую создают китайские инвестиции в американские технологические компании. В 2016 г. инвестиции Китая в США утроились по сравнению с предыдущим годом и составили 46 млрд. долларов. В этом году свою озабоченность по поводу китайских инвестиций в экономику США уже выражал Пентагон.

New York Times, 29.06.2017

БЛОКЧЕЙН

Семь крупных европейских банков (Deutsche Bank, HSBC, Natixis, Rabobank, Societe Generale и Unicredit) создают блокчейн консорциум для изучения возможностей использования блокчейн для работы с СМБ, в частности для внутренних и трансграничных платежей малых предприятий. Консорциум будет использовать для своей платформы облачную блокчейн технологию от IBM.

PYMNTS, 29.06.2017

Компания LG заявила, что увеличит свои инвестиции в финансово-информационные технологии, в том числе – в блокчейн. LG представило блокчейн платформу для финансовых сервисов, основывающуюся на технологическом решении Corda блокчейн консорциума R3. В компании планируют создать в этом году цифровой финансовый центр, численность сотрудников которого должна составить к 2018 г. 200 человек.

Business Korea, 28.06.2017

Народный банк Китая открыл новую исследовательскую лабораторию в области технологии блокчейна. Сейчас ведется подбор персонала в лабораторию на вакансии, связанные с разработкой цифровых валют и электронными деньгами.

Coindesk, 30.06.2017

Немецкий автопроизводитель Daimler AG провел первое тестовое размещение корпоративного бонда на 100 млн. евро в рамках пилотного блокчейн проекта. В проекте участвовала самая большая банковская группа Германии Landesbank Baden-Württemberg (LBBW), а также тр сберегательных банка.

Coindesk, 28.06.2017

СТАРТАПЫ

В Гонконге создана Ассоциация Финтеха. Ассоциация представляет собой общественное некоммерческое объединение участников рынка. В рамках Ассоциации будут сформированы тематические комитеты по наиболее актуальным областям финтеха: блокчейну, Большим данным, платежам, регтеху и финансовой грамотности.

Finextra, 28.06.2017

В Ирландии создан фонд в 500 000 евро для привлечения в страну 10 стартап проектов, каждый из которых получит инвестиции в 50 000 евро, офисное пространство и нематериальную поддержку по развитию бизнеса.

Finextra, 30.06.2017

В Европе создана Ассоциация регтеха, в которую вошли компании/стартапы из разных стран, работающие в этой области финтеха. Ассоциация зарегистрирована в Швейцарии.

Finextra, 29.06.2017

Биржа Deutsche Börse создала финтех хаб во Франкфурте. Хаб находится в центре города, он включает в себя коворкинг, офисное пространство и зал для проведения ивентов, общая площадь офиса – 450 кв.м. При Deutsche Börse действует сеть стартапов Deutsche Börse Venture Network, которая включает в себя более 400 участников из разных стран Европы.

Fintech Ranking, 29.06.2017

Трамп хочет изменить европейский энергорынок.

Саммит «Инициативы трех морей», который проходит в Варшаве, может изменить ситуацию на энергетическом рынке.

Президент США Дональд Трамп считает, что саммит «Инициативы трех морей», который проходит в Варшаве, может изменить ситуацию на энергетическом рынке.

«Мы используем эту историческую встречу для того, чтобы дать ход новому будущему - открытому, справедливому и доступному энергетическому рынку, который привнесет благополучие и безопасность всем нашим гражданам. Мы (США) обладаем значительными энергетическими запасами и являемся экспортерами энергоресурсов», – сказал сегодня президент США Дональд Трамп на этом саммите, пошутив, что «если вам (европейцам) будет нужна энергия, вы лишь позвоните нам».

«Мы поддерживаем ваше стремление к большему благополучию и безопасности. Мы ценим ваши инициативы по расширению инфраструктуры, мы это приветствуем – это возможность для углубления экономического сотрудничества с вашим регионом, – отметил президент США. – Инициатива трех морей» изменит и перестроит весь регион и обеспечит соответствие вашей инфраструктуры европейской и само собой западной», – подчеркнул Трамп.

«Инициатива трех морей» (Балтика-Адриатика-Черное море) объединяет 12 государств Центральной и Восточной Европы.

Дуда: Польша решила стать газовым хабом.

Вопрос обсуждался в ходе переговоров Дональда Трампа и президента Польши Анджея Дуда.

Страна может стать хабом для доставки сжиженного природного газа из США, этот вопрос обсуждался в ходе сегодняшних переговоров с американским президентом Дональдом Трампом, заявил президент Польши Анджей Дуда на пресс-конференции в Варшаве.

«Отвечая на вопрос о том, можем ли мы стать хабом, через который СПГ из США поступал бы в страны Центрально-Восточной Европы, я уверен, что да. Я уверен, что так, и мы об этом сегодня разговаривали», – сказал он.

В апреле текущего года Польша подписала контракт на разовую поставку из США сжиженного природного газа, объемы контракта не уточнялись.