Новости. Обзор СМИ Рубрикатор поиска + личные списки

Заседание Евразийского межправительственного совета.

Выступление Дмитрия Медведева на заседании:

Уважаемые коллеги, уважаемые члены делегаций! Хочу поблагодарить Казахстан за организацию нашего заседания, за создание максимально комфортной обстановки для работы. Нам всегда приятно бывать в Казахстане, посещать гостеприимную Алма-Ату. Поздравляю всех с началом года. Конечно, год начинается с подведения итогов, постановки новых задач. Мы действительно в узком составе уже к этому приступили – провели консультации, по каким-то вопросам нашли решение, по каким-то вопросам продолжим эти консультации, провели в общем продуктивные дискуссии, теперь уже в широком составе продолжим обсуждение всех этих тем.

Несколько слов об итогах 2017 года. Мы в целом положительно оцениваем прошлый год как с точки зрения экономической ситуации, так и развития институтов союза. Удалось добиться неплохого качества макроэкономических показателей в рамках нашего Евразийского союза. Напомню, что объём взаимной торговли между нашими странами, как и прогнозировалось, увеличился почти на 27%. И валовый внутренний продукт растёт, и промышленное производство растёт, и сельское хозяйство. Рост поставок отмечен практически по всем товарным позициям. И в России, и по союзу в целом имела место опережающая динамика экспорта несырьевых товаров. Это те позитивные итоги, которые мы в настоящий момент имеем.

Впервые с момента создания союза уровень инфляции во всех странах «пятёрки» не превышает её предельное значение, которое установлено Договором о Евразийском союзе, а именно 7,5% по всей группе стран. Более того, в большинстве стран уровень инфляции существенно ниже. И, как прямое следствие, – это важно и для граждан, и для компаний – замедлился рост цен. Немалую роль в этих изменениях сыграли решения, которые мы с вами принимали, уважаемые коллеги, на интеграционном треке.

В текущем году Россия председательствует в органах Евразийского союза. Приоритеты нашей работы были изложены Президентом Российской Федерации в обращении к лидерам союза 18 января текущего года. При этом мы, конечно, открыты к предложениям партнёров, готовы их учитывать. Коротко остановлюсь на основных направлениях.

Первое. Важно выполнить работу по стратегическим задачам, стоящим перед союзом. Для этого предстоит заняться устранением барьеров и ограничений, остающихся на нашем рынке. Мы в узком составе это подробно и продуктивно обсуждали. Целенаправленно и последовательно развивать внутренний контур интеграции, формировать единые рынки товаров и услуг, проводить согласованную политику в промышленности и сельском хозяйстве, выстраивать политику импортозамещения, чтобы в конечном счёте выйти на взаимовыгодные совместные проекты и перейти к созданию высокотехнологичной продукции.

За прошлый год нам удалось ликвидировать 10 барьеров, но количество актуальных обращений бизнеса существенно больше. Наиболее проблемными являются сферы технического и таможенного регулирования, транспортных услуг. Все эти нормативные изъяны нам и предстоит ликвидировать по всем национальным экономикам. Поэтому экспертная группа по вопросам устранения барьеров должна работать максимально активно.

Второе. Одной из главных задач остаётся настройка наднационального регулирования. Напомню, что с начала этого года заработал один из ключевых документов союза – новый Таможенный кодекс. Нужно, и в этом смысле мы призываем комиссию, не снижать темп выработки решений в развитие кодекса, а странам не затягивать с имплементацией положений кодекса в национальное законодательство. Это касается всех стран. От этого напрямую зависит и бизнес-климат, и условия ведения торговли.

Сегодня мы, кстати, подпишем Соглашение о маркировке товаров, которое призвано повысить контроль за оборотом товаров на территории союза. Прослеживаемость поможет значительно усовершенствовать работу единого рынка (мы с вами уже в этом убедились на отдельных товарных позициях), повысить собираемость налогов, вывести из тени целые секторы розничной торговли. Важно поэтапно распространять маркировку на новые группы товаров, пока не будут охвачены все товарные потоки, как, собственно, мы с вами и договаривались.

Третье. Нужно дополнить нашу работу и новыми инициативами. Мы приехали сюда и на цифровую конференцию. В своём выступлении на форуме и я, и мои коллеги, естественно, определяли приоритеты, по которым мы будем двигаться. Нам нужно создавать режим гибкого регулирования, который был бы привлекателен для участников рынка. Необходимы собственные цифровые платформы и собственная инфраструктура, притом что мы должны действовать совместно, сообща, используя единые стандарты. Применений этому может быть масса. Речь идёт о той же прослеживаемости, развитии электронной коммерции, переходе на единые стандарты, внедрении IT-технологий в транспорте, промышленности и таможенном деле. Нужно консолидировать наши национальные предложения и начать эту работу.

Очевидно, что назрела необходимость глубже заняться другими темами. Это, в частности, атомная энергетика, научно-техническое сотрудничество, медицина, экология, туризм, спорт.

Отдельно хотел бы выделить социальную сферу. Именно в ней зачастую есть конфликтный потенциал, и по ней люди оценивают вообще работу правительств. В этом году, мы надеемся, будет подписан договор о пенсионном обеспечении трудящихся, а с принятием этого решения людям станет проще менять место работы в пределах союза. Это та самая трудовая мобильность, к которой в целом мы стремимся. Люди получат возможность выбора, где им выходить на пенсию.

И четвёртое направление – это международное сотрудничество. Предстоит продолжить и по возможности завершить переговоры по созданию зон свободной торговли с целым рядом стран. Бакытжан Абдирович (Сагинтаев) уже их называл: Египет, Израиль, Индия, Иран, Сербия, Сингапур. Нужно наладить взаимодействие наиболее близких интеграционных форматов, а именно Евразийского союза и СНГ, и подготовить к подписанию соглашение о торгово-экономическом сотрудничестве с Китайской Народной Республикой.

Есть и другие темы. Мы их рассмотрим на последующих заседаниях межправсовета.

Таковы российские оценки.

Документы, подписанные по итогам заседания Евразийского межправительственного совета:

Подписание принятых по итогам заседания Евразийского межправительственного совета документов

Подписание принятых по итогам заседания Евразийского межправительственного совета документов

- Поручение «О ходе реализации цифровой повестки Евразийского экономического союза и механизмах проведения согласованной политики»;

- Поручение «Об анализе ситуации, складывающейся на рынках сахара государств – членов Евразийского экономического союза»;

- Распоряжение «О ходе работы по созданию органа по расследованию авиационных происшествий»;

- Решение «Об отмене Решения Коллегии Евразийской экономической комиссии от 26 сентября 2017 года №130»;

- Решение «Об отмене Решения Коллегии Евразийской экономической комиссии от 14 ноября 2017 года №151»;

- Распоряжение «О макроэкономической ситуации в государствах – членах Евразийского экономического союза и предложениях по обеспечению устойчивого экономического развития»;

- Распоряжение «О состоянии взаимной торговли между государствами – членами Евразийского экономического союза в 2017 году»;

- Соглашение о маркировке товаров средствами идентификации в Евразийском экономическом союзе;

- Распоряжение «О совместных прогнозах развития агропромышленного комплекса, баланса спроса и предложения государств – членов Евразийского экономического союза по сельскохозяйственной продукции, продовольствию, льноволокну, кожевенному сырью, хлопковолокну и шерсти на 2017–2018 годы»;

- Решение «Об утверждении Положения о разработке, финансировании и реализации межгосударственных программ и проектов в промышленной сфере»;

- Распоряжение «О вопросах, связанных с реализацией Договора о пенсионном обеспечении трудящихся государств – членов Евразийского экономического союза»;

- Распоряжение «О реализации Решения Высшего Евразийского экономического совета от 8 мая 2015 года №13»;

- Распоряжение «О представлении Высшему Евразийскому экономическому совету кандидатуры члена Совета Евразийской экономической комиссии»;

- Распоряжение «О времени и месте проведения очередного заседания Евразийского межправительственного совета».

Пресс-конференция Дмитрия Медведева по завершении заседания.

Из стенограммы:

Д.Медведев: Уважаемые коллеги! Я не буду говорить вступительных слов, поскольку во время своего выступления уже достаточно подробно рассказал и о приоритетах российского председательства в Евразийском союзе, которые изложены в специальном обращении Президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина, и о правительственной позиции по этому поводу. Скажу лишь, что мы хорошо поработали и в узком составе – в тёплой атмосфере, сопровождавшейся, как известно, небольшим землетрясением в период рассмотрения одного из очень интересных вопросов, посвящённых постановлению Совета Министров Республики Беларусь №666 – что, конечно, наводит на различные мысли. Тем не менее всё благополучно было рассмотрено, все решения приняты, подписаны. Я готов ответить на ваши вопросы.

Вопрос: «Интерфакс», Ксения Голованова. Дмитрий Анатольевич, по поводу соглашения, которое Вы только что подписали, о маркировке идентификационными знаками. Скажите, пожалуйста, когда начнёт действовать эта система, насколько длительный процесс, готовы ли наши партнёры к этому и с чего планируется начать? Про эксперимент с меховыми изделиями известно, какие следующие товарные группы?

Д.Медведев: Это действительно очень важная тема, связанная с цифровой маркировкой и прослеживаемостью товаров. По сути, это и есть общий рынок. Если раньше на создание общего рынка уходили иногда десятилетия, потому что надо было понять, как передвигаются товары, смотреть бумажки, товарно-транспортные накладные, изучать спрос, предложения, основные товаропотоки, – то сейчас это всё можно сделать в цифровой форме, о чём мы сегодня, в том числе и на конференции, говорили. Вы знаете о проведении эксперимента по шубам. Я могу сказать, что результаты там вполне вдохновляющие. Притом что шуба – дорогостоящий товар, в результате проведения эксперимента с маркировкой шуб общее количество товаров такого рода, которое мы увидели, увеличилось в 13 раз! А реализация в розницу этих изделий увеличилась в 7 раз. Вот что это значит. Мы из тени вытащили дорогие товары, и их количество увеличилось в 13 раз.

В настоящий момент мы готовы к тому, чтобы постепенно переходить к маркировке фармацевтических товаров, что очень важно, чтобы наши граждане были уверены, что лекарства продаются надлежащего качества, что они не являются контрафактными и что они продаются по нормальным ценам. Табачные изделия готовы к такого рода маркировке и некоторые другие. В рамках этой работы мы надеемся покрыть практически все группы товаров. Будем делать это постепенно, чтобы не напрягать рынок, но в то же время последовательно продвигая эту идею.

Кстати, хочу поблагодарить всех наших партнёров по Евразийскому союзу, потому что, когда эта тема начиналась, вокруг неё было очень много наслоений. Что скрывать, вокруг движения товаров всегда крутится очень много бизнесов. Этот бизнес так или иначе пытается влиять в том числе и на позиции министерств, ведомств. И всё-таки нам удалось в рамках Евразийского союза – я считаю, что это достижение нашего союза, – согласовать общую позицию, и сегодня идея оцифровывания всех товарных потоков, маркировки товаров ни у кого сомнений не вызывает. Это, я считаю, наше большое достижение.

Вопрос: Игорь Тур, телеканал «ОНТ», Минск. Дмитрий Анатольевич, в 2017 году Президент Белоруссии неоднократно высказывал замечания в адрес ЕАЭС, иногда это переходило в критику. Задекларированные цели – свободное движение капиталов, товаров, услуг – достичь никак не удаётся. Наверняка для этого есть ряд причин – барьеры остаются, изъятия остаются. На Ваш взгляд, теоретически может существовать на сто процентов единый рынок ЕАЭС? В теории и на практике возможно ли такое в принципе? Как Вы думаете, к этому сейчас идёт объединение? Либо страны немного пересматривают свою позицию и разворачиваются, обоснованно и логично, в сторону защиты своих национальных интересов?

Д.Медведев: Понимаете, эти тренды всё равно будут всё время находиться в определённом противоречии – меры по защите собственного рынка и по созданию общего рынка. Это не мы придумали, то же можно наблюдать и в Европейском союзе, и в других интеграционных объединениях. Вот постановление Совмина Республики Беларусь №666. Собственно, на наш взгляд, как раз это постановление вводит определённые ограничения. Причём мой коллега, Андрей Владимирович Кобяков, достаточно убедительно тоже объяснял, почему такие решения были приняты: чтобы контролировать качество, чтобы всякую дрянь на рынок не тащили. Это всё правильно. С другой стороны, это ограничение. И вот баланс между регулированием собственного рынка, иногда защитой собственного рынка, и созданием общего рынка – это самая сложная задача.

Достижим ли в принципе абсолютно свободный рынок товаров, работ и услуг? Абсолютного ничего в мире не бывает, но стремиться в этом направлении необходимо. В этом плане у нас ещё очень большая работа предстоит, она касается ограничений, которые есть во всех государствах Евразийского союза. Мы договорились о том, что будем их снимать. Есть так называемая Белая книга, где они перечислены. В прошлом году мы сняли, по-моему, 10 ограничений, их ещё несколько десятков. Будем их постепенно устранять и двигаться именно в этом направлении. Думаю, что это правильная цель.

Вопрос: Добрый день! Роберт Францев, телеканал «Россия». Дмитрий Анатольевич, как Вы оцениваете, когда будет принято решение о пороге беспошлинной интернет-торговли в ЕАЭС и будет ли это единый порог для всех стран, входящих в союз, или каждое государство будет устанавливать этот уровень по отдельности? И, на Ваш взгляд, для России какой уровень приемлем?

Д.Медведев: Этот уровень должен быть, естественно, единым, потому что в противном случае рынок будет фрагментирован. Такое решение принято, и оно уже воплотилось в акты Евразийского союза. Оно состоит в том, что до конца текущего года беспошлинный порог для товаров, ввезённых в рамках интернет-торговли, составляет 1 тыс. евро, с 1 января 2019 года этот порог устанавливается в размере 500 евро, с 1 января 2020 года этот порог устанавливается в размере 200 евро. Но это как бы верхний порог, и страны могут на нём остаться. Целый ряд стран уже установили для себя более жёсткие требования (насколько я знаю, в Республике Беларусь они уже действуют), в этом смысле они имеют право установить более жёсткие цифры. Вопрос ведь не только в том, каков этот порог. Кстати, он определяется не только суммой ввезённых товаров, которые продекларированы, но и весом товаров. Там есть ещё один ограничитель, он в нашей стране, например, составляет 31 кг. По-моему, эта же цифра там тоже воспроизведена. Вопрос ещё и в том, каковы пошлины, которые взыскиваются при сверхлимитном ввозе товаров. И это тоже дело каждого государства.

Какой порог для нас является необходимым и достаточным, ещё предстоит выяснить. Дискуссии на эту тему продолжаются, но ориентиры в рамках Евразийского союза заданы этим решением. То есть это верхний порог, нижний может быть иным, но это надо обсудить. В любом случае надо принять сбалансированное решение, которое, с одной стороны, защитит внутренний рынок и национальных производителей, а с другой стороны, сохранит все возможности приобретения товаров через интернет-магазины, которые расположены в других странах.

Вопрос: Меня зовут Мирус, я представляю IT-совет Национальной палаты предпринимателей Казахстана. Дмитрий Анатольевич, наш Премьер-министр поддерживает наши инициативы, наши IT-решения в государственной системе. Не будем скрывать, у нас есть амбиции, мы хотим выйти на российский рынок и покорить его, в том числе и в государственном секторе. Скажите, пожалуйста, какие двери вы нам можете открыть в рамках сотрудничества наших стран?

Д.Медведев: Мы готовы открыть перед вами как перед нашими друзьями и партнёрами любые двери, которые вы сами сможете открыть, которые окажутся вам под силу. Конечно, мы заинтересованы в том, чтобы представители IT-индустрии из дружественных нам стран, стран Евразийского союза работали не только у себя дома. Рынок действительно един, особенно цифровой рынок, рынок IT-технологий в наших странах. Это свободный переток интеллекта, и продукты, которые в этом случае создаются, могут использоваться в разных государствах. Тем более что в Евразийском союзе этот рынок пока очень маленький. Мне сейчас коллеги показали список стартапов, которые принято называть единорогами, которые достигли миллиарда долларов. В первой тридцатке, по-моему, наших компаний нет, и это очень печально. Там есть компании, например, из Китайской Народной Республики. Многие из них, наверное, невеликие с точки зрения интеллектуальных решений, но там эффект масштаба: то, что предлагается, сразу масштабируется по всей цепочке продаж, например в Китае, и за счёт этого компания, стартап взлетает вверх. Много американских, европейских компаний, Сингапур, некоторые другие азиатские страны. Наших пока нет – я имею в виду всех нас, Евразийского союза. Может быть, вы будете одной из первых таких компаний, если создадите. Мы в этом, во всяком случае, заинтересованы. Надо выращивать свои IT-компании. Давайте это делать.

Иран впервые за 25 лет поставил черную икру на рынок США

Впервые за 25 лет около 10 килограммов иранской черной икры на сумму 600 миллионов риалов (13 000 долларов США) были экспортированы из Ирана в Соединенные Штаты в прошлом иранском финансовом году (март 2016-март 2017), рассказал советник министра сельскохозяйственного развития Ирана.

Аббас Раджаи, который также является генеральным директором специализированной холдинговой компании по сельскохозяйственным услугам, добавил, что компания получила лицензию на экспорт черной икры от Министерства сельского хозяйства США, добавив, что иранские фермеры-производители черной икры могут экспортировать свою продукцию в США в координации с его компании, сообщает Financial Tribune.

Раджаи отметил, что для того, чтобы обуздать контрабанду этого продукта и не позволить другим странам воспользоваться высококачественной иранской икрой, официальные лица Ирана принимают меры по международному учету иранской черной икры.

Последние статистические данные, опубликованные Таможенной службой Исламской Республики Иран, показывают, что в течение семи месяцев этого иранского года, с 21 марта по 22 октября 2017 года, из Ирана было экспортировано более 557 килограммов черной икры на сумму более 1,37 млн. долларов, что на 9 % и 6,6 % меньше по весу и стоимости, соответственно, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Основными направлениями экспорта иранской черной икры в течение семи месяцев были Германия, Италия, США, Бельгия, Франция, Великобритания, ОАЭ, Гонконг, Испания, Япония, Австралия, Сингапур, Дания, Канада и Кувейт.

Хасан Салехи, глава Организации по рыболовству Ирана, заявил в прошлом году, что в Иране было произведено 2 тонны обработанной черной икры, добавив, что в этом году этот показатель превысит 3 тонны.

Каспийское море на севере Ирана является основным и самым большим местом обитания белухи, наиболее известного вида осетровых, а также четырех других видов осетровых.

Однако ухудшающееся состояние моря уже давно угрожает исчезновению этой рыбы. Сокращение популяции осетровых и запрет на их промысел для стимулирования размножения, также привели к нисходящему тренду в экспорте черной икры из Ирана.

Экспорт черной икры из Ирана в 2004-2005 году составлял 38 тонн.

В 2017 году АО «Транснефть – Диаскан» выполнило диагностику более 4,2 тыс. км трубопроводов на объектах зарубежных заказчиков. Основная часть работ велась на территории Ирана, Бразилии, Казахстана.

На территории Ирана в 2017 году специалистами АО «Транснефть – Диаскан» обследовано более 2,7 тыс. км трубопроводов. В Бразилии продиагностировано порядка 729 км трубопроводов, в Казахстане – 313 км.

Кроме того, в минувшем году специалисты предприятия проводили внутритрубную диагностику трубопроводов (ВТД) на территории Мексики, Сингапура, Китая, Омана и Малайзии.

К настоящему времени АО «Транснефть – Диаскан» выполнило проекты по ВТД в 14 странах мира, при этом в 2017 году диагностические работы в Омане, Китае и Сингапуре предприятие проводило впервые.

В 2018 году АО «Транснефть – Диаскан» продолжит расширять портфель международных заказов. В частности, планируется начать работы в Алжире, Аргентине, Индии и Индонезии.

ВТБ с начала 2018 года выдал первые 50 тыс. купюр номиналом в 200 и 2 тыс. руб. в своих устройствах самообслуживания. Об этом говорится в сообщении банка.

Количество внесённых клиентами банкнот составило более 60 тыс. шт. Таким образом, общее число купюр нового образца, с которыми были совершены операции в банкоматах ВТБ, достигло 110 тыс. Городами-лидерами являются Хабаровск (около 40% от всех операций с купюрами), Москва (25%), Екатеринбург (20%) и Новосибирск (10%).

Общий объём операций по выдаче купюр нового образца превысил 10 млн руб. Чаще всего клиенты получают в устройствах самообслуживания ВТБ банкноты номиналом 2 тыс. руб. - с ними осуществляется порядка 65% подобных операций.

Активнее клиенты ВТБ совершают операции по внесению новых купюр: с начала 2018 года объём поступивших в устройства самообслуживания банкнот превысил 114 млн руб. 95% операций совершено с купюрой в 2 тыс. руб.

Первые устройства самообслуживания ВТБ начали принимать и выдавать новые купюры 27 декабря 2017 г. Банкоматы, в которых клиенты могут совершить операции по приему и выдаче новых банкнот, работают во всех регионах присутствия банка в России. Полностью оборудование парка устройств для работы с новыми купюрами ВТБ завершит в первой половине 2018 года.

Группа ВТБ - российская финансовая группа, включающая более 20 кредитных и финансовых компаний, работающих во всех основных сегментах финансового рынка. В странах СНГ группа представлена в Армении, на Украине, в Беларуси, Казахстане, Азербайджане. Банки ВТБ в Австрии, Германии и Франции работают в рамках Европейского субхолдинга во главе с ВТБ Банк (Австрия). Кроме того, группа имеет дочерние и ассоциированные банки в Великобритании, на Кипре, в Сербии, Грузии и Анголе, а также по одному филиалу банка ВТБ в Китае и Индии, два филиала ВТБ Капитал Plc в Сингапуре и Дубае.

Основным акционером является Российская Федерация, которой в лице Росимущества и Министерства финансов принадлежит 60.9348% голосующих акций, или 45.01% (с учётом ГК "Агентство по страхованию вкладов" - 92.23%) от уставного капитала банка.

Трансформация рынка ICO: Россия выходит в мировые лидеры

ОЛЕГ АБЕЛЕВ

руководитель аналитического департамента Aurora Blockchain Capital, кандидат экономических наук

2017 год надолго запомнится мировому криптосообществу. Дело даже не в резком росте капитализации рынка криптовалют, а в отношении большинства государств к мировому крипторынку вообще и ключевым криптовалютам в частности. Налицо ряд не количественных, а качественных изменений. Поговорим подробно о том, что именно произошло и чем это обернется в будущем.

Изменение отношения к инвестированию

В 2017 году начались коренные изменения в подходах к процессам инвестирования путем выпуска токенов различными проектами. На протяжении практически всего второго полугодия 2017-го на большинстве форумов и конференций, посвященных криптовалютам, из раза в раз пропагандировалась одна и та же идея, ставшая лейтмотивом: привлечение денежных средств через механизм ICO стало существенно затратнее для большинства проектов, чем еще год-полтора назад.

Сегодня для активного привлечения потенциальных инвесторов в проект недостаточно революционной идеи, опытных и компетентных советников и качественно сделанной White Paper. Теперь для продвижения проекта в массы в первую очередь нужны существенные инвестиции. По информации от представителей многих проектов, участвовавших в текущем году в двух крупнейших криптофорумах России – Internatinal Blockchain Forum и Crypto Invest Forum, в настоящее время для активного продвижения проекта нужно вложить в ICO как минимум 300–500 тыс. долларов, поскольку очень усилилась конкуренция. Если еще в 2016 году каждую неделю ICO проводили около 10–15 проектов, то к концу 2017-го это число увеличилось в разы. Еженедельно минимум 30–40 команд готовы презентовать свои проекты и идеи для ICO.

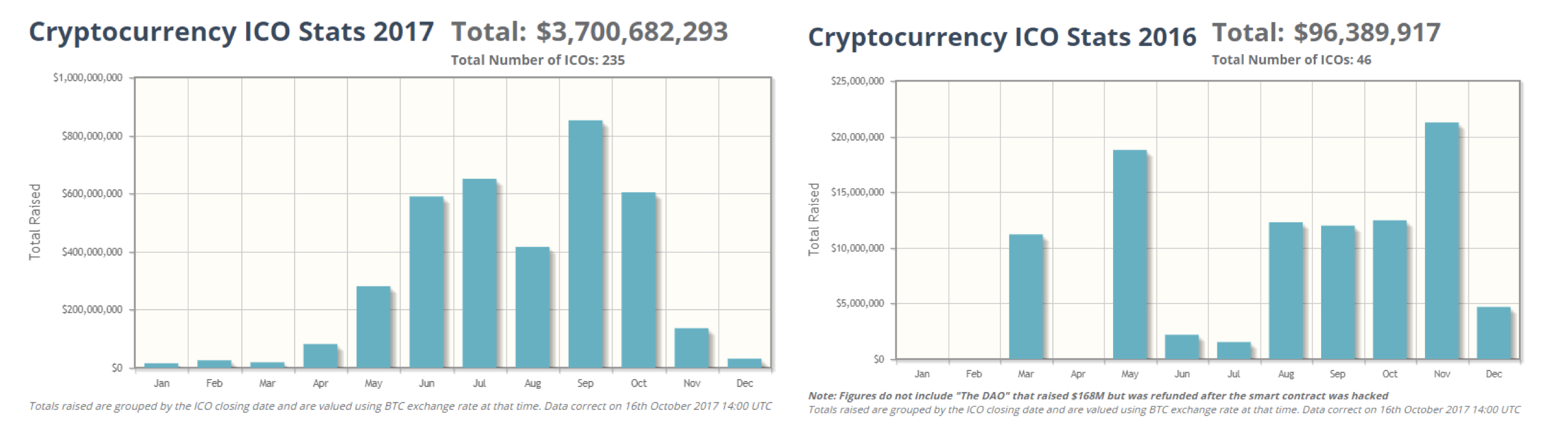

Сравним 2016 и 2017 годы по количеству проведенных ICO и собранных проектами средств (рис. 1). Если в 2016 году немногим менее 50 ICO привлекли чуть менее 100 млн долларов, то по итогам только десяти месяцев 2017-го более 200 проектов привлекли свыше 3,7 млрд долларов, а по итогам года можно смело ожидать цифры около 4 млрд. Рост рынка составил 3 700%!

Исходя из увеличения количества презентуемых проектов, меняется и отношение участников процесса к идее привлечения инвестиций через ICO. Если несколько лет назад и разработчики в сфере блокчейна, и потенциальные инвесторы относились к ICO как к чему-то крайне рискованному и неизведанному, боясь в ряде стран быть привлеченными к ответственности, то сегодня развитые страны мира всерьез задумались на национальном уровне о введении криптовалют и процедур проведения ICO в правовое поле.

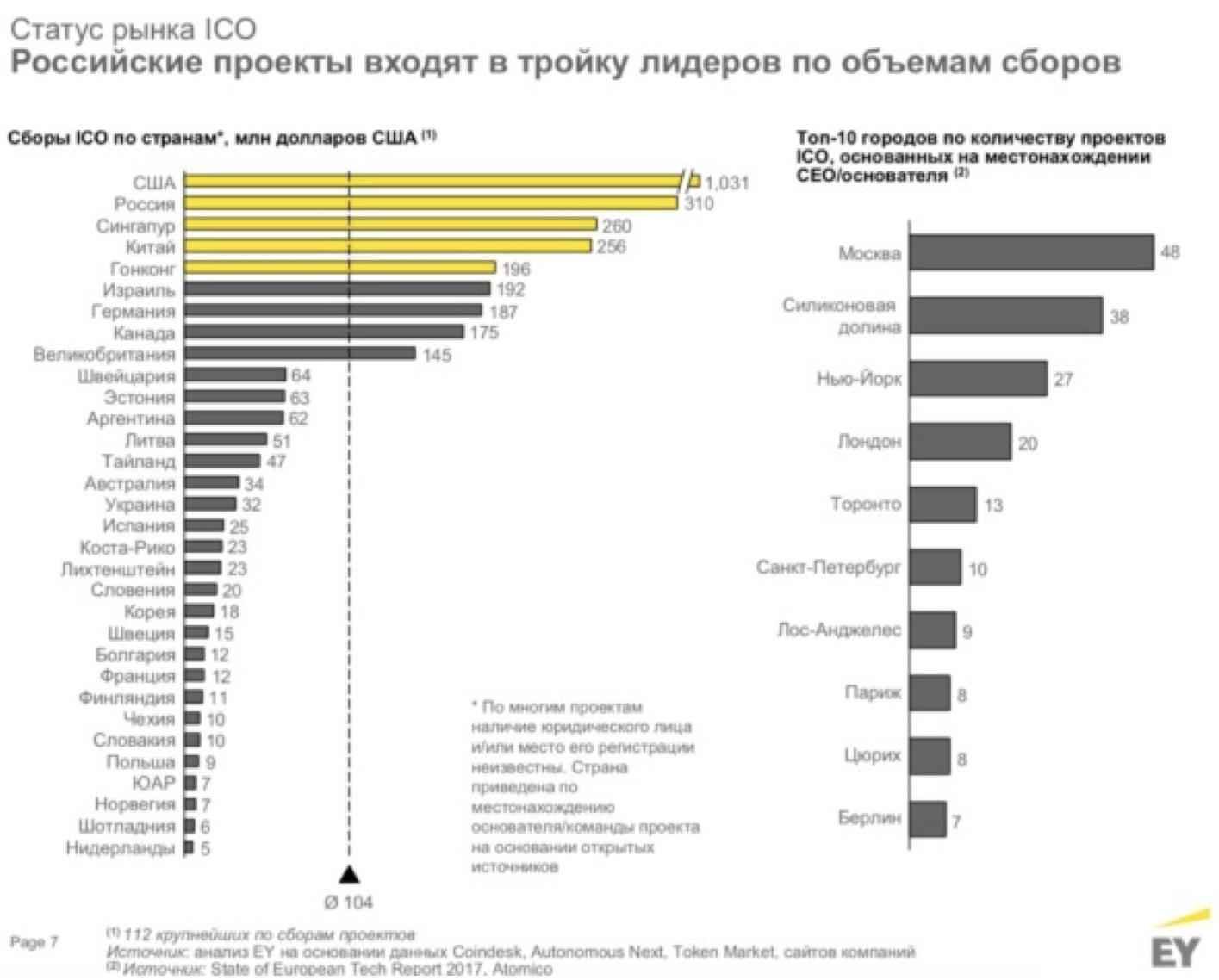

В этом смысле показательным является пример России: еще в 2016 году по показателю сборов от ICO наша страна не входила в топ-5, уступая не только признанным лидерам – США и Китаю, но и некоторым странам Юго-Восточной Азии (Сингапуру, Гонконгу и т. д.). В 2017 году произошло коренное изменение роли и значения России и российских проектов на мировом ICO-рынке.

Сегодня именно Россия имеет все шансы стать одной из наиболее благоприятных стран мира для многих ICO-проектов. Дело здесь не только в том, что, по разным оценкам, от 60% до 75% специалистов в большинстве проектов являются русскоязычными, а в том, что команды проектов и разработчики стали понимать быстрые изменения в отношении к данной сфере на законодательном уровне. Это подтверждает статистика E&Y по мировым сборам от ICO за 11 месяцев 2017 года (рис. 2.).

Россия является второй страной мира после США по показателю сборов от ICO – более 300 млн долларов, а Москва уверенно держит первое место в мире среди проектов ICO, основанных на местонахождении CEO проекта. В прошлом году почти 50 проектов были запущены именно в Москве московскими же командами.

Законодательная революция

В 2017 году не только профессионалы и активные участники криптосообщества, но представители государственных и окологосударственных некоммерческих структур стали активно обсуждать необходимость и актуальность начала работы по введению криптовалют и связанной с ними технологии блокчейн в правовое поле. Надо отметить, что подобные тенденции имеют место не только в России, но и по всему миру.

Более того, представители власти в разных странах мира активно говорят о необходимости создания в области ICO рейтингового агентства и страхового фонда, поскольку уже сейчас понятно, что количество проектов будет увеличиваться кратно, а значит, необходимо вводить систему скоринга и рейтингования проектов на государственном уровне. Пока этому препятствует отсутствие четко прописанных законодательных механизмов.

По сути, создание законодательных основ функционирования крипторынка даст толчок не только финансовому сектору, но и реальному производству в части капитальных вложений и инфраструктурных проектов. Если уже сегодня в России есть примеры того, как ICO используется в качестве сбора средств на постройку моста в одном из регионов, где 30% денег было выделено из местного бюджета, а 70% – от жителей как раз через данный механизм, то становится понятно, что коренные изменения в применении криптотехнологий уже произошли, и они уже активно готовы войти в нашу жизнь.

Важно отметить, что многие биржевые площадки мира с технической токи зрения готовы рассматривать ближайшую перспективу торговли криптоактивами с использованием технологии, но их сдерживает отсутствие законодательной составляющей. Многие биржи уже активно используют технологию блокчейн. Например, в 2017 году на Московской бирже прошло размещение корпоративных облигаций «МегаФона» как раз в рамках данной технологии. Также технология блокчейн используется в голосовании акционеров при принятии решений на общем собрании.

Текущая ситуация диктует и необходимость определения статуса криптобиржи, отличающейся по своей сути от традиционных бирж, которым инвесторы не отдают свой кошелек в управление. Сейчас основная проблема при инвестировании в криптовалюту или с помощью криптовалюты – высокий риск хищения средств, которое не наказывается по закону, поскольку криптовалюта не имеет юридического статуса.

Именно по этой причине крупнейшие мировые фонды и институциональные инвесторы (BlackRock, Vanguard, Berkshire Hathaway) не могут совершать сделки с криптоактивами, поскольку те не хранятся ни в депозитариях, ни у кастодианов. После определения статуса криптовалют многие площадки смогут реализовать создание депозитария по их учету. Та страна, которая первой сделает данную новацию, сможет получить дополнительное преимущество на глобальном финансовом рынке.

Резкий рост количества мошеннических и ненадежных проектов

Очевидно, что по мере резкого, порой взрывного интереса участников рынка к криптовалютам и различным проектам, выходящим на ICO, на крипторынок потянулось большое количество откровенных мошенников, создающих только оболочку проекта, либо людей, рассчитывающих привлечь финансирование с помощью выпуска токенов сугубо на первых порах, не задумываясь о дальнейшем росте конкуренции в той или иной сфере.

По мере многократного увеличения количества проводимых ICO резко возрастает и доля проектов очень сомнительного качества, поскольку появляется желание привлечения финансирования без подтверждения выполнения реальных планов или обеспечения токенов подобных проектов.

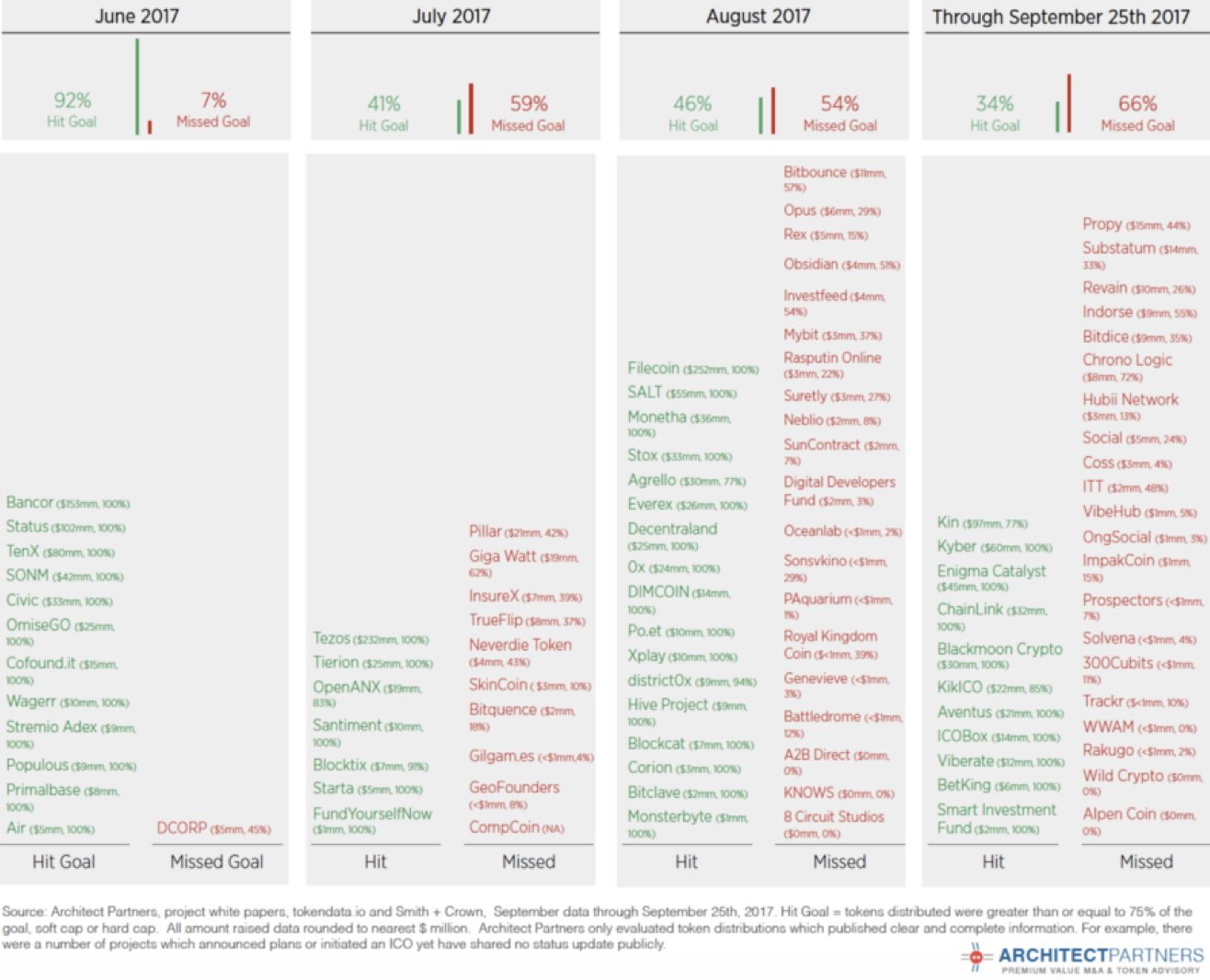

Именно по этой причине единственной целью многих ICO, проводимых сегодня абсолютно в разных сферах, является аккумулирование определенных сумм в криптовалютах на проекты, которые в реальности не могут похвастаться ничем, кроме наспех сделанного White Paper и описания основной идеи в двух коротких абзацах. В подтверждение сказанного стоит привести данные по количеству проектов, не реализовавших свои планы по различным причинам (рис. 3).

Если к концу первого полугодия 2017-го доля таковых составляла менее 10%, то к настоящему моменту каждые два ICO из трех не реализуют надежды команды и инвесторов. Понятно, что среди этих 66% проектов далеко не все стоит признавать пустыми или откровенно мошенническими. Но, бесспорно, во многом увеличение доли неудачных проектов связано с ростом числа людей, нежелающих реально заниматься своим проектом.

В заключение хотелось бы отметить, что в эпоху резкого роста количества ICO-проектов и столь же резкого увеличения потенциального спроса на криптовалюты все вышеупомянутые изменения и в законодательном, и в технологическом, и в поведенческом аспектах будут модернизироваться, поскольку сейчас крипторынок в мировом масштабе только начинает свое формирование.

Именно по этой причине уже сегодня стоит задуматься о том, что ждет инвесторов после столь коренных переломов по примеру произошедшего на крипторынке летом 2017 года.

На наш взгляд, наиболее разумной стратегией в текущей ситуации является детальный анализ ICO-проектов со стороны самих инвесторов. Прошло время, когда на рынок выходили только профессионалы. Сегодня разумными вложениями в ICO могут стать инвестиции в проекты с очень небольшими инвестиционными целями, которые не тратят 80% на рекламу и маркетинг, а члены команды и советники проекта являются известными и компетентными профессионалами в своей среде.

В противном случае проект, выделяющий основную часть бюджета на маркетинг и рекламу, просто не сможет достичь запланированных целей. Поскольку при малейшем внешнем риске инвесторы начнут активно закрывать свои позиции, что может обесценить токены проекта практически до нуля.

Эпизоотическая ситуация по особо опасным болезням животных в мире с 20 по 26 января 2018 года.

В период с 20 по 26 января 2018 года страны сообщили во Всемирную организацию охраны здоровья животных (МЭБ) о 88 очагах особо опасных болезней.

В России за прошедший период зафиксировано два очага африканской чумы свиней в Белгородской области (1) и Краснодарском крае (1).

На территории ранее благополучных стран отмечены следующие заболевания:

миаз Старого Света в Сингапуре (1);

сап в Индонезии (1).

Африканская чума свиней отмечена в Польше (47), Украине (5), в Чешской Республике (7) и в Замбии (3).

Ветеринарные службы 6 стран сообщили об очагах высокопатогенного гриппа птиц: Афганистан (2), Великобритания (1), Нидерланды (3), Тайвань (6), ЮАР (6), Япония (1)

Очаги чумы мелких жвачных были выявлены на территории Бурунди (2).

За прошедший период так же зарегистрировано увеличение заболеваемости гриппом лошадей в Чили и низкопатогенный грипп птиц во Франции (1).

Специалисты Информационно-аналитического центра при ФГБУ «ВНИИЗЖ» продолжают следить за развитием эпизоотической ситуации в мире среди животных и птиц.

Банк ВТБ открыл для парка "Остров Мечты" кредитную линию на 37 млрд руб. сроком на 7 лет. Средства будут направлены на реализацию первой очереди парка - ключевого градостроительного проекта Москвы. Общая стоимость первой очереди проекта составляет 81 млрд руб. Она включает стоимость земельного участка и сумму инвестиций в размере 43 млрд руб. (с учетом 37 млрд руб. ВТБ), предназначенную для строительства, приобретения аттракционов и формирования оборотного капитала.

"Остров Мечты" - это первый крытый тематический парк в России. Круглогодичная работа, уникальная концепция и масштабность смогут привлечь в парк порядка 50 млн посетителей в год и сделают его самой яркой туристической достопримечательностью Москвы наряду с Кремлем, Парком Горького и ВДНХ. Масштабный проект реализуется в Нагатинской пойме на участке площадью почти 60 га, а площадь самого парка составляет 292 тыс. кв. м, подчёркивает ВТБ.

Тематическая часть "Остров Мечты" будет разделена на несколько тематических зон с 40 разнообразными развлечениями для взрослых и детей, из них 29 - это самые современные и уникальные аттракционы, которые позволят окунуться в кропотливо воссозданные сказочные миры из мультипликационных фильмов.

Помимо тематической части парка с аттракционами, на территории "Острова Мечты" расположатся: ландшафтный парк со спортивными и детскими зонами, открытым кинотеатром, танцполом, амфитеатром, прудом и фонтанами; городской крытый променад с центральной площадью размером с полтора футбольных стадиона и копиями мировых достопримечательностей, а также почти 50 тематическими ресторанами и более чем 200 магазинами; многофункциональный концертный зал более чем на 3.5 тыс. мест; кинотеатр на 17 залов; наземно-подземный паркинг более чем на 3.8 тыс. машиномест.

Во второй очереди строительства "Острова Мечты" предусмотрено комплексное благоустройство набережной с детской яхтенной школой, строительство многофункционального концертного зала и четырехзвездочной гостиницы на 410 номеров.

Основные строительные работы крытой части парка планируется завершить до конца 2018 года, в середине 2019 году - закончить внутреннюю отделку и благоустройство территории. В 2017 году были завершены основные проектные и монолитные работы, в том числе наземно-подземного паркинга и монолитные основания для 75-метровых центральных башен, а также заключены контракты на поставку всех аттракционов. Параллельно начаты работы по формированию рельефа в ландшафтном парке

Холдинговая компания "Остров мечты" - это холдинг, объединяющий компании, занятые строительством и управлением парка "Остров Мечты". Это ключевой градостроительный проект для семейного досуга, развлечений и шопинга, который улучшает качество городской среды, повышает инвестиционную привлекательность страны и создает новые рабочие места.

Группа ВТБ - российская финансовая группа, включающая более 20 кредитных и финансовых компаний, работающих во всех основных сегментах финансового рынка. В странах СНГ группа представлена в Армении, на Украине, в Беларуси, Казахстане, Азербайджане. Банки ВТБ в Австрии, Германии и Франции работают в рамках Европейского субхолдинга во главе с ВТБ Банк (Австрия). Кроме того, группа имеет дочерние и ассоциированные банки в Великобритании, на Кипре, в Сербии, Грузии и Анголе, а также по одному филиалу банка ВТБ в Китае и Индии, два филиала ВТБ Капитал Plc в Сингапуре и Дубае.

Основным акционером является Российская Федерация, которой в лице Росимущества и Министерства финансов принадлежит 60.9348% голосующих акций, или 45.01% (с учётом ГК "Агентство по страхованию вкладов" - 92.23%) от уставного капитала банка.

Илья Лагутенко: Есть идея - рассказать о Дальнем Востоке через песни, еду, моду

Сергей Бирюков

Что волнует Илью как патриота своей малой родины? Об этом - наш разговор

Недавно ушедший 2017 год принес новые подтверждения и без того известному факту: Илья Лагутенко — настоящий дальневосточный человек. Летом он с единомышленниками провел уже пятый по счету фестиваль V-ROX, собравший в родном для Ильи Владивостоке самых интересных рок-музыкантов Юго-Восточной Азии. Осенью он участвовал в крупном культурном проекте, представлявшем Россию в Японии. А под самый финиш года вошел в жюри конкурса любительских фильмов о путешествиях телеканала «Моя Планета», взяв на себя тему Дальнего Востока. Наконец, новый, давно ожидаемый альбом песен группы «Мумий Тролль» уже в самом названии содержит слово «Восток». Что волнует Илью как патриота своей малой родины? Что может сделать музыкант для того, чтобы этот край (на самом деле совсем немалый и нашенский!) стал ближе к «московской Руси» и всему остальному миру? Об этом — наш разговор.

— Илья, начнем издалека. Накануне 2017-го вы едва ли не месяц прожили в Японии, дали в Токио большой концерт...

— Не только месяц — могу сказать, что на протяжении всего минувшего года Япония стала моим вторым домом. Дело в том, что Министерство культуры России запустило там крупный проект «Русские сезоны». Зная о моем опыте фестиваля V-ROX и многолетнем сотрудничестве с японскими музыкантами, мне предложили дополнить традиционную классическую программу событиями, которые бы показали, как проявляют себя современные российские таланты в популярной культуре. Так при поддержке Минкультуры, посольства России, японских культурных организаций родилась идея презентации «Далеко от Москвы», которая объединила бы гастрономию, рок-музыку, диджеев и моду. Но придумать — это одно, а воплотить в жизнь, да еще в далекой стране — совсем другое. Потребовались немалые усилия от меня и небольшой команды энтузиастов.

— При всем уважении к творчеству лучших отечественных музыкантов для меня всегда загадка, кто приходит на заграничные концерты наших групп?

— Если говорить о «Мумий Тролле», то японские фанаты с нами вместе еще с нашего первого визита в Хакодате. Это город на севере Японии, где 20 лет назад был открыт филиал Дальневосточного университета. Многие из них даже практиковались в русском языке на песнях «Мумий Тролля». И так не только в Японии — в разных уголках мира есть люди, которым интересна музыкальная экзотика, в том числе русская. Ну и, конечно, публика всегда рада, когда гость сам делает шаг ей навстречу: на этот раз я приветствовал публику на японском языке и даже спел кое-что на нем.

— Несколько слов о готовящемся альбоме. С него уже кое-что опубликовано, в частности песня «Ой» — очень дальневосточная, там и про покупку гектаров, и про тигров с леопардами, и про оторванность московских бояр от остальной страны. А еще про что вы поете? — Вы, Сергей, похоже, внимательный слушатель. Артистов это всегда радует. Кстати, о судьбе диких зверей мы много говорили на фестивале V-ROX, у нас на нем была специальная лекционная экологическая программа. В рамках ее представители заповедника «Земля леопарда» рассказывали о том, что сегодня в крае делается для сохранения самой редкой в мире крупной кошки, приглашали на экскурсии... Что касается альбома, то давайте подробный разговор о нем все же отложим до момента, когда он выйдет. Это случится в феврале. Хотя мы уже в 2017-м все записали, но из-за того, что я был занят организацией фестивалей во Владивостоке и Японии, пришлось отложить выпуск. Альбом будет называться «Восток Х (этот «икс» произносится как «на») СевероЗапад». Надеюсь, таким, как вы, внимательным слушателям он будет интересен.

— На фестивале V-ROX были такие яркие участники! Психоделические рокеры LudiSTELO из Южной Кореи, радиодива Vandetta из Сингапура, совершенно чумовые хипхоперы Uhnellys из Токио. А какие чудесные мелодии у наших дальневосточных команд «Марлины», Starcardigan... Нет ли у вас идеи сделать что-то вроде эха V-ROX в Центральной России?

— Вы попали в точку: есть идея сделать даже не V-ROX-эхо, а целое V-ROX Expo в Москве следующим летом. Пригласить те самые дальневосточные группы, рассказать о жизни на тихоокеанском Востоке через песни, еду, моду и искусство. Только опять-таки — от идеи до ее осуществления дистанция огромного размера. Организационные ресурсы у нас не столь грандиозные, как замыслы. Вот если бы нас поддержало Минвостокразвития и другие организации того же уровня, был бы шанс выйти за рамки частной инициативы одной, пусть и довольно известной рок-группы.

— Летом вы уже смело совпали во времени и месте проведения V-ROX с Дальневосточным фестивалем Мариинского театра. В Японии в конце года снова имели шанс пересечься с его лидером Валерием Гергиевым — таким же, как и вы, энтузиастом Дальнего Востока, активным участником фестиваля «Русские сезоны». Может, у вас возникнут общие идеи?

— Господин Гергиев занимается большими и интересными проектами. Мариинка — частый гость в Японии на протяжении многих десятилетий. Это государственный размах. То, чем занимаемся мы с проектом «Далеко от Москвы», — дело совершенно новое, и будущее его впрямую зависит от энтузиазма молодых талантов. За полгода нам удалось достичь немало. Но наш путь неформального общения и культурного обмена — на самом деле очень непростая работа. Чтобы понять результат, нужны десятилетия.

— Вернемся в Москву. Прошла череда подведения итогов года, главных отечественных музыкальных премий. Но почему «Мумий Тролля» не было, допустим, на «Золотом граммофоне»? Или я что-то пропустил?

— Нет, это, наверное, я что-то пропустил — думал, этот конкурс уже давно не существует. Не поспеваю за всем следить.

— И в «Песне года» вы не участвовали... Кстати, верите ли опросу «Одноклассников.ру» и Первого канала, согласно которому зрители неизменно хотят видеть в новогодних программах все тех же Лепса, Лорак, Пугачеву и прочих обладателей, мягко скажем, не самых свежих имен? Неужели в российской публике настолько отсутствует интерес к новым талантам?

— Боюсь вас разочаровать, но я действительно уже много лет не слежу за телепрограммами. И точно не смотрю ТВ на Новый год. Этот праздник — время общения с близкими и друзьями, а не с телевизором. Про «Одноклассников.ру» тоже ничего не знаю, никогда не был их участником.

— Под новый, 2018-й вы поработали в жюри конкурса любительских видео о путешествиях, который провел телеканал «Моя Планета». А вам какие места на свете кажутся наиболее привлекательными?

— Уже много лет одним из самых невероятных мест на планете для меня остается Камчатка. Мы снимали там клип на песню «Фантастика». На место съемок — в кратер действующего вулкана Горелый — нас забросили вертолетом, мы оказались внутри совершенно нереального пейзажа, да еще при температуре минус 45. Снимать смогли всего полчаса: резко поменялся ветер, который принес с собой туман и едкий вулканический запах — дышать стало невозможно. Пришлось срочно эвакуироваться опять-таки на вертолете. До сих пор под впечатлением!

Вспоминаю также службу в армии, она у меня проходила на острове Рейнеке — одном из островов архипелага Императрицы Евгении в заливе Петра Великого. В XIX веке он, говорят, был вотчиной китайских пиратов, а в советское время стал базой Тихоокеанского флота. Сейчас его пытаются превратить в туристический объект, но какими-то странными методами: пока ничего, кроме того что этот почти нетронутый уголок дикой дальневосточной природы потихоньку превращается в помойку, там не происходит.

— А какие путешествия собираетесь совершить в ближайшее время?

— Весной у нас будут концерты в Австралии. На телеконкурсе я с интересом посмотрел репортаж с тамошнего острова Кенгуру. Удивительное место, было бы очень интересно там побывать. Надеюсь, сбудется.

— Если бы вы сами участвовали в конкурсе видеопутешествий, какой из своих сюжетов туда послали бы?

— Наверное, наше кругосветное плавание на барке «Седов». Но тогда пришлось бы заявляться сразу в нескольких номинациях — не только в дальневосточной, но и в американской, и в европейской...

— А какую тему для следующего подобного конкурса вы могли бы предложить?

— Мне всегда интересна такая сторона национальной культуры, как кухня. Причем необязательно высокая, традиционная. Порой именно стритфуд может рассказать очень много о стране и народе. Хорошо бы увидеть такие репортажи.

— К вам уже поступают заявки на шестой V-ROX?

— Прием заявок обычно начинается после Нового года. И так как наш фестиваль абсолютно некоммерческий, то судьба V-ROX-2018 будет зависеть от желания спонсоров работать на Дальнем Востоке. По емкости рынка Владивосток в не очень-то выигрышном положении по сравнению с западной частью России. Вывод: нам нужно больше взаимодействовать с азиатскими соседями. На данный момент V-ROX — всего лишь один скромный шаг народной дипломатии в форме молодежного праздника.

— Если бы ваши дочки тайком от вас записали клип и прислали его на отбор V-ROX, приняли бы?

— Пока у нас, слава богу, нет тайн друг от друга.

Во имя Америки: Трамп принес куриц в жертву

США могут потерять уже третий ключевой рынок сбыта «ножек Буша»

Екатерина Каткова, Петр Орехин

Жертвами экономических войн Трампа могут стать американские производители мяса птиц. В случае выхода США из NAFTA они лишатся одного из главных рынков сбыта — мексиканского. Шансов вернутся в Россию и Китай у «ножек Буша» практически нет, отмечают эксперты.

Президент США Дональд Трамп так увлекся политикой протекционизма и задачей «сделать Америку великой снова», что уже не замечает, как экономическими войнами и «продвижением американских интересов» ставит под удар собственных производителей.

Так, в частности, выход США из Соглашения о североамериканской зоне свободной торговли (NAFTA), к которому уже морально готовы все стороны договора — и США, и Канада, и Мексика — грозит серьезными проблемами самой американской промышленности.

Экономические войны

Курс на постепенный выход из ключевых международных соглашений и переговоров по экономическим союзам Дональд Трамп взял еще на этапе предвыборной гонки. Одним из первых подписанных им документов на посту президента — год назад, 23 января 2017 года, — стал указ о выходе из Транстихоокеанского партнерства (ТТП), куда помимо Соединенных Штатов входили еще 11 государств (Австралия, Бруней, Канада, Чили, Япония, Малайзия, Мексика, Новая Зеландия, Перу, Сингапур и Вьетнам).

Еще одной протекционистской идеей Трампа стал выход из Парижского соглашения по климату.

Американский лидер утверждал, что глобальное потепление — ложь, придуманная китайцами для того, чтобы подорвать американскую промышленность.

Параллельно Трамп затеял борьбу с миграцией и свободной торговлей, а в начале этой недели президент утвердил ввозную пошлину в размере 30% на солнечные батареи, импортируемые в страну, а также поднял пошлину на импортируемые стиральные машины — до 20% на первые 1,2 млн штук, на все, что будут завозиться сверх лимита, — 50%.

Пересмотр NAFTA стал еще одним лоббистским проектом Трампа. Глава государства заявил, что в нынешнем виде соглашение больше соответствует интересам Мексики и Канады, а США из-за него теряют рабочие места и недополучают выгоду.

Год назад американский президент подписал указ о пересмотре Соглашения о североамериканской зоне свободной торговли, который запустил длительные и пока безрезультатные переговоры между странами-участницами.

Спустя год, несмотря на внешний оптимизм премьера Канады Джастина Трюдо, который высоко оценивает шансы на перезаключение NAFTA, большинство официальных лиц говорят о том, что, скорее всего, этот проект Трампа закончится выходом США из данного соглашения.

«Сейчас речь не о том, начнет ли президент США Дональд Трамп полугодовую процедуру выхода из соглашения, а о том, когда именно он это сделает», — заявила в интервью CBS член совещательного совета Канады по NAFTA Рона Амброуз.

Соглашение о свободной торговле между Канадой, США и Мексикой было подписано в 1992 году и вступило в силу в 1994 году. NAFTA предусматривало поэтапную отмену странами-участницами всех торговых барьеров, включая таможенные пошлины, либерализацию торговли услугами, защиту прав интеллектуальной собственности и т.д.

В результате соглашения товарооборот между странами-участницами увеличился с $290 млрд в 1993 году до $1,1 трлн в 2016 г. Инвестиции США в экономику Мексики выросли с $15 млрд до $100 млрд. Канадский экспорт в США вырос со $110 млрд до $346 млрд. При этом Канада стала одним из главных импортеров американской сельскохозяйственной продукции. В три раза вырос объем сельскохозяйственного экспорта из Мексики в США, при этом многие малые фермерские хозяйства Мексики разорились из-за невозможности конкурировать с американскими производителями.

Критики NAFTA, а следом и сам Дональд Трамп утверждают, что соглашение привело к сокращению 600 тыс. рабочих мест в Соединенных Штатах и падению заработной платы из-за притока дешевой рабочей силы из Мексики и переноса многих производств на ее территорию. Для Трампа выход из соглашения — это выполнение одного из его главных предвыборных лозунгов об увеличении рабочих мест на промышленном Среднем Западе, рассуждает президент международной аудиторско-консалтинговой сети ФинЭкспертиза Нина Козлова.

Тем не менее, при выходе США из NAFTA прежде всего пострадает реальный сектор экономики, использующий дешевую мексиканскую рабочую силу, подчеркивает Козлова.

Шестой раунд переговоров по актуализации NAFTA продлится с 23 по 29 января.

Пернатые жертвы политики

Для американской промышленности выход из NAFTA чисто теоретически может привести к укреплению положительной динамики изменения занятости и снижению безработицы на первых этапах, поскольку корпорациям придется репатриировать производство хотя бы частично, что вкупе с возможным введением заградительных пошлин на импорт действительно может дать положительный заряд для роста промышленного производства, обращает внимание директор экспертной группы VETA Дмитрий Жарский.

Однако это только на первых порах, поскольку в течение трех-пяти лет после сворачивания проекта NAFTA спрос на дешевую рабочую силу и закрытие части предприятий в той же Мексике приведет к росту числа трудовых мигрантов, нивелируя весь положительный эффект, добавляет он.

Так, в частности, под удар может попасть сектор птицеводства. Ежегодно Соединенные Штаты экспортируют в Мексику мяса птиц более чем на $1 млрд, пользуясь практически беспошлинными условиями торговли.

В случае выхода Соединенных Штатов из NAFTA Мексика, по правилам ВТО, членами которой являются обе страны, может ввести 75%-е пошлины на мясо кур и индейки из США. В этом случае, как отмечает агентство Reuters, в первую очередь пострадают птицеводы из Техаса, Джорджии, Арканзаса и Миссисипи — штатов, поддержавших Трампа на выборах 2016 года.

Выход США из NAFTA фактически запретит производителям продавать кур и индеек в Мексику, отмечает финансовый директор Sanderson Farms, одного из крупнейших предприятий по производству мяса птиц в Техасе, Майкл Кокрелл.

В настоящее время США экспортируют около 20% производимой продукции из мяса птиц. При этом только в прошлом году экспорт мяса птиц из США в Мексику превысил $800 млн.

Если NAFTA исчезнет, птицефабрики США могут столкнуться с усилением конкуренции со стороны Бразилии, которая является крупнейшим экспортером куриного мяса в мире и до 2019 года имеет возможность беспошлинной поставки мяса на мексиканский рынок, пишет Reuters.

По словам Кокрелла, потеря мексиканского рынка для отрасли будет сопоставима с последствиями запрета России на 2002 год на импорт курицы в США.

Тогда из-за найденных бактерий сальмонелл РФ ввела временный запрет на поставку американских куриных окорочков. И хотя продлилось эмбарго всего месяц, за это время, по данным Министерства сельского хозяйства США, цены на окорочка в 10 штатах, включая Техас, упали до 18 центов за фунт — по сравнению с 26 центами за фунт до ограничений.

Куры станут ненужны

Ежегодно Соединенные Штаты поставляют на рынки порядка 4 млн тонн бройлеров, что делает их наравне с Бразилией крупнейшим поставщиком на мировом рынке, отмечает Инна Гольфанд, партнер практики АПК АО «НЭО Центр». Почти четверть всего экспорта приходится на Мексику, куда американские производители везут охлажденное филе или охлажденные и замороженные ножки.

До 2009 года крупнейшим импортером мяса птицы из США была Россия. Американские «ножки Буша» появились на российском рынке еще в конце 80-х годов прошлого века. И долгое время курятина из США занимала лидирующее положение в данном сегменте.

Так, в 2006-2007 гг. объем импорта составлял, по данным Росстата, 1,3 млн тонн в год на $935-940 млн. При этом объем собственного производства мяса птицы в РФ составлял сопоставимую величину (1,4 млн тонн в 2006 году). После кризиса 2009 года и девальвации рубля ситуация развернулась в пользу «отечественного производителя». Импорт стал резко падать, а собственное производство — расти. Как итог, в 2014 году объем зарубежных поставок упал до 454,5 тысяч тонн ($801,7 млн), а внутреннее производство выросло до 3,9 млн тонн.

Новые проблемы в экономике и очередной виток ослабления рубля нанесли последний удар по «ножкам Буша».

В 2016 году выпуск внутри страны увеличился до 4,5 млн тонн, а импорт сократился до 225,1 тысяч тонн. По итогам 2017 года производства мяса домашней птицы составило, по предварительной оценке, 4,8 млн тонн.Резкий рост внутреннего производства привел к тому, что теперь

Россия часть продукции поставляет на экспорт. В 2017 году на внешний рынок было поставлено 111,2 тыс. тонн мяса птицы, сообщал Минсельхоз со ссылкой на ФТС. Это пока меньше объема импорта, но в 1,5 раза больше показателя экспорта в 2016 году.

С 2009 по 2015 гг. основным покупателем американской курятины был Китай, но и там триумф «ножек Буша» был недолгим. После вспышки птичьего гриппа КНР в 2015 году отказалась от мяса птиц из США, что привело к формированию в отрасли недополученной прибыли от экспорта в размере $4,2 млрд. Мексиканский рынок тогда выручил американских производителей, но и этот спасительный круг скоро может быть выбит из рук птицеводов.

Потеря еще и Мексики может ударить по американскому птицеводству больнее, чем эпидемия птичьего гриппа, подчеркивает Гольфанд.

Суммарно Россия и Китай обеспечивают 42-43% всего глобального спроса на мясо кур, и оба рынка для США на сегодняшний день потеряны.

Альтернативных, сопоставимых по масштабам рынков экспорта просто не осталось, отмечает эксперт. Единственное, на что могут уповать американские птицеводы, — это на возможное снятие ограничений на ввоз американской курятины со стороны Китая.

Впрочем, после того, как Трамп развязал экономическую войну и с Поднебесной, рассчитывать американским производителям «ножек Буша» на растущий аппетит китайских потребителей особо не приходится.

Дубай, ОАЭ. Объединенные Арабские Эмираты вошли в топ-10 стран мира с точки зрения готовности к внедрению беспилотного транспорта, говорится в отчете Autonomous Vehicles Readiness Index (AVRI) международной компании KPMG.

Первое место в рейтинге занимают Нидерланды, за ними следуют Сингапур, США, Швеция, Великобритания, Германия и Канада. Исследование базировалось на четырех главных параметрах: политика и законодательство, технологии и инновации, инфраструктура и принятие потребителями.

Исследование появилось спустя пару месяцев после того, как Дубай заявил о намерении стать метрополисом будущего. И совсем скоро эмират занял одно из лидирующих мест в мире, получив титул хаба инновационных идей.

Так, Дубай собирается перевести на беспилотные «рельсы» четверть всего городского транспорта до 2030 года. Речь идет, в частности, о беспилотном частном, пассажирском и грузовом транспорте и летающих такси. Ожидается, что ежегодные экономические выгоды от использования беспилотного транспорта будут составлять порядка 22 млрд дирхамов (US$ 6 млрд) в год.

Дубай, ОАЭ. Объединенные Арабские Эмираты стали единственной страной Ближнего Востока, вошедшей в топ-20 мирового рейтинга талантов и занявшей в нем 17-е место, говорится в отчете Global Talent Competitiveness Index.

Первое место рейтинга конкурентоспособности талантов заняла Швейцария, второе и третье – Сингапур и США соответственно. В рейтинге, нужно отметить, доминируют европейские страны и занимают в нем 15 мест из 25-ти.

Их объединяет одно: хорошо развитая система образования, развивающая социальные и коммуникационные навыки, необходимые для трудоустройства в современном мире. В числе прочих характеристик лидеров рейтинга – гибкая система регулирования и благоприятный бизнес-ландшафт, социальная защита персонала, внутренняя и внешняя открытость.

В Китае отправился первый поезд по обратному маршруту южного направления международных грузовых перевозок Китай-Сингапур

В среду примерно в 14:30 из порта Циньчжоу /Гуанси-Чжуанский автономный район, Южный Китай/ отправился первый поезд, следующий по обратному маршруту южного направления международных грузовых перевозок Китай-Сингапур. Об этом стало известно в международном сухопутном порту города Ланьчжоу пров. Ганьсу /Северо-Западный Китай/.

Ожидается, что поезд прибудет в Ланьчжоу 27 января. Он доставит в город грузы общим весом 1,2 тыс. тонн и стоимостью около 5 млн юаней /1 долл. США - 6,4 юаня/.

"Перевозимые поездом грузы состоят из двух частей. Одна включает глинозем из Австралии весом 1171,8 тонны, другая - тропические фрукты из Таиланда и Вьетнама, в том числе вишню, дурианы, питахайю и ананасы, а также замороженную и свежую аквапродукцию, произведенную в Гуанси и Южно-Восточной Азии", - отметил сотрудник отдела внешней торговли международного сухопутного порта г. Ланьчжоу Ян Шипэн.

Как сообщается, с сентября 2017 года из сухопутного порта г. Ланьчжоу, являющегося важным транзитным логистическим узлом на "Поясе и пути", в южном направлении по маршруту Китай-Сингапур отправилось шесть международных поездов с 5534 тоннами грузов общей стоимостью 53,46 млн юаней.

Экспорт столового винограда из Перу вырос на 4%

Согласно данным Ассоциации экспортеров Перу (ADEX), в период с января по октябрь 2017 г. экспорт столового винограда увеличился на 4% по сравнению с аналогичным периодом 2016 г. и достиг $272 млн. В рейтинге национальных экспортных продуктов виноград занимает второе место после кофе.

Общая цифра роста поставок за весь 2017 год может быть ниже, так как в начале 2017 года ущерб урожаю в северной части региона Пьюра нанес ураган Эль-Ниньо. Последствия природного катаклизма начали наиболее ярко проявляться в последние два месяца 2017 г. и продолжают ощущаться до сих пор.

Столовый виноград составляет 15% от общего объема экспорта фруктов Перу и занимает позицию после авокадо. Далее следуют голубика, манго, мандарины и бананы.

«Рост экспорта столового винограда в основном обусловлен диверсификацией рынков и сортов, а также увеличением производственных площадей в Пьюре и Арекипе», - сказал менеджер ADEX по экспорту сельхозпродукции Паула Каррион Телло.

Ведущим сортом остается Red Globe, но в последние годы покупательский спрос растет на такие сорта как Flame Seedless, Sugraone, Thompson Seedless, Crimson Seedless и другие. Основные регионы выращивания - Ика и Пьюра.

Виноград из Перу поставляется на 49 рынков. Самым крупным для перуанских экспортеров является рынок США, объем которого достигает $86 млн, второй по значимости - Гонконг с объемом экспорта в $44 млн. В совокупности эти два рынка потребляют половину всего экспорта винограда. Среди других импортеров - Нидерланды, материковый Китай и Великобритания.

Самый высокий процент роста поставок винограда из Перу, по данным ADEX, наблюдался на рынке Сингапура - 1 519,8% до $1,4 млн, за ним следуют Финляндия (223,8%) и Нигерия (204,1%). Объем импорта каждой страны составляет не более $150 тыс. Также в 2017 г. Перу вышли на рынки Доминиканской Республики и Кот-д'Ивуара.

Около 30% урожая собрали в первой половине года, а остальные 70% - во втором полугодии.

«В этом году в Пьюре был более низкий урожай. Сезон в этом регионе продолжается обычно с сентября по январь, а в Ике - с ноября по февраль», - сказала Паула Телло.

Ведущим экспортером за этот период, по версии ADEX, стал El Pedregal, отправивший за рубеж виноград на сумму $25,1 млн, за ним следуют дочерняя компания Verfrut Rapel ($21,8 млн), Agro Victoria ($16,8 млн), Safco ($16,4 млн) и Ecosac ($14,7 млн).

Названы 10 стран, наиболее подготовленных к беспилотным машинам

Рейтинг, составленный экспертами компании KPMG, основывается на оценках стран по нескольким показателям — уровень принятия беспилотноков потребителями, состояние инфраструктуры и развитие технологий. Также учитывались действующее законодательство и политическая ситуация.

Десятку возглавили Нидерланды, а следом идут Сингапур, США, Швеция и Великобритания. Далее позиции распределились следующим образом: на шестом месте — Германия, на седьмом — Канада, на восьмом — ОАЭ, на девятом — Новая Зеландия, а замыкает топ-10 Южная Корея.

Россия же оказалась в самом низу рейтинга — хуже ситуация обстоит только в Мексике и Индии, считают специалисты.

Как отмечает «Коммерсантъ», Россия также отстает от других стран по количеству головных офисов компаний, занимающихся разработкой систем автономного управления транспортом, выданных патентов, объемам инвестиций в эту сферу и доле рынка электромобилей.

Названы города Азии с наилучшими перспективами для инвестиций и развития

Пять городов, которые возглавили рейтинг перспектив для инвестиций в 2018 году - Сидней, Мельбурн, Сингапур, Шанхай и Хошимин. В списке мест, где ожидается самое бурное развитие в этом году, значатся Сидней, Хошимин, Мельбурн, Шанхай и Шэньчжэнь.

Рейтинг 2018 Emerging Trends in Real Estate® Asia Pacific 2018, разработанный Urban Land Institute (ULI) и консультативной фирмой PwC, проанализировал инвестиционные перспективы в сфере недвижимости и возможности развития среди 22 ключевых рынков в регионе, сообщает Inquirer.net.

Согласно отчету, инвесторы из Филиппин и Индонезии мигрируют на развивающиеся рынки. Сейчас интерес вызывает Вьетнам, который, по мнению многих, может стать следующим Китаем.

В докладе отмечается, что Австралия смогла удовлетворить потребности инвесторов и застройщиков: ключевые города страны сочетают привлекательность стабильной инвестиционной среды с относительно хорошей текущей доходностью и перспективами сильного роста арендной платы в будущем.

По всему региону исследования отмечается, что жесткая конкуренция за активы меняет отрасль в неожиданных направлениях. Например, инвесторы мигрируют на рынки и интересуются активами, которые в прошлом были непопулярны: центры обработки данных, проекты по доступному жилью, объекты для совместной аренды и проживания, а также студенческие общежития и дома престарелых.

Еще одной тенденцией, быстро набирающей обороты в Азии, является бум на общие рабочие пространства: коворкинги – наиболее востребованные типы помещений во многих городах региона.

Кстати, недавно инвесторы рассказали, в какие города намерены вкладывать деньги.

ТОП-10 наиболее перспективных городов с позиции инвестиций в недвижимость в 2018 году:

1.Сидней

2.Мельбурн

3.Сингапур

4.Шанхай

5.Хошимин

6.Шэньчжэнь

7.Токио

8.Гуанчжоу

9.Окленд

10.Осака

ТОП-10 наиболее перспективных городов с позиции развития в 2018 году:

1.Сидней

2.Хошимин

3.Мельбурн

4.Шанхай

5.Шэньчжэнь

6.Сингапур

7.Окленд

8.Мумбаи

9.Бангалор

10.Гуанчжоу

По итогам 2017 г., город Шэньчжэнь в южно-китайской провинции Гуандун вышел в лидеры среди других городов Китая по объему экспорта. Таким образом Шэньчжэнь удерживает пальму первенства на протяжении 25 лет подряд.

По данным Шэньчжэньской таможни, за прошлый год мегаполис экспортировал товары на 1,65 трлн юаней ($257 млрд). Это на 5,5% больше, чем в 2016 г.

По итогам 2017 г., внешнеторговый оборот Шэньчжэня составил 2,8 трлн юаней. Он вырос на 6,5% в годовом сопоставлении. На долю города пришлось 10,1% от общего объема внешней торговли КНР.

В частности, за прошлый год объем торговли мегаполиса со странами Шелкового Пути составил 542,28 млрд юаней. Данный показатель увеличился на 16,4%. Только со странами АСЕАН торговый оборот вырос на 19,2% относительно уровня 2016 г.

За 2017 г. Шэньчжэнь экспортировал продукцию машиностроительной и электротехнической промышленности на общую сумму 1,25 трлн с приростом на 1,7%. На данный показатель пришлось 75,8% от общего объема экспорта города.

Ранее сообщалось, что в 2017 г. общий объем внешней торговли Китая составил 27,79 трлн юаней ($4,28 трлн). Это на 14,2% больше, чем в 2016 г. В прошлом году китайский экспорт достиг 15,33 трлн юаней. Это на 10,8% больше, чем годом ранее. Прошлогодний импорт Поднебесной составил 12,46 трлн юаней. Он увеличился на 18,7% в годовом сопоставлении. Активное сальдо торгового баланса страны вышло на отметку в 2,87 трлн юаней.

US News & World Report: 10 лучших стран мира.

Россия поднялась на одну позицию и заняла 26-е место в рейтинге лучших стран мира по версии журнала US News & World Report, который опубликован на сайте издания в понедельник.

Страны оценивались по девяти критериям: развитие туристической отрасли, инноваций, социальной сферы, культуры, темпам роста экономики, открытость для бизнеса, общий уровень жизни населения, а также сила и влияние на мировой арене, историческое наследие.

По критерию силы и влияния в мире РФ заняла второе место, уступив лишь США, а третье место в этой строке досталось КНР. В издании подчеркнули, что после Соединенных Штатов "Россия и Китай воспринимаются как наиболее могущественные страны и входят в четверку государств с наиболее крупным военным бюджетом".

При этом издание указывает, что в данной части рейтинга "разрыв между США и Россией сужается". "Россия также является одним из крупнейших в мире экспортеров оружия, отставая только от Соединенных Штатов", - отмечают составители списка.

По темпам роста ВВП Россия "с одной из крупнейших экономик в мире" заняла восьмую строчку. По этому критерию лидируют Объединенные Арабские Эмираты, Индия и Сингапур. По остальным критериям РФ не вошла в первую десятку.

Всего в рейтинг попали 80 стран мира.

Рейтинг был составлен US News & World Report при сотрудничестве с консалтинговой компанией BAV Consulting и Университетом штата Пенсильвания.

Он основывается на результатах социологического опроса, проведенного среди около 21 тыс. со всего мира, в число которых входили как представители бизнес-элиты, так и обычные граждане.

Ниже представляем десятку лидеров.

10. Нидерланды

ВВП: $770,8 млрд

Население: 17,0 млн

ВВП на душу населения: $51 249

Официальной столицей государства, согласно Конституции Нидерландов, является Амстердам, где монарх приносит присягу на верность конституции.

При этом фактической столицей является Гаага, где расположены королевская резиденция, парламент и правительство, а также большинство посольств иностранных государств.

Нидерланды имеют современную высокоразвитую постиндустриальную экономику. Экономика Нидерландов приобрела хорошую репутацию за счет всемирно известных компаний, крупнейших фирм, концернов.

9. Франция

ВВП: $2,5 трлн

Население: 66,9 млн

ВВП на душу населения: $42 336

Франция является ядерной державой и одним из пяти постоянных членов Совета Безопасности ООН.

Франция — высокоразвитая индустриально-аграрная страна, занимает одно из ведущих мест в мире по объему промышленного производства.

8. США

ВВП: $18,6 трлн

Население: 323,1 млн

ВВП на душу населения: $57 608

США располагают мощными вооруженными силами, в том числе самыми крупными в мире военно-морскими силами; имеют постоянное место в Совете Безопасности ООН; являются государством-учредителем Североатлантического Альянса (НАТО), одними из основателей Организации Объединенных Наций, Всемирного банка, Международного валютного фонда, Организации американских государств (ОАГ) и других международных организаций. Страна также обладает вторым ядерным потенциалом на планете по совокупной численности развернутых боезарядов.

Соединенные Штаты — высокоразвитая страна. Экономика страны составляет около четверти мирового ВВП и производит треть глобальных военных расходов, что делает США главной экономической и военной державой планеты.

Кроме того, США имеют наибольшее политическое и культурное влияние в мире, а также являются лидером в сфере научных исследований и технологических инноваций и в настоящее время считаются единственной сверхдержавой планеты.

7. Австралия

ВВП: $1,2 трлн

Население: 24,1 млн

ВВП на душу населения: $48 712

Австралия является одной из развитых стран.

Военные расходы Австралии являются двенадцатыми по размеру в мире. Со вторым по величине индексом развития человеческого потенциала Австралия занимает высокое место во многих сферах, таких как качество жизни, здоровье, образование, экономическая свобода, защита гражданских свобод и политических прав.

Австралия является членом G20, ОЭСР, ВТО, АТЭС, ООН, Содружества наций, АНЗЮСа и Форума тихоокеанских островов.

6. Швеция

ВВП: $511,0 млрд

Население: 9,9 млн

ВВП на душу населения: $49 759

Обладая населением лишь в 10 млн человек, Швеция имеет 50 глобальных компаний, среди которых ABB, Atlas Copco, Oriflame, Saab AB, Saab Automobile AB, Scania, Volvo, Volvo Trucks, Ericsson, TELE2, AB Electrolux, TetraPak, Alfa Laval, SKF, H&M. Находится на первом месте по производству подшипников.

В стране высокий уровень инноваций, высокоразвитая и постоянно модернизируемая инфраструктура, отличное состояние техники, хорошо образованный персонал, владеющий английским языком.

Почти 60% ВВП приходится на налоги, что является самым высоким значением в ОЭСР.

5. Япония

ВВП: $4,9 трлн

Население: 127,0 млн

ВВП на душу населения: $41 220

Япония — развитая страна с очень высоким уровнем жизни. В Японии одна из самых высоких ожидаемых продолжительностей жизни и один из самых низких уровней младенческой смертности.

Япония входит в число стран-членов "Большой семерки" и АТЭС, а также регулярно избирается непостоянным членом Совета Безопасности ООН.

Япония официально отказалась от своего права объявлять войну, но у нее есть силы самообороны, которые используются также и в миротворческих операциях.

4. Великобритания

ВВП: $2,6 трлн

Население: 65,6 млн

ВВП на душу населения: $42 421

Британская сфера услуг — основной сектор экономики страны, составляющий примерно 75% ВВП.

Лондон - один из трех "центров управления" мировой экономикой (наряду с Нью-Йорком и Токио), крупнейший финансовый центр и самый большой городской ВВП в Европе.

Эдинбург также является крупным европейским финансовым центром.

3. Германия

ВВП: $3,5 трлн

Население: 82,7 млн

ВВП на душу населения: $48 449

Будучи мировым лидером в ряде промышленных и технологических секторов, она является третьим в мире экспортером и импортером товаров.

Германия — развитая страна с очень высоким уровнем жизни. Она поддерживает социальное обеспечение и универсальную систему здравоохранения, охрану окружающей среды и бесплатное высшее образование

2. Канада

ВВП: $1,5 трлн

Население: 36,3 млн

ВВП на душу населения: $46 441

Канада — государство в Северной Америке, занимает второе место в мире по площади.

Канада является одной из самых богатых стран мира с высоким доходом на душу населения и состоит членом Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) и "Большой семерки".

Канада является одним из крупнейших мировых поставщиков сельскохозяйственной продукции.

1. Швейцария

ВВП: $659,8 млрд

Население: 8,4 млн

ВВП на душу населения: $60 374

Экономика Швейцарии является одной из наиболее стабильных в мире.

Проводимая политика долгосрочного монетарного обеспечения и банковской тайны сделало Швейцарию местом, где инвесторы наиболее уверены в безопасности своих средств, в результате чего экономика страны становится все более зависима от постоянных притоков зарубежных инвестиций.

Из-за небольшой территории страны и высокой специализации труда ключевыми экономическими ресурсами для Швейцарии являются промышленность и торговля. Швейцария является мировым лидером по очистке золота, перерабатывая две трети от его мировой добычи.

ГЛАВА РОСТУРИЗМА ОЛЕГ САФОНОВ ПРИНИМАЕТ УЧАСТИЕ В ТУРИСТИЧЕСКОМ ФОРУМЕ АССОЦИАЦИИ ГОСУДАРСТВ ЮГО-ВОСТОЧНОЙ АЗИИ (АСЕАН)

Глава Федерального агентства по туризму Олег Сафонов принимает участие в Туристском форуме Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН), который проходит городе Чиангмае (Таиланд) 21-27 января 2018 года. Руководитель Ростуризма возглавляет российскую делегацию на восьмых российско-асеановских консультациях по туризму.

В ходе сессий 23 января стороны обсудили реализацию проекта «Повышение квалификации по русскому языку для туристических операторов стран Ассоциации государств Юго-Восточной Азии», концепцию которого Россия представила на прошлых консультациях. Проект, объединивший десять государств, является третьим этапом программы обучения русскому языку представителей туриндустрии стран АСЕАН. Повышение квалификации проходило с августа по октябрь 2017 года на базе Российского государственного университета туризма и сервиса (РГУТиС).

24 января в рамках саммита АСЕАН состоится второе заседание Российско-Таиландской рабочей группы по туризму. Главным пунктом повестки станет обсуждение мер по обеспечению безопасности российских туристов на курортах Таиланда.

Стороны планируют подписать Программу совместных действий между Федеральным агентством по туризму и Министерством спорта и туризма Королевства Таиланд о сотрудничестве в области туризма на период 2018-2020 гг.

«Страны, входящие в АСЕАН, пользуются популярностью у российских туристов, предпочитающих проводить отпуск за рубежом. Например, Таиланд и Вьетнам входят в число наиболее востребованных направлений зимнего пляжного туризма у россиян. В этой связи обеспечение комфортного и безопасного отдыха наших граждан является ключевым аспектом нашего взаимодействия с Ассоциацией. При этом государства Юго-Восточной Азии являются динамично растущим туристским рынком, и мы ставим в качестве одной из целей сотрудничества наращивание въездного турпотока из этого региона», – говорит Руководитель Федерального агентства по туризму Олег Сафонов.

Для справки:

Ассоциация государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) учреждена 8 августа 1967 года. В нее входят Индонезия, Таиланд, Сингапур, Филиппины, Бруней, Малайзия, Вьетнам, Лаос, Камбоджа и Мьянма. Статус специального наблюдателя имеют Папуа-Новая Гвинея и Демократическая Республика Восточный Тимор.

В настоящее время АСЕАН с численностью населения в 635 миллионов человек, совокупным ВВП в 2,5 триллиона долларов, внешнеторговым оборотом в 2,2 триллиона долларов является одной из крупнейших мировых организаций.

В АСЕАН имеется 11 специализированных комитетов, ежегодно проводится свыше 300 мероприятий, включая встречи министров экономики и торговли, руководителей правоохранительных органов и т.д.

Уставными целями АСЕАН определены содействие развитию социально-экономического и культурного сотрудничества стран-членов, упрочению мира и стабильности в ЮВА.

Регулярное участие Российской Федерации в форуме дальнейшее развитие туристских обменов на основе взаимных консультаций определено итогами второго саммита Россия-АСЕАН, состоявшегося во время визита Президента России во Вьетнам 30 октября 2010 года.

Более двух тысяч шахматистов примут участие в Moscow Open

В Москву приедут гости из 37 стран мира. Самому юному участнику крупнейшего в Европе шахматного первенства всего четыре, а самому взрослому — 92 года.18.

Международный шахматный фестиваль Moscow Open 2018 пройдет с 25 января по 5 февраля в Российском государственном социальном университете.

В аудиториях состоится восемь турниров. В их числе этапы Кубка России среди мужчин и женщин. Отдельно определят лучших игроков среди ветеранов и любителей. Программу дополнит первенство Национальной студенческой шахматной лиги, Гран-при Москвы по решению шахматных задач и этюдов, а также Кубок по быстрым шахматам среди слепых и слабовидящих. Принять в них участие смогут спортсмены разного возраста и квалификации

Участниками турнира станут более двух тысяч человек из 37 стран мира, в том числе из Колумбии, Индии, Сингапура, Гаити, Непала, Мексики, США, Перу, Чили, Эквадора. Традиционно в нем примет участие большое количество московских шахматистов — более 500 человек. Самому юному участнику турнира всего четыре, а самому взрослому — 92 года.

«Moscow Open — это не только сражение на шахматных досках, это большой форум, в рамках которого пройдут мастер-классы, семинары и курсы, где специалисты и любители шахмат смогут обменяться опытом», — рассказал первый заместитель руководителя столичного Департамента спорта и туризма Алексей Кондаранцев.

«Продать Су-30 Мьянме – да это сенсация»

Эксперт рассказал, как Шойгу удалось договориться о продаже Мьянме Су-30

Амалия Затари

Глава российского Минобороны Сергей Шойгу завершил турне по странам Юго-Восточной Азии, в ходе которого посетил Мьянму, Лаос и Вьетнам. По результатам Россия и Вьетнам подготовили трехлетний план военного сотрудничества, предусматривающий среди прочего проведение учений. Однако главным итогом поездки, по мнению экспертов, стало подписание соглашения с Мьянмой на поставку республике шести истребителей Су-30.