Новости. Обзор СМИ Рубрикатор поиска + личные списки

«Турецкий поток» будет напрямую транспортировать российский газ в Турцию и на европейские рынки

«Турецкий поток» проложен по дну Черного моря и соединяет газотранспортные системы России и Турции. Газопровод состоит из двух ниток общей мощностью 31,5 млрд куб. м. Первая нитка предназначена для поставок газа в Турцию, вторая — в страны Южной и Юго-Восточной Европы транзитом через турецкую территорию.

Отправная точка для подачи газа в «Турецкий поток» — компрессорная станция (КС) «Русская», входящая в Единую систему газоснабжения России и построенная в районе г. Анапы. Мощность КС — 224 МВт. Она обеспечивает необходимое давление для транспортировки газа по двум ниткам газопровода на расстояние более 930 км до побережья Турции, где газ поступает на приемный терминал.

«Турецкий поток» — технологически уникальный проект. Впервые в мире труба диаметром 813 мм уложена на глубине 2200 км.

На всех этапах реализации проекта «Турецкий поток», включая эксплуатацию, соблюдаются высокие стандарты безопасности, в том числе экологической. Проводится постоянный мониторинг окружающей среды.

Торжественная церемония запуска газопровода состоялась при участии президента России Владимира Путина, президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, а также лидеров Сербии и Болгарии Александра Вучича и Бойко Борисова.

Успешная реализация совместного российско-турецкого проекта «Турецкий поток” наглядно свидетельствует о том, что стратегическое партнерство России и Турции дает значимые, осязательные результаты, подчеркнул Владимир Путин в ходе торжественной церемонии открытия. Он особо отметил, что экспорт газа из России в Турцию осуществляется около 30 лет.

«В прошлом году было поставлено 24 миллиарда кубометров газа. Ранее “голубое топливо” поставлялось только по Трансбалканскому газопроводу, а затем по “Голубому потоку”, а теперь газ идет по новому маршруту, беспрецедентной по своим параметрам газовой системе - было проложено свыше 1800 км труб, установлен мировой рекорд скорости подводного монтажа труб - более 6 км за одни сутки», - отметил глава российского государства.

Владимир Путин также сообщил, что газ в газопровод поступает с месторождений Западной Сибири. По первой ветке газопровода газ будет поставляться на внутренний рынок Турции, при этом по второй ветке газ пойдет в страны Европы, в том числе в Болгарию, Сербию, Грецию.

«Поставки будут иметь большое значение не только для экономики черноморского региона, но и окажут позитивное влияния на развитие многих южноевропейских стран», - выразил уверенность он.

В будущем Россия и Турция реализуют и другие взаимовыгодные проекты, в энергетике и других отраслях экономики, добавил Владимир Путин.

Благодаря новому газопроводу порядка 31,5 млрд кубометров газа будет транспортироваться в Турцию и на европейские рынки напрямую, минуя иные транзитные страны, в свою очередь подчеркнул президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

«Мы делаем несколько шагов навстречу тому, кто делает шаг. Испытываем большую гордость за такие проекты, как “Турецкий поток”», - сообщил он.

Запуск газопровода, несомненно, является историческим и знаковым событием как для России и Турции, так и для развития мировой энергетики в целом, подчеркнул в ходе своего выступления на торжественной церемонии глава Минэнерго России Александр Новак.

«Строительство газопровода «Турецкий поток» является одним из флагманских совместных российско-турецких проектов. Реализация такого масштабного проекта стала возможной только благодаря личным усилиям лидеров наших стран, твердому настрою на всестороннее углубление российско-турецкого стратегического партнерства. В результате интенсивной совместной успешной работы России и Турции и прежде всего отраслевых компаний российской и турецкой сторон – “Газпрома” и BOTAŞ – проект реализован в рекордно короткие сроки и даже с опережением графиков», - подчеркнул министр.

При этом реализация этого проекта, по его словам, позволит внести существенный вклад в энергобезопасность не только Турции, но и стран Южной и Юго-Восточной Европы, значительно повысить глобальную энергетическую устойчивость.

«Многолетние стабильные поставки “голубого топлива” в Турцию и европейским потребителям являются доказательством того, что Россия – проверенный временем поставщик газа, надежно обеспечивает своих партнеров этим экологичным видом топлива, всегда строго и ответственно выполняет контрактные обязательства. Уверен, что такой масштабный инфраструктурный проект, как “Турецкий поток” укрепит не только энергетические, но и торгово-экономические отношения, а также послужит дальнейшему сближению наших стран», - добавил Александр Новак.

«Запуск „Турецкого потока“ — это историческое событие. Во-первых, с учетом экспорта по „Голубому потоку“ теперь открыта дорога для прямых, бестранзитных поставок всего газа „Газпрома“, который требуется Турции. А во-вторых, Европа получила новый, надежный маршрут поставок трубопроводного российского газа. Все это, без сомнения, выводит наше сотрудничество с турецкими и европейскими партнерами на новый уровень и будет способствовать повышению энергетической безопасности региона», — сказал глава «Газпрома» Алексей Миллер.

«Турецкий поток» – уже в цене акций «Газпрома»

В Стамбуле состоиялся официальный запуск газопровода «Турецкий поток». Он состоит из двух ниток мощностью 15,75 млрд кубометров газа в год каждая. Первая будет поставлять российский газ потребителям в Турции, вторая предназначена для снабжения стран Южной и Юго-Восточной Европы.

На торжественную церемонию в Стамбул приехали президент Сербии Александр Вучич и премьер-министр Болгарии Бойко Борисов. Путин и Эрдоган собираются провести переговоры, на повестку которых будут вынесены вопросы двусторонних отношений, а также острая ситуация в Сирии и Ливии.

Новость в принципе нейтральна для «Газпрома», запуск нового трубопровода уже отражен в ценах акций газового гиганта. Вряд ли старт «Турецкого потока» - это негатив для Киева, который получил в конце прошлого года очень хорошие гарантии будущего транзита, плюс бонус почти в $3 млрд.

Может ли TANAP быть конкурентом «Газпрома»? На самом деле, «Газпрому» опасаться за сбыт пока не стоит. Поставки из Азербайджана не повлияют серьезно на энергетический баланс Евросоюза. Стоит также сказать, что, когда проектировался газпромовский «Турецкий поток», TANAP уже реализовывался. И, соответственно, был учтён при планировании российского газопровода.

«Турецкий поток» – прекрасный пример сотрудничества России и Турции. Сближение двух стран, конечно, прежде всего объясняется экономикой, и в первую очередь, сотрудничеством в энергетической и военной сферах. Но есть и политика. На наших глазах формируется новый многополярный мир. Москва и Анкара – однозначно новые центры силы.

В наступившем году среди российских компаний «Газпром» является одной из основных инвестиционных идей ИАЦ «Альпари». После запуска всех трех проектов – «Сила Сибири», «Северный поток-2» и «Турецкий поток» – обыкновенная акция российского газового гиганта может беспрепятственно достичь котировок в диапазоне 620 – 640 руб.

Александр Разуваев, руководитель «Информационно-аналитического центра «Альпари»

Поток вышел на берег

Запуск "Турецкого потока" позволит увеличить экспорт газа

Текст: Сергей Тихонов

Старт работы газопровода "Турецкий поток" знаменует не только укрепление Россией своего положения на газовом рынке Европы, но и завершение очередного этапа диверсификации поставок газа за границу.

"Уверен, что "Турецкий поток" внесет существенный вклад в энергобезопасность не только Турции, но и стран Южной и Юго-Восточной Европы, повышая их энергетическую устойчивость", - подчеркнул глава Минэнерго России Александр Новак.

С начала января газ через "Турецкий поток" стали получать Болгария, Северная Македония и Греция. Об этом сообщил глава болгарской компании "Булгартрансгаз" Владимир Малинов. "Поставки российского газа не только для нас, но и для Греции и Северной Македонии осуществляются через новый пункт пропуска", - сказал он. Кроме этих стран российский газ в этом году должен дойти до Сербии, а в 2021 году до Венгрии.

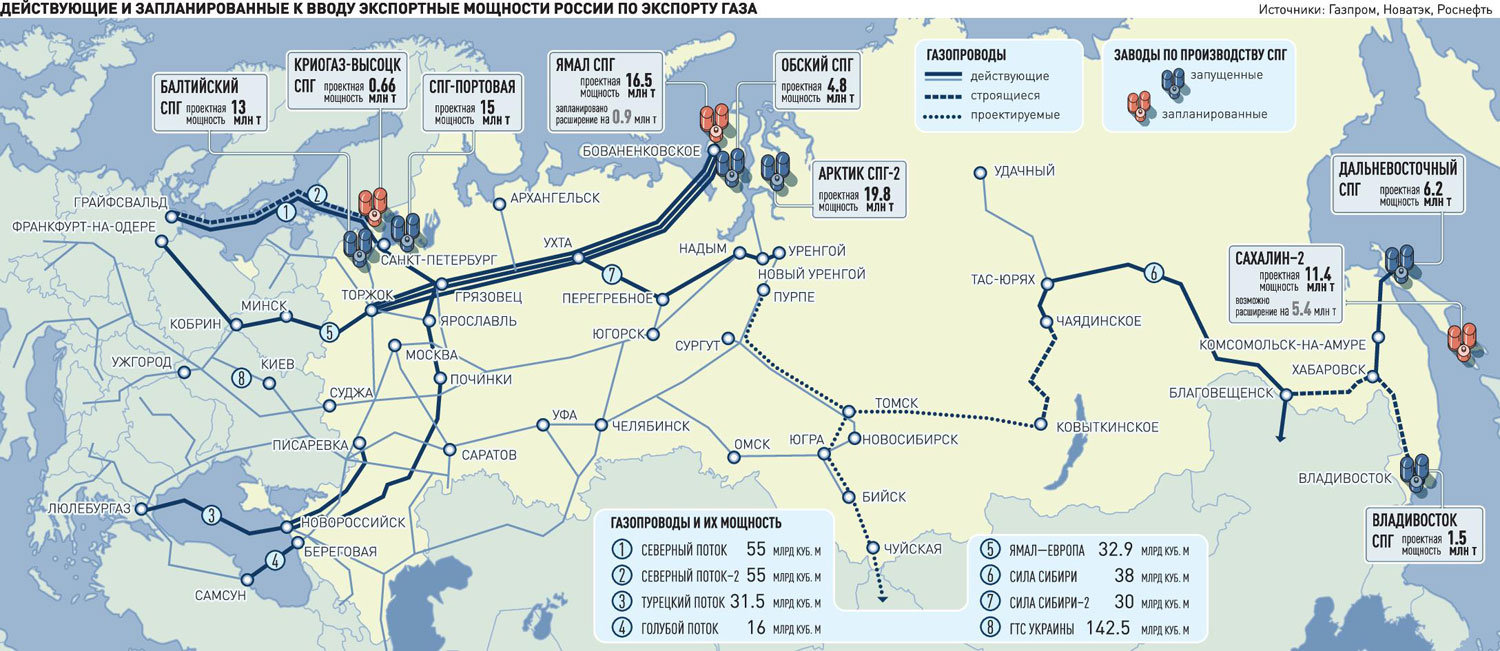

Запуск "Турецкого потока" вместе с "Северным потоком-2" должны завершить создание надежной и безопасной инфраструктуры для доставки газа в Европу, а также возможного дальнейшего наращивания экспорта в страны Старого Света. После запуска "Северного потока-2" суммарная мощность российских экспортных газовых маршрутов в западном направлении с учетом ГТС Украины составит 332,9 млрд кубометров. Это почти в полтора раза превышает прошлогодние объемы экспорта газа в Европу.

Главным преимуществом создаваемой системы российских газопроводов в ЕС является то, что почти половина их мощностей никак не связана с транзитом через другие страны. Кроме того, юридические ограничения Третьего энергопакета ЕС на прокачку газа через сухопутные продолжения наших морских газопроводов, после заключения транзитного договора с Украиной, уже не смогут серьезно снизить экспорт.

Помимо этого, согласно положениям того же Третьего энергопакета Россия сможет в будущем использовать 50% мощностей строящегося газопровода в Европу из Азербайджана (TAP). Еврокомиссия уже подтвердила это право. Это означает, что любое расширение этого трубопровода будет увеличивать потенциальные экспортные объемы отечественного газа, которые можно будет через него прокачивать.

Турция занимает второе место среди европейских стран после Испании по потреблению сжиженного природного газа (СПГ). Причем российский СПГ Анкара не покупала. После запуска "Турецкого потока" вполне вероятно, что доля потребления СПГ в Турции упадет, поскольку его заменит трубопроводный газ из нашей страны.

Фактически для окончательного закрепления доминирующего положения российского газа в Европе останется запустить только "Северный поток-2". Несмотря на все сложности и препятствия, чинимые проекту со стороны США, даже противники газопровода признают, что он заработает уже в этом году. После его ввода Россия сможет сконцентрироваться на расширении поставок на восток трубопроводного газа и увеличении мощностей СПГ.

Исторически сложилось, что основным направлением экспорта газа считается западное. Этому способствовал как рост потребностей Европы в газе, так и развитие ГТС на территории СССР в 60-80-х годах ХХ века. Именно тогда была создана ее основная часть, сейчас принадлежащая Украине. Пропускная способность в страны ЕС по этому маршруту составляет 142,5 млрд кубометров в год. Причем вплоть до 1999 года, когда был запущен газопровод "Ямал - Европа", мощность которого составляет 33 млрд кубометров, транзит на запад через Украину оставался единственным путем доставки газа в Европу.

В первом десятилетии XXI века газовые конфликты с Киевом вынудили Россию проектировать и строить новые трубопроводы в ЕС. При этом спрос на газ здесь к концу нулевых годов фактически перешел в стадию стагнации. Но падение собственной добычи в западных странах и конкурентные преимущества российского газа оставили простор для увеличения экспорта отечественного сырья.

С другой стороны, на востоке бурный рост экономик стран Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР), в большей степени использующих уголь для генерации электричества, привел к серьезным экологическим проблемам. В результате Китай, Индия, Япония, Южная Корея и некоторые другие государства были вынуждены всерьез задуматься о переходе на газ, как менее вредный для экологии ресурс.

Проблема в том, что из-за отсутствия достаточной инфраструктуры и в силу географического положения большинство государств не могли получать газ привычным для Европы способом, через трубопроводы. Выход был найден в виде СПГ, бурный рост потребления которого в последнее десятилетие произошел во многом благодаря именно этому географическому фактору.

Россия быстро среагировала на изменение географии спроса на "голубое топливо". Вопреки досужему мнению, наш "поворот на восток" объясняется в первую очередь экономическим расчетом, а не последствиями санкций США и ЕС. Уже построенный газопровод "Сила Сибири" сможет, когда выйдет на полную мощность, доставлять в Китай 38 млрд кубометров природного газа. Обсуждаются еще несколько маршрутов: "Сила Сибири-2" через горный Алтай, строительство трубопровода через Монголию, а также поставки газа в Китай с Дальнего Востока.

Сейчас рост экспорта газа связан с развитием стран АТР. В первую очередь Китая и в перспективе Индии. Для доставки газа сюда еще предстоит создавать как трубопроводную инфраструктуру, так и мощности для производства и транспортировки СПГ. Некоторые страны АТР, например Индия, почти полностью отрезаны от трубопроводов, и поэтому СПГ для них остается единственной возможностью уменьшить в экономике долю угольной генерации.

У России в регионе есть значительные преимущества над конкурентами. Географическое положение позволяет строить трубопроводы в Китай и дальше. Большая ресурсная база в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке делает цены на газ более низкими. Хорошие политические связи обеспечивают участие российских компаний в строительстве альтернативных маршрутов доставки газа в страны АТР. Например, если, наконец, будет принято окончательное решение по проекту газопровода Иран - Пакистан - Индия, то в нем уже оговорено участие "Газпрома".

За последние десять лет России удалось диверсифицировать экспорт газа. Теперь, даже если на каком-то маршруте возникнут проблемы, связанные с падением спроса, снижением цен или с введением каких-то ограничений, Россия сможет перенаправлять потоки сырья. И "Турецкий поток" одна из важных частей этой системы. У нашей страны появилась возможность выбирать более выгодные условия для работы, рынки сбыта и обходить искусственно созданные запреты.

Турецкий, марш

Владимир Путин: Новая газовая магистраль важна не только для России и Турции, но и для всего европейского континента

Текст: Владимир Кузьмин (Стамбул)

8 января на берегу Босфора в присутствии президентов России, Турции, Сербии и премьер-министра Болгарии официально дали старт работе газопровода "Турецкий поток". Две нитки мощностью 15,75 млрд кубометров каждая соединили два берега Черного моря. По первой газ поставляется непосредственно в Турцию, вторая предназначена для снабжения стран Южной и Юго-Восточной Европы. Поставки российского газа будут способствовать повышению энергетической безопасности Европы в целом, заявил Владимир Путин.

"Турецкий поток" - это экспортный трубопровод из России в Турцию протяженностью около 1100 км. Строительство началось у российского побережья в мае 2017 года. В ноябре 2018 года работы по прокладке морского участка были завершены. Еще через год, после окончания строительства приемного терминала на турецком берегу и остальной инфраструктуры, обе ветки "Турецкого потока" заполнили газом. В начале января в Болгарии сообщили, что страна (а также Греция и Северная Македония) получает российский газ через "Турецкий поток".

Всех участников торжественной церемонии запуска новой газовой магистрали Владимир Путин назвал свидетелями важного события не только для двух стран, но также для государств Южной Европы и всего европейского континента. "Поставки российского газа по "Турецкому потоку" будут иметь большое значение не только для экономики Турции и черноморского региона, но и окажут позитивное влияние на развитие многих южноевропейских стран, будут способствовать повышению энергетической безопасности Европы в целом", - подчеркнул он.

"Успешная реализация масштабного совместного проекта строительства трансчерноморского газопровода наглядно свидетельствует о том, что российско-турецкое стратегическое партнерство дает значимые, осязаемые результаты", - заявил Путин. Несмотря на непростую обстановку в мире и попытки ряда международных игроков помешать расширению сотрудничества между странами, работа идет своим ходом, взаимодействие развивается.

"Это во многом уникальная, беспрецедентная по своим параметрам глубоководная газотранспортная система", - рассказал Путин. На более чем двухкилометровой глубине проложили более 1800 км труб. "При прокладке "Турецкого потока" применялись передовые инновационные технологии, что позволило обеспечить максимальную экономическую эффективность транспортировки газа, гарантировать безопасность и экологическую чистоту эксплуатации трубопровода, - обратил он внимание на передовые методы работы над проектом. - Строители использовали самую современную технику и оборудование. При этом был установлен мировой рекорд скорости подводного монтажа труб - более 6 километров за одни сутки".

Российский лидер поблагодарил всех, кто участвовал в проектировании и строительстве газопровода. Отдельные слова благодарности прозвучали в адрес турецких властей и президента Турции - за своевременную выдачу всех необходимых для строительства разрешений и лицензий, "за политическую волю, проявленную руководством Турции при реализации проектов, имеющих национальное значение". Путин выразил уверенность, что в будущем две страны реализуют много новых взаимовыгодных совместных проектов как в энергетической, так и в других областях.

Российско-турецкий опыт совместной работы мог бы стать хорошим примером и остальному миру. Сегодня, по словам Путина, "в регионе, в котором мы находимся, наблюдаются серьезные тенденции к обострению ситуации". "А вот Турция и Россия показывают совсем другие примеры - пример взаимодействия и сотрудничества на благо наших народов и народов всей Европы, всего мира. Уверен, мы будем действовать так же и в будущем и будем добиваться новых успехов", - заключил президент России.

Непосредственно перед запуском "Турецкого потока" Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган провели двустороннюю встречу. Они предпочли беседовать один на один при участии только переводчиков. Члены делегаций ожидали, когда их в случае необходимости пригласят к президентам. В Кремле сообщали, что Путин планировал обсудить с Эрдоганом развитие российско-турецкого сотрудничества и международную проблематику, включая ситуацию в Сирии и Ливии. Пресс-секретарь турецкого президента озвучивал пожелание поговорить об эскалации напряженности между США и Ираном после убийства генерала Касема Сулеймани.

Разговор занял у президентов больше полутора часов, и турецкий лидер после этого, выступая на церемонии по случаю пуска газопровода, напомнил о роли Москвы и Анкары не только в мировой экономике, но и в мировой дипломатии. "Мы не хотим, чтобы наш регион становился зоной боевых действий", - заявил Эрдоган. Однако в последние годы он переживает сложное время, особенно обострились отношения между США и Ираном. По словам Эрдогана, его страна активно работает по дипломатическим каналам, чтобы уменьшить напряженность в регионе и принести в него мир. "Мы продолжим переговоры со всеми сторонами, не позволим потопить наш регион в крови. В этом процессе с Российской Федерацией и президентом Путиным мы будем находиться в постоянном диалоге", - заверил Эрдоган.

Тем временем

Президенты России и Сирии провели переговоры в Дамаске

В Стамбул Владимир Путин прибыл из столицы Сирии Дамаска, где накануне встретился с сирийским коллегой Башаром Асадом.

В Дамаск российский лидер прилетел 7 января. Из аэропорта Владимир Путин направился в командный пункт группировки войск Вооруженных сил РФ в Сирии, где его встретил Башар Асад. Главы государств заслушали доклады о положении дел в различных регионах страны. Путин отметил, что сейчас можно с уверенностью констатировать: пройдено огромное расстояние на пути восстановления сирийской государственности и территориальной целостности.

Российский президент поблагодарил военных за исполнение своего долга. "Совместные действия позволяют ликвидировать наиболее опасных главарей. Здесь, в Сирии, вы решаете задачи не только помощи сирийскому народу в освобождении от террористических формирований и банд. Вы защищаете свой родной дом, не допускаете инфильтрации боевиков в Россию и соседние с нами государства", - подчеркнул он.

На встрече с Асадом Путин заявил, что ситуация в Сирии кардинально поменялась благодаря совместным действиям российских и сирийских военных, а вот в регионе в целом, "к сожалению, обостряется". "Но что меня порадовало, когда ехали сейчас по Дамаску: жизнь возрождается", - сказал он. Мы свидетели восстановления сирийской государственности, но проблем еще очень много, продолжил Путин. Многое предстоит сделать с точки зрения восстановления сирийской экономики.

Подготовила Кира Латухина

«Турецкий поток» запущен

8 января в Стамбуле президент РФ Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган дали старт работе газопровода «Турецкий поток». На торжественной церемонии запуска присутствовали президент Сербии Александр Вучич и премьер Болгарии Бойко Борисов.

Во время церемонии российский президент подчеркнул, что усилия ряда международных игроков не смогли помешать реализации проекта газопровода. «Мы с вами живем в сложном мире. В регионе, где мы находимся, наблюдаются тенденции к обострению ситуации. А вот Турция и Россия показывают совсем другие примеры — взаимодействия и сотрудничества на благо наших народов и народов всей Европы», — сказал Путин.

Он также добавил, что инновационные технологии, использованные при прокладке газопровода, гарантируют его экономическую эффективность и экологическую безопасность в ходе эксплуатации.

Глава Минэнерго РФ Александр Новак назвал «Турецкий поток» «одним из крупнейших в мире инфраструктурных проектов» и поблагодарил обоих президентов за поддержку проекта. «Реализация такого масштабного проекта стала возможной только благодаря личным усилиям наших стран, твердому настрою на всестороннее углубление российско-турецкого стратегического партнерства», — цитирует Новака «Интерфакс».

Перед торжественной церемонией запуска встречу провели министры энергетики двух стран Александр Новак и Фатих Донмез. Новак подчеркнул, что благодаря слаженной работе российской и турецкой сторон поставки природного газа по «Турецкому потоку» в Болгарию, Грецию и Северную Македонию уже начались. «Энергетическое взаимодействие России и Турции переживает подъем и поступательно развивается по всем направлениям. Уверен, что „Турецкий поток“ внесет существенный вклад в энергобезопасность не только Турции, но и стран Южной и Юго-Восточной Европы, повышая их энергетическую устойчивость. Турция, в свою очередь, остается одним из крупнейших покупателей российского природного газа», — заявил глава Минэнерго РФ.

Кроме того, накануне запуска в закрытом режиме прошла встреча президентов России и Турции. Сообщалось, что одним из вопросов на встрече Путина и Эрдогана станет ситуация на Ближнем Востоке — в Сирии и Ливии. Переговоры прошли на фоне обострившегося конфликта Ирана и США после гибели убийства генерала КСИР Касема Сулеймани, пишет «Коммерсант». Духовный лидер Ирана пообещал отомстить за генерала, а ночью 8 января Иран объявил о ракетном запуске по двум американским военным базам.

«Турецкий поток» — российский газопровод протяженностью около 1100 км, проложенный по дну Черного моря в обход украинской ГТС. Мощность каждой из двух ниток газопровода — 15,75 млрд кубометров. Первая нитка предназначена для поставок российского газа турецким потребителям, вторая — для снабжения стран Южной и Юго-Восточной Европы.

Александр Новак принял участие в торжественной церемонии запуска газопровода “Турецкий поток”

Министр энергетики Российской Федерации Александр Новак выступил в рамках торжественной церемонии запуска газопровода “Турецкий поток”, которая состоялась при участии Президента Российской Федерации Владимира Путина, Президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, а также лидеров Сербии и Болгарии Александра Вучича и Бойко Борисова.

Успешная реализация совместного российско-турецкого проекта “Турецкий поток” наглядно свидетельствует о том, что стратегическое партнерство России и Турции дает значимые, осязательные результаты, подчеркнул Владимир Путин в ходе торжественной церемонии открытия. Он особо отметил, что экспорт газа из России в Турцию осуществляется около 30 лет.

“В прошлом году было поставлено 24 млрд кубометров газа. Ранее “голубое топливо” поставлялось только по Трансбалканскому газопроводу, а затем по “Голубому потоку”, а теперь газ идет по новому маршруту, беспрецедентной по своим параметрам газовой системе - было проложено свыше 1800 км труб, установлен мировой рекорд скорости подводного монтажа труб - более 6 км за одни сутки”, - отметил глава Российского государства.

Владимир Путин также сообщил, что газ в газопровод поступает с месторождений Западной Сибири. По первой ветке газопровода газ будет поставляться на внутренний рынок Турции, при этом по второй ветке газ пойдет в страны Европы, в том числе в Болгарию, Сербию, Грецию.

“Поставки будут иметь большое значение не только для экономики черноморского региона, но и окажут позитивное влияния на развитие многих южноевропейских стран”, - выразил уверенность он.

В будущем Россия и Турция реализуют и другие взаимовыгодные проекты, в энергетике и других отраслях экономики, добавил Владимир Путин.

Благодаря новому газопроводу порядка 31,5 млрд кубометров газа будет транспортироваться в Турцию и на европейские рынки напрямую, минуя иные транзитные страны, в свою очередь подчеркнул Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

“Мы делаем несколько шагов навстречу тому, кто делает шаг. Испытываем большую гордость за такие проекты, как “Турецкий поток”, - сообщил он.

Запуск газопровода, несомненно, является историческим и знаковым событием как для России и Турции, так и для развития мировой энергетики в целом, подчеркнул в ходе своего выступления на торжественной церемонии глава Минэнерго России Александр Новак.

“Строительство газопровода «Турецкий поток» является одним из флагманских совместных российско-турецких проектов. Реализация такого масштабного проекта стала возможной только благодаря личным усилиям лидеров наших стран, твердому настрою на всестороннее углубление российско-турецкого стратегического партнерства. В результате интенсивной совместной успешной работы России и Турции и прежде всего отраслевых компаний российской и турецкой сторон – “Газпрома” и BOTAŞ – проект реализован в рекордно короткие сроки и даже с опережением графиков”, - подчеркнул Министр.

При этом реализация этого проекта, по его словам, позволит внести существенный вклад в энергобезопасность не только Турции, но и стран Южной и Юго-Восточной Европы, значительно повысить глобальную энергетическую устойчивость.

“Многолетние стабильные поставки “голубого топлива” в Турцию и европейским потребителям являются доказательством того, что Россия – проверенный временем поставщик газа, надежно обеспечивает своих партнеров этим экологичным видом топлива, всегда строго и ответственно выполняет контрактные обязательства. Уверен, что такой масштабный инфраструктурный проект, как “Турецкий поток” укрепит не только энергетические, но и торгово-экономические отношения, а также послужит дальнейшему сближению наших стран”, - добавил Александр Новак.

Перспективы мировой экономики: Европа и Центральная Азия

Последние тенденции. Темпы экономического роста в регионе, по оценкам, замедлились в 2019 году до самого низкого за три года уровня – 2%, что стало отражением резкого спада экономической активности в Турции под воздействием серьезных потрясений на финансовом рынке в 2018 году, а также в Российской Федерации на фоне низкого спроса и сокращения добычи нефти. В условиях снижения деловой активности в промышленности и замедления притока инвестиций по-прежнему оставался вялым прирост объемов экспорта в регионе.

В России более низкий по сравнению с ожидавшимся уровень инвестиционной и торговой активности в сочетании с сохранением международных экономических санкций привел к замедлению темпов роста экономики примерно до 1,2%. В Турции данные о выпуске промышленной продукции и объемах производства показывают, что в конце 2019 года экономика начала стабилизироваться после серьезных потрясений на финансовом рынке, наблюдавшихся в предшествующем году. Однако даже с учетом этого экономический рост в этом году резко замедлился – почти до нулевого уровня.

В Центральной Европе oживление частного потребления в начале 2019 года благодаря повышению реальной заработной платы и объемов государственных трансфертов помогла удержать темпы экономического роста на уровне выше потенциального. На Западных Балканах замедление государственных инвестиций в Косово, промышленного производства в Сербии и прироста экспорта в Албании и Сербии обусловили в прошлом году некоторое снижение темпов экономического роста – примерно до 3,2%. Частное потребление, мощная производственная деятельность и восстановление объемов добычи полезных ископаемых в Армении способствовали ускорению экономического роста на Южном Кавказе примерно до 3,7%.

Перспективы. Как ожидается, темпы роста экономики региона окрепнут в 2020 году до 2,6% при условии стабилизации цен на основные сырьевые товары, экономического роста в зоне евро и восстановления темпов роста экономики в Турции (до 3%) и в России (до 1,6%). Ожидается, что в России национальные проекты, предусматривающие, в числе прочего, инвестиции в инфраструктуру и человеческий капитал, дадут толчок росту в период, выходящий за пределы прогноза. В Турции, согласно прогнозам, инвестиции и импорт начнут восстанавливаться после резкого спада в 2019 году.

Темпы экономического роста в странах Центральной Европы в этом году, как ожидается, снизятся до 3,4% на фоне ослабления эффекта мер бюджетной поддержки и сохранения демографических проблем. Ключевым фактором содействия росту частных инвестиций в среднесрочной перспективе является успешное проведение структурных реформ. Темпы экономического роста в этом субрегионе самым серьезным образом зависят от дальнейшего освоения средств структурных фондов ЕС. Прогнозируется, что темпы экономического роста на Западных Балканах окрепнут до 3,6% при условии продолжения нейтрализации факторов политической нестабильности и неопределенности в сфере экономической политики. Разрушительные землетрясения, произошедшие в регионе в конце 2019 года, привели к большим человеческим жертвам и нанесли серьезный урон материальной инфраструктурe, что может сказаться на перспективах экономического роста. Рост объемов бюджетно-финансовых обязательств в субрегионе может сократить пространство для применения в будущем бюджетных стимулов и ухудшить деловой климат, в том числе в Косово, Северной Македонии и Черногории.

Согласно прогнозам, темпы экономического роста на Южном Кавказе снизятся до 3,1%. В среднесрочной перспективе условием дальнейшего роста экономики станет продолжение внутренних реформ, направленных на укрепление частного сектора, а также инвестиции в человеческий капитал для повышения качества образования и формирования востребованных навыков.

Как ожидается, после согласованного сокращения объемов добычи нефти в Казахстане темпы роста экономики стран Центральной Азии несколько замедлятся - до 4,4%.

Риски. Перспективы для региона по-прежнему отягощены весомыми рисками негативного развития ситуации, в том числе замедления роста в странах, относящихся к числу основных торговых партнеров, геополитической нестабильности, усиления степени неопределенности в экономической политике, вероятности разнонаправленных процессов на финансовых рынках, равно как и замедления роста производительности в долгосрочной перспективе.

Спад в зоне евро может быть чреват негативными последствиями для стран, поддерживающих с ней тесные торговые и финансовые связи. Замедление темпов экономического роста в Китае может через торговлю и цены на сырье распространиться на Центральную Азию и страны-экспортеры металлов в ЕЦА, которые во все большей мере ориентируются на Китай как на покупателя их товаров. Страны региона, являющиеся экспортерами энергоресурсов – Азербайджан, Казахстан и Россия, – по-прежнему уязвимы к серьезным колебаниям мировых цен на сырье, особенно если это происходит на фоне нарастания нестабильности.

Церемония ввода в эксплуатацию газопровода «Турецкий поток»

Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган приняли участие в церемонии ввода в эксплуатацию газопровода «Турецкий поток».

Проект «Турецкий поток» представляет собой газопровод, состоящий из двух ниток мощностью 15,75 миллиарда кубометров газа в год каждая. Первая нитка предназначена для поставок российского газа турецким потребителям, вторая – для газоснабжения стран Южной и Юго-Восточной Европы.

На церемонии также присутствовали Президент Сербии Александр Вучич и Премьер-министр Болгарии Бойко Борисов.

* * *

Выступления на церемонии ввода в эксплуатацию газопровода «Турецкий поток»

В.Путин: Уважаемый господин Президент! Уважаемые господин Вучич, господин Борисов! Уважаемые депутаты парламента Турецкой Республики! Дамы и господа!

Все присутствующие на официальной церемонии запуска новой газовой магистрали трубопровода «Турецкий поток» являются свидетелями действительно важного события не только для России и Турции, но и для государств Южной Европы, для всего европейского континента. Только что наши министры об этом достаточно убедительно говорили.

Успешная реализация масштабного совместного проекта строительства трансчерноморского газопровода наглядно свидетельствует о том, что российско-турецкое стратегическое партнёрство дает значимые, осязаемые результаты.

Взаимодействие России и Турции поступательно развивается практически во всех сферах. Несмотря на непростую обстановку в мире и попытки ряда международных игроков помешать расширению взаимовыгодного сотрудничества между нашими странами, работа идет своим ходом.

Отмечу, что экспорт российского газа в Турцию осуществляется уже, не все об этом знают, 30 лет. Сначала по трансбалканскому газопроводу, затем по прямому, бестранзитному газопроводу «Голубой поток». Только в прошлом году турецким партнерам было поставлено 24 миллиарда кубических метров голубого топлива.

Теперь российский газ идет в Турцию и по новому маршруту, по «Турецкому потоку». Это во многом уникальная, беспрецедентная по своим параметрам глубоководная газотранспортная система. Проложены две параллельные ветки трубопровода мощностью почти 16 миллиардов кубометров газа каждая. Установлено, в том числе на более двухкилометровой глубине, свыше 1800 километров труб. Это сложная, тяжелая работа. Между прочим, это высокотехнологичная работа, ведь газопровод пролегает не только на такой огромной глубине, но и в абсолютно враждебной среде.

По первой нитке газ поступает из месторождений западной Сибири напрямую турецким партнерам. По второй пойдет транзитом через территорию Турции на Балканы, в том числе в Болгарию, Сербию, Грецию.

Повторю: таким образом поставки российского газа по «Турецкому потоку» без сомнения будут иметь большое значение не только для экономики Турции и черноморского региона, но и окажут позитивное влияние на развитие многих южно-европейских стран, будут способствовать повышению энергетической безопасности Европы в целом.

При прокладке «Турецкого потока» применялись, как я уже сказал, передовые инновационные технологии, что позволило обеспечить максимальную экономическую эффективность транспортировки газа, гарантировать безопасность и экологическую чистоту эксплуатации трубопровода.

Строители использовали самую современную технику и оборудование. При этом был установлен мировой рекорд в скорости подводного монтажа труб – более шести километров за одни сутки.

Хотел бы поблагодарить всех, кто реально трудился над проектированием и над сооружением этой газовой артерии: инженеров и строителей, работников российского «Газпрома» и турецкой акционерной трубопроводной компании «Боташ», а также сотрудников всех задействованных подрядных организаций.

Уважаемые друзья! Уважаемые коллеги!

Ваш высокий профессионализм, отличная, самоотверженная работа позволили осуществить проект «Турецкий поток» качественно и в срок. И, конечно же, хочу отдельно выразить признательность турецким властям, Президенту Турции за своевременную выдачу всех необходимых для строительства газопровода разрешений и лицензий. Просто еще раз хочу повторить то, что я говорил здесь в предыдущий раз: за политическую волю, проявленную руководством Турции при реализации проектов, имеющих национальное значение и отвечающих национальным интересам своей страны.

Уверен, что в будущем Россия и Турция реализуют еще много новых взаимовыгодных совместных проектов как в энергетической, так и в других областях. Сообща мы можем решать любые, самые сложные и амбициозные задачи на благо наших стран, наших народов, на благо наших соседей и партнеров. (Аплодисменты.)

И в заключение хотел бы вот еще что сказать: мы с вами живем в сложном мире, и, к сожалению, в регионе, в котором мы находимся, наблюдаются серьезные тенденции к обострению ситуации. А вот Турция и Россия показывают совсем другие примеры – пример взаимодействия и сотрудничества на благо наших народов и народов всей Европы, всего мира. Уверен, мы будем действовать так же и в будущем и будем добиваться новых успехов.

Благодарю вас за внимание.

Р.Т.Эрдоган (как переведено): Уважаемый господин Президент, уважаемый мой друг, господин Владимир Владимирович Путин!

Господин Президент Сербии, господин Вучич! Премьер-министр Болгарии господин Борисов! Уважаемые господа министры! Уважаемые гости! Дамы и господа!

Я приветствую всех вас от всей души, со всем моим уважением, со всей моей любовью.

Президент Российской Федерации, господин Владимир Владимирович Путин и его делегация, все гости, которые прибыли на церемонию открытия, добро пожаловать вам всем!

Мы от имени наших стран, от имени нашего региона очень счастливы видеть всех вас в рамках данной, очень важной для нас программы в Стамбуле. И прежде всего мы хотели бы сказать уже о 2020 годе, первую неделю которого мы уже прожили. Нашим народам, всему миру я желаю, чтобы этот год принес нам всех благ. И я в вашем лице приветствую всех наших друзей, поздравляю с Новым годом!

Между Российской Федерацией и Турцией близкое сотрудничество вылилось уже в последний проект подводного газопровода «Турецкий поток», и мы объединились здесь все вместе на открытии данного «Турецкого потока».

«Турецкий поток» – это проект, в который мы вместе с нашими российскими друзьями вложили огромные усилия. Как для обеих наших стран, так и с точки зрения всего нашего региона он является историческим проектом. Морская часть этого проекта завершена, уважаемый мой друг Владимир Владимирович Путин. В прошлом году в Стамбуле мы встретились на церемонии открытия, и уже прошел год.

Оглядываясь назад, мы видим, что мы с успехом завершили эту линию, а сейчас уже проводим ее открытие. Благодаря данному проекту 31,5 миллиарда кубических метров природного газа, 15,75 миллиарда кубических метров – без посредничества какой-либо страны, напрямую будет поставляться в нашу страну. Таким образом 15 миллионов человек будут осуществлять свои потребности в природном газе.

Проект «Турецкий поток» нашим странам, а также всем нашим друзьям, которые воспользуются этим проектов, я желаю, чтобы принес всех благ. И всех тех, кто вложил свои усилия в реализацию данного проекта, я, конечно же, поздравляю и благодарю.

Уважаемые друзья! Турция среди стран ОЭСР занимает 10 место с точки зрения крупнейшего по величине рынка энергетики. К сегодняшнему дню 81 область нашей страны полностью удовлетворила свой спрос на природный газ. 79 процентов нашего населения, а именно 53 миллиона граждан нашей страны активно используют природный газ. И эта цифра посредством инфраструктуры с каждым днем увеличивается.

Российская Федерация с точки зрения поставщиков природного газа является лидером для нашей страны. 33 года уже пошло, и приблизительно 400 миллиардов кубических метров природного газа было поставлено. Эта картина указывает на то, что мы развиваем наши отношения, наше сотрудничество во взаимовыгодном режиме. С точки зрения энергетики, наше сотрудничество прошло уже все экзамены, все тесты, и мы все их успешно преодолели.

Турции Российская Федерация с помощью данного проекта показала образцовое сотрудничество, и на основе этого проекта – новые проекты, новые успехи мы будем осуществлять и далее.

Страны Европы в рамках проекта получат российский газ по второй ветке, и мы видим, что они уже высказывают очень большой интерес.

Турция благодаря инвестициям в последние годы – и для стран региона тоже – стала центром торговли энергетическими ресурсами. Месяц назад мы с Президентом Азербайджана, моим братом Алиевым официально запустили в эксплуатацию один из стратегических трубопроводов TANAP.

«Шелковый путь» энергетики TANAP – 16 миллиардов кубических метров азербайджанского природного газа будет поступать в Турцию, в Европу. И в грядущие годы потенциал TANAP – 24 миллиарда кубических метров, и даст бог, затем достигнет 31 миллиарда кубических метров, мы планируем эти цифры.

Кроме того, опять же, новый спрос, новая реализация наших резервов на суше, на воде, поиски углеводородных ресурсов мы также продолжаем проводить, и нашей целью является сделать так, чтобы наша страна стала одним из глобальных энергетических центров.

Турция, конечно же, не хочет добиться какого-либо глобального напряжения. Нашей единственной целью является, чтобы наша страна, чтобы Турецкая Республика Северного Кипра защищали свои интересы. И каждый раз мы говорим, что в восточном Средиземном море ни один проект экономически, юридически, дипломатически не имеет возможности иначе быть осуществленным.

В Средиземноморье Турция владеет самым длинным побережьем, и в этом регионе, конечно же, мы имеем право говорить свое слово в отношении любого проекта. И здесь мы еще раз хотели бы призвать все страны побережья: приходите. В течение всей нашей истории Средиземноморье было колыбелью цивилизации. Давайте сделаем его центром сотрудничества.

Мы готовы сделать несколько шагов по отношению к тем, кто сделает шаг навстречу нам, и мы готовы к любым видам сотрудничества в этой связи, будь то TANAP, будь то «Турецкий поток», гордость за который мы сейчас переживаем. Наша страна, наше видение, конечно же, является именно примером в рамках таких проектов.

Автор названия «Турецкий поток» – мой друг Владимир Владимирович Путин. Чего мы ждем от наших соседей, от партнеров – чтобы они не отклонили руку, которая протягивается им.

Уважаемые гости из Российской Федерации. Установление дипломатических отношений мы уже празднуем в рамках столетия. Однако с нашим соседом, с Российской Федерацией, наши отношения намного более глубокие. Еще в Османские времена султан Баязид II еще с царем Иваном III уже налаживал отношения посредством письма, которое ему послал, и мы принимаем это за начало развития турецко-российских отношений, и таким образом отношения между двумя странами насчитывают более 500 лет.

Для географии Евразии два государства, сотрудничество, которое они развивают, является очень важным как для наших народов, так и для всего региона, и вы уже видите, какие конкретные результаты это уже принесло.

От наших российских друзей вся поддержка, которую мы получили, конечно же, незабываема. Во времена холодной войны, в самые тяжелые времена Россия и Турция не делали ничего и не позволили нарушить добрососедство между нашими странами. В последний период мы не позволили разным взглядам на какие-то вопросы помешать нашему взаимовыгодному сотрудничеству.

В 1980-х годах торговый оборот между нашими странами составлял 300–400 миллионов долларов, а сейчас мы говорим об этой цели: 100 миллиардов товарооборота между нашими странами.

И особенно в течение последних трех лет двусторонняя торговля между нашими странами постоянно нарастает. В туризме каждый год бьется новый рекорд. Наши строители в России осуществляют проектов на 75 миллиардов долларов. Наши совместные инвестиции уже превышают10 миллиардов долларов. Проект «Аккую» сейчас уже достиг очень важной стадии развития, и мы надеемся, даст Бог, проект, являющийся для наших стран очень важным, также будет завершен в соответствии с запланированными сроками.

И сейчас мы открываем газопровод «Турецкий поток». В новом периоде он станет символическим. Потенциал, которым мы владеем, мы уже полностью задействуем, и уже тогда все страны региона воспользуются добавочной ценностью, которая будет нами создана. Точно так же, как в русской пословице говорится: «Умный попутчик означает, что половина пути уже пройдена». И мы также говорим. Настолько, насколько важна сама дорога, сам путь, который мы проходим, так же важны и попутчики, с которыми мы идем по этому пути.

Турецко-российская дружба в последние годы уже много раз подтвердила это посредством совместных проектов. И мы надеемся, даст бог, также в грядущий период Турция и Россия – две соседние страны – будут продолжать со всей решимостью идти по одному пути как два добрых попутчика.

Уважаемые гости! Вы также отслеживаете то, что в последний период происходит в регионе. Мы сейчас переживаем очень болезненное время. Наш союзник США и наш сосед Иран – между ними продолжается напряженность, которая, конечно же, уже подошла к той точке, которой мы не хотели бы. Турция, конечно же, не хотела бы, чтобы Ирак, Сирия, Ливан, Персидский залив стали сценой войны. Как раз наоборот.

Наш сосед Ирак находится сейчас под угрозой потери стабильности, и, конечно же, для нас иракские туркмены, их благосостояние является важным, так же как и наших граждан. Арабы, турки, сунниты, шииты, всё население Ирака – это наши братья.

Турция в этой связи очень чувствительна. И мы уже ранее по различным поводам высказывали свою чувствительность. Приблизительно 30 лет уже Ирак переживает конфликты, пытается сохранить территориальную целостность, пытается, конечно же, добиться стабильности, и мы прилагаем к этому огромные усилия. В борьбе с PKK мы также поддерживали Ирак.

И для того, чтобы преодолеть раскол Ирака посредством террористических групп, мы протянули руку помощи Ираку. В те времена, когда звонил колокол войны, посредством всех дипломатических каналов, используя эти каналы, мы пытались снизить давление. И в этой связи в течение последней недели было проведено очень много телефонных разговоров с лидерами Ирака, также наш Министр иностранных дел сейчас проводит очень интенсивные переговоры. Наша цель – снизить напряженность, вернуть здравый смысл.

Наш регион в течение последних 20 лет вследствие конфликтов, которые происходят, уже истекает кровью. И, к сожалению, от Ирака до Сирии миллионы наших невинных братьев заплатили эту цену.

Мы хотели бы также сказать, что центр исламской цивилизации сейчас уже разрушен. Брат брату становится врагом. И вот в такой картине, конечно же, здесь больше всего воспользовались этим внешние силы. Наша география уже не должна позволить никому заставить платить новую цену. Весь регион начиная с Ирака мы не должны позволить сделать новым центром пожара, войны. Ни у кого нет такого права, и мы будем продолжать использовать нашу дипломатию, мы будем продолжать задействовать все возможности, которые у нас имеются, для того чтобы не позволить нашему региону стать регионом крови и слез.

В этот период Российская Федерация, уважаемый мой друг Владимир Владимирович Путин, мы постоянно находимся в диалоге. Мы будем постоянно находиться в диалоге и в переговорах. Уважаемые российские друзья, посредством их помощи, мы надеемся, даст бог, мы сможем преодолеть этот очень чувствительный, напряженный период.

Завершая свое выступление, отталкиваясь от этих соображений, еще раз хотел бы пожелать нашим странам, всему региону успехов от реализации нашего газопровода «Турецкий поток».

Уважаемый мой друг Владимир Владимирович Путин, его делегация, большое вам спасибо.

Уважаемые господин Вучич, господин Борисов! Большое спасибо, что вы разделили наше волнение с нами. И я еще раз приветствую всех вас с большой любовью и уважением.

Сербы - наши самые верные союзники

о Сербии, Балканах и многополярном мире

Александр Дугин

· Сербы – индикатор нашей совести. То, что было совершено при Ельцине, до сих пор пятно стыда на русских – это было предательством братьев, когда они одни противостояли однополярному миру и глобализации, когда либеральные экстремисты бомбили мирное население, детей.

· Показательно, что сербы, уставшие от этих травм на фоне распада Югославии, они сохраняют память об этом – как и о Видовдане, и пр. Они сохраняют свою идентичность. Чтобы понять народ, надо увидеть его страдания, его воинов, его священников и самих людей.

· Последний рубеж, который они защищают сегодня – это непризнание независимости Косово. Это принципиальный барьер, который самый прозападный политик в Сербии перейти не может – на этом закончится сербство, это будет духовный, моральный суицид.

· Между Ближним Востоком и Балканами есть некая ассиметрия: Ближний Восток – это тот экран, на котором мы наглядно видим становление многополярного мира. Мы видим победы многополярной политики, эффективность России, поддержку Китая, сложный складывающийся шиитско-суннитский альянс между Ираном и Турцией (во многом благодаря России). Никогда Россия не была так эффективна и популярна, как в случае Сирии на Ближнем Востоке.

· В Балканском регионе, который тоже представляет собой узел культур и цивилизаций, геополитических интересов, такой однозначной картины не видно. Наоборот, мы видим, что народы смиряются с необходимостью интеграции в ЕС и двигаться в сторону НАТО – тех преступников, которые осуществили их геноцид. Это фундаментальное противоречие. Я не думаю, что Сербия реально стремится в НАТО – Сербия формально провозглашает нейтралитет. Если она сохранит еще какое-то время эту позицию, и близкие нам народы удержатся от этого фатального шага – вступления в ЕС и НАТО – то и на Балканах многополярность может дать о себе знать. Но надо сказать, что здесь действуют не только американцы, но и европейцы, огромное количество фондов, сети Сороса, либеральные элиты.

· Идёт самая настоящая война. Но Балканы ещё не пали. И важно поддержать хотя бы морально Балканы. Это не просто борьба между Россией и Европой – это борьба за свободу и независимость целого цивилизационного поля, очень сложного. Это отдельное геополитическое пространство, оно требует филигранной деликатности, уважения к разным интересам.

· Интересная ситуация в Боснии, которая традиционно была ориентирована на Турцию, и глобалисты доминировали (структуры Гюлена, и пр.). Сейчас в Боснии происходит поляризация общества: часть боснийских мусульман ориентированы на Эрдоган, часть – на Гюлена и проамериканские сети. Присмотреться нужно и к албанским обществам: там тоже часть мусульман ориентированы на Турцию, а есть условные «албанские чубайсы» и «албанские бен ладены», которые недалеко друг от друга ушли. Албанская 5 и 6 колонна не являются всем албанским народом.

· Соответственно, и к Сербии нельзя относиться однозначно: вот, мол, они хотят в НАТО. Ни один нормальный серб не хочет в НАТО, но элита в значительной степени отчуждается от народа. Как будто наша элита не такова…

· Ни в коем случае нельзя забывать о Балканах, это чрезвычайно важный регион.

Почта за рубеж

Владимир Путин поздравил лидеров стран с Новым годом

Текст: Кира Латухина

Президент России направил поздравления с Рождеством и наступающим Новым, 2020 годом главам государств и правительств, руководителям международных организаций.

Владимир Путин поздравил президентов Абхазии, Азербайджана, Казахстана, Киргизии, Молдавии, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана и Южной Осетии, президента и премьер-министра Армении. В поздравлении главе Беларуси Александру Лукашенко российский лидер подчеркнул, что год был отмечен знаменательным юбилеем - двадцатилетием подписания Договора о создании Союзного государства. Путин выразил надежду на продолжение содержательного диалога и конструктивной совместной работы по развитию двустороннего стратегического партнерства и продвижению взаимовыгодных интеграционных процессов.

Направил президент послания и в страны дальнего зарубежья - президентам Аргентины, Бразилии, президентам Венесуэлы, Вьетнама, Республики Корея, Сербии, Сирии, Словении, Турции, Финляндии, Франции, Хорватии, Чехии, ЮАР, британской королеве Елизавете II и премьер-министру Великобритании Борису Джонсону, президенту и канцлеру ФРГ, премьер-министрам Венгрии, Греции, Израиля, Швеции, Японии, президенту и премьер-министру Индии, королю и королеве Испании, президенту и председателю Совета министров Италии, князю Монако Альберу II. В поздравлении президенту США Дональду Трампу Владимир Путин указал на особую ответственность двух держав за обеспечение глобальной безопасности и стабильности. Москва выступает за нормализацию двусторонних отношений и выстраивание равноправного диалога на основе взаимного учета интересов, подчеркнул он и еще раз подтвердил приглашение посетить Москву для участия в торжествах по случаю 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

В поздравлении председателю КНР Си Цзиньпину по случаю Нового года и в связи с приближающимся Праздником Весны российский лидер отметил, что за последнее время многое удалось сделать для укрепления всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия, а договоренности по итогам прошлогодних встреч открыли новые перспективы взаимовыгодного сотрудничества в самых разных сферах.

Канадского премьера Джастина Трюдо Владимир Путин поздравил не только с Рождеством и Новым годом, но и с днем рождения. А президента Кубы и первого секретаря ЦК Компартии - еще и с национальным праздником: Днем освобождения. Также Путин направил поздравление Папе Римскому Франциску, заявив о намерении всемерно развивать конструктивный диалог со Святым Престолом, взаимодействие в целях защиты нравственных ценностей и построения справедливого мирового порядка. Поздравил глава государства и руководителей международных организаций. В опубликованном на сайте Кремля перечне поздравлений не было посланий, адресованных президентам Грузии и Украины. Впрочем, пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков пояснил, что "не все лидеры вошли в сообщение". "При необходимости будет добавлена информация", - заметил он.

Джуканович тоже захотел томос

Власти Черногории вопреки протестам населения приняли закон о свободе вероисповедания

Текст: Игорь Дунаевский

Черногорские власти приняли законопроект о свободе вероисповедания, проигнорировав как многотысячные акции протеста, так и позицию Сербской православной церкви (СПЦ). Документ под названием "О свободе вероисповедания и убеждений и правовом положении религиозных общин" угрожает изъятием в пользу государства имущества СПЦ, включая монастырь Острог и несколько сотен других святынь.

В СПЦ назвали закон "дискриминационным". Планы властей Черногории в штыки встретили десятки тысяч верующих и лидеры оппозиционных партий, которые в эти дни вышли на улицы Подгорицы и других городов. Они блокировали автомобильное движение и требовали внести поправки в законопроект. Но полиция действовала жестко, применив силу и слезоточивый газ. В СПЦ заявили об избиении епископа Диоклийского Методия и других верующих, после чего патриарх Сербский Ириней призвал "прекратить террор".

"Жарко" было и в здании Скупщины 81-местного парламента, где обсуждался этот документ. Оппозиция требовала внести поправки в законопроект с учетом позиции СПЦ. Но правящая коалиция отказалась их рассматривать. Тогда противники законопроекта пообещали сорвать голосование. В зале заседаний был распылен слезоточивый газ, завязалась потасовка. Полиция задержала 22 депутата оппозиционного "Демократического фронта" Черногории и его лидеров - Андрия Мандича и Милана Кнежевича, которых обвинили в нападении на спикера Ивана Брайовича. После этого оставшиеся в зале депутаты от правящей коалиции беспрепятственно и единогласно отклонили все поправки СПЦ и приняли документ в изначальном виде.

А затем подпись под документом поставил президент, таким образом завершив очередной этап переформатирования государственного курса. К протестам Джукановичу, который является убежденным сторонником интеграции с Евросоюзом и НАТО, не привыкать. При нем Черногория стала членом Североатлантического альянса. Когда в 2006 году Джуканович вывел страну из союзного государства с Сербией, Черногория тем не менее оставалась в составе канонической территории Сербской православной церкви. Рвущегося на Запад Джукановича такое положение дел не устраивало, поэтому он обвинил СПЦ в религиозной монополии и по сути задался целью создать новую церковь. Фундаментом для нее станет раскольническая НПО "Черногорская православная церковь", для которой Джуканович собирается добиваться томоса об автокефалии, не скрывая, что действует по кальке украинских властей.

Между тем многие эксперты отмечают, что и религиозные преобразования в Черногории, вполне вероятно, осуществлялись под началом заокеанских покровителей. В частности, работа по документу ускорилась после визита в балканскую страну посла США по вопросам международной религиозной свободы Сэма Браунбека.

Комментарий

Закон о церквях расшатывает ситуацию в Черногории, считает секретарь отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата по межправославным отношениям протоиерей Игорь Якимчук. Принятие этого документа, по мнению представителя РПЦ, говорит о зависимости черногорского руководства от международных центров влияния. "Объективно этот закон никакой пользы Черногорскому государству не приносит - он просто дестабилизирует ситуацию в этой стране. Но, видимо, есть заказ - его отрабатывают", - цитирует Якимчука РИА Новости.

Он также подчеркнул, что общество Черногории не принимает новый закон: "Мы видим сообщения о демонстрациях, пикетах, выражениях протеста. Сербская церковь - церковь большинства черногорского народа. Поэтому этот закон так или иначе будет ущемлять права верующих".

По мнению протоиерея, происходящее в Черногории идет по украинскому варианту: "Сербская церковь, комментируя принятие этого закона, отметила, что он принят для того, чтобы отдать их храмы черногорским раскольникам. Сейчас у них практически нет поддержки народа. К ним в храмы никто не ходит. А вот если отобрать храмы у канонической церкви и передать раскольникам, то кто-нибудь, может, в эти храмы по привычке и придет".

Как будет реагировать на принятие закона о церквях Сербская церковь? Отвечая на этот вопрос, представитель ОВЦС МП объяснил, что где бы она ни находилась, "позиция Церкви - держаться канонических устоев, правды Божией". А как это будет сделано, решит священноначалие.

Подготовила Елена Новоселова

Россия меняет мир

Константин Косачев о 20-летии внешней политики Владимира Путина

Текст: Константин Косачев (председатель Комитета Совета Федерации по международным делам)

Недавно журналисты спросили меня об оценках внешней политики В.В. Путина за минувшие 20 лет. И это стало поводом для данного размышления о том, насколько действия России на международной арене в новом тысячелетии изменили не только ее собственную роль в мире, но и сам мир.

При том что модальности самой внешней политики России при главе правительства и президенте России В.В. Путине визуально менялись. Однако это не было эволюцией взглядов самого Путина на какие-то цели и принципы самой российской внешней политики, как это иногда интерпретируют. Он не пришел от "западничества" к "ревизионизму", от "Европы" к "Азии", от демократизма к "державничеству" во внешней политике. Просто внешние условия диктовали ту логику, которую попросту пришлось принять примерно к концу "нулевых": слабых не слушают.

Задача первых лет - восстановление суверенной великой державы, затем укрепление международных позиций, и, наконец, переход к инициативной внешней политике - все это следствие той обстановки, в которой приходилось продвигать интересы страны. Одна из самых лаконичных и точных формулировок, которой В.В. Путин охарактеризовал эту трансформацию, содержалась в Послании Федеральному Собранию в 2018 году: "Нас никто не слушал. С нами никто по существу не хотел разговаривать. Послушайте сейчас".

Россия действительно буквально заставила считаться с собой, причем на стадии, когда игнорирование ее интересов со стороны прежде всего Запада (но не только) стало уже представлять собой серьезную угрозу. Мы действительно могли бы сейчас жить в мире, где в Севастополе был бы флот НАТО, в Сирии власть была бы поделена между ставленниками США и ИГИЛ (террористическая организация, запрещена в РФ), а Каракас, Тегеран и Пхеньян обстреливали бы ракетным оружием по примеру Багдада или Белграда.

Ничего такого, к счастью, нет, и это прямой результат энергичной и эффективной внешней политики России при Путине. Но сам факт, что все это воспринимается весьма болезненно теми, кто не привык считаться с Россией и ее союзниками, вытекает из упущенных возможностей первого десятилетия нового века.

Напомню, что после теракта 11 сентября 2001 года Путин поддержал операцию США в Афганистане и не препятствовал развертыванию американских вооруженных сил в Средней Азии. Увы, это было ошибочно интерпретировано как подчинение, а не как солидарность. Выступая в германском бундестаге в 2001 году, он заявил: "Сегодня мы должны раз и навсегда заявить: с "холодной войной" покончено!" Но, вспоминая эту историческую фразу, забывают ее продолжение: "Мы понимаем - без современной, прочной и устойчивой архитектуры безопасности нам никогда не создать на континенте атмосферу доверия".

И опять ошибка интерпретации: не "поражение России в "холодной войне" - гарантия мира и безопасности в Европе, но формирование системы безопасности на новых принципах. Однако и последовавшее через несколько лет российское предложение о разработке соответствующего Договора о европейской безопасности было вновь показательно проигнорировано.

Еще одна попытка достучаться в закрытые двери - выступление В.В. Путина на Мюнхенской конференции по вопросам политики безопасности 10 февраля 2007 года. "Однополярный мир не состоялся", сказал российский лидер, поскольку "он означает на практике только одно: это один центр власти, один центр принятия решения. И это ничего общего не имеет с демократией". А потому для современного мира однополярная модель "не только неприемлема, но и вообще невозможна". Между тем, как отметил Путин, "все (!), что происходит сегодня в мире… - это следствие попыток внедрения именно этой концепции в мировые дела - концепции однополярного мира".

Я был на той исторической конференции и слышал, как некоторые германские политики в кулуарах говорили: российский президент озвучил вслух то, что многие из них думают про себя. Но на публику звучали совсем другие тезисы - так, министр иностранных дел Чехии Карел Шварценберг тогда заявил: "Мы должны поблагодарить президента Путина, … который ясно и убедительно доказал, почему НАТО должно расширяться". Они опять ничего не поняли…

А вот в России был сделан однозначный вывод: однополярный мир не отвечает интересам России. Задачи внешней политики - обеспечение благополучного и мирного развития страны в интересах ее граждан - попросту не могут быть реализованы в такой модели. Как говорится, "ничего личного" к тому же Западу, а исключительно живой опыт: "товарищ волк кушает - и никого не слушает".

Поэтому ставка России на многополярный мир - не антизападная, а пророссийская. Тем более логичная для страны, большая часть территории которой находится в Азии. И уж тем более в условиях опережающего роста на Востоке и Юге планеты. Не случайно еще до Мюнхена-2007 состоялось одно очень важное событие, значение которого мы в полной мере можем оценить сегодня: 14 октября 2004 года лидеры России и Китая подписали дополнение к соглашению о российско-китайской государственной границе, согласно которому произошла ее демаркация. В мае 2005 года Государственная Дума ратифицировала это соглашение, и я очень хорошо помню, с каким жестким сопротивлением со стороны оппозиционных фракций мы тогда столкнулись (против тогда проголосовали 80 депутатов, воздержались двое).

Именно тогда удалось снять потенциально очень опасный территориальный вопрос в российско-китайских отношениях, что дало "зеленый свет" дальнейшему прогрессу на этом направлении. Итог (и явно промежуточный) на сегодня президент подвел на своей недавней пресс-конференции: главное в российско-китайских отношениях - не цифры торговли, но "беспрецедентный уровень доверия, который сложился между нашими странами". Это факт, который сегодня трудно отрицать даже скептикам.

На этом непростом фоне развивался и евразийский интеграционный проект, сначала в виде Таможенного союза, а затем в формате более продвинутого ЕАЭС. Но и здесь объединение бывших республик СССР с целью облегчения торговли и передвижения людей, товаров и капиталов - не самоцель. 8 мая 2015 года миру было представлено Совместное заявление Российской Федерации и КНР о сотрудничестве по сопряжению строительства Евразийского экономического союза и Экономического пояса Шелкового пути. А В.В. Путин предложил концепцию Большого евразийского партнерства, то есть проект "интеграции интеграций", совмещения всех существующих интеграционных проектов на огромном евразийском пространстве в интересах населения всех без исключения стран миллиардного континента.

Противоречит ли это интересам Европы, как и европейской самоидентификации большинства населения России? Ответ на эти вопросы российский лидер дал еще в 2012 году в своей программной статье в "Московских новостях" под названием "Россия и меняющийся мир": "Россия - неотъемлемая, органичная часть большой Европы, широкой европейской цивилизации. Наши граждане ощущают себя европейцами". Но именно поэтому Россия не собирается входить на подчиненных условиях в чужие структуры, а "предлагает двигаться к созданию от Атлантики до Тихого океана единого экономического и человеческого пространства, … поработать в пользу создания гармоничного сообщества экономик от Лиссабона до Владивостока. А в будущем выйти и на формирование зоны свободной торговли и даже более продвинутых механизмов экономической интеграции".

И это показывает, что Путин мыслит более широкими и стратегическими категориями, чем те же европейские лидеры. Они по-прежнему видят свой интеграционный проект неким "венцом эволюции", под правила которого должны подстраиваться все остальные. Впрочем, Россия и Китай, живущие более отдаленными перспективами, умеют ждать. В том числе того времени, когда в Европе появятся политики, равные по масштабам творцам современного европейского проекта - де Голлю или Аденауэру. Сегодня, чтобы быть лидерами мировых держав, им уже понадобится выйти за сугубо европейский горизонт, и в этом их, безусловно, поддержат на Востоке.

Мощным дипломатическим успехом внешней политики В.В. Путина стало и возвращение России на африканский континент, увенчанное громким саммитом "Россия - Африка". Как и бесспорно решающее слово в предотвращении силовой операции против Венесуэлы, да и в целом рост российского влияния в Латинской Америке.

Но самым впечатляющим оказался, безусловно, ближневосточный прорыв, под которым нужно понимать не только военную операцию в Сирии. Предотвращение иракского и ливийского сценариев в этой стране и конструктивная дипломатия в диалоге со всеми важными игроками, включая таких непростых и во многом антагонистичных, как Иран, Турция и Израиль, сделали роль России важнейшей в позитивном развитии как сирийского сюжета, так и в ближневосточных процессах в целом. Ее дипломатия выгодно отличается от западного подхода, строго делящего Ближний Восток (как, впрочем, и любой другой регион мира) на своих и чужих. Чужих, соответственно, объявляют "диктаторами", "коррупционерами", "нарушителями прав человека" и т.п., что автоматически выводит их, по версии Запада, из правового и гуманитарного поля - с их интересами можно не считаться, их можно подвергать жесточайшим санкциям, от которых страдают простые люди, к ним "можно" (то есть разрешают самим себе) даже применять силу без санкции Совбеза ООН.

Подобная обвиняющая "прокурорская" линия, в отличие от посреднической "арбитражной", конечно, дает большие преимущества одной из сторон сложных конфликтов, но ни в коей мере не решает их и не создает основу для прочного и долгосрочного урегулирования. На этом фоне российская внешняя политика выглядит качественно иной, что создает ей авторитет в глазах даже враждующих сторон, тем самым кратно усиливая реальное влияние нашей страны относительно ее объективных экономических или политических возможностей.

Именно этим объясняется трансформация международных позиций России даже по не самым лояльным к ней оценкам от статуса "региональной державы" в 2014 году по версии тогдашнего президента США Б. Обамы до второй по влиянию державы мира в 2019 году в рейтинге издания US News & World Report. Наша страна не совершила за этот период никаких экономических рывков - что и понятно в условиях тотальных санкций и слабой конъюнктуры на энергоносители. А потому подобный прогресс целиком приходится на эффективную внешнюю политику страны, определяемую ее президентом.

При этом, как я уже отмечал, сама эта политика в своих принципиальных основах не претерпела коренных изменений за 20 лет - ее цели и принципы остаются прежними. Изменилась среда, в которой она реализуется, но изменилась она не сама по себе. Можно сказать, Россия во многом изменила мир, и сегодня он уже не таков, каким он был на рубеже тысячелетий. В современном мире уже бы никто не атаковал Белград ракетами. В нем не играет существенной роли "Большая семерка" после выхода из нее России, зато выросла роль институтов, не находящихся под влиянием Запада - "двадцатка", ШОС, БРИКС. И накал санкционного давления на Россию - очень точный индикатор сопротивления происходящим под ее влиянием изменениям в мире. Те, кто объявляют санкции, прекрасно видят источник этих изменений, иначе нас бы скорее всего попросту игнорировали, как это делали в 90-е. Сегодня уже не получается.

ВТБ одобрил 300 заявок на 1 млрд руб. за первые две недели работы в рамках госсубсидирования покупки жилья на Дальнем Востоке. Об этом говорится в сообщении банка.

Всего по новой программе банк провёл уже более 40 сделок и принял на рассмотрение порядка 500 заявок на 2 млрд руб. В топ-3 регионов по объёму одобренных заявок вошли Республика Саха (Якутия) (527 млн руб.), Приморский (495 млн) и Хабаровский края (392 млн).

ВТБ планирует реализовать 100 млрд руб. ипотечных кредитов.

Ставка по новой программе составляет 2%, срок кредитования - до 20 лет. Максимально возможная сумма кредита - 6 млн руб. при минимальном первоначальном взносе 20% от стоимости недвижимости.

Заёмщиками могут стать семьи, приобретающие недвижимость на Дальнем Востоке (возраст обоих супругов - не старше 35 лет), а также одинокие родители не старше 35 лет с ребенком не старше 18 лет. Льготный кредит доступен на покупку квартиры в новостройке или приобретение уже готового жилья у застройщика на территории Дальневосточного федерального округа.

Группа ВТБ - российская финансовая группа, включающая более 20 кредитных и финансовых компаний, работающих во всех основных сегментах финансового рынка. В странах СНГ группа представлена в Армении, на Украине, в Беларуси, Казахстане, Азербайджане. Банки ВТБ в Австрии, Германии и Франции работают в рамках Европейского субхолдинга во главе с ВТБ Банк (Австрия). Кроме того, группа имеет дочерние и ассоциированные банки в Великобритании, на Кипре, в Сербии, Грузии и Анголе, а также по одному филиалу банка ВТБ в Китае и Индии, два филиала ВТБ Капитал Plc в Сингапуре и Дубае.

Центры образования на русском языке открылись в Чехии, Индонезии, Боснии и Герцеговине и во Вьетнаме

В завершение года начали работу Центры открытого образования на русском языке и обучения русскому языку в Чехии, Индонезии, Боснии и Герцеговине и во Вьетнаме.

Центры открытого образования на русском языке и обучения русскому языку призваны стать одной из главных зарубежных площадок проведения образовательных и культурно-просветительских мероприятий, в числе которых уроки русского языка как иностранного, курсы повышения квалификации для педагогов, а также фестивали, посвящённые системе российского образования, науке и культуре.

Образовательная программа Центров в целом сформирована таким образом, чтобы учащиеся достигли достаточного уровня владения русским языком и могли продолжить обучение в российских учебных заведениях, в том числе в российских университетах, институтах и академиях. Всем обучающимся будут предоставлены учебно-методические пособия по русскому языку, сами Центры оснащены необходимым оборудованием.

Так, например, в Чехию было доставлено более 1500 книг на русском языке. Подборки включают методические и образовательные материалы по преподаванию русского языка как иностранного, серии учебников, словари, классическую русскую литературу, художественную мировую литературу в русских переводах. Книги переданы для работы чешским преподавателям и оказались долгожданным подарком для детей и взрослых, изучающих русский язык в Чехии. Более того, российские специалисты помогут чешским преподавателям разработать методику культурно-просветительской и информационной деятельности Центра, которая повысит интерес школьников к дальнейшему изучению русского языка, а также поможет жителям Чехии расширить свои знания о русском языке, культуре и русскоязычной литературе.

Мероприятия Центров могут посещать все желающие – и те, кто заинтересован в изучении русского языка как иностранного, и носители языка, которые хотели бы повысить уровень своих знаний, больше общаться на русском языке, а также молодые люди, которые намерены поступать в российские вузы.

Так, посещая занятия и мероприятия Центра, жители Индонезии, Вьетнама, Боснии и Герцеговины, не просто заговорят на русском языке, но узнают больше о России – культуре и литературе, системе российского образования. Школьникам и студентам расскажут о возможностях обучения в российских учебных заведениях. А для педагогов-русистов Центр станет местом проведения курсов повышения квалификации и профессионального общения.

В этом году при поддержке Минпросвещения России начали работу 14 Центров открытого образования на русском языке и обучения русскому языку. Они функционируют в Абхазии, Греции, Египте, Киргизии, Узбекистане, Финляндии, Сирии, Сербии, Чехии, Монголии и Камеруне.

Открытие Центров состоялось в рамках грантовой поддержки Минпросвещения России, направленной на укрепление позиций русского языка за рубежом, развитие инфраструктуры российского образования за рубежом: создание центров по продвижению русского языка, сети образовательных курсов и интернет-школ русского языка, проведение курсов повышения квалификации для педагогов и учебно-методическую поддержку образовательных организаций. Всего в рамках реализации ведомственной целевой программы Минпросвещения России «Научно-методическое, методическое и кадровое обеспечение обучения русскому языку и языкам народов РФ» с 2019 по 2025 год выделено порядка 7,4 млрд рублей.

Закон приумножения

Год 75-летия атомной промышленности встречают рекордными показателями

Текст: Александр Емельяненков

В заполярном Певеке и на берегах Дуная в Венгрии, в Сырдарьинской области Узбекистана и в белорусском Островце, в провинции Цзянсу на Желтом море и в местечке Аккую на побережье Средиземного моря всяк по-своему и в разное время будут встречать 2020-й год.

Но причина, по которой они вдруг соединились в начале этой статьи, связана не с восточным гороскопом. Люди в Узбекистане и Беларуси, Китае и Турции, в Венгрии и самой России соотносят, порой об этом не догадываясь, свои личные ожидания, благосостояние семьи, уровень жизни и рабочие места в своем городе, провинции, республике с планами и уже реализуемыми проектами российских атомщиков, их партнеров и подрядчиков под национальными флагами.

В одном строю с прогрессом

Сегодня российская госкорпорация "Росатом" объединяет более 300 предприятий и научных организаций, в числе которых все гражданские компании атомной отрасли России, предприятия ядерного оружейного комплекса, научно-исследовательские организации и единственный в мире атомный ледокольный флот. По итогам 2018 года совокупная выручка предприятий "Росатома" только в открытой части превысила 1 трлн рублей. К концу нынешнего ожидают как минимум 10-процентный рост.

И выработка электроэнергии на российских АЭС уже который год подряд регистрируется на рекордном уровне: в 2018-м было 204,3 млрд квтч, в нынешнем перевалит за 208 миллиардов. На конец 2019-го в эксплуатации на десяти российских АЭС 36 энергоблоков, а их установленная мощность - 30,25 ГВт.

Такие результаты стали возможны благодаря вводу в промышленную эксплуатацию в 2018-2019 годах трех новых инновационных энергоблоков - на Ростовской, Ленинградской и Нововоронежской атомных станциях. Энергоблок N 2 Нововоронежской АЭС-2 сдан в промышленную эксплуатацию 31 октября 2019 года. Это на месяц раньше планового срока государственного задания. С его вводом в России стало три действующих энергоблока, построенных по самому современному проекту поколения "три плюс".

В Сосновом Бору рядом с Петербургом строится еще один энергоблок, призванный заместить выбывающие мощности Ленинградской АЭС. А рядом с городом Курчатов, на площадке Курской АЭС-2, сейчас возводят сразу два замещающих энергоблока.

- Мы системно обновляем парк атомных станций, дали понять в отраслевом департаменте коммуникаций - на смену блокам, построенным во времена СССР, приходят инновационные энергоблоки с новейшими системами безопасности.

На вынос - только лучшее

Как справедливо замечает Сергей Кондратьев, эксперт фонда "Институт энергетики и финансов", аналогичные подходы "Росатом" транслирует и на зарубежные рынки.

Сейчас на различной стадии реализации проекты по возведению 36 энергоблоков в 12 странах мира. А суммарно зарубежный портфель "Росатома" на ближайшие десять лет тянет на 135 млрд долларов. Если сложить зарубежные заказы на весь жизненный цикл, включая поставки топлива, сервис и вывод АЭС из эксплуатации, общая сумма составит 208,5 млрд долларов.

А что же в самом портфеле? И сколь широка география заказов? Из экономии места перечислим их в телеграфном стиле.

Подписаны контракты на строительство четырех новых блоков в Китае: два на АЭС "Тяньвань" (блоки 7 и 8) и два на АЭС "Сюйдапу" (блоки 3 и 4). В обоих проектах будут использованы российские инновационные реакторы ВВЭР-1200.

Заключены контракты на поставки ядерного топлива для Тяньваньской АЭС и АЭС "Сюйдапу".

В Турции на АЭС "Аккую" залит первый бетон, получена лицензия для начала работ на втором энергоблоке.

В Бангладеш на АЭС "Руппур" идет одновременное строительство двух блоков.

В Республике Беларусь физпуск первого энергоблока ожидают в феврале 2020 года.

В Индии в стадии строительства энергоблоки 3 и 4 на АЭС "Куданкулам", идут подготовительные работы и запущено производство оборудования для энергоблоков 5 и 6. Кроме того, подписан план действий по сооружению в Индии до шести блоков российского дизайна на новой площадке.

В Венгрии, Египте и Финляндии идут согласовательные процедуры, экспертизы, доработка документов для получения лицензий. А на выбранных для строительства площадках уже начались подготовительные работы.