Новости. Обзор СМИ Рубрикатор поиска + личные списки

Главные отличия.

Платный доступ на polpred с деловой информацией высшего качества. Скажите об этом директору библиотеки.

Global Russians как российская «мягкая сила»

ВЕРА АГЕЕВА

Кандидат политических наук, доцент, заместитель руководителя Департамента политологии и международных отношений Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» в Санкт-Петербурге, докторантка в Парижском институте политических исследований (Sciences Po Paris).

ДЛЯ ЦИТИРОВАНИЯ:

Агеева В.Д. Global Russians как российская «мягкая сила» // Россия в глобальной политике. 2022. Т. 20. No. 1. С. 91-106.

Одним из внешнеполитических приоритетов постсоветской России в 1990-е гг. было восстановление утраченных связей с российской диаспорой за рубежом.

После семидесятилетнего разрыва пришло осознание, что российская эмиграция – не группа предателей и врагов, а «родственный социокультурный мир, образовавшийся за границами государства», «периферийный очаг русскости»[1], который нужен самой России. После воссоединения с обеих сторон началась активная деятельность. В российском правительстве трудились над созданием особых условий для тех, кто вольно или невольно оказался за пределами родины, считая их связующими звеньями с местными обществами и потенциальными проводниками не только русской культуры, но и политических и экономических интересов новой России. Эмиграция переживала сложный процесс поворота «лицом к России»[2], принятия родины с её противоречивым советским прошлым и турбулентным настоящим. Несмотря на все препятствия, процесс сближения шёл достаточно успешно.

Однако сегодня, тридцать лет спустя, мы видим, что российская диаспора сохранила свою раздробленность и разобщённость, а в отношении сотрудничества с исторической родиной внутри неё наметилась жёсткая поляризация. Российское руководство, в свою очередь, также провело определённую «чистку» рядов, результатом которой стало появление феномена «профессиональных соотечественников» и отторжение той части российской диаспоры, которую исследователи называют Global Russians[3].

Примечательно, что с первых шагов воссоединения России и её диаспоры за рубежом именно Global Russians были приоритетной когортой для внешнеполитических целей российского правительства – однако они же оказались и первыми отверженными. Как и почему замкнулся этот круг в отношениях России и её диаспоры? В чём принципиальная особенность Global Russians как части российской эмиграции? Какова их политическая роль в отношениях с Россией и в мировой политике в целом?

В России накопилось немало предубеждений относительно Global Russians – все они вышли из устаревшей дихотомии «патриоты – космополиты». Данная статья предлагает новую интерпретацию феномена, которая позволит дать ему более точное определение, отделить его от других сегментов российской диаспоры, примирить с патриотизмом, а также понять, какую роль Global Russians могут играть как в отношениях диаспоры и России, так и на глобальном уровне.

Соотечественники, Русский мир и поляризация российской диаспоры

Начало восстановления отношений между Россией и русским зарубежьем в 1990-х гг. было многообещающим: новое правительство приняло целый ряд официальных документов, закрепляющих особое значение «соотечественников, проживающих за рубежом» для современной России[4]; различные государственные структуры и общественные организации проводили многочисленные мероприятия, специальными гостями которых становились представители российской эмиграции[5]. Кульминацией этого периода взаимодействия русской диаспоры и Москвы стал 2001 г., первое заседание Всемирного конгресса российских соотечественников, проживающих за рубежом, которое открывал лично президент России Владимир Путин и на котором впервые на официальном уровне была озвучена идея Русского мира[6].

Сначала официальная Москва подходила к понятию «соотечественник» максимально широко и инклюзивно: в данную категорию включали «всех выходцев из Союза ССР и России и их прямых потомков независимо от национальной и этнической принадлежности, языка, вероисповедания, рода и характера занятий, места жительства и других обстоятельств, не являющихся гражданами Российской Федерации и заявивших явным образом о своей духовной или культурно-этнической связи с Российской Федерацией или любым из субъектов Российской Федерации и подтвердивших эту связь»[7]. Такая трактовка получила своё правовое закрепление в законе 1999 г., в котором соотечественники определялись в том числе как «лица, состоявшие в гражданстве СССР, проживающие в государствах, входивших в состав СССР, получившие гражданство этих государств или ставшие лицами без гражданства (далее – лица, состоявшие в гражданстве СССР); …потомки лиц, принадлежащих к вышеуказанным группам, за исключением потомков лиц титульных наций иностранных государств (далее – потомки соотечественников)»[8]. Тогда доминировал прагматичный бизнес-подход к российской диаспоре, предложенный политконсультантами Петром Щедровицким и Глебом Павловским, он был ориентирован на успешных соотечественников, хорошо интегрированных в страны их проживания и способных служить связующим звеном, содействующим экономическим интересам России[9] – то есть фактически на тех, кого основатель ИД «Коммерсантъ» Владимир Яковлев назовёт позднее Global Russians.

Однако помимо официальных деклараций и признаний, а также ярких мероприятий[10] реальных шагов в отношении защиты прав соотечественников со стороны России и упрощения бюрократических процедур для их въезда в страну предпринято не было: институт двойного гражданства провалился[11], а идея политика Вячеслава Никонова о безвизовом режиме для них так и осталась на бумаге.

Интересно, что тогда в интеллектуальную работу по осмыслению диалектики взаимоотношений между Россией и Русским зарубежьем были включены сами дипломаты, отвечающие за реализацию стратегии в отношении российских соотечественников: директор Департамента по работе с соотечественниками за рубежом МИД России в 2005–2012 Александр Чепурин, атташе Департамента по работе с соотечественниками за рубежом МИД России Ольга Батанова, начальник управления по работе с соотечественниками Росзарубежцентра при МИД РФ Татьяна Полоскова и другие писали научные статьи, монографии и диссертации. Это был момент поиска ответов на вопросы о роли, которую играют друг для друга историческая родина и диаспора, о преодолении разрыва, искусственно созданного Советским Союзом, о наиболее эффективных путях сотрудничества, выгодных как России, так и самой диаспоре.

Спустя двадцать лет подобной дискуссии в российском МИД места уже не будет.

Таким образом, в начале сотрудничества исторической родины с её диаспорой в работу был включён максимально широкий круг участников, государственных, частных, общественных, вне зависимости от степени их связанности с Россией и политической ориентации. Однако этот период закончился в 2004 г., когда на смену прагматичному и инклюзивному подходу пришла институционализация идеи сотрудничества с российской диаспорой и превращения её в инструмент. Именно в этот год в России обозначился поворот в рецентрализации вертикали власти во внутренней политике и в свете «оранжевой революции» на Украине – переход к оборонительно-наступательной и антизападной позиции[12]. Вместе с концептуализацией российской «мягкой силы» в 2008–2009 гг.[13] началось институциональное оформление (и, как оказалось впоследствии, закрепощение) российских отношений с диаспорой. В 2007 г. создан фонд «Русский мир», в 2008 г. Росзарубежцентр преобразован в Федеральное агентство по делам СНГ, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (Россотрудничество), в 2009 г. учреждён Всемирный координационный совет российских соотечественников, который объединил разрозненные местные советы из разных стран и формализовал их связь с российскими диппредставительствами. Кроме того, в 2006 г. принята Государственная программа содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, которая выделяла репатриационную работу в приоритетное направление, но, как впоследствии оказалось, имела скорее внутриполитические пропагандистские цели (идея возвращения россиян домой, где за последние годы уровень жизни стал таким же, как в Европе, а может, и лучше) и была реализована в очень скромных масштабах.

На первый взгляд, институциональное оформление служило благим целям – координации, оптимизации, объединении усилий государственных структур и общественных инициатив. Однако на практике оно в скором времени привело к формализации и политизации работы с российской диаспорой, которая выражалась в оказании поддержки только приближённым и лояльным соотечественникам. Российский дипломат Александр Чепурин в 2008 г. открыто называл соотечественников, критикующих внешнюю и внутреннюю политику России, «деятелями, подрабатывающими на антироссийских настроениях», «сохранившими русофобские взгляды»[14]. Пожалуй, самым деструктивным последствием институционализации российских отношений с диаспорой стало появление так называемых «профессиональных соотечественников», которые, по аналогии с «профессиональными патриотами», использовали поддержку соответствующих российских структур для решения своих узкопрофессиональных задач или же освоения скромных финансовых средств. Их негативное влияние на российский имидж за рубежом было отмечено как самими российскими чиновниками, так и иностранными журналистами[15], [16].

В 2010 г. были приняты поправки к закону о соотечественниках, которые существенно сузили понятие «соотечественник», исключив из него категорию бывших граждан СССР и их потомков и заменив её на «лица и их потомки, проживающие за пределами территории Российской Федерации и относящиеся, как правило, к народам, исторически проживающим на территории Российской Федерации»[17]. Подлинной целью этих на первый взгляд мало значимых изменений было отделение выходцев из Центральной Азии от «соотечественников», что фактически устанавливало «полуэтнический» критерий этого понятия и отвечало националистическому антииммигрантскому запросу российского истеблишмента[18]. Таким образом, параллельно с институционализацией и инструментализацией российской стратегии в отношении зарубежной диаспоры произошёл «решительный сдвиг в направлении от постимперской правовой инклюзивности к этнокультурной эксклюзивности»[19]. Эти процессы сужали потенциальную аудиторию политического проекта «соотечественники», часть которой (в том числе и Global Russians) начинала дистанцироваться от токсичных ассоциаций, в то время как другая часть принудительно выводилась за скобки российским руководством.

Дальнейшему раздроблению российской эмиграции способствовало и активное продвижение Кремлём идеи Русского мира. За прошедшие тридцать лет она прошла сложный путь развития от культурной и политически нейтральной концепции до идеологической основы экспансионистской политики. Широкая ориентированная на культуру интерпретация Русского мира, предложенная Петром Щедровицким в 1990-е гг., первое время была востребована и российской политической элитой, для которой Русский мир виделся потенциально сильным элементом нарождающейся концепции российской «мягкой силы». Однако постепенно нейтральность из этой идеи начала исчезать. Первым шагом к её политизации стал цивилизационный и консервативный поворот, заданный научным сообществом и политическим руководством страны. Конкретное идеологическое наполнение концепция получила после валдайской речи Владимира Путина в октябре 2013 г., в которой он заявил, что евроатлантические страны отходят от своих корней, «в том числе и от христианских ценностей, составляющих основу западной цивилизации», что в этих странах «проводится политика, ставящая на один уровень многодетную семью и однополое партнёрство, веру в бога или веру в сатану», а «люди стыдятся и боятся говорить о своей религиозной принадлежности»[20]. Однако ни православный, ни консервативный крен, которые идея получила в эти годы, не имел для неё таких последствий, как присоединение Крыма к России в марте 2014 г., когда воссоединение Русского мира было использовано в качестве риторического приёма в официальном дискурсе российского руководства.

Секьюритизация Русского мира спровоцировала ещё более мощную поляризацию внутри российской диаспоры за рубежом. Те, кто ассоциировал себя с соотечественниками и идеей Русского мира, выступили в поддержку российских властей по крымскому вопросу. «Профессиональные соотечественники» выразили «солидарность с русскими, живущими в Крыму, и их решением присоединиться к Российской Федерации[21]. Знаменитые эмигрантские семьи подписали и опубликовали открытое письмо под названием «Солидарность с Россией в час украинской трагедии». Среди подписантов были князь и княгиня Шаховские, князь Юрьевский, Нарышкины, Мурузи и другие[22]. От них отмежевались те, кто считал невозможным поддержку «военной агрессии и аннексию чужих территорий». Эта позиция была изложена в «Альтернативном письме русской эмиграции»[23], где другая часть бывших соотечественников выразила неприятие действий российского правительства на Украине. Таким образом, продолжился процесс дальнейшей фрагментации, который в итоге привёл к появлению отдельной группы Global Russians.

Global Russians и «пятый элемент» российской «мягкой силы»

Термин Global Russians был введён в научный и публицистический оборот Владимиром Яковлевым ещё в 2008 году. Запуская журнал «Сноб», он заявил, что этот продукт предназначен именно для Global Russians – то есть тех, кто «живут там, где им хочется, занимаются тем, чем им хочется, впитывают любые культуры, становятся частью любых сообществ, но при этом не теряют связь с русскоязычной культурой и сами остаются её частью»[24].

Интересно, что долгое время феномен Global Russians не вызывал интереса ни в политологическом сообществе, ни в широких кругах общественности. Только в 2017–2018 гг. он стал активно обсуждаться (и критиковаться) в среде исследователей российской зарубежной диаспоры. Этот временной разрыв можно объяснить тем, что изначально Global Russians были органичной частью российской эмиграции, даже приоритетной целевой аудиторией, с точки зрения Кремля (вспомним ориентированность официальной стратегии на экономически успешных и интеллектуально влиятельных представителей в 1990-е и в начале 2000-х гг.)[25]. Но, как мы уже упоминали, произошедшая в 2004 г. на Украине «оранжевая революция»[26]и последующие события, в частности конфликт с Грузией в августе 2008 г., присоединение Крыма, конфликт на Донбассе в 2014 г., привели к обособлению Global Russians в отдельную, хотя и не объединённую, группу внутри российской эмиграции. К 2017–2018 гг. их активную роль на мировой политической арене уже трудно было не замечать.

Поэтому дискуссия о Global Russians, внезапно разразившаяся на страницах интернет-портала Российского совета по международным делам (РСМД) в феврале-июле 2018 г., оказалась своевременной. Она началась с обсуждения темы «отцов и детей» в российском сообществе политологов-международников, которую подняли эксперт Центра стратегических разработок Антон Цветов и докторантка Гарварда Ольга Брейнингер[27], в интервью, данном для РСМД, она причислила себя к Global Russians. В их дискуссии о поколенческой разнице среди российских экспертов была проведена параллель с Global Russians – она и дала старт непродолжительному, но важному обсуждению, в которое включились российский дипломат в отставке Александр Крамаренко, сам Антон Цветов, посчитавший нужным дать ему ответ, и затем Виктория Иванченко, эксперт центра «Креативная дипломатия». Дискуссия отразила весь спектр неточностей и искажений, которые термин Global Russians получил за эти годы ввиду отсутствия должного академического анализа.

Главным искажением можно считать приравнивание Global Russians к космополитам, что не соответствует ни первоначальному определению Владимира Яковлева, ни эмпирическим примерам этого феномена. Подобное, например, встречается в заметке Александра Крамаренко, который называет Global Russians частью «глобальной космополитичной элиты, слабо укоренённой в своих странах». В статье Виктории Иванченко указывается на полярность мнений в России относительно Global Russians, а сама автор называет их «перелётными птицами», ищущими жизни «вне рамок – политических, идеологических, национальных». Будучи либералами, чье отношение к государству является лакмусовой бумагой, Global Russians стараются отмежеваться от любых официальных контактов с Кремлём[28]. Последствием искажения является несправедливая демонизация Global Russians: Крамаренко предсказывает, что в случае прихода их, полностью оторванных от российского народа, к власти возникнет «опасность потерять страну на уровне языка, а значит, и потерять её политически»[29].

Путаницу в дискуссию об определении Global Russians вносит отсутствие чётких разграничений с понятиями «соотечественник» и «представитель Русского мира».

Например, Иванченко пишет о том, что политические взгляды Global Russians «могут варьироваться… от космополитизма… до явно выраженного патриотизма или даже позиционирования себя защитником, апологетом российской власти…». Автор ставит в один ряд основателя Telegram Павла Дурова, поэта Иосифа Бродского и зарубежных соотечественников, активно голосующих за действующую власть на выборах.

Такие обобщения приводят к появлению определений от обратного – например, введен

ию термина «неглобальные русские» для описания тех, кто в эмиграции не растворяется, не «глобализируется», а формирует своеобразные гетто, брайтон-бичи. Понятийная пустота данного термина провоцирует много вопросов – «неглобальные русские» не ассимилируются с принимающим их государством (делает ли это их автоматически пророссийски настроенными?), или всё же не глобализируются, то есть не становятся адептами глобалистской идеологии, фактически космополитами (тогда в чём их отличие от Global Russians?). Какова их политическая ориентация и как они относятся к государству – лояльны или оппозиционны, либеральны или консервативны? Какие другие критерии определяют их помимо неассимилированности и противопоставления Global Russians? Без ответов на эти и ряд других вопросов использование термина «неглобальные русские» для описания российской диаспоры не годится.

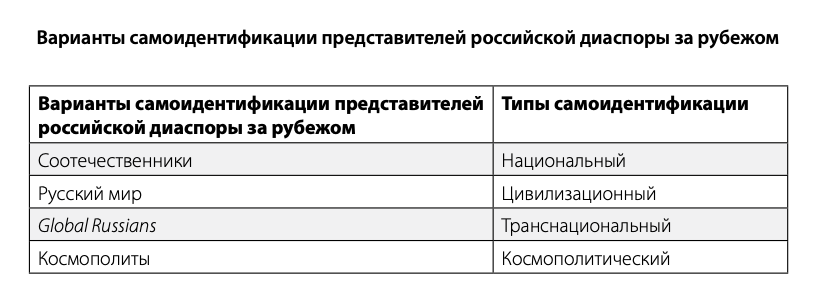

На самом деле, противоречия в определении феномена Global Russians могут быть сняты при корректном его разграничении с терминами «соотечественники» и «Русский мир», которые одновременно описывают и российские политические проекты, и модели самоидентификации представителей российской зарубежной диаспоры.

Важный вклад в дальнейшую концептуализацию Global Russians внесли исследования Антона Цветова и Михаила Суслова. В ответе Александру Крамаренко на «обвинения в отрыве от корней, некомпетентности и без пяти минут предательстве национальных интересов» Цветов отметил важную миссию Global Russians, которая заключается в «создании и поддержании связей, поиске лучшего в России для передачи миру и лучшего в мире для передачи в Россию»[30]. Михаил Суслов в основательном анализе эволюции российской диаспоры и официальной стратегии Кремля за последние двадцать лет предложил ряд критериев для определения Global Russians и их сравнения с другими сегментами диаспоры (соотечественники, Русский мир). Он использовал следующие критерии: отношение к советскому наследию, русская этничность и русский язык. Согласно Суслову, первые два критерия для Global Russians нерелевантны, в то время как русский язык и русская культура являются фактором, объединяющим все три категории. Далее Суслов даёт более точное описание Global Russians, определяя их как тех, кто покинул Россию добровольно и обосновался на Западе в поисках лучших экономических условий, качества жизни и бóльших свобод и кто смог профессионально состояться, не нуждаясь в какой-либо защите Москвы[31]. Суслов приходит к выводу, что, будучи неспособным контролировать Global Russians, Кремль стремится маргинализировать их и заклеймить как предателей родины.

Отторжение современного российского правительства и Global Russians можно считать взаимным.

Сам автор концепции Владимир Яковлев настроен даже более пессимистически. Он утверждает, что «сегодня употреблять термин Global Russians в принципе непристойно», потому что он «звучит оскорбительно в отношении людей тех стран, которые страдают из-за действий России», и делает вывод, что Global Russians больше нет, есть только беженцы из России[32]. Это заявление слишком эмоционально, чтобы констатировать конец феномена Global Russians в действительности: ведь, несмотря на отторжение ими политики современного российского правительства, они всё так же живут, где им хочется, становятся частью любых сообществ, при этом не теряют связь с русскоязычной культурой и сами остаются её частью, продолжая поиск лучшего в России для передачи миру и лучшего в мире для передачи в Россию, страну, которая не сводится к установившемуся в ней политическому режиму.

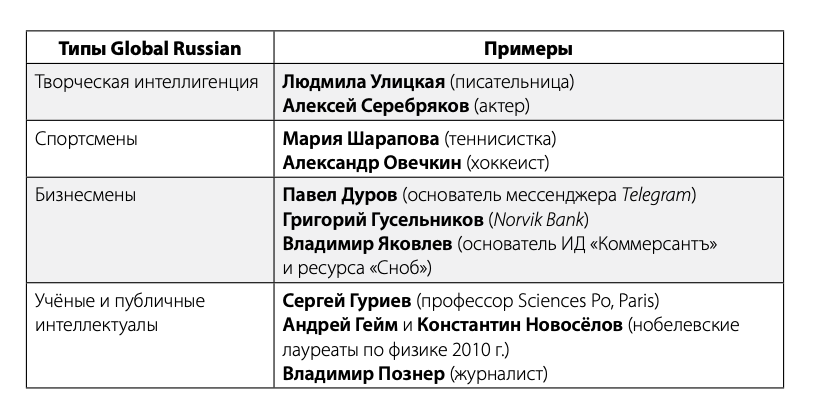

Есть целый ряд активных на международном уровне Global Russians – в бизнесе, политике, культуре, науке, спорте. В качестве примеров эксперты называют упомянутых Павла Дурова, Владимира Яковлева, российского экономиста Сергея Гуриева и даже соучредителя Google Сергея Брина, одного из создателей PayPal Макса Левчина, сооснователя компании Evernote Степана Пачикова[33]. С последними тремя случаями позволим себе не согласиться, так как Брин и Левчин покинули Россию (СССР) в детстве и не проявляют к ней интереса ни в работе, ни в личной жизни, а Пачиков открыто определяет себя как космополита. Вместе с тем считаем уместным предложить в качестве примеров писательницу Людмилу Улицкую, журналиста Владимира Познера, теннисистку Марию Шарапову, учёных-физиков Андрея Гейма и Констанстина Новосёлова. Какие критерии позволяют нам объединить представителей столь разных профессий в феномен Global Russians?

Ответить на этот вопрос, отделить раз и навсегда Global Russians от космополитов и дать этому феномену точное и полное определение поможет теория транснационализма. Как уже говорилось, вся российская дискуссия о Global Russians в последние годы упиралась в тупик дихотомии «патриоты – космополиты», в то время как данный феномен выходил за её пределы, оставаясь непонятым и недооценённым. Транснационализм стал новым типом субъективности[34], который не синонимичен ни космополитизму, ни культурной гибридности. В целом его можно определить как социальный феномен, выраженный в сильной взаимосвязанности разнообразных мировых акторов и уменьшении экономического и социального значения границ между национальными государствами. В теоретическом плане транснационализм следует считать интеллектуальной позицией, постулирующей центральное значение экономической, культурной и политической взаимосвязанности мира для международных отношений.

Согласно предложенной профессором Ольгой Малиновой четырёхуровневой модели политической идентификации, включающей в себя национальный, цивилизационный, транснациональный и космополитический типы[35], Global Russians представляют собой яркий пример транснациональной идентификации, которая совместима и глубоко взаимосвязана с национальным и цивилизационными уровнями. По сути, транснациональная идентификация не противоречит этим уровням, а надстраивается над ними, совмещая в себе национальное и цивилизационное с глобальным[36] и будучи примером составной идентичности.

Если мы приложим многоуровневую модель Малиновой к российской диаспоре и международному русофильскому сообществу (Русский мир), многое встанет на свои места, снимутся мнимые противоречия и уйдёт терминологическая путаница.

Отличительными чертами Global Russians как части российской диаспоры за рубежо

м по сравнению с теми, кто идентифицирует себя с соотечественниками и Русским миром, являются: транснациональная идентичность, профессиональная реализация на международном уровне, интеллектуальная и финансовая независимость от российского правительства.

Примеры Global Russians могут быть распределены по следующим категориям[37]:

Список, разумеется, совсем не полный – в него могут быть включены другие Global Russians, которые подпадают под сформулированные выше критерии.

Важно отметить, что вся российская зарубежная диаспора, как и любая другая, подвержена транснационализации.

Global Russians представляют собой самую транснациональную часть российской диаспоры, в то время как установки других представителей могут варьироваться – от принятия собственной транснациональности и глобальности мира до осознанного отторжения этого, которое всё же подразумевает существование транснациональности и новые возможности, исходящие от глобализации.

Отсутствие должной экспертизы, основанной на полевых исследованиях, а также чрезмерная политизация Кремлём отношений с российской диаспорой являются основными препятствиями на пути к их взаимовыгодному сотрудничеству. Политика исключения из рядов несогласных или даже просто критикующих не позволяет выработать нужный подход к своим соотечественникам по всему миру, «принять и понять русских за рубежом, “глобальных” и “ неглобальных”» и «не отмежёвываться от них, как от предателей или чужеродного элемента»[38].

Есть ощущение, что шанс на выстраивание конструктивных отношений между Россией и Global Russians упущен, хотя именно на таких экономически успешных и интеллектуально влиятельных соотечественников Россия была ориентирована начиная с 1990-х гг., рассматривая их в качестве ядра своей «мягкой силы»[39]. Ещё в 2008 г. Александр Чепурин писал, что «полноценной частью глобального Русского мира может стать община не ассимилированная или маргинализованная, а тесно вплетённая, интегрированная в общественно-политическую жизнь государства проживания, способная позитивно влиять на окружающий мир»[40]. Остаётся надежда на совместную эволюцию, с одной стороны – нашего общества и политики, а с другой –диаспоры за рубежом, которая продолжает «сопереживать российской судьбе» и принимать активное участие в ней. В результате будут построены новые мосты и откроются новые окна возможностей.

СНОСКИ

[1] Батанова О.Н. Русский мир и проблемы его формирования: автореф. дис. … канд. полит. наук. М., 2009. С.13.

[2] Название новой стратегии, принятой русской эмигрантской организацией скаутов «ОРЮР» в 1989 г., целью которой являлось возвращение в Россию.

[3] Автор сознательно использует англоязычный вариант данного термина во избежание некорректной узкоэтнической интерпретации.

[4] Это, например, «Декларация о поддержке российской диаспоры и о покровительстве российским соотечественникам»: [утв. постановлением Государственной думы РФ от 8.12.1995 No. 1476-I ГД] // Электронный фонд правовых и нормативно-технических документов. URL: https://docs.cntd.ru/document/9015013 (дата обращения: 16.12.2021); «О государственной политике РФ в отношении соотечественников за рубежом»: Федер. закон от 24.05.1999 No. 99-ФЗ // Рос. газ. 1999. 1 июня.

[5] Одну из ведущих ролей в реализации стратегии в отношении соотечественников тогда играло Правительство Москвы и лично Юрий Лужков. Подробнее об этом: Полоскова Т., Скринник В. Русский мир: мифы и реалии. М.: Московский фонд «Россияне», 2003.

[6] Выступление Президента России Владимира Путина на Первом Всемирном конгрессе российских соотечественников // Всемирный координационный совет российских соотечественников, проживающих за рубежом. Официальное интернет-представительство. 11.10.2001. URL: https://vksrs.com/publications/vystuplenie-prezidenta-rossii-vladimira-/ (дата обращения: 04.08.2021).

[7] «Декларация о поддержке российской диаспоры и о покровительстве российским соотечественникам»: [утв. постановлением Государственной думы РФ от 8.12.1995 No. 1476-I ГД] // Электронный фонд правовых и нормативно-технических документов. URL: https://docs.cntd.ru/document/9015013 (дата обращения: 16.12.2021).

[8] См.: «О государственной политике РФ в отношении соотечественников за рубежом»: Федер. закон от 24.05.1999 No. 99-ФЗ // Гарант. URL: https://base.garant.ru/12115694/ (дата обращения: 16.12.2021).

[9] Suslov M. “Russian World”: Russia’s Policy towards Its Diaspora // Ifri. Russie. Nei. Visions. July, 2017. No. 103. 30 p.

[10] Зевелев И. Границы Русского мира // Россия в глобальной политике. 2014. No. 2. С. 34-45. URL: https://globalaffairs.ru/articles/graniczy-russkogo-mira/ (дата обращения: 04.08.2021).

[11] Зевелев И. Соотечественники в российской политике на постсоветском пространстве // Россия в глобальной политике. 2008. No. 1. С. 33-46. URL: https://globalaffairs.ru/articles/sootechestvenniki-v-rossijskoj-politike-na-postsovetskom-prostranstve/ (дата обращения: 04.08.2021).

[12] Suslov M. Op. cit. P. 22.

[13] Ageeva V. Rise and Fall of Russia’s Soft Power // Russia in Global Affairs. 2021. No. 1. P. 118-145. URL: https://eng.globalaffairs.ru/articles/rise-fall-russias-soft-power/ (дата обращения: 16.12.2021).

[14] Чепурин А. «Три кита» российской диаспоральной политики // Россия в глобальной политике. 2009. No. 3. С. 127-138. URL: https://globalaffairs.ru/articles/tri-kita-rossijskoj-diasporalnoj-politiki/ (дата обращения: 16.12.2021).

[15] Как «профессиональные соотечественники» мастерят общественно-политическую матрешку-пустышку // Delfi. 27.03.2014. URL: https://rus.delfi.ee/projects/opinion/kak-professionalnye-sootechestvenniki-masteryat-obschestvenno-politicheskuyu-matreshku-pustyshku?id=68316335 (дата обращения: 16.12.2021).

[16] Эксперт: «Профессиональные соотечественники не способствуют наращиванию «мягкой силы» России» // Baltija.EU. 22.01.2013. URL: https://beta.baltija.eu/news/read/29250 (дата обращения: 16.12.2020).

[17] «О внесении изменений в Федеральный закон “О государственной политике Российской Федерации в отношении соотечественников за рубежом”»: Федер. закон от 23.07.2010 No. 179-ФЗ // Президент России. URL: http://www.kremlin.ru/acts/bank/31503 (дата обращения: 16.12.2021).

[18] Suslov M. Op. cit. P. 23.

[19] Ibid. P. 24.

[20] Заседание международного дискуссионного клуба «Валдай» // Президент России. 19.09.2013. URL: http://www.kremlin.ru/events/president/news/19243 (дата обращения: 16.12.2021).

[21] Российские соотечественники в Австрии поддержали народ Крыма // Русский мир. 17.03.2014. URL: https://www.russkiymir.ru/news/57916/ (дата обращения: 16.12.2021).

[22] В час украинской трагедии потомки белой эмиграции обращаются к лидерам Европы // Российская газета. 25.12.2014. URL: https://rg.ru/2014/12/25/pismo.html (дата обращения: 16.12.2021).

[23] фон Ган А. Альтернативное письмо потомков белых эмигрантов // Белое дело. 28.12.2014. URL: http://beloedelo.com/actual/actual/?327 (дата обращения: 16.12.2021).

[24] Яковлев В. Употреблять термин Global Russians сегодня в принципе непристойно // Zima Magazine. 3.07.2017. URL: https://zimamagazine.com/2017/07/vladimir-yakovlev-upotreblyat-termin-global-russians-segodnya-v-printsipe-nepristojno/ (дата обращения: 16.12.2021).

[25] Suslov M. Op. cit.

[26] Ibid. P. 22.

[27] Цветов А., Брейнингер О. «Отцы и дети» в академической среде. Библиночь 2018 // РСМД. 26.04.2018. URL: https://russiancouncil.ru/news/ottsy-i-deti-v-akademicheskoy-srede-biblionoch-2018/ (дата обращения: 16.12.2021).

[28] Иванченко В. «Глобальные русские»: от космополитизма к патриотизму? // Российский совет по международным делам. 22.07.2018. URL: https://russiancouncil.ru/analytics-and-comments/columns/riacdigest/globalnye-russkie-ot-kosmopolitizma-k-patriotizmu/ (дата обращения: 16.12.2021).

[29] Крамаренко А. Global Russians: современный нигилизм, проблема языка etc. // Российский совет по международным делам. 24.04.2018. URL: https://russiancouncil.ru/analytics-and-comments/columns/riacdigest/global-russians-sovremennyy-nigilizm-problema-yazyka-etc/ (дата обращения: 16.12.2021).

[30] Цветов А. Извращение, тщетность, опасность: к критике (не)поколения «глобальных русских» // Российский совет по международным делам. 3.05.2018. URL: https://russiancouncil.ru/analytics-and-comments/analytics/izvrashchenie-tshchetnost-opasnost-k-kritike-ne-pokoleniya-globalnykh-russkikh/ (дата обращения: 17.12.2021).

[31] Suslov M. Op. cit. P. 13.

[32] Яковлев В. Op. cit.

[33] Suslov M. Op. cit. P.14.

[34] Vertovec S. Transnationalism. NY, London: Routledge, 2009. P. 5.

[35] См. подробнее: Малинова О.Ю. Макрополитическая идентичность // Политическая идентичность и политика идентичности. В 2 т. Т.1: Идентичность как категория политической науки: словарь терминов и понятий. М.: РОССПЭН, 2012. 205 с.

[36] Акопов С.В. Человек многомерный: транснациональная модель идентификации с макрополитическими сообществами (метатеоретический анализ). СПб.: Алетейя, 2015. С. 180.

[37] Подробный биографический анализ данных примеров см.: Ageeva V., Akopov S. ‘Global Russians’: case study of transnational actors in world politics // Europe-Asia Stuides. 2021, Forthcoming.

[38] Иванченко В. Указ. соч.

[39] Чепурин А. Указ. соч.

Ценовая провокация

На фоне казахстанских событий наиболее остро встает вопрос о путях и методах экономической интеграции на постсоветском пространстве

Первые дни нового 2022 года стали поистине драматическими для жителей Казахстана и повергли в шок все постсоветское пространство — спокойный и мирный Казахстан стал в одночасье полем жестоких боев, развернувшихся на улицах казахстанских городов.

События развивались стремительно. Триггером уличных протестов стало решение властей о переходе на биржевое ценообразование на рынке СУГ (сжиженных углеводородных газов). В результате цены на газ взлетели как минимум в два раза. Население западных областей, а именно городов Жанаозен и Актау (Мангистауская область), сразу же отреагировало на резкое повышение цен, так как жители западных областей преимущественно заправляют автомобили газом. В одной только Мангистауской области на долю автогаза приходится до 80% потребления моторных топлив. Протесты быстро распространились на другие города Казахстана: Алма-Ату, Актау, Актобе, Караганду, Нур-Султан, Шымкент, Кокшетау, Уральск и другие. Протестующие практически сразу перешли от экономических требований к политическим: отставка правительства и президента Токаева, проведение народных выборов акима каждой области и города, возвращение Конституции 1993 года, уход из политики первого президента страны Нурсултана Назарбаева, занимавшего на момент начала протестов посты председателя Совета безопасности Казахстана и члена Конституционного совета Казахстана. В некоторых городах протесты практически сразу перешли в погромы и уличные бои с правительственными силами, сопровождающимися нападениями на полицию, мародерством, убийствами полицейских, военных и мирных граждан. Такое развитие событий стало причиной ввода в Казахстан сил ОДКБ.

Возвращаясь к первопричине протестов: участники топливного рынка Казахстана едины во мнении, что повышение розничной стоимости топлива в Мангистауской области было вызвано удорожанием сжиженного газа на биржевых торгах в ноябре на фоне роста котировок продукта на экспортных направлениях.

Партии газа, закупленные на пике в ноябре–декабре, как раз и реализовывались через АЗС в начале текущего месяца.

На фоне казахстанских событий наиболее остро встает вопрос о путях и методах экономической интеграции на постсоветском пространстве. В частности, много вопросов возникает в процессе создания единого топливного рынка стран участниц Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Согласно базовым документам, принятым Евразийским экономическим советом, в ЕАЭС уже реализуется второй этап создания общих рынков нефти и нефтепродуктов, который должен завершиться уже в 2024 году. При этом международный договор о формировании общего рынка газа должен быть подписан уже в текущем 2022 году, а договор по нефтяному рынку — в следующем, 2023-м.

То есть получается, что уже меньше чем через два года страны-участницы ЕАЭС должны перейти на единый механизм формирования цен на энергетических рынках. При этом в документах можно найти следующую расшифровку: «…ценообразование на общих рынках нефти и нефтепродуктов Союза формируется на основании рыночных механизмов и добросовестной конкуренции. С целью обеспечения прозрачности ценообразования формируются объективные ценовые индикаторы биржевого и внебиржевого рынка, наряду с механизмами сбора и обработки информации о договорах внебиржевого рынка» («О концепции формирования общих рынков нефти и нефтепродуктов Евразийского экономического союза», Высший Евразийский экономический союз, 31 мая 2016 года, Астана).

На практике формирование единого топливного рынка ЕАЭС (а также других сырьевых рынков) сводится к взаимодействию бирж стран-участниц по организации торгов.

Взаимодействие осуществляется под эгидой Комитета по товарным рынкам, действующего при Международной ассоциации бирж стран СНГ. В ассоциации принимают участие: Белорусская универсальная товарная биржа (БУТБ), Московская биржа, Санкт-Петербургская международная товарно-сырьевая биржа (СПбМТСБ), товарная биржа «Евразийская торговая система» (Казахстан), товарная биржа «Каспий» (Казахстан), Узбекская республиканская товарно-сырьевая биржа и Кыргызская фондовая биржа.

На ресурсах Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) даже есть информация о том, что в июле 2021 года ЕЭК совместно с Санкт-Петербургской Международной Товарно-сырьевой Биржей в рамках работы по созданию общих рынков нефти и нефтепродуктов ЕАЭС провела первые имитационные биржевые торги нефтепродуктами — состоялось более 60 сделок с бензином и дизельным топливом.

Все документы и отчеты выглядят замечательно, пока остаются документами и отчетами на бумаге. На практике же ситуация может выглядеть совсем по-другому.

Начнем с того, что за всеми регламентами и формулировками о «рыночном ценообразовании» стоит один незыблемый фактор — так называемая «экспортная альтернатива» или попросту привязка внутренней цены к мировым котировкам.

Именно этот фактор и сыграл фатальную роль и стал спусковым крючком протестов в Казахстане.

К слову, мировая ценовая конъюнктура в настоящее время зачастую определяется международными спекулянтами, а не фундаментальными рыночными факторами. Сохраняя привязку к условным мировым ценам, рынки стран ЕАЭС по определению импортируют внешнюю конъюнктуру как на собственно топливном, так и на валютном рынках, поскольку мировые цены на нефть и нефтепродукты номинированы в долларах США.

С точки зрения устойчивого развития ЕАЭС мировые спекулянты с их регулярными атаками на рынки являются серьезной угрозой, учитывая, что в каждой из стран-участниц Союза сохраняется высокий протестный потенциал и риски возникновения новых гражданских конфликтов при резких изменениях цены на социально значимые товары.

Правильным решением данной проблемы было бы создание собственных независимых механизмов ценообразования, защищенных от негативного воздействия мировой спекулятивной конъюнктуры.

Вячеслав Мищенко

Десятилетия дружбы

Николай Удовиченко: Россия дорожит братскими отношениями с Киргизией

Текст: Артем Петров (Бишкек)

Чрезвычайный и полномочный посол Российской Федерации в КР уверен, что в республике сохранят внимательное отношение к русскому языку. Об этом Николай Удовиченко заявил в интервью "РГ". Глава диппредставительства также рассказал о помощи, которую Россия в течение 2021 года оказывала Киргизии, какие мероприятия способствуют тому, чтобы жители двух дружественных стран еще лучше узнали историю, культуру и традиции друг друга.

- Николай Николаевич, каким был 2021 год для двусторонних отношений России и Киргизии?

Николай Удовиченко: В целом, несмотря на пандемию, уходящий год в этом отношении был неплохим. Объясняется это настроем с обеих сторон на дальнейшее развитие и углубление сотрудничества. Особое значение имело взаимодействие в рамках ЕАЭС, обеспечивавшее надлежащие условия прежде всего для экономического взаимодействия. Потери во взаимном товарообороте были минимальными. Нам удалось сохранить торгово-экономические цепочки.

Очевидно, что действующие механизмы в целом доказали свою эффективность в этот непростой период. Интеграционные связи ЕАЭС позволили избежать ощутимого сокращения экономик и способствовали их быстрому восстановлению. Если говорить о цифрах, то за 10 месяцев 2021 года объем взаимной торговли Киргизии со странами ЕАЭС вырос на 29 процентов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил более двух миллиардов долларов.

Россия продолжила оказывать существенное содействие Киргизии. Правительство РФ выделило более 2,3 миллиарда рублей на развитие налогового администрирования и создание системы маркировки товаров в республике, которая поможет усилить контроль за перемещением товаров и их транзитом по территории ЕАЭС. Важное значение имела и финансовая поддержка с целью стабилизации бюджета.

- Как складывалось сотрудничество в гуманитарной и образовательной сферах?

Николай Удовиченко: И той, и другой в 2021 году также уделялось огромное внимание.

С успехом прошли Дни культуры России в Киргизии, Дни российского кино, международный конкурс исполнителей русского романса "Среднеазиатская романсиада", гастроли театров и музыкальных коллективов, художественные и фотовыставки. Эти мероприятия, несомненно, способствовали тому, чтобы жители наших стран еще лучше узнали культуру, историю и традиции друг друга.

Особое место занимают историко-мемориальные и патриотические мероприятия, посвященные празднованию Победы в Великой Отечественной войне. Важно, что в России и Киргизии бережно хранят память о героических страницах нашей общей истории, о мужестве и боевых подвигах наших отцов и дедов, отстоявших мир. В годовщину начала контрнаступления советских войск в ходе битвы за Москву пятого декабря в Бишкеке состоялось торжественное открытие нового памятника Герою Советского Союза Ивану Панфилову. Монумент был передан правительством Свердловской области РФ в дар столице Киргизии. Старый памятник после реставрации установят в городе Балыкчи в войсковой части имени Панфилова.

Что же касается образовательной сферы, то по итогам встречи президентов Владимира Владимировича Путина и Садыра Нургожоевича Жапарова в феврале 2021 года, как известно, было принято решение о строительстве девяти российских школ в регионах республики. В данный момент ведется подготовительная работа для реализации достигнутой договоренности.

Как вы помните, в 2020-м на юг республики приехали 17 педагогов из России, которые преподавали русский язык и литературу в средних школах. Это был стартовый проект. В 2021 году в КР количество российских учителей увеличилось до 29.

Важным элементом сотрудничества наших стран в сфере образования является подготовка кадров в российских вузах. По просьбе киргизской стороны квота по линии Россотрудничества для абитуриентов из республики на обучение за счет бюджета увеличена до 500 мест. В 2021 году открыт Центр развития образования Казанского федерального университета на базе "Салымбеков Университет".

В октябре впервые на пространстве СНГ с большим успехом прошел Форум директоров школ Киргизии с обучением на русском языке. Достигнуты договоренности о поставке учебников и прямых контактах с российскими среднеобразовательными учреждениями.

- Какую помощь Россия оказала Киргизии в 2021 году?

Николай Удовиченко: Правительство РФ выделило 1,5 миллиона долларов на восстановление социальных объектов в Баткенской области. Россия поддерживала республику и через международные организации. К примеру, за счет нашей стороны по линии Всемирной продовольственной программы (ВПП) ООН в страну поставили 4,5 тысячи тонн муки и 380 тонн рафинированного масла. Продукты распределили среди 200 тысяч нуждающихся семей. А в конце ноября правительство РФ приняло решение выделить дополнительный финансовый взнос в размере двух миллионов долларов в фонд ВПП ООН для дальнейшего оказания продовольственной помощи республике.

Россия поставляла в Киргизию тест-системы, антивирусные препараты и вакцины. В 2021 году в Бишкек поступило 120 тысяч доз препарата "Спутник V" и 200 - "Спутник Лайт".

- Как, на ваш взгляд, будут складываться российско-киргизские отношения в следующем году?

Николай Удовиченко: Россия дорожит сложившейся дружбой и братскими отношениями с Киргизией. Мы нацелены на дальнейшее укрепление связей в различных сферах. В следующем году отметим 30-летие установления дипломатических отношений и заключения основополагающего Договора о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи.

В 2022 году запланировано несколько крупных мероприятий. В частности состоятся торжественная церемония закрытия Перекрестного года России и Киргизии, заседание Межправительственной комиссии по торгово-экономическому, научно-техническому и гуманитарному сотрудничеству. Планируется проведение бизнес-миссий, конференций, в ходе которых будут обсуждаться вопросы расширения взаимной торговли и инвестиций, сотрудничества в сельском хозяйстве, культурной сфере, образовании и других областях.

Убежден, что и Киргизия продолжит внешнеполитический вектор на дальнейшее углубление взаимодействия с Россией. Уверен, что в республике сохранится внимательное отношение и к русскому языку, который имеет статус официального.

В следующем году Киргизия председательствует в ЕАЭС, что налагает дополнительные обязательства на страну в плане решения масштабных и ответственных задач. Как отметил в связи с этим Владимир Владимирович Путин, республика может рассчитывать на всемерное содействие со стороны России.

- Какие совместные усилия прилагают Россия и Киргизия для обеспечения безопасности в регионе?

Николай Удовиченко: Стратегическое партнерство между нашими странами в рамках ОДКБ предполагает оказание взаимопомощи в случае возникновения существенных угроз безопасности.

В сфере военного и военно-технического сотрудничества реализуются среднесрочные и долгосрочные программы содействия, направленные на модернизацию Вооруженных сил Киргизии. Ведется подготовка кадров, проводятся многосторонние стратегические командно-штабные учения. Важным фактором обеспечения коллективной безопасности Центрально-Азиатского региона и нейтрализации террористических угроз служит и дислоцированная в Киргизии российская авиационная группировка.

В то же время успешно реализуются среднесрочные программы оказания финансовой и материально-технической помощи МВД Киргизии с 2020 по 2022 годы на сумму более пяти миллионов долларов. В сентябре 2021-го на Иссык-Куле прошли первые совместные учения по использованию беспилотных летательных аппаратов. МВД Киргизии передали на безвозмездной основе 15 легковых автомобилей и два автобуса малой вместимости.

Выступление Министра иностранных дел Российской Федерации С.В.Лаврова на заседании Комиссии по международному сотрудничеству и поддержке соотечественников за рубежом партии «Единая Россия», Москва, 28 декабря 2021 года

Уважаемые друзья, коллеги,

Рад приветствовать всех на первом заседании Комиссии, созданной по поручению Президента России В.В.Путина с главной задачей – содействовать реализации внешнеполитического курса Российской Федерации, и, прежде всего, внешнеполитического раздела Народной программы «Единой России». Партия отмечается особой активностью на международном фронте. Только за последний год состоялись форумы, в том числе в видеоформате с партиями государств ШОС, БРИКС, АСЕАН, Африки, Латинской Америки. Совсем свежий пример – международная видеоконференция «Глобальные вызовы XXI века: межпартийное измерение». Такие контакты, по нашему убеждению и ощущениям реально способствуют укреплению доверия, связей между народами, контактов между людьми, и заслуживают всяческой поддержки. Исходим из того, что в наступающем году эта активность «Единой России» продолжится. Мы в этом заинтересованы. В июне 2022 г. запланирован крупный международный межпартийный экологический форум на Сахалине. Будем всячески способствовать тому, чтобы он прошел на высшем уровне. Будем готовы выполнять пожелания от партии в том, что касается содействия организации этого крупного мероприятия.

Договорились сделать работу нашей комиссии максимально транспарентной, инклюзивной, при необходимости задействуя и экспертный потенциал других фракций в Государственной Думе Российской Федерации. Нам важно найти свою нишу, чтобы не дублировать работу соответствующих комитетов российского парламента.

Уверен, что нам необходимо закреплять существующий общенациональный консенсус, способствовать гармонизации усилий различных политических сил и официальной дипломатии в интересах реализации внешнеполитического курса России.

Не буду подробно останавливаться на том, какая ситуация сложилась в мире. Об этом много раз говорил Президент России В.В.Путин и на расширенной Коллегии МИД России, и на состоявшейся на днях расширенной коллегии Министерства обороны России, и на своей пресс-конференции. Сейчас мы занимаемся тем, чтобы максимально эффективно проводить эту твердую линию, нацеленную на отстаивание наших интересов и на отказ от односторонних, не учитывающих баланса интересов, уступок. Именно из этого исходим, когда готовимся к переговорам, прежде всего с США.

Наша задача – создавать максимально благоприятные внешние условия для развития страны, обеспечения ее безопасности, повышения уровня благосостояния наших граждан. Это зафиксировано в Конституции Российской Федерации, принятых поправках, существенно укрепивших нацеленность на отстаивание национального суверенитета. Эти же задачи были более подробно изложены в принятой недавно Стратегии национальной безопасности Российской Федерации. В начале следующего года мы должны представить Президенту России новую редакцию Концепции внешней политики Российской Федерации. Там это также будет обязательно отражено. Стремимся учитывать в этом документе и межпартийное измерение внешнеполитической деятельности.

Добиваемся того, чтобы наша работа получала максимальный резонанс на международной арене. У нас много единомышленников: страны СНГ, ОДКБ, ЕАЭС, ШОС, БРИКС и многие другие, не входящие в эти объединения. Когда мы смотрим на календарь внешних контактов российского руководства, становится понятно, что все разговоры об изоляции России – это «от лукавого». Наоборот, наши подходы пользуются всё большей популярностью, особенно в условиях, когда западные коллеги всё чаще не просто забывают, а сознательно уходят от уважения международного права и ссылаются исключительно на некий «миропорядок, основанный на правилах», которые они пишут сами в узком кругу, сознательно избегая универсальных форматов, где придется договариваться с самостоятельными игроками, такими как Россия, Китай и ряд других стран.

Отдельно хочу упомянуть вопросы обеспечения прав соотечественников, проживающих за рубежом, защиты их интересов, сохранения общероссийской культурной идентичности, как это закреплено в принятых в российской Конституции поправках. Об этом говорил Президент России В.В.Путин на расширенной Коллегии МИД России в ноябре с.г. Мы должны добиваться дальнейшего сплочения многонационального, многоконфессионального русского мира, обеспечивать развитие связей между исторической, коренной Россией и нашими диаспорами. Мы с А.А.Турчаком уже говорили об этом. Это должна быть работа, имеющая самостоятельное значение в нашей комиссии.

В соответствии с планом мероприятий по реализации «Концепции государственной миграционной политики Российской Федерации на 2019-2025 годы» завершается подготовка проекта федерального закона в сфере миграции. Важно, чтобы документ способствовал максимальному упрощению условий и процедур возвращения соотечественников на постоянное жительство в Россию. При этом (никого не дискриминируя) приоритетное внимание необходимо уделять привлечению высококвалифицированных специалистов, ученых, перспективной молодежи.

Пришло время актуализировать критерии отбора потенциальных переселенцев, закрепленные в региональных программах. Важен личный контроль со стороны глав регионов над деятельностью уполномоченных органов, принимающих решение о приеме переселенцев. Нужно поставить цель исключить немотивированные отказы. Считал бы возможным рассмотреть вопрос о расширении перечня регионов приоритетного заселения. Особо остро стоит задача привлечения наших граждан и будущих потенциальных граждан России в районы Восточной Сибири.

Продолжается подготовка еще одного федерального закона «О гражданстве Российской Федерации». Рассчитываем, что в нем будут отражены пожелания наших соотечественников. Их было высказано немало, в том числе на VII Всемирном конгрессе соотечественников, состоявшемся в октябре 2021 г.

Когда разрабатывались проекты по миграции, по соотечественникам, по гражданству, МИД России, вместе с другими федеральными органами исполнительной власти, высказывался за реализацию задач, закрепленных в концепции государственной миграционной политики, прежде всего в том, что касается облегчения условий приема в гражданство наших соотечественников и детей, рожденных в браках граждан России с иностранцами. Какие-то из этих идей и предложений нашли отражение в законопроектах, другие требуют доработки, в том числе острая тема - репатриация россиян, имеющих корни в Советском Союзе, также потомков жителей Российской Империи. Это обсуждалось в Государственной Думе, в Правительстве, в Администрации Президента Российской Федерации.

Сейчас совместно с активом российских общин за рубежом продолжаем совершенствовать организационную структуру движения соотечественников, включая работу Всемирного конгресса, Всемирного координационного совета российских соотечественников, в которой функционируют страновые, региональные координационные советы. Это достаточно разветвленная сеть. Она помогает организационно, достаточно эффективно решать задачи поддержки наших соотечественников за рубежом.

Хотелось бы также более активно задействовать ресурс партийной дипломатии. Наша комиссия вполне в состоянии выработать конкретные предложения и подходы. Важно подключаться и к реализации мероприятий по поддержке русского языка и российской культуры, сохранению исторической правды, в том числе о Великой Отечественной – Второй мировой войне, противодействию русофобии. Все эти проблемы остро стоят на международной арене. Ими занимается официальная дипломатия, внешнеполитические структуры, но поддержка по партийной линии с вовлечением других фракций была бы весьма востребована.

Есть возможности по активизации работы, касающейся привлечения соотечественников на учебу, также привлечения иностранных граждан в российские ВУЗы. Спрос на российское образование весьма высок. Важно подкреплять эту тенденцию с тем, чтобы наши позиции в мире получали дополнительную поддержку. Можно будет посмотреть по линии нашей комиссии на материальное обеспечение студентов, поступающих из заграницы в российские ВУЗы, в том числе в отношении компенсации расходов на дорогу и проживание. Большинство стран не подпадает под такую компенсацию.

Следует продвигать за рубежом лучшие достижения культуры, искусства, образования, науки и развивать туристические связи. Всё это конкретно влияет на внешнеполитические позиции Российской Федерации. Работа с русскоязычной молодежью и гражданами зарубежных стран всегда очень востребована. Безусловно, это требует постоянного обновления методов наших усилий, использования информационно-коммуникационных технологий. В этом у партии накоплен солидный опыт. Думаю, он будет вполне востребован.

Задачи перед нашей комиссией весьма масштабные. Уверен, что опыт партийной деятельности, международных контактов, накопленных и активно применяемых партией, будет полезен, и мы справимся с поручениями и задачами, поставленными Президентом России В.В.Путиным перед нашим коллективом.

Тамбов решает по-новому

Максим Егоров продвигает позитивные перемены в области

В конце декабря в Тамбове по инициативе главы региона Максима Егорова прошел форум «Тамбовская область: время новых решений», участники которого выдвинули свои предложения по трем основным направлениям — АПК, туризм и технопарки — и разработали новые проекты развития территорий. Так получилось, что масштабные перемены, происходящие в стране (в том числе в рамках национальных проектов), Тамбовскую область некоторое время обходили стороной. Но сейчас ситуация изменилась: у региона с октября новый руководитель — бывший заместитель министра строительства и ЖКХ РФ Максим Егоров, который, ознакомившись с ситуацией в области, убедился: нужны большие позитивные перемены, чтобы вывести ее из «серой» зоны в лидеры среди субъектов РФ по целому ряду показателей. Но как это сделать? Одной энергии и знаний главы региона мало, надо привлекать местный актив, администрацию, специалистов и экспертов, зарекомендовавших себя на федеральном уровне.

Поэтому на форум и собрались архитекторы и урбанисты со всей страны, а также главы муниципальных образований и районов области, самые активные местные жители. За три дня участники обсудили актуальные мировые и общероссийские тренды в градостроительстве, удачные решения в развитии общественных пространств, а также особенности развития муниципальных образований и сельских поселений региона, открывающие уникальные возможности для роста. Приглашенные эксперты провели целую серию мероприятий разного формата. Например, заместитель генерального директора фонда «ДОМ.РФ» Антон Финогенов рассказал, как можно принять участие в федеральных программах и получить финансирование на развитие инфраструктуры. По его словам, всегда больше шансов у проектов с синергетическим эффектом, в которые готов вложиться местный бизнес и которые получили одобрение местных жителей. В свою очередь, специалист по работе с сообществами Любовь Гурарий провела воркшопы для жителей Тамбова и Мичуринска, которые, работая в группах, поделились собственным видением своих дворов через два-три года — организованных и преображенных с учетом пожеланий населения и особенностей территорий. А основатель бюро Progress 88 Константин Ларин и создатель «Урбан-лаборатории» МГУ Марина Левашова обсудили с участниками мероприятия принципы формирования городской среды в разных контекстах — от безопасности до эстетики — на примерах из нескольких стран.

В кулуарах форума обозревателю «Стройгазеты» представилась возможность побеседовать с губернатором Тамбовской области Максимом ЕГОРОВЫМ.

«СГ»: Максим Борисович, какие цели вы преследовали, проводя форум? Что мероприятие даст Тамбову?

Максим Егоров: Первое, что хотелось бы отметить, — форум мы проводим для того, чтобы определить вектор развития региона. Президент РФ поставил задачу к 2035 году добиться повышения комфортности городской среды в цифровом выражении в полтора раза. Я поставил себе задачу сделать еще больше — в два раза. В Тамбовской области много хороших уютных городов. Но, надо признаться, какие-то знаковые общественные пространства здесь отсутствуют, а дворы в маленьких городах и сельской местности пока оставляют желать лучшего. Именно для того, чтобы исправить эту ситуацию, в Тамбовской области был запущен проект «Дворы Тамбовщины», на который только в следующем году будет выделено полмиллиарда рублей. Но для того, чтобы толково использовать выделяемые средства, нужны новые идеи, новые взгляды и решения. Поэтому у нас и возникла мысль — пригласить специалистов, дизайнеров, архитекторов. Буквально перед нашей с вами встречей я беседовал с ведущими участниками форума, было много креатива, интересных, порой даже неожиданных предложений.

Если думать о позитивном развитии области, нам в первую очередь надо добиться, чтобы молодежь не уезжала: без этого обеспечить процветание невозможно. А без комфортной современной среды для жизни удержать молодежь не получится.

Кстати, это не первое мероприятие такого рода: всего пару недель назад мы собрали активистов со всей области, сформировали из них группы во главе с руководителями муниципальных образований, заранее определили восемь перспективных направлений развития региона. И одна из групп как раз занималась вопросами формирования комфортной городской среды, где приоритетным стало развитие дворовых территорий. Так что сегодняшнее мероприятие — логическое продолжение той работы.

«СГ»: Все это требует активного участия тамбовских строителей. А каково состояние дел в областном стройкомплексе?

М.Е.: В настоящее время более 3% населения, занятого в экономике региона, работает в сфере строительства. У более 1500 юридических лиц основным видом деятельности являются опять же строительство и инженерные изыскания.

В области действуют стройкомпании, располагающие достаточным опытом, передовым оборудованием, крепкими трудовыми коллективами. Среди них есть организации, становившиеся победителями различных федеральных конкурсов, есть обладатели золотого знака «Надежный застройщик России».

Неплохо у нас обстоят дела и с производством стройматериалов. Особо хотел бы остановиться на деятельности по-настоящему уникального предприятия — Бокинского завода строительных конструкций, выпускающего широкий ассортимент железобетонных изделий для строительства промышленных зданий и сооружений. Кстати, глава Минпромторга Денис Мантуров, недавно побывавший в области, посетил завод и был впечатлен работой предприятия. Также в области работает АО «ТАМАК». Это российско-немецко-австрийский производитель цементно-стружечных плит (ЦСП) — крупнейшая компания в СНГ и Европе, а также ведущий российский производитель быстровозводимых домов из клееного бруса, фахверковых зданий и домов из ЦСП. На данный момент до 80% произведенных на предприятии домокомплектов уходит на экспорт, в Австрии и Германии большой популярностью пользуются «тамбовские дома», за которыми выстраивается очередь.

Кроме того, у нас работают ЗАО «ИЗОРОК», известный российский производитель теплоизоляционных материалов европейского качества, и компания «Металл Сервис» — крупный тамбовский производитель металлоконструкций для строительства, ставший, кстати, одним из основных поставщиков металлоконструкций для быстровозводимых «ковидных» госпиталей.

Отдельно хотелось бы сказать, что Тамбовская область по итогам национального рейтинга состояния инвестиционного климата уже четвертый год подряд остается лидером по показателю эффективности процедур выдачи разрешений на строительство.

«СГ»: Какие планы у руководства области по трансформации региона в свете национальных проектов «Жилье и городская среда» и БКАД?

М.Е.: Я стараюсь смотреть шире и уверен, что не надо замыкаться только на двух названных нацпроектах. Например, заходим во двор, и здесь все надо решать в комплексе: заниматься не только самим двором, но и отремонтировать кровлю, фасад, прилегающие дороги, облагородить окружающее пространство, то есть решить сразу все проблемы. Я за то, чтобы консолидировать национальные проекты, а не распылять средства на решение отдельных, даже, может быть, острых проблем. Зачем, отремонтировав двор, через год опять возвращаться туда же для обновления фасада?!

Если говорить об объемах построенного в области жилья, то в нынешнем году мы введем 760 тыс. «квадратов». Конечно, для нас рекордным был прошлый год, когда мы ввели в эксплуатацию 900 тыс. В любом случае, мы очень ответственно подошли к поручению заместителя председателя правительства РФ Марата Хуснуллина — из года в год наращивать объемы ввода. С этой целью хотим привлечь крупных федеральных игроков в сфере строительства жилья. У нас есть хорошие, прекрасно зарекомендовавшие себя застройщики, но когда на этом рынке появится конкуренция, эффект будет двойной. Разумеется, параллельно с возведением жилья у нас будет идти строительство объектов инфраструктуры и соцкультбыта, в том числе школ, детских садов. То есть нам необходимо максимально использовать возможности всех запущенных проектов, не только «Жилье и городская среда», но и, скажем, проекта «Новый облик сельских территорий», в котором мы участвуем на положении лидеров, как и в проекте по комплексному развитию села, который курирует Минсельхоз РФ. Кстати, этот проект очень хорошо у нас пошел.

Тамбовская область подает заявки на участие и в инфраструктурных проектах. Например, считаю очень перспективным проект по комплексному развитию территорий. Мы намерены активно развивать это направление.

«СГ»: Как опыт одного из бывших руководителей профильного федерального министерства помогает вам в реализации больших планов, связанных со строительством?

М.Е.: Опыт работы в Минстрое, конечно, очень помогает. В бытность замминистра мне необходимо было в деталях владеть ситуацией, быть максимально информированным о положении дел в субъектах, в том числе и в Тамбовской области. А выезжая в поездки по регионам, я старался не замыкаться только на «своей» профильной тематике, стремясь охватить все проблемы и аспекты, которые могут касаться Минстроя. И это правильный подход, который потом очень помогал при детальном разборе проблематики того или иного региона. К тому же, работая в Минстрое, я был знаком со всеми заместителями губернаторов, которые курировали в субъектах строительный блок и ЖКХ.

«СГ»: Тамбовская область — ярко выраженный сельский регион. Как здесь развивается индивидуальное жилищное строительство (ИЖС)?

М.Е.: Жилфонд региона наполовину состоит из частных домов, и для Тамбовщины ИЖС –— основной резерв роста объемов строительства жилья. Кстати, 24 декабря нами с «ДОМ. РФ» было подписано соглашение, в рамках которого каталог проектных решений по ИЖС теперь будет доступен для частных застройщиков области.

Я встречался с руководством Сбербанка. Мы говорили о перспективах кредитования ИЖС. Известно, что, когда соответствующий закон будет принят, в соседней Липецкой области должна пройти апробация этих законодательных новаций. Собственно, в Сбере готовы после принятия закона начать повсеместно кредитовать ИЖС, а в Тамбовской области востребованность таких кредитов велика. Что касается госпрограммы по льготной ипотеке с максимальной ставкой 7%, в нынешнем году было выдано около 1200 таких кредитов. До конца года эту цифру доведем до полутора тысяч.

«СГ»: Вот уже несколько лет «Стройгазета» реализует спецпроект «Развитие регионов», рассказывая о работе и достижениях стройкомплекса того или иного субъекта РФ. Тамбовская область не хочет принять участие?

М.Е.: Давайте! Я согласен. Для нас это будет своего рода новый вектор деятельности, позитивный опыт, который, думаю, пойдет на пользу всему российскому стройкомплексу.

Авторы: Владимир ТЕН

Номер публикации: №51 28.12.2021

От геологической карты к недрам России - член-корр. РАН Олег Петров об институте-преемнике традиций Геолкома

26 декабря 2021 года исполнилось 175 лет со дня рождения Александра Петровича Карпинского, «отца русской геологии», первого выборного президента Российской Академии наук, одного из организаторов Геологической службы России. Историческим и научным преемником легендарного Геолкома сегодня является Всероссийский научно-исследовательский геологический институт имени А.П. Карпинского в Санкт-Петербурге.

«Еще в 2010 году мы установили памятник у входа, на 21-й линии. На эту улицу выходят окна кабинета Александра Петровича, и на ней же расположен Горный институт, с котором он тоже был тесно связан всю жизнь», – рассказывает директор ВСЕГЕИ член-корреспондент РАН Олег Петров. В канун юбилея редакция сайта РАН побеседовала с главой института не только о недавно прошедших торжествах, но и о том, в чем специфика отраслевого института, который выполняет геологические задачи, поставленные еще перед Геолкомом (повышение геологической изученности территории страны и прилегающих акваторий, создание государственных геологических карт). А также обеспечивает создание государственной сети опорных геолого-геофизических профилей, параметрических и сверхглубоких скважин, решает важнейшие вопросы, связанные с международным сотрудничеством в области геологии и обеспечением геополитических интересов России.

— Олег Владимирович, день рождения А.П. Карпинского научный мир Санкт-Петербурга уже отпраздновал юбилейной конференцией. В институте даже звучал «Ноктюрн», который в 1927 г. написал для него британский дипломат. Что значит для коллектива имя «отца-основателя»?

— Про «Ноктюрн» мы сами, честно говоря, впервые услышали от директора Санкт-Петербургского филиала Института истории естествознания и техники РАН Надежды Алексеевны Ащеуловой. Это замечательная история: консул Великобритании в Ленинграде Томас Хильдебранд Престон написал это произведение в честь 10-летнего пребывания А.П. Карпинского на посту президента Академии наук. Мелодию представили у нас коллеги из Санкт-Петербургского филиала Архива РАН.

Наследие Карпинского значит для института очень много: именно он заложил научные основы российской школы геологической картографии, определил ее развитие в тесной связи с фундаментальными геологическими науками. У нас всю жизнь проработала правнучка Карпинского Ольга Александровна Толмачева, причем часть своей карьеры – в его кабинете. Конечно, А.П. Карпинский обеспечил принципы близкого взаимодействия института с Академией наук. Даже став ее президентом, он оставался почетным председателем Геолкома.

ОБЕСПЕЧИТЬ ПОИСКОВЫЙ ЗАДЕЛ

— ВСЕГЕИ – институт отраслевой. В каких формах флагманское научное учреждение Роснедр взаимодействует с РАН?

— Многие директора нашего института, как и я, были членами-корреспондентами или академиками – это уже само по себе определяет наши взаимоотношения. У нас заключены договора о сотрудничестве почти со всеми академическими геологическими институтами: с Институтом земной коры СО РАН, Дальневосточным геологическим институтом ДВО РАН, Институтом геологии рудных месторождений, петрографии, минералогии и геохимии РАН и многими другими – в части реализации программы регионального изучения недр. Их сотрудники ездят с нами на полевые работы, пользуются открытой базой данных геологических карт и нашими лабораториями.

Как пример могу привести мониторинг Государственной геологической карты масштаба 1:2.5 М. Институты РАН получают новые геохронологические данные по магматическим и метаморфическим комплексам в рамках своих исследований, а мы их интегрируем не только в разномасштабные геологические карты, но и в общую базу данных – Геохронологический атлас-справочник. В стенах ВСЕГЕИ работает Межведомственный стратиграфический комитет (его возглавляет академик РАН Алексей Юрьевич Розанов). Он занимается совершенствованием Общей хроностратиграфической шкалы как стратиграфической основы для государственного геологического картографирования. Это требует постоянного отслеживания и интеграции всех фундаментальных данных по стратиграфии и палеонтологии, получаемых, в том числе, и организациями РАН.

— Глава Роснедр Евгений Петров сказал, что лабораторий такого уровня, как во ВСЕГЕИ, в мире единицы. Учитывая ведомственное финансирование, можно ли сказать, что отраслевые институты сегодня находятся в привилегированном положении по сравнению с академическими?

— Основной объем финансирования в части регионального геологического изучения идет на прикладные работы – создание государственных геологических карт. Это процесс производственный, а не научный: систематически, по определенным методикам создаются геологические карты на территорию всей страны. Отраслевые деньги привязаны в основном к подобным задачам для решения проблем воспроизводства минерально-сырьевой базы.

Конечно, Роснедра финансируют и т.н. тематические работы – внедрение результатов научных исследований в геологическое картографирование. Эти деньги идут на научно-методическое обеспечение производственных работ и на развитие технологической базы этих исследований. Но, поверьте, это очень небольшие деньги. Почти все фундаментальные научные исследования проводятся во ВСЕГЕИ с поддержкой грантов РНФ и РФФИ, их у нас обычно 1-3 в год, а также реализуются в инициативном порядке сотрудниками.

— Региональное геологическое изучение недр – важнейшая часть работ, которые вы проводите как государственное учреждение в интересах недропользователей. На юбилейном заседании Вы лично назвали ситуацию в этой сфере «системным кризисом». Какие тревожные явления на это указывают?

— В результате проведения региональных работ и, прежде всего, геологического картографирования, создается т.н. поисковый задел – обозначаются площади, которые перспективны для более детальных работ, поисковых, разведочных. Эта задача решается на уровне регионального изучения недр. Я уже приводил цифры: в СССР 7-10% от всего объема средств на воспроизводство минерально-сырьевой базы шли как раз на региональные работы, за счет чего выделялось по 300-400 перспективных участков в год.

Сегодня 93-94% задач по решению проблем воспроизводства переложено на плечи компаний. И на региональные работы идет 1% от финансирования, а выделяется, соответственно, 30-40 участков в год. Дошло до того, что в 2017 году целый ряд крупных компаний – «Полюс», «Норильский никель», «Алроса», «Полиметал» и другие – обратились в Правительство РФ в связи с тем, у них нет поискового задела, а они, конечно, хотели бы иметь задел высокого качества в плане открытия там новых объектов. Это был очевидный «звонок» о наступающем кризисе.

Последние семь лет объемы финансирования региональных геолого-геофизических и геолого-съемочных работ (в рамках мероприятий Государственной программы «Воспроизводство и использование природных ресурсов») сохраняются на одном уровне без учета инфляции. А показатели не снижаются. Перспективных участков и так мало, а государство наше при этом продолжает заниматься, как в том же Китае, еще и поисковыми работами наряду с компаниями. Хотя и в «Законе о недрах», и в «Стратегии развития минерально-сырьевой базы РФ» региональное геологическое изучение недр названо главным приоритетом государства.

В середине прошлого века была такая же проблема – увлеклись разведочными и поисковыми работами, и на региональное изучение, создание геологических карт 1 М, 200 тыс. так же стали выделять недостаточно средств. В 1954 году это потребовало специального постановления Совета Министров СССР «Об усилении роли региональных геолого-съемочных работ». Тогда проблема была решена, сегодня она возникла вновь.

— Если недропользователи так зависимы от картографирования, в чем именно проблема, эти работы настолько затратны для них?

— В финансовом плане начальная стадия – не самая дорогостоящая. Но поскольку фонд легко открываемых месторождений, когда можно идти с поверхности, уже исчерпан, то уже при региональных работах надо использовать все современные геофизические, геохимические методы, чтобы локализовать площади, которые потом будут востребованы компаниями с использованием заявительного принципа лицензирования.

В самих компаниях есть профильные подразделения, но региональное изучение требует очень высокой квалификации геологов. Плюс, человек должен заниматься регионом постоянно – за год-два подготовить такого специалиста практически невозможно. Во ВСЕГЕИ организована структура региональных отделов, поэтому крупнейшие российские компании обращаются к нам.

Ежегодно мы проводим среднемасштабные геологосъемочные работы с созданием комплектов Госгеолкарты-200 на 140 листах, на половине из них ставятся ГДП-200 в различных регионах страны (геологическое доизучение ранее заснятых площадей в масштабе 1:200 000 – прим ред.), формируется фонд перспективных участков недр. Ежегодно более чем на сотне объектов проводятся полевые работы – именно они дают прирост новой информации. Недостаток финансирования сказывается на их эффективности, а также на эффективности комплекса лабораторно-аналитических исследований, в том числе опережающих аэрогеофизических и геохимических работ с последующей заверкой аномалий поисковым бурением и горными работами.

НА ГЛУБОКОВОДНЫХ ОКРАИНАХ

— Институт уже не первый год занимается проектом установления внешней границы шельфа Арктической зоны РФ. На какой стадии картографирование этих районов?

— Шельф, конечно, представляет для всех большой интерес, лицензии на добычу там имеют наши крупнейшие компании – Роснефть, Газпром, Газпромнефть, – и мы в этой части занимаемся, прежде всего, созданием Госгелкарты-1000 третьего поколения (трехмерная карта масштаба 1:1 М – прим.ред.). От предыдущих поколений она отличается тем, что охватывает и сушу, и дно акваторий континентального шельфа, и даже глубоководные окраины, включая Северный Ледовитый океан. Сегодня создано и издано в полиграфическом и электронном виде 195 листов. Оставшиеся листы, в том числе в пределах Якутии, Северо-Востока, акватории арктических и дальневосточных морей будут введены в работу в ближайшие 2-3 года, так что к 2025 году программа завершится.

Одна из наших подрядных организаций – мурманская «Морская арктическая геологоразведочная экспедиция» (МАГЭ) – выпустила блестящую монографию, где показано, что именно такие работы во многом позволили оценить ресурсную базу углеводородов на этой территории. Конечно, сотрудничаем и с Роснефтью. В части регионального изучения компания проводит т.н. стратиграфическое, опорное бурение для заверки данных сейсмических исследований. Это совершенно новое направление. Суть в том, что для подтверждения геологического обоснования границ бурение производится как раз там, где горизонты ближе всего находятся к поверхности. Эту программу очень успешно реализовал на своих территориях Норвежский нефтяной директорат (Oljedirektoratet, государственный орган, отвечающий за регулирование нефтяных ресурсов на континентальном шельфе Норвегии – прим.ред). И сегодня наши компании активно реализуют аналогичную на российском шельфе. Это, действительно, очень большой прирост новой информации, нового понимания, а главное, подтверждение достоверности сейсмических построений.

— Очевидно, что это геополитически важный проект. Каков вклад науки в геологическое обоснование прав России на прилегающие морские территории?

— В этой части, особенно в глубоководных акваториях, Россия провела большой комплекс работ (это ГСЗ, глубинное сейсмическое зондирование и МОВ ОГТ – метод отраженных волн с общей глубинной точкой). Были выполнены уникальные работы по опробованию на поднятии Менделеева, и здесь мы активно сотрудничали с РАН и с Министерством обороны РФ. Военные были задействованы в батиметрических исследованиях – использовалась легкая научно-исследовательская подводная лодка, были отобраны пробы в зоне Центрально-Арктических поднятий. Со стороны академии активное участие приняли Геологический институт РАН, Институт океанологии им. П.П. Ширшова РАН.

Все это имеет значение для расширения границы континентального шельфа РФ в Арктике за пределы 200-мильной зоны. Мы с уже названными организациями, а также с Минприроды и МИД работаем над обоснованием Российской Заявки, поданной в Комиссию по Границам Континентального Шельфа при ООН (КГКШ) еще в 2015 году. Сейчас она рассматривается специальной Подкомиссией из группы экспертов КГКШ. Участвуем во всех ее заседаниях, даем разъяснения по геологическому строению, готовим дополнительные материалы по геологическому обоснованию. Значительная часть геологических данных являются уникальными для этого региона, прошли международную апробацию и приняты Подкомиссией. Но работа еще не завершена.

— Есть ли международные проекты в других геополитически важных регионах?