Новости. Обзор СМИ Рубрикатор поиска + личные списки

Самарский губернатор дал старт новому производству минеральных удобрений

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров в пятницу дал старт новому производству удобрений, аналогов технологии производства которого нет в России, сообщает пресс-служба правительства региона.

"В пятницу, 27 августа, на тольяттинском химическом предприятии ПАО "КуйбышевАзот" стартовало новое производство комплексного удобрения - сульфат-нитрат аммония, аналогов технологии производства которого нет в России", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, в церемонии открытия производства, которое было приурочено к 55-летнему юбилею завода, приняли участие губернатор Самарской области Дмитрий Азаров и генеральный директор ПАО "КуйбышевАзот" Александр Герасименко.

Отмечается, что мощность нового производства составит 360 тысяч тонн в год (1,1 тысяча тонн в сутки), создано 42 рабочих места.

"Сульфат-нитрат аммония - это новое комплексное удобрение. Установка, которая открывается сегодня, - первая в России. Это новый продукт, на который уже сформирован устойчивый спрос. Это четыре миллиарда инвестиций, новые рабочие места, перспектива развития предприятия, а значит - высокие доходы всех его работников на долгие годы", - цитирует Азарова пресс-служба.

Новое минеральное удобрение поставляет растениям азот, серу и микроэлементы, позволяя повысить урожайность до 40%. Применение сульфат-нитрат аммония улучшает плодородие почвы и положительно влияет на рост и формирование урожая сельскохозяйственных культур по сравнению с традиционными удобрениями. При этом повышается не только урожайность, но и качество сельхозпродукции. Удобрение отличается повышенной прочностью гранул, 100% рассыпчатостью и может использоваться на всех видах почв и под все сельскохозяйственные культуры.

По информации пресс-службы, запрос на удобрение уже сейчас есть не только на российском, но и на мировом рынке, особенно оно востребовано в регионах, где в почвах наблюдается недостаток серы, таких, как Самарская область.

ПАО "КуйбышевАзот" – одна из ведущих российских химических компаний, лидер в производстве капролактама, полиамида в России, СНГ и Восточной Европе. Производимая на заводе продукция поставляется в более чем 60 стран мира.

Участники нацфинала WorldSkills Russia – 2021 соревнуются в 105 компетенциях

Молодые люди продемонстрируют на национальном финале WorldSkills Russia – 2021 профессиональные навыки в сферах строительства и строительных технологий, информационных и коммуникационных технологий, творчества и дизайна, производства и инженерных технологий, услуг, транспорта, логистики, образования и навыках будущего (Future Skills).

Деловая программа финала IX Национального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) пройдет с 26 по 28 августа в конгресс-холле «Торатау». На тематических сессиях спикеры и эксперты обсудят вызовы, с которыми столкнется система профессионального образования в течение следующих 5–10 лет.

«Россия присоединилась к международному движению WorldSkills только в 2012 году. Менее чем за 10 лет мы смогли сделать в этой сфере колоссальный рывок: наши студенты показывают блестящие результаты на мировом уровне, решая прикладные задачи в таких перспективных областях, как информационная безопасность, изготовление прототипов, мобильная робототехника и многих других. Эти и другие перспективные компетенции Future Skills, направленные на опережающую подготовку кадров, мы развиваем и внедряем благодаря инструментам WorldSkills. Наша цель – чтобы как можно больше талантливых российских студентов и школьников нашли себя в высокотехнологичных и наукоемких отраслях. Именно им – молодым профессионалам – предстоит продвигать российские технологические достижения на мировой арене», – заявил вице-премьер, сопредседатель оргкомитета Года науки и технологий Дмитрий Чернышенко.

Финальные соревнования нового сезона чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) – 2021 входят в план основных мероприятий Года науки и технологий в Российской Федерации. В них примут участие студенты средних и высших профессиональных образовательных учреждений в возрасте от 16 до 25 лет и школьники до 16 лет. Помимо российских учащихся, к чемпионату также удаленно присоединятся конкурсанты и эксперты из стран Азиатско-Тихоокеанского региона и Содружества Независимых Государств.

«Движение Ворлдскиллс Россия уже давно вышло за рамки системы профессионального образования. Наша главная задача – развивать профессионализм в стране в целом, поэтому мы ведем активную работу в части внедрения методологии WorldSkills в программы обучения в высших учебных заведениях. Помимо теоретических знаний, которые ребята получают в вузе, у них есть возможность овладеть практическими навыками, что позволяет выпускникам образовательных учреждений быть успешными на рынке труда», – подчеркнул Роберт Уразов, генеральный директор АНО «Агентство развития профессионального мастерства (Ворлдскиллс Россия)».

Экспертное обсуждение темы «Science Skills – компетенции исследователя для учащихся вузов» состоится в рамках деловой программы финала IX Национального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) – 2021 в Уфе. Участники рассмотрят, как привлечь молодежь в научные исследования и повысить престиж профессии научного работника, а также предложат варианты компетенций, которые в дальнейшем могут быть формализованы и положены в основу соревновательных компетенций WorldSkills.

Мероприятие ежегодно проводят в рамках реализации федерального проекта «Молодые профессионалы», входящего в национальный проект «Образование». Организаторами первенства выступают Министерство просвещения Российской Федерации, Правительство Республики Башкортостан, АНО «Агентство развития профессионального мастерства (Ворлдскиллс Россия)» и АНО «Агентство стратегических инициатив» (АСИ).

Эксперты оценили эффект от продления семейной ипотеки

Программа "Семейной ипотеки" решением правительства продлена на 10 месяцев. Вместо 1 марта 2023 года она теперь завершится 31 декабря 2023 года. У семей появилось больше времени и возможностей купить жилье в кредит под низкий процент.

В июле программа также была распространена на семьи с единственным ребенком (ранее воспользоваться этой ипотекой могли родители как минимум двух детей). Как сообщил на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным гендиректор ДОМ.РФ Виталий Мутко, ожидается, что эта мера поддержки будет охватывать по 100 тысяч семей ежегодно.

"Продление программы - действенная мера поддержки заемщиков и стимулирования спроса, так как именно семьи с детьми наиболее заинтересованы в решении квартирного вопроса", - говорит партнер компании "Метриум" Мария Литинецкая. Результат программы будет зависеть от экономической ситуации в стране и уровня благосостояния населения. Первый эффект можно будет увидеть уже в конце 2021 года - в частности, в виде повышения спроса на двух- и трехкомнатные квартиры (семьи нуждаются в более просторном жилье).

Благодаря изменению условий программы семьи смогут себе позволить приобрести более комфортные квартиры большей площади, отмечает гендиректор "СМУ-6 Инвестиции" Алексей Перлин.

По статистике платформы "Цифровая Ипотека" мы видим, что в среднем 43% клиентов, обратившихся за ипотекой на новостройки, имеют одного и более детей, а значит могут претендовать на "Семейную ипотеку", - говорит директор по развитию платформы Дмитрий Охрименко. Это означает, и это подтверждают цифры июля-августа, что именно "Семейная ипотека" компенсирует часть проседания, которое вызвано изменением условий программы ипотеки с господдержкой с июля нынешнего года, считает он.

"Ближе к завершению действия семейной ипотеки вероятно появление потенциальных покупателей, спланировавших появление ребенка именно под данную программу", - говорит Литинецкая.

Даты рождения детей заемщиков не изменились - по условиям ипотечной программы малыш должен появиться на свет в период с начала 2018 года по конец 2022-го.

При этом к окончанию срока действия семейной ипотеки эффект от нее может увеличиваться. После рождения ребенка семьи в большинстве случаев откладывают крупные покупки на срок до исполнения ему трех лет, отмечает директор по развитию ГК "А101" Дмитрий Цветов - до окончания декретного отпуска, когда доход семьи возвращается на прежний уровень. "Сейчас за семейной ипотекой реально готовы обращаться только семьи, в которых ребенок родился в 2018 году", - отмечает он. К концу 2023-го детям 2018 года рождения исполнится уже по 4-5 лет, так что оформить ипотеку и вносить платежи "окрепшей" семье будет гораздо проще, подрастут и позже родившиеся дети.

"Для семей с детьми эта программа - хорошая помощь, особенно сейчас, при повышении ключевой ставки и прогнозируемом при этом повышении ставок по ипотеке", - считает Надежда Косарева, президент фонда "Институт экономики города". Для застройщиков это хорошо, так как дает увеличение спроса на новое строительство, однако хотелось бы, чтобы в ответ на это они увеличили предложение жилья, а не подняли цены на него, отмечает эксперт.

Большинство семей уже воспользовались снижением ипотечных ставок, считает менеджер Группы по оказанию услуг в сфере недвижимости "Делойт" в СНГ Сергей Чемерикин. Сейчас льготная ипотека - уже не новый продукт на рынке и перестала быть основным фактором, влияющим на цены. Основной фокус сдвинулся на подорожание стройматериалов, которое в краткосрочной перспективе будет толкать цены на недвижимость вверх, говорит он.

Между тем, продление программы облегчит финансовую нагрузку и на тех, кто уже платит ипотеку - при появлении после 2018 года еще одного ребенка, они могут рефинансировать ранее взятый кредит. Если средневзвешенная ставка топ-15 банков по ипотеке на новостройки к 20 августа держалась на уровне 8,38%, а на вторичное жилье - на 8,55%, то ставки по семейной ипотеке - 5,06%.

В целом все меры господдержки семейных заемщиков (льготные программы, налоговые вычеты, материнский капитал и выплаты для многодетных семей) дают весьма существенную экономию. Как рассказал недавно на информационном "Ипотечном марафоне" заместитель гендиректора ДОМ.РФ Артем Федорко, при получении стандартного ипотечного кредита на сумму около 2,5 млн рублей, заемщик, воспользовавшийся маткапиталом и семейной ипотекой, сократит платежи на 40%, а общие расходы на покупку квартиры - на 50%. "Если у вас два ребенка, и вы воспользовались всеми этими программами, экономия будет еще больше. А для семей, где три и более детей, сокращение расходов при среднем кредите по семейной ипотеке может достигать 69%", - рассказал он.

Оформить семейную ипотеку могут заемщики, у которых с 2018 по 2022 год родился хотя бы один ребенок либо до конца 2022 года родился ребенок-инвалид. Первоначальный взнос - 15%, можно использовать маткапитал. Кредит выдается по ставке до 6% (но банки, конкурируя за клиентов, предлагают еще более низкие ставки). Для Дальнего Востока максимальная ставка - 5%. Максимальный размер кредита - 6 млн рублей (для столичных регионов - 12 млн рублей). Кредит выдается на покупку жилья в новостройке, строительство или покупку дома, на Дальнем Востоке можно приобрести квартиру и на вторичном рынке. Оформить кредит теперь можно до конца 2023 года. Если после 2022 года ребенку будет установлена инвалидность, ипотеку под 6% можно оформить до 2027 года.

Марина Трубилина

Клиенты ВТБ смогут самостоятельно управлять перевыпуском дебетовых карт

Клиенты ВТБ смогут настраивать перевыпуск дебетовых карт, по которым истекает срок действия. Об этом говорится в сообщении банка.

Пользователи ВТБ Онлайн смогут самостоятельно выбрать офис для её доставки или выпустить вместо пластика цифровой аналог.

Группа ВТБ - российская финансовая группа, включающая более 20 кредитных и финансовых компаний, работающих всех основных сегментах финансового рынка. В странах СНГ группа представлена в Армении, на Украине, в Беларуси, Казахстане, Азербайджане. Банки ВТБ в Австрии, Германии и Франции работают в рамках Европейского субхолдинга во главе с ВТБ Банк (Австрия). Кроме того, группа имеет дочерние и ассоциированные банки в Великобритании, на Кипре, в Сербии, Грузии и Анголе, а также по одному филиалу банка ВТБ в Китае и Индии, два филиала ВТБ Капитал Plc в Сингапуре и Дубае.

Экономист спрогнозировал рост госдолга Украины

Экономист ИК "Ренессанс Капитал" по России и СНГ Мелащенко: госдолг Украины до конца года увеличится

Государственный долг Украины до конца года увеличится в абсолютных значениях, в том числе за счет ожидаемого второго транша со стороны Международного валютного фонда (МВФ), заявил РИА Новости экономист ИК "Ренессанс Капитал" по России и СНГ Андрей Мелащенко.

Президент Украины Владимир Зеленский и президент США Джо Байден проведут встречу 31 августа. Как сообщал глава МИДа Украины Дмитрий Кулеба, формат встречи президентов предусматривает не только встречу делегаций, но и встречу в формате "с глазу на глаз".

С конца 90-х годов государственный долг Украины существенно вырос, как в абсолютных, так и относительных значениях. Основные периоды роста приходились на мировой финансовый кризис и период острой конфронтации с Россией, напомнил эксперт.

"В 2020 году государственный долг Украины, как и многих других странах, существенно вырос (на 10 процентных пунктов по отношению к ВВП, или более чем 500 миллиардов гривен). При этом в разрезе внутренних и внешних заимствований рост был достаточно равномерным (доля внешних обязательств порядка 60%). По объему государственного долга к ВВП Украина занимает высокие уровни в регионе, который мы покрываем, уступая лишь Армении и Грузии", - отметил Мелащенко.

"Мы ожидаем, что в этом году государственный долг Украины несколько увеличится в абсолютных значениях, в том числе за счет ожидаемого нами второго транша со стороны МВФ (в рамках действующей программы заимствований на 5 миллиардов долларов). В относительных же значениях мы ожидаем небольшого снижения за счет восстановительного роста экономики в 2021 году", - сообщил он. Так, по оценке "Ренессанс Капитала", в 2021 году госдолг Украины в абсолютных значениях вырастет до 97,811 миллиарда долларов с 94,612 миллиарда по итогам 2020 года.

Относительно ВВП страны эксперты прогнозируют снижение госдолга до 59% с 60,8% в 2020 году. А в 2022 году госдолг Украины, по прогнозам экспертов, превысит отметку в 100 миллиардов долларов и составит 103,692 миллиарда долларов по итогам года, в 2023 году - увеличится до 106,088 миллиарда. В относительных же значениях государственный долг продолжит небольшое снижение - до 58,6% от ВВП в 2022 году и до 57,5% от ВВП в 2023 году.

Проект "Минская инициатива" собрал художников из России, Украины и Беларуси

Текст: Мария Голубкова (Санкт-Петербург)

Двенадцать художников из России, Украины и Беларуси - по четыре человека от каждой страны - собрались вместе в рамках Международного гуманитарного проекта "Минская инициатива". Он родился в 2015 году как противовес обострению политических разногласий между Россией и Украиной.

Художники принимают участие в проектах "Минской инициативы" уже в третий раз: в 2017 году состоялся пленэр "Три Софии" - участники писали Софийские соборы Киева, Полоцка и Великого Новгорода, итог - 56 живописных работ. В 2019-м отправились в имение Ильи Репина Здравнево под Витебском, но темой второго пленэра стали не упоительные виды, которые так любил великий русский реалист, а люди, живущие рядом.

- В первых двух акциях работы создавались в технике "холст, масло", - рассказала куратор проекта "Минская инициатива" Тамара Носенко (Межгосударственный фонд гуманитарного сотрудничества). - В этом году к участию пригласили графиков, которые работают в разных техниках, объединенных термином "станковая живопись" - офорт, монотипия, линогравюра, литография.

Станковая - потому что требует специальных печатных станков. Их вместе с мастерскими предоставила Санкт-Петербургская художественно-промышленная академия имени Штиглица, и это позволило объединить традиции и современность, ведь технике создания гравюр - несколько веков, а компьютерным технологиям - всего лишь несколько десятилетий.

Петербург - город мостов - не мог не отразиться в замыслах участников. У Романа Штаера из Украины использованы образы грифонов - и на ум приходит Банковский мостик через канал Грибоедова. Его землячка Татьяна Очередько создает в технике монотипии изображение моста через Фонтанку. Но вот у ее сестры-близнеца Катерины Очередько мост - это прежде всего связи между людьми, герои ее работы держат на пальцах множество нитей, петли которых - опоры и перила прочной переправы. У Евгении Суховерховой тоже вполне реальный мост - ангелы стерегут столетнюю переправу в самом маленьком городе Беларуси Дисне.

Но одновременно он напоминает колесо офортного станка. А у петербурженки Елены Прудниковой - не мост, а мостки. "У меня дедушка родом из Беларуси, и идея моей работы - показать родственные связи, - рассказывает она. - Деревья тянутся к небу, а ветви и корни образуют силуэты людей. Все в мире связано". Всеволод Швайба из Беларуси работает в редчайшей технике литографии - рисунок будет перенесен на специальный отшлифованный камень. Его мосты - ментальные, его героини выстроились друг напротив друга, это противостояние - и объединение. Но, как признаются участники акции, о политике они не говорят.

Очному этапу акции "Мосты" предшествовала большая подготовительная работа. Участники общались удаленно, обменивались идеями и мнениями, и каждый готовил свой эскиз, держа в голове сверхзадачу. Все 12 работ впоследствии объединят в мульмедийный блок - оцифруют и "оживят" с помощью анимации и современных компьютерных технологий. Идею поддержит музыка.

Кстати

Создание работ в рамках акции "Мосты" станет основой короткометражного документального фильма, который снимается при поддержке петербургского отделения Союза кинематографистов России. Фильм будет представлен вместе с мультимедиа и выставкой на втором этапе акции осенью текущего года. Планируется также, что его увидят участники XV юбилейного Форума творческой и научной интеллигенции СНГ, который состоится в декабре 2021 года.

В парке-музее «Этномир» стартовал Международный молодежный лагерь «Диалог»

С 22 по 28 августа в парке-музее «Этномир» проходит Международный молодежный лагерь «Диалог» — мероприятие, приуроченное к празднованию 25-летия членства Российской Федерации в Совете Европы.

Международный молодежный лагерь «Диалог» является частью Плана на 2021 год Рамочной программы сотрудничества Минобрнауки России и Совета Европы в сфере молодежной политики на 2020-2023 годы. В этом году он направлен на повышение качества и актуальности работы молодежных организаций в продвижении межкультурного диалога, а также на противодействие дискриминации в обществе путем пересмотра и обновления целей межкультурного диалога на фоне пандемии COVID-19 и климатического кризиса.

В открытии приняли участие Постоянный представитель Российской Федерации при Совете Европы Иван Солтановский, директор Молодежного департамента Совета Европы Антье Ротмунд, директор Департамента государственной молодежной политики и воспитательной деятельности Минобрнауки России Денис Аширов, председатель Национального Совета молодежных и детских объединений России Григорий Петушков, начальник отдела-секретариата Межведомственной комиссии Российской Федерации по делам Совета Европы Департамента общеевропейского сотрудничества МИД России Екатерина Горбатова, первый заместитель председателя Комитета Государственной Думы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Вячеслав Фетисов, директор Информационного центра ООН в Москве Владимир Кузнецов, президент фонда «Диалог Культур — Единый Мир» Руслан Байрамов.

По мнению директора Департамента государственной молодежной политики и воспитательной деятельности Минобрнауки России Дениса Аширова, важно создавать условия для развития компетенций среди молодежи для построения межкультурного диалога, для изучения принципов и подходов межкультурного обучения и его роли в проектах и деятельности молодежных организаций.

Директор Молодежного департамента Совета Европы Антье Ротмунд отметила, что межкультурный диалог являются одним из приоритетных направлений работы молодёжного сектора Совета Европы и его актуальность возросла в последний год, в силу того что молодые люди были разделены и изолированы из-за пандемии.

Международный молодежный лагерь «Диалог» проходит в двенадцатый раз и собрал на своей площадке представителей молодежных и этнокультурных организаций, которые активно вовлечены в реализацию проектов в сфере построения межкультурного диалога: 40 участников из государств, подписавших Европейскую культурную конвенцию, и государств-участников Содружества Независимых Государств и 60 участников из различных субъектов Российской Федерации.

Организаторами мероприятия являются Министерство науки и высшего образования Российской Федерации, Молодежный департамент Совета Европы и Национальный Совет молодежных и детских объединений России.

Радзиховский: Таджикистан можно считать "эталонным государством" для Средней Азии

Текст: Леонид Радзиховский

Сегодня первое слово, которое приходит в голову, когда думаешь про Таджикистан, конечно Афганистан.

Потому что афгано-таджикская граница - 1 135 км. Потому что в Афганистане живут, по экспертным оценкам (ООН, ЦРУ), от 10 до 14 млн таджиков из 33 млн населения, а в самом Таджикистане - около 8 млн. таджиков. Потому что в 1920-30 гг. банды басмачей из Ср. Азии уходили "за кордон", в Афганистан, а потом возвращались...

Так что вопрос о том, отразится ли "талибская революция" ("Талибан" - запрещенная в РФ террористическая организация. - Прим. "РГ") на Ср. Азии, прежде всего на Таджикистане, не может не беспокоить политиков в Душанбе и Москве. Полагаю, что думают об этом и простые люди в Таджикистане.

Никто ничего уверенно сказать не может: ведь неясно даже, победили талибы окончательно или гражданская война в Афганистане возобновится (первый вице-президент Афганистана Салех сказал, что "в отличие от США и НАТО" его сторонники не потеряли силу духа, и объявил о продолжении военного сопротивления). Неясно, какой станет политика новой власти: сейчас активно заявляют, что они "не талибы, а облака в штанах", но что будет в реальности? Наконец, неясно самое главное. Талибы займутся наведением порядка (как бы они его ни понимали !) в СВОЕЙ стране или "экспортом Исламской Революции", созданием Халифата, "всемирным джихадом" и т.д., благо и оружие им неведомо зачем оставила армия США?

Очевидно, сейчас их важнейшая задача - снять с себя клеймо "террористической организации" ("Талибан" запрещен в РФ, как и в большинстве стран Европы). Для этого нужно решение СБ ООН, где США, РФ, КНР, Англия и Франция имеют право вето. Уговорить все эти страны (на лице США горит "кабульская пощечина"!) совсем не просто. Но с другой стороны, дипотношения с Афганистаном никто рвать не хочет, де-факто новое правительство страны уже признают! Значит, признают и "Талибан" ...

Приходится обо всем этом говорить, потому что, похоже, главная политическая проблема Таджикистана сейчас не внутри страны, а "за Пянджем", в Афганистане ...

Тем не менее вернемся в Душанбе.

Главная надежда и проблема Таджикистана - демография. По переписи 1989 г., население Таджикской ССР - 5 100 000 чел. Через 30 лет, на 1 января 2019 г., - 9 127 000 чел. Для сравнения: в Беларуси в 1989 г. было 10 200 жителей, ровно в 2 раза больше, чем в Таджикистане, а сейчас (в 2021-м) - 9 349 000 жителей. Видимо, сейчас Таджикистан уже обошел Беларусь по населению, учитывая темпы естественного прироста - 1,44% в год, 68-е место в мире, 1-е место среди стран бывшего СССР. При этом медианный возраст в Таджикистане - 25,3 года (для сравнения: в Афганистане - 19,5 года!).

К этому надо добавить, что за годы независимости русское население сократилось больше чем в 10 раз (388 000 русских, 7,6% населения в 1989 г. - 35 000 русских, 0,46% населения в 2010-м, сейчас, очевидно, еще меньше). Выиграл ли от этого Таджикистан в культурном, экономическом или каком-то ином отношении - вопрос к жителям страны. Но, во всяком случае, с 2007 г. в Таджикистане запрещена регистрация детей со славянскими фамилиями, заканчивающимися на "-ов" или "-ев". Кстати, доля этнических таджиков в населении страны: 53% - в 1959 г., 62% - в 1989 г., 84% - в 2010-м, сегодня, вероятно, приближается к 90%. При этом в 2017 г. больше 56% населения - сельское.

Такое молодое, быстро растущее население сейчас в Мире в основном в бедных странах. Таджикистан подходит под это общее правило. Самая молодая, самая быстро растущая, самая бедная страна бывшего СССР - по данным МВФ, в 2020 г. там ВВП по ППС на душу населения составлял 3 700 долл. в год, 151-е место в Мире. А вот Афганистан - еще ниже, 169-е место, 2 390 долл. И это при том, что США за 20 лет вбухали в войну в Афганистане около 1 трлн. долл.

Вполне логично, что при столь низкой базе в Таджикистане достаточно высокие темпы роста экономики (в 2019 г. - 7% в год). Вместе с тем средняя зарплата в стране - около 135 долл. (т.е. меньше 10 000 руб.) в месяц. В России средняя зарплата (2020 г.) - 51 000 руб., в Москве (2021 г.) - 104 000 руб. Если таков уровень денег в сообщающихся странах, то понятно, что 1 млн гастарбайтеров каждый год перетекает в Россию, огромная часть - в Москву, а поступления от них составляют до 48% ВВП Таджикистана (данные Всемирного Банка за 2012).

Политически Таджикистан можно считать "эталонным государством" для Ср. Азии. Как известно, с 1992 г. его возглавляет Эмомали Рахмон, 1952 г.р., сперва как председатель ВС, затем как президент страны. Он самый "долгий" из руководителей постсоветских республик (Лукашенко стал президентом в 1994-м), до того был председателем совхоза им. Ленина. К власти пришел во время гражданской войны (1992-1997 гг.), число жертв которой оценивают от 60 000 до 150 000 чел. Большинство населения страны связывают окончание войны с его деятельностью. Отсюда и официальный титул - "Основатель мира и национального единства - Лидер Нации". Согласно сведениям "Википедии" западные СМИ и эксперты считают, что дети и иные родственники президента контролируют наиболее крупные сектора национальной экономики. В регионах большое значение имеют клановые связи.

Внешняя политика строится с опорой на Россию. Таджикистан - член ОДКБ. С 1989 там дислоцирована 201-я мотострелковая дивизия численностью ок. 7 000 чел. (2018 г.), выведенная из Афганистана, известная как 201-я военная база РФ. На встрече в Женеве Путин объяснил Байдену, что Россия против американских баз в Ср. Азии: не хочет, чтоб страны СНГ стали заложником политики США, а в случае военных действий Пентагона получали ответные удары.

Ректоры ведущих университетов рассказали о модных и нужных специальностях

Текст: Мария Агранович

Как начнется учеба в вузах? Нужны ли прививки российским студентам и решена ли проблема вакцинации иностранных? Какие профессии выбирает молодежь - модные или нужные? Накануне 1 сентября ответы на самые острые вопросы искали на совете экспертов в редакции "Российской газеты" ректоры ведущих вузов России.

Никакой принудиловки

Минобрнауки объявило: вузы начнут учебный год в привычном формате - очно, при соблюдении рекомендованных мер санитарной безопасности. Никакой принудительной вакцинации. Всех студентов будут учить одинаково и заселять в общежития?

Михаил Эскиндаров, ректор Финансового университета при правительстве РФ:

Сегодня у нас 66 процентов преподавателей и других сотрудников вуза уже сделали прививки. Студентов, к сожалению, значительно меньше - около 35 процентов. Это очень мало, чтобы бороться с пандемией. В общежитиях проживает огромное число людей - 5 тысяч человек. В комнатах - по 3-4 человека. И если один заболеет, неизбежно заболеют и другие. Будем искать иные методы убеждения. Другого выхода нет. Если кто-то найдет способ борьбы с вирусом без вакцины, ему дадут Нобелевскую премию.

Денис Дмитриев, проректор по молодежной политике МФТИ:

В МФТИ привито 65 процентов сотрудников, по студентам где-то треть. Кстати, мы еще в июне анонсировали лотерею для тех, кто привился. В середине сентября будет розыгрыш. Первокурсники, которые успеют к тому моменту привиться по возрасту, тоже смогут принять участие. При этом мы приняли решение, что очное посещение общих поточных лекций - необязательно. Сохраняем их трансляцию в дистанционном режиме: все, кто хочет, могут подключаться. Плюс для магистрантов, которые в основном живут в общежитии в Зюзино - на другом от основного кампуса конце Москвы, тоже перевели в дистант ряд занятий, чтобы не ездить через весь город на общественном транспорте. При этом лабораторные работы, практические занятия, конечно же, сохранятся в очном режиме.

Как еще обезопасить студентов и преподавателей?

Дмитрий Седнев, и.о. ректора Томского политехнического университета:

Томский политех будет заселять студентов в общежития в несколько волн. 1 сентября - бакалавры, 1 октября - магистры. Гибридная форма занятий для магистров, для бакалавров - лекции в онлайн. Но практические занятия и лабораторные мы пока ставим в учебном плане "очно". В целом по вузу привито более 40 процентов сотрудников. Но к 1 сентября, думаю, выйдем на те же 60 процентов, что у коллег.

Елена Кудряшова, ректор Северного (Арктического) федерального университета:

У нас есть пункты вакцинации на территории университета и мы готовимся начать учебный год в гибридном режиме. Лекции, где больше 50 человек, будут проводиться только в онлайн-режиме. Так, к сожалению, складываются обстоятельства. Обсуждали и тему мероприятий 1 сентября. Увы, Роспотребнадзор не рекомендовал нам использовать очные форматы. Поэтому сейчас быстро перестраиваемся.

Олег Баулин, ректор Уфимского государственного нефтяного технического университета:

Как и в прошлом году для некоторых занятий мы разбиваем ребят на мини-группы. Лекции и консультации - в онлайн. У первокурсников занятия начнутся 1 сентября, а у остальных студентов - с третьей учебной недели. Кроме того, 500 человек, которые решат снимать квартиры вместо общежитий, получат от вуза компенсацию. Важно: есть студенты, которые по своим внутренним убеждениям не хотят вакцинироваться, а есть уже привитые, которые не хотят учиться в группе с теми, кто не привит. Очень тонкий момент. Здесь руководителям вузов, деканам нужно проявить понимание: сформировать группы так, чтобы избежать конфликтов.

В олимпийском резерве

Как показали предварительные итоги приема, в некоторых вузах все бюджетные места заняли победители и призеры олимпиад. Их зачисляют в первую очередь, и обычным абитуриентам мест просто не остается. Нужно ли менять "вес" олимпиад?

Михаил Эскиндаров: Если посмотреть глобально, то победителей олимпиад у нас не так уж и много. На всю страну - 6,5 тысячи человек, а бюджетных мест в этом году, например, более полумиллиона. Проблема действительно, есть, но актуальна она для 5-7 центральных вузов. Думаю, нужно дать больше "олимпиадных" преимуществ вузам регионов, чтобы у олимпийцев были дополнительные стимулы поступать именно туда, а не стекаться в Москву и Санкт-Петербург. В Финуниверситет в этом году поступили 375 олимпийцев, и это больше, чем прошлым летом.

Денис Дмитриев: Процентов 40 от общего числа бюджетных мест в Физтехе занимают победители и призеры олимпиад. Еще процентов 10 - целевая квота. Обычным бюджетниками остается половина мест. В этом году на Физтех зачислено около 400 олимпийцев. Но отмечу: минимум треть ребят поступает просто по результатам трех ЕГЭ. У нас очень высокий средний балл последние несколько лет - 97 и выше. Мы проводим ряд олимпиад вместе с вузами регионов. И делаем все, чтобы ребята знали про эти вузы, про возможности, которые эти вузы предоставляют. В итоге наши партнеры из регионов получают своих абитуриентов.

А в вузах регионов олимпиадников хватает?

Дмитрий Седнев: У нас ситуация перевернута с ног на голову. Участники олимпиад, отлично подготовленные в школах Томска, уезжают в центральную часть России в ведущие вузы - вот проблема. А те, кто приходит, - не подтверждают свой уровень. В этом году в ТПУ от победителей и призеров школьных олимпиад пришло около 150 заявлений на поступление. Но почти половина из них, увы, не смогли сдать ЕГЭ на 75 баллов и выше, как того требуют правила. Так что зачислить по олимпиадам мы смогли лишь 54 человека.

Если не будет федерального решения о том, что регионы должны получать больше олимпиадников, мы своими силами вряд ли изменим ситуацию.

Олег Баулин: Мне кажется, дискуссия на тему: "у нас перебор олимпиадников" - не более чем профориентационный ход. Вузы сами разрабатывают систему стимулирования - повышенные стипендии, улучшенные комнаты в общежитиях. Кроме того, некоторые вузовские олимпиады проводятся и для учеников основной школы - чтобы уже классе в 7-м найти и не упустить лучших. И это нормально - все мы заинтересованы в хороших абитуриентах. Кстати, у нас в этом году тоже есть небольшой рост - зачислено 35 ребят по итогам олимпиад, в прошлом году было 32. Хотя я, честно, ожидал большего. Что можно сделать? Давайте подумаем о формате образовательной франшизы: когда вузы регионов открывают учебные программы по стандартам ведущих вузов, ну, к примеру, МФТИ.

Денис Юрьевич, пойдете на такое?

Денис Дмитриев: Уже пошли. В этом году как раз начали такой сетевой проект с несколькими регионами: ребята поступают в свой "домашний" вуз в регионе, но к составлению некоторых программ подключается МФТИ. Часть занятий ведет сам университет, часть - наши преподаватели.

Елена Кудряшова: Как член Совета по олимпиадам, я эту тему обсуждаю регулярно. Действительно, количество победителей олимпиад незначительно в сравнении с числом выпускников 11-го класса. Думаю, в целом для системы высшего образования это не критично.

Конечно, в вузах регионов серьезно относятся к привлечению отличников. Мы, например, победителям олимпиад, выпускникам колледжей с красным дипломом, стобалльникам назначаем повышенные стипендии - 10 тысяч рублей в месяц и даем особое кураторство.

Дмитрий Седнев: Напомню: те вузы, где перебор олимпиадников, могут сами ограничить перечень олимпиад и оставить льготы, к примеру, только для Всероссийской олимпиады школьников. А по остальным - просто начислять до 100 баллов. Механизмы для такого регулирования у вузов есть.

Онлайн-прием в этом году обернулся для некоторых абитуриентов серьезными проблемами. Нам написала Татьяна Черных, мама абитуриентки: "Из-за сбоев на сайте вуза мой ребенок не успел подать заявление на согласие - зависла система. Теперь вынуждены идти на коммерцию, хотя по ЕГЭ дочка набрала 274 балла и проходила на бюджет". Как вузы учитывают такой форс-мажор?

Михаил Эскиндаров: Такие случаи решаем индивидуально. У нас в этот прием была подобная ситуация. Я поговорил с мамой девочки - мы ее, конечно, примем. Вообще, я с самого начала сказал приемной комиссии: работайте в пользу абитуриента. Потому что первый год без второй волны мы ожидали сбоев. Надеюсь, в следующем году таких проблем не будет. Но есть другой важный момент: сейчас может оказаться, что некоторые абитуриенты зачислены в несколько вузов из-за того, что ждали до последнего с подачей согласия.

Что будете делать?

Михаил Эскиндаров: Будем отчислять, когда уже в конце августа разберемся, пришел он к нам или все же выбрал другой вуз. Другого варианта сегодня нет.

Аудитории ждут иностранцев

Министерство науки и высшего образования только что объявило: все иностранные студенты могут вернуться в Россию и продолжить обучение очно. Вузы готовы к приему ребят из-за рубежа? И что, если кто-то все же решит остаться дома?

Денис Дмитриев: МФТИ готов к встрече иностранцев. На первый курс бакалавриата и специалитета в этом году зачислим более 250 таких абитуриентов. А всего их у нас больше тысячи. Процентов 80 - из стран СНГ, пятая часть - Китай, Вьетнам, из Бразилии пара человек есть. Надеемся, большая часть все-таки приедет и сможет учиться очно. Тем, кто останется дома, обеспечим максимально качественный дистант.

Михаил Эскиндаров: За последние два года по известным причинам примерно половина наших иностранных студентов уехали и перешли на удаленку. Остальные остались в Москве. В этом году мы принимаем около тысячи иностранцев. Взяли бы и больше, но основная проблема - не хватает общежитий. Я лет десять повторяю: нужны межвузовские кампусы. Финансовому университету сегодня не хватает более 700 мест для иногородних и иностранных студентов.

В целом же у нас учатся ребята из 80 с лишним стран: СНГ, Азия, есть и Африка: Экваториальная Гвинея, Боливия. Около 82 стран. Готовим для них места в общежитиях. Но если по каким-то причинам они останутся у себя, будем продолжать дистанционное обучение.

Как сделать так, чтобы при работе с иностранными студентами не ущемлялись интересы российских ребят?

Олег Баулин: Обучение иностранных студентов не идет в ущерб россиянам по одной простой причине: они, как правило, идут по дополнительным квотам Россотрудничества или на платную форму обучения. В УГНТУ порядка полутора тысяч иностранных студентов, и они уже приезжают в Уфу. Особенно много - из Казахстана, Таджикистана, Узбекистана, а также Египта. Но если кто-то из них по разным причинам не сможет учиться оффлайн, то мы готовы организовать для них дистанционное обучение. К нам приезжают не только учиться - в Башкирии уникальная природная климатическая зона - горы, степи, пещеры, водопады. Мы для ребят устраиваем экскурсии, проводим чемпионаты мира по беговым и горным лыжам, по футболу, по национальным видам спорта. Это такие праздники, которые объединяют не просто иностранных студентов нефтяного университета, а всех иностранных студентов Республики Башкортостан. Мы же не только учим, мы воспитываем "послов" России.

Елена Кудряшова: В нашем университете есть студенты из 64 стран мира. У нас давно действует совместная программа адаптации иностранных студентов "Гостеприимное Поморье": экскурсии по городу, по области, знакомство с особенностями культуры, традиций. Стараемся каждого студента окружить заботой. За эти два года пандемии, когда часть иностранцев просто безвыездно жили в общежитиях, наши российские студенты придумали проект "Университет добра". Для иностранных студентов собирали всякие вкусности, подарки на новый год, по интернету устраивали кулинарные мастер-классы. К этой акции присоединились и выпускники, и национальные диаспоры, и даже поморское землячество в Москве. Очень интересная кампания, добрая, правильная. Но в этом году у нас 200-300 человек все же останутся на дистанте.

Дмитрий Седнев: Из 11 тысяч наших студентов 27 процентов - иностранцы из 70 стран мира. Мы работаем здесь в тесной связке с компаниями, например вместе с госкорпорацией "Росатом". Иностранцы, как правило, очень вовлечены в учебу и, что важно, мотивированы: понимают, какое рабочее место для них готовят. Чаще всего - достаточно хорошее, с высокой позицией.

Уверен: часть студентов по независящим от нас причинам приехать на учебу, увы, не сможет. Ничего страшного. За год мы провели ударную работу, и с дистантом проблем не будет. К тому же мы уже лет пять занимаемся подготовкой электронных курсов и тренажеров. Сейчас Томский политех готов предложить и русским, и иностранным студентам около 240 виртуальных тренажеров, таких как, к примеру, виртуальный цифровой двойник нашего исследовательского ядерного реактора. Ребята могут удаленно работать, полное ощущение, что ты - в лаборатории.

Кроме того, мы сейчас договариваемся о получении вакцины для иностранных студентов. Поэтому я думаю, что здесь возможен переход на если не полностью очное, но гибридное обучение с нахождением в кампусе.

Войти в "айти"

Молодежь валом идет в ИТ - это актуально и модно. Вы чувствуете перевес на этом направлении?

Михаил Эскиндаров: Конечно, ИТ бьет все рекорды. Даже у нас в Финуниверситете проходной балл на "Прикладную информатику и математику" - 269. Это почти 90 баллов по каждому из трех ЕГЭ. Но и наши традиционные направления не отстают. Слухи о том, что экономисты, юристы больше не нужны, преувеличены. Спрос огромный. У нас в среднем по университету конкурс 11 человек на место. На некоторые направления подготовки вообще до 80!

Минимальный проходной балл - 91,4. Это очень много. По некоторым направлениям, например "Международный бизнес: налогообложение и учет" - 93 балла, программа на английском языке.

Денис Дмитриев: На физтехе традиционно не очень высокий конкурс - примерно 2-2,5 человека на место. Но как только у нас появились IT-специальности, конкурс на них подскочил: сразу 5 человек на место. И продолжает расти. Основной рост при этом у нас все-таки произошел по биотехнологиям. И, несмотря на то, что мест здесь стало больше почти в два раза, проходной балл практически не изменился, остался на уровне прошлого года.

Особенно приятно отметить: в этом году увеличился спрос на естественно-научные направления, например, в нашей Физической школе средний балл сейчас - более 99.

Но есть профессии менее популярные, но не менее нужные и важные. Как соблюсти баланс моды и реальной потребности?

Елена Кудряшова: У нас в регионе находится единственный в стране Центр атомного подводного судостроения в городе Северодвинске. Поэтому подготовка специалистов для судостроительной отрасти для нас одна из самых важных. И последние годы, кстати, здесь очень высокий конкурс - приходят ребята с высокими баллами. Что привлекает? У нас действует совместная с предприятиями Объединенной судостроительной корпорации и муниципалитетами единая программа профориентационной работы. Мы начинаем знакомиться с ребятишками, начиная с садовского возраста. Кроме того, наши профильные предприятия активно подключаются уже на этапе приема в вуз: с каждым поступившим на судостроительные специальности сразу заключается трудовой договор. И ребята принимаются на рабочие места. Да, прямо с 1-го курса. Вместе со стипендией получают зарплату, и, конечно, срок обучения увеличивается за счет практической, так называемой дуальной подготовки. В итоге к диплому они осваивают еще и ряд рабочих среднетехнических специальностей, привыкают к работе на предприятии. И тут у нас стопроцентное трудоустройство.

Дмитрий Седнев: Есть направления модные, есть традиционно сильные в каждом вузе, и есть - нужные. Модные - это, например, ИТ, биотехнологии. У нас заметный рост конкурса на эти направления: 5-6 человек на место. Но при этом есть традиционно сильные для Томского политехнического направления, такие как нефтегазовое направление. Томский политех в рейтинге QS занимает первое место по России в нефтегазовой отрасли и 23-е в мире.

Если говорить о действительно необходимых, но не слишком популярных специальностях, то здесь мы отрабатываем их через целевой прием либо просто в очень плотной связке с работодателем. Например, атомная отрасль: здесь мы работаем с "Росатомом", и у нас достаточно сильный набор.

Отдельно отмечу: несмотря на невысокий конкурс, все, что связано с электроникой, космосом, с укреплением технологического суверенитета страны, сейчас востребовано. Абитуриенты осознанно делают свой выбор. Здесь, конечно, помогает то, что мы с абитуриентами знакомимся, рассказываем и показываем все самое интересное и в обычных школах, и в лицее, который работает при нашем вузе. Там открыты профильные классы "Газпрома", "Росатома".

Специальность нефтяника и модная, и востребованная. В Уфимском нефтяном нет конфликта интересов?

Олег Баулин: Я бы разделил специальности всего на две категории: с минимумом бюджетных мест и массовые. Первая категория, допустим, архитектура, там у нас 18 бюджетных мест, экономика - 25 мест, дизайн - 20. Безусловно, на такие специальности колоссальный спрос. Бывает и 10, и 20 человек на место.

Среди массовых специальностей сегодня как раз "Информационные технологии". Безусловно, хороший спрос на нефтегазовые специальности. Я бы еще отметил специальности, связанные с автоматизацией процессов: они у нас в последние годы в топе.

Заметил: те специальности, которые базируются на ЕГЭ по физике, становятся у нас менее популярными. Почему? В Республике Башкортостан ежегодно снижается число ребят, которые сдают ЕГЭ по физике. А ведь в свое время это был один из самых популярных предметов по выбору. Именно по этой причине мы в местных школах открываем классы УГНТУ и стали федеральной инновационной площадкой в области инженерной педагогики. Таких классов уже несколько десятков. 1 сентября открываем еще пять.

Вопрос от партнера "Российской газеты"

Если в регионе будет вспышка заболевших, то кто будет принимать решение о переводе на удаленку? И как в этом случае будет обстоять ситуация с первокурсниками?

Михаил Эскиндаров: На Совете ректоров министр науки и высшего образования Валерий Фальков сказал: каждый вуз принимает решение в зависимости от санитарно-эпидемиологической обстановки в своем регионе. Ректоры у нас достаточно авторитетные и грамотные и могут брать на себя ответственность в принятии таких решений. Безусловно, после консультации с учредителем.

Вопрос ректору

Светлана Боброва, Тарко-Сале, Ямал:

Несмотря на то, что зарплата у врачей в нашем регионе не меньше 150 тысяч рублей, а местные власти доплачивают способным студентам, все равно этих специалистов не хватает. Есть ли возможность вернуться к распределению специалистов на Север, как было в советское время?

Елена Кудряшова: Возврат к системе принудительного распределения вряд ли возможен. Однако есть другой механизм - целевые договоры. Как правило, это трехсторонний договор - предприятие, студент, вуз. Выпускник обязуется отработать определенное время на предприятии, которое гарантирует ему рабочее место и адекватную зарплату. Механизм рабочий, для Севера действенный, но, увы, предприятия пока не очень охотно на это идут. Понять их можно, ведь вырастет ли студент в профессионала - большой вопрос. Но заключить "целевой договор" можно и во время обучения - на втором или даже третьем курсе, посмотрев на подрастающего работника на практике. Эта модель как раз работает в САФУ. Что касается педагогов и врачей - их можно и нужно готовить по целевым договорам с муниципалитетами, но необходимо и дополнительно создавать условия для молодых специалистов, чтобы они хотели работать на Севере. Убеждена, здесь хорошим стимулом будет жилье.

Ильдус Зайнулин, абитуриент УГНТУ:

Олег Александрович, слышал, что в университете есть корпоративные группы. Как туда попасть?

Олег Баулин: Наш университет несколько лет назад пошел по пути индивидуализации обучения. В итоге это вылилось в создание почти 40 так называемых корпоративных групп, у каждой из которых есть предпприятие-заказчик. Допустим, вы поступаете на направление подготовки химической технологии, и в первый месяц обучения вам нужно определиться, по какой образовательной программе учиться. Как правило, это решается вместе с заказчиком. Например, для работы на Туапсинском НПЗ химик-технолог должен знать еще и вопросы промышленной безопасности, а группа Сибур требует от специалиста знаний в области цифровой химии. Так что кроме таких обязательных дисциплин, как философия, иностранный язык, физкультура, все остальные предметы в этих группах серьезно отличаются. Допустим, обучение в корпоративной группе судостроительной компании "Звезда" предполагает учебу на базе вуза только в первом семестре, а потом студент на целый год уезжает на завод, где проходит практику.Практикуем такой индивидуальный точечный подход, безусловно, с участием производственников, с использованием их материально-технической базы.

Подготовила Ольга Бухарова

МВФ выделил России 18 млрд долларов в качестве пакета специальных прав заимствований

Означает ли это, что Россия впервые с 2005 года вновь нуждается во внешних заимствованиях или подобная поддержка от МВФ является всего лишь технической процедурой, которой Россия не воспользуется?

Россия получила около 18 млрд долларов от МВФ в рамках антикризисного распределения средств фонда. Соответствующее решение организации вступило в силу сегодня. Эмиссия в объеме 650 миллиардов долларов распределена между странами в соответствии с квотами. Большую часть получили США — почти 17,5%, у России — 2,7%. Всего же на страны СНГ, Грузию и Украину пришлось порядка 25 миллиардов.

Сумма выделяется в виде SDR, то есть специальных прав заимствования. Они являются только безналичным платежным средством фонда, которое ежедневно рассчитывается на основе обменных курсов пяти мировых валют — евро, доллара, британского фунта стерлингов, японской иены и китайского юаня. Дополнительный выпуск должен стать подспорьем для мировой экономики во время беспрецедентного коронакризиса.

Комментирует директор центра исследований экономической политики экономического факультета МГУ Олег Буклемишев:

— Это специальные права заимствования, как каждый член МВФ обладает ими, как акционерными правами в МВФ. Эти права просто поступают вам на счет. В случае необходимости вы можете их выбирать и использовать для финансирования. Но поскольку структура капитала МВФ устроена больше в пользу развитых стран, то это в основном достается развитым странам, а не развивающимся, как, наверное, нужно в нынешней ситуации.

— А это как-то может повлиять на общемировую инфляцию? Это обеспеченные средства?

— Это необеспеченные средства, это право, по сути, взять кредит. Это право привлечь деньги, и эти деньги тратятся, как правило, не на продовольствие, а на финансовые операции. Поэтому это те деньги, которые функционируют по финансовому контуру, они никуда за пределы финансовой сферы SDR не выходят. Поэтому это, по сути, такая техническая операция внутри МВФ, которая, может быть, позволит чуть-чуть увеличить возможности по управлению ликвидностью в финансовой сфере для нуждающихся в этом государств. Но только чуть-чуть, потому что это не такая большая операция.

Начиная с 1992 года Россия в общей сложности восемь раз воспользовалась кредитами МВФ на общую сумму около 22 миллиардов долларов. С 2000 года наша страна к МВФ не обращалась. В январе 2005 года Россия выплатила МВФ все долги, которые имелись на тот момент — 3,3 миллиарда долларов.

Насколько необходимы эти средства России и куда они могли бы быть направлены? Комментирует председатель наблюдательного совета Московской биржи Олег Вьюгин:

«Использовать следующим образом можно: если кто-то из других стран, у которых есть свои валюты, настоящие, готовы купить эти права заимствования, то тогда может действительно их откешить, то есть получить реальные деньги — доллары, фунты, франки, иены, ну уж кто согласится. Но, как правило, этого не происходит. А вторая возможность — это использовать их для получения кредита от МВФ. То есть вот это право заимствования, оно определяет лимит получения средств от МВФ на какие-то программы помощи, но при этом нужно выполнить некоторые условия. Вот это то, что в свое время делала Россия, когда заимствовала в МВФ средства по разным программам. Там ставились условия: консолидировать бюджетную политику и тогда предоставляется транш в размере, там, 5 млрд долларов. Но вот это право заимствования — это лимит, то есть Россия в данной ситуации может порядка 18 млрд долларов получить в кредит от МВФ. Но сейчас России это не нужно, она это использовать не будет. И третья возможность — это, условно, подарить этот лимит другим странам, которые нуждаются в кредитах МВФ. То есть у них нет этого лимита, он недостаточен, но можно его просто передать безвозмездно. А формально эти права записываются в резерв национального банка».

Ранее стало известно, что помощи в виде SDR по политическим причинам лишились Венесуэла, Мьянма и Афганистан. При этом Белоруссия все же получила 900 миллионов долларов, хотя эксперты ожидали, что МВФ откажется от перевода средств. В числе стран СНГ выгоднее всего помощь окажется для Таджикистана, который теперь увеличит международные резервы на 19%.

Максим Решетников: никто не сказал, что надо бороться с CO2 любой ценой

Новый "зеленый курс", который сегодня разрабатывает Еврокомиссия, затронет многие отрасли мировой экономики. Исключением не станет и Россия: "климатические" таможенные пошлины на импорт в ЕС железа, стали, алюминия, цемента, удобрений и электроэнергии станут серьезным вызовом для экспортеров. О том, как соблюсти баланс между национальными интересами и борьбой за экологию, какие возможности открывает новая климатическая стратегия для российских компаний, а также о новой стратегии низкоуглеродного развития России в интервью ТАСС рассказал глава Минэкономразвития Максим Решетников.

— Максим Геннадьевич, вы принимали участие в министерской встрече G20 по климату в Неаполе. Что говорят наши иностранные партнеры об их новой климатической стратегии и устраивает ли Россию эта риторика?

— В июле Еврокомиссия опубликовала 13 проектов нормативных актов, которые являются частью европейского "зеленого курса". Они затрагивают промышленность, энергетику, транспорт. Например, предлагается фактически отказаться от производства и импорта двигателей внутреннего сгорания к 2035 году. Серьезно меняются правила игры на рынках химикатов — пестицидов, удобрений. До 2030 года предусматривается сокращение потребления угля более чем на 70% от уровня 2015 года, а ведь европейский рынок — это 21% нашей добычи и 41% нашего экспорта. Для наших угольных регионов, например Кузбасса, потеря западного рынка — серьезный вызов.

Пока все это — проекты законов, планы и стратегии, и они еще обсуждаются. Одновременно формируется трансграничное углеродное регулирование (ТУР). В описании механизма ТУР сейчас много пробелов, однако уже виден ряд противоречий с правилами ВТО и международными договоренностями в области борьбы с изменением климата.

— Какую опасность представляет для российских экспортеров все вами перечисленное и как Россия планирует поддерживать и компании, и целые отрасли?

— Коллеги из ЕС отодвинули необходимость уплаты углеродного сбора на три года — обязательная отчетность компаний вводится с 2023 года, а обязательные платежи — с 2026 года. При этом расширился перечень отраслей, на которые вводится ТУР. Это черная металлургия и изделия из нее, алюминий, минеральные удобрения, цемент, электроэнергия. Объем российского экспорта в ЕС, который подпадет под ТУР, — $7,6 млрд в год. Поясню, почему, оценивая последствия, мы опираемся только на объемы нашего экспорта в ЕС. Механизм сконструирован таким образом, что величина сбора будет напрямую зависеть от фактической углеродоемкости товара. Чем больше конкретная производственная установка выбросила СО2 при его производстве, тем больше импортер за него заплатит. Соответственно, для каждой конкретной компании, даже установки, величина сбора будет разной, даже если две компании осуществляют одинаковые объемы поставок в ЕС.

В последние годы предприятия модернизировали производство, и след СО2 российских компаний — конкурентоспособный. Важно, чтобы он объективно и непредвзято считался, чтобы производители из ЕС или других стран не получили неоправданные преимущества.

Но сейчас в проекте ТУР нет ответов на вопросы — какие проекты предприятия смогут засчитывать и какие способы взаимодействия для третьих стран предложат европейские партнеры. Это отчетность, верификация и так далее.

Если реальная цель ТУР не создание новых барьеров в торговле, а борьба за климат, то главный показатель — сокращение выбросов СО2 на один доллар инвестиций. И здесь России важно, чтобы механизм позволял предприятиям направлять эти деньги на сокращение выбросов СО2 внутри страны. Это самое эффективное решение в борьбе с изменениями климата. И для мировой повестки в том числе.

— По мнению России, на что больше похожа эта история: на протекционизм или на реальную работу по борьбе за климат?

— Пока это похоже на приглашение к диалогу. С одной стороны, предлагая ТУР, коллеги пытаются форсировать выработку реальных экономических механизмов реализации Парижского соглашения. Это климатический аспект. С другой стороны, у наших коллег закончились собственные углеводородные запасы и ресурсы, и они много вложили в возобновляемые источники электроэнергии. Теперь, опираясь на климатическую повестку, они пытаются "застолбить" за собой экономические преимущества и технологии.

Многие эксперты считают, что жесткая реализация скорее "застолбит" разрыв между развитыми и развивающимися странами. Речь о тех странах, которые уже вышли на пик энергопотребления и обладают энергоэффективными технологиями, и о тех, кто еще не достиг этого уровня.

— А страны СНГ к каким странам относятся?

— Центральная Азия, Индия, некоторые страны Азиатско-Тихоокеанского региона еще не вышли на пик энергопотребления и нуждаются в дешевых источниках энергии. А это углеводород. Попытка заложить стоимость CO2 в цену импорта электроэнергии в ЕС в рамках ТУР поднимает стоимость CO2 и делает этот разрыв непреодолимым.

В текущем варианте ТУР много признаков использования этой темы для формирования барьеров в торговле, в экономическом развитии. Если мы реально не будем преследовать цели сокращения или улавливания CO2, не докажем на практике, что это и есть наша цель, то все сведется к протекционизму, закрытию рынков, отсечению технологий, к сегрегации.

Поэтому важно реализовать несколько принципов. Первый — принцип технологической нейтральности. Если все, что не приводит к выбросам CO2, — низкоуглеродное, то, значит, атом тоже, как и гидроэлектростанции.

Второй принцип — достигать углеродной нейтральности нужно не только за счет сокращения, но и поглощения. В атмосфере накоплен большой объем CO2, а значит, вопросы эффективного лесопользования, поглощающей способности других экосистем, улавливания CO2 и закачки в землю при добыче полезных ископаемых имеют право на жизнь. В стоимости CO2 должны учитываться капитальные расходы на эти технологии. Сейчас ТУР исключает такой подход, противоречит ВТО и не решает вопрос в комплексе. Пока это похоже скорее на протекционизм, чем на беспокойство о сокращении выбросов. Мы ставили эти вопросы в Неаполе — коллеги слышат нашу озабоченность и готовы к диалогу.

— Они что-то отвечают на это или пока только слышат?

— Они говорят "давайте обсуждать". Мы рассчитываем, что в ноябре в Глазго будут достигнуты ключевые международные договоренности. Это — основа, фундамент. А дальше на этой базе уже предстоит выстраивать климатическую политику. Пока она строится не на фундаменте, а на песке. Подчеркну: углеродная нейтральность — одна из целей устойчивого развития, а все цели надо достигать в балансе, оценивать, как они влияют на национальные интересы. Ведь никто не сказал, что надо бороться с CO2 любой ценой.

— Поясните…

— Во-первых, среди целей устойчивого развития есть "доступная энергия". Во-вторых, само по себе низкоуглеродное развитие будет немало стоить миру. В конечном итоге все ляжет на плечи потребителей. Населению любой страны сейчас и так непросто: постпандемийный период, воздействие мягкой денежно-кредитной политики, инфляционное давление, которое на длинной дистанции усиливается из-за энергоперехода. Это повышенный уровень издержек.

Есть ощущение, что многие эксперты и протагонисты климатической повестки, вовлекая и государства, и население в эту повестку, выносят за скобки вопросы об издержках, которые придется нести. А мы должны не просто объяснять населению, как важно сокращать СО2, но и сколько это будет стоить.

Мы же сейчас с коллегами почти из всех ведомств, из бизнеса считаем стратегию низкоуглеродного развития России, где, что нам эффективнее.

— Когда она будет готова?

— Сейчас на этапе согласования с другими ведомствами.

— Можете уже что-то рассказать о новой стратегии?

— Сейчас у нас четыре сценария: инерционный, базовый, интенсивный, агрессивный. Анализируем — при каких предпосылках (международных, наших) сможем достичь углеродной нейтральности, насколько учитывается роль поглощения. Нужно постепенно вводить в наши документы индикативную цену на СО2, раскладывать ее на разные отрасли. Для этого необходимо как можно быстрее запустить углеродную отчетность, которая предусмотрена нашим законом.

Внедрение стоимости СО2 при грамотном регулировании может ускорить многие процессы. Например, модернизацию малого ЖКХ — небольших котельных в отдаленных населенных пунктах. Наша страна занималась этим последние лет десять — это хороший задел, чтобы двигаться дальше. Раньше это называлось энергоэффективностью, сейчас — сокращением выбросов СО2, а в основе — одни и те же вещи.

— То есть в целом вы оцениваете стратегию последних лет как эффективную?

— Я исхожу из того, что нас не застали врасплох. Нам нужно что-то пересмотреть, что-то перезагрузить, но это не повод посыпать голову пеплом. Например, стратегия развития СПГ до 2035 года, принятая в марте этого года, хорошо вписывается в "зеленую" повестку, как и планы по развитию водородных технологий.

Для завершения наших расчетов по переходу на углеродную нейтральность нужно получить ответы от наших зарубежных коллег. Например, мы говорим о ценообразовании СО2, а какое это ценообразование — среднее или предельное? У европейцев есть система торговли квотами. У многих ее участников есть возможность не платить за эти выбросы — квоты предоставляются на безвозмездной основе. А это практически все отрасли, кроме энергетики. Таким образом, фактическая финансовая нагрузка на них может очень отличаться от котировок на тонну CO2 и быть в разы ниже декларируемой. В результате иностранные производители оказываются в менее выгодных условиях, поскольку с них сбор взиматься будет в полном объеме. "Этим вы нарушаете прямые нормы ВТО, и что вы будете с этим делать?" На этот вопрос еще предстоит получить ответы.

— А что по этому поводу говорит ВТО? У нее же есть надзорная, регулирующая функции?

— Мы поднимаем этот вопрос на площадке рабочих органов ВТО и в двустороннем формате с представителями ЕС и других членов организации уже на протяжении полутора лет, еще до того, как проект механизма был опубликован. Большое число стран присоединилось к нашим озабоченностям по этой теме. В принципе, если мы рассмотрим положения соглашений в рамках ВТО, то, по нашим оценкам, ТУР Евросоюза противоречит им. Речь идет и о базовых принципах, таких как "национальный режим" и "режим наибольшего благоприятствования", и о введении ограничений на ввоз и многом другом. То есть у нас есть серьезный набор оснований для претензий. Надеемся, что эти претензии будут урегулированы и дело не дойдет до спора.

— Какие страны присоединились к нашим озабоченностям?

— Все партнеры по БРИКС — Бразилия, Китай, Индия, ЮАР; по ЕАЭС; Саудовская Аравия, ОАЭ, Бахрейн, Аргентина, Парагвай, Австралия, Япония, Южная Корея, США, Турция, Тайвань.

— Когда Россия сможет стать полноценным участником рынка квот?

— Мирового рынка квот еще нет. Еще предстоит договориться о единых правилах обращения углеродных единиц. Приведу пример: наши компании поставляют в Европу, например, металл. По нему — углеродный след, его надо компенсировать до какого-то уровня или нуля. Бизнес готов реализовывать поглощающие проекты. Нужно, чтобы эти усилия и эффекты от них признавались на международном уровне, по единой системе таксономии, нужна аккредитация всех органов верификации. Напомню, задача — нулевой баланс, а его только сокращением выбросов не добиться.

Со своей стороны создаем российскую систему квот. Есть сахалинский эксперимент: документы подготовили, внесли в правительство, бизнес готовится запускать проекты. Рассчитываем, что он будет принят до конца года.

— Какие возможности открывает России климатическая повестка?

— Открывает новые рынки. России нужно развивать электротранспорт — учитывая климат, существующие технологии, протяженность страны. За этим — диверсификация и технологическое усложнение нашей экономики. У нас уже есть одна дорожная карта по водороду, другая, по развитию электротранспорта, внесена в правительство.

Важно, чтобы следование "зеленому курсу" было сбалансированным. Мы сейчас над этим работаем, смотрим и плюсы, и минусы.

tass.ru

Спутник «Экспресс-АМ5» восстанавливает связь в Якутии

Спутник «Экспресс-АМ5» оператора «Космическая связь» задействован в восстановлении связи и интернета в пострадавших от пожара районах Якутии. Об этом говорится в сообщении компании.

Чтобы восстановить интернет в селах, а также наладить оперативное оповещение людей, специалисты регионального оператора связи «АрктикТелеком» используют VSAT-станции спутниковой связи и возможности спутника «Экспресс-АМ5» в орбитальной позиции 140° восточной долготы.

Лесные пожары прошли по 7 млн гектаров в Якутии. Выгорела площадь, сопоставимая с территорией небольшой европейской страны. Пострадали жилые дома, объекты социальной инфраструктуры, местами нет электричества и пропадает связь.

Федеральное государственное унитарное предприятие «Космическая связь» (ГП КС) – российский оператор спутниковой связи, космические аппараты которого обеспечивают глобальное покрытие. Предприятие образовано в 1967 году. В хозяйственном ведении ГП КС находится самая большая в России спутниковая группировка. Зоны обслуживания спутников ГП КС, расположенных на орбите в точках от 14° з.д. до 140° в.д., охватывают всю территорию России, страны СНГ, Европы, Ближний Восток, Африку, Азиатско-Тихоокеанский регион, Северную и Южную Америку, Австралию.

Сбер повысил ставки по вкладу «Дополнительный процент»

СберБанк повысил ставки по вкладу «Дополнительный процент». Максимальная ставка составляет 6.5% годовых. Открыть вклад можно до 31 октября 2021 года. Об этом говорится в сообщении банка.

Размер ставки по вкладу зависит от суммы и срока вклада, текущего и максимального остатка по имеющимся вкладам в банке за последние три месяца и способа открытия вклада (онлайн или в отделении банка). Наиболее выгодная ставка установлена при открытии вклада онлайн.

Минимальная сумма вклада — 100 тыс. руб. Вклад можно оформить в мобильном приложении и веб-версии СберБанк Онлайн, а также в отделениях банка. Пополнение вклада и снятие с него средств (за исключением начисленных процентов) до окончания срока действия договора не производятся. Вклад можно открыть на 3, 6, 12, 18, 24 или 36 месяцев.

Сбербанк России (ИНН 7707083893) - крупнейший банк в России, Центральной и Восточной Европе. Банк является основным кредитором российской экономики и занимает крупнейшую долю на рынке вкладов. Услугами Сбербанка пользуются клиенты в 18 странах мира. Банк располагает филиальной сетью в России: около 14 тыс. точек обслуживания. Зарубежная сеть банка состоит из дочерних банков, филиалов и представительств в Великобритании, США, СНГ, Центральной и Восточной Европе, Индии, Китае и других странах.

Уставный капитал Сбербанка равен 67.76 млрд руб. и состоит из 21586948 тыс. обыкновенных акций и один млрд привилегированных акций номиналом 3 руб. Основным акционером Сбербанка является РФ в лице Министерства финансов РФ, владеющая 50% уставного капитала ПАО "Сбербанк" плюс 1 голосующая акция. Оставшимися 50% минус 1 голосующая акция от уставного капитала банка владеют российские и международные инвесторы.

Кредитование сезонных полевых работ выросло до 500.4 млрд руб.

Объём кредитных средств, выданных ключевыми банками на проведение сезонных полевых работ, вырос на 29% до 500.4 млрд руб. по сравнению с годом ранее. Об этом сообщил Минсельхоз по данным на 17 августа.

В частности, Россельхозбанк выдал 370.7 млрд руб., Сбербанк – 129.7 млрд руб. За аналогичный период 2020 года кредитование предприятий АПК на проведение сезонных полевых работ составило 387.8 млрд руб., в том числе со стороны Россельхозбанка - на сумму 276 млрд руб., Сбербанка – 111.8 млрд руб.

АО "Россельхозбанк" (РСХБ, ИНН 7725114488) образовано в марте 2000 года для обслуживания предприятий АПК. В настоящее время банк входит в число десяти крупнейших банков страны. Россельхозбанк занимает второе место в России по размеру филиальной сети. Свыше 1.5 тыс. отделений работают во всех регионах страны, в том числе более половины в малых городах и сельских населённых пунктах. Представительства банка открыты в Беларуси, Казахстане, Таджикистане, Азербайджане и Армении. Единственный акционер Россельхозбанка - РФ в лице Федерального агентства по управлению федеральным имуществом.

Сбербанк России (ИНН 7707083893) - крупнейший банк в России, Центральной и Восточной Европе. Банк является основным кредитором российской экономики и занимает крупнейшую долю на рынке вкладов. Услугами Сбербанка пользуются клиенты в 18 странах мира. Банк располагает филиальной сетью в России: около 14 тыс. точек обслуживания. Зарубежная сеть банка состоит из дочерних банков, филиалов и представительств в Великобритании, США, СНГ, Центральной и Восточной Европе, Индии, Китае и других странах.

Уставный капитал Сбербанка равен 67.76 млрд руб. и состоит из 21586948 тыс. обыкновенных акций и один млрд привилегированных акций номиналом 3 руб. Основным акционером Сбербанка является РФ в лице Министерства финансов РФ, владеющая 50% уставного капитала ПАО "Сбербанк" плюс 1 голосующая акция. Оставшимися 50% минус 1 голосующая акция от уставного капитала банка владеют российские и международные инвесторы.

ВТБ начал выпускать детские банковские карты

ВТБ стал выпускать дебетовые карты для детей от 6 лет. Родители могут бесплатно заказать дополнительную детскую карту к своему счету в ВТБ Онлайн и дистанционно настраивать лимиты. Об этом говорится в сообщении банка.

Карта оформляется как дополнительная к счету родителей, по которому будут происходить списания и пополнения. Молодым людям старше 14 лет продукт можно будет заказать как основной и привязать к отдельному личному счету.

Детские карты также подключены к программе лояльности банка «Мультибонус». Для дополнительных карт на детей с 6 лет вознаграждение зачисляется на счет родителей, для основных карт на детей от 14 лет – на счет ребенка.

Группа ВТБ - российская финансовая группа, включающая более 20 кредитных и финансовых компаний, работающих всех основных сегментах финансового рынка. В странах СНГ группа представлена в Армении, на Украине, в Беларуси, Казахстане, Азербайджане. Банки ВТБ в Австрии, Германии и Франции работают в рамках Европейского субхолдинга во главе с ВТБ Банк (Австрия). Кроме того, группа имеет дочерние и ассоциированные банки в Великобритании, на Кипре, в Сербии, Грузии и Анголе, а также по одному филиалу банка ВТБ в Китае и Индии, два филиала ВТБ Капитал Plc в Сингапуре и Дубае.

Audi отзывает более 520 автомобилей A4, A6, A8, TT

ООО «Фольксваген Груп РУС» отзывает 527 автомобилей Audi A4, A6, A8, TT, реализованных в период с 1996 по 2000 год. Об этом сообщил Росстандарт.

На автомобилях Audi с подушками безопасности водителя TAKATA и газогенераторами NADI, выпущенными в указанный период, функция подушки безопасности водителя может быть нарушена вследствие процессов старения. В этих случаях защитное действие подушки безопасности может быть снижено. В результате нельзя исключить повышенный риск травмирования при ДТП.

На автомобилях, подпадающих под действие сервисного мероприятия, необходимо проверить модуль подушки безопасности водителя и при необходимости заменить газогенератор. Все работы будут осуществляться бесплатно для владельцев.

Volkswagen AG - крупнейший в Европе автопроизводитель, который объединяет такие марки, как Volkswagen, Audi, Skoda, SEAT. В подразделение корпорации по производству автомобилей класса "люкс" входят такие известные марки, как Lamborghini, Bentley, Bugatti. В 2009 году Volkswagen приобрёл 49.9% акций Porsche AG, слияние с которой завершилось в 2010 году. Компания занимается выпуском грузового транспорта через отделение Volkswagen Commercial Vehicles, а также марку Scania. Штаб-квартира Volkswagen расположена в Вольфсбурге. Дочерняя структура компании в РФ - "Фольксваген Груп Рус" - в 2007 году запустила завод в Калуге проектной мощностью 150 тыс. автомобилей в год.

Volkswagen Group Rus представляет интересы концерна Volkswagen в России: компания производит ключевые модели Volkswagen и SKODA на заводах в Калуге и Нижнем Новгороде и отвечает за импорт и сбыт продукции марок Volkswagen - лёгковые автомобили, Volkswagen Коммерческие автомобили, Audi, SKODA, Bentley и Lamborghini. В зону ответственности Volkswagen Group Rus также входят задачи экспорта и сбыта на рынках стран СНГ.

Volkswagen "Коммерческие автомобили" является самостоятельной маркой в составе концерна Volkswagen, осуществляет производство, сбыт и обслуживание легких коммерческих автомобилей по всему миру. Модельный ряд включает четыре серии и представлен разнообразными моделями, начиная с легкого городского автомобиля для перевозки малотоннажных грузов и пассажиров Caddy, грузопассажирских T6 (Multivan, Transporter, Caravelle, California), Crafter и заканчивая пикапом Amarok.

Сеялка для фермера

Оборонные предприятия вышли на экспорт мирной продукции

Текст: Наталья Саванкова (Пенза)

Пензенские оборонные предприятия на четверть увеличили производство мирной продукции за последние два года. К 2025 году она должна составлять до 30 процентов от общего объема производства, а еще через 10 лет - 50 процентов. Военные заводы не скрывают, что загружены заказами, но это не отменяет планов по увеличению выпуска гражданской продукции.

Один из крупных местных исполнителей гособоронзаказа - "Радиозавод" помимо спецтехники для армии выпускает сельхозтехнику - сеялки и сушильные шкафы для дачников.

- В 2019 году мы выпустили продукции на 7,2 миллиарда рублей, в 2020-м - на 11,5 миллиарда. Гражданской продукцией приросли на 10 процентов, в денежном выражении ее объем составил 928 миллионов рублей. Чтобы увеличить объемы до 1,2 миллиарда рублей на заводе реализуют два инвестпроекта по расширению ассортимента, - рассказал директор "Радиозавода" Олег Ратников. - Сегодня мы занимаем около 15 процентов рынка, видим растущий спрос и потенциал для развития.

Модернизация и расширение производства стали возможны благодаря льготному займу от Фонда развития промышленности . Общий бюджет проекта составляет 263,5 миллиона рублей, из них 210 миллионов будут предоставлены в виде льготного займа.

Другой оборонный завод организовал дочернее предприятие, которое выпускает линейку бытовой техники - варочные панели, духовые шкафы, кухонные плиты, водонагреватели, вытяжки. В планах освоить уличные обогреватели для ресторанов и выносные грили. За последние пять лет объем гражданской продукции вырос до 1,5 миллиарда рублей. Три месяца в прошлом году предприятие не работало, но удержало производство на уровне 2019 года. Во многом помогло участие в нацпроекте по повышению производительности труда. Издержки снизились на 67 процентов. На склад цеха не работают. У завода 250 дилеров по России и в пяти странах СНГ.

Во время пандемии, когда крупные промышленные центры России старались удержать производство и к концу года выйти хотя бы "в ноль", Пензенская область вышла в лидеры по темпам роста индекса промышленного производства в Поволжье и оказалась на девятом месте по России.

Прирост этого показателя составил 107 процентов к предыдущему году. На сегодня доля гражданской продукции, выпускаемой пензенскими оборонщиками, составляет 24 процента.

Не секрет, что развивать экспорт "мирной" продукции намного сложнее, чем военной. Многие зарубежные партнеры предпочитают не закупать нашу "мирную" технику, а создавать совместные предприятия, чтобы освободиться от экспортных пошлин. В результате российская бытовая техника не может конкурировать по цене с той, что выпускается за рубежом, хотя иностранные потребители довольны ее качеством.

Что продает Россия, кроме нефти и газа

Текст: Михаил Загайнов

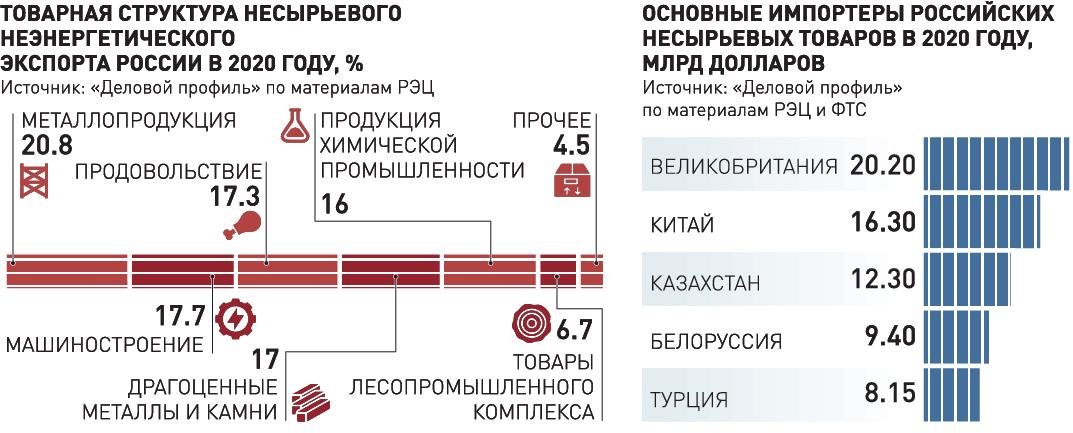

Золото, пшеница и платиноиды являются основными товарами несырьевого неэнергетического экспорта (ННЭ) - в 2020 году российские компании заработали на их продаже за рубеж около 34,5 млрд долларов. Об этом говорится в исследовании аналитиков группы "Деловой профиль".

"Несмотря на то что общий объем российского экспорта снизился в 2020 году на 20,5%, ННЭ продемонстрировал снижение лишь на 2,7%, а среднегодовые темпы прироста прогнозируются на уровне 6%. В 2020 году объем российского несырьевого экспорта составил более 141 млрд долларов", - отмечают эксперты.

По данным Федеральной таможенной службы, в 2020 году на экспорт продукцию поставляли более 61 тысячи российских компаний. На долю несырьевого неэнергетического сектора приходится более 97,1% компаний-экспортеров.

Основными товарами в структуре несырьевого экспорта являются золото (в 2020 году экспорт составил 18,5 млрд долларов), пшеница (8,2 млрд долларов) и платиноиды (7,8 млрд долларов). Далее с большим отставанием следуют полуфабрикаты нелегированной стали (4,8 млрд долларов), медь рафинированная (4,6 млрд долларов), пиломатериалы (4,3 млрд долларов), а также алюминий и его сплавы (4,2 млрд долларов). Среди продуктов питания, кроме пшеницы, за рубежом востребованы мороженая рыба (2,8 млрд долларов) и подсолнечное масло (2,8 млрд долларов).

Среди отраслей в лидерах металлургия (20,8%), машиностроение (17,7%), продовольствие (17,3%), химическая промышленность (16%) и лесопромышленный комплекс (6,7%).

"Наиболее быстрый рост экспорта в денежном выражении (за исключением драгоценных металлов и камней) наблюдается по продовольственной и сельскохозяйственной продукции (более 14,8% в среднем в год). Высоким потенциалом роста экспорта обладает производство древесины и целлюлозно-бумажная отрасль, а также химическая промышленность", - отмечают аналитики.

Согласно статистике Российского экспортного центра, общий объем поставок несырьевых неэнергетических товаров за рубеж в 2020 году составил порядка 161,3 млрд долларов.

Если говорить о конкретных странах, которые закупают российскую несырьевую продукцию, то здесь лидируют Великобритания (20,2 млрд долларов), Китай (16,3 млрд долларов), Казахстан (12,3 млрд долларов), Беларусь (9,4 млрд долларов), Турция (8,15 млрд долларов) и Нидерланды (6,2 млрд долларов).

Наибольшее снижение поставок - более чем на четверть по сравнению с 2019 годом - пришлось на страны Латинской Америки, а также Восточной и Западной Европы.

"По имеющимся оценкам, основной прирост ННЭ при определенных условиях может быть достигнут на традиционном для России направлении - СНГ и на быстро развивающемся направлении - Азиатско-Тихоокеанском регионе. Значительными перспективами обладают Европа и Ближний Восток. На Африканском континенте наиболее перспективны поставки в Северную Африку, существует также значительный потенциал в части поставок в Латинскую Америку", - отмечают аналитики.

Заместитель руководителя практики управленческого консалтинга группы "Деловой профиль" Александра Шнипова напомнила, что в 2020 - первой половине 2021 годов доля нефтегазового экспорта в российском экспорте снизилась до 45% (в 2019 году - 57%).

"Снижение доли экспорта энергоносителей до менее чем 50% в общем объеме произошло впервые за двадцать лет. Можно ожидать некоторого увеличения доли сырьевого экспорта на фоне восстановления цен на нефть и роста добычи по итогам 2021 и 2022 года, однако в ближайшем будущем экспорт сырья будет неизбежно снижаться, как минимум, в силу планов по введению углеродного налога с 2023 года", - отмечает Шнипова.