Новости. Обзор СМИ Рубрикатор поиска + личные списки

Республика Союз Коморских Островов разорвала дипломатические отношения с Ираном по решению правительственного заседания в среду и потребовала от посла Ирана как можно скорее покинуть страну, сообщает в четверг агентство ISNA.

По информации иранского агентства, правительство Коморских Островов приняло такое решение после того, как в отношениях между Ираном и Саудовской Аравией возник дипломатический кризис. Ранее Коморские острова отозвали своего посла в Иране.

Отношения между Ираном и Саудовской Аравией обострились после того, как 2 января МВД королевства объявило о казни 47 человек, включая известного шиитского проповедника Нимра ан-Нимра. Сообщение о его казни вызвало негодование шиитских политических и религиозных деятелей и вылилось в массовые протесты и нападения на представительства Саудовской Аравии в Тегеране и Мешхеде, после чего Эр-Рияд объявил о разрыве дипотношений с Тегераном.

Из солидарности с Эр-Риядом — одним из лидеров арабского суннитского мира — дипломатические отношения с Ираном прекратили Бахрейн, Судан и Джибути.

Лидер террористической группировки "Аль-Каида" (запрещена в России) Айман аз-Завахири призвал атаковать Саудовскую Аравию, сообщает The Independent со ссылкой на данные американской аналитической компании в области борьбы с терроризмом SITE Intelligence Group.

В 7-минутном аудиообращении, опубликованном на этой неделе, лидер боевиков призывает своих последователей совершать атаки на королевскую семью Саудовской Аравии, которую он называет "прогнившим режимом, извратившим вашу религию". Аз-Завахири также призвал к нападениям на "союз сионистов и крестоносцев", под которым подразумевается Израиль и его западные союзники, что должно стать ударом по Саудовской Аравии.

Обращение лидера террористов последовало за массовой казнью, совершенной в Саудовской Аравии. Как отмечает издание, большинство казненных было осуждено за участие в атаках, совершенных "Аль-Каидой" в 2003-м и 2004 годах.

2 января МВД королевства объявило о казни 47 человек, включая известного шиитского проповедника Нимра ан-Нимра. Сообщение о его казни вызвало негодование шиитских политических и религиозных деятелей и вылилось в массовые протесты и нападения на представительства Саудовской Аравии в Иране, после чего Эр-Рияд объявил о разрыве дипотношений с Тегераном. Из солидарности с Эр-Риядом – одним из лидеров арабского суннитского мира — дипломатические отношения с Ираном прекратили Бахрейн, Судан, Сомали и Джибути, понизили уровень дипотношений до уровня поверенного в делах ОАЭ, Кувейт и Катар.

Не очень умные санкции

Провал западных ограничений против России

Эмма Эшфорд – внештатный научный сотрудник Института Катона.

Резюме Если оценивать санкции по самому значимому показателю – ведут ли они к смене политической линии Кремля, мы видим полный провал. Между тем они наносят ущерб экономическим и геополитическим интересам США.

Когда Россия в марте 2014 г. захватила Крым, администрация Обамы ответила адресными санкциями, которые сегодня стали дежурным инструментом внешней политики. Соединенные Штаты заморозили активы и запретили въезд более чем сотне человек, в основном из окружения президента Владимира Путина, Евросоюз ввел ограничения еще против 100 человек. Масштабы санкций были значительными: у банка «Россия», пользующегося кремлевскими привилегиями, оказались заморожены 572 млн долларов. Позже, в июле 2014 г., когда над восточной Украиной предположительно силами, поддерживаемыми Россией, был сбит рейс MH17 Malaysia Airlines, США ввели более жесткие санкции против ключевых секторов российской экономики, затронувшие производителей вооружений, банки и госкомпании. Чтобы ударить Кремль побольнее, было блокировано финансовое и техническое сотрудничество с российскими нефтегазовыми компаниями, которые обеспечивают более половины госдоходов.

Учитывая плачевное состояние российской экономики, казалось, что эти меры могут быть эффективны. Курс рубля к доллару упал на 76%, а инфляция цен на потребительские товары достигла 16%. В 2015 г. ВВП России, по оценкам МВФ, должен сократиться более чем на 3%.

Однако, на самом деле, западным политикам просто повезло: введение санкций совпало со снижением мировых цен на нефть, усугубив экономический спад в России, но не вызвав его. Курс рубля отражает динамику нефтяных котировок, а не действие санкций, при этом многие шаги российского правительства, включая сокращение бюджета, аналогичны мерам, принятым при падении цен на нефть во время финансового кризиса 2008 года.

Лишившись доступа к западному финансированию, российские банки обратились за помощью к правительству. Золотовалютные резервы стали сокращаться, и властям пришлось пойти на нетрадиционные финансовые маневры, в том числе позволив госкомпании «Роснефть» провести рекапитализацию за счет госказны. Правительство выдержало удар, предоставив средства банкам, отправив рубль в свободное плавание и проведя точечные сокращения бюджета, налоговое стимулирование обеспечено через увеличение расходов на пенсии. По прогнозам МВФ, даже при сохранении низких цен на нефть экономика России вновь начнет расти в 2016 г., пусть и на уровне 1,5%.

Санкции не стали очень болезненными и для российской элиты. Конечно, ассортимент Prada и Tiffany в Москве не так широк, рынок элитной недвижимости обескровлен, а запрет на въезд исключает уик-энд на Манхэттене, тем не менее эти ограничения вряд ли можно назвать невыносимыми.

Один из объектов санкций, советник Путина Владислав Сурков посчитал санкции безвредными: «В США меня интересуют Тупак Шакур, Аллен Гинзберг и Джексон Поллок. Для доступа к их произведениям виза не нужна».

А если оценивать санкции по самому значимому показателю – ведут ли они к смене политической линии, – то здесь мы видим полный провал. Россия не отступила на Украине, и нет оснований ожидать этого в ближайшее время. Между тем санкции наносят ущерб экономическим и геополитическим интересам Соединенных Штатов. Если западные лидеры действительно хотят урегулировать украинский кризис и обуздать Россию, им следует отказаться от провалившейся политики санкций и сосредоточиться на других мерах, например, экономической помощи Украине, препятствовании военной модернизации России и увеличении энергетической независимости Европы.

Непредвиденные последствия

Какой бы ущерб ни нанесли санкции, они не стали инструментом сдерживания. Администрация Обамы, по-видимому, ожидала, что это уже должно было произойти: в феврале 2015 г. Кристин Уормут, замминистра обороны США, признала, что санкции «пока не изменили действия России, и это вызывает серьезную обеспокоенность».

После первого раунда санкций агрессивность Кремля только возросла: Россия официально присоединила Крым и увеличила финансовую и военную поддержку пророссийских сил на востоке Украины (в том числе тех, кто, возможно, сбил малайзийский самолет). Не исключено, что санкции удержали Россию от более агрессивных действий на Украине, но, быть может, она хотела лишь создать там медленно тлеющий конфликт. В любом случае санкциями не удалось заставить Россию уйти из Крыма и прекратить участие в конфликте на востоке Украины. И это неудивительно: как показало самое масштабное исследование санкций, в 66% случаев они не достигают поставленных целей и в 79% случаев не препятствуют военному авантюризму.

Агрессивная политика Кремля не изменилась во многом потому, что адресные санкции Запада столкнулись с проблемой, характерной для традиционных всеобъемлющих санкций, – преследуемый режим находит способ защитить своих приближенных, а страдает все остальное население. Должно было быть иначе. Современные санкции нацелены на то, чтобы не повторять пороков всеобъемлющего эмбарго против Ирака в 1990-х гг., которое обогатило режим Саддама Хусейна и разорило иракский народ. В случае с Россией Соединенные Штаты не запрещали торговлю в целом, а прибегли к замораживанию активов и финансовым ограничениям против конкретных политиков и компаний. Теоретически путинское окружение должно было использовать свое влияние, чтобы убедить президента пересмотреть агрессивную политику на Украине.

На практике санкции имели непредвиденные последствия, превратившись в наказание для российской экономики и населения. Ограничение доступа к международным финансам во время рецессии добавилось к падению цен на нефть, в результате Москва была вынуждена урезать расходы на здравоохранение, инфраструктуру, зарплаты бюджетникам, что создало экономические трудности для обычных россиян. Крах рубля не только уничтожил сбережения, но и резко поднял ежемесячные платежи по валютной ипотеке. Правительство заставляет российские банки – и без того испытывающие сложности – конвертировать такие долги в рубли и нести убытки; это спасает владельцев жилья от банкротства, но капитал банков истощается.

Ситуацию усугубило решение российского правительства ввести ответные санкции – запретить импорт западных продовольственных товаров. Этот шаг действительно ударил по фермерам и экспортерам из Восточной Европы, но одновременно создал дефицит продуктов питания и вызвал рост цен в самой России. Затем произошел неожиданный кризис банковских карт, затронувший обычных потребителей. Опасаясь правовых последствий, многие американские и европейские банки прекратили обслуживание не только миллиардеров, но и обычных клиентов. В марте 2014 г. Visa и MasterCard приостановили все транзакции по четырем российским банкам, против владельцев которых были введены санкции, в результате пострадали обычные держатели карт. Властям США пришлось вмешаться, чтобы убедить компании возобновить операции.

Санкции наказали население в целом, в то время как Кремль защитил своих ключевых сторонников. Например, с марта по декабрь 2014 г. компании, связанные с приближенными к президенту Аркадием Ротенбергом и Геннадием Тимченко, получили на 12% больше госзаказов, чем за весь предыдущий год. Кроме того, правительство лишило Альфа-банк, крупнейший российский частный банк, контракта на обслуживание рынка электроэнергии, передав его банку «Россия».

Кремль решил компенсировать последствия санкций, повернувшись в сторону Китая. В ходе визита Путина в КНР в мае 2014 г. было заключено газовое соглашение на 400 млрд долларов сроком на 30 лет, которое должно продемонстрировать, что у России есть альтернатива европейскому газовому рынку. В октябре того же года Москва и Пекин подписали своп-соглашение на 150 млрд юаней, позволяющее таким компаниям, как «Газпром», вести торговлю в рублях и юанях, не придерживаясь американских финансовых требований. Даже в Европе России удалось найти лазейки, чтобы обойти санкций: для получения доступа к оборудованию и технологиям арктического бурения «Роснефть» приобрела 30% в буровых проектах в Северной Атлантике, принадлежащих норвежской Statoil.

Конечно, можно надеяться, что санкции в конечном итоге сработают – скажем, через несколько лет, – но это самообман. Переговоры Соединенных Штатов и Европы с Россией сфокусированы на ближайшем будущем, включая реализацию соглашения «Минск-2» и перемирие в декабре 2015 года. И это вполне обоснованно: затяжной конфликт – наихудший сценарий для Украины и ее западных союзников. Санкции должны были заставить Россию сотрудничать в рамках международного дипломатического процесса и покинуть Крым; если этого не произошло до срока выполнения Минских соглашений, вряд ли это случится в будущем. Как показывают исследования, чем дольше действуют санкции, тем меньше шансов, что они приведут к изменению политики. В случае с Россией, если цены на нефть вырастут в ближайшие несколько лет, что весьма вероятно, эффект от санкций уменьшится еще больше.

Цена сдерживания

Санкции позволили администрации Обамы утверждать, что Соединенные Штаты что-то предпринимают в связи с агрессивностью России. С точки зрения Белого дома, это приемлемый довод в политике, пока не проявятся негативные аспекты. Однако санкции несут серьезные экономические и политические потери для США и их европейских союзников.

Основная нагрузка легла на Европу – по оценкам Еврокомиссии, в 2015 г. из-за санкций рост сократится на 0,3% ВВП. По данным Австрийского института экономических исследований, сохранение антироссийских санкций обойдется в 90 млрд евро недополученных доходов от экспорта и 2 млн рабочих мест в ближайшие несколько лет. Санкции оказались особенно болезненными для стран, имеющих прочные торговые связи с Россией. Германия, крупнейший партнер России в Европе, может лишиться почти 400 тыс. рабочих мест. Ряд европейских банков, включая французский Société Générale и австрийский Raiffeisen Zentralbank, выдали крупные кредиты российским компаниям, поэтому существуют опасения, что положение банков станет нестабильным или им потребуется финансовая помощь в случае дефолта заемщиков.

В Соединенных Штатах основной удар приняли на себя банки. Американские финансовые учреждения в соответствии с законом заморозили многомиллионные активы физлиц, против которых были введены санкции. В результате банкам пришлось дополнительно нанять юристов и технический персонал, чтобы следить не только за своими счетами, но и за финансовыми операциями с российскими компаниями. Невыполнение санкций может стоить очень дорого: всего одна ошибка, например, проведение одного платежа от человека из санкционного списка, и можно нарваться на штраф до 250 тыс. долларов, а меры давления могут быстро множиться. В 2010 г. голландский банк ABN AMRO был оштрафован на 500 млн долларов за нарушение режима санкций против Кубы, Ирана, Ливии и Судана.

Американские энергетические компании отказались от совместных проектов в России, лишившись доступа к многомиллиардным инвестициям. Из-за запрета на предоставление технологий и услуг российским партнерам западные фирмы оказались за бортом нетрадиционных буровых проектов в Арктике и других регионах. ExxonMobil, например, пришлось выйти из всех 10 совместных предприятий с «Роснефтью», включая проект стоимостью 3,2 млрд долларов в Карском море. Поскольку проект находился на начальной стадии, его отмена не скажется на оперативной прибыли ExxonMobil. Однако доступ к новым проектам по освоению месторождений в России будет ограничен, под угрозой будущая прибыль компании и котировки ее акций, а уже инвестированные средства, вероятно, полностью потеряны.

Аналогичное развитие ситуации может нанести вред энергетической безопасности Европы. Поскольку санкции запрещают западным фирмам финансировать крупнейшие российские энергетические компании, Россия сворачивает разведку и освоение новых месторождений. В этом аспекте ограничения могут достичь поставленной цели, сократив госдоходы, но произойдет это в результате недопоставок энергоресурсов. Эксперты IHS Cambridge Energy Research Associates прогнозируют, что если санкции сохранятся, производство нефти в России сократится с 10,5 млн баррелей в день до 7,6 млн баррелей в день к 2025 г. – это плохая новость для европейцев, которые получают треть нефти из России. Еще в большей степени они зависят от российского газа, который поступает по трубопроводам, поэтому найти ему замену будет сложнее.

Но наиболее контрпродуктивными санкции оказались в отношении российской политики. Они дали эффект «объединения под национальным флагом», поскольку россияне винят во всех своих бедах Запад.

По данным «Левада-Центра», рейтинг Путина вырос с 63% в период вторжения в Крым до 88% в октябре 2015 года. По данным другого опроса, более двух третей респондентов заявили, что считают главной целью санкций ослабление и унижение России. Государственная пропаганда, разумеется, играет роль, но Путину стало проще продвигать антизападную политику благодаря санкциям. Они позволяют ему отмести обвинения в плохом управлении, объясняя проблемы экономики тем, что он называет «внешним фактором».

Санкции также имели обратный эффект, позволив Путину еще больше консолидировать власть, поскольку он вознаграждает самых близких соратников за счет других элит. По данным Forbes, в 2014 г. 15 богатейших граждан России потеряли в среднем 20% своего состояния, но вернули 12% за первое полугодие 2015 г. после стабилизации рынка. Эти колебания отражают ситуацию в российской экономике в целом, но если детально изучить данные, можно выявить серьезную диспропорцию. В среднем миллиардеры, имеющие долю в компаниях, попавших под санкции, потеряли менее 3% своего состояния с января 2014 г. по июнь 2015 г., в то время как другие лишились 9%. Нет нужды выстраивать длинные логические цепочки, чтобы прийти к выводу, что Кремль защищает тех, кто связан с ним, перекладывая бремя санкций на других.

Санкции также помогли России приступить к созданию собственных финансовых институтов, которые в долгосрочной перспективе окажутся вне зоны влияния США. После того как американские сенаторы и некоторые европейские правительства предложили отключить Россию от международной межбанковской системы платежей SWIFT, Центробанк объявил о намерении начать переговоры о создании альтернативы с другими странами БРИКС – Бразилией, Индией, Китаем и ЮАР. Для уменьшения зависимости от Visa и MasterCard Россия предпринимает шаги по налаживанию собственной системы расчетов по банковским картам. Кроме того, удалось добиться прогресса в создании Банка развития БРИКС, который будет дублировать функции Всемирного банка и МВФ.

Хотя ни одна из этих инициатив пока не реализована, возникла тревожная вероятность того, что однажды Соединенным Штатам станет гораздо сложнее использовать экономические рычаги воздействия. В случае с Россией санкции провалились, но они могут сработать против небольших государств, которые из-за нехватки денежных резервов и отсутствия возможности активизировать внутреннее производство не смогут так легко компенсировать сокращение внешней торговли и инвестиций. Однако в мире, где все больше институтов находятся вне зоны влияния США и их союзников, таким государствам будет проще обойти санкции. Недавние меры против Ирана, связанные с его ядерной программой, вряд ли заставили бы Тегеран сесть за стол переговоров, будь у него была возможность обратиться к альтернативным организациям для получения банковского обслуживания и финансовой поддержки. Точно также постепенный отказ России от торговли в долларах в будущем сделает американские санкции менее эффективными, поскольку транзакции, оформленные в валютных свопах, не требуют доступа к финансовой системе Соединенных Штатов.

Принять провал

Если США по-прежнему будут настаивать, что для достижения эффекта от антироссийских санкций нужно больше времени, издержки продолжат расти, а вероятность изменений политики Кремля уменьшится. Запад должен отвечать на авантюризм Москвы, но другими средствами.

Для начала администрации Обамы следует предпринять последнюю попытку извлечь выгоду из санкций, предложив снять самые тяжелые ограничения для российского финансового и энергетического секторов в обмен на выполнение Москвой Минских договоренностей. Если предложение будет принято, это в лучшем случае станет небольшим успехом американской политики санкций: Минские соглашения главным образом являются результатом дипломатических усилий лидеров Франции и Германии, а целью американских санкций было не только обеспечение мира на востоке Украины, но и безусловный уход России из Крыма. Однако, поскольку ранее Кремль отказывался от компромиссов, предложение скорее всего будет отвергнуто. В этом случае Соединенным Штатам придется списать понесенные убытки и в одностороннем порядке снять большую часть санкций.

Менее затратные санкции, имеющие конкретные, узконаправленные цели, можно оставить. Запрет на въезд для представителей элиты следует продлить на несколько лет. Такие ограничения менее затратны – основное бремя ложится на правительственные структуры, а не на бизнес. Кроме того, представители элиты, близкие к Путину, будут ощущать неудобства, что, возможно, в некоторой степени удержит Москву от агрессивных действий. Санкции против компаний, напрямую связанных с аннексией Крыма, следует сохранить, поскольку они направлены не на сдерживание, а на препятствование получению прибыли от захвата территории, и достичь этой цели вполне реально.

Санкции, затрудняющие процесс модернизации Вооруженных сил России, тоже могут сыграть свою роль. США и Европа должны не только продолжить длительное замораживание активов и финансовые запреты, введенные против производителей оружия; необходимо также ввести новые ограничения на импорт вооружения из Западной Европы, в особенности на крупные закупки, такие как вертолетоносцы «Мистраль», которые Россия намеревалась приобрести у Франции, но в августе 2015 г. соглашение было аннулировано. Эти меры вряд ли заставят российское руководство изменить политику на Украине, но затруднят новые военные авантюры.

После прореживания санкций американским дипломатам следует приступить к работе с российскими коллегами по вопросам, не связанным с украинским кризисом. Вашингтон и Москва работали вместе над достижением соглашения по Ирану, и, несмотря на недавно начатую операцию России в Сирии, по-прежнему есть пространство для сотрудничества, чтобы прекратить гражданскую войну в этой стране. Хотя два государства по-разному видят будущее режима Асада, они заинтересованы в предотвращении дальнейшей экспансии «Исламского государства» (ИГИЛ), и это веская причина, чтобы попытаться найти многостороннее политическое решение для урегулирования. Вовлечение России в диалог по этому и другим вопросам, не связанным с Украиной, позволит избежать ее дипломатической изоляции, и не допустить создания Москвой альтернативных международных институтов или вступление в них.

Соединенные Штаты также должны предоставить дополнительную экономическую помощь Украине. Следует учитывать давние проблемы Киева с коррупцией и госуправлением, тем не менее увеличение поддержки поможет стране преодолеть экономические трудности, восстановиться после конфликта и в конечном итоге стать менее зависимой от России.

Наконец, чтобы урезать доходы России в долгосрочной перспективе, Вашингтону стоит попытаться обеспечить Европу альтернативным источником энергии. Хотя Соединенные Штаты являются крупнейшим в мире производителем нефти и природного газа, американские федеральные законы сейчас запрещают экспорт сырой нефти, а министерству энергетики требуется специальное разрешение на экспорт сжиженного газа. В октябре Палата представителей проголосовала за снятие этих ограничений, но президент пригрозил наложить вето. Это прискорбно, поскольку такой шаг не только принес бы выгоду американским компаниям и потребителям, но и помог европейским странам слезть с российской нефтяной и газовой иглы. Если российские энергетические компании потеряют потребителей, доходы государства упадут. И в отличие от санкций такая политика будет способствовать энергетической безопасности Европы, а не наносить ей вред.

Принять провал выбранной политики трудно. К чести администрации Обамы, она сделала это в случае с Кубой – возобновив дипломатические отношения, и с Ираном – выбрав путь переговоров. Пора признать провал и в случае с Россией.

Потому что высокие издержки от западных санкций нельзя оправдать их ограниченным эффектом. Соединенным Штатам стоит попробовать политику с меньшим количеством недостатков и с большими шансами на успех.

Опубликовано в журнале Foreign Affairs, № 1, 2016 год. © Council on Foreign Relations, Inc.

Внешняя политика в футляре экономики

Сценарии будущего

Яков Миркин – доктор экономических наук, зав. отделом международных рынков капитала ИМЭМО РАН.

Резюме Экстремальность внешней политики, личные амбиции людей, принимающих решения, способны довести напряжение слабой или даже растущей экономики до предела, вызвав ее быстрое разрушение или подтолкнув к угасанию на десятилетия.

Хитрость, искусство дипломатии, способность заставить считаться с собой – все это во внешней политике имеет пределы. Все, что может ужасать или восхищать «партнеров», определяется ресурсами, которые обеспечивает экономика страны. Внешняя политика Китая при ВВП на душу населения в 307 долларов (1980) не может не отличаться от сегодняшней, когда этот показатель достиг 8300 долларов (прогноз на 2015 г.) и впервые пересечется с Россией. Китай, формирующий 2,7% мирового ВВП (1980), и Китай, «весящий» 15,5% ВВП всего мира (прогноз 2015 г.) – разные фигуры в геополитике.

Эта азбука часто забывается. Преувеличенные представления об экономической мощи, размерах, прошлая слава, число всего того, что бьет, летит и поражает, – все это туманит головы, заставляя того, кто должен сберегать силы и быть осторожным на длинных дистанциях, бросаться вперед, как будто его мощь и влияние безграничны. Экстремальность внешней политики, личные амбиции людей, принимающих решения, способны довести напряжение слабой или даже растущей экономики до предела, вызвав ее быстрое разрушение или подтолкнув к угасанию на десятилетия. Примеров тому в мировой истории сколько угодно.

Какова экономическая реальность России и какую внешнюю политику эти реалии должны создавать?

Кто мы?

Мы – экономика 1 (одного) трамвая и 4 (четырех) троллейбусов в месяц. За месяц мы делаем чуть больше 200 металлорежущих станков и 200 плугов. Великая промышленность России производит в год 1 (одно) пальто на 140 человек, 1 (одну) пару трикотажных носков/колготок на одного человека, 1 (одно) платье на 20 женщин, 1 (одну) пару брюк на 12 человек, 1 (одну) деревянную кровать на 100 человек в год (Росстат, 2015).

Это – деиндустриализация. По продолжительности жизни мы на 122-м месте в мире (ВОЗ, 2013). В Палестинской автономии живут дольше, чем в России.

Мы – слабеющая экономика. Доля России в мировом ВВП, стартовав от 0,8% в 2000 г., достигла при высоких ценах на сырье 2,8% в 2013 г., а затем упала до 2,4% в 2014 г. и 1,7% в 2015 г. (прогноз МВФ). Мы – кризисная экономика. В 2015 г. снижение промышленного производства на 4–5%, розничной торговли – на 7–9%, экспорта-импорта товаров – на 35–40%, реальной заработной платы – до 10%, при инфляции в 15–16%, падении курса рубля в 2014–2015 гг. в два раза, фактическом сжатии кредита на 10–15% (Росстат, ЦБР).

Мы – огосударствленная экономика. Доля государства в реальном секторе выше 50%, в банках – 60%. Это экономика «слонов» – крупнейших компаний и корпораций, олигополий, со сверхконцентрированной собственностью, со слишком низкой долей среднего и малого бизнеса. Мы – сырьевая экономика. Она очень зависит от «внешних поводков» – цен на нефть и газ (65% экспорта товаров (2014)), от курса доллара к евро (чем он сильнее, тем ниже мировые цены на сырье), от ключевого клиента – Евросоюза. До 2015 г. 49–50% экспорта-импорта приходилось на ЕС, сегодня – 44–46% (ФТС). Но этот клиент хотел бы оторваться от нас. Документированная политика Евросоюза и Соединенных Штатов – сокращение доли России как поставщика сырья.

Риски старения экономики

Крупнейший риск – санкции, но не финансовые, а запреты на поставки оборудования. За месяц в России производят 200–250 металлорежущих станков (Росстат). В десятки раз ниже потребностей. Их ежегодное выбытие – десятки тысяч. 75–80% парка металлообрабатывающего оборудования эксплуатируется более 20 лет.

Это экономика, потерявшая за четверть века сотни научных школ и технологий. Критически зависимая от импорта: «Станкостроение (доля импорта в потреблении, по разным оценкам, более 90%), тяжелое машиностроение (60–80%), легкая промышленность (70–90%), электронная промышленность (80–90%), фармацевтическая, медицинская промышленность (70–80%), машиностроение для пищевой промышленности (60–80%)». Это оценка Минпромторга. «Доля импорта во внутреннем потреблении составляла в 2011–2012 гг. 62–66% по горячекатаному листовому прокату, 84,4–91,6% по холоднокатаному листовому прокату и 36,2–48% по сортовому прокату».

А как там санкции? Закупки машиностроительной продукции в дальнем зарубежье – прежде всего в ЕС – сократились на 46–48% в 2015 г. (ФТС). Импорт механического оборудования упал на 40–45%. Это значит, что экономике, которая была на технологическом пике к началу 2014 г., грозит если не коллапс, то устаревание, по образцу «Большого Ирана». Дать денег – не значит совершить модернизацию, даже если дать очень много. За четверть века мы во многом утратили способность производить средства производства для производства средств производства. Закупали технологии и оборудование, но не способность делать их.

В России 1,3–1,5 млн единиц механообрабатывающего оборудования, 50% оборудования старше 20 лет, ежегодно выбывает 60 тыс. станков (2011 г.). Доля импорта – почти 90% (2011 г.). Производство (2014 г.) – 6–7 тыс. станков в год. В 10 раз ниже минимальной потребности.

Получить технологии в Китае? Вопрос – каков уровень технологий, не являются ли они вторичными, будут ли они из первых рук, не запрограммированы ли мы на еще большее отставание? Еще один вопрос – насколько это вообще возможно? Китай находится в стратегическом диалоге с США и входит в тройку их крупнейших торговых партнеров. Потихоньку углубляются и военные связи между этими странами.

Доля Китая во внешнеторговом обороте добралась до 11,7% (январь-август 2015 г.). Пару лет назад – примерно 10%. Но в абсолютных объемах товарооборот с Китаем упал за год на 30%! И еще – пока это очень невыгодный клиент. У нас с Китаем – отрицательное сальдо экспорта-импорта. За январь-август 2015 г. – 3 млрд долларов в минусе. Не мы зарабатываем на Китае, а он зарабатывает на нас. Нужно вложить еще миллиарды, чтобы обрушить на КНР потоки сырья и выйти в плюс. Или не выйти. Сырье – против готовой продукции из Китая. Это уже реальность.

Взять технологии в Японии и Южной Корее? Но эти страны – стратегические партнеры Соединенных Штатов и находятся под их «военным зонтиком». Импорт технологий из этих стран, нравится нам это или нет, будет сталкиваться с ограничениями.

Финансовая реальность

У нас недостаточная финансовая глубина. Монетизация (широкие деньги/ВВП) – 52–55% ВВП (2013 г.), в Китае – почти 200%, в развитых экономиках – в среднем 80–120%. Доля России в глобальных финансовых активах (1–1,5%) в 2 раза ниже, чем ее доля в мировом ВВП. Еще ниже доля рубля в международном финансовом обороте.

Двузначный процент, невыносимый для бизнеса, высокая инфляция, зависимость от денег нерезидентов, склонность к «финансовым инфекциям», передаваемым из-за границы с двукратным усилением. Спекулятивная модель финансового рынка, живущего по закону американских горок. Или «русских горок», как их называют в США. Низкая насыщенность кредитами. Встроенная в экономику высокая немонетарная инфляция. Норма инвестиций – 18–20% ВВП вместо 25–30%. Это экономика увядания.

Двадцать лет (кроме 2006–2007 гг.) в России – чистый вывоз капитала. Мы создали уникальную по офшоризации экономику. Финансовый сектор – по сути, нерыночная среда. Он сверхконцентрирован (пять банков – 50% банковских активов, 20 банков – 75%, 60–70% денежных ресурсов в Москве). Сеть банков и других финансовых институтов сокращается со скоростью 8–10% в год.

После 2008 г. все более проблемны государственные финансы (дефицит бюджета, долги регионов, сжатие социальных/гражданских расходов, мегапроекты). Налоговая нагрузка в 37–40% ВВП сопоставима с развитыми странами ЕС, растущими с темпами 0,5–1% в год. При такой нагрузке в России просто не может быть сверхбыстрого роста и модернизации.

Мало денег. Мало инвестиций. Утлая финансовая лодочка. Мелкая, деформированная финансовая система, которая не способна поднять инвестиции для быстрого роста и модернизации.

Милитаризация экономики?

4,5% ВВП (2014 г.) – это очень высокий уровень военных расходов, и он возможен и даже необходим во времена «наверстывания упущенного», ускоренной модернизации армии, но на длинных горизонтах может стать железным вычетом из ВВП, резко ограничивающим рост экономики и гражданское потребление, что бы ни говорили о трансфере военной продукции в мирные сферы.

Этот уровень военных расходов (4,5% ВВП) – примерно 10-е место в мире среди почти 200 государств, сразу после Омана (11,6% ВВП), Саудовской Аравии (10,4%), Южного Судана (9,3%), Ливии (6,2%), Конго (5,6%), Алжира (5,4%), Анголы (5,2%), Израиля (5,2%), Азербайджана (4,6%) (2014, SIPRI). Почти все эти государства – на грани военных конфликтов или внутри них.

И еще одно «но». Нам еще только предстоит совершить свое собственное «экономическое чудо». Но все случаи сверхбыстрого роста и модернизации после 1945 г. произошли в странах с низкими военными расходами, при очень высокой доле инвестиций в ВВП.

Конечно же, у России особая роль и ответственность. Пусть будет все, что нужно для армии. Экономно, эффективно, не скупясь – самое современное, чтобы летало, доставало, поражало. Но российская экономика не имеет права становиться жестко милитаризованной. В ней не должно быть перебора пушек. Это утопит ее. Танки вместо трамваев. Корветы и фрегаты вместо речных пассажирских судов.

Из интервью президента ОАК Юрия Слюсаря: «В “Объединенной авиастроительной корпорации” военные программы обеспечивают порядка 80% выручки… и для авиастроительной корпорации являются основой бизнеса…». Авиастроение – военная отрасль? В «Объединенной судостроительной корпорации» 90% доходов – от военного судостроения. Вот что ОСК пишет в своем годовом отчете за 2014 г. (с. 51). В России речной флот – более 23 тыс. судов (2012). Большей частью они построены в 1970-е – 1980-е годы. Их средний возраст – 30–40 лет. К 2020 г. 80% судов должны быть выведены из эксплуатации. Но пассажирские суда (речные, морские, на подводных крыльях) в России строят по штуке-две в год.

Мы рискуем получить к 2020-м гг. нечеловеческую экономику с уровнем милитаризации выше, чем это было в 1980-е годы. В ней будет делаться меньше «гражданской продукции», чем даже в это трижды поминаемое время, потому что утеряна способность производить многое из того, что можно купить в обмен на сырье. Мы резко ограничены в гонке вооружений возможностями экономики, в которой не делаются самые простые вещи. Российская экономика, переходящая к формуле «сырьевая + аграрная + военная» – неправильная экономика.

Давление глобальных финансов

Российская экономика жестко коррелирована с мировыми ценами на сырье – нефть, газ, металлы, продовольствие. С 2000-х гг. сырье стало финансовым товаром. Мировые цены формируются на биржах товарных деривативов Нью-Йорка, Чикаго, Лондона, Канзас-Сити, Миннеаполиса. Они очень зависят от доллара как мировой резервной валюты. Цены – в долларах, основная часть расчетов – в долларах. Когда курс доллара к евро падает, цены на нефть и другое сырье, при прочих равных, растут. Когда доллар укрепляется – наоборот, падают.

Но у доллара с 1970-х гг. – длинные 15–17-летние циклы «ослабления – укрепления». 2001 г. – середина 2008 г. были золотым временем для России. Многолетнее ослабление доллара к евро, когда цены на сырье многократно росли. После кризиса 2008 г. доллар стал циклически укрепляться. В 2011 г. началось падение цен на металлы. С 2011 г. алюминий, медь, золото, черные металлы намного подешевели. Медь – в два раза, алюминий – на 45%, золото – на 42%, серебро – на 70%. C 2012 г. падают цены на зерно (примерно на 45%). С лета 2014 г. резко снизились цены на нефть и газ. Нефть сегодня в два раза дешевле, чем год с хвостиком назад. Все это – товары российского экспорта.

Прогнозируется, что укрепление доллара к евро продолжится в 2015–2018/2019 годах. Впереди – «эпоха сильного доллара». При прочих равных, это означает в будущем «территорию низких цен» на сырье. В 2016–2018/2019 гг. высока вероятность дальнейшего снижения цен на сырье до 70–80% от уровня конца 2015 г. или, по меньшей мере, стабилизации их на сегодняшних «внизу», несмотря на рост спроса, связанный с оживлением мировой экономики.

Это – плохие новости для нашей экономики. Облегчения (циклическое ослабление доллара, рост цен на сырье как на финансовый товар) можно ждать с 2020–2021 годов.

А что замечательного?

Мы – великая сырьевая экономика. Россия занимает в мире по производству нефти – 1–2-е места; алмазов – 1-е место; природного газа – 2-е место; ячменя – 1-е место; алюминия – 2-е место; титана – 2-е место; золота – 3-е место; серебра – 4-е место; стали – 5-е место; пшеницы – 5-е место; ржи – 2-е место; лесоматериалов – 6-е место; меди – 7-е место; цинка – 11-е место. 2-е место по экспорту вооружений; один из крупнейших производителей минеральных удобрений (2010–2014 гг.).

Макроэкономические сценарии будущего

Когда перебираешь – кубик за кубиком – все то, что составляет существо российской экономики, становится ясно – она на перекрестке. Перед ней острые, может быть, отчаянные вызовы, частью внешние, частью – внутренние, сложившиеся в результате ее эволюции за четверть века как не слишком удачного экономического проекта. На эти вызовы нужно дать убедительные ответы.

Тот сценарий, который будет реализован, жестко определит и внешнюю политику России в 2016–2025 гг. Она будет внутри его «футляра». Можно прогнозировать четыре сценария макроэкономического будущего.

«Цунами». Вероятность – 10–15%. Внешний удар (доллар до 1,0–0,95 к евро, цены на нефть до 25–30 долларов за баррель, финансовая инфекция от шока на рынке акций США, приступа долгового кризиса в Европейском союзе или иного системного риска). Обострение кризиса внутри России, политический шторм, замыкание, антизападничество, маргинализация идей, уход в «башню из слоновой кости». Бойкот, страна, завернутая в санкции. Похоже на то, что марксисты называли азиатским способом производства. «Большой Иран».

Заповедник раритетной техники. Милитаризованная экономика, существующая по формуле: «сырьевая + аграрная + военная». Морально устаревающая держава. Негативный кадровый отбор. Сверхвысокие политические риски. Страна – надлом.

Попытка «рвануть вперед» (ежегодный рост ВВП на 5–7%, норма накопления – до 30–35% (сегодня – 19–20% ВВП), бум военных расходов, мегапроектов. «Упремся лбом» в технологический тупик/бойкот. Техническое отставание до 30–40 лет. Рост конечного потребления государства до 20–22% ВВП (сегодня –

18% ВВП). Сокращение потребления домашних хозяйств. Пустые полки магазинов.

На горизонте в 5–10 лет – резкое замедление экономики до 0–2% (или минуса).

Печатный станок. Дефицит бюджета покрыт нерыночными кредитами/займами Банка России. Фиксированный валютный курс. Замораживание цен. Продуктовый дефицит. Дальнейшее огосударствление. 80–90% экономики – в руках государства. Сжатие финансового рынка в десятки раз. Неконвертируемая валюта, закрытый счет капитала. Снижение производительности труда и реальных доходов населения.

«Замороженная экономика». Вероятность – 45–50%. Полузакрытая стагнационная экономика с устаревающими технологиями, большими амбициями и со все большей концентрацией сил и средств в ВПК. Стабилизация на более низком уровне. Все процессы заморожены, заграница потихоньку сокращает зависимость от России как якорного поставщика сырья. Типичная латиноамериканская экономика, со сверхвысокой концентрацией собственности, огосударствлением, избыточными регулятивными издержками. Полурыночная среда, олигополии.

На горизонте в 5–10 лет? Технологическое устаревание год от года. Изощренная изоляция со стороны индустриальных стран, сохраняющих, тем не менее, потоки сырья из России. Дальнейшее упрощение структуры экономики. Деиндустриализация. Естественно низкие темпы роста в 0–2%. Норма накопления – 18–24% ВВП. Волатильность экономики. То резко вниз, то прыжком вверх вслед за мировыми ценами на сырье, динамикой мегарасходов в России (ВПК, мегапроекты).

Вечные скачки курса рубля, условно говоря, от 40 до 100 руб. за доллар и ниже. Ежегодно заносимые финансовые инфекции, шоки. Финансовые рынки, капитализация пляшут от плюс 20–30% до минус 20–30%. Холодные, спекулятивные рынки. Рост рисков неконвертируемости рубля, закрытия счета капиталов (полного или частичного). Низкая монетизация (М2/ВВП) – 40–55% ВВП, кредиты – 35–45% ВВП. Процент – выше 10–20%.

Инфляция стремится за 10%. Встроенный немонетарный рост цен. Высокое налоговое бремя. Доходы правительства/ВВП – 36–40% и выше. Конечное потребление государства – 17–19%. Редкие острова иностранных инвестиций в сырьевые проекты. Утечка мозгов, капиталов, низкий рост производительности труда, «замораживание» реальных доходов населения.

Рапорты о трудовых победах и успехах экономики. Сползание к дестабилизации в будущем.

«Управляемый холод». Вероятность – 30–35%. Замена большинства управляющих во всех эшелонах власти, приход команд молодых технократов под лозунгом рациональности, развития, модернизации. Кадровые перестановки в рамках неизменной системы ценностей и вертикали власти. Аналог – Испания Франко середины 1950-х – начала 1960-х годов.

Последствия – менее однозначный, более «хитрый», но аналог второго сценария. Та же модель экономики с элементами модернизации, реконструкции, «новыми деталями». Эффективность – чуть выше, волатильность – чуть мягче, сползание к дестабилизации – чуть замедленнее.

«Внезапный поворот». Вероятность – 5–10%. Попытка создать собственное «экономическое чудо», уйти в финансовый форсаж, совершить максимум для того, чтобы высвободить энергию бизнеса и среднего класса, создать все, чтобы центром экономической политики было качество и продолжительность жизни, рост имущества семей из поколения в поколение.

Другая риторика. В экономике – быть «либеральнее самых либеральных». Тезис для тех, кто снаружи – «ведь у нас очень либеральная проевропейская страна». Политика дешевого кредита, дешевого процента, умеренно заниженного валютного курса рубля, сильных налоговых стимулов за рост и модернизацию, сокращение налогового бремени, урезание регулятивных издержек, подавление немонетарной инфляции, твердое антимонопольное регулирование, максимум льгот для среднего и малого бизнеса в пользу роста активов среднего класса.

В политическом плане – новый взгляд на эволюцию Европы (мост «ЕС + Россия» = интегрированная экономическая система). Замораживание внеэкономических конфликтов. Курс США и Германии на реальную интеграцию России. «Вбирание» России как противовес радикализму, набирающему силу на Востоке.

Выход на устойчивую, долгосрочную траекторию роста в 5–8%. Норма накопления – 30–34% ВВП. Рост – все менее сырьевой. Новая индустриализация. Активный трансфер технологий и мозгов в Россию.

Налоговая нагрузка – 28–32% ВВП, конечное потребление государства – 14–15% ВВП. Монетизация (М2/ВВП) осторожно растет с 40–45% до 80–100%. Насыщенность кредитами – до 70–80%. Инфляция снижается до 2–4%. Валютный курс – стабилизация сначала в районе 65–67 руб./доллар, затем все медленней, в меру ослабления инфляции, годами ползет ниже к 70–90 руб./доллар и т.д. Рубль – «умеренно ослаблен» к доллару и евро. Капитализация рынка акций – до 100–120% ВВП. Огосударствление экономики падает с 50–60% до 20–30%. Взрывной рост прямых иностранных инвестиций. Доля инвестиций через офшоры сокращается с 70–80% до 20–30%. Уверенный рост доли среднего и малого бизнеса в ВВП, производительности труда, реальных доходов. Россия – чистый экспортер капитала – становится на 10–15 лет его чистым импортером, прежде всего в части прямых иностранных инвестиций.

Только четвертый сценарий смешивает все карты на столе. Он дает возможности смягчить, а в будущем – урегулировать геополитические конфликты. Создает энергетику, которая «съедает» все риски, оставляет людей и капиталы дома, собирает вокруг Москвы бизнесы и государства и делает невозможной саму мысль об отъезде. Из удачного проекта не уходят и не уезжают. В него стремятся.

Первый-третий сценарии делают экономическую и социальную стабильность все более хрупкой. Заранее известно, что неизбежны ее сломы. Если не сегодня, то через пять лет. Не через пять, так через десять. По статистике, в развивающихся экономиках кризисы происходят с частотой 1–2 раза в 10–15 лет, особенно когда страна так зависит от курсов иностранных валют, цен на сырье, доступа к импорту технологий и при этом находится под растущим внешним идеологическим и силовым давлением.

Четыре сценария внешней политики

«Цунами». Новая холодная война, гонка вооружений, но с опорой на значительно меньшие ресурсы и сферу влияния, чем СССР. Воинственная риторика, яркий антиамериканизм. Попытка создать мировую сеть военных присутствий. Булавочные уколы, дипломатия канонерок, риски случайных прямых столкновений, прямые линии, переговоры о разоружении, запрещении и предупреждении. Демонстрации силы, втягивание в региональные, точечные конфликты. Главная политика – ядерное сдерживание. Дипломатия – ее оболочка.

Россия обложена санкциями, запирающими ее в собственном доме. Мир белого и черного. Мир империй зла и добра. Россия теряет влияние на постсоветском пространстве, расширяет связи с государствами, находящимися в самых напряженных отношениях с Западом. Работа с партиями крайне правого или левого спектра. Изображение мини-СССР начала 1980-х годов.

Эта политика имеет жесткие экономические границы. Ее «не потянуть» – ни по уровню технологий, ни по человеческому капиталу и материальным ресурсам. Стремительно устаревающая милитаризованная экономика после четверти века утечки мозгов и утраты научных школ. Перекрыт доступ к новым технологиям и оборудованию. Прямая изоляция. Результат – надлом, конфликт, риски распада, угроза лобовой войны на изломе.

«Замороженная экономика». Оттенков в российской политике многим больше. Она – смешанная. В ней – 40–50% от первого сценария, а на 50–60% – остатки интеграции 1990-х – 2000-х гг., мотивы экономической экспансии (ЕАЭС, поворот на восток), удержание ниши в G-20 и в системе глобального регулирования (финансы, торговля, налоги, климат, Арктика и т.п.), «холодный мир» с ЕС (ключевой клиент российской экономики), посыпание «песка под ногами США» в любых возможных точках, минимальное, холодное партнерство с ними там, где интересы совпадают. Мучительные попытки перетянуть на себя Китай, опровергаемые самой природой этого существа.

Игра в великую державу. Политика треугольников, четырехугольников, любых мини-союзов, в которых дружат против кого-то. Поиск «несимметричных ответов» – точечных ударов, неожиданных ходов как рычагов для достижения целей малыми силами. Рекультивация идей 1970-х – 1980-х гг. – «разрядка», «паритет».

Дефицит идеологии, идей, которые можно было бы экспортировать. Православие, особая цивилизационная роль, примитивно толкуемое «евразийство» как способ отгородиться от Запада – все это экспортные товары ограниченного применения. Спецпропаганда во всей своей красе.

Попытки использовать еще советские опорные площадки, с которых осуществлялось влияние (арабский мир, Латинская Америка), апеллировать к XIX веку (панславизм), «традиционным связям» (Индия, Африка и т.п.). В повороте на Восток, в разной степени близости и диалогах с Китаем и другими индустриальными государствами Азии под оболочкой геополитики будет все больше скрываться «обмен сырья на бусы», а лучше – сырья на технологии и оборудование. Чем дальше от экономики, тем формальнее будут союзы и партнерства, основанные на остатках российской влиятельности. Самый широкий промышленный шпионаж, чтобы возместить нехватку идей и инноваций.

Всему этому будет решительно мешать дефицит ресурсов и экономика. Если бы она росла до 3–5% мирового ВВП, успешно проходила бы все стадии открытости и модернизации и если бы при взгляде на нее разгорался аппетит глобальных инвесторов, то все эти танцы встречали бы возрастающий интерес и уважение в мире.

Это внешняя политика перенапряжения, которая, как и в первом сценарии, неизбежно, пусть и на более дальних расстояниях, приводит российскую экономику к милитаризации и надлому. Тем более что курс США и ЕС в этом сценарии – мягкая изоляция, уход от сырьевой зависимости от России, прорывающаяся конфликтность, огораживание, отбуксировка в док, пока естественная ржавчина и закрытость не съедят все то, что гарантированно в ответ уничтожает. И, как и в первом сценарии, огромные, постепенно нарастающие риски прямого столкновения.

«Управляемый холод». Похоже на политику Франко конца 1950-х гг., поддержанную Соединенными Штатами и Европой (этому есть документальные свидетельства). Именно тогда были заложены основы испанского экономического чуда эпохи «после Франко».

Внешняя политика России становится мозаичнее, многоцветнее, в ней есть что-то от первого сценария (20–30%), от второго (50–60%), но появляются новые элементы (10–30%), рассчитанные, скорее, на будущее. Ноты сотрудничества чуть ярче. Потихоньку возвращаются глобальные инвесторы и крупные иностранные финансовые институты, возобновляется перенос производств в Россию.

Все это требует, чтобы дипломатия обслуживала, скорее, рост экономического и человеческого оборота между странами, чем полемику. Прекращаются взаимные публичные истерики в военной области. Чуть менее жестким становится идеологическое противостояние. Зоны противоречий замораживаются. Меньше настроя на конфронтацию «Россия–Запад» в институтах глобального регулирования. Начинают вновь вспыхивать точки военного сотрудничества.

Однако базовый конфликт не решен. Стагнирующая, слабеющая, устаревающая экономика с растущим военным механизмом внутри и работающая на пределе возможностей как основа внешней политики. Здесь нет ничего для роста российского влияния. Дипломатия «сдавлена» естественными барьерами, которые создает хаотичная экономика и идеология государства «латиноамериканского типа».

«Внезапный поворот». Эта внутренняя политика немедленно приводит в ступор глобальных игроков. В стране – почти изгое, которую костерят на всех перекрестках, возникает «проевропейская политика». Воистину чудо – или экономическое чудо. Начинают слабеть темы противостояния, антиамериканизма, евразийства, особого пути. На первое место выносятся качество и продолжительность жизни, обогащение семей, рождаемость, здоровье, собственность и успех, рост экономики, свобода бизнеса, низкие риски, Россия как дом, обустраиваемый по лучшим стандартам.

Во внешней политике России это означает рациональность, жизнь в границах, очерченных экономикой. Временный отказ от глобальных амбиций, от попыток реально влиять в каждой значимой точке мира. Это отход от политики перенапряжения сил, растраты жизней и уничтожения национального богатства, которая триста с лишним лет делала из России военную экономику, из бюджета – военный бюджет, из населения – мобилизационный корпус.

Рациональность – не значит неучастие. Это участие, но только в ключевых, принципиальных для безопасности России точках. Всего лишь двадцать лет спокойствия. Двадцать лет замороженных конфликтов, роста и модернизации экономики, приумножения населения, свободы бизнеса. Двадцать лет «вооруженного нейтралитета».

«Нейтралитет»? Утопия, смешно – объявление Россией о нежелании вмешиваться в конфликты за ее границами? А бросать вызов в почти каждой возможной точке – не смешно? «Нейтралитет» не предполагает слабой армии. Наоборот, это сильная, современная ядерная триада.

Эта политика – другой взгляд на каждого из нас. Мы – не «население», не расходный ресурс. В этой модели мы – что-то другое. Каждый из нас – огромная ценность. Каждый – «швейцарский гном», который сидит на богатствах России. Каждый – тот, кто, вместо того чтобы тратить бесчисленное время на дебаты и манифестации, должен иметь все прелести природной ренты, работать, работать беспредельно, приумножая семейные капиталы – и тем самым те активы и бизнес, которые называются «российскими». Мы можем стать «нейтральными», чтобы создать Швейцарию и Швецию, умноженные на десять. Мы в этой модели – ресурсная территория всего мира, держатели потенциала, торговцы со всем миром, золотых дел мастера.

Но что же даст это «экономическое чудо» в области внешней политики? Конфликты на постсоветском пространстве будут заморожены. «Новая Россия» – сигнал для возобновления интеграции «ЕС–Россия». Будет – не сразу, может быть, в течение 5–10 лет – перезаключен контракт с Западом, дана «отмашка» на прямые инвестиции в Россию. Взаимопроникновение экономик и обществ по линии «Россия–Китай, новые индустриальные государства Азии» происходит не только и не столько по модели «обмен сырья на бусы». Со временем восточный вектор получит иное качество – обмен знаниями, технологиями, продукцией с высокой добавленной стоимостью как основа будущих «союзов» и «партнерств» в Азии. Возникнет нечто новое – центростремительное движение к России вместо центробежного 1989–2010-х годов. Совсем другая внешняя политика, в которой будут меряться не только и не столько силами армий, сколько весом и качеством экономики. Германия, Япония, Китай, Южная Корея – примеры из этой серии.

Война конгресса США против Венских соглашений с Ираном Игорь Николаев

Противодействие реализации Венских, 2015-го года, соглашений с Ираном по его «ядерному досье» сближает американских конгрессменов и сенаторов настолько, что они готовы забыть о партийных разногласиях. Демократы и республиканцы в борьбе за сохранение существующих санкций против Тегерана и введение дополнительных, уже по новым поводам, сформировали единый фронт, объединились в громящий политический кулак.

Который раз за разом обрушивается на головы представителей Белого дома, не давая им в связи с грядущими пост-выборными переменами спокойно подготовиться к отъезду из обжитых кабинетов, добавляя седых волос и провоцируя учащенное сердцебиение. Да, Обаме и Керри в минувшем году удалось провести через Капитолий объединенный Комплексный план действий (JCPOA) по ядерной программе Ирана, но, судя по всему, и Конгресс, и Сенат США полны решимости сделать все, чтобы эта победа администрации в тонкой и деликатной сфере американо-иранских отношений осталась единственным светлым пятном на общем, достаточно безрадостном, фоне.

Тактика, избранная антииранской группировкой на Капитолии, достаточно беспроигрышна. Нет необходимости атаковать Венские соглашения «в лоб», поскольку и достаточно поздно это делать, и особых плюсов к политической репутации «ястребов» это не добавит – ведь еще вчера многие из них говорили о том, что Комплексный план действий, ни много ни мало, серьезная победа американской дипломатии, заставившая Иран подчиниться воле «международного сообщества». Но вполне возможно наносить и самим Венским договоренностям, и американо-иранским отношениям множество пусть мелких, но достаточно болезненных «укусов».

С одной стороны, эти «укусы» провоцируют Тегеран на резкие высказывания и шаги – а ведь это вполне себе повод для жесткой реакции Вашингтона. А с другой – внешне незаметно, исподволь, выстраивается новая система санкций, уже не связанная напрямую с иранским «ядерным досье».

«Первой ласточкой» такого подхода стал одобренный на Капитолии законодательный акт HR 2029, ограничивающий в связи с террористической угрозой безвизовый въезд на американскую территорию как граждан некоторых стран, так и иностранцам или лицам с двойным гражданством, выезжавшим в Иран, Сирию, Ирак и Судан в течение последних пяти лет. По сути, это серьезный удар по деловым связям американских и иранских бизнесменов. «Если правительство США полностью реализует новый закон, это может сработать против JCPOA», - прокомментировал решение американских властей глава иранского МИД Джавад Зариф, но его оценку в Вашингтоне вполне намеренно проигнорировали. А как иначе? Борьба с терроризмом – дело святое, тут не до реверансов…

В процессе обсуждения уже подписанных Венских соглашений возник и еще один интересный нюанс. Даже сторонники JCPOA в американской элите считают, что спешить со снятием санкций с Ирана не стоит. Полугодовая или даже годовая пауза в этом вопросе не только не помешает, но и даже пойдет на пользу, поскольку позволит получить абсолютные доказательства добросовестности Тегерана в выполнении условий соглашения по его ядерной программе.

Отчасти эту точку зрения разделяет и Джон Керри, который с некоторым недоумением признал, что свои обязательства Тегеран выполняет хоть и безукоризненно, но, по мнению американских чиновников «слишком быстро», и объем работы, на который ему отводился срок до весны 2016-го года выполнил в рекордно короткие сроки. Стремление администрации Роухани получить первые ощутимые результаты Венских договоренностей к предстоящим 26 февраля сего года парламентским выборам в стране – отсюда и оперативность в решении сложнейших вопросов, от вывоза обогащенного урана до демонтажа центрифуг – поставили Вашингтон, где некоторые уже изготовились обвинить Иран в «затягивании процесса реализации JCPOA», в несколько неловкое положение.

Новые поводы для санкций: ракетная программа Тегерана…

Но разве могут демократы оставить своих однопартийцев – Обаму и Керри - в затруднительном положении? Тем более, что эта поддержка прекрасно укладывается в планы антииранского лобби? И вот уже конгрессмен Дебби Вассерман Шульц, председатель Национального комитета Демократической партии США, заявляет: «Соединенные Штаты и наши союзники должны незамедлительно принять карательные меры и послать четкий сигнал Ирану, что нарушение международных законов, договоров и соглашений, будет иметь серьезные последствия». О чем это она? О старте в США новой антииранской кампании, связанной, на этот раз, с ракетной программой Тегерана.

Собственно, как на финальном этапе переговоров «шестерки» с Ираном, так и после подписания Венских соглашений серьезные аналитики указывали, что именно ракетная программа Тегерана будет использоваться антииранской коалицией и ястребами в Вашингтоне как для саботажа JCPOA, так и в качестве предлога для новых санкций. Что, собственно, и произошло.

Но если раньше эту тему активно продвигали республиканцы, то сегодня к ней активно подключились и демократы, легко идущие на коалицию со своими вчерашними оппонентами, да так идущие, что, как уже говорилось выше, стираются все партийные различия.

«Администрация Обамы должна наложить на Иран ряд серьезных санкций в связи с испытанием им баллистических ракет, способных доставлять ядерное оружие», - требуют республиканцы.

«Бездействие со стороны Соединенных Штатов создаст ложное впечатление, что в связи с ядерной сделкой международное сообщество утратило желание привлекать иранский режим к ответственности за поддержку терроризма и другие действия в регионе», - говорится в письме шести конгрессменов-демократов Обаме. Сходство во взглядах и интонациях, как может видеть читатель, полное.

Да и объект для атаки выбран безукоризненно. Тегеран неоднократно подчеркивал, что его ракетная программа не может и не должна быть предметом обсуждения. В ответ на американское возмущение проведенными недавно испытаниями ракет класса «Эмад», спикер иранского парламента Али Лариджани демонстративно посетил подземную ракетную базу и тепло поблагодарил ее персонал за большой вклад в обеспечение безопасности Исламской республики. Ястребы в Вашингтоне утверждают, что ее реализацией Иран нарушает резолюцию Совета Безопасности ООН, запрещающую ему осуществление исследований и работы, связанные с созданием баллистических ракет, способных доставлять ядерное оружие. Иранская сторона в ответ приводит два вполне безупречных с точки зрения логики и права аргумента: во-первых, конструкция тех же ракет «Эмад» не предусматривает размещение на них ядерных зарядов.

Во-вторых, иранская ракетная программа носит оборонительный характер и является ответом на американские массовые поставки самой современной военной техники в Израиль и Саудовскую Аравию. Здесь, кстати, подкрепляя позицию Тегерана, вполне уместно будет напомнить, что только в прошлом году, стремясь сгладить недовольство Тель-Авива и Эр-Рияда Венскими соглашениями, Вашингтон принял решение о предоставлении им военной помощи на сумму около шести миллиардов долларов. А всего с 2013 года, с момента активизации переговоров «шестерки» с Ираном, объем поставок самого современного вооружения Израилю и монархиям Персидского залива составил почти 46 миллиардов долларов. «Иран окружен странами, получающими из США самые сложные системы вооружений. Поэтому он должен модернизировать свой арсенал для сохранения равновесия», - справедливо замечает аналитик из Принстонского университета (США) Сайед Хоссен Мусавиян. – «Это вполне законное беспокойство о собственной безопасности».

Но логика и антииранизм – вещи совершенно несовместимые. Натиск антииранской коалиции республиканцев и демократов на Белый дом был столь силен, что администрация дрогнула. И на прошлой неделе уведомила Конгресс о планах введения санкций в отношении иранских компаний и должностных лиц, связанных с ракетной программой Исламской республики. «Мы будем налагать санкции в тот момент… когда, по оценкам экспертов, они окажут максимальное влияние [на Иран]», - заявил пресс-секретарь Белого дома Джошуа Эрнест. – «И эти решения не подлежат обсуждению с иранской стороной или кем-то еще».

Словом, вопрос о новых санкциях практически решен. И совершенно излишне говорить, какое негативное последствие они окажут на реализацию Венских соглашений. Но ведь в этом – и суть плана, который реализует действующая на Капитолии антииранская коалиция.

… а также «терроризм» и «экспансия в регионе»

Помимо устойчивого антииранизма, коалиция республиканцев и демократов также отличается методичностью и предусмотрительностью. «Ракетная программа Ирана как повод для создания новой системы санкций – хорошо, но дополнения к ней, позволяющие расширить сферу ее применения - лучше», - считают капитолийские сидельцы. И вот уже республиканец Джозеф Кеннеди III-й (Joseph Patrick «Joe» Kennedy III) и демократ Тед Дойтч (Theodore E. Deutch) предлагают законопроект по введению санкций против Ирана не только за его ракетную программу, но и в связи с «нарушением прав человека, а также поддержкой терроризма».

Не отстают и их коллеги, подготовившие системный и масштабный пакет законодательных актов против одной из системообразующей для Исламской республики Иран структуры – Корпуса стражей исламской революции (КСИР). Санкции здесь просто тотальные и под них попадают все и вся: поддержка законного правительства Асада в Сирии, участие в обходе американских и международных санкций, «причастность к финансированию терроризма», «деятельность любого предприятия или организации, в которой представители КСИР имеют 20 и более процентов участия» … И так далее, и тому подобное.

Очередное обострение перманентного конфликта Тегерана с Саудовской Аравией, спровоцированное казнью выдающегося шиитского деятеля шейха Нимра ан-Нимра также дало толчок законотворческим инициативам антииранской коалиции на Капитолийском холме. С подачи сенатора Кёрка (Mark Kirk), убежденного «ястреба» и последовательного противника любого мирного диалога с Тегераном, инициирован законопроект о поддержке прав государств и органов власти вводить экономические санкции против Ирана – своего рода карт-бланш для региональных союзников США из числа тех же монархий Залива и примкнувших к ним властей Сомали или, к примеру, Джибути. Теперь за вражду с Тегераном они могут рассчитывать не только на моральную поддержку, но и, возможно, на вполне материальные выгоды в финансовом и военно-техническом выражении.

Список антииранских инициатив, гуляющих сегодня по коридорам конгресса и сената США, вполне можно было бы продолжить еще на пару страниц минимум. Но суть не в их количестве. А в том, что большинство из них в нынешнем году вполне имеют шанс пройти чистилище слушаний и стать полноценными законодательными актами. Каждый из которых по отдельности вроде бы и не слишком масштабен, и не слишком сильно бьет по Венским соглашениям. Но это только на первый взгляд. И Обама, и его администрация – «хромые утки», у которых просто не хватит ни желания, ни ресурсов бороться с этой тактикой «мелких укусов». И более чем велика вероятность того, что план коалиции противников JCPOA – создать новую систему антииранских санкций, которая, к тому же, если не разрушит, то максимально осложнит процесс реализации Венских договоренностей – вполне может увенчаться успехом.

******

По большому счету, задача антииранской коалиции республиканцев и демократов заключается в том, чтобы переждать 2016 год. Дождаться того, когда Белый дом покинут инициаторы переговорного процесса с Ираном и авторы соглашения по ядерной программе Ирана. Но ожидать этого события не пассивно, а в непрерывных трудах по созданию новой системы санкций. Лидеры этой коалиции уверены, что новая администрация займет в отношении Тегерана более жесткую позицию. Тут-то и окажутся востребованы все законодательные заготовки, которые они отвоевывают у утомленных Обамы и Керри сейчас – без перерыва и компромиссов.

Самые голодные страны мира в 2015 году

Представители ООН заявляют о том, что жители сирийского города Мадайя голодают из-за блокады, которая помешала поставке продовольствия в город в октябре 2015 г.

Сирийское правительство разрешило конвою ООН войти на территорию страны, и "Мировая продовольственная программа ООН" готовится поставить гуманитарную помощь жителям города в ближайшем будущем.

По оценкам ООН, 400 тыс. сирийцев оказались в осажденном городе без доступа к медицинской помощи и жизненно важным ресурсам.

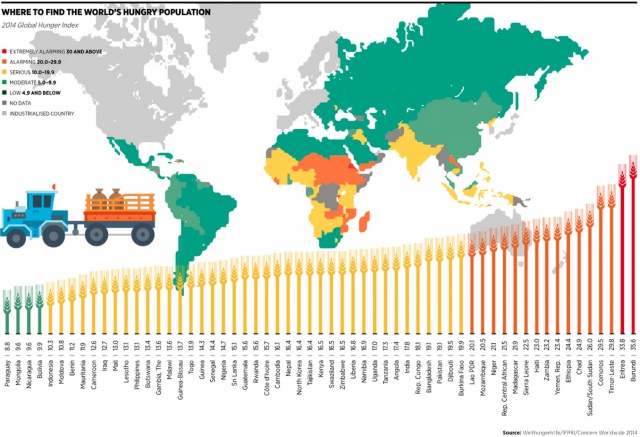

На сегодняшний день в мире более 795 млн человек голодают. Голод стал одной из самых серьезных мировых проблем. А недоедание и голод – это самый большой риск для здоровья человека во всем мире.

Миссия ООН – прекратить голод, и организация добилась значительных результатов в борьбе с голодом во всем мире. В 2015 г. в мире количество голодающих сократилось на 219 млн человек по сравнению с 1990-1992 гг., и большая часть (72 из 129) стран достигло цели развития тысячелетия ООН по сокращению вполовину уровня голода к 2015 г.

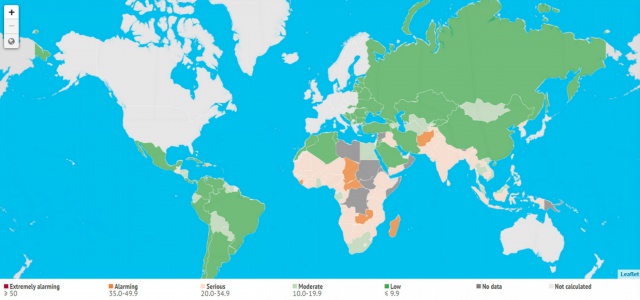

Однако во многих странах по-прежнему высокие уровни голода, как можно увидеть на карте 2015 Global Hunger Index.

Страны, которые наиболее подвержены риску голода, это обычно те страны, где наблюдается вооруженный конфликт, политическая нестабильность, кризис, связанный с климатической ситуацией, или все вышеперечисленные угрозы.

Всемирная продовольственная организация отмечает, что "природные катастрофы, политическая нестабильность и беспорядки среди гражданского населения существенно затормозили прогресс" борьбы с голодом.

Каждый пятый человек, страдающий от недоедания, живет в кризисной обстановке: слабые правительства и высокий риск смерти и заболеваний.

Мировой индекс голода 2015 Global Hunger Index связывает вооруженные конфликты и голод.

Алекс де Ваал, один из составителей индекса, отмечает: "Совершенно ясно, что конфликт – это основная причина постоянного голода". И действительно, многие страны, которые были обозначены в исследовании как страны с высоким уровнем голода, в настоящий момент переживают или недавно сталкивались с вооруженным конфликтом на своей территории.

Две страны, которые занимают две верхних строчки в рейтинге голода, это Центрально-Африканская Республика и Чад, где население в течение многих лет живет в условиях нестабильности.

Несмотря на то что ситуация ни в одной стране не получила статуса крайне тревожной, важно отметить, что не было данных по таким странам, как Бурунди, Конго, Эритрея, Сомали, Южный Судан и Судан, а именно эти страны получали статус высокого риска в предыдущие годы, как показано на графике за 2014 г. - 2014 Global Hunger Index.

Многие из этих стран оказались зоной вооруженного конфликта.

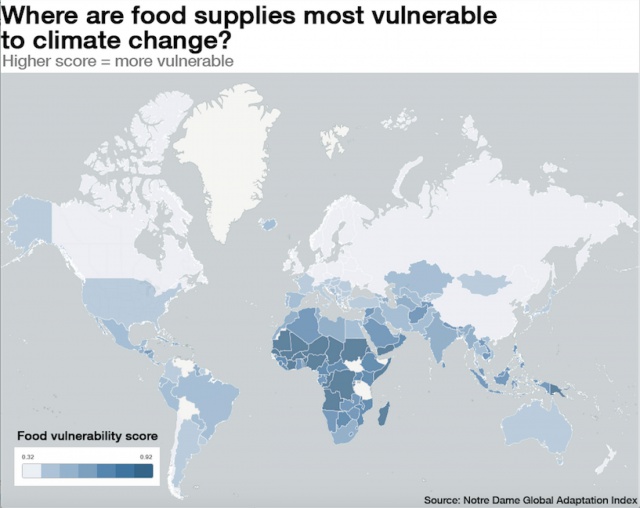

Тем временем климатические изменения и природные катастрофы повысили риски и уровень уязвимости поставок продовольствия по всему миру, что привело к росту уровня голода.

Миллионы жизней находятся под угрозой, связанной с климатическими катаклизмами, и, как сообщает Всемирная продовольственная программа, население развивающихся стран является наиболее уязвимым.

На карте ниже показаны страны, в которых наиболее высоки риски для продовольственных поставок в связи с климатическими катаклизмами.

Самые уязвимые страны в основном расположены в Африке и Юго-Восточной Азии. Это те же страны, которые сталкиваются с самым высоким уровнем голода населения.

След казней в Саудовском королевстве

Борис ДОЛГОВ

Казнь в Королевстве Саудовская Аравия (КСА) 47 человек, обвинённых в «терроризме», состоялась по приговору местного суда, и сразу за этим последовало заявление Генерального секретаря ООН, выразившего сомнение и в объективности суда, и в правомерности приговора. Большая часть казнённых - шиитские проповедники, но в их числе оказался и обвиненный в атеизме известный палестинский поэт Ашраф Файяд. Казнен был также шейх Нимр ан-Нимр, известный мусульманский богослов, который выступал в защиту прав шиитского меньшинства в КСА, подвергающегося дискриминации.

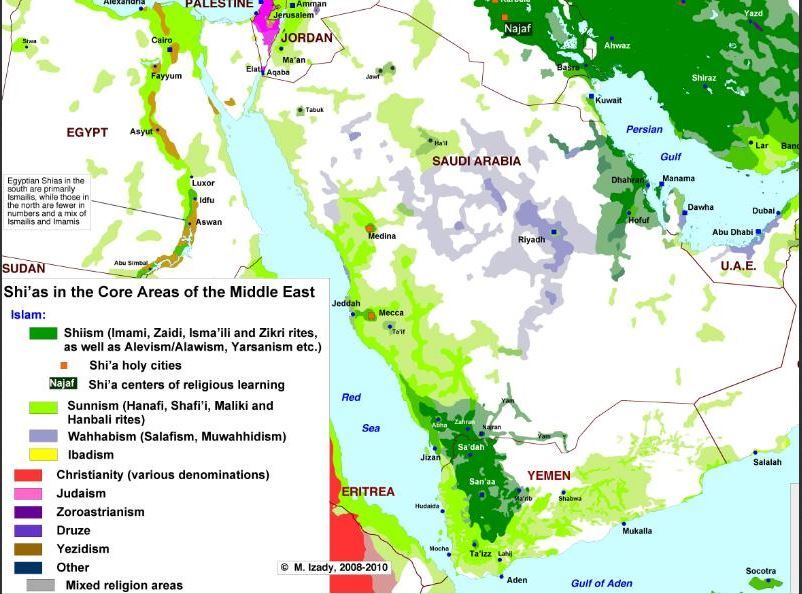

Шейх Нимр действовал как правозащитник, он не состоял ни в каких экстремистских организациях и, по данным западных СМИ, никогда не призывал к насильственным действиям. Тем не менее по обвинению в «подстрекательстве к свержению законной власти» за проповеди в Восточной провинции, где проживает большинство шиитов КСА, его приговорили к смерти (в Саудовской Аравии более 20% населения исповедует шиизм, в то время как официальной государственной религией является суннизм ваххабитского толка).

Возрождение «первоначальной чистоты ислама» и борьбу с «вероотступниками»-шиитами провозгласил ещё основатель ваххабизма, суннитский богослов Мухаммед ибн Абд аль-Ваххаб (1703-1791). Восприняв идеологию ваххабизма, эмиры династии Саудов создали в 1926 г. на Аравийском полуострове теократическое государство, в котором король объединяет в своих руках всю полноту религиозной и светской власти. В КСА нет политических партий и отсутствует конституция, функцию которой, по заявлениям саудовских властей, выполняет Коран.

За счет богатейших запасов нефти и доходов от ее экспорта в 1970-1980-е гг. в королевстве была создана современная урбанизированная инфраструктура. Используя положение монарха как «хранителя мусульманских святынь» - мест паломничества мусульман всего мира Мекки и Медины и возглавляя региональную организацию "Совет сотрудничества арабских государств Персидского залива" (ССАГПЗ), КСА претендует на роль одной из ведущих стран арабо-мусульманского мира. Вместе с тем в стране сохраняются многие обычаи, существующие со времен принятия ваххабизма. Действуют законы, предусматривающие, например, суровое наказание вплоть до смертной казни за выступления против правящей династии Саудов.

До середины ХХ века в стране процветало рабство, а среди бедуинских племен, как подтвердил автору коллега из Саудовской Аравии, существовала дикая практика закапывать живьем в землю родившуюся девочку, если в племени было много женщин и не хватало мужчин.

Используя свои значительные финансовые ресурсы, КСА осуществляет под предлогом «защиты ислама» экспансию ваххабитской идеологии и поддержку радикальных исламистских движений по всему миру. В 1990-е гг. КСА активно поддерживало сепаратистские группировки в Чечне, где один из наиболее известных полевых командиров саудовец Хаттаб объявил себя «эмиром арабских муджахидов на Кавказе». В Сирии Саудовская Аравия наряду с Катаром оказывает широкую поддержку вооруженным исламистским группировкам. Одна из таких поддерживаемых Эр-Риядом группировок «Джейш аль-фатх» (Армия победы) после ударов российских Воздушно-космических сил (ВКС) по позициям «Исламского государства» объявила России «джихад». Идеологи ваххабизма в КСА, такие как Юсеф Карадауи, в своих фетвах (религиозных посланиях) оправдывают террор против всех, кто поддерживает законные сирийские власти.

В 2013 году Саудовская Аравия ввела свои войска в Бахрейн и силой подавила протест шиитского большинства этого островного государства, где шииты требуют равных прав с суннитским меньшинством, к которому принадлежит правящая династия Эль-Халифа. В 2015 г. КСА вмешалось во внутренний конфликт в Йемене между хуситским движением, отражающим интересы значительной части йеменского населения, и сторонниками сбежавшего в КСА отстраненного от власти в Йемене президента Хади. При этом саудовские ВВС без мандата ООН осуществляют бомбардировки территории Йемена, в результате которых уже погибли, по данным ООН, несколько тысяч мирных жителей.

С начала затеянной американцами «арабской весны» ширится протест шиитов и в самой Саудовской Аравии. Протест подавляется полицией и войсками, при этом саудовские власти объясняют рост недовольства местных шиитов подрывной деятельностью Ирана.

Жестокая казнь большого числа шиитской оппозиции вызвала волну возмущения по всему миру, как в Европе, особенно в Германии, так и в арабо-мусульманском мире, прежде всего в шиитских общинах Ливана и Сирии. Здесь характеризуют казни как преступление против человечности. Руководство Ирана выступило с резким осуждением казней, в Тегеране прошли массовые демонстрации под антисаудовскими лозунгами. Группой экстремистов было разгромлено посольство КСА в Тегеране (погромщики были задержаны иранской полицией).

В свою очередь КСА разорвало дипломатические отношения с Ираном. Бахрейн, ОАЭ, Кувейт, входящие в возглавляемый ССАГПЗ, а также зависящие от саудовской финансовой помощи Иордания, Судан, Сомали поддержали саудовский демарш. 10 января по требованию Эр-Рияда состоялось экстренное совещание глав внешнеполитических ведомств Лиги арабских государств (ЛАГ), которое осудило «вмешательство Ирана в дела арабских стран», однако Ливан решение других арабских государств не поддержал.

Разрастание саудовско-иранского конфликта и дальнейшее обострение суннитско-шиитского противостояния, учитывая, что события происходят в главном нефтедобывающем регионе планеты, несут угрозу не только Ближнему Востоку, но и всему миру. Невозможно, однако, абстрагироваться от того, что конфликт был спровоцирован беспрецедентно жестоким актом – массовой казнью инакомыслящих. «Не замечать» этого нельзя.

В мусульманском мире внимательно следят за тем, последует ли Россия примеру США и других стран Запада, которые слегка пожурили Эр-Рияд, а Тегеран обвинили в том, что он не обеспечил безопасность дипмиссии КСА. Дальше всех в оправдании Эр-Рияда пошёл президент Турции Эрдоган, назвавший массовую казнь в королевстве «внутренним делом» Саудовской Аравии. И здесь уж «либо – либо»: либо вешать оппонентов и отрубать им головы можно и дальше, либо понятие «права человека» всё же имеет какой-то смысл. Что же касается выработки российской позиции в саудовско-иранском конфликте, то приходится учитывать, что и в Сирии, и на Кавказе, и в Центральной Азии Саудовская Аравия выступает по отношению к России ничуть не более «дружественной» страной, чем Турция сегодня.

В минувшее воскресенье страны — члены Лиги арабских государств (ЛАГ), за исключением Ливана, осудили нападения на дипломатические представительства Королевства Саудовская Аравия (КСА) в Иране. К сожалению, участники мероприятия "не заметили", что событиям в столице Ирана предшествовала провокация со стороны властей Саудовской Аравии.

Провокация конфликта и его эскалация

2 января МВД Саудовской Аравии объявило о казни 47 человек, осужденных за "терроризм или подстрекательство к нему". Среди казненных оказались в основном шииты (включая известного шиитского проповедника Нимра ан-Нимра), не имеющие никакого отношения к "Аль-Каиде", "Иcламскому государству" (запрещены в РФ) и иным террористическим группировкам. Более того, тела казнённых не были переданы родственникам.

В результате в тех районах Саудовской Аравии, где проживает преимущественно шиитское население, начались массовые акции протеста. Эти акции охватили и шиитский Иран, руководители которого сравнили политику властей КСА с действиями боевиков "Исламского государства" и предложили Эр-Рияду сократить персонал в своем посольстве в Тегеране.

Радикально настроенная иранская молодежь, похоже, приняла это предложение за призыв к действию, после чего разгромила отдельные помещения в посольстве Саудовской Аравии в Тегеране и в консульстве этой страны в Мешхеде.

В ответ на разгром диппредставительств королевства в Иране Эр-Рияд заявил о разрыве дипломатических отношений с этой страной, а ВВС Саудовской Аравии подвергли бомбардировке иранское посольство в столице соседнего Йемена Сане, в результате чего были ранены несколько сотрудников посольства.

Тегеран обвинил Саудовскую Аравию в нанесении авиаударов по иранскому посольству в Сане и заявил о намерении обратиться в Совет Безопасности ООН. В свою очередь, позицию Эр-Рияда поддержали в Сомали, Бахрейне, Джибутти и Судане, которые разорвали дипломатические отношения с Ираном, а также Совет сотрудничества арабских государств Персидского залива (ССАГПЗ) и ЛАГ, которые осудили Иран, руководство которого, между прочим, выразило сожаление в связи с нападением толпы на посольство Саудовской Аравии в Тегеране.

Столь дружная поддержка арабскими суннитскими странами саудитов — при полном отсутствии самокритики — свидетельствует о стремлении ведущих региональных игроков переключить внимание мировой общественности с проблемы "Исламского государства" на проблему более высокого уровня и масштаба, — например, на нарастание вооруженного противостояния шиитов и суннитов по всему Ближнему Востоку.

Но означает ли это, что между Ираном и группой арабских государств во главе с Саудовской Аравией вот-вот вспыхнет горячая война?

Зачем Саудовской Аравии понадобилась провокация с казнью шиитского проповедника?

Шейх Нимр ан-Нимр находился в заключении четыре года и, в принципе, мог бы находиться в тюрьме и дальше, однако Эр-Рияду почему-то срочно понадобилось его казнить. Вопрос — почему?

Разумеется, меньше всего Эр-Рияду хочется начинать войну с Ираном в условиях тех экономических проблем, которые нарастают в Саудовской Аравии и других странах Персидского залива, как снежный ком. Так, 2015 год королевство завершает с рекордным дефицитом бюджета в почти 100 млрд долларов, что составляет 15% от ВВП. (Для сравнения — в России дефицит составляет сегодня всего 3,5 % ВВП, на Украине — 7,5 %). Ну а в 2106 году дефицит бюджета Саудовской Аравии достигнет, как ожидается, 60% (!)от ВВП.

Аналогично в связи с падением цены на нефть в 2016 году затрещат бюджеты и других государств Персидского залива. ВВП Омана и Бахрейна упадут, предположительно, на 10 %, ОАЭ и Катара — на 5 %. Ожидается также, что цена на топливо в ближайшие два года в Саудовской Аравии и странах-соседях взлетит на 50-80 %.

К экономическим проблемам Саудовской Аравии в последний год добавился еще целый ряд геополитических проблем. Так, в Йемене восстали шииты-хуситы, которые вот-вот возьмут под контроль Аденский залив. В Сирии и Ираке поддерживаемые саудитами исламистские группировки также терпят поражение, притом что в этих странах возрастает влияние курдов, Ирана и главного врага радикального исламизма — России. Ну а созданную с целью повысить свой вес в решении судьбы Сирии "Коалицию по борьбе с терроризмом" во главе с Саудовской Аравией не восприняли всерьез ни в Анкаре, ни в Москве и ни в Брюсселе и Вашингтоне.

И вот в такой ситуации ближайший друг саудитов, Госдеп США, судя по всему, не собирается идти навстречу Эр-Рияду в вопросах, касающихся мировых цен на нефть, — хотя вроде как может и должен.

К примеру, согласованное сокращение ведущими американскими нефтяными компаниями своего экспорта хотя бы на 10 % могло бы привести к росту стоимости нефти на мировом рынке, как минимум до 50 долларов за баррель и выше.