Новости. Обзор СМИ Рубрикатор поиска + личные списки

Китаец с Крымом против бабла с кольтом

проблема с блокировкой смартфонов Xiaomi вызвана «долларовым вопросом», и её решение стоит поискать в той же плоскости

Денис Тукмаков

Проблема с блокировкой смартфонов Xiaomi в странах-изгоях по версии США вызвана «долларовым вопросом», и её решение стоит поискать в той же плоскости.

Популярный в России китайский производитель электроники Xiaomi в последние несколько дней начал удалённо блокировать доступ к своим смартфонам для жителей Ирана, Кубы, Северной Кореи, Сирии, Судана и… Крыма, сообщили 9-10 сентября сразу несколько интернет-площадок.

Под удар попали те устройства, что были куплены в прочих краях, ввезены на указанные территории (где они просто не продаются) и там активированы. Спустя пару дней такой телефон перестаёт работать, а на его экране возникает назидательная надпись о политике Xiaomi, запрещающей «продажу или предоставление» этого продукта под местным солнцем. И рядом — издевательское предложение «связаться напрямую с продавцом для дополнительной информации».

Первыми, ещё 3 сентября, забили тревогу кубинцы. Спустя неделю обсуждений на интернет-форумах новость докатилась и до наших палестин (заметим, докатилась не из Крыма — и была озвучена к немалому удивлению тех крымчан, у которых китайские трубки как работали, так вроде и работают).

И тут уж, как любят писать на Украине, «Сеть ахнула». Народная опаска перед всесильем Большого Брата, следящего за тобой из каждого утюга, подлый удар в спину со стороны братушек-китайцев, да ещё и наш Крым — смесь получилась настолько взрывной, что не полыхнуть не могло.

Комментаторы в соцсетях и пабликах немедленно потребовали выгнать Xiaomi из России к чертям собачьим и отказать китайцам в углеводородах. Иные проклинали бездельников из Сколкова. Прочие поминали недобрым словом жадность официальных дилеров с дистрибьюторами, а с ними и весь капитализм. Спецы щедро делились рецептами перепрошивки обращённого в «кирпич» смартфона. «Да просто не нужно гнаться за дешевизной серых девайсов!» — упрекали их сторонники легальных методов. Злорадство небратьев мирило тех и других — и все дружно костерили на чём свет стоит российские корпорации, невзлюбившие Крым почище китайцев.

Далеко не все обратили, однако, внимание на показательный список угодивших в опалу стран. А ведь он всё расставляет по полочкам.

Нет, это явно не список стран-изгоев по версии КНР: даже держа в памяти непризнание Крыма официальным Пекином, попадание в перечень парий Кубы, Сирии и тем паче КНДР никакими происками китайских коммунистов не объяснишь.

Нелегальные прошивки и серый импорт вне дилерской сети Xiaomi тут тем более ни при чём — иначе этот IT-гигант, раздухарившись, заблочил бы миллионы смартфонов по всему свету, а не только в Гаване или Хартуме.

Всё дело в том, что против Ирана, Кубы, Северной Кореи, Сирии, Судана и Крыма действуют санкции США. Точнее, дискриминационные американские Правила экспортного администрирования (Export Administration Regulations, EAR), находящиеся в ведении Бюро промышленности и безопасности Министерства торговли США. В этих правилах имеется т. н. Общий запрет №6 (всего их десять), гласящий:

«Вы не можете без лицензии или исключения из лицензии, разрешённого в соответствии с частью 746, экспортировать или реэкспортировать любой предмет, подпадающий под действие EAR, в любую из следующих стран:» — и далее в точности следует знакомый нам список изгоев (кроме Судана — с ним чуть сложнее). Включая т. н. «Крымский регион Украины», а также… Россию — её, правда, лишь в нефтегазовой части.

Собственно, ровно те же страны (кроме России, но это, видимо, пока Xiaomi не научилась в нефтегаз) перечислены и в пункте 14.2 условий продаж, вывешенных на сайте производителя.

Но зачем китайской компании столь ревностно ложиться под законодательство супостата? Простейшее объяснение — потому что это бизнес, ничего личного.

Вот примерная цепочка.

В январе этого года Пентагон внёс Xiaomi в чёрный список фирм, якобы связанных с Народно-освободительной армией Китая. Для компании, а также для её ключевых инвесторов, в том числе таких чудесных американских брендов, как BlackRock Inc., State Street Corp и Vanguard Group Inc., это было как серпом по молоту.

Xiaomi мигом опротестовала это решение в окружном суде США по округу Колумбия — и уже в марте суд встал на её сторону, заявив, что эти симпатичные китайские парни — вовсе не «коммунистическая военная компания». Торгующиеся в Гонконге акции Xiaomi в тот же момент взлетели на 12%, а капитализация по итогам дня выросла на 5 млрд долларов. Уже в мае запрет со стороны Пентагона был снят.

На этом месте можно было бы порассуждать, чего в этой цепочке больше: китайской жажды многомиллиардных инвестиций, американской тоски по столь же великим прибылям, совместной мечты о выходе на рынок США, а может быть — калифорнийского ультиматума от Google или Qualcomm?

Так или иначе, Xiaomi была поставлена перед дилеммой: или она подпишется под списком изгоев от Дяди Сэма, или пропишется в нём сама. И поскольку, как было метко замечено американским судьёй, Xiaomi живёт не по моральному кодексу строителя коммунизма, её выбор был предрешён с самого начала.

Из этой поучительной истории Россия наверняка вынесет — далеко не в первый раз — как минимум три наблюдения.

Первое: развитие техники дошло до уровня, когда отрубить её удалённо в любой точке Земли — дело одного клика. Это касается не только смартфонов или телевизоров, но и станков с двигателями. Прошивки и хитрые схемы продаж могут помочь, но далеко не всем — и лишь до известного предела.

Второе: в ситуации, когда спорят добро и бабло, рассчитывать на чей-то альтруизм не приходится. Особенно когда у бабла есть кольт. До тех пор пока вызов американскому закону со стороны корпораций хоть из Германии, хоть из Китая грозит им санкциями, убытками и отставанием в технологиях, они будут ползать перед Штатами на брюхе. Исключения, вроде "Северного потока-2", возможны, но точно не универсальны.

И третье: Россия — тоже ведь в том же списке. Да, пока лишь по нефтегазу, но Минторговли США мало что мешает расширить антироссийские санкции и на телеком. Поэтому заявление Роспотребнадзора об отсутствии жалоб из Крыма на беспредел китайцев успокоит немногих: Москва, положим, могла тут как-то договориться с Пекином, но со всеми и обо всём не договоришься.

Так что же, хвала импортозамещению, от телефонов до турбин? Не только. Быть может, дальновиднее, окончательнее, да и дешевле было бы сделать так, на пару с тем же Пекином, чтобы санкционный меч Соединённых Штатов, наводящий страх даже на китайского капиталиста, раз и навсегда был выбит из их рук. И если вся эта история — вопрос денег, то и решение проблемы могло бы лежать в финансовой — антидолларовой — плоскости.

Отмена лимита на иностранцев могла бы окончательно погубить российский футбол

Текст: Николай Долгополов

В эти дни подавляющее большинство мужского населения страны, да и значительная часть женского, следила за обсуждением реформ популярнейшего вида спорта.

Футбольное руководство предложило реформу, которая, как ему казалось, была направлена на спасение народной игры. Лимит на легионеров, и так высокий - 8 человек в заявке каждой команды, - отменить. Что из этого должно было получиться? Полная зависимость от иностранных игроков и их агентов? Вытеснение остатков россиян из клубов? Потеря конкуренции за место в сборной? Ведь трудно, даже невозможно, играть за свой флаг, если просиживаешь на скамье в национальном чемпионате.

А в довесок к этой новации с помощью (хочется надеяться) бесплатных разработок иностранной фирмы предлагалось несколько вариантов перекройки всего российского чемпионата. Да таких странных, порой, извините, нелепых, о которых и подумать страшно. С перекройкой, видимо, разобрались сами, но прежде дав возможность болельщикам ужаснуться всему громадью всерьез предложенных новаций. А вот в вопрос об отмене лимита на легионеров в нашем футболе пришлось вмешаться президенту России и, догадываюсь, его разбирающимся в спорте помощникам. Мастер спорта Владимир Путин напомнил, что сборная страны не пробивалась на Олимпийские игры с 1988 года. Суровый вопрос, хотят ли авторы предложения об отмене лимита, чтобы так продолжалось и дальше, подсказывает верный ответ тем, кто не сумел добраться до истины самостоятельно.

Футбол - это то, что с нами всегда. Без него плохо и скучно. Он скрашивает существование и дарит надежды. Которые, увы, в последние годы сбываются все реже. Но не до такой степени, чтобы тихо смириться с происходящим в нынешнем футболе с глубоким падением на всех его направлениях. Провал на чемпионате Европы-2020, неудачное выступление в клубных европейских турнирах никак не простое стечение неудачных обстоятельств. Получили то, к чему шли упорно и долго.

Прежний главный тренер Станислав Саламович Черчесов убеждал нас, похоже, искренне заблуждаясь, будто место сборной в рейтинге ФИФА не имеет значения.

Харизма тренера была такова, что в это мечталось поверить. И действительно поверилось 7 сентября, уже после отставки Черчесова, в отборочном матче квалификационного, но необходимого турнира с Мальтой. Мы - 41-е, наши гости - 177-е, далеко позади Папуа - Новой Гвинеи и Южного Судана. А на московском поле равная борьба, в иные отрезки с некоторым превосходством то хозяев, а то и мальтийцев, пару раз помиловавших нашу сборную в стопроцентно голевых ситуациях.

И подарок с небес - несчастный островной голкипер Генри Бонелло, которого в былые времена у нас не поставили бы и в ворота сборной кузнечного цеха. Что было бы, если бы не он, родимый, обеспечивший нас своей полной неуклюжестью победными 2:0 и заветными тремя очками. Пожаловать бы ему за это Мальтийский орден госпитальеров.

Никак не виню нового тренера сборной Валерия Георгиевича Карпина. Дивлюсь мужеству, именно так, наставника, добровольно принявшего команду в эпоху ее явного падения и делающего все для достижения результата любыми, не всегда зрелищными тактическими моделями. Он играет с теми, кто хоть как-то может. Но могут немногие. Других футболистов у нас в наличии нет.

Финал олимпиады 1988 года. СССР - Бразилия. Голы и лучшие моменты

В числе 11 основных и как раз сегодня ведущих двое россиян - 35-летний вратарь Гилерме Маринато Алвим и Марио Фигейра Фернандес, который на пяток годков моложе. И здорово, что удалось технично натурализовать двух бразильцев, это никем не осуждаемая мировая практика. Однако совсем не здорово, что не вырастили своих, родных, с более простыми фамилиями.

Но откуда им взяться, если в клубном футболе засилье иностранцев. Напомню, восемь легионеров имеют право выходить на поле в матчах Премьер-лиги.

Это, конечно, лучше, чем, к примеру, в 2005-м, когда 12 августа на поле в составе московского "Динамо" выбежали 11 легально зафрахтованных, кстати, ту игру проигравшие.

Как пробиться в состав молодым, коренным и исконным, если все полки заняты мастеровитыми, опытными, свое лучшее в других странах отыгравшими дорогими гостями. Дорогими в том смысле, что их трансферы обходятся недешево. Наш футбол живет не по средствам. У нас нет шейхов, тратящих, как в "ПСЖ", миллионы евро на покупку гениев класса Месси. Довольствуемся малым, сиюминутным, не плохим и убогим, а средненьким. На данный конкретный момент зарубежные середнячки действительно лучше, чем наши юные соотечественники.

Ландскнехты честно снимают свое, как правило, ничего не давая взамен. Не тот у них уровень, чтобы что-то у этих ребят перенять, позаимствовать. К инопрофи никаких упреков: их подписали, они приехали-уехали и быстро забылись. А что остается нашему футболу? Допустим, благодаря чужим игрокам, имя которому легион, клуб занял в Премьер-лиге не …дцатое, а даже десятое место? И что? Улучшило это уровень игры тех местных парней, которые так и не вошли в основу, остались на скамье запасных, не составили конкуренцию в борьбе за майку национальной сборной?

Конкуренции по существу нет. И быть заведомо не может.

Да и где сейчас наш клубный футбол? Команда имеет право выставлять по восемь иностранцев, а нас не выставляют, а выбрасывают из европейских кубковых турниров соперники, о которых мало кто слышал.

Наверное, даже ведущим футбольным аналитикам мало что скажет название польской команды "Ракув". Да и почему оно должно что-то говорить, если последний крупный успех клуба из 200-тысячного городка Ченстохов датируется далеким 1995 годом. Тогда "Ракув" добрался до одной четвертой финала Кубка Польши. Но сумел в дополнительное время победить на чужом российском поле казанский "Рубин" в третьем квалификационном (вдумайтесь!) раунде Лиги наций - нового клубного европейского турнира. А в "Рубине" вместо положенных восьми легионеров уже 11 готовых выйти на поле иноземцев. С их набором-перебором явно поторопились.

Не помогли легионеры и другим нашим командам.

В рейтинге УЕФА, составленном на основе выступлений в европейских клубных турнирах, Россия шла одно время шестой, уступая, понятно, Англии, Испании, Италии, Германии, Франции, зато опережая Португалию.

Главным аргументом на установление лимита в восемь иностранцев было утверждение: без их помощи не обойтись. И не обошлись. Сейчас мы девятые, пропустили вперед и Португалию, и Нидерланды, и, почему-то особо обижает, Шотландию.

Чего ждать дальше?

Сергей Горьков: в геологии нельзя просто взять и "открыть краник"

Месторождения, открытые во времена Советского Союза, истощаются, а на разработку новых у государства часто не хватает ресурсов и денег, признает глава Росгеологии Сергей Горьков. В интервью РИА Новости он рассказал о добыче золота, тонкостях бурения в Арктике и объяснил, почему России нельзя обойтись без увеличения финансирования геологоразведки, и почему объем разведки твердых полезных ископаемых растет, а нефти и газа – пока не очень, нужно ли возвращать министерство геологии времен СССР, и зачем геологам беспилотники. Беседовала Полина Сальникова.

– Поставят ли золотодобытчики в России рекорд по добыче в этом году? Удержат ли его в следующем?

– Я считаю, что в 2022 году рекорд, может быть, даже побьют, потому что инвестиции в геологоразведку на золото и капитальные затраты очень большие. Экономически это понятно, стоимость золота на пике – держится в параметре 1800 долларов за унцию, несмотря на все колебания доллара. И что бы ни происходило на рынке, существенно цена не падает, хотя при этом существенно не поднимается. Действительно, в прошлом году Россия поставила рекорд по добыче золота, и я думаю, что в этом году рекорд будет обновлен. Дальнейшая перспектива тоже достаточно хорошая.

– Как вы считаете, восстановился ли объем геологоразведочных работ (ГРР) в России до уровня до пандемии?

– Смотря про какие направления геологоразведки мы говорим. Если про твердые полезные ископаемые (ТПИ), то нынешний год стал одним из рекордных – в стране даже буровых станков не хватает. В течение года держится высокая цена на металлы и золото – конечно, она подтолкнула добычу к увеличению финансирования ГРР.

А вот геологоразведка на углеводороды в этом году не восстановилась – ни наземная сейсмика, ни шельф. Но это общемировая тенденция – в мире нефтяная геологоразведка тоже не восстановилась. В общем, пока восстановление объемов ГРР на нефть и газ происходит медленно. Наверно, стоит ожидать восстановления уже в следующем году.

– Нужно ли увеличивать государственное финансирование геологоразведки по углеводородам на следующие годы?

– Да, мы считаем, что надо. Связано это с тем, что поисковый задел закончился. Сейчас нужно смотреть на месторождения Восточной Сибири, потому что Западная Сибирь в целом – это в основном старый фонд. Конечно, там тоже идет прирост запасов, но в основном эти дополнительные объемы получают за счет доразведки старых месторождений.

Изученность недр Восточной Сибири достаточно невысокая, исследования находятся на начальной стадии. При этом открытые там месторождения более сложные, чем в Западной Сибири. Поэтому, чтобы освоить такой регион, в первую очередь, Якутию и Иркутскую область, требуется совсем другой подход. На геологоразведку здесь нужно тратить больше времени, технологий, знаний. Проводить больше сейсмических работ. Здесь нужна плановая системная работа, создающая задел на будущее. Именно поэтому мы считаем, что надо увеличить объемы финансирования.

– Насколько?

– Считаю, что нужно удвоить объемы финансирования по сравнению с тем, что сейчас выделяется в целом в стране. Но это касается не только углеводородного сырья (УВС), это касается и ТПИ. Если мы хотим иметь хороший задел для будущих поколений, я считаю, надо произвести удвоение затрат государства на геологоразведку.

Поисковый задел, который был создан в советское время, существенно сокращается. И самое главное, что месторождения, которые тогда открывались, были более простыми, а сейчас они все более сложные. И поэтому объективно нужно больше затрат. Если мы хотим иметь серьезный задел – не только для нынешнего поколения, но еще и на поколение или два вперед.

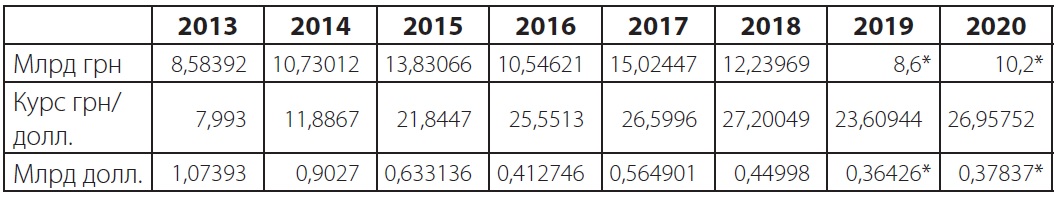

– Глава Минприроды Александр Козлов на ВЭФ объявил, что правительство выделит "Росгеологии" 15 миллиардов рублей на техническое перевооружение на следующие три года. Как вы считаете, как эта сумма будет способствовать снижению износа оборудования?

– Мы очень поддерживаем позицию министерства и правительства в том, что будет выделено 15 миллиардов рублей – это впервые за долгое время. Мы сами за последние три года инвестировали 10 миллиардов рублей в переоснащение наших предприятий, даже несмотря на очень сложный 2020 год. Нам удалось на 10% улучшить показатели – по нашим оценкам, уровень износа оборудования снизился примерно до 70%.

Пятнадцать миллиардов – безусловно, очень большая помощь, но хорошо, чтобы этим дело не ограничилось, потому что наша предварительная минимальная оценка была в 25 миллиардов рублей. А на самом деле нужно порядка 50 миллиардов рублей, чтобы не только перевооружиться, но сделать задел вперед. Сейчас 15 миллиардов позволят нам улучшить показатель по изношенности где-то на 20%.

– Планируете ли вы собственные вложения в технологии?

– Да, мы планируем. Как я уже сказал, за три года мы вложили 10 миллиардов рублей, в том числе в развитие новых технологий. Например, мы запустили беспилотник совместно с концерном "Калашников" – совершенно новое прорывное направление. Это серьезные большие беспилотники, способные выполнять аэрогеофизическую съемку, пролетая до 1000 километров. Мы считаем, они вполне могут быть востребованы не только в России, но и на международных рынках – например, в Африке, где не только сложно, но и опасно проводить геологоразведку. И самое главное, такие беспилотники в 10 раз экономичнее, чем самолет или вертолет.

Инвестиции с точки зрения капитализации важны, но они дают эффект через два-три года. Поскольку, кроме прочего, нужно еще иметь объем контрактов, обновленная техника должна быть загружена. Если вы приобрели новую технику, а она простаивает, то это тоже неэффективно. Поэтому очень важна синхронизация инвестиций с объемами заказов, как государственных, так и на коммерческом рынке.

– У вас есть примерный расчет, сколько вы сможете сами вложить в развитие?

– В 2021 году мы сами точно вложим больше, чем три миллиарда рублей. Мы пока готовим собственную инвестиционную программу на 2022 год, но думаю, она тоже будет не меньше трех миллиардов рублей. То есть наша собственная программа – это 3-4 миллиарда в год. В 2020 году, как ни странно, мы вложили четыре миллиарда рублей, это был рекорд, несмотря на то, что 2020 год был сложный. Но это позволило нам в нынешнем году увеличить объемы выручки.

– Какие новые международные контракты вы заключали в последнее время?

– Буквально 1 сентября мы подписали контракт с Республикой Судан по созданию геологической карты и поиску золота. Судан – очень перспективная страна с точки зрения золота, там много месторождений. Работы начинаем сейчас, продолжим их в следующем году. В Судане, в отличие от России, нет сильных климатических трансформаций, и сезон полевых работ значительно дольше.

В июле был подписан контракт с ЦАР по созданию комплексной геологической карты страны. А в конце августа мы заключили договор на оценку качества геологических карт Анголы в рамках государственной программы для национального геологического института.

Пандемия, конечно, немножко приостановила международные сделки – некоторые тендеры были перенесены, в других странах введенные ограничения не позволили своевременно начать работы.

Тем не менее, в Монголии сейчас мы завершаем полевые работы по поиску меди и молибдена, которые вели в этом сезоне. Нам удалось получить разрешение, несмотря на "ковидные" истории, и основной объем полевых работ по контракту будет выполнен до конца сезона. Подчеркну, это был первый контракт в Монголии с 90-х годов, и это достаточно успешный контракт.

– Газета "Коммерсант" писала о том, что председатель "Справедливой России" Сергей Миронов предложил создать подобие советского министерства геологии на основе Роснедр и "Росгеологии", и что эта идея обсуждается в правительстве. Обсуждалась ли она с вами, и как вы к этому относитесь?

– Я считаю, что реформа геологической отрасли назрела давно. Первое – она объективно необходима, ее нужно проводить. Второе – необходимо повышать значимость и статус геологии, потому что она оказалась несколько заброшенной с 90-х годов. Наша страна добывает много сырья, различных полезных ископаемых, но геологией занимается в значительно меньшей степени. Да, мы долгое время жили на созданном заделе, но сейчас уже он истощился. Поэтому точно требуется проводить реформу. Мы считаем, что могут быть выбраны разные формы. Я думаю, этот вопрос еще будет обсуждаться.

Понятно, что позиция "Росгеологии" в отрасли должна быть определенным образом обозначена. Сейчас "Росгеология" – больше сервисная компания, а ведь мы обладаем большим научным потенциалом по самим геологическим работам: у нас серьезные мощности по геологоразведке, квалифицированные специалисты, целые институты, причем по всей территории страны. Статус "Росгеологии" должен перейти от сервисной компании к стратегической, которая будет заниматься всеми этапами геологии.

Все-таки главный принцип геологии – это последовательное приближение: то есть сначала ты изучаешь территорию в целом, потом, найдя признаки полезных ископаемых, углубляешь исследования, потом идешь дальше – такое постепенное приближение. Для этого нужны правильные методики и подходы, и поэтому мы считаем, что в конструкции геологической отрасли позиция и статус "Росгеологии" должны поменяться.

– И все-таки обсуждали с вами идею отдельного министерства?

– Сейчас много обсуждается идей, есть разные точки зрения. Кто-то считает, что надо создавать министерство геологии как в СССР, кто-то считает, что нужно "Росгеологию" госкорпорацией сделать, много идей. Мое мнение такое: нужно рассматривать реформу всей отрасли, а не только одного какого-то предприятия или субъекта. Если делать реформу, а она объективно нужна, то всей геологической отрасли. Отрасль должна выполнять главную задачу – развитие минерально-сырьевой базы России и создание необходимого задела для поиска новых месторождений.

– Какой у вас бюджет на поисковые работы по ТПИ в 2021 году, какая разница с 2020 годом? Какая в нем доля государственных контрактов на ТПИ и отдельно на драгоценные металлы?

– В целом объем государственных контрактов на геологоразведку ТПИ чуть меньше пяти миллиардов рублей, приблизительно таким же он был и в прошлом году. Но наша компания занимается ТПИ не только в рамках государственных контрактов, мы работаем и по коммерческим контрактам с недропользователями. И сейчас по ТПИ у нас приблизительно половина – коммерческие контракты, и половина – государственные.

По моему мнению, по ТПИ требуется существенное увеличение государственного финансирования, тоже удвоение, потому что пяти миллиардов рублей недостаточно. Тем более спрос на металлы бешеный, а восполняемость запасов месторождений из-за быстрой добычи, естественно, отстает. Нужно вкладывать в восполнение минерально-сырьевой базы. Понимаете, в геологии нельзя взять и "открыть краник", и тут же получить результаты – для этого нужно 7-10 лет.

– Сколько вообще сейчас совместных предприятий по разведке и добыче, специализирующихся на драгметаллах, в которых "Росгеология" является соучредителем?

– Если вы спрашиваете про наши партнерские отношения, то у нас в 2020-2021 годах было заключено 14 сделок, в том числе по созданию совместных предприятий с крупнейшими недропользователями.

В целом по разведке на ТПИ у нас очень много контрактов, в том числе десятки, если не сотни контрактов по драгметаллам. Но мы не делим на металлы и драгметаллы, потому что методики поиска приблизительно одинаковые. Мы все-таки больше говорим про цветные металлы, так как сейчас основная тенденция – не чисто золотые месторождения, а месторождения, которые являются полиметаллическими, смешанными – например, содержат цинк, медь и золото. Вот сейчас полиметаллические месторождения преобладают над чисто золотыми.

– С кем, по-вашему, легче работать – с государственными компаниями или с частными?

– Везде есть своя специфика – и у частных компаний, и у государственных. Сложность скорее определяется не заказчиком, а сложностью самого месторождения. Потому что месторождения и перспективные территории находятся в местах труднодоступных, или недоступных большую часть года. К примеру, мы можем бурить на ТПИ только летом, но при этом зимой нужно успеть завезти всю необходимую технику. Поэтому сложности две – логистические и геологические. И это имеет сейчас главное значение.

– Вы говорили про создание межведомственной рабочей группы по развитию юниорного бизнеса в геологоразведке. В каком вообще состоянии сегодня этот проект?

– По этому проекту много чего происходило. Мы провели в июне в Питере большую конференцию по юниорному бизнесу, объявили о создании венчурного фонда поддержки юниорных компаний. Вместе с Казахстаном запускаем биржу по юниорным компаниям, которая заработает в следующем году. Рабочая группа, о которой вы говорите, возобновит свою работу осенью, когда закончится геологический цикл. Летом мы всегда заняты в поле. Но надеемся, что осенью состоится заседание, мы еще раз подведем итоги, обсудим перспективу, куда будем двигаться.

– Какие у вас планы в этом направлении?

– У нас достаточно большие планы. Как я сказал, в следующем году мы запускаем биржу. Надо проделать всю работу по утвержденной дорожной карте, настроить процессы – это непросто. Венчурный фонд тоже заработает у нас в следующем году, так как в этом году мы ведем организационную работу по его отработке. Еще у нас есть предприятие "РГ-консалтинг", которое оказывает поддержку юниорным компаниям – дает консультации, предоставляет услуги по геологоразведке, по геологическому сопровождению и так далее.

Сейчас главный вопрос по "юниорам" – это регуляторика, потому что в следующем году уже будут созданы базовые инструменты. Я очень надеюсь на решения рабочей группы осенью, так как нужны изменения в регуляторике. Ведь у нас нет даже понятия "юниорная компания", нет понимания, что такое лицензия, а из-за этого нет и инструментов.

– Ваше судно "Бавенит" работает в экспедиции "Роснефти" в Арктике. Как проходит работа, какие там планы?

– Здесь мы выступаем как исполнитель работ для "Роснефти" в их большом проекте. Мы осуществляем бурение стратиграфических скважин для дальнейших исследований "Роснефти", то есть это сервисный контракт. Да, он сложный, потому что в этих широтах раньше никто этого не делал. Как раз для выполнения данных работ на "Бавените" была смонтирована новая буровая установка, которую мы профинансировали в прошлом году, а изготовлена она была в этом году по нашему заказу на заводе в Оренбурге. Это единственная буровая такого класса на российском судне, которая позволяет бурить в таких широтах.

– Ведете ли вы какую работу по теме декарбонизации?

– Декарбонизацию можно осуществлять по-разному, и у нас есть идеи о том, как ее провести достаточно дешевым способом. Мы создали рабочую группу и сейчас формируем концепт по декарбонизации – не только в геологоразведке, а вообще, в целом – для этого потребуется какое-то время, может быть год. Пока я не могу рассказать, что это за инструмент, мы только что придумали идею, но хотим ее развивать. Наверное, в следующем году сможем поделиться подробностями.

Оскорбление фашизмом, или Ещё раз об актуальности теории

СЕРГЕЙ СОЛОВЬЁВ

Кандидат философских наук, ведущий научный сотрудник факультета политологии МГУ имени М.В. Ломоносова, главный специалист РГАСПИ.

ДЛЯ ЦИТИРОВАНИЯ:

Соловьев С.М. Оскорбление фашизмом, или Еще раз об актуальности теории // Россия в глобальной политике. 2021. Т. 19. No. 5. С. 230-241. doi: 10.31278/1810-6439-2021-19-5-230-241.

Статья Марлен Ларюэль «Сам фашист!»[1] посвящена актуальным дискуссиям о месте России в современной мировой политической системе. Однако интереснее спорить не о том, можно ли называть современную Россию «фашистской» и насколько вообще такой спор может иметь место (он, конечно, может, поскольку уже идёт: соответствующие инвективы звучат как за пределами Российской Федерации, так и в её границах), а о том, что является теоретическим – или псевдотеоретическим – основанием для такого спора.

Применение прилагательного «фашистский» к политическому режиму в современной России участилось после присоединения Крыма в 2014 г., а также после «закручивания гаек» в отношении непарламентской оппозиции, особенно после дела Навального в конце 2020 – начале 2021 года. Любому непредвзятому наблюдателю, не говоря уже об учёных, совершенно очевиден идеологический характер применения определения «фашистский» к политическому режиму в современной России, на что справедливо указывает в своей статье Ларюэль. Любопытно понять, на что явно или неявно опираются публицисты, пропагандисты или историки, по удачному выражению профессора Модеста Колерова, занимающие «политиканский край историографии»[2], когда выстраивают свой предельно ангажированный нарратив.

С моей точки зрения, основа такого рода спекуляций – зияющая пустота на месте теории диктатур ХХ века, которую заменяет теория тоталитаризма. А последняя никогда не являлась собственно теорией. Есть и связанная проблема – крайняя слабость и расплывчатость теорий фашизма в историографии и социальной мысли. И сам факт такой расплывчатости и невнятности создаёт замечательные возможности для спекуляций и политического применения слова «фашизм» как ругательства и клейма.

Нижеследующие размышления не претендуют на развёрнутый анализ, а являются скорее набросками, призванными заострить серьёзную, на взгляд автора, проблему в современных исследованиях истории ХХ века.

Статья Ларюэль поднимает проблему злоупотребления термином «фашизм». Как ругательство его используют давно – немногим позже, чем возникло само понятие. Термин «социал-фашизм», обращённый на шестом конгрессе Коминтерна в 1926 г. против социал-демократов, – яркий пример подобного использования. Но в рамках того же Коминтерна шло серьёзное осмысление феномена фашизма, на работы теоретиков того времени вынуждены ссылаться и современные исследователи[3]. Антонио Грамши, Карл Радек, Евгений Пашуканис, Евгений Варга, Николай Бухарин и многие другие марксистские публицисты и теоретики писали о фашизме до Второй мировой войны, причём они рассматривали нацизм именно как одну из форм фашизма. И как бы ни относиться к официально принятому определению болгарского революционера Георгия Димитрова, данному на XIII пленуме Исполкома Коминтерна в 1934 г., оно выглядит вполне серьёзно и имеет теоретическую базу. Как справедливо заметил французский социолог Никос Пуланзас, это определение Димитрова фактически повторяло слова австромарксиста Отто Бауэра: «Если при буржуазной демократии у власти находится весь буржуазный класс, хотя и под руководством и господством крупного капитала, то при фашизме большой капитал и крупные землевладельцы правят в одиночку»[4]. На схожей позиции стоял и Грамши ещё в 1925 г., так что формула Димитрова повторила давно существовавшую марксистскую позицию, просто она оказалась пропагандистски заточенной и освящённой именем героя Лейпцигского процесса. Теоретических оснований у приведённой формулы куда больше, чем в трудах американского профессора Тимоти Снайдера и его сторонников, хотя она очевидным образом устарела.

Обвинения современного российского режима в «фашизме» – из той же коллекции политических ярлыков, что и «социал-фашизм» образца 1928 года. Но основываются они на вполне конкретной идеологической традиции времён холодной войны – теории тоталитаризма, причём в версии Збигнева Бжезинского и Карла Фридриха[5], а не Ханны Арендт[6] и тем более не левых антисталинистов конца 1920-х – начала 1930-х гг. вроде Виктора Сержа[7]. У Сержа и его сторонников слово «тоталитаризм» использовалось прежде всего как метафора, чтобы подчеркнуть антидемократический и контрреволюционный характер сталинской диктатуры. Джордж Оруэлл, имевший, как и Серж, опыт личного взаимодействия со сталинистскими политическими практиками во время Гражданской войны в Испании, использовал в публицистике этот термин в качестве метафоры, а затем гениально превратил его в художественный образ в своих антиутопиях. Но это была не теория.

Арендт, написавшая свою работу сразу после Второй мировой войны, была неплохо знакома с немецким опытом диктатуры, но смутно представляла себе советский. Как и многие другие её теоретические размышления, «Истоки тоталитаризма» представляют собой не столько теоретический трактат, сколько огромное по размерам эссе с вкраплениями исторических экскурсов (особенно ярким представляется история антисемитизма в её кратком изложении). А Бжезинский и Фридрих из публицистических и художественных метафор, теоретических набросков и исторических очерков разной степени корректности создали стройную идеологическую (но не научную!) концепцию, которая, однако, не выдерживает столкновения с историческими фактами. И чем больше появлялось конкретных исторических исследований систем власти, политических и репрессивных аппаратов, повседневности в нацистской Германии и в СССР, тем очевиднее становилось, что слово «тоталитаризм» остаётся лишь политически нагруженной метафорой, которую серьёзные исследователи ритуально приводят в предисловиях и послесловиях, или – как ревизионисты в американской советологии, которых сегодня ярче всего представляет Шейла Фицпатрик, – категорически отказываются от этого слова, которое так и не стало термином.

Тем не менее прав был французский политолог Пьер Аснер, назвав тоталитаризм «неуловимым, но незаменимым понятием»[8]. Это видно даже на примере школьных учебников. В 1990-е – 2000-е гг. во многих из них использовалась теория тоталитаризма, чтобы объяснить сходства и логику возникновения советского режима и правых диктатур в Европе в первой половине ХХ века. После принятия «историко-культурного стандарта» во многих учебниках слово «тоталитаризм» перестали применять по отношению к СССР, но сохранили по отношению к режимам Германии и Италии. Для того, чтобы понять, откуда берётся эта странная незаменимость дискредитировавшего себя термина, стоит вспомнить о теории фашизма.

Важно подчеркнуть, что теория тоталитаризма и теория фашизма после Второй мировой войны конфликтовали друг с другом.

Развитие теории фашизма воспринималось как «левое» движение в теории, а теория тоталитаризма – как правая критика не только СССР, но и левых идеологий в целом (несущих в себе «зерно тоталитарной идеологии»). И неудивительно: теория тоталитаризма настаивала на отсутствии принципиальных различий между «левыми» и «правыми» не только диктатурами, но и движениями[9].

Новая волна политизации в условиях современного (и сильно облегчённого) издания холодной войны отличается своеобразным примирением теории тоталитаризма с употреблением термина «фашизм», но именно в качестве политического ярлыка. Просто теперь это слово используется по отношению к «тоталитарной» или «унаследовавшей тоталитаризм» России. В том же ряду распространённые попытки объявить нацизм именно левым течением[10], игнорируя массу фактов, хотя бы тот, что коммунисты и социалисты с самого начала были объявлены главными врагами партий дуче и фюрера.

Вокруг определений фашизма после возрождения дискуссий о нём в последнюю четверть века существует огромная разноголосица. Причём, прямо как в античности, многие авторы не пытаются опровергнуть друг друга, а просто выдвигают собственные определения либо отказываются от использования чётких дефиниций (как выдающийся исследователь фашизма Вольганг Випперман[11]).

Отказавшись от «устаревшей» классовой теории, многие современные исследователи феномена фашизма предпочитают расписывать идеологические и протоидеологические характеристики разных фашизмов, утопая в самоидентефикациях участников фашистских движений, переплетениях их путанных теорий, тщетно пытаясь деконструировать (тут это слово уместно) фашистские мифы. Однако на то и мифы, что их не рассказывают – ими и в них живут. Фашистский миф, как и любой другой, иррационален и не подразумевает возможности выхода за пределы его собственных границ. Философ Наталья Автономова отмечает «синкретический характер мифа: это нерасчлененное целое, в котором представлены моменты эстетического (образность), этического (моральная рецептурность – предписывание определённого способа поведения в тех или иных условиях), собственно познавательного (вычленение тех или иных повторяющихся черт действительности)»; а также «а-историзм: вневременной, или, иначе, “естественный”, самоподразумеваемый характер мифа»[12]. Поэтому провозглашаемый социологом Майклом Манном принцип, согласно которому надо судить фашизм исходя из его собственных критериев[13], категорически неверен. И не случайно определение фашизма, данное Манном: «Фашизм – это стремление к трансцендентному и очищающему национальному этатизму через парамилитаризм»[14], – звучит крайне странно, требуя массы уточняющих вопросов и пояснений, и не подтверждается его собственным тщательным сравнительно-историческим анализом. Манн следует точке зрения «методологической эмпатии», на которой основывается, пожалуй, один из известнейших современных исследователей фашизма Роджер Гриффин, предпочитающий определять это явление через идеологию как «революционную форму национализма»[15].

Конечно, нам нужно понять, как мыслят фашисты, но мы не должны принимать их логику, их самоидентификацию за истину.

Может человек неверно оценивать своё положение в социальной структуре? Безусловно! Особенно в ситуации, когда с рациональной точки зрения, с точки зрения всего предшествующего опыта, культурной традиции и здравого смысла такая самооценка оказывается травматичной. В этой связи куда более прав Умберто Эко, утверждая, что «одной из характерных черт исторических фашистских движений было обращение к разочарованному среднему классу, обеспокоенному экономическим кризисом или политическим унижением и напуганному социальным давлением снизу»[16]. Примечательно, что ряд глубоких замечаний о сути фашизма сделан именно философом и писателем, причём не чурающимся использовать понятие «тоталитаризм», но с отсылкой к классовому анализу, а не к изучению идеологий.

Столь модные сейчас в теории фашизма попытки определить его главным образом через идеологию не работают потому, что идеология в большинстве фашистских движений и во всех фашистских режимах играет прежде всего манипулятивную роль.

Мы должны искать признаки фашизма исходя не из мышления самих фашистов, не из «методологической эмпатии», а из исторической конкретики: социального состава, политических функций, экономических и политических практик и, наконец, целей фашистских движений и режимов.

Это осложняется тем, что в отличие от других идеологий, возникших до фашизма, последний с самого начала был неоднороден и внутренне противоречив. И либерализм, и консерватизм, и социал-демократия, включая своё самое радикальное коммунистическое ответвление, стремились к цельности анализа действительности. В фашизме этого нет. Он с самого начала являлся идеологией, в которой сосуществовали элементы социального конструирования, попросту говоря социального обмана, манипуляции, и низовые «революционные» тенденции, которые играли серьёзную политическую роль и давали шанс прийти к власти только при условии инструментального использования. Соединение этих двух составляющих – в разных пропорциях, в зависимости от типа фашистского режима – и дают такой феномен. Фанатики-легионеры Кодряну, «левое крыло» НСДАП братьев Штрассеров, фалангисты Примо де Риверы – все они оказались только инструментом для более циничных лидеров и так и не смогли стать самостоятельной политической силой на более или менее продолжительный срок. В этом трудно не усмотреть особенность мелкобуржуазных политических движений. Эко писал об итальянском фашизме: «Это была не монолитная идеология, а скорее коллаж различных политических и философских идей, клубок противоречий. Можно ли представить себе тоталитарное движение, которому удастся примирить монархию и революцию, королевскую армию и частное ополчение Муссолини, привилегии, данные церковью, и государственную систему образования, превозносящую насилие, тотальный контроль (конечно же, совсем не «тотальный», Эко увлёкся. – С.С.), и свободный рынок?»[17]. В нацизме он усматривает большую цельность, но на самом деле и нацизм, и все другие фашистские идеологии были столь же эклектичны и противоречивы.

Традиционная марксистская схема в варианте Димитрова делала акцент на искусственности и манипулятивности фашистских режимов и на их теснейшей связи с капитализмом. Она оказалась явно недостаточной для анализа происхождения фашизма, его идеологии и политической практики. Так, она не может дать ответа на вопрос, почему фашистские режимы восторжествовали прежде всего в странах, которые играли в капиталистическом мире второстепенную или даже третьестепенную роль, она также не объясняет причин массовости фашистских движений, когда огромное количество людей обеспечивает, следуя Димитрову, «диктатуру наиболее реакционных, наиболее шовинистических, наиболее империалистических элементов финансового капитала», которые делегируют власть собственно фашистской партийной бюрократической верхушке. Большинство же современных теоретиков, напротив, всячески пытается отодвинуть фашизм как можно дальше от капитализма, преуменьшая его связи с крупным бизнесом. Однако представляется очевидным, что в анализе феномена фашизма необходимо сочетать и социально-классовую, и идеологическую составляющие.

Возвращаясь к трактовкам Снайдера и других героев статьи Ларюэль, можно заметить, что они жонглируют произвольным набором признаков, автор статьи это и показывает. Даже с точки зрения классической версии теории тоталитаризма Россия на такое звание никак не тянет, что справедливо отмечает Ларюэль: «Россия не соответствует никаким признакам тоталитарного государства: нет ни системы террора, ни обязательной индоктринации для подчинения масс, ни механизмов мобилизации. Поэтому для описания российской политической системы даже понятие авторитаризма подходит лишь с определёнными оговорками. Очевидно, что за последнее десятилетие публичные свободы были урезаны, президент может остаться у власти практически пожизненно, “системные” политические партии представляют далеко не полный список политических предпочтений избирателей, свобода мнений ограничена, СМИ контролируются всё плотнее» [18].

Следует также заметить, что многочисленные диктатуры, которые до сих пор поддерживаются США и их союзниками по принципу «это наш сукин сын» подходят под классические признаки тоталитаризма ничуть не меньше, чем пресловутые Иран или Северная Корея.

Например, Саудовская Аравия, Судан, Эритрея или даже Китай не подвергаются в американском официозе такой критике, как Россия или Белоруссия, по совершенно очевидным политическим причинам.

Теория тоталитаризма даёт возможность для упомянутого жонглирования. В своей классической версии эта «теория» представляет собой произвольный набор признаков, выбранных по причине внешней яркости и удобства в плане идеологического использования. Но сама возможность жонглирования создаётся потому, что история и социальная философия (или историческая социология как её часть) крайне медленно развиваются в деле сущностного анализа феномена фашизма.

* * *

Ларюэль также справедливо обращается и к другой стороне проблемы. В современной России фашизм стал синонимом абсолютного зла, история Великой Отечественной войны оказывается точкой сборки национального самосознания, а победа над фашизмом подкрепляет претензии России на значимое место в системе международных отношений.

Это, в свою очередь, порождает обратную реакцию у части интеллектуалов. Утверждать, что фашизм и нацизм – это совершенно разные вещи, становится в некоторых интеллектуальных кругах в России чем-то вроде дистанцирования от официоза. Хотя для уже упоминавшихся теоретиков фашизма Гриффина, Манна, Виппермана и многих других этой проблемы нет. И тут проявляется не только неприятие советской модели – устоявшегося словосочетания «немецко-фашистский» по отношению к истории Великой Отечественной войны. С теоретической точки зрения у этого словосочетания как раз есть все основания.

Но при этом в России и в идеологических заявлениях, и в учебниках, и в научных дискуссиях феномен фашизма анализируется с теоретической точки зрения крайне слабо. Можно даже сказать, что российские авторы склонны вообще отказаться от анализа и фашизма, и нацизма, разве только цитируя иностранных авторов. И в этом проявляется одна очень важная черта современной исторической политики в России, которая также совершенно не вписывается в «тоталитарную» модель.

Ларюэль констатирует: «До сих пор Кремлю удавалось консолидировать пассивную патриотическую поддержку режима и маргинализировать те силы, которые оспаривали бы его власть»[19]. Эта позиция «пассивного патриотизма» подразумевает возникновение в официальной идеологии заметного противоречия. С одной стороны, пытаясь настаивать на преемственности в истории России, официальная историческая политика старается минимально акцентировать внимание на травматических моментах прошлого: революциях (очевидное стремление замолчать столетия революции 1917 г. и 150-летнего юбилея Владимира Ленина тому ярчайшее подтверждение), репрессиях сталинского периода, а также спорных моментах истории Второй мировой. С другой стороны, защищать официальную позицию, основанную на отсылках к Великой Отечественной войне без разбора спорных и травматических моментов невозможно: проблемы пакта Молотова – Риббентропа, трагедии плена, истории коллаборационизма и так далее регулярно всплывают, и эти вопросы российская историческая политика начинает поднимать всё чаще – в «войнах памяти» приходится отвечать на выпады противника.

Но проблема заключается именно в том, что в российской официальной исторической политике сам фашизм остаётся символической фигурой умолчания, злом per se, которое как будто бы и не требует специальных пояснений. Причём не только пояснений, но даже визуализации: в школьных учебниках и книгах до недавнего времени нельзя было изображать свастику, а в июне 2021 г. Госдума приняла закон о запрете тиражирования изображений нацистских лидеров (кроме как в образовательных и научных целях, но практика показывает, что и чиновники, и книгоиздатели будут многократно перестраховываться – и научные книги о нацизме уже стали исчезать с магазинных полок). Удивительно, но факт: в России до сих пор нет научно-популярных работ о фашизме, а если надо назвать документальный фильм, то прежде всего вспоминают «Обыкновенный фашизм» Михаила Ромма, созданный ещё в 1965 году. Эту ситуацию пытаются исправить: так, в 2020 г. журналист Андрей Медведев снял фильм «Великая неизвестная война»[20], в котором вина за Вторую мировую войну перекладывается на западные демократии, якобы непосредственно вскормившие фашизм. Историческая ценность этого произведения невелика, но в нём отражаются современные идеологические тенденции «новой холодной войны». (Автор статьи также принял участие в этом фильме, не имея, однако, представления об общей концепции и сожалеет об этом факте). Зло фашизма оказывается какой-то ритуальной фигурой умолчания.

Эта пустота умолчания неслучайна. При серьёзном теоретическом анализе феномена фашизма сравнения со сталинизмом будут неизбежны. В современной России часто звучат призывы запретить сравнивать (не отождествлять, а именно сравнивать!) советскую систему с нацизмом. Сравнивать, как мы понимаем, можно всё что угодно, а сравнительный метод в истории является обязательным к использованию, и лучшие современные исследования фашизма это демонстрируют. Самое главное, что неидеологизированные сравнения этих двух режимов необходимы именно для того, чтобы осмыслить диктатуры ХХ века, причём на основе того огромного фактического материала, который продолжает осваиваться историками и который совершенно не вписывается в примитивные схемы теории тоталитаризма.

Таким образом, статья Ларюэль провоцирует очень важную дискуссию, которая касается не столько политологии, сколько связи истории, социальной философии и актуальной политики. В начале статьи она процитировала Оруэлла: «Ещё в 1946 г. Джордж Оруэлл в эссе “Политика и английский язык” отметил, что “слово ‘фашизм’ потеряло конкретный смысл и означает только ‘нечто нежелательное’”»[21]. Изменение этой ситуации необходимо и в науке, и в политике. Для социальных наук в современном мире, в котором, как указывают столь разные мыслители, как Эко[22] и Манн[23], есть место для возрождения фашизма, пусть и под другим названием, такой теоретический рывок был бы весьма важен.

Противоположностью рационального анализа сложнейших исторических феноменов истории ХХ века является процесс, который можно назвать истеризацией истории.

Тимоти Снайдер – яркий тому пример; но и в современной России также немало сторонников «истерического» подхода к истории. К этому явлению относятся многие квазиисторические программы различных телеканалов, цветущая пышным цветом конспирология, поддерживаемая на официальном уровне[24], «народный сталинизм», также тесно связанный с конспирологией. Войны памяти, какими бы они ни были неприятными для учёных, стимулируют псевдонаучную активность в жанре истерии. Но этот жанр не обречён на победу, и учёные, работающие в области гуманитарных наук, как ни пафосно это звучит, вынуждены противостоять ему при исследовании самых травматических и идеологически нагруженных событий и явлений минувшего столетия.

--

СНОСКИ

[1] См.: Laruelle M. Accusing Russia of Fascism // Russia in Global Affairs. 2020. Vol. 18. No. 4. P. 100-123. doi: 10.31278/1810-6374-2020-18-4-100-123. На русском языке статья опубликована в текущем номере. – Прим. ред.

[2] Колеров М.А. Тоталитаризм. Русская программа для западной доктрины. М.: Циолковский, 2018. С. 29.

[3] Gandesha S. (ed.). Spectres of Fascism. Historical, Theoretical and International Perspectives. London: Pluto Press, 2020. 288 p.

[4] Poulanzas Т. Fascism and Dictatorship. The Third International and the Problem of Fascism. London: Verso, 1974. P. 97.

[5] Збигнев Бжезинский (1928–2017) – американский политолог, социолог и государственный деятель, советник по национальной безопасности 39-го президента США Джимми Картера. Карл Йоахим Фридрих (1901–1984) – немецко-американский политолог, один из основоположников теории тоталитаризма. – Прим ред.

[6] Ханна Арендт (1906–1975) – немецко-американский философ, политический теоретик и историк, основоположница теории тоталитаризма. – Прим ред.

[7] Serge V. Memoirs of a Revolutionary. New York Review Books Classics, 2012. 576 p.

[8] Аснер П. Насилие и мир. От атомной бомбы до этнической чистки / Пер. с фр. Е. Баевской, Л. Цывьяна. СПб.: Всемирное слово, 1999. С. 226-234.

[9] Geyer М., Fitzpatrick S. Beyond Totalitarianism. Stalinism and Nazism Compared. Cambridge University Press, 2009. P. 4-5.

[10] Белоус Т. Почему Гитлер не был левым: политический спектр и научный подход // Скепсис. 2019. URL: https://scepsis.net/library/id_3910.html (дата обращения: 18.03.2021).

[11] Випперман В. Европейский фашизм в сравнении: 1922-1982 гг. Новосибирск: Сибирский хронограф, 2000. С. 23.

[12] Автономова Н.С. Рассудок. Разум. Рациональность. М.: Наука, 1988. С. 180-181.

[13] Mann M. Fascists. Cambridge University Press, 2004. P. 12-13.

[14] Ibid. P. 13.

[15] Griffin R. Section II: The Search for the Fascist Minimum: Presentation. In: International fascism: Theories, Causes and the New Сonsensus. Bloomsbury Academic, 1998. P. 52-53.

[16] Eco U. Five moral pieces. New York, San Diego, London: Нarcourt, 2001. P. 99.

[17] Ibid. P. 91.

[18] Laruelle М. Accusing Russia of Fascism. Polemics around Russia’s Belonging to Europe // Russia in Global Affairs. 2020. Vol. 18. No. 4. P. 105. DOI: 10.31278/1810-6374-2020-18-4-100-123.

[19] Ibid. P. 107.

[20] Великая неизвестная война. Фильм Андрея Медведева, 2020 // YouTube. 8.05.2020. URL: www.youtube.com/watch?v=jrI-wKDXE9k (дата обращения 12.08.2021).

[21] Laruelle М. Op. cit. P. 102.

[22] Eco U. Op. cit. P. 78, 85.

[23] Mann M. Op. cit. P. 372-375.

[24] Волчков М. «Исторический парк» как идеологическое оружие // Скепсис. 2019. URL: https://scepsis.net/library/id_3879.html (дата обращения: 18.03.2021).

Десять лет «арабской весны»: пейзаж после битвы

КОНСТАНТИН ТРУЕВЦЕВ

Кандидат философских наук, ведущий научный сотрудник Центра арабских и исламских исследований Института востоковедения РАН.

ДЛЯ ЦИТИРОВАНИЯ:

Труевцев К.М. Десять лет «арабской весны»: пейзаж после битвы // Россия в глобальной политике. 2021. Т. 19. No. 5. С. 60-70. doi: 10.31278/1810-6439-2021-19-5-60-70.

ИМПУЛЬС СХОДИТ НА НЕТ

Порой кажется, что конфликты, бушующие на Большом Ближнем Востоке вот уже десятилетие, не закончатся никогда. Но на деле силы всех противоборствующих сторон – и внутренних, и внешних – практически иссякли, всё явственнее проступают контуры постконфликтного регионального устройства. Политическая архитектура изменилась, хотя и не так, как предполагали многие из тех, чьими благими намерениями регион погрузился в воюющий ад. Рассмотрим ряд факторов, повлиявших на переустройство политического ландшафта.

Собственно «арабская весна»

До 2011 г. Ближний Восток (и прежде всего – арабский регион) был самым большим и консолидированным заповедником автократий в мире. Из 22 стран – членов Лиги арабских государств с какой-то степенью достоверности к демократиям можно было отнести только три – Ливан, Ирак и Палестину. Все остальные представляли собой авторитарные режимы, примерно поровну – республиканские и монархические. Сразу стоит исключить Коморы по причине их удалённости и сомнений, принадлежат ли они к арабскому миру, а также Сомали – изначально весьма неоднозначное арабское государство, ныне безнадёжно распавшееся. Таким образом, говоря о том, что события 2011 г. потрясли арабский мир, мы имеем в виду семнадцать автократических государств.

Катаклизмы не обошли никого. Меньше всего они затронули Катар и ОАЭ – не из-за отсутствия предпосылок для протеста, а по причине эффективного контроля над интернетом – недовольство, которое копилось на сайтах и в блогах, задушили в зародыше. В остальных пятнадцати случаях протест был достаточно интенсивным и выплеснулся на улицы. «Арабская весна» имела системный и всеобъемлющий характер, не была задана кем-то извне, а вытекала из логики развития государств и обществ.

Последствия будут разными для каждой страны, но они неизбежны для всех, в том числе и для тех государств, которых в предшествующие годы миновала острая фаза.

Прямым результатом «арабской весны» стало свержение четырёх республиканских режимов – в Тунисе, Египте, Ливии и Йемене (в последнем случае ход событий притормозили косметическими изменениями под давлением Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива[1], фактический крах режима произошёл в декабре 2014 г.). Дальнейшее развитие событий в первых трёх странах показало, что процесс был относительно однотипным лишь вначале (протест – крушение режима), затем везде проявлялась местная специфика. Это в особенности очевидно на сирийском примере, где события развивались почти синхронно с другими странами вплоть до марта-апреля 2011 г., а потом пошли по своей колее. Многие аналитики не только на Западе, но и среди прогрессивной арабской общественности недооценили выживаемость сирийского режима, в том числе за счёт поддержки существенных сегментов гражданского общества.

Сирийский пример также отчётливо показал провальность ставки на союз либералов и умеренных исламистов как альтернативу существующим режимам. Доминирующие позиции в антиправительственном лагере заняли радикальные исламистские силы, а либеральная часть оппозиции оказалась за бортом главного направления политического процесса. Единственным примером, где такой союз привёл к устойчивой демократической альтернативе, стал Тунис. В Ливии попытка легализации подобного альянса через конституционный и избирательный процесс создала неустойчивую ситуацию, которая взорвалась в 2014 г. и привела к распаду страны. В Египте доминирование братьев-мусульман на парламентских и президентских выборах поставило государство в июле 2013 г. на грань гражданской войны, и только прямое вмешательство армии как гаранта конституционного строя предотвратило катастрофу[2].

Среди прямых последствий «арабской весны» надо упомянуть серьёзные волнения в Иордании и Марокко, которые привели к изменениям конституционного строя. Поправки в Конституцию Марокко, принятые под давлением протестующих в 2011 г., с одной стороны, внесли в неё ряд исламистских положений, а, с другой, закрепили прямое воздействие избирательного процесса на формирование исполнительной власти[3]. Аналогичные изменения произошли в Иордании[4]. Это легализовало исламистские движения в обеих странах в качестве равноправных акторов политической жизни и продолжило эволюцию обоих королевств от дуалистических к полноценным конституционным монархиям.

События «арабской весны» подтвердили предположение об уязвимости ещё двух монархий, которые ряд исследователей относят к дуалистическим, – Бахрейна и Кувейта[5]. Кувейту удалось самостоятельно отстоять существующий строй, а в Бахрейне потребовалось вмешательство вооружённых сил Саудовской Аравии и полицейских из ОАЭ[6]. Косвенным эффектом «арабской весны» можно считать тенденции к проведению политических реформ в Омане[7], Катаре[8], ОАЭ[9], а затем и в Саудовской Аравии[10].

Отложенное влияние «арабской весны» проявилось и в странах, которые, казалось бы, минимально были затронуты этим процессом – например, в Алжире и Судане.

Неарабская весна

Главными отложенными следствиями «арабской весны» стали региональные конфликты с эпицентрами в Сирии и Ливии, а также йеменское противостояние, которое можно считать субрегиональным, учитывая вмешательство в него Саудовской Аравии и ОАЭ и ответные удары хуситов по этим странам.

Между собственно «арабской весной» и изменением характера конфликтов в Сирии и Ливии прошло три-четыре года. Многие региональные акторы, ожидая повторения уже известной фабулы, поспешили занять удобные места в партере, а то и в директорской ложе, чтобы дирижировать действием оттуда. Но снаряды со сцены внезапно полетели в зрительный зал.

Страны Персидского залива, прежде всего – Королевство Саудовская Аравия (КСА) и Катар, рассчитывали использовать исламистский аспект происходящего для закрепления доминирования в арабском мире. Развитие конфликтов вроде бы давало им дополнительный шанс. Поначалу было не очень заметно, что КСА и Катар делали ставку на разных акторов[11], игнорировалось и то, что на лидирующие позиции в поддержке исламистов быстро выдвигаются вовсе не они, а действовавшая до поры в общей парадигме Турция[12].

В Египте, а затем и в Ливии Саудовская Аравия и ОАЭ оказались по одну сторону, а Катар и Турция – по другую. Первые поддержали египетских салафитов из движения «Нур», затем армейский переворот, а в Ливии – Ливийскую национальную армию и фельдмаршала Халифу Хафтара. Вторые в обоих случаях оказывали поддержку движению «Братья-мусульмане»[13]. До поры до времени разночтения казались не столь существенными, но постепенно стали играть всё большую роль, в первую очередь в Сирии.

С 2012 г. все противостоящие сирийскому режиму региональные силы, включая Саудовскую Аравию, Турцию, Катар, ОАЭ и других, единодушно поддержали Национальную коалицию сирийских революционных и оппозиционных сил[14]. В ней наряду с гражданской оппозицией были представлены и салафиты, близкие к Саудовской Аравии, и «Братья-мусульмане», поддерживаемые Турцией и ОАЭ. Эр-Рияд, казалось бы, приобрёл дополнительный вес в решении сирийского конфликта, когда в рамках ооновских усилий по урегулированию возник Высший комитет по переговорам, где ведущую роль играла именно эр-риядская платформа[15].

Однако так это выглядело со стороны. А внутри Сирии, среди вооружённых отрядов оппозиции, Саудовская Аравия постепенно теряла влияние. Процесс приобрёл обвальный характер после 2018 г., когда единственный внутрисирийский вооружённый союзник КСА «Джейш аль-ислам» полностью утратил позиции[16]. Дополнительную роль в ослаблении Саудовской Аравии сыграло её участие в войне в Йемене. Ввязавшись в йеменский конфликт в 2015 г., КСА фактически терпит поражение от хуситов, захвативших власть в Сане. Результаты участия в йеменском конфликте снижают до минимума возможности воздействия Эр-Рияда на региональные процессы.

Зато резко возросла роль Турции, под фактический контроль которой перешла вся вооружённая оппозиция за исключением курдских отрядов, которые, впрочем, и не ведут активных боевых действий против Дамаска. Опираясь на оппозиционные отряды, Анкара оккупировала ряд сирийских территорий. Именно благодаря сирийскому конфликту Турция превратилась в одну из ведущих региональных держав Ближнего Востока.

Возросла роль Ирана. В ходе противоборства с ИГИЛ[17] Тегеран занял доминирующие позиции в Ираке[18]. А с 2013 г., опираясь на Корпус стражей исламской революции (КСИР)[19], союзную ливанскую «Хизбаллу» и другие шиитские отряды, начал оказывать прямую военную поддержку Дамаску. Это дало ему возможность выстроить военно-политические коммуникации от границ страны до территории Ливана. Тем самым, опираясь на свой промышленный и военно-технический потенциал, Иран наряду с Турцией превратился в одну из ведущих региональных сил.

В результате сирийского конфликта свой вес в регионе увеличил Израиль. За исключением Ирана, у него не осталось ни одного регионального соперника, готового идти на прямую конфронтацию. Кроме того, сирийский конфликт привёл к глубокому расколу среди палестинцев и маргинализации палестинского фактора в целом.

Таким образом, сегодня нет ни одного арабского государства, имеющего достаточно ресурсов для того, чтобы претендовать на роль регионального гегемона.

Доминирующая же роль отошла трём неарабским государствам – Турции, Ирану и Израилю.

2019–2020: отложенный эффект

К отложенным последствиям «арабской весны» можно отнести события в четырёх арабских странах – Алжире, Судане, Ливане и Ираке – в 2019–2020 годах. В отличие от волнений 2011 г. они не были синхронизированы по времени и географической близости, конкретному протеканию и результатам, но с ситуацией десятилетней давности их сближало одно – наличие глубокого протеста против политических порядков и требование их коренного изменения.

В 2011 г. все четыре страны избежали серьёзных волнений. В Алжире были свежи воспоминания о восьмилетней гражданской войне, и подавляющая часть населения не поддержала протест, боясь новой дестабилизации. Судан только что распался. В Ливане опасения того, что возобновится длившаяся пятнадцать лет гражданская война, приглушали социальное недовольство. Наконец, в Ираке террористическая активность служила вызовом, затмевавшим изъяны социального и политического порядка.

Однако спустя десять лет выяснилось, что на фоне перемен в ряде стран неизменность политических систем в глазах значительной части населения региона выглядит анахронизмом. Волнения в Судане, которые начались в декабре 2018 г., долго не утихали, несмотря на жесточайшие методы подавления. Дело, казалось бы, закончилось военным переворотом в апреле 2019 г., но оппозиция восприняла его как косметическую коррекцию. Волнения не прекращались до тех пор, пока в августе 2019 г. не был создан Суверенный совет Судана, который включил представителей военных и гражданской оппозиции, и не наступил переходный период к гражданскому правлению[20].

В Алжире объявление о том, что находящийся на лечении в Швейцарии и явно недееспособный 82-летний президент Абдель Бутефлика будет участвовать в очередных выборах, спровоцировало волнения в феврале 2019 года. Последующие попытки политической элиты отделаться символическими изменениями натолкнулись на отпор гражданского общества, началось достаточно глубокое реформирование политической системы[21].

Протесты в Ливане, начавшиеся в середине октября 2019 г., приняли форму восстания против всех политических и экономических элит – это новое явление для страны. В выступлениях приняли участие представители всех конфессий, и впервые, пожалуй, за всю историю независимости они выдвинули требования изменить политическую систему и ликвидировать модель формирования власти по конфессиональному принципу. К видимым политическим реформам протесты не привели, но их масштаб и направленность показали вероятность дальнейших поворотов в политической жизни[22].

Протесты в Ираке, также начавшиеся в октябре 2019 г., не утихали до назначения исполняющим обязанности премьер-министра Мустафы аль-Казыми в апреле 2020 года. Против шиитского в своей основе политического истеблишмента выступали и представители шиитского большинства[23]. Начавшись как выступления против коррупции, они быстро переросли в требования изменить политическую систему, основанную на этноконфессиональных принципах[24]. Проявление национально-патриотического единства и требование социальных изменений в интересах обездоленного большинства, независимо от этноконфессиональной принадлежности, стали неожиданным поворотом.

Рано утверждать, что события в четырёх арабских странах запустили новый процесс масштабных преобразований в регионе. Но то, что они повлияли на дальнейшую трансформацию регионального ландшафта и определённое изменение направления и динамики региональных процессов, представляется бесспорным. Особенно если учитывать тот факт, что они наложились на ряд других событий, прямо с ними не связанных.

Недавняя фаза противоборства в Ливии в 2019–2020 гг. привела к тому, что остальной Магриб теперь ещё больше отделён от арабского мира ливийским рвом. А алжирские события продемонстрировали тенденцию к сближению характера политических институтов трёх основных стран Магриба – Туниса, Алжира и Марокко. Объективно это создаёт условия для интеграции арабского Магриба за счёт унификации инфраструктуры. Однако политическая конфронтация между Марокко и Алжиром служит непреодолимым препятствием. Тем не менее практическая оторванность и изолированность магрибских стран постепенно подводит их к точке бифуркации: либо интеграция, либо обострение конфронтации.

События в Судане повлияли на ход йеменских событий в связи с отказом посылать суданских наёмников в Йемен и решением вернуть суданских солдат на родину[25]. Отсутствие суданской пехоты значительно сужает возможности Саудовской Аравии противостоять хуситам и приближает развязку йеменского конфликта.

Волнения в Ираке стали настоящим шоком для Ирана, когда народное восстание, шиитское в своей основе, приобрело резко антииранский характер. Фактически оно подорвало прочность создававшейся годами военно-политической инфраструктуры по линии Тегеран – ливанская граница, названной в Иране «осью сопротивления». Правда, надежды США на укрепление за счёт этого их позиций в Багдаде были опрокинуты после убийства Касема Сулеймани. В результате иракское народное движение обрело столь же резко антиамериканскую, как и антиииранскую направленность.

Иракские события показали ограниченность претензий Ирана на доминирующие позиции в регионе и одновременно – гипертрофированный характер израильских фобий относительно иранской угрозы еврейскому государству. Опасности для Израиля снизились и в результате ливанских перипетий, которые ослабили доминирование «Хизбаллы» и заставили последнюю сменить главное направление деятельности с противостояния Израилю на решение внутренних проблем.

Претензии Турции также подверглись серьёзным испытаниям. Это утверждение может показаться парадоксальным, поскольку военно-политическая активность Анкары в 2019–2020 гг. резко возросла, охватив значительную часть восточного Средиземноморья вплоть до Ливии – военные рейды на территории Сирии и Ирака, вмешательство в карабахский конфликт, наличие военной базы в Катаре, направление эмиссаров в Йемен и даже претензии на Иерусалим. При этом значительно повысился и уровень враждебности почти по всему периметру турецких рубежей – до грани прямого столкновения дошли отношения с Грецией, Египтом, сирийскими войсками, курдами в Сирии и Ираке, напряжённость высока в отношениях с Израилем, Францией, Ираном – всё это вряд ли сулит успех усилиям Анкары по дальнейшему наращиванию влияния.

Единственной страной, которой пока удаётся относительно безболезненно укреплять региональный потенциал, оказался Израиль.

«Сделка века» позволила Израилю беспрецедентно расширить ареал отношений с арабскими странами, прежде всего за счёт установления политических отношений с рядом государств Персидского залива. Это происходило на фоне упомянутого снижения уровня угроз со стороны Ирана и Ливана. Вместе с тем антипалестинский аспект «сделки века» и его последствия, которые уже привели к новым столкновениям в Восточном Иерусалиме, не позволяют говорить о стабильности на израильско-палестинском треке, что может оказать негативное воздействие и на региональные позиции еврейского государства.

Таким образом, за десятилетие после «арабской весны» регион пережил серьёзные трансформации. Конфликты, порождённые тогдашними потрясениями, близятся к завершению. Но стабильности Ближнему Востоку это не добавляет.

P.S. Когда статья готовилась к печати, произошли серьёзные беспорядки в Тунисе. Интенсивные волнения наблюдались в стране ещё в январе 2021 г., но тогда они были вызваны протестами против экономического кризиса и безработицы и сопровождались требованиями отставки правительства. Причины и характер июльских беспорядков иные. Президент страны Каис Саид сместил премьер-министра, министров обороны и юстиции, приостановил деятельность парламента на тридцать дней, значительная часть политического спектра и гражданского общества расценила это как государственный переворот. В частности, так заявила крупнейшая партия – исламистская «Ан-Нахда», выразив уверенность, что её сторонники и народ защитят революцию 2010–2011 годов. Таким образом, на этот раз волнения были направлены не против государственного строя, а против того, что в обществе расценили в качестве авторитарных поползновений узурпировать власть.

--

СНОСКИ

[1] Yemen: Saleh Signes Deal to Relinquish Power after 33 Years // The Guardian. 24.11.2011. URL: https://www.theguardian.com/world/video/2011/nov/24/yemen-saleh-signs-deal-video?INTCMP=ILCNETTXT3487 (дата обращения: 24.07.2021).

[2] Хроника переворота в Египте (2013 год) // РИА Новости. URL: https://ria.ru/20130815/956498419.html (дата обращения: 24.07.2021).

[3] Король Марокко объявил о начале «всеобщей конституционной реформы» // РИА Новости. 10.03.2021. URL: https://ria.ru/20110310/344335606.html (дата обращения: 24.07.2021); Erlanger S. MaroccoKingProposesLimitedStepstoDemocracy // The New York Times. 17.06.2011. URL: https://www.nytimes.com/2011/06/18/world/africa/18morocco.html?_r=1&src=me&ref=world (дата обращения: 24.07.2021).

[4] Barary H.A. The Limits of Political Reform in Jordan // Bibliothek der Friedrich-Ebert-Stiftung. P. 3-7. URL: https://library.fes.de/pdf-files/iez/10455-20140108.pdf (дата обращения: 24.07.2021).

[5] См., напр., Сапронова М.А. Политические системы арабских стран. Казань, 2015. С. 229–233.

[6] Войска Саудовской Аравии победили в Бахрейне // Независимое военное обозрение. 15.04.2011. URL: https://nvo.ng.ru/wars/2011-04-15/1_bahrein.html (дата обращения: 24.07.2021).

[7] Оман при султане Кабусе. Внутренняя и внешняя политика // ТАСС. 11.01.2020. URL: https://tass.ru/info/7499993 (дата обращения: 24.07.2021).

[8] Государство Катар. Досье // ТАСС. URL: https://tass.ru/info/4314723 (дата обращения: 24.07.2021).

[9] Правительство ОАЭ: реформы в 2020 году // UAE-Consulting. 08.07.2020. URL: https://www.uae-consulting.com/infocentr/uae-dubai-economy-reform-government (дата обращения: 24.07.2021).

[10] Фроловский Д. Перестройка по-саудовски: каких реформ ждать от будущего короля Саудовской Аравии // Московский центр Карнеги. 22.01.2021. URL: https://carnegie.ru/commentary/75125 (дата обращения: 24.07.2021).

[11] С первых месяцев 2012 г. «региональные игроки стали делать основные ставки на исламистов: Турция и Катар – на «Ахрар аш-Шам», Саудовская Аравия – на более близкую к ней «Лива аль-ислам». Цит. по: Труевцев К.М. Ближний Восток: морфология конфликта и постконфликтный дизайн // Контуры глобальных трансформаций: политика, экономика, право. 2017. Т. 2. № 10. С. 147.

[12] Турция примерно с 2013 г. стала играть решающую роль в военно-политической поддержке отрядов вооружённой сирийской оппозиции, действовавшей внутри Сирии – начиная с «Сирийской свободной армии» и заканчивая «Ахрар аш-Шам», «Нур эд-дин аз-Зенки» и др. Там же.

[13] Запрещено в России.

[14] Guide to the Syrian Opposition // BBC. 17.10.2013. URL: https://www.bbc.com/news/world-middle-east-15798218 (дата обращения: 24.07.2021).

[15] Исаев Л., Коротаев А. Анатомия сирийской оппозиции: кто они и чего требуют на переговорах // Московский центр Карнеги. 27.06.2016. URL: https://carnegie.ru/commentary/63901 (дата обращения: 24.07.2021).

[16] Это произошло после того, как в результате операции по ликвидации позиций боевиков в пригороде Дамаска Восточной Гуте в 2018 г. отряды «Джейш аль-Ислам» были эвакуированы оттуда в зону турецкой оккупации в районе г. Джараблус. См. Боевики группировки «Джейш аль-ислам» приняли решение покинуть Восточную Гуту // Интерфакс. 3.04.2018. URL: https://www.interfax.ru/world/606760 (дата обращения: 24.07.2021).

[17] Запрещено в России.

[18] Опубликованы секретные документы о влиянии Тегерана в Ираке // Радио «Свобода». 19.11.2019. URL: https://www.svoboda.org/a/30280255.html (дата обращения: 24.07.2021).

[19] Там же.

[20] В Судане сформировали суверенный совет // Интерфакс. 20.08.2019. URL: https://www.interfax.ru/world/673425 (дата обращения: 30.08.2021).

[21] Бабкин С.Э. Алжир: выстояла ли система? К событиям 2019 г. М.: ИВ РАН, 2020. С. 25–227.

[22] Многотысячные протесты: куда дует ветер в Ливане? // ТАСС. 20.10.2019. URL: https://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/7046229 (дата обращения: 24.07.2021).

[23] Труевцев К.М. Волнения в Ираке: продолжение арабской весны или новая политическая реальность? РСМД. 29.11.2019. URL: https://russiancouncil.ru/analytics-and-comments/analytics/volneniya-v-irake-prodolzhenie-arabskoy-vesny-ili-novaya-politicheskaya-realnost/ (дата обращения: 24.07.2021).

[24] Там же.

[25] Судан решил вывести войска из Йемена // РИА Новости. 09.02.2020. URL: https://ria.ru/20200209/1564467442.html (дата обращения: 24.07.2021).

Дружба панды и верблюда

китайско-арабское Экспо

Константин Батанов

На северо-западе Китая, в городе Иньчуань Нинся-Хуэйского автономного района с 19 по 22 августа проходило 5-ое Китайско-арабское Экспо.

Председатель КНР Си Цзиньпин направил на выставку поздравительное письмо, в котором подчеркнул, что Китай готов сотрудничать с арабскими странами во имя достижения взаимной выгоды и совместного строительства «Одного пояса, одного пути», а также продвижения китайско-арабского стратегического партнёрства на более высокий уровень.

Несмотря на то, что в названии этого Экспо присутствует слово «арабское», в нём могут принимать участие любые другие страны, в которых исповедуется ислам. Например, в этот раз одним из главных гостей стал первый заместитель премьер-министра Республики Казахстан А. Смаилов. Таким образом, было бы логичнее обозначить его как «Китайско-мусульманское Экспо».

В предыдущих четырёх китайско-арабских выставках приняли участие в общей сложности 112 стран и регионов, 21 государственный лидер уровня от вице-премьера и выше, 283 китайских и иностранных чиновников уровня министра, более 5 тыс. китайских и зарубежных предприятий, было подписано 936 соглашений по торгово-экономическому сотрудничеству.

Особенностью нынешнего Экспо стало сочетание форматов «онлайн» и «оффлайн», то есть дистанционного и очного. Были организованы тематические павильоны, посвящённые торговле и инвестициям, современному сельскому хозяйству, туризму, водным ресурсам, цифровой экономике, электронной торговле, медицине, энергетике, научно-техническому сотрудничеству, а также национальные и региональные Экспозиции, на которых были представлены инвестпроекты и внешнеэкономический потенциал отдельных провинций Китая и стран Ближнего Востока. За выставкой можно было наблюдать в режиме реального времени, были доступны панорамные виды с обзором в 360 градусов.

Количество предприятий, представивших свои товары в онлайн-режиме, превысило тысячу. Общее число интернет-посещений составило около 10 млн, в том числе более 120 тыс. подключений было из других стран. Более 30% предложенных товаров относятся к высокотехнологичным: телемедицина 5G, компоненты из монокристаллического кремния, различные интеллектуальные продукты, трёхмерные платформы для онлайн- и офлайн-корпоративных услуг.

По состоянию на 21 августа в Интернете опубликованы 36185 материалов о 5-м Китайско-арабском Экспо, общее число просмотров составило 1,82 млрд.

В мероприятиях Экспо приняли участие 38 корпораций мирового уровня (в основном китайские). Было подписано 277 контрактов в области торговли и инвестиций на общую сумму 24 млрд долл., а также ряд межгосударственных соглашений и меморандумов.