Новости. Обзор СМИ Рубрикатор поиска + личные списки

Главные отличия.

Платный доступ на polpred с деловой информацией высшего качества. Скажите об этом директору библиотеки.

Ответы Посла России в Таджикистане И.С.Лякина-Фролова на вопросы интернет-портала «Dialog.tj» относительно решения США выйти из Договора по открытому небу

Вопрос: Администрация США приняла решение о выходе страны из Договора по открытому небу (ДОН). Чем это вызвано – может быть соображениями национальной безопасности или требованиями экономии, ведь создание аппаратуры наблюдения или тем более новых самолетов стоит немалых денег?

И.С.Лякин-Фролов: ДОН – соглашение, имеющее целью укрепление доверия в военной области. Он насыщен технически сложными положениями, касающимися самолетов и аппаратуры наблюдения, их освидетельствования, планирования миссий наблюдения, квот наблюдательных полетов и т.д. В последнее время договор все чаще упоминается в СМИ в связи с поднятым вопросом о выходе из него США.

Для меня тема разработки ДОН имеет особое значение: в 1989 году, находясь в загранкомандировке в Оттаве, я участвовал в семинаре, организованном по инициативе канадской стороны, на котором в предварительном плане обсуждалась эта проблема. Впервые идея о таком договоре была высказана еще в 50-е – в период «холодной войны» – те годы она не получила должную поддержку. И вот спустя более 30 лет канадские партнеры инициировали повторное обсуждение данной тематики, и, надо сказать, их поддержали другие западные страны. Поэтому сегодня желание США выйти из ДОН вызывает только недоумение.

Полагаю, что причина такого поведения американцев – в негативном отношении нынешней администрации к контролю над вооружениями в целом и к соглашениям, заключенным предшественниками, в особенности. Вашингтон всегда выступал за максимальную транспарентность в военной области (если она касается других государств). Может показаться парадоксальным, но при этом зачастую сама возможность наблюдения за происходящим на их собственной территории воспринимается как угроза национальной безопасности и подрыв суверенитета. На сегодняшний день такую возможность обеспечивают лишь два договора – ДСНВ и ДОН. Судьба обоих, как мы знаем, весьма туманна из-за неопределенной позиции США.

Вопрос: Кто больше всего проиграет в случае коллапса ДОН? Можно ли его чем-то заменить, например, спутниковыми снимками?

И.С.Лякин-Фролов: Наверное, государства, располагающие развитыми национальными техническими средствами контроля (прежде всего, спутниками) смогут частично восполнить информацию, не полученную по ДОН. Частично, поскольку перенацеливание спутника с соответствующим изменением орбиты – дело гораздо более сложное и дорогое, чем направление самолета открытого неба, а главное – самолет, в отличие от спутника, позволяет «заглянуть под облака».

Сложнее придется тем европейским государствам, которые спутниками не располагают. Пожалуй, им едва ли стоит рассчитывать на щедрый поток спутниковых снимков из США. В то же время и Вашингтону вряд ли имело бы смысл надеяться на то, что в случае выхода он сохранит доступ ко всей информации, получаемой в рамках ДОН.

А если смотреть шире, этот договор – важнейший инструмент формирования и поддержания доверия в международных отношениях. Как известно, чем меньше открытости, тем ниже уровень коллективной безопасности. Надеюсь, что политический реализм и конструктивный настрой государств-участников ДОН, наученных историческим опытом, позволит избежать неблагоприятных сценариев в будущем.

Василий Янкович: «В США никто не голодает. Все стали толстыми и ленивыми"

Один из самых известных в мире исполнителей цыганских песен и романсов Василий Янкович (Романи) с 1991 года живет в США. До пандемии он каждый год приезжал в Москву, где живут его родственники, друзья и коллеги. В интервью "НИ" артист рассказывает о ситуации в Америке, охваченной волной протестов.

Между прочим, сегодня свой день рождения празднует президент США Дональд Трамп.

- Действительно, в Америке такие сильные беспорядки, как об этом пишут СМИ?

- Я живу в Америке с 1991 года, и такого беспредела не припомню. Были волнения и беспорядки в отдельных штатах, а сейчас охвачена вся Америка. Пожалуй, нечто подобное в США было только в 60-х годах прошлого века, во время афроамериканской революции.

- Лично у вас какие взаимоотношения с афроамериканцами?

- Среди моих соседей, друзей немало афроамериканцев, и проблем с ними никогда не было. Беспорядки, которые происходят в Нью-Йорке и в других штатах США, организованы политическими структурами. Я бы сравнил беспорядки в США с «кровавым воскресеньем» в дореволюционной России.

- Хотите сказать, что современная Америка напоминает Россию в 1917 году?

- Да. Только вместо большевиков – американские демократы. Протесты происходят по принципу: все сломать, разграбить, поделить имущество. Руководители этих беспорядков – люди очень образованные, опытные, у них есть цель, и они делают все, чтобы ее достичь.

- Неужели призрак марксизма-ленинизма в 21 веке захватил Америку?

- Один из главных принципов марксизма-ленинизма – забрать имущество у богатых и поделить поровну. Думаю, что сегодня в Америке все к этому идет. Искали повод для того, чтобы начать. Убийство Джорджа Флойда – повод, чтобы начать волну беспорядков. Демократы хотят убрать республиканца, империалиста Трампа.

- На ваш взгляд, Трамп заботится о населении своей страны в это непростое время?

- Да. Во время пандемии все получили хорошие пособия, и я в том числе. Большая помощь оказывается представителям бизнеса, включая тех, кто уходит из бизнеса. Им дают большие суммы отходных. Из-за пандемии многие магазины, особенно супермаркеты, закрываются. Правительство разработало механизмы поддержки всех представителям общества, включая студентов, пенсионеров. Никого не обошли. Никто в Америке сегодня не голодает. Напротив, люди стали толстыми и ленивыми во время карантина.

- Вы себя чувствуете в безопасности?

- Нет, я боюсь. Может, выйду на улицу, а там автоматная очередь?

- Как у вас обстоят дела с работой певца?

- Работы сегодня нет. До вируса было много предложений, но сейчас все прекратилось. Музыкальной работы не будет еще несколько месяцев – это точно. Театральный сезон вряд ли откроется в сентябре. Купил фургон, чтобы подрабатывать, но ГАИ не работает, чтобы оформить машину.

- Многие думают, что «коронавирус» – афера, а как считаете вы?

- Скажу так, что на вирусе многие сыграли. Самые крупные игры – политические.

- Говорят, что в Америке – превосходная медицина. Почему такая тяжелая ситуация с коронавирусом?

- В Америке хорошо делают операции. Мне сделали очень удачно операцию по удалению щитовидной железы. Я был в Чернобыле – выступал с концертами, когда служил в ансамбле Московского военного округа. Когда переехал жить в Америку, почувствовал проблемы со здоровьем. В Америке врачи не могли поставить диагноз и понять, чем я болен. Приехал к своему участковому врачу в Москве, и в институте Габричевского выяснили причину моего заболевания. Правда, операцию сделали в США. Я очень чту советских врачей, которые с ответственностью, любовью и, как правило, бескорыстием лечат больных.

- Василий, почему вы решили уехать в США?

- В конце 80-х - начале 90-х годов в России была сложная политическая и экономическая ситуация, но это не было главной причиной. Когда я вернулся в театр "Ромен" после службы в армии, был принят довольно прохладно. Мне пришлось уйти из театра на эстраду, где я много и довольно успешно выступал. После одного концерта ко мне подошел некий американец и предложил поехать в Америку, и там петь. Терять мне было нечего, и я рискнул. В Америке цыганская песня востребована. На судьбу мне грех жаловаться. Кстати, я и в Белом доме пел, и перед Трампом выступал, когда он еще не был президентом США.

Анжелика Дин

РАСКОЛ УГЛУБИТСЯ: БЕСПОРЯДКИ В США И ИХ ПОЛИТИЧЕСКИЕ ПОСЛЕДСТВИЯ

ДМИТРИЙ СУСЛОВ

Заместитель директора Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ «Высшая школа экономики».

Не факт, что общенациональные протесты приведут к уходу Дональда Трампа из Белого дома в январе 2021 года. Его электорат, который смотрит на бесчинства демонстрантов, демонтаж памятников и коленопреклонение белых демократов с ненавистью, по-прежнему с ним. Если демократам не удастся с помощью общенациональной протестной волны привлечь неопределившихся избирателей и мобилизовать их прийти 3 ноября проголосовать за Джо Байдена, Трамп вполне может быть переизбран. Журнал «Россия в глобальной политике» совместно с Центром комплексных европейских и международных исследований НИУ «Высшая школа экономики» продолжает серию статей об изменениях на международной арене.

Охватившие Америку массовые протесты и беспорядки, начавшиеся после убийства Джорджа Флойда, будут иметь серьёзные последствия как для внутренней, так и для внешней политики США. Раскол в американском обществе и элите углубляется, причём далеко не только по расовому признаку. Политическая система войдёт в клинч вне зависимости от исхода ноябрьских выборов. А внешняя политика станет более опасной и дестабилизирующей в части раскручивания конфронтации с Китаем и Россией, раздувания образа врага.

Происходящее являет собой ещё одну – уже третью после «Рашагейта» (обвинения в сговоре с Россией в ходе выборов 2016 г.) и процедуры импичмента – попытку демократов и традиционного истеблишмента избавиться от Дональда Трампа. Цель – мобилизовать против него демократический и неопределившийся электорат и не дать переизбраться на новый срок. Первоначальная протестная волна была быстро подхвачена либеральными медиа и мейнстримом. Демократические мэры и губернаторы не только не принимали жёстких мер против погромщиков, но открыто выражали солидарность с протестами, в том же духе высказывались и демократические политики федерального масштаба, члены Конгресса.

Жестокость и предвзятое отношение полицейских к афроамериканцам – увы, константа американской жизни. Протесты по этому поводу случались и ранее (трижды – за время президентства Барака Обамы). Но общенациональный масштаб, да еще столь стремительно, они приняли впервые. Конечно, сыграли роль и накопленное раздражение от коронавирусного карантина, и то, что пандемия и её социально-экономические последствия ударили по чёрному населению в гораздо большей пропорции, поскольку оно в целом имеет намного меньший доступ к системе здравоохранения (которая в США, как известно, является платным сервисом, а не общественным благом) и менее защищено социально, чем большинство белых. Но главная причина такой тотальной мобилизации – раздражение Трампом и стремление не допустить его переизбрания на второй срок.

Шквал критики со стороны протестующих был моментально распространён на президента, которого обвинили в том, что не поддержал протесты, не встал на колени в память Флойда и в знак осуждения расизма, а, напротив, призывал применять в отношении погромщиков силу. Подчёркивание того, что Трамп – расист, а его президентство углубляет внутренние американские расколы и несёт угрозу внутренней безопасности, призвано сплотить и поднять против него всех американцев левых и умеренных взглядов.

Джозеф Байден объективно остаётся слабым кандидатом – ввиду возраста, проблем со здоровьем, скандалов и принадлежности к старой элите. Его способность мобилизовать всех, кому не нравится Трамп, прийти на избирательные участки и проголосовать, остаётся сомнительной, а риск повторить опыт Хиллари Клинтон 2016 г. – большим. На волне же всеобщего антирасистского подъёма обеспечить явку за Байдена (читай – против «расиста» Трампа), особенно в колеблющихся штатах, гораздо легче.

Трамп, действительно, не был и даже не пытался быть президентом всех американцев. Однако таковым не был и Обама, при котором общественный и политический раскол в Соединённых Штатах как раз и достиг небывалых масштабов. Не станет объединителем и Байден, если победит в ноябре.

Проблема не в Трампе, а в колоссальной поляризации американской партийной системы, элиты и общества по ценностно-политическому и идеологическому принципу, движению значительной части белого населения американского центра и Юга всё больше вправо, а небелого и части белого населения, прежде всего, побережий и более образованной его части, – влево. В этих условиях любой политик работает прежде всего на собственный электорат и его консолидацию. Именно это делает Трамп на протяжении всего срока. Тем более с первого дня нахождения в Белом доме он находится в состоянии холодной гражданской войны с теми, для кого сам факт его победы в 2016 г. неприемлем и кто ни на минуту не прекращал попыток вытолкать его из Белого дома.

Именно эта поляризация американского общества не позволяет с полной уверенностью утверждать, что общенациональные протесты приведут к уходу Трампа из Белого дома в январе 2021 года. Его электорат, который смотрит на бесчинства демонстрантов, демонтаж памятников и коленопреклонение белых демократов с ненавистью, по-прежнему с ним. Популярность Трампа среди республиканцев держится на уровне выше 90%, а по мере естественного оживления экономики и снижения безработицы после выхода из карантина рейтинг снова пойдёт вверх. Если демократам не удастся с помощью общенациональной протестной волны привлечь неопределившихся избирателей и мобилизовать их прийти 3 ноября проголосовать за Байдена, Трамп вполне может быть переизбран.

В этой связи главным внутриполитическим последствием попыток избавиться от Трампа через протесты станет ещё больший раскол американского общества и, как следствие, политической системы. Причём произойдёт одновременное углубление и расового, и более фундаментального ценностного раскола американского общества.

Расовая проблема, которая в Америке, разумеется, есть, будет усугублена, потому что массовое раскаяние и самоуничижение большинства (пока ещё) перед меньшинством ведёт не к интеграции, а к дальнейшему обособлению последнего. Напомним, что отмена узаконенной расовой сегрегации в США в 1960-е гг. не вызвала подлинной социальной интеграции: афроамериканское население заявило об собственной культурной идентичности и стало требовать особого положения в американском обществе, специальных прав и привилегий как квоты при трудоустройстве и при получении образования. Отсутствие же в Соединённых Штатах социального государства, которое противоречит самому генезису «американской мечты», лишало большинство афроамериканцев социальных лифтов и обрекало их на положение де-факто дискриминируемой части общества, создавало предпосылки и для преступности, и, соответственно, предвзятого отношения полиции, и для расизма в целом. Вкупе это усиливало расовое разобщение в США де-факто (раздельное проживание, «чёрные гетто», «чёрные» профессии и ниши на рынке труда), и сейчас тенденция лишь станет более явной.

Кроме того, начнёт открываться старая, казалось бы, затянувшаяся рана между разными группами белого населения Америки. После окончания Гражданской войны и по мере постепенного расширения гражданских прав чернокожего населения, которое заняло сто лет, в Соединённых Штатах сложился неформальный компромисс, позволивший примирить бывших противников и их потомков, морально и политически компенсировать расистски настроенной части белого населения Юга недовольство расширением гражданских прав афроамериканцев и отменой сегрегации. Он заключался в признании героями полководцев обеих сторон войны и смещении акцента с рабства на права штатов как на основной конфликт, из-за которого эта война разгорелась. Именно поэтому статуи деятелям Конфедерации стояли в Конгрессе, не говоря уже о городах южных штатов, а особняк главнокомандующего Юга генерала Роберта Ли – часть национального мемориала Арлингтонское кладбище, где уже сто пятьдесят лет хоронят героев страны и некоторых президентов (например, Джона Кеннеди).

В течение ста пятидесяти лет этот компромисс позволял сохранять гражданский мир и не допускать вооружённого протеста со стороны недовольных расширением прав афроамериканцев и отменой сегрегации. Да, афроамериканское население здесь до некоторой степени выводилось за скобки, но, во-первых, до 1960-х гг. оно вообще не рассматривалось как органичная часть американского общества, а, во-вторых, до 1970-х гг. белые составляли чуть менее 90% населения страны. Сохранять мир и гармонию внутри белых было куда более приоритетно.

Сейчас этот компромисс решительно пересматривается, хотя ценности значительной части белого населения Юга ничуть не изменились. Напротив, по мере уменьшения доли белых в целом и приближения момента, когда они станут – впервые в истории США – меньшинством (повторим, ещё пятьдесят лет назад их доля была почти 90%), расистские настроения лишь усиливаются.

Итак, раскол между белыми и чёрными не исчезнет, а между белыми и белыми появится вновь.

Однако озлоблением белых расистов Юга дело не закончится. Этот новый/старый раскол является частью ещё более фундаментального размежевания американского общества по вопросам ценностей и идентичности между правыми консерваторами и левыми сторонниками мультикультурализма и социализма.

И сами протесты, в которых в большом количестве участвуют белые, и решение руководства Демократической партии использовать их в политической предвыборной борьбе ведут к ещё большему крену партии влево. Общенациональная протестная волна, по сути, определит облик и политическую платформу демократов на ближайшие годы. Престарелое руководство партии в лице центристов Джо Байдена и Нэнси Пелоси присоединилось к волне отчасти для того, чтобы не остаться на политической обочине. Лозунги же демонстрантов призывают идти гораздо дальше полицейского произвола, расизма и даже отставки президента Трампа. Они требуют радикальных реформ для расширения практики мультикультурализма, укрепления социальной роли государства, проведения либеральной миграционной политики и уменьшения репрессивности государства в целом. Хоть Берни Сандерс и проиграл демократические праймериз, именно его идеи вдохновляют всё большее число сторонников партии, особенно среди молодого поколения. И на фоне протестов именно его платформа может стать для партии новым мейнстримом.

Республиканская же партия, наблюдая за тем, куда направляются демократы, ещё больше сдвигается вправо. Многие республиканцы воспринимают протесты, «гражданскую канонизацию» Флойда и коленопреклонение белой элиты, полиции и офицеров Национальной гвардии негативно, если не сказать враждебно. Они не желают большего мультикультурализма, большей небелой иммиграции и переименования улиц. Отсюда – сохраняющаяся популярность Трампа среди республиканского электората и консолидация партии вокруг него.

Итак, Америка выйдет из протестов ещё более расколотой, а её политическая система останется в ступоре вне зависимости от исхода ноябрьских выборов. Если победит Байден, ему придётся ориентироваться на существенно полевевший демократический электорат и проводить соответствующий внутриполитический курс. Это антагонизирует республиканцев не меньше, чем президентство Обамы (которое во многом и привело в Белый дом Дональда Трампа), и они будут вставлять палки в колеса практически любой инициативе.

Байден не станет президентом всей Америки точно так же, как им не является Трамп, а до него – Обама. Если же победит Трамп, то его второй президентский срок будет сопровождаться ещё более острым неприятием со стороны полевевших демократов.

В любом случае в стране продолжится холодная гражданская война, а отношения двух партий сохранят антагонистический характер. Выход возможен только через масштабную реформу политической системы, подобную Новому курсу Франклина Рузвельта, изменение политических платформ и электоральных основ обеих партий и формирование нового политического консенсуса. На это уйдут годы.

Усугубление расколов и поляризации не может не сказаться на внешней политике.

Во-первых, она останется заложником внутриполитической борьбы, накал которой в ближайшие годы на спад не пойдёт. Обе стороны будут руководствоваться во внешних шагах прежде всего внутриполитическими соображениями. Надёжность США как партнёра и союзника, а также их договороспособность в целом, будут снижаться.

Во-вторых, в условиях столь масштабной поляризации ещё более приоритетными и реально реализуемыми окажутся те внешнеполитические направления, по которым имеется внутренний консенсус. Сегодня это сдерживание Китая и России, и его интенсивность вряд ли снизится. Более того, американский истеблишмент заинтересован в ещё более жёсткой конфронтации, чтобы использовать образ врага для консолидации расколотого общества, а также компенсировать с её помощью снижение морального авторитета Америки в мире, в том числе среди традиционных союзников и партнёров. Начатая администрацией Трампа политика двойного сдерживания продолжится и, возможно, даже интенсифицируется как по системным, так и по внутриполитическим причинам.

Отказаться от конфронтации с Москвой или хотя бы ослабить её ради более эффективного сдерживания Пекина Вашингтону станет ещё труднее. Полевение Демократической партии усилит её ценностно-идеологическую неприязнь к современной России. К тому жеё Москву наверняка обвинят во вмешательстве в американские протесты и разжигании межрасовой и прочей розни: в США уже прочно закрепился нарратив, что главной целью так называемого «российского вмешательства» является именно углубление внутриамериканских расколов и обострение противоречий.

В этих условиях главной целью политики России непосредственно в отношении Соединённых Штатов должно оставаться предотвращение войны, а основные усилия по управлению конфронтацией следует направить на укрепление отношений с союзниками и партнёрами Америки в Азии и Европе.

СОПЕРНИЧЕСТВО ДЕРЖАВ: БУДЕТ ЛИ МИР РАЗДЕЛЁН НА НОВЫЕ СФЕРЫ ВЛИЯНИЯ?

ПОЛ СОНДЕРС

Старший научный сотрудник Центра национальных интересов (г. Вашингтон). Ранее – исполнительный директор Никсоновского центра, заместитель редактора The National Interest. Работал в Государственном департаменте 2003–2005 г.г.

Мировая политическая система преодолевает необычный период однополярного мира с полным доминированием Америки и вступает в период, когда Соединённым Штатам придётся гораздо упорнее трудиться над тем, чтобы добиваться своего, когда они уже не смогут господствовать во всех частях земного шара.

О внешней политике президента США Дональда Трампа идёт ожесточенная полемика, но заявление его администрации о том, что соперничество между великими державами отодвинуло на задний план международный терроризм, став главной угрозой национальной безопасности, получило широкую двухпартийную поддержку и в Конгрессе, и среди внешнеполитической элиты Вашингтона.

Отчасти это произошло из-за общей тревоги по поводу того, что Китай и Россия работают над утверждением «сфер влияния» в своих регионах. Через 75 лет после Ялтинской конференции с участием Президента США Франклина Делано Рузвельта, британского премьер-министра Уинстона Черчилля и советского лидера Иосифа Сталина американские элиты остаются глубоко встревоженными ролью «Ялты» в последующем доминировании Сталина в Центральной Европе и гнёте режимов советского блока в регионе. Однако поразительно, что принятие Вашингтоном концепции соперничества между великими державами до сих пор не стимулировало общую переоценку прошлых принципов американской внешней политики, включая сферы влияния, которые неизменно сопровождают конкуренцию между державами. Отказ от обсуждения и выработки стратегии и политики, соглашающейся с наличием сфер влияния и управляющей ими, может стоить и фактически уже стоило Америке слишком дорого.

После того, как в 1989 г. распалась сфера влияния СССР, а после этого в 1991 г. развалилась и вся советская страна, решимость избежать «новой Ялты» стала мощной силой во внешней политике США и Запада. Официальные лица в администрациях Билла Клинтона, Джорджа Буша и Барака Обамы часто осуждали «сферы влияния» как устаревшее понятие и, что важнее, противодействовали сначала России, а позже Китаю, когда те пытались расширить влияние в своих регионах, хотя последствия такой политики были далеко не однозначными.

В 2008 г. госсекретарь Кондолиза Райс открыто признала: «Мы будем противодействовать любой попытке России загнать суверенные нации и свободные народы в некую архаичную сферу влияния». Менее чем год спустя преемница Райс на посту госсекретаря Хилари Клинтон объявила: «Хотелось бы пояснить, что, перезагружая наши отношения [с Россией], мы, конечно же, не имеем в виду, что Россия в XXI веке может иметь свою сферу влияния в Восточной Европе». В этот период Вашингтон стремился расширить НАТО – во многом для того, чтобы его новые и будущие члены никогда больше не попали в российскую «сферу влияния», предоставляя всевозможную дипломатическую, экономическую и военную помощь этим и другим государствам региона для повышения их способности сопротивляться российскому влиянию.

Отвержение Соединёнными Штатами сфер влияния после окончания холодной войны было логичным и привлекательным выбором. После распада СССР и в то время, пока Китай был слаб и ориентирован на решение внутренних проблем, у Америки не было соперников, способных создать свою сферу влияния. Поэтому понятно, что официальным лицам, учёным и политикам в Вашингтоне хотелось законсервировать такое положение дел. Тем не менее постепенное, но неизбежное формирование других влиятельных держав помимо США не могло не подрывать этот крайне привлекательный статус-кво. Однако это именно та реальность, с которой Америка сегодня сталкивается.

Вполне понятно, что «соперничество между великими державами» требует двух вещей: наличия великих держав, с одной стороны, и конкуренции между ними, с другой. В свою очередь наличие великих держав означает, что эти государства могут постоянно соперничать с Соединёнными Штатами, пусть даже в какие-то конкретные моменты и в конкретных местах, не будучи в силах равняться со сверхдержавой во всём. Аналогичным образом, соперничество требует, чтобы такие государства имели волю для оспаривания американских предпочтений, пусть даже не во всякое время и не во всяком месте. Это соперничество не ограничивается исключительной военной сферой, но имеет также экономический, политический, дипломатический и информационный аспекты.

Таким образом, определение конкуренции между великими державами ставит отвергающих существование сфер влияния перед неизбежной интеллектуальной дилеммой. Если мы соглашаемся с тем, что живём в условиях соперничества между великими державами, возможности и воля которых распределены неравномерно, и что возможности и воля США также распределены неравномерно, то крайне вероятно, что в некоторых странах или даже регионах у других держав будет больше возможностей и/или воли, чем у Соединённых Штатов. Это может происходить на каких-то исторических отрезках или даже на постоянной основе. Необязательно называть эти области сферами влияния – наверно, нам не следует этого делать, поскольку многие западные элиты находят исторические ассоциации, вызываемые этим термином, неприятными, но как-то их ведь нужно обозначить! Их можно назвать «серыми зонами», хотя у армии США уже имеется иное понимание этого термина.

Важнее не о названии договариваться, а просто признать, что такие зоны существуют, и разработать действенные конкурентные стратегии, опирающиеся на понимании того, что американцы не могут в одностороннем порядке определять будущий ход событий везде.

Если же подобные попытки будут предприняты, они могут быть чреваты дорогостоящими конфликтами, которые часто оказываются ещё более разрушительными для тех, кого мы пытаемся защитить.

Некоторые официальные лица администрации Трампа, включая вице-президента Майка Пенса и бывшего помощника по национальной безопасности Джона Болтона, безапелляционно заявили, что сфера влияния Соединённых Штатов находится в западном полушарии. Прежние администрации избегали подобных формулировок, опасаясь болезненной реакции на них соседей Америки по западному полушарию. Аналогичным образом некоторые политики, похоже, неявно признавали российскую сферу влияния, хотя и вряд ли делали это преднамеренно. И всё же чиновники в Вашингтоне, отвечающие за национальную безопасность, и особенно элиты, обеспечивающие безопасность, далеки от принятия китайской или российской сфер влияния в качестве неизбежного структурного элемента современной системы международных отношений. На самом деле опасения, что Трамп согласится с российской сферой влияния на Украине или в других местах явно ощущались в Конгрессе США во время расследований по России в 2017–2018 гг., а также в законе о санкциях, принятом с целью связать руки Трампу в его переговорах с Россией.

Отказ Вашингтона в прошлом принять реальность, что у Москвы есть воля и, как оказалось, способность оспорить американские предпочтения за счёт применения силы в некоторых местах, внёс вклад в развязывание оккупационных войн, заставивших Грузию и Украину заплатить страшную цену. Этим двум странам пришлось отдать России важные части своей территории потому, что лидеры, официальные лица, политическая элита и журналисты Соединённых Штатов терпимо относились, поддерживали и продвигали политическую линию, игнорировавшую имеющийся у России набор инструментов и её решимость в создании буферных зон вдоль своих границ. Тот факт, что российский президент Владимир Путин решил отправить российские войска в эти два государства, то есть несёт за случившееся принципиальную ответственность, не должен заслонять роль Америки в произошедшем. Подобно этому решение Иосифа Сталина сокрушить восстание в Венгрии 1956 г. против Советской власти не может оправдать радиостанцию «Свободная Европа», подстрекавшую Венгрию на сопротивление, которое было обречено, что хорошо задокументировано в Архиве по национальной безопасности.

Американские элиты довольно легко приспособились к поверхностным требованиям конкуренции между великими державами. Широкий консенсус относительно соперничества между великими державами как главной движущей силы американской внешней и оборонной политики побудил наши элиты прилагать значительные усилия по оценке стратегий «жёсткой» и «мягкой» силы Китая и России, а также по противодействию этим стратегиям. То же самое касается так называемых стратегий «серой зоны», предусматривающих пограничные военные операции, не переходящие в крупномасштабную войну. Тот факт, что многие наши политики с некоторых пор жаждут проводить более конкурентную, а порой и более конфронтационную политику в отношении Пекина и Москвы, облегчает переход от американского проекта борьбы с мировым терроризмом к новой стратегии. Вместе с тем официальные лица, политики и представители СМИ, доминирующие в национальных американских внешнеполитических дискуссиях, явно не могут смириться с далеко идущими последствиями конкуренции между великими державами, включая не только сферы влияния, но также и пределы американской мощи. Принятие конкурентных стратегий в отношении отдельных соперников в рамках более широкой стратегии управления динамикой отношений между великими державами также чрезвычайно важно.

В первом случае поразительно, что хотя продолжительные войны в Афганистане и Ираке убедили американскую общественность в ограниченности военной мощи США, элиты страны вместо того, чтобы сделать аналогичный вывод, решили, что американские избиратели просто недальновидны. А как ещё объяснить, что они не могут понять и принять необходимость интервенции в Сирии, например? Что касается второго вопроса, то более широкая стратегия управления динамикой отношений между великими державами включает не только мысли о том, как Соединённые Штаты могут повлиять на сотрудничество между Китаем и Россией, но также и подготовку более гибких отношений с ещё одной великой державой – Европой. Здесь необходимо найти умные способы противодействия политике некоторых европейских стран в отношении Пекина и Москвы, с которой Америка не согласна. Важные региональные державы, такие, как Австралия, Бразилия, Индия, Иран, Япония, Саудовская Аравия и Южная Корея, а также некоторые другие – также требуют повышенного внимания.

Приспособиться к воскрешению такого забытого понятия, как «сферы влияния», может быть проще, если политики лучше вдумаются в саму суть этого термина. «Влияние» – не господство и тем более не контроль. Соединённые Штаты хорошо оснащены для того, чтобы оказывать своё влияние на стратегически важные страны и регионы. С этой точки зрения, может быть, стоит сосредоточиться на расширении, усилении и углублении влияния Вашингтона, а не быть одержимыми растущим влиянием и потенциалом Китая и России? Ведь подрывая их влияние, США рискуют ослабить собственную привлекательность! В практическом отношении растущее богатство и мощь Китая неизбежно приведут к усилению его влияния, нравится нам это или нет. Россия же пока не вышла окончательно из несвойственной ей с исторической точки зрения периода слабости.

Ничто из вышесказанного не предполагает, что американским официальным лицам нужно открыто согласиться с китайскими, российскими или другими «сферами влияния». В этом не только нет никакой необходимости, но это было бы ещё и контрпродуктивно, в том числе в отношениях США со странами и в оспариваемых зонах влияния, лидеры которых могут заключить, что Вашингтон отказался от них, и – как следствие – начать искать примирения с противниками Америки.

Однако американским политическим элитам важно перестать пытаться отрицать реалии наших дней во внутриполитических дебатах – как в правительстве, так и вне него. Более того, официальные лица могут признать, не уступая при этом ни пяди, что у Китая, России и других стран имеются свои национальные интересы и что, хотя мы можем не соглашаться с их определением своих интересов, США замечают их формулировки и включают их в число прочих соображений при выработке своей политики. Мировая политическая система преодолевает необычный период однополярного мира с полным доминированием Америки и вступает в период, когда Соединённым Штатам придётся гораздо упорнее трудиться над тем, чтобы добиваться своего, когда они уже не смогут господствовать во всех частях земного шара. Понимание этого и взятие на себя нелёгкой работы расстановки приоритетов – лучший способ максимально увеличить силу и влияние Америки в будущем.

А как же поправка?

Реакция на погромы привела к отставке нескольких главредов в США

Текст: Игорь Дунаевский

США без устали позиционируют себя страной свободы слова, которая закреплена в первой поправке к Конституции. Но последние недели вновь доказали: радикально настроенная либеральная часть общества умеет создать настолько токсичную атмосферу вокруг своих ценностей, что не только перечить, но и шутить на эти темы значит перечеркнуть свою карьеру, даже если при этом выражается мнение молчаливого большинства. Уже несколько редакторов национальных и региональных СМИ лишились должностей из-за высказываний о погромах в стране, вызванных смертью темнокожего Джорджа Флойда при задержании полицейскими.

Ведущий редактор крупной газеты The Philadelphia Inquirer Стэн Вишновски поплатился должностью за то, что имел неосторожность обыграть в заголовке название движения "Жизни черных имеют значение" (англ. Black Lives Matter), под которым проходят протесты. Вишновски опубликовал статью "Здания тоже имеют значение" (англ. Buildings Matter, too), написав о том, как погромы сказываются на городских строениях. Грянул скандал, газету обвинили в том, что она приравнивает ценность жизни чернокожих к ценности зданий. Сотрудники газеты устроили массовый демарш, и редактор, проработавший в газете 20 лет, ушел в отставку.

Главный редактор популярного кулинарного журнала Bon Appetit Адам Рапопорт оказался в центре скандала после того, как написал колонку о протестном движении. Хотя он высказался за ликвидацию расового неравенства, одна из авторов журнала, комментируя статью, обвинила редакцию в газлайтинге темнокожих сотрудников - этим замысловатым термином называют постоянное психологическое давление на человека с целью убедить его в собственной неполноценности. На журнал, который в последние годы набирал популярность, посыпались обвинения в недостаточном кадровом разнообразии по расовому признаку. А "контрольным выстрелом" для отставки Рапопорта стала всплывшая из глубин "Инстаграм" фотография 2013 года, на которой он покрасил лицо в смуглый цвет на Хэллоуин. Аналогичная участь постигла сооснователя и главреда молодежного онлайн-журнала Refinery29 Кристин Бэрбрич.

Напомним, ранее редактор отдела мнений газеты The New York Times Джеймс Беннет был уволен из-за того, что издание напечатало колонку сенатора-республиканца Тома Коттона с призывом использовать войска для усмирения насилия. Газету стали упрекать за угрозу жизням темнокожих сотрудников. При том, что большинство американцев поддерживают мнение сенатора.

Главный редактор популярного кулинарного журнала Bon Appetit Адам Рапопорт оказался в центре скандала после того, как написал колонку о протестном движении. Хотя он высказался за ликвидацию расового неравенства, одна из авторов журнала, комментируя статью, обвинила редакцию в газлайтинге темнокожих сотрудников - этим замысловатым термином называют постоянное психологическое давление на человека с целью убедить его в собственной неполноценности. На журнал, который в последние годы набирал популярность, посыпались обвинения в недостаточном кадровом разнообразии по расовому признаку. А "контрольным выстрелом" для отставки Рапопорта стала всплывшая из глубин "Инстаграм" фотография 2013 года, на которой он покрасил лицо в смуглый цвет на Хэллоуин. Аналогичная участь постигла сооснователя и главреда молодежного онлайн-журнала Refinery29 Кристин Бэрбрич.

Напомним, ранее редактор отдела мнений газеты The New York Times Джеймс Беннет был уволен из-за того, что издание напечатало колонку сенатора-республиканца Тома Коттона с призывом использовать войска для усмирения насилия. Газету стали упрекать за угрозу жизням темнокожих сотрудников. При том, что большинство американцев поддерживают мнение сенатора.

Академик Пётр Толочко: «Мир меняется не к лучшему»

Каково будущее российско-украинских отношений? Какой станет жизнь после пандемии? Чего ждать от политических элит Запада?

Сухомлинов Владимир

В начале прошлого года («ЛГ», №7, 8, 2019) вышла беседа с выдающимся историком и общественным деятелем П.П. Толочко под названием «Украинский излом». Речь шла об истоках положения, в котором оказалась Украина после обретения независимости и особенно после госпереворота 2014 года. С тех пор на Украине появился новый президент и новая Рада. Страна (на что многие жители надеялись) могла бы набрать новое дыхание и поменять вектор развития. Было немало и других надежд, связанных не с одной лишь Украиной, но и с миром в целом.

– Пётр Петрович, время идёт, а излом внутри Украины и в отношениях с Россией всё шире. В чём причины?

– Если говорить объективно, то, что вы называете изломом, в действительности всё больше походит на глубокий ров, который постепенно становится непреодолимым препятствием для общения наших народов. Копают его украинские националисты, вдохновляемые американскими и западноевропейскими наставниками. Усердно реализуется лозунг, появившийся в начале ХХ века: «Геть від Росії!» («Прочь от России!»). На него дружно работает вся этноидеологическая и политическая рать Украины. Практически со времён Беловежской Пущи, но особенно активно в годы президентства В. Ющенко и П. Порошенко. Придумали даже, что интеграция в Европу – это новый цивилизационный выбор.

Ну а если немного приземлить националистическую пафосность, можно сказать, что «суверенная» политико-экономическая элита нынешней Украины всецело озабочена тем, чтобы привести в соответствие статус Украины со своим собственным. Она, эта «элита», уже давно интегрировалась в западный мир. Там её капиталы, нажитые «непосильным» трудом у себя «дома», там она обзавелась, как говорил экс-президент Л. Кравчук, «скромными хатынками», там учатся её дети и внуки, и естественно, что именно с этим миром она связывает будущее.

Эту евроориентированную элиту Украины заботливо опекает и даже взращивает так называемый цивилизованный Запад. Разумеется, не безвозмездно. Взамен получил и получает неизмеримо больше, чем вкладывает. И уже обрёл в лице Украины верного сателлита, готового предоставить и предоставляющего территорию для баз США и НАТО под полигоны, в том числе морские, для военных учений, перестраивающего вооружённые силы по натовским стандартам. Не менее важно, что официальная Украина громче всех пугает мир российской агрессивностью и даже уверяет Запад, будто в Донбассе защищает не только себя, но и цивилизованную Европу. Выполнила Украина, уже при президентстве В. Зеленского, и требование МВФ о свободной продаже земли, что иначе как предательством национальных интересов назвать нельзя.

– Но всё же процесс, если вести речь не о верхах, а о реальной жизни, идёт не так уже просто. Уйти «геть» от России спешат далеко не все граждане – очень многое нас связывает.

– По подсчётам политологов, Порошенко пятнадцать или шестнадцать раз заявлял об окончательном прощании с Россией. За каждый получал какую-то подачку от Запада, денежный кредит или благодарственное похлопывание по плечу его руководителей, радушно принимавших в своих столицах «дорогого» гостя. Это создавало некую иллюзию равноправности отношений, но абсолютно не шло на пользу украинскому народу. Как заявлял В. Зеленский в предвыборных выступлениях, он не понимает, как так случилось, что Порошенко – самый богатый президент в самой бедной стране. Народ не только беднел, но и вымирал. В советское время жителей Украины было более 52 млн человек, а в годы правления Порошенко не насчитывалось и 40 миллионов.

Поразительно, что это нисколько не тревожило ни украинские власти, ни их западных покровителей. Зато и те и другие дружно оплакивали голодомор 1932–1933 годов, унёсший миллионы жизней людей, проживавших на Украине. Тема не сходила с повестки дня украинской пропаганды. Казалось, нет важнее дела, чем добиться признания от ООН, что трагедия была геноцидом украинского народа.

Возникает вопрос: отчего такое разное отношение к жертвам? Видимо, оттого, что ту, давнюю трагедию можно списать на счёт «преступного советского режима» и хорошо попиариться на ней, а эту, нынешнюю, имей современная правящая элита хоть немного совести, пришлось бы брать на себя. Конечно, лучше её не замечать.

Можно сказать, что для достижения «великой» цели – интеграции в Европу и отрыва Украины от России – никакие жертвы для властей не будут напрасными. И неважно, сколько нас придёт в вожделенный Евросоюз или в НАТО, важно, чтобы все пришедшие были враждебны России.

– Да, в современной истории мало примеров, когда происходило бы столь масштабное переформатирование целой страны, её истории, традиций, культуры – под видом благодеяния.

– В этом и состоит главная причина той «заботливости» США и европейского Запада по отношению к Украине. Когда опекунам показалось, что президент В. Янукович приостановил марш на Запад, против него организовали мятеж и, по сути, изгнали из страны. Сейчас ни для кого не секрет, что переворот 2014 года на совести США. Они привели к власти Порошенко, который послушно выполнял волю американских сюзеренов. Обнародованные депутатом Верховной Рады А. Деркачем плёнки с переговорами бывшего вице-президента США Дж. Байдена и Порошенко подтвердили это с неопровержимой убедительностью. Но это было очевидно и без них.

– Станет ли мир лучше после постигшей его беды – коронавирусной пандемии? Принесёт ли всё происходящее какие-то положительные изменения в украинско-российские отношения?

– К сожалению, ни на то ни на другое у меня надежды нет. Как показывает опыт истории, нет такой мировой трагедии, которая бы заставила мир, «распри позабыв, в единую семью объединиться». Он переживал и мировые моры, и мировые военные катаклизмы, уносившие десятки миллионов жизней, но проходило время – и всё в нём возвращалось на круги своя. Поэтому у меня нет никаких надежд на очистительное влияние нынешней коронавирусной беды, постигшей человечество.

Пандемия ещё в разгаре, а мир не может объединить усилия для создания лекарственного противоядия. Каждая страна трудится над этой задачей отдельно, и каждая озабочена приоритетом. Глобальная эпидемия не сняла с повестки дня международных отношений ни одного спорного вопроса. США не забывают о противостоянии с Китаем, продолжают санкционную политику в отношении России, Ирана, Венесуэлы и других стран. Украина, в лице её политического руководства, озабочена, как бы под влиянием пандемии с России не сняли санкции. Постоянно по этому поводу апеллирует к Западу. Экономика рушится, люди не могут свести концы с концами, коронавирус не преодолён, а для украинских властей кажется самым важным бесконечно напоминать миру, что Россия – агрессор. Это было основным смыслом правления Порошенко, то же продолжается при Зеленском, обещавшем принести Украине мир, чего бы это ему ни стоило.

А мира всё нет и нет. Казалось, чего проще. Сядьте за стол, проведите прямые переговоры с лидерами мятежных регионов Донецкой и Луганской областей, выполните поэтапно пункты Минских соглашений – и конфликт будет исчерпан. Неподконтрольные регионы вернутся в юрисдикцию Украины, пусть и с определёнными автономными правами, культурными и экономическими. Ей-богу, это не чрезмерная цена за мир и спокойствие граждан. К тому же, как известно, ничто не бывает вечным. Со временем по обоюдному согласию что-то можно будет и скорректировать.

– С точки зрения человеческой – это абсолютно логично и давно пора!

– Увы, украинские власти и слышать не хотят о прямых переговорах с руководством самопровозглашённых республик. Объективно это означает, что не хотят и мира. Точнее сказать, не хотели. На Зеленского мне бы не хотелось вешать такой грех. У него есть время доказать обратное. Что касается Порошенко и его окружения, то конфликт в Донбассе, военную фазу которого они развязали, был для них спасительной находкой. В одночасье оказались на переднем крае противостояния с Россией, получили возможность выказывать преданность Западу. Это была находка и для Запада, особенно для США. Они получили неограниченное влияние на украинскую власть и новые возможности для давления на Россию.

Не знаю, понимают ли руководители Украины, что в проигрыше окажется именно она. Чем дольше будет длиться гражданский конфликт, тем меньше шансов на замирение. Отчуждение мятежного региона от Украины может оказаться необратимым, несовместимым с общим проживанием. Может привести к учреждению нового или новых государственных образований. По примеру Приднестровья, Косово или Абхазии.

– Уверен, вы, как историк и мыслитель, задумываетесь над тем, что происходит на других континентах. Хочу вернуться к теме «мир меняется». Каких изменений можно ждать? Что в первую очередь требует осмысления и перемен, чтобы человеческая цивилизация не погибла?

– Разумеется, мир меняется. Но, как мне кажется, к сожалению, не в лучшую сторону. Традиционные противоречия между мировыми державами никуда не делись. Даже перед смертельной опасностью, связанной с пандемией коронавируса, они не могут изменить поведенческий статус. Некоторые страны, например Йемен, вообще на грани вымирания, а этого будто не замечают. В разгар мирового несчастья, когда жертвы исчисляются сотнями тысяч, президент США Д. Трамп считает уместным поведать, что Америка изобрела «супер-пуперное» оружие, которое в семнадцать раз превосходит то, что имеется. Для чего оно ей? Для защиты от южноамериканских беженцев или от коммунистической Кубы, Венесуэлы? Конечно, нет. Эти ракеты нужны США, чтобы никто не мог поставить под сомнение их мировое господство.

Пандемия не смогла остановить ни один локальный конфликт. Будь то военный или идеологический. Наоборот, привнесла в них новую безнравственность и спекуляции. На Украине воодушевлены, что Россия по числу заражённых вирусом на втором месте в мире, а в США и Великобритании исходят злобой, что в России не столь высока смертность, как у них, и голословно обвиняют в сокрытии правды.

Мир нуждается в радикальном изменении приоритетов развития. Необходимо переходить от реагирования на вызовы, возникающие перед странами, к ответу на вызовы, которые стоят перед нашей планетой и её жителями. Может случиться, что во взаимном противостоянии человечество не заметит общей беды, которая станет угрожать жизни на Земле. А здесь не только нашествие вирусов, но и изменение климата, исчерпаемость продовольственных и энергетических ресурсов, наконец, угроза столкновения с Землёй крупных астероидов.

– Не может не тревожить и деградация культуры, то, что люди перестают осознавать жизненные смыслы, своё предназначение. Это базируется и на попытках в Европе и США переписать историю, её многие ключевые моменты. Ведь беспамятными и безропотными манкуртами легче управлять. Украина, кстати, в этом преуспела.

– Провозгласив курс на евро-атлантическую интеграцию, украинская правящая элита одновременно объявила и о новом цивилизационном выборе. Старый – общий с Россией – оказался преградой. Украина должна прийти в Европу полным антиподом России. Не только политическим, но и культурно-историческим. Со времён президентства В. Ющенко у нас принялись дискредитировать всё, что было связано с Россией. Создали даже Институт национальной памяти при Кабинете министров с директивными полномочиями. Теперь он, а не академическая наука, определяет, что в прошлом было хорошо, а что плохо, что было наше, а что навязано «клятыми москалями».

Казалось, апогея деформация украинской исторической памяти достигла при правлении Порошенко, штамповавшего законы о декоммунизации, об исключении из употребления русского языка, о запрете въезда в страну деятелей культуры и искусства, а также учёных из России. Была надежда, что с приходом Зеленского ситуация изменится, но – увы. Последний оказался верным продолжателем дела Порошенко.

Убедительным примером стал его Указ от 15.05.2020 г. о санкциях по отношению к нескольким десяткам российских вузов, музеев и академических институтов. Это формально. А фактически санкциям подвергнуты украинские учёные, преподаватели и музейные работники, которым запрещено иметь какие-либо научные контакты с российскими коллегами. Стоит ли доказывать, что они больше нужны украинцам, чем русским? Нормальному человеку трудно понять, какой вред Украине могут принести, скажем, Московский государственный университет им. М. Ломоносова, государственный Эрмитаж или Институт археологии РАН.

Но у украинской политической элиты есть задание – вывести Украину из сферы влияния России. И она его рьяно выполняет. Невзирая на то, что это, во-первых, безнравственно по отношению к нашему общему прошлому и славным предкам, созидавшим его, а во-вторых, ведёт Украину к глубокой провинциализации в сфере культуры и науки. Чрезвычайно пагубно это отражается и на образовательном процессе. В учебниках по истории и географии вроде бы дипломированные авторы убеждают учеников, что трипольскую археологическую культуру VI–III тыс. до н.э. создали украинцы, что французы, испанцы, португальцы и евреи пришли на свои земли из украинской Галичины, что Клавдий Птолемей, греческий географ ІІ в. н.э., на своих картах показал Украину в её нынешних границах, что Киевская Русь – это украинская держава, что русские не славяне, а финно-угры и т.д.

Ещё безнравственнее и ненаучно подаётся в учебниках новая и новейшая история Украины. Общий посыл: она в эти периоды была колонией России, особо притесняемой и угнетаемой. Её вхождение в состав Российского государства в 1654 году оценивается как насильственная инкорпорация, советскую власть принесли на своих штыках орды Муравьёва, голодомор устроили опять же москали, Великая Отечественная война была не «Великой» и не «Отечественной», а русско-германской, или войной Сталина и Гитлера, истинным освободителем Украины была не Советская армия, в рядах которой сражались 6 миллионов выходцев с Украины, а бандеровское националистическое движение…

На таких новых исторических, как ныне принято говорить, фейках воспитаны уже два поколения, и можно представить, как это отразилось на их отношении к России. Это очень печально. Ведь по большому счёту мы отрекаемся не только от России, но и от своей исторической памяти, от деяний далёких пращуров, дедов и отцов. В угоду политической конъюнктуре украинские евроинтеграторы формируют образ Украины, которой никогда не было, понимая, что такая, какой была, Европе не нужна.

– Можно ли говорить об ответственности за происходящее на Украине самих её граждан?

– Наверное. В пользу этого известный афоризм «каждый народ достоин своего правительства». Если шире – то и своей политической и творческой элиты. Она ведь не стороннее явление, а порождение коллективного народного разума. Я не приемлю утверждение, что народ всегда прав. Часто, может, даже чаще, чем нужно, он оказывается не прав. В истории примеров великое множество. Обращусь к недавнему событию. К триумфальной победе Зеленского на президентских выборах прошлого года. Народ же знал, что этот молодой человек не имел ни малейшего понятия, как управлять государством, что, кроме сценического лицедействования, надо признать, талантливого, ничем не занимался. Народ знал и тем не менее счёл возможным именно ему вручить президентскую булаву. Говорят, от безысходности: не хотел больше терпеть коррумпированного Порошенко. Позволю себе не согласиться с таким упрощением. На первом этапе круг претендентов был шире и, по моему убеждению, были более достойные претенденты, чем В. Зеленский и П. Порошенко. Люди их не заметили.

Прошёл год. Оказалось, что Зеленский мало чем отличается от Порошенко. Продолжает ту же политику, что и предшественник. Многих она не устраивает. Слышны крики отчаяния отдельных людей: «Мы же надеялись на лучшее, а его нет!» Казалось, народ поумнел и осознал, что сделал неправильный выбор. Но каково же было удивление, когда социологические исследования, приуроченные к годовщине президентства Зеленского, показали, что он вновь отдаёт предпочтение перед другими политиками Порошенко и Зеленскому и, будь выборы сегодня, вновь избрал бы Зеленского.

Отсюда вывод: украинцы в большинстве своём не чувствуют личной ответственности за страну и за своё же будущее, не осознают вины за свой выбор и готовы его повторить ещё раз. Но тогда ведь и нечего пенять на зеркало.

«ЛГ»-досье

Пётр Петрович Толочко родился 21 февраля 1938 года в селе Пристромы Киевской области. В 1960-м окончил историко-философский факультет Киевского госуниверситета по кафедре археологии. С 1988 года – профессор, затем член-корреспондент и академик Национальной академии наук Украины (с 1990 г.), а с 1993 по 1998 год её вице-президент. Иностранный член Российской академии наук (с декабря 2011 г.), с 1987 по 2017 год – директор Института археологии НАН Украины (с 2017 г. – почётный директор), народный депутат Украины (1998–2006), член Академии Европы (Лондон), член-корреспондент Центрального немецкого института археологии (Берлин), Венгерского археологического общества (Будапешт), дважды лауреат Государственной премии Украины. Был председателем Украинского общества охраны памятников истории и культуры, покинул должность по собственному желанию (2015). Награждён орденом «Знак почёта» (СССР – 1982 г.) и российским орденом Дружбы (2008) – за большой вклад в развитие научных и гуманитарных связей между РФ и Украиной. В 2016-м избран почётным доктором Санкт-Петербургского гуманитарного университета профсоюзов.

Встреча без масок

козни коллективного Запада

Рами Аль-Шаер

Несколько дней тому назад президент Соединённых Штатов Дональд Трамп заявил о своём намерении пригласить на саммит "Большой семёрки" (G7), который должен пройти в США в сентябре этого года, Россию, Индию, Австралию и Южную Корею. Затем в ходе состоявшегося телефонного разговора Трамп сообщил об этом намерении президенту России Владимиру Путину.

А в субботу, 30 мая, Трамп заявил о переносе даты саммита G7 с конца июня на сентябрь.

В свою очередь, представитель Евросоюза, комментируя предложение Трампа, заявил 1 июня, что "участие России в G8 было приостановлено до тех пор, пока Россия не изменит курс, а обстановка не позволит G8 вновь провести содержательную дискуссию". По словам представителя ЕС, "в настоящее это не так".

Давайте вкратце сравним курс, проводимый Россией, и политический курс европейских стран за последние три десятилетия.

С момента распада социалистического лагеря, Советского Союза, ликвидации военной организации Варшавского Договора и падения Берлинской стены, Москва прилагала максимум усилий для создания новой международной атмосферы на основе взаимопонимания и взаимодействия между странами, которая позволила бы положить конец идеологическому противостоянию коммунистического Востока и империалистического Запада, результатом чего в своё время стала опасная гонка ядерных вооружений, поставившая мир на грань Третьей мировой войны, которая угрожала полностью уничтожить всё живое на земле. В результате этих усилий в те годы наступила новая разрядка международной напряжённости, активизировалась роль Организации Объединённых Наций, были подписаны важные договоры и соглашения по ограничению и ликвидации многих видов ядерного оружия, осуществлены совместные шаги по укреплению безопасности и стабильности в мире.

Однако страны Запада не смогли усвоить тот простой факт, что все эти достижения осуществились не из-за слабости позиции России, а благодаря мудрости великой, мощной державы, которая ставит во главу угла силу правды, а не правду силы, которая придерживается принципов справедливости, а не стремится к мировому господству. К большому сожалению, Запад вёл себя как "победитель", который сумел в результате "холодной войны" добиться новых перемен в мировом порядке, пытаясь по мере возможности использовать в своих интересах новую международную атмосферу, повлиять на международные институты и, прежде всего, на Организацию Объединённых Наций, действуя при этом, опять же, в своих интересах, преследуя собственные цели. Дело дошло до того, что ряд резолюций Совета Безопасности ООН истолковывался исключительно на основании позиции западных стран, причём большинство таких "толкований" базировалось на их корыстных интересах, без учёта интересов других сторон. В качестве примера можно привести ситуацию в Косово, Боснии, Ливии, Грузии, Украине, Афганистане, Ираке, Сирии, Йемене.

В течение этого периода Россия неоднократно призывала к активизации роли ООН путём строгого и неукоснительного выполнения резолюций этой международной организации, касающихся урегулирования международных кризисов и конфликтов при первоочередном обеспечении интересов народов той или иной страны. В то же время, мы видели, к каким пагубным последствиям приводит эгоистичная гегемонистская политика США и европейских стран, полностью игнорирующая интересы народов и тот факт, что жертвами конфликтов во многих точках земного шара стали миллионы людей.

Итак, Евросоюз "ожидает, что Россия изменит курс, и обстановка позволит G8 вновь провести содержательную дискуссию".

Давайте назовём вещи своими именами: Евросоюз ожидает, что Россия откажется от Крыма, капитулирует перед диктатом Запада, выведет свой военно-морской флот из акватории Чёрного моря, а его место займут флотилии НАТО. Разве не так?

Евросоюз хотел бы установить контроль над одной из важнейших отраслей российской экономики. Речь идёт о газопроводе, проходящем через территорию Украины. Такие планы вынашивали западные страны после переворота, устроенного ими в Киеве. Евросоюз хотел бы усилить военные базы НАТО путём строительства ещё одной базы на территории Украины, на границе с Россией. В этой связи уместно напомнить о том, что одна из главных задач НАТО в Сирии заключалась в том, чтобы лишить российский военно-морской флот базы в Тартусе, что практически парализовало бы движение российских судов в акватории Средиземного моря. Порт Тартус имеет огромное стратегическое значение, охраняя южные рубежи России подобно Севастополю, расположенному на полуострове Крым.

Евросоюз хотел бы, чтобы Россия и пальцем не смела шевельнуть, видя, как расширяется в восточном направлении НАТО, как это происходит в акваториях Средиземного и Чёрного морей. Точно так же дело обстояло два десятилетия назад, когда некоторые западные страны стремились распространить экстремизм и терроризм в уязвимом тогда районе России — на Кавказе. Евросоюз хотел бы, чтобы Россия проводила другой, "более гибкий, более податливый", а по сути, капитулянтский, пораженческий "курс", подчиняясь диктату Запада, который продемонстрировал и продолжает демонстрировать полную неспособность навязать свою волю при помощи блокад и санкций.

Этот "курс", в котором заинтересованы страны G7, направлен на усиление военной и экономической блокады России, на достижение их превосходства над Российским государством во всех областях, и даже в космосе, на установление контроля над российской территорией, природными богатствами страны, на то, чтобы повернуть часовую стрелку вспять и навязать всем гегемонистские планы создания "однополярного мира" во главе с Соединёнными Штатами Америки.

Здесь возникает "экзистенциальный" вопрос: может ли кто-нибудь, кроме страдающих психическим расстройством людей, выступать против хода истории? Мыслимо ли, в свете происходящих в мире вооружённых конфликтов и беспорядков, достигших самого Белого дома, в условиях пандемии угрожающего всему человечеству, беспрецедентного по своей опасности коронавируса, в условиях затронувшего всех экономического кризиса, представить, что Евросоюз, подобно невинной и наивной детворе, будет ждать от России вот такого, с позволения сказать, "курса"?

Волнения и беспорядки, охватившие всю территорию Соединённых Штатов, вызваны не только убийством Джорджа Флойда — афроамериканца по происхождению. Это преступление стало лишь искрой, из которого "возгорелось пламя" протестов против системы здравоохранения "для белых" в Соединённых Штатах, против карантинных мер. К этому можно добавить рост безработицы в США и крах американской экономики. Всё это вызвало вспышку гнева и привело к событиям, за которыми мы все наблюдаем с огромной тревогой.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров в своём выступлении на последней сессии Генеральной Ассамблеи ООН в преддверии 75-й годовщины создания этой международной организации, заявил, что "опасность, с которой может столкнуться человечество, заключается в росте количества бедных в мире, в расширяющейся пропасти между чудовищной бедностью и непомерным богатством" (Лавров затронул ряд важных актуальных вопросов, и я, пользуясь случаем, хотел бы посоветовать всем желающим познакомиться с содержанием его выступления).

Именно это мы видим сегодня. Искра, взорвавшая ситуацию в Соединённых Штатах Америки, может в любой момент достичь западноевропейских стран. Мы видели это на примере демонстраций "жёлтых жилетов" во Франции. Взрывоопасная ситуация сложилась в других европейских странах, которые наводнили миллионы безработных, бедных и угнетаемых мигрантов. Это, если можно так сказать, "товар" европейцев, который "вернулся к ним" после десятилетий их вмешательства в дела других стран. Это — результат политики Евросоюза, взорвавшей ситуацию на Ближнем Востоке, в Азии и Африке.

Те, кто внимательно следит за российской внешней политикой, о которой говорил в вышеупомянутом выступлении Сергей Лавров, видят, что эта политика базируется на полном и безусловном соблюдении уставов международных организаций, международного законодательства, на стремлении к обеспечению международной безопасности, стабильности и мира, на безусловном выполнении резолюций ООН, на уважении национального суверенитета, на невмешательстве во внутренние дела других стран. Именно этот курс проводит Россия, рассчитывающая на то, что его будут придерживаться и другие страны, — особенно в тех случаях, когда речь идёт об исторически принадлежащей Российскому государству территории, которая вернулась в состав России в результате общенародного референдума, проведённого в соответствии с общепризнанными требованиями международного законодательства. Я имею в виду полуостров Крым.

Когда бывший советский лидер Никита Хрущёв передал Крым Украине, речь шла о Советском Союзе, где две республики: Россия и Украина, — входили в состав единого великого государства. Сейчас нет необходимости проводить сравнения и напоминать европейцам, о том, что произошло, когда было объявлено о независимости Косово, о позиции Евросоюза по этому вопросу. Однако похоже, что некоторые люди всё-таки не разбираются в ситуации.

Возвращаясь к телефонному разговору между Трампом и Путиным, хочу отметить, что, несмотря на положительную оценку этого разговора как проявления Вашингтоном "доброй воли", американская политика, на мой взгляд, направлена на сколачивание новых международных коалиций для противостояния Китаю, или на то, чтобы внести раскол в организацию БРИКС, прибегая к характерной для США манипуляции фактами. Мы видим, как американский президент с Библией в правой руке появляется у церкви в Белом Доме для того, чтобы повторить слова своего предшественника Джорджа Буша-младшего о "крестовом походе", сказанные тем в 2001 году во время объявления "войны терроризму". В то же время Трамп прячется в оборудованном в Белом доме подземном бункере, построенном на случай возможной ядерной войны. Он делает это, опасаясь штурма Белого дома участниками протестных демонстраций. Всё это происходит в разгар пандемии коронавируса, когда сотрудники ведущих научно-исследовательских центров и эпидемиологических лабораторий во всём мире бьются над разгадкой происхождения этого смертельного вируса и пока не могут изобрести спасительные лекарства и вакцины. В этот самый момент мы видим, как президент США предпринимает отчаянную, и может быть, последнюю попытку сохранить однополярный мир, время которого безвозвратно ушло, уступив дорогу многополярному миру, создаваемому благодаря России, Китаю и всей группе БРИКС.

Так, может быть, кто-нибудь шепнёт на ухо президенту США, что часовая стрелка истории идёт только в одну сторону?

Надстройка вместо базиса

Текст: Федор Лукьянов (профессор-исследователь НИУ "Высшая школа экономики")

Волнения в США оказались намного более долговременными, чем ожидалось в момент, когда они вспыхнули. Кроме того, они перекинулись на другие части Запада, кое-где принимая агрессивный характер. Что происходит? Первое, что приходит в голову, - реакция на беспрецедентный ступор, в который впала нормальная жизнь из-за эпидемии. Огромная масса народа осталась без привычных занятий, а многие вслед за этим и без средств к существованию. Негативная энергия выплеснулась по первому подвернувшемуся броскому поводу.

Такое объяснение небеспочвенно, пандемия стала катализатором. Но проблемы возникли не из-за нее и не исчезнут, когда она закончится. Собственно беспорядки на расовой почве, поводы для которых весьма схожи, случались в США неоднократно, иногда они вызывали длительный шлейф и приводили к изменениям в политическом ландшафте. Никто не отрицает трения в отношениях между белыми и чернокожими американцами, равно как и большого прогресса, достигнутого со второй половины прошлого века, по обеспечению равноправия. Впрочем, в каком-то смысле, чем больше успехов, тем разительнее проблема. И тот факт, что афроамериканец смог стать президентом страны, только подчеркивает неблагополучное положение значительной части чернокожего населения. Политические возможности и социально-экономическое выравнивание необязательно идут рука об руку.

Пару лет назад на экраны вышел фильм британского режиссера Мартина Макдонаха "Три билборда на границе Эббинга, Миссури", получивший высокую оценку критиков и зрителей. Его полезно пересмотреть сейчас, чтобы понять, что происходит в Миннеаполисе и других американских городах. Главный герой - психически неуравновешенный полицейский-расист, который выполняет тяжелую и опасную работу, преступает в процессе ее закон, ради того, чтобы закон как раз вроде бы торжествовал, а потом возвращается домой, чтобы проводить время за банками пива в компании полусумасшедшей матери. В этом фильме показана атмосфера маленького городка, в котором за благополучным фасадом скрывается тяжкая социальная неприкаянность, которая распространяется практически на всех.

Фатальная поляризация общества, о которой в полный голос заговорили после прихода в Белый дом Дональда Трампа, уходит корнями далеко в прошлое, связана с острыми социальными проблемами, копившимися очень давно. Пандемия их подчеркнула. С одной стороны, все отмечают, что впервые в истории правительства по всему миру поставили ценность отдельной человеческой жизни выше интересов экономики и в некотором смысле - общества в целом. Что свидетельствует о значительной гуманизации. С другой стороны, как отмечает работающий в Стэнфорде австрийский историк Вальтер Шайдель, в выигрыше от прогресса оказываются наиболее благополучные, способные "переждать бурю в относительной безопасности своих домашних офисов и более высокооплачиваемой работы". Большая же часть общества, лишенная элементарной страховки, все равно не имеет доступа к нормальным медицинским и социальным услугам, а еще и теряет источники дохода, потому что экономику "выключили" ради сохранения их жизней. То есть дисбалансы перекашиваются дальше.

Американская система социальных гарантий специфична, ибо политическая культура США с основания государства была ориентирована на индивидуализм, предпринимательство и ответственность каждого за себя. Это, однако, не избавляет от нарастающих проблем, проявление которых мы видим и сейчас. Рост популярности левых и даже крайне левых представителей либерального и демократического лагеря, удивительный феномен почти 80-летнего Берни Сандерса как кумира молодежи - проявления именно этого кризиса. Отсюда и масштаб распространения волнений, и привлекательность символических жестов. Хотя кампания нацелена против полицейского произвола и расового неравноправия, за ней скрывается требование справедливости и перемен в широком смысле. Поэтому среди симпатизантов не только чернокожие и ультралевые, а политики, в массовом порядке считающие необходимым засвидетельствовать свою приверженность идеалам протестов.

Истеблишменту выгодно акцентировать именно расовую составляющую, переводить дискуссию к расширению мер защиты и поддержки конкретной группы вместо обсуждения общей несправедливости системы. Популистские призывы сократить финансирование полиции ничего не решают. Вообще, подмена необходимых социально-политических преобразований политическими изменениями (а теперь все чаще - технологиями) - распространенный метод купирования недовольства, и это относится совсем не только к США. Сейчас политические классы, скорее всего, снова попытаются это сделать. И, может быть, на время это даже сработает. Но следующий виток спирали будет еще более лихим и грозным, чем нынешний.

У ИСТОРИИ НЕТ КНОПКИ «ПОСТАВИТЬ НА ПАУЗУ»: МИР НЕ БУДЕТ ЖДАТЬ, ПОКА АМЕРИКА ПРИДЁТ В СЕБЯ

РИЧАРД ХААС

Президент Совета по международным отношениям. Автор книги «Мир: Краткое введение», которая будет опубликована 12 мая издательством Penguin Press.

ВНУТРЕННИЙ КРИЗИС ДЕЛАЕТ США УЯЗВИМЫМИ ИЗВНЕ

Образ Соединённых Штатов как «сияющего града на холме» становится всё более призрачным в глазах мира. По мере разрушения этого образа уменьшается способность США позиционировать себя в качестве ролевой модели. Так же, как и способность критиковать или оказывать давление на другие страны за их провалы и неудачи.

Аналитики в области международных отношений нечасто сосредотачиваются на том, каким образом внутриполитическая обстановка в США формирует влияние и роль страны в мире. Но сегодня эта связь едва ли может быть более актуальной.

В настоящее время Соединённые Штаты переживают одновременно три потрясения: пандемию COVID-19, экономические последствия этой чрезвычайной ситуации, а также политические протесты и в некоторых случаях прямое насилие, вызванные видеозаписью убийства офицером полиции 46-летнего афроамериканца Джорджа Флойда в Миннеаполисе.

Три этих кризиса, несомненно, повлияют на внешнюю политику Соединённых Штатов, которые в течение трёх четвертей века отличались неоспоримым глобальным превосходством. И действительно, последние события могут оказать глубокое и длительное воздействие на мировое влияние Америки. Если США не смогут продемонстрировать единство для решения своих постоянных социальных и политических разногласий, глобальные перспективы демократии могут ослабнуть, друзья и союзники Соединённых Штатов – пересмотреть своё решение о передаче своей безопасности в руки Америки, а конкуренты – отказаться от некоторых или даже всех своих традиционных осторожностей в отношении США.

Мир смотрит

Пример, который США подают у себя дома, и образ, который они создают за рубежом, могут либо укрепить американскую мощь, либо ослабить её. Несмотря на то, что внешняя политика обычно понимается как сфера деятельности чиновников и дипломатов – консультации, переговоры, коммюнике, демарши, саммиты и многое другое, – внешняя политика, осуществляемая на основе собственного примера, не менее реальна. Например, страна транслирует свои ценности и создаёт контекст для всего, что говорят и делают её представители. Иногда Соединённые Штаты выступали образцом для стран, которые требовали от своих лидеров подотчётности; в других случаях не оправдывали своих самых высоких идеалов и тем самым обесценивали призывы к другим странам лучше относиться к собственным гражданам.

Как бы в подтверждение этого факта вокруг американских посольств в Европе и в других странах вспыхнули стихийные демонстрации против расизма и жестокости полиции. Но контекст, в котором это происходит, стоит прояснить. Доверие к США как к глобальному примеру слабело в течение многих лет, что является результатом длительного политического раскола и нарушения функционирования социальной системы внутри страны. Это выражаюлось в широкой практике насилия с применением оружия, которой ни одно другое общество не может допустить, в распространённости опиоидной зависимости и вытекающей из неё статистики смертности, в финансовых злоупотреблениях, которые привели к огромным глобальным трудностям во время кризиса 2008 г., в росте неравенства, неразвитой инфраструктуре, которая встречает большинство посетителей Америки и во многом другом. Кроме того, президент Дональд Трамп оказался столь же противоречивым и во многих случаях столь же непопулярным за рубежом, как и у себя дома.

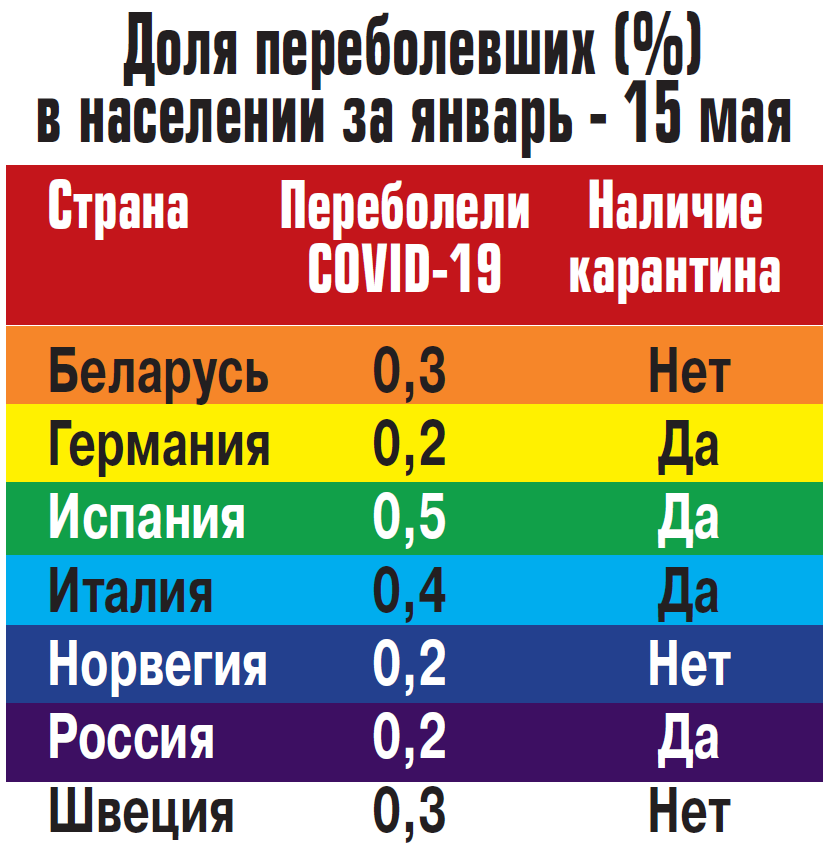

Ответ США на пандемию COVID-19 только усугубил сомнения в американской способности эффективно отвечать на актуальные вызовы. То, что новый коронавирус достигнет американских берегов, было неизбежно, учитывая природу патогена, а также изначальную неспособность Китая и Всемирной организации здравоохранения сдержать его и предупредить мир о нём. Но что не было неизбежным, так это то, что болезнь возьмёт своё. Отсутствие средств защиты для сотрудников скорой помощи и больничного персонала; невозможность производить в широком масштабе точные, быстрые тесты либо на вирус, либо на антитела; запоздалые, а затем и непоследовательные сообщения о необходимости социального дистанцирования и ношения масок – всё это неудачи самой страны. Результат – более 100 тысяч смертей, миллионы заражений и американский курс, которому никто не хочет следовать, потому что он оказался роковым.

США, с точки зрения внешнего наблюдателя, долгое время сохраняли много положительных черт: продвинутые университеты, инновационные компании и традиция (в настоящее время скомпрометированная) открытости для иммигрантов. Избрание Барака Обамы в 2008 и 2012 гг., казалось, продемонстрировало, что расизм значительно сдал свои позиции; достижения движений за гражданские права, права женщин, гомосексуалистов были источником вдохновения для других стран; и даже неоднократные прецеденты импичмента, казалось, свидетельствуют о системе, в которой ни один человек не стоит выше закона. Однако сейчас образ Соединённых Штатов как «сияющего града на холме» становится всё более призрачным в глазах мира.

По мере разрушения этого образа уменьшается способность США позиционировать себя в качестве ролевой модели. Так же, как и способность критиковать или оказывать давление на другие страны за их провалы и неудачи. Многочисленные свидетельства говорят о том, что из-за первоначальной неадекватной реакции Китая на вспышку COVID-19 китайский лидер Си Цзиньпин находился в обороне у себя в стране. Но удручающие показатели борьбы с эпидемией в США, по существу, сняли Си с крючка, так как ликвидировали перспективу публичного возмущения провалом китайских мер. Несмотря на всю риторику, Вашингтон упустил шанс использовать пандемию, чтобы занять жёсткую позицию по отношению к Китаю.

Более того, нынешний политический кризис также ограничил возможности США по развитию и защите демократии за рубежом. Продвижение прав человека и демократии давно является одним из основных элементов американской внешней политики – отчасти по идеологическим соображениям, так как американцы считают, что такие принципы повышают смысл и ценность жизни человека, а отчасти по соображениям практическим, поскольку многие американские политики полагают, что власть в демократиях применяется в разумных пределах не только по отношению к своим собственным гражданам, но и по отношению к другим, что делает мир менее жестоким. Сейчас демократия в состоянии рецессии во всем мире, в упадке и способность Соединённых Штатов остановить её кризис. В качестве примера можно привести Китай, который в ответ на критику Вашингтоном действий в Гонконге указал на поведение США у себя дома.

То, что произошло в Вашингтоне в ночь на понедельник, 1 июня, было особенно важным в этом отношении. Мирный протест в общественном месте напротив Белого дома был разогнан не потому, что он представлял угрозу порядку, а потому, что служил политической цели. Белый дом усугубил ситуацию, развернув в Вашингтоне военные подразделения. Но права на свободу слова и собраний, включая публичный протест, гарантируются конституцией и лежат в основе американской демократии. Условием сохранения доверия в обществе является то, чтобы федеральные правоохранительные органы и военные не были политизированы. Ужасные кадры, запечатлевшие события той ночи, облетели весь мир. Ни для международной общественности, ни для самих американских граждан не остался незамеченным опасный прецедент, который данное событие создало в стране всего за пять месяцев до выборов, наверняка, одних из самых напряжённых в истории.

Мощь отступает

Беспорядки в Соединенных Штатах, происходящие на глазах у всего мира, вызывают вопросы об американской мощи. Здесь важно различать мощь абсолютную и ту, которую на самом деле можно использовать. Абсолютная мощь государства, прежде всего военная и экономическая, всё ещё значительна. Более важный вопрос касается мощи осуществимой.

В состоянии ли страна с 42 миллионами безработных, снижающимся ВВП, закрытыми заводами, широко распространёнными протестами, которые иногда выливаются в прямое насилие, и глубокими внутренними разногласиями действовать на международном уровне?