Новости. Обзор СМИ Рубрикатор поиска + личные списки

Главные отличия.

Платный доступ на polpred с деловой информацией высшего качества. Скажите об этом директору библиотеки.

Экономическое развитие против хаотизации региона

Андрей Арешев - политолог, эксперт Центра изучения Центральной Азии, Кавказа и Урало-Поволжья Института востоковедения РАН

Драматическое развитие событий в Ираке вновь актуализировало сиюминутные и неглубокие рассуждения о возможном сближении между Вашингтоном и Тегераном – на этот раз в деле совместного противостояния радикальным силам, взявшим под контроль значительную часть ближневосточного государства, само существование которого вызывает серьёзные вопросы. Молниеносное продвижение разнородного конгломерата группировок, получивших условное наименование «Исламское государство Ирака и Леванта» (ИГИЛ) имеет успех в суннитских районах страны, но не в шиитских или курдских провинциях. Нарастание внутренних разногласий между джихадистами, бывшими баасистами и представителями племён; относительно небольшая вероятность занятия суннитами преимущественно шиитского Багдада; вход курдских сил в Киркук и возможные повороты в региональной политике Анкары – всё это чревато затягиванием конфликта на долгие годы с очевидными предпосылками к эскалации в любой момент.

По мере того, как суннитские боевики продвигались к столице страны, США, активно играющие на иракской «поляне», явственно обозначили своё стремление, максимально дистанцируясь от очередного кризиса, тем не менее, извлечь из него максимальную выгоду и попытаться втянуть соседние страны в очередной «котёл». Прежде всего, конечно, речь идёт об Иране, хотя речь может идти также об очередном ударе по Сирии – ведь именно успехи правительственной армии в войне с террористами вынудили многих из них перейти в пески Месопотамии. «Голос Америки» цитировал Барака Обаму, утверждавшего, что Иран может сыграть конструктивную роль в решении иракского кризиса, если последует примеру США и выступит за «инклюзивное правительство» в Ираке. Отдельные ангажированные эксперты заговорили едва ли не об общей платформе возможного сотрудничества между США и их еще недавним публичным заклятым врагом. Так, по мнению ведущего эксперта дубайского Institute for Near East and Gulf Military Analysis Теодора Карасика, европейские страны и США остро «нуждаются в тактической помощи со стороны Ирана, так же как и помощи других стран». Сотрудники телеканала «Аль-Джазира» Майкл Пизи и Тони Карон также считают, что по отношению к иракским радикалам Тегеран и Вашингтон волей-неволей оказались по одну сторону баррикад. В своем материале они цитируют эксперта центра Centuary Foundation Майкла Ханны о том, что Соединенные Штаты и Иран якобы являются единственными союзниками нынешнего премьера Ирака Нури аль-Малики. Влиятельное издание Foreign Policy многозначительно пишет: «Когда радикальные суннитские боевики ИГИЛ устремились через сирийскую границу в Ирак…, стало абсолютно ясно: Иран и Соединенные Штаты нуждаются друг в друге более чем когда-либо».

Тегеран, конечно, не мог не принять предложенную американцами игру, тем более что как раз в это время в Вене стартовал очередной раунд переговоров по так называемой «иранской ядерной проблеме. Касаясь перспектив урегулирования ситуации в Ираке, президент Ирана Хасан Рухани осторожно заметил, что страна готова рассмотреть совместные действия с США в деле восстановления безопасности в соседней стране, но для этого США должны начать подлинную борьбу с терроризмом. Ключевое слово здесь, как представляется – «должны». В этой связи стоит напомнить, что костяк группировки ИГИЛ составляют боевики, перешедшие из Сирии, где они на протяжении нескольких лет получали значительную поддержку от США и их ближайших союзников. С другой стороны, по мере раскручивания очередного витка противостояния, между Ираком и Сирией, где террористами удерживается, в частности, нефтеносная провинция Ракка, был пробит коридор, по которому противники Башара Асада начали получать оружие, закупленное на средства Саудовской Аравии и Катара.

Нестабильность в Ираке, способная создать для Тегерана серьёзную дополнительную «головную боль», стала, как представляется, ответом в том числе на активные попытки иранской дипломатии вырваться из международной изоляции, организованной при лидирующей роли США. Вовлечение Ирана в кровавое иракское «болото» с перспективой увязания в длительном военном конфликте отвечает интересам тех, кто стремится к ослаблению этой крупнейшей региональной державы и превращению Ближнего Востока в постоянную кровоточащую рану. В этой связи весьма показательно выступление аятоллы Хаменеи, высказавшего мнение, что США не должны вмешиваться в конфликт в Ираке. По словам духовного лидера Ирана, американские власти добиваются полного контроля над Ираком для того, чтобы к власти пришли их «собственные марионетки». «Ввод иранских войск в Ирак нами никогда не рассматривался. Мы не собираемся посылать свою армию для ведения боевых действий в других странах. Если же террористы приблизятся к нашим границам, мы их примерно накажем», – недвусмысленно обозначил позицию Ирана президент Хасан Роухани, не оставляя почвы для разных инсинуаций, наподобие слухов в западной и отчасти российской прессе об отправке на помощь правительству Аль-Малики подразделений Корпуса стражей исламской революции. Спикер иранского меджлиса Али Лариджани выступил с призывом к международным организациям и правительствам предпринять все возможные усилия для блокирования помощи террористам «Исламского государства Ирака и Леванта».

Агентство «Фарс» цитирует секретаря Высшего совета национальной безопасности ИРИ Али Шамхани, который опровергает появившуюся в западных СМИ информацию о якобы имеющей место готовности Тегерана с Вашингтоном относительно урегулирования кризиса в Ираке. «Такого рода сообщения являются частью психологической войны Запада против Ирана и абсолютно неправдоподобны», – подчеркнул политик, обвиняющий США в подготовке почвы для возникновения террористической организации «Исламское государство Ирака и Леванта». Шамхани отмечает, что материальную и финансовую поддержку экстремистам оказывают союзники Соединенных Штатов на Ближнем Востоке. По мнению командующего ополчением «Басидж» Мохаммеда Реза Накуди, «такфиристы творят свои злодеяния в соответствии с планами некоторых надменных держав, действуют по указке ряда американских и израильских центров и поддерживаются нефтедолларами ряда арабских стран».

Заместитель министра иностранных дел Ирана Хоссейн Амир-Абдоллахиян также опровергает слухи о возможном взаимодействии Тегерана и Вашингтона в борьбе с террористами в Ираке, отметив, что его страна не вела переговоров с США на эту тему: «…Мы не чувствовали и не чувствуем потребности в сотрудничестве с США по этому вопросу». Отвечая на вопрос о возможности кулуарных контактов между Ираном и США в рамках венских переговоров, он отметил, что переговоры будут касаться исключительно ядерной проблематики (но и по ней достижение согласия остаётся исключительно трудной, если не вовсе невозможной задачей).

Известный своими «неполиткорректными» оценками сенатор-республиканец Рон Пол заявил, что терроризма в Сирии, Ливии и Ираке нужно винить внешнюю политику США, создающих «страны чудес для приверженцев джихада». Вслед за Ливией и Сирией, где попытки оказались не столь удачными, пришла очередь Ирака, который «тоже превратился в страну чудес для исламистов, и не потому, что мы (американцы – Авт.) были мало вовлечены в процесс, а потому, что мы были вовлечены слишком сильно».

Думается, в также Иране прекрасно осведомлены о том, в чьих интересах в очередной раз льётся кровь на древней земле Месопотамии, и о том, чьими клиентами были и, по большому счёту, остаются террористы ИГИЛ. Уже сейчас количество иранских пограничников, гибнущих в результате обстрелов с иракской территории, постоянно растёт. Интересно также, что на сегодня около 95 % ирано-иракской торговли (общий объём – 13 миллиардов в долларовом исчислении) приходится на иранский экспорт в Ирак. Представители иранских инженерно-технических компаний принимают участие в реализации различных проектов на территории Ирака. Например, только на территории Курдского автономного района, по некоторым данным, находится около 30 тысяч иранских специалистов. Помимо обрушения экономических связей, что может произойти в случае окончательного коллапса безопасности, хаотизация соседней страны создаёт для иранских властей массу проблем – начиная от строительства газопровода от месторождения «Южный Парс» на внешние рынки и заканчивая образованием на путях поддержки союзной Сирии очередную зону нестабильности» (по этой части у различных фракций суннитских повстанцев Ирака имеется богатый опыт). Заметим, сходный почерк просматривается в действиях ряда внешних акторов на землях Восточной Украины – только там речь идёт о том, чтобы провоцированием вооруженного конфликта противопоставить друг другу Россию и «старую» Европу. Технологии вполне понятны, и относительно того, кому все это выгодно, среди здравомыслящей части экспертов, кажется, достигнут относительный консенсус. В случае с Ближним Востоком не менее очевидна и роль международных транснациональных корпораций, а также множества других потенциальных бенефициаров иракского «пожара». Среди них – местные союзники США из числа монархий Персидского залива, спецслужбы целого ряда стран, частные военные компании, международные торговцы оружием и прочие авантюристы, которые всегда не прочь «половить рыбку в мутной воде». Словом, конфликты на Ближнем Востоке и на постсоветских просторах – на месяцы, если не на годы. И с ними в течение длительного периода придётся привыкать жить.

Думается, вовсе не случайно немаловажным итогом наступления «коалиции» боевиков стало установление контроля над основными трубопроводами, а также ключевыми объектами энергетической инфраструктуры северо-востока Сирии и Ирака. В частности, суннитские повстанцы захватили крупнейший в Ираке нефтеперерабатывающий завод в Байджи; ранее был установлен контроль над гидроэлектростанциями на Евфрате. И хотя в рядах повстанцев немало бывших военнослужащих иракской армии времен Саддама Хусейна и бывших членов бывшей партии БААС (неформальный лидер Иззат Ибрагим аль-Дури), можно согласиться с мнением, согласно которому «идея создания трансграничного суннитского халифата, которая вдохновляет исламистов, стала ближе к реальности». Причём это образование получает мощную финансово-экономическую и логистическую подпитку: помимо всего вышеперечисленного, только в Мосуле были захвачены сотни миллионов долларов и огромное количество оружия, которое может начать стрелять в самых разных местах.

Несомненно, нестабильность в Ираке, также как и в Сирии, будет оказывать влияние на Россию и её соседей. В рядах ISIL, помимо сотен европейцев, воюет также немало выходцев с Кавказа. Например, участие в боях с сирийскими правительственными войсками граждан Азербайджана неоднократно становилось предметом обеспокоенности властей этой страны, которая выражалась публично. С Ираком граничит многонациональная иранская провинция Западный Азербайджан, северная оконечность который выходит к Араксу (замелькавшая недавно в новостных сводках Нахичеванская автономия в составе Азербайджана). Помимо трансграничного радикализма, речь может идти об отголосках этнических конфликтов, раздирающих регион. Помимо шиитско-суннитского противостояния, значительную опасность для будущего Ирака представляет будущее Киркука – традиционного объекта споров между арабами (суннитами и шиитами) с одной стороны и курдами – с другой. Подъём курдского движения затрагивает в том числе интересы Ирана. В конце июня военные власти страны заявили о ликвидации, при попытке проникновения с территории Ирака, группы курдских боевиков из организации PJAK.

Следует подчеркнуть, что «курдский фактор» не является для Кавказа внешней абстракцией, равно как и деятельность различных радикальных групп, не признающих этнических границ. Боевики группировки ИГИЛ уже заявили о своем стремлении распространить свою деятельность на Турцию и Азербайджан. Конечно, пока это только риторика, однако, учитывая то обстоятельство, что джихадистские группы действуют отнюдь не в безвоздушном пространстве – она может оказаться вполне симптоматичной. Перемещения отдельных групп населения всегда привлекают повышенное внимание властей стран, расположенных в чувствительных, потенциально опасных регионах. В этой связи обеспокоенность официального Баку нарастающими вызовами внутриполитической стабильности более чем понятны – как и стремление, на фоне американских угроз «майданом», навести мосты с Москвой и Тегераном.

Заметим, угрозы, о которых идёт речь, являются общими не только для государств Южного Кавказа, с их многочисленными внутренними проблемами и неурегулированными конфликтами, но также и для самих России и Ирана. Кавказская политика как Тегерана, так и Москвы, основана на стремлении проводить взвешенный, сбалансированный курс, избегая сложных решений, которые неизбежно придётся принимать в случае возобновления региональных конфликтов. Новые рецидивы противостояния, подобные «украинскому» (которое, кстати, имеет немало типологически общих черт с событиями вокруг Нагорного Карабаха в начале 1990-х) – абсолютно не в интересах ни Россия, ни Ирана. При этом каждое из кавказских государств содержит для них самостоятельную ценность, и не имеет смысла выстраивать отношения, скажем с одной из сторон нагорно-карабахского противостояния, игнорируя интересы другой.

Так, помимо вызывающего широкий (и обоснованный) негативный резонанс в Армении российско-азербайджанского сотрудничества в сфере военно-технического сотрудничества, по иным направлениям между предприятиями двух стран также имеется немалый потенциал взаимодействия. Традиционно во внешнеторговом балансе прикаспийской республики определяющий тон задают экспорт энергоносителей (43 % ВВП и около 95 % экспорта), однако планы правительства Азербайджана уйти от сырьевой специализации способны реализоваться только в случае развития связей со странами Евразийского экономического союза. В отличие от ЕС, торговый оборот с которым носит, скорее, колониальный характер (нефть и газ в обмен на готовые товары), связи с участниками ЕЭС более диверсифицированы. На долю России приходится около двух третей товарооборота республики со странами Содружества. Структура российско-азербайджанских торгово-экономических связей продолжает оставаться достаточно диверсифицированной и, следовательно, менее зависимой от сиюминутной конъюнктуры мирового рынка сырья. Расширяется, хотя и не без проблем, сотрудничество на региональном уровне. Взаимная торговля Азербайджана с Казахстаном в общем товарообороте со странами СНГ достигает 9,5 %. При этом доля стран СНГ во внешнеторговом обороте республики на протяжении последних лет стабильно сокращается. В 2012 году место наиболее крупного импортёра в Азербайджан Россия уступила Турции, в два раза возросла доля товаров, ввозимых из США. В течение первых пяти месяцев 2014 года отгрузки в Россию овощей, фруктов, цитрусовых, оливок и продуктов их переработки сократились за 5 месяцев на 40 %. Отсутствие интереса официального Баку к евразийским интеграционным проектам будет и в дальнейшем негативно сказываться на торговле с Россией и её партнёрами в рамках формирующегося ЕЭС. Можно предположить, что именно с этим обстоятельствам были связаны недавние высказывания министра экономического развития России Алексея Улюкаева о том, что вступление Азербайджана в ЕЭС остается предметом обсуждений; более того, на взгляд министра, «было бы логичнее и правильнее участие Азербайджана в этих соглашениях». «Евразийский экономический союз – стратегический проект, не только в экономическом, но и в политическом пространстве. Поэтому присоединение Азербайджана к ЕАЭС или Таможенному союзу – вполне реальная перспектива, я бы не исключал такого развития событий», – говорит министр регионального развития России Игорь Слюняев.

В свою очередь, иранская сторона, наряду с традиционными связями с Арменией, активизирует взаимодействие с Азербайджаном, в частности – в сфере энергетики. Помимо закупок газа в прикаспийской республике (в рамках «своповых» поставок), рассматривается возможность хранения его хранения в азербайджанских подземных газохранилищах, а также создания совместного предприятия с компанией SOCAR для работы в третьих странах, включая Россию.

Недавно было объявлено о строительстве в северо-западных иранских (пограничных с Кавказом) провинциях ряда инфраструктурных объектов. Так, глава провинции Ардебиль Маджид Худабахш в ходе общения с журналистами в Баку в начале июня сделал ряд примечательных заявлений. Так, по его словам, имеются планы соединения перспективной железной дороги Миане – Ардебиль – Муган (шахрестаны Парсабад, Герми и Билясувар остана Ардебиль) с азербайджанской железной дорогой. В реализацию данного проекта, стартовавшего несколько лет назад, уже вложено 117 миллионов долларов. Для строительства железной дороги из Миане в Ардебиль около города Халхал должны быть построены мосты и тоннели (общая протяженность последних – 23 километра).

Таким образом, из Ирана в Азербайджан планируется провести уже второе ответвление железной дороги. Напомним, в рамках международного коридора «Север – Юг» продолжается строительство железной дороги Казвин – Решт – Астара, с помощью которой предполагается соединить железнодорожные сети двух стран. Проект предполагается завершить к началу 2015 года. И вот – еще одна ветка, которая, в случае реализации, выйдет к азербайджанской территории в районе Имишли. Не слишком ли много для двух стран, которые после карабахских событий более 20 вообще не имеют железнодорожного сообщения? Такой вопрос задаёт автор популярного интернет-портала haqqin.az и находит ответ в еще одном заявлении главы Ардебиля: «Иранская нефтяная компания PPZ в настоящее время проводит разведывательные работы в регионе Муган (Парсабад, Билясувар и Герми)». Первые разведывательные работы в этом регионе были проведены ещё в 1950 году французской компанией; затем в 2007 году продолжили исследования хорваты. Худабахш отметил, что в Мугане пробурены восемь разведывательных скважин и найдена нефть.

При этом глава провинции отметил низкую эффективность добычи, по крайней мере, на данном этапе: «Как вы знаете, на юге Ирана нефтяные скважины дают 10 тысяч баррелей в сутки, а эти скважины – 200 баррелей». Однако геологоразведочные работы продолжаются, и в случае обнаружения большой нефти сюда будут вложены более крупные инвестиции.

Именно здесь, скорее всего, следует искать причину строительства второй железной дороги в Азербайджан. 200 баррелей нефти в сутки с одной скважины – хотя это и не 10 тысяч, но и ими пренебрегать при нынешних ценах на энергоносители не следует. В Азербайджане есть немало функционирующих и приносящих некоторую прибыль скважин и с меньшей производительностью, отмечает автор портала haqqin.az.

В отличие от соседней страны, северные районы Ирана пока что не обладают развитой инфраструктурой, однако с открытием новых месторождений (пока имеющих местное значение, но кто знает, что будет дальше?) ситуация начитает постепенно меняться. Так, строительство нефтеперерабатывающего комбината стартует в шахрестане Хода-Аферин провинции Восточный Азербайджан. В ходе соответствующей официальной церемонии директор свободной экономической зоны «Арас» Мохсен Хадем Араббаги сказал, что названный шахрестан обладает достаточно высоким инвестиционным потенциалом в области промышленности, сельского хозяйства и туризма, и строительство здесь нефтехимического предприятия приведет к существенным позитивным изменениям. На новом НПЗ планируется из сырой нефти производить дизельное топливо, бензин, керосин, мазут, различные марки битумов. При участии частного сектора в проект планируется вложить около 70 млн. долларов.

Комбинат будет «привязан» к шоссе, связывающему административный центр шахрестана Хода-Аферин с Асландузом в провинции Ардебиль, в непосредственной близости от реки Аракс и примерно там, где находятся нефтяные месторождения, о которых мы говорили выше. С севера Хода-Аферин граничит по Араксу с Арцахом, здесь же находится водохранилище, строительство которого вызвало в свое время протесты азербайджанских экологов (возмущавшихся действиями иранцев на «оккупированных территориях Азербайджана) и знаменитый средневековый Худофферинский мост.

Глава Ардебиля высказался в пользу строительства нового автомобильного моста с целью обеспечения работы пограничного пропускного пункта Асландуз – Горадиз, расположенного в непосредственной близости от восточных рубежей Нагорного Карабаха. По словам Маджида Худабахша, в настоящее время переход людей там осуществляется лишь по дамбе, однако для крупнотоннажных автомобилей нужно построить дополнительный мост. В открытии нового перехода заинтересованы обе сопредельные страны, особо отметил чиновник, причём МИД Ирана уже дал свое согласие на его открытие.

Таким образом, в северных регионах Ирана серьёзная инфраструктура начала создаваться относительно недавно, и сейчас речи о том, чтобы строить протяженные трубопроводы для доставки не столь значительных (во всяком случае, пока) объемов нефти к терминалам Персидского залива, явно не идёт. Дополнительные железнодорожные и автомобильные пути могут потребоваться для экспорта сырья и продуктов его переработки в сторону Батуми и Баку. Иран всерьез заинтересован в значительном росте грузооборота с северными соседями, что требует совместных усилий, в том числе, в сфере безопасности. Надёжные наземные коридоры будут востребованы и в связи с более чем вероятным началом строительства новых атомных блоков Бушерской АЭС. В настоящее время готовится соглашение о модернизации иранской железнодорожной инфраструктуры силами РАО «РЖД», реализующему различные проекты как в Азербайджане, так и в Армении. В недавнем интервью глава компании Владимир Якунин упомянул о желательности восстановления сквозного сообщения через Абхазию и Грузию. В перспективе – подписание соглашений о строительстве нескольких стальных магистралей, в том числе с выходом на Каспий и на ключевые индустриальные районы Ирана.

Проекты, способные «скрепить» регион, придать импульсы трансграничным экономическим связям, имеют ключевое значение. При этом риски сползания Кавказа, вслед за Украиной и Ираком, к масштабной дестабилизации, должны быть исключены. Возможные подвижки в карабахском вопросе не могут игнорировать существующее статус-кво. Параллельно с укреплением связей с Арменией (включая гарантии военной безопасности), скорее всего, будут продолжены усилия с целью хотя бы косвенного вовлечения Азербайджана в работу Евразийского экономического союза.

Всё это, будем надеяться, позволит Кавказу не стать очередной периферией «Большого Ближнего Востока» – напоминающими современный Ирак «дикими землями» с деградирующими национальными государствами, набеговой «экономикой», в тисках войн и постоянной этноконфессиональной резни.

БРИКС против санкций

БРИКС оформляется в полноценный политический и экономический союз

Резюме Союз развивающихся стран — БРИКС — готов вырасти из клуба по интересам в жестко организованную глобальную структуру и стать противовесом США и ЕС, свидетельствуют итоги саммита БРИКС в Бразилии.

Союз развивающихся стран — БРИКС — готов вырасти из клуба по интересам в жестко организованную глобальную структуру и стать противовесом США и ЕС, свидетельствуют итоги саммита БРИКС в Бразилии. Но институционализация БРИКС займет годы, и заинтересованность в ней неочевидна для всех его членов.

Финансовая подушка на $200 млрд

Саммит глав государств — ченов БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР), состоявшийся на прошлой неделе в Бразилии, сделал серьезную заявку на рост политического авторитета этой организации на международной арене.

Это оказывается еще важнее в свете резкого усложнения геополитической обстановки и рисков изоляции России после падения малайзийского самолета над Донецкой областью и ужесточения санкций.

Страны БРИКС договорились выступать с единых позиций по вопросам глобального развития, говорил президент Владимир Путин, выступая перед участниками саммита. И единая позиция, в частности, России и Китая в Совете Безопасности ООН способствовала сплочению Евросоюза и США в вопросе о предотвращении иностранного военного вторжения в Сирию, отметил Путин.

Усиливается влияние БРИКС и на формирование мировой финансово-экономической архитектуры, в частности в деле либерализации МВФ. Активная позиция России объясняется необходимостью диверсификации рынков и укреплении отношений с другими странами, отчасти вопреки росту влияния США.

БРИК, обозначенный сотрудником инвестбанка Goldman Sachs Джимом О'Нилом в 2001 году и созданный по инициативе Путина в 2006 году, все отчетливее превращается из клуба по интересам, пусть это даже будет клуб крупнейших развивающихся экономик, в хорошо организованную структуру. В 2010 году к блоку присоединилась ЮАР, добавив в аббревиатуру лишнюю букву. У БРИКС пока нет ни руководящих, ни исполнительных органов, но обязательства, взятые на себя, блок выполняет. За год, прошедший с предыдущего саммита в Дурбане, были реализованы все планы, заявил Путин на саммите. Созданы новый Банк развития и пул условных валютных резервов стран БРИКС. Учредительные документы этих финансовых институтов были утверждены на саммите, но должны еще пройти процедуру ратификации в парламентах пяти стран.

Суммарный ресурс банка и валютного пула БРИКС составит $200 млрд. Банк и Резервный фонд фактически станут первыми исполнительными органами БРИКС. Они закладывают основы для координации макроэкономической политики пяти стран.

Конкуренты МВФ и ЕБРР

Банк БРИКС станет одним из крупнейших финансовых институтов развития в мире и будет конкурировать с ЕБРР. А пул валют (еще его называют резервным фондом) — это прямой аналог МВФ. Причем параллели с МВФ и ЕБРР — это не экспертная оценка, официальные заявления чиновников, участвовавших в подписании документов саммита, в частности главы российского Центробанка Эльвиры Набиуллиной.

Резервный фонд БРИКС уже назван мини-МВФ. До кредитного потенциала МВФ ему еще далеко. И стран-участниц не 188, как у МВФ, а всего 5. Но, кажется, никто не спорит, что первые финансовые структуры БРИКС идут тем же путем, что и те 29 стран, которые в 1944 году на конференции ООН в Бреттон-Вудсе, штат Нью-Хемпшир, США, создали МВФ и Всемирный банк. Для того чтобы способствовать восстановлению международной финансовой системы после Второй мировой войны. Войной сейчас никого не удивишь, и потребность в ресурсах для восстановления экономики имеют многие страны.

В перспективе ресурсами банка и фонда БРИКС смогут воспользоваться не только члены БРИКС, но и другие страны. Потребность в этом, как показал визит Путина в Латинскую Америку, имеется. На помощь рассчитывают Аргентина, Куба, Венесуэла, Уругвай, Боливия, Никарагуа…

Латинский вектор

Путин поехал в Латинскую Америку показать силу Москвы, оценила визит The Guardian. По мнению обозревателя газеты, российский лидер стремился доказать, что Россия является мировой, а не региональной державой, каковой ее назвал президент США Барак Обама. И как мировая держава, Россия готова помогать другим странам. Например, Кубе в преодолении проблемы американского эмбарго или Аргентине по спору о Фолклендских островах с Британией.

The Guardian подметила важную особенность становления БРИКС: очередное охлаждение отношений между Россией и США, нарастающий вал экономических санкций дали импульс для развития внешнеполитических контактов России, в том числе в рамках БРИКС.

Кому-то кажется, что БРИКС развивается слишком вяло. Кремль уверен, что формирование БРИКС идет в четко заданном ритме.

Но сейчас главный вопрос: насколько глубоко страны БРИКС могут продвинуться в координации совместных усилий? Где конечный пункт институционализации БРИКС как глобальной структуры? Сможет ли БРИКС составить конкуренцию, например, «большой двадцатке» и G7, из которой Россию попросили? При том что ни G20, ни G7 не являются, как показал текущий финансовый кризис, идеальными инструментами противодействия кризису. И G20, ни G7 упрекают в аморфности структуры и необязательности исполнения принятых решений.

Больше союзов, хороших и разных

Похоже, БРИКС будет вынуждена пережить те же генетические проблемы, что и «старшие товарищи».

Слишком много внутренних противоречий и разнонаправленных интересов. К ним добавляются доморощенные проблемы: объем взаимной торговли членов БРИКС не превышает 6,5% общего товарооборота. Ни одна страна блока не выступает ведущим торговым или инвестиционным партнером другой. Геополитические интересы также согласуются слабо.

Например, Бразилия, организовавшая у себя саммит в этом году, не склонна переоценивать БРИКС хотя бы по той причине, что для нее важнее членство в МЕРКОСУР — Аргентина, Венесуэла, Уругвай, Парагвай. Бразилия рассматривает МЕРКОСУР как основной плацдарм для укрепления своего влияния в регионе. В процессе вступления в этот таможенный союз находится Боливия. Приглашение вступить в этот союз получил Эквадор, а число ассоциированных участников пополнилось в 2013 году Гайаной и Суринамом.

Бразилия, кроме того, основатель другого интеграционного объединения — УНАСУР (Союз южноамериканских наций), включающего все страны Южной Америки. И наконец, Бразилия инициировала создание организации по экономическому и политическому сотрудничеству СЕЛАК (сообщество всех латиноамериканских и карибских государств).

Сноуден укрепил военное сотрудничество

Серьезным камнем преткновения для БРИКС может стать желание координировать военное сотрудничество. У Москвы и Пекина такое желание есть. «Мы хотели бы действовать более слаженно в вопросах военного сотрудничества и безопасности», — цитировало китайское информационное агентство «Синьхуа» лидера КНР Си Цзиньпина после встречи с Путиным на полях саммита БРИКС. Объявленный Обамой на втором году президентства «поворот в Азию» был воспринят в Пекине как плохо завуалированная попытка укрепить военные союзы с его соседями — Японией, Южной Кореей, Филиппинами и Малайзией. С этими странами у Китая есть нерешенные территориальные споры.

Так что военное сближение России и Китая не противоречило бы взаимным интересам. С Индией у России тоже есть, как выразился Путин на встрече с премьер-министром Индии Нарендрой Моди, «абсолютный консенсус» по военно-техническому сотрудничеству. После того как Эдвард Сноуден разоблачил Агентство национальной безопасности США, которое в числе прочего прослушивало телефоны первых лиц Бразилии, отношения США и Бразилии охладели, что также создает почву для сближения.

А вот для ЮАР ситуация поменялась на противоположную. Когда ЮАР присоединилась к БРИКС, она предполагала использование веса этой организации для того, чтобы добиться перемен в глобальном управлении и изменить тенденции в политике последнего десятилетия. «Однако с момента политической трансформации Южной Африки в 1994 году ее внешняя политика направлена не на усугубление конфликтов, а на пути мягкого их разрешения. По этой причине формализация БРИКС, а уж тем более военный союз в рамках БРИКС вряд ли возможен. Во всяком случае, ЮАР будет обеспокоена его появлением», — говорит Элизабет Сидиропулос, директор Южноафриканского института международных отношений (SAIIA).

Китай — слишком большая проблема

Россия в блоке БРИКС выступает политическим локомотивом, Китай — финансовым. Финансовая мощь Китая, второй экономики мира, как это ни странно, также является проблемой для стран БРИКС. Китай обязался вложить в Банк развития БРИКС $41 млрд из $100 млрд. И был готов вложить больше, но натолкнулся на сопротивление других стран-участниц, в частности Бразилии.

Бразилия сопротивляется наплыву дешевых китайских товаров на свой рынок и ввела торговые барьеры, чтобы предотвратить банкротство предприятий легкой промышленности страны. В России аналогичная проблема. С той лишь разницей, что российские власти, кажется, уже перестали сопротивляться наплыву дешевого китайского ширпотреба и российский легпром давно перестал существовать.

Четыре из пяти стран БРИКС недовольны тем, что Китай поддерживает заниженный курс юаня по отношению к другим валютам. Это делает китайские товары более конкурентоспособными на мировом рынке. Маловероятно, что Россия или Индия смогла повлиять на амбиции Поднебесной и переубедить своего партнера по БРИКС начать процесс либерализации курса национальной валюты. Это не под силу даже США. Это означает, что Китай будет автоматически против формализации работы БРИКС. В противном случае члены БРИКС могут принудить Китай к принятию решений, которые ему невыгодны.

Переход на единую валюту при взаимных расчетах, как в Евросоюзе, также маловероятен в ближайшей перспективе, отмечают эксперты.

«Любая договоренность о валюте, которая заменит доллар, повлияет на власть, которую Соединенные Штаты имеют над мировой экономикой. Но это также потребует высокого уровня экономического взаимодействия, что нереально на текущей стадии существования БРИКС», — говорит Фабиано Мельничук, директор института изучения международных отношений Audiplo.

Бернанке обвалил БРИКС

Придать БРИКС более жесткую структуру мешает экономический спад. Мельничук считает, что экономическую базу усиления БРИКС подорвал Бен Бернанке, объявивший о сворачивании программы количественного смягчения и спровоцировавший отток капитала с развивающихся рынков.

«После отмены политики количественного смягчения развивающиеся рынки начали страдать из-за оттока капитала в развитые страны, что привело к росу ставок. В свою очередь, центральные банки развивающихся стран вынуждены увеличивать ставки, что негативно влияет на их ВВП», — пояснил «Газете.Ru» Мельничук. Сейчаc страны БРИКС действительно озабочены спадом своих экономик, но саммит поможет сплотить ряды, нарастить товарооборот и поднять значимость организации на международной арене», — сказал «Газете.Ru» Джейшри Сенгупта, старший научный сотрудник Observer Research Foundation в Нью-Дели (Индия). Индийский эксперт считает, что БРИКС уже показал миру, что власти Евросоюза, США и G7 есть альтернатива как в сфере финансов, так и в сфере развития международных институтов. «Создание нового Банка развития и пула условных валютных резервов стран БРИКС — это не цель, а видимый результат сотрудничества, которое активно развивается по трем десяткам направлений», — солидарен бразильский шерпа Граса Лима. По его словам, «сейчас было бы, возможно, преувеличением, но отнюдь не абсурдом говорить о рождении новой международной финансовой системы», сравнимой с той, что была создана в Бреттон-Вудсе в 1944 году и в главных чертах действует по сей день.

Неформальные отношения долговечнее

Жесткая структура организации и обязательность решений поставят под угрозу саму инициативу БРИКС, потому что появление обязательства достичь соглашения по конкретным вопросам увеличивает шанс разлада во взаимоотношениях, отмечает Фабиано Мельничук. «Результатом формирования жесткой структуры БРИКС может стать раскол группировки и восстановление структуры IBSA — Индии, Бразилии и ЮАР. Гибкость структуры предпочтительнее для сохранения БРИКС», — говорит Мельничук. Другие формы институционализации, например создание Банка развития, как нельзя лучше подходят для примирения разнонаправленных интересов стран — членов БРИКС.

Не переоценивает значение БРИКС и самый скромный по экономическому потенциалу ее представитель — ЮАР. По словам Элизабет Сидиропулос, БРИКС хорош именно тем, что это неформальное образование, его члены готовы сотрудничать и вырабатывать совместные подходы к любой повестке. Но преобразование БРИКС в формальный союз, в постоянно действующий законодательный и исполнительный орган принципиально изменит природу и динамику развития БРИКС, поскольку жесткая нормативно-правовая база может в будущем подорвать отношения между странами с разными экономическими и политическими позициями, а также взглядами на проблемы безопасности.

Газета.ru

Украинская вакцина трансатлантической солидарности

Резюме Обострение ситуации на Украине стимулировало интенсификацию трансатлантического диалога. Под лозунгами противодействия «российскому экспансионизму» и «единства демократических стран» в последние месяцы значительно вырос объем контактов между Вашингтоном и европейскими столицами.

Украинский кризис способствовал укреплению трансатлантического единства. Ключевыми элементами нового консенсуса стали рост американской вовлеченности в европейские проблемы и консолидация союзников. Достижению единства способствовало почти забытое уже противопоставление России евроатлантическому сообществу. Подобное положение дел не может не беспокоить Москву, существенно ограничивая пространство ее внешнеполитического маневрирования. В то же время достигнутый компромисс носит ситуативный и исключительный характер на фоне сохраняющихся принципиальных противоречий между странами евроатлантического пространства.

Обострение ситуации на Украине стимулировало интенсификацию трансатлантического диалога. Под лозунгами противодействия «российскому экспансионизму» и «единства демократических стран» в последние месяцы значительно вырос объем контактов между Вашингтоном и европейскими столицами.

Сближение позиций проявляется в двух основных измерениях. С одной стороны, возрастает вовлеченность США в европейскую проблематику. Впервые за долгие годы регион попал в фокус внешней политики Вашингтона. С другой — наблюдается редкое единодушие среди основных европейских игроков. Несмотря на частные различия в подходах к украинской проблеме, им удалось сформулировать согласованную линию поведения и добиться ее реализации.

С учетом сохранения противоречий, определявших состояние отношений внутри евроатлантического сообщества в последние годы, встает вопрос о том, насколько устойчивой может оказаться новая сплоченность Запада. Для Москвы, которая не раз использовала зазор в позициях западных союзников для привлечения внимания к собственным интересам, он представляет практическую значимость.

Трансатлантическое партнерство в 2000-х гг.

На протяжении почти полутора десятилетий вовлеченность США в европейские дела существенно снижалась. После распада социалистического блока Вашингтон опасался как хаоса и дестабилизации на огромном евразийском пространстве, так и появления нового геополитического конкурента. К началу 2000-х годов оба эти опасения по большей части развеялись, и США стали больше беспокоить распространение радикальных исламистских сил на Ближнем Востоке и стремительный рост Китая. Внимание к европейской проблематике стало ослабевать.

Европейские союзники начали восприниматься, скорее всего, как мобилизационный ресурс, который можно было задействовать при реализации политики в других регионах. Не случайно в этот период практическое, а не символическое значение приобрели обязательства взаимной помощи в рамках НАТО, которые были реинтерпретированы в духе новой глобальной роли альянса.

Парадокс ситуации — основой трансатлантической солидарности изначально были американские гарантии безопасности европейским партнерам. В 2000-х гг. положение изменилось на 180 градусов. Теперь уже США рассчитывали (не всегда обоснованно) на поддержку союзников при реализации своих инициатив. Собственно европейские проблемы США, за редким исключением, волновали мало.

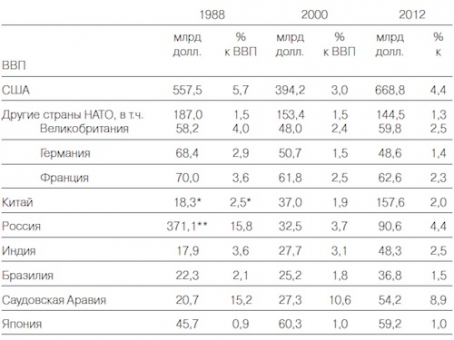

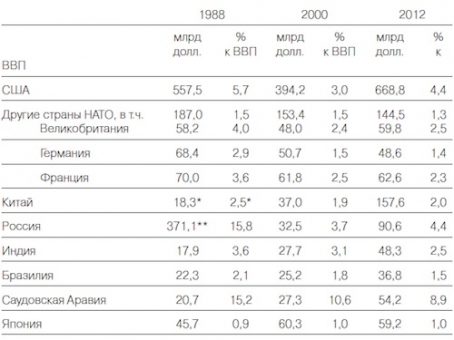

В этих условиях одним из основных предметов торга между США и их союзниками в последнее десятилетие стал уровень оборонных расходов. Формальным результатом этой дискуссии стала согласованная в рамках НАТО планка — военный бюджет каждого участника альянса должен составлять не менее 2% ВВП. Тем не менее, за редким исключением, европейские страны до нее не дотягивают.

В результате поддержание порядка в Европе и дальнейшее расширение евроатлантического сообщества Вашингтон стремился делегировать Европейскому союзу. Даже «оранжевая революция» на Украине и августовский кризис 2008 г. в Грузии лишь на короткое время возвращали регион в фокус внешней политики Соединенных Штатов.

Американское возвращение в Европу

С начала протестных выступлений в Киеве в 2013 г. вовлеченность США в региональные дела существенно возросла. Вашингтон сумел проявить себя как однозначный лидер западного сообщества. США оказывали мощное политическое давление на стороны политического противостояния в декабре 2013 — феврале 2014 годов, они же и первыми пообещали финансовую помощь Украине после смены власти. В последние полгода высокопоставленные эмиссары из Вашингтона бывают в Киеве едва ли не еженедельно[1].

Соединенные Штаты инициировали практику политико-экономического устрашения Москвы, задействовав широкий инструментарий санкций. Наибольший резонанс в обществе получили запрет на въезд в США отдельных российских политиков и бизнесменов, замораживание их счетов, ограничения против некоторых российских банков [1; 2; 3]. Параллельно США пошли на прекращение выдачи лицензий на товары двойного назначения, отказ от научного сотрудничества, прекращение диалога по взаимодействию в сфере финансового регулирования. Им удалось мобилизовать и своих партнеров, например, обеспечив фактическое прекращение взаимодействия по линии Россия-НАТО и заморозив российско-болгарское сотрудничество по «Южному потоку».

Однако если персональные санкции против представителей политической и экономической элиты стали предметом шуток в московском истеблишменте, то замораживание сотрудничества в финансово-экономической и научно-технологической сферах будет иметь долгосрочные негативные последствия.

Одновременно США активно взялись за успокоение стран Центральной и Восточной Европы, которые в очередной раз постарались использовать «российский экспансионизм» для привлечения к себе международного внимания. В ходе визита в Варшаву в июне 2014 г. Барак Обама прямо подтвердил приверженность США своим военно-политическим обязательствам перед странами Прибалтики, Румынией и Польшей.

Ключевым компонентом американского «дипломатического наступления» 2014 г. стал запуск диалога по украинской проблематике с лидерами Западной Европы. За последние месяцы Барак Обама наладил практически постоянные консультации с руководителями Великобритании, Германии, Франции как в двустороннем, так и в многостороннем формате. Их результаты воплотились в решениях ЕС и НАТО о сворачивании отношений с Россией и активизации сотрудничества с Украиной, политике международных финансовых институтов по содействию новым властям в Киеве, а также в жесткой риторике возрожденной «Группы семи» в отношении Москвы.

Кризис и «программирующее лидерство» США

Сегодня вовлеченность США в европейские проблемы прослеживается более явственно, чем еще полгода назад. Впервые за долгое время дипломатическая машина Вашингтона работает здесь на полную мощность.

Вместе с тем США продолжают руководствоваться в регионе принципами экономии сил и средств. При всех громогласных заявлениях на поддержку новых украинских властей Вашингтон выделил менее 200 млн долларов. В большей степени он полагается на инструменты, не требующие непосредственного финансирования, такие как механизм кредитных гарантий, а также на поддержку партнеров. В частности, МВФ согласился предоставить Украине помощь объемом более 17 млрд долларов. Всемирный банк объявил о финансировании проектов еще на 3,5 млрд. 11 млрд евро обещала зарезервировать для Украины Европейская комиссия.

Аналогичным образом большая часть переговоров по разрешению конфликта на Украине осуществляется без американских посредников. Вашингтон выступал в качестве инициатора переговоров лишь при планировании и проведении четырехсторонней встречи в Женеве (с участием ЕС, России, США и Украины) в апреле 2014 г. Во всех других случаях Соединенные Штаты предпочитали оставаться в тени.

Встречу Виктора Януковича и представителей оппозиции в феврале 2014 г. организовали министры иностранных дел Германии, Польши и Франции. Лидеры европейских стран Ангела Меркель и Франсуа Олланд выступают в качестве ключевых посредников в налаживании диалога между президентами России и Украины. Создание переговорного формата по урегулированию ситуации на юго-востоке Украины проходило при участии представителей ОБСЕ.

Вместе с тем США удерживают ключевую роль в координации действий западных стран, придерживаясь стратегии «программирующего лидерства». В первую очередь Вашингтон стремится определять общую повестку дня, формулировать совместные цели и артикулировать согласованные подходы. При этом основное бремя дипломатических усилий и финансовых расходов ложится на европейских партнеров США.

Подобный подход был не раз опробован действующей американской администрацией, несмотря на его критику со стороны республиканской оппозиции внутри страны. Как показывает пример других кризисов, в частности сирийского, такой подход не всегда позволяет достигать поставленных целей. Вместе с тем, в сравнении с агрессивной и затратной стратегией команды Джорджа Буша-младшего он дает лучшие гарантии против болезненных провалов.

Новый европейский консенсус

Особенностью нынешнего кризиса стало то, что впервые за длительный срок европейские союзники США выступают с общих позиций.

Наблюдаемое нынче единодушие нетипично. Со времен обсуждения иракской проблемы в 2003 году международные кризисы неоднократно становились источником острых противоречий внутри евроатлантического сообщества. Успех нынешних американских попыток консолидировать западное сообщество обусловлен прежде всего ситуацией в самом регионе.

Нет ничего удивительного в том, что даже между столь близкими государствами сохраняются разногласия по отдельным вопросам международной повестки дня. Как отмечает отечественный исследователь А. Д. Богатуров, открытое проявление существующих трений может даже благотворно сказываться на развитии альянсов — оно способствует поддержанию «динамической стабильности» в отношениях партнеров, предотвращая накопление взаимного недовольства.

Между тем в последние годы разногласия между европейскими странами обострились и приобрели системный характер. Прежде всего это касается противоречий относительно перспектив развития ЕС. В то время как страны еврозоны при активной роли Германии пошли по пути углубления финансовой интеграции, один из лидеров объединения — Великобритания — заявляет о возможности выхода из него. Высказанные Лондоном угрозы носят беспрецедентный характер. Ни один из многочисленных кризисов в ЕС в прошлом не сопровождался подобными демаршами.

Вместе с тем серьезные противоречия по принципиальным вопросам сотрудничества сопровождаются удивительным единодушием между государствами — членами ЕС в отношении украинского кризиса. В ходе последних встреч и обсуждений европейские тяжеловесы — Берлин, Лондон, Париж — сформулировали комплементарные позиции как к развитию сотрудничества с Киевом, так и по поводу действий России. Они нашли отражение не только в их собственной политике, но и в практике ЕС.

Сформировавшийся консенсус оказался приемлемым и для стран, придерживающихся более радикальной позиции по ситуации на Украине (государств Прибалтики, Польши и Румынии). При ограниченности собственных военно-политических и экономических возможностей этих стран показательная жесткость их позиции в отношении России[2] остается элементом дипломатического маневрирования. В том, что касается практических действий, они остаются в рамках более сдержанного евроатлантического консенсуса.

После бегства Януковича из Киева в феврале 2014 г. новое руководство Украины практически немедленно получило заверения в европейской поддержке. Символичным стало подписание уже 21 марта 2014 г. политической части соглашения об ассоциации между ЕС и Украиной. В то же время европейские лидеры не устают повторять требования масштабных политических и социально-экономических реформ на Украине. Их реализацию связывают, прежде всего, с личностью нового президента страны Петра Порошенко.

Государства — члены ЕС поддержали и санкционное давление на Москву. Стремление избежать наиболее болезненных для их собственных экономик ограничений побуждает ведущие страны объединения активно использовать дипломатические средства урегулирования ситуации, не закрывая дверей перед Российской Федерацией и максимально оттягивая введение болезненных мер, которые могут иметь долгосрочные последствия.

Истоки «евроатлантического концерта»

Наблюдаемое сближение позиций ведущих государств Европы объясняется их устойчивыми интересами. В то же время их цели не столько совпадают, сколько дополняют друг друга. Такое положение наиболее ярко проявляется в стратегиях двух ключевых европейских игроков — Великобритании и Германии.

Для Лондона включение стран Восточной Европы в евроатлантическое сообщество — давний приоритет. На протяжении многих лет Великобритания выступала в поддержку расширения ЕС, в том числе за счет Украины [https://www.gov.uk/government/speeches/eu-enlargement-a-uk-perspective]. Этот процесс Лондон рассматривает как альтернативу углублению интеграции Евросоюза. Увеличение числа членов и ассоциированных партнеров ЕС, существенно различающихся в социально-экономическом и культурном плане, по мысли Великобритании, должно привести к размыванию роли традиционного ядра объединения, которое все больше склоняется к реализации федералистских устремлений.

Между тем для ФРГ Украина, как и вся Восточная Европа, в первую очередь представляет объект инвестиционно-экономической экспансии. За последние десятилетия немецкие компании в значительной степени освоили рынки Центральной Европы[3]. Они также активно действуют на постсоветском пространстве. Прежде всего именно им будет выгодно внедрение норм и стандартов ЕС, снятие тарифных барьеров, укрепление политических отношений в рамках Углубленной и всеобъемлющей зоны свободной торговли с Украиной. Все это позволит германскому бизнесу еще больше нарастить свое присутствие в регионе.

Таким образом, интересы представителей противоположных подходов к развитию ЕС в случае украинского кризиса оказываются комплементарными. Подобная ситуация не является исключительной в современной европейской дипломатии. На фоне продолжающихся дебатов относительно будущего интеграции мало кого удивляют согласованные действия Великобритании и Германии по лоббированию экономического сближения европейского объединения с Соединенными Штатами, выражающегося в переговорах по Трансатлантическому торговому и инвестиционному партнерству. В этом вопросе интересы немецкой промышленности и лондонского Сити совпадают. Возникновение же ситуативного германо-британского консенсуса существенно повышает шансы достижения общеевропейского и евроатлантического согласия.

В отношении ситуации вокруг Украины к Великобритании с ФРГ оперативно примкнула и Франция. Париж традиционно поддерживает повышение роли ЕС и европейской дипломатии в международных делах. Его пассивность в кризисе у самых границ интеграционного объединения привела бы к дискредитации этих приоритетов.

При этом Франция, действуя в русле общих подходов, не демонстрирует сравнимого с ее партнерами энтузиазма по реализации стратегии сдерживания Москвы. В частности, она не отказалась от ранее согласованных поставок России вертолетоносцев типа «Мистраль», несмотря на введенные санкции и давление Вашингтона.

Пределы западного единства и возможности для России

В условиях ситуативного совпадения интересов основных его участников обострение ситуации в Восточной Европе приводит к оперативной консолидации западного сообщества. Подобное же единство наблюдалось в период «оранжевой революции» в Киеве в 2004 году. Оно также проявлялось в отношении урегулирования в Приднестровье и политических преследований оппозиции в Белоруссии.

Прошлый опыт также свидетельствует — в условиях деэскалации в регионе евроатлантический консенсус столь же быстро распадается. В этом случае интерес США к европейскому региону падает, и Вашингтон переориентируется на другие проблемы. Аналогичным образом снижается и вовлеченность части европейских государств — прежде всего, Франции, но также и Великобритании. Германия переходит к балансированию своих интересов на российском и украинском направлении. Страны Прибалтики, Польша и Румыния без поддержки союзников вынуждены действовать осторожнее, даже в тех случаях, когда их риторика остается алармистской.

Последние две недели уже демонстрируют проявление различий в тональности поведения отдельных стран евроатлантического сообщества. В то время, как Германия и Франция мобилизовали свои посреднические усилия, позиция США по отношению к российской политике остается более скептической. В то же время внимание Вашингтона все более занимает рост дестабилизации в Ираке, что грозит отвлечь его от восточноевропейской проблематики.

России необходимо учитывать повышенную чувствительность партнеров, даже когда они не демонстрируют аналогичной внимательности в отношении ее приоритетов. Консолидация евроатлантического сообщества на антироссийских основаниях не соответствует ее интересам, а скорейшая деэскалация на Украине, пусть она и не будет сопровождаться достижением всех тактических целей Москвы, позволит избежать фронтального противостояния с евроатлантическим сообществом.

Более того, она создаст дополнительные возможности на стратегическую перспективу. Нормализация международной и внутриполитической обстановки лишит правящую элиту в Киеве преимуществ, которые она сегодня получает от мобилизации западной поддержки. В результате ей вновь придется лавировать между ЕС и Россией — внутренних ресурсов развития страны очевидно не хватает.

Что еще более важно, подобная нормализация создаст предпосылки для возобновления взаимодействия с европейскими партнерами в наиболее чувствительных областях, прежде всего в вопросах торгово-инвестиционного и научно-технического сотрудничества. Она также будет способствовать восстановлению предсказуемости в отношениях российских и западных компаний и позволит реанимировать диалог между бизнес-сообществами. Перспективы восстановления российско-американского сотрудничества — менее определенные.

Деэскалация ситуации на Украине не будет означать восстановления сотрудничества России и ее западных партнеров на прежнем уровне. Часть изменений в обозримой перспективе носит необратимый характер. К такого рода результатам относится, прежде всего, возможное расширение присутствия НАТО в Центральной и Восточной Европе. Кроме того, опасения в отношении энергетической безопасности европейских стран, пробужденные украинским кризисом, будут способствовать либерализации экспорта газа из США. Все эти результаты будут иметь негативное значение для России, но они не создают непреодолимых трудностей для нее

В то же время, если Москве удастся обеспечить modus vivendi с Киевом по ситуации на юго-востоке Украины, стоит ожидать эрозии антироссийского консенсуса в западном сообществе. На первый план в отношениях между его участниками выйдут разногласия по поводу направлений развития Европейского союза, затрат на оборону в странах Европы, условий Трансатлантического торгового и инвестиционного партнерства. В отличие от частного украинского сюжета, эти вопросы имеют для евроатлантического сообщества принципиальное значение.

[1] Например, вице-президент США Джо Байден дважды побывал в Киеве с начала 2014 года — в апреле и в июне. Во втором случае он представлял Соединенные Штаты на церемонии инаугурации нового президента Украины Петра Порошенко. В марте Украину посетили две представительные делегации американского Конгресса; еще одна группа членов Палаты представителей побывала в стране в апреле. В мае представители Конгресса также участвовали в наблюдении за ходом голосования на президентских выборах на Украине. Сенатор Джон Маккейн также представлял законодательную ветвь власти на инаугурации Петра Порошенко. Госсекретарь США Джон Керри нанес визит на Украину в марте, а директор ЦРУ Джон Бреннан — в апреле. В апреле и июне Киев также посетили две представительные делегации Министерства обороны США. Кроме того, за первое полугодие 2014 г. состоялось около десятка визитов на Украину заместителей, помощников, а также специальных представителей госсекретаря.

[2] В частности, Польша потребовала разместить на ее территории две бригады НАТО, что, безусловно, не вызвало бы одобрения Москвы.

[3] Блохина А. Е. Некоторые аспекты деятельности ТНК в странах ЦВЕ: проблемы и перспективы // Пространство и время в мировой политике и международных отношениях: материалы 4-го конвента РАМИ. — М.: МГИМО, 2007. Т. 1. С. 128.

ВАЛЕРИЙ СЕЛЕЗНЕВ: "ДЕЙСТВИЯ СПЕЦСЛУЖБ США "ПЕРЕКРЫВАЮТ" ВСЕ, ЧТО ОНИ ИНКРИМИНИРУЮТ МОЕМУ СЫНУ"

Отец задержанного на Мальдивах Романа Селезнева, депутат Госдумы Валерий Селезнев, призвал ввести санкции против островного государства. Связи с сыном у него пока нет

Российский МИД заявил, что делает все возможное, чтобы ситуация с задержанным Романом Селезневым не пошла по сценарию Ярошенко и Бута. Впрочем, представитель Госдепа США Джен Псаки убеждена, что считать это похищением нельзя, хотя и несколько раз повторила, что не знает, о каком именно деле идет речь. Роман Селезнев был задержан в субботу на Мальдивских островах. В аэропорту он был схвачен сотрудниками американских спецслужб. Американские СМИ утверждают, что Селезнев является известным хакером и теперь его подозревают в махинациях с кредитными картами американских потребителей. Отец задержанного, депутат Госдумы Валерий Селезнев, призвал ввести санкции против Мальдивских островов. Как заявил Селезнев в интервью Business FM, у него до сих пор нет связи с сыном.

Валерий Селезнев: Готовим материалы для возбуждения уголовных дел в отношении официальных сотрудников Мальдив, а также американских граждан, которые похитили Романа. Сейчас важно получить консульский доступ до похищенного, потому что пока что его не дают. Хотя Псаки вчера заявила очередную глупость, что никакого похищения не было, пожалуйста, консульский доступ может быть обеспечен, но это не соответствует действительности.

Вам удалось связаться с очевидцами этого похищения?

Валерий Селезнев: Очевидцы - его семья, его похитили при посадке на рейс Мале-Москва "Трансаэро", следовавший в Домодедово. Семья пыталась остаться с ним, их принудительно посадили в самолет, разлучили, разъединили. Все это происходило на глазах у ребенка.

А что дальше? Какие мы санкции можем по отношению к Мальдивам применить?

Валерий Селезнев: Санкции в виде прекращения дипломатических отношений с Мальдивами. Я думаю, что это вполне естественная была бы реакция. Но здесь я надеюсь на нашу дипломатию. Надо понимать, что надо рассматривать этот вопрос не в контексте того, что это сын депутата, надо просто рассматривать, что Мальдивы позволили похитить человека, гражданина Российской Федерации. США создают очередной прецедент. И если это пройдет безнаказанно, значит, они просто поставят это на поток, и все.

Чисто гипотетически возможность обмена наших граждан на Сноудена как-то обсуждается, рассматривается?

Валерий Селезнев: Я не располагаю такой информацией. Я бы был очень удивлен, если бы это на самом деле происходило. У нас ситуация разная, потому что Сноуден не был похищен, он, наоборот, спасался от американского правосудия. С учетом тех сроков, которые фигурируют в американской прессе, естественно, настроение у меня не очень позитивное, но надо бороться и руки не опускать. А если американская сторона считает, что Роман виноват, и имеет на то какие-то доказательства и материалы, то пожалуйста, у нас есть двустороннее соглашение от 1999 года, которое никто не отменял. Они могут предоставить всю информацию, и я могу сказать, что как отец совершенно не против того, чтобы эти материалы рассматривались в российских правоохранительных органах. Это уже вопрос второй. Сейчас мне, как человеку, отцу и гражданину, абсолютно все равно, виноват Роман или не виноват, хакер он или не хакер, крал он или не крал. То, что совершили американские спецслужбы, перекрывает абсолютно все то, что они инкриминируют моему сыну.

Как говорит депутат Селезнев, его сын находится "в одной из самых жутких тюрем на американском острове Гуам". Впрочем, коллеги Селезнева пока не решили, будут ли предпринимать усилия по защите его сына. По словам главы думской фракции ЛДПР Игоря Лебедева, это "личное дело Селезнева". "Никакой позиции во фракции по этому вопросу нет", - сказал он РБК daily. На вопрос, роняет ли этот скандал тень на депутата, лидер фракции сказал, что "ничего не роняет".

"США ПРОЩЕ СДЕЛАТЬ РОССИЮ МЕЖДУНАРОДНЫМ МАРГИНАЛОМ, ЧЕМ ДОГОВОРИТЬСЯ С НЕЙ"

Андрей Жвирблис

Эксклюзивное интервью американского политолога, президента Центра национальных интересов, издателя и владельца журнала The National Interest Дмитрия Саймса

Конец надежды на перезагрузку - США окончательно изменили свое отношение к России. Главная причина - события на Украине. Но она далеко не единственная. Путь к тому, что мы имеем сейчас, был достаточно долгим и занял несколько лет, но напрямую вмешиваться в то, что происходит, США не будут - такое мнение в эксклюзивном интервью Business FM высказал влиятельный американский политолог, президент Центра национальных интересов, издатель и владелец журнала The National Interest Дмитрий Саймс.

Сейчас много разговоров идет относительно достаточно жесткой позиции США, даже некоторые обозреватели говорят о новой холодной войне. Насколько далеко может это ухудшение зайти?

Дмитрий Саймс: Много зависит от того, как разрешится ситуация на Украине. Если бы удалось найти какое-то дипломатическое решение на основе компромисса, то это бы очень помогло нормализации российско-американских отношений. По крайней мере, не допустило бы их немедленного ухудшения. Если бы повстанцы решили, например, сдаться, а Киев предложил бы востоку Украины какие-то формы реальной автономии, то, наверное, это могло бы помочь разрядить обстановку. Но даже разрешение ситуации с востоком Украины не означало бы полной нормализации в российско-американских отношениях. Россия и Америка качественно по-разному смотрят на мир и на свою роль в этом мире. Администрация Обамы пришла к заключению, что с Россией договориться очень трудно, практически невозможно, и что поэтому проще и логичнее договариваться с американскими союзниками и действовать вместе с ними, как-то пытаться сделать Россию международным маргиналом.

Возможно, помимо Украины есть еще какие-то ключевые моменты, которые влияют на то, чтобы была принята эта концепция?

Дмитрий Саймс: Естественно, Украина не стала бы таким ключевым фактором раздора в российско-американских отношениях, если бы до этого не было бы разногласий по Сирии, если бы до этого не было бы разногласий по Ливии, если бы до этого не было бы разногласий по ПРО, если бы Россия более примирительно относилась бы к цветным революциям. То есть это фундаментальные несовпадения в представлении о том, как должен строиться современный мир и порядок.

Вы в одной из публикаций приводили давнишний пример приезда Гамсахурдиа в США, когда Ричард Никсон заметил ему, что США ради Грузии никогда не будут жертвовать своими отношениями с Россией. Как вам кажется, нынешняя украинская ситуация меняет в корне эти отношения? Или все же Россия, несмотря на все проблемы, каким-то приоритетом обладает на постсоветском пространстве для американской политики?

Дмитрий Саймс: Одно уточнение. Разговор, действительно, был такой, как вы его описали, только состоялся он в Тбилиси, а не в Вашингтоне, это Никсон был в Тбилиси. Теперь политика администрации Обамы в отношении Украины не устраивает никого. Она не устраивает Россию. Но в самой Америке, особенно в Конгрессе, администрацию Обамы критикуют прямо, наоборот - за слабость. Говорят, что администрация, лично президент, с самого начала заявили, что чтобы не произошло на Украине, чтобы не сделала Россия, США не окажутся участниками вооруженного конфликта на территории Украины, и даже готовность оказывать Украине военное содействие со стороны администрации пока очень и очень минимальное. И отчасти жесткая, угрожающая риторика администрации имеет место, именно потому что администрация не готова полагаться на более традиционные инструменты геополитического сдерживания, а именно военную помощь и, в конечном итоге, вооруженную силу. Этим, конечно, очень отличается политика Обамы от американской политики во время холодной войны, когда, по крайней мере, в отношении союзников по НАТО говорилось очень четко - США представляют им гарантии безопасности. Никаких американских гарантий безопасности Украине нет и не предполагается.

На днях в прессе появились утечки относительно некоего доклада Ren Corporation о том, как следует действовать в Украине, некие рекомендации для президента Петра Порошенко. После этого было опровержение со стороны организации, но, тем не менее, даже если это, действительно, была не Ren Corporation, насколько вам кажется правдоподобным текст с этими рекомендациями?

Дмитрий Саймс: Что касается этого документа, я только читал его описание. Это, конечно, недостаточная основа для компетентного суждения. То, что я читал, мне говорит о том, что это не тот стиль, которым обычно пользуется Ren Corporation. Ren Corporation, кстати, не является агентством американского правительства, они выполняют много контрактов для американского государства, и в первую очередь для вооруженных сил. Мне говорили, что президент Порошенко недавно обсуждал возможности со своими американскими консультантами о привлечении корпорации Ren к помощи Украине. Но то, о чем я слышал, там речь шла совершенно о других вопросах - организации системы управления, а не того, как стрелять по мирному населению. О том, что ведется информационная война - это совершенно очевидно. В войнах такого рода первой жертвой является правда, но, с другой стороны, я думаю, что жесткая позиция Порошенко связана и с тем, что он понимает, что США воевать за него не будут. И если он чего-то хочет добиться, то он должен добиваться этого сам, своими вооруженными силами. Его поймут, но воевать за него не будут.

Как будет выживать Россия под санкциями Запада

Резюме Способна ли российская промышленность обеспечить страну всем необходимым, если страна окажется в полной изоляции?

Петр Порошенко запретил украинским предприятиям любое сотрудничество с Россией в сфере ВПК. А ведь по некоторым позициям наш военно-промышленный комплекс вполне себе зависит от украинских поставок. Значит, мы станет свидетелями эксперимента по экстренному преодолению зависимости от импорта в одной отдельно взятой отрасли. Этакое подобие железного занавеса в миниатюре. По итогам эксперимента мы поймем, готова ли хотя бы одна наша отрасль существовать на полном самообеспечении и сколько времени требуется, чтобы слезть с импортной иглы. Пользуясь случаем, «РР» решил разобраться, а что же будет, если подобный занавес в виде жестких санкций упадет на всю российскую экономику. Способна ли российская промышленность обеспечить страну всем необходимым, если страна окажется в полной изоляции?

Конечно, стоит оговориться, что ситуация, которую мы моделируем, слегка утопична. Нет такого железного занавеса, в котором не было бы щелей, калиток и контрольно-пропускных пунктов. Даже страны-изгои вроде КНДР, не говоря уже об Иране, не отрезаны полностью от остального мира, имеют возможность ввозить сырье, товары и технологии.

Кроме того, мы прекрасно понимаем, что если импорт товаров двойного назначения действительно под угрозой, то вряд ли кто-то запретит поставлять в Россию корейские смартфоны, японские телевизоры, немецкие томографы или эквадорские бананы. Однако, задавая максимально жесткие условия эксперимента — никакого импорта, — мы сможем быстрее оценить реальное состояние той или иной индустрии, ее способность эффективно работать в условиях менее благоприятных, чем свободный рынок, открытые границы и мир во всем мире.

Мы разбили основные отрасли промышленности на три группы, ориентируясь на следующие параметры: степень зависимости от импорта, способность быстро и безболезненно эту зависимость преодолеть, наличие технологий, знаний и кадрового потенциала, позволяющих совершить этот шаг. Для наглядности положение дел в каждой группе мы проанализируем на примере самых показательных отраслей.

Группа 1. Благополучные

Отрасли Военно-промышленный комплекс, строительство, металлургия.

Признаки группы Минимальная зависимость от импорта. Страна обладает собственной сырьевой и технологической базой для полноценного развития этих видов промышленности, в том числе — в случае необходимости — для быстрого и полного импортозамещения без серьезных потерь в качестве продукции.

С чем будет плохо за железным занавесом Первое время — с двигателями для вертолетов, компонентами для производства беспилотных летательных аппаратов. На несколько лет придется резко уменьшить гособоронзаказ по боевым вертолетам, кораблям, некоторым типам крылатых ракет. Изменены будут сроки экспортных поставок вертолетов (как боевых, так и гражданских). Резко замедлятся программы создания беспилотных летательных аппаратов. В строительстве придется отказаться от дизайнерских изысков с использованием высокотехнологичных импортных материалов.

Не подсели на иглу

Зарубежных партнеров нашего ВПК можно поделить на две группы: Украина и все остальные. Об Украине разговор особый, а от остальных мы зависим минимально. Французские тепловизоры и другие элементы прицельных комплексов, электронная начинка систем навигации и управления огнем, дистанционно управляемые боевые модули для танков и артиллерии — звучит весомо, но, во-первых, значительная часть импортной техники ставится на экспортные варианты вооружений (требование заказчиков). Во-вторых, зависимость от подобных поставок некритична. Весь импорт продукции военного назначения — это не более 300 млн долларов в год.

«Придется внести модификации в отдельные изделия, в бортовое радиоэлектронное оборудование, например, некоторых типов авиатехники. Но все это в рамках преодолимого, — объясняет неэффективность любых санкций в отношении российского ВПК эксперт Центра анализа стратегий и технологий Василий Кашин. — Все эти годы США и страны НАТО сами не подпускали нас к продвинутому сотрудничеству в военной сфере, устанавливали массу ограничений. Вот мы и не смогли подсесть на эту иглу. Так что в случае масштабных санкций мы лишь возвращаемся к привычной модели развития оборонной промышленности, которая доказала свою жизнеспособность».

Серьезно просядем мы только с производством беспилотников. Этот вид авиации начал бурно развиваться в 90-е. Отечественная оборонка сидела тогда без денег, советского задела не было, в итоге основные технологии пришлось перенимать на Западе. Кроме того, в СССР в свое время приняли ошибочное решение свернуть производство поршневых двигателей1, на которых сейчас и летает большинство беспилотников.

Но, в конце концов, если программы развития беспилотной авиации и отложат на несколько лет, это не сильно ударит по общей обороноспособности страны. Чего не скажешь о поставках с Украины.

В украинской «игле», на которой мы сидели все постсоветские десятилетия, — питательный коктейль из двигателей для боевых и гражданских вертолетов, учебно-боевых самолетов Як-130, некоторых видов крылатых ракет, газотурбинных двигателей для боевых кораблей, оптических головок самонаведения ракет.

Согласно контракту, запорожский «Мотор Сич» в год поставляет свыше 600 двигателей для всей линейки, выпускаемой холдингом «Вертолеты России». О локализации сборки двигателей в России задумались давно, но при наличии миллиардного контракта с «Мотор Сич», шевелились медленно. В итоге первый отечественный двигатель на специально построенном под Санкт-Петербургом заводе собрали лишь в прошлом году. Производство там нельзя нарастить быстро. Будет здорово, если в этом году там сделают несколько десятков двигателей. А надо, напомним, шестьсот. «Покрыть спрос производителей вертолетов предприятие сразу не сможет. Максимум мы обеспечим двигателями некоторые виды боевых вертолетов. По остальным моделям нас ждут серьезные трудности с выполнением гособоронзаказа и экспортных контрактов», — констатирует Василий Кашин.

Примерно такая же ситуация с двигателями для боевых кораблей. Их производство, скорее всего, наладят на базе НПО «Сатурн» в Рыбинске. Тем не менее в ближайшие годы флот недополучит как минимум шесть фрегатов, запланированных по гособоронзаказу.

Ломка продлится несколько лет, но в итоге с украинской импортной иглы мы слезем.

Строим сами

Довольно неплохая ситуация и в строительстве. На полное самообеспечение стройматериалами Россия может перейти хоть завтра. Цемент, бетон, кирпич, арматура — доля их импорта и так минимальна. Например, цемента в год мы производим больше шестидесяти миллионов тонн, а импортируем меньше четырех. И причина не в слабости российских заводов, а в демпинге иностранных производителей цемента и неравномерном распределении производств по территории страны.

Строительные заводы у нас сконцентрированы в центральных регионах, на Урале и в Поволжье. В Краснодарский край, где уже который год строительный бум, иногда выгоднее завозить цемент из Турции1. А такой популярный стройматериал, как керамический кирпич, привезенный на Дальний Восток из Китая и Кореи оказывается дешевле, чем российский, сделанный на Урале.

Но при необходимости от импорта можно будет отказаться полностью. Пару лет назад производители того же цемента, в частности «Евроцемент груп», даже инициировали антидемпинговое расследование против импортеров из Турции, Ирана и Китая, жалуясь на недобросовестную конкуренцию. «Самое обидное, что строить цементные заводы иранцев и китайцев учили российские специалисты», — сокрушался тогда президент этой компании Михаил Скороход.

Есть сегменты, где российское производство вытеснило импорт, — например, теплоизоляционные материалы и пластиковые окна. И хотя большая часть этой продукции выпускается под западными брендами, производство их максимально локализовано.

Чуть хуже ситуация с отделочными материалами. Тенденция здесь такая: доля импорта тем выше, чем более высокотехнологичным является материал. Но посыпать голову пеплом не стоит. За последние годы доля импорта на рынке, например, лаков, красок, керамической плитки, сантехники упала в два раза.

Группа 2. Преодолимые трудности

Отрасли Космос, сельское хозяйство, электроника, IT, машиностроение, химия и нефтепереработка.

Признаки группы Существенная, но не критичная зависимость от импорта. Теоретическая возможность в среднесрочной перспективе заменить импортную продукцию по большинству позиций. Однако это требует значительных инвестиций и времени, а конечная продукция нередко будет уступать импортным аналогам по цене и качеству.

С чем будет плохо за железным занавесом Придется забыть о недорогих телевизорах, смартфонах, прочей электронике и бытовой технике. Заменить современные спутники связи гражданского назначения на аппараты предыдущих поколений. Потеряют конкурентоспособность на мировом рынке проекты, реализуемые на основе широкой международной кооперации, такие как самолет SSJ-100. Имея на руках 500–600 тысяч рублей, нельзя будет выбирать между десятью новыми автомобилями приличного качества1. Мы будем есть меньше говядины и фруктов — что поделаешь, апельсины в России не растут.

На чем станем покорять космос

— Автаркия (полное самообеспечение. — «РР») в ракетно-космической отрасли представляется совершенной утопией, — сразу оговаривается директор по науке кластера космических технологий и телекоммуникаций Фонда «Сколково» Дмитрий Пайсон. — Но свести зависимость от импорта к минимуму можно.

Самое узкое место ракетно-космической промышленности — электроника.

— Доля импортной электронной компонентной базы, установленной на отечественных ракетах-носителях, и в особенности на космических аппаратах различного назначения, — 65–70%, — продолжает Дмитрий.

Это значит, что опустившийся вдруг железный занавес ударит по производству прежде всего самых современных космических систем и в меньшей степени по продукции, разработанной еще в советские времена.

— При закрытии границ без серьезной потери качества удастся продолжать создание ракет-носителей и разгонных блоков, — говорит Пайсон. — Возможно, придется отказаться от ряда модификаций, в которых шире используется современная компонентная база, позволяющая активнее внедрять цифровые технологии. Но ракеты семейства «Союз» летают с конца 1950-х годов, «Протон» — с середины 1960-х, и тогда речь о зарубежных комплектующих никак не шла, а качества и надежности удалось достичь вполне адекватных — уж точно не хуже, чем сейчас. При введении максимально тяжелых санкций ракетная промышленность пострадает, но при «обращении к истокам», вероятно, сможет выжить без глобальных потрясений.

По большому счету, отмечают эксперты, удастся сохранить и космические аппараты дистанционного зондирования Земли на базе устаревших сегодня тяжелых платформ. А вот о современных космических аппаратах связи гражданского назначения придется, судя по всему, забыть. Ключевую начинку для них делают именно зарубежные поставщики, варьируется лишь общий подход: то иностранцы сдают бортовой радиокомплекс под ключ, то поставляют компоненты для сборки, то космический аппарат целиком. Таким образом, в случае реализации крайнего сценария нам придется — как минимум в первое время — вернуться к производству космических аппаратов связи, отвечающих мировому уровню десяти-пятнадцатилетней давности.

Впрочем, производители электроники не склонны настолько драматизировать ситуацию. Импортная компонентная база выигрывает конкуренцию за счет цены, но это не значит, что мы не можем производить того же, говорят они.

— Проблемы технологической зависимости от импорта в электронной промышленности не существует, — уверяет «РР» генеральный директор холдинга «Российская электроника» (входит в корпорацию Ростех) Андрей Зверев. — Россия сама является держателем многих ключевых технологий. Мы можем производить все что угодно как для рядового потребителя, так и для военных и космической отрасли. Вопрос лишь в том, сколько это будет стоить.

Многие микросхемы ты можешь использовать и в военной радиостанции, и в смартфоне — разницы никакой нет. Поэтому то, что производится десятком компаний на открытом рынке и не является предметом национальной безопасности, — это не обязательно производить в России. А то, что критично для обороноспособности страны, — да, мы можем производить сами. Или сможем в ближайшем будущем.

— Девяносто процентов полезной нагрузки для наших спутников мы тоже можем делать сами, — продолжает Андрей. — Не делаем только из-за нетерпения заказчиков: чем дожидаться, пока мы разработаем какой-то компонент, им проще выйти на международный рынок, свистнуть: «Хочу белый верх, черный низ» — и к ним уже со всех сторон бегут производители. Но, кстати, мы уже договорились с руководителями космической отрасли, что все новые образцы космической техники будут разрабатывать, ориентируясь на максимальное использование именно нашей компонентной базы.

Отечественная промышленность может разрабатывать (что доказала YotaPhone) и производить в том числе бытовую электронику. Вопрос опять же в цене.

— У нас в стране всего 150 миллионов человек. И если ориентироваться только на этот рынок, товары будут заведомо дороже, чем те же телевизоры Samsung или айфоны, которые выпускают для мирового рынка сотнями миллионов штук, — объясняет Андрей Зверев.