Новости. Обзор СМИ Рубрикатор поиска + личные списки

Главные отличия.

Платный доступ на polpred с деловой информацией высшего качества. Скажите об этом директору библиотеки.

Obama's Syria Speech: Read the Transcript

'Sometimes resolutions and statements of condemnation are simply not enough," the president said Tuesday night.

My fellow Americans, tonight I want to talk to you about Syria, why it matters and where we go from here.

Over the past two years, what began as a series of peaceful protests against the oppressive regime of Bashar al-Assad has turned into a brutal civil war. Over 100,000 people have been killed. Millions have fled the country. In that time, America’s worked with allies to provide humanitarian support, to help the moderate opposition, and to shape a political settlement, but I have resisted calls for military action because we cannot resolve someone else’s civil war through force, particularly after a decade of war in Iraq and Afghanistan.

The situation profoundly changed, though, on August 21st, when Assad’s government gassed to death over 1,000 people, including hundreds of children. The images from this massacre are sickening: men, women, children lying in rows, killed by poison gas, others foaming at the mouth, gasping for breath, a father clutching his dead children, imploring them to get up and walk.

On that terrible night, the world saw in gruesome detail the terrible nature of chemical weapons and why the overwhelming majority of humanity has declared them off-limits, a crime against humanity and a violation of the laws of war.

This was not always the case. In World War I, American G.I.s were among the many thousands killed by deadly gas in the trenches of Europe. In World War II, the Nazis used gas to inflict the horror of the Holocaust. Because these weapons can kill on a mass scale, with no distinction between soldier and infant, the civilized world has spent a century working to ban them. And in 1997, the United States Senate overwhelmingly approved an international agreement prohibiting the use of chemical weapons, now joined by 189 governments that represent 98 percent of humanity.

On August 21st, these basic rules were violated, along with our sense of common humanity. No one disputes that chemical weapons were used in Syria. The world saw thousands of videos, cell phone pictures, and social media accounts from the attack, and humanitarian organizations told stories of hospitals packed with people who had symptoms of poison gas.

Moreover, we know the Assad regime was responsible. In the days leading up to August 21st, we know that Assad’s chemical weapons personnel prepared for an attack near an area where they mix sarin gas. They distributed gas masks to their troops. Then they fired rockets from a regime-controlled area into 11 neighborhoods that the regime has been trying to wipe clear of opposition forces. Shortly after those rockets landed, the gas spread, and hospitals filled with the dying and the wounded.

We know senior figures in Assad’s military machine reviewed the results of the attack and the regime increased their shelling of the same neighborhoods in the days that followed. We’ve also studied samples of blood and hair from people at the site that tested positive for sarin.

When dictators commit atrocities, they depend upon the world to look the other way until those horrifying pictures fade from memory, but these things happened. The facts cannot be denied.

The question now is what the United States of America and the international community is prepared to do about it, because what happened to those people -- to those children -- is not only a violation of international law, it’s also a danger to our security. Let me explain why.

If we fail to act, the Assad regime will see no reason to stop using chemical weapons. As the ban against these weapons erodes, other tyrants will have no reason to think twice about acquiring poison gas and using them. Over time, our troops would again face the prospect of chemical warfare on the battlefield, and it could be easier for terrorist organizations to obtain these weapons and to use them to attack civilians.

If fighting spills beyond Syria’s borders, these weapons could threaten allies like Turkey, Jordan and Israel. And a failure to stand against the use of chemical weapons would weaken prohibitions against other weapons of mass destruction and embolden Assad’s ally, Iran, which must decide whether to ignore international law by building a nuclear weapon or to take a more peaceful path.

This is not a world we should accept. This is what’s at stake. And that is why, after careful deliberation, I determined that it is in the national security interests of the United States to respond to the Assad regime’s use of chemical weapons through a targeted military strike. The purpose of this strike would be to deter Assad from using chemical weapons, to degrade his regime’s ability to use them, and to make clear to the world that we will not tolerate their use.

That’s my judgment as commander-in-chief, but I’m also the president of the world’s oldest constitutional democracy. So even though I possess the authority to order military strikes, I believed it was right in the absence of a direct or imminent threat to our security to take this debate to Congress. I believe our democracy is stronger when the president acts with the support of Congress, and I believe that America acts more effectively abroad when we stand together. This is especially true after a decade that put more and more war-making power in the hands of the president and more and more burdens on the shoulders of our troops, while sidelining the people’s representatives from the critical decisions about when we use force.

Now, I know that after the terrible toll of Iraq and Afghanistan, the idea of any military action -- no matter how limited -- is not going to be popular. After all, I’ve spent four-and-a-half years working to end wars, not to start them. Our troops are out of Iraq. Our troops are coming home from Afghanistan. And I know Americans want all of us in Washington -- especially me -- to concentrate on the task of building our nation here at home, putting people back to work, educating our kids, growing our middle class. It’s no wonder then that you’re asking hard questions.

So let me answer some of the most important questions that I’ve heard from members of Congress and that I’ve read in letters that you’ve sent to me. First, many of you have asked, won’t this put us on a slippery slope to another war? One man wrote to me that we are still recovering from our involvement in Iraq. A veteran put it more bluntly: This nation is sick and tired of war.

My answer is simple. I will not put American boots on the ground in Syria. I will not pursue an open-ended action like Iraq or Afghanistan. I will not pursue a prolonged air campaign like Libya or Kosovo. This would be a targeted strike to achieve a clear objective, deterring the use of chemical weapons and degrading Assad’s capabilities.

Others have asked whether it’s worth acting if we don’t take out Assad. Now, some members of Congress have said there’s no point in simply doing a pinprick strike in Syria.

Let me make something clear: The United States military doesn’t do pinpricks. Even a limited strike will send a message to Assad that no other nation can deliver.

I don’t think we should remove another dictator with force. We learned from Iraq that doing so makes us responsible for all that comes next. But a targeted strike can makes Assad -- or any other dictator -- think twice before using chemical weapons.

Other questions involve the dangers of retaliation. We don’t dismiss any threats, but the Assad regime does not have the ability to seriously threaten our military. Any other -- any other retaliation they might seek is in line with threats that we face every day. Neither Assad nor his allies have any interest in escalation that would lead to his demise, and our ally, Israel, can defend itself with overwhelming force, as well as the unshakable support of the United States of America.

Many of you have asked a broader question: Why should we get involved at all in a place that’s so complicated and where, as one person wrote to me, those who come after Assad may be enemies of human rights?

It’s true that some of Assad’s opponents are extremists. But Al Qaida will only draw strength in a more chaotic Syria if people there see the world doing nothing to prevent innocent civilians from being gassed to death.

The majority of the Syrian people, and the Syrian opposition we work with, just want to live in peace, with dignity and freedom. And the day after any military action, we would redouble our efforts to achieve a political solution that strengthens those who reject the forces of tyranny and extremism.

Finally, many of you have asked, why not leave this to other countries or seek solutions short of force? As several people wrote to me, we should not be the world’s policemen.

I agree. And I have a deeply held preference for peaceful solutions. Over the last two years, my administration has tried diplomacy and sanctions, warnings and negotiations, but chemical weapons were still used by the Assad regime.

However, over the last few days, we’ve seen some encouraging signs, in part because of the credible threat of U.S. military action, as well as constructive talks that I had with President Putin. The Russian government has indicated a willingness to join with the international community in pushing Assad to give up his chemical weapons. The Assad regime has now admitting that it has these weapons and even said they’d join the Chemical Weapons Convention, which prohibits their use.

It’s too early to tell whether this offer will succeed, and any agreement must verify that the Assad regime keeps its commitments, but this initiative has the potential to remove the threat of chemical weapons without the use of force, particularly because Russia is one of Assad’s strongest allies.

I have therefore asked the leaders of Congress to postpone a vote to authorize the use of force while we pursue this diplomatic path. I’m sending Secretary of State John Kerry to meet his Russian counterpart on Thursday, and I will continue my own discussions with President Putin.

I’ve spoken to the leaders of two of our closest allies -- France and the United Kingdom -- and we will work together in consultation with Russia and China to put forward a resolution at the U.N. Security Council requiring Assad to give up his chemical weapons and to ultimately destroy them under international control.

We’ll also give U.N. inspectors the opportunity to report their findings about what happened on August 21st, and we will continue to rally support from allies from Europe to the Americas, from Asia to the Middle East, who agree on the need for action.

Meanwhile, I’ve ordered our military to maintain their current posture to keep the pressure on Assad and to be in a position to respond if diplomacy fails. And tonight I give thanks, again, to our military and their families for their incredible strength and sacrifices.

My fellow Americans, for nearly seven decades, the United States has been the anchor of global security. This has meant doing more than forging international agreements; it has meant enforcing them. The burdens of leadership are often heavy, but the world’s a better place because we have borne them.

And so to my friends on the right, I ask you to reconcile your commitment to America’s military might with the failure to act when a cause is so plainly just.

To my friends on the left, I ask you to reconcile your belief in freedom and dignity for all people with those images of children writhing in pain and going still on a cold hospital floor, for sometimes resolutions and statements of condemnation are simply not enough.

Indeed, I’d ask every member of Congress and those of you watching at home tonight to view those videos of the attack, and then ask, what kind of world will we live in if the United States of America sees a dictator brazenly violate international law with poison gas and we choose to look the other way?

Franklin Roosevelt once said, “Our national determination to keep free of foreign wars and foreign entanglements cannot prevent us from feeling deep concern when ideas and principles that we have cherished are challenged.”

Our ideals and principles, as well as our national security, are at stake in Syria, along with our leadership of a world where we seek to ensure that the worst weapons will never be used.

America is not the world’s policeman. Terrible things happen across the globe, and it is beyond our means to right every wrong, but when with modest effort and risk we can stop children from being gassed to death and thereby make our own children safer over the long run, I believe we should act.

That’s what makes America different. That’s what makes us exceptional. With humility, but with resolve, let us never lose sight of that essential truth.

Thank you, God bless you, and God bless the United States of America.

Заявление главы Пентагона Чака Хейгела относительно поставок в Сирию химоружия из РФ является откровенной ложью и даже с точки зрения информационной войны выглядит абсолютно непрофессионально, сообщил РИА Новости в среду член общественного совета при Минобороны РФ, главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко.

Министр обороны США на слушаниях в конгрессе в среду сказал, что Россия и другие страны снабжают режим президента Сирии Башара Асада химическим оружием.

"Заявление шефа Пентагона является откровенной ложью из разряда той самой пресловутой пробирки со спорами сибирской язвы из арсенала Саддама Хусейна, которой тряс в Совете безопасности тогдашний госсекретарь США Колин Пауэлл", - сказал Коротченко. По его словам, подобные заявления министра обороны США его дискредитируют как профессионала.

"США располагают сильными и эффективными спецслужбами, обратившись к которым, Хейгел мог получить исчерпывающую информацию о том, что РФ ни сейчас, ни в прошлом не поставляла оружие массового поражения кому бы то ни было и даже своим ближайшим союзникам", - сказал Коротченко.

Более того, отметил он, РФ завершает процесс уничтожения химоружия, которое ей досталось от СССР. Такой же процесс происходит и в США.

"Заявление главы Пентагона находится за гранью здравого смысла и вызывает сожаление, что он прибегнул к тем нецивилизованным методам, которые в конечном счете дискредитируют сами США", - добавил он.

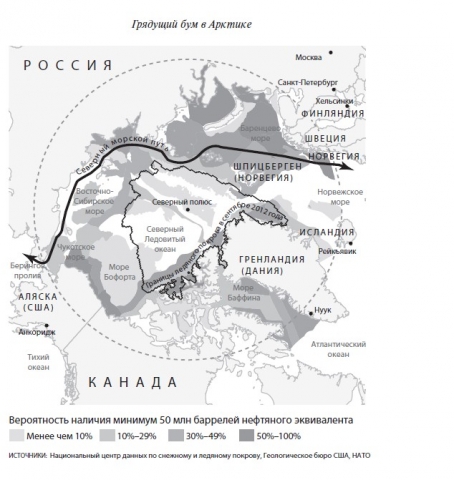

Грядущий бум в Арктике

По мере таяния льдов она становится все более доступной и оживленной

Резюме: Благодаря качественному государственному управлению и благоприятному географическому положению такие города, как Анкоридж и Рейкъявик, в недалеком будущем могут стать крупнейшими перевалочными пунктами и финансовыми столицами – эквивалентом Сингапура и Дубая в северных широтах.

Никто не ожидал, что льды начнут таять так быстро. Хотя ученым-климатологам давно известно, что глобальное потепление приводит к сокращению площади ледового покрытия в Северном Ледовитом океане, немногие из них предвидели столь стремительное его сокращение. В 2007 г. Межправительственная комиссия по изменению климата сообщила, что, по ее оценкам, начиная с 2070 г. в летний период воды Арктики будут полностью освобождаться ото льда. Однако последние наблюдения со спутников приблизили дату, и таяние всего льда ожидается уже летом 2035 года. Еще более изощренные программы моделирования вынудили ученых вновь изменить прогноз и объявить, что летнее солнце растопит Арктику уже в 2020 году.

В конце прошлого лета площадь Северного Ледовитого океана, затянутая льдами, сократилась до наименьшего размера с 1979 г., когда начались наблюдения. По сравнению с предыдущим летом ледяное покрытие уменьшилось на 350 тыс. квадратных миль, что равноценно территории Венесуэлы. Всего за три десятилетия площадь льдов Северного Ледовитого океана уменьшилась вдвое, а их общая масса сократилась на три четверти.

Теплеет не только океан. В 2012 г. в Гренландии было зафиксировано самое теплое лето за 170 лет, и льда там растаяло в четыре с лишним раза больше, чем в среднем за год на протяжении трех предыдущих десятилетий. В том же году в восьми из десяти точек северной Аляски, где установлены станции слежения за вечной мерзлотой, зарегистрированы рекордные температуры, а в двух других местах повторен температурный рекорд. На хоккейных площадках в Северной Канаде даже начали устанавливать холодильные системы, чтобы не допустить таяния льда.

Неудивительно, что эти изменения ввергают хрупкие экосистемы региона в хаос. В то время как десятки тысяч моржей, лишенных дрейфующих льдин, выходят на берег северо-западной Аляски, субарктическая флора и фауна мигрируют на север. Промерзшая тундра становится болотистой местностью, какой она была 50 млн лет назад, а ураганы, зарождающиеся над вновь образовавшимися водами, размывают береговую линию, лишая тысячи семей коренных жителей домов, которые сползают в морскую пучину.

Какие бы рецепты борьбы с глобальным потеплением ни предлагались, факт остается фактом: оно действительно имеет место. Однако не все так плохо. То, что когда-то было непроходимыми арктическими льдами, окруженными пустынной территорией вечной мерзлоты, постепенно превращается в эпицентр промышленности и торговли наподобие Средиземного моря. Тающие льды и потепление прибрежных районов открывают доступ к богатым залежам полезных ископаемых, включая почти четверть всех имеющихся в мире запасов нефти и газа и гигантские месторождения ценных металлов и минералов. Летние морские пути через Арктику позволяют сократить на тысячи километров расстояния между Тихим и Атлантическим океанами. Региону предстоит стать главной трассой для мирового торгового флота, подобно тому как он уже превратился в один из магистральных воздушных коридоров для гражданской авиации.

Одна из причин, почему Арктика выглядит столь многообещающе, – относительно крепкие в финансовом отношении страны, расположенные на берегах северных морей. Кроме того, за исключением России, в этих государствах действуют предсказуемые законы, облегчающие предпринимательскую деятельность, и исповедуются демократические ценности, способствующие мирным отношениям между соседними государствами. По мере открытия данного региона для мировой экономики страны Арктики прилагают удивительно согласованные усилия для налаживания сотрудничества, избегая противостояния, мирно решая старые пограничные споры и признавая первенство международного права в выстраивании межгосударственных отношений. Благодаря качественному государственному управлению и благоприятному географическому положению такие города, как Анкоридж и Рейкъявик, в недалеком будущем могут стать крупнейшими перевалочными пунктами и финансовыми столицами – эквивалентом Сингапура и Дубая в северных широтах.

Хотя потепление в Арктике – свершившийся факт, это, конечно, не должно стать предлогом для бездумного и безответственного расхищения тамошних богатств. Арктические ресурсы, если их разрабатывать с умом, принесут колоссальную выгоду местным жителям и экономике арктических государств. Вот почему им следует продолжать сотрудничество, вместе разрабатывая планы устойчивого развития. По этой же причине Соединенные Штаты должны объявить данный регион приоритетом своей экономической и внешней политики, так же как это сделано в отношении Китая. Нравится это кому-то или нет, но Арктика открыта для бизнеса, и у правительств разных стран, а также у инвесторов имеются веские причины подключиться к процессу в самом начале.

Много шума из ничего

Всего пять лет тому назад борьба за Арктику могла привести к совершенно иным последствиям. В 2007 г. Россия установила свой флаг на морском дне в районе Северного полюса, и в последующие годы другие государства использовали все средства для достижения своих целей, наращивая военно-морские патрули и выдвигая далекоидущие претензии на суверенитет над разными северными территориями. Многие обозреватели, включая и меня, предсказывали, что погоня за полезными ископаемыми неизбежно приведет к конфликту, если не появится всеобъемлющий свод правил. «Арктические державы быстро приближаются к дипломатическому тупику, – писал я на страницах этого журнала в 2008 г., – и это может в конечном итоге привести их к балансированию на грани войны».

Но по пути к анархии в Арктике произошло нечто примечательное. Вместо ужесточения позиций арктические страны, напуганные возможным ростом напряженности, постарались мирно уладить разногласия. Общая заинтересованность в получении прибыли подавила инстинкт борьбы за территорию.

Посрамив пессимистов, страны Арктики прекратили бряцание оружием и наладили впечатляющее сотрудничество в разных областях. Они использовали Конвенцию ООН по морскому праву (1982) в качестве юридической базы для урегулирования пограничных споров на море и принятия стандартов безопасности в области торгового судоходства, даже несмотря на то что США так и не ратифицировали этот документ. И в 2008 г. пять стран, имеющих выход к Северному Ледовитому океану, – Канада, Дания, Норвегия, Россия и Соединенные Штаты – выпустили Илулиссатскую декларацию, в которой обязались урегулировать проблемы мирным путем, а также заявили о поддержке Конвенции ООН и Арктического совета – двух международных институтов, чрезвычайно важных для данного региона.

Арктические державы сдержали данное обещание. В 2010 г. Россия и Норвегия разрешили давние разногласия по поводу морской границы вблизи архипелага Шпицберген, а Канада и Дания в настоящее время изучают предложение о разделе необитаемого скалистого острова Ханс (Hans), принадлежность которого оспаривалась на протяжении нескольких десятилетий. В 2011 г. страны Арктики подписали Соглашение о поисково-спасательных работах под эгидой Арктического совета. В апреле нынешнего года началась работа над соглашением, регулирующим коммерческий промысел рыбы, а летом разработан окончательный вариант договоренностей по совместному реагированию на разливы нефти. Некоторые страны Арктики даже делятся друг с другом ледоколами для картографирования морского дна, поскольку это часть процесса по демаркации континентальных шельфов. Конечно, остаются нерешенные вопросы – например, Оттаве и Вашингтону предстоит договориться о статусе Северо-Западного прохода: следует ли считать его нейтральными водами или внутренними водами Канады и где именно пролегает граница в море Бофорта. Но самые болезненные разногласия улажены. Оставшиеся спорными участки и территории расположены далеко от берега, и их можно считать наименее привлекательными с экономической точки зрения частями Арктики.

Это сотрудничество не потребовало разработки нового и всеобъемлющего международного законодательства. Арктические государства ограничились двусторонними и многосторонними договоренностями, принятыми в рамках Арктического совета и Конвенции ООН по морскому праву. Добившись подписания временных, но устойчивых соглашений, арктические державы создали предпосылки для долговременного бума в Арктике.

Кладовая несметных богатств

Большинство картографических описаний не отражают огромных размеров Арктики. Аляска, которая на картах США обычно изображается рядом с побережьем Калифорнии в виде вынесенного прямоугольника суши, на самом деле в два с половиной раза больше, чем штат Техас, а ее береговая линия протяженнее, чем у всех расположенных южнее 48 штатов вместе взятых. Гренландия больше по размерам, чем вся Западная Европа. Площадь внутри Полярного круга составляет 8% поверхности Земли и 15% поверхности всей суши.

На этой территории сосредоточены огромные запасы нефти и газа – главная причина, по которой регион чрезвычайно перспективен в экономическом плане. Расположенные преимущественно в Западной Сибири и Прудо-Бей на Аляске, арктические месторождения обеспечивают 10,5% мировой добычи нефти и 25,5% мировой добычи газа. И вскоре эти цифры могут стремительно вырасти. Согласно начальным оценкам Геологической службы Соединенных Штатов, в Арктике может находиться 22% неоткрытых залежей нефти и газа. Эти богатства теперь стали гораздо доступнее и привлекательнее благодаря отступлению льда, удлинению летнего сезона бурения и новым технологиям разведки. Частные компании уже начали действовать. Несмотря на высокую себестоимость добычи и законодательные барьеры, Shell вложила 5 млрд долларов в разведку нефти в Чукотском море на Аляске, а шотландская компания Cairn Energy инвестировала миллиард в бурение разведочных скважин вблизи побережья Гренландии. «Газпром» и «Роснефть» планируют многомиллиардные инвестиции для разработки месторождений в российской части Арктики, где эти государственные компании работают в партнерстве с ConocoPhillips, ExxonMobil, Eni и Statoil с целью извлечения удаленных запасов. Бум, связанный с технологией гидроразрыва пластов, может в конечном итоге привести к снижению цен на нефть, но неизменным остается тот факт, что запасы в традиционных месторождениях Арктики исчисляются десятками миллиардов баррелей, что позволяет рассчитывать на рост предложения на мировом рынке. Более того, сланцевый бум добрался уже и до Крайнего Севера. На севере Аляски началась разведка нефти путем гидроразрыва, а весной этого года Shell и «Газпром» заключили важную сделку по разработке сланцевой нефти в российской части Арктики.

Имеются и другие полезные ископаемые. Более продолжительный летний период дает дополнительное время для геологической разведки, а отступающий лед позволяет создать новые глубоководные порты для экспорта полезных ископаемых. В Арктике расположены самые высокопроизводительные месторождения в мире – цинка (Red Dog на севере Аляски) и никеля близ Норильска.

В основном благодаря России в арктическом регионе добывается 40% мирового палладия, 20% алмазов, 15% платины, 11% кобальта, 10% никеля, 9% вольфрама и 8% цинка. На Аляске имеется свыше 150 перспективных месторождений редкоземельных металлов, и если бы штат был независимым государством, то оказался бы в первой десятке по запасам многих ценных металлов и минералов. И это лишь стартовые возможности, ведь в изучении Арктики делаются первые шаги. Есть веские основания предполагать (так часто бывает), что с началом разработки месторождений будут найдены новые богатства.

Грядущий арктический бум – это не только бурение скважин и добыча полезных ископаемых. Хвойные таежные леса региона – 8% мировых запасов древесины, а северные воды способны обеспечить 10% мирового рыбного промысла. С помощью переоборудованных танкеров можно доставлять питьевую воду из ледников на Аляске в Южную Азию и Африку.

Само по себе уникальное географическое положение Арктики – ценный актив. Если смотреть на вершину глобуса, данный регион связывает между собой наиболее успешные экономики мира. «Исландские авиалинии» уже осуществляют рейсы между Рейкъявиком, Анкориджем и Санкт-Петербургом через Северный полюс. По дну Северного Ледовитого океана планируется проложить телекоммуникационные кабели для связи между Северо-Восточной Азией, северо-востоком США и Европой. Высокие арктические широты – подходящее место для расширения имеющихся наземных станций, принимающих сигналы спутников на полярных орбитах. Мощные приливы, которыми славится Арктика, создают впечатляющий потенциал для гидроэнергетики, а ее геологические особенности скрывают колоссальные возможности получения геотермальной энергии. Это хорошо видно на примере алюминиевой промышленности Исландии, где заводы работают на геотермальных источниках.

Низкие температуры делают Арктику привлекательным местом для создания центров хранения данных наподобие того, который компания Facebook строит на севере Швеции. А под сводами хранилища, устроенного в прохладных скалах Шпицбергена, хранятся сотни тысяч семян растений.

По мере таяния льдов реальностью становятся короткие судоходные пути, о которых когда-то можно было только мечтать. Северо-Западный проход, пролегающий через Канадский архипелаг, пока затянут льдами. Но в 2010 г. впервые за всю историю мореплаваний четыре торговых судна переплыли из Северо-Западной Европы в Северо-Восточную Азию по Северному морскому пути, проходящему через Северный Ледовитый океан над Евразией. В 2011 г. число таких судов достигло 34, а во время прошлогоднего арктического лета этот путь проделало 46 торговых судов.

Хотя пройдет еще немало времени, прежде чем Северный морской путь (СМП) сможет стать одной из главных судоходных артерий мира наряду с Суэцким и Панамским каналами, он перестал быть лишь фантазией или мечтой мореплавателей. СМП становится все более актуальным и жизнеспособным морским путем для танкеров, которые не прочь «срезать» тысячи морских миль, отказавшись от традиционных путей через Малаккский и Гибралтарский проливы.

Открывается и новый экспортный канал для сбыта продукции сельхозугодий, образовавшихся благодаря потеплению, и продукции шахт, появляющихся вдоль северного побережья России, где некоторые из крупнейших рек страны впадают в Северный Ледовитый океан. Признавая перспективность новых морских путей, Министерство транспорта РФ создало Управление Северного морского пути, которое выдает разрешения на судоходство, следит за погодными условиями в северной акватории и устанавливает новое навигационное оборудование вдоль всего пути. По мере того как лед продолжает таять, открывается коридор через Северный полюс в обход российского побережья.

Финансовая состоятельность

Конечно, для экономической жизнеспособности региона одних полезных ископаемых и благоприятного географического положения недостаточно – посмотрите на Ближний Восток. Но в Арктике имеются и другие благоприятные факторы.

Во-первых, большинство стран, территория которых выходит за Полярный круг, имеют крепкую экономику и устойчивую финансовую систему. Соотношение государственного долга к ВВП у таких государств, как Дания, Норвегия, Финляндия и Швеция ниже 54%, а у России – менее 12%. Хотя долг США составляет 75% от ВВП, от высоких процентных ставок страну ограждает то, что американский доллар остается главной резервной валютой мира. Что же касается арктического штата Аляска, то у него большой профицит бюджета, а агентствоStandard & Poor's присвоило ему самый высокий кредитный рейтинг ААА. Еще выше соотношение долга и ВВП у Канады – 84%. В то же время она демонстрирует завидную стабильность. Банковская система Канады пятый год подряд оценивается Всемирным экономическим форумом как самая здоровая в мире. Исландия все еще борется с последствиями краха финансовой системы в 2008 г., но экономика восстанавливается рекордными темпами. В 2012 г. ВВП вырос на 2,7%, а безработица сократилась до 5,6%. В целом хорошее финансовое самочувствие арктических стран означает, что этот регион привлекателен для вложения частного капитала, особенно в сравнении с другими державами, богатыми природными ресурсами.

Несколько государств Арктики имеют большие фонды национального благосостояния, которые пополняются за счет экспортных пошлин на нефть и газ. Они могут использовать эти средства на осуществление важных инфраструктурных проектов для стимулирования дальнейшего развития. Норвегия занимает первое место в мире по размеру фонда национального благосостояния, который превышает 700 млрд долларов. В российском фонде национального благосостояния на сегодняшний день около 175 млрд долларов. Постоянный фонд Аляски оценивается в 45 млрд долл., что позволяет штату не взимать подоходный налог со своих жителей. Более того, каждый живущий на Аляске получает ежегодные дивиденды от продажи полезных ископаемых. Если правительства арктических государств будут мыслить стратегически, с помощью таких резервов можно было бы финансировать создание транспортно-энергетического скелета, на котором арктическая экономика могла бы быстро наращивать «мышечную массу», становясь все более зрелой.

За исключением России, во всех арктических странах также действует вполне предсказуемая судебно-правовая система и имеется четкое и ясно прописанное законодательство, что способствует притоку инвестиций. Соединенные Штаты, Дания, Норвегия, Исландия, Финляндия, Швеция и Канада входят в двадцатку стран, наиболее благоприятных для ведения бизнеса по версии Всемирного банка. Благодаря юридической и судебно-правовой определенности, которую обеспечивают качественные государственные институты, они не испытывают проблем с привлечением иностранного капитала. Инвесторы могут быть абсолютно уверены в том, что в отличие от других сырьевых экономик и государств, богатых природными ресурсами, североамериканские и скандинавские правительства не национализируют частные активы, не потребуют «откатов» и не допустят судебного произвола.

Охота за арктическим богатством

Ни один регион, настолько богатый ресурсами – как природными, так и созданными руками человека, – не может долго оставаться вне поля зрения Китая. Как будто по сигналу, Пекин начал целенаправленно совершать «набеги» на Арктику – особенно его интересует Исландия и ее наполовину независимый сосед Гренландия. При этом Китай преследует далекоидущие геополитические цели. В мае Арктический совет предоставил Китаю статус наблюдателя наряду с Индией, Италией, Японией, Сингапуром и Южной Кореей.

Пекин рассматривает Исландию как своего рода стратегические ворота в регион. Именно поэтому премьер-министр Вэнь Цзябао в прошлом году посетил эту страну с официальным визитом (направившись прежде в Копенгаген для обсуждения проектов в Гренландии). Государственное пароходство Китая изучает возможность долгосрочной аренды доков в Рейкъявике, а китайский миллиардер Хуан Нубо много лет пытается освоить участок земли на севере острова площадью 100 кв. миль. В апреле Исландия подписала с Китаем договор о свободной торговле, став первой европейской страной, заключившей с Пекином подобное соглашение. В то время как Соединенные Штаты закрыли свою военную базу времен холодной войны в Исландии в 2006 г., Китай расширяет там свое присутствие и строит самое большое посольство, постоянно направляя предпринимателей. В августе прошлого года в Рейкъявике официально пришвартовался ледокол «Сюэлун», или «Снежный дракон». Главная привлекательность Гренландии – ее недра. Помимо железной руды и нефти на острове обнаружены большие залежи редкоземельных металлов, а Китай как раз доминирует на мировом редкоземельном рынке. В Гренландии менее 60 тыс. жителей, но на остров зачастили делегации из Азии. В сентябре прошлого года тогдашний президент Южной Кореи Ли Мён Бак присутствовал при подписании соглашения между южнокорейской государственной горнодобывающей компанией и аналогичной компанией Гренландии. До него на острове побывал тогдашний министр земли и природных ресурсов Китая Сюй Шаоши, который также подписал соглашения о сотрудничестве.

До сих пор эти совместные предприятия договаривались об объединении усилий для разведки недр, но очень скоро на их базе могут вызреть мегапроекты, цель которых – поставки ценного сырья на жадные до ресурсов азиатские рынки. С тех пор как в 1979 г. Дания предоставила Гренландии право иметь собственную законодательную власть, провинция движется в направлении полной независимости и в 2009 г. взяла под контроль судебно-правовую систему и природные ресурсы. Местное правительство использовало эту свободу для установления торговых отношений с Китаем, Южной Кореей и другими странами. При сохранении нынешних темпов иностранных инвестиций в экономику острова доходы местного бюджета могут в один прекрасный день полностью заместить субсидию в 600 млн долл., которую Гренландия ежегодно получает от Копенгагена. Это позволит с полным правом требовать политической независимости. Избиратели, проживающие на острове, фактически проголосовали за независимость в марте, когда партия социал-демократов «Сиумут» («Вперед») получила большинство в парламенте. В то время как микроскопические экваториальные государства могут вскоре исчезнуть в поднимающихся водах Мирового океана, Гренландия имеет все шансы стать первой страной, порожденной изменением климата на планете.

Тем временем государства Арктики инвестируют в свои «ледовитые» окраины. Россия показала пример, приняв под энергичным президентским руководством ряд государственных программ, предусматривающих наращивание капиталовложений в инфраструктуру северного побережья. В Канаде правительства территории Юкон, Северо-Западных территорий, Нунавута и Квебека создали управления по развитию для привлечения инвестиций. В мае, когда Канада приняла председательство в Арктическом совете, она назначила старшим официальным представителем по Арктике главу Агентства по экономическому развитию северных территорий, наказав ему управлять политикой Арктического совета в интересах «развития народов Севера». На протяжении нескольких лет норвежские и российские компании создают совместные предприятия для разработки нефтегазовых месторождений в Баренцевом море. Аляска также пытается стимулировать экономический рост, снижая нефтегазовые налоги и продавая больше лицензий на участки, находящиеся в государственной собственности.

Однако Джуно (столице Аляски) приходится бороться с обструкционизмом федерального правительства, которое держит федеральные земли на замке и вынуждает старателей и разработчиков недр проходить обременительный процесс получения разрешений и терпеть постоянную неопределенность на законодательном поле. В данный момент власти Аляски предпочли бы просто убрать с дороги непокладистых федеральных чиновников.

Нежелание Вашингтона способствовать развитию северных территорий отражает его в целом пассивную политику в Арктике. В то время как остальной мир уже осознал растущее значение региона, Соединенные Штаты до сих пор не пробудились, оставляя это игровое поле более конкурентоспособным и целеустремленным соперникам.

Арктическое пробуждение

Но пока еще не поздно сыграть в «догонялки». Первый и наиболее очевидный шаг для США – присоединение к 164 странам, ратифицировавшим Конвенцию ООН по морскому праву. Ирония в том, что Вашингтон участвовал в составлении первоначального текста договора, но республиканцы в Сенате, выдвинув сбивающие с толку аргументы о мнимой угрозе, которую данный договор представляет для суверенитета Соединенных Штатов, ухитрились заблокировать его ратификацию на несколько десятилетий. В итоге нанесен ущерб национальным интересам США.

Конвенция ООН позволяет странам претендовать на исключительную юрисдикцию над теми частями континентального шельфа, длина которых превышает 200 морских миль, прописанных в договоре как зона исключительных экономических интересов той или иной страны. Это означает, что Соединенные Штаты приобрели бы специальные права на дополнительные 350 тыс. квадратных миль акватории океана, что составляет примерно половину площади штата Луизиана. Но поскольку страна не ратифицировала Конвенцию ООН, ее притязания на обширный континентальный шельф в Чукотском море, в море Бофорта и других местах не будут признаны другими государствами. Отсутствие четко оговоренных юридических прав собственности на эти площади не дает возможности частным компаниям начать разведку месторождений нефти и газа или бурение на морском дне. Отказ ратифицировать Конвенцию ООН по морскому праву также отодвинул Вашингтон на задний план в обсуждении и установлении правил поведения в Арктике.

В условиях наращивания судоходства через Берингов пролив у США нет инструмента влияния на законодательство, регламентирующее морские маршруты, а также защищающее рыболовные промыслы и хрупкую среду обитания. В договоре также закрепляется международный правовой принцип свободы мореплавания, на который опираются американские ВМС для проецирования силы в глобальном масштабе.

Неудивительно, что все, начиная с руководителя Торговой палаты Соединенных Штатов и президента Совета по природным ресурсам и кончая председателем Комитета начальников штабов (а также всеми ныне здравствующими бывшими государственными секретарями) доказывают целесообразность ратификации Конвенции ООН. Сенату давно пора последовать их совету. Скептически настроенные республиканцы мешают ратификации этого документа, утверждая, что он ограничит суверенитет США. Но это лишь отвлекающий маневр и пустые разговоры, поскольку Соединенные Штаты в любом случае выполняют все его положения, а фактическая ратификация даст новые права и увеличит влияние. Если бы президент решил сделать ратификацию политическим приоритетом, умеренные республиканцы, скорее всего, отдали бы голоса за этот международный договор, и он был бы принят.

Вашингтону нужно продолжить выработку последовательной политики в Арктике, как это сделали другие страны. В мае этого года Белый дом опубликовал Государственную стратегию в Арктическом регионе. Этот документ стал многообещающим началом, поскольку расширяет и во многом конкретизирует худосочную Президентскую директиву по национальной безопасности, которую издала администрация Джорджа Буша-младшего. Следует отдать должное администрации Обамы, которая разработала соответствующую стратегию и протянула руку помощи правительству Аляски и особенно коренным народам Севера, чей голос и опыт критически важны.

Но Соединенные Штаты с опозданием включаются в игру, и им предстоит проделать немалую работу, обдумывая государственный подход к освоению Арктики и расширяя возможности для проецирования силы здесь. Для начала США должны увеличить присутствие. Это потребует строительства ледоколов, поскольку ни один из ныне действующих кораблей ВМС не имеет достаточной мощи, чтобы преодолевать просторы Северного Ледовитого океана. И в этой области Соединенные Штаты также заметно отстают от соседей по Арктике: у России 30 ледоколов, некоторые из которых работают на атомной энергии, а у Канады их 13. Даже у Южной Кореи и Китая, которые не имеют выхода к Северному Ледовитому океану, есть новые ледоколы. У береговой охраны США лишь три таких корабля: один уже вышел из строя, другой спущен на воду в 1976 г. и доживает последние дни. Наконец, третий – это, скорее, плавучая научная лаборатория, чем боевой корабль.

Но даже если бы Конгресс выделил средства на строительство ледоколов, Закон о торговом флоте 1920 г. (известный также как Акт Джоунса) требует, чтобы корабли, курсирующие между американскими портами, строились в Соединенных Штатах. По оценкам Береговой охраны, отживающие век американские судоверфи будут строить новый ледокол не менее 10 лет. К тому времени лед в Арктике может полностью растаять и исчезнуть в летний период. Конгрессу США следует отменить действие протекционистского закона, чтобы дать возможность Береговой охране и ВМС закупить необходимые им корабли за рубежом или взять в аренду американские ледоколы, построенные частным бизнесом, заплатив лишь малую толику их общей стоимости.

У Соединенных Штатов нет глубоководных портов в Арктике и аэродромов для военной авиации. Отсутствует всеобъемлющая сеть мониторинга арктического судоходства, что необходимо в Беринговом проливе – узком 55-мильном горлышке между Тихим и Северным Ледовитым океаном. Федеральному правительству следует опираться на реальный прогресс штата Аляска, который самостоятельно и весьма успешно решает все эти проблемы в последние несколько лет.

Вашингтону не нужно вкладывать такие же огромные деньги, которые были в свое время потрачены на строительство каналов, мостов, плотин и дорог, открывших американский Запад, даже минимальные инвестиции позволят успешно конкурировать в Арктике.

Наконец, пора вдохнуть новую жизнь в арктическую дипломатию. Идя по стопам других стран региона (а также Японии и Сингапура), США должны назначить высокопоставленного дипломата послом в Арктике, чтобы он(а) представлял(а) интересы Соединенных Штатов на таких форумах, как Арктический совет.

Отправляя на совещания младших дипломатов, в то время как другие страны представлены там министрами иностранных дел, Вашингтон дает ясно понять, что регион его не слишком интересует. В мае госсекретарь Джон Керри посетил сессию Арктического совета, как это сделала до него Хиллари Клинтон, и эта практика должна продолжаться. Чтобы напомнить американцам, что они живут в арктическом государстве, президенту Бараку Обаме следует упомянуть о проблемах Арктики в обращении к Конгрессу. Именно это проделали канадский премьер-министр Стивен Харпер и президент России Владимир Путин, выступая перед своими законодательными собраниями.

Более активное участие в делах Арктики могло бы улучшить отношения между Вашингтоном и Москвой. По договору 1867 г. о продаже Российской империей Аляски Соединенным Штатам две страны «желали по возможности укреплять существующее между ними доброе взаимопонимание», и тогдашний государственный секретарь Уильям Сьюард надеялся, что продажа Аляски как раз и будет этому содействовать. Тем не менее США и России не удавалось наладить добрососедские отношения многие десятилетия после этого. Но сегодня Арктика могла бы стать тем источником и поводом для сотрудничества, о котором мечтал Сьюард. В Беринговом море у двух стран общие задачи и цели; открывается простор для сотрудничества в таких областях, как охрана правопорядка на море и недопущение несанкционированного рыбного промысла иностранными рыболовецкими траулерами, совместное реагирование на разлив нефти в море и совместная установка навигационного оборудования.

Новое развитие

Изменение климата превращает Арктику из геополитически вторичного региона в сказочно щедрый подарок предпринимателям нашего века. Странам следует и дальше сохранять приверженность мирным взаимоотношениям в Арктике, которых они до сих пор придерживались. Но политикам нужно серьезно подумать об общем видении использования богатейших ресурсов Арктики. Экономическое развитие не должно быть синонимом экологической катастрофы. На самом деле открытие Арктики – это уникальный шанс развивать устойчивую экономику приграничного взаимодействия.

Чтобы подобный подход к освоению арктических богатств стал нормой, странам Арктики необходимо найти правильный баланс между защитой окружающей среды и эксплуатацией природных ресурсов. Один из способов объединить капитализм с ценностями природоохраны – это начать воспринимать природу как своего рода капитал, а также включать расходы на сохранение и защиту окружающей среды в стратегии развития. Это уже сделано в программах управления рыбными промыслами путем распределения квот на вылов рыбы и в программах защиты лесов путем выпуска ценных бумаг, котирующихся на бирже.

Чтобы такая тактика работала в Арктике, нужно обеспечить полноценную отчетность по имеющимся ресурсам. Вот почему правительствам, негосударственным и общественным организациям арктических стран так важно провести всеобъемлющую перепись природных богатств и биологического разнообразия региона. При наличии качественных научно обоснованных ориентиров правительства могут принимать более взвешенные решения, уравновешивая риски для хрупкой среды обитания другими задачами в области экономики и национальной безопасности. Цель заключается в нахождении золотой середины между активистами движения в защиту природы и окружающей среды, которые хотят немедленно превратить Арктику в природный заповедник, и промышленниками, жаждущими бурить как можно больше скважин и нещадно эксплуатировать ценные и невосполнимые природные ресурсы.

В Аляске это означает, что каждый нефтегазовый проект следует рассматривать индивидуально и использовать прибыль от добычи нефти и газа для создания более диверсифицированной экономики. В противном случае штат рискует стать еще одной нефтяной колонией или сырьевым придатком со всеми вытекающими негативными последствиями для местного населения. Аляске следует инвестировать богатство в систему высшего образования, смелые инфраструктурные проекты, а также проводить политику привлечения талантливых иммигрантов, которых нужно воодушевлять на создание новых предприятий – например, в сфере возобновляемых источников энергии. Образцом для подражания может служить Норвегия, которая воспользовалась неожиданно высокими нефтяными доходами для финансирования прогрессивного государства и чтобы дать толчок индустрии возобновляемых источников энергии. Подобный подход полностью соответствует Конституции штата Аляска, в которой сказано, что Аляска должна «поощрять заселение своих земель и разработку недр таким образом, чтобы использование природных ресурсов отвечало общественным интересам и общему благу».

Арктика предоставляет исключительные возможности для того, чтобы переписать правила игры в развитии приграничного экономического освоения. Но этим следует вплотную заняться именно сейчас, пока очередной разлив нефти из глубоководной скважины не загрязнит Арктику и не снизит ее привлекательность. В связи с тем, что повышение температуры происходит быстрее, чем прогнозировалось, вопрос не в том, растает ли лед окончательно или нет, а в том, когда именно это произойдет и регион будет открыт для всестороннего освоения. Если правильно управлять процессом разработки арктических недр, Арктика могла бы одновременно стать тщательно охраняемой средой обитания и локомотивом экономического роста. Это сулит колоссальную выгоду как коренным жителям, так и пришельцам.

Скотт Борджерсон – управляющий директор CargoMetrics и один из основателей некоммерческой организации «Полярный круг».

Югославская прелюдия

С чего начинались современные подходы к «мирному урегулированию»

Резюме: В большинстве горячих точек Запад изначально выбирает «правильную» сторону, которой и оказывается помощь – политическая, военная, дипломатическая – для победы над «неправым» неприятелем. Начиналось все с Югославии первой половины 1990-х годов.

Урегулирование международных кризисов, связанных с локальными войнами, испокон веку было одной из основных задач мировой дипломатии. Однако эпоха после холодной войны принесла новые веяния. Вместо того чтобы, занимая по возможности нейтральные позиции, подталкивать участников конфликта к миру, ведущие западные державы стали действовать иначе. В большинстве горячих точек изначально выбирается «правильная» сторона, good guys, которой и оказывается помощь – политическая, военная, дипломатическая – для победы над «неправым» неприятелем. Тот факт, что в междоусобицах, гражданских войнах правых и виноватых, как правило, не бывает, ответственность лежит на всех, игнорируется, исходя из текущих интересов больших стран. Примеров тому за последние годы можно насчитать немало, и интересно вспомнить, с чего все начиналось. С Югославии первой половины 1990-х годов.

Плата за внутриполитическую индульгенцию

На поле, расчищенном перестройкой от конфронтации, Борис Ельцин и Андрей Козырев в целом продолжили внешнюю политику Михаила Горбачёва. Прежним оставалось стремление вернуться в общий поток той цивилизации, из которого Россию вырвала Октябрьская революция. Идеологическое противостояние и холодная война больше этому не мешали. Был подтвержден приоритетный курс на сотрудничество с США и Западной Европой.

Во внешнеполитической повестке дня остался такой важный пункт, как сокращение вооружений, сделаны реальные шаги в этом направлении. Россия объявила себя правопреемницей Советского Союза и признана таковой, сохранив за собой место одного из пяти постоянных членов Совета Безопасности ООН.

Стратегическая линия себя оправдывала. Но в практической политике со старта была допущена принципиальная ошибка: во главу угла поставили безоговорочное равнение на «цивилизованные» государства, в первую очередь Соединенные Штаты. Даже в ослабленном состоянии Россия могла претендовать на нечто большее, чем младший партнер США. В дело, однако, вступал такой фактор, как острая внутриполитическая борьба.

Если американцы давали Ельцину индульгенцию на действия внутри России (чего стоит один расстрел парламента), то в международных делах он должен был это отрабатывать. Здесь ни Джордж Буш-старший, ни сменивший его Билл Клинтон, ни их госсекретари особенно не церемонились. Кризис в Югославии – печальное тому подтверждение.

Вплотную я столкнулся с ним осенью 1992 г., вернувшись после службы в Италии в МИД в качестве первого замминистра. Вскоре события вокруг Югославии стали принимать суровый оборот. Чувствовалось, что идет психологическая подготовка силового вмешательства извне. Зачем это нужно американцам, поначалу было не очень понятно. Ранее они старались держаться от Балкан подальше и какое-то время выступали против дезинтеграции Югославии. Еще в декабре 1991 г. Соединенные Штаты не поддерживали идею признания Хорватии. К весне же следующего года они признали не только ее, но и Словению, и – что хуже всего – Боснию и Герцеговину (БиГ): там сейчас же вспыхнула война. Судя по всему, в Вашингтоне поняли, что на Балканах можно сорвать куш: одна только поддержка мусульман давала большие плюсы, как бы компенсируя союз с Израилем. Едва ли не решающее влияние оказал внутриполитический мотив – роль вершителя судеб на Балканах оказалась для Клинтона, лидера единственной оставшейся сверхдержавы весьма привлекательной. Линия на силовое подавление сербов была призвана облегчить последующее навязывание мира на американских условиях.

При таком раскладе задача России должна была бы заключаться в том, чтобы не допустить военного вмешательства, тем более что речь шла о гражданской войне, это в конце концов стали признавать и на Западе. Противопоставить силе политическое урегулирование при равном подходе к трем конфликтующим сторонам – сербам, хорватам и боснийцам. В принципе такой линии мы и следовали, но в ключевые моменты срывались, пасуя перед давлением со стороны США.

Первой серьезной ошибкой явилось голосование в мае 1992 г. за резолюцию Совета Безопасности, вводившую «жесткие и немедленные» санкции против Югославии. Говорю это не задним числом. Будучи послом в Риме, я писал в Москву: давайте не торопиться с санкциями против Сербии. Во всяком случае, подсчитаем, во сколько они нам обойдутся. Тем, кто нас торопит, наше нежелание всегда можно объяснить экономическим положением России. Может быть, даже спросить: чем вы нам компенсируете ущерб? Надо на Балканах играть свою игру, как это делает та же Германия. А для этого нельзя отталкивать традиционного союзника – Сербию. Слободан Милошевич и нынешние его «подвиги» забудутся, но если Россия предаст сербов, это останется в исторической памяти. (Моя телеграмма против санкций оказалась единственной среди депеш российских послов и наверх из МИДа не ушла. Ситуацию «поправил» кто-то из доброхотов, передав полный текст в правонационалистическую газету «День». По старым меркам за такую утечку надо было сажать.)

Позже Виталий Чуркин, ответственный тогда в министерстве за Югославию, рассказал мне, что ни один эксперт в МИДе не поддерживал санкции, но боялись, против не высказался никто. Объем санкций был беспрецедентно большим, мы же пошли на них скоропалительно. Для сербов и санкции, и позиция России стали настоящим шоком. А ведь могли использовать и такой аргумент, что китайцы ни на какие санкции не пошли, прямо заявив, что им это невыгодно. Милошевич до последнего верил, что Россия не даст его в обиду.

Понимаю, что в таких обстоятельствах, когда сербов клевали – и по делу – со всех сторон, трудно было не поддаться господствовавшим настроениям. Но Милошевичу активно помогали в разжигании конфликта и хорват Франьо Туджман, и боснийский президент Алия Изетбегович. Руководствоваться принципом справедливости хорошо тогда, когда и остальные ему следуют. Среди западных же стран пристрастность была в широком ходу. Действовало правило: если виноваты сербы, то только они; если виноват кто-то другой, виноваты все. Мы располагали ресурсами, чтобы играть более многоплановую игру. Наше длительное сопротивление силовым методам это продемонстрировало.

Твердо держались американец Сайрус Вэнс и англичанин Дэвид Оуэн – сопредседатели Исполнительного (его иногда называют Координационным) комитета, созданного Лондонской конференцией по урегулированию в бывшей Югославии. Генсек ООН Бутрос Гали и его представители на местах также долго были против вооруженных акций, ибо боялись за судьбу своего персонала. В январе 1993 г. Марти Ахтисаари, председатель рабочей группы по БиГ, публично заявил, что благодаря России сейчас на первый план выдвигаются политические, а не силовые методы.

Боюсь, однако, что Милошевича у нас помимо всего прочего относили вслед за американцами к разряду тех «коммуняк», с которыми боролись внутри России. Наше одобрение санкций в частном порядке было прокомментировано: решили, мол, эту шпану наказать. Внешняя политика превращалась из общегосударственной в партийную. Под сурдинку отказа от идеологии забывались различия, идущие из геополитики. Знамя достоинства страны отдавалось в руки национал-патриотов. А потом не шли даже на разумные шаги по той причине, что это была бы уступка правым.

Дискордия у нас внутри была немалая. Чего стоила одна только не реализованная, но всерьез предложенная идея выделить российские самолеты в американские эскадрильи, чтобы обойти категорическое неприятие Верховным Советом воздушных ударов по сербам.

«Это вам не Ирак!»

В январе 1993 г. министр точно сказал, что мы уже два месяца употребляем в Совете Безопасности скрытое вето против военного вмешательства. Не прошло, однако, много времени, как последовала новая атака. На этот раз начали французы, предложив силовое обеспечение бесполетной зоны, которой объявлялась БиГ. Их поддержали практически все. Эта мера должна была войти в качестве составной части мероприятий по осуществлению мирного плана Вэнса–Оуэна, если все к нему присоединятся. (Имеется в виду план мирного урегулирования в Боснии и Герцеговине, подготовленный в начале 1993 г., который Россия поддержала.) Налицо явное нарушение ранее достигнутых договоренностей.

Представитель России в ООН Юлий Михайлович Воронцов сообщил из Нью-Йорка, что вопрос о применении санкций в отношении тех, кто будет нарушать бесполетную зону, доложен министру (тот прилетел в Америку для подготовки встречи Ельцина с Клинтоном), проголосуем за французский проект. Мы знали, что Козырев с самого начала склонялся к поддержке этой резолюции, писал Ельцину, что хотя она внесена французами, это одна из личных идей Клинтона. Вслед за Бушем он повторил, что США готовы силой обеспечить запрет полетов.

Но вся эта затея с бесполетной зоной – чисто антисербская, у них одних там самолеты, их лишают этого преимущества. Что это, как не ослабление одной стороны в конфликте? Сухопутные войска, где перевес на стороне мусульман не трогают. Сербы отрицают нарушения, ссылаются на то, что ООН отслеживает все их действия. Но французы мне прямо говорят: вне зависимости от того, нарушают сербы или нет, общественное мнение настроено против них, мы не можем этого не учитывать. Дело не олько в сербах: впервые вводится узаконенное вмешательство из вне.

У нас с Сергеем Лавровым, ведшим в качестве замминистра ооновское направление, оставался единственный путь помешать этому – апеллировать к президенту. По соображениям лояльности к Козыреву мы все оттягивали этот ход. Этика была вознаграждена: Ельцин позвонил мне сам. Голосом с довольно характерными интонациями стал говорить: почему меня не информируют по принципиальным вопросам? Вы с Козыревым думаете, сами с усами, так я вас накажу, и очень легко это сделаю. И начал сладострастно объяснять, как накажет. Потом воскликнул: «Бомбить Югославию! (Правильно понял Борис Николаевич!) Это американцы хотят, а мы разве хотим? Это вам не Ирак. Немедленно сообщите Козыреву, чтобы голосовал против резолюции или в крайнем случае воздержался». Сказал на это: «Вы сами разрешили Козыреву голосовать за эту резолюцию». Ельцин ответил: «Не знаю, не знаю». Затем перезвонил: «Держу перед глазами записку по Югославии, никакого разрешения я не давал».

Надо пояснить, что Козырев действительно иногда «химичил». На этот раз наряду с запиской, подготовленной Лавровым специально по Югославии, в тот же день направил Ельцину записку о своих беседах в Вашингтоне. Ее никто кроме него и, видимо, замминистра Георгия Мамедова не видел. На 10-й или 11-й странице, то есть там, куда и в лучшие времена никто не заглядывал, а сейчас и подавно, был такой пассаж: если не удастся убедить французов сделать свое предложение частью общего комплекса мер, проголосовать за французский проект. Естественно, никто и не думал убеждать французов. В конце же этой длинной бумаги проект распоряжения – одобрить представленные соображения. Фактически президенту не объяснили, что это за французская резолюция. А она как раз и дает возможность наносить удары, причем не только по воздушным, но и по наземным целям.

Так что наша позиция изменилась в самый последний момент лишь благодаря вмешательству президента. Кто-то из помощников подсказал, дай ему Бог здоровья. К сожалению, Ельцин изменил позицию еще раз. Силовая резолюция сыграла впоследствии пагубную роль. Единственное, что сумели мы сделать – снять удары по земле. Для этого настояли на возвращение в текст резолюции ранее бывших там слов «в воздушном пространстве», которые успели под шумок вычеркнуть. Без той борьбы, которую мы устроили вокруг резолюции, не удалось бы добиться и этого.

Следует признать, что наши международно-правовые усилия пошли прахом: США и НАТО в итоге просто-напросто нарушили те решения, за которые проголосовали.

Очередной антисербский накат был приурочен к встрече Клинтона и Ельцина в Ванкувере (начало апреля 1993 года). Проект решения Совета Безопасности касался введения дополнительных, на этот раз финансовых санкций против СРЮ. Записку с согласием на новые санкции Козырев быстренько направил Ельцину, нам ничего не сказав. Это якобы соответствует нашей политической линии в югокризисе, как она изложена в заявлении президента от 9 марта о безальтернативности плана Вэнса–Оуэна. Нет там этого. Отказываемся от тех элементов самостоятельности, которые было появились в нашей позиции по Югославии.

Американцы, как и в случае с выводом наших войск из Прибалтики, не стеснялись увязывать международные проблемы с возможностями оказания нам помощи. И подумалось: если бы мы сами, по своей доброй воле, принимали решение о санкциях против Югославии и никто бы на нас не давил, разве мы бы пошли на них? Значит, все-таки дело во внешнем воздействии. А будь Россия не так слаба, разве на нас бы так давили? И будь у нас другое руководство, может быть, мы не поддались бы на нажим?

Вот что говорит Воронцову американская представительница в ООН: согласия с Россией по проекту резолюции о новых санкциях следует достичь до ванкуверской встречи на высшем уровне. Главный вопрос там – американская программа помощи России, и не дело президентов заниматься решениями ООН. Строб Тэлботт, второе лицо в американском Госдепе, в закрытой беседе с нашим послом в Вашингтоне Владимиром Лукиным, и Клаус Кинкель, немецкий министр иностранных дел, – публично связали и содействие нам, и вообще политику в отношении России с тем, как мы поведем себя в вопросе о санкциях. Не церемонятся ребята: делай так, как мы скажем, иначе останешься без помощи. По-хорошему, из-за одного этого стоило бы заветировать резолюцию.

Американцы жали на нас не только в Нью-Йорке и Вашингтоне. Кристофер звонил в Москву – замминистра Мамедову: «Мы хотели бы предостеречь Россию от использования права вето при голосовании резолюции в Совете Безопасности, поскольку это нанесет ущерб российско-американским отношениям. В частности, это может усложнить усилия американской администрации по обеспечению поддержки в Конгрессе вопроса об оказании помощи России». Помощи-то еще никакой нет, на одних обещаниях выбивают из нас все новые уступки.

Ельцин на присланной ему Козыревым записке начертал грамотную резолюцию: сначала разберемся на Совмине, о каких санкциях идет речь, соберем в МИДе мнения ведомств и только после этого примем решение. Недолго, однако, пришлось радоваться. 18 апреля прошла резолюция Совбеза об ужесточении санкций против Белграда. Подарок на Пасху православным сербам. Проясняется, что всю ночь Козырев и Воронцов были в контакте. В пять утра Воронцов получил указание воздержаться, а не ветировать.

Почему такая поспешность? Посреднические усилия до конца доведены не были – раз. Изучить, какие будут для нас последствия экономические, не дали – два. (Позже Козырев публично заявил, что финансовые потери, которые Россия несет от санкций, превышают все то, что она получает в виде иностранной помощи из всех источников.) Своим обещанием заветировать резолюцию, если она не ко времени, пренебрегли – три. Референдума, из-за которого мы весь сыр-бор затеяли (просили отсрочить голосование до даты плебисцита, 26 апреля), не дождались, более того, накануне получили подарок – четыре. Все кругом видят: надави на нас, и мы даем слабину – пять. И еще: какая будет нам вера, если мы говорим одно, а делаем другое?

Пытаюсь выяснить, каким образом возникло «воздержание». Получается, что в последний момент президент с подачи премьера скорректировал козыревское «да» (а первоначально-то вовсе было «нет», как предложил Воронцов) на «воздержаться». Ельцин давно хотел последовать примеру китайцев – те тоже воздержались. Но это означает пропустить резолюцию, то есть дать ход введению санкций, обязательных и для тебя.

США и некоторые другие западные страны не хотят мирного урегулирования на волне военных успехов сербов, затягивают политическое решение. Заговорили уже открыто: надо бить с воздуха по сербской тяжелой артиллерии, мостам и дорогам, по которым в Боснию поступает вооружение из Югославии. Когда сербов побьют и будет удовлетворено, наконец, общественное мнение, воспитанное на телевизионных передачах, показывающих, кстати сказать, подлинную жестокость, но жестокость только одной стороны; когда, наконец, удовлетворит все свои предвыборные нужды и утешит свое самолюбие Клинтон как решительный, хотя и молодой президент, тогда можно будет говорить и об урегулировании.

Близорукая позиция, что ни говори, ибо неизвестно, чем окончится эскалация против сербов. Кто гарантирует, что сербы, находясь в униженном и разбитом состоянии, пойдут на переговоры? Чувствуя настрой западников, албанцы в Косово готовы потрясти мечами после десятилетней летаргии. Крупная может быть заварушка.

Не подгоняю свои тогдашние записи под произошедшие события. Разве что не о близорукости шла речь, а о последовательной линии на ослабление сербов, которых помимо всего прочего считали главным проводником влияния России на Балканах. Самое интересное, что западники ошибались насчет Милошевича. Он был горазд просить нас, чтобы мы уменьшили нажим на него Запада. Но нас в свою игру фактически не пускал. Сербы не облегчали нам жизнь, потому что не верили ельцинской команде, голосовавшей за санкции. Ждали, что она сменится, различные эмиссары из Москвы им такими пророчествами все уши прожужжали. Считаю достижением МИДа, что смогли поломать приезд Караджича, лидера боснийских сербов, направлявшегося только для того, чтобы поговорить с Хасбулатовым и Руцким, другими словами с оппозицией.

Мы поддерживали сербов не из-за славянофильства, хотя историю тоже так просто не вычеркнешь. Важнее, что на югославских делах отрабатывался международный механизм навязывания мира в этнических конфликтах. Этот механизм оказался сугубо американским. Россия не смогла там найти свое самостоятельное место. Не случайно урегулирование на Балканах, достигнутое исключительно в интересах Запада и при вспомогательной роли России, преподносилось в качестве образца.

Но и о близорукости можно говорить: заигрывание с исламским фундаментализмом в Боснии не могло не привести к его общему усилению. Есть внушающие доверие данные, что не менее трех лиц, причастных к взрыву небоскребов в Нью-Йорке 11 сентября 2001 г., находили прибежище у боснийских мусульман (об этом писала International Herald Tribune в декабре 2012 г.).

Мишень – сербы

8 февраля 1994 года. Как же правильно боролись мы сотоварищи – и как же плохо, что пропустили – решение Совета Безопасности о силовом обеспечении зоны, запретной для полетов в Боснии и Герцеговине. Сегодня американские F-16сбили – так сказать, на «законных основаниях» – четыре сербских самолета. Это – первая боевая акция НАТО за все время существования блока. Одновременно серьезно обострилась общая обстановка. 5 февраля орудийный снаряд попал в заполненный людьми воскресный рынок в Сараево, убив 69 человек и ранив более двухсот. В этом тут же обвинили сербов, хотя последующее расследование указывало скорее на мусульман. НАТО предъявило ультиматум сербам – отвести от Сараево тяжелое вооружение. Их орудия, что ни говори, варварски обстреливали с окружающих гор беззащитный город. В случае невыполнения боснийским сербам пригрозили авиаударами.

Когда мы обсуждали ситуацию на утренней сходке у министра, я предложил, чтобы Россия включилась в происходящее, а именно: отмежевалась от ультиматума НАТО, который с нами согласован не был, и обратилась напрямую к сербам с просьбой отвести свое тяжелое вооружение. Не потому, что они испугались НАТО, а потому, что просит Россия, т.е. по собственной доброй воле. Причем обратиться на высшем уровне. Согласятся сербы – хорошо, не примут – наша совесть чиста: мы пытались отвести от них удар.

Козыреву идея понравилась и он оперативно провел ее через президента. Тот обратился со специальным посланием к Милошевичу и Караджичу. Свои слова мы подкрепили делами: перевели 400 «голубых касок», часть наших миротворцев, находившихся в соответствии с мандатом ООН в Хорватии, в районы вокруг Сараево, занятые сербами. Это давало сербам гарантии против возможного наступления босняков.

Наша комплексная акция – это признавали и европейцы (но не США!) – привела к положительному и для многих неожиданному результату: сербы (и мусульмане) стали отводить свое тяжелое вооружение, либо передавать его под контроль ООН.

Ельцин был очень доволен, в списке тех, кто был награжден месячным окладом за «высокий профессионализм при выполнении поручения президента по Боснии», была и моя фамилия. К сожалению, этот наш успех развития не получил.

На окровавленной сцене югославской трагедии главными протагонистами становились США и НАТО.

Усилиями американцев была прекращена война между хорватами и мусульманами, (она длилась до весны 1994 г.), и создана хорватско-мусульманская федерация в Боснии. США получили своего «good guy». Федерация стала усиленно вооружаться. Эмбарго на поставки оружия БиГ в части, касающейся мусульман, дырявое. Аналогично американцам вооружали Хорватию немцы. Международные посредники теряли влияние, ибо американцы сумели отстранить ООН от мирного процесса, передав его в Контактную группу пяти государств (Германия, Франция, Великобритания, США и Россия), где у Вашингтона больше рычагов, а у нас нет права вето.

К середине 1994 г. Контактная группа (КГ) выработала предложения по политическому урегулированию, близкие к тому, что задолго до этого предлагали Вэнс (потом его сменил норвежец Столтенберг) и Оуэн. Ключевым предложением КГ была карта раздела Боснии и Герцеговины в соотношении 51% – хорватско-мусульманской федерации и 49% – боснийским сербам, образовавшим Республику Сербскую (РС). Американцы поступили слегка (а может быть, не слегка) мошеннически. Они сперва согласовали предложения и карту с мусульманами, которых теперь поддерживали почти открыто, а затем передали «пятерке». Нам уготовили миссию уговорить сербов, чем мы и занялись.

Милошевич на американскую инициативу согласился: ему было обещано снятие или сокращение санкций, от которых задыхалась Югославия. Он даже сделал то, чего от него давно требовали западники – объявил 4 августа 1994 г. о разрыве отношений с Республикой Сербской и о закрытии границы с ней. Сыграв поначалу роль расширителя сербских пределов, он теперь мог выступить как вдохновитель мира. Но и Караджич претендовал на общесербское лидерство и не был склонен уступать его Милошевичу. Соперничество двух «королей» ослабило в конечном счете все три сербских образования – в СРЮ, в Боснии и в Хорватии. Разобщенность сербов, их просчеты и самонадеянность привели к тому, что их били поодиночке.

В начале августа 1994 г. министры иностранных дел пяти стран, входящих в Контактную группу, заявили на своем заседании в Женеве, что принятие боснийскими сербами предложений КГ (хорватско-мусульманская федерация их уже приняла) должно явиться первым шагом к возобновлению мирного процесса.

Это был плохо замаскированный ультиматум. Не без расчета он был и составлен так, чтобы затруднить боснийским сербам согласие на предложения КГ. Наверное, зря мы согласились на игру с выдвижением предварительных условий, тем более что она была продолжена и в дальнейшем. По вине американцев надолго останавливались переговоры в Контактной группе. Попытки с нашей стороны воздействовать на них носили стерильный характер. Затянувшаяся пауза вполне устраивала мусульман и хорватов, укрепивших при щедрой помощи извне боеготовность своих армий. Она явно работала в ущерб боснийским сербам, оставшимся к тому же без поддержки Белграда.

1 мая 1995 г. началось первое наступление хорватов с использованием танков, артиллерии и авиации. Они перерезали связи между хорватскими и боснийскими сербами, не остановившись ради этого перед нападением на миротворцев ООН. За пару дней все было кончено, 15 тысяч сербов Западной Славонии обращены в бегство с насиженных мест. Наступление хорватов синхронизировано с вылазкой мусульман в районе Пасавинского коридора. Без всякого зазрения совести немцы и американцы оказывали поддержку двум сторонам в конфликте – хорватам и мусульманам – против третьей.

А что Россия? Все, чего нам удалось добиться, это довольно беззубое заявление председателя Совета Безопасности. Наше требование наложить санкции на Хорватию удовлетворено не было.

В мае же НАТО нанесла воздушные удары по сербам в Боснии, не обращая внимания на наши возражения. Отбомбили даже Пале, столицу Республики Сербской. Гибнут мирные граждане и миротворцы ООН, их десятками и сотнями берут в заложники, причем и сербы, и мусульмане. Натовцы решили включить не только Горажде, но и остальные так называемые зоны безопасности в список районов, защищаемых альянсом. В случае, если они подвергаются нападению сербов, дается мощный ответ. А мусульмане постоянно провоцируют сербов, устраивая вылазки из этих районов, которые так никогда и не были демилитаризованы.

У Соединенных Штатов ясная цель – закончить войну за счет сербов в пользу мусульман и хорватов. Мы – неохотно и огрызаясь – поддерживаем антисербскую линию. Сила солому ломит. Нет физических возможностей помешать американцам делать то, что они хотят. Остается, как выражались в моем дворовом детстве, «брать на глотку». Можно было хотя бы драматическими жестами типа приостановки участия в Контактной группе привлечь внимание к обстановке. На худой конец отмежеваться как следует. Не сделали и этого.

4 августа 1995 г. стотысячная хорватская армия – Туджман готовил и вооружал ее три года – начала наступление по широкому фронту, и к 6 августа практически вся территория Сербской Краины, включая Книн, в ее руках. Все сербское население, а это 150 тыс. человек, изгнано с земель, где они жили в течение трехсот лет. Ни Милошевич, ни Караджич, ставший у себя в республике Верховным главнокомандующим, не вмешались. Западники вновь ограничились фарисейскими призывами к хорватам, в душе радуясь такому повороту событий. Мало кто вспомнил, что и Краина была объявлена территорией под международной защитой. Честь Запада, если можно так выразиться, спас Карл Бильдт, который не только подверг критике правительство Хорватии, но и упомянул ее президента Туджмана в контексте военных преступлений. За это Бильдт был объявлен персоной нон грата в Хорватии. Тысячи домов покинуты, разграблены и сожжены. Самая большая этническая чистка за время войны, гуманитарная катастрофа.

Хорватского генерала Готовину, устроившего бойню краинских сербов, Международный трибунал в Гааге смог заполучить лишь через два десятилетия после его преступлений. Много лет спустя на поверхность вышли сообщения о том, что американцы не только вооружили и обучили хорватскую армию. Они спланировали операцию против краинских сербов и предоставили разведывательную информацию, включая собранную беспилотными самолетами. Мнения разошлись лишь насчет того, были ли это отставные военные и частные фирмы или были задействованы ЦРУ и Пентагон.

Осенью 2012 г. ооновский суд в Гааге, специально созданный для осуждения военных преступников в бывшей Югославии, освободил генерала Готовину и его сообщников. Равное «милосердие» было проявлено по отношению к Рамушу Харадинаю, бывшему косовскому премьеру. Теперь среди осужденных этим трибуналом числятся почти исключительно сербы. Никто не ответил ни за этнические чистки в отношении сербов, ни за расправу над сербским населением Краины.

К этому времени миротворев ООН в Боснии больше не оставалось, и 60 самолетов НАТО (в качестве предлога был использован взрыв на рынке в Сараево, вину за который приписали сербам) нанесли сильнейший удар по позициям и коммуникациям боснийских сербов, потом еще и еще. На земле к ним присоединились англо-французские силы быстрого реагирования. Вот на какой предмет они были созданы. Козырева, которому говорили, что это миротворческие соединения, обманули в очередной раз. За разрешением на столь крупные силовые акции в Совет Безопасности ООН просто-напросто не обратились. Притянули за уши резолюцию СБ № 836 (голосовать за которую нам, кстати, не следовало) и не постеснялись сослаться на решения Североатлантического Совета, «одобренные Генсеком OOН». Вот так попиралось международное право.

После натовской артподготовки мусульмане силами в 120 тысяч человек плюс хорватские подразделения перешли в наступление. Мы вновь ограничились сотрясением воздуха и угрозой в одностороннем порядке снять санкции с СРЮ. Осуществить угрозу духа не хватило.

В те самые дни, когда бомбили боснийских сербов, Милошевич встретился в Белграде с представителем Клинтона на Балканах Ричардом Холбруком для «мирных переговоров». Так и пошло дальше по двойной колее: навязывание урегулирования и удары по боснийским сербам, причем по все более обширным по обхвату целям, включая мосты, дороги и другую инфраструктуру. Всей мощью Североатлантический альянс навалился на небольшой, от силы 1,3 миллиона, народец. Крылатые ракеты целили теперь практически по всем объектам боснийских сербов. НАТО уничтожило часть сербского ПВО, что весьма пригодилось альянсу в 1999 году. Всего же натовцы совершили 3 тыс. 400 боевых вылетов. Под натовским прикрытием объединенные силы мусульман и хорватов теснили сербов, что сопровождалось массовым бегством гражданского населения. Так день за днем менялась карта БиГ. В конце концов раздел ее территории в пропорции 51% к 49% приобрел географические очертания. Они были близки к тому, что можно было принять мирным путем осенью 1994 г. или даже раньше, избавив от ужасов войны сотни тысяч людей. Такой знающий инсайдер, как лорд Оуэн, прямо пишет, что затянули войну не только боснийские сербы, но и в большой мере Вашингтон.

Балканская одиссея быстро катилась к концу. В октябре 1995 г. американцы навязали враждующим сторонам прекращение огня. 1 ноября начались мирные переговоры в Дейтоне, где мы, да, присутствовали, но в качестве статистов. А подпись России под дейтонским миром, навязанным сербам, по выражению Оуэна, бесславным, лишь подчеркнула ее маргинальную роль.