Новости. Обзор СМИ Рубрикатор поиска + личные списки

Главные отличия.

Платный доступ на polpred с деловой информацией высшего качества. Скажите об этом директору библиотеки.

Стена – признак слабости

Николай Стариков о перспективах нормализовать отношения с Европой

Саркисов Григорий

Почему Запад так упорно пытается «отменить» Россию? Обречены ли Запад и Восток на изоляцию друг от друга? Что означает для гегемонии Америки успешное завершение специальной военной операции? Удастся ли стравить Россию с Китаем? На эти и другие «глобальные» вопросы отвечает писатель Николай Стариков.

– Нынешние враждебные отношения с Западом – это навсегда? Или ещё есть шанс прийти к согласию и сотрудничеству?

– На Западе и в России живут сотни миллионов людей, ценности которых во многом совпадают. Но англосаксы руководствуются своей геополитикой, исходя из постулата, что противостояние постоянно и неизбежно, и проходит оно по линии «суша – море». Себя англосаксы относят к «морю», а Россию – к «суше», к континентальным державам. Задача держав «моря» – загонять державы «суши» как можно дальше в глубь континента, не давать им выхода к морю, давить и ослаблять. Задача держав «суши» – прорываться к морю, создавать союзы, стараться контролировать торговые пути и иметь мощный флот, способный «сделать больно» державам «моря».

Сегодня Европа подчинена англосаксам, сознательно ослабляющим Старый Свет, чтобы сделать его послушнее. Например, через повышение цен на энергоресурсы, что сделает неконкурентоспособной продукцию европейских компаний. Великобритания и «отстегнулась» от ЕС, чтобы реализовать англосаксонский проект сохранения противостояния между Россией и Европой, когда акцент делается на различие, а не на общие цели. Отсюда и атака на Россию по всем направлениям по принципу «русские – исчадие ада», а значит, и среднестатистический «гражданин мира» не должен иметь с нами ничего общего. Главная задача англосаксов – избежать создания большого союза «сухопутных» европейских держав, в первую очередь союза России с Германией.

– Этого же добивались англосаксы перед мировыми войнами, сталкивая Россию с Германией?

– Да, цели не изменились. Москва и Берлин пытались наладить тесное сотрудничество, началось строительство «Северного потока», способного обеспечить бесперебойную поставку дешёвых российских энергоресурсов для немецкой экономики. Путин выступал в рейхстаге на немецком языке, подчёркнуто демонстрируя наше дружелюбие и желание установления прочных отношений. Я уже не говорю о том, что СССР дал добро на объединение Германии.

Этот курс буквально за год уничтожен частью немецкой политической элиты, полностью подчинённой англосаксам. Начали с использования фальшивых поводов для торможения экономического сотрудничества и введения санкций. Достаточно вспомнить «отравление Навального», задуманное англосаксами как повод для прекращения строительства «Северного потока – 2». При Меркель Германия хоть как-то сопротивлялась – ругала Россию, но продолжала строить «трубу». Шольц кардинально изменил эту политику и недавно с гордостью заявил, что «Германия избавилась от зависимости от российских энергоносителей», – что так же глупо, как гордиться избавлением зависимости от обувной промышленности по случаю ампутации ног. Англосаксам удалось окончательно «растащить» Германию и Россию, используя украинские события, начавшиеся в конце 2013 года.

– В чём причина того, что у нас многие называют деградацией европейских политических элит?

– Это вполне рукотворная деградация. Существуют глубинные силы, контролирующие мировую политику, условно назовём их мировыми банкирами. Предполагается, что и в «странах моря», и в «странах суши» должны рулить политики, подконтрольные наднациональным силам. При этом европейские лидеры должны принимать решения в интересах США. Именно так действует коалиция во главе с Олафом Шольцем. Так же действуют и все ведущие политические силы в Европе, и бюрократия Евросоюза, и МВФ.

– На Западе понимают, какой катастрофой может обернуться раздробление России на мелкие квазигосударства?

– А разве развал СССР в 1991 году стал катастрофой для англосаксов? Это для нас с вами развал Союза – трагедия и главная геополитическая катастрофа ХХ века. Точно так же и развал России не станет катастрофой для США. Но между ситуацией 2022 и 1991 годов есть одна огромная разница. Эта разница называется Китай.

В 1991 году никто не говорил, что Китай – «страна номер два» и вот-вот станет «страной номер один». Сейчас это уже факт, меняющий всю картину. Развал Западом России может привести к контролю Китая над российскими природными ресурсами и контролю Китая над частью нашей территории. А значит, чрезмерное ослабление или, не дай Бог, распад России объективно усиливают Китай. Для Запада это совершенно неприемлемо. Поэтому, ослабляя Россию, англосаксы хотят ослабить её так, чтобы она была подконтрольна им. Запад предполагает решение «русской проблемы» через установление контроля над Россией с помощью агентов влияния, которых Запад мечтает иметь в Кремле. Вот тогда они скажут: мы друзья России, а потому давайте дружить против Китая. План весьма сомнительный, но эту стратегию они уже опробовали на Украине.

– США планируют «задвинуть» Россию раньше, чем Китай достигнет своей максимальной мощи? Не воевать же им на два фронта?

– А США и не собираются воевать ни с Россией, ни с Китаем. Их устроит «украинский вариант», когда войну за американские интересы ведут марионетки. Вашингтону всё равно, какая у Китая армия, потому что, по американской задумке, воевать с Китаем должны не США, а Россия. Америке всё равно, сколько русских погибнет в этой войне, – как всё равно Америке, сколько сейчас гибнет украинцев, хоть миллион, хоть два миллиона. Для Вашингтона это – расходный материал. Главное – получить контроль над российской политической системой и через несколько лет столкнуть Россию с Китаем. Запад будет накачивать Россию оружием и выдавать щедрые кредиты с одним условием: воюйте в наших интересах с теми, на кого мы укажем, и так долго, как мы скажем.

– Почему на Западе говорят, что победа России на Украине будет означать поражение США и НАТО?

– Потому, что в случае победы России все американские геополитические задумки пойдут, извините, коту под хвост. Как стравливать Россию с Китаем, если Россия самостоятельна, если она усилилась, а её армия получила огромный боевой опыт? А если в эту армию вольются ещё и обстрелянные украинские военные, которые примут российскую присягу? Кому придёт в голову воевать с такой армией? А как можно стравить Москву и Пекин? России нужно от Китая, чтобы он покупал её газ, – так он и покупает наш газ. Китаю от России нужны энергоресурсы – Россия их и поставляет. Где тут почва для конфликта? Нет её. Победа России на Украине и объективная невозможность русско-китайской войны – залог геополитического поражения США. Вот почему Вашингтон зорко следит за тем, чтобы никакой Илон Маск не вздумал ставить под сомнение постулат о необходимости победной войны с Россией до последнего украинца. Это жизненно важно для США.

– Победа России на Украине будет означать конец американской гегемонии в мире?

– Да, США могут перейти из статуса «державы номер один» в разряд «державы номер три». Важно довести до нашего общества, что для России нет альтернативы победоносному завершению военной операции на Украине. Альтернатива, даже завёрнутая в любой «миролюбивый» фантик, – это поражение России и куда более масштабное военное столкновение с Китаем в обозримом будущем.

Победа России сейчас означает мир на десятилетия, а может, и на столетия, потому что воевать нам будет просто не с кем. У нас есть экономические интересы, но ни к кому нет территориальных претензий. Постепенно наладятся и нормальные отношения с Европой – именно поэтому США заранее стараются выстроить как можно более высокую стену между нами и европейцами. А значит, в Вашингтоне вовсе не уверены в своей победе на Украине – стеной отделяются от того, кого победить не могут. Китайцы построили свою Великую стену, чтобы отделиться от кочевников, не потому, что Китай их громил, а как раз потому, что разгромить не мог. Стена – это всегда признак слабости, а не силы.

Новая арена глобального противостояния

В неё США превращают Арктику, наращивая в этом геополитическом макрорегионе своё военное присутствие.

Администрация Джо Байдена с некоторой задержкой, но всё же обнародовала серию стратегий, которые определяют приоритетные направления государственной политики США в различных сферах. Одной из первых стала «Национальная стратегия США для Арктического региона», которая появилась даже раньше основополагающей «Стратегии национальной безопасности». Что за этим стоит и на что направлена новая арктическая стратегия? Эти и другие вопросы стали темой беседы нашего обозревателя с политологом Александром Перенджиевым, доцентом кафедры политологии и социологии РЭУ имени Г.В. Плеханова.

– Александр Николаевич, в последние годы Крайний Север превратился в поле геополитической конкуренции. Что вы скажете в этой связи?

– Действительно, этот до недавнего времени в общем-то периферийный в контексте мировой политики макрорегион буквально на глазах превращается в один из основных объектов повышенного внимания многих государств, а также крупнейших транснациональных корпораций. И тому есть объяснение.

Прежде всего, следует отметить набирающий силу процесс глобального потепления. Если раньше он ещё подвергался сомнению, то на примере быстрого таяния льдов в Арктике приобрёл вполне осязаемый характер. А значит, открывается доступ к огромным как по численности, так и по объёму, ресурсам Крайнего Севера.

Согласно опубликованным прогнозам, здесь находятся 90 млрд баррелей нефти, 47,3 трлн куб. м газа, 44 млрд баррелей газового конденсата. По зарубежным оценкам, это составляет более 25 процентов от мировых неразведанных запасов углеродов. К перспективным районам их добычи относят шельфы Восточно-Сибирского, Чукотского морей и моря Лаптевых. В будущем прилегающий к её территории арктический шельф может стать основным источником нефти и газа для России и для мирового рынка в целом.

Кроме того, в Арктическом макрорегионе находятся в огромных количествах такие полезные ископаемые, как уголь, апатитовый концентрат, никель, кобальт, медь, вольфрам, платиноиды, олово, ртуть, золото, серебро, алмазы, марганец, хром, титан и другие. В краткосрочной перспективе многие полезные ископаемые можно уже будет добывать открытым способом, из-за таяния льдов. В северных морях находится более 150 видов рыб, в том числе важнейшие для рыбного промысла треска, сельдь, пикша, камбала.

Можно и далее продолжать перечислять природные богатства Арктики. Однако не только ими определяется значение этого региона и рост конкуренции в нём. Здесь ещё пролегает Северный морской путь (СМП), который представляет собой кратчайшую дорогу из Азии в Европу. Так, например, путь через Суэц из Кореи в Англию имеет протяжённость свыше 23 тысяч километров, а та же дорога через СМП составит только свыше 14 тысяч. Это не только сокращает время переброски грузов, но и значительно удешевляет их.

И наконец, следует подчеркнуть, что на сегодня нет ни одного международного документа, который бы определял правовой статус Арктики. Существует лишь Конвенция по морскому праву, согласно которой у берегов каждой из стран есть 12-мильная зона, которая признаётся суверенными территориальными водами. Следующие 200 миль – исключительная экономическая зона со свободным судоходством, в пределах которой государство получает контроль над природными ресурсами.

Всё это вкупе и вызывает рост конкуренции в Арктике, которая всё более превращает регион в арену глобального противостояния, имеющего и военное измерение.

– И тон в этом задают Соединённые Штаты, которые уже неприкрыто заявляют, что их не устраивает существующий расклад сил в северных широтах. По сути, они стремятся изменить его в свою пользу…

– Совершенно верно. И свидетельством разыгравшегося аппетита Вашингтона можно считать новую «Национальную стратегию США для Арктического региона», которую Джо Байден утвердил 7 октября этого года. Стратегия рассчитана на десять лет. Основное внимание в ней уделено сдерживанию России и Китая в Арктике по четырём направлениям: безопасность, устойчивое экономическое развитие, международное сотрудничество, изменение климата.

Согласно этой стратегии, США намерены лишить нашу страну по максимуму доступа к освоению ресурсов Северного Ледовитого океана и его морей, с одновременным взятием их под свой контроль, либо контроль своих ближайших союзников по НАТО – Канады, Исландии, Дании, Великобритании, Норвегии. Речь идёт и о контроле над Северным морским путём. Официальный Вашингтон пока говорит о международном контроле, фактически это будет американский контроль.

Для США сейчас важно как можно дольше отвлекать внимание Москвы от Арктики. Затягивание киевскими властями вооружённого противостояния позволяет американской стороне рассчитывать на истощение ресурсов РФ, чтобы затем воспользоваться новым соотношением сил в своих интересах и продавить уступки по правовому статусу СМП.

– Какие конкретные шаги предпринимает Америка в плане реализации своей стратегии?

– Прежде всего, необходимо отметить, что администрация Байдена намерена наращивать американское присутствие в этом регионе. В этой связи ставка делается на усиление группировки боевой авиации, а вместе с ней аэродромов, РЛС, систем ПВО/ПРО. Намечено модернизировать командование воздушно-космической обороны Северной Америки (NORAD), расширить арктическую телекоммуникационную инфраструктуру, включая широкополосную связь и 5G. Укрепится ледокольный флот, что поможет поддерживать постоянное присутствие США в Арктике. Построят порт с глубокой осадкой в городе Номе на западе Аляски, а также несколько более мелких портов.

Новая стратегия предполагает, что США будут продолжать расширять свою военную деятельность в Арктике, в том числе посредством проведения регулярных учений совместно с партнёрами по НАТО.

– В план противоборства с Россией вовлечены и страны Северной Европы. Какая им отводится роль?

– Они должны стать этаким ядром формирующегося «Северо-Ледовитого альянса» – пока это мой условный термин. Именно в этих целях Швецию и Финляндию втягивают в НАТО. При этом вполне возможно, что Вашингтон совместно с Лондоном, Осло, Стокгольмом и Хельсинки попытаются создать суперсеверные газовые потоки, организовав добычу газового конденсата в Северном Ледовитом океане.

В американских замыслах превратить Великобританию в газовый хаб с созданием его филиалов в Норвегии, Швеции и Финляндии. Это даст возможность сформировать геоэкономические инструменты управления Европой со стороны англосаксов. Сразу скажу, что это пока только моё предположение. Однако оно даёт по-другому взглянуть на подрыв «Северных потоков», а также нежелание Турции видеть в составе НАТО Швецию и Финляндию. То есть в Анкаре больше опасаются ущемления своих экономических интересов вследствие переконфигурации системы ключевых магистральных газопроводов в Европу, чем поддержкой скандинавами ряда курдских радикальных организаций.

– Как Россия должна реагировать на усиление активности США и других стран в Арктическом регионе?

– Наше государство уже давно реагирует на эти вызовы и угрозы. Во-первых, сформирована соответствующая система государственного управления. Создано Министерство по развитию Дальнего Востока и Арктики на базе бывшего Минвостокразвития, с 2015 года осуществляет свою деятельность Государственная комиссия по вопросам развития Арктики. В составе Совета Безопасности РФ в августе 2020 года появилась межведомственная комиссия по вопросам обеспечения национальных интересов РФ в Арктике. Во-вторых, укрепляются оборонные возможности России в Арктике. В-третьих, формируется инфраструктура вдоль берегов Северного морского пути, островов северных морей и даже внутри самого Северного Ледовитого океана.

– Одним из звеньев этой цепи, думаю, стала и новая Морская доктрина, которую Президент России утвердил 31 июля 2022 года.

– Безусловно. Среди национальных интересов Российской Федерации в Мировом океане этой доктриной, процитирую, определены такие, как «развитие Арктической зоны Российской Федерации как стратегической ресурсной базы и её рациональное использование, включая полномасштабное освоение континентального шельфа Российской Федерации за пределами 200-мильной исключительной экономической зоны Российской Федерации после закрепления его внешней границы в соответствии со статьёй 76 Конвенции Организации Объединённых Наций по морскому праву от 10 декабря 1982 года; развитие Северного морского пути в качестве национальной транспортной коммуникации, конкурентоспособной на мировом рынке».

Также к жизненно важным районам (зонам) обеспечения национальных интересов Российской Федерации в Мировом океане Морская доктрина относит Арктический бассейн, прилегающий к побережью Российской Федерации, включая акваторию Северного морского пути.

К основным вызовам и угрозам национальной безопасности и устойчивому развитию Российской Федерации, связанными с Мировым океаном, отнесены усилия ряда государств, предпринимаемые в целях ослабления контроля Российской Федерации над Северным морским путём, наращивание иностранного военно-морского присутствия в Арктике, возрастание конфликтного потенциала в этом регионе. «Ряд государств» – это как раз те державы, о которых мы с вами вели речь. Словом, англосаксы…

– Несмотря на географическую удалённость, наблюдается растущий интерес к Арктике и со стороны Китая.

– Действительно, Китай не является государством, каким-либо образом имеющим отношение к Крайнему Северу. Тем не менее он стремится к укреплению своего присутствия в Арктике. Оно носит, насколько я могу судить, исключительно мирный характер. Это находит проявление и в том, что Китай вступил в качестве наблюдателя в Арктический совет – организацию, которая по статусу должна играть значительную роль в принятии решений, связанных с деятельностью в регионе. Поднебесная также вкладывает немалые инвестиции в освоении арктических ресурсов. Наша страна заинтересована в такой деятельности Пекина, так как позволяет развивать российско-китайское экономическое и научное сотрудничество в обоюдных интересах.

Вашингтон это не устраивает. Не случайно новая арктическая стратегия США не признает Китай «приарктическим государством», а классифицируют его как неарктическую страну. При этом в документе подчёркивается необходимость принятия решительных мер по сдерживанию КНР в Арктическом регионе. По оценке Пекина, США политизируют деятельность Китая и России в Арктике и используют усиление конкуренции в качестве предлога в попытках установить контроль над регионом, видя его всё более заметную экономическую и военную ценность.

– На ваш взгляд, как будут развиваться события в Арктическом макрорегионе?

– Уверен, что Российской Федерации удастся удержать в своих руках необходимые для её развития арктические ресурсы и Северный морской путь. Перефразируя хорошо известную фразу великого русского учёного М.В. Ломоносова, могу сказать: «Богатство России будет Арктикой прирастать».

Марина Елисеева, «Красная звезда»

Интервью Посла России в США А.И.Антонова МИА «Россия сегодня», 9 ноября 2022 года

Вопрос: Как выстраивается сегодня наше взаимодействие с властями США? Согласны ли Вы с недавно озвученной Госдепартаментом оценкой о том, что, несмотря на кризис в отношениях, США и Российская Федерация располагают достаточным числом каналов для донесения своих позиций друг до друга, когда это необходимо?

Ответ: Российско-американский политический диалог – на беспрецедентно низкой отметке. Его можно считать почти парализованным. Доверие подорвано. Обрушено сотрудничество даже по вопросам, представляющим взаимный интерес. Общение сторон ограничено и во многом сведено лишь к обсуждению технических проблем.

Взаимодействие Посольства с органами исполнительной власти США по американской инициативе заблокировано. Госдепартамент предпочитает контактировать только по телефону или через электронную переписку. Крайне редки очные беседы с представителями Белого дома.

Практикуются эпизодические телефонные разговоры высокого уровня, в том числе по линии министерств обороны. Важно сохранять коммуникации для предотвращения конфронтации, чреватой эскалацией с непредсказуемыми последствиями.

Вопрос: Почему, на Ваш взгляд, американское руководство избегает диалога с Россией по украинской проблематике? Считаете ли Вы, что Вашингтону попросту выгодно затягивать этот конфликт? Согласны ли Вы с оценкой Дж.Байдена, что мир сегодня стоит на пороге Армагеддона?

Ответ: Часто слышим от представителей администрации, что они «не будут говорить с Россией об Украине без участия самой Украины». Что Киеву самому решать, в какой момент садиться за стол переговоров. Неясно, чего в этих словах больше – лицемерия или банального нежелания признавать собственные ошибки.

Центр принятия решений о судьбе Украины находится где угодно, но только не в Киеве. В этом все смогли убедиться в марте, когда одного окрика из Вашингтона хватило, чтобы режим В.Зеленского обнулил все договоренности, достигнутые в ходе интенсивных контактов двух стран. Белому дому не уйти от ответственности за затягивание конфликта и гибель невинных людей. Однако США продолжают с маниакальным упорством придерживаться тактики войны на истощение. Изматывание всех – украинцев, россиян, европейцев. А также рядовых американцев. Как говорится, война с Россией «до последнего украинца». Почему так происходит? Оснований для этого несколько, одно из них – наличие экономической заинтересованности. Стремление «снять сливки» за счет массовой продажи военной продукции, поставок СПГ: только бизнес, ничего личного.

На этом фоне запугивание мировой общественности «приближающимся Армагеддоном» безосновательно и опасно. Громкие заявления, звучащие из США, и даже из уст президента Дж.Байдена, преследуют единственную цель – настроить как можно больше государств против России.

Американцы, переворачивая все с ног на голову, обвиняют в безответственной ядерной риторике именно нас. Если же посмотреть на факты, то становится ясно, что мы никому не угрожаем ядерным оружием. Наоборот, стремимся предотвратить развитие ситуации по неконтролируемому сценарию. Российские официальные лица и лично Президент России В.В.Путин неоднократно подтверждали, что мы не собираемся применять ядерное оружие, в том числе тактическое, на Украине.

Несмотря на это, в США спекуляции продолжаются. При том что самые откровенные высказывания о готовности использовать ядерное оружие мир слышал не от России, а от союзника Вашингтона – Великобритании в лице ее уже бывшего премьер-министра Л.Трасс. Подобные заявления крайне опасны. Тем более когда разговоры о применении ОМУ фактически становятся нормой. Это притупляет осторожность в сознании тех руководителей на Западе, которые подливают «масла в огонь» украинского конфликта. На них лежит ответственность за недопущение сценария, о котором обмолвился американский президент.

Вопрос: Насколько надежно сегодня обеспечена безопасность Посольства? Получают ли российские дипломаты угрозы в свой адрес и с какими ограничениями они сталкиваются в работе?

Ответ: Мы стремимся соответствовать вызовам времени. А оно сейчас непростое, требует от каждого из нас повышенного самоконтроля, бдительности. В этом плане наши дипломаты не находятся в привилегированном положении. Посольство – тоже в каком-то роде передовая. К своим служебным обязанностям относимся с высокой долей ответственности.

Что касается угроз – они действительно нередки. Обычной и электронной почтой, через соцсети недоброжелатели пытаются запугать дипломатов и членов их семей. Получали угрозы и в мой адрес. Бывают митинги у ворот, когда эмоции захлестывают через край. На слуху вопиющие случаи, когда манифестанты, например, пытались заблокировать вход гостям, прибывающим на прием в честь Дня России. Или когда фасад Генконсульства в Нью-Йорке был залит несмываемой краской. Все это очень неприятно, но на фоне истеричной и однобокой подачи новостей местными СМИ – не слишком удивительно.

У нас налажен диалог с полицией и Секретной службой, которая охраняет президента США и посольства. В подавляющем большинстве случаев правоохранители оперативно отзываются на просьбы о помощи. Хотя рассказывают о результатах расследований по итогам инцидентов очень неохотно.

Работаем в условиях многочисленных ограничений, которые постоянно придумывает для нас принимающая сторона. Для выезда за город всем дипломатам теперь надо за неделю-две предупреждать Госдепартамент о точном маршруте. Причем американцы могут отказать без объяснения причин. Честно говоря, непонятно, какой в этом смысл. Ведь Америка, несмотря ни на что, – гостеприимная и очень интересная страна. Исходя из личного опыта могу сказать: чем дальше от Вашингтона, тем меньше русофобии.

Вопрос: Ведется ли работа по возобновлению диалога с американской стороной о выработке соглашения на замену ДСНВ? На Ваш взгляд, время еще есть, чтобы договориться? Или мы понемногу приближаемся к «точке невозврата»? Насколько велики шансы не договориться вообще? Пойдет ли Россия на какие-то уступки США для того, чтобы продемонстрировать Вашингтону свой интерес к переговорам по этой теме?

Ответ: Запущенный в 2021 г. диалог по стратегической стабильности, в рамках которого велось обсуждение возможных договоренностей на замену ДСНВ, «заморожен» по инициативе американской стороны. Никаких практических шагов к его возобновлению Вашингтон не предпринимает. Россия заинтересована в равноправном и взаимовыгодном диалоге по контролю над вооружениями. Но мы не будем упрашивать США вернуться за стол переговоров. Свою национальную безопасность обеспечим в любых обстоятельствах. Не исключено, что, в конце концов, администрация «очнется» и захочет договариваться. В юридическом вакууме между двумя странами с крупнейшими ядерными арсеналами никто не заинтересован. Сколько еще будет упущено – неизвестно. Для достижения результата по стратегической стабильности сторонам необходимо много времени. Не стоит рассчитывать на повторение сценария 2010 г., когда нам удалось договориться всего за год. Обстоятельства кардинально поменялись. Позиции сторон существенно расходятся, возникли новые технологии и угрозы. Растет значение фактора «третьих» ядерных стран. Если будет принято решение возобновить стратконсультации, не сомневаюсь, что российская делегация будет добросовестно стремиться к поиску взаимоприемлемых решений. Но ни о каких односторонних уступках в ущерб безопасности России речи быть не может.

Статья Посла России в США А.И.Антонова «Радиационная катастрофа во имя удушения России?», 9 ноября 2022 года

На протяжении более восьми лет киевский режим последовательно истребляет население Донбасса.

Стержнем политики украинских властей стали неонацизм, русофобия, массовые нарушения прав человека. Тех, кто говорит и думает по-русски, называют «нелюдями» и призывают «убираться вон». А несогласных с линией Киева просто уничтожают. В отношении русскоязычного населения осуществляется геноцид во всех его ужасных проявлениях. Мы не забудем о зверствах в одесском Доме профсоюзов – когда фашисты заживо сожгли ни в чем не повинных людей.

Задайте себе вопрос: вы бы оставили ваших сестер и братьев на растерзание тем, чья идеология – нацизм? Спали бы спокойно, зная, что жизнь близких может оборваться в любую минуту?

24 февраля 2022 г. российским руководством было принято единственно верное решение – начать специальную военную операцию (СВО). Ее задачи – демилитаризация и денацификация Украины. Избавление людей от репрессий киевского режима.

Запад воспринял это как посягательство на выдуманный им «порядок, основанный на правилах». Поставил цель во что бы то ни стало сохранить свою шатающуюся гегемонию. Вашингтон и его союзники превратили Украину в главный антироссийский плацдарм. При этом не скрывали свою готовность бороться с Россией «до последнего украинца».

С начала СВО Соединенные Штаты предоставили Киеву военную помощь в объеме 17,9 млрд долл. Во главу американского курса была поставлена поддержка реваншистских настроений режима В.Зеленского: накачка тяжелым вооружением, снабжение разведданными, направление боевиков и советников, прямой инструктаж о том, как и куда бить.

Кульминацией западного лицемерия стало игнорирование слов В.Зеленского о намерении вернуть стране ядерный статус. Мир содрогнулся, но на Западе сделали все возможное, чтобы эти заявления «утонули» в потоке антироссийской пропаганды.

Сегодня мы стоим перед угрозой радиационной катастрофы. Киев вынашивает планы по осуществлению диверсии с применением «грязной бомбы». Детонация такого устройства будет иметь масштаб, сравнимый со срабатыванием ядерного боеприпаса малой мощности. Ударная волна распылит радиоактивные вещества в периметре до нескольких тысяч квадратных метров. Зараженные территории превратятся в зону отчуждения на 30-50 лет.

Выполнение задачи по созданию «грязной бомбы» поручено двум украинским организациям. Работы находятся на заключительной стадии. У Киева имеется необходимая производственная база и научно-технический потенциал, запасы урана-235 и плутония-239, являющиеся основным компонентном ядерного заряда.

Еще более опасным вариантом развития событий, который прорабатывается Киевом, является осуществление провокации на АЭС, расположенных на подконтрольной Украине территории. Это может привести к аварии, сопоставимой с Чернобыльской и Фукусимской катастрофами, от которых мир до сих пор не оправился.

Россия всеми силами пытается достучаться до международного сообщества, предупредить о надвигающейся угрозе. Однако в Вашингтоне от наших предостережений отмахиваются, называя их «ложными» и «безосновательными». Используют формулу «сам дурак», как будто не понимая, насколько высоко вздернуты ставки. Совершенно очевидно, что цель украинских властей – замаскировать провокацию под использование Россией тактического ядерного оружия и, притворившись жертвой, напрямую втянуть США и НАТО в конфликт. Лицом к лицу столкнуть ядерные державы.

Здесь продолжают делать вид, что не видят этих опасных тенденций. Покрывая киевский режим, сами становятся спонсорами и пособниками ядерного терроризма.

Наши призывы одуматься скользят мимо ушей горячих голов в администрации. Все чаще мы слышим безрассудные и провокационные заявления. Яркий тому пример – недавние высказывания командиров 101-й воздушно-десантной дивизии Сухопутных войск США о решимости незамедлительно подключиться к боям на украинской территории. Впрочем, такие выпады уже не должны нас удивлять, ведь стремление нанести нашей стране стратегическое поражение официально закреплено в обновленной стратегии национальной безопасности США.

Мы не начинаем войну. Мы – ее заканчиваем. Вопрос лишь в том, насколько далеко готовы пойти США. Будут ли они в состоянии остановиться у опасной черты?

Принесут ли выборы в США перемены в политике по отношению к Украине? Комментарий Георгия Бовта

Некоторые представители Республиканской партии обещают, что в случае победы республиканцев на промежуточных выборах расходы на боевые действия резко сократятся. Что это — популистские заявления или следование общественным настроениям?

В США 8 ноября состоятся так называемые промежуточные выборы, которые проводятся в середине срока полномочий президента. На них избирают весь состав палаты представителей и треть сената, также пройдут выборы губернаторов в 36 штатах. Стоит ли ждать, что выборы подкорректируют позицию Вашингтона относительно России и конфликта на Украине?

В палате представителей республиканцам достаточно будет отвоевать еще пять дополнительных мест, чтобы получить большинство. Это им по силам, оптимистичные прогнозы дают им итоговый перевес в примерно 30 мест из 435. Палата инициирует все законопроекты, связанные с ассигнованиями или налогами. В сенате переизбираются 35 членов. Республиканцам надо завоевать дополнительно всего одно место, чтобы получить перевес. Сделать это будет непросто, поскольку переизбранию в этом году подлежит больше сенаторов-республиканцев, чем демократов.

Прогноз на победу республиканцев в нижней палате сейчас в массмедиа почти единодушный на фоне обеспокоенности в обществе высокой инфляцией, ростом цен на бензин и довольно низкого рейтинга действующего президента Джо Байдена. Соперник Байдена по прошлым выборам Дональд Трамп уже приготовился использовать «республиканскую волну» и, как ожидается, в ближайшие недели может объявить о намерении вновь побороться за президентское кресло в 2024 году.

Вопреки недавним избирательным кампаниям, тема «русского вмешательства» в выборы отошла на задний план. Хотя СМИ обратили внимание на провокационное заявление владельца компании «Конкорд» и основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина, когда он сказал: «Господа, мы вмешивались, вмешиваемся и будем вмешиваться», но вмешательства идут «аккуратно, по-хирургически, как мы это умеем». Российская тема фигурирует главным образом в связи с конфликтом на Украине и поддержкой Киева со стороны США.

Газета The Washington Post даже вышла с алармистской статьей: мол, Украину случае победы республиканцев ждут «холодная зима» и сокращение военной помощи. Действительно, в последнее время от представителей республиканцев звучали заявления в том духе, что Украина и так уже достаточно получила и хватит транжирить деньги налогоплательщиков. «При республиканцах Украине не достанется ни копейки», — категорично заявила член палаты представителей республиканка от Айовы Марджори Тейлор Грин. Ранее лидер республиканского меньшинства в палате представителей Кевин Маккарти тоже говорил, что у Украины не должно быть «чека с открытой суммой» в то время, как на Америку надвигается рецессия.

Другие республиканцы предлагают европейцам взять на себя большую долю финансирования — не все же одной Америке раскошеливаться. Общий объем уже одобренной, хотя еще не дошедшей в полной мере до Украины помощи от США со времени прихода администрации Байдена достиг почти 60 млрд долларов. С другой стороны, лидер республиканского меньшинства в сенате ветеран Митч Макконнелл, наоборот, призвал Байдена увеличить помощь Киеву и ускорить ее выделение.

Эти дискуссии идут на фоне участившихся публикаций в американских СМИ на тему возможных мирных переговоров. То якобы Белый дом просил Зеленского дать сигнал о готовности в принципе к переговорам. То якобы советник по нацбезопасности Джейк Салливан вел тайные переговоры с высокопоставленными российскими представителями. То со ссылкой на неназванные источники та же The Washington Post публикует рассуждения о возможности достижения прекращения огня и некоего компромисса в случае, если ВСУ отобьют обратно Херсон.

Ко всем этим публикациями надо относиться с большой долей скепсиса. Признаков готовности к мирным переговорам не видно ни с какой стороны. Равно как скептически стоит относиться и к отдельным заявлениям республиканцев о сокращении помощи Киеву. Этот вопрос может стать предметом торга с Белым домом по другим вопросам, однако предположения о возможности существенного сокращения помощи под давлением республиканцев необоснованны.

Более того, поддержка Украины в американском обществе в целом остается довольно высокой. Недавний опрос Университета Мэриленда показал, что американские обыватели готовы оплачивать высокие энергозатраты, чтобы помочь Украине, примерно в той же степени, как на аналогичный вопрос они отвечали в июне: 60% заявили, что готовы сделать это, в том числе 80% демократов и 48% республиканцев. Летом поддержка среди избирателей-республиканцев была даже чуть меньше. Что касается инфляции, то 57% респондентов заявили, что готовы принять рост цен, связанный с тем, что США помогают Украине, в том числе 74% демократов и 44% республиканцев.

И снова республиканцы в октябрьском опросе были более склонны мириться с повышением цен на энергоносители и ростом инфляции, чем республиканцы в июньском опросе. Эти результаты противоречат некоторым изменениям в риторике отдельных представителей партии. Так что до перелома в общественном мнении еще очень далеко. Значит, далеко и до перемен в политике.

Дырка от санкций: почему некоторые иностранные бизнесы возвращаются или не торопятся уходить из РФ? Комментарий Семена Новопрудского

На девятом месяце специальной военной операции и беспрецедентных ограничений против России становится понятно, что одним из новых правил санкционной политики будут… исключения из правил. Ограничения против России уже помогают обходить не только так называемые дружественные страны, но и сами авторы и «исполнители» санкций, подчеркивает колумнист

На днях стало известно, что Минпромторг России запретил параллельный импорт парфюмерии и косметики Lancome, Redken, Yves Saint Laurent, Giorgio Armani и Kerastase, так как эти бренды готовы возобновить поставки в Россию. Физически официальные поставки продукции этих брендов, по версии Минпромторга, должны возобновиться через три месяца.

Известные парфюмерные и косметические бренды внесли в список параллельного импорта в начале августа. Однако еще в мае глава Минпромторга Денис Мантуров сообщал о переговорах по возобновлению поставок косметической продукции ведущих мировых производителей. И вот, похоже, известные производители косметики и парфюмерии убедили себя, что «деньги не пахнут», и решили вернуться на прибыльный рынок в надежде на сохранение здесь платежеспособного спроса. Тем более что духи или помада вполне невинные, мирные товары, точно не детали для ракет и не беспилотники.

В конце марта, когда против России еще продолжали вводиться достаточно масштабные санкции (сам этот процесс тоже постепенно идет на спад), чтобы избежать резкого исчезновения привычных россиянам и востребованных иностранных товаров из «недружественных» стран после ухода с российского рынка многих иностранных компаний, российское правительство легализовало параллельный импорт. Но теперь к этому глобальному механизму обхода санкций добавляются локальные «исключения из правил» от тех, кто эти санкции вводил.

В частности, Министерство финансов США и Госдепартамент негласно призвали крупные американские банки Citigroup и JPMorgan продолжать поддерживать связи с некоторыми российскими предприятиями. Эти банки оказывают финансовые услуги «Газпрому», «Фосагро» и «Уралкалию» — ключевым поставщикам газа и минеральных удобрений на мировые рынки.

Гуманитарную помощь, газ и продовольствие санкции против России не затрагивали изначально, но многие компании и банки под воздействием других санкций в рамках общего тренда прекращали работать с российскими партнерами по политическим причинам. Однако теперь сами авторы и «операторы» санкций (в США ими управляет именно Минфин) подталкивают часть своего бизнеса к продолжению работы с Россией. Потому что иначе от голода будут гибнуть миллионы людей в Африке, которая очень далека от проблем российско-украинских или российско-американских отношений. И в самих странах Запада, где демократия означает зависимость политиков от воли избирателей, не все готовы наслаждаться запущенной еще при борьбе с ковидом и усугубленной нынешними ограничениями против России рекордной за 40-50 лет инфляцией или нехваткой тепла и воды.

Когда в мире идет большая война, свою цену платят все, даже те, кто в ней вроде бы лично не участвует.

А вот еще одна свежая новость того же ряда про «дыры в санкциях», или исключения из неписаных правил, которые делают для России «недружественные» страны. 7 ноября стало известно, что телеканал «Матч ТВ» покажет матчи Кубка и Суперкубка Испании по футболу. Холдинг стал обладателем телевизионных прав на трансляцию этих турниров на территории России.

Матчи предварительного раунда Кубка Испании покажут на тематических каналах «Матч ТВ» на этой неделе. Трансляции трех матчей Суперкубка состоятся 11, 12 и 15 января. Чемпионат Испании по футболу в России не показывают, так как Испания приостановила контракт. При этом в каждом матче «Ла Лиги» вместе с титрами команд и текущим счетом на заставке расположен флаг Украины.

А, например, итальянскую серию А и германскую Бундеслигу в России транслировать не прекращали. Во многих видах спорта российским спортсменам и командам запрещено выступать в официальных международных соревнованиях даже под нейтральным флагом. А, например, в самбо и боксе можно даже под российским.

Таких исключений из правил санкционного давления против России с течением времени, с большой долей вероятности, будет становиться больше. Это и есть ответ на вопрос об эффективности санкций. Если их цель постепенно ослабить страну или затормозить развитие, они относительно эффективны: Иран, живущий под санкциями почти 45 лет, полвека назад был гораздо более развитым и богатым государством. Если же цель санкций остановить боевые действия или заставить какую-то страну изменить политику — они бесполезны.

США не хотят отказываться от первого ядерного удара

Об этом свидетельствуют ключевые военно-политические стратегии, обнародованные Белым домом.

После долгих раздумий нынешняя администрация США обнародовала серию ключевых военно-политических стратегий: 12 октября вышла «Стратегия национальной безопасности», а 27 октября – сразу три документа: «Стратегия национальной обороны», «Обзор ядерной политики» (ядерная стратегия) и «Стратегия противоракетной обороны». Наша редакция попросила прокомментировать эти документы Владимира Козина, члена-корреспондента Академии военных наук России, автора монографии «Ключевые военные стратегии США: их национальные и международные последствия».

– Владимир Петрович, чем вызвана публикация одновременно трёх американских стратегий – обороны, ядерной и противоракетной?

– Обычно каждая из этих важнейших национальных стратегий публикуется с временным интервалом. Такой практике следовали практически все американские президенты. Но поскольку подготовка этих доктринальных военно-стратегических установок по каким-то причинам затянулась, нынешняя администрация решила обнародовать сразу три документа. Тем более что такое государство, как США, не может долгое время руководствоваться стратегиями, одобренными несколько лет назад, к тому же утверждёнными политическим конкурентом – предыдущим президентом-республиканцем Дональдом Трампом. Да и союзники по НАТО, надо полагать, заждались изложения военно-стратегических установок своего «старшего партнёра». Джо Байдена подтолкнули к этому крайне важные для демократов промежуточные выборы в конгресс США, которые пройдут 8 ноября.

– Учитывая, что за океаном все активнее разыгрывают ядерную тему, обновлённая ядерная стратегия США несомненно вызывает интерес. Что вы скажете по этому поводу? Как она определяет роль ядерного оружия в американской внешней и оборонной политике?

– Прежде всего хотел бы пояснить, что обнародован несекретный вариант стратегии. Имеется ещё текст c особой степенью секретности, который не публикуется. Известно лишь, что он содержит список целей ядерного нападения в первом превентивном и упреждающем ударе по четырём категориям объектов потенциальных противников США и НАТО. Цели определены по каждой стране в отдельности.

Замечу также, что из обновлённой стратегии исчезли 14 оснований для применения ядерного оружия, которые были изложены в такой же стратегии Трампа. Предполагаю, что они перешли в секретный вариант ядерной стратегии Байдена.

Что касается обнародованной её части, то в ней сразу оговорено, что ядерная стратегия 2022 года дополняет две основополагающие национальные стратегии: национальной безопасности и обороны, которые также вышли в октябре этого года. При этом подчёркивается приверженность политике эффективного ядерного сдерживания и расширенного ядерного сдерживания. В последнем случае под этим понимают предоставление ядерного зонтика всем 29 союзникам по НАТО, а также внеблоковым партнёрам США: Австралии, Израилю, Южной Корее и Японии. Такая формулировка употребляется всегда, это уже стало прочной традицией.

Американское ядерное оружие стратегического и тактического назначения призвано сдержать агрессию против страны и укрепить её безопасность, заверить в поддержке союзников и партнёров, а также обеспечить успех, если сдерживание окажется неудачным. Подчёркнуто: ничто не может заменить ядерное сдерживание.

Ядерное оружие сохранится в военном потенциале США в будущем на неопределённый период времени. Оно составит важный элемент комбинированной и более широкой триады, чем ядерная, в которую входят три оперативно связанные между собой компонента: ракетно-ядерные вооружения, система ПРО и силы общего назначения (СОН).

В стратегии также обращается внимание на возможность перерастания боевых действий с применением СОН в боевые действия с использованием ядерных вооружений. Надо напомнить: в последние годы вооружённые силы США проводят масштабные обычные военные учения, которые заканчиваются нанесением условных ядерных ударов.

В стратегии содержится установка на определение среди союзников оптимального взаимодействия между ядерными и неядерными потенциалами стратегического назначения. Делается акцент на внедрение перспективных технологий и инновационного дизайна при создании ракетно-ядерных арсеналов.

– Каким образом изменится американский стратегический и тактический ядерный потенциал в свете реализации новой стратегии?

– Американское военно-политическое руководство продолжит основательную модернизацию всех видов национальных стратегических и тактических ядерных вооружений, средств их доставки, а также командно-штабной системы управления ядерными силами и оперативного взаимодействия с ними.

Постепенно произойдёт техническое обновление всех трёх компонентов стратегических ядерных сил (СЯС). В 2023–2027 годы будет продолжаться создание новой МБР – «Сентинел», которая в американских документах ранее называлась «МБР стратегического сдерживания наземного базирования». Она заменит «Минитмен-3» в полном объёме, то есть их общее количество сохранится в неизменном виде: ровно 400 единиц. На них будут установлены боезаряды двух видов: W87-0/Mk21 и W87-0/Mk21A.

Появление такой МБР опровергает мнение ряда экспертов, считающих, что американские СЯС перейдут на диаду, полностью исключив из традиционной стратегической триады ядерные ракеты межконтинентальной дальности наземного базирования.

– А что с морским компонентом СЯС США?

– С 2030 года ПЛАРБ типа «Огайо» начнут заменять атомными ракетоносцами типа «Колумбия». Их общее количество будет доведено минимально до 12 субмарин. На них останутся прежние баллистические ракеты «Трайдент-II D5», которые завершат вторую фазу продления срока их службы. Будет выполнена программа замены ядерных боезарядов W88 Alt 370. На некоторых ПЛАРБ сохранятся БРПЛ с боезарядом малой мощности W76-2 (по открытым данным, от пяти килотонн и меньше).

США параллельно окажут содействие Великобритании в деле замены ядерных боезарядов на британских ПЛАРБ.

СЯС воздушного базирования будут представлены модернизированным тяжёлым бомбардировщиком В-52Н, который останется в строю до 2050 года, а также новым бомбардировщиком В-21 «Рейдер», который заменит стратегический бомбардировщик В-2А. Предполагаемое общее количество самолётов В-21 – минимум 100 машин.

Произойдёт замена крылатых ракет воздушного базирования на ракету повышенной дальности с ядерным боезарядом W80-4 для установки на бомбардировщиках, которые при патрулировании будут находиться «в зонах ожидания нанесения удара».

Будут выведены из состава ядерных сил боезаряды воздушного базирования В83-1 и крылатые ракеты морского базирования в ядерном снаряжении. Сроки пока не объявлены.

Продолжатся программы замены ядерных авиабомб трёх модификаций – В61-3, В61-4 и В61-7 тактического назначения на более высокоточную корректируемую авиабомбу В61-12 с мощностью боезаряда от 0,3 до 50 килотонн. Предстоит, кроме того, замена носителей ядерного оружия в виде тактических истребителей F-15E на F-35A, которые уже поступили и продолжают поступать на вооружение ряда государств – членов НАТО и внеблоковых стран – партнёров США. Самолёты F-35A, сертифицированные под доставку ядерных авиабомб, будут переданы даже безъядерной Финляндии, которая официально пока не стала членом НАТО. В Хельсинки уже заказали 64 такие машины.

– Как прописан в стратегии российский сюжет? Какие новации просматриваются в нём?

– Оценки ядерной политики России даются вслед за КНР. Они прописаны в довольно агрессивно-обвинительном ключе и с упорным утверждением, что российская сторона в последнее время делает упор на возможность применения ядерного оружия против Украины. И это при том что российское военно-политическое руководство ни разу не сделало какого-то заявления на этот счёт.

Утверждается, что Россия располагает 2000 тактическими (в тексте стратегии – нестратегическими) ядерными боезарядами, а также боезарядами на перспективных носителях, которые не засчитываются в суммарные уровни, определённые двусторонним российско-американским Договором СНВ-3. Касательно количества у России ядерных боезарядов тактического назначения надо отметить, что ни Москва, ни Вашингтон никогда не объявляли их количества, поскольку не вели переговоры об их ограничении или сокращении.

– А что в документе сказано о Китае, учитывая, что в недавно утверждённой «Стратегии национальной безопасности» он назван государством, представляющим особую угрозу для США?

– В документе обращается внимание, что КНР создала стратегическую ядерную триаду, стремится повысить степени её живучести, надёжности и эффективности, осуществляет программу модернизации своих ядерных вооружений, а к концу текущего столетия попытается довести национальный ядерный арсенал до одной тысячи ядерных боезарядов. Предполагается, что это позволит китайской стороне расширить опции использования ядерных сил в преддверии какого-то кризиса или в ходе его развития. Естественно, кризис не обозначен, но можно предположить, что имеется в виду Тайвань.

– Исходя из изложенных в стратегии Байдена планов по модернизации американской стратегической триады, а также стремления США подмять под себя весь мир, перспективы достижения договорённостей по контролю над вооружениями представляются, скорее всего, призрачными. Как вы считаете?

– Согласен с вами. Тем более что и в обнародованной ядерной стратегии США просматриваются явные противоречия на этот счёт. Например, голословно провозглашается, что Соединённые Штаты имеют желание снизить опору на ядерные вооружения в глобальном масштабе, а также уменьшить их роль в стратегии страны. Но при этом никакие практические инициативы во имя достижения обозначенной цели не выдвигаются.

Скажем, с одной стороны, содержится положение о продолжении контактов с другими ядерными государствами по контролю над ядерными вооружениями. Но с другой, в ядерную стратегию включены такие оговорки: по возможности, только на основе взаимности, при наличии доверия и с целью снижения ядерных рисков. Не много ли оговорок на этом пути? Да и при желании их все можно трактовать и применять по-своему, под предлогом обеспечения национальных интересов.

Американская сторона по-прежнему ставит задачу вовлечь КНР в переговорный процесс по контролю над ядерными вооружениями. А что США сделали для этого? Ничего. Наоборот, обозначили цель укрепления их военного потенциала в многовекторной среде: в космосе, кибер- и воздушном пространстве, под водой, а также намерены усилить ракетно-ядерные средства в Индо-Тихоокеанском регионе.

В американском документе говорится о возможности снижения уровня боеготовности ядерных сил США. Высказана заинтересованность в предотвращении ядерной войны, которая имела бы катастрофические последствия для Соединённых Штатов и всего мира. Звучит позитивно. А чем подкреплена такая точка зрения? Какими политическими инициативами и военно-техническими мерами? Их нет.

Более того, США снижают порог применения ядерного оружия. Об этом свидетельствуют и заметно участившиеся масштабные ядерные учения США и НАТО, регулярное патрулирование воздушного пространства Европы американскими стратегическими бомбардировщиками близ границ России и КНР, многонациональные операции ВВС альянса с самолётами «двойного назначения», проводимые в непосредственной близости от российских рубежей…

Записано, что американская сторона хотела бы уменьшить готовность противников нанести первый ядерный удар по США. Но сам Белый дом не отказался от стратегии нанесения первого ядерного удара и не намерен отказываться от неё и впредь.

В ядерной стратегии 2022 года одновременно открыто зафиксировано положение о необходимости повышения надёжности ядерного потенциала Североатлантического союза, а также более тесного взаимодействия СЯС США с ядерными силами Великобритании и Франции. Записано, что боевая готовность самолётов «двойного назначения» и возможность применения новой авиабомбы В61-12 в зонах передового базирования, то есть близ российской территории, не должна снижаться.

Многих американских законодателей весьма тревожит тот факт, что все американские президенты, включая нынешнего, имеют единоличное право отдавать приказ СЯС США применить ядерное оружие в первом ударе под сомнительными предлогами. Изменить этот порядок пока не удаётся.

В завершение выскажу мнение: с такими подходами и практическими действиями американской стороны, с её отказом вывезти всё тактическое ядерное оружие из Европы и Азии и демонтировать комбинированную оборонительно-наступательную глобальную систему ПРО на Евразийском континенте говорить с Соединёнными Штатами о взаимном и проверяемом контроле над вооружениями, увы, нереально.

Владимир Кузарь, «Красная звезда»

Лоуренс Макдональд: ЦБ РФ действовал проактивно, защищая экономику России

Лоуренс Макдональд, бывший вице-президент финансовой корпорации Lehman Brothers, банкротство которой в 2008 году принято считать отправной точкой мирового финансового кризиса, в интервью РИА Новости оценил грядущие выборы в конгресс США, усилия ФРС по снижению инфляции, последствия санкций против России и ситуацию на нефтяном рынке.

— Что вы думаете о том, как администрация Байдена управляет экономикой США?

— Когда они (демократы. — Прим. ред.) заняли офис, то совершили атаку на нефтяную отрасль. Около 12-18 месяцев не было вообще никаких инвестиций, и теперь мы испытываем дефицит вложений. Мы не имеем ресурсов, чтобы добыть достаточно нефти для удовлетворения спроса. Вся администрация неверно оценила энергетический кризис.

— Как вы считаете, растущая инфляция может стоить демократам победы на выборах в этом году? Как, по вашему мнению, победа республиканцев на промежуточных выборах этого года повлияет на экономическую ситуацию в США?

— Они (демократы. — Прим. ред.) будут уничтожены, они просто будут уничтожены. Потеряют палату представителей, возможно, потеряют сенат, и тогда мы окажемся в безвыходном положении. Вот почему облигации начинают подниматься в цене: потому что следующие пару лет будут одним большим тупиком.

— Вступит ли экономика США в рецессию в следующем году? Как долго, по вашему мнению, будет сохраняться инфляция?

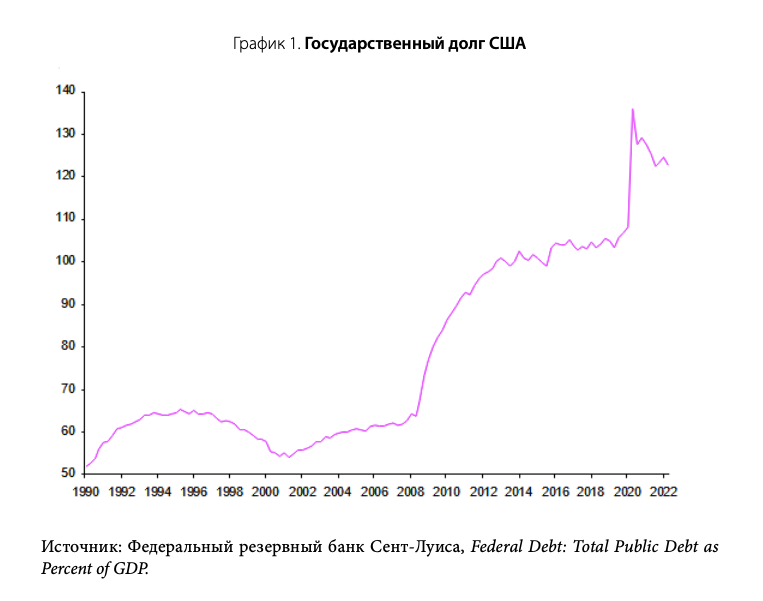

— Рецессия уже наблюдается в значительной степени. Если вы посмотрите на данные МВФ, если вы посмотрите на данные Федерального резервного банка Филадельфии, региональные данные, то единственный показатель, который не был затронут инфляцией, — это рабочие места. Для этого есть множество причин. Это объясняется длинным летним автомобильным сезоном, многие люди возвращаются на рабочие места, но процесс действительно сильно замедляется. Вы не можете повысить ставки <… > за шесть месяцев на 325 базисных пунктов, а США во многом использовали эти финансовые рычаги. Когда вы повышаете ставки, это чрезвычайно опасно, это намного опаснее, чем 20 лет назад, так как сегодня на планете на 200 триллионов больше долгов и на 50 триллионов больше, чем в 2018 году. Так что, когда вы повышаете ставки при слишком большом долге, это действительно оказывается разрушительным для многих вещей.

— Как вы думаете, высокие цены на газ в США связаны с так называемым путинским налогом, о котором постоянно говорит Байден?

— Да, несомненно, но цены на газ безусловно выросли еще до начала военных действий. Военные действия просто добавили больше бедствий в уравнение, но есть много чего-то наподобие манипуляций, когда люди пытаются переписать историю. Но в итоге мы просто умножили проблемы, связанные с нефтью и газом.

— Считаете ли вы, что Запад эффективно изолирует Россию и ее финансовую систему?

— Они пытаются сделать это, да, но Россия обходит их (попытки изоляции. — Прим. ред.) множеством различных путей. БРИКС особенно формирует это. Посмотрите на кооперацию саудитов и России. БРИКС формируется как альянс вокруг Соединенных Штатов. США совершают очень опасные движения, они толкают эти страны к объединению в блок.

— Кто больше всего страдает от западных санкций?

— Это сложный вопрос. У меня нет точного ответа. Знаете, я не обладаю действительно хорошими данными о том, что происходит в России.

— Как вы оцениваете политику ЦБ России по стабилизации ситуации в России в условиях западных санкций?

— Политика российского Центрального банка <…> в целом, они были довольно проактивными, действуя на опережение. Центральный банк, правительство, они купили много золота, они продали большой объем казначейских облигаций. В России намного больше твердых активов на душу населения, чем в западных странах, и твердые активы вполне нормально существуют в инфляционных режимах.

— Как вы думаете, могут ли Россия и ее союзники создать реальную альтернативу SWIFT?

— Да, в том-то и проблема, что Запад должен использовать игру со SWIFT в рамках санкций раз в десять лет, а они использовали ее против многих стран. Санкции против России — ну хорошо; но, c точки зрения США, проблема заключается в том, что вы ударили по голове десять разных стран санкционной картой, тем самым вынуждая эти страны формировать блок против вас. Вот что происходит. Через два года доллара, вероятно, будет намного меньше, потому что планета ищет способы обойти SWIFT.

— Как вы думаете, возможна ли дедолларизация?

— Это определенно случится, но это вопрос, вероятно, от десяти до 30 лет. Это не проблема ближайшего времени. Может быть, через 20-30 лет, поскольку США владеют очень большим объемом благосостояния, мы обладаем огромной военной мощью. Но лучшие годы — годы пика доллара — без сомнения, проходят прямо сейчас.

— Как вы считаете, может ли нынешний мировой кризис, вызванный пандемией COVID-19 и обострившийся из-за украинского конфликта, подтолкнуть мировую экономику к финансовому кризису, как это было в 2008 году, или даже хуже?

— Совершенно ясно, что риски финансовой стабильности на данный момент перевешивают результаты борьбы с инфляцией, и поэтому они пытаются избежать еще одной ситуации, похожей на (банкротство. — Прим. ред.) Lehman Brothers. Cуть заключается в том, что, если вы поднимете ставку по федеральным фондам до пяти процентов, я думаю, это приведет к чему-то наподобие того, что случилось с Lehman. Это слишком высокий процент.

— Терпит ли лидерство США крах после того, как ОПЕК проигнорировала призыв Байдена отсрочить сокращение добычи нефти?

— Ну, просто, вы знаете, они действительно противостоят США, и это смелый шаг. Они пошли против течения, как только началась пандемия COVID-19. У них есть свои собственные экономические модели, они обеспокоены карантином в Китае, у них есть множество причин сократить добычу. Глобальная экономика разрушается. И США передали большую часть контроля над ценой саудовцам и русским.

Это рана, нанесенная самим себе. Мы снизили добычу в США с 13 миллионов баррелей в день до примерно десяти (миллионов баррелей в день. — Прим. ред.) в период с 2019 по 2021 год. Эти объемы растут. Я хочу пояснить, что это восстанавливается, производство в США восстанавливается. Но суть в том, что когда мы так сильно сократили производство, то передали больше контроля над ценой саудовцам и русским.

Мы могли бы добывать по 16 миллионов баррелей в день. Если бы мы качали по 16 миллионов баррелей в день, то у саудовцев и русских не было бы возможности сокращать добычу, как они делают, потому что у США была бы большая доля рынка. Но мы отключили сотни и сотни буровых установок и предоставили больше производственных мощностей и контроль над ценой саудовцам и русским. Не очень умное решение.

Лоуренс Макдональд: ЦБ РФ действовал проактивно, защищая экономику России

Лоуренс Макдональд, бывший вице-президент финансовой корпорации Lehman Brothers, банкротство которой в 2008 году принято считать отправной точкой мирового финансового кризиса, в интервью РИА Новости оценил грядущие выборы в конгресс США, усилия ФРС по снижению инфляции, последствия санкций против России и ситуацию на нефтяном рынке.

— Что вы думаете о том, как администрация Байдена управляет экономикой США?

— Когда они (демократы. — Прим. ред.) заняли офис, то совершили атаку на нефтяную отрасль. Около 12-18 месяцев не было вообще никаких инвестиций, и теперь мы испытываем дефицит вложений. Мы не имеем ресурсов, чтобы добыть достаточно нефти для удовлетворения спроса. Вся администрация неверно оценила энергетический кризис.

— Как вы считаете, растущая инфляция может стоить демократам победы на выборах в этом году? Как, по вашему мнению, победа республиканцев на промежуточных выборах этого года повлияет на экономическую ситуацию в США?

— Они (демократы. — Прим. ред.) будут уничтожены, они просто будут уничтожены. Потеряют палату представителей, возможно, потеряют сенат, и тогда мы окажемся в безвыходном положении. Вот почему облигации начинают подниматься в цене: потому что следующие пару лет будут одним большим тупиком.

— Вступит ли экономика США в рецессию в следующем году? Как долго, по вашему мнению, будет сохраняться инфляция?

— Рецессия уже наблюдается в значительной степени. Если вы посмотрите на данные МВФ, если вы посмотрите на данные Федерального резервного банка Филадельфии, региональные данные, то единственный показатель, который не был затронут инфляцией, — это рабочие места. Для этого есть множество причин. Это объясняется длинным летним автомобильным сезоном, многие люди возвращаются на рабочие места, но процесс действительно сильно замедляется. Вы не можете повысить ставки <… > за шесть месяцев на 325 базисных пунктов, а США во многом использовали эти финансовые рычаги. Когда вы повышаете ставки, это чрезвычайно опасно, это намного опаснее, чем 20 лет назад, так как сегодня на планете на 200 триллионов больше долгов и на 50 триллионов больше, чем в 2018 году. Так что, когда вы повышаете ставки при слишком большом долге, это действительно оказывается разрушительным для многих вещей.

— Как вы думаете, высокие цены на газ в США связаны с так называемым путинским налогом, о котором постоянно говорит Байден?

— Да, несомненно, но цены на газ безусловно выросли еще до начала военных действий. Военные действия просто добавили больше бедствий в уравнение, но есть много чего-то наподобие манипуляций, когда люди пытаются переписать историю. Но в итоге мы просто умножили проблемы, связанные с нефтью и газом.

— Считаете ли вы, что Запад эффективно изолирует Россию и ее финансовую систему?

— Они пытаются сделать это, да, но Россия обходит их (попытки изоляции. — Прим. ред.) множеством различных путей. БРИКС особенно формирует это. Посмотрите на кооперацию саудитов и России. БРИКС формируется как альянс вокруг Соединенных Штатов. США совершают очень опасные движения, они толкают эти страны к объединению в блок.

— Кто больше всего страдает от западных санкций?

— Это сложный вопрос. У меня нет точного ответа. Знаете, я не обладаю действительно хорошими данными о том, что происходит в России.

— Как вы оцениваете политику ЦБ России по стабилизации ситуации в России в условиях западных санкций?

— Политика российского Центрального банка <…> в целом, они были довольно проактивными, действуя на опережение. Центральный банк, правительство, они купили много золота, они продали большой объем казначейских облигаций. В России намного больше твердых активов на душу населения, чем в западных странах, и твердые активы вполне нормально существуют в инфляционных режимах.

— Как вы думаете, могут ли Россия и ее союзники создать реальную альтернативу SWIFT?

— Да, в том-то и проблема, что Запад должен использовать игру со SWIFT в рамках санкций раз в десять лет, а они использовали ее против многих стран. Санкции против России — ну хорошо; но, c точки зрения США, проблема заключается в том, что вы ударили по голове десять разных стран санкционной картой, тем самым вынуждая эти страны формировать блок против вас. Вот что происходит. Через два года доллара, вероятно, будет намного меньше, потому что планета ищет способы обойти SWIFT.

— Как вы думаете, возможна ли дедолларизация?

— Это определенно случится, но это вопрос, вероятно, от десяти до 30 лет. Это не проблема ближайшего времени. Может быть, через 20-30 лет, поскольку США владеют очень большим объемом благосостояния, мы обладаем огромной военной мощью. Но лучшие годы — годы пика доллара — без сомнения, проходят прямо сейчас.

— Как вы считаете, может ли нынешний мировой кризис, вызванный пандемией COVID-19 и обострившийся из-за украинского конфликта, подтолкнуть мировую экономику к финансовому кризису, как это было в 2008 году, или даже хуже?

— Совершенно ясно, что риски финансовой стабильности на данный момент перевешивают результаты борьбы с инфляцией, и поэтому они пытаются избежать еще одной ситуации, похожей на (банкротство. — Прим. ред.) Lehman Brothers. Cуть заключается в том, что, если вы поднимете ставку по федеральным фондам до пяти процентов, я думаю, это приведет к чему-то наподобие того, что случилось с Lehman. Это слишком высокий процент.

— Терпит ли лидерство США крах после того, как ОПЕК проигнорировала призыв Байдена отсрочить сокращение добычи нефти?

— Ну, просто, вы знаете, они действительно противостоят США, и это смелый шаг. Они пошли против течения, как только началась пандемия COVID-19. У них есть свои собственные экономические модели, они обеспокоены карантином в Китае, у них есть множество причин сократить добычу. Глобальная экономика разрушается. И США передали большую часть контроля над ценой саудовцам и русским.

Это рана, нанесенная самим себе. Мы снизили добычу в США с 13 миллионов баррелей в день до примерно десяти (миллионов баррелей в день. — Прим. ред.) в период с 2019 по 2021 год. Эти объемы растут. Я хочу пояснить, что это восстанавливается, производство в США восстанавливается. Но суть в том, что когда мы так сильно сократили производство, то передали больше контроля над ценой саудовцам и русским.

Мы могли бы добывать по 16 миллионов баррелей в день. Если бы мы качали по 16 миллионов баррелей в день, то у саудовцев и русских не было бы возможности сокращать добычу, как они делают, потому что у США была бы большая доля рынка. Но мы отключили сотни и сотни буровых установок и предоставили больше производственных мощностей и контроль над ценой саудовцам и русским. Не очень умное решение.

Конкуренция и сотрудничество: парадокс в стратегии США

БЕН СКОТТ

Научный сотрудник Института Lowy, в прошлом – австралийский дипломат.

В новой Стратегии национальной безопасности США, по крайней мере, признаётся наличие проблемы, хотя пока ещё не предлагаются пути её решения.

На первой странице Стратегии национальной безопасности администрации Байдена, опубликованной недавно, определены «два стратегических вызова».

Первый – то, что обычно описывается как возвращение «соперничества великих держав» и что в стратегии характеризуется как «соперничество… между крупными державами» за формирование новой эры.

Второй – «общие трансграничные вызовы», включая «изменение климата, отсутствие продовольственной безопасности, инфекционные заболевания, терроризм, дефицит энергии и инфляция». Часто называемые «транснациональными проблемами», это вызовы, которые «в силу своей природы… требуют от правительств сотрудничества для ответа на них».

Как Вашингтон может одновременно решать обе стратегические задачи? Как конкурировать с Китаем, Россией и другими странами, одновременно налаживая международное сотрудничество в борьбе с изменением климата? В Стратегии эта проблема описывается как «сотрудничество для решения общих проблем в эпоху конкуренции», но её также можно охарактеризовать как конкуренцию во взаимозависимом мире.

Белый дом откровенно признаёт сложность данной проблемы и то, что у него пока нет понимания, как её решить. Попытка разобраться с этим парадоксом привела к самому запутанному предложению в документе: «Мы не сможем преуспеть в конкуренции с крупными державами, предлагающими иное видение мира, если у нас не будет плана сотрудничества с другими странами для решения общих проблем, и мы не сможем этого сделать, если не поймём, как обострение конкуренции в мире влияет на сотрудничество и как необходимость сотрудничества влияет на конкуренцию».

Как достичь этого понимания? В следующем предложении говорится: «Нам нужна стратегия, которая не только ищет ответ на эти два вызова, но и признаёт взаимосвязь между ними, и адаптируется под них».

Именно так. Вывод 48-страничной Стратегии национальной безопасности – «нам нужна стратегия».

В отсутствие такой стратегии Вашингтон попытался применить несколько подходов к разрешению этого парадокса «конкурентного сотрудничества».

Первый подход – это стремление к разделению на категории. Это было сжато выражено в аккуратной формулировке госсекретаря Энтони Блинкена о том, что подход США к Китаю будет «конкурентным, когда это необходимо, с опорой на сотрудничество, когда возможно, и конфронтационным, если это потребуется». Администрация Байдена решительно отвергает любую связь между этими видами деятельности. Она не хочет, чтобы её воспринимали так же, как администрацию Барака Обамы, преуменьшавшего геополитическую конкуренцию, чтобы склонить Пекин к сотрудничеству. Напротив, в новой Стратегии национальной безопасности нынешняя администрация настаивает: «Ни одна страна не должна сдерживать прогресс в решении экзистенциальных транснациональных проблем… из-за двусторонних разногласий».

Хотя это требование может быть морально оправданно, оно не помешало Китаю (и России) поступить совершенно противоположным образом. После того как спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси посетила Тайвань, Пекин отменил все переговоры о сотрудничестве с Вашингтоном. Министр иностранных дел Китая Ван И высказался более философски, заявив, что Вашингтон «хочет, чтобы сотрудничество в области изменения климата стало оазисом в отношениях… однако, если оазис окружён пустынями, он рано или поздно тоже превратится в пустыню». Таким образом, разделение на категории работает только при условии согласия обеих сторон. Если же между ними нет согласия, проблема превращается в игру нервов (кто первым моргнёт).

Второй подход. Усилия Пекина по использованию в своих интересах таких вопросов, как изменение климата, и, в более близкой перспективе, готовность Москвы рисковать ядерной катастрофой – олицетворяют противоположный подход к конкуренции во взаимозависимом мире. Вашингтон использует менее экзистенциальные взаимозависимости там, где это возможно, чтобы не ставить под угрозу само существования человечества. Благодаря глобальной зависимости мировой экономики от доллара США, финансовые санкции стали невоенным оружием, избранным Америкой. Но чем чаще используется этот меч, тем больше он тупится.

Чем чаще эксплуатируется зависимость стран, тем больше они стремятся к самодостаточности.

Третий подход к парадоксу конкурентной взаимозависимости заключается в минимизации зависимостей, уязвимостей и поддержки конкурентов. Последним шагом Вашингтона на пути к «отсоединению» от Китая стал ряд мер экспортного контроля в отношении искусственного интеллекта и полупроводниковых технологий, которые, по словам одного из экспертов, представляют собой «новую политику США по активному удушению крупных сегментов китайской технологической промышленности – удушению с намерением её убить». Вашингтон делает этот шаг сейчас, чтобы защитить своё конкурентное преимущество в области передовых полупроводников. Но существует явный риск, что подобные шаги ускорят достижение Китаем технологической независимости и тем самым уменьшат силу рычага, используемого сегодня Соединёнными Штатами.

Наименее модный подход к проблеме «сотрудничества в эпоху конкуренции» заключается в расширении взаимозависимости и сотрудничества с целью создания рычагов влияния и ограничения конкуренции, в том числе путём создания большего количества каналов связи. В настоящее время мало стран заинтересовано в таком подходе, но любая попытка американцев «понять, как более конкурентный мир влияет на сотрудничество и как необходимость сотрудничества влияет на конкуренцию», будет неполной без признания имеющегося потенциала.

Может ли Вашингтон действительно разработать новую стратегию, чтобы распутать парадокс конкуренции и сотрудничества? Описанные выше подходы не привели к созданию какой-либо очевидной господствующей теории. Представляется более вероятным, что решения о том, когда и как сотрудничать и конкурировать, будут приниматься в каждом конкретном случае индивидуально. Они будут зависеть от контекста и временных рамок. По мере обострения геополитической конкуренции экономическая эффективность может превратиться в уязвимость цепочки поставок, и наоборот. Но в идеале эти решения не будут основываться только на узком анализе затрат и выгод отдельных сделок. Тот факт, что Белый дом стремится к более глубокому пониманию сложных взаимоотношений между конкуренцией и сотрудничеством, даёт основание для надежды, что он будет лучше справляться с обеими задачами одновременно.

The Interpreter

Путин закрыл дверь в прошлое

о выступлении президента на Валдайском форуме

Михаил Хазин

Владимир Путин произнёс чрезвычайно важную речь. Но прежде напомню: в США произошли очень серьёзные изменения. Два года Байдена радикально изменили ситуацию, стало понятно, что план «вернём всё к временам Обамы» не работает. Более того, идёт экономический спад, который составляет где-то 6—8% ВВП. Все предприниматели это видят, капитал не возобновляется. Похоже, что примерно месяц тому назад американский истеблишмент принял решение эту финансовую глобалистскую инфраструктуру вместе с командой Байдена выкидывать на помойку, возвращаться на линию AUKUS и задействовать план Трампа по восстановлению реального сектора экономики — с Трампом или без. США будут отказываться от любых глобалистских проектов: они слишком дорогие. Второе, они должны в рамках AUKUS ослабить Англию, потому что британский монарх является главнокомандующим канадской и австралийской армиями… Не исключено, что мы частично возвращаемся к ситуации 1950-х—1960-х годов, когда СССР и США дружно делили колониальную систему Великобритании.

Речь Путина была целиком посвящена будущему. Иными словами, впервые Путин позволил себе закрыть дверь во всё это прошлое — с господством транснациональных банков, ВТО, МВФ и т. д. Путин сказал, что впервые Запад становится в мире меньшинством, но мы не должны забывать, что у него имеются интересы. Некоторым проектам финансовых глобалистов, включая современный украинский режим, придётся тяжело, и это ещё мягко сказано… И обратите внимание: «Прошлое закончено, его уже обсуждать бессмысленно». Уже закончено!

И ещё одно обстоятельство: Путин говорит о многополярном мире, а Си на Съезде сказал о биполярном. Для Си наступают очень тяжёлые времена. Потому что уход США на линию AUKUS означает для Китая резкое сокращение экспорта. Китай ждёт серьёзный экономический кризис, и Си нужно провести через него Китай. Для него этот переходный период, около 10 лет, самый судьбоносный. И в рамках этого кризиса и Россия, и Китай, и Индия, как они и договорились в Самарканде, будут пытаться противостоять умирающей, но от этого всё равно ещё очень сильной либеральной глобалистской инфраструктуре, не исключено, что вместе с отступившими США, потому что глобалисты будут драться. И это, безусловно, биполярная схема: все против глобалистов. Поскольку для России эти 10 лет могут быть значительно менее жёсткими, чем для Китая или, скажем, для США, то Путин описывает уже то, что будет после кризиса. По этой причине никаких противоречий у Путина и Си нет: Си делает акцент на ближайшие 10 лет, а Путин – на то, что будет после этих 10 лет.

В новой Стратегии безопасности США делают ставку на будущее, в котором Россия будет менее значима

НИКОЛАС ГВОЗДЕВ

Профессор по вопросам национальной безопасности Военно-морского колледжа США.

Москва долгое время утверждала, что ни одна глобальная проблема не может быть решена без активного участия России, теперь США готовы оспорить этот постулат.

Если после окончания холодной войны ещё оставались надежды на то, что Соединённые Штаты могут выстроить партнерство с Россией, то их развеяла недавно опубликованная Стратегия национальной безопасности страны 2022 года. Администрация Байдена признаёт, что никакого прогресса в восстановлении отношений невозможно добиться, пока Владимир Путин находится у власти («теперь ясно, что он не изменится»). Поэтому Белый дом ожидает, что в будущем россияне изберут правительство, которое будет действовать в рамках возглавляемой США либеральной международной системы.

В американской стратегии произошёл настолько кардинальный сдвиг, что возможность кооперативного подхода даже не рассматривается. В предыдущих документах подобного рода подчеркивались разногласия и соперничество, однако отмечалось наличие общей повестки (стратегическая стабильность, борьба с терроризмом, энергетика и так далее), в версии 2022 г. термин «сотрудничество», не говоря уже о «партнёрстве», не используется. Вместо них мы встречаем тщательно продуманную фразу «прагматичные способы взаимодействия».

К счастью, в Стратегии обошлись без идеи о том, что противоречия между Россией и США – это результат недопонимания.

В документе признаётся, что Вашингтон не может удовлетворить запросы Москвы на пересмотр положения в Европе и Евразии, а также в других регионах, которое сложилось после 1991 года.

США больше не поддерживают иллюзию, что понимают интересы Путина и России лучше, чем он сам, и осталось лишь подобрать правильные формулировки, чтобы убедить в этом российского лидера. Американцы ясно дают понять, что не видят работоспособных компромиссов в отношениях с Россией и не считают нужным искать новые подходы к европейской безопасности. Соединённые Штаты планируют придерживаться политики дальнейшего расширения евроатлантических институтов как единственной гарантии безопасности, которую Россия может принять или продолжить сопротивляться, но все её усилия вызовут противодействие (и в конечном итоге, надо надеяться, будут сведены на нет).