Новости. Обзор СМИ Рубрикатор поиска + личные списки

Главные отличия.

Платный доступ на polpred с деловой информацией высшего качества. Скажите об этом директору библиотеки.

Ходи первым!

Россия должна извлечь уроки из прошлых информационных войн

Дискуссии вокруг этой темы не утихают: одни считают, что Россия проигрывает информационную войну Западу, другие доказывают обратное. Скорее всего, истина, как обычно, посередине, есть и успехи, и фиаско. Однако, оценивая нынешние результаты на этом поприще, стоит учитывать «историю вопроса». Журналист, американист Александр Палладин вспоминает наиболее драматичные, показательные и во многом парадоксальные эпизоды информационных баталий недавнего прошлого.

В МГУ с нового учебного года будут готовить специалистов в области информационных войн. Давно пора! На моём веку был лишь один эпизод, когда Кремль одержал абсолютную победу в битве за умы и сердца жителей нашей планеты. 1 мая 1960 года под Свердловском сбили американский самолёт-шпион У-2. Москва сперва ограничилась кратким сообщением, и Белый дом, посчитав, что лётчик погиб, заявил, что вылетевший из Турции самолёт якобы собирал метеорологические данные и сбился с курса. Тогда Хрущёв выложил на стол припрятанный в рукаве козырь в виде уцелевшего пилота У-2 Гарри Пауэрса, который признался в работе на ЦРУ. Властям США крыть было нечем.

За этим, однако, последовали возведение Берлинской стены, Карибский кризис, ввод советских войск в Чехословакию и Афганистан, и каждый раз в освещении этих событий наши противники побеждали не только числом средств массовой информации, но и умением препарировать и распространять соответствующие сведения.

То же случилось и после 1 сентября 1983 года, когда над Сахалином разыгралась трагедия, поставившая и без того хрупкий мир в советско-американских отношениях на грань войны. Тогда южнокорейский «Боинг-747» по пути с Аляски в Сеул углубился в воздушное пространство СССР на 500 километров и несколько часов летел в нём, не реагируя на сигналы истребителей отечественных ВВС. Один из них сбил нарушителя, на борту которого находились 269 человек, в том числе 62 американских гражданина, включая конгрессмена Ларри Макдональда (ненавистью к нашей стране не уступал своему кузену – генералу Джорджу Паттону, которому принадлежит такое высказывание о русских: «У меня нет желания понимать их, если не считать понимания того, какое количество свинца требуется для их истребления»). В связи с гибелью Ларри Макдональда в США распустили слух, будто ради этого Кремль и уничтожил авиалайнер.

Между тем ещё годом раньше (цитирую книгу «Мёртвая рука», которую 28 лет спустя издал маститый американский журналист Дэвид Хоффман) «США начали проводить провокационные учения неподалёку от советского Дальнего Востока. По выражению одного офицера американской разведки, они хотели «прогуляться под носом у Ивана».

4 апреля 1983 года 6 самолётов с авианосцев «Мидуэй» и «Энтерпрайз» застали советскую систему ПВО врасплох, пролетев над островом Зелёный (входит в состав архипелага Хабомаи). «После этого, – вспоминал Геннадий Николаевич Осипович, который потом сбил южнокорейский «Боинг», – в наш авиаполк прибыла комиссия, устроившая нам головомойку». Лётчиков на Сахалине предупредили: это не должно повториться.

Между тем в ночь на 1 сентября в небе у советской границы кружил ещё и похожий на «Боинг-747» самолёт RC-135, использовавшийся американцами в разведоперации Cobra Ball для наблюдения за испытаниями наших баллистических ракет. Возвращаясь на базу, RC-135 пересёк траекторию полёта южнокорейского авиалайнера, который всё больше углублялся в воздушное пространство СССР и тоже был принят за самолёт-шпион.

В 1983 году я работал вашингтонским собкором «Известий», и для меня случившееся тогда стало наглядным примером того, как надо – и не надо – вести ставшие ныне обыденностью информационные войны.

Как не надо – продемонстрировало советское руководство, потерпевшее сокрушительное поражение из-за неумения быстро и грамотно реагировать на ЧП. Администрация же Рейгана, наоборот, действовала напористо, умело – и предельно цинично.

Аналитики военно-воздушной разведки США, пишет Хоффман, в считаные часы заключили, что операция Cobra Ball ввела советскую ПВО в заблуждение и Осипович сбил лайнер по трагической случайности. Но их доклад попал в Белый дом лишь почти сутки спустя, да и тогда не возымел никакого эффекта.

Днём 1 сентября госсекретарь США Шульц выступил перед журналистами, обвинив Кремль в умышленном убийстве пассажиров и экипажа гражданского самолёта и дав старт всемирной антисоветской кампании. Игра пошла в одни ворота, ибо Москва действовала крайне неповоротливо, лишь два дня спустя выдавив из себя сообщение ТАСС о том, что южнокорейский «Боинг» нарушил нашу государственную границу, после чего, дескать, покинул воздушное пространство СССР и «исчез с экранов радаров».

Дальнейшие шаги Кремля только усилили впечатление его неспособности толком объяснить свои действия. Месяца через полтора в Вашингтон прилетел первый зампред правления Агентства печати «Новости» Сергей Сергеевич Иванько, до этого 6 лет проработавший в Нью-Йорке директором отдела кадров ООН. На встрече с местными журналистами он стал корить СМИ США за предвзятое освещение инцидента с южнокорейским «Боингом». А кто-то из американских репортёров возьми да спроси, почему Москва так и не удосужилась рассказать, что произошло, ограничившись заявлением: «Самолёт-нарушитель удалился в сторону Японского моря». Знаете, что ответил один из руководителей главного советского ведомства внешнеполитической пропаганды? «Наши люди умеют читать между строк. Если им говорят, что самолёт продолжил полёт в сторону Японского моря, они догадываются, что случилось».

Как тут не процитировать А.С. Черняева, который четверть века проработал в Международном отделе ЦК КПСС и впоследствии заметил в своих мемуарах: «Есть у нас общая пропагандистская линия или кто во что горазд? Скорее последнее. Никто на авторитетном уровне не руководит систематически нашей идеологической деятельностью. Так – от случая к случаю, отбрёхиваемся, как правило, с опозданием и без расчёта хотя бы на два хода вперёд». Это он записал в своём дневнике 31 августа 1975 года, но и восемь лет спустя в деятельности советского пропагандистского аппарата мало что изменилось.

…Вслед за Шульцем слово взял Рейган: «Это нападение не просто на нас или на Республику Корея, – заявил он в телевизионном обращении к нации. – Советский Союз выступил против всего мира и против моральных заповедей, которыми люди руководствуются всюду». Фактически президент США повторил сказанное шестью месяцами раньше, когда обозвал СССР империей зла.

То, что за этим последовало, я описал в корреспонденции из Вашингтона «Опьянение антисоветизмом». Местные рестораторы устроили публичное битьё бутылок «Столичной», в Техасе перепрограммировали игральные автоматы, чтоб вместо инопланетян истреблять фигурки с красной звездой на груди. Сотрудникам совучреждений в США и членам их семей стали грозить расправой, а в Нью-Йорке озверевшая толпа попыталась устроить погром в резиденции постпредства СССР при ООН.

Жертвой этой вакханалии чуть не пал Дик Оулд, нёсший охрану рядом с нашим посольством: один из прохожих принял его за русского, выхватил револьвер и едва не нажал на курок. А в штате Вермонт кто-то из местных вломился в магазинчик, где работала женщина русского происхождения, и с воплем «Проклятая комми!» разрядил в неё винтовку, хотя убитая не имела ничего общего с нашей страной…

Москва же ушла в глухую оборону, дав карт-бланш Белому дому. Андропов доживал последние месяцы жизни и управлял страной из Кремлёвской больницы, а госаппарат агитации и пропаганды, и так-то нерасторопный, словно впал в ступор.

В контексте случившегося в небе над Сахалином наши СМИ лишь вскользь упомянули аналогичное происшествие с другим южнокорейским «Боингом», который в апреле 1978 года, тоже вылетев с Аляски, так же загадочным образом сбился с курса, нарушил нашу границу и отказался отвечать на запросы наших авиадиспетчеров и подчиниться сигналам пилота Су-15. Вместо этого самолёт-нарушитель попытался скрыться в воздушном пространстве Финляндии, но был подбит и вместо Парижа сел на лёд одного из озёр на Кольском полуострове. Наши специалисты тогда заключили, что тем самым пассажирский авиалайнер использовали для проверки надёжности воздушных границ СССР.

Не догадалась Москва напомнить (как в подобной ситуации поступил бы Вашингтон) и о том, как в 1953 году

4 американских истребителя изрешетили над территорией КНР безоружный самолёт советской военно-транспортной авиации с двумя десятками людей на борту. А ставшие после Второй мировой регулярными вторжения ВВС США в воздушное пространство СССР? С 1950 года до конца 1960-х они произвели до 20 тысяч шпионских полётов вдоль наших границ. В апреле 1952 года три их самолёта-разведчика достигли рубежа Псков – Смоленск – Харьков, а позднее американские бомбардировщики не раз выходили на рубеж Новгород – Смоленск – Киев.

Ничего этого, однако, в сентябре 1983 года мир не услышал – возможно, ещё и потому, что советское руководство побоялось признаться в уязвимости нашей ПВО. И не было сделано самое главное – то, что наверняка разрядило бы обстановку, найдя понимание у миллионов людей и выбив козыри из рук оппонентов: Кремль не решился предложить версию, что наш лётчик сбил южнокорейский «Боинг» по ошибке, спутав его с самолётом RC-135. Потом можно было добавить: главная вина за это лежит на руководстве США, организовавшем постоянные провокации у наших границ.

Зато администрация Рейгана действовала споро и бесцеремонно. Уже утром 1 сентября сформировали рабочую группу из сотрудников Госдепа, Пентагона, Белого дома и ЦРУ. Возглавил её помощник госсекретаря США Ричард Берт, отличавшийся особой ненавистью к нашей стране. Он мигом смекнул, что гибель южнокорейского «Боинга» можно использовать для нейтрализации антивоенных настроений в Западной Европе, где многие противились размещению американских «першингов» и крылатых ракет. «Теперь этим ублюдкам не отвертеться!» – злорадствовал Берт, имея в виду советское руководство.

Рабочая группа сварганила речь, с которой постпред США при ООН Джин Киркпатрик выступила на заседании Совбеза. Ударным моментом сделали воспроизведение плёнки с записью радиопереговоров наших военных, участвовавших в обнаружении и уничтожении самолёта-нарушителя. За спиной у Киркпатрик поставили телеэкран, и когда она закончила вступительное слово, из динамиков зазвучала русская речь, а по экрану пополз перевод на английский. В мёртвой тишине раздалась заключительная фраза Осиповича: «Цель уничтожена». В этот момент уничтоженной (в том, что касается данной истории) оказалась репутация советского государства, причём по вине самого Кремля.

В информационной войне, как правило, побеждает сделавший первый ход, и тут инициативой целиком владел Белый дом. Разъяснения же Москвы звучали неубедительно, а после прокрученной в Совете безопасности плёнки стали выглядеть ложью: переговоры наших военных звучали так, будто они даже не попытались опознать южнокорейский «Боинг».

Между тем плёнку обкорнали, хоть Киркпатрик и уверяла: «Аудиозапись воспроизводится в оригинале». На лжи её поймал – к сожалению, лишь четыре года спустя – американский журналист Дэвид Пирсон. Накануне выступления Киркпатрик в ООН, говорится в его книге «KAL-007: The Cover Up», было объявлено, что она представит аудиозапись продолжительностью в 55 минут. На заседании же Совбеза плёнка звучала 49 минут и 11 секунд. Одно это, по мнению Пирсона, наводило на мысль, что плёнку обработали, вырезав неугодную США информацию.

Изобличить администрацию Рейгана в подтасовке мог – и должен был – Кремль, но не сделал этого, по соображениям секретности не решившись опубликовать собственную запись переговоров наших военных. Тем самым советское руководство ещё и лишило себя возможности потребовать, чтоб американская сторона представила запись переговоров своих авиадиспетчеров и операторов станций слежения.

Спасти положение попытался начальник советского Генштаба Огарков, которому три дня спустя после выступления Киркпатрик поручили изложить нашу версию случившегося над Сахалином. Он заявил, что «Боинг-747» нарушил нашу границу умышленно в рамках разведывательной операции с участием самолёта RC-135 и спутника-шпиона «Феррет-Д».

14 лет спустя эту версию подтвердил бывший сотрудник японской военной разведки Иосиро Танака, до выхода в отставку руководивший электронным прослушиванием военных объектов СССР со станции слежения на острове Хоккайдо. Были и другие версии, ставившие под сомнение то, как эту историю подала администрация Рейгана, причём многие из них принадлежат гражданам США. После драки, однако, кулаками не машут.

Осталось рассказать, как во время той самой драки повели себя два наших соотечественника: известный в ту пору журналист-международник Геннадий Герасимов и тогда ещё мало кому у нас знакомый Владимир Познер.

Через несколько дней после гибели южнокорейского «Боинга» Герасимов выступил в популярнейшей информационно-дискуссионной телепрограмме компании Эй-би-си «Найтлайн». Она выходила в полдвенадцатого ночи, а днём по Эй-би-си объявили, что в Москве состоится пресс-конференция Огаркова, после чего ведущий «Найтлайн» Тед Коппел обсудит её с видным советским журналистом.

В положенный час включаю телевизор, чтоб послушать, что Герасимов скажет в ответ на нёсшийся из каждого тостера поток обвинений нашей страны в варварском уничтожении ни в чём не повинных людей. Неспроста же по окончании работы нью-йоркским собкором АПН Геннадия Ивановича назначили главредом газеты «Московские новости» и зампредом правления АПН. Человек с многолетним опытом работы в ЦК КПСС, а затем в США не мог не понимать остроты ситуации и своей ответственности перед государством, доверившим ему руководство важнейшим органом внешнеполитической пропаганды…

Как обычно, передачу начал вступительным словом Тед Коппел. Потом дали нарезку из кадров с Рейганом, Шульцем, Киркпатрик и заголовками, клеймившими Кремль, и, наконец, на экране возник мэтр советской журналистики. То, что и как он стал говорить, повергло в шок, ибо соответствовало поговорке «не мычит, не телится». Герасимов имел доступ к недоступным рядовым гражданам источникам информации и на худой конец просто мог зачитать ключевые высказывания Огаркова, но говорливый (когда выступал перед отечественными телезрителями) Геннадий Иванович словно впал в прострацию. Каждую фразу ведущий извлекал из него клещами, причём наш представитель всячески намекал на свою отстранённость от позиции советского руководства. Обычно вальяжный Геннадий Иванович являл собой настолько жалкое зрелище, что под конец даже Коппелу стало неудобно за коллегу по профессии.

Дело было в пятницу, а в понедельник я заехал в наше посольство, сотрудники которого кипели от негодования.

– Надо же в такой момент так облажаться! – возмущался один.

– Герасимов вёл себя так, будто в эту передачу его затащили силком, – недоумевал другой.

Третий высказал догадку сродни той, что пришла в голову и мне самому:

– Он вроде как не согласен с официальной позицией Кремля…

– Тогда ему следовало отказаться от участия в «Найтлайн» и не подводить нашу страну, – резонно заметил кто-то ещё.

А дежурный помощник посла поделился со мной:

– Добрынин ещё в субботу отправил в МИД сообщение о случившемся. Депешу закончил фразой: впредь просим Герасимова к выступлениям на американском телевидении не привлекать…

Два года спустя Горбачёв поставит во главе МИД СССР Шеварднадзе, чья жена на первой же встрече с госсекретарём США Бейкером ошарашит его заявлением: «Грузия должна быть свободной!» А ещё через год Эдуард Амвросиевич сделает Герасимова своим пресс-секретарём…

Через несколько дней очередной выпуск «Найтлайн» вновь посвятили трагическому инциденту с южнокорейским «Боингом», и опять в передаче участвовал советский журналист, только в этот раз позицию Кремля излагал Владимир Познер. Вот он-то показал себя во всём блеске своих талантов, как достойный сын советского патриота, после войны вернувшегося в СССР из американской эмиграции, и как умелый боец идеологического фронта, в годы работы в Гостелерадио возглавлявший партком Главной редакции радиовещания на США и Англию. Проявив недюжинные выдержку и находчивость, Владимир Владимирович парировал попытки Коппела вновь превратить обсуждение ЧП на Дальнем Востоке в избиение младенца в виде советского журналиста. При этом, по сравнению с Герасимовым, Познеру пришлось гораздо труднее: по ходу передачи к ней неожиданно подключили сына погибшего Ларри Макдональда. Познер, однако, и тут проявил себя молодцом.

Год спустя по приглашению ряда американских университетов он прилетел в США, вызвав гнев конгрессмена Роберта Дорнана. Ветеран войн в Корее и Вьетнаме закатил истерику на Капитолийском холме:

– Почему мы позволяем этому этому маленькому еврею (this little Jew) разводить коммунистическую пропаганду в наших вузах?!

В других обстоятельствах сказанувшего такое в США заклеймили бы как антисемита. В 1982 году председатель Объединённого комитета начальников штабов (по-нашему – начальник Генштаба) Дэвид Джонс возьми да скажи:

– Что-то в наших СМИ слишком много людей еврейской национальности, к тому же играющих в прессе первую скрипку…

Пару дней спустя четырёхзвёздный генерал, образно говоря, стоял на коленях и посыпал поседевшую за 40 лет службы в ВВС голову пеплом: мол, старый дурак и солдафон, чёрт меня попутал лезть в дела, в которых я полный профан. Поскольку раскаяние было публичным, Джонса простили. А вот Дорнана американская пресса лишь пожурила: какой же Познер, мол, маленький еврей, коли в нём шесть футов росту?!

Александр Палладин

На Западе убеждены, что мы им завидуем

Андрей Суздальцев о санкциях, проблемах экономики и перспективах схватки на Украине

Сухомлинов Владимир

Навязанное России противостояние, которое развернулось на Украине, затрагивает все сферы. Касается и вопросов экономики, управления народным хозяйством, его структуры, готовности кадров решать сложнейшие задачи. Об этом разговор с известным политологом Андреем Суздальцевым.

Андрей Иванович, на днях канцлер Австрии Нехаммер сказал, что «санкции не так быстро действуют, как, возможно, надеялись… Российская армия и сама Россия за счёт размеров имеет устойчивость». Австриец заметил, что санкции повлияют на экономику России, но «потребуется время». Логики маловато: сама Европа уже страдает, а Россия устойчива. Зачем им такие санкции?

– И на Западе, в США и ЕС, и в других странах, особенно в странах БРИКС, которые тоже могут попасть под санкции и уже что-то на себе ощущают, внимание к теме большое. Считается, что санкции – обоюдоострое оружие. В реальности всё ещё сложнее. Да, это инструмент давления, но просматривается и психологический момент. Вот ввели запрет на импорт нашего золота. Объёмы экспорта в Европу у нас были неплохие, но по финансам это не сопоставимо с выручкой за поставки газа, нефти. От запрета именно золота пахнуло средневековьем. Для западников есть далёкая снежная страна, где много пушнины и золота в руках полудикарей. И возникает мысль: а давайте им золото закроем!

– А потом отберём вместе с пушниной!

– Кстати, есть греческий город Кастория, он знаменит с девятнадцатого века изделиями из меха. Там у мастеров сейчас проблемы – из-за упавшего спроса и отсутствия меха из России. Это опять психология. Как и угроза запретить нам шенгенские визы. На Западе многие это понимают так: русских отключают от рая.

– Типа жизнь у них скоро закончится...

– Да-да, именно так – своя картина мира. Всё нагляднее цивилизационное расхождение. Знаете, я как-то привёз в Париж супругу, для неё в первый раз. Поначалу всё ей нравилось, город-то для женщин: галерея Лафайет, сыры, каштаны, кофейни – всё прекрасно. В конце поездки спросил: «Осталась бы жить в Париже?» – «Да ни за что!» Есть там что-то не для житья русских. Это ни хорошо, ни плохо, это данность. Теснота, скачущие цены, мелькание рас и лиц, разноязыкие общины, предупреждения – туда не езжай, сюда не заходи. У нас гораздо спокойнее, на ментальном уровне никакого безумия. Но на Западе убеждены, что мы рвёмся к ним, завидуем им. Кстати, санкции они считают справедливым наказанием.

– Поучением со стороны цивилизованных.

– Не поучением, нет, а именно наказанием. Помните, когда в Штатах отбирали нашу дипломатическую собственность, пресс-секретарь Госдепа Псаки с гневом требовала: «Не смейте нам отвечать!» Для них, если мы отвечаем адекватно, это пик оскорбления. Мол, они имеют право наказывать, а нам – стоять-бояться.

– Но экономическое давление более конкретно.

– Дураков уже нет, все понимают, что санкции – элемент нерыночной борьбы. Это фактически создание закрытых рынков для себя. Но, ребята, раз вы начинаете закрываться, значит, не справляетесь! Кстати, то же и в информационном поле. Позакрывали русские ресурсы, какие могли. Дикость. Мы выросли, имею в виду старшее поколение, с пониманием, что Запад – это свобода информации: «Голос Америки», радио «Свобода» и т.п. Сейчас там тайно слушают наши источники. Ситуация зеркальная.

Также там ширится набор предрассудков, растёт зашоренность. В первые дни СВО мне довелось посмотреть интерактивный западный ТВ-канал (не буду пиарить название), русскоязычный. Женщина-киевлянка со слезами рассказывала, как подолгу сидела с ребёнком в подвале. И ни слова в передаче про женщин Донбасса, которые восемь лет маялись в подвалах или вблизи них. После сюжета тут же комментарий «эксперта»: из-за наших санкций Россия скоро сдохнет с голода.

– Да, в духе Нехаммера: Россию ждёт гиблая осень.

– Они не учли, что Россия, хоть наш ВВП не очень высок – близок к британскому, германскому, крепко вросла в мировую экономику и без нас международной торговле очень плохо. Введя максимально жёсткие санкции, они проявили себя как скверные экономисты. Лично у меня и так были сомнения в достойном уровне аналитической работы там даже в хороших университетах, а тут и вовсе выяснилось, что они не очень хорошо понимают нашу значимость в отдельных, иногда ключевых отраслях. Это-то и обусловило ошибки в их расчётах. В некоторых сферах мы даже подросли, а не сникли, как они полагали. Это вызвало там шок – не ожидали. Начались, можно сказать, подпольные попытки пробивать форточки к нам. Санкции вообще для контрабандистов, посредников – золотая пора: закрылись поставки нефти в США, её начали покупать подпольно, получать маржу.

– Как говорится, не было счастья…

– Да, но всё более всплывает вопрос политический. Они ведь не совсем уж двоечники, понимали, что санкции санкциями, а всё решится на поле боя. Думаю, изначально рассчитывали задавить нас именно там. И тогда никакой холодной зимы, всё будут получать от нас в виде репараций. Чувствовался и чувствуется такой подход: ещё чуть-чуть, и русских сомнём. Всё без шуток! Против нас порядка пятидесяти стран. Не полмира, но почти весь западный. В принятых санкциях вижу их ожидание, что мы провалимся на поле боя.

– Пока этого не происходит.

– С помощью энергетики мы кое-что отыграли. Уменьшились объёмы добычи, но цены помогли и продолжают расти, что сказывается и на курсе рубля. Он укрепляется даже во вред экспорту. На втором этапе, на что они рассчитывают, и о чём мы ведём у себя дискуссии, у нас могут возникнуть проблемы с промышленностью. А тут есть слабые места, нужно их видеть и оперативно все узлы развязывать.

– Если это решим – не рухнем?

– При всём том на Западе заметен слом в настроениях: всё реже говорят, что Украина победит на поле боя, а осознание этого для них очень серьёзно. Если Украина провалится, то для тех, кто возглавляет западные государства – просто катастрофа. Противостояние далеко не закончено, нас ожидает впереди много неожиданного. е

– Правительство принимает меры по поддержке промышленности, развитию отраслей. Михаил Мишустин стремится сделать управление экономикой и наукой более ответственным и современным. Разве не так?

– Тут вроде бы всё всем знающим людям понятно. Но не надо закрывать глаза на то, что мы в очень непростой ситуации. Правда, как говорится, редуты держим. Сначала нам прогнозировали 8 процентов потери ВВП за год, сейчас пересчитали до 6 с копейками. Честно скажу, эти два процента отыграло наше руководство, это здорово.

Но видим, что снижаются темпы роста экономики, нарастает технологический голод, не хватает ряда важных комплектующих, элементной базы. Это сказывается даже на оборонке. Нужны прорывные решения повсюду. Например, по микроэлектронике стоило бы собрать вместе все силы – что-то от госконцернов, что-то от частных компаний. Это, можно сказать, подход военный, но сейчас иначе нельзя…

Думаю, дела бы шли быстрее и лучше, если бы мы разрулили структурные проблемы. Скажем, по-прежнему слабоват малый бизнес. Президент постоянно напоминает, велит прекращать огульные проверки и прочее, но это бесполезно. Чем тогда жить властям некоторых регионов? Они буквально караулят тех, кто теплицы поставит, помидоры начнёт выращивать, кафе откроет или пошивочное ателье. И накидываются на них в виде чуть ли не «счетоводов мух», ведь надо же где-то деньги брать. Далеко не везде решён бюджетно-кадровый вопрос. Но решать его надо.

– Россия всё же сильна не теплицами, а большими заводами…

– Думаю, пока не в полной мере сложился крупный частный, бойкий, маневренный бизнес, который может на ходу отыскивать нужные решения, чем и сильна рыночная экономика. Его отсутствие вынужденно закрывается госконцернами, а это дети госкапитализма со всеми их болячками. По сути, они мало чем отличаются от крупных социалистических предприятий, которые так назывались, но представляли собой предприятия стандартного госкапитализма. Нужны серьёзные коррективы.

И ещё (если совсем сжато) я твёрдо уверен, что надо людей заинтересовать работать в полную силу и эффективно. И работать в России. Наиболее успешно это можно делать в гигантских частных корпорациях, у которых акции высоко котируются на всех биржах. Только тогда никакие проблемы, никакие санкции нашему развитию не помешают.

Если начнём быстрее ко всему этому приближаться, то победим в войне против пятидесяти стран Запада. Я верю в интерес людей как в двигатель прогресса. Слово «коррупция» должно быть заменено словом «заинтересованность» – всё открыто, легально, налогооблагаемо. Тогда произойдёт гигантский рывок. И только тогда сможем структурно перестроить нашу экономику, сделать её динамичной и устойчивой.

Владимир Тарабрин: сотрудничество по антитеррору должно быть "всепогодным"

Москва внимательно следит за действиями Киева по вербовке иностранных граждан для участия в боевых действиях на востоке Украины, заявил специальный представитель МИД РФ по вопросам международного сотрудничества в борьбе с терроризмом, директор Департамента новых вызовов и угроз МИД России Владимир Тарабрин. В интервью РИА Новости он рассказал, как ситуация вокруг Украины отразились на международном сотрудничестве по борьбе с терроризмом, о попытках отдельных стран исключить Россию из профильных организаций, а также о том, какие новые вызовы в сфере безопасности появились в последние годы.

– Как реализуется сотрудничество России и США в сфере антитеррора, прежде всего, в области обмена информацией? Можно ли ожидать консультаций по антитеррористической проблематике с Вашингтоном в обозримой перспективе? И остались ли каналы связи по этой теме с Брюсселем? Повлияла ли нынешняя ситуация вокруг Украины на сотрудничество в борьбе с международным терроризмом на площадке ООН?

– Сотрудничество между Россией и США в сфере антитеррора сейчас фактически заморожено. Как вы помните, Вашингтон под надуманным предлогом в одностороннем порядке решил приостановить профильные встречи в рамках диалога высокого уровня под эгидой внешнеполитических ведомств России и США, которые проводились в 2018-2019 годах в Вене и были полезны для обеих сторон. Похожая ситуация сложилась и с Евросоюзом по его вине. Последний раунд российско-есовских консультаций по контртерроризму состоялся в октябре 2019 года. Со своей стороны исходим из того, что такой диалог нужен нам не больше, чем западникам, и если кто-то к нему не готов в силу собственных фобий и искаженных представлений о его равноправной основе, то это уже не наша проблема.

Конечно, нынешняя ситуация вокруг Украины отразилась и на межгосударственном взаимодействии в борьбе с терроризмом в рамках совместной работы в ООН, которой принадлежит центральная и координирующая роль в этом вопросе. Все более очевидны попытки западников политизировать вопросы сотрудничества в борьбе с терроризмом, а также подменить их такими второстепенными в данном контексте темами, как гендер и права человека. В условиях противостояния с Западом продвижение российских принципиальных подходов к антитеррору во Всемирной организации, в устав которой заложено суверенное равенство стран, приобретает еще большее значение. В числе наших установок на данном направлении – необходимость опоры антитеррористического сотрудничества на выработанную международно-правовую базу; признание ведущей роли государств и их компетентных органов в борьбе с терроризмом; недопустимость использования данной проблематики, как и самих террористических группировок, в качестве инструмента геополитики и вмешательства во внутренние дела, дестабилизации "неугодных" Западу режимов.

При этом нашей принципиальной позицией является то, что международное сотрудничество в антитерроре является объективной необходимостью для всех стран, должно быть "всепогодным" и не подверженным сиюминутной геополитической конъюнктуре.

– Имеется ли уже какая-либо официальная информация по количеству боевиков, которые попадают в Россию с территории Украины для совершения диверсионно-подрывной деятельности? Как Москва намерена противодействовать вербовке Украиной боевиков "Исламского государства"* и других террористических организаций? Планирует ли российская сторона включать данный вопрос в повестку дня профильных международных контактов? Как осуществляется деятельность Международного банка данных по противодействию терроризму?

– Российская Федерация внимательно отслеживает осуществляемую властями Украины при негласной поддержке отдельных стран НАТО вербовку иностранных граждан для ведения боевых действий на востоке Украины на стороне киевского режима. В этот процесс вовлечены не только неправительственные организации, но и дипломатические представительства Украины за рубежом. В контактах с зарубежными коллегами в двустороннем формате, а также на площадке ООН и других международных организаций регулярно обращаем внимание на то, что данная порочная практика Киева противоречит Венской конвенции о дипломатических сношениях и иным профильным международно-правовым инструментам, а также внутреннему законодательству Украины и государств, гражданами которых эти боевики являются.

При этом подчеркиваем, что иностранные боевики, получившие военный опыт на Украине, если они не погибнут, в конечном итоге вернутся в страны своего исхода и будут представлять намного большую угрозу безопасности. Конечно, подобная ситуация нас беспокоит, и поэтому мы активно поднимаем данный вопрос в рамках наших международных контактов, настаиваем на недопустимости подобной практики и будем твердо делать это и дальше.

Что касается функционирования Международного банка данных по противодействию терроризму, то следует отметить, что он был создан аппаратом Национального антитеррористического комитета в рамках реализации договоренностей, достигнутых на III, IV и V совещаниях руководителей спецслужб, органов безопасности и правоохранительных органов иностранных государств-партнеров ФСБ России. Это действительно весьма эффективный формат межгосударственного взаимодействия по линии компетентных органов, предназначенный для обеспечения их информационного взаимодействия в сфере борьбы с терроризмом, поддержки аналитической деятельности по оценке и реагированию на террористические угрозы, а также для использования в научно-исследовательских целях. Этот механизм сотрудничества значительно ускоряет процесс обмена сведениями о разыскиваемых террористах, помогает координировать работу по выявлению схем и каналов финансирования террористической деятельности и источников материальной поддержки международных террористических организаций. Хотел бы подчеркнуть, что к работе Международного банка данных уже подключились спецслужбы из десятков государств, а также целого ряда международных структур.

– Какие регионы могут представлять на данный момент наибольшую террористическую угрозу международному сообществу? Где может вспыхнуть "новый Афганистан"? Есть ли риски, что продовольственный кризис в Африке приведет к росту угрозы терроризма на континенте?

– География международного терроризма за последний десяток лет не сильно изменилась. Наибольшая террористическая угроза в глобальном контексте продолжает исходить от международных террористических организаций "Исламское государство Ирака и Леванта"* (ИГИЛ*) и "Аль-Каида"*, а также связанных с ними экстремистских группировок, орудующих преимущественно на Ближнем Востоке, в Африке, в Южной и Юго-Восточной Азии.

Особенно обеспокоены развитием ситуации в области безопасности в Африке. По нашему мнению, сегодня первоочередным вопросом повестки дня для стран этого континента является предотвращение консолидации там террористов всех мастей и недопущение возникновения "халифата в версии 2.0". Наша общая задача – предотвратить такое развитие событий. Однако вынуждены с сожалением констатировать, что противостоять данной угрозе приходится в условиях, когда предпосылки для этого в некоторых уголках региона уже созданы. В связи с сохраняющейся нерешенностью социально-экономических проблем и обнищанием населения в ряде стран террористы расширяют пропагандистскую и вербовочную работу, ведущую к радикализации населения. В периферийных районах предпринимаются попытки заместить центральную власть в предоставлении госуслуг, в том числе в сфере здравоохранения, что выглядело особо вызывающе в период пандемии. Все это, вкупе с легким доступом к стрелковому оружию, безусловно, только усугубляет обстановку.

– Интернет все чаще используется для распространения запрещенных веществ. Учитывается ли данная тенденция в профильных контактах России с партнерами, в том числе в рамках ЕАЭС? Прорабатываются ли какие-либо меры реагирования?

– Данная тематика является в настоящее время одной из самых актуальных в сфере борьбы с наркотиками. Делегация Российской Федерации предлагала на 65-й сессии Комиссии ООН по наркотическим средствам, которая прошла в марте 2022 года, проект резолюции "Укрепление международного сотрудничества в борьбе с незаконным оборотом наркотиков и отмыванием наркодоходов с использованием информационных и коммуникационных технологий", который был заблокирован странами коллективного Запада в контексте развязанной ими на сессии русофобской истерии. Активно продвигаем российские наработки на этом направлении в диалоге с нашими ближайшими партнёрами, при этом их круг не ограничивается форматом ЕАЭС.

В апреле в рамках ШОС проведены семинар по актуальным вопросам противодействия новым вызовам и угрозам, исходящим от использования в сетевом наркобизнесе криминальных схем на основе IT-ресурсов и электронных платежных инструментов, включая виртуальные активы, а также тренинг по обмену опытом в противодействии распространению новых психоактивных веществ и наркотиков с использованием сети Интернет и почтовых отправлений. С учетом большого интереса к этой проблематике планируем распространить наш опыт и на другие площадки. Данная тема уже включена в планы подготовки антинаркотических кадров государств Центральной Азии, осуществляемой по двусторонней линии и в рамках российского содействия под эгидой Управления ООН по наркотикам и преступности.

– Повлияла ли текущая ситуация в мире на международное сотрудничество в области борьбы с организованной преступностью? Известно, что Украина и Великобритания совершали попытки исключить Россию из Интерпола, однако они не увенчались успехом. С чем это связано? Пытаются ли исключить Россию из других профильных организаций?

– Действительно, западные страны не оставляют попыток подорвать сугубо предметный характер работы межгосударственных антикриминальных структур. В первую очередь это касается Международной организации уголовной полиции (Интерпол). Звучат призывы ограничить российской стороне возможность задействовать каналы Интерпола для розыска преступников, скрывающихся от правосудия, и даже приостановить наше членство в этой организации. Они стремятся использовать полицейскую организацию исключительно в политических интересах, надавить на ее участников для того, чтобы перекрыть российским правоохранительным органам доступ к информационным ресурсам Интерпола. В результате таких безрассудных и ничем не обоснованных действий они ставят под угрозу основную цель, ради которой, собственно, и создавался Интерпол в 1923 году, – обеспечить объединение усилий национальных правоохранительных органов его государств-участников в борьбе с преступностью.

Кроме того, подобные заходы западников подстегивают желание некоторых участников изменить устав Интерпола, чтобы в будущем оказывать политическое давление на любое неугодное правительство. В этом контексте особое значение принимает статья 3 устава организации, которая категорически запрещает ей каким-либо образом вмешиваться во внутренние дела стран-участниц или осуществлять деятельность политического характера.

Ряд государств официально прекратил сотрудничество с нами в вопросах выдачи преступников в Россию и в исполнении запросов о правовой помощи по уголовным делам. Например, если за первые два месяца текущего года российской стороной от западных государств получено четыре отказа в выдаче, связанных с объективными причинами, то в марте-июне 2022 года получено уже 60 отказов, из которых как минимум 28 приняты по политическим мотивам. Подобные деструктивные шаги несут только лишь вред международным усилиям в противодействии и профилактике преступности, ведут к резкому ухудшению криминогенной ситуации в целом. Единственный, кто будет в выигрыше от таких недальновидных и непродуманных шагов, – это криминал.

В очередной раз хотели бы напомнить, что мы открыты для равноправного взаимовыгодного сотрудничества, а профессиональное взаимодействие как на площадке Интерпола, так и на двусторонней основе необходимо выстраивать вне зависимости от глобальной политической конъюнктуры, преследуя главную цель – предотвратить противоправные деяния и привлекать преступников к ответственности.

– Ранее в МИД России сообщали об идее создания специализированного органа ООН по противодействию морскому пиратству. Как продвигается данный процесс? По вашим оценкам, когда такой специализированный институт ООН будет создан, и возможно ли его формирование в текущих условиях?

– Целесообразность создания специализированной универсальной структуры под эгидой ООН для решения всего спектра вопросов борьбы с морской преступностью в разных регионах была обозначена президентом Российской Федерации Владимиром Путиным на специальном заседании Совета Безопасности ООН высокого уровня по вопросам морской безопасности в августе 2021 года. По нашим оценкам, во многих государствах наблюдаются реальные трудности, связанные с недостаточно слаженной координацией работы компетентных органов в этой области, поэтому запуск такого механизма в рамках ООН помог бы найти решение имеющихся национальных и региональных вопросов борьбы с морской преступностью. Кроме того, это позволило бы осуществлять более эффективный обмен накопленным опытом и полезными видами практики по противодействию подобного рода преступлениям (терроризм на море, морское пиратство, контрабанда наркотиков и оружия, торговля людьми и другие).

В настоящее время мы находимся на этапе проработки концепции создания упомянутой структуры, в том числе с точки зрения ее встраивания в систему ООН. Считаем, что ее окончательное формирование будет напрямую зависеть от желания государств следовать сугубо практически ориентированным целям.

* Террористическая организация, запрещенная на территории России

«Отрисованная» минимальная рецессия в США: кому выгодна?

американский консенсус

Сергей Ануреев

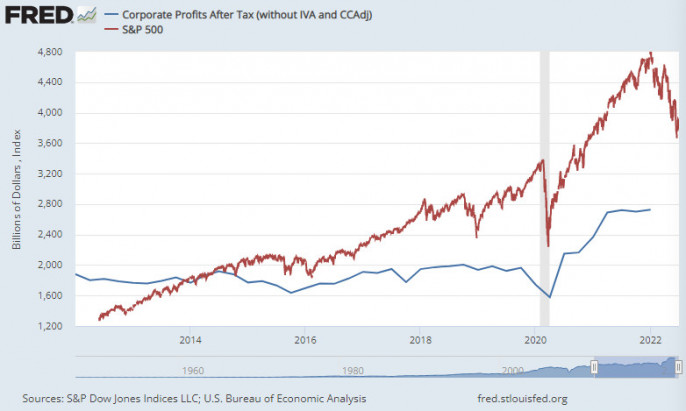

Глубокая рецессия в США, как правило, сопровождается падением мировых цен на сырьевые товары, которые являются основой российского экспорта и пока торгуются выгодно для нашей страны. Руководители США в самые сложные месяцы рецессий вынуждены больше внимания уделять внутренним вопросам и меньше – внешней политике, хотя в американской истории скатывание в рецессию и стимулирование выхода из неё часто маскировали внешнеполитическими авантюрами. Похоже, что минимальная рецессия, «отрисованная» сейчас официальной статистикой, означает наличие американского консенсуса в отношении поддержания высоких цен на сырьё и продолжения внешнеполитической активности.

В США официальное замедление спада или замедление роста экономики?

Официально рецессией считается статистический спад экономики два квартала подряд. За I квартал 2022 года официальная статистика отразила экономический спад в США на 1,6%. Свежие данные Bureau of Economic Analysis за II квартал также показали спад на 0,9%, и вроде как официальная рецессия пришла. Однако публика ожидала углубления рецессии после умеренного падения I квартала, а взамен получила статистический оптимизм, дескать, спад небольшой и уменьшается. Ещё интереснее выглядит перевод наиболее значимых официальных комментариев к цифре минус 0,9%, с помощью которых стараются внушить ещё больший оптимизм.

«Реальный ВВП снизился на 0,9% в годовом исчислении (0,2% в квартальном исчислении) во II квартале 2022 года после снижения на 1,6% в годовом исчислении (0,4% в квартальном исчислении) в I квартале. Снижение произошло на фоне продолжающейся инфляции, низкого уровня безработицы, текущих проблем с цепочками поставок и повышения процентных ставок. Экономическое влияние этих факторов не может быть определено количественно...

Индекс цен на расходы на личное потребление увеличился на 7,1% во II квартале, так же, как и в I квартале. DPI (Disposable Personal Income – реальный располагаемый личный доход) снизился на 0,5% (в годовом исчислении) во II квартале по сравнению со снижением на 7,8% в I квартале. DPI в текущем долларе увеличился на 6,6% (в годовом исчислении) во II квартале после снижения на 1,3% в I квартале. Реальный ВВП за II квартал 2022 года на 2,5% выше уровня реального ВВП за IV квартал 2019 года».

Упрощая официальные формулировки, получим следующий посыл публике со стороны официальных американских статистиков: спад всего-то мизерные 0,2% и сократился вдвое по сравнению с предыдущим кварталом. Негатив от инфляции и повышения ставок есть, но почему-то не может быть определен количественно. Инфляция, по мнению Bureau of Economic Analysis, вроде 7,1% , но, по мнению Bureau of Labor Statistics, 9,1% потребительская и 20,6% производственная. Номинальные располагаемые доходы населения так вообще выросли на замечательные 6,6%.

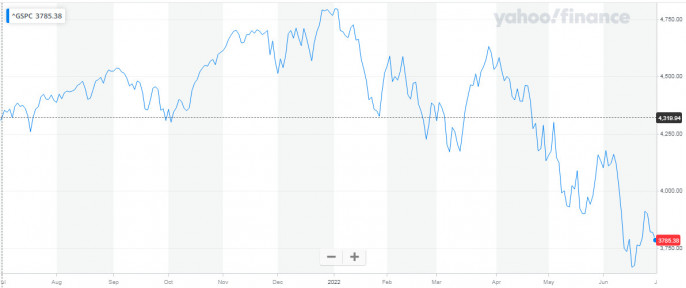

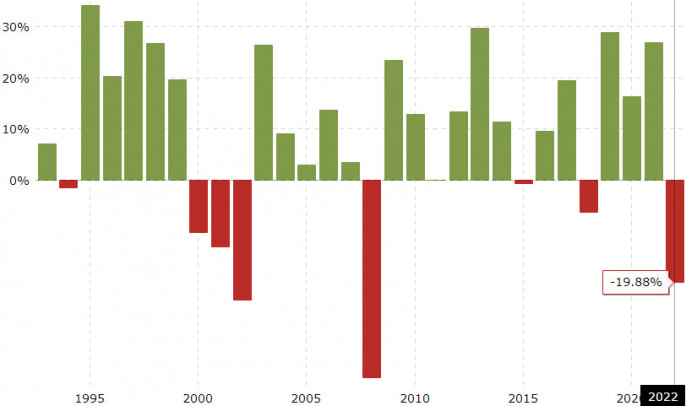

За пять дней до публикации указанной чудной статистики Джанет Йеллен (министр финансов США, в прошлом руководитель Федеральной резервной системы) заявила лишь о замедлении экономического роста и признала риск, но не неизбежность рецессии. За день до этой статистики вышло обоснование решения ФРС США по росту процентной ставки до 2,5%, в котором также делался упор на отсутствие рецессии и возможность из-за этого повысить ставку. В день выхода этой статистики рынок акций США по индексу S&P500 (наиболее чуткому барометру экономических настроений) сначала попробовал чуть упасть, затем подрастал в течение дня аж на целых 2%, закончив день на вполне оптимистичном плюсе в 1,3%.

Высокая инфляция должна сокращать реальный ВВП, и это называет стагфляцией

Номинальный ВВП США официально считается как совокупность транзакций, добавленной стоимости по сферам экономики в денежном, а не в натуральном выражении. Затем номинальный ВВП корректируется на статистическую же динамику цен, которая считается по некоей корзине товаров и услуг, далекой от фактической корзины многих слоев населения. Хотя следует еще раз обратить внимание на указанную выше официальную отрешенность Bureau of Economic Analysis от точных подсчетов влияния инфляции на ВВП и на расхождения в оценке инфляции с данными Bureau of Labor Statistics.

Критикам этих статистических расчетов обычно указывают на некие социологические опросы, по результатам которых чуть больше половины респондентов имеют позитивные ожидания и чуть меньше половины – негативные, что, дескать, критики попадают в эту меньшую половину, с негативными ожиданиями.

Важнейшим обоснованием страхов относительно усугубления спада экономики считается большая инфляция, которая по итогам июня составила то ли 9,1% по потребительским ценам, то ли 20,6% по промышленным ценам (в годовом выражении). Чтобы не пугать читателей, Bureau of Labor Statistics в обзоре за июнь даже сделало упор только на месячное изменение цен (1,1% в июне по сравнению с маем) и исключило из июньского обзора годовое значение. Примерно как Bureau of Economic Analysis написало о спаде на какие-то ничтожные 0,2%.

Столь большой инфляции в США не было с 1981 года, когда страна переживала последствия нефтяного шока 1979 года. Более того, даже по официальной статистике цены на ключевые товары и услуги выросли зримо больше их официального усреднения. В частности, курица свежая подорожала за год в среднем по США на 24%, новые автомобили – на 12%, частные дома – на 21% (большинство американских семей живут в домах и лишь 14% — в квартирах, точнее называемых апартаментами), коммунальные платежи – на 29%. Эти четыре товара выбраны как примеры типичного потребления, за которым стоят целые отрасли и сопоставимые товары.

Негативное влияние высокой инфляции на реальное производство выражается в стагфляции, то есть сокращении потребления товаров не первой необходимости на фоне резкого роста цен. Пока зарплаты не проиндексированы и не особо догоняют выросшие цены товаров, потребители вынуждены платить больше за товары и услуги первой необходимости (продовольствие и коммуналку) и откладывать покупку товаров не первой необходимости (машины, дома, бытовой техники, одежды). Спрос на такие товары падает, что вызывает снижение их производства по натуральным показателям и снижение ВВП.

Сопоставим официальные данные по ВВП и инфляции в понимании Bureau of Economic Analysis с данными по инфляции Bureau of Labor Statistics. Корректировка на разницу в их оценке потребительской инфляции дает спад реального ВВП на 2,9% (-0,9 - (9,1-7,1)). Если же взять за основу производственную инфляцию в 20,6%, которая в ближайший год всё равно будет переложена на плечи потребителей, то спад реального ВВП уже будет 14,4%. В ковидный II квартал 2020 года официальный спад реального ВВП составил 31%, и нынешний натуральный показатель по домам говорит о пройденной половине пути до ковидного дна, а по автомобилям – о 2/3 пути до того дна, вполне обосновывая спад в 14% (детали про дома и автомобили – далее).

Натуральные показатели американской экономики указывают на серьёзный спад

Итак, автомобилей было продано во II квартале 2022 года 13,5 млн штук в годовом выражении, а в I квартале – 13,9 млн, то есть со спадом 3%. В кварталы второй половины 2010-х годов продажи автомобилей были в диапазоне 17,5 – 18 млн. В ковидном II квартале 2020 года – 11,6 млн, а в кварталы 2009 года во время дна Глобального финансового кризиса продавалось примерно по 10 млн авто. То есть этот показатель в 2,4 раза ближе к самому большому дну экономики со времен Великой Депрессии 1930-х, нежели к ее последнему буму.

Разрешений на строительство частных домов было выдано во II квартале 2022 года 1,685 млн штук (в квартальном выражении со сглаженной сезонностью), а в I квартале с официальным спадом ВВП – 1,879 млн. В лучшие годы рынка недвижимости в середине 2000-х годов выдавалось по 2 – 2,2 млн разрешений, а в худшие середины 2010-х – по 1,2 – 1,4 млн. По домам ситуация несколько лучше, чем по автомобилям, поскольку рынок находится посередине между дном и бумом, но спад углубляется. Инфляция поначалу подстегивает строительство домов для состоятельных, которые пытаются так сохранить свои сбережения, но не для бедных. Потом деньги закончатся также у состоятельных, и новое строительство упадёт раза в два.

Ещё одним важным (хотя и не вполне натуральным) показателем является сбор подоходного налога и социальных взносов, которые дают федеральному бюджету США 85% всех доходов. За октябрь-июнь эти доходы выросли на 27% по сравнению с девятью месяцами предыдущего бюджетного года, и на первый взгляд кажется, что это результат сочетания высокой инфляции и экономического роста. Однако за этим достижением скрываются отсрочка уплаты налогов во время ковидного 2020 года и доплаты налогов по итогам «пузыря» фондового рынка в 2021 году. Поступления налогов и взносов непосредственно от деятельности плательщиков в 2022 году отстают на 6% от предыдущего бюджетного года, даже несмотря на большую инфляцию. Отставание на 6% в совокупности с даже официальной потребительской инфляцией 9,1% дают оценку динамики реального ВВП как минус 15,1%.

Важнейшим натуральным показателем роста ВВП является динамика производства коммунальных услуг (электричество и газ). Работа производителей невозможна без этих ресурсов, и для жителей эти ресурсы являются первой необходимостью наравне с продовольствием. Так вот, производство электроэнергии и газа во II квартале 2022 года оказывается всего-то на 0,35% больше производства этих ресурсов во II квартале 2021 года и чуть-чуть больше производства I квартала 2022 года. Хотя за год население США выросло с 332 млн в мае 2021 года до 332,9 млн в мае 2022 года, то есть как раз на прирост потребления коммунальных услуг.

В пользу затухающего, но все еще роста экономики говорят данные по занятости. Журналисты в первую очередь обращают внимание на показатель безработицы. Формально уровень безработицы составил в июне 2022 года 3,6% и находился на отметке аккурат предковидного декабря 2019 года, впечатляюще снизившись с ковидного апреля 2020 года, когда он был на уровне 14,7%. Сокращение безработицы происходит как за счет нашедших работу, так и за счет потерявших право на статус безработного и на пособие, обычно спустя шесть месяцев и после нескольких предложенных вакансий.

Что касается занятости, то она в июне 2022 года составляла 151,98 млн человек, в марте 2022 года – 150,86 млн, в июне 2021 года – 145,7 млн. То есть рост занятости за год составил 4,3% и за последний квартал 0,7%, что говорит в пользу мнения Джанет Йеллен. Хотя официальная занятость как процент от населения трудоспособного возраста составляла за июнь 2022 года 62,2%, за март 2022 года 62,4%, то есть начала падать, так и не дойдя до предковидного локального пика декабря 2019 года в 63,3%. Хотя и тот пик был заметно ниже, чем показатели с 1990-го по 2007 год, когда занятость колебалась в диапазоне 66-67%.

О чём говорят рецессии прошлого?

Каждый экономический цикл статистики США придумывают методики завышения «реального» ВВП и занижения статистической инфляции. Новинкой 2010-х стала вмененная аренда, по которой проживающим в собственных домах как бы начисляют аренду по аналогии с жителями арендованных домов, и это дало внушительный статистический рост ВВП после Великой рецессии первой половины 2010-х. В 1990-е годы «баловались» с методиками подсчета роста производительности труда на волне компьютеризации офисной работы, а в 2000-е стали исключать из официальной инфляции цены наиболее дорожавших тогда топлива и питания, ссылаясь на колебания этих цен в течение экономического цикла.

Последовательность, состоящая из квартала отрицательного роста, квартала с минимально положительным ростом и нескольких кварталов полноценной рецессии, была довольно частым явлением в экономической истории США. Нефтяной шок 1979 года характеризовался удвоением цен на нефть с апреля 1979-го по апрель 1980-го, вызвал спад ВВП во II квартале 1980 года и близкую к нулю динамику ВВП в III квартале, затем умеренный отскок экономики в течение 1981 года и, наконец, жесткую рецессию 1982 года.

В финале «пузыря» акций NASDAQ и перед второй войной в Персидском заливе статистики показали отрицательную динамику ВВП за I квартал 2001 года, затем отскок экономики во II квартале 2001 года, после чего настала полноценная рецессия III-IV кварталов 2001 года. В финале ипотечного бума середины 2000-х годов статистики показали отрицательную динамику ВВП в I квартале 2008 года, временно положительную – во II квартале, после чего было четыре квартала жесткой рецессии 2008-2009 годов.

Тем не менее, в первой половине 2010-х годов было и несколько статистических фальстартов рецессии, когда динамика ВВП была отрицательной или нулевой только один квартал. Такое было в I и III кварталах 2011 года, в IV квартале 2012 года, II квартале 2013 года, I квартале 2014 года, и весь этот период потом получил консенсусное название "Великая рецессия", по аналогии с Великой депрессией начала 1930-х годов.

Именно поэтому американские банки и деловые СМИ еще до выхода официальной статистики за II квартал чаще всего прогнозировали следующую американскую рецессию на 2023 год, как раз исходя из представленных выше статистических объяснений и исторических примеров. Вполне можно статистически сдвинуть рецессию на квартал, поиграв цифрами плюс-минус половина процента роста ВВП, поскольку достоверно определить такие статистические погрешности нельзя.

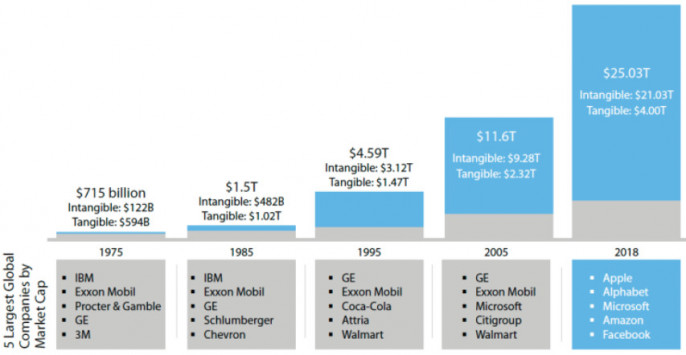

Банки – за отложенную рецессию, бюджетники – против рецессии в принципе

Первыми интересантами американской рецессии обычно являются крупнейшие банки. Финансовая система США по своему вкладу в ВВП является крупнейшей отраслью, превышающей вклад всей промышленности. Рынок акций США является мерилом экономического благополучия американцев и работы президентов. К слову, многие многолетние руководители американского Минфина были выходцами из крупнейших банков: напрямую (как Роберт Рубин и Генри Полсон из Goldman Sachs), с сочетанием банков и других государственных должностей (как Лоуренс Саммерс или Джек Лью), либо из близкой крупнейшим банкам ФРС (как Тимоти Гайтнер и Джанет Йеллен).

Рядовые американские инвесторы или банки других стран очень редко могут точно определить пик и дно американского рынка акций. Когда большинство инвесторов ждет рецессию, а она статистически не приходит, такое большинство возвращает значительную часть сбережений на рынок акций. Когда в других крупных странах уже происходит рецессия и падение их финансовых рынков, инвесторы из тех стран ищут относительно тихую гавань именно в американских ценных бумагах. На волне временного оптимизма крупнейшие американские банки разгружают свои балансы от акций и проблем, с тем чтобы войти в реальную рецессию с большими объёмами денег.

Такая игра происходит каждый экономический цикл, описана во многих культовых книгах по американскому фондовому рынку. Это ярко показано в голливудском блокбастере «Игра на понижение» (The Big Short) про полтора года перед Глобальным финансовым кризисом 2008 года. В фильме прозорливые главные герои понимают, что началась рецессия, наблюдая за жизнью рядовых американцев. Однако официальная рецессия всё не приходит, и финансовые рынки не падают, а именно на падение рынков ипотечных облигаций ставили главные герои. В одном из эпизодов фильма они прямо обвиняют крупнейшие американские банки в манипуляциях, в разгрузке балансов и перекладывании проблем на пенсионные фонды, иностранные банки и рядовых инвесторов.

Вторым весомым интересантом затяжки со статистической рецессией являются причастные к федеральному бюджету руководители. Каждая рецессия означает падение собираемости налогов, рост расходов на поддержку экономики, всплеск бюджетного дефицита и прирост государственного долга. Нормализация бюджетного дефицита является чуть ли не единственным достижением администрации Байдена, и нивелировать это достижение рецессией, особенно глубокой, члены администрации не хотят.

Бюджетная политика Трампа, из-за которой государственный долг США значимо превысил уровень времен окончания Второй мировой войны, сильно осложняет предстоящую рецессию. Текущий всплеск инфляции, означающий инфляционный рост налоговых доходов и пока еще минимум индексации бюджетных расходов, является расплатой за "вертолетные" деньги Трампа. Пока это выглядит менее болезненным по сравнению с прямым дефолтом (в США в XX веке было два официальных дефолта: в 1933 и 1971 годах) и бюджетной экономией (в мягкой форме по образцу перового срока Клинтона или в жёсткой – Обамы). Тем более, что американское общество ещё терпит инфляцию, вроде как верит в «путинское происхождение» этой инфляции и не выходит на массовые протесты образца 1970-х.

Невзирая на проблемы рядовых американцев, возможности проинфляционной бюджетной политики далеко не исчерпаны. Официальная потребительская инфляция превысила 9%, после инфляции 2010-х в среднем около 1%. Стоимость же государственных заимствований возросла всего-то с 1% ковидного 2020 года до 3% текущего года. Это банально означает отрицательную реальную ставку государственных заимствований США минус 6%. Ради одного года и всего-то 6% затевать инфляционный скачок бессмысленно – на повестке более серьезное инфлирование госдолга. Как минимум на уровне официальной промышленной инфляции в 19%, то есть еще одного года официальной потребительской инфляции уровня 9%.

Уже после второго и, возможно, третьего года открытой, близкой к двузначной потребительской инфляции будет необходимость в ее обуздании. Двух-трёхлетние периоды повышенной инфляции были по результатам каждого из двух нефтяных шоков 1970-х годов. Рецессия требуется именно для обуздания инфляции, чтобы социальная система США не пошла вразнос и чтобы инвесторы в государственные облигации США не перестали соглашаться на 3% доходности. В учебниках пишут про ключевую роль процентных ставок ФРС США в борьбе с инфляцией, умалчивая, что между повышением ставок и снижением инфляции обычно стоит рецессия, что ФРС применяет свои процентные ставки в операциях с государственными облигациями, являясь по необходимости крупнейшим кредитором федерального правительства.

Наложение американских экономических и президентских циклов

Третьим крупным противником глубокой рецессии именно в 2022 году является политическая система США (не конспирологический Deep State, а типично мыслящие в угоду своей долгосрочной карьере политики разного уровня). Такая толпа политиков в предыдущие десятилетия неоднократно списывала все социальные проблемы высокой инфляции и глубокого спада экономики на одного человека, ошибочно выбранного на должность президента вроде как самими рядовыми американцами. Следующий президент и его команда должны начать с «чистого листа», оставив весь багаж общественного недовольства уходящему президенту, а не получить все «прелести» последствий инфляции себе в рейтинги.

Байден после избрания был надеждой многих небогатых американцев и имел высокие рейтинги одобрения, но уже получил «почётный» титул третьего худшего президента в истории США, конкурируя в этом антирейтинге с Бушем-младшим, который является вторым худшим президентом США. Буш-младший в этой роли является модельной историей, поскольку именно как бы недалёкого папенькиного сынка Буша-младшего сделали консенсусно виноватым в Глобальном финансовом кризисе 2008 года, хотя Буш имел высочайшие рейтинги одобрения в середине своего первого срока на фоне начала войны в Ираке и вполне убедительно выиграл у Керри свои вторые президентские выборы.

Для иллюстрации наложения экономических и президентских циклов показательна фраза Буша-младшего в оправдание его общественного порицания: «Рецессию принял – рецессию сдал». Аналогичным образом Клинтон вступал в должность на фоне рецессии, стоически с ней боролся свой первый срок, затем отодвигал следующую рецессию весь второй срок и в конце подарил рецессию Бушу-младшему. Обама вступал в должность во время рецессии после Глобального финансового кризиса 2008 года, и рынки упорно ждали следующую рецессию последние два года его президентства.

Однако после Обамы пришёл Трамп и поломал наложение экономических и политических циклов, продлив экономический рост накачкой экономики бюджетными деньгами, но получил ещё более специфическую рецессию и стал президентом одного срока. До Трампа последним президентом одного срока был Буш-старший, который также попробовал отсрочить рецессию после второго срока Рейгана и получил-таки рецессию за полтора года до своих вторых неудачных президентских выборов. Только Рейган смог переизбраться на второй срок в похожих обстоятельствах, но продолжительная рецессия закончилась к середине его первого срока, как раз чтобы «списать» проблемы на предшественника и успеть «продать» электорату свои успехи в борьбе с инфляцией.

Кстати, Консультативный комитет считающего ВВП и объявляющего официальную рецессию Bureau of Economic Analysis, как высший орган этого ведомства, состоит из 13 человек. Из них при демократе Обаме назначено восемь членов, при республиканце Трампе – всего два, при демократе Байдене – три члена. Вроде как они должны отражать интересы очевидно какой партии. Однако и здесь есть пример исторического парадокса в лице Буша-старшего как вице-президента при Рейгане и президента одного срока из-за неверного входа в рецессию. Буш как-то сказал о самом весомом и многолетнем руководителе ФРС США Алане Гринспене: «Мы его поддержали, а он нас подвел». Дескать, именно процентная политика Алана Гринспена оказала медвежью услугу Бушу-старшему в преддверии его второй президентской кампании.

***

Подводя итоги, следует отметить, что официальные статистики США не просто всех запутали якобы минимальной и сокращающейся рецессией, а попробовали угодить всем основным группам интересантов. Указывает теория высокой инфляции на неизбежность спада экономики – пожалуйста – формально спад есть. Чувствуют многие рядовые американцы ухудшение своего уровня жизни – на то и официальная рецессия. Хотят крупнейшие банки сыграть на рынке акций – вроде ужасного спада нет, и можно начинать накручивать оптимизм инвесторов. Бюджетники так вообще против рецессии – пожалуйте ее минимальный уровень и близкий выход из минуса в ноль. Хочет администрация Байдена попробовать повторить успех Рейгана – и здесь статистики смогли оказаться полезными.

Только вот как долго удастся удерживать политический консенсус вокруг околонулевой статистики в условиях явных статистических манипуляций? Ответ на этот вопрос мы увидим в ближайший месяц в потоке комментариев к вышедшей статистике и в динамике рынка акций. Скорее всего, как минимум до статистики за III квартал в конце октября (преддверие выборов в Конгресс) будут тащить этот умеренный оптимизм. К тому же, а вдруг оптимистичные заклинания действительно материализуются в хотя бы торможение реального спада и торможение хотя бы промышленной инфляции? Хотя та же администрация Рейгана руками руководителя ФРС Волкера сбивала аналогичную современной инфляцию глубокой и продолжительной официальной рецессией.

Автор – доктор экономических наук, профессор департамента общественных финансов Финансового университета

«Кулачковая дипломатия» США провалилась

Вашингтону не удалось склонить арабские государства к поддержке действий США, направленных против России.

«Поездка Байдена на Ближний Восток была хуже, чем упущенная возможность. Она нанесла ущерб интересам безопасности США в регионе, продемонстрировав всему миру, что ни Саудовская Аравия, ни другие страны Персидского залива не доверяют Соединённым Штатам настолько, чтобы пойти на какие-либо жертвы для возобновления сильно потрёпанных отношений». Так оценила недавний визит президента США на Ближний Восток влиятельная американская газета «Уолл-стрит джорнэл». Практически такую же оценку это турне получило у большинства мирового сообщества. Какую же цель преследовал Байден и почему его поездка считается экспертами неудачной? На эту тему наш обозреватель побеседовал с известным политологом и военным аналитиком доктором военных наук Сергеем Печуровым, членом научного совета при Совете Безопасности РФ.

– Сергей Леонидович, на прошлой неделе Джо Байден совершил первое за 2,5 года своего президентства турне по Ближнему Востоку. Провёл большое количество встреч, бесед, переговоров, но домой, в США, вернулся, как утверждают многие наблюдатели, с пустыми руками. Почему?

– В этом нет ничего удивительного. В отличие от своих отличающихся политической изощрённостью англосаксонских братьев с Альбиона янки всегда отличались грубостью и бесцеремонностью в дипломатии. В Вашингтоне полагают, что контроль ими «печатного станка», наличие безразмерных капиталов и обилие высокотехнологичного оружия является индульгенцией для любых, в том числе и не до конца продуманных акций на внешнеполитической арене. Особенно это относится к региону Ближнего Востока.

Тем не менее американцы уже не раз тут попадали впросак, реализуя ту или иную так называемую инициативу. Так, вспоминается война Судного дня, имевшая место в октябре 1973 года между арабами и израильтянами. Вашингтон перед её началом давал понять, что будет равноудалён от враждующих сторон на Ближневосточном театре войны. В расчёте на его нейтралитет арабские силы и начали наступление, поначалу они даже владели инициативой и потеснили противника. Но из-за океана началась интенсивная материально-техническая поддержка израильтян, круто поменявшая положение на фронтах. Даже саудовцы, традиционные региональные союзники США, были не на шутку возмущены и обижены бесцеремонностью Вашингтона. Введённое арабами, прежде всего странами Персидского залива, нефтяное эмбарго в отношении Запада тогда существенно потрясло экономики ряда симпатизировавших Израилю западных государств, включая, кстати, и сами США.

В 2018 году после инцидента, связанного с гибелью оппозиционного саудовского журналиста Хашогги, американцы ничтоже сумняшеся устами Джо Байдена, в то время влиятельного сенатора, пообещали превратить Эр-Рияд в «изгоя». И даже напрямую оскорбили наследного принца, обвинили в организации убийства. И что же, проходит несколько лет, и американский президент без зазрения совести умоляет того же принца увеличить добычу нефти, чтобы «выручить американских друзей» и «насолить русским».

В Вашингтоне настолько прониклись собственной исключительностью и, соответственно, вседозволенностью, что просто не хотят понять очевидного: у других народов тоже есть национальные интересы, чувство собственного достоинства и чести.

– Тем не менее сам Байден, например, высоко оценил свой визит в Израиль, с которого начал поездку по Ближнему Востоку…

– Но это отчасти лишь стремление выдать желаемое за действительное. Конечно, Израиль постарался принять Байдена по высшему уровню. Так, президент Ицхак Герцог, приветствуя гостя, даже сказал, что Байден похож на библейского Иосифа, который нашёл своих братьев. И тут же подчеркнул, что необходимо укреплять израильско-американское взаимодействие для противостояния Ирану, который рассматривается еврейским государством как экзистенциальная угроза.

Результатом состоявшихся переговоров стало подписание «Иерусалимской декларации», которая подтвердила права Израиля на защиту себя от любой внешней угрозы самостоятельно, без предварительных консультаций с США, но при этом при активной американской поддержке. Декларация включает в себя также обязательство никогда не допускать получения Ираном ядерного оружия и обещает бороться с его «дестабилизирующей деятельностью». Под последней понимается в общем-то соответствующие нормам международного права шаги Тегерана по укреплению своего геополитического влияния в исламском мире и поддержке своих союзников – арабов-шиитов. Израильтянам, кроме того, была обещана совместная разработка лазерного оружия.

Но Байдену так и не удалось получить согласие руководства Израиля на прямую военно-техническую помощь Украине и снятие запрета на реэкспорт израильского оружия и боеприпасов в эту страну. А ведь это было, пожалуй, главной целью визита американского президента в Израиль.

Поясню: до сих пор Израиль поставлял киевскому режиму только каски, противогазы, защитные костюмы для разминирования экстренным службам и гражданским организациям Украины… А вот высокоточное оружие, противоракетные батареи он передавать не намерен, чтобы не портить традиционно хорошие со времён Горбачёва отношения с Россией.

В результате американцы были вынуждены прокомментировать эту сторону переговоров заявлением, что каждая страна должна сама решать, как ей поддерживать Украину.

Не добился Байден и каких-либо подвижек и в палестинском вопросе. На переговорах с президентом Палестины Махмудом Аббасом в Вифлееме он ограничился дежурными фразами о поддержке Соединёнными Штатами возобновления прямых палестино-израильских переговоров и урегулирования ближневосточного конфликта. При этом Байден, правда, положительно высказался в отношении того, что палестинское и израильское правительства будут функционировать наравне. И даже объявил о выделении 100 млн долларов сети палестинских больниц в Восточном Иерусалиме и 200 млн долларов Ближневосточному агентству ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР).

В то же время Байден откровенно проигнорировал призыв Аббаса к возобновлению работы консульства США в Восточном Иерусалиме и представительства Палестины в Вашингтоне. Она, как известно, была прервана решением Дональда Трампа о переносе американского посольства в Иерусалим, отказе от финансирования БАПОР и закрытии офиса Организации освобождения Палестины в Вашингтоне.

– А что известно о намерениях Байдена, с которыми он после Израиля отправился в Саудовскую Аравию?

– Ну их в Вашингтоне и не скрывали. Байден планировал добиться от Эр-Рияда увеличения поставок нефти на мировой рынок, что привело бы к снижению цен на российское сырьё. Таким образом США хотели стабилизировать рынок, в том числе и внутренний, переживающий кризис после введения санкций в отношении РФ.

Но хозяина Белого дома ждал весьма холодный приём. Что это так, свидетельствует сама церемония встречи Байдена с наследным принцем Саудовской Аравии. Вместо рукопожатия они приветствовали друг друга уже ставшим традиционным в условиях пандемии коронавируса соприкосновением сжатых в кулак рук. Хотя в Израиле Байден не отказывался даже обниматься с встречающими его хозяевами.

«Кулачковая дипломатия», как назвала это поведение Байдена «Вашингтон пост», не помогла американскому лидеру. По итогам состоявшихся переговоров наследный принц сказал, что Саудовская Аравия может нарастить добычу нефти с нынешних 10 млн баррелей до 13 млн баррелей в день. Но это может произойти где-то к 2027 году. Более того, любое решение об изменении уровня добычи Эр-Рияд должен принимать исключительно по согласованию с участниками ОПЕК+, то есть с Россией в том числе. Поэтому королевство, как считают наблюдатели, в августе может взять на себя обязательства по производству всего лишь 11 млн баррелей в день, что явно меньше того, чего хотели бы в Вашингтоне.

Интересно, что провал Байдена в Саудовской Аравии тут же обернулся для США новым ростом цен на нефть. По сообщениям информагентств, цена на нефть марки Brent достигла уровня 103,79 доллара за баррель. А ведь до этого момента на рынке фиксировалось падение цены на протяжении пяти недель подряд.

Следует также отметить, что Байден пытался убедить саудовцев признать Израиль законным игроком на Ближнем Востоке, ссылаясь на дружеские отношения Израиля с рядом государств Персидского залива. Но власти Саудовской Аравии, делая в этом плане небольшие жесты, такие как разрешение пролетать над территорией королевства израильским самолётам, не желают открыто признавать Израиль. Эр-Рияд намерен дожидаться, пока израильско-палестинский вопрос не будет решён более или менее приемлемым для палестинцев. Но это в обозримом будущем маловероятно.

– Судя по сообщениям из Эр-Рияда, Байден в ходе визита пытался активизировать формирование арабо-израильского союза против Ирана, а также настроить арабские государства на противостояние России и Китаю…

– Он этот вопрос поднял, по сути, прямо на саммите Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива, который состоялся в саудовском городе Джидда 16 июля и был посвящён вопросам безопасности и развития. В саммите приняли участие, помимо арабских государств Персидского залива, Египет, Ирак, Иордания.

«Соединённые Штаты собираются и впредь оставаться активным и заинтересованным партнёром на Ближнем Востоке, поскольку мир становится всё более конкурентным, а проблемы, с которыми мы сталкиваемся, – более сложными. Для меня очевидно то, как тесно сплетены интересы США с успехами Ближнего Востока. Мы не уйдём и не оставим после себя вакуум, который будет заполнен Китаем, Россией или Ираном», – заявил на саммите Байден. И призвал арабские государства объединить усилия для противостояния этим трём странам.

Однако «арабской НАТО», как написала турецкая газета «Джумхурие́т» (Cumhuriyet), не получилось. Правящие круги арабских государств, имея перед глазами опыт Афганистана, осторожничают, опасаются доверять американцам, поскольку понимают, что США могут так поступить с любым своим союзником. Кроме того, как представляется, арабские элиты в богатых нефтью странах расчётливо выжидают исхода событий на Украине, на арене которой янки пытаются продемонстрировать своим партнёрам, что они по-прежнему держава № 1.

Поэтому на саммите в Джидде арабские лидеры проигнорировали призывы Байдена к единению. В совместном заявлении было лишь отмечено, что «стороны приветствовали создание объединённых оперативных групп 153 и 59 в области обороны против угроз на море». Однако и эта тема не нова. 59-я группа существует с 2006 года, когда она была создана для операции по эвакуации из Ливана, а формирование 153-й группы для патрулирования Красного моря и Аденского залива началось ещё весной этого года.

Нельзя также не заметить, что на пассаж Байдена о «вакууме на Ближнем Востоке» довольно резко отреагировали в Пекине. Там заявили, что на Ближнем Востоке нет вакуума, там «есть переизбыток, и это переизбыток империалистических США». Развивая эту мысль, официальный представитель министерства иностранных дел Китая Ван Вэньбинь сказал: «На Ближнем Востоке нет вакуума, хозяева Ближнего Востока – народы, проживающие на его территории». И добавил: «Ближний Восток нельзя считать чьим-то задним двором. Китай, поддерживающий суверенные права ближневосточных стран, готов путём объединённых усилий с международным сообществом содействовать миру и процветанию в этом регионе».

Примечательно и то, что Саудовская Аравия и Египет объявили о том, что обратятся в БРИКС с просьбой о принятии их в эту организацию, где участвуют Россия и Китай. Так что визит Байдена на Ближний Восток стал ещё одним свидетельством того, что гегемонии США в этом регионе приходит конец и элиты арабских стран склонны к многовекторной внешней политике.

Владимир Кузарь, «Красная звезда»

Специальная Отечественная...

путь в будущее лежит через Донбасс

Георгий Малинецкий

В статье Александра Проханова "Донбасский период русской истории" события на Украине рассматриваются как схватка между Россией и Западом, имеющая большое значение для обеих сторон.

Войны — суровый экзамен для стран, народов, цивилизаций. Их результаты определяют будущее на десятилетия, а то и на века вперёд. Поэтому на происходящее стоит посмотреть с системной, междисциплинарной точки зрения. У войны много измерений, и о них стоит подумать. В ходе обсуждений, в которых мне довелось участвовать, стало понятно, какие вопросы возникают вновь и вновь. Вот некоторые из них.

Почему война началась здесь и сейчас?

Политики и мыслители Запада не понимали Россию и боялись её. Великий Лейбниц, общавшийся с Петром I и советовавший ему создать Академию наук и ряд государственных учреждений, писал о России: «Погрязшие в схизме, нетерпеливые, не слушающие требований рассудка жертвы невежества, хуже, чем турки, создавшие при этом слишком мощное государство и жестокую диктатуру». Наполеон в своих записках представлял Россию как огромного медведя, нависшего над Европой. И войну он начал для того, чтобы его сыну на посту императора не пришлось «разбираться» с огромным восточным соседом. Можно напомнить слова американского политолога Збигнева Бжезинского: «В XXI веке Америка будет развиваться против России, за счёт России и на обломках России». Многие ведущие политики стремились к тому, чтобы России не было, либо чтобы она была слабой и раздробленной.

Стратегии противостояния Россия и Запада уже много веков. Большую роль в этой стратегии сыграл в том числе раскол Христианской церкви на католическую и православную в 1054 году. Последующая тысяча лет показала, насколько отличаются смыслы и ценности двух мировых религий и вдохновляемая ими культура.

Для того, чтобы решить вопрос с Россией силовым образом, надо дождаться, когда она будет слабой. Именно этот императив Запада президент России обозначил в 2018 году: «После развала СССР Россия, которую в советские времена называли Советским Союзом…, если говорить о наших национальных границах, утратила 23,8% территории, 48,5% населения, 41% валового общественного продукта, 44,6% военного потенциала… Видимо, у наших партнёров сложилось устойчивое мнение, что возрождение экономики, промышленности, оборонного промышленного комплекса и Вооружённых сил нашей страны до уровня, обеспечивающего необходимый стратегический потенциал, в обозримой исторической перспективе невозможно. А если это так, то нет и никакого смысла считаться с мнением России, нужно идти дальше и добиваться окончательного одностороннего военного преимущества, а затем и диктовать свои условия во всех остальных областях».

Заметим, что на 01.01.1991 численность Вооружённых сил СССР составляла 3 млн 760 тыс. человек, в то время как численность Вооружённых сил России на 01.01.2022 — 1 млн 14 тыс. человек, а активный личный состав блока НАТО в Европе насчитывает 3 млн 657 тыс. человек. Стоит посмотреть на военные бюджеты 2021 года: США — 801,0 млрд долл., Китай — 293 млрд долл., Индия — 76,6 млрд долл., Великобритания — 68 млрд долл., Россия — 65,9 млрд долл.

Россия обладает стратегическими ядерными силами, способными нанести непоправимый ущерб и США, и Европе, поэтому естественно со стороны Запада попытаться решить свои стратегические задачи, развязав большой локальный конфликт с участием России.

Почему для противостояния России выбрана Украина?

У России огромная граница, и сферой противостояния Запад мог выбрать Среднюю Азию. Тем не менее мысль противопоставить русских и украинцев — две части одного народа — в истории возникала вновь и вновь. «Необходимо не только оторвать, но и противопоставить Малороссию России, стравить две части одного народа и наблюдать, как брат убивает брата», — писал первый канцлер Германской империи Отто фон Бисмарк.

Ту же линию продолжал Збигнев Бжезинский: «Россия может быть либо империей, либо демократией, но не тем и другим одновременно. С Украиной же, подкупленной и подчинённой, Россия автоматически превращается в империю».