Новости. Обзор СМИ Рубрикатор поиска + личные списки

ЕАБР предоставил «Минскэнерго» кредит на строительство нового энергоблока на Минской ТЭЦ-5

Долгосрочный кредит в размере 101,2 млн евро предоставил РУП «Минскэнерго» Евразийский банк развития (ЕАБР) для строительства пиково-резервного энергоблока мощностью 300 МВт на ТЭЦ-5.

Стороны подписали соответствующий кредитный договор для финансирования поставок основного энергетического оборудования по контракту с компанией Сименс Энерджи АБ.

Для обеспечения оптимальных условий финансирования долгосрочного проекта ЕАБР также привлек связанное финансирование в размере 101,2 млн евро от консорциума немецких банков KFW IPEX Bank и Landesbank Hessen Thuringen Girozentrale (Helaba) под страховое покрытие экспортно-кредитного агентства Швеции EKN.

Строительство пиково-резервного энергоисточника установленной мощностью 300 МВт на ТЭЦ-5 осуществляется РУП «Минскэнерго» в соответствии с комплексом мероприятий необходимых для обеспечения баланса энергосистемы в периоды максимального и минимального потребления электроэнергии, создания резерва мощности, позволяющего не допустить перерывов в электроснабжении потребителей и повышения надежности и безопасности работы энергосистемы.

«ЕАБР обладает одним из самых высоких кредитных рейтингов среди международных финансовых организаций в регионе, подкрепленного доверием со стороны наших партнеров на рынках капитала. Банк гордится участием в развитии и поддержании надежности энергосистемы Беларуси. Проект реализуется в соответствии с международными экологическими и социальными стандартами», — отметил председатель правления ЕАБР Николай Подгузов.

Справочно:

Евразийский банк развития (ЕАБР) — международная финансовая организация, содействующая интеграции и развитию стран-участниц: Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, России и Таджикистана. Уставный капитал ЕАБР составляет 7 млрд долларов США. Банк учрежден в январе 2006 года Россией и Казахстаном, со штаб-квартирой в Алматы. Основную долю в портфеле ЕАБР занимают проекты с интеграционным эффектом в сферах транспортной инфраструктуры, энергетики, химической и горнодобывающей промышленности, машиностроении.

Николай Шульгинов провёл встречу с Министром энергетики и водных ресурсов Республики Таджикистан Далером Джума.

В рамках подготовки к заседанию межправкомиссии по экономическому сотрудничеству, запланированному на 9 февраля в Москве, обсуждены текущие и перспективные проекты российских компаний ТЭК в Таджикистане, а также вопросы развития электроэнергетики Республики, в частности, функционирования Сангтудинской ГЭС-1 и возможности экспорта выработанной станцией электроэнергии согласно соответствующему межправсоглашению России и Таджикистана от 2009 года.

Ядро развития

Михаил Мишустин оценил ситуацию в атомной промышленности

Текст: Татьяна Замахина

Задачи, стоящие перед "Росатомом", важны для страны - они будут способствовать достижению национальных целей развития. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на встрече с главой госкорпорации Алексеем Лихачевым.

"Росатом", по словам председателя кабмина, давно вышел за рамки задач, связанных только с ядерной энергетикой, и сегодня занимается целым рядом технологий. Это цифровая сфера, квантовые вычисления, лазерная техника и многое другое. "Уже более трех четвертей века ученые сотрудники атомной промышленности успешно ее развивают, здесь есть чем гордиться", - считает Мишустин. И на нынешнем этапе уже реализуется множество инициатив, задуманных несколько лет назад.

Среди проектов госкорпорации премьер-министр выделил строительство судов, упомянув в этой связи ледокол "Арктика". Мишустин также напомнил, что еще несколько судов должны быть выпущены в ближайшее время. "Это уникальный сплав технологий, научных открытий и труда наших ученых", - считает глава правительства.

Он также обратил внимание, что недавно была сдана плавучая теплоэлектростанция "Академик Ломоносов".

Хорошо зарекомендовала себя госкорпорация и на международной арене: в 12 странах она, по словам Мишустина, ведет активнейшую деятельность. "Буквально совсем недавно был сдан очередной энергоблок Белорусской АЭС, целый ряд других проектов", - констатировал глава кабинета министров.

Лихачев от имени работников атомной отрасли поблагодарил правительство за утверждение комплексной программы развития российской атомной науки и технологий до 2024 года. "Ведь для нас очень значимо, что в апреле именно 2020-го, сложного года, президент подписал указ о создании программы, а вы в декабре утвердили национальную программу развития техники, технологии, научных исследований в области использования атомной энергетики, - заявил он. - Это такой "атомный проект 2.0".

По оценке главы Росатома, утверждение этой программы означает признание 75 лет свершений, достигнутых отечественной атомной отраслью. "Но самое главное - это серьезный аванс на будущее, - добавил Лихачев. - Мы будем в этом направлении работать. Считаем, что сможем укрепить лидерство в традиционных направлениях и прибавить новые серьезные направления именно с точки зрения глобального рынка".

Программа, о которой идет речь, закладывает основы для развития российской атомной науки и технологий в горизонте ближайших десятилетий. Она включает исследования по ключевым направлениям, включая термоядерные и плазменные технологии и многое другое. В целом документ направлен на укрепление лидирующих позиций России в мировой атомной отрасли и обеспечение энергетической безопасности страны.

Что касается последних свершений, то в прошлом году российские АЭС побили рекорд СССР по выработке электроэнергии, установленный в 1988 году, и выработали 215,7 млрд кВт-ч электроэнергии. В целом же в 2020 году удалось достичь целевых показателей, несмотря на пандемию. "Традиционно на 100% выполнен гособоронзаказ, идет успешная исследовательская работа и с Российской академией наук, и с Курчатовским институтом, перезагружается научный блок", - сообщил глава госкорпорации.

Инвестиции госкорпорации достигли 250 млрд рублей за тот же период. "Налоговые отчисления также выросли, они в два раза перекрывают бюджетные инвестиции", - добавил собеседник премьер-министра. Одновременно средняя зарплата сотрудников "Росатома" в 2020 году выросла на 6,7% - до 90 тысяч рублей. Поднялась и производительность труда - на 10%.

Рекорд поставлен и в международной деятельности "Росатома". Портфель зарубежных заказов на десять лет вперед по итогам прошлого года составил порядка 140 млрд долларов, сообщил Алексей Лихачев. Спрос за рубежом есть, ведь атомная энергетика гарантирует устойчивую генерацию электроэнергии на долгое время, а еще важна экологическая составляющая. "Мы проанализировали в соответствии с международными методиками удельный вес выбросов СО2. Мы делим первое место с ветрогенерацией и находимся впереди относительно всех других видов", - объяснил Лихачев. В связи с этим "Росатом" просит государственной поддержки в вопросе приравнивания атомной энергетики к "зеленой" генерации на международном уровне, обратился к премьер-министру его глава.

В преддверии заседания Евразийского межправительственного совета Мишустин и Лихачев также обсудили развитие двустороннего сотрудничества России со странами - участницами Евразийского экономического союза (ЕАЭС) в области мирного использования атомной энергии. По словам руководителя "Росатома", в перспективе предстоит выйти на качественно новый уровень интеграции. В частности, ведется строительство первых атомных электростанций в Беларуси и Узбекистане. А среди планов - довести долю в ветроэнергетике до 3 ГВт мощностей в ближайшую десятилетку. "Ветряной энергетике тоже уделяем особое внимание. Создали завод с локализацией соответствующей продукции", - пояснил Лихачев.

«Транснефть – Урал» оснастила лаборатории новым оборудованием для исследований нефти

Лаборатории АО «Транснефть – Урал» в 2020 году выполнили 636 тысяч испытаний проб нефти и нефтепродуктов.

Лабораторные исследования позволяют контролировать качество нефти и нефтепродуктов, принимаемых от поставщиков, транспортируемых по системе магистральных трубопроводов предприятия и сдаваемых грузополучателям.

Все лаборатории АО «Транснефть – Урал» располагают необходимым специализированным оборудованием, которое позволяет квалифицированному персоналу оперативно и с высокой точностью проводить исследования. В рамках процедуры периодического обновления в 2020 году лаборатории пополнились оборудованием для исследования нефти в соответствии с требованиями технического регламента Евразийского экономического союза «О безопасности нефти, подготовленной к транспортировке и использованию» (ТР ЕАЭС 045-2017).

Для оснащения лабораторий в Курганском, Черкасском и Туймазинском нефтепроводных управлениях (НУ) в 2020 году приобретены анализаторы хлора и анализаторы фракционного состава нефти. Их использование позволило сократить время проведения каждого испытания на содержание массовой доли органических хлоридов в нефти с 4 до 1,5 часов. Также сокращен расход дорогостоящих реактивов, применяемых при выполнении испытаний.

В лаборатории Черкасского, Туймазинского, Арланского, Курганского НУ приобретены анализаторы чистоты жидкости (счетчики частиц), которые позволяют определять размер и количество абразивных частиц в дизельном топливе по стандарту ASTM D 7619-17. Это обеспечивает необходимый контроль топлива для подтверждения его соответствия требованиям стран Евросоюза – импортеров российского дизельного топлива при транспортировке по магистральным трубопроводам.

Кроме того, в 2020 году закуплены аппараты для определения температуры вспышки топлива, автоматические плотномеры, кулонометрические анализаторы влажности, спектрофотометр для определения концентрации железа в автомобильном бензине и другая аппаратура.

Справочно:

На линейных производственно-диспетчерских и нефтепродуктоперекачивающих станциях АО «Транснефть – Урал» функционируют 18 лабораторий контроля качества нефти и нефтепродуктов. Персонал, участвующий в проведении испытаний, регулярно проходит целевое обучение и повышение квалификации. Все испытания проводятся круглосуточно по утвержденным на предприятии графикам.

Сбой в энергосистеме Узбекистана привел к очередным проблемам с электричеством в Кабуле

Поставки электроэнергии из Узбекистана в Афганистан были приостановлены из-за технических неполадок в энергосистеме Узбекистана, сообщила афганская энергетическая компания «Дэ Афганистан Брешна Ширкат» (DABS).

Прекращение поставок привело к перебоям с электричеством в Кабуле и ряде других городов. Представители “DABS” заявили, что обе стороны предпринимают усилия для скорейшего решения проблемы.

Они подчеркнули, что в настоящее время электроэнергия в афганскую столицу поставляется из внутренних источников.

Отметим, что потребление электроэнергии в Афганистане с каждым годом растет. При этом страна самостоятельно способна обеспечить лишь 19% потребностей. Около 77% электроэнергии экспортируется из Узбекистана, Таджикистана, Туркменистана и Ирана. В прошлом году сокращение поставок электроэнергии из Таджикистана привело к серьезным трудностям. Впоследствии Кабул увеличил объем закупаемой у Узбекистана электроэнергии.

ЭЛЕКТРОЛИЗ ДОВЕРИЯ

АНДРЕЙ МИЛЛЕР

Советник по развитию бизнеса в группе компаний по возобновляемой энергетике Baltic Wind, Германия. Член Клуба Горчакова и регулярный участник германо-российских общественно-политических проектов.

В конце ноября, в закрытом режиме, по телемосту между Москвой и городами Германии прошли очередные, вот уже XXIV Потсдамские встречи. Встречи когда-то ключевых фигур российской политики, кого поколение миллениалов помнит разве что по увиденным в детстве выпускам политических новостей, – с их не менее в своё время ключевыми и влиятельными коллегами из Германии. Несмотря ни на что, соратники Гельмута Коля и Герхарда Шрёдера не растеряли веру в крепкие двухсторонние отношения Германии и России и возрождение сильной Европы версии «Путин – Шрёдер – Ширак – Берлускони».

Форум, учреждённый ещё при участии первого и последнего президента СССР Михаила Горбачёва, не первый год служит местом для диалога тех, кто всё ещё надеется и задаётся вопросом, что делать, применительно к отношениям России и Запада, России и ЕС, России и Германии. Постоянно двигаясь по кругу взаимных обвинений, отсылов к Минским договорённостям, сбитым самолётам, а с недавнего времени – особенностям обмена веществ внесистемных оппозиционеров, стороны констатируют глубокий политический кризис. Несмотря на отсутствие ясных перспектив в обозримом будущем, участники сходятся на неизбежности сотрудничества по ряду ключевых направлений, жизненно необходимых для благополучного существования каждой из стран. Направлений этих, благодаря тому же политическому кризису, с каждым годом всё меньше, а главным и самым устойчивым из них, подобно общей аорте сиамских близнецов – неизменно остаётся тема энергетики.

Нельзя сказать, чтобы тёмные времена вдруг наступили в 2014 г., а до того было исключительно многолетнее взаимное благоденствие вокруг нефте- и газопроводов, кульминацией которого стало строительсво «Дружбы». Нападки из-за океана, финансовые санкции и технологическое эмбарго сопутствовали российско-германскому партнёрству в энергетической сфере с разной силой, но всегда. Достаточно вспомнить запрет на поставку в СССР нефтегазового оборудования и труб большого диаметра по уже заключённым контрактам. Тем не менее в воздухе всё отчётливее ощущаются начавшиеся необратимые изменения и возникает понимание того, что вряд ли когда-то всё снова будет «как раньше». Зажатая между молотом и наковальней Европа, а больше всего – Германия, с одной стороны, постоянно подвергается давлению со стороны Штатов за продолжение энергетического сотрудничества с Россией, а с другой – пока относительно успешно противостоит агрессивному экономическому интересу только что появившихся заокеанских газовиков. В борьбе за самый привлекательный в Европе энергетический рынок последние во что бы то ни стало стремятся заставить ЕС сесть на иглу дорогого американского СПГ. В итоге Германия пытается достроить через море на востоке выгодный, но неприемлемый для трансатлантической политики «Северный поток – 2», а через море на севере в угоду трансатлантической политической конъюнктуре строит невыгодный терминал по хранению и регазификации заокеанского СПГ. Националистически настроенная финансовая и промышленная элита Германии непублично и негромко выражает протест, что походит на шуршание традиционной парламентской фиги в кармане. Но протест с каждым месяцем нарастает и материализуется не только и не столько в ориентации на декарбонизацию, но и в принятии той самой водородной стратегии и пакета целей по обеспечению электромобильности и возведению соответствующей инфраструктуры.

Казалось бы, постепенный отказ Германии и остальной Европы от газа оставляет ни с чем противоборствующие стороны, сражающиеся за платёжеспособный энергетический рынок ЕС. Это существенно портит карты российским сырьевым компаниям и дарует Европе ту самую вожделенную энергетическую независимость, экологическую безопасность и CO2-нейтральную экономику.

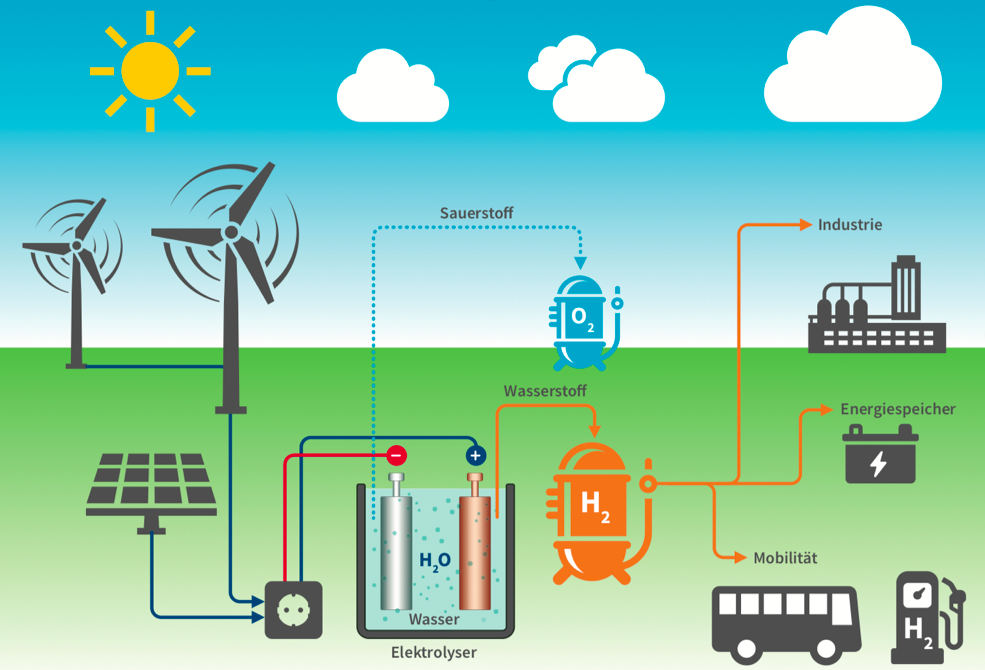

Стоит пояснить, что водород, в зависимости от пути его получения, условно имеет разные «цвета».

Зелёный – полученный путём электролиза воды (разделения воды на кислород и водород) с использованием электроэнергии, выработанной из экологически чистых возобновляемых источников энергии.

Жёлтый – полученный путём электролиза воды с использованием электроэнергии, полученной на атомной электростанции.

Голубой – полученный путём паровой конверсии природного газа (метана), то есть путём разделения метана на водород и угарный газ, впоследствии преобразуемый в углекислый (CH4 + H2O = CO + 3H2).

Бирюзовый – полученный путём пиролиза метана, то есть сильного теплового воздействия без доступа воздуха, в результате которого получается ацетилен и водород (2СН4 →С2Н2 + ЗН2).

Коричневый – полученный путём газификации угля, то есть нагрева каменного или бурого угля вместе с окислителем, что ведёт к образованию водорода, большого количества CO2 и побочных выбросов. Эта технология едва ли может рассматриваться в качестве одной из перспективных для промышленного получения водорода ввиду низкой экологичности, но на её основе создаются относительно экологичные способы переработки мусора, биомассы и канализационных стоков.

Алхимия электролиза воды с использованием электроэнергии, произведённой на субсидированных в своё время ветротурбинах и фотоэлектрических преобразователях (солнечных батареях), казалось бы, обеспечивает Германию достаточным количеством экологически чистого, так называемого «зелёного» водорода, необходимого для обладания карточкой закрытого клуба энергонезависимых государств. Но с этого момента начинаются нюансы.

Во-первых, по оценкам экспертов в сфере энергетики, для осуществления полного перехода на зелёную энергетику посредством водорода в одной только Германии к 2030 г. должно быть введено в эксплуатацию не менее 30 ГВт генерирующих мощностей водородной энергетики. Фактически же утверждённый объём планируемых к запуску мощностей составляет 5 ГВт к 2030 г. и ещё 5 ГВт – к 2035-му.

Во-вторых, Германия – страна с одними из самых высоких в Европе ценами на электроэнергию, рабочую силу и услуги по техническому обслуживанию объектов энергетики. Добавим к этому практически свёрнутую программу по возведению ветропарков из-за активных протестов землевладельцев и экологов, низкое по сравнению с южными странами количество солнечных дней в году и недостаток свободных площадей для установки фотоэлектрических преобразователей. В совокупности эти факторы не позволяют выработать на территории Германии то количество зелёной энергии, которое необходимо для производства заявленного в соответствии со стратегией объёма зелёного водорода. Соответственно, водородная стратегия Германии не может обойтись без импорта зелёного водорода из стран, где по объективным причинам его генерация более выгодна экономически и позвляет работать с кратно большими объёмами, чем это возможно в Германии.

Ратующие за права человека, интересы беженцев и поддержку развивающихся стран немецкие политики экологического толка всерьёз рассматривают страны Африки как потенциального мирового поставщика зелёного водорода. Богатые солнечные ресурсы и обширные свободные площади обеспечивают теоретическое обоснование. Данная инициатива вызывает ассоциации с когда-то всерьёз планировавшимся проектом газопровода через Афганистан – из Туркменистана в Пакистан. Тогда казалось, что логистические преимущества и баснословная выгода в будущем очевидны настолько, что проектом проникнется даже «Талибан». Не проникся. Не случилось. Отчасти подобная логика напрашивается и в контексте статуса Африки как мирового водородного магната. Отстутсвие инфраструктуры и финансовых ресурсов для её возведения, гражданские войны, повстанческие движения в мангровых зарослях, пиратство и клептомания политических элит имеют все предпосылки для нивелирования даже самых очевидных преимуществ региона.

Ставка на страны Африки в вопросе производства зелёного водорода – практически гарантия нестабильности поставок, невозврата инвестиций и непредсказуемой ценовой политики.

В связи с этим даже в контексте непреодолимых политических разногласий России и Запада, а также в свете непрекращающихся эмоциональных разговоров о зависимости Европы от российских энергоресурсов нельзя не видеть серьёзного потенциала для поставок зелёного водорода в Европу из России и стран ЕАЭС. Устоявшиеся финансовые, технологические, инфраструктурные и логистические инструменты между Россией и Евросоюзом, а также обилие богатых солнцем территорий рисуют контуры взаимовыгодного партнёрства по поставкам зелёного водорода из ЕАЭС в ЕС. Развитая база газовой и химической промышленности, а также низкие производственные издержки позволяют наладить в ЕАЭС эффективное производство газообразного и сжиженного водорода, и водородных топливных элементов. Логистические возможности Нового Шёлкового пути и трубопроводная инфраструктура «Северного потока» обеспечат стабильность и бесперебойность поставок.

Учитывая возобновляемость и CO2-нейтральность атомной энергии, можно говорить и о существенном потенциале сотрудничества по поставкам так называемого «жёлтого» водорода. Уникальные компетенции «Росатома» в возведении атомной инфраструктуры и наличие атомных электростанций (АЭС) около европейских границ – ЛАЭС, Балтийская, Кольская и Смоленская АЭС – позволяют говорить о возможности быстро и взаимовыгодно закрыть потребности Европы в экологически чистом водороде. Чтобы это стало реальностью, нужна серьёзная, последовательная и масштабная работа лидеров российской атомной отрасли по обеспечению общественной приемлемости атомной энергии в Европе. Это непростая и амбициозная политическая задача, требующая ежедневного диалога политиков, экологов, гражданских обществ, учёных и прессы. Для пересмотра общественного восприятия атомной энергии в Германии необходимы и совместные усилия мировых лидеров атомной отрасли – прежде всего, России и Франции.

Несмотря на политическую напряжённость между Россией и ЕС и устоявшуюся практику использования экологической повестки в качестве очередного инструмента давления на Россию стоит отметить недавнее создание международной организации «Бриз» (BRIES), объединяющей экологов и журналистов России, Норвегии, Дании, Швеции и Финляндии. Имея целью мониторинг природы региона Баренцева моря и борьбу с загрязняющими его вредными производствами, организация станет инструментом конструктивного диалога для совместного решения экологических проблем и вопросов развития региона. Подобные инициативы позволяют обмениваться опытом, экспертными знаниями и сообща вырабатывать приемлемые и выгодные для всех участников решения, необходимые для устойчивого развития и свободные от популизма в духе Греты Тунберг. Создание целого ряда подобных организаций, экспертных площадок, журналистских и деловых сообществ критически важно и для решения вопроса общественной приемлемости атомной энергии и жёлтого водорода в Европе.

На сессии прошедшего в декабре Германо-российского сырьевого форума, традиционно проводимого Горным университетом Санкт-Петербурга, «Газпромом» и газовиками Германии, тема водородной энергетики обсуждалась через призму технологий газовой промышленности. Этому направлению в российском медиапространстве уделяется, пожалуй, большая часть внимания, когда речь идёт о германо-российском партнёрстве будущего. Голубой водород видится относительно равноценной заменой поставкам природного газа, при этом не требующим структурных изменений в российской газовой отрасли и перераспределения ролей. Здесь хочется ещё раз вернуться к описанию технологии получения этого самого голубого водорода – природный газ разделяется на водород и углекислый газ. Обсуждаемые на конференциях газовиков России и Германии поставки голубого водорода в Европу для достижения целей водородной стратегии выглядят как пример неспособности или нежелания сторон услышать друг друга.

Экологическое и идеологическое обоснование европейской водородной стратегии основано именно на том, что постоянно растущая эмиссия углекислого газа нагревает Землю, меняет её экосистему и ведёт к постепенной гибели. Можно рассуждать об объективности проблематики глобального потепления, но оно уже сказалось даже на освоении Северного морского пути российскими госкомпаниями. Для транспортировки СПГ всё чаще достаточно газовозов ледового класса и всё реже необходимо ледокольное сопровождение. Эти и другие процессы обусловлены именно выбросами CO2, и энергетика будущего вне зависимости от баланса сил должна эти процессы остановить. В этом контексте ставка на производство водорода, сопряжённое с параллельной выработкой этого самого углекислого газа, от которого мировая экономика стремится уйти, – стратегически спорная позиция. Кроме того, необходимость утилизации попутного CO2 – возможно, путём сжижения и обратной закачки в недра – экономически явно не самый дешёвый путь.

Развитие децентрализованной частной инфраструктуры для малой генерации водорода также несёт в себе потенциально сильный импульс для развития экономик стран ЕАЭС и ЕС. Появление можества частных игроков позволит создать конкурентную среду в целом ряде отраслей и со временем существенно снизить стоимость конечного продукта для конечного потребителя – экологически чистого водорода для Германии и Евросоюза.

Несомненно, доверие между Россией и Западом в текущем мировом порядке близко к состоянию полного отсутствия. Знаковые в своё время политики, заставшие не менее знаковые времена Леонида Брежнева, нефтяного кризиса, создания ОПЕК, первых санкт-петербургских международных экономических форумов и прогнозов нефтяных цен на уровне 500 долларов за барель, видят сквозь сегодняшний туман определённое будущее своим опытным взглядом. Но через десять лет, как раз к моменту реализации водородной стратегии в Германии, мировое электоральное большинство составят те, кто видел этих политиков по телевизору в раннем детстве, а сегодня смотрит в будущее, пусть не без пессимизма, но существенно иначе. И, возможно, за это десятилетие с доверием между Россией и Западом всё же произойдёт алхимический процесс электролиза, подкреплённый взаимно привлекательными экономическими показателями. Может быть, тогда энергетическое партнёрство Востока и Запада примет другую, новую и устойчивую форму, отведённую ему в третьем тысячелетии.

Концепция генерации зелёного водорода и электромобильности

Российские энергетические компании готовы расширить сотрудничество с Узбекистаном во всех сферах ТЭК

Министр энергетики РФ Николай Шульгинов провёл рабочую встречу с министром энергетики Республики Узбекистан Алишером Султановым.

В ходе встречи стороны обсудили текущие и перспективные проекты российских компаний ТЭК в Узбекистане, а также стратегические направления развития в многостороннем формате, в том числе в перспективе сотрудничества в ЕАЭС. Николай Шульгинов подчеркнул, что нефтегазовая сфера остаётся одним из ключевых направлений взаимодействия двух стран в энергетике.

«Российские компании успешно добывают газ в Узбекистане, занимаются геологоразведкой и строительством инфраструктуры. Ярким примером плодотворного сотрудничества наших стран является совместный проект «Лукойла» с узбекской компанией «Узбекнефтегаз» по Кандымскому газоперерабатывающему комплексу, введенному в 2018 году. Успешное сотрудничество в газовой сфере ведёт в Узбекистане и российский «Газпром», участвуя в доразработке месторождения «Шахпахты» и разрабатывая газоконденсатное месторождение «Джел», добычу природного газа на котором планируется начать в 2021 году», - отметил глава Минэнерго РФ.

Министр добавил, что «российские энергетические компании не ограничивают своё взаимодействие рамками уже имеющихся проектов и готовы к расширению взаимовыгодного сотрудничества с Узбекистаном во всех сферах ТЭК», в том числе в электрогенерации, в частности гидроэнергетике по линии компании "РусГидро". Так, российские компании уже поставляют в Республику широкий спектр нефтепродуктов, наращивают поставки бензина, привел пример Николай Шульгинов. Помимо прочего, развитию новых проектов способствует и успешная межведомственная работа двух стран по линии энергетики в рамках созданной в 2019 году Подкомиссии по энергетике, заседание которой прошло в марте 2020 года.

.jpg)

В опорных вузах Росатома учатся более 1800 студентов из 60 стран мира

Представительство Россотрудничества в Казахстане при участии госкорпорации «Росатом» провело онлайн-конференцию «День российского ядерного образования в странах СНГ». Мероприятие было организовано с целью развития сотрудничества в сфере подготовки кадров для Казахстана, Кыргызстана и Таджикистана.

В конференции приняли участие представители «Росатома», АО «НАК «Казатомпром», Агентства по обращению с хвостохранилищами при МЧС Кыргызской Республики, Ассоциации опорных университетов «Росатома», Межвузовского центра международного образования NICE (г. Новосибирск), НИЯУ МИФИ, МФТИ, МЭИ, Уральского федерального университета, Санкт-Петербургского политехнического университета и Томского политехнического университета. Модератором форума выступил руководитель представительства Россотрудничества в Казахстане Алексей Коропченко.

Директор проекта госкорпорации «Росатом» Валерий Карезин в своем выступлении отметил: «Мы обучаем более 1800 студентов из 60 стран мира, и постоянно расширяем количество стран и специальностей, по которым обучаются иностранные граждане. Ежегодно по линии госкорпорации поступает около 300 иностранных студентов. На сегодняшний день в опорных вузах Росатома проходят обучение 30 студентов из Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана. Конечно, это достаточно небольшое число, которое, очевидно, нужно увеличивать».

Он также рассказал о новых образовательных программах (ядерная медицина, маломодульные реакторы, вывод из эксплуатации объектов использования атомной энергии и др.), которые совместно с Росатомом разрабатывают опорные университеты. Были отмечены великолепные возможности для организации практики иностранных студентов на объектах Росатома (Нововоронежская АЭС, Ростовская АЭС, предприятия города Обнинск).

Ведущие российские университеты - НИЯУ МИФИ, МФТИ, МЭИ, Уральский федеральный университет, политехнический университеты Санкт-Петербурга и Томска - представили свои программы. Представители университетов поделились особенностями подготовки высококвалифицированных специалистов по атомным и смежным направлениям подготовки, рассказали об условиях поступления и студенческой жизни в своих городах.

Представители АО «НАК «Казатомпром» и Агентства по обращению с хвостохранилищами при МЧС Кыргызстана высказали готовность к развитию сотрудничества с Госкорпорацией «Росатом» в области подготовки кадров и содействию дальнейшему трудоустройству обученных специалистов.

«Россети» и Евразийский банк развития заключили соглашение о стратегическом сотрудничестве

Церемония подписания состоялась «на полях» Первого евразийского конгресса в Москве.

Соглашение нацелено на укрепление международного сотрудничества и развитие внешнеэкономической деятельности, включая реализацию проектов в области электроэнергетики, в государствах-участниках ЕАБР – Армении, Беларуси, Казахстане, Кыргызстане, России и Таджикистане.

Подписи под документом поставили первый заместитель генерального директора «Россетей» Александр Зарагацкий и заместитель председателя правления ЕАБР Амангельды Исенов.

Предусматривается возможность участия банка в финансировании соответствующих проектов «Россетей». Компания со своей стороны изучит возможность реализации проектов, предлагаемых ЕАБР.

Стороны намерены совместно осуществлять оценку инвестиционного потенциала целевых для «Россетей» территорий присутствия и экономической привлекательности отдельных инвестиционных проектов в области электроэнергетики, развития электрических сетей и обеспечения технологического присоединения объектов на территории государств — участников ЕАБР.

Выполнение достигнутых договоренностей будет содействовать развитию экономических связей на евразийском пространстве. Для «Россетей» и партнеров компании открываются новые возможности по продвижению собственных продуктов, опыта и компетенций, включая практические решения в самой перспективной на сегодня цифровой сфере. Это также поспособствует росту наукоемкого экспорта России в целом.

«Сильная трансграничная инфраструктура, а также реализация совместных проектов в области энергетики и цифровой трансформации, на наш взгляд, создают значительный потенциал для укрепления социально-экономических связей на евразийском пространстве», - отметил Первый заместитель Генерального директора «Россетей» Александр Зарагацкий.

МИНЭНЕРГО РОССИИ ПРОДОЛЖАЕТ МОНИТОРИНГ КАЧЕСТВА НЕФТИ В ПОРТУ УСТЬ-ЛУГА

В целях информирования участников рынка о качестве нефти в порту Усть-Луга Минэнерго России сообщает, что, по информации ПАО «Транснефть», по состоянию на 00:00 30.11.2020 года содержание хлорорганических соединений в нефти, отгружаемой в порту Усть-Луга, составляет 1,0 ppm*. Резервуарный парк порта Усть-Луга на данный момент не содержит некондиционной нефти.

Ожидаемое качество нефти в порту Усть-Луга по данному показателю в период 30.11.2020 – 06.12.2020 года будет находиться в диапазоне 0,5-1,5 ppm. Минэнерго России продолжит мониторинг качества нефти в порту Усть-Луга с еженедельным информированием на официальном сайте.

Примечание: * - ppm (parts per million) – частей на миллион (т.е 1% = 10 000 ppm). Показатель отражает массовую долю органических хлоридов во фракции нефти, выкипающей до температуры 204 °С.

«Справочно: В соответствии с техническим регламентом Евразийского экономического союза «О безопасности нефти, подготовленной к транспортировке и (или) использованию» (ТР ЕАЭС 045/2017) массовая доля органических хлоридов во фракции нефти, выкипающей до температуры 204 °С, должна быть не более 6 ppm.

МИНЭНЕРГО РОССИИ ПРОДОЛЖАЕТ МОНИТОРИНГ КАЧЕСТВА НЕФТИ В ПОРТУ УСТЬ-ЛУГА

В целях информирования участников рынка о качестве нефти в порту Усть-Луга Минэнерго России сообщает, что, по информации ПАО «Транснефть», по состоянию на 00:00 02.11.2020 года содержание хлорорганических соединений в нефти, отгружаемой в порту Усть-Луга, составляет 1,0 ppm*. Резервуарный парк порта Усть-Луга на данный момент не содержит некондиционной нефти.

Ожидаемое качество нефти в порту Усть-Луга по данному показателю в период 02.11.2020 – 08.11.2020 года будет находиться в диапазоне 0,5-1,5 ppm. Минэнерго России продолжит мониторинг качества нефти в порту Усть-Луга с еженедельным информированием на официальном сайте.

Примечание: * - ppm (parts per million) – частей на миллион (т.е 1% = 10 000 ppm). Показатель отражает массовую долю органических хлоридов во фракции нефти, выкипающей до температуры 204 °С.

Справочно: В соответствии с техническим регламентом Евразийского экономического союза «О безопасности нефти, подготовленной к транспортировке и (или) использованию» (ТР ЕАЭС 045/2017) массовая доля органических хлоридов во фракции нефти, выкипающей до температуры 204 °С, должна быть не более 6 ppm.

Страны СНГ подпишут соглашение о трансграничных перевозках радиоактивных материалов

Под председательством заместителя министра энергетики Белоруссии Михаила Михадюка состоялось XXI заседание комиссии государств – участников СНГ по использованию атомной энергии в мирных целях.

В связи со сложной эпидемиологической обстановкой, вызванной пандемией COVID, заседание прошло в формате видеоконференции.

В мероприятии приняли участие члены комиссии от Армении, Казахстана, Киргизии, Таджикистана и Узбекистана. От Российской Федерации участвовали - заместитель генерального директора – директор блока международной деятельности госкорпорации «Росатом» Николай Спасский и заместитель руководителя Ростехнадзора Алексей Ферапонтов.

Участники одобрили проект протокола о практических мерах по информированию о ядерной аварии или радиационной аварийной ситуации, объеме и содержании помощи. Проект протокола был разработан в рамках имплементации подписанного соглашения о взаимодействии государств – участников СНГ по обеспечению готовности на случай ядерной аварии или возникновения радиационной аварийной ситуации и взаимопомощи при ликвидации ее последствий.

При рассмотрении вопроса о ходе реализации межгосударственной целевой программы СНГ «Рекультивация территорий, подвергшихся воздействию уранодобывающих производств» было отмечено, что, несмотря на трудности, вызванные эпидемиологической ситуацией, строительство технологических дорог в районе населенного Мин-Куш завершено.

Специалисты Казахстана доложили о ходе научных исследований на казахстанском токамаке. В проводимых исследованиях задействованы все основные технологические системы установки. Члены комиссии одобрили отчет о выполнении мероприятий программы научных исследований на казахстанском токамаке на 2018 – 2020 гг. и проект программы научных исследований на 2021-2023 годы.

Был одобрен проект меморандума о создании Ассоциации органов регулирования безопасности в области использования атомной энергии стран СНГ и организаций, осуществляющих их научно-техническую поддержку.

Члены комиссии поддержали передачу АО «ТВЭЛ» функций базовой организации по вопросам обращения с отработавшим ядерным топливом, радиоактивными отходами и вывода из эксплуатации ядерно и радиационно опасных объектов и одобрили проект положения о базовой организации.

Был заслушан доклад о статусе проекта соглашения о трансграничных перевозках радиоактивных материалов. Подписание соглашения ожидается на предстоящем 6 ноября заседании совета глав правительств государств – участников СНГ. Там же предполагается утвердить рамочную программу «Сотрудничество «Атом – СНГ» на период до 2030 года.

По итогам заседания члены комиссии подписали протокол.

На стройплощадку Амурского ГПЗ с начала 2020 года доставлено по железной дороге свыше 18 тысяч тонн грузов

Показатель является рекордным, поскольку за весь прошлый год железнодорожный транспорт перевез порядка 16,5 тысяч тонн.

По железной дороге доставляют строительные материалы (трубы, кирпич, керамзит), металлоконструкции и монтажные материалы, электрооборудование и комплектующие к нему. География отправки грузов включает в себя города и порты России, ЕАЭС и Китая.

Для реализации проекта Амурского ГПЗ создана собственная транспортная инфраструктура, в том числе — железнодорожная. Примыкание к путям общего пользования является одним из ключевых объектов масштабной железнодорожной инфраструктуры Амурского ГПЗ. На сегодняшний день она включает в себя две железнодорожные станции — Заводская-2 (расположена рядом с действующей станцией Усть-Пера) и Заводская (расположена рядом с площадкой Амурского ГПЗ), перегон между станциями протяженностью 12 км, железнодорожный мост через р. Большую Перу и путепровод через участок региональной автодороги.

С сентября 2019 года открыто рабочее движение по второму железнодорожному пути, который связывает площадку строительства Амурского ГПЗ и Транссибирскую магистраль. Участок дороги протяженностью 460 метров используется для доставки возрастающего потока грузов на предприятие. С марта 2020 года ООО «Газпромтранс» организовало открытие железнодорожной станции Усть-Пера для приема грузов в контейнерах для строительства Амурского газоперерабатывающего завода.

Амурский ГПЗ будет извлекать из сырьевого газа, поступающего по газопроводу «Сила Сибири», самые ценные фракции для переработки на территории России: этан, пропан, бутан, пентан-гексановую фракцию и гелий. Завод состоит из шести технологических линий, ввод в эксплуатацию первых двух запланирован в 2021 году. На проектную мощность в 42 млрд куб. м газа в год Амурский ГПЗ выйдет к началу 2025 года.

Инвестор и заказчик проекта строительства Амурского ГПЗ — ООО «Газпром переработка Благовещенск» (входит в Группу «Газпром»). Управление строительством осуществляет АО «НИПИГАЗ» — ведущий российский центр по управлению проектированием, поставками, логистикой и строительством.

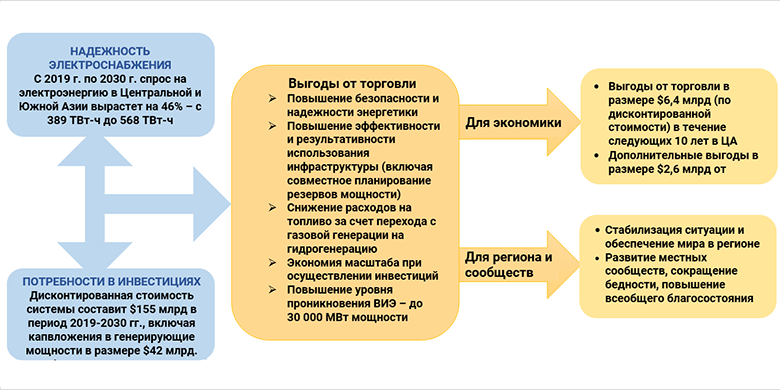

Торговля электроэнергией в Центральной Азии обеспечит экономический рост и региональное сотрудничество

Новый анализ результатов моделирования энергетической системы Центральной Азии показывает, что регион может сократить эксплуатационные расходы на 6,4 млрд долларов США в течение 10 следующих лет. Это может стать реальностью, когда операторы энергосистем соседних стран будут эффективно использовать объединенную инфраструктуру сетей передачи электроэнергии. В настоящее время обсуждается вопрос о том, как осуществить объединение систем и извлечь оптимальную пользу из их скоординированной эксплуатации.

На протяжении последнего десятилетия страны Центральной Азии демонстрировали существенный экономический рост: темпы роста ВВП стран региона в среднем составляли около 5%. Однако в периоды падения цен на нефть и природный газ и сокращения объемов денежных переводов мигрантов регион сталкивался с циклическим замедлением темпов роста. Во время нынешнего кризиса, вызванного пандемией COVID-19, регион также испытывает экономический спад.

Для поддержания экономического роста и сокращения бедности в период восстановления после окончания пандемии региону необходимы новые драйверы экономического роста, которые позволят диверсифицировать экономики со снижением зависимости от сырьевой ренты и денежных переводов, оптимизировать использование природных ресурсов, а также стимулировать экономическое развитие при ведущей роли частного сектора.

Усиление интеграции экономик региона за счет увеличения объемов торговли энергоресурсами между странами Центральной Азии и с соседними регионами может помочь региону восстановить и поддерживать экономический рост и региональное сотрудничество. Важные политические и геоэкономические события, произошедшие в регионе за последние несколько лет, обусловили формирование нового подхода, способствующего укреплению регионального сотрудничества. На двух саммитах лидеров стран Центральной Азии, состоявшихся в Казахстане и Узбекистане в 2018 и 2019 годах, прозвучал призыв к укреплению сотрудничества в энергетическом секторе посредством расширения возможностей для торговли энергоресурсами и стимулирования развития современной энергетической инфраструктуры.

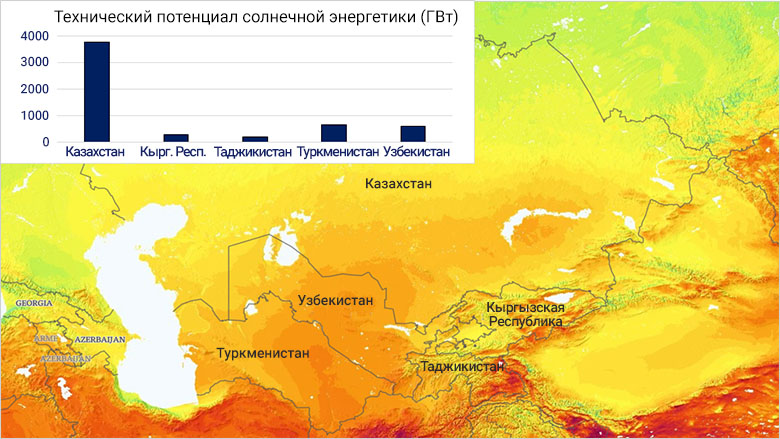

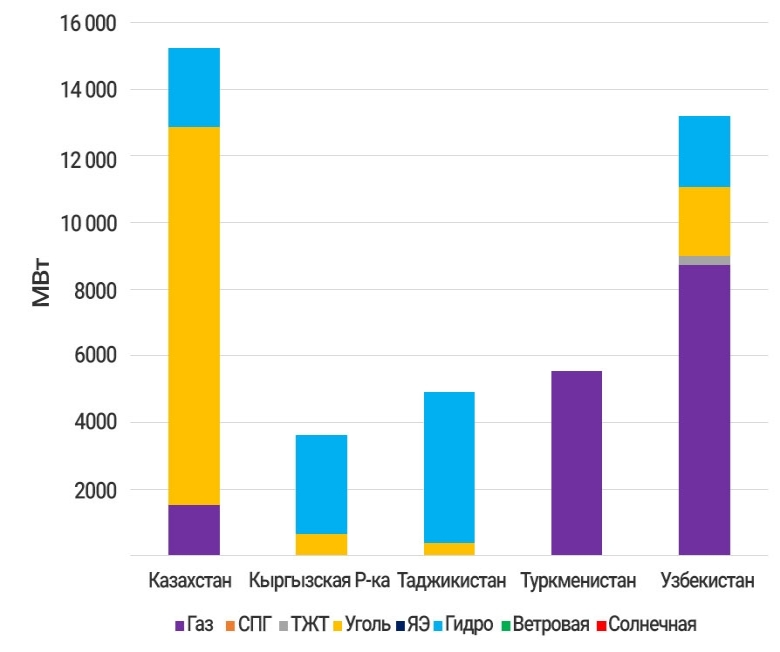

Страны Центральной Азии располагают значительными природными энергетическими ресурсами: Таджикистан и Кыргызская Республика имеют большой потенциал в области гидроэнергетики, а Казахстан, Туркменистан и Узбекистан обладают большими запасами угля, природного газа и нефти. У региона также велик неосвоенный потенциал в области солнечной и ветровой энергетики. Освоение этих ресурсов может стать частью возглавляемых отдельными странами программ по развитию и переходу на источники чистой энергии.

Центральная Азия обладает идеальным набором взаимодополняющих региональных источников энергии и структурой генерации, которые помогут реализовать преимущества регионального сотрудничества в области энергетики. Это приведет к сокращению инвестиционных затрат на ввод новых генерирующих мощностей и повышению уровня освоения возобновляемых источников энергии.

Хотя системы передачи электроэнергии в Центральной Азии уже взаимосвязаны, обмен электроэнергией между странами до настоящего времени был, тем не менее, ограниченным и значительно ниже имеющейся пропускной способности энергообъединения. Это преимущественно обусловлено недостаточным уровнем управления и гармонизации региональной сети, ограниченной синхронизацией систем, а также отсутствием координации генерации электроэнергии, экономичного распределения нагрузки и планирования. Эти факторы – ключ к развитию краткосрочной и среднесрочной торговли электроэнергией и разработке новых проектов по созданию генерирующих мощностей, обладающих высоким потенциалом в отношении региональных поставок электроэнергии.

Стратегическое положение региона также позволяет ему стать центром для торговли электроэнергией между Восточной Азией и Европой. Это особенно актуально с учетом общих границ с такими странами Южной Азии с быстрорастущим спросом на электроэнергию, как Афганистан и Пакистан.

Прогресс в разработке межрегиональных энергетических проектов CASA-1000 и TUTAP, соединяющих страны Центральной и Южной Азии, увеличит возможности для торговли электроэнергией между регионами. Эти межсистемные линии электропередач создадут фундамент для дальнейшего усиления связности передающих сетей с целью реализации потенциала торговли электроэнергией – с выходом за пределы регионов на рынки Китая, Евразии и Ближнего Востока.

С помощью модели региональной электроэнергетической системы, разработанной Всемирным банком для стран Центральной Азии с включением Афганистана и Пакистана, оценены экономические выгоды от усиления региональной связности и расширения торговли электроэнергией в Центральной Азии.

Согласно оценкам, полученным в рамках модели, за период с 2020 по 2030 год могут быть реализованы экономические выгоды в размере до 6,4 млрд долл. США (по дисконтированной стоимости) – за счет улучшения использования потенциала гидроэнергетики и тепловой энергетики в регионе, совместного планирования объемов резервов мощности, сокращения неудовлетворенного спроса на электроэнергию, а также сокращения расходов на топливо благодаря переходу с газовой генерации на гидрогенерацию.

После ввода в эксплуатацию проектов CASA-1000 и TUTAP они могут прибавить к этим совокупным выгодам еще 2,6 млрд долл. США за счет увеличения объемов торговли Центральной Азии с Афганистаном и Пакистаном. Анализ также показывает, что по мере того как стоимость технологий фотоэлектрической солнечной генерации продолжит снижаться, усиление региональной связности и развитие торговли могут способствовать быстрому расширению мощностей по солнечной генерации – до 30 000 МВт к 2030 году.

Для сценария низкоуглеродной энергетики, предполагающего наличие нормативного требования о доведении к 2030 году доли возобновляемых источников энергии в структуре генерации электроэнергии до 10% в моделируемых странах с доминирующей ролью гидроэнергетики и до 20% в остальных странах, выявлено, что большинство экономических выгод от торговли сохраняется.

Более того, этот сценарий предполагает существенное сокращение выбросов углекислого газа в Центральной Азии – в общей сложности примерно на 400 Мт (или примерно на 20% без учета оптимизации региональной торговли в рамках сценария традиционной углеводородной энергетики) в течение следующего десятилетия, преимущественно за счет перехода от угольной генерации к гидро-, солнечной и ветровой генерации.

Последние тенденции в регионе обнадеживают и позволяют предположить, что улучшение геополитических условий расширит возможности для реализации существенных экономических выгод от торговли электроэнергией. По мере усиления связности и синхронизации региональной сети и изыскания возможностей для торговли электроэнергией страны Центральной Азии могут также рассмотреть вопрос о создании секретариата по региональной энергетической кооперации с участием высокопоставленных представителей министерств энергетики стран региона, на который будет возложена задача по продвижению региональной энергетической повестки для Центральной Азии.

Международный опыт показывает, что создание такого секретариата – важный шаг к обеспечению необходимой политической поддержки со стороны отдельных стран для стимулирования региональной энергетической кооперации и заключения межправительственного рамочного соглашения с изложением целей и определением пути к углублению сотрудничества в области электроэнергетики между странами региона. Создание секретариата также станет важнейшим шагом в направлении гармонизации политики и систем регулирования, а также формирования региональных институтов для содействия торговле электроэнергией в регионе и развитию региональных энергетических рынков.

Один из основных компонентов Региональной рамочной программы деятельности Всемирного банка в Центральной Азии – поддержка развития энергетики в регионе. Совместно с другими партнерами в области развития, работающими в регионе, Всемирный банк будет продолжать поддерживать усилия стран региона в этом направлении.

Мощность Фархадской ГЭС в Узбекистане после модернизации увеличится до 127 МВт

Всего будут модернизированы 4 гидроагрегата с увеличением общей мощности ГЭС на 11,4% - с 114 МВт до 127 МВт. Реализация проекта позволит обновленной ГЭС увеличить ежегодную выработку электроэнергии на 84 млн кВт⋅ч - до 531,2 млн кВт⋅ч в год.

Полный срок службы гидроагрегатов составит 40 лет. Кроме того, увеличится КПД двух поворотно-лопастных гидротурбин на 4,8% и двух радиально-осевых – на 5,1%.

«Силовые машины» изготовили и поставили на строительную площадку Фархадской ГЭС направляющий аппарат и подшипник гидротурбины. Это последний комплект гидрооборудования, предназначенный для модернизации гидроагрегата (ГА) № 3.

Параллельно «Силовые машины» продолжают монтажные работы ранее поставленного оборудования для гидроагрегата №1: завершены сборка и монтаж ротора и статора гидрогенератора, завершается укрупненная сборка конуса отсасывающей трубы и камеры рабочего колеса, выполняются работы по монтажу шахты турбины и бетонирование затрубного пространства. На производстве завершается изготовление дополнительного турбинного оборудования для гидроагрегата №4.

Все основное энергетическое оборудование для модернизации Фархадской ГЭС изготовлено петербургскими энергомашиностроительными предприятиями – Ленинградским Металлическим заводом и заводом «Электросила», а также Калужским турбинным заводом.

Контракт на модернизацию Фархадской ГЭС был заключен между АО «Силовые машины» и АО «Узбекгидроэнерго» в 2017 году.

Справка

Фархадское водохранилище было образовано в 1947 г. плотиной Фархадской ГЭС на р. Сырдарья на территории Таджикской ССР и Узбекской ССР. Площадь 48 км² , объём 350 млн м3, длина 46 км, наибольшая ширина 3,1 км, средняя глубина 7 м. Уровень водохранилища колеблется в пределах 1 м; оно осуществляет недельное и суточное регулирование стока.

Фархадское водохранилище создало надёжный водозабор из р. Сырдарья для орошения крупных массивов земель в Голодной и Дальверзинской степях.

АО «СИЛОВЫЕ МАШИНЫ» ОТКРЫЛИ СТУДЕНЧЕСКОЕ КОНСТРУКТОРСКОЕ БЮРО НА БАЗЕ НИУ «МЭИ»

Российская компания «Силовые машины», специализирующаяся на производстве оборудования для тепловых, атомных и гидроэлектростанций, и «Национальный исследовательский университет «МЭИ» открыли студенческое конструкторское бюро (СКБ) на базе вуза. В церемонии открытия принял участие заместитель Министра промышленности и торговли РФ Михаил Иванов.

Целью деятельности СКБ является подготовка студентов в области создания перспективного энергетического оборудования. Учебный процесс будет проходить с использованием современных средств автоматизированного проектирования и численного моделирования, применяемых конструкторскими и технологическими подразделениями «Силовых машин». Пространство СКБ оборудовано современной компьютерной техникой, мультимедийными средствами и комфортными рабочими местами. В составе студенческого конструкторского бюро также создана лаборатория прототипирования, оснащенная 3D-принтерами и другим высокотехнологическим оборудованием.

Открытие нового конструкторского бюро для студентов мне видится серьезным шагом на пути к усилению отечественной инженерной школы. Уверен, что рождаемая здесь синергия науки и энергомашиностроения позволит сохранить и преумножить научно- производственный потенциал страны, - отметил Михаил Иванов.

После открытия СКБ заместитель Министра принял участие в рабочем совещании по вопросам развития российского энергетического комплекса совместно с генеральным директором АО «Силовые машины» Тимуром Липатовым и ректором НИУ «МЭИ» Николаем Рогалевым, где обсуждались вопросы разработки и реализации межгосударственной программы «Повышение эффективности и надежности работы объектов распределенной энергетики в государствах-членах ЕАЭС» и комплексной научной программы полного инновационного цикла «Энергетика больших мощностей нового поколения».

Справочно:

Московский энергетический институт основан в 1930 году и с тех пор является одним из крупнейших технических университетов России в области энергетики, электротехники, электроники, информатики.

АВТОРСКАЯ КОЛОНКА МИНИСТРА ЭНЕРГЕТИКИ РФ А.В. НОВАКА ДЛЯ ЖУРНАЛА «ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ ПОЛИТИКА»

МЕЖДУНАРОДНАЯ КООПЕРАЦИЯ В ТЭК – ПУТЬ К ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ПЛАНЕТЫ.

С началом процессов глобализации человечество столкнулось еще несколько веков назад, но в течение последнего столетия темпы интеграции существенно ускорились, а с началом XXI века стали по-настоящему галопирующими. В первую очередь, этому способствует развитие технологий коммуникации, связи и транспорта, а также наличие все большего количества общих для мирового сообщества проблем, задач и вызовов, в числе которых в последние месяцы оказалось противодействие эпидемии коронавирусной инфекции, а также борьба с экономическими последствиями пандемии. Этот опыт в очередной раз продемонстрировал необходимость и даже неизбежность международной кооперации в различных отраслях экономики для достижения стабильности.

К числу наиболее важных сфер для международного сообщества относится энергетика, которая выступает одним из основных гарантов всеобщей безопасности в современном мире. Отрасли ТЭК обеспечивают комфортное существование населения планеты и возможности для развития мировой экономики. Поэтому в условиях глобальных вызовов и постоянно меняющегося мира крайне важно объединить усилия стран для сохранения баланса в этой отрасли. В этой связи российская энергетическая политика в течение нескольких последних лет неизменно направлена на развитие и углубление международного сотрудничества, которое с каждым годом выходит на все более высокие уровни коммуникации.

ОПЕК+

Предпосылкой для сотрудничества в формате ОПЕК+ стал начавшийся в 2014 году затяжной кризис на рынке «черного золота». В течение двух лет цены на нефть упали в среднем в два раза (в моменте разница достигала 4 раз). Причин этому было несколько. Во-первых, существенный рост добычи практически во всех нефтедобывающих странах из-за предшествующего периода сверхвысоких цен, а соответственно, значительных инвестиций в сектор. Во-вторых, на фоне благоприятной конъюнктуры произошел резкий скачок добычи сланцевой нефти в США. И в-третьих, в число основных поставщиков вернулся Иран.

Россия, которая не входит в ОПЕК, тем не менее, оказалась одной из первых стран мира, которая пришла к выводу о необходимости кооперации стран-производителей нефти и выступила с инициативой о начале переговоров со странами ОПЕК и другими ключевыми производителями нефти. Этот путь не был простым. Нахождению компромисса предшествовала целая серия сложных переговоров. Необходимо было учесть интересы каждой страны. И в конце 2016 года это удалось. В результате 1 декабря - еще до начала действия соглашения (1 января 2017 года) - впервые с июня 2016 года стоимость барреля марки Brent превысила уровень в $50.

Соглашение о сокращении добычи нефти стран ОПЕК и не ОПЕК стало наиболее знаковым примером международного многостороннего сотрудничества в энергетической сфере последних лет. Ключевую роль наряду с Россией в успешном заключении и последующей реализации сделки сыграла Саудовская Аравия, которая демонстрирует приверженность соглашению и активное участие в переговорах с другими странами. В течение 2017-2020 годов, благодаря, соглашению ОПЕК+ рынок нефти удалось значительно стабилизировать. В 2017 году средняя стоимость Brent на рынке достигла $54,1, в 2018 году - $71,2, в 2019 году - $64,7.

К началу текущего года ожидаемый эффект был достигнут, и участники соглашения готовились к дальнейшему ослаблению ограничений, однако резкое сокращение спроса на энергоресурсы в связи с пандемией коронавируса потребовало принятия незапланированных - более жестких мер. Если в 2019 году спрос на нефть достиг порядка 100 млн б/с, в апреле 2020 года он резко сократился примерно до 72-75 млн б/с. Для стабилизации ситуации в апреле текущего года было заключено новое соглашение с 1 мая 2020 года по 1 мая 2022 года. Кроме этого, значительно расширился список участников. Помимо 24 стран ОПЕК+ сделку поддержали ряд государств G20, в том числе США, которые из-за особенностей законодательства хоть и не вошли в кооперацию формально, но выразили готовность содействовать стабилизации ситуации на добровольных началах. Это был беспрецедентный сигнал для рынка.

Со вступлением соглашения в силу 1 мая рынок начал балансировку и примерно в июле-августе, согласно оценкам аналитических агентств, спрос превысил предложение. Уже в июле коммерческие запасы нефти впервые показали снижение, при этом спрос на нефть восстановился до 90% от предпандемийного уровня, а нефтяные котировки стабилизировались выше уровня $40/барр. На текущий момент, несмотря на начало второй волны пандемии в ряде стран, мы с коллегами продолжаем смотреть на ситуацию с оптимизмом и рассчитываем, что сможем постепенно наращивать добычу, согласно условиям сделки, без ущерба для рынка.

Помимо соглашения взаимодействие со странами ОПЕК развивается по линии Хартии сотрудничества стран-производителей нефти, которая была единогласно одобрена и подписана в июле 2019 года. Это стратегический документ, у которого нет ограничений по времени действия, то есть он бессрочный. Хартия направлена на развитие диалога, технологического сотрудничества, взаимоподдержку энергетической политики нефтедобывающих стран. И это очень важное, знаковое соглашение, так как нефть будет оставаться ведущим источником энергии еще ни один десяток лет.

ФСЭГ

Одни из инициаторов основания Форума стран – экспортеров газа (ФСЭГ) в 2008 году была именно наша страна. Сегодня ФСЭГ - это международная правительственная организация, миссия которой - защита интересов и суверенитета энергетической политики стран-участниц и координации усилий по продвижению природного газа на мировой арене. За время своего существования газовая коалиция объединила 20 стран – ведущих производителей природного газа, которые контролируют 72% доказанных запасов, 46% производства, 55% трубопроводного экспорта газа и 61% поставок СПГ.

Важнейшим современным событием объединения стало подписание в 2019 году единогласно одобренной Малабской Декларации ФСЭГ, которая закрепила важность роли природного газа в достижении целей ООН в области устойчивого развития, а также незаменимый вклад «голубого топливо» в охрану окружающей среды, в частности, в смягчение последствий изменения климата. Знаковым для мирового газового сообщества стало внесение в документ формулировки о недопустимости применения односторонних экономических и политических санкций.

Одним из ключевых направлений деятельности ФСЭГ также является мониторинг текущего состояния и прогнозирование развития ситуации на газовых рынках, что необходимо для планирования энергетической политики всех игроков и особенно важно для оценки экономических последствий пандемии коронавируса. По прогнозам ФСЭГ, падение спроса на газ в мире может составить от 2,8 до 6% в 2020 году Восстановление глобальной экономики в 2021 году не сможет компенсировать понесенные газовой отраслью потери, а спрос на газ достигнет уровня 2019 года только в 2022 году. При этом в будущем природный газ останется неотъемлемой частью энергетической трансформации, а его доля газа в мировом энергобалансе к 2050 году превысит 27%.

Что касается торговли СПГ, в 2020 году темпы роста торговли будут более медленными и составят до 3 – 3,5% при снижении роста производственных мощностей и вводимых СПГ-проектов, а также сокращения предложения СПГ. В 2021 году объемы торгового оборота СПГ могут вырасти на 7 – 7,5% ввиду возможного оживления спроса и запуска новых проектов. В дальнейшем ожидается ускорение темпов его ежегодного роста до 3,5-5,5%, вызванное появлением новых импортеров сырья, способных к 2025 году повысить мировое потребление. В этой связи

за горизонтом этого периода вновь может возникнуть ситуация

с переизбытком предложения СПГ, что повторно поднимает вопрос

о действенных механизмах по стабилизации рынков.

На этом фоне ФСЭГ приобретает особое значение. Это весьма важный для рынка институт в условиях устойчивого превышения глобального предложения газа над спросом в силу замедления темпов экономического роста и запуска новых мощностей по сжижению природного газа. ФСЭГ должен предвосхищать будущие тренды, задавать темп инновациям и быть примером эффективной кооперации в газовой отрасли. Ведущие эксперты сегодня по степени влияния и авторитета сравнивают газовый альянс с ОПЕК. И это вполне справедливо. Сегодня на базе ФСЭГ существуют аналогичные ОПЕК возможности по созданию коалиций и договоренностей для балансировки отраслевого рынка. И при необходимости эти рычаги могут быть использованы.

ЕАЭС

Евразийский экономический союз – стратегическая кооперация стран-участниц, которая направлена на повышение конкурентоспособности национальных экономик и уровня жизни населения. Сотрудничество в сфере энергетики со странами СНГ в рамках ЕАЭС является для Российской Федерации одним из приоритетных направлений деятельности. В этой связи с 2014 года идет работа по созданию общих рынков энергоресурсов стран ЕАЭС, то есть России, Белоруссии, Казахстана, Киргизии и Армении.

Интеграция энергосистем повысит энергобезопасность наших стран и будет способствовать более рациональному использованию энергоресурсы государств союза. В июле 2019 года было завершено формирование общего электроэнергетического рынка, что позволяет на качественно новом уровне использовать имеющиеся преимущества параллельной работы энергосистем государств-членов ЕАЭС. Документ предусматривает принятие единых правил доступа к услугам по межгосударственной передаче электрической энергии и взаимной торговли электрической энергией на общем рынке ЕАЭС к 2022 году.

К 2025 году государства-члены ЕАЭС заключат международные договоры по формированию единых рынков газа, нефти и нефтепродуктов. Для обеспечения бесперебойной межгосударственной транспортировки нефти нефтепродуктов и газа при участии Минэнерго России организован обмен технологической информацией между операторами систем транспортировки нефти и нефтепродуктов государств-членов ЕАЭС, а также газотранспортных систем государств-членов ЕАЭС и операторами биржевых торгов.

БРИКС

Еще одна международная организация – БРИКС - объединяет пять стран из разных частей света - Россию, Бразилию, Индию, КНР, ЮАР, каждая из которых обладает уникальными для планеты ресурсами. Изначально сообщество предполагалось как консультативный орган, но практически сразу организация стала преобразовываться с экономический и даже геополитический клуб международного значения. На долю входящих в БРИКС стран приходится более четверти территории Земли, 42 % населения планеты и около 40% мирового потребления энергии. Поэтому энергетика стала одним из ключевых элементов сотрудничества, основная цель которого - решение проблем обеспечения доступа к недорогой, надежной, устойчивой и современной энергии. Здесь особая роль как раз принадлежит нашей стране, которая является одним из лидеров по запасам углеводородных ресурсов, уровню технологий, в том числе в атомной энергетике.

С 2019 года работает созданная по инициативе российской стороны Платформа энергетических исследований БРИКС. Россия в этом году председательствует в объединении БРИКС, и мы видим, что запрос на оценку глобального энергетического развития поступает не только из стран БРИКС, но и других крупных экономик. Энергоплатформа – именно тот инструмент, который позволяет оценить структуру энергопотребления, тенденции производства, потребления и стоимости энергии, инвестиции, развитие инфраструктуры не только в странах сообщества, но и в мировом масштабе. Прогнозы строятся на среднесрочную перспективу и способствуют странам БРИКС в формировании грамотной энергетической политики с учетом полученных данных. Важно, что исследование охватывает не только традиционные угольную, нефтяную, газовую (включая СПГ), электроэнергетическую отрасли, но также возобновляемые источники энергии и использование экологически чистых видов топлива в транспортном секторе, в частности, газа. Устойчивая энергетическая система будет отличным фундаментом БРИКС, у которого, по мнению экспертов, в будущем есть все шансы составить политическую конкуренцию G7.

«Группа двадцати»

В период пандемии страны «Группы двадцати» показали новый уровень кооперации. В апреле состоялась встреча Министров энергетики G20 на фоне беспрецедентного спада экономической активности, который серьезным образом повлиял на энергетический сектор и снизил спрос на нефть. Была создана краткосрочная энергетическая Фокус Группа, в рамках которой налажен эффективный механизм мониторинга и выработки необходимых мер реагирования по балансировке рынка энергоресурсов.

В ходе Рабочей группы по устойчивой энергетике «Группы двадцати» мы подробно рассмотрели вопросы циркулярной углеродной экономики, всеобщего доступа к энергии с акцентом на экологичные способы приготовления пищи, безопасности и стабильности энергетических рынков. В результате по итогам сентябрьской Министерской встречи ее участники выразили намерения дальнейшей кооперации по выработке принципов безопасности и стабильности энергетических рынков, продолжения коллективных усилий по искоренению энергетической нищеты, содействию доступу к надежной и устойчивой энергии. Также был представлен механизм работы Платформы циркулярной углеродной экономики (CCE) с так называемой основой «4R», подразумевающей снижение выбросов углерода, использование полученного СО2, его улавливание и переработку. Рост использования экономики замкнутого углеродного цикла может обеспечить до 40% сокращения выбросов со стороны промышленного сектора. В целом мы поддерживаем предложенный коллегами подход, при этом целесообразно рассматривать механизм в широком аспекте.

Так как принцип «циркулярной углеродной экономики» основывается на модели круговой экономики из четырех измерений «4R» (сокращение, повторное использование, рециркуляция, удаление), важен каждый компонент, и каждая страна в этой связи вольна выбирать наиболее оптимальное решение, исходя из национальных условий, приоритетов, потребностей и энергетического баланса. В этой связи отмечу, что ископаемые источники энергии, в частности, природный газ, могут быть экологически нейтральными с учетом развития и применения современных технологий по улавливанию и утилизации вредных выбросов.

Россия – Евросоюз

Россия – крупнейший поставщик энергоресурсов на рынок Европы в течение последних 50 лет. Документ об утверждении в 2000 году Энергодиалога Россия - ЕС стал первым для Евросоюза диалогом по энергетике с внешним партнером. Это было уникальное, первое в числе других отраслевых диалогов в двусторонних отношениях соглашение, которое вывело коммуникацию по вопросам энергетики с европейскими партнерами на новый уровень. Налаживание Энергодиалога позволило оперативно рассматривать актуальные вопросы энергетического сотрудничества, включая рационализацию производственных и транспортных инфраструктур, возможности для европейских инвестиций, отношения между странами-производителями и странами-потребителями, развитие сотрудничества в сфере энергосбережения.

В последующие годы был подписан ряд совместных документов, регламентирующих действия сторон по предупреждению и оперативному реагированию в случае возникновения внештатных ситуаций в поставках газа, нефти и электроэнергии из России в ЕС. Это, безусловно, значительно повысило энергетическую безопасность континента. В марте 2013 года мы утвердили «Дорожную карту сотрудничества России и ЕС в сфере энергетики до 2050 г.», которая направлена на взаимовыгодное развитие отношений России и ЕС в области энергетики и охватывает все отрасли ТЭК.

Несмотря на то, что в 2014 году Энергодиалог был формально заморожен по инициативе ЕС, продолжает свою работу Консультативный Совет по газу, в рамках которого проводится оценка объемов производства российского газа, спроса природного газа на европейском рынке, формируются рекомендации по долгосрочному взаимодействию России и ЕС в газовой сфере. Как мы сегодня видим, страны Евросоюза заинтересованы в поставках российского «голубого топлива». Мы в этом еще раз убедились, в частности, по беспрецедентной поддержке европейскими пантерами нашего совместного проекта газопровода «Северный поток – 2». Уже всем очевидно, что это коммерческий проект, который при этом никак не влияет на маршрут поставок газа через Украину, который согласно договоренностям, достигнутым в конце 2019 года, успешно продолжается, как минимум, до 2024 года.

Уверены, что со временем, причем в довольно короткой перспективе, Энергодиалог с ЕС возобновиться и по другим отраслям ТЭК и, как и планировалось согласно действующей Дорожной карте, к 2050 году мы выйдем на «формирование пан-Европейского энергетического пространства с функционирующей интегрированной сетевой инфраструктурой, с открытыми, прозрачными, эффективными и конкурентными рынками, которое будет способствовать обеспечению энергетической безопасности и достижению целей устойчивого развития ЕС и России». Это важно, в первую очередь, для потребителей.

МИРЭС

С 2000 года мы активно взаимодействуем на площадке МИРЭС. Созданный в 1923 году по инициативе деловых и энергетических кругов ряда стран Европы и Северной Америки Мировой энергетический совет является крупнейшей энергетической международной неправительственной организацией, в которую входят 92 страны. Одним из основных мероприятий по линии МИРЭС стал Мировой энергетический конгресс (МЭК), который проводится один раз в три года и представляет собой платформу для обсуждения мировыми энергетическими лидерами и экспертами всех аспектов функционирования энергетической сферы, поиска наиболее оптимальных путей развития энергетической системы, предупреждение рисков и формирование ответов на существующие вызовы.

В 2018 году по итогам голосования представителей национальных комитетов стран МИРЭС Россия получила право на проведение 25-го МЭК в 2022 году в году Санкт-Петербурге. МИРЭС сегодня играет исключительную роль в глобальном энергетическом балансе, поэтому и тема МЭК-2022 была выбрана с ориентиром на потребности населения планеты - «Энергия – человечеству». По нашему мнению, сегодня наиболее важно обеспечить наличие источников энергии у каждого жителя Земли, доступность научных изысканий для широкого практического применения, соблюсти интересы всех участников рынка. Все это необходимо для достижения целей социально-экономического благополучия и максимально возможного баланса интересов.

От востока до запада

Помимо международных структур, о которых речь шла выше, Россия также входит в Организацию черноморского экономического сотрудничества (ЧЭС), объединяющую 12 государств Причерноморья и Южных Балкан, приоритетом которой является поощрение многостороннего сотрудничества в области промышленности и торговли, энергетики, транспорта, сельского хозяйства, науки и других сферах.

Международный энергетический форум (МЭФ), образованный в 1991 году, - еще один самостоятельный институт мировой энергетической политики, призванный обеспечивать глобальный диалог потребителей и производителей энергоресурсов. На площадке МЭФ, где также регулярно принимает участие наша страна, уже около 20 лет налажен эффективный диалог между потребителями, производителями и транзитерами энергоресурсов, обсуждаются важнейшие вопросы, такие как повышение прозрачности рынков, преодоление «узких мест» в сфере развития инфраструктуры и правовой базы энергетического сектора, формирование общих подходов к развитию мировой энергетики.

С 2015 года Россия стала полноправным членом Международного агентства по возобновляемым источникам энергии (IRENA), которое образовано по инициативе Германии в 2009 году и объединяет 145 государств. Уже более 10 лет IRENA содействует распространению и устойчивому использованию всех видов возобновляемой энергии, которые сегодня активно развиваются и в России.

Сотрудничество на энергетическом треке также налажено на базе Электроэнергетического Совета СНГ, Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН), Европейской экономической комиссии ООН, Экономической и социальной комиссии ООН для Азии и Тихого океана (ЭСКАТО) и других организаций. Продолжается работа над проектами энергомостов «Россия-Армения-Грузия-Иран» и «Россия-Азербайджан-Иран».

Помимо сотрудничества со странами в многосторонних форматах мы уделяем значительное внимание развитию взаимовыгодных двусторонних деловых контактов, которые связывают нашу страну с многочисленными странами-партнёрами по линии энергетики на всех континентах планеты. На сегодняшний день взаимодействие в отраслях ТЭК налажено с более чем 100 странами. Руководство Минэнерго России возглавляет восемь межправительственных комиссий – с Испанией, Ираном, Пакистаном, Катаром, Турцией, Саудовской Аравией, Конго, Боливией и Афганистаном. Кроме того, только в 2019 году представители Минэнерго приняли участие в 51 заседании МПК по торгово-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, было подписано 15 международных договоров и 3 меморандума, реализован целый ряд масштабных международных проектов.

Мы активно работаем на традиционном для России европейском рынке, развивая со странами континента проекты в области поставок углеводородов, их хранения и глубокой переработки, а также участвуем в реновациях электроэнергетических мощностей. В январе 2020 года начались поставки газа по «Турецкому потоку», мощность первой и второй ниток которого составляет по 15,75 млрд. куб. м каждая. «Газпром» и немецкая компания VNG на паритетных началах реализуют совместный проект ПХГ «Катарина» в Германии, «ЛУКОЙЛ» владеет нефтеперерабатывающим комплексом на Сицилии Isab, который является третьим по мощности заводом в Европе, а «Силовые машин» участвует в модернизации сербской ГЭС «Джердап-1», выполнив досрочно свои обязательства по поставке оборудования.

При этом диверсификация экспорта энергоресурсов - основа новой энергетической политики России, поэтому мы расширяем двустороннее энергетическое сотрудничество со странами АТР, Ближнего Востока, Африки и Америки. В частности, значительно возросли объёмы поставок угля в страны АТР, на стабильно высоком уровне поддерживается экспорт нефти и нефтепродуктов в регион.

Поставки нефти в КНР в 2019 году составили 40 млн тонн, в первом полугодии 2020 года – 19,48 млн тонн. В конце 2019 года компания «Транснефть» вывела ТС «Восточная Сибирь – Тихий океан» на максимальную мощность в 80 млн тонн в год. Экспорт угля в КНР увеличился на 19%, составив в 2019 году 32,8 млн тонн. Введен в эксплуатацию магистральный газопровод «Сила Сибири», обеспечивающий поставку газа в КНР в объеме 38 млрд куб. м газа в год.

Что касается поставок угля в Индию, здесь отмечается рост практически в два раза, в 2019 году – до 8,41 млн тонн. Увеличились на 10% в сравнении с 2018 году поставки угля из России в Японию, превысив 20 млн тонн. Реализуются совместные с азиатскими компаниями проекты в области добычи углеводородного сырья как за рубежом, так и на территории Российской Федерации. Речь, в частности, идет о проектах компаний

СП «Вьетсовпетро», ООО «СК «Русвьетпетро», а также совместных проектах с китайскими, индийскими и японскими партнерами в области производства СПГ («Ямал СПГ», «Арктик СПГ 2»).

Отмечу, что благоприятный климат для взаимодействия российских с регионом Ближнего Востока и Северной Африки сформировало, в том числе, сотрудничество в рамках ОПЕК+. Уверен, что нам необходимо сохранять набранный темп и распространять полученный опыт на другие возможные сферы нашей кооперации. В двустороннем взаимодействии в сфере энергетики со странами региона есть немало возможностей для расширения кооперации. В частности, для продвижения интересов российского бизнеса в регион Ближнего Востока и Северной Африки активно используется механизм межправительственных комиссий по торгово-экономическому сотрудничеству (МПК), а также функционирующих в рамках МПК двусторонних рабочих групп по развитию сотрудничества в сфере энергетики. В качестве примеров успешного сотрудничества приведу недавнее вхождение компании «Новатэк» в ливанский проект разведки и добычи на шельфовых блоках восточной части Средиземноморья, совместную работу «Газпром нефти» и «Saudi Aramco» в рамках проекта по использованию искусственного интеллекта при геолого-гидродинамическом моделировании, а также проект разработки египетского газового месторождения «Зохр» НК «Роснефть» и присоединение «ЛУКОЙЛ» к концессии Гаша.

В Латиноамериканском регионе особое внимание уделяется сотрудничеству с Республикой Куба. Основные усилия на данном направлении сосредоточены в модернизации энергетической системы страны, добыче сверхвязкой нефти с применением инновационных методов, разработанных российскими компаниями.

Как мы видим, на сегодняшний день во внешней энергетической политике России уже достигнуты значительные успехи. В то же время в ближайших планах - расширение российского участия в работе профильных международных организаций и структур, а также в специализированных подгруппах по энергетическому сотрудничеству в составе двусторонних межправительственных комиссий. Кроме того, предстоит дальнейшая работа в части разработки и трансфера инновационных энергетических технологий, в том числе, в области водородной энергетики.

Еще раз подчёркиваю: наша страна всегда готова к обсуждению возможностей налаживания и расширения сотрудничества с партнерами в отраслях ТЭК, причем исключительно на взаимовыгодных условиях. Уверены, что только такой подход будет способствовать снижению рисков в энергетической сфере, повышению эффективности внешнеэкономической деятельности организаций ТЭК и, в конечном счете, позволит значительно повысить уровень энергетической безопасности планеты во благо всех стран и народов.

ФАС РОССИИ ОБРАЩАЕТ ВНИМАНИЕ НА ТИПОВЫЕ НАРУШЕНИЯ ПО ЭНЕРГОСЕРВИСНЫМ КОНТРАКТАМ

Ведомство подготовило разъяснения (№ ИА/80326/20) по одним из наиболее распространенным жалобам, поступающим сегодня в антимонопольную службу

При проведении соответствующих закупок заказчикам необходимо установить ряд условий.

А именно, применить принцип «третий лишний» Постановления Правительства № 878, когда иностранные товары не могут участвовать в закупке при наличии отечественной продукции. Также заказчику необходимо установить 15% ценовою преференцию для российской радиоэлектронной продукции (и продукции из стран ЕАЭС) по отношению к иностранной, что предусмотрено Приказом Минфина России № 126н.

Если в оценке заявок содержится показатель «Опыт участника закупки», то в закупочной документации должен быть установлен показатель, предусматривающий наличие опыта реализации энергосервисных контрактов и контрактов, связанных с поставкой и монтажом осветительного оборудования, которое поставлялось и монтировалось, в том числе не в рамках энергосервисных контрактов.

В случае установления в порядке оценки заявок показателей «Материально-технические ресурсы» и «Трудовые ресурсы», то для целей оценки и присвоения баллов по этим показателям необходимо установить максимальное значение шкалы оценки таких ресурсов, соответствующее их объему, необходимому для выполнения контракта. При этом оценка должна осуществляться по прямой пропорции.

«К нам поступило множество обращений, на закупки по энергосервисным контрактам. Подготовленное разъяснение позволит унифицировать как практику проведения таких закупок, так и практику контроля. Мы стараемся сделать так, чтобы предприниматели, заказчики и контролирующие органы работали по изначально определенным, понятным правилам», - отметил заместитель руководителя ФАС России Михаил Евраев.

Без тени и сомнений

Владимир Путин обсудил подготовку к зиме, поддержку туризма и развитие системы маркировки товаров

Текст: Кира Латухина

Развитие системы маркировки товаров стало главной темой видеоконференции президента с членами правительства. Как обычно, прежде чем начать разговор по повестке, Владимир Путин затронул ряд актуальных тем - среди них подготовка к зиме, развитие туризма и цифровизация госуслуг.