Новости. Обзор СМИ Рубрикатор поиска + личные списки

Китай вошел в топ-3 импортеров российской муки

Экспорт российской муки вырос на треть за 10 месяцев 2023 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и достиг 990 тысяч тонн. Об этом сообщает федеральный центр «Агроэкспорт» при Минсельхозе РФ.

Вот тройка основных покупателей российской муки за 10 месяцев 2023 года:

Ирак — более 150 тыс. тонн муки. Это на 17 %, чем за 10 месяцев 2022 года.

Грузия — 126 тысяч тонн.

Китай — экспорт вырос в 3,7 раза и превысил 100 тыс. тонн.

Также Россия возобновила отгрузки пшеничной муки в Гонконг — за 10 месяцев 2023 года отправили 49 тыс. тонн муки.

Потенциал поставок российской муки на внешние рынки может дополнительно составить более 500 тыс. тонн в год, считают в «Агроэкспорте».

Приоритетные рынки для увеличения поставок российской муки, по мнению экспертов:

Юго-Восточная Азия (Китай, Таиланд),

Ближний Восток (Ирак, Йемен)

Африка (Гана, Бенин).

Как росли поставки российской муки в Китай

Россия и Вьетнам расширяют сотрудничество в области образования, науки и технологий

В Ханое состоялось четвертое заседание Российско-Вьетнамской комиссии по сотрудничеству в области образования, науки и технологий. Делегации двух стран обсудили взаимодействие по вопросам совместных научных исследований, подготовки кадров для экономики Вьетнама, а также продвижения и изучения русского и вьетнамского языков.

Российскую делегацию возглавлял замглавы Минобрнауки России Константин Могилевский, вьетнамскую — заместитель Министра науки и технологий Чан Хонг Тхай, который получил высшее образование в российском вузе — Национальном исследовательском университете «МЭИ».

В приветственном слове Константин Могилевский отметил, что с момента последнего заседания в ноябре 2022 года была проделана серьезна работа по реализации достигнутых договоренностей. Также он выразил надежду, что под руководством Чан Хонг Тхайя, который был недавно назначен на должность сопредседателя комиссии, совместная работа будет продвигаться еще более эффективно.

Кроме того, в рамках рабочего визита Константин Могилевский провел переговоры с заместителем Министра образования и подготовки кадров Вьетнама Нгуен Ван Фук. Темой диалога стало преобразование Ханойского филиала института русского языка имени А. С. Пушкина в межгосударственную российско-вьетнамскую организацию — Пушкинский центр.

«В будущем мы можем использовать площадку Пушкинского центра для запуска программ по подготовке преподавателей по русскому языку, тем самым может решиться вопрос преподавательских кадров», — предложил в ходе переговоров Константин Могилевский.

Центр будет вести регулярную подготовку кадров по русскому языку как иностранному по программам дополнительного образования и дополнительного профессионального образования.

В рамках празднования 40-летнего юбилея Ханойского филиала Института русского языка имени А. С. Пушкина 30 ноября — 1 декабря состоялась Международная научно-практическая конференция «Современные стратегии в изучении и преподавании русского языка как иностранного», в котором приняли участие более 130 русистов Вьетнама, Таиланда, Лаоса, Малайзии, Филиппин и Камбоджи.

Научное взаимодействие

На заседании были озвучены результаты проведения совместных морских экспедиций. Так, в мае этого года в Нячанге стартовала третья российско-вьетнамская экспедиция на научно-исследовательском судне «Академик Опарин». Почти 60 ученых провели исследования биологического разнообразия Южно-Китайского моря, коралловых рифовых сообществ, а также произвели сбор и идентификацию водорослей, макро- и микроорганизмов для поиска новых источников биологически активных веществ.

По словам Константина Могилевского, научные организации России и Вьетнама на протяжении долгих лет активно взаимодействуют, проводя совместные исследования в таких перспективных областях, как биология, экология и материаловедение. Также он подчеркнул, что важно не только сохранить, но и приумножить накопленный багаж научного сотрудничества.

Проведение комплексных исследований невозможно без системной поддержки профильных министерств. В октябре стартовал российско-вьетнамский конкурс, в ходе которого будут рассмотрены проекты международных научных исследований по ряду направлений. В своем выступлении замглавы Минобрнауки России подчеркнул заинтересованность проводить подобные конкурсы на регулярной основе и увеличивать количество поддерживаемых проектов.

«Придаем важное значение объявлению первого конкурса между Российским научным фондом и Вьетнамской академией наук и технологий. Сегодня последний день приема заявок. На следующем заседании Комиссии по сотрудничеству в области образования, науки и технологий в Москве мы сможем подвести итоги первого года финансирования отобранных проектов. Уверен, данная грантовая линейка будет способствовать расширению российско-вьетнамского научного взаимодействия», — сказал он.

Актуализация нормативно-правовой базы в области образования

Россия и Вьетнам продолжают работу над проектом межправительственного соглашения между странами о сотрудничестве в области высшего образования. Стороны планируют продлить двустороннее соглашение об обучении вьетнамских граждан в рамках программы «Долг в обмен на помощь» до конца 2030 года. Кроме того, Россия планирует расширить перечень российских вузов, которые будут участвовать в обучении вьетнамских граждан.

Сотрудничество в области образования

На заседании вузы и научные организации России и Вьетнама подписали документы о создании двух консорциумов. Они позволят повысить качество подготовки иностранных кадров с высшим техническим образованием по инженерным (прежде всего в сфере энергетики и авиастроения) и IT-специальностям.

«Вьетнаму выделяется одна из самых крупных квот на обучение иностранных граждан — 1000 мест в год. Для полного освоения предоставленной квоты чрезвычайно важным видится реализация российских образовательных программ совместно с индустриальными партнерами Вьетнама. В первую очередь мы говорим об инженерно-технических специальностях», — отметил Константин Могилевский.

Работа двух объединений будет направлена как на классическое обучение студентов по программам бакалавриата, магистратуры, аспирантуры, так и на повышение квалификации и получение дополнительного профессионального образования.

В консорциум технических университетов вошли Национальный исследовательский университет «МЭИ», Московский авиационный институт и Ханойский университет науки и технологий.

Второй консорциум российских и вьетнамских университетов для подготовки кадров по IT-специальностям объединил Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет «ЛЭТИ», Дальневосточный федеральный университет, Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б. Н. Ельцина и Московский институт электронной техники (МИЭТ). С вьетнамской стороны партнером выступил Хошиминский университет технологий.

Для подготовки кадров атомной отрасли также было подписано соглашение между Национальным исследовательским ядерным университетом и Вьетнамским институтом атомной энергии.

Для расширения партнерской сети образовательных консорциумов в рамках рабочего визита замглавы Минобрнауки России состоялись предметные переговоры с вице-президентом крупнейшей энергетической компании Вьетнама EVN (Электроэнергетическая корпорация) Во Куанг Лам. По словам господина Во, в компании работают до 400 выпускников российских университетов, а построенные еще в советские времена электростанции во Вьетнаме наглядно продемонстрировали свою эффективность. Стороны обсудили различные варианты взаимодействия в рамках консорциума: краткосрочные курсы переподготовки и повышения квалификации сотрудников компании, направление на полноценное обучение по программам бакалавриата и магистратуры, а также создание научных групп по проведению совместных исследований с возможностью дальнейшей коммерциализации.

Вместе с тем на встрече с президентом Хошиминского университета технологий Май Тхань Фонг и директором компании «Оптоэлектроника интернэшнл» («OEIC Company») ВО Динь Бао Куо в рамках ИКТ консорциума стороны обсудили вопросы подготовки вьетнамских кадров на базе российских университетов. Планируется, что они будут обучаться по программам информационно-коммуникационных технологий, а также смогут получить двойной диплом или пройти краткосрочные курсы в форме стажировок.

В завершении заседания вьетнамская сторона подтвердила готовность провести II Форум ректоров вьетнамских и российских университетов в 2024 году в Москве.

Ближневосточные страны выполняют обязательства перед азиатскими покупателями

Ближневосточные страны из ОПЕК+ выполняют свои обязательства перед азиатскими покупателями, так что последним опасаться нечего

Азиатские нефтепереработчики в целом остались равнодушны к тому, что картель ОПЕК и альянс ОПЕК+ вновь взяли на себя обязательства ограничить добычу и экспорт нефти в начале 2024 года.

Причина спокойствия азиатских покупателей проста: крупные ближневосточные поставщики продолжат отдавать приоритет своим клиентам в Азии и обеспечивать стабильные контрактные объемы.

Страны ОПЕК+ уже давно придерживаются твердой позиции по контролю и ограничению объемов добычи нефти группы, но крупные ближневосточные производители всегда заботятся о том, чтобы спрос и требования восточноазиатских потребителей были удовлетворены.

Как утверждают аналитики S&P, ссылаясь на трейдеров, Saudi Aramco, KPC, SOMO и ADNOC последовательно выполняют ежемесячные контракты на поставку для тайских, японских, тайваньских, южнокорейских и китайских нефтеперерабатывающих компаний.

Вот и получается, что как бы жестко себя в плане сокращения добычи не вел альянс, переживать об этом стоит на Западе, а на Востоке все спокойно.

Индия собирается активнее заняться рыбопереработкой

Индийское Управление по развитию экспорта рыбы и морепродуктов (MPEDA) намерено удвоить производство рыбопродукции с добавленной стоимостью к 2030 г. Ожидается, что такие товары будут пользоваться спросом на рынках США, Евросоюза и азиатских стран.

В прошлом финансовом году общая стоимость экспорта рыбы и морепродуктов из Индии достигла 8,09 млрд долларов, пишет портал Seafood Source. По его данным, доля продукции с добавленной стоимостью составила около 860 млн долларов (10%). При этом общемировой рынок рыбопродукции оценивается в 189 млрд долларов, из которых 34 млрд долларов (18%) приходится на продукты с добавленной стоимостью. Таким образом, заявил глава MPEDA Додда Венката Свами, доля республики в этом сегменте составляет всего около 2,5%.

Он считает, что индийское рыбное хозяйство сможет к 2030 г. увеличить долю продуктов с добавленной стоимостью до 20%, учитывая меняющиеся предпочтения на потребительском рынке и растущую конкуренцию со стороны таких стран, как Таиланд, Вьетнам и Китай. Для этого MPEDA запустило многостороннюю инициативу в области развития, которая включает в себя наращивание потенциала перерабатывающего сектора, сокращение бюрократических барьеров и программу обучения работников.

Кроме того, чтобы ускорить процесс, индийские экспортеры обратились к MPEDA с просьбой пролоббировать отмену тарифов на панировочные сухари, соусы, кокосовую стружку, пластиковые лотки и другие товары, использующиеся в производстве продуктов с добавленной стоимостью. Бизнес также настаивает на необходимости дополнительных льгот в части пошлин.

Как сообщает корреспондент Fishnews, сегодня Индия занимает третье место в мире по экспорту рыбы, второе — по аквакультурному производству, четвертое — по экспорту рыбы и морепродуктов. К 2025 г. правительство страны рассчитывает увеличить рыбный экспорт до 14 млрд долларов.

По данным издания Hindu Business Line, в нынешнем финансовом году (он закончится в марте 2024 г.) экспорт уже вырос на 6% по сравнению с прошлогодним показателем, при этом в августе и сентябре рост составил 17% и 19% соответственно. В то же время глава MPEDA отметил сокращение выручки из-за общего снижения цен на мировом рынке.

На Global Fisheries Conference, прошедшей 22 ноября в индийском Ахмедабаде, министр рыболовства, животноводства и молочной промышленности Логанатан Муруган (Loganathan Murugan) заявил, что правительство республики поддержит переход национального рыболовства от прибрежного к океаническому, профинансировав до 60% стоимости переоборудования судов. Министр также пообещал низкопроцентные или нулевые займы, чтобы покрыть остальную часть затрат через программы «Голубой революции» и Pradhan Mantri Matsya Sampada Yojana (инициатива, выдвинутая правительством Индии с целью создания всеобъемлющей основы и сокращения инфраструктурных пробелов в секторе рыболовства).

Fishnews

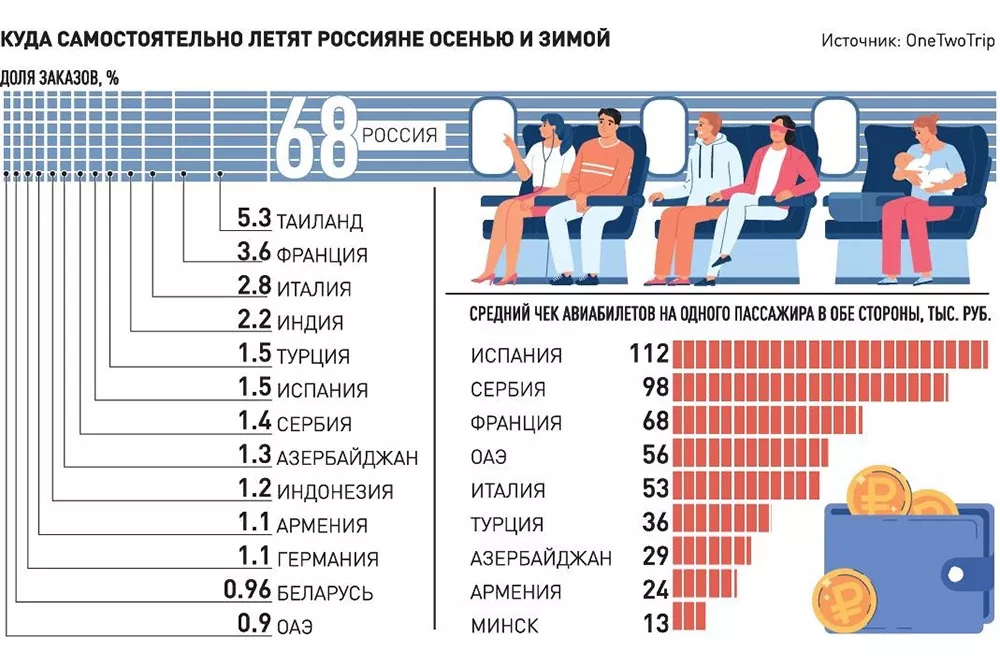

Объемы бронирований новогодних туров в Объединенные Арабские Эмираты в этом году превысили прошлогодние показатели. Туроператоры жалуются на недостаточную глубину. Со слов экспертов, тенденция на увеличение бронирований продолжится. Это следует из количества блоков, приобретенных туроператорами этой зимой.

У большинства самых крупных туроператоров ОАЭ занимают первое-второе место по новогодним продажам. ОАЭ на Новый год составят достойную конкуренцию Египту, Таиланду и Турции. Согласно прогнозам экспертов, Эмираты могут стать самым востребованным новогодним направлением.

Популярность Эмиратов обусловлена рядом факторов. Благодаря транспортной доступности и развитой отельной инфраструктуре ОАЭ смогли «перетянуть» на себя региональных туристов, ранее выбиравших Египет. В пользу направления играет его узнаваемость.

Наибольшей популярностью на праздничные даты у туристов пользуется эмират Дубай. Свыше 55%, приобретающих туры в Эмираты, выбирают Дубай. Это обусловлено не только узнаваемостью Дубая, но и некоторыми другими факторами. Например, большим количеством авиарейсов, отельной инфраструктурой и пр.

Большая часть туристов на новогодних каникулах выбирают семидневные туры. Туристы на отдых отправляются до 1 января. На предстоящих новогодних праздниках большая часть отельеров Эмиратов не стала повышать цены. Сделано это в целях наращивания турпотока. Но резко просевший в цене рубль, цены относительно прошлого года выросли почти на 15%.

За счет праздничного ужина выросла стоимость новогодних туров. В одних отелях включен в стоимость тура, в других – нет. Средняя стоимость тура с размещением в четырехзвездочном отеле на Новый год стоит минимум 150 тысяч рублей. В стоимость входит перелет и неделя проживания в отеле.

Для экономии средств туристы могут отправиться на курорт за несколько дней до Нового года. Либо в первых числах января. В этот период стоимость авиабилетов несколько снижается. Размещение в городском отеле, а не пляжном, тоже позволит сэкономить средства.

Россия и Вьетнам отпраздновали 40 лет Ханойского филиала Института русского языка имени А. С. Пушкина

В Ханое по инициативе Минобрнауки России начала работу Международная научно-практическая конференция «Современные стратегии в изучении и преподавании русского языка как иностранного». Мероприятие приурочено к 40-летнему юбилею Ханойского филиала Института русского языка имени А. С. Пушкина. Два дня более 130 русистов Вьетнама, Таиланда, Лаоса, Малайзии, Филиппин и Камбоджи будут обсуждать современные методики преподавания русского языка как иностранного.

В торжественной церемонии открытия принял участие заместитель Министра науки и высшего образования РФ Константин Могилевский. Он зачитал поздравление Председателя Правительства РФ Михаила Мишустина:

«На протяжении нескольких десятилетий ваш вуз вносит весомый вклад в развитие международных культурных связей, уже давно стал главным центром вьетнамской русистики. Здесь разрабатываются и реализуются уникальные образовательные программы, ведется методическое консультирование преподавателей и учителей, мониторинговые исследования, различные просветительские мероприятия. Выпускники филиала обладают не только фундаментальными знаниями, но и необходимыми практическими навыками, умением решать серьезные задачи. И самое главное — это талантливый экзотический коллектив вуза, который выполняет очень важную, благородную миссию: способствует сохранению традиций и популяризации русского языка и литературы во Вьетнаме и Юго-Восточной Азии».

Участники конференции обсудят поддержку и популяризацию русского языка во Вьетнаме, успешную разработку учебно-методического комплекса «Полет», опыт проведения экспедиции Международной волонтерской программы «Послы русского языка в мире» во Вьетнаме. Спикеры выступят с докладами по широкому спектру научных направлений русистики, в том числе о специфике преподавания русского языка как иностранного в странах Юго-Восточной Азии.

«Сегодня мы активизируем работу Ханойского филиала. Совместно с Министерством образования и подготовки кадров Вьетнама разрабатываем проект межправительственного соглашения с обновленной моделью управления и совместной системой финансирования. Рассматриваем Институт как ведущую образовательную организацию по продвижению русского языка в Юго-Восточной Азии», — отметил замглавы Минобрнауки России.

В открытии конференции также приняли участие заместитель Министра образования и подготовки кадров Вьетнама Нгуен Ван Фук, Чрезвычайный и Полномочный Посол Российской Федерации в Социалистической Республике Вьетнам Геннадий Бездетко, глава Русского дома в Ханое Владимир Мурашко, председатель Союза обществ дружбы Вьетнама Фан Ань Шон, представители российских и вьетнамских университетов. Организаторы мероприятий выступили Государственный институт русского языка имени А. С. Пушкина и Ханойский филиал Иинститута русского языка имени А. С. Пушкина.

На конференции прошла презентация специального выпуска журнала «Русский язык за рубежом: Вьетнамская русистика», посвященного 40-летию Ханойского филиала. Также состоялось торжественное вручение комплекта первой ступени учебно-методического комплекса по русскому языку для начальной школы Вьетнама «Полет». Разработку координировали российское издательство «Златоуст», Государственный институт русского языка имени А. С. Пушкина и Ханойский филиал института русского языка имени А. С. Пушкина.

«Интенсивная работа специалистов наших стран увенчалась успехом. Сегодня первая ступень большой линейки готова к апробации во вьетнамской школе. Она полностью соответствует международным стандартам преподавания иностранных языков и опирается на серьезные научные исследования. Как мне сказали, вторая ступень — для четвертого класса — может увидеть свет уже весной следующего года», — сказал Константин Могилевский.

Отметим, что с сентября текущего года Государственный институт русского языка имени А. С. Пушкина (Институт Пушкина) и его Ханойский филиал реализуют совместные проекты, приуроченные к юбилею. Одним из таких проектов является визит преподавателей Института в филиал в Ханое для обучения вьетнамских студентов и школьников русскому языку. Также они представляют вьетнамским коллегам современные методики преподавания русского языка как иностранного.

С большим успехом реализуется очередная экспедиция международной волонтерской программы «Послы русского языка в мире» во Вьетнаме. Послы проводят в городах и провинциях Вьетнама образовательно-просветительские мероприятия по продвижению русского языка, в которых участвуют более 700 школьников, студентов и курсантов из 14 образовательных учреждений.

По инициативе Минобрнауки России Государственный институт русского языка имени А. С. Пушкина (Институт Пушкина) и ХФИРЯП также организуется Международная Олимпиада по русскому языку для вьетнамских школьников. 440 учеников из 8 провинций Вьетнама, включая 10 спецшкол, приняли участие в Олимпиаде. Отборочный тур состоялся в онлайн-режиме. Победителей финала объявили на церемонии награждения, а 10 участников отборочного тура получили спецприз от Оргкомитета — уникальную возможность бесплатно приехать в Россию.

Российская делегация во главе с Константином Могилевским и в сопровождении заместителя Министра образования и подготовки кадров Вьетнама Нгуен Ван Фука посетила выставку российского образования. В ней участвуют 10 университетов с презентацией своих образовательных программ вьетнамским абитуриентам.

Соглашение о создании и функционировании Ханойского филиала Института русского языка имени А. С. Пушкина было подписано 3 ноября 1983 года между Министерством высшего и среднего специального образования Союза Советских Социалистических Республик и Министерством высшего и среднего специального образования Социалистической Республики Вьетнам.

О чем сигналят поезда

Статистика железной дороги говорит: Южный Урал выдержал санкционное давление

Михаил Пинкус

Для промышленно развитых государств одним из самых показательных индикаторов деловой активности является динамика грузоперевозок.

Если растут перевозки, появляются новые направления доставки грузов, значит, есть что перемещать - кто-то что-то произвел и отправляет потребителю или купил и везет себе, импортирует или экспортирует. Следовательно, экономика развивается и можно ждать улучшений.

Вместе с Южно-Уральской железной дорогой "РГ" решила посмотреть статистику магистрали за десять месяцев этого года и пришла к отнюдь не пессимистическим заключениям.

Хоть маленький, но рост

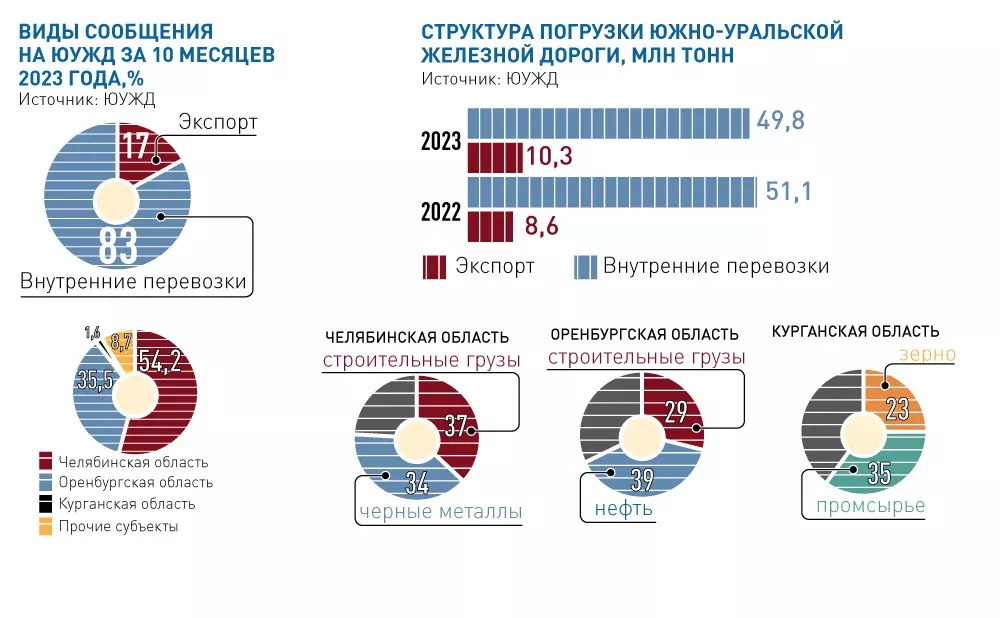

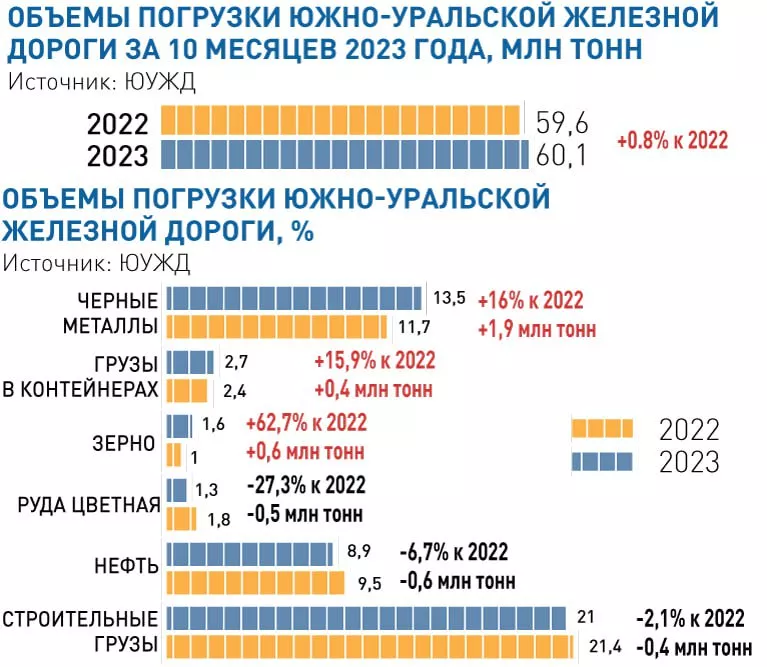

Несмотря на санкционные ограничения, оказавшие влияние на грузовые перевозки, по итогам 10 месяцев 2023 года фиксируется положительная динамика - с полигона дороги отгружено на 0,8 процента больше, чем в аналогичный период прошлого года. При этом произошли изменения в структуре видов перевозок: внутрироссийские несколько сократились, а экспортные значительно выросли. Челябинская область прибавила больше других регионов, входящих в зону обслуживания магистрали - один процент.

Челябинская область в структуре погрузки занимает первое место, на втором - Оренбургская область, третье делят Курганская область, Башкирия и Северный Казахстан.

Рост внутреннего потребления и импортозамещающих производств, заключение дополнительных контрактов положительно сказались на отгрузке черных металлов, зерна и контейнерных перевозках. Переориентация предприятий с запада на восток, выстраивание новых логистических цепочек позволили развивать новые направления. Так, из Челябинской области экспорт в Казахстан в сравнении с прошлым годом увеличился почти на 50 процентов, в Киргизию - на 80, в Узбекистан - на 59, в Китай на 35, в Таиланд - в 16 раз. Сформировано 118 контейнерных поездов (рост почти в 2 раза к 2022 году) а в целом по ЮУЖД отправлено 197 контейнерных поездов - на треть больше, чем в прошлом году.

Рост внутреннего потребления и импортозамещающих производств, заключение дополнительных контрактов положительно сказались на отгрузке черных металлов, зерна и контейнерных перевозках. Переориентация предприятий с запада на восток, выстраивание новых логистических цепочек позволили развивать новые направления. Так, из Челябинской области экспорт в Казахстан в сравнении с прошлым годом увеличился почти на 50 процентов, в Киргизию - на 80, в Узбекистан - на 59, в Китай на 35, в Таиланд - в 16 раз. Сформировано 118 контейнерных поездов (рост почти в 2 раза к 2022 году) а в целом по ЮУЖД отправлено 197 контейнерных поездов - на треть больше, чем в прошлом году.

Новые направления

Изменение геополитической ситуации стало серьезным вызовом для всех участников транспортного рынка, и железнодорожники приложили немало усилий к освоению новых маршрутов и отправке грузов в Среднюю Азию, на Дальний и Ближний Восток, в частности в Иран. Пришлось перестроить логистику, предложив новый путь доставки продукции отечественных предприятий потребителям по восточной ветке международного транспортного коридора "Север-Юг". И отклик бизнес-сообщества не заставил себя ждать. Сейчас это направление приобретает все большую популярность. С апреля 2023 года из Челябинска ежемесячно отправляется по одному контейнерному поезду с дальнейшим их следованием через порты Ирана в Индию, Саудовскую Аравию и ОАЭ, и для развития этих перевозок у Южного Урала еще большой потенциал.

Что везем

С начала года вдвое увеличился экспорт зерна в Тунис, Саудовскую Аравию, Афганистан и страны бывшего СНГ, почти в два раза - продукции химической промышленности в Казахстан, на 20 процентов - экспорт черных металлов в страны СНГ, настолько же экспорт нефтепродуктов в Узбекистан, Таджикистан и Афганистан. Большим спросом, судя по перевозкам, пользуются огнеупоры и строительные материалы. Однако основную долю в структуре перевозок по-прежнему занимают внутренние направления. Железная дорога остается главной транспортной артерией отечественной экономики. И тот факт, что эта артерия наполнена потоком грузов, а сам поток находит себе новые русла, свидетельствует: предприятия приноравливаются к новым, довольно жестким условиям работы. По статистике видно, какой из регионов, использующих магистраль для отправки продукции и получения грузов, лучше адаптировался к санкционному давлению. Судя по цифрам, это Челябинская область.

Что помогает

Железнодорожники помогли предприятиям-экспортерам и импортерам оперативно переориентировать направления отправки и получения грузов, выстроить новые кооперационные цепочки благодаря тому, что выстроили с ними эффективную систему коммуникаций через центры продаж транспортных услуг, работающих в формате "одного окна". Такие центры созданы в Челябинске и Оренбурге, представители центров работают в Златоусте и Кургане. Промышленным партнерам, имеющим потенциал роста перевозок, предлагается уже не только доставка груза по железной дороге, а комплексное транспортно-логистическое решение технического и технологического характера с использованием других видов транспорта. До конца этого года планируется открыть офис магистрали в терминально-логистическом центре на станции "Челябинск-Грузовой" общей площадью более 400 тысяч квадратных метров. Это позволит повысить качество обслуживания грузоотправителей.

Как отметили в управлении дороги, последовательно реализуется уникальный пилотный проект "Цифровая железнодорожная станция". Он объединяет все современные технологии - интернет вещей, машинное зрение, искусственный интеллект, большие данные и цифровых двойников. Прежде на станции "Челябинск" уже внедрили несколько цифровых решений, направленных на автоматизацию работы. Это, например, интерактивный пульт комплексной системы автоматизации управления сортировочным процессом, который позволяет повысить уровень его безопасности. В ближайшие годы магистраль планирует полностью завершить переход к концепции "Цифровая станция".

Российские школьники примут участие в 20-й Международной естественно-научной олимпиаде юниоров в Таиланде

Международная естественно-научная олимпиада юниоров (IJSO) пройдет в городе Бангкоке (Королевство Таиланд). Российскую Федерацию на олимпиаде представят шесть школьников.

Международная естественно-научная олимпиада юниоров включает три тура: тестовый, теоретический и экспериментальный. В каждом туре участники должны выполнить задания по трем учебным предметам: физике, химии и биологии.

Российские школьники – участники 20-й Международной естественно-научной олимпиады юниоров:

Федор Авдеев, Лицей «Вторая школа» имени В.Ф. Овчинникова, г. Москва;

Роберт Битлев, Лицей № 533 «Образовательный комплекс «Малая Охта», г. Санкт-Петербург;

Владимир Беленький, школа № 179, г. Москва;

Роман Кожевников, Физико-математический лицей № 5, г. Долгопрудный, Московская область;

Мария Мягкова, Лицей «Вторая школа» имени В.Ф. Овчинникова, г. Москва;

Мария Торкановская, Физтех-лицей имени П.Л. Капицы, г. Долгопрудный, Московская область.

Руководитель сборной – Валерий Слободянин, заведующий учебно-методической лабораторией по работе с одаренными детьми Московского физико-технического института (национального исследовательского университета).

Справочно

Международная естественно-научная олимпиада юниоров (IJSO) проводится ежегодно с 2004 года.

В 2022 году 19-я Международная естественно-научная олимпиада юниоров проходила в городе Боготе (Колумбия). Российские школьники завоевали на состязании пять золотых и одну серебряную медаль.

Традиционно Международная естественно-научная олимпиада юниоров завершает цикл олимпиад, после которого будут подведены итоги участия сборных команд школьников Российской Федерации в международных олимпиадах в текущем году.

В Шри-Ланке начали выдавать бесплатные визы

Александр Бушев,Евгений Гайва

Департамент правительственной информации Шри-Ланки объявил, что страна начинает выдавать бесплатные визы россиянам и гражданам еще шести стран.

Представитель департамента перечислил эти страны: Китай, Индия, Индонезия, Таиланд, Малайзия и Япония. Решение немедленно вступает в силу в период до 31 марта будущего года.

Чтобы получить визу, "граждане семи стран должны подать заявку на получение электронного разрешения на поездку до прибытия на Шри-Ланку". Туристы могут получить право на 30-дневный въезд. При этом двукратный въезд разрешен с даты первого прибытия в Шри-Ланку, отмечается в заявлении представителя департамента.

Ранее уже отмечалось, что туристам названных стран при посещении Шри-Ланки необходимо будет получить визу, но бесплатно. По заявлениям властей Шри-Ланки, такое решение было принято, чтобы достичь цели в пять миллионов туристов в год. До нововведения визовый сбор для россиян составлял 3050 рублей.

Как говорят представители российской туриндустрии, Шри-Ланка уже входит в пятерку самых популярных у россиян зарубежных направлений после Объединенных Арабских Эмиратов, Таиланда, Турции и Египта.

После введения бесплатных виз турпоток из России из Шри-Ланку неизбежно вырастет, считает вице-президент Российского союза туриндустрии Дмитрий Горин. Поспособствует этому и наличие прямого авиасообщения. Рейсы в Шри-Ланку выполняют авиакомпании "Аэрофлот" и Azur Air со своими программами. Можно добраться туда и стыковочными рейсами через ближневосточные страны, такие, как ОАЭ, Оман, Бахрейн, Кувейт и Катар. Причем транзитный маршрут зачастую будет дешевле, отмечает вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Артур Мурадян.

Перелет без пересадок проходит 9 часов. По данным представителей туррынка, средний чек тура в пакете вместе с перелетом, страховкой и проживанием с завтраком сейчас составляет от 250 до 350 тыс. руб. в отеле 3-4 "звезды". Отдельно перелет прямым рейсом обойдется примерно в 90 тыс. руб.

Таиланд дал зеленый свет еще двум российским поставщикам артемии

Право поставлять цисты артемии в Таиланд получили еще два российских экспортера. Положительное решение таиландский регулятор принял по результатам проведенной в октябре инспекции предприятий в Алтайском крае.

Министерство сельского хозяйства и кооперативов Таиланда расширило список российских экспортеров, имеющих право на поставки цист артемии. В перечень включены два предприятия из Алтайского края, которые в начале октября посещали специалисты тайского ведомства.

Как сообщили Fishnews в пресс-службе Россельхознадзора, после обновления требований экспорт цист артемии возможен только для организаций, прошедших инспекцию со стороны компетентного ведомства Таиланда. Разрешение будет действовать в течение трех лет с даты аттестации производителя. При поставках в Таиланд обязательным требованием является проведение исследований цист артемии на синдром белых пятен, инфекционный мионекроз, болезнь белого хвоста, микроспоридиоз и острый гепатопанкреатический некроз.

Корма из цист артемии активно используются в аквакультуре, в том числе при выращивании креветок, а Таиланд является одним из крупнейших экспортеров креветки в мире. По информации Россельхознадзора, в ноябре представители департамента рыболовства Министерства сельского хозяйства и кооперативов Таиланда продолжили проверки производителей цист артемии в других российских регионах.

Fishnews

Израиль и ХАМАС обменялись заложниками. Но сделка уже пошла не по плану

Иван Сысоев

В воскресенье Израиль и ХАМАС приступили к реализации второго этапа договоренностей по обмену заложниками. "Сделка", установившая с пятницы гуманитарную паузу на четыре дня, постоянно находится под угрозой срыва. Обе стороны обвиняют друг друга в несоблюдении условий. Разрешать споры пока помогают посреднические усилия Египта и Катара - без них боевые действия в секторе уже давно бы возобновились.

Приостановка процесса обмена пленными, поставившая под угрозу режим прекращения огня, произошла в субботу по инициативе ХАМАС. Представители движения заподозрили израильскую сторону в несоблюдении условий по доставке гуманитарной помощи в Газу, а также в нежелании выпустить на свободу оговоренное число палестинских заключенных. Стоит отметить, что изначально решение о приостановке обмена заложниками объявила организация "Бригада аль-Кассама", считающаяся "военным крылом" ХАМАС.

И тут ключевой вопрос, насколько в принципе лидеры ХАМАС способны контролировать многочисленные вооруженные группы, входящие в движение, чтобы обеспечить выполнение договоренностей. В ответ премьер Израиля Биньямин Нетаньяху объявил о готовности возобновить военную операцию в секторе Газа. В итоге при участии Катара и Египта обмен все-таки состоялся. Как заявили в катарском МИД, после "некоторой задержки препятствия на пути освобождения заключенных были преодолены". Однако заминка ясно демонстрирует, что реализация "сделки" проходит в атмосфере, далекой от доверия между сторонами, и соблюдаются договоренности во многом благодаря неимоверным усилиям посредников.

По итогам двух дней перемирия ХАМАС освободил только 26 граждан Израиля из 240 удерживаемых в секторе Газа. Израиль со своей стороны выпустил 78 палестинцев. Изначально договоренности предусматривали освобождение 50 заложников со стороны ХАМАС и 150 палестинцев Израилем. Кроме того, гуманитарная пауза может быть продлена на день за освобождение каждых 10 пленных. Говорить о том, что процесс обмена далее пойдет гладко, не приходится. После передачи Израилю группы заложников в рамках второго этапа Тель-Авив вновь заявил о нарушении условий палестинской стороной, указав, что ХАМАС отпустил 13-летнюю девочку, оставив в плену ее мать. Изначально "сделка" предусматривала, что при формировании групп на обмен семьи разделяться не будут. Параллельно Израиль в воскресенье провел "антитеррористический рейд" на Западном берегу реки Иордан, в результате которого погибло четыре палестинца.

Информация о возможном срыве соглашений болезненно восприняли в израильском обществе. Более ста тысяч человек собрались на улицах с требованием к правительству сделать все, чтобы освободить абсолютно всех заложников. Акция прошла под лозунгом "50 дней ада" и стала одной из самых многочисленных с момента эскалации конфликта. Как отмечают эксперты, правительство Израиля находится под серьезным давлением, поэтому о дальнейшем перемирии речь не идет. Министр обороны страны Йоав Галант заявил, что гуманитарная пауза "будет короткой", а ЦАХАЛ "не покинет Газу, пока все заложники не будут освобождены". "Любые дальнейшие переговоры будут проходить под огнем", - заявил он.

Вне рамок сделки с Израилем ХАМАС также выпустил группу из 14 граждан Таиланда и одного филиппинца. Освобождение прошло при участии президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана. В списках на освобождение пока нет ни одного гражданина США, что вызвало жесткую критику со стороны бывшего президента страны Дональда Трампа. "ХАМАС вернул людей из других стран, но ни одного американского заложника, - указал он. - Этому есть лишь одна причина - никакого уважения к нашей стране или нашему руководству. Это очень печальный и темный период для Америки". Между тем в Израиль в ближайшее дни уже в четвертый раз с начала конфликта намерен приехать госсекретарь США Энтони Блинкен, чтобы убедить Тель-Авив и ХАМАС не отказываться от мирных переговоров.

Вечером в воскресенье движение ХАМАС передало Израилю еще 13 заложников в рамках достигнутых соглашений, а также четырех иностранцев вне списков обмена. В их число вошел и российский гражданин. Как сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова, уже в ближайшее время с ним встретятся российские дипломаты. Как подчеркнули на Смоленской площади, освобождение россиянина произошло благодаря прямым договоренностям между Москвой и ХАМАС. "Эта работа будет продолжена", - заверила Захарова. Ранее в МИД России сообщили, что из сектора Газа удалось вывести 761 из 965 обратившихся за помощью российских граждан. 657 человек уже доставлены в Россию спецрейсами МЧС. Захарова уточнила, что эвакуировано абсолютное большинство сограждан, при этом установлен контакт еще с десятками граждан, которые не могли подать заявку на эвакуацию из-за проблем с электричеством и связью в секторе Газа.

Российские туроператоры дали рекомендации путешественникам о том, как сэкономить на отдыхе в Объединенных Арабских Эмиратах во время новогодних праздников, сообщила Ассоциация туроператоров России (АТОР).

Как известно, ОАЭ лидируют по спросу на новогодние праздники, обогнав Египет, Таиланд и Турцию, большое предпочтение отдается Дубаю — его выбрали 55% российских туристов. Причиной популярности ОАЭ туроператоры называют узнаваемость страны у туристов и транспортную доступность.

В АТОР отметили, что цены на отели в ОАЭ остались на уровне прошлого года, многие отели отказались от повышения цен в долларах, однако из-за изменчивого курса валют цены в рублях стали примерно на 15% выше, чем годом ранее.

Туроператоры поделились, как сэкономить на новогоднем путешествии в ОАЭ, один из общих советов — бронирование отдыха заблаговременно, заранее проверить цены на билеты на разные даты вылета и прилета.

Также на стоимость тура влияет и выбор авиакомпании, варианты авиаперелетов по авиакомпаниям отличаются, поэтому можно выбрать подходящий по стоимости.

Выбор в пользу городского отеля, а не на побережье, также снизит общую стоимость тура. «Если туристы планируют активный отдых, то можно обойтись только завтраками, а обедать в городе», — рассказали в Space Travel.

Но как считают в FUN&SUN, выбор полного пансиона сильно сэкономит бюджет, так как питание в городе за пределами отелей недешевое.

В Германии названы победители конкурса "Лучшая русская школа за рубежом"

Елена Кухтенкова

Первое место в номинации Международного конкурса "Лучшая русская школа за рубежом" разделили две школы из Германии, сообщает Telegram-канал Центра Международного сотрудничества Минпросвещения РФ. Также жюри объявило имена лучших преподавателей в категории "Весь мир".

Организаторы подвели итоги первого этапа финала конкурса "Лучшая русская школа за рубежом". Первое место выиграли школа при посольстве России в ФРГ (город Берлин) и школа при генеральном консульстве России в Бонне. "Серебро" досталось посольским школам во Франции (город Париж) и в Республике Ангола (город Луанда).

А "бронзу" завоевали школа для одаренных учащихся имени Хоанг Ван Тху (город Хоабинь, Вьетнам) и школа при посольстве России в Мьянме (город Янгон).

В индивидуальной номинации "Учитель-международник" первое место у учителя русского языка из Дании Юлии Есиковой, второе место разделили русисты Ангелина Юрьева (Вьетнам) и Татьяна Галактионова (Сербия). На почетном третьем месте - Елена Бессуднова из Сербии и Наталья Максименко из Казахстана.

Специальными призами жюри также были отмечены еще девять школ и семь учителей из Таиланда, ОАЭ, Южной Осетии, Палестины, Абхазии, Индии, Катара, Приднестровья, Бельгии, Туркменистана, Испании, Казахстана, Армении и Кипра.

По словам организаторов, помимо номинации "Весь мир" им еще предстоит определить победителей на шести площадках в странах, откуда поступило наибольшее число заявок от конкурсантов: это Египет, Узбекистан, Таджикистан, Киргизия, Турция и Монголия.

Торжественное награждение лауреатов состоится 8-9 декабря в Москве на выставке "Россия" (ВДНХ). А 10-13 декабря победители примут участие в образовательном форуме на базе Центра знаний "Машук" в городе Пятигорск.

Как сообщает "Русский мир", участниками второго этапа стали представители тридцати шести стран, а заявки поступили из 54 государств. Финалисты продемонстрировали самые интересные и эффективные педагогические наработки.

Кстати

82 русские школы функционируют при российских посольствах и других загранучреждениях МИД России. Из них 48 - средние, 10 - основные и 24 - для начальных классов. Учатся не только дети сотрудников посольств, но и юные соотечественники, иностранные граждане.

Дмитрий Вольвач: Страны ЕАЭС и АСЕАН заинтересованы в общих подходах к «зелёной экономике»

В рамках Дней ЕАЭС в штаб-квартире АСЕАН в Джакарте прошел круглый стол «Укрепление связей ЕАЭС и АСЕАН: роль делового сообщества». В мероприятии приняли участие представители ЕЭК, бизнес-сообщества и общественности из стран двух интеграционных объединений. От Минэкономразвития России принял участие заместитель министра Дмитрий Вольвач.

Участники дискуссии обсудили вопросы, посвященные торгово-экономическому сотрудничеству стран-участниц Евразийского экономического союза (ЕАЭС) с Ассоциацией стран Юго-Восточной Азии (АСЕАН), включая взаимодействие в торговле, предпринимательстве, техническом регулировании, энергетике и в других сферах.

В ноябре 2023 года страны двух интеграционных блоков отмечают пятилетие с момента подписания двустороннего меморандума о взаимопонимании, который не только установил официальные отношения между ЕАЭС и АСЕАН, но и заложил прочный фундамент для долгосрочного развития сотрудничества в различных отраслях экономики.

«Внешнеторговый оборот ЕАЭС с АСЕАН в 2022 году составил 17,9 млрд долл. Страны Юго-Восточной Азии демонстрируют готовность строить конструктивный диалог с «евразийской пятеркой» на взаимовыгодных условиях в сферах, имеющих интеграционный потенциал, в том числе – в вопросах цифровизации и устойчивого развития», - прокомментировал Дмитрий Вольвач.

В своем выступлении он дал позитивную оценку общему уровню взаимодействия двух интеграционных объединений, отметив экономическую связанность и взаимную дополняемость ЕАЭС и АСЕАН.

«Работа по созданию условий для увеличения взаимного товарооборота путем развития цифровизации и электронной торговли уже ведется, – отметил Дмитрий Вольвач. – В феврале этого года Минэкономразвития России в сотрудничестве с Координационным комитетом АСЕАН по микро-, малым и средним предприятиям подготовили и опубликовали обзор по цифровизации ММСП России и стран АСЕАН с рекомендациями по дальнейшему продвижению интересов малых и средних предприятий, обмену опытом в области поддержки предпринимательской активности».

По словам замглавы ведомства, накоплен значительный потенциал для развития предметного диалога по линии «ЕАЭС – АСЕАН» в сферах технического регулирования, обращения лекарственных средств и медицинских изделий, компетенции по которым переданы на наднациональный уровень. Страны двух интеграционных объединений, по его словам, заинтересованы в скорейшем устранении технических барьеров, сдерживающих взаимную торговлю, и готовы совместными усилиями выйти на качественно новый уровень взаимодействия.

«Динамично развивается сотрудничество ЕАЭС и АСЕАН в сфере устойчивого развития и противодействия изменению климата, – подчеркнул Дмитрий Вольвач. –Учитывая высокую уязвимость стран региона к последствиям изменения климата, мы видим перспективы по укреплению взаимодействия на данном треке – не только в работе по взаимному признанию углеродных единиц, но и в продвижении российских адаптационных решений».

По вопросам изменения климата и низкоуглеродного развития Минэкономразвития России в настоящий момент прорабатывает возможность заключения меморандумов о взаимопонимании с профильными министерствами Вьетнама и Таиланда. Заинтересованность к сотрудничеству проявляет и Индонезия. В перспективе подобное сотрудничество сможет трансформироваться в создание совместных стандартов и таксономий устойчивого развития между странами ЕАЭС и АСЕАН.

Почти четверть всех путешественников из России (22%) забронировала на новогодние праздники туры в Объединенные Арабские Эмираты, сообщили в интернет-магазине туров Travelata.ru. ОАЭ вышли на второе место по популярности среди путешественников из России, оставив позади Египет и Турцию. Так, цена путешествия в Эмираты на Новый год в среднем составит 305 тысяч рублей.

Самым дорогим направлением на новогодние выходные стал Таиланд. Средний чек поездки в Юго-Восточную Азию – 390 тысяч рублей. В прошлом году распределение популярных направлений было почти таким же. При этом цены на путешествия за год ощутимо выросли.

Российские туристы стали обращать больше внимания на систему питания «ультра все включено». Доля туров с таким обслуживанием выросла вдвое по сравнению с прошлым годом. Эксперты уточняют, что отдыхающие, решившие отдать за путешествие 250–300 тысяч рублей на двоих, очевидно, хотят избежать дополнительных расходов во время поездки.

«Цены на отдых с захватом новогодней ночи продолжают расти. В этом сезоне выросла доля ОАЭ, при этом средний чек увеличился не более чем на десять процентов», – комментирует директор по маркетингу интернет-магазина туров Travelata.ru Олег Козырев.

Предстоящие новогодние каникулы в России продлятся с 30 декабря 2023 года по 8 января 2024 года. Среди факторов, стимулирующих продажи туров в ОАЭ, — возможность либо продлить отпуск за счет праздничных дат, либо начать его раньше, а также увеличение объемов авиаперевозок.

Россельхознадзор провел переговоры с компетентным ведомством Таиланда о взаимных поставках животноводческой продукции и кормов для животных

В рамках 87-го заседания Комитета по санитарным и фитосанитарным мерам, проходящего на полях Всемирной торговой организаций при содействии миссии Постоянного представительства Российской Федерации при Всемирной торговой организации в Женеве, 16 ноября в видеоформате состоялись переговоры Россельхознадзора с Национальным бюро стандартов сельскохозяйственной продукции и продуктов питания Министерства сельского хозяйства и кооперативов Королевства Таиланд.

Стороны обсудили ряд важных вопросов, касающихся взаимных поставок животноводческой продукции и кормов для животных.

В настоящее время 13 российских предприятий по производству свинины и свиных субпродуктов, 2 птицеперерабатывающих предприятия и 6 компаний по производству кормов, включая корма для непродуктивных животных, проходят аттестацию на возможность поставок своей продукции в Таиланд.

Кроме того, Россельхознадзор на протяжении длительного времени ожидает от компетентного ведомства Таиланда согласования ветеринарных сертификатов для начала экспорта различных видов продукции, таких как: консервы, колбасы и другие типы готовых мясных изделий; корма для животных растительного происхождения; корма и кормовые добавки животного происхождения; продукция глубокой переработки яйца, включая сухой яичный белок, ферментированный пастеризованный; живые водные животные и др.

Стороны также обсудили вопросы, связанные с поставками животноводческой продукции из Таиланда в Россию. Россельхознадзор проинформировал о готовности провести инспекцию таиландских компаний по производству кормов, уже осуществляющих поставки в Россию. Проверка будет проводиться в целях подтверждения ранее выданных таиландской стороной гарантий о соответствии предприятий требованиям и нормам ЕАЭС.

Таиландская сторона также подняла вопрос о снятии ограничений с 6 рыбоперерабатывающих предприятий. Россельхознадзор отметил, что на текущий момент компетентное ведомство Таиланда представило неполный объем материалов для принятия решения о возобновлении поставок с данных предприятий. Россельхознадзор сообщил, что ожидает дополнительные материалы, содержащие итоги проведенных расследований по всем фактам выявленных несоответствий.

В завершение встречи таиландская сторона отметила заинтересованность в увеличении взаимных поставок животноводческой продукции с Россией и заверила в проведении тщательного анализа вопросов, представляющих взаимный интерес. Российская сторона выразила надежду на их скорое и положительное решение.

Пленарное заседание Форума объединённых культур

Владимир Путин принял участие в пленарном заседании IX Санкт-Петербургского международного культурного форума – Форума объединённых культур.

Модератором дискуссии выступил специальный представитель Президента Российской Федерации по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой.

В числе организаторов форума – Правительство Российской Федерации, Министерство культуры, правительство Санкт-Петербурга. Оргкомитет форума возглавляет Заместитель Председателя Правительства Татьяна Голикова.

По окончании пленарной сессии Владимир Путин осмотрел залы восточного крыла здания Главного штаба, входящего в экспозиционный комплекс Государственного Эрмитажа.

* * *

В.Путин: Добрый день, уважаемые друзья! Дамы и господа!

Очень рад приветствовать вас в Санкт-Петербурге. Символично, что именно этот город традиционно принимает международный культурный форум, ведь наша Северная столица – уникальный пример взаимообогащения российской и других мировых культур.

Санкт-Петербург создавался выдающимися зодчими самых разных стран. Здесь – концентрация гениальных достижений великих литераторов, музыкантов, учёных, актёров, мыслителей в самом широком смысле этого слова, творчество которых стало неотъемлемой частью культурного наследия всей нашей планеты.

Санкт-Петербург – это и одно из зримых воплощений той самой всемирной отзывчивости русского народа, русской души, о которой в том числе писал и Фёдор Достоевский, способности осмысливать, принимать и развивать всё самое лучшее, не подчёркивать различия, а находить общее, подниматься на высоту взаимного духовного обогащения и вместе идти вперёд. Именно такие принципы испокон веков близки России и нашему народу – стране-цивилизации, которая бережно хранит языки и традиции всех населяющих её народов и являет собой уникальное единство множества самобытных культур.

Опыт тысячелетней истории нашей страны убедительно свидетельствует, что культурное разнообразие – это величайшее благо, а взаимодействие культур – одно из условий стабильного и мирного развития, ведь среди главных причин нынешней напряжённости в мире – именно претензии отдельных сил на исключительность, в том числе и культурную исключительность, их пренебрежение к иным обычаям, духовным ценностям, стремление подвергнуть всех и вся унификации, причём по собственному шаблону, который они считают самым лучшим и самым универсальным. Такая вульгарная глобализация и, добавлю, культурная экспансия обернулись подавлением и обеднением культур, многократно умножили конфликтный потенциал.

Мы убеждены: будущее – за свободным, многолинейным и многообразным развитием культур, за самым широким диалогом гуманитарных сообществ многополярного мира, который сегодня рождается. Частью такого диалога призван стать, так я понимаю, и нынешний Форум объединённых культур. Мы верим в стремление творчески мыслящих, просвещённых людей строить справедливый, устойчивый и безопасный мир. Верим в то, что это – искреннее стремление к улучшению ситуации в мире. Мир во всех значениях, которые это слово имеет в русском языке: мир как согласие, мир как общество, мир – как всё человечество, вся планета.

Знаю, что участники форума насыщенную программу для себя приготовили, и одной из ключевых тем дискуссий стало познание истории через культуру. Надо отметить, и это очевидная вещь, что архивы, документальные свидетельства событий, первоисточники сегодня вроде бы доступны всем – ну, во-первых, не всем, а во-вторых, и работают с ними в основном всё-таки специалисты, профессионалы. Большинство же людей черпают знания о прошлом из книг, кино, театра, живописи, музыки, а правду об истории, о самых сложных страницах прошлого дают, безусловно, шедевры мировой культуры – русской, европейской, американской, китайской, индийской, арабской и многих других.

Однако тем, кто занимается фальсификацией истории, – а таких, к сожалению, всегда было достаточно в переломные моменты истории, – подлинное искусство, что называется, кость в горле. Оно мешает этим людям искажать прошлое в угоду нынешним, своим идеологическим или, как мы часто видим, гендерным конструкциям, мешает стравливать людей. Поэтому лжецы и фабрикуют фальшивки и в кино, и в публицистике, и в литературе.

При этом всё, что не укладывается в их исторические подделки, просто вычёркивается. Замалчиваются целые пласты истории, искусства Западной Европы, Азии, Африки, Латинской Америки, как будто и не было ничего, а нашу культуру вообще последнее время пытаются отменять. Я говорю именно «пытаются», потому что по определению, мы понимаем, это невозможно, но тем не менее отменяют культуру, в основе которой – подлинная свобода и милосердие, любовь к человеку, духовность. Политика отмены России сама по себе, по сути своей антикультурна, неоколониальна, расистска по своей сути.

Но правда в том, что с этой пресловутой отменой, как и с антироссийскими так называемыми санкциями, у авторов этих идей, что называется, с самого начала не заладилось. Один из многих примеров тому – огромный интерес, скажем, к Конкурсу Чайковского. Его онлайн-аудитория превысила 50 миллионов человек. В современном мире отменить такие вещи невозможно, просто невозможно. Странно, что люди, которые пытаются это делать, этого не понимают. Кстати говоря, из этих 50 миллионов человек бóльшая половина – жители Европы, которые не хотят, чтобы кто-то за них решал, какую музыку слушать, что смотреть и что читать.

Несмотря на все запреты и санкции, искусство по-прежнему границ не знает. Так было всегда, так есть и так будет, безусловно, тем более в наше время бурного технологического прогресса, который создаёт и колоссальные возможности, но, конечно, и создаёт новые риски. Мы обязаны просчитывать последствия этих фундаментальных, тектонических процессов, достижений генетики, квантовой механики, технологий искусственного интеллекта, других новаторских направлений.

Данная проблематика тоже стала, насколько я понимаю, и темой нынешнего форума, и это, безусловно, логично: только культура способна обеспечить безопасность, разумность внедрения инноваций. Она, культура, – самый естественный этический регулятор технологического прогресса. Организаторы форума предлагают рассматривать её как основу общественного развития и гуманизма. Являясь носителем национальной идентичности, традиций и веры отцов, она служит гарантией сбережения наших духовных корней. Это крайне важно и для человека, и для страны в целом: защищает от всего наносного, сиюминутного, даёт устойчивость при любых вызовах, служит тем нравственным ориентиром, который позволяет нам в самых сложных условиях оставаться людьми.

Весь мир был потрясён известием, что легендарная античная Триумфальная арка в сирийской Пальмире разрушена террористами, а для нас уже само слово «Пальмира» – тоже символ. Хочу обратить ваше внимание – российская часть аудитории знает об этом хорошо, скажу нашим друзьям и гостям из-за границы – дело в том, что Северной Пальмирой время от времени называют и город, в котором мы находимся, – Санкт-Петербург. Во время блокады нацистские варвары, их сателлиты так же пытались его уничтожить.

В 2016 году, после освобождения Пальмиры сирийской, наши специалисты из Института истории материальной культуры приняли неотложные меры по спасению памятника: обследовали руины арки, зафиксировали каждый фрагмент, создали уникальный проект восстановления этого объекта Всемирного наследия ЮНЕСКО, и уже скоро вместе со своими сирийскими коллегами приступят к его реализации.

Ответственность за сохранение мирового наследия и традиционных ценностей у России, у нашего народа глубоко осознанная. В нашем национальном характере – неравнодушие к чужой боли и стремление к справедливости, так же как и забота о сбережении нашего общего достояния – имею в виду сейчас русский язык. Он был и остаётся языком межнационального общения сотен миллионов людей по всему миру. Подтверждение тому и инициатива Президента Казахстана господина Токаева учредить Международную организацию по русскому языку. Предложение было безусловно поддержано Россией и нашими коллегами – лидерами стран СНГ, но нет сомнения, что число членов этой организации будет расти.

В следующем году Россия председательствует сразу в двух международных объединениях – БРИКС и СНГ. По линии культуры запланирована большая программа. Рассчитываем также на наращивание культурного, гуманитарного сотрудничества с государствами Шанхайской организации сотрудничества, АСЕАН, ведущими региональными объединениями Африки и Латинской Америки.

На уровне государства уделяем культуре самое пристальное внимание. На её развитие идут значительные средства, и снижения мы, конечно, не планируем. Напротив, будем искать дополнительные резервы, поддерживать творческих деятелей и организации, программы охраны памятников и развития исторических городов, запускать уникальные проекты на основе цифровых решений. К примеру, такие, как уже действующая Пушкинская карта. Эта культурно-просветительская программа для молодёжи даёт возможность каждому гражданину России в возрасте от 14 до 22 лет посещать за счёт государства музеи, театры, концертные залы, другие учреждения культуры. И такие общедоступные программы в сфере просвещения не только открывают искусство для молодых людей, для молодёжи, – они служат утверждению принципов равенства и социальной справедливости.

Созидательную роль в развитии культуры играют и отечественные предприниматели. Они занимаются сохранением культурного наследия народов России, открывают новые креативные пространства, в том числе на месте бывших промышленных зон, пополняют собрания наших музеев, библиотек ценнейшими артефактами и делают это по велению сердца. Такая миссия заслуживает самой глубокой признательности.

Процесс участия предпринимателей в развитии культуры носит наднациональный, объединяющий характер, а значит, инициатив бизнеса, институтов развития России, экономик Евразэс, БРИКС, ШОС будет всё больше, в этом нет никаких сомнений, и тема так называемой деловой культуры, меценатства станет, надеюсь на это, традиционным пунктом повестки форума.

Подчеркну: Россия настроена на самую тесную совместную работу со всеми, кто разделяет наши ценности мира, дружбы и взаимного уважения, кто готов принимать участие в формировании современного многополярного мира на основе цивилизационного и культурного многообразия.

В сбережении самобытности народов, в равных правах и возможностях для всех государств залог успешного развития человечества. И Форум объединённых культур, его дискуссии и идеи призваны содействовать достижению этих целей. Привлекая всё больше авторитетных и молодых творческих деятелей, педагогов, учёных, предпринимателей и меценатов, он способен стать постоянно действующей площадкой для принятия важных решений в гуманитарной сфере. Безусловно, Россия готова обеспечить такую работу.

Вам большое спасибо за то, что вы здесь, за то, что вы с нами. Благодарю вас за внимание.

(Аплодисменты.)

М.Швыдкой: Спасибо большое, Владимир Владимирович, за Ваше ёмкое и серьёзное выступление.

После аплодисментов можно считать, что встреча закончилась, но у людей, которые здесь собрались, есть много вопросов.

На дискуссиях (было девять сессий), которые шли в течение вчерашнего и сегодняшнего дня, обсуждали – Вы упоминали об этом – взаимоотношения культуры и бизнеса (Игорь Иванович Шувалов был модератором), театра, музыки, музейного дела, искусственного интеллекта, кинематографа.

Дискуссии были острые. Сегодня под руководством председателя оргкомитета Татьяны Алексеевны Голиковой мы подводили итоги. Тем не менее было ясно, как сказал сегодня Михаил Соломонович Гусман, что мы не доругались во время этих дискуссий и нужно продолжить. Вот такое продолжение, может быть, и есть.

Я позволю себе несколько узурпировать права ведущего и задать первый вопрос.

Все эти дискуссии показали, что сегодня у культуры в многополярном мире, меняющемся мире действительно много проблем. Она, по существу, заново осваивает этот мир.

Тем не менее довольно часто были слышны слова о том, вовремя ли это. Мир полон напряжений, неопределённостей, военных конфликтов, разные регионы планеты достаточно напряжены и многое происходит, что называется, в острой фазе.

Уместно ли в это время говорить о культуре? Есть старое присловье: «Когда говорят пушки, музы молчат». Ваша позиция?

В.Путин: Во-первых, это, по-моему, перефразированное выражение Цицерона: «Когда стреляют пушки, законы молчат».

М.Швыдкой: Лучше бы музы молчали.

В.Путин: В оригинале, по-моему, так. Но это не имеет значения.

Важно то, что как раз в такие моменты, на мой взгляд, чрезвычайно важно то, что вы делаете. Именно культура и спорт являются теми проводниками взаимопонимания, без которых прекратить конфликты очень сложно, а иногда просто невозможно. Поэтому ваша миссия является в высшей степени востребованной и благородной, за что я хочу вас сердечно поблагодарить. Это во-первых.

Мосты-то кто будет наводить? Военные с трудом это делают, и у политиков взаимные претензии, взаимные обиды, амбиции, борьба за собственное политическое будущее – там постоянно борьба и драка. Только деятели культуры, которые умные, думают о будущем, и они наводят мосты.

Это миссия культуры, так же как, кстати говоря, и миссия спорта. А те, кто пренебрегают этим или хотят перекрыть и сжечь последние мосты, – это люди недалёкие и некультурные, так скажем. Они вообще не понимают, что такое миссия культуры.

М.Швыдкой: Спасибо большое.

В.Путин: Нет, это не всё.

М.Швыдкой: Простите.

В.Путин: Кроме того, когда возникают большие острые конфликты, когда идёт борьба за справедливость даже такими сложными инструментами, как вооружённая борьба, когда возникают такие моменты, они очень часто подталкивают как раз творческих людей к созданию таких произведений искусства, которые на века остаются.

Давайте возьмём Шостаковича. Когда город Ленинград был в блокаде, родилась Седьмая симфония Шостаковича, которая поднимала людей, которая транслировалась на передний край блокадного Ленинграда. Или когда спортсмены играли в блокадном Ленинграде в футбол, это тоже транслировалось на передний край. Понимаете, это был такой подъём у людей, у народа, который вселял веру в победу. Или Твардовский писал свои замечательные стихи: «Берег левый, берег правый. Снег шершавый, кромка льда». Трудно: читаешь, и мурашки до сих пор по коже.

Или «Бородино» Лермонтова. Мне кажется, любого человека моего поколения разбуди – каждый помнит, каждый знает: «Скажи-ка, дядя, ведь недаром Москва, спалённая пожаром…».

В такие переломные моменты истории рождаются выдающиеся произведения искусства. Я очень рассчитываю на то, что и в наши дни мы это увидим.

Спасибо.

М.Швыдкой: Спасибо большое.

В блокадном Ленинграде работал даже Театр музыкальной комедии – об этом в недавнем фильме «Воздух» вспоминал [режиссёр] Герман-младший. Люди шли туда, чтобы получить заряд бодрости, заряд веры в победу.

Вы упомянули в своём выступлении о том, что мы сделали для сирийской Пальмиры. Конечно, эта тема до сих пор существует в повестке дня, проблемы остаются.

Мы находимся в Эрмитаже, директор которого очень много сделал для того, чтобы этот проект был реализован, – Михаил Борисович Пиотровский.

М.Пиотровский: Большое спасибо, что Вы упомянули о Пальмире. Меньше десяти лет назад здесь, в этом зале, мы впервые о ней заговорили, говорили с Вами. Мы видим много результатов – освобождённая Пальмира, теперь готовы к проекту реставрации Триумфальной арки. Я очень надеюсь, что она скоро начнётся. У меня есть к Вам отдельное письмо по этому поводу.

Но здесь ещё и более общая вещь. Этот потрясающий проект, который признали даже в ЮНЕСКО, построен на двух вещах – на опыте нашей советской, российской спасательной археологии и на искусственном интеллекте, который мы много обсуждали. Без него нельзя было бы построить этот проект.

Вопрос такой. Готовы ли мы – потому что это требует большой поддержки государств там и тут – распространить этот опыт, может быть, на другие территории Ближнего Востока, где это тоже востребовано? Это и Ирак, и Палестина, и Израиль. Памятники там нуждаются в защите. Мы можем это продолжать дальше или пока так?

В.Путин: Во-первых, хочу поблагодарить Вас, учёного с мировым именем, и всех Ваших коллег за то, что вы в своё время по просьбе Правительства России взялись за Пальмиру, поехали туда, изучали на месте. Мне кажется, что наши учёные, наши музейщики действовали абсолютно по зову сердца, бесстрашно, и это заслуживает горячих аплодисментов зала. Спасибо большое.

(Аплодисменты.)

Я просто напомню – кто-то знает, кто-то нет, – команда собралась и поехала в Пальмиру, в Сирию, там ещё боевые действия шли. Они выехали, а там на этом месте просто стрельба началась. Так что было понятно: люди фактически жизнью рисковали. Кстати, по-моему, макет вы сделали и Сирии передали, да?

М.Пиотровский: Да, передали компьютерный макет.

В.Путин: Да. Создан большой хороший макет, современный, компьютерный, передан в Сирию.

Конечно, нужно начать такую большую работу, и мы будем это поддерживать. Мы это сделаем, будем работать. Это первое.

Второе, что касается других горячих зон. Конечно, нужно, чтобы были созданы условия для этой работы. Если говорить о Палестине, о секторе Газа, – какие сейчас там работы? Я сейчас не буду давать никаких политических характеристик, у каждого своё мнение, но там ужасные вещи происходят. Сейчас, я уверен, условий для того, чтобы там работать, нет никаких.

В Ираке, наверное, в отдельных регионах можно работать. Надо, разумеется, с местными властями провести соответствующую подготовку. Мы в состоянии это сделать, поговорить, и коллеги нас наверняка поддержат.

М.Швыдкой: Спасибо большое.

Спасибо, Михаил Борисович. Действительно, это выдающийся проект, который прозвучал на весь мир.

Владимир Владимирович, я буду иногда просто сразу говорить – не подхалимаж, а голая, что называется, оголённая правда, – после Вашего визита в Казахстан мои казахские коллеги стали говорить о том, что в России стали лучше писать о Казахстане, а в Казахстане стали писать лучше о России. Это правда.

Здесь присутствует новый Министр культуры и информации Казахстана Аида Галымовна Балаева.

А.Балаева: Уважаемый Владимир Владимирович!

Во-первых, позвольте поблагодарить Вас за искренний и тёплый приём, оказанный нам на гостеприимной российской земле.

Поскольку мы в эти дни обсуждаем вопросы развития культуры, здесь нельзя не отметить вопросы и креативной индустрии, которая тесно связана с культурой и новыми технологиями. Конечно, это продиктовано экономикой, рынком.

Тем не менее у меня такой вопрос: не рискуем ли мы потерять сакральный смысл культуры в условиях, когда все сферы модернизируются? Здесь идёт речь и о классической культуре.

Спасибо.

В.Путин: То есть способны ли современные технологии подменить то, что делает культура?

А.Балаева: В каком-то смысле да. Сегодня мы видим, что практически идёт симбиоз, когда классические театральные постановки ставятся на новый лад или же идёт симбиоз театра и цирка. Нет ли такой угрозы, что мы потеряем классическую культуру?

В.Путин: Вы знаете, когда-то, когда синематограф появился, говорили: всё, театр умер. Но не умер же, он развивается.

Настоящая культура никогда не умрёт. Пока есть человек с его сердцем и душой, будет культура, а всё остальное может создавать новые возможности, это правда.

А.Балаева: Спасибо.

В.Путин: В сфере музыки – электронная музыка. Наверное, можно использовать и используют.

Я про спорт говорил. Сейчас мы будем проводить новые соревнования [«Игры будущего»], которые сочетают и классический спорт, и киберспорт. Наверное, и в сфере культуры современные технологические достижения создают какие-то новые возможности. Но это именно возможности, основанные на творчестве, а это и есть основы культуры.

М.Швыдкой: Спасибо большое.

Владимир Владимирович, Вы сказали, и это известно, что в следующем году Россия будет председательствовать в БРИКС.

Недавний саммит БРИКС, на котором с большим вниманием была выслушана Ваша речь, проходил в Йоханнесбурге, в Южной Африке. Тогда мы встретились с Зизи Кодвой, Министром спорта, искусства и культуры, – это то министерство, которое как раз объединяет спорт, искусство и культуру. Господин Кодва здесь.

Министр спорта, искусства и культуры Южной Африки [ЮАР] Зизи Кодва. Please welcome.

З.Кодва (как переведено): Большое спасибо, господин Президент. Разрешите поблагодарить Вас за то, что привлекаете внимание к роли культуры как инструмента построения мостов мира. Мне кажется, это очень важно.

В условиях сегодняшних вызовов понятно, что главный вопрос – это справедливость, особенно в условиях размывания однополярного мира. С каждой секундой и с каждым часом мы видим размывание этого старого миропорядка.

Что касается контекста глобального Севера и глобального Юга, одна из способностей и возможностей достижения справедливости – это построение многополярного мира. Каким Вы его видите?

Спасибо.

В.Путин: Справедливым. Вы же сказали, что все идёт к тому, чтобы повысить уровень справедливости.

Я уже говорил об этом: на мой взгляд, это не пустая фразеология. Всё-таки то богатство, которым располагают очень многие страны, особенно европейские, да и Соединённые Штаты, конечно, в значительной степени было основано на несправедливостях прошлого мира и прошлого миропорядка, на колониализме, на рабстве. Те технологические преимущества, которые часть человечества получила в определённый момент, были использованы не справедливо, а для того, чтобы закрепить своё господство. Эта попытка сохраняется до сих пор. В этом – вся суть происходящих событий, если отбросить какие-то важные, но всё-таки второстепенные вещи. В этом – суть происходящих событий.

Вы прямо в точку попали: сделать мир более справедливым. Один из способов – это многополярность. Каким должен быть мир? Это мир, где учитываются интересы всех стран и народов. Они не просто учитываются, а выстраиваются таким образом, чтобы сбалансировать интересы.

Я сейчас не буду вдаваться в ряд происходящих событий, а то я до утра буду говорить о некоторых из них, но смысл именно в этом – сделать мир более сбалансированным и учитывать интересы друг друга.

Именно это мы и пытаемся сделать, скажем, в БРИКС. Я хочу сейчас вернуться к тому, как проходил последний саммит. Я с удивлением наблюдал, как его вёл Президент ЮАР господин Рамафоза. Я скажу вам, почему с удивлением. Одной из основных тем было расширение БРИКС. Были разные подходы, разные точки зрения: делать это вообще, расширять организацию, не расширять, как это сделать и так далее. Он, наверное, раз 50 вернулся к этой теме, хотя участники саммита, имея разную позицию, уходили то в одну сторону, то в другую. Он очень аккуратно, интеллигентно и очень дипломатично всё время возвращал всех опять к «центру поля». В конечном итоге мы решили эту проблему.

Это очень хороший пример того, как можно и нужно, не навязывая какую-то точку зрения, искать компромисс и добиваться его. Вот так построена в целом организация БРИКС, которая не является каким-то блоком, тем более военным, но создаёт условия для достижения взаимопонимания. Вот по такому пути надо идти, так мы и будем работать, в том числе и в рамках БРИКС, председательство в котором переходит к нам с января следующего года.

Спасибо.

М.Швыдкой: Владимир Владимирович, можно я задам уточняющий вопрос? Лично для меня это всё-таки загадка. Когда в БРИКС пять стран, добиться какого-то компромисса, услышать каждый голос возможно; а когда будет одиннадцать, а потом на очереди ещё 20, как это можно будет делать? Как расслышать голос каждого и учесть интересы каждого?

В.Путин: Это сложно, но к этому надо стремиться. Просто другого пути для достижения компромисса не существует. А другой путь нам хорошо известен – это провозглашение исключительности кого-то по отношению к другим, деление людей на первый и второй сорт, как мясо – мясо первого сорта, второго сорта. Так в человеческом обществе быть не должно. Это неестественно.

М.Швыдкой: Спасибо большое.

Вы как раз сказали: «Надо услышать всех». В этом году мы отмечаем 125 лет со дня основания Московского Художественного театра. У Станиславского есть одна замечательная заповедь: «Когда выходишь на сцену, надо играть другого». Наверное, услышать это всё – в этом есть и высокая политика тоже.

Константин Хабенский. Я хотел дать ему слово, он просил. В связи с тем, что выступала Аида Галымовна Балаева: с большим успехом как раз Московский Художественный театр имени Чехова выступал в Казахстане в этом году, в том числе и на Байконуре.

К.Хабенский: Уважаемый Владимир Владимирович! Дорогие коллеги, добрый вечер!

Да, на сегодняшний день я представляю Московский Художественный театр имени Антона Павловича Чехова. Именно 125 лет назад он был основан. Как вы все знаете, вместе с рождением этого театра произошла достаточно мощная культурная революция в театральном мире практически по всему свету.

На сегодняшний день Московский Художественный театр – это то место, где бережно относятся к традициям русского психологического театра. Не буду скромничать: мы не просто бережно относимся, мы ещё и практикуем каждый вечер на сцене эту историю. Это то место, где достаточно серьёзные позиции занимает благотворительность. Мы рассказываем нашим зрителям о тех благотворительных проектах, которые поддерживают актеры труппы Художественного театра. Это то место, где происходит постоянный творческий поиск. Это то место, где мы ищем новые имена режиссёров, драматургов, формы. Одним словом, это то место, где, как и 125 лет назад, собрались люди, неравнодушные и к делу, и к жизни.

Я хотел сказать Вам большое спасибо за поддержку нашей идеи по празднованию 125-летия. Именно благодаря Вашей поддержке и Правительства мы смогли практически на сто процентов реализовать те планы, которые были озвучены нами годом ранее – это и премьеры, и циклы передач.

Это и большая дружба с «Роскосмосом»: мы поднялись на орбиту, там Олег Кононенко и Николай Чуб передали привет, поздравили и сейчас, возможно, смотрят спектакль Художественного театра в видеоформате. Это и метрополитен: мы зашли туда с брендированным поездом, для того чтобы те люди, у которых нет возможности посетить театр, чуть-чуть почувствовали себя причастными к миру Московского Художественного театра, к его истории и так далее.

Это, конечно же, гастроли, в том числе международные гастроли. (Обращается к Министру культуры и информации Казахстана А.Балаевой.) Мы были и показывали вам именно школу русского драматического театра, которую невозможно заменить никакими технологиями. Можно улучшить, но заменить – нет.

У нас готовятся гастроли в Японию весной, в Китай. Сейчас я встретил представителя Бразилии, и мы уже сейчас начали разговаривать о гастролях в Бразилию. Последний раз мы там были, наверное, лет 20 назад – ещё с Олегом Павловичем [Табаковым].

Но Московский Художественный театр при всей той бурной жизни, которая сейчас там существует, – это только маленькая часть. Конечно, знаковая и значимая в большом культурном пространстве.

Вопрос следующий. Как Вы думаете, как Вы видите или как бы Вы хотели видеть проекты или пути развития – я сейчас не буду говорить про театр, это достаточно маленькая структура, скажу про российскую культуру в условиях многополярного мира, – как бы Вы хотели видеть?

В.Путин: Вы знаете, в этой аудитории я могу говорить только как рядовой гражданин – я же не театрал, не культуролог. Я бы хотел, чтобы культура России как значимая часть, естественным образом вплетающаяся в мировую культуру, продолжала развиваться на своей собственной базе – я сейчас говорю прямо то, что в голову приходит, – и в то же время выбирать всё самое лучшее, что есть в мировой культуре. Преумножаться таким образом и идти вперёд, в чём-то показывая свое лидерство, а в чём-то понимая, что наши партнёры достигают особых высот, что вполне естественно, ориентировалась бы вполне сознательно, нисколько не смущаясь, на эти лучшие достижения мировой культуры. Чтобы в этом симбиозе и шло развитие национальной российской культуры, имея в виду, что она сама по себе, по сути, многогранна и многонациональна. В этом глубина её корней находится – опиралась бы, конечно, прежде всего на эти корни, но смотрела и шла вперёд. Примерно так.

К.Хабенский: Спасибо.

М.Швыдкой: Владимир Владимирович, скажите, пожалуйста. В следующем году мы будем председательствовать в БРИКС и в СНГ: какие, с Вашей точки зрения, проекты в культурной сфере могут вызвать интерес именно в год нашего председательства в этих двух организациях?

В.Путин: Я сейчас не вспомню конкретные названия этих проектов, но эта часть взаимодействия в гуманитарной сфере, в сфере культуры всегда находится в поле зрения всех наших партнёров по СНГ.

Тем более что такое СНГ: это же части бывшего Советского Союза. Мы сотнями лет жили вместе под крышей одного общего дома. Столько судеб переплетено, столько культурных начал, столько знаний в сфере культуры, в области народного творчества, столько почитателей и любителей творчества различных народов бывшего Советского Союза сохранилось на территории Российской Федерации и в других государствах СНГ, потому что там живут носители этого языка и этой культуры.

Мы об этом никогда не забываем и, безусловно, будем всегда уделять этому серьёзное значение, так же как и нашей общей истории. Многие традиции и культурные корни мы считаем общими. Я сейчас не буду перечислять, у нас в планах это всё есть, но, если Вы и коллеги, присутствующие в зале, считают, что нужно на что-то обратить особое внимание, мы это сделаем. В конце декабря мы по традиции, кстати говоря, в Петербурге собираемся с коллегами из СНГ – обязательно обсудим и это. Поэтому у меня к Вам просьба: с коллегами пообсуждайте, пожалуйста, и дайте нам такую наводку, что бы вы хотели видеть в нашей совместной работе.

М.Швыдкой: Спасибо огромное. Действительно, много проектов, начиная с Евразийской академии киноискусства, о которой выступил Никита Сергеевич Михалков, киноакадемии, которая связывала бы нас с китайским киноискусством; включая вариант большого телевизионного проекта популярной музыки. Словом, тут много всего.

Одним из таких энтузиастов взаимоотношений с российской культурой всегда выступал Эмир Кустурица.

Эмир, коль скоро я сказал про кинематограф, Вам и слово.

Э.Кустурица: Спасибо.

20 лет назад глобалисты нам обещали, что будет культурная «розница». Наконец, получилась сексуальная «розница». Из этой «розницы» они сделали культ, который гласит: если хочешь получить «Оскар», то [в фильме] надо сделать квоты – на трансгендеров, гомосексуалистов и иных. Они хотят, чтобы и в экипажах [съёмочных группах] тоже так было.

Что случилось с фильмом? Фильм изменил форму. Если 20 лет назад у типичного фильма был аутентичный язык, [то сейчас] язык, как и всё, изменился.