Новости. Обзор СМИ Рубрикатор поиска + личные списки

Эксперт НМИЦ кардиологии им. ак. Е.И. Чазова Минздрава России выступила с лекцией на Всемирном Конгрессе по кардиовизуализации и клинической кардиологии в Индии

Заместитель генерального директора НМИЦ кардиологии им. ак. Е.И. Чазова Минздрава России д.м.н., профессор Нана Погосова выступила с лекцией (State of Art Lecture) на 3-м Всемирном Конгрессе по кардиовизуализации и клинической кардиологии (3rd World Congress on Cardiac Imaging & Clinical Cardiology).

По приглашению Президента конгресса Dr. G.N. Mahapatra профессор Нана Погосова выступила в качестве председателя на одном из научных мероприятий Конгресса.

Конгресс проходил 6-8 октября 2023 г. в Мумбаи (Индия) и собрал ведущих специалистов из Индии, США, Великобритании, Гонконга, Кубы, Китая, Польши, Турции, Бангладеш, Индонезии, Швейцарии.

Конгресс отличался очень сильной научной программой с разнообразными формами представления данных - в виде лекций, докладов, панельных дискуссий, симпозиумов, мастер-классов, клинических случаев и др. Форум стал площадкой для обмена мнениями кардиологов, кардиоторакальных и сосудистых хирургов,анестезиологов, реаниматологов, специалистов по ультразвуковой кардиологии и другим методам визуализации.

Конгресс проводился при поддержке Всемирной федерации кардиовизуализации и клинической кардиологии (World Federation of Cardiac Imaging & Clinical Cardiology), Международного общества ультразвуковой сердечно-сосудистой диагностики (International Society of Cardiovascular Ultrasound) и Общества ядерной кардиологии Индии (Nuclear Cardiological Society of India).

Цены на уран выросли почти вполовину с начала года

Екатерина Свинова

С начала 2023 года биржевая стоимость урана подскочила более чем на 48%, достигнув значения в 72,7 долл. за фунт. В результате цены подобрались к 12-летнему максимуму, однако рост может достигнуть "дофукусимных значений". При этом господство России на рынке уже ни у кого не вызывает сомнений.

Последние десять лет стоимость уранового топлива колебалась в пределах 20-50 долл. за фунт. Масштабная авария на АЭС "Фукусима-1" спровоцировала волну атомофобии по всему миру и обрушила спрос на ресурс. Но ситуация перевернулась после военного мятежа в Нигере в конце лета 2023 года. Запасы урана в этой африканской стране - одни из богатейших, разведанных на планете на сегодняшний день. Только за 2021 год это государство Черного континента обеспечило почти четверть всего импорта еврозоны. Следом идут Казахстан (23%) и Россия (20%). Эксперты причины роста стоимости урана видят не просто в информационном фоне вокруг Нигера.

"С осложнением международной обстановки нынешняя ситуация может привести к сбою поставок данного сырья. Кроме того, рост стоимости может быть связан с увеличением спроса на уран, намерением многих стран развивать атомную энергетику и зарезервировать сырье для себя, договорившись со странами-поставщиками", - отмечает в беседе с РГ" ведущий эксперт УК "Финам Менеджмент" Дмитрий Баранов.

Цены на уран могут определяться также выросшей стоимостью товаров и услуг, которые компании используют для его добычи и обогащения. По цепочке это привело к повышению цены на ресурс, добавляет Баранов. "Мало того что уран по бросовым ценам теперь отказывается поставлять Нигер. Тут еще присутствует второй момент, более значительный. Крупнейший в мире добытчик урана - Казахстан в этом году испытывает проблему нехватки серы, которая необходима для добычи ресурса", - рассказывает физик-теоретик, главный редактор журнала "Геоэнергетика.ru" Борис Марцинкевич.

Соответственно "Казатомпром" предупредил контрагентов, что возможно снижение объемов выработки на 20%, пока не решится проблема с серой, уточнил он. В итоге рынок сократился на 14%, поскольку доля ресурса, которую недополучит мировой рынок от Казахстана, равна 8%, а от Нигера - 6%. Впрочем, ажиотажного спроса на ядерное топливо пока также не наблюдается, хотя цены пошли вверх.

"Спрос будет зависеть от того, с какой скоростью Россия и Китай будут строить новую атомную электростанцию. В Китае действует три крупных атомных корпорации", - отметил Марцинкевич.

Он поясняет, что глобального дефицита на рынке урана не ожидается, поскольку МАГАТЭ, "Росатом" и "Казатомпром" на территории Казахстана создали банк низкообогащенного урана, то есть его запасы. Ранее в проекте участвовала и Украина, но она по понятным причинам выбыла.

"Сейчас идет приведение урановых цен к разумному уровню. Пока он стоит около 70 долл. за фунт, а до фукусимских событий цены были на уровне около 110 долларов. То есть впереди еще большие перспективы роста", - говорит Марцинкевич. Цены на уран на уровне 100-110 долл. мы сможем увидеть уже в следующем году, считает эксперт. При этом мир и раньше был зависим от российского урана, но теперь это становится неоспоримым фактом, замечает он.

Для таких выводов есть предпосылки. Россия уже приобрела пакет акций на Буденовском месторождении в Казахстане. Помимо этого скоро начнутся разведывательные работы в двух африканских странах.

По мнению Баранова, до конца года стоимость урана в первую очередь будет зависеть от того, как станет складываться обстановка в мире, а также от того, как будет развиваться атомная энергетика. Если ситуация в мире обострится, то это может привести к ухудшению перевозок по ряду направлений, что приведет к увеличению стоимости ряда товаров, в том числе и урана.

"Важно и то, в каком направлении пойдет атомная энергетика, сохранят ли свои намерения по строительству АЭС некоторые страны или нет, что также отразится на стоимости урана. Вероятнее всего, до конца года цена на ресурс будет колебаться - нас ждут периоды высоких цен и затем периоды стабилизации", - заключил эксперт. Он уточнил, что в целом к концу этого года стоимость урана будет выше, чем в 2022 году.

Тем не менее урана на планете очень мало. При том что карьеры имеются во многих странах, но заводов, способных проводить его обогащение, гораздо меньше. Предприятия по обогащению имеются в США, Великобритании, Франции, Германии и Нидерландах. Однако общемировые потребности в уране быстро растут из-за резкого роста спроса на электричество во всем мире - атомные электростанции строят в Китае, Индии, Египте, Турции, Бангладеш.

Путин дал разрешение на передачу топлива на бангладешскую АЭС "Руппур"

Татьяна Замахина

Президент России Владимир Путин и премьер-министр Бангладеш Шейх Хасина приняли участие в торжественной церемонии завоза ядерного топлива на бангладешскую АЭС "Руппур", которая строится по российскому проекту. Первая в Бангладеш атомная электростанция получила статус ядерного объекта, заявил российский лидер. По его словам, Россия вместе с Бангладеш создает отрасль мирного атома.

В рамках церемонии на площадку строительства АЭС "Руппур", возводимую в Бангладеш госкорпорацией "Росатом", была доставлена первая партия ядерного топлива.

Глава российского государства подключился к мероприятию по видеосвязи. Лидеры двух стран дали символическое разрешение на доставку ядерного топлива на площадку строительства. Затем бангладешской стороне был передан сертификат, подтверждающий получение статуса ядерного объекта и тот факт, что все нормы и требования безопасности соблюдены.

"Для нас большая честь вручить вам документ о доставке ядерного топлива на атомную станцию. Уважаемая госпожа премьер-министр, прошу вас принять этот документ из дружественной вам России", - заявил Владимир Путин.

Строительство АЭС "Руппур" в Бангладеш идет по графику, отметил президент. "Российские и бангладешские инженеры, атомщики, строители, рабочие трудятся слаженно, дружно, - сказал он. - Ежедневно на стройке задействованы более 20 тысяч человек, большинство из которых, - это граждане Бангладеш".

Глава государства подчеркнул, что этот флагманский проект способствует дальнейшему углублению взаимовыгодного сотрудничества. Он также отметил, что вместе с премьер-министром Народной Республики постоянно держал строительство станции на личном контроле.

"Бангладеш - наш давний друг и добрый партнер, с которым мы взаимодействуем на принципах равноправия, взаимного уважения и учета интересов друг друга", - обратил внимание российский лидер. Он напомнил, что основы российско-бангладешских отношений были заложены более полувека назад, когда в начале 70-х годов Советский Союз оказывал поддержку народу Восточной Бенгалии в его борьбе за независимость, а затем и в становлении нового государства Бангладеш.

Путин заверил, что РФ будет помогать республике не только строить АЭС "Руппур", но и обслуживать ее. "Россия не просто строит станцию, - сказал он. - Мы будем оказывать партнерам из Бангладеш содействие на всем жизненном цикле атомного проекта". Эта поддержка, по его словам, включает обязательства по долгосрочной поставке реакторного топлива, техническому обслуживанию АЭС, а также по обращению с отработавшим ядерным материалом". "Мы, по сути, создаем не просто атомную электростанцию - мы создаем в Бангладеш вместе с вами, дорогие друзья, целую атомную отрасль, отрасль мирного атома", - сказал президент, рассказав также о подготовке кадров для этой сферы.

Владимир Путин также заявил о существенном экономическом и экологическом эффекте, который получит Бангладеш от запуска АЭС. "После выхода на полную проектную мощность станция сможет обеспечивать порядка 10% энергопотребления Бангладеш", - сказал глава государства. По его словам, таким образом "будут удовлетворяться потребности в энергоресурсах растущей бангладешской экономики, и тем самым снизится зависимость страны от угольной и газовой генерации". Новая АЭС уже не будет выбрасывать в атмосферу диоксид углерода, что благотворно скажется на окружающей среде, на здоровье нации".

Путин, кроме того, заверил, что системы физической защиты на АЭС "Руппур" являются безопасными, сооружение станции идет по рекомендациям Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ). Генеральный директор агентства Рафаэль Гросси подтвердил это и заявил, что МАГАТЭ приветствует начало гражданской ядерной программы в Бангладеш. Он напомнил о незаменимой роли, которую ядерная энергетика играет в развитии стран. "В частности - в нынешних обстоятельствах, когда вопросы, связанные с изменением климата, энергетикой, безопасностью, экономическим развитием, выходят на первый план", - заявил Гросси, который принимал участие в церемонии по видеосвязи из Вены.

Премьер-министр Бангладеш Шейх Хасина выразила надежду, что атомная электростанция "Руппур" не только внесет значительный вклад в экономический рост страны, но и сыграет решающую роль в развитии технологий в республике. Она поблагодарила Россию за поддержку - как в прошлом, так и в наши дни.

АЭС "Руппур" сооружается на восточном берегу реки Падма в 160 километрах от столицы Бангладеш - города Дакки. Она будет состоять из двух энергоблоков с реакторами, жизненный цикл которых составляет 60 лет. При этом есть возможность продлить срок работы еще на 20 лет. Это эволюционный проект поколения III+, который полностью удовлетворяет международным требованиям безопасности. В настоящее время ведется строительство первого и второго энергоблоков. Физический пуск первого энергоблока АЭС "Руппур" в Бангладеш запланирован на сентябрь 2024 года, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Кстати, для доставки топлива из России на АЭС "Руппур" была проведена спецоперация с участием армии Бангладеш, чтобы соблюсти все необходимые требования безопасности. Об этом сообщил журналистам вице-президент - директор по сооружению АЭС "Руппур" АО "Атомстройэкспорт" Алексей Дерий. "Дороги, по которым перевозили топливо, были заблокированы, - сказал он. - Вся территория, по которой перевозили топливо, была оцеплена полицией. Велось постоянное видеонаблюдение с земли и с воздуха. Перевозка осуществлялась в режиме секретности. Снаружи это были обычные грузовики".

Производитель смартфона Р-ФОН заявил о создании альтернативы iCloud

Олег Капранов

У пользователей отечественного смартфона Р-ФОН появится облачное хранилище РОСА Диск для бесшовной работы на разных операционных системах. Об этом "РГ" рассказали в НТЦ ИТ РОСА. В компании называют это "альтернативой iCloud", эксперты полагают, что сейчас речь идет о "создании имиджа", пока нет возможности показать рынку готовый продукт.

Как сообщили в компании, сервис будет реализован в виде приложения для операционных систем РОСА Мобайл, РОСА Хром, РОСА Фреш и РОСА Кобальт. С сервисом также можно будет работать в десктопной и мобильной веб-версиях на любой операционной системе, включая Windows и Mac. Таким образом будет налажена бесшовная работа пользователя на разных ОС. Для хранения своих файлов пользователям будет доступно до 10 Гб, а в случае необходимости они смогут приобрести дополнительное место.

"Облачные сервисы значительно улучшают удобство и эффективность использования мобильных устройств, обеспечивая доступ к данным и приложениям независимо от времени и местоположения пользователя. Это важный элемент, обеспечивающий удовлетворение потребностей пользователей в гибкости и мобильности", - говорит гендиректор компании Олег Карпицкий.

Как пояснил представитель пресс-службы, "в следующем году все это станет доступно. Сначала для корпоративных пользователей, потом для потребительского рынка". По словам собеседников на рынке, облачное хранилище и сам Р-ФОН представят до конца года.

Р-ФОН - это отечественный смартфон на платформе РОСА Мобайл. Как утверждается, выпуск смартфона стартовал 11 сентября в России на мощностях АО "Рутек" в Саранске. Впрочем, ранее в СМИ появлялась информация о том, что первые партии смартфонов Р-ФОН ввозились в Россию из Китая. Позднее в компании заявили, что это была "пробная партия".

Опровергли в компании и сообщения о наличии у смартфона Р-ФОН "двойника" - смартфона Symphony Helio 80, который выпускается в Бангладеш. СМИ сообщали, что по характеристикам они практически идентичны, только Symphony Helio 80 получил 108-мегапиксельную камеру, а у Р-ФОН главный датчик изображения имеет разрешение 50 Мп.

"Для изготовления использовались иностранные комплектующие. Нам неизвестно об отечественных аппаратных компонентах, которые можно было бы использовать в современных смартфонах", - пояснили в НТЦ ИТ РОСА.

Опрошенные "РГ" эксперты скептически оценивают возможности компании по производству смартфона в России, равно как и возможности разработать полноценное облачное хранилище со всем набором необходимых цифровых сервисов вокруг него.

"Возможность разработки собственных российский мобильных сервисов, аналогичных iCloud, экспертами ИТ-рынка оценивается минимум в 15-20 миллиардов, а Роскомнадзор оценил подобный проект в 300 миллиардов рублей. Кроме того, крайне маловероятно, чтобы проект такого масштаба может быть реализован одной компанией или даже группой компаний, для этого понадобится активное участие всего ИТ-рынка и мощная правительственная поддержка на всех уровнях", - говорит собеседник "РГ" на рынке ПО.

Как отмечает ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин, то что показывают под видом РОСА Мобайл - это немного переделанная версия Plazma Mobile, проекта с открытым кодом на базе Linux, не получившая широкого распространения. "Р-ФОН - это Plazma Mobile, которую они переработали. Безусловно, это китайское производство. Они могут говорить, что разработали, но у них просто для этого нет возможностей. Есть ощущение, что пытаются найти какого-то инвестора, которому смогут все продать", - считает Муртазин.

Собирать аппараты действительно можно в России, полагает Алексей Бойко, аналитик телеграм-канала @abloud62. "Причем как из готовых узлов, так и из отдельных компонентов. Разработку с облаком не считаю чем-то заоблачно сложным. Есть же "Яндекс.Диск", скажем. Вопрос в том, смогут ли они сохранить работоспособность при одновременном использовании миллионами клиентов (если до этого когда-либо дойдет)", - говорит Бойко.

Не видит потенциала и глава ИАА Telecom Daily Денис Кусков. "Это будут какие-то варианты с папочками или со смайликами, еще с чем-нибудь. По мне лучше сделать хорошо и когда люди это оценят, уже сами будем говорить, что это качественно. А когда компания начинает говорить, что это убийца iPhone или альтернатива iCloud, то мне хочется немного усомниться в этом", - рассказал он "РГ".

По словам эксперта, пока что основная проблема в том, что большинство компаний делают "как бы русские смартфоны в Китае на стопроцентно китайском сырье".

"Если кто-то сделает что-то свое: корпус, ПО, что-то еще - это уже будет здорово. Понятно, что процессоров не будет, но тем не менее. А пока это невозможно, будет продолжаться история с имитацией", - уверен Кусков.

5 октября 2023 года на площадке строительства АЭС «Руппур» (генеральным проектировщиком и генеральным подрядчиком является Инжиниринговый дивизион Госкорпорации «Росатом») в Народной Республике Бангладеш состоялась торжественная церемония, посвященная доставке первой партии ядерного топлива.

В церемонии, знаменующей получение первой в Бангладеш атомной электростанцией статуса ядерного объекта, в формате видеоконференции приняли участие Президент Российской Федерации Владимир Путин, премьер-министр Народной Республики Бангладеш Шейх Хасина, генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси. На площадке мероприятия присутствовали генеральный директор Госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачёв, министр науки и технологий Народной Республики Бангладеш Яфеш Осман и другие официальные гости.

Лидеры двух стран дали символическое разрешение на доставку ядерного топлива на площадку строительства АЭС. В свою очередь глава Росатома Алексей Лихачёв передал министру науки и технологий Бангладеш Яфешу Осману сертификат, подтверждающий доставку топлива с соблюдением всех норм и требований безопасности. Топливо для АЭС «Руппур» было изготовлено в России на Новосибирском заводе химконцентратов (НЗХК), входящем в Топливный дивизион Госкорпорации «Росатом». Изготовление и транспортировка топлива осуществлялись под активным руководством и контролем Надзорного органа по ядерной энергии Бангладеш (Bangladesh Atomic Energy Regulatory Authority, BAERA).

«Сегодня наступает новый этап в развитии российско-бангладешских отношений. С завозом первого ядерного топлива АЭС «Руппур» становится ядерным объектом, а Народная Республика Бангладеш получает статус страны с мирными атомными технологиями. Для Росатома большая честь реализовывать проект, который обеспечит стабильное энергоснабжение и поможет сохранить уникальную природу Бангладеш для будущих поколений», – заявил в ходе церемонии генеральный директор Госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачёв.

Церемония по случаю завоза ядерного топлива на АЭС «Руппур»

Владимир Путин совместно с Премьер-министром Народной Республики Бангладеш Шейх Хасиной в формате видеоконференции принимает участие в торжественной церемонии по случаю завоза ядерного топлива российского производства на энергоблок № 1 бангладешской АЭС «Руппур».

В церемонии также участвовали генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси, генеральный директор Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом» Алексей Лихачёв, Министр науки и технологий Бангладеш Йефеш Осман, директор проекта строительства АЭС «Руппур» Шавкат Акбар и руководитель генерального подрядчика строительства АЭС «Руппур» Андрей Петров.

Строительство станции в провинции Пабна осуществляется госкорпорацией «Росатом» на основе межправительственного соглашения, подписанного в 2011 году. АЭС будет состоять из двух энергоблоков поколения III+ суммарной мощностью 2400 мегаватт. В работе на площадке задействовано свыше 20 тысяч специалистов, из которых более четырёх тысяч – граждане России.

* * *

Выступления на церемонии по случаю завоза ядерного топлива на энергоблок № 1 АЭС «Руппур»

В.Путин: Уважаемая госпожа Премьер-министр! Уважаемый господин Гросси! Дорогие друзья!

Хотел бы сердечно приветствовать всех участников сегодняшней церемонии по случаю завоза ядерного топлива на площадку АЭС «Руппур» и поздравить с новым значимым этапом строительства в Народной Республике Бангладеш первой атомной электростанции.

Этот флагманский проект отвечает интересам двух стран, способствует дальнейшему углублению взаимовыгодного сотрудничества и, конечно же, вносит реальный значимый вклад в развитие экономики, укрепление энергетической безопасности республики.

Отмечу, что Бангладеш – наш давний друг и добрый партнёр, с которым мы взаимодействуем на принципах равноправия, взаимного уважения и учёта интересов друг друга. Основы российско-бангладешских отношений были заложены более полувека назад, когда в начале 70-х годов Советский Союз оказывал поддержку народу Восточной Бенгалии в его борьбе за независимость, а затем и в становлении нового государства – Бангладеш.

Наша страна одной из первых признала молодую республику, принимала деятельное участие в развитии её экономики, помогала строить крупные промышленные и энергетические объекты, которые продолжают приносить пользу бангладешскому народу.

Как известно, в минувшем году отмечалось 50-летие установления дипломатических отношений, а также исторического визита в Москву первого премьер-министра Бангладеш, отца бангладешской нации Шейха Муджибура Рахмана. Он многое сделал для всестороннего развития сотрудничества двух наших стран. И Вы, уважаемая госпожа Шейх Хасина, на ответственном посту Премьер-министра Бангладеш успешно, с честью продолжаете дело своего отца.

Одним из наглядных свидетельств поступательного развития российско-бангладешских отношений является реализация крупнейшего совместного проекта по строительству в Бангладеш, в провинции Пабна, АЭС российского дизайна.

Напомню, что корпорация «Росатом» приступила к сооружению этой атомной станции в 2013 году, и уже в 2017 году – после проведения масштабных изыскательских и подготовительных работ – на берегу великой реки Ганг началась заливка фундамента в основание первого блока атомной электростанции.

Подчеркну, что на протяжении всего времени строительства станции мы с госпожой Шейх Хасиной постоянно держали да и продолжаем держать реализацию проекта «Руппур» на личном контроле.

«Росатом» возводит сразу два энергоблока на реакторах поколения III+ общей мощностью 2400 мегаватт, с тем чтобы осуществить физический пуск первого блока уже в следующем, 2024 году, а второго – в 2025-м.

После выхода на полную проектную мощность станция сможет обеспечивать порядка десяти процентов энергопотребления Бангладеш – десять процентов, это большая величина, – удовлетворяя потребности в энергоресурсах растущей бангладешской экономики. И тем самым снизится зависимость страны от угольной и газовой генерации, что позволит оптимизировать национальный энергобаланс. И разумеется, новая АЭС уже не будет выбрасывать в атмосферу диоксид углерода, что благотворно скажется на окружающей среде, на здоровье людей, на здоровье нации.

Российские и бангладешские инженеры-атомщики, строители, рабочие трудятся слаженно, дружно, и сооружение АЭС идёт по графику. Ежедневно на стройке задействовано более 20 тысяч человек, большинство из которых – об этом тоже уже говорили – граждане Бангладеш, и это только часть рабочих мест, созданных в связи с проектом «Руппур».

Этот проект обеспечивает смежными заказами многие-многие бангладешские предприятия, увеличив занятость по всей стране. Местные подрядчики привлекаются для проведения строительно-монтажных работ, поставок материалов, оказания транспортных и других услуг. Кроме того, содействие в реализации проекта оказывают – сейчас только об этом тоже сказали – и наши индийские друзья, чьи компании участвуют в стройке на субподрядной основе.

«Росатом», как признанный глобальный лидер в области мирного атома, использует при возведении АЭС наиболее передовые инженерные решения и технологии, основанные на самых строгих стандартах безопасности, экологических и природоохранных требованиях.

Сооружение станции, подготовка её к эксплуатации осуществляются при чётком соблюдении правил и рекомендаций МАГАТЭ. Думаю, принимающий участие в нашей церемонии господин Гросси может засвидетельствовать, что предусмотренная на «Руппуре» система физической защиты является надёжной и современной. Мы хотим поблагодарить МАГАТЭ за сопровождение этих работ.

И конечно, Россия не просто строит станцию – мы будем оказывать партнёрам из Бангладеш содействие на всём жизненном цикле атомного проекта, включая обязательства по долгосрочной поставке реакторного топлива, техническому обслуживанию АЭС, а также по обращению с отработавшим ядерным материалом.

В рамках сотрудничества по проекту «Руппур» российская сторона готовит профильные высококвалифицированные кадры для атомной отрасли Бангладеш. В наших вузах уже получили образование по ядерным специальностям более 80 бангладешских студентов, и в дальнейшем их число, безусловно, будет расти. Мы, по сути, создаём не просто атомную электростанцию – мы создаём в Бангладеш вместе с вами, дорогие друзья, целую атомную отрасль, отрасль мирного атома.

Также с прошлого года на площадке АЭС функционирует учебно-тренировочный центр для эксплуатационного бангладешского персонала. Подготовленные в его стенах специалисты будут заниматься обеспечением основных технологических процессов на станции, и к настоящему моменту такое обучение прошли уже более тысячи бангладешцев. Благодаря полученным ценным профессиональным навыкам и знаниям они могут быть востребованы не только в атомной, но и во многих других промышленных отраслях экономики Бангладеш.

Дорогие друзья!

Сейчас в рамках нашей церемонии бангладешским коллегам будет передан сертификат о доставке российского ядерного топлива на энергоблок номер один АЭС «Руппур». После этого «Руппур» получит официальный статус ядерного объекта.

Хочу ещё раз выразить признательность госпоже Премьер-министру за большое личное внимание к нашему двустороннему сотрудничеству как в мирном атоме, так и по всем другим ключевым направлениям. Большое Вам спасибо, уважаемая госпожа Премьер-министр.

Хочу пожелать всем российским и бангладешским коллегам, друзьям дальнейших успехов. Всего вам доброго!

Благодарю вас за внимание.

Шейх Хасина (как переведено): Во имя Аллаха милостивого и милосердного!

Уважаемый Президент России! Большое спасибо за то, что Вы нашли возможность подключиться к нашей церемонии.

Председатель церемонии! Уважаемые гости! Господин Рафаэль Гросси, генеральный директор МАГАТЭ! Господин Алексей Лихачёв, генеральный директор госкорпорации «Росатом»! Все наши коллеги, приглашенные на церемонию!

Ас-саляму алейкум!

Сердечно приветствую всех присутствующих на церемонии, посвященной завозу ядерного топлива на АЭС «Руппур». Искренняя благодарность всем вам.

Сегодняшний день – предмет особой гордости и радости для народа Бангладеш. Завоз ядерного топлива на АЭС «Руппур», явившейся результатом неустанного труда правительства [партии] «Авами лиг», позволил нам сегодня достигнуть нового результата в строительстве станции.

Сегодня, в этот знаменательный день, я хотела бы с глубоким уважением почтить память лучшего бенгальца всех времен – Отца нации, Бангабандху, Шейха Муджибура Рахмана, а также четырех национальных лидеров, трех миллионов героев в борьбе за независимость, двухсот тысяч униженных матерей и сестер.

Также благодарю правительство и народ дружественной Российской Федерации, которая оказала нам необходимую помощь в войне за независимость и в последующем восстановлении разрушенной войной страны, а также протянула нам руку помощи в реализации нашего долгожданного проекта АЭС «Руппур».

Две наши страны отметили 50 лет отношений. И хотела бы вспомнить то, что действительно Шейх Муджибур Рахман ездил в Россию с историческим визитом. Это мы помним.

Сегодня важный исторический день, и хочу напомнить, что после обретения независимости Отец нации всего за девять месяцев сумел подарить бангладешцам Конституцию. В пункте 16 той Конституции под заголовком «Развитие деревни и революция в сельском хозяйстве» было сказано следующее: «В целях устранения разницы в уровне жизни деревенских и городских жителей правительство примет особое меры для качественного изменения уровня жизни сельских жителей путем революции в сельском хозяйстве, электрификации деревень, развития ремесленного и иных видов производства, а также улучшения образования, транспортной доступности и здравоохранения».

Шейх Муджибур Рахман хотел построить атомную станцию в Бангладеш с помощью России – именно с помощью России. И те шаги, которые предпринял Отец нации, помогли нам начать реализацию проекта.

Хочу также вспомнить выдающегося физика-ядерщика Вазеда Миа, который был назначен еще при Муджибуре Рахмане первым руководителем проекта АЭС «Руппур», но, к сожалению, этого не получилось.

Мы сохраняем приверженность концепции «Видение 2021» и разработали «дорожную карту» в области энергетики. Также включили туда еще и ядерную энергетику. В 1996 году началась реализация проекта строительства АЭС «Руппур». Мы разработали программу действия Бангладеш в атомной энергетике, мы запросили помощь МАГАТЭ, и при искренней поддержке со стороны МАГАТЭ мы смогли разработать четкую программу действий в атомной энергетике.

Несмотря на то, что мы не смогли закончить тогда этот проект, довести до логического завершения, мы вновь вернулись во власть в 2008 году и провозгласили концепцию «Видение 2021», вновь приняли меры по реализации проекта АЭС «Руппур». Дружественная Россия помогла нам в его реализации. Кроме того, МАГАТЭ с самого начала оказывала нам всестороннюю поддержку.

В этой связи я хотела бы поблагодарить Правительство Российской Федерации, МАГАТЭ и всех причастных к проекту. Искренняя благодарность всем вам. Особенно хотелось бы выразить признательность лично уважаемому господину Президенту России Владимиру Путину. Большое Вам спасибо, большая Вам благодарность.

В январе 2013 года мы с Вами встретились в Москве, где в теплой, гостеприимной обстановке состоялось подписание соглашения о строительстве атомной станции «Руппур». Я постоянно вспоминаю это с теплотой. Этот проект был официально открыт 2 октября 2013 года. До настоящего времени этот проект реализуется с использованием самых передовых технологий и при Вашей всесторонней поддержке.

Большое спасибо также Премьер-министру Индии Нарендре Моди за его поддержку также и в том числе в реализации этого проекта.

В 2017 году по приглашению генерального директора МАГАТЭ Юкия Амано я приехала в Вену с визитом и обсуждала строительство станции со специалистами. Тогда я призвала специалистов обеспечить высший уровень безопасности на проекте, а также оказать всестороннюю помощь и обеспечить должный контроль, мониторинг. И МАГАТЭ, – надо отдать должное, – они пообещали всестороннюю поддержку и оказывают ее до сих пор.

В 2021–2022 годах на первом и втором энергоблоках корпуса реакторов были установлены в проектное положение. Сегодня на эту атомную станцию было завезено ядерное топливо.

Российская Федерация также обеспечивает должную подготовку людей, которые будут обеспечивать эксплуатацию и защиту этой атомной станции. Поскольку в дружественной Индии есть аналогичный проект, мы отправили туда для обучения часть нашего персонала.

Атомную энергию мы будем использовать для поддержания мира. Мы также выражаем твердую приверженность полному ядерному разоружению по всему миру и реализации Договора о запрещении ядерного оружия.

Мы разработали закон о контроле в сфере атомной энергетики, а также создали отдельное управление по надзору в сфере атомной энергетики. Этот орган сохраняет интенсивные контакты с МАГАТЭ, а также обеспечивает безопасность атомной станции на всех уровнях.

Мы поставили себе цель получить электричество с первого энергоблока АЭС «Руппур» в 2023 году, а со второго – в 2024 году. Можно сказать, что мы уже приблизились к достижению этой цели: скоро 1200 мегаватт электричества с первого энергоблока нашей станции начнут поступать в национальную энергосистему.

Для управления этой АЭС мы создали в Бангладеш особую компанию по атомной электростанции. Компания будет осуществлять управление атомной станцией.

Эта станция проектируется и строится таким образом, чтобы предотвратить все возможные проблемы и угрозы безопасности. Кроме того, мы подписали договор с Российской Федерацией об обращении с отработанным ядерным топливом, и Российская Федерация, – я подчеркиваю это, – увезет обратно все отработанное ядерное топливо.

Уважаемые гости!

Наша страна преодолела все невзгоды и сегодня является ролевой моделью для всего мира. Большая заслуга России в том, что наши отношения также вносят вклад в развитие нашей страны. Дай бог, чтобы мы смогли в скором будущем исполнить мечту Бангабандху путем строительства «умной Бангладеш» с помощью молодых специалистов.

Еще раз хотелось бы выразить господину Президенту Путину искреннюю благодарность с моей стороны. Большое Вам человеческое спасибо.

От имени всего нашего народа, всех наших специалистов большое спасибо Российской Федерации и ее специалистам, всем задействованным министерствам и ведомствам, компаниям, организациям.

Всем большое спасибо.

Слава Бенгалии! Слава Бангабандху! Да здравствует Бангладеш!

(Церемония передачи сертификата о доставке российского ядерного топлива на АЭС «Руппур».)

У Кыргызстана появилась возможность найти свою нишу на мировом рынке продукции лёгкой промышленности. Об этом заявила заместитель министра экономики и коммерции Кыргызской Республики Айнура Усенбекова в интервью СМИ.

Айнура Усенбекова рассказала о намеченных планах и мероприятиях, реализация которых направлена на развитие отечественной легкой промышленности.

По ее словам, легкая промышленность Кыргызстана на 90% состоит из швейного производства. Местные швейники, неотрывно следуя за быстро меняющейся тенденцией в мировой моде, научились производить качественную женскую и детскую одежду, которая пользуется большим спросом в зарубежных странах.

В то же время возросший спрос на кыргызскую швейную продукцию в связи с глобальными преобразованиями вызвал проблемы с кадрами – отрасли не хватает работников младшего и среднего звена. Для решения данной проблемы по запросу производителей Министерства социального развитии КР подготавливает документ об увеличении квоты на привлечение и использование иностранной рабочей силы из Узбекистана, Пакистана и Бангладеш.

В Кыргызстане прилагаются все усилия по созданию благоприятного инвестиционного климата, экономика постепенно переходит в режим электронной коммерции, создаются торговые площадки для интернет-платформ Wildberries и OZON.

Кроме этого, необходимо отметить, что около 90% сырья для легкой промышленности поставляется из Китая, в этой связи налаживается тесное сотрудничество с данной соседней страной. Прорабатываются различные меры по улучшению условий для импорта сырья, к примеру, предлагается создать сырьевые базы на территории Кыргызстана или поставлять сырье через «зеленый коридор» на границе, есть варианты по предоставлению льгот поставщикам при уплате налоговых платежей и таможенных пошлин, имеется возможность разрешить визовый вопрос через выдачу служебных паспортов предпринимателям.

Как добавила Усенбекова, есть большой потенциал у кожевенного производства.

В Ак-Суйском районе Иссык-Кульской области готовится запуск предприятия по переработке грубой шерсти в минеральные удобрения по монгольской технологии. Средства на производство выделены через Российско-Кыргызский фонд развития.

Усенбекова подчеркнула, что министерство особое внимание обращает на развитие отрасли машиностроения, которая является фундаментом экономики и драйвером для нескольких направлений производства, в том числе и легкой промышленности. К примеру, одним из кластеров легкой промышленности может стать производство кожи для сидений автомобилей, и определенная работа в данном направлении ведется.

Более 40 стран хотят вступить в БРИКС, 6 стран уже получили официальное приглашение

Синь Шэнь,Юлия Жэнь

Более 40 стран заинтересованы в присоединении к БРИКС, из них 22 уже подали официальные заявки. Процедура их приема была доработана на саммите лидеров пятерки в Йоханнесбурге. Несколько стран досрочно присоединились к Новому банку развития, учрежденному странами БРИКС. Президент ЮАР даже пригласил лидеров всех 55 африканских стран принять участие в саммите. Без сомнений, саммит стал беспрецедентным в истории БРИКС. Почему же другие страны хотят вступить в БРИКС?

Посол по особым поручениям по Азии и БРИКС в МИД ЮАР Анил Суклал отметил: "Цель БРИКС - создать многополярный, многокультурный и многоцивилизационный мир, который лучше представляет глобальный порядок, толерантность и справедливость".

Президент Алжира Абдельмаджид Теббун: "Присоединение к механизму сотрудничества БРИКС улучшит экономические перспективы Алжира. Следует отметить, что в течение многих лет мы работаем с Китаем над построением лучшего и более справедливого мира, особенно в плане помощи бедным странам. Мы стремимся к многополярному миру".

Гендиректор Центра политической информации РФ Алексей Мухин: "БРИКС - это новый формат, который базируется на принципах справедливости, сбалансированного соблюдения национальных интересов, а не G7, где есть доминанта и подчиняющиеся ей 6 стран. Вот и я думаю, что на самом деле за БРИКСом будущее, именно поэтому желающие попасть в это объединение буквально выстроились в очередь из разных стран, которые предпочитают все-таки более сбалансированные, взвешенные отношения тому долларовому диктату, который в последнее время западные страны предлагают принять как данность. Альтернатива есть - это БРИКС".

Испанский сайт rebelion 10 июня написал: "США десятилетиями доминировали в экономическом плане во всем мире, навязывая долларовые операции. Если вы не будете следовать инструкциям Белого дома, вам грозят санкции и экономический и финансовый шантаж. Страны БРИКС, напротив, открыты для помощи странам в развитии, продвижении инвестиций и торговли и никогда не выдвигают предварительных условий".

Исследователь политики Аддис-Абебского университета Эфиопии Балью Демисси: "В БРИКС действуют принципы помощи, а не санкции и не доминирования. По этой причине развивающиеся страны могут получить собственную платформу для продвижения взаимовыгодного сотрудничества и даже для достижения общего будущего человечества".

Аббревиатура БРИК была предложена в 2001 году тогдашним главным экономистом Goldman Sachs Джимом О"Нилом, подчеркивая стремительный экономический рост Бразилии, России, Индии и Китая. В 2010-м группа пригласила в свой состав ЮАР. О перспективах глобального расширения впервые заговорили на прошлогоднем саммите в Китае. В 2014 году каждая из пятерки инвестировала 10 миллиардов долларов США - в общей сложности 50 миллиардов - в качестве начального капитала для создания Нового банка развития (НБР), основная роль которого заключается в предоставлении кредитов для финансирования инфраструктурных проектов, здравоохранения, образования в странах - членах организации и других развивающихся странах. В настоящее время НБР выпустил облигаций на сумму 16 миллиардов долларов США, из которых около 35 процентов выпущено в юанях, сумма кредитов также впечатляет.

Вице-президент, главный финансовый директор Нового банка развития Лесли Маасдорп подчеркивает: "Я бы сказал, что первое крупное достижение - это действительно создание с нуля портфеля одобренных кредитов на сегодняшний день в размере 35 миллиардов долларов. Это новые энергетические проекты и мощности, ветряные электростанции, солнечные электростанции, новые дороги, новые железнодорожные проекты. Это, наверное, самое большое достижение".

Разработка единой платежной системы BRICS Pay и единой валюты также были поставлены на повестку дня с целью слома доминирования доллара США, особенно после отключения глобальной системы расчетов SWIFT в России, что также повлияло на торговлю между членами организации. Кроме того, страны БРИКС ускорили переход на расчеты в национальных валютах. В настоящее время финансирование в нацвалютах, предоставляемое Новым банком развития, составляет около 22 процентов от общего объема инвестиций. По прогнозам, эта цифра к 2026 году вырастет до 30 процентов. Министр иностранных дел ЮАР Наледи Пандор отметила, что односторонние санкции могут косвенно затронуть страны, не вовлеченные в санкционный вопрос, поэтому страны БРИКС ищут альтернативу, чтобы гарантировать, что "они не станут жертвами санкций".

Лесли Маасдорп сообщил: "Расширение членства является частью основных стратегических приоритетов в будущем. Вторым важным аспектом для нас является усиление внимания к финансированию в местной валюте. Мы будем предоставлять больше кредитов, больше инвестиций в юанях, в южноафриканских рандах, в индийской рупии и так далее. Мы продолжим также кредитовать в долларах, но мы будем больше использовать национальные валюты".

Исполнительный директор Южноазиатской сети по экономическому моделированию Селим Райхан считает: "Если бы мы осуществляли 10 процентов нашей торговли со странами БРИКС, включая Китай и Индию, в их собственных валютах, это уменьшило бы нашу зависимость от доллара. Я думаю, Бангладеш должна присоединиться к БРИКС, платформе сотрудничества Юг - Юг. Кроме того, Бангладеш следует привлечь больше инвестиций из стран БРИКС, что поможет стране добиться экономического роста и создать рабочие места".

Страны БРИКС, включая Китай, приветствуют новых членов. На саммите БРИКС в прошлом году председатель КНР Си Цзиньпин сказал: "Мы должны способствовать процессу расширения БРИКС, позволить партнерам-единомышленникам как можно скорее присоединиться к семье БРИКС, придать новую жизненную силу сотрудничеству и повысить представительность и влияние стран БРИКС".

По официальным данным, объем внешней торговли стран БРИКС в 2022 году достиг 8,8 триллиона долларов США, что составляет 35 процентов от общемирового. Объем двусторонней торговли между Китаем и остальными членами объединения превысил 550 миллиардов долларов США. ВВП стран БРИКС составляет треть мирового, площадь - больше четверти, население - более 40 процентов. БРИКС непременно будет расширяться, у объединения будет все больше друзей. Если только что названные цифры уже впечатляют, то каким будет выглядеть БРИКС, если в организации будет не пять членов, а десятки?

Согласно Йоханнесбургской декларации по итогам саммита, которую обнародовал президент ЮАР Сирил Рамафоса, участники альянса пришли к согласию и в БРИКС получили официальное приглашение шесть стран. В организацию войдут Аргентина, Египет, Эфиопия, Саудовская Аравия, Иран и ОАЭ.

Названные страны станут полноформатными членами БРИКС с 1 января 2024 года: даже раньше, чем говорили источники иностранных изданий, называвшие сроки в несколько лет. По имеющимся данным, название объединения - БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, Южная Африка) меняться не будет, так как это уже устоявшийся, узнаваемый бренд. Как заявил возглавляющий российскую делегацию министр иностранных дел Сергей Лавров, все участники выступают за то, чтобы название БРИКС не менялось после вступления новых стран, это подчеркнет преемственность группы.

После расширения ВВП БРИКС составит 37 процентов от доли мирового ВВП, подчеркнул президент Бразилии Лула да Силва. По оценкам экспертов, это вдвое превысит долю "Большой семерки".

В таких условиях у лидеров БРИКС есть основания полагать, что настал момент для использования местных валют и альтернативных платежных систем, заявил Рамафоса. Создание единой валюты назвал одной из важнейших задач альянса президент РФ Владимир Путин.

20,3 млн тонн зерна погружено на сети РЖД с начала года: рост на 45% к прошлому году

Погрузка зерна на экспорт выросла в 2 раза

За 8 месяцев 2023 года на сети РЖД погрузка зерна выросла до 20,3 млн тонн, что на 45% больше показателя за этот же период прошлого года, сообщает телеграм-канал холдинга.

В топ-5 лидеров по объёму погрузки с начала года вошли Ставропольский край (1,7 млн тонн, +43,4%), Курская область (1,7 млн тонн, +34,7%), Саратовская область (1,6 млн тонн, рост почти в 2 раза), Волгоградская область (1,5 млн тонн, рост в 1,9 раза), Липецкая область (1,3 млн тонн, рост в 1,8 раза).

Погрузка зерна на экспорт по железной дороге выросла в 2 раза, до 14,3 млн тонн, в том числе через припортовые станции погружено 9,1 млн тонн (рост в 2,5 раза), через погранпереходы – 5,2 млн тонн (рост в 1,5 раза).

В августе погрузка зерна на сети РЖД составила 2,8 млн тонн (+42%).

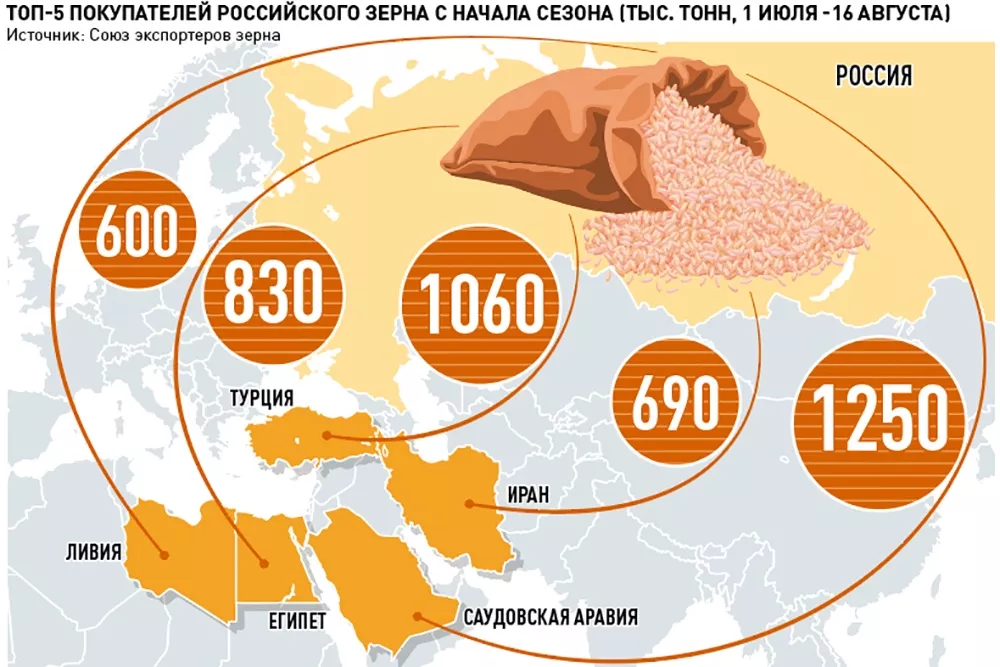

Как ранее сообщал Gudok.ru, с начала этого года зерно наравне со стройматериалами стало основным драйвером погрузки на сети РЖД. Это связано с рекордной урожайностью зерна в 2022 году: было собрано на 26,7% сырья больше, чем в 2021 году, что повлияло на увеличение спроса на экспортный вывоз данной продукции. Сейчас основными потребителями российского зерна являются порядка 26 стран, среди них Турция, Египет, Иран, Саудовская Аравия, Алжир, Пакистан, страны Африки, Судан и Бангладеш, КНР.

Встреча с главой Удмуртии Александром Бречаловым

Владимир Путин провёл встречу с главой Удмуртской Республики Александром Бречаловым.

В.Путин: Как дела?

Мы уже с Вами начали говорить, я представляю, что и как, но тем не менее – пожалуйста.

А.Бречалов: Во-первых, рад Вас приветствовать в Ижевске – оружейной столице России – в День оружейника. И хотел бы начать со слов благодарности: Вы приняли решение и поддержали инициативу партии «Единая Россия» о присвоении почётного звания Российской Федерации «Город трудовой доблести» городу Воткинску за большой вклад в победу в Великой Отечественной войне. Для нас это действительно большая честь, и от всех заводчан хочу Вам сказать спасибо.

Буквально два слова об одном из старейших предприятий России – Воткинском заводе. В следующем году он отметит юбилей – 265 лет. Стратегическое предприятие с уникальной историей: например, мало кто, наверное, знает, что мастеровые Воткинского железоделательного завода собрали и установили каркас для собора Петропавловской крепости в Санкт-Петербурге. Завод не только выполняет важные задачи, связанные с гособоронзаказом, но и успешно справляется с освоением продукции гражданской и двойного назначения.

Буквально недавно с Петром Михайловичем Фрадковым, руководителем Промсвязьбанка, мы были на предприятии и с Игорем Юрьевичем Чурбановым, руководителем, посмотрели, как идёт процесс строительства новых цехов. Всё в графике, всё в соответствии с «дорожной картой». Пользуясь возможностью, хочу поблагодарить команду Промсвязьбанка – и для республики это надёжный партнёр, и для наших оборонных предприятий.

Владимир Владимирович, предприятия, оборудование, вооружение – это всегда люди. 10 сентября 2021 года у нас был учреждён праздник – День семейных трудовых династий. Недавно мы в очередной раз награждали. Хотел бы акцентировать внимание в том числе на династии заводчан, это династия Ходырёвых, Ижевский мотозавод, а ныне «Аксион холдинг», который, кстати, в этом году 90 лет празднует. Это династия Ливицких, Ижевский электромеханический завод «Купол». Династия Мордвиных, предприятие «Элеконд», Сарапул. И династия Гущиных – представьте, начала свою, так сказать, трудовую деятельность на Воткинском заводе в 1817 году. Сейчас глава династии – Шинягина Евгения Павловна, она всю жизнь проработала на Воткинском заводе и за безупречный труд награждена медалью «Ветеран труда» и орденом Трудового Красного Знамени. Дети, внуки, родственники тоже работают на предприятии.

Коротко о состоянии нашей промышленности. Идём мы с хорошими темпами. Индекс промышленного производства более 107 процентов, это выше, чем в среднем по России. Индекс промышленного обрабатывающего производства – более 120 процентов. Стратегическая для нас отрасль: 143 тысячи человек, или 33 процента от работоспособного населения, трудится у нас в сфере производства. Выручка растёт, и, как следствие, растёт средняя заработная плата. Почти 59 тысяч рублей по отрасли – это хорошие цифры.

Хотел напомнить, будет нелишним с учётом нашего сегодняшнего совещания, что Удмуртия становится центром производства беспилотных летательных систем.

В.Путин: Десять предприятий работают.

А.Бречалов: Да, совершенно верно, и они очень интенсивно развиваются, причём, обращу внимание, не только с точки зрения целей для армии, но и для гражданских целей. Как и вся страна, мы, конечно же, помогаем нашим новым субъектам Российской Федерации, за Удмуртией закреплён Лутугинский район Луганской Народной Республики. Мы организовали там постоянную бригаду, которая будет помогать в подготовке к отопительному сезону, и школы, ясли тоже помогли подготовить к школьному сезону.

Не могу несколько слов не сказать про важнейший проект – это капитальный ремонт школ, инициатива партии «Единая Россия», которую поддержали. Мы семь школ уже запустили в этом году, всего будет 23 в этом году капитально отремонтировано, а в прошлом году девять школ. На фотографии [в презентации] – школа в посёлке Ува, это один из районных центров. Сложно сказать, что школе 57 лет. При этом, уверяю Вас, это не только фасад, это и полностью внутри все системы отопления, сети и новое оборудование для классов, лабораторная и так далее. Проект крайне важный и востребованный.

Я знаю, что сейчас идёт разработка на следующие периоды, и очень важно, чтобы Вы поддержали, потому что мало строить новое что-то, важно ещё поддержать то, что может долго служить.

Социальная догазификация – ещё один очень чувствительный проект для Удмуртии, для страны. Опять же инициатива партии «Единая Россия», я Вам уже докладывал. Две основные цифры: в настоящий момент уже подключено 10 700 домохозяйств – хорошая цифра, с хорошим графиком мы двигаемся. С 1 января 2023 года мы определили поддержку – до 100 тысяч рублей для льготников на покупку газового оборудования и помощь в прокладке сетей внутри участка.

Буквально несколько слов про национальные проекты. Строительство и ввод жилья. Стройка – это драйвер…

В.Путин: Приобретение оборудования – насколько вы контролируете стоимость оборудования?

А.Бречалов: Наборы этого оборудования определены. Мы с «Газпром межрегионгазом» заранее договорились. То есть там нет, знаете, один [человек] за 50 тысяч купил, другой за 100 [тысяч]. [Сергей] Густов, [Андрей] Турчак, когда приезжали в самом начале, просто определили, что этот набор будет стоить столько-то у этих производителей. В принципе, у нас никаких жалоб по этому вопросу нет, и спекуляций на эту тему тоже, слава богу, нет.

Мы в прошлом году сделали большой рывок по отношению к 2021 году. Планку держим, этот год, думаю, 1200 тысяч квадратных метров жилья тоже введём в эксплуатацию. Повторюсь, для нас очень серьёзный драйвер. Хотел бы Марата Шакирзяновича Хуснуллина, всю команду Минстроя поблагодарить, потому что они поддерживают Удмуртию в проекте «Стимул». Очень хочется, чтобы и дальше этот проект работал, потому что это очень серьёзно стимулирует стройку.

Год наставника и педагога, Владимир Владимирович, важный для всей страны. Но у нас ещё и Год молодёжи. Мы реализуем очень серьёзные проекты, в первую очередь направленные на патриотическое воспитание, военно-патриотическое воспитание. Вы видите фотографии [в презентации], есть хороший федеральный проект «Страна героев», и принимает участие Герой России Орлов Артур Валерьевич, командир танкового батальона. То, что я Вам сегодня уже говорил, – потрясающая масштабная спартакиада «Гвардия» на приз Михаила Тимофеевича Калашникова. И что очень важно, Вы это не раз подчёркивали, что нужно сохранять память о тех, кто погиб во время проведения специальной военной операции, в частности, в спартакиаде «Гвардия» у нас есть специальный приз имени Руслана Шаймарданова, руководителя клуба «Десантник» из Воткинска. В принципе, по их [жителей] инициативе мы сделали такое масштабное, объединяющее все патриотические движения мероприятие.

Ещё один объект, можно сказать, намоленное место десятилетиями – здание 1937 года, мы его полностью преобразили – это Школа юных лётчиков. Полный капитальный ремонт и внутри, и снаружи. Десятки тысяч горожан в своё время проходили дополнительное образование в этом объекте. Но важно, что на этой базе ещё реализуются и другие инициативы, поддерживаются инициативы граждан.

Про воспитание, про молодёжь. Мы считаем, что [важно] не только военно-патриотическое направление, но и ориентирование молодёжи на предпринимательство: вместе со Сбербанком – лично участвует Герман Оскарович Греф – мы делаем третий сезон «Школы бизнеса». Мы очень стараемся, чтобы молодёжь для себя не только видела работу, может быть, в госкорпорациях или государственной службе, но и в бизнесе. Потому что считаем, что создавать рабочие места, создавать уникальный торговый продукт, надо платить налоги, – это тоже очень патриотично.

От будущих предпринимателей – к экономике. Хочу поблагодарить Правительство, Минэк России, Минпромторг: мы разработали программу социально-экономического развития до 2030 года. Нам они очень помогли, почти 200 миллиардов рублей. Это те проекты, которые у нас, что называется, на марше. Ну например, вы недавно встречались с предпринимателями, и один из них, Михаил Тимошенко, – это «Русклимат», крупная очень компания, – в городе Сарапуле строит большой кластер. Одним из [видов] продукции будет электрозаправочная станция для электроавтомобилей. Это хорошее, перспективное [направление], будущее. Поэтому такие проекты мы планируем реализовывать.

В.Путин: В рамках технопарка работает, да?

А.Бречалов: Сарапул у нас и Глазов – это ТОСЭРы, территории опережающего социально-экономического развития. Уже очень удобный фискальный режим. У нас и тот, и другой ТОСЭР идут с опережением, количество резидентов растёт и выручка, и рабочие места. Да, для предпринимателей преференциальные условия имеют большую роль, и мы здесь при поддержке Правительства это всё используем.

Ещё не могу не сказать, потому что тема очень много муссируется разными экспертами, про экспорт. Да, конечно, не будем скрывать, что мы в 2022 году в моменте, может быть, потеряли какие-то объёмы, но сейчас наши предприниматели благодаря совместной работе, благодаря Российскому экспортному центру переориентируются на Юго-Восточную Азию, Латинскую Америку, Африку.

Я Вам уже говорил, для нас очень большая радость, что наши предприятия «пробивают», в частности, африканский рынок. Буквально одна из ведущих компаний в России по переработке молока – «Ува-молоко» – за три месяца начала поставлять сухое молоко в Тунис, Египет, Объединённые Арабские Эмираты, Бангладеш и Оман. Причём суммы очень приличные и объёмы очень приличные. Ещё один лидер, он в пятёрку входит по производству и переработке молока, – группа компаний «Комос», в этом году 20 лет исполняется: Китай, Монголия, также Арабские Эмираты и Саудовская Аравия. Это к тому, что у нас хорошие перспективы и рынок потребления кратно выше, чем тот европейский рынок, который отказывается от нашей продукции.

Но и не могу двух слов не сказать про социальный контракт. Вы помните, как рождался этот проект.

В.Путин: Во время пандемии ещё.

А.Бречалов: Да.

В.Путин: Мы активизировали.

А.Бречалов: Мы по ВКС с Вами проводили совещание, с Андреем Никитиным, и тогда Вы приняли решение включить одно из направлений «Деньги по социальному контракту» на открытие своего дела. Здесь представлены конкретные проекты: у нас из 2700 человек 712 заключили социальный контракт на открытие своего дела. То есть это уже вполне такая самостоятельная экономическая единица, а вчера эти люди ещё были в трудной жизненной ситуации. Поэтому тоже просим этот проект продолжать.

Я начал с Воткинска – и хотел бы закончить [с ним]. Благовещенский собор в Воткинске – это не просто один из самых крупных храмов в Приволжском федеральном округе. Для нас он ценен тем, что… В 1815 году – я сейчас покажу, какой он был, – мастеровые Воткинского железоделательного завода попросили каменную церковь. Долго она строилась, но наконец-то её построили. И главная особенность этого собора… Я назвал слайд [презентации] «Собор и Чайковский»: дело в том, что строительство собора завершал Илья Петрович Чайковский, отец знаменитого композитора, который в этот период как раз таки руководил предприятием. А 7 мая 1840 года Пётр Ильич Чайковский был крещён в этом соборе. Это факт, в церковно-приходской книге есть запись соответствующая. А потом, как и многие храмы и соборы во время советской истории, он превратился вот в такое строение – Дом культуры имени Ленина, естественно, со временем начал приходить в упадок, и предприниматели, мэр города Воткинска ещё в 2001 году приняли решение вернуть храм верующим. Началась большая – сложная, но большая работа по его восстановлению. Почти 20 лет, [на слайдах презентации] видны уже соответствующие этапы.

А этот слайд – это то, что происходит уже сейчас. Мы перешли к росписи, привлекаем крупный бизнес. Вы знаете, очень отрадно, когда узнают большие компании российские, которые даже не работают в Удмуртии, о том, что мы восстанавливаем такой собор, – конечно, откликаются. «Россети», опять же тот же «Русклимат», банк ПСБ – я могу много перечислять. Веду к чему? У нас Константин Хабенский с Юрием Башметом давали потрясающее мероприятие – «Евгений Онегин» – напротив как раз входа в собор. Очень яркое, сильное зрелище было.

Владимир Владимирович, 7 января 2024 года пройдёт первое рождественское богослужение после восстановления собора. Я Вас приглашаю. Мы будем очень рады Вас видеть в новом соборе.

В.Путин: Спасибо большое.

Какие видите проблемы, которые требуют особого внимания?

А.Бречалов: Владимир Владимирович, со всеми задачами мы справляемся. Я не сказал, но у нас один из ключевых вопросов – это поддержка тех, кто изъявляет желание служить сейчас в армии, заключает контракт. У нас более двух с половиной тысяч уже тех, кто пополнил ряды Вооружённых Сил. Мы понимаем все сложности, все вызовы, но тем не менее считаем, что сейчас время действительно возможностей.

Но ключевой вопрос пока с Министерством финансов мы так не решили: это и дефицит, который долгие годы сохраняется, бюджета, и всё-таки разобраться с госдолгом. Потому что мы… если есть возможность, я Вам покажу [на слайде], обратите внимание, – цифра, которую мы заплатили в федеральный бюджет в 2022 году. Она больше, чем крупные регионы Приволжского федерального округа, я позже скажу.

Нам говорят: это нефть. Хорошо, мы убрали нефть, без нефти – и всё равно крупнее, чем многие регионы. Нам говорят: это «оборонка». Но «оборонка» – это тоже наше. Убрали. Средний бизнес и малый даёт вот столько в федеральный бюджет.

И дальше что мы видим? (Обращаясь к презентации.) Я Вам не буду озвучивать, но обращу внимание: вот мы 283 [миллиона] перечислили. Вот достаточно крупный регион, больше нас, вот регион – больше нас, этот столбик – [сколько] перечисляется федеральный бюджет.

В.Путин: Поработаем.

Что касается региональных вопросов, я посмотрел материалы, количество медработников в скорой помощи – их не хватает.

А.Бречалов: По-прежнему не хватает. В целом мы сделали очень большой рывок по врачам и по среднему медперсоналу. У нас есть вопросы по фельдшерам. Мы построили благодаря национальному проекту 118 фельдшерско-акушерских пунктов.

В.Путин: На селе?

А.Бречалов: Преимущественно на селе, конечно. Но не везде действительно полный рабочий день.

В.Путин: Состояние действующей сети на селе, конечно, требует внимания.

А.Бречалов: Безусловно с Вами согласен. Но нацпроект «Здравоохранение», Вы знаете, это по-настоящему прорыв: под 700 с лишним единиц техники, стройка у нас, мы поликлиники достроили. И это фокусе моего внимания – кадровый вопрос здравоохранения.

Несмотря на явные успехи команды, конечно, я в предыдущий раз Вам говорил, если даже одно сообщение есть, что не успел человек вовремя записаться к врачу, а тем более в райцентре, то, конечно, это является проблемой, мы будем её решать.

В.Путин: На состояние зданий, медицинских объектов, особенно на селе, надо внимание обратить. Вы сказали, что там много построено, но то, что не построено, их нужно приводить в порядок.

А.Бречалов: Ремонтировать. Каждый год стараемся выделять средства, но опять же в том числе нужно решить…

В.Путин: Я понимаю, объём большой.

А.Бречалов: Владимир Владимирович, в предыдущий раз у меня были определённые письма. Спасибо большое Вам по поручению по ледовому дворцу «Ижсталь», [Дмитрий] Чернышенко сделал соответствующее поручение, нам выделяются средства на 2024 год, мы завершим реконструкцию.

По туберкулёзной больнице решение ещё не принято. Мы с Минздравом сейчас ведём переговоры, они считают, что мы должны достроить за свои средства, но у нас в сложившейся ситуации при выпадающих доходах 18 миллиардов рублей, это нефтяная отрасль, нам будет это сделать сложно. Позвольте, я в конце года по этому вопросу доложу.

В.Путин: Хорошо.

Борис Мишель: глава МККК хочет до конца года встретиться с Путиным

Международный Комитет Красного Креста (МККК) готов выступить посредником между РФ и Украиной в обмене пленными, если стороны попросят об этом, заявил в интервью РИА Новости глава делегации организации в Москве Борис Мишель. В эксклюзивном интервью специальному корреспонденту Александре Дибижевой "на полях" ВЭФ-2023 он рассказал о возможности нового визита президента Красного Креста в Россию, о том, как ведется поиск людей, пропавших в ходе конфликта на Украине, а также о том, как сейчас работают гуманитарные организации в КНДР.

– Недавно вы встречались с уполномоченной по правам человека в РФ Татьяной Москальковой и обсуждали тему посещения российских пленных в Украине. Готовится ли новый обмен пленными?

– Я бы хотел отметить, что мы регулярно встречаемся с госпожой Москальковой, мы обсуждаем разные вопросы: задержанных, пропавших, защиту гражданских лиц. МККК не участвует в обмене пленными в России и на территории Украины. Этим занимаются власти стран, мы не являемся частью этого процесса. Но мы готовы выступить нейтральной стороной, посредником, в случае если стороны попросят нас об этом.

– В мае Москалькова передала вам списки пропавших на территории Украины россиян. Вы могли бы озвучить цифру пропавших? Ведется ли их поиск? Удалось ли кого-то найти?

– Мы получаем множество списков от разных представителей властей, включая госпожу Москалькову. Мы получаем от нее корреспонденцию на регулярной основе, это правда. Она передала нам ряд имен. Мы проводим необходимую работу и взаимодействуем с семьями насколько это возможно.

МККК открыл "горячие" линии, где мы получаем запросы на любого пропавшего без вести человека от его родных. На сегодняшний момент у нас открыто 13 тысяч запросов о поиске и россиян, и украинцев, над которыми мы работаем. Он включает в себя задержанных, людей, пропавших на линии фронта. Когда мы получаем информацию об этих людях, часто через национальные бюро информации, которые созданы и Россией, и Украиной, мы все собираем централизованно в Женеве и информируем родственников.

Мы также находимся в контакте с офисом Марии Львовой-Беловой, которая делилась с нами запросами о разделенных с семьями украинских детях. МККК посещал некоторых из них, чтобы помочь им вернуться обратно к родственникам. Наша задача – поддержать воссоединение с семьями, когда это возможно.

– Как МККК может помочь гражданским лицам, оказавшимися на территории Украины и России и которые хотят воссоединиться с родными?

– Первое, что может сделать МККК для этих людей, это находиться поблизости от них. У нас есть офисы, расположенные насколько это возможно близко к линии боевых действий, и иметь там наших представителей – это лучший способ для нас понимать проблемы, которые испытывают гражданские лица, и помогать им, когда это возможно, включая помощь в перемещении их в более безопасные места. Но это должно делаться с разрешения властей, МККК готов взять на себя защиту этих людей.

– Остаются ли проблемы с предоставлением доступа к гражданским лицам?

– Предоставление доступа всегда сложный вопрос, который должен обсуждаться с властями.

– Планирует ли Красный Крест увеличивать число посещений военнопленных обеих сторон конфликта в Украине?

– Да. В идеале мы хотели бы увеличить число посещений везде, где содержатся военнопленные, будь это в Украине или России. Мы продолжим эту работу. На данный момент мы посетили 1800 военнопленных по обе стороны конфликта.

– Весной Британия отправила Украине снаряды с обедненным ураном. Сейчас о таких планах заявляют США. В июне президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия оставляет за собой право использовать подобные снаряды в ответ на использование Украиной. Как вся эта ситуация скажется на сельском хозяйстве Украины, состоянии почвы?

– МККК всегда интересуется теми вооружениями, которые используются в ходе конфликта, потому что в международном гуманитарном праве очень четко прописано то, что касается оружия. Мы прикладываем много усилий на дипломатическом уровне, чтобы быть уверенными в том, что использование новых вооружений не идет вразрез с правом. Я не специалист в вопросе вооружений, но могу сказать, что какие бы типы вооружений ни использовались, их влияние должно быть изучено.

Реальность такова, что применение любых вооружений оставляет много неразорвавшихся боеприпасов на земле, включая землю, используемую в сельскохозяйственных целях. Насколько я знаю, земля сейчас сильно "отравлена" неразорвавшимися боеприпасами, и это будет оказывать пагубное влияние еще долгое время на фермеров, сельскохозяйственную сферу, если эти участки не будут разминированы.

– В январе Москву посещала президент МККК Мирьяна Сполярич. Готовятся ли до конца года еще визиты руководства организации?

– Конечно, она планирует посетить Москву. Я надеюсь, это произойдет до конца этого года, и она сможет встретиться с президентом РФ, так же как она встретилась с президентом Китая на прошлой неделе.

– МККК недавно заявлял о том, что на рынках зерновых спрос вскоре превысит предложение, особенно в районах, затронутых конфликтами или отсутствием безопасности. Какие организация видит способы для решения этой проблемы, в первую очередь в странах Африки? И может ли восстановление зерновой сделки улучшить положение?

– Мы следим пристально за этой ситуацией, так как она влияет на миллионы людей, особенно проживающих в Сахельской зоне, а также на Ближнем Востоке, в частности, в Йемене. Мы также отслеживаем развитие ситуации с зерновой сделкой и какое решение будет найдено сторонами.

Будем надеяться на решение, которое поможет ситуации с продовольствием в Африке и на Ближнем Востоке. Мы будем приветствовать любую инициативу, которая поможет людям, страдающим сегодня.

– МККК ранее заявил, что организация готова предоставить гуманитарную помощь Северной Корее, как только Пхеньян обратится за помощью. Было ли уже обращение властей КНДР к МККК за помощью? Какие проекты помощи Красный Крест хотел бы возобновить там?

– У нас был долгое время офис в Пхеньяне, но наша работа прекратилась с началом коронавируса. С тех пор мы не могли продолжать вести деятельность там. Мы готовы это сделать, мы в режиме ожидания и надеемся, что власти страны пригласят нас обратно. Мы все еще поддерживаем связь с Красным Крестом КНДР. Как только нас пригласят обратно, мы будем рады вернуться и провести мониторинг гуманитарной ситуации там. Только после этого мониторинга мы сможем сказать, какую помощь мы можем предоставить. Но пока они нас не пригласили.

– Как МККК сейчас оценивает ситуацию с рохинджа? Какие условия для них созданы в странах, куда они в первую очередь переселяются: Индонезии, Бангладеш, Таиланде? Как обстоит ситуация с попытками властей Бангладеш репатриировать рохинджа в Мьянму?

– МККК внимательно следит за ситуацией с рохинджа. Сотни тысяч еще остаются в Бангладеш и соседних странах. Но также многие из них все еще находятся в Ракхайне, ситуация непростая. Если вы – перемещенное лицо, вы часто может быть разлучены с родными, у вас есть проблемы с безопасностью. Так что мы следим за ситуацией с ними в Мьянме, и в Бангладеш, и в других странах. Больше всего мы занимаемся разделенными семьями, их воссоединением. Хотя МККК не участвует в переговорах или соглашениях о репатриации между правительствами Бангладеш и Мьянмы, мы очень внимательно следим за ситуацией со строго гуманитарной точки зрения. Мы хотим, чтобы процесс был безопасным, устойчивым для тех, кого репатриируют.

Подведены итоги Восточного экономического форума – 2023

Во Владивостоке 10–13 сентября состоялся VIII Восточный экономический форум. В рамках форума прошло более 100 сессий основной деловой программы, посвящённых наиболее актуальным темам международной и региональной повестки. Участниками стали более 700 спикеров и модераторов. Самые многочисленные делегации направили Китай, Индия, Мьянма, Филиппины, Лаос, Монголия. Организатор ВЭФ – фонд «Росконгресс».

Программа форума в этом году была разделена на шесть тематических блоков: «Международное сотрудничество в изменившемся мире», «Логистика перемен», «Дальний Восток за 10 лет: что получилось и что нужно сделать?», «Технологическое развитие как гарантия суверенитета», «Дальний Восток будущего», «Образование и воспитание как основа независимости». Тема ВЭФ-2023 – «На пути к сотрудничеству, миру и процветанию».

Ключевым мероприятием форума стало пленарное заседание, участие в котором принял Президент Российской Федерации Владимир Путин, а также Вице-президент Лаосской Народно-Демократической Республики госпожа Пани Ятхоту. В своём выступлении российский лидер затронул наиболее важные темы – как дальнейшего развития дальневосточных территорий, так и положение дел в глобальной экономике и промышленности.

«Дальневосточный федеральный округ – это 40% территории Российской Федерации. Здесь находится почти половина наших лесов и запасов золота, больше 70% рыбы, алмазов, свыше 30% титана, меди и так далее. Работают важнейшие стратегические предприятия, морские порты и железные дороги. Словом, роль Дальнего Востока для нашей страны, для её будущего, для позиций России в многополярном мире исключительно велика. Мы это хорошо понимаем. И потому хочу повторить то, о чём говорил в Послании Федеральному Собранию десять лет назад, в декабре 2013 года, и о чём сказал в самом начале: опережающее развитие Дальнего Востока – это наш абсолютный приоритет на весь XXI век, общая ответственность и работа Правительства, регионов, крупнейших отечественных компаний как с государственным участием, так и абсолютно частных», – заявил Владимир Путин.

Кроме того, на полях форума Президент России ознакомился с интерактивной презентацией результатов развития Дальнего Востока, провёл совещание по реализации программы развития дальневосточных городов, заслушал доклад Заместителя Председателя Правительства Марата Хуснуллина о создании музейных и культурно-образовательных комплексов во Владивостоке, Кемерове, Калининграде и Севастополе, а также пообщался с модераторами ключевых сессий форума.

«На форуме состоялось подведение итогов десяти лет работы Министерства Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики. В нём приняли участие более 7 тысяч человек из 62 стран мира и территорий. Помимо традиционно дружеских стран в Восточном экономическом форуме приняли участие все страны, которые к нам относятся не очень дружественно. Это США, Великобритания, Япония, Германия, Франция. На полях форума подписано 373 соглашения на общую сумму 3 трлн 818 млрд рублей. Наиболее крупные проекты заключены Амурской областью – 173 млрд рублей, Забайкальским краем – 76 млрд рублей, Хабаровским краем – 72 млрд рублей и Приморьем – 56 млрд рублей. Самое крупное соглашение – с компанией “Порт Эльга” о взаимодействии при реализации инвестиционного проекта по строительству угольного морского терминала – 136 млрд рублей. Целый ряд соглашений подписан на тему строительства жилья, прежде всего связанного с реализацией инструмента “Дальневосточный квартал”. Это в том числе компания “СЗ "Проект-Страна-3"” (ГК “Самолёт”), намеренная построить жильё в Корсакове Сахалинской области. Это целый ряд проектов в Якутии. Считаем, что “Дальневосточный квартал” – эффективный инструмент, для того чтобы на Дальнем Востоке строилось комфортное жильё по сниженной цене», – заявил Заместитель Председателя Правительства Российской Федерации – полномочный представитель Президента Российской Федерации в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев.

Восточный экономический форум стал площадкой для переговоров представителей деловых кругов России и стран АТР: развитие сотрудничества и реализацию совместных проектов обсудили участники бизнес-диалогов «Россия – АСЕАН», «Россия – Индия», «Россия – Китай», «Россия – Монголия», «Россия – Филиппины».

Среди других мероприятий ВЭФ – заседание Совета участников судоходства по СМП, презентация «ВЭБ.РФ» «Растущие бренды Дальнего Востока», Международная конференция АТЭС по высшему образованию, Международная научно-практическая конференция «Колониализм на Востоке и его влияние на современный мир», а также программа «Знание.Лекторий».

«Восточный экономический форум традиционно занимает важное место в календаре российских и зарубежных предпринимателей, представителей государственных структур и экспертного сообщества. В рамках форума состоялось более 100 сессий. Во Владивостоке собрались порядка 2400 представителей российского и иностранного бизнеса из более чем 1000 компаний. Несмотря на текущее положение дел в глобальной политике, ВЭФ прошёл в высшей степени успешно и в очередной раз подтвердил статус ключевой деловой площадки всего макрорегиона. Проведённые на форуме дискуссии, бизнес-диалоги и встречи с зарубежными гостями показали безальтернативность выбранного Россией пути по переориентации своей экономики и промышленности на Восток. Кроме того, мы традиционно сконцентрированы и на природоохранной повестке: на полях ВЭФ состоялся первый Международный форум “День сокола”, а фонд “Росконгресс” договорился с компанией “Сибур” о передаче форуму сертифицированных сокращений выбросов, в результате чего он станет крупнейшим углеродно-нейтральным форумом России», – отметил советник Президента Российской Федерации, ответственный секретарь оргкомитета по подготовке и проведению ВЭФ Антон Кобяков.

Главным событием мероприятий арктической повестки ВЭФ стало второе заседание президиума научно-экспертного совета Государственной комиссии по вопросам развития Арктики. Участники рассмотрели методы оценки эффективности научных исследований арктической направленности и применение новейших технологий для развития Арктической зоны Российской Федерации. Также в ходе других сессий ВЭФ эксперты затронули вопросы создания новой системы управления северным завозом и торгово-логистических центров, перспективы инфраструктурной модернизации арктических территорий в свете дальнейшего освоения Северного морского пути, использование преференциальных режимов, подготовку и привлечение кадров на Крайний Север.

В рамках молодёжной программы ВЭФ-2023 состоялось свыше 25 мероприятий. Более 350 молодых специалистов обсудили перспективы развития ИТ-бизнеса с восточноазиатскими, африканскими и южноамериканскими странами, налаживание эффективных связей со странами Азиатско-Тихоокеанского региона и молодёжное сотрудничество.

Участниками ВЭФ из числа представителей иностранных правительств стали Заместитель Премьера Госсовета КНР Чжан Гоцин, Вице-президент Лаосской Народно-Демократической Республики Пани Ятхоту, Вице-премьер, Министр экономики и развития Монголии Хурэлбаатар Чимэд, Заместитель Премьер-министра, Союзный министр транспорта и коммуникаций Мьянмы Мйя Тун Оо. Также форум посетили 12 глав дипломатического корпуса.

Ключевые тренды ВЭФ-2023

Итоги десятилетнего развития Дальнего Востока

За последние 10 лет в Дальневосточном федеральном округе были внедрены различные механизмы: территории опережающего развития, свободный порт Владивосток и другие преференциальные режимы, создание единого авиаперевозчика, «Дальневосточный гектар» и «Дальневосточная ипотека». За этот же срок в макрорегион было привлечено 3,4 трлн рублей инвестиций, запущено 673 предприятия. В то же время перед ДФО стоят важные вызовы: строительство города-спутника Владивостока, реализация мастер-планов и дальнейшее привлечение инвестиций. Этим вопросам были посвящены дискуссии блока «Дальний Восток за 10 лет. Что получилось и что нужно сделать?». В то же время преференции, созданные на Дальнем Востоке, несмотря на свою эффективность, требуют ряда изменений ввиду новой геополитической ситуации: в частности, необходимо сокращать потери времени для бизнеса, упростить и ускорить процедуры получения статуса резидента ТОР, обеспечить опережающий темп в создании инфраструктуры.

Дальний Восток – ключ к новой логистике

Новые условия диктуют необходимость модернизации подходов к осуществлению мировой торговли. Развитие Восточного полигона и Северного морского пути – наиболее перспективные пути обеспечения лидерства России в торговой сфере. Помочь в этом могут дальнейшее внедрение цифровых технологий, выведение трансграничного сотрудничества на новый уровень, использование новых подходов к привлечению зарубежных инвесторов. Участники сессий тематического блока «Логистика перемен» обсудили новые возможности для торговли в АТР, железнодорожную и морскую логистику, авиационную сферу Дальнего Востока и развитие инфраструктуры в целом. Создание инфраструктуры должно поспевать и даже опережать спрос на Дальнем Востоке, считают эксперты.

Укрепление России в статусе технологической державы

Россия делает уверенные шаги в сфере разработки и внедрения технологий искусственного интеллекта, беспилотных систем, лекарственной безопасности и различных креативных индустрий, отметили участники мероприятий тематического блока «Технологическое развитие как гарантия суверенитета».

В то же время развитие квантовых технологий, инновации в сфере медицины и разработке новых материалов – ключевые задачи для обеспечения суверенного будущего страны. Для сохранения лидирующих позиций, дальнейшей поступательной модернизации всех сфер российской экономики и промышленности, необходима концентрация усилий всего общества, наряду с разработкой новых мегапроектов.

Интеграционные объединения – фактор устойчивости

В условиях кардинальных изменений в мировой экономике решающую роль в вопросе обеспечения стабильности играют различные интеграционные форматы и содружества государств. В свою очередь для повышения стабильности финансовых систем большим потенциалом обладают электронные валюты. Миру необходимо создание новых экономических систем на основе принципов честности и открытости. Эти и другие темы обсуждали участники дискуссий тематического блока «Международное сотрудничество в изменившемся мире». Кроме того, одной из перспективных механик в этой сфере может стать создание российского технологического офшора с возможностью заключения сделок в условиях российского законодательства, участниками которого станут страны БРИКС+.

Туризм как основа нового образа Дальнего Востока