Новости. Обзор СМИ Рубрикатор поиска + личные списки

В Объединенных Арабских Эмиратах определился крупнейший победитель лотереи Big Ticket Live Show – выходец из Индии по имени Катар Хуссейн выиграл 30 млн дирхамов (US$ 8,1 млн), однако организаторам лотереи не удалось связаться с ним в прямом эфире, чтобы сообщить радостную новость.

Житель Шарджи стал не единственным победителем розыгрыша — Томас Оллуккаран, еще один выходец из Индии, выиграл приз в размере 1 млн дирхамов. В следующем розыгрыше, который состоится в Абу-Даби 3 января 2023 года, будет разыгрываться самый крупный джекпот в истории конкурса – 35 млн дирхамов.

Лотерейные билеты можно приобрести за 500 дирхамов. Конкурс Big Ticket Live Show проводится с 1992 года – его первоначальный призовой фонд составлял 1 млн дирхамов.

В ноябре выходец из Индии по имени Саджеш Н.С., работающий в одном из отелей Дубая, стал победителем лотереи Big Ticket с общим призом в 25 млн дирхамов. Он купил билет вскладчину – вместе с 20 коллегами: победители разделят приз между собой.

В конце октября гражданин Казахстана стал победителем акции Free Millennium Millionaire, которую проводит сеть магазинов беспошлинной торговли Dubai Duty Free. Булат Акназаров купил счастливый билет Серии 404 (номер 2483) и стал миллионером – размер приза составил один миллион долларов.

В октябре 2021 года 36-летний выходец из Пакистана Джунаид Рана, работающий в Дубае водителем, стал первым обладателем джекпота розыгрыша Mahzooz. Он забрал домой 50 млн дирхамов (US$ 13,6 млн).

Водитель грузовика из Аджмана стал миллионером в мае 2022 года – он сорвал джекпот в размере 12 млн дирхамов в лотерее Abu Dhabi Big Ticket. Муджиб Чиратоди купил билет за 500 дирхамов вместе с группой из 10 друзей, выходцев из Индии и Бангладеш. В итоге каждый из счастливчиков забрал домой по 1,2 млн дирхамов.

В декабре 2021 года 50-летний гражданин Армении, проживающий в Объединенных Арабских Эмиратах, также стал победителем розыгрыша Duty Free Millionaire. Абрам Мелконян, отец троих детей, выиграл один миллион долларов.

15 лет назад "Росатом" стал государственной корпорацией

Александр Емельяненков

В потоке новостей, которые приходят отовсюду, мы порой не улавливаем связь между событиями, на первый взгляд, далекими друг от друга. Но она есть. И есть источник, первопричина тому, что произошло.

Чуть больше недели назад, 22 ноября, на Балтзаводе в Петербурге спустили на воду атомный ледокол "Якутия". И в тот же день подняли флаг на атомоходе "Урал", который завершил испытания и готов к выходу на трассы Севморпути. А в самой Якутии, уже без кавычек, начали буровые работы на площадке, выбранной для строительства первой в своем роде атомной станции малой мощности - АСММ.

Незадолго до этого в городе Неман, это уже Калининградская область, началось строительство гигафабрики по производству накопителей энергии. Уже на первом этапе мощность производства литий-ионных аккумуляторов (полный цикл) составит 4 Гвт/ч в год. По расчетам экспертов, это должно обеспечить потребности отечественных производителей электротранспорта и электросетевого комплекса России.

А в Иркутской области, в Усолье-Сибирском, положено начало экотехнопарку "Восток" - там будут перерабатывать промышленные отходы, содержащие ртуть. Строительство с одновременной очисткой, реабилитацией территории ведется на промплощадке бывшего химического гиганта "Усольехимпром"…

И что, возможно спросите вы: какая связь между атомными ледоколами и переработкой опасных отходов со ртутью? А та же, что между первой в мире плавучей атомной станцией "Академик Ломоносов" и новейшими ветропарками в Адыгее и Ставропольском крае.

Не было бы ни того, ни другого, ни третьего, если бы ни приложили тут свои знания, опыт, ресурсы и организаторский талант специалисты "Росатома", его отраслевых дивизионов, дочерних структур и компаний-интеграторов на новых направлениях бизнеса.

Ровно 15 лет назад, 1 декабря 2007 года, с целью объединить все активы атомной отрасли президент России Владимир Путин издал указ о создании Государственной корпорации по атомной энергии "Росатом". Ее генеральным директором был назначен глава упраздненного Федерального агентства по атомной энергии Сергей Кириенко. Сейчас он возглавляет наблюдательный совет Росатома. Должность генерального директора госкорпорации с 2016 года занимает Алексей Лихачев.

То, что последовало за указом главы государства, профессионалы не без оснований называют новой эрой в атомной отрасли России. Были запущены программы развития атомпрома, а благодаря консолидации активов удалось сформировать цепочку полного цикла технологий от добычи урана до вывода атомных объектов из эксплуатации.

Другая цель из того же ряда - создать новые условия для развития ядерной энергетики, усилить конкурентные преимущества России на мировом рынке ядерных технологий. Логичным образом к этому добавились новые направления бизнеса и новая продуктовая линейка.

Про новые направления бизнеса, в том числе в рамках диверсификации ОПК и по программам импортозамещения, сейчас не говорит только ленивый. Но практических результатов, реальных примеров, чтобы можно было увидеть и оценить, - увы, немного. А в "Росатоме" только в этом году было три премьеры, о которых рассказывала "Российская газета".

В интересах отечественной нефтегазовой отрасли на площадке НИИ электрофизической аппаратуры им. Д.В. Ефремова в Санкт-Петербурге создан и введен в действие первый в Европе стенд для испытания СПГ-оборудования. На нем, в частности, будут тестировать крупнотоннажный криогенный СПГ-насос, который необходим для отгрузки сжиженного природного газа из резервуара хранения в танки судна-газовоза. До сего дня такое оборудование было исключительно импортным. А теперь его выпуск осваивают в нижегородском "ОКБМ Африкантов" - это энергомашиностроительный дивизион атомной госкорпорации.

Как заявил по горячим следам генеральный директор "Атомэнергомаша" Андрей Никипелов, "старт испытаний на стенде означает, с одной стороны, завершение крайне сложного проекта по строительству комплекса, а с другой - открытие новых возможностей по производству уникального для страны оборудования".

Две другие яркие премьеры - в сфере ядерной медицины и производства радиофармпрепаратов. Начато серийное производство гамма-терапевтического комплекса "Брахиум". И создан комплекс для дистанционной лучевой терапии на базе ускорителя электронов "Оникс". А общая выручка по новым продуктам "Росатома" достигла в 2021 году 335 млрд рублей.

Несмотря на все перипетии последних лет - замедление мирового экономического роста, пандемию COVID-19, беспрецедентное санкционное давление на Россию и политический шантаж деловых партнеров нашей страны за рубежом - госкорпорация "Росатом" сохранила, а по ряду позиций упрочила свои позиции. Сегодня она входит в тройку лидеров на рынке услуг по ядерному топливному циклу: занимает второе место по добыче урана, первое - по его обогащению и третье - по фабрикации топлива.

К восьми атомным станциям, которые за 15 лет построены по проектам "Росатома" и с участием российских атомщиков за рубежом, добавились строящиеся сейчас энергоблоки в Бангладеш, Беларуси, Венгрии, Египте, Иране, Индии, Китае, Турции. В среднесрочном портфеле у наших атомщиков заказы и договоренности на строительство 34 энергоблоков, сообщил на недавнем форуме "Атомэкспо-2022" первый заместитель главы "Росатома", директор по международному бизнесу Кирилл Комаров.

А почему атомные технологии из России в свободном мире сегодня нарасхват, пояснил на простом примере министр энергетики Республики Беларусь Виктор Каранкевич: "Со времени пуска первого энергоблока нашей АЭС удалось заместить более 2,5 миллиарда кубометров природного газа. А с пуском второго закроем около 40 процентов общей потребности Беларуси в электроэнергии".

По своему вторит белорусскому коллеге министр науки и технологий Республики Бангладеш Яфеш Осман: "Бангладеш - небольшая страна, но с большим населением. И правительство старается сделать максимум возможного для улучшения жизни людей. Да, инвестиции в атомную энергетику высокие, но мы уверены, что они окупятся. Строительство АЭС вносит свой, и очень важный вклад в борьбу с голодом и бедностью".

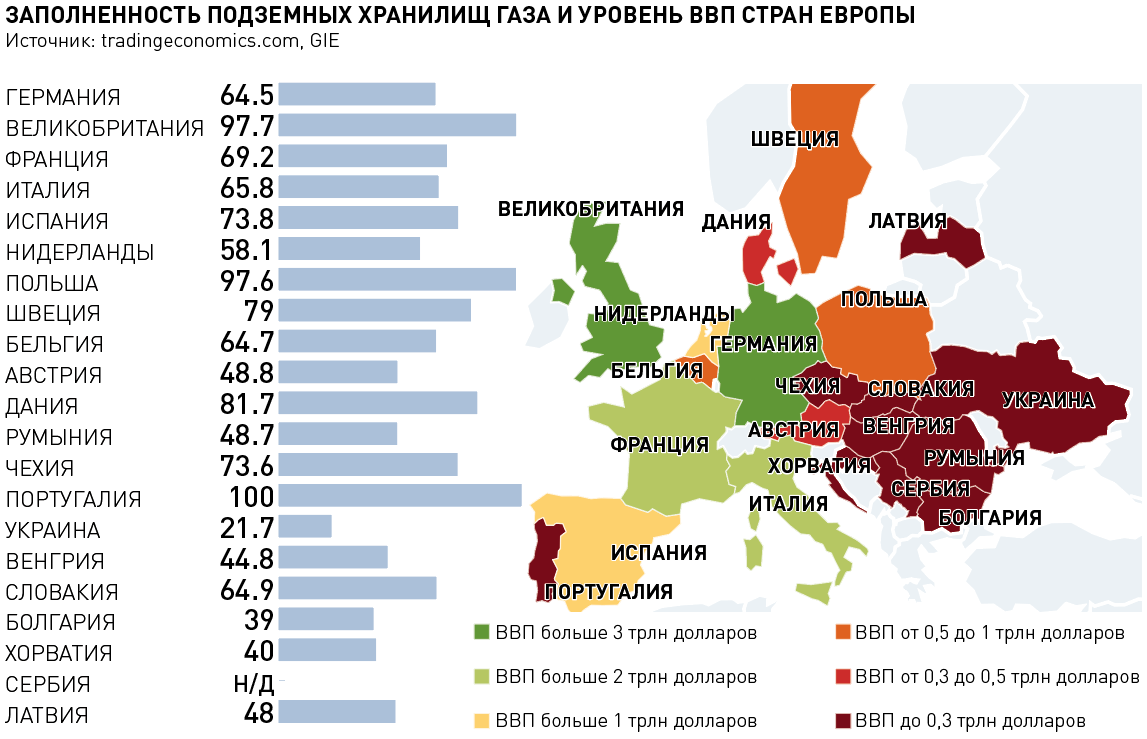

Это на азиатском континенте. А что же просвещенная Европа? По словам главы "Росатома" Алексея Лихачева, амбициозные решения по развитию атомной энергетики объявили Франция, Великобритания. И даже Германия пересматривает ранее принятые решения о закрытии всех АЭС на своей территории. Сейчас относят на какое-то время остановку работающих станций, а что будет дальше - загадывать трудно. В середине ноября о планах построить АЭС на своей территории заявили первые лица в Польше.

В то же время министр внешнеэкономических связей и иностранных дел Венгрии Петер Сийярто, комментируя ситуацию вокруг российского-венгерского проекта расширения АЭС "Пакш", заявил журналистам, что его правительство подвергается злонамеренной критике в Европе.

"Мы следуем консервативной, патриотической, христианской линии, а это против европейского мейнстрима, - утверждает глава венгерского МИД. - У нас триединая цель: обеспечить энергетическую безопасность государства, доступность энергии для населения и сокращение выбросов СО2. Сорок лет назад, в 1982 году, с участием СССР мы ввели у себя первую АЭС, и у нас позитивный - только позитивный! - опыт ее эксплуатации. Сейчас в Венгрии на долю АЭС приходится 50 процентов всего энергопотребления. И мы не видим другого пути достичь целей зеленой повестки. Именно поэтому решили строить новую АЭС. "Пакш-2" - это 123 млрд евро инвестиций, 11 тысяч рабочих мест и заметное сокращение выбросов. И за такой проект нас подвергают критике…".

Венгерский министр призвал Международное агентство по атомной энергии встать на защиту его страны от беспочвенных нападок из Европы и США. А гендиректор "Росатома" Алексей Лихачев выразил надежду, что осенью 2023 года, если не произойдет чего-то экстраординарного, в проекте АЭС "Пакш-2" наступит "фундаментальный" момент - будет залит первый бетон в основание ядерного острова.

"В наших планах на следующий год - провести первый бетон, получить все необходимые лицензии и полностью развернуть строительные работы", - так отреагировал глава "Росатома" на вопрос венгерских журналистов.

Лучшим подтверждением сказанному могут служить еще два недавних факта-события. Залит первый бетон в фундаментную плиту на двух энергоблоках первой в Египте атомной электростанции "Эль-Дабаа". До 2028 года будет построено четыре энергоблока с реакторами ВВЭР-1200.

А перед этим президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин дали старт строительства седьмого и восьмого блоков АЭС "Тяньвань" и третьего и четвертого блоков АЭС "Сюйдапу" в Китае. Первые два энергоблока с российскими реакторами ВВЭР-1000 на площадке Тяньваньской станции пущены в эксплуатацию ровно пятнадцать лет назад - в год образования госкорпорации "Росатом". А ввод третьего и четвертого энергоблоков АЭС "Сюдайпу" - уже с реакторами ВВЭР-1200 - намечен на 2027-2028 годы.

Врачи НМИЦ травматологии и ортопедии им. ак. Г.А. Илизарова Минздрава России представили решение проблемы импортозамещения в рамках XII Съезда травматологов-ортопедов России

С 1-3 декабря в Москве начался XII Всероссийский Съезд травматологов-ортопедов. Традиционно он проводится раз в четыре года и является авторитетным событием для профессионального медицинского сообщества.

Съезд собрал более 2000 тысяч ведущих экспертов России в области не только травматологии и ортопедии, но и нейрохирургии, вертебрологии, рентгенологии, медицинской реабилитации, ортобиологии, микрохирургии. Наряду с врачами свои доклады в рамках Съезда представят специалисты медицинской науки, организаторы здравоохранения, медицинские сестры.

Среди делегатов Съезда присутствуют врачи: США, Иордании, Бангладеш, Китая, Италии, Узбекистана, Казахстана. Большая часть зарубежных коллег выступают в стенах зала «Г.А. Илизаров». Именно здесь впервые не в своем регионе пройдет научно-практическая конференция «Илизаровские чтения 2022». Эксперты НМИЦ травматологии и ортопедии им. ак. Г.А. Илизарова Минздрава России работают на Съезде и как докладчики, и как модераторы научных секций.

— Мы должны обсудить все тренды травматологии и ортопедии по всем направлениям: детство, взрослые по всем патологиям и т.д. А самое главное, сообщество травматологов-ортопедов должно обсудить консолидированную позицию по развитию нашей отрасли, а далее уже вкладывать в эту стратегию весь ресурс: научный, административный и технологический, — говорит о колоссальной значимости научной встречи директор НМИЦ травматологии и ортопедии им. ак. Г.А. Илизарова Минздрава России Александр Бурцев.

На выставке инновационных разработок в области медицинской науки и техники в Москве на Съезде травматологов-ортопедов России представлены передовые научные разработки для травматологии и ортопедии ученых и врачей НМИЦ травматологии и ортопедии им. ак. Г.А. Илизарова Минздрава России совместно с ведущими индустриальными партнерами: Москвы, Томска, Новосибирска, Кургана и др.

В ходе выставки представлены новые детали аппарата Илизарова для лечения пациентов с синдромом диабетической стопы, часть из них - модульные детали с возможностью индивидуального подбора размера, и кольцевые опоры, позволяющие избежать сдавления мягких тканей из-за отека. Также представлены универсальные шарнирные узлы, которые позволяют фиксировать стопу в любой плоскости и устранять различные деформации.

Новейшие материалы и технологии позволили ученым НМИЦ травматологии и ортопедии им. ак. Г.А. Илизарова Минздрава России воплотить в жизнь смелые научные решения для травматологии и ортопедии. Экспериментальные образцы и зарегистрированные медицинские изделия предназначены для решения различных проблем: замещения обширных дефектов костной ткани и суставного хряща, лечения переломов, коррекции деформаций и повреждений костей у пациентов с несовершенным остеогенезом и мн.др.

Представленные разработки: остеолит (костный матрикс), биоактивные имплантаты из титана и поликапролактона, биодеградируемые имплантаты из полимера с кальций-фосфатным покрытием, имплантаты для реконструктивной хирургии кисти, титановый имплантат для проведения экспресс-протезирования пальцев кисти при частичной или полной ампутации, с точки зрения врачей и ученых, чрезвычайно перспективные изделия, нуждающиеся в регистрации и инвестициях для дальнейшего производства.

— Основное преимущество данных инновационных разработок в том, что биоактивное покрытие позволяет достичь сокращения сроков остеогенеза в 2-3 раза и при этом не происходит патологических изменений ткани в области имплантации. Отдаленные положительные результаты доклинических исследований - более года. Кроме того, отечественные имплантаты в отношении используемых материалов в разы дешевле импортных изделий, — отметила ведущий научный сотрудник экспериментальной лаборатории Центра Илизарова Минздрава России Наталья Кононович.

Все представленные инновации вызвали большой интерес у травматологов-ортопедов из разных регионов страны. А некоторые натолкнули ученых Центра Илизарова Минздрава России на новые научные идеи. Как показывает опыт, для успешной реализации федеральной программы по импортозамещению медицинских изделий требуется эффективная работа коллаборации ученых, клиницистов и производителей, регистрационных органов, организаторов здравоохранения и инвесторов.

Эксперт перечислил большие успехи "Росатома" в "технологиях будущего"

"Росатом" за последние пять лет начал осваивать свои новые передовые технологии, направленные на развитие атомной энергетики, это большое достижение госкорпорации, заявил РИА Новости заявил РИА Новости главный редактор информационного портала по атомной энергетике Atominfo.ru Александр Уваров.

В четверг исполняется 15 лет со дня создания новой формы управления отечественной атомной отраслью. Первого декабря 2007 года президент России Владимир Путин подписал закон "О Государственной корпорации по атомной энергии "Росатом", на основании которого федеральное агентство по атомной энергии "Росатом" было преобразовано в одноименную госкорпорацию.

В контуре госкорпорации были объединены все активы, необходимые для формирования полного цикла атомной энергетики: от добычи урана до сооружения и обеспечения эксплуатации АЭС. В "Росатом" входят 350 предприятий, на них работают около 300 тысяч человек.

По мнению специалистов, решение главы государства о формировании единой корпорации по атомной энергии из во многом разрозненных предприятий было стратегически верным. Как подчеркивали эксперты, российская атомная отрасль при поддержке со стороны руководства страны в конце 2000-х годов не просто выстояла, сохранив свой уникальный научный, производственный и, главное, человеческий потенциал, но и, совершив подлинный ренессанс, перешла к активному развитию.

Линейка атомных энергоблоков

Уваров рассказал, что, по его мнению, надо считать большими практическими успехами "Росатома" в сфере атомной энергетики за время, прошедшее с 10-летия госкорпорации.

"Если выход "Росатома" на новые площадки АЭС за рубежом к середине 2010-х годов был обеспечен прежде всего реакторными установками ВВЭР-1000, разработанными в СССР, то минувшие пять лет отмечены серийным строительством в разных странах энергоблоков с реакторами ВВЭР-1200, разработанными российскими специалистами в XXI веке. Заметим, что в нынешнем году из 7 "первых бетонов" на площадках будущих АЭС в разных странах мира 5 состоялись именно на стройках блоков ВВЭР-1200", - отметил Уваров.

Параллельно шло развитие технологий малой атомной генерации, добавил он.

"Но сначала здесь отмечу начавшуюся в последние два года эксплуатацию наших новых, на данный момент самых мощных в мире универсальных атомных ледоколов - это тоже яркий успех "Росатома". Первые два атомохода, "Арктика" и "Сибирь", работают на Северном морском пути, готовится к выполнению регулярных рейсов ледокол "Урал", - сказал собеседник агентства.

"Так вот, особенность этих ледоколов в том, что на них применена реакторная установка РИТМ, отличающаяся интегральной компоновкой, то есть когда все оборудование размещается внутри корпуса реактора. За счет этого установка РИТМ оказалась существенно легче и почти на 20% мощнее реакторов, использовавшихся до этого на наших атомных ледоколах, построенных еще в советские времена", - пояснил Уваров. В результате удалось получить улучшенные технические характеристики новых ледоколов - в том числе по скорости и ледопроходимости, добавил эксперт.

"И не случайно специалисты зачастую называют реакторную установку РИТМ инженерным шедевром. Она оказалась удачной и с точки зрения наземного размещения - и "Росатом" уже начал проекты строительства атомных станций малой, в несколько десятков мегаватт электрической мощности на базе РИТМа в России и рассматривает их в качестве важной составляющей своего экспортного предложения. А такие малые АЭС вызывают все больший интерес в мире", - сказал Уваров.

Но РИТМы будут востребованы и в мобильном исполнении - в составе планируемых к производству новых плавучих атомных энергоблоков, подчеркнул он.

"Было бы несправедливым не упомянуть и уже переходящие в практическую плоскость проекты энергоблоков мощностью в несколько единиц мегаватт. Здесь я отмечу проект "Шельф-М". Он сам по себе технически красив, и также обладает рядом преимуществ в части размещения, эксплуатации и обслуживания", - сказал Уваров. По плану, к 2030 году головная атомная станция малой мощности "Шельф-М" должна начать работу в Арктической зоне России.

"Очевидно, что, опробовав на практике в России такие мини-энергоблоки, "Росатом" будет также предлагать их иностранным партнерам", - добавил Уваров.

Технологии будущего

По словам Уварова, сказанное выше касалось традиционной атомной энергетики с реакторами на тепловых нейтронах.

"Но за прошедшее пятилетие "Росатому" удалось сделать существенный шаг в освоении технологий энергетических реакторов большой мощности на быстрых нейтронах. На Белоярской АЭС "быстрый" реактор БН-800 начал работу на промышленном смешанном оксидном уран-плутониевом МОКС-топливе. То есть делается то, для чего эта установка и предназначалась - показать работу на таком топливе промышленного производства", - добавил собеседник агентства.

"Однако мы понимаем, что БН-800 был необходим прежде всего для восстановления компетенций наших атомщиков по проектированию, строительству, пуску и эксплуатации больших "быстрых" энергетических реакторных установок с жидким натрием в качестве теплоносителя", - отметил эксперт.

И с точки зрения дальнейшей практической реализации этого опыта очень важным стало решение руководства атомной отрасли о строительстве на Белоярской АЭС пятого энергоблока с реактором БН-1200 - это будет пилотный коммерческий "быстрый" блок, который, как ожидается, не уступит в конкурентоспособности блокам с "тепловыми" реакторами ВВЭР, добавил Уваров.

"Безусловно, большим событием стало начало строительства в прошлом году на площадке под Томском опытно-демонстрационной реакторной установки БРЕСТ-ОД-300 - это тоже реактор на быстрых нейтронах, но со свинцовым теплоносителем. То есть "свинцовые" реакторы из, что называется, бумажных начинают превращаться в "железо", - сказал собеседник агентства.

Согласно планам "Росатома", отечественная атомная энергетика должна со временем стать двухкомпонентной, в которой "сопрягаются" и "тепловые", и "быстрые" реакторы, напомнил Уваров.

"Это будет нужно для замыкания ядерного топливного цикла, в котором, как зачастую образно говорят, будет организован "круговорот" ядерного горючего, плутония, для решения ресурсных проблем атомной индустрии, связанных с конечными запасами природного урана", - пояснил эксперт.

"Выше уже было сказано о МОКС-топливе для "быстрых" реакторов, но я напомню о не менее важном результате - начале практического освоения технологий так называемого РЕМИКС-топлива, смысл которого заключен в вовлечении плутония в топливное обеспечение реакторов ВВЭР. То есть речь идет о действительном начале создания настоящей двухкомпонентной энергетики", - сказал Уваров.

Также надо упомянуть о принятом в отрасли решении развивать технологию реакторов ВВЭР, выходить на реакторы со спектральным регулированием, которые могут работать в замкнутом ядерном топливном цикле, уменьшая потребление природного урана, добавил собеседник агентства.

"Таким образом, можно резюмировать, что "Росатом" как госкорпорация, в свое первое десятилетие обеспечив ренессанс российской атомной отрасли и создав предпосылки к ее развитию, не стал почивать на заслуженных, но все же промежуточных лаврах, а за пять последующих лет продемонстрировал свои новые передовые технологии на практике", - подчеркнул Уваров.

Достижения в цифрах и фактах

Ядерный оружейный комплекс "Росатома" на протяжении многих лет полностью выполняет гособоронзаказ, надежно обеспечивая оборону и безопасность России.

Объем вырабатываемой электроэнергии на АЭС концерна "Росэнергоатом" за более чем полтора десятка лет вырос более чем на половину: в 2005 году суммарная выработка составляла 147,6 миллиардов киловатт-часов, а в 2021 году - 222,4 миллиарда киловатт-часов.

При этом в 2020 году впервые выработка российских АЭС (215,7 миллиардов киловатт-часов) превысила рекордный показатель всех атомных станций СССР (215,6 миллиардов киловатт-часов). Доля атомной генерации в России составляет около 20% (в 2005 году – 15,8%).

За 15 лет построены 11 новых атомных энергоблоков на территории РФ и 8 энергоблоков за рубежом. "Росатом" в настоящее время возводит АЭС в 8 странах, в портфеле заказов - договоренности на строительство 34 энергоблоков. В стадии сооружения находятся проекты в Бангладеш, Белоруссии, Венгрии, Египте, Индии, Иране, Китае, Турции.

"Росатом" является мировым лидером по количеству энергоблоков АЭС в портфеле зарубежных заказов и занимает 70% глобального рынка сооружения АЭС.

В России "Росатом" сооружает сегодня два энергоблока на Курской АЭС-2, уникальный энергоблок четвертого поколения с быстрым реактором естественной безопасности БРЕСТ-ОД-300 в Северске Томской области.

Помимо строительства АЭС большой мощности, разрабатываются перспективные проекты малых атомных станций. В частности, в 2020 году на Чукотке была введена в промышленную эксплуатацию первая в мире плавучая атомная теплоэлектростанция – ПАТЭС "Академик Ломоносов". Также началось строительство плавучих энергоблоков на базе реактора РИТМ-200. Планируется сооружение наземной АЭС малой мощности в Якутии.Госкорпорация входит в тройку мировых лидеров на рынке услуг по ядерному топливному циклу, занимая второе место по добыче урана, первое место по обогащению урана и третье место по фабрикации топлива.

С 2017 года в контуре "Росатома" ведется системная работа по развитию новых направлений деятельности и созданию новых продуктов. С тех пор выручка по новым продуктам выросла почти вдвое, до 335 миллиардов рублей в 2021 году.

В "Росатоме" развивается порядка 80 новых бизнес-направлений. Самые значимые: перевозки по Северному морскому пути и создание арктической портовой инфраструктуры, ядерная медицина, цифровизация, аддитивные технологии, ветроэнергетика, инфраструктурные решения, логистика, новые материалы.

По части направлений уже достигнуты значимые результаты. На территории России создана полная импортонезависимая цепочка производства углекомпозитных продуктов – от сырья до готовых изделий. Сформированы компетенции по строительству ветроэлектростанций и производству оборудования для них. На юге страны (в Адыгее, Ставропольском крае и Ростовской области) построены и запущены шесть ветропарков, ведется строительство еще двух.

Идет обновление атомного ледокольного флота – уже приняты в эксплуатацию два новых атомных ледокола ("Арктика" и "Сибирь"), продолжается строительство еще трех. По итогам 2021 года зафиксирован рекордный объем перевозки грузов по Северному морскому пути – почти 35 миллионов тонн.

В области решения национальных экологических задач создана федеральная государственная информационная система по обращению с отходами первого и второго класса. Организованы разработка и производство оборудования для ядерной медицины.

Ведется активная работа по технологическому обновлению атомной отрасли и российской промышленности в целом. В интересах нефтегазовой отрасли в Санкт-Петербурге создан первый в Европе стенд для испытания СПГ-оборудования.

"Росатом" уже несколько лет работает и над импортозамещением программного обеспечения. В госкорпорации создано свыше 70 собственных цифровых продуктов, из них более 20 внесено в реестр отечественного программного обеспечения.

Михаил Чудаков: авария на АЭС сопоставима со взрывом "грязной бомбы"

В переговорах по созданию защитной зоны вокруг Запорожской АЭС участвуют не только Россия, Украина и МАГАТЭ, но и ряд европейских стран, заявил замглавы агентства, руководитель департамента ядерной энергии МАГАТЭ Михаил Чудаков. В интервью корреспонденту РИА Новости Кириллу Рубцову он рассказал о том, можно ли сравнить аварию на атомной электростанции из-за постоянных обстрелов со взрывом "грязной бомбы", а также объяснил, почему Россия сегодня лидирует в развитии технологий для атомной энергетики.

– Михаил Валентинович, по поводу Запорожской АЭС: есть ли сегодня перспективы, что удастся договориться, и обстрелы станции не приведут к ситуации, сопоставимой со взрывом "грязной бомбы"?

– Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси лично работает по данной теме с двумя конфликтующими сторонами: и с Россией, и с президентом Украины. Эта ситуация находится полностью под его контролем. Я в эту (рабочую – ред.) группу не вхожу, но хочу сказать, что да, есть продвижение, есть беседы на эту тему, вовлечены руководители других стран Европы, которые должны повлиять на результат.

Атомная станция не приспособлена для ведения боевых действий, и если мы говорим о какой-то "грязной бомбе", то ее и искать не надо. Если на площадке есть отработавшее топливо, которое находится в сухом хранении в бетонных контейнерах, достаточно артиллерийскому снаряду попасть туда, и получится грязная бомба. Бомбы в виде бомбы и искать не надо. То же самое, если мы думаем, что контайнмент (герметичная оболочка, пассивная система безопасности энергетических ядерных реакторов – ред.), трехметровая бетонная стена противостоит удару – нет. Я видел дырку два метра диаметром в Бушерской атомной электростанции в свое время, к тому моменту там не было топлива. Тогда по нему ударили ракетой, которая легко пробила и проплавила стену контайнмента. Еще раз повторю, атомная станция не приспособлена для ведения войны, и вести войну на ней не нужно.

– В свете происходящих в мире событий насколько безопасно развивать атомную энергетику, и не планирует ли МАГАТЭ предлагать шаги по усилению безопасности АЭС во всем мире, в том числе от рукотворных чрезвычайных происшествий?

– Все принятые акты уже существуют: нельзя вести военные действия против площадок и атомных станций, химических объектов. Это давно существующий акт, ему уже десяток лет. Может быть, примут еще что-то, но пока я не вижу такого предложения или решения. МАГАТЭ работает со всеми площадками и, самое главное, конечно, чтобы был мир во всем мире.

– Недавно глава МАГАТЭ Гросси говорил, что США уступили России в области экспорта ядерных реакторов. Как так получилось?

– У России идет продвижение, и у Китая тоже, поскольку руководство стран заинтересовано в этом. Когда все это сбрасывается на мелкие частные компании, даже если и не мелкие, то все равно доллар становится во главу угла и затрудняет продвижение, ведь, как известно, на начальном этапе инвестиции в атомную энергетику очень большие. Потом они окупаются, лет за двадцать, и дают прибыль. Но редкие частные компании или частные банки будут вкладывать в такое строительство, тут нужно государственное регулирование. Поэтому Россия – впереди планеты всей. Да и технологии у России – одни из самых высоких с учетом станций, которые мы поставляем в Бангладеш, Египет, строительства "Аккую" в Турции, четыре блока, в Венгрии собирается строить.

– Можно ли говорить, что атомные электростанции малой мощности стали сегодня трендом, и почему?

– Да, малые модульные реакторы – это тренд для многих стран именно потому, что не нужно инвестировать огромное количество денег на начальном этапе с учетом мер безопасности. Такие реакторы хорошо подойдут изолированным территориям, например, островам и островным государствам – это Малайзия, Филиппины, Индонезия. А также северным территориям, на шельфах, где добывается нефть, и где нет развитых сетей.

Россия здесь является лидером, поскольку мы видим: "Академик Ломоносов" с двумя реакторами КЛТ-40 и с реакторами "Ритм", которые собираются ставить на Чукотке и поставлять в другие страны, история российского атомного ледокольного флота, который обеспечивает Северный морской путь. Россия является лидером в малых модульных реакторах, хотя, конечно, этим активно занимаются и другие страны. МАГАТЭ каждые два года публикует данные о малых реакторах, согласно последней информации – всего около 80 проектов в 20 странах, и это только вендоры-поставщики. Но это на бумаге. А реально, в металле, пока сделали только Россия и Китай, на подходе и Аргентина с ее КАРЕМ-25.

– А какие регионы Африки сегодня заинтересованы в развитии атомной энергетики?

– У МАГАТЭ есть так называемые инфраструктурные миссии, которые занимаются подготовкой инфраструктуры стран-новичков в ядерной энергетике, в том числе африканских. В Африке мы провели миссию, состоящую из 19 направлений, по созданию необходимой инфраструктуры для того, чтобы страны могли успешно и безопасно эксплуатировать безаварийную атомную энергетику. Проводили такие миссии в Гане, Нигерии, Нигере, Марокко, Кении, Судане. В следующем году у нас запланирована Замбия. Африка активно готовится к тому, чтобы строить атомную энергетику, создавать ее, включать ее в свой пул источников энергии. И это объяснимо, поскольку население у них растет, во многих странах оно за 20 лет увеличилось в два раза. А источников нет, нет даже тех грязных, против которых мы боремся: нет угля, газа, нефти. Им больше ничего не остается, только уповать на надежную атомную энергетику. И они собираются ее строить и создавать. Сроки у них установлены – до 2030 года во многих странах атомная энергетика может появиться.

– Как они оценивают перспективы сотрудничества в этой сфере с Россией?

– Я думаю, это и есть их основная перспектива, поскольку они уповают не только на строительство и технологии, но и на кредиты, возможно. Но это финансовые дела, в которые я не хочу вдаваться.

– В каких странах Африки можно ожидать появления атомной энергетики в ближайшие годы?

– В тех, которые усиленно к этому готовятся. Я думаю, это Гана, Нигерия и Кения.

– Насколько безопасно развивать атомную энергетику в странах Африки, учитывая, что там часто происходят вооруженные конфликты?

– Подстраховаться на все случаи невозможно, но атомная энергетика для мирных целей – это снабжение электроэнергией народонаселения этих стран, обеспечение их развития. Самое главное в продвижении атомной энергетики – это поддержка руководства страны, независимо от того, меняется это руководство или нет, поскольку создается она на столетия. Допустим, при новом президенте должна быть преемственность. Конечно, нужна и поддержка со стороны населения, чтобы не получилось как в некоторых странах, например, на Филиппинах, в Испании, Австрии. Там есть готовые станции и практически готовое к загрузке топливо, но ничто из этого не эксплуатируется, поскольку люди против.

"Нам важно понимать, что мир не заканчивается за нашими стенами". Ректор "ядерного" МИФИ Владимир Шевченко в интервью "РГ" - об "утечке мозгов", влиянии санкций и о боге

Игорь Черняк

Одному из ведущих вузов страны НИЯУ МИФИ - 80 лет. В здание университета на Каширке я приехал впервые. Сразу видно - храм науки. Перед главным корпусом слева - памятник создателям советского атомного проекта Харитону, Зельдовичу и Курчатову. Справа - Аллея нобелевских лауреатов, шесть статуй тех, кто учился или работал здесь в разные годы - Басов, Семёнов, Черенков, Тамм, Сахаров, Франк. При входе в вестибюль - величественное панно "Обуздание атомной энергии", на нем могучая мужская рука удерживает под уздцы атомного коня, изображение которого украшает эмблему МИФИ. Второе огромное панно показывает, как человеческий взор проникает в суть атома. На обеих работах вязь из формул ядерной физики. И потом вдруг…

С этого "вдруг" и начался наш разговор с ректором НИЯУ МИФИ Владимиром Шевченко.

Владимир Игоревич, зайдя в ваш институт, я поразился: на первом этаже, в двух шагах от памятников великим, по лестницам шли священники. Это как?

Владимир Шевченко: Тут нет ничего странного - просто сегодня так совпало, что у нас проходят очередные, уже десятые по счету, Рождественские чтения Южного викариатства, и мы традиционно предоставляем для них свою площадку. Это однодневная конференция, называется - "Глобальные вызовы и духовный выбор человека". Предметы обсуждения вполне органичны стенам нашего университета: вопросы этики искусственного интеллекта, безопасности культурно-информационного пространства, а также деятельности Церкви в пространстве науки и современных исследований. Именно сейчас в актовом зале она и идет.

Насколько я знаю, у вас в институте есть действующая церковь?

Владимир Шевченко: Да, 12 лет назад у нас был создан домовой храм. В период ковида богослужения в нем не проводились, а сейчас возобновлены. За эти годы сложилась своя община, около 50 человек - студентов, преподавателей, сотрудников.

А как согласуется ядерная физика и богослужения?

Владимир Шевченко: Этот вопрос часто задается и на него есть несколько ответов разного уровня глубины. Но мне бы не хотелось сейчас тратить наше время на общефилософские рассуждения о том, как соотносится профессиональная деятельность ученого и его религиозные убеждения. Коротко говоря, у разных ученых по-разному бывает, чему в истории есть много примеров.

Вы можете смотреть на это как на один из элементов гуманитарной оболочки университета. Претензия на подготовку элитных инженеров-исследователей, на мой взгляд, безосновательна в отсутствие серьезной общегуманитарной подготовки. А у нее есть много разных компонентов - от образовательных курсов до погружения студентов в пространство различных культурных активностей, прикосновения к тем сферам, которые можно охарактеризовать как поиски в области духа. У нас много творческих коллективов: знаменитый академический мужской хор - один из лучших мужских хоров мира, киноклуб, общества любителей классической музыки, поэтический клуб. Есть институт фундаментальных проблем социо-гуманитарных наук, где студенты вовлечены, в частности, в проекты по исследованию объектов культурного наследия естественно-научными методами.

Можете рассматривать храм как одну из таких структур. Никто никого туда насильно не тянет. Но нам кажется, что общение тех студентов и сотрудников, которые приходят в храм и считают это важной частью своей жизни, с теми, которые далеки от храма, полезно и для тех, и для других.

В аудитории, где мы разговариваем, на нас со стены смотрит Богоматерь. Говорят, и в вашем кабинете икона тоже есть. А вы сами верующий?

Владимир Шевченко: Да.

23 тысячи студентов из 60 стран

Перейдем к официальной части. 23 ноября возглавляемому вами институту исполняется 80 лет. С какими результатами вы встречаете эту дату? Что такое сегодня МИФИ?

Владимир Шевченко: Институт основан в 1942 году как Московский механический институт боеприпасов. В 1946-м переподчинен Первому главному управлению при Совете народных комиссаров, знаменитому ПГУ, которое отвечало за реализацию атомного проекта. И в нем был создан инженерно-физический факультет. С тех пор история института неразрывно связана с атомной отраслью. Мы являемся базовым вузом когда-то Средмаша, затем Федерального агентства по атомной энергии, а сейчас госкорпорации "Росатом". Центральная площадка - это 10 институтов, 68 лабораторий, 76 кафедр, на территории университета находится научно-исследовательский ядерный реактор. Из наших стен вышли тысячи блестящих ученых-атомщиков и три министра атомной отрасли разных периодов - Виктор Михайлов, Лев Рябев и Александр Румянцев. А еще 20 академиков РАН, 2 космонавта, много известных деятелей науки и культуры.

Конечно, за эти годы и деятельность "Росатома" диверсифицировалась довольно сильно, и Курчатовский институт вышел далеко за пределы традиционных ядерных проблем. Это же верно в отношении нашего университета. Мы тоже развиваем много исследований в других областях. Исторически нам очень дороги работы в области лазеров, поскольку лауреат Нобелевской премии Николай Геннадьевич Басов, статую которого вы видели при входе, не только наш профессор, но и наш выпускник. В этом году, кстати, в соответствии с указом Президента отмечается его 100-летие и будет много разных мероприятий в рамках празднования этой даты. Мы гордимся тем, что у нас очень сильная лазерная школа.

Также мы являемся пионерами в кибернетике. Первая в нашей стране кафедра кибернетики и одна из первых в СССР кафедр микроэлектроники появились в нашем университете. Здесь был выполнен ряд важнейших работ по этой тематике. Конечно, есть и новые направления, которые мы развиваем.

Сколько у вас студентов российских, зарубежных, и из каких стран?

Владимир Шевченко: На московской площадке сейчас студентов чуть больше 7 тысяч, а в нашей филиальной сети - 16 тысяч. Из них 1,5 тысячи - иностранцы, из 60 стран. Большинство, конечно, из СНГ, в первую очередь из Казахстана и Узбекистана. Но есть и из дальнего зарубежья, в том числе из далеких стран вроде Ямайки или Мьянмы.

Интересно. Запад призывает к бойкоту России, долететь к нам сегодня - целая проблема, климат, скажем так, - на любителя. Почему Россия остается для них привлекательной?

Владимир Шевченко: Ряд сегментов нашего образования по соотношению цена-качество вполне конкурентоспособны на мировом рынке. Это касается и IT, и медицины, и, конечно, классического искусства, где российские творческие вузы в рейтингах занимают даже более высокие места, чем технические или классические университеты. Очевидно, что Московская консерватория или Академия Вагановой входят в мировой топ-20, если не в топ-10, в своих областях.

Образование в МИФИ по-прежнему в мире востребовано прежде всего потому, что "Росатом" - общепризнанный мировой лидер в традиционных ядерных областях, и, получив профильное образование, иностранный специалист имеет хорошие шансы сделать карьеру внутри госкорпорации в ее зарубежных проектах или в собственной стране, взаимодействуя с компанией мирового уровня. Хотя это и более нишевый образовательный рынок, чем подготовка специалистов в области IT.

"Росатом" - мировой лидер, безусловно. А какое место занимает в рейтингах ваш вуз?

Владимир Шевченко: Мы входим в топ-5 большинства национальных рейтингов, в разных местах и сочетаниях. В международном рейтинге U.S. News & World Report Physics

34 место в мире и 2-е в России. Попадаем в топ-100 других международных рейтингов в разделе "Физика и астрономия". Если же говорить про ядерное образование, где официального рейтинга нет, думаю, мы бы уверенно вошли в мировой топ-10.

За 80 лет существования МИФИ видел многих и многое, немало было и всевозможных пертурбаций. Какое изменение за эти годы вам кажется наиболее радикальным?

Владимир Шевченко: Наиболее существенным, пожалуй, стала история с филиальной сетью. Долгие годы у московской площадки были с ней сложные отношения. Первые филиалы, чье 70-летие мы тоже в этом году отмечаем, - в Сарове, Лесном, Озерске, Новоуральске, позже были основаны и другие, - какое-то время существовали как отдельные институты. Потом они были в нашем составе, затем опять выходили. Но сегодня университет и его филиальная сеть представляют собой единый организм.

Тут важно понимать, что для нас филиалы - это не какие-то структуры, которые мы создаем по коробочному принципу, чтобы деньги зарабатывать. Каждый из них со своей непростой историей, имеет свое лицо, профиль, поскольку большинство находится либо в закрытых городах, либо в городах, где находятся атомные станции. И вот этот конгломерат из 16 институтов, представляющих собой единый организм, - наша особенная, весьма сложная "фишка". Мы ей дорожим и развиваем через профилизацию и кластеризацию.

Выпускники МИФИ сегодня часто оказываются в банках, госкорпорациях или частных компаниях, а предприятия отрасли вынуждены искать кадры на стороне. В какой мере часть рынка, на которой работает "Росатом", совпадает с сегментом, для которого вы готовите специалистов?

Владимир Шевченко: В вопросе заложен неверный посыл. Сегодня примерно треть молодых специалистов, приходящих на работу в Госкорпорацию "Росатом" - выпускники нашего университета или филиалов. Если считать от выпуска, с московской площадки в "Росатом" идет 20%, из филиальной сети 46%, в целом это около 30%. Ставим задачу к 2030 году довести этот показатель до 40%. И мы, и госкорпорация считаем это нормальным. Ни к какой стопроцентной планке не стремимся. Прежде всего потому, что мы все-таки не сугубо отраслевой вуз, а национальный исследовательский университет, в который приходят лучшие абитуриенты страны. И не удивительно, что, когда они становятся выпускниками, за них разворачивается жесткая конкуренция работодателей. Конечно, "Росатому" по отдельным направлениям нет конкурентов. Но в каких-то других направлениях, например, в IT, он как работодатель конкурирует с компаниями финансового сектора или телекома, которые также предлагают интересные условия.

Насколько усложнилась международная деятельность НИЯУ МИФИ в 2022 году?

Владимир Шевченко: Наш университет - лидер среди российских вузов по числу международных коллабораций: сегодня мы участвуем более чем в 40 экспериментах и проектах. Но, конечно, после 24 февраля сотрудничество по ряду направлений приостановлено. Причем ситуация довольно пёстрая. Есть проекты, которые продолжаются как ни в чем не бывало. А есть ситуации промежуточные, как, например, с работами в ЦЕРН по проекту Большого адронного коллайдера - российские ученые продолжают участвовать в уже действующих проектах, но новые проекты заморожены. Вопрос о статусе российского участия в ЦЕРН в целом отложен до конца 2024 года. В частных разговорах ряд западных коллег выражает надежду, что к тому времени, когда к этому вопросу придется вернуться, произойдут положительные изменения.

Если же говорить про сотрудничество внутри международной повестки "Росатома", то здесь ситуация иная. Все проекты и стройки продолжаются. В этом году мы открыли новый филиал в Казахстане, есть планы еще по нескольким филиалам, которые могли бы стать центрами привлечения абитуриентов в нескольких опорных странах госкорпорации - Египте, Венгрии, Бангладеш. На днях мы подписали меморандум о взаимопонимании с венгерским университетом Дунайварош, будем развивать совместные образовательные программы в интересах проекта "Пакш". Ведем переговоры с Институтом ядерной физики в Бразилии - крупнейшим профильным институтом в Латинской Америке, с Хайнаньским университетом (КНР) по неядерным специальностям. Кроме того, в ближайшие 2-3 года планируем к открытию филиалы в Катаре, Индонезии и, возможно, Южной Корее. Идея в том, чтобы в каждом регионе деятельности "Росатома" - а это Южная и Латинская Америка, Юго-Восточная Азия, Ближний Восток, Северная Африка - находился кадровый центр, который бы управлял этим процессом через наш университет, его филиальную сеть и другие университеты консорциума опорных вузов "Росатома", который мы возглавляем.

А как на жизни МИФИ, сотрудников и студентов отразились санкции?

Владимир Шевченко: Университет формально не находится под американскими или европейскими санкциями, в отличие от уважаемых коллег из Бауманки или Физтеха. Конечно, эмоциональный градус, на который до этого негативно повлияли еще и ковидные события, после 24 февраля сильно вырос. Но здесь, я убежден, рецепт только один: нужно сосредоточиться на занятии своим прямым делом. Прежде всего, это касается студентов. Когда они загружены учебой, работой, внеучебными активностями, не остается времени для бесплодных переживаний о тех процессах, на которые они на самом деле повлиять не могут. В конце концов, это им же пойдет на пользу, потому что студенческие годы пролетают очень быстро, и использовать их надо максимально эффективно.

За границу - с формой допуска

Изменилась ли после 24 февраля ситуация с утечкой мозгов?

Владимир Шевченко: Слово "утечка", наверное, сейчас не очень актуально - скорее, речь о миграции талантов, когда люди интеллектуального труда, с какими-то конвертируемыми навыками, мигрируют из одних стран в другие. Это проблема общемировая, и я считаю неправильным концентрировать ее только на России. Это сложный процесс. Какие-то граждане из развивающихся стран или из Российской Федерации мечтают попасть в Западную Европу. А есть много примеров, когда высококвалифицированные специалисты из США переезжают, например, в Китай. Если говорить о нашем университете, пересчитать уехавших после 24 февраля сотрудников хватит пальцев одной руки.

Впрочем, в ядерной отрасли этот процесс выражен в гораздо меньшей степени, чем в фундаментальных науках. Понятно, что, если мы готовим человека, который специализируется в ядерно-оружейной проблематике, вряд ли мы хотим, чтобы он куда-то уехал. Но в идеале все это должно носить динамический характер, то есть какие-то люди уезжают куда-то, какие-то приезжают к вам, на разных этапах своей жизни они делают разный выбор. И, на мой взгляд, профессиональная миграция - нормальное мировое явление. Я сам в свое время работал за границей - в Нидерландах, в ЦЕРН, в других местах, и у меня совершенно нет внутреннего ощущения проблемы оттого, что какой-то человек уехал и несколько лет работает не в России. Другой вопрос, когда это не временная миграция мозгов, а действительно желание сменить страну постоянного проживания. А вот это уже весьма непростой личный выбор, в подоплеке которого часто лежат внутренние мотивы, не имеющие отношения к профессиональной деятельности человека.

В 2009 году вашему вузу присвоен статус - Национальный исследовательский ядерный университет. Много ли выпускников готовы связать себя с ядерно-оружейным комплексом?

Владимир Шевченко: Да, мы продолжаем оставаться основным поставщиком кадров для ядерно-оружейной отрасли. Речь в первую очередь о выпускниках наших Саровского и Снежинского филиалов. Но сейчас ядерно-оружейный комплекс делает ряд шагов, ориентированных не только на диверсификацию своей деятельности, но и на создание условий для привлечения людей, которые занимаются, например, фундаментальными исследованиями. В частности, проект Национального центра физики и математики в Сарове направлен именно на это. И мы стремимся, чтобы студенты университета, которые будут работать в закрытых городах, занимались не только ядерно-оружейной проблематикой, но чтобы там находилось место и для тех из них, кто хочет заниматься какими-то другими вещами. Ведь в федеральных ядерных центрах довольно большие куски гражданских исследований и они сейчас гораздо более открыты, чем 30 лет назад, и готовы принимать людей с разным профилем знаний и талантов.

А остались ли для работающих в ядерных центрах жесткие ограничения - от режима секретности до запрета на выезд за границу?

Владимир Шевченко: Вокруг этого сюжета очень много слухов и домыслов. Прежде всего, все эти ограничения носят потенциальный характер - ни у кого нет намерений специально усложнить человеку жизнь. В нашем университете есть сотрудники с так называемой второй формой допуска, которые регулярно выезжают за границу - на научные мероприятия, в командировки и даже на отдых. Тут еще стоит добавить, что порой ограничения носят характер защиты для самого человека, когда с учетом его осведомленности в некоторых вопросах он может стать объектом недружественного интереса. Но это очень небольшой процент от всех, имеющих формы допуска к секретным сведениям. Уверяю вас, в ядерной сфере сегодня никакого держимордства нет. Другой вопрос, что сейчас ряд стран сами не очень хотят нас видеть.

В свое время студенческие стройотряды были своего рода "ноу-хау" Советского Союза, работу там многие тепло вспоминают до сих пор. А потом, увы, все как-то скукожилось и завяло. И вот сегодня МИФИ стал одним из базовых вузов для возрождения в стране стройотрядовского движения. На каких стройках работают ваши студенты?

Владимир Шевченко: У нас есть 24 студенческих отряда на московской площадке и 8 - в филиалах, 21 из них - строительные. Общее число участников - более 350. Ежегодно они выезжают на крупнейшие стройки в различных точках страны - от северных широт до юга Сибири. Как правило, это передовые объекты "Росатома". Есть отдельное направление, ориентированное на работы на объектах культурного наследия, в том числе, храмов и монастырей. Еще важное направление - международная работа. Так, в этом году студенческий стройотряд "Атомира" выезжал на строительство АЭС в Турции, наши студенты работали также на АЭС в Бангладеш и Египте.

Сколько сегодня можно заработать в стройотряде?

Владимир Шевченко: Заработки разные и зависят от условий труда. На объектах центральной части России это 60-80 тысяч рублей, где-нибудь на Ямале - до 150 тысяч Самые высокие зарплаты - на международных стройках, до 200 тысяч рублей в месяц. Но ведь стройотряды - это больше не про заработок, а про опыт, который поможет нынешним студентам заработать гораздо большие деньги на следующих этапах жизни.

Кадетские атомные образовательные кластеры - что это за инициатива и какую цель перед собой ставит?

Владимир Шевченко: В 2023 году кадетские атомные образовательные кластеры создаются на базе наших филиалов в Снежинске и в Сарове. В январе мы планируем провести Зимнюю кадетскую школу МИФИ для 50 школьников на базе нашего филиала в Обнинске. Это новый проект, который мы запустили по согласованию с Министерством обороны и "Росатомом". Образование в кадетских корпусах - первая ступень подготовки кадров для обеспечения ядерной и энергетической безопасности России. Рассчитываем помочь системе кадетского образования нашей страны в повышении качества преподавания дисциплин естественнонаучного цикла, в частности, нашей триады: физика - математика - информатика. С тем, чтобы те из учащихся, кто чувствует в себе талант и мотивацию заниматься исследовательской работой, имели возможность сделать такой выбор. И, возможно, кто-то из них со временем окажется и в госкорпорации "Росатом".

Нужна ли физику латынь?

"Мифисты" - так себя называют ваши студенты. Каким вы видите мифиста будущего?

Владимир Шевченко: Наша аббревиатура - МИФИ - еще расшифровывается как Математика, Инженерия, Физика, Информатика. Она используется для обозначения всего куста естественнонаучных дисциплин, подготовка по которым ведется в нашем вузе. Это русский аналог STEM-университета (science, technology, engineering, mathematics - наука, технологии, инженерия, математика), популярного сегодня во всем мире. Но в последние годы в эту аббревиатуру добавляется еще и буква "a" - art (искусство), учитывающая творчество в широком смысле. МИФИ сегодня стремится полноценно и адекватно развивать в себе гуманитарную компоненту, позиционируя себя уже как STEAM-университет.

Мы в значительной мере до сих пор готовим инженеров в парадигме великой советской инженерной традиции, которую представляли Игорь Курчатов, Сергей Королев, Андрей Туполев и другие. Но есть и другая традиция, к которой принадлежат Томас Эдисон, Генри Форд, Стив Джобс.

И в чем разница?

Владимир Шевченко: Она другая в том смысле, что в "западной" традиции в сознание инженера сразу вшивается экономическая рамка, которая у многих наших инженеров отсутствует. У нас часто считается, что об экономической эффективности, о ресурсах, о прибыли должны думать экономисты или менеджеры, но не инженеры. Это неудивительно, потому что космический и атомный проекты СССР реализовывались, фактически, без ресурсных ограничений. И в этом - наличии или отсутствии экономического мышления как важной компоненты подготовки инженера - существенная разница. Это очень важная задача для нас - научиться какие-то элементы той образовательной матрицы внедрять в наших инженеров, без потери, разумеется, наших традиционных преимуществ. Если преуспеем, мы получим на выходе новое поколение русских инженеров-предпринимателей.

А при чем здесь art - искусство?

Владимир Шевченко: А вот изящные искусства - это вторая история. Она про то, что значительная часть добавочной стоимости современных инженерных изделий - мобильных телефонов, автомобилей и т.д. - это дизайн и гуманитарные технологии. Это история про тонкое взаимодействие визуального восприятия человека, тактильное восприятие, а не про транзисторы, провода, патрубки и гайки. Мы гораздо более сильны в гайках, чем в дизайне, и, возможно, поэтому делаем КАМАЗы лучше, чем легковые машины. Хотя, надо сказать, как раз у КАМАЗов с дизайном все хорошо. В чем причина? По моему убеждению - в том, что у нас нет серьезной школы промышленного дизайна. А ее, в свою очередь, нет потому, что будущим инженерам не читают лекции о классическом искусстве. Не водят слушать оперы. Они не находятся в атмосфере эстетики, им не прививается понимание ценности этой эстетики. А потом выясняется, что мы будем делать какую-то очень важную детальку изделия, и очень гордиться тем, что никто кроме нас ее не смог сделать, но вся добавочная стоимость этого изделия останется у кого-то другого в самом конце производственной цепочки, кто, условно говоря, упакует продукт в красивую коробочку. Вот эта недооценка гуманитарной составляющей, недооценка всего визуального, удобства, красоты, эргономики - серьезный дефицит современного инженерного образования в России.

Так вот - возвращаясь к тому, с чего мы начали. Нам, инженерам-исследователям ядерного университета, важно понимать, что мир не заканчивается за нашими стенами, что есть какие-то другие люди, которые живут какой-то иной повесткой. Вы можете считать ее абсурдной, но принципиально, чтобы вы видели: есть люди, для которых эти вопросы важны. Это расширит ваше сознание, восприятие мира, вы перестанете думать, что если вы чего-то не знаете, то этого и не существует. Нет, в мире существует огромное количество вещей, о которых вы ничего не знаете. Вот это расширение личного когнитивного пространства, принятие области своего незнания - важнейшее качество, отличающее настоящее университетское образование от его суррогата. Поэтому мы приглашаем художников, музыкантов, философов. И столь впечатливших вас священников.

У нас очень хорошие абитуриенты - лучшие в России, ничем не уступающие своим ровесникам, поступающим в самые топовые университеты мира. Они в курсе, что Эйнштейн, Гейзенберг, Бор другие великие физики прошлого были прекрасно образованы, знали древние языки, играли на музыкальных инструментах, интересовались теологией, философией, метафизикой. Но многие из них, увы, считают, что это все были какие-то странные необязательные увлечения, не имевшие отношения к научным достижениям этих людей. И им, будущим ученым, сегодня это уже не нужно. А нужно только уравнения уметь решать да формулы или код правильно писать. Мы должны суметь донести до наших студентов, что это не так, что величие этих людей и их открытий было основано на их масштабах мышления. И вот эта компонента академического исследователя, широко образованного, эрудированного человека, который уважает, в том числе то, что он не понимает, на мой взгляд, крайне важна. Способность не отторгать другое, чужое, непонятное - это то, что у наших студентов находится в большом дефиците. Вместо этого первая эмоция часто: раз я это не понимаю, значит, это неправильно, это чушь и этого не существует.

Потому расширение когнитивного пространства наших молодых людей, иногда даже полунасильственное - вопрос предельно актуальный. Без этого нам трудно будет вырастить из них будущих научных и инженерных лидеров крупного калибра.

Шевченко Владимир Игоревич. Родился в 1973 году. С отличием окончил Московский инженерно-физический институт (1996 год). 3 июля 2021 года назначен и.о. ректора, а 30 декабря 2021 года - ректором НИЯУ "МИФИ".

В 1994-2010 гг. работал в Институте теоретической и экспериментальной физики, где прошел путь от аспиранта до и.о. директора, в 2001-2003 гг. - в Утрехтском университете (Нидерланды). Также работал по контрактам в Университете Гейдельберга (Германия), Университете Пизы (Италия), Свободном университете Амстердама (Нидерланды), Лаборатории физики частиц (Анси, Франция). С 2008 года - член коллаборации LHCb на Большом адронном коллайдере в Европейской организации по ядерным исследованиям (ЦЕРН, Женева). В 2010-2021 гг. занимал различные должности в Курчатовском институте.

Доктор физико-математических наук, автор и соавтор более 200 научных работ.

Женат, воспитывает двух сыновей.

Футбол не нужен

чемпионат мира как повод для громких новостей и взаимных обвинений

Валерий Воробьёв

В воскресенье в Катаре после двенадцати лет ожесточённой медиавойны наконец стартовал чемпионат мира по футболу. Самое масштабное спортивное событие, оставившее по степени зрительского интереса далеко позади любые Олимпиады, Суперкубки и финалы Лиги чемпионов, стало поводом для громких новостей и взаимных обвинений за много лет до стартового свистка матча открытия.

При этом о самом футболе говорили предельно мало: журналистов больше интересовали контексты. Сначала британская пресса, а затем и транснациональные медиакорпорации принялись массированно поливать грязью любого, кто попадался под горячую руку, — так, заранее виновными в провале чемпионата были объявлены катарские власти, верхушка ФИФА (всемирной футбольной федерации), руководство национальных сборных, сами игроки сборных, их тренеры и даже совершенно непричастные к проведению турнира клубные тренеры. Публицисты всех мастей, не стесняясь в выражениях, разводили грязь о самых разных вещах, но главными фаворитами у них были две темы: запредельный уровень коррупции при голосовании за право проведения чемпионата и нарушения прав человека в самом Катаре — слухи о них летели со скоростью света.

Слухи, будь то правда или ложь, распространителя всегда выдают с головой, поэтому для понимания того, чем же оказались так недовольны западные (а в особенности — британские) журналисты, нужно внимательно присмотреться к истории начавшегося на днях чемпионата и на тех, кто оказался этим самым чемпионатом наиболее обижен.

Катар получил право на проведение Кубка в 2010 году на конгрессе ФИФА в Цюрихе за беспрецедентные двенадцать лет до старта турнира (обычно хозяев выбирают за шесть-семь лет до начала), причём произошло это одновременно с победой заявки России на проведение турнира в 2018 году. Соперниками России и Катара, помимо всех прочих, были Англия, не проводившая турнир с 1966 года (домашний турнир, к слову, пока остаётся единственным победным для родоначальников футбола) и Соединённые Штаты, принимавшие мундиаль в 1994 году. По первоначальному плану в ФИФА должны были отдать победу заявкам России-2018 и США-2022, тем самым сделав символический жест, в котором два главных политических соперника как бы передадут друг другу право проведения крупнейшего спортивного турнира.

Но затем в игру вступила всем известная челночная дипломатия. Возглавлявший в то время футбольную федерацию швейцарский чиновник Зепп Блаттер после разговора с главой УЕФА (европейской футбольной ассоциации) французом Мишелем Платини выяснил, что первоначальным планам не суждено сбыться и на конгрессе активно будет продвигаться заявка нефутбольного, пустынного, запредельно жаркого, но очень богатого Катара. По словам Блаттера, решение Платини поддержать Катар исходило напрямую от президента Франции Николя Саркози, который, в свою очередь, через полгода после победы катарской заявки заключил с катарскими властями сделку по покупке французских военных самолётов на десяток миллиардов евро. Английская и американская пресса запестрила острыми заголовками на следующий день после победы заявок России и Катара, сетуя на бушующую в ФИФА коррупцию и несправедливость. Впрочем, США позже получили-таки право на проведение Чемпионата 2026 года. Пусть вас не обманывает наличие Канады и Мексики в этой заявке — каждая из этих двух стран представлена лишь двумя городами, в то время как США представили 12 городов.

Более того, спустя несколько лет после выборов то и дело очень удобно и своевременно всплывали расследования о коррупции в руководстве ФИФА, в ходе которых обвинялись как руководители национальных и региональных федераций, так и непосредственно верхушка ФИФА во главе с президентом Блаттером. Снежный ком обвинений в определённый момент начал сносить всё на своём пути и уже в 2015 году (за два дня до выборов на высшие посты в ФИФА) швейцарская полиция в сотрудничестве с властями США арестовала несколько высокопоставленных чиновников ФИФА по обвинению в участии в коррупционных схемах. Из 22 человек, имевших право голоса при выборе мест проведения чемпионатов мира, перед судом предстали аж 16, в результате чего всё руководство ФИФА было вынуждено уйти в отставку.

Интересно, что несмотря на представленные доказательства фактов подкупа официальных лиц при выборе хозяина чемпионата мира и вполне достаточное время для проведения нового голосования — семь лет до старта (не самая развитая в плане футбольной инфраструктуры ЮАР, например, организовала турнир 2010 года вообще за шесть лет) — вопрос о лишении Катара права проведения никогда официально не поднимался, а новый президент ФИФА — итальянец Джанни Инфантино — чуть ли не первым делом на посту руководителя организации принялся защищать и поддерживать Катар. На то есть причины, одной из которых с прессой поделились редко застававшие начальника на рабочем месте коллеги Джанни — по их словам, шеф вместе с семьёй переехал в Катар. Чтобы быть ближе к работе, надо думать.

Сама ФИФА сегодня является одной из крупнейших (а может и самой крупной) общественных организаций, которые не имеют руководства или явного покровительства со стороны Великобритании и США. Например, ставшее ответом на начало украинской спецоперации отстранение российских сборных и клубов со стороны УЕФА было принято неприкрыто быстро и отдавало политическим душком. ФИФА же пыталась обойтись малой кровью — она изначально приняла уже ставшие привычными для российского спорта символические санкции в виде допуска до соревнований в нейтральном статусе. Потом, конечно, пришлось изменить их на полное отстранение после заявлений представителей Польши, Чехии и Швеции (им предстояло в марте играть с Россией в отборочных матчах к чемпионату мира) о том, что с российскими футболистами они играть не будут в любом случае, неважно под каким флагом и на какой территории. Сама обособленность федерации тоже стала причиной атак, ведь в самом европейском футболе (учитывая евроцентричность футбольного рынка, читай: мировом) давно идёт активная борьба американских и арабских денег, ведущаяся через покупку английских, испанских, итальянских и французских команд шейхами, с одной стороны, и американскими инвесторами — с другой. УЕФА на данную борьбу смотрит как бы со стороны и, невзирая на введённые в своё время финансовые ограничения для клубов, не спешит наказывать так называемые команды-мешки, активно вливающие нефтяные и банковские деньги в покупку игроков по баснословным ценам и непрекращающееся строительство огромных стадионов.

Но поводом для недовольства стала не только коррупция. Вместе с окончательным и бесспорным утверждением Катара как хозяина чемпионата мира появились и другие проблемы. Сначала обещали, что в Катаре, где летняя температура может достигать +50, будут построены волшебные крытые арены, где зрители и игроки смогут приятно мёрзнуть, но очень быстро выяснилось, что обещанные катарскими специалистами технологии по контролю температуры не работают — проблема решилась переносом чемпионата мира с лета на зиму, чего до сих пор ни разу не случалось. Когда карта с удобством и жарой потеряла актуальность, прогрессивная общественность достала из рукава последний туз — права человека.

Со страниц западных изданий потоком хлынули рассказы о бесконечных нарушениях этих самых прав человека. Сначала публику пытались зацепить кошмарами о нелегальных мигрантах, тысячами погибающих на стройках стадионов. Потом, когда стало понятно, что безымянные бенгальцы волнуют сердобольную западную публику ещё меньше, чем катарских прорабов, переключились на тех, к кому средний читатель The Guardian проникнется сочувствием куда быстрее — на сексуальные меньшинства. Активисты требовали от тренеров и игроков бойкотировать турнир, совершенно не принимая во внимание то, что ущемления прав ЛГБТ — это последнее, о чём думают спортсмены, четыре года готовясь к, возможно, главному соревнованию в их недолгой профессиональной жизни.

Катарцы рапортовали о результатах одного из самых масштабных строительств в истории (на чемпионат мира было потрачено около 200 миллиардов евро — почти в 20 раз больше, чем было потрачено Россией четырьмя годами ранее), возведя не только высочайшего класса стадионы, но ещё и построив с нуля целый город Лусаил, который примет финал турнира. Но за впечатляющим проектом суперстройки журналисты видели только повод уколоть Катар, поставляя жадной до ужасов публике новые данные о строителях-нелегалах, которые миллионами живут в нечеловеческих условиях и тысячами умирают на огромной стройплощадке. ЛГБТ-сообщество тем временем было близко к объявлению нового крестового похода — всему виной гомофобные законы, мешающие бойцам голубого фронта открыто проповедовать «свободную любовь».

Чем же ответил Катар? А Катар повёл себя довольно неожиданно, в отличие от России, которая сыграла по правилам, благодаря чему турнир до сих пор называют одним из лучших в истории — как с футбольной, так и с организационной точки зрения. Да, поначалу Катар делал вид, что тоже принимает правила игры и готов обеспечить максимальный комфорт для гостей турнира вне зависимости от их культурной принадлежности, а тех же гомосексуалистов заверили, что им достаточно просто не переходить довольно широко расставленные рамки (например, не заниматься откровенным непотребством у мечетей и в других общественных местах), продемонстрировав настоящую открытость миру. Национальные ассоциации отобравшихся в турнир стран наживку проглотили и в дальнейшем вели себя довольно аморфно, ограничившись несколькими небольшими акциями (вроде полностью чёрных футболок у датчан или радужных повязок у капитанов западноевропейских сборных).

Но чем дальше в лес — тем злее волки. Как только стало понятно, что бойкотировать чемпионат никто не собирается, а главной проблемой для Катара становится наполнение церемонии открытия (поп-звёзды по инерции продолжали линию партии по правам человека), риторика хозяев турнира и руководства ФИФА резко изменилась. В считанные дни было произведено самое настоящее контрнаступление со стороны Катара: сначала Сеть наполнили неофициальные памятки катарской полиции, где местным фараонам предписывается пресекать не только любые проявления упомянутой выше «свободной любви», но и широко распространённые в среде футбольных фанатов нормы уличного поведения. Затем Джанни Инфантино резко заговорил о белой европейской вине и, пробивая все уровни возможной иронии, обвинил прессу, политиков и активистов в лицемерии, нарочито неуместно обратив внимание на всё то, что творила с миром европейская цивилизация на протяжении трёх тысяч лет. В какой-то момент он и вовсе объявил следующее: «Сегодня я ощущаю себя катарцем, арабом, африканцем, геем, инвалидом и рабочим-мигрантом». После этого коллега Инфантино, один из исполнительных директоров ФИФА Брайан Суонсон, совершил каминг-аут (акт заявления о своих нестандартных предпочтениях) прямо на одной из катарских пресс-конференций, объявив присутствующим, что в самой федерации на самом деле работает много геев и лесбиянок. А вишенкой на всём этом песочном торте маразма стал объявленный за два дня до старта турнира запрет катарских властей на продажу алкоголя на стадионах, несмотря на действующий контракт ФИФА с крупным пивным производителем Budweiser, оценивающийся в 75 миллионов долларов. Разумеется, запрет не распространяется на вип-ложи — там законы шариата вполне успешно прикрываются денежными купюрами.

А как же футбол? Это же всё-таки спортивное мероприятие, уникальное в своём роде. А сам футбол оказался никому не нужен — тренеров всё меньше спрашивали об особенностях подготовки и тактических изысках, которыми они собираются удивить мир, и всё больше пытались спровоцировать на политические высказывания, а игроки чаще выслушивали вопросы журналистов о борьбе за права ЛГБТ, чем о борьбе на футбольном поле.

Со стартом турнира остаётся большой вероятность того, что все разговоры не утихнут, а только усилятся, а все новости о голах и победах будут сообщаться лишь бегущей строкой на фоне репортажей об очередном перфомансе активистов, затерявшись в общей массе, как нечто сопутствующее тому, ради чего в Катаре собрались представители 32 стран. Несмотря на то, что свой первый матч Катар бездарно проиграл Эквадору, не показав ни одной успешной атаки, стало ясно, что в информационном поле родина Аль-Джазиры будет действовать иначе — ярче и агрессивней. Катар, как показали события, больше не хочет потакать давлению вечно недовольной общественности, тихо, в обороне выжидая своего шанса на контратаку, а планирует всё больше и больше владеть мячом, продвигаясь к чужим воротам, в конце концов затолкать его в сетку. В финале ничьи быть не может — победитель будет лишь один.

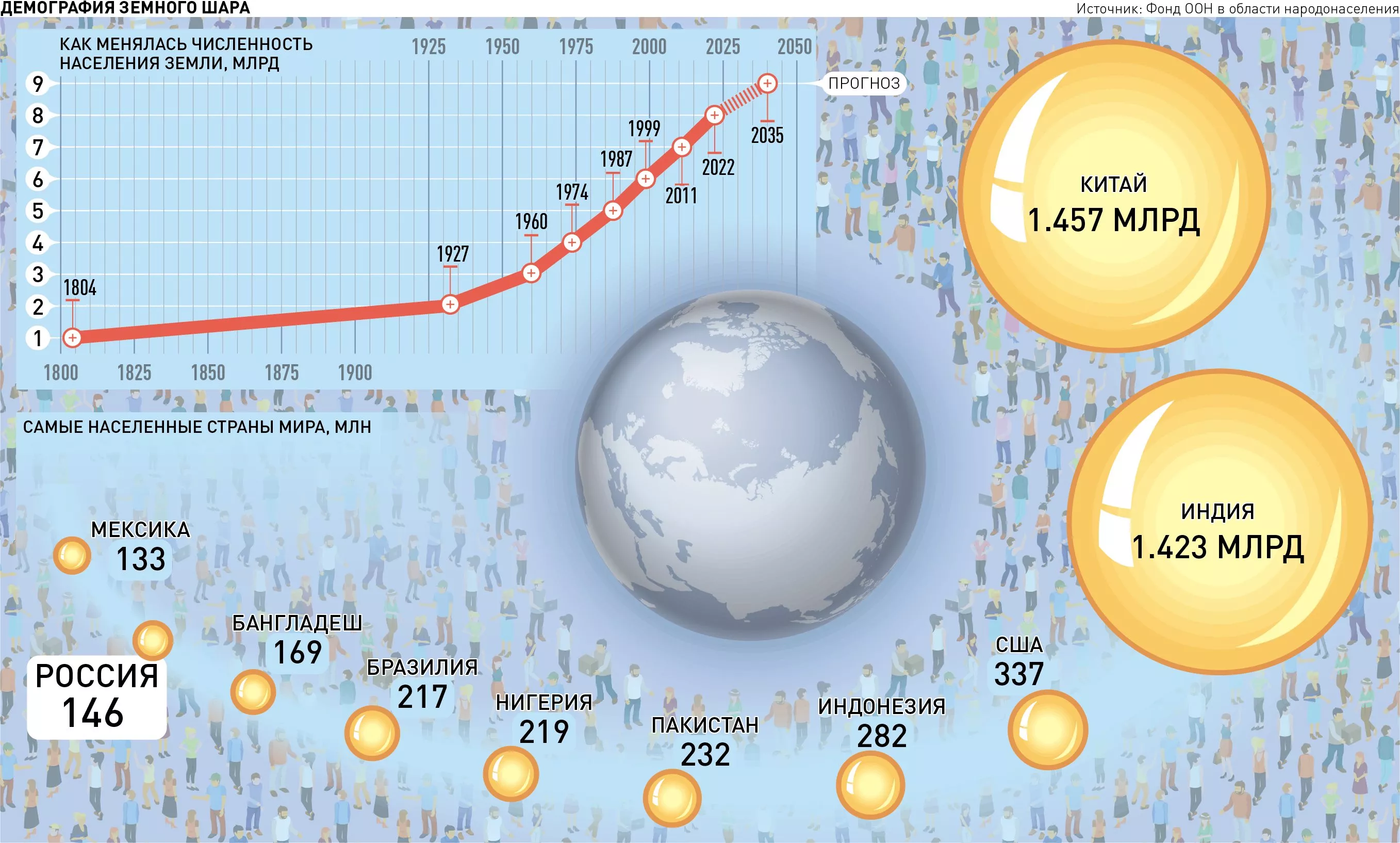

К 2037 году население Земли достигнет уже 9 млрд и будет расти и далее. Но это сулит развивающимся странам социальные вызовы

Численность населения планеты преодолела очередной миллиардный рубеж

Анна Белорусцева

ООН официально провозгласила, что с 15 ноября численность жителей Земли перевалила за 8 миллиардов.

Масштабные подвижки на демографической арене ученые объясняют увеличением продолжительности жизни, которое стало возможно благодаря прогрессу в сфере медицины, продовольствия и личной гигиены. Кроме того, не стоит забывать и об исправно высокой рождаемости в юго-западной части Азиатского региона и в Африке. К слову, именно на долю государств южнее пустыни Сахара прогнозируется более половины прироста к 2050 году.

Следующий "юбилей" ООН планирует на 2037 год - так, темпы роста численности землян сократятся уже в ближайшие 15 лет (отметки в 8 миллиардов человечество достигло за 12 лет, девяти придется ждать дольше).

Однако демографический рост на этом не остановится, по крайней мере до 2080-х годов, когда, согласно прогнозам, численность населения достигнет пиковой отметки в 10,4 миллиарда и еле заметно пойдет на спад.

Примечательно, что в том же десятилетии (а именно в 2087 году) ожидается историческое событие: коэффициент смертности превысит показатель рождаемости, и эта тенденция сохранится вплоть до начала нового столетия. Экологи полагают, что такую динамику можно назвать положительной для планеты, так как сокращение темпов роста численности населения должно сопровождаться стремлением к осознанному потреблению и сокращением ущерба, наносимого людьми окружающей среде.

И все же в грядущие десятилетия властям развивающихся стран придется непросто. Дело в том, что снижение рождаемости на первых порах сопровождается ростом доли работоспособных граждан по сравнению с иждивенцами.

Этот "переходный период" идеально подходит для инвестирования в образование, социальную сферу, здравоохранение и т.д. и сопровождается краткосрочным и среднесрочным экономическим ростом. Но когда трудящиеся достигнут преклонного возраста, произойдет резкий скачок доли пожилого населения.

Поэтому государствам нужно подготовить почву для увеличения финансирования пенсионного фонда и медицины.

С подобной проблемой уже столкнулся Китай, где существовавшая на протяжении трех десятилетий политика "одна семья - один ребенок" мощно ударила по рождаемости и привела к сокращению рабочей силы.

К слову, уже в следующем году Индия подвинет КНР с вершины пьедестала стран с самой высокой численностью населения, а к концу столетия китайцев будет меньше миллиарда - всего 771 миллион, утверждают в ООН. США с привычной третьей позиции в топе сместит Нигерия (сейчас она занимает 6-е место).

Эксперты обеспокоены продолжением индийского и африканского бума, так как рост рождаемости затрудняет борьбу с нищетой и голодом, а также тормозит повышение качества образования и медицины в развивающихся экономиках.

Несмотря на рокировку, вершина рейтинга "топ-десять" стран по числу граждан останется прежней: за тройкой лидеров последуют Пакистан, Индонезия, США, Бразилия, Бангладеш, Россия и Мексика.

Из положительного: в ближайшие десятилетия эксперты прогнозируют сокращение смертности и увеличение к 2050 году средней мировой продолжительности жизни до 77,2 года. К тому же у представителей сильного пола вырастут шансы на пополнение рядов долгожителей.

Компартия Китая привела свою страну к процветанию

Эршад Шикар (Бангладеш)

Китай сегодня является второй экономикой мира. Однако страна не была бы такой развитой, если бы 1 октября 1949 года Компартия Китая не провозгласила Китайскую Народную Республику.

Партия начала свой путь, имея в составе всего 50 членов. Историческое собрание состоялось 23 июля 1921 года в восточной прибрежной провинции Китая Чжэцзян. И почти через три десятилетия после основания КПК была образована КНР.

В 30-е годы ХХ века ВВП Китая составлял всего 21,3 миллиарда долларов, иностранные инвестиции были менее 3,5 миллиарда долларов, а капиталовложения сократились до 3 миллиардов долларов. Цены на продукцию крестьян и их доходы неуклонно падали. В 1937 году когда-то процветающее восточное побережье было оккупировано милитаристской Японией. Захватчики разрушали все, что Китай построил за предыдущее десятилетие. Была уничтожена текстильная промышленность страны, ограничен экспорт. Из страны можно было экспортировать только клей, чай, шелк, сахарный тростник, табак, хлопок, кукурузу и арахис.

До образования КНР в 1949 году в стране была огромная инфляция - Китай занимал 40-е место в мире по ВВП, власти пытались из последних сил обеспечить многочисленное население хотя бы достаточным количеством еды.

Среди жителей страны в возрасте от 12 до 40 лет неграмотными были 80 процентов. Лидеры Компартии, ее активисты проявили колоссальную силу духа, мужество, мудрость. И в итоге нескольких десятилетий им удалость поднять страну, превратить отсталый Китай в процветающий.

В настоящее время Китай стал второй по величине экономикой в мире по номинальному объему ВВП. Страна имеет реальные перспективы стать крупнейшей экономикой мира к 2028 году.

По состоянию на 2020 год в Китае проживало самое большое в мире число миллиардеров. Сегодняшний Китай стал "домом" для крупнейших компаний из списка Fortune Global 500, штаб-квартиры 129 из них находятся в КНР.

Воплощением китайского успеха стали достижения в освоении космоса. Самый впечатляющий пример - это китайская программа исследования Луны. 17 декабря 2020 года аппарат "Чанъэ-5" вернулся на Землю с лунными образцами. В этом году Китай завершает строительство космической станции на земной орбите, а китайский робот выполняет исследовательскую миссию на Марсе.

Со времени принятия "политики реформ и открытости" в 1978 году страна вывела из нищеты более 700 миллионов человек. В период пандемии COVID-19 Китай оказал поддержку многим странам, отправив свою вакцину миллионам людей по всему миру.

В настоящее время, преодолев множество проблем, КПК приступает к преобразованию народов Китая в современную социалистическую нацию. Достичь этой цели предполагается к 2049 году, когда страна будет отмечать 100-летие образование КНР.

Опубликована архитектура деловой программы II Конгресса молодых ученых

С 1 по 3 декабря в Сочи на федеральной территории «Сириус» пройдет II Конгресс молодых ученых.

Организаторами Конгресса второй год подряд выступают Минобрнауки России, Координационный совет по делам молодежи в научной и образовательной сферах Совета при Президенте РФ по науке и образованию, Фонд «Росконгресс», а также оператор проведения Десятилетия науки и технологий в Российской Федерации — АНО «Национальные приоритеты».

В 2022 году Конгресс посетят не только российские участники, ожидается участие международных специалистов более чем из 40 стран мира, в числе которых делегаты из Азербайджана, Аргентины, Афганистана, Бангладеш, Венгрии, Вьетнама, Греции, Египта, Ирака, Ирана, Индии, Индонезии, Казахстана, Китая, Мексики, Мьянмы, Нигерии, Пакистана, Республики Абхазии, Республики Беларусь, Сирии, Таджикистана, Туниса, Турции, Узбекистана и другие.

Глава Минобрнауки России Валерий Фальков отметил, что II Конгресс молодых ученых — одно из ключевых событий Десятилетия науки и технологий.