Новости. Обзор СМИ Рубрикатор поиска + личные списки

В Узбекистане будут развивать технологии искусственного интеллекта

Принято Постановление Президента Республики Узбекистан «Об утверждении Стратегии развития технологий искусственного интеллекта до 2030 года» (ПП № 358 от 14.10.2024 года).

Согласно Постановлению, утверждена Стратегия развития технологий искусственного интеллекта до 2030 года, предусматривающая:

Целевые показатели по развитию технологий искусственного интеллекта, которые должны быть достигнуты до 2030 года, включая:

- доведение объема созданных программных продуктов и оказываемых услуг на основе искусственного интеллекта до 1,5 млрд долларов США;

- доведение доли услуг, оказываемых на ЕПИГУ (my.gov.uz) на основе искусственного интеллекта, до 10 процентов;

- доведение количества научных лабораторий, осуществляющих деятельность в направлении искусственного интеллекта, до 10 единиц, а также запуск высокопроизводительных вычислительных серверов;

- достижение вхождения Республики Узбекистан в топ-50 государств в Индексе готовности правительства к искусственному интеллекту (Government AI Readiness Index).

До 1 сентября 2025 года в целях обеспечения проектов и научно-практических исследований необходимыми данными будет создана база «больших данных» с принятием всех мер информационной безопасности согласно требованиям актов законодательства.

До 1 мая 2026 года в рамках проектов внедрения технологий искусственного интеллекта будут запущены вычислительные мощности, предназначенные для обработки данных.

Сборная Узбекистана обыграла команду Объединенных Арабских Эмиратов в отборочном матче Чемпионата мира по футболу 2026 года. Встреча состоялась в Ташкенте и завершилась со счетом 1:0.

Единственный гол в матче забил Отабек Шукуров, успешно реализовавший пенальти. Во время игры футболисты из ОАЭ остались 10-м после удаления одного из игроков, который получил красную карточку.

По итогам игры сборная Узбекистана заработала три очка, благодаря этому узбекистанские футболисты лидируют в группе «А» с 10 очками.

Чемпионат мира по футболу 2026 года (2026 FIFA World Cup) — 23-й чемпионат мира по футболу ФИФА, финальная часть которого пройдет в июне и июле 2026 года. Финал запланирован на 19 июля.

Изначально в финальном этапе чемпионата должны были участвовать, как обычно, 32 сборные, но 10 января 2017 года президент ФИФА Джанни Инфантино заявил об увеличении числа участников до 48.

Матчи чемпионата мира пройдут в следующих городах: Мехико, Гвадалахара, Монтеррей (все — Мексика), Торонто, Ванкувер (оба — Канада), Нью-Йорк (пригород Ист-Ратерфорд), Филадельфия, Бостон, Атланта, Майами, Хьюстон, Даллас, Лос-Анджелес, Сан-Франциско, Канзас-Сити, Сиэтл (все — США).

По инициативе Сергея Цивилева в Минэнерго прошло 10-е заседание Совета руководителей уполномоченных органов в сфере энергетики ЕАЭС

По приглашению Сергея Цивилева в Минэнерго России руководители энергетических ведомств стран Евразийского экономического союза провели 10-е заседание Совета руководителей.

Стороны обсудили вопросы сотрудничества в рамках Договора о Евразийском экономическом союзе. В частности, речь шла о различных аспектах дальнейшего формирования общих рынков ЕАЭС газа, нефти и нефтепродуктов. Участники заседания обсудили содержание докладов о ходе формирования общих рынков энергоресурсов в 2023 году. Доклады планируется представить на высшем уровне в конце года.

Сергей Цивилев отметил готовность российской стороны к продолжению конструктивного сотрудничества с партнёрами и подчеркнул, что договоры об общих рынках станут важным этапом формирования прочного фундамента долгосрочного и взаимовыгодного сотрудничества стран ЕАЭС по линии ТЭК.

«На текущий момент Российская Федерация имеет наиболее тесные энергетические связи с нашими партнёрами по ЕАЭС. Договоры об общих рынках призваны заложить прочный фундамент взаимодействия в сфере энергетики в рамках Союза, сохраняя и приумножая накопленный потенциал на годы и поколения вперед», – отметил Глава Минэнерго России.

Учитывая непринятие мер казахстанской стороной, Россельхознадзор вводит временные ограничения на ввоз ряда видов подкарантинной продукции из Казахстана

Россельхознадзор с 17 октября 2024 года вводит временные ограничения на ввоз в Россию из Казахстана томатов, перцев, сертифицированных Республикой, семян подсолнечника для посева происхождением третьих стран, свежих дынь происхождением Казахстан, пшеницы, семян льна и чечевицы.

При этом допускается транзит пшеницы, семян льна и чечевицы при условии оформления казахстанскими представителями фитосанитарных сертификатов непосредственно на страну конечного назначения и перевалки зерна казахстанского происхождения из ж/д вагонов сразу в трюмы судов.

Решение принято в связи с непринятием мер компетентными ведомствами Казахстана и в целях обеспечения фитосанитарной безопасности территории России.

Россельхознадзор проинформировал о решении казахстанскую сторону, уполномоченные органы государств-членов ЕАЭС, а также заинтересованные федеральные органы исполнительной власти России.

С начала 2024 года ведомством выявлено 215 случаев обнаружения карантинных для стран-членов Евразийского экономического союза объектов в подкарантинной продукции, поступившей на территорию России из Казахстана, что в 4 раза превышает показатель аналогичного периода 2023 года.

По всем случаям Служба информировала Комитет государственной инспекции в АПК Министерства сельского хозяйства Республики, а также обращала внимание на необходимость принятия мер по соблюдению требований законодательства ЕАЭС.

В сентябре текущего года Россельхознадзор обратился к казахстанским коллегам с просьбой приостановить оформление фитосанитарных сертификатов на ряд подкарантинной продукции, ввозимой на территорию России. Но выдача фитосанитарных сертификатов, как и случаи выявления, продолжились. Кроме того, не были предоставлены результаты расследования по фактам выявления карантинных объектов.

Дмитрий Чернышенко: Башкортостан передал Самарской области эстафету Международного спортивного форума «Россия – спортивная держава»

Заместитель Председателя Правительства Дмитрий Чернышенко и Министр спорта Михаил Дегтярёв осмотрели экспозицию международного форума «Россия – спортивная держава» и дали старт спортивному проекту «Путь трофея Игр будущего 2.0». В ходе осмотра состоялась церемония передачи символа форума и права проведения мероприятия в 2025 году Самаре.

«Крайне важно, что в рамках форума “Россия – спортивная держава„ будут проходить панельные дискуссии на актуальные для всех вопросы, связанные с развитием и будущим международного спорта. Такого спорта, который не подвержен политической конъюнктуре и не используется как оружие против других стран. Попытки недружественного Запада запретить всё русское, включая нашу культуру, язык и спорт, действительно провалились. В этом году мы провели крупнейшие международные, открытые соревнования – Игры будущего, “Дети Азии„, Игры БРИКС. И их количество будет только увеличиваться. Россия открыта для всего мира, и об этом сегодня заявляется с трибуны форума “Россия – спортивная держава„», – подчеркнул вице-премьер.

Дмитрий Чернышенко обратил внимание на символичность проведения форума в год 450-летия Уфы и рассказал о достижениях региона в области развития спорта: в Башкортостане один из самых высоких уровней обеспеченности спортивной инфраструктурой и вовлечённости жителей в регулярные занятия спортом.

Зампред Правительства отметил, что в условиях, в которых находится наша страна, особенно заметно её объединение вокруг Президента Владимира Путина, в том числе и в области спорта. Глава государства поставил задачу увеличить к 2030 году количество людей, систематически занимающихся спортом, до 70%. По словам вице-премьера, Республика Башкортостан является отличной площадкой и примером.

«Мы планируем, что цель – 70% граждан, регулярно занимающихся спортом, будет достигнута к 2030 году. На сегодняшний день уже около 60% россиян активно занимаются спортом. Здесь слагаемые успеха – это наши тренеры, спортсмены, инфраструктура, которая по решению Президента развивается очень бурными темпами в последние годы. Глава государства поручил нам дополнительно вводить 350 объектов спорта в год. Деньги на эти цели заложены», – сказал Михаил Дегтярёв.

Министр спорта также отметил совместную работу с Правительством: «Мы учитываем все поручения Президента, федеральные программы, процессные мероприятия и работу с регионами. Плюс комплексная госпрограмма, которую Президент Владимир Владимирович Путин поддержал по предложению Дмитрия Николаевича Чернышенко. Мы сейчас над ней работаем. Она будет учитывать и федеральный бюджет, и региональные средства, которые идут на спорт, и внебюджетные источники. Крупные компании много тратят на спорт, мы их за это благодарим. Теперь эти средства будут учитываться при планировании расходов».

Дмитрий Чернышенко совместно с Михаилом Дегтярёвым и исполняющим обязанности премьер-министра правительства Республики Башкортостан Андреем Назаровым посетил стенды Минпромторга России, Государственного музея спорта, «СМП Рейсинг», Республики Беларусь, Самарской, Сахалинской и Тульской областей, Башкортостана.

Минпромторг России представил разработки отечественных производителей и показал их продукцию. На стенде Государственного музея спорта представили уникальную коллекцию факелов Олимпийских игр разных лет.

На стенде Самарской области исполняющий обязанности премьер-министра Башкортостана Андрей Назаров торжественно передал губернатору Самарской области Вячеславу Федорищеву символическую эстафетную палочку – право проведения форума «Россия – спортивная держава» в 2025 году.

«Благодарны Президенту Владимиру Путину за оказанное доверие провести международный форум в столице нашей республики. Мы подошли к этому вопросу с особой ответственностью. Проделали по–настоящему масштабную работу. Передаём символ главного спортивного мероприятия страны нашим уважаемым соседям – Самарской области», – подчеркнул Андрей Назаров.

Также Дмитрий Чернышенко совместно с Михаилом Дегтярёвым, президентом федерации фиджитал-спорта России Никитой Нагорным и руководителем проекта «Игры будущего» Игорем Столяровым дал старт спортивному проекту «Путь трофея Игр будущего 2.0» – международному автопробегу с главным трофеем Игр.

Заместитель Председателя Правительства напомнил, что в феврале этого года по инициативе Президента Владимира Путина впервые в истории человечества состоялись Игры будущего. Они прошли с огромным успехом: 116 стран, 2 тысячи спортсменов, более 3,5 млрд просмотров.

Уже организована Международная федерация фиджитал-спорта. Следующие Игры пройдут в 2025 году в Арабских Эмиратах, а третьи – в Казахстане.

«Путь трофея пройдёт через восемь государств, среди которых будут и страны, которые примут Игры будущего. Значение этого путешествия сложно переоценить, поскольку оно будет популяризировать фиджитал-движение – спортивное движение, которое объединяет науку, технологии и спорт, создаёт новых звёзд, которые одинаково развиты и в виртуальном, и в физическом мире. Именно за ними – эффективное будущее нашего мира. Мы очень рады, что партнёры продолжают поддерживать этот формат», – подчеркнул вице-премьер.

Михаил Дегтярёв отметил, что трофей Игр даже побывал в космосе, и рассказал о создании фиджитал-центров: «Также по поручению Дмитрия Николаевича Чернышенко при поддержке нашего Президента Владимира Владимировича Путина у нас будут построены до 2030 года минимум 300 фиджитал-центров по всей стране. Средства в бюджете у нас заложены, сейчас на согласовании. Мы эту работу провели, за этим будущее – физическая активность плюс киберспорт дают здорового современного человека будущего».

Международный автопробег «Путь трофея Игр будущего 2.0» направлен на то, чтобы придать фиджитал ещё больший масштаб. Он пройдёт с 17 октября по 22 ноября 2024 года по территории России, Казахстана, Киргизии, Узбекистана, Таджикистана, Туркменистана, Ирана и Катара.

Дмитрий Чернышенко в рамках форума «Россия – спортивная держава» открыл Центр фехтования в Уфе

Заместитель Председателя Правительства Дмитрий Чернышенко и Министр спорта Михаил Дегтярёв приняли участие в торжественном открытии Дворца фехтования имени заслуженного тренера РСФСР и СССР Рамиля Аюпова и дали старт международным соревнованиям «Сабля Салавата» среди юниоров.

Мероприятие состоялось в рамках XII Международного спортивного форума «Россия – спортивная держава», который проходит в Уфе с 17 по 19 октября. На церемонии также присутствовали президент Федерации фехтования России Ильгар Мамедов и исполняющий обязанности премьер-министра правительства Башкортостана Андрей Назаров.

«Рад приветствовать вас на открытии арены, где будут проходить соревнования по этому романтичному, но невероятно полезному и очень важному для нашей страны виду спорта. Огромное количество мальчишек и девчонок, вдохновлённых победами наших великих спортсменов, точно придут сюда заниматься, и новые звёздочки появятся на спортивном небосклоне нашей страны. Символично, что открытие проходит в год 450-летия Уфы и как раз в то время, когда в столице Башкортостана проходит форум “Россия – спортивная держава„», – обратился к участникам вице-премьер.

Дмитрий Чернышенко напомнил, что наша страна подарила миру огромное количество талантов.

«Всё это происходит благодаря политике и отношению к спорту Президента Владимира Путина, который сам является спортсменом и задаёт нам очень высокую планку. Здесь я также хотел бы отметить и поблагодарить руководство республики – Радия Фаритовича Хабирова, который уделяет огромное внимание развитию этой сферы в регионе. В субъекте действует более 13 тыс. спортивных сооружений, и их число продолжает увеличиваться. Уровень спортивной оснащённости республики один из самых высоких в стране – 74,5%», – отметил он.

Зампред Правительства подчеркнул, что показатель вовлечения населения в регулярные занятия спортом превышает средний по стране. Более 2 миллионов жителей Башкортостана регулярно занимаются спортом благодаря тому, что в республике есть инфраструктура.

«Хочу, чтобы в этот праздничный день все ещё раз задумались о здоровом образе жизни и помогли руководству республики и всей страны выполнить поручение, которое дал Президент: чтобы 70% наших жителей регулярно занимались спортом», – призвал Дмитрий Чернышенко.

Новый дворец фехтования включает в себя 28 фехтовальных дорожек, универсальный зал с трибунами на 373 зрителя, специализированные и тренажёрные залы, зоны для разминки и восстановления, а также тренерские и судейские помещения. Дворец оснащён новейшими системами судейства и электроникой для фиксации результатов, что позволит проводить соревнования самого высокого уровня.

На церемонии открытия центра Андрей Назаров подчеркнул, что регион на протяжении нескольких лет готовился к важному для всей страны спортивному событию – международному форуму «Россия – спортивная держава».

«Наши спортсмены показывают отличные результаты, добиваясь высоких достижений на международных аренах. Вся международная и российская арена знает башкирских олимпийцев-фехтовальщиков. Уверен, что современный Центр фехтования станет настоящим плацдармом для новых спортивных достижений, которые прославят Россию и Башкортостан на мировой арене», – поприветствовал на торжественном мероприятии гостей и спортсменов исполняющий обязанности премьер-министра правительства Башкортостана.

В новом дворце стартовали первые международные соревнования по фехтованию «Сабля Салавата». На них порядка 120 спортсменов из России, Белоруссии и Узбекистана примут участие в личных соревнованиях среди юниоров до 21 года, личных соревнованиях среди юниоров до 24 лет и командных соревнованиях до 24 лет.

Встреча с главой Башкирии Радием Хабировым

Завершая рабочую поездку в Башкортостан, Президент провёл рабочую встречу с главой региона Радием Хабировым.

В.Путин: Радий Фаритович, мы с Вами уже много часов вместе общаемся, работаем. Вы уже начали рассказывать о том, как ситуация складывается в республике. Тем не менее, может быть, на чём-то хотели бы внимание сосредоточить, на что-то обратить внимание дополнительное? Пожалуйста.

Р.Хабиров: Уважаемый Владимир Владимирович!

Прежде всего разрешите поблагодарить за то решение, что [форум] «Россия – спортивная держава» проводится у нас в Башкортостане. Это точно, мы понимаем, даст толчок – то, что сегодня говорили [на заседании Совета по спорту], что звёзды дают массовость, это тоже даст массовость, потому что видим, какое внимание в нашей стране уделяется спорту, поэтому за это огромное спасибо. Мы [спортивные] объекты доведём до конца, ещё будем строить.

Если говорить о наших общих задачах, я уже говорил, Владимир Владимирович, главная задача у республики – это поддержка специальной военной операции. Всё заточено под это. Первая задача – это поддержка, конечно, наших ребят, наших воинов.

Я хотел поблагодарить, Владимир Владимирович: 18 сентября Вы присвоили звание Героя Российской Федерации посмертно лейтенанту Суфиярову. Удивительный подвиг. Всегда, когда читаешь материалы, – это Великая Отечественная война. Он бился до последнего, и, когда его окружили, он остался один, ранен был, своих попросил отозвать, и он подорвал себя и, соответственно, врагов наших. Спасибо большое, мы уже с семьёй работаем.

В.Путин: Герои настоящие.

Р.Хабиров: Настоящие. У нас уже 11 героев. (Показывает в презентации.) Это, кстати, второй герой нашего полка «Башкортостан». Очень уважают ребята, за это спасибо большое.

Мы, как я и говорил, наших ребят без внимания не оставляем, и, что важно, это внимание не только от государства идёт, это практически вся республика, все люди. У нас нету, наверное, ни одного района… В сёлах уже и маски делают, и окопные свечи, тушёнку делают, поэтому без внимания мы наших ребят не оставляем. Эта работа у нас должным образом налажена. Мы её будем продолжать до победного конца.

Владимир Владимирович, хотел акцентировать внимание – то, что Вы говорили. Одной из главных задач, которую мы видим, и сегодня это на Совете обсуждалось, – это реабилитация и уже вхождение ребят, которые уже всё, отвоевали, в нашу нормальную гражданскую жизнь. Мы здесь посмотрели, у нас прошли выборы осенью, муниципальные выборы, у нас 35 ребят, которые уже отслужили…

В.Путин: Они уже избранные депутаты органов местного самоуправления.

Р.Хабиров: Так точно, да, наших муниципальных округов, муниципальных районов. Уже есть военнослужащие, которые являются председателями сельских советов. Поэтому их самые лучшие качества, конечно, нам нужны для созидания уже мирной жизни. Эту работу мы продолжим.

Безусловно, это всё связано с реабилитацией тех ребят, которые получили травмы, увечья. Эта работа совместно с фондом [«Защитники Отечества»] налажена.

У нас, кстати, неплохие предприятия есть, которые сами выпускают реабилитационное оборудование. У нас [это] неплохо работает на самом деле, мы даже приняли [региональную] правительственную программу – субсидируем те предприятия, которые изготавливают реабилитационное оборудование. Это сейчас очень актуально и помогает.

Владимир Владимирович, я уже говорил, что наш подшефный муниципальный округ Красный Луч неплохо развивается – я говорил, люди там начали появляться на улицах.

В.Путин: Это в Луганской Народной Республике.

Р.Хабиров: Да.

В целом, если говорить об экономике, республика неплохо развивается, у нас все показатели экономического развития достаточно высокие. Мы уверенно смотрим на этот год, завершим его хорошо, уверенно смотрим в следующий год.

Не могу сказать, что это так легко даётся, само по себе. Мы ищем и новые рынки, у нас неплохо получается. Очень глубокая кооперация с белорусами, узбеками, казахами. Начали работать китайцы, с Китайской Народной Республикой. Я подчёркиваю – особенно с Белоруссией и Узбекистаном, у нас уже появляются совместные кооперационные проекты, которые мы будем продолжать, и это очень помогает нам здесь двигаться.

Все существующие меры экономической поддержки с Правительством Российской Федерации мы отрабатываем. Это и особая экономическая зона, это индустриальные парки, технопарки – всё у нас в достаточном количестве есть, мы эту работу будем вести. И полагаю, что темпы развития экономики мы должным образом сохраним.

В.Путин: У вас промышленность хорошими темпами развивается, безработица, как и везде сейчас, на минимальном уровне. А что в сельском хозяйстве?

Р.Хабиров: Выправляем ситуацию. Помните, я Вам докладывал ещё весной: у нас по прошлому году заморозки всё снесли. Мы 3 миллиона 200 [тысяч] тонн в прошлом году взяли. В этом году, говорят наши эксперты, урожай был бы пять миллионов тонн. Но у нас с середины июля практически до середины августа были абсолютно проливные дожди, поэтому мы сейчас тем не менее собрали 3 миллиона 200 [тысяч] тонн зерна, собираем.

Но ведь не бывает худа без добра, как говорится. Мы в полтора раза больше взяли свёклы. У нас два крупных сахарных завода. Мы вообще производим сахара в шесть раз больше, чем нам нужно, поэтому сахаром мы будем обеспечены. Масличные культуры – на четверть увеличили [сбор], у нас тоже два крупных маслоперерабатывающих завода, в шесть раз тоже больше [потребности]. Поэтому в этом году индекс промышленного производства, индекс развития сельского хозяйства мы увеличим. То есть мы пошли вверх.

Акценты мы сейчас начали делать именно на перерабатывающую промышленность и вообще индустриализацию всего сельского хозяйства. Это крупные фермы, товарные фермы, это крупные мясные хозяйства и, конечно, прежде всего покупка техники. Я помню, Вам тоже докладывал – мы за шесть лет на порядка 60 миллиардов закупили техники, а техника даёт [возможность] быстро посеять и быстро убрать и, соответственно, все экономические требования выполнить.

Всё это влияет, опять же, на социально-экономические показатели. Мы все задачи наших национальных проектов уже декомпозировали. Ждём все проекты, которые пойдут, – и в области образования, и в области медицины.

Владимир Владимирович, могу сказать (опять же, я докладывал Вам сегодня), республика у нас сельская. У нас более 2000 ФАПов. Это маленькие, казалось бы, здания, но там фельдшер, медсестра – и жизнь сразу на селе есть. Мы в рамках модернизации первичного звена, Вашей программы, и в рамках усилий нашего бюджета почти 500 ФАПов сделали.

В.Путин: Это очень хорошо. Но нужно обратить внимание на количество специалистов скорой помощи.

Р.Хабиров: Есть, Владимир Владимирович, работаем. Это проблема. Вы мне весной тоже об этом говорили. Мы эту работу делаем, у нас тенденция положительная.

В.Путин: Хорошо.

Посещение Центра фехтования в Уфе

В столице Башкортостана Владимир Путин посетил республиканский Центр спортивной подготовки по фехтованию.

Главу государства сопровождали помощник Президента Алексей Дюмин, Министр спорта Михаил Дегтярёв, полномочный представитель Президента в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров, глава Республики Башкортостан Радий Хабиров. Пояснения давала директор Спортивной школы олимпийского резерва по фехтованию Уфы Лира Грушина.

Новый Центр спортивной подготовки по фехтованию Республики Башкортостан – это современный спорткомплекс с актуальными техническими возможностями для тренировок и проведения соревнований различного уровня. Объект введён в эксплуатацию 1 октября 2024 года. Его общая площадь свыше 6,2 тысячи квадратных метров, единовременная пропускная способность – 250 человек.

Центр включает в себя несколько залов: универсальный, специализированный и тренировочный – в сумме на 28 фехтовальных дорожек. В здании также есть тренажёрный зал, комната отдыха, бассейн, столовая, мастерская по ремонту экипировки и оружия, конференц-зал. Для оснащения центра Федерация фехтования России закупила специализированное оборудование отечественного производства на сумму около 90 миллионов рублей.

В спорткомплексе уже проходят соревнования по фехтованию «Сабля Салавата» в рамках международного форума «Россия – спортивная держава», в них участвуют спортсмены из России, Узбекистана и Белоруссии.

В ЕАЭС сформируют перечень импортозависимых продовольственных товаров

Для обеспечения агропродовольственной безопасности стран ЕЭАС необходимо сформировать перечень товаров критического импорта - с такой инициативой недавно выступил президент Беларуси Александр Лукашенко.

Перечень будет способствовать расширению и созданию новых производств АПК. Сейчас важно начать реализацию инициативы, отметила в интервью "СОЮЗу" Наталья Киреенко, член Консультативного комитета по АПК Евразийской экономической комиссии, д.э.н., профессор, завкафедрой инновационного развития АПК БГАТУ.

Наталья Владимировна, какие товары могут быть включены в перечень критического импорта?

Наталья Киреенко: В первую очередь это продукция, которую в силу природно-климатических условий страна не может производить или производит в объеме, не позволяющем в полной мере удовлетворить внутренний спрос. В Беларуси это рыба и рыбопродукты, а также свежие овощи и фрукты в зимне-весенний период. Для гарантированных поставок такой продукции мы можем ориентироваться на те страны ЕАЭС, где ее достаточно.

Перечень нужен и для оперативного реагирования в форс-мажорных условиях, в том числе ухудшения эпидемиологической ситуации, неблагоприятных погодных условий, санкционных ограничений. Перечень товаров критического импорта для продовольственного рынка должна формировать Евразийская экономическая комиссия.

Считаю, что инициатива крайне важна и необходима. В том числе и за ней будущее совместного устойчивого развития аграрных экономик и роста благосостояния наших народов и в рамках Союзного государства, и в рамках ЕАЭС.

Можете назвать наиболее важные позиции в статистике взаимной торговли агропродукцией между Россией и Беларусью?

Наталья Киреенко: Более 70% белорусских агропродовольственных товаров экспортируется в Россию и 40% российской продукции ввозится в Беларусь.

С точки зрения продовольственной безопасности тенденция закономерна. Беларусь по большинству видов продовольствия удовлетворяет внутренний спрос и обладает экспортным потенциалом. В 2023 году впервые наши аграрии собрали более 10 миллионов тонн зерна и рапса. В Беларуси производится молока в 2,8 раза больше внутренней потребности, мяса - на 35%, яиц - на 23%, сахара - на 76%. Исключение составляют такие товарные позиции, как рыба - 12% и фрукты - 66%.

В свою очередь Россия обеспечена растительными маслами на 182%, зерном на 150%, свининой на 105%, мясом птицы и сахаром более чем на 100%, реализуя эти виды продовольствия на внутреннем и внешнем рынках. Однако предложение по говядине и отдельным видам овощей - 87%, а также по молоку - 84% пока не удовлетворяет существующий спрос. Потребности по фруктам и ягодам обеспечены наполовину.

Развитие взаимной торговли важно для продовольственной безопасности России и Беларуси

Поэтому Беларусь поставляет в Россию мясо-молочную продукцию, продукты переработки из овощей, рыбы, мяса, товары мукомольно-крупяной промышленности. В свою очередь Россия экспортирует в Беларусь подсолнечное масло, зерно, хлебобулочные изделия, овощи. При этом доля продовольственных товаров белорусского производства во внутреннем товарообороте составляет 77% и 23% приходится на импортную продукцию.

Какие еще факторы определяют важность российского рынка для белорусского агробизнеса?

Наталья Киреенко: Во-первых, важны преференциальные условия доступа продукции, которые определены Договором о ЕАЭС. Во-вторых, для логистики имеет значение емкость рынка и его географическое расположение. В-третьих, у наших стран схожая культура питания.

Кроме того, тесное торговое взаимодействие основывается и на интегрированной производственно-сбытовой кооперации, развитии товаропроводящей сети, создании совместных предприятий.

Можете привести примеры производственного сотрудничества агробизнеса двух стран?

Наталья Киреенко: В Сахалинской области работает производство колбасных изделий. Продукция выпускается по белорусским технологиям с применением вкусоароматических добавок и упаковочного материала, поставляемых из Беларуси. С Владимирской, Нижегородской и Смоленской областями расширяется сотрудничество в импортозамещении сельхозмашиностроения. В Брянской области планируется создание кластера по производству семян зерновых, картофеля и плодово-ягодных культур.

Можно расширить формы выхода белорусских экспортеров на рынки регионов России за счет прямого инвестирования, создания совместных предприятий, а также развития франчайзинга, например под брендом "Белорусские продукты".

За счет чего и как можно было бы укрепить сотрудничество агробизнеса двух стран?

Наталья Киреенко: Беларусь сформировала конкурентные преимущества в сфере сельскохозяйственного и пищевого производства, внешней торговли. Но в условиях санкционного давления Беларусь вынуждена оперативно реагировать на внешние вызовы.

Так, мы продолжаем проводить социально-экономическую и аграрную политику по поддержанию отечественных производителей и населения страны. Увеличиваем экспорт на рынки стран СНГ, разрабатываем выгодные логистические маршруты, расширяем ассортимент премиальных товаров, повышаем качество и безопасность продукции.

Внимание уделяется экономическому регулированию внутреннего рынка, уровню цен на продукты, созданию стабилизационных продовольственных фондов на межсезонный период. В приоритете и политика импортозамещения, особенно в части продукции, которой обеспечиваем себя не в полном объеме. Например, увеличиваем производство растениеводческой продукции в защищенном грунте.

Нами пересматриваются транспортно-логистические потоки на внешних рынках, активизируется производственная и сбытовая кооперация с основными бизнес-партнерами, в том числе и с Россией, которая также столкнулась с санкциями. Такие направления позволяют решить двуединую задачу - сохранить и нарастить экспорт белорусских товаров, а также укрепить торгово-экономические взаимоотношения с дружественными государствами.

По каким направлениям и как сегодня согласуется агропромышленная политика между странами?

Наталья Киреенко: Сейчас ведется работа по гармонизации законодательства двух стран, в том числе и по АПК. Однако еще в 2009 году на совместном заседании коллегии Минсельхоза России и Минсельхозпрода Беларуси была одобрена Концепция единой аграрной политики Союзного государства. Есть союзные программы, охватывающие экономические и финансовые вопросы, науку, образование. В числе приоритетных направлений АПК - племенное животноводство, семеноводство, фитосанитария и ветеринария. Новые направления сотрудничества - органическое земледелие, цифровизация АПК, создание совместной инфраструктуры.

Текст: Алена Узбекова

Как российско-белорусская компания стала крупнейшим производителем пластиковых труб в ЕАЭС

История этой компании отчасти похожа на историю Apple - та начиналась в гараже родителей Стива Джобса, а "Полипластик" в 1991 году зародился в подвале Московского политехнического колледжа. Основной продукцией тогда были пластмассовые вешалки, прищепки, мухобойки и флаконы для парфюмерии. Теперь же это группа компаний, которая включает в себя 32 завода, некоторые из которых работают в Беларуси, и восемь тысяч человек персонала. Что производят на здешних заводах и почему свое белорусское предприятие тут называют незаменимым?

Дело - труба

Вы наверняка обращали внимание, что во время замены или ремонта коммуникаций в вашем дворе или на улице старые металлические трубы меняют на пластиковые? Даже трубы диаметром в десятки сантиметров, которые закапывают глубоко под землю, сегодня делают из полимеров. Да и в новых домах что стояки канализации, что разводку отопления делают из пластика. Казалось бы, почему? Металл ведь выглядит надежнее!

"Это только на первый взгляд, - объясняет начальник управления департамента информационной политики и развития группы Алексей Головачев. - Полимерные трубы не боятся коррозии, служат десятилетиями без ремонта и протечек, их проще прокладывать и эксплуатировать, они устойчивы к нагрузкам, наконец, они просто дешевле, причем это касается и покупки, и монтажа, и эксплуатации".

Именно производство труб стало одним из направлений бизнеса предприятия, рожденного в 1991 году - страна тогда гордилась рекордными выпусками чугуна и стали, а полимеры закупала за границей. Этот диссонанс и подвиг химика-технолога Мирона Гориловского и его товарищей по НИИ пластмасс им. Г.С. Петрова заполнить пустующую нишу.

Заполнение ниши к сегодняшнему дню обернулось 32 заводами, расположенными не только по всей России, но также в Казахстане и Беларуси. В прошлом году они выпустили более 300 тысяч тонн продукции, а общий оборот Группы превысил 98 млрд рублей.

"Наша производственная география во многом объясняется особенностями отрасли, - говорит Алексей Головачев. - Дело в том, что возить полимерные трубы за тысячи километров экономически нецелесообразно, поэтому там, где есть стабильный спрос, бывает проще построить завод. И уже с его помощью закрывать потребности ближайших территорий. Но, конечно, у нас сильна и кооперация, когда разные заводы выпускают не только одинаковые трубы, но и уникальную продукцию, необходимую всей Группе".

Это хорошо видно и на примере Кохановского трубного завода "Белтрубпласт", расположенного в Витебской области Беларуси. Он был создан как подразделение Группы в 2005 году и поначалу должен был просто закрывать потребности республики в полимерных трубах. Но постепенно стало ясно, что с этой задачей он справляется и способен на большее. В итоге там стали производить стальные фитинги для тепловых труб, муфты для канализационных труб, оборудование и оснастку. Вся эта продукция из Беларуси едет уже на другие заводы ПОЛИПЛАСТИКа, где она необходима.

"В Беларуси много квалифицированных работников, а еще здесь высокая культура производства, что и помогло нам расширить номенклатуру продукции, - рассказывает гендиректор "Белтрубпласта" Александр Чуркин. - Причем многое из того, что мы сейчас производим, раньше приходилось закупать за границей. Сегодня наш завод занимает больше восьми гектаров территории, а число работников стабильно составляет около 300 человек".

Интересно, что "Белтрубпласт" даже собственные полимерные отходы перерабатывает сам - там научились повторно использовать их в производстве. Это решает экологические проблемы.

Следует шить

Чтобы поближе познакомиться с продукцией ПОЛИПЛАСТИКа, корреспонденты "СОЮЗа" отправились на московский завод Группы - "АНД Газтрубпласт". По меркам компании он небольшой и выпускает далеко не всю номенклатуру, но есть у него и своя уникальность. Предприятие находится в промзоне на проспекте Генерала Дорохова, и работа в здешних цехах кипит постоянно.

С конвейеров сходят самые разные трубы - вот тонкие, для теплого пола, наматываются на барабан словно кабель. Пройдет немного времени, и кто-то уложит их в полу, чтобы ходить по теплу. А вот большие толстостенные трубы, которые даже невозможно намотать на барабан - они лежат отрезками по несколько метров в длину. Скоро их закопают в землю, а внутри проложат силовой электрический кабель.

"Труба будет защищать кабель от влаги, давления земли, подвижек грунта и других воздействий, - объясняет директор по производству завода Иван Пятин. - Но главная уникальность нашей трубы - вот в этих черных полосках, которые видно на разрезе. Если произойдет повреждение кабеля и короткое замыкание, то для поиска не нужно будет раскапывать километры труб. Через полоски электричество станет выходить наружу, что можно будет обнаружить с помощью анализатора. В итоге место повреждения найдут с точностью до пяти метров и раскопают кабель сразу в нужном месте или заменят кабель через кабельные колодцы".

Людей в цехах немного - производство во многом автоматизировано и роль человека сводится к тому, чтобы следить за работой производственных линий. А по ним как по конвейеру тянутся трубы - на начальном этапе в станок просто засыпают полимерные гранулы. Потом под высокими температурами они плавятся и начинается уже формование труб. А дальше в зависимости от назначения трубы на нее наносятся разные слои - один добавляет прочности, другой обеспечивает теплоизоляцию, третий защитит эту теплоизоляцию от воды и т.д. В разрезе некоторые трубы выглядят как пирог - столько у них разных слоев.

А вот на одной из линий работает что-то вроде прядильного станка - он аккуратно, как паук паутину, наматывает на трубу нити. Иван Пятин поясняет, что нити эти кевларовые и весьма прочные, а покрытые ими трубы называются армированными - нити их как раз армируют, добавляя прочности.

Это, впрочем, далеко не единственный способ усиления трубы. ПОЛИПЛАСТИК - одна из редких компаний, у которой есть собственный научно-исследовательский институт. И его ученые придумали технологию армирования полимерными стеклолентами. Звучит странно, правда? Одно дело кевларовые нити, другое - стекло. Однако на деле намотка этих стеклолент на трубу кратно увеличивает ее прочность.

Кстати, на примере этой технологии тоже можно увидеть симбиоз работы разных заводов. В цеху московского "Газтрубпласта" выпускают саму стеклоленту - в готовом виде она выглядит как черный скотч. Дальше эта лента едет на тюменский и иркутский заводы Группы, где с ее помощью выпускают трубы для нефтепроводов и не только. А уже фитинги и пресс-оборудование для монтажа трубопроводов выпускают на Кохановском заводе в Беларуси. "Транспортируемые нефтегазовые среды идут по трубам с настолько большим давлением, что их может попросту разорвать, - говорит Иван Пятин. - А армирование стеклолентами позволяет трубопроводам выдерживать давление до 14,0 мегапаскалей, чего хватает с запасом даже при таких нагрузках".

Текст: Александр Мелешенко

В Минске разработчики представили "умных" роботов из отечественных компонентов

Интеллектуальные медицина и биоинформатика, сельское хозяйство и промышленность, речевые технологии, искусственный интеллект. В Минске на большом смотре возможностей современных технологий представители Беларуси, России, а также Казахстана, Узбекистана, Сербии, Китая продемонстрировали более 100 разработок. Проекты белорусских и российских инженеров реализованы преимущественно на базе отечественных компонентов.

III Форум IT-Академграда "Искусственный интеллект в Беларуси" в этом году приобрел международный статус. Среди десятков разработчиков из различных стран научные организации, представители технопарков, Парка высоких технологий, предприятий, частных компаний, учреждений образования, а также Академии Министерства внутренних дел Беларуси, Военной академии Беларуси и даже школьники.

Например, одно из предприятий холдинга "Горизонт" - УП "ИТЦ Горизонт" представило материнские платы для ноутбуков 1-го и 2-го поколения, приборную панель для большегрузных тягачей (разработана по заданию ПАО "КАМАЗ") и умный телевизор. Все разработки - белорусского производства, оборудованные отечественным программным обеспечением. При изготовлении телевизора использовано новое интеллектуальное программное обеспечение с функцией корректировки изображений.

Разработанный белорусскими инженерами дрон, способный выявлять инвазивные растения, к которым относятся конопля и мак, уже используется МВД

Как рассказал начальник отдела маркетинга и продаж предприятия Дмитрий Губский, интерес к продукции и у промышленности, и у потребителя - огромный. Более 85% продукции уходит на экспорт, в основном в Российскую Федерацию.

Внимание гостей форума привлекает красный "жук" - беспилотный летательный аппарат "Гексакоптер-1".

Учащийся Ярослав Туляков из Минска создал интеллектуального робота-башню, который сможет сам упаковывать и складировать товары.

Внушительное устройство, оснащенное новейшим аппаратно-программным комплексом, сочетающим в себе технологии искусственного интеллекта, разработано в рамках научно-исследовательской работы с условным названием "Лес". Умный БЛА способен распознавать болезни растений.

- Аппарат оборудован гиперспектральной камерой, которая фиксирует различные стадии заболеваний растений. Обработка снимка происходит с помощью искусственного интеллекта. На перспективу он определит не только болезнь, но и ее стадии. Также он фиксирует площадь распространения проблемы, - рассказывает ведущий научный сотрудник Научно-производственного центра многофункциональных беспилотных комплексов НАН Беларуси Игорь Аниськов.

К слову, это не первый БЛА Научно-производственного центра многофункциональных беспилотных комплексов такой специфики. Ранее подобный аппарат для поиска инвазивных растений, к которым в том числе относятся конопля и мак, был передан на баланс МВД. И разработка успешно используется.

Умные наработки в области медицины представило ООО "НьюЛаб". Речь о программном обеспечении, которое, отсматривая большое количество снимков флюорографии и томографии, выделяет возможную патологию, рассказывает учредитель организации Дмитрий Кубас:

- Обученные нейросети дают врачам так называемое второе-третье мнение, которое обычно достигается в ходе консилиумов. Например, на флюорографии нейросеть способна определить переломы ребер, найти затемнения на легких. На томографии, ориентируясь на международную шкалу исследований, отделить снимки с доброкачественным или злокачественным образованием. Хотя врача никто не заменит, это всего лишь вспомогательная помощь.

Учащийся гимназии № 13 Минска Ярослав Туляков разработал интеллектуального промышленного робота с широким спектром функциональных возможностей.

- Робот-башня сможет выполнять упаковку, погрузочно-разгрузочные работы и многое другое. Он будет способен складировать на паллеты мешки и другие объекты весом до 100 кг, - рассказал молодой инженер. Отличительной особенностью его ноу-хау будет низкая цена, поскольку для изготовления робота до 70% компонентная база белорусская. Интерес к разработке, по словам Ярослава Тулякова, уже есть со стороны промышленных предприятий.

Как отметил председатель Президиума НАН Беларуси Владимир Гусаков, искусственный интеллект, или IT-технологии и биотехнологии, - самое бурно развивающееся направление в мире. Сейчас уже невозможно представить ни одну сферу деятельности человека без искусственного интеллекта, в том числе и научную.

- Искусственный интеллект становится добрым помощником во всех областях. Важно, чтобы он усиливал возможности человека в поиске новейших разработок, новых форм организации экономики, предприятий и производств и так далее. Форум - возможность проанализировать наш потенциал и определить, что еще надо сделать, чтобы мы не отставали от мировых тенденций, трендов, разработок, а где мы, напротив, - в лидерах.

В рамках III Форума IТ-Академграда "Искусственный интеллект в Беларуси" произошло еще одно важное событие - к Кодексу этики, разработанному ранее российским Альянсом в сфере ИИ, присоединились шесть белорусских организаций. Напомним, одними из первых документ подписали Сбер, "Яндекс", VK, "Газпром нефть" и Российский фонд прямых инвестиций, а также другие ведущие компании и учреждения. К Кодексу этики в сфере искусственного интеллекта уже присоединились более 40 зарубежных участников из 24 стран. Всего подписантов - свыше 800.

Комментарии

Алексей Оносов, основатель компании "Юнисофт", автор канала "Практики бизнеса":

- В области информационных технологий в России и Беларуси сейчас наиболее перспективны искусственный интеллект (ИИ) и машинное обучение, кибербезопасность, облачные технологии и технологии дополненной реальности. Эти направления отвечают современным потребностям бизнеса и общества в цифровизации, безопасности и оптимизации процессов. По данным исследования TAdviser, российский рынок ИИ в 2021 году достиг 291 млрд рублей, а по итогам 2024 года может вырасти до 830 млрд рублей.

Беларусь активно развивает ИТ-сектор. По данным Национального статистического комитета Республики Беларусь, экспорт ИТ-услуг в 2021 году составил 3,2 млрд долларов, увеличившись на 19% по сравнению с 2020 годом. Среди интересных проектов можно выделить: платформы для создания чат-ботов Botpress; сервис для анализа юнит-экономики PlanRadar; платформу для создания 3D-контента Cappasity, сотрудничающую с крупными брендами; систему распознавания лиц VisionLabs, используемую в банковском секторе и ретейле.

Николай Молчанов, директор по развитию бизнеса компании "Мобиус Технологии":

- Процесс цифровой трансформации экономики и активное использование технологий искусственного интеллекта (ИИ) - это мировой тренд, который актуален как для России, так и для Беларуси. Сервисы на основе этой технологии позволяют снизить операционные затраты и повысить эффективность.

В Беларуси сильная школа разработчиков. Ряд стартапов из Беларуси добились успеха на международном рынке. Самый громкий из них - Wargaming, мессенджер Viber и компания EPAM Systems также имеют белорусские корни. Россия накопила большой опыт цифровой трансформации и может предложить соседям уже готовые решения - альтернативный софт, оборудование, сервис и ИТ-консалтинг.

Подготовила Алена Узбекова

Текст: Вера Артеага

В Уфе пройдет XII Международный спортивный форум "Россия - спортивная держава"

Айгуль Камаева (Уфа)

В столице Республики Башкортостан стартует XII Международный спортивный форум "Россия - спортивная держава". На это событие в Уфу приехали 5000 гостей, в том числе большая делегация олимпийских чемпионов и известных спортсменов и тренеров.

Как отметил глава Башкирии Радий Хабиров, "Россия - спортивная держава" - одно из самых масштабных событий, которые принимает республика. В рамках деловой программы планируется заседание Совета при президенте РФ по развитию физической культуры и спорта. Также пройдут расширенное заседание комиссии спортсменов Олимпийского комитета России, встреча министров спорта прикаспийских государств - России, Казахстана, Туркменистана, Ирана и Азербайджана, круглые столы и дискуссии.

Все три дня форума насыщены спортивными мероприятиями. Так, в Уфе пройдут Ночь бокса по версии IBA, Всероссийские соревнования по керлингу, матч звезд по баскетболу, а также соревнования по фехтованию и по гребному слалому. Два последних состязания состоятся в только что отстроенных крупных спортобъектах: в Центре фехтования и Комплексе гребного слалома. Их торжественное открытие запланировано в дни форума.

В Уфе пройдут Ночь бокса, матч звезд по баскетболу, соревнования по керлингу, фехтованию и гребному слалому

Кстати, как отметили в Минспорта Башкирии, соревнования по гребному слалому "Край Курая" пройдут на Международном форуме "Россия - спортивная держава" впервые. В них примут участие более 120 спортсменов из России, Беларуси, Казахстана, Узбекистана. Россию представит сборная во главе с Алсу Миназовой, участницей Олимпийских игр в Токио.

- Думаю, не замерзнем, потому что вода в канале теплая. Уверена, это будут отличные старты. Я видела первые пуски воды, но так как готовилась к чемпионату России в поселке Богородское, не удалось опробовать канал заранее. Выглядит он очень здорово, - призналась Алсу Миназова накануне форума.

Девиз форума - "Спорт. Семья. Россия". Поэтому одним из ключевых мероприятий организаторы называют Всероссийский день ходьбы, в котором 19 октября примут участие 25 тысяч взрослых и детей. Они пройдут дистанцию 2024 метра по одной из центральных улиц Уфы.

Кстати, по данным правительства республики, около двух тысяч заявок поступило на участие в форуме в качестве волонтеров. Из них выбрали 500 человек.

За восемь месяцев в Узбекистан было импортировано 48 055 легковых автомобилей

В январе-августе 2024 года в Узбекистан из-за рубежа было импортировано 48 055 легковых автомобилей на сумму 912 млн долларов США.

Импорт легковых автомобилей увеличился на 8352 по сравнению с соответствующим периодом прошлого года.

По данным Агентства статистики, страны, импортировавшие больше всего автомобилей в Узбекистан за 8-м месяцев 2024 года:

Китай - 38 085;

Корея - 8729;

США - 622;

Япония - 139;

Германия - 104.

Компании Омана заинтересованы в реализации совместных проектов по развитию логистического сектора Узбекистана

Министр транспорта Илхом Махкамов провел переговоры с руководителями крупнейших компаний Омана председателем «Oman Investment Authority» Шейх Нассер Аль Харси, генеральным исполнительным директором «ASYAD Group» Абдулрахман Аль Хатми и генеральным директором инвестиционной компании «UzOman» Оман Бахрамом.

Стороны обсудили приоритетные направления сотрудничества в рамках Ашхабадского соглашения, а также использование инвестиционных возможностей оманских компаний в развитии логистического сектора Узбекистана, в том числе по строительству терминалов в логистических центрах.

Представители компании отметили высокий транспортно-логистический потенциал Узбекистана и выразили заинтересованность в реализации совместных инфраструктурных проектов в сфере транспорта.

Анализ ситуации на автомобильном рынке Узбекистана: сентябрь 2024

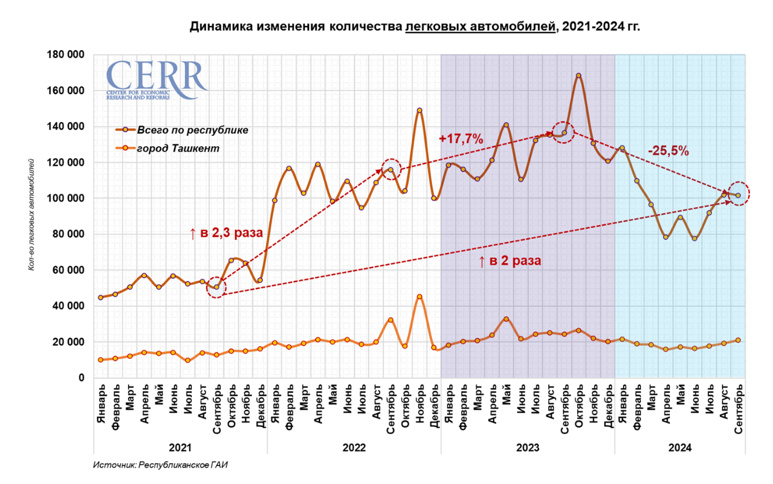

В сентябре в целом отмечено снижение продаж автотранспортных средств. Хотя сегмент новых легковых авто увеличился более чем на 10%. В то же время, продажи электромобилей достигли рекордных показателей, увеличившись в 2,4 раза, что подчеркивает растущий интерес к этой категории автотранспорта.

В сентябре 2024 года общие продажи автотранспортных средств в Узбекистане составили 110,1 тыс. единиц, что на 1,1% ниже по сравнению с предыдущим месяцем. Более заметное снижение активности наблюдается в годовом измерении на 25,5%.

Ситуация в сегменте легковых авто

В сентябре реализация легковых автомобилей незначительно снизившись на 0,3%, составила 101,6 тыс. единиц.

В годовом исчислении наблюдается более выраженное снижение: продажи легковых автомобилей сократились на 25,5%.

Продажи легковых автомобилей в региональном разрезе показывают, что в сентябре наибольшее снижение было отмечено в Андижанской – на 9,1%, Кашкадарьинской – 7,9% и Ташкентской областях – 7,7% соответственно.

В III квартале т. г., продажи автомобилей составили 295,6 тыс., с годовым снижением за аналогичный период на 26,8%.

Ситуация на первичном авторынке

На первичном рынке легковых автомобилей продажи увеличились на 10,3% по сравнению с предыдущим месяцем, что почти на 3,8 тыс. авто больше, чем месяцем ранее. В годовом выражении активность стабилизируется, если в августе снижение продаж было на уровне 1%, то в сентябре отмечен рост на 7,7%.

Продолжает наблюдаться рост продаж новых автомобилей отечественного производства. В сентябре продажи увеличились на 10,8%, составив 37,6 тыс. автомобилей. В годовом выражении рост составил 12%.

Сегмент легковых иномарок растет

Рынок легковых иностранных автомобилей на рынке Узбекистана продолжил рост. Если в августе продажи в этом сегменте увеличились на 25,6%, то в сентябре рост замедлился до 4,5%, составив 3,3 тыс. единиц.

Вторичный рынок легковых автомобилей

Ситуация на вторичном рынке легковых автомобилей демонстрирует замедление роста продаж и сохраняет более выраженный тренд годового снижения объемов реализации.

В частности, в сентябре активность на вторичном рынке легковых авто уменьшилась на 6,3% по сравнению с предыдущим месяцем. За отчетный период в этом сегменте было продано 60,5 тыс. автомобилей. В целом же за год продажи сократились на 38,4%.

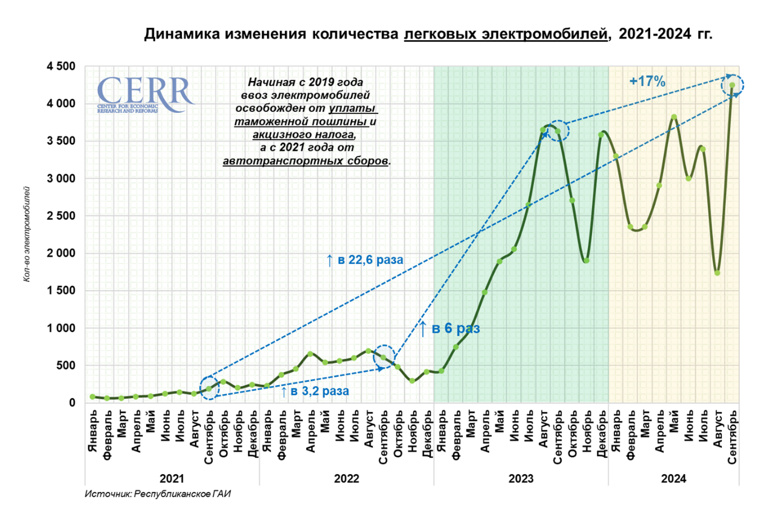

Ситуация на рынке электромобилей

Сегмент легковых электромобилей демонстрирует подъем активности. Объем реализации составил рекордный рост в 2,4 раза, что является наибольшим ростом за весь период наблюдений. В сентябре было продано 4,24 тыс. электрокаров, тогда как в августе 1,7 тыс. единиц.

В региональном срезе, наибольший рост продаж отмечен в г.Ташкент – 3180 ед., Ташкентской – 285 ед. и Андижанской областях – 119 ед.

В годовом измерении продажи электромобилей увеличились почти на 17%.

В III квартале т.г., реализация легковых электромобилей составила 9,3 тыс., снизившись на 5,6% относительно аналогичного периода прошлого года.

Сектор по связям с общественностью ЦЭИР

Журавлева: для международного сотрудничества между людьми барьеров нет

Лига Фондов стран БРИКС+ в сфере развития науки и образования, созданная по инициативе Фонда Мельниченко, подводит итоги специальной номинации Future Makers Международной премии BRICS SOLUTIONS AWARDS. Премия направлена на поддержку молодых ученых, исследователей и новаторов из стран БРИКС+ и вручается в рамках конкурса BRICS Solutions Awards. О том, как Лига фондов БРИКС+ отбирала победителей и почему сейчас важно поддерживать международное сотрудничество в области науки и технологий рассказала в интервью РИА Новости генеральный директор Фонда Мельниченко Татьяна Журавлева.

— Татьяна, расскажите, пожалуйста, о недавно анонсированной спецноминации Future Makers. Почему она стала одним из первых проектов Лиги Фондов БРИКС+?

— Когда мы создавали Лигу Фондов, поняли, что важнейшим первым шагом должно стать выявление и поддержка новаторов, создателей новых проектов в странах БРИКС+. Наша премия Future Makers нацелена на то, чтобы показать, что барьеров для международного сотрудничества между активными, предприимчивыми людьми не существует. И что им есть, на кого опереться в реализации своих инициатив.

— Какие направления затронет премия? Сколько заявок вы уже получили?

— Мы объединили в Лиге уже 32 фонда из 15 стран, поэтому было сложно ограничиться одной номинацией. Мы договорились с партнерами конкурса – Агентством стратегических инициатив и Торговой промышленной палатой – что Future Makers будет сквозная и охватит все восемь направлений конкурса BRICS Solutions Awards.

Мы и члены Лиги фондов БРИКС+ определим своих победителей в номинациях "Новая промышленность и энергетика", "Биотехнологии и здоровье нации", "Небо, космос и коммуникационные технологии", "Искусственный интеллект и цифровые услуги", "Климат и экологические технологии", "Платформы и комплексные решения для правительства и государственного управления", "Компетенции и развитие персонала", "Когнитивные технологии и креативная экономика". Заявок поступило достаточно много – 1343. Участвуют представители 15 стран. Сейчас мы активно работаем над шорт-листами лучших проектов.

— Какую поддержку получат победители конкурса?

— Победители нашей премии получат денежные призы, а также длительное постпрограммное сопровождение. Мы будем помогать им находить партнеров, развивать их проекты и создавать условия для роста. В том числе с этой целью создавалась Лига фондов – для поддержки научных исследований и образовательных проектов на пространстве стран БРИКС+, совместного выявления и поиска решения вызовов будущего за счет обмена знаниями и ресурсами.

Это долгосрочная инициатива, и мы надеемся, что премия Future Makers станет ежегодной, открывая все новые возможности для молодых специалистов.

— А если говорить именно о Лиге фондов? Ее создали четыре месяца назад, можно ли уже подвести какие-то предварительные итоги?

— Мы задумали Лигу как шорт-трек для обмена опытом, решениями, идеями и коллабораций внутри стран БРИКС+. Выстраивая горизонтальные связи, мы пытаемся преодолеть барьеры, которые сегодня возникают по всему миру, стремимся помочь странам БРИКС+ найти и реализовать новые глобальные и прорывные проекты. Для этого создаем как сквозные программы, например, в рамках BRICS Solution, так и двусторонние и трехсторонние отношения.

За первые месяцы работы стало очевидно, что запрос на такое сотрудничество очень высок. Как я уже говорила, к нам присоединились более 30 фондов из Китая, Индии, Бразилии, ОАЭ, Саудовской Аравии, Пакистана, Египта, Нигерии, Бангладеш, Эфиопии, ЮАР, Индонезии.

— Как идет работа с этим фондами?

— В конце сентября при участии Лиги Фондов БРИКС+ и Фонда Мельниченко провели в Индии международную стажировку для представителей российских НКО. Участниками стажировки стали 16 руководителей социальных проектов, которые прошли Лидерский курс Московской школы профессиональной филантропии. Они представляли различные направления: от паллиативной помощи до инклюзии и экологических проектов. Программа включала встречи с индийскими НКО, обсуждение лучших практик, круглый стол по вопросам российско-индийской благотворительности.

В рамках деловой программы V Северного форума и II Международной конференции по вопросам изменения климата и таяния вечной мерзлоты мы поддержали экологическую инициативу Sister Ecosystems, которая приглашает юных экоактивистов из разных стран присоединиться к неформальному соглашению о символическом родстве экосистем, зачастую находящихся под угрозой. В качестве первых участников соглашения три активистки из России, Кении и Узбекистана согласились считать "сестрами" экосистемы якутской вечной мерзлоты, кенийских лесов и Аральского моря.

Летом мы проводили Summer camp – Летнюю олимпиадную школу, где талантливые дети в течение двух недель на базе лицея МГУ проходят интенсивную образовательную программу по математике, физике и химии. В группе старшеклассников были ребята из Казахстана и Кении, которые все вместе решали задачи повышенной сложности и работали в лабораториях.

Все это стало возможным благодаря тем горизонтальным связям, которые возникают в рамках двусторонних контактов в Лиге фондов. Мы считаем, что такие мероприятия – это большой вклад в укрепление международных связей. Они помогают сближать социальные, образовательные, культурные сферы стран БРИКС+.

Диско-хай

резкая, как сорванный пластырь, блокировка произвела шок

Арсений Латов

В России 8 октября был заблокирован «Дискорд» – крайне популярная в стране платформа для общения текстом, голосом и видео. Подавляющее большинство пользователей «Дискорда» у нас – это подростки или молодые люди, часто любители компьютерных игр, сбивающиеся в группы по интересам благодаря широкому функционалу программы. Именно в этих интересах ведомство и нашло основную причину блокировки: ещё к 1 октября госструктура дала знать информационным агентствам о том, что в администрацию «Дискорда» было направлено требование удалить около тысячи незаконных материалов, среди которых детская порнография, информация про наркотики, призывы к экстремизму, агитация за терроризм. В вину «Дискорду» также была поставлена неуплата штрафа в 6 миллионов рублей в связи с решением суда ещё в 2023 году. Параллельно с этим в СМИ началась кампания о том, как ужасны замыслы пользователей «Дискорда», которым лишь бы употребить наркотические вещества да распространить детскую порнографию в телекоммуникационной сети Интернет. Но молодёжь газет – даже электронных – не читала и ужасающей правды про себя не видела, и потому резкая, как сорванный пластырь, блокировка произвела шок.

Волна возмущения напоминает летний шторм вокруг замедления «Ютюба». И, как и тогда, многие отечественные политики и звёзды пытаются эту волну оседлать: депутат Владислав Даванков призывает «Дискорд» разблокировать, председатель Госдумы по информполитике Александр Хинштейн прогревает публику на возобновление работы сервиса, запродюсированный до белоснежных зубов певец и говорун «Разговоров о важном» Егор Крид возмущается и предлагает не мелочиться, а сразу заблокировать «Телегу», СМС, звонки, доступ домой, еду, воздух…» Аккуратные сигналы массовым блокираторам посылают и другие ведомства: 10 октября генпрокурор Игорь Краснов уничижительно проходится по уровню раскрываемости киберпреступлений, подчёркивая «шаблонность и безынициативность проводимой оперативной работы». В тот же день в официальном «Телеграме» Минобороны Российской Федерации публикуется запись с награждением танкистов группировки войск «Центр», и за двумя шеренгами наших бойцов красуются мониторы, на одном из которых прекрасно виден интерфейс «Дискорда». Блокировка сервиса стала причиной заочной полемики между телеграмными военблогерами и депутатом Андреем Картаполовым, где заявления каждой из сторон свидетельствуют о разности окопной и штабной точек зрения на использование «Дискорда». Депутат заявил, что никакой «Дискорд» никто не использует, а все утверждения об обратном – «заказ или вброс». «Заказчики и вбрасыватели» со ссылками на военных возразили, что более удобного и быстрого инструмента для выведения на один экран видеосигнала с нескольких дронов у них просто нет, ну, а что сервис американский – не проблема на тактическом уровне.

Многогласие мнений – лучший критерий противоречивости явления. «Дискорд» – это, бесспорно, удобнейшая платформа для общения, у которой нет аналога, предлагающего такой же уровень качества. Популярность сервиса выросла из его незаменимости и тонких нюансов создания внутренних серверов: администраторы могут выдавать права модераторов, повышать и понижать статус гостей, транслировать видео на определённую аудиторию, запускать работу ботов и нейросетей. Как и у некоторых других соцсетей, у «Дискорда» имеется крайне подкованное в делах компьютерных сообщество пользователей, для которых эта платформа является практически сакральной, так как обеспечивает не только развлечения, но и работу, а также общение с друзьями, зачастую разделяемыми тысячами километров и десятками границ. Хотя ещё в августе интернет-гигант ВК обещался запустить дискордозаменитель, ничего сопоставимого по функционалу из этого пока не вышло.

После бана «Дискорда» в России многие россияне поспешили пересесть на схожие сервисы, например «Мамбл», «ТимСпик», «Гилдед». С последней из названных компаний случился примечательный казус: «Гилдед», принадлежащая айтишникам-белоручкам из Кремниевой долины, просто-напросто закрыла возможность регистрации для пользователей из России. Так прогрессивные, соепотребляющие и мусоросортирующие айтишники из Калифорнии подыграли ведомству из далёкой России в славном деле защиты пользователей от тлетворного влияния разговоров про наркотики.

К нашим государственным СМИ имеются вопросы: подготовительные и стимулирующие кампании по возможной блокировке «Дискорда» можно посчитать провальными, так как демонизация платформы прошла в столь стремительные сроки и с таким количеством неловкого нажима, что у зрителей телеканалов и читателей изданий рождается чувство, что что-то здесь не так. Параллельное недовольство от подкованных в военном деле людей тем, что «Дискорд» применяется на полях СВО в практических целях, будто бы подводит к вопросу: «А зачем вообще было блокировать?» Всё это с учётом околонулевого рейтинга Роскомнадзора и самого факта резкого и слабо обоснованного закрытия доступа к сервису, которым пользовались десятки миллионов россиян, действительно рождает простую на первый взгляд картину произвола оторванных от жизни кабинетчиков, которым лишь бы что-нибудь запретить. Но лишь на первый, так как эта картина не учитывает целый ряд сложностей. Первая из них заключается в том, что в «Дискорде», как и в любой крупной соцсети, действительно есть проблема с противозаконным контентом: да, как ВК или «Телеграм», «Дискорд» – это мешанина из миллиардов тонн информации, в которой проскальзывает в том числе самое омерзительное, что вообще могут отображать современные экраны. Как от такого избавляться – это лирика ответственных органов, до коей, строго говоря, обывателю не должно быть дела. Однако ответственный гражданин может сделать классическую скидку: «Наверху разберутся». И здесь тоже будет явное противоречие: нет никакой высшей математики в том, чтобы в «Телеграме» напороться на бота – продавца наркотиков или в «ВК Видео» даже после запрета отключения «Безопасного поиска» отыскать порнографию.

Слова генпрокурора Краснова про низкую раскрываемость киберпреступлений возникли не на пустом месте. Повод для блокировки в виде очередной защиты детей от пагубного влияния упоминания наркотиков смотрится тем более нелепо, что на платформах типа того же ВК обсуждения того, какой стафф крепче кроет, кажутся невинными развлечениями благородных донов на фоне игнорируемых модерацией сборов денег для ВСУ и гнёзд кавказских и среднеазиатских экстремистов, сладко мриющих о том, что и как надо сделать с иными национальными или религиозными группами.

Во-вторых, никто так и не выработал иммунитета перед пропагандой. Конечно, в 2024 году трудно удивиться человеку, который при помощи фактов и логики разносит лицемерие политиков или двуличность Запада и Востока, Севера и Юга. Но современная пропаганда работает куда комплексней и глубже: те самые факты и логики неизбежно накачиваются из тик-токов, из инстаграмных рилсов, из видео на «Ютюбе» и в том числе из ссылок и переписок в «Дискорде». И каким бы вменяемым ни казалось содержание всего этого, вода камень точит и внедрение огромных массивов враждебных идей происходит постепенно, по зёрнышку там и сям. В последние годы свежезабаненная в России платформа часто оказывалась замечена в модерации контента, идущего вразрез с западными ценностями. Например, «неверное» наименование гендера приравнивалось к «языку ненависти» и безапелляционно «Дискордом» удалялось. Что уж говорить о серверах, где сколачивались группы сочувствующих идеям, находящимся в явной оппозиции позолоченным демократическим ценностям. Рядовой пользователь «Дискорда», которому просто хочется, общаясь с друзьями, поиграть в видеоигры, одинаково не увидит ни «расстрельных списков» серверов с людьми, называющими транссексуалов в платьях мужчинами, ни организованных ячеек педофилов, наркоторговцев и террористов – что, однако, не отменяет того, что эти сообщества там цветут и пахнут. О нейтральности платформы, таким образом, речи и быть не может: поздравления с «месяцем гейской гордости», каковым на Западе давно является июнь, специальные ЛГБТ*-смайлики и предвзятая модерация – лишь первые ласточки давно принятого в «Твиттере» или соцсетях компании «Мета»** порядка модерации, где слезинка ребёнка нужной ориентации стоит всего мира познания и высшей гармонии. Плавно затягивающуюся удавку такого подхода ощутили чиновники не только в России, но и в Турции – там «Дискорд» забанили примерно в то же время, что и у нас, и тоже из-за порнографического, педофильского и прочего преступного контента. Выходит, что Анкара, будучи недопартнёром и недооппонентом Москвы, на словах разделяет обеспокоенность вражеским влиянием на умы подрастающего поколения. Значит, дело всё-таки не в «чудовищной машине репрессий» с юридическим адресом «Кремль, дом один»? И да, и нет.

После блокировки «Дискорда» пошли новости о том, что Роскомнадзор готовит к подписанию приказ о возможности непубличного замедления любых онлайн-ресурсов на основании распоряжений генпрокурора или его заместителей. При согласовании такой инициативы в худшем случае теперь втёмную будут «тормозиться» сайты и приложения, которые станут игнорировать запросы Роскомнадзора об удалении противоправного контента. С юридической точки зрения, к онлайн-ресурсам не будет запрещён доступ, однако скорость их работы будет некомфортно низкой, и, что важнее, непубличность подобных решений прекратит любые обсуждения или попытки призвать к ответу – ничего, мол, не знаем, все проблемы с их стороны, у нас всё работает (так поначалу пытались изобразить замедление «Ютюба»).

А пока «Дискорд» без каких-либо обходных путей в нашей стране закончился. Да, для тех, кому принципиально важно пользоваться именно этим сервисом, решение госструктур можно обойти: после блокировки «Телеграма», «Инстаграма»**, «Фейсбука»** и замедления «Ютюба» умение обходить блокировки стало таким же общим, как умение заказывать такси или качать фильмы с торрентов. Но большинство просто не станет заморачиваться – на это и расчёт. Для поколения, чья юность выпала на конец 2010-х – начало 2020-х годов, угасание этой платформы в России будет памятным моментом. Спустя десятилетия по «Дискорду» станут ностальгировать, вспоминая его в одном ассоциативном ряду с различными Дудями***-Моргенштернами***, Нагиевыми-Ивлеевыми или с ютящимися в грузинских саклях айтишниками, всяческими московскими и питерскими тусовщиками, сбежавшими от реальности в Казахстан, Узбекистан, Киргизию или куда подальше. «Дискорд» наравне с «Телеграмом» и даже ВК оставался коммуникативным мостиком к этим самоуниженным и самооскорблённым.

Весь наспех выданный лепет государственной пропаганды о благих поводах для блокировки видится весьма нелепым. И тем не менее «Дискорд» не мог не быть заблокированным. И дело не только в ненавязчивой, но последовательной пропаганде силами сервиса различных голубых устремлений, не только в обиде депутата Картаполова на каких-то ругающих госдумного Сунь-цзы окопных самодеятелей и не только в реально существующей, пусть и не в масштабах некоторых других соцсетей, гнили. Дело в том, что неостановимый процесс распада глобального мира выражается и в интернет-среде. «Дискорд» рано или поздно должен был стать оружием, каким уже стали всевозможные «Фейсбуки» и «Твиттеры». Потому-то, подобно Карфагену, «Дискорд» должен был быть разрушен – по крайней мере у нас. Вопросы остаются как к спешным и нелепо обоснованным методам этого разрушения, так и к отсутствию вменяемой и удобной замены.

*запрещённое в России экстремистское движение

**компания Meta (соцсети «Фейсбук» и «Инстаграм») признана экстремистской и запрещённа в РФ

***лица, признанные иностранными агентами в РФ

Эксперты ЦНИИОИЗ Минздрава России провели обучение для 37 молодых организаторов здравоохранения из стран СНГ. Показываем, как это было

Молодые лидеры — организаторы здравоохранения государств-участников СНГ в сентябре проходили обучение у экспертов ЦНИИОИЗ Минздрава России.

Участники приехали из

Азербайджана;

Армении;

Беларуси;

Казахстана;

Киргизии;

Молдовы;

Таджикистана;

Туркмении;

Узбекистана

Управленцы познакомились со Стандартом системы управления медицинской организацией. Онс направлена на повышение удовлетворенности пациентов медицинской помощью.

Программа включала лекции и взаимодействие в рамках тренинга друг с другом.

Участники школы выполняли практические задания и увидели на практике как организованы процессы в поликлиниках Московской области.

На экскурсиях по флагманским медицинским центрам Подмосковья участники пообщались с сотрудниками и своими глазами увидели, как организован приём пациентов в российском поликлиническом звене.

Как это было — в видео

На международном форуме Central Asia Retail Week 2024 подписан меморандум о сотрудничестве в электронной коммерции

На международном форуме Central Asia Retail Week 2024 в присутствии представителей Министерства промышленности и торговли Российской Федерации подписан меморандум между маркетплейсом Ozon и Министерством инвестиций, промышленности и торговли (МИПТ) Республики Узбекистан о сотрудничестве.

Стороны договорились обеспечивать устойчивое развитие экономики в сфере онлайн-торговли Узбекистана, а также поддерживать развитие малого и среднего предпринимательства в республике. В фокусе сотрудничества Ozon и МИПТ Узбекистана – увеличение товарооборота между Россией и Узбекистаном, а также развитие экспортного потенциала продукции местного производства на 51 млн покупателей Ozon в России и других странах присутствия маркетплейса.

Уверен, что меморандум — это только первый шаг по установлению прочного сотрудничества в сфере электронной коммерции между Россией и Узбекистаном. Сегодня рынок онлайн ритейла динамично развивается и отечественным компаниям есть что предложить. Это касается цифровых решений по организации торговли, отлаженных процессов хранения, доставки, и пр. Надеюсь, что и дальше наши игроки будут обмениваться опытом с узбекистанскими партнерами и активно выходить на рынок республики, помогая товарам местных производителей находить своего покупателя, — подчеркнул директор департамента внутренней торговли Минпромторга России Никита Кузнецов.

В последние годы в Узбекистане значительно повысилось качество и конкурентоспособность производимой продукции, диверсифицированы рынки сбыта, улучшены транспортно-логистические маршруты. Наряду с этими институциональными задачами большую роль играют цифровизация торговых процессов, развитие электронной коммерции в глобальных масштабах. В этой связи подписанный меморандум с компанией Ozon — ещё один большой шаг на этом пути, — отмечает Иномжон Абдурахмонов, руководитель Департамента внешней торговли МИПТ Узбекистана.

Рынок электронной коммерции Узбекистана стремительно развивается и обладает огромным потенциалом. Продукция узбекистанских производителей пользуется высоким спросом как на внутреннем рынке, так и за его пределами, что свидетельствует о качестве и конкурентоспособности товаров, производимых в стране. Это открывает новые горизонты для экспорта и способствует укреплению позиций Узбекистана на зарубежных рынках. Вместе с Министерством инвестиций, промышленности и торговли Узбекистана мы будем помогать местным предпринимателям выходить на новые рынки и наращивать оборот на маркетплейсе, — отмечает Владимир Гончаревич, заместитель управляющего директора Ozon.

Помимо прочего, партнерство предусматривает проведение образовательной работы по развитию предпринимательства в Республике в сфере электронной торговли, совместных консультаций и мероприятий, а также запуск информационных и рекламных кампаний и взаимный обмен опытом.

Встреча Михаила Мишустина с Премьер-министром Пакистана Шехбазом Шарифом

Встреча состоялась на полях саммита глав правительств государств – членов Шанхайской организации сотрудничества.

Из стенограммы:

Ш.Шариф (как переведено): Приветствуем Вас, Ваше Превосходительство, в Пакистане. Отмечаем богатую историю наших отношений, которая длится с начала 50–60-х годов. Я тогда был ещё совсем молодым. И Москва – это первый зарубежный город, первое направление, куда я отправился в ходе своей первой зарубежной поездки. У меня остались очень тёплые воспоминания о вашей стране.

Пора не только освежить в памяти эти прекрасные впечатления, но и вновь подтвердить нашу дружбу, экономическое сотрудничество, а также другие аспекты нашего взаимодействия, в частности в сельском хозяйстве, в сфере информационных технологий, стратегическое сотрудничество, оборонное.

Как я уже рассказывал, те россияне, люди с российской стороны, с которыми я знаком ещё с 1968 года, – это очень щедрые, добрые, открытые, любящие люди.

Ваше Превосходительство, мы очень рады приветствовать Вас в Пакистане.

Я также имел честь встретиться с Президентом Путиным в Астане в этом году и в Ташкенте в 2022-м. Мы провели очень продуктивные, полезные встречи. На последней встрече мы достигли ощутимых результатов. И делегация из Пакистана посетила Москву, а российская делегация с ответным визитом побывала в Пакистане.

М.Мишустин: Спасибо большое, уважаемый господин Шариф.

Это мой первый визит в качестве Председателя Правительства России в дружественный Пакистан. Хотел бы поблагодарить Вас и всех пакистанских друзей за тёплый приём, оказанный российской делегации, которая принимает участие в заседании Совета глав правительств Шанхайской организации сотрудничества.

Хочу, пользуясь случаем, передать Вам, Президенту Пакистана господину Зардари, самые добрые слова приветствия и наилучшие пожелания от Президента России Владимира Владимировича Путина.

Отношения России и Пакистана основаны на принципах дружбы, взаимного уважения интересов друг друга. И мы стремимся вывести наше сотрудничество на более высокий уровень, наполнить его конкретными проектами, новым содержанием.

По линии правительств мы уделяем приоритетное внимание наращиванию торгово-экономического сотрудничества с Пакистаном. По данным нашей статистики, у нас в январе – августе взаимный товарооборот вырос почти на 13% и превысил 57 млрд рублей, или 633 млн долларов. Конечно, это мало, имея в виду тот потенциал, который есть между нашими экономиками.

Видим нашу общую задачу в формировании благоприятных условий для роста торговли, взаимных инвестиций – Вы об этом, господин Премьер-министр, говорили подробно, – запуска новых перспективных проектов в целом ряде направлений: в энергетике, промышленности, сельском хозяйстве, строительстве инфраструктуры и логистике, транспортной сфере.

Решением всех вопросов занимается Российско-Пакистанская комиссия, её возглавляет с российской стороны наш Министр энергетики Сергей Цивилев, который здесь находится и активно работает.

В сфере энергетики мы увеличили поставки российских энергоресурсов в Пакистан наряду с нефтью и нефтепродуктами. А российские компании готовы принимать участие и в развитии газовой отрасли Пакистана.

Благодаря выгодному географическому положению – на стыке сухопутных и морских путей в Южной и Центральной Азии – Пакистан обладает очень серьёзным, большим транзитным потенциалом. Его использование, без сомнения, расширит географию грузоперевозок по международному транспортному коридору «Север – Юг» с выходом на растущие рынки глобального Юга.

Мощный импульс развитию экономического взаимодействия придал первый Российско-Пакистанский торгово-инвестиционный форум. Он состоялся 1 октября в Москве. И мы с радостью предлагаем организовать второй форум в Пакистане. Это поможет установить прямые связи между предпринимателями наших стран не только на уровне крупного бизнеса, но и на уровне малых и средних предприятий.

Придаём особое значение развитию гуманитарного сотрудничества. Среди молодёжи Пакистана растёт интерес к получению высшего образования в России, в российских университетах. Большую популярность сегодня приобретает русский язык, мы это приветствуем и этот интерес полностью поддерживаем. Будем расширять контакты между нашими людьми.

Заседание Совета глав правительств государств – членов ШОС

Михаил Мишустин принял участие в заседании Совета глав правительств государств – членов ШОС.

Главы делегаций государств – членов Шанхайской организации сотрудничества:

Премьер-министр Республики Белоруссия Роман Александрович Головченко

Министр иностранных дел Республики Индии Субраманиам Джайшанкар

Первый вице-президент Исламской Республики Иран Мохаммад Реза Ареф

Премьер-министр Республики Казахстан Олжас Абаевич Бектенов

Председатель Кабинета министров Киргизской Республики – Руководитель Администрации Президента Киргизской Республики Акылбек Усенбекович Жапаров

Премьер Государственного совета Китайской Народной Республики Ли Цян

Премьер-министр Исламской Республики Пакистан, Председатель Совета глав правительств государств – членов ШОС Шехбаз Шариф

Председатель Правительства Российской Федерации Михаил Владимирович Мишустин

Премьер-министр Республики Таджикистан Кохир Расулзода

Премьер-министр Республики Узбекистан Абдулла Нигматович Арипов

Выступление Михаила Мишустина:

Уважаемый господин Шехбаз Шариф! Уважаемые коллеги!

Хочу вначале поздравить наших пакистанских друзей, партнёров с первым председательством в Совете глав правительств ШОС. Поблагодарить за тёплый приём и отличную организацию наших мероприятий в Исламабаде. Также поздравить своего коллегу, Премьер-министра Республики Беларусь Романа Александровича Головченко, с первым участием в заседании глав правительств ШОС.