Новости. Обзор СМИ Рубрикатор поиска + личные списки

Россельхознадзор подвёл итоги визита туркменской делегации в Россию

31 мая в Москве Россельхознадзор провел переговоры с представителями Министерства здравоохранения и медицинской промышленности, Министерства сельского хозяйства, Центра общественного здоровья и питания Туркменистана, а также Посольства Республики в России, в ходе которых были подведены результаты визита иностранной делегации в Россию.

Целью поездки стало ознакомление с российской системой обеспечения карантинного фитосанитарного контроля, качества и безопасности зерна, а также остаточного содержания пестицидов.

В насыщенную программу пребывания зарубежных специалистов вошло посещение подведомственных Россельхознадзору учреждений — филиалов Федерального центра оценки безопасности и качества зерна и продуктов его переработки (ФГБУ «ЦОКЗ») в Московской области и Ставрополе, а также Всероссийского центра карантина растений (ФГБУ «ВНИИКР»). Кроме того, гостей ознакомили с работой Северо-Кавказского межрегионального управления Россельхознадзора и одного из российских элеваторов, расположенных в Ставропольском крае.

По данным на 30 мая, в текущем году Россия экспортировала в Туркменистан 39,74 тыс. тонн зерна и продуктов его переработки. За весь 2023 год было отгружено 114,97 тыс. тонн продукции. При этом импорт указанной категории товаров из Республики на рынок нашей страны не осуществляется. Также в Туркменистан с начала года поставлено 4,9 тыс. тонн продовольственного картофеля, 54,7 тыс. тонн лесо- и пиломатериалов и 986 тонн продукции животноводства. Претензий к качеству и безопасности данных товаров от туркменской стороны в Россельхознадзор не поступало.

Стороны выразили надежду на то, что прошедший визит послужит дополнительным импульсом в развитии товарооборота сельскохозяйственной продукцией между двумя странами, в частности, будет способствовать увеличению объемов экспорта российских зерновых товаров.

Служба выразила обеспокоенность в связи с выявлением 51 случая заражения товарных партий подкарантинной продукции 3 видами карантинных для стран-членов ЕАЭС объектов. Представителям зарубежных ведомств рекомендовано усилить контроль за экспортируемой в Россию продукцией.

С целью исполнения требований российской стороны в области безопасного применения химических средств иностранные коллеги выразили готовность заключения Меморандума о взаимопонимании в части применения пестицидов и агрохимикатов. В настоящее время документ находится на этапе согласования.

Кроме того, представители компетентных ведомств двух стран договорились активизировать взаимодействие по интеграции информационных систем России и Туркменистана для обеспечения безопасности и качества продукции при взаимных поставках. Для обсуждения ряда технических вопросов решено в рабочем порядке провести онлайн-переговоры.

Предложено зарубежным коллегам расширить возможности научного взаимодействия между подведомственными учреждениями Россельхознадзора и компетентными органами Туркменистана с целью обмена опытом и методиками, а также участия в международных конференциях и отраслевых мероприятиях, организуемых российской стороной. Туркменские визави отметили научную и техническую оснащенность лабораторий учреждений, которые посетили в рамках визита, подчеркнув готовность перенимать российские практики в данной области.

Делегация Республики поблагодарила Службу за организацию визита, а также пригласила представителей Россельхознадзора посетить их страну и ознакомиться с туркменской системой обеспечения карантинного фитосанитарного контроля. В заключение встречи стороны договорились продолжить работу, направленную на решение озвученных вопросов.

Россия планирует занять первое место на зерновом рынке Мексики – Россельхознадзор

Российские поставщики сейчас занимают второе место по объемам поставок зерна в Мексику и будут добиваться того, чтобы занять первое место на рынке этой страны, заявил на Всероссийском зерновом форуме в Сочи заместитель руководителя Россельхознадзора Антон Кармазин.

«Мы сейчас на втором месте по объемам поставок зерна на рынок Мексики. Рядом – США, Канада, Австралия. Главе службы (компетентного органа Мексики. – «Агроэксперт») мы сказали, что хотим быть первыми. Емкость этого рынка – 5 млн тонн. Мексиканская сторона нас полностью поддерживает, но там внимательно нужно относиться к сорнякам. На сегодняшний день окно возможностей по Мексике открыто», – сказал Антон Кармазин.

По информации Россельхознадзора, в 2023 году на мексиканский рынок из РФ было экспортировано 989,6 тыс. тонн отечественной пшеницы. В текущем году, с начала 2024-го по 26 мая, уже отгружено 297,6 тыс. тонн.

Всего с начала 2024 года по 26 мая на внешние рынки отгружено 36,9 млн тонн российского зерна, что на 14% выше аналогичного периода 2023 года (32,4 млн тонн).

В числе покупателей, которые резко нарастили импорт российского зерна, Антон Кармазин назвал Индию. Как следует из представленной на форуме презентации, страна с начала 2024 года по 26 мая нарастила закупки в 89 раз по сравнению с таким же периодом 2023-го. Также в числе импортеров, которые увеличили закупки российского зерна, – Вьетнам (в 26 раз), Индонезия (в 9 раз), Бангладеш (в 3 раза), Грузия (в 3 раза), Ирак (в 3 раза), Тунис (в 2 раза), Узбекистан (в 3 раза), Сирия (+77%), Кения (+72%), Саудовская Аравия (+63%), Иран (+39%).

Источник: Федеральное издание «Агроэксперт»

Государственная Дума России ратифицировала Соглашение о свободной торговле между ЕАЭС и Ираном

Государственная Дума России (нижняя палата парламента) ратифицировала соглашение о свободной торговле между членами Евразийского экономического союза (ЕАЭС) и Исламской Республикой Иран.

Соглашение устанавливает основные руководящие принципы в торговле между Евразийским экономическим союзом и его государствами-членами, с одной стороны, и Исламской Республикой Иран, с другой стороны, в соответствии с руководящими принципами Всемирной торговой организации, сообщает ТАСС.

Среди этих правил - режим наибольшего благоприятствования и национальный режим, применение защитных мер и таможенное администрирование, отказ от применения количественных запретов и ограничений на приток товаров, а также положения, закрепляющие базовые стандарты ВТО в отношении ветеринарных, санитарных и фитосанитарных мер, а также технические регламенты.

В дополнение к стандартной практике Всемирной торговой организации, соглашение предусматривает обязательства, выходящие за их рамки, но применяемые в ЕАЭС. Что касается технического регулирования, то установлены обязательства по обеспечению 180-дневного переходного периода между публикацией и вступлением в силу технических регламентов.

Что касается санитарных и фитосанитарных мер, предлагается возможность предоставления комментариев на этапе разработки мер (при условии, что они отличаются от международных стандартов), проведения консультаций и их составления графика.

Соглашение предусматривает совместную работу в различных областях, включая добычу, переработку и использование минеральных ресурсов, энергоэффективность, исследования и инновации, образование, медицину, транспорт, включая развитие мультимодальных (смешанных) перевозок, телекоммуникации, транспортно-логистическую инфраструктуру и транспортные коридоры. Документ также определяет преференциальный торговый режим в отношении примерно 87% ассортимента продукции международной экономической деятельности.

Соглашение призвано способствовать дальнейшему расширению сотрудничества с Исламской Республикой Иран в торгово-экономической сфере, отметили в российском правительстве.

Для импортеров племенной рыбы вышел новый документ

Минсельхоз определил критерии отнесения импортируемых сельскохозяйственных животных к племенной продукции. Такие параметры прописаны в том числе для рыбы разных видов.

С 1 сентября 2024 г. ужесточаются правила импорта племенной продукции, а также условия использования семени и эмбрионов племенных животных для разведения. Для импорта из стран, не входящих в ЕАЭС, понадобится заключение Минсельхоза об отнесении к племенной продукции (материалу). Его будут выдавать на каждую партию, ввозимую в Россию.

В связи с этим министерство подготовило критерии отнесения импортируемых сельскохозяйственных животных, семени и эмбрионов к племенной продукции. Критерии утверждены приказом ведомства от 23 апреля 2024 г. № 219. Документ вступит в силу с 1 сентября 2024 г. и будет действовать до 1 сентября 2030 г.

Как сообщает корреспондент Fishnews, в числе прочего определены сведения, которые нужно будет указывать при импорте племенных белого и черного амуров, африканского клариевого сома, белуги, бестера, веслоноса, карпа, леностера, русского и сибирского осетров, пеляди, стерляди, тиляпии, белого и пестрого толстолобиков, радужной форели.

Предусмотрено, что в племенном свидетельстве (паспорте) или другом документе, выданном в соответствии с законодательством страны-экспортера, должны быть указаны идентификационный номер партии, порода (породная группа), страна происхождения, полное наименование уполномоченного органа страны-экспортера, выдавшего официальный документ на партию, и дата выдачи этого документа.

Fishnews

Интервью Михаила Мишустина телеканалу «Россия 24» по случаю 10-летия подписания Договора о Евразийском экономическом союзе

Вопрос: Михаил Владимирович, здравствуйте!

Спасибо, что Вы нашли для нас время.

Знаковая дата – Евразийскому экономическому союзу 10 лет.

Как Вам кажется, какова роль ЕАЭС в экономическом развитии России? Что даёт нашей стране экономическое партнёрство с Арменией, Белоруссией, Казахстаном и Киргизией?

М.Мишустин: Добрый день!

Прежде всего – это рост торговли и инвестиционных обменов. Возможности для расширения деловых контактов, кооперации, запуска большого количества взаимовыгодных проектов.

Евразийский экономический союз – это фактически двухсотмиллионный рынок, внешнеэкономические связи в рамках которого растут опережающими темпами. На сегодняшний день российский экспорт в страны союза с момента его создания увеличился в два раза. С государствами «пятёрки» мы торгуем активно более сложной продукцией. К примеру, в товарообороте России с ними доля машин, оборудования и транспортных средств по итогам прошлого года составила практически четверть.

Российские компании реализуют масштабные инвестиционные проекты по самым разным направлениям, в том числе в энергетике, промышленности, транспортном секторе.

На заседании Высшего Евразийского экономического совета в Москве 8 мая Президент России Владимир Владимирович Путин подчеркнул, что наше объединение показало свою эффективность перед лицом всех новых вызовов. Прежде всего – в условиях перестройки сложившейся архитектуры международных отношений и нарастающего санкционного давления. Причём речь не только о незаконных санкциях против России и Белоруссии. У проблемы давний, системный, я бы сказал, характер. Такая политика Запада призвана сдержать развитие подавляющего большинства государств глобального Юга. Эти угрозы реальны для всех стран евразийского региона, традиционно богатых в ресурсном плане. И, скажу прямо, в одиночку такие тенденции не преодолеть.

А что мы можем им противопоставить? Один из главных ответов – расширение интеграции. Совместную защиту интересов наших государств. Сотрудничество для обеспечения технологической и финансовой независимости. У нас есть для этого всё необходимое – и взаимодополняемость экономик, и тесные исторические связи народов, вековые традиции добрососедства. Используя такие преимущества, мы способны справиться с новыми глобальными вызовами и рисками.

И самое главное – у всех стран союза имеется большое желание вместе двигаться вперёд, создавать благоприятные условия для укрепления национальных экономик, улучшения деловой среды и, конечно, повышения благосостояния наших граждан.

Вопрос: Как Вам кажется, какие преимущества за счёт ЕАЭС получают другие страны этого объединения?

М.Мишустин: Выгоду от участия в Евразийском экономическом союзе получают абсолютно все государства «пятёрки».

Благодаря в первую очередь отсутствию таможенного контроля на внутренних границах и преференциальному доступу кратно выросли объёмы взаимной торговли.

Например, Армения увеличила экспорт на рынок союза в 14 раз, Белоруссия и Казахстан – более чем вдвое, а Киргизия – втрое.

И что характерно, темпы роста ВВП государств «пятёрки» выше, чем в странах СНГ, которые не задействованы в углублённом интеграционном формате.

В прошлом году рост валового внутреннего продукта Армении превысил 8,5%, объём промышленного производства – 4%.

Схожая ситуация и в Киргизии, где динамика ВВП в 2023 году также была высокой. По линии Евразийского фонда стабилизации и развития республике оказывается практическое содействие в решении социально-экономических вопросов, других задач.

Что касается Белоруссии, то участием в интеграции обеспечено 18% её валового внутреннего продукта, прирост которого за прошлый год приблизился к 4%.

В Казахстане тоже положительная динамика. Вот наглядный пример. В казахстанскую экономику за девять полных лет существования союза из России, Армении, Белоруссии и Киргизии поступило инвестиций больше, чем за все 22 года после объявления независимости Казахстана. Казахстан нарастил экспорт несырьевых товаров именно внутри таможенных границ союза, в том числе техники с высокой добавленной стоимостью, строительных материалов, продукции химической, текстильной промышленности, продовольствия.

Подчеркну: в рамках нашего объединения работа построена так, чтобы абсолютно у всех его участников раскрывался экономический потенциал, а недостатки – по возможности нивелировались. При этом нет цели разрушить уже имеющиеся связи и механизмы взаимодействия. Наоборот, важно их совершенствовать.

Вопрос: Михаил Владимирович, а что Вы считаете главным достижением ЕАЭС за эти 10 лет?

М.Мишустин: Невозможно здесь выделить какое-то одно достижение. Их значительно больше. Как отметил Президент России Владимир Владимирович Путин на заседании Высшего Евразийского экономического совета в мае в Москве, наш союз приносит реальную выгоду каждому из участников объединения.

С момента создания рост реального валового внутреннего продукта союза составил 12%. Промышленное производство прибавило пятую часть, сельскохозяйственное – четверть. По итогам прошлого года ВВП «пятёрки» увеличился на 3,8%, обогнав мировые темпы роста.

Стабильно повышается реальная заработная плата, снижается показатель безработицы.

Неплохие результаты есть в части совершенствования деловой среды.

Этому способствует формирование общего рынка, в рамках которого обеспечивается свободное движение товаров, услуг, инвестиций и рабочей силы. За счёт чего у предприятий наших стран значительно сокращаются издержки, что позволяет им активнее, быстрее и эффективнее развиваться. Это, без сомнения, влияет на уменьшение цен для потребителей.

Вопрос: Каким Вам видится будущее ЕАЭС? Какие планы могут быть реализованы в самое ближайшее время?

М.Мишустин: Президент России Владимир Владимирович Путин отмечал, что у союза есть все возможности, чтобы стать одним из мощных, самостоятельных, самодостаточных полюсов формирующегося многополярного мира. Быть центром притяжения для всех разделяющих наши ценности и стремящихся к сотрудничеству независимых государств.

Уверен, будет именно так. Интеграция продолжится.

Ориентиром на среднесрочную перспективу станет Декларация о дальнейшем развитии экономических процессов в рамках союза, которая получила название «Евразийский экономический путь». Она была утверждена главами государств в год председательства России в органах объединения. Это, напомню, была российская инициатива.

Уже приступили к подготовке перечня конкретных мер по реализации положений этой декларации. Для нас очень важно, чтобы она стала эффективным управленческим инструментом развития союза и способствовала повышению скоординированности принимаемых решений для ускорения интеграционных процессов. К концу десятилетия на территории объединения должно быть обеспечено свободное движение товаров, услуг, финансов и человеческого капитала – без изъятий и каких-либо ограничений. А также надо создать комфортные условия для жизни за счёт гармонизации подходов к образованию, науке, здравоохранению и государственному управлению.

При этом Евразийский экономический союз останется открытым для взаимодействия со всеми, кто разделяет наши ценности и придерживается принципов международного права.

Сегодня в активе союза – соглашения о свободной торговле с Вьетнамом, Сербией, Ираном. Два соглашения о торгово-экономическом сотрудничестве с Китаем.

Выстраивание взаимовыгодных отношений союза с внешними партнёрами важно и для реализации инициативы Президента России Владимира Владимировича Путина по формированию Большого евразийского партнёрства. Здесь необходимо также усилить сотрудничество с международными организациями, такими как ШОС, БРИКС, АСЕАН, и синхронизировать планы развития нашего объединения и китайского проекта «Один пояс – один путь». В числе приоритетов и построение надёжных международных транспортных коридоров и логистической инфраструктуры Каспийского региона, Северного морского пути. Всем этим продолжим активно заниматься.

Уверен, что у Евразийского экономического союза – большое будущее. У нас есть всё необходимое, чтобы раскрыть свой уникальный потенциал, вывести на более высокий уровень качество жизни граждан, создать максимально благоприятные условия для предпринимательской инициативы, запуска передовых проектов. И главное, мы с партнёрами настроены на совместное решение этих задач – в духе дружбы, взаимного уважения, учёта интересов друг друга.

Реплика: Спасибо большое за это обстоятельное интервью, Михаил Владимирович. Думаю, можно поздравить все пять стран с 10-летием ЕАЭС. И Вас как Председателя Правительства, конечно, с этим праздником – с 10-летием.

М.Мишустин: Спасибо большое.

Передовой опыт Швейцарии широко внедряется в систему профессионального образования Узбекистана

Министр высшего образования, науки и инноваций Конгратбай Шарипов принял Чрезвычайного и Полномочного Посла Швейцарии в нашей стране Константина Оболенского. Стороны обсудили реформы в сфере профессионального образования и обменялись мнениями по комплексному развитию системы.

На встрече посол Константин Оболенский отметил реформы, проводимые в Узбекистане в последние годы. Он сообщил, что Швейцария готова вывести отношения сотрудничества во всестороннем развитии системы профессионального образования Узбекистана на новый уровень, и основой для этого станет сотрудничество в новом формате.

Министр Конгратбай Шарипов отметил, что финансируемые правительством Швейцарии проекты по изучению передового опыта Швейцарии в сфере профессионального образования и применению его в системе профессионального образования Узбекистана являются большим подспорьем развитию данной сферы.

Также в ходе диалога были обсуждены такие вопросы, как разработка плана (стратегии) развития профессионального образования в Узбекистане, подготовка педагогов на основе современных методов с привлечением швейцарских специалистов профессионального образования, внедрение дуального образования.

Посол отметил готовность делиться передовым опытом Швейцарии в вопросах повышения привлекательности системы профессионального образования, в частности, внедрения инклюзивного и дуального образования, обеспечения качества образования, подготовки кадров среднего звена в сотрудничество с частным сектором в Узбекистане.

По итогам встречи стороны договорились о дальнейшем развитии сотрудничества в сфере развития и поддержки системы профессионального образования.

В Ташкенте пройдет Первый форум ректоров вузов Узбекистана и Италии

28-29 мая текущего года заместитель министра высшего образования, науки и инноваций Отабек Махкамов в составе делегации Узбекистана, возглавляемой министром иностранных дел Республики Узбекистан Б. Саидовым, принял участие в третьей конференции министров иностранных дел «Италия - Центральная Азия» в Риме.

В ходе «круглого стола» состоялся ряд переговоров О. Махкамова с представителями итальянских университетов Пизы, Тушии, Туринского политехнического института и Перуджи. По их итогам решено пригласить итальянских профессоров и преподавателей в области геологии в филиал Пизанского университета в Ташкенте.

29 мая состоялась третья конференция министров иностранных дел «Италия - Центральная Азия». В мероприятии приняли участие представители сферы финансов, инвестиций, промышленности и торговли, энергетики, транспорта, экологии, образования и науки Италии и стран Центральной Азии.

Конференция была разделена на панельные сессии, и на 3-й панельной сессии заместитель министра высшего образования, науки и инноваций О. Махкамов выступил с докладом, где подчеркнул, что Италия является важным и надежным партнером Узбекистана в Европе и что отношения между нашими странами поднялись на уровень стратегического партнерства.

Кроме того, состоялась встреча с министром университетов и исследований Италии Анной Марией Бернини. А. Бернини выразила заинтересованность в установлении и расширении сотрудничества с университетами Узбекистана, создании новых филиалов итальянских университетов, реализации научно-исследовательских программ в инженерно-технологических, геологических, сельскохозяйственных технологиях и других областях и их финансировании.

При этом А. Бернини заявила о готовности проведения первого форума вузов Узбекистана и Италии в конце сентября 2024 года в Ташкенте и лично возглавить итальянскую делегацию.

Свободная торговля с ЕАЭС - прочное наследие покойного президента Раиси

Первый заместитель председателя Комитета по делам СНГ подчеркнул историческое подписание соглашения о свободной торговле между Евразийским экономическим союзом (ЕАЭС) и Ираном в декабре 2023 года, назвав это прочным достижением в наследии покойного президента Эбрахима Раиси.

В своем заявлении Константин Затулин подчеркнул, что соглашение было реализовано благодаря согласованным усилиям лидера Исламской революции Аятоллы Хаменеи, президента Раиси и министра иностранных дел Амира Абдоллахиана.

25 декабря 2023 года Иран, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Россия и Армения официально подписали соглашение о свободной торговле во время церемонии в Санкт-Петербурге. Этот значительный шаг последовал за первым шагом, предпринятым в 2017 году, когда в Ереване был подписан проект соглашения о льготных экспортных тарифах. К 2018 году действовало временное соглашение, допускающее тарифные скидки на многочисленные товары, которыми обмениваются стороны.

В рамках этих рамок Иран предоставил снижение тарифов примерно на 380 наименований промышленных товаров из ЕАЭС, в то время как ЕАЭС ответил скидками на 502 наименования иранской продукции. Эти уступки способствовали равноправному экономическому обмену, принося пользу обеим сторонам.

Затулин также обратился к трагической катастрофе вертолета 19 мая 2024 года, унесшей жизни президента Раиси, министра иностранных дел и их спутников. Он выразил глубокую скорбь, которую испытывает российский народ, и выразил соболезнования, отметив, что отношения Тегерана и Москвы процветали под руководством президента Раиси.

"Мы надеемся, что отношения Москвы и Тегерана не ухудшатся в будущем и что мы достигнем новых высот в нашем сотрудничестве. Важно почтить память деятелей, принявших мученическую смерть", - заявил Затулин.

Говоря о начале нового парламентского срока, он выразил уверенность, что прогресс в двусторонних отношениях между Россией и Ираном продолжится.

12-й срок полномочий парламента начался во вторник, когда Мохаммад Багер Галибаф был переизбран спикером парламента.

В заключение Затулин заявил, что ничто не изменит направление российско-иранских отношений.

Потрясшая Иран катастрофа вертолета, в результате которой погибли президент Раиси и другие, оставила неизгладимый след в стране, принеся глубокую скорбь ее народу.

После трагического инцидента жители Тегерана и некоторых других городов собрались в огромном количестве, чтобы принять участие в церемонии похорон покойного президента Эбрахима Раиси и министра иностранных дел Хосейна Амира Абдоллахиана.

22 мая воздух был наполнен горем, когда скорбящие со всех уголков Тегерана собрались вместе, чтобы почтить память своего президента-мученика и министра иностранных дел. Их присутствие и коллективная скорбь говорили о многом, отражая глубокое чувство утраты и почтения к людям, которые с такой самоотверженностью служили своей стране. На улицах раздавались искренние почести, поскольку население выражало глубокую скорбь и непоколебимое уважение президенту Раиси и министру Амиру Абдоллахиану.

Александр Новак: Инженерный чемпионат CASE-IN содействует государственной политике поддержки кадров

В Москве прошёл финал XII сезона Международного инженерного чемпионата CASE-IN. 700 школьников, студентов и молодых специалистов представили 162 инновационных решения по внедрению принципов бережливого производства в ключевых направлениях промышленного комплекса России и стран СНГ.

В течение XII сезона чемпионата 7260 школьников, студентов и молодых специалистов решали инженерные кейсы и выполняли задания по главной теме сезона – «Бережливое производство».

В финал вышли 700 участников в составе 162 команд из России, Азербайджана, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана и Узбекистана. На протяжении трёх дней финалисты презентовали экспертному сообществу свои решения, участвовали в образовательных мероприятиях, обменивались опытом и получали рекомендации экспертов.

Заместитель Председателя Правительства Александр Новак отметил, что чемпионат помогает привлечь талантливую молодёжь в инженерные и технические профессии, мотивировать и вдохновить молодых амбициозных специалистов.

«Для выполнения задач Президента Владимира Путина необходима совместная работа всех отраслей экономики, повышение производительности труда и эффективное использование мощностей. Именно эти задачи стоят перед молодыми инженерами, – отметил Александр Новак. – Чемпионат CASE-IN, объединяя интересы государства, работодателей и образовательных организаций, содействует государственной политике поддержки кадров и целям нового национального проекта “Кадры”. На чемпионате молодёжь представляет свои идеи и решения лидерам ведущих отраслей, и этот опыт открывает перед ними новые возможности развития, реализации своих навыков и умений».

Победителями и призёрами XII сезона CASE-IN стали 45 молодёжных команд из России и стран СНГ.

В самой массовой – Студенческой лиге чемпионы и призёры определены в 10 отраслевых направлениях: это архитектура, проектирование, строительство и жилищно-коммунальное хозяйство; геологоразведка; горное дело; горные машины и оборудование; металлургия; нефтегазовое дело; нефтехимия; проектный инжиниринг; теплоэнергетика; электроэнергетика.

В соревнованиях Школьной лиги сильнейшие участники названы в направлениях «инженерно-техническое творчество» и «решение кейсов».

В инженерно-техническом творчестве чемпионами и призёрами стали ребята из 19 школ 13 регионов страны. Среди сильнейших работ – действующая модель Богучанской ГЭС в Красноярском крае, макет завода по производству сжиженного газа в Арктике, проект подземного хранилища газа, беспроводной датчик для контроля рабочих параметров электродвигателя, устройство анализа окружающего воздуха на предприятиях ТЭК и другие проекты.

Участники направления «Решение кейсов» создали решения для эффективного развития отраслей экономики России. Чемпионами и призёрами стали старшеклассники из Магнитогорска, Ярославля и Кемерова.

В финале Лиги молодых специалистов СНГ сильнейшими стали команды России и Беларуси, разработавшие мероприятия по повышению эффективности управления приоритетными активами объектов ТЭК в своих странах.

Участники Лиги молодых специалистов России разрабатывали решения, посвящённые специфике конкурентоспособных производственных систем ХХI века. Сильнейшими стали команды трёх компаний: «Газпромнефть – Битумные материалы», «Газпромнефть-Заполярье» и АО «Системный оператор Единой энергетической системы».

Чемпионы и призёры XII сезона CASE-IN получили заслуженные призы. Триумфаторы Студенческой лиги смогут на льготных условиях поступить в магистратуру и аспирантуру 30 университетов-партнёров, пройти оплачиваемые стажировки в ведущих компаниях с возможностью последующего трудоустройства.

Школьников-победителей ждут дополнительные баллы ЕГЭ при поступлении на направления бакалавриата в один из 108 вузов – партнёров чемпионата.

Награда для действующих молодых специалистов – карьерный и профессиональный рост и включение в управленческий кадровый резерв компаний.

Проект реализуется с использованием гранта Президента России на развитие гражданского общества, в рамках федерального проекта «Социальные лифты для каждого» национального проекта «Образование», а также при поддержке АНО «Россия – страна возможностей».

Восполнить нехватку замерзшей российской клубники поможет белорусская

В России из-за майских заморозков Минсельхоз России планирует ввести режим чрезвычайной ситуации федерального масштаба. Об этом заявила министр сельского хозяйства РФ Оксана Лут. Это ускорит получение аграриями страховых выплат и, возможно, позволит им рассчитывать на дополнительную финансовую помощь со стороны государства.

Морозы ударили в самый пик цветения садов в центре России. Серьезно пострадали от минусовых температур также клубника и черешня. Но здесь ситуация более спокойная, заверяют в министерстве. Продовольственный рынок России в полной мере обеспечен ягодами, в том числе клубникой. Продукция представлена в разных ценовых категориях и доступна широкому кругу потребителей, утверждают в Минсельхозе.

В Южном федеральном округе РФ, на который приходится 35% поставок клубники, погода не оказала существенного влияния на урожай. Сейчас в магазинах и на рынках недостатка краснодарской, крымской клубники нет. Правда, в отдельных регионах Центрального федерального округа заморозки повредили плантации ягоды. Но в большинстве регионов сезон клубники приходится на вторую половину июня - заморозки случились до цветения. Поэтому в Минсельхозе не ожидают существенного роста цен на землянику садовую по сравнению с предыдущим сезоном.

Кроме российской клубники на рынке много импорта из дружественных стран. Помимо привычных Азербайджана или Турции в этом году уже встречается и клубника из Беларуси. Во фруктовых "палатках" стоит она около 680 руб. за кг, выяснили корреспонденты "СОЮЗа". Это хоть и дороже краснодарской (около 490 руб. за кг), но дешевле кабардино-балкарской (720 руб. за кг).

Как в Беларуси

Холода в первой половине мая подпортили настроение белорусским аграриям. В Белгидромете констатировали: капризы погоды сдерживали появление всходов, отрастание трав, мешали цветению и опылению плодовых культур. Но глобальных проблем похолодание все же не принесло, и свидетельство тому - клубничное изобилие. Отечественная ягода начала уверенно теснить на прилавках иностранную, цены идут вниз.

Один из главных белорусских поставщиков клубники - Брестская область. А ее Лунинецкий район и вовсе называют ягодным раем. В период майских заморозков дозревала тепличная ягода. А на днях ожидают клубнику открытого грунта. И предварительно оценивают урожай как хороший.

- Первую клубнику на продажу в Минск отвезли 10 мая, - рассказывают в семье Андрея и Юлии Ярохович. - Ранняя ягода в столице шла по 25 белорусских рублей за килограмм (700 российских), неделю назад продавали уже по 15 (420 российских). Со сбытом проблем нет. К процессу выращивания подходим со всей ответственностью. К примеру, в прошлом году из–за весенних заморозков потеряли значительную часть урожая в открытом грунте. Поэтому к нынешнему сезону подготовились более основательно и закупили большой объем спанбонда. Когда в конце апреля синоптики предупредили о предстоящих заморозках, быстро укрыли им плантацию.

Актуальные цены на главном в Минске Комаровском рынке подтверждают: с урожаем ягоды все в порядке. Своя - самая доступная: от 7,5 белорусского рубля за 1 кг (200 российских). Та, что по 10 рублей и выше, вообще прекрасного качества. Так что за майско-июньские витамины можно не беспокоиться, они есть. Хватит не только для своих, но и для традиционных покупателей - россиян. К тому же за Брестской областью уже подтягивается Гродненская, а это значит, что товара будет много. Самое время прокладывать маршруты от белорусских ягодных плантаций до российских прилавков.

Кстати, с огурцами (еще один стратегический продукт, на который у российских оптовиков спрос обычно большой) примерно то же самое: первый урожай созревает в теплицах, которым непродолжительные заморозки точно нипочем, а грунтовые подоспеют позже. Сейчас погода благоприятствует их росту - на этой неделе температура воздуха по стране днем достигает плюс 30 градусов.

Виды на яблоки и груши также неплохие. Что касается других ягод, то надо подождать. Еще неделю назад на рыночных прилавках бал правила черешня из Узбекистана, и стоила она от 24 белорусских рублей (от 670 российских). Высокий сезон впереди.

В Беларуси в период майских заморозков дозревала тепличная ягода. А на днях ожидают клубнику открытого грунта. Заморозки прошли еще до ее цветения.

Текст: Татьяна Карабут Александр Нестеров

Шире круг: ЕАЭС ставит на интеграцию

В Минске торжественно отметили десятилетие Евразийского экономического союза (ЕАЭС). За время существования интеграционного объединения объем взаимной торговли между странами-участниками вырос почти в два раза, участники союза перешли в основном на расчеты между собой в национальных валютах. На мероприятии побывал обозреватель "СОЮЗа".

Договор о создании ЕАЭС был подписан 29 мая 2014 года в столице Республики Казахстан городе Астане. Сегодня членами объединения являются Россия, Беларусь, Армения, Казахстан и Кыргызстан. Россия и Беларусь при этом входят в Союзное государство, которое в этом году, 8 декабря, также отмечает юбилей - 25 лет с момента подписания договора.

"Союзное государство - особое образование со своей уникальной компетенцией. Оно безусловно играет важную роль, потому что цементирует ядро евразийской интеграции. При этом деятельность ЕАЭС находится в поле зрения Союзного государства, и многие наши цели и задачи практически идентичны и пересекаются", - рассказал "СОЮЗу" Председатель Суда ЕАЭС Алексей Дронов.

Поделился он и статистическими данными о работе суда, задача которого - обеспечить применение государствами-участниками и органами Союза Договора о ЕАЭС и иных международных договоров в его рамках.

"С 2015 года рассмотрено 85 дел, вынесено 78 судебных актов. Сделано 27 консультативных заключений. Хочу отметить, что все более востребованными становятся проблемы трудовых отношений", - конкретизировал он.

Пять государств - участников ЕАЭС формируют сегодня единый рынок, насчитывающий около 180 миллионов потребителей, с совокупным ВВП свыше 2,5 трлн долл. При этом в 2023 году товарооборот между странами ЕАЭС стал рекордным и составил 7,4 трлн руб. За 10 лет существования ЕАЭС товарооборот с третьими странами увеличился на 60 процентов - с 579 до 923 млрд долл. А объем взаимной торговли за тот же период вырос почти в два раза - с 45 до 89 миллиардов. При этом более 90 процентов расчетов уже проводится в национальных валютах.

Помимо постоянных участников ЕАЭС, 14 мая 2018 года статус государства-наблюдателя при ЕАЭС получила Республика Молдова, 11 декабря 2020 года - Республика Узбекистан и Республика Куба.

Свою заинтересованность в торгово-экономическом сотрудничестве с ЕАЭС на сегодняшний день обозначили более 50 стран мира. Договоры о свободной торговле уже подписаны с такими странами, как Вьетнам, Иран, Китай, Сербия и Сингапур, идет работа в этом направлении с Египтом, Индией, Индонезией и Объединенными Арабскими Эмиратами.

"У нас есть один общий интерес - процесс евразийской интеграции. Все события последнего времени показывают, что наше пространство - это ценность, за которую стоит бороться, которую надо укреплять и развивать, потому что это тот рубеж, который мы не имеем права сдавать", - констатировал Алексей Дронов.

В мероприятии, которое состоялось в столице Республики Беларусь, приняли участие первый заместитель Председателя Верховного Суда Беларуси Валерий Калинкович, заместитель Председателя Конституционного суда Беларуси Наталья Карпович, замминистра юстиции Беларуси Олег Кот, представители посольств государств - членов ЕАЭС в Республике Беларусь, а также Председатель Экономического Суда СНГ Андрей Плотников.

Текст: Тарас Фомченков

Эксперт: У Минска и Москвы есть эффективные инструменты против агрессии Запада

Сотрудничество Республики Беларусь и Российской Федерации в военной сфере всегда было и остается своеобразным локомотивом белорусско-российских межгосударственных, и в том числе интеграционных, взаимоотношений, говорит аналитик Белорусского института стратегических исследований (БИСИ) Игорь Король. "С первых дней строительства Союзного государства вопросы единого оборонного пространства - во главе угла союзной повестки", - отмечает эксперт. Сейчас вопросы функционирования и развития единого оборонного пространства как никогда актуальны, говорит он.

Планы Польши по наращиванию численности своих вооруженных сил до 300 тысяч военнослужащих и их качественному перевооружению, закупка противолокационных ракет, новых танков, самолетов, реактивных систем залпового огня американского и южнокорейского производства, размещение немецкой бригады на прибалтийском направлении да и вся воинственная риторика западных соседей свидетельствуют об их агрессивных планах, замечает Игорь Король. Сегодня на сопредельной территории этих стран сосредоточены около 90 тысяч иностранных военнослужащих. Что они там делают? Вопрос риторический, говорит эксперт.

Сегодня у Минска и Москвы есть эффективные инструменты для противодействия агрессивным устремлениям Запада, отмечает эксперт. Это, во-первых, Региональная группировка войск (сил) Республики Беларусь и Российской Федерации. Во-вторых, Единая региональная система противовоздушной обороны, служащая надежным щитом против любых современных средств воздушного нападения от БПЛА до самых современных крылатых и баллистических ракет, включая перспективные гиперзвуковые. Ну и конечно же, это самое современное и мощное тактическое ядерное оружие, размещенное в том числе и на территории Беларуси.

"Проводимые совместные тренировки по его подготовке и применению демонстрируют не только нашу решительность в отстаивании независимости и территориальной целостности Союзного государства, но и высочайший уровень интеграции систем связи, разведки, боевого и всестороннего обеспечения вооруженных сил наших государств. Мы должны быть сильными во имя мира. В этом и есть суть единого оборонного пространства Беларуси и России", - отметил Игорь Король.

Одной из ключевых тем визита также стало создание общего энергетического рынка. Объединение энергетического пространства России и Беларуси можно воспринимать как начало более широкого процесса - по созданию с 2025 года единого рынка энергии в рамках ЕАЭС (куда входят Россия, Беларусь, Армения, Казахстан и Киргизия), считает доцент Финансового университета при правительстве РФ Валерий Андрианов.

Россия - экспортер энергоресурсов и электричества, а также продуктов переработки нефти и газа, Беларусь - импортер сырья, но при этом еще и экспортер нефтепродуктов и электроэнергии, как и наша страна.

Ранее бензин, мазут и дизельное топливо (ДТ) из Беларуси конкурировали с аналогичными товарами из России на европейском рынке. Сейчас едва ли речь идет о конкуренции. Поставки топлива из Беларуси на экспорт идут только через Россию, а почти все сырье белорусские нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ) получают из нашей страны. Казалось бы, полная зависимость от России, но когда на наши НПЗ произошли атаки, именно Беларусь была готова компенсировать выпадающие объемы бензина на рынке, если бы это потребовалось, говорит эксперт.

Как отмечает Андрианов, цены на нефть уже фактически выровнены в мировом масштабе за счет действия глобальных рыночных механизмов. Но на российском топливном рынке работает еще демпферный механизм (компенсация из бюджета нефтяным компаниям за поставки топлива на внутренний рынок по ценам ниже экспортных). Согласно достигнутым еще в 2022 году договоренностям белорусские НПЗ получают демпферные выплаты через российского трейдера "Промсырьеимпорт". Здесь речь идет о поставках белорусского топлива на российский рынок, а при едином энергетическом пространстве разговор может возникнуть о всех объемах топлива, реализуемых внутри двух стран.

Формирование единого рынка газа предполагает пересмотр контрактной системы поставок и снятие инфраструктурных ограничений при транспортировке голубого топлива. Ставка сделана на отказ от госцен для промышленных потребителей и формирование цен на основе биржевых торгов. По различным оценкам, в результате запуска торгов внутренние цены на газ в России и странах - членах ЕАЭС в долгосрочной перспективе могут снизиться на 20-45% , указывает Андрианов.

Наиболее сложный вопрос - электроэнергетика, отмечает эксперт. Беларусь хотела бы поставлять в Россию избыточную электроэнергию, которая появилась после запуска Белорусской АЭС, но и в России энергосистема избыточна. Впрочем, в приграничных регионах для выравнивания нагрузок на систему перетоки энергии могут возникнуть.

Текст: Максим Осипов Сергей Тихонов

На Урале обсудили юридические аспекты экономической интеграции стран ЕАЭС

Ольга Фаткуллина (Екатеринбург)

Европейско-Азиатский правовой конгресс прошел в Екатеринбурге: более 1700 участников из 12 стран поделились мнениями в ходе 19 панельных дискуссий.

- Одной из важнейших тем является обсуждение юридического сопровождения экономической интеграции на европейско-азиатском пространстве, которое актуально как для Екатеринбурга, так и для страны в целом, поскольку эти механизмы обеспечивают стратегическое экономическое и политическое развитие нашего государства. Запрос на развитие юридической науки в контексте современной политической и экономической турбулентности крайне важен и, безусловно, требует активного обмена мнениями, - отмечает ректор Уральского государственного юридического университета Владимир Бублик.

В рамках деловой программы участники конгресса коснулись самых широких аспектов права: от механизма правового регулирования оборота цифровой валюты до изменений, затронувших социально-трудовые отношения. В течение нескольких часов обсуждались решения, связанные с новым уголовным законодательством стран ЕАЭС, и вызовы, которые потребовали принятия новых законов. Научного осмысления, по мнению правоведов, требует внедрение цифровых технологий в деятельность правоохранительных органов и судов.

- Единое правовое пространство дает уникальную защиту для экономических субъектов, для граждан. И, конечно, обеспечивает нам конкурентное преимущество перед другими странами, которых в этом пространстве нет, - подчеркивает председатель комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников.

Уже 17 лет правовой конгресс в Екатеринбурге становится одной из ключевых площадок обмена профессиональным и исследовательским опытом квалифицированных юристов из государств - членов ЕАЭС и Шанхайской организации сотрудничества. В этом году мероприятие посвятили столетию известного ученого-правоведа Сергея Алексеева - одного из авторов Конституции России 1993 года и Гражданского кодекса РФ. На пленарной дискуссии "Идеи Сергея Сергеевича Алексеева: история, современность и будущее" участники также поделились воспоминаниями о совместной работе с основателем уральской школы теории права.

Инвестиционная активность государства даст импульс рынку консалтинговых услуг

Вартан Ханферян

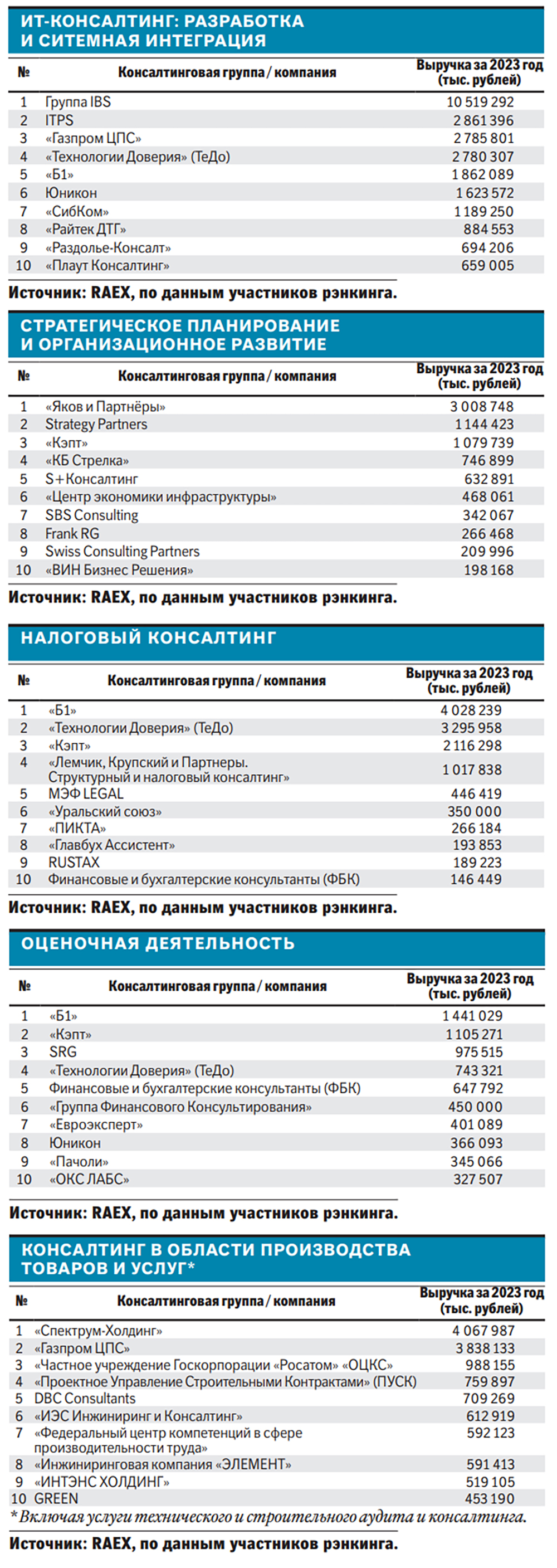

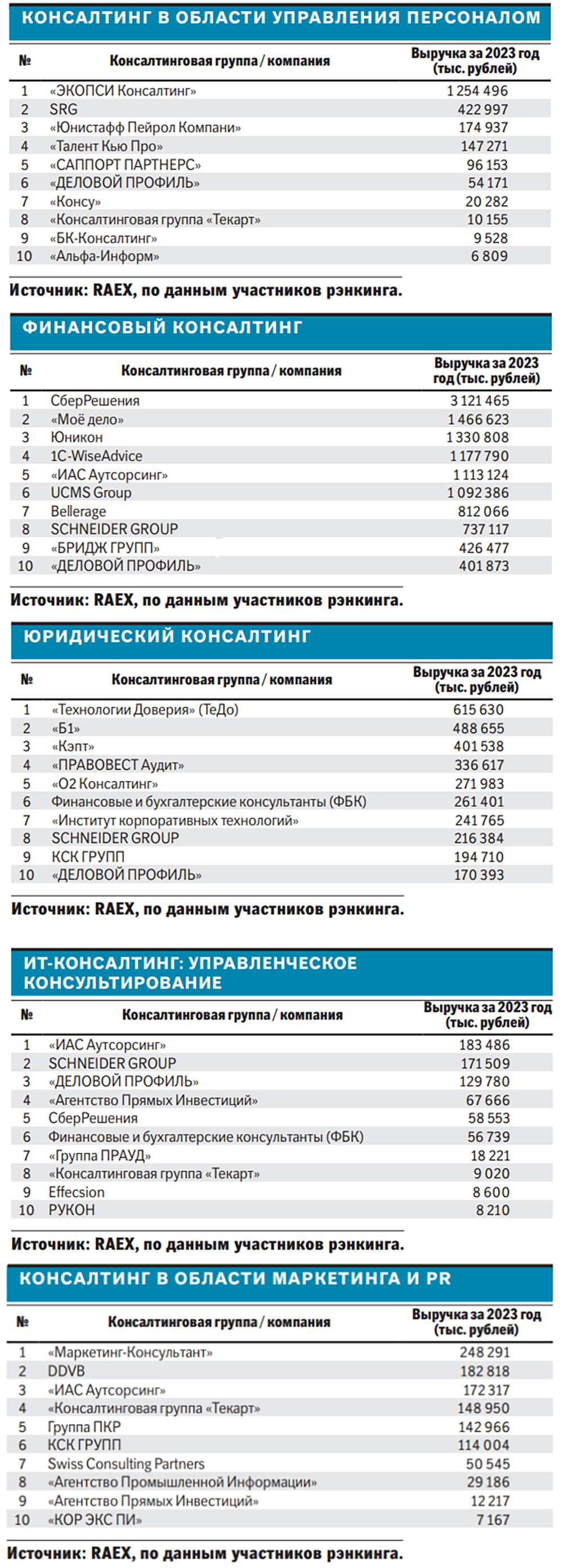

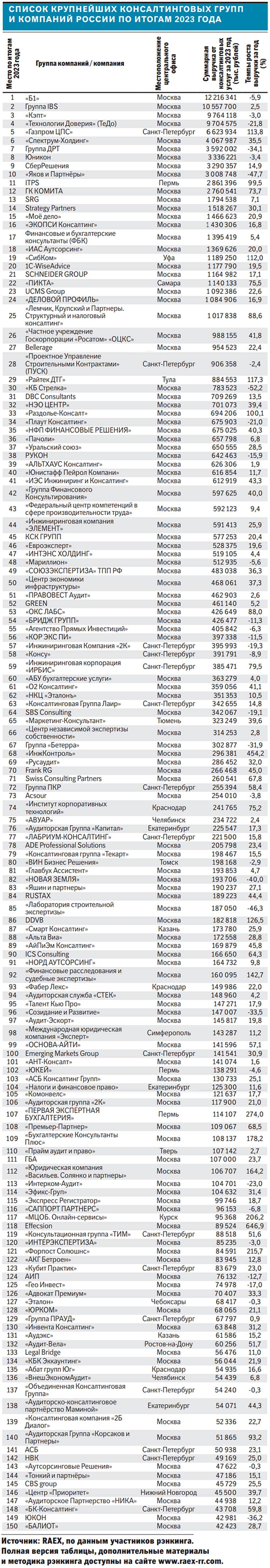

Доходы крупнейших российских консалтинговых компаний и групп, как свидетельствует рэнкинг, составленный агентством RAEX по итогам 2023 года, показали номинальный рост в 6 процентов. Участники рынка уверены, что в ближайшее время смогут превзойти этот показатель. А поможет им в этом инвестиционная активность государства.

Суммарные доходы крупнейших консалтинговых групп и компаний, вошедших в нынешний рэнкинг, составленный RAEX по итогам 2023 года, увеличились на 6 процентов и составили 123 миллиарда рублей - учитывая росстатовскую инфляцию за год в 7,4 процента, можно говорить о стагнации. Тем более что темпы роста рынка затухают даже в номинальном измерении (см. график 1): по итогам 2021-го было 12 процентов, а по итогам 2022-го - 8 процентов. Тем не менее основания для оптимизма есть: из двухсот нынешних участников рэнкинга (полная версия таблицы доступна на сайте) только четверть (48 компаний) завершили год снижением выручки (в прошлом рэнкинге таких участников было 65), при этом у 19 из них отрицательная динамика не превысила 10 процентов. В первой тридцатке, на долю которой приходится почти 80 процентов всей выручки по рэнкингу, доходы снизились всего у восьми участников.

О скором возобновлении роста рынка свидетельствуют данные опроса участников нашего рэнкинга: по данным 110 компаний, их выручка за первый квартал нынешнего года увеличилась на 16 процентов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, составив 9,9 миллиарда рублей.

"В консалтинге сформировался определенный баланс спроса и предложения. Общий объем рынка существенно не растет и не падает. Заказчики готовы платить за качественный сервис, репутацию консультанта, комплексную экспертизу и постпродажное сопровождение", - говорит Федор Спиридонов, управляющий партнер группы компаний SRG.

Сместить этот баланс в сторону роста спроса может государство. "Основным драйвером экономического роста нашей страны на ближайшие годы будет предположительно активная инвестиционная политика правительства. Государство реализует долгосрочные проекты, имеющие длительный и масштабный эффект: развитие транспортной инфраструктуры, региональных промышленных кластеров, производство инновационных продуктов", - комментирует Ростислав Шатенок, управляющий партнер "Альтхаус".

Убедительные цифры

Наиболее емким сектором рынка остается ИТ-консалтинг - по итогам 2023 года суммарная выручка здесь составила 28,7 миллиарда рублей, или 23 процента суммарного дохода по рэнкингу; рост по сопоставимым данным на 24 процента. Из них 28 миллиардов рублей приходится на консалтинговые проекты по разработке и системной интеграции, а еще 719,5 миллиона рублей - на управленческое консультирование в области ИТ. Причина спроса традиционна: продолжающаяся цифровая трансформация, добирающаяся до самых "глухих углов" экономики.

По словам лидеров рынка, структурные перестройки продолжат обуславливать рост спроса на консалтинговые услуги и в области кибербезопасности. "Особенным спросом будут пользоваться услуги, связанные с обеспечением безопасности информационной среды, защиты от внешних рисков, услуги сопровождения процесса внедрения отечественного программного обеспечения", - говорит Сергей Шапигузов, председатель совета директоров компании ФБК.

Потенциал роста участники рэнкинга видят и в аутсорсинге бизнес-процессов. "Данная тема актуальна в связи со структурной перестройкой компаний в области цифровизации и импортозамещения. В соответствии с указом президента России "О мерах по обеспечению технологической независимости и безопасности критической информационной инфраструктуры РФ" многие компании в скором времени перейдут на отечественное программное обеспечение. Возникают вопросы - как выбрать наиболее подходящие ИТ-продукты и как перевести на них бизнес-процессы компании максимально быстро и эффективно", - говорит Антон Куриленко, генеральный директор "Газпром ЦПС".

Про стряпчих и мытарей

Наряду с ИТ-сегментом наиболее объемный спрос приходится на финансовый консалтинг, налоговые и юридические консультации. На долю каждого из них в нынешнем рэнкинге приходится по 15 процентов объема выручки за 2023 год: 18,4 миллиарда рублей и 18,1 миллиарда рублей соответственно. Участники рэнкинга отмечают спрос на услуги поддержки и совершенствования финансового учета, юридическое сопровождение бизнеса и сделок с активами, в том числе из-за смены иностранных владельцев, консалтинг в области налогообложения. Способствуют росту заказов со стороны клиентов финансовый контроль и управление рисками для соответствия требованиям регулирующих органов.

Спрос на услуги налогового консалтинга продолжает зависеть от многих факторов, в том числе от меняющегося законодательства. "Из-за ужесточения санкций многие компании стали активно работать с партнерами из ЕАЭС, для них это новые операции и новые вопросы по налогам. Компании не хотят рисковать, разбираясь с нюансами налогообложения самостоятельно. Большая потребность на анализ и услуги по договорам с иностранными партнерами в целях НДС и налога на прибыль. Также много вопросов касается применения новых ФСБУ", - уточняет Маргарита Дружинина, основатель компании "Правовест Аудит".

"В связи с изменениями внешнеэкономических связей и законодательства о налогах и сборах и усиления контроля цен со стороны Федеральной налоговой службы остро встал вопрос корректного выстраивания трансфертного образования, формирования понятной для службы ТЦО документации", - рассказывает Виктор Попов, генеральный директор RUSTAX.

Повышенный спрос остается и на услуги оценки - объем выручки участников рэнкинга в этой сфере составил по итогам 2023 года 9,5 миллиарда рублей, или 8 процентов от суммарного дохода по рэнкингу (рост, по сопоставимым данным, на 12 процентов за год).

По словам лидеров этого направления, ключевые потребности заказчиков не меняются, несмотря на существующие экономические условия: "По-прежнему актуальна оценка при реализации проблемных активов банков, реализации непрофильных активов, при мониторинге инвестиционных бюджетов и контроле за строительством, комплексным развитием территорий, страхованием, при реструктуризация кредитных портфелей и due diligence", - уточняет Федор Спиридонов.

Среди факторов спроса также оценка в рамках сделки с активами и слияний. "В целом в структуре экономического роста России все большую долю занимают базовые несырьевые отрасли: обрабатывающие производства, транспорт, строительство, телекоммуникации, ЖКХ и АПК. Именно в этих секторах продолжается рост количества сделок по слиянию и поглощению", - добавляет Ростислав Шатенок.

Анна Литвиненко, COO, руководитель практики корпоративных финансов OKS LABS:

Консалтинг - это всегда история про команду и ее компетенции. Поэтому основное условие для успешной работы - способность поддерживать высокие стандарты качества при решении любых задач. В текущей ситуации, когда после выхода брендов рынок, по сути, формируется заново, важно быстро реагировать на изменения и адаптироваться под потребности своих клиентов, улавливать тенденции и следовать им.

Тренды, заданные началом спецоперации и последующим выходом иностранного бизнеса из России, продолжают создавать новые задачи и возможности для развития консалтинга. Российские компании получили большое количество активов, которыми необходимо эффективно управлять: формировать стратегии, выводить новые бренды, проводить переоценки, сделки и привлекать финансирование под развитие.

В таких условиях наиболее востребованными являются услуги по оценке, M&A, due diligence, маркетинговым стратегиям, исследованиям рынка и стратегическому консалтингу.

Минфин внес в правительство законопроекты о налоговых изменениях

Роман Маркелов

Минфин внес в правительство законопроекты о совершенствовании налогового законодательства - это целый пакет поправок в закон о бюджете на 2024-2026 годы, а также в Налоговый и Бюджетный кодексы. Он подразумевает в том числе выстраивание в России полноценной прогрессивной шкалы налогообложения физлиц. Изменения в налоговой системе позволят сделать ее более справедливой и сбалансированной, поддержат семьи с детьми и честно работающий бизнес.

"При разработке поправок мы опирались на рекомендации Госдумы. Принятие предлагаемых изменений позволит обеспечить стабильные и предсказуемые условия для граждан, бизнеса и регионов на ближайшие шесть лет. И даст рост экономического благосостояния страны", - сообщил министр финансов Антон Силуанов.

Параметры справедливой налоговой системы выработаны по итогам широкой общественной дискуссии. На площадке Госдумы в ходе экспертного совета бюджетного комитета и парламентских слушаний прошло обсуждение, где были выработаны и рекомендованы правительству предложения по изменению отдельных параметров налоговой системы. Главное - предлагаемые изменения направлены на выстраивание справедливой и сбалансированной налоговой системы. Она должна обеспечивать поступление ресурсов для решения общенациональных задач, в том числе сокращения неравенства в обществе и в экономике, решения проблем социально-экономического развития регионов. Также она должна обеспечивать стабильные и предсказуемые условия для реализации долгосрочных инвестпроектов. Выстраивание справедливой налоговой системы, вырабатываемой со всеми заинтересованными сторонами, как раз закладывает основные параметры этой архитектуры на ближайшие годы.

Итак, какие изменения предлагает Минфин, а что, напротив, предлагает сохранить?

Прогрессивная шкала подоходного налога

Сейчас в России действует плоская шкала налогообложения доходов физлиц (НДФЛ) с элементами прогрессивной. По ней подавляющее большинство доходов облагается одной ставкой 13%. Для тех же, чьи доходы превышают 5 млн руб. в год, ставка составляет 15%. При этом повышенная ставка действует именно на сумму превышения порога в 5 млн руб., а не сразу на весь доход.

Как следует из поправок, ставка 13% остается для доходов до 2,4 млн руб. в год (то есть 200 тыс. руб. в месяц). Далее начинает работать прогрессивная шкала. Для доходов от 2,4 млн до 5 млн руб. в год предлагается ставка 15%, от 5 млн до 20 млн в год - 18%, от 20 до 50 млн в год - 20%, от 50 млн руб. в год - 22%. Правило начисления повышенной ставки именно с суммы превышения порога остается работать и здесь. То есть человек, зарабатывающий 250 тыс. руб. в месяц заплатит только 1 тыс. руб. НДФЛ дополнительно: по ставке 13% его превышение в 50 тыс. руб. облагалось бы суммой в 6500 руб., а по ставке в 15% будет облагаться суммой 7500 руб.

Таким образом, подавляющая часть российского населения изменений в налогообложении своих доходов не заметит вообще. Де-факто появление прогрессивной шкалы НДФЛ коснется только 3% трудоспособных граждан. А порог в 200 тыс. руб. почти в три раза превышает среднюю по стране зарплату (среднюю московскую зарплату он тоже превышает, а столица по уровню зарплат лидирует).

Доходы участников СВО в виде денежного довольствия и иных дополнительных денежных выплат в связи с участием в ней не попадают под повышение НДФЛ, для них будет сохранен прежний порядок налогообложения. Доходы участников СВО связаны с риском для жизни ради защиты нашей страны - это как раз соответствует пониманию справедливости в российском обществе.

Более того, в выигрыше от изменений окажутся семьи с двумя и более детьми, имеющие невысокие доходы. По ним будет предложен вычет по НДФЛ, а часть уплаченных налогов можно будет вернуть по итогам календарного года. Вычет будет оформлен с использованием механизмов оказания социальной поддержки из средств федерального бюджета (то есть дополнительной нагрузки на региональные бюджеты не будет). Такой "кешбэк" (сравнимый с тринадцатой зарплатой по итогам года) будет стимулировать зарабатывать, показывать свои доходы, поскольку часть из них будет возвращена. Например, для родителей с двумя и более детьми, среднедушевой доход на члена семьи которых не превышает полуторакратного прожиточного минимума в месяц, будет осуществляться возврат уплаченного НДФЛ в размере 7% из 13%. То есть ставка НДФЛ для них фактически составит 6%.

Кроме того, налоговым вычетом по НДФЛ смогут воспользоваться граждане при сдаче нормативов ГТО и прохождении ежегодной диспансеризации. Предполагается, что эти вычеты будут применяться работодателем при выплате заработной платы и исчислении НДФЛ по аналогии с иными стандартными вычетами.

Даже после введения полноценной прогрессивной шкалы НДФЛ российская налоговая система сохранит конкурентоспособность по сравнению с другими странами, что позволит избежать перетока кадров в соседние страны. Россия после налоговых изменений практически ничем не будет отличаться как от партнеров по Евразийскому экономическому союзу, так и от дружественных стран. Так, в зависимости от уровня дохода, в Белоруссии взимается НДФЛ в 13% или 25%, в Армении - 20%, а в Азербайджане - 14% или 25%. В других дружественных странах, таких как Китай, Турция и Иран - более многоступенчатые шкалы НДФЛ, однако максимальные ставки в этих странах значительно выше предложенной для введения в России и варьируются от 30% до 45% (в Китае), при этом пороги для применения повышенных ставок намного ниже. В западных странах уровень налоговой нагрузки по НДФЛ намного выше: во многих странах по максимальной ставке в виде налогов удерживается почти половина зарплаты. В Великобритании максимальная ставка подоходного налога составляет 46%, в Германии - 47,5%, в Австрии - 55%, а во Франции - 55,4%.

Налог на доходы по вкладам и дивидендам

По подоходному налогу на дивиденды Минфин предлагает сохранить действующую ставку 13% до суммы 2,4 млн руб. в год, и свыше этой суммы - 15%, но уже без дальнейшей прогрессии. Отказ от повышения ставки связан с тем, что поднимается налог на прибыль - тем самым уменьшается доход, с которого выплачиваются дивиденды. То есть та прибыль, из которой выплачиваются дивиденды, уже будет обложена налогом на прибыль организаций по ставке 25%. Сохранение уровня налогообложения дивидендов позволит также не тормозить развитие фондового рынка: люди будут покупать акции компаний, обеспечивая их финансированием, только в том случае, если увидят перспективы получения дохода, в том числе в виде дивидендов. При решении также учитывалось и то, что во многих соглашениях об избежании двойного налогообложения с другими странами ставка НДФЛ по дивидендам установлена в размере 10-15%.

Кроме того, ставка налогообложения по НДФЛ процентных доходов от банковских вкладов, от продажи ценных бумаг и долей участия также составит 13% до 2,4 млн руб. и свыше этой суммы - 15% тоже без дальнейшей прогрессии. Сохранение уровня ставок направлено на стимулирование граждан к формированию сбережений. Это несет в себе социальный аспект, чтобы повышение налоговой нагрузки не затронуло большую часть граждан нашей страны, хранящих свои сбережения в банках.

При этом льгота при более чем пятилетнем владении ценными бумагами и долями, в соответствии с которой налог с доходов по ним не уплачивается, прекратит свое действие в том случае, если доходы налогоплательщика за год превысят 50 млн руб. по соответствующей налоговой базе. Отмена этой льготы также является олицетворением принципа справедливого налогообложения, когда для небольших розничных инвесторов условия налогообложения не меняются, а для людей с высокими доходами преференция будет отменена.

Подоходный налог за продажу имущества

За продажу недвижимости сохранится ставка НДФЛ на уровне 13% до суммы в 2,4 млн руб., а свыше этой суммы - 15%. И снова без дальнейшей прогрессии. Льгота в виде освобождения доходов от продажи имущества физлица при выполнении минимальных сроков владения таким имуществом, установленных Налоговым кодексом (пять лет для недвижимого имущества, три года для иного имущества), сохраняется в полном объеме вне зависимости от размера доходов налогоплательщика.

Отдельно отметим, что изменения ставок налога на добавленную стоимость (НДС) не предполагается, чтобы не разгонять инфляцию. Точно также сохраняется режим "самозанятости", ставки по нему остаются на прежнем уровне. Таким образом, обещание не трогать налоговые ставки для самозанятых десять лет остается в силе (режим работает с 2019 года).

Упрощенная система налогообложения (УСН)

Для развития малого бизнеса предлагается поэтапное увеличение порога для применения УСН. Такой подход позволит малому бизнесу плавно встраиваться в общую систему налогообложения, масштабируя свои предприятия, и при этом направлен на пресечение популярных схем дробления бизнеса.

Для развития малого бизнеса предлагается увеличение порогов УСН по доходам до 450 млн руб. и основным средствам до 200 млн. руб. с одновременным введением обязанности по уплате НДС для налогоплательщиков с доходами более 60 млн руб. и при этом с отказом от повышенных ставок в размере 8% для "доходов" и 20% - для "доходы минус расходы".

Бизнесу предоставят альтернативу по выплате НДС на его выбор: либо общий режим 20% (10% для определенной категории товаров) НДС со всеми вычетами, либо же 5% НДС, без права на вычеты (для доходов до 250 млн руб.) и 7% НДС, без права на вычеты (для доходов до 450 млн руб.)

Отметим, что 96,8% предпринимателей на УСН имеют выручку до 60 млн руб. То есть такая мера вновь не коснется подавляющего большинства плательщиков. При этом на остальных 3,2% приходится 46% доходов УСН. И основную долю среди них составляют налогоплательщики, осуществляющие деятельность в области розничной и оптовой торговли, операций с недвижимостью и общественного питания, то есть непроизводственные предприятия. Таким образом, корректировки никак не затрагивают внутреннее производство в стране.

Для бизнеса, который готов отказаться от схем дробления и начать работать "в белую", будет предусмотрена амнистия, которая создаст условия для выхода бизнеса из тени. Если предприниматель добровольно откажется от применения дробления с 2025 года и налоговые органы не установят таких фактов, то неуплаченные налоги, пени и штрафы за 2022-2024 годы в связи с применением схем дробления не будут взыскиваться, соответствующая задолженность будет списана. Таким образом предпринимателям будет дана возможность перестроиться до 2025 года.

Пороги для применения специальных (как УСН) режимов в России гораздо выше, чем в мире и на постсоветском пространстве в частности. Необлагаемые НДС-пороги также значительно ниже российских. В Евросоюзе пороги выручки для освобождения от НДС не должны превышать 8,5 млн руб., при этом в большинстве стран пороги даже ниже 5 млн руб. (в Германии - 2,2 млн руб., в Бельгии - 2,5 млн руб., в Венгрии - 3 млн руб., в Австрии - 3,5 млн руб.). А в ЕАЭС (кроме России) самый высокий порог выручки в год по спецрежимам в Беларуси эквивалентен 65 млн руб., в Армении - 25 млн руб., в Казахстане - 18 млн руб. В Китае с выручкой до 64 млн руб. возможно применять пониженную ставку НДС 3% без права на вычет входного налога.

Налог на прибыль

Его предлагается повысить с нынешних 20% до 25%. Повышение налога на прибыль позволит с 1 января 2025 года отказаться от использования оборотных сборов, таких как курсовые экспортные пошлины, которые увеличивают потребность бизнеса в оборотном капитале и не учитывают его финансовый результат. Повышение ставки налога на прибыль организаций будет более справедливой фискальной альтернативой курсовым экспортным пошлинам.

Действующая сейчас в России ставка 20% налога на прибыль - одна из самых низких среди развитых экономик. Например, в США ставка корпоративного налога составляет 21% (плюс налог на уровне штата). При этом в Аргентине, Китае, Нидерландах она составляет 25%, в Австралии - 30%, в Канаде - 38%. В соседних КНР и Иране - по 25%.

Для инвестирующих компаний государство предпринимает целый ряд дополнительных мер. Они обязательно будут оказаны тем предпринимателям, кто не прячет прибыль в офшорах, а направляет ее на инвестиции в расширение производства, а также в социальную инфраструктуру.

Отдельный аспект - поддержка инноваций. В России существует повышенный коэффициент на проведение НИОКР для компаний при подсчете расходов. Теперь этот коэффициент повысится - с полутора до двух. Это значит, что инновационные компании будут платить налоги с меньшего размера налогооблагаемой прибыли. Дополнительные поступления налога на прибыль будут перераспределены через бюджет на инвестиции в технологические и инфраструктурные проекты, необходимые для создания новой экономики.

Налогообложение рентных отраслей

Важный вопрос, который должен решаться справедливым налогообложением, - это распределение уровня налоговой нагрузки в различных отраслях экономики. На высокодоходные отрасли должны распространятся сопоставимые налоговые условия, особенно когда речь идет о природной ренте. Природные богатства - общественное достояние, доходы от которых должны распределяться на поддержку граждан и бизнеса, а не оседать у собственников рентных компаний.

Минфин провел анализ ряда отраслей и выявил ряд из них, в основном сырьевых, где достигнутые уровни операционной рентабельности бизнеса существенно превышают средние по экономике 10-12% (в два и более раза). При этом уровень рентной налоговой нагрузки ниже минимально приемлемых 5-6% от выручки. Это явные признаки того, что в отрасли имеется экономическая рента, которую нужно разделить с государством.

Такая ситуация выявлена в производстве минеральных удобрений и железной руды. С учетом отмены курсовых экспортных пошлин с 1 января 2025 года и высокого уровня рентабельности в этих отраслях правительство считает обоснованным скорректировать для них формулу расчета рентных налогов, повысив уровень рентной нагрузки до минимально сопоставимых с другими рентными отраслями.

Корректировка налоговой нагрузки не предполагается для отраслей с высоким уровнем инвестиционной активности (отношение капитальных вложений к выручке - более 20%).

Как устранят схемы по неуплате косвенных налогов

Для пресечения схем уклонения от уплаты акциза при производстве алкоголя за счет использования медицинского спирта не по назначению, предлагается ввести акциз на фармсубстанцию спирта с одновременным предоставлением полного вычета акциза на спирт, использованного для производства лекарств. Конкретный перечень лекарств и медицинских изделий для предоставления вычета будет утверждаться правительством. Полный вычет акциза при использовании медицинского спирта по назначению позволит не допустить роста цен на лекарства. Медицинской спирт будет облагаться акцизом по ставке обычного спирта. Мера будет способствовать сокращению рынка нелегального алкоголя.

Также для улучшения контроля на табачном рынке предлагается ввести акциз на жидкий никотин с одновременным предоставлением сырьевого вычета при производстве никотинсодержащей продукции. Учитывая незначительное количество импортеров, взимание акциза по жидкому никотину при его ввозе в Россию снизит возможность применения схем уклонения от уплаты налогов, сократит нелегальный ввоз продукции.

Куда потратят

Деньги пойдут на социально-экономическое развитие. В том числе на финансирование новых объявленных президентом нацпроектов: "Семья", "Молодежь и дети", "Продолжительная и активная жизнь", "Кадры". Государство увеличит вложения в инфраструктуру, в строительство жилья, дороги, увеличит финансирование мер поддержки бизнеса, развития наукоемких отраслей и сферы высоких технологий (речь в том числе отечественных IT-решениях и оборудовании, фармацевтики, химической промышленности, о производстве новых материалов). Также средства пойдут на развитие проектов технологического суверенитета (выпуск самолетов, судов, станков, микроэлектроники, лекарств, экономика данных и так далее). Все эти инвестиции со временем вернутся нашему обществу через повышение экономического благосостояния, но уже - всех граждан.

И, конечно же, дополнительные средства будут направлены на социальную сферу: ремонт и оснащение объектов здравоохранения, строительство и ремонт детских садов, школ, общежитий колледжей и вузов, поддержку материнства и детства (например, продление материнского капитала, программы охраны материнства и поддержки здоровья женщин, поддержку регионов с низкой рождаемостью), на различные проекты по борьбе со смертностью от заболеваний сердечно-сосудистой системы, онкологии, поддержке больных диабетом, закупку средств реабилитации, объекты культуры, спорта и так далее.

Когда изменения вступят в силу

С учетом рекомендаций Госдумы, поступивших в правительство, налоговые поправки должны быть приняты в весеннюю сессию, чтобы изменения в налогообложение вступили в силу с 1 января 2025 года. Сейчас правительство дает бизнесу возможность подготовиться и предлагает пересмотр ставки загодя (за полгода минимум) и в рамках бюджетного процесса. Правительство не предлагает каких-то внезапных и срочных для бизнеса решений. В этом плане повышение налога на прибыль для бизнеса намного лучше, чем непредсказуемые изъятия через чрезвычайные меры (такие как налог на сверхприбыль, например). И бизнес, и общественные организации, и регионы просят принять закон сейчас, чтобы успеть подготовиться.

Выступление Министра иностранных дел Российской Федерации С.В.Лаврова в ходе посольского «круглого стола» по тематике урегулирования ситуации вокруг Украины, Москва, 29 мая 2024 года

Уважаемые дамы и господа,

Ваше Превосходительство,

Хочется надеяться, что такие встречи, которые проводятся у нас уже традиционно (1, 2, 3, 4), полезны для вас, для вашего понимания того, как развивается геополитическая борьба вокруг изобретенной Западом очередной угрозы для подавления Российской Федерации. Имею в виду создание в Киеве путем госпереворота нацистского режима для того, чтобы осваивать украинскую территорию, для создания прямых угроз военной безопасности нашей страны, для уничтожения культуры, которую на территориях Донбасса, Новороссии столетиями создавали предки людей, живущих там сейчас. Они хотят остаться верными своей истории, языку, хотят воспитывать детей в традициях, которые в их семьях веками создавались и передавались из поколения в поколение.

Вынесли в заголовок сегодняшнего мероприятия тему «Украинский кризис. Геополитические аспекты». Его корни уходят далеко в современную историю, в период, предшествовавший распаду Советского Союза, да и в последующие годы. Сегодня многие историки, ответственные политологи, эксперты на Западе говорят то, о чем их коллеги говорили долгие годы, может даже десятилетия: когда был распущен Варшавский договор, когда Советский Союз «раскрылся» для объединения с Западной Европой, Соединенными Штатами, с Западом в целом, на основе равноправия, взаимной выгоды, взаимного уважения, НАТО никто распускать не стал. И, по большому счету, не собирался этого делать. Многие считают это ошибкой.

Буквально вчера известный американский экономист, политолог Дж.Сакс, давая интервью Т.Карлсону, вновь напомнил о той, по его убеждению, исторической ошибке. У истории нет сослагательного наклонения. НАТО существует. Более того, видимо, есть причины, по которым альянс не стал отвечать взаимностью Варшавскому договору, не самораспустился, не предложил бывшим странам социалистического лагеря оставить только Организацию по безопасности и сотрудничеству в Европе, не иметь никаких закрытых военных блоков и, отныне и впредь жить по-новому, открыто, на основе взаимного уважения, в поисках взаимной выгоды. Этого не было сделано.

Теперь мы можем уже с уверенностью сказать, что причиной такого решения было неистребимое желание Соединенных Штатов сохранить НАТО как инструмент контроля над Европой. В том числе над Германией, где до сих пор находятся десятки американских военных баз, для того, чтобы немцы «слушались» приказов из Вашингтона. Чтобы когда для устранения конкурента на энергетическом рынке Европы США взрывали магистральные трубопроводы «Северные потоки», немцы молчали, молча это проглатывали и были готовы платить в полтора-два раза дороже за американский сжиженный природный газ, чем они платили за поставки российского газа по трубопроводу. Для того, чтобы держать Европу в подчинённом положении Соединённым Штатам и нужен был этот блок. Именно поэтому, в тот момент, когда был распущен Варшавский договор, Северный альянс никто распускать не стал. Наоборот, стали использовать его в целях укрепления американского гегемонизма на этом континенте, а теперь ещё и на других континентах.

Недавно Генсекретаря НАТО Й.Столтенберга спросили: альянс – это же оборонительный союз, вы обороняете территорию своих стран-членов и больше ничем не занимаетесь? Он ответил, что да, это именно так. Но угроза территориям стран-членов якобы исходит из разных уголков мира, в том числе из Индо-Тихоокеанского региона. Поэтому альянс будет распространять свою инфраструктуру и создавать союзы в этом регионе (в Азиатско-Тихоокеанском, который они, по известным причинам, называют Индо-Тихоокеанским). Й.Столтенберг сказал, что в этом смысле безопасность Евроатлантики и Азиатско-Тихоокеанского региона неразделимы. Так что многим странам нашего общего континента стоит готовиться к тому, что НАТО будет пытаться обеспечивать и нашу с вами безопасность.

Но возвращаясь к периоду распада Советского Союза. Помимо того, что были достигнуты договоренности в сфере контроля над вооружениями, которые многие наши эксперты считают не вполне справедливыми и содержащими односторонние уступки со стороны Советского Союза, помимо последующих договоренностей в сфере контроля над вооружениями, обеспечивающих постоянное присутствие американских наблюдателей у ворот объектов, где производились наши стратегические ядерные вооружения, помимо того, что в начале 1990-х огромное количество американских и других западных экспертов работали в большинстве правительственных учреждений уже новой Российской Федерации, Советский Союз был объявлен (может быть именно поэтому) главным соперником, конкурентом Соединенных Штатов и их миропорядка. Страна, которая во главе социалистического лагеря, в содружестве со странами Азии, Африки и Латинской Америки продвигала принципы уважения Устава ООН. И вот она исчезла.

Помните как американский экономист, политолог, ученый Ф.Фукуяма объявил «конец истории». Он сказал, что отныне и вовеки либеральный миропорядок будет доминировать, никакого противодействия с чей бы то ни было стороны они не ожидают. Но это означало только то, что они решили, что новая Россия, равно как и все бывшие республики Советского Союза, равно как и все бывшие члены Варшавского договора, теперь «в кармане» у Соединенных Штатов и у «коллективного Запада». Это было очевидное мнение, которое там возобладало и доминировало довольно долго. Да и сейчас они по-прежнему движимы этой идеей. Все события, которые мы сейчас с вами наблюдаем, происходят от желания США во главе «коллективного Запада» ни в коем случае не упустить свою гегемонию на международной арене.

Это становится делать всё труднее, если не невозможно, когда поднимаются мощные экономические гиганты, прежде всего на евразийском континенте, но также в Африке и в Латинской Америке. Борьба за сохранение гегемонии с использованием санкций, шантажа, угроз, вооруженной силы – это борьба за уходящую эпоху. Видим в этой борьбе, что Запад «хватается» за все свои нелегитимные методы. Начинается агония того миропорядка, который Соединенные Штаты до сих пор навязывают всем остальным. Не международное право, основанное на Уставе ООН во всей его полноте и взаимосвязи его принципов, а «порядок, основанный на правилах». Эту тему уже обсуждали. Когда надо – организуется госпереворот и заявляется, что демократия возобладала в какой-то стране. А когда где-то в Африке к власти приходят революционные силы, которым хочется избавиться от последних оков неоколониализма, тогда это называется нарушением Конституции, вводятся санкция и многое другое.

Возвращаясь к началу событий, которые сейчас обусловили происходящее в Европе, да и в мире в целом. Запад решил, что Россия у него «в кармане». Когда в 2000 г., после первого избрания на должность Президента Российской Федерации В.В.Путина, Россия стала возвращать свое достоинство, право на законное место, по праву ей должно было принадлежать на международной арене, Соединенные Штаты поначалу это не восприняли всерьез. Они думали, что это какие-то отдельные проявления национального характера. Тем более, что в то время, в нулевые годы Россия, выступая за уважение собственных прав, отстаивала эти права на международной арене исключительно через предложение сотрудничества и равноправных договоренностей. Примеров тому множество.

Мы создали разветвленную систему взаимодействия с Европейским Союзом. Там были десятки механизмов, форматов, структур, которые на протяжении года много раз встречались, вырабатывали «дорожные карты», условливались о создании четырех общих пространств на всем евразийском континенте. Там было много созидательных, прогрессивных, перспективных идей. С тем же НАТО. Вопреки нарушению Западом своего обещания и обязательства (данного еще советским руководителям, затем первым руководителям Российской Федерации) не расширять альянс на восток – это расширение состоялось. Даже в конце 1990-х Министр иностранных дел России Е.М.Примаков на переговорах с Североатлантическим альянсом проявлял готовность «не вставать в позу», не начинать агрессивное противодействие нарушению, которое происходило вопреки «честному слову» наших западных партнеров, а стал искать компромисс. В качестве компромисса было условлено, и Запад взял на себя эти обязательства, что на территории новых членов (мы смирились с тем, что есть новые члены) не будут размещаться существенные боевые силы. Это все было закреплено в рамках Совета Россия-НАТО, который тоже работал на многих направлениях. Создавались группы по борьбе с терроризмом, по содействию Афганистану и многое другое. Сейчас это все порушено, развалено Западом, по его одностороннему решению.

Но вроде как пошли на компромисс. На территории новых членов, мол, не будут размещаться постоянные существенные боевые силы. После этого мы стали замечать, что есть такое размещение. Запад нам стал говорить, что это не существенные и не постоянные силы. Дескать, у них туда направляется одна бригада. Это на ротационной основе. Потом эта бригада уезжает и тут же приезжает вторая. Поэтому вся эта ротация стала постоянной.

Мы предложили договориться о том, что означает термин «существенные боевые силы». Передали конкретные предложения с цифрами по тяжелым вооружениям, по стрелковому оружию, по количеству военнослужащих, которые будут подпадать под это определение. Они категорически отказались даже обсуждать.