Новости. Обзор СМИ Рубрикатор поиска + личные списки

В Центробанке Узбекистана опровергли выпуск банкноты номиналом 400 тысяч сумов

Банкнота номиналом 400 тысяч сумов, изображения которой распространяется в социальных сетях, является фейком, сообщили в пресс-службе Центрального банка Узбекистана.

Как отмечают в пресс-службе, в некоторых социальных сетях циркулируют фотографии банкноты номиналом 100 000 сумов с измененными цифрами номинала на 400 000.

«Согласно статье 39 Закона о Центральном банке Республики Узбекистан, номинальная стоимость денежных знаков страны определяется Центральным банком.

В соответствии со статьей 40 этого закона Центральный банк обладает исключительным правом выпуска банкнот в качестве законного платежного средства на территории Узбекистана. В случае выпуска банкнот нового образца ЦБ объявляет об этом в средствах массовой информации», - говорится в сообщении регулятора.

Узбекистан и Кувейт обсуждают вопросы налаживания сотрудничества в сфере сельского хозяйства

В Посольстве Узбекистана в Кувейте состоялась встреча с заместителем председателя, главой торгового сектора компании «AlMawashi» Мутазом Ясином.

В ходе встречи Мутаз Ясин был ознакомлен с подробной информацией о масштабных изменениях, реализуемых в нашей стране, льготах, предоставляемых для экспорта узбекской продукции, созданных благоприятных условиях для иностранных импортеров, сообщает ИА «Дунё».

По словам Мутаза Ясина, компания «AlMawashi» была создана в 1973 году в Кувейте с 70% долей государства и 30% - частного сектора. Компания имеет более 20 миллионов квадратных метров фермерских угодий и около 35 розничных магазинов. «AlMawashi» ежемесячно на двух собственных больших кораблях привозит 55 тысяч голов крупного рогатого скота и овец из Австралии и Южной Африки.

По итогам встречи было решено организовать онлайн-переговоры между представителями Министерства сельского хозяйства Узбекистана и компанией «AlMawashi» для обсуждения в практическом плане вопросов импорта из Узбекистана интересующей кувейтскую сторону продукции.

Кроме того, Мутаз Ясин планирует в ближайшее время посетить Узбекистан для переговоров с представителями фермерских хозяйств нашей страны, а также привезти узбекскую медовую продукцию.

Вопросы международного научного сотрудничества обсудили на выставке «Россия»

В рамках тематического дня «Наука и университеты» на Международной выставке-форуме «Россия» на ВДНХ состоялась экспертная панель «Международное сотрудничество. Наукоемкие решения для повышения качества жизни». Модератором дискуссии выступил заместитель Министра науки и высшего образования РФ Константин Могилевский.

«Наука интернациональна, особенно большая наука. Взаимодействие между представителями разных школ ускоряет движение науки вперед. К сожалению, не везде такой подход, и страны Запада предпочли политизировать международное научное сотрудничество, поставить Россию и другие страны, которые стремятся к построению справедливого мира, в ситуацию, когда мы вынуждены выстраивать международное научное сотрудничество с учетом политических рисков. В этих условиях нам необходимо в полном объеме обеспечить вклад науки в достижение технологического суверенитета. При этом прекрасно понимаем важность международного научного сотрудничества в интересах всего человечества», — подчеркнул Константин Могилевский.

Спикерами стали представители ведущих вузов и научных институтов:

- Юлия Нестерчук, заместитель директора по международному сотрудничеству научно-исследовательского центра «Курчатовский институт»;

- Сесар Себаллос Санчес, ведущий научный сотрудник лаборатории физики высоких энергий Объединенного института ядерных исследований;

- Филипп Хайтович, директор Центра нейробиологии и нейрореабилитации им. Владимира Зельмана Сколковского института науки и технологий;

- Паркев Аветисян, проректор по науке Российско-Армянского университета;

- Олег Самоваров, ученый секретарь Института системного программирования им. В.П. Иванникова Российской академии наук.

Так, в Объединенном институте ядерных исследований в Дубне совместные исследования проводят ученые из 16 стран мира: России, Беларуси, Армении, Азербайджана, Узбекистана, Казахстана, Болгарии, Кубы, Египта, Грузии, Кореи, Молдавии, Монголии, Румынии, Словакии и Вьетнама. Они работают над созданием нового ускорительного комплекса — коллайдера NICA. Установка поможет в лабораторных условиях воссоздать особое состояние вещества, в котором пребывала Вселенная первые моменты после Большого взрыва. Также ученые разрабатывают многокомпонентный детектор «ТАЙГА» для изучения космических и гамма-лучей, детектор «Байкал-GVD» для проведения исследований под поверхностью озера Байкал и другие проекты. В рамках коллаборации «ARIADNA» специалисты уже трудятся над передовой методикой лечения рака. Флеш-терапия или «терапия-вспышка» позволит направлять более интенсивное облучение именно в пораженные раком клетки, тем самым нанося меньший урон здоровым клеткам.

В рамках федеральной научно-технической программы развития синхротронных и нейтронных исследований и исследовательской инфраструктуры создается сеть мегасайенс-установок на территории России с участием зарубежных партнеров. Это новейший научно-образовательный центр ядерной медицины, в который входят: комплекс протонной лучевой терапии «ЛУЧ ПРОТОН» в Москве, Центр ионной лучевой терапии в Протвино, онкологический центр офтальмологии «ОКО» и радиоизотопный комплекс для диагностики и терапии «ИЗОТОП» в Гатчине. Также к числу проектов класса «мегасайенс» в России относятся источник синхротронного излучения «СКИФ» в Новосибирске и междисциплинарный центр нейтронных исследований «ПИК» в Гатчине. Работу программы курирует НИЦ «Курчатовский институт».

Кроме того, институт участвует в ряде международных проектов. Среди них Европейский лазер на свободных электронах XFEL (доля России в проекте — 26,24%), Центр по исследованию ионов и антипротонов в Европе FAIR (доля России в проекте — 17%), Международный экспериментальный термоядерный реактор ITER (доля России в проекте — 10%), Европейский источник синхротронного излучения ESFR (доля России в проекте — 6%), Европейский центр ядерных исследований CERN (участие России: вклады в эксплуатацию, обслуживание детекторов и содержание специалистов).

Также с 2021 года Курчатовский институт выступает базовой организацией государств — участников СНГ по развитию исследовательской инфраструктуры класса «мегасайенс».

Российско-Армянский университет совместно с Институтом системного программирования им. В.П. Иванникова Российской академии наук создал лабораторию системного программирования. Она работает по таким направлениям, как цифровая медицина, интеллектуальные системы и робототехника (методы компьютерного зрения, управление БПЛА), анализ данных с применением методов машинного обучения и искусственного интеллекта, компиляторные технологии (оптимизация программ для открытых компиляторов CCC и LLVM). Сотрудники лаборатории реализуют инновационные проекты совместно с компаниями-партнерами, а также преподают курсы по системному программированию и машинному обучению на кафедрах РАУ и Ереванского государственного университета.

Сколковский институт науки и технологий вместе с зарубежными специалистами разработал технологию выявления психиатрических заболеваний до проявления их симптомов. Ученые создали математическую модель для анализа липидов мозга и плазмы крови и применили ее к 2,8 тыс. биообразцам пациентов с психическими расстройствами из России, Германии, Австрии, Китая и других стран. Они изучили более чем 500 липидов в 75 регионах мозга и свыше 300 липидов в образцах плазмы крови и обнаружили в них изменения при наличии у человека депрессии и шизофрении. Выработанная методика позволяет с точностью в 90% определить наличие психического заболевания.

Добавим, что, по данным Росстата, прикладные исследования сегодня получают приоритетную поддержку от государства: на них расходуется свыше 60% средств федерального бюджета, выделяемых на гражданскую науку.

Напомним, в программу тематического дня «Наука и университеты» на выставке «Россия» также вошли пленарное заседание, модератором которого выступил вице-премьер Дмитрий Чернышенко, экспертные панели и дискуссии с участием заместителей Министра науки и высшего образования РФ.

Константин Могилевский

Казахстан и Узбекистан начнут совместные исследования культутного наследия

Об этом и не только шла речь в ходе встречи глав МИД двух государств.

Александр Очаковский

Заместитель премьер-министра – министр иностранных дел Казахстана Мурат Нуртлеу и министр иностранных дел Узбекситана Бахтиер Саидов перовели встречу в Астане, обсудив приоритетные направления политического, экономического, водно-энергетического, транзитно-транспортного и культурно-гуманитарного взаимодействия между двумя странами, передает Liter.kz.

Главы внешнеполитических ведомств подробно рассмотрели практическую реализацию достигнутых договоренностей в рамках взаимных государственных визитов президента Узбекистана Шавката Мирзиёева в Астану в декабре 2021 года и президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева в Ташкент в декабре 2022 года.

Узбекистан занимает особое место для Казахстана, является надежным союзником и важным стратегическим партнёром. Мы искренне приветствуем и высоко ценим новые достижения вашей страны во многих областях, – сказал Мурат Нуртлеу.

Стороны отметили, что между Казахстаном и Узбекистаном сформирована солидная договорно-правовая база, заложены институциональные основы нового формата взаимодействия. Подписанные в Ташкенте в 2022 году договоры о союзнических отношениях и демаркации границы заложили прочный фундамент для гармоничного развития отношений наших стран.

Сегодня дружба народов Казахстана и Узбекистана является ярким примером истинного добрососедства и взаимного уважения. Этой задаче отвечают планы по открытию филиалов вузов, что предоставит новые возможности для укрепления связей между подрастающими поколениями Казахстана и Узбекистана. В целях возрождения духовных ценностей предложено проведение совместных исследований по изучению и популяризации общего культурно-гуманитарного наследия, – сообщили в МИД РК об итогах встречи.

Ранее главу МИД Узбекистана принял президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.

Экспорт Ирана в страны ЕАЭС вырос на 11% за 10 месяцев в годовом исчислении

Стоимость экспорта Ирана в страны Евразийского экономического союза (ЕАЭС) увеличилась на 11% за первые 10 месяцев текущего иранского календарного года (21 марта 2023- 20 января 2024) по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщил представитель Комитета по международным отношениям и развитию торговли Палаты промышленности, горнодобывающей промышленности и торговли Ирана.

По словам Рухоллы Латифи, Исламская Республика экспортировала в страны Евразийского экономического союза 3,370 млн тонн товаров на сумму 1,337 млрд долларов за указанные 10 месяцев, сообщает IRNA.

Экспорт в ЕАЭС также увеличился на 19% в весовом выражении, по данным Латифи.

По официальным данным, на рыбные, сельскохозяйственные и продовольственные товары приходится 42 процента стоимости экспорта Ирана в страны ЕАЭС, а средняя стоимость каждой тонны иранских экспортных товаров в этот союз за указанный период составила 723 доллара.

Экспорт рыбной, сельскохозяйственной и пищевой продукции в ЕАЭС за указанные 10 месяцев увеличился на 17,2 процента по весу и на 16,4 процента по стоимости по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Российская Федерация, Казахстан, Кыргызстан, Армения и Беларусь были основными пунктами назначения иранских товаров в указанный период, соответственно.

Иран и ЕАЭС достигли соглашения о преференциальной торговле в 2018 году, на основании которого около 862 товарных позиций в настоящее время облагаются льготными тарифами.

Соглашение вступило в силу 27 октября 2019 года.

Еще в июле министр по торговле Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) заявил, что сотрудничество ЕАЭС с Ираном активно расширяется в различных областях, а товарооборот между двумя сторонами удвоился за последние четыре года.

Андрей Слепнев также сообщил, что товарооборот между союзом и Исламской Республикой Иран вырос на 22 процента в 2022 году.

Важно то, что двусторонние торговые обмены сбалансированы, то есть почти столько же, сколько Евразийский экономический союз поставляет товаров в Иран, Иран также экспортирует товары в страны-члены этого союза, отметил чиновник.

Иран ведет переговоры с 21 страной о создании совместных Свободных экономических зон

Секретарь Высшего совета свободных зон Ирана Ходжатолла Абдолмалеки заявил, что страна ведет переговоры с 21 различными странами о создании совместных Свободных экономических зон, с шестью из которых также подписаны документы о соглашении.

Выступая в понедельник в агентстве IRNA, Абдолмалеки сказал, что в мире формируется новое поколение Свободных экономических зон, основанных на международном сотрудничестве, добавив: “Иран является одной из ведущих стран в этом отношении, у нас уже есть общие Свободные экономические зоны, которые сформированы на основе международного сотрудничества и имеют разные модели”.

Чиновник заявил, что соседние страны являются приоритетом для создания совместных Свободных экономических зон.

“Сотрудничество с Афганистаном, Пакистаном, Катаром, Объединенными Арабскими Эмиратами, Ираком, Сирией, Турцией, Туркменистаном, Арменией, Кыргызстаном, Узбекистаном, Россией и отдаленными странами, такими как Китай, стоит на повестке дня, и мы добиваемся создания сети свободных зон с целью формирования экономических цепочек с дружественными и соседними странами региона”, - пояснил он.

“У нас были встречи и обсуждения с высокопоставленными должностными лицами многих из упомянутых стран, и инвесторы приняли меры в этой области, чтобы, если мы будем действовать в соответствии с планом, мы могли достичь наших целей в атмосфере международных взаимодействий, основанных на экономической дипломатии, которая считается своего рода практической парадигмой”, - добавил он.

Чиновник далее отметил, что в стране создано 10 новых Свободных экономических зон, из которых три действуют в настоящее время, семь начнут действовать в ближайшие два месяца, а три будут открыты в следующем иранском календарном году (начиная с 20 марта).

По словам Абдолмалеки, импорт потребительских товаров в эти новые зоны будет ограничен, чтобы направить импорт в сторону производства и экспорта.

Власти Эквадора отказались от планов передать российскую технику США

Дмитрий Кулемякин (Гавана)

Власти Эквадора отказались от планов передать имеющуюся у них военную технику российского и советского производства Соединенным Штатам. Об этом рассказал посол России в Кито Владимир Спринчан по итогам своей встречи с президентом южноамериканской республики Даниэлем Нобоа.

По словам посла, стороны обсудили развитие отношений между Москвой и Кито "с акцентом на некоторые осложнения, возникшие в последние дни". Посол также добавил, что эквадорская администрация заявила о поддержке дипломатических усилий и мер по урегулированию конфликтов. Планы властей Эквадора по военной технике вызвали критику российской стороны, в том числе из-за того, что США в дальнейшем могли передать эти вооружения Украине.

Одновременно руководитель Россельхознадзора Сергей Данкверт рассказал о возобновлении поставок в Россию бананов от пяти экспортеров из Эквадора. Ранее их сертификация была приостановлена из-за обнаружения в них многоядной мухи-горбатки, которая является опасным карантинным объектом для РФ и стран, входящих в ЕАЭС. Данкверт уточнил, что обсуждение проблемы продолжится, а поставки будут разрешены под гарантии карантинной службы Эквадора. В Россельхознадзоре добавили, что "поступающие бананы будут допущены к ввозу только по результатам лабораторной экспертизы на весь перечень карантинных объектов".

Власти Эквадора сообщили, что направят специальную делегацию в России для обсуждения проблемы. В Кито признали, что им известно о фитосанитарной проблеме с бананами, информация о которой была получена из Москвы полгода назад.

Какие аэропорты могут подвергнуться запрету на вход провожающих

Валерия Лобко

В Минтрансе России ведется работа по совершенствованию нормативного регулирования вопросов обеспечения безопасности аэропортовой инфраструктуры. Среди предполагаемых изменений возможно введение временных ограничений на допуск в аэропорты провожающих пассажиров лиц, сообщили "РГ" в ведомстве.

"Подчеркнем, что данный инструмент в случае его одобрения будет носить временный краткосрочный характер для конкретного аэропорта и действовать на период наибольшей опасности. При этом вопросы сопровождения лиц, имеющих ограничения по здоровью и другие специальные потребности, будут учтены аэропортами в технологии обслуживания пассажиров", - рассказали "РГ" в Минтрансе России.

При этом определять, какие именно аэропорты подвергнутся запрету на вход провожающих, будут с помощью риск-ориентированного подхода.

"Сегодня в вопросе обеспечения транспортной безопасности делается ставка на риск-ориентированный подход. То есть, чем более масштабные угрозы существуют в данный момент для данного объекта, тем более сложные механизмы защиты применяются, - пояснил "РГ" исполнительный директор агентства "АвиаПорт" Олег Пантелеев. - Определение уровня угрозы - прерогатива компетентных органов, силовых структур. В свою очередь, аэропорты должны оперативно перестраивать свою работу, исходя из устанавливаемого уровня угрозы".

Ситуация, когда на другие объекты транспорта совершаются террористические атаки, например поджоги и подрывы на железной дороге, явно не может считаться нормальной, поэтому и в аэропортах предпринимаются повышенные меры безопасности, добавил эксперт.

Ранее опрошенные "РГ" представители "Общероссийского объединения пассажиров" рассказывали, что эта инициатива ухудшит права пассажиров как внутри аэровокзального комплекса, так и вне его: ведь некоторым пассажирам просто необходима помощь, чтобы попасть в аэропорт.

Впрочем, примеры подобных ограничений есть за рубежом. "В аэропорту Индии в Дели не пускают в аэропорт, если у пассажира нет билета, и билеты проверяют при отправлении, то есть при входе в аэропорт", - указывают представители общественного объединения.

С этим согласен руководитель портала "Авиация России" Андрей Величко. В аэропорту Ташкента в здание аэровокзала не пускают уже очень давно ни встречающих, ни провожающих. Это произошло после серии громких терактов в 1996 году, приводит он свой пример. Но, по его словам, в Ташкенте другой климат и пассажиропоток меньше, чем в Москве, Санкт-Петербурге, Новосибирске или Сочи. Поэтому, надеется эксперт, вводить запрет провожающим или встречающим на доступ в пассажирские терминалы в России все-таки не будут.

Повышенные меры безопасности, безусловно, оказывают дискомфорт на пассажиров, в ряде случаев это приводит к увеличению продолжительности процедур. "Для обеспечения повышенных уровней безопасности нужно привлекать дополнительные ресурсы, - считает Олег Пантелеев. - Поэтому когда компетентные органы понимают, что угроза миновала, повышенные требования к обеспечению безопасности снимаются, устанавливается более мягкий набор требований".

Изменения, направленные на ужесточение требований по обеспечению транспортной безопасности, зафиксированы в разработанном законопроекте Минтранса. Проработка модели ведется во взаимодействии с правоохранительными ведомствами, пояснили "РГ" в ведомстве. Документ сейчас проходит оценку регулирующего воздействия. Предполагается, что поправки вступят в силу с 1 сентября 2024 года.

Николай Патрушев: После Украины Запад возьмется за Кавказ и Центральную Азию

Иван Егоров (Бишкек)

Коллективный Запад во главе с США будет и дальше разжигать новые конфликты, как это происходит сейчас на Украине, Ближнем Востоке или недавно было в Афганистане. При этом следующей целью может стать любая страна, которая не идет в фарватере Вашингтона и стремится проводить самостоятельную и независимую от "англосакского обкома" политику. Об этом секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев предупредил коллег из Индии, Ирана, Казахстана, Китая, Кыргызстана, Таджикистана и Узбекистана во время ежегодной встречи по афганскому урегулированию, которая прошла в Бишкеке.

"Наша встреча проходит на фоне беспрецедентного обострения международной обстановки. Запад сегодня любой ценой стремится удержать свое доминирование в мировых делах. При этом в Вашингтоне уверены в том, что в условиях всеобщего хаоса это делать удобнее", - заявил Патрушев.

По его словам, для достижения своих целей западники готовы идти на все.

"Наиболее яркий пример - ситуация вокруг Украины, руками которой глобальный Запад хотел нанести стратегическое поражение России. Но у него ничего не вышло", - отметил секретарь российского Совбеза.

В итоге, по словам Патрушева, западники уже запустили новый виток дестабилизации на Ближнем Востоке, где действия Израиля привели к гуманитарной катастрофе для двух с лишним миллионов проживающих в секторе Газа палестинцев и к десяткам тысяч жертв среди мирного населения.

"Но и этого мало. Вашингтон и Лондон развязали войну с Йеменом под предлогом обеспечения свободы судоходства в Красном море. Пытаются втянуть в нее региональные государства", - подчеркнул Патрушев.

При этом секретарь СБ РФ заметил, что западные удары по позициям хуситов абсолютно нелегитимны и не имеют ничего общего с осуществлением права на самооборону по статье 51 Устава ООН, как это пытается преподнести Вашингтон.

Кроме того, по его данным, Москва видит стремление западников раскачать ситуацию на Южном Кавказе, а также помешать армяно-азербайджанскому урегулированию, что уже привело к обострению обстановки в этих регионах. При этом в планах Запада - создание крупного очага нестабильности в Центральной Азии.

Возвращаясь к теме афганского урегулирования, секретарь Совбеза РФ напомнил, что Афганистан является одним из звеньев в цепи бесконечных геополитических авантюр Запада.

Именно поэтому, по его мнению, основная ответственность за нынешнее тяжелое положение в Афганистане должна лежать на США и их союзниках, которые за двадцать лет своего присутствия не сделали ничего для улучшения обстановки.

"Необходимо добиваться того, чтобы Вашингтон взял на себя основные финансовые расходы по постконфликтному восстановлению афганской экономики. А этого, как мы видим, не происходит", - подчеркнул Патрушев.

Помимо афганской проблематики Николай Патрушев провел в Бишкеке ряд двусторонних встреч. Так, например, почти два часа длились переговоры с секретарем Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Ахмадиана. Это уже вторая конструктивная встреча за месяц, и как и предыдущая, которая прошла в конце января в Москве и вызвала "глубокие озабоченности" в Вашингтоне и Лондоне.

Путин в Челябинске обсудил с рабочими ситуацию в промышленности

Айсель Герейханова

Промышленность России уверенно развивается, а компании получили новые возможности после введения санкций. Такие выводы Владимир Путин сделал после посещения двух крупных промышленных предприятий Челябинска. Президент побывал на территории индустриального парка "Станкомаш", где провел встречу со студентами и работниками. А еще осмотрел "Завод роботов" и провел совещание по вопросам промышленности.

В Челябинск Путин приехал на своей машине Aurus из Свердловской области, где ранее также осматривал промышленные производства.

"Завод роботов" построен на базе Челябинского кузнечно-прессового завода. Его задача - снизить зависимость России от иностранных промышленных роботов. Здесь Путину показали механические руки, которые могут справиться даже с самой тяжелой работой. Например, промышленный робот, названный в честь города Златоуст, может поднять 120 килограммов.

Уже приехав в индустриальный парк "Станкомаш", где производят агрегаты для трубопроводов, атомных электростанций, судостроения, Путин в разговоре с рабочими уральских предприятий и студентами рассказал о своих впечатлениях. "Мировым лидером, или номером один, является на сегодняшний день Южная Корея: у них на 10 тысяч работающих тысяча роботов. А у нас 10 роботов на тысячу работающих. Точно совершенно есть над чем работать", - отметил он.

Павел Баглай, руководитель отдела по автоматизации промышленных процессов на заводе робототехники, поинтересовался у президента, есть ли у государства планы по модернизации действующих институтов образования и открытию новых именно в разрезе робототехники. Путин рассказал, что есть программа, которая так и называется: "Производство средств производства". По его словам, на эту сферу давно надо было обратить внимание, но был расчет на то, что высокие технологии будут покупать за рубежом. "Мы рассчитывали на то, что мы, продавая нефть и газ, уголь и металлические заготовки, все высокотехнологичное будем получать за эти деньги где-то "за бугром". Но появилась необходимость - оказалось, что есть возможность производить все самим. Ну, не все, но то, что нужно. Ключи технологические развивать собственные. Мы так и будем это делать", - сказал Путин. Он заметил, что впечатлен производством на "Станкомаше".

Алексей Вертянкин, главный конструктор на "Станкомаше", предложил вернуть в школы практику обучения учеников старших классов в учебно-производственных комбинатах, так называемых УПК. Путин отметил, что это положительный опыт еще со времен Советского Союза. "Но мы, по-моему, с 2018 года программу раскручиваем - "Окно в будущее" называется", - сказал он. Кроме того, по его словам, с этого года начинается работа по ранней профориентации школьников с 6-го по 11-й класс.

Спросили и про то, будет ли продлеваться проект передовых инженерных школ после 2026 года. "Точно совершенно будем поддерживать и программу продлим", - пообещал президент. Он также заявил, что необходимо работать над прогнозированием потребностей рынка труда, чтобы "не абы как шлепать, штамповать людей с какой-то корочкой, о том же высшем или среднем специальном образовании, которые потом не знают где трудоустроиться, а чтобы была связь с производством".

Студент Миасского машиностроительного колледжа Денис Вильданов рассказал, что хотел бы развития малых промышленных городов. А пока, по его словам, Миасс значительно отстает по развитию инфраструктуры от того же Челябинска и подобных ему крупных городов. Путин ответил, что есть программа развития малых и средних городов. "Мы будем эту программу тиражировать - это 100 процентов. И Миасс, конечно, должен в нее попасть", - обещал он.

Многие промышленные предприятия сейчас набирают кадры, в том числе среди людей, получивших гражданство по программе переселения соотечественников. В связи с этим президента спросили, как им будет начисляться пенсия, если они имеют стаж за границей РФ.

Путин сказал, что у России урегулированы отношения со всеми основными партнерами и подписаны с ними двусторонние соглашения, кроме трех стран: Узбекистана, Украины и Туркменистана. Но и для граждан этих стран, если они постоянно проживают на территории РФ и у них есть гражданство или вид на жительство, действует общее правило, как для россиян. Отдельно Путин высказался по поводу начисления пенсий гражданам новых регионов России: пенсии жителей Донбасса и Новороссии будут считать с учетом стажа, полученного в период, когда эти территории были в составе Украины. Так этот вопрос уже был решен в Крыму. "Больших сложностей с его решением не вижу", - сказал президент.

На "Станкомаше" Путин также провел совещание по поддержке инвестиционных проектов в отечественной промышленности. Она, несмотря на внешнее давление, работает стабильно и смогла наладить новые каналы поставок сырья и компонентов. "Многие отечественные компании успешно заменили импортную продукцию, освоили собственную линейку комплектующих, машин, оборудования, привлекли кадры, ресурсы, технологии и организовали производства, направленные на те сегменты рынка, где еще недавно доминировали западные бренды", - подчеркнул Путин.

При этом, по его словам, нужны точечные меры поддержки российской промышленности и развитие международных альянсов. "В условиях подъема ключевой ставки Центрального банка, конечно, нам нужны специальные механизмы", - сказал он и выразил надежду, что такая ставка - это временная мера по борьбе с инфляцией. Путин отметил, что среди механизмов поддержки - кластерная инвестиционная платформа. В ее рамках организации, которые запускают проекты в ключевых отраслях и производят приоритетную продукцию, могут рассчитывать на льготные кредиты до 100 миллиардов рублей. Это 30 процентов ключевой ставки ЦБ плюс 3 процента", - пояснил президент. При этом инвестор должен 20 процентов собственных денег вложить в проект.

Путин также напомнил, что запущена промышленная ипотека, когда компании могут привлечь семилетний кредит до пятисот миллионов рублей по ставке 3-5 процентов годовых. "Более восьмисот таких кредитов уже выдано", - сообщил президент. Востребованы бизнесом и льготные займы Фонда развития промышленности. Путин поручил в связи с этим профильным ведомствам подумать о докапитализации Фонда развития промышленности.

Решая конкретные задачи по укреплению технологического суверенитета страны, следует не забывать, что все выпускать на собственной площадке невозможно, да и не нужно, подчеркнул Путин. "Поэтому намерены расширять международные индустриальные, технологические альянсы, выстраивать кооперационные цепочки с коллегами из ЕврАзЭС, стран БРИКС, да и вообще откуда угодно в мире, с другими государствами и объединениями, которые готовы к совместной работе", - добавил он.

Поездку в Челябинскую область Владимир Путин завершил встречей с губернатором Алексеем Текслером. На ней президент поручил вредное производство Челябинского электрометаллургического комбината (ЧЭМК) вынести за пределы Челябинска. "Нужно это вредное производство здесь - в центре города - закрыть, вынести его за пределы города, вместе с правительством РФ проработать продолжение работы, сохранение рабочих мест, а для той части, которая необходима и будет связана с переносом и с выстраиванием этой работы на новом технологическом уровне, при поддержке правительства РФ привлечь инвесторов, причем желательно привлечь местных инвесторов", - сказал президент.

Экспортерам продовольственной продукции будут выделены финансовые ресурсы до 3 млн долларов

Принят Указ Президента Узбекистана «О дополнительных мерах по обеспечению продовольственной безопасности в республике» (УП № 36 от 16.02.2024 года).

Согласно Указу, средства в размере 220 миллионов долларов США за счет средств международных финансовых институтов до 1 марта 2024 года будут направлены коммерческим банкам. При этом, коммерческими банками выделяются льготные кредиты по годовой ставке, превышающей основную ставку Центрального банка на 4 процентных пункта (включая маржу банка 4 процента), в национальной валюте:

- на срок 10 лет с льготным периодом 3 года - для финансирования проектов в продовольственном секторе, направленных на создание в сфере цепочки добавленной стоимости - начиная от производства продукции до ее поставки потребителю;

- на срок 18 месяцев с льготным периодом 6 месяцев - для оборотных средств.

С 1 марта 2024 года предприятиям-экспортерам продовольственной продукции для финансирования предэкспортных и экспортных торговых операций, исходя из объема экспорта, осуществленного в течение последних 12 месяцев, за счет ресурсов Фонда поддержки экспорта выделяются финансовые ресурсы на срок до 2 лет в следующих размерах:

до 100 тысяч долларов США - при объеме экспорта от 100 тысяч долларов США до 1 миллиона долларов США;

до 1 миллиона долларов США - при объеме экспорта от 1 миллиона долларов США до 2 миллионов долларов США;

до 2 миллионов долларов США - при объеме экспорта от 2 миллионов долларов США до 4 миллионов долларов США;

до 3 миллионов долларов США - при объеме экспорта свыше 4 миллионов долларов США.

Для создания промышленными предприятиями по переработке продовольственной продукции и экспортерами торговых домов и магазинов в зарубежных государствах разрешается переводить на зарубежные счета средства до 50 тысяч долларов США в год без принятия отдельных решений, сообщает Минюст.

Кыргызстан вновь запретил экспорт металлолома за пределы ЕАЭС

Кабинет министров Кыргызстана снова ввел временный запрет сроком на шесть месяцев на экспорт лома, отходов и слитков черных металлов в пункты назначения за пределы таможенной территории Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Об этомговоритсяв постановлении правительства, опубликованном на портале Токтом.

Соответствующее постановление вступает в силу через десять дней со дня официального обнародования – 9 февраля 2024 года. Министерству экономики и торговли страны поручено уведомить об этом Всемирную торговую организацию и Евразийскую экономическую комиссию, министерству иностранных дел – исполком СНГ.

В декабре прошлого года министерство экономики и коммерции страны отмечало, что эти меры необходимы для укрепления сырьевой базы местной металлургии и в связи с высоким спросом на качественный вторичный металлолом в Кыргызстане.

Отметим, что страна впервые ввела запрет на вывоз лома и отходов черных металлов за пределы таможенной территории ЕАЭС в январе 2022-го, а затем ее продлевала. Предыдущая пролонгация состоялась в августе 2023 года сроком на полгода.

Сергей Данкверт встретился с Послом Эквадора в России Хуаном Фернандо Ольгином Флоресом

16 февраля в Москве в очном формате Сергей Данкверт, Руководитель Россельхознадзора, Председатель российской части Межправительственной Российско-Эквадорской комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству провел переговоры с Послом Эквадора в России Хуаном Фернандо Ольгином Флоресом с целью обсуждения вопросов, связанных с поставками бананов из Эквадора. Встреча состоялась по инициативе эквадорской стороны.

Ранее Россельхознадзор выразил обеспокоенность в связи с систематическими выявлениями в эквадорских бананах опасного карантинного для России и стран – членов ЕАЭС объекта — многоядной мухи-горбатки.

Ведомство обратилось к Министерству сельского хозяйства и животноводства Эквадора с просьбой приостановить с 5 февраля сертификацию бананов 5 эквадорских предприятий-экспортеров, допустивших наибольшее количество нарушений.

В ходе переговоров Сергей Данкверт подчеркнул, что товарооборот между Россией и Эквадором находится на стабильном уровне. Объем поставляемых эквадорских бананов в Российскую Федерацию не изменился. Однако Глава ведомства обратил внимание эквадорского Посла на необходимость компетентного ведомства Республики усилить контроль за качеством и безопасностью поставляемых бананов в Россию.

Руководитель Россельхознадзора сообщил, что российская сторона считает возможным возобновление сертификации эквадорской стороной указанных 5 предприятий-экспортёров под гарантии эквадорского компетентного ведомства. Агентству по фитосанитарному и ветеринарному регулированию и контролю Эквадора (AGROCALIDAD) необходимо принять исчерпывающие меры по недопущению зараженной продукции на территорию России. Поступающие бананы будут допущены к ввозу только по результатам лабораторной экспертизы на весь перечень карантинных объектов, характерных для данной продукции. Технические консультации по вопросам обеспечения фитосанитарной безопасности поставляемой из Эквадора подкарантинной продукции пройдут 19 февраля в формате видеоконференции.

Посол Эквадора в России Хуан Фернандо Ольгин поблагодарил российскую сторону за предложенное решение и заверил, что обеспечение безопасности поставляемых в Россию бананов — это прямая обязанность Агентства по фитосанитарному и ветеринарному регулированию и контролю Республики. Посол также подчеркнул, что содействие в развитии торговали между Россией и Эквадором является одной из приоритетных задач для его страны.

Завершая встречу, стороны обозначили необходимость полноценного возобновления работы Межправительственной Российско-Эквадорской комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству, которая традиционно являлась механизмом, позволяющим оперативно решать возникающие вопросы по торгово-экономическому сотрудничеству двух стран.

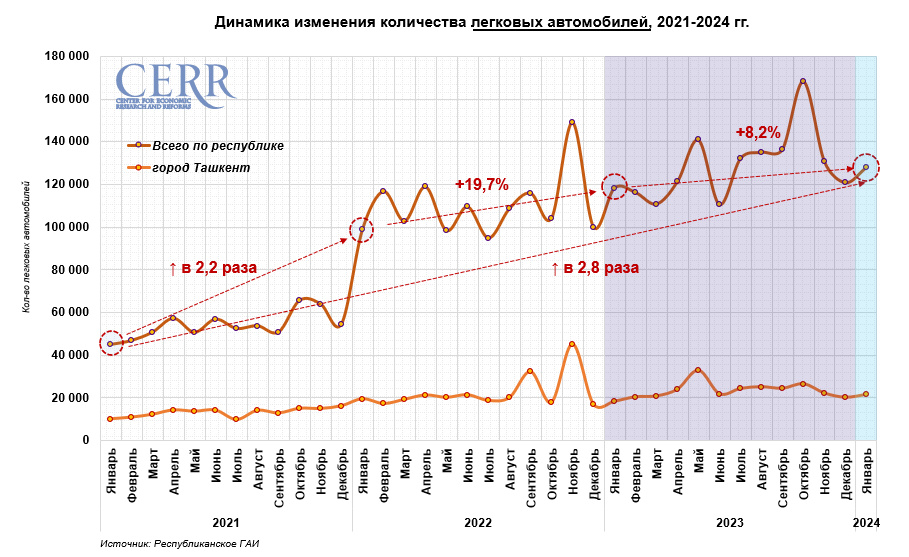

Авторынок Узбекистана: в обзоре ЦЭИР

С начала года узбекский авторынок показывает положительную динамику. Наибольший рост – на 7,6% – зафиксирован в сегменте подержанных авто, наименьший – в сегменте новых отечественных легковых автомобилей – на 1%, тогда как интерес к электрокарам заметно снизился – на 7,8%. Таким образом, вторичный авторынок показывает уверенный рост на фоне умеренных первичных продаж и снижения покупательского интереса к электрокарам.

Центр экономических исследований и реформ (ЦЭИР) ежемесячно проводит анализ ситуации на авторынке Узбекистана.

За месяц продажи всех автотранспортных средств выросли на 8% и составили 144,5 тыс. единиц. При этом к январю прошлого года отмечен рост на 14%.

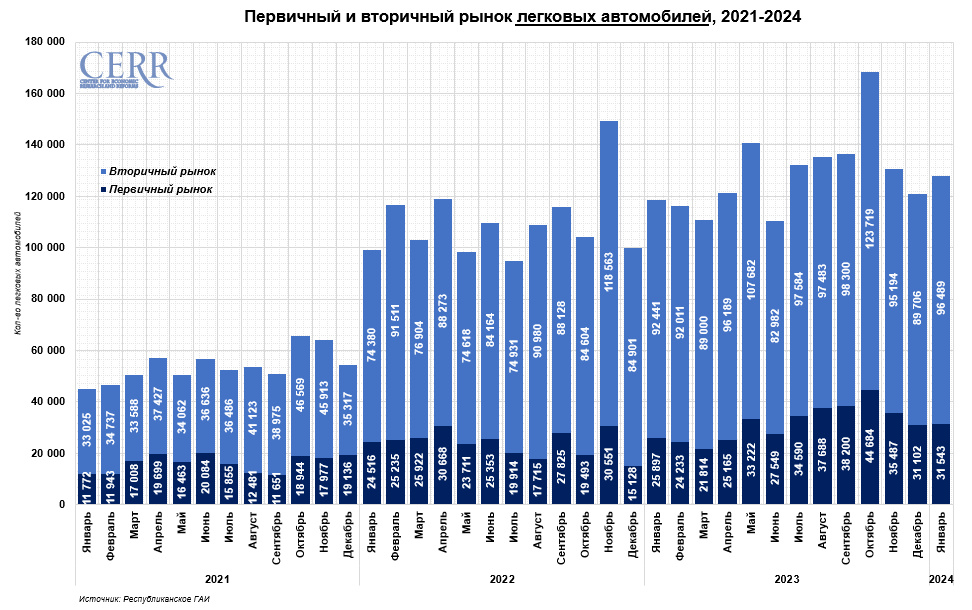

Ситуация на первичном и вторичном авторынках

С начала года в Узбекистане было продано 128 тыс. легковых автомобилей, что на 6% больше, чем месяцем ранее.

Наиболее высокие темпы роста продаж были отмечены в Навоийской, Ферганской и Бухарской областях.

При этом в годовом измерении, авторынок легковых машин вырос более чем на 8%.

Что касается ситуации на первичном авторынке, то здесь продажи за месяц увеличились на 1,4%. За год первичный авторынок вырос на 22%.

При этом, первичный рынок автомобилей отечественного производства вырос почти на 1%, за месяц было продано 28 тыс. машин. В годовом измерении этот сегмент авторынка стал больше на 20%.

Рынок подержанных авто в Узбекистане не прекращает рост

За месяц на вторичном рынке было реализовано более 96 тыс. авто, что на 7,6% больше, чем месяцем ранее. При этом по отношению к январю прошлого года рост составил 4,4%.

Сегмент легковых иномарок

В январе продажи новых легковых автомобилей иностранного производства выросли на 5,7% и составили 3,47 тыс. машин. За год рынок иномарок вырос на более чем на 37%.

Ситуация на рынке электромобилей

Интерес к автомобилям с электрическим двигателем в Узбекистане начал снижаться. В январе, продажи легковых электромобилей составили 3,3 тыс. авто, что на 7,8% меньше, чем месяцем ранее.

Наибольшее снижение продаж отмечено в Самаркандской, Хорезмской и Навоийской областях.

В годовом выражении, продажи электромобилей выросли в 7,7 раза.

Справочно: Обзор рынка автомобилей Узбекистана – одно из направлений исследований ЦЭИР, в котором представлена динамика продаж автотранспортных средств как отечественного производства, так и иномарок. Данные представлены как за отчетный месяц, так и за период с начала года по отчетный месяц. Кроме того, для отслеживания динамики рынка приводятся данные за аналогичный период прошлого года.

Сектор по связям с общественностью ЦЭИР

На этапе согласования: Минстрой России и РСПП усиливают взаимодействие в сфере технического регулирования

Недели российского бизнеса (НРБ) давно уже стали ключевым мероприятием Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП). В рамках его деловой программы проходят форумы, на которых обсуждаются предложения по самым важным направлениям взаимодействия государства и бизнеса, вырабатываются решения, касающиеся практически всех отраслей экономики. В этом году очередная НРБ, прошедшая с 6 по 14 февраля, началась с форума «Стратегические направления развития технического регулирования и стандартизации», на котором одной из основных тем стало взаимодействие Минстроя России и РСПП.

Безопасность прежде всего

Открывая заседание, президент РСПП Александр Шохин отметил, что нормативное обеспечение строительного комплекса России является одной из актуальных текущих задач. По его словам, сейчас подводятся итоги выполнения «дорожной карты» по взаимодействию РСПП и Минстроя России в сфере технического регулирования и совершенствования нормативной базы в строительстве на 2022-2023 годы, которая была принята после выполнения «дорожной карты» 2021 года. По словам президента РСПП, в ходе реализации второй «дорожной карты» с Минстроем России удалось добиться сокращения обязательных требований, в значительной части переработать массив сводов правил и стандартов и с 96 до 32 сократить количество административных процедур.

В настоящее время подготовлена третья «дорожная карта» сотрудничества РСПП и Минстроя России, направленная, в частности, на защиту строительного рынка России и стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС) от некачественной и фальсифицированной продукции через введение обязательных требований с использованием инструментов стандартизации и сертификации. Спикер напомнил, что государственный контроль и надзор за требованиями 13 технических регламентов ЕАЭС в последние годы не осуществлялся. В связи с этим РСПП обратился в правительство с просьбой о восстановлении контроля и надзора за выполнением требований этих технических регламентов и был услышан. «Наши предложения поддержаны — сегодня мы выходим на эксперимент по восстановлению государственного контроля и надзора за производством ряда строительных материалов и изделий. Надеемся, этот эксперимент будет распространен на другие виды продукции и регламенты», — заявил Александр Шохин.

В свою очередь, заместитель сопредседателя Комитета РСПП по промышленной политике и техническому регулированию Андрей Лоцманов добавил, что третьей «дорожной картой» предусматривается мониторинг правоприменения изменений в 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений», которые были разработаны в соответствии со второй «дорожной картой». Запланировано также завершить разработку Технического регламента ЕАЭС «О безопасности строительных материалов и изделий» и создать ряд других важных документов.

Полное единодушие

Более подробно о работе над тем и другим документом рассказал заместитель министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Сергей Музыченко. Он начал с федерального закона от 25 декабря 2023 года №653-ФЗ «О внесении изменений в федеральный закон «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» и отдельные законодательные акты Российской Федерации», который (за исключением пункта 2 статьи 2) вступит в силу 1 сентября 2024 года, а полностью — 1 марта 2026 года. По словам замминистра, основные изменения, которые были внесены в техрегламент о безопасности зданий и сооружений, — это по сути уход от старой системы регулирования, когда требования в строительстве делились на два перечня — обязательный и добровольный, что вызывало огромные проблемы и непонимание строителей и проектировщиков. «Строительная отрасль по сути в это время находилась в некоем недоумении: какие нормы исполнять и чему соответствовать», — напомнил Сергей Музыченко.

Другая сложность состояла в том, что за рамками технического регулирования существует множество иных нормативных документов, таких, например, как санитарные правила и правила промышленной безопасности. «Стояла задача создать единый реестр требований в строительстве, единый перечень документов, которые бы позволяли осуществлять оценку соответствия зданий и сооружений, — рассказал замминистра. — Мы эту задачу выполнили. 1 сентября начнет действовать реестр требований, в который будет это все погружено. Реестр требований будет в машиночитаемом формате для того, чтобы перейти к 2030 году, как это прописано в «Стратегии развития строительной отрасли», к автоматизированным процессам». Сергей Музыченко добавил, что поначалу в автоматизированном режиме с помощью программного обеспечения, в которое будет «зашит» реестр требований, можно будет проектировать только сравнительно простые объекты.

Он также сообщил, что в доказательную базу техрегламента, кроме того, что в ней содержится единый перечень требований, включена возможность обеспечения требований технического регламента с помощью стандартов организаций. К этой новелле было много вопросов, но в итоге консенсуса удалось достичь. «С 1 сентября можно будет с помощью стандартов организаций обосновывать безопасность верхнеуровневых требований безопасности технического регламента. Это, конечно же, не говорит о том, что каждое юридическое лицо может выпускать стандарты организаций. Это все будет соответствовать техническому регламенту. Там процедура по сути та же самая, как и утверждение любого стандарта: разработка стандарта организаций, экспертиза техническим комитетом, регистрация в фонде и т. д. Эта процедура, с одной стороны, будет давать возможность применять стандарты организаций, с другой стороны, она будет достаточно жесткая, по аналогии с разработкой национальных стандартов, наших сводов правил», — разъяснил Сергей Музыченко.

По его словам, в техрегламент погружена и возможность применения стандартов иностранных государств: «У нас много было вопросов, в том числе и с коллегами из РСПП мы обсуждали, что есть очень много стандартов иностранных государств, которые можно было бы адаптировать под наши условия и применять. Такая возможность также погружена в технический регламент».

Кроме того, замминистра напомнил о четырех способах отклонения от требований реестра требований — моделировании, исследовании, расчете рисков и так называемых конструктивных расчетах. Они содержались в первой редакции техрегламента, но не «работали» из-за отсутствия методологии их применения. Например, было неясно, кто и как может их выполнять. Сейчас Минстрой разрабатывает постановление правительства РФ, которое позволит с 1 сентября применять эти способы при обосновании отклонения от требований, находящихся в реестре требований.

Резюмируя все сказанное об изменениях, внесенных в техрегламент о безопасности зданий и сооружений, Сергей Музыченко подчеркнул, что они согласованы со всеми ведомствами и профессиональным сообществом, и теперь «нужно двигаться вперед, внедрять новые материалы и технологии, совершенствовать процессы строительства, процессы проектирования». По словам замминистра, новая редакция техрегламента направлена только на это. Преодолевая разногласия В отношении разработки техрегламента о безопасности строительных материалов и изделий, предусмотренной в третьей «дорожной карте» сотрудничества РСПП и Минстроя России, Сергей Музыченко сообщил, что он был разработан в прошлом году и уже прошел публичное обсуждение. На него было получено около пятисот замечаний, которые многократно обсуждались с коллегами из стран ЕАЭС, в том числе в формате круглого стола. Остались еще разногласия по некоторым вопросам, в частности, о допуске на рынок материалов, конструкций и изделий, которые не стандартизованы либо применяются впервые на территории стран ЕАЭС, однако можно надеяться, что по всем принципиальным вопросам будет достигнут консенсус и проект техрегламента будет направлен на внутригосударственное согласование.

Замминистра отметил, что принятие этого документа позволит не только обеспечить безопасность строительных материалов и изделий, но и установить единые правила торговли ими. При этом он напомнил, что именно то обстоятельство, что строительные материалы и изделия можно продавать и перемещать через границы, а здания и сооружения неперемещаемы, имело приоритетное значение при решении вопроса о создании двух техрегламентов об их безопасности, а не одного единого документа. По его словам, в 2024 году оба эти техрегламента должны быть полностью внедрены.

Сергей Музыченко также сообщил, что в третьей «дорожной карте» сотрудничества РСПП и Минстроя России есть ряд других пунктов по совместной разработке стандартов. Предстоит большая работа, ведь, как отметил замминистра, фонд стандартов в сфере строительства — один из самых молодых в стране.

Сергей МУЗЫЧЕНКО, заместитель министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ:

«Техническое регулирование для нас — это ключевое направление в строительстве. Это не просто регулирование всей деятельности, но также и влияние на ценовую политику, так как оптимальность принятых проектных решений — это один из важнейших вопросов»

Авторы: Алексей ТОРБА

Номер публикации: №06 16.02.2024

Укрепляются полномочия Центрального банка по управлению рисками, связанными с экономическими санкциями

На очередном пленарном заседании Законодательной палаты Олий Мажлиса подробно обсуждался проект закона «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Узбекистан в связи с совершенствованием механизмов управления рисками, связанных с экономическими санкциями».

В связи с усилением рисков применения экономических санкций в условиях текущей геополитической ситуации возрастает необходимость организации и постоянного повышения эффективности системы санкционного комплаенса в банковском секторе Узбекистана.

Данный законопроект предусматривает установление требований Центрального банка по управлению рисками, связанными с экономическими санкциями, в кредитных и платежных организациях. В соответствии с этим кредитным и платежным организациям предоставлено право отказаться от открытия счетов и проведения операций в рамках требований по управлению рисками, связанными с экономическими санкциями.

В действующем законодательстве отсутствует правовая основа регулирования и контроля рисков, связанных с экономическими санкциями в деятельности кредитно-платежных организаций. Это позволяет лицам, находящимся под экономическими санкциями или санкционными рисками, беспрепятственно открывать счета и осуществлять операции в местных банках.

По словам инициаторов закона, создание правовой основы для определения требований к управлению рисками, связанными с экономическими санкциями, позволит Центральному банку своевременно выявлять уязвимости в системах управления рисками кредитно-платежных организаций, сформировать эффективный механизм правильной оценки и минимизации рисков.

Принятие данного законопроекта укрепит финансовую устойчивость банковской системы, повысит доверие международных и иностранных финансовых институтов к банковской системе страны, обеспечит непрерывность трансграничных операций граждан и субъектов хозяйствования.

На заседании проект закона был принят депутатами.

Узбекистан изучает опыт России по разработке и внедрению национальной цифровой валюты

В Национальном агентстве перспективных проектов состоялась встреча с представителями Торгового представительства Российской Федерации в Республике Узбекистан.

В ходе беседы обсуждены вопросы установления многопланового сотрудничества в торгово-экономической сфере.

Узбекской стороной выражена заинтересованность в изучении опыта разработки и внедрения национальной цифровой валюты, регулирования деятельности в сфере электронной коммерции.

По итогам встречи стороны выразили готовность к дальнейшему расширению взаимовыгодного сотрудничества в рамках обозначенных направлений и согласовали формат дальнейшего практического взаимодействия.

Как заинтересовать фермера в получении высоких урожаев?

Видеоселекторное совещание под председательством Президента по задействованию новых резервов в сельском хозяйстве вызвало большой интерес в экспертной среде. С учетом этого мы попросили представителей сферы поделиться впечатлениями, обсудить поставленные задачи.

Хочется перед обсуждением напомнить слова главы государства на упомянутом выше совещании: «Если заинтересовать фермера, он сможет работать без субсидий от государства. Такие времена настанут, и в этом моя цель».

Итак, какие меры примут ответственные лица, чтобы максимально заинтересовать фермера и дехканина?

Жамшид АБДУЗУХУРОВ,

первый заместитель начальника Департамента производства сельскохозяйственной продукции

Министерства сельского хозяйства Республики Узбекистан:

- Главой государства определен целый спектр взаимосвязанных задач, для выполнения которых будут задействованы силы и средства министерств и ведомств страны. В частности, для нашего учреждения - снижение себестоимости производства продукции полей и ферм. Поэтому в первую очередь порадовало анонсированное снижение на 15 процентов цен на горюче-смазочные материалы (ГСМ).

Поясню для непосвященной части аудитории: расходы на ГСМ и минеральные удобрения составляют львиную долю себестоимости продукции, выращиваемой дехканскими и фермерскими хозяйствами. Одним только снижением цены на ГСМ можно добиться огромного эффекта.

Создается особая система по снабжению минеральными удобрениями. В 70 районах республики, где сложная обстановка с обеспечением этим видом удобрений, организуются специальные склады для хранения. В нашем деле логистика тоже имеет немаловажное значение.

В 2022-2023 годах среди населения были распределены 200 тысяч гектаров пахотных земель, для работы на которых созданы свыше 680 тысяч дехканских и фермерских хозяйств. Основная их часть занята в сфере производства овощей и фруктов, продовольствия. Определенная группа задействована и в хлопководстве. Главной задачей ФХ было бесперебойно поставлять продукцию народу и гарантировать продовольственную безопасность Узбекистана.

Эта задача выполнена, и теперь вопрос ставится шире: помочь нашим фермерским хозяйствам в обеспечении экспортной привлекательности продукции. В чем это выражается? В первую очередь в сертификации качества, организации переработки и создании условий для хранения и транспортировки.

Главой государства анонсировано формирование специального штаба при Кабинете Министров Республики Узбекистан, который на регулярной основе будет заниматься вопросами координации действий министерств и ведомств в интересах развития аграрного сектора. Утвержден порядок ежемесячного заслушивания главой государства информации министра сельского хозяйства.

Стоит отметить, что в последние годы вопросам сельского хозяйства уделяется много внимания: предоставляются субсидии фермерам и дехканским хозяйствам, разные налоговые льготы, оказывается содействие во внедрении передовых технологий орошения, обработки почвы. И это приносит плоды. Так, средняя урожайность хлопка выросла на девять центнеров и достигла 37 ц с гектара, урожайность зерна - на шесть (70). Однако на совещании поставлены новые амбициозные цели: за счет внедрения передовых технологий и снижения себестоимости продукции довести урожайность хлопка до 50 ц/га и зерновых - до 100 ц/га.

Предлагается создать особую систему из кооперативов и агрегаторов, чтобы они помогали производителям довести до потребителя продукцию надлежащего качества.

Успех на пути к достижению любой цели определяется созданием для этого источников финансирования. На совещании анонсировано: каждый кооператив сможет получить без залога кредит до 100 млн сумов для ведения хозяйственной деятельности в аграрной сфере и до 150 млн сумов - с уменьшенным на 50 процентов залоговым обеспечением. На это выделяется триллион сумов ресурсных средств.

Помимо внедрения передовых аграрных технологий и сбережения ресурсов, большое значение имеет уровень механизации процессов, который удалось увеличить с 67 до 80 процентов за счет предоставления современной сельскохозяйственной техники фермерским и дехканским хозяйствам в лизинг с льготным периодом до трех лет. В текущем году намечено предоставить около десяти тысяч единиц техники в лизинг.

К тому же к имеющимся в пользовании населения 200 тысячам гектаров земель в этом году намечено выделить еще 60 тысяч га для создания дехканских и фермерских хозяйств. Данная мера даст ожидаемый эффект.

Суннатилла РАШИДОВ,

начальник Управления взаимодействия с кластерами и предпринимателями

в аграрной сфере Министерства сельского хозяйства Республики Узбекистан:

- На совещании под председательством главы государства определены новые этапы по переводу на рыночные рельсы производства зерновых культур и новые направления в работе с фермерскими и дехканскими хозяйствами, предпринимателями в аграрной сфере.

В частности, в зерноводстве осуществляется переход на порядок прямого финансирования фермеров. Если помните, чуть ранее в соответствии с Указом Президента «О дополнительных мерах по дальнейшему развитию свободных рыночных отношений в сельском хозяйстве» от 12 декабря 2023-гопроведена работа по переводу на рыночные рельсы хлопководства. Это испытание нами выдержано успешно. Профинансировали фермерские хозяйства напрямую, что приносит свои плоды. Фермер может свободно продавать хлопок сверх фьючерсного контракта самостоятельно (через биржу), а не кластеру.

Теперь такой же порядок внедряется в зерновой отрасли. Считаю это большим шагом по переходу сельского хозяйства на свободные рыночные отношения.

По хлопководству поставлена задача всем кластерам до 1 апреля закрыть все задолженности перед ФХ. При наличии после этого срока долгов фермерское хозяйство получает право прямой продажи хлопка посредством биржевых торгов, без участия кластера. В таком случае фермеры вправе аннулировать фьючерсные контракты с кластерами. Данное решение стало важной мерой по защите интересов фермеров, обеспечению полного равноправия.

В настоящее время фермерскими хозяйствами активно ведется работа по реализации агротехнических мероприятий для получения высокого урожая. Организована доставка минеральных удобрений фермерам для подкормки почвы. Если на сегодня выставлено на биржевые торги до шести тысяч тонн минеральных удобрений, то теперь поставлена задача довести этот показатель до девяти тысяч тонн. В регионах создаются склады для хранения удобрений.

Словом, все меры направлены на то, чтобы фермерские и дехканские хозяйства получили высокие урожаи в текущем году. Повышение уровня благосостояния жителей села позитивно отразится и на обеспечении продовольственной безопасности Узбекистана. А растущий объем экспорта продукции увеличит приток валюты в страну, что будет способствовать экономическому развитию республики в целом.

Записал

Аблай Камалов.

«Правда Востока».

В Андижане будет создана Инженерная школа

Министр высшего образования, науки и инноваций Конгратбай Шарипов посетил акционерное общество «UzAuto Motors» в Асаке и ознакомился с деятельностью Центра исследований и развития при нем.

Он также провел встречу с педагогами, студентами и учащимися технических училищ и высших образовательных учреждений Андижана, обучающимися в центре по направлению дуального образования.

Состоялся обмен мнениями по вопросам создания Инженерной школы. Обсуждены уникальные аспекты школы, которая будет создана во взаимодействии с отраслевыми предприятиями, высшими и профессиональными образовательными учреждениями.

Министр отметил, что Инженерная школа послужит развитию инновационной культуры, повышению качества подготовки кадров, а также укреплению интеграции образования, науки и производства.

Узбекистан - Китай: обсуждены вопросы сотрудничества в целях использования новых технологий в сфере образования

Заместитель министра высшего образования, науки и инноваций Шахло Турдикулова встретилась с руководителем китайской компании «Shenzhen Zhilai Education Technology Company» Ли Ченом и генеральным директором компании «Guangzhou Silkroad thinktank tec Co.,Ltd» Жиан Ланом.

Стороны обменялись мнениями о возможностях налаживания сотрудничества в целях использования новых технологий в сфере образования нашей страны.

Китайская сторона высоко оценила проведенный 25 января текущего года в Шэньчжэне узбекско-китайский инвестиционный форум, участие лидера страны и предложения по привлечению инвесторов в страну, а также выразила готовность к сотрудничеству в сфере высшего образования и цифровых технологий.

Стороны договорились продолжить практическую работу по вопросам сотрудничества.

Как будет проводиться аттестация и аккредитация образовательных учреждений в Узбекистане?

Принято постановление Кабинета Министров Республики Узбекистан от 14.02.2024 г. № 91 «О мерах по совершенствованию системы аттестации дошкольных и общеобразовательных организаций и мониторинга качества образования».

Аттестация и государственная аккредитация дошкольных и общеобразовательных организаций проводятся по согласованию с Республиканским научно-методическим центром развития образования.

Основные принципы аттестации: независимость, объективность, прозрачность, периодичность и обязательность.

Утвержденное Положение о порядке аттестации и государственной аккредитации организаций дошкольного и среднего образования также определяет:

- порядок организации аттестационных комиссий и их состав;

- заключение о проведении аттестации;

- порядок регистрации международных аккредитационных организаций, а также требования к ним;

- аккредитацию образовательных организаций;

- критерии аттестации дошкольных и общеобразовательных учреждений.

Государственная общеобразовательная организация ежегодно проводит внутреннюю оценку своей деятельности в целях мониторинга качества образования на основе оценки рисков и направляет собранные в результате материалы в Министерство дошкольного и школьного образования в режиме онлайн через электронную платформу мониторинга качества образования.

Министерство дошкольного и школьного образования осуществляет мониторинг качества образования на основе анализа рисков. Министерству поручено к 1 августа 2024 года запустить электронную платформу мониторинга качества образования и аккредитации и выдачи соответствующих сертификатов.

Агентство по оценке знаний и навыков при Министерстве высшего образования, науки и инноваций должно обеспечить:

- интеграцию электронной платформы mandat.uzbmb.uz с электронной платформой Министерства дошкольного и школьного образования по контролю качества образования через межведомственную интеграционную платформу системы «Электронное правительство»;

- предоставление до 10 октября каждого года информации о количестве выпускников общеобразовательных учреждений, участвовавших на вступительных экзаменах в высшие учебные заведения, их баллах по предметам и общих баллах в электронной форме.

Документ опубликован в Национальной базе данных законодательства на государственном языке и вступил в силу 15.02.2024 года, сообщает «Norma».

В ИНХА стартовала Программа стратегического лидерства в области информационных технологий

В Университете Инха в Ташкенте началась уникальная Программа стратегического лидерства в области информационных технологий, призванная подготовить руководителей IT-сферы к эффективному управлению и внедрению инноваций. Программа обещает стать мостом между актуальными знаниями и передовыми практиками, необходимыми для успешного лидерства в современном цифровом мире.Преподавательский состав программы впечатляет своим разнообразием и квалификацией: среди лекторов — ведущие специалисты мирового уровня из таких компаний, как Google, Amazon, HP, Microsoft, а также преподаватели из престижных учебных заведений, включая Университет Калифорнии в Беркли и Стэнфордский университет. Это дает уникальную возможность участникам программы учиться у лучших и делиться опытом с коллегами из разных стран.Особое внимание заслуживают такие преподаватели, как Алексей Громыко, эксперт по управлению бизнес-процессами, Виктор Таратухин, специалист по методам инноваций из Стэнфорда, и Максим Почебут, который является директором по обучению в Sigma Software Group (Швеция).

Кроме того, программа предлагает модуль по финансовому менеджменту, который ведет Lee Keun Jung, специалист в области финансов и управления. Его опыт и академический подход к изучению финансовых нюансов в контексте IT-лидерства станут ценным дополнением к образовательной программе.

Также стоит отметить Германа Позанкова, управляющего директора Trend Micro для региона СНГ, Грузии и Монголии, который внесет свой вклад в курс по кибербезопасности.

Программа включает в себя не только теоретические занятия, но и поездки в Силиконовую долину, где участники смогут посетить офисы ведущих IT-компаний, таких как SAP, Facebook, Google, Netflix, а также стартапы Центральной Азии. Это даст возможность увидеть, как функционируют передовые технологические компании изнутри, и узнать о последних тенденциях и инновациях в индустрии.

Для тех, кто заинтересован в участии в программе и хочет узнать больше, все подробности доступны на официальном сайте университета ИНХА по ссылке: inha.uz/ru/cio-ru

Фиксированные цены на яйца могут установить в Казахстане

Но до конца года.

Редакция Liter.kz

Фиксированный коридор цен на яйца могут установить в Казахстане, передает Liter.kz.

В пресс-службе Министерства торговли и интеграции сообщили, что профильный комитет обсуждает этот вопрос с производителями.

Для недопущения роста цен на куриные яйца в период сезонного удорожания сторонами обсуждаются условия меморандума о сотрудничестве по стабилизации цен на яйца первой категории с установлением фиксированного коридора цен до конца года, — рассказали в ведомстве.

Похожий документ действовал в конце прошлого года, что помогло сдержать рост цен в канун Нового года.

Правда, после продукт начал ощутимо дорожать. Министр торговли Арман Шаккалиев тогда комментировал, что это связано с сезоном. Он обещал, что весной они снова подешевеют.

Ранее сообщалось, что казахстанцы тратят на еду 55% своих доходов. РК лидирует в ЕАЭС по росту цен на продукты.

Казахстанцы тратят на еду 55% своих доходов — аналитики

РК лидирует в ЕАЭС по росту цен на продукты.

Редакция Liter.kz

Второй год Казахстан сохраняет в ЕАЭС антилидерство по инфляции на продукты и непродовольственные товары, передает Liter.kz со ссылкой на Energyprom.kz.

Аналитики отмечают, что в 2023 году цены на продовольствие выросли в стране на 15,2%. При этом в целом по ЕАЭС — всего на 5,7%. В списке самых быстро дорожающих — мясные, молочные товары, крупы, хлебобулочные и кондитерские изделия. И по большинству из них Казахстан не зависит от импорта.

Молоко и молочные продукты за год выросли в цене на 21,1%. В России “молочка” стала дороже всего на 2,6%, в Беларуси — на 9%, в Кыргызстане — на 10,4%, в Армении — на 4,3%, — привели пример в Energyprom.

Казахстан — крупный экспортер зерна. Несмотря на это, за год мука подорожала на 14,4%. В это время в ЕАЭС наблюдалось удешевление на 1,4%.

Несмотря на то, что статистики отмечают снижение темпа роста продовольственной инфляции, доля расходов казахстанских семей на продукты остается по прежнему высокой. В третьем квартале прошлого года расходы на продовольственные товары составляли 55,3% всех потребительских расходов домохозяйств РК. Годом ранее их доля держалась на уровне 54,8%, — констатируют аналитики.

По непродовольственным товарам Казахстан также показывает более высокий темп роста цен. За год продукция подорожала на 14,8%, а в целом в ЕАЭС — всего на 5,5%.

Напомним, в ЕАЭС входят пять стран: Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан и Россия.

Ранее мы писали, как изменились цены на социально значимые продукты в Казахстане. В список входят 19 наименований.

Рослесинфорг: Сибирь остается лидером по экспорту пиломатериалов

Светлана Задера

Объем экспорта пиломатериалов в 2023 году достиг 20,7 млн кубометров. Больше всего товаров идет в Азию, речь идет о 98% пиломатериалов. Лидером по экспорту остается Сибирь. Об этом "РГ" рассказали в Рослесинфорге.

"Несмотря на негативные прогнозы после потерь европейских рынков, большинству предприятий лесопромышленного комплекса удалось оперативно заместить рынки сбыта. Больше всего поставок шло из Иркутской области, Красноярского края и Архангельской области", - рассказали в Рослесинфорге.

Как уточнили в ведомстве, в прошлом году основными странами-партнерами России по закупке пиломатериалов стали Китай, Узбекистан и Казахстан.

Из Иркутской области было экспортировано порядка 3,9 млн кубометров пиломатериалов в Китай, Узбекистан, Японию, Таджикистан, Киргизию, Корею, Казахстан и еще более десяти направлений. На втором месте - Красноярский край - более 3,7 млн кубометров и около 20 стран-контрагентов. Среди них Китай, Казахстан, Узбекистан, Турция, Таджикистан и Киргизия, Иран и Египет.

Замыкает тройку северо-западный регион - Архангельская область. Здесь объемы поставок уже существенно ниже - 1,9 млн кубометров. Среди основных направлений - Китай, Азербайджан, ОАЭ, Турция.

"Российским лесопромышленникам удалось оперативно заменить европейские рынки сбыта на азиатские, сейчас их доля в страновой структуре экспорта достигла 98%, тогда как в прошлом году занимала около 87%, а в досанкционный период не превышала 76%", - рассказал собеседник.

Партнёр Strategy Partners Павел Билибин в разговоре с "РГ" отметил, что проблемы, связанные с санкциями, коснулись в первую очередь лесопильных предприятий северо-запада, так как их продажи были в большей степени ориентированы на страны ЕС. "При закрытии европейского рынка они были вынуждены переориентировать поставки на дружественные страны, в первую очередь КНР, что привело к увеличению затрат на логистику. Оптимизация логистических издержек станет одной из важнейших задач в 2024 году", - рассказа он.

Также Билибин отметил, что еще одной проблемой для сибирских лесопильщиков при закрытии рынков ЕС стала невозможность реализации высокосортных пиломатериалов из лиственницы, для которых европейский рынок был фактически единственным. В настоящее время, компании, имеющие в структуре расчетной лесосеки лиственницу, практически перестали ее заготавливать, отметил эксперт.

"Общим трендом 2023 года для предприятий лесопильной отрасли было увеличение поставок на Китай, но уже многие предприятия, понимая риски доминирования КНР в сегментах экспортных продаж, ставят перед собой задачу диверсификации поставок на другие доступные экспортные рынки", - отметил он.

Встреча со студентами и работниками промышленных предприятий Челябинской области

На территории индустриального парка «Станкомаш» Владимир Путин провёл встречу со студентами и работниками промышленных предприятий Челябинской области.

Перед началом встречи глава государства осмотрел совместную производственную площадку промышленной группы «Конар» с АО «Транснефть Нефтяные Насосы» и АО «Русские Электрические Двигатели». Пояснения давал генеральный директор промышленной группы «Конар» Валерий Бондаренко.

«Конар» – группа производственных предприятий, занимающихся разработкой, проектированием и комплексным обеспечением для газовой нефтяной и нефтехимической промышленности. В индустриальном парке «Станкомаш» создан полный производственный цикл по выпуску деталей и оборудования для машиностроения и других отраслей – от собственной стальной заготовки до испытаний готового продукта.

* * *

Встреча со студентами и работниками промышленных предприятий Челябинской области

В.Путин: Добрый день!

Посмотрел ваше производство. Конечно, впечатляет.

Я сейчас руководителю сказал, что если бы не было ограничений, которые наши квази-партнеры ввели против России, против российской промышленности, наверное, не было бы такого количества заказов. Он тут же подтвердил: точно. Мы, говорит, и не приобрели бы тогда даже тех компетенций, которые сейчас приобретены и достаточно эффективно применяются и масштабируются по самым разным направлениям, с поддержкой большого количества и нарастающего количества заказчиков. Это здорово. Впечатляет и качество работы, и применяемые технологии.

И конечно, одна из ключевых тем, которые мы обсуждаем постоянно в последние годы, – это подготовка кадров. Реализовывать высокотехнологичные программы без хорошо подготовленного, профессионального персонала практически невозможно.

И здесь тоже компания у вас двигается вперед. Целый факультет создали при Уральском университете. Сейчас я сказал ключевому акционеру вашей компании, вашему руководителю: для себя будете готовить высококлассных специалистов. Он говорит: «Нет, не только для себя. Мы будем готовить для всей промышленности России, по соответствующим профилям деятельности». Что очень здорово, очень здорово. Это совмещение работы высшей школы, промышленности и соответствующих федеральных ведомств, которые занимаются подготовкой кадров.

Поэтому направлений работы много, фронт работ колоссальный. Уверен, что всё будет сделано. Я вас, во всяком случае с тем, что уже сделано, поздравляю и хочу пожелать успеха.

Пожалуйста, давайте начнем.

Реплика: Добрый день, Владимир Владимирович!

Хочется, прежде всего, сказать, что мы очень рады видеть Вас. Мы Вас очень ждали, и наконец-то эта встреча состоялась. Добро пожаловать на Южный Урал.

Должна сказать, морозы в этом году такие крепкие, что Южный ли? – я задаю себе этот вопрос периодически. Тем не менее встреча сегодня у нас в очень таких теплых условиях. Волнуюсь, конечно же, волнуюсь.

Хочется сказать Вам спасибо за обратную связь. Я сотрудник Промышленной группы «КОНАР», и Ваши слова, конечно, так греют душу, и такая гордость внутри поднимается за нашу промышленность, за нашу компанию, распирающее чувство.

Вы знаете, хотелось бы еще сказать. Мне организаторы этого мероприятия позволили задать вопрос Вам любой, без ограничения, что меня беспокоит. И думала, думала, Вы знаете, нет у меня к Вам вопросов.

В.Путин: Вперед! Удачи! К новым рубежам!

В.Бобровская: Вы настолько четко, ясно в своих обращениях объясняете позиции, курс Россия куда берет, и поэтому лично у меня вопросов никаких не возникает, только чувство благодарности и чувство опять же гордости за то, какой у нас классный Президент.

Вы знаете, пусть у меня вопросов нет, но я точно знаю, что коллеги, студенты и представители других предприятий здесь подготовили вопросы, интересующие их, их предприятия, поэтому они ждут этого момента, чтобы задать Вам их.

В.Путин: Хорошо, пожалуйста.

Честно говоря, я думал, что мы уже уезжаем. Но когда увидел здесь группу, приготовившуюся к броску, то обрадовался. Есть возможность пообщаться.

Пожалуйста.

Н.Яковлев: Уважаемый Владимир Владимирович, добрый день!

Меня зовут Николай Яковлев. Я представитель кадровой службы «Челябинского тракторного завода – УРАЛТРАК». Мы входим в концерн «Уралвагонзавод», производим дизельные двигатели специального назначения, важную продукцию для страны.

Я, наверное, продолжу ту тему, которую Вы подняли в начале нашей встречи. Сейчас на предприятия, в последние годы особенно, приходит очень много молодых работников. Соответственно, мы вкладываем серьезные усилия именно во внутрифирменное, внутрикорпоративное обучение и в развитие наставничества. Вместе с тем мы заинтересованы в развитии образовательной системы, которая была бы направлена как раз на потребности предприятий.

Здесь возникает предложение – как с точки зрения развития страны, так и повышения ее обороноспособности – по особо значимым отраслям, может быть, даже холдингам, корпорациям разработать профессиональные стандарты по ключевым специальностям. И уже на базе их, по сути, скорректировать образовательные стандарты, максимально состыковав их друг с другом, в итоге на выходе получая профессиональных, подготовленных выпускников.

Эту работу правильней, на наш взгляд, было бы делать с участием тех самых холдингов, тот же «Уралвагонзавод», например, в который мы входим. Мы могли бы вместе с образовательными учреждениями высших учебных заведений совместно принимать участие как в разработке самих образовательных программ, так и в их реализации. Мы знаем, что такой опыт у нас в стране на самом деле уже есть в некоторых вузах, он успешный, мы считаем, что это было бы все реализуемо. И хотелось бы Ваше тоже мнение узнать, насколько в принципе можно этот процесс масштабировать, и если да, то можно ли сроки как-то ускорить.

Спасибо.

В.Путин: Смотрите, мы же вчера были на «Уралвагонзаводе», там тоже говорили с руководителями предприятия, они делают то же самое, что и здесь происходит. Я сейчас только что упомянул о том, что эта компания целый факультет создала в Уральском университете, и слава богу. И ваша группа компаний занимается тем же самым, мы уже запустили программу, «Профессионалитет» называется, и к 2028 году, по-моему, миллион человек, миллион специалистов должны подготовить по новым, новейшим или традиционным направлениям деятельности, которые тоже приобретают новое качество и требуют особой подготовки работников. Причем, наверное, никакого секрета, особенно для тех, кто работает на этом предприятии, не открою. Ведь сегодня люди рабочих специальностей должны получать очень высокую подготовку. Здесь мы, безусловно, будем эту работу продолжать по всем направлениям. А что касается сближения потребностей производства с той работой, которую проводят средние учебные заведения профессиональной подготовки, и даже высшие, безусловно, в этом и залог успеха. С тем чтобы высшие учебные заведения, средние, техникумы, лицеи в тесном контакте работали с производством. Но мы давно, в течение нескольких лет этим занимаемся с нашими ведущими компаниями. Они откликаются, потому что это соответствует их интересам, интересам компаний.

Перед тем, как сюда приехать, я был на другом предприятии. Руководитель где-то здесь сидит, Андрей [Гартунг]. Там то же самое: они набрали полторы тысячи работников, да? Сколько?

А.Гартунг: 14 тысяч.

В.Путин: 14 тысяч набрали. Прямо на месте их готовили. И конечно, они заинтересованы в том, чтобы вновь пришедшие на производство люди (а это, как он сказал, бывшие официанты, тоже нужная профессия, бывшие менеджеры даже, еще чем-то занимались в сфере услуг) имели хорошую подготовку. Сколько у Вас из мест лишения свободы? 400 человек?

А.Гартунг: 280.

В.Путин: 280, под 300 человек. Даже из мест лишения свободы люди работают – не хватает рабочих рук. И их тоже нужно готовить, и для них это тоже будущее, потому что после того, как эта страница в их жизни будет перевернута, они получают хорошую профессию и имеют дальше перспективы развития, в том числе профессионального и личного.

Поэтому мы будем работать самым тесным образом, выстраивать эту совместную работу между школой (уже со школы надо начинать профориентацию), между средними специализированными учебными заведениями профессиональными, как я уже говорил, техникумы и лицеи, и, конечно, вузами, и в вузах будем продолжать эту работу.

Одну из программ я назвал – «Профессионалитет». Миллион человек должны подготовить к 2028 году, но это не единственная программа, их целый набор, и мы будем дальше совершенствовать это взаимодействие с реальным сектором экономики. Так что сомнений здесь нет никаких.

Н.Яковлев: Спасибо огромное.

П.Баглай: Здравствуйте, Владимир Владимирович!

Зовут меня Баглай Павел, я являюсь руководителем отдела по автоматизации промышленных процессов на заводе робототехники. Вопрос у меня пересекается, на самом деле, с моим коллегой, но в разрезе уже роботов.

В связи с новым витком развития робототехники в промышленности возникает потребность в новых кадрах – в связи с тем, что усложняется принцип работы и, как следствие, повышается требование к квалификации. Подскажите, пожалуйста, есть ли планы по модернизации действующих институтов образования и открытию новых именно в разрезе робототехники?

Спасибо.