Новости. Обзор СМИ Рубрикатор поиска + личные списки

Главные отличия.

Платный доступ на polpred с деловой информацией высшего качества. Скажите об этом директору библиотеки.

Зачем СМИ ссорят Россию и Белоруссию

разбор мифов об энергетике соседей

Борис Марцинкевич

В мае 2020 года на площадку Белорусской АЭС была доставлена партия ядерного топлива, предназначенная для первой загрузки в первый из энергоблоков. Наступил один из самых ответственных этапов возведения АЭС, идут последние испытания и проверки, напряженно работают специалисты не только Росатома, но и инспекторы белорусского Госатомнадзора. Именно Департамент по ядерной и радиационной безопасности Министерства по чрезвычайным ситуациям (так звучит полное официальное название Госатомнадзора Республики Беларусь) после всех проверок выдаст БелАЭС лицензию на первую загрузку топлива и проведение физического пуска. Если не будут выявлены недочеты, это событие должно произойти уже в августе 2020 года – время до начала работы первого в истории Белоруссии атомного энергоблока можно отсчитывать уже остающимися сутками. Будем надеяться, что этим летом Белоруссия пополнит ряды престижного «мирового атомного клуба», а развитие экономики республики выйдет на совершенно новый технологический уровень.

Фактор БелАЭС

Но в этот раз – не о подробностях того, что происходит на строительной площадке рядом с городом Островцом, в этот раз хотелось бы поразмышлять о том, как выглядят межгосударственные отношения России и Белоруссии. Ведь строительство БелАЭС не является самоцелью ни для Росатома, ни для России, ни для Белоруссии: атомная станция строится для того, чтобы нарастить наше взаимовыгодное сотрудничество – экономическое, научное, технологическое. Сотрудничество в атомной энергетике будет развиваться благополучно только в том случае, если все остальные отношения Москвы и Минска будут и дальше базироваться на договоре о создании Союзного государства. Но уже с самого начала этого года риторика президента Белоруссии Александра Лукашенко в адрес России стала достаточно резкой, он всё чаще вспоминает о неких угрозах для безопасности и независимости своей страны, о давлении, которое Белоруссия испытывает со стороны других государств. Как к этому относиться, почему начало 2020-го года стало неким рубежом, стоит ли беспокоиться по этому поводу?

Многие СМИ без устали публикуют алармистские комментарии политологов и политических комментаторов, считающих, что отношения между двумя самыми близкими славянскими народами со дня на день испортятся окончательно и бесповоротно. Мнение интересное, но как-то не очень ладно с методологией анализа, на основании которого делается такой вывод – во главу угла ставятся человеческие качества политических лидеров, все остальное превращается в нечто вторичное. Но это в корне противоречит незыблемой аксиоме – бытиё определяет сознание, экономика диктует политике. В истории, конечно, есть государства, пытавшиеся и пытающиеся опровергнуть эту аксиому, но результаты таких попыток известны, очередная из них была сделана в 2014 году Украиной. Белорусского лидера можно обвинять во многом, но в отсутствии логики, в отказе от крестьянской осмотрительности и взвешенности – не получится. Поэтому, по нашему глубокому убеждению, анализируя отношения Белоруссии и России, лошадь надо ставить впереди телеги. Белорусская экономика определяет политику, а экономику любой страны определяет энергетика – отрасль, в которой в августе 2020 года Белоруссия ожидает без преувеличения эпохальное событие.

Позволим себе напомнить, что строительство БелАЭС осуществляется на средства межгосударственного кредита, выданного Россией. Объем кредита – 10 млрд долларов, выдан он под 3,1% годовых процентов, началом возврата определен 2023 год. Условия, прямо скажем, весьма щадящие – ставка рефинансирования Центрального Банка России, к примеру, в настоящее время составляет 4,5%, а в тот момент, когда был подписан кредитный договор, она была еще выше. Но ВВП Белоруссии в 2019 году составил 605 млрд долларов, и для ее бюджета ежегодные проценты в размере 310 млн долларов – весьма ощутимая нагрузка. Фразу «А России-то какое дело до белорусских проблем?» можно отправить на свалку истории сразу. Какие действия может предпринять Россия, если Белоруссия «не потянет» этот кредит? Забрать БелАЭС за долги? И что дальше? АЭС производит электроэнергию, а не денежную струю – деньги появляются только в двух случаях: либо при наличии уверенного сбыта электроэнергии, либо в том случае, если у компании, которая владеет АЭС, в собственности и под управлением имеется энергоемкое производство, продукция которого имеет высокую добавленную стоимость и, опять же, уверенный сбыт. По загадочным для нас причинам за все время строительства БелАЭС новых энергоемких производств на территории Белоруссии не появилось – ну, вот не озаботилась этим ни сама Белоруссия, ни Союзное государство. Каким образом тогда прикажете Росатому возвращать инвестиции, даже если обстоятельства сложатся так, что БелАЭС перейдет в его собственность? Поднять тарифы для промышленности и для населения Белоруссии. Абсурд – ничего, кроме обострения отношений это не даст, да и как-то ни разу в своей истории Россия не была замечена в создании трудностей и сложностей для своих союзников, это заморская традиция, а не наша. Не было построено в Белоруссии металлургических предприятий, не были расширены мощности газоперерабатывающего завода в Речице – теперь уже и не важно, по каким именно причинам. Важно, что проблема кредита под строительство БелАЭС касается не только Белоруссии, но и России. Этот факт может нравиться или не нравиться – фактом он от этого быть не перестанет. Пытаться оценить риторику Александра Лукашенко, не держа этот факт в голове – гарантия того, что оценка объективной не будет. Ставим лошадь впереди телеги и начинаем плясать от печки – оценим, каким образом и с какими партнёрами Белоруссия может обеспечить себе надежный и долгосрочный рынок для экспорта «атомной» электроэнергии.

Отношения России и Белоруссии – мифы, легенды и фейки

Комментариев по поводу словесных эскапад Лукашенко в русскоязычном секторе интернета более, чем достаточно, и, пожалуй, не менее 90% из них – негативные. «Белоруссия – захребетник, Лукашенко лицемер, мечтающий и дальше тянуть деньги из российского государственного бюджета». Оставшиеся 10% имеют противоположный характер: «Белоруссия – последнее социалистическое государство в Европе, Лукашенко из последних сил сражается против российских олигархов, Батька – наш президент!». Вполне традиционный подход – или чёрное, или белое, никаких полутонов, масса эмоций и полный отказ от знания предмета обсуждения в деталях с обеих сторон. Нет в Белоруссии социализма, есть существенная доля государства в экономике и усиленное внимание к социальной сфере, но это – государственный капитализм, поскольку никто в этой стране и не думает запрещать частные компании. Нет и «захребетничества» - нефть в Белоруссию поставляло не государство российское, а наши частные нефтяные компании, которые делали и делают это по совсем уж простой причине – им это выгодно, это приносит им прибыль. Контролируемый государством Газпром действительно предоставлял государственным компаниям Белоруссии существенные скидки, но тоже как-то без прибыли в результате экспорта газа не оставался, разве что норма её была не такой, как при поставках в Европу. Вот только, если заглянуть в годовые отчёты Газпрома, то картинка там в среднем год за годов одна и та же – прибыль порядка 230 млрд рублей, а налоговые отчисления – 2,3 триллиона рублей. 95% поступлений от Газпрома в государственный бюджет – не от его прибыли, а от налогов на добычу полезных ископаемых, акцизного, экспортного и далее по списку. Так, простите, каковы истинные причины недовольства приверженцев тезиса «Белоруссия – захребетник»? Надо срочно перевести Белоруссию на такой же режим, как и европейских потребителей, чтобы доходы от дивидендов Газпрома выросли?

А давайте воспользуемся калькулятором – это очень полезный инструмент. Белоруссия от Газпрома получала в среднем 20 млрд кубометров газа в год, скидка в среднем достигала 80 долларов за тысячу кубометров, Газпром не дополучал около 1,6 млрд долларов, государственный бюджет России – 51% от этой суммы (остальные акции Газпрома не находятся в собственности государства). Это – «минус». А каковы были бы последствия введения европейских цен на российский газ для Белоруссии? Не только растущий тариф на электроэнергию и услуги ЖКХ, но и рост себестоимости всей белорусской промышленной продукции, производимой на заводах, где 220 вольт в розетке по делу используются. Это означает снижение конкурентоспособности, что приводит либо к снижению объемов экспорта и производства, либо к необходимости компенсировать эти потери за счет снижения зарплаты персонала и за счет сокращения его численности. Драгоценные приверженцы этой версии, вы действительно хотите, чтобы в Белоруссии росла социальная напряжённость, причиной чему стал бы российский государственный концерн? Тогда проблемой бы стали не сегодняшние маневры Лукашенко и его окружения, а негативное отношение всего населения Белоруссии к России при одновременной активизации выезда белорусов на заработки в Европу. Зарабатывая дополнительные 800 млн долларов в год, Россия в этом случае собственными действиями создала бы ещё один очаг нестабильности на своей границе, причем проблемы бы возникли между двумя славянскими народами и по инициативе именно России. Такая «наглядная агитация» это не только дополнительный козырь всем любителям критиковать Россию – это ещё и практически гарантированное прекращение проекта ЕАЭС, Евро-Азиатского Экономического Союза. Если Россия оказалась бы не способна обеспечить нормальное сотрудничество с Белоруссией, то отношение к этому со стороны Казахстана, Армении и Киргизии спогнозировать несложно, а далее – более: договоры о зонах свободной торговли с Ираном и Вьетнамом, соглашения о торгово-экономическом сотрудничестве ЕАЭС с Китаем, меморандумы о сотрудничестве с Кубой, Камбоджей, Египтом, Израилем, Южной Кореей. Все выстраиваемые Россией интеграционные процессы как попытка реализовать тезис о переходе от однополярного к многополярному мироустройству, как попытка реализации альтернативы глобалистским проектам коллективного Запада – псу под хвост. Восемьсот миллионов долларов в год – точно ценнее всего перечисленного?

Не менее «хромая» логика и у тех, кто рассказывает про «героическую борьбу Лукашенко с коварными российскими олигархами», которые спят и видят, как приватизировать всю экономику Белоруссии, после чего скушать все её население на торжественном обеде. «ЛУКОЙЛ-Белоруссия» перерабатывает на белорусских НПХ давальческую нефть, «ЛУКОЙЛ-Нафтан» производит целую палитру смазок и масел, «Запад-Транснефтепродукт» прокачивает по двум нефтепродуктопроводам продукцию белорусских НПЗ в Европу, владелец Новолипецкого металлургического комбината Владимир Лисин приобрел трубопрокатный завод в Молодечно, агрогруппа «Содружество» супругов Александра и Натальи Луценко достраивает в Сморгони маслоэкстракционный завод – этот список с каждым годом становится всё длиннее и длиннее, а авторы версии про коварство российских «олигархов» - всё дальше от реальности. Интеграционные проекты России и Белоруссии спокойно развиваются, жаловаться можно только на не самый высокий их темп, а мифическая агрессивность крупного российского бизнеса по отношению к Белоруссии существует только в головах, чьи владельцы используют мозговой аппарат облегчённого образца. Они же – авторы ещё одной идеи, о том, что малая страна не имеет возможности оставаться самостоятельной и независимой, поскольку в их оперативной памяти нет места для Швейцарии, Исландии и множества других государств, чей пример нагляден для всех, кто обитает на третьей по счету от Солнца планете, а не где-то в созвездии Альдебарана. Реальный мир куда как более разнообразен, чем попытки примитивизировать его за счет создания совершенно умозрительных «чёрно-белых схем».

В реальном мире Белоруссия для России была и остается частью Союзного государства, а имеющиеся у Белоруссии экономические связи со странами за пределами ЕАЭС – потенциал для развития экономики не только Белоруссии, но и России. А эти связи у Белоруссии, прежде всего – с окружающими её государствами, три из которых входят в состав ЕС и НАТО, а четвёртое и вовсе Украина. Конечно, всем нам хочется, чтобы Белоруссия всегда решительно и жёстко поддерживала Россию на международной арене, и эмоций по поводу того, что официальный Минск не признает независимость Южной Осетии и Абхазии, не признает железобетонный факт окончательного и бесповоротного возвращению в родную гавань Крыма, у каждого из нас хватает. Но такой поведение обеспечивает сбыт продукции российской угольной продукции – в 2019 году Белоруссия нарастила поставки угля на Украину на 800 с лишним процентов, чем обеспечила рабочие места и зарплаты нашему Кузбассу, Ростовской области и, вероятнее всего – двум непризнанным республикам, которые официально всё ещё не вышли из состава Украины. Цинично? Разумеется, но блистающий мир, в котором феи с крылышками пасут на цветочных полянах белоснежных единорогов существует только в сказках и в мифах, на Земле всё совсем иначе.

Лошадь должна стоять впереди телеги

Предлагаем зафиксировать: отношения и взаимовыгодное сотрудничество с Белоруссией для России имеет положительный эффект, мы напрямую заинтересованы в том, чтобы у наших соседей не только сохранялась стабильность, но и шло успешное развитие. Разумеется, мы не имеем права диктовать свои «хотелки» белорусам – у них свои головы на плечах имеются, но это нисколько не мешает нам проанализировать наши отношения и попробовать оценить имеющийся у Белоруссии потенциал для ее развития. При этом мы будем учитывать главный урок, который преподнесла нам пандемия COVID19 – устойчивость экономики обеспечивает не сфера услуг и IT-отрасль, а реальный сектор экономики. Энергетические компании в России, пусть и преодолевая трудности, но продолжали работать всё время карантинных мер: электростанции жужжали, нефть и газ из скважин шли и по трубам журчали, в то время как немалое число барбершопов, кафе, салонов и небольших магазинчиков наказали долго жить. Продержалась крупная промышленность, продолжая обеспечивать работой и зарплатой своих сотрудников – благодаря этому имеет возможность восстанавливаться сектор услуг, то есть режим остается тем же: «Были бы кости, а мясо нарастет». По этой причине всё, что касается сферы торговли и услуг в Белоруссии останется за пределами нашего анализа – в этой республике вполне достаточно экспертов, которые в ней разбираются на профессиональном уровне. Начнем, разумеется, с энергетики, с переработки энергетических ресурсов, с направлениями их экспорта за пределы Белоруссии – как и в любой другой стране, именно это является фундаментом для всего реального сектора экономики. Понимая, что происходит в энергетике Белоруссии, мы сможем куда как объективнее оценивать её экономику и то, как и почему складываются отношения наши с ней политические и общественные отношения. В общем-то, ничего фантастического: лошадь должна стоять впереди телеги, надстройка не должна управлять базисом, только через анализ экономики можно понять происходящее в политике. И, конечно, торопиться мы никуда не будем – разобраться с такой сложной темой подробно в одной статье просто невозможно.

Жёсткая риторика вокруг лёгкой нефти

Соседей у Белоруссии не так много – Литва, Латвия, Украина и Польша. Все четыре государства, как на подбор – специалисты по русофобской политике, их руководители и политики вот уже много лет в первых рядах изобретателей санкций, направленных против России, против российско-европейских энергетических проектов. Но географию и политическую карту не выбирают, для Белоруссии именно этот квартет является единственно возможным рынком сбыта «атомной» электроэнергии. «Детский» вопрос: удастся ли Минску обеспечить себе долгосрочные экспортные энергетические контракты, если Белоруссия будет аккуратно, без сучка и задоринки, выполнять все договоренности по созданию Союзного государства, а Александр Лукашенко и Владимир Путин будут под камерами телевидения демонстрировать полное взаимопонимание и дружеские отношения? И Александр Григорьевич начал практически копировать тексты прибалтийских и польских соседей – про «независимость в опасности», про «Россия вмешивается в наши дела, кое-кто желает нас подчинить», и так далее, и тому подобное. Для того, чтобы все видели, что «слова не расходятся с делами», началась операция с закупками нефти от третьих поставщиков – для демонстрации того, что Белоруссию никак не могут устроить премии российским поставщикам. Мы принялись пересчитывать, насколько дороже обходится нефть белорусским НПЗ, поставленная морем в литовский порт Клайпеда с дальнейшей перевалкой десятками железнодорожных составов.

Но уже к середине июня при внимательном рассмотрении стала отчеёливо видна характерная особенность этих «сторонних поставок». Из Азербайджана в Белоруссию поставляется нефть сорта Azeri light, Саудовская Аравия поставила Arabian light, из Штатов – нефть сорта Bakken, относящаяся опять же к лёгким сортам. Такая нефть не дороже и не дешевле, чем Urals, поставляемый по магистральному нефтепроводу «Дружба» - нефти лёгких сортов «в трубе» нет и никогда не было. Не вдаваясь в подробности, напомним основные особенности первичной переработки нефти на НПЗ. Лёгкие сорта дают повышенный выход бензинов разных марок и керосина, тяжелые сорта – дизельного топлива, мазута и гудрона. Любой НПЗ работает в оптимальном режиме, когда у него имеются и лёгкие, и тяжёлые сорта – такой «микст» обеспечивает максимально широкий ассортимент конечной продукции. С учетом карантинных мер против COVID-19 в Европе возможность оперативно переходить на выпуск тех видов топлива, у которых имеется хоть какой-то сбыт, была еще важнее. Россия поставляла на белорусские НПЗ и свой экспортный легкий сорт Siberian light – железной дорогой из регионов добычи. Белорусские нефтяники от этого были не в восторге – пусть отсутствуют экспортные пошлины, но тариф РЖД он и есть тариф РЖД. Грустным взглядом провожал составы с сибирской нефтью Антон Силуанов, которому так нравится, что в каждом ведре нефти имеется ложечка для российского государственного бюджета. А после 10 апреля 2020 года ситуация перестала нравиться и нашим нефтяным компаниям: в условиях действия соглашения ОПЕК+ по сокращению нефти каждая копейка стала на счету, каждый километр, пройденный добытой нефтью в железнодорожной цистерне, режет прибыль. Мало того, что из Сибири ближе азиатский рынок – с начала 2020 года Китай стал наращивать объемы закупок российской нефти в ущерб поставкам из Саудовской Аравии.

Так что, если объективно, поставки азербайджанской, саудовской, американской нефти в Белоруссию – это тщательное соблюдение Александром Лукашенко интересов именно России. Его закупки нефти у третьих сторон – это дополнительная прибыль нашим нефтяным компаниям, это выплаченные в наш государственный бюджет экспортные пошлины. Кроме того, за всеми этими «громкими скандалами» с Белоруссией, которая коварно покупает нефть лёгких сортов не у России, а у других стран, почти незаметно прошла новость «тихая», но куда как более масштабная, чем эти 180 тысяч тонн нефти через Клайпеду: Россия и Белоруссия согласовали поставки нефти на третий квартал в объеме 5,8 млн тонн. Что называется – почувствуйте разницу, и заодно задумайтесь, для чьих ушей разворачивается «скандал» с пресловутым «отказом от российской нефти». Присмотритесь внимательнее, как выглядят маршруты танкеров с американской нефтью: доставив Bakken в Клайпеду и разгрузившись, они тут же разворачиваются в сторону Усть-Луги или Приморска, чтобы загрузить Urals на обратный рейс. Это тоже работа Белоруссии на экономические интересы России – чуть дешевле фрахт, чуть больше прибыль за Urals, без которого американские НПЗ работать не хотят, да и не могут. Да, в масштабах России эту помощь со стороны республики, которая всё так же остается братской, эта помощь не велика, но во времена глобального кризиса на мировом рынке нефти и она весьма и весьма кстати. Мелочь, но приятно, а принцип действий остается вполне традиционным: слова -отдельно, дела - отдельно.

«Балтийское единство» - быль прошлого тысячелетия

Ещё один нюанс, связанный с морскими поставками нефти для Белоруссии – то, что используется именно порт Клайпеды, именно Литвы. Традиционный взгляд на отношения между собой прибалтийских республик затесался в обиход со времен пресловутой «песенной революции» конца 80-х - начала 90-х прошлого века. Но, если для нас это события прошлого века, то для самих прибалтов это относится вообще к прошлому тысячелетию. Невероятная древность, относятся к ней приблизительно так же, как дохристианским традициям: в памятную дату собраться всем племенем, чтобы посмотреть и послушать, как шаман кружится в темпераментной пляске и гремит в бубен и выкрикивает малопонятные слова. В XXI веке, конечно, это уже не так экзотично – место шамана облюбовали прибалтийские политики, но суть от этого не меняется: ну, было когда-то что-то, к современности это уже никакого отношения не имеет.

В 2009 году в Риге политики Литвы, Латвии и Эстонии подписали тройственный пакт о своих намерениях в энергетической отрасли. Евросоюз на тот момент только-только эмоционально приходил в себя после того, как осенью 2008 года премьер-министр Владимир Путин официально уведомил Еврокомиссию о выходе России из Энергетической хартии Европы и договора к ней. Россия взяла да и отказалась от предоставления европейским компаниям равных прав с российскими на ведение геолого-разведывательных работ и на добычу углеводородов на нашей территории, отказался предоставлять европейским демократизаторам свободный доступ к трубопроводным магистралям. Впопыхах приняв Третий энергопакет и Директиву о ВИЭ, евробюрократы строили планы, каким же это именно образом посущественнее наказать Россию за такую дерзость, и в этот момент прибалтийские политики решили выступить своеобразными «застрельщиками».

Именно тогда, более 10 лет тому назад, они сгенерировали гениальную идею своего выхода из состава энергетического кольца БРЭЛЛ (Белоруссия – Россия – Эстония – Латвия – Литва). К огромному огорчению всего творческого коллектива аналитического онлайн-журнала Геоэнергетика.ru, именно в таком виде эта творческая инициатива продолжает звучать со страниц многочисленных СМИ, её обсуждают две пятилетки обсуждают комментаторы и даже эксперты. Уважаемые дамы и джентльмены – выйти это только полдела, идею нужно проговаривать до ее логического завершения: «Выйти из БРЭЛЛ для того, чтобы…» А что «чтобы»? Есть невероятно нелепый вариант продолжения: «чтобы войти в европейскую энергетическую систему». Но как можно войти в туда, чего вообще не существует? Нет никакой «европейской энергетической системы» - на территории Европы объединенных энергетических систем насчитывается пять штук. Отбросим экзотику вроде объединённых энергосистем Великобритании и Ирландии, важнее две самые крупные из них: NORDELL, в которую входят страны Скандинавии и восточная, островная часть Дании и UCTE, энергосистема Центральной Европы и материковой части Дании. Евросоюз с двумя энергосистемами Дании десятки лет справиться не может, а вот для Прибалтики расстарается – так, что ли? ЕС поступил очень «изящно»: «подарил» прибалтам «новую объединенную энергосистему», назвав ее BALTSO. Красивое название, правда? То, что эта BALTSO физически является просто частью БРЭЛЛ, уже никого в Европе не интересует: «Видим, что ерунда полная, но ведь написано!». Эта самая BALTSO Евросоюзу нужна только для одного – для обеспечения возможности перетоков электроэнергии между NORDELL и UCТE, и это, собственно говоря, уже сделано. Работают два морских кабеля между Эстоний и Финляндией, то есть между BALTSO и NORDELL, имеется морской кабель между Литвой и Швецией – это тоже связь между BALTSO NORDELL. Перетоки осуществляются благодаря построенным в Финляндии и в Швеции вставкам постоянного тока (ВПТ). У любых энергосистем, работающих на переменном токе, есть целый ряд характеристик – не только частота, но еще и активная и реактивная мощность, гармоники второго порядка и так далее. Полная синхронизация двух соседних энергосистем – огромная и чрезвычайно затратная работа, без которой можно обойтись за счет ВПТ. Самое просто описание этого замечательно изобретения, пожалуй, вот такое. «Чёрный ящик», в который поступает электроэнергия из энергосистемы № 1, внутри «чёрного ящика» электрический ток превращают в постоянный, придают ему все характеристики энергосистемы № 2 и отправляют по назначенному маршруту. Ровно так же – для перетоков в обратном направлении. ЛЭП (линия электропередач) между Литвой и Польшей – это связь BALTSO с UCTE и это ВПТ на территории Польши. Задача уже решена, будет ли ЕС масштабировать этот результат в посткоронавирусное время – посмотрим. Да, при всей простоте описания ВПТ – штука чрезвычайно сложная и дорогая. Напомним, что за первые 24 месяца работы энергокабеля Швеция – Литва ВПТ выходила из строя 20 раз, и это при том, что ВПТ была спроектирована и построена не самой последней в мире электроэнергетики компанией, шведской АВВ. Окупается ВПТ при двух условиях -при безаварийной работе и при перетоках не менее 1 млрд кВт*часов в год.

«Тройственный пакт», поведение Литвы и её экзекуция соседями

В 2009 году всё, что имелось у Прибалтики по связям с энергосистемами Европы – финско-эстонские кабели. Именно в 2009 году Таллин, Рига и Вильнюс договорились о том, что два соединения получит Литва, а для Латвии предусматривалось строительство регазификационного терминала под прием СПГ – на побережье рядом с единственным в регионе подземных хранилищем газа «Инчукалнс». Треё сестрам по серьгам – какие бы мы с вами чувства по поводу «идеологии» прибалтийских политиков ни испытывали, тройственный договор имел очень стройную внутреннюю логику. «Инчукалнс» - опорная база для северо-западного региона ЕСГ СССР, Единой системы газоснабжения, от него трубы «разбегаются» во все три республики, то есть инвестировать пришлось бы, помимо самого регазификационного терминала, только в 50-60 км трассу от побережья до ПХГ. В 2014 году Литва в одностороннем порядке послала и этот договор, и Латвию с Эстонией в дальний путь – Даля Грибаускайте приняла решение об аренде регазификационного судна Indenpendence, которое и трудится с той поры в порту Клайпеды, старательно вычищая бюджет Литвы от явно плохо лежащих в нём евро.

Реакция Латвии и Эстонии была исключительно мягкой и дружелюбной: для начала они отказались финансировать строительство магистрали от Клайпеды до «Инчукалнса» (она в проекте ЕСГ СССР не была предусмотрена), после чего проект перестал быть региональным по критериям Еврокомиссии, из-за чего Литва не получила софинансирование из бюджета ЕС. Бюджету Литвы новый газопровод обошелся в 64 млн евро – при масштабах её могучей экономики этот «укол» от северных соседей был весьма чувствительным. Следующий шаг – Литве разрешили хранение регазифицированного СПГ в «Инчукалнсе» на общих, коммерческих основаниях, при этом ни Латвия, ни Эстония добытый Литвой газ покупать и не думали: «молекулы свободы» в нём, конечно, были, но, знаете ли, дороговато. В это же время Латвия подала жалобу в ЕС на Литву по поводу того, что та в одностороннем порядке демонтировала железную дорогу от Мажейкяйского НПЗ до Вентспилса, и Литве пришлось за собственные деньги ее полностью восстановить – процедура стоила 9 млн евро на само восстановление и еще 27,9 млн евро в виде штрафа за самоуправство. Осенью 2019 года были завершены все проверки нового морского газопровода Baltic Interconnector – через Финский залив от Финляндии до Эстонии, эксплуатация начата с 1 января 2020 года. 75% инвестиций в строительство пришли из бюджета ЕС, в результате Финляндия впервые в своей истории получила прямой доступ к ПХГ – разумеется, к «Инчукалнсу» и, разумеется, за счёт все тех же «советских» труб по территории Эстонии и Латвии. И в тот же день, 1 января 2020 года, в ЕС начал функционировать новый региональный газовый рынок в составе Финляндии, Эстонии и Латвии. Литву пригласить «забыли», в ответ на прямой запрос из Вильнюса были выставлены такие финансовые условия, что Литва внезапно поняла, что ей этот проект пока не интересен, она готова подождать до лучших времен. Годовая ёмкость нового регионального газового рынка – от 5 до 8 млрд кубометров, в зависимости от зимней погоды, у Газпрома появился «новый» покупатель, который на фоне Литвы с ее 1,5 млрд кубометров в год смотрится просто «гигантом». Соответственно, вопрос о том, какой из этих двух рынков успешнее сможет бороться за льготы от Газпрома, даже не стоит.

Клайпеда, Вентспилс и нефтяные трубы

Для чего мы всё это столь тщательно расписываем? С совершенно утилитарной целью: перспективы возможного экспорта своей «атомной» электроэнергии Белоруссия имеет возможность связывать не с «Прибалтикой вообще», а с Литвой – отдельно, с Латвией и Эстонией – отдельно, унифицированной позиции от этих трёх стран нет и не предвидится.

С февраля 2020 года Белоруссия получает нефть исключительно через литовскую Клайпеду, и тут – сразу два момента. То, что российские транзитные грузы бегут из прибалтийских портов – известно, совершенно очевидно, что падение грузооборота в портах автоматически вызывает рецессию на прибалтийских железных дорогах. Для России и Белоруссии 180 тысяч тонн нефти в месяц – слону дробина, а вот для Литвы это: 50 железнодорожных составов в месяц, оплата перевалки нефти в Клайпедском порту, оплата временного хранения нефти (между перевалкой из емкостей танкеров до погрузки в железнодорожные цистерны). Для Литвы это очень серьёзно, это шаг в сторону от депрессии. Но есть ещё одна маленькая деталь. 3 апреля 2020 года был запланирован государственный визит президента Белоруссии Александра Лукашенко в Латвию, перенесенный из-за пандемии COVID-19. 30 июня 2020 года Лукашенко поздравил президента Латвии Эгилса Левитса и заодно подтвердил свое намерение посетить Ригу до конца года. Не Вильнюс, а Ригу. Обеспечивая работой Клайпедский порт и литовскую железную дорогу, Белоруссия явным образом рассчитывала на встречное движение со стороны официального Вильнюса, однако истерика Литвы против строительства БелАЭС всё так же не прекращается ни на секунду. А в Риге уже проведены предварительные подсчёты, какие инвестиции может потребовать восстановление магистрального нефтепровода от Новополоцкого НПЗ (нынешнее название – «Нафтан») в Белоруссии до нефтеналивного порта Вентспилс, через который некогда проходило 16 -17 млн тонн нефти в год, но по направлению именно из Новополоцка в Вентспилс. («Полоцк – Вентспилс» был составной частью «Дружбы») А считали проект с обратным направлением – от порта к НПЗ, с восстановлением не работающей с 2002 году самой трубы и строительством новой насосной станции. Если объём закупок Белоруссией нефти легких сортов зафиксируется на достигнутом на сегодня уровне, то речь идёт о 6 млн тонн в год – в этом случае инвестиции составят 100-120 млн евро. Расчёты провела латвийская нефтетранспортная компания с очень сложным латышским названием LatRosTrans, 34% акций которой принадлежат ОАО «Акционерная компания трубопроводного транспорта нефтепродуктов «Транснефтепродукт», на 100% дочерней компании Транснефти.

И нет ни малейшего сомнения, что Лукашенко эти расчёты нравятся, что они обязательно станут одним из предметов его предстоящих переговоров в Риге – уж очень цифры симпатичные. Симпатичны они тем, что при распределении инвестиций в этот проект 50 на 50 Белоруссия заплатит ровно 0 (ноль) евро, столько же долларов и еще столько же – белорусских рублей. В 2010 году LatRosTrans приняла решение слить технологическую нефть из трубопровода «Полоцк – Вентспилс», объяснив это туманными «экологическими соображениями», и действительно слила. На тот момент нефти там было около 150 тысяч тонн и стоила она примерно 50 млн евро. Белорусская сторона, «Полоцктранснефть «Дружба»» такому решению несказанно удивилась и немедленно подала иск против LatRosTrans. Скоро сказка сказывается, да не скоро дело делается – выиграть суд белорусская компания смогла только в 2018 году, пройдя через несколько судебных инстанций. Только после того, как в тяжбу активно вмешался МИД Белоруссии, Сенат Верховного суда Латвии отправил иск на повторное рассмотрение, и 14 августа 2018 года окружной суд Латгалии поставил точку в этом деле – LatRosTrans обязан перечислить «Полоцктранснефти «Дружба» 66,8 млн евро. LatRosTrans, само собой, тут же подал жалобу, однако долгосрочный договор об организации поставок нефти из Вентспилса в Полоцк может стать компромиссным вариантом, который устроит и латвийскую, и белорусскую стороны.

Почему? Потому что БелАЭС и потому что БРЭЛЛ. БелАЭС – на последних этапах перед запуском первого энергоблока. А в реализованной схеме БРЭЛЛ не было и нет ЛЭП, соединяющей Белоруссию с Латвией – ну, вот не предусмотрели ее разработчики в начале 70-х годов прошлого века, что в 1991 году на месте Белорусской, Литовской и Латвийской ССР возникнут независимые государства, что между ними пролягут границы и состоятся прочие чудеса. К примеру, такое, как необходимость подписывать межгосударственные торговые соглашения с соответствующими пунктами о том, что и электроэнергией стороны соглашения тоже намерены торговать.

Очевидно, что это уже материал для следующей статьи, а в качестве анонса напомним ещё одну совершенно не секретную информацию: Россия имеет межправительственные соглашения о взаимной торговле электроэнергией с Литвой, с Белоруссией и с Финляндией, а вот с Латвией и с Эстонией таких соглашений нет. Да и не настаивает Россия на подписании таких соглашений – она ведь межгосударственный кредит под строительство БелАЭС выдала, а тут ещё Еврокомиссия в 2019 году настояла на закрытии самых старых энергоблоков Нарвских ГРЭС в Эстонии, и эта страна в одночасье лишилась 25% своей электрогенерации, в то время как ВПТ в Выборге успешно работает с 1999 года. Вот обо всех этих «незаметных мелочах», как и новых электростанциях в Калининградской области – в следующий раз.

ПРОДЛЕНИЕ ДСНВ: ЕСТЬ ЛИ ШАНС УСПЕТЬ?

АНТОН ХЛОПКОВ, Директор Центра энергетики и безопасности (ЦЭБ).

АНАСТАСИЯ ШАВРОВА, Приглашенный научный сотрудник, ЦЭБ.

В феврале 2021 г. истекает десятилетний срок действия Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (далее – ДСНВ) – последнего из оставшихся соглашений в области контроля над вооружениями между Россией и США. 5 декабря 2019 г. президент России Владимир Путин предложил продлить действие Договора «как можно быстрее» и «без предварительных условий». Инициатива главы государства была формализована в дипломатической ноте МИД России, переданной в Государственный департамент США 20 декабря 2019 года. Однако ответа от Вашингтона нет, а времени для совершения даже формальных действий, необходимых для продления, остаётся критически мало.

В истории российско-американских отношений имеются прецеденты, когда фактор времени играл определяющую роль для вступления в силу двухсторонних соглашений по ядерной проблематике. К их числу, например, можно отнести Соглашение между правительством США и правительством РФ о сотрудничестве в области мирного использования атомной энергии (часто называют «Соглашение 123»). Документ был подписан 6 мая 2008 г. и вступил в силу 11 января 2011 года. Ввиду особенностей законодательной процедуры в Соединённых Штатах, американской стороне пришлось дважды вносить документ на рассмотрение Конгресса. В итоге уже при администрации Барака Обамы повторно внесённое Соглашение 123 было одобрено, и произошло это благодаря наиболее продолжительной за почти три десятилетия работе старого состава Конгресса США после избрания нового (так называемой сессии «хромых уток»).

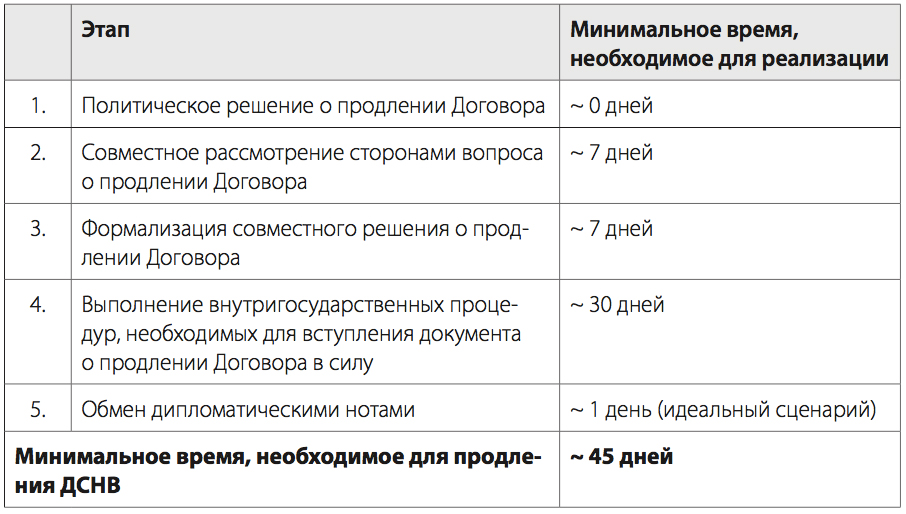

В этой статье авторы оценивают минимальное время, необходимое для придания продлению ДСНВ юридической силы. Процедура будет включать пять основных шагов.

Шаг №1. Политическое решение о продлении Договора

Первоочередным шагом должно стать подтверждение согласия на продление Договора, которое принимается на уровне глав государств. Российский президент заявил о готовности к пролонгации ДСНВ без предварительных условий в декабре 2019 года. Дело за Вашингтоном, откуда до недавнего времени поступали разные сигналы, в том числе ссылки на незавершённость процедуры межведомственного согласования вопроса о будущем Договора и, по сути, необходимость внесения в Договор изменений принципиального характера относительно участников (вовлечение Китая) и сферы охвата (за счёт включения новейших российских систем вооружений).

Чтобы иметь возможность оценить минимальное время, необходимое для осуществления процедуры продления Договора, авторы далее исходят из того, что в итоге Белый дом всё же примет решение о продлении ДСНВ в его первоначальном виде (в противном случае нет предмета для дальнейшего исследования в рамках данной статьи). Тогда время, необходимое для осуществления процедуры продления, надо отсчитывать с момента объявления президентом США готовности пролонгировать документ.

Шаг №2. Совместное рассмотрение сторонами вопроса о продлении Договора

Следующий шаг – совместное рассмотрение сторонами вопроса о продлении Договора, включая, в случае необходимости, переговоры по документу о продлении ДСНВ. Под документом о продлении здесь и далее понимается любая форма пролонгации, выбранная сторонами (протокол, соглашение, обмен нотами и другое). Для начала переговоров с российской стороны не требуется дополнительных решений президента или правительства. МИД России уже формализовал предложение провести переговоры о продлении Договора в ноте Госдепартаменту США.

После начала совместной работы сторонам предстоит определить: а) форму документа о продлении ДСНВ; б) формулировку положения о вступлении в силу документа о продлении Договора с учётом необходимости выполнения сторонами внутригосударственных процедур, требуемых для его вступления в силу; в) срок продления (не более пяти лет); если стороны выберут единый документ о продлении (протокол или соглашение), он должен быть составлен на русском и английском языках. Трудно предположить, что процесс совместного рассмотрения вопроса о продлении Договора – вне зависимости от того, будет ли он проходить в очной или, учитывая эпидемиологическую ситуацию в мире и сохраняющиеся ограничения на поездки, заочной форме – займёт менее одной рабочей недели.

Шаг №3. Формализация совместного решения о продлении Договора

Формализация совместного решения о продлении Договора в выбранной форме (например, подписание Протокола о продлении ДСНВ или заключение Соглашения о продлении в форме обмена нотами) с российской стороны потребует согласия президента. МИД России, самостоятельно или совместно с другими профильными ведомствами, представляет предложение о заключении такого документа главе государства. Оно также должно быть предварительно согласовано с профильными федеральными органами исполнительной власти. Далее на основании представленных документов должно быть подготовлено распоряжение президента о подписании (заключении) документа о продлении ДСНВ. С учётом необходимости межведомственной проработки и согласования документа формализация договорённости о продлении Договора при самом оптимистичном сценарии займёт не менее одной рабочей недели.

Учитывая важность документа для режима ядерного нераспространения и системы международной безопасности, представляется, что (в случае продления ДСНВ в форме единого документа) приоритетным вариантом является церемония с участием президентов двух стран в одном из европейских городов, а альтернативным – с участием глав внешнеполитических ведомств России и США. Сам ДСНВ, напомним, был подписан в Праге, а двухсторонние встречи по вопросам стратегической стабильности в 2017–2020 гг. проводились в Вене, Женеве и Хельсинки.

На сроки заключения документа о продлении ДСНВ могут повлиять графики президентов двух стран (или глав внешнеполитических ведомств). Если выбор будет сделан в пользу подписания документа главами МИД России и Государственного департамента США и не позднее середины января 2021 г. удастся завершить предшествующие подписанию процедуры, площадкой для церемонии может выступить Обзорная конференция по рассмотрению ДНЯО-2020, перенесённая из-за пандемии коронавируса и предварительно назначенная на январь 2021 года. Продление ДСНВ до начала или в период Обзорной конференции продемонстрирует приверженность двух крупнейших ядерных держав выполнению обязательств по статье VI Договора о нераспространении ядерного оружия и способно оказать позитивное влияние на ход Конференции. Церемония подписания, наряду с очной встречей представителей двух стран, может проходить и в заочном формате – в Москве и Вашингтоне.

Шаг №4. Выполнение внутригосударственных процедур, необходимых для вступления документа о продлении Договора в силу

Заключение документа о продлении Договора требует в России одобрения законодательного органа государственной власти в виде принятия федерального закона. До внесения законопроекта в парламент необходимо получить заключение правительства, поскольку документ о продлении ДСНВ будет затрагивать вопросы, связанные с расходами из федерального бюджета. Процесс ратификации документа о продлении идентичен тому, как ратифицировался сам ДСНВ, начиная с внесения президентом соответствующего законопроекта в ГД РФ, которое должно сопровождаться пакетом документов, аналогичным тому, что направлялся при внесении законопроекта о ратификации Договора. Таким образом, вся процедура одобрения документа о продлении в Российской Федерации будет проходить следующие этапы: МИД России – правительство – президент – Государственная Дума – Совет Федерации – президент. Ниже представлены многосторонние и двухсторонние соглашения в области нераспространения и контроля над вооружениями, заключённые Российской Федерацией, и время прохождения ими ратификационных процедур в законодательном органе государственной власти.

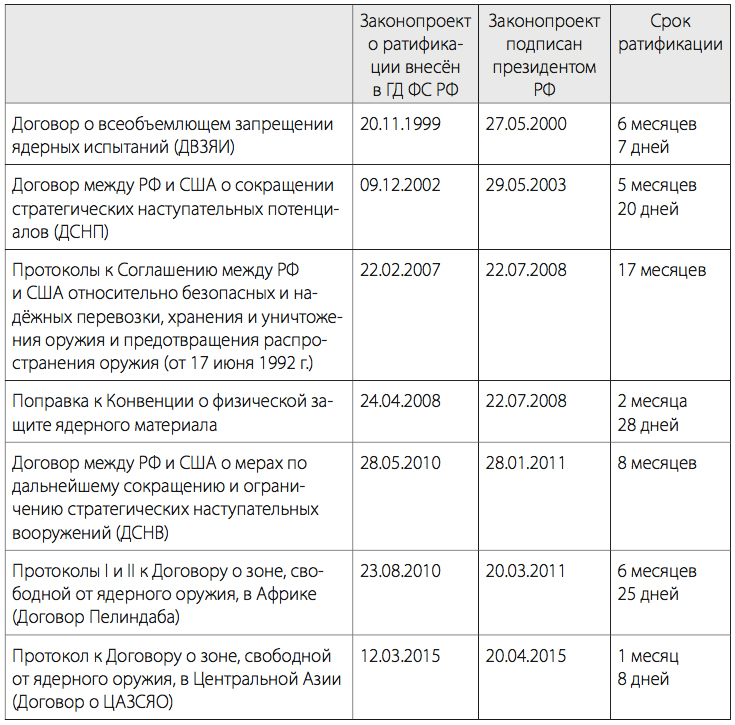

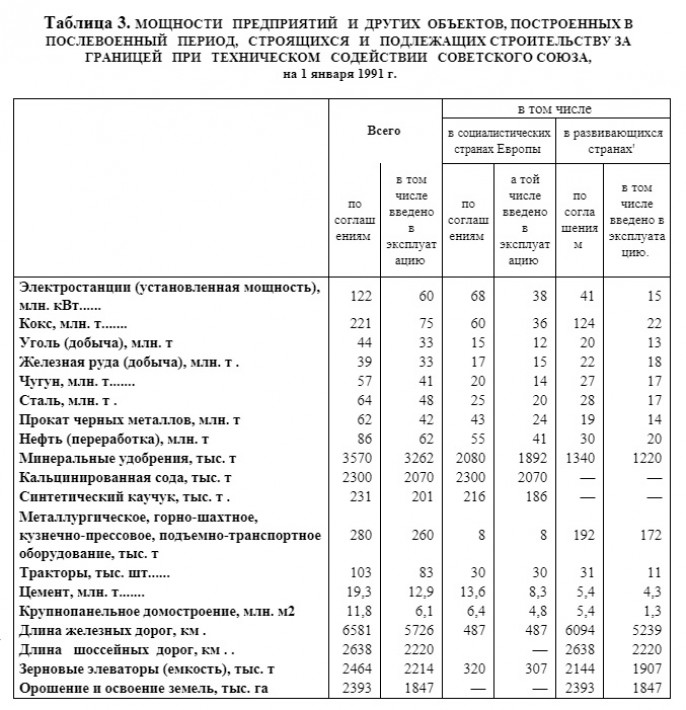

Таблица 1. Ратификация Российской Федерацией международных соглашений в ядерной сфере

Напомним, что ратификация ДСНВ с момента регистрации соответствующего законопроекта в Госдуме заняла восемь месяцев. Средний срок ратификации указанных в таблице соглашений составляет около семи месяцев, а минимальный (Протокола к Договору о ЦАЗСЯО) – один месяц и восемь дней. В законодательной практике имеется прецедент ещё более быстрой ратификации международного договора – Киотского протокола – за 28 дней, что, впрочем, следует считать исключением. Кроме того, на последние 40 дней действия ДСНВ приходятся новогодние каникулы.

В случае с документом о продлении ДСНВ срок его ратификации может быть сокращён, если, например, Государственная Дума одобрит законопроект в одном чтении, а не в трёх. Именно в одном чтении проходило рассмотрение законопроектов о ратификации Протокола к Договору о ЦАЗСЯО и Киотского протокола, что, не являясь единственным фактором, всё же способствовало значительному ускорению процесса. Выиграть время также может согласование законопроекта с профильными ведомствами в ускоренном режиме.

Принимая во внимание президентский характер инициативы о продлении Договора, Федеральное Собрание, вероятно, будет готово рассмотреть соответствующий законопроект в приоритетном порядке и одобрить его в минимальный технически возможный срок, который, как было показано выше, составляет около одного месяца.

Шаг №5. Обмен дипломатическими нотами о завершении внутригосударственных процедур

Завершающая процедура – обмен дипломатическими нотами о завершении необходимых внутригосударственных процедур. Если нет другой договорённости, процедура обмена ратификационными грамотами (дипломатическими нотами) осуществляется МИД России или по его поручению – российским дипломатическим представительством в иностранном государстве/при международной организации. Сергей Лавров и Хиллари Клинтон обменялись ратификационными грамотами ДСНВ на полях Мюнхенской конференции по международной безопасности 5 февраля 2011 года. Символичной площадкой для обмена нотами и вступления документа о продлении в силу могла бы стать Обзорная конференция по рассмотрению действия ДНЯО, если, например, стороны не используют её для подписания документа.

Таблица 2. Оценка минимального времени, необходимого для продления ДСНВ

Таким образом, при самом благоприятном сценарии процесс, связанный с рассмотрением сторонами вопроса о продлении Договора, выработкой документа о продлении ДСНВ и выполнением всех необходимых внутригосударственных процедур, займёт не менее 45 дней с момента объявления американским президентом политического решения о продлении Договора. Срок может увеличиться на 10 дней, если указанный 45-тидневный период придётся на первую декаду января 2021 г., которая будет в России нерабочей.

Возможные сценарии в контексте выборов в США

Спроецируем наши выводы на политические реалии в США, где 3 ноября 2020 г. состоятся очередные президентские выборы. Соперником республиканца Дональда Трампа от Демократической партии, вероятно, станет Джозеф Байден. Существует три возможных сценария развития событий в отношении будущего ДСНВ.

Первый сценарий. Соединённые Штаты отказываются продлить Договор, и срок его действия истекает 5 февраля 2021 года. В результате утраты последнего российско-американского механизма взаимной предсказуемости и транспарентности в области стратегических вооружений многократно возрастут риски скатывания в неконтролируемую гонку вооружений. Режим контроля над вооружениями прекратит существование в том виде, в котором мир знает его последние десятилетия.

Второй сценарий. Действующая администрация США соглашается на продление ДСНВ в его первоначальном виде, и происходит это до президентских выборов. Если такое решение будет объявлено до ноября 2020 г., у сторон останется достаточно времени, чтобы согласовать текст документа о продлении, подписать его (в случае необходимости) и выполнить внутригосударственные процедуры до 5 февраля 2021 года. Если принимать во внимание политические риски такого шага для Дональда Трампа в октябре 2020 г., то есть в последние недели президентской кампании (учитывая, что договор был заключен администрацией, где Джозеф Байден занимал пост вице-президента), целесообразным было бы принятие решения о продлении ДСНВ до конца сентября 2020 года. Открытие юбилейной 75-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН запланировано на 15 сентября 2020 года.

Третий сценарий. Решение о продлении ДСНВ принимается американской стороной после очередных президентских выборов. При этом сценарии в случае переизбрания Трампа на второй срок решение о продлении Договора, принятое в течение месяца после президентских выборов, то есть не позднее первой декады декабря, также, вероятно, оставит сторонам достаточно времени на согласование документа о продлении ДСНВ и выполнение внутригосударственных процедур, несмотря на рождественские и новогодние каникулы в США и России. Более позднее решение в пользу сохранения Договора (но не позднее последней недели января 2021 г.) потребует включения положения о временном применении в текст документа о продлении ДСНВ.

В случае победы на выборах кандидата демократов решение новой администрации о продлении может приниматься после вступления в должность 46-го президента США, то есть не ранее 20 января 2021 года. Таким образом, до истечения срока действия ДСНВ останется всего 16 дней. Единственным вариантом сохранения Договора является оперативное совместное рассмотрение сторонами вопроса о продлении и согласование документа о продлении, который в обязательном порядке должен включать положение о временном применении.

Российская Федерация относится к числу государств, где органы исполнительной власти вправе самостоятельно (без участия законодательного органа государственной власти) принимать решение о временном применении международных договоров, для вступления в силу которых требуется согласие парламента и принятие соответствующего федерального закона, если в соответствующих документах есть положение о временном применении. Временное применение документа о продлении ДСНВ будет иметь такие же правовые последствия, как и вступивший в силу документ, так как на него будет распространяться один из основных принципов Венской конвенции о праве международных договоров – pacta sunt servanda («договор должен соблюдаться», статья 26 Конвенции). Однако временное применение не может заменить собой вступление документа о продлении (например, Протокола о продлении) в силу. ФЗ №101 требует, чтобы временно применяемый договор (вне зависимости от его формы) был внесён на ратификацию не позднее шести месяцев с момента его подписания. Несоблюдение этого обязательства, по мнению некоторых юристов, порождает конфликт между требованиями, которые устанавливают национальное и международное право. В контексте продления ДСНВ, в частности, это может создать серую зону в части иммунитетов и привилегий американских инспекторов и членов лётных экипажей инспекционных самолётов в Российской Федерации.

В случае победы кандидата от Демократической партии с ноября 2020 г. по январь 2021 г. востребованным может оказаться использование российско-американских экспертных площадок в жанре «второй» дорожки, дискуссия на которых могла бы содействовать подготовке продления ДСНВ в условиях жесточайшего цейтнота. Такой диалог между экспертным и академическим сообществами может способствовать выработке необходимых предпосылок, чтобы к моменту вступления в должность нового президента США у сторон как минимум имелись экспертные наработки и взаимное понимание порядка совместных действий по сохранению ДСНВ на срок до пяти лет.

* * *

Затягивание решения о будущем Договора – большой, а главное – неоправданный риск. Ситуация в мире, связанная с COVID-19, не только накладывает серьёзные ограничения на систему международного взаимодействия, в том числе в области безопасности, но и создаёт новые вызовы. ДСНВ занимает важное место в отношениях России и США, отвечая национальным интересам обоих государств, и относится к числу системообразующих элементов архитектуры международной безопасности. ДСНВ не только позволяет взаимно ограничить наращивание стратегических потенциалов Москвы и Вашингтона, но и является возможностью получить представление о том, что происходит в стратегических силах друг друга: за девять лет действия соглашения стороны провели 300 инспекций и обменялись более 20 тысячами уведомлений по вопросам стратегических сил.

Вокруг Договора сформировалась многоступенчатая структура российско-американского взаимодействия, которая в условиях резко сократившегося за последние годы числа «каналов связи» между ядерными сверхдержавами имеет самостоятельную ценность.

Потеря последнего действующего российско-американского соглашения в области контроля над вооружениями, особенно после выхода США из Договоров по ПРО, РСМД и объявления решения выйти из Договора по открытому небу, не только негативно скажется на отношениях двух государств, но и сделает мир более уязвимым и менее предсказуемым, вероятно, спровоцировав неконтролируемую гонку вооружений в условиях, когда приоритетом для всех без исключения стран, включая Россию и США, на обозримую перспективу должно стать восстановление экономики и преодоление тяжелейших последствий пандемии коронавируса. Непродление ДСНВ также ещё более обострит ситуацию вокруг Договора о нераспространении ядерного оружия, который и так испытывает на себе беспрецедентное давление.

Данный текст представляет собой краткое изложение материала «Пять шагов на пути к продлению ДСНВ. Особенности процедуры в Российской Федерации», опубликованного на сайте журнала «Россия в глобальной политике».

ИНТЕРВЬЮ ЕВГЕНИЯ ГРАБЧАКА ЖУРНАЛУ «ВЕСТИ В ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКЕ»

Не отказываться от планов

Как повлияло введение глобальной самоизоляции на стабильность электроэнергетического сектора, какой будет отечественная энергетика после карантина, рассказывает заместитель министра энергетики РФ Евгений Грабчак.

— Евгений Петрович, из-за коронавируса Министерство энергетики РФ продлило срок утверждения схем и программ развития электроэнергетики и рассмотрения проектов инвестиционных программ субъектов электроэнергетики до 1 августа 2020 г. Ожидаете ли вы существенного сокращения инвестиционных программ и по каким позициям? Как корректировка повлияет на экономику регионов и страны в целом?

— Корректировка инвестпрограмм должна быть крайней мерой в обеспечении финансовой стабильности компаний электроэнергетики. Максимум, на что компании могут пойти, — сдвинуть сроки мероприятий по технологическому присоединению потребителей, и то только в том случае, если сам потребитель из-за сложившейся ситуации готов сдвинуть сроки техприсоединения и пересмотреть договорные отношения.

При этом всё, что касается ранее запланированных крупных мероприятий по обеспечению надёжности и безопасности энергоснабжения, компании обязаны реализовать. Такие мероприятия не могут корректироваться, поскольку дают большой мультипликационный эффект для развития экономики.

Минэнерго выступает против сокращения инвестиционных программ. Наоборот, мы заинтересованы в том, чтобы они наращивались, содержали крупные проекты, где задействуются большие финансовые и трудовые ресурсы, нацеленные на развитие инфраструктуры и «расшивание» тех проблем, которые мешают развитию экономики.

— А денег на это хватит, особенно теперь, когда пошатнулась платёжная дисциплина среди потребителей?

— Компаниям нужно изыскивать дополнительные резервы, которые у них есть. А резервы имеются — это совершенно точно. Нельзя ссылаться на отговорку «денег не хватает». Если ничего не делать для оздоровления экономики, то ничего и не будет. Мы считаем, что с учётом ковенант по долгам не нужно бояться привлекать заёмные средства. Только делать это не бездумно, а осмысленно. Нам ведь нужна реализация инвестпрограмм не ради реализации как таковой, а для «расшивания» проблемных точек.

В этих условиях для компаний, чьи программы Минэнерго утверждает, — это «Россети», «РусГидро», «Росатом» и другие — возникает непростая пора с точки зрения взвешенности подходов к планированию инвестиций. Они знают: с них государство спросит вдвойне за то, какие инвестиции и как они будут реализовывать.

Остальным электроэнергетическим компаниям, в том числе региональным, инвестпрограммы которых не утверждаются на государственном уровне, Минэнерго России также советует не сокращать объёмы программ, а разумно их наращивать.

— Какие «узкие места» в электроэнергетике выявил кризис, вызванный коронавирусом?

— Начну с того, что на энергобезопасность и надёжность энергосистемы кризис не повлиял. Российская энергосистема имеет большой ресурс и запас прочности. Поэтому, несмотря ни на какой коронавирус, системных проблем с электроснабжением потребителей в стране не возникало.

В то же время период самоизоляции совпал с активизацией ремонтных циклов в энергетике, что вызвало определённые сложности. Отдельным компаниям пришлось немного перестроить ремонтные программы, но об этом чуть ниже. Другие, в основном небольшие электросетевые организации, проводили ремонты, не считаясь с интересами потребителей. Министерство энергетики, учитывая, что в период самоизоляции большинство людей находится дома, обратилось к энергоснабжающим организациям с просьбой не отключать потребителей от электроснабжения на время ремонтных работ. Конечно, выбиваться из графика ремонта нельзя, но ведь и ситуация неординарная. Чтобы минимизировать неудобства для граждан, можно перенести сроки технологических отключений на ночное время, обеспечить резервирование дизель-генераторными установками и т.д. Но зачастую ТСО предпочитали путь попроще — отключение потребителей. Причём поздно оповещали о готовящихся отключениях, а порой просто ставили перед фактом: электричества нет. В результате люди, вынужденные работать удалённо, либо просто находиться дома из-за закрытия своих предприятий, оказывались без электричества, а значит, без связи с внешним миром. Коронавирус выявил неумение наших энергетических организаций работать с населением, поддерживать коммуникацию с региональными и местными властями, своевременно информировать потребителей об изменении графика подачи электроэнергии, согласовывать свою деятельность с интересами своих клиентов. Если большие компании эту работу как-то выстроили, то ТСО, особенно обслуживающие малые населённые пункты, СНТ, полностью упустили из виду необходимость взаимодействия с потребителем. В этом направлении нам предстоит серьёзно поработать.

В период самоизоляции возникла и проблема технологического свойства, связанная с доставкой иностранных запасных частей и специалистов. Из-за ограничений в пересечении границ две крупные электростанции на Урале не смогли вовремя выйти из ремонта. Но благодаря большому запасу прочности российской энергосистемы ничего критического не произошло. И не произойдет. Минэнерго изначально прогнозировало выбытие 5–7 ГВт мощностей до конца года из-за проблем с поставками запчастей и — главное — невозможности привлечь зарубежных специалистов к пусконаладочным работам. Однако наши компании, в первую очередь «РусГидро», быстро сориентировались и начали отдельные вопросы пусконаладки решать с помощью видео-конференц-связи.

Министерство энергетики, в свою очередь, обратилось в правительство РФ с просьбой разрешить иностранным специалистам беспрепятственно пересекать границы по заявке соответствующих ведомств. Кроме того, была достигнута договорённость с Федеральной таможенной службой об упрощении и ускорении процедуры оформления запчастей, необходимых для ремонта энергооборудования.

Как только после ослабления ограничительных мер в Италии, Германии, других странах зарубежья заработали заводы, к нам практически сразу стали поступать и в считанные дни оформляться прибывающие грузы. Сейчас эта работа налажена, выбытия мощностей по заградительным причинам больше не прогнозируется. В целом, планы по объёмам ремонтов выполняются, серьёзных отклонений в ремонтной компании не ожидается.

Важным моментом в период самоизоляции было оперативное решение проблемы привлечения специалистов подрядных организаций в тех регионах, где был объявлен жёсткий карантин (Краснодарский край, Ростовская область, другие субъекты). Большое спасибо регионам за то, что откликнулись на наши просьбы и разрешили проводить ремонтные и строительные работы там, где их приостановка имела бы последствия. Так, например, было со строительством новых энергообъектов для Крыма, график ввода которых переносить нельзя.

— По каким ОЭС падение энергопотребления оказалось наиболее существенным? Какая помощь оказывается субъектам электроэнергетики, пострадавшим от карантина?

— В Министерстве энергетики создан оперативный штаб по COVID-19 по аналогии со штабом правительства РФ, в рамках которого были сформированы предложения по мерам поддержки компаний топливно-энергетического комплекса в условиях карантина. Минэнерго в еженедельном режиме отслеживает финансово-экономические показатели всех компаний ТЭК, в том числе субъектов электроэнергетики. Цель — не допустить развития кризисных явлений и невыполнения основных планов отрасли. Выработана система мер для выполнения этой задачи. Один из ключевых пунктов, как я отмечал выше, — поддержание платёжной дисциплины. В рамках исполнения поручений президента России и по просьбе Министерства энергетики правительство РФ обратилось к бюджетным организациям всех уровней (федеральным, региональным, муниципальным) с пожеланием вносить платежи за электроэнергию без задержек и, по возможности, авансировать их. Эта задача выполнимая, поскольку деньги в годовых бюджетах на эти цели уже заложены. Многие из регионов откликнулись на эту просьбу, и многие бюджетные потребители стали платить авансом.

Мы призвали компании отказаться от непрофильных расходов, а также договорились с ними о том, что некоторые расходы, с которыми можно повременить, они отодвинут на более поздние сроки.

С кредитными учреждениями прорабатывается вопрос по условиям льготного кредитования энергетических компаний, если это потребуется. Пока глубокого кризиса компании не испытывают, везде накоплен определённый резерв, позволяющий им жить.

В условиях снижения энергопотребления Минэнерго разработало три сценария развития электроэнергетики после коронавируса, связанные с падением электропотребления: оптимистичный, пессимистичный и шоковый. Пока мы движемся в оптимистичном сценарии. Более того, на днях мы его подкорректировали в сторону улучшения, т.к. электропотребление стало возрастать. И если мы ожидали падения энергопотребления по ЕЭС России во 2 квартале 2020 г. на 5%, то сейчас видим, что в реальности будет снижение не более чем на 3,5% (в сравнении с аналогичным периодом прошлого года). Снижение энергопотребления по году составит не более 2,2%, что в свою очередь означает снижение полезного отпуска и платежей до 8%. Это ощутимая, но не критическая цифра. При таком сценарии дополнительных крупных финансовых вливаний в отрасль не понадобится.

При пессимистичном сценарии отрасли потребуется бюджетная поддержка, при шоковом — помимо крупных финансовых вливаний, ещё и большая дополнительная система мер. Но пока всё указывает на то, что наиболее вероятным остаётся оптимистический вариант.

— Одно из ключевых направлений любой компании — ремонтные мероприятия. Сейчас осуществляется переход от плановых ремонтов к ремонтам по состоянию. Насколько это приемлемо в новых условиях?

— Коронавирус — не самое плохое время для перехода на риск-ориентированные модели, к которым относится ремонтная программа по техническому состоянию. Наша энергосистема и оборудование, установленное в ней, обладают высоким запасом прочности и надёжности. Поэтому часто бывает так: нормативный срок ремонта оборудования подошёл к концу, а по фактическому техническому состоянию оно в ремонте не нуждается. А предприятие должно проводить ремонт, потому что он стоит в плане. В результате инвестиционные средства расходуются неэффективно.

В Минэнерго России проанализировали технические и финансово-экономические показатели электроэнергетических компаний, перешедших на ремонт по техническому состоянию. Так вот, за счёт оптимизации расходов эти компании экономят от 50 до 70% затрат на ремонты.

Министерство стимулирует и будет стимулировать энергокомпании посредством законодательства к переходу на ремонт по техническому состоянию. Да, это потребует использования новых возможностей цифровизации, создания системы удалённого мониторинга, диагностики техсостояния, наличия других необходимых инструментов. Но затраты окупаются. Недавно совет директоров ПАО «Россети» рассматривал программу цифровизации до 2030 г. стоимостью 1,3 трлн рублей: 720 млрд рублей планируется потратить на инфраструктуру и 580 млрд рублей — непосредственно на внедрение сквозных цифровых технологий. И большинство вложений окупается в течение двух-трёх лет.

В своё время регулятор выдвинул требования к окупаемости цифровых проектов — не более 10 лет. Всё, что выше этого срока, в инвестпрограмму не попадает. Но практика показала, что при грамотном составлении программы, проведении организационных мер, внедрении цифровых технологий окупаемость проектов, как прямая, так и косвенная, может происходить намного быстрее.

Цифровизация электроэнергетики — процесс сложный и многогранный. Но он даёт колоссальный синергетический эффект. Например, в ходе цифровизации производительность труда в энергетике может повыситься в десятки раз.

— Многие ли компаний перешли на ремонт по техсостоянию?

— Перешли и продолжают переход в первую очередь крупные отечественные, такие как «Газпром энергохолдинг», «Интер РАО», «Лукойл», а также иностранные компании — «Энел», «Фортум» и ряд других. Особенно активно этот процесс идёт среди генераторов, так как он зависит от плотности бизнеса. В сетевом секторе переход происходит более медленно и фрагментарно, что объясняется большой разнородностью в оборудовании и системах управления даже в рамках одной компании. Пока в большинстве ДЗО сохраняется двойной подход к ремонту оборудования — и плановый, и по техсостоянию. Но вектор на ремонт по техсостоянию просматривается достаточно чётко. Так, крупнейшая отечественная электросетевая компания — ПАО «Россети» — планирует к концу 2021 г. перейти на ремонт по техсостоянию в полном объёме.

Похожая ситуация по «РусГидро»: в гидрогенерации давно уже используют риск-ориентированную модель, а на дочерних предприятиях «РусГидро» — «Дальневосточной генерирующей компании», «Дальневосточной распределительной сетевой компании» — пока «примеряются» к новшеству. Но уже цель поставлена.

Хочу подчеркнуть: те компании, которые уже работают по риск-ориентированной модели, удовлетворены таким подходом и выражают готовность к дальнейшему переходу — на риск-ориентированное управление в целом. Тем более, что цифровизация электроэнергетики открывает для этого большие возможности.

— Надзорные органы тоже будут контролировать техническое состояние оборудования в удалённом режиме?

— Да, мы сотрудничаем с Ростехнадзором в части снижения надзорно-контрольной деятельности, по переводу в онлайн-мониторинг всех поднадзорных объектов и реализации риск-ориентированной модели, когда надзорный орган выходит только на онлайн-проверки по отдельным объектам, по которым срабатывают индикаторы риска каких-то нарушений.

— Но выездные комиссии всё-таки сохраняются?

— Наше министерство в рамках подготовки к ОЗП полностью отказалось от выездных комиссий. Объясню, почему. С внедрением риск-ориентированной модели мы стали чаще мониторить ситуацию, ежемесячно составляем рейтинг компаний по основным технологическим параметрам (запасы топлива, ремонтные программы, исполнение диспетчерских команд, задействование резервных мощностей, длительность и частота энергоснабжения и т.д.). Если раньше для проверки этих параметров мы выезжали в компании раз в год, то сегодня в режиме ежемесячного мониторинга отслеживаем, по каким компаниям назревают риски технологических нарушений. С учётом этих показателей стараемся своевременно отрабатывать необходимые мероприятия с компаниями.

Риск-ориентированная модель позволяет нам эффективнее работать над предупреждением негативных ситуаций. В этой идеологии Минэнерго России выходит в правительство РФ с намерением отказаться от контрольно-надзорных обязанностей, оставив за собой мониторинговую функцию, разработать систему раннего предупреждения нарушений, имеющих серьёзные последствия для потребителей. Наша задача — уйти от наказания к предупреждению нарушений, а также к созданию автоматизированных систем, которые на основе технологий цифровизации будут позволять нам постоянно мониторить ситуацию и более грамотно планировать технологические воздействия и работать с рисками.

— В мае с.г. Минюстом России зарегистрирован приказ Минэнерго России от 17 марта 2020 года № 192 «О внесении изменений в Методику оценки технического состояния основного технологического оборудования и линий электропередачи электрических станций и электрических сетей, утверждённую приказом Минэнерго России от 26 июля 2017 г. С чем связано внесение изменений и время принятия приказа?

— За время применения данной Методологии и индекса техсостояния мы выявили реальное состояние основных фондов сетевых компаний, генерации и, базируясь на этой информации, получили возможность принимать взвешенные инвестиционные решения, программы модернизации, техперевооружения и ремонтных программ. Когда принимался первоначальный нормативный акт, мы отразили в нём те позиции, которые были уже проработаны и в которых мы были уверены (с точки зрения балльной оценки единиц элементов оборудования и т.д.). Но некоторые моменты были недоработаны. Например, индекс техсостояния по газовым турбинам рассчитывался впрямую от срока наработки турбины, а это неправильно в рамках риск-ориентированного подхода. Плюс были небольшие погрешности в самой методологии, в коэффициентах влияния тех или иных дефектов на конечный индекс техсостояния. Готовя поправки в тесном сотрудничестве с субъектами электроэнергетики, мы собрали весь пул недоработок и замечаний для совершенствования Методологии. Мы добавили в Методологию новые единицы оборудования (такие как высоковольтные вводы, выключатели и т.д.), чего не было в первой редакции. Выхода данного документа, кстати, очень ждали в электроэнергетических компаниях, но с учётом того, что путь от принятия приказа в Минэнерго до его регистрации в Минюсте занимает достаточно продолжительный период, озвучить его смогли только в мае.

Документ будет совершенствоваться и в дальнейшем по мере необходимости, это «живая» работа.

— Многие годы одной из ключевых тем электроэнергетики было обветшание основных фондов. Изменился ли фондовый ландшафт с введением индекса техсостояния?

— Изменился. Фактическое состояние фондов оказалось не таким плачевным, как мы привыкли думать. В частности, по электросетевому комплексу состояние основных фондов в 70% достаточно хорошее, износ составляет 30%. По генерации показатели ещё лучше. Общее техсостояние складывается из двух факторов: 1) техперевооружение и реконструкция; 2) ввод новых мощностей. Инвестиционная программа по обновлению мощностей, которая реализовывалась в стране последние 10 лет, существенно улучшила состояние отраслевых фондов. Только за последние три года техсостояние по энергосистеме у нас увеличилось на три пункта — с 80 до 83.

— Сократился ли экспорт электроэнергии в период пандемии?

— Да, конечно. До 30% снизился экспорт на европейском направлении. Заметно снизился в Финляндию, страны Балтии. До этого падал в Китай. Но Китай уже практически восстановился, потому что экономика там заработала. Что касается Европы, то повышение экспортных поставок идёт, но докризисных значений пока не достигло.

— Часто приходится слышать, что после коронавируса мир будет другим. А мир электроэнергетики станет другим после пандемии?

— Конечно, станет. Причём, независимо от коронавируса или от ещё какого-либо кризиса. Мы живём в нестабильном мире и наша задача — суметь вовремя перестроиться. С развитием новых технологий и запросом на технико-экономическую эффективность понадобится менять бизнес-модель, делать энергетику более полезной и доступной для общества и для потребителей. У нас постоянно разрабатывается что-то новое, создающее предпосылки для глобального перехода энергетики на новый уровень развития. Но это происходит не одномоментно, а постепенно, эволюционным путём.

— Как совмещаются в меняющемся мире тренды децентрализации электроэнергетики с развитием ЕЭС?

— Большого тренда на децентрализацию энергетики в нашей стране мы не наблюдаем. И думаю, наблюдать не будем. Децентрализация — это всё-таки энергия для малых потребителей. Децентрализованные источники энергоснабжения на данный момент уступают по надёжности централизованным. А для крупных потребителей важна не только дешёвая, но и стабильная электроэнергия. Именно за счёт крупных промышленных комплексов костяк нашей энергосистемы будет сохраняться и поддерживаться.

Но процесс децентрализации неизбежен: будут выделяться небольшие энергорайоны с децентрализованным энергоснабжением, где сальдо перетоков между ними и большой энергосистемой будет стремиться к нулю.

В связи с этим Минэнерго России совместно с Системным оператором прорабатывает эксперименты по сосуществованию независимых изолированных энергорайонов с Объединёнными энергосистемами (ОЭС). Пилотные проекты реализуются в Калининградской области и в регионах Центральной России. По их завершении мы будем иметь представление о том, каким образом внедрять децентрализованную энергетику в текущие рыночные отношения. Так что дел впереди много.

— Успехов. Спасибо за беседу.

Беседовала Людмила Юдина

Интервью на сайте журнала «Вести в электроэнергетике»: http://vesti.energy-journals.ru/evgeniy-grabchak-ne-otkazyvatsya-ot-pl/

Распилы и откаты

Россия в горниле кризиса

Василий Симчера

Экономика, говоря простым языком — это рациональным образом организованная солидарная хозяйственная деятельность людей, осуществляемая с целью удовлетворения их личных и общественных потребностей. Чем выше уровень этой организации, чем шире и многообразнее уклады, виды, формы и отрасли этой деятельности, скорость, интенсивность и эффективность её роста — тем полнее степень насыщения и выше качество удовлетворения этих потребностей.

По системным видам и укладам этой деятельности в истории образуются и распознаются общественно-экономические формации.

Идеальная экономика — это экономика оптимизированного производства и потребления качественных товаров, услуг, капиталов, интеллектуальных ценностей и духовных благ в строго необходимых объёмах, по точному профилю потребителей с гарантированной эффективностью.

В какой мере экономика современной России соответствует этому определению? Прямой ответ — ни в какой! То, что сегодня происходит у нас в этой сфере, к экономике как виду рациональной человеческой деятельности, отношения не имеет. От слова "совсем". Здесь и сейчас мы имеем дело с чем-то вроде псевдоэкономики, "экономики наизнанку" — сверхзатратной экономики, целью которой является не оптимизация реальных объёмов и темпов роста производства и потребления материальных благ и услуг, а максимизация затрат и минимизация эффективности.

Чем больше в такой экономике непроизводительных расходов и затрат, особенно дутых псевдозатрат (налогов, курсовых разниц, цен, таможенных пошлин, отмывания грязных денег, вывоза капитала в финансовые офшоры, клановой преступности и коррупции, доминирования беззакония, приписок, обмана и надувательства простых людей и т. д.) — тем успешнее признают её все главные участники процесса, тем громче изо всех утюгов слышны победные реляции о "новом платье короля".

Реальные объёмы и темпы роста производства в такой экономике, как правило, падают, и она, несмотря на все усилия визажистов, на самом деле является глубоко больной экономикой, требующей глубокого и продолжительного лечения, что наглядно подтверждается ходом нынешнего эпидемического и экономического кризиса.

В такой экономике возможно изобразить всё, что угодно. Вплоть до "отрицательного роста", который в сфере финансово-экономической сродни знаменитым американским "гуманитарным бомбардировкам" в сфере военно-политической. Надо, например, карту России приукрасить — нет проблем, приукрасим; надо факты усугубить — чего изволите, усугубим и даже, как в случае с СССР, угробим!

Не исключено, что вскоре в стране будут отменены все техногенные катастрофы и стихийные бедствия, реки потекут вспять, а солнце начнёт вращаться вокруг Земли. Вот с такой экономикой, которой по существу нет, мы имеем дело в России сегодня.

Принципиально важно в этой экономике лишь одно — выгода, которая не знает ни границ, ни национальности, ни морали. Возвышать человека, ценить его личность и труд как главную созидающую силу, ставить результаты его труда выше частной выгоды предпринимателя такой экономике противопоказано. Напротив, выгодно нанимать и иметь на производстве самого малограмотного, безмолвного и покорного производителя (и такое же население). Выгодно не только потому, что это дёшево и эффективно, но и потому, что это безопасно. Нанимать же грамотного и независимого работника невыгодно. И не только потому, что это дорого но, прежде всего — и это главное! — потому, что опасно. Не верите — спросите у Грефа! История знает немало случаев, когда топ-менеджеры, производители реальной управленческой, технологической и прочей информации, как гении высокопроизводительного труда, восстают против своих собственников и разоряют их бизнес. Именно поэтому в современном мире до сих пор так и не сформировался класс независимых и эффективных топ-менеджеров, как ядро и решающая сила в современном бизнесе. А старый класс собственников, игнорируя гений топ-менеджеров, включая Илона Маска, ориентируясь на дешёвый труд и отсталые методы производства продолжает нести огромные потери в своём развитии и тормозить общественное развитие.

Знание, развитие и контроль реальной экономики России, роль и положение в ней человека труда как её творца и главной её производительной силы сегодня действительно никого не интересуют. Вот мы с коллегами написали книгу "Экономика России: что происходит и что делать?" (М.: "Экономика", 2019, 370 стр.). Наивные люди — мы предполагали, что у нас хоть кому-то эта тема сегодня интересна.

Из чего мы исходили? Ну, во-первых, есть те, кто вот уже скоро тридцать лет как стоят в России у власти, пытаются нашу экономику "ускорять" и "модернизировать" на рыночных принципах. А результат, при богатейших ресурсах, при лучшей в мире по эффективности (производство/затраты) рабочей силы, — нулевой. Вернее — отрицательный рост в целом и сотни долларовых миллиардеров в частности! А почему так — неужели это не интересно?!

Во-вторых, есть те, кто декларируют свою оппозиционность по отношению к власти. Они всё время предлагают что-то сильно "прорывное", молочные реки в кисельных берегах: то удвоение ВВП за пять лет, то триллионные вложения напечатанных денег в инфраструктуру, то инновации, то развитие информационных технологий с переходом на "цифровую экономику", то наращивание инвестиций в "человеческий капитал", то вывод рубля на позиции "мировой резервной валюты", то подкрепление экономики "новой ликвидностью". А то — и тотальное внедрение "искусственного интеллекта" и даже введение собственной патриотической российской "криптовалюты"!

Что-то из всего этого набора предложений власти иногда действительно заимствуют и пытаются реализовать. А результат — опять нулевой! Это — в лучшем случае! А оппозиционеры — твердят всё равно одно и то же: даёшь "инвестиции", "инновации", больше "цифровизации", "ликвидности", восстановить госпланы и госпятилетки!

А наша главная идея в этой книге была проста и понятна: показать, что в этой сфере делалось и делается в других странах мира, и что из всего этого опыта давало или может дать реальный результат. Например, в Японии, в Германии, в Южной Корее, в Китае. Ну и в других странах, не исключая Польшу, Финляндию, Турцию, Мексику, и прочие страны "периферийного развития". Чтобы попытаться вывести, наконец, Россию из категории страны "вечно догоняющей неудачницы" и образца "отрицательного ускорения". Проще говоря — "бензоколонки на дальнем просёлке"!

И что? Никакой реакции — ни с одной, ни с другой стороны!

В чём же дело? Неужели первые не хотят закрепить свое пребывание у власти хоть какими-нибудь успехами, а вторые — не хотят попасть в эту власть с чем-то хоть чуть-чуть реальным?

На самом деле — всё много проще. Разумные люди в России: и с этой, и с той "стороны власти" давно поняли, что никакой "российской экономики" вообще не существует, нет никакого "нового платья короля", а потому не надо и заниматься его изучением.

Действительно, что такое "экономика" для власти? Надо найти в России то, что можно выкопать, выкачать, отрубить, отпилить, — а потом это вывезти и продать, как сегодня нефть и газ, в три раза дешевле, чем своим, за границей.

Да, пока в этой модели есть одна небольшая помеха — народ, которому по факту его существования приходится отдавать часть выручки от выкопанного, выкачанного, отрубленного, отпиленного, вывезенного и проданного, тратить свои (да, свои!) деньги на его умиротворение: на кормёжку, на коммуникации, обучение, лечение, на пенсии, и т. д. Но это вообще — не нужно! Главная задача — эти непроизводительные расходы всячески минимизировать. А то и вовсе свести к нулю.