Новости. Обзор СМИ Рубрикатор поиска + личные списки

Terrafame хочет сделать месторождение никеля стратегическим

Компания Terrafame подала заявку в Европейскую комиссию с целью получения статуса стратегического проекта для месторождения Колмисоппи в соответствии с Законом Европейского союза о критически важном сырье (CRMA).

CRMA вступил в силу в мае 2024 года и направлен на устойчивое обеспечение доступности сырья, которое имеет решающее значение и является стратегическим с точки зрения экономики Европы и «зеленого перехода». CRMA охватывает более 30 видов сырья, определяя никель для аккумуляторов, производимый Terrafame, а также кобальт и медь как стратегическое сырье. Помимо прочего, статус стратегического проекта гарантирует, что процессы получения разрешений будут проходить в соответствии со сроками, установленными в CRMA, что снижает риски планирования, связанные с получением разрешений.

Компания планирует начать добычу на участке Колмисоппи в 2028 году.

Колмисоппи — это еще не эксплуатируемое рудное месторождение Terrafame в Соткамо, Финляндия. Рудное месторождение Kuusilampi, которое в настоящее время разрабатывается, и рудное месторождение Kolmisoppi вместе образуют крупнейшие запасы никелевой руды в Европе. Кроме никеля, в руде содержатся цинк, кобальт, медь и уран.

Минобороны Финляндии одобряет почти все сделки россиян с недвижимостью

Сейчас покупатели из стран, не входящих в ЕС или ЕЭЗ, должны получить разрешение от минобороны на покупку объекта.

Ситуация

Почти все сделки граждан России с недвижимостью в Финляндии получили положительное решение со стороны министерства обороны, сообщают финские СМИ.

Так, к примеру, в 2022 году россияне подали заявки на получение разрешения от минобороны на 275 сделок с недвижимостью. Из них 273 были утверждены. В период с января по июнь этого года военное ведомство обработало 64 заявки от россиян.

За последние четыре с половиной года министерство лишь 10 раз вынесло отрицательное решение по сделкам с недвижимостью. В шести из них покупатель был гражданином России, в двух других – имел также и российский паспорт, а ещё в одном – был гражданином страны, не входящей в ЕС или ЕЭЗ.

Цитата

«Большинство объектов недвижимости, на которые было подано заявление на получение разрешения от Министерства обороны, являются обычными жилыми объектами или местами отдыха. Подавляющее большинство соискателей разрешения проживают в Финляндии постоянно», – заявили в минобороны.

Что дальше

Законопроект о полном запрете гражданам РФ совершать сделки с недвижимостью в Финляндии поступит на рассмотрение правительства уже в начале осени.

Автор: Ольга Петегирич

Outokumpu повысит конкурентоспособность изделий из нержавеющей стали

Как сообщает Yieh.com, результаты европейского производителя стали Outokumpu во втором квартале были относительно удовлетворительными, а прибыльность улучшилась по сравнению с первым кварталом. Однако компания по-прежнему обеспокоена проблемами в европейском бизнес-пространстве.

Главный исполнительный директор сказал, что для получения прибыли в сложных операционных условиях им необходимо активизировать усилия по повышению конкурентоспособности затрат в Европе, особенно в производстве товарной нержавеющей стали. Компания стремится добиться дальнейшей экономии затрат и оптимизировать производство товарной нержавеющей стали в Финляндии и Германии.

Генеральный директор отметил, что завод в Торнио, Финляндия, имеет самую высокую в Европе рентабельность и производительность. Они намерены использовать скандинавскую чистую энергию и конкурентоспособные цены на энергоносители.

Современный балкер для перевозки железной руды Vale дооснастили парусами

Японская судоходная компания Mitsui O.S.K. Lines (MOL) и бразильская госкомпания Vale International завершили модернизацию движительной системы сухогруза типоразмера Capesize: на балкере установлена система из двух роторных парусов, разработанная финской Norsepower. Как сообщает пресс-служба MOL, за счет использования новой системы, в сочетании с технологией оптимизации рейса, потребление топлива и выбросы парниковых газов на маршруте Бразилия — Дальний Восток сократятся от 6% до 10%.

Размеры парусов составили 35 м на 5 м. Вспомогательные ветряные движители впервые установлены на сухогрузе такого типоразмера, добавили в MOL.

Балкер Camellia Dream водоизмещением 200 тыс. тонн выполняет среднесрочный контракт с Vale по транспортировке железной руды. После модернизации первый заход судно совершило в бразильский порт Понта-да-Мадейра.

Генадий Шмаль: российскую нефть покупали, покупают и будут покупать

На нефтяной игле сидит не Россия, а те страны, у которых нефти нет, и кто от нее крепко зависит, уверен президент Союза нефтегазопромышленников России Генадий Шмаль. В интервью РИА Новости он рассказал, почему необходимо возродить Госплан, как увеличить поставки российского СПГ за рубеж, и какая цена на нефть может считаться критической для экономики РФ. Беседовал Серго Кухианидзе.

– Генадий Иосифович, скажите, вам, человеку, который всю жизнь занимается нефтью и газом, одному из создателей нефтегазового комплекса в Западной Сибири, обидно, когда Россию называют на Западе не страной, а бензоколонкой, имея в виду ее зависимость от углеводородов?

– Не обидно, а смешно, потому что это – глупость. Один идиот, американский сенатор, если не ошибаюсь, ее как-то высказал не то сдуру, не то со злости, а другие с тех пор повторяют. Причем не только за рубежом, но и у нас в стране, где своих дураков хватает. Не пойму, откуда взялась мысль, что Россия сидит на нефтяной игле? Это не мы на ней сидим, а наоборот те, у кого ее нет, кто от нее крепко зависит, тот же Запад, например! Мне всегда нравилась позиция Гейдара Алиева, заметившего в бытность президентом Азербайджана: слава Аллаху, что он подарил нашей стране нефть и газ, которые мы добываем во благо народа. Мы также должны гордиться, что недра России полны нефти, газа и разных минералов, а не повторять всякую чушь о пресловутой нефтяной игле. Знаю, откуда все это идет. Прежде всего, от непонимания того, что такое отечественный нефтегазовый комплекс, как он создавался, которым, к слову, занимались выдающиеся люди, начиная с Менделеева.

Кто сегодня помнит, что 60 лет назад мы начали добывать тюменскую нефть, перевернувшую весь мировой рынок? Кто сегодня помнит, что 1 сентября в России – день работников нефтяной и газовой промышленности? Последний раз его, к слову, достойно отметили в стране лет 25 назад.

– От чего такая забывчивость?

– Дело, понятно, не в датах, да и не в организации юбилейных торжеств. Проблема куда глубже. Она в том, что сегодня в России нет нефтегазовой отрасли, как, впрочем, и любой другой. Министерство энергетики есть, департамент нефтегазового комплекса при нем имеется, а вот самой нефтегазовой отрасли нет.

– Как это?

– Ну а что такое отрасль? Это когда внутри нее существует единая социальная, научно-техническая политика, централизованное финансирование, единая подготовка кадров, наконец, понимаете? Сейчас же ничего этого нет и в помине. Все это перестало существовать в России где-то с 1995 года, когда в стране стали ликвидировать министерства и создавать частные компании.

Сегодня у каждой нефтегазовой компании все свое, не говоря уже о том, что живут они порой друг с другом, как кошка с собакой.

– После таких откровений не знаю, о чем и спросить, кроме традиционного русского: что делать?

– Во-первых, на мой взгляд, необходимо возродить Госплан, который видел развитие всех отраслей экономики страны не на год-два, а на десятилетия вперед. Ну или государственный комитет по планированию. И, во-вторых, восстановить Госкомитет по науке и технике. Только мозги, оригинальные идеи двигают прогресс.

В нынешних чрезвычайных условиях, связанных с санкционным давлением Запада, перестройкой всей системы международных экономических отношений, это чрезвычайно важно, без чего вряд ли будет возможен тот серьезный технологический прорыв, о котором сейчас говорят в России.

Приведу один лишь пример. Как только 60 лет назад пошла первая тюменская нефть, за весьма короткий период мы в одном лишь районе страны стали добывать нефти больше, чем добывала тогда Саудовская Аравия! Такого в мире никогда не было. Невиданный успех стал реален благодаря тому, что в отрасли был единый план, единая политика.

– Сегодня об успехах в нефтегазовом секторе России рапортовать, похоже, не приходится. В силу санкций продажа этих углеводородов год от года существенно сокращается?

– Сокращается, но слово "существенно" подходит лишь к экспорту газа. Что касается нефти, то сколько мы ее продавали, столько фактически и продаем, так как сумели оперативно повернуться на восток, куда сейчас и пошла, главным образом, российская нефть – в Китай, Индию и Турцию.

Введенный Западом в декабре 2022 года потолок цен на российскую нефть в 60 долларов, можно констатировать, не сработал, полностью провалился. Да, сегодня мы продаем свою нефть с немалым дисконтом, но он все равно выше этого потолка, и в среднем колеблется в рамках 65-70 долларов за бочку.

– Что с проектом "Сила Сибири 2", заявленном еще в 2006 году, согласно которому природный газ должен пойти в КНР из Сибири, он окончательно заглох, Китай потерял к нему интерес?

– Не заглох, но продвигается, действительно, вяло. Не думаю, что китайцы потеряли к нему интерес. Их потребность в газе по-прежнему высока. В прошлом году они потребили в общей сложности 405 миллиардов кубических метров газа – это много, как своего, так и импортного из Туркмении, в частности, и миллиардов 200 кубических метров, полагаю, Китай еще может ежегодно осваивать.

– Пока доходы "Газпрома", стало быть, сужаются? ФК "Зенит", наконец-то, перестанет быть бессменным чемпионом России?

– Естественно, сужаются, но про "Зенит" ничего не знаю, я всю жизнь болею за ЦСКА. Но если серьезно, на фоне "Газпрома" растут с другой стороны доходы "Новатэка", продающего сжиженный природный газ (СПГ), спрос на который сейчас невероятно велик. К тому же на российский "Ямал СПГ" нет каких-то жестких санкций ни европейских, ни американских.

Могу сказать, что каждый день ко мне приходят то итальянцы, то турки, то китайцы, которые просят помочь им наладить импорт из России СПГ. Надеюсь, скоро заработает на полную мощь и "Арктик СПГ 2", где в эксплуатацию пока пущена лишь одна линия.

Но для того, чтобы увеличивать поставки российского СПГ в другие страны, России нужно настоятельно трудиться над созданием в самые кратчайшие сроки своего торгового флота, которого сегодня, по сути, нет. Нам нужны самые разные танкеры, включая танкеры ледового класса.

– А собственной газификацией не стоит заняться?

– Конечно, причем самым решительным образом. Полная газификация России – одна из главнейших задач дня. Ведь газ недоступен людям практически по всей стране. Его нет ни у жителей Подмосковья, ни на всей территории Сибири.

По моим подсчетам, только на это нам понадобится порядка 40 миллиардов кубических метров газа в год. Плюс нужно активно развивать собственную газохимию, за что взялся, в частности, "Сибур", ведущий строительство в Амурской области газохимического комплекса, где будет производиться полиэтилен и полипропилен.

– За неимением пока собственного флота Россия создала так называемый "фантомный флот", который наводит ужас на Запад почище мифических кораблей-призраков. Ведь этот флот в количестве, по некоторым оценкам, 500-600 танкеров, бороздя моря и океаны, перевозит российскую нефть по всему миру.

– Не только российскую, эти танкеры развозят разную нефть, они ведь ходят под разными флагами – и Марокко, и Либерии, и Габона, и Камеруна… Знаете, я вам так скажу: российскую нефть, несмотря на все запреты Запада, покупали, покупают и будут покупать. Людям нужна нефть, и никуда от этого не денешься.

Но уповать на этот "фантомный флот" Москве ни в коем случае нельзя. Чтобы не попасть в ловушки, которые постоянно расставляют наши недруги, отслеживая суда, пытаясь, например, запретить им заходить в европейские порты. России необходимо создавать свой современный торговый флот, чтобы ни от кого не зависеть.

– А что сегодня с зависимостью нефтегазового сектора России от западного оборудования, она по-прежнему высока?

– Кто вам сказал? Да, проблемы есть, их не могло не быть, раз 30 лет назад в стране у нас угробили нефтегазовое машиностроение, ликвидировав Министерство химического и нефтяного машиностроения, которое им занималось.

Но сегодня о тотальной зависимости в этой области от Запада говорить все-таки не приходится. Иностранное оборудование, не только западное, но и китайское, точно не занимает сейчас лидирующего места в нефтегазовой отрасли России. На 70% оно обеспечивается уже отечественной продукцией, которая в большинстве своем всегда отличалась лучшим качеством. Так было и в 1970-е годы, когда мы были вынуждены отказаться от некоторых французских технологий, так обстоит дело и сейчас.

– Когда цену на бочку нефти мы будем измерять не в долларах, а в рублях?

– Мы это уже делаем. По крайней мере, никаких долларов в нашей торговле нефтью с китайцами, индийцами и турками уже нет. Со всеми ими мы рассчитываемся в национальных валютах: юанях, рупиях, лирах. Думаю, на 80% свою нефть мы продаем уже за национальные валюты.

– Объясните позицию стран-экспортеров нефти из ОПЕК+. Почему столь долгое время они отказываются увеличивать добычу и продажу нефти, играя тем самым на руку Москве, которая, несмотря на дисконт, имеет, таким образом, возможность торговать своей нефтью по хорошей цене?

– Почему они играют на руку Москве? Они думают, прежде всего, о себе. Отказываясь наращивать добычу нефти, они тем самым поддерживают высокую цену на нее на мировом рынке. Первую скрипку в ОПЕК+, напомню, играет Саудовская Аравия, нефть и газ в ВВП которой занимают более 50%, а бюджет зависит от нефти на 80%. Зачем им рубить сук, на котором сами сидят?

– Да, сейчас у Москвы отношения с Эр-Риядом лучше, чем у него с Вашингтоном, к том уже саудиты только что вступили в БРИКС. Но, если связи Саудовской Аравии с США улучшатся, и те пойдут в 2025 году на увеличение добычи нефти. Вообще, какая цена на нефть для экономики России критическая?

– Ну, примерно 10 долларов за бочку. Такое, кстати, уже бывало в 1970-е годы, во время знаменитого мирового энергетического кризиса, когда цена за бочку нефти упала даже ниже 10 долларов. Разные были варианты в истории, и ничего, мы же не умерли.

Конечно, развивая нефтегазовый сектор, России надо заниматься одновременно и диверсификацией экономики. Я уже говорил, что необходимо браться за газохимию, за газификацию страны. Нужно, наконец, очень внимательно пересмотреть всю налоговую систему нашего топливно-энергетического сектора.

Надо отменить или заменить существующий налог на добычу полезных ископаемых. Что это за налог, когда вы добыли, но еще не продали, допустим, тонну нефти, а налог с нее уже заплатили?! Это раз. Два. Налог у предприятий следует брать не с дохода, а это 65-70%, а только с прибыли.

И надо обязательно навести в стране порядок с ценами. Возьмем тот же керосин, бензин. Если цена на нефть растет, то логично, что растут соответственно на заправках и цены на керосин, и бензин. Но цена нефти постоянно колеблется. И, когда она падает, то должны падать и цены на топливо. Однако они в России только растут, что, конечно, неправильно.

Обыкновенная история

Как жизнь рядового ленинградца стала центром популярной музейной экспозиции

Владимир Снегирев (Санкт-Петербург)

В субботу, 21 июня, у Павла Тюменева был короткий рабочий день. Вернувшись из торгпредства в пансион, где он жил вместе с двумя другими командированными из Союза, Павел предложил землякам подумать, чем они займутся завтра. Решили просто погулять по городу: лето, солнце, цветущие каштаны. Все трое впервые выехали за границу, Берлин был для них полон загадок, хотелось увидеть его знаменитые музеи, да и - чего греха таить - отведать хорошего немецкого пива.

На следующее утро, сойдясь, как обычно, в столовой, пригласили горничную. Приветливая немка средних лет готовила им на завтрак кофе и вареные яйца. Но сегодня фрау была явно чем-то очень взволнована. "Война", - сказала она и заплакала.

Молодой инженер Павел Тюменев трудился на ленинградском заводе "Красный металлист" в группе конструкторов, которая занималась разработкой эскалаторов для "Метростроя". В Германию был направлен в самый канун войны для приемки оборудования, которое немцы обязывались поставить в рамках двустороннего экономического сотрудничества. Таких, как он, командированных из Союза по разным отраслям, в Германии тогда скопилось около полутора тысяч.

Уже германские дивизии были сосредоточены у наших границ, уже знаменитые советские разведчики доложили в Центр о неминуемом нападении, а наши гражданские специалисты с семьями и в одиночку все еще прибывали в столицу рейха. В субботу, 21 июня, самолетом прилетел профессор Ивановского политехнического института, прилетел, разместился в гостинице, а на следующий день был арестован гестаповцами.

Павел Тюменев со товарищи, выслушав горничную, стали думать, как им быть. У них отсутствовали дипломатические паспорта, им никто не дал инструкций насчет того, куда идти и с кем связываться в подобной ситуации. Было ясно, что и посольство, и консульство взяты под контроль агентами тайной полиции, что оставаться в пансионе им нельзя, что их арест - дело самого ближайшего времени. Решили наудачу попробовать пробиться на территорию "Русского дома".

Чтобы не привлекать к себе внимания, чемоданы, пальто и другие громоздкие вещи оставили в пансионе. Вышли на улицу - в одинаковых серых костюмах, шляпах, в карманах пиджаков платочки. Этакие туристы на променаде. И ведь фокус удался - время близилось к полудню, а их никто не задержал вплоть до "Русского дома". Но вот там везение кончилось: штурмовики - эти добровольные помощники гестаповцев - немедля повязали всех троих. Обыск. Допрос. Перемещение во двор гестапо, где к этому времени собрали большинство задержанных в Берлине советских граждан.

А дальше - концлагерь Дахау, томительные дни неведения. Станут ли они узниками до конца войны? Или советскому правительству удастся обменять их на тех германских специалистов, которые тоже оказались заложниками, только на нашей территории? Уже гораздо позже, через много лет, Павел узнает, что немцев в СССР было на тот момент всего сто двадцать человек. А наших - полторы тысячи.

Через десять дней наступила развязка. Договоренность об обмене была достигнута при посредничестве Швеции. 3 августа пленников погрузили на поезд, и он начал свое долгое путешествие через оккупированные страны Европы к Стамбулу. Из Турции добрались до Закавказья, и 8 августа, то есть спустя месяц с небольшим после Дахау, Павел Тюменев сошел с поезда на перрон Ленинградского вокзала.

Он вернулся на свой завод, еще не ведая о том, что все самые главные и самые страшные испытания предстоят впереди.

***

Татьяна Тюменева - внучка Павла Васильевича - работает корреспондентом в петербургском филиале "Российской газеты". Она из тех, увы, редких сегодня журналистов, которым все интересно. Как сказала по этому поводу ее начальница, "Таня - за любой кипиш". Месяц провела на дрейфующей станции "СП-41" вблизи полюса, после чего в Музее Арктики и Антарктики организовала выставку "Дневник одной экспедиции". Поехала в отпуск на Валаам, там встретила дайверов из Орла, они на дне Ладожского озера обнаружили затонувшее финское судно с грузом, среди которого были бутылки с молоком. Вернувшись, принесла в офис несколько бутылок: давайте проведем экспертизу - как сказались на молоке эти восемьдесят лет, проведенные в воде озера.

Мы сидим с Татьяной в той самой квартире, куда вернулся молодой инженер Павел Тюменев из Берлина в далеком 41-м. Здесь все так, как было тогда. Если не считать холодильника в кухне и дискового телефонного аппарата из 70-х.

Таня, словно музейный экскурсовод, рассказывает о квартире. Начинает с входной двери. Там, еще на лестничной клетке, справа, в стене такая круглая пипочка. Дернешь за нее - в квартире раздастся звонок. А в самой двери вделан смотровой глазок, но не стеклянный, как сейчас - просто маленькая решетка. Если показать фото с такой деталью современному человеку, то он никогда не ответит на вопрос - что и для чего это?

Когда мы вошли внутрь, Татьяна громко поздоровалась, хотя в квартире никого, кроме нас, не было. Объяснила: "Я так всегда делаю. Заходя, здороваюсь, уходя, прощаюсь. Ночью здесь паркет поскрипывает, будто кто-то по нему ходит".

Этот доходный дом на Фонтанке был построен в конце XIX века. Танин прадедушка Дмитрий Сиротин сначала арендовал здесь двухкомнатную квартиру, а после революции стал ее хозяином. Новая власть не уплотнила жильцов, не сделала квартиру коммунальной, потому что у прадеда было трое детей. Две комнаты на пять человек - это сочли нормальным.

Дмитрий Сиротин, судя по сохранившимся фотографиям и рассказам его правнучки, был колоритным персонажем: пел и не без успеха на сцене Мариинского театра, обладал шикарным голосом и внушительной внешностью, мог за один присест съесть лоток с жареным гусем.

От него в квартире - пианино, привезенное прадедом с гастролей откуда-то из Европы. Возможно, от него же у Таниного сына - явный музыкальный талант.

Кстати, супруга инженера Павла Тюменева тоже отличилась по музыкальной линии и тоже пела в Мариинке. Антонина Дмитриевна бросила учебу в консерватории, когда у нее родился сын, она решила полностью посвятить себя семье.

А наша экскурсия по уникальной квартире продолжается. Вот старый буфет с резными украшениями и стадом неизбежных слоников. В каждой комнате - по круглой печке, они топились дровами. Матерчатый абажур над столом. Керосиновые лампы. Черно-белые фотографии родственников на стенах. Швейная машинка.

Кухня. Справа старинная дровяная печь с заслонками, вензелями на чугунных дверцах. Именно здесь, на этой скромной кухне, и продолжилась жизнь инженера Павла Тюменева и его жены Антонины осенью и зимой первого года войны.

***

Когда Павел вернулся на свой родной завод, то сначала их всех мобилизовали на оборонительные работы: копать противотанковые рвы неподалеку от Гатчины. За перевыполнение нормы обещали через неделю увольнительную на два дня. Но чтобы перевыполнить норму, надо было очень постараться. Он сразу вычислил самую сильную бригаду - туда входили профессиональные могильщики со Смоленского кладбища, располагавшегося рядом с "Красным металлистом".

"Я напрягал все свои физические силы для того, чтобы меня не отчислили из этой бригады", - запишет он потом в своих дневниках. Очень хотелось после германской разлуки вновь побыть с женой.

Закончив со рвами, стали заниматься установкой проволочных заграждений. Неподалеку располагалась зенитная батарея, которая сильно досаждала немцам в ходе их налетов на Ленинград. И вот однажды они решили ее уничтожить: целая стая "юнкерсов" налетела - осколки бомб и пулеметный огонь накрыли и зенитчиков, и работавших рядом заводчан.

От Гатчины в Ленинград возвращались пешком. Это уже была поздняя осень, немцы подошли вплотную к городу, начинались тяжелые дни блокады. Дома застал жену всю в слезах. Хотел было рассказать о своих злоключениях, но она опередила его: "Ты не знаешь, что у нас происходит. Надо идти спасать из-под завалов людей на углу канала Грибоедова и проспекта Маклина". Едва выпив чаю, он снова отправился в путь. И вскоре увидел то, что осталось от большого дома, в который попала фугасная бомба.

Его завод перепрофилировали на выпуск военной продукции. На работу ходил пешком - от Фонтанки через Неву на Васильевский остров.

Сына с бабушкой отправили в эвакуацию в Ярославскую область. Мариинский театр тоже покинул Ленинград, был эвакуирован в Пермь, но часть персонала осталась. И Антонина Дмитриевна осталась тоже, не захотела бросать мужа.

Дальше я буду не дословно цитировать записи Павла Васильевича.

У соседей был большой красивый кот, который при сигнале "тревога" первым вылетал из квартиры и мчался вниз в подвал. Судьба этого кота окончилась трагически. Когда на Ленинград обрушился голод, его кто-то присмотрел, поймал и, конечно, съел.

Обе комнаты пустовали, температура в них была близкой к уличной. Окна держали чуть приоткрытыми, т. к. при взрывной волне стекла тогда оставались целыми. Спали на кухне прямо в одежде. Там топили печь, кипятили на ней воду, запивали этой водой поджаренный на печи хлеб. Эта крохотная кухня, можно сказать, стала их спасением.

С 20 ноября ленинградцам стали выдавать самую низкую норму хлеба за все время блокады - 250 г по рабочей карточке и 125 г всем остальным категориям.

В городе стало значительно меньше голубей, а в дальнейшем они совсем исчезли. Стало меньше собак и кошек, которые скоро тоже совсем исчезнут. Все пойдет в пищу. Люди варили столярный клей, варили кожаные ремни.

Проезжал ломовой извозчик. Лошадь убита осколком снаряда. Проходившие мимо люди стали буквально руками отрывать от лошади куски мяса.

Однажды во время воздушной тревоги решил не спускаться в убежище, а вышел на улицу, встал на углу набережной Фонтанки и Прядильного переулка и стал наблюдать за налетом. Увидел такую картину, которая потрясла его до глубины души. Из чердаков, верхних этажей, прилегающих зданий и других мест запускались сигнальные ракеты, указывающие немецким летчикам ориентиры, куда надо сбрасывать бомбы. Да, был героизм, но было и предательство, были немецкие агенты из числа жителей Ленинграда. Были мародеры, которые цинично наживались на общей беде. Война…

Это было в конце ноября, когда я шел на работу в вечернюю смену своим обычным маршрутом. Пересекая площадь Труда, издали увидел, что по левой стороне тротуара моста лейтенанта Шмидта шел человек в сторону Васильевского острова. На мосту никого из людей не было. Он уже находился в конце моста, подошел к перилам моста и остановился. Я шел медленно. Пока я пересек площадь и шел к мосту, прошло какое-то время, но человек стоял на месте. Когда я поравнялся с ним и подошел к нему, он уже был мертвый (замерз, но стоит на своих ногах и крепко держится своими окостеневшими руками за перила моста).

Сильные холода, как и голод, убивали ослабевших людей. Найдя тепло, печку, садились рядом, начинали дремать и уже никогда не просыпались.

Ко всем этим трудностям и лишениям, обрушившимся на ленинградцев, надо отнести и такие дополнительные, как темнота, невозможность соблюдать элементарные правила личной гигиены, затруднения с удалением человеческих естественных отходов. Света не было, сидели с коптилками, водопровод не работал, санузел опечатан.

Люди были неразговорчивые, замкнутые, сосредоточенные на том, чтобы выжить. На лицах никаких признаков улыбки. Все эти тяжелые испытания, выпавшие на долю ленинградцев, состарили их, молодые выглядели стариками и старухами.

В марте 1942 года сам Тюменев настолько ослаб, что руководство завода приняло решение эвакуировать и его. Путь до Ижевска тоже был связан со множеством опасностей и тягот. Читаешь его записи - дрожь по коже.

Он выжил. И с окончанием блокады вернулся все в ту же квартиру на Фонтанке. Снова работал на родном заводе, конструировал эскалаторы - теперь и для московского, и для ленинградского метро. А в свободное время вел подробные записи - о том, что случилось с ним, с его родным городом, со страной.

Но вернемся в день сегодняшний. Внучка Павла Васильевича не только сохранила его воспоминания - исписанные мелким, почти каллиграфическим почерком листочки в клеточку, их почти тысяча. Она сохранила еще множество реликвий той поры. И однажды написала про деда в газету. А дальше случилось вот что. Ее коллеги по петербургскому филиалу "РГ" предложили сделать выставку, посвященную жизни Павла Тюменева. Экспонатов накопилось много: его дневники, личные вещи, награды, семейные реликвии.

Сначала экспозиция демонстрировалась в местном Доме журналиста и произвела сильное впечатление на медиасообщество. Было много публикаций в прессе, телевидение сделало свой отдельный фильм. Потом выставка переехала в Центральный государственный архив научно-технической документации СПб, оттуда перекочевала в Центральный музей железнодорожного транспорта, сейчас она в главном офисе московского "Метростроя" на Цветном бульваре. В сентябре ее планируют разместить в Смольном.

Оказывается, жизнь рядового человека, не обласканного властью, не генерала, не космонавта, не политика, не популярного актера, может быть интересна для всех. При условии, что человек прожил достойно и оставил после себя след. Именно эти "простые люди" и вынесли на своих плечах все выпавшие на долю Родины испытания. Их негромкие подвиги - в солдатских окопах, в блокадных кварталах, на заводах и фабриках - стали основой той Великой Победы, которой все мы гордимся до сих пор.

Ты хорошо понимаешь это, когда знакомишься с биографией Павла Тюменева. А поняв и осознав это, испытываешь непременное волнение. Вот отчего гарантирован успех семейной выставки, посвященной Тюменеву.

По сути, обыкновенная история. Но из нее, как из ручейка, вытекает река нашей исторической памяти.

Прощаясь с Татьяной Тюменевой, я спросил ее, что дальше будет с квартирой на Фонтанке?

- Это не ко мне вопрос, - ответила она. - Пусть сын решит.

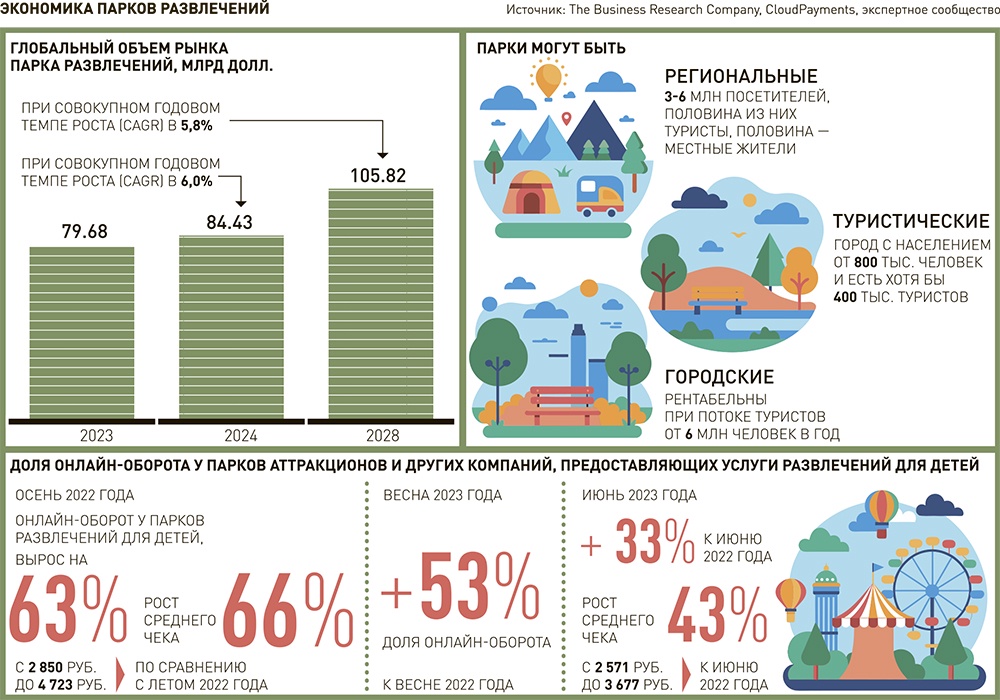

Парки развлечений станут одним из драйверов внутреннего туризма в регионах

Екатерина Свинова,Марина Трубилина

Парки развлечений станут одним из драйверов внутреннего туризма, уверены в Минэкономразвития. Перспективные объекты попадают под программу льготного кредитования нацпроекта "Туризм и гостеприимство". При этом сами участники рынка отмечают подъем отрасли.

В этом году по программе льготного кредитования поддержано 10 проектов аквапарков, 9 - горнолыжных комплексов и 3 проекта круглогодичных парков развлечений. "Это всегда был развивающийся сектор экономики, поскольку мы довольно сильно отстали от западных форматов парков развлечений", - считает вице-президент Российской ассоциации парков и производителей аттракционов Игорь Родионов. По его словам, сейчас индустрия растет.

Если Disneyland открылся в США еще в 1955 году, то приближенный к нему "Сочи Парк" был запущен только в 2014 году. Рынок еще не заполнен, но развитие внутреннего туризма привело в сектор новых игроков. "Это крупные девелоперы, финансовые группы, которые стали инвестировать в развитие парков развлечений", - пояснил Родионов.

Во всем мире тематические парки являются центром притяжения, куда едут целенаправленно, чтобы провести день или даже несколько дней, говорит партнер NF Group Станислав Бибик. В России этот рынок далек от насыщения, на нем практически отсутствуют высококачественные объекты с продуманными концепциями, сопоставимыми с мировыми тематическими парками (Disneyland, Universal Studios Hollywood, Ferrari World Abu Dhabi и др.). Зачастую парки аттракционов дополняют торговые кластеры, торговые центры, аутлеты, гостиницы, ресторанные комплексы и, конечно, жилье.

Парки развлечения были всегда очень сложными в части объема инвестиций и возврата, говорит Ольга Гусева, генеральный директор KEY CAPITAL. Даже десять лет назад расчет финансовых моделей показывал минимум 15-летнюю окупаемость. "В то время внутренний туризм был на самом низком уровне и, конечно, отрицательно влиял на окупаемость. И вот, казалось бы, сейчас самое время, когда внутренний туризм стал активным и можно инвестировать в такие проекты, но проблемы остались", - говорит она. Если брать открытые парки аттракционов, то проблема в сезонности: даже в южных регионах цикл работы не круглогодичный, а значит, владелец должен либо содержать весь персонал на протяжении минимум полгода за счет доходов с сезона, либо же каждый сезон собирать персонал. При этом кадровый дефицит в туризме только растет, а часть вакансий требует определенных навыков и экспертизы. Если делать закрытые парки, то объем инвестиций еще больше и необходимо очень качественно продумать дополнительные функции, которые помогут вовлечь максимум посетителей и собирать доход не только с билетов. Без поддержки сроки окупаемости инвестиций выходят за 15 лет.

Есть и нюанс - собственно аттракционы. Большинство парков, чтобы сократить затраты на закупку оборудования, покупали бывшие в употреблении аттракционы, что требовало больше внимания к их эксплуатации и экспертизе инженерного состава парка, говорит Гусева. "Сейчас есть ограничения по покупке европейского оборудования, и даже "серый" импорт не позволяет потом быть уверенным в его содержании, а это оборудование повышенной опасности, команда обслуживания должна быть обучена и должна уметь обеспечить оперативную замену деталей, - отмечает эксперт. - И то и другое - крайне затруднительно, что негативно влияет на окупаемость проекта. Сейчас инвесторы активно смотрят на азиатский рынок оборудования, что может положительно отразиться на этой отрасли". Пока стабильных партнеров в Азии нет, зато есть много вопросов по сертификации оборудования, обучению персонала, контролю работы и запчастям. Бывают проекты, в которых могут появляться по несколько аттракционов, но полноценных парков аттракционов в России пока два: в Сочи и в Москве, и оба проекта имеют очень длинный срок окупаемости.

Более перспективны водные парки аттракционов, добавляет Гусева, и в последнее время к ним большое внимание. У них схожие проблемы, но они, как правило, реализуются в закрытом контуре, хотя было несколько проектов, где планировалось создать открытый водный парк. "Если рассматривать комплекс вместе с термами и другими зонами отдыха, то такой формат более успешный и устойчивый, но при этом надо понимать, что на парк аттракционов как точку притяжения будет приходить не более 40% посетителей. Водный парк имеет больше эффективности в возврате инвестиций, если осуществляется как комплексный проект, с другими зонами отдыха, с вовлечением федеральной поддержки и новыми партнерствами с азиатскими производителями", - отмечает Гусева.

Если считать парком развлечений любую площадку, на которой даже временно размещают аттракционы, то оценить их общее количество довольно сложно, это может быть несколько тысяч Только в столице, по открытым данным московского правительства, их около 50, говорит замдиректора департамента стратегического консалтинга RRG Иван Подкова, и это число растет.

Мировой объем рынка парков развлечений оценивался в 2023 году в 51 млрд долл. с ежегодным темпом роста в 6,2%. Данные по количеству проданных билетов в российские парки не публичные, но посещаемость парков культуры и отдыха, где они зачастую располагаются, растет: в Московской области, к примеру, она увеличилась в 2023 году на 30%. Причины роста посещаемости парков аттракционов одинаковы для мирового рынка и для российского - это рост турпотока.

В 2023 году правительством было запущено льготное кредитование строительства парков развлечений, говорит Иван Подкова. При этом посещаемость таких парков должна быть не менее 1 млн человек в год. Скорее всего, новые парки будут открываться в уже сформированных туристических местах (Москва, Санкт-Петербург, Сочи и пр.). Чем выше турпоток, тем больше вероятность открытия нового парка или модернизация существующего.

Парки развлечений могут работать в разных форматах, их можно подразделить на городские, региональные и туристические, считает операционный директор "Сочи Парка" Геннадий Григоренко. Туристические могут работать при потоке туристов от 6 млн в год. В региональных парках должно быть 3-6 млн посетителей, но лишь половина из них может быть туристами, другая половина - местные жители. Городские парки могут быть в любом городе, где живет от 800 тыс. человек и есть хотя бы 400 тыс. туристов. "Далее - вопрос знаний, умений и экономики. Есть много сфер, которые дают большую и более гарантированную прибыль и более привлекательны для инвесторов", - отмечает он.

Всего в мире насчитывается более 500 парков, говорит Григоренко. Есть очень хорошие городские парки в Северной Европе. Есть много небольших парков с хорошими моделями в Финляндии, аналоги которых подошли бы к климату наших северных регионов. Причем они открытые и работают не круглый год, а около пяти месяцев в году. Тематические парки развлечений могут стать точками роста новых туристических кластеров.

Оценить объем рынка можно на примере парка в Сочи, считает Иван Подкова: курорт посещают 5,3 млн человек в год, то есть нужен один профессиональный парк развлечений на 5 млн туристов. В России есть несколько направлений с турпотоком таких масштабов: Москва и Подмосковье (12 млн туристов в год), Санкт-Петербург и Ленинградская область (9 млн), Краснодарский край, включая Кавказ и Сочи (17 млн). По остальным направлениям турпоток не превышает 2-3 млн человек. Соответственно, потенциал российского рынка - около 7 крупных парков развлечений, говорит эксперт. Рентабельность парков находится на уровне от 5 до 12%.

Outokumpu понесла чистый убыток во втором квартале и первом полугодии 2024 года

Как сообщает Yieh.com, Outokumpu, ведущий производитель нержавеющей стали в Европе со штаб-квартирой в Финляндии, сообщил о чистом убытке в размере €5 млн за второй квартал 2024 года по сравнению с чистым убытком в размере €23 млн в предыдущем квартале и чистой прибылью в размере €89 млн в том же квартале прошлого года.

За этот период выручка от продаж Outokumpu упала на 19,4% в годовом исчислении до €1,54 млрд в годовом исчислении. Общий объем поставок нержавеющей стали снизился на 6,8% в годовом исчислении до 468 000 тонн. Сокращение поставок в Европу было частично компенсировано ростом поставок в Америку.

Скорректированная EBITDA компании за этот период снизилась на 70,5% в годовом исчислении до €56 млн. На скорректированную EBITDA повлияла политическая забастовка в Финляндии примерно на €30 млн.

В первой половине года Outokumpu понесла чистый убыток в размере €28 млн. Поставки нержавеющей стали составили 912 000 тонн, что на 9,4% меньше в годовом исчислении. Скорректированная EBITDA снизилась до €94 млн, снизившись на 76,1% в годовом исчислении. Негативные финансовые последствия политической забастовки в Финляндии составили около €60 млн.

В Новой Москве масштабно реконструировали курорт «Ерино»

ГК «Основа» совместно с «Банком ДОМ.РФ» представили журналистам результаты масштабной реконструкции столичного курорта «Ерино», расположенного в Новой Москве в 17 км от МКАД. На курорте были полностью модернизированы жилые корпуса, благоустроена территория площадью 22 гектара, построено шесть новых бассейнов, а также построены «с нуля» и обновлены многочисленные элементы инфраструктуры для отдыха и оздоровления.

Глубокую модернизацию ГК «Основа» ведет с 2021 года после приобретения санатория и его вхождения в направление гостиничного бизнеса компании. Спикерами на мероприятии выступили акционер, управляющий партнер ГК «Основа» Олег Колченко, а также вице-президент «Банка ДОМ.РФ» Антон Никитин.

По словам Олега Колченко, «Ерино» – красивейший санаторий с богатой историей, построенный в 1960 году по инициативе академика Курчатова. «К моменту, когда мы зашли в проект он был в максимально запущенном состоянии с практически отсутствующим благоустройством, устаревшим номерным фондом и утратившим свой потенциал в медицине и оздоровлении. И с самого момента покупки летом 2021 года мы поставили перед собой задачу сделать из устаревшего как морально, так и физически, советсткого санатория лучший курортно-лечебный комплекс на территории Москвы с категорией как минимум 4 звезды», – рассказал Олег Колченко.

К модернизации «Ерино» ГК «Основа» приступила практически сразу же после приобретения и получения льготного финансирования от «Банка ДОМ.РФ».

«Модернизация санатория и строительство гостиничного комплекса на территории санатория профинансированы в рамках программы льготного кредитования туристической инфраструктуры в объеме порядка 3,5 млрд рублей, – рассказал старший вице-президент «Банка ДОМ.РФ» Антон Никитин. – Это один из проектов, который направлен на сохранение существующего санаторного фонда страны с повышением класса обслуживания до современных высоких стандартов. Всего банком профинансировано 39 проектов с общим кредитным лимитом 164,6 млрд рублей в 23 субъектах России, всего в рамках проектов строительства туристической инфраструктуры на рассмотрении в банке находятся еще 80 проектов с общим лимитом 200 млрд рублей», – отметил Антон Никитин.

Уже в августе 2024 года новые корпуса «Ерино» были открыты и начали принимать первых гостей, что стало вкладом ГК «Основа» в развитие туристической отрасли Москвы. На сегодняшний день заполняемость этих корпусов превышает 80%.

В рамках реконструкции гостиничных номеров ГК «Основа» провела масштабную работу. Это трехэтажный корпус площадью 3401 кв. метров на 44 номера и четырехэтажный корпус площадью 5841 кв. метров на 74 номера. В корпусах были полностью обновлены инженерные коммуникации, заменены перекрытия, окна, лифтовое оборудование, проведена отделка и меблировка. При этом помимо номеров здесь создана досуговая инфраструктура, включающая ресторан à la carte с летней верандой, ресторан с обслуживанием по системе «шведский стол», конференц-залы, детские игровые комнаты, зал-библиотека и проч.

Также в рамках этого этапа было проведено дополнительное благоустройство и создана инфраструктура, в том числе новый летний бассейн, спортивные и детские площадки, а также зоны для спокойного отдыха.

К созданию инфраструктуры в курорте «Ерино» ГК «Основа» приступила еще в 2021 году сразу после покупки санатория. На первом этапе девелопер реконструировал инфраструктуру для отдыха и оздоровления: переоборудовал 25-метровый крытый бассейн, обновил оборудование в медицинском и оздоровительном центре, заменил инфраструктуру и частично обновил номерной фонд в головном корпусе.

В 2022 году здесь были построены и открыты два летних бассейна с морской водой и подогревом, крытый детский бассейн и всезесонный бассейн-джакузи с финской сауной. Таким образом, вместе с новой инфраструктурой в общей сложности гостям доступно для посещения сразу 6 разных бассейнов.

Вместе с современными гостиничными корпусами для размещения гостям курорта «Ерино» доступны медицинские услуги и СПА-процедуры в медицинском диагностическом и оздоровительном центре. Лечебно-диагностический центр «Ерино.Клиника» предлагает 11 программ лечения и восстановления, среди которых восстановление и реабилитация ЖКТ, опорно-двигательного аппарата, сердечно-сосудистой системы и проч. В оздоровительном центре можно посетить спортивный центр «Ерино.Спорт» и пройти СПА-процедуры, включая массаж, косметологию, процедуры красоты и т.п.

На территории «Ерино» располагаются две скважины с уникальной минеральной водой, попробовать которую гости курорта могут в восстановленном и обновленном бювете. Одна скважина с хлоридно-натриевым рассолом (рапой) располагается на глубине 970 м, а вторая – с Еринской лечебно-столовой водой – находится на глубине 350 м. При этом все эти виды воды применяются при различных процедурах в медицинском центре курорта.

Помимо лечебных процедур, в «Ерино» представлены широкие возможности для проведения досуга: есть зона барбекю, баня и сауна, бильярд, предусмотрены анимационные программы. Большой благоустроенный парк подойдет для прогулок и спокойного отдыха на свежем воздухе.

Реконструкция гостиничных номеров – один из важнейших этапов модернизации курорта, завершенный в середине 2024 года. Следующим шагом станет глубокая реконструкция главного корпуса «Ерино».

Авторы: СГ-Онлайн

Жители Объединенных Арабских Эмиратов теперь могут получать визы в более чем 20 стран мира, не выходя из дома. Как сообщили в визовом центре VFS Global, в ОАЭ резко вырос спрос на услугу «Виза у вашего порога» (Visa at Your Doorstep).

Путешественники могут подать заявки на оформление виз дома или в офисе. При этом доплата не влияет на сроки обработки документов или решение, принимаемое дипломатическими миссиями.

Оставить заявку на оформление виз на дому можно в частности в такие страны, как Австрия, Болгария, Хорватия, Кипр, Чехия, Эстония, Финляндия, Франция,Германия, Греция, Венгрия, Ирландия, Италия, Япония, Латвия, Литва, Мальта, Сингапур, Швейцария и Великобритания.

Визовый центр VFS Global ранее выпустил предупреждение для заявителей, в котором призвал их опасаться мошенников, предлагающих гарантированное оформление шенгенских виз или называющих себя сотрудниками и партнерами центра.

В организации отметили, что единственным обязательным платежом является сбор за обработку визы, а также призвали избегать агентств-посредников, которые могут оказаться недобросовестными. Кроме того, подавать заявки рекомендуется заблаговременно, поскольку спрос на шенгенские визы традиционно высок.

Так, заявки можно подавать за шесть месяцев до предполагаемой даты поездки. Опросы показывают, что запись на прием в визовый центр для подачи документов на оформление шенгенской визы – задача со звездочкой, этим летом с ней не смогли справиться 65% путешественников.

В 2023 году иностранцы в ОАЭ подали 233 932 заявления на получение шенгенской визы, из которых 175 605 были одобрены, а 52 485 -отклонены. Наибольшей популярностью у экспатов, проживающих в ОАЭ, пользуются такие страны, как Германия, Испания и Нидерланды.

Бертольт Брехт: "эпический театр" и формула "очуждения"

14 августа 1956 года умер немецкий драматург, писатель и теоретик искусства Бертольт Брехт. Его формула "эпического театра" и техника "очуждения" знамениты не меньше, чем легендарная система Станиславского, а пьесы, написанные более полувека назад "на злобу дня", актуальны и сейчас.

В своей драме "Разговоры беженцев" 1944 года Бертольт Брехт писал: "Люди как раз особенно интересуются чувствами и мыслями, которые стали редкостью". Сочиняя свои реакционные произведения в условиях атакующей, диктаторской, тоталитарной истории Германии 1930-40-х годов, драматург мечтал – нет, он был убежден, – что мир вот-вот изменится и его работы окажутся неактуальными. Мир действительно изменился, но и в новой реальности творчество Брехта не потерялось. Его изучают, интерпретируют, переосмысливают. И до сих пор находят в нем ответы на самые острые вопросы.

Бертольт Брехт родился в 1898 году в баварском Аугсбурге. Он окончил гимназию, изучал медицину в Мюнхене, а когда началась Первая мировая война, был призван в армию санитаром. Именно в госпитале молодому человеку открылась реальная жизнь, входящая в противоречие с пропагандистскими речами о великой империи. Исполняя свой долг, будущий писатель все больше проникался ненавистью к войне, воспринимал ее как стихию, органически враждебную человеческому существу. Свои мысли юный Брехт воспроизводил на бумаге, он всерьез задумал заниматься творчеством, причем сочинительством не только литературным, но и театральным.

В 1922 году появились первые пьесы начинающего драматурга: "Ваал" и "Барабаны в ночи" были поставлены на сцене мюнхенского театра "Каммершпиле". Вскоре главный интендант театра, знаменитый Отто Фалькенберг доверил Брехту его первую режиссерскую работу – постановку исторической драмы Кристофера Марлоу "Жизнь Эдварда II, короля Англии". Грандиозный успех и признание местной публики не задержали Брехта в Мюнхене: очень скоро он переехал работать в Берлин. Уже в самых ранних его произведениях бросаются в глаза яркие лозунги и сложные образы, будто из классической немецкой литературы. Эти приемы – не подражания, а неожиданное переосмысление: Брехт словно перемещает их в современную жизнь, заставляет взглянуть на них по-новому, "отчужденно". Так он нащупывает свою знаменитую драматургическую эстетику и развивает новаторский взгляд на задачи театра в целом.

После прихода к власти национал-социалистов и закрытия в Германии рабочих театров, в 1933 году Брехт покинул страну. Он жил в Швейцарии, Дании, Финляндии, Швеции, США. Именно в эмиграции, в скитаниях, в критике нацизма расцвело его творчество – исключительно богатое по содержанию и разнообразное по форме. В то время были написаны наиболее известные произведения: драма "Винтовки Терезы Каррар", цикл сцен "Страх и отчаяние в Третьем рейхе", драмы-притчи "Добрый человек из Сезуана", "Карьера Артуро Уи", "Кавказский меловой круг", исторические драмы "Мамаша Кураж и ее дети", "Жизнь Галилея" и другие. После войны Брехт вернулся в новую действительность – в Восточный Берлин. Там он создал "Берлинер ансамбль" и осуществил мечту об "эпическом театре".

"Заставить зрителей отказаться... от иллюзии, будто каждый на месте изображаемого героя действовал бы так же" – вот в чем главная задача "эпического театра". Он акцентирует иной полюс драматического синтеза, нежели разработанная несколькими десятилетиями ранее система русского педагога Константина Станиславского. По Брехту задача актера – не сопереживание персонажу, а, напротив, резкое его остранение. "Я" у Станиславского – это "он" или "она" у Брехта. Его герои глубоко и необратимо изломаны, лишены ядра, которое вызывало бы сочувствие. Среди основных постулатов и советов молодым актерам Брехт настаивал на запоминании первых впечатлений от образа героя, сочинении и произнесении вслух комментариев к роли, импровизации, обмене ролями с партнерами по сцене. Его система "не – а" – это сложная формула, когда актер, помимо того что он делает на сцене, должен заставить зрителя увидеть, понять, почувствовать еще что-то, чего он не делает. Например, он не падает в обморок, а оживляется. Он не любит своих детей, а ненавидит их. То есть актер играет то, что стоит за А, но делает это так, чтобы публика понимала, что стоит за НЕ.

Фабула пьесы, истории героев сплавляются у Брехта в единое целое с отвлеченным рефлексирующим началом. Действие прерывается авторскими комментариями, конферансом, чтением газет, а иногда и демонстрацией физических опытов. Брехт разбивает в театре иллюзию непрерывного развития событий, разрушает технику скрупулезного воспроизведения действительности. Развивая свою эстетику, Брехт использует забытые традиции: он вводит в действие хоры и зонги, лирические отступления и философские трактаты. Ему недостаточно лишь "естественного поведения в предлагаемых обстоятельствах". Театр для него – непрерывное творчество, превосходящее простое правдоподобие. А "очуждение" – это инструмент логики и сама поэзия, полная неожиданностей и блеска. Ведь как писал Брехт: "Верный признак того, что что-то не является искусством или кто-то не понимает искусства, – это скука".

Дарья Хрущёва

Индийцы хотят продать туркам свою долю в СПГ-терминале за $400 млн

Индийский СПГ-терминал обретет турецкого акционера

Swan Energy (Индия) планирует продать акции оператора терминала сжиженного газа (СПГ) турецкой Botas за $399 млн.

Индийская энергокомпания Swan Energy является мажоритарием Triumph Offshore Pvt Ltd (TOPL), которой принадлежит плавучий терминал по регазификации (FSRU) мощностью 10 млн тонн в год у побережья Джафрабада в индийском штате Гуджарат.

Вторым ее акционером выступает производитель удобрений Indian Farmers Fertiliser Cooperative (IFFCO).

Размер продаваемой доли, как и причины продажи, не уточняются. Между тем Swan Energy только в начале лета выкупила 49% акций Triumph у IFFCO за $52,4 млн.

В Кронштадте завершают реставрацию фортов Александр I, Петр I и Кроншлот

Ольга Гуго (Санкт-Петербург)

Долгое время памятник фортификационного искусства в Кронштадте находился в запустении и постепенно ветшал. Три года назад начались работы по восстановлению трех сооружений. Сейчас объекты находятся в состоянии 80-процентной готовности. После реставрации форты Александр I, Петр I и Кроншлот станут частью туристического кластера.

Кронштадтские форты - уникальный памятник военной архитектуры, история которого уходит в начало XVIII века. Сооружения, строившиеся на искусственных островах в Финском заливе, не раз защищали город от наступающего врага. Форты возводились постепенно с 1704 года. Со временем система обороны Кронштадтской крепости стала насчитывать 19 сооружений. Многие из них создавались заново или кардинально перестраивались в середине XIX века.

В XX веке форты утратили военное назначение, но продолжали использоваться армией и флотом в качестве складов, лабораторий и мастерских, из-за чего подвергались частичному видоизменению. Из состава фортификационных сооружений форты Кронштадта были выведены только в 1986 году.

Так с 1980-х годов форт Александр I стоял заброшенным и постепенно разрушался. На объекте полностью отсутствовала кровля, и из-за постоянных осадков развалились своды и стены, рассыпалась кирпичная кладка. В прошлом году завершились работы по реставрации и дворового фасада. Закончить воскрешение Александра I планируют в 2025 году. Форт еще предстоит благоустроить и провести в его стенах работы по отделке интерьеров. В результате здесь должна появиться музейная экспозиция, посвященная истории противочумной лаборатории. Также форт будет вмещать залы ресторанов и небольшое количество номеров для гостей.

Реализовать все эти работы в акватории Финского залива очень непросто, самое логистически неблагоприятное расположение имеет сосед Александра - Кроншлот. Форт со всех сторон окружен круглогодично действующими фарватерами - основным Кронштадтским, Ломоносовским и каналом грузового района Бронка, из-за чего зимой невозможно доставить необходимые строительные материалы по льду. За полгода активной фазы навигации нужно успеть перевезти все необходимое впрок. Но рабочим добираться на форт нужно и зимой. Они это делают на аэролодках - специальных судах, способных преодолевать и лед, и водяную поверхность.

Кроншлот включает 14 объектов различного назначения. Самая давняя постройка - здание восьмигранной башни 1804 года. Есть и более поздние сооружения, например Николаевская батарея - 1850-60 годов, а также здания начала XX века. Особенным форт делают и два маяка 1891 года постройки. Несмотря на сложность локации, большая часть работ уже проведена.

Также на территории Кроншлота есть гидротехнические сооружения - куртины. Это гранитные набережные, которые стоят на бревенчатом основании.

Обновилось и здание Николаевской батареи. В нем укрепили стены и провели "ювелирную" работу по починке кирпича. Как и на других фортах, на замену каждому деструктированному кирпичу вставлялись исторические, предварительно очищенные и подверженные биообработке экземпляры.

Работы не меньшего масштаба провели и на форте Петр I, который строился при первом российском императоре и изначально носил название Цитадель. Однако форт не сохранил первоначальный облик: в 1824 году после наводнения его отстроили заново.

После завершения работ в помещениях форта разместится музей, посвященный пороховому делу, поскольку исторически в Петре хранился порох Петербурга.

Форты Петр I и Кроншлот собираются представить публике в 2025 году. Александр I должен открыть свои двери для посетителей в 2026 году. Судьба же остальных фортов пока определена не так четко.

У США и ЕС не осталось рычагов давления на нашу нефть

Сергей Тихонов

Экспортная выручка российских нефтегазовых и угольных компаний снижается четвертый месяц подряд (по итогам июля), но доходы бюджета нашей страны за семь месяцев выросли более чем на 50% в годовом исчислении. К такому выводы пришли аналитики финского Центра исследований энергетики и чистого воздуха (CREA) на основе данных Kpler.

Они связывают рост доходов российской казны с увеличением налоговой нагрузки на добывающие углеводороды компании, а также с несоблюдением price cap (потолка цен) на нашу нефть и нефтепродукты их покупателями, трейдерами и перевозчиками.

По данным CREA, средняя выручка российских экспортеров ископаемого топлива в июле снизилась относительно июня на 3% и составила 656 млн евро в сутки. Основная часть выручки пришлась на морской экспорт нефти - 219 млн евро в сутки и нефтепродукты - также 219 млн евро в сутки. Причем только 36% морских поставок нефти и нефтепродуктов из нашей страны перевозилось танкерами, принадлежащими или застрахованными в странах G-7 и ЕС, поддерживающих потолок цен на нашу нефть - 60 долл. за баррель.

По подсчетам CREA, это позволило нашей стране увеличить доходы бюджета, который пополняется с объемов добычи нефти с учетом цены российской марки Urals. В июле ее цена была 67,61 долл. за баррель, что значительно выше параметров price cap.

Также в исследовании отмечается, что доходы бюджета выросли за счет увеличения налоговой нагрузки в последние три года на добычу нефти и газа, в первую очередь, налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ). По расчетам CREA, средний НДПИ по нефти составляет 31 134 руб. за тонну (47 долл. за баррель), а с учетом налоговых льгот - около 20 604 руб. за тонну (31 долл. за баррель). Кроме того, компании облагаются налогом на прибыль и налогом на добавленную стоимость.

Высокие налоговые ставки свидетельствуют о том, что себестоимость добычи нефти в России очень низкая, делают вывод аналитики. По их мнению, существующие антироссийские санкции работают плохо. Основными покупателями российских углеводородов стали страны, не поддерживающие price cap, - Китай, Индия и Турция. Повысить эффективность санкций возможно, лишь опустив уровень потолка цен, запретив покупку топлива из российской нефти, а также ограничив заход нашим судам в порты ЕС и проход в европейских проливах, считают в CREA.

Но, как отмечает глава Фонда национальной энергетической безопасности Константин Симонов, любые новые административные барьеры будут преодолеваться рынком. Как ни странно, рынок сейчас - наш главный аргумент против стран, которые хотят его отрегулировать. Кроме того, США сейчас не могут пойти на меры, которые создают риски роста цен на нефть. В совокупности с ситуацией на Ближнем Востоке неосторожные действия могут отправить нефтяные котировки очень высоко. А в США в ноябре выборы, до этого момента действующей власти нужно удержать цены на американских АЗС от излишнего роста.

Что касается запрета на заход в порты ЕС, то Симонов считает, что это ничего не даст. Можно перегружать нефть и нефтепродукты с танкера на танкер в море. Причем, по данным того же CREA, в июле таким образом только в водах ЕС было перегружено российской нефти на сумму 674 млн евро.

В отношении прохода судов с российской нефтью в европейских проливах аналитик ФГ "Финам" Сергей Кауфман подчеркивает, что конвенция ООН по морскому праву позволяет странам останавливать суда, проходящие через их территориальные воды, если есть объективные доказательства того, что суда могут представлять опасность для прибрежной зоны. Аргументы сторонников остановки российских танкеров из теневого флота апеллируют к тому факту, что танкеры не имеют западной страховки, а также зачастую находятся в изношенном состоянии, что увеличивает вероятность, например, разлива нефти. Но если такое решение будет принято, непонятно, как его технически можно реализовать. К примеру, что будет делать датская сторона, если российский танкер просто откажется останавливаться. Применение силы может быть расценено российскими властями как значительная эскалация со стороны страны НАТО. Поэтому вероятность перекрытия проливов крайне низка.

Остается только запрет на покупку нефтепродуктов из российской нефти, произведенных в третьих странах. По мнению аналитика Freedom Finance Global Владимира Чернова, это приведет лишь к росту цен на нефтепродукты, в первую очередь в странах ЕС. Импортеры будут пытаться обойти этот запрет, разбавляя российские нефтепродукты с топливом, произведенным в других странах. Все это потребует времени на переориентацию транспортных потоков с вероятным увеличением издержек на их логистику.

Быстрее, выше, сильнее: лучшие спортивные объекты страны

В минувшую пятницу в Москве подвели итоги конкурса «Лучший реализованный проект в области строительства». Первым среди спортивных объектов стал многофункциональный комплекс «Черный Кристалл», который уже открыл свои двери в Ватутинках. Голоса за него отдали и представители профессионального сообщества, и жители столицы. «Стройгазета» рассказывает о том, почему объект снискал признание москвичей, а также - какие спортивные комплексы возводятся в целом по стране.

По традиции конкурсное жюри и жители столицы могли проголосовать за номинированные проекты, построенные в прошлом году. Это жилые дома, многофункциональные центры, школы, больницы, парки, новые станции метро, отреставрированные объекты культурного наследия и др. Всего в 25-м сезоне столичной премии было 13 номинаций. Лучшим из лучшим хрустальные статуэтки вручил мэр Москвы Сергей Собянин.

В номинации «Строительство объектов спортивного назначения» лучшим признан многофункциональный комплекс «Черный Кристалл» в Ватутинках - центральный акцент кластера Russian Design District от Группы Родина.

Конкурентная борьба за победу в этой номинации была очень серьезной. Вместе с «Черным Кристаллом» в шорт-лист были внесены Ледовый дворец «Кристалл» и Ледовый дворец для ГБОУ «Центр спорта и образования «Самбо-70». Всего же на победу претендовали восемь спортивных объектов, включая Многофункциональный спортивно-тренировочный комплекс «Динамо», Ледовую арену «Сталкер», теннисный центр международного уровня, Дворец спорта «Некрасовка» и Ледовый дворец Академии фигурного катания «Ангелы Плющенко».

Это трансформируемая площадка переменной этажности (от 3 до 13 этажей), пригодная для проведения спортивных и культурных событий. Примечателен проект и с архитектурной точки зрения: комплекс с футуристическим куполом выполнен из преломляющихся поверхностей и состоит из более 30 тысяч элементов, соединенных между собой.

«Черный Кристалл» - дело рук российского архитектора Станислава Кулиша. Каждый элемент купола произведен на высокоточном 5-координатном станке. Точность исполнения сопоставима по качеству с точностью деталей космических кораблей – подгонка изделия менее одного мм. Для изготовления некоторых элементов требовалась бесперебойная работа оборудования в течение трех суток.

Владелец Группы Родина Владимир Щекин, получая награду, отметил, что качественная и многообразная инфраструктура создает вдохновляющую среду для творчества и созидания, раскрытия потенциала, духовного и физического развития будущих поколений. «Для нас эта награда означает, что мы на верном пути. Особенно приятно, что проект нашел отклик не только в профессиональном сообществе, но и среди москвичей, для которых мы и строим наши проекты», – сказал он.

На территории «Черного Кристалла» в Ватутинках уже работает центр художественной гимнастики Ирины Винер и академия единоборств Камила Гаджиева.

По предложению главы российского государства в регионах каждый год должны возводить дополнительно не менее 350 спортивных объектов: как универсальные комплексы, так и быстровозводимые площадки для разных возрастных групп. Амбициозные цели в этом направлении задает и указ президента о целях развития страны. Власти рассчитывают, что уже к 2030 году до 70% увеличится число жителей регулярно занимающихся спортом.

Для этого в разных уголках страны возводятся спортивные комплексы. Так, в Комсомольске-на-Амуре в прошлом году построили шестиэтажный Региональный центр развития спорта, в котором могут заниматься порядка 1,5 тысяч человек. Как отмечает пресс-служба губернатора и правительства Хабаровского края, это крупнейший спортивный объект, построенный в Комсомольске-на-Амуре за последние годы.

Ранее спортсменам приходилось тренироваться в устаревших залах, не отвечающих современным требованиям. Новый центр оснащен пятью залами, в том числе универсальным для занятий боевыми искусствами, игр в баскетбол, волейбол, гандбол, мини-футбол, а, если потребуется, и для проведения культурно-массовых и развлекательных мероприятий.

Среди масштабных проектов 2023 года - екатеринбургский Центр художественной и эстетической гимнастики, который возглавила олимпийская чемпионка Ирина Зильбер. Это четырехэтажное здание площадью около 23 тыс. кв метров, спроектированное по технологии информационного моделирования. На его фасаде символично красуется силуэт юной гимнастки.

Здесь можно заниматься по нескольким направлениям, включая как художественную, так и эстетическую гимнастику, в центре есть балетная мастерская, хореографическая студия и тренажерный зал. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев на открытии комплекса подчеркнул масштаб проекта, добавив, что у Центра есть все возможности для того, чтобы стать центром притяжения талантливой молодежи и «новой точкой роста спортивной славы Урала».

Еще один объект с приставкой «самый» - многофункциональная ледовая «Сибирь-Арена» в Новосибирске. Ее площадь не имеет аналогов за Уралом и равна 72 тыс. кв. метрам. При строительстве использованы уникальные фасадно-витражные конструкции. В общей сложности, по данным регионального правительства, смонтировано порядка 12 тысяч кв.м. светопрозрачных конструкций и каждый треугольник имеет свой оттенок. При этом кровля дворца формирует характерный силуэт, который виден как из левобережной части города, так и с правого берега Оби.

Многофункциональность арены заключается в том, что она может принять соревнования по всем видам спорта и любые зрелищные мероприятия. «Площадка может трансформироваться, начиная от стандартного размера 60 х 30 м. до актуального на сегодня, так называемого, финского размера 28 х 60 м», - говорится на официальном сайте Арены. Кроме того, это домашняя арена новосибирского хоккейного клуба «Сибирь».

Переносимся в Санкт-Петербург, в Калининском районе которого возвели сразу пять этажей для спортивных активностей. Работы над многофункциональным центром - новым зданием школы олимпийского резерва имени Анатолия Рахлина - завершились в этом году. Теперь здесь смогут заниматься и соревноваться в нескольких видах спорта: дзюдо, фехтовании, пулевой стрельбе и художественной гимнастике. Подвал здания отдан под тиры для спортивной стрельбы, часть первого - под раздевалки и медико-восстановительный центр.

Как отмечает пресс-служба городского Комстроя, в 2022-2023 годах в рамках адресной-инвестиционной программы было введено четыре спортивных объекта, включая спорткомплекс для людей с ограниченными возможностями, ледовые арены и центр баскетбола. В этом году по плану - ввод трех объектов.

Авторы: СГ-Онлайн

Китай надеется на объективность в расследовании аварии на Balticconnector

Представители Китая участвуют в процессе расследования инцидента на трубе Balticconnector, заявляет китайский МИД.

Китай надеется на объективные позиции всех сторон в процессе расследовании инцидента на трубе Balticconnector. Представители КНР являются участниками расследования и будут способствовать его продвижению, заявил китайский МИД.

Также власти Поднебесной подчеркивают, что выступают за плодотворное международное сотрудничество по всем вопросам, а в проблемах безопасности инфраструктуры будут выражать самую активную позицию.

Вчера, напомним, КНР заявила, что передала все материалы по расследованию на Balticconnector европейским коллегам, но вердикт Китая — повреждение газопровода было случайностью.

Напомним, авария на газопроводе Balticconnector в Балтийском море, соединяющем Финляндию и Эстонию, была зафиксирована в октябре 2023 года. По предварительным данным, трубу повредило якорем китайское судно. Власти балтийских стран подозревали целенаправленную диверсию. Но в КНР утверждают, что никакого злого умысла не было.

Феномен отечественного строительного рынка: Один из старожилов отечественной стройотрасли отмечает 60-летний юбилей

1 октября 2024 году флагману Тюменского домостроения – Акционерному обществу «Тюменская домостроительная компания» (АО «ТДСК») исполняется 60 лет.

Компания приобрела колоссальный опыт создания уникальных масштабных проектов по комплексному освоению территории. «ТДСК» возводит жилую и коммерческую недвижимость, в копилке реализованных проектов есть и объекты социального назначения: детские сады, поликлиника, котельная, школа.

Сегодня каждый четвертый житель города Тюмени живет в квартирах, построенных «Тюменской домостроительной компанией». Это предприятие с огромным потенциалом в виде производственных, финансовых и управленческих ресурсов.

Секрет лидерства

В новостройках «Тюменской домостроительной компании» представлено жилье массового спроса класса стандарт и комфорт в панельном и каркасно-монолитном исполнении. Панельное домостроение вписано в летопись истории «ТДСК» с момента основания. Отвечая запросам времени компания и сегодня создает современные качественные панельные дома, квартиры в которых пользуются стабильно высоким спросам.

Дом новой серии 121/60Т, был построен и введен в эксплуатацию в этом году и приурочен к Юбилею «ТДСК» (60 - это 60 лет компании «ТДСК», а Т - это тюменская серия). Запуск новой серии потребовал от Компании значительных вложений на переналадку оборудования завода. Отличительными чертами дома новой серии стали: обновленный архитектурный облик и увеличение площади квартир.

Все необходимые изделия для возведения панельного дома компания производит на собственном заводе КПД. Он работает в три смены, дисциплинируя и организуя всю организацию.

Завод КПД занимает внушительную часть территории комплекса «ТДСК» площадью 14 Га и находится в состоянии постоянного развития и модернизации материально-технической базы и технологии производства выпускаемой продукции. В последние годы здесь были заменены металлоформы, закуплены машины для сварки арматурных сеток и каркасов, сваенавивочные машины, модернизировано сварочное производство. Территория компании пополнилась новыми цехами: арматурным, СМК, цехом сантехзаготовок и др., которые укомплектованы современным отечественным и зарубежным оборудованием из Германии, Австрии, Финляндии, Италии и других стран.

В этом году обновление коснулось крупного подразделения - Управления механизации. На территории производственной базы «ТДСК» открыли автомойку, оснащенную современным оборудованием и 2 новых бокса для обслуживания и ремонта авто- и дорожно-строительной техники. Данные проекты были реализованы в сжатые сроки.

Секрет лидерства АО «ТДСК» в каждодневном и непрерывном труде, способности предвидеть экономически важные для развития компании события, умении стратегически мыслить с опережением на несколько лет, в правильном управлении, в гибкости мышления, в сплоченности, в богатом опыте, в сложившихся традициях и жажде успеха.

Уникальный Тюменский застройщик

«Тюменская домостроительная компания» — это единственный застройщик Тюмени, реализующий только готовое жилье, построенное за счет собственных средств компании без привлечения кредитных. Ежегодно «ТДСК» получает разрешения на ввод в эксплуатацию 160-180 тыс. кв. метров жилья.

Готовое жилье – это прозрачность сделки и отсутствие рисков для покупателя, который минуя стадию дольщика сразу становится собственником выбранной квартиры.

Сегодня «ТДСК» реализует два крупнейших проекта за свою историю – жилой район «Ново-Патрушево» и жилой комплекс «Ново Комарово». Каждый из данных проектов является востребованным и перспективным.

Благодаря реализации готового жилья, широкому выбору планировочных решений, достойным ценам в сочетании с качеством работ, компания зарекомендовала себя на рынке недвижимости как добросовестный и благонадежный застройщик и партнер.

Авторы: Владимир ЧЕРНОВ

Номер публикации: №30 09.08.2024

MEPS отмечает рост мирового производства нержавеющей стали, но падение спроса

Как сообщает аналитическое агентство MEPS International Ltd., растущее предложение нержавеющей стали, вероятно, окажет понижательное давление на цены, поскольку спрос на материал продолжал снижаться в течение июльских исследований MEPS.

Данные, опубликованные WSA в этом месяце, показали, что производство нержавеющей стали в плавильных цехах выросло на 5,5% в годовом исчислении до 14,59 млн тонн за первые три месяца 2024 года. Это соответствует более раннему прогнозу организации отрасли нержавеющей стали о том, что потребление вырастет на 3,9% в 2024 году в прогнозе, в значительной степени подкрепленном ожиданием роста в Китае на 5,7%. Ни один другой оцененный регион не превысил прогноз роста на 1,4% (для Европы/Африки).

Производство нержавеющей стали в плавильных цехах Китая выросло на 2,2% в годовом исчислении до 8,6 млн тонн за первые три месяца этого года. Рост последовал за ростом производства на 12,6% в годовом исчислении в 2023 году до 36 миллионов тонн, согласно данным, опубликованным Советом по нержавеющей стали Китайской ассоциации чугуна и стали. По оценкам, в прошлом году Китай экспортировал 4,14 миллиона тонн нержавеющей стали.

Производство нержавеющей стали наращивает обороты в Азии

Растущее влияние производства в Индонезии в первом квартале этого года было очевидно в категории «Другие», оцениваемой WSA. Прогнозы предполагают, что объем производства в стране может вырасти на 20% в этом году. Производство в плавильном цехе выросло на 25%, до 2,08 млн тонн, в категории, которая включает Бразилию, Индонезию, Россию, Южную Африку и Южную Корею. Это был самый большой рост среди всех оцениваемых категорий.

Еще одна категория, охватывающая Азию, но исключающая влияние Китая и Южной Кореи, показала, что производство в плавильном цехе выросло на 12,9% в годовом исчислении до 1,84 млн тонн в течение квартала.

Поскольку в Азии сохраняется сдержанный спрос, такой рост производства окажет понижательное давление на цены в регионе. Это также увеличит желание производителей экспортировать материал на рынки, где можно достичь более высоких цен продажи.

Однако транспортные расходы могут подорвать эти амбиции. Индекс Drewry World Container Composite Index вырос на 1% до $5937 за 40-футовый контейнер за неделю до 18 июля, что на 286% больше в годовом исчислении.

Сдержанный спрос в Европе и США окажет негативное давление на цены азиатских производителей нержавеющей стали. В июле респонденты MEPS заявили, что ранее стабильный рынок США, по-видимому, замедляется. Летние месяцы принесут дальнейшее замедление из-за праздников и связанных с ними сезонных остановок.

Согласно данным WSA по производству в плавильных цехах, выпуск продукции в плавильных цехах США также вырос в первом квартале. Объемы выросли на 6,5% в годовом исчислении до 509000 тонн.

Только в Европе зафиксирован спад в годовом исчислении

Европа была единственным регионом из пяти, отслеживаемых WSA, где было зафиксировано снижение производства в плавильном цехе в годовом исчислении за этот период. Производство европейских заводов упало на 4,8% до 1,56 млн тонн.

Этому способствовало влияние 136-дневной забастовки профсоюзных рабочих на заводе Acerinox в Кадисе и политических забастовок в Финляндии на деятельность Outokumpu.

Как сообщал MEPS в прошлом месяце, подразделение нержавеющей стали Acerinox Europa потерпело 15%-ное снижение производства в плавильном цехе (до 440 000 тонн) в результате забастовки. Однако партнеры по исследованиям MEPS говорят, что поставки из Outokumpu быстро восстановились после 12%-ного снижения поставок в первом квартале. Сроки поставок теперь короткие, после более ранних сообщений о том, что задержки увеличивались до двух месяцев.

Цены на европейскую нержавеющую сталь уже находятся под давлением снижения после окончания проблем, с которыми столкнулись Acerinox и Outokumpu. Пока низкий спрос, сохраняющийся на различных рынках, не начнет ослабевать, эффект любого увеличения предложения, вероятно, будет все более выраженным.

Чего ждать на украинском направлении от Тима Уолца, напарника Камалы Харрис

Игорь Дунаевский

Новоиспеченный кандидат в вице-президенты США от Демократической партии Тим Уолц бойко начал агитацию с выбравшей его к себе в напарники Камалой Харрис. Либеральная пресса воспряла духом и рапортует, что после того, как партии удалось вывести из борьбы президента Джо Байдена, у демократов теперь растет все - цифры в опросах, поток денег от спонсоров, шансы у букмекеров. Впрочем, до выборов еще далеко, а если опираться на политическую практику, то медовый месяц у пары Харрис - Уолц вряд ли будет затяжным. Тем более что пока это все восторги партийной элиты и дружественной ей прессы, а насколько этому дуэту симпатизирует электорат - пока, скорее, загадка.

Тем не менее, поскольку шансы победить на выборах 5 ноября 2024 года у пары Харрис - Уолц имеются, сейчас эксперты бросились разбирать по косточкам биографию 60-летнего губернатора штата Миннесота. Все подробности жизненного пути бывшего учителя и школьного тренера оставим американским специалистам, а российскому наблюдателю, пожалуй, наиболее интересны взгляды Уолца на внешнюю политику, особенно по Украине.

Недооценивать позицию вице-президента США, на которой может оказаться Уолц, в этом смысле не стоит. Хотя генеральный курс на мировой арене, конечно, больше определяет глава Белого дома, его второй номер тоже порой может играть заметную роль. Достаточно вспомнить, как Джо Байден в бытность вице-президентом в администрации Барака Обамы (2009-2017) был фактически главным архитектором и куратором курса на поддержку Украины.

Сама Харрис внешнеполитическим гуру в Вашингтоне не считается и к Украине зашкаливающего интереса не проявляла. Поэтому нельзя исключать, что этим направлением в случае ее победы на выборах будут заниматься другие, включая Уолца, который имеет за плечами 24 года службы в Национальной гвардии США со специализацией в тяжелой артиллерии.

На европейском театре губернатор Миннесоты близок к "ястребам", которые сегодня все больше гнездятся в рядах Демократической партии. Он евроатлантист, приветствовал расширение НАТО, включая прием Финляндии в ряды альянса. В справке Совета по международным отношениям отмечается, что для губернатора Уолц был относительно активен на украинском направлении. Он в соответствии с линией партии критиковал Россию за украинский кризис, поддерживал санкции против нее, повторял традиционные мантры о необходимости защиты демократии и свободы на Украине. В марте 2022 года Уолц стал одним из первых губернаторов, отдавших структурам своего штата приказ разорвать любые связи с Россией. Уолц участвовал во встречах губернаторов с Владимиром Зеленским в разных форматах, заверяя в поддержке Киева и оказании помощи украинским беженцам. Он встречался с послом Украины в США, договариваясь о расширении сельскохозяйственных связей между Миннесотой и Черниговской областью. Горячая поддержка Украины, как это нередко бывает, имеет для губернатора вполне прикладное измерение: в Миннесоте расположены производственные мощности компаний BAE и Northrop Grumman, которые производят боевые беспилотники, части артиллерийских установок и боеприпасы. Поэтому хлынувшие этим фабрикам новые заказы от Пентагона, подпитывание украинского кризиса поставками вооружений из США - это безбедное будущее, процветание и рабочие места для сограждан Уолца.

По Ближнему Востоку взгляды у Уолца менее интервенционистские. Он выражал поддержку Израилю после нападения движения ХАМАС в октябре 2023 года, однако высказывался за разрешение конфликта путем создания палестинского государства.