Новости. Обзор СМИ Рубрикатор поиска + личные списки

Горбачёв: тайна выбора пути

ДАЯН ДЖАЯТИЛЛЕКА

Доктор наук, дипломат (Шри-Ланка).

Когда я наблюдал за Михаилом Горбачёвым на Всемирном фестивале молодёжи и студентов летом 1985 г., мне пришла в голову мысль, которую я впоследствии высказал в статье, опубликованной в газетах Шри-Ланки. Свои впечатления я описал такой фразой: «Наконец-то, у нас есть советский лидер, за которого не стыдно».

Я родился в год проведения XX съезда Коммунистической партии Советского Союза (КПСС), то есть в 1956 году. Для моего поколения многонационального сообщества, представленного на Всемирном фестивале молодёжи и студентов, единственным советским лидером, которым можно было восхищаться, был Юрий Андропов, но его пребывание на посту генсека было трагически коротким эпизодом.

Через два года после Всемирного фестиваля 1985 г., на праздновании 70-й годовщины Октябрьской революции Фидель Кастро пророчески предупредил, выступая в Москве: «Однажды мы можем проснуться и обнаружить, что Советский Союз исчез». Он добавил, что его это не удивит. Что-то пошло не так, и в 1991 г. пророчество Фиделя исполнилось.

Так много уже было сказано о Горбачёве, и можно сказать ещё столько же, но я хотел бы обратить внимание лишь на один момент, один вопрос.

Почему он и его команда, оказавшись на перепутье, выбрали один из двух возможных путей? Ведь был и второй путь, который, быть может, не привёл бы Советский Союз к распаду и гибели.

На некоторое время Горбачёв дал левым силам всего мира ощущение морального превосходства. Левые указывали на СССР и противопоставляли глубокие мирные перемены жесткости и традиции госпереворотов в той части мира, которая находилась под гегемонией Запада.

Более того, Горбачёв разрушил все стены, разделявшие левые партии всего мира, позволив свободно взаимодействовать всем традициям, которые до этого находились в состоянии гражданской войны друг с другом. Бухарин был реабилитирован, происходило братание социал-демократии с компартиями. Всемирный фестиваль 1985 г. был радугой левых сил.

Эта оттепель «московской весны» – процесс реформ в СССР – была богатой кладовой идей и теорий, на которые можно было опереться; однако они были заперты в отдельных хранилищах, к которым не было доступа на протяжении нескольких десятилетий. Это были идеи «рыночного социализма», возникшие в СССР 1920-х гг., но ещё в большей степени они развились в Восточной Европе.

В рамках традиции инакомыслия в СССР существовало три направления. Первое – откровенно прозападное (его ярким представителем был Андрей Сахаров), второе – антисоветски настроенные приверженцы традиций (Солженицын) и третье – социалистическая идеология (Медведевы). В течение короткого периода наблюдался всплеск третьего направления и расцвет интерпретаций Ленина с акцентом на период после 1920 г. – последние годы жизни вождя. Короче говоря, идеалом казался «открытый социализм» в «открытом Советском Союзе».

Эта тенденция была обобщена в самой формулировке предложения, вынесенного на Всесоюзный референдум в начале 1991 г., которое было принято значительным большинством голосов.

Как же это одобрение советского народа превратилось в пепел к концу того же 1991 года? Я хочу указать на другой фактор, а не на фарсовую попытку госпереворота – на парадоксальный выбор Горбачёва и его команды.

Я не могу точно назвать ни дату, ни даже год, но именно в этот период состоялось два взаимосвязанных изменения магистрального пути развития, что в старом лексиконе называлось «отклонением».

Первое изменение было идейным и внутренним. Произошло взаимопроникновение идей реформированного социализма и политической идентичностью открытых миру демократических левых, с одной стороны, и идеями капиталистической либеральной демократии и, что ещё хуже, западной правой идеологии, с другой стороны.

Говоря прямо, цели и идеи реформированного социализма в области экономики всё больше подрывались и вытеснялись идеями капитализма свободного рынка и нигилизма по отношению к государству.

Противодействие этому отклонению правого толка исходило от консервативных советских марксистов, в частности Нины Андреевой и Егора Лигачёва, время которых пришло и ушло. Не было никого, кто мог бы дать отпор капитализму на основе первоначальной программы и потенциала социалистической современности 1985–1987 годов.

Второй парадоксальный выбор лежал в сфере внешней политики и внешних отношений. В 1980-е гг. у СССР была возможность обратиться к социал-демократам на Западе и в других странах как основным союзникам коммунистов-реформаторов, которые также были сильны в некоторых странах Европы. Даже в Восточной Европе возникли обновлённые реформистские социалистические тенденции, хотя они и не были там преобладающими. СССР при Горбачёве также пользовался симпатией сильного движения за мир на Западе.

Наверное, самой большой ошибкой Горбачёва было то, что он обошёл или принизил значение этого наиболее очевидного варианта союза с социал-демократами, коммунистами и движением за мир, бросившись вместо этого в объятия Рейгана и Тэтчер, которые вряд ли симпатизировали его проекту реформированного социализма.

Михаил Горбачёв, которого я видел и которому аплодировал в июле 1985 г. в Москве на Всемирном фестивале молодёжи и студентов, исчез, а на смену ему пришёл Михаил Горбачёв, который был наивным попутчиком самых ястребиных, антисоветских лидеров Запада.

Этот второй Горбачёв, ставший приверженцем теории сближения или конвергенции, был, исторически переходным звеном к Ельцину, поборником капитуляции.

Советской трагедии можно было избежать. Интересно, что Фидель Кастро последовательно считал Горбачёва даже в ретроспективе вполне искренним, хотя и глубоко заблуждавшимся политиком. Фидель сказал команданте сандинистов Томасу Борхе, что конец Советского Союза был делом «самоубийства, а не убийства». Михаил Горбачёв был непрактичным политиком и трагичной фигурой. Своим необъяснимым замешательством и обращением в чужую веру он фактически способствовал самоубийству сверхдержавы.

Оммаж Северному Хану, или Титан эпохи Упадка и Возрождения

Караганки по случаю круглой даты

ДЛЯ ЦИТИРОВАНИЯ:

Солженицына Н.Д., Люттвак Э., Ян Ц., де Монбриаль Т., Бару С., Торкунов А.В., Легвольд Р., Джаятиллека Д., Кокошин А.А., Шпангер Х-Й., Грэм Т., Лукин В.П., Мюллерсон Р., Колтон Т., Дамдин Ц., Блэквилл Р., Санаи М., Лукьянов Ф.А. Оммаж Северному Хану, или Титан эпохи Упадка и Возрождения // Россия в глобальной политике. 2022. Т. 20. No. 5. С. 19-36.

Основателю Совета по внешней и оборонной политике и журнала «Россия в глобальной политике», нашему патрону, вдохновителю, неуёмному организатору всех наших побед и свершений Сергею Александровичу Караганову исполняется семьдесят лет. К этой дате в редакцию прислали целый венок поздравлений со всего мира, который мы по аналогии со всем известными «валентинками» решили назвать «караганками». И опубликовать в знак преклонения перед наставником.

I.

Дорогой Сергей Александрович! Вы, аналитик геополитических узоров, неунывающий штурман потерявшихся кораблей, законодатель мужских мод постсоветского бомонда, – оказались (для меня неожиданно) дорогим другом по работе Фонда Памяти. Памяти прошлого, без которой не приплыть в желанное будущее.

Будьте, пожалуйста, здоровы, сверкайте по-прежнему и не теряйте целительно-оптимистичного тона Ваших грозных анализов.

Наталия Солженицына, президент Фонда Солженицына, член совета Фонда увековечения памяти жертв политических репрессий

II.

Караганов означает Чёрный Хан, но «чёрный» в данном случае – не цвет. В монгольской системе обозначения сторон света чёрный – это север (синий – восток, белый – запад, красный – юг, жёлтый – центр). Сергей – действительно Северный Хан, а ещё и настоящий батыр (герой).

Всего пару лет назад мы встречались с ним во Владивостоке, как раз перед тем, как он отправился на Камчатку охотиться на медведя. Я очень хотел бы быть с ним там, но вместо этого пришлось ехать в Токио к другому батыру – Синдзо Абэ.

Как стратегический мыслитель Караганов… смелый. Какие режимы ни правили бы, я никогда не слышал от него ничего, что не было бы его собственными оригинальными идеями.

Рад обратиться к нему с этими строчками, но, конечно, предпочёл бы поднять с ним сейчас рюмку-другую и обменяться мыслями о наших мрачных временах.

Эдвард Люттвак, стратег, писатель (США)

III.

Профессор Сергей Александрович Караганов заметно выделяется среди своих коллег и у себя в стране, и за рубежом. Он прошёл через такие знаковые периоды, как холодная война, период после её окончания и нынешнее время турбулентности и трансформаций, внёс интеллектуальный, концептуальный и практический вклад в процветание своей страны и развитие всего мира.

Профессор Караганов не только глубоко изучает интересующие его вопросы, но и играет ведущую роль в объединении, приумножении мировой мудрости, что позволяет лучше понимать природу мега-трендов и способствует поиску решений сопутствующих задач.

Его профессионализм выражается в умении сочетать экономические, стратегические и политические исследования и играет важную роль в повышении уровня международных исследований нового времени. Его неустанные усилия по налаживанию многостороннего взаимодействия между академическими, деловыми, медийными и правительственными кругами очень значимы в настоящее время и принесут свои плоды в будущем.

В нынешней ситуации масштабного кризиса нам действительно нужна как никогда его проницательность, широта взглядов и дар предвидения, чтобы оставаться на правильном пути.

Ян Цземянь, старший научный сотрудник и председатель Научного консультативного совета Шанхайского института международных исследований (Китай)

IV.

С сердечной радостью поздравляю Сергея Караганова с семидесятилетием. Мы знакомы больше двадцати лет, и у нас сложились прекрасные отношения, в основе которых глубокая личная симпатия. По крайней мере, я именно на это надеюсь.

Я всегда с уважением относился к его патриотизму и восхищался его стремлением к улучшению того, что прежде называли отношениями Востока и Запада. Его замечательные качества – умение создать вокруг себя уникальный коллектив профессионалов и потрясающие организаторские способности.

Но мы оба знаем, что история – это трагический жанр. И вынуждены признать, что не смогли предотвратить катастрофический процесс конфронтации, который положит конец глобализации, а при наиболее мрачном сценарии даже проторит путь к непреднамеренной Третьей мировой войне.

Следующие десять лет для именинника – это время настоящего мудрого патриарха. Такого, как наш общий друг Генри Киссинджер, который знает: настоящая мудрость государственника начинается с трезвого размышления о причинах и целях. Надеюсь, Сергей Караганов продолжит плодотворную работу со своими российскими и западными коллегами, чтобы возродить игру с положительной суммой, ту, что необходима для построения общего европейского дома.

Долгих лет тебе, Сергей!

Тьерри де Монбриаль, президент Французского института международных отношений

V.

С днём рождения, Сергей Караганов! Поверить не могу, что ему уже семьдесят. Я бы сказал – тридцать пять, не больше. Но, как бы то ни было, мы в Индии говорим: прожить ещё тысячу полнолуний и больше!

Впервые мы встретились с Сергеем лет десять назад, и было это в совсем другом мире. Ирония в том, что познакомил нас американец – посол Роберт Блэквилл. Все втроём мы входили в Академический наблюдательный совет Назарбаев-университета. В течение двух лет, собираясь в Алма-Ату, мы обсуждали не только учебные планы или направления реформы вуза. Мы говорили о том, в каком мире живём и как он меняется.

В размышлениях Сергея, которые он излагал и в своих статьях, меня задевало одно – насколько в то время он был сфокусирован на Европе и Евразии. Индия почти полностью отсутствовала на его интеллектуальном горизонте. Как индиец, я видел свою миссию в том, чтобы заинтересовать его своей страной, заставить более серьёзно к ней относиться. В 2018 г. я пригласил его в Индию прочитать лекцию на тему, как Россия видит мир, а заодно дать ему возможность воочию увидеть Индию XXI века. Мои старания себя оправдали.

Сегодня, оглядываясь на мир, в котором мы все оказались, я с удовлетворением отмечаю, что в Индии гораздо лучше понимают Россию, а в России уделяют качественно большее внимание Индии. Сергей предлагает нам своё видение быстро меняющегося мира, и я очень многое почерпнул из его работ. Надеюсь, он продолжит просвещать новое российское поколение о том, как меняется Индия, и о той роли, которую Россия и Индия могут сыграть в формирующемся многополярном мире.

Вообще-то, я бы предпочёл обозначать систему возникающего баланса сил как «бимногополярность». США и Китай стремятся сохранить своё положение доминирующих глобальных держав. Но им придётся считаться с мнением независимых игроков – России, Индии, Франции, Германии, Турции, вероятно, также Японии, Индонезии и других стран, которые ценят свою стратегическую автономию.

Многая лета Сергею, надеюсь читать его труды долгие-долгие годы.

Санджая Бару, заслуженный научный сотрудник Института объединённых служб (United Service Institute) (Индия)

VI.

Яркий, шумный, молодой, талантливый, неотразимый для женщин и немного раздражающий всем этим мужчин – Сергей Караганов! Ему «вдруг» исполнилось семьдесят.

У меня такое впечатление, что Сергея я знал всегда, по крайней мере, с завидной регулярностью в течение последних трёх десятилетий он врывается своими необычными идеями в мой тоже далеко не ординарный график. «Вторжение» происходит то посредством телефонного звонка, то на посиделках у общих знакомых, то просто через спонтанную встречу в начальственных коридорах или в фойе театра. В каждом случае оно имеет своё продолжение в виде семинара, соучастия в конференции, совместной поездки, а иногда и многолетнего проекта.

В 1970–1980-е гг. мы знались с Сергеем по касательной. Слышали друг о друге – он был из плеяды молодых ИСКАНовских гениев, а я работал в престижном, но таинственном советском МГИМО и, собственно, во внешнеполитическом ведомстве.

В 1990-е гг. внешнеполитическая сфера стала концентрацией дискуссий, множества общественных проектов, площадкой конкуренции лидеров партий и мнений. Сергей Караганов с его неоспоримым профессионализмом, лингвистическими способностями, связями, наработанными ещё в академической среде, буквально «выстрелил». Неважно, как назывались должности Сергея, но главное то, что и тогда, и сейчас его воспринимали как символ внешнеполитической экспертизы все – от интеллигентного обывателя до самых высших руководителей.

В период, когда телевидение было средством передачи интеллектуальной информации, природная телегеничность Сергея, нарочито гипертрофированный эстетизм, сделали его настоящей звездой.

Думаю, что в Сергее традиционно борются стремление к величию и желание свободы. Грубо говоря, в его власти было не только «примерить» любой мундир внешнеполитического ведомства, но и остаться в нём. Помню, как в первой половине 1990-х годов мы проводили какое-то большое международное мероприятие в МГИМО и долго ждали тогдашнего министра иностранных дел. Караганов как участник мероприятия по моей просьбе тянул время и рассказывал всё более умные вещи аудитории. Буквально перед приездом министра некий студент, впечатлённый выступлением Караганова, встал и задал риторический вопрос: «Сергей Александрович, а почему не вы, а Козырев – министр иностранных дел?».

Впрочем, масштабность проектов-концепций, рождённых Сергеем, была действительно министерского уровня. Огромную роль Караганов сыграл в выстраивании российско-американских отношений постбиполярного периода. Могу говорить об этом со знанием дела как его коллега по экспертным группам высокого уровня, пик деятельности которых пришёлся на администрацию Клинтона. Караганов искренне конвертировал свой изначальный еврооптимизм в развитие отношений России и ЕС, личные связи помогли Сергею выстроить уникальные каналы общения с Германией и Францией… И не его вина, что сейчас жизнь распоряжается по-иному ценным наследием профессионалов. Ни один из значимых институтов российского внешнеполитического сообщества не обошёлся без организационного и интеллектуального вклада Сергея Караганова – это и Совет по внешней и оборонной политике, и Валдайский клуб, и, несомненно, журнал «Россия в глобальной политике».

Любой руководитель нашего поколения оценивался умением работать с корпорациями и привлекать на сторону своих проектов отечественный бизнес. Очевидно, этой компетенцией Сергей Караганов овладел лучше многих. Академическим детищем Сергея является факультет мировой политики и экономики ВШЭ, который стал достойным партнёром для моего университета – МГИМО – и референтным для огромного числа факультетов и вузов в России.

Уверен, что и свой юбилей Сергей использует как триггер для очередного большого проекта, в котором его с удовольствием поддержат соратники и друзья.

Анатолий Торкунов, академик РАН, ректор МГИМО МИД России

VII.

В 1970-е гг., когда мы подружились с Сергеем Александровичем, оба были гораздо моложе и, как казалось до недавнего времени, жили в совершенно другом мире. Караганов был ярким, перспективным учёным в Институте США и Канады у Георгия Арбатова, где занимался темой контроля над вооружениями в европейской безопасности, в частности переговорами по взаимному и сбалансированному сокращению вооружённых сил (MBFR).

Молодые исследователи, мы искали способы использовать прорехи, наметившиеся в затухающей, но ещё временами вспыхивавшей холодной войне. В горбачёвский период мы, как и многие коллеги, были взбудоражены возможностью развивать идеи, которые позволили бы прекратить противостояние, и тем, что последует дальше.

Когда на месте СССР появилась Российская Федерация, меня заинтриговало направление работы Сергея: он сосредоточил внимание на укреплении связей России и Европы, чтобы по отдельности они не оказались в тени США, единственной оставшейся супердержавы, и поднимающегося Китая.

Я с интересом следил, как он, задолго до многих, заговорил о необходимости развивать азиатское направление российской политики. На фоне поворота течений, как раз перед запуском «перезагрузки» администрацией Обамы, наша группа под эгидой Американской академии искусств и наук подготовила доклад с призывом к администрации пересмотреть политику в отношении России. Сергей с энтузиазмом ухватился за эту инициативу. И хотя в Москве были очень скептически настроены по поводу перспектив перемен, он пригласил нашу группу, чтобы обсудить доклад о пересмотре российской политики в отношении США, параллельно подготовленный под его эгидой.

Все эти годы меня поражала его энергия и работоспособность во многих влиятельных организациях, которые он создавал или помогал запустить, включая Совет по внешней и оборонной политике и клуб «Валдай», различные экспертные группы в России и за рубежом и, конечно же, учебную программу, выстроенную им в должности декана факультета мировой экономики и мировой политики Высшей школы экономики. Человек, которого я знаю полжизни, сделал замечательную карьеру, наполненную достижениями, и благодаря им приобрёл весомый голос в политике своего государства.

Трагические события разделили наши страны, и мне очень жаль, что наши с Сергеем взгляды на то, что пошло не так и почему, настолько расходятся. Но приятно сознавать, что, как и раньше, на фундаментальном уровне нас объединяет общее стремление найти лучший путь для развития отношений между нашими странами. И мы готовы продолжать дискуссии, начавшиеся так давно, но не прерывавшиеся никогда.

С большим удовольствием поднимаю бокал за моего друга Сергея Александровича, поздравляю его с семидесятилетием и верю, что многое ещё впереди.

Роберт Легвольд, почётный профессор факультета политических наук Колумбийского университета (США)

VIII.

Публичный деятель и интеллектуал должен рассматриваться и оцениваться прежде всего на фоне своего времени и места и по своей способности влиять на них. С этой точки зрения Сергей Караганов – герой интеллектуального фронта.

Россия на протяжении веков была плодородной почвой для самых разных идей. Некоторые из семян, посеянных на российской земле, затем разносились во все уголки мира, вдохновляя людей на индивидуальные и коллективные свершения. Но был один период, который можно считать исключением из общего правила, когда из России не выходило ничего интеллектуально стоящего, а сама она была скорее объектом, нежели субъектом истории – как мировой, так и своей собственной.

В тот исключительный период 1990-х гг., период однополярного мира и неолиберализма в мировом порядке, который наступил после окончания холодной войны – период абсолютной западной идеологической гегемонии, – в России было много интеллектуальных крепостных и мало интеллектуальных героев.

Два таких героя резко выделялись на фоне других; они выполняли разную работу, но проповедовали одни и те же принципы и ценности. Речь идёт о Евгении Примакове и Сергее Караганове. Если первый разрабатывал внешнюю политику и грандиозную стратегию выживания для скукожившейся России, которая, казалось, находилась в свободном падении, то Караганов концептуально и практически пытался преодолеть глубокий кризис российского государства в асимметричной и иерархической глобальной матрице.

Караганов – мыслитель и боец, мудрец и гладиатор. Он боролся за то, чтобы обратить вспять упадок российского государства, сочетая идейную битву с поиском и исследованиями; он искал и видел путь в будущее, который, в диалектическом смысле, был также и дорогой возвращения к корням. Сергей Караганов стоял на стыке политики и практики, создавая форумы, объединяя тех, кто хотел обратить вспять упадок России, выступая с яркими интеллектуальными и политическими инициативами.

Существуй в наше время Арманд Хаммер – американский мультимиллионер, рискнувший посетить ленинскую Россию и установить с ней отношения для изучения деловых возможностей, которые открывала Новая экономическая политика (НЭП), он был бы привлечён к ответственности у себя на родине. Запад, который во времена холодной войны усердно развивал тесные связи с художественно-культурным сообществом СССР в интересах его открытия и смягчения, сегодня делает прямо противоположное, используя политику в духе апартеида для блокады художественно-культурных контактов. Западные военные играют важную роль, оставаясь за пределами видимости, выбирая в качестве мишени российских солдат и ведя войны по доверенности, явно нацеленные на нанесение поражения России и её ослабление до такой степени, чтобы она уже не смогла восстановиться. Лондонский The Economist, когда-то названный Марксом «самым умным защитником капитализма» за его трезвую проницательность, публикует очерки о России как о фашистском государстве и обществе.

Сейчас, когда Сергей Караганов празднует семидесятилетие, история призывает его к новым действиям. К интеллектуальному лидерству, к использованию всех лет размышлений о России и мировом порядке, к тому, что он лучше всего делает в кризисные времена, а именно к роли «авангарда». Он снова должен внести самый что ни на есть российский вклад в общемировую политологию, предложив свой ответ на вопрос «Что делать?».

Я желаю всего наилучшего этому замечательному мыслителю, одной из самых незабываемых и интересных личностей, с которыми мне посчастливилось когда-либо общаться.

Даян Джаятиллека, доктор наук, бывший посол государства Шри-Ланка в России, Франции, Испании, Португалии и ЮНЕСКО, а также в Женевской штаб-квартире ООН (Шри-Ланка)

IX.

Дорогой Сергей Александрович! Добро пожаловать в клуб зрелых мужчин! Ты – одна из самых значимых и авторитетных отечественных фигур в сфере науки и образования, связанных с международными отношениями и мировой экономикой. Твои крупные, неординарные достижения, имеющие подлинно патриотическую и научную основу, неоспоримы. Они заслуженно признаны среди государственных деятелей, политиков, дипломатов, военных нашей страны и за рубежом.

Весьма весом твой вклад в общественно-политическую жизнь России. Вспомним как яркий пример хотя бы твою особую роль создателя и многолетнего руководителя российского Совета по внешней и оборонной политике.

У тебя много достойных учеников, воспитанников.

Шлю тебе самые добрые сердечные пожелания в твоё семидесятилетие!

Андрей Кокошин, академик РАН

X.

Сергей Караганов – во многих отношениях выдающийся и уникальный учёный. Выдающийся потому, что на протяжении всей постсоветской истории России он постоянно находится в центре внимания, анализируя, комментируя и критикуя её внешнюю политику. А уникален он тем, что благодаря своей прямоте и склонности к смелым заявлениям сумел создать парадигмы, которые на Западе стали известны как «доктрины Караганова». И, в отличие от большинства других московских экспертов, он действительно оказал влияние на политику – в свете последних событий, возможно, даже слишком большое влияние.

И всё же – вопреки широко распространённому мнению – Сергей остаётся последовательным на протяжении 35 лет нашего знакомства и дружбы. Когда мы впервые встретились в эпоху перестройки и гласности, он принадлежал к той группе молодых сотрудников исследовательских институтов, которые жаждали коренных перемен в стране, чтобы высвободить её производительные силы, как это тогда называлось. Это подразумевало, как часто подчёркивал Сергей, среди прочих западных достижений… чистые туалеты. По крайней мере, именно их он часто называл главным достижением открытия российской экономики. Как бы то ни было, то, как удовлетворяется эта базовая человеческая потребность, на самом деле многое говорит об обществе, культуре и экономических условиях в стране. Очевидно, что чистые общественные туалеты были явлением, не совместимым с реалиями советской системы, которая, как следствие, погибла (что очень приветствовалось Сергеем).

Однако гибель советской системы имела нежелательный побочный эффект – распад Советского Союза, сверхдержавы наравне с Соединёнными Штатами (к большому огорчению Сергея). Как истинный патриот и державник он поставил перед собой задачу вернуть Россию туда, где она должна быть, по его глубокому убеждению, а именно – в числе немногих по-настоящему суверенных великих держав. Поэтому он упрекал Запад в том, что на начальных этапах болезненного процесса трансформации России тот давал много советов, но оказывал лишь незначительную материальную поддержку. По той же причине он осуждал Запад за недостаток уважения, главным проявлением которого было расширение НАТО. На протяжении 1990-х и в 2000-е гг. он в равной степени критиковал собственную элиту за отсутствие стратегического предвидения и своекорыстные интересы.

Он неустанно работал над тем, чтобы Россия вновь стала великой державой, повторяя свой тезис о том, что эта роль глубоко укоренена в ДНК России. Гены не нуждаются в обосновании, но превращают амбиции в судьбу. В результате Запад, некогда желанный партнёр, стал главным врагом, а на горизонте замаячила опасность войны, которой Сергей поначалу боялся, потом предвидел и ожидал и, наконец, выступил её адвокатом (к моему большому сожалению).

Однако ещё предстоит выяснить, действительно ли тропа войны, на которую встала Россия, способствует обретению ею долгожданного места под солнцем как великой державы в желаемом новом мировом порядке. Я лично сомневаюсь в этом. И здесь мы должны обратить внимание на новый нежелательный побочный эффект: свобода, к которой раньше стремились, исчезла навсегда. Более того, в итоге мы прошли полный круг и вернулись к исходной точке. Интересно, как это отразится на чистоте туалетов.

Ханс-Йоахим Шпангер, глава научной группы и член исполнительного комитета Франкфуртского института исследований мира (Германия)

XI.

Я познакомился с Сергеем более тридцати лет назад. Уже тогда он был яркой звездой на российском внешнеполитическом небосклоне – прямолинейный, смелый и упрямый интеллектуал с предпринимательской жилкой. Нужно слушать Сергея, чтобы понять, куда стремится Россия, особенно сейчас, когда он анализирует вызовы и возможности, связанные с разворотом России на Восток.

Мы в Соединённых Штатах так и делаем, поскольку он обладает огромным влиянием на наши представления о России и будущем российско-американских отношений.

Я не всегда согласен с Сергеем в оценке глобальных трендов, интересов России и возможностей российско-американских отношений. Но я высоко ценю точку зрения человека, чей патриотизм и забота о судьбе России не вызывают сомнений.

Том Грэм, заслуженный научный сотрудник Совета по международным отношениям, сооснователь программы российских, восточноевропейских и евразийских исследований в Йельском университете (США)

XII.

Два прижизненных памятника, при этом вполне заслуженных – это по-настоящему выдающееся достижение. Тем более когда оба эти памятника уникальны.

Первый – это памятник Надежды. Надежды на конечную победу Смысла над Хаосом. Воплощением этой надежды является созданный Сергеем Совет по внешней и оборонной политике (СВОП). Разная в разные времена, эта структура не меняет своего лидирующего места в поисках оптимальной идентификации страны в меняющихся пространстве, времени и обстоятельствах. СВОП, разумеется, предприятие коллективное. Но прежде всего – это персональный «Сергиев посад» Караганова. Именно Караганов придал Совету собственное, личное сочетание зоркости на новизну и приперченную задиристость, будоражащие общественное внимание и вызывающие интерес к его работе.

Второй – это памятник Совести. Я имею в виду конкретный и зримый памятник жертвам политических репрессий советского периода. Роль Сергея в придании этой «вечной идее» практического, делового звучания исключительно велика и неоценима. Потомки пострадавших и вместе с ними все граждане страны с недремлющей честью, памятью и состраданием должны быть благодарны ему за это поистине историческое благое дело.

Сергей – счастливый человек. Позади полноценная молодость – и уже два выдающихся памятника. А впереди – целая эпоха мудрости!

Владимир Лукин, чрезвычайный и полномочный посол, профессор-исследователь Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики»

XIII.

Мы с Сергеем Карагановым параллельно учились в МГУ имени М.В. Ломоносова и даже кандидатские защитили в одном году – 1979-м. Но наше личное знакомство случилось намного позже, в рамках встреч Валдайского клуба. Я о нём, конечно, много слышал и уже успел к тому времени неоднократно цитировать глубокие мысли и аргументированные выводы Караганова в ряде своих работ. Ему свойственна ясность изложения, но, помимо этого, мне всегда нравилось то, что он не ходит вокруг да около, а всегда берёт быка за рога, чётко и недвусмысленно излагая свои взгляды на актуальнейшие острые проблемы современного мира.

Особенно же я зауважал Сергея Александровича, когда он сказал по поводу одной из моих недавних книг, что до неё от корки до корки он читал только Генри Киссинджера. И для автора это – не приятный пустячок. Ведь Караганов относится к плеяде мыслителей, которая вместо создания абстрактных теорий о конце истории через всемирное торжество то ли коммунизма, то ли либеральной демократии не только ищет, а иногда и находит верные ответы на постоянные вызовы, возникающие вследствие утопических попыток выправить, как говорил философ Исайя Берлин, «искривлённое древо человечества».

Крепкого здоровья и дальнейшего творческого запала тебе, дорогой Сергей Александрович.

Рейн Мюллерсон, почётный профессор права Таллинского университета

XIV.

Дорогой Сергей Александрович! Желаю Вам всего наилучшего по случаю Вашего семидесятилетия! Да, Ваш юбилей совпал с драматичным периодом в межгосударственных отношениях, который затронул и Вашу страну, и мою. Есть соблазн свести всё к действиям правительств. Но Ваш юбилей – очень своевременное напоминание о том, что в происходящем в общественном пространстве есть человеческая составляющая.

Мы – индивидуумы с собственной точкой зрения, такими и должны оставаться. Вы вновь и вновь демонстрируете, что готовы формулировать чёткую позицию по значимым вопросам и вовлечены в диалог как внутри страны, так и за её пределами. Ваши позиции твёрдые – твёрдые и всегда остроумные! – в краткосрочном периоде, но гибкие в среднесрочной и долгосрочной перспективе. У Вас огромный жизненный опыт, и Вы продвигаете позиции, соответствующие Вашему видению и Вашим знаниям.

За долгие годы диалога с Вами и Вашей командой меня не перестаёт удивлять не только Ваша энергия в отстаивании своих убеждений, но и уважительное отношение к точке зрения других людей, включая меня самого. В трудные времена, которые нам предстоят, это особенно важно. Искренне желаю Вам здоровья и надеюсь, что Вы продолжите участвовать в дискуссиях и дебатах.

Тим Колтон, профессор Гарвардского университета (США)

XV.

Дорогой Сергей Александрович! За последние тридцать лет мир менялся неоднократно. Не успело современное поколение приспособиться к изменениям, начавшимся в конце XX столетия, как тот изменённый мир опять стал стремительно трансформироваться и меняться. Во время таких глобальных перемен ум, интеллект, знания и опыт ведущих мыслителей необходимы как никогда. В годы нелёгких перемен, охвативших всё пространство Евразии, Ваши исследования, академические труды и Ваше понимание культурно-цивилизационных особенностей нашего обширного региона имели и продолжают иметь весомое влияние на ход мыслей интеллектуалов современности. Ваши знания, мудрость, обогащённая годами, будут и впредь помогать в поиске путей возвращения мира и трезвого взаимопонимания нашему континенту.

На фоне мировых катаклизмов – прежде и теперь – наше огромное пространство от Восточной Азии до Восточной Европы на самом деле всегда оставалось ареной межцивилизационного взаимодействия, которое переживало как тяжёлые времена, так и периоды пассионарных толчков. Испокон веков «Великая степь», представленная хунну, караханидами или чингизидами-ордынцами, находилась в поисках новых форм взаимоотношений между соседствующими этносами, культурами и религиозными общинами в рамках большого региона. В конечном счёте они вели его к росту и прогрессу, что требовало достижения оптимального баланса и стабильности. Понимая эту особенность Евразии, Чингисхан пристально прислушивался к советам мудрого буддийского советника Елюй Чуцая, и следование его рекомендациям помогало сохранить гармонию.

Эта история поучительна и по сей день. Уважение к мудрости всегда сохраняло преемственность под величественным тенгри (небом) континента. Поэтому, подчеркнув важность Ваших дальнейших исследовательских работ, хотел бы пожелать Вам, Сергей Александрович, дальнейших успехов в Вашей плодотворной академической и практической деятельности.

Поздравляю Вас сердечно с юбилеем, крепчайшего здоровья и благополучия Вам и Вашей семье!

Цогтбаатар Дамдин, депутат Великого народного хурала Монголии

XVI.

Сергей Караганов смотрит за горизонт заголовков СМИ этой недели, общепринятых суждений этого месяца и экспертных оценок этого года. Если перефразировать Сунь-цзы, Сергей ищет стратегическую реальность за третьей горной вершиной, в то время как большинство сосредоточено на едва заметных следах у собственной двери.

На этом пути он иногда оказывается в политических каньонах или политических пустошах. Но Сергей понимает, что такие интеллектуальные риски – основа стратегического исследования, пока малодушные бурчат что-то в свои бюрократические подушки. Он никогда не останавливается в стремлении выразить суть России в её внешней политике, потому что, как писал Гоголь, «есть ещё порох в пороховницах».

Роберт Блэквилл, старший научный сотрудник Совета по международным отношениям по исследованиям американской внешней политики, участник проекта по прикладной истории Школы имени Кеннеди в Гарвардском университете (США)

XVII.

Сергей Александрович Караганов – один из немногих мыслителей, которого можно считать учёным не только завтрашнего, но и послезавтрашнего дня. Если разделить время на четыре периода – вчера, сегодня, завтра и послезавтра, – то его высказывания и анализ больше направлены в завтра, вдобавок он способен спрогнозировать послезавтра. Это качество очень важно в нынешних нестабильных условиях международной политики.

Моя дружба с профессором Карагановым началась в 2008 г. на Валдайском форуме и затем развивалась по разным направлениям. Благодаря преподаванию на факультете экономики и мировой политики Высшей школы экономики, которое стало возможными при его же поддержке и помощи, мы часто могли видеться, и я всегда получал пользу от его статей и высказываний.

Караганов также сыграл заметную роль в распространении востоковедения в России, и это также свидетельство его способности к прозрению.

Желаю ему здоровья и долгих лет жизни.

Мехди Санаи, доцент кафедры международных отношений Тегеранского университета, руководитель Центра по изучению Ирана и Евразии (Иран)

XVIII.

С Сергеем Карагановым связаны двадцать лет моей жизни, без малейших сомнений – самые насыщенные и захватывающие её годы. Он временами восхищает, регулярно поражает, иногда раздражает (в том числе тем, что, остыв, понимаешь: он был прав, а ты нет). С ним всегда интересно, часто сложно, изредка непонятно, никогда не предсказуемо. Только непредсказуемость здесь – не синоним взбалмошности. Она – цепочка озарений и постоянный поиск способов реализации собственной интеллектуальной и человеческой линии, которая на самом деле чрезвычайно последовательна.

А ещё Караганов – очень русский человек со всеми особенностями русского характера, каким его сформировала наша культура, история и география. И я не буду тщиться его описать, потому что это уже сделал Александр Блок, кстати, один из самых любимых поэтов именинника. В этих строчках – весь Сергей Александрович. С днём рождения!

Русь моя, жизнь моя, вместе ль нам маяться?

Царь, да Сибирь, да Ермак, да тюрьма!

Эх, не пора ль разлучиться, раскаяться…

Вольному сердцу на что твоя тьма?

Знала ли что? Или в бога ты верила?

Что там услышишь из песен твоих?

Чудь начудила, да Меря намерила

Гатей, дорог да столбов верстовых…

Лодки да грады по рекам рубила ты,

Но до Царьградских святынь не дошла…

Соколов, лебедей в степь распустила ты –

Кинулась из степи чёрная мгла…

За море Чёрное, за море Белое

В чёрные ночи и в белые дни

Дико глядится лицо онемелое,

Очи татарские мечут огни…

Тихое, долгое, красное зарево

Каждую ночь над становьем твоим…

Что же маячишь ты, сонное марево?

Вольным играешься духом моим?

А.А. Блок. 28 февраля 1910 года

Фёдор Лукьянов, главный редактор журнала «Россия в глобальной политике», председатель президиума Совета по внешней и оборонной политике

Южнокорейское рыболовство поможет Шри-Ланке добыть валюту

Республика Корея согласилась в текущем году предоставить 1047 рабочих мест в рыбной промышленности для шриланкийцев. Эта мера должна помочь островному государству в борьбе с экономическим кризисом — обеспечить поступление иностранной валюты.

Обещание было получено по итогам встречи министра труда и иностранной занятости Шри-Ланки Мануша Нанаяккара с южнокорейскими чиновниками в офисе Службы развития человеческих ресурсов Республики Корея (Human Resources Development Service of Korea). Заявление о намерении Южной Кореи предоставить рабочие места шриланкийским рыбакам сделало правительство островного государства, сообщает корреспондент Fishnews.

По данным службы новостей Economy Next, желающие устроиться на работу в южнокорейские рыболовные компании должны будут в октябре пройти тест на знание языка. Прошедшие его смогут получить работу и в следующем году.

Граждане Шри-Ланки широко задействованы во многих отраслях Южной Кореи, однако число рабочих мест для них в рыбной отрасли оставалось ограниченным, отмечает издание Newswire. Согласно новым договоренностям, количество вакансий для рыбаков было увеличено.

Сейчас Шри-Ланка испытывает серьезный экономический кризис. Economy Next обращает внимание, что особенно остро стоит проблема поступления иностранной валюты, которая необходима для закупки лекарств и топлива на международном рынке. Поэтому усилия правительства направлены на достижение договоренностей с другими государствами о рабочих местах для шриланкийцев. Предполагается, что они будут пересылать заработанные за рубежом деньги по официальным каналам своим семьям.

Fishnews

Сегодня открывается 44-й Московский международный кинофестиваль. В нем много революционных изменений

Московский международный кинофестиваль - время перемен

Сергей Панфилов

Сегодня открывается 44-й Московский международный кинофестиваль, один из старейших в мире. В нем много поистине революционных изменений. Долго кочевавший по календарю, атакуемый то пандемией, то политической конъюнктурой, поначалу планировавшийся на апрель, он передвинут на исход лета и пройдет с 26 августа по 2 сентября, когда большинство потенциальных зрителей или в отпусках, или интенсивно готовятся к учебному году. Повлияет ли это на заполняемость залов - вскоре увидим.

В начале лета почти целиком обновилась команда отборщиков. Ушедшего в прошлом году Кирилла Разлогова на посту главы отборочной комиссии сменил продюсер и телеведущий Иван Кудрявцев, с ним пришли новые люди. И хотя, по некоторым сведениям, прежняя команда успела собрать до 90 процентов программы, мировые события диктовали серьезный ее пересмотр. Поэтому традиционных, уже наработавших репутацию авторских программ типа "Эйфории" или "Восемь с половиной фильмов" теперь не будет. Зато появился наш аналог "Полуночного безумия" - внеконкурсные "Дикие ночи" с их кошмариками, мистикой и фэнтези, возникли "Тигры и драконы" и "Песнь индийских дорог", афиша иранских картин "Персидские мотивы", анимационная "Мультвселенная", интригующие "Блокбастеры народов мира".

Рубрика "Очень большое кино" напомнит о коротком периоде советских лент, снятых в технологиях широкого формата на 70-мм пленке - снова можно будет увидеть в изначальном качестве фильмы Ролана Быкова ("Автомобиль, скрипка и собака Клякса"), Сергея Бондарчука ("Война и мир"), Юлии Солнцевой ("Незабываемое"), Юрия Чулюкина ("Королевская регата")… Обширны программы короткого метра ("Шот сет") и мировой документалистики ("Свободная мысль").

Объявленный девиз фестиваля - поиск и открытие. То есть открытие новых кинематографических территорий и поиск еще не известных талантов. Сложная международная обстановка обусловила акцент на страны Ближнего Востока и Латинской Америки. Однако в параллельных программах участвуют некоторые страны Запада, включая Австралию, Израиль, Испанию, США, Францию, Швейцарию… За неделю фестиваль обещает показать более 230 картин.

Так как команду сменили, когда времени оставалось чуть больше двух месяцев, новым отборщикам предстояло сделать невозможное, и если они сумели в столь сжатые сроки собрать качественную программу - это беспрецедентный подвиг.

Полностью обновлен интернет-сайт фестиваля, но и он хранит следы спешки: только за два дня до начала появилось расписание показов и заработала секция продажи билетов - планировать свое время заранее зрители не могли.

При всем изобилии кинематографической экзотики лучше всего на фестивале представлен отечественный кинематограф. В главном конкурсе из тринадцати картин три - наши. Пройдут новинки от Виталия Суслина ("Верблюжья дуга", еще одна роль Александра Карнаушкина, впервые блеснувшего на экране в фильме Суслина "Седьмой пробег по контуру Земного шара) и Ларисы Садиловой ("Огород" о том, бывает ли любовь, если уже за семьдесят). Быстро растущее кино Якутии представлено "Юностью" Дмитрия Давыдова (вернувшись в родную деревню из большого города, герой понимает, что после многих лет разлуки он там никому не нужен).

Кроме российских, в конкурсе картины из Ирана ("Без предварительной договоренности" Бехруза Шоайби), Румынии ("Глас вопиющего в пустыне" Киприана Мега), Франции ("Плотники вавилонские" Поля-Антони Миля), Уругвая ("Посетитель" Мартина Булока), Бангладеш ("Инстинкт" Джубораджа Шамима), Китая ("Путешествие Масторны" Чань Мин Чжи Ляо), Шри-Ланки ("Мария. Ангел океана" Аруны Джаяварданы), Перу ("Ульи" Луиса Басурито), Сербии ("Усекновение" Синиши Цветича), Словении ("Надежда" Умита Керекена). Жюри главного конкурса работает под председательством актера и художественного руководителя Театра наций Евгения Миронова.

Весьма внушителен парад отечественных картин в параллельном конкурсе "Русские премьеры", жюри которого возглавит Сергей Урсуляк. Обратим особое внимание на новинки от Валерия Фокина ("Петрополис" с Антоном Шагиным и Юлией Снигирь), Семена Серзина ("Похожий человек" с Викторией Исаковой и Максимом Виторганом), представителя третьего поколения знаменитой режиссерской династии молодого Петра Тодоровского ("Здоровый человек" с Никитой Ефремовым, Ириной Старшенбаум и Евгением Ткачуком), Константина Статского ("Жанна" с Ксенией Раппопорт по пьесе Ярославы Пулинович). В программе специальных показов - "Французский мастер" Юсупа Разыкова с Алексеем Гуськовым и Анной Чиповской - рассказ о неизлечимых детских травмах, о природе красоты и безнадежных поисках вечно ускользающего идеала.

Жюри присудят традиционные призы ММКФ - Золотого святого Георгия за лучший фильм и Серебряных святых Георгиев в семи номинациях, включая лучшую режиссуру, актерские работы и т. д. Свои призы вручат жюри российских кинокритиков, Федерация киноклубов России и публика, по традиции решающая судьбу Приза зрительских симпатий.

Как всегда, будет вручен и Специальный приз за покорение вершин актерского мастерства "Константин Станиславский. Верю", обладателями которого в разные годы становились такие мастера, как Мерил Стрип, Джек Николсон, Жанна Моро, Изабель Юппер, Микеле Плачидо, Даниэль Ольбрыхский, Олег Янковский, Светлана Крючкова, Ксения Раппопорт...

Фестиваль откроется долгожданной языческой легендой Антона Мегердичева "Сердце пармы" по роману Алексея Иванова. На церемонии закрытия 2 сентября пройдет любовный детектив "Решение уйти" Пак Чхан-Ука, завоевавший в Каннах Приз за режиссуру, - своеобразный детектив о любви и смерти.

Обе церемонии состоятся, как всегда, в бывшем кинотеатре "Россия" (ныне Театр мюзикла) на Пушкинской площади, все остальные просмотры - в кинотеатрах "Октябрь", "Художественный", "Иллюзион", в Центре документального кино и Доме кино, в кинозале Третьяковской галереи.

Официальный партнер фестиваля - по-прежнему ювелирная компaния Mercury.

Первый Московский кинофестиваль прошел в 1935 году в кинотеатре "Ударник". В жюри, возглавляемое руководителем кинематографии Антоном Шумяцким, входили Сергей Эйзенштейн, Всеволод Пудовкин, Александр Довженко. Среди лауреатов - "Чапаев" братьев Васильевых, "Юность Максима" Григория Козинцева и Леонида Трауберга, "Последний миллиардер" Рене Клера, комедия "Петер" Германа Костерлица, "Три поросенка" Уолта Диснея.

Но отсчет своих выпусков ММКФ ведет с 1959 года. На втором Первом фестивале председателем жюри был Сергей Герасимов, Главным призом награждена "Судьба человека" Сергея Бондарчука, три Золотых приза были поделены между странами капиталистического и социалистического лагеря, а также страной Третьего мира. Этот непреложный принцип сохранялся еще несколько десятилетий. До 1999 года московский кинофорум выходил раз в два года, чередуясь с фестивалем-побратимом в Карловых Варах

США решили ввести пошлины на стальные гвозди из 4 стран

Как сообщает Yieh.com, 16 августа 2022 г. Министерство торговли США объявило о положительном окончательном решении о компенсационной пошлины в отношении стальных гвоздей, импортируемых из Индии, Омана, Шри-Ланки и Турции, а также об отрицательном окончательном решении по пошлинам на те же продукты из Таиланда.

Ставка пошлиныдля Индии была установлена в диапазоне от 2,73% до 2,93%, для Омана — 2,49%, для Шри-Ланки — 4,12%, а для Турции будет применяться ставка ССЗ от 1,52% до 3,88%. Таиландские компании Come Best (Thailand) Co., Ltd. и Jinhai hardware Co., Ltd. получили минимальную ставку пошлины.

Комиссия по международной торговле США должна была вынести окончательное решение по этому делу 29 сентября 2022 года.

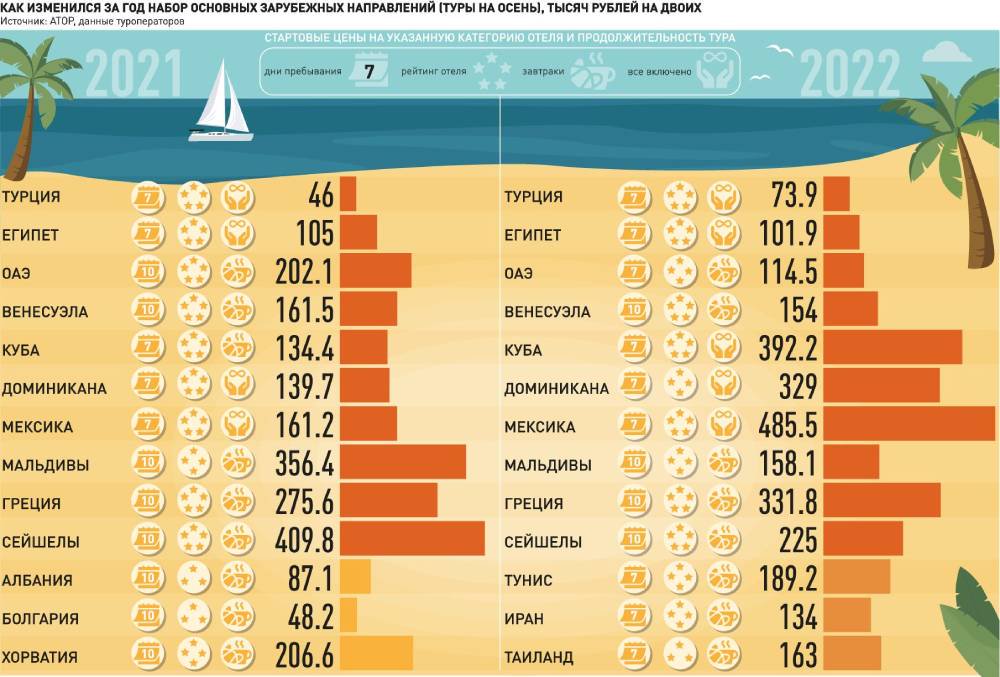

Туроператоры готовят новые варианты туров на осень

Евгений Гайва

Туры по России в начале бархатного сезона будут стоить на 25-30% меньше, чем в разгар лета, рассказали представители турбизнеса. Зарубежных туров осенью станет больше. Прямые рейсы полетят в Таиланд, Тунис, готовятся рейсы в Мьянму. С пересадкой появятся новые туры во Вьетнам и Доминикану. Но спрос по-прежнему превышает предложение, так что на снижение стоимости загрантуров рассчитывать не приходится.

Сейчас туристы могут поймать благоприятный момент для отдыха на российских приморских курортах, когда море еще не остыло, а цены уже не такие высокие, как летом. "Цены начинают снижаться примерно с 25 августа и достигают минимума к середине сентября, а дальше уже не падают", - говорит генеральный директор туркомпании "Дельфин" Сергей Ромашкин. Цены в сентябре снижаются примерно на 25% к пику сезона. Например, тур в Сочи в августе на 10 дней с перелетом из Москвы стоит в среднем 45-47 тыс. рублей на человека. Такой же тур в сентябре будет стоить уже 32-35 тыс. рублей, приводит пример Ромашкин.

Минимальная стоимость туров в Крым с заездом в конце августа снизилась на 50%. Забронировать номер в Крыму на 10 ночей с завтраками можно за 17,2 тыс. рублей на двоих, приводят данные в Ассоциации туроператоров России (АТОР). Цены на турпакеты с перелетом за две недели в Абхазию уже в конце августа стоят меньше,чем в середине месяца на 34%, на курорты Калининградской области - на 31%.

Такое снижение обусловлено не распродажами или скидками отелей, а оттоком с курортов семей с детьми, поясняют эксперты. В результате на рынке можно найти больше недорогих предложений. Осенью меняется облик туристов. Если летом средний возраст путешественников был 33-35 лет, то осенью - около 45 лет. Есть возможность отдохнуть не на таких многолюдных пляжах. Туристы это понимают, потому самые лучшие отели на сентябрь раскупаются быстро. В лидерах спроса Краснодарский край, Минеральные Воды, а также Абхазия, где пляжный сезон заканчивается на пару недель позже, чем в Краснодарском крае.

Снижение цен в бархатный сезон затронет не только пляжные направления в России, но и экскурсионные туры в города, например, в Москву, Санкт-Петербург, Казань. Российские туристы и в экскурсионные туры предпочитают ездить летом, поясняет Ромашкин.

На зарубежные поездки, особенно на пляжные направления, осенью спрос довольно высокий, и он будет расти по мере завершения бархатного сезона на российских курортах.

Возможности для зарубежных путешествий резко сократились после введения санкций. Из-за угрозы ареста воздушных судов авиакомпании отменили прямые рейсы. Но теперь сеть прямых перелетов постепенно расширяется. В одном случае российские авиакомпании находят варианты защиты своих самолетов от арестов, в другом в Россию начинают летать зарубежные авиакомпании, решившие вопросы со страховками.

Список направлений с прямыми перелетами определился к маю этого года. Тогда в нем было 19 стран. Но перечень меняется. Например, в Шри-Ланку прямые рейсы были приостановлены после инцидента с задержанием российского самолета.

Сейчас прямые рейсы есть в Армению, Беларусь, Азербайджан, Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан, Узбекистан, Турцию, ОАЭ, Бахрейн, Катар, Индию, Египет, Израиль, Сербию, Венесуэлу, Иран и Мальдивы.

Скоро добавится еще несколько стран. "Ситуация улучшается, продумываются новые маршруты, однако точно сказать, что именно ожидается, пока сложно. В первую очередь это связано с наличием рейсов и удобством логистики в ту или иную страну", - отмечают в компании Anex Tour.

Особенно туристы ждали открытия Таиланда. Страна постепенно снимала антиковидные ограничения, но пока летать можно было только с пересадкой. Прямые рейсы в конце октября запустит "Аэрофлот". Однако стоимость туров не снизится, так как осень для Таиланда - высокий сезон. Летом недельные туры на стыковочных рейсах стартовали от 111 тыс. рублей на двоих. В Tez Tour предлагают осенью недельное путешествие на базе прямых рейсов по цене от 82 тыс. рублей за человека с размещением в отеле "три звезды".

Новинкой сезона может стать Тунис. Уже объявлено о запуске прямых чартерных рейсов. Запустит их авиакомпания Nouvelair с 17 августа. До конца последнего летнего месяца будет всего два рейса, но с сентября летать начнут дважды в неделю. Полеты будут выполняться в Монастир из Москвы и Санкт-Петербурга. Российские туроператоры рассматривают возможность выкупа блоков мест и продажу туров в Тунис.

Еще одна новинка - Мьянма. По информации Ассоциации туроператоров России (АТОР), эта страна в самое ближайшее время может пополнить список зарубежных направлений с прямой перевозкой из России. Ведутся переговоры о введении в стране платежной системы "Мир".

В Венесуэлу выполняется блочная перевозка, то есть по сути чартеры, на которых совместно выкупают места туроператоры "Интурист" и Tez Tour. Туристов возит авиакомпания Сonviasa на остров Маргарита. В июле полетная программа была продлена до конца апреля 2023 года.

С 7 сентября по 26 октября 2022 года будут отправляться туры в Иран на прямых рейсах авиакомпании Mahan Air. Туроператор Fun&Sun выкупил блоки мест, туры будут на 30% дешевле тех, что были бы на обычной регулярной перевозке. Стоимость туров стартует от 68 тыс. рублей за человека. Иран - это направление культурно-познавательного туризма. Сентябрь и октябрь как раз хорошо подходят для экскурсий.

Прямые рейсы с 23 августа возобновит авиакомпания Ethiopian Airlines. Это дает возможность помимо Аддис-Абебы путешествовать по Африке - на Мадагаскар, Сейшелы, говорит вице-президент Российского союза туриндустрии Дмитрий Горин. С 8 октября 2022 года компания "Аэрофлот" также запустит прямые регулярные рейсы на Сейшельские острова дважды в неделю. Билеты уже в продаже.

Еще больше возможностей дают стыковочные рейсы. С пересадкой можно отправиться в тур в Таиланд, Индонезию, Шри-Ланку, Вьетнам и другие страны Юго-Восточной Азии, добавляет эксперт.

Например, Anex Tour предложил комбинированные туры в Доминикану через турецкую Анталью. Начало полетной программы запланировано с 15 октября 2022 г. Стоимость туров на семь ночей в отеле "четыре звезды" без проживания в Анталье стартует от 329 тыс. рублей на двоих.

Появятся также осенью новые туры во Вьетнам на стыковочных рейсах через Казахстан. Цены пока неизвестны. Сейчас туры на 10 дней во Вьетнам с одной пересадкой в Узбекистане стоят от 200 тыс. рублей на двоих.

Кстати, туристы также самостоятельно бронируют страны Юго-Восточной Азии - Индонезию, Вьетнам, Филиппины. Причем цены на отели довольно доступные. Например, номер в трехзвездном отеле во Вьетнаме можно забронировать по цене 1,2 тыс. рублей, приводят данные в OneTwoTrip.

В компании Anex Tour среди новинок осени также выделили туры в Бахрейн и Катар. Туры в Бахрейн на регулярных прямых рейсах авиакомпании Gulf Air начали продавать еще в начале лета. Но затем Coral Travel в конце июля начал продажу туров на блоках выкупленных мест, потому туры стали дешевле. Осенью таких предложений может стать еще больше. По данным агрегатора "1001 тур", в августе стоимость недельных туров в отель "четыре звезды" с завтраками стартует от 178 тыс. рублей на двоих.

Между тем

Компания "Аэрофлот с 17 августа вводит специальный тариф для пассажиров пенсионного возраста на внутрироссийских маршрутах из Москвы, Санкт-Петербурга и Красноярска, а также в обратном направлении, сообщил перевозчик.

Возможна также комбинация для транзитных перевозок между тремя упомянутыми городами. Но совершить перелет необходимо с 1 сентября до 31 декабря 2022 года. Билеты уже в продаже.

ММКФ: кино без границ

Российские любители кино увидят более 230 картин из 65 стран мира

Леонид Павлючик

Фильмом «Сердце Пармы» — масштабной экранизацией романа Алексея Иванова в постановке Антона Мегердичева — 26 августа откроется 44-й Московский международный кинофестиваль. Об этом рассказали члены отборочной комиссии ММКФ на пресс-конференции в ТАСС. Несмотря на сложную геополитическую обстановку и логистические проблемы, возникшие из-за западных санкций, фестиваль выходит полномасштабным. Российские любители кино увидят более 230 картин из 65 стран мира.

«Нам удалось в этом году соблюсти идеальный баланс, — рассказал журналистам председатель отборочной комиссии, киновед и телеведущий Иван Кудрявцев. — Примерно половина стран, представленных в наших программах, — это так называемые недружественные страны, другая половина — те, которые к этому перечню не относятся».

Особо Кудрявцев отметил мужество тех кинематографистов, в частности из стран Западной Европы и США, кто предоставил на фестиваль свои фильмы и постарается добраться до России, чтобы побывать на празднике кино вместе с нашими зрителями. Больше всего картин на фестивале представят Индия и Франция — по 20 фильмов. По 18 лент привезут США и Китай. Будут новые картины из Ирана, Израиля, Италии, Испании, Сербии, Южной Кореи, Африки, Латинской Америки...

В основную программу, которую будет судить жюри во главе с народным артистом России, худруком Театра Наций Евгением Мироновым, пока вошло девять новых фильмов, хотя еще возможны и дополнения. Пока же в этой девятке — три фильма из России. Это социально-психологическая драма опытного фестивального бойца Ларисы Садиловой «Огород», а также новые картины молодых талантливых режиссеров — «Юность» Дмитрия Давыдова и «Верблюжья дуга» Виталия Суслина. Вместе с ними за главный приз фестиваля — золотую статуэтку Святого Георгия — поборются фильмы из Китая, Сербии, Румынии, Турции, Перу, Шри-Ланки...

По традиции в рамках ММКФ состоится конкурс документального кино, в который вошли 10 картин, в том числе из России, Мексики, США, Китая, Ирана, и конкурс короткометражных фильмов, собравший 18 фильмов из 15 стран.

Интересным нововведением нынешнего фестиваля станет конкурсная программа «Русские премьеры», которая познакомит с новинками отечественного кино. В новую программу вошли фильмы «Петрополис» Валерия Фокина, «Похожий человек» Семена Серзина, «F20» Арсения Герасимова, «Жанна» Константина Статского, «Здоровый человек» Петра Тодоровского, «Кэт» Бориса Акопова, «Микулай» режиссера Ильшата Рахимбая.

За звание лучшего российского фильма на ММКФ вместе с представленными лентами на равных будут бороться и наши картины из основного конкурса — уже упоминавшиеся «Огород», «Юность» и «Верблюжья дуга». Жюри «Русских премьер» возглавил известный кинорежиссер, народный артист России Сергей Урсуляк. Лучший среди российских фильмов получит статуэтку «Серебряный Георгий».

Зрителей также ожидает ретроспектива, посвященная 100-летию классика индийского и мирового кино Сатьяджита Рэя, программа «Открытие Америки», в которую вошли картины латиноамериканских режиссеров, ретроспектива израильских фильмов и другие программы, которые продолжают формироваться. Закроется фестиваль 2 сентября внеконкурсным фильмом «Решение уйти» корейского режиссера Пак Чхан-ука — каннского призера этого года.

Посмотреть фильмы ММКФ можно будет в кинотеатрах «Художественный», «Иллюзион», «Октябрь», Доме кино, «Москино», Центре документального кино и кинозале Третьяковской галереи.

Российские аграрии в регионах собрали рекордный урожай

Антон Валагин,Сергей Винник,Юрий Гень,Елена Мелихова

Уж что, а голод россиянам точно не грозит. В Крыму, на Кубани и в Ростовской области собрали рекордный за много лет урожай зерновых. В Астраханской области народилось арбузов и томатов столько, что и не собрать. А в регионах ЦФО радуются обилию картошки и прогнозируется рекордный урожай масличных культур.

По оценкам Минсельхоза России, общий урожай зерна за этот год составит 130 миллионов тонн. Из них на пшеницу придется 83-84 миллиона тонн. Особенно радуют южные регионы - традиционная житница России.

На Кубани - рекорд за последние пять лет. С полей региона получили 12,4 миллиона тонн зерновых и зернобобовых. Из них 10,7 миллиона тонн пришлось на пшеницу.

"Такого урожая еще никогда не собирали", - прокомментировал итоги уборки губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев. И действительно, в прошлом году пшеницы в зернохранилищах было меньше на 100 тысяч тонн, а зерновых колосовых и зернобобовых - на 20 тысяч тонн.

- Сработало сразу несколько факторов, - рассказывает председатель Ассоциации зерноперерабатывающих и хлебоприемных предприятий Кубани Петр Светличный. - Был большой запас влаги, хорошие семена, посевы высокого качества, запасы удобрений, зимой не случилось потерь и обледенений.

В Крыму и вовсе идут на побитие рекорда еще советского времени, продержавшегося 33 года. В 1989 году хлеборобы полуострова намолотили 2 миллиона 236 тысяч тонн зерновых. По последним данным, в этом году в Крыму уже собрали 2 миллиона 79 тысяч гектаров зерновых и зернобобовых культур, и это не окончательная цифра.

В Ростовской области также собраны рекордные для региона 14 миллионов тонн ранних зерновых культур. Для сравнения: весь урожай 2021 года с учетом поздних зерновых составил 13,7 миллиона тонн. Вырос и средний показатель урожайности зерновых культур: 40,7 центнера с гектара, что больше на 10 процентов, чем в прошлом году. Следует отметить, что такой рост наблюдается по всей продукции сельского хозяйства региона.

А на соседних астраханских полях в самом разгаре сбор арбузов и помидоров. Их нынче уродилось столько, что еле справляются с уборкой. Астраханские бахчеводы обещают собрать с девяти тысяч гектаров 320 тысяч тонн арбузов и дынь. Часть уже отправлена в Москву и Санкт-Петербург, а также ожидаются поставки в Беларусь и Казахстан.

Астрахань по праву считается арбузной столицей России, а сама полосатая ягода - один из главных брендов региона. Каждый третий арбуз выращен именно в Астраханской области. А День арбуза, который празднуют в регионе, - настоящий праздник для местных жителей. Сегодня астраханские арбузы представлены на сельскохозяйственных ярмарках в Москве. Бахчевые из Астрахани туда завозят тоннами.

А еще Астраханская область вновь стала лидером по производству томатов, которые отличаются не только высокими вкусовыми качествами, но и хорошей транспортабельностью. По словам губернатора Астраханской области Игоря Бабушкина, 74 процента томатов России выращивается именно под Астраханью. По данным министерства сельского хозяйства региона, в прошлом году под томаты было засеяно 9512 гектаров, а общий сбор составил 665 350 тонн. В этом - с 9812 га планируют убрать 686 693 тонны.

В регионах ЦФО в этом году, как никогда, уродились картошка и масличные культуры. Местные сельхозпроизводители не нарадуются.

Хотя тамбовские аграрии с уборкой картофеля не спешат - у них более поздние сорта, рассчитанные на закладку, здесь виды на урожай уже сейчас отличные.

- Там, где посевы на орошении, рассчитываем собрать по 35 тонн с гектара. В прошлом году было 25 тонн, - рассказал директор ООО "Агрофуд" Юрий Лисниченко. Его компания выращивает картошку лежких сортов - такую убирают в сентябре, затем закладывают в хранилища и пускают в продажу уже зимой.

Орловский фермер Владимир Стебаков выращивает картошку и рапс (капусту для изготовления растительного масла).

- Здесь вырос картофель сорта "Коломбо". Пару недель назад, когда мы начинали уборку, средняя урожайность была 25 тонн с гектара. Сейчас - 50 тонн. Выросла практически в два раза, - радуется аграрий.

Собранный корнеплод тут же отправляется на сортировку, затем на упаковку - и в магазины.

- Реализация идет с первых дней, как только начали убирать. Продаем не менее 200 тонн в сутки. Цена сейчас порядка 14 рублей за килограмм. Хотелось бы немного больше, но это тоже не в убыток, - рассказал Владимир.

Доволен фермер Стебаков и урожаем рапса.

- Это весьма ценная рыночная культура, - считает он. - И урожай отменный. Правда, из-за поздней весны сроки уборки нынче сдвинулись.

Во всей Орловской области площади под выращивание рапса увеличились в семь раз, сообщил глава региона. По данным Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР), сбор рапса в 2022 году в России может увеличиться с 2,8 до 3,6 миллиона тонн.

- Большая часть рекордного урожая масличных пойдет на внутреннюю переработку. Весь центральный регион уставлен новыми заводами, и стройка продолжается, - считает директор ИКАР Дмитрий Рылько. Рапс используют для производства масла, маргарина, биодизеля. Комбикорма с рапсовым шротом - деликатес на фермах.

И все это значит - можно спать спокойно. Бог и природа за нас. Дефицита сельхозпродукции в магазинах и, следовательно, еды на столах россиян в ближайший год точно не ожидается.

По данным минсельхоза, в этом году общая площадь посевов увеличена почти на 1 млн га. При благоприятной погоде это может принести достойный урожай: 130 млн тонн зерновых, 22,6 млн тонн масличных, 41,5 млн тонн сахарной свеклы, почти по 7 млн тонн овощей и картофеля в организованном секторе, а также 1,5 млн тонн плодов и ягод. Так, под картофель отведено более 290 тысяч га - на 4% больше, чем в 2021 году. Урожай позволит полностью удовлетворить потребности страны. Урожай бахчевых составляет около 1,75 млн тонн в год. В 2022 году он будет не ниже.

Правда, есть риск не собрать прогнозируемые 130 млн тонн зерна, говорил министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев. Урожайность неплохая. Но пока объем собранного зерна меньше, чем год назад. Из-за холодной весны во многих регионах запоздали с уборкой: работы осложнены дождями, высокой влажностью и ветрами. Также увеличена нагрузка на сельхозтехнику, а для иностранных машин есть сложности с поставкой комплектующих.

Подготовила Татьяна Карабут

Эксперты ООН осудили применение чрезвычайных мер для подавления протестов в Шри-Ланке

Эксперты ООН по правам человека осудили «широкое, продолжительное и неоднократное» применение режима чрезвычайного положения властями Шри-Ланки с целью подавления мирных протестов и лишения людей возможности выражать свое недовольство на фоне охватившего страну экономического кризиса.

15 июля, после многомесячных массовых протестов в столице Коломбо и других городах страны, президент Готабайя Раджапакса подал в отставку и покинул Шри-Ланку. Через два дня его преемник Ранил Викремесинге объявил еще одно чрезвычайное положение, пообещав занять жесткую позицию по отношению к «нарушителям спокойствия». После этого парламент Шри-Ланки ратифицировал указ о продлении действующего чрезвычайного положения еще на месяц, введении комендантского часа и предоставлении широких полномочий силам безопасности и военным. Эти полномочия позволяют им задерживать демонстрантов и обыскивать частные владения без одобрения суда.

Злоупотребление чрезвычайными мерами

«Мы неоднократно выражали свою озабоченность по поводу злоупотребления чрезвычайными мерами, но власти Шри-Ланки продолжают игнорировать наши призывы», – говорится в заявлении экспертов.

Эксперты выразили особую обеспокоенность в связи с тем, что в результате осуществления чрезвычайных мер жертвами часто становятся уязвимые группы населения и меньшинства. Они также подчеркнули, что процедурные требования к использованию чрезвычайных полномочий, предусмотренные международным правом, не соблюдаются.

Беспрецедентный экономический кризис

К акциям протеста, начавшимся в марте этого года, присоединились сотни тысяч жителей Шри-Ланки. Массовые протесты набирают обороты на фоне углубляющегося экономического кризиса, растущей инфляции, нехватки топлива и товаров первой необходимости, длительных отключений электроэнергии, а также обвинений в коррупции, звучащих в адрес высокопоставленных чиновников.

«В условиях беспрецедентного экономического кризиса, когда семьям порой приходится выбирать между покупкой пищи и лекарств, репрессивные меры лишь закрывают возможности для диалога и поддерживают политический климат, способствующий эскалации напряженности», – заявили эксперты.

Разгром лагеря протестующих

Силы безопасности, говорится в заявлении, использовали широкие полномочия, предоставленные им властями, для жестокого подавления протестного движения, в том числе с применением боевых патронов, слезоточивого газа и водометов. 22 июля полиция и военные провели совместный рейд в лагере протестующих в центре Коломбо, разгромив палатки и ранив более 50 человек. Десятки людей, включая журналистов, были арестованы.

«Мы призываем правительство Шри-Ланки прекратить применение чрезвычайных мер, – заявили эксперты. – Власти должны стремиться к открытому диалогу о реформах, необходимых для минимизации последствий экономического кризиса».

Ну вот и Новым годом запахло

Новость о возобновлении прямого авиасообщения с Таиландом заставила многих встрепенуться. Народ засобирался на новогодние каникулы

Максим Башкеев

Строить планы хотя бы на три месяца вперед нынче не принято — слишком уж непредсказуемо время, в котором мы живем. Однако новость о возобновлении прямого авиасообщения с Таиландом заставила многих встрепенуться и вспомнить про чемоданы, дремлющие на антресолях. Билеты на рейсы в Пхукет раскупают как горячие пирожки. Больше всего желающих провести у теплого моря под пальмами рождественские каникулы.

Ежедневная полетная программа «Аэрофлота» в Таиланд откроется 30 октября, но билеты уже поступили в продажу и сразу вызвали ажиотажный спрос. Что неудивительно: Таиланд остается единственным относительно недорогим туристическим направлением в Юго-Восточной Азии, где комфортно отдыхать в любое время года. Не стоит забывать и про эффект отложенного спроса, ведь у россиян с начала пандемии не было нормальной возможности посещать тайские курорты. Если авиабилеты продолжат раскупать такими же темпами, то к концу августа их не останется.

Почему бы не увеличить количество рейсов? В собственности российских авиаперевозчиков лишь полсотни широкофюзеляжных самолетов, способных выполнять беспосадочные перелеты по маршруту Москва — Пхукет. А ставить в расписание находящиеся в лизинге боинги и эрбасы — большой риск: они могут быть арестованы, как это недавно произошло с самолетом «А-эрофлота» в Коломбо.

До Пхукета можно долететь, никого не огибая, всего за 9 часов. Правда, цены за время пандемии выросли вдвое. Если в 2019 году билет туда и обратно с багажом у того же «Аэрофлота» стоил 40 тысяч рублей, то сейчас придется выложить 80 тысяч. И пока это безальтернативное предложение: тайские перевозчики не нашли возможностей летать в Россию. Опять же риск: угроза санкций с потерей доступа к техническому обслуживанию и рынку запасных частей для самолетов.

Предложения туроператоров на сегодня выглядят интереснее неорганизованного туризма. За те же 80-85 тысяч рублей с человека крупное турагентство предлагает неделю отдыха в бюджетной гостинице с завтраком и перелетом. За отдых в четырехзвездочном отеле просят 95-100 тысяч с человека, а за «пятерку» придется выложить еще 35-40 тысяч рублей. Это если вы захотите полететь туда в конце осени. Стоимость новогодних и рождественских туров в те же отели как минимум в полтора раза выше.

По словам старшего менеджера компании Pronto Tour Жанны САЙКИНОЙ, основной вклад в подорожание туров внесло увеличение стоимости билетов. «Размещение в тайских отелях не стало дороже, да и похвастаться высокой заполняемостью они не могут. Местная индустрия отдыха сильно пострадала от пандемии и до сих пор не может восстановиться, — рассказывает наш эксперт. — В благополучные времена тайские курорты ежегодно посещали более миллиона россиян, а в этом году пока не набралось и 80 тысяч. Операторы пытались переключиться на отдыхающих из Индии и Малайзии, но поток из этих стран не составляет и половины того, что ежегодно давала Таиланду Россия».

Немаловажный вопрос: покупать авиабилеты сейчас или подождать возможного увеличения количества рейсов и снижения цен? Эксперты считают, что в канун Нового года мы увидим 5-7 рейсов на Пхукет ежедневно. Это больше, чем в сегодняшнем расписании, но все равно мало для того, чтобы удовлетворить спрос. Поэтому на снижение цен на авиабилеты рассчитывать не стоит.

Похожая ситуация весной произошла с Турцией. В марте туда еженедельно летали около сотни рейсов, к июню их количество увеличилось в пять раз, но цены на билеты не снизились, а выросли. Просто потому, что летом доступных альтернатив турецким средиземноморским курортам у россиян нет. А зимой не будет альтернатив Таиланду.

В Объединенных Арабских Эмиратах пять авиакомпаний – Emirates, Etihad Airways, flydubai, Air Arabia и Wizz Air Abu Dhabi – объявили о новом наборе персонала. Совместно авиаперевозчики открыли более 300 вакансий на различные должности.

Более 100 работников набирает авиакомпания Emirates со штаб-квартирой в Дубае, в том числе бортпроводников, сотрудников контакт-центра, агентов по продажам, инженеров, агентов по наземному обслуживанию, старших техников и др.

Для своих дочерних компаний, таких как dnata, Emirates Holidays, Emirates SkyCargo и Arabian Adventures, перевозчик ищет старшего администратора, консультанта по путешествиям, старшего менеджера и главного архитектора, супервайзера по обработке грузов, технического менеджера, старшего менеджера по продажам, специалиста по связям с общественностью и др.

Отмечается, что вакансии открыты в других странах мира, таких как Новая Зеландия, Саудовская Аравия, Сингапур, Пакистан, Шри-Ланка, Германия, Маврикий, Великобритания, Оман, США и Венгрия.

Авиационный сектор восстанавливается после пандемии, и активные перевозчики расширяют штат сотрудников. Только авиакомпания flydubai увеличила штат на 25% с начала текущего года. В настоящий момент перевозчик ищет старшего ИТ-разработчика, менеджера по управлению полетами, специалиста по юридическим вопросам, старших специалистов по планированию расписания, старшего координатора полетов и др.

Базирующаяся в Абу-Даби национальная авиакомпания Etihad Airways открыла на своем портале более 100 вакансий: авиаперевозчик ищет борт-проводников, инспектора по безопасности пищевых продуктов, менеджера по рентабельности маршрутов, оператора вилочного погрузчика, специалиста по гарантии и ремонту, мясника, пекаря, повара, специалиста по корпоративным коммуникациям и другие.

Вакансии борт-проводников доступны в разных странах, включая Австралию, Германию, Оман, Стамбул, Нидерланды, Грецию, Испанию, Бахрейн, Казахстан, Японию, Малайзию и др., однако все они будут базироваться в столице ОАЭ.

Бюджетная авиакомпания Air Arabia, базирующаяся в Шардже, открыла более 50 вакансий, в том числе набор идет в летные экипажи, колл-центр, отдел по работе с клиентами и отдел маркетинга, в том числе в Пакистане, Индии, Египте и Армении. В Wizz Air Abu Dhabi также открыты вакансии борт-проводников и административных специалистов.

Иран не будет двигаться в направлении формирования новых блоков в регионе

Представитель МИД Ирана заявил, что, основываясь на политике регионализма и взгляда на Восток, Иран рассматривает всестороннее расширение отношений со странами региона, включая приграничные и соседние страны.

Выступая в понедельник на своей еженедельной пресс-конференции, официальный представитель МИД Ирана Насер Канани проинформировал о последних событиях во внешней политике Ирана и ответил на ряд вопросов, заданных журналистами.

Соглашение в пределах досягаемости, если другая сторона будет действовать конструктивно

"Иран не будет действовать поспешно. Коммуникации все еще продолжаются как на уровне главного переговорщика Багери Кани с Мора, так и на уровне министра иностранных дел с Боррелем. Состоялся обмен инициативами. Другие страны предложили некоторые предложения по содействию возрождению СВПД. Оман, Катар и Ирак приложили усилия в этом направлении. Италия и Франция приложили усилия по доброй воле, чтобы сблизить взгляды, сказал Канани.

"Мы серьезно настроены на достижение прочного и прочного соглашения, и до сих пор мы проявляли большую гибкость. Если другая сторона [США] будет действовать конструктивно и позитивно отреагирует на инициативы Ирана, соглашение будет в пределах досягаемости ", - добавил он.

У Гросси всегда непрофессиональный, несправедливый подход к ядерной программе Ирана

В ответ на недавние замечания генерального директора Международного агентства по атомной энергии Рафаэля Гросси представитель министерства иностранных дел сказал: "Я повторяю, что Иран является членом МАГАТЭ, подписавшим ДНЯО, и занял интерактивный подход, чтобы положить конец недоразумениям, и позволил инспекторам МАГАТЭ инспектировать Иран несколько раз. К сожалению, эти конструктивные действия Ирана не встретили конструктивного ответа со стороны Агентства, а у г-на Гросси всегда непрофессиональный и несправедливый подход к ядерной программе Ирана".

"Генеральный директор МАГАТЭ должен придерживаться конструктивного и интерактивного подхода. Мы советуем Гросси придерживаться непредвзятого подхода. Некоторые замечания Гросси совпадают с замечаниями официальных лиц израильского режима", - добавил Канани, заявив, что Гросси должен обратить внимание на ядерные арсеналы израильского режима и угрозы, которые он представляет для региона и окружающей среды региона.

Для решения конфликта между Киевом и Москвой необходимо наладить политический диалог

Отвечая на вопрос о некоторых замечаниях о визите Путина в Тегеран и войне в Украине, иранский дипломат отметил: "Позиция Ирана в отношении войны в Украине была подтверждена на самом высоком уровне. Иран выступает против любого военного решения в отношении любой страны. Мы считаем, что для решения конфликта между Киевом и Москвой необходимо наладить политический диалог".

Следующая встреча Ирана и Саудовской Аравии состоится на официальном уровне в Багдаде

Представитель МИД Ирана также указал на переговоры между Ираном и Саудовской Аравией, заявив: "Между Ираном и Саудовской Аравией было проведено пять раундов переговоров, которые были организованы иракским правительством в Багдаде и имели очень хорошие и обнадеживающие результаты".

"После саммита в Джидде министр иностранных дел Ирака Фуад Хусейн в телефонном разговоре проинформировал министра иностранных дел Амира Абдоллахиана о саммите. Во время телефонного разговора г-н Хусейн сказал, что наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Салман в кулуарах встреч в Джидде выразил готовность к тому, что официальные и публичные переговоры между Ираном и Саудовской Аравией будут проведены в следующем раунде. Это позитивный знак. Мы считаем, что благодаря позитивной воле сторон возможно провести следующую встречу на официальном и политическом уровне в Багдаде и сделать шаг в направлении улучшения и возобновления отношений между двумя странами", - добавил Канани.

Иран приветствует позитивную тенденцию развития событий в Шри-Ланке