Новости. Обзор СМИ Рубрикатор поиска + личные списки

Шри-Ланка запретит экспорт лома стали и меди

Согласно информации рыночных источников, власти Шри-Ланки решили запретить экспорт лома ряда металлов, чтобы стабилизировать внутренний рынок. В заявлении правительства страны указывается, что под запретом окажется лом обычной стали, меди, нержавейки, высокоуглеродистой стали и других металлов.

Также власти Шри-Ланки сообщили, что намерены субсидировать виды промышленности, использующие лом, такие как крупные стальные компании, для увеличения производства металла в стране.

Сооснователь OCSiAl Юрий Коропачинский: «Наши нанотрубки будут в каждом электромобиле»

Ситуаций, когда отечественную компанию можно назвать безоговорочным мировым лидером на своем рынке, к сожалению, пока что немного. Но производитель углеродных нанотрубок OCSiAl практически создал свою рыночную нишу, вывел на рынок уникальный продукт, пережил всех конкурентов и недавно был оценен более чем в $1 млрд. Сооснователь компании Юрий Коропачинский рассказал о производстве и применении нанотрубок, союзе науки и бизнеса и будущем человечества.

Раскройте секрет малого размера: почему ваши нанотрубки TUBALL так радикально меняют свойства материалов?

Все началось с графена. Теоретически возможность его существования доказали еще 40-е годы, но на практике его получили нобелевские лауреаты Константин Новоселов и Андрей Гейм. Графен — это моноатомный слой, состоящий из атомов углерода, которые не соединены ни с чем, кроме самих атомов углерода. Графит состоит из монослоев, которые соединены поперечными мостиками. Гейм и Новоселов придумали взять скотч, прилепить к графиту, оторвать, потом второй скотч, потом третий скотч. Так они рвали, пока не остался моноатомный слой графена.

2010 год. Выходцы из России Константин Новоселов и Андрей Гейм получили Нобелевскую премию за открытие графена в 2010 году. В этом же году академик Михаил Предтеченский и предприниматели Юрий Коропачинский, Олег Кириллов и Юрий Зельвенский учредили компанию OCSiAl. Первую значимую поддержку ей оказал Фонд инфраструктурных и образовательных программ Группы РОСНАНО. Сейчас АО «РОСНАНО» является акционером компании.

Он обладает абсолютно невероятными свойствами по сравнению со всеми материалами, которые мы знали до этого. Кристаллическая решетка из одного слоя атомов в свернутом виде дает те самые одностенные углеродные нанотрубки. Средний размер графеновых трубок — 1,5—2 нанометра. Это очень-очень мало, это 10 атомов углерода по кругу. Поперечный размер — в один атом, а вот длина у него по соотношению к поперечному размеру рекордная, 5 микрон. Если бы такое соотношение было у волоса, его длина была бы 50 метров.

И благодаря этому свойству, если добавить немного таких объектов, например, в расплав или в мономер, то в ходе полимеризации или кристаллизации кристаллы выстраиваются не в случайном порядке, а начинают расти вдоль этих очень длинных объектов. Это структурирование и дает уникальные свойства нанотрубок: рекордные показатели электропроводности, теплопроводности и прочности.

У американцев есть метафора для чего-то сложного — rocket science. Нанотрубки — это rocket science, или, наоборот, это технологически простое решение? Как происходит производство?

Это, безусловно, rocket science. Процесс очень сложный, очень тонкий, который протекает за тысячные доли секунды. Нанотрубки выращивали и раньше, но существовавшими методами сделать их в большом количестве не представлялось возможным. Наш метод, который придумал академик Михаил Предтеченский, состоит в том, что мы создаем летящую в газе свободную наночастицу размером 1,5 — 2 нанометра. В процессе происходит распад метана, водород выделяется в виде газа, а углерод начинается садиться в виде очень тонкой структуры.

Большинство технологических тонкостей, которые мы наработали за 10 лет, являются нашим know how, они запатентованы и являются коммерческой тайной. И если кто-то повторит нашу технологию, он, так или иначе, подпадет под наш патент.

1600°C — термическая стабильность нанотрубок в вакууме.

Фундаментальные результаты

Как наука из Новосибирского Академгородка встретилась с деньгами РОСНАНО? Как состоялся союз большой науки и большого бизнеса?

Как говорит уже упомянутый мною Михаил Предтеченский, не существует фундаментальной и прикладной науки, существуют фундаментальные результаты. Надеюсь, он скажет эту фразу в своей нобелевской речи, когда ему вручат премию за нанотрубки. Получилось сочетание большого труда и, в каком-то смысле, большой удачи. Ведь историй, когда новая технология, в том числе новый материал, при жизни его создателя успешно реализовались, да и еще создатель имеет к нему какое-то отношение, кроме посмертной славы, очень мало. Что такое фундаментальный результат? Это результат, который меняет основу, на которой живет человечество. Он меняет наше представление о мире, позволяет нам по-другому действовать.

В этот результат поверил Анатолий Борисович Чубайс. Нам было принципиально важно его личное участие, мы смогли его убедить в том, что за этими технологиями будущее. На своих вложениях РОСНАНО заработает многократно, и это справедливо. Потому что они давали нам деньги, когда в нас еще никто не верил. А теперь наша компания производит 100% коммерческой продукции на основе графеновых нанотрубок, выпускаемой в мире. Нет другого производителя, мы единственные на планете.

$20 млн в совокупности РОСНАНО вложило в проект и приобрело евробондов OCSiAl еще на $40 млн.

Наша долгосрочная тактика состоит в том, что мы глобальная компания. Мы предоставляем свой продукт и техническую поддержку по его использованию в любом месте мира на местном языке. Сейчас — в 40 странах. Любой человек на планете в любой стране мира может у нас их получить, если он хочет делать продукт, у нас есть клиенты в Африке, в Бразилии, Чили, Мексике, Индонезии, на Шри-Ланке. Поэтому мы глобальная компания.

Мировое лидерство

Сейчас принято рассуждать об угрозах и вызовах будущего: перенаселение, спонтанные эпидемии, глобальное изменение климата и многое другое. Есть ли какая-то глобальная проблема человечества, которую можно решить с применением нанотрубок?

Проблема, которая абсолютно у всех на слуху, — проблема глобального потепления, карбоновый след. Треть эмиссии СО2 связана с материалом. Почему? Потому что основные технологии производства материалов сопровождаются выбросами СО2, например сталь. Сталь — один из самых массовых материалов с объемом мирового производства почти 1,9 млрд тонн в год. Чтобы заменить сталь, нужные новые материалы. Наша продукция уже делает материалы легче и прочнее, я называю наши нанотрубки анаболиками для материалов. Но мы не останавливаемся и ведем разработки по изготовлению макрообъектов из нашего материала.

37 млрд тонн углекислого газа в 2019 году человечество выбросило в атмосферу. Для сравнения: в 1990 году этот показатель составил 6,14 млрд тонн.

Еще один вклад в глобальное изменение климата — автомобили. Альтернатива двигателю внутреннего сгорания — электричество. И сейчас нет ни одной компании, производящей авто, которая бы не задумывалась над своим электромобилем. Но проблема с ними в том, что при использовании нынешних материалов аккумулятор получается гигантский, а срок его службы — небольшой. Благодаря использованию графеновых нанотрубок корпус машин станет легче, аккумулятор — энергоэффективнее и долговечнее, дальность хода — больше, а резина позволит снизить трение качения. По моим представлениям, через три года на планете Земля не будет электромобилей, у которых батарейки не содержали бы нашего материала. Это абсолютная правда, это факт.

Источник: Inc.

СПРАВКА

OCSiAl — крупнейший в мире производитель графеновых нанотрубок, единственная компания, владеющая масштабируемой технологией их промышленного синтеза. Графеновые нанотрубки, или одностенные углеродные нанотрубки, представляют собой свернутые в цилиндр плоскости графена. Они обладают уникальными свойствами — высокой электро- и теплопроводностью, прочностью, соотношением длины к диаметру. При внесении в матрицу материала графеновые нанотрубки создают трехмерную сеть, которая придает материалам проводящие и армирующие свойства. OCSiAl производит нанотрубки под брендом TUBALL™.

В Новосибирске находятся производственные мощности и научно-исследовательская база компании, а также центр прототипирования материалов и технологий на базе графеновых нанотрубок — TUBALL CENTER. В 2019 году второй TUBALL CENTER был открыт в Шанхае (Китай). Третий TUBALL CENTER планируется открыть в Люксембурге.

Региональные отделения OCSiAl работают в Европе, США, Корее, Китае (Шэньчжэнь, Шанхай), Гонконге и России, представительства — в Мексике, Израиле, Японии, Индии, Австралии, Германии и Малайзии. Помимо собственных офисов и представительств, OCSiAl имеет партнеров и дистрибьютеров в 45 странах.

В OCSiAl работают более 450 сотрудников из 16 стран мира. В научно-исследовательском отделении компании работают более 100 ученых.

Практика ровного дыхания

Запасов продуктов в магазинах хватит на четыре недели

Текст: Татьяна Карабут

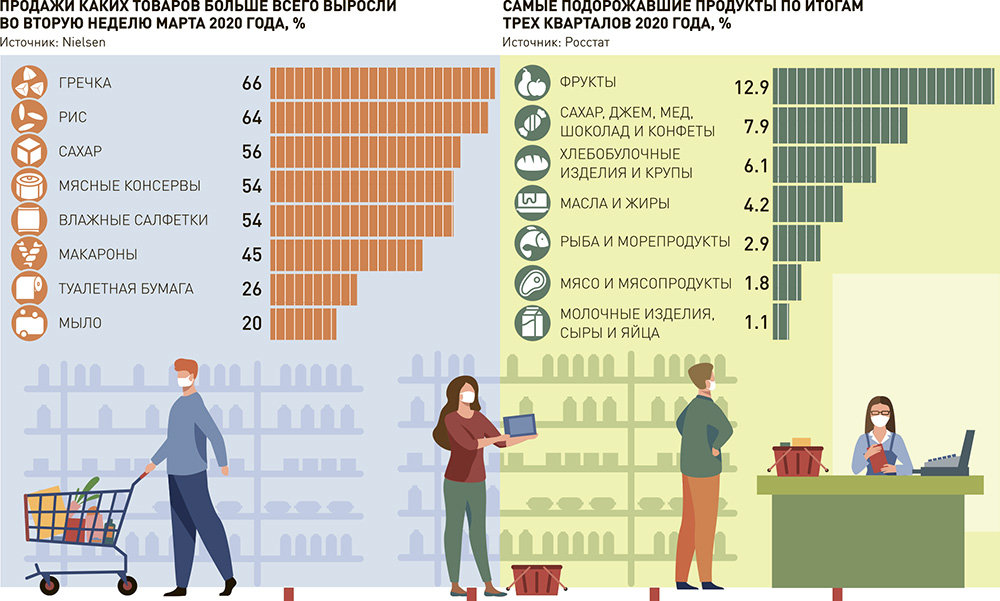

В отличие от мартовского ажиотажа сейчас россияне не торопятся сметать гречку, макароны и туалетную бумагу. Но власти подстраховались и на этот раз: если макарономания вдруг снова овладеет умами, запасов самых важных продуктов питания в магазинах точно хватит на ближайший месяц.

Запасы распределительных центров торговых сетей по социально значимым категориям товаров сформированы на более длительный, чем обычно, срок - в среднем до четырех недель и постоянно поддерживаются, рассказал "РГ" заместитель министра промышленности и торговли России Виктор Евтухов. Исключение - ряд позиций категории "фреш", где создать длительные запасы физически невозможно, да и не нужно. Никаких предпосылок для дефицита продуктов питания и товаров первой необходимости нет, заверил Евтухов. По его словам, минпромторг еженедельно проводит совещания с представителями власти и крупнейшими федеральными торговыми сетями. Все возникающие проблемы оперативно решаются.

В пятницу, 30 октября, в ряде СМИ появилась информация о том, что россияне из-за опасений перед новым карантином якобы снова стали делать запасы продуктов питания. Однако, по словам Виктора Евтухова, такая информация не отражает реальную ситуацию: ажиотажа, какой наблюдался весной, в первую волну пандемии, точно нет. Наоборот, потребительский спрос снизился даже по отношению к докризисному уровню, поскольку у людей остались большие запасы, да и сейчас они стараются экономить.

По данным АКОРТ, в начале октября падение потребительских расходов существенно ускорилось и составило 4,8%. Среднее падение за последний месяц составило 1,8%. А трафик тех же торговых центров в Москве к концу сентября 2020 года, по данным АКОРТ, начал снижаться по сравнению с летним сезоном. Падение трафика по отношению к августу 2020 года - в пределах 10%, к показателям прошлого года - до 20%.

"Основной тенденцией осени 2020 года стало снижение посещаемости магазинов и торговых центров. Потребители стараются заранее спланировать свои покупки и ограничить время своего пребывания в людных местах", - пояснили в АКОРТ. При этом средний чек увеличился - люди стараются приобрести больше товаров за одну покупку. По данным Ромир, по сравнению с аналогичной неделей 2019 года средний чек выросл на 10,2%. "Каких-либо колебаний спроса на отдельные группы товаров, превышающих обычные сезонные показатели, мы не фиксируем", - добавили в АКОРТ.

В онлайн-магазине продуктов "Утконос" наблюдают прирост заказов за последние несколько недель. Однако среднее количество товаров в чеке остается на прежнем уровне, в отличие от весны. Тогда не только увеличился спрос на доставку, но и значительно выросло количество позиций в заказах. "Товары длительного хранения не демонстрируют существенный рост, а покупательские корзины остаются сбалансированными. На данный момент большее влияние на динамику спроса, на наш взгляд, оказывает сезонность", - считают в компании.

В марте 2020 года россияне, оказавшиеся в самоизоляции, кратно увеличили покупки товаров длительного хранения. Магазины не успевали завозить гречку, макароны, туалетную бумагу, чтобы удовлетворить кратно возросший спрос.

Еще больший ажиотаж наблюдался в других странах - соцсети пестрили фото пустых полок магазинов по всему миру. Так, в Австралии дело доходило до драки в борьбе за рулон туалетной бумаги. Во Франции смели макароны, а в Великобритании - консервы. В Германии наблюдался огромный спрос на муку, хлеб, сыр. Были и неожиданные предпочтения. В Афганистане скупили черный чай из-за слухов, что он помогает от COVID-19. По той же причине в Болгарии, как и в России, резко вырос спрос на имбирь и лимоны. А на Шри-Ланке исчез из продажи сахар: власти запретили продажу алкоголя, и население стало гнать самогон.

Весенний ажиотаж был связан с ожиданием первых противокоронавирусных мер. Никто не знал, как сложится ситуация, поэтому покупатели старались запастись всем необходимым для длительного пребывания дома, считает Виктор Евтухов.

"Когда наши граждане стали переходить на самоизоляцию, стало ясно, что проблем с покупкой товаров нет, продукты питания и товары первой необходимости всегда в наличии в магазинах, следовательно, запасаться и делать дополнительные резервы не нужно. А Минпромторг России со своей стороны принял необходимые меры, не допустив дефицита даже в период ажиотажного спроса. Благодаря этому потребительский ажиотаж еще быстрее сошел на нет", - говорит Евтухов.

Вьетнам поможет рыбной отрасли Шри-Ланки

Вьетнам и Шри-Ланка собираются заключить соглашение о развитии ланкийского рыбного хозяйства. Предполагается создать совместные предприятия в сферах промысла и аквакультуры.

К такому решению пришли министр рыболовства Шри-Ланки Дуглас Девананда и посол Вьетнама Фам Кьеу Тху, пишет интернет-газета Colombo Page. По ее информации, основная цель будущего соглашения - стимуляция двухсторонних проектов, которые планируется запустить на Шри-Ланке с 2021 по 2025 гг.

Стороны намерены начать обмен ноу-хау и опытом в области аквакультуры, в том числе по выращиванию трепанга и пресноводных видов, сообщает корреспондент Fishnews.

По данным Colombo Page, Вьетнам должен будет оказать Шри-Ланке финансовую помощь для развития рыбного хозяйства. Кроме того, документ предусматривает возможность приглашения вьетнамских экспертов на Шри-Ланку для проведения семинаров - по разведению креветок и других гидробионтов.

Дуглас Девананда напомнил, что аналогичное соглашение страны подписали в 2005 г. В результате в период с 2010 по 2013 гг. был успешно реализован целый ряд совместных проектов, отметил министр.

Fishnews

Двери открываются

Молодые китайцы приобретают ценный опыт, работая в международных организациях

Текст: Лю Сюань

С середины марта Гэ Синьи работала удаленно в своей квартире в Нью-Йорке из-за COVID-19. И только недавно после снятия ограничений начала задумываться о том, чтобы начать время от времени ходить в офис.

Гэ 27 лет, она родом из города Ухань, провинция Хубэй, четыре года проработала в штаб-квартире Детского фонда ООН, где отвечала за планирование, мониторинг и оценку коммуникации по организационным вопросам и информационно-просветительской деятельности.

"У нас в ЮНИСЕФ есть много краткосрочных, среднесрочных и долгосрочных стратегических планов, и моя работа - следить за тем, чтобы эти планы выполнялись", - говорит Гэ. Это ее третья должность в офисе ЮНИСЕФ.

Во время пандемии Гэ сосредоточила внимание на глобальном коммуникационном плане организации по COVID-19. Дважды в неделю она предоставляет обновленную информацию о работе и кампаниях, связанных с этим заболеванием. В мае она взяла на себя задачу разработать способы более эффективного осуществления программ ЮНИСЕФ посредством информационно-просветительской деятельности и коммуникаций во время пандемии.

"Распространяя информацию, мы хотим продвигать изменения в поведении людей и позволить программам помочь местным жителям", - говорит она.

Прежде чем приступить к своей нынешней роли, Гэ работала в управлении чрезвычайных программ ЮНИСЕФ. В ее обязанности входило наблюдение за гуманитарной помощью в чрезвычайных ситуациях, вызванных войнами, стихийными бедствиями, проблемами общественного здравоохранения и политическими конфликтами, а также предоставление рекомендаций офисам государств-членов.

Желание Гэ работать в ООН, вероятно, появилось много лет назад, когда в ее средней школе проводилось мероприятие Организации Объединенных Наций.

"Я не была знакома с ООН, но обрела там много друзей, и мне очень понравился весь процесс работы. Мне даже вручили награду", - вспоминает она.

На первом году обучения в университете Гэ поехала в Чешскую Республику на стажировку, спонсируемую фондом Европейского союза. Она также приняла участие в конференции ООН по изменению климата в 2012 году в Дохе, Катар.

"Я поняла, что хочу заниматься чем-то, связанным с общественными делами, и работать в системе ООН, поэтому подала заявку на получение степени магистра социальной политики в Соединенных Штатах", - продолжает Гэ. После окончания Пенсильванского университета она проработала почти два года в качестве стажера, а затем консультанта в департаменте по экономическим и социальным вопросам в штаб-квартире ООН. В 2016 году после нескольких собеседований и экзаменов девушка стала официальным сотрудником ЮНИСЕФ.

"Работа в системе ООН - это особенный процесс обучения, потому что вы встречаете людей из разных стран с разным опытом", - отмечает она.

Гэ также пришлось столкнуться с проблемами и ситуациями, с которыми она не была знакома, но которые распространены в некоторых странах. Это дало ей более полное представление о мире.

"Работа здесь позволяет вам сохранять непредвзятость. Это процесс постоянного расширения вашего мышления. Работа в штаб-квартире (ЮНИСЕФ) очень важна, но я также хочу участвовать в реализации политики, которую мы разрабатываем. Я хочу делать конкретные вещи, которые могут помочь мне лучше понять смысл и важность моей работы", - говорит она.

Другой сотрудник ООН Го Лэй в августе наконец прибыла в Шанхай после того, как покинула Найроби и прилетела транзитом через Дубай, а затем через Шри-Ланку.

"Наш офис в Найроби был закрыт из-за пандемии, поэтому я решила вернуться в Китай, - рассказывает она. - Возможно, в этом году не все смогут вернуться в офис".

Го 29 лет, она работает руководителем проекта по инновационным инициативам в Программе ООН по населенным пунктам, штаб-квартира которой находится в столице Кении. Департамент Го занимается изучением инноваций для содействия лучшему развитию городов.

"Мы ищем передовые технологии, которые смогут помочь нам более эффективно решать городские проблемы, - поясняет она. - А также сосредоточены на некоторых нетехнологических способах инноваций - таких, как политические и институциональные инновации".

В 2016 и 2017 годах Го работала в офисе Организации ООН по вопросам образования, науки и культуры в Бейруте, занимаясь вопросами, связанными с образованием и трудоустройством беженцев.

"В Ливане мы в основном сосредотачиваемся на вопросах, связанных с беженцами, потому что в стране проживает много сирийских и палестинских беженцев. Но когда я была в Африке, приоритетом было развитие".

Работа в ООН дала Го возможность много путешествовать, и она называет себя гражданином мира.

Цай Инань после трехмесячной стажировки в департаменте общественной информации штаб-квартиры ООН в Нью-Йорке в 2016 году решила вернуться в свой родной город Пекин. Сейчас 29-летняя Цай работает в НПО, занимающейся проблемами изменения климата, но опыт работы в ООН, по ее словам, "более или менее" повлиял на ее выбор карьеры.

"Стажировка дала мне лучшее понимание многонациональных организаций и их работы, позволив мне окунуться в многонациональную рабочую среду", - отмечает Цай, добавив, что теперь она часто встречается с иностранными коллегами и хорошо адаптировалась к международному стилю работы.

Цай начала стажировку в ООН в 2016 году, получив степень магистра в области коммуникаций, культуры и технологий в Джорджтаунском университете в Вашингтоне.

"Если вы не являетесь частью системы ООН, вы можете думать, что ее вопросы очень далеки от вас и вас это не касается, - говорит она. - Однако если вы находитесь внутри, у вас будет больше сочувствия и более глубокое понимание того, что происходит в мире". По ее словам, работа в ООН может помочь людям принять и больше уважать диверсифицированный мир. И это может быть одной из причин, по которой организация привлекает все больше молодых китайцев.

Не ступая на берег

Как фрегат Черноморского флота впервые в истории совершил дальний поход по двум океанам

Текст: Владимир Пасякин (Севастополь)

На Черноморском флоте отметили День командира надводного, подводного и воздушного корабля, учрежденный в России в 2007 году приказом главнокомандующего ВМФ Владимира Высоцкого в честь победы российских кораблей в Наваринском морском сражении 1827 года. Корреспондент "РГ" встретился с командиром одного из самых востребованных кораблей ЧФ - "Адмирала Григоровича" - Константином Аксеновым, который в 2020 году совершил первый и пока единственный в истории ЧФ дальний поход сразу по двум океанам - Атлантическому и Индийскому.

Мечта сбывается

Командиром фрегата капитан 3 ранга Константин Аксенов стал именно в день 50-летия дивизии надводных кораблей - 31 марта 2019 года. К этому времени он уже имел достаточный опыт как старший помощник командира этого фрегата, занимая хлопотную должность с декабря 2017 года. Он стал четвертым командиром первого фрегата этой новой серии кораблей.

Мечта стать флотским офицером зародилась еще в школьные годы, когда старшеклассник Аксенов вместе с мамой приезжал из Москвы в Новороссийск встречать отца, Павла Андреевича - капитана дальнего плавания, возвращавшегося из рейса. Оттуда же, из Новороссийска, провожал отца в морские походы. Рассказы о далеких плаваниях, вид военных кораблей Новороссийской военно-морской базы оставили в сердце Кости неизгладимый след. Как, впрочем, и стихи друга семьи и соседа по дому - журналиста-"краснозвездовца" Николая Старикова. Он в сборнике "Крестный путь. Тем жив и счастлив" посвятил Павлу Аксенову стихотворение.

Командир фрегата всегда берет с собой в дальние походы сборник стихов с дарственной надписью и закладкой на 88-й странице, которая открывается "Стихами о капитане". "Капитан, расскажите о ваших походах, о суровых штормах и погодных невзгодах...".

Балтийские мили

После окончания в 2008 году Морского корпуса Петра Великого - Санкт-Петербургского военно-морского института - высшего учебного заведения, основанного в 1701 году, лейтенант Аксенов попал по распределению на Балтийский флот, на БДК "Королев".

- Морячить приходилось много, - вспоминает Константин. - Но это даже хорошо, ведь в море, в дальних походах быстрее проходит становление флотского офицера.

Становление действительно шло быстро, поэтому вскоре Аксенова перевели на один из лучших кораблей БФ - сторожевой корабль "Неустрашимый".

- Это первый построенный из сторожевых кораблей проекта 11540 "Ястреб", - рассказывает Константин. - А посему к нему особое внимание. Корабль многофункциональный и предназначен для обнаружения, слежения и уничтожения подводных лодок противника, обороны боевых судов в море, нанесения ударов по подводным и надводным кораблям, обеспечения высадки, прикрытия морских десантов и решения других задач.

Следом - назначение офицера на должность старшего помощника командира на БДК "Калининград". А после высших офицерских классов Константина Аксенова назначили старшим помощником командира фрегата "Адмирал Эссен". Он становится черноморцем.

Офицер сразу влюбился в этот современный боевой корабль. Ему очень пригодились навыки, полученные на балтийских кораблях. И особенно на СКР "Неустрашимый".

Фрегат "Адмирал Эссен" не простаивал у стенки. Маневры в Черном море сменялись походами в дальнюю морскую зону. Так что прежде, чем стать хозяином мостика фрегата "Адмирал Григорович", Аксенов отмерил многие десятки тысяч миль и хорошо освоил фрегаты знаменитой адмиральской серии.

С дальним прицелом

Длительному походу нынешнего года предшествовал 134-дневный поход 2019-го в Средиземное море и участие в масштабных учениях с ракетными стрельбами в Черном море в январе 2020-го. Наблюдать за ними прибыли в Севастополь президент России Владимир Путин и министр обороны генерал армии Сергей Шойгу. Ракеты разного назначения, включая грозный "Калибр", взмывали в небо буквально одна за другой. Пуски из надводного и подводного положений выполнили экипажи фрегата "Адмирал Григорович", малого ракетного корабля "Орехово-Зуево" и подлодки "Колпино".

- Именно плотность действий стала главной особенностью того учения двух флотов, - вспоминает Аксенов. - Были совсем небольшие промежутки времени между зенитно-ракетными стрельбами и пусками крылатых ракет кораблями ударной группы ЧФ. Наш экипаж успешно справился с задачей и был отмечен по итогам учения.

Всего было задействовано более 30 кораблей, подводная лодка и более 40 летательных аппаратов ВКС России. А командир экипажа фрегата получил ценный опыт практической стрельбы из ракетного комплекса "Калибр" в Черном море.

"Океанский щит"

А вскоре - новый экзамен с такими задачами, которые раньше не выполнял ни один из экипажей фрегатов. После учения "Океанский щит" "Адмирал Григорович" нес боевую службу сразу в двух океанах - Атлантическом и Индийском.

- В Средиземном море мы конвоировали суда, обеспечивали безопасность перевозок и морской экономической деятельности России, - поясняет Аксенов. - А затем аналогичные задачи решали в зоне Индийского океана, куда отправились в мае через Суэцкий канал. Вернулись в Средиземку уже во второй половине июня. Наш фрегат впервые действовал в южных широтах с жарким и влажным климатом. Температура воздуха достигала 46-47 градусов, воды - 33-34 градуса. Вахту приходилось менять каждые два часа, поскольку моряки быстро уставали. Но и техника, и люди не подвели - выдержали все испытания.

Сложность этого похода была не только в его длительности (135 суток), особом регионе, обилии задач, но и в том, что из-за пандемии коронавируса корабль не мог зайти ни в один иностранный порт. В Средиземном море фрегат становился на рейде Тартуса и Лимасола, где дважды пополнял запасы продовольствия и воды. В Индийском океане - на рейде Коломбо - столицы Шри-Ланки. Несколько месяцев моряки провели, не сходя на берег. Ни разу не ощутили твердь земли. За кормой осталось более 24 000 миль.

Командир корабля - это камертон, по которому настраивается весь экипаж. Поэтому Константин Аксенов всегда ровен, спокоен и вежлив с офицерами корабля и подчиненными. Никогда не срывается на крик, считая это слабостью. Никогда не рубит с плеча, когда идет речь о наказании. Сначала детально во всем разберется и лишь потом принимает взвешенное решение. Таким и должен быть настоящий командир, которому доверены человеческие судьбы.

Здравствуй, Новороссийск!

В Средиземке конвоируемые суда передали патрульному кораблю "Василий Быков" и поспешили к родным берегам. Правда, и в Черном море экипажу поставили новую задачу - следить за эсминцем ВМС США Porter.

Пришел фрегат не в Севастополь, а в Новороссийск - город хорошо знакомый капитану фрегата. Зашли в порт уже поздно вечером, и никакой торжественной встречи корабля с оркестром и обязательным у моряков жареным поросенком не было. Портилась погода, надвигался шторм - и это повлияло на заход в родную базу.

Командир корабля - главная фигура на флоте. Константин мечтал стать им, чтобы вслед за отцом ходить в море, бывать в разных странах, управлять экипажем. От отца он знал, что это почетная, но очень трудная работа. И на капитанский мостик поднимаются лишь сильные люди. Самые мужественные становятся командирами кораблей. Ведь в дальнем походе командир - полпред своей страны за рубежом.

О семье

Сожалеет капитан лишь об одном: редко видит свою семью, и супруге Ольге приходится тянуть воз семейных проблем одной. А в семье командира четверо детей.

- Старшему сыну, Николаю уже 10 лет, второго сына, он родился в 2011 году, назвали Павлом, в честь моего отца, - с гордостью говорит Константин Аксенов. - Дочери Насте - семь лет, младшему сыну Дмитрию - четыре года.

В семье настоящий праздник, когда папа возвращается из похода. Константин помнит, какой радостью светилось лицо мамы, когда они встречали отца в Новороссийске. Такой же радостью теперь светятся лица его жены и детей, когда командир корабля переступает порог своего дома и попадает в объятия семьи.

Без стаканчика

В Югре могут ввести льготы для тех, кто откажется от пластика

Текст: Елена Мационг ("Российская газета", ХМАО)

С предложением к губернатору Югры ввести региональные льготы для предприятий общепита и торговли, которые откажутся от использования одноразового пластика, обратились экоактивисты округа.

- "Безпластиковый" образ жизни может стать модным трендом, - рассказал "РГ" один из разработчиков проекта "Пластиковирус" Амир Ахмедуллин из Ханты-Мансийска. - Давно доказано, как пагубно пластиковое загрязнение влияет на все живое, поэтому мы предложили властям региона ввести налоговые послабления предприятиям, которые отважатся полностью отказаться от использования и реализации одноразовой посуды.

Властям идея понравилась.

- У вас очень здравое предложение, - отметила глава Югры Наталья Комарова. - Обязательно его рассмотрим. Тщательно просчитаем, каким именно может быть "налоговый безпластиковый вычет". - Более того, думаю, "зеленые" послабления могут действовать и в других сферах. Например, аналогичные региональные льготы можно расширить и на активных участников других экопроектов. Например, для предприятий, участвующих в уборке прибрежных территорий.

Как предполагается, окончательный ответ о введении "зеленого вычета" будет дан на форуме экологических объединений "ЭкоПРО" в 2021 году, который будет посвящен теме пластикового загрязнения территории округа.

Какими именно могут быть послабления, пока неясно. По мнению экспертов, необходимо, чтобы они компенсировали предприятиям отказ от одноразового пластика.

- Думаю, прежде всего, это коснется точек фаст-фуда, где сегодня самая большая доля использования одноразовой посуды, - считает Елена Ширинкина, руководитель проекта по бережливому производству Сургутского университета. - Но отказ означает, что этим кафе нужно будет закупать новую посуду многоразового использования, посудомоечное оборудование и т.д. Впрочем, на каком-то этапе налоговые льготы позволят компенсировать затраты.

Между тем, год назад глава минприроды Дмитрий Кобылкин поручил просчитать сроки и условия отказа от пластиковой посуды. По его мнению, это можно было бы сделать постепенно, по 10-20 процентов в год, чтобы не навредить бизнесу занимающемуся производством сырья и самой посуды. Планам помешала пандемия. Полный отказ от одноразового пластика, по словам министра, можно было бы произвести за пять-десять лет.

В тему

Особенно актуальна проблема "мусорного" пластика в Сахалинской области. Решалась она долгие годы очень просто - выбросом полиэтиленовых пакетов, разнообразных бутылок и колпачков от них в море. Впрочем, несколько лет назад пластик перерабатывали на одном из предприятий, но впоследствии оно закрылось. Региональные власти проблему осознают, например, областные депутаты не один раз предлагали полностью отказаться от полиэтиленовых пакетов и пластиковой тары. Реальный шаг сделан нынешним летом - на Сахалине открылось первое в регионе производство полипропиленовых труб. На заводе используют готовое пластиковое сырье, в перспективе часть заменят на вторичное. Планируется наладить переработку пластика, чтобы изготавливать из бывшего мусора строительные материалы и другие изделия.

Подготовила Инесса Доценко

Как вам это?

Наталья Беляева, зампредседателя комитета по переработке отходов и вторичным ресурсам, "Деловая Россия", С.-Петербург

- Льгота вряд ли будет существенной, так как региональная составляющая налоговых платежей не слишком велика. Тем более что предприятия общепита помещения чаще всего арендуют и работают по "упрощенке", то есть не платят налог на прибыль и налог на недвижимость. Поэтому инициативу властей Югры можно приветствовать как жест доброй воли, но действеннее, на мой взгляд, было бы уменьшение платы за вывоз мусора. Если рассчитывать сумму по фактическому количеству мусора.

Олег Пауков, руководитель экологического проекта по раздельному сбору отходов "Зеленое дело", Калининград

- Я плохо представляю ситуацию, при которой от пластика будут отказываться торговые предприятия. Те же торговые сети, к примеру, вряд ли станут выбирать поставщиков по принципу пластиковой или не пластиковой упаковки, у них есть множество других первоочередных критериев.

Скорее льготы необходимо предоставлять местным поставщикам, которые сменили пластиковую упаковку на упаковку из макулатуры, пригодной для дальнейшей переработки. Что касается общепита, важно стимулировать кафе и столовые переходить именно на многоразовую посуду. Замена более дешевой пластиковой посуды на более дорогую бумажную - не выход. Ведь бумажные отходы, загрязненные остатками пищи, не годятся для переработки.

Подготовили Ульяна Вылегжанина, Мария Голубкова

Как у них

Многие страны запрещают использование полиэтиленовых пакетов, трубочек, одноразовой посуды. Для того чтобы граждане более охотно меняли свои привычки, в Италии многие магазины предлагают в качестве альтернативы биоразлагаемые пакеты или сумки многоразового применения. То же самое происходит во Франции. В Испании не так давно "изобрели" авоськи. При этом на фоне отказа от производства пластика власти готовы раздавать бонусы за сдачу мусора на перерабатывающие заводы. В США пошли другим путем. Там в ряде штатов ввели налоги на пластиковые пакеты, что, естественно, привело к снижению их продаж. То же самое произошло в Ирландии. В Китае еще несколько лет назад начали штрафовать магазины, бесплатно раздающие пластиковые пакеты. В Коста-Рике власти предложили ряд стимулов и бонусов производителям, отказавшимся от использования пластика и перешедшим на инновационные материалы. Но, пожалуй, самое строгое отношение в мире к загрязняющим окружающую среду предметам на Шри-Ланке. Там за использование полиэтиленовых пакетов нарушителю грозит тюрьма. По мнению местных властей, пакеты засоряют ливневую канализацию, что приводит к оползням во время наводнений и человеческим жертвам.

Подготовил Юрий Когалов

Иран экспортировал более 5,847 млн. тонн цемента за 5 месяцев

Согласно данным, опубликованным Таможенной администрацией Исламской Республики Иран (IRICA), за первые пять месяцев текущего 1399 иранского календарного года (20 марта - 21 августа) Иран экспортировал более 5,847 миллиона тонн цемента на сумму 127,99 миллиона долларов.

Индия, Афганистан, Россия, Ирак, Катар, Кения, Кувейт, Шри-Ланка, Пакистан, Армения, Туркменистан, Казахстан, Азербайджан, Бангладеш, Китай и Оман были среди стран, импортировавших иранский цемент в течение указанного пятимесячного периода, сообщает Tehran Times.

Ирак, Кувейт и Афганистан были главными импортерами цемента из Ирана в указанный период.

Годовое производство цемента в Иране составляет 85 миллионов тонн, а внутренняя потребность в этом продукте составляет 65 миллионов тонн. Страна входит в семерку крупнейших производителей цемента в мире.

Иран экспортировал строительных материалов на сумму около 7 миллиардов долларов в предыдущем 1398 иранском календарном году (завершившемся 19 марта).

Как недавно заявил исполняющий обязанности министра промышленности, горнодобывающей промышленности и торговли, производство основных товаров в строительной отрасли более чем вдвое превышает спрос страны на такие товары.

«В этой сфере [строительная индустрия] не только нас не беспокоит поставка сырья; но в таких важных элементах этой отрасли, как сталь, цемент и керамическая плитка, наше производство почти вдвое превышает потребности страны », - отметил Джафар Саркейни.

«Сегодня наша страна является одним из основных экспортеров стали в регионе и крупнейшим экспортером цемента в мире», - отметил чиновник, добавив, что в последние годы Иран увеличил поставки стекла, плитки и керамики иностранным клиентам.

Масштабный горнодобывающий и металлургический сектор Ирана расширился в последние годы в основном потому, что санкции США в отношении нефтяной промышленности привели к большему вниманию к другим секторам.

Правительство также повысило тарифы на экспорт минерального сырья, поскольку оно стремится к увеличению местного производства продуктов с большей добавленной стоимостью.

Это происходит несмотря на решение Вашингтона в мае 2019 года ввести серию всеобъемлющих запретов на торговлю металлами Ирана.

Однако запреты в значительной степени не смогли остановить отток иранской продукции, такой как сталь и медь, поскольку покупатели считают их более конкурентоспособными по сравнению с региональными и международными конкурентами.

Россия поддерживает постоянное членство Ирана в ШОС

На встрече с послом Ирана в Москве, спецпредставитель президента России по делам ШОС Бахтияр Хакимов заявил о поддержке Москвой постоянного членства Ирана в этой организации.

Посол Ирана в Москве Казем Джалали во вторник встретился и провел переговоры со спецпредставителем президента России по делам ШОС Бахтияром Хакимовым о процессе сотрудничества Ирана с Шанхайской организацией сотрудничества (ШОС).

В ходе встречи стороны обсудили сотрудничество между Исламской Республикой Иран в качестве наблюдателя и активного члена Шанхайской организации, сообщает Mehr News.

Они также обсудили различные основания для более активного присутствия Ирана в Шанхайской организации сотрудничества, и Хакимов заявил о поддержке Москвой постоянного членства Ирана в этой организации.

Шанхайская организация сотрудничества (ШОС) - межправительственная организация, основанная в Шанхае 15 июня 2001 года. В настоящее время в ШОС входят восемь государств-членов, включая Китай, Индию, Казахстан, Кыргызстан, Россию, Пакистан, Таджикистан и Узбекистан, четыре государства-наблюдателя, заинтересованные в присоединении к полноправному членству, включая Афганистан, Беларусь, Иран и Монголию, и шесть «партнеров по диалогу», включая Армению, Азербайджан, Камбоджу, Непал, Шри-Ланку и Турцию.

Отработка обороны

Учения "Кавказ-2020" никому не угрожают

Текст: Юрий Гаврилов

В Минобороны России подтвердили, что запланированные на вторую половину сентября стратегические командно-штабные учения "Кавказ-2020" будут носить сугубо оборонительный характер. В ведомстве особо подчеркнули, что они не направлены против какой-либо страны.

Более того, как ранее сообщил заместитель министра обороны Александр Фомин, розыгрыши практических действий войск генералы проведут на территории Российской Федерации, а при разработке замысла учений подразумевался условный противник, не имеющий отношения ни к какому конкретному государству.

В ведомстве отметили, что численность задействованных в этих маневрах войск, вооружений и техники не превысит цифры, предусмотренные международными обязательствами России.

Так, под единым оперативным командованием станут действовать до 12 900 солдат и офицеров. А общее количество военнослужащих, включая соединения и части боевого, тылового и технического обеспечения, а также противовоздушной обороны, ВМФ, Росгвардии и МЧС, не превысит 80 тысяч человек.

На различных этапах учений будут применены до 250 танков, до 450 боевых машин пехоты и бронетранспортеров, до 200 артиллерийских и реактивных систем залпового огня.

"Таким образом, численность привлекаемых войск, танков, боевых бронированных машин, артиллерии, минометов, реактивных систем залпового огня, количество планируемых самолето-вылетов не превышает уровень, подлежащий обязательному наблюдению за определенными видами военной деятельности, установленный Венским документом", - подчеркнул замминистра обороны Александр Фомин.

Известно, что практические действия военных развернутся на южных российских полигонах Капустин Яр, Ашулук, Прудбой, Аданак и Раевский. Учебные баталии также запланированы на наземных авиационных полигонах Арзгирский, Копанской и в акваториях Черного и Каспийского морей.

Сценарием маневров, которые пройдут в два этапа, предусмотрен розыгрыш действий сухопутных, авиационных, противовоздушных и морских группировок. Кроме того, на учениях генералы и штабы потренируются в развертывании и ведении территориальной обороны. Это непременный элемент всех крупных войсковых маневров.

Напомним, что еще в начале сентября глава военного ведомства России Сергей Шойгу объявил, что стратегические командно-штабные учения "Кавказ-2020" пройдут с 21 по 26 сентября. По словам министра, эти маневры "завершат комплекс мероприятий оперативной и боевой подготовки вооруженных сил в этом году".

Шойгу уточнил, что к учебным баталиям привлекут военнослужащих иностранных государств. Еще несколько стран направят в Россию военных наблюдателей.

Вчера стало известно, о ком идет речь. В Минобороны России сообщили, что для участия в стратегических маневрах "Кавказ-2020" приглашены воинские формирования Армении, Белоруссии, Китая, Мьянмы и Пакистана. Всего до 1000 иностранных военнослужащих.

Что касается наблюдателей, то эту роль могут взять на себя офицеры из Азербайджана, Индонезии, Ирана, Казахстана, Таджикистана и Шри-Ланки.

А еще Минобороны России в инициативном порядке пригласило на заключительный этап стратегических командно-штабных учений, который пройдет на полигоне Капустин Яр в Астраханской области, руководителей оборонных ведомств ряда зарубежных государств.

Иран - недостающее звено в эволюции ШОС

Шанхайская организация сотрудничества — символ цепи регионального сближения в Азии, недостающим звеном которой является Иран с его стратегически важным географическим положением и важной ролью в регионе.

Общая площадь государств-членов ШОС — 60 миллионов квадратных километров, а население — 3 миллиарда человек (более 1/3 всего населения земного шара). Официальные рабочие языки — русский и китайский.

Декларация о создании ШОС была подписана в Шанхае в июне 2001 года шестью государствами - Казахстаном, Киргизией, Китаем, Россией, Таджикистаном и Узбекистаном. В 2017 году полноправными членами ШОС стали Индия и Пакистан. В работе объединения также принимают участие четыре страны-наблюдателя (Афганистан, Белоруссия, Иран и Монголия) и шесть партнеров по диалогу (Азербайджан, Армения, Камбоджа, Непал, Турция и Шри-Ланка).

В 2017 году в городе Астане (Казахстан) на заседании Совета глав государств-членов ШОС статус государства-члена Организации был предоставлен Республике Индия и Исламской Республике Пакистан.

Хотя на практике ШОС — это открытая региональная организация, которая приветствует членство других стран, однако разные подходы нынешних членов мешают некоторым странам, например Ирану, присоединиться к нему.

Ранее в 2019 году Генеральный секретарь ШОС Владимир Норов на пресс-конференции, посвящённой итогам заседания Совета глав правительств государств-членов ШОС заявил, что "экономический потенциал ШОС определяется тем, что на территории наших государств проживает 40 % мирового населения и производится совокупный ВВП объемом более 18 трлн. долларов, то есть более 22 % от мирового ВВП и к 2025 ожидается увеличение данного показателя до 38-40%".

Кроме того, в качестве конкурента НАТО, организация могла бы положить конец однополярному миру Запада, и в частности политике односторонности США в международных отношениях.

Иран уже 15 лет принимает участие в работе Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в качестве наблюдателя, однако несмотря на заявку Ирана на членство, до сих пор статус полноправного члена объединения не предоставлен стране.

Иран считается одной из самых авторитетных стран Азии. Экономически Иран важен для государств Центральной Азии. Географически 80-миллионный Иран – самое близкое к границам России и Центральной Азии государство, имеющее колоссальные энергетические ресурсы, развитую индустрию и стабильную политическую систему.

Кроме того, геополитическое положение Ирана для ШОС поистине уникально. Во-первых, членство Ирана — это контроль организации над Персидским заливом, это выход одновременно на Ближний Восток, Закавказье и Афганистан, который окажется в кругу стран — членов ШОС.

Во-вторых, присоединение Ирана придаст ШОС совершенно новое международное измерение. Организация будет объединять в этом случае свыше 60% территории Евразии, примерно 45% населения планеты, её государствами — участниками будет производиться более 19% мирового ВВП. В военном отношении ШОС сравняется, если не превзойдет, по военной мощи НАТО.

Исходя из этого, с членством Ирана в ШОС восполняется недостающее звено, пишет IRNA .

Россельхознадзор принял участие в 35-й сессии Региональной конференции ФАО для Азии и Тихого океана

В период с 1 по 4 сентября 2020 года под председательством Королевства Бутан в режиме видеоконференции прошла 35-ая сессия Региональной конференции Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО) для Азии и Тихого океана, в работе которой по приглашению Оргкомитета приняли участие представители Россельхознадзора и его подведомственных институтов.

В состав данной региональной группы входят страны Азии: Афганистан, Бангладеш, Бутан, Бруней-Даруссалам, Камбоджа, Китай, Корейская Народно-Демократическая Республика, Индия, Индонезия, Иран, Япония, Лаосская Народно-Демократическая Республика, Малайзия, Мальдивы, Монголия, Мьянма, Непал, Пакистан, Филиппины, Республика Корея, Российская Федерация, Сингапур, Шри-Ланка, Таиланд, Тимор-Лешти, Вьетнам. Кроме того, в нее входят страны Юго-западной части Тихого океана: Австралия, Острова Кука, Фиджи, Франция, Кирибати, Маршалловы острова, Микронезия, Науру, Новая Зеландия, Ниуэ, Палау, Папуа - Новая Гвинея, Самоа, Соломоновы острова, Тонга, Тувалу, Соединенные Штаты Америки, Вануату.

Такое широкое представительство и огромный торгово-экономический потенциал (в регионе проживает половина населения планеты) создает большие возможности для демонстрации уровня развития агропромышленного комплекса России и готовности страны участвовать в решении проблемы ликвидации голода, в частности, путем поставок продовольствия на экспорт.

Региональные конференции ФАО представляет собой открытую площадку, где наряду с правительствами стран-членов в обсуждении насущных вопросов, связанных с развитием сельского хозяйства, принимают участие неправительственные организации, ученые, представители делового сообщества.

Подобные мероприятия позволяют оценить степень вовлеченности Российской Федерации в решение сформулированных ФАО мировых задач, связанных с продовольственным обеспечением, сверить национальные приоритеты с общемировыми трендами, а также помочь наименее развитым странам региона в разработке эффективной национальной аграрной политики.

35-ая сессия ФАО для Азии и Тихого океана в целом отражала текущую повестку работы ФАО и была посвящена положению в сфере продовольствия и сельского хозяйства в Азиатско-Тихоокеанском регионе с учетом сложной эпидемиологической обстановки, где все страны отметили ущерб, который пандемия нанесла сельхозпроизводителям и торгово-сбытовым цепям, отчего больше всего пострадали беднейшие, изолированные и островные государства.

Приоритетными направлениями работ, которые должны способствовать преодолению существующих проблем, являются:

- коллективные действия в сфере сельскохозяйственного водопользования, на которое приходится до 80% водопотребления в регионе);

- повышение устойчивости мелкотоварного рыболовства в интересах обеспечения продовольственной безопасности и питания в Тихоокеанском регионе;

- создание устойчивых и невосприимчивых к внешним воздействиям продовольственных систем в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

В рамках Региональной конференции также были рассмотрены Доклады Региональных комиссий ФАО по отдельным вопросам различных секторов сельского хозяйства, таких как животноводство и ветеринария, лесное, рыбное хозяйство, карантин и защита растений, проблема антимикробной устойчивости, проблемы полноценного питания. Безусловным приоритетом для стран региона видится доступная цифровизация производства и сбыта продовольствия, устойчивого ведения сельского хозяйства. С текстами Докладов на русском языке можно ознакомиться по ссылке: http://www.fao.org/about/meetings/regional-conferences/aprc35/documents/ru/

Этим целям призвана содействовать получившая высокую оценку участников инициатива нового Гендиректора ФАО Цюй ДунъЮя (Китай) «Рука об руку», которая предлагает решение проблемы ликвидации голода к 2030 году. В основе предложения – сосредоточение внимания стран-членов ФАО на группе из 44 стран, где проблемы голода являются наиболее острыми. На основе современных цифровых технологий обработки больших баз данных и геопространственного позиционирования предлагается проанализировать и выделить наиболее многообещающие в смысле развития сельскохозяйственного производства и переработки регионы в таких странах, обеспечить им приоритетное финансирование для создания высокотехнологичного производства, спланировать оптимальное землеустройство, осуществить механизацию и химизацию процессов, обучить специалистов и создать национальную научную базу АПК.

Существующие в подведомственных институтах Россельхознадзора научно-практические заделы могли бы быть востребованы в странах региона для целей борьбы с опасными болезнями животных и вредителями растений (распространение кукурузной совки, АЧС), цифровизации процессов управления ветеринарными и фитосанитарными профилактическими мероприятиями.

Так, в ходе конференции, Отделение ФАО для связи с Российской Федерацией в Москве, принимая во внимание достижения ФГБУ «ВНИИЗЖ», предложило Россельхознадзору номинировать данный научный центр в качестве Реферативного центра ФАО по зоонозным короновирусам.

Следующее 36-е заседание Региональной конференции ФАО для Азии и Тихого океана пройдет в Бангладеше.

На учения после спасения

Корабли РФ и Индии провели совместные учения в Индийском океане

Текст: Александр Степанов

Корабли Тихоокеанского флота и ВМС Индии провели военно-морские учения Indra Navy-2020 в Бенгальском заливе. По пути на учения наши моряки приняли участие в спасении экипажа супертанкера "Нью Даймонд", загоревшегося у берегов Шри-Ланки.

Учения Indra Navy проводятся между флотами России и Индии регулярно. В этом году с российской стороны в маневрах участвовали большие противолодочные корабли "Адмирал Трибуц" и "Адмирал Виноградов", а также большой морской танкер "Борис Бутома". Индийский флот представляли фрегаты "Сахьядри" и "Ранвиджай", а также корвет "Килтан" и танкер "Шакти".

Как рассказали "РГ" в пресс-службе Тихоокеанского флота, учения прошли вблизи Андаманских и Никобарских островов. Одной из отличительных особенностей стало то, что маневры проводились в бесконтактном формате, без обмена офицерами связи из-за ограничительных мер, связанных с пандемией коронавируса. Вместе с тем это не помешало насыщенной программе тренировок.

Вначале учений российские и индийские моряки отработали совместное тактическое маневрирование и провели тренировку по связи. Затем российские корабли и фрегат "Ранвиджай" ВМС Индии провели артиллерийскую стрельбу по надводной цели - плавающей мишени, также проводилась стрельба по воздушным целям, применялось противолодочное оружие.

На тренировках была отработана задача по пополнению кораблями запасов от танкера на ходу. В этом эпизоде вместе с боевыми кораблями были задействованы танкеры РФ и Индии.

Нужно подчеркнуть, что наши корабли прибыли на учения сразу после оказания помощи супертанкеру "Нью Даймонд". Судно загорелось возле берегов Шри-Ланки. Наши моряки оперативно прибыли к месту ЧП, эвакуировали экипаж, который находился в море на шлюпках, предоставили им медпомощь, а затем передали их силам береговой охраны Индии и Шри-Ланки. Кроме того, россияне помогли в силу возможностей в локализации пожара.

Спасут по пути на учения

Российские корабли помогут танкеру в Индийском океане

Текст: Александр Степанов

Боевые корабли Тихоокеанского флота, направляющиеся на совместные российско-индийские учения, помогут терпящему бедствие танкеру в Индийском океане.

Большие противолодочные корабли "Адмирал Трибуц" и "Адмирал Виноградов", а также большой морской танкер "Борис Бутома" направлялись в Андаманское море для участия в совместном российско-индийском военно-морском учении "Индра Нэви".

Однако планы пришлось поменять из-за известия о терпящем бедствие судне. Как сообщили в Национальном центре управления обороной РФ, поступил сигнал, что в 180 милях от берегов Шри-Ланки терпит бедствие нефтяной танкер New Diamond. У судна, которое идет под панамским флагом, возникло возгорание в машинном отделении, но огонь пока не дошел до трюмов с нефтью. Судно осуществляло переход из Кувейта в Индию. "Команда за исключением двух членов экипажа покинула танкер и находится на спасательных средствах в море", - рассказали в центре.

Российские корабли уже начали переход в район нахождения терпящего бедствие судна.

Учения "Индра Нэви" были запланированы на 4-5 сентября и должны пройти вблизи Андаманских и Никобарских островов в Индийском океане.

В рамках совместных военно-морских маневров планировалась отработка стрельбы по надводным и воздушным целям, а также операция по пополнению запасов кораблей на ходу. Теперь начало этих тренировок будет перенесено.

КАК ЗАКАНЧИВАЕТСЯ ГЕГЕМОНИЯ

АЛЕКСАНДР КУЛИ

Профессор политологии в Барнард-колледже Колумбийского университета, а также глава Института Гарримана.

ДЭНИЕЛ НЕКСОН

Профессор кафедры государственного управления и Школы дипломатической службы Джорджтаунского университета.

АМЕРИКАНСКАЯ МОЩЬ РАСПОЛЗАЕТСЯ НА ГЛАЗАХ

Многочисленные признаки указывают на кризис глобального порядка. Несогласованная международная реакция на пандемию COVID-19, вызванный ею экономический спад, возрождение националистической повестки и ужесточение пограничного режима… Всё это, по-видимому, предвещает появление новой международной системы – менее нацеленной на сотрудничество и более хрупкой. По мнению многих наблюдателей, эти события подчёркивают опасность политики президента США Дональда Трампа «Америка прежде всего», а также его отхода от принципа глобального лидерства.

Ещё до пандемии Трамп регулярно ставил под вопрос значимость альянсов и институтов (например, НАТО), одобрительно высказывался о расколе внутри Европейского союза, вышел из множества международных соглашений и организаций, а также потворствовал автократам, вроде президента России Владимира Путина и северокорейского лидера Ким Чен Ына. Он усомнился в том, что отстаивание либеральных ценностей должно служить краеугольным камнем внешнеполитической стратегии США. Трамп явно предпочитает транзакционную политику в духе игры с нулевой суммой, подтверждая домыслы о том, что Соединённые Штаты отказываются от своих обязательств по поддержанию либерального международного порядка.

Некоторые аналитики полагают, что США всё еще могут изменить ситуацию, вернувшись к стратегиям, с помощью которых они с конца Второй мировой и вплоть до событий, последовавших после завершения холодной войны, строили и поддерживали успешный международный порядок. Если бы после Трампа Соединённые Штаты смогли вернуть себе ответственность, присущую глобальной державе, эта эпоха – включая пандемию, которая её определит, – могла бы стать лишь временным отклонением, а не шагом на пути к постоянному хаосу.

Пророчества об упадке Америки и изменении международного устройства далеко не новы – и неизменно ошибочны. В середине 1980-х гг. многие аналитики считали, что американское лидерство находится на пути к упадку. Бреттон-Вудская система рухнула в 1970-е гг.; США столкнулись с растущей конкуренцией со стороны европейских и восточноазиатских экономик, в частности Западной Германии и Японии; Советский Союз казался одной из констант мировой политики. Однако к концу 1991 г. СССР формально был распущен, Япония вступила в «потерянное десятилетие» экономической стагнации, а объединённую Германию поглотила дорогостоящая задача интеграции. США же в это время пережили десятилетие бурного развития технологических инноваций и неожиданно высокого экономического роста. Результатом стало то, что многие называли «однополярным моментом» американской гегемонии.

Но на этот раз всё по-другому. Те самые силы, которые раньше делали американскую гегемонию такой прочной, сегодня способствуют её исчезновению. После холодной войны три процесса сделали возможным появление мирового порядка под водительством Вашингтона. Во-первых, с момента поражения коммунизма Соединённые Штаты не сталкивались ни с одним крупным идеологическим проектом, который мог бы составить серьёзную конкуренцию их собственному. Во-вторых, после распада Советского Союза, сопутствующей ему институциональной инфраструктуры, а также системы его партнёрских контактов более слабые государства не имели существенных альтернатив Америке и её западным союзникам, когда дело доходило до оказания военной, экономической и политической поддержки. И в-третьих, транснациональные активисты и движения распространяли либеральные ценности и нормы, которые поддерживали либеральный порядок.

Сегодня похожая динамика работает против США: на место цикла благотворных процессов, долгое время укреплявших могущество страны, пришёл порочный круг явлений, которые подрывают американскую мощь. С ростом таких держав, как Китай и Россия, автократические и нелиберальные проекты бросают всё более ощутимый вызов возглавляемой Соединёнными Штатами либеральной международной системе. Развивающиеся страны – и даже многие развитые – имеют возможность искать альтернативных покровителей, а не оставаться зависимыми от щедрости и поддержки Запада. А нелиберальные, зачастую праворадикальные наднациональные сети выступают против норм и не испытывают пиетета по отношению к либеральному международному порядку, который когда-то казался незыблемым. Одним словом, глобальное лидерство США не просто отступает, оно разваливается. И процесс этот уже не цикличен, он постоянен.

Исчезновение однополярного момента

Может показаться странным говорить о постоянном сокращении американской мощи, когда на вооружённые силы страна тратит больше, чем её следующие семь соперников вместе взятые, а сеть зарубежных военных баз беспрецедентна по охвату. Военная мощь сыграла важную роль в создании и поддержании превосходства в 1990-х гг. и начале нынешнего столетия; ни одна другая держава не могла распространить надёжные гарантии безопасности на всю международную систему. Но военное доминирование зависело не столько от оборонных бюджетов (в реальном выражении военные расходы Соединённых Штатов в 1990-е гг. сократились и увеличились только после терактов 11 сентября 2001 г.), сколько от ряда других факторов: исчезновения Советского Союза как конкурента, растущего технологического преимущества, которым пользовались американские военные, и готовности большинства мировых держав второго эшелона полагаться на США, а не наращивать собственные вооружённые силы. Если появление Соединённых Штатов в качестве единственной сверхдержавы в основном зависело от распада Советского Союза, то сохранение однополярности в течение последующего десятилетия было обусловлено тем, что азиатские и европейские союзники были согласны на американскую гегемонию.

Разговоры об однополярном моменте затемняют важнейшие черты мировой политики, которые и легли в основу доминирования США. Крушение СССР окончательно захлопнуло дверь перед единственным проектом глобального масштаба, способным соперничать с капитализмом. Марксизм-ленинизм и его отдельные течения в основном исчезли как источник идеологической конкуренции. Связанная с ними транснациональная инфраструктура – институты, практика и сети, включая Варшавский договор, Совет экономической взаимопомощи и сам Советский Союз, – всё рухнуло. Без советской поддержки большинство связанных с Москвой стран, повстанческих группировок и политических движений решили, что лучше либо сдаться, либо солидаризоваться с Америкой. К середине 1990-х гг. оставалась лишь одна доминирующая платформа для выработки международных норм и правил взаимодействия: либеральная международная система альянсов и институтов, закреплённая в Вашингтоне.

Соединённые Штаты и их союзники, именуемые Западом, вместе пользовались фактической монополией на покровительство в период однополярности. За редкими исключениями они были единственным значимым источником безопасности, экономических благ, политической поддержки и легитимности. Развивающиеся страны больше не могли оказывать давление на Вашингтон, угрожая прибегнуть к помощи Москвы или указывая на риск коммунистического переворота, чтобы защитить себя от необходимости проведения внутренних реформ. Размах западной власти и влияния был настолько безграничен, что многие политики уверовали в вечный триумф либерализма. Большинство правительств не видели реальной альтернативы. Не имея других источников поддержки, страны с большей охотой придерживались условий западной помощи, которую они получали. Автократы сталкивались с серьёзной международной критикой и жёсткими требованиями контролируемых Западом международных организаций. Да, по стратегическим и экономическим соображениям демократические державы освобождали от таких требований некоторые автократические государства (например, богатую нефтью Саудовскую Аравию). Ведущие демократические страны, в том числе и США, и сами нарушали международные нормы, затрагивающие права человека, гражданские и политические права, причём это принимало вопиющие формы пыток и внесудебных экстрадиций во время так называемой войны с терроризмом. Но даже эти лицемерные исключения не стали препятствием на пути укрепления гегемонии либерального миропорядка, ведь они вызывали широкое осуждение, подтверждавшее веру в либеральные принципы, а американские официальные лица продолжали говорить о приверженности либеральным нормам. В то же время всё большее число наднациональных сетей – часто называемых международным гражданским обществом – поддерживало формирующуюся архитектуру международного порядка. Эти группы и отдельные лица служили пехотинцами американской гегемонии, широко распространяя либеральные нормы и практики.

Крах плановой экономики в посткоммунистическом мире привлёк волну западных консультантов и подрядчиков, жаждавших стать проводниками рыночных реформ. Иногда с катастрофическими последствиями, как в России и на Украине, где поощряемая Западом шоковая терапия привела к обнищанию десятков миллионов людей, одновременно создав класс олигархов, которые превратили бывшие государственные активы в личные империи. Международные финансовые институты, правительственные регулирующие органы, главы центральных банков и экономисты работали над достижением консенсуса элит в пользу свободной торговли и трансграничного движения капитала.

Объединения гражданского общества также стремились направить посткоммунистические и развивающиеся страны к развитию по западной модели либеральной демократии. Группы западных экспертов консультировали правительства по вопросам разработки новых конституций, правовых реформ и многопартийных систем. Международные наблюдатели, в основном из западных государств, следили за выборами в отдалённых странах. Неправительственные организации (НПО), выступающие за расширение прав человека, гендерное равенство и защиту окружающей среды, заключали союзы с симпатизирующими им государствами и средствами массовой информации. Деятельность транснациональных активистов, научных сообществ и общественных движений помогла воздвигнуть комплексный либеральный проект экономической и политической интеграции.

На протяжении 1990-х гг. эти силы подпитывали иллюзию незыблемости либерального порядка, опирающегося на прочную глобальную гегемонию США. Сегодня от этой иллюзии не осталось и следа.

Возвращение великих держав

Сегодня уже другие великие державы предлагают конкурирующие концепции глобального порядка, часто автократические, которые привлекают многих лидеров слабых государств. Запад утратил монополию на покровительство. Новые региональные организации и нелиберальные наднациональные сети оспаривают влияние США. Многие из этих тенденций объясняются долгосрочными сдвигами в мировой экономике, в частности – подъёмом Китая. Эти трансформации изменили геополитический ландшафт. В апреле 1997 г. председатель КНР Цзян Цзэминь и президент России Борис Ельцин обязались «содействовать многополярности мира и установлению нового международного порядка». В течение долгого времени многие западные учёные и политики намеренно преуменьшали или вовсе отвергали подобные вызовы, считая их чистой риторикой, стремлением выдать желаемое за действительное. Они утверждали, что Пекин всё ещё привержен правилам и нормам возглавляемого США порядка, поскольку продолжает извлекать выгоду из этой системы. Хотя Россия в первом десятилетии нового века всё решительнее осуждала Соединённые Штаты и призывала к многополярному миру, наблюдатели не могли всерьёз полагать, что Москва заручится поддержкой каких-либо значительных союзников. И уж тем более западные аналитики не допускали, что Пекин и Москва преодолеют десятилетия взаимного недоверия и соперничества, чтобы направить совместные усилия на противодействие попыткам США поддерживать и формировать международный порядок.

Такой скептицизм имел смысл на пике глобальной гегемонии в 1990-е гг. и оставался убедительным даже на протяжении большей части следующего десятилетия. Но декларация 1997 г. выглядит теперь планом того, как Пекин и Москва пытались перестроить международную политику в последние 20 лет. Сегодня Китай и Россия прямо оспаривают приоритетность либеральной составляющей международного порядка, осуществляя противодействие изнутри самих институтов и форумов этого порядка. В то же время с помощью новых институтов и площадок международного общения, где они обладают большим влиянием и имеют возможность не акцентировать на проблемах прав человека и гражданских свобод, они конструируют собственный – альтернативный – порядок.

В Организации Объединённых Наций, например, эти две страны регулярно консультируются при голосовании по самым разным вопросам и инициативам. Будучи постоянными членами Совета Безопасности ООН, они координировали позиции (а точнее – оппозиции), критикуя западные интервенции и призывы к смене режимов; они наложили вето на западные предложения по Сирии, а также усилия по введению санкций в отношении Венесуэлы и Йемена. В Генеральной Ассамблее ООН с 2006 по 2018 г. Китай и Россия голосовали одинаково в 86 из 100 случаев – это чаще, чем в 1991–2005 гг., когда процент согласованных позиций во время голосований равнялся 78. Для сравнения – с 2005 г. КНР и Соединённые Штаты соглашались только в 21% случаев. Пекин и Москва также выдвинули ряд инициатив ООН по продвижению новых норм, особенно в сфере киберпространства, которые ставят национальный суверенитет выше индивидуальных прав, ограничивают доктрину «ответственность защищать» (R2P) и нивелируют резолюции по правам человека, предлагаемые Западом.

Китай и Россия также были на передовом рубеже в создании новых международных институтов и региональных форумов, которые исключают Соединённые Штаты и Запад в целом. Пожалуй, наиболее известной из них является группа БРИКС, в которую входят Бразилия, Россия, Индия, Китай и Южная Африка. С 2006 г. группа представляет собой динамичную площадку для обсуждения вопросов международного порядка и глобального лидерства, включая создание альтернатив контролируемым Западом институтам в таких областях, как управление интернетом, международные платёжные системы и помощь в целях развития. В 2016 г. страны БРИКС создали Новый банк развития, который занимается финансированием инфраструктурных проектов в развивающихся странах.

Китай и Россия также способствовали выдвижению множества новых региональных организаций по безопасности, включая Совещание по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА), Организацию Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) и Четырёхсторонний механизм по сотрудничеству и координации, а также экономические институты, включая управляемый Китаем Азиатский банк инфраструктурных инвестиций (АБИИ) и поддерживаемый Россией Евразийский экономический союз (ЕАЭС). Шанхайская организация сотрудничества (ШОС) – организация региональной безопасности, которая содействует развитию сотрудничества между спецслужбами стран-участниц и курирует проведение военных учений – была создана в 2001 г. по инициативе Пекина и Москвы. В 2017 г. ШОС приняла Индию и Пакистан в качестве новых полноправных членов. Конечным результатом этих процессов стало появление параллельных структур глобального управления, где доминирующую позицию занимают авторитарные государства, конкурирующие со старыми, более либеральными структурами.

Критики часто отмахиваются от БРИКС, ЕАЭС и ШОС как от «заведений для политической говорильни», участники которых мало что делают для практического решения проблем или иного значимого сотрудничества. Но если говорить начистоту, то это применимо и к большинству других международных институтов. Даже когда неспособность решать коллективные проблемы становится очевидной, деятельность региональных организаций не прекращается, они позволяют своим членам утверждать общие ценности и повышать авторитет держав, созывающих эти форумы. Они устанавливают между своими членами более плотные дипломатические связи, что, в свою очередь, облегчает формирование военных и политических коалиций. Иными словами, эти организации составляют важнейшую часть инфраструктуры международного порядка, инфраструктуры, в которой на протяжении всего периода после окончания холодной войны доминировали западные демократии. И действительно, этот новый блок незападных организаций привнёс транснациональные механизмы управления в такие регионы, как Центральная Азия, которая ранее была отключена от многих институтов глобального управления. С 2001 г. большинство центральноазиатских государств присоединилось к ШОС, возглавляемой Россией ОДКБ, ЕАЭС, Азиатскому банку инфраструктурных инвестиций и китайскому инфраструктурному проекту, известному как инициатива «Пояс и путь».

КНР и Россия сейчас активно продвигаются в области, где традиционно доминировали США и их союзники. Например, Китай создал группу «17+1» с государствами Центральной и Восточной Европы, а также форум Сообщества стран Латинской Америки и Карибского бассейна. Эти объединения дают новые возможности для сотрудничества и взаимовыгодной поддержки в указанных регионах, одновременно бросая вызов единству традиционных западных блоков. Всего за несколько дней до того, как в апреле 2020 г. группа «16+1» расширилась, включив Грецию, члена ЕС, Европейская комиссия стала официально обозначать Китай как «системного соперника» на фоне опасений, что сделки в рамках проекта «Пояс и путь», затрагивающие Европу, подрывают правила и стандарты Евросоюза.

Пекин и Москва, похоже, успешно сосуществуют в рамках «альянса по расчёту» – вопреки прогнозам, что расхождения интересов в ряде международных проектов не позволит им достичь существенного уровня сплочённости. Это имело место даже в тех областях, где их различные интересы могли привести к значительной напряжённости. Россия открыто и активно поддерживает китайский проект «Пояс и путь», несмотря на проникновение Китая в Центральную Азию, которую Москва всё ещё считает своим «задним двором». Фактически с 2017 г. риторика Кремля трансформировалась из позиционирования приоритета чётко разграниченной российской «сферы влияния» в Евразии в педалирование концепта «Большой Евразии», в которой китайские инвестиции и интеграция согласуются с российскими усилиями по выдавливанию западного влияния из региона. Москва следовала аналогичной схеме, когда Пекин впервые предложил создать АБИИ в 2015 году. Министерство финансов России первоначально отказалось поддержать банк, но Кремль изменил курс, увидев, в какую сторону дует ветер; и в течение года Россия официально присоединилась к этой инициативе.

Немаловажно, что и Китай продемонстрировал готовность учитывать российские опасения, а также особую чувствительность для неё некоторых вопросов. КНР примкнула к другим странам БРИКС, воздержавшимся от осуждения российской аннексии Крыма в 2014 г., хотя это явно противоречило многолетней позиции Китая по проблеме сепаратизма и нарушению территориальной целостности. Более того, торговая война администрации Трампа с Китаем дала Пекину дополнительные стимулы для поддержки российских усилий по разработке альтернатив контролируемой Западом международной платёжной системе SWIFT и деноминированной в долларах торговле, чтобы подорвать глобальный масштаб санкционных режимов США.

Конец монополии покровительства

Китай и Россия, однако, не единственные государства, стремящиеся сделать мировую политику более благоприятной для недемократических режимов и менее пригодной для гегемонии США. Ещё в 2007 г. кредитование со стороны «государств-изгоев», таких как богатая тогда нефтяными доходами Венесуэла, показало: подобное «содействие без условий» способно подорвать западные инициативы, когда оказание помощи призвано побудить правительства осуществлять либеральные реформы.

С тех пор китайские государственные кредиторы (например, Китайский банк развития) открыли серьёзные кредитные линии в Африке и развивающихся странах. В результате финансового кризиса 2008 г. КНР стала важным источником займов и чрезвычайного финансирования для стран, которые не могли получить доступ к западным финансовым институтам или были из них исключены. Во время финансового кризиса Китай предоставил более 75 млрд долларов кредитов для энергетических сделок странам Латинской Америки – Бразилии, Эквадору и Венесуэле, а также Казахстану, России и Туркменистану в Евразии.

Китай – не единственный альтернативный покровитель. После «арабской весны» государства Персидского залива, такие как Катар, предоставили Египту деньги, что позволило Каиру избежать необходимости обращаться в Международный валютный фонд в столь сложное время. Но Китай в этом отношении, безусловно, является самым амбициозным из всех. Исследование AidData показало, что общий объём внешней помощи, оказанной Китаем с 2000 по 2014 г., достиг 354 млрд долларов и приблизился к общему объёму помощи США, составившему 395 млрд долларов. С тех пор КНР успела обогнать Соединённые Штаты по объёмам средств, ежегодно выделяемых на помощь другим государствам. Более того, китайская помощь подрывает усилия Запада по распространению либеральных норм. Некоторые исследования показывают, что, хотя китайские фонды стимулировали развитие во многих странах, они благоприятствовали масштабной коррупции, а также созданию привычки режима к патронату. В странах, переживших войны (Непал, Шри-Ланка, Судан и Южный Судан) китайская помощь в области развития и реконструкции направлялась победившим правительствам, изолируя их от международного давления, целью которого было заставить наладить отношения со своими внутренними врагами и принять более либеральные модели миротворческой деятельности и примирения.

Конец монополии Запада на покровительство привёл к одновременному подъёму пламенных националистов-популистов даже в тех странах, которые прочно вошли в орбиту США с точки зрения экономической зависимости и безопасности.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и президент Филиппин Родриго Дутерте изображают себя защитниками государственного суверенитета, дающими отпор либеральной диверсии. Они отвергают опасения Запада по поводу отступления от принципов демократии в своих странах и подчёркивают растущее значение своих экономических отношений и отношений в области безопасности с Китаем и Россией. Дутерте недавно расторг двадцатилетний военный договор с Соединёнными Штатами – после того, как Вашингтон аннулировал визу бывшего начальника национальной полиции, обвиняемого в нарушении прав человека в ходе кровавой и неоднозначной войны филиппинского правительства против наркотиков.

Конечно, некоторые из этих специфических вызовов американскому лидерству будут то нарастать, то ослабевать, поскольку проистекают из меняющихся политических обстоятельств и настроений отдельных лидеров. Но расширение палитры «вариантов выхода» – альтернативных покровителей, институтов и политических моделей – кажется теперь постоянной чертой международной политики. Правительства имеют гораздо больше пространства для манёвра. Даже когда государства не меняют активно патронов, возможность того, что они могли бы это сделать, даёт им более эффективные рычаги влияния. В результате Китай и Россия получили возможность оспаривать гегемонию США и создавать порядки, которые их устраивают.

Центробежные силы

Ещё один важный сдвиг знаменует разрыв с периодом однополярного момента. Наднациональные сети гражданского общества, которые «сшили» воедино либеральный международный порядок, больше не пользуются прежней властью и влиянием. Нелиберальные конкуренты теперь бросают им вызов во многих областях, включая гендерные права, мультикультурализм и принципы либерально-демократического правления. Некоторые из центробежных сил возникли в самих Соединённых Штатах и странах Западной Европы. Например, американская лоббистская группа – Национальная стрелковая ассоциация – работала транснационально, чтобы её единомышленники, бразильские движения правого толка, не позволили принять на референдуме законы об ограничении оборота оружия (2005 г.). Спустя более десяти лет бразильский политический смутьян Жаир Болсонару опирался на ту же сеть в ходе своей президентской кампании. Всемирный конгресс семей, первоначально основанный христианскими организациями США в 1997 г., сейчас является международной структурой, которую поддерживают евразийские олигархи и куда входят видные приверженцы социал-консерватизма из десятков стран. Они все работают над созданием глобальной оппозиции ЛГБТ и практике использования репродуктивных прав.

Автократические режимы нашли способы ограничить (или вовсе устранить) влияние либеральных транснациональных пропагандистских сетей и реформаторски настроенных НПО. Так называемые «цветные революции» на постсоветском пространстве в первом десятилетии нынешнего столетия и «арабская весна» 2010–2011 гг. на Ближнем Востоке сыграли в этом процессе ключевую роль. Они встревожили авторитарные и нелиберальные правительства, которые всё чаще рассматривают защиту прав человека и развитие демократии как угрозу своему выживанию. В ответ режимы ограничили влияние НПО, имеющих зарубежные связи: ввели жёсткие ограничения на получение такими организациями средств из-за границы, запретили разнообразную политическую деятельность, а некоторых активистов окрестили «иностранными агентами».