Новости. Обзор СМИ Рубрикатор поиска + личные списки

Главные отличия.

Платный доступ на polpred с деловой информацией высшего качества. Скажите об этом директору библиотеки.

Nippon Steel повышает цены на балку на $96 за тонну

Как сообщает Mysteel.com, японская компания Nippon Steel приняла решение повысить цены на двутавровые балки для внутреннего рынка в этом месяце на фоне роста сырьевых затрат.

Цены будут повышены на ¥10 000 ($96) за тонну. В декабре цены были повышены на ¥5 000 за тонну, но этого оказалось недостаточно, чтобы покрыть сырьевые расходы.

Nippon Steel подтверждает цель стать безуглеродной компанией к 2050 году

Как сообщает Japan Today, сокращение выбросов парниковых газов до нуля к 2050 году является «одним из наиболее важных вопросов управления», - сказал президент Nippon Steel Corp Эйджи Хашимото в интервью The Yomiuri Shimbun. Он указал, что компания будет стремиться к достижению этой цели, поставленной кабинетом премьер-министра Ёсихиде Суги. Страны начали конкурировать за разработку экологических технологий, и он отметил, что «нам нужна финансовая поддержка со стороны правительства штата» для достижения цели.

В настоящее время Nippon Steel стремится достичь поставленной цели за счет использования стального лома и электрических печей, которые выделяют относительно мало CO2. «Японские [компании] опережают другие страны [в экологических технологиях]. Я уверен, что если мы получим такой же уровень государственной поддержки, как и в других странах, мы сможем конкурировать [на международном уровне] », - сказал Хашимото. Он считает, что в будущем стальная продукция должна быть экологически чистой, иначе она может потерять свои конкурентные преимущества.

Что касается разработки технологий улавливания и хранения СО2, президент компании выразил желание сотрудничать с электроэнергетической отраслью. «Если бы каждая компания [проводила исследования и разработки] отдельно, развитие не продвигалось бы. Правительство должно сыграть ведущую роль в создании системы содействия НИОКР », - сказал он. Кабинет министров рассматривает введение ценообразования на выбросы углерода в форме налога на выбросы углерода и торговли выбросами, что наложит экономическое бремя на компании в зависимости от их выбросов парниковых газов. «[Если эта система будет внедрена], это уменьшит сумму денег, которую мы можем потратить на НИОКР. Это было бы поражением для цели декарбонизации », - сказал Хашимото.

Южная Корея сохраняет пошлины на японский пруток из нержавейки

Как сообщает Yieh.com, Южная Корея решила сохранить антидемпинговые пошлины на японские прутки из нержавеющей стали в течение еще трех лет, несмотря на рекомендацию Всемирной торговой организации (ВТО) не вводить пошлины.

Министерство экономики и финансов Южной Кореи издало уведомление о том, что с июня 2021 года оно введет антидемпинговые пошлины на импорт некоторых японских стальных стержней в размере от 3,51% до 15,39%.

Объем внешнеторгового оборота Китая говорит о восстановлении экономики

В 2020 году объем импорта и экспорта товаров Китая достиг рекордного уровня. Рекордной стала и доля Китая в мировой торговле. Об этом свидетельствуют данные Главного таможенного управления КНР, опубликованные 14 января.

На фоне распространения COVID-19 в глобальном масштабе и резкого сокращения трансграничной торговли, добиться успехов в торговле Китаю было очень нелегко, но, этот рост будет сильно содействовать восстановлению глобальных цепочек производства и поставок.

В 2020 году, благодаря эффективному контролю и успешной противоэпидемической работе, удалось восстановить работу и производство, внешняя торговля Китая быстро стабилизировалась после резкого шока в первом квартале года. Согласно данным, общая стоимость торговли товарами в стране в 2020 году составила 32,16 триллиона юаней с приростом на 1,9% по сравнению с 2019 годом. При этом Китай стал единственной в мире экономикой, где был зафиксирован рост торговли товарами. О ситуации во внешней торговле лучше всего знают сами бизнесмены. Директор мебельной фабрики в районе Шуньдэ города Фошань пров. Гуандун Чжун Шэмин в интервью корреспондентам Медиакорпорации Китая сказал, что заказы на продукцию его завода в 2020 году выросли на 30%. На сегодня предприятие загружено экспортными заказами до июня этого года.

Резкий рост заказов внешнеторговых предприятий как нельзя лучше демонстрирует увеличение на мировом рынке спроса на производимые в Китае товары. Особенным спросом пользуются противоэпидемические материалы и товары для дома. Именно они способствуют быстрому росту китайского экспорта.

В 2020 году общий объем экспорта товаров текстильной промышленности, медицинских изделий и фармацевтических препаратов из Китая увеличился на 31%. С марта по декабрь 2020 года Китай экспортировал, в общей сложности, 224,2 миллиарда масок, это в среднем почти по 40 масок для одного жителя земного шара за пределами Китая. Кроме того, экспорт ноутбуков, планшетов и бытовой техники вырос на 22,1%. Все эти товары не только соответствовали требованиям противоэпидемических норм, но и удовлетворили резко возросший спрос на эти товары в период карантина.

Большой спрос на импортные товары и огромный потребительский рынок Китая создает отличные условия для развития других стран мира. В 2020 году объем импорта сырой нефти и продукции металлургии в Китай увеличился соответственно на 7,3% и 7%, а импорт зерновых и мясной продукции – на 28% и 60,4%. По сообщению агентства Рейтер (Reuters), в декабре прошлого года динамичное восстановление китайской экономики стимулировало спрос на товары отечественного и зарубежного производства. Этот спрос оказался намного выше предполагаемого ранее.

Устойчивый рост и улучшение качества внешней торговли Китая не только демонстрирует сильную способность противостоять рискам, но и закрепляет за Китаем важное место в глобальной индустриальной цепочке и цепочке создания стоимости. По данным Всемирной торговой организации и информации из разных стран, с января по октябрь 2020 года китайская доля в импорте-экспорте, экспорте и международного импортного рынка составила 12,8%, 14,2% и 11,5% соответственно, это рекордный показатель.

Стоит отметить, что за весь 2020 год общий объем импорта и экспорта Китая с крупнейшими торговыми партнерами – АСЕАН, ЕС и США вырос соответственно на 7%, 5,3% и 8,8%. Импорт и экспорт Китая в страны-участницы инициативы "Один пояс и один путь" составил 9,37 триллиона юаней, увеличившись на 1%. Нетрудно заметить, что Китай продолжает укреплять свой статус в качестве крупнейшей страны в мировом товарообороте. Вместе с тем, он дает возможность заработать и другим странам.

Согласно прогнозам международных агентств, в 2021 году ожидается продолжительная тенденция роста внешней торговли Китая. Но вместе с тем следует учитывать, что все еще существует большая неопределенность и влияние пандемии в глобальном масштабе.

На сегодня только сотрудничество стран в борьбе с эпидемией и содействие общей открытости способны ускорить восстановление цепочек поставок в глобальном масштаб.

ОТ КРАХА К ЧУДУ

КСЕНИЯ СПИЦЫНА, Кандидат экономических наук, эксперт, приглашённый преподаватель департамента зарубежного регионоведения Факультета мировой экономики и мировой политики Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики».

ЯПОНИЯ ПОСЛЕ ВТОРОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ

Япония с середины 1945 г. до конца 1950-х гг. прошла тяжёлый путь от послевоенного коллапса до запуска «экономического чуда». Перемены, произошедшие в этот период, стали достоянием экономической истории мира, породив множество подражаний. Частые обращения к тому опыту оправданы его многогранностью, в том числе и с позиции осмысления вывода из состояния глубокого кризиса сложной системы национального масштаба и её дальнейшего развития.

Последствия военных действий для Японии

Для Японии поражение во Второй мировой войне означало проигрыш в жестокой битве за сферы господства и влияния, региональный передел, сырьевые ресурсы и рынки сбыта. Эта война была противостоянием государственных систем, идеологий и экономик. Страна не справилась с сильными противниками, масштабы её захватнических намерений не соответствовали совокупным внутренним возможностям.

Состояние, в котором Япония находилась на момент капитуляции, можно охарактеризовать как системный кризис всех сфер жизни – крах внутренней националистической политики и внешней политики интервенции и захвата; резко отрицательная репутация жестокого агрессора в международном сообществе, особенно в странах Тихоокеанского региона; резонанс международной общественности на факт атомной бомбардировки Хиросимы и Нагасаки. Япония утратила колонии и захваченные территории, воспринимавшиеся как часть её национального богатства.

В экономике наблюдались разбалансировка финансовой и денежной систем, отраслевые диспропорции, деградация отраслей гражданского производства и сельского хозяйства, остановка производства и сырьевых поставок, нарушение внутренних и внешних хозяйственных связей, разрушение населённых пунктов, транспортной наземной и морской инфраструктуры, систем связи и коммуникаций.

Япония понесла огромные людские потери, а также столкнулась с дисбалансом мужского и женского населения. Страну охватили безработица, нищета, антисанитария, массовое перемещение демобилизованных и репатриантов, распространение бродяг и беспризорников, рост преступности.

Все эти беды лишь частично можно описать цифрами. В результате военных действий в целом утрачено около 25 процентов национального богатства, в том числе уничтожено 80 процентов флота, разрушено 24 процента промышленных строений и 34 процента производственных мощностей. Демобилизация вернула к гражданской жизни 7,61 млн солдат, многие добирались до Японии из отдалённых районов не один год. К этому нужно добавить ещё 1,5 млн репатриантов, которые, приезжая из бывших колоний, сталкивались с голодом и нищетой, пытались устроить свою жизнь, искали жильё и источник дохода.

Сведения о гуманитарных последствиях войны разнятся. Согласно официальной статистике, которая может быть занижена, количество убитых среди военнослужащих составило 1,5 млн человек, а среди гражданского населения – около 300 тысяч человек, в том числе в результате бомбёжек в Токио – 97 тысяч человек, во время атомной бомбардировки Хиросимы – 86 тысяч, Нагасаки – 26 тысяч человек.

Вывести Японию из состояния послевоенного коллапса удалось комплексом разносторонних мер, занявших более десятилетия и реализовывавшихся в несколько этапов.

Середина 1945-го – начало 1952 года

Характер и направление мер восстановления японской экономики, которые предпринимались с середины 1945 г. по начало 1952 г. диктовались не только кризисной ситуацией внутри страны, но и жёстким внешним контролем. На территории Японии по условиям Потсдамской декларации находились оккупационные силы союзников, а главной оккупирующей державой были США.

Начальный период оккупации: 1945–1948

Первый этап оккупации был временем подведения итогов войны, когда превалировали политические цели, в частности – демилитаризация и демократизация Японии, создание в стране условий, исключающих возможность возрождения милитаризма. Оккупационное управление было косвенным. Японское правительство, сохранённое американскими властями, подчинялось целям оккупации, осуществляло от своего имени действия по их реализации и корректировало под эти условия решение задачи нормализации повседневной жизни, восстановления экономической и финансовой системы, возобновления гражданского производства и так далее.

Цели оккупационных властей были сквозными, они достигались через системное переформатирование всех сторон жизни, вычленение милитаристских и националистических составляющих, введение демократических принципов. Демонтировались основы полуавторитарной монархической структуры, в которой культивировался милитаризм, а также базис его экономической и идеологической поддержки.

Демилитаризация началась с демобилизации армии, освобождения военнопленных, реализации программы разоружения. После капитуляции все каналы массового идеологического воздействия, хорошо отлаженные во время войны, были поставлены под контроль и подвергались цензуре. Они же стали использоваться для распространения информации о проводимых изменениях, внедрения идей пацифизма, осуждения милитаризма, рассказов о США и демократических ценностях. Существенному изменению подверглась система образования. В школах заменялись учебные программы, вводились новые учебники, разрабатывались методические пособия для преподавателей, изменялась в направлении децентрализации структура управления образованием.

С принятием в конце 1945 г. гарантий политических прав и свобод начала меняться политическая жизнь. В разноплановых идейных потоках формировались многочисленные мелкие политические группы. После многолетнего запрета на деятельность и силового подавления активизировалось движение профсоюзов и левых партий. Решающую роль в демонтаже юридических основ монархической структуры сыграла новая Конституция 1947 г., которая заложила общий нормативно-правовой фундамент демократического режима, установила правила жизни и дала гарантии предсказуемости будущего развития. Император становился «символом государства и единства народа». Конституция ликвидировала институт государственной религии синто, систему аристократического сословия и наследование титулов. Вводилось всеобщее избирательное право, которое распространялось и на женщин. Императорская армия была расформирована, а в соответствии со статьёй 9 Конституции, японский народ отказывался от войны как средства решения международных споров. Полнота демилитаризации обеспечивалась роспуском всех военных, милитаристских и ультранационалистических структур, запретом воинственной идеологии, массовыми чистками должностных лиц, судом над военными преступниками.

Японцы впервые в истории получили возможность широкого прямого контакта с представителями западных традиций, увидели элементы их бытовой и материальной культуры. В массовом сознании это вызывало и восхищение, и неприязнь. Сравнение своего с чужим способствовало консолидации вокруг восстановления страны и преодоления экономического и технологического отставания.

Ощущение всеобщей катастрофы, униженности, беспомощности и бессмысленности, которое охватило японское общество в момент поражения, постепенно сглаживалось. На фоне необходимости решения рутинных жизненных проблем оно перерастало в стремление к реализации новых задач развития, что стало мощным мотивационным фактором созидания.

Экономический и производственный хаос начался в стране задолго до капитуляции. Структура экономики была деформирована в сторону военных отраслей, ресурсы истощены, сформировались резкие диспропорции между потреблением и накоплением, возникли всеобщий товарный дефицит, инфляция и финансовая нестабильность. В связи с этим государственное регулирование экономикой в жёстком формате довоенного и военного времени сохранялось до конца 1940-х годов.

Демилитаризация непосредственно затрагивала все аспекты экономики. Она начиналась с реализации программ разоружения, подготовки репараций и реституции. Для этого проводилась комплексная ревизия всех видов собственности и активов, выявлялось оборудование, потенциально пригодное для гражданских целей или репараций, а в противном случае – подлежащее немедленному уничтожению. Частью политики демилитаризации была программа промышленной конверсии. Некоторые предприятия возвращались к довоенному делу, другие осуществили кардинальный разворот, переходя от производства оружия к выпуску швейных машинок, оптики для фотокамер, велосипедов, бытовой химии.

Важнейшим объектом демократических реформ стали корпоративные структуры. Доминировавшие в стране принципы управления обусловливались историческими особенностями взаимодействия государства и предпринимательства. Экономическую основу военно-бюрократического режима и агрессивных действий Японии составляли дзайбацу – крупные промышленные конгломераты, которые принадлежали небольшой группе семей. Для ликвидации системы дзайбацу и организации публичных акционерных компаний по американскому образцу в разные годы оккупации были приняты законы о демонополизации и свободной конкуренции. На их основании проведена реструктуризация собственности, реорганизация компаний, их разукрупнение, часть компаний была ликвидирована. Акции компаний дзайбацу распределялись между работниками и банками.

Решения по роспуску дзайбацу приняты осенью 1945 г., однако процесс их реформирования занял не один год и в результате не был завершён. Принятые меры не уничтожили сеть деловых взаимосвязей и преемственность контактов, что позволило в скором времени восстановить в более гибком варианте структуру горизонтальной группировки многопрофильных объединений вокруг банков и вертикальную структуру связей крупных фирм с мелкими субподрядчиками.

Продовольственная проблема была одной из острейших. В стране долгое время действовал жёсткий механизм нормирования и продажи продуктов по карточкам, люди голодали. Аграрная реформа 1946 г. осуществлялась на основе изменения структуры владения и пользования землей. Была ликвидирована крупная помещичья собственность и создано сельскохозяйственное производство, основанное на системе мелкого независимого фермерства. Впрочем, скоро стало очевидно, что усилиями мелких хозяйств трудно решить проблему масштабного производства. Для покрытия потребностей в продовольствии нужно было интенсифицировать культуру земледелия и восстановить рыболовный промысел. Продуктовые резервы пополнялись регулярными поставками из США в рамках специальных программ, осуществлявшихся на долгосрочной кредитной основе из целевых фондов.

Внешняя торговля производилась с санкции оккупационных властей и по государственным каналам. Она велась в строго ограниченных позициях и масштабах сугубо для обеспечения острых внутренних потребностей. Торговый баланс оставался дефицитным, импорт существенно преобладал над экспортом. Ведущим партнёром, как, впрочем, и в довоенный период, выступали Соединённые Штаты. Контроль над внешней торговлей позволял американцам проникать на внутренний рынок Японии, воздействовать на все отрасли хозяйства, включая внутреннюю торговлю, финансовую систему, промышленный сектор.

Толчком для преодоления послевоенного коллапса экономики стал курс на развитие приоритетных производств, который реализовывался в 1947–1948 годах. Его задача состояла в выделении отраслей, способных при определённом стимулировании вывести национальное хозяйство из хаоса. В качестве приоритетных производств выбрали угледобычу, лёгкую промышленность, чёрную металлургию, производство удобрений и транспорт. Восстановление производства происходило на старой технической базе за счёт ремонта мощностей и их интенсивной загрузки.

Поток государственных субсидий, направляемых в эти отрасли, стал одним из факторов усиления инфляции. Правительство должно было сочетать структурные реформы с антиинфляционными мерами, перестройкой системы бюджетных счетов в соответствии с новыми целями, а также корректировать процесс пополнения бюджета через налоговую систему и государственные займы, по которым большие долги сохранялись ещё с военных времен. Все эти задачи дополнялись необходимостью реорганизации системы бухгалтерского учёта предприятий и финансовых учреждений.

Второй период оккупации: 1949–1952 годы

Экономическое восстановление Японии само по себе не являлось задачей оккупационных властей. Однако с конца 1940-х гг. по мере углубления противостояния с Советским Союзом США изменили отношение к вопросу экономического развития Японии, определив её как своего потенциального стратегического партнёра.

В этой связи были смягчены репарации, остановлена программа демонополизации. Япония, приняв в апреле 1949 г. условия установления фиксированного курса йены к доллару в размере 360 йен за 1 доллар, стала частью Бреттон-Вудской валютной системы. Кроме того, Япония законодательно установила параметры деятельности иностранного капитала, были открыты фондовые биржи, восстановлены министерство торговли и промышленности и Банк Японии.

С 1949 г. на основании рекомендаций американских специалистов, превратившихся в требования оккупационных властей, правительство приняло к исполнению режим экономии и сбалансированности государственного бюджета на основе принципов «финансового консерватизма», а также ослабило государственный контроль над экономикой, отказавшись в том числе от предоставления правительственных субсидий частным фирмам. Эти меры помогли стабилизации макроэкономики: установили на многие годы режим жёсткой бюджетной дисциплины и сняли остроту инфляции. Оборотной стороной стал резкий экономический спад, который привёл к стремительному сокращению реальной зарплаты и массовым увольнениям как в государственном, так и в частном секторах. Почти полное прекращение кредитования и аннулирование заказов со стороны государства и крупных компаний подорвали финансовое положение огромной массы мелких и средних предприятий. Началась экономическая депрессия.

Японская экономика смогла выбраться из глубокого спада только во время Корейской войны (1950–1953), создавшей высокий внешний спрос. На японских предприятиях размещались американские заказы, что не только обеспечивало страну валютными поступлениями, но и позволило восстановить ритмичность производства. В этот период проводилась своеобразная проверка способности обновлённой системы Японии к действию. И она показала свою эффективность.

От оккупации к быстрому росту

Оккупация Японии официально завершилась в апреле 1952 г. после ратификации парламентом Сан-Францисского мирного договора. Япония перешла на новый этап своего существования, начав адаптироваться к новым геополитическим условиям. Правительство решило сосредоточить ресурсы на экономических задачах обеспечения внутренней стабильности и защиты от внешней угрозы на основе союза с Вашингтоном. Японо-американский договор безопасности, подписанный в Сан-Франциско в 1951 г., стал базой многомерного альянса двух стран.

Япония восприняла опыт оккупационного периода и действия Соединённых Штатов в те годы как доказательство эффективности американской модели экономического устройства.

Ориентация на данную политику стала результатом осмысленного решения, подразумевавшего и то, что создание мощной индустриальной базы в сотрудничестве с сильным партнёром поможет как политической реабилитации Японии, так и построению равноправных отношений с международным сообществом в будущем.

В 1950-е гг. активная экономическая роль государства сохранялась. Она заключалась в определении целей и направлений развития экономики и её отдельных отраслей, стимулировании предпринимательства в движении по выделенным направлениям, установлении для него норм и стандартов. В ходе этой деятельности обкатывалась и настраивалась определившаяся во время оккупации система, которая должна была теперь обеспечивать основные жизненные потребности людей. Стратегический акцент делался на внутренние ресурсы развития и защиту внутреннего рынка.

В начале 1950-х гг. первостепенной задачей стало сокращение технологического разрыва с индустриально развитыми государствами и создание современной производственной базы. Тогда же сформировалась модель научно-технологической политики, которая стала активно реализовываться через применение зарубежных технических достижений в японском производстве. Вместе с тем массовое заимствование технологий имело и отрицательные стороны. Ориентация на прикладные исследования и доводку лицензий приводила, во-первых, к повышению зависимости японской экономики от иностранной техники и технологии, а во-вторых, содействовала сворачиванию фундаментальных исследований, что в долгосрочной перспективе замедлило развитие научно-технического потенциала страны.

Ещё одной линией государственной экономической политики оказалась промышленная рационализация, которая поддерживала курс на формирование новых производств, способных выпускать продукцию с большим объёмом потребления и экспортным потенциалом. В соответствии с этими критериями автомобилестроение, металлургия, химия, судостроение, станкостроение и производство электрооборудования для связи были определены в качестве ключевых отраслей.

Политика рационализации предполагала не только техническую модернизацию, но и совершенствование менеджмента. Организационно-управленческие факторы, вышедшие на первый план, представлялись важными и в прежние годы, но тогда их эффект был завуалирован другими процессами, поддающимися регулярному статистическому исчислению и лежащими на поверхности экономической жизни. В послевоенный период управление предприятиями происходило на основе объединения отечественных практик и преимущественно американских методик. Большее значение при этом имел японский опыт, который накапливался с предшествующих десятилетий.

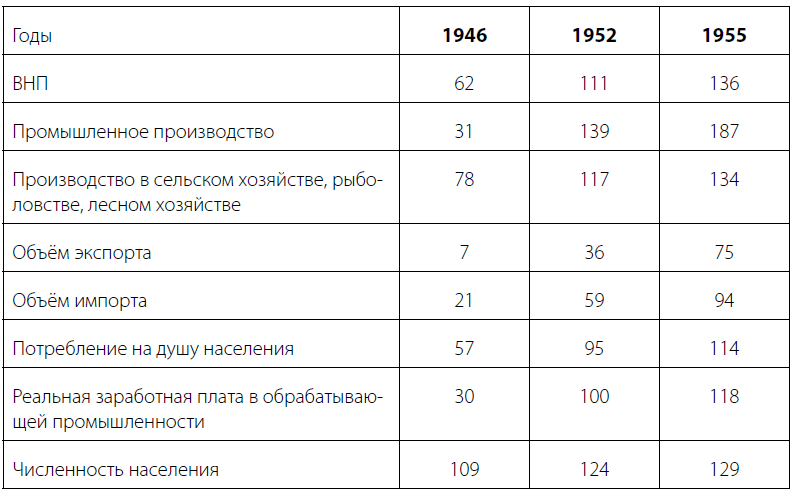

В июле 1955 г. был принят Пятилетний план экономической независимости, содержащий широкие политические ориентиры. В это время базовые показатели экономики Японии достигли предвоенных. Это означало завершение процесса восстановления страны (таблица 1). С этого времени планы стали новым инструментом государственной политики, они положили начало формированию механизма прогнозирования и целевого развития.

С введением индикативного планирования управление экономикой стало более систематизированным. Оно было необходимо для распределения ограниченных ресурсов, а также позволило определять долгосрочные цели. Главная цель Пятилетнего плана экономической независимости состояла в обеспечении внутреннего стабильного экономического развития, а также в формировании новой экономической структуры страны, способствующей интеграции в мировую экономику.

Таблица 1. Индикаторы послевоенного экономического развития (уровень 1934–1936 гг. принят за 100)

Источник: Составлено по: Yoshioka Shinji, Kawasaki Hirofumi. Japan’s High-Growth Post war Period: The Role of Economic Plans. // ESRI Research Note №27, 2016, р. 9. URL: http://www.esri.go.jp/jp/archive/e_rnote/e_rnote030/e_rnote027.pdf . Дата обращения: 21.08 2020.

К тому моменту Япония уже присоединилась к ведущим международным организациям: в 1952 г. – к Международному валютному фонду и Международному банку реконструкции и развития, в 1955 г. – к Генеральному соглашению по тарифам и торговле. Условия членства в этих организациях вводили многие ограничения, с которыми страна в дальнейшем должна будет считаться.

Изменения в отраслевой структуре экономики не могли не отразиться на структуре занятости населения. Рост населения продолжался, но темпы роста экономики обеспечивали низкий уровень безработицы. В составе трудоспособного населения увеличивалась доля наёмных работников. Началось перемещение из сельского хозяйства в промышленный сектор и сферу услуг, что приводило к постепенному сокращению численности сельского населения. Ближе к концу 1950-х гг. переселение в города, в основном молодёжи, стало массовым. Тогда же сложилась система национального социального обеспечения, которая включала здравоохранение, пенсии и социальную защиту.

1950-е гг. – время формирования политической структуры Японии. На общественную сцену возвращались представители старой государственной элиты, отстранённой от власти во время оккупации. Отношения между правящим консервативным лагерем и оппозиционным, который был в значительной степени левоориентированным, приобретали конфронтационный характер. Среди консерваторов наблюдалась тенденция к консолидации. Это происходило в то время, когда Японии была необходима власть, способная обеспечить стабильное развитие, противодействие левому и рабочему движению, достижение равноправных отношений с ведущими странами мирового сообщества. Создание в 1955 г. Либерально-демократической партии Японии (ЛДП) завершило процесс формирования политической структуры.

В оппозиции шёл процесс дробления, что ослабляло её влияние. Социалистическая партия, опиравшаяся на поддержку профсоюзного движения, стала центром объединения левых сил. Однако было очевидно, что левые не имели серьёзных шансов на успех, поэтому реальная альтернатива политическому господству ЛДП отсутствовала.

В 1958 г. в Японии резко ухудшилась конъюнктура. Возникла ситуация, характеризующаяся классическими чертами кризиса, хотя смена фаз экономического развития и выход из кризиса произошли в ускоренном порядке. Началась отраслевая перестройка экономики: падение производства в сферах, обслуживавших инвестиционный спрос (поставки производственного оборудования, строительных материалов, сырья и полуфабрикатов), сопровождалось бумом производств, выпускавших потребительские товары длительного пользования. Это были новые для Японии отрасли – производство бытовой техники, автомобилей. Они поддерживали общую положительную динамику через потребность в новых капиталовложениях и удовлетворение высокого спроса. Новые отрасли стали основой японского экономического чуда, сделавшего страну одной из самых развитых в мире.

Значение и уроки японского послевоенного восстановления

Послевоенная ситуация в Японии представляла собой переплетение кризисов разного характера, которые в совокупности можно охарактеризовать как национальный коллапс. Наложение кризисов требовало времени для исправления ситуации. Большие усилия были направлены на то, чтобы противостоять давлению послевоенной инфляции, сбалансировать бюджет, запустить нормальный экономический рост в условиях демилитаризации.

На всех этапах послевоенного восстановления и последующего развития японское правительство играло ключевую роль. В ходе проведения масштабных изменений во всех сферах экономики использовался прошлый опыт Японии и оправдавшие себя механизмы государственного управления и контроля.

В процессе реформирования, особенно на первом этапе, важную роль сыграли оккупационные силы, в первую очередь США. Ставя во главу угла скорее демилитаризацию Японии, чем экономическое развитие само по себе, они, тем не менее, помогли задать жёсткий ритм реформ, определить болевые точки японской экономики и стимулировать их исправление.

Ретроспективная оценка мер, принятых во время оккупации, сопровождается разными выводами. Многие слабости японской экономики, проявившиеся в последние три десятилетия её стагнации, были заложены именно в тот период. Тем не менее очевидно, что шаги, осуществлённые в послевоенные годы, послужили базой для восстановления, быстрой модернизации страны и вступления её в ряды передовых экономик. Менее чем за пятнадцать лет Япония прошла путь от послевоенного коллапса к экономическому чуду. В эти годы сформировалась новая модель экономического развития. А меры государственной политики послевоенных лет современное знание классифицирует как государственное антикризисное управление, ставшее частью общей долгосрочной стратегии превращения страны в успешное государство.

ИМПЕРИЯ ПОД УДАРОМ

ИГОРЬ КОВАЛЕВ

Доктор исторических наук, профессор, первый заместитель декана факультета мировой экономики и мировой политики Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики».

ВЕЛИКАЯ ДЕПРЕССИЯ В ВЕЛИКОБРИТАНИИ

Великая депрессия 1929–1933 гг. как самый масштабный и глубокий кризис ХХ века, поразивший все наиболее развитые страны мира, до сих пор остаётся образцом, с которым сравнивают все последующие экономические катаклизмы, включая и нынешнюю рецессию, вызванную эпидемией COVID-19.

Великая депрессия стала причиной не только поиска и апробации новых механизмов преодоления хозяйственных, финансовых и социальных проблем, но и запустила либо ускорила процессы политической трансформации, формирования новых элит, поиска альтернативных идеологических ориентиров, серьёзной перестройки общественных отношений.

Для Соединённого Королевства Великая депрессия явилась результатом дисбалансов в самых разных сферах жизни, накапливавшихся с начала ХХ века. В начале прошлого столетия Британия не просто перестала быть «мастерской мира», но и продолжала отставать от своих основных конкурентов по темпам роста. Претензии Лондона на сохранение статуса великой державы и планетарное политическое лидерство диссонировали с постоянным сокращением доли страны в мировом хозяйстве. Всё отчётливее становились и постоянно углублялись кризисные явления. Кардинальные трансформации происходили и во внутриполитической жизни. В годы Первой мировой войны был обретён опыт масштабного государственного вмешательства в социально-экономическую сферу. Лейбористы вытесняли либералов с позиции одной из ведущих партий в двухпартийной системе, женщины получили избирательные права, существенным образом были ограничены полномочия Палаты лордов, реализовывались программы социальных реформ и так далее.

За этот период Великобритания пережила два комплексных кризиса: первый случился в 1909–1911 гг. из-за внесения в Парламент «народного бюджета» Дэвида Ллойд Джорджа; второй был связан с необходимостью максимальной мобилизации и перестройки социально-экономической и политической систем в период Первой мировой войны. Таким образом, к началу 1920-х гг. накоплен опыт, а также сформирован набор механизмов и инструментов для реагирования на кризисные ситуации в разных сферах жизни.

Однако Великая депрессия вызвала глобальную экономическую рецессию, серьёзно подорвала динамично развивавшиеся до этого торговые отношения, нанесла колоссальный удар по мировым финансам, привела к резкому обострению социальных проблем и заставила задуматься о необходимости модернизации не только хозяйственных, общественных, но и политических структур. Она стала проверкой на прочность британской правящей элиты.

Для Соединённого Королевства этот кризис также оказался очередным доказательством утраты мирового экономического лидерства и зависимости от процессов, происходивших в США.

Новые реалии для «старой доброй Англии»

Великая депрессия в Великобритании имела ряд специфических особенностей. Прежде всего, проблемы в развитии национальной экономики совпали по времени с крайне неспокойным периодом в партийно-политической системе. На всеобщих парламентских выборах в мае 1929 г. победу впервые в истории одержала Лейбористская партия. Однако второе правительство Рамсея Макдональда было вынуждено работать в условиях так называемого «подвешенного парламента», не имея абсолютного большинства в Палате общин и понимая, что если старейшие британские политические партии объединят усилия, они легко сорвут любую инициативу кабинета.

Другим важным фактором было то, что в отличие от Соединённых Штатов, в Соединённом Королевстве экономический кризис начался не осенью 1929 г., а только в первом квартале 1930 года. Во многом это было связано с тем, что уровень монополизации в промышленном секторе сохранялся существенно ниже, чем в США, а фондовый рынок в Лондоне не столкнулся со спекуляциями, характерными для Нью-Йорка. К примеру, афера Кларенса Хатри, пытавшегося в 1929 г. создать Объединённую сталелитейную компанию и использовавшего для этого поддельные облигации, была немедленно заблокирована руководством Лондонской фондовой биржи. Более позднее начало Великой депрессии давало британской политической элите возможность анализировать процессы в других странах, оценивать адекватность и эффективность принимаемых там антикризисных мер.

Важно и то, что и до начала кризиса английская экономика по сравнению с хозяйствами других ведущих стран развивалась с большим трудом. Она крайне медленно преодолевала последствия Первой мировой войны и вышла на довоенный показатель по объёму промышленного производства только в 1929 году. Хронической проблемой на протяжении всех 1920-х гг. оставался высокий уровень безработицы, сыгравший ключевую роль в поражении консерваторов на парламентских выборах 1929 года. Отсутствие ярко выраженного периода роста предопределило относительно меньшую остроту кризиса в Великобритании. С 1929 по 1932 г. объём промышленного производства в ней сократился на 17,5 процента, в то время как в США – на 48 процентов.

Кризис обострил ещё одну давнюю проблему британской экономики – уязвимость старых отраслей промышленности (угледобывающей, судостроения, металлургической, хлопчатобумажной, а также сельского хозяйства). Показатели спада объёмов производства и роста уровня безработицы были в них самыми высокими в стране. Это усугубило территориальные диспропорции в развитии относительно небольшого по площади государства.

Огромные последствия для Великобритании имело неизбежное во время любого кризиса перепроизводства сокращение внешнеторговых операций. Самой серьёзной проблемой было даже не снижение экспорта британских товаров (хотя с 1929 по 1932 г. он упал почти вдвое), а сокращение международных морских перевозок, нанёсшее удар по крупнейшему в мире британскому торговому флоту, резко уменьшив доходы от фрахта. Стремление других стран продать избыток продукции на внешних рынках возродило инициированную ещё в 1903 г. Джозефом Чемберленом дискуссию о необходимости отказа от политики свободной торговли в условиях утраты Британией промышленного лидерства и обострения конкуренции между ведущими державами.

Огромное значение для Соединённого Королевства имели вызванные Великой депрессией проблемы финансового сектора, который с конца XIX века играл ключевую роль в хозяйстве страны, обеспечивая значительную часть её доходов. Восстановив в 1925 г. золотой стандарт, Великобритания надеялась сохранить роль финансового центра мира. Однако резкое сокращение поступлений от международных финансовых операций, начавшееся весной 1931 г. «бегство от фунта», изъятие депозитов зарубежными вкладчиками и вывод рядом европейских стран золотых запасов из английских банков привели к стремительному росту пассива платёжного баланса и утрате доверия ко всей финансовой системе.

Экономический кризис принёс с собой рост числа безработных. В отличие от США, где не было системы государственной социальной поддержки для лиц, потерявших работу, британцы, согласно Акту о государственном страховании 1911 г., могли рассчитывать на пособие. Число подданных Короны, имевших право на его получение, выросло с 1,25 млн в ноябре 1929 г. до 2,5 млн человек в декабре 1930 года. Как следствие, государственные расходы на эти цели должны были возрасти почти втрое. С другой стороны, нахождение у власти на момент начала кризиса лейбористского правительства позволило обеспечить в Великобритании большую, по сравнению с другими странами, социальную стабильность. Число участников забастовок и потерянных рабочих дней в 1930 и 1931 гг. было существенно меньше, чем в 1929 году. Поскольку профсоюзы являлись не только основателями, но и коллективными членами правящей партии, их лидеры прилагали все усилия, чтобы удержать рабочих от участия в акциях протеста.

Наконец, своеобразие протекания Великой депрессии и поиска рецептов её преодоления необходимо оценивать с учётом фактора Британской империи. Начало экономического кризиса привело к сокращению ресурсов, необходимых для обеспечения всеобъемлющего контроля над многочисленными владениями Короны, находившимися в разных частях мира, а затруднение торгово-экономических контактов метрополии с колониями заставляло многих из них, особенно доминионы, требовать большей самостоятельности и даже полной независимости.

Новая элита на страже национальных интересов

Первый этап разработки и реализации антикризисных мер в Великобритании совпал с периодом функционирования второго лейбористского правительства, пришедшего к власти с программой, в которой оно обещало защищать интересы всех слоёв общества и работать на благо всей нации.

С началом кризиса министры, большая часть которых были бывшими профсоюзными лидерами, всеми силами пытались доказать, что могут управлять страной в столь непростой ситуации. Однако запустить эффективную антикризисную программу так и не удалось.

Во-первых, в качестве приоритетов своего предвыборного манифеста лейбористы обозначили борьбу с безработицей и расширение прав профсоюзов. В условиях рецессии реализация этих обещаний стала практически невозможной, но прямой отказ от этих пунктов партийной программы означал бы утрату доверия электората.

Во-вторых, у большинства членов лейбористского правительства не было сколько-нибудь серьёзного опыта работы в органах центральной власти, а зачастую и необходимых знаний. Осознавая это, партийное руководство в дополнение к Фабианскому обществу, которое исторически являлось основным генератором идейных принципов лейбористского движения, сформировало в 1929 г. ещё один «мозговой трест» – Комитет по финансам и промышленности, в состав которого вошли такие известные специалисты, как Джон Мейнард Кейнс, Эрнест Бевин, Роберт Генри Брэнд, Теодор Грегори. Они должны были снабжать министров актуальной информацией и давать советы по насущным экономическим вопросам.

Но на практике всё оказалось иначе. Ключевые члены правительства Джеймса Макдональда, прежде всего канцлер Казначейства Филипп Сноуден, всецело разделяли обновлённую в начале ХХ века либеральную доктрину, которая допускала проведение социальных реформ при сохранении невмешательства государства в хозяйственные процессы, приверженности золотому стандарту и политике свободной торговли.

Рекомендации в духе формировавшейся в тот период кейнсианской теории, поступавшие от членов комитета, лейбористские министры или откровенно игнорировали, или воспринимали как «бред иступлённых и безответственных экстремистов»[1].

По сути, несмотря на набиравшую обороты рецессию, лейбористы пытались не столько внедрять антикризисные меры, сколько по мере возможности реализовать те обещания, которые содержались в их предвыборном манифесте. Для решения проблемы безработицы был сформирован специальный правительственный комитет. Однако практические предложения этого «министерства по борьбе с безработицей», предусматривавшие переселение потерявших работу британцев в доминионы или в сельскую местность, скорее напоминали проекты социалистов-утопистов и не были обеспечены финансированием.

Из мероприятий в области социальных реформ, которые удалось провести кабинету, самым весомым стал принятый в феврале 1930 г. новый Акт о страховании по безработице. Он несколько увеличил размер пособий, снизил до 15 лет возраст лиц, имевших право на их получение, а также освободил безработных от необходимости доказывать, что они «по-настоящему» искали работу. Вследствие этих нововведений число британцев, получавших пособие по безработице, увеличилось за 1929–1931 гг. со 120 до более чем 500 тысяч человек. Одновременно рос и дефицит Фонда социального страхования. В 1930 г. он составил 75 млн, а в 1931 г. уже 100 млн фунтов стерлингов. На фоне стремительно увеличивавшегося числа незанятых граждан это были сомнительные достижения.

Прочие законодательные инициативы лейбористов в социальной сфере, предусматривавшие меры по организации жилищного строительства и общественных работ, развитию транспортной инфраструктуры, увеличению ассигнований на образование и пенсионное обеспечение, имели ещё более скромные последствия. Кроме того, новации требовали дополнительных бюджетных расходов на фоне неуклонно сокращавшихся налоговых поступлений. Часть инициатив кабинета, например, обучение детей в средней школе до 15 лет или установление 48-часовой рабочей недели, и вовсе были заблокированы в Палате общин консерваторами и либералами. Оппозиция всё более явно и решительно демонстрировала нежелание увеличивать ассигнования на социальные проекты в условиях углубляющейся рецессии.

Отсутствие видимых успехов в противодействии Великой депрессии и перманентный рост безработицы требовали новых идей. В январе 1930 г. свой план антикризисных мер представил министр в правительстве Макдональда и будущий лидер британских фашистов Освальд Мосли. Он не только подверг критике традиционную приверженность британских политиков идеям свободной торговли и невмешательства в экономические процессы, но и предложил перестроить механизм принятия правительственных решений, избавив его от излишних согласований и парламентского контроля, инициировать программу общественных работ, мобилизовать все национальные и имперские ресурсы, привлечь высококвалифицированных экспертов и консультантов к процессу принятию решений. По сути, меморандум представлял собой компиляцию уже высказывавшихся ранее идей в русле кейнсианства. Но он не нашёл поддержки на уровне специального правительственного комитета: традиционные для британского политического процесса консерватизм, осмотрительность и осторожность в принятии нестандартных решений в очередной раз оказались сильнее.

Зимой 1931 г., когда число безработных приблизилось к невиданной для страны цифре 2,5 млн человек, а дефицит бюджета на очередной год составил 40 млн фунтов стерлингов, противодействие правительственному курсу со стороны оппозиции в парламенте усилилось.

Важным шагом в процессе разработки новой антикризисной стратегии стало формирование по инициативе либералов Комиссии Джорджа Мэя, призванной подготовить рекомендации «по безотлагательному осуществлению всех необходимых и законных сокращений национальных расходов, в сочетании с поддержанием нормальной деятельности предприятий»[2]. Сама цель создания комиссии демонстрировала отказ от политики, которая проводилась лейбористами в 1929 и 1930 годы.

Это был полный триумф оппозиции, которая требовала экономии бюджетных средств и сокращения социальных расходов.

Доклад Комиссии Мэя, опубликованный 31 июля 1931 г., стал поворотным моментом в борьбе с Великой депрессией. Предлагавшиеся в этом документе меры по сокращению расходной части бюджета за счёт увеличения прямых и косвенных налогов, урезания зарплат государственным служащим, пособий по безработице и ассигнований на общественные работы, означали кардинальный разрыв со всем предшествовавшим курсам. Кроме того, Комиссия рекомендовала отказаться и от ряда традиционных экономических догм – доктрины свободной торговли и золотого стандарта. При этом необходимо отметить, что предложения вызвали негативную оценку со стороны других разработчиков планов преодоления рецессии. В частности, Кейнс назвал этот доклад «самым глупым документом, который я когда-либо имел несчастье читать»[3].

Важную роль в изменении антикризисной стратегии сыграл и внешний фактор. На очередное обращение Банка Англии к французским и американским банкирам за кредитом на общую сумму почти в 80 млн фунтов стерлингов был получен ответ, что средства будут предоставлены, если Парламент одобрит программу, предусматривающую сокращение социальных расходов. Развязка наступила 23 августа 1931 г., когда во время обсуждения предложений Комиссии Мэя на заседании кабинета девять его членов заявили, что готовы подать в отставку в знак несогласия с этими рекомендациями. На фоне углубляющейся экономической рецессии, страна оказалась на грани политического кризиса.

Британия в процессе восстановления

В условиях крайнего обострения не только экономической, но и политической обстановки, новую актуальность обрела идея коалиции основных политических сил. Первоначально консерваторы и либералы рассчитывали вменить лейбористскому правительству «почётную обязанность» по сокращению социальных расходов, но как только возникла реальная угроза отставки премьер-министра ввиду раскола кабинета, стратегия изменилась. Лидеры буржуазных партий на экстренных совещаниях с участием короля Георга V согласились войти в состав коалиционного кабинета во главе с Макдональдом. При этом, как отметил лидер либералов Герберт Сэмюэль, «такое межпартийное правительство должно быть создано с единственной целью – преодолеть финансовый кризис»[4].

В первом Национальном правительстве ключевые посты достались четырём лейбористам, четырём консерваторам и двум либералам. Впервые в британской новейшей истории межпартийная коалиция была сформирована в мирное время, что позволяет сопоставлять масштабы и глубину проблем, вызванных Великой депрессией, с задачами по мобилизации всех ресурсов в годы Первой мировой войны.

Вместе с тем было бы ошибочным считать, что кризис привёл к всеобщей политической консолидации. В большинстве британских общенациональных партий, которые исторически представляли собой объединения различных группировок, течений и фракций, поиски вариантов противодействия углублявшейся рецессии активизировали центробежные тенденции.

В самом глубоком кризисе оказалась Лейбористская партия. Первый тревожный сигнал прозвучал для неё ещё в феврале 1931 г., когда покинувший правящий кабинет Мосли объявил о создании Новой партии, в ряды которой сразу вступили пять лейбористских депутатов Палаты общин, а также по одному парламентарию от консерваторов и либералов. На фоне сокращения поддержки правительства в парламенте формирование новой политической группы было очевидным следствием неприятия частью британского общества традиционного либерально-реформистского подхода к решению проблем социально-экономического развития страны.

Настоящей трагедией для Лейбористской партии стало решение части её лидеров войти в состав Национального правительства. Выполняя решение совместной конференции парламентской фракции и Генерального совета Британского конгресса тред-юнионов, состоявшейся 26 августа 1931 г., большинство лейбористских депутатов Палаты общин перешли на скамьи оппозиции. Это означало раскол рабочей партии.

Либералы, которым кризис Лейбористской партии давал шанс повернуть вспять процесс утраты позиций, не смогли им воспользоваться, оказавшись расколотыми на три фракции.

С наименьшими потерями период Великой депрессии пережили консерваторы. Исходя из сложившейся осенью 1931 г. ситуации, именно они выступили инициаторами проведения новых парламентских выборов. В условиях очевидного раскола в лагере основных оппонентов, тори рассчитывали увеличить своё представительство в Палате общин.

Выборы, состоявшиеся в самый разгар Великой депрессии в октябре 1931 г., стали уникальным событием британской истории. Формально все партии коалиции опубликовали традиционные предвыборные манифесты и участвовали в борьбе за голоса избирателей самостоятельно. На деле противостояние развернулось между консерваторами и лейбористами.

Лейбористская партия, учитывая провал своей прежней политики, отстранение от власти и произошедший раскол, попыталась представить новую программу действий. В её предвыборном манифесте предлагалось национализировать чёрную металлургию, транспорт, энергетику и банки, установить государственный контроль над ценами, восстановить в прежнем объёме пособия по безработице, активно развивать социальное законодательство. При этом было абсолютно непонятно, откуда взять средства на реализацию всех этих планов.

Итоги выборов 1931 г. также не вписывались в привычный финал электорального противостояния в Соединённом Королевстве. Коалиция одержала абсолютную победу, получив 554 мандата в Палате общин (474 из них достались консерваторам). Лейбористы провели в парламент только 52 депутата. Британцы, напуганные нарастающими экономическими проблемами, отдали свою судьбу в руки Национального правительства, несмотря на отсутствие у него в тот момент общей и чёткой программы антикризисных мер.

Первые шаги коалиции в целом соответствовали рекомендациям Комиссии Мэя. Ещё до парламентских выборов на основании спешно принятого Акта о национальной экономии были сокращены пособия по безработице и жалования учителям, полицейским и военнослужащим. Кроме этого, на сумму в более чем 80 млн фунтов стерлингов были увеличены прямые и косвенные налоги. Наконец, 20 сентября 1931 г. правительство объявило об отмене золотого паритета фунта стерлингов, в результате британская валюта к декабрю этого года подешевела на треть. Как следствие, был остановлен отток золота из страны, а британские товары стали более конкурентоспособными на внешних рынках, что имело большое значение в условиях кризиса перепроизводства.

С середины ноября 1931 г. Национальное правительство ввело так называемую «проверку на нуждаемость». Отныне пособие выплачивалось только после того, как местные власти подтверждали бедственное положение безработного. Эта мера позволяла экономить до 30 млн фунтов стерлингов в год. Также предпринят ряд шагов, предусматривавших отказ от свободы торговли и переход к протекционизму. Принятый в ноябре 1931 г. Акт о недобросовестном импорте позволил Министерству торговли в течении шести месяцев устанавливать ввозные пошлины до 100 процентов на продукцию стран, применявших дискриминационные меры в отношении товаров Британской империи. Затем на основании Закона об импортных пошлинах 1932 г. введена постоянная 10-процентная таможенная ставка на все ввозимые в Соединённое Королевство товары. Так Великая депрессия заставила политическую элиту страны отказаться от почти векового следования доктрине свободной торговли и признать необходимость защиты национальных производителей в условиях утраты промышленного лидерства и обострившейся конкуренции.

Ряд антикризисных мер был обусловлен наличием у Соединённого Королевства обширных колониальных владений. Вынужденно отказавшись от золотого стандарта, Лондон всё же стремился сохранить позиции в международных финансах. В ноябре 1931 г. Великобритания сформировала «стерлинговый блок», в который вошли все её доминионы (за исключением Канады и Ньюфаундленда), а также около двух десятков государств, имевших с ней тесные торгово-финансовые связи. Участники объединения определяли курсы своих валют в соответствии с фунтом стерлингов и аккумулировали финансовые резервы в общем фонде, который находился в Лондоне. Это обеспечивало Великобритании определённые преимущества на мировом финансовом рынке, а фунт стерлингов по-прежнему использовался для обслуживания почти половины международного товарооборота.

Переход к протекционизму потребовал новых отношений с доминионами. На имперской конференции 1932 г. в Оттаве достигнуты договорённости о беспошлинном допуске на британский рынок 80 процентов имперских товаров и пониженных ввозных тарифах на остальную продукцию. Взамен доминионы обязались создать режим наибольшего благоприятствования для английского импорта. Такой преференциальный режим должен был способствовать оживлению торговли Соединённого Королевства с переселенческими колониями и противодействовать конкуренции со стороны США и Японии.

Эти меры привели к тому, что Великобритания быстрее всех развитых стран, уже по итогам 1932 г., смогла добиться роста промышленного производства. При этом сохранялась неравномерность в отраслевом и территориальном развитии. Например, угледобывающая, текстильная и судостроительная отрасли так и не достигли уровня производства 1929 г. вплоть до начала нового кризиса в 1937 году. Как следствие, старые индустриальные центры – Южный Уэльс, северо-восток Англии, Клайд – превратились в районы хронической депрессии и повышенной социальной напряжённости. С другой стороны, Большой Лондон и юго-восток Англии после 1932 г. переживали даже небольшой экономический бум. Здесь активно развивались новые отрасли индустрии, велось интенсивное жилищное строительство, повышался жизненный уровень населения.

В ряду других особенностей развития Великобритании в период выхода из Великой депрессии можно выделить мягкую денежно-кредитную политику, что позволило с 1932-го по 1936 г. увеличить денежную массу на 34 процента (в США, наоборот, банкротства банков вызвали сокращение денежной массы). В сочетании с падением процентных ставок это способствовало преодолению дефляции, а также создало мотивацию для увеличения инвестиций и потребления частного сектора. Тем не менее в условиях начавшегося экономического роста сохранялось большое количество незанятого населения. Уровень безработицы, хотя и начал снижаться после 1932 г., даже в 1937 г. оставался выше докризисного.

Новый облик страны традиций

В антикризисных мерах, предпринятых Британией, не было ничего революционного. Вопреки широко распространённой точке зрения, их нельзя отнести к методам кейнсианского регулирования. Сам Кейнс, как уже отмечалось выше, критиковал как ортодоксальную политику второго лейбористского правительства, так и рекомендации Комиссии Мэя. Основными инструментами кабинетов Макдональда, как и прежде, оставались бюджетная и кредитно-денежная политика. В силу меньшего уровня монополизации промышленности в Соединённом Королевстве не потребовалось серьёзного регулирования государством правил ведения бизнеса. Британские компании по-прежнему создавались и функционировали на основании законов, принятых ещё в XIX веке. Не было предпринято и каких-либо серьёзных мер по регулированию фондового рынка и банковского сектора.

Наличие системы социального обеспечения позволило британским властям даже в условиях массовой безработицы не прибегать к масштабным программам общественных работ. Обладание обширной империей, положение одного из финансовых центров мира и значительные зарубежные активы обеспечили стране необходимые в период рецессии дополнительные ресурсы. По сути, единственными радикальными шагами в британской антикризисной политике стали переход от свободной торговли к протекционизму, пусть и несколько скорректированному созданием преференциального союза с доминионами, а также отказ от золотого стандарта.

Однако Великая депрессия оказала существенное влияние на все сферы жизни британского общества.

Именно благодаря ей вмешательство государства в социально-экономические процессы стало рассматриваться как естественный и необходимый элемент, а не экстраординарное и временное исключение из правил.

Окончательный отказ от концепции «государства – ночного сторожа»[5] логичным образом повлёк за собой переход к новой экономической политике. Нормой стало привлечение экспертов и формирование мозговых трестов (даже конкурирующих друг с другом) для разработки планов по преодолению возникающих проблем. Обострение в период рецессии территориальных диспропорций дало толчок разработке национальных программ регионального развития, а длительное сохранение высокого уровня безработицы инициировало дискуссию о необходимости модернизации системы социального обеспечения.

Борьба с экономическим кризисом привела к кардинальным переменам в партийно-политической системе. Впервые в мирное время была сформирована коалиция из трёх ключевых партий. Важно отметить, что Национальное правительство формально просуществовало вплоть до начала Второй мировой войны, хотя основная его задача – преодоление рецессии – была решена уже к концу 1932 года. Великая депрессия также способствовала дальнейшей трансформации двухпартийной системы. Лейбористы, несмотря на раскол в 1931 г., сохранили позицию ведущей силы на британской политической сцене, а либералы, которые так и не смогли консолидироваться, окончательно превратились в третью партию. Рецессия и поиски выхода из неё способствовали радикализации политической жизни, что выразилось, например, в формировании Новой партии Мосли, которая затем преобразовалась в Британский союз фашистов.

Существенным образом Великая депрессия повлияла и на международные позиции Соединённого Королевства.

Кризис, пришедший из США, стал очередным свидетельством утраты Великобританией мирового экономического лидерства и её зависимости от глобальных процессов.

Во многом именно рецессия заставила политический истеблишмент начать пересмотр отношений с колониями, предоставить полное самоуправление доминионам, приступить к формированию Британского содружества наций. Окончательный отказ от существовавшего с 1816 г. золотого стандарта запустил процесс распада Генуэзской мировой финансовой системы, заставил предпринимать шаги по сохранению позиций Сити как одного из ведущих финансовых центров мира.

Стратегия выхода Великобритании из Великой депрессии является наглядным примером отсутствия общих, универсальных рецептов противостояния экономическим кризисам. При формировании антикризисных мер необходимо учитывать специфику социально-экономической модели, динамику её развития в предкризисный период, роль и место в текущих мирохозяйственных связях, особенности рецессии и многие другие факторы. Это вовсе не означает, что чужой опыт не следует принимать во внимание, но делать это необходимо с оглядкой на собственное своеобразие и возможности.

Ещё один важный урок заключается в том, что масштабный экономический коллапс легко переходит в кризис политический. Поиски наилучших вариантов решения проблем неизбежно влияют на политическую жизнь, стимулируют центробежные тенденции в традиционных правящих партиях, обостряют отношения между различными ветвями власти, дают импульс развитию массового общественного движения. В этих условиях, как свидетельствует опыт Соединённого Королевства, многое зависит от того, сможет ли политическая элита (как старая, так и новая) преодолеть разногласия, консолидироваться, предложить общие, зачастую болезненные, но абсолютно необходимые меры по искоренению возникших дисбалансов.

--

СНОСКИ

[1] Bullock A. The Life and Times of Ernest Bevin. Vol.1. L., 1960, p. 437.

[2] Great Britain. The Parliamentary Debates. Fifth Series. House of Commons, 1931. Vol. 248, col. 449.

[3] Dalton H. Call Back Yesterday // L., 1953, p. 290.

[4] Nicolson H. King George V. His Life and Reign // N.Y., 1953, p. 461.

[5] Идея минимизации функций государства и сведения их к обеспечению граждан армией, полицией и судами, то есть защите от агрессии, кражи, нарушений контрактов и мошенничества.

США: стальной импорт в 2020 году был на 19,1% ниже, чем годом ранее

Как сообщает American Iron and Steel Institute (AISI), разрешения на стальной импорт в декабре 2020 г. в США составили 2,071,000тонн,что на 48.1% выше уровня разрешений ноября (1,399,000 тонн) и на 51.2%выше уровня предварительного импорта в ноябре (1,370,000 тонн). Импортные разрешения на плоский прокат в декабре составили 1,326,000 тонн, что выше на 12.2% по сравнению с ноябрьским предварительным импортом (1,181,000 тонн).

За 2020 г. общий стальном импорт и импорт плоского проката в США составили 22,597,000 тонн и 16,125,000 тонн, что соответственно ниже на 19.1% и 23.4%к уровню 2019 г. Оценочная доля стального импорта в декабре составила 18%, а за полный год также равна 18%.

Ключевыми продуктами импорта, по которым наметился рост вдекабре были: линейные трубы (+219%),листы и полосы из электростали (+193%),товары для нефтяной отрасли (+158%),листы в рулонах (+40%), г/к листы (+ 33%),листы и полосы с другим металлическим покрытием (+19%).

В декабре крупнейшими экспортерами стали в США стали: Южная Корея - 240,000 тонн (+ 88% к ноябрю 2020), Германия - 70,000 тонн (+ 5%),Япония - 59,000тонн (+28%),Нидерланды - 52,000 тонн (+2%) и Бразилия - 49,000 тонн (+168%).

ИНТЕРВЬЮ АНАТОЛИЯ ЯНОВСКОГО «РОССИЙСКОЙ ГАЗЕТЕ»

Какое будущее ожидает российский уголь

На фоне кризиса на нефтяном рынке и газового противостояния России с США из-за "Северного потока-2" угольная отрасль находится в тени. Ее воспринимают как нечто устаревшее и уже ненужное в будущем. Заявления об отказе от угля в Европе создают впечатление, что совсем скоро продукция отрасли будет не востребована. Но в действительности по сей день угольная генерация преобладает в мировом энергобалансе по сравнению с другими видами производства электроэнергии. И в ближайшие десятилетия совершенно не собирается сдавать свои ведущие позиции.

О том, почему уголь остается одним из самых выгодных и безопасных энергоресурсов, насколько в действительности велик вред от его использования для экологии и почему угольная отрасль очень важна для экономики России, рассказал заместитель министра энергетики Анатолий Яновский.

"Зеленая" повестка сформировала мнение, что уголь - это самый грязный продукт в энергетике. Насколько это справедливо? Есть ли место для угля в "чистой энергетике" будущего?

Этот тезис отражает скорее дань моде, чем истинное положение вещей. Во-первых, если мы поддерживаем идею об устойчивом энергетическом развитии, то должны приветствовать любой вклад в достижение его целей - в частности, переход к "чистым" угольным технологиям. И здесь достаточно сказать, что лишь в Китае, Индии и Вьетнаме планируется построить более 1000 угольных электростанций, работающих на принципах HELE (высокая эффективность и низкая эмиссия).

Во-вторых, громкая кампания против угля пока приводит к мизерному результату. Например, намечавшиеся странами - членами "антиугольного" альянса (PPCA) объемы сокращения выбросов за счет досрочного вывода угольных электростанций из эксплуатации оцениваются в 1,6 Gt CO2 в год, что в 150 раз меньше общего объема выбросов от всех угольных электростанций. Да и выводятся из эксплуатации в основном маломощные устаревшие предприятия.

Если действительно хотеть устойчивого энергетического будущего, надо двигаться к нему не в формате звонких лозунгов, а в контексте реальных проблем социально-экономического развития разных стран - и не забывать при этом, что любые энергетические технологии "чистыми" не являются. Например, на нефтегазовый сектор ТЭК приходится более 50% выбросов метана, на угольный сектор - около трети. К основным экологическим проблемам атомной энергетики относится сложность в захоронении, переработке и утилизации радиоактивных отходов. В солнечной энергетике экологические риски связаны с использованием большого количества токсичных и взрывоопасных компонентов при изготовлении солнечных батарей. Развитие энергетики на возобновляемых источниках энергии (ВИЭ) требует дополнительного использования невозобновляемых ресурсов, кроме того в десятки раз может возрасти добыча лития для производства аккумуляторов, которая способна нарушать экологию целых регионов.

Технологии "чистой" угольной генерации обладают вполне конкурентоспособными экономическими показателями. Наличие угля в топливно-энергетическом балансе повышает энергетическую безопасность и надежность энергоснабжения. Не случайно страны АТР строят и планируют к вводу более 200 ГВт угольных генерирующих мощностей. Характерно, что за последние 10 лет оценки доли угля в мировом энергобалансе на 2035 год колебались в базовых сценариях прогнозов МЭА с 2010 по 2020 год примерно на 2%, находясь все эти годы в диапазоне 21-23%.

А можно ли сравнить, насколько себестоимость современной чистой угольной генерации дешевле ВИЭ, или наоборот?

Газовая и угольная технологии остаются наиболее дешевыми по строительству и эксплуатации электростанций. По данным Совета по минералам Австралии (Minerals Council of Australia) за 2019 год, полная приведенная стоимость электроэнергии для электростанции на каменном угле составляет 67 долларов - 91/МВт*ч; для станции с комбинированным циклом, работающей на природном газе, - 64 долларов - 91/ МВт*ч; для электростанции на буром угле - 75 долларов - 88/ МВт*ч. Что касается технологий ВИЭ с низкими выбросами, то аналогичный показатель для ветряных станций составляет 85 долларов - 121/МВт*ч, для солнечных фотоэнергетических станций - 118 долларов - 172/ МВт*час. То есть современная высокоэффективная экологически чистая угольная генерация в 1,3 раза дешевле ветряной и в 1,9 раза дешевле солнечной генерации. Поэтому место для угля в системно развивающейся "чистой энергетике" однозначно найдется - поскольку уже сегодня "чистая" угольная генерация имеет значительные конкурентные преимущества по затратам на производство электроэнергии и тепла перед технологиями ВИЭ.

Но Европа все же пытается отказаться от угольной генерации. Получится ли у нее это сделать до 2030 года и есть ли в этом смысл?

Действительно, в европейских странах уже длительное время декларируется стремление отказаться от использования ископаемых видов топлива, и прежде всего угля. Есть, например, такая неправительственная организация Europe beyond coal, с пристрастием отслеживающая продвижение к "безугольной" Европе-2030 - однако, даже по их свежим данным за 2020 год, ситуация не столь однозначна. В частности, в Германии, являющейся одним из лидеров "энергетического перехода", и после 2030 года продолжат работать около 15 угольных электростанций общей мощностью почти 20 ГВт. В ряде государств Европы не закончены дискуссии по вопросу об отказе от угольной генерации и возможных экономических последствиях такого решения. А в таких странах, как Польша, Румыния, Словения, Хорватия, Болгария, данный вопрос вообще не стоит на повестке дня. При этом Польша, на которую приходится более пятой части всего европейского потребления угля, будет стараться сохранить функционирование государственной угольной компании PGG до 2049 года (с государственной поддержкой).

Говоря не о политических, а об экономических факторах, необходимо иметь в виду, что в отсутствие накопителей электроэнергии и тепла, только газовая и угольная генерация способны эффективно выполнять регулирующие функции. Недаром, Япония и Южная Корея, не имеющие собственного производства угля, поддерживают за счет импорта его долю в своих топливных балансах на уровне 26-29%.

А как отразится на экспорте нашего угля в Европу введение углеродного налога? И возможно ли перенесение европейской практики в АТР (например, в Китае и Индии)?

Европа - крупнейший экспортный рынок для российского угля. Даже в сложном 2020 году наши компании поставили в страны Европы 45 млн тонн угля. Это более 20% от его ожидаемого общего экспорта из нашей страны (208-210 млн тонн). Если ЕС введет такой налог, то все российские экспортеры угля могут столкнуться с немалой пошлиной. Окончательной информации по вопросу самого введения углеродного налога и его возможных параметров пока нет - соответственно, и нет окончательных оценок влияния этих мер. Понятно, что если смысл налога будет заключаться в получении односторонних конкурентных преимуществ, надо будет этому противодействовать.

Что касается Китая и Индии, то есть полная уверенность в том, что даже в условиях активной экологической политики, российский уголь будет здесь востребован. Поставки угля из России в эти страны растут, в 2020 году в Китай будет поставлено 37 млн тонн против 32,8 млн тонн в 2019 году. Индия увеличит закупки российского угля на 6-7%. Дальнейшие планы также предусматривают рост экспортных поставок, прежде всего коксующегося и качественного энергетического угля. Это подтверждается материалами заседаний межправительственной Российско-Китайской комиссии по энергетическому сотрудничеству и подготовленным к подписанию меморандумом между Министерством энергетики России и Министерством сталелитейной промышленности Индии о сотрудничестве в угольной сфере.

В целом итоговое влияние различных ограничительных мер в торговле энергоресурсами на наш экспорт будет зависеть от взвешенной политики России в области борьбы с изменением климата, включая максимальное использование и адекватный международный учет гигантского поглощающего потенциала российских лесов.

Учитывая все сказанное, будет ли расти мировой рынок угля в обозримом будущем и за счет каких стран?

Начнем с отрицательных факторов. Наиболее активно развивается, пропагандируется и субсидируется безуглеродная энергетика и ВИЭ в Европейском Союзе, Великобритании, США и Японии. Эти страны по классификации Международного валютного фонда относятся к прогрессивным или развитым (advanced economies). Они имеют значительные финансовые возможности для внедрения более дорогих экологически чистых технологий. Доля таких стран в мировом потреблении угля составляет менее 20%, а в мировом импорте - 34%. Их отказ от использования угля хотя и чувствителен, но для мирового спроса не является катастрофой.

Для так называемых "развивающихся" стран, доля которых в мировом потреблении угля превышает 80%, приоритетной является доступность энергоресурсов. Потребность в энергоносителях в этих странах, как правило, определяется, прежде всего, темпами роста экономик, а уж затем процессами, связанными с защитой окружающей среды.

Прогнозы ведущих зарубежных аналитических агентств о будущем мирового рынка угля весьма противоречивы. Международное энергетическое агентство в своем последнем прогнозе WEO-2020 говорит, что торговля углем упадет к 2040 году с сегодняшних 1,4 млрд тонн до 1,18 млрд тонн. Управление по энергетической информации США дает альтернативный прогноз - рост международной торговли к 2040 году до 1,6 млрд тонн. В любом случае кардинального снижения торговли углем мы не ожидаем. Снижение же экспорта Россией угля в европейские страны будет компенсировано возрастающими закупками стран АТР, Ближнего Востока и Африки.

Сохранят свои позиции ведущих экспортеров угля Индонезия и Австралия, имеющие сегодня доли в международной торговле углем, соответственно, 32% и 27% (по данным Coal Information 2020). Вместе с тем, доля этих стран в перспективе будет сокращаться - в Индонезии из-за расширения использования угля для внутренних нужд, в Австралии - из-за неритмичности экспортных поставок. Россия, занимающая 15,6% международного рынка, имеет шансы повысить свою долю к 2040 году до 25%. В числе основных стран-импортеров останутся Китай, Индия, Южная Корея, Япония. Будут наращивать закупки угля на международном рынке Вьетнам, Тайвань (Китай), Малайзия, а также Египет, Нигерия, Марокко и даже ОАЭ.

Очень много говорят о падении спроса на нефть и газ из-за пандемии, но очень мало об угле. Насколько пострадала угольная отрасль и когда ожидается восстановление?

Спрос на угольное топливо, традиционно играющее роль замыкающего энергоресурса, чаще всего сокращается во время кризисов, и растет в периоды оживления экономики. Так происходит ввиду мобильности, доступности угля и низких удельных капитальных вложений при вводе новых мощностей по добыче.

В 2020 году общая торговля на международном рынке может снизиться на 80-100 млн тонн (до 1300 млн тонн). При этом в 2020 году общее производство угля в мире может сократиться до 7,3 млрд тонн, против 7,8 млрд тонн в прошедшем году, до уровня 2016 года. Наибольшего снижения можно ожидать в США (на 20-22%), странах Европейского Союза (на 15-20%), Колумбии (на 10-15%), а также в России (на 9-10%).

Несколько упасть экспорт угля из России может в результате снижения его потребления в странах Европы и невозможности полностью возместить выпадающие объемы наращиванием поставок на Восток - в страны АТР. Основным ограничивающим фактором здесь является недостаточная пропускная способность железных дорог Восточного полигона. В 2019 году из России на внешний рынок поставлено 221 млн тонн угля, внутреннее потребление российского угля составило 170 млн тонн. За 11 месяцев текущего года экспорт российского угля снизился на 12 млн тонн (-5,9%), внутреннее потребление сократилось на 23,8 млн тонн (-15,3%). В целом за год экспорт угля ожидается в объеме 208-210 млн тонн. По сравнению с 2019 годом падение составит 5-6%. Такая же ситуация ожидается и в 2021 году. Надеемся, что затем мы сможем выйти на траекторию роста экспортных поставок.

А за счет чего будет расти производство угля в России?

Программой развития угольной промышленности России на период до 2035 года" (Программой 2035 - "РГ") намечается освоение целого ряда угольных месторождений в новых регионах. В Якутии, Тыве, Хакасии, Забайкальском крае, Амурской и Кемеровской области. Получит также развитие добыча на уже освоенных месторождениях в Кузбассе и Новосибирской области. Кроме того, до настоящего времени остается нераскрытым колоссальный потенциал Канско-Ачинского месторождения. Именно эти проекты и будут обеспечивать загрузку развивающейся железнодорожной и портовой инфраструктуры, прежде всего, на Востоке страны.

Вы коснулись темы инфраструктуры. Много было разговоров о том, что падение цен на уголь сильно отразится на окупаемости модернизации БАМа или Транссиба.

Окупаемости затрат на модернизацию БАМа или Транссиба в первую очередь связана с объемами транспортировки грузов. Если в период падения цен будут снижаться объемы перевозок, то соответственно и срок окупаемости инфраструктурных проектов будет расти.

Сегодня экспорт сопровождается постоянным ростом затрат на транспортировку и перевалку угольной продукции независимо от изменения цен на уголь на международном рынке. Между тем уровень и предсказуемость железнодорожных и логистических тарифов являются основополагающими факторами для формирования инвестиционных планов угольных компаний. В "Программе 2035" предусмотрено применение долгосрочных и предсказуемых параметров установления железнодорожных тарифов на период после 2025 года.

При этом весь рост российского экспорта угля мы ожидаем на Востоке, где и цены на уголь повыше. Однако рост грузооборота в этом направлении (при обеспеченном спросе на российский уголь в странах АТР) сегодня ограничен пропускной способностью железнодорожной инфраструктуры. Тех самых БАМа и Транссиба, из-за 4-летнего отставания в реализации первого этапа их модернизации. Будем возить уголь, и затраты окупятся - а рост и падение цен всегда имели циклический характер.

Какие перспективы есть у угля, как сырья в химической промышленности? Например, как сырья для создания искусственного топлива?

Сейчас технологии глубокой переработки угля развиваются в Китае, США, Германии, Японии, ЮАР, Польше и в некоторых других странах, где из него получают несколько десятков наименований товарной продукции с высокой добавленной стоимостью. В мире суммарная мощность предприятий по газификации углем составляет сегодня порядка 160 ГВт, что соответствует объему переработки 60 млн тонн угля. Это крайне мало - менее 0,8% от мирового потребления угля.

В России пока нет промышленных установок по глубокой переработке угля (не считая восьми коксохимзаводов в черной металлургии), производящих продукты углехимии. Однако в Кузбассе создан Федеральный исследовательский центр угля и углехимии РАН, выделяются бюджетные ассигнования на выполнение научно-исследовательских работ в этой сфере. Работа идет по четырем основным направлениям:

- газификация угля с получением продуктов для базовой химии и жидкого искусственного (синтетического) топлива;

- коксохимия с получением товарных продуктов (бензол, толуол, фенол, нафталин, углеродные волокна, наноматериалы и прочее);

- экстракционные технологии извлечения продуктов из бурых и низкокачественных каменных углей с получением ценных продуктов (гуминовые препараты, воски, битумы, поверхностно-активные вещества);

- получение углеродных сорбентов и молекулярных сит различного назначения: очистка питьевой воды, очистка шахтовых вод, разделение и очистка газов, использование в пищевой, химической и фармацевтической промышленности.

Актуальной остается задача как можно полнее задействовать не только энергетический и металлургический потенциал ископаемых углей, но и их потенциал для получения продуктов углехимии, а также углеродных и композитных материалов. Так, например, новейшая отечественная разработка - частичная газификация угля - обеспечивает безотходную переработку низкозольного бурого угля в газовое топливо и углеродную продукцию премиум-класса.

Мы в Минэнерго считаем, что развитие технологий глубокой переработки угля должно быть составной частью Стратегии развития химического и нефтехимического комплекса России.

Сейчас про уголь часто забывают, когда говорят о доходах бюджета, хотя вклад его очень значителен. Какой объем средств поступает из отрасли в казну?