Новости. Обзор СМИ Рубрикатор поиска + личные списки

Главные отличия.

Платный доступ на polpred с деловой информацией высшего качества. Скажите об этом директору библиотеки.

Россия указала на несоответствие нормам ВТО регулирования ЕС в отношении кобальта

На заседании Комитета ВТО по техническим барьерам в торговле (13-15 ноября, Женева) российская сторона выступила с заявлением о несоответствии принципам ВТО вопроса классификации кобальта на территории ЕС в качестве химически опасного вещества.

Заявление поддержали делегации из США, Японии, Новой Зеландии, Австралии, Канады, Мексики.

Также озвучена позиция по мерам технического регулирования, наносящим коммерческий ущерб интересам российских экспортеров. В числе указанных мер:

- регистрация компаний и производителей, уполномоченных экспортировать свою продукцию на территорию Арабской Республики Египет. В поддержку российской критики в отношении данной меры выступили ЕС и США.

- технические условия доступа на таможенную территорию Социалистической Республики Вьетнам новых автомобилей в соответствии с постановлением Правительства СРВ № 116/2017/ND-CP. Позиция РФ была поддержана делегациями из ЕС, США, Таиланда и Японии при ВТО.

- проект технического регламента о предельном уровне содержания сахара на территории Королевства Саудовской Аравии.

В число российских мер торговой политики, подвергнутых критике со стороны торговых партнеров, входят:

- правила сертификации цементов на территории Российской Федерации в соответствии с пунктом 8.2 ГОСТ Р 56836-2016. «Национальный стандарт Российской Федерации. Оценка соответствия. Правила сертификации цементов»;

- маркировка товаров средствами идентификации в соответствии с распоряжениями Правительства Российской Федерации от 28 апреля 2018 г. №№ 791 – р «Об утверждении модели функционирования системы маркировки товаров средствами идентификации в Российской Федерации» и 792 – р «Об утверждении перечня отдельных товаров, подлежащих обязательной маркировке средствами идентификации»;

- технический регламент Евразийского экономического союза «О безопасности алкогольной продукции».

Пока горячо

Инвестиции в предприятия черной и цветной металлургии растут в течение последних пяти лет

Металлургическая промышленность - базис для всей национальной индустрии.

Как она себя чувствует в условиях экономической нестабильности, сохраняет ли потенциал для развития - об этом "РГ" рассказал директор департамента металлургии и материалов Минпромторга РФ Павел Серватинский.

Павел Вадимович, каковы предварительные итоги работы отрасли в этом году?

Павел Серватинский: По данным Росстата, производство стали за 9 месяцев 2019 года в России составило 55,3 миллиона тонн. За весь год оценочно будет произведено 72-74 миллиона тонн, что с большой вероятностью позволит нашей стране сохранить 5-е место в мире после Китая, Японии, США и Индии. За январь - август потребление металлопроката на внутреннем рынке выросло на 4,4 процента по отношению к прошлому году, потребление стальных труб - на 18 процентов. Мы сохраняем второе место в мире по производству никеля и алюминия, показывая, по оценкам, устойчивый рост на 3,6 и 1,4 процента соответственно.

Какие новые производства введены или будут вводиться в строй действующих в этом году?

Павел Серватинский: За последние 5 лет суммарный объем инвестиций предприятий черной и цветной металлургии превысил 1,7 триллиона рублей. По итогам первого полугодия инвестиции выросли на 13,3 процента по сравнению с тем же периодом прошлого года. Проведенная модернизация позволила снизить износ основных фондов предприятий до 40 процентов. Значительно обновились основные фонды производства стали - растет доля электросталеплавильного производства, вытесняющего устаревший и экологически вредный мартеновский. Среди основных реализованных в этом году инвестпроектов - металлургический комплекс по производству сортового проката, введенный в эксплуатацию компанией "Тула-Сталь". Инвестиции в проект составили около 55 миллиардов рублей, при окончательной реализации будет создано более 1800 рабочих мест. Не могу не отметить ввод в эксплуатацию аглофабрики № 5 компании ММК мощностью до 5,5 миллиона тонн агломерата в год. Общие капвложения составили около 30 миллиардов рублей. Аглофабрика оснащена 19 высокоэффективными природоохранными объектами, что обеспечивает очистку всего объема отходящих газов.

В цветной металлургии отмечу ввод в эксплуатацию второй очереди литейно-прокатного комплекса на Каменск-Уральском металлургическом заводе. Проведена коренная модернизация производства проката из алюминиевых сплавов для обеспечения российской авиации, космических программ, ракетной техники, судостроения, а также пищевой промышленности и общего машиностроения. Комплекс позволил сформировать новые для России компетенции в части размерных характеристик и качества продукции. Расчетная стоимость проекта - более 40 миллиардов рублей. Завершено строительство второго пускового комплекса Богучанского алюминиевого завода. Проект строительства БоАЗ и Богучанской ГЭС реализуется ОК РУСАЛ совместно с компанией "РусГидро" как единый проект "Богучанское энергометаллургическое объединение".

В состав проекта БЭМО входит завершение строительства Богучанской гидроэлектростанции мощностью 3000 МВт и строительство БоАЗ с проектной мощностью 600 тысяч тонн первичного алюминия в год. В ходе Красноярского экономического форума 2019 года был осуществлен торжественный запуск 2-го пускового комплекса, таким образом завершено строительство первой серии завода мощностью 298 тысяч тонн.

Какие новые виды продукции появились по программе импортозамещения?

Павел Серватинский: Назову лишь несколько примеров. В рамках программы импортозамещения Белорецкий металлургический комбинат освоил производство канатов с полимерным покрытием, а также многопрядных канатов больших диаметров с использованием средств Фонда развития промышленности. Мы предполагаем, что к 2020 году доля импорта по этому направлению снизится с 91 до 15 процентов. Компания "Бервел" запустила в Рязанской области завод по производству высокопрочного крепежа. Инвестиции в проект составили около 3 миллиардов рублей. Ожидается, что это снизит долю импорта с 46 до 14 процентов.

Как на мировом рынке меняются условия для экспорта продукции нашей металлургии?

Павел Серватинский: Объем экспортной продукции предприятий черной и цветной металлургии за первое полугодие составил 19,6 миллиарда долларов. Экспорт готового проката все последние годы находится на стабильно высоком уровне.

Однако в этом году началось его снижение, связанное в числе прочего со значительным усилением глобального протекционизма. Наши экспортеры сталкиваются с мерами торговой защиты в отношении продукции черной металлургии, их число достигло 50 и продолжает увеличиваться.

Во многом усиление протекционизма обусловлено общемировой тенденцией превышения предложения над спросом, возникшее как результат политики развивающихся стран по созданию собственных производств, в том числе с привлечением значительных объемов госфинансирования. В итоге в 2018 году США ввели импортную пошлину в 25 процентов на стальную продукцию и 10 процентов - на алюминий. Затем последовали тарифные квоты ЕС в отношении стали.

Минпромторг России совместно с Минэкономразвития России активно отстаивают интересы российских металлургов в рамках проводимых расследований, оказывают системную поддержку российским производителям по продвижению их продукции на новых рынках, в том числе с участием торговых представительств России за рубежом.

Отдельно хотел бы отметить работу, проводимую в рамках Глобального форума по избыточным мощностям в сталелитейной промышленности, созданного в 2016 году. К положительным результатам его работы можно отнести сокращение в мире около 200 миллионов тонн мощностей, из которых более 150 пришлось на Китай.

Остановит ли это развитие протекционизма?

Павел Серватинский: Позиция нашей страны заключается в том, что работа по сокращению избыточных мощностей в одних регионах будет малоэффективной без предотвращения возникновения новых мощностей в развивающихся странах, которые идут по пути экстенсивного развития черной металлургии. В качестве полноценного участника форума и по согласованию с коллегами из других стран мы готовим проект такой "дорожной карты", который планируем вынести на обсуждение форума в марте следующего года.

Среди прочих успехов на международной арене стоит отметить завершение проводимого турецкой стороной защитного расследования по импорту стали, проводившегося, в частности, в отношении продукции из России, без введения ограничительных мер. Работа российской стороны позволила сохранить наши поставки на турецкий рынок на сумму более 1,5 миллиарда долларов США. Но в связи с усилением протекционизма возрастает риск перенаправления на рынок ЕАЭС экспортных потоков, предназначавшихся для США и ЕС. Для его минимизации в соответствии с решением Коллегии ЕЭК в период с 1 декабря 2019 года по 30 ноября 2020 года введена специальная тарифная квота в объеме 1,033 миллиона тонн в отношении ввозимых в ЕАЭС отдельных видов горячекатаного проката. Принимая во внимание волатильность экспортных рынков сбыта, важнейшей задачей является увеличение внутреннего металлопотребления. И оно сохраняет потенциал к росту. Для его реализации необходимо интенсивное развитие в стране инфраструктурного, жилищного строительства, а также металлоемкого машиностроения.

Портфельная компания РОСНАНО «Оптиковолоконные Системы» и Sumitomo Electric укрепят технологическое партнерство

11 ноября 2019 года в Саранске, Республика Мордовия, состоялась официальная церемония подписания меморандума о взаимопонимании в отношении стратегического партнерства между акционерами АО «Оптиковолоконные Системы» (ОВС) и японской компанией Sumitomo Electric Industries, Ltd.

В церемонии, которая состоялась в присутствии Главы Мордовии Владимира Волкова, приняли участие Генеральный директор бизнес-единицы «Оптическое волокно и кабель» Sumitomo Electric Шигеру Суемори (Shigeru Suemori), члены совета директоров ОВС от АО «РОСНАНО» и «Газпромбанка», члены Правительства Республики Мордовия.

Портфельная компания РОСНАНО ОВС — первый и единственный в России завод по производству оптического волокна, расположенный в Саранске (Республика Мордовия). Официальное открытие завода состоялось 25 сентября 2015 года. Акционерами общества являются РОСНАНО, Газпромбанк и Правительство Республики Мордовия. Оптоволокно — основной компонент оптоволоконных кабелей для передачи сигнала в современных сетях связи, который также применяется в качестве сенсоров.

Японская компания Sumitomo Electric является одним из мировых лидеров в области производства оптического волокна и имеет более чем 40-летний опыт разработки и производства высокотехнологичной продукции для оптических систем связи. Именно Sumitomo Electric в 1980-е годы стало разработчиком технологии VAD — самой популярной технологии изготовления преформ для производства оптического волокна в мире.

«Оптиковолоконные Системы» и Sumitomo Electric укрепят технологическое партнерство

Сотрудничество ОВС и Sumitomo Electric началось в 2013 году, одновременно с началом строительства завода АО «Оптиковолоконные Системы». С момента запуска производства АО «Оптиковолоконные Системы» в 2016 году компания Sumitomo Electric являлась основным поставщиком преформ для производства оптического волокна и оказывала поддержку в вопросах совершенствования производства и обеспечения стабильно высокого качества российского оптического волокна.

Согласно подписанному соглашению компания Sumitomo Electric продолжит оказывать всестороннюю технологическую поддержку ОВС как в вопросах вытяжки оптического волокна из готовых преформ, так и в будущих планах, связанных с увеличением объемов вытяжки и производством собственных преформ. Также стороны обсудят возможность вхождения японской компании в капитал АО «Оптиковолоконные Системы». Стратегическое сотрудничество с компанией Sumitomo Electric позволит российскому производителю получить доступ к самым современным технологиям, профессиональным компетенциям и многолетнему опыту японской компании с мировым именем.

Старший управляющий директор УК «РОСНАНО», член совета директоров ОВС Сергей Вахтеров: «Партнерство ОВС с японской Sumitomo Electric позволит гарантировано удовлетворить возросший спрос завода на преформы высокого качества после расширения производства в начале этого года до 4 млн километров оптического волокна. В свою очередь, стабильные поставки продукции ОВС на российский рынок смогут заместить продукцию зарубежных производителей на растущем рынке ЕАЭС и способствуют реализации нацпроекта „Цифровая экономика“, призванного обеспечить качественным доступом в интернет социально-значимые объекты и население на всей территории страны».

СПРАВКА

Акционерное общество «РОСНАНО» создано в марте 2011 года путем реорганизации государственной корпорации «Российская корпорация нанотехнологий». АО «РОСНАНО» содействует реализации государственной политики по развитию наноиндустрии, инвестируя напрямую и через инвестиционные фонды нанотехнологий в финансово эффективные высокотехнологичные проекты, обеспечивающие развитие новых производств на территории Российской Федерации. Основные направления инвестирования: электроника, оптоэлектроника и телекоммуникации, здравоохранение и биотехнологии, металлургия и металлообработка, энергетика, машино- и приборостроение, строительные и промышленные материалы, химия и нефтехимия. 100% акций АО «РОСНАНО» находится в собственности государства. Благодаря инвестициям РОСНАНО работает 105 предприятий и R&D центра в 37 регионах России. Последние 5 лет компания работает с прибылью.

Функцию управления активами АО «РОСНАНО» выполняет созданное в декабре 2013 года Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «РОСНАНО», Председателем Правления которого является Анатолий Чубайс.

Задачи по созданию нанотехнологической инфраструктуры и реализации образовательных программ выполняются Фондом инфраструктурных и образовательных программ, также созданным в результате реорганизации госкорпорации.

* * *

Sumitomo Electric Industries, Ltd. — признанный глобальный лидер с 270 тыс. сотрудников, работающих в 390 компаниях Группы в 40 странах. Основываясь на более чем 120-летнем опыте инноваций, сегодня Sumitomo Electric имеет диверсифицированный бизнес, который cодействует повседневной жизни людей и развитию промышленности в пяти сегментах бизнеса: автомобилестроение, инфокоммуникации, электроника, окружающая среда и энергетика, а также промышленные материалы.

* * *

АО «Оптиковолоконные Системы» — первый и единственный в России завод по производству оптического волокна, расположенный в Саранске (Республика Мордовия). Официальное открытие завода состоялось 25 сентября 2015 года. Акционерами общества являются РОСНАНО, Газпромбанк и Правительство Республики Мордовия.

Оптоволокно — основной компонент оптоволоконных кабелей для передачи сигнала в современных сетях связи, который также применяется в качестве сенсоров систем мониторинга деформации, температуры, акустики и других показателей.

АО «Оптиковолоконные Системы» производит телекоммуникационные оптические волокна стандартов G652 и G657А1, в том числе с уменьшенным диаметром 200 микрон, оказывает услуги по окраске оптического волокна и нанесении кольцевых меток «ring marking». Ведется подготовка к производству трех новых типов оптического волокна стандартов G651, G657A2 и G655. Продукция сертифицирована в РФ, качество подтверждено ПАО «Ростелеком», ведущими российскими кабельными предприятиями и зарубежными потребителями.

По результатам сертификации оптическое волокно ОВС допущено для использования на сетях крупнейших российских операторов связи «Ростелеком», «МТС», «Мегафон» и другие.

Производственная мощность предприятия составляет 4 млн км в год.

РУСАЛ планирует до 2025 года установить на заводах компании более 20 современных газоочистных установок "сухого" типа, разработанных собственными проектными и научными подразделениями. Об этом говорится в сообщении компании.

Новое оборудование позволяет улавливать более 99.5% фтористого водорода и твёрдых фторидов.

Проект по развитию собственных технологий сухих газоочистных установок (СГОУ) стартовал в 2016 году. В октябре 2019 года на Братском алюминиевом заводе была введена в эксплуатацию очередная СГОУ, разработанная и изготовленная проектными и научными подразделениями РУСАЛа - СибВАМИ (Иркутск) и РУСАЛ ИТЦ (Красноярск). На текущий момент уже работают аналогичные СГОУ также на промплощадках в Шелехове и Новокузнецке.

В целом, в рамках реализации планов природоохранных мероприятий в период 2020-2024 годов планируется построить и ввести в эксплуатацию ещё 17 СГОУ на БрАЗе, НкАЗе и ИркАЗе.

ОК "РУСАЛ" является вертикально-интегрированным холдингом, одним из крупнейших производителей алюминия и глинозёма в мире. Компания создана в марте 2007 года в результате объединения РУСАЛ и СУАЛа с глинозёмными активами швейцарской Glencore.

РУСАЛ присутствует в 20 странах мира на 5 континентах. Компания реализует свою продукцию преимущественно на рынках Европы, Северной Америки, Юго-Восточной Азии, в Японии, Китае и Корее.

Прибыль РУСАЛа в I квартале 2019 года по МСФО упала в 2 раза до $273 млн с $544 млн годом ранее. Выручка составила $2.17 млрд по сравнению с $2.744 млрд. Сокращение выручки на 20.9% обусловлено падением цены на алюминий на 13.9% до $1859 по сравнению с $2159. Скорректированный показатель EBITDA снизился на 60.5% до $226 млн с $572 млн.

Отказ от угля вынудит Европу изменить транспортную логистику

Австрия намерена отказаться от угольной генерации уже в следующем году

Несмотря на сокращение генерации энергии от сжигания угля на теплоэлектростанциях, от его импорта Европа отказываться пока не стремится. Тем не менее при переходе на альтернативные источники энергии европейским странам придётся менять маршруты доставки топлива.

Последние несколько лет климатическая политика Европейской комиссии (ЕК) очевидна: по мнению Брюсселя, все страны – члены Европейского союза (ЕС) должны сократить свои выбросы углерода до нуля к 2050 году. Хотя напрямую Парижское соглашение не предполагает отказа от ископаемого топлива и ограничения выбросов углекислого газа, документ всё же утверждает, что страны должны «принять меры для снижения выбросов, технологического перевооружения и адаптации к изменениям климата». В качестве альтернативы углю ЕК предлагает использовать возобновляемые источники энергии и природный газ.

Сопротивление бесполезно

Пока лишь 12 стран официально дали согласие и определили сроки поэтапного отказа от сжигания угля. В частности, к 2020 году полностью сократить угольную генерацию намерена Австрия, 2021 году – Франция, 2022 году – Швеция, 2023 году – Словакия, 2025 году – Великобритания, Италия и Ирландия, 2029 году – Нидерланды и Финляндия, а годом позже – Дания и Португалия (см. график).

Бельгия в 2016 году уже перестала использовать уголь в качестве топлива, а его доля в топливной смеси Великобритании в 2019 году составила всего 3% (причём в мае в течение двух недель страна вообще не использовала уголь). Последней к проекту присоединилась Словакия.

Несмотря на внушительный список стран, они потребляют в год относительно немного угля: в 2018 году этот показатель достиг всего 25 млн тонн. А вот три главных потребителя топлива в Европе – это Германия, Польша и Турция. В общей сложности за 2018 год, по данным BP, они израсходовали 159,2 млн тонн.

Из них только Германия уже определила сроки отказа от генерации угля – 2038 год. Правда, официально правительство страны всё ещё план не утвердило. А вот Польша и Турция пока не готовы пойти на такой шаг.

Государственный секретарь по окружающей среде Польши Михаил Куртык отметил, что Польша, использующая уголь для производства большей части электроэнергии, ищет гарантии, что средства ЕС будут направлены в регионы и государства, где выбросы самые высокие, а проблемы с доступом к капиталу самые большие.

По оценкам Польского экономического института, для эффективности Фонда справедливого перехода энергии необходимо не менее 10–20 млрд евро в год в период 2021–2027 годов. Пока бюджетный комитет ЕК подписал предложение о выделении лишь 4,8 млрд евро.

Тем не менее таким странам будет всё труднее сопротивляться закрытию электростанций, работающих на угле, из-за растущего давления от роста цен на углерод и ужесточения нормативов в отношении выбросов.

Профессор Кёльнского института экономики и энергетики Макс Гиркинк считает, что определённые некоторыми странами сроки не вполне реальны. В частности, создание инфраструктуры возобновляемой энергии может занять некоторое время, а стимулов для строительства газоэлектростанций, необходимых для замены угольной генерации в пиковые периоды, пока недостаточно.

Ставка на маршрут

Запасы энергетического угля в крупнейших портах Европы растут: в портах Роттердама, Амстердама и Флиссингена (Нидерланды) в конце сентября они достигли максимальных с июля этого года 6,5 млн тонн, что на 19% больше, чем годом ранее, и значительно выше среднего уровня за последние пять лет. Но от его импорта Европа отказываться пока не стремится. Для европейских стран при нынешней ценовой политике это способ сформировать запасы.

Согласно исследованию BP, посвящённому мировому потреблению энергии в 2018 году, страны Европы использовали 307,1 млн тонн угля. Россия экспортирует в Европу преимущественно энергетический уголь, и в целом поставки составили в 2018 году 66 млн тонн, или 21,5% от общего европейского импорта угля. Это делает Россию основным поставщиком. Для сравнения: второй крупный поставщик топлива в Европу – Соединённые Штаты – доставил за это время 27,6 млн тонн угля. На прошедшем неделю назад международном форуме Coaltrans Россия представила себя в качестве выгодного поставщика угля: российские экспортёры могут отправлять грузы в Европу через Балтийское и Чёрное моря, а также железнодорожным транспортом, обеспечивая экономически эффективный доступ к рынкам северо-запада и Средиземноморья.

Низкая стоимость железнодорожных перевозок и ещё более низкие сборы за морские перевозки по сравнению с конкурентами из Колумбии, Соединённых Штатов и Южной Африки делают российский уголь востребованным в Европе.

Задача ЕК в текущих условиях – диверсифицировать маршруты поставки топлива. Пресс-секретарь ЕК по климату и энергии Линн Риетдорф пояснила «Гудку», что это включает в себя выявление и создание новых маршрутов, которые уменьшают зависимость стран ЕС от одного поставщика.

В первую очередь это касается газа как более привлекательного топлива для производства электроэнергии, добавила специалист по безопасности доставки топлива ЕК Моника Зсигри. «В краткосрочной и среднесрочной перспективе ЕК планирует изменить схему доставки именно этого топлива. В частности, предполагается в большей степени задействовать трубопроводный и железнодорожный транспорт в доставке СПГ», – говорит она.

Учли заранее

Впрочем, европейский тренд на экологию не станет неожиданностью для российского рынка.

«Мы давно предупреждали о риске сокращения спроса. Для этого ещё несколько лет назад утвердили проект по развитию БАМа и Транссиба. Нужно ускорить проектирование и строительство приоритетных участков для увеличения перевозок на Восток, так как обеспечить прирост поставок угля из России в страны Европы вряд ли получится. Общий тренд на снижение потребления угля в европейской части сохраняется. Но предложение ОАО «РЖД» по предоставлению скидки в размере 7,41% на экспорт угля из Кузбасса вполне своевременное. Такая мера может помочь перераспределить часть объёма угля с Восточного полигона в пользу портов Северо-Запада и, таким образом, ослабить нагрузку на инфраструктуру Востока и хотя бы удержать объём поставок в Европу на прежнем уровне», – сообщил «Гудку» заместитель генерального директора по логистике АО «Сибирская угольная энергетическая компания» Денис Илатовский.

Как считает директор службы по портовым и железнодорожным проектам ОАО «Уральская горно-металлургическая компания», член правления АО «Восточный порт» Ирина Ольховская, устойчивую тенденцию снижения объёмов потребления и угольного грузопотока в направлении северо-запада фиксируют в РЖД, Министерстве экономики и Министерстве энергетики. Поэтому на сегодняшний день основной тренд для российской угольной отрасли и основной рынок сбыта – страны Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР). «Необходимость переориентации поставок угля на это направление была ясна и прогнозировалась ещё в 2012 году, когда был дан старт первому этапу программы модернизации железнодорожной инфраструктуры Байкало-Амурской и Транссибирской магистралей. За прошедший период времени массовый приоритет угольных грузов и рынков сбыта на Дальний Восток только усилился. Сейчас он носит уже характер острейшей конкуренции за пропускную и провозную способность, поэтому основной приоритет – это страны АТР. И это не столько Китай, сколько Япония, Корея, Индия, Вьетнам и Тайвань», – говорит Ирина Ольховская.

Аналитик IFC Markets Дмитрий Лукашов также отмечает, что спрос на российский уголь сейчас сосредоточен в Индии, Индонезии и других странах АТР, то есть он переместился из развитых стран в развивающиеся. И снижение объёмов поставок в Европу не является проблемой. «Общий объём экспорта зависит от уровня мирового потребления энергоресурсов, потому что рост мирового валового внутреннего продукта (ВВП) требует пропорционального увеличения потребления энергии. То есть если рост мирового ВВП составляет 3%, то, соответственно, рост потребления всех энергетических ископаемых – угля, нефти, газа – также вырастет на 3%. И тенденция пропорционального роста потребления угля к росту глобальной экономики сохраняется. Нет каких-то предпосылок для кардинальных изменений. Уголь, конечно, можно заменить, но совсем от него отказаться на сегодняшний день невозможно. Спрос в любом случае будет расти», – подчеркнул Дмитрий Лукашов.

В то же время, по мнению научного руководителя НИУ «Высшая школа экономики» Евгения Ясина, нельзя сбрасывать со счетов и Китай, которому уголь ещё долго будет нужен. В этой стране проживает почти четверть населения планеты, и, несмотря на то что у России есть конкуренты на этом рынке, в обозримой перспективе китайских аппетитов хватит на всех. К тому же и Европа не сможет полностью отказаться от угля, который необходим чёрной металлургии и химической промышленности.

Дарья Белоглазова, Михаил Зубов, Елена Кудрявцева

Александр Субботин: «Это первая масштабная евразийская программа по совместному выходу производителей на внешние рынки»

Министр Евразийской экономической комиссии – о создании Российской промышленной зоны в Египте.

Павел Еськов

В Каире «на полях» выставки и форума «Большая промышленная неделя» прошло заседание Совета по промышленной политике Евразийского экономического союза (ЕАЭС), одной из тем которого было создание совместной инфраструктуры на территории третьих стран. Первым таким проектом станет Российская промышленная зона (РПЗ) в Египте. О новых возможностях по продвижению отечественных товаров и технологий на внешних рынках в интервью «Финансовой газете» рассказал министр Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) по промышленности и агропромышленному комплексу Александр Субботин.

– Почему «пилотный» проект создания государствами-членами ЕАЭС совместной промышленной инфраструктуры стартовал именно в Египте?

– Межправительственное соглашение о создании в Египте Российской промышленной зоны было подписано в двухстороннем формате в прошлом году. Целью проекта является вывод и продвижение российской промышленной продукции и технологий на перспективные рынки Африки и Ближнего Востока. Получение египетского сертификата страны происхождения товара открывает доступ, в том числе, на рынки зоны свободной торговли государств Северной, Южной и Восточной Африки. Это огромный рынок сбыта и стимул для промышленной кооперации на внешних рынках. Кроме того, экспортные приоритеты зафиксированы в национальных документах государств-членов ЕАЭС.

Для стран Союза проект в Российской промышленной зоне будет означать новые возможности развития кооперации с партнерами не только Египта, но и других стран региона. Отметим, что данный проект является первой масштабной евразийской программой по совместному выходу производителей наших стран на внешние рынки. В случае успешной реализации «пилота», данный опыт можно в будущем спроецировать и на другие зарубежные страны, в первую очередь те, с которыми заключены или планируются соглашения о создании зон свободной торговли, – Индию, Сингапур и Иран.

– Какие проекты ЕАЭС будут реализовываться в рамках данной инфраструктуры?

– Промышленные предприятия Союза проявляют высокий интерес к совместному с египетской стороной российскому проекту. На сегодняшний день уже 25 российских предприятий подтвердили свою заинтересованность в работе на территории РПЗ. Это компании из разных секторов экономики: композитные технологии, радиоэлектроника, возобновляемая энергетика, промышленный инжиниринг и другие.

Перспективными направлениями сотрудничества на территории Египта, на наш взгляд, могут стать проекты по локализации приоритетных для сотрудничества производств. Это автомобилестроение, железнодорожное машиностроение, судостроение, черная и цветная металлургия. Они обладают высоким экспортным потенциалом и ориентированы на рынки Египта, Африки и Ближнего Востока. Также могут быть созданы совместные торговые дома и сервисные центры для обслуживания выпускаемой продукции машиностроения.

– Существует ли у России промышленные зоны помимо Египта? Обладают ли аналогичными зонами на территории третьих стран другие государства ЕАЭС?

– Российская промышленная зона в Египте является первым российским зарубежным проектом такого рода. Это вообще первый подобный масштабный проект в рамках ЕАЭС. Ядром проекта станет особая экономическая зона с облегченным налоговым режимом и специальными условиями для экспорта продукции российских предприятий – резидентов РПЗ.

На текущий момент аналогов проекта Российской промышленной зоны в государствах-членах Союза не имеется, вместе с тем наши страны активно осваивают это направление, в том числе в рамках двухстороннего торгово-экономического сотрудничества.

Так, Республика Беларусь прорабатывает возможность создания и развития на территории Египта сборочного производства автотехники ОАО «МАЗ». Осуществляет сборку фронтальных и универсальных погрузчиков и другой специальной техники ОАО «Амкодор», планируется развивать сотрудничество в сфере выпуска узлов и деталей на сборочном производстве к выпускаемой спецтехнике.

Также в качестве успешного примера интеграционного сотрудничества на внешних рынках можно привести локализацию производств белорусских и российских предприятий на территории Вьетнама в рамках заключенных соглашений о зоне свободной торговли. Соглашение создает привлекательные условия для производителей ЕАЭС, использующих вьетнамские компоненты в производстве собственной продукции.

Кроме того, вступает в силу российско-вьетнамский Межправительственный протокол о поддержке производства моторных транспортных средств на территории Вьетнама. Аналогичный документ был подписан между правительствами Республики Беларусь и Вьетнама. Грузовики, выпущенные на территории Вьетнама, будут поставляться не только на вьетнамский рынок, но и на рынок АСЕАН – Ассоциации стран Юго-Восточной Азии.

В сентябре 2017 года завершилось строительство завода ОАО «Минский автомобильный завод» во Вьетнаме, с которым заключено соглашение по зоне свободной торговли. На новых мощностях в 2018 году было собрано порядка тысячи автомобилей на сумму свыше $40 млн. В перспективе здесь же будут производить надстройки на шасси грузовых автомобилей, цистерны или навесное оборудование для коммунальной техники.

– Предполагаются ли подобные шаги со стороны ЕАЭС где-то еще?

– В настоящее время уже одобрено соглашение о создании зоны свободной торговли между ЕАЭС и Сингапуром. Также ведется работа по подготовке проекта соглашения о зоне свободной торговле между ЕАЭС и его государств с Арабской Республикой Египет, а также аналогичного проекта соглашения с Республикой Индией. В эти документы включены положения о создании на территории этих стран совместной промышленной инфраструктуры. Кроме того, на 25 октября запланировано заключение подобного соглашения с Сербией.

Помимо этого, в октябре вступает в силу временное соглашение, ведущее к образованию зоны свободной торговли между ЕАЭС и Исламской Республикой Иран. Документ рассчитан на три года и подразумевает распространение режима свободной торговли в основном на сельскохозяйственную продукцию, а также на различные виды товаров, используемых в строительной отрасли.

Стоит отметить, что продукция производителей ЕАЭС конкурентоспособна на иранском рынке, а в перспективе возможны совместные проекты по локализации производств отдельных видов продукции экспортоориентированной продукции на территории нашего торгового партнера.

– В рамках «Большой промышленной недели» был также дан старт новой евразийской программе «Повышение эффективности и надежности работы объектов энергетики в государствах-членах ЕАЭС». В чем ее суть и на какой временной период она рассчитана?

– Межгосударственная программа рассчитана на выполнение в течение пяти лет. Она включает 6 подпрограмм и 20 мероприятий, которые планируется реализовать более чем 30 научно-исследовательскими и производственными организациями ЕАЭС. По итогам выполнения программы будут созданы высокотехнологичные решения, ориентированные на повышение эффективности добычи сырья для ТЭК, развитие распределенной генерации, в том числе возобновляемой, накопителей энергии, цифровизацию электросетевого комплекса, совершенствование средств диагностики энергетического оборудования, выработку тепловой и электрической энергии при утилизации отходов.

Реализация межгосударственной программы одновременно станет драйвером роста для энергетического машиностроения, IT-отраслей, химической промышленности и других высокотехнологичных отраслей экономики государств-членов ЕАЭС. Она повысит уровень кооперации и интеграцию научно-исследовательской и производственной деятельности, а также снизит зависимость ТЭК ЕАЭС от импорта оборудования третьих стран и повысит конкурентоспособность их продукции на международных рынках.

Бриллиант весом 50 карат стоимостью 200 миллионов иен (1,8 миллиона долларов) украден с выставки-продажи ювелирных изделий в японском городе Йокогама, сообщило информационное агентство Kyodo.

На выставке в четверг один из участников ко времени закрытия обнаружил, что под стеклом с другими ювелирными изделиями отсутствует бриллиант весом 50 карат, стоимость которого оценивается в 1,8 миллиона долларов. В последний раз он видел бриллиант за час до этого. В момент обнаружения пропажи стеклянный стенд оказался открытым. Кроме этого бриллианта на стенде больше ничего не пропало.

Записи камер видеонаблюдения показали, что в какой-то момент у стенда находился пожилой мужчина в тесном окружении нескольких женщин. Но установить, связана ли эта группа с кражей, пока не удалось.

Полиция ведет расследование.

РУСАЛ в течение 10 лет переработал и реализовал более 50% образованных алюминиевыми предприятиями компании отходов. Об этом говорится в сообщении компании.

Переработка шлама глиноземных предприятий - как красного, так и нефелинового - составила около 10%.

ОК "РУСАЛ" является вертикально-интегрированным холдингом, одним из крупнейших производителей алюминия и глинозёма в мире. Компания создана в марте 2007 года в результате объединения РУСАЛ и СУАЛа с глинозёмными активами швейцарской Glencore.

РУСАЛ присутствует в 20 странах мира на 5 континентах. Компания реализует свою продукцию преимущественно на рынках Европы, Северной Америки, Юго-Восточной Азии, в Японии, Китае и Корее.

Прибыль РУСАЛа в I квартале 2019 года по МСФО упала в 2 раза до $273 млн с $544 млн годом ранее. Выручка составила $2.17 млрд по сравнению с $2.744 млрд. Сокращение выручки на 20.9% обусловлено падением цены на алюминий на 13.9% до $1859 по сравнению с $2159. Скорректированный показатель EBITDA снизился на 60.5% до $226 млн с $572 млн.

АО «Торговый порт Посьет» (входит в транспортный дивизион Группы «Мечел» под управлением ООО «УК Мечел-Транс») за девять месяцев 2019 года перегрузило 4,4 млн тонн продукции, что на 4% выше аналогичного периода прошлого года. Как сообщает пресс-служба компании, основной объем поставок на экспорт в этом году составили угли для металлургии (коксующийся уголь и PCI) – 3,6 млн тонн.

Показатель перевалки угольной продукции в третьем квартале текущего года составил 1,5 млн тонн.

За девять месяцев 2019 года в порту обработано 204 судна.

Как отметил генеральный директор ООО «УК Мечел-Транс» Алексей Лебедев, с начала 2019 года 95% поставок пришлись на традиционных лидеров потребления угля в Азиатско-Тихоокеанском регионе: Японию, Китай, Южную Корею. При этом в сентябре 13% грузооборота специализированного терминала в Посьете обеспечили отправки во Вьетнам, который становится все более важным игроком на рынке угля в данном регионе.

Торговый порт Посьет является одним из четырех высокотехнологичных угольных терминалов в России и одним из двух в Приморском крае. Благодаря проекту модернизации основные производственные операции были перенесены в закрытые помещения. Инвестиции Группы «Мечел» в создание специализированного автоматизированного угольного комплекса превысили 4 млрд рублей.

Ирина Таранец

Инновации в разрезе

Технологии очистки подарят углю вторую жизнь

Текст: Инна Зубарева

Доля угля в мировом топливно-энергетическом балансе будет неизбежно снижаться, поскольку растет процент газовой генерации, увеличивается использование ВИЭ.

В ближайшие пять лет уголь может потерять до двух процентов спроса, в мировом ТЭБ доля этого топлива упадет с нынешних 27 до 25 процентов.

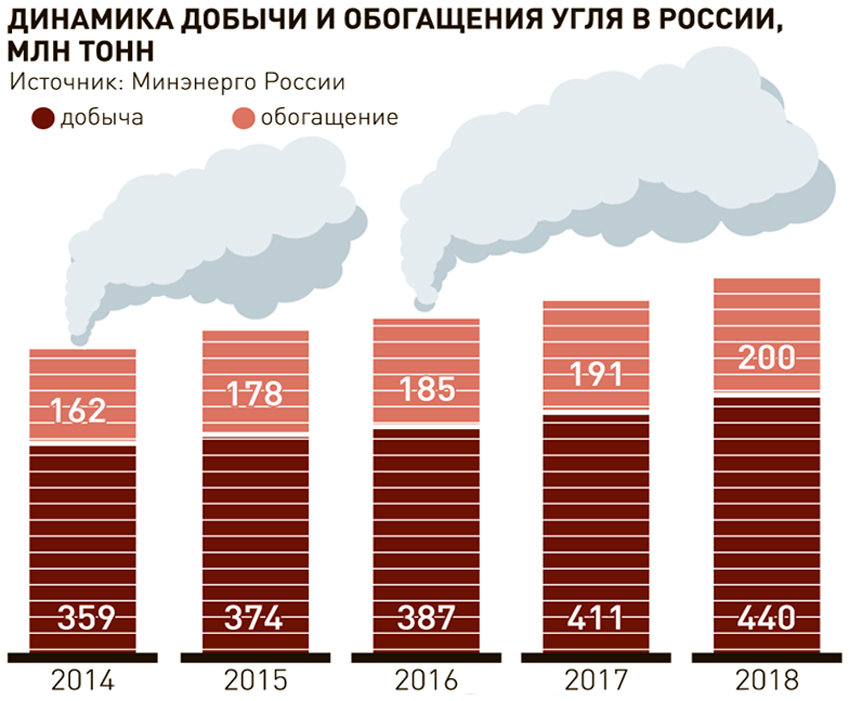

По данным минэнерго, объем добычи угля в России сегодня - 440 миллионов тонн в год, при планах к 2020 году - в 430 миллионов тонн. В 2,5 раза вырос объем инвестиций в основной капитал угольных предприятий. За последние 10 лет введено около 300 миллионов тонн новых мощностей по добыче. Угольная промышленность представлена 58 шахтами и 133 разрезами, почти половина из которых введена в эксплуатацию после 2000 года. Новые предприятия используют современные технологии добычи. На мировом рынке Россия занимает третье место после Австралии и Индонезии. За десять лет доля нашей страны в международной торговле углем выросла с 9 до 14 процентов.

На вытеснение доли угля из мирового ТЭБ влияют глобальная повестка борьбы с потеплением и усиление межтопливной конкуренции. "Чтобы сохранять свою долю на рынке, энергоноситель должен обладать конкурентными характеристиками стоимости и экологичности. Особенность угля в том, что это одновременно и самое дешевое, и самое грязное топливо. То, насколько быстро доля угля в мировом ТЭБ будет снижаться, зависит от соотношения этих двух ключевых параметров угля в сравнении с характеристиками имеющихся на рынке альтернатив", - говорит Илья Надточей, аналитик Института развития технологий ТЭК.

Рост обогащения угля позволяет повысить потенциальные объемы, доступные для экспорта. Но если спрос на этот уголь на мировом рынке не будет существенно расти, то рост обогащения не сильно поможет.

Поэтому тут вопрос скорее не о повышении качества угля, а о развитии новых технологий на угольных ТЭС в странах-потребителях, которые будут способствовать поддержанию или даже росту спроса на уголь.

"Например, угольные ТЭС с системой HELE (High Efficiency, Low Emission) позволяют производить больше электроэнергии при меньшем потреблении угля, так как работают при более высоких температурах и давлении для более быстрого преобразования воды в пар. Эти технологии широко применяются в различных странах мира. Интеграция технологий HELE с технологией CCS - Carbon Capture and Storage - позволяет сократить выбросы углекислого газа до 90 процентов. Стоимость мегаватта установленной мощности таких электростанций сопоставима со стоимостью мощности на природном газе и дешевле мегаватта мощности на возобновляемых источниках", - говорит Александр Шураков, директор группы корпоративных рейтингов агентства НКР.

Clean coal - совокупность технологий, позволяющих сократить эмиссию диоксида углерода при сжигании угля, сюда относятся системы очистки дымовых газов, системы улавливания диоксида углерода, технологии повышения параметров энергоэффективности при сжигании угля, когенерация и др.

"Пока высокая стоимость таких технологий убивает весь экономический эффект от дешевизны угля. Более того, современные системы улавливания и захоронения СО2 еще не широко распространены из-за высоких затрат на транспортировку и складирование, а также определенных экологических рисков", - говорит Максим Загорнов, президент Российской Ассоциации малой энергетики, директор Группы компаний "МКС".

Если технологии будут развиваться, стоимость их снижаться, а распространение и внедрение не встретят административных преград, мы имеем все шансы увидеть рост мировой доли угольной генерации.

Несмотря на сокращение потребления угля в развитых странах, его доля в энергобалансе этих стран остается значительной. Например, в Германии работают 120 тепловых электростанций на угле общей мощностью в 42,6 ГВт. Совокупно эти электростанции производят 40 процентов всего потребляемого в стране электричества. В 2018 году потребление угля в мире выросло на 1,4 процента, добыча - на 4,3 процента.

Радикального снижения доли угля в мировом энергобалансе в ближайшие 10-15 лет ждать не стоит. В богатых странах спрос на уголь снижается как по причине экологических инициатив, так и по причине замещения старых угольных электростанций новыми мощностями на природном газе и возобновляемых источниках. Но страны с развивающимися экономиками при расчете параметров энергопроектов пока в меньшей степени ориентированы на вопросы экологии и гораздо большее внимание уделяют себестоимости генерации, и уголь во многих регионах мира выгоднее, чем газ.

"Сегодня угольную генерацию на своей территории активно развивают Индия, Китай и страны ЮВА. Совокупно в ближайшие годы планируются строительство и ввод в эксплуатацию более 450 новых объектов угольной генерации мощностью более 500 ГВт, это в разы покрывает проседание в спросе за счет закрытия угольных станций в той же Германии", - говорит Илья Надточей.

По мнению Ярослава Кабакова, директора по стратегии ИК "ФИНАМ", доля угля в мировом энергетическом балансе хоть и будет уменьшаться, но процесс этот длительный, он растянется на несколько десятилетий. Углем будут долго пользоваться для производства электроэнергии, тепла, выпуска сотен наименований товаров во многих странах.

"Прочие энергоносители не так уж безобидны, у них есть свои отрицательные стороны, даже у тех же ВИЭ, неизвестно, какой будет энергетическая картина мира через пару-тройку десятилетий. Согласно Энергетической стратегии РФ до 2035 года запланировано увеличение доли угля в энергобалансе страны", - говорит Кабаков.

По словам эксперта, использовать уголь можно не только как топливо. Есть технологии его газификации, превращения в жидкое топливо (процесс Фишера - Тропша), широко уголь используется в металлургии, химической промышленности. В России есть ряд технологий, ведется разработка новых способов использования угля с высоким КПД и минимальным уровнем вреда для людей и окружающей среды, поэтому он будет и дальше широко использоваться в разных отраслях отечественной экономики.

"Снижение спроса на энергетический уголь - это объективные тенденции в глобальной экономике. Учитывая, что Россия является крупным игроком на рынке природного газа (трубного и, в перспективе, СПГ), то бороться со снижением спроса на уголь бессмысленно. Целесообразно продолжить расширение пропускной способности Восточного полигона железных дорог, чтобы увеличить поставки на растущие рынки Юго-Восточной Азии и сократить поставки на сжимающиеся рынки Западной Европы", - резюмирует Александр Шураков.

Мнение

Алексей Конторович, научный руководитель Института углехимии и химического материаловедения СО РАН, лауреат премии "Глобальная энергия" 2009 года:

- Устойчивый рост спроса на уголь, прежде всего на рынке Азиатско-Тихоокеанского региона, продолжится и в горизонте 2025-2030 годов. В интересах России максимально использовать этот потенциал дополнительного спроса, сохранить и усилить свои позиции в поставке высококачественного угля на экспорт. Главным потребителем угля в ближайшие десятилетия будет Индия. Среди других стран можно назвать Китай, Японию, Южную Корею.

Пути обеспечения глобальной конкурентоспособности российской продукции обсудили на круглом столе по импортозамещению

Итоги импортозамещения в промышленном производстве и пути обеспечения конкурентоспособности отечественной продукции не только внутри России, но и на мировых рынках, обсудили участники круглого стола «От импортозамещения к импортоопережению: что ждет отечественные технологии после 2020 года?», организованного УК «РОСНАНО» при участии Оргкомитета Национальной премии в области импортозамещения и трансфера технологий «Приоритет-2019» в Технополисе «Москва».

Круглый стол «От импортозамещения к импортоопережению: что ждет отечественные технологии после 2020 года?»

Модератор круглого стола, старший управляющий директор по сопровождению проектов и продвижению продукции УК «РОСНАНО» Тимур Котляр предложил обсудить, для всех ли отраслей важно создание полных технологических цепочек в России, достаточно ли меню мер государственной поддержки, есть ли в стране деньги для инвестиций, насколько интересны открытые для нас рынки Китая, Индии, Юго-Восточной Азии. Что важнее — организовать производство компонентов в России или спрос на них, стимулируя производителей и инвесторов вкладываться в развитие? Традиционные подходы к импортозамещению становятся бессмысленными. «Темпы технологического развития мира настолько высоки, что пока мы создаем предприятия для традиционных рынков, развитые мировые компании предложат что-то абсолютно новое, а наша продукция останется невостребованной», — уверен представитель РОСНАНО.

Во всех наших стратегических документах ставится задача технологического рывка в ближайшие четыре года. И по мнению Тимура Котляра, решение вопроса лежит не на стороне правительства как формализатора направления движения. «В современном мире государство без бизнеса и потребителя ничего решить не сможет», — уверен он.

Текущую ситуацию с импортозамещением обрисовал Сергей Цухло, заведующий лабораторией конъюнктурных опросов Института экономической политики имени Е. Т. Гайдара. По опросам руководителей отечественных предприятий, в 2014 году 40% интервьюированных ни при каком повышении рублевых цен на импортное сырье и комплектующие не готовы были от них оказаться. Основная проблема импортозамещения закупаемых российскими предприятиями машин, оборудования, сырья, комплектующих и материалов — отсутствие отечественных аналогов. Об этом говорят 60–70% опрошенных, и картина принципиально с 2015 года не изменилась.

Процесс импортозамещения наиболее активно шел в 2015 году (об этом говорили около трети опрошенных), а затем постепенно затух, и последние несколько лет картина принципиально не менялась: эту работу продолжает не более 10% российских предприятий.

По результатам опроса, доля предприятий, фактически закупающих российское оборудование, выросла совсем незначительно. Хотя о предпочтительности перехода именно на отечественную продукцию в 2018 году говорили более половины опрошенных, тогда как в 2011 таких было менее трети. Основным бенефициаром реального замещения американского и японского оборудования на нашем рынке стали Китай и Индия. «При этом российская промышленность способна удовлетворить увеличение импортозамещающего спроса на ту продукцию, которая уже производится в стране, так как обладает достаточными простаивающими мощностями. Для расширения импортозамещения на другие сегменты нужны инвестиции», — сделал вывод Сергей Цухло.

Переоборудование в промышленности, особенно, в машиностроении, — это всегда длительный процесс, дал свое объяснение озвученных данных директор по взаимодействию с институтами развития Группы РЭЦ (Российского экспортного центра) Кирилл Орлов. По его словам, для ускорения этих процессов создана система государственной поддержки импортозамещения, сотни компаний получили финансовые средства под 1–5% годовых и нефинансовое содействие. Причем речь идет не только о собственно импортозамещении, а о создании российских предприятий с глобальной конкурентоспособностью. «Основная проблема, насколько бизнес знает об этих инструментах и способен грамотно заполнить заявки», — прокомментировал Тимур Котляр. По его мнению, нужно увеличивать информированность бизнеса о государственных мерах поддержки. Необходимо создать такую ситуацию, чтобы государство было заинтересовано принять заявки от бизнеса на соответствующие меры поддержки, при необходимости помочь ему с оформлением.

Вся наша поддержка нацелена на конкретное предприятие. А процессом импортозамещения надо заниматься комплексно, сразу со множеством производств по всей цепочке переделов тех или иных видов сырья, выдвинул свою версию решения проблемы первый заместитель генерального директора Агентства по технологическому развитию Вадим Куликов. По его словам, Россия закупает за рубежом на десятки миллиардов евро нефтехимической продукции, сделанной из наших углеводородов.

Абсолютно неэффективным адресное замещение конкретных продуктов в сфере цифровых технологий считает Валентин Макаров, Президент НП «РУССОФТ». При том, что российская IT-индустрия полностью соответствует мировому уровню (60% ее продукции экспортируется), внутри страны у нее нет квалифицированного пользователя в лице крупных компаний и государства. По его мнению, решение проблемы — в создании доверительной системы, отвечающей на вопросы национальной безопасности. Для этого нужна собственная базовая цифровая платформа, альтернативная американской и имеющая качественное преимущество перед ней. Ее создание он считает возможным на базе квантовых технологий в сотрудничестве с Китаем и Индией. «Такая платформа потянет за собой огромное количество разработок отечественного софта и „железа“ для телекоммуникаций, которые сами сейчас не могут пробиться на зарубежный рынок», — уверен Валентин Макаров.

Даже на отечественном рынке крайне трудно конкурировать с глобальными компаниями. Как рассказал Андрей Николаев, генеральный директор АО «Оптиковолоконные системы», пока единственного в России предприятия по производству оптического волокна (входит в инвестиционный портфель РОСНАНО), первые год-два работы они успешно экспортировали свою продукцию, но не могли пробиться на российский рынок, который оказался олигопольным: его контролировали три зарубежных производителя и несколько их российских партнеров, использующих инструменты не рыночной конкуренции. «Через структуру импортных пошлин абсолютно демотивируется импортозамещение. На ввоз готового оптического кабеля пошлина нулевая, а на некоторые компоненты для его производства волокна — 14%», — обратил внимание еще на одну проблему Андрей Николаев. Не работают, по его мнению, установленные прямые запреты и преференции на закупку импортных кабелей в оборонной сфере и сфере государственных закупок при наличии отечественных аналогов. В итоге предприятие, производственные мощности которого способны удовлетворить 80% закупок российских потребителей, занимает всего 9–12% рынка.

Примером импортоопережения может служить система внешнего армирования композитными материалами зданий и сооружений для повышения их несущих способностей. Производством углеволоконных композитов занято ООО «Нанотехнологический центр композитов» (НЦК), входящее в инвестиционную сеть Фонда инфраструктурных и образовательных программ Группы РОСНАНО. На отечественном рынке этим инновационным материалам приходится конкурировать в большей степени не с западными поставщиками, а с традиционными способами укрепления с использованием металла, рассказал директор по продажам НЦК Евгений Рафаилов. Сейчас НЦК занимает более 45% рынка аналогичной продукции. Примерами ее масштабного использования являются Можайская плотина «Мосводоканала», Нагатинский путепровод в Москве, подземный торговый центр в южной столице Казахстана Алматы.

Количество предприятий, занятых импортозамещением, растет. Затих хайп вокруг этой темы, поделился своими наблюдениями председатель Оргкомитета Премии «Приоритет» Виталий Расницын. «Санкции не ослабляются, поэтому без импортозамещения многим предприятиям не выжить», — уверен Виталий Расницын. Оно точно необходимо в оборонном комплексе, активно идет в фармацевтике, почти завершено в сельском хозяйстве. Очень много заявок на участие в премии от сектора IT.

СПРАВКА

Акционерное общество «РОСНАНО» создано в марте 2011 года путем реорганизации государственной корпорации «Российская корпорация нанотехнологий». АО «РОСНАНО» содействует реализации государственной политики по развитию наноиндустрии, инвестируя напрямую и через инвестиционные фонды нанотехнологий в финансово эффективные высокотехнологичные проекты, обеспечивающие развитие новых производств на территории Российской Федерации. Основные направления инвестирования: электроника, оптоэлектроника и телекоммуникации, здравоохранение и биотехнологии, металлургия и металлообработка, энергетика, машино- и приборостроение, строительные и промышленные материалы, химия и нефтехимия. 100% акций АО «РОСНАНО» находится в собственности государства. Благодаря инвестициям РОСНАНО работает 103 предприятия и R&D центра в 37 регионах России. Последние 5 лет компания работает с прибылью.

Функцию управления активами АО «РОСНАНО» выполняет созданное в декабре 2013 года Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «РОСНАНО», Председателем Правления которого является Анатолий Чубайс.

Задачи по созданию нанотехнологической инфраструктуры и реализации образовательных программ выполняются Фондом инфраструктурных и образовательных программ, также созданным в результате реорганизации госкорпорации.

РУСАЛ объявил о новой синдицированной сделке предэкспортного финансирования (PXF) на пять лет в объёме $750 млн. Об этом говорится в сообщении компании.

Данная сделка станет первым на российском рынке привлечением средств от международных коммерческих банков, привязанным к выполнению показателей устойчивого развития компании.

Средства будут использованы для частичного рефинансирования существующего кредита PXF на сумму до $2 млрд, полученного в мае 2017 года.

Организаторами и букраннерами выступают ING и Natixis. В качестве координаторов по показателям устойчивого развития компания привлекла Natixis и Societe Generale.

Процентная ставка по кредиту будет варьироваться в зависимости от выполнения определенных условий, связанных с воздействием компании на окружающую среду, а также показателями устойчивого развития.

Процесс синдикации начался в сентябре. За это время финансовое сообщество, включая иностранные и российские банки, проявило повышенный интерес к сделке. Ожидается, что синдикация будет закрыта в середине октября. На данный момент компания получила подтверждения кредитных одобрений общим объемом $725 млн.

РУСАЛ присутствует в 20 странах мира на 5 континентах. Компания реализует свою продукцию преимущественно на рынках Европы, Северной Америки, Юго-Восточной Азии, в Японии, Китае и Корее.

Прибыль РУСАЛа в I квартале 2019 года по МСФО упала в 2 раза до $273 млн с $544 млн годом ранее. Выручка составила $2.17 млрд по сравнению с $2.744 млрд. Сокращение выручки на 20.9% обусловлено падением цены на алюминий на 13.9% до $1859 по сравнению с $2159. Скорректированный показатель EBITDA снизился на 60.5% до $226 млн с $572 млн.

Во Владивостоке состоялся V Восточный экономический форум

С 4 по 6 сентября 2019 года в г. Владивостоке на территории кампуса Дальневосточного федерального университета состоялся V Восточный экономический форум (ВЭФ-2019). Мероприятие проводится в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 19.05.2015 г. №250. ВЭФ-2019 прошел под девизом «Дальний Восток - горизонты развития».

Ежегодно Восточный экономический форум становится одной из основных площадок для обсуждения ключевых вопросов мировой экономики, региональной интеграции, развития новых отраслей промышленности и технологий, а также глобальных вызовов, стоящих перед Россией и другими странами мира.

Деловая программа Форума включала в себя десятки панельных сессий, круглых столов, переговоров и теледебатов, на которых участники обсудили международные проекты в области промышленности, энергетики и здравоохранения, а также вопросы улучшения жизни граждан и поддержки инвесторов. В мероприятиях приняли участие свыше 8 000 делегатов и СМИ из разных стран мира.

Ключевыми событиями Форума стали личная встреча Президента Российской Федерации В.В. Путина с премьер-министром Индии Наендры Моди и пленарная сессия с участием Президента России, премьер-министров Японии, Индии, Малайзии и президента Монголии.

В составе делегации от Федерального агентства по недропользованию в работе Форума приняли участие заместитель руководителя Федерального агентства по недропользованию С.А. Аксенов, начальник Управления делами Федерального агентства по недропользованию А.А. Гермаханов, а также представители ФГБУ «Гидроспецгеология», ФГБУ «ВСЕГЕИ», ФГБУ «ВИМС», ФГБУ «Росгеолфонд» и других подведомственных учреждений.

Делегаты Восточного экономического форума от Федерального агентства по недропользованию

В выставочной программе Форума (зона В5 инвестиционной выставки федеральных органов исполнительной власти в корпусе «В») в рамках объединенного стенда Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации Федеральное агентство по недропользованию продемонстрировало мультимедийную экспозицию «Недра Дальнего Востока» на двух языках.

Экспозиция «Недра Дальнего Востока» представила элементы государственной геологической основы недропользования, ключевые проекты по добыче полезных ископаемых на территории Дальневосточного федерального округа и инвестиционные проекты на перспективу до 2025 года, потенциал и возможности региона для российских и зарубежных инвесторов.

Объединенный стенд Министерства природных ресурсов и экологии РФ

Ключевыми тематическими блоками выступили:

- Недропользование в России: итоги и перспективы;

- Стратегия развития минерально-сырьевой базы Российской Федерации до 2035 года;

- Цифровизация недропользования;

- Мониторинг состояния недр озера Байкал.

Также были представлены результаты работ подведомственных учреждений по следующим направлениям:

• Региональные работы в ДФО;

• Геологические исследования Тихого океана;

• Твердые полезные ископаемые ДФО;

• Углеводородное сырье ДФО;

• Мониторинг состояния недр в ДФО;

• Геологическое информационное обеспечение;

• Единый фонд геологической информации.

Интерактивная карта «Недропользование Дальнего Востока» включала информационные слои, представляющие данные, актуальные для инвесторов:

• Карта перспективных геологических участков;

• Карты полезных ископаемых:

• Углеводородное сырье;

• Твердые полезные ископаемые;

• Неметаллические полезные ископаемые.

В экспозиции «Недра Дальнего Востока» были представлены стенды-презентации ключевых отраслевых проектов компаний-недропользователей АО «РМК» и АО «СУЭК-Кузбасс» по добыче полезных ископаемых на территории ДФО. Каждый посетитель стенда Федерального агентства по недропользованию мог познакомиться с виртуальным 3D-пространством подземных выработок, а также потушить виртуальный пожар посредством учебно-тренировочного тренажера «Виртуальная шахта» АО «СУЭК-Кузбасс».

Комплекс «Учебно-тренировочный тренажёр Виртуальная шахта» АО «СУЭК-Кузбасс»

На фото представлен учебно-тренировочный тренажер «Виртуальная шахта» АО «СУЭК-Кузбасс»

Организатором выставочной экспозиции Федерального агентства по недропользованию выступило ФГБУ «Гидроспецгеология».

Основной целью экспозиции стало:

- демонстрация инвестиционного потенциала природных ресурсов Дальневосточного федерального округа в сфере недропользования и возможностей региона для российских и зарубежных инвесторов;

- информирование участников форума о ключевых проектах по добыче полезных ископаемых на территории ДФО.

РУСАЛ закрыл книгу заявок третьего транша 10-летних облигаций с офертой через 3 года на Московской Бирже номинальным объёмом 15 млрд руб. Об этом говорится в сообщении компании.

Ставка размещения зафиксирована на уровне рекордно низких для компании 8.25% годовых.

В ходе формирования книги заявок были поданы заявки со стороны более чем 50 институциональных (банков, управляющих, страховых и инвестиционных компаний) и частных инвесторов. С учетом высокого спроса на биржевые облигации РУСАЛа и почти четырехкратной переподписки ориентир по ставке размещения понижался трижды. В итоге, при изначально объявленном диапазоне ставки размещения с 8.5% до 8.65%, книга заявок закрылась на уровне 8.25% годовых с увеличением объёма размещения с 10 млрд руб. до 15 млрд руб. Данная ставка стала рекордно низкой для компании за всю историю размещения.

Ранее в 2019 году РУСАЛ уже разместил два транша рублёвых облигаций - суммарным номинальным объёмом 30 млрд руб. Оба раза итоговые объёмы размещения были больше запланированных, что также доказывает повышенный интерес и доверие инвесторов к компании.

Техническое размещение биржевых облигаций состоится на Московской Бирже 12 сентября 2019 года. Эмитентом облигаций выступал ПАО "РУСАЛ Братск".

Организаторами выпуска являются: ВТБ Капитал, Газпромбанк, Московский Кредитный Банк, Sberbank CIB, БКС и БК Регион. Агент по размещению: Газпромбанк.

РУСАЛ присутствует в 20 странах мира на 5 континентах. Компания реализует свою продукцию преимущественно на рынках Европы, Северной Америки, Юго-Восточной Азии, в Японии, Китае и Корее.

Чистая прибыль РУСАЛа за 2018 год выросла на 39% и достигла $1.698 млрд с $1.222 млрд годом ранее. Нормализованная чистая прибыль РУСАЛа за 2018 год составила $1.695 млрд, что на 7.8% больше по сравнению с аналогичным показателем прошлого года, который составил $1.573 млрд.

Прибыль РУСАЛа в I квартале 2019 года по МСФО упала в 2 раза до $273 млн с $544 млн годом ранее. Выручка составила $2.17 млрд по сравнению с $2.744 млрд. Сокращение выручки на 20.9% обусловлено падением цены на алюминий на 13.9% до $1859 по сравнению с $2159. Скорректированный показатель EBITDA снизился на 60.5% до $226 млн с $572 млн.

Дальнему Востоку идет навстречу Казахстан

Влада Сюткина

Софтверная отрасль на Дальнем Востоке еще только формируется, поэтому сколь-нибудь существенной доли рынка регион пока не занимает. Главное же, в чем сегодня нуждаются софтверные компании региона, - это формирование полноценной подготовки в местных вузах соответствующих кадров.

Какой-либо информации, говорящей, что в том или ином городе Дальнего Востока, в частности в его столице, Владивостоке, к настоящему моменту уже сформировалась полноценная софтверная отрасль, сегодня нет. Однако, как заявил корреспонденту ComNews главный аналитик РУССОФТ Дмитрий Желвицкий, это не исключает наличия в регионе отдельных успешных компаний.

Во Владивостоке, как отметил эксперт, на сегодняшний день общее количество IT-компаний крайне незначительно. "Если рассматривать организации, аккредитованные при Минкомсвязи, то в июне 2019 г. компаний из Владивостока среди них было всего 33. Иными словами, данные компании составляли только 0,3% от всех аккредитованных российских ИТ-компаний. Реально же работающих компаний во Владивостоке сегодня намного меньше", - указал Дмитрий Желвицкий.

Во всей России аккредитованных софтверных компаний, по его словам, сегодня уже более 10 тыс. При этом функционирующих софтверных компаний (структур под одним управлением и одним брендом, при которых вместе с тем может быть несколько юридических лиц), по данным РУССОФТ, в стране сегодня не более 4000. "Из этого можно сделать вывод, что во Владивостоке на сегодняшний день работает не более 20 софтверных компаний. Наверное, самой известной из них является ООО "Ронда", специализирующаяся на разработке заказного программного обеспечения (ПО). Известно, что раньше она успешно работала на очень сложном японском рынке", - обратил внимание Дмитрий Желвицкий.

Что касается экспорта компьютерных услуг, как отметил эксперт, сославшись на данные Центробанка, его объем в денежном выражении во всем Приморском крае составляет всего $4 млн. "С данным показателем регион занимает 34-е место среди всех российских регионов. Скорее всего, такой экспорт обеспечивают две-три компании, а возможно и одна. Для сравнения можно привести Вологодскую область, также не относящуюся к крупнейшим центрам разработки ПО в России - регион занимает в России 15-е место, осуществляя экспорт в размере более $20 млн. Таким образом, в случае Дальнего Востока сегодня приходится говорить еще не о доле рынка, а только лишь о формировании полноценной софтверной отрасли", - заявил Дмитрий Желвицкий.

Он также заметил, что начинать поддержку софтверной отрасли на Дальнем Востоке необходимо с создания полноценной подготовки в местных вузах соответствующих кадров. "Вполне допустимо предположение, что местные университеты массово не готовят сколько-нибудь хороших ИТ-специалистов для того, чтобы отрасль имела возможность должным образом сформироваться. Притом что наличие университетов, поставляющих хорошие кадры, - основа для формирования полного масштаба софтверной отрасли", - акцентировал Дмитрий Желвицкий.

Заметим, что, по данным Российской ассоциации венчурного инвестирования (РАВИ), с 2017 г. по 2018 г. на Дальнем Востоке не было совершено ни одной венчурной сделки. Первыми после этого периода венчурными сделками на Дальнем Востоке были инвестиции Дальневосточного фонда высоких технологий (ДФВТ) в компании Hotlead и Visitech. О закрытии данных сделок фонд объявил сегодня.

В компанию Visitech, как сообщили корреспонденту ComNews в ДВФТ, фонд вложил инвестиции в размере 100 млн руб., что делает его самым крупным в компании участником после основателей. Средства фонда пойдут на развитие компании, доработку ее продуктов, расширение R&D, маркетинг и открытие представительства на острове Русский. "Инвестиции фонда позволят создать отраслевой стандарт в области промышленной безопасности и охраны труда", - заявили в ДФВТ.

Говоря об использовании полученных от фонда средств, сооснователь и генеральный директор Visitech Рустам Миланов заявил, что в настоящее время компания активно инвестирует в развитие R&D. "Мы планируем большую часть средств направить на создание инструментов анализа больших данных и формирование на их основе интеллектуальных систем предиктивной аналитики, которые позволят клиентам не только более качественно управлять процессом обеспечения промышленной безопасности и охраны труда, но и повысят эффективность бизнеса в целом", - проинформировал Рустам Миланов. Первые результаты R&D, по его словам, получат отражение в ряде доработанных продуктов компании, входящих в состав ее флагманского проекта - интеллектуальной модульной системы ИСОБР (Интегрированная система обеспечения безопасности работ), выпустить которые планируется до конца этого года.

Говоря с корреспондентом ComNews, генеральный директор Дальневосточного фонда высоких технологий Руслан Саркисов отметил, что основная причина, по которой фонд вложился в проект, - сам продукт Visitech и команда. "Решение компании универсально для любого промышленного производства - будь то нефтегазовая отрасль, металлургия или добыча. Ключевая особенность продукта - его сильные возможности в осуществлении предиктивной аналитики, которая помогает минимизировать вероятность происшествий, что актуально для предприятий Дальнего Востока и Крайнего Севера, где вопрос обеспечения промышленной безопасности стоит особенно остро", - пояснил Руслан Саркисов, добавив, что продукт Visitech имеет "большой потенциал роста и широкого внедрения на промышленных предприятиях России и СНГ и имеет высокие шансы стать лидером по внедрению IoT-решений в сфере охраны труда и промышленной безопасности в России в перспективе пяти лет.

Отметим, что Visitech основана в Южно-Сахалинске в 2015 г. Представительства компании открыты в Москве, Калининграде, Нижнем Новгороде, Алма-Ате. В ближайшее время компания планирует открыть офис на острове Русский - для размещения отдела разработки и технической поддержки клиентов. Объем выручки Visitech в 2018 г. составил 123 млн руб. Система ИСОБР, производимая компанией, обеспечивает автоматизацию выдачи нарядов-допусков (разрешение на проведение потенциально опасных работ), позволяет контролировать непосредственно производственный процесс с точки зрения безопасности, а также помогает в расследовании и предотвращении происшествий на предприятии, осуществляя предиктивную аналитику.

Благодаря системе, как заявляют в Visitech, предприятие может на 80% сократить время реагирования на возникающие на производстве происшествия. "Предприятия получают значительный экономический эффект, начиная с более грамотного выполнения работ и сокращения простоев и заканчивая снижением рисков происшествий на предприятии в целом", - указали в Visitech, добавив, что в целом система позволяет предприятиям снизить трудозатраты на 10-25%, частоту и тяжесть несчастных случаев на 20-50% и количество критических нарушений и штрафов на 30-50% в горизонте трех лет, а также сократить операционные расходы, связанные с охраной труда.

Среди клиентов Visitech на сегодняшний день такие компании, как "Т-Плюс", ПАО "Газпромнефть", "Роснефть", АО "Мессояханефтегаз", ОАО "Славнефть-Мегионнефтегаз", ПАО "Магнитогорский металлургический комбинат" и др. Помимо того, у компании появляются новые клиенты. "Среди новых рынков, на которые вышла компания, - рынок Казахстана, где мы открыли представительство полгода назад и недавно получили первый крупный контракт - горнодобывающая компания "Казцинк" подписала с нами контракт на внедрение ИСОБР", - сообщил Рустам Миланов. Он также добавил, что компания ориентирована на крупный и средний бизнес России и стран СНГ. Основные отрасли, на которые нацелена Visitech, - это нефтегазовая промышленность, энергетика, металлургия и добыча.

Основной проблемой, с которой сегодня сталкивается Visitech, по словам Рустама Миланова, является удаленность от основного количества клиентов и партнеров, а также доступ к экспертизе, наработанной в рамках формирующейся инновационной экосистемы Москвы.

Говоря об имеющихся у Visitech перспективах по доработке продукта на средства Дальневосточного фонда высоких технологий, системный аналитик управления системных решений ГК "Техносерв" Александр Голышко заметил, что такого рода решения, как продукт Visitech, могут представлять потенциальный интерес вне зависимости от размеров бизнеса. "Потому что, если формализовать решаемую задачу, подобные потребности существуют у многих. Успех компании будет зависеть от функциональности, стоимости и перспектив дальнейшей поддержки продукта. Необходимо будет выдержать конкуренцию с другими разработчиками аналогичных решений", - указал Александр Голышко и добавил, что в целом, по его мнению, перспективы у Visitech хорошие.

Что касается сложностей, с которыми может столкнуться компания, Александр Голышко заметил, что в том случае, когда Visitech нужно обеспечивать инсталляции и поддержку ИТ-продуктов на значительном удалении от своего месторасположения, ее задачи будут, хотя и многочисленными, но понятными и решаемыми. "Требуется наличие достаточных сил и ресурсов. Я бы не стал относить данную компанию к дальневосточным: все-таки ее штаб-квартира находится в Москве. Поэтому, полагаю, Visitech проще быть в курсе запросов потенциальных потребителей, чем если бы она была чисто дальневосточной", - отметил Александр Голышко.

Директор по продуктам и инновациям VR_Bank Михаил Петров, говоря с корреспондентом ComNews, заявил, что Visitech должен искать клиентов в первую очередь среди крупного бизнеса, так как в нефтегазовой, металлургической, химической, энергетической, ядерной и горнодобывающей промышленности в основном представлены крупные монополисты. Кроме России, по его словам, для Visitech предпочтительны рынки стран, экономика которых строится на добыче ресурсов и производстве сырья, потому что именно в этих сферах наиболее релевантно применение ИСОБР.

"В целом у компании есть перспективы сыграть важную роль в цифровой трансформации экономики России, так как основной задачей ее продукта, ИСОБР, является обеспечение цифрового преобразования бизнес-процессов. В свою очередь, международная экспансия Visitech зависит от того, насколько ее продукт задаст в мире промышленные стандарты", - указал Михаил Петров, добавив, что для успешных продаж продукта компании кроме инвестиций важна также поддержка государства, для которой, в свою очередь, может потребоваться изменение нормативно-правового поля. "Помочь продажам компании могут федеральные программы проекта цифровой трансформации экономики России. Однако до установки промышленных стандартов, не имея обширных связей с ЛПР, Visitech будет сложно продавать свой продукт компаниям-гигантам", - отметил Михаил Петров.

Дальневосточный геологический институт Дальневосточного отделения Российской академии наук (ДВГИ ДВО РАН) и Совет молодых ученых и специалистов ДВГИ ДВО РАН приглашают принять участие в работе Молодежной научной конференции-школы "Геология на окраине континента", приуроченной к 60-летнему юбилею ДВГИ ДВО РАН.

Конференция пройдет 14-18 сентября 2019 г. на экспедиционной базе института "Авангард" на тихоокеанской окраине Евразии (побережье Японского моря). Конференция посвящена (но не ?ограничена) изучению геологических процессов зон перехода континент-океан и строения этих зон. В рамках научной школы предусмотрены лекции ведущих российских ученых.

Основные направления (секции) конференции-школы:

1. Тектоника, региональная и структурная геология;

2. Стратиграфия, литология и палеонтология;

3. Петрология, геохимия и минералогия;

4. Металлогения и генезис месторождений полезных ископаемых;

5. Геоэкология, гидрогеология, экзогенные процессы.

Место проведения:

Экспедиционная база «Авангард» ДВГИ ДВО РАН (Приморский край), расположенная на побережье залива Восток (около 150 км от Владивостока). Будет организована транспортировка участников к месту проведения из Владивостока и обратно.

Память Победы не терпит изъятий

о роли Китая во Второй мировой войне

Юрий Тавровский

Рукотворный памятник Победе, величественный Музей Великой Отечественной войны на Поклонной горе в Москве напоминает нам о великом общенародном подвиге, о нашем жертвенном вкладе в спасение человечества от фашизма. Внимание посетителей, помимо самого здания Музея Победы и его богатых экспозиций, неизменно привлекают собранные на соседних площадках образцы военной техники — причём не только советской, но и трофейной: немецкой и японской. С тыльной части Музея находится памятник союзникам по Второй мировой войне. Четыре воина: советский, американский, английский и французский, — стоят у подножия белого обелиска, увенчанного эмблемой Организации Объединённых Наций. Постойте, но ведь держав-победительниц, разгромивших германских фашистов и японских милитаристов, создавших эту влиятельнейшую международную организацию и по праву ставших постоянными членами Совета Безопасности ООН — было не четыре, а пять! "Никто не забыт и ничто не забыто!"? Но про Китай — "забыли"?! Эту "забывчивость" можно объяснить тем, что в годы советско-китайской "холодной войны" из истории Второй мировой были вырваны не просто какие-то "неудобные" страницы, а целые главы. Комплекс на Поклонной горе был открыт в 1995 году, к 50-летию Победы, но проектировался и строился он ещё на излёте сначала идеологической, а затем и тотальной конфронтации двух соседних стран, которая началась ещё в 60-е годы ХХ века. Как обидно! Ведь взаимодействие и взаимная выручка воинов России и Китая в 30-е, 40-е, 50-е годы подчас влияли на направление исторических процессов не только в двух наших странах, но и во всём мире.

Взаимопомощь — помощь друга другу

Совместное противодействие силам Зла, немецким нацистам и японским милитаристам, началось ещё в 30-е годы. Историки до сих пор спорят, когда же началась Вторая мировая война. Да, в Европе широкомасштабная война с участием Германии и Польши, а затем Англии, Франции и других стран началась 1 сентября 1939 года. Но в Азии к тому времени сражения, с сотнями тысяч убитых и раненых, длились уже почти два года. 7 июля 1937 года на окраине Бэйпина (Пекина) японские войска спровоцировали столкновение с частями столичного гарнизона и после этого развернули широкомасштабное наступление с захваченного ещё в 1931 году обширного плацдарма на Северо-Востоке Китая, где было создано марионеточное государство Маньчжоу-го, а также обширных районов Северного Китая. Немало историков в Китае и некоторых других странах считают эти события началом Второй мировой войны. К концу 1937 года японский флаг уже развевался в самых многонаселённых и экономически развитых районах Центрального и Южного Китая: над Шанхаем, Тяньцзинем, Нанкином и десятками других городов. Никакой реакции ведущих держав мира на агрессивные и варварские действия Страны восходящего солнца (достаточно вспомнить хотя бы о "Нанкинской резне") не последовало. Возможно, из-за надежд на то, что Япония вскоре нанесёт удар по советскому Дальнему Востоку.

Только Советский Союз пришёл на помощь Китаю, несмотря на серьёзные проблемы в отношениях двух стран, включая убийства советских дипломатов, захват советской собственности, масштабные вооружённые столкновения на КВЖД в 1929 году. В самый тяжёлый для Китайской Республики период, 21 августа 1937 года, Советский Союз подписал с ней Договор о ненападении сроком на пять лет. Тем самым де-юре и де-факто была прорвана международная изоляция Китая. Его правительство получило от СССР крупный кредит — 450 млн. долл. Уже осенью 1937 года через советскую Среднюю Азию и китайский Синьцзян пошли поставки оружия. Поначалу разобранные самолёты и танки везли на верблюдах и лошадях, затем наши сапёры построили первые сносные дороги. За первые 4 года китайско-японской войны, Китай получил от нас 904 самолёта, 1140 артиллерийских орудий, 82 танка, 9720 пулемётов, 50 тысяч винтовок, а также другое оружие и снаряжение.