Новости. Обзор СМИ Рубрикатор поиска + личные списки

Главные отличия.

Платный доступ на polpred с деловой информацией высшего качества. Скажите об этом директору библиотеки.

Президент Advanced Material Japan Corporation выступит экспертом на международном форуме лидеров ломопереработки в Москве

/Rusmet.ru, Марина Угловская, Полина Чермных/ Мистер Шигео Накамура (Shigeo Nakamura), один из признанных мировых экспертов в области металлургии, глава японской корпорации Advanced Material Japan Corporation подтвердил свой доклад и выступление в программе форума «Лом черных и цветных металлов 2016».

Компания мистера Накамуры занимает 70% рынка титана Японии, а также осуществляет заготовку и поставками цветных и редких металлов как на внутренний, так и внешний рынок, взаимодействует с производителями самолетов, гибридных автомобилей, электроники по всему миру.

Время и место проведения форума: 29 февраля- 1 марта 2016 года, Здание Правительства Москвы (Новый Арбат, 36/9).

Также участие подтверждено компаниями и экспертами 30 стран мира. Форум является крупнейшим в Европе международным отраслевым событием рынка лома.

Регистрация и информация на сайте Форума

http://lom.rusmet.ru

и по тел. +7(495)980-06-08

Турция ответит на санкции РФ, снизив импорт проката

Турция может косвенно ответить на российские санкции, введенные почти два месяца назад. Турецкое правительство готовится утвердить антидемпинговые пошлины до 13,66% для металлургов России.

Министерство торговли Турции в пятницу, 22 января, опубликовало окончательные итоги антидемпингового расследования по импорту горячекатаного проката в страну, согласно которым российские металлурги получали демпинговую маржу до 13,66%.

Это вторая оценка антидемпинговых пошлин.

Первая оценка итогов антидемпингового расследования, проведенная в августе, претерпела сильные изменения после сбитого российского самолета и санкций России, сообщает "Коммерсант".

Министерство торговли Турции насчитало демпинговую маржу ММК на уровне 13,66%, НЛМК — 9,42%, "Северстали" — 12,43%. В ММК заявили, что поставки осуществляются "по рыночным ценам в строгом соответствии с национальным и международным законодательством", и компания "задействует все законные средства, для того чтобы оспорить решение по вводу антидемпинговых пошлин". В НЛМК и "Северстали" говорят то же самое.

В "Северстали" отмечают, что предварительное решение Министерства торговли Турции в августе 2015 г., которое основывалось на данных компании, показывало отсутствие демпинга с ее стороны, а в январском отчете турецкого Минэкономики произошла замена себестоимости "Северстали" на данные других стран, "что является несправедливым, нарушающим законодательство фактом".

В отчете Минторговли Турции говорится, что некоторые "нюансы" расходов российских металлургов, в частности затраты на сырье, привели к тому, что эти расходы нельзя признать "рациональными", министерство использовало в расчетах для России себестоимость производителей в "странах-аналогах" — Словакии, Румынии и самой Турции.

Демпинговая маржа также установлена для металлургов из Китая, Словакии и Японии.

На основе отчета по импорту в феврале должно приниматься решение о размере антидемпинговых пошлин для экспортеров, которые, как правило, полностью соответствуют размеру насчитанной демпинговой маржи.

Расследование началось в январе 2015 г. по заявлению местных металлургов, обвинявших экспортеров из КНР, России, Украины, Японии, Франции, Румынии и Словакии в демпинге.

В 2012-2014 гг. Турция ежегодно импортировала около 3 млн тонн горячекатаного проката в среднем на $1,8 млрд в г., в 2015 г. импорт вырос до 4,3 млн тонн на $2,15 млрд согласно данным Минторговли Турции.

Страны, подозреваемые в демпинге, до 2015 г. ежегодно поставляли 1-1,3 млн тонн (35-40% импорта), а в 2015 г. продали на турецком рынке уже 2,3 млн тонн на $1,17 млрд (53,3%).

Российские поставки занимают 19,2% от общего импорта горячекатаного проката в Турцию, подсчитало национальное министерство, их доля существенно больше импорта из других стран: так, поставки из Китая занимают всего 4,3% импорта, из Словакии — 5,5%.

Исходя из данных министерства в 2015 г. Россия экспортировала в Турцию 825 тыс. тонн горячекатаного проката на $413 млн.

Эту продукцию поставляют в Турцию ММК Виктора Рашникова, НЛМК Владимира Лисина и "Северсталь" Алексея Мордашова. При этом ММК — крупнейший поставщик, поскольку горячий прокат как сырье идет на местный дочерний завод MMK Metalurji.

Турция придумала, как отомстить России

Рынок заговорил об ответных мерах Анкары, которые могут быть приняты из-за санкций со стороны России. Турецкие власти хотят ввести антидемпинговые пошлины для металлургов из РФ

Турция может ввести антидемпинговые пошлины для металлургов. Как пишет «Коммерсантъ», эта мера может затронуть и российских производителей стали. Ранее Анкара провела антидемпинговое расследования по поводу импорта проката, где Россия занимает около 20%. Результатом может стать введение заградительных пошлин. Для разных производителей из разных стран их размер будет отличаться. Для некоторых российских металлургов — выше 13,5%. Также под ограничения могут попасть сталевары из Китая, Словакии и Японии. Противоречат ли эти меры нормам ВТО?

Алексей Портанский

профессор ГУ ВШЭ и ведущий научный сотрудник Института мировой экономики и международных отношений РАН

«Определение демпинга — это достаточно сложная вещь. Чтобы ввести антидемпинговую процедуру, необходимы три элемента: нужно обнаружить факт демпинга, дальше показать, что существует ущерб местному производителю, доказать связь между демпинговыми ценами и ущербом своему производителю. Если это все турецкая сторона в данном случае доказала, тогда она может ввести антидемпинговые пошлины. Мне лично пока не известно, насколько это доказано. Вот так произвольно взять их, ввести одним решением, росчерком невозможно. И если там другая сторона, в данном случае российская, усматривает какое-то нарушение антидемпинговой процедуры, то она тут же может обратиться в ВТО и оспорить эти пошлины, если они вводятся».

СМИ пишут, что введение антидемпинговых пошлин против российских сталеваров может быть ответом турецких властей на российские санкции. Некоторые эксперты отмечают, что возможное решение действительно политизировано. Но обращают внимание, что меры могут ввести не только против производителей из России. Более того, положение отечественных металлургов на турецком рынке может оказаться значительно лучше китайских коллег. Для металлопроката из КНР пошлина может быть почти на 5% выше. Так что санкциями это уж точно назвать нельзя. Также аналитики отмечают, что российская продукция сейчас выигрывает в цене из-за девальвации рубля, однако этот фактор вряд ли будет считаться намеренным демпингом, и, скорее всего, российские производители выиграют международные суды.

Будущее настало раньше, чем ожидали

Такого, что происходит сейчас в стране, никогда не было раньше. Никакие объяснения про циклы и маятники не помогут. Подъем мировой экономики начнется в марте 2016 года.

/Rusmet.ru, @VictorKovshevny/ Понимают ли власти, что происходит в экономике? Как довести до них реальное положение дел в промышленности?

1. Будущее настало раньше, чем ожидали – страны-лидеры на текущей неделе в Давосе вовсю обсуждают 4-ю технологическую революцию. Те страны, те компании, которые не успеют перестроиться, окажутся на обочине.

2. Что нового для России?

2.1. Сырье: не хочешь поставлять по цене потребителя – проваливай!

Главная проблема здесь, не сам по себе обвал цен. Цены вернулись в девяностые, а по темпам снижения в 1970-е! Складывается впечатление, что сырье никому не нужно. То, что происходит, является отражением новой доктрины потребителей – волнует цена, а не себестоимость поставщика.

Необходимы мировой и российский балансы рынка сырья на фоне Мировой сырьевой войны. Сколько лома реально требуется, а сколько стальной заготовки? Смогли же ломовики выстоять перед Кореей в прошлом году, когда в октябре-ноябре она ушла с рынка, захотев покупать лом по 140 долларов. Выстояли! Сейчас платят 175, а американцам дают аж 185 долларов. Объемы раскуплены на 2 месяца вперед.

Чтобы понимать будущее, также необходим анализ энергобаланса в мире. Валютные войны. Как повлияет Иран? Как повлияет ввод Металлоинвестом новых мощностей по ГБЖ. Как влияет на конечные рынки Китай со своими 400 миллионами тонн избыточной стали? Убытки китайских комбинатов превысили $9 млрд, но они готовы идти дальше, чтобы сохранить долю рынка и рабочие места. Опыт Германии показывает, что в обмен на незапрещение экспорта машиностроительной продукции в Китай, технологическая держава готова брать китайский металл, закрыв глаза на своих металлургов. Это понятно, добавочная стоимость немецкой экономики делается на высоких переделах.

«До февраля – удачное время для покупки бизнеса», – говорят инвесторы. Значит, подъем мировой экономики начнется в марте 2016 года. По ряду металлов, таких как медь, свинец – вообще будет интересная ситуация, говорят о возможном дефиците.

2.2. Технологии: «Вы в России занимаетесь чем угодно, только не бизнесом!»

Если не сложится экономика по переработке 1 тонны металла, то ни о каком будущем говорить нельзя. «Вы занимаетесь чем угодно, только не бизнесом», – так говорят иностранцы, когда смотрят на экономику наших компаний и количество занятых сотрудников. Еще один вопрос – как влияет качество лома на себестоимость и качество металла. Технологический уровень России на фоне остального мира такой, что рейтинги мы возглавляем с конца. А в рейтинг 25 самых креативных стран Россия вообще не вошла. Неужели все так плохо? Нет! В России есть светлые головы, мы должны помнить, что такие открытия, как ТВ или радио, дали люди, родившиеся в России.

Сегодня необходимо оценить преимущества и сравнение технологий с учетом жизненного цикла. Здесь же – логистика, больная тема для России. Система «ПЛАТОН» приводит к росту издержек минимум на 10% и ставит крест на таком технологичном решении, как доставка лома «двенадцатитонниками». «Противопотоки» сырья и готовой продукции тоже исчерпали себя. Здесь же – и технологии продаж и закупок лома у владельцев металлофонда через электронные системы по требованию Минэкономразвития РФ.

2.3. Финансы: на место российских приходят зарубежные банки.

Прекратить закрытие счетов ломопереработчикам! У нас и так достаточно проблем, задержки платежей, а тут еще такая напасть. Понять российских банкиров можно: в стране должно остаться не более 50 банков. Это значит, что лицензию все равно отзовут, а это – проблемы с дутыми активами. Чтобы продлить существование, убирают все, что вызывает подозрение – поэтому ломовики со своими наличными стали лишними людьми. НП НСРО «РУСЛОМ.КОМ» ведет реестр надежных компаний, поэтому начался диалог с ЦБ РФ. К решению проблемы подключились Сбербанк и ВЭБ.

С учетом предстоящего повышения ставки рефинансирования, усилятся Япония и Китай, а также ЕС, условия финансирования ломовиков крайне интересные, особенно для тех, кто работает по важным для этих стран направлениям сырья.

2.4. Труд: вместо людей приходят роботы, но роль специалиста возрастает.

Производительность труда в разных странах в пересчете на время и национальные курсы валют. Какой труд в металлургии и ломопереработке заменят роботы? Сейчас в мире говорят о 5 млн рабочих мест для роботов. Крайне актуальны переобучение и сертификация персонала. Безопасность труда и конкруентная разведка – понимание как коммерческая тайна уплывает «налево».

3. Ежегодный форум ломозаготовителей.

29 февраля - 1 марта 2016 года в Москве пройдет крупнейший форум с участием делегатов из 30 стран. С учетом ситуации в мире и России – это не просто конференция о ломе. Такого не было еще и вряд ли посторится в ближайшие 100 лет. Это конференция о смысле промышленности, о новой экономике и месте России в мире.

Нужно показать Правительству РФ пути спасения российской промышленности и тех предприятий, которые еще можно спасти. Лом имеет прямое отношение к этому, потому что программы утилизации – это, в первую очередь, программы стимулирования спроса, крайне необходимая мера, чтобы дать второе дыхание бизнесу. Именно поэтому форум проходит напротив «Белого Дома на набережной» – Здания Правительства РФ.

Что будет еще на форуме?

Любая компания, имеющая выход на международные рынки, имеет будущее. Поэтому особое внимание на форуме – международным делегациям из Китая, Японии, Кореи, Ирана, ЕС и США. Иран после снятия санкций – в фокусе, потому что это единственная страна, которая всей душой хочет сотрудничества с Россией.

Необходимо изменение системы налогообложения переработчиков вторсырья: крайне актуальны темы НДФЛ и НДС. Да, да – НДС, который вроде бы отменили, но по этой теме прошло несколько рейдов «маски-шоу» сразу у нескольких крупных компаний с одновременным задействованием 200 следователей в разных городах России.

Диверсификация. Что нового добавить в бизнес? Почему бы не сбор макулатуры? Об экономике параллельного направления расскажут покупатели этого сырья.

Награждение лучших работников отрасли. Встреча с молодежью из МИСиС, МГУ, МВТУ им. Баумана – лучшие молодые люди и девушки придут, чтобы познакомиться с будущими работодателями. Общение с ними зарядит участников форума положительным потенциалом на весь год!

Официальный сайт и телефон форума:

http://lom.rusmet.ru

+7 (495) 980-0608

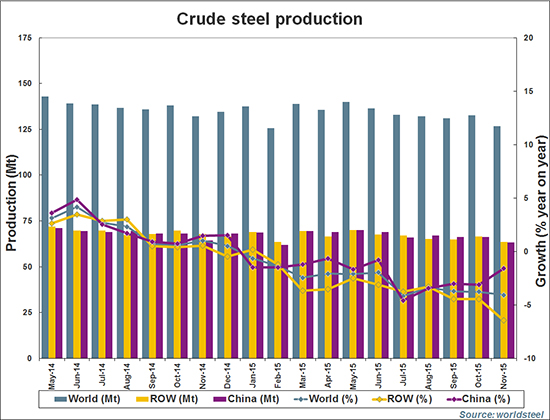

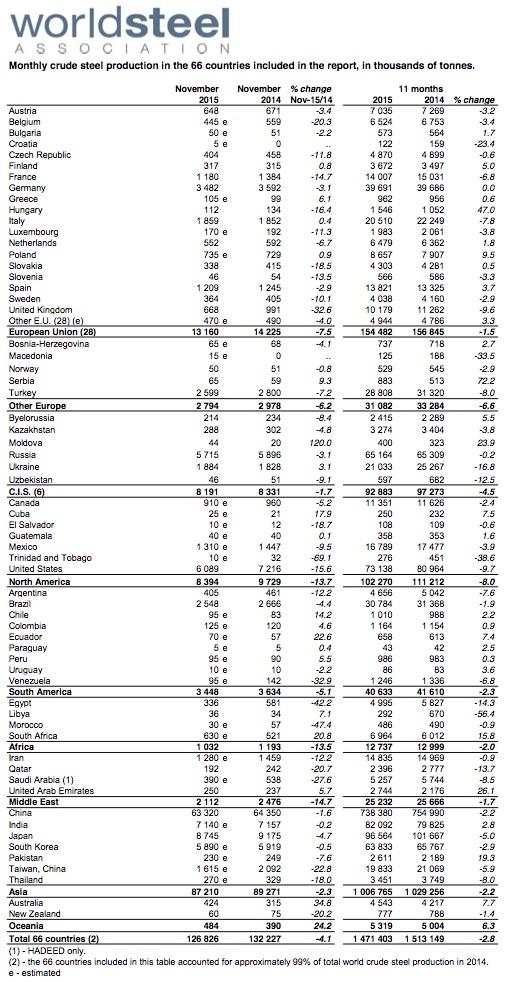

Мировая выплавка в январе-ноябре 2015 года стали существенно снизилась. По информации World Steel Association (WSA), за одиннадцать месяцев 2015 года объем мирового производства стали достиг 1471.403 млн т. Это на 2.7% меньше, чем за тот же период прошлого года. Таким образом, темпы спада в отрасли ускоряются, а отставание от прошлогоднего графика постепенно растет. Об этом говорится в очередном выпуске бюллетеня Информационного агентства AK&M "Отрасли российской экономики: производство, финансы, ценные бумаги", посвященном черной и цветной металлургии.

Британское аналитическое агентство MEPS International Ltd считает, что по итогам 2015 года производство стали в мире снизилось на 3% до 1.62 млрд т. С 2009 года это первое глобальное сокращение выплавки стали.

Первая десятка стран-производителей по итогам января-ноября 2015 года выглядит следующим образом: Китай - 738.4 млн т (снижение по сравнению с аналогичным периодом 2014 года на 2.2%), Япония (96.6 млн т, -5%), Индия (82.1 млн т, +2.8%), США (73.1 млн т, -9.7%), Россия (65.2 млн т, -0.2%), Южная Корея (63.8 млн т, -2.9%), Германия (39.7 млн т, на уровне прошлого года), Бразилия (30.8 млн т, -1.9%), Турция (28.8 млн т, -8%), Украина (21.03 млн т., -16.8%), подсчитали в WSA.

В 2015 году выплавка стали в Китае упала впервые за 25 лет. По предварительным данным Государственного статистического управления КНР, по итогам года она составила 803.83 млн т, сократившись на 2.3% к 2014 году.

Несмотря на падение производства, экспорт стали из КНР достиг рекордного уровня. Как сообщает китайская таможенная служба, в 2015 году китайские металлургические компании отправили за рубеж 112.42 млн т стальной продукции, что на 19.9% больше, чем в предыдущем году. Как отмечает агентство Bloomberg, Китай экспортировал больше стали, чем произвела любая другая страна мира. Перепроизводство привело к сильному падению цен на прокат на внутреннем рынке и напряжению в отношениях с основными торговыми партнерами.

Цены на основные цветные металлы в 2015 году существенно снизились. Так, средняя цена алюминия на Лондонской бирже металлов (LME) в 2015 году была ниже аналогичной цены 2014 года на 10.9% и составила $1663.3 за тонну, свидетельствуют подсчеты ИА AK&M.

Средняя цена меди в 2015 году составила $5493 за тонну, что на 19.9% ниже средней цены 2014 года. Средняя цена свинца составила $1785.7, ниже на 14.7% по сравнению с ценой 2014 года.

Средняя цена никеля была ниже на 29.7%, чем в прошлом году, и составила $11826.5 за тонну. Средняя цена олова составила $16056.9, что на 26.7% ниже уровня 2014 года. Средняя цена цинка была ниже на 10.7%, чем в 2014 году, и составила $1930.6 за тонну.

В России в январе-ноябре 2015 года было выплавлено 63.9 млн т стали, что на 1.2% ниже аналогичного периода прошлого года, свидетельствуют данные Росстата. World Steel Association приводит более высокий показатель: 65.2 млн т (-0.2%). Производство проката черных металлов, по данным Росстата, за январь-ноябрь 2015 года составило 54.9 млн т (-0.9%).

Взаимодействие науки, образования и промышленности обсудят в ВИАМ.

21 января 2016 года во Всероссийском научно-исследовательском институте авиационных материалов (ВИАМ) пройдет круглый стол «На перекрестке науки, образования и промышленности».

В работе круглого стола примут участие руководители ведущих российских предприятий авиационной, атомной и космической отраслей промышленности, научно-исследовательских и академических институтов, а также представители федеральных органов исполнительной и законодательной власти, профильных министерств и ведомств.

В ходе дискуссии предполагается рассмотреть основные направления консолидации усилий ведущих научных, образовательных и промышленных организаций страны для реализации национальной технологической инициативы в рамках приоритетных направлений развития науки и технологий. Это особенно важно для реализации задач, поставленных президентом РФ Владимиром Путиным в послании Федеральному собранию РФ, в число которых вошли обеспечение национальной безопасности, развитие отраслей нового технологического уклада, снятие критической зависимости от технологий и промышленной продукции стран Евросоюза, США и Японии.

Мероприятие состоится при поддержке Ассоциации государственных научных центров «Наука», Технологической платформы «Новые полимерные композиционные материалы и технологии» и Технологической платформы «Материалы и технологии металлургии».

Топ-10 стран с самым низким внешним долгом

В декабре 2015 г. президент РФ Владимир Путин подписал закон о федеральном бюджете на 2016 г. с дефицитом 3%, как и в 2015 г.

Основным источником финансирования дефицита бюджета в 2016 г. станут средства Резервного фонда в размере 2,137 трлн руб.

Верхняя планка внутренних заимствований установлена в объеме 300 млрд руб., внешних заимствований - в объеме $3 млрд.

Верхний предел государственного внутреннего долга на 1 января 2017 г. запланирован на уровне 8,818 трлн руб., предел внешнего долга - на уровне $55,1 млрд (50 млрд евро).

При этом экс-министр финансов Алексей Кудрин полагает, что в текущей ситуации опасно наращивать внутренний долг. Кудрин считает допустимым нарастить внутренний долг в 2016 г. на 300 млрд руб., наращивание на 500-600 млрд руб. возможно лишь при определенных условиях.

Он также призвал повысить пенсионный возраст. Это даст возможность провести полноценную индексацию пенсий.

Выступая на Гайдаровском форуме, Кудрин отметил, что "иначе у нас просто не хватит налогов, когда число пенсионеров сравняется с налогоплательщиками". "В этом году число экономически активных снизится на 1 млн, в следующем – еще на 1 млн, а число пенсионеров увеличивается на 300-400 тыс. ежегодно", - подчеркнул он.

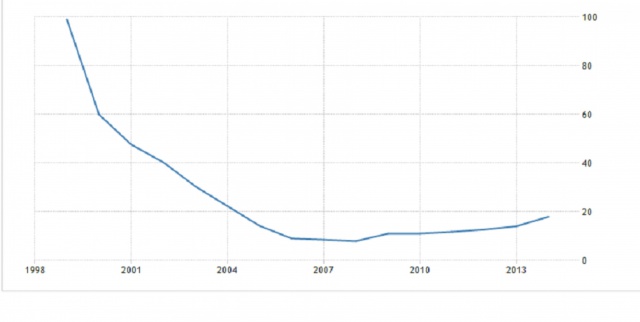

Если говорить о внешнем долге России, то в течение последних двадцати лет объем внешнего долга к ВВП постепенно снижается.

По оценке бывшего министра финансов Алексея Кудрина, сейчас долговая нагрузка равна примерно 15,5% ВВП. Для внешнего долга официальный потолок на 2016 г. составляет $52,6 млрд. Внутренний долг ограничен суммой в 8,1 трлн руб.

Ниже представлен список 10 стран с самым низким внешний долгом к ВВП.

1. Бруней

Внешний долг к ВВП: 0%

Внешний долг, млн долларов: 0

Бруней – небольшое государство в Юго-Восточной Азии. Бруней — одно из самых богатых и обеспеченных государств мира. За богатство жителей и султана страну называют "исламским Диснейлендом". Благодаря богатым запасам нефти и газа Бруней занимает одно из первых мест в Азии по уровню жизни.

Бруней имеет богатые месторождения нефти и природного газа Сериа и Муара на шельфе Южно-Китайского моря.

Основу экономики государства составляют добыча и переработка нефти (свыше 10 млн т в год) и газа (свыше 12 млрд куб. м), экспорт которых дает более 90% валютных поступлений (60% ВНП).

На территории страны действует завод по сжижению газа, который вывозится газовозами в Японию и другие страны. Часть нефти и газа перерабатывается на заводах соседнего Саравака (Малайзия).

2. Макао

Внешний долг к ВВП: 0%

Внешний долг, млн долларов: 0

Макао – автономная территория в составе КНР. Специальный Административный район Макао был образован 20 декабря 1999 г. в результате ликвидации португальской колонии Макао и стал одним из двух специальных административных районов Китайской Народной Республики, вторым является Гонконг.

Входя в состав КНР, Макао обладает значительной автономией: собственными законами, правовой, денежной, таможенной и эмиграционной системами, а также правом участия в международных организациях. В ведении центрального правительства КНР находятся оборона и дипломатические связи.

Макао — открытый порт, крупный финансовый центр, известен своими казино, игорными домами, ипподромом, ночными клубами. На территории автономного административного района находится 33 казино, наиболее известными среди которых являются The Venetian, Grand Lisboa и Galaxy. С 2010 г. игорный бизнес приносит бюджету Макао более 70% доходов.

3. Палау

Внешний долг к ВВП: 0%

Внешний долг, млн долларов: 0

Республика Палау — островное государство, ассоциированное с США, в Филиппинском море Тихого океана, расположенное в 800 км к востоку от Филиппин и к северу от Индонезии.

Основа экономики Палау — туризм (85 тыс. туристов в 2007 г.), рыболовство, художественные ремесла. В сельском хозяйстве культивируется кокосовая пальма и тапиока.

Население государство – всего чуть более 20 тыс. человек. Основные партнеры по внешней торговле — США, Сингапур, Япония. Денежная единица — доллар США.

4. Экваториальная Гвинея

Внешний долг к ВВП: 1%

Внешний долг, млн долларов: 174

Экваториальная Гвинея – одно из самых бедных государств мира.

Несмотря на то что в стране имеются такие ресурсы, как нефть, газ, лес, золото и другие, уровень жизни здесь довольно низкий: почти половина населения страны живет за чертой бедности.

Ведущей отраслью промышленности является сельское хозяйство. Однако в этой стране также добывают нефть и газ. Так, в 2013 г. было добыто 14,6 млн тонн нефти.

5. Алжир

Внешний долг к ВВП: 2%

Внешний долг, млн долларов: 3 389

Алжир – крупнейшее по территории государство в Африке. Основа экономики Алжира — это газ и нефть. Они дают 30% ВВП, 60% доходной части госбюджета, 95% экспортной выручки. По запасам газа Алжир занимает 8-е место в мире и входит в топ-10 по экспорту газа.

По запасам нефти Алжир на 15-м месте в мире и на 11-м месте по ее экспорту. Власти Алжира прилагают усилия по диверсификации экономики и привлечению иностранных и внутренних инвестиций в другие отрасли.

Структурные изменения в экономике, такие как развитие банковского сектора и строительство инфраструктуры, идут медленно, отчасти из-за коррупции и бюрократизма.

Общая длина нефтепроводов (5,9 тыс. км) позволяет осуществлять перекачку к побережью 84 млн т нефти ежегодно. Основные нефтепроводы: Хауд-эль-Хамра-Арзев, Хауд-эль-Хамра-Беджая, Ин-Аменас-Сехира (Тунис), Хауд-эль-Хамра-Месдар-Скикда.

6. Иран

Внешний долг к ВВП: 4%

Внешний долг, млн долларов: 15 640

Иран — индустриальная страна с развитой нефтяной промышленностью. Имеются нефтеперерабатывающие, нефтехимические предприятия. Добыча нефти, угля, газа, медных, железных, марганцевых и свинцово-цинковых руд. Широко представлены машиностроение и металлообработка, а также пищевая и текстильная промышленность.

Иран обладает 16% мировых запасов природного газа. Основные месторождения расположены на шельфе Персидского залива и на северо-востоке страны. Разработку нефтяных месторождений ведет государственная Иранская национальная нефтяная компания.

В последние годы Иран постоянно фигурирует в новостных заголовках в связи со своей ядерной программой, а также с санкциями, которые сначала были введены против страны, а теперь, после того как было достигнуто соглашение по ядерной программе, ожидается, что санкции будут сняты.

7. Нигерия

Внешний долг к ВВП: 5%

Внешний долг, млн долларов: 15 730

В 2014 г. Нигерия, ведущий производитель нефти в Африке, стала крупнейшей африканской экономикой, обогнав ЮАР по размеру ВВП.

Богатая нефтью Нигерия долгое время страдала от политической нестабильности, коррупции, неразвитой инфраструктуры и плохого управления экономикой.

Прежние военные правители Нигерии не смогли диверсифицировать экономику, чтобы избавить страну от ее полной зависимости от нефтяного сектора, который дает 95% валютных доходов и обеспечивает 80% доходной части государственного бюджета.

В последние несколько лет правительство начало проводить реформы. Правительство также поощряет развитие инфраструктуры в стране частным сектором.

Нефтедобычей занимаются совместные предприятия Национальной нефтяной компании Нигерии (Nigerian National Petroleum Company, NNPC) и транснациональных корпораций Shell (контролирует до 52% добычи), ExxonMobil, Chevron, ConocoPhillips, Eni, Total и Addax.

8. Фиджи

Внешний долг к ВВП: 5%

Внешний долг, млн долларов: 127

Фиджи – небольшая республика, которая расположена на островах в Тихом океане.

Республика Фиджи, богатая лесами, минералами и рыбными ресурсами, является одной из самых развитых островных экономик Тихого океана.

При этом отдаленность страны от ключевых мировых рынков и центров торговли поставило фиджийское руководство перед необходимостью выработки собственной стратегии экономического развития.

Небольшие размеры внутреннего рынка, ограниченность ряда природных ресурсов и зависимость от импортируемых энергоресурсов, прежде всего нефти, а также ограниченность мер по диверсификации экономики стали в современных условиях сдерживающими факторами на пути укрепления и ускоренного развития экономики Фиджи.

Одной из основных причин низких экономических показателей в последние десятилетия также стала политическая нестабильность.

Серьезные проблемы вызвал и мировой финансовый кризис, который затронул основных внешнеторговых партнеров Фиджи и стал причиной снижения товарооборота между странами.

9. Гаити

Внешний долг к ВВП: 7%

Внешний долг, млн долларов: 428

Гаити — одна из самых бедных, нестабильных стран мира, самая бедная страна Америки, постоянно страдающая от голода, стихийных бедствий и государственных переворотов.

Более 50% населения Гаити живут за чертой бедности. Основной источник валютных доходов республики — денежные переводы от эмигрантов (25% ВВП, вдвое больше всех доходов от экспорта из страны).

В сельском хозяйстве занято две трети населения. Обрабатываемые земли составляют треть территории страны.

На Гаити найдены месторождения золота, бокситов, молибдена и меди, но они слабо освоены и добываются в малом количестве. Добывающая промышленность не играла существенной роли в промышленности страны.

10. Азербайджан

Внешний долг к ВВП: 8,2%

Внешний долг, млн долларов: 6 059

Азербайджан – кавказское государство с населением более 9 млн человек. Азербайджан — индустриально-аграрная страна с высокоразвитой промышленностью и многоотраслевым сельским хозяйством.

Важнейшее место в хозяйстве Азербайджана занимают нефте- и газодобывающая, нефтеперерабатывающая, химическая, машиностроительная, горнорудная промышленность и цветная металлургия, разнообразные отрасли пищевой и легкой промышленности.

Из других стран в Азербайджан ввозится в основном готовая продукция: станки, различные сельскохозяйственные машины, автомобили, одежда, продовольственные товары.

Рост ВВП Азербайджана по большей части обеспечивается за счет увеличения добычи и экспорта углеводородного сырья.

XXII молодежная научная школа «Металлогения древних и современных океанов – 2016» состоится c 25 по 29 апреля 2016 г. в г. Миасс и будет посвящена достижениям в области геологии, минералогии и геохимии месторождений рудных и нерудных полезных ископаемых.

Цель Школы – знакомство студентов, аспирантов и молодых ученых с современными методами металлогенического анализа с учетом достижений морской и континентальной геологии и геолого-поисковых исследований.

Школа направлена на координацию и повышение эффективности многоуровневой подготовки научных специалистов в области полезных ископаемых, формирования творческих связей между молодежью различных ВУЗов и научных организаций геологического профиля России и зарубежных стран и привлечения в науку способных людей.

За годы проведения школы в ней приняли участие более 1000 молодых ученых из ВУЗов России и ближнего зарубежья, специалисты в области месторождений полезных ископаемых из ведущих институтов и ВУЗов России, Украины, Белоруссии, Казахстана, Португалии, Франции, Италии, Великобритании, Испании, Австралии, Японии, США, представители производственных организаций Урала. Организаторами школы являются Институт минералогии Уральского отделения РАН и Миасский филиал Южно-Уральского госуниверситета, на базе которых аналогичные мероприятия проведены в 1995–2015 гг.

С 2016 г. Школа предоставляет возможность расширенных выступлений по темам работ на соискание степеней кандидата и доктора геолого-минералогических наук с соответствующим регламентом докладов.

Предварительные темы Школы-2016:

1.Общие вопрос геологии и металлогении.

2.Месторождения черных и цветных металлов.

3.Месторождения редких и благородных металлов.

4.Новые методы и подходы к изучению минерального вещества и месторождений полезных ископаемых.

5.Актуальные минералого-геохимические исследования в рудных регионах для совершенствования технологических схем переработки руд и геоэкологических прогнозов.

6. Геоинформационные базы данных месторождений и рудных минералов.

Первого президента Монголии освободили от членства в Совете директоров компании “Mongolian Mining Corporation”

Первого президента Монголии П.Очирбата освободили от занимаемой в Совете директоров компании “Mongolian Mining Cоrporation” (“ММС”) должности независимого члена и на его место назначили экс-председателя Национального комитета развития и обновления Ч.Хашчулууна.

Прошлой весной поднялась шумиха вокруг П.Очирбата, являющегося членом Конституционного суда и одновременно занимающего должность в Совете директоров и получающего большую заработную плату в компании “ММС” с иностранными инвестициями. Таким образом, факт нарушения законодательства Монголии подтверждён и проверкой Управления по борьбе с коррупцией. К тому же сейчас встал вопрос также возрастного ограничения членов Конституционного суда, что возможно также повлияло на подачу им просьбы об освобождении его от занимаемой должности в этой компании. В ходе проверки Управления по борьбе с коррупцией выяснилось, что член Конституционного суда П.Очирбат получает заработную плату в размере 24 тысяч долларов (очевидно, в год) в компании “Энержи ресурс”, а также и то, что он занимает должность председателя Комитета по вознаграждениям и членом комитета по аудиту и выдвижения кандидатур компании “ММС”. А ведь он скрыл свои доходы от компании “ММС” и от Управления по борьбе с коррупцией. И вот как только закралось сомнение в том, что останется или не останется он членом Конституционного суда, экс-президент страны быстренько освободил своё место в компании “ММС” для молодого перспективного экономиста Ч.Хашчулууна, который ранее работал директором Экономического института Монгольского Государственного Университета, советником совместной монголо-японской Инвестиционной общественной программы стратегического среднесрочного планирования Правительства Монголии.

ОЭСР ПРЕДЛАГАЕТ КИТАЮ СОКРАТИТЬ ПРОИЗВОДСТВО

34 участника Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), в том числе Япония, США и ряд европейских стран, готовятся созвать экстренное заседание на уровне министров весной 2016 года. ОЭСР планирует разработать руководящие принципы для Китая, которые могли бы сократить избыточные мощности в производстве, в частности, в металлургии.

Китай имеет около 400 млн. тонн избыточных мощностей и вынужден экспортировать излишки стали по низкой цене. При этом, Китай не является членом ОЭСР, но может направить своего представителя в организацию. ОЭСР заявляет о том, что будет рассматривать возможность возбуждения дела во Всемирной торговой организации по урегулированию антидемпинговых споров, если будет ясно, что Китай явно нарушает правила.

Напомним, по данным консалтинговом агентстве UHY International, в 2014 году в Китае появилось около 1,61 млн. новых компаний, то есть количество компаний выросло в два раза за четыре года. Стоит отметить, что у международных организаций есть также и претензии к статистической официальной информации.

Лидер КНДР Ким Чен Ын в своем новогоднем обращении к народу поставил на 2016 год задачи форсированного развития экономики, улучшения отношений с Южной Кореей и укрепления обороны страны. Он не стал упоминать о ядерном оружии, разработки которого вызывают серьезную тревогу международного сообщества.

Нынешний год для Пхеньяна знаменателен тем, что на май запланировано проведение съезда Трудовой партии Кореи (ТПК), который не проводился уже 36 лет.

"Седьмой съезд партии, который будет исторической вехой в выполнении революционного дела чучхе (идеология в КНДР, основанная на идее опоры на собственные силы), мы должны сделать съездом победителей, съездом славы", — сказал Ким Чен Ын, выступая в первый день нового года в эфире северокорейского телевидения с программной речью.

В Южной Корее ожидают, что на съезде ТПК может быть провозглашен новый курс реформ с допущением рыночных механизмов в экономике. Однако надеяться на легкое решение межкорейских проблем пока рано, поскольку помимо деклараций о готовности к диалогу позиции Юга и Севера ничуть не изменились. Предстоящий съезд ТПК также даст возможность провести "крупномасштабную смену элиты", считает южнокорейский политолог Чон Сон Чан — руководитель стратегического отдела по вопросам национального воссоединения сеульского Института имени короля Седжона.

В его прогнозе, полученном РИА Новости, отмечается высокая вероятность в 2016 году того, что экономический рост в КНДР останется таким же умеренным, как в настоящее время. Как сообщал ранее Корейский банк (центральный банк в Южной Корее), при Ким Чен Ыне экономика КНДР растет в пределах 1%, однако на деле, как полагает Чон Сон Чан, этот показатель достигает 5% в год.

Построение "мощной экономической державы"

В новогоднем обращении Ким Чен Ын сказал, что "для достижения перелома в строительстве мощной экономической державы необходимо форсировать развитие энергетики, угольной промышленности, металлургии, железнодорожного транспорта".

По словам лидера КНДР, для улучшения жизни народа потребуется новаторство в сельском хозяйстве, животноводстве и рыбном промысле. Никаких новых идей, указывающих на возможность перемен, помимо совершенствования методов управления, научного подхода и строгой экономии он не предложил. Его идея состоит в том, чтобы подъем достигался, в частности, за счет решения научно-технических проблем в народном хозяйстве при сохранении командных методов работы.

"В кабинете министров и государственных экономических органах необходимо решительно улучшать экономическую стратегию и руководство. Руководящие экономические работники, надежно вооружившись политикой партии, должны своим новаторством упорно форсировать решение экономических задач, исходя из принципа скоростного развития во всех областях на основе безграничной созидательной силы и современной науки и техники", — провозгласил Ким Чен Ын.

Чтобы народ страны ощутил атмосферу новаторства, в Пхеньяне с 1 января пущены новые поезда метро, оборудованные информационными панелями на жидких кристаллах, как в Токио.

Как передает из северокорейской столицы японское агентство Киодо, новые вагоны светлее и современнее старых. Они начали движение по линии Чхоллима — одной из двух веток метро в Пхеньяне. Как и в Токио, в этих вагонах отдельно оборудованы места для пожилых и инвалидов. Поезда собраны в КНДР и призваны показать стремление властей страны добиваться повышения уровня жизни населения.

По словам Ким Чен Ына, необходимо "верить в свое, гордиться своим и достичь своими ресурсами, своими технологиями и своими силами осуществления прекрасной мечты народа о построении мощной державы".

"Стократное укрепление" военно-политической мощи

Оборонную мощь страны Ким Чен Ын призвал превратить в "броню". "В военной промышленности нужно развивать оборонную науку и технологии, повышать самобытность, модернизацию и научный уровень оборонной индустрии, разрабатывать и производить больше разнообразных боевых средств нашего типа для полного подавления врагов", — указал северокорейский лидер.

По мнению политолога Чон Сон Чана, в 2016 году Северная Корея продолжит испытания баллистических ракет подводных лодок (БРПЛ). В мае 2015 года с подводной лодки в Японском море у восточных берегов КНДР был произведен запуск БРПЛ "Пуккыксон-1" ("Полярная звезда-1"), а в ноябре эти испытания потерпели неудачу. Именно поэтому, как считает эксперт, в 2016 году такие пуски будут продолжены.

Разработку ядерных и ракетных технологий КНДР связывает с угрозой со стороны США, которые отказываются даже обсуждать неоднократные призывы Пхеньяна заключить мирный договор между двумя странами. Соединенные Штаты связаны обязательствами перед Республикой Корея, пообещав ей, что будут всегда признавать только её в качестве законного государства на Корейском полуострове.

Под предлогом "угрозы с Севера" США сохраняют на юге полуострова свыше 28 тысяч военнослужащих и продают Сеулу новейшие вооружения. Поскольку такая ситуация сохранится, у Пхеньяна не останется иного выбора, кроме продолжения наращивания обороноспособности, чтобы не стать "вторым Ираком".

К эпохе "самостоятельного воссоединения"

В прошедшем году исполнилось 70 лет с момента начала национального раскола корейского народа. Все попытки добиться его воссоединения не увенчались успехом, поскольку всё упиралось в вопрос, какой строй будет у единой Кореи и кто будет в ней править.

В свое время Ким Ир Сен — дед нынешнего лидера КНДР Ким Чен Ына — предложил идею создания "конфедерации" в Корее при сохранении систем и правительств на Севере и Юге примерно по той же формуле, как Гонконг присоединился к Китаю. В Южной Корее склонялись к тому, что КНДР сама по себе развалится и войдет в состав Республики Корея, причем чем позже, тем лучше, поскольку такое объединение потребует много денег.

Приход к власти в КНДР Ким Чен Ына — внука Ким Ир Сена — и правление в Южной Кореи президента Пак Кын Хе — дочери бывшего южнокорейского диктатора Пак Чон Хи сделало практически невозможным примирение двух корейских государств. Противостояние между ними неоднократно угрожало перерастанием в вооруженный конфликт.

В августе 2015 года после сложных переговоров сторонам удалось договориться о возобновлении межправительственных переговоров, хотя и на уровне заместителей министров. Пока они ни о чем не договорились, но канал открыт, и есть перспективы для диалога.

Ким Чен Ын повторил в своей новогодней речи призыв к США и Южной Корее прекратить совместные военные учения, которые рассматриваются Пхеньяном как "репетиция войны" против КНДР. "Власти США и Южной Кореи должны прекратить опасные агрессивные военные учения и военные провокации, усиливающие напряженность на Корейском полуострове", — сказал северокорейский лидер.

По его словам, необходимо улучшать отношения между Севером и Югом и открыть путь к эпохе "самостоятельного воссоединения" нации. КНДР, как сказал её руководитель, готова к диалогу со всеми, кто выступает за мир и объединение страны.

Правительство Южной Кореи со своей стороны подтвердило, что также готово к диалогу с КНДР.

"Позиция правительства (Республики Корея) остается твердой в том, что оно будет двигаться к эпохе мирного воссоединения Корейского полуострова, и двери для диалога между Югом и Севером открыты", — приводит агентство Рёнхап слова представителя правительства в Сеуле.

Однако, по словам Чон Сон Чана, в связи с выборами в Южной Корее в 2017 году возможности для диалога с КНДР у правительства Пак Кын Хе будут сокращаться.

Иван Захарченко.

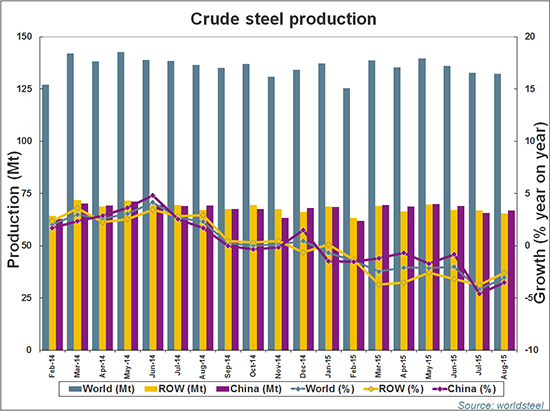

Мировое производство стали в ноябре 2015 года сократилось на 4,1% относительно прошлогоднего

В России выплавка стали сократилась на 3,1%, а в Украине - на столько же возросла

Согласно последнему месячному отчету Всемирной ассоциации производителей стали (WSA - Worldsteel), мировое производство стали в ноябре 2015 года составило 127 млн тонн, что на 4,1% ниже уровня ноября 2014 года.

Ноябрьское производство стали в КНР составило 63,3 млн тонн, на 1,6% ниже прошлогоднего уровня.

Япония произвела в ноябре 8,7 млн тонн стали, что ниже на 4,7% меньше стали, чем в ноябре 2014 года. Южная Корея сократила выплавку стали на 0,5% до 5,890 млн тонн, Индия - на 0,2% до 7,140 млн тонн.

В странах Евросоюза выплавка стали в ноябре сократилась на 7,5% к АППГ до 13,160 млн тонн. Из них в Германии произведено 3,5 млн тонн (-3,1%), в Италии - 1.9 млн тонн (+0,4%), в Испании – 1,2 млн тонн (-2,9%), во Франции - 1,2 млн тонн (-14,7%), в Турции - 2,6 млн тонн (-7,2%).

В странах СНГ в ноябре 2015 года выпущено 8,191 млн тонн стали, что на 1,7% ниже уровня прошлого года. Из них в России - 5,7 млн тонн (-3,1%), в Украине - 1,9 млн тонн (+3.1%).

Производство стали в США в ноябре снизилось на 15,6% в годовом сравнении до 6,1 млн тонн.

Бразилия снизила выплавку стали на 4,4% до 2,5 млн тонн.

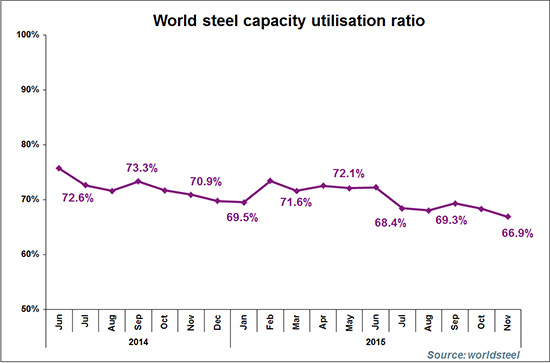

Среднемировая загрузка сталеплавильных мощностей в ноябре 2015 г. составила 66,9%, что на 4% ниже уровня октября 2015 года и на 1,4% ниже уровня ноября 2014 года.

Индустриальные парки России готовы к сотрудничеству с Ираном.

В рамках работы деловой миссии Министерства промышленности и торговли России в Иране на выставке «Торгово-промышленный диалог: Россия – Иран» наряду с ведущими российскими промышленными предприятиями металлургии, станкостроения, двигателестроения, производителями автомобильной, транспортной, авиационной и другой техники были представлены площадки развития промышленной инфраструктуры регионов – экспозиция ряда индустриальных парков и технопарков России.

В павильонах международного выставочного центра Tehran International Permanent Fairground разместились стенды семи индустриальных парков: «Агидель» (Республика Башкортостан), «Северный» (Белгородская область), «Росва», «Грабцево», «Ворсино», «Калуга-юг» (Калужская область), «А Плюс Парк Алабуга» (Республика Татарстан) и промышленного технопарка «Технополис «Москва».

Участвующий в работе миссии Минпромторга России в Иране заместитель директора департамента региональной промышленной политики Денис Цуканов заявил: «Невзирая на сложность геополитической обстановки в мире, указанные площадки с подготовленной коммунальной, транспортной и технологической инфраструктурой являются весьма привлекательными для открытия совместных производств с зарубежными партнерами на территории России. Многие резиденты уже реализуют и развивают свои проекты в сотрудничестве с зарубежными инвесторами. Так, например, на территории промышленного парка «Северный» создается совместное российско-индийское фармацевтическое производство, в индустриальных парках Калужской области реализуется совместное автомобильное производство с мировыми автопроизводителями (Volkswagen, Volvo, Peugeot, Citroen, Mitsubishi), в индустриальном парке «Заволжье» Ульяновской области – совместное производство автомобильных шин японского бренда Bridgestone».

Отдельное внимание иранской стороны привлекли индустриальные парки Башкирии в связи с выгодным географическим положением, позволяющим доставить готовую продукцию до границ Ирана за 7,5 дней через Каспийское море.

Первая национальная выставка в Иране после визита президента Российской Федерации Владимира Путина в Исламскую Республику Иран – это дальнейший шаг налаживания сотрудничества и появления на рынке Ирана российских компаний, а также локализации на территории России совместных производств на площадях индустриальных парков и технопарков.

«Мечел» за 9 месяцев 2015 года увеличил добычу угля на 2% - до 17,4 млн тонн. Выручка составила $3,3 миллиарда, консолидированный показатель EBITDA - $587 миллионов, чистый убыток - $1 миллиард.

«Все наши сегменты бизнеса продолжают стабильно демонстрировать рост операционной прибыли и положительный показатель EBITDA, достаточный для обслуживания текущих процентных платежей по долгу. Усилия менеджмента по оптимизации деятельности Группы и адаптации к меняющимся условиям дают положительные результаты. При стабильных объемах производства показатель EBITDA по отношению к аналогичному периоду прошлого года вырос на 20%, квартал к кварталу – на 10%. Операционная прибыль год к году выросла более чем в 2 раза, в третьем квартале по отношению ко второму – почти на 30%. Мы продолжаем вести конструктивные переговоры с кредиторами о реструктуризации долга и видим положительную динамику. Компания одновременно ведет переговоры о привлечении партнеров для разработки Эльгинского месторождения. В течение отчетного периода мы увеличивали добычу на Эльгинском проекте. Рекордная маржинальность производства, поддержанная ослаблением национальной валюты, позволяет Эльге быть экономически эффективной даже при текущих объемах добычи и низких ценах. Стабильный спрос на угольную продукцию на экспортных рынках Японии и Кореи в сочетании с растущим потреблением в Индии и значительной потребностью наших собственных предприятий является залогом долгосрочного успеха этого проекта», - прокомментировал финансовые результаты генеральный директор ОАО «Мечел» Олег Коржов.

Генеральный директор ООО «УК Мечел-Майнинг» Павел Штарк отметил: «Мировые цены и спрос на сырье для металлургии, основную продукцию нашего сегмента, продолжали снижение в течение всего года. Это в первую очередь нашло отражение в существенном падении выручки. В этих условиях мы активно оптимизировали нашу сбытовую политику для сокращения негативного влияния рыночных факторов. С учетом более высокой маржинальности внутреннего рынка, мы еще со второго квартала перенаправили часть потоков продукции с экспорта на российский рынок, максимально использовали собственный уголь в коксохимическом производстве. Большую роль в этом сыграла продукция с Эльгинского месторождения. Эльгинский коксующийся уголь активно используется при производстве кокса на предприятиях группы. Необходимо отметить, что добыча на Эльгинском месторождении растет опережающими темпами. За 9 месяцев текущего года на месторождении добыто почти 3 млн. тонн угля, а по итогам года добыча приблизится к 4 млн. тонн. Сегмент демонстрирует рост операционной прибыли и EBITDA, как по отношению к аналогичному периоду прошлого года, так и квартал к кварталу».

Резкий рост экспорта стали из КНР предвещает торговую войну?

На фоне роста убытков китайские сталевары ищут выход в экспорте

Не так давно, наблюдатели были взволнованы объемами производства в Китае. Одна газета подсчитала, что Китай произвел за два года больше цемента, чем Соединенные Штаты во всем 20-м веке. Но дни экономического роста с двузначным числом процентов к предыдущему году закончились, и многие базовые отрасли промышленности столкнулись с серьезным избытком производственных мощностей. Поскольку все больше продукции этих "запасных" мощностей находит свой сбыт на мировом рынке, ответные протекционистские меры выглядят вполне вероятными и логичными.

Самый поразительный пример - это сталь. Китай производит около половины годовой мировой выплавки стали, составляющей около 1.6 млрд тонн. Аналитики инвестиционного банка UBS считают, что в этом году КНР произведет на 441 млн тонн больше, чем способен потребить внутри страны. С резким падением цен 101 крупнейшая стальная компания Китая потеряла приблизительно $11 млрд в течение первых 10 месяцев 2015 года или, согласно одной из оценок, примерно двукратную прошлогоднюю прибыль. Неудивительно, что они стремятся экспортировать свою продукцию даже в убыток. Официальные данные, опубликованные на этой неделе, подтверждают, что Китай за 11 месяцев 2015 года впервые в истории экспортировал более 100 млн тонн стали (см. диаграмму). Таким образом, китайский экспорт превышает теперь суммарный объем производства стали любой страной мира, кроме Японии.

Лоббисты американской сталелитейной промышленности начали требовать от властей действий, чтобы остановить то, что они рассматривают как незаконный демпинг субсидированного продукта. В Европе промышленность, уже страдая от сокращений и закрытий, толкает Европейскую комиссию не предоставлять Китаю статус "рыночной экономики", что усложнило бы поставки из этой страны, чтобы сдержать поток китайского импорта.

Однако, китайские власти не хотят ничего слышать. Председатель КНР во время недавнего официального визита в Великобританию утверждал, что его страна уже провела большие сокращения сталелитейнных мощностей. А в среду, 9 декабря, Китай добавил масла в огонь, сократив экспортные пошлины на ряд видов стальной продукции. Похоже, назревает торговая война, и сталевары сегодня - на передовой.

Источник: The Economist

Российско-турецкий «обмен любезностями»: взгляд с берегов Босфора

Как видит нынешнюю ситуацию турецкий бизнес

/Rusmet.ru, Михаил Родионов/ Пару недель назад, сразу после уничтожения турецкими истребителями российского Су-24 и гибели его пилота, и анонсирования Путиным асимметричного политико-экономического ответа на эти действия, мой хороший знакомый, Николай Проценко из журнала «Эксперт ЮГ», попросил меня порекомендовать «какого-нибудь живого турка, который готов высказаться о том, как вчерашний инцидент может повлиять на российско-турецкие деловые отношения».

Поскольку Россия и Турция очень тесно связаны в экономическом плане (а Турция - давным-давно - не только и не столько туризм и помидоры, но и прекрасная электрометаллургия и машиностроение, сильная цементная промышленность, производство автокомпонентов и многое другое), я припомнил и порекомендовал целый ряд коллег-аналитиков, трейдеров, владельцев и топ-менеджеров компаний из металлургического и цементного сектора и консалтинга.

После предварительного представления и короткой беседы согласились ответить на вопросы Николая Проценко, готовившего в данном случае материал для газеты «ВЗГЛЯД», всего двое. Оба - наши давние добрые друзья: аналитик, эксперт по металлургии, руководитель стамбульской консалтинговой компании Neksport Consulting Джан Комар (Can Komar, ударение на «o») и его тезка, опытнейший трейдер, специализирующийся на поставках металлургического сырья (прежде всего - металлолома), заготовки и металлопроката Джан Унсалан, живущий сейчас с семьей в США, но много ездящий по миру, в т.ч. и на родину.

Оба интервью были опубликованы с небольшими комментариями редакции газеты «ВЗГЛЯД» с интервалом около недели, и оба они представляются мне интересными и важными для понимания реакции «простых турецких бизнесменов», не только абсолютно далеких от идей исламизма и пантюркизма, но и, можно сказать, «граждан мира» и «космополитов» на российские «ответные меры».

Кроме того, если господин Комар в беседе был предельно политкорректен, если не сказать «обтекаем» в формулировках, то господин Унсалан достаточно четко обозначил те моменты, которые не нравятся ему в не совсем адекватной, на его взгляд, реакции РФ на инцидент, а также указал на конкретные потенциальные серьезные проблемы и для экономики России в случае продолжения эскалации политического и экономического противостояния. Также, следует понимать, что это реакция и впечатления очень лояльно настроенных к России людей. Среди тех, чей бизнес (был?) связан с Россией, таких (было?) немало, но настрой «среднего гражданина Турции», по моим представлениям, гораздо более радикален.

Итак, предлагаю вашему вниманию оба материала газеты «ВЗГЛЯД», чтобы вы могли составить собственное представление и мнение как о сегодняшнем положении экономического сотрудничества между нашими странами, так и о его перспективах, не поддаваясь ни панике «караул, все пропало», ни шапкозакидательству «проживем и без all-inclusive и помидоров».

Бизнес готовится к крупным убыткам из-за российско-турецкого противостояния

Первые комментарии деловых кругов в связи с трагическим инцидентом были сосредоточены на туризме и энергетике

/Деловая газета «ВЗГЛЯД», 26.11.2015, Николай Проценко/ Турецкие деловые круги готовы включиться в урегулирование конфликта между Москвой и Анкарой, опасаясь, что его эскалация пойдет по «грузинскому сценарию». А дело, судя по всему, к тому и идет. Их российские партнеры признают, что совместные бизнес-проекты стали заложниками сложившейся ситуации, и видят риск огромных убытков.

Резкое обострение отношений России и Турции в политической сфере практически сразу получило экономическое продолжение. Вскоре после трагедии Су-24 один из крупнейших отечественных туроператоров – компания «Натали Турс» – прекратил продажи путевок в Турцию. Вечером того же дня в Ульяновске было совершено нападение на пивоваренный завод турецкого бренда Efes. В среду стало известно, что Россельхознадзор запретил поставки в Россию мяса птицы, произведенного одной из турецких компаний. Наконец, в четверг премьер-министр РФ не исключил заморозки совместных с Турцией инвестпроектов (помимо этого правительство рассматривает возможность введения продовольственного эмбарго).

Все эти эпизоды моментально попали в турецкие новости и дали местному бизнесу дополнительные поводы для беспокойства за судьбу отношений с Россией. Как рассказал газете ВЗГЛЯД руководитель стамбульской консалтинговой компании Neksport Consulting Джан Комар, первые комментарии деловых кругов в связи с трагическим инцидентом были сосредоточены на туризме и энергетике. Турция импортирует почти 55% газа из России, являясь вторым по величине его потребителем – и любое прекращение поставок газа ударит по турецкой экономике. А емкость российского сегмента в курортной индустрии, по турецкой оценке, составляет 4,5 млн человек в год. Также в деловых кругах возникло беспокойство по поводу инфраструктурных проектов в энергетике, в частности, строительства АЭС «Аккую» в городе Мерсине. Правда, в республике пока никто даже не допускает, что он будет отменен.

«Турецкие бизнесмены не думают, что инцидент с самолетом подорвет доверие между ними и их российскими коллегами, и не стремятся к этому, – говорит Комар. – Однако жесткий характер Путина и Эрдогана и конфликтные стратегии, которых они придерживаются, беспокоят многих представителей турецкого делового сообщества. Сейчас нужно подождать момента, когда деловые круги двух стран увидят, каким образом они смогут разрешить возникшие проблемы. В конечном итоге ни Россия, ни Турция не могут позволить себе роскошь заниматься эскалацией проблем в экономике. Обе страны зависят друг от друга, и экономическая рецессия в обеих странах – это основа, которую следует иметь в виду, прежде чем принимать радикальные экономические меры. Однако политические вопросы, связанные с Сирией, обостряют разногласия, и бизнес не видит, каким образом эта проблема может быть разрешена в краткосрочной перспективе».

Еще один турецкий эксперт – Орхан Кафарлы из фонда Jamestown – говорит, что турецкий бизнес уже примеряет на себя ситуацию десятилетней давности, когда после обострения отношений с Грузией ряд компаний из этой страны был вынужден покинуть Россию, а инцидент в Ульяновске только усиливает эти аналогии. «На уровне бизнес-ассоциаций никаких заявлений со стороны турецкого делового сообщества пока не прозвучало, но среди отдельных предпринимателей беспокойство по поводу сложившейся ситуации, безусловно, есть. Турецкий бизнес очень обеспокоен тем, что будет происходить в России», – сказал Кафарлы газете ВЗГЛЯД.

В то же время, напоминает он, турецкое руководство не раз заявляло о том, что не будет оказывать никаких препятствий российским инвесторам и компаниям, и это обещание пока сдерживает. К тому же, несмотря на давление Евросоюза и США, Анкара не ухудшила свои отношения с Москвой после кризиса на Украине, а некоторые турецкие компании даже инвестируют в Крым после его присоединения к РФ. Эти обстоятельства, по мнению Орхана Кафарлы, должны способствовать тому, чтобы конфликт не получил дальнейшей эскалации, однако сейчас все в любом случае зависит от России как от пострадавшей стороны, от того, как она представляет себе дальнейшие отношения с Турцией. «Если Россия станет на путь ухудшения отношений, то это может привести к «опосредованной войне» между Россией и Турцией в Сирии», – резюмирует Кафарлы.

Серьезную обеспокоенность проявляют и российские компании, активно работающие с Турцией. «Отношения между Россией и Турцией много лет развивались в направлении добрососедства, и этот инцидент может их серьезно ухудшить. Поэтому все турецкие предприниматели – и те, которые работают в России, и их партнеры в Турции – заинтересованы в том, чтобы нынешняя ситуация разрешилась как можно быстрее. На степень доверия между предпринимателями России и Турции эта история не должна повлиять. Все понимают, что деловой мир стал заложником геополитической ситуации, но это не должно отражаться на деловых отношениях», – считает генеральный директор торговой компании «Русэкспорт» из Ростова-на-Дону Иса Чахалов.

Такой же точки зрения придерживается и российский бизнес-консультант, руководитель аналитического центра «Московский регион» Алексей Чадаев. Он предполагает, что ключевые бизнес-игроки, выждав два-три дня, пока в Москве и Анкаре не спадет ажиотаж, начнут предпринимать лоббистские усилия, слишком уж серьезные деньги задействованы в российско-турецких отношениях. Однако, по мнению Чадаева, исход конфликта отнюдь не предрешен: «Россия и Турция – наследники Византии и часто друг друга понимают с полуслова, особенно когда конфликтуют. Часто говорят, что Эрдоган во многом похож на Путина, и нынешняя ситуация действительно подтверждает, что Второй Рим и Третий Рим совпадают во многих вещах. Поэтому история со сбитым самолетом очень напоминает семейную ссору, а семейные ссоры очень часто отличаются особой ожесточенностью. Так что в отношениях России и Турции сейчас возможны любые варианты, вплоть до эскалации, хотя вряд ли дело дойдет до очередной, невесть какой по счету русско-турецкой войны».

Таким образом, из комментариев турецких и российских экспертов вырисовывается следующая картина: со стороны бизнеса в первых рядах должна выступать скорее турецкая сторона, которая существенно зависит от России, а со стороны государства окончательное решение остается за Москвой. В то же время в деловых кругах Турции могут найтись и такие фигуры, которые будут заинтересованы в эскалации конфликта.

«В Турции есть немало бизнес-групп, завязанных на отношения с Россией, но есть немало и таких, которые связаны с большой авантюрой в Сирии и Ираке, все-таки ИГИЛ позволило Турции стать одним из крупных экспортеров нефти, – отмечает Алексей Чадаев. – Сейчас не тот момент, когда стоит называть конкретные имена и компании, но основной вопрос заключается в том, чей ресурс окажется сильнее. Российско-турецкие отношения и совместные проекты стали заложниками, если не жертвами, этой ситуации».

На возможные негативные эффекты для российского бизнеса обращает внимание и исполнительный директор Российско-Катарского делового совета Шамиль Бено. По его словам, если вслед за турецкой птицей такие же меры станут распространяться и на другие виды турецких товаров, то это будет иметь серьезные последствия в виде роста цен и ускорения инфляции.

При этом Бено считает, что возможности бизнеса повлиять на политиков ограничены: «Между Россией и Турцией обнаруживается сходство: ни у нас, ни у них система принятия решений на государственном уровне не предполагает активного участия бизнеса, и там, и здесь бизнес отделен от государства достаточно четко. Все будет зависеть от того, как будет складываться ситуация с антитеррористическим альянсом. Если переговоры в Вене по созданию единой коалиции против ИГИЛ будут продвигаться позитивно, то история со сбитым самолетом может быть спущена на тормозах. Если же сохранится текущая ситуация, когда против ИГИЛ фактически действуют две коалиции – во главе с Россией и во главе с США, то с Турцией можем и перебить все горшки. При этом необходимо учитывать и позицию Турции. Турецкое общество, как и российское, находится на стадии подъема и осознания своей значимости, идет активный процесс становления национального государства, и здесь коса может найти на камень».

«Турецкие бизнесмены потеряли веру в российское правительство»

Пока Турция очень сильно зависит от поставок российского газа

/Деловая газета «ВЗГЛЯД», 02.12.2015, Николай Проценко/ «Турецкая сторона намерена предпринять меры, которые в долгосрочной перспективе принесут ей экономические выгоды и преимущество над Российской Федерацией», – заявил газете ВЗГЛЯД турецкий биржевой брокер Джан Унсалан. По его мнению, от текущего конфликта больше пострадает экономика России, чем Турции.

Во вторник президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган прокомментировал возможность прекращения поставок газа из России. «Я уже говорил, что помимо России мы покупаем газ у многих стран. С божьей помощью мы преодолеем проблемы», – цитирует его слова ТАСС.

Пока о прекращении поставок газа в Турцию в России никто не заявлял, но известно о многих других ограничениях, включая чартерные перелеты и перемещение рабочей силы. Накануне правительство РФ также утвердило перечень товаров, запрещенных к ввозу из Турции (за исключением провоза для личных нужд). Ранее турецкая газета Dunya оценила единовременные убытки турецких экспортеров овощей и фруктов из-за российских санкций в 150 миллионов долларов.

Меж тем, как заявил в интервью газете ВЗГЛЯД известный турецкий биржевой брокер Джан Унсалан, турецкие деловые круги не сомневаются в том, что экономика страны сможет найти альтернативу российским поставкам сырья. Другое дело, что господин Унсалан по понятным причинам принципиально поддерживает точку зрения властей Турции на текущий конфликт, что ярко сказывается на его оценках. Газета ВЗГЛЯД представляет ему возможность высказаться, потому что Джан Унсалан выражает распространенную в турецком бизнес-сообществе позицию по поводу происходящего.

ВЗГЛЯД: Какова реакция турецких деловых кругов на текущий конфликт в свете последних заявлений Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана относительно нефтяных потоков ИГИЛ?

Джан Унсалан: Нефть, которая добывается ИГИЛ, приобретают и продают бизнесмены, близкие к лидеру Иракского Курдистана Месуду Барзани. Иракский Курдистан является экспортером нефти в Турцию и Израиль. Поэтому турецкий деловой мир не поддерживает недавние заявления Путина, они являются частью словесной схватки без каких-либо серьезных обоснований (Минобороны РФ в среду обнародовало видео и спутниковые снимки, предположительно, доказывающие нелегальную торговлю нефтью между ИГИЛ и Турцией – прим. ВЗГЛЯД).

Инцидент с российским самолетом не был совершенной неожиданностью. Все мы знаем, что самолеты ВКC РФ нарушали воздушное пространство Турции (единственный подобный инцидент произошел 3 октября, российская сторона принесла официальные извинения – прим. ВЗГЛЯД). А когда несколько лет назад безоружный турецкий самолет F-4 был сбит сирийской ствольной системой ПВО (сирийская сторона официально принесла свои извинения за это, сейчас же Турция принципиально отказывается извиняться – прим. ВЗГЛЯД), Турция предупредила о строгих правилах открытия огня, напомнив, что сирийское воздушное пространство отличается от турецко-греческого, где существуют взаимные коммуникации по горячей линии с целью снижения напряженности относительно Эгейского моря (Греция регулярно жалуется на вторжение в свое воздушное пространство турецкой боевой авиации – прим. ВЗГЛЯД).

ВЗГЛЯД: Как нынешние события могут повлиять на российско-турецкие инфраструктурные проекты, такие как АЭС «Аккую» в Мерсине или «Турецкий поток», в среднесрочной и долгосрочной перспективе?

Д. У.: Если подходить реалистично, то «Турецкий поток» в действительности являлся медленным процессом, поэтому значительного ущерба не последует ни в среднесрочной, ни в долгосрочной перспективе. В целом турки очень уверены в себе по поводу новых проектов, например, ожидается, что партнером в проекте «Аккую» вместо России станет Япония.

ВЗГЛЯД: Есть ли в Турции бизнесмены или экономисты, которые поддерживают конфронтацию с Россией? Можно ли в данном случае проводить параллели с Украиной, где многие представители власти и бизнеса подчеркивали, что разрыв с Россией снизит экономическую зависимость от нее?

Д. У.: Турецкие бизнесмены и турецкий деловой мир в целом сконцентрированы на международной торговле, им не хотелось бы глубоко погружаться в политику. Более того, с точки зрения продаж и маркетинга турецкие возможности в торговле хорошо развиты в мировом масштабе. Учитывая сегодняшнюю глобальную торговую среду, турки не зависят от газа, стали и технологий из России (в случае с газом это как минимум спорное утверждение, так как 60% потребляемого Турцией газа поставляется из России – прим. ВЗГЛЯД). Турция – это не постсоветская страна, поэтому структура ее экономики в плане продаж и маркетинга никогда не зависела от Российской Федерации.

ВЗГЛЯД: Может ли Турция быстро и эффективно заместить поставки газа из России альтернативными источниками (опять же, тут напрашивается аналогия с Украиной)? Какова будет цена вопроса для Турции и для России?

Д. У.: Турция уже заявила о проведенных исследованиях с целью сократить объемы импорта газа из России. Альтернативные поставщики – Алжир, Азербайджан, Ирак и Нигерия. Греческие холдинги, занимающиеся газораспределением, уже предлагают сжиженный газ из Австралии. Цена на альтернативные поставки разумная, она значительно ниже, чем та, что платилась по долгосрочным контрактам на российский газ (на самом деле сжиженный газ традиционно дороже из-за технологии его производства и затрат на доставку – прим. ВЗГЛЯД).

Кроме того, хотел бы обратить ваше внимание, что турецкая сторона начала переговорный процесс по стоимости российского газа еще до инцидента с Су-24. Кризис на глобальных рынках сырья и энергоресурсов облегчает для Турции задачу поиска замены российских поставок природного газа. Мне кажется, российские политики об этом пока не слишком задумываются.

ВЗГЛЯД: Как вы оцениваете значимость босфорского фактора в турецко-российском конфликте, особенно для транзитного потока товаров?

Д. У.: Не думаю, что Турция будет наращивать напряженность в отношениях с Россией путем закрытия Босфора. Однако уже прозвучало заявление, что все внешнеторговые потоки из Российской Федерации будут контролироваться при помощи так называемой красной линии, и это болезненно отразится на экспорте любых товаров из России. Турецкие таможни и пограничный контроль будут относить российские товары к категории подвергаемых наиболее строгому досмотру.

ВЗГЛЯД: Можно ли ожидать, что Турция предпримет в отношении России ответные санкции?

Д. У.: Не считаю, что Турция будет действовать так же эмоционально, как российское руководство. Турецкая сторона намерена предпринять меры, которые в долгосрочной перспективе принесут ей экономические выгоды и преимущество над Российской Федерацией. В частности, большинство поставляемых в Турцию российских товаров уже заменены китайской продукцией, поскольку экспорт Китая растет из-за замедления экономического роста в этой стране.

ВЗГЛЯД: Давайте представим, что российские власти запретили любые полеты в Турцию. Как это скажется на турецкой экономике, в особенности на туризме?

Д. У.: Турецкая туристическая отрасль найдет альтернативы в Европе, Великобритании и на Ближнем Востоке. Не забывайте, что до 2002 года в Турцию приезжало немного россиян, а основной поток туристов шел из Европы. В то же время я уверен, что россияне будут по-прежнему посещать Турцию, как они прямо сейчас посещают Египет.

ВЗГЛЯД: В какой степени нынешняя ситуация скажется на доверии между турецкими и российскими бизнесменами малого и среднего уровня – в строительстве, транспортно-логистической сфере, туризме и других отраслях?

Д. У.: Торговля небольшого и среднего масштаба главным образом основана на личных отношениях. Однако в целом турецкие бизнесмены потеряли веру в российское правительство, и теперь для турецких инвесторов Россия как направление под вопросом. Российское руководство продемонстрировало, что оно не ценит турецкие инвестиции, и воспользовалось возможностью для слишком жесткой реакции, показав значительную склонность к тому, чтобы наказать турецких бизнесменов. Поэтому будет непросто восстановить доверие к инвестированию в Россию.

ВЗГЛЯД: Как этот конфликт может повлиять на устойчивость курса турецкой лиры и уровень инфляции в Турции?

Д. У.: Конечно, на первый взгляд, курс лиры сразу же снизился из-за обеспокоенности рынка инцидентом с Су-24. Однако начиная с понедельника лира и биржевой индекс BIST начали восстановление, и Турция предпринимает значительные усилия в этом направлении. Так что пусть лучше российская сторона беспокоится о падении собственного экспорта, поскольку она потеряла одного из своих хороших торговых партнеров в непосредственной близости от своей территории. России стоит вспомнить, что даже в 2008 году, в разгар ипотечного кризиса и крутого падения, Турция демонстрировала значительные достижения, в то время как весь мир погружался в кризис (это утверждение не подтверждается статистикой – прим. ВЗГЛЯД).

ВЗГЛЯД: Какое участие в урегулировании кризиса могут, на ваш взгляд, принять турецкое и российское деловые сообщества?

Д. У.: Эта проблема возникла не между турецким и российским деловыми сообществами, и ни те, ни другие не заслужили такого наказания со стороны российского руководства. Не думаю, что деловые круги попытаются разрешить проблемы, но в то же время предполагаю, что бизнес каким-то образом перейдет к взаимодействию по моделям малого и среднего предпринимательства.

ВЗГЛЯД: Каково ваше личное мнение о природе конфликта – она рациональна или эмоциональна?

Д. У.: Россия разыгрывает в Турции свой план, защищая режим Асада, поскольку Асад – ее союзник, закупающий оружие на 3 миллиарда долларов. А кроме того, русские не хотят терять свое зарезервированное место на сирийском берегу с целью сохранения контроля в Восточном Средиземноморье. В ситуации конфликта с Украиной и санкций Евросоюза терять такого торгового партнера, как Турция, для России неверно в долгосрочной перспективе. Для обеих сторон весь этот сюжет можно описать простой фразой: «Не делай ошибок, не извиняйся».

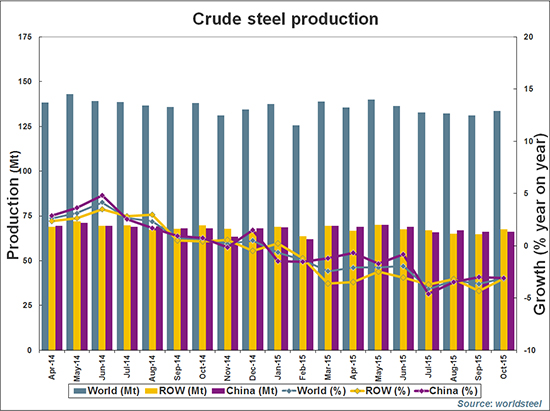

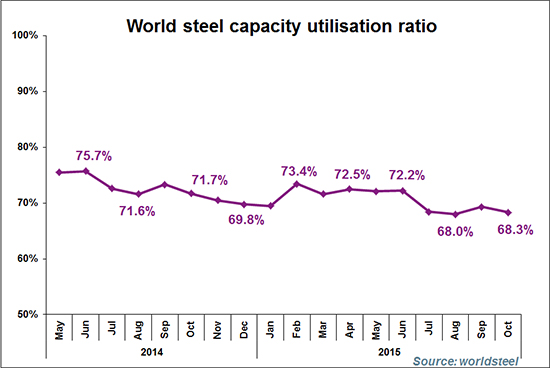

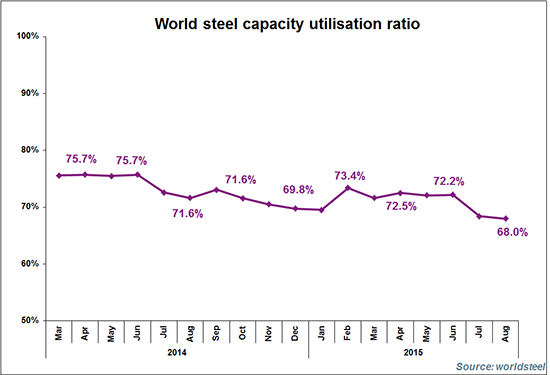

Мировое производство стали в октябре 2015 года снизилось. По данным World Steel Association (WSA), в октябре выплавка в 66 странах мира, подающих данные в эту международную организацию, составила 133.64 млн т, что на 3.1% меньше, чем за тот же период предыдущего года. Средний уровень загрузки мощностей в отрасли уменьшился до 68.3% по сравнению с 71.7% в октябре 2014 года. За первые десять месяцев текущего года в мире было выплавлено 1345.955 млн т металла, что на 2.3% ниже уровня января-октября прошлого года. Об этом говорится в очередном выпуске бюллетеня Информационного агентства AK&M "Отрасли российской экономики: производство, финансы, ценные бумаги", посвящённом чёрной и цветной металлургии.

Первая десятка стран-производителей стали в мире по итогам января-октября 2015 года выглядит следующим образом: Китай - 675.1 млн т (снижение по сравнению с аналогичным периодом 2014 года на 2.2%), Япония (87.8 млн т, -5.1%), Индия (75.1 млн т, +3.3%), США (67.2 млн т, -8.8%), Россия (59.3 млн т, -0.2%), Южная Корея (57.7 млн т, -3.6%), Германия (36.2 млн т, +0.3%), Бразилия (28.2 млн т, -1.3%), Турция (26.6 млн т, -6.9%), Украина (19.2 млн т, -18.3%).

Цены на большинство видов цветных металлов в ноябре 2015 года стремительно падали. Так, средняя цена алюминия на мировом рынке в октябре снизилась на 4.5% по сравнению с сентябрьской и составила $1526 за тонну. В ноябре цена продолжила снижаться и достигла по состоянию на 25 ноября $1428.25 за тонну.

Средняя цена меди в октябре составила $5225 за тонну, увеличившись по сравнению с сентябрьской на 0.3%. Но затем цена резко упала и по состоянию на 25 ноября достигла $4540.75 за тонну, вернувшись на уровень 2009 года.

Средняя цена никеля в октябре была выше сентябрьской на 4.6%, достигнув $10349.6 за тонну. Затем она стремительно снизилась до $8645 за тонну на 25 ноября. Это минимальная цена с 2003 года.

Глобальный сырьевой индекс Bloomberg Commodity, в который входят 22 сырьевых фьючерса, рассчитываемый агентством Bloomberg, протестировал в ноябре минимумы за 15 лет. В том числе цены на промышленные металлы, по данным Bloomberg, опустились от максимумов 2011 года на 50%. Цены на различные виды сырья не достигли дна и могут снизиться еще больше в 2016 году, если на рынках не восстановится спрос или не уменьшится предложение, отмечают эксперты.

Производство золота в России в январе-сентябре 2015 года составило 214.465 т (-0.7% к тому же периоду 2014 года), по данным Министерства финансов. В том числе производство добычного золота составило 173.82 т (-0.7%), попутного - 9.69 т (-26.5%), вторичного - 30.95 т (+12%).

Союз золотопромышленников приводит более высокие цифры: по его данным, производство золота за девять месяцев составило 220.446 т, увеличившись на 1.6% по сравнению с январем-сентябрем 2014 года.

Одной из подотраслей российской металлургии, не испытывающих падения спроса, является трубная промышленность. По данным Росстата, производство стальных труб в январе-сентябре 2015 года составило 107.6% к январю-сентябрю 2014 года, или 8.623 млн т.

Производство труб по способу производства и ряду их основных видов за январь-сентябрь 2015 года относительно аналогичного периода 2014 года составило: бесшовных - 2530 тыс. т или 105.7%, сварных (без электросварных) - 186.3 тыс. т (82.5%), электросварных большого диаметра (СБД) - 3003 тыс. т (131.4%), электросварных (кроме СБД) - 2903 тыс. т (91.7%), бурильных - 30.7 тыс. т (104.3%), обсадных - 631.7 тыс. т (88.3%), насосно-компрессорных - 372.5 тыс. т (117.2%) соответственно. Особенно заметно выросло производство труб для нефтегазовых трубопроводных проектов.

Worldsteel: мировое производство стали в октябре сократилось на 3,1% до 134 млн. тонн

Мировое производство стали в октябре 2015 г. составило 134 млн. тонн, что на 3,1% ниже уровня октября 2014 г.

Производство стали в КНР за октябрь снизилось в годовом исчислении на 3,1% до 66,1 млн. тонн. Япония произвела в октябре 9 млн. тонн стали, что ниже уровня прошлого года на 3,8%, Южная Корея – 5,83 млн. тонн, что на 5,6% меньше прошлогоднего. Производство стали в Индии выросло на 4,9% до 7,5 млн. тонн.

В Германии в октябре выплавлено 3,6 млн. тонн стали, что на 2,7% выше уровня прошлого года. Производство стали в Италии упало на 8,6% до 1,9 млн. тонн, в Испании – на 3,1% до 1,3 млн. тонн, во Франции – на 20,9% до 1,2 млн. тонн.

Производство стали в Турции в годовом сравнении выросло на 2% до 2,8 млн. тонн.

Производство стали в странах СНГ в октябре 2015 г. было на уровне 8,284 млн. тонн, что на 0,7% ниже в годовом сравнении. Производство стали в России упало на 2,4% до 5.7 млн. тонн. Производство стали на Украине выросло на 6,4% до 2.1 млн. тонн.

США произвели в октябре 6,7 млн. тонн необработанной стали, что на 8,8% ниже уровня октября 2014 г.

Производство стали в Бразилии сократилось на 2,3% в годовом сравнении до 3 млн. тонн.

Среднемировая загрузка сталеплавильных мощностей в октябре 2015 г. составила 68,3%, что на 3,4% ниже уровня сентября 2015 г., и на 1% ниже уровня октября 2014 г.

Источник: worldsteel.org

Вопрос снижения зарплаты в металлургии больше не стоит

Оксана Кононенко

Переход к политике инфляционного таргетирования снял с повестки дня предприятий горно-металлургического сектора вопрос о снижении заработной платы своих сотрудников, заявил во вторник исполнительный директор Ассоциации горно-металлургической промышленности страны Николай Радостовец. В кулуарах международной научно-практической конференции “Конкурентоспособный горно-металлургический комплекс - конкурентоспособный Казахстан” он напомнил, что в предыдущие годы повышение зарплаты в отрасли превышало инфляционные показатели, и заметил, что и сейчас предприятия ГМК в индивидуальном порядке готовы решать вопрос об индексации заработков своих сотрудников.

“Зарплаты мы не сокращали, на “АрселорМиттал” пытались, но после введения плавающего курса тенге они вернулись к этому вопросу и решили не снижать, - напомнил г-н РАДОСТОВЕЦ журналистам. - Другие попытки были, но введение плавающего курса свело эти попытки на нет, и мы сейчас не говорим вообще о каких-либо сокращениях заработных плат” - добавил он. В ответ же на вопрос о возможности повышения заработных плат он заметил, что индексация заработной платы - это “очень опасная вещь”, и если “начать индексировать на уровень инфляции, мы размотаем ее виток, цены будут еще выше”. “Поэтому в нашей отрасли, да и не только у нас, сейчас принят порядок, когда работодатель вместе с профсоюзами обсуждает уровень заработной платы и идет на повышение, - напомнил исполнительный директор АГМП. - В предыдущие годы мы всегда, как правило, повышали зарплату выше инфляции, это даже было выгодно работникам: сесть, обсудить и реально идти по выполнению коллективных договоров, в этом году, конечно, сложнее, мы еще даже точно не можем сказать, какой уровень инфляции и как садиться за стол переговоров. Но я так понимаю, что руководители компаний сейчас готовятся к тем или иным повышениям заработной платы”, - пояснил г-н Радостовец.