Новости. Обзор СМИ Рубрикатор поиска + личные списки

Западная Сахара хочет самостоятельно договариваться с Европой.

Фронт ПОЛИСАРИО заявил об аннулировании решения Совета ЕС, позволяющего Еврокомиссии вести переговоры с Марокко о расширении промысла в водах Западной Сахары.

Фронт ПОЛИСАРИО – военно-политическая организация, ведущая борьбу за независимость Сахарской Арабской Демократической Республики (САДР) от Марокко. ПОЛИСАРИО в том числе настаивает на самостоятельных переговорах представителей местного населения о промысле европейских рыбаков в водах у берегов Западной Сахары (в настоящее время лов регулируется соглашением между ЕС и Марокко).

С заявлением об аннулировании решения Совета ЕС выступил член секретариата ПОЛИСАРИО, координатор с Миссией ООН по референдуму в Западной Сахаре Эмхамед Хаддад, сообщает корреспондент Fishnews со ссылкой на ИА «Сахара Пресс Сервис» (Sahara Press Service).

«В связи с неспособностью Европейской комиссии обеспечить соблюдение своих решений у Фронта ПОЛИСАРИО нет другого выбора, кроме как передать дело судам ЕС от имени народа Западной Сахары за отмену начатых переговоров», - отметил Эмхамед Хаддад в своей декларации.

Переговоры, по его словам, «нарушают право народов Западной Сахары на самоопределение», позиция ЕС приведет «к новому незаконному соглашению».

Решение, принятое 16 апреля Советом ЕС, позволяет Комиссии открывать переговоры с Марокко о продлении соглашения о рыболовстве в Западной Сахаре и ее морском пространстве. Такое решение противоречит постановлениям суда Европейского Союза, осуждающим эту практику, заявил Эмхамед Хаддад. Срок действия соглашения о рыболовстве между ЕС и Марокко истекает 14 июля 2018 г.

Парламент Испании не поддержал Западную Сахару в «рыбном» вопросе.

Левые республиканцы Каталонии предложили осудить сделку Евросоюза и Марокко в области рыболовства и провести прямые переговоры с представителями Сахарской Арабской Демократической Республики. Правящая в Испании Народная партия инициативу не поддержала.

Предложение Левых республиканцев Каталонии приветствовали испанские сторонники Фронта ПОЛИСАРИО – военно-политической организации, ведущей борьбу за независимость Сахарской Арабской Демократической Республики (САДР). По мнению каталонских левых, следовало обсудить право марокканского правительства на ведение переговоров по нынешнему соглашению с ЕС в области рыболовства.

Однако сенатор от Народной партии Клара Сан Дамиан раскритиковала эту инициативу, заявив, что она носит явный политический характер, никак не связанный с «рыбным» соглашением.

Левые каталонцы предлагали провести прямые переговоры с представителями САДР и позволить сепаратистам получить выгоды от «принадлежащих им природных ресурсов», пишет Morocco World News.

Марокко и ЕС начали переговоры о продлении соглашения в апреле, сообщает корреспондент Fishnews. Ранее, в феврале, Суд Европейского союза принял решение: соглашение действительно до тех пор, пока оно не касается вод, непосредственно примыкающих к территории Западной Сахары.

В апреле представитель правительства Марокко Мустафа Эль Кхалифи заявил, что власти королевства намерены заключать только те сделки и соглашения, которые уважают национальную целостность страны.

Испания находится среди стран, которые оспорили решение суда и поддержали начало переговоров между ЕС и Марокко по вопросу обновления соглашения (его срок действия истекает 14 июня).

Однако испанские левые не в первый раз предлагают принять заявления с выражением озабоченности по вопросу различных соглашений между правительством Марокко и ЕС. Правящая партия отвергает подобные инициативы, отмечая, что такие заявления парламента страны могут очень повредить двусторонним контактам между ЕС и Марокко и даже ввергнуть их в кризис.

Западная Сахара не хочет уступать свою рыбу Марокко.

Фронт ПОЛИСАРИО обвинил Европейскую комиссию в игнорировании решения Суда ЕС. Недовольство борцов за независимость Западной Сахары вызвали попытки еврочиновников договориться с Марокко о рыбном промысле у берегов спорной территории.

Фронт ПОЛИСАРИО – военно-политическая организация, ведущая борьбу за независимость Сахарской Арабской Демократической Республики от Королевства Марокко.

Представитель Фронта Мохаммед Сидати рассказал о попытках Европейской комиссии внести поправки в соглашение о рыболовстве между ЕС и Марокко. Еврокомиссия планирует распространить действие документа на воды Западной Сахары, сообщает корреспондент Fishnews со ссылкой на ИА «Сахара Пресс Сервис» (Sahara Press Service).

Напомним, ранее Суд ЕС постановил, что территориальные воды Западной Сахары не входят в рыболовную зону Марокко.

«Европейская комиссия продемонстрировала, что она не рассматривает вопрос о законности и является соучастником незаконной оккупации», – заявил Мохаммед Сидати.

Он настоятельно призвал Еврокомиссию начать прямые и конструктивные переговоры с Фронтом ПОЛИСАРИО, страны ЕС отвергнуть предложения комиссии.

Выступление и ответ на вопрос СМИ Министра иностранных дел России С.В.Лаврова в ходе пресс-конференции по итогам переговоров с заместителем Премьер-министра, Министром международных отношений и сотрудничества Республики Намибии Н.Нанди-Ндайтвой, г.Виндхук, 5 марта 2018 года

Дорогая г-жа Министр,

Дорогие друзья,

Дамы и господа,

Очень приятно иметь возможность воспользоваться любезным приглашением г-жи Министра посетить Намибию в ответ на её визит в Российскую Федерацию чуть больше года назад.

Россия придаёт особое значение добрым, дружественным отношениям с Намибией – надёжным, проверенным временем партнёром нашей страны. Наши намибийские друзья хорошо помнят, и мы это очень ценим, что в течение почти 30 лет, которые предшествовали обретению Намибией суверенитета, наша страна оказывала разностороннюю помощь намибийским патриотам, которые под руководством Народной организации Юго-Западной Африки (СВАПО) вели национально-освободительную борьбу.

Сегодня на прочной основе этого фундамента, который консолидировал дружбу и взаимное уважение наших народов, мы выстраиваем отношения в самых разных сферах от экономики до культуры. Мы договорились активно поддерживать деятельность Межправительственной Российско-Намибийской комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству, которую с намибийской стороны возглавляет г-жа Министр. Последнее заседание этой Комиссии выработало очень конкретные, полезные решения в таких областях, как горнодобыча, сельское хозяйство, энергетика, рыболовство, туризм, подготовка кадров.

Мы сегодня выразили нашу общую поддержку усилиям деловых кругов обеих стран налаживать более активные прямые контакты, согласовывать совместные проекты в Намибии. Условились также совершенствовать договорно-правовую базу. Целый ряд полезных договоров, межправительственных соглашений, межведомственных меморандумов находится в работе, и мы постараемся поскорее их досогласовать.

У нас единая позиция в пользу демократизации международных отношений, укрепления центральной координирующей роли ООН и её Совета Безопасности. Считаем важнейшей задачей на этом направлении скорейшее достижение консенсуса по вопросам реформы СБ ООН с тем, чтобы развивающиеся страны были более справедливо представлены в этом главном органе, отвечающем за международные мир и безопасность. Мы с уважением относимся к позиции Африканского Союза по этой проблеме.

У нас также совпадающие подходы по необходимости мирного политического урегулирования многочисленных конфликтов и кризисов, которые, к сожалению, сохраняются на нашей планете, в т.ч. в регионе Ближнего Востока и Северной Африки. Это касается сирийского кризиса, проблем Западной Сахары и, конечно, палестино-израильских отношений. По всем этим и многим другим конфликтным ситуациям, в т.ч. на африканском континенте, приняты решения международного сообщества в виде резолюций ООН. Намибия и Российская Федерации выступают за то, чтобы они строго выполнялись. Мы дали сегодня высокую оценку той роли, которую играет Намибия в деле содействия урегулированию целого ряда конфликтов в Африке как в рамках Африканского Союза, так и субрегиональных структур, включая Сообщество развития Юга Африки.

Ещё раз благодарю мою коллегу и рассчитываю на очередную встречу уже в Российской Федерации. Приглашаю посетить Россию с очередным визитом.

Вопрос: Тема Сирии так или иначе стоит на повестке дня Вашего африканского турне. В последнее время давление на Россию со стороны западных стран достигло беспрецедентного уровня – лидеры США, Франции, Германии призывают нас сделать так, чтобы в Восточной Гуте прекратились военные операции. Что мы можем ответить? Будем ли реагировать на эти призывы?

С.В.Лавров: Сирия – далеко не единственная тема, по которой нас пытаются прессинговать. Многие другие актуальные вопросы международной повестки дня также являются предметом для попыток давить на Российскую Федерацию. Я даже слышал, что последняя волна холодного воздуха в Европе тоже связывается с действиями нашей страны.

Мы всегда выполняем то, о чём договорились. Если вести речь о Восточной Гуте, то мы полностью, на сто процентов, привержены резолюции 2401, которая была принята консенсусом в Совете Безопасности ООН. Главный пункт этой резолюции требует, подчеркну, от всех сирийских сторон договариваться о прекращении огня с тем, чтобы обеспечить как минимум 30-дневную паузу для доставки гуманитарной помощи. Наши западные партнёры предпочитают игнорировать этот параграф и настаивают, как Вы сказали, на том, чтобы сирийское Правительство прекратило боевые действия в одностороннем порядке, а Россия перестала его поддерживать. Хотя эти шаги сирийского руководства при нашей поддержке направлены на подавление «Джабхат ан-Нусры», являющейся террористической организацией, которая, в соответствии с принятой СБ ООН резолюцией, не «покрывается» предложением о прекращении боевых действий против террористов в течение всего действия этой резолюции. Абсолютно легитимно с ней вести последовательную непримиримую борьбу.

У нас всё больше свидетельств того, что наши западные партнёры хотели бы эту «Джабхат ан-Нусру» (которая сейчас меняет свои наименования, но от этого её суть не меняется) вывести из-под удара, сберечь её на случай всё более откровенных планов вернуться к «плану Б» - то есть попытаться сменить режим в Дамаске. Всё больше информации, которую мы получаем из самых разных источников, говорит о том, что такая узкая неинклюзивная группа, которую сформировали американцы по сирийским вопросам, вынашивает планы развала сирийского государства. Это ещё одно подтверждение недоговороспособности наших западных партнёров, которые в практическом плане встают на курс, прямо противоречащий резолюциям Совета Безопасности ООН, при этом постоянно подтверждая уважение к суверенитету и территориальной целостности САР. Надо работать честно. К сожалению, пока этого на стороне наших западных коллег не хватает.

Рыбу Западной Сахары признали независимой от Марокко.

Территориальные воды Западной Сахары не входят в рыболовную зону Марокко, постановил Суд Европейского союза. Следовательно, флот ЕС не должен вести промысел на спорной акватории в рамках соглашения с королевством.

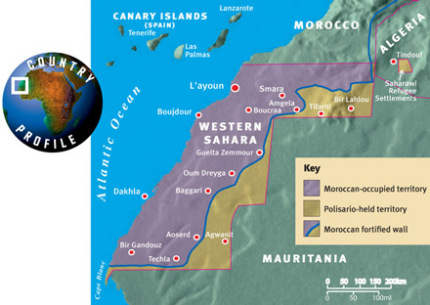

Западная Сахара – спорная территория в северо-западной части Африки, граничащая с Марокко, Алжиром и Мавританией. Западная Сахара занимает около 1300 км побережья Атлантического океана, воды которого в этом районе богаты биоресурсами. Основная площадь Западной Сахары оккупирована Королевством Марокко, часть ее контролирует Фронт ПОЛИСАРИО - военно-политическая организация, ведущая борьбу за независимость Сахарской Арабской Демократической Республики.

До настоящего времени флот Европейского союза в рамках соглашения о рыболовстве между ЕС и Марокко вел промысел в водах как королевства, так и Западной Сахары. Срок действия протокола, устанавливающего квоты, истекает в июле 2018 г., и стороны намеревались его продлить. Однако в результате жалобы депутатов Европарламента, поддерживающих Фронт ПОЛИСАРИО, встал вопрос о законности разрешения Марокко на промысел в водах у Западной Сахары.

Суд Европейского союза рассмотрел этот вопрос и постановил, что территориальные воды Западной Сахары не являются частью марокканской зоны рыболовства, сообщает корреспондент Fishnews. Следовательно, на них не распространяется соглашение между ЕС и королевством.

По информации прессы САДР, Фронт ПОЛИСАРИО выразил удовлетворение решением суда. Он призвал европейских рыбаков немедленно покинуть территориальные воды республики и начать переговоры о подготовке новых соглашений о рыболовстве с «единственным законным представителем народа Западной Сахары».

Отметим, в водах у Западной Сахары ведут промысел суда не только ЕС, но и России. В 2013 г. из 230 тыс. тонн рыбы, добытой отечественным флотом у западного побережья Африки, 26% пришлись на зону Западной Сахары, рассказал тогдашний глава Росрыболовства Андрей Крайний.

Выступление и ответы на вопросы СМИ Министра иностранных дел России С.В.Лаврова в ходе совместной пресс-конференции по итогам переговоров с Министром иностранных дел Алжира А.Мессахелем, Москва, 19 февраля 2018 года

Уважаемые дамы и господа,

Переговоры с моим коллегой Министром иностранных дел Алжира А.Мессахелем были продуктивными.

Мы констатировали динамичное развитие политических, торгово-экономических и военно-технических связей в полном соответствии с Декларацией о стратегическом партнерстве между Россией и Алжиром 2001 года. Дополнительный импульс сотрудничеству был придан в октябре прошлого года, когда состоялся визит в Алжир Председателя Правительства Российской Федерации Д.А.Медведева. Тогда был подписан целый ряд документов о взаимодействии в различных областях. Условились работать над их выполнением во всех направлениях по линии всех министерств и ведомств.

Алжир – в числе наших ведущих торгово-экономических партнеров на Ближнем Востоке и в целом на африканском континенте. Мы позитивно оцениваем деятельность Смешанной межправительственной российско-алжирской комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству, восьмое заседание которой состоялось в Алжире в сентябре 2017 года. Тогда же прошла очередная встреча российско-алжирского Делового совета, который помогает развивать прямые контакты между деловыми кругами двух стран. Готовим очередной российско-алжирский бизнес-форум «на полях» выставки Иннопром-2018, который пройдет в июле этого года в Екатеринбурге.

Мы оценили как весьма перспективное наше сотрудничество в рамках форума стран экспортеров газа. В Алжире по линии этого форума создается специальный институт. Российские представители бизнеса и государственных структур заинтересованы в том, чтобы активно содействовать этой инициативе. По приглашению наших представителей Алжир будет присоединяться к Международной ассоциации транспортировщиков нефти. Министр иностранных дел Алжира А.Мессахель сегодня это подтвердил.

Мы отметили обоюдную заинтересованность в активизации гуманитарных связей, образовательных обменов. В Алжире около 20 тыс. выпускников вузов нашей страны. Активно действует нацеленная на содействие отношений между нашими странами Ассоциация выпускников.

Отметили хорошую перспективу в сфере военно-технического сотрудничества. Особое внимание уделили противодействию терроризму. Мы удовлетворены тем, что Алжир присоединяется к Международному банку данных по противодействию терроризму, созданный Федеральной службой безопасности России, в котором аккумулируется информация об иностранных террористах-боевиках и об их перемещениях. Эти и другие вопросы, связанные с борьбой с новыми угрозами, обсуждались в ходе визита в Алжир Секретаря Совета Безопасности России Н.П.Патрушева в конце прошлого месяца.

По международным и региональным делам у нас широкое совпадение подходов. Мы все заинтересованы в том, чтобы кризисы в регионе Ближнего Востока и Севера Африки, как и во всех других регионах, урегулировались исключительно мирным путем с опорой на международное право при центральной роли ООН.

В этом ключе мы рассмотрели ситуацию в Сирии. Проинформировали партнеров о результатах работы Конгресса сирийского национального диалога, которые, мы убеждены, будут способствовать активизации переговоров между Правительством Сирии и представителями оппозиции в интересах выполнения резолюции 2254 СБ ООН под эгидой ООН.

Мы подтвердили высокую оценку усилий Алжира по содействию устойчивому урегулированию в Ливии. Безальтернативен диалог между основными игроками, имею в виду, Триполи и Тобрук, представляющих восток и запад этой страны. Мы поддерживаем соответствующие шаги, которые предпринимаются по линии специального представителя Генерального секретаря ООН по Ливии Г.Саляме, а также региональными странами. Считаем, что помимо Алжира, который проявляет активную заинтересованность в содействии перевода ситуации в конструктивное переговорное русло, полезную роль играют и другие соседние страны – Тунис и Египет. При этом мы исходим из того, что все эти усилия должны быть скоординированы по линии ООН. Сегодня подтвердили нашу заинтересованность помогать этим усилиям, в том числе по линии наших отношений с Алжиром в сфере кризисного регулирования.

Обсудили ситуацию в Сахаро-Сахельском регионе, в частности, в Мали. Путь к урегулированию в этой стране был открыт подписанием в Алжире в июне 2015 г. Соглашения о мире и примирении. Считаем, что этот документ по-прежнему является основой для движения вперед. Призываем все стороны в Мали выполнять свои обязательства. В других частях Сахаро-Сахельского региона проявляются крайне негативные последствия той ситуации, которая сохраняется в Ливии, через которую продолжают «перетекать» иностранные боевики, идет контрабанда оружия. У нас общение мнение, что с урегулированием ливийского кризиса будет гораздо более продуктивно решать проблемы Сахаро-Сахельского региона. При этом Россия прежде всего поддерживает усилия самих африканских стран, которые должны получать поддержку международного сообщества. Будем продолжать содействовать странам региона в укреплении их антитеррористического потенциала.

По вопросам Западной Сахары мы подтвердили необходимость поиска договоренностей между Марокко и фронтом Полисарио в русле выполнения решений СБ ООН. Высоко оцениваем работу миссии ООН по проведению референдума в Западной Сахаре, в которой работают и российские офицеры.

Мы, конечно же, отметили, что при всей срочности некоторых проблем, о которых идет речь, будь то Сирия, Ливия, Йемен и другие аспекты ситуации в регионе, нельзя ослаблять внимание к застарелым очагам напряженности, прежде всего, к арабо-израильскому конфликту. Мы выступаем за скорейшее преодоление этого конфликта на основе тех решений, которые принимались в ООН и на основе Арабской мирной инициативы, о чем подробно шла речь в ходе недавних визитов в Российскую Федерацию Премьер-министра Израиля Б.Нетаньяху, Президента Государства Палестина М.Аббаса и Короля Иордании Абдаллы II.

Считаю, что итоги переговоров подтвердили высокий уровень взаимного доверия, а также в целом нацеленность наших государств на укрепление сотрудничества и стратегического партнёрства, продвижение двусторонних связей во всех областях и на усиление активизации координации по региональным и международным проблемам.

Вопрос: Может ли Российская Федерация воспользоваться большим опытом, который алжирская армия имеет в области борьбы с терроризмом? Есть ли какие-либо механизмы обмена опытом между российской и алжирской сторонами?

С.В.Лавров: Хочу подтвердить слова своего друга. Алжир и Россия имеют богатый опыт в сфере антитеррора. Опыт получен, к сожалению, в результате работы по преследованию и ликвидации организаторов и исполнителей терактов, которые унесли многочисленные жизни наших граждан. Сейчас мы действительно наладили каналы сотрудничества не только по линии министерств иностранных дел (в этих рамках мы тоже обсуждаем общие задачи антитеррора), но и по линии силовых ведомств, советов безопасностей наших стран. Как я уже сказал, Секретарь Совета Безопасности Российской Федерации Н.П.Патрушев совсем недавно посетил Алжир с визитом, где был принят Президентом Алжира А.Бутефликой, провел переговоры со своими коллегами по конкретным аспектам дальнейших усилий в контртеррористической борьбе в контексте координации наших действий. Алжир – участник мероприятий и международных встреч, которые регулярно проводятся на территории России по линии аппарата Совета Безопасности и Федеральной службы Безопасности Российской Федерации. Как я уже отметил сегодня, Алжир присоединился к созданному ФСБ России Международному банку данных об иностранных террористах и боевиках. Это еще один шаг к тесному взаимодействию по пресечению террористической угрозы. Я абсолютно согласен, что это одно из стратегических направлений нашего партнерства, которое имеет двустороннее измерение и многостороннее в рамках общерегиональных и глобальных усилий под эгидой ООН.

Вопрос: Американская сторона назвала «неопровержимой» опубликованную в пятницу информацию о якобы вмешательстве России в выборы, и выразила удивление относительно того, как русские не видят очевидных фактов. Вы уж не раз об этом говорили. На Ваш взгляд, на что рассчитывают США, продолжая обвинять Россию? Какие факты, если такие есть, могли бы убедить Россию?

С.В.Лавров: Давайте рассуждать конкретно. Вы сказали, что США опубликовали информацию. Что это за информация? Если я правильно понимаю, это перечень фамилий из тринадцати лиц, которым вменяются действия по вмешательству во внутренние дела США, но конкретных фактов – дат, форм вмешательства, иных сведений, которые могут быть соотнесены с чем-то напоминающим факты, я там не увидел. Получается, что выдвинуты обвинения, но доказательства не представлены. Когда наши американские коллеги говорят, что российская сторона не признает очевидные факты, для нас это совсем неочевидные и пока еще совсем не факты. Мы неоднократно говорили о том, что будем готовы рассматривать любые конкретные обращения, предлагали много раз, в том числе на встрече Президента России В.В.Путина и Президента США Д.Трампа в Гамбурге в июле прошлого года, возобновить немедийный, а профессиональный диалог по рассмотрению любых озабоченностей в сфере кибербезопасности. Американская сторона хоть и отреагировала позитивно на уровне Президента, потом ушла от этой договоренности. Те, кто был против, заявили, что как они могут налаживать диалог с Россией по теме, которая является как раз сферой российского вмешательства в американские дела. Это очень извращенная логика. Если все, что происходит между нашими странами и в мире в целом, люди, которые проповедуют такую логику, рассматривают через призму вины России во всем и вся, тогда, наверное, не приходится ожидать никакого диалога.

Я уже говорил, что обращался к Госсекретарю США Р.Тиллерсону с просьбой предоставить то, что он назвал «неопровержимыми свидетельствами вмешательства России в американские выборы». А он мне ответил, что этого не требуется, так как российские спецслужбы и так все прекрасно знают. Это, наверное, не уровень интеллектуального обмена мнениями. Это в одном ряду с заявлениями о том, что Президент России В.В.Путин хочет возродить СССР - «голландская история», известная уже на уровне карикатуры и анекдота, либо заявления руководителей вооруженных сил Великобритании о том, что есть стопроцентные данные о планах Российской Федерации оккупировать британское острова. Откровенно говоря, трудно относиться к этому серьезно.

Повторю, Россия уже многие годы продвигает инициативу налаживания взаимоуважительного профессионального диалога без двойных стандартов по кибербезопасности. По нашей инициативе принимаются резолюции Генассамблеи ООН о продвижении к системе международной информационной безопасности. Существуют соответствующие группы правительственных экспертов, которые над этим работают. Россия вместе с партнерами по ШОС внесла проект правил поведения в информационном пространстве и проект международной конвенции о борьбе с киберпреступностью. Все это в дополнение к нашим инициативам по развитию двусторонних контактов по борьбе с киберпреступлениями в отношениях с США и другими западными странами, которые озабочены этой проблемой. Мы не менее других заинтересованы в том, чтобы эта сфера была действительно полем честного сотрудничества, а не спекуляций, которые, к сожалению, пока продолжают поступать.

Вопрос: Вчера в Сирии силами генерала С.Хасана было опубликовано видео, на котором видно, что в Восточную Гуту подтягивается большое количество тяжелых вооружений, якобы возможен штурм, так как переговорный процесс с боевиками провалился. На Ваш взгляд, в случае штурма, нет ли опасений, что будет много жертв среди мирного населения? Не считаете ли Вы, что можно воспользоваться опытом России при освобождении Алеппо?

С.В.Лавров: Сейчас в ООН активно разогревается тема гуманитарных проблем в Восточной Гуте и в Идлибе. Она содержится в самых разных инициативах, в том числе в СБ ООН выдвигаются призывы сирийской правительственной армии прекратить там наступательные действия. Есть инициатива об объявлении паузы минимум месяцдля того, чтобы успокоить ситуацию, доставить гуманитарную помощь. В чем проблема? Она заключается в том, что и в Идлибе, и в Восточной Гуте «правят бал» боевики «Джабхат ан-Нусры» - организации, которая объявлена СБ ООН террористической. В соответствии имеющимися договоренностями борьба с терроризмом не может быть ограничена ничем. Нас очень тревожит, что, по сути, дела только сирийская армия и российские ВКС, которые ее поддерживают, пытаются подавить это террористическое подразделение «Аль-Каиды» - «Джабхат ан-Нусру» и тех, кто с ней сотрудничает. За всеми призывами сейчас прекратить наступление сирийской армии, причем это делается при одновременном отказе от наших предложений дать гарантию, что «Джабхат ан-Нусра» тоже остановится, скрывается (по крайней мере, иначе не получается оценивать ситуацию) стремление в очередной раз вывести «Джабхат ан-Нусру» из-под удара.

Я согласен с тем, что любые военные действия должны учитывать возможные последствия, которые они будут иметь для гуманитарной ситуации, положения гражданских лиц. Мы рассчитываем, что будут предприняты все необходимые меры предосторожности. Опыт, который был применен в Алеппо по достижению договоренности с боевиками об организованном выходе, применим вполне и к Восточной Гуте. Ценой огромных усилий удалось несколько раз договориться о медицинской эвакуации, прежде всего, детей и других нуждающихся в срочной медицинской помощи. Но последующие усилия более масштабных акций по выводу оттуда гражданских лиц наталкивались на отказ «Джабхат ан-Нусры», которая хочет удерживать там этих людей в качестве живого щита. Замечу, что «Джабхат ан-Нусра» там не просто находится, она постоянно атакует гражданские объекты, включая жилые кварталы Дамаска, в том числе несколько раз было атаковано российское Посольство, а совсем недавно здание российского Торгпредства с нанесением ему значительного ущерба. Поэтому мы просим наших западных коллег, которые имеют рычаги влияния на «Джабхат ан-Нусру» (они это не отрицают), все-таки сделать так, чтобы если вести речь о решении гуманитарных проблем, прежде всего, дисциплинировать эту структуру, которая является террористической, иначе она подлежит уничтожению. И здесь каких-либо сомнений быть не может. Но все необходимые меры предосторожности для того, чтобы гражданское население не пострадало в этой ситуации, чтобы минимизировать эти риски, должны приниматься.

Три года «Минску-2»: когда конфликт в Донбассе найдет решение

Представлен доклад «Минские соглашения: три трудных года»

Георгий Березовский

По случаю трехлетней годовщины подписания Минских соглашений эксперты из Центра политической конъюнктуры подготовили доклад, в котором дали оценку процессу урегулирования конфликта. Несмотря на ухудшение ситуации в реализации пунктов соглашений, эксперты сходятся во мнении, что в долгосрочной перспективе альтернативы «Минску» нет.

«Минск-2» отмечает свое трехлетие. Комплекс мер по выполнению соглашений по урегулированию конфликта на Украине был подписан в Минске 12 февраля 2015 года.

Принявшие участие в круглом столе «Минские соглашения: три трудных года» в ТАСС, считают, что, несмотря на сопротивление властей Украины, события, произошедшие в период с сентября 2017 года по февраль 2018-го, «позволяют с осторожным оптимизмом говорить о некоторых перспективах выхода мирного процесса из политического тупика».

Эта позитивная тенденция определяется тремя ключевыми событиями: предложением президента Владимира Путина по размещению охранной миссии ООН в Донбассе, возобновлении обмена пленными и продлением действия закона об особом статусе. Впрочем, каждая из этих мер была в той или иной степени была омрачена действиями Киева. Самым успешным направлением деятельности по урегулированию можно назвать обмен военнопленными, который состоялся 27 декабря 2017 года, — впервые за 14 месяцев.

В то же время, несмотря на позитивные подвижки, по словам директора Центра политической конъюнктуры Алексея Чеснакова, 2017 год не принес весомых результатов в процессе выполнения Украиной Минских договоренностей.

«По всем четырем базовым направлениям урегулирования конфликта (политика, экономика, социальная и гуманитарная сфера, безопасность) ситуация ухудшилась.

Появились новые точки напряжения между Украиной и Донбассом. Внутриполитическая ситуация на Украине и в ЛНР- ДНР также стала менее благоприятной для процесса урегулирования. Усложнились отношения между Россией и Западом в целом. Значительно ухудшились отношения между Россией и США», — отмечает эксперт.

Значительное влияние на ухудшение процесса урегулирования оказывает электоральный календарь — уже в 2019 году на Украине пройдут сначала президентские, а затем и парламентские выборы. Осенью 2018 года также запланированы выборы главы самопровозглашенной Донецкой народной республики.

«Главный фактор [эскалации конфликта в Донбассе] - это президентские и парламентские выборы на Украине, которые должны состояться до мая 2019 года. Очевидно, что Петр Порошенко использует все шансы для того, чтобы эту вялотекущую гражданскую войну перевести в более активный формат, это единственный для него способ сохранить пост президента путем переизбрания или введения военного положения и отсрочить выборы», — говорит директор Фонда прогрессивной политики Олег Бондаренко.

Под вопросом в первую очередь находится продление действия закона «Об особом статусе Донбасса», который истекает в октябре 2018 года — почти за полгода до президентских выборов на Украине.

Продление действия закона ударит по политическим позициям Порошенко в канун выборов. С другой стороны, отказ от продления будет означать, что Киев отказывается от выполнения Минских соглашений, на что украинский президент также не может пойти.

При этом по словам Бондаренко, в случае, если к власти на Украине придет новый президент, вероятность того, что «на минских соглашениях может быть поставлен крест» увеличится.

«Новый президент Украины с высокой степенью вероятности может посчитать себя свободным от выполнения Минских соглашений. Я могу прогнозировать, что активное развитие минского трека может закончиться весной будущего года. То есть будет обострение или новый президент скажет, что он выходит из Минских соглашений, или они просто не продлят срок действия закона «Об особом статусе Донбасса», — все это будет выходом из нынешнего формата минского процесса», — добавил директор Фонда прогрессивной политики.

Однако преждевременно говорить о том, что «Минск-2» себя исчерпал.

Эксперты сходятся во мнении, что именно Минские соглашения являются единственным возможным способом создания общего политического пространства между Киевом и Донбассом.

«Минские соглашения — это исчерпывающий комплекс мер, в котором зафиксированы все условия, на которых Донбасс может быть интегрирован в Украину, — отмечает Алексей Чеснаков. — Любой отказ от «Минска-2» потребует вместо дискуссии о выполнении шагов в направлении мира возврата к длительным переговорам по определению параметров урегулирования, поиску нового формата. Это все потребует значительного времени».

По его словам, альтернативы минским соглашениям нет, о чем свидетельствует сравнение ситуации на Донбассе с другими конфликтами схожего характера.

«И в Приднестровье, и в Нагорном Карабахе, и в ряде других конфликтов после завершения горячей фазы и подписания соглашений проходило довольно много времени. Такие конфликты имеют тенденцию быть замороженными долгие годы», — отмечает Чеснаков. По словам эксперта, трудности, которые возникают при выполнении мер, предусмотренных Минскими соглашениями, не говорят об их неэффективности.

При этом на то, что уже удалось сделать за три года в рамках минского процесса, в других случаях, по его словам, уходили десятилетия. В частности, мирные процессы в Приднестровье и Нагорном Карабахе продолжаются уже 24 года, в Абхазии - 22 года. А если посмотреть шире, отметил Чеснаков, то можно увидеть, что на урегулирование конфликта в Западной Сахаре ушло уже 27 лет, а на Кипре ситуация не разрешена и спустя 44 года.

В европейское рыболовство вмешалась геополитика.

У Евросоюза возникли проблемы с заключением нового соглашения о рыболовстве с Марокко. Советник Европейского суда решил, что промысел у побережья Западной Сахары – спорной территории – нельзя вести без разрешения местных властей.

Срок действия соглашения о рыболовстве между ЕС и Марокко истекает 14 июля 2018 г. В прошлом году еврокомиссар по вопросам окружающей среды, морских дел и рыболовства Кармену Велла и министр сельского хозяйства и морского рыболовства королевства Азиз Аханнуш выразили намерение подписать новый документ. Для того чтобы начать переговоры с Марокко, Еврокомиссия должна была получить разрешение у Совета Европы.

По мнению ЕС, соглашение позитивно влияет на развитие устойчивого рыболовства и отвечает социально-экономическим интересам как Евросоюза, так и Марокко. Ожидалось, что Совет Европы одобрит рекомендацию начать переговоры уже в ближайшие недели. Обновление соглашения даст возможность рыбачить в водах королевства примерно 120 судам из 11 стран (Испании, Португалии, Италии, Франции, Германии, Латвии, Литвы, Нидерландов, Ирландии, Польши и Великобритании), сообщает корреспондент Fishnews.

Однако 10 января советник Европейского суда Мелкиор Вазелет (Melchior Wathelet) в официальном заключении указал, что ЕС по условиям соглашения направлял свои суда в том числе в воды у Западной Сахары. Таким образом, Евросоюз не смог выполнить своих обязательств по непризнанию оккупации Западной Сахары Марокко и по отказу от поддержки этой оккупации, считает советник. Как пишет портал Morocco World News, Мелкиор Вазелет назвал действующее соглашение недействительным.

Такое заключение появилось после того, как 13 депутатов Европейского парламента, поддерживающие борьбу Фронта ПОЛИСАРИО против марокканских войск, подали жалобу в Европейский суд. По мнению сторонников ПОЛИСАРИО, компании должны вести переговоры о возможности промысла у побережья Западной Сахары не с Марокко, а с властями спорной территории.

Такое развитие событий может стать помехой для заключения нового соглашения между королевством и ЕС.

Президент ЮАР Джейкоб Зума заявил, что Претория восстановит дипломатические отношения с Рабатом, прерванные в 2004 году после того, как бывший южноафриканский лидер установил связи с Западной Сахарой.

"Марокко – африканская страна, и нам нужны отношения с ней", — сказал Зума в интервью газете City Press. "Как бы то ни было, у нас с ними никогда не было проблем, они первыми отказались от дипломатических отношений", — добавил он. По его словам, Марокко вернет своего посла в Преторию в качестве первого шага по восстановлению дипломатических связей двух стран.

Как отмечает газета, Зума и министр иностранных дел ЮАР Маите Нкоана-Машабане встретились с королем Марокко Мухаммедом VI в среду вечером, на полях саммита Европейского и Африканского союзов в Абиджане.

Возобновление отношений с Марокко стало возможным после того, как страна вернула себе членство в Африканском союзе (АС), подчеркнул президент ЮАР. Рабат вышел из АС в 1984 году после признания организацией Сахарской Арабской Демократической Республики.

В 2004 году Марокко отозвала своего посла из Претории в знак протеста против решения бывшего президента ЮАР Табо Мбеки об установлении дипломатических связей с Западной Сахарой.

Западная Сахара с 1884 года была испанской колонией, а в 1973 году там был создан Народный фронт освобождения Западной Сахары (Полисарио). В 1975 году при активном давлении Марокко и Мавритании в Мадриде было подписано соглашение о передаче Испанией северной части Западной Сахары под юрисдикцию Марокко, а южной — Мавритании.

В 1976 году Полисарио провозгласил независимое государство Сахарская арабская демократическая республика (САДР). САДР в разное время была признана несколькими десятками государств мира, однако часть стран отказались позже от ее признания. ООН отказывается как от признания самопровозглашенной САДР, так и не признает аннексию этой территории Марокко и требует провести референдум о самоопределении. Марокко представила план создания автономии, тогда как Полисарио предлагает определить статус территории Западной Сахары на референдуме.

В апреле 2016 года СБ ООН в очередной раз продлил на год свою миссию по проведению референдума в Западной Сахаре, которая была учреждена в 1991 году для поиска решения проблемы.

Выступление Министра иностранных дел Российской Федерации С.В.Лаврова на Первом Глобальном форуме молодых дипломатов в рамках Всемирного фестиваля молодежи и студентов, Сочи, 16 октября 2017 года

Уважаемые коллеги, друзья,

Рад присутствовать на Первом Глобальном форуме молодых дипломатов, который организован в рамках XIX Всемирного фестиваля молодежи и студентов.

C удовольствием отмечаю, что это – инициатива Совета молодых дипломатов нашего Министерства иностранных дел. Приятно, что она получила широкую поддержку – как я понимаю, здесь представлены более 50 внешнеполитических служб различных государств мира.

Думаю, что такие встречи было бы полезно проводить традиционно, у нас есть такие планы, в том числе по созданию международной ассоциации молодых дипломатов. Будем активно поддерживать эти инициативы в той степени, в какой можем, именно поддерживать, не пытаясь вам что-то навязать. Мы в целом никому ничего не навязываем – это наш внешнеполитический принцип. Мы стараемся понять наших собеседников, найти баланс между интересами России и ее партнеров.

Уверен, что встав на дипломатическую стезю, вы сделали правильный выбор. Дипломатия – одна из самых увлекательных, востребованных и, что немаловажно, перспективных профессий, потому что международные отношения становятся все более сложными и многокомпонентными. В этой ситуации многократно возрастает ее роль в деле поиска эффективных ответов на масштабные вызовы современности. Дипломатия, в отличие от прошлых веков, когда дипломаты в основном занимались решением проблем войны и мира, сегодня занимается всеми без исключения сферами деятельности человечества от устойчивого экономического развития мировой экономики во всех ее сегментах до изменения климата, продовольственной безопасности, регулирования воздушного движения, морских транспортных путей и многого другого. Поэтому сегодняшний дипломат должен быть эрудированным, разностороннее развитым человеком. В этом смысле, конечно же, ваше общение, обсуждение актуальных и животрепещущих тем международной повестки дня считаю весьма важным.

Уверен, что роль дипломатии будет только возрастать. Никакие самые современные информационные технологии не заменят ее. Они могут служить лишь подспорьем в нашей ежедневной кропотливой работе, потому что без прямого – глаза в глаза – контакта, без прямого обмена оценками и аргументами в живом диалоге невозможно всесторонне уяснить позицию партнеров, понять возможности достижения компромиссов и найти баланс интересов в международной жизни, о котором я говорил.

Вызовы сегодняшнего дня поддаются решению лишь на основе коллективных политико-дипломатических усилий. Это – универсальный подход, который применим практически к любой проблеме, стоящей на международной повестке дня.

Когда берет верх ставка на односторонние подходы, методы нелегитимного давления и принуждения, а дипломатию пытаются «задвинуть» на задний план, то ничего хорошего из этого не происходит, результаты бывают плачевными.

Думаю, что в этой аудитории вряд ли стоит подробно говорить о том, что важнейшим залогом обеспечения глобальной и региональной безопасности и стабильности остается неукоснительное соблюдение международного права всеми без исключения участниками межгосударственного общения. Поэтому Россия настойчиво призывает в сегодняшней неспокойной обстановке вернуться к истокам – к зафиксированным в Уставе ООН основополагающим принципам международной жизни: суверенное равенство государств, невмешательство в их внутренние дела, разрешение споров мирными средствами.

Как я уже сказал, Россия никого не учит жизни, наша дипломатия старается сделать максимум возможного для того, чтобы помочь оздоровлению международной обстановки, эффективному решению стоящих перед всем человечеством многочисленных проблем. С удовольствием отмечаем, что наш подход в пользу совместных усилий по созданию системы равной и неделимой безопасности, налаживания широкого равноправного взаимовыгодного сотрудничества разделяется большинством членов мирового сообщества. Готовы и далее тесно работать «рука об руку» со всеми, кто готов к этому на основе взаимного уважения и учета интересов друг друга.

Сегодня идет становление новой более справедливой, более демократической, полицентричной системы мироустройства. В этом воплощается культурно-цивилизационное многообразие современного мира, желание народов самим определять свою собственную судьбу. Когда такие процессы развиваются бурно, когда, по большому счету, определяются параметры будущего мироустройства, которые будут отражать реалии сегодняшнего дня во всех областях жизни, то, я думаю, настает время подлинного возрождения дипломатии. В этом смысле мы очень рассчитываем, что наш сегодняшний форум будет успешным, станет началом новой традиции, поможет общению на уровне молодых дипломатов, а если это будет продолжаться на регулярной основе, то, когда вы займете руководящие посты в своих внешнеполитических ведомствах, думаю, вам пригодятся те контакты, которые вы друг с другом устанавливаете в такого рода мероприятиях.

Считаю, что это очень полезное и очень важное начинание. Постараемся в нем помогать.

Вопрос: Возможно ли объединение славянских государств? Было бы прекрасно, если бы мы не ссорились, а делали бы действительно полезные вещи вместе.

С.В.Лавров: Не просто возможно, а оно уже происходит. Около 10 лет назад по инициативе Словении и России был создан Форум славянских культур, который успешно функционирует, регулярно проводятся культурные мероприятия, обсуждаются перспективы конкретных взаимовыгодных проектов в экономике, социальной, образовательной и, если хотите, христианской сферах. Думаю, что у этого формата есть хорошие перспективы, он весьма востребован.

Вопрос: После убийства М.Каддафи Д.А.Медведев в своем выступлении сказал, что Россия осознанно воздержалась в ходе голосования в СБ ООН по поводу решения о создании бесполетной зоны над Ливией. Было ли это вопросом торга при вступлении России в ВТО, поскольку сразу после этого голосования в ООН Россия была принята в Торговую организацию?

С.В.Лавров: Никакого торга не было и не могло быть. США были сами, прежде всего, заинтересованы в нашем вступлении в ВТО. Под эту сурдинку они даже отменили поправку Джексона-Вэника, хотя причина, по которым она вводилась (запрет на эмиграцию из СССР) давным-давно исчезла. Американская политическая система позволяет отдельным членам Палаты представителей Конгресса, Сената США выдумывать любые поводы, чтобы заблокировать давно устаревшие законы. Поэтому никакого торга не было. Имело место стремление не допустить кровопролитие, поэтому мы не возражали против принятия бесполетной зоны над всей территорией Ливии. Это означало только одно – авиация ВВС Ливийской Арабской Джамахирии не должна была подниматься в воздух, и она не поднималась. СБ ООН постановил, что можно применять все необходимые меры для обеспечения режима этой бесполетной зоны. Такого рода формулировки означают, что силу можно применять только в случае, если какой-то самолет нарушит режим бесполетной зоны. Вместо этого наши коллеги из НАТО подняли в воздух свои ВВС и стали бомбить армию М.Каддафи, помогая повстанцам, среди которых было очень много террористов, ликвидировать лидера ливийской революции, как его называли. Все видели, с каким наслаждением американские телеканалы показывали момент зверского убийства М.Каддафи.

Как сказал Президент России В.В.Путин, резолюция СБ ООН была нарушена и грубейшим образом растоптана. Это к вопросу о договороспособности наших западных партнеров. Они просто повели себя подло и бесчестно (такое периодически случается с нашими западными коллегами).

Вопрос: Хотелось бы поблагодарить С.В.Лаврова, поскольку российская дипломатическая деятельность приносит пользу не только Российской Федерации, но и всему миру в целом, в том числе Африке. Уверен, что Ваши педагоги в МГИМО могли бы поставить Вам твердую пятерку с плюсом за мастерство, но в том, что касается отношений с государствами Центральной Африки – три с минусом. Вы ездите в Западную Африку, но Черная Африка не так Вас интересует. Возможно, у нас нет очень развитой инфраструктуры, но есть полезные ископаемые и люди, которые очень ценят внешнеполитический курс России. Планируются ли у Вас поездки в государства Центральной Африки, в частности, в Чад? Есть ли у Вас план по развитию взаимодействия с этими странами? Недавно планировался визит в Россию Президента Республики Чад И.Деби по приглашению Президента России В.В.Путина, однако, он не состоялся. Хотелось бы узнать о причинах отмены этой встречи.

С.В.Лавров: Исхожу из того, что когда Вы говорите Центральная Африка, то имеете в виду регион, а не только ЦАР. Мы регулярно общаемся с представителями этих стран, я принимаю моих коллег на регулярной основе. Визит Президента Республики Чад, безусловно, состоится, когда стороны договорятся о его содержании. Никакого политического смысла это не несет, просто всегда необходимо понимать, каким будет результат того или иного визита.

Вы говорили про полезные ископаемые. Наверняка, есть проекты, в которых заинтересована Ваша страна. Есть российские партнеры, которые готовы совместно реализовывать эти проекты, но необходимо договориться о том, что будет венчать такой важный саммит, как визит Президента Чада. Уверен, что мы найдем такие договоренности.

Помимо полезных ископаемых, нас связывает история многих десятилетий, начиная с борьбы африканских стран против колониализма. Вклад, который внесла наша страна в эту борьбу, в то, чтобы африканские страны осваивались как суверенные независимые государства, постоянно присутствует в нашем диалоге с африканскими партнерами. Они выражают нам признательность и подчеркивают, что хотят выстраивать нынешние отношения, прежде всего, исходя из этого очень тесного политического взаимодействия, близости взглядов на современный мир и на то, как государства должны общаться между собой. Это весьма ценное завоевание. Сейчас нам нужно решить главную задачу: как перевести этот прекрасный уровень политических отношений в экономическую и другие сферы взаимодействия.

Вы абсолютно правы – нам нужно больше работать друг с другом. Проекты, которые помогут нам теснее сотрудничать, должны быть взаимовыгодными и отвечать интересам партнеров в Республике Чад, в других странах Африки и в Российской Федерации.

Совсем недавно в Сочи был Президент ЦАР, с которым я провел полезные переговоры. Подчеркну еще раз, в течение этого года несколько африканских представителей, включая ЦАР, посещали Российскую Федерацию. Что касается моих планов, то в Африку я собираюсь в следующем году. Пока не знаю, куда и когда – мы должны проработать вопросы, которые могут быть актуальны в этот момент. Я услышал Вас, будем ждать, когда и Ваше Правительство подтвердит приглашение.

Вопрос: Не могли бы Вы прокомментировать слова Д.А.Медведева о том, что Россия осознанно воздержалась от голосования в СБ ООН?

С.В.Лавров: Вы думали, что мы бессознательно голосовали? Когда Россия голосует, то делает это осознанно. Мы добились того, что резолюция не выходила за те рамки, о которых я сказал, а именно, режим бесполетной зоны и возможность принимать все необходимые меры исключительно для обеспечения выполнения этого режима бесполетной зоны. В любом случае, мы имели сомнения в отношении необходимости такой резолюции, но не стали ее ветировать, потому что она не давала никакого мандата на применение силы против армии М.Каддафи, если не летает ни один самолет в этой зоне. И ни один самолет не летал. НАТО поступило абсолютно противоправным образом.

Вопрос: У России хорошие отношения с Ираком и Курдистаном. В настоящее время происходят столкновения между курдскими силами и ополченцами, которые поддерживают руководство Ирака. Какова позиция России по этому вопросу? Готова ли Российская Федерация помогать руководству Ирака и Курдистана в организации переговорного процесса?

С.В.Лавров: У нас отрицательная позиция в отношении столкновений. Считаем, что это противоречит интересам всего иракского народа, включая курдов. Хотим, чтобы скорее была достигнута договоренность о том, как дальше будет продолжаться проживание в одном государстве всех, кто сейчас живет в Ираке.

Мы имеем хорошие отношения с Багдадом и Эрбилем, где у нас есть Генеральное консульство. Все наши контакты, предполагающие экономические проекты с Курдистаном, не являются тайной для Правительства в Багдаде. Мы всегда обсуждаем эти вопросы с Правительством Х.Абади и будем продолжать поощрять стороны к тому, чтобы они договаривались о том, как жить дальше, учитывая все аспекты этой ситуации, в том числе региональный аспект, в связи с тем, что курдская проблема волнует не только напрямую Ирак, но и Иран, Сирию, Турцию. В интересах спокойствия в регионе, где и так хватает раздражителей, важно найти общепримлемое решение.

К сожалению, в свое время не было предпринято достаточно усилий для того, чтобы решить две главные проблемы, которые остались подвешенными – как распоряжаться доходами от нефти и каков статус Киркука. Стремление отложить их на потом оказалось не очень благоприятным для развития иракского государства.

Вопрос: Повестка дня сегодняшней встречи «Как защитить мир». Но как быть, если сегодня с трудом удается защитить достоинство людей, которые уже защищали этот мир? Имею в виду различные факельные шествия фашистской направленности и закон о декоммунизации, который вступит в силу в Польше примерно через неделю. Закон ставит вопрос об уничтожении памятников, посвященных павшим героям Великой Отечественной войны, героям союзников. Пару дней назад в Польше состоялась организованная жителями страны конференция, в ходе которой прозвучало обращение директора Департамента информации и печати МИД России М.В.Захаровой. Как привлечь к происходящему внимание мировой общественности, чтобы они не смотрели на это сквозь пальцы? Есть ли механизмы в рамках ООН или международного права для решения данной проблемы?

С.В.Лавров: Рычаги есть, и они используются много лет. К сожалению, результат не очень эффективен.

Уже много лет в ходе ГА ООН мы ежегодно принимаем резолюцию о недопустимости героизации нацизма, в том числе о недопустимости осквернения памятников, посвященных истории Второй мировой войны. Эта резолюция набирает подавляющее большинство голосов. Против голосуют США, последние три года – Украина и еще несколько микрогосударств, зависящих от США. В ЕС кто-то голосует против, кто-то воздерживается. На вопрос, почему наши соседи занимают такую позицию, они отвечают, что не хотят, чтобы мы обижали страны Балтии – они и так испытывают некие комплексы. Однако, во-первых, в этой резолюции не упомянута ни одна страна – там просто содержится универсальный принцип о недопустимости героизации преступников, которые были объявлены таковыми Нюрнбергским трибуналом, чьи решения никто никогда не отменял, и срока давности они не имеют. Во-вторых, что касается комплексов в некоторых странах, то это дело не новое. Когда три балтийских государства буквально втягивали (поскольку по критериям они еще не были к этому готовы) в НАТО и ЕС, мы спрашивали у «старых» европейцев, зачем они это делают, зачем вовлекают эти страны в свои структуры, когда из трех этих столиц звучит постоянная антироссийская риторика. Нам отвечали, что риторика звучит потому, что они помнят свое советское прошлое (их оккупировали, у них постоянная нервозность). НАТО и ЕС возьмут их в свои «объятия», и они успокоятся. Но они не успокоились. Более того, сейчас, когда рассматривается вопрос об отношениях с Россией, ЕС встает в один ряд и «берет под козырек» агрессивному меньшинству, где запевалами являются три балтийские страны и Польша, прежде всего.

К огромному сожалению, прославление неонацистов характерно не только для стран Балтии и Польши. В последние годы неонацизм буйно расцветает на Украине. Позавчера, если не ошибаюсь, был новый «день защитника отечества», объявленный в годовщину создания Украинской повстанческой армии, которая была пособником нацистов. Поразительно, когда люди, чья страна была одной из наиболее пострадавших во время Великой Отечественной войны, с такой легкостью впитывают в себя эту гадость (извините, по-другому не могу сказать).

Это большая проблема, внимание к которой мы привлекаем не только путем резолюции ГА ООН. Мы работаем с ЕС, в ОБСЕ практически на повседневной основе предлагаем соответствующие инициативы. В связи с последним всплеском борьбы с памятниками в Польше, о чем Вы упомянули, у нас есть конкретные предложения в ЮНЕСКО и на ГА ООН, где в ходе моего выступления в прошлом месяце эта тема была одной из основных.

Как я уже сказал в начале, к сожалению, пока это не возымело желаемого результата. По-прежнему наши западные партнеры, как Вы правильно подчеркнули, относятся «спустя рукава» к своим обязанностям заставить членов ЕС уважать и исповедовать на практике европейские ценности. Как видите, верх берет стремление сплотиться в солидарности Евросоюза на антироссийской основе. Это может плохо кончиться. Уверен, что это еще негативно аукнется для самих этих государств.

Процесс декоммунизации в целом начался давно. В Польше очень скоро после распада Варшавского договора (в Чехии, по-моему, тоже) из Министерства иностранных дел удалили выпускников советских вузов, прежде всего, МГИМО. Хотя опыт многих других стран, в том числе Восточной Европы, показывает, что выпускники МГИМО и в современных условиях востребованы как в интересах развития своих, ныне независимых государств, так и в интересах активного участия в общеевропейском и общемировом сотрудничестве. Нынешний Председатель ГА ООН, вице-премьер, Министр иностранных дел Словакии М.Лайчак – один из таких людей.

Вопрос: Я из лагеря беженцев сахрави, дипломат. Хотел бы узнать позицию России как члена СБ ООН по вопросу деятельности «голубых касок» в рамках Миссии ООН по проведению референдума в Западной Сахаре (МООНРЗС).

С.В.Лавров: Я подтверждаю нашу позицию в пользу урегулирования западносахарской проблемы на основе резолюции Совета Безопасности ООН. Такие резолюции регулярно принимаются, в том числе подтверждая мандат Миссии ООН по проведению референдума в Западной Сахаре. Мы будем делать все, чтобы Совет Безопасности сохранял консенсус по данному вопросу. Накануне принятия таких резолюций проводятся консультации со всеми заинтересованными сторонами, в том числе с дипломатами, которые представляют Западную Сахару в ООН. Я исхожу из того, что это единственный способ для продвижения урегулирования, которое будет приемлемым для всех.

Вопрос: Я представляю Демократическую Республику Конго (ДРК). У меня два вопроса. Никто не может оспорить тот факт, что Вы являетесь опорой, стержнем мировой дипломатии. Но я не понимаю, почему по отношению к США Вы так сдержанны? Если они что-то сделали, то и Вы должны в ответ что-то предпринять. И второй вопрос. Какова Ваша политика по отношению к Африке и конкретно к Демократической Республике Конго – стратегически важной стране с огромными природными ресурсами? Западники стоят за этой страной, и они ждут от Вас каких-то действий. Эта страна ведет себя сдержанно. Вы ждете, что она сама пойдет к Вам навстречу?

С.В.Лавров: Касательно наших отношений с Демократической Республикой Конго. Нас сейчас во многом обвиняют, Вы нас сейчас обвиняете в том, что по нашей вине не урегулирован конфликт, что мы слишком пассивные. Это не так. Мы являемся непосредственным участником переговоров о будущем ДРК, входим в состав Группы друзей Региона Великих Озер, которая активно занимается этим вопросом, помогая самим конголезцам, во-первых, ликвидировать террористическую угрозу, а во-вторых, найти путь, обеспечивающий устойчивое развитие своей страны.

К сожалению, те соглашения, которые были достигнуты в начале года и которые все активно приветствовали, сейчас находятся под угрозой затягивания их выполнения. Имею в виду договоренность о подготовке выборов. Мы периодически слышим заявления о том, что технически выборы трудно провести до конца года. Это дает повод оппозиции обвинять правительство в том, что оно не хочет выполнять то, о чем договорились.

Упоминаю об этом только по одной причине: мы всегда стимулируем диалог между главными оппонентами. Только сами конголезцы могут решить свою судьбу. Ни Россия, ни Франция, ни США, ни Бельгия за вас этого не сделают. Поэтому мой совет – обеспечьте внутри ДРК то, о чем договаривались некоторое время назад.

Я уже упоминал сегодня очень важный аспект дипломатии и вообще общечеловеческую ценность – договороспособность. Это будет главное. Тогда, наверное, не придется искать за пределами ДРК государств, которые могут по мановению волшебной палочки урегулировать все ваши внутренние проблемы.

Мы вам желаем успехов. Я совсем недавно встречался с Министром иностранных дел ДРК, министрами иностранных дел соседних стран (буквально несколько дней назад в Москве был мой коллега из Бурунди), со многими другими, кто является активными участниками переговорного процесса, с теми, кто поддерживает диалог, без которого вашу проблему не решишь.

Что касается наших отношений с США, то, я так понимаю, вы за то, чтобы мы с такой же агрессией отвечали на агрессивные действия США в дипломатическом масштабе. И что будет из этого хорошего?

Я часто слышу и в России, что нельзя действовать по принципу «если ударили по левой щеке, подставь правую», а надо действовать по принципу «око за око, зуб за зуб». Мы все-таки реагируем исходя из наших собственных интересов.

Да, действительно, когда администрация Б.Обамы, лауреата Нобелевской премии мира, напоследок грубейшим образом наплевала в российско-американские отношения и в декабре прошлого года противоправно экспроприировала дипломатическую собственность российского государства, когда выгнали 35 наших дипломатов с семьями, маленькими детьми, не предусмотрев даже достаточно времени, чтобы они смогли по-человечески собраться, мы решили не отвечать, поскольку это было сделано осознанно. Г-н Б.Обама и его команда срывали на Российской Федерации злобу, которая была обусловлена поражением кандидата от Демократической партии. Все это прекрасно понимали. И мы не хотели отвечать глупостью на глупость, а вернее, глупостью на гадость.

Но когда администрация уже Президента Д.Трампа не смогла отозвать это нелегитимное решение (сейчас не буду вдаваться в причины, очень сложная ситуация в США, посмотрите, какие настроения в Конгрессе, СМИ), тогда мы поняли, что нам придется ответить, потому что в дипломатии законы взаимности никто не отменял. Мы ответили адекватно известным решением о прекращении пользования американскими дипломатами двумя объектами собственности в Российской Федерации. Сейчас мы подаем в суд. Мы все-таки хотим быть правовым государством (нас часто обвиняют в том, что это не так), внутри России много делается для укрепления судебной системы. И на международной арене мы будем добиваться справедливости через законные справедливые процедуры.

Кстати сказать, США, да и все западные европейские партнеры, когда заходит диалог о правах человека, постоянно говорят и вам, и нам, что мы должны обеспечить у себя в стране верховенство права, закона. Мы отвечаем, что готовы это делать. Но когда мы переходим к обсуждению международных проблем и предлагаем записать, что и в международных отношениях должно быть верховенство права и демократии, то они от этого уходят.

Это и есть тот самый двойной стандарт, то самое желание воспрепятствовать естественному течению исторического процесса, в соответствии с которым формируется многополярная, а не однополярная международная система.

Мы прагматично подходим к взаимодействию с США. Там, где это можно использовать в интересах решения региональных, глобальных задач, мы будем с ними взаимодействовать. Это касается и диалога стратегической стабильности. Отказаться от такого диалога, несмотря ни на что, было бы безответственно.

Я удовлетворен тем, что новая Администрация не уходит от этого разговора. Это касается и отдельных аспектов, скажем, ситуации в Сирии. Мы с США, Иорданией договорились о создании очень важной зоны деэскалации на юго-западе САР. Это было важным достижением. Правда, опять вынужден делать оговорку касательно договороспособности или отсутствия таковой. В связи с тем, что в последнее время, как Вы, наверное, знаете из новостей и сообщений нашего Министерства обороны, мы наблюдаем странное явление, когда из Ирака, где вроде бы американцы имеют серьезное влияние, и из тех районов Сирии, которые контролируют американцы, почему-то беспрепятственно с оружием выходят боевики на своих пикапах с пулеметами и создают проблемы для армии САР. Сейчас с американскими коллегами выясняем по соответствующим каналам, что это такое. Надеюсь, что наши опасения в том, что это делается сознательно, не оправдаются.

Повторю (это опять же к вопросу о договороспособности), что точно так же мы готовы работать с американцами над любой другой проблемой в целях нормализовать обстановку в мире, в том числе и в такой сфере, как киберпреступность.

Мы подготовили соответствующие предложения. Президент России В.В.Путин и Президент США Д.Трамп обсуждали их в ходе своей встречи «на полях» саммита «двадцатки» в Гамбурге. Было высказано позитивное отношение к тому, чтобы создать совместную рабочую группу по кибербезопасности и в рамках такой группы развеять все сомнения относительно того, кто куда вмешивался, с какой целью, было ли такое вмешательство, или все это досужие домыслы. К сожалению, как я понимаю по причинам внутриполитической конъюнктуры, Белый дом не смог подтвердить готовность создать такую группу в практическом плане. Это печально, потому что препятствуют такому сотрудничеству между Россией и США ровно те, кому выгодно поддерживать российско-американские отношения в таком безобразном состоянии путем выдуманных обвинений, не предъявив ни единого, подчеркну это еще раз, факта.

Когда мы просим положить факты на стол, нам говорят, что они уверены, что мы вмешивались в их выборы и продолжаем вмешиваться, однако не могут предъявить нам факты, потому что это «секретная информация». Так можно вообще что угодно выдвигать и уходить от конкретного разговора.

Когда сейчас нам пытаются, в т.ч. и в отношениях с европейцами, с НАТО навязать дискуссию, сутью которой будет обвинение нас в ведении всяких гибридных войн, наш ответ очень простой: давайте начнем с кибербезопасности. Все таким образом пытаются переводить стрелки на нас. Нас обвиняли во вмешательстве в выборы в США, Франции, Германии, Швеции – ни одного факта. А то, что Канцлера Германии (и это установленный факт) прослушивало американское Агентство национальной безопасности, об этом почему-то молчат, в том числе и те, кто обвиняет нас в несуществующих грехах.

Еще раз скажу, что мы относимся к этому философски. Предвзятость, двойные стандарты – мы к этому привыкли. Это проявление в значительной степени того самого болезненного восприятия у Запада в связи с тем, что эра безраздельного доминирования западных стран в истории человечества уходит. Этот процесс будет не коротким, сама эра доминирования заняла несколько столетий. Но формирование полицентричной системы мироустройства – это объективная данность. Эта данность, я уверен, будет осознана и западными странами, хотя это болезненный для них процесс, поскольку они уже привыкли к несколько иному положению дел в мире, когда они «заказывали музыку». Теперь придется договариваться не о сольных выступлениях, а о партитуре, которая в себя включает весь оркестр, весь концерт мирового сообщества.

Европейский промысел в водах Марокко под угрозой.

Королевство Марокко потребовало от рыбацких судов Евросоюза срочно покинуть свои воды. За пролонгацию истекшего договора о промысле марокканские власти требуют от европейцев удвоить цену.

Договор истек 14 июля, и власти африканской страны приказали 70 европейским судам, все еще находящимся в марокканских водах, покинуть их до полуночи. В случае неповиновения европейцам пригрозили санкциями. Таким способом королевство демонстрирует твердость своей позиции.

В то же время, отмечает портал Morocco World News со ссылкой на источники в правительстве этой страны, обновление соглашения весьма вероятно в ближайшее время: переговоры между сторонами не прекращались. Вопрос лишь в том, кто первый уступит.

По условиям истекшего договора власти Марокко позволяли 126 европейским судам вести промысел в своей экономзоне в обмен на компенсацию в размере 400 млн дирхам (примерно 2,6 млрд рублей). Однако сейчас королевство требует от Брюсселя удвоить цену.

Как сообщает корреспондент Fishnews, в этом споре есть еще одна сторона – частично признанная Сахарская Арабская Демократическая Республика (Западная Сахара), которая считает свою территорию оккупированной Марокко и настаивает на праве вести самостоятельные переговоры с европейцами о промысле в своих водах. В феврале текущего года Суд Европейского союза постановил, что территориальные воды Западной Сахары не являются частью марокканской зоны рыболовства. Марокко расценило это решение как атаку на государственный суверенитет.

Куба и Марокко восстановили дипломатические отношения, разорванные в 1980 году, сообщает радиостанция Radio Havana.

По данным радиостанции, правительства двух государств исходили из взаимной воли развивать дружеские отношения и сотрудничество в политической, экономической, культурной и других сферах.

Как сообщается, церемония подписания соглашения о восстановлении дипотношений проходила в постпредстве Кубы при ООН в Нью-Йорке. Документ подписали постоянные представители государств при ООН Анаянси Родригез и Омар Хилали.

Государства разорвали дипломатические отношения в 1980 году после того, как Куба поддержала Народный фронт освобождения Западной Сахары (Полисарио) в конфликте.

Западная Сахара с 1884 года была испанской колонией, а в 1973 году там был создан Народный фронт освобождения Западной Сахары (Полисарио). В 1975 году при активном давлении Марокко и Мавритании в Мадриде было подписано соглашение о передаче Испанией северной части Западной Сахары под юрисдикцию Марокко, а южной — Мавритании.

В 1976 году Полисарио провозгласил независимое государство Сахарская арабская демократическая республика (САДР). САДР в разное время была признана несколькими десятками государств мира, однако часть из них отказались позже от ее признания. ООН отказывается как от признания самопровозглашенной САДР, так и не признает аннексию этой территории Марокко и требует провести референдум о самоопределении. Марокко представила план создания автономии, тогда как Полисарио предлагает определить статус территории Западной Сахары на референдуме.

Стены, которые построил мир

Где и какие стены строят между собой государства

Екатерина Суслова

Погранично-таможенная служба США рапортовала о сокращении числа нелегальных мигрантов, перешедших сухопутную границу с Мексикой, на 40% в феврале. Это результат лишь первого месяца целенаправленной политики новой администрации Трампа, нацеленной на ужесточение миграционного режима. Цифры станут еще более впечатляющими, когда вдоль границы будет достроена стена. Но мировой тренд на стены создают не только в Америке.

Пока в Соединенных Штатах Дональд Трамп пытается найти недостающие миллиарды на сооружение стены вдоль границы с Мексикой, мировое сообщество продолжает негодовать по поводу миграционной политики США. В частности, 10 марта Боливия объявила о созыве Всемирной конференции народов, на которой планируется обсудить проблемы защиты прав мигрантов.

«Мы призываем народы мира работать над созданием универсального гражданства и устранением границ», — сказано в тексте приглашения.

«Устранением границ» некоторые акторы глобального сообщества пытаются заниматься уже довольно давно, однако объективная реальность все сильнее расходится с представлениями о том, как должен выглядеть мир в «век глобализации». «Американо-мексиканский барьер» Трампа — далеко не единственный пример. Возведение подобных стен, похоже, обретает массовый характер — от соседей отгораживаются государства во всех регионах мира.

Разъединенные советские республики

Начиная с 2015 года страны Прибалтики развернули множество проектов по сооружению стен на своих границах с Россией и Белоруссией. Так, в 2015 году о своем решении построить стену на границе с РФ объявила Эстония. Протяженность ограждения составит 108 км. В 2016 году аналогичный по содержанию проект решила реализовывать Латвия — длина барьера на российско-латвийской границе будет достигать 92 км. О своих планах по сооружению стены на границе с РФ сообщила в 2017 году и Литва. Система ограждений будет располагаться на границе страны с Калининградской областью, ее протяженность составит 135 км.

Кроме того, Латвия и Литва декларировали намерения возвести стены на границе с Белоруссией.

Решения стран Прибалтики о реализации перечисленных проектов были обусловлены стремлением ограничить нелегальную миграцию из России и Белоруссии. Эстония, Латвия и Литва являются перевалочными пунктами, через которые беженцы пытаются попасть в другие страны Евросоюза. Помимо этого, посредством создания барьеров вдоль границ с РФ и Белоруссией власти прибалтийских стран надеются пресечь деятельность контрабандистов.

Украина тоже отгораживается от РФ стенами — еще в 2014 году власти страны выступили с амбициозным и дорогостоящим (более $25 млн) проектом «Европейского вала» — односторонней инициативы по сооружению барьера на границе с Россией протяженностью свыше 2000 км, который, по словам его инициатора Арсения Яценюка, должен был обеспечить безопасность «не только Украины, но и всей Европы».

Осажденная крепость — Европа

Европейские государства сооружают стены на границах в основном для того, чтобы остановить наплыв нелегальных мигрантов — из этих соображений еще в 2012 году Греция отгородилась стеной от Турции. Миграционный кризис, начавшийся в Европе в 2015 году из-за огромного наплыва беженцев и нелегальных мигрантов с Ближнего Востока, а также из Северной Африки и Южной Азии, создал серьезную проблему для стран Евросоюза, которые оказались не готовы к их приему, и подтолкнул многие из них к сооружению стен на границах.

В 2015 году Венгрия решила соорудить ограждения на границе с Сербией, а также Румынией и Хорватией. Вскоре о своих планах по возведению системы заграждений на границе с Хорватией заявила также Словения. В свою очередь, Австрия заявила о начале строительства стены на границе со Словенией. В том же 2015 году Македония начала сооружать барьер на границе с Грецией, а Испания — с Марокко.

Идея фикс ценой в $20 млрд

Строительство американо-мексиканского барьера — системы заграждений вдоль границы США и Мексики протяженностью 1078 км — началось еще при президенте Клинтоне. Большая часть стены была возведена при Джордже Буше после 2006 года.

В январе 2017 года нынешний президент Соединенных Штатов Дональд Трамп подписал указ, предписывающий соорудить стену вдоль всей сухопутной границы Мексики и США, длина которой составляет свыше 3 тыс. км. Таким образом, Трамп планирует построить еще 1600 км стены. Стоимость создания данного ограждения, согласно недавним подсчетам министерства внутренней безопасности Соединенных Штатов, составит $21,6 млрд.

Расходы на реализацию проекта оказались на $20 млрд больше, чем рассчитывал Трамп, подписывая свой указ.

По замыслу Трампа, «барьер» остановит поток нелегальных мигрантов из Мексики, благодаря чему власти США «спасут тысячи жизней, сохранят миллионы рабочих мест и миллиарды долларов».

Военные заграждения бывших колоний

Страны Ближнего Востока исходят из соображений безопасности, принимая решения о строительстве стен на границах со своими соседями. Частой причиной является предотвращение угрозы распространения терроризма — в этих целях были построены, например, стены на границах Турции с Сирией и Ираком. Барьер между Израилем и Палестиной, построенный в 2002 году, должен был, помимо прочего, помочь предотвратить проникновение в Израиль террористов из числа палестинцев-радикалов.

В Северной Африке ограждения на государственных границах сооружаются и для противостояния миграции, и для защиты от нападений повстанцев — так называемая «Марокканская стена», расположенная в Западной Сахаре и в юго-восточной части Марокко, была построена с целью обороны от нападений военно-политической организации ПОЛИСАРИО.

Восточная и Юго-Восточная Азия

Азиатские государства зачастую отгораживаются от соседей стенами из соображений безопасности. В 2016 году Таиланд начал возводить барьер на границе с Малайзией для борьбы с трансграничной преступностью. После проведения КНДР ядерных испытаний в 2006 году решение о строительстве стены на границе с режимом Кимов принял Китай.

Власти Северной Кореи утверждают, что еще в 50-е годы прошлого века власти Республики Корея решили создать систему ограждений на границе с КНДР с целью «предотвратить переход граждан под власть коммунистов».

В 2004 году Индия завершила строительство 550-километровой стены на границе с Пакистаном в штате Джамму и Кашмир. Данный барьер предназначен для защиты от нападений боевиков из Пакистана. Кроме того, Индия возвела 4000-километровую стену на западном участке границы с Бангладеш — с целью сокращения контрабанды, нелегальной миграции и перемещения террористов.

Стена — результат согласия

Согласно нормам международного права, строительство заграждений на государственных границах, подобных описанным выше, должно предваряться демаркацией границы — достижением странами соглашения по расположению разграничительной линии на местности и ее оформления пограничными знаками. Для этого создается смешанная демаркационная комиссия, которая составляет описание точного положения линии границы на местности. После утверждения данного протокола обеими сторонами и обмена документами, подтверждающими факт взаимного признания проведенной демаркации, соглашение вступает в силу.

По словам доцента кафедры европейского права МГИМО Николая Топорнина, если данные условия были соблюдены, любая из соседствующих стран имеет право сооружать системы заграждений, стены, заборы и т.д.

«Чтобы строить ограждения на границах, правительства государств должны заключить и ратифицировать демаркационное соглашение. Обустройство границ — ответственность каждого государства, и оно имеет право обустраивать свою границу так, как считает нужным», — сказал эксперт.

Марокко намерено вступить в Экономическое сообщество западноафриканских государств (ЭКОВАС), передает агентство Франс Пресс.

"Согласно инструкциям короля Мохаммеда VI, Марокко проинформировало председательствующего в ЭКОВАС президента Либерии о желании вступить в региональную организацию в качестве полноправного члена", — цитирует агентство заявление марокканского МИД.

В конце января Марокко вернулось в Африканский союз, который покинуло в 1984 году после признания организацией Сахарской арабской демократической республики.

Российское оружие вырывается за пределы гетто

Эксперты о том, сможет ли Россия потеснить США на рынке вооружений

Владимир Ващенко

Стокгольмский институт исследований проблем мира опубликовал доклад, посвященный ситуации на мировом рынке оружия. Россия стабильно остается второй в списке крупнейших экспортеров товаров военного назначения, однако ее крупнейшими покупателями, как и 20 лет назад, остаются Индия и Китай. Впрочем, эксперты полагают, что у Москвы появляется хороший шанс серьезно расширить перечень стран, приобретающих российскую военную технику, за счет государств Африки и Ближнего Востока.

Россия заняла вторую строчку в рейтинге крупнейших поставщиков оружия и боеприпасов на мировой рынок. Согласно регулярному докладу Стокгольмского института исследований проблем мира (СИИПМ), с 2012 по 2016 год 23% от всего вооружения, продаваемого в мире, было произведено в РФ.

Первую же строчку в списке стран, торгующих оружием, из года в год удерживают США: как сказано в документе СИИПМ, они занимают треть от общего объема мирового рынка оружия. За последние пять лет эта страна нарастила свой экспорт вооружения на 21%, причем почти половину этого товара Вашингтон поставил в страны Ближнего Востока. Третье место в списке крупнейших продавцов товаров военного назначения принадлежит КНР, а затем идут Франция и Германия.

«США поставляют оружие на постоянной основе по крайней мере в 100 стран. Это больше, чем любой другой экспортер вооружения в мире. Большая часть продаваемых сегодня перспективных ударных самолетов, способных нести крылатые ракеты, высокоточного оружия, систем ПВО последнего поколения произведена в США», — уверен глава программы по исследованию вооружений и расходов на оборону СИИПМ Од Флеран.

По данным СИИПМ, с 2012 по 2016 год крупнейшим импортером оружия стала Индия, в которую было поставлено 13% от общего объема этого товара, проданного в мире. Следом за ней по числу приобретенных систем вооружения следуют Саудовская Аравия и Катар, причем в них импорт вооружения заметно увеличился. Так, Эр-Рияд за последние пять лет приобрел на 212% больше оружия, чем в предыдущую пятилетку. Катар нарастил импорт вооружения на 245% по сравнению с 2007–2011 годами.

Согласно исследованию, 70% всего оружия, которое Россия поставила на мировой рынок, приобрели Китай, Индия, Вьетнам и Алжир. Таким образом, основные покупатели российского оружия за последние 20 лет почти не изменились — в 1990-х и начале 2000-х годов российские системы вооружения также приобретали в основном Пекин, Нью-Дели и Ханой. На профессиональном жаргоне людей, так или иначе связанных с экспортом российского оружия, эти страны так и называли «индокитайским гетто» для российских оружейников.