Новости. Обзор СМИ Рубрикатор поиска + личные списки

2C2P и Ant Group подписали соглашение о стратегическом партнёрстве

2C2P и Ant Group 18 апреля 2022 года подписали соглашение о стратегическом партнёрстве с целью ускорения внедрения цифровых платежей и инноваций. Об этом говорится в сообщении 2C2P.

После завершения сделки Ant Group станет мажоритарным акционером 2C2P.

На основе партнёрства 2C2P планирует расширить глобальный торговый охват в дополнение к укреплению технологических и продуктовых возможностей в Юго-Восточной Азии.

2C2P - полноценная платёжная платформа, помогающая ведущим мировым предприятиям безопасно принимать и осуществлять платежи через одну точку интеграции. Штаб-квартира находится в Сингапуре со значительным присутствием на ключевых рынках Азии, включая Таиланд, Сингапур и Малайзию.

Ant Group является владельцем и оператором Alipay, ведущей цифровой платёжной платформы в Китае, соединяющей пользователей с торговцами и финансовыми учреждениями-партнёрами, которые предлагают комплексные финансовые услуги. Ведущие электронные кошельки, поддерживаемые Alipay+, включают Touch ‘n Go eWallet (Малайзия), KakaoPay (Южная Корея), GCash (Филиппины), Alipay HK (Гонконг) и другие.

Нагрузка на восточные направления железных дорог выросла

Текст: Дарья Худякова

Объем поданных заявок на перевозку грузов через восточный полигон (сибирское и дальневосточное направления) вырос почти на 30% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщили в компании "Российские железные дороги" (РЖД).

Разнообразие грузов на восточном полигоне также растет. По сети РЖД идет не только уголь. Выросла доля нефтепродуктов, черных металлов и грузов в контейнерах. С начала апреля было дополнительно принято 2,5 млн тонн грузов этих отраслей, отмечают в компании.

Восточный полигон используется при доставке грузов контейнерными поездами из Китая. Маршрут проходит через Иркутск, Красноярск, Новосибирск, Омск и другие города. Отправляются составы из Гуанчжоу, Даляня или Владивостока.

Начиная с 14 марта объем грузоперевозок из Китая еженедельно растет в среднем на 7%, рассказывает "РГ" директор "ПЭК: Global" Оксана Феоктистова. Компания имеет свой филиал в Гуанчжоу. Больше всего спрос увеличивается на перевозку высокотехнологичного оборудования, в том числе чипов и микросхем. Также активно везут комбинированные корма и семена для сельского хозяйства, посадочный материал для рыбной промышленности, химическое сырье и запасные части для автомобилей.

Как говорит руководитель службы международной логистики и внешнеэкономической деятельности "СДЭК" Андрей Побежимов, компания планирует увеличить объем перевозок по железной дороге и вскоре начнет транспортировку возвратных товаров в Китай и Гонконг через Владивосток.

"В апреле дополнительные заявки на перевозку 2,5 млн тонн грузов поступили от нефтяных и металлургических компаний", - указывает независимый эксперт транспортной отрасли Алексей Тузов.

Санкции ограничили возможности доставки грузов через порты России на Балтике, также затруднена перевозка автотранспортом в западном направлении. Многие компании переориентируют грузы на Дальний Восток. Как считает Тузов, железные дороги справятся с ростом объема перевозок, однако цены в течение года могут вырасти более чем на 6,8% из-за инфляции, надбавки на капитальный ремонт железнодорожных сетей, инфраструктуры и текущей геополитической ситуации.

Иран собирается производить больше креветки

В новом иранском календарном году (21 марта 2022 г. — 22 марта 2023 г.) республика планирует произвести 714 тыс. тонн рыбы и морепродуктов. Из них 277 тыс. тонн придется на рыбу, выращенную загонным способом, и 70 тыс. тонн — на креветку.

Прогноз озвучил и.о. главы Иранской рыбохозяйственной организации (Iran Fisheries Organization, IFO) Мортез Афрасиаби, сообщает корреспондент Fishnews.

Чиновник заявил, что к 2025 г. производство креветки в республике планируется почти удвоить — довести до 130 тыс. тонн. Для этого, по словам Мортеза Афрасиаби, будет необходимо развитие инфраструктуры, а также кредитование и другие банковские услуги.

Основным сдерживающим фактором он назвал зависимость от поставок кормов, цена которых составляет 60-65% от затрат аквафермеров.

Руководитель IFO рассказал о значительных успехах рыбного хозяйства страны — в том числе за счет увеличения продаж на мировом рынке. Как пишет Tehran Times, только за первую половину прошлого календарного года (21 марта — 22 сентября 2021 г.) на экспорт было отправлено 62,5 тыс. тонн рыбы и морепродуктов.

По информации издания, в прошлом году в Иране было произведено 58 тыс. тонн креветки. Особенных успехов добилась провинция Бушер, где вырастили 19 тыс. тонн и выловили еще 6 тыс. тонн.

Иранская креветка и другие морепродукты отправились на рынки Евросоюза, России, Китая, стран Персидского залива, Малайзии, Турции, Тайваня, Армении, Белоруссии, Бангладеш, Гонконга, Азербайджана, Таиланда и Южной Кореи, отмечает Tehran Times.

Fishnews

Анализ движения большегрузных автомобилей 315 городов Китая в 2019-2022 гг. показал, что потоки грузовиков и реальный доход Шанхая сократятся на 54%. Автомобильные перевозки составляют около 74% всех грузоперевозок в стране, что может серьезно повлиять на стабильность всей экономики. Как сообщает ЭКД, профессор экономики из Китайского университета Гонконга Майкл Сун пришёл к выводу, что если четыре крупных города КНР — Пекин, Шанхай, Шэньчжэнь и Гуанчжоу будут закрыты, ВВП страны потеряет до 8,6%. Такое падение станет сильнее, чем на пике пандемии Covid-19 в 2020 году. Тогда страна потеряла 6,8%.

Оценка публикационной активности ученых в КНР

В целях совершенствования системы оценки качества научных публикаций и, таким образом, для создания оптимальных условий для развития научного и исследовательского процесса руководство КНР в последние годы предприняло ряд организационных и законодательных мер. В из числе – издание документа «Некоторые меры по устранению ошибочной ориентации в оценках работ в сфере науки и техники», где говорилось о задаче сокращения «зависимости» от западных баз цитирования. Работа по реализации положений документа находится в стадии поэтапной и не всегда простой реализации. Тем не менее, в контексте похожих задач, стоящих пред российским научным сообществом, опыт КНР заслуживает изучения.

В КНР уделяется большее внимание оптимизации оценок качества научных публикаций, в том числе базам и индексам научного цитирования. Такая работа рассматривается как элемент совершенствования управления научно-образовательной сферой.

В феврале 2020 г. Министерство образования и Министерство науки и технологий Китая обнародовали документ под названием «Некоторые меры по устранению ошибочной ориентации в оценках работ в сфере науки и техники», где говорилось о задаче сокращения «чрезмерной зависимости» от широко распространенной в мире базы цитирования Science Citation Index (SCI). Документ называл «односторонней, избыточной и искаженной» практику учета количественных показателей, связанных с SCI. О необходимости отказа от обязательности публикаций в иностранных рейтинговых журналах заявил Си Цзиньпин еще в 2018 г. Он подчеркивал, что Китаю следует иметь собственные академические показатели, не связанные с международными образчиками.

Цель, поставленная министерствами, состояла в создании независимой системы оценки научных работ, соответствующей потребностям Китая. В документе говорится, что правительство сформирует влиятельную систему «индекса научного цитирования» «с китайской спецификой» и будет поощрять публикацию статей по финансируемым государством исследованиям в высококачественных отечественных научных журналах.

По всей видимости, документ был вызван к жизни стремлением преодолеть следующие возникшие риски.

- Количественный подход к оценке научных трудов, чрезмерное публикационное «бремя» привели к незрелости издаваемых работ и таким явлениям, как плагиат и избыточное самоцитирование.

- НИР пострадали от засилья прямолинейной наукометрии, поскольку исполнители стали браться за популярные темы в ущерб востребованным, но малоизученным вопросам.

- Количественная система оказалась неспособной объективно ценность инновационных и высокотехнологичных разработок.

- Первоочередное обнародование исследований за рубежом ускоряло утечку передовых знаний за пределы Китая.

- Китайские публикации, отправленные на оценку зарубежным рецензентам, подвергались риску непонимания китайского контекста.

- Зависимость от американских научно-рейтинговых институций угрожала предвзятостью и тенденциозностью оценки китайских работ на международном наукометрическом поле, в том числе в условиях нарастающего идеологического противостояния с США.

Ввиду усилий США по изоляции Китая от передовых знаний, документ ориентирует на технологическое самообеспечение, включая создание собственной системы оценки научной продуктивности.

Министерский документ содержит следующие положения:

- Показатели, основанные на SCI (Clarivate Analytics - Web of Science), далее не будут применяться при оценке публикаций и финансировании НИР. Будет создан альтернативный индекс цитирования «с китайской спецификой», но обладающий международным авторитетом. Центральное правительство по финансируемым им исследованиям станет поощрять публикации в высококачественных отечественных научных журналах как уже существующих, так и создаваемых особо.

- Оценка публикаций должна фокусироваться на оригинальности и новизне. Показатель количества публикаций утрачивает актуальность.

- Провозглашается переход от наукометрических показателей к экспертной оценке.

- Новая система оценки нацелена на материальное поощрение ученых за инновационность решений и реальный вклад в развитие общества или экономики.

- При присуждении научных степеней и аттестации профессорско-преподавательского состава включение работ в иностранные индексы цитирования более не учитывается.

- Показатели, связанные с SCI, не будут служить «прямым основанием» для найма на работу, карьерного роста, а также аргументом при распределении финансирования.

- Количество научных работ или другие связанные с ним показатели больше не должны использоваться для оценки эффективности или репутации не только отдельных персоналий, но и вузов и НИИ.

Работа над разработкой данного документа велась два года, Надо полагать, что после его публикации были предприняты шаги по его практическому внедрению. Однако к концу 2021 г. независимая система оценки публикаций, похоже, так и не приняла завершенного вида. И до сих пор не ясны механизмы реализации положений, заложенных в реформу.

Китайский опыт показывает, что такого рода задачу невозможно решить не только в течение нескольких месяцев, но и нескольких лет. Она осложняется такими факторами, как комплексность системы академической оценки, необходимость учета различий в видах и уровнях научных организаций и вузов, множественность отраслей знаний, многообразие видо исследовательской деятельности и контингентов научного персонала.. Министерство образования КНР начало поиск механизмов реформы с призыва к ВУЗам и НИИ разработать свои предложения, в т.ч. по обновлению оценок публикационной результативности и принципов продвижения персонала. Ряд университетов уже внес свои изменения.

К механизмам реализации можно отнести и предложенное рецензирование работ бóльшим числом специалистов, которые могли бы давать оценку, учитывающую «соответствие работ интересам общественно-экономического развития КНР, «служение авторов делу Партии».

В то же время есть мнение, что внедрение независимой системы оценки может привести к снижению международной цитируемости китайских работ и падению рейтингов китайских университетов. По последним данным, Китай с его 935 высоко цитируемыми исследователями за три года почти удвоил долю в общем числе высоко цитируемых ученых мира - с 7,9% в 2018 г. до 14,2% в 2021 г., заняв по этому показателю второе место. Это косвенно свидетельствует, что новая система пока не набрала обороты.

В КНР уже существуют научные базы данных, служащие продуцентами индексов цитирования.

Основная из них – Chinese Science Citation Database (CSCD) – база данных и индекс цитирования, управляемая Clarivate Analytics (владельцем Web of Science) в партнерстве с Китайской Академией наук. Созданная в 1989 г., это первая неанглоязычная БД, доступная в Web of Science. CSCD включает естественнонаучные издания, журналы инженерного профиля и т.п. Несмотря на то, что она признана одной из лучших китайских научных баз, вопрос об ее участия в новой системе, разрабатываемой на базе документа от февраля 2020 г., остается открытым. Все-таки она создавалась как аналог разработанных в США индексов и размещается на платформе WoS.

Chinese Social Science Citation Index (CSSCI) - индекс цитирования в сфере общественных наук, разработанный Нанкинским университетом Китайской академии общественных наук и Гонконгским университетом науки и технологий. Он начал работу в 2000 г. CSSCI используется в качестве основы для оценки академических достижений и как условие служебного роста. Журналы отбираются Нанкинским университетом по таким количественным параметрам, как импакт-фактор и показатель цитируемости. Учитываются и экспертные оценки. Издания, индексируемые в CSSCI, считаются наиболее авторитетными.

Однако в Китае полагают, что интересы объективности требуют комплексного подхода, при котором CSSCI играла бы роль лишь вспомогательно-справочного механизма. До сих пор CSSCI не исключает представительства публикаций «с плохой репутацией» и невысоких академических стандартов. К тому же CSSCI была основана как аналог трех крупнейших американских баз — Social Sciences Citation Index (SSCI) (коммерческий продукт той же Clarivate Analytics), Arts & Humanities Citation Index (A&HCI) (ее провайдер - Web of Science), уже упоминавшийся SCI и подверглась их влиянию. Логично предположить, что рост международной цитируемости ученых из КНР сохраняется именно благодаря близости китайских баз данных американским научно-рейтинговым институциям. Другой вопрос, надо ли «гнаться» за показателями такого рода?

Так или иначе, но опыт Китая по поиску системы научной оценки может быть полезным при определении Россией баланса между национальными особенностями и международным обычаем, научной теорией и насущной практикой, количеством и качеством научных работ.

Сафронова Елена Ильинична

Цветные металлы воспряли духом

Во вторник, 12 апреля, цены на цинк выросли на торгах на LME до самых высоких значений более чем за неделю на фоне сокращения запасов металла и его недостаточных поставок, в частности в Европе, где рекордные цены на энергию привели к масштабным сокращениям производства цинка, подстегнув активность покупателей. Базовый контракт на цинк в Лондоне подорожал по итогам торгов на 2,6%, до $4400 за т, обновив максимум от 4 апреля. "В Европе наблюдаются серьезные недопоставки цинка, - отмечает один из трейдеров. - Дефицит металла означает тот факт, что потребители обратились к запасам металла, которые быстро сокращаются".

Согласно поступающим данным, запасы цинка на складах LME составляют на данный момент 120,825 тыс. т, что является самым низким показателем с июня 2020 г. и на 40% ниже показателя декабря минувшего года. Объем аннулированных варрантов предполагает, что в ближайшие дни складскую систему LME покинут еще 74,9 тыс. т цинка.

Наблюдатели рынка отмечают, что озабоченность дефицитом цинка на складах для балансировки спроса и предложения вызвала рост премий к цене металла на споте по отношению к трехмесячному контракту до $39 на стоимость тонны. Из 500 т цинка, находящегося на европейских складах LME, лишь 25 т доступны для вывода на рынок.

Медь с поставкой через 3 месяца подорожала на торгах в Лондоне на 1,4%, до $10342 за т. Трехмесячный контракт на алюминий подорожал на 0,6%, до $3267 за т. Стоимость свинца выросла на 0,9%, до $2403 за т. Котировки цены олова снизились на 1,6%, до $42700 за т. Фьючерс на никель подорожал на 0,1%, до $32530 за т.

На утренних торгах среды, 13 апреля, котировки цен цинка в Шанхае взлетели до самых высоких значений с июля 2007 г., на фоне озабоченности рынка недостаточным предложением металла при улучшившихся перспективах спроса на него ввиду смягчения ковидных ограничений в Китае. Майский контракт на цинк на ShFE подорожал на 5,4%, до 28995 юаней за т ($4554,16), финишировав на отметке 28395 юаней ($4459,92) за т (+3,2%). В Лондоне стоимость цинка с поставкой через 3 месяца выросла на 2,5%, до $4483 за т, ранее выйдя на отметку $4521,5 за т - максимальное значение с 8 марта.

"Запасы цинка резко снизились, и ситуация для европейских цинкоплавильных заводов ухудшается с точки зрения прибыльности операций, с перспективой углубления энергетического кризиса, - констатирует аналитик ANZ Сони Кумари. - Тем временем настроения на рынке улучшились после смягчения ситуации с логистикой в Китае и благодаря усилению поддержки экономики в КНР".

Никель на ShFE вырос на 4,9%, до 215,06 тыс. юаней ($33778,88) за т, подорожав ранее до самого высокого значения с 31 марта.

Сообщается, что котировки акций на азиатских фондовых площадках выросли на данных об инфляции в США, которая оказалась ниже худших сценариев аналитиков, хотя на динамике акций на материковом Китае и в Гонконге отражается ситуация с COVID-19 в Поднебесной.

Оперативная сводка сайта Metaltorg.ru по ценам металлов на ведущих мировых биржах в 11:22 моск.вр. 13.04.2022 г.:

на LME (cash): алюминий – $3234 за т, медь – $10336.5 за т, свинец – $2444 за т, никель – $32730 за т, олово – $43510 за т, цинк – $4524.5 за т;

на LME (3-мес. контракт): алюминий – $3266 за т, медь – $10353 за т, свинец – $2433 за т, никель – $32765 за т, олово – $43195 за т, цинк – $4484 за т;

на ShFE (поставка апрель 2022 г.): алюминий – $3343 за т, медь – $11679.5 за т, свинец – $2433.5 за т, никель – $34966.5 за т, олово – $53598.5 за т, цинк – $4497 за т (включая НДС);

на ShFE (поставка июнь 2022 г.): алюминий – $3343 за т, медь – $11590 за т, свинец – $2438 за т, никель – $34365.5 за т, олово – $51696.5 за т, цинк – $4452.5 за т (включая НДС);

на NYMEX (поставка апрель 2022 г.): медь – $10370.5 за т;

на NYMEX (поставка июль 2022 г.): медь – $10454 за т.

Дубайский рынок недвижимости установил очередной рекорд – на острове The Palm Jumeirah продали виллу у моря с 10 спальнями за 280 млн дирхамов (US$ 76,2 млн). Предыдущий рекорд был установлен в 2015 году – огромный особняк приобрели за 185 млн дирхамов.

Речь идет об огромном белоснежном приморском дворце с жилой площадью 33 тысячи кв. футов, удобствами семизвездочного спа-отеля (включая тренажерный зал и парикмахерскую), отделкой из итальянского мрамора и меблировкой от Giorgetti и Minotti.В распоряжении хозяев – частный пляж протяженностью более 70 метров.

Платформа недвижимости propertymonitor.com подтвердила, что сделка стала рекордной для Дубая. Она значительно сократила разрыв между рынком роскошной недвижимости Дубая, Лондона, Нью-Йорка и Гонконга.

В июне 2021 года на острове The Palm Jumeirah продали особняк в проекте «22 карата» за 119,5 млн дирхамов (US$ 32,7 млн). Двухэтажная вилла площадью 12,1 тысячи кв. футов расположена на полумесяце острова, на участке площадью 22 тысячи кв. футов с частным пляжем, бассейном и ландшафтным садом. На вилле – семь спален с ванными комнатами, открытая кухня, бар и парная.

В марте 2021 года в Дубае был продан особняк One100 Palm на острове The Palm Jumeirah – швейцарская семья, проживающая в Монако, приобрела его за 111,25 млн дирхамов с целью сдачи в краткосрочную аренду.

И быстрых разумом айфонов российская земля родит...

Импортозамещение: всерьез и надолго

Ирина Хмара

Это неловкое, трудно выговариваемое слово опять стало одним из самых часто употребляемых. О чем бы сегодня ни зашла речь — о лекарствах, самолетах, смартфонах или котлете с булкой, «импортозамещение» тут же выплывает на свет. А с ним и вопрос: неужели нам в России все придется делать самим? Давайте разбираться.

В марте потребители смели с полок все импортное. Смартфоны, ноутбуки, стиральные машины, холодильники и электрочайники — даже по взлетевшим в два-три раза ценам. Все мои знакомые, несмотря на заверения Мин-здрава том, что санкции лекарств не касаются, продолжают набеги на аптеки — и все чаще безуспешные. Проблемой стали и автозапчасти: страховщики говорят, что ОСАГО и каско больше не смогут покрыть стоимость ремонта. На «АвтоВАЗе» заговорили о реанимации на конвейере моделей, давно снятых с производства, — собирать современные машины, как прежде, из поставленных комплектующих уже не получится. Как выяснилось, привозным у нас было почти все. Даже банальная бытовая химия, оказывается, на 80% состоит из импортных ингредиентов.

Чтобы наполнить рынок, неделю назад был узаконен параллельный импорт — ввоз в страну товаров без разрешения правообладателей торговых марок. Теперь фирмы-посредники могут совершенно легально закупать товары прямо с фабрик и ввозить их через Китай или Казахстан в Россию. Экономисты считают, что цены при этом могут даже понизиться: компании-монополисты их безбожно накручивали. Так что же, импортозамещение отменяется? Россию и так скоро завалят техникой, медпрепаратами, одеждой и запчастями?

— Техника и комплектующие нужны здесь и сейчас, — говорит Роман РОМАЧЕВ, гендиректор агентства «Р-Техно». — Потому и идут на такие меры: чтобы в ближайшее время мы были обеспечены всем необходимым, чтоб не случилось перебоев. А импортозамещение — это долгоиграющая история. Создать отечественный смартфон уже завтра невозможно. Просто надо не зацикливаться на импорте и вести свои разработки. Сейчас, когда конкурентная поляна подчищена, у нас есть такая возможность. Есть и ресурсы, природные и человеческие, для производства самых разных высокотехнологичных продуктов.

Между тем, если вспомнить, импортозамещение у нас идет уже восемь лет — с 2014 года. За это время реально заменить отечественными удалось свинину, куриное мясо и сыр. Похвально, но в отношении всего остального прорыва почему-то не случилось, хотя попытки были.

Взять хотя бы электронику. В 2013-м был выпущен заявленный как российский аналог айфона — YotaPhone, в 2014-м — «Тайгафон», в 2018-м — «Яндекс.Телефон». Но начинка-то у них всех импортная! Разработан и первый российский ноутбук на базе процессора «Байкал-М». Стоит он, между прочим, недешево, до 200 тысяч рублей. Как говорят специалисты, по техническим характеристикам значительно уступает флагманам: за меньшие деньги можно купить куда более продвинутый импортный ноутбук. Создатели объясняют высокую цену штучным производством...

А в конце прошлого года в СМИ попала информация о том, что Сбербанк не может эксплуатировать технику на базе отечественных процессоров «Эльбрус»: сетует на низкую производительность, высокое потребление энергии и неконкурентную цену.

— У нас было много попыток создать инновационную экономику, — объясняет Ромачев, — но и «Сколково», и «Роснано» разбились о бюрократию. «Сколково» просто превратился в бизнес-центр, где арендуют площади, а «Роснано» — это очевидный распил бюджета. Менеджмент, назначенный на руководство, просто не обладал компетенциями для подъема этих отраслей.

— Было легче и дешевле купить, — добавляет к этому экономист Андрей БУНИЧ. — Когда было все прекрасно с западными странами, нерадивые чиновники и жуликоватые коммерсанты под видом импортозамещения клепали все из привозных комплектующих и наклеивали лейбл «Сделано в России». Из этого делать вывод, что мы ничего не можем, неправильно. Просто деньги не давали тем людям, которые реально могут что-то делать. Но в нынешней ситуации это уже невозможно, прежняя схема воровства не работает, главное, чтобы жулики других не придумали.

И все же, думается, создать конкурентный продукт — дело непростое. Вот отключили нас от популярных соцсетей Facebook и Instagram, и до сих пор нет альтернативы. Казалось бы, возьмите и скопируйте, но пока не выходит. Презентовали «Россграм», но пока непонятно, насколько удобно будет его использовать. Ведь вокруг заблокированных соцсетей была построена целая инфраструктура.

К тому же вся современная экономика устроена как международная кооперация. Например, чтобы произвести тот же айфон, используются детали, материалы и технологии из 15 стран: Гонконга, Японии, США, Китая, Тайваня, Германии, Австрии, Сингапура, Малайзии, Ирландии, Южной Кореи, Италии, Франции, Мальты, Бельгии. Сегодня возможно, чтобы в одной стране производилось все свое? Не для оборонной промышленности, а для людей? Может, все свое — это миф?

— Международная интеграция часто сводилась к тому, что они только марку лепили и занимались рекламой, а все делалось в Китае, — не соглашается Бунич. — Под видом интеллектуальной собственности глобальные компании захватили наш рынок и не давали нам развиваться. Теперь мы от них избавились и можем выстроить кооперацию с реальными исполнителями, а многое прекрасно сделаем сами. Технические сложности есть, но они решаемые.

Ромачев считает так: поскольку Запад нас кинул, мы можем совершить подобный шаг в части интеллектуального права — прекратить действие лицензий и патентов западных компаний, чтобы каждый желающий мог производить эту продукцию.

— Вспомните, как сделали китайцы: в 1990-е они производили копии магнитофонов, писали Panasoniks вместо Panasonic, пытались копировать лучшие автомобили: А сейчас китайский автопром догнал немецкий! Вот и нам надо начинать с малого: хотя бы разобрать на элементную базу какое-то устройство или лекарство и попробовать повторить. Это реальная задача. А что пока не получается, закупать в Азии.

По мнению Андрея Бунича, вовсе не надо «устраивать Северную Корею», импортозамещать все подряд. Множество позиций стоит просто переориентировать на других поставщиков. Надо понять, что именно нам надо, и помочь этим направлениям кредитами, дать возможность эмиссии акций новым перспективным компаниям. Тогда к нам придут и деньги, и технологии, и стартапы. Объявится множество инициативных людей, которые сделают и лекарства, и технику. Задача государства — дать такую возможность. Чтоб не чиновник распределял: этому дам, а этому не дам.

— Курировать государство должно лишь стратегически важный импорт — срочно вкладываться через госпрограммы. Это авиация, ключевая электроника и телекоммуникационное оборудование. Самолеты мы уже строили, и с телекомом разберемся. Речь же не идет о создании новой невиданной отрасли, как космос в 1950-е годы, технологии уже есть. Нужны большие суммы, но можем себе это позволить. Думаю, критически не зависеть от импорта мы можем уже через три года, а чтобы все наладить, потребуется лет 5-10.

То есть через 5-10 лет у нас в карманах будут собственные айфоны? Посмотрим...

Китай решает проблему финансовой безопасности

превращение юаня в мировую резервную валюту

Юрий Тавровский

- Китай внимательно следит за контратаками России в ответ на попытки экономического удушения со стороны коллективного Запада. Как в Поднебесной оценивают тактику российского руководства, берут ли на вооружение что-то из нашего арсенала контрмер? Какие угрозы видит КНР для себя и мировой финансовой системы в сложившейся ситуации?

- Важным уроком для Китая стало замораживание в США российских валютных резервов общей стоимостью около 300 млрд долл. Китайское правительство держит в Федеральном казначействе 1,1 трлн долл. Общая же стоимость долларовых активов китайских банков, концернов и других юридических лиц составляет 3,2 трлн долл. Если раньше у китайцев ещё сохранялись надежды на надёжность гарантий неприкосновенности чужой собственности, то после ареста российских денег их не осталось совсем. «Финансовые санкции против России глубоко потрясли фундаментальные понятия и принципы, – пишет основатель и главный стратег гонконгской фондовой компании "Альпин Макро" Чэнь Чжао в газете "Саут Чайна Морнинг Пост". – Эти действия продемонстрировали, что финансовые активы противников Запада больше не являются безопасными, они могут быть конфискованы или превращены в оружие финансового разрушения».

Тот же эксперт полагает, что вывод долларов из США с переводом их в золото и другие валюты, заранее предпринятый Россией, не решил бы аналогичную проблему для Китая. Стоимость всего золота мира, доступного для финансовых операций, составляет 4,6 трлн долл. Выход из опасной ситуации видится в постепенном выводе активов из Америки, в росте инвестиций в другие страны и расширении объёма торговых расчётов, минуя доллар. После 2014 года КНР уже вывела из США около 800 млрд долл. За те же годы в разнообразные зарубежные проекты, в том числе в рамках инициативы "Пояс и путь" было вложено 1,6 трлн долл.

Кардинальное решение многие китайские эксперты видят в превращении китайского юаня в мировую резервную валюту. Однако на сегодняшний день доля юаня в международных расчётах составляет лишь 3%. Только согласованные действия с Россией, Индией, Бразилией, Венесуэлой, Саудовской Аравией, Ираном и другими потенциальными жертвами конфискационной политики Запада могут стать решением проблемы финансовой безопасности. Такое мнение я всё чаще слышу на конференциях российских и китайских экономистов.

Решение России принимать плату за свои энергоресурсы в рублях становится «специальной финансовой операцией» глобального масштаба.

Индия обводит Запад вокруг пальца

Дмитрий Косырев

Основные заявления по итогам визита Сергея Лаврова в Дели на прошлой неделе известны, например, вот это:

"Что касается использования рублей и рупий в торговых финансовых сделках, хотел бы напомнить, что много лет назад мы начали отходить в наших отношениях с Индией, Китаем и многими другими странами <...> от долларов и евро, чтобы больше использовать национальную валюту. В нынешних обстоятельствах эта тенденция будет естественным образом усиливаться. Будем готовы обеспечить Индию любыми товарами, которые она захочет закупить. У нас хорошие отношения между министрами торговли и финансов. Это путь в обход искусственных препятствий, созданных незаконными односторонними санкциями Запада.

Что касается суверенного военно-технического сотрудничества, нет сомнения, что решение будет найдено. Соответствующие министерства уже работают над этим".

Интереснее всего то, что за этими словами стоит. А стоят за ними мега-, гига-, терабайты комментариев по всему миру насчет того, что за позиция у Индии в нынешнем глобальном кризисе и почему она такая, как есть.

С Китаем-то все было ясно с самого начала, раз уж он назначен системным конкурентом США и сам давно получает все новые пакеты санкций по поводу и без. А вот у Индии ситуация другая, ее годами пытаются использовать в качестве тарана против Китая и записывают поэтому во всякие чисто западные альянсы — притом что Дели вполне сознательно в них вступает. Одновременно Индия остается членом БРИКС и постоянным партнером тех же России, Китая и прочих. Как это все совмещается с санкционным ураганом, который накрыл далеко не только Европу или США?

Если говорить об официальных формулировках, то Индия огорчена событиями на Украине и желала бы переговоров и мира. Но Индия против любых и всяких экономических санкций. Кстати, такая позиция называется нейтралитетом и почти дословно совпадает с китайской.

А вот дальше идут особенности ситуации. Давайте перечислим, кто за прошедшие без малого полтора месяца звонил или приезжал в Дели, чтобы заставить индийцев осудить Москву и, по сути, присоединиться к западному альянсу против России и Китая. А перечислять их очень долго. Работали премьер-министры Австралии и Японии, не говоря уже обо всей ключевой команде из Вашингтона. И не только они.

Кстати, фактически одновременно с Лавровым в Дели находились помощник советника по нацбезопасности США Далип Сингх (этнический индиец, тонкий ход!), министр иностранных дел Британии Лиз Трасс (любительница кататься на танках) и германский советник правительства по внешней политике и безопасности Йенс Плотнер. Дели — большой город, так что имелся шанс развести их территориально и по времени.

Разница тут в том, что Китай давят и пугают, а Индию уговаривают. А результат мы видим — в том числе по итогам поездки Лаврова. Индия продолжает держаться в своей нейтральной позиции, не отказываясь от российской нефти и прочих товаров (включая вооружения) и ни к кому безоговорочно не присоединяясь. Или, точнее, присоединяясь ко всем сразу, если и когда это возможно.

Более того, речь тут о типичной позиции для большей части государств мира, просто Индия — самое большое и самое важное из них, что-то вроде флагмана и образца.

Почему только западная группа стран приняла эти санкции, почему отказавшиеся их вводить представляют 80 процентов населения мира, то есть 150 стран из 193? — спрашивает на страницах гонконгской South China Morning Post китайский экс-дипломат Чжоу Сяомин. Почему к санкциям не присоединился никто из Африки, Ближнего Востока или Латинской Америки? И он отвечает: да потому, что санкции никому никогда не приносили пользы, но означают массу реального ущерба. Поэтому одно дело — подписаться в ООН под резолюцией, Россию критикующей (раз уж эта резолюция никаких последствий не несет), другое дело — добровольно нанести себе экономический ущерб. Санкции ненавидят все, присоединяющиеся к ним или нет. Например, из-за них цена на удобрения в Таиланде — "а нас-то за шо?" — выросла втрое.

Здесь надо высказать одну важную мысль: санкции вводятся не ради Украины, а ради самих санкций. Речь о грандиозном проекте по разделу мировой экономики на две зоны, западную и, скажем так, китайско-российскую. Потому что при действовавших до условного вчерашнего дня нормах и правилах соревнование выигрывал не Запад, а Китай и еще множество стран, включая Россию. Украина тут была использована как повод, но насильственная ломка мировой экономики шла давно, несколько лет.

Поэтому для Запада сейчас главное направление усилий — перетянуть на свою санкционную сторону как можно больше стран, которые этого не желают. Это тот самый кактус, который западники начали грызть в 2014 году: речь о "крымских санкциях", к которым пытались подключить весь мир.

Что получается сейчас конкретно с Индией? Посмотрим публикацию в американском журнале Foreign Policy, где говорится, что индийская политическая элита очень довольна описанной выше ситуацией, когда их страна оказывается всем нужна. Так можно получить массу выгод, которые испаряются, как только держава безоговорочно ложится под одного хозяина. Плюс одна особенность ситуации: Индия сегодня — яростно гордая нация, малейшие попытки давления на нее встречают бурную реакцию.

При этом в Дели хорошо знают, что такая политика баланса пользуется массовой поддержкой. В индийских СМИ высказались уже все прозападные мыслители — но говорят и их оппоненты. Соцсети и в целом политизированная часть населения — за Россию. Но не забудем, что бурные события в соседних Пакистане и Шри-Ланке волнуют сейчас индийцев куда больше, чем происходящее на далекой Украине. Хотя особую роль сыграла история, когда Киев не выпускал из страны индийских граждан, а Россия старалась помочь им.

Это очень типичная для сегодняшнего мира ситуация. Помнится, в начале спецоперации на Украине репортеры The New York Times отработали классику жанра — вышли на улицы нескольких не присоединившихся к санкциям стран и задали вопрос об Украине первым встречным, типа уличных торговцев, от Дели до Йоханнесбурга. Получили неожиданные ответы: и напоминания об американских войнах, и фразы типа "если Путин принял такое решение, значит, у него были к тому основания".

Своеобразный итог этой истории (включая визит Сергея Лаврова) подводит The Washington Post: это будет долго. Давление администрации Байдена на Дели будет продолжаться, но не надо ожидать от него быстрых результатов. Видимо, та же картина и с упомянутыми 150 государствами мира — теми, которые ненавидят санкции и стараются к ним не присоединяться.

РОССИЯ ВОЗОБНОВЛЯЕТ АВИАСООБЩЕНИЕ С 52 СТРАНАМИ

В соответствии с решением Оперативного штаба Правительства РФ по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории России с 9 апреля снимаются все ограничения на выполнение регулярных и чартерных полетов между Россией и 52 государствами.

"Уровень заболеваемости идет на спад, а значит, пора расширять направления, которые доступны нашим российским авиакомпаниям. Сейчас они могут летать без ограничений в 15 стран, в том числе в ряд государств ЕАЭС, Катар, Мексику и некоторые другие, а теперь мы возобновление авиасообщение с 52 странами, включая Аргентину, Индию, Китай, ЮАР и другие дружественные для нас государства", - сообщил Председатель Правительства РФ Михаил Мишустин на сегодняшней встрече с депутатами фракции партии «Единая Россия» в Государственной Думе.

Полеты будут осуществляться на основании положений двухсторонних межправительственных соглашений о воздушном сообщении и отдельных договоренностей авиационных властей.

Список стран, с которыми снимаются ограничения: Алжир, Аргентина, Афганистан, Бахрейн, Босния и Герцеговина, Ботсвана, Бразилия, Венесуэла, Вьетнам, Гонконг, Египет, Зимбабве, Израиль, Индия, Индонезия, Иордания, Ирак, Кения, Китай, КНДР, Коста-Рика, Кувейт, Ливан, Лесото, Маврикий, Мадагаскар, Малайзия, Мальдивы, Марокко, Мозамбик, Молдавия, Монголия, Мьянма, Намибия, Оман, Пакистан, Перу, Саудовская Аравия, Сейшелы, Сербия, Сирия, Таиланд, Танзания, Тунис, Турция, Уругвай, Фиджи, Филиппины, Шри-Ланка, Эфиопия, ЮАР, Ямайка.

Рынок жилья Вьетнама набирает обороты

Цены на квартиры в Хошимине за 2021 год поднялись на 8,42%.

Что случилось? Рынок недвижимости Вьетнама снова набирает обороты после резкого замедления в последние месяцы из-за пандемии коронавируса. За 2021 год квартиры в Хошимине подорожали на 8,42%, что контрастирует со снижением на 14,52% в 2020 году. В четвёртом квартале 2021 года цены на жильё выросли на 1,85% в квартальном исчислении.

Спрос и предложение. Вьетнам открылся для иностранных покупателей жилья в 2015 году и с тех пор сильно расширил географию спроса. Большинство покупателей приезжают из Гонконга, материкового Китая, Сингапура и Южной Кореи.

Рынок жилья Вьетнама сильно пострадал от пандемии коронавируса в 2020 году – цены на покупку и аренду жилья упали на двузначные цифры. Однако сейчас рынок демонстрирует признаки восстановления. По данным JLL Vietnam, в 2021 году будет выпущено более 20 000 единиц жилья.

Экономика. Вьетнамская экономика выросла на скромные 2,58% в 2021 году по сравнению с годом ранее, не достигнув целевого показателя правительства в 6,5% и замедлившись с 2,91% роста на фоне вялых потребительских расходов. Прогнозируется, что в 2022 году экономика страны будет активно расти, при этом прогнозы роста варьируются от 6,6% (МВФ) до 7% (Fitch Solutions).

Автор: Ольга Петегирич

Источник: Global Property Guide

Что такое ципао и как его носить?

Традиционное китайское шелковое платье покорило мир высокой моды более 80 лет назад

Текст: Цзян Си

Цbgfj - это национальное китайское платье. Китайские женщины обожают носить это традиционное платье приталенного силуэта или же одежду с элементами ципао с вышивкой и причудливыми застежками. Думаю, все видели девушек, наряженных в ципао, ну, скажем, в китайских ресторанах или же в телепередачах о Китае.

У ципао давняя история. И начинается она в период маньчжурской династии Цин (1644-1912). Еще триста с лишним лет назад богатые маньчжурки (маньчжурская знать делила себя на восемь сословий или "восемь знамен", именовали они себя "знаменные люди", или "цижэнь") носили платья, существенно отличающиеся от повседневной китайской одежды. А именно платья свободного покроя, которые назывались ципао (ци - знамя, а пао - халат).

Таким образом, ципао - национальное маньчжурское платье, изначально отличавшееся свободным покроем и длинными рукавами, оно шилось из двух отрезов материи с боковыми вырезами, которые были удобны при ходьбе. Естественно, что с течением времени менялся покрой платья. Оно обрело приталенный силуэт, появился воротник-стойка, от свободного халата остались лишь разрезы по бокам. По сей день все эти детали являются необходимыми элементами наряда. Изготавливали платье-ципао из качественного плотного шелка. Платье идеально повторяло линии фигуры, но долгое время открытыми оставались только запястья, стопы и голова. Даже шея закрывалась высоким воротником.

В ХХ столетии в Китае произошли огромные перемены. Свое влияние на общество оказала и европейская мода. В результате ципао стало более элегантным - длина платья и рукавов стала варьироваться. Само платье стали шить как из плотной парчи, так и из тонкого шелка, а то и вовсе из хлопковой ткани.

Хотя ципао не обязано своим появлением Шанхаю, но современная мода на этот наряд стала быстро набирать обороты именно в этом портовом городе. В 1930-1940-е годы сначала среди богемы, а потом во всех слоях общества женщины отдают предпочтение именно ципао. Так нежные и грациозные эти платья стали частью атмосферы этого романтического города.

В Шанхае до сих пор ципао шьют на заказ в специальных ателье. Для того чтобы сшить ципао, сначала долго подбирают ткань, обговаривают, какая ткань пойдет на лицевую сторону, а что на подкладку. В основном клиентки выбирают натуральный шелк, креп-жоржет, узорную парчу, бархат и др.

Современные модели ципао бывают как с рукавами, так и без них, длиною в пол, средней длины и даже мини. Ципао всегда разрабатывается таким образом, чтобы в первую очередь польстить женской фигуре. Но по понятным причинам не все женщины имеют модельную внешность, поэтому платье в любом случае подчеркивает достоинства женской фигуры и при этом скрывает недостатки.

В Китае даже бабушки в возрасте 70-80 лет знают, как и где сшить "правильное ципао". Конечно, старшее поколение не выбирает мини, а вот молодым девушкам короткая длина вполне подойдет. У многих азиаток от природы коротковатые ноги, ципао может скрыть этот недостаток. Оно спрячет не слишком тонкую талию, скроет животик, плоскую грудь. Хороший закройщик украсит платье дополнительными элементами в виде накладных декоративных застежек и вышивки.

Сегодня ципао популярно не только среди китаянок, но и по всему миру. Внимание Запада ципао привлекло в 1940-е годы. Журнал Vogue поместил ципао на обложке номера с анонсом нового альбома Funky Divas. В западных послевоенных фильмах ципао стало атрибутом грустного образа мадам Баттерфляй, жаждущей смерти за шанс соприкоснуться с западным миром. Печальное сексуальное и жертвенное ципао нередко выставляло азиатских женщин в обманчивом свете возвышенных богинь, покоренных и соблазненных белыми мужчинами. Наиболее типичным примером служит кинофильм 1960-х годов "Мир Сюзи Ван", где неотразимый красавец Уильям Холден играет роль иностранца, втянутого в роман с роковой красоткой Нэнси Хуан из Гонконга. В этом фильме американская актриса китайского происхождения создала образ загадочной женщины, оказавшейся гетерой с добрым сердцем, а заодно и с маленьким сынишкой. Благодаря этому фильму ципао прославилось как "платье Сюзи Ван" и даже как униформа "девушек по вызову".

Гонконгская актриса Мэгги Чун (Чжан Маньюй) возродила популярность ципао после выхода фильма "Любовное настроение" Вонг Кар Вая. В этом фильме используются нестандартные художественные приемы, создающие у зрителя впечатление, что два главных героя повторяют одни и те же действия каждый день в течение долгого времени. Однако если внимательно следить за платьями ципао, в которые одета Чжан Маньюй, можно заметить, что в каждом новом кадре в этих сценах на ней новое платье. Эти роскошные женственные платья произвели такое глубокое впечатление, что "стиль ципао" захлестнул европейские подиумы, а некоторые модницы приводили в кинозал своих портных, чтобы скопировать фасоны главной героини.

Мадонна появлялась в ципао на вручении "Грэмми". Николь Кидман регулярно появляется в ципао на звездных приемах и церемониях. В американским фильме "Алиса в Стране чудес" 2016 года героиня тоже одета в ципао, но по-американски. В последние годы этот успех усердно закрепляет целое созвездие актрис-китаянок: Гун Ли, Чжан Цзыи и поп-дива Коко Ли, блистающие в ципао на кинофестивалях и церемониях вручения "Оскара". Ципао неизменно подчеркивает стройность и изящность женщин, даже походка меняется: становится более сдержанной и женственной.

Сегодня все китайское переживает культурный ренессанс, китайские фильмы покоряют мир, бьют все рекорды по количеству наград и кассовым сборам. Вместе с этими переменами пришло время и для очередного триумфального возвращения ципао. Внезапно это платье стало снова стильным и модным среди молодых китаянок.

Неизменное единодушие

Дружественные отношения Си Цзиньпина и Владимира Путина вписали в летопись китайско-российских межгосударственных связей новую страницу

Текст: Лю Болин (младший научный сотрудник Института России, Восточной Европы и Центральной Азии Академии общественных наук Китая)

Китай и Россия - главные мировые державы, играющие ключевую роль в поддержании глобального мира и стабильности и в значительной степени влияющие на будущее миропорядка.

Китайско-российские отношения стали примером отношений между державами, демонстрирующими высочайший уровень взаимного доверия и стратегического сотрудничества, китайско-российские связи являются основой поддержания глобального мира и безопасности.

Как известно, председателя КНР Си Цзиньпина и президента РФ Владимира Путина связывает глубокая личная дружба, лидеры характеризуют друг друга как надежные партнеры, "близкие и верные друзья". Глубокие узы дружбы между главами наших стран способствуют повышению уровня китайско-российских межгосударственных отношений, а также углублению прагматичного сотрудничества между странами в различных областях.

Пандемия поставила под угрозу безопасность жизни людей во всем мире, на этом фоне главы двух государств неоднократно проводили телефонные беседы, в ходе которых подчеркивали необходимость объединить противоэпидемические усилия, чтобы превратить кризис в новые возможности. Под руководством глав двух государств китайско-российские отношения выдержали испытание пандемией и вступили в новую эпоху.

I. Рассматривать соседа как партнера, взаимная поддержка и помощь

Председатель Си Цзиньпин подчеркивал, что Китай и Россия - в прошлом, настоящем и будущем навечно останутся добрыми соседями и неразлучными партнерами. С момента очередного переизбрания на пост главы государства в 2013 году Си Цзиньпин совершил восемь официальных визитов в Россию, провел более 30 встреч с Владимиром Путиным, главы государств поддерживают постоянную связь по телефону, обмениваются посланиями. Такой высокий уровень отношений между лидерами двух стран - редкое явление в мировой дипломатической практике.

Помимо официальных встреч лидеры стран ведут разнообразное неформальное общение. Лидеры обмениваются подарками, совершили поездку на высокоскоростном поезде, даже пекли блины, пробовали мед и икру. Каждый эпизод их общения стал неотъемлемой частью истории китайско-российской дружбы.

Взаимное уважение. В 2015 году председатель Си Цзиньпин посетил Россию, где принял участие в торжествах, посвященных 70-летию Победы в Великой Отечественной войне, в свою очередь президент России Владимир Путин прибыл в Китай для участия в праздновании 70-й годовщины Победы китайского народа в антияпонской войне. В торжествах на Красной площади Си Цзиньпин сидел на самом почетном месте - по правую руку от президента Владимира Путина, в то же время почетный караул трех родов войск Народно-Освободительной армии Китая прошел во время парада в Москве последним, что стало кульминацией шествия зарубежных военных расчетов. Во время парада 3 сентября председатель Си Цзиньпин сопровождал президента Владимира Путина на трибуну Тяньаньмэнь. Эти эпизоды отразили не только сердечную дружбу между главами двух государств, но и большое значение, которое Китай и Россия придают межгосударственным связям.

Взаимная поддержка. В начале 2014 года председатель КНР Си Цзиньпин совершил визит в Россию на открытие зимних Олимпийских игр в Сочи. "Когда у соседа радость, я непременно должен поздравить лично", - президент Владимир Путин был тронут теплым приветствием председателя Си Цзиньпина. В 2017 и 2019 годах Владимир Путин дважды приезжал в Пекин для участия в Международном форуме "Один пояс и один путь", вносил свои предложения по развитию китайской интеграционной инициативы. В 2021 году Владимир Путин поддержал зимнюю Олимпиаду в Пекине, а его единственный в настоящее время запланированный зарубежный визит 2022 года - посещение открытия зимней Олимпиады в столице КНР.

Дипломатия глав государств способствовала развитию китайско-российских отношений на высоком уровне, сердечная дружба между ними сыграла основополагающую стратегическую роль в расширении многовекторного межгосударственного взаимодействия.

II. Совместное противостояние пандемии и преодоление трудностей

В условиях распространения пандемии лидеры наших стран вели тесное сотрудничество, оказывая друг другу бескорыстную помощь. Россия стала первой страной, которая направила в Китай группу экспертов по борьбе с эпидемией, в свою очередь Китай стал главным поставщиком в Россию противоэпидемических средств. В начале 2020 года, когда Китай оказался в трудной эпидемической ситуации, Россия предоставила Китаю гуманитарную помощь объемом 183 кубометра, куда входили медицинские препараты, средства индивидуальной защиты. Впоследствии пандемия стала обостряться в России, Китай поддержал Россию в противостоянии эпидемии, предоставив медицинские грузы и отправив группы медиков.

Противоэпидемическое сотрудничество Китая и России вышло за рамки взаимного предоставления медицинских грузов, это было всестороннее многоформатное взаимодействие. С самого начала эпидемии Китай и Россия поддерживали тесные контакты и объединили усилия, чтобы внести значимый вклад в мировое противостояние пандемии. На специальном противоэпидемическом саммите лидеров "большой двадцатки" Си Цзиньпин и Путин выразили единодушную позицию, призвав международное сообщество укреплять взаимное доверие, работать сообща и выступать единым фронтом. Главы Китая и России в ходе телефонной беседы заявили, что Китай и Россия должны эффективно использовать возможности проведения Годов российско-китайского научно-технического и инновационного сотрудничества для укрепления сотрудничества в области высоких технологий, исследований и разработок вакцин и лекарств, а также в сфере биобезопасности. В условиях попыток политизации пандемии и предъявления необоснованных обвинений Россия твердо встала на сторону Китая. Высшие официальные лица России - президент Владимир Путин и министр иностранных дел России - неоднократно указывали США о недопустимости перекладывания ответственности за распространение коронавируса на Китай.

Друг познается в беде. Взаимная поддержка и помощь в противостоянии вирусу продемонстрировала тесные дружественные связи между странами. В условиях пандемии китайско-российские отношения не только выдержали ряд суровых испытаний, но и продемонстрировали высокий уровень стратегической координации, придав стратегический характер китайско-российским отношениям в новую эпоху.

III. Взаимная поддержка в вопросах, вызывающих особую озабоченность

Китай и Россия традиционно поддерживают друг друга в вопросах, представляющих ключевые интересы и вызывающих особую озабоченность. В момент, когда ставшая пешкой в руках антикитайских сил Литва проявила неуважение к суверенитету Китая и объявила о создании так называемых "представительств" сепаратистских сторонников "независимости Тайваня", главы России и Китая 25 августа 2021 года провели важный телефонный разговор. В ходе беседы Владимир Путин подчеркнул, что Россия твердо поддерживает политику одного Китая, законную позицию КНР в отстаивании своих коренных интересов в вопросах, связанных с Тайванем, Сянганом (Гонконгом), Синьцзяном и Южно-Китайским морем, Россия выступает против вмешательства внешних сил во внутренние дела Китая. Это была своевременная и мощная поддержка в вопросах, затрагивающих ключевые интересы Китая. Си Цзиньпин отметил, что общероссийское голосование и принятие поправок в Конституцию России в полной мере отражает всенародную поддержку российскому правительству и признание курса российского правительства. По его словам, Китай будет решительно поддерживать путь развития России, соответствующий ее специфике, а также поддерживать развитие и возрождение России. Это поддержка России направлена на сохранение политической стабильности и защиту национального суверенитета. Телефонные беседы между главами Китая и России, которые состоялись в важные моменты для обеих сторон, отражают взаимную поддержку, понимание и доверие между Китаем и Россией по ключевым вопросам, являются проявлением высокого уровня китайско-российского взаимодействия.

В связи с пандемией международная ситуация становится все более непредсказуемой, мировой порядок сталкивается с беспрецедентными вызовами. В ходе телефонных переговоров и видеомостов главы Китая и России выразили свою позицию по защите многостороннего подхода и международной справедливости. Это не только отразило стремление к поддержанию глобального стратегического баланса, но и продемонстрировало ответственный подход Китая и России как мировых держав.

Будучи высшим форматом международных обменов, дипломатия глав государств играет важную роль и имеет огромное непреходящее стратегическое значение. В настоящее время в мире происходят беспрецедентные изменения, тесное взаимодействие и единая позиция Китая и России служат залогом глобального мира и стабильности, а также гарантией международной справедливости. Китай и Россия - крупнейшие страны-соседи, китайско-российские отношения прошли испытания изменчивой международной обстановки, проявляя стремление к сплочению и стабильному развитию, демонстрируя историческую важность и всеобъемлющий характер. Под руководством глав двух государств китайско-российское стратегическое сотрудничество в новую эпоху станет еще более устойчивым и крепким, а дружба между двумя народами, несомненно, будет длиться вечно.

Цели и задачи выполнены

Госкомитет КНР по развитию и реформам: Положено удачное начало "14-й пятилетке", достигнуты новые огромные успехи в развитии страны

Текст: Юлия Магдалинская

По сложившейся традиции начало марта в Китае сопровождалось проведением "двух сессий" - заседаний Всекитайского собрания народных представителей - парламента (ВСНП) и Народного политического консультативного совета Китая, которые подвели итоги социально-экономического развития страны в 2021 году и определили его главные направления в текущем году.

Перед этим успешно прошла зимняя Олимпиада, однако коронавирусная инфекция вновь напомнила о себе серьезной вспышкой в Гонконге и на северо-востоке Китая.

Серьезным фактором, способным повлиять на развитие экономической ситуации в мире, стала вынужденная специальная военная операция России на Украине и последовавшая за этим волна санкций, способная нарушить сложившиеся экономические цепочки.

В Докладе о выполнении плана экономического и социального развития за 2021 год и проекте плана на 2022 год, подготовленном Государственным комитетом по развитию и реформам КНР и представленным 5 марта 2022 года на 5-й сессии ВСНП 13-го созыва, подчеркивалась значительная стабилизация общей экономической ситуации в стране.

Итоговые экономические показатели 2021 года свидетельствуют о том, что Китаю удалось преодолеть негативные последствия, вызванные пандемией, и восстановить свое динамичное развитие. Главный показатель - ВВП вырос на 8,1 процента и составил 114,37 триллиона юаней при его плановом показателе на уровне 6 процентов (в 2020 году ввиду коронавирусных ограничений этот показатель подрос всего лишь на 2,2 процента, а в 2019 году - на 6,1 процента). В 2022 году рост ВВП Китая, по заявлению премьера Госсовета КНР Ли Кэцяна на съезде ВСНП, должен составить 5,5 процента. При этом было твердо подчеркнуто, что национальная экономика КНР продолжит свое устойчивое развитие, вопреки существующим в мире вызовам и рискам.

Основания для этого есть достаточно весомые. Китай, во-первых, занял лидирующие позиции среди ведущих экономик мира по темпам экономического роста и является страной, вносящей основной вклад в восстановление и развитие мировой экономики. В пересчете на душу населения ВВП составил более 12 тысяч долларов США и превысил среднемировой уровень. Численность трудоустроенного населения, что имеет особое значение для страны с почти полуторамиллиардным населением, в городах и поселках в масштабе всего Китая увеличилась на 12,7 миллиона человек. Уровень безработицы в стране составил 5,1 процента, индекс потребительских цен вырос на 0,9 процента, а объем инвалютных резервов государства к концу 2021 года сохранялся в пределах 362 триллионов долларов США.

Надо подчеркнуть, что экономические показатели двух первых месяцев уже текущего года это хорошо подтверждают. Промышленное производство Китая в январе - феврале выросло на 7,5 процента год к году (против 4,3 процента год к году в декабре). Наибольший прирост пришелся на сектор высоких технологий - 14,4 процента и оборудование - 9,6 процента. Среди отдельных сегментов рынка самый значительный рост показало производство автомобилей на более чистых источниках энергии - 150,5 процента, промышленных роботов - 29,6 процента и солнечных панелей - 26,4 процента. Рост капиталовложений составил 12,2 процента, в том числе вложения в инфраструктуру выросли на 8,1 процента, инвестиции в промышленность - на 20,9 процента.

Итоги двухмесячной работы китайской экономики превзошли ожидания консалтинговой компании по экономическим исследованиям Capital Economics, прогнозы которой были намного скромнее на фоне ожиданий снижения ставки Народного банка КНР. Однако китайский финансовый регулятор сохранил ее на прежнем уровне. К тому же поддержку промышленности оказали высокие темпы роста экспорта (в юанях он увеличился на 13,6 процента), что свидетельствует о сохранении высокого спроса мирового рынка на китайские товары.

Одним из важных результатов работы "двух сессий" стало решение об увеличении расходов на оборону до 229,5 миллиарда долларов США. Это на 7,1 процента больше, чем в 2021 году, что многие обозреватели связывают с инициативой США о создании в Тихоокеанском регионе в 2021 году нового военно-политического блока AUKUS (Австралия - Великобритания - США). Как известно, он предусматривает в том числе оснащение ВМФ Австралии атомными подводными лодками для усиления противодействия Китаю.

"Россия и Китай, - говорится в Совместном заявлении Российской Федерации и Китайской Народной Республики о международных отношениях, вступающих в новую эпоху и глобальном устойчивом развитии, - полагают, что такие действия противоречат задачам обеспечения безопасности и устойчивого развития АТР, усиливают опасность запуска в регионе гонки вооружений и создают серьезные риски ядерного распространения".

Для сохранения высокой деловой активности в Китае соответственно выстраивается и финансовая политика государства. По итогам 2021 года, например, налоговая нагрузка субъектов рынка была уменьшена более чем на 1 триллион юаней благодаря дополнительному сокращению налогов и сборов. Правительством КНР были приняты меры по отсрочке уплаты налогов и сборов для средних, мелких и микропредприятий обрабатывающей промышленности, теплоэнергетических и теплоснабжающих предприятий. Наращивалась поддержка реального сектора экономики, наиболее важных для нее отраслей. Общий объем новых кредитов в юанях, выделенных в прошедшем году, составил 19,95 триллиона юаней и более чем на 300 миллиардов юаней превысил показатель 2020 года.

Премьер Госсовета КНР Ли Кэцян в своем докладе 5 марта среди ключевых задач 2022 года отметил, что объем трансфертных платежей от центрального правительства к местным органам власти увеличится примерно на 1,5 триллиона юаней и составит 9,8 триллиона юаней, а объем денежных средств, высвобождаемых благодаря политике по возврату и сокращению налогов, составит около 2,5 триллиона юаней, в том числе возвращенная налоговая переплата общей суммой около 1,5 триллиона юаней.

Впечатляет неуклонное и четкое стремление Китая к укреплению своего научно-технического потенциала и развитию самых перспективных технологий. В плане "14-й пятилетки" четко обозначено понимание властей, что "инновации - это двигатель модернизации Китая, обеспечивающий стратегическую поддержку национального развития". Поэтому для дальнейшего укрепления научно-технического и инновационного потенциала КНР была намечена разработка 10-летнего плана развития фундаментальных исследований и расширение сети научно-исследовательских учреждений. Говоря об инновационной политике государства, Ли Кэцян особо подчеркнул в своем докладе необходимость осуществлять 10-летний план фундаментальных исследований и трехлетний проект реформирования научно-технической системы.

По расходам на науку в 2021 году Китай побил рекорд 2020 года.

Согласно данным, опубликованным Государственным статистическим управлением КНР, расходы на НИОКР составили 2,44 процента ВВП страны. Это на 0,03 процента превышает аналогичный показатель 2020 года. Таким образом, общий объем расходов Китая на НИОКР в прошлом году составил около 2,79 триллиона юаней (или 441,1 млрд долларов США).

Новым двигателем промышленной трансформации и модернизации становится цифровая экономика. И Китай, надо признать, значительно в этом преуспел. С 2018 года, отмечала газета "Жэньминь жибао", Всемирный экономический форум (ВЭФ) и международная консалтинговая компания McKinsey&Company совместно запустили проект по отбору "маяков" (lights out factories), которыми называют предприятия-пионеры, представляющие собой образцовый пример цифрового производства и успешно использующие глобальные тенденции четвертой промышленной революции. Всего в мировой список попали 90 предприятий, представляющих 22 отрасли со всего мира. Примечательно, что 31 из них расположены на территории Китая. Они охватывают множество сфер, включая потребительские товары, автомобили, бытовую технику, медицинские приборы и т.п. и своей работой демонстрируют огромный потенциал осуществления перехода к цифровым технологиям.

По мнению профессора Сун Хуашэна из Экономического института Чжэцзянского университета, это свидетельствует о том, что если в первых трех промышленных революциях Китай выступал в роли догоняющего, то в четвертой он идет в одном ряду с наиболее развитыми странами мира и даже лидирует в некоторых областях. Следует отметить, что китайские "маяки" включают в себя как производственные базы, созданные крупными транснациональными компаниями в КНР, так и отечественные китайские предприятия. Среди них пекинский завод по производству сваебойного оборудования производителя строительной техники Sany Heavy Industry, завод компании Contemporary Amperex Technology Co.Limited (CATL) - мирового производителя аккумуляторов для электромобилей, а также пивоварню "Циндао" и фабрику компании электронной коммерции "Алибаба".

Как считают эксперты, растущее количество "маяков" в Китае помогут ускорить переход от "китайского производства" к "интеллектуальному производству Китая" и качественному преобразованию национальной промышленности.

В Докладе о работе правительства КНР в 2021 году перечислены четыре столпа цифровой экономики: содействие технологическим инновациям, оптимизация и модернизация индустрии, борьба с ограничением поставок и качественный рост. Эти цели, как отмечают эксперты проекта "Россия - Китай: главное", достигнуты за счет поддержки научных исследований и технологических разработок, усиления стимулов для корпоративных инноваций, а также повышения конкурентоспособности в таких сферах, как 5G, обработка больших данных, искусственный интеллект, промышленный интернет и промышленная цифровизация.

Количество базовых станций 5G, по заявлению министра промышленности и информатизации КНР Сяо Яцина, превысит к концу 2022 года 2 миллиона (сегодня их число - 1,43 миллиона). Это значит, что процесс цифровизации затронет еще больше отраслей и хозяйствующих субъектов. В рамках "двух сессий" парламентарии внесли ряд предложений по регулированию электронной коммерции для исключения имевших место налоговых нарушений.

В проекте плана социально-экономического развития Китая на 2022 год подчеркивается необходимость "упорядоченного, здорового и устойчивого развития платформенной экономики. В том числе, продвигать строительство государственных пилотных зон инновационного развития цифровой экономики, реализовывать пилотные проекты цифровой трансформации. Развивать "умные города" и "цифровые села". Из этого следует, что число вышеназванных "маяков" в Китае в скором времени еще больше увеличит свое присутствие в списке ВЭФ и McKinsey&Company.

Экономический маховик КНР, включая грамотно выстроенную инновационную политику и стратегию научно-технического и технологического обновления страны, раскручен сегодня настолько мощно, что его вряд ли могут резко остановить те рестрикционные меры США и Европы как наказание этой великой стране за ее принципиальную позицию, связанную с украинским вопросом.

"Китай, - как следует из заявления официального представителя МИД КНР Чжао Лицзяня 16 марта, - выступает против антироссийских санкций США и будет неизменно занимать объективную и независимую позицию по украинской проблеме".

"Антироссийские санкции США, - подчеркнул 17 марта официальный представитель министерства коммерции КНР Гао Фэн, - дестабилизирует мировой рынок. Китай выступает против них и будет защищать интересы национальных предприятий".

Соединенные Штаты, по его словам, продолжают вкладывать в понятие государственной безопасности собственный смысл, приводя в качестве примера отзыв лицензии у китайской телекоммуникационной компании Pacific Network Corp и ее дочерней структуры ComNet.

Последовательность санкционных мер, которые вводятся по инициативе США и поддерживаются их европейскими союзниками, не оставляют сомнений, что такой алгоритм действий будет применяться и впредь в отношении стран, противодействующих изжившей себя политике гегемонии. В частности, отключение России и неугодных стран от платежной системы SWIFT стало поводом для экономического диалога, прошедшего в середине марта этого года представителей ЕАЭС и КНР, выразивших готовность к созданию независимой международной финансовой системы. В итоге, по заявлению министра по интеграции и макроэкономики Евразийской экономической комиссии Сергея Глазьева, стороны договорились о создании независимой системы расчетов. В ее основу ляжет новая международная валюта, которая будет представлять собой индекс национальных валют стран-участниц системы и цен биржевых товаров. Проект, по его словам, будет готов для обсуждения в конце марта.

Происходящие сегодня на Украине, ставшие еще одним доказательством ущербности однополярного мира, наводят на мысль о том, что мир стал другим и возврата к старому миру уже нет. Это признают политики, экономисты и просто граждане стран его населяющих.

Многие трезвомыслящие из них все больше отдают предпочтение той альтернативе, предложенной Китаем как концепция сообщества единой судьбы человечества. Она, как отмечают, может стать новой глобальной идеологией, цель которой - гармоничное мироустройство.

Юрий Тавровский, председатель Экспертного совета Российско-Китайского комитета дружбы, мира и развития:

Понимая разницу в базовых условиях развития, мы видим сходство многих экономических и политических моделей, традиционных нравственных идеалов между нашими странами. Но главное, мы живем в период максимального сближения национальных интересов. Вот почему нам особенно интересны итоги "двух сессий".

Сергей Санакоев, президент Российско-Китайского аналитического Центра:

Это действительно начало новой эпохи. И вот в эту новую эпоху Россия и Китай вступают с совершенно железными (отношениями) или, как сказал господин Ван И на пресс-конференции "двух сессий": "Дружба между народами двух стран прочна, как скала". И действительно, это именно таким образом и происходит. Почему? Основные моменты я напомню: речь идет об одинаковом взгляде России и Китая на будущее мироустройство.

Андрей Алексеев, директор Центра инновационного развития СПбГЭУ:

На "двух сессиях" в Китае принято два важных документа на ближайшие 5 лет и на 14 лет. Самое главное в 14-летнем плане - Китай определил направление на технологическую независимость, от промышленного гиганта к самодостаточности, от линейной экономики к экономике замкнутого цикла, производство сырья и развитие науки, НИОКР - научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы.

Александр Шеметев, доцент, кандидат экономических наук СЗИУ РАНХиГС:

Стратегическое планирование очень важно в государственном управлении, потому что оно показывает основные векторы и направления развития страны. Уверен, что текущие начинания Китая позволят в стране в короткие сроки догнать уровень самых развитых экономик мира.

Елена Чурина, эксперт Международной академии менеджмента:

На нынешних "двух сессиях" по предложению депутатов ВСНП и членов ВК НПКСК внесены десятки поправок в Доклад о работе правительства и другие важные планы развития страны. Это говорит о том, что "две сессии" никогда не были лишь номинальной структурой, как об этом заявляют некоторые западные политики, работа этих органов отражает реальные устремления народа и достижение консенсуса о дальнейшем развитии страны.

Сергей Санакоев, президент Российско-Китайского аналитического Центра:

Декарбонизация Китая и в целом экологическая повестка. Она, безусловно, очень активно развивается, страна, опять-таки, показывает хорошие показатели. И, конечно же, это тоже считается преимуществом социалистической системы развития.

Юрий Тавровский, председатель Экспертного совета Российско-Китайского комитета дружбы, мира и развития:

Важно отметить, что (в Китае) ранее была достигнута первая "столетняя цель" - искоренена абсолютная бедность и построено общество "средней зажиточности". Такие показатели позволяют оптимистически смотреть на утвержденные стратегические цели до 2035 года и 2049 годов. Эти цели предполагают, что уже к 2035 году ВВП страны и душевой ВВП должны еще раз удвоиться. В результате Китай войдет в число "среднеразвитых стран" с номинальным душевым ВВП в диапазоне 20-30 тысяч долларов.

Американцы уперлись в китайскую стену

Агрессивная риторика президента США Джо Байдена звучит все громче, Китай отвечает все более вежливо и хладнокровно

Михаил Морозов, обозреватель «Труда»

Состоявшийся в минувшую субботу, 19 марта, закрытый видеоразговор по душам лидеров КНР и США показал: Китай верен своему независимому внешнеполитическому курсу и стратегическому партнерству с Россией.

Две предыдущие недели Вашингтон слал предупреждения и угрозы Пекину, который осудил санкции в отношении России и не заклеймил спецоперацию на Украине. Каждый раз американская администрация замеряла степень «шока и трепета»: поддастся ли Пекин на шантаж. В США упорно не раскрывают, чем грозят Поднебесной, но заявляют, что, мол, «до китайцев доведено». На этом сконцентрировался помощник президента США по национальной безопасности Салливан, когда 14 марта встречался с членом Политбюро ЦК КПК, начальником Канцелярии Комиссии ЦК КПК по иностранным делам Ян Цзечи. Но семичасовые переговоры не принесли успеха американской стороне.

Судя по всему, Вашингтон еще питал иллюзии, когда запросил переговоров на самом высоком уровне. И вот они состоялись, но пикантные подробности не раскрываются. Свои впечатления о них президент Байден уложил в одной фразе: «Разговор был хороший». Ничего конкретного не услышали и журналисты в ходе специального брифинга Белого дома. В результате западная пресса заговорила о провале американских надежд на союз с Китаем против России или хотя бы поддержку антироссийских санкций со стороны Пекина.

В отчете о встрече китайского агентства Синьхуа говорится, что Байден именно на это намекал коллеге Си Цзиньпину. Мол, 50 лет назад США и КНР, подписав «Шанхайское коммюнике», объединились в противостоянии с СССР, почему бы и сейчас не быть вместе? Синьхуа ничего не пишет про обсуждение антироссийских санкций. Из сообщений западной прессы можно предположить, что дело было так. Байден, видимо, еще разок огласил список карательных мер, которые последуют, если Пекин попытается помочь Москве, и фактически поставил ультиматум.

На что Си ответил в том плане, что Китай и дальше будет привержен духу сотрудничества с США, но при условии, что американцы не будут учить китайцев, как жить и с кем дружить. Иными словами — вмешательство в китайскую внутреннюю и внешнюю политику приведет к ухудшению отношений. И вообще, современный Китай не приемлет диктата, в чем бы он ни проявлялся. Как ни клялся Байден, что США не хотят холодной вой-ны с Китаем, как ни заверял в верности принципу «одного Китая» (куда входит и Тайвань), Си стоял на своем: «Будучи постоянными членами Совета Безопасности ООН и двумя крупнейшими экономиками мира, Китай и США должны не только развивать в правильном направлении свои двусторонние отношения, но и брать на себя надлежащую международную ответственность, трудясь на благо мира и спокойствия во всем мире». Пожурив Байдена за то, что его подчиненные не выполняют консенсус, достигнутый лидерами в ноябре прошлого года, он порекомендовал США и НАТО вести переговоры с Россией, чтобы обеспечить ее безопасность, а заодно и безопасность Европы и Украины.

Думается, китайский лидер не опускался до намеков на ответные санкции, это не в обычаях китайской дипломатии. Но вообще-то США настолько завязаны на Китае, что развод будет равносилен краху американской мечты. Один отказ от американских долговых облигаций, которых у КНР на триллион долларов, может обрушить американскую экономику. Не говоря уже о долларе как резервной валюте...

Переговоры имели продолжение. Руководство США, в отличие от многих и многих стран, не выразило соболезнования Китаю по поводу крушения пассажирского самолета. Вместо этого глава Госдепартамента США объявил о введении санкций в отношении китайских чиновников, якобы «причастных к геноциду и преступлениям против человечности в Синьцзяне, репрессивной политике в Тибете, подавлению основных свобод в Гонконге, а также нарушениям прав человека и вероисповедания». С одной стороны, это еще раз подтверждает, что США намерены действовать в отношении КНР «с позиции силы», о чем, кстати, заявил посол США в КНР Николас Бернс перед вступлением в должность. С другой — это может укрепить Китай в его верности отношениям стратегического партнерства с Россией. Никакие, даже самые задушевные переговоры с американскими лидерами не могут отвратить гегемона от его излюбленных методов, от применения санкций и военной силы. Будь то республиканец Трамп или демократ Байден, столкновение с США из-за американской политики доминирования и давления неизбежны.

В последнее время агрессивная антикитайская риторика администрации Байдена звучит все громче. Выделяются огромные средства на «сдерживание» Китая, спонсируется масса антикитайских НКО, в Индо-Тихоокеанском регионе создаются военные альянсы, направленные на противодействие Китаю. В результате Вашингтону может в жизни явиться страшный сон: противостояние одновременно и Китаю, и России.

Вот как видит ситуацию Ху Сицзинь, бывший главный редактор китайской Global Times, газеты, близкой Компартии Китая: «Кого сейчас Соединенные Штаты считают своим стратегическим противником номер один? Это Китай, а не Россия! В эпоху Трампа Вашингтон хотел улучшить отношения с Россией. Пенс однажды сказал: забудьте о России, поверьте, что со временем основной целью давления США обязательно станет Китай. В это время мы почувствуем ценность поддержки России, даже если она будет нейтральной. И даже сейчас Россия внезапно переключила на себя большую часть давления Соединенных Штатов, и Россия, и Соединенные Штаты будут сталкиваться друг с другом в течение значительного периода времени в будущем. Разве это не важно для того, чтобы Китай накапливал силы? Это совершенно другая геополитическая ситуация, когда две страны, Китай и Россия, противостоят американской гегемонии, а не одна страна противостоит Соединенным Штатам в одиночку. Китайско-российское всеобъемлющее стратегическое партнерство в XXI веке является совершенно особенным сдерживающим фактором для Соединенных Штатов. Имея в качестве партнера Россию, Китай не будет бояться энергетической блокады Соединенных Штатов, наши поставки продовольствия будут более безопасными. США будет сложнее осуществить всеобъемлющее стратегическое противостояние с Китаем. Поэтому сегодня Китай не может плохо относиться к китайско-российским отношениям. Сбалансированная позиция китайского правительства по российско-украинскому конфликту в наибольшей степени соответствует реалистичным и долгосрочным национальным интересам Китая».

Как показали дальнейшие события, Китай не сидит сложа руки. В то время когда западные и восточные эмиссары зачастили в Индию, дабы склонить эту страну в сторону противостояния с Россией, министр иностранных дел КНР Ван И тоже готовится к поездке в Дели. Цель — китайско-индийские переговоры на высшем уровне. КНР готова забыть разногласия, чтобы укрепить союз в рамках БРИКС. В Пекине заговорили о саммите этого объединения в конце текущего года.

На эту тему официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь опубликовал шутливую карту мира в представлении западных политиков, на которой в океане плавают США и их ближайшие союзники — Западная Европа и Австралия. Карта снабжена подписью: «Когда Запад говорит о «международном сообществе», он имеет в виду лишь узкую группу стран».

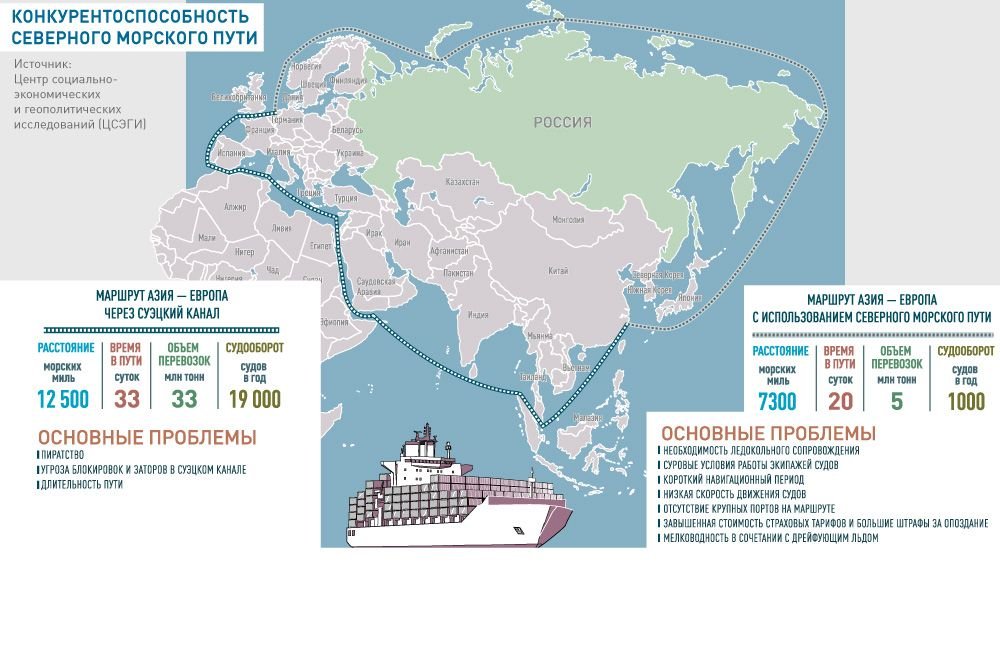

Воплотится ли в будущем идея развития регулярных перевозок по Севморпути

Текст: Ирина Дробышева

В новых политических и экономических условиях России предстоит серьезно пересмотреть приоритеты развития транспортной инфраструктуры, в частности, Северного морского пути.

По данным исследования Центра социально-экономических и геополитических исследований (ЦСЭГИ), при запуске Севморпути нужно учитывать не только экономические, но и геополитические условия, факторы безопасности государства, международного права, специфику морской логистики.

Как отмечают эксперты ЦСЭГИ, в среднем Севморпуть используется от восьми до десяти месяцев в году. Если посчитать рентабельность с учетом всех составляющих (параметров глубины, вместимости контейнеровозов, скорости судна в ледовых условиях, возможности отклонения от курса из-за изменений ледовой обстановки, цены ледокольной проводки) и сравнить со стоимостью провоза грузов через Суэцкий канал, выгода неочевидна.

Кроме того, магистральные контейнеровозы по СМП пройти не смогут: средние глубины здесь около 12 метров (а им нужно 16-18), в дрейфующих льдах легко отклониться от маршрута и посадить флот на мель. Еще одно ограничение: в Индийском океане судно идет со скоростью около 22 узлов, в ледовых условиях, даже в сопровождении ледокола - два-пять.

На южном маршруте судно, разгружаясь, берет новые контейнеры, благо, крупных портов хватает: Пусан, Шанхай, Шэньчжень, Гуанчжоу, Гонконг, Сингапур, Коломбо, Нави-Мумбаи, Дубай, Порт-Саид, Валенсия. Вдоль СМП их нет.