Новости. Обзор СМИ Рубрикатор поиска + личные списки

ДВЕ СТОРОНЫ ОДНОЙ ПРОБЛЕМЫ

ЕВГЕНИЙ КАНАЕВ

Доктор исторических наук, профессор факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ.

АЛЕКСАНДР С. КОРОЛЁВ

Кандидат политических наук, заместитель заведующего Евразийским сектором Центра комплексных европейских и международных исследований Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики».

МАЛАЙЗИЯ И ИНДОНЕЗИЯ В АЗИАТСКИЙ КРИЗИС 1997–1998 ГОДОВ

Азиатский экономический кризис 1997–1998 гг. стал одним из крупнейших в истории финансовых крахов развивающихся стран. Он ярко продемонстрировал ограниченность идей Вашингтонского консенсуса, риски глобализации, а также отсутствие единого рецепта процветания, который может быть применён повсеместно независимо от социального, политического и культурного контекста.

У истоков этого кризиса – система фиксированных валютных курсов, служившая одним из ключевых факторов экономического роста государств Юго-Восточной Азии в 1980–1990-е годы. Она гарантировала уверенность инвесторов и, следовательно, высокий приток иностранного капитала. Однако существенная часть поступлений приходилась на краткосрочный спекулятивный капитал, который и обусловил беззащитность стран перед случившимся внешним шоком.

Ещё до начала кризиса перед Малайзией и Индонезией стояла проблема высокой закредитованности. Неготовность решать её, в свою очередь, была связана с непрозрачностью банковской системы и низким качеством государственного контроля над финансовым сектором. Положение усугублялось коррупцией, процветанием приятельского капитализма (кронизма) и непотизма, приводивших к сращиванию политической и бизнес-элит и получению конгломератами возможностей финансирования нерентабельных проектов за счёт банков и государства.

Хотя механизм развития кризиса в Индонезии и Малайзии был схожим, стратегии стран по выходу из него различались принципиально: Индонезия сделала ставку на помощь МВФ и его рекомендации, а Малайзия выбрала стратегию экономического национализма.

Наряду с различиями в исходной макроэкономической ситуации это объяснялось и конкретными политическими решениями, и разницей в политических системах и практиках: жёсткий авторитарный режим Сухарто в Индонезии и мягкий авторитаризм Махатхира в Малайзии. Результаты выхода стран из кризиса различались кардинально. Малайзия не утратила экономического динамизма и быстро вернула себе статус одной из наиболее успешных стран региона. Индонезия же потеряла фактически десятилетие экономического развития.

Начало и развитие кризиса

Кризис начался летом 1997 г. с отказа правительства Таиланда поддерживать фиксированный валютный курс. Последний позволял сохранять стабильность валютной системы и придавал уверенность иностранным инвесторам, перемещавшим производство из Японии и других стран с дорогими валютами. Однако в результате девальвации юаня и йены и последовавшего повышения конкурентоспособности китайских и японских товаров, а также замедления роста уровня потребления в США и странах Европы, азиатские государства столкнулись с падением экспорта и ростом дефицита счетов текущих операций. Демарш Таиланда запустил эффект домино: отток капитала последовал из всего региона, ударив по валютам восточноазиатских стран, в том числе по индонезийской рупии и малайзийскому ринггиту. Ситуация в обеих странах усугубилась переходным состоянием национальных экономик в процессе либерализации их финансовых систем. Банковская паника приняла самоподдерживающийся характер.

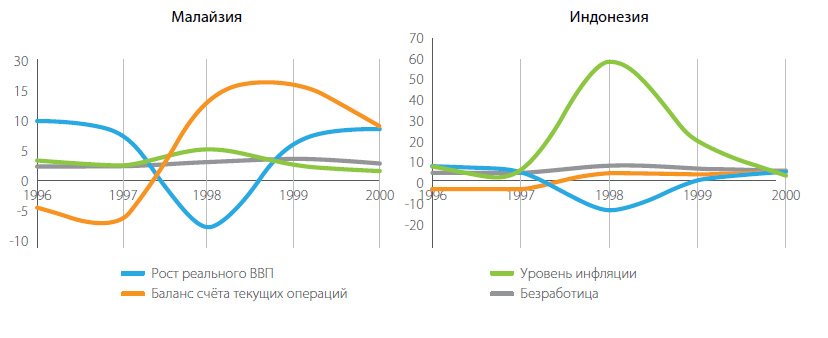

В июле 1997 г. малайзийское правительство решило перейти к плавающему курсу национальной валюты. В итоге курс ринггита упал со среднего уровня в 2,42 ринггита за доллар в апреле 1997 г. до рекордного минимума в 4,88 в январе 1998 года. Вслед за этим последовало падение фондового рынка: к декабрю индекс Фондовой биржи Куала-Лумпура (KLSE CI) опустился на 44,9 процента. В Индонезии в результате перехода к плавающему курсу рупии её стоимость достигла минимума – 3600 рупий за доллар к концу октября 1997 г., а к концу января 1998 г. – 10000 рупий за доллар. В условиях оттока капитала ставки по депозитам в Индонезии выросли более чем в 4 раза – до 60–65 процентов. Это ещё больше увеличило долю необслуживаемых долгов. Инфляция выросла почти в 10 раз – с 6,2 процента в 1997 г. до 60 процентов в 1998 году. В обеих странах росла безработица: в Малайзии с 2,5 процента в 1997 году до 3,3 процента годом позже; в Индонезии – с 4,7 процента до 8,4 процента соответственно (рисунок 1). Её последствия в наибольшей степени ощутили сельскохозяйственные районы обеих стран.

Рисунок 1. Основные макроэкономические показатели Индонезии и Малайзии, 1996–2000 годы

Источник: Всемирный банк.

Различия в степени влияния кризиса на Индонезию и Малайзию были обусловлены не только экономическими, но и политическими факторами. В Малайзии ситуация была в целом стабильной, так как «Национальный фронт» прочно удерживал власть. В Индонезии сложился более персонифицированный характер принятия внутриполитических решений, за тридцать с лишним лет правления Сухарто сложилась коррумпированная и несбалансированная экономико-политическая модель. Перспектива экономических неурядиц означала реальную угрозу долгосрочной политической дестабилизации.

Антикризисные меры

Инструменты, задействованные Джакартой и Куала-Лумпуром для снижения остроты финансовых потрясений, качественно отличались. Индонезия в антикризисной политике опиралась преимущественно на рекомендации МВФ. Для осуществления стабилизационной политики Фонд выделил стране в общей сложности 43 млрд долларов. Программа Фонда включала два компонента: проведение структурных реформ и введение стабилизационных макроэкономических мер.

Стабилизационная макроэкономическая политика подразумевала повышение процентных ставок. Так, ко второй половине 1998 г. они достигли 50 процентов. Банк Индонезии уже в июле 1997 г. снизил уровень ликвидности в банковском секторе, ограничив возможность форвардной продажи долларов нерезидентам 5 млн долларов и предписав уменьшить размер валютных спекуляций. Конечная цель состояла в сокращении дефицита текущего счёта и восстановлении профицита бюджета.

Структурные реформы включали усиление контроля Центрального банка над коммерческими банками. Пакет МВФ предполагал создание механизмов реструктуризации корпоративного долга, а также некоторые дотации и субсидии для населения.

На начальном этапе кризиса ЦБ Индонезии расширил кредитование обанкротившихся банков. Распространённой практикой стало их закрытие и рекапитализация потенциально жизнеспособных финансовых организаций. Так, по рекомендациям МВФ только за 1997 г. в Индонезии было закрыто 23 банка. Этот факт, а также ограничение поддержки монополий было критически воспринято в окружении Сухарто. Ряд близких к нему фигур сопротивлялись закрытию финансовых организаций, а со стороны правительства были задержки с принятием решений по реструктуризации компаний. В таких условиях увеличившийся отток капитала привёл к ещё большему падению рупии.

Одним из инструментов спасения национальной промышленности стал кластерный подход, который предполагал приоритетную государственную поддержку производства ключевых товаров. В их числе – текстиль и текстильные изделия, продукты из пальмового масла, электрические машины и оборудование. С 1998 г. пристальное внимание уделялось индустриализации с опорой на сельское хозяйство и добывающую промышленность, а также заключению контрактов между предприятиями малого/среднего бизнеса и крупными компаниями для запуска промышленных кластеров и повышения эффективности производства.

Под влиянием гиперинфляции, повышения уровня бедности и низкой эффективности реализуемых мер в индонезийском обществе росло недовольство. Оно воплотилось в студенческих демонстрациях и протестных движениях.

Режим более не мог обвинять в кризисе международное сообщество и перенаправлять на него общественный гнев.

После банкротства и реструктуризации некоторых конгломератов, Сухарто лишился и олигархической поддержки. В итоге 21 мая индонезийский лидер ушёл в отставку после 32-летнего пребывания у власти.

Однако и его преемник Бухаруддин Юсуф Хабиби не обладал широкой поддержкой населения и армии. Кризис не удавалось преодолеть быстро, и получение международной помощи было, по сути, единственным доступным вариантом. Поэтому Хабиби сделал ставку на технократическую элиту и в конце концов договорился о получении нового транша от МВФ, что позволило дополнительно привлечь 6,2 млрд долларов для реструктуризации задолженностей банков и снижения оттока капитала. В феврале 2000 г. правительство вновь обратилось к МВФ за финансовой поддержкой.

Средства, полученные в рамках международной помощи и приватизации компаний и финансовых организаций, направлялись на погашение внешнего долга. Было увеличено налогообложение и сокращены государственные расходы. Продолжался курс на реструктуризацию банков и финансовых учреждений. Тем не менее, хотя к началу 2000-х гг. Индонезии удалось достичь некоторых докризисных показателей, уже в 2001 г. стали проявляться структурные дисбалансы, тормозящие ход реформ и усугубившиеся политической турбулентностью.

Опыт Малайзии во многом противоположен. Хотя в 1997 г. предприняты отдельные попытки следовать рекомендациям МВФ, впоследствии правительство Махатхира Мохамада придерживалось собственного плана действий. К началу кризиса летом 1997 г. экономика Малайзии характеризовалась высоким уровнем краткосрочной задолженности. В качестве превентивной меры в апреле того же года под руководством министра финансов Анвара Ибрагима были ужесточены пруденциальные нормы для банков: в частности, утверждены более короткие сроки для выявления просроченных кредитов. Процентные ставки выросли с 7,5 процента в июле 1997 г. до 10 процентов в феврале 1998 года. В результате рост кредитования начал постепенно снижаться, но ввиду турбулентности на валютном рынке Центральный банк продолжил ужесточение монетарной политики и пруденциальных требований вплоть до конца 1998 года.

К началу 1998 г. опыт стран, обратившихся к МВФ за помощью и рекомендациями, показал, что программы Фонда не учитывают особенности стран-реципиентов и не являются достаточно эффективными. Соответственно, Махатхир Мохамад избрал стратегию с опорой на экономический национализм. Её основой стала защита от международного капитала. В рамках данного курса 7 января 1998 г. был учреждён подотчётный премьер-министру Национальный совет экономической политики – консультативный орган для централизации процесса кризисного управления. Совет подготовил План восстановления экономики. Центральный банк вместо ужесточения денежно-кредитной политики стал снижать ставки процента и нормы обязательных резервов. Так, ставка процента, которая в июле 1998 г. была на уровне 11 процентов, к декабрю 1999 г. опустилась до 3 процентов. Норма обязательных резервов сократилась с 13,5 процента до 10 процентов.

Для стабилизации курса национальной валюты в сентябре 1998 г. установлен контроль над капиталом, направленный против офшорных рынков ринггита. В частности ограничивались денежные переводы на счета нерезидентов и иностранных компаний. Для иностранных физических и юридических лиц введён мораторий на репатриацию доходов от продажи акций на один год с даты покупки. Малайзийским резидентам запрещалось брать иностранные кредиты за исключением случаев, когда доходы по ним были также в иностранной валюте. Отток капитала почти прекратился. А привязка к американскому доллару была восстановлена 2 сентября 1998 г., когда стоимость малайзийской валюты составляла 3,8 ринггита за доллар.

Важную роль сыграла и промышленная политика. Выстраивая стратегию по выходу из кризиса, Малайзия опиралась на принятый в 1995 г. и рассчитанный на 1996–2005 гг. Второй промышленный генеральный план. Он предполагал качественный переход от простой сборки промышленных товаров к кластерному производству высокотехнологичной продукции и продукции с высокой добавленной стоимостью. Данная стратегия получила название «Промышленность++». Именно в её рамках Малайзия запустила флагманскую инициативу «Мультимедийного суперкоридора» (МСК), предусматривающего создание национальных индустриальных кластеров и технопарков и привлечение зарубежных IT-компаний. По состоянию на декабрь 1998 г. 195 компаний, включая 88 малайзийских, получили статус резидента МСК.

Для выхода из рецессии правительство подготовило комплекс мер, предполагавших увеличение государственных расходов на 2 млрд ринггит. Запущен комплекс социальных трансфертов бедным слоям населения (Program Pembangunan Rakyat Termiskin), для реализации которых выделили ещё 100 млн ринггит. Малайзия вернулась к докризисному уровню ВВП в 2000 г., однако улучшения наметились уже к концу 1999 г.: инфляция была невысокой, на уровне 3,2 процента, равно как и безработица (3,4 процента). Валовый доход на душу населения также превысил значение докризисных показателей.

Суммируя политическое измерение выхода из кризиса в Малайзии и Индонезии, правомерно говорить о двух примерах испытания легитимности режимов, основанных на высоких показателях экономического развития.

В Индонезии режим Сухарто не выдержал испытания, причиной чему во многом стали экономические и социально-политические дисбалансы.

Кронизм, коррупция, опора на армию, с одной стороны, и зависимость от международного капитала и помощи, с другой, в совокупности привели к кризису, охватившему все сферы общественной жизни.

Хотя неэффективность программы помощи МВФ была признана самим Фондом, низкое качество антикризисной политики правительства стало основной причиной экономических и социальных неурядиц.

Напротив, в Малайзии, несмотря на то что на начальных этапах макроэкономическое управление кризисом было менее эффективным, принятые меры способствовали стабилизации. Махатхир Мохамад использовал это для легитимации своей власти: он сосредоточил внимание народа на «внешней» причине кризиса, попутно расправившись с политическими оппонентами.

Оба режима были националистическими и в некоторой степени популистскими, прежде всего, в сфере экономики. Однако если до 1997 г. национализм Махатхира был сконцентрирован на коренных малайцах бумипутра, то в ходе кризиса акцент сместился с этнических вопросов на защиту от угроз, представляемых международным капиталом. Сухарто же, хотя и опирался на те же риторические приёмы, не смог предложить эффективную идеологическую модель: его непоследовательность в реализации пакета МВФ и связь с олигархическими структурами в условиях тяжелейшего кризиса стоили ему власти. Его преемнику Хабиби пришлось запустить механизм реформ и начать процесс восстановления экономики и политической управляемости в стране.

Долгосрочные последствия кризиса

Отдавая себе отчёт в том, что при кажущейся привлекательности исторические аналогии имеют важный изъян – кардинально иной контекст развития тех процессов, которые пытаются сравнить и сопоставить, – стоит выделить те элементы прошлого опыта, которые могут оказаться подходящими для решения современных задач.

Во-первых, азиатский финансовый и экономический кризис продемонстрировал не только несбыточность, но и порочность надежд на то, что глобализация несёт человечеству невиданное процветание, и главное – включиться в этот процесс. Отсюда – объективная потребность стран Юго-Восточной Азии в организации собственного геоэкономического пространства посредством сначала механизма АСЕАН по финансовому надзору, а потом – запуска Чиангмайской инициативы. За ними последовали формирование Сообщества АСЕАН до 2015 г. и 2025 г., принятие двух Генеральных планов АСЕАН по наращиванию взаимосвязей и, наконец, соглашение о Всеобъемлющем региональном экономическом партнёрстве в 2020 году. И хотя такое переформатирование осуществляется не беспроблемно (чего стоит отказ Индии подписать соглашение о Всеобъемлющем региональном экономическом партнёрстве), сам факт проведения подобных мероприятий отчётливо демонстрирует как осознание Ассоциацией такой необходимости, так и готовности подкрепить планы конкретными делами.

Применительно к опыту Малайзии и Индонезии важно подчеркнуть: по итогам кризиса обе страны, хотя каждая по-своему, осознали непрочность и шаткость идеи Вашингтонского консенсуса. Уместно вспомнить нежелание бизнес-кругов этих стран страховать займы в американской валюте и рассматривать привязку к доллару как лучшую гарантию от неприятностей.

Во-вторых, азиатский финансовый и экономический кризис на примере Малайзии и Индонезии показал объективную необходимость трансформировать восточноазиатскую модель капитализма. Обозначились пределы ориентации на экспорт, встал вопрос о развитии внутреннего спроса как основного драйвера хозяйственных процессов, были выявлены уже не преимущества, а недостатки «приятельского капитализма» в его восточноазиатской версии.

Кризис 1997–1998 гг. разрушил смычку между бюрократией и бизнесом, которая в предшествовавшие годы служила основой как «государства развития» (developmental state), так и философии нациестроительства как такового. Бизнесу пришлось провести реструктуризацию с акцентом на повышение самостоятельности и конкурентоспособности, изменить стиль и философию корпоративного управления (к чему руководителей азиатских компаний подтолкнула волна слияний и поглощений западными партнёрами в сфере, прежде всего, телекоммуникаций, а также банкротство крупных азиатских компаний, таких как индонезийская Salim Group и малайзийская Renong Group).

Происходило изменение той модели трудовых отношений, которая верой и правдой служила несколько десятилетий: постепенно уходили в прошлое патернализм руководства и лояльность персонала, вводилась дифференцированная система материального вознаграждения работника, его возраст и трудовой стаж стали терять вес при премировании и продвижении по карьерной лестнице.

Всё это происходило на фоне волатильности рынка занятости и отсутствия в государствах ЮВА – и здесь Малайзия и Индонезия не стали исключением – сколь-либо надёжной системы социальной защиты.

Вместе с тем «второе пришествие» азиатской модели развития состоялось довольно скоро после финансовых потрясений 1997–1998 годов. Носителем такой модели стал Китай, который на основе своих социокультурных особенностей реализует эволюционный переход от административно-централизованной экономики к рыночному хозяйству, а в сфере внешнеэкономической политики сочетает элементы импортозамещения и экспортной ориентации. Отвечая в общих чертах логике восточноазиатского «государства развития» и восточноазиатской модели капитализма как модернизационной стратегии, такая политика откликалась на запросы стран Юго-Восточной Азии. Они не желали отказываться от того, что составило основу их экономических успехов, и объективно нуждались в сильном союзнике со схожими мировоззренческими установками.

В-третьих, кризис 1997–1998 гг., в том числе на примере Малайзии и Индонезии, предельно ясно поставил вопрос о вызревании противоречий нынешней модели глобализации с быстрым перетоком спекулятивного капитала и неразвитостью институтов его регулирования. Главное, насколько Соединённые Штаты и контролируемые ими международные финансовые институты заинтересованы в изменении сложившихся правил игры. Реакция Вашингтона на предложение Токио о формировании Азиатского валютного фонда, который мог бы выдавать кредиты пострадавшим странам без условий МВФ[1], свидетельствовала об обратном. Вся логика действий Вашингтона говорила о его стремлении извлекать, а не создавать ценность, мало заботясь о судьбах азиатских стран. А они, заметим, были лояльными политическими партнёрами США, включились в японоцентричную модель «гусиного клина»[2], по определению подразумевающую постоянный импорт промежуточных товаров, а следовательно – перманентную зависимость от состояния платёжного баланса текущих операций.

В общем и целом, на примере сравнения Малайзии и Индонезии азиатский финансовый и экономический кризис поставил вопрос о целесообразности интеграции в глобализирующееся мировое хозяйство, если на внутриэкономическом и внутриполитическом фронтах не решены важнейшие вопросы развития, а ход, направление и динамика глобализации определяются силами, имеющими мало общего с национальными интересами государств.

Опыт Малайзии показал, что отказ от рецептов МВФ и Вашингтонского консенсуса может быть залогом успешной политики, а рыночный либерализм и экономическое дерегулирование малопригодны в критический момент.

Соответственно, не лучше ли сначала создать страховочные механизмы от неурядиц, к которым гарантированно приведут чрезмерная зависимость от зарубежных капиталов, рынков и технологий вкупе с отсутствием внутреннего платёжеспособного спроса и неразвитостью механизмов регионального сотрудничества?

Азиатский финансово-экономический кризис сквозь призму опыта Малайзии и Индонезии демонстрирует преимущества конвергентного подхода к экономическому развитию с учётом его содержательной, институциональной и нормативной составляющих. При сравнении опыта этих двух стран стали очевидны выгоды синергии государственного планирования и рыночной самоорганизации, развития институтов мобилизации интересов общества при помощи механизмов и инструментов азиатской версии государственного дирижизма при отказе от экономического дерегулирования. Вызревание такой идеи со временем позволило азиатским странам задуматься о возможности перевода глобализации из стихийного процесса в управляемый проект, характер и темпы реализации которого регулировались бы государствами Азии, а не Евроатлантики: при таком подходе в кризисе 1997–1998 гг. можно найти истоки идей, лежащих в основе асеаноцентричных форматов сотрудничества, предложенной Китаем инициативы «Пояса и пути», а также ВРЭП.

Уроки для наших дней

Рассмотрение особенностей политики Малайзии и Индонезии в отношении азиатского финансового и экономического кризиса позволяет сделать ряд обобщающих выводов.

Во-первых, актуальной задачей было и остаётся предотвращение дисбаланса между приоритетами финансового сектора и реальными экономическими потребностями страны. Как показали рассмотренные примеры, кризис не заставит себя ждать, если финансовый сектор отрывается от реального, регулирующие органы утрачивают контроль над ситуацией, а бизнес исходит из того, что растущая задолженность – нормальное явление, так как «дешёвые деньги» будут всегда и в любом количестве. Поощрять заинтересованность бизнеса в краткосрочных спекулятивных операциях, а не в «работе вдолгую» посредством, в частности, инфраструктурного строительства – значит, подорвать перспективы экономического развития.

Во-вторых, Малайзия и Индонезия стали заложниками экспортоориентированной экономической модели. По мере выполнения основных задач она теряла эффективность и ставила всю экономическую стратегию в зависимость от факторов, которые не поддаются контролю и управлению. Экономическую модернизацию нужно проводить параллельно с решением политических, социальных и этнических проблем, гибко корректируя как очерёдность проведения необходимых мероприятий, так и перспективные планы развития в целом.

В-третьих, пример Малайзии и Индонезии поставил вопрос о создании механизмов раннего предупреждения экономических неурядиц регионального масштаба – посредством инструментов как регионализма, так и регионализации. В первом случае речь идёт об институциональном оформлении инициатив торгово-инвестиционной, производственно-технологической и производственно-сбытовой кооперации в Юго-Восточной Азии и за её пределами – во взаимодействии с партнёрами из Северо-Восточной Азии. Во втором – об объективной необходимости подкрепить развитие институтов проведением мероприятий по облегчению торгово-инвестиционных, технологических и межчеловеческих обменов, что в политическом лексиконе АСЕАН и стран, в неё входящих, получило название «наращивание взаимосвязей» (connectivity).

В-четвёртых (и это главное), если страна оказывается один на один с серьёзными проблемами, рыночный фундаментализм – плохой советчик, а конвергенция возможностей государства и рынка с преобладанием первого над вторым при их гибкой адаптации к меняющейся обстановке и при постоянном наращивании ресурсов – оптимальный подход. Опыт Малайзии и Индонезии продемонстрировал это лучше, чем хотелось бы и адептам Вашингтонского консенсуса, и стратегам восточноазиатских стран, предложившим миру собственную версию глобализации.

--

СНОСКИ

[1] Инициатива, выдвинутая Японией в ходе Азиатского финансового кризиса в 1997 г., предусматривала создание организации, аналогичной по своим функциям МВФ с объёмом капитала 100 млрд долларов, но под японским патронатом, встретила резкое противодействие Соединённых Штатов и по этой причине не была реализована.

[2] «Парадигма Акамацу» (1960-е гг.), согласно которой азиатские страны догонят Запад по мере того, как производство потребительских и инвестиционных товаров будет постоянно перемещаться из более развитых стран в менее развитые и повторяющие их стадии развития – «гусиный клин». Ведущий «гусь» в этой схеме – Япония, за ней следуют «новые индустриальные экономики первой волны» (Южная Корея, Сингапур, Тайвань и Гонконг – НИЭ-1), далее – «новые индустриальные экономики второй волны» (Индонезия, Малайзия, Таиланд, Филиппины – НИЭ-2) и далее – Китай и оставшиеся государства Индокитая (Вьетнам, Лаос, Камбоджа, Мьянма).

Дубай, ОАЭ. Авиакомпания Etihad Airways, национальный перевозчик Объединенных Арабских Эмиратов, открывает распродажу билетов на рейсы с вылетом из Абу-Даби.

В перечень направлений, на которые можно приобрести два билета по цене одного, в частности входят Москва, Стамбул, Бангкок, Мадрид, Милан, Женева, Мальдивские острова, Рим, Дублин и Торонто.

Распродажа стартует в среду, 13 января 2021 года, на билеты на рейсы с вылетом до 15 июня 2021 года. В распродаже участвуют билеты эконом- и бизнес-классов. Их стоимость начинается от 1358 (US$ 372) и 4138 дирхамов (US$ 1134) за эконом- и бизнес-класс соответственно.

Отмечается, что как перед отправлением, так и перед возвращением в Абу-Даби пассажирам необходимо будет предъявить сертификаты об отсутствии COVID-19. Между тем, в стоимость билетов уже включена страховка, покрывающая лечение от коронавируса, включая пребывание на карантине.

В свою очередь, авиакомпания Wizz Air Abu Dhabi, бюджетный перевозчик, базирующийся в Абу-Даби, распродает 2021 билет по цене всего 1 дирхам. Распродажа на билеты в один конец, а именно в греческие Афины и Салоники, проходит 10 и 11 января 2021 года.

Первоначально авиаперевозчик собирался летать в Александрию, Кутаиси, Ларнаку, Одессу и Ереван – эти планы были анонсированы летом 2020 года. В ближайшее несколько месяцев авиакомпания, базирующаяся в Абу-Даби, ожидает поставку новых лайнеров для расширения своего авиапарка. Авиакомпания является совместным предприятием венгерского лоукостера Wizz Air и государственной холдинговой компании Абу-Даби ADQ.

Ранее власти Абу-Даби анонсировали новые правила въезда на территорию столичного эмирата в связи с COVID-19. Для путешественников, прибывающих из «зеленого» списка стран, отменен обязательный 14-дневный карантин, для остальных – его продолжительность сокращена с двух недель до 10 дней.

В «зеленый» список стран в настоящее время включены: Австралия, Бруней, Китай, Греция, Гренландия, Гонконг, Малайзия, Маврикий, Новая Зеландия, Саудовская Аравия, Сингапур, Тайвань, Таджикистан, Таиланд, Узбекистан и Вьетнам.

Международные туристы сдают 2 ПЦР-теста на коронавирус: первый – не ранее чем за 96 часов до отправления рейса (отрицательные результаты будут предъявлять в аэропорту отправления), второй – по прибытии в Абу-Даби.

МИД КНР назвал задержание активистов в Гонконге правомерным

Текст: Константин Волков

Официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин заявила, что задержание более полусотни оппозиционных политических активистов в Гонконге было правомерным. Арестовано, по данным полиции Гонконга, 53 человека, 45 мужчин и 8 женщин в возрасте от 23 до 64 лет. В операции по задержанию были задействованы одна тысяча полицейских.

Как отметила Хуа, выступая на брифинге, "Китай - правовое государство. Мы поддерживаем меры, которые предприняла гонконгская полиция. Эти действия гонконгской администрации были оправданны и необходимы".

Она также отметила, что действия полиции "никак не отразилась на свободе жителей специального административного района (САР Гонконг - "РГ"). Подобные меры "повлияли лишь на некоторые зарубежные политические силы, которые поддерживают контакты с отдельными личностями в Гонконге с целью подрыва стабильности в КНР", подчеркнула она.

Как заявил министр безопасности Гонконга Ли Цзячао, "арестованные пытались парализовать правительство САР с помощью злонамеренного плана, и что полиции было необходимо пресечь это". Также он подчеркнул, что "власти Гонконга не потерпят никаких преступлений, связанных с подрывом государственной власти", сообщает новостной портал правительства Гонконга News.gov.hk.

По словам Ли, масштабные уличные беспорядки и другие нарушения общественного спокойствия вкупе с международными политическими и экономическими санкциями "приведут к параличу Гонконга и ввергнут его в пропасть, где мегаполису придется испытать на себе ужас тысяч катастроф".

Гонконгская газета South China Morning Post, принадлежащая холдингу Джека Ма Alibaba Group, опубликовала 6 января большую статью, в которой рассказывает детали громкого задержания активистов.

Как сказано в статье, оппозиция стремилась на последних выборах в законодательный совет САР получить 35 или более мест, что позволило бы ей накладывать вето на решения правительства Гонконга и принудить уйти в отставку главу правительства (его кандидатура согласовывается с Пекином - "РГ"), что парализовало бы работу властей САР.

По словам представителя служб безопасности, которого цитирует издание, у активистов был план по разрушению действующей системы управления специальным административным районом, который подразумевал обширные акции неповиновения.

Старший суперинтендант полиции Гонконга Стив Ли Квай предупредил, что могут последовать новые задержания, поскольку расследование еще продолжается.

Индия введет пошлины на импорт нержавеющего проката из 15 стран

Как сообщает Yieh.com, министерство торговли и промышленности Индии объявило 23 декабря 2020 г., что оно приняло окончательное решение по антидемпинговым пошлинам в отношении плоского проката из нержавеющей стали, происходящего из Китая, Южной Кореи, Китая, ЕС, Японии, Индонезии, США, Таиланда, Южной Африки, ОАЭ, Сингапура, Мексики, Вьетнама, Малайзии, Гонконга и Тайвань со сроком действия пять лет.

Пошлина, рекомендованная Генеральным управлением торговых средств правовой защиты (DGTR), составляла от $67 за тонну до $944 за тонну в зависимости от страны.

Продукты, участвующие в этом случае, имеют коды HS 7219 и 7220.

Период расследования демпинга длился с апреля 2018 по март 2019 года, а период расследования ущерба - с 2015 по 2016 год, с 2016 по 2017 год, с 2017 по 2018 год, а также период расследования демпинга.

Дубай, ОАЭ. Бюджетная авиакомпания Wizz Air Abu Dhabi, вновь созданный национальный перевозчик Объединенных Арабских Эмиратов, объявила о запуске регулярных рейсов с 15 января 2021 года. Первым инаугурационным направлением для авиаперевозчика станут греческие Афины.

Стоимость билетов начинается от 129 дирхамов в одну сторону, включая ручную кладь. За багаж пассажирам придется доплачивать отдельно, сообщили в авиакомпании. Авиаперевозчик также анонсировал запуск рейсов в Салоники – с 4 февраля 2021 года – с «ультранизкими» тарифами.

В авиакомпании уточнили, что маршрутная сеть будет стремительно расти, а в список направлений будут добавляться страны из «зеленого» списка. Перевозки будут осуществляться на лайнерах Airbus A321neo.

Первоначально авиаперевозчик собирался летать в Александрию, Кутаиси, Ларнаку, Одессу и Ереван – эти планы были анонсированы летом 2020 года. В ближайшее несколько месяцев авиакомпания, базирующаяся в Абу-Даби, ожидает поставку новых лайнеров для расширения своего авиапарка.

В июне 2020 года правительство ОАЭ присвоило авиакомпании Wizz Air Abu Dhabi статус национального перевозчика (шестого по счету в стране). Авиакомпания является совместным предприятием венгерского лоукостера Wizz Air и государственной холдинговой компании Абу-Даби ADQ.

Для новой авиакомпании Абу-Даби является трамплином на рынок региона с населением 5 млрд человек, которые проживают в радиусе 6,5 часов полета от столицы ОАЭ. В отличие от других авиаперевозчиков, Wizz Air уверена в скором восстановлении авиационной отрасли от последствий вспышки коронавируса COVID-19.

Ранее власти Абу-Даби анонсировали новые правила въезда на территорию столичного эмирата в связи с COVID-19 – с 24 декабря 2020 года. Для путешественников, прибывающих из «зеленого» списка стран, отменен обязательный 14-дневный карантин, для остальных – его продолжительность сокращена с двух недель до 10 дней.

В «зеленый» список стран в настоящее время включены: Австралия, Бруней, Китай, Греция, Гренландия, Гонконг, Малайзия, Маврикий, Новая Зеландия, Саудовская Аравия, Сингапур, Тайвань, Таджикистан, Таиланд, Узбекистан и Вьетнам.

Правила, выпущенные Комитетом по управлению чрезвычайными ситуациями, кризисами и катастрофами, одобряют возобновление экономической, туристической деятельности, а также деятельности в сфере развлечений с соблюдением мер профилактики COVID-19. Международные туристы будут сдавать 2 ПЦР-теста на коронавирус: первый – не более чем за 96 часов до отправления рейса (отрицательные результаты будут предъявлять в аэропорту отправления), второй – по прибытии в Абу-Даби.

Запущен пилот по объединению портов Шэньчжэня и Фошаня в единую таможенную систему

Таможня Шэньчжэня в провинции Гуандун на юге Китая запустила первый пилотный проект по объединению портов в районе Большого залива (Гуандун-Гонконг-Макао) с целью дальнейшего улучшения деловой среды и содействия качественному развитию района залива.

Пилотный проект объединяет два порта — Шэкоу в Шэньчжэне (важный порт для океанских судов в Южном Китае) и порт Шундэ в Фошане (провинция Гуандун), внутренний порт, который обладает большим комплексом производственных ресурсов, но не может принимать крупные международные грузовые суда в силу своего географического положения.

Ранее контейнеры, отправленные из внутренних портов, должны были проходить транзитом в порту Шэкоу для прохождения необходимых процедур. После запуска проекта контейнеры, импортируемые и экспортируемые из порта Шундэ, больше не нуждаются в повторной таможенной декларации, что значительно сокращает время и стоимость таможенного оформления и упрощает торговые процедуры.

Третья Мировая

Текст: Леонид Радзиховский (политолог)

Итоги-2020...

С одной стороны, все просто. Чего проще: год из 5 букв. С другой стороны, страшно: ведь похоже, что никакого "итога" ковиду - нет.

В конце года как будто увидели прививки в конце тоннеля. Еще немного потерпеть, еще чуть-чуть...

И тут - новейшая Евромода, мутация, штамм, черт его знает, как называется, но заразность на 70% выше... Вот тебе, бабушка, - под елочку...

Год МОНО-темы. Сквозь эту повязку "многое теряется из виду, тают грозовые облака, кажутся нелепыми обиды...". Нет, конечно, "всюду жизнь", шоу маст гоу! Без шоу вообще удавишься с тоски. Трамп-шоу, "тот, кого называют "берлинский пациент", спорт, голосования, обнуления, изменения... Несколько шумных пиар-террор-акций в ЕС. Везде обвалы экономики. И - бесконечные смерти, "от этого", "не от этого"... Список всем известных людей, старых и не очень, умерших за год, мог бы занять всю эту статью, полосу, газету...

Но главное, единственно всерьез цепляющее, конечно же - Третья Мировая с сиренами "скорых", светомаскировка - повязки...

Да. Воюют - все страны. "Мобилизованы" (заражены) уже ок. 80 млн чел., погибли - порядка 1,8 млн.

Если считать не военно-политические пандемии (1-я и 2-я МВ), а просто медицинские, то сейчас тоже - Третья.

Первая Мировая - Испанка, 1918-1919 гг.. Длилась 1,5 года, 3 волны. Сведения расходятся, но порядка 550 млн заболевших, от 50 до 100 млн погибших при общем населении Земли меньше 2 млрд! Понятно, никаких вакцин в помине не было, да и карантин довольно условный - как-никак началась эта штука еще в окопах 1-й МВ. Санитария, питание, лечение (особенно в России, скажем, во время Гражданской войны) тоже - соответствующие. Как же она кончилась? Да вот просто - сама собой. Коллективный иммунитет, как сейчас говорят. "Испанка" вошла в Мифологию Человечества, хотя о ней сказано, написано, снято в 100 раз меньше, чем про ту же 1-ю МВ, в которой погибло "всего" 10 млн.

Вторая Мировая - Гонконгский грипп-1968. По разным оценкам, умерли от 1 до 4 млн чел. Население Земли было ок. 3,5 млрд, значит, пропорционально сегодняшнему - от 2 до 8 млн жертв. Опять ни вакцин, ни больших локдаунов. Опять "сама прошла", хотя лечение, конечно, было получше, чем в 1918-м.

Широкая публика об этом вообще почти не знает, даже многие из тех, кто тогда жил, - не помнят. 1968-й вошел в Историю годом Мировой Революции Шестидесятников: Прага - Париж - Лос-Анджелес. Да еще Сексуальная Революция тогда же... Вот это - породило целую Эпоху, поколение хиппи, сейчас выросли их Политкорректные Внуки. А эпидемия - что... Не больше чем житейски-медицинский фон для этих важных событий. Кто умер - умер, кто жив - живет другим.

Две медицинские пандемии шли в синхрон с пандемиями социальными, политическими, культурными. Конечно, причинно-следственной связи не найдешь, но едва ли соседство во времени "чисто случайно". Каждая пандемия совпадала с Рубежом Исторических Эпох, выходом "переболевшего Человечества" на новый Виток Спирали.

Может, такой пазл складывает Творец людей и вирусов, Сценарист Войн, Революций, Эпидемий и прочего Прогресса?

Но на сей раз, возможно, Замысел иной, и пандемия не просто "идет рядом". Быть может, эти параллельные пересекутся? Тогда каким же может стать "коллективный социальный иммунитет" в итоге сегодняшней болезни?

Пандемия не "создает" новые смыслы. Но фокусирует, ускоряет тенденции, которые уже сложились, превращает их в Новый Дискурс. Некоторые "социальные антитела" довольно наглядны.

Здоровье и медицина давно уже в "развитых странах" стали приоритетом N 1 не только для людей, но и для государств. Сейчас они далеко обгоняют Рогато-священную корову - Армию, которая тысячи лет была неизмеримо важнее всех. Вот сравнительная таблица бюджетов на здравоохранение - и оборону, в процентах от ВВП. США 16 % - 3,4%, Франция 11 % - 1,9%, Германия 7,4% - 1,3% и Россия 6,4% - 3,9%. Найти страну, где военные траты выше медицинских, нелегко. Другое дело - какова эффективность здравоохранения, степень бюрократии, "государственно-врачебных ошибок" (см. Пандемию в США!).

Похоже, что теперь эта Новая Парадигма Человечества окрепнет, разрыв будет ускоренно расти в пользу Медицинской Безопасности. Больше того. Усилятся и тенденции к ЗОЖ уже не отдельных людей, но опять же Государств - приоритет экологии, "чистой" энергетики и т.д. Плюс - проблемы климата, "Зеленая повестка".

Все это идеологически объединяется шапкой Устойчивого Развития. Но ведь "развитие" означает и "трансформации". Причем - радикальные.

Пока что мы видим только цветочки. Например - растущее отчуждение людей, "бесконтактность". Эпидемия, "человек человеку - ковид" кончится. Маски снимут. "А осадок - остался". Тем более это соответствует "новому отчуждению": росту бестелесной, виртуальной жизни, где человек - муха в Сети, "выпутаться" из нее просто некуда. Понятно, что резко расширится и работа на удаленке.

Управляемость. Всемогущество пиара мы знаем все. Но ТАКОЙ пример получили, пожалуй, впервые. Инфодемия - важнейшая часть пандемии, пиар-прививки - важнейшая часть профилактики эпидемии... или заражения паникой. Отсюда - и протест "ковидодиссидентов", этих новых луддитов, которые убедили себя, что "никакого ковида нет - есть только его продавцы в СМИ". Любая атака на Ветряные Мельницы - безнадежна. Но она выражает инстинктивный протест людей, которые, не видя себе места в Новом Чудном Мире, отрицают сам этот Мир.

Вот - очевидные, наглядные "итоги года". А более отдаленные побочные эффекты Ковид-2020 выплывут нескоро.

Двойная циркуляция

Новая модель развития сочетает роль отечественных потребителей с открытостью миру

Текст: Эндрю Муди

Новая модель развития Китая с "двойной циркуляцией" станет двигателем будущего экономического развития страны и может возвестить о наступлении новой эры глобализации, говорят эксперты.

Модель, сочетающая в себе силы внутренней экономики Китая и международного экономического взаимодействия, должна занять центральное место в 14-м пятилетнем плане Китая (2021-2025). Впервые о ней заявил генеральный секретарь ЦК Коммунистической партии Китая Си Цзиньпин на заседании КПК высокого уровня в мае.

Ведущий экономист США и старший научный сотрудник Института глобальных отношений Джексона Йельского университета Стивен Роуч назвал эту модель "очень важной стратегической концепцией". "Это подчеркивает внимание Китая как к внутренним, так и к внешним элементам своей стратегии роста, - сказал он. - Успех будет измеряться тем, насколько хорошо эти два источника работают вместе, а не изолированы друг от друга".

Стратегия "двойной циркуляции", в которой внутренняя экономика является опорой, а внутренняя и международная экономики дополняют друг друга, уже вызвала большой международный интерес и комментарии. По сути, она признает важность внутреннего потребления на следующем этапе экономического развития страны.

По словам консультантов по вопросам управления McKinsey&Co., к середине этого десятилетия в Китае будет 600 миллионов потребителей со средним уровнем дохода. Новая парадигма развития также подчеркивает необходимость расширения местных технологических инноваций и укрепления внутренних цепочек поставок. В то же время модель признает важность международной экономики в развитии Китая, включая дальнейшую открытость экономики для иностранных компаний.

Си Цзиньпин сказал, что основная цель состоит в том, чтобы "полностью раскрыть преимущества своего очень большого рыночного масштаба и потенциал внутреннего спроса, чтобы установить новую модель развития, включающую внутренние и международные циркуляции, которые дополняют друг друга".

Заместитель декана Шанхайского передового института финансов (SAIF) профессор Чжу Нин считает, что новая модель является правильной для признания роли внутреннего потребления в будущем развитии Китая. "Потребление в настоящее время составляет более половины экономического роста Китая, а внутренний рынок растет быстрее, чем во многих развитых странах", - сказал он. И добавил: "Следует всегда помнить об аспекте двойной циркуляции. Было бы контрпродуктивно, если бы Китай отказался от открытости и вместо этого сосредоточился исключительно на своей внутренней экономике".

Хао Хун, управляющий директор и руководитель отдела исследований в компании BOCOM International Securities в Сянгане, сказал, что эта стратегия учитывает серьезные изменения, происходящие в экономике Китая. "Речь идет об изменении роли производственных мощностей Китая и необходимости их перемещения для удовлетворения нового внутреннего спроса, а не только на экспорт. Вы уже можете видеть это в производстве автомобилей и iPhone. Все чаще они производятся в Китае для удовлетворения внутреннего спроса", - подчеркнул он.

Доцент Лондонской школы экономики Кэюй Цзинь говорит: "У Китая есть преимущество в том, что у него очень большая внутренняя экономика, так что большая часть его роста может быть обеспечена за счет внутренних ресурсов. То же самое и в Соединенных Штатах".

Глава отдела азиатских исследований консалтинговой компании по экономическим исследованиям Oxford Economics Луис Куиджс сказал, что для Китая важно укреплять свои внутренние цепочки поставок и разрабатывать больше собственных технологий: "Достижение самодостаточности в сфере технологий является важной частью повестки дня в новой политике. Задача Китая состоит в том, чтобы сделать этот процесс устойчивым. Если он будет слишком сильно регулироваться государством и будет стремление использовать субсидии, достигнуть этого будет не так просто".

Региональный директор по Азии в глобальной организации по бизнес-аналитике The Economist Intelligence Unit Том Рафферти сказал, что Китай не единственная страна в Азии, желающая стать более самодостаточной. Он отметил, что Индия начала движение за "опору на собственные силы" для устранения уязвимостей своей цепочки поставок, а Индонезия следует политике импортозамещения для поддержки отечественной промышленности. "В Китае растущее внимание к самодостаточности происходит на фоне натянутых отношений с США. Мы видим, что эти опасения трансформируются в усиление внимания к увеличению внутреннего спроса, особенно расходов домашних хозяйств, в то время как усилия по продвижению вверх по цепочке создания стоимости создадут возможности для самых высоких конечных секторов технологий, энергетики и здравоохранения", - сказал Том Рафферти. Он считает, что в результате этого может сложиться тенденция, которая будет заключаться в том, что иностранным компаниям придется локализовать свои бизнес-операции в Китае и в Азии в целом. "Это будет означать рост инвестиций в исследования и разработки на местах, расширение местного персонала и операций, а также развитие более глубоких региональных партнерских отношений и сотрудничества", - отметил он.

Вице-председатель инвестиционного банка JP Morgan по глобальным банковским операциям и Азиатско-Тихоокеанскому региону Цзин Ульрих сказала, что "двойная циркуляция" была правильной стратегией для Китая после "заметного V-образного восстановления" после пандемии. "В начале следующего пятилетнего плана будет подготовлена почва для продолжения усилий по преобразованию экономики в направлении устойчивого и качественного роста", - заметила она.

Бывший главный экономист и председатель правления инвестиционного банка Morgan Stanley по Азии господин Роуч убежден, что стратегия "двойной циркуляции" может обеспечить достижение долгосрочных экономических целей Китая. По его словам, Китай как современная развитая экономика "сможет успешно использовать "двойную циркуляцию" как средство достижения своих ключевых стратегических целей".

Китай активизирует усилия по превращению Хайнаня в порт свободной торговли

Разработан и обнародован законопроект по созданию свободного торгового порта Хайнань. Проект представили на прошлой неделе на заседании Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей, высшего законодательного органа Китая. Когда проект будет принят, основные положения генерального плана по превращению Хайнаня в глобальный порт свободной торговли станут законами.

В числе положений проекта — проекты законов о таможенном оформлении, налоговых льготах, открытии счета и улучшении доступа на рынки для нескольких отраслей. Приоритетным будет развитие реальных секторов экономики — связанных с туризмом, современными услугами и высокими технологиями.

Законодательная инициатива очень важна. По словам главного исследователя Китайского центра международных экономических обменов Чжан Яньшэна, только законы помогут превратить Хайнань в порт свободной торговли международного уровня. Такая же история была со свободными портами Гонконг и Сингапур, где для осуществления концепции свободных портов также понадобились соответствующие законы. Именно законодательство помогло Гонконгу и Сингапуру создать бизнес-среду мирового уровня и ускорило быстрое развитие этих свободных портов.

Согласно законопроекту, будут предприняты новые шаги по продвижению приграничной торговли. Финансовым учреждениям будет разрешено предоставлять офшорные финансовые услуги. Приоритеты для финансовых учреждений те же: они должны обслуживать, в первую очередь, реальную экономику.

Хайнаньский порт свободной торговли должен стать местом с бизнес-инфраструктурой мирового класса, что будет регулироваться прочной правовой базой. Остров также сможет предоставлять значительные налоговые льготы для инвесторов благодаря введению упрощенной налоговой системы.

Товары, импортируемые и экспортируемые через порт свободной торговли Хайнань, указанные в специальных списках, будут проходить через порт без каких-либо препятствий.

Администрация провинции Хайнань получит большую независимость в проведении необходимых реформ.

По данным Комитета по развитию и реформам КНР, новая политика беспошлинной торговли на Хайнане, вступившая в силу 1 июля 2020 года, с июля по ноябрь привела к закупке товаров беспошлинной торговли на сумму 15,9 млрд юаней ($243 млрд), что на 204% больше по сравнению с аналогичным периодом 2019 года.

Дубай, ОАЭ. Комитет по управлению чрезвычайными ситуациями, кризисами и катастрофами Абу-Даби (NCEMA) открыл 18 новых окон для «лазерного» экспресс-тестирования на COVID-19 на въезде в столицу Объединенных Арабских Эмиратов.

Пункты тестирования расположены на трассе Al Falah Road, рядом с населенным пунктом Ghantoot. С помощью них власти рассчитывают улучшить транспортную ситуацию, а также более эффективно регулировать дорожное движение.

Стоит напомнить, что с 24 декабря 2020 года власти Абу-Даби обновили правила въезда на территорию столичного эмирата. Для автомобилистов, въезжающих на территорию Абу-Даби из других эмиратов, ПЦР- и «лазерные» тесты теперь будут действительны 72 часа вместо 48. Тем, кто останется в столице более чем на 6 дней, придется сдавать тест на шестой и 12-й день пребывания (ранее – на четвертый и восьмой дни).

Что касается международных гостей, то для путешественников, прибывающих из «зеленого» списка стран, отменяется обязательный 14-дневный карантин, для остальных – его продолжительность сокращается с двух недель до 10 дней. В «зеленый» список стран в настоящее время включены: Австралия, Бруней, Китай, Греция, Гренландия, Гонконг, Малайзия, Маврикий, Новая Зеландия, Саудовская Аравия, Сингапур, Тайвань, Таджикистан, Таиланд, Узбекистан и Вьетнам.

Международные туристы будут сдавать 2 ПЦР-теста на коронавирус: первый – не более чем за 96 часов до отправления рейса (отрицательные результаты будут предъявлять в аэропорту отправления), второй – по прибытии в Абу-Даби.

Срок карантина для вступавших в контакт с носителями коронавируса также сокращается с 14 до 10 дней, при этом ПЦР-тест нужно сдавать на восьмой день карантина. В столице также будут периодически проводиться профилактические тестирования на коронавирус – в промышленных зонах и густонаселенных районах.

Объем несырьевого неэнергетического экспорт Москвы за 10 месяцев увеличился на 38.5%

Объем несырьевого неэнергетического экспорт Москвы за 10 месяцев 2020 года увеличился на 38.5% до $31.2 млрд. Об этом говорится в сообщении пресс-службы ДИПП.

Основные страны-импортёры московской продукции – Казахстан, США, Белоруссия и Китай, на них приходится около четверти от общего экспорта. Помимо основных импортёров, крупными закупщиками являются Гонконг, Германия и Турция.

Самыми популярными товарами, которые Гонконг закупил у Москвы, стали коммуникационная аппаратура, механическое оборудование и комплектующие к нему, чипы, электронные интегральные схемы. В Германию Москва экспортировала пневматические шины на $15.55 млн и автотехнику на $6.71 млн. Экспорт в Турцию представлен полипропиленом и полиэтиленом, которые закупены на $95.24 млн и $15.35 млн соответственно, а также неорганическими красителями (18.17 млн).

«Российская газета». Каким будет интеллектуальный пункт пропуска на таможне – колонка заместителя руководителя ФТС России Владимира Ивина

Владимир Ивин, заместитель руководителя ФТС России:

Северо-Запад России, граница с Евросоюзом, конец 2024 года. Через пункт пропуска "Брусничное" в Ленинградской области из Финляндии в Санкт-Петербург идет грузовая машина.

Очереди на пункте пропуска нет. Фуры, не задерживаясь, проходят одна за другой. Ведь информация о грузах, машинах, водителях уже предварительно поступила в системы таможни и погранслужбы от внешнеторговых компаний или их представителей.

Все операции автоматизированы: камеры на въезде в пункт пропуска фиксируют регистрационный номер автомобиля и прицепа, считывают номер контейнера, распознают QR-код на лобовом стекле автомобиля. После ответа базы данных о наличии предварительной информации на мониторе перед кабиной загорается разрешающий сигнал: машину приглашают следовать дальше.

При дальнейшем следовании через портал автоматически производится радиационный контроль, взвешивание транспортного средства, определение его габаритов, а "умный" тахограф передаёт оставшуюся информацию об автомобиле и водителе в систему транспортного контроля в соответствии с требованиями Ространснадзора.

На эти операции уйдет порядка двух минут.

Для прохождения таможенного контроля машина продолжает следовать через портал, где ее и груз "просвечивают" с помощью "умного" инспекционно-досмотрового комплекса (ИДК), который не причинит вреда здоровью водителя.

В этот момент активно "включается" искусственный интеллект: нейросеть, обученная на множестве изображений однородных грузов, принимает решение - соответствует ли товар в грузовом отделении тому, что заявлен в документах. Если груз соответствует, а Система таможенных рисков не выявила рисковых событий, то производится автоматическое помещение товара под процедуру транзита. А если на груз Уполномоченным экономическим оператором была подана предварительная декларация - то может быть осуществлен и окончательный выпуск товара в соответствии с заявленной процедурой.

В случае, если в указанные потоково-портальные решения будет встроена и автоматизированная система паспортного контроля - то российские водители с биометрическими паспортами будут проходить и паспортный контроль с минимальными временными затратами: достаточно приложить паспорт к специальному считывающему и сканирующему устройству и - если все хорошо - двигаться дальше.

Водитель покидает пункт пропуска. Он провел здесь пять-семь минут, и при этом не контактировал ни с одним из сотрудников контрольных органов.

В 2020 году это звучит скорее как мечта дальнобойщиков и участников ВЭД. Но в ходе реализации Стратегии развития таможенной службы до 2030 года (Стратегии-2030) эта мечта должна стать реальностью в 2024 году на одном-двух пунктах пропуска в пилотном режиме.

В последующие годы и остальные российские автомобильные и железнодорожные пункты пропуска постепенно будут становиться "интеллектуальными". Для воздушных и, особенно, морских пунктов пропуска метаморфоза будет несколько иной, но и им предстоит получить "интеллектуальные" функции - прежде всего в направлении перехода на полностью безбумажные логистические технологии, "интеллектуализации" грузовых операций по перевалке товара, автоматизации работы складов и т.п.

В 2020 году это может казаться недостижимым идеалом, но на самом деле подобные технологии уже применяются, например, в Китае на границе со специальным административным районом Гонконг. Там круглосуточно функционирует "интеллектуальный" автомобильный таможенный пост "Хуанган" Шэньчжэньской таможни, который в среднем оформляет около 10 тыс. транспортных средств ежедневно. Для сравнения, примерно столько же машин оформляется в сутки на всем Юге России.

"Хуанган" - это зона таможенного контроля, на въезде и выезде из которой находится ряд полностью автоматизированных "коридоров", через которые следуют грузовые автомобили.

Транспортный поток распределяется по "коридорам" исходя из того, нужно ли дополнительно проверять груз. Решение об этом принимает автоматизированная система управления рисками (СУР).

Безрисковые поставки, по которым не требуется фактический контроль, следуют по "зеленым коридорам". "Рисковые грузы" направляются через специально выделенные "красные коридоры" на площадку для таможенного контроля с использованием ИДК или на досмотр товаров.

Каждый "коридор" оборудован шлагбаумом, весами, видеокамерой, устройством для считывания информации с идентификационных электронных карт (ETC-карта, аналог которой применяется на скоростных автотрассах для бесконтактной оплаты проезда и пропуска автомобиля через шлагбаум) и монитором. Все технические средства подключены к информационной системе таможни. Это полностью автоматизирует процесс пересечения автомобилем пункта пропуска.

В момент, когда транспортное средство приближается к пункту пропуска, проводится его взвешивание. Результаты автоматически передаются в электронную базу таможни. После этого видеокамера считывает номер автомобиля и данные с идентификационной электронной карты, которые также автоматически направляются в базу. На считывание информации уходит не более пяти секунд. Полученные сведения обработает система управления рисками и сравнит с уже имеющимися данными об автомобиле и товарах, которые таможенный орган получил от импортера или экспортера в результате предварительного декларирования.

Если риска нет, то система автоматически поднимает шлагбаум, и транспортное средство напрямую проследует через зону таможенного контроля ко второй линии "коридоров" - на выезд. К моменту прибытия автомобиля на вторую линию система электронного декларирования и СУР уже приняли решение о выпуске товаров.

При такой схеме работы выпуск безрисковых партий - т.е. фактическое время пересечения транспортным средством зоны таможенного контроля от въезда через первую линию до выезда через вторую - занимает от трех до пяти минут. При этом отсутствует прямой контакт водителя с сотрудниками таможни: весь документооборот и процедуры идентификации водителя, транспортного средства и товаров проводится автоматически в электронном виде.

Для рисковых поставок разработан отдельный порядок прохождения интеллектуального пункта пропуска. Если выявлен риск, то таможенная система автоматически направляет на выведенный монитор сообщение, предписывающее водителю проехать в один из специальных "коридоров" - для проверки автомобиля на ИДК или досмотра. Например, если фактический вес транспортного средства (включая товары) превысил декларируемый более чем на полтонны, то СУР автоматически - без обращения к человеку - отправит автомобиль на досмотр.

Досмотр проводят "живые" таможенники. В ходе досмотра груза должностные лица руководствуются предписаниями, полученными на служебный планшетный компьютер через защищенные каналы связи из Центра управления рисками (находится в Пекине).

В сообщении указана необходимая форма досмотра и подробно описывается, на что необходимо обратить внимание в ходе процедуры. Результаты в режиме реального времени передаются обратно в Центр управления рисками, а сам процесс досмотра товаров фиксируется на видеорегистратор. При этом максимальный срок таможенного досмотра не должен превышать трех часов.

На таможенный контроль в среднем отправляется 5% товаров и транспортных средств, из которых по 90% проводится физический досмотр, по 10% - контроль с использованием ИДК. Штатная численность таможенного поста при этом составляет около 85 человек. "Хуанган" это своего рода эталонный механизм, в котором отлажена как работа каждого отдельного элемента, так и их взаимосвязи между собой и центром.

С учетом указанного опыта китайских коллег, а также современных наработок и иных зарубежных таможенных служб мы разработали собственную концепцию "интеллектуального" пункта пропуска, ставшего одним из ключевых элементов Стратегии-2030.

Основой его функционирования станет единая цифровая платформа. Она будет интегрирована как с базами данных всех контролирующих органов, так и с программным обеспечением технических средств контроля: комплексов потокового сканирования (ИДК) и весогабаритных измерений, системы радиационного контроля, распознавания номеров транспортных средств и контейнеров. Для каждого вида транспорта - автомобильного, железнодорожного, морского и воздушного - "интеллектуальный" пункт пропуска будет строиться с учетом специфики перевозок.

Почему это необходимо государству и обществу? Существующие сегодня пункты пропуска в пиковые моменты не справляются с растущим потоком транспорта, а их технические возможности заметно отстают от современных требований. В связи с этим контроль затягивается по времени, грузы простаивают в "пробке" на границе. Кроме того, физически проверить весь транспортный поток без специального оборудования не представляется возможным. Возникают риски провоза контрабанды, контрафакта, испорченных, запрещенных товаров, опасных грузов. Все это в конечном итоге ведет к финансовым потерям для бюджета, создает угрозы для безопасности внутреннего рынка и здоровья граждан страны. Заложенная в Стратегии-2030 концепция "интеллектуального" пункта пропуска позволит оптимизировать операции в них и разрубить этот гордиев узел.

В российских пунктах пропуска - в частности, автомобильных - уже наработан опыт применения различных технических средств контроля, создан необходимый технологический задел. Обмен данными между госорганами также налажен и осуществляется через систему межведомственного электронного взаимодействия (СМЭВ). Чтобы трансформировать обычный пункт пропуска в "интеллектуальный", в ближайшие годы предстоит объединить эти процессы в один сквозной бизнес-процесс и полностью их автоматизировать. Фактически, будет создано по-настоящему "одно окно".

Столь амбициозный проект потребует модернизации как цифровой, так и физической инфраструктуры пунктов пропуска. Возрастающую нагрузку на информсистемы компенсирует создание Главного центра обработки данных ФТС России. Его мощностей будет достаточно для обработки больших объемов данных, поддержки высокой скорости обработки информации и обслуживания новых цифровых решений.

Безусловно, значительная часть пунктов пропуска, функционирующих в России, сегодня нуждается в реконструкции. Очевидно, что существующая материальная база сдерживает развитие внешней торговли и может стать препятствием для реализации наших планов. Свои предложения по ремонту и переоснащению пунктов пропуска мы подготовили и направили в соответствующие госорганы.

Считаем, что при поддержке Минфина России, Минтранса России, ФСБ России, Россельхознадзора, Роспотребнадзора, Ространснадзора и коллег из иных министерств и ведомств мы можем создать в России первый работающий прототип "интеллектуального" пункта пропуска уже в 2024 году. Его появление наиболее вероятно на европейском направлении - в Северо-Западном регионе. Также рассматриваем вариант модернизации одного из пунктов пропуска с Китаем на Дальнем Востоке.

Подчеркну, что реализация этого проекта потребует существенных затрат со стороны государства, но, очевидно, дело того стоит. Так, например, средства на модернизацию инфраструктуры пунктов пропуска уже заложены в соответствующем национальном проекте "Международная кооперация и экспорт".

Первый "интеллектуальный" пункт пропуска станет наглядной демонстрацией того, как современные решения позволяют оптимизировать процессы контроля на границе, обеспечить сплошную и быструю проверку всех товарных партий, ускорить администрирование внешнеторговых операций, снизить административную нагрузку на бизнес, и просто "облегчить жизнь" водителям грузовых автомобилей, избавив их от необходимости терять часы в пробках перед пунктами пропуска.

Оригинал публикации: https://rg.ru/2020/12/24/kak-tamozhenniki-rabotaiut-v-pandemiiu.html

Вызов брошен - вывоз принят

Как таможенники работают в пандемию

Текст: Лидия Захарова

В этом году завершается реформа системы таможенных органов. Уже созданы электронные таможни и 16 центров электронного декларирования. В них оформляется до 98% всех деклараций. Во многом благодаря новым технологиям удалось не допустить в этом году коллапса на границе.

В пандемию таможенники оказались буквально на передовой - именно на них пришелся первый удар коронавируса. Через пункты пропуска на границе возвращались наши сограждане со всего мира, нескончаемым потоком шли грузы, автомобили, поезда. Во время пандемии был организован "зеленый коридор" для товаров первой необходимости: продуктов питания и медицинских изделий. Их таможенники оформляли в первую очередь.

Для некоторых товаров, предназначенных для борьбы с пандемией, был введен льготный режим уплаты таможенных платежей. Участники внешнеэкономической деятельности, ввозившие такие товары в Россию, были освобождены от уплаты около 2,1 млрд руб. по НДС и более 8 млрд руб. по ввозным пошлинам. С 5 апреля по 30 сентября, когда действовал запрет на экспорт некоторых товаров, ФТС России предотвратила незаконный вывоз более 356 тонн средств индивидуальной защиты: масок, респираторов, антисептиков. Все они были переданы в медучреждения Урала и Дальнего Востока.

За 11 месяцев 2020 года оформлено около 4,5 млн деклараций. Из них зарегистрировано автоматически - без участия человека - более 3,4 млн деклараций. Для сравнения, в 2019-м было в 1,5 раза меньше -2,5 млн.

"Мы разделили таможенное оформление и фактический контроль, добились единообразия в принятии решений. Сделали решения выпускающего инспектора независимыми, - заявил в интервью НТВ глава ФТС России Владимир Булавин. - Кроме того, повысилась управляемость таможенными органами: до реформы было почти 700 мест таможенного оформления, сегодня их 16 - при том же объеме деклараций, которые мы оформляем в течение года".

За январь - ноябрь 2020 года было автоматически выпущено 978 тыс. деклараций, поданных участниками внешнеэкономической деятельности низкого уровня риска. Это в 1,7 раза выше показателя 2019 года (566 тыс.).

"Автоматически - значит, быстро, качественно, объективно. И самое главное, бизнесу не приходится вступать в какие-либо контакты с представителями таможенных органов", - подчеркнул Булавин. Это особенно важно в пандемию, когда любой нежелательный контакт может парализовать работу пункта пропуска.

По словам главы ФТС России, выстраивание бесконтактных отношений с бизнесом - стратегическая линия службы. Меньше человеческого фактора - меньше возможностей для ошибок и коррупции, тем более что нарушителей хватает. За 11 месяцев 2020 года таможенные органы возбудили более 2 тыс. уголовных дел (+4,4% к 2019-му). Большая часть из них - по фактам контрабанды сильнодействующих веществ, стратегически важных товаров и ресурсов, оружия и боеприпасов (всего 804 дела). Стоимость этих товаров составила около 8 млрд руб.

По фактам контрабанды алкогольной продукции и табачных изделий за 11 месяцев 2020 года заведено 101 уголовное дело, стоимость товаров составила 366 млн руб.

Всего таможенники изъяли около 20 млн пачек сигарет. Их пытались провозить в сосновых и дубовых пиломатериалах, металлических панелях, в рулонах из стекловолокна, деревянных полках, сообщили в службе.

В январе 2020 года был перекрыт канал поставки табачных изделий из Объединенных Арабских Эмиратов. Конфисковано около 100 тонн сигарет стоимостью более 200 млн руб.

За 11 месяцев обнаружено 12,8 млн единиц контрафактной продукции. Преимущественно это одежда и обувь (42,3%), детские игрушки и игры (21,5%). Также таможенные органы пресекают оборот контрафактных автозапчастей и автоаксессуаров (7%), бытовых приборов и инструментов (5,9%), парфюмерии и косметики (4,4%), сумок и рюкзаков (4%). Ущерб, который удалось предотвратить, составил 4,6 млрд руб. Контрафакт едет к нам из более чем двух десятков стран, но в основном из Юго-Восточной и Центральной Азии, в меньшей степени из Европы.

Большой проблемой остается контрабанда леса. Чуть ли не ежедневно возбуждается уголовное дело по этому поводу (292 за 11 месяцев, более 4,7 тыс. дел об административных правонарушениях). Преступники экспортируют древесину по поддельным документам через подставные компании. Например, в 2020 году в Сибири была раскрыта преступная группа, которая по поддельным контрактам вывезла в Китай лесоматериалов на 873 млн руб., рассказали в ФТС России.

Информация о выявленных недобросовестных экспортерах отправляется в налоговую службу. В результате в 2019-2020 гг. из ЕГРЮЛ было исключено 23 компании. Сумма предотвращенных незаконных операций превысила 150 млн долл.

"В обороте леса и лесоматериалов по-прежнему существует проблема законного оформления на вывоз незаконно вырубленного леса. Ее решению мы уделяем сегодня особое внимание. Необходимо доработать информационную систему ЛесЕГАИС. Навести порядок как на делянках, так и создать систему прослеживаемости дальнейшего движения леса от делянки до границы", - уверен Владимир Булавин.

Каким будет интеллектуальный пункт пропуска на таможне

Владимир Ивин, заместитель руководителя ФТС России:

Северо-Запад России, граница с Евросоюзом, конец 2024 года. Через пункт пропуска "Брусничное" в Ленинградской области из Финляндии в Санкт-Петербург идет грузовая машина.

Очереди на пункте пропуска нет. Фуры, не задерживаясь, проходят одна за другой. Ведь информация о грузах, машинах, водителях уже предварительно поступила в системы таможни и погранслужбы от внешнеторговых компаний или их представителей.

Все операции автоматизированы: камеры на въезде в пункт пропуска фиксируют регистрационный номер автомобиля и прицепа, считывают номер контейнера, распознают QR-код на лобовом стекле автомобиля. После ответа базы данных о наличии предварительной информации на мониторе перед кабиной загорается разрешающий сигнал: машину приглашают следовать дальше.

4,6 миллиарда рублей - стоимость незаконного вывезенного леса, выявленная ФТС за 11 месяцев 2020-го

При дальнейшем следовании через портал автоматически производится радиационный контроль, взвешивание транспортного средства, определение его габаритов, а "умный" тахограф передаёт оставшуюся информацию об автомобиле и водителе в систему транспортного контроля в соответствии с требованиями Ространснадзора.

На эти операции уйдет порядка двух минут.

Для прохождения таможенного контроля машина продолжает следовать через портал, где ее и груз "просвечивают" с помощью "умного" инспекционно-досмотрового комплекса (ИДК), который не причинит вреда здоровью водителя.

В этот момент активно "включается" искусственный интеллект: нейросеть, обученная на множестве изображений однородных грузов, принимает решение - соответствует ли товар в грузовом отделении тому, что заявлен в документах. Если груз соответствует, а Система таможенных рисков не выявила рисковых событий, то производится автоматическое помещение товара под процедуру транзита. А если на груз Уполномоченным экономическим оператором была подана предварительная декларация - то может быть осуществлен и окончательный выпуск товара в соответствии с заявленной процедурой.

В случае, если в указанные потоково-портальные решения будет встроена и автоматизированная система паспортного контроля - то российские водители с биометрическими паспортами будут проходить и паспортный контроль с минимальными временными затратами: достаточно приложить паспорт к специальному считывающему и сканирующему устройству и - если все хорошо - двигаться дальше.

Водитель покидает пункт пропуска. Он провел здесь пять-семь минут, и при этом не контактировал ни с одним из сотрудников контрольных органов.

В 2020 году это звучит скорее как мечта дальнобойщиков и участников ВЭД. Но в ходе реализации Стратегии развития таможенной службы до 2030 года (Стратегии-2030) эта мечта должна стать реальностью в 2024 году на одном-двух пунктах пропуска в пилотном режиме.

Через четыре года мы увидим пункт пропуска, в котором потоком фур будет управлять искусственный интеллект

В последующие годы и остальные российские автомобильные и железнодорожные пункты пропуска постепенно будут становиться "интеллектуальными". Для воздушных и, особенно, морских пунктов пропуска метаморфоза будет несколько иной, но и им предстоит получить "интеллектуальные" функции - прежде всего в направлении перехода на полностью безбумажные логистические технологии, "интеллектуализации" грузовых операций по перевалке товара, автоматизации работы складов и т.п.

В 2020 году это может казаться недостижимым идеалом, но на самом деле подобные технологии уже применяются, например, в Китае на границе со специальным административным районом Гонконг. Там круглосуточно функционирует "интеллектуальный" автомобильный таможенный пост "Хуанган" Шэньчжэньской таможни, который в среднем оформляет около 10 тыс. транспортных средств ежедневно. Для сравнения, примерно столько же машин оформляется в сутки на всем Юге России.

"Хуанган" - это зона таможенного контроля, на въезде и выезде из которой находится ряд полностью автоматизированных "коридоров", через которые следуют грузовые автомобили.

Транспортный поток распределяется по "коридорам" исходя из того, нужно ли дополнительно проверять груз. Решение об этом принимает автоматизированная система управления рисками (СУР).

Безрисковые поставки, по которым не требуется фактический контроль, следуют по "зеленым коридорам". "Рисковые грузы" направляются через специально выделенные "красные коридоры" на площадку для таможенного контроля с использованием ИДК или на досмотр товаров.

Каждый "коридор" оборудован шлагбаумом, весами, видеокамерой, устройством для считывания информации с идентификационных электронных карт (ETC-карта, аналог которой применяется на скоростных автотрассах для бесконтактной оплаты проезда и пропуска автомобиля через шлагбаум) и монитором. Все технические средства подключены к информационной системе таможни. Это полностью автоматизирует процесс пересечения автомобилем пункта пропуска.

В момент, когда транспортное средство приближается к пункту пропуска, проводится его взвешивание. Результаты автоматически передаются в электронную базу таможни. После этого видеокамера считывает номер автомобиля и данные с идентификационной электронной карты, которые также автоматически направляются в базу. На считывание информации уходит не более пяти секунд. Полученные сведения обработает система управления рисками и сравнит с уже имеющимися данными об автомобиле и товарах, которые таможенный орган получил от импортера или экспортера в результате предварительного декларирования.

Если риска нет, то система автоматически поднимает шлагбаум, и транспортное средство напрямую проследует через зону таможенного контроля ко второй линии "коридоров" - на выезд. К моменту прибытия автомобиля на вторую линию система электронного декларирования и СУР уже приняли решение о выпуске товаров.

При такой схеме работы выпуск безрисковых партий - т.е. фактическое время пересечения транспортным средством зоны таможенного контроля от въезда через первую линию до выезда через вторую - занимает от трех до пяти минут. При этом отсутствует прямой контакт водителя с сотрудниками таможни: весь документооборот и процедуры идентификации водителя, транспортного средства и товаров проводится автоматически в электронном виде.

Для рисковых поставок разработан отдельный порядок прохождения интеллектуального пункта пропуска. Если выявлен риск, то таможенная система автоматически направляет на выведенный монитор сообщение, предписывающее водителю проехать в один из специальных "коридоров" - для проверки автомобиля на ИДК или досмотра. Например, если фактический вес транспортного средства (включая товары) превысил декларируемый более чем на полтонны, то СУР автоматически - без обращения к человеку - отправит автомобиль на досмотр.

Досмотр проводят "живые" таможенники. В ходе досмотра груза должностные лица руководствуются предписаниями, полученными на служебный планшетный компьютер через защищенные каналы связи из Центра управления рисками (находится в Пекине).

В сообщении указана необходимая форма досмотра и подробно описывается, на что необходимо обратить внимание в ходе процедуры. Результаты в режиме реального времени передаются обратно в Центр управления рисками, а сам процесс досмотра товаров фиксируется на видеорегистратор. При этом максимальный срок таможенного досмотра не должен превышать трех часов.

На таможенный контроль в среднем отправляется 5% товаров и транспортных средств, из которых по 90% проводится физический досмотр, по 10% - контроль с использованием ИДК. Штатная численность таможенного поста при этом составляет около 85 человек. "Хуанган" это своего рода эталонный механизм, в котором отлажена как работа каждого отдельного элемента, так и их взаимосвязи между собой и центром.

С учетом указанного опыта китайских коллег, а также современных наработок и иных зарубежных таможенных служб мы разработали собственную концепцию "интеллектуального" пункта пропуска, ставшего одним из ключевых элементов Стратегии-2030.

Основой его функционирования станет единая цифровая платформа. Она будет интегрирована как с базами данных всех контролирующих органов, так и с программным обеспечением технических средств контроля: комплексов потокового сканирования (ИДК) и весогабаритных измерений, системы радиационного контроля, распознавания номеров транспортных средств и контейнеров. Для каждого вида транспорта - автомобильного, железнодорожного, морского и воздушного - "интеллектуальный" пункт пропуска будет строиться с учетом специфики перевозок.

Почему это необходимо государству и обществу? Существующие сегодня пункты пропуска в пиковые моменты не справляются с растущим потоком транспорта, а их технические возможности заметно отстают от современных требований. В связи с этим контроль затягивается по времени, грузы простаивают в "пробке" на границе. Кроме того, физически проверить весь транспортный поток без специального оборудования не представляется возможным. Возникают риски провоза контрабанды, контрафакта, испорченных, запрещенных товаров, опасных грузов. Все это в конечном итоге ведет к финансовым потерям для бюджета, создает угрозы для безопасности внутреннего рынка и здоровья граждан страны. Заложенная в Стратегии-2030 концепция "интеллектуального" пункта пропуска позволит оптимизировать операции в них и разрубить этот гордиев узел.

В российских пунктах пропуска - в частности, автомобильных - уже наработан опыт применения различных технических средств контроля, создан необходимый технологический задел. Обмен данными между госорганами также налажен и осуществляется через систему межведомственного электронного взаимодействия (СМЭВ). Чтобы трансформировать обычный пункт пропуска в "интеллектуальный", в ближайшие годы предстоит объединить эти процессы в один сквозной бизнес-процесс и полностью их автоматизировать. Фактически, будет создано по-настоящему "одно окно".

Столь амбициозный проект потребует модернизации как цифровой, так и физической инфраструктуры пунктов пропуска. Возрастающую нагрузку на информсистемы компенсирует создание Главного центра обработки данных ФТС России. Его мощностей будет достаточно для обработки больших объемов данных, поддержки высокой скорости обработки информации и обслуживания новых цифровых решений.

Безусловно, значительная часть пунктов пропуска, функционирующих в России, сегодня нуждается в реконструкции. Очевидно, что существующая материальная база сдерживает развитие внешней торговли и может стать препятствием для реализации наших планов. Свои предложения по ремонту и переоснащению пунктов пропуска мы подготовили и направили в соответствующие госорганы.