Новости. Обзор СМИ Рубрикатор поиска + личные списки

Главные отличия.

Платный доступ на polpred с деловой информацией высшего качества. Скажите об этом директору библиотеки.

ФАБРИКА ГРЁЗ – ТЕПЕРЬ С ВОСТОКА

ГЕОРГИЙ ПАКСЮТОВ, Аспирант ИСАА МГУ имени М.В. Ломоносова.

ТРАНСФОРМАЦИЯ ГЛОБАЛЬНОЙ ИНДУСТРИИ КИНО: ШАНС ДЛЯ СТРАН АЗИИ?

Глобальная киноиндустрия переживает стремительную трансформацию, связанную с успехом бизнес-моделей, в основе которых – цифровые технологии. Фактически мы наблюдаем, как стриминговые медиа (сервисы, подписчики которых за абонентскую плату приобретают возможность просматривать выбранный развлекательный контент через интернет) – Netflix, Prime Video и другие – формируют новый мировой рынок кино.

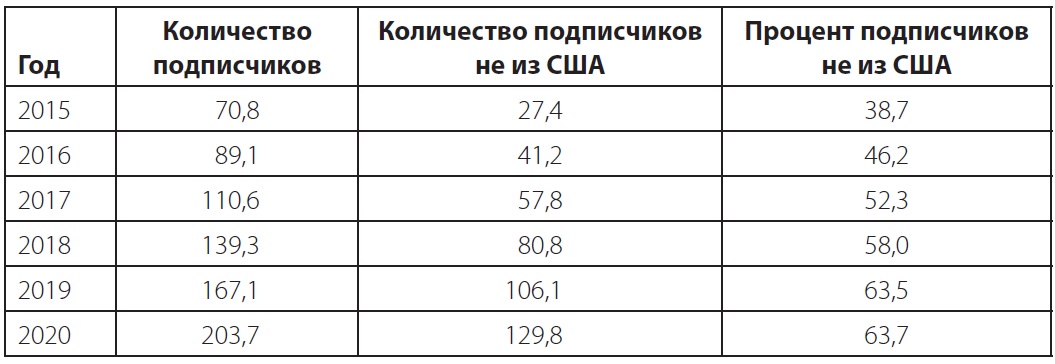

Пандемия COVID-19 ускорила процесс: в то время как кинотеатры понесли колоссальные потери из-за карантинных мер, стриминговые сервисы существенно нарастили абонентскую базу. Так, число подписчиков Netflix увеличилось в 2020 г. более чем на 20 процентов (см. таблицу 1). Это достижение выглядит особенно значимым, если учитывать резко возросшую с запуском в 2019 г. сервисов Disney+ и Apple TV+ конкуренцию на данном рынке.

Цифровая трансформация кинематографа проявляется не только в новом способе дистрибуции – посредством интернета вместо традиционного просмотра в кинотеатре. Стриминговые сервисы меняют всю цепочку добавленной стоимости в киноиндустрии, представляют собой новую форму организации, экономически более успешную, чем прежде существовавшие в отрасли. Традиционный кинорынок отличался непредсказуемостью результатов: кассовые сборы фильма трудно спрогнозировать до его премьеры. Экономист Артур де Вани демонстрирует, что это свойство является ключевой характеристикой кинобизнеса, которая определяет стратегии его участников[1]. Модель стриминговых сервисов, созданную Netflix, можно коротко представить следующим образом[2]:

Точное прогнозирование спроса подписчиков сервиса (для этого методами «машинного обучения» анализируются большие объёмы поведенческих данных пользователей).

Создание собственного развлекательного контента с учётом потребительских предпочтений.

Дистрибуция контента среди собственных подписчиков (без посредников – таких, например, как кинотеатральные сети).

Данная бизнес-модель снижает присущие кинобизнесу риски, используя преимущества вертикальной интеграции (контроль над всей цепочкой добавленной стоимости) и современные методы анализа больших данных. Конкурентоспособность подтверждается взрывным ростом числа подписчиков стриминговых сервисов.

Таблица 1. Совокупное число пользователей, оплативших подписку на Netflix (млн чел.), число пользователей (млн чел.) и процент подписчиков из стран кроме США (%), 2015–2020 гг.

Источники: Statista. Netflix’s International Expansion // Statista. 2020. URL: https://www.statista.com/chart/10311/netflix-subscriptions-usa-international; Statista. Netflix’s Paid Subscribers Count by Region 2020 // Statista. 2021. URL: https://www.statista.com/statistics/483112/netflix-subscribers

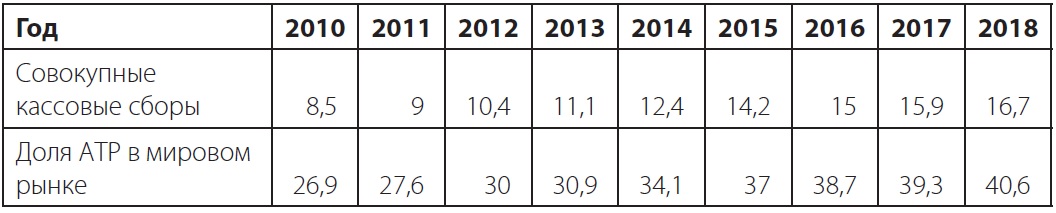

Таблица 2. Совокупные кассовые сборы в странах АТР (млрд долларов) и доля мирового рынка кино, приходящаяся на страны АТР, 2010–2018 гг.

Источники: MPAA. Theatrical Market Statistics 2014 // MPAA. 2015. URL: https://www.motionpictures.org/wp-content/uploads/2015/03/MPAA-Theatrical-Market-Statistics-2014.pdf; MPAA. 2018 THEME Report // MPAA. 2019. URL: https://www.motionpictures.org/wp-content/uploads/2019/03/MPAA-THEME-Report-2018.pdf.

Гонка киновооружений

Другой важный тренд, определяющий облик современной индустрии кино, – значительное увеличение удельного веса Азии в мировом кинопрокате. За 2010–2018 гг. совокупные кассовые сборы в странах Азиатско-Тихоокеанского региона возросли примерно вдвое – с 8,5 до 16,7 млрд долларов, существенно увеличилась и доля мирового кинорынка, приходящаяся на страны региона – с 26,9 процента до 40,6 процента (см. таблицу 2). Значительная часть прироста кассовых сборов на азиатском континенте пришлась на Китай.

Примечательно, что на фоне коронакризиса состоялось знаменательное событие – в 2020 г. китайский кинорынок впервые за десятилетия обошёл американский по показателю совокупных кассовых сборов и стал крупнейшим в мире. При этом оба рынка (как и кинотеатральные рынки по всему миру) пережили резкое падение: кассовые сборы в Китае составили 3,09 млрд долларов (почти на 70 процентов меньше, чем в прошлом году), а объём американского рынка составил 2,28 млрд долларов (на 80 процентов меньше, чем в 2019 г.)[3].

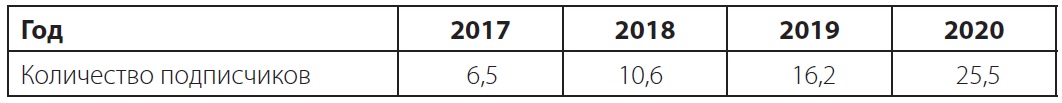

Кинорынки азиатских стран, как и прочие, затронула цифровая трансформация. К примеру, экспансия Netflix в Азиатско-Тихоокеанском регионе идёт темпами, опережающими среднемировые (см. таблицу 3). Культурная стратегия азиатских держав должна эффективно адаптироваться к новым реалиям, потому что позиции лидеров в зарождающейся цифровой киноиндустрии будет в дальнейшем всё тяжелее оспорить.

Таблица 3. Количество подписчиков Netflix в Азиатско-Тихоокеанском регионе (млн чел.), 2017–2020 гг.

Источники: Statista. Netflix’s paid subscribers count by region 2020 // Statista, 2021. URL: https://www.statista.com/statistics/483112/netflix-subscribers; Statista. APAC: number of Netflix memberships 2017-2019 // Statista, 2020. URL: https://www.statista.com/statistics/1118182/apac-number-of-netflix-memberships.

Хотя в азиатских странах есть популярные стриминговые сервисы – например, китайский iQIYI или японский dTV – они пока мало делают для привлечения подписчиков за рубежом. В январе 2020 г. iQIYI заключил соглашение с малайзийским телевизионным оператором Astro, чтобы продвинуться на рынок Малайзии, что стало для сервиса первым мероприятием такого рода[4].

Основной объём азиатского кинорынка приходится на четыре страны – Китай, Японию, Южную Корею и Индию. Они генерируют более 35 процентов мировых кассовых сборов, и на рынках этих стран национальные производители крайне конкурентоспособны – в 2015 г. в Индии на собственные фильмы пришлось 85 процентов всех кассовых сборов, в Корее – 52,2 процента[5]. В 2018 г. в Китае национальные кинопроизводители заработали 62 процента от совокупного объёма рынка[6], а в Японии – 54,8 процента[7]. Ниже мы более детально рассмотрим перспективы четырёх азиатских флагманов индустрии кино, чтобы понять, смогут ли они конкурировать со странами Запада за лидерство в своей сфере в грядущие десятилетия.

Динамичные кинопроцессы имеют немалое значение в том числе и для политики. К середине XXI века на Азию может приходиться половина мирового ВВП, торговли и инвестиций[8], и многие страны континента стремятся конвертировать экономическое влияние в культурное и политическое. Производство кино и сериалов – часть «мягкой силы» таких разных стран, как Турция[9], ОАЭ[10], Китай[11], Индия[12] и других.

В академической литературе активные действия азиатских государств по наращиванию «мягкой силы» сравнивают с гонкой вооружений[13]. Правительства участвуют в этой гонке не только для укрепления положения собственных стран на международной арене, но и в качестве ответа на аналогичные действия других стран[14].

Как именно кинематограф и прочие культурные индустрии поддерживают влияние стран? С точки зрения исследователя медиа Дэвида Хезмондалша, культурные индустрии отличает «символическая креативность»: культурное производство требует особого труда и создаёт особого рода продукт, тексты или культурные артефакты, которые ценятся прежде всего за их смысл[15]. Потребление культурных артефактов подразумевает интерпретацию; они «влияют на нас», «обеспечивают нас связными представлениями о мире» и «помогают в создании нашей идентичности»[16]. Кинематограф, который называют «наиболее значимой культурной отраслью с точки зрения… символического влияния»[17], особенно важен в этом смысле.

Итак, культура воплощает и доносит до жителей других стран идеи и ценности того или иного общества (или, по выражению исследователя, «материализует мягкую силу»[18]). Экономический успех страны способствует расширению внутренних рынков культурных благ, что предположительно должно способствовать и экспансии её культурной продукции за рубеж, а следовательно – приращению культурного и политического влияния.

Так как произведения культуры имеют нематериальную, смысловую составляющую, количественно оценить приращение влияния, полученного благодаря культурным производствам, можно разве что весьма условно. Кроме того, как справедливо заметил экономист и философ Людвиг фон Мизес, усилия и достижения креативных инноваторов не могут быть учтены в анализе как средство производства: никто, кроме Данте и Бетховена, не сумел бы создать «Божественную комедию» или Девятую симфонию, вне зависимости от спроса или стимулов от государства на создание подобных произведений[19]. Таким образом, стратегия государства по продвижению национальной культуры не может иметь гарантированных результатов, она лишь обеспечивает условия для создания культурных артефактов и каналы для их распространения.

Каковы же перспективы киноиндустрии как ресурса мягкой силы азиатских стран? Размер внутреннего рынка – ключевой показатель потенциала национального кинопроизводства. Положительная динамика кассовых сборов означает, что киноиндустрия может повысить качество и разнообразие продукции за счёт совершенствования технологий и привлечения талантов. Кроме того, крупные национальные рынки кино имеют непосредственное значение с точки зрения «мягкой силы» ввиду того, что оказывают влияние на продукцию других стран, которые заинтересованы в освоении новых рынков. Это наблюдение относится в первую очередь к Китаю (по словам эксперта аналитического центра The Heritage Foundation, сценарии голливудских фильмов пишутся с оглядкой на китайский рынок[20]).

На зарубежных рынках, однако, азиатским кинематографистам тяжело конкурировать с традиционными лидерами, которыми являются США и – в меньшей степени – некоторые страны Европы (Англия, Италия, Франция). Американское, английское, французское кино – мощный бренд, формировавшийся десятилетиями. Особое положение занимает американская киноиндустрия: благодаря огромному притоку прибыли с внутреннего и внешних рынков, Голливуд может производить высокобюджетные блокбастеры, с которыми практически невозможно конкурировать. В 2019 г. в десятке лидеров мирового кинопроката все десять позиций заняли голливудские фильмы[21]. Доминированию США способствует и контроль над международной системой дистрибуции кино, которым обладают крупные игроки американской киноиндустрии (мэйджоры)[22].

Важным фактором обеспечения доступа на мировые рынки для американских кинокомпаний стали активные действия правительства Соединённых Штатов: экономическая помощь в рамках Плана Маршалла обуславливалась большими поставками американских фильмов на национальные рынки[23].

Имеются и определённые социокультурные факторы, которые способствуют лидерству Запада. Распространённость во всём мире языка и культуры западных держав, связанная в том числе с их положением метрополий в колониальную эпоху, создаёт выгодные условия в торговле культурными благами, включая фильмы и сериалы.

Успех использования культурных артефактов в качестве инструмента мягкой силы зависит от потребителей, их предпочтений и информированности[24]. Социокультурный контекст потребления кинофильмов, таким образом, определяет не только величину экспорта кинокартин, но и их эффективность в донесении смыслов. На формирование этого контекста также оказала влияние политическая воля ряда западных стран, что демонстрирует пример кинофестивалей.

В кинематографе важной составляющей «мягкой силы» является «институциональное признание… в форме наград и номинаций, участия в кинофестивалях» [25]. Ведущие мировые кинофестивали проводятся в США и Европе. Эти институции систематически отдают приоритет картинам, снятым в Соединённых Штатах, Великобритании, Франции и некоторых других западных странах, и тем самым «способствуют их культурному господству на международной арене»[26]. Наиболее престижные европейские кинофестивали – в Канне, Венеции и Берлине – с самого основания тесно связаны с политикой. Берлинский кинофестиваль, к примеру, был основан по инициативе офицера армии США и использовался как «американское орудие в холодной войне»[27].

Действия западных держав, стремившихся обеспечить себе доминирование в мировом кино, оказались весьма эффективными – они до сих пор приносят политические дивиденды.

В условиях доминирования культурных институций США и Европы, странам Азии тяжело полноценно конкурировать за лидерство в киноиндустрии.

Однако, по наблюдению Дэвида Хезмондалша, в наше время теряют значение «различные виды культурных авторитетов»[28]. Этот факт ярко иллюстрирует падение интереса к церемонии вручения премии «Оскар»: если в 2000 г. её смотрело 46,33 млн человек, то в 2020 г. – только 23,6 млн (самый низкий показатель за всю историю)[29]. В том же 2020 г. были представлены новые стандарты, которым должны соответствовать произведения, представленные в категории «Лучший фильм»: призванные «отражать разнообразие аудитории кинозрителей», они требуют участия в создании картин ранее «недостаточно представленных» этнических и расовых групп, сексуальных меньшинств и так далее[30]. Падение интереса к важнейшей американской кинопремии и снижение авторитета западных «культурных арбитров» в целом – процессы, обусловленные комплексом причин, требующих отдельного рассмотрения. Тем не менее можно предположить, что смещение акцента с оценки художественных достижений на продвижение идеологий способствует потере интереса к пока что главной мировой кинопремии.

«Культурные арбитры» имеют авторитет, пока люди верят, что они отдают должное лучшим произведениям – лучшим с точки зрения эстетических качеств, или, попросту говоря, красоты. Английский философ Роджер Скрутон отмечал, что «игнорирование красоты» влечёт за собой социальные, экономические и экологические издержки; культурный объект, созданный ради конкретной задачи в ущерб эстетической ценности, становится бесполезен, когда в обществе меняется повестка и данная задача перестаёт быть актуальной[31]. Культура живёт своей логикой, отличной от политической необходимости: это логика традиции, связи с прошлым и передачи в будущее. Чрезмерное увлечение политикой идентичности порождает ощущение, что «Оскар» всё больше «игнорирует красоту» и потому может утратить вес. Это относится и к азиатским державам, реализующим стратегии наращивания «мягкой силы»: поддержка и продвижение национальных производителей культуры не должны вести к инструментальному использованию культурного наследия, иначе такие действия вызовут у потенциальной аудитории недоверие и не принесут ожидаемого результата.

Флагманы из Азии

Теперь, когда мы коротко очертили глобальный контекст, в котором происходит соревнование национальных отраслей, рассмотрим перспективы четырёх крупнейших производителей Азии.

Таблица 4. Кассовые сборы (млрд долларов) и доля национального рынка в совокупном объёме мирового рынка (%) в 2014 г. и 2019 г. в Китае, Индии, Южной Корее и Японии

Источники: MPAA, 2015; MPAA. 2019 THEME Report // MPAA, 2020. URL: https://www.motionpictures.org/wp-content/uploads/2020/03/MPA-THEME-2019.pdf.

Индия. Традиционно самобытная индийская киноиндустрия считается одной из крупнейших в мире, но в последние годы она столкнулась с существенными вызовами. За 2005–2017 гг. посещаемость кинотеатров в стране упала почти вдвое – с 3,77 млрд проданных за год билетов до 1,98 миллиардов[32]. На этом фоне снижается удельный вес индийского кино на мировом рынке (см. таблицу 4).

В условиях падения спроса на внутреннем рынке важнейшей задачей становится наращивание экспорта. Огромный потенциал представляет китайский рынок: здесь проявляют немалый интерес к индийскому кино. Так, в 2017 г. индийские фильмы «Дангал» (режиссёр Нитеш Тивари) и «Тайная суперзвезда» (режиссёр Адваит Чандан) заработали в китайском прокате 200 млн и 118 млн долларов соответственно – значительно больше, чем на внутреннем рынке[33].

Что касается цифровой трансформации киноиндустрии, то именно сотрудничество с Китаем может быть для Индии более перспективным, чем ориентация на американские стриминговые сервисы. Сотрудничество с индийскими профессионалами для Netflix или Amazon Prime Video привлекательно в первую очередь как возможность увеличения абонентской базы в самой Индии и среди индийской диаспоры в других странах, тогда как совместный китайско-индийский сервис мог бы предоставить специалистам отрасли из этих двух стран огромный объединённый рынок. Однако напряжённость в политических отношениях между Пекином и Дели ограничивает возможности взаимовыгодного сотрудничества в данной сфере.

Япония и Южная Корея. С точки зрения тенденций в киноиндустрии последних лет и стратегии цифровой трансформации кинематографа эти две страны занимают сходное положение. Японское кино в XXI веке переживает подъём: в 2014–2019 гг. кинорынок рос темпами выше среднемировых (см. таблицу 4).

Хотя удельный вес южнокорейского кинематографа на мировом рынке несколько снизился в 2014–2019 гг. (см. таблицу 4), в долгосрочной перспективе национальный кинорынок демонстрирует стабильный рост: за 2005–2017 гг. посещаемость кинотеатров увеличилась более чем на 50 процентов[34]. Японские и южнокорейские производители в последние годы добились успехов: такие фильмы, как «Магазинные воришки» (режиссёр Корээда Хирокадзу) и «Паразиты» (режиссёр Пон Чжун Хо), получили высокое признание на международных кинофестивалях и премии «Оскар».

Обе страны вовлечены в активное сотрудничество со стриминговыми медиа, которые играют ведущую роль в формировании новой, цифровой индустрии, – в частности, с Netflix. В Японии Netflix в основном инвестирует в создание анимации, где сервис заключил долгосрочные договоры о сотрудничестве с рядом студий[35]. В 2015–2020 гг. Netflix инвестировал в производство корейских фильмов и сериалов около 700 млн долларов; в 2021 г. анонсировал, что намерен расширить присутствие в стране, и с этой целью создаст в Южной Корее две собственные производственные студии[36]. Кооперация корейских профессионалов с Netflix соответствует общей стратегии развития корейских «культурных отраслей», в рамках которой для продвижения корейской популярной культуры на мировые рынки активно используются цифровые платформы и социальные сети[37].

В ближайшие годы основным трендом в японской и корейской киноотрасли будет дальнейшее наращивание связей со стриминговыми сервисами. Таким образом, Япония и Корея скорее займут нишу в американоцентричной онлайн-киноиндустрии, чем предложат собственные альтернативы. На наш взгляд, размещение японского и корейского контента на таких платформах, как Netflix, имеет ограниченное значение в плане продвижения национальной «мягкой силы», так как в конечном счёте именно владельцы платформ определяют содержание контента и контролируют его донесение до потребителей. Разумеется, стратегия этих стран в сфере кино будет зависеть и от общего состояния их экономических и политических отношений с США и Китаем.

Китай. Китай является наиболее вероятным претендентом на то, чтобы оспорить гегемонию Соединённых Штатов в индустрии кино. В 2020 г. на фоне коронакризиса китайский кинорынок стал крупнейшим в мире и, вероятно, сохранит лидирующую позицию и в дальнейшем. Ключевым фактором роста китайского рынка стало повышение спроса благодаря увеличению доходов населения. Если в 2005 г. в стране было продано 157,2 млн билетов в кино, то в 2017 г. – уже более 1,62 миллиардов[38]. В отличие от перенасыщенного американского рынка, китайский рынок всё ещё обладает потенциалом роста.

Гораздо сложнее оспорить позиции США как ведущего мирового экспортёра фильмов и сериалов. Поскольку успех американской киноиндустрии обусловлен не только предпочтениями потребителей по всему миру, но и глобальной системой дистрибуции и маркетинга, Китай сделал ставку на совместное производство и инвестиции в американские компании. По мнению американской исследовательницы медиа Айнне Кокас, основной мотивацией для производства китайско-американских фильмов («Великая стена», «Кунг-фу панда») является стремление голливудских компаний проникнуть на защищённый государственным протекционизмом китайский рынок и наращивание Пекином «глобального культурного влияния»[39]. Благодаря огромному объёму внутреннего рынка китайские кинокомпании могут и самостоятельно производить высокобюджетные блокбастеры для продвижения за рубеж. Наибольший потенциал для китайского кино представляют динамичные рынки стран Азиатско-Тихоокеанского региона. И главными задачами здесь являются создание системы дистрибуции и инфраструктуры для кинопоказа (что может быть реализовано, например, в рамках проекта «Пояс и путь») и проведение маркетинговых мероприятий.

Из-за наличия масштабных внутренних рынков цифровых медиа и государственного контроля над использованием интернета Китай, возможно, является единственной державой, способной предложить альтернативу западным стриминговым сервисам.

Опираясь на этот потенциал, КНР способна успешно продвигать свои цифровые продукты за рубеж, что ярко демонстрирует мировой успех приложения TikTok.

Наконец, составляющая культурного влияния, в которой китайский кинематограф существенно отстаёт от стран Запада, – признание со стороны международных культурных институций. Императивом для Китая является не просто получение наград на американских и европейских церемониях, а создание и продвижение собственных кинофестивалей и премий. И в этом уже достигнуты определённые успехи. Так, базирующаяся в Гонконге Азиатская кинопремия (Asian Film Awards) отдаёт предпочтение китайским фильмам[40]. Шанхайский международный кинофестиваль (Shanghai International Film Festival) является первым конкурсным (competitive) китайским кинофестивалем, получившим аккредитацию Международной федерации ассоциаций кинопродюсеров (в 2020 г. в мире насчитывалось 15 таких фестивалей[41]). Время покажет, смогут ли эти институции завоевать авторитет в глазах публики не только в Азии, но и на других континентах.

--

СНОСКИ

[1] De Vany A. Hollywood economics: How extreme uncertainty shapes the film industry // Routledge. 2003.

[2] Паксютов Г.Д. Бизнес-модель компании Netflix: экономическое и социокультурное значение // Вестник Российского экономического университета имени Г.В. Плеханова. 2020. №3. С. 148–149.

[3] Yiu E. China’s Box Office Expands to the World’s Largest // South China Morning Post. 2021. URL: https://www.scmp.com/business/companies/article/3116128/chinas-box-office-expands-worlds-largest-defying-year-disastrous

[4] Ying, W. Chinese video streaming site iQIYI makes first overseas move // Nikkei Asia. 2020. URL: https://asia.nikkei.com/Business/Startups/Chinese-video-streaming-site-iQiyi-makes-first-overseas-move

[5] UIS Statistics. Percentage of GBO of all films feature exhibited that are national // UIS Statistics. URL: http://data.uis.unesco.org/?ReportId=5538

[6] Tan J. Another Record Year for China’s Box Office, But Growth Slows // Caixin Global. 2019. URL: https://www.caixinglobal.com/2019-01-02/another-record-year-for-chinas-box-office-101365697.html

[7] MPAJ. Statistics of Film Industry in Japan // MPAJ. URL: http://eiren.org/statistics_e/index.html

[8] Asian Development Bank. Asia 2050: Realizing the Asian Century // Asian Development Bank. 2011. P. 13.

[9] Anaz N. and Ozcan, C. C. Geography of Turkish soap operas: Tourism, soft power, and alternative narratives. In: Egresi, I. (ed.). Alternative Tourism in Turkey // Springer. 2016.

[10] Saberi D., Paris C. M. and Marochi B. Soft Power and Place Branding in the United Arab Emirates: Examples of the Tourism and Film Industries // International Journal of Diplomacy and Economy. Vol. 4. №1. 2018. PP. 44-58.

[11] Su W. New Strategies of China’s Film Industry as Soft Power // Global Media and Communication. Vol. 6. №3. 2010. PP. 317-322.

[12] Thussu D. K. The Soft Power of Popular Cinema – the Case of India // Journal of Political Power.Vol. 9. №3. 2016. PP. 415-429.

[13] Hall I. and Smith F. The Struggle for Soft Power in Asia: Public Diplomacy and Regional Competition // Asian Security. Vol. 9. №1. 2013. P. 1.

[14] Там же, pp. 10-11.

[15] Хезмондалш Д. Культурные индустрии // М.: Издательский дом ВШЭ, 2018. С. 18, 28.

[16] Там же, с. 16, 28.

[17] Vlassis A. Soft Power, Global Governance of Cultural Industries and Rising Powers: The Case of China // International Journal of Cultural Policy. Vol. 22. №4. 2016. P. 483.

[18] Su W. New Strategies of China’s Film Industry as Soft Power. P. 317.

[19] von Mises L. Human Action: a Treatise on Economics // Fox & Wilkes. 1963. PP. 139-140.

[20] The Heritage Foundation. How China is Taking Control of Hollywood // The Heritage Foundation. URL: https://www.heritage.org/asia/heritage-explains/how-china-taking-control-hollywood

[21] The Numbers. Top 2019 Movies at the Worldwide Box Office // The Numbers. URL: https://www.the-numbers.com/box-office-records/worldwide/all-movies/cumulative/released-in-2019

[22] Scott A. Hollywood and the World: The Geography of Motion-picture Distribution and Marketing // Review of International Political Economy. Vol. 11. №1. 2004. P. 53.

[23] Там же, p. 55.

[24] Rawnsley G. Approaches to Soft Power and Public Diplomacy in Taiwan // Journal of International Communication. Vol. 18. №2. 2012. PP. 129-130.

[25] Паксютов Г.Д. «Мягкая сила» и «культурный капитал» наций: пример киноиндустрии // Мировая экономика и международные отношения. Т. 64. №11. 2020. С. 108.

[26] Там же, с. 109.

[27] de Valck M. Film Festivals: From European Geopolitics to Global Cinephilia // Amsterdam University Press. 2007. PP. 47-48.

[28] Хезмондалш Д. Культурные индустрии. С. 15.

[29] Statista. Number of viewers of the Academy Awards ceremonies from 2000 to 2020 // Statista. 2021. URL: https://www.statista.com/statistics/253743/academy-awards—number-of-viewers/

[30] AMPAS. Academy Establishes Representation and Inclusion Standards for Oscars Eligibility // AMPAS. 2020. URL: https://www.oscars.org/news/academy-establishes-representation-and-inclusion-standards-oscarsr-eligibility

[31] Scruton R. Why Beauty Matters // The Monist. Vol. 101. №1. 2018. PP. 13, 16.

[32] UIS Statistics. Total number of admissions of all feature films exhibited // UIS Statistics. URL: http://data.uis.unesco.org/Index.aspx?DataSetCode=CUL_DS

[33] Vohra P. Indian Movies Attract Millions around the World // CNBC. 2018. URL: https://www.cnbc.com/2018/08/03/indian-films-attract-millions-globally-and-it-appears-to-be-growing.html

[34] UIS Statistics. Total number of admissions for all feature films exhibited.

[35] Woo G. Netflix Announces Plans for Many New Original Anime Series // Screen Rant. 2019. URL: https://screenrant.com/netflix-original-anime-series-future/

[36] Brzeski P. Netflix Expands South Korean Footprint, Leasing Two Production Facilities // Hollywood Reporter. 2021. URL: https://www.hollywoodreporter.com/news/netflix-expands-south-korean-footprint-leasing-two-production-facilities

[37] Parc J., Kawashima N. Wrestling with or Embracing Digitalization in the Music Industry: The Contrasting Business Strategies of J-pop and K-pop // Kritika Kultura. №30. 2018. P. 29.

[38] UIS Statistics. Total number of admissions for all feature films exhibited.

[39] Kokas A. Hollywood made in China // University of California Press. 2017. P. 65.

[40] Frater P. Asian Film Awards Honor Best of the Region’s Filmmaking // Variety, 2016. URL: https://variety.com/2016/film/spotlight/asian-film-awards-honor-best-of-the-regions-filmmaking-1201728145.

[41] FIAPF. Competitive Feature Film Festivals // FIAPF. URL: http://www.fiapf.org/intfilmfestivals_sites.asp.

УКРАИНСКИЙ УЧАСТОК АМЕРИКАНО-КИТАЙСКОГО ФРОНТА

МЕЖДУНАРОДНАЯ БОРЬБА ЗА ПРОИЗВОДИТЕЛЯ АВИАЦИОННЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ, КОМПАНИЮ «МОТОР СИЧ»

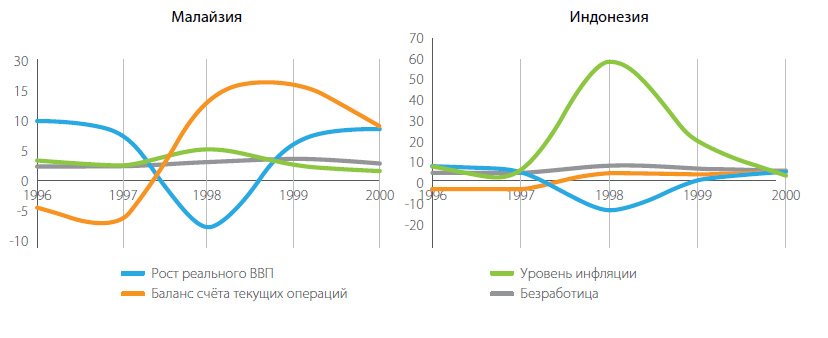

Холодное противостояние вокруг запорожского авиадвигателестроительного предприятия, длящееся около пяти лет, в январе 2021 г. перешло в горячую фазу. Начавшаяся как банальный «наезд» Службы безопасности Украины (СБУ) на «красного директора» ПАО «Мотор Сич» Вячеслава Богуслаева для дополнительного изъятия средств, который сам Богуслаев в апреле 2018 г. назвал «частью плана по рейдерскому захвату предприятия», история китайских инвестиций в экономику Украины превратилась в громкий международный скандал на высшем уровне с судебными исками, санкциями против собственных и иностранных миллиардеров и существенными репутационными потерями. 24 марта 2021 г. президент Украины Владимир Зеленский официально утвердил решение СНБО о возвращении предприятия в госсобственность.

Поиск виноватых

После известных событий 2014 г., сопровождавшихся затяжным политическим и экономическим кризисом, ситуация на ПАО «Мотор Сич», которое является лидером оборонно-промышленной и аэрокосмической сферы Украины, резко усложнилась. Основной заказчик – предприятия Российской Федерации, обеспечивающие до 70 процентов доходов «Мотор Сич», оказались под санкциями, производственная кооперация была нарушена, а сам владелец Вячеслав Богуслаев попал под огонь критики патриотически настроенных граждан Украины и пристальное внимание силовых структур за «сепаратизм, финансирование терроризма и связи с державой-агрессором».

Как гласит принятая до недавнего времени украинская версия, после событий зимы 2014 г. бессменный президент и обладатель контрольного пакета акций ПАО «Мотор Сич» Вячеслав Богуслаев, встав на путь измены Родине и руководствуясь корыстными побуждениями, решил нанести Украине, а также США непоправимый ущерб, продав подконтрольное ему предприятие и критические технологии производства новейших авиационных и ракетных двигателей рвущемуся к мировому господству Китаю[1].

Партнёром в этом непростом деле он избрал находившегося в списке Forbes-2018 самых богатых китайцев (и по совместительству – племянника одного из высших чиновников КНР), владельца группы компаний Xinwei Technology Group и Skyrizon,Ван Цзина (Wang Jing), уже не раз отметившегося масштабными высокотехнологическими и эксцентричными проектами, в том числе и на Украине. Его именуют китайским Маском. В 2014 г. Xinwei Group начала предоставлять украинским пользователям услуги мобильной широкополосной мультимедийной связи, а до этого прорабатывала проект строительства Керченского моста и углубления бухты в Донузлаве на сумму около 10 млрд долларов[2].

Сама личность Цзина довольна интересна. Он родился в 1972 г. и называет себя «обычным бизнесменом». О его прошлом известно немного. Он изучал традиционную китайскую медицину в Университете Цзянси, но не окончил его. Спустя некоторое время он создал в Пекине свою первую компанию – Dingfu Investment Consulting. Затем открыл компанию Yingxi Construction and Engineering, которая занималась добычей золота и драгоценных камней в Камбодже.

Но международная деятельность с довольно рискованными активами заставляет полагать, что едва ли обошлось без связи с китайскими властями. Так, в 2013 г. Цзин подписал контракт с правительством Никарагуа на строительство конкурента Панамскому каналу стоимостью 40 млрд долларов. Под него даже была создана компания Hong Kong Nicaragua Development Corporation (HKND). Проект в итоге был положен под сукно, но Цзин установил тесные связи с президентом страны Даниелем Ортегой и его сыном Лауреано.

На Западе полагают, что Цзин поддерживает тесные связи с китайскими властями как минимум с 2010-х гг., когда он приобрёл телекоммуникационную компанию Beijing Xinwei Technology Group, являвшуюся «дочкой» государственной компании Datang Telecom Group. И под руководством Цзина новое приобретение стало быстро дрейфовать в сторону оборонного бизнеса[3]. Его компания начала взаимодействовать с Университетом Циньхуа, который ведёт разработку спутников для НОАК, также она подписала соглашение о сотрудничестве с китайским экспортёром спутников – корпорацией China Great Wall Industry Corp. Компанию Цзина посещали председатели КНР Си Цзиньпин и Цзян Цзэминь, а также премьер-министр Ли Кэцян.

Список был бы, конечно, неполным без «руки Кремля», в качестве которой немедленно обнаружился российский партнёр Ван Цзина – бывший сотрудник ФСБ Андрей Смирнов – президент и председатель Совета директоров ООО «НИРИТ-СИНВЭЙ Телеком Технолоджи», учредивший эту фирму незадолго до событий 2014 г. при содействии, как считают в Киеве, тогдашнего вице-премьера России Владислава Суркова[4]. Вскоре после «окончательной победы революции достоинства» состоялся «преступный сговор» указанных лиц, что впоследствии было квалифицировано СБУ как «возможная подготовка диверсии и государственная измена» и позволило через суд заблокировать весь реестр акционеров.

Без появления «угрозы национальной безопасности Украины» юридических оснований для блокирования сделки не было. В самом факте продажи акций частной компании иностранным инвесторам состава преступления нет. Тем более что акции «Мотор Сич», которые контролировались Богуслаевым, были разделены на пакеты объёмом менее 10 процентов и реализованы в 2016 г. разным офшорным компаниям и шести частным лицам, подконтрольным Ван Цзину, для чего разрешения Антимонопольного комитета Украины не требовалось.

Сам Богуслаев утверждал, что продал предприятие всего за 250 млн долларов[5]. Через пять лет после продажи ПАО «Мотор Сич» по-прежнему находится в его оперативном управлении и продолжает стабильно работать, в том числе и на экспорт в Китай, принося ежедневно 1–2 млн долларов[6]. Попытку покупателей и недавних партнёров провести собрание акционеров (оно не созывалось с 2017 г.), назначенную на 31 января 2021 г., Богуслаев назвал «рейдерским захватом».

В свою очередь, китайские инвесторы, купившие уже около 80 процентов акций, утверждают, что вложили в проект более 1млрд долларов., но так и не вошли в структуру управления[7]. Производство авиадвигателей на заводе, построенном в рамках сотрудничества с Украиной в г. Чунцин (провинция Сычуань) в промышленном парке Chongqing Skyrizon Aero-Propulsion, «временно заморожено». В декабре 2020 г. китайский инвестор и новый украинский партнёр Александр Ярославский инициировали арбитраж против государства Украина, экспроприировавшего их инвестиции и нарушившего права, предусмотренные межправительственным соглашением о поощрении и взаимной защите инвестиций между Украиной и Китаем от октября 1992 года. Интересы истца представляют международные юридические компании WilmerHale, DLA Piper и Bird&Bird, связанные с окружением президента США Джозефа Байдена. Заявленная сумма претензий – 3,5 млрд долларов – была увеличена ещё на 100 млн, на сумму полученного «Мотор Сич» от китайцев в апреле 2016 г. льготного кредита (100 млн долларов под 0,3 процента годовых на десять лет)[8].

31 января 2021 г., окончательно потерявшие терпение китайские акционеры вместе со своим новым украинским партнёром – группой DCH Александра Ярославского, намеревались провести первое с 2017 г. собрание акционеров «Мотор Сич», чтобы сменить менеджмент и внести изменения в устав. Оно было сорвано СБУ, которая провела следственные мероприятия по уголовным производствам о противоправных действиях представителей компаний DCH и Skyrizon Aircraft Holdings Limited, связанных с установлением контроля над крупнейшим производителем авиационных двигателей и газотурбинных установок «Мотор Сич», и отметила «уничтожение производственных мощностей акционерного общества, которое имеет важное оборонное и народнохозяйственное значение»[9].

Буквально накануне, 28 января 2021 г., президент Украины Владимир Зеленский ввёл в действие решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) о персональных санкциях против китайских инвесторов «Мотор Сич», которые оказались в одном списке с убитым ещё в 2017 г. президентом Йемена Али Абдаллой Салехом, «кумом Путина» Виктором Медведчуком и его супругой телеведущей Оксаной Марченко. При этом Медведчука, который с 2014 г. находится под американскими санкциями «за подрыв безопасности, территориальной целостности и демократических институтов Украины», украинские власти обвинили в финансировании терроризма, как ранее Богуслаева, который ни под какие санкции не попал. В ответ Ван Цзин уже открыто обвинил окружение Богуслаева в «измене, превышении доверия и полномочий», а действия украинских властей назвал «варварским грабежом»[10].

Таким образом, в первоначальную версию перестал вписываться «сепаратист» Богуслаев, который, напротив, как оказалось, вносил неоценимый вклад в повышение национальной безопасности и обороноспособности Украины, модернизировав более 100 вертолётов для украинских силовиков и обеспечив их эксплуатацию, заместив импортные поставки из «державы-агрессора».

Интересы «государственной безопасности» на этот раз совпали с интересами экс-владельца «Мотор Сич» Вячеслава Богуслаева. Именно аресты и неопределённая ситуация помогли Богуслаеву получить деньги с китайцев, но не отдавать завод. Благодаря аресту акций бывший владелец сохраняет контроль над финансовыми потоками компании. Ей управляют не новые акционеры из КНР, а верный менеджмент Богуслаева, назначенный им ещё в 2015 году.

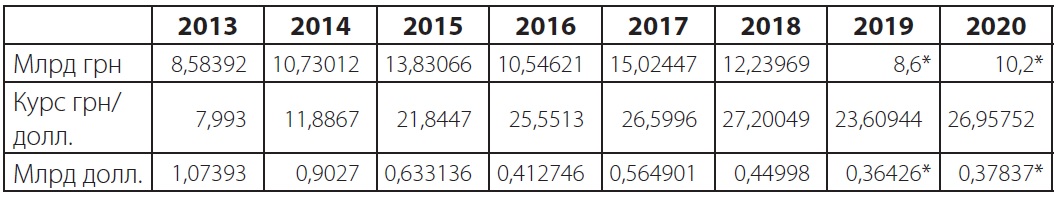

На возможные причины этой борьбы за предприятие могут пролить свет финансовые показатели ПАО «Мотор Сич», приведённые в таблице 1.

Таблица 1. Выручка ПАО «Мотор Сич» в период 2013–2020 годов

Источник: данные ПАО «Мотор Сич», оценка авторов. * Оценка

Хроника конфликта

25 февраля 2015 г. между ПАО «Мотор Сич» в лице Богуслаева и Beijing Skyrizon Aviation Industry Investment Co в лице Ван Цзина был подписан Меморандум о сотрудничестве, включавший стратегическое партнёрство в подготовке кадров, исследованиях, разработках и производстве, китайские инвестиции в развитие авиадвигателестроительного производства на Украине и создание в Китае комплексов по производству и ремонту авиадвигателей ПАО «Мотор Сич». Объёмы заявленных инвестиций – около 20 млрд юаней (3 млрд долларов).

Но уже 16 сентября президент Украины Пётр Порошенко своим указом ввёл в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 2 сентября 2015 г. о применении санкций в отношении Российской Федерации, включая основных потребителей продукции ПАО «Мотор Сич»: ОАО «Вертолёты России», ОАО «Роствертол», ПАО «Казанский вертолётный завод», АО «Кумертауское авиационное производственное предприятие», АО «Вертолётная сервисная компания», АО «Улан-Удэнский авиационный завод», ОАО «Арсеньевская авиационная компания “Прогресс” им. Н.И.Сазыкина», ООО «Борисфен-Авиа» и их руководителей.

Несмотря на это, в том же 2015 г. российским предприятиям было отгружено 540 новых вертолётных двигателей типа ТВ3-117/ВК-2500 производства ПАО «Мотор Сич» на сумму 327,5 млн долларов[11]. Стабильно снижающийся экспорт зафиксирован и в последующем, а в 2018 г. прямые поставки были полностью прекращены, зато уже с 2017 г. начались отгрузки посредникам в Латвию, Китай и Гонконг, составившие около 300 двигателей[12]. При этом динамика снижения их экспорта прекрасно коррелирует с завершением крупных контрактов холдинга «Вертолёты России» на поставки вертолётов семейства Ми-8/17, Ми-28, Ми-35, Ка-52 с этими силовыми установками. Продолжался и процесс импортозамещения: по итогам 2019 г. АО «ОДК-Климов» Госкорпорации «Ростех» заявлено о выпуске более 230 двигателей ВК-2500, тогда как в 2015 г. было сделано всего десять штук[13].

Другим лидером стал Китай, две госкомпании которого, AVlC International Holding и China National Aero-Technology Import and Export Corporation (CATIC), только в 2018 г. приобрели 72 новых авиадвигателя АИ-25ТЛК и АИ-322 для боевых самолётов на сумму 123,88 млн долларов, обеспечив 35 процентов от общей выручки «Мотор Сич»[14]. Последние известные экспортные поставки 16 АИ-322 пришлись на январь-февраль 2021 года. В январе 2021 г. объявлено о подписании ПАО «Мотор Сич» и AVIC International контракта на 400 двигателей АИ-322, используемых на китайских учебно-боевых самолётах L-15 на общую сумму около 800 млн долларов[15]. Тем не менее доходы запорожского предприятия по сравнению с 2013 г. сократились почти в три раза, прежде всего – из-за спада продаж на российском рынке.

С 2015 г. между украинскими и китайскими партнёрами был заключён ряд договоров на оказание услуг по разработке проектной документации на создание авиационного комплекса по разработке, производству и ремонту авиационных двигателей четвёртого поколения в г. Чунцин. Программа производства – серийный выпуск авиационных двигателей – 1000 единиц в год; капитальный ремонт авиационных двигателей – 250 единиц в год; капитальный ремонт энергетических наземных установок – 50 единиц в год. Для строительства комплекса планировалась площадка площадью около 5 гектаров. Проектные решения по возведению зданий разрабатывались на объекты первой очереди строительства двигателестроительного завода. Проектная документация готовилась в 2015–2018 годы.

Следует отметить, что постановлением кабинета министров Украины №83 от 4 апреля 2015 г. ПАО «Мотор Сич» было исключено из списка «стратегических предприятий».

В начале 2017 г. вице-премьер Украины, бывший комендант Евромайдана Степан Кубив официально поддержал совместный украино-китайский проект строительства завода в г. Чунцин и привлечение 250 млн долларов китайских инвестиций, которые должны пойти на модернизацию производственных и проектных мощностей «Мотор Сич» в Запорожье. Завод планировали ввести в эксплуатацию в 2020 году.

В 2018 г. первый завод в промышленном парке Chongqing Skyrizon Aero-Propulsion в новом районе Чунцина Лянцзян приступил к опытной сборке двигателей ТВЗ-117ВМА-СБМ1В (по сути – украинская версия российского вертолётного двигателя ВК-2500, устанавливаемого на большинстве китайских вертолётов семейства Ми-17 и Ка-27/32) из импортных деталей и комплектующих, постепенно осваивая их производство на месте.

О планах строительства второго аналогичного завода ПАО «Мотор Сич» и Skyrizon Aviation заявлено на 12-й Международной авиационно-космической выставке Airshow China 2018. Предприятие планировалось расположить около населённого пункта Лянцзян автономной провинции Гуанси. Намечалось создание производственного комплекса, а также научно-исследовательских и управленческих подразделений. На сегодняшний день оба проекта временно заморожены. Причины украинцами не назывались – в связи с тем, что это находилось в компетенции китайского инвестора.

Законно приобретя акции «Мотор Сич», китайские инвесторы, Skyrizon Aircraft Holdings Limited и «Мотор Сич» в июне 2017 г. подали заявку на их концентрацию в Антимонопольный комитет Украины (АМКУ), чтобы выполнить официальные процедуры в соответствии с украинским законодательством. Именно тогда официально стало известно, что гражданин Китая через подконтрольные структуры уже владеет 56,0009 процента акций ПАО «Мотор Сич». Продавцом оказался гражданин Украины, который владел напрямую 15,83 процента акций, а также 17,3113 процента акций через Business House Helena и 15,7 процента через ООО «Гарант Инвест», ООО «Гарант Альфа», СК «Мотор Гарант» и ЗАО «Торговый дом “Елена”». Супругу Богуслаева зовут Елена Серафимовна.

Вскоре последовал внезапный обыск, проведённый СБУ на «Мотор Сич» в рамках возбуждённого в июле 2017 г. уголовного дела №22017000000000272 по расследованию «подрывной деятельности (диверсии) неизвестных лиц, бывших и действующих руководителей и бенефициаров компании “Мотор Сич”», орудующих в сговоре и имеющих целью ослабить государство Украина, уничтожив «Мотор Сич» как субъект важного коммерческого и безопасного характера (единственное предприятие на Украине по производству двигателей гражданской и военной авиации), заключивших ряд соглашений о продаже контрольного пакета акций «Мотор Сич» шести иностранным компаниям и одному китайскому гражданину, которые намерены передать активы и производственные мощности «Мотор Сич» за границу (Китайская Народная Республика), что в конечном счёте приведёт к ликвидации и уничтожению «Мотор Сич»[16].

В сентябре 2017 г. в рамках указанного уголовного производства Шевченковский районный суд в Киеве вынес запрет на отчуждение акций «Мотор Сич». В апреле 2018 г. был наложен судебный запрет депозитариям вносить любые изменения в отношении акций «Мотор Сич» в системе, а также выдавать реестр акционеров. В дальнейшем суды различных инстанций регулярно удовлетворяли ходатайства прокуратуры по продлению ареста акций «Мотор Сич». Более того, Генеральная прокуратура пошла ещё дальше, добавив обвинение в государственной измене в перечень преступлений, которые расследуются в рамках указанного уголовного производства.

Запрет выдавать реестр акционеров полностью заблокировал возможность созыва и проведения общего собрания акционеров, что привело к невозможности получения дивидендов инвесторами. Неоднократные обращения самих иностранных инвесторов, их представителей и юридических лиц – держателей акций в украинские суды для отмены ареста активов были полностью отклонены.

Но выход из тупика вскоре «подсказали». Инвесторам от имени государства Украина предложили начать сотрудничать по совместному управлению «Мотор Сич», которое станет возможным после того, как они безвозмездно перераспределят 25 процентов уже имеющихся у них акций в пользу государственного концерна (ГК) «Укроборопром». В результате в апреле 2018 г. инвесторы и «Укроборопром», действовавший от имени Украины, заключили ряд соглашений, направленных на выделение 25,00002 процента акций «Мотор Сич» госконцерну, договор о сотрудничестве между сторонами, соглашение о финансировании специального назначения и так далее. Эти документы определяли ряд действий, которые правительство Украины должно было выполнить в 2019 г., чтобы создать функциональные условия для сторон по совместному владению «Мотор Сич», получить разрешения АМКУ и отменить арест активов.

Если бы Украина выполнила обязательства, инвесторам пришлось бы распорядиться 25 процентами акций в пользу ГК «Укроборопром», а одна из компаний инвесторов была бы вынуждена заключить специальное соглашение о финансировании, которое требовало внести 100 млн долларов в пользу Украины. Основанием для этого стало секретное решение СНБО о неотложных мерах по защите национальных интересов в авиадвигателестроении, введённое в действие указом президента Петра Порошенко от 6 марта 2018 года. В бюджет Украины на 2019 г. была даже внесена доходная статья – пополнение уставного капитала «Укроборонпрома» на 2,82 млрд грн, что соответствовало 100 млн долларов.

Спустя год, 6 июня 2019 г., Skyrizon Aircraft Holdings Limited, «Мотор Сич» и Государственный концерн «Укроборонпром» обратились в АМКУ с несколькими заявлениями на предоставление разрешения на слияние (концентрацию). 12 июня того же года в наблюдательный совет «Укроборонпрома» указом нового президента Владимира Зеленского был введён бывший в 2014–2016 гг. министром экономического развития и торговли Украины гражданин Литвы Айварас Абромавичус, вскоре ставший его председателем, а в августе сменивший на должности генерального директора концерна Павла Букина, который, выполняя указ президента, уже завершил подготовительную работу по разрешению конфликта с китайским инвестором.

В свою очередь, АМКУ распоряжением от 9 июля 2019 г. начал углубленное расследование соответствующих заявлений, искусственно задерживая вынесение решений о предоставлении разрешения на слияние для инвесторов.

Раскрыть причину нового внезапного прекращения действия и утраты юридической силы для сторон соглашения с «Укроборонпромом» может стать обнародованный 2 февраля 2021 г. факт открытия Национальной комиссией Украины по ценным бумагам и фондовому рынку дела в отношении депозитарного учреждения ООО «Драгон Капитал», на счетах которого в ценных бумагах размещены акции ПАО «Мотор Сич». Причиной названы нарушения требований «Положения о проведении депозитарной деятельности» в части осуществления информационного и организационного обеспечения, а также нарушение требований статьи 35 закона Украины «Об акционерных обществах». Dragon Capital – одна из крупнейших групп компаний на Украине, которая работает в сфере прямых инвестиций и финансовых услуг. Её конечным бенефициаром является чех Томаш Фиала, с которым Абромавичуса связывают давние деловые связи.

Таким образом, логичным представляется наличие устойчивого коррупционного фактора, ведь интерес к получению доли предприятия в обмен на государственную поддержку и финансирование проявлен на самом верху, причём довольно давно. Известно заявление получившего политическое убежище в Лондоне бывшего гендиректора госкомпании «Укрспецэкспорт» майора СБУ Сергея Бондарчука о том, что ещё в 2005 г. долю ПАО «Мотор Сич» пытался получить тогдашний секретарь СНБО Пётр Порошенко.

Ещё через год китайские инвесторы решили сосредоточить усилия на другом направлении и нашли нового, более надёжного, партнёра на Украине – группу DCH украинского миллиардера Александра Ярославского. 4 августа 2020 г. DCH, аффилированная с ней ООО «МС-4», Beijing Xinwei Technology Group и связанная с ней компания Beijing Skyrizon договорились о будущем партнёрстве по совместному управлению «Мотор Сич» и обратились в АМКУ для получения разрешения на слияние (концентрацию).

В ответ последовал целый ряд заявлений, исходящих из высших политических органов Украины: заявление офиса президента от 6 августа 2020 г., заявление премьер-министра от 6 августа 2020 г. и заявление СНБО, которыми фактически оспаривалась легитимность активов китайских инвесторов, а 20 августа 2020 г. АМКУ вернул заявку без удовлетворения.

В сентябре 2020 г. китайские инвесторы направили министерству юстиции Украины сообщение об инвестиционном споре (Notice of Investment Dispute). Они указывают, что действия украинской власти по блокированию доступа новых акционеров к управлению предприятием – экспроприация их инвестиции, а также нарушение других их прав, гарантированных межправительственным украино-китайским соглашением о поощрении и взаимной защите инвестиций от 1992 года.

На протяжении нескольких месяцев юристы акционеров «Мотор Сич» безуспешно добиваются в украинских судах снятия четырёх арестов, которые заблокировали смену акционеров и оставили предприятие под фактическим контролем бывшего акционера Вячеслава Богуслаева и его топ-менеджеров.

В итоге китайские инвесторы официально потребовали от органов власти Украины, включая АМКУ, воздержаться от любой незаконной деятельности и выдвинули обвинение в нарушении соглашения между правительством Китайской Народной Республики и правительством Украины о поощрении и взаимной защите инвестиций от 1992 г., злоупотреблении властью, незаконных действиях и вредоносном давлении на стандартные рыночные процедуры и ведение хозяйственной деятельности предприятий. Было заявлено и о понесённых убытках:

дивиденды по акциям, которые «Мотор Сич» должно было распределить в прошлые годы, когда действовал арест активов;

потерянная в результате экспроприации стоимость акций;

ущерб от невозможности провести запланированную реструктуризацию из-за искусственной задержки по разрешению на слияние;

убытки от строительства производственных мощностей в Китае, необходимых для делового сотрудничества с «Мотор Сич»;

заём, выданный «Мотор Сич».

В декабре 2020 г. китайские инвесторы направили правительству Украины сообщение об обращении в Международный арбитражный суд для судебного разбирательства и необходимых действиях по законной процедуре международного инвестиционного арбитража.

В ответ с 28 по 29 января 2021 г. на официальном сайте офиса президента Украины последовательно были опубликованы указы президента № 29/2021 и № 36/2021 о применении на три года персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций) в отношении Beijing Skyrizon Aviation Industry Investment Co. Ltd. и её дочерних компаний Hong Kong Skyrizon Holdings Limited, Skyrizon Aircraft Holdings Limited, а также Beijing Xinwei Technology Group Co., Ltd. и трёх граждан Китая, среди которых Ван Цзин и Ду Тао. Министерство иностранных дел Украины проинформировало компетентные органы Европейского союза, Соединённых Штатов и других государств о применении санкций и поставило перед ними вопрос о введении аналогичных ограничительных мер.

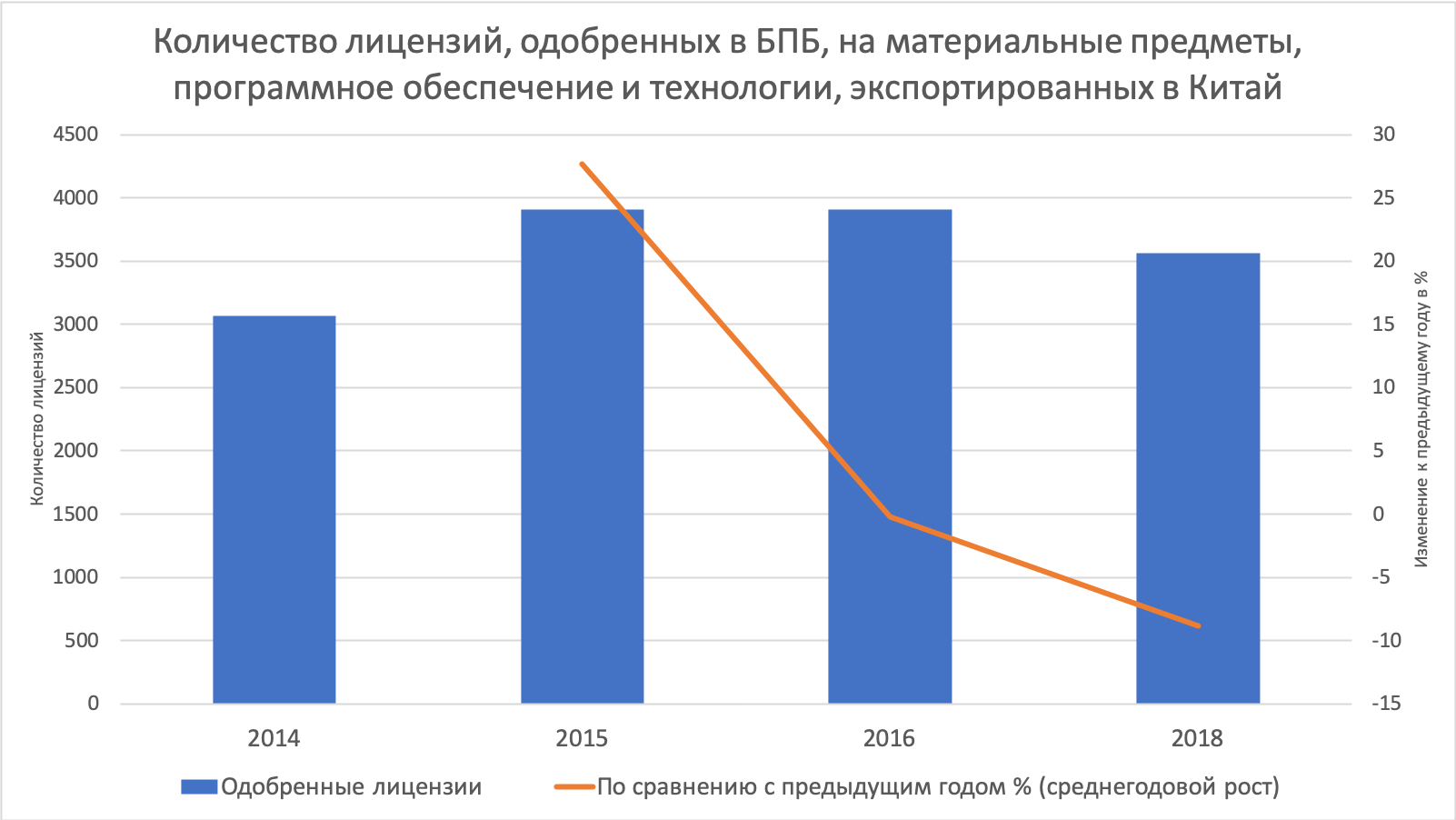

Это было истолковано китайцами как «умышленные действия государства Украина с целью препятствования инвестициям в украинскую компанию “Мотор Сич” и недопущения реализации проекта международного сотрудничества». Одновременно было заявлено, что такие действия «совпадают с целью действий Бюро промышленности и безопасности (BIS) Министерства торговли США от 14 января 2021 г. о внесении компании Skyrizon в список военных конечных пользователей (MEU)».

Американский след

В новом варианте объяснений, касающихся сложившейся по вине украинской стороны неприглядной ситуации, есть ссылки на требования помощника президента США по национальной безопасности Джона Болтона, который 28 августа 2019 г. заявил в Киеве о рисках продажи части «Мотор Сич» китайцам, так как это способствует «укреплению обороноспособности стратегического противника США»[17]. Он сказал, что Китай ведёт нечестную игру и ворует военные технологии.

Министр финансов Украины Александр Данилюк во время переговоров с Болтоном сделал запрос на привлечение американского инвестора, который «в течение двух недель был найден». Но за полтора года переговоры с ним не продвинулись, в чём уволенный Данилюк обвиняет украинские власти, где «не осталось людей, которые бы понимали, как проводить переговоры такого уровня»[18].

В октябре того же 2019 г. Эрик Принс, основатель частных военных компаний Blackwater, Academi, Xe Services, фонда с акциями на Шанхайской бирже Frontier Service Group и неофициальный советник Дональда Трампа, встретился с руководством «Мотор Сич» для обсуждения приобретения и отмены продажи Китаю[19]. Об итогах встречи не сообщалось.

При этом говорилось, что Принс имел отношение к переговорам между инвестиционной компанией Oriole Capital Group (создана в 2017 г. на Ближнем Востоке), которой руководит Набиль Баракат, уже имевший интересы в оборонной сфере Украины и «Мотор Сич»[20]. Они, видимо, проходили в 2019–2020 годах. Вместе с Баракатом в переговорах с украинцами также участвовала техасская компания Trive Capital, которую возглавляет близкий к американским спецслужбам Коннер Сирси[21]. Судя по отсутствию новостей, и эти переговоры закончились ничем[22].

13 декабря 2019 г. Богуслаев вновь подтвердил продажу акций предприятия китайским компаниям. Генеральный конструктор ГП «Ивченко-Прогресс» Игорь Кравченко заверил, что уникальные разработки не будут проданы вместе с акциями ПАО «Мотор Сич», а предприятие ждёт лишь успех и развитие. Но никакой реакции со стороны Соединённых Штатов не последовало. Более того, даже в отношении китайской компании Skyrizon министерством торговли США только 14 января 2021 г. был введён особый режим контроля за экспортом – наименее болезненный вид санкций. Как американцы действуют в случае необходимости воздействия на несговорчивых оппонентов, хорошо известно на примере российских, иранских и европейских предприятий и физических лиц, на которых немедленно накладываются жесточайшие персональные политические, экономические и финансовые санкции, а зачастую и начинается уголовное преследование.

Судя по тому, что ничего подобного в отношении лично Богуслаева, ПАО «Мотор Сич» и многочисленных аффилированных с ними компаний не последовало, Принс получил некие гарантии от своего старого партнёра по оружейному бизнесу. Напомним, что отмеченная в Докладе группы экспертов ООН поставка в подсанкционный Южный Судан в 2015 г. модернизированных вертолётов Ми-24В-МСБ, осуществлённая ПАО «Мотор Сич», осталась без негативных последствий со стороны госдепартамента США, что объяснялось участием в сделке американских ЧВК, без излишней огласки широко применявших авиатехнику с запорожскими двигателями в многочисленных горячих точках по всему миру.

Заключение

Таким образом, в течение всех этих лет китайские инвесторы ни сами, ни в партнёрстве с частными и государственными структурами Украины не могут вступить в права собственности: сделка заблокирована, акции арестованы по инициативе СБУ, АМКУ не даёт разрешения на концентрацию, генпрокуратура наложила дополнительный арест, а президент Украины – санкции. С момента ареста акций в 2017 г. собрания акционеров не проводятся, прибыль предприятия не распределяется.

Возможными объяснениями затянувшегося конфликта, высказываемыми в различные периоды, могут быть следующие:

Вариант первый, к которому склонялось большинство украинских экспертов на начальном этапе скандала: известный «сепаратист и сторонник “русского мира”» Богуслаев продал принадлежащие ему акции ПАО «Мотор Сич» напрямую и через офшорные компании, после чего организовал через СБУ, АМКУ и суды их арест, что позволило, не возвращая новым китайским владельцам полученных средств, продолжать единолично управлять предприятием, не делясь корпоративными правами и не проводя ежегодные собрания акционеров.

Вариант второй, к которому оперативно и с редкой последовательностью пришло то же самое большинство украинских экспертов: китайские инвесторы, вступив в преступный сговор с представителями «государства-агрессора», попытались осуществить рейдерский захват стратегического украинского предприятия, крепившего под управлением команды патриота и героя Украины Богуслаева обороноспособность лучшей армии-защитницы всей Европы, который был своевременно разоблачён и пресечён бдительной СБУ и закреплён решениями судов, распоряжениями АМКУ, указами президента Украины и решениями СНБО о введении против них санкций с предстоящей национализацией ПАО «Мотор Сич».

Вариант третий, на который пока осторожно намекают отдельные представители, ранее возглавлявшие центральные органы украинской власти: «Группа лоббистов, преследующих свои личные цели, обманывает представителей власти, чтобы подтолкнуть Украину к национализации “Мотор Сич”»[23]. Дальнейшее развитие событий – получение в качестве компенсации через Международный арбитражный суд и делёжка нескольких миллиардов долларов, при этом менеджмент вновь обретённого ГП «Мотор Сич» остаётся прежним, что позволяет продолжать и далее работать по схемам Богуслаева. В случае же смены команды государственными управленцами завод, оставшийся без внешних заказов и поставки комплектующих из России и Китая, банкротится и приобретается той же группой лоббистов по бросовой цене.

В пользу последнего варианта развития событий говорит редкое единодушие в высказываниях Богуслаева, Ван Цзина и Ярославского, хором отговаривавших власти Украины от национализации, которая всё же произошла 24 марта после подписания соответствующего указа президента Зеленского.

Какой бы из приведённых вариантов ние оказался наиболее близким к истине, уже сейчас можно смело утверждать, что тянущийся седьмой год скандал с «Мотор Сич» ярко демонстрирует особенности украинского инвестиционного климата и государственно—частного партнёрства с приватизацией прибылей и активов и национализацией проблем и убытков. Учитывая на глазах обостряющийся конфликт между КНР и США и тесную связь между Киевом и Вашингтоном, эпопея, начинавшаяся как бизнес-конфликт, имеет все шансы обрести геополитическое измерение. Во всяком случае, в Пекине это с высокой степенью вероятности будут трактовать именно так.

--

СНОСКИ

[1] Постановление следователя-судьи Шевченковского районного суда в Киеве Щебиняев Л.Л. от 7 сентября 2017 г. по делу № 761/31558/17 и Постановление следователя-судьи Шевченковского районного суда в Киеве Слободянюк П.Л. от 7 сентября 2017 г. по делу № 761/31561/17.

[2] Киев в дыму, а Китай в Крыму // Деловой портал о бизнесе с Китаем ChinaLogist. URL: https://chinalogist.ru/book/articles/analitika/kiev-v-dymu-kitay-v-krymu (дата обращения: 08.04.2021).

[3] Wang Jing, the businessman spearheading Beijing’s global ambitions // Intelligence Online. 2020. URL: https://www.intelligenceonline.com/insiders/china/2020/03/09/wang-jing-the-businessman-spearheading-beijing-s-global-ambitions/108396907-be1 (дата обращения: 19.04.2021).

[4] Вице-премьер России провёл переговоры с Синвэй // НСТТ. 25.03.2012. URL: https://nxtt.org/sobytiya/vitse-premer-rossii-provel-peregovory-s-sinvey/ (дата обращения: 08.04.2021).

[5] Богуслаєв підтвердив передачу акцій «Мотор Січі» китайським компаніям // Укрінформ. 13.12.2019. URL: https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2837837-boguslaev-pidtverdiv-peredacu-akcij-motor-sici-kitajskimkompaniam.html (дата обращения: 08.04.2021).

[6] Годовой доход ПАО «Мотор Сич» в 2019–2020 гг. – около 350 млн долларов, то есть ежедневно предприятие приносит около 1 млн долларов.

[7] Ван Цзин: «Мотор Сич» всегда будет украинской компанией на украинской земле // РБК-Украина. 10.09.2020. URL: https://daily.rbc.ua/rus/show/van-tszin-motor-sich-budet-ukrainskoy-kompaniey-1599734819.html (дата обращения: 08.04.2021).

[8] Компания Мотор Сiч. URL: https://mc-osa.com.ua/ua/ (дата обращения: 08.04.2021).

[9] СБУ проводить слідчі дії за кримінальним провадженням щодо незаконних зборів акціонерів АТ «Мотор Січ» // Служба безпеки України. 31.01.2021. URL: https://ssu.gov.ua/novyny/sbu-provodyt-slidchi-dii-za-kryminalnym-provadzhenniam-shchodo-nezakonnykh-zboriv-aktsioneriv-at-motor-sich (дата обращения: 08.04.2021).

[10] Компания Мотор Сiч. URL: https://mc-osa.com.ua/ua/ (дата обращения: 08.04.2021).

[11] База данных Государственной фискальной службы Украины.

[12] Там же.

[13] «ОДК-Климов» подвела итоги 2019 года // Rostec. 14.04.2020. URL: https://rostec.ru/news/odk-klimov-podvela-itogi-2019-goda/ (дата обращения: 08.04.2021).

[14] Печорина Н. Итоги военно-технического сотрудничества Украины в 2018 году // «Экспорт вооружений». №1 (январь–февраль), 2019. С. 24–33.

[15] «Мотор Сич» заключило контракт с китайской AVIC International на поставку 400 двигателей АИ-322 // Livejournal. 16.01.2021. URL: https://diana-mihailova.livejournal.com/5986365.html (дата обращения: 08.04.2021).

[16] СБУ провела слідчі дії на підприємстві «Мотор Січ» // Служба безпеки України. 23.04.2018. URL: https://www.sbu.gov.ua/ua/news/250/category/21/view/4678#.sNJ7KJK2.dpbs (дата обращения: 08.04.2021).

[17] Болтон о Мотор Сичи: Китай «украл» F-35, поэтому предостерегаю Украину // BBC News Україна. 28.08.2019. URL: https://www.bbc.com/ukrainian/news-russian-49501524 (дата обращения: 08.04.2021).

[18] Мотор Січ: вихід із глухого кута // Новини України та Світу. 5.02.2021. URL: https://nv.ua/ukr/opinion/motor-sich-prodazh-yak-ukrajini-virishiti-problemu-z-kitayem-novini-ukrajini-50140067.html?utm_content=set_lang&utm_medium=in_article&utm_campaign=langanalitics (дата обращения: 08.04.2021).

[19] Security Contractor Erik Prince Is in Talks to Acquire Ukraine’s Motor Sich // The Wall Street Journal. 5.11.2019. URL: https://www.wsj.com/articles/security-contractor-erik-prince-is-in-talks-to-acquire-ukraines-motor-sich-11572949809 (дата обращения: 08.04.2021).

[20] Баракат ещё в 2017 г. подписал соглашение с ГК «Укроборонпром», в соответствии с которым он должен был инвестировать 150 млн долларов в Харьковское государственное авиационное производственное предприятие и выпускать там транспортные самолёеты Ан-74 для своей компании.

[21] Компания осуществляет поставки разведывательного оборудования Командованию специальных операций, Разведывательному управлению Министерства обороны и Национальному агентству геопространственной разведки США.

[22] Washington turns to Gulf agents to wrest Motor Sich away from Chinese hands // Intelligence Online, 2020. URL: https://www.intelligenceonline.com/government-intelligence/2020/03/11/ washington-turns-to-gulf-agents-to-wrest-motor-sich-away-from-chinese-hands,108397465-eve (дата обращения: 19.04.2020).

[23] Национализация «Мотор Сич» – результат умышленного обмана власти Украины // Livejournal. 15.03.2021. URL: https://diana-mihailova.livejournal.com/6236575.html (дата обращения: 08.04.2021).

НОВОЙ ХОЛОДНОЙ ВОЙНЫ НЕ БУДЕТ

ТОМАС КРИСТЕНСЕН

Профессор международных и общественных отношений Колумбийского университета.

На протяжении последних десятилетий китайские эксперты и дипломаты обвиняли США в переходе к менталитету холодной войны в отношении Пекина. Обычно такие заявления звучат, когда Вашингтон укрепляет военное присутствие или оказывает военное содействие союзникам в Азии.

Действительно, после холодной войны Соединённые Штаты вместе с союзниками и партнёрами в Азиатско-Тихоокеанском регионе вступили в стратегическое военное соперничество с КНР, которая модернизировала войска и наращивала возможности проецирования силы. До сих пор США удавалось удерживать материковый Китай от силового разрешения территориальных споров в Восточно-Китайском и Южно-Китайском морях, а также в Тайваньском проливе. Кроме того, США и их ближайшие союзники запретили продажу оружия Китаю и попытались ограничить передачу ему некоторых военных технологий.

На этом основании, по крайней мере до недавнего времени, проводилась аналогия с холодной войной. Однако в 1950–1960-е гг. американское сдерживание СССР и его блока выходило далеко за рамки военной сферы. Все усилия были направлены на то, чтобы ограничить экономические контакты с этими странами, подорвать их экономики и расстроить дипломатические планы на международной арене. После начала реформ в Китае в 1978 г., напротив, никто (кроме самих китайцев) не содействовал масштабному экономическому развитию страны так, как это делала Америка. Открытие американских рынков для китайского экспорта, огромные инвестиции в китайскую промышленность, сотни тысяч китайских студентов в американских университетах – всё это способствовало стремительному росту и технологической модернизации КНР. Соединённые Штаты предлагали Пекину играть более активную роль в международной дипломатии или, как выразился бывший замгоссекретаря Роберт Зеллик, выполнять свою часть работы в качестве «ответственного акционера» международной системы[1]. Китай в ответ действовал спонтанно, но в любом случае слова Зеллика опровергают идею о том, что Вашингтон десятилетиями не позволял Китаю оказывать влияние на международную систему.

Сейчас ситуация меняется, «ястребы» укрепляют позиции в американской политике. После прихода Дональда Трампа в Белый дом в 2017 г. многие комментаторы предсказывали холодную войну с Китаем. В качестве доказательств они приводили не только активизацию военного соперничества в Индо-Тихоокеанском регионе (что не ново), но и американо-китайскую торговую войну, сопровождаемую призывами к полномасштабному экономическому разъединению. Вашингтон внёс Huawei и ряд других китайских компаний и учреждений в список контроля за экспортом Министерства торговли, а также в список иностранных активов Минфина – американские компании лишились права вести бизнес с этими организациями без специальной лицензии. В стратегии национальной безопасности США, опубликованной в декабре 2017 г. Китай и Россия были названы противниками Америки, а администрация Трампа расценила внешнеэкономическую политику Пекина как «хищническую»[2]. COVID-19 явно не улучшил отношения. Вместо того, чтобы сообща решать проблему, две страны обвиняли друг друга в пандемии и выясняли, какая политическая система лучше справляется с ситуацией.

Во второй половине 2020 г. в различных выступлениях, правительственных документах, статьях и твитах администрация Трампа практически объявила КНР холодную войну. Утверждалось, что Пекин пытается разрушить либеральный международный порядок и заменить его своей гегемонией. Администрация Трампа называла Китай экзистенциальной угрозой Америке и базовым свободам, которые традиционно защищал Вашингтон. Как и в случае с Советским Союзом, предлагалось единственное долгосрочное решение – Соединённые Штаты должны возглавить глобальную коалицию стран-единомышленниц, чтобы ослабить Китай за рубежом и содействовать фундаментальным политическим изменениям внутри страны.

Критики такой политики могут сказать, что США создают самореализующееся пророчество: объявив холодную войну, Вашингтон провоцирует её появление. Но ничего похожего на холодную войну с Советским Союзом или с тем же Китаем в 1950–1960-е гг. в перспективе не просматривается – независимо от декларируемых стратегий.

Холодная война – это сложный набор отношений со многими странами. Ни одна держава, даже очень мощная, не может в одиночку развязать холодную войну.

Не холодная война

Американо-китайское соперничество реально и несёт в себе опасности, но ему не хватает трёх ключевых элементов холодной войны США и СССР.

Америка и Китай не ведут идеологическую борьбу за сердца и умы третьих стран.

Сегодняшний глобализированный мир невозможно чётко поделить на два экономических блока.

Соединённые Штаты и Китай не возглавляют противоборствующие альянсы подобные тем, что вели кровопролитные опосредованные войны в середине XX века в Корее и Вьетнаме и создавали ракетные кризисы в Берлине и на Кубе.

Без любого из этих трёх факторов холодная война между США и Советским Союзом была бы менее ожесточённой и опасной. Поэтому, хотя подъём Китая связан с реальными вызовами для Соединённых Штатов, их союзников и партнёров, угрозу следует понимать правильно. Призывающие использовать против Китая стратегию сдерживания времён холодной войны, не понимают природу китайского вызова и поэтому предлагают ответные действия, которые лишь ослабят Америку.

Если Вашингтон в одностороннем порядке примет ушедшую в прошлое стратегию холодной войны в отношении Пекина, то оттолкнёт от себя союзников, которые слишком зависят от КНР. Хотя многие страны и разделяют обоснованную обеспокоенность Вашингтона по поводу политики Пекина, большинство американских союзников и партнёров не считают Китай экзистенциальной угрозой. Если президент Джо Байден продолжит политику своего рода холодной войны с Китаем, которую проводила администрация Трампа, Соединённые Штаты ослабят собственные позиции, лишившись одного из главных конкурентных преимуществ – альянсов и партнёрства с более чем шестьюдесятью странами, среди которых представлены и наиболее технологически развитые державы мира. Сравните с галереей партнёров Китая: в первую очередь в голову приходят Северная Корея, Иран, Пакистан, Судан и Зимбабве.

Кто-то может сказать, что реальное различие между холодной войной и нынешним стратегическим соперничеством Вашингтона и Пекина заключается в ограниченном значении КНР по сравнению с СССР в 1950–1960-е годы. США по-прежнему существенно опережают Китай по общей национальной мощи. Однако этот факт не должен успокаивать американцев. Ещё в 2001 г. я говорил, что Китай создаёт асимметричные угрозы войскам и базам США в Восточной Азии – регионе, имеющем геостратегическое значение. На региональном уровне Китай сегодня мощнее, чем тогда, мощнее, чем любой американский союзник в Азии[3].

Споры о морских границах между Китаем и Японией, Тайванем и несколькими государствами Юго-Восточной Азии (включая американского союзника Филиппины) несут серьёзный риск вовлечения США и КНР в прямой конфликт. К счастью, как отмечает норвежский профессор Эйстейн Тюншё[4], кризисы и даже конфликты за морские территории опасны, но более управляемы в сравнении, например, с обычным конфликтом между США и СССР за территорию в Центральной Европе в годы холодной войны. Государство не может просто захватить и удерживать контроль над морской территорией. Кроме того, за исключением Тайваня, спорные острова, скалы и рифы вблизи Китая – не очень привлекательные цели для захвата.

Помимо различий в силе и географии есть ещё три фактора, которые делают нынешнее американо-китайское стратегическое соперничество менее опасным, чем холодная война Соединённых Штатов и Советского Союза. Если бы США и КНР возглавляли противоборствующие и экономически независимые блоки, основанные на фундаментально противоположных идеологиях, их стратегическое соперничество быстро вышло бы на сушу и из Восточной Азии распространилось на всю планету. Даже если бы Китай не был в состоянии проецировать военную мощь таким образом, чтобы бросить вызов Америке в отдалённых районах мира, он мог бы снабжать, готовить и поддерживать идеологически близкие пропекинские государства, которые, в свою очередь, атаковали бы американских союзников и партнёров в регионах. Иными словами, нынешнее региональное соперничество в Восточной Азии могло бы перерасти в глобальное. И это больше бы напоминало холодную войну, поскольку за локальными конфликтами между американскими и китайскими марионетками стояли бы США и КНР с их ядерным и обычным наступательным вооружением дальнего радиуса действия.

К счастью, пока всё это политическая научная фантастика. Нет фактов, подтверждающих, что Китай пытается распространить свою идеологию в мире или что идеология является лакмусовой бумажкой отношений КНР с другими странами. Некоторые эксперты подняли шумиху после заявления председателя КНР Си Цзиньпина на XIX партийном съезде в ноябре 2017 г., где он сказал, что китайский путь может стать альтернативой так называемому вашингтонскому консенсусу. «Путь, теория, система и культура социализма с китайской спецификой продолжает развиваться, прокладывая новую дорогу для других развивающихся стран, стремящихся к модернизации. Это новый вариант для стран и народов, которые хотят ускорить своё развитие, сохранив при этом независимость», – сказал Си Цзиньпин[5]. Его заявление скорее выглядело как обоснование правления и экономической политики Компартии Китая (КПК), чем как призыв к экспорту «китайской модели».

Последующие заявления Си Цзиньпина говорят в пользу такой интерпретации. В декабре 2017 г. в Пекине состоялся Диалог КПК с политическими партиями мира, на котором присутствовали представители 300 политических партий из 120 стран. Выступая на мероприятии, Си Цзиньпин отверг утверждения о том, что Китай экспортирует свою идеологическую модель: «Мы не импортируем иностранные модели и не экспортируем китайскую модель, мы не можем требовать от других стран повторять китайский подход к жизни»[6]. А ведь этот форум мог бы быть подходящим местом для пропаганды китайской модели. В период реформ КПК добавляла термин «с китайской спецификой» для описания своего бренда так называемого социализма, который опирается на рыночные принципы ценообразования и страдает от большего неравенства, чем многие капиталистические страны, включая США.

Трудно экспортировать модель, если даже её апологеты говорят, что она должна быть глубоко укоренена в китайской истории и культуре.

Менять сердца и умы?

Пекин авторитарно и часто пугающе репрессивно действует дома, создавая «лагеря перевоспитания» в Синьцзяне, подавляя протесты тибетцев и голоса политических диссидентов, журналистов и правозащитников. Однако в отличие от России, которая активно пытается подорвать демократию в Восточной Европе и других странах, Китай индифферентно относится к внутриполитическим структурам других стран. Пекин гораздо больше заботит отношение этих стран к внутренней политике КПК, территориальным спорам Китая и экономическому сотрудничеству с КНР – именно в таком порядке. Доклад RAND метко упрекнул администрацию Трампа в том, что она объединила Россию и Китай в списке угроз: «Россия – изгой, но не соперник; Китай – соперник, но не изгой»[7]. Бывший китайский дипломат Ши Цзэ, работавший в России, говоря о различиях Москвы и Пекина, резюмирует: «У Китая и России разные подходы. Россия хочет разрушить нынешний мировой порядок. Россия считает себя жертвой нынешней международной системы, в которой её экономика и общество не развиваются. А Китай получает пользу от нынешней международной системы. Мы хотим улучшить и модифицировать её, но не разрушать»[8].

Тем не менее, как и Москва, Пекин использует нелиберальные методы влияния на общественное мнение в мире. Лора Розенбергер, американский чиновник с большим опытом, отмечает, что Пекин перенял российскую тактику интернет-атак для подрыва доверия к демократии. Её статья касается примеров кампаний по дезинформации в Гонконге, но выводы справедливы и для Тайваня[9]. Однако поведение Китая в регионах, которые он считает своими, не стоит экстраполировать на внешнюю политику Пекина в целом. Попытки Китая оказывать влияние в других странах – в частности, в Австралии, Новой Зеландии и даже США – называют примерами идеологического ревизионизма. Да, они вызывают обеспокоенность, но кардинально отличаются от атак на демократию в Гонконге и на Тайване. В период коронакризиса китайские дипломаты и СМИ ополчились на иностранные правительства и экспертов, которые критиковали Пекин за действия на начальном этапе пандемии, отсутствие прозрачности и свободы слова. То же самое касается критики репрессий против уйгуров в Синьцзяне и подавления протестов китайских интеллектуалов, юристов, журналистов и правозащитников. Но вместо того, чтобы пытаться подорвать либеральную демократию в критикующих его странах, Пекин сосредоточил усилия на изменении их отношения к правлению КПК и предотвращении поддержки оппонентов Китая, в том числе в Тайваньском проливе.

В докладе Института Гувера (Стэнфордский университет) содержится, пожалуй, наиболее резкая критика попыток Китая влиять на другие страны. Однако даже там отмечается, что главная цель Пекина – защитить правление КПК от зарубежной критики, а не экспортировать китайскую авторитарную модель в другие государства[10]. Китайский подход, по сути, не нацелен против иностранных демократий и очень далёк от поддержки коммунистических революций во времена Сталина и Мао Цзэдуна.

Попытки Пекина оказывать влияние всё же представляют серьёзную проблему, хотя и не являются основой для новой холодной войны. Используя деньги, чтобы повлиять на исход выборов или освещение в СМИ тех или иных событий, а также заставляя представителей научного сообщества и студентов занимать выгодную Пекину позицию по вышеперечисленным вопросам, КПК наносит ущерб важнейшим институтам свободного общества, хотя и не подрывает основы либеральной демократии в ярко выраженной форме. Потенциально ущерб может быть достаточно серьёзным и поэтому должен вызывать обеспокоенность в экспертном и журналистском сообществе.

Китаевед Элизабет Экономи отмечает, что региональные власти в Китае проводят для иностранцев курсы по эффективному госуправлению. Среди обучающихся есть исследователи, эксперты и чиновники из соседних государств. Китай предлагает обучающие программы по госуправлению и экономическому развитию авторитарным государствам, например Камбодже и Судану. Данную практику можно считать максимально приближенной к пропаганде авторитаризма со стороны КПК. Но было бы гораздо опаснее и могло бы создать условия для новой холодной войны, если бы Китай обучал проавторитарные партии и группировки в демократических странах, как захватить власть и уничтожить демократию[11]. Это напоминало бы поддержку Советским Союзом и КНР международных коммунистических организаций в начале холодной войны. Нынешние китайские обучающие программы стоит рассматривать как усилия общественной дипломатии – они призваны показать, что китайская модель управления работает и является легитимной, несмотря на критику со стороны США и других демократий по поводу отсутствия гражданских свобод и демократических выборов в КНР.

До того, как президентом стал Трамп, американская внешняя политика, возможно, была более идеологизированной, чем в Китае.