Новости. Обзор СМИ Рубрикатор поиска + личные списки

Главные отличия.

Платный доступ на polpred с деловой информацией высшего качества. Скажите об этом директору библиотеки.

Дмитрий Чернышенко отметил открытость России для иностранных студентов

Заместитель Председателя Правительства Дмитрий Чернышенко в рамках рабочей поездки в Калужскую область принял участие во встрече с иностранными студентами и аспирантами, приуроченной к 70-летию с момента запуска первой в мире АЭС.

В мероприятии приняли участие губернатор Калужской области Владислав Шапша, генеральный директор Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом» Алексей Лихачёв, президент НИЦ «Курчатовский институт» Михаил Ковальчук, Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Союз Мьянма в Российской Федерации Тит Линн Оун, Чрезвычайный и Полномочный Посол Многонационального Государства Боливия в Российской Федерации Мария Луиса Рамос Урсагасте, президент Вьетнамского института атомной энергии Чан Чи Тхань, заместитель генерального директора по экономике, руководитель департамента кадровой политики Китайской национальной ядерной корпорации Ян Чаодун, обучающиеся из Китая, Вьетнама, Индии, Египта, Казахстана и другие.

На встрече также присутствовали студенты из Бразилии, Боливии, Бурунди, Бангладеш, Замбии, Ливана, Ирака, Шри-Ланки, Монголии, Камеруна, Руанды, Камбоджи, Зимбабве, Чехии, Эфиопии. Большинство из них учатся в опорных вузах госкорпорации «Росатом».

Вице-премьер отметил, что Россия открыта миру и сотрудничеству с партнёрами.

«Следует подчеркнуть разнообразие возможностей, предоставляемых нашим студентам. Здесь, безусловно, ощущается особая атмосфера, и я был очень рад, когда увидел, что такая синергия способна достичь поставленной Президентом цели – привлечь 500 тысяч иностранных студентов к 2030 году, в том числе из стран ШОС и БРИКС», – подчеркнул вице-премьер.

Заместитель Председателя Правительства отдельно уделил внимание работе, которая в настоящее время проводится по признанию дипломов о высшем образовании в дружественных странах, и международным рейтингам.

«МИФИ занимает шестое место в мире по международному рейтингу, что делает его престижным местом для получения образования и науки. Здесь есть перспективы для улучшения инфраструктуры, чтобы специалисты могли без труда продлевать рабочие визы, не выезжая из России», – сказал Дмитрий Чернышенко.

Иностранные студенты поделились опытом обучения в России и внесли предложения по продвижению российского ядерного образования.

В частности, представитель Вьетнама Зыонг Куанг Хыонг рассказал, что в настоящее время он завершает аспирантуру Обнинского института атомной энергетики, проходит стажировку на станции и работает над диссертацией.

«Здесь мы осваиваем управление оборудованием, в том числе удалённое. Кроме того, мы ознакомились с тренажёром, который имитирует работу настоящей АЭС. У нас есть возможность анализировать каждый сценарий как в штатном, так и в нештатном режиме. Благодаря российскому образованию я смогу применять полученные знания и опыт уже в своей стране», – отметил Зыонг Куанг Хыонг.

Студентка Университета Цинхуа из Китайской Народной Республики Мьяо Ян отметила, что возможность обучения в России стала незабываемым опытом, обогатившим внутренний мир и расширившим кругозор.

«Разговоры со студентами из разных стран, которых я встретила здесь, в России, были удивительными и познавательными. Говорят, что в вашей стране высокий уровень медицины, в том числе ядерной. Это действительно так, что произвело на меня сильное впечатление. Также здесь мы узнали об истории и исследованиях в области ядерной энергетики. В своей исследовательской работе я буду, безусловно, опираться на полученные здесь знания и надеюсь, что смогу продолжить обучение в России», – сказала она.

На открытии II Международного молодёжного ядерного форума Obninsk New вице-премьер зачитал приветствие Президента России Владимира Путина. Глава государства поздравил коллектив госкорпорации «Росатом» и ветеранов отрасли с 70-летием со дня ввода в промышленную эксплуатацию первой в мире атомной электростанции, расположенной в городе Обнинске.

В своём обращении Президент подчеркнул, что запуск Обнинской АЭС стал яркой страницей в истории освоения мирного атома, дал старт созданию ядерной энергетики в нашей стране и далеко за её пределами. За эти годы отечественная атомная отрасль прошла большой путь, и сегодня передовые ядерные технологии открывают новые возможности в энергетике и медицине, в реализации национальной космической программы и в других сферах. Также атомная отрасль вносит огромный вклад в обеспечение ядерного паритета и оборонной способности нашего государства.

Дмитрий Чернышенко напомнил, что в рамках последнего визита Президента Владимира Путина в Китай совместным заявлением государств было принято решение углублять партнёрство с дружественными странами в сфере мирного атома. Зампред Правительства отметил важность международного научно-образовательного сотрудничества с дружественными странами.

Для создания комфортных условий проживания студентов по поручению главы государства к 2030 году будет создано не менее 25 кампусов, к 2036-му программа будет расширена до 40 таких крупных проектов. Для обеспечения проведения передовых исследований сегодня в России создаётся масштабная сеть уникальных научных установок класса «мегасайенс».

«На сегодняшний день в более чем 20 вузах страны готовят специалистов для ядерной энергетики и атомных технологий, основная доля студентов обучается в МИФИ и его филиалах. Важно, что подготовка кадров, а также научные исследования и разработки реализуются в пяти вузах – участниках программы “Приоритет-2030„ и пяти передовых инженерных школах», – отметил Дмитрий Чернышенко.

В открытии форума Obninsk New приняли участие более 900 делегатов из более чем 100 стран. Также перед ними выступил губернатор Калужской области Владислав Шапша, видеообращения направили генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси, генеральный директор Всемирной ядерной ассоциации Сама Бильбао-и-Леон.

Приветствуя участников форума, Владислав Шапша подчеркнул, что судьбы атомной энергетики и Обнинска неразрывно связаны. Здесь не только построена первая атомная электростанция. Здесь зарождались ядерные технологии в разных сферах народного хозяйства – медицине, сельском хозяйстве, исследовании природных явлений. Отсюда пошли первопроходцы подводного атомного флота. И сам город первым в России получил право называться наукоградом.

«Такие достижения во многом стали возможными благодаря энергии молодых учёных. Я рад видеть здесь в зале много талантливых, мотивированных молодых людей. Вы – будущее ядерной энергетики», – отметил губернатор, обращаясь к присутствующим.

Глава региона выразил уверенность, что Обнинск обязательно внесёт свой вклад в подготовку высококвалифицированных специалистов для атомной отрасли, в которой, по мнению экспертов, через 25 лет во всём мире будет работать порядка 4 миллионов специалистов.

«Для этого вместе с “Росатомом„ мы создаём международный научно-образовательный центр. Эту идею поддержал Президент нашей страны Владимир Владимирович Путин. Возможно, среди вас есть те, кто вскоре вернётся сюда за новыми знаниями», – добавил Владислав Шапша.

Он выразил надежду, что международное сотрудничество будет способствовать эффективности, безопасности, надёжности, доступности мирного атома, и пригласил молодёжь всех стран присоединиться к участникам форума в Обнинске.

Антон Алиханов принял участие в форуме «Надежда на технологии»

Министр промышленности и торговли Российской Федерации Антон Алиханов принял участие в IX Национальном форуме реабилитационной индустрии и универсального дизайна «Надежда на технологии».

В мероприятии также приняли участие Министр труда и социальной защиты Российской Федерации Антон Котяков, Министр здравоохранения Российской Федерации Михаил Мурашко, заместитель Министра обороны Российской Федерации Анна Цивилева, первый заместитель председателя ВЭБ.РФ Александр Браверман, председатель координационного совета ОНФ по делам инвалидов Иван Бирюков. Модератором пленарной сессии выступил управляющий директор телеканала РБК Илья Доронов.

Сегодня своими глазами увидел, насколько далеко мы продвинулись именно в плане инноваций и такого уровня реабилитационной индустрии. Была проделана большая работа: Минпромторг примерно 10 лет занимается этой отраслью. В 2017 году была сформирована соответствующая Стратегия, и примерно на 2,7 миллиарда рублей поддержки было оказано производителям по различным мерам. Это и субсидирование НИОКР, и компенсация затрат на апробацию и внедрение новых изделий, и различные другие меры поддержки. И сегодня мы видим результат – это сотни производителей с очень широкой номенклатурой. Рынок действительно уже сформирован, хотя и идут еще определенные процессы консолидации - рассказал Антон Алиханов.

Сегодня развитие реабилитационной индустрии очевидно. Как отметил Министр промышленности и торговли Российской Федерации, то, что наши производители говорят, что им «освободили рынок», свидетельствует о том, что большая часть работы по созданию в хорошем смысле протекционизма уже проделана зарубежными конкурентами.

Сейчас очень важно с одной стороны ответить на этот вызов, дать объем качества и объем производства для того, чтобы обеспечить достаточно емкий внутренний рынок. Но очень приятно было слышать, что практически все производители либо уже вышли на экспорт, либо строят свои производственные планы и планы развития с прицелом на экспорт. Причем это не только экспорт в страны Евразийского Союза, СНГ, но и экспорт на такие емкие рынки, как Вьетнам, Индия и ряд других. Технологически мы очень далеко продвинулись, наши производители находятся на высоком международном уровне - подчеркнул Антон Алиханов.

Дальнейшая поддержка реабилитационной индустрии будет оказана за счет общесистемных мер поддержки.

Для этого используем механизм обратного инжиниринга, софинансирование НИОКРов в части электронно-компонентной базы, доработка 719 постановления в части совершенствования требований к локализации конкретной продукции на территории страны, другие наши инструменты. Есть важные задачи, направления, которые проговорил в общении с производителями: это дальнейшее импортозамещение в части, например, редукторов или производство сервоприводов (а это задача не только для этой индустрии, но и для робототехники в целом) - рассказал глава Минпромторга.

Множество компаний-участников выставки «Надежда на технологии» выросли из небольших стартапов и субъектов МСП, которые увидели перспективу и воспользовались доступными инструментами поддержки.

То есть линейка мер поддержки доступна на всем цикле роста от проекта инвестиционного венчурного фонда до экспорта, а значит, до роста в средний и крупный сегмент, эта линейка вся выстроена. И несомненно, наша базовая задача – это вырастить национальных чемпионов. Нам нужны игроки, которые будут из себя представлять национальных чемпионов и двигаться в том числе на внешние рынки, именно как представители российского бизнеса и заказчики инноваций - подчеркнул Министр промышленности и торговли Российской Федерации.

Участники пленарной сессии обратили особое внимание на то, насколько быстро и бизнес, и государство реагируют на запросы потребителей.

Уверен, что производственных задач мы сможем достичь, весь инструментарий у нас есть, но себе лично поставим задачу по полному замещению по критическим технологиям, в рамках обсуждения нового нацпроекта. У нас есть отдельный федпроект, который будет формироваться под это, в нём и сделаем как раз акцент на технологическом суверенитете по ряду типов комплектующих. Ну и дальше – переход к технологическому лидерству в индустрии реабилитации. Тот уровень, который показывают наши компании, позволяет надеяться на то, что мы займем это место. Мы не должны запираться на рынке - заявил Антон Алиханов.

Справочно:

Деловая программа форума «Надежда на технологии» посвящена актуальным вопросам развития реабилитационной индустрии, которая призвана обеспечить комфортную жизнь людей с особыми потребностями по здоровью. В фокусе внимания – развитие научных исследований и испытаний, внедрение новых разработок, расширение производства российской продукции, подготовка специалистов.

Выставочная экспозиция расположилась на площади более 650 кв. метров. Представлена продукция около 80 компаний – ведущих российских производителей средств реабилитации. Посетители знакомятся с протезно-ортопедическими изделиями, комплектующими и материалами для них, спортивным оборудованием и реабилитационными тренажерами, креслами-колясками, а также продукцией, направленной на решение проблем зрения и слуха, адаптивными одеждой, обувью и аксессуарами, программным обеспечением, проектами в сфере организации доступной среды и транспортом со специальным, адаптивным оборудованием.

Заявления Владимира Путина и Президента Вьетнама То Лама для СМИ

То Лам (как переведено): Уважаемый Президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин! Дорогие гости! Корреспонденты и журналисты!

От имени партии, государства и народа Вьетнама я сердечно приветствую товарища Президента Владимира Путина вместе с высокопоставленной делегацией Российской Федерации во Вьетнаме.

Мы очень рады Вашему государственному визиту во Вьетнам по приглашению Генерального секретаря Компартии Вьетнама Нгуен Фу Чонга. Визит имеет весьма важное значение, особенно в контексте 30-летия подписания Договора об основах дружественных отношений между Вьетнамом и Российской Федерацией. Мы активно готовимся к празднованию 75-летия установления дипломатических отношений в следующем году.

Наши две страны связывают традиционная дружба и всеобъемлющее стратегическое партнёрство. Мы всегда очень благодарны огромной помощи и поддержке, которую российский народ оказывал нам в нашем деле – в борьбе за независимость страны в прошлом, а также на нынешнем этапе развития страны.

Вьетнам проводит независимую, самостоятельную, мирную, дружелюбную, многовекторную и многостороннюю внешнюю политику. Вьетнам всегда рассматривает Россию в качестве одного из приоритетных партнёров нашей внешней политики. Вместе с Россией мы хотим развивать отношения традиционной дружбы, которые строились многими поколениями руководителей и жителей наших двух стран.

Вместе с Президентом Владимиром Путиным мы провели весьма успешные переговоры. В откровенном и искреннем ключе мы обменивались мнениями по многим областям сотрудничества, а также по международным и региональным вопросам, представляющим взаимный интерес, – в целях развития наших двух стран, ради мира, сотрудничества и развития в регионе. В этом духе мы согласовали основные ориентиры и принципы дальнейшего укрепления всеобъемлющего стратегического партнёрства между Вьетнамом и Российской Федерацией.

Стороны также договорились об укреплении сотрудничества в соответствии с принципами равенства, взаимного уважения, невмешательства во внутренние дела друг друга. В соответствии с основными принципами Устава ООН мы не будем вступать в союзы и заключать договоры с третьими странами, чтобы нанести ущерб независимости, суверенитету, а также территориальной целостности друг друга. Мы также не будем выступать против третьих сторон. Мы всегда будем вносить вклад в мир, сотрудничество в регионе и в мире.

Что касается политических отношений, то мы договорились о наращивании регулярных контактов, укреплении политического доверия. Будем наращивать контакты по линии партий, государств, правительств, между парламентами, а также между министерствами, ведомствами и молодёжью двух стран.

Экономическое сотрудничество является одной из важнейших опор всеобъемлющего стратегического партнёрства. Мы договорились задействовать максимальный потенциал Соглашения о зоне свободной торговли между Вьетнамом и Евразэс.

Мы также договорились, что вместе будем искать решение трудностей, вызванных международной обстановкой. Будем наращивать торговлю, двусторонние инвестиции. Будем также повышать эффективность проектов сотрудничества в сфере энергетики, в газовой сфере, чтобы создавать благоприятные условия для работы наших компаний друг с другом в соответствии с международным правом, Конвенцией ООН по морскому праву 1982 года.

Мы также договорились изучить возможность наращивания сотрудничества в сфере новых источников энергии, чистой энергии, чтобы способствовать «зелёной» трансформации и устойчивому развитию. Мы также будем наращивать сотрудничество в сфере обороны и безопасности, вместе будем бороться с новыми и традиционными вызовами миру в соответствии с международным правом.

Договорились о наращивании сотрудничества в сфере образования, науки, технологий, инноваций, в сфере профессиональной подготовки. Также будем наращивать сотрудничество в сфере культуры, искусства, туризма, содействовать контактам между жителями двух стран, между молодёжью, с тем чтобы дальше укреплять наше взаимопонимание и дружбу. Мы также договорились о создании благоприятных условий для граждан Вьетнама в России и граждан России во Вьетнаме, чтобы они могли работать и проживать стабильно, стать реальным мостом дружбы между двумя нашими странами.

Что касается международных и региональных вопросов, мы выступаем за демократичный и транспарентный миропорядок, который должен быть основан на Уставе ООН, включая такие принципы, как неприменение силы или угрозы силой, мирное решение споров. Мы также выступаем за создание инклюзивной открытой торговой системы на основе ВТО. Мы также выступаем за равную и неделимую архитектуру безопасности сотрудничества в АТР с центральной ролью АСЕАН, которая основана на международном праве. Будем содействовать международной интеграции, в том числе в рамках АТЭС, «двадцатки», Диалога АСЕАН, Евразэс. Мы также приветствуем сотрудничество между Россией и субрегионами Меконга, внося тем самым вклад в мир, стабильность и процветание.

Что касается Восточного моря (ЮКМ), выступаем за обеспечение свободы и безопасности судоходства и воздушной навигации, за решение всех споров мирным путём, выступаем против применения силы или угрозы применения силы. Мы выступаем за выполнение декларации о поведении сторон и за скорейшее принятие кодекса поведения сторон субстантивно и эффективно в соответствии с международным правом.

Уважаемый товарищ Президент Владимир Путин! Дорогие журналисты!

Мы сегодня примем Совместное заявление о дальнейшем углублении всеобъемлющего стратегического партнёрства между министерствами и ведомствами наших стран. А также подписали много соглашений о сотрудничестве в сфере образования, науки, юстиции, спорта. Это способствует совершенствованию нашей правовой базы для наращивания практичного и плодотворного сотрудничества.

Я уверен, что, учитывая успех визита во Вьетнам Президента Путина, а также стремление руководств, усилий наших народов, министерств и ведомств, наши отношения будут развиваться дальше.

Далее я передаю слово Президенту Путину.

В.Путин: Уважаемый товарищ То Лам! Друзья, дамы и господа!

Прежде всего хотел бы выразить признательность Генеральному секретарю Центрального комитета Коммунистической партии Вьетнама товарищу Нгуен Фу Чонгу, Вам, товарищ То Лам, а также Премьер-министру Правительства Вьетнама товарищу Фам Минь Тиню и всем вьетнамским друзьям за организацию нашего государственного визита, за гостеприимство, тёплый, радушный приём. Когда говорю «тёплый», имею в виду не только температуру на улице, но и то радушие, с которым, а мы это видим, встречают нашу делегацию жители Ханоя на улицах. Я хочу им передать, пользуясь случаем, самые искренние приветы и пожелания благополучия.

Подчеркну, что Россия уделяет большое значение вопросам дальнейшего укрепления традиционно дружественных российско-вьетнамских всеобъемлющих стратегических отношений, отношений стратегического партнёрства, и эти отношения продолжают поступательно развиваться в духе равноправия, взаимного уважения и учёта интересов друг друга.

Наши страны объединяют страницы общей истории. В следующем году будет отмечаться 75 лет установления дипломатических отношений. В своё время Советский Союз, как известно, многое сделал, чтобы помочь молодому Вьетнамскому государству выстоять, содействовал созданию объектов экономики, инфраструктуры, подготовки кадров, повышению обороноспособности государства.

Кроме того, буквально на днях исполнилось 30 лет со дня подписания Договора об основах дружественных отношений между двумя странами. Этот базовый документ открыл широкие возможности для укрепления и развития нового уровня всего комплекса наших связей, придал им мощный импульс и нарастающую динамику. И сегодня мы с товарищем Президентом приняли заявление, которое поддерживает принципы российско-вьетнамского всеобъемлющего стратегического партнёрства, объявляет новые ориентиры нашей совместной работы на дальнейшую перспективу.

Завершившиеся только что переговоры – действительно, согласен с этим – прошли в конструктивной и деловой атмосфере. Подробно обсуждены ключевые направления двустороннего сотрудничества, затронуты также наиболее актуальные международные и региональные вопросы.

Значительное внимание, естественно, было уделено торгово-инвестиционному взаимодействию. По итогам прошлого года товарооборот прибавил восемь процентов, и в текущем году рост продолжился: в первом квартале – более чем на треть по сравнению с аналогичным периодом 2023 года.

Хотел бы в этом контексте упомянуть о тех осязаемых выгодах для наших друзей, которые приносит реализация Соглашения о свободной торговле с Евразийским экономическим союзом. Со времени вступления в силу в 2016 году оно заметно поспособствовало наращиванию российско-вьетнамской торговли за счёт льготных условий доступа товаров и услуг на рынки друг друга, а также увеличению инвестиций, обмена технологиями и инновациями.

Не менее важно и то, что наши страны последовательно переходят на национальные валюты в финансовых взаиморасчётах, стремятся выстраивать устойчивые каналы кредитно-банковского сотрудничества. В прошлом году доля транзакций в российских рублях и вьетнамских донгах обеспечила более 40 процентов объёма двусторонних коммерческих сделок, в I квартале этого года – уже почти 60 процентов.

Ключевую роль в обслуживании внешнеторговых операций между нашими странами играет совместный Вьетнамско-российский банк, который успешно работает на вьетнамском рынке почти 20 лет. Банк сохраняет позитивную динамику основных показателей, стабильно оказывая вьетнамским и российским клиентам широкий спектр финансовых и кредитных услуг.

Стратегическим направлением двустороннего взаимодействия является энергетика. Совместное предприятие «Вьетсовпетро» за десятилетия освоения нефтегазовых месторождений Вьетнама добыло порядка 250 миллионов тонн нефти. В свою очередь, корпорация «Петровьетнам», которая с 2008 года реализует проекты в Ненецком автономном округе в России, в сложных условиях Крайнего Севера, уже извлекла порядка 35 миллионов тонн нефти.

Действует российско-вьетнамское предприятие по производству во Вьетнаме газомоторного топлива. Кроме того, компании из России готовы подключиться в качестве соинвесторов и поставщиков к масштабным проектам с использованием сжиженного природного газа.

Имеются неплохие перспективы для сотрудничества возобновляемой энергетики. В частности, в генеральный план развития национальной энергосистемы Вьетнама уже включён совместный российско-вьетнамский проект строительства морской ветровой электрогенерации в провинции Биньтхуан мощностью 1000 мегаватт.

Отмечу, что российские специалисты помогли спроектировать и построить во Вьетнаме энергоузлы общей мощностью в более трети от всей текущей гидроэнергетики страны, гидрогенерации, и наша компания «Русгидро» намерена принять участие в реконструкции и увеличении производительности ГЭС на вьетнамских реках.

Ещё одна многообещающая сфера для расширения двустороннего взаимодействия – это мирный атом. На повестке дня – сооружение во Вьетнаме силами «Росатома» центра ядерной науки и технологий, а также подготовка в российских профильных вузах вьетнамских специалистов-атомщиков.

Продвигается сотрудничество в промышленности. В Дананге на российско-вьетнамском предприятии «ГАЗ-Тханьдат» ведётся сборка грузовых и пассажирских микроавтобусов марки «Газель». В прошлом году на этой площадке было собрано 1150 единиц техники – автобусов, фургонов, часть из которых была поставлена и в другие страны, в Лаос и Филиппины.

Перспективным видится взаимодействие по масштабному инфраструктурному проекту – морскому транспортному коридору Владивосток – Хошимин. В 2022 году открыта регулярная грузовая линия, по которой на еженедельной основе курсируют контейнеровозы.

Развивается двустороннее партнёрство в сельском хозяйстве, растут, при этом, взаимные поставки агропродукции, расширяется их номенклатура. Вьетнамский холдинг «Ти-Эйч груп» строит молокоперерабатывающие предприятия сразу в нескольких российских регионах, в том числе в Калужской области и Приморском крае. Так, в прошлом году завершено создание первой очереди животноводческого комплекса в Подмосковье на шесть тысяч голов молочного скота.

По-настоящему живой и динамичный характер носит российско-вьетнамское сотрудничество в культурно-гуманитарной сфере. За прошедшие десятилетия в нашей стране прошли обучение и повысили свою квалификацию десятки тысяч вьетнамских специалистов в самых разных областях. Несколько тысяч получили учёные степени.

В настоящее время в российских вузах учатся более трёх тысяч студентов и аспирантов из Вьетнама. Говоря об академических обменах, не могу не упомянуть о многолетней эффективной деятельности во Вьетнаме двустороннего Тропического научно-исследовательского и технологического центра, в рамках которого российские и вьетнамские специалисты проводят совместные изыскания, в том числе в таких важных сферах, как экология и охрана природы, медицина, борьба с инфекционными заболеваниями и эпидемиями.

Доброй традицией стало проведение на регулярной основе взаимных дней культуры, которые на деле помогают россиянам и вьетнамцам лучше узнать об истории, обычаях, быте друг друга. Очередные такие дни культуры Вьетнама в России состоятся уже совсем скоро – с 1 по 7 июля они пройдут в Москве и Санкт-Петербурге. Большим успехом в России и Вьетнаме также пользуются национальные недели кино, выставки картин, фотографий, выступления творческих коллективов.

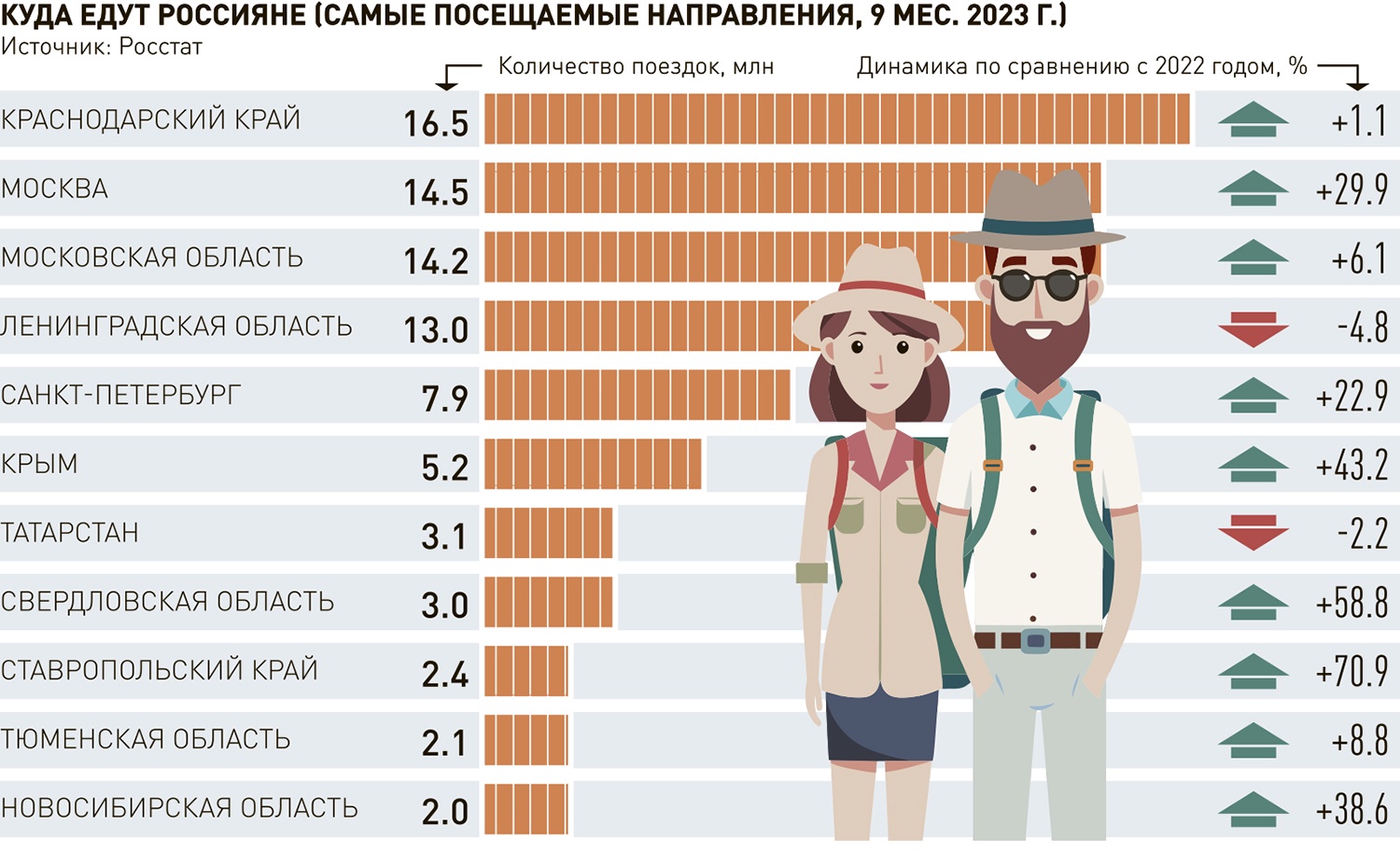

Развиваются туристические обмены. Россияне с удовольствием посещают вьетнамские курорты, чему заметно способствует наличие прямого авиасообщения между двумя нашими странами. Отмечу, что в прошлом году начались рейсы во Вьетнам из Иркутска и в нынешнем году – регулярные рейсы по маршруту Москва – Хошимин.

Естественно, рассмотрели и целый ряд вопросов региональной повестки. Затрагивались и актуальные международные темы. Подчеркну: позиции России и Вьетнама по ним во многом совпадают или близки. Наши страны твёрдо отстаивают принципы верховенства международного права, суверенитета, невмешательства во внутренние дела других государств, координируют усилия на ключевых многосторонних площадках, в том числе в ООН, а также в рамках диалога Россия-АСЕАН и на Восточноазиатских саммитах.

При обсуждении ситуации в Азиатско-Тихоокеанском регионе была высказана обоюдная заинтересованность в построении в АТР надёжной и адекватной архитектуры безопасности на принципах неприменения силы и мирного урегулирования споров, в которой не будет места закрытым военно-политическим блокам.

В завершение хотел бы ещё раз поблагодарить товарища Президента, всех наших вьетнамских друзей за гостеприимство и содержательные переговоры. Нынешний визит, несомненно, будет способствовать дальнейшему развитию российско-вьетнамского партнёрства, причём во всех сферах, по всем направлениям.

Благодарю вас за внимание.

Российско-вьетнамские переговоры

В Ханое Владимир Путин и Президент Социалистической Республики Вьетнам То Лам провели переговоры с участием официальных делегаций.

Начало российско-вьетнамских переговоров

То Лам (как переведено): Уважаемый товарищ Президент Путин! Уважаемые российские и вьетнамские товарищи!

От имени государства и народа Вьетнама сердечно приветствую вас, уважаемый товарищ Путин, а также высокопоставленную делегацию Российской Федерации. Мы очень рады вашему государственному визиту по приглашению Генерального секретаря Нгуен Фу Чонга.

Ваш визит проходит в контексте празднования нами 30-летия подписания Договора об основах дружественных отношений между Вьетнамом и Россией, 1994–2024 годы. Мы также активно готовимся к празднованию 75-летия установления дипломатических отношений между Вьетнамом и Россией в следующем году.

Вьетнам также поздравляет Российскую Федерацию с достижением важных успехов под вашим руководством за последние два десятилетия. Мы очень рады, что укрепляется политическая и социальная стабильность в России, активно развивается экономика, улучшается жизнь населения, позиции и авторитет России неуклонно растут на международной арене.

Я бы хотел ещё раз поздравить Вас с тем, что Вы заручились практически абсолютной поддержкой населения на недавних выборах Президента России, что свидетельствует об очень высоком уровне доверия российского народа к Вам лично, а также к тому курсу, который Вы проводите. Я уверен, что этот курс является очень правильным и он будет способствовать дальнейшему укреплению и развитию сильной, единой и процветающей России.

Я также хотел бы Вас поблагодарить за ваши очень тёплые поздравления в мой адрес по случаю моего избрания Президентом Вьетнама.

Наше государство, народ и лично я, мы всегда придаём важное значение развитию отношений между нашими странами, и мы тоже очень признательны за Вашу поддержку в адрес отношений между нашими странами, в адрес Вьетнама.

Мы также всегда с благодарностью помним о той бескорыстной помощи и поддержке, которые российский народ оказывал Вьетнаму в нашем деле борьбы за независимость, возведения страны в прошлом, а также на нынешнем этапе развития, строительства нашего государства.

Вьетнам проводит независимую, самостоятельную мирную внешнюю политику, а также диверсифицированную и многовекторную политику, но при этом мы всегда придаём важное значение развитию традиционной дружбы и всеобъемлющего стратегического партнёрства с Россией. Считаем Россию одним из внешнеполитических приоритетов Вьетнама.

В рамках наших сегодняшних переговоров я хотел бы обсудить с Вами, уважаемый товарищ Президент, основные направления и темы по развитию и углублению всеобъемлющего стратегического партнёрства между Вьетнамом и Россией в интересах наших двух стран ради мира, сотрудничества и развития в регионе и в мире.

И в духе нашего гостеприимства имею честь передать Вам слово, уважаемый товарищ Президент.

В.Путин: Спасибо большое.

Уважаемый товарищ То Лам! Дорогие друзья!

Прежде всего хотел бы поздравить товарища То Лама с избранием ещё раз на должность Президента – уже в личном качестве.

Укрепление всеобъемлющего стратегического партнёрства с Вьетнамом неизменно входит в число наших приоритетов.

Вы уже только что отметили, мы в эти дни отмечаем 30-летие Договора об основах дружественных отношений. Всё это время между нами поддерживаются регулярные и содержательные политические контакты, в том числе по линии парламентов, министерств, ведомств, партий, регионов и общественных организаций. Совсем недавно Вы также были в России в качестве Министра общественной безопасности.

Поступательно развиваются торгово-экономические связи. В прошлом году товарооборот подрос на восемь процентов. Над этим плотно работает межправкомиссия с обеих сторон. Росту товарооборота, безусловно, способствует и реализация соглашения 2015 года о свободной торговле между Евразэс и Вьетнамом.

Мы координируем наши действия и на международной арене. Россия придаёт важное значение развитию диалога с Ассоциацией государств Юго-Восточной Азии, одним из ведущих членов которой является Вьетнам.

В следующем году мы также будем отмечать сразу несколько знаменательных дат: это и установление дипотношений – 75 лет, и освобождение юга Вьетнама – 50 лет.

Будем рады видеть Вас на праздновании 80-летия Победы в Великой Отечественной войне в Москве.

У нас обширная повестка переговоров. Рассчитываю, что мы сможем обсудить все актуальные вопросы развития наших двусторонних отношений.

Спасибо.

Ответы на вопросы российских журналистов

В завершение государственного визита во Вьетнам Владимир Путин ответил на вопросы представителей российских СМИ.

П.Минаков: Между РФ и КНДР заключён Договор о всеобъемлющем стратегическом партнёрстве, который в том числе предусматривает сотрудничество в военно-технической сфере и в оборонной. Последний пункт в оборонной сфере предусматривает взаимопомощь государств – участников этого договора в случае нападения третьей стороны.

У меня в связи с этим вопрос, но он будет состоять из подвопросов, из нескольких частей. Первое – при каких случаях предусматривается введение в действие этой части договора? В том числе – второе – касается ли это ситуации на Украине? И допускаете ли вы возможность задействования в СВО добровольцев и солдат из КНДР?

И в развитие военно-технической сферы третий вопрос. Россия и КНДР находятся в числе… Единственные, на кого столько санкций наложено. Намерена ли Москва отказаться от всех ограничений, которые в том числе наложены с помощью международных санкций, и развивать сотрудничество с КНДР в военно-технической сфере в полной мере?

В.Путин: У вас целый набор вопросов, поэтому давайте частями. Первое – при каких условиях будут задействованы те части договора, касающиеся взаимной помощи в военной сфере, да?

Первое, что хочу сказать и на что хочу обратить внимание: почему-то аналитики… ну может быть, и обратили [внимание] – я не заметил, во всяком случае, да и смотреть, честно говоря, некогда было. Но тем не менее хочу обратить внимание вот на что: ведь этот договор – это не новинка какая-то. Мы заключили этот договор в связи с тем, что старый договор прекратил существование, а в нашем прежнем договоре – по-моему, 1962 года, что ли, – всё то же самое было. Здесь нет никакой новизны.

Конечно, в современных условиях это смотрится как-то особенно остро, но тем не менее мы почти ничего не поменяли, и Корейская Народно-Демократическая Республика имеет подобные договоры и с другими странами. Первое.

Дальше, по поводу поводов оказания взаимной военной помощи – там же написано: в случае агрессии, военной агрессии.

Теперь что касается Украины. Украинский режим начал агрессию не против России, он начал агрессию ещё против признанных нами Луганской и Донецкой народных республик до того, как они вошли в состав Российской Федерации.

Теперь по поводу того, чтобы как-то использовать возможности друг друга в этом конфликте. Мы никого об этом не просим, нам никто этого не предлагал, поэтому нет никакой необходимости.

Что там было ещё?

П.Минаков: По поводу санкций.

В.Путин: Что касается санкций, я уже говорил и, по-моему, на встрече с вашими коллегами – руководителями мировых информационных агентств, я тогда сказал, что некоторые санкции, которые были введены против Северной Кореи, мягко говоря, выглядят как-то очень странно.

Как известно, я родом из Ленинграда. Что переживал Ленинград в годы Второй мировой войны, в годы Великой Отечественной войны, все очень хорошо знают. Это блокада, когда людей морили голодом. Есть потери, как вам известно, и в моей семье по этому поводу: у меня брат умер практически от голода в блокаду, заболел и умер.

А что сейчас происходит с Северной Кореей? Можно как угодно относиться к режиму, но вводить, скажем, ограничения, связанные с трудовой миграцией, это как-то странно выглядит. Это к чему ведёт? Ведёт к тому, чтобы семьи, даже если они находятся в очень сложном материальном положении, не имели возможность где-то заработать и кормить своих детей. Это ничего не напоминает? Разве это гуманно?

Поэтому и санкции, которые вводятся, прежде всего, конечно, в данном случае по политическим соображениям, они всё-таки должны соответствовать современному уровню развития человечества.

Поэтому я сказал, выступая в Пхеньяне, сказал это искренне, что нам нужно всем вместе подумать на тему о том, как и что нужно менять в этом санкционном режиме и вообще соответствует ли он требованиям сегодняшнего дня.

К.Коковешников: В продолжение темы Украины.

В.Путин: Да, пожалуйста.

К.Коковешников: Добрый день!

Телеканал «Звезда», Коковешников Константин.

Скажите, пожалуйста, как бы Вы могли прокомментировать реакцию стран Запада, вернее, фактически отказ от предложенных Вами условий мирного завершения конфликта на Украине? Ведь Вы же вряд ли могли не ожидать такой реакции.

И что всё-таки стояло за Вашим решением публично назвать условия для мирного завершения конфликта, которые вроде как должны были стать предметом кулуарных переговоров? Или всё-таки надежды на них теперь уже окончательно не оправдались?

В.Путин: Вы знаете, мы вели эти кулуарные переговоры, и на это надежды действительно пока не оправдались.

Что касается реакции наших так называемых западных партнёров – Вы сказали, что я, видимо, не ждал, – нет, как раз наоборот, я как раз ожидал именно такой реакции на первом этапе. Но что будет позднее, это время покажет.

Всё будет зависеть от того, как будет меняться ситуация на земле. Думаю, что некоторые здравомыслящие политики ещё задумаются о том, являются ли сделанные мною предложения реалистичными, объективными и соответствующими интересам всех договаривающихся сторон и всей Европы в том числе, если она действительно хочет прекращения конфликта в центре Европы. Ну это мы посмотрим. Я не уверен, что такое отношение к сделанным нами предложениям будет сохраняться вечно. Уже сейчас слышны голоса некоторых политиков, которые говорят о том, что да, может быть, это ультиматум, да, избыточные требования, но отказываться нельзя, нужно подумать и разобраться.

А разве то, что было изложено нашими партнёрами, это не ультиматум? Какие-то формулы напридумывали, хотя есть результат наших переговоров в Минске и Стамбуле. Почему этого никто не вспоминает? Там же – я уже сто раз сказал об этом, если мы тогда договорились и стоит подпись руководителя переговорной группы со стороны Украины о том, что достигнутые в Стамбуле договорённости в принципе были приемлемы для украинской стороны. Что же такого произошло на земле, на поле боя, что позволяет выдвигать какие-то дополнительные, никак не связанные с нашими договорённостями в Стамбуле условия? Нет ничего подобного, что могло бы как-то изменить позицию другой переговаривающейся страны, в данном случае Украины.

Поэтому я не думаю, что такой нигилизм в отношении наших предложений будет оставаться вечно. Наверняка что-то будет меняться, в том числе будут меняться и наши условия в зависимости от ситуации на земле.

П.Зарубин: Павел Зарубин, телеканал «Россия».

Как долго эти условия могут продолжать оставаться в силе? Ведь на той самой конференции в Швейцарии прозвучали многочисленные сигналы и заявления о том, что на следующей конференции, если она состоится, Россия должна быть, должна присутствовать. Понятно, что нюансов очень много, но тем не менее Россия откликнулась бы?

Спасибо.

В.Путин: Да. Я же сказал, не мы же отказались от переговоров. Украинская сторона сама себе запретила вести переговоры. Не мы. Мы-то за и никогда от этого не отказывались. Но не на основе каких-то эфемерных форм, а на основе тех договорённостей – я ещё раз хочу это повторить, – которые были достигнуты в ходе непростых переговоров, почти полуторамесячных переговоров в Стамбуле и Минске. Вот на этой базе мы готовы продолжать наш диалог с украинской стороной. А где они состоятся, это не имеет значения, – в Минске, в Стамбуле или в Швейцарии.

П.Зарубин: Как долго эти условия будут сохраняться в силе?

В.Путин: У нас эти предложения лежат, с нашей стороны, на столе – пожалуйста. Это уже не от нас зависит, когда все заинтересованные в этих переговорах субъекты возьмут то, что лежит у них на столе, и приступят к этим переговорам. Хоть завтра. Но когда они соизволят этим заниматься, это уже их дело. Но, повторяю, всё будет зависеть от того, что происходит в реальной жизни. И тогда, конечно, будем исходить из этого. Но принципиальный подход будет такой.

Е.Лазарева: Владимир Владимирович, здравствуйте!

Екатерина Лазарева, URA.RU.

У меня вопрос по ядерному оружию. Вы недавно сказали, допустили вероятность внесения изменений в нашу ядерную доктрину. Хотелось бы понять, при каких обстоятельствах это возможно, какие условия для этого должны сложиться? Допускаете ли Вы, что в нашей ядерной доктрине появится пункт о возможности нанесения превентивного ядерного удара?

В.Путин: Вы знаете, я, по-моему, говорил, что мы и сейчас думаем на тему о том, что и как в этой ядерной доктрине, в стратегии можно было бы поменять. И связано это вот с чем. Это связано в тем, что появляются новые – во всяком случае, мы знаем, что вероятный противник над этим работает, – элементы, связанные с понижением порога применения ядерного оружия. В частности, разрабатываются взрывные ядерные устройства сверхмалой мощности, и мы знаем, что в экспертных кругах на Западе витают идеи о том, что такие средства поражения можно было бы применять, и ничего в этом особенно страшного нет. Страшного, может быть, и нет, но на это мы обязаны обратить внимание. И мы обращаем на это внимание.

С этим и связано моё заявление о том, что мы думаем о возможных изменениях в наших стратегиях.

Е.Лазарева: А превентивный удар?

В.Путин: Превентивный удар нам пока не нужен, потому что в ответно-встречном ударе противник будет гарантированно уничтожен.

К.Панюшкин: Константин Панюшкин, Первый канал.

Вы только что сказали, что от КНДР нет предложений и с Вашей стороны тоже нет запроса на солдат, но вместе с тем, если мы правильно понимаем, статья четвёртая договора подразумевает фактически коллективную оборону.

В.Путин: В случае агрессии.

К.Панюшкин: В случае агрессии, да. В тех условиях, когда против России уже…

В.Путин: Я уже ответил на этот вопрос. Агрессия была со стороны киевского режима в отношении двух не признанных нами на тот момент республик.

К.Панюшкин: А что стало определяющим фактором для Ким Чен Ына, чтобы в такой непростой ситуации, когда против России ведётся эта необъявленная война, пойти на подписание этого договора? И для Вас тоже?

В.Путин: Это Вы у него спросите. Как я могу сказать?

А что касается сути, то я уже сказал. Это практически полностью воспроизводит наш договор, который в связи с истечением срока закончил своё действие. Поэтому здесь новизны какой-то нет.

К.Панюшкин: Есть же ещё вечно тлеющий корейский кризис, который тоже теоретически может перерасти в полномасштабные боевые действия. Что в данном случае для Вас было решающим при подписании этого договора с учётом и этих обстоятельств?

В.Путин: Я же два раза сказал, могу и в третий раз повторить: мы воспроизвели договор 1960 или 1962 года, который закончил своё существование.

Да, конечно, корейский кризис имеет тлеющий характер, но мы исходим из того и надеемся на то, что и наши договорённости с Корейской Народно-Демократической Республикой будут в известной степени сдерживающим фактором, для того чтобы этот кризис не перерос в какую-то горячую фазу.

А.Колесников: Газета «Коммерсант», Андрей Колесников.

Применение западного дальнобойного оружия можно считать актом агрессии? Обстрелы Белгорода и вообще российской территории можно считать актом агрессии?

В.Путин: Это требует дополнительного исследования, но это близко к тому. Мы это анализируем. О чём идёт речь в данном случае? Те, кто поставляет это оружие, считают, что они с нами не воюют. Я и сказал, в том числе в Пхеньяне, что мы тогда оставляем за собой право поставлять оружие в другие регионы мира.

Имея в виду наши договорённости с Корейской Народно-Демократической Республикой, я этого не исключаю. Куда они дальше попадут, это мы тоже можем сказать таким же образом. Вот западники поставляют оружие Украине и говорят: а мы здесь дальше ничего не контролируем и не важно, как они применяются. Ну и мы также можем сказать: мы поставили кому-нибудь что-нибудь – и дальше мы ничего не контролируем. И пускай они думают на эту тему.

Так что на данном этапе для нас важнейшая задача – отражать эти удары.

А.Савиных: Владимир Владимирович, агентство ТАСС.

Позволю себе немного переключиться с политической на экономическую повестку.

На Ваш взгляд, каковы перспективы сегодняшних переговоров в Ханое с точки зрения торгово-экономического партнёрства? Учитывая, что США постоянно и безапелляционно давят как на сам Вьетнам, так и на другие страны этого региона.

И позволю себе в дополнение к этому вопросу поинтересоваться. Вы сегодня сказали о том, что Россия готова наладить прямые и долгосрочные поставки углеводородов во Вьетнам, в том числе СПГ. Какие это могут быть проекты для «Новатэка»? Это просто инфраструктурные проекты или вхождение в действительно добычные проекты?

В.Путин: Вы у Михельсона поинтересуйтесь, он Вам расскажет более подробно.

Здесь есть разные варианты: можно и так – то есть здесь принимать участие в строительстве соответствующих мощностей для сжижения, а можно поставлять наш сжиженный газ с территории Российской Федерации. И так, и так можно. Здесь тоже есть перспективы, есть соответствующие блоки, на которых можно работать и осуществлять производство сжиженного природного газа.

Что касается давления со стороны Вашингтона и других западных стран, то да, на кого-то это действует, на кого-то не очень. Но в любом случае – я хочу это подчеркнуть, поверьте мне, что так оно на самом деле и происходит, – то хамство, с которым американские власти это делают, далеко не всегда идёт им на пользу, а в стратегическом плане только во вред, потому что этот снобизм никто не любит, и этого никто никогда даже в среднесрочной исторической перспективе не простит.

А преодолевать мы научились уже, мы же научились преодолевать. Посмотрите, у нас и добыча растёт. Если нефть припала немножко, то это связано с нашими добровольными ограничениями в рамках «ОПЕК-плюс», и цель – это удержать цены на приемлемом уровне. В принципе у нас всё получается. Трудности есть, но и пути решения всех этих трудностей тоже существуют.

В.Синеок: Виктор Синеок, МИЦ «Известия».

Владимир Владимирович, украинский дипломат Кулеба недавно давал интервью, где на вопрос, почему Украина ничего не делает для того, чтобы получить легитимного лидера, не проводит выборы, не идёт по процедуре, хотя очевидно, он сейчас нелегитимен, он ответил в духе, что «пускай Россия выведет свои войска, и тогда у нас всё наладится».

Как Вы можете такие слова прокомментировать? Получается, что нам легитимность их лидера нужна больше, чем им.

Если позволите, очень быстро второй вопрос.

В.Путин: Давайте я сначала на первый отвечу, а потом второй.

Я вообще не люблю комментировать чьи бы то ни было высказывания, тем более вторых или третьих лиц. Но в данном случае всё-таки не могу удержаться и не сказать, что если ведение переговоров связывается с выводом наших войск, о чём мечтает киевский режим, то, судя по всему, этого никогда и не случится, потому что киевский режим не хочет уходить от власти и не хочет проводить нормальных выборов в соответствии с Конституцией Украины. То есть они будут вечно тянуть с прекращением огня. Они заинтересованы в том, чтобы наши войска оставались на этих территориях, потому что не заинтересованы в проведении выборов. Вот и всё.

Да, вторая часть.

В.Синеок: Я хотел спросить про Вашу повестку в КНДР. Вы ожидали, что приём будет таким масштабным и пышным?

В.Путин: Нет, не ожидал.

В.Синеок: Неформальная часть закончилась очень сильно, как Вы ездили на Aurus, как Вы очень долго прощались в аэропорту.

Какие у Вас отношения сложились с лидером КНДР? И как по-Вашему, на чём они основаны?

В.Путин: Во-первых, я этого не ожидал. Я представлял себе, конечно, примерно, как это будет. Есть определённые протокольные стандарты в Корейской Народно-Демократической Республике, я их знаю. Но что это примет такой масштаб, я не ожидал. Отдельные вещи были совсем неожиданными, это касается частной программы.

Что нас объединяет? Это вопросы, связанные с межгосударственным сотрудничеством, и интересы развития Северной Кореи и Российской Федерации, причём в самых разных сферах: в сфере безопасности и в экономике.

Д.Лару: Здравствуйте!

Дмитрий Лару, газета «Известия».

В Южной Корее уже заявляют, что новый договор между Россией и КНДР угрожает их безопасности. В СМИ появляется информация, что Сеул может пересмотреть поставки летального оружия Киеву. Нет ли в планах или есть ли вообще такая возможность созвониться с руководством Южной Кореи, чтобы расставить все точки над «i»? Как в целом сейчас Москва видит урегулирование корейской проблемы?

В.Путин: Что касается озабоченности Республики Корея – я буду отталкиваться от того, что Вы сказали: Южной Корее, Республике Корея, не о чем беспокоиться, потому что наша помощь в военной сфере в соответствии с договором, который мы подписали, возникает только в том случае, если в отношении одной из подписавших этот документ сторон будет осуществлена агрессия. Насколько мне известно, Республика Корея агрессию в отношении Корейской Народно-Демократической Республики не планирует, а значит, бояться нашего сотрудничества в этой сфере нет никакой необходимости.

Что касается поставок летального оружия в зону боевых действий на Украину, то это было бы очень большой ошибкой. Надеюсь, что этого не произойдёт. Если это будет происходить, тогда и мы тоже будет принимать соответствующие решения, которые вряд ли понравятся сегодняшнему руководству Южной Кореи.

Д.Кортер: Дональд Кортер, Russia Today.

В НАТО прямо сейчас обсуждается приведение ядерных боеголовок в боевую готовность. Как Россия воспринимает этот шаг и как это будет влиять на мировую стабильность и безопасность?

В.Путин: Стратегические ядерные силы Российской Федерации всегда находятся в состоянии полной боевой готовности. Поэтому то, что делают сейчас в западных странах, нас мало беспокоит. Но мы, конечно, внимательно за этим наблюдаем и в случае роста каких-то угроз будем соответствующим образом адекватно на это реагировать.

А.Юнашев: Александр Юнашев, Life.

Вы уже неоднократно говорили, что Зеленский нелегитимен, единственный легитимный орган – это Верховная Рада Украины. Кто-то из депутатов пытался послать сигнал, может быть, хотел выйти с Вами на переговоры? Может быть, мы с кем-то ведём кулуарные переговоры?

И неформально: сколько Вы спали в последнее время?

В.Путин: Вы имеете в виду, из депутатов Рады?

А.Юнашев: Да.

В.Путин: Мне это неизвестно. Потом Вы сказали «я неоднократно говорил». Я ничего не говорил. Я просто провёл анализ, даже не я, а наши юристы провели анализ. Это юридический анализ Конституции Украины. Я же называл эти статьи: 83-я статья Конституции прямо говорит о том, что срок ограничен пятью годами. 109-я, 110-я, 112-я – примерно, посмотреть можно – там же всё написано, что в случае военного положения полномочия, в том числе и полномочия Верховного Главнокомандующего, переходят к спикеру Рады. Там всё написано.

В законе о военном положении тоже написано, что выборы президента не проводятся. Но там не сказано, что его полномочия пролонгируются, а значит, всё, поезд ушёл.

И, наконец, решение Конституционного суда. Ну послушайте, это же написано чёрным по белому, есть решение Конституционного суда в 2015 году, где прямо написано: срок полномочий президента – пять лет, и всё. Ну о чём мы говорим-то? Просто на Западе не хотят его сейчас менять, время не подошло. Я уже говорил, но это, мне кажется, очевидно для любого человека. На него повесят все непопулярные решения, в том числе понижение призывного возраста, и всё, потом поменяют. Я думаю, что это будет где-то в первой половине следующего года.

О.Самсонова: РИА «Новости».

Владимир Владимирович, здравствуйте!

Так или иначе Вас об этом спрашивали во время пресс-конференции, но западники постоянно повышают градус и постоянно эскалируют ситуацию шаг за шагом.

В.Путин: Повышают градусы, да.

О.Самсонова: С Вашей точки зрения, какую они цель преследуют? Чего хотят добиться? Может быть, это какая-то провокация, Вас на что-то провоцируют?

В.Путин: Действительно, мы это видим, наблюдаем. Они всё время, как Вы сказали, повышают градус, эскалируют ситуацию. Видимо, рассчитывают на то, что мы в какой-то момент испугаемся. Но в то же время они говорят и о том, что хотят добиться стратегического поражения России на поле боя. Что это означает для России? Для России это означает прекращение её государственности. Это означает конец тысячелетней истории Российского государства. Я думаю, что это для всех понятно. А тогда встаёт вопрос: а зачем нам бояться? Не лучше ли тогда идти до конца? Это элементарная формальная логика, курс которой – у нас, по-моему, полгода всего формальная логика преподавалась в университете – я хорошо помню. Помню даже преподавателя, который читал нам этот курс.

Я думаю, что те, кто так думает, а тем более так говорит, совершают очередную большую ошибку.

В.Путин: Давайте ещё пару вопросов.

Пожалуйста.

В.Десятова: Вера Десятова, радио «Вести ФМ».

Из зоны СВО сообщают, что ВСУ готовят новый «контрнаступ» на Харьковском направлении. Есть ли такая информация и готовы ли наши военные его отразить?

В.Путин: Наши военные ко всем возможным развитиям ситуации готовятся.

Что касается Харьковского направления, я уже говорил, здесь секрета нет. Я же сказал, ещё полгода назад я говорил о том, что, если обстрелы наших населённых пунктов в приграничье будут продолжаться, мы будем вынуждены создавать зону безопасности – санитарную зону – на украинской территории. Они продолжились, эти обстрелы, а мы сделали то, о чём и говорили.

Да, нам известно, что главным образом американцы, европейцы подталкивают украинцев к тому, чтобы они любой ценой – опять, хочу это подчеркнуть, опять любой ценой – выдавили наши подразделения на линию госграницы, и планируют подать это как крупный успех 2024 года в связи с ожидающимся саммитом НАТО, а потом и выборами в США.

Посмотрим, что будет происходить на самом деле. Но эта команда «любой ценой» – я Вас уверяю, что так и есть, я знаю, о чём я говорю, – конечно, если она не основана на реалиях, то будет опять очень дорого стоить украинским вооружённым силам. Посмотрим на самом деле, что будет происходить.

В любом случае, как мы понимаем, а я говорил, что у нас нет целей к Харькову подходить и так далее, – это всё-таки тактическое направление, а противник будет пытаться подать это как стратегический успех, если у него что-то получится. Посмотрим, что у него на самом деле будет получаться. Но это уже связано с большими потерями. Думаю, что, скорее всего, в таком ключе ситуация будет развиваться.

Давать какие-то прогнозы очень сложно, потому что всё-таки это боевые действия, это непростая ситуация – там же люди под пулями ходят, потери несут, понимаете? Поэтому сейчас сложно говорить, но моя оценка ситуации примерно такая.

Да, пожалуйста.

Г.Иванов: Глеб Иванов, газета «Аргументы и факты».

Вы вчера после переговоров с северокорейским лидером сказали о том, что санкции Совбеза ООН в отношении Северной Кореи следует пересмотреть.

В.Путин: Я сейчас это повторил.

Г.Иванов: Да, и сейчас это повторили.

Вопрос: а как это сделать? Учитывая то, что главный инициатор этих санкций категорически против этого. Стоит ли здесь вести речь о реформе Совбеза ООН, как к этому призывают некоторые наши друзья по БРИКС?

Спасибо.

В.Путин: Что касается реформы ООН и Совета Безопасности ООН, то это проблема, которая далеко уходит за рамки тех тем, которые Вы сейчас подняли.

Совет Безопасности как ключевой орган ООН возник после Второй мировой войны и по результатам Второй мировой войны, по её результатам. Конечно, ситуация в мире меняется, это требует какого-то реформирования и этого международного института. Но здесь – это такой штамп уже нашего Министерства иностранных дел – нужно, чтобы эта реформа опиралась на широкий консенсус. Потому что, если это будет какое-то кулуарное решение группы стран, одной страны, то это ничего хорошего не даст международному сообществу, потому что оно просто утратит этот инструмент урегулирования споров. Как бы тяжело ни было, какими бы ни были издержки, но всё-таки так или иначе Совет Безопасности работает. Поэтому мы за реформу, но только, повторяю, на основе широкого консенсуса.

Что касается пересмотра санкций в отношении Корейской Народно-Демократической Республики, да, я об этом сказал. Но я отдаю себе отчёт в том, что в сегодняшней ситуации обычными способами это будет практически невозможно сделать, но работать над этим нужно. И нужно показывать, например, как с трудовой миграцией, что отдельные инструменты, предложенные и согласованные в своё время, конечно, под аранжировку США, утрачивают всякую силу, смысл и гуманитарные начала того, ради чего они вводились. Поэтому мы намерены эту работу начинать, продолжать. Как у нас в народе говорят, вода камень точит. Посмотрим.

Давайте завершающий, и на этом закончим.

А.Конопко: Добрый вечер!

Алексей Конопко, телеканал «Россия».

После Ваших вчерашних переговоров в КНДР американская пресса стала писать, что американскую же разведку поражают темпы сближения Москвы с Пхеньяном, Пекином и Тегераном. Товарищ Ким Чен Ын тоже отметил, что договор был подписан всего через несколько месяцев после того, как у Вас с ним идея об этом документе возникла.

Откуда такая скорость? Это Россия стала таким более привлекательным партнёром или это третьи страны в целом как-то переосмыслили своё отношение к мировым реалиям, к дипломатии, что ли?

В.Путин: Я не знаю. Мне трудно комментировать, что было сказано, потому что я не знаю, как к тому, что происходит, относится разведсообщество в США. Это одна из самых мощных разведок мира. Я думаю, что они хорошо информированы, и вряд ли можно ожидать такую реакцию, потому что мы же открыто об этом говорим. Здесь не нужно заниматься ни электронной разведкой, ни агентурной, для того чтобы понимать, к чему идёт дело и на какой стадии оно находится. Мы же работали в открытую, и все эти моменты обсуждались.

Да, конечно, отдельные статьи мы обсуждали в закрытом режиме, но в целом можно было бы, наверное, посмотреть и наш договор от 1960-х годов, который мы практически воспроизвели чуть ли не в полном виде. Странно, если это вызывает какое-то удивление и что разведсообщество США к этому не было готово.

Конечно, всё проходило достаточно энергично, но и обстановка в мире складывается таким образом, что требует укрепления нормативно-правовой базы с нашими партнёрами, особенно на тех направлениях, которые мы считаем важными, в том числе и с учётом того, что складывается в Азии. А мы видим, что в Азии происходит, правда? Блоковая система сколачивается в Азии. Уже НАТО туда переезжает, как на постоянное место жительства. Это, конечно, создаёт угрозу для всех стран региона, в том числе и для Российской Федерации. Мы на это обязаны реагировать и будем это делать.

Вам большое спасибо.

Всего самого хорошего, до свидания!

Торжественный приём в честь Президента России

В Большом оперном театре Ханоя состоялся торжественный приём от имени Президента Социалистической Республики Вьетнам То Лама в честь Президента России.

Выступление Президента России на торжественном приёме

В.Путин: Уважаемый товарищ То Лам! Дорогие друзья!

Прежде всего хотел бы выразить искреннюю признательность вьетнамским друзьям за гостеприимство и радушный приём, оказанный всей нашей делегации, за конструктивный и откровенный диалог, за плодотворную совместную работу.

Это пятый визит во Вьетнам, и отмечаю, как динамично развивается ваша страна, уверенно идёт к новым достижениям по укреплению национальной экономики, промышленности, инфраструктуры и социальной сферы. Вьетнам по праву стал одним из признанных лидеров в развитии на всём пространстве Азиатско-Тихоокеанского региона.

Мы уже не раз говорили сегодня, что визит проходит на фоне исполнившегося 16 июня 30-летия Договора об основах наших дружественных отношений, открывшего новые горизонты в двусторонних связях. Но их история восходит ещё к середине XX века, когда героический вьетнамский народ вступил на трудный путь борьбы за свободу и независимость. Мы гордимся, что в период этих тяжёлых испытаний помогали нашим вьетнамским товарищам одержать долгожданную победу, а также внесли свой вклад в послевоенное возрождение страны: именно тогда были заложены прочные традиции дружбы и взаимной поддержки, на основе которых и сегодня наши страны сообща решают самые масштабные задачи.

Великий государственный деятель Вьетнама Хо Ши Мин говорил: «В любом деле думай в первую очередь не о себе, а о соотечественниках, обо всём народе. Иди в первых рядах, когда трудно, и занимай последнее место, когда речь идёт о вознаграждении». Постараемся следовать этим традициям, и в нашем взаимодействии с вьетнамскими друзьями мы, безусловно, будем следовать этим мудрым советам. Все наши совместные усилия направлены на повышение благосостояния граждан двух стран. Будем и дальше сообща действовать в интересах наших народов во имя мира и стабильности в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Позвольте предложить тост за укрепление дружбы и развитие взаимовыгодного сотрудничества между Россией и Вьетнамом, за благополучие и развитие наших отношений, за здоровье товарища То Лама и всех руководителей Вьетнама, за вьетнамский народ!

Встреча с выпускниками советских и российских вузов

Владимир Путин и Президент Вьетнама То Лам встретились с выпускниками советских и российских вузов. Мероприятие прошло в Большом оперном театре Ханоя.

По окончании беседы лидеры послушали концертную программу.

* * *

В.Путин: Дорогие друзья, добрый день!

Я искренне рад встретиться с выпускниками вузов нашей страны и вновь оказаться в кругу надёжных друзей России.

У меня остались самые тёплые и добрые воспоминания о нашей такой же встрече в таком же формате во Вьетнаме в 2001 году. Как и тогда, сегодня здесь собрались люди, испытывающие симпатию и любовь к России и к её народу. Поэтому все аплодисменты в мой адрес я адресую к Российской Федерации и к её людям, которые также испытывают очень добрые чувства в отношении Вьетнама.

Все вы изучали русский язык, историю нашей страны, и нет необходимости даже обращаться к помощи переводчиков, они сегодня в этом формате останутся без работы. Но, уверен, вы в силу знания русского языка, конечно же, в курсе того, что сейчас происходит в России, как динамично развивается наша страна, наша экономика, наука, общество в целом. Знакомы с нашей независимой политикой на внешней арене. И мы, безусловно, это очень ценим.

Для нас это, безусловно, важно еще и потому, что многие из вас работают на ответственных постах в органах государственной власти, научных, общественно-политических организациях Вьетнама и преуспели в бизнесе.

То, что вы добились успехов, это прежде всего, конечно, ваша личная заслуга, результат ваших личных деловых качеств, вашего усердия и стремления овладеть новыми знаниями, досконально освоить выбранную профессию. Но, надеюсь, не в последнюю очередь это связано также и с качеством образования, которое вы получили в нашей стране.

Очень важно, что добрые чувства к России вы передаёте своим родственникам, детям, близким, которые, возможно, никогда и не были в нашей стране, но, надеюсь, проявляют к ней интерес. В целом трудно переоценить ваш вклад в укрепление российско-вьетнамских отношений, которые, как сказано в принятом сегодня Совместном российско-вьетнамском заявлении, носят характер всеобъемлющего стратегического партнёрства.

Хочу особо подчеркнуть, что в России всегда вызывали искреннее уважение мужество, стойкость, героизм вьетнамцев в борьбе за свою независимость, а также трудолюбие вьетнамского народа, который с честью прошёл через тяжелейшие испытания, защитил независимость и свободу своего Отечества, свою яркую культуру и богатое историческое наследие.

Считаю, что борьба за свои исторические корни, за свои традиционные ценности является чрезвычайно важным аспектом для любого государства, для любой страны и для любого народа, который хочет сохраниться как таковой и сохранить свою идентичность. Это роднит народы наших двух стран, и мы гордимся, что в ваших славных героических победах есть и наш вклад – вклад Советского Союза, который очень много сделал для восстановления Вьетнама: для развития его экономического и оборонного потенциала, решения острых социальных задач, для подготовки высококвалифицированных кадров самых разных специальностей.

Выдающийся вьетнамский государственный деятель, сын вьетнамского народа Хо Ши Мин, который всегда думал о будущем своей родной страны, о воспитании и обучении вьетнамской молодёжи, писал: «Для высшего образования необходимо сочетать научные теории с практикой, перенимать у других стран передовые технологии и внедрять их в строительство и развитие Отечества с учётом конкретных условий в стране». Получив прекрасное образование, передовые знания и навыки в Советском Союзе, а затем в России, десятки тысяч вьетнамских молодых инженеров, врачей, строителей, педагогов, экономистов возвращались на родину, чтобы сделать её лучше: строить города, дороги, обучать и лечить людей, создавать новые производства, фабрики, обеспечивать надёжную безопасность государства.

В настоящее время в российских вузах обучается более трёх тысяч вьетнамских граждан, а всего в нашей стране получили образование порядка 75 тысяч вьетнамцев. И мы, конечно же, намерены и далее всячески содействовать студенческим обменам, академической мобильности, запуску совместных образовательных проектов и вузовских программ.

Уверен, опираясь на прочные традиции дружбы и взаимопомощи, мы и дальше будем последовательно развивать российско-вьетнамское партнёрство, ставить перед собой новые амбициозные цели и задачи и обязательно добьёмся успехов.

Я хочу вас поблагодарить за внимание.

Хочу поблагодарить за внимание и интерес к России, к русскому языку, к совместной работе.

Поздравляю вас с тем, чего вы добились на своём жизненном пути, и уверен, сделаете ещё больше на благо своего Отечества, на благо Вьетнама и на благо российско-вьетнамской дружбы.

Спасибо большое.

Модератор: Искренне благодарим Вас, Президент Владимир Путин.

Дорогие друзья!

Вьетнам и Россию связывают глубокие и крепкие отношения, проверенные временем и подтвердившие свою прочность. Это бесценное достояние двух стран и двух народов – Вьетнама и России.

Президент Владимир Путин уже посещал Вьетнам четыре раза, при этом он всегда уделяет особое внимание нашей стране и народу.

Сейчас мы хотели бы пригласить всех делегатов и друзей к беседе с Президентом России Владимиром Владимировичем Путиным.

С уважением приглашаем профессора, доктора наук Нгуен Динь Дыка, президента Инженерно-технологического института Вьетнамского национального университета, председателя Общества вьетнамско-российской дружбы Вьетнамского национального университета, аспиранта МГУ имени М.В.Ломоносова.

Пожалуйста, слово предоставляется Вам.

Нгуен Динь Дык: Добрый день!

В.Путин: Здравствуйте.

Нгуен Динь Дык: Глубокоуважаемый Президент Путин!

Так называет Вас вьетнамский народ. Я очень рад Вас видеть. Сегодня выходной, и встреча сегодня в этом зале для меня и для многих людей является большой честью.

Позвольте мне представиться. Меня зовут Нгуен Динь Дык. Я профессор Вьетнамского государственного университета. Защитил кандидатскую диссертацию в МГУ, а затем докторскую диссертацию в Институте машиноведения Российской академии наук. Так что у меня почти 20 лет моей жизни и работы в России. Вся моя молодость прошла в России, и она стала моим вторым домом.

Хотя прошло уже много лет и я редко говорил по-русски, но до сих пор я не могу забыть русский язык. Я не могу забыть замечательные, прекрасные, юные годы моей жизни в России. До сих пор любовь в моём сердце остаётся к российской культуре, к российскому народу.

Более того, я очень горжусь тем, что учился в России – одной из крупных стран мира в науке, это помогло мне стать профессором одного из престижных университетов сегодня во Вьетнаме, вьетнамским профессором с мировым признанием.

Так что, товарищ Владимир Владимирович, я бы хотел воспользоваться этой возможностью, чтобы опять выразить свою благодарность России и российскому народу.

Уверен, что благодаря Вашему визиту всестороннее сотрудничество между двумя странами будет развиваться в полной мере и продвигаться руководителями двух стран, выходя на новый уровень.

Я хотел бы задать один вопрос Вам, Владимир Владимирович.

Знаю, что недавно на Санкт-Петербургском экономическом форуме Вы заявили, что в ближайшие шесть лет Россия будет входить в десятку крупных стран мира по объёму научных исследований и инноваций. Скажите, пожалуйста, в какой области сейчас более развита наука и техника в России? И какие области имеют при этом наиболее потенциальные возможности сотрудничества с Вьетнамом в области науки и технологий? Каковы новые решения и инициативы, предложенные и принятые руководителями двух стран в рамках Вашего визита с целью развития сотрудничества в области науки, техники и инноваций?

Большое Вам спасибо. Крепкого здоровья и удачи!

В.Путин: Спасибо.

Прежде всего хочу Вас поблагодарить за очень добрые слова в адрес России и поздравить с успешным развитием Вашей карьеры, научной карьеры прежде всего, потому что знания, которые были получены в России, Вы использовали наилучшим образом для службы своему народу. Это первое.

Второе – в завершение Вашего выступления и вопроса Вы пожелали мне здоровья. И за это Вам большое спасибо. Это и является одним из наиболее важных приоритетов – здоровье людей. Поэтому одним из приоритетов нашей деятельности в сфере науки как раз является сохранение народонаселения, а это связано с различными направлениями научных исследований: как теоретических, так и прикладных научных исследований.

Это всё, что касается здоровья человека, продолжительности жизни, и не просто продолжительности, а качества жизни. Что имеется в виду? Это генетика, это биология в самом широком смысле этого слова, биоинженерия и так далее.

Мы с вами знаем, что сегодня все наиболее перспективные открытия делаются на стыке наук. Причём я сказал о генетике, о биологии, о теоретической медицине, но это невозможно себе представить без развития физики, химии и математики. Поэтому всё это является приоритетом.

Совсем недавно в одном из наших наукоградов мы говорили о перспективах развития российской науки и определяли основные направления и задачи этого развития.

Для того чтобы добиваться очевидных результатов на этом важнейшем направлении, на том, с чем связано здоровье и продолжительность жизни людей, конечно, нам нужно уделить необходимое внимание заботе об экологии, и это тоже одно из направлений. В современных условиях бесконечная и бездумная эксплуатация природных ресурсов, особенно в условиях изменения климата, становится практически невозможной. Но мы должны подходить к этому очень взвешенно, с пониманием того, где мы находимся с точки зрения развития альтернативных направлений в энергетике, на какой исторической перспективе и какая роль будет отведена углеводородам. Я сейчас всё это заверну к нашему сотрудничеству.

Мы должны обеспечить безопасность наших стран, а это значит, мы должны подумать – как это ни печально, но об этом тоже надо говорить – о современных средствах вооружений, в том числе на новых физических принципах. А это значит, что мы должны развивать инженерное дело, готовить специалистов. Это значит, что мы должны с вами думать о развитии наших исследований в сфере космического пространства, освоения космоса, причём как ближайшего, так и дальнего космоса.

У нас очень много направлений для совместной работы. И если задаться вопросом, что же является наиболее актуальным для нас, – конечно, сейчас, мы знаем, в энергетике мы плотно работаем, мы работаем плотно в рамках Тропического центра. Там есть над чем работать, и там есть конкретные достижения. Ясно, что эти специалисты будут там востребованы.

Но если мы говорим о перспективах нашего взаимодействия на более отдалённую историческую перспективу, надо посмотреть за горизонт и выстраивать наши исследования именно по этим важнейшим направлениям, от результатов которых будет зависеть будущее не только наших экономик, но и суверенитет наших государств. Это всё и должно быть в центре нашего внимания.

В целом мы об этом и говорили сегодня и с Президентом, и с Генеральным секретарём, и с Премьер-министром, выстраивая наше взаимодействие на этих важнейших направлениях.

Позвольте Вас поблагодарить за Ваш вопрос и пожелать Вам дальнейших успехов, надеюсь, в сотрудничестве с Вашими российскими партнёрами.

Ле Минь Нгок: Здравствуйте, уважаемый Владимир Владимирович!

В.Путин.: Здравствуйте!

Ле Минь Нгок: Меня зовут Ле Минь Нгок, я преподаватель факультета русского языка Ханойского университета.

Я училась в России в конце 90-х и в 2000-х годах. И хотя вернулась домой я уже довольно давно, но продолжаю работать с русским языком. И всегда хочу, чтобы как можно больше моих сограждан могли посетить Россию, увидеть необъятную, красивейшую страну с её прекрасными и добрыми людьми. Хочу, чтобы как можно больше вьетнамцев стали, как и я, связующим мостом между нашими странами.

В связи с нашим сегодняшним радостным событием, мероприятием хочу задать следующий вопрос. Сейчас многие наши студенты, школьники, а также их родители спрашивают: как знание русского языка поможет им в будущей карьере?

И я хочу спросить: что Россия планирует делать, в каких направлениях будете работать в ближайшие годы, чтобы помогать вьетнамским студентам, изучающим русский язык, расширить свои перспективы трудоустройства?

Большое спасибо.

В.Путин: Вам спасибо за такую любовь к русскому языку.

Вы изучаете и преподаёте русский язык, и это уже специальность. Почему? Потому что, Вы сейчас говорили о русской истории, о русской культуре, это тоже область знаний. Русская литература, искусство в широком смысле этого слова – это часть мировой культуры. И конечно, для того чтобы ориентироваться в целом в достижениях, в том, что достигнуто человечеством в этой сфере, в области культуры, знание русской культуры является весьма значительным.

Само по себе владение русским языком даёт возможность открыть не только русскую душу и русское искусство, но и использовать его для получения соответствующих знаний, что и Вы делали, и делают три тысячи человек, сейчас обучающиеся в России, и 75 тысяч, которые закончили вузы Российской Федерации и Советского Союза, – часть из них находится здесь. Нужно выбирать те направления, которые представляют для вас наибольший интерес.

Я уже говорил о том, чем мы занимаемся в России, что мы считаем перспективным. Это только то, что прямо в голову пришло. Чтобы добиваться результатов по всем этим направлениям, мы, например, активно будем заниматься и занимаемся развитием искусственного интеллекта – и добились очень неплохих результатов, хочу Вам сказать.

У нас есть такие компании, как «Яндекс», как «Сбер», которые, безусловно, добиваются лидерских позиций. Или, например, безусловным лидером в области таких инноваций, как исследования в области ядерных технологий, является «Росатом», я ещё два слова скажу о «Росатоме». Это реально лидерские позиции в мире. Таких разработок, как в России, практически нет ни в одной стране мира. Это перспективно или нет? Да, это очень перспективно с точки зрения теоретической физики, ядерной физики.

Мы сейчас только что запускали в одном из наших наукоградов, о котором я сказал, установку мирового класса, которая исследует вопросы, связанные с началом «жизни» нашей Вселенной. Изучает прямо первые секунды существования Вселенной после так называемого Большого взрыва. Это интересно очень, но не только с точки зрения познания того, как мир устроен. Помните, как Эйнштейн говорил? Его спросили: почему Вы занялись физикой? Потому что хотел понять, откуда всё произошло, как всё началось в мире, из чего мир состоит.

Эти исследования проводятся в том числе в Дубне и в некоторых других наших центрах, например в Институте ядерной физики имени И.В.Курчатова.

Есть и практическое направление для этих исследований – это мирный атом. Наша компания «Росатом» является лидером, безусловным лидером в мире: строит 22 блока для электростанций в целом ряде зарубежных государств – и у нас в России развивает это направление. Это самые надёжные и безопасные атомные электростанции в мире.

Или: сейчас мы договорились с коллегами, будем создавать во Вьетнаме центр по ядерным исследованиям, научный центр. Он с чем связан? В том числе – то, с чего мы начали, – с медициной, потому что современные возможности в сфере атома создают дополнительные, извините за тавтологию, возможности по лечению людей, по профилактике заболеваний, в том числе и генетического характера. Здесь есть над чем работать.

Я уже не говорю про другие направления, в том числе связанные с обороной и безопасностью. У нас очень много направлений исследований, которыми мы можем гордиться и которые являются очень перспективными, в том числе и потому, что мы наметили достаточно большие бюджетные вложения в определённые направления этих исследований.

Каждый по своим интересам – конечно, это прежде всего связано с интересом человека – может выбрать для себя наиболее перспективное направление подготовки и определиться в своей будущей профессии.

Поэтому выбор за теми, кто настроен на поиск для себя своего пути в жизни, и чем раньше это будет сделано для любого человека, тем лучше.

Вопрос: Здравствуйте, Владимир Владимирович!

Меня зовут Ань. Для меня огромная честь находиться здесь рядом с Вами. До этого я смотрела на Вас только по телевизору, сейчас – в одном пространстве.

Я заведующая отделением глазной хирургии здесь [во Вьетнаме]. Я бы хотела сказать, что Россия – наша вторая родина. У меня дедушка, папа и я – мы все обучались в России. Мой дед был генеральным директором судостроительной компании, мой отец – генеральный директор авиалиний, я сейчас там, где я есть. Поэтому про качество русского образования даже вопрос не стоит.

Благодаря тому, что я обучалась в России, и мой руководитель был правой рукой Святослава Фёдорова, мы смогли сделать шесть патентов на полезную модель, на изобретения и завоевать первое место во время Всеобщей индийской офтальмологической конференции. Поэтому для меня, мне кажется, это огромная победа, и это только благодаря русскому образованию.

По поводу вопроса. Я бы хотела спросить – вопрос больше связан как раз с медициной, с офтальмологией.