Новости. Обзор СМИ Рубрикатор поиска + личные списки

Главные отличия.

Платный доступ на polpred с деловой информацией высшего качества. Скажите об этом директору библиотеки.

Валютные войны

Кто оплатит выход из кризиса?

Резюме: Инструменты, имеющиеся у мирового сообщества для урегулирования валютного спора между США и Китаем, весьма ограничены. При неблагоприятном сценарии конфликт выльется в общий рост протекционизма. В случае второго витка долгового кризиса он приобретет геополитическое измерение.

«Сегодня, как и в прошлом, обострение экономических и финансовых проблем приводит к нарушению социального равновесия, подрыву демократии, падению доверия к институтам, и может перерасти в войну – гражданскую или международную».

Доминик Стросс-Кан, директор-распорядитель МВФ, 8 декабря 2010 года

В 1990-е гг. Международный валютный фонд с подачи Соединенных Штатов настойчиво рекомендовал странам с переходными экономиками привязывать обменные курсы к сильным и устойчивым мировым валютам, то есть к американскому доллару. Жесткие курсы минимизировали валютные риски зарубежных инвесторов и таким образом стимулировали приток иностранных капиталов, особенно в страны Юго-Восточной Азии.

В середине десятилетия США подняли ставки для борьбы с инфляцией. Чтобы удержать фиксированные курсы, развивающиеся страны были вынуждены тоже поднять ставки. Их валюты стали дорожать, что тормозило экспорт и увеличивало внешнюю задолженность. В 1997 г. на фоне обрушения тайского бата, индонезийской рупии, филиппинского песо и малайзийского ринггита Юго-Восточная Азия оказалась во власти сильнейшего финансового кризиса.

Понесенный ущерб фактически был той ценой, которую страны региона заплатили за одностороннее приспособление к денежно-кредитной политике Вашингтона. Теперь, 15 лет спустя, угроза односторонней адаптации нависла над Соединенными Штатами. Огромный дисбаланс по внешним расчетам, особенно с Китаем, делает американцев зависимыми от курса юаня. Впервые в современной истории страна – эмитент главной мировой валюты борется за проведение независимой экономической политики. До сих пор это право принадлежало ей безоговорочно и безраздельно.

Линия фронта

После окончания острой фазы кризиса главным стал вопрос о том, кто заплатит за восстановление экономического роста. Средства платежа определены заранее – безработица и снижение уровня жизни.

По официальным данным, рецессия в США закончилась в середине 2009 года. В четвертом квартале 2009 г. и в первом квартале 2010 г. ВВП рос со скоростью 4–5% годовых. Но во втором и третьем кварталах, когда отменили фискальные стимулы, темпы упали до 2% годовых. А этого явно недостаточно для сокращения безработицы, которая за время кризиса увеличилась вдвое – с 5 до 10% рабочей силы. Из потерянных к концу 2009 г. 8,4 млн рабочих мест за последующие три квартала удалось восстановить только 900 тысяч.

В начале ноября руководство Федеральной резервной системы (ФРС) объявило о втором этапе количественного смягчения: до конца второго квартала 2011 г. планируется скупить казначейских облигаций на общую сумму в 600 млрд долларов. Глава ведомства Бен Бернанке, выступая 19 ноября во Франкфурте-на-Майне, так объяснял это решение: «При нынешней траектории экономического развития Соединенные Штаты подвергаются риску иметь на протяжении многих лет миллионы безработных… Как общество мы должны признать этот выход неприемлемым». Согласно позиции ФРС, поддержка экономического роста в США вносит вклад в общий рост мировой экономики, а также повышает устойчивость доллара, который играет ключевую роль в международной валютно-финансовой системе.

Правда, ФРС умалчивает, что дальнейшая накачка долларовой ликвидности способствует долговременному обесценению доллара. А также о том, что дополнительная эмиссия всегда ведет к инфляции, и только страна с доминирующей в мире валютой может, по меткому выражению французского экономиста Жака Рюэффа, позволить себе «дефицит без слез». ФРС привычно рассчитывает на то, что новая порция избыточной долларовой массы будет размазана по миру, и потому не вызовет всплеска цен в самих Соединенных Штатах. То есть в денежно-кредитной политике Вашингтон действует по праву сильнейшего игрока: защищает национальные интересы и не слишком беспокоится об интересах партнеров.

Но есть сфера, где эта независимость уже нарушена. Речь идет о хроническом дисбалансе внешних расчетов США по текущим операциям, в том числе о значительном превышении импорта над экспортом (Рис. 1). В 2008 г. отрицательное торговое сальдо превысило 800 млрд долларов, увеличившись с 2001 г. вдвое. За тот же период времени дефицит в торговле с Китаем вырос в 3,2 раза, а доля КНР в данном показателе поднялась с 20 до 32%. Уже в 2004–2005 гг. Соединенные Штаты всерьез озаботились проблемой недооцененного курса юаня и начали требовать от Пекина его ревальвации. Американская позиция нашла поддержку на встречах министров финансов G7. Результатом этой кампании стало то, что Народный банк Китая (НБК), то есть центробанк, официально перешел от фиксированного курса юаня к управляемому плаванию.

Рис. 1. Баланс США по торговле товарами в 2001–2010 гг., млрд долл.

Примечание: 2010 г. – данные за 10 месяцев. Источник: U.S. Census Bureau, Foreign Trade Division

В июле 2005 г. обменный курс, находившийся долгие годы на отметке 8,28 юаня за 1 доллар, повысился до 8,11. Следующие три года он плавно рос и в сентябре 2008 г. достиг 6,82 юаня за доллар. В общей сложности за это время юань подорожал на 20%. Дальше случился глобальный кризис. Инвесторы стали уходить из валют развивающихся стран в доллары, считавшиеся самым надежным вложением. Хотя США находились в эпицентре кризиса, доллар испытал повышательное, а не понижательное давление рынков – исключительно благодаря статусу главной мировой валюты. Соответственно, укрепление юаня к доллару прекратилось, но, в отличие от многих других валют развивающихся стран, юань не обесценивался. Полтора года курс стоял на месте, а летом 2010 г. наметилось новое, очень осторожное повышение.

По итогам 2009 г. Соединенные Штаты значительно сократили импорт – с 2,1 до 1,6 трлн долларов, что позволило на 40% уменьшить дефицит торгового баланса – с 840 до 500 млрд долларов. В торговле с Китаем успех был минимальным, в результате на него пришлось чуть менее половины всего внешнеторгового сальдо США. Данные за десять месяцев 2010 г. немного лучше, но общей картины они не меняют. Американские власти убедились, что они могут сократить дефицит по внешним расчетам, но, увы, не с Китаем. Поднять пошлины на китайские товары или ограничить их ввоз количественно не позволяют правила ВТО. Остается только заставить Пекин ревальвировать юань. Для этого Вашингтону нужна широкая международная поддержка, особенно в лице МВФ и «Большой двадцатки».

На последнем саммите G20, состоявшемся 11–12 ноября 2010 г. в Сеуле, вопросам курсообразования придавалось первостепенное значение. В принятом совместном плане действий на первом месте значатся меры, призванные «обеспечить дальнейшее восстановление и устойчивый рост [мировой экономики], а также повысить стабильность финансовых рынков, в особенности за счет движения к рыночным системам курсообразования и поощрения гибкости валютных курсов». Участники саммита заявили о стремлении «воздерживаться от конкурентных девальваций». Развитым странам с резервными валютами было рекомендовано «избегать излишней волатильности и беспорядочных колебаний обменных курсов».

Саммит ясно обнаружил две точки зрения на происходящее в мировой валютной системе – развитых и развивающихся стран. У первых (главным образом в лице Соединенных Штатов) вызвал недовольство заниженный курс юаня и то, что были девальвированы некоторые другие валюты быстро растущих экономик. Вторые обеспокоены сильными колебаниями курсов доллара и евро, а также безответственной, по их мнению, денежно-кредитной политикой Вашингтона. И тех и других курсы валют волнуют по той причине, что в них сегодня уперся вопрос о глобальной стратегии возобновления экономического роста. То есть о том, какие страны будут на выходе из кризиса руководствоваться исключительно национальными интересами, а каким придется приспосабливаться к политике более сильных игроков. Важны не курсы сами по себе, а то, кто сможет навязать свою волю партнерам и переложить на них плату за восстановление мировой экономики.

Пекин, как и следовало ожидать, полностью отвергает обвинения США в заниженном курсе юаня. Согласно официальному заявлению, с 19 июня 2010 г. НБК перешел к более гибкому режиму курсообразования. Он также начал кампанию по подготовке китайских предприятий и банков к более частым и значительным колебаниям юаня. Экспортерам рекомендуется переключаться с трудо- и ресурсоемких производств на выпуск технологически сложных изделий, а также вкладывать средства в сферу услуг. Считается, что ее развитие позволит нарастить емкость внутреннего рынка, снизить зависимость от внешних рынков и создать множество рабочих мест.

Заместитель управляющего НБК Ху Сяолянь в заявлении, сделанном 30 июля 2010 г., главными целями экономической политики страны назвала экономический рост, полную занятость, ценовую стабильность и баланс расчетов НБК. По ее словам, «реформа режима обменного курса продемонстрировала международному сообществу приверженность Пекина задаче достижения глобального экономического баланса и обеспечения более благоприятного международного климата», притом что «плавающий курс юаня характеризует Китай как …ответственного участника мирового сообщества». Словосочетание «валютные войны» в официальных материалах НБК по понятным причинам не упоминается.

Куда более свободно и напористо выражает свои мысли Сяо Ган, председатель Совета директоров Банка Китая, одного из крупнейших коммерческих банков страны, бывшего до недавнего времени государственным. Его двухстраничная статья «Валютная война без победителей», опубликованная 12 ноября 2010 г., производит впечатление внешнеполитического ультиматума. Первый абзац звучит отрывисто, как выстрел: «Перекладывание государственного долга на другие страны, блокирование китайских инвестиций и ограничение экспорта нанесут ущерб восстановлению мировой экономики».

Федеральная резервная система Соединенных Штатов прямо называется «главной силой, подрывающей доллар», а политика денежного смягчения – опасной. «При процентных ставках, близких к нулю, страна снова печатает деньги, проталкивая их на американские рынки, откуда они растекаются по всему миру. В результате доверие к доллару подрывается, инфляционные ожидания растут, а цены на сырьевые товары бьют новые рекорды. Еще хуже то, что обесценение доллара уже негативно сказалось на экономике и валютах других стран, которые в ответ вынуждены ограничивать движение капитала или проводить интервенции на валютных рынках». По словам господина Сяо, США проводят политику разорения соседа, пытаясь интернационализировать госдолг, образовавшийся вследствие национализации частных долгов в период кризиса.

Особенно показательной является фраза, брошенная как будто невзначай, хотя в этом манифесте нет ни одного случайного слова: «Распределение накопленного долга по миру путем ослабления доллара заставит другие страны принять меры по защите своих валют, и, в конечном счете, изолирует доллар от тех, кто им пользуется. Поэтому Соединенным Штатам следует воздержаться от второго этапа количественного смягчения» (курсив мой. – О.Б.). Устами Сяо Гана Пекин сообщает Вашингтону, что век доллара не бесконечен, что его судьба зависит от доброй воли миллионов рядовых участников рынка, которых никто не может заставить использовать ту или иную валюту для заключения сделок. О том, что будет с курсом доллара, если Китай начнет диверсифицировать свои официальные резервы, достигающие 2,6 трлн долларов, говорить не приходится.

За китайской стеной

Действующий в Китае режим обменного курса власти именуют регулируемым плаванием, однако МВФ расценивает его как фиксированный – исходя из реального движения котировок. Возникает вопрос: почему Китай не переходит к свободному плаванию, то есть к курсу, который бы целиком определялся спросом и предложением на валютном рынке? Попытаемся ответить.

В финансовой сфере любая страна сталкивается с «магической триадой»: фиксированный курс, автономия денежно-кредитной политики и либеральный режим движения капиталов. Из трех условий можно выбрать только два, третьим приходится жертвовать. Когда центральный банк повышает или понижает ставку рефинансирования (иначе – учетную ставку), это приводит к соответствующему повышению или снижению всех остальных процентных ставок в экономике и заодно – доходности ценных бумаг с плавающим процентом. Зарубежным инвесторам становится более или менее выгодно, чем раньше, вкладываться в местную валюту. При росте процентной ставки их спрос на валюту растет, а при падении – падает. Приток или отток капиталов в страну толкает вверх или вниз курс местной валюты. То есть при свободном движении капиталов процентная политика самым прямым образом воздействует на обменный курс.

На практике это выливается в три возможные схемы. Первая – фиксированный курс плюс независимая денежно-кредитная политика и минус свободное движение капиталов. Именно эту схему практикует сегодня Китай. Вторая – фиксированный курс плюс свободное движение капиталов и минус независимая денежно-кредитная политика. Данная комбинация наиболее уязвима, поскольку денежные власти теряют возможность проводить антициклическое регулирование экономики. В периоды кризиса они обязаны любой ценой держать валютный курс, жертвуя интересами реального сектора. Именно это произошло в 2008–2009 гг. со странами Балтии, чьи национальные валюты были привязаны к евро в рамках механизма обменных курсов – 2 (МОК-2). Не случайно Эстония с 1 января 2011 г. поспешила перейти на евро, чтобы, наконец, освободить национальную экономику от валютного пресса. Третья схема – плавающий курс плюс независимая денежно-кредитная политика и свободное движение капиталов. Ее придерживаются все промышленно развитые страны и, естественно, эмитенты резервных валют.

При всем многообразии режимов обменного курса (валютное управление, фиксированный курс, валютный коридор, управляемое плавание и свободное плавание) главные баталии разворачиваются вокруг выбора между фиксированным и плавающим курсом. Их влияние на макроэкономическую политику одним из первых описал американский экономист Милтон Фридман, который еще в начале 1950-х гг. показал несостоятельность Бреттон-Вудской системы фиксированных курсов. Выкладки Фридмана подразумевали свободное движение капиталов, однако до начала 1990-х гг. почти все страны сохраняли валютные ограничения, а технические возможности систем трансграничных расчетов оставались весьма скромными. Рост информационных технологий, переход социалистических и развивающихся стран к открытой рыночной экономике, а также повсеместная отмена валютных ограничений радикально изменили обстановку на финансовых рынках.

Первый звонок прозвучал в 1992–1993 гг., когда под ударами спекулянтов были девальвированы фунт стерлингов, итальянская лира, шведская крона и еще несколько европейских валют. Валютный коридор, в рамках которого они привязывались к ЭКЮ (официально он именовался механизмом совместного плавания), оказался ненадежным укрытием в условиях развитых и подвижных финансовых рынков. Экономисты заговорили о том, что половинчатым решениям в курсовой политике приходит конец. Это только укрепило решимость стран ЕС перейти к единой валюте, незадолго до этого провозглашенной Маастрихтским договором. После кризисов в Юго-Восточной Азии и России 1997–1998 гг. вопрос о том, быть ли курсу фиксированным или плавающим, окончательно перебрался из учебников экономической теории на торговые площадки и в правительственные кабинеты.

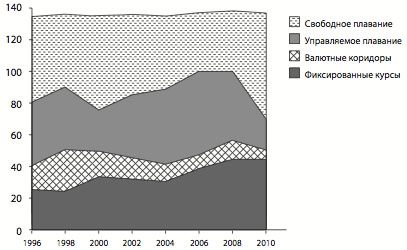

С этого момента в мировой структуре валютных режимов началось вымывание середины. На Рис. 2 показано, как менялось число стран, практикующих различные валютные режимы. Для корректного сравнения из статистики исключены 34 страны с населением менее 1 млн человек (29 из которых имеют фиксированные курсы) и 14 государств Западноафриканского и Центральноафриканского валютных союзов (ЗАВС, ЦАВС). По данным МВФ, из оставшихся почти 140 стран в 1996 г. де-факто фиксированный курс имели 26, а в 2010 г. – уже 45. Число стран со свободным плаванием возросло за указанное время с 53 до 66. Правда, в 2009 г. МВФ изменил методику классификации валютных режимов, что добавило очков данной категории. Количество государств, практикующих смешанные режимы (валютные коридоры и управляемое плавание), сократилось в два с лишним раза – с 55 до 25.

Рис. 2. Режимы обменных курсов стран МВФ с населением более 1 млн человек в 1996–2010 гг.

Примечание. МВФ дает сведения о реальных, а не декларируемых странами курсовых режимах. В группу стран с фиксированными курсами включены государства, практикующие также режим валютной палаты и официально отказавшиеся от национальных денежных единиц.

Источник: IMF Annual Report за соответствующие годы

Как видно, сегодня мировая практика не дает однозначного ответа в пользу свободного плавания. Да, его применяют все промышленно развитые страны и многие государства с формирующимися рынками, в том числе Мексика, Аргентина, Колумбия, Чили, Индонезия, Филиппины, Таиланд, Турция, Венгрия и Польша. Тем не менее, число стран, считающих необходимым избавить свой бизнес и население от валютных колебаний, неуклонно растет. Кроме Китая, к этой группе в 2010 г. относились, например, Гонконг, Бангладеш, Ирак, Шри-Ланка, Вьетнам, Саудовская Аравия, ОАЭ, Оман, Катар, Бахрейн, Иордания, Кувейт, Ливия, Марокко, Намибия, Сирия, Тунис, Боливия, Венесуэла, Дания, Болгария, Латвия, Литва и Эстония. В списке мы видим не только крупный финансовый центр – Гонконг – но и богатых нефтеэкспортеров, а также членов Европейского союза.

Хотя международные институты обычно пропагандируют либеральный режим движения капиталов, его издержки не скрываются. В последнем «Глобальном докладе о финансовой стабильности», опубликованном МВФ в апреле 2010 г., говорится, что приток капиталов в страну расширяет базу для финансирования экономики, особенно в странах с недостаточными сбережениями, и содействует развитию финансовых рынков. Если же реальный сектор неспособен принять значительные объемы поступающих в страну инвестиций, это приводит к неадекватному расширению внутреннего спроса, перегреву экономики, инфляции и повышению реального обменного курса национальной валюты. Массированный приток капиталов «может также вызвать вздутие цен на фондовые активы и повышение системных рисков в финансовом секторе – в отдельных случаях даже при надлежащем надзоре и эффективной работе регуляторов». Далее эксперты МВФ честно признают, что эффективность контроля над движением капиталов оказывается тем выше, чем дольше он действует. Иначе говоря, сняв ограничения однажды, их нельзя ввести вновь, рассчитывая на прежний результат.

То есть фиксированный курс юаня вкупе с ограниченным движением капиталов необходимы Китаю для того, чтобы обеспечить управляемость национальной экономики. Легко представить, как это важно для страны с огромным населением, низким уровнем жизни и не поддающейся подсчету безработицей (по разным оценкам, она составляет от 30 до 150 млн человек). Сменив парадигму, Пекин улучшит условия для выхода из кризиса Соединенных Штатов, но оставит без тормозов собственную экономику. Возможно, через несколько лет обстоятельства изменятся, и страна проведет полную либерализацию валютной сферы. Но сейчас цена такого перехода была бы необоснованно высокой.

Мирные переговоры

Международная финансовая архитектура нуждается в коренной перестройке, с этим согласны все. Специалисты даже говорят о третьем Бреттон-Вудсе. Подразумевается, что действующая с 1971 г. система будет заменена на что-то кардинально иное. Главные направления реформы хорошо известны: изменение правил МВФ и его политики регулирования текущих балансов, совершенствование надзора за финансовыми рынками и использованием новых инструментов, учет возросшей роли развивающихся стран в мировых финансах, увязка действий МВФ и ВТО с тем, чтобы не допустить роста протекционизма.

Движение к новой системе займет несколько лет, возможно, десять и более. А решать вопрос конкурентных девальваций предстоит сейчас. Какие же для этого имеются средства?

Надо сказать, что вопрос о «правильном» обменном курсе – один из самых загадочных в современной экономике. Есть мнение, что, пока в ходу были монеты из благородных металлов, их обмен не вызывал проблем. Но это не так. Первые монеты появились в VI в. до н. э., а уже в III–II вв. до н. э. в Риме внутреннее денежное обращение было отделено от внешнего. В пределах государства ходили денарии и тяжелые бронзовые отливки полновесной монеты – aes grave. Для нужд внешней торговли чеканились монеты из серебра и легкой меди, не имевшие в самой метрополии официального статуса. Во второй половине XIX века большинство стран мира перешло с серебряного стандарта на золотой. Международная торговля велась исключительно на золото, а позже – на переводные векселя в фунтах стерлингов. Так или иначе, до краха Бреттон-Вудской системы обменные курсы базировались на золотом содержании валют.

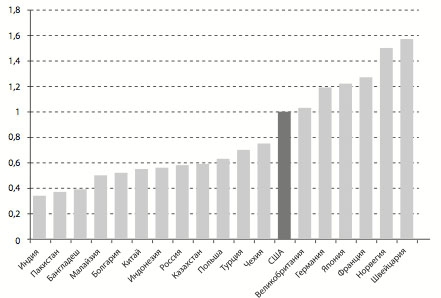

Когда в 1971 г. это мерило исчезло, на первый план вышла концепция паритета покупательной способности (ППС), разработанная шведским экономистом Густавом Касселем. Согласно ей, валютный курс уравнивает количество товаров и услуг, которые можно приобрести за данную денежную единицу в стране-эмитенте и в другой стране после конвертирования. Увы, на практике ППС почти никогда не соблюдается. Известно, что за один доллар в Индии можно купить намного больше товаров, чем в Швейцарии. Внутренние цены сильно зависят от цен на местное сырье, топливо и рабочую силу. А поскольку в международную торговлю попадает не более трети всех производимых в мире товаров и услуг, то валютный курс не может и не должен отражать общего соотношения цен между странами. Как правило, обменные курсы развивающихся стран отклоняются вниз от ППС, а развитых – вверх (Рис. 3).

Рис. 3. Отношение номинального курса национальных валют к паритету покупательной способности в 2009 году

Примечание: рассчитано на основе вмененного курса международного доллара, используемого МВФ. Источник: World Economic Outlook Database, IMF

По данным МВФ, в 2009 г. текущий курс юаня составлял 55% от ППС, что находилось в одном ряду с показателями других развивающихся стран Азии. В России курс равнялся 58%, а в Польше – 63% ППС. Приведенные цифры не позволяют утверждать, что курс юаня в настоящее время занижен. Точно так же, как нельзя считать завышенными курсы норвежской кроны и швейцарского франка, хотя они в полтора раза выше ППС. Здесь уместно вспомнить девальвацию рубля в августе 1998 года. Кризис наступил в момент, когда курс поднялся до 70% ППС. По мнению многих аналитиков, для России – страны с переходной экономикой – данный уровень был завышен и не соответствовал рыночным реалиям. То, что сейчас курс рубля находится на более низкой отметке по отношению к ППС, усиливает эмпирическое обоснование данного утверждения.

Кроме ППС, существует несколько моделей равновесного курса. Их цель – рассчитать, при каком курсе экономика страны будет находиться в состоянии внутреннего и внешнего равновесия. Речь идет о нулевом или минимальном сальдо баланса по текущим расчетам, низкой инфляции, минимальной безработице и устойчивых темпах роста. Хотя данные модели позволяют выяснять, какой уровень курса лучше отвечает задачам экономического развития конкретной страны, они непригодны для международных сравнений. Тем более с их помощью невозможно измерить «справедливость» курсовых соотношений.

Трудно себе представить, как мировое сообщество могло бы заняться урегулированием валютного конфликта между США и Китаем, перейди он в острую фазу. Величина искомого курса неизвестна, а инструменты воздействия на участников поединка крайне ограничены. Да, G20 рекомендовала странам с активными балансами текущих расчетов наращивать внутренний спрос, а странам с пассивными балансами увеличивать размер сбережений и стимулировать экспорт. Начать первым, конечно, не захочет никто. Вернее, обе стороны осуществят небольшие подвижки, не противоречащие их текущим интересам. Китай, например, уже неоднократно повышал ставку рефинансирования и норму обязательного резервирования.

Решения G20 не имеют обязательной силы, и проведение их в жизнь зависит от приверженности участников общим целям. Средства принуждения возникают у МВФ, но только когда страна обращается к нему за кредитом. Изначально фонд создавался для помощи развивающимся и бедным странам на случай, если их отрицательное сальдо по внешним расчетам ведет к резкому обесценению национальной валюты. Механизмы МВФ не рассчитаны на то, чтобы заставить страну с главной мировой валютой восстановить баланс внешних расчетов или прекратить кредитную экспансию. Точно так же фонд не обладает полномочиями на случай заниженного курса валюты при большом профиците торгового баланса. То есть конфликт США и Китая выходит за пределы мандата МВФ. Тем более им не хочет и не будет заниматься ВТО, хотя некоторые склонны толковать конкурентные девальвации как необоснованные преимущества национальным экспортерам.

Еще один широко обсуждаемый выход – возвращение (частичное или полное) к золотому стандарту. С началом кризиса тема приобрела всемирную популярность, в России же с ностальгией стали вспоминать золотой червонец периода НЭПа. 8 ноября 2010 г. новостные ленты многих стран сообщили, что глава Всемирного банка Роберт Зеллик предложил привязать валюты ведущих экономик мира к золоту. Ничего подобного профессиональный экономист сказать, конечно, не мог. Дословно Зеллик заявил следующее: «Двадцатке следует дополнить ее программу восстановления экономики планом построения валютной системы, работающей на принципах взаимопомощи и отражающей экономические условия стран с формирующимися рынками. В новую систему, как представляется, нужно включить доллар, евро, иену, фунт и юань… Следует также рассмотреть возможность использования в данной системе золота как международного ориентира рыночных ожиданий в отношении инфляции, дефляции и будущей стоимости валют». В действительности возвращение к золоту невозможно, поскольку на этом пути лежит несколько непреодолимых препятствий.

Первое – золота недостаточно для того, чтобы обеспечить растущие потребности мировой экономики. Если курс валют будет жестко фиксирован к золоту, выпуск каждой новой банкноты должен будет сопровождаться новой порцией желтого металла, положенного в государственное хранилище. С 2004-го по март 2010 г. объем золота в резервах стран МВФ сократился с 898 до 871 млн унций (примерно с 28 до 27 тыс. тонн). Ежегодная мировая добыча золота держится в последние годы на уровне 2,5 тыс. тонн и не увеличивается, несмотря на рост цен. Почти половину названного объема добывают пять стран: Китай, Австралия, ЮАР, США и Россия (автор благодарит пользователя журнала old-pferd.livejournal.com за дискуссию и консультацию по вопросам добычи золота).

Отношение добычи к резервам составляет 9%, а ежегодный прирост денежной массы – не менее 6–8% (исходя из 4–5-процентного прироста ВВП и 2–3-процентной инфляции). Иначе говоря, привязав сегодня все валюты мира к имеющемуся золоту, мир очень скоро столкнется с его нехваткой для обеспечения нормального денежного оборота. И это при условии, что вся добыча пойдет в хранилища центробанков.

Вторая причина коренится в показанной выше взаимосвязи денежно-кредитной и валютной политики. При курсе, фиксированном к золоту, странам удастся сохранить свободное движение капиталов, только если они откажутся от проведения независимой денежно-кредитной политики. Другими словами, возвращение к золотому стандарту означало бы, что все страны переходят к режиму валютной палаты (currency board), при котором ЦБ фактически не может проводить антициклическую политику. Что станет при золотом стандарте с межбанковскими ставками, вообще трудно себе представить. Не исключено, что денежные рынки тихо отомрут.

Третья причина – золото не только денежный, но и обыкновенный промышленный товар. Спрос на него предъявляют ювелирная промышленность, а также электронная, электротехническая, космическая и передовое приборостроение. То есть при гипотетической привязке денег к золоту цели денежной политики будут вступать в противоречие с развитием высоких технологий. Коллизия, прямо скажем, не из лучших.

Общие выводы, которые следует сделать мировому сообществу, включая Россию, сводятся к следующим тезисам:

Трансформация мировой валютной системы в сторону многополярности, начавшаяся с введения в 1999 г. единой европейской валюты, медленно набирает силу. Участие в нынешнем валютном конфликте первой и третьей по величине ВВП стран мира придает происходящему важное геополитическое звучание.

Конфликт еще раз высвечивает проблемы, с которыми сталкиваются промышленно развитые страны ввиду усиливающейся глобализации. В последнее десятилетие они поддерживали экономический рост и уровень благосостояния во многом за счет увеличения государственного долга. Теперь этот источник близок к исчерпанию, а противоречие между экономическими центрами с разной стоимостью рабочей силы и разными системами социального обеспечения приобретает новые формы.

России следует максимально осторожно подходить к дальнейшей либерализации ее валютного режима и режима движения капиталов. Не исключено, что в ближайшее время отдельные страны начнут усиливать контроль над этой сферой, особенно если политика денежного смягчения в США усугубит волатильность курсов главных валют и мобильность спекулятивных капиталов.

Инструменты, имеющиеся у мирового сообщества для урегулирования валютного спора между Соединенными Штатами и Китаем, весьма ограничены. При благоприятном сценарии конфликт останется латентным. При неблагоприятном – выльется в общий рост протекционизма. Многое будет зависеть от того, насколько странам Запада удастся снизить уровень государственной задолженности. При втором витке долгового кризиса он приобретет геополитическое измерение.

О.В. Буторина – д. э. н., профессор, заведующая кафедрой европейской интеграции, советник ректора МГИМО (У) МИД России, член научно-консультативного совета журнала «Россия в глобальной политике».

Образ желаемой современности

Дмитрий Ефременко

Шансы России в постамериканском мире

Дмитрий Ефременко – доктор политических наук, заместитель директора Института научной информации по общественным наукам РАН.

Резюме Сохранение за Россией статуса самостоятельного глобального игрока, даже если для этого потребуется привлечь серьезные дополнительные ресурсы, окажется менее затратным и рискованным, чем вхождение в зону притяжения одного из более мощных полюсов.

Советский Союз еще был жив, хотя и дышал на ладан, когда торжествующая победу в холодной войне Америка начала гонку триумфалистских манифестов. В одних декларировалась историческая необратимость американоцентричного миропорядка; авторы других были более осторожны, как, например, Чарльз Краутхаммер, который ограничил временной горизонт глобального доминирования США тремя-четырьмя десятилетиями. Но едва миновала половина этого срока, как аналитики и обозреватели принялись соревноваться, делая заявления с обратным знаком.

Фарид Закария, автор модной книги «Постамериканский мир», видит главную проблему не в упадке Америки, а в «подъеме остальных», что стало возможным благодаря американскому экономическому, политическому, военному и культурному лидерству. Вместе с тем он откровенно говорит об ошибках и провалах, которые привели к сокращению периода абсолютного американского доминирования после окончания холодной войны. Книга Закарии была опубликована в первой половине 2008 г., еще до того, как разразился глобальный финансовый кризис. Но именно он стал точкой невозврата в процессе «постамериканизации». Благодаря кризису международные отношения обретают новое качество, адаптироваться к нему придется всем их участникам. В том числе, разумеется, и России.

Мир многополярный, постамериканский – это то, к чему Москва стремилась, начиная по крайней мере со знаменитого разворота Евгения Примакова над Атлантикой. Но теперь, когда желанный миропорядок становится реальностью, впору задать вопрос: а готова ли к нему Россия? Благодаря эрозии американской гегемонии открываются не только возможности, но и риски, связанные с силовым полицентризмом. Ведь после окончания холодной войны Россия испытывала не только горечь от приниженного положения в системе международных отношений и страх перед минимизацией ее влияния на постсоветстком пространстве, но и комфортное чувство пребывания в нише крупнейшего экспортера энергоносителей. И хотя последнее можно рассматривать как признак экономической деградации и дискриминации в системе мирохозяйственных связей, Владимир Путин с успехом использовал «тучные годы» для терапевтического лечения социальных травм, вызванных посткоммунистическими трансформациями. Он также сумел сконцентрировать ресурсы, достаточные, чтобы позволить себе в Мюнхене «откровенный разговор» с западными партнерами. Теперь же эти «преимущества дискриминации» постепенно уходят, а за реализацию новых возможностей еще только предстоит бороться, и, по всей видимости, бороться упорно.

Для России американская гегемония была тягостна, неприятна, в иные моменты – едва выносима. Но все-таки стоит признать: раз уж какой-то державе было суждено на время достичь глобальной гегемонии, то в американской версии она оказалась меньшим из зол. Гегемония, исходящая от любого европейского или азиатского государства, была бы, наверное, и вовсе непереносимой. И если представить себе другой исход холодной войны, то советская глобальная гегемония была бы, вероятно, одним из худших видов гнета, а едва ли не главной его жертвой стали бы народы самой державы-гегемона.

Об исторических уроках однополярного мира еще будут написаны целые библиотеки, но несколько выводов для международной политики наступающей эры многополярности могут быть сделаны уже теперь:

– постамериканский мир – это пока не завершенное состояние, но необратимый процесс, имеющий свои стадии;

– на следующих стадиях процесса «постамериканизации» нужно стремиться к максимальному снижению его конфликтного потенциала;

– необходимо предотвратить возникновение в будущем любой новой глобальной гегемонии, от кого бы она ни исходила;

– следует найти механизмы стабилизации многополярного мира и предотвращения холодной войны всех против всех.

Эти выводы не являются специфическими и тем более исчерпывающими для России. Они скорее позволяют увидеть, что в рамках нового миропорядка появятся возможности для согласования интересов самых разных акторов международных отношений. И в этом – шанс для России. Но далеко не единственный.

Возвышение Китая как риск

«Подъем остальных» как движущая сила «постамериканизации» означает появление множества национальных «историй успеха» и, соответственно, множества игроков, претендующих на значительное укрепление своего международного статуса. Но на нынешней стадии становления многополярного мира все просто заворожены Китаем. Глобальный экономический и финансовый кризис способствовал тому, что китайская модель все чаще рассматривается в качестве альтернативы «Вашингтонскому консенсусу», а обостряющееся соперничество между Китаем и Западом представляется как неизбежная схватка цивилизаций или идеологий.

Российский взгляд на Китай неизбежно будет отличаться от западного. Еще в позапрошлом веке русский философ Константин Леонтьев предостерегал: «Россия может погибнуть только двояким путем – или с Востока от меча пробужденных китайцев, или путем добровольного слияния с общеевропейской республиканской федерацией». «Пробуждения» Китая ждали и опасались у нас на протяжении десятилетий. Не случайно при всех зигзагах российской (советской) внутренней и внешней политики стремление к «нормализации отношений», а затем и к стратегическому партнерству оставалось внешнеполитической константой со времен Юрия Андропова. И нельзя не признать, что нынешний уровень российско-китайских отношений представляет собой ценнейшее достижение, которое, правда, не гарантирует от осложнений в будущем.

Сейчас, когда Китай «пробудился», рассуждения об угрозе могут быть более опасны, чем сама «угроза». В подъеме Китая следует видеть не угрозу России, а риск, то есть ситуацию, в которой возможен как проигрыш, так и выигрыш. Тактический выигрыш для российского политического режима уже очевиден. Прежде всего в том, что сопоставление исторического опыта двух стран дает властям дополнительные аргументы в пользу модернизации под жестким государственным контролем: путь Дэн Сяопина был правилен, путь Горбачёва – ложен; сильно (скорее всего – безнадежно) отстав от восточного соседа, Россия возвращается на правильный путь. При этом достижения Китая меняют и шкалу политических ценностей, поскольку успех и эффективность перестают однозначно отождествляться с либеральной демократией.

Потребность в устойчивом присутствии России в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР) – ключевой части мира XXI века – сегодня не вызывает никаких сомнений. Поворот на восток требуется «всерьез и надолго». При этом, сохраняя и наращивая преимущества добрососедства с Пекином, необходимо избежать превращения Москвы в его сателлита. Иначе говоря, фактическая слабость нынешних позиций России в АТР должна компенсироваться за счет активной политики, направленной на максимальную диверсификацию экономических и политических возможностей.

Среди причин, по которым для России предпочтителен вариант стабильного, но несколько дистанцированного партнерства с Китаем, далеко не только гигантская разность демографических потенциалов с двух сторон общей границы. Угроза китайского заселения Сибири и Дальнего Востока – это скорее «бумажный тигр», во всяком случае, в среднесрочной перспективе. Гораздо серьезнее опасность закрепления структурного дисбаланса в двусторонней торговле, быстрого скатывания к положению ресурсного придатка новой «всемирной мастерской». Однако выход из сырьевой ниши – это важнейший вопрос модернизации российской экономики, а не только торговых отношений между Москвой и Пекином.

Пожалуй, самая серьезная проблема, из-за которой России следует избегать слишком тесной привязки к китайскому локомотиву – это его скорость. Казалось бы, поддерживаемые уже не первое десятилетие двузначные (или близкие к двузначным) темпы экономического роста являются именно тем, чего нам так не хватает для успеха модернизации. Но чем дольше длится китайское экономическое чудо, тем больше нарастают экономические, социальные и региональные диспропорции, и тем более опасными могут быть последствия резкого торможения. Соответственно, для России усиливается актуальность поиска страховочных механизмов, запасных вариантов и новых возможностей.

Прежде всего, важно сохранять позицию открытости к более тесному сотрудничеству с Японией как в сферах экономики и научно-технической деятельности, так и в вопросах региональной безопасности. Однако неурегулированность территориального спора не позволяет видеть в сотрудничестве с Токио противовес китайскому фактору. Более многообещающей может стать интенсификация связей с региональными акторами второго порядка – Южной Кореей, Тайванем, Вьетнамом, Индонезией и другими странами АСЕАН. Ни одна из этих стран в одиночку не способна служить альтернативой континентальному Китаю, но в совокупности их можно рассматривать как множество потенциальных опорных точек на периферии Срединной империи.

В общеазиатских масштабах ценнейшим партнером является Индия. Отсутствие конфликтного потенциала и восходящая к истокам индийской независимости традиция дружественных двусторонних отношений составляет прочную основу стратегического взаимодействия Москвы и Дели в XXI веке. Однако есть и трудности, главным образом психологического характера. В России еще не вполне освоились с тем, что Индии уже не пристало быть ведомой, что по ряду ключевых показателей страна способна стать равновеликим партнером, а в скором будущем – более мощным полюсом постамериканского мира, чем Россия. Но в любом случае Дели как раз тот самый собеседник, с которым в числе первых следует обсуждать и растущую китайскую мощь, и любую другую серьезную проблему Евразии. При этом надо учитывать, что в Индии с ее опытом военного конфликта 1962 г. подъем Китая вызывает большую настороженность, чем в России, которая сумела урегулировать пограничные проблемы с КНР.

Российская стратегия «поворота на Восток» должна в полной мере учитывать американское влияние в АТР. США и Россия осознают ключевое значение региона для их будущего в XXI веке, равно как и отсутствие здесь сколько-нибудь серьезного конфликта интересов двух сторон. И если говорить о расстановке сил и тенденциях региональной безопасности, то надо признать, что и военное присутствие Соединенных Штатов в АТР вовсе не противоречит российским интересам. Ситуация здесь существенно отличается от обстановки на западных и южных рубежах России, где укрепление позиций США и НАТО представляет собой как минимум фактор дискомфорта. Во всяком случае, Москве едва ли имеет смысл вливаться в число энтузиастов лозунга «Окинава без американцев», который столь неудачно пытался воплотить в жизнь бывший японский премьер Юкио Хатояма.

Сказанное не означает, что России следует очертя голову формировать вместе с Америкой новые схемы региональной безопасности, в которых Пекин неизбежно усмотрел бы угрозу своим интересам. Важно видеть грань между поиском оптимального для Москвы баланса сил и созданием реальных или виртуальных антикитайских коалиций, участие в которых для России недопустимо. В то же время именно раскрытие потенциала российско-американского взаимодействия в АТР могло бы стать основанием для будущих отношений между Москвой и Вашингтоном, для сохранения и развития крайне хрупких результатов «перезагрузки».

Отношения с державой № 1 постамериканского мира

Звучит иронично и одновременно банально: державой №1 постамериканского мира остаются Соединенные Штаты Америки. Ослабление американского могущества продолжается, но не следует думать, что этот процесс бесконечен. Во-первых, неуклонный подъем основного конкурента – Китая – также не предопределен. Во-вторых, даже если вторая волна кризиса нанесет новый, еще более мощный удар, можно ожидать, что Америка, в конце концов, выкарабкается на более или менее стабильное плато, и дальнейшее (относительное) снижение ее глобальной роли приостановится. С другой стороны, проблемы США как нисходящей сверхдержавы поистине глобальны, поскольку любой вариант их решения будет иметь последствия для всего мира. Кризис показал не просто зависимость всех остальных стран от Америки как международного центра финансового могущества и главного источника дестабилизации мировой экономики, но и огромную социальную цену, которую придется рано или поздно заплатить всем за санацию этой системы.

Вполне понятно стремление России не платить за оздоровление американоцентричной глобальной экономики больше, чем требуется. Уже одно это соображение – стимул к конструктивному участию во всех международных институтах и механизмах антикризисного управления. Москва заинтересована и в том, чтобы способствовать «мягкой посадке» Вашингтона в постамериканский мир, предотвратить стратегически безнадежные, но рискованные для России попытки восстановить ускользающую глобальную гегемонию Соединенных Штатов. Не менее важно создать в обозримом будущем благоприятные предпосылки для конструктивного и стабильного партнерства с США.

По всей видимости, перезагрузка как важный внешнеполитический проект администрации Барака Обамы составляет один из компонентов комплексной переоценки глобальной роли США в контексте мирового кризиса. Всем, очевидно, было понятно, что в XXI веке совсем не Россия будет представлять для Америки основную проблему. Но чем же обернулась перезагрузка на деле?

С началом глобальных экономических потрясений многие в России с торжеством возвестили «закат Америки», тогда как в самой Америке немало обозревателей приветствовали «падение России с небес на землю». Таким образом, поначалу перезагрузка немногим отличалась от российско-американских интеракций постсоветской эпохи, характеризующихся столкновением ресентимента с высокомерием. Между тем в результате кризиса обе страны оказались в рядах проигравших, и именно это обстоятельство должно было стать реалистичной основой для диалога на основе баланса интересов. Но и здесь ситуация оказалась парадоксальной.

Например, Сергей Караганов вместе с рядом коллег из Совета по внешней и оборонной политике сформулировал весьма радикальную программу «большой сделки» – компромисса, нацеленного на нахождение баланса интересов России и Соединенных Штатов. По всей видимости, к ней с пониманием отнеслись близкие к администрации Обамы сторонники реалистического подхода, а динамика двусторонних отношений весь последний год создавала впечатление, что стороны негласно следуют основным параметрам «большой сделки». А именно: Россия конструктивно подходит к американским интересам в различных регионах Азии и проявляет сдержанность на постсоветском пространстве, а США, в свою очередь, не предпринимают попыток еще больше ослабить позиции России в странах СНГ и создать еще более дискриминирующую ее архитектуру безопасности в Европе. Но именно негласно. На официальном уровне эти параметры невозможно даже облечь в словесную форму, не говоря уже об их переводе в статус комплексных формальных договоренностей.

В результате даже после подписания Пражского договора СНВ-3 и поддержки Россией санкций против Ирана в Совете Безопасности ООН все по-прежнему выглядит как избирательное улучшение двусторонних отношений. Каждый, пусть даже незначительный, шаг по пути перезагрузки сопровождается заявлениями или действиями, призванными сгладить их эффект, продемонстрировать локальный характер, доказать, что Вашингтон по-прежнему следуют курсу на «продвижение демократии» и отвергают любые претензии на «сферы влияния», от кого бы они ни исходили. Но если перезагрузка пока нисколько не повлияла на доминантный дискурс двусторонних отношений, едва ли стоит удивляться, что при первом же серьезном внутриполитическом повороте в Америке почти весь достигнутый позитив может быть скомкан, а то и вовсе отброшен в угоду электоральным перспективам одной из влиятельных групп политического истеблишмента.

Значит ли это, что идеи перезагрузки или тем более «большой сделки» в принципе неработоспособны? В качестве селективного подхода перезагрузка едва ли может рассчитывать на успех, но если под ней понимать кропотливую и целенаправленную работу по формированию устойчивой основы российско-американских отношений в XXI веке, то у нее неплохие шансы. В этом смысле азиатский фокус поиска взаимного баланса интересов может иметь решающее значение. Однако сам этот баланс должен в конечном счете зафиксировать изменение общего соотношения сил, в котором Соединенные Штаты – все еще наиболее мощная держава постамериканского мира, а Россия – один из полюсов нового мирового порядка. Политические следствия такого баланса интересов должны быть вербализованы, проговорены на самом высоком политическом уровне, а затем и трансформированы в совокупность формальных и неформальных обязательств.

Насколько далеко могут (и должны) идти эти обязательства? Основным контекстом выстраивания российско-американского партнерства является возвышение Китая и возникающая в связи с этим новая сфера близости интересов России и Америки. Учитывая «низкий старт» двусторонних отношений, Москва заинтересована в том, чтобы в обозримой перспективе уровень ее партнерства с Вашингтоном оказался сопоставимым с нынешним уровнем российско-китайских отношений. Но если двигаться в этом направлении дальше, то плюсы все быстрее начнут меняться на минусы, и Россия окажется втянута в игру, в которой в лучшем случае останется на вторых ролях, а в худшем – превратится из игрока в фигуру, которой основные игроки при случае могут и пожертвовать.

По всей видимости, во втором десятилетии XXI века разговоры об интеграции России в НАТО или какую-либо другую форму военно-политического союза с участием США и стран Европейского союза будут только активизироваться. Пока такие разговоры далеки от конкретики, но они начались, и начались не случайно. Суть динамики процесса можно понять и по характеру обсуждения проекта Договора о европейской безопасности (ДЕБ), предложенного президентом России. Саму идею не решился отвергнуть никто, и в Москве уже третий год слышат вежливые заявления о намерении «тщательно изучить» и «всесторонне рассмотреть». Несколько реже звучат фразы о принципиальной поддержке предложенного Договора и о солидарности с его базовым постулатом о неделимости европейской безопасности. «Изучение» проекта может продолжаться неопределенно долго, если только в какой-то момент партнеры в Вашингтоне и Брюсселе не захотят обнаружить, что Договор, в сущности, предлагает единую систему безопасности не только для Европы, но для индустриально развитого Севера в целом, и исключает из этой системы Китай и другие страны быстро развивающегося Юга.

Вероятно, что кошмарный сон российской внешней политики – дальнейшее расширение НАТО на восток – так и не станет явью. В принципе, в этом состоит основное достижение мюнхенского курса Владимира Путина, хотя скорее всего экспансия альянса на постсоветском пространстве окончательно утратит актуальность в контексте общей динамики «постамериканизации». Проект ДЕБ также призван блокировать расширение НАТО, но если это произойдет, то лишь как международно-правовая фиксация fait accompli (уже свершившегося факта. – Ред.). Следовательно, это уже не тот приз, за который стоит платить любую политическую цену. Гораздо важнее сама возможность равноправного участия в определении правил игры и в вопросах европейской безопасности, и в том, что касается более широкого спектра отношений в Большой Европе.

В поисках Большой Европы

С Европой связаны фундаментальные интересы России. Но ситуация здесь почти патовая. Похоже, что чем дольше Россия и Европейский союз взаимодействуют, тем больше их взаимное отчуждение. Сам институциональный дизайн ЕС фактически блокирует сколько-нибудь существенное сближение с Москвой. И ожидать качественных прорывов в отношениях между Россией и институциями Евросоюза (если, конечно, не относить к числу прорывов велеречивые декларации о партнерстве и долгосрочные планы действий) в ординарных обстоятельствах едва ли приходится.

Хуже всего то, что участие в Европейском союзе неизбежно ограничивает свободу политического маневра отдельных его членов, включая и самых мощных, с которыми Россия стремится развивать привилегированные отношения на двусторонней основе. В этих условиях особое значение имеет способность Москвы максимально использовать возможности, связанные с перемещением центра глобальной финансовой и индустриальной мощи в АТР. Только утвердившись там в качестве активного и влиятельного игрока, Россия сможет более уверенно вести диалог с другими европейскими странами. И главное: российские территории к востоку от Урала должны быть задействованы в качестве резерва национального развития, а не пространства демографического и индустриального вакуума.

В конце концов, ничто не вечно, включая и застой в отношениях Россия–Евросоюз. И в этом смысле важно не отворачиваться от еэсовской машины, а продолжать разговор и с ее функционерами, и с европейской общественностью, той силой, от выхода которой на политическую арену Юрген Хабермас и Жак Деррида относительно недавно ожидали «второго рождения Европы». Надежды двух философов оказались преждевременными. Но европейская публичная сфера все-таки играет очень важную роль в том, что касается определения ситуации, буквально соответствуя теореме Томаса: «Если ситуация мыслится как реальная, то она реальна по своим последствиям». Интересам России могла бы соответствовать фиксация того, что Европейский союз неравнозначен Европе и что другая архитектура Большой Европы возможна.

Даже если Россия определяет свою собственную роль как участие в «подъеме остальных», то открытость к широкому диалогу с отдельными странами ЕС и с Евросоюзом в целом должна сохраняться. Особенно важна способность генерировать нестандартные идеи и ходы, задающие направления дискуссии. В этом смысле можно только приветствовать идею «Союза Европы», которую намерен продвигать Сергей Караганов. Будучи весьма проблематичной в качестве конечной цели, она очень важна процессуально, поскольку может серьезно расширить пространство маневра для России, государств – членов Европейского союза, других европейских или полуевропейских стран.

Международные отношения и цивилизационный выбор в эпоху «междуцарствия» модерна

При обсуждении перспектив России в многополярном мире нельзя обойти вниманием и аргументы более общего порядка. Зигмунт Бауман, анализируя динамику модерна в начале XXI века, обращается к термину «междуцарствие» (Interregnum), с помощью которого Антонио Грамши описывал ситуацию ожидания радикальных перемен, вызванных социальными потрясениями эпохи Великой депрессии. Грамши вкладывал в это понятие особый смысл, имея в виду приближение одновременных и глубоких изменений социального, политического и юридического порядка. Сегодня, как и во время заточения Грамши в туринской тюрьме, многие глобальные концепции, институты и механизмы демонстрируют прогрессирующую дисфункциональность. В то же время полноценной замены этим столпам современности пока не видно.

Процесс «постамериканизации» также вписывается в эту картину «междуцарствия», но не исчерпывает ее. На кону нечто большее. Несколько успокаивающий термин Фарида Закарии «подъем остальных» на деле означает, что пятисотлетний «момент однополярности» западной цивилизации близится к завершению. При этом с каждым днем множатся факты, опровергающие представления о некой единой и неповторимой европейской (западной) версии модерна.

Как известно, теория множественности модернов была выдвинута Шмуэлем Эйзенштадтом. Он подчеркивает, что структурная дифференциация неевропейских обществ совсем не обязательно воспроизводит европейскую модель. По его мнению, европейская модель стимулирует появление различных институциональных и идеологических паттернов за пределами Европы. При этом «наилучший путь понимания современного мира… состоит в рассмотрении его как повествования о непрерывном конституировании и реконституировании разнообразия культурных программ». В контексте теории Эйзенштадта метафора междуцарствия могла бы означать, что западная версия модерна в основном исчерпывает свою миссию «перенастройки» незападных культурных программ и вступает в период сосуществования и конкуренции с другими, возникшими на основе этих программ версиями модерна. Но это сосуществование означает ни больше ни меньше, как признание плюрализма ценностей, институтов и моделей политического устройства вслед за признанием плюрализма культурных программ.

Динамика системы международных отношений воспроизводит многочисленные манифестации тех же самых сдвигов. Достаточно указать на феномен БРИК и, в частности, на быстрый переход российских руководителей от гордости за почти полноправное членство в западном клубе G8 к энтузиазму соучредителя клуба, в который входят новые лидеры глобального экономического роста. Активность России в этом качестве принимается далеко не всеми, хотя среди тех, кто наиболее жестко ставит под сомнение обоснованность присутствия России в БРИК, по странному стечению обстоятельств почти не звучат голоса из Китая, Индии или Бразилии. Стоит отметить, что автор термина «мягкая сила» Джозеф Най, крайне сдержанно отзывающийся о феномене БРИК в целом, умалчивает, что эта конструкция, даже оставаясь преимущественно виртуальным объединением, уже становится новым источником «мягкой силы», начинает продуцировать и консолидировать нормативную власть. Нормативное послание БРИК выражается не только в отстаивании вестфальских принципов суверенитета и стремлении к многополярности, но в принципиальном признании плюрализма ценностей, культурных программ и моделей политического устройства. В сущности, нормативное послание БРИК есть перевод теории множественности модернов Эйзенштадта на язык глобальной политики.

Процесс становления постамериканского мира побуждает корректировать преобладающие концептуализации международных отношений. Один из вариантов корректировки состоит в том, чтобы отделить качественные характеристики международного порядка от изменения глобальной роли США. Так, Джон Айкенберри готов говорить лишь о «кризисе успеха» западного проекта модерна, но не о кризисе представлений о его единственности и неповторимости. Согласно этой логике, движущей силой единого проекта модерна выступает общий интерес ведущих международных акторов к воспроизводству либерального порядка, который, по крайней мере теоретически, приносит блага всем и каждому. При этом получается, что, согласно Айкенберри, потребности и интересы незападных держав могут быть удовлетворены благодаря еще большему распространению принципов и практик западного либерализма.

Международный порядок – вещь инерционная, и в условиях «междуцарствия» трудно ожидать его быстрого переформатирования. Скорее всего, многие устойчивые глобальные взаимозависимости в сферах безопасности, торговли, финансов и охраны окружающей среды будут трансформироваться гораздо медленнее, чем изменение экономического и политического веса ведущих глобальных игроков. Однако фундаментальной особенностью либерального международного порядка является установление иерархических отношений, которое в долгосрочном плане несовместимо с «подъемом остальных».

Неудивительно, что реакция западного экспертного сообщества на возвышение незападных держав характеризуется растерянностью и даже алармизмом, когда в этих государствах видят представляющих угрозу чужаков. В то же время раздаются призывы рассматривать усиливающиеся страны незападного мира как «нам подобных», нуждающихся в социализации и в обучении правилам. Как отмечает Тим Данн, в контексте современной международной политики обе стратегии, по сути, постулируют безальтернативность западной версии модерна, причем такой подход останется востребованным даже несмотря на его прогрессирующую неадекватность.

Означает ли это, что и Россия «обречена» адаптироваться к постамериканскому миру, упорно сохраняя верность догме о сингулярности модерна? Оправданно ли в эпоху «междуцарствия» форсировать цивилизационный выбор, или по крайней мере связывать себя жесткими внешнеполитическими обязательствами, которые свидетельствовали бы о приверженности западной версии модерна?

Вопрос не в том, что цивилизационный выбор в пользу Запада невозможен или неприемлем, а либеральные ценности на российской почве прорастают какими-то уродливыми сорняками. Одной из причин взаимного разочарования России и Запада было как раз то, что зона совпадения или близости ценностей очень велика, тогда как различия казались в конечном счете преодолимыми. Но в итоге в России сформировалось стойкое убеждение, что дискуссии о ценностях направлены на подрыв российских интересов, тогда как многие на Западе от неоправданных иллюзий периода горбачевской перестройки и ельцинских реформ перешли к уверенности в «неисправимости» России. В этих условиях единственным конструктивным решением может быть перевод политических дискуссий на язык интересов; споры о ценностях лучше оставить для научного сообщества и активистов неправительственных организаций.

Хотя двадцатилетие распада СССР уже не за горами, преждевременно говорить о том, что в России сформировалась новая политическая нация, а посткоммунистические трансформации окончательно завершены. Сам факт провозглашения линии на модернизацию свидетельствует по крайней мере о частичной неудаче всей постсоветской социально-экономической политики, основной вектор которой даже в период воссоздания «вертикали власти» оставался либеральным и вестернизаторским. Ясно, что требуется поворот, серьезная коррекция курса. И если уж решено называть этот поворот «модернизацией», то следует исходить из того, что модернизация в эпоху междуцарствия модерна должна быть сугубо прагматическим действием.

В сущности, это все та же кошка Дэн Сяопина, единственным значимым качеством которой является эффективность в ловле мышей, а не соответствие стандартам породы западного модерна. Если экономика России, ее государство и общество начнут «ловить мышей», то локализация российского модерна в созвездии современностей не заставит себя ждать, а вопрос о его совместимости с западной версией модерна может затем сколь угодно долго оставаться предметом академической дискуссии.

В конечном счете речь идет о том, чтобы во втором десятилетии XXI века Россия выработала эффективную модель решения социальных и экономических проблем, используя при этом в интересах своего внутреннего развития новые возможности, открывающиеся в контексте становления постамериканского мира. Россия слишком долго пребывала на периферии западной цивилизации, чтобы теперь, на излете ее доминирования, присоединяться к ней и делить ответственность за все ее грехи. В конце концов, у России слишком много своих собственных грехов. Главное же, Россия обнаруживает, что у нее есть выбор, что заповедь Владислава Суркова «не выпасть из Европы, держаться Запада» не означает отказа от участия в «подъеме остальных» и формировании институтов и механизмов нового миропорядка. А появление такового будет свидетельствовать о завершении эпохи междуцарствия модерна.

Незаменимый полюс и свобода выбора

Будучи крупнейшим осколком Советского Союза, Россия объективно все еще имеет немало оснований претендовать на статус одного из полюсов в многополярном мире. Однако общая динамика на протяжении двух последних десятилетий в случае России была понижательной, а для периода 1990-х – обвальной. Даже стабилизация и нефтегазовый бум в период президентства Владимира Путина пока могут рассматриваться лишь как временное торможение на крутом спуске вниз. Иными словами, Россия по инерции остается одним из полюсов мировой политики, но сохранение в этом качестве потребует от российской власти способности привлекать все больше дополнительных ресурсов.

Вполне вероятно, что вскоре мы услышим голоса, настаивающие на новом понижении позиции России во всемирной табели о рангах. В качестве аргументации будет предъявлена непозволительность затраты значительных ресурсов на сохранение высокого международного статуса, а также то, что вхождение в зону притяжения какого-то другого полюса позволит оптимизировать риски существования в турбулентном многополярном мире. Отвергать эту позицию только потому, что Россия должна быть великой, могучей и никакой иной, по меньшей мере недальновидно. При определенных обстоятельствах у нас в самом деле может не оказаться другого выбора. Но несомненно, что любая власть в России должна стремиться к предотвращению подобной ситуации.

У России имеются и специфические основания к удержанию статуса одного из полюсов многополярного мира. Многовекторность и высокая маневренность российской внешней политики в нынешних условиях выступают важными механизмами компенсации слабостей, обусловленных структурой экономики, демографической динамикой, низким качеством управления, коррупцией и технологическим отставанием. Однако помимо решения тактических задач, маневренности требуется и «сверхзадача»: не принадлежа к первой тройке основных центров силы постамериканского мира, Россия должна быть тем полюсом, полномасштабное партнерство с которым способно обеспечить несомненный и решающий перевес для любого из основных центров силы.

Но опять-таки: все эти преимущества могут проявиться и сохраняться до тех пор, пока Россия остается самостоятельным центром силы многополярного мира, имеющим свободу маневра и открытым для развития партнерских отношений с самыми разными глобальными игроками. Как только Россия окажется вовлеченной в какие-либо жесткие союзы или интеграционные механизмы с участием более мощных центров силы, преимущества будут утрачены. Получается, что Россия должна быть везде и ни с кем.

Сохранение за Россией статуса самостоятельного глобального игрока, даже если для этого потребуется привлечь серьезные дополнительные ресурсы, окажется менее затратным и рискованным, чем вхождение в зону притяжения одного из более мощных полюсов. В последнем случае затраты ресурсов и риски будут обусловлены усиливающимся внутренним напряжением, вызванным необходимостью удерживать развитие страны в русле, общее направление которого задано извне. Вполне понятна логика сторонников этого подхода, стремящихся через жесткие международные обязательства подтолкнуть запаздывающие внутренние изменения. К сожалению, более реален сценарий, при котором подгоняемые под импортный шаблон внутренние изменения приведут к новой волне имитации институциональных практик правового государства и к запуску цепной реакции вполне реальных дестабилизирующих сдвигов в сфере межнациональных и федеративных отношений.

Совокупность возможностей, открывающихся перед Россией в процессе становления постамериканского мира, должна быть использована для создания благоприятных условий внутреннего развития страны, а не для их усложнения, связанного с вовлеченностью в жесткие союзы и поспешной ориентацией на одну из нескольких актуальных версий модерна. В то же время российское общество нуждается в подлинной открытости миру, в широком диалоге с носителями самых разных культурных программ, в готовности воспринимать извне все, что может способствовать практическому решению внутренних проблем. То, что действительно имеет высокую цену в эпоху многополярности – это свобода выбора. Не только выбора стратегических партнеров, но также путей и методов модернизации и даже образа желаемой современности.

География китайской мощи

Как далеко может распространиться влияние Китая на суше и на море?

Роберт Каплан – старший научный сотрудник Центра новой американской безопасности и автор книги «В тени Европы: две холодные войны и тридцатилетние скитания по Румынии и за ее пределами».

Резюме Китай очень выгодно расположен на карте мира. Благодаря этому он имеет возможность широко распространить свое влияние на суше и на море: от Центральной Азии до Южно-Китайского моря, от российского Дальнего Востока до Индийского океана.

Статья опубликована в журнале Foreign Affairs, № 3 (май – июнь) за 2010 г. © Council on Foreign Relations, Inc.

В конце своей статьи «Географическая ось истории», опубликованной в 1904 г. и получившей мировую известность, сэр Халфорд Макиндер выразил особое беспокойство в отношении Китая. Объяснив, почему Евразия является силовым геостратегическим центром мира, он высказал предположение, что китайцы, если они смогут распространить влияние далеко за пределы своей страны, «способны превратиться в желтую опасность для мировой свободы. И как раз по той причине, что они соединят с ресурсами громадного континента протяженную океанскую границу – козырь, которого была лишена Россия, хозяйничавшая в этом осевом регионе прежде».

Вынося за скобки расистские настроения, обычные для начала XX века, а также истерическую реакцию, которую всегда вызывает на Западе появление могучей внешней силы, можно сказать, что Макиндер тревожился не зря. Если такой евразийский исполин, как Россия, был и до сих пор остается главным образом сухопутной державой, чья океанская граница блокирована арктическими льдами, то Китай сочетает в себе признаки державы и сухопутной, и морской. Его береговая линия протянулась на девять тысяч миль, изобилует удобными естественными гаванями и пролегает в зоне умеренного климата. (Макиндер даже предупреждал о том, что Китай когда-нибудь завоюет Россию.) Потенциальная зона влияния Китая простирается от Центральной Азии с ее богатейшими запасами полезных ископаемых и углеводородного сырья до основных морских путей, пересекающих Тихий океан. Позже в книге «Демократические идеалы и реальность» Макиндер предсказывал, что в конечном счете Китай будет править миром наряду с Соединенными Штатами и Великобританией, «построив для четверти человечества новую цивилизацию, не вполне восточную и не вполне западную».

Выгодное географическое положение Поднебесной настолько очевидно, что о нем не всегда вспоминают, говоря о стремительном экономическом прогрессе этой страны и напористом национальном характере китайцев. И все же это не следует забывать, поскольку рано или поздно география обеспечит Китаю ключевую роль в геополитике, каким бы извилистым ни был его путь к статусу мировой державы. (В течение последних 30 лет годовой прирост китайского ВВП превышал 10 %, но в следующие три десятилетия едва ли можно ожидать таких же темпов.) Китай сочетает в себе элементы предельно модернизированной экономики западного образца с унаследованной от древнего Востока «гидравлической цивилизацией» (термин историка Карла Виттфогеля, используемый применительно к обществам, практикующим централизованный контроль над орошением почвы).

Благодаря управлению из единого центра китайский режим способен, например, вербовать миллионные трудовые армии на строительство крупнейших объектов инфраструктуры. Это и сообщает Китаю неуклонное поступательное развитие – подобных темпов попросту нельзя ожидать от демократических государств, которые привыкли неторопливо согласовывать интересы своих граждан. Китайские лидеры формально считаются коммунистами. Но в том, что касается заимствования западных технологий и практики, они – преемники примерно 25 императорских династий, правивших в стране на протяжении четырех тысяч лет и встраивавших западный опыт в жесткую и развитую культурную систему, которая обладает, помимо всего прочего, уникальным опытом навязывания вассальных отношений другим государствам. «Китайцы, – сказал мне в начале этого года один сингапурский чиновник, – умеют добиваться своего и пряником, и кнутом, систематически чередуя оба метода».

Внутреннее развитие Китая питает его внешнеполитические амбиции. Империи редко строятся по готовому проекту, их рост происходит органически. Становясь сильнее, государство культивирует новые потребности и, как это ни парадоксально, новые опасения, побуждающие его так или иначе расширяться. Так, даже под руководством самых бесцветных президентов конца XIX века – Резерфорда Хейза, Джеймса Гарфилда, Честера Артура, Бенджамина Гаррисона – экономика Соединенных Штатов устойчиво и ровно развивалась. По мере того как страна увеличивала объем торговли с внешним миром, у нее возникали разносторонние экономические и стратегические интересы в самых отдаленных уголках света. Иногда – как, например, в Южной Америке и в Тихоокеанском регионе, – этими интересами оправдывалось военное вмешательство. В это время американская администрация еще и потому могла сосредоточиться на внешней политике, что внутри страны положение было прочным, – последнее крупное сражение индейских войн датируется 1890 годом.

Сегодня КНР укрепляет сухопутные границы и направляет свою активность вовне. Внешнеполитические амбиции эта страна проводит в жизнь столь же агрессивно, как столетием раньше – США, но по совершенно иным причинам. Пекин не практикует миссионерский подход к внешней политике, не стремится утвердить в других странах собственную идеологию или систему правления. Нравственный прогресс в международной политике – цель, которую преследует Америка; китайцев эта перспектива не привлекает. Поведение Срединного царства по отношению к другим странам целиком продиктовано его потребностью в поставках энергоносителей, металлов и стратегического сырья, необходимых для поддержания постоянно растущего жизненного уровня гигантского населения, которое составляет примерно одну пятую населения земного шара.

Чтобы решить эту задачу, Китай построил выгодные для себя сырьевые отношения и с соседними, и с удаленными странами, – со всеми, кто обладает ресурсами, в которых он нуждается для подпитывания роста. Во внешней политике Китай не может не исходить из основополагающего национального интереса – экономического выживания, и поэтому мы вправе охарактеризовать эту страну как сверхреалистичную, сверхпрагматичную державу. Отсюда стремление упрочить присутствие в различных частях Африки, где находятся большие запасы нефти и полезных ископаемых, обезопасить транспортные пути в Индийском океане и Южно-Китайском море, связывающие побережье страны с арабо-персидским миром, который столь богат углеводородным сырьем. По существу лишенный выбора в своих действиях на международной арене, Пекин не особенно заботится о том, с какими режимами ему приходится иметь дело; в партнерах ему нужна стабильность, а не добропорядочность, как ее понимает Запад. А поскольку некоторые из этих режимов – скажем, Иран, Мьянма (известная также как Бирма) и Судан, – погружены во мрак отсталости и авторитаризма, неустанный поиск поставщиков сырья, который Китай ведет по всему свету, порождает конфликты между ним и Соединенными Штатами с их миссионерской ориентацией. Существуют трения и с такими странами, как Индия и Россия, в чьи сферы влияния Пекин пытается проникнуть.

Разумеется, он никак не угрожает существованию этих государств. Вероятность войны между Китаем и США незначительна; китайская армия представляет для Соединенных Штатов лишь косвенную опасность. Речь здесь идет главным образом о вызове географического свойства – несмотря на принципиальные разногласия по вопросам внешнего долга, структуры товарообмена или глобального потепления. Зона китайского влияния, формирующаяся в Евразии и Африке, постоянно растет, причем не в том поверхностном, чисто количественном смысле, какой придавали этому понятию в XIX веке, а в более глубоком, отвечающем эпохе глобализации. Преследуя простую цель – надежно удовлетворить свои экономические потребности, Китай сдвигает политическое равновесие в сторону Восточного полушария, и это не может не затрагивать самым серьезным образом интересы Соединенных Штатов. Пользуясь удобным положением на карте мира, Китай распространяет и расширяет свое влияние везде и всюду – от Центральной Азии до Южно-Китайского моря, от российского Дальнего Востока до Индийского океана. Эта страна превращается в мощную континентальную державу, а политику таких государств, согласно знаменитому изречению Наполеона, нельзя отделить от их географии.

Пограничный болевой синдром

Синьцзян и Тибет – два наиболее значимых региона в пределах китайского государства, чьи жители смогли сохранить самобытность, устояв перед преимущественным положением китайской цивилизации. В известном смысле именно самобытный характер и той и другой области делает Китай похожим на империю. Кроме того, этническая напряженность в обоих регионах осложняет отношения Пекина с прилегающими к ним государствами.

«Синьцзян» означает «новое владение»; так называется китайский Туркестан, самая западная китайская провинция, в два раза превосходящая по площади Техас и отделенная от центральных районов страны пустыней Гоби. Хотя государственность Поднебесной в той или иной форме насчитывает тысячелетия, Синьцзян официально стал ее частью лишь в конце XIX века. С тех пор история этой провинции, как заметил еще в прошлом веке английский дипломат сэр Фицрой Маклин, «была исключительно неспокойной»; Синьцзян то и дело восставал и временами добивался полной независимости от Пекина. Так продолжалось вплоть до 1949 г., когда коммунистические войска Мао Цзэдуна вторглись в Синьцзян и силой присоединили провинцию. И тем не менее сравнительно недавно, в 1990 г., и в прошлом, 2009 г., ее тюркское население – уйгуры, потомки тюркских племен, правивших в VII–VIII вв. Монголией, – восставало против пекинского режима.

Уйгуров в Китае насчитывается лишь около восьми миллионов – менее одного процента от общей численности населения, однако в Синьцзяне их 45 %, почти половина. Основной этнос Китая, народность хань, населяет плодородные низменные регионы в центре страны и на побережье Тихого океана, тогда как засушливые плоскогорья на западе и юго-западе являются историческими местами обитания уйгурского и тибетского меньшинств. Подобное распределение населения остается источником постоянной напряженности, поскольку Пекин считает, что современное китайское государство должно осуществлять в горных районах жесткий и безраздельный контроль. Стремясь прочно привязать к себе обе области – вместе с запасами нефти, природного газа, медной и железной руды, которые находятся в их недрах, – Пекин на протяжении нескольких десятилетий целенаправленно переселял туда ханьцев из центральных областей. Кроме того, он усердно заигрывал с независимыми тюркскими республиками в Центральной Азии – отчасти для того, чтобы лишить мятежных синьцзянских уйгуров всякого потенциального тыла.

Налаживая связи с правительствами центральноазиатских республик, китайское руководство преследовало и другую цель – расширить зону своего влияния. Китай глубоко проник в Евразию уже сейчас, но этого все еще недостаточно для удовлетворения его потребности в природных ресурсах. Влияние Пекина в Центральной Азии символизируют два крупных трубопровода, строительство которых близится к завершению: один пролегает через Казахстан и предназначен для снабжения Синьцзяна нефтью, добываемой в Каспийском море; по другому, проходящему через Казахстан и Узбекистан, в Синьцзян будет поступать природный газ из Туркмении. Мало того: острая нужда в природных ресурсах заставляет Пекин пускаться в довольно рискованные предприятия. В истерзанном войной Афганистане он ведет разработку месторождения меди, находящегося к югу от Кабула, и давно присматривается к запасам железа, золота, урана и драгоценных камней (одни из последних в мире нетронутых залежей). Пекин рассчитывает проложить в Афганистане и в Пакистане дороги и трубопроводы, которые свяжут многообещающий центральноазиатский регион, где он утверждает свое господство, с портовыми городами на берегу Индийского океана. Так что в стратегическом плане географическое положение Китая только улучшится, если Соединенным Штатам удастся стабилизировать ситуацию в Афганистане.

Тибет, как и Синьцзян, играет принципиальную роль для государственного самосознания китайцев, и, подобно Синьцзяну, осложняет взаимоотношения Китая с другими государствами. Скалистое Тибетское нагорье, богатое железной и медной рудой, занимает колоссальное пространство. Именно поэтому Пекин испытывает все большую тревогу в связи с возможностью автономии Тибета, не говоря уже о полной его независимости, и с таким усердием строит шоссе и железные дороги, связывающие этот регион с другими частями страны. Если бы Тибет отделился, от Китая осталось бы лишь куцее охвостье; к тому же Индия в этом случае резко усилилась бы на субконтиненте за счет присоединения северной зоны (речь идет о спорных районах в принадлежащем Китаю Кашмире, а также об индийском штате Аруначал-Прадеш, которые по площади составляют почти 150 кв. км. – Ред.).