Новости. Обзор СМИ Рубрикатор поиска + личные списки

«Мы превращаемся в тупик. Россия уже не транзитный коридор между КНР и ЕС, нас ждет Азия»

Михаил Задорнов: «Экономику ждет все большее участие государства. Решения, продиктованные не экономической логикой, а политической целесообразностью, за которой могут стоять интересы отдельных людей».

Михаил Задорнов, экономист, бывший председатель правления банка «Открытие» — о том, как будет развиваться экономика России:

— Уже тогда (в конце февраля 2022 г., когда против РФ были введены первые санкции) было понятно, что будет достаточно серьезный экономический спад, и ясно, что это усилит тенденцию не к интеграции в мировую экономику, а к политической и экономической изоляции.

Сравнивать нынешнюю ситуацию с началом 90-х не совсем верно. Даже 1994-1996 гг. — это еще переходный период, когда не прошла финансовая стабилизация, бюджет был с гигантским дефицитом (70 трлн руб. в 1994 г. против 3,3 трлн руб. в 2022 г.), и главное: многие процессы рыночной экономики не работали. Сейчас мы имеем за спиной почти 25 лет работающих рыночных механизмов: не только во внешнеэкомическом секторе и госфинансах, но и все процессы в реальном секторе.

Россия очень сильно встроена в мировую торговлю. Торговый баланс у нас составляет до 40% ВВП в отдельные годы. И в 2022 г. эти цепочки оказались серьезно порушенными. Торговые связи и потоки выстраиваются заново, как в середине 90-х. И российская экономика совершенно другая. Капитализация «Газпрома», конечно, не $1 трлн, как еще не так давно обещал Алексей Миллер (предправления «Газпрома»), но и не $30 млрд, которые он стоил в 1998 г. после девальвации. Экономика гораздо крупнее и сложнее, чем была тогда.

Когда было страшнее, в 90-е или сейчас?

Дни после 24 февраля и март с точки зрения эмоциональной нагрузки и решений, которые приходилось принимать, были близки к 97-98 гг., и к тем моментам, когда мы как новая команда заходили в «Открытие» в 2017 г. Это был сопоставимый по нагрузкам и неопределенности период, но когда проходишь его не в первый раз, то проще сейчас, чем в 98-м.

Мы приближаемся к Северной Корее и Ирану? Мы двигаемся в этом направлении, и это вполне объяснимо, поскольку, как все бюрократы, OFAC (Управление по контролю за иностранными активами Минфина США) действует по каким-то лекалам. Если в свое время они применили 16 видов крупных санкций против Ирана, то когда они работают с другой нефтедобывающей страной, Россией, то действуют по прецеденту. У них есть образец.

Для России наиболее серьезной санкцией был удар по финансовому сектору (заморозка золотовалютных резервов), как это было в случае Ирана. Но иранские банки полностью отключены от мировой финансовой систем, Нацбанк Ирана был сразу отключен от всех международных расчетов, и до сих пор по «ядерной» сделке (переговоры о снятии санкций с Ирана) предусматривается поэтапное разблокирование и возвращение $30 млрд резервов, замороженных в 1979-1980 гг. (В период Исламской революции).

Второй удар — введение поэтапного нефтяного и газового эмбарго на российский энергетический сектор. Он остается основным с т.з. объемов и роли в ВВП и бюджетных доходов российской экономики (в 2021 г. нефтегазовые налоги составили почти 36% доходов федерального бюджета). Иран был серьезной нефтедобывающей страной — напомню, у него в результате санкций добыча нефти сократилась примерно втрое.

Россия почти в два раза больше по доле нефти на мировом рынке, и влияние на рынке Европы и отдельных азиатских стран у нее более серьезное. Значит, применить против РФ такой же набор санкций, как против Ирана в свое время, гораздо более сложная задача. Санкции против Ирана были поддержаны отдельными резолюциями ООН, и их придерживаются большинство стран, за исключением тех, кто делает бизнес на их обходе. В случае России, во-первых, меньше число стран, которые присоединяются к санкциям. Во-вторых, есть зависимость самих вводящих санкции стран от поставок нефти и нефтепродуктов из РФ.

Что будет с европейской экономикой без РФ?

Мы поставляли и поставляем в Европу большую долю нефтепродуктов, и это гораздо больший доход российских производителей и бюджета. Газ тоже есть разный. «Новатэк» отчитался, что в прошлом году поставил в Европу больше газа, чем в 2021-м. Япония сообщила, что 10% ее потребления приходится на российский сжиженный газ, и несмотря на все санкции, она хочет сохранять эту долю.

Картинка по уже принятым решениям постепенно воплощается в жизнь. У «Лукойла» было три завода за пределами РФ, и мы видим, что они вынуждены продать завод в Сицилии, который производит порядка 20% итальянского рынка нефтепродуктов. Продают завод в Бургасе, который тоже дает огромную долю не только болгарского рынка, но и всей Южной Европы. Это потребует времени, но очевидно, это произойдет.

Безусловно, как и в случае Ирана, есть серые схемы, когда так или иначе на рынок будут идти нефтепродукты или СПГ (пока на него нет санкций). Но так или иначе объемы этих поставок и цена будут сокращаться. Нефтепродукты Европа заменит, для нее ключевой вопрос — промышленные потребители газа и энергоносителей.

Если совсем упростить наши с ней взаимоотношения, то напомню, что до 2014 г., до Крыма, торговля с Европой составляла 55% российской внешней торговли в целом. А товарооборот с Китаем составлял 10%, как и с СНГ. Сейчас доля СНГ осталась на том же уровне, а доля Европы упала до 35%, а Китай в 2021 г. дал 22-23% всего внешнего товарооборота. Торговая статистика 2022 г. не подведена, но думаю, что товарооборот с Европой упал с 35% до 25-30%.

Это означает, что де-факто разрушена модель работы нашей экономики, когда нашим основным торговым партнером была Европа, в том числе с точки зрения импорта, прежде всего оборудования, средств производства, технологий и люксовых товаров. Что это влечет за собой для Европы? Часть производств, химических, нефтепереработки, поставки оборудования, автопром, будут вынуждены достаточно серьезно сворачивать объемы производства. Думаю, некоторые отрасли пострадают очень серьезно.

Для России это означает, что мы лишились рынка, куда устойчиво шли не только нефть и газ, но и другие товары. Мы также лишились понятных производителей оборудования для многих отраслей. Экономисты, в том числе я, верят в примат экономики над политикой. На больших горизонтах это неизбежно.

России потребуются новые рынки для сбыта. Сам период перестройки — это издержки для обеих сторон. Выстраивание новых логистических цепочек — это вновь большие инвестиции в создание инфраструктуры вместо той, что фактически оказалась невостребованной.

«Северный поток» и «Северный поток 2» не работают, а суммарно это порядка $25 млрд инвестиций, которые сейчас просто выброшены на помойку. Такой же объем будет заново создаваться. На горизонте одного-двух лет это означает, что от Европы, отношения с которой выстраивали десятилетиями, мы разворачиваемся в других направлениях, из которых пока самое очевидное — Китай. И другие азиатские страны, тот же самый Вьетнам. По некоторым другим направлениям — Ближний Восток. Это будет иметь серьезные последствия, не только экономические.

Нет прямой дороги, все будет выстраиваться методом проб и ошибок. Но в основном это вывезет нас на Восток. Это серьезное замораживание отношений с Европой, и в этом смысле Россия уже не транзитный коридор между Китаем и Европой — Китай с Европой по крайней мере пока собираются и дальше развивать свои экономические отношения — с этой точки зрения мы превращаемся в тупик для, например, Великого Шелкового пути.

Через нас он уже не может двигаться, Европа по большему счету не хочет видеть нас в этом транзите. Китай будет каким-то другим путем двигать свои товарные потоки, а нас ждет Азия в широком смысле: КНР, Индия, Юго-Восточная Азия. Там основные потребители экспортных российских товаров и технологий.

Почему россиянам придется реже бывать в Европе

Наверно, полностью экспортные связи с Европой потеряны не будут. На самом деле, на горизонте десяти лет — это колоссальные изменения экономической ориентации, такого не было очень давно. А за этим идут культурные, личные связи. Не буду говорить про количество объектов недвижимости, купленных россиянами в Черногории, Болгарии, Испании и других европейских странах, которые сейчас, к сожалению, совсем не так востребованы, как еще несколько лет назад. Это определяет экономика. Россияне будут ездить в Европу в разы меньше, чем это было до 2014 г. или даже до 2020 г. Издержки на то, чтобы приехать в квартиру в Бургасе, Дубровнике или где-то еще при нынешних логистических движениях и визовой политике Европы, работе европейских банков с россиянами, фактически отрезанных от расчетов в валюте, изменятся кардинально.

Люди будут менять линию поведения и сокращать свое присутствие в Европе, это неизбежно.

Безусловно, мы часть христианского мира. К европейской цивилизации в широком смысле мы гораздо ближе, чем к восточной культуре. Опять-таки, Индия не случайно опередила Китай по численности населения, и если в прошлом году ВВП Китая вырос на 3%, то Индия, судя по всему, на 8%. Она гораздо динамичнее развивается, у нее гораздо более свободная экономика, хоть она пока еще и существенно меньше китайской. Индия также покупает нашу нефть с дисконтом и вполне себе заменяет европейцев в этом плане.

Но все-таки Россия не первый раз пытается изолироваться от мира, и не первый раз ее развитие связано с Европейской цивилизацией. Возвращение все равно происходит. Поэтому исторически ясно, что какое-то восстановление отношений неизбежно. Вопрос в том, когда, в какой форме и в каких объемах это произойдет.

Как промышленность России обойдется без европейского оборудования

Есть оборудование, которое поставляется частными непубличными компаниями, очень крупными. У них есть филиалы в Турции или даже Китае. Это не параллельный импорт, а прямой экспорт в Россию, но через другие страны — того самого оборудования или с небольшими отклонениями. Просто требуется еще полгода-год на изготовление, доставку, страховку и так далее.

И есть публичные компании, производители того или иного уникального оборудования. Или хозяева которых считают, что они должны четко занять одну из сторон в этом конфликте. По сути, это оборудование в Россию не поставляется, особенно это касается технологий двойного назначения.

То, что мы все можем произвести все сами — иллюзия. Что-то мы можем сделать сами, например, в сфере программного обеспечения. Часть оборудования мы не производили никогда и производить не сможем. Будет не технологическое отставание, а замедление большого числа проектов, которые были согласованы, но оборудование не было поставлено. Их задержат на год-два.

Сильно сокращается конкуренция внутри страны. Если был один российский производитель и три глобальных, и между ними конкуренция по цене и качеству, это выгодно для клиента. При отсутствии конкуренции будет доминировать принцип «сервиса по-советски».

Ряд новых технологий будет приходить к нам с отставанием, это замедление в развитии. В целом ряде секторов Россия вполне конкурентоспособна, об этом не надо забывать. ИТ, гейминг, мирный атом, алмазная отрасль — есть целый ряд передовых секторов. Но они тоже будут ограничены в своем развитии, потому что будут вынуждены тратить часть ресурсов не на развитие, а на изменение логистики и цепочек.

Экономики противоборствующих сторон

Возможности той или иной страны в военном конфликте полностью определяются ее экономикой, а не политикой. В любой войне побеждает тот, у кого больше ресурсов: человеческих, финансовых, военно-технических... И в конечном счете, если их сложить, определяющим будет экономический ресурс.

Хотя Япония при нападении на Перл-Харбор уничтожила американский флот и через полгода захватила весь Тихий океан, маршал Исороку Ямомото (основной стратег и реализатор нападения на Перл-Харбор) написал в своем дневнике, что четко понимает: после того как США присоединились к коалиции против Тройственной оси, то, считая их ресурсы, поражение Японии неизбежно.

Российский военный бюджет в долларах составляет 1/10 от американского. А если мы сложим ресурсы стран, которые начинают поставки вооружений в пользу Украины и суммарный объем ресурсов, которые они могут выставить при затягивании конфликта, то это абсолютно несопоставимые величины. В моем понимании длительные военные действия не нужны никому, потому что расклад ресурсов предопределен.

Почему средний класс пострадает больше бедных

Помощь государства будет идти наиболее бедным — не будет сильного проседания, самым пострадавшим будет средний класс — по нему наносится самый тяжелый удар. Инфляция, пропавшие инвестиции, накопления, образ жизни, дальнейшие заработки… Это вопрос не разового действия, а развития среднего класса, который во многом определяет динамику общества, двигает и потребление, и развитие экономики.

Бюджет худеет, но силовикам и малоимущим дали триллионы. Что ждет экономику РФ в 2023-м

Что ждет российскую экономику дальше?

Все большее участие государства, сокращение конкуренции.

Решения, которые диктуются не экономической логикой, а политической целесообразностью, за которой также могут стоять конкретные экономические интересы отдельных людей.

Это экономика, где фактически будут искажаться экономические сигналы, и в силу этого опять-таки — тормозиться ее развитие. Ясно, что это все более государственный капитализм, монополизация. Это в конечном счете подрывает темпы экономического роста, а он означает рост благосостояния людей. Если нет роста экономики, то доходы среднего человека не растут. А реальные доходы российского человека не растут с 2012 г. 10 лет — это много.

Либеральная мысль будет снова востребована в России? 100 процентов. Я призываю лишь к одному, и, видимо, надо делать это с какой-то регулярностью, раз в год: сесть и подумать над своей жизненной стратегией, в России или за ее пределами, как оказались некоторые. Что ты реально можешь, как ты выстраиваешь дальше стратегию себя и своей семьи. Сейчас я отдыхаю и дальше буду строить свою жизненную стратегию — далеко не первый раз делая достаточно серьезное изменение в направлении деятельности.

Я спокойно отношусь к кризисным ситуациям. Тяжело переживаю это с точки зрения эмоциональной и физической нагрузки, но есть способы, правильное поведение, которое позволяет держать форму и принимать максимально обдуманные решения в этих кризисных ситуациях, не поддаваясь ни панике, ни скоропалительным действиям.

Материал подготовлен на основе интервью спикера youtube-каналу Forbes. Ведущие Антон Желнов и Елена Тофанюк.

На встрече министров России — АСЕАН по науке, технологиям и инновациям договорились укреплять стратегическое партнерство

Первая встреча министров России и Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) по науке, технологиям и инновациям состоялась под российским председательством в гибридном формате. На мероприятии поднимались вопросы укрепления сотрудничества между Российской Федерации и государствами — членами Ассоциации (Бруней, Вьетнам, Индонезия, Камбоджа, Лаос, Малайзия, Мьянма, Сингапур, Таиланд и Филиппины). Встреча стала первым за 26 лет мероприятием столь высокого уровня по линии научно-технического взаимодействия России и АСЕАН.

В ходе заседания были подведены итоги Года научно-технического сотрудничества Россия — АСЕАН, а также намечены планы дальнейшего взаимодействия. Участников приветствовал сопредседатель встречи, заместитель Министра науки и высшего образования РФ Айрат Гатиятов. Он отметил, что в этом году исполняется пять лет с момента повышения уровня сотрудничества России с государствами — членами Ассоциации до стратегического партнерства, которое легло в основу равноправного диалога для обсуждения общих задач в сфере науки, технологий и инноваций.

«Развитие сферы науки, технологий и инноваций является важным вектором российской государственной политики. Об этом свидетельствует объявление ближайших лет в России Десятилетием науки и технологий. Убеждены, что оно станет не только новым масштабным этапом научно-технологического развития нашей страны, но и площадкой для наращивания сотрудничества России и Ассоциации», — сказал Айрат Гатиятов.

С приветственным словом к делегатам обратился сопредседатель встречи Министр транспорта и инфокоммуникаций Брунея Пенгиран Дато Сери Сетия Шамхари Мустафа. Также в ходе заседания выступили Генеральный секретарь АСЕАН Као Ким Хурн и Постоянный представитель России при АСЕАН Александр Иванов. Они напомнили об основных этапах развития отношений России с АСЕАН, а также подтвердили намерение укреплять дальнейшее стратегическое партнерство в области науки, технологий и инноваций в целях достижения устойчивого экономического развития региона Юго-Восточной Азии. После чего с информацией о национальных приоритетах и передовой практике в области науки, технологий и инноваций выступили высокие представители Камбоджи, Индонезии, Лаоса, Мьянмы, Филиппин, Сингапура, Таиланда и Вьетнама.

По итогам встречи было принято заявление сопредседателей, в котором были обозначены приоритетные направления сотрудничества в рамках Плана действий России — АСЕАН по науке, технологиям и инновациям до 2025 года. В число таких направлений вошли проведение совместных научных исследований и мероприятий с участием ученых, расширение взаимосвязей научного и университетского сообщества, реализация совместных проектов и активизация разработок в сферах космических и цифровых технологий, высокотехнологичного здравоохранения, углеродной нейтральности, искусственного интеллекта в агропромышленном комплексе и других.

Отметим, что встреча министров стала итоговым событием Года научно-технического сотрудничества Россия — АСЕАН, который был объявлен по инициативе российской стороны в ходе юбилейного саммита в 2021 году. Концепция и проект плана мероприятий Года Россия — АСЕАН были разработаны Минобрнауки России совместно с подведомственными научными и образовательными организациями, а также заинтересованными федеральными органами исполнительной власти при содействии Секретариата Ассоциации.

В рамках Года научно-технического сотрудничества Россия — АСЕАН были успешно реализованы 52 инициативы по тематикам биотехнологий, продовольственной безопасности и устойчивого сельского хозяйства, водных ресурсов и технологий очистки воды, микроэлектроники и информационных технологий, метеорологии и геофизики, управления окружающей средой, энергетических технологий и возобновляемой энергии, космических технологий и их применения, ядерных технологий, высокотехнологичного здравоохранения, а также социальных наук.

Российскими топливными гранулами заинтересовались в Азии

Светлана Задера

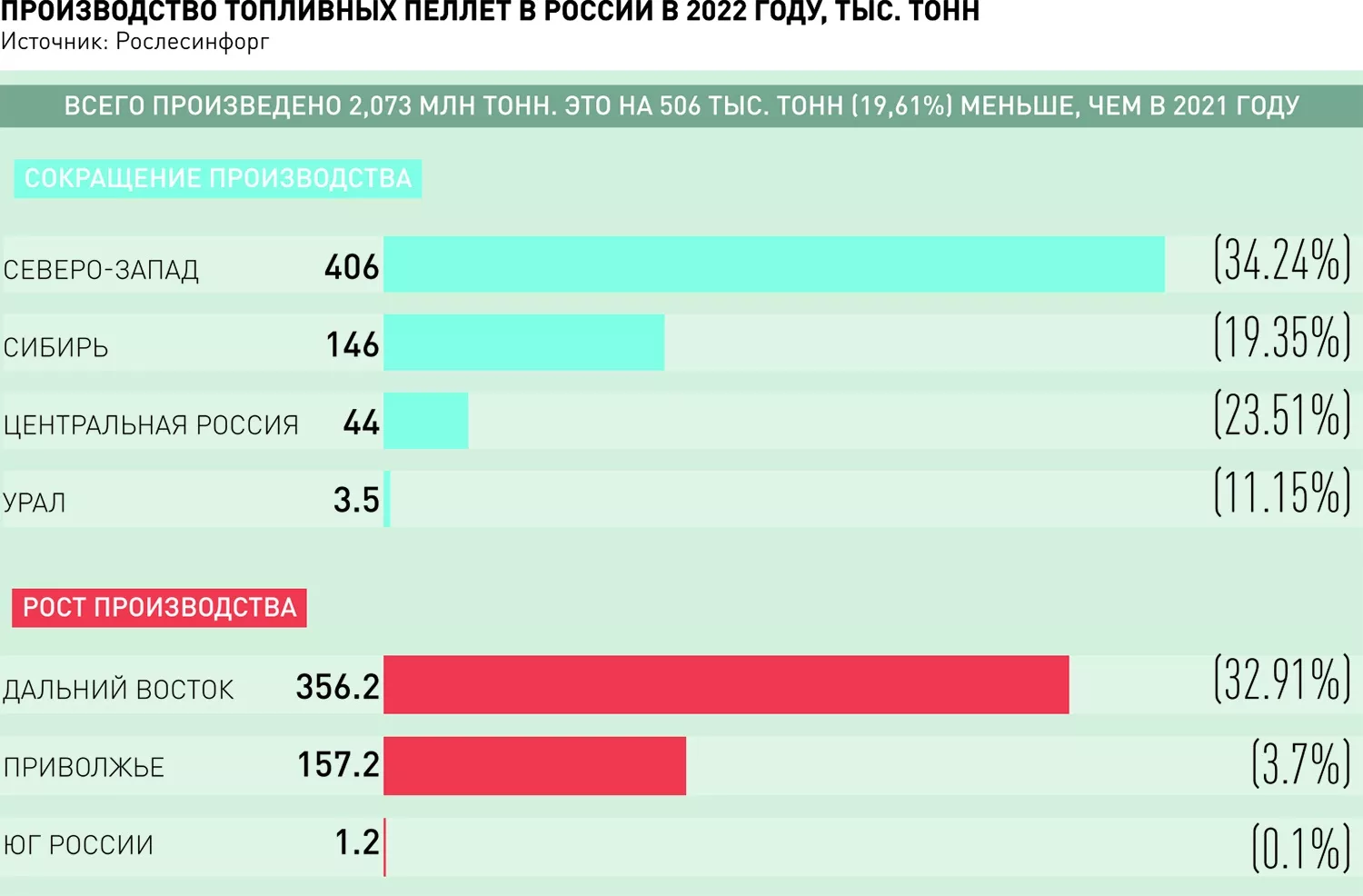

Российские производители топливных пеллет после закрытия европейских рынков переориентировались на Азию - продукция становится все более востребованной в Южной Корее и Японии. Российские потребители к ней интерес не проявили, в отличие от топливных брикетов - производство осталось на том же уровне, а некоторые компании смогли нарастить объемы.

Как рассказали "Российской газете" в Рослесинфорге, возросший интерес к пеллетам со стороны Южной Кореи и Японии позволил регионам Дальнего Востока нарастить производство этого нетрадиционного для себя вида продукции. В ведомстве уточнили, что в 2022 году в Южную Корею было экспортировано 560 тыс. тонн пеллет (по итогам 2021 года экспорт составил не более 150 тонн). Экспорт в Японию составил 100 тыс. тонн, раньше он был в разы меньше, отметили в ведомстве.

"Теперь доля дальневосточных компаний в общероссийском производстве выросла до 17,2%. Аналогичная тенденция отмечена в Приволжье и на Юге России (+3,7% и +0,1% соответственно), преимущественно за счет поставок в Турцию и ОАЭ", - рассказали в Рослесинфорге.

Генеральный директор Национального лесного агентства развития и инвестиций Виталий Липский считает, что возросший интерес Японии к пеллетам связан с принятой энергетической политикой, согласно которой планируется наращивать использование пеллет. "В Японии по итогам прошлого года ожидается около 2,5 млн тонн потребления, если не больше. Они планируют выйти к 2027 году на 15 млн тонн потребления. Это очень большая цифра. Для сравнения, Южная Корея сейчас находится на уровне 5,5 млн тонн потребления. Они планируют выйти на 6,5 млн тонн. И для них это довольно большой рывок", - сказал Липский.

Япония и Южная Корея не могут самостоятельно обеспечить свои потребности, они будут зависеть от внешних поставщиков, сказал Липский. Пока основной поставщик и ключевой производитель пеллет в Азиатско-Тихоокеанском регионе - это Вьетнам, сейчас на этом рынке осваивается и Россия.

По словам Липского, аналитики ждут, что Китай начнет использовать древесные гранулы - это будет своеобразный взрыв рынка пеллет в Азии. "Тогда не европейский рынок станет крупнейшим по потреблению пеллет, а азиатский. Китай уже наращивает свои показатели", - добавил он.

По словам заведующего отделом Кореи и Монголии Института востоковедения РАН Александра Воронцова, торгово-экономические отношения между Россией и Южной Кореей продолжаются. "Южная Корея была вынуждена присоединиться к санкциям, но пытается их реализовывать без фанатизма. Корейский бизнес реально заинтересован в том, чтобы оставаться на российском рынке. Они прекрасно понимают, что если уйдут, то их место тут же будет занято конкурентами, в том числе китайскими. Так что наше торгово-экономическое сотрудничество продолжается. Рост продаж пеллет показывает, что бизнес ищет новые точки взаимодействия и новые ниши", - сказал Воронцов.

На российском же рынке остаются популярными древесные топливные брикеты, их производство осталось практически на том же уроне, что и годом ранее: 206,7 тыс. тонн, сообщают в Рослесинфорге.

"При этом регионам Сибири и Северо-Запада страны удалось нарастить объемы производства - +18,1% и +20,1% соответственно. Казалось бы - такое же биотопливо из отходов лесозаготовительной и деревообрабатывающей промышленности. Все дело в стоимости и простоте производства брикетов и повсеместности использования по сравнению с пеллетами. По своему применению брикеты ближе к обычным дровам и углю, имеют высокую плотность, поэтому их удобно транспортировать и хранить", - рассказали в ведомстве.

Сфера применения брикетов практически неограниченна - ими можно отапливать дома, топить любые котлы и печи и использовать в каминах. Пеллеты из менее качественного сырья будут стоить дешевле брикетов из того же сырья, но оборудование для их производства технологически сложнее, а значит, дороже.

Брикеты предназначены для печей с простой конструкцией и ручной загрузкой, только в отличие от дров они не гниют и не подвержены воздействию насекомых. Теплоотдача в два раза выше, чем у дров, долго горят, не искрят, не выделяют угарный газ.

"В декабре прошлого года цены на брикеты на внутреннем рынке откатились до стандартных значений на начало года и остановились на отметке 5049 руб. за одну тонну, что на 12,4% ниже ноябрьских цен. В то же время тонна пеллет на внутреннем рынке реализуется за 6 тыс. руб. и выше. Экспортная цена - за 10 тыс. руб.", - рассказали в Рослесинфорге.

Дедушка старый, ему все равно

О том, почему публикацию Сеймура Херша многие предпочли «не заметить»

Георгий Бовт

Американский журналист-расследователь Сеймур Херш опубликовал материал, где доказывает, что диверсию на газопроводах «Северный поток – 1» и «Северный поток – 2» организовали ВМС США. Не ЦРУ, заметим, и не другие спецслужбы, а именно ВМС. О том, почему это важно, чуть позже.

По мнению Херша, история началась в Центре подводного плавания и спасения ВМС США, расположенного во Флориде, в городке Панама-Сити. Центр на протяжении десятилетий готовил высококвалифицированных глубоководников-дайверов, которые способны выполнять как боевые, так и мирные технологические задачи на значительной глубине. Центр в Панама-Сити имеет второй по величине крытый бассейн в Америке. Именно там, по утверждению Херша, и подготовили подрывников газопровода. Взрывчатка была заложена якобы под прикрытием учений НАТО, известных как BALTOPS 22. А спустя три месяца ее взорвали.

По утверждению Херша, ссылающегося на анонимный осведомленный источник, решение Байдена взорвать трубопроводы было принято после более чем девяти месяцев секретных обсуждений, но сам процесс подготовки операции был начат до начала военных действий на Украине – в конце 2021 года, когда якобы Белый дом уже понял, что военные действия неминуемы.

Очень много внимания уделялось в процессе обсуждения, пишет Херш, тому, чтобы, как у нас говорят, «подстелиться». Вот почему водолазы-подрывники были только из числа военных ВМС, а не членами, скажем, Командования специальных операций Америки, о тайных операциях которых необходимо по закону докладывать Конгрессу и заранее информировать руководство Сената и Палаты представителей. С этой точки зрения законы США не были нарушены.

По утверждению Херша, одним из руководителей проекта был советник по национальной безопасности Джейк Салливан, знали об операции госсекретарь Блинкен и его зам Виктория Нуланд.

Решающий момент, как ни странно, имели решения Байдена в мае 2021 года (накануне саммита с Владимиром Путиным в Женеве, после которого «все пошло не так») отменить все санкции против Nord Stream AG. Тогда же, согласно расследованию, Белый дом попросил президента Украины Владимира Зеленского не критиковать эти решения. Тот послушался (это совпадает). Однако критиканы нашлись внутри США. Сенаторы-республиканцы во главе с представителем Флориды Тедом Крузом объявили о бойкоте утверждения всех внешнеполитических назначенцев Байдена и заморозили принятие бюджета Пентагона до осени. Это был болезненный удар.

Однако решимости Белому дому придавали сообщения о сосредоточении российских войск на границах Украины. Возникли опасения, что в случае войны такие страны, как Германия (то есть зависимые от поставок российского газа), не захотят снабжать Украину деньгами и оружием. Тогда-то и была созвана «группа Салливана» для разработки плана диверсии. Было проработано несколько вариантов: атака с подводной лодки, сбрасывание бомб с взрывателями замедленного действия и т.д. Однако остановились на таком плане, который максимально маскировал бы исполнителей. Этот план якобы был согласован с ЦРУ во главе с его директором Уильямом Бернсом.

Херш упоминает некоторый имевшийся на сей счет опыт. Якобы в 1971 году американская разведка узнала о существовании подводного кабеля на дне Охотского моря, при помощи которого региональное командование ВМФ на Камчатке держало связь со штабом во Владивостоке. Тогда якобы и были успешно использованы водолазы ВМС США, а также несколько глубоководных аппаратов, чтобы установить подслушивающее устройство, которое записывало все переговоры российских военных. Однако, утверждает Херш, всю операцию слил русским гражданский техник Агентства нацбезопасности по имени Рональд Пелтон. За 5 тысяч долларов.

Сомнения тем не менее были большие. Однако, настаивает Херш на своей жесткой хронологии, 7 февраля 2022 года Байден встретился в Белом доме с канцлером Германии Олафом Шольцем, после чего вдруг заявил: «Если Россия вторгнется, «Северного потока – 2» больше не будет. Мы покончим с ним». Спросят ли Шольца теперь об этом в самой Германии?

Сама операция после согласования с ЦРУ проводилась в сотрудничестве с норвежцами, пишет Херш. Тем более что уничтожение «Северного потока» было на руку Норвегии, которая могла увеличить поставки своего газа в Европу, что в результате и произошло.

Трубы на участке на мелководье Балтийского моря в нескольких километрах от датского острова Борнхольм виделись удобной мишенью. Они находились в пределах досягаемости водолазов, которые, утверждает Херш, работая с норвежского тральщика мин класса «Альта», и установили мины. Был придуман способ взорвать трубопроводы не сразу после учений, чтобы отвести подозрения, а после более длительного периода: взрывчатка C4, прикрепленная к трубопроводу, должна была сработать от гидроакустического буя, сброшенного самолетом.

И вот, нагнетает Херш интригу, 26 сентября 2022 года разведывательный самолет P8 ВМС Норвегии совершил, казалось бы, обычный полет и сбросил тот самый гидроакустический буй. Сигнал распространился под водой, сначала на «Северный поток – 2», а затем на «Северный поток – 1». Через несколько часов сработали мощные взрывные устройства на основе взрывчатки С4, и три из четырех трубопроводов были выведены из строя.

Это крутой сюжет для детективного романа. Единственный, но важный недостаток: у Сеймура Херша нет никаких прямых и даже косвенных доказательств правоты его утверждений, кроме ссылки на некий осведомленный источник. При этом он добросовестно дал высказаться «второму мнению». Обратившись за комментариями в Белый дом и ЦРУ. Оба раза получил одинаковый категорический ответ: это все абсолютная ложь и выдумки автора.

Кто же сей автор? Он, 1937 года рождения (родился в семье литовских евреев, эмигрировавших в США), бывший репортер газеты The New York Times и журнала The New Yorker, получивший множество наград за громкие журналистские расследования, в том числе о войне во Вьетнаме и «тайной тюрьме» в Абу-Грейб. Также он автор скандальной публикации 2013 года, оспаривавшей версию администрации Обамы об убийстве в 2011 году основателя «Аль-Каиды» (организация запрещена в России) Усамы бен Ладена в ходе операции спецназа США.

Именно Херш в 1986 году утверждал, что поражение ВВС СССР южнокорейского пассажирского Boeing рейса 007 в сентябре 1983 года стало результатом стечения обстоятельств – «советской некомпетентности» и сознательной операции разведки США. Позже последнее подтвердили на официальном уровне в правительстве США. Пулитцеровскую премию он получил еще в 1970 за освещение войны во Вьетнаме. В 1970-х участвовал в расследовании «Уотергейтского скандала». Но еще раньше начинал «общественную деятельность» как пресс-секретарь избирательной кампании демократа и либерала Юджина Маккарти (собственно, Никсон и отдал приказ подслушивать ее штаб).

Многие в Америке, однако, Херша, особенно в престарелом возрасте (мол, дедушка старый и выжил из ума), считают склонным к конспирологическим теориям, имеющим мало общего со здравым смыслом. Впрочем, так часто говорят про тех, чьи версии событий не вписываются в мейнстрим.

Так или иначе, но первая реакция на «разоблачения» Херша в американских масс-медиа была совсем вялой. Ни одно ведущее издание публикацию с личного сайта журналиста не перепечатало. Никаких первых полос. Ведущие телекомпании обошли «скандал» стороной (во всяком случае, на момент подготовки этой заметки). На заявление представителя МИДа РФ Марии Захаровой о том, что к «Соединенным Штатам есть вопросы, на которые нужно ответить, в связи с их ролью во взрывах на подводных газопроводах «Северный поток», обратило внимание разве что агентство Reuters, что, конечно, немало, но недостаточно для бурной всемирной реакции. Белый дом еще решительнее повторил, что все ложь. Само агентство «не имело возможности проверить подлинность версии Херша».

Ничего неожиданного в этом нет. Представим себе, что появилась бы аналогичная публикация с примерно такой же доказательной базой – ссылкой на некие аналогичные источники в спецслужбах. И все. О том, что русские сами взорвали свой газопровод, чтобы, скажем, «заморозить Европу». Это была бы сразу «информационная бомба». Но это – другое.

Во-первых, в современном мире получают ход только те расследования, которые «против кого надо расследования». Во-вторых, в политическом классе США нет никакого запроса на то, чтобы сейчас «копать под администрацию Байдена» за то, что она якобы имеет отношение к подрыву «русского трубопровода». Нет такого запроса и в американском обществе,

которое на две трети поддерживает продолжение военной и иной помощи Киеву. Мол, даже если и подорвали – ну и славно. В-третьих, в данном случае – тут Херш может быть и прав – американские законы, с формальной точки зрения, не нарушены: за ВМС, по недосмотру или нет, оставлено право проводить такие тайные операции «в интересах США». И вообще взрывные устройства якобы приведены в действия руками норвежцев.

На днях в европейской прессе промелькнуло сообщение, что и немецкие следователи допускают наличие следа «западной страны» в диверсии. Но затем вопрос замяли – ждите окончательных результатов следствия.

В былые времена, «до постправды», можно все-таки было бы ожидать какой-то реакции того же Конгресса в его оппозиционной части. Для проформы хотя бы создали какую-нибудь комиссию: а вдруг законы все-таки нарушены? В Европе тоже ведь есть кому задавать вопросы. Не только норвежским властям. Или канцлеру Шольцу. Могли быть осведомлены и шведы, и датчане. Но пока и тут молчок.

Самый вероятный вариант реакции на публикацию – ее дальнейшее игнорирование, притом что никаких доказательных фактов Херш действительно не приводит. Ее могут просто замалчивать. Это проще. Вовсе не нужно – да и рычагов таких юридических нет – привлекать его к уголовной ответственности «за дискредитацию ВМС США». И иноагентом его тоже не объявят. Изящнее все будет, изящнее.

По-своему удивительно, что почему-то с российской стороны не получил развития вброшенный сразу же тезис о возможной причастности Запада, прежде всего США. Россию к расследованию не допустили. А если бы допустили, то в случае подтверждения версии из публикации журналиста-расследователя, которому может быть уже все равно («дедушка старый», повторим), это могло бы превратиться в casus belli. Но вот что тогда с этим делать?

Минцифры отошло от цифровых атташе

Юлия Мельникова

Создание службы цифровых атташе от Минцифры перешло в ведение Минпромтога, а появление первых атташе в загранаппарате ведомства с планового 2022 г. отодвинуто на неопределенное время. Страной, в которую сначала отправится российский представитель, станет Малайзия.

Впервые предложение создать институт атташе Минцифры (тогда - Минкомсвязи) получило в 2019 г. от депутата Госдумы Виктора Зубарева. Он предложил разработать "Дорожную карту по развитию международных цифровых коммуникаций России", в рамках которой предполагается выделить институт цифровых амбассадоров и упростить визовый режим для зарубежных сотрудников соответствующей специальности. Действующий на тот момент глава министерства Константин Носков инициативу поддержал.

Формирование службы цифровых атташе предусмотрено пунктом 20 Плана мероприятий (дорожной карты) "Создание дополнительных условий для развития отрасли информационных технологий", утвержденного председателем правительства Российской Федерации Михаилом Мишустиным, от 9 сентября 2021 г. № 79560п-П10 (второй пакет мер поддержки ИТ-отрасли). В соответствии с документом Минцифры отвечает за подбор специалистов службы цифровых атташе, а Минпромторг ответственен за организацию трудоустройства в торговые представительства России в зарубежных странах. В компетенциях Российского фонда развития информационных технологий (РФРИТ) - обучение и повышение квалификации специалистов, а также взаимодействие с отечественными ИТ-компаниями.

7 февраля 2022 г. Минцифры опубликовало на сайте сообщение, что объявляет набор специалистов в службу цифровых атташе, а в 2022 г. они начнут работать в 16 странах мира.

Пресс-служба Минпромторга России сообщила ComNews, что в сентябре 2022 г. протокольным решением совещания у заместителя председателя правительства Российской Федерации - министра промышленности и торговли РФ Дениса Мантурова и заместителя председателя правительства РФ Дмитрия Чернышенко в целях повышения эффективности организационных мероприятий служба цифровых атташе передана в ведение Минпромторга России. "Сейчас это двустороннее соглашение между Минпромом и РФРИТ", - уточнила пресс-служба Минпромторга. Объем финансирования на реализацию проекта министерство не раскрыло. В Минцифры на вопросы ComNews не ответили.

В настоящее время завершается набор кандидатов в 17 стран (1-й этап): Аргентина, Армения, Вьетнам, Марокко, Египет, Индия, Иран, Казахстан, Малайзия, ОАЭ, Пакистан, Турция, Узбекистан, ЮАР, Куба, Китай, Таиланд. Минпромторг в сотрудничестве с торгпредствами определил 14 кандидатов, которые проходят необходимые этапы оформления в загранаппарат Минпромторга России. К середине 2023 г. будут определены страны следующего этапа. Первоначально предполагалось, что в список стран войдут также Республика Корея и Сингапур, но присоединение данных государств к антироссийским санкциям скорректировало планы.

В Минпромторге уточнили, что первым атташе будет атташе в Малайзии, однако срок его направления туда пока не определен.

РФРИТ разработал образовательный интенсив - программу обучения для кандидатов в цифровые атташе. В программе приняли участие другие институты развития и заинтересованные в продвижении продуктов ИТ-компании. Как ответили ComNews в пресс-службе РФРИТ, учитывая успешное проведение программы и заинтересованность дополнительных компаний в участии в проекте, в марте 2023 г. планируется организовать вторую волну обучения для специалистов, прошедших все этапы оформления в Минпромторге России и ожидающих отправки в страны пребывания. В процессе подготовки цифровых атташе участвовал ряд российских компаний и отраслевых сообществ. В пресс-службе РФРИТ отметили Школу экспорта РЭЦ, ФРИИ, Центр глобальной ИТ-кооперации, "Росатом", "Яндекс", "Мой офис", "Код безопасности", "Дневник.ру", "ГазИнтех", "СерчИнформ", ГК "Астра", "НТЦ Протей", "ИнфоВотч", VK Play.

Служба цифровых атташе призвана обеспечить поддержку российским организациям в сфере информационно-коммуникационных технологий и радиоэлектроники, выходящим на зарубежные рынки, и выступит основой для региональной и страновой инфраструктуры поддержки экспорта.

"Цифровые атташе должны знать возможности российских ИТ-продуктов, обладать навыками продвижения ИТ-решений и электронной продукции, а также хорошо ориентироваться на рынке государства пребывания, выстраивать долгосрочные партнерства с контрагентами в государственном секторе и бизнес-структурах. Кандидаты станут штатными сотрудниками торговых представительств Российской Федерации в государствах пребывания, на которых возлагается исполнение обязанностей цифрового атташе, - рассказывает ComNews представитель пресс-службы Минпромторга. - Важно отметить, что цифровые атташе, будучи штатными сотрудниками торговых представительств Российской Федерации, являются государственными гражданскими служащими, в этой связи не могут быть финансово мотивированными в рамках продвижения российской продукции на рынки государства пребывания, и получение любых вознаграждений от организаций запрещено, согласно Федеральному закону "О государственной гражданской службе российской Федерации" от 27.07.2004 №79-ФЗ".

Задачи цифрового атташе - наращивание объемов экспорта продукции в сфере информационных технологий и услуг, обеспечение поддержки российских компаний в продвижении на зарубежных рынках отечественных ИТ-продуктов и радиоэлектронного оборудования с минимизацией необходимости командирования сотрудников и организации переговоров с их стороны, расширение взаимодействия российских и крупнейших международных ИТ-компаний.

Независимый эксперт ИТ- и телеком-рынка Вадим Плесский считает, что предложенный вариант продвижения российских ИТ-продуктов - через цифровых атташе - выглядит странно. "От этой инициативы исходит дух 90-х гг., когда были популярны всевозможные "торговые представительства". Продвижение продукции компании - это задача отдела маркетинга и менеджеров Business Development . Они получают вознаграждение в зависимости от результатов работы - сколько заключено новых сделок, увеличилось ли количество партнеров и их суммарный оборот и т.п. В данной инициативе по цифровым атташе явно указано, что эти люди получать вознаграждение от продвигаемых ими продуктов и компаний-поставщиков не будут. В чем тогда их мотивация? - задается вопросом эксперт. - А называть появление цифровых атташе как меру поддержки российской ИТ-отрасли еще более странно. Эта инициатива никак не решает проблему оттока ИТ-специалистов за рубеж и уж тем более не будет стимулировать их возврат в Россию. Для российской ИТ-отрасли в первую очередь нужна стабильность и предсказуемость. А их нет".

Андрей Кулик: Москва готова возобновить полноформатный диалог с Сеулом

Несмотря на то, что Сеул присоединился к части инициированных Западом ограничений, Москва не ставит Южную Корею в один ряд с откровенно недружественными государствами и готова к поиску путей взаимовыгодной кооперации, заявил посол России в Республике Корея Андрей Кулик. В интервью РИА Новости по случаю профессионального праздника – Дня дипломатического работника – он рассказал, как оценивают в Москве "смелую инициативу" президента Юн Сок Ёля по денуклеаризации КНДР, работает ли "прямая линия" между руководством России и Республики Корея, как продвигается сотрудничество двух стран в сфере экономики и информационной безопасности, и почему недоброжелателям никак не удается разорвать тесную историческую взаимосвязь России и Кореи.

– Как вы оцениваете отношения Москвы и Сеула в условиях происходящих глобальных перемен, включая присоединение Республики Корея к антироссийским санкциям коллективного Запада в связи с проведением спецоперации ВС России на Украине? В каком состоянии находится двусторонний диалог? В каких областях контакты продолжаются? Как в целом вы видите перспективы развития двустороннего взаимодействия в ближайшие годы?

– Присоединение Республики Корея к антироссийским санкциям возглавляемого Вашингтоном "коллективного Запада" в связи с событиями на Украине было неизбежным в условиях мощного прессинга с американской стороны. Не стоит забывать, что Республика Корея– ближайший союзник США, на территории которого дислоцирована крупная группировка американских войск численностью 28,5 тысячи человек. Безусловно, данный шаг Сеула нанес немалый ущерб российско-южнокорейским отношениям, которые на протяжении трех десятилетий после их официального установления в 1990 году неизменно выстраивались на принципах добрососедства, взаимоуважения и обоюдовыгодного сотрудничества. Тем не менее, южнокорейцы, в отличие от своих западных партнеров, стремятся проводить более сбалансированную, прагматичную линию на российском направлении, воздерживаются от вовлечения в "украинский конфликт", не присоединились к усилиям "картеля покупателей" по установлению "потолка цен" на российскую нефть и нефтепродукты. Это свидетельствует о заинтересованности Республики Корея в сохранении возведенной совместными усилиями архитектуры двустороннего взаимодействия и дальнейшей реализации потенциала сотрудничества двух стран.

Несмотря на снижение в целом динамики политического диалога Москвы и Сеула после начала СВО, были продолжены обмен посланиями на высшем и высоком уровнях, двусторонние рабочие контакты, включая краткую беседу министров иностранных дел "на полях" министерского совещания стран-участниц Восточноазиатского саммита в Пномпене в августе. Поддерживался диалог по проблематике корейского урегулирования на уровне заместителей министров, которые встретились в рамках мероприятий по линии "Группы двадцати" на острове Бали в июле, а также неоднократно разговаривали по телефону. Осуществлялось взаимодействие между другими профильными ведомствами, в том числе правоохранительными, по вопросам безопасности, противодействия терроризму и оргпреступности, нелегальной миграции.

Весьма ощутимый удар санкции нанесли по российско-корейским торгово-экономическим связям. Была парализована работа координирующих механизмов, включая профильную межправительственную комиссию, а также проводимого с 2018 года ежегодного Форума межрегионального сотрудничества. По данным корейской статистики, в 2022 году объем двустороннего товарооборота сократился на 23% до 21,139 миллиарда долларов США. По причине возникших транспортно-логистических и расчетно-платежных проблем корейские предприятия по производству автомобилей и бытовой электроники в России были вынуждены приостановить свою деятельность. Вместе с тем продолжилось взаимовыгодное сотрудничество в ряде других практических областей.

Что касается перспектив развития российско-корейского взаимодействия, то в этом вопросе я придерживаюсь оптимистичного взгляда. Безусловно, многое будет зависеть от позиции южнокорейской стороны. Очевидно, что большинство стран Азии, Африки и Латинской Америки ориентированы на равноправный диалог, взаимовыгодное сотрудничество, совместные усилия в целях выстраивания инклюзивной и демократичной системы международных отношений на основе уважения интересов всех государств, а не только стремящегося навязывать всем свои собственные правила Вашингтона. Россия готова к возобновлению полноформатного диалога и сотрудничества с Республикой Корея, совместному поиску путей продолжения взаимовыгодной кооперации в новых международных условиях. Рассчитываем на аналогичный настрой Сеула.

– Республика Корея была включена правительством России в перечень "недружественных" государств в связи с присоединением Сеула к антироссийским санкциям Запада. Как восприняли это корейцы, которые долгое время сотрудничают с Россией? Остались ли среди них друзья нашей страны? Как сейчас относится южнокорейская общественность к России при том, что местные СМИ весьма предвзято освещают российскую тематику с опорой на западные и украинские источники? Стало ли посольству сложнее работать здесь? Какие цели ставятся на 2023 год?

– В русле антироссийской линии Запада южнокорейская сторона приняла ряд ограничительных мер в сферах финансов и экспортного контроля, что повлекло за собой пропорциональные ответные меры, оказало негативное влияние на двустороннее торгово-экономическое сотрудничество. Вместе с тем Сеул ограничился присоединением к первичному пакету санкций, воздержался от введения персональных рестрикций. Поэтому мы не склонны придерживаться "черно-белого" подхода, не ставим Республику Корея в один ряд с теми откровенно недружественными государствами, которые объявили нам настоящую санкционную войну.

Полагаю, что многие корейцы, которые тесно связаны с Россией, знают ее язык, историю, включая представителей деловых и академических кругов, преподавателей, искренне не желают затягивания паузы в российско-корейских отношениях, придерживаются взвешенного, объективного взгляда на текущую геополитическую ситуацию, сохраняют настрой на конструктивное взаимодействие и прилагают активные усилия на этом направлении.

Особо хочу отметить деятельность отметившего в текущем году свое 20-летие Русского культурно-образовательного центра "Пушкинский дом", Общества корейско-российской дружбы, Корейско-российского общества искусства и культуры, "Диалога Россия-Республика Корея", Корейско-российского делового совета и ряда других общественных организаций, которые продолжают вносить весомый вклад в укрепление дружбы и сотрудничества между российским и корейским народами.

Несмотря на однобокость и предвзятость местных СМИ в освещении российской тематики, в том числе в контексте событий на Украине, с опорой исключительно на западные и украинские источники, в Республике Корея не наблюдается рост антироссийских настроений, как это происходит в ряде европейских стран, которые захлестнула волна оголтелой русофобии.

Полагаю, что этому в определенной степени способствует тесная историческая взаимосвязь России и Кореи, как бы ни старались ее исказить некоторые англосаксонские псевдоисторики и пропагандисты, глубоко укоренившийся здесь неподдельный интерес к русской литературе и искусству и в целом к российской культуре, а также отсутствие между нашими странами узловых исторических или политических проблем, которые служили бы препятствием для выстраивания добрососедских и взаимовыгодных отношений. Расхождения в оценках международной ситуации не должны препятствовать развитию двустороннего диалога и сотрудничества в областях, представляющих обоюдный интерес. Россия продолжает оставаться важным фактором обеспечения стабильности на Корейском полуострове и в регионе в целом, и это обстоятельство, на наш взгляд, оказывает существенное влияние на отношение к нашей стране со стороны политического истеблишмента и граждан Республики Корея.

Российское посольство в Сеуле и генконсульство в Пусане работают в штатном режиме. Признательны корейским властям за обеспечение необходимых условий для их нормальной деятельности. Каких-либо изменений в отношении к нам южнокорейских партнеров мы не ощущаем. Поддерживаем рабочие контакты с внешнеполитическим и другими ведомствами и организациями Республики Корея.

В текущем году продолжим с опорой на лучшие традиции российской дипломатической службы отстаивать наши национальные интересы, доводить до корейской стороны российские подходы к ключевые вопросам двусторонней и международной повестки дня.

– Какие направления двустороннего сотрудничества, на ваш взгляд, не теряют актуальности в долгосрочной перспективе и позволят укрепить фундамент российского-корейского взаимодействия в практических областях в предстоящий период?

– Российско-южнокорейское сотрудничество в практических областях неизменно носит взаимовыгодный характер и охватывает различные сферы, включая топливно-энергетический комплекс, атомную энергетику, судостроение, поставки в Россию южнокорейской бытовой техники, электроники, автомобилей, оборудования, агропромышленный сектор и другие направления, в том числе высокотехнологичные. К сожалению, на двусторонние торгово-экономические отношения оказывают негативное влияние геополитические планы "коллективного Запада" по нанесению "стратегического поражения" России не только в "войне" на Украине, но также в экономической и технологической сферах путем ее изоляции от мирового рынка. В целях реализации этих планов Вашингтон фактически принуждает своих партнеров идти на полный разрыв наработанных деловых связей с Россией. Уверен, что подобный сценарий не отвечает интересам Сеула. Актуальная задача сейчас – совместно найти новые формы кооперации, которые могут реализовываться без ущерба для обеих сторон в условиях санкционного давления.

– На протяжении трех десятилетий с момента установления двусторонних дипотношений между Россией и Республикой Корея осуществлялся активный делегационный обмен. Главы государств встречались более 30 раз, в том числе в рамках официального визита президента России Владимира Путина в Республику Корея в 2013 году, а также государственного визита президента Южной Кореи Мун Чжэ Ина в Россию в 2018 году. Имеются ли планы по организации контактов на высшем и высоком уровнях с новой администрацией Юн Сок Ёля?

– В прошедший после установления российско-корейских дипотношений период активно осуществлялись контакты на уровне глав государств как в рамках двусторонних визитов, так и "на полях" различных международных мероприятий. Тесно взаимодействовали парламенты, правительства, профильные ведомства. В прошедшем году в ходе обмена протокольными посланиями, в том числе по случаю 77-й годовщины Освобождения Кореи 15 августа, президенты России и Республики Корея подтвердили обоюдный принципиальный настрой на продолжение конструктивного взаимодействия, что отвечает коренным интересам народов двух стран, способствует обеспечению региональной стабильности и безопасности.

Исходим из того, что по мере нормализации диалога между Москвой и Сеулом возобновится и активный делегационный обмен на различных уровнях.

– Работает ли "горячая линия" прямой связи между президентами? В каком состоянии находится вопрос о налаживании линии связи между военными двух стран?

– "Прямая связь" между руководителями России и Республики Корея была установлена в соответствии с межправительственным соглашением от 6 сентября 2017 года. Компетентные органы двух стран взаимодействуют между собой в целях обеспечения ее бесперебойного функционирования. По линии Минобороны в ноябре 2021 года был подписан межведомственный меморандум с Южной Кореей о взаимопонимании об установлении и функционировании прямого канала связи для взаимного оперативного информирования в рамках реализации двустороннего межправсоглашения о предотвращении опасной военной деятельности. По техническим причинам, южнокорейская сторона приостановила работу по вводу в эксплуатацию данной линии. С российской стороны все необходимые для этого мероприятия были завершены.

– До сих пор Россия и Республика Корея поддерживали активный диалог в области обеспечения международной информационной безопасности. В ноябре прошлого года Южная Корея провела дистанционные киберучения с участием 18 стран, включая Россию, Китай и США. В 2023 году планируются очные учения. Получается, что по ряду направлений в сфере безопасности мы сохраняем сотрудничество с Сеулом? Какие еще есть возможности для совместной работы в этой области?

– Упомянутые киберучения были проведены по линии механизма Совещаний министров обороны стран-членов и диалоговых партнеров АСЕАН ("СМОА плюс"), в котором Республика Корея и Малайзия являются сопредседателями экспертной рабочей группы по кибербезопасности. Россия также участвует в деятельности "СМОА плюс". В ноябре прошлого года заместитель министра обороны России генерал-полковник Александр Фомин принял участие в девятом совещании глав оборонных ведомств государств-участников данного механизма, прошедшем в городе Сиемпреапе (Камбоджа), на котором присутствовали представители всех диалоговых партнеров АСЕАН, включая Республику Корея. Наряду с этим тесно взаимодействуем с южнокорейскими партнерами в рамках Азиатского регионального форума (АРФ) по безопасности в качестве сопредседателей механизма межсессионных встреч по информационно-коммуникационным технологиям (МВ-ИКТ) на период 2022-2023 годов. В 2022 году были проведены семинары по тематике МВ-ИКТ, поддерживаются регулярные рабочие контакты между профильными подразделениями МИД России и Республики Корея с целью организации эффективной работы механизма и вспомогательной рабочей группы открытого состава. Рассчитываем, что во взаимодействии с нашими корейскими и индонезийскими партнерами нам удастся решить задачу практического наполнения российских инициатив о разработке профильной терминологии и противодействию использования ИКТ в преступных целях. Сохраняется взаимная заинтересованность во взаимодействии в сфере ИКТ на двустороннем треке.

– В контексте украинского кризиса все чаще стала звучать Северная Корея. Как вы думаете, какие цели преследует Вашингтон, обвиняя Пхеньян в "поставках вооружений" Москве? Какова официальная позиция Сеула на этот счет? Сохраняется ли возможность попадания южнокорейского оружия на Украину через третьи страны, о чем упоминал президент России Владимир Путин, и какие последствия это будет иметь для двусторонних отношений?

– Очевидно, что подобные информационные вбросы Вашингтона, к слову, абсолютно голословные, преследуют цель дискредитации отношений Москвы и Пхеньяна. Как известно, в Сеуле воздерживаются от официальных комментариев на сей счет, попутно сугубо в неофициальном порядке в подаче СМИ заявляя, что "отслеживают ситуацию и плотно консультируются с США".

Внимательно следим за позицией Сеула по вопросу о возможной передаче вооружений Украине. Южнокорейское руководство неоднократно публично заверяло в неучастии Республики Корея в поставках летального оружия Киеву. Рассчитываем, что Сеул сохранит этот взвешенный подход. В противном случае избежать негативных последствий для российско-корейских отношений едва ли удастся.

– Местные СМИ сообщали о находящихся в транзитной зоне международного аэропорта Инчхон пяти российских гражданах, которые пытаются получить здесь статус беженца, "спасаясь от мобилизации" в России, но получают отказ. Оказывает ли посольство им какую-либо помощь?

– Следим за ситуацией с россиянами, находящимися по собственному желанию в транзитной зоне международного аэропорта Инчхон. По информации корейской стороны, они подали заявление на получение статуса беженца в Республике Корея в местные компетентные органы. За каким-либо содействием в российское посольство в Сеуле они не обращались. Со своей стороны, всегда готовы оказывать необходимую помощь нашим соотечественникам, оказавшимся здесь сложной ситуации в рамках наших возможностей, в том числе в возвращении в Российскую Федерацию.

– Как в целом обстоит дело в сфере взаимных поездок граждан после возобновления Южной Кореей с апреля прошлого года безвизового режима с Россией и снятия коронавирусных ограничений?

– С возобновлением Сеулом в апреле 2022 года приостановленного в период пандемии действия двустороннего межправсоглашения о безвизовых поездках граждан россияне вновь получили возможность посещать Республику Корея без въездной визы. Вместе с тем параллельно корейской стороной была введена процедура обязательного предварительного получения въезжающими в страну согласия миграционных органов Южной Кореи путем регистрации в системе "K-ETA" и оплаты соответствующего сбора, что, по сути, аналогично выдаче электронного разрешения на въезд. Об этом необходимо помнить желающим приехать в Южную Корею. Не редки случаи, когда корейские власти отказывают в таком разрешении – в основном по причине допущенных "технических" ошибок при подаче заявления, или когда заявитель затрудняется предоставить точную информацию о цели своей поездки в Республику Корея.

В настоящее время въезд россиян в Южную Корею также осложняется отсутствием прямого авиасообщения между двумя странами, которое было приостановлено весной прошлого года на фоне украинских событий. Ранее основной пассажиропоток сюда приходился на российский Дальний Восток и Сибирь. Сейчас, чтобы попасть, например, из Владивостока в Сеул на самолете, приходится добираться транзитом через третьи страны. Альтернативой является морской маршрут на пароме из Владивостока в южнокорейский порт Тонхэ, который не способен удовлетворить имеющийся спрос. Продолжаем диалог с авиационными властями Южной Кореи по вопросу об организации прямых пассажирских авиаперевозок между российскими и южнокорейскими городами.

В 2022 году в Республику Кореявъехали около 63 тысяч россиян, что в разы меньше, чем в период до пандемии, когда Южную Корею ежегодно посещали до 400 тысяч российских граждан. Отрицательная динамика наблюдается в последние годы и с поездками южнокорейцев в нашу страну – как по причине действовавших до недавних пор коронавирусных ограничений, так и в связи с приостановкой прямого авиасообщения.

– Со ссылкой на растущую ракетно-ядерную угрозу Северной Кореи в последнее время США значительно укрепили военное сотрудничество с Южной Кореей и Японией. Насколько возросла опасность создания в регионе Северо-Восточной Азии "азиатского НАТО"?

– В прошедшем году США, Республика Корея и Япония заметно уплотнили сотрудничество в области обороны и безопасности, возобновили у берегов Корейского полуострова различные военные учения. Фактически под вывеской расширенного сдерживания "северокорейской угрозы" идет укрепление "треугольника" США-РК-Япония, который в перспективе может рассматриваться как один из стержневых элементов будущего "азиатского НАТО". Более того, в штаб-квартире блока в Брюсселе не скрывают наличия у этой организации планов по расширению зоны ответственности альянса на "индо-тихоокеанский регион" в целях сдерживания Китая и России.

– Как бы вы прокомментировали недавние заявления южнокорейского руководства о возможности возвращения на Юг Кореи американского тактического ядерного оружия или создания собственного ЯО?

– Полагаю, что в нынешнем руководстве Республики Корея хорошо осознают последствия такого шага как для самой Южной Кореи, так и для региональной безопасности. Примечательно, что в президентской администрации сразу же сместили акцент на сугубо гипотетический характер подобного сценария, подчеркнув приверженность Сеула режиму нераспространения в рамках ДНЯО. В аналогичном ключе здесь также дают понять, что в настоящее время вопрос о повторном развертывании на Юге американского ТЯО не стоит в повестке дня. На наш взгляд, громкие заявления южнокорейского руководства были в определенной мере ориентированы на внутреннюю аудиторию, значительная часть весьма обеспокоена отсутствием прогресса на треке корейского урегулирования.

– С приходом к власти действующей администрации напряженность на Корейском полуострове еще больше возросла. Сеул заявляет о готовности к диалогу с Пхеньяном в случае его согласия на денуклеаризацию, в том числе в рамках "смелой инициативы" Президента Республики Корея Юн Сок Ёля. При этом Сеул активно наращивает свои военные возможности, в том числе наступательные, в тесном взаимодействии с США. Насколько реалистичными выглядят декларируемые планы альянса Южная Корея-США по сдерживанию КНДР? Какой вы видите роль России в корейском урегулировании в новых условиях?

– Россия неизменно выступает за комплексное решение существующих на Корейском полуострове проблем исключительно мирными, политико-дипломатическими средствами на основе взаимного учета интересов всех вовлеченных сторон. Приветствуем любые инициативы Сеула и Пхеньяна, направленные на возобновление диалога.

Как известно, предложенная администрацией Юн Сок Ёля "смелая инициатива" предполагает оказание северокорейцам масштабного экономического содействия в случае согласия КНДР на ядерное разоружение. Однако, было бы ошибочным полагать, что Пхеньян променяет свой ядерный потенциал на подобные "пряники". Тем более что в прошлом его оппоненты, включая США, неоднократно нарушали свои собственные обещания. Именно по причине недальновидной позиции Вашингтона на встрече (лидера КНДР – ред.) Ким Чен Ына и (тогда президента США – ред.) Дональда Трампа в Ханое в 2019 году сорвалось достижение договоренностей между КНДР и США, которые могли бы значительно продвинуть переговорный процесс в области денуклеаризации Корейского полуострова.

К сожалению, в настоящее время обстановка в этом субрегионе вновь встала на порочный путь эскалации напряженности. Республика Корея и США в русле линии на принуждение КНДР к одностороннему ядерному разоружению санкционно-силовыми методами наращивают интенсивность и масштабы совместных военных маневров с отработкой нанесения превентивных ядерных ударов по Северной Корее, которая, в свою очередь, форсировано укрепляет свой ракетно-ядерный потенциал.

Убеждены, что путь к решению существующих на полуострове проблем лежит в русле коллективных усилий по снижению военной напряженности, мерам укрепления доверия, системным гарантиям безопасности с прицелом на построение в регионе архитектуры мира. Эта позицию разделяют и наши китайские партеры, совместно с которыми были подготовлены соответствующий план действий по комплексному корейскому урегулированию и проект политической резолюции СБ ООН с призывом к продолжению политико-дипломатических усилий и конкретными практическими мерами на данном направлении.

Юрий Борисов: Россия должна производить к 2025 году 250 спутников ежегодно

"Роскосмос" в этом году установил новый рекорд: с октября 2018 года госкорпорация выполнила 100 безаварийных пусков космических ракет подряд. В истории современной России такой показатель достигнут впервые. Генеральный директор госкорпорации "Роскосмос" Юрий Борисов провел встречу в медиагруппе "Россия сегодня" с главными редакторами российских СМИ, на которой рассказал об успехах и проблемах отечественной ракетно-космической отрасли. По ее итогам он дал интервью РИА Новости, в котором сообщил, какие цели стоят перед корпорацией, сможет ли Россия перейти к конвейерному производству спутников, когда появится альтернатива МКС – Российская орбитальная станция, и каким будет сотрудничество с Китаем по лунной программе.

– Юрий Иванович, в конце прошлого года вы заявили о необходимости коренной перестройки отрасли и внедрении индустриальной модели производства спутников. Существует ли такая технологическая возможность поставить производство спутников на поток? Есть ли на это деньги?

– У нас нет другого выхода. С тем количеством спутников, которое у нас сейчас на орбите, мы не можем в полной мере обеспечить страну космическими услугами – связью, навигацией, дистанционным зондированием Земли, прогнозом погоды и так далее. Скажем так, мы "проспали" переход на индустриальную модель производства спутников. Исторически мы всегда больше внимания уделяли пилотируемой космонавтике. До сих пор тратим на нее 35% средств, в то время как Европа и США – 16-18%. Внешний мир более рациональный в этом плане. Они делали больший упор, в том числе финансовый, на создание спутниковых группировок.

К тому же мы строили, в основном, тяжелые спутники, которые запускались на высокие орбиты, где достаточно серьезные требования к элементной базе (использование класса space) и срокам активного существования. Дорогой спутник должен отработать свое. А из-за высоких орбит бывает определенная задержка в предоставлении услуг, например, связи.

Другие страны снижали орбиты и наращивали количество спутников в группировке, упрощая требования к ним и делая их более дешевыми. Надежность предоставления услуги стала определяться надежностью не одного аппарата, а всей спутниковой группировки, которая может содержать несколько сотен, иногда тысяч спутников. И выход из строя одного, пяти, десяти уже не критичен. Это принципиально другой подход. Но для этого нужно изменить производственную модель – выпускать спутники серийно, пополнять группировку.

Соответственно, это уже другая экономика – во всем мире перешли к разработке спутников под заданную стоимость. По факту это потребовало смены всей индустриальной модели, как в других отраслях. Одно дело – собирать автомобиль в кружке "Умелые руки" в одном экземпляре, другое – поставить его на конвейер. То есть это вопросы стандартизации, унификации, сокращения типажа используемой элементной базы, без которых на серийное производство не выйти.

Мы к этой модели практически не были готовы. У нас все предприятия исторически разрабатывали спутники со своей кооперацией, со своими подходами. Наверно, это было правильно, чтобы обеспечивать конкурентное преимущество в условиях искусственной конкуренции в Советском Союзе. У нас есть несколько центров по созданию спутников. Основной из них, который создал две трети всех спутников, – это ИСС имени Решетнева со своей кооперацией. Они сделали навигационные спутники системы ГЛОНАСС, спутники связи и цифрового телевидения. Наукой, как правило, занималось НПО имени Лавочкина, метеоспутниками – ВНИИЭМ, спутниками дистанционного зондирования Земли – РКЦ "Прогресс".

И каждый имел свои подходы, платформы, кооперацию и технические решения. Спутник от спутника отличается, тиражирование в такой ситуации невозможно. Плюс сроки у стапельной сборки длительные. Как она происходит? Вот платформа, на нее начинают монтировать оборудование, монтируют, монтируют, дошли до определенного момента, что-то вышло из строя. Все демонтируют, отсылают на завод-изготовитель, ждут, когда придет обратно. В среднем, срок производства спутника 15-18 месяцев. При таком подходе о серийном производстве говорить нельзя. Это совершенно другая индустрия. Логистика поставок комплектующих, технологический процесс – все совершенно по-другому.

Задумывались ли об этом? Конечно. И до меня задумывались, потому что жизнь заставила, когда Европа с Америкой ввели санкции. Они нас с распростертыми объятиями в 1990-е годы приняли в свой клуб, обеспечили доступ к широкой номенклатуре элементной базы. Мы перестали развивать свое производство, а они потом стали закручивать гайки. Хорошо, что мы это поняли немного раньше, чем случилась специальная военная операция. Стали задумываться о сокращении номенклатуры элементной базы. Одно дело импортозамещать номенклатуру в 30 тысяч номиналов, другое – в тысячу. Раньше каждый инженер мог выбирать в интернете, что ему наиболее приемлемо для своей схемы.

Я выяснил, что все предприятия Роскосмоса теоретически могут выпускать 42 спутника в год. А по факту из-за ограничений финансирования и срывов сроков выпускают 15-17.

– Сколько спутников выпускают США и Китай?

– Производственные мощности Соединенных Штатов по темпам того же самого SpaceX – где-то под тысячу спутников в год. У китайцев мне известно о четырех заводах суммарной мощностью примерно 450 в год. А у нас 42. Если нам ничего не менять, то к 2030 году мы выйдем на космическую группировку где-то 360 спутников. Вроде, много по сравнению с сегодняшними 190. Но тогда с сегодняшних 3,5% от объема космических услуг на мировом рынке мы упадем до 0,5%. Индия, которая сегодня серьезно отстает от России, обгонит нас по количеству спутников в пять раз, не говоря об Америке, Европе и Китае. Чтобы оставаться в рынке, минимальная орбитальная группировка России, по мнению наших специалистов, к 2030 году должна быть 1000-1200. И чтобы вытянуть такие темпы надо сегодня кратно наращивать производство. Где-то на рубеже 2025 года выйти на 250 спутников в год, а к 2030-му – на спутник в день.

Предстоит серьезная работа. Холдинг "Российские космические системы" должен разработать канонический ряд аппаратуры. Любой спутник состоит из универсальной платформы со служебной аппаратурой, которая отвечает за вывод спутника в заданную точку, его ориентацию, раскрытие солнечных батарей, обеспечение работоспособности, сбор и передачу на Землю телеметрии. То есть, любой спутник на 60-70% унифицирован, сверх того – только полезная нагрузка, в зависимости от той или иной космической группировки. РКС должен научиться в нужном количестве выпускать эту аппаратуру. Основным производственным активом станет Ярославский радиозавод, который мы будем переоснащать. И будем выстраивать два центра серийного производства спутников: в ИСС имени Решетнева (телекоммуникационное направление) и, наверное, в НПО имени Лавочкина (направление дистанционного зондирования Земли и научный космос). Принцип простой – максимальная унификация, чтобы обеспечить серийность. Стоит ли это денег? Да.

– Какое количество дополнительных средств на это понадобится?

– Знаете, я за много лет работы накопил достаточно жизненного и профессионального опыта, чтобы не рассчитывать на какие-то серьезные дополнительные бюджетные вливания. Конечно, можно прийти и сказать, что нужно вот столько денег. Но мне скажут, "финансовое положение тяжелое". И будут правы.

Мы давно обсуждали, еще когда я был в Белом доме, вариант привлечения внебюджетных средств за счет выпуска ценных бумаг – длинных облигаций Роскосмоса на 50 миллиардов рублей. Население может их купить, если будет гарантированная доходность. С президентом это обсуждал. Прорабатываем с Минфином и Центробанком возможность их выпуска.

– Недавно подписано соглашение с восемью частными компаниями об инвестициях в космические проекты. Как это поможет, и что из этого выйдет?

– Пока сложно дать точный прогноз. Мы учитываем мировой опыт, но при этом и нормативная база, и финансовая культура у нас с Америкой, Европой и Азией разные. Что из этого получится, посмотрим на практике.

Сегодня необходимость в космических данных и услугах в России такая, что чем больше спутников построим, тем лучше, и не важно, будут ли это предприятия в контуре "Роскосмоса" или нет. Мы провозгласили для частников политику открытых дверей. Мы готовы не только запускать их аппараты в космос, но и предоставлять им технологическую и испытательную базу для спутников. Например, вакуумные и безэховые камеры – очень не дешевое оборудование. Мы рады появлению в нашей стране высокотехнологичных компаний, которые говорят нам: мы можем построить спутники. У них есть амбиции на то, что "Роскосмос" сможет со временем делегировать им создание отдельных орбитальных группировок. Время покажет, но я смотрю на этот процесс с оптимизмом.

– Вы заявили о создании молодежных конструкторских бюро и особых условиях их работы. Как это поможет отрасли?

– Отрасль остро нуждается в изменениях изнутри, и делать ставку здесь нужно на молодежь. На данный момент работаем с вузами, создаем онлайн-платформу для стартапов, расширяем возможности для молодых сотрудников на предприятиях. Но в перспективе мы хотим создать отдельные молодежные коллективы, поставить перед ними амбициозные цели и предоставить особые условия. Освободить их от бюрократических процедур, дать возможность отойти от устоявшейся нормативной базы, как-то простимулировать. Будут работать по нескольким перспективным направлениям – спутникостроение, создание перспективной ракеты-носителя на замену "Союзу-2" и, возможно, космическое приборостроение.

Вспомните Сергея Павловича Королева, который и сам в молодости шел наперекор правилам и условиям, конструировал и запускал ракеты. Позднее делал ставку на молодых и талантливых ребят. Или пример того же Илона Маска: ему в NASA говорят, что возможно, что невозможно, а что делать нельзя. А он идет наперекор запретам и прогнозам и доказывает на практике, что можно и что возможно. Я хочу создать ситуацию, чтобы наши молодые Королевы и Маски не боялись.

– У Маска деньги есть, поэтому ему можно.

– Деньги, как говорят в математике, это необходимое, но не достаточное условие. Еще должно быть стремление, чтобы глаза горели. У молодежи это есть. Если поставить перед ними амбициозные задачи, в решении которых они будут участвовать на равных и даже передовых позициях, будет эффект. Наша задача – организовать эту работу.

– Когда можно ожидать Российскую орбитальную станцию?

– В этом году мы закончим эскизный проект, который определит основное назначение, облик, технико-экономические и финансовые параметры этого проекта, этапность реализации. Первый модуль – научно-энергетический – должен появиться в 2027 году, мы уже начали его делать.

МКС – великое достижение, но сегодня эквивалент отдачи от станции для нас значительно ниже, чем затраты на ее эксплуатацию. К тому же никто из инженеров не может сказать, когда закончится жизненный цикл станции. Американцы рассчитывают эксплуатировать МКС и после 2030 года – катать туда туристов.

Но нам надо иметь альтернативу и формировать нашу станцию начиная с 2027 года. Какой она будет, еще обсуждается. Целесообразность создания станции обусловлена, в первую очередь, грамотной, системной и очень востребованной научной программой. Цель – получать новые знания, а не просто отправлять туда космонавтов.

Одна из проблем, которую я для себя отметил в "Роскосмосе", кроме финансовых и организационных, имеющихся в любой крупной организации, – это отсутствие вменяемой, понятной всем стратегии развития отрасли. Это я почувствовал очень остро. Если цели меняются в процессе работы, то это дезориентирует коллективы, теряется смысловая нагрузка. Всем должно быть ясно, куда идем и чем занимаемся конкретно сейчас.

Выработка научно-технической политики по всем направлениям – от строения спутников до пилотируемой космонавтики – то, чем мы занимаемся с момента моего прихода в "Роскосмос". Председатель научно-технического совета "Роскосмоса" Юрий Николаевич Коптев говорит: "Ты только смотри, как тот Моисей, 40 лет по пустыне их не води". Ладно, 40 лет не будем, нельзя процесс затягивать. Думаю, в ближайший квартал закончим.

– Юрий Иванович, часто информационная повестка, связанная с "Роскосмосом", особенно с его недавним прошлым, носит немного уголовный характер. У сторонних читателей может возникнуть впечатление, что "Роскосмос" и его предприятия – это места, где воруют командами. На ваш взгляд, чем была обусловлена такая небывалая концентрация подобного рода дел на предприятиях "Роскосмоса", и созданы ли сейчас все предпосылки, чтобы этого не повторилось?

– Фоновая история вокруг "Роскосмоса" действительно непростая. Вы, наверное, заметили, что всплеск уголовных дел начался с 2018 года. Это объясняется и тем, как была выстроена работа службы внутреннего аудита корпорации. К моему приходу в "Роскосмос" это структурное подразделение провело более 120 проверок, и основными показателями качества своей работы считало не столько профилактику правонарушений, сколько количество заведенных уголовных дел. Акты пачками передавались в надзорные и правоохранительные органы – без должной технико-экономической и правовой экспертизы. Сколько их было передано, мы до конца не знаем. Сейчас совместно с силовыми органами актуализируем данные, составляем единый реестр уголовных дел.

В моем понимании, внутренний аудит нужен, чтобы иметь независимый взгляд на финансовое состояние предприятий, заниматься превентивным контролем, предлагать правильные правовые инструменты по расходованию средств, помогать коллегам и направлять их. Иными словами – заниматься профилактикой нарушений. В условиях, по сути, санкционной войны против России, это крайне важно для отрасли. А наказывать – это уже хлеб других государственных органов. В нынешнем виде аудиторская служба в корпорации работает на реализацию тех целей, о которых я вам только что рассказал. В том числе, и благодаря кадровым изменениям.

Что касается уголовного дела с гендиректором НПО имени Лавочкина Владимиром Колмыковым. Дело также инициировано по проверке департамента внутреннего аудита "Роскомоса". Суд вынес решение, но официальная позиция "Роскосмоса" – не секрет, и мы ее уже озвучивали. У меня на столе лежит справка: позиции следствия, суда и корпорации. Нанесен ли ущерб в плане передачи технической документации и разовой оплаты за это? Нет. Есть заключение от ФСТЭК России. Эксперты по вопросам интеллектуального права нарушений тоже не увидели. Совет директоров сделку не оспорил. Тем не менее, вынесен обвинительный приговор. Что нам остается? Пройти этот путь до конца – разумеется, в рамках правового поля. Будем подавать апелляцию, рассчитываем на изменение приговора. Считаю, это мой долг как руководителя и просто по-человечески.

Хочу подчеркнуть: мы, "Роскосмос", крайне заинтересованы в раскрытии любых коррупционных схем. Кстати, сейчас очень активно работаем с коллегами из Генпрокуратуры и передаем много материалов по серьезным нарушениям. Но повторю то, что уже заявлял: для нас крайне важна объективность и непредвзятость. Люди, которые руководят предприятиями, несут колоссальную материальную и моральную ответственность. И они не должны жить в страхе, что завтра их прямо из кабинета заберут в камеру, не понимая за что, и никто не встанет на их защиту. Так из отрасли утекут все компетентные кадры, и никто не захочет прийти на освободившееся место. К слову сказать, в защиту Колмыкова и Солнцева готовы подписаться более тысячи сотрудников отрасли.

– Каким вам видится экспортная выручка "Роскосмоса" после завершения контрактов на поставки ракетных двигателей в США? Насколько возможно здесь взаимодействие с Индией и Китаем? Заместят ли они американцев?

– Мне очень жаль потери этих контрактов. Я остаюсь при мнении, что космос должен быть вне политики. Это – общечеловеческое достояние, и его освоение – право всех граждан Земли. Мы прекратили поставку двигателей РД-180, но чего бы не продолжать поставлять двигатели РД-181, учитывая гражданское назначение ракеты-носителя Antares. Европейцы вдогонку отказались от совместного с нами проекта ExoMars. Я чуть не до слез расстроился, не знал, что делать. Готовность к пуску – сентябрь прошлого года, потрачено 20 миллиардов рублей, совместный с европейцами проект – псу под хвост.

Я не делаю шагов, которые рушат это хрупкое сотрудничество. Те же американцы на МКС в нештатной ситуации с кораблем "Союз МС-22" ведут себя порядочно, по-людски. Хоть и дают понять, что прежние времена прошли: "Можно было с вами строить лунную программу, были такие планы, теперь не будем".