Новости. Обзор СМИ Рубрикатор поиска + личные списки

Наживаться на эпидемии Эболы — безнравственно, рыночная цена российской вакцины против лихорадки будет равна себестоимости, заявила министр здравоохранения России Вероника Скворцова.

"Себестоимость нашей вакцины не очень велика. Я не буду называть цифры, ведь ясно, что рынок всегда остается рынком, но с пониманием того, что эта вакцина необходима для профилактики тяжелейшей смертоносной эпидемии, на мой взгляд, наживаться на подобных ситуациях безнравственно. Так что цена будет на уровне себестоимости и необходимой рентабельности для того, чтобы поддерживать производство", — сказала Скворцова в интервью RT.

Вспышка лихорадки Эбола была зафиксирована в феврале 2014 года в Гвинее, затем вирус распространился на соседние Сьерра-Леоне и Либерию. Всего с начала эпидемии в трех этих странах от болезни скончались более 11 тысяч человек, еще более 28 тысяч заразились опасным вирусом.

Центру специального назначения «Лидер» МЧС России – 22 года

Сегодня 294-й Центр по проведению спасательных операций особого риска «Лидер», особая гордость МЧС России, отмечает 22-летие. На счету подразделения десятки тысяч обезвреженных объектов и предметов, сотни тысяч спасенных жизней в горах, на воде, в огне, под обломками.

География спасения 294-го центра обширна – регионы России, страны СНГ, Афганистан и Конго, Гвинея-Бисау и Ирак, Замбия и Пакистан, Танзания и Сирия, Алжир и Колумбия, Тайвань и Югославия. И это – еще не полный перечень стран, где спасатели оказывали экстренную помощь нуждающимся в ней.

Эвакуация населения, десантирование спасателей и грузов в труднодоступные районы, обезвреживание радиоактивных источников и взрывоопасных веществ – специалистам центра с первых дней его существования отведена самая сложная роль.

Сегодня «Лидер» – одно из самых мощных и отменно организованных подразделений МЧС России. В его арсенале – самое современное спасательное оборудование, в том числе робототехника.

Но главная ценность «Лидера» – его кадровый состав. Бесстрашие, умение принимать безошибочные решения, действовать четко и слаженно даже в крайне критических ситуациях, готовность к риску и самопожертвованию 24 часа в сутки – вот знаки отличия бойцов передового отряда «Лидер».

Министерство здравоохранения РФ готово поддержать массовые исследования в странах Западной Африки, где зафиксированы природные очаги лихорадки Эбола, сообщила в понедельник министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова на презентации российской вакцины от Эболы.

Вспышка лихорадки Эбола была зафиксирована в феврале 2014 года в Гвинее, затем вирус распространился на соседние Сьерра-Леоне и Либерию. Всего с начала эпидемии в трех этих странах от болезни скончались более 11 тысяч человек, еще более 28 тысяч заразились опасным вирусом.

В январе 2016 года завершила свою работу в Гвинее специализированная противоэпидемическая бригада Роспотребнадзора (СПЭБ), которая по решению правительства РФ более 1,5 лет оказывала консультативно-методическую и практическую помощь гвинейским властям в борьбе с крупнейшей в истории вспышкой лихорадки Эбола. За время работы в Гвинейской Республике силами СПЭБ было проведено более 10 тысяч лабораторных исследований.

"Мы готовы продолжать более массовые исследования, причем в тех странах, в которых есть нативные природные очаги данной инфекции, это страны Западной Африки. И после того, как к нам обратился институт Пастера Гвинеи с просьбой поставить наш препарат для применения сопоставительного исследования с другими вакцинами в том числе, мы на это согласились. Две недели назад у нас прошли переговоры в Гвинее на всех уровнях, начиная от института Пастера и кончая министерством здравоохранения, и президентом Республики Гвинея", — сказала Скворцова.

По ее словам, данные переговоры позволили принять решение о направлении "дизайна исследования пострегистрационной фазы".

Ранее президент РФ Владимир Путин сообщил, что Россия зарегистрировала лекарство от лихорадки Эбола, которое показывает более высокую эффективность, чем мировые аналоги. Скворцова отмечала, что российская вакцина от Эболы может быть поставлена в Гвинею уже в марте-апреле 2016 года, объемы ее производства могут достичь 10 тысяч доз в месяц.

В Женеве прошла презентация российской вакцины от Эболы

Министр сообщила, что работа по созданию вакцинальных препаратов против лихорадки Эбола началась в октябре 2014 года. Для этого Минздравом России была организована специализированная лаборатория в республике Гвинея, а также привлечены специализированные борта санитарной авиации для перевозки зараженных пациентов в специальных медицинских модулях.

Работа велась с использованием нескольких механизмов формирования векторных вакцин. В течение 15 месяцев две российские вакцины показали максимальную эффективность при полной безопасности и хорошей переносимости. В 2015 году были проведены как доклинические исследования, проводимые в лабораторных условиях на мелких животных: на приматах, обезьянах, так и целая серия клинических исследований 1-ой и 2-ой фазы. По результатам данных исследований, две разработанные вакцины были зарегистрированы в Российской Федерации с разрешением для применения. Хотелось бы отметить, что оба вакцинальных препарата были разработаны в НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи.

Вероника Скворцова напомнила, что в январе делегация Минздрава России под руководством заместителя Министра Сергея Краевого посетила Гвинею, где велись переговоры о налаживании механизма использования данного препарата.

Стоимость вакцины пока неизвестна, она будет определяться спросом рынка, конкурирующими моментами и объемами заказа. «Называть конкретные цифры сейчас – это несерьезно. Самое главное, что существует вакцина, она безопасна, она зарегистрирована в Российской Федерации. Проводится большая работа по определению возможностей и условий ее применения, в первую очередь: в западной Африке», - заключила Министр.

По меньшей мере 30 афтершоков были зафиксированы неподалеку от новозеландского города Крайстчерч менее чем за сутки после землетрясения магнитудой 5,8, сообщает газета New Zealand Herald.

Само землетрясение произошло в ночь на 14 февраля в 17 километрах от города Крайстчерч на Южном острове, очаг землетрясения залегал на глубине 8 километров. По словам местных властей, обошлось без серьезных травм и значительного ущерба.

Магнитуда самого сильного афтершока достигла 4,2. Очаг большинства подземных толчков залегал на глубине десяти километров и располагался на расстоянии от пяти до десяти километров к северо-востоку от Крайстчерча.

Согласно заявлению новозеландских сейсмологов, начавшиеся в ночь на воскресенье подземные толчки могут предвещать более серьезные землетрясения магнитудой до 7.

Как отмечает New Zealand Herald, землетрясение и афтершоки произошли за неделю до пятой годовщины разрушительного сейсмического бедствия. В феврале 2011 года в результате землетрясения магнитудой 6,3 в стране погибли 185 человек.

Через Новую Зеландию проходит Тихоокеанский "огненный пояс" — полоса вулканов и тектонических разломов длиной в 40 тысяч километров. Он опоясывает Тихий океан, пролегая вдоль побережья Южной и Северной Америки до южной части Аляски, затем поворачивает к Японии, Филиппинам и Индонезии и завершается в районе острова Новая Гвинея, Новой Зеландии и юго-западной Океании.

Именно в "Огненном кольце" находится подавляющее большинство известных вулканов планеты. Там же происходит 90% всех землетрясений на Земле.

Олимпийская лихорадка

Вирус Зика может сорвать проведение летних Игр-2016

Дмитрий Окунев

Олимпиада в Рио-де-Жанейро вновь находится под угрозой. Вот только если прежде тревогу Международного олимпийского комитета вызывала неготовность спортивных объектов к соревнованиям, то теперь возникла эпидемиологическая опасность – Бразилию поразил так называемый вирус Зика. Национальные олимпийские комитеты США, Германии, Кении, Японии и Великобритании уже поставили свое участие в Играх под большое сомнение. Если очаги вирусной инфекции не удастся погасить в ближайшее время, у организаторов Олимпиады и вправду могут возникнуть серьезные проблемы.

Новостные ленты сейчас полны тревожных сообщений: первые случаи заболевания лихорадкой Зика выявлены в Ирландии, Чили, Китае, Финляндии... Зловещий вирус уверенно шагает по планете, а эффективного противоядия от него пока что не придумали.

Первые случаи заболевания этой лихорадкой фиксировались еще в середине 1950-х годов, однако вплоть до последнего времени они были крайне редки и не считались серьезной угрозой. Все изменилось в 2015-м, когда вирус Зика стремительно распространился по Бразилии и вскоре вышел за ее пределы. Говорят, опасная инфекция могла попасть в Южную Америку вместе с гостями футбольного чемпионата мира-2014 из Африки или Океании, то есть из мест своего первоначального происхождения. По другой версии, вирус доставили спортсмены из Французской Полинезии, участвовавшие в соревнованиях по гребле на каноэ.

Передача болезни осуществляется трансмиссивным путем и чаще всего через укусы комара Aedes aegypti, который обитает в тропических и экваториальных регионах. Министр здравоохранения Бразилии Марсело Кастро тем временем признал, что его страна не справляется с вредными насекомыми и число зараженных людей уже таково, что речь практически идет об эпидемии.

К тому же недавно выяснилось, что инфекция передается в том числе и половым путем. Следы вируса были обнаружены в моче и слюне, исследуется вероятность заражения через поцелуи.

Число подтвержденных случаев заболевания в одной только Бразилии стремится к двум миллионам человек. Особенно опасен вирус Зика для беременных. Так, в разных странах регулярно регистрируются новорожденные с микроцефалией, причем счет уже идет на тысячи. К примеру, в бразильском штате Пернамбуку значительное уменьшение черепа и головного мозга наблюдается у двух процентов детей. Поэтому местные активисты просят на законодательном уровне разрешить аборты женщинам, переболевшим вирусом. Недавно глава администрации президента страны Жак Вагнер даже призвал беременных не приезжать на Олимпиаду из-за высокого риска заболевания. Для всех остальных, по его словам, вирус не опасен. Как подчеркнул Вагнер, Бразилия ни в коем случае не откажется от проведения летних Игр.

Но эпидемия тем не менее непременно повлияет на туристический поток. В Рио и так ждут сравнительно немного гостей из-за рубежа – порядка 380 тыс. человек. Всему виной удаленность олимпийской столицы от Европы и высокая стоимость авиабилетов. Например, подавляющему большинству россиян такой вояж вообще стал не по карману. Даже если заказывать билеты сейчас, перелет Москва – Рио – Москва обойдется в сумму свыше 100 тыс. рублей...

Всемирная организация здравоохранения на днях объявила вспышку лихорадки Зика чрезвычайной ситуацией для всех стран Южной Америки и угрозой глобального масштаба. Такое определение было дано группой независимых экспертов. По оценкам ВОЗ, в общей сложности вирусом могут заразиться до четырех миллионов человек. На данный момент среди наиболее пострадавших стран после Бразилии являются Колумбия (около 30 тыс. человек), Сальвадор (свыше 7 тысяч), Венесуэла (5 тысяч), Гондурас (3,7 тысяч). Всего же в той или иной степени пострадали 33 государства.

В Россию вирус пока вроде бы не проник, однако он все ближе подбирается к нашим границам. В конце января первый случай заболевания зафиксировали в Дании.

Кстати, в ближайшую субботу в Бразилии стартует тотальная мобилизация солдат для уничтожения комариных колоний в рамках борьбы с опасной заразой. Соответствующее распоряжение подписала президент Дилма Русеф. Против насекомых выступит целая армия – 220 тыс. военнослужащих. С разработкой вакцины все гораздо сложнее: бразильские законы запрещают отправлять генетический материал за границу для исследования в лучших лабораториях мира.

По мере возрастания этой новой угрозы многие страны всерьез задумались о целесообразности отправки своих атлетов на Олимпиаду. Здоровье ведь, как известно, дороже любых медалей. Тем более что и оргкомитет Игр-2016 недавно выразил обеспокоенность сложившейся ситуацией. Хотя категорических отказов, по данным организаторов, пока нет. До начала соревнований осталось ровно полгода, и бразильцы верят, что вирус все-таки удастся победить. Хозяева Олимпиады пообещали следовать всем рекомендациям ВОЗ и внимательно следят за распространением эпидемии. Надежду на то, что лихорадка Зика не повлияет на проведение Игр и участие в них сильнейших атлетов, в частности, выразил президент МОК Томас Бах. Он также полагает, что шесть месяцев – достаточный срок для того, чтобы решить проблему.

Впрочем, представители НОК США уже заявили, что американские спортсмены могут пропустить предстоящую Олимпиаду. Руководители национального института здоровья считают, что ее участники должны принимать решение самостоятельно. И это ведомство пока не дает рекомендации против поездки в Рио. К слову, двукратная олимпийская чемпионка в составе сборной США по футболу Хоуп Соло сказала, что, если ситуацию не удастся взять под контроль, она откажется от участия в Играх-2016.

Пристально следят за развитием событий спортивные медики в Кении и Германии. Местным олимпийцам будет предоставлено право выбора – остаться дома или поехать в Рио на свой страх и риск. В Японии, по имеющейся информации, окончательный вердикт относительно участия в Олимпиаде будет принят централизованно. В настоящий момент НОК проводит необходимые консультации и тщательно анализирует ситуацию. Британцы уже готовы перенести свой тренировочный лагерь из Бразилии в другую страну. Изначально они предполагали базироваться во время Игр в Белу-Оризонти...

Хотя в целом паники по поводу Олимпиады пока не наблюдается. Не торопится с громкими заявлениями Китай, при этом известно о разворачивающейся в стране кампании против комаров. Официальные врачи НОК Финляндии считают, что их сборной в Рио ничто не угрожает. Все, на удивление, спокойно и в России.

«Оргкомитет Игр заверил, что проблема лихорадки Зика не коснется Олимпиады, – сказал «Р-Спорту» заместитель министра спорта Юрий Нагорных. – Но мы на всякий случай готовим свои профилактические меры. Думаю, совместными усилиями проблема будет решена. На сегодняшний день специальной прививки перед посещением Бразилии не требуется. Мы со специалистами Олимпийского комитета России регулярно бываем в Рио, отслеживаем строительство спортивных объектов и олимпийской деревни. Уже знаем, где будут жить российские спортсмены. Туда выезжают и медицинские работники, поэтому, надеюсь, все вопросы мы решим заранее».

«Наши доктора говорят, что готовы ко всему и занимаются данным вопросом», – подчеркнул глава ОКР Александр Жуков.

«Мне неизвестно, что ведутся какие-то серьезные разговоры о переносе Олимпиады, – заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. – Я не слышал, чтобы кто-то предметно ставил такой вопрос и что эпидемия действительно достигла такой угрожающей отметки».

Отметим, что вариант переноса Игр-2016 в другой город впервые был поднят еще в начале 2014 года, когда стало понятно, что строительство олимпийских сооружений и инфраструктуры существенно отстает от графика. В ту пору даже назывались конкретные места, способные принять крупнейший спортивный форум без дополнительной подготовки, – Лондон, Глазго и Москва. Впрочем, успешное проведение бразильцами футбольного чемпионата мира существенно смягчило позицию МОК.

Недавно со сборов в Рио-де-Жанейро вернулась сильнейшая пловчиха России Юлия Ефимова. От нее ждали «шокирующей правды» об эпидемии в Бразилии, однако, если верить спортсменке, не все так страшно. «Дома меня постоянно спрашивают о каких-то комарах-убийцах, а в Рио никто о вирусе не знает, все живут спокойно, – рассказала Ефимова ТАСС. – Скорее всего, вирус бушует в джунглях, в Амазонии. В самом городе, повторюсь, все нормально. Хотя на улицах постоянно распыляют какое-то средство от насекомых».

Кстати, по популярности в медиапространстве вирус Зика уже вплотную подбирается к еще недавно гремевшей на весь мир Эболе. Эпидемия этой острой вирусной лихорадки, напомним, разразилась в феврале 2014 года в Западной Африке и унесла свыше 11 тыс. жизней. Президент США Барак Обама даже назвал Эболу одной из главных угроз человечеству.

Вирус Эбола напрямую повлиял на спортивную жизнь в охваченных эпидемией регионах. В конце 2014-го власти Марокко из-за боязни распространения заболевания даже отказались от проведения Кубка африканских наций по футболу. А на международные матчи еще в ряде пострадавших стран (Гвинея, Сьерра-Леоне) был введен длительный карантин. Запрет окончательно сняли только в январе 2016-го. Посмотрим, как будет развиваться ситуация с вирусом Зика.

Кыргызстан установил дипломатические отношения с 132 странами, первые из которых заключены в далеком 1991 году. КирТАГ представляет историю дипломатических отношений КР.

Первыми странами, с которыми были установлены отношения, стали Корейская Народная Демократическая Республика, Турецкая Республика, Соединенные Штаты Америки и Австралия.

С каждым годом количество стран-друзей увеличивается. Только за прошедший год Кыргызстан установил дипотношения с 7 странами: Республика Джибути, Республика Кот-д’Ивуар, Республика Судан, Республика Гвинея, Тоголезская Республика, Исламская республика Мавритания и Республика Ирак.

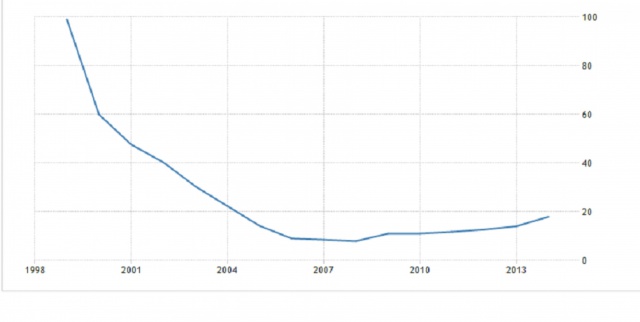

1991 год – 4 страны; 1992г. – 52; 1993г. – 20; 1994г. – 2; 1995г. – 4; 1996г. – 7; 1997г. – 1; 1998г. – 2; 1999г. – 3; 2000г. – 4; 2001г. – 3; 2004г. – 1; 2009г. – 3; 2010г. – 1; 2011г. – 2; 2012г. – 1; 2014г. – 6; 2015г. – 7.

Также Кыргызстан является участником 77 международных организаций, кроме самых известных - ООН, Юнеско, ВТО, страна значится участником Международного совета архивов (МСА), Координационного совета по информатизации (КСИ), Венецианской комиссии и многих других организаций, которые не всегда бывают известны обычным гражданам.

Кыргызстан - участник 14 договорных организаций, включая Рамочную Конвенцию ООН об изменении климата, Орхусской конвенции ЕЭК ООН о доступе к информации, участию общественности в процессе принятия решений и доступе к правосудию по вопросам, касающимся окружающей среды. Кыргызстан также подписал Роттердамскую конвенцию о процедуре предварительного обоснования согласия в отношении опасных химических веществ и пестицидов в международной торговле.

В Кыргызстане расположено 19 почетных консульств других стран. В этот список входят как посольства стран, с которыми сотрудничество для граждан давно известно, так и консульства, о которых не все осведомлены: консульство Венгрии, Индонезии, Кипра и даже консульство Королевства Швеция.

1. Почетное консульство Австрийской Республики: г.Бишкек, ул. Московская, 187/4.

2. Почетное консульство Республики Армения: г.Бишкек, ул. Тыныстанова, 209А.

3. Почетное консульство Королевства Бельгия: г.Бишкек, ул. Тыныстанова, 209-А.

4. Почетное консульство Федеративной Республики Бразилия: г.Бишкек, ул. Ибраимова, 115А.

5. Почетное консульство Венгрии: г.Бишкек, ул. Байтик Баатыра 3/2, офис 5.

6. Почетное консульство Республики Индонезия: г.Бишкек, бул. Эркиндик, 21, 6 этаж, офис 601.

7. Почетное консульство Королевства Испания: г.Бишкек, пр. Чуй, 127.

8. Почетное консульство Канады: г.Бишкек, ул. Московская, 189.

9. Почетное консульство Республики Кипр: г.Бишкек, ул. Шопокова 36, кв. 29.

10. Почетное консульство Латвийской Республики: г.Бишкек, пр. Мира, 299.

11. Почетное консульство Литовской Республики: г.Бишкек, ул. Раззакова, 22.

12. Почетное консульство Королевства Нидерланды: г.Бишкек, ул. Тыныстанова, 96, офис 11.

13. Почетное генеральное консульство Норвегии: г.Бишкек, ул. Исанова, 25, кв. 2.

14. Почетное консульство Республики Польша: г.Бишкек, ул. Гоголя, 28 А.

15. Почетное консульство Румынии: г.Бишкек, ул. Тыналиева, 18/1.

16. Почетное консульство Королевства Швеция: г.Бишкек, пр. Чуй 114, офис 407.

17. Почетное консульство Эстонской Республики: г.Бишкек, ул. Байтик Баатыра, 3/2.

18. Почетное консульство Республики Беларусь: г. Карабалта, ул. Кожомбердиева, 88.

19. Почетное консульство Республики Казахстан в Чуйской, Иссык-Кульской и Нарынской областях: г.Бишкек, 8 мкр. 28.

У Кыргызстана также имеется 29 почетных консульств за рубежом. Самое большое число консульств находится в России – 5, в Федеративной Республике Германия – 4, в Индии – 2, в Израиле – 2, в Казахстане - 2, Турции – 2.

В Азербайджанской Республике, Республике Армения, Республике Молдова, Великобритании, США, Японии, Республике Корея, Канаде, Исламской Республике Пакистан, Народной Республике Бангладеш, Демократической Социалистической Республике Шри-Ланка – по одному консульству.

Утверждена Инициатива прозрачности рыболовства для борьбы с ННН-промыслом на международном уровне

Реализация принятого стандарта будет способствовать прекращению незаконного, нерегулируемого и несообщаемого рыбного промысла, который достиг уровня «эпидемии» в водах Африки

Нуакшоте (Мавритания), 8 февраля 2016 года. – Глобальный международный стандарт, способствующий обеспечению прозрачности доходов в рыболовстве, принят по итогам 1-й Международной конференции Инициативы прозрачности рыболовства (FiTI), которая состоялась в столице Исламской Республики Мавритании. В мероприятии принял участие руководитель представительства Федерального агентства по рыболовству в Мавритании Виктор Попов, представители государственной власти, общественных организаций и бизнеса стран Африки, Европы, Азии, а также международных организаций и ассоциаций.

Идея создания Инициативы прозрачности рыболовства, впервые выдвинутая президентом Мавритании Мохамедом Ульд Абдель Азизом в январе 2015 года, была поддержана президентами Сенегала, Индонезии и Сейшельских островов, ФАО ООН и другими организациями. Основной целью Инициативы прозрачности рыболовства является содействие открытому и подотчетному управлению морскими биоресурсами.

Президент Сенегала Маки Салл, выступая перед участниками, подчеркнул важность создания Инициативы прозрачности рыболовства, указав на существование серьезной проблемы справедливости и прозрачности в международных соглашениях между правительствами прибрежных африканских стран и их зарубежными партнерами.

В видеообращении к делегатам бывший Генеральный секретарь ООН, председатель Группы развития Африки Кофи Аннан подчеркнул важность «глобального коллективного действия» для прекращения ННН-промысла, который достиг уровня «эпидемии» в водах Африки.

На конференции были рассмотрены и утверждены ключевые стратегические направления Инициативы прозрачности рыболовства, уделено внимание формированию структуры и органов управления, учреждены две рабочие группы: по кустарному и промышленному рыболовству. По итогам работы провозглашена Декларация Инициативы прозрачности рыболовства, в которой изложены основополагающие принципы FiTI.

Инициатива прозрачности – это глобальный международный стандарт, тщательно разработанная, гибкая методология позволит обеспечить мониторинг и сверку платежей компаний и их доходов под надзором правительства, компаний и гражданского общества. Реализация Инициативы поможет сформировать управленческий потенциал в области рыболовства и повысить уровень международного доверия.

Российская Федерация также заинтересована во внедрении данного стандарта, так как российские рыбаки осуществляют промысел в водах исключительных экономических зон стран Западной Африки, вместе с тем наращивание возможного вылова в этой зоне – одна из актуальных задач в области международного сотрудничества России в сфере рыболовства. Данные районы обладают высокой биологической и промысловой продуктивностью с преобладанием в рыбных ресурсах пелагических видов рыб: сардина, ставрида, сардинелла, скумбрия.

На настоящее время действуют межправительственные Соглашения о сотрудничестве в области рыболовства и рыбного хозяйства с Республиками Сенегал, Королевством Марокко, Мавританией, Гвинея-Бисау, Сьерра-Леоне, Намибией. Проводится работа по заключению межправительственных соглашений с рядом стран Африканского континента.

С борта океанографического исследовательского судна (ОИС) Военно-Морского Флота (ВМФ) России «Адмирал Владимирский» произведена высадка девяти человек на научную станцию «Прогресс» в Антарктиде.

«Доставка участников экспедиции с борта ОИС осуществлялась вертолетом Ка-32С антарктической станции «Прогресс», — заявил заместитель начальника Управления навигации и океанографии Минобороны России капитан 1 ранга Олег Осипов.

Он также сообщил, что участники похода провели обмен научной информацией с сотрудниками станции «Прогресс».

«На данный момент военными гидрографами выполнено более 31 тыс. км маршрутного промера рельефа морского дна, из них 8 тыс. — в Антарктике; выполнено 55% от запланированных работ в районе, что говорит о профессионализме участников похода», — отметил капитан 1 ранга Олег Осипов.

Судно продолжает выполнять исследования в морях омывающих Антарктиду. Военные гидрографы производят комплексные исследования гидрофизических свойств воды, а именно ее температурных параметров, показателей ее солености и плотности. На протяжении всего похода осуществляются ежедневные гидрометеорологические наблюдения и регулярные проверки функционирования системы спутниковой навигации ГЛОНАСС.

В состав экспедиции входят военные гидрографы 6-й Атлантической океанографической экспедиции гидрографической службы Балтийского флота, представители Российского государственного гидрометеорологического университета, Института Арктики и Антарктики, а также Гидрометеорологической службы Вооруженных Сил Российской Федерации.

Участники экспедиции выполнят грунтовые, гравиметрические и магнитные съемки, судовые метеорологические, аэрологические, гидрологические, гидрохимические, гидрооптические и другие наблюдения в прилегающих к Антарктиде морских акваториях.

Справочно:

Океанографическое исследовательское судно ВМФ России «Адмирал Владимирский» вышло из Кронштадта 6 ноября 2015 года по указанию главнокомандующего ВМФ России адмирала Виктора Чиркова.

Последний раз отряд океанографических исследовательских судов в составе ОИС «Адмирал Владимирский» и «Фаддей Белинсгаузен» обследовал берега и прилегающие моря Антарктиды в ходе кругосветной экспедиции 1982–1983 гг., проходившей по маршруту русской антарктической экспедиции 1819–1821 гг. на шлюпах «Восток» и «Мирный».

Тогда в ходе масштабных океанологических исследований экипажами судов и военными гидрографами были получены новые данные о рельефе дна, температурных режимах и солености морской воды. Были подробно исследованы течениях в акваториях берегов Антарктиды, детально изучены данные о грунтах и метеорологических элементах.

Экипажи ОИС «Адмирал Владимирский» и «Фаддей Белинсгаузен» открыли и нанесли на карты 178 подводных гор и возвышенностей, уточнили местоположение 13 различных островов в Южном океане, среди которых остова Бове, Франклина, Бофорта, Петра I, Баунти, Антиподов, Скотта.

Кроме того, российские военные гидрографы доказали отсутствие островов Терра-Нова, а также определили положение Южного магнитного полюса после перемещения его с континента в море Д’Юрвиля. За 150 суток было пройдено более 33 тыс. морских миль, из них 13 тыс. во льдах и айсбергах. Примечателен тот факт, что ОИС «Адмирал Владимирский» в ходе экспедиции 1982–1983гг поставил рекорд. Судно в проливе Мак-Мёрдо достигло широты 78 градусов 15 секнд — самой южной точки, достигнутой отечественными судами.

В ходе экспедиция к берегам Антарктиды 2015–2016 гг. ОИС «Адмирал Владимирский» пройдет по утвержденному главнокомандующим ВМФ России маршруту более 30 тыс. морских миль и возвратится в Кронштадт в апреле 2016 года.

Экспедиция выполняет большой объем задач по проведению гидрографических исследований ее морских акваторий, гидрометеорологических факторов, динамики изменений рельефа дна для корректуры навигационных и морских международных карт. Исследования являются комплексными.

Также, в соответствии с планом похода океанографическое исследовательское судно «Адмирал Владимирский» совершило заходы в порты иностранных государств, в которые заходила эскадра адмирала Зиновия Рожденственского в 1904 году.

ОИС «Адмирал Владимирский» прошел через самые южные широты Индийского океана вдоль берегов Сейшельских островов и Мадагаскара, судно обошло южную оконечность Африки и прибыло к берегам Антарктиды. Экспедиция посетила Сейшельские острова, Мадагаскар, Мозамбик, ЮАР. Планируются ее заходы в Экваториальную Гвинею, Анголу, Португалию.

На борту судна находятся капсулы с российской землей, которые возлагаются в местах боевой славы и захоронений российских моряков в портах захода.

Панируется, что ОИС «Адмирал Владимирский» возвратится в Кронштадт в апреле текущего 2016 года.

Ранее, перед выходом в экспедицию, океанографическое исследовательское судно «Адмирал Владимирский» прошло плановый ремонт на Канонерском заводе в Санкт-Петербурге. Оно было дооснащено новой бортовой аппаратурой для гидрографических исследований в Антарктиде.

Кроме того, был произведен ремонт главной энергетической установки и целого ряда судовых систем жизнеобеспечения. Судно совершило ряд контрольных выходов в море, в ходе которых экипаж ОИС «Адмирал Владимирский» и специалисты гидрографической службы ВМФ России провели ряд проверок, установленного на судне гидрографического оборудования и других судовых систем, которые будут обеспечивать нормальное плавание в сложных гидрометеорологических условиях Антарктиды.

Управление пресс-службы и информации Министерства обороны Российской Федерации

Осенью в Гвинее стартуют испытания российской вакцины против лихорадки Эбола

Испытания отечественной вакцины против лихорадки Эбола начнутся в Гвинее уже осенью этого года, рассказала РИА Новости министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова. Она подчеркнула, что разработка российских ученых уже прошла регистрацию.

Как пояснила министр, в настоящее время в Гвинее уже проводятся испытания вакцин других производителей, поэтому российская сторона не стала возражать против включения российского препарата в клинические исследования.

Ранее президент РФ Владимир Путин сообщил, что Россия зарегистрировала лекарство от лихорадки Эбола, которое показывает более высокую эффективность, чем мировые аналоги. Скворцова отмечала, что российская вакцина от Эболы может быть поставлена в Гвинею уже в марте-апреле 2016 года, объемы ее производства могут достичь 10 тысяч доз в месяц.

Специализированная противоэпидемическая бригада Роспотребнадзора (СПЭБ), включающая специалистов эпидемиологов и вирусологов, а также специальное оборудование в виде мобильных лабораторий на базе КАМАЗ, успешно завершила свою работу по оказанию помощи Гвинейской Республике в ликвидации вспышки лихорадки Эбола. Совместная работа ученых Роспотребнадзора и Гвинеи будет продолжена, в том числе с использованием переданных в дар Гвинейской Республике мобильных лабораторий.

В январе 2016 года завершила свою работу в Гвинейской Республике специализированная противоэпидемическая бригада Роспотребнадзора (СПЭБ), которая по решению Правительства России более 1,5 лет оказывала консультативно-методическую и практическую помощь гвинейским властям в борьбе с крупнейшей в истории вспышкой лихорадки Эбола. За время работы в Гвинейской Республике силами СПЭБ было проведено более 10 000 лабораторных исследований. Работа СПЭБ Роспотребнадзора значительно повысила эффективность диагностики этой инфекции и внесла весомый вклад в победу над вспышкой в Гвинее.

В соответствии с решением Правительства Российской Федерации в г. Киндия (Гвинейская Республика) оборудование и мобильные лаборатории СПЭБ Роспотребнадзора, отлично зарекомендовавшие себя в ходе борьбы со вспышкой, были переданы в дар Институту Пастера Гвинеи.

Торжественная церемония передачи состоялась в г. Киндия и собрала более 200 человек. Церемонию посетили Министр высшего образования и научных исследований и Министр здравоохранения Гвинейской Республики, губернатор г. Киндия, представители министерств транспорта и кооперации Гвинейской Республики, секретарь Правительства Гвинейской Республики, а также Посол Российской Федерации в Гвинее и Сьерра-Леоне, представители ВОЗ. В ходе церемонии была проведена презентация российской лаборатории и вклада, который Россия внесла в победу над вспышкой лихорадки Эбола. Церемония освещалась центральными средствами массовой информации Гвинейской Республики.

Гвинейской стороной был отмечен решающий вклад России и Роспотребнадзора в эпидемиологическое благополучие гвинейского народа.

Несмотря на завершение вспышки лихорадки Эбола в Гвинее Роспотребнадзор продолжит оказывать помощь и развивать научно-техническое сотрудничество с Гвинейской Республикой.

В том числе, переданные Роспотребнадзором мобильные лаборатории будут способствовать усилению лабораторной базы, повышению эффективности и расширению возможностей создаваемого сегодня Роспотребнадзором на базе Института Пастера Гвинеи Российско-Гвинейского научно-исследовательского центра эпидемиологии и профилактики инфекционных болезней. На базе этого центра специалисты и ученые Роспотребнадзора совместно с коллегами из Гвинеи будут проводить научные исследования, которые будут способствовать лучшему пониманию путей возникновения и распространения опасных инфекций, а также разработкам новых средств для их профилактики, диагностики и лечения.

Специалисты Роспотребнадзора продолжат изучение инфекционных заболеваний в Гвинее

После ликвидации эпидемии лихорадки Эбола в Западной Африке совместная работа ученых Роспотребнадзора и Гвинеи будет продолжена, в том числе с использованием переданных в дар Гвинейской Республике мобильных лабораторий, сообщается на сайте российского ведомства.

В прошлом месяце свою работу в Гвинее завершила специализированная противоэпидемическая бригада Роспотребнадзора (СПЭБ), которая по решению Правительства России более 1,5 лет оказывала консультативно-методическую и практическую помощь гвинейским властям в борьбе с крупнейшей в истории вспышкой лихорадки Эбола.

При этом, несмотря на завершение вспышки лихорадки Эбола в Гвинее, Роспотребнадзор продолжит оказывать помощь и развивать научно-техническое сотрудничество с Гвинейской Республикой. В том числе, переданные Роспотребнадзором мобильные лаборатории будут способствовать усилению лабораторной базы, повышению эффективности и расширению возможностей создаваемого сегодня Роспотребнадзором на базе Института Пастера Гвинеи Российско-Гвинейского научно-исследовательского центра эпидемиологии и профилактики инфекционных болезней.

На базе этого центра специалисты и ученые Роспотребнадзора совместно с коллегами из Гвинеи будут проводить научные исследования, которые будут способствовать лучшему пониманию путей возникновения и распространения опасных инфекций, а также разработкам новых средств для их профилактики, диагностики и лечения.

В минувший понедельник телеканал BBC показал фильм-сюжет, подготовленный репортером программы "Панорама" Ричардом Билтоном, в котором целый ряд индивидов, включая представителя Министерства финансов США, занимающегося вопросами санкций (в том числе — санкциями против России) Адама Шубина, утверждают, что президент РФ владеет де баснословными богатствами и, стало быть, "коррумпирован".

Фильм строится по стандартной схеме, не раз использованной против России: обвинения в адрес руководства РФ не просто бездоказательны, но представлены в виде "свидетельств" от людей не просто с сомнительной репутацией, но уличенных российским правосудием в различных уголовных преступлениях.

Впрочем, авторов фильма-пасквиля достоверность транслируемых мнений не заботит. Тут, судя по всему, требуется запустить месседж, способный вызвать волну обсуждений в массмедиа, — и такая волна, действительно прокатилась на этой неделе по западным и российским СМИ.

Целятся в Путина, чтобы попасть в Россию?

Замечу, что за несколько дней до запуска антипутинского сюжета на ВВС в Лондоне был опубликован доклад судьи-коронера Роберта Оуэна по делу Александра Литвиненко, в котором автор не сомневается, что убийство данного персонажа — дело рук российских спецслужб, и предполагает, что операция ФСБ, "возможно, была одобрена господином Патрушевым, а также президентом Путиным".

Некоторые российские эксперты и журналисты объявили эти фальшивки синхронизированной атакой на Путина. Но так ли это?

В России широко известно выражение философа и писателя Александра Зиновьева о том, что Запад и советские диссиденты "целились в коммунизм, а попали в Россию". И в этом смысле первое, что приходит на ум после активизации атак западных СМИ на российского президента, это приведенная мной зиновьевская цитата — с той лишь разницей, что коммунизма в РФ давно нет и врагам России остается целиться только в её сверхпопулярного лидера.

С другой стороны, в случае с информационными атаками на Россию мы имеем, во-первых, огромное количество заинтересованных в поражении РФ игроков, а во-вторых, — игру против неё на десятках площадок одновременно. Посему многочисленные и повторяющие (как под копирку) фальшивки с однотипными "расследованиями" не следует воспринимать столь прямолинейно.

Возьмем, к примеру, дело об убийстве Литвиненко.

Самое главное, на что в данном случае следует обратить внимание, — тот факт, согласно которому названное дело давно покинуло правовое поле. Его расследование было приостановлено еще в 2013 году под напором свидетельских показаний не в пользу обвинителей, и сегодня западному обывателю втюхивают политическое желаемое как судебный вердикт.

То, что доклад, в котором нет ничего нового по сравнению с выводами суда пятилетней давности, озвучил правоохранитель, не должно вводить нас в заблуждение. Совершенно очевидно, что в принципе проваленное британскими следователями дело "вдруг" достали из архива, может свидетельствовать только об одном: на его активизацию поступил политический заказ. Вопрос в том: кто заказчики? И кто, кстати, адресат?

С моей точки зрения, главный адресат — европейский обыватель, в сознании которого заказчикам необходимо постоянно поддерживать высокий градус русофобии. И здесь все средства хороши, независимо от того, против чего конкретно они направлены — против Путина, российской власти как таковой или российской "империи", "угрожающей" безопасности Европы.

В этом смысле в теме "коррумпированности" российской власти нет ничего нового. Голословные обвинения в непременно ТЕНЕВЫХ доходах (за отсутствием реальной информации о таковых) того или иного неугодного лидера, будь то лидер государства или глава ФИФА, — излюбленная тема заказчиков всякой "цветной" революции.

Что же касается заказчиков, то и здесь все банально, хотя и глобально.

Сегодня мир находится в той стадии глобализации, когда США (Госдепу, ведущим ТНК и т.п.) необходимо "съесть" Европу — ослабить Евросоюз и загнать европейские страны в новый интеграционный формат — в Трансатлантическое торговое и инвестиционное партнерство (ТТИП). И Россия здесь — пугало, которое позволяет глобализаторам решить поставленную задачу.

Война против России по всем возможным фронтам

Война против России ведется сегодня по всем фронтам — и по линии футбола, и по линии WАDА, и по вопросу о "давлении" "Газпрома" на европейских потребителей. Западные СМИ и социальные сети попросту переполнены русофобскими квазиинформационными фальшивками. Такими, к примеру, в демонстрации которых был уличен недавно немецкий телеканал ZDF.

Или вот еще — публикация в СМИ всевозможных рейтингов коррупции в России, а также рейтингов гражданских прав и свобод, направленных на подрыв репутации РФ и, в качестве конечной цели, на как бы делигитимацию нынешней российской власти.

"Сразу три международные организации представили ежегодные доклады о положении с правами человека, гражданскими свободами и коррупцией в обществе, и Россия повсюду занимает последние позиции", — отмечает, в частности, сверхобъективная по отношению к РФ радиостанция "Свобода". "В докладе организации "Фридом Хаус" Россия обозначена как несвободная страна, а ее рейтинг — 6, притом что минимальный рейтинг — 7 — у таких стран, как Северная Корея, Сирия, Узбекистан, Экваториальная Гвинея, Эритрея, Западная Сахара и Туркмения" — утверждает радиостанция.

С моей точки зрения, здесь даже комментировать нечего. Согласно подобным квазирейтингам, на уничтожающей сотнями и тысячами своих граждан Украине гораздо больше демократии, чем в России; её больше и в Турции, руководство которой арестовывает академиков всего лишь за альтернативное мнение; ну а европейские страны, где жестко разгоняются митинги несогласных, например, с миграционной политикой ЕС, — так вообще в лидерах прогресса.

Информационная война — на то и война, чтобы уничтожить противника (в данном случае — Россию) любой ценой и любыми средствами, включая не только фальшивки в СМИ, но и самое "безупречное" правосудие.

Кстати, тот факт, что глобальный заказчик ради достижения своих целей готов пожертвовать не только репутациями западных политиков, газет и телеканалов, но даже репутацией британского правосудия, говорит о том, что арсенал возможных средств воздействия на западного обывателя почти исчерпан.

В Европе все меньше верят байкам об агрессивной России, а популярность "коррумпированного" Путина здесь только растет. Вот и приходится доставать из загашников разведок и архивов СМИ самые тухлые яйца вроде дела Литвиненко, а также прибегать к услугам таких "свидетелей", как проворовавшиеся бизнесмены Сергей Пугачев, Дмитрий Скарга и иже с ними.

Как следует реагировать на запуск русофобских фальшивок

Повторю, что главная цель запуска в СМИ русофобских "расследований" состоит в том, чтобы вызвать резонанс по схеме "дыма без огня не бывает". И это работает. Вот уже и российская оппозиция обвиняет Андрея Лугового (да и президента России тоже) в том, что они де не стремятся доказать свою невиновность. (См. программу "Специальный корреспондент" от 27 января, в которой известный оппозиционер Владимир Рыжков обвиняет в этом Лугового и российские власти).

Но где презумпция невиновности? И почему российская сторона должна опровергать направленные против России и её руководства инсинуации? Собственно, именно этого — чтобы российская сторона пустилась в оправдания и разного рода дискуссии на заданные темы — и добиваются заказчики псевдоразоблачений.

Самый верный способ реагирования на инсинуации — не обращать на них внимания. Полагаю, что в такой ситуации следует проводить собственные профессиональные расследования в отношении истинных планетарных воров и негодяев, запуская результаты этих расследований в российские и западные СМИ. А то уж больно деликатно ведет себя российская пресса в отношении, например, семейства Бушей, в собственных коммерческих интересах развязавших войну против Ирака, Джо Байдена, имеющего коммерческие интересы на Украине, или лоббирующих интересы саудовских олигархов Клинтонов и вообще — в отношении транснациональных корпораций, умножающих свои преступные деяния по всему миру.

Во всяком случае, эти темы западному обывателю не менее интересны, чем басни о "тайных богатствах" Путина или кознях ФСБ.

Владимир Лепехин

Украина может создать зону свободной торговли с Африкой

Украина рассматривает возможность введения зоны свободной торговли со странами Западной Африки, сообщил министр Агропромразвития Алексей Павленко.

"Здесь расположена одна из крупнейших экономик Африки к югу от Сахары - Нигерия. Кроме того, рынки Нигерии, Нигера, Гвинеи, Мали являются рынками сбыта для украинского сухого молока, и мы можем интенсифицировать это сотрудничество. Если будет создана зона свободной торговли с ними, экспорт украинской продукции возрастет в разы ", - подчеркнул Павленко.

По его словам, африканский континент является одним из самых перспективных по показателям развития. С 1996 до 2014 года объем экспорта в африканские страны увеличился в 24,3 раза. Крупнейшим потребителем украинской продукции является Египет.

Наибольшая доля украинского аграрного экспорта в африканские страны приходится на зерновые - пшеницу, кукурузу, ячмень, а также на подсолнечное и соевое масло, остатки и отходы пищевой промышленности, сгущенное молоко, семена масличных культур.

В то же время, в 2015 году Украина значительно увеличила экспорт мяса, сыров и йогуртов, масла, продуктов переработки овощей, кондитерских изделий, воды, вина и табака.

В 2015 году флотские навигаторы успешно выполнили задачи штурманской службы, уровень которой позволил обеспечить безопасность плавания в дальних походах.

В общей сложности боевые корабли и суда Балтийского флота прошли около 300 тысяч морских миль, проведя в море более 2100 суток. Значительно расширилась и география походов моряков-балтийцев. Боевые корабли и вспомогательные суда Балтийского флота выполняли задачи в Северном, Черном, Баренцевом, Карском, Средиземном морях, Атлантическом, Индийском и Северном Ледовитом океанах, посетив с неофициальными визитами и деловыми заходами свыше 10 портов иностранных государств – Испании, Саудовской Аравии, Алжира, Экваториальной Гвинеи, Сейшельских островов, Мадагаскара, Мозамбика, ЮАР и других стран.

Во время дальних походов специалисты штурманской службы Балтийского флота активно осваивали новейшие электронные информационные и радионавигационные системы, позволяющих успешно выполнять задачи по предназначению в отдаленных районах Мирового океана и корректировать местоположение надводных кораблей флота.

Так, в 2015 году на корабли и суда флота было поставлено 60 видов морских средств навигации, – системы «Аляска», новые гирокурсоуказатели, лаги, эхолоты и многое другое.

В текущем году планируется поставка 20 новых комплектов средств навигации на крупные корабли и более 30 комплектов на малые корабли и суда.

В нынешнем году специалистам штурманской службы Балтийского флота также предстоит выполнить ряд ответственных задач, в частности, по навигационно-гидрографическому обеспечению высадки десантов, подготовке пространственно-временного координирования действий морских сил флота, во время различных, в том числе международных, учений.

Кроме того, корабли и суда флота продолжат выполнять задачи в различных точках Мирового океана как самостоятельно, так и в составе постоянного оперативного соединения кораблей ВМФ России в Средиземном море. Кораблям флота предстоит решать задачи в Балтийском, Северном, Средиземном морях, в Северной Атлантике, Антарктике и других районах.

Пресс-служба Западного военного округа

Война отняла у Ливии $68 млрд нефтяных доходов

Ливия потеряла более $68 млрд потенциальной прибыли с 2013 г. на фоне силовой борьбы между конкурирующими фракциями, которая привела энергетическую промышленность страны фактически к краху и разрушила экономику.

По оценкам Национальной нефтяной корпорации (National Oil Corporation, NOC), эта сумма включает в себя прекращение добычи на 75 отдельных месторождениях и нестабильную ситуация, приводящую к срыву поставок, в портах отгрузки.

"Экономика страны находится в очень сложной ситуации, - говорит Мустафа Саналла, глава государственной компании NOC, в интервью изданию Financial Times. - Отношения между двумя правительствами действительно очень плохие, и это отражается на нефтяной промышленности".

Местные акции протесты, проблемы с инфраструктурой и атаки боевиков ИГИЛ также оказали негативное влияние на нефтяную промышленность в стране, отмечает Саналла.

А падение цен на нефть на 75% с середины 2014 г. означает, что тот поток нефти, который Ливия смогла экспортировать, принес меньший объем дохода.

А крах нефтяной промышленности Ливии, которая является основным стержнем ее экономики, разрушил финансовую системы страны. Мохаммед Аль-Корчи, глава миссии Международного валютного фонда (МВФ) в стране, заявил, что в прошлом году бюджетный дефицит составил 54% ВВП - "один из самых высоких в мире".

Тем временем, согласно прогнозу Economist Intelligence Unit, в 2016 г. экономика Ливии станет самой быстросокращающейся экономикой в мире, опередив по этому показателю даже Сирию, а также такие страны, как Венесуэла и Экваториальная Гвинея.

В результате гражданской войны в Ливии образовалось два правительство: одно поддерживается и признается международным сообществом и базируется в городе Тубрук на востоке страны, а второе — это исламистское правительство, которое базируется в Триполи, где также базируется компания NOC.

И хотя обе фракции продолжают вести борьбу за контроль над нефтяными доходами, однако энергетические компании и трейдеры продолжают следовать условиям контрактов, которые были заключены с базирующейся в Триполи NOC, которая остается одним из немногих действующих институтов.

Кроме того, боевики ИГИЛ с начала года разрушают нефтяную промышленность и наносят ей непоправимый урон. Однако Саналла отмечает, что Petroleum Facilities Guard - вооруженные силы, которые призваны защищать энергетическую инфраструктуру, - являются серьезным препятствием для ведения деятельности.

Говоря о проблемах, с которыми сталкивается нефтяная промышленность страны, Саналла приводит такой пример: он отправил танкер с нефтью в нефтехранилище, чтобы избежать атаки ИГИЛ, в порт Рас Лануф. Однако PFG не дала разрешения, и на этой неделе нефть подожгли.

Добыча нефти в стране упала до 362 тыс. баррелей в сутки — это всего 20% от уровня 2011 г. Две трети от этого объема экспортируются.

По мере того как конфликт между враждующими сторонами нарастает, растут опасения того, что боевики ИГИЛ усилят контроль над энергетическими объектами.

Власти, признанные международным сообществом, полагают, что у нового правительства сейчас основная задача — нарастить добычу нефти до 1,3 млн баррелей в сутки. И основным препятствием к этому является конфликт между двумя сторонами.

Спецбригада Роспотребнадзора вернулась из Гвинеи

Специализированная противоэпидемическая бригада (СПЭБ) Роспотребнадзора, работавшая в Гвинее в рамках борьбы с эпидемией лихорадки Эбола, возвратилась в Россию, рассказал ТАСС директор научно-исследовательского противочумного института «Микроб» Роспотребнадзора Владимир Кутырев.

СПЭБ была направлена в Африку в соответствии с поручением правительства РФ. Бригада проводила в Гвинее исследования возбудителя лихорадки Эбола, а также обучала местных специалистов. Это был первый случай выезда российских эпидемиологов и микробиологов на ликвидацию подобной эпидемии в составе международных сил. По словам Кубырева, участниками бригады был получен уникальный опыт по организации работы мобильного комплекса в тропических условиях.

«Впервые именно наши ученые выявили на основе молекулярного секвенирования, что эпидемия вызвана двумя эволюционными ветвями возбудителей», - рассказал Кубырев. При этом параллельно велась работа по целому ряду других инфекций. «Там более 20 нозологических форм, которые мы сразу же изучали», - добавил он.

Полученные в ходе исследований в Гвинее данные ученые планируют обобщить и до конца первого полугодия опубликовать монографию. Все функции СПЭБ после возвращения российских ученых будет выполнять российско-гвинейский центр, который находится в этой африканской стране. Вся техника и оборудование переданы в дар Гвинее, они станут частью научно-исследовательского центра.

Венесуэла лишена права голоса в ООН — ей нечем оплатить очередной взнос в $ 3 млн.

Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун в письме Генеральной ассамблеи ООН сообщил, что 15 стран, в том числе Венесуэла, не оплатили ежегодный взнос в бюджет ООН и лишились права голоса. Как сообщает AP, в список стран-должников изначально был включен Иран, но пресс-секретарь Генеральной ассамблеи Даниэль Томас заявил, что Иран оплатил свой долг и теперь может голосовать.

В письме Пан Ги Муна говорится, что Генассамблея сможет разрешить должникам голосовать, если они докажут, что просрочка платежа произошла по не зависящим от них обстоятельствам. По решению ООН, в ходе текущей сессии разрешено голосовать пяти странам, раздираемых конфликтами, — Коморским островам, Гвинее-Бисау, Сан-Томе и Принсипи, Сомали, Йемену. Остальные страны должны погасить задолженность, в их число входит Венесуэла, чей долг составляет $ 3 млн, Доминиканская Республика ($ 2,1 млн), Сент-Винсент и Гренадина (по $ 2,155) и Бурунди ($ 1,36 млн).

Ранее Международный валютный фонд спрогнозировал рост инфляции в Венесуэле в этом году более чем в два раза, до 720%. В свою очередь, Национальная ассамблея Венесуэлы не поддержала инициативу президента страны Николаса Мадуро о введении чрезвычайного положения в экономике страны.

Как известно, в начале декабря 2015 года, спустя несколько дней после парламентских выборов в Венесуэле стали заметны первые признаки политического кризиса. Оппозиция получила две трети мест в парламенте следующего созыва, что позволит ей самостоятельно принимать законы и инициировать вопрос об импичменте главы государства.

Напомним, президент Венесуэлы Николас Мадуро 15 января выступил в парламенте страны с годовым отчетом, что стало для него серьезным испытанием. Впервые главе государства не стоит ждать теплого приема: с 5 января законодательный орган контролируется Блоком демократического единства, противостоящим чавистам. Конфликт между президентом и парламентским большинством нарастает с каждым днем.

Центральная и Восточная Европа в точке бифуркации

Владислав ГУЛЕВИЧ

«Вы хотели демократии? Так получите! Демократия – это тирания большинства. Партию «Право и справедливость» поддержали большинство поляков, и теперь «ПиС» будет делать, что хочет…Ущемлённый польский народ выбрал «ПиС» в надежде, что удастся отправить в тюрьму представителей предыдущей власти, где им и место…А Евросоюз нужно распустить».

Так депутат от Польши Януш Корвин-Микке прокомментировал в Европарламенте атаку Брюсселя на Варшаву после проведения партией Ярослава Качиньского, добившейся монополии на власть, реформы Конституционного суда и закона о прессе.

Эта реформа и этот закон стали поводом для жёсткого давления Евросоюза на польское правительство, за которым многие увидели желание Германии сохранить своё безусловное лидерство в Центрально-Восточной Европе. Против Польши сейчас развязана настолько мощная пропагандистская кампания, что с критикой в адрес «ПиС» выступил знаменитый британский полонист Норман Дэвис, автор известных каждому поляку книг об истории Польши «Божье игрище» и «Сердце Европы». Дэвис назвал партию Ярослава Качиньского политической сектой.

После того как представитель немецкого Христианско-демократического союза (ХДС) в Европарламенте Герберт Реуль объявил санкции против Польши необходимостью, Венгрия дала понять, что она к антипольским санкциям, если таковые будут Евросоюзом введены, не присоединится. В защиту Варшавы выступил и Петер Мах, бывший советник президента Чехии Вацлава Клауса, появившийся на трибуне с огромным значком «Я – поляк». По словам Маха, свободе слова в Польше ничто не угрожает.

Министр иностранных дел Чехии Любомир Заоралек на встрече со своим польским коллегой Витольдом Ващиковским также заявил, что не видит в действиях Варшавы нарушений демократических норм. В. Ващиковский упомянул и о важности польско-чешских отношений, и о том, что Чехия занимает второе место по объёмам инвестиций в польскую экономику после Германии.

Вопрос о влиянии немецкого капитала в Польше стоит неизменно на протяжении последних 30 лет, но сейчас он приобрёл особую остроту. Ещё в 2003 году польский журнал Wprost назвал Польшу «информационной колонией Германии». Внушительный сегмент польского медиарынка подмяли под себя такие крупные германские издательства, как Passauer Neue Presse, Axel Springer Polska, Bauer Verlag, Burda, Gruner&Jahr. Общее количество контролируемых немецким капиталом польских СМИ – цифровых и печатных – перевалило за сотню. В Польше заговорили о необходимости реполонизации польских СМИ.

Независимые немецкие источники указывают, что упрёки в притеснении свободы слова, адресованные «ПиС», вполне уместно переадресовать правившей ранее в Польше пронемецкой партии «Гражданская платформа» («ГП»), которая много способствовала укреплению позиций германского капитала на польском медиарынке. К «ГП» принадлежат и бывший президент Польши Бронислав Коморовский, и председатель Европейского совета Дональд Туск. А немцы, кстати, хорошо знакомы с повадками цензуры, которая в Германии наводит порядок весьма сурово: политиков-евроскептиков там могут запросто вышвырнуть из сетки телеэфира.

По данным правозащитной организации «Репортёры без границ», в рейтинге свободы слова за 2015 год Польша находилась на 18-м месте, ненамного отставая от Германии (12-е место). А вот Венгрию «Репортёры без границ» оценили совсем плохо, поставив на 65-е место, позади Нигера (47-е), Мавритании (55-е) и Папуа-Новой Гвинеи (56-е). Италию (73-е место) и Грецию (91-е) опустили ещё ниже.

Нетрудно понять, почему такие европейские страны, как Италия, Греция и Венгрия, помещены организацией, проповедующей свободу слова «без границ», на уровень ниже Нигера и Папуа-Новой Гвинеи. И Рим, и Афины, и Будапешт не раз позволяли себе критиковать действия евробюрократии и выступать против политики Брюсселя.

Наблюдаемое сейчас обострение противостояния Берлина и Варшавы – это позиционная борьба за региональное лидерство. Берлину важно нейтрализовать польское влияние в Центрально-Восточной Европе (ЦВЕ), чтобы устранить даже призрак бунта «младоевропейцев» против германского преобладания в ЕС. Важно не допустить союза Польши, Чехии и Венгрии, контуры которого лишь прорисовываются, но к которому может присоединиться и Словакия. Все названные государства сотрудничают в формате Вышеградской четвёрки, и три из них (Чехия, Венгрия, Словакия) уже отказались разделить с Берлином бремя приёма нелегальных мигрантов.

Польша пока придерживается двойственной политики, но конфликт тлеет, а Берлин всегда может действовать через свою агентуру влияния в Польше в рядах «Гражданской платформы». Бывший глава МИД Польши Гжегож Схетына («ГП») уже заявил, что сотрудничество с премьером Венгрии Виктором Орбаном наносит Польше вред.

Можно предположить также, что, укрепляя свои позиции в противостоянии Берлину, Варшава будет опираться на Вашингтон.

Регион Центрально-Восточной Европы подошёл к точке бифуркации, если понимать под этим потерю устойчивости прежней траектории, по которой регион развивался, и появление новых возможностей. А в точке бифуркации, как известно, любая система определяет своё будущее.

За прошедший год Россия поднялась в международном рейтинге конкурентоспособных стран на 8 позиций и находится на 45-й строчке, следует из материала, опубликованного на сайте Всемирного экономического форума. Всего в рейтинг вошли 140 стран.

Рейтинг конкурентоспособности, представленный в Давосе, составляется, исходя из 12 показателей, среди которых эффективность товарного рынка, развитие финансового рынка, культура предпринимательства, развитие инноваций, макроэкономические показатели и другие.

Первые три строчки занимают Швейцария, Сингапур и Соединенные Штаты. Затем следует Германия, Нидерланды, Япония, Гонконг и Финляндия. На последних позициях рейтинга – Мавритания, Чад и Гвинея.

Ранее сообщалось, что Россия заняла 12-е место в перечне самых инновационных экономик мира. Рейтинг составили аналитики Bloomberg, которые присвоили нашей стране 78,85 балла. Экономика России по показателям инновационности обошла такие страны, как Австрия, Норвегия, Бельгия, Великобритания, Нидерланды, Канада, Китай и ряд других.

В среду в Мадриде начала работу международная туристическая ярмарка Fitur 2016 — одно из самых крупных мероприятий в туристической отрасли в мире. В торжественной церемонии открытия приняла участие королева Испании Летисия.

В ярмарке принимают участие 9,5 тысячи организаций, фирм и объединений из 165 стран мира. Организаторы надеются, что в этом году ярмарка установит новый рекорд — в прошлом году ее посетили 222 тысячи 500 человек.

Впервые в Fitur принимает участие Буркина-Фасо, Латвия впервые направила своих бизнесменов, официальных представителей впервые направили Нидерланды, Пуэрто-Рико, Индонезия, Белиз, Гвинея, ранее представленные на ярмарках лишь бизнес-сектором.

Россия представлена на ярмарке на отдельном стенде. Свои предложения привезли в Испанию различные туристические фирмы, которые работают на европейском и латиноамериканском рынках.

С 20 по 22 января ярмарка будет открыта для специалистов, а 23 и 24 января ее смогут посетить все желающие.

В рамках прошлогодней ярмарки было проведено около 5 тысяч переговоров по заключению сделок.

В Западной Африке началась новая вспышка Эболы

Правительство Сьерра-Леоне (государство в Западной Африке) призвало население не паниковать после сообщения о смерти женщины от лихорадки Эболы и помещении на карантин более 100 человек, передает France Presse.

Это заявление было сделано спустя день после того, как в соседней Либерии, последней стране в регионе, объявили об окончании эпидемии Эболы.

Всемирная организация здравоохранения в пятницу, 15 января, подтвердила, что у 22-летней женщины, скончавшейся возле границы с Гвинеей на прошлой неделе, обнаружена положительная реакция на Эболу.

Две российские вакцины против вируса Эбола будут представлены Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) и Экономическому и социальному совету ООН по проблеме вируса Эбола, сообщила министр здравоохранения России Вероника Скворцова на презентации препаратов 15 января в Федеральном научно-исследовательском центре эпидемиологии и микробиологии им. Н. Ф. Гамалеи Минздрава (разработчик вакцины). Встреча Скворцовой с представителями ВОЗ и совета ООН запланирована на предстоящую неделю.

Названа себестоимость российской вакцины против вируса Эбола

Условия поставок и проведения платежей еще неизвестны, отмечает Скворцова. По ее словам, российские вакцины могут быть включены в сравнительное исследование с американским препаратом в Гвинее. Соответствующий запрос поступил от института Пастера Гвинеи, пояснила Скворцова.

По словам генерального директора Центра эпидемиологии и микробиологии Александра Гинцбурга, себестоимость изготовления одной дозы российской вакцины составляет примерно 12 000-14 000 руб.

За 2015 г. институт масштабировал производство, и примерно к апрелю 2016 г. он будет производить до 10 000 доз в месяц, рассказала Скворцова. Патент на вакцину останется у института, сейчас он находится на рассмотрении, подчеркнула она.

По информации ВОЗ на середину декабря 2015 г., от последней вспышки лихорадки Эбола, начавшейся около двух лет назад, в Африке погибли более 11 000 человек, 30 000 были заражены. По данным сайта организации, коэффициент смертности данного заболевания достигает 90%.

Ряд стран и крупнейших фармкомпаний в мире активизировали поиск вакцин и методов лечения лихорадки Эбола, но на данный момент нет одобренных ВОЗ методов лечения и вакцин для массового применения.

В конце 2014 г. вакцина от лихорадки Эбола, разработанная совместно Национальным институтом здравоохранения США (NIH) и британской GlaxoSmithKline, успешно прошла испытания на людях в США. Информация о результатах клинического исследования была опубликована в New England Journal of Medicine. В декабре 2015 г. вакцина SV-ZEBOV против вируса Эбола, разработанная американской компанией Merck, была принята ВОЗ для использования в экстренных случаях, говорится на сайте ВОЗ.

Россия зарегистрировала лекарство от лихорадки Эбола, заявил президент России Владимир Путин на встрече с правительством 14 января 2016 г. (цитата по сайту Кремля). По утверждению Путина, эта вакцина более эффективная, чем те препараты, которые применялись в мире до сих пор. Одна из вакцин — оригинальный препарат, вторая, созданная специально для пациентов с иммунодефицитом, является аналогом английской (GlaxoSmithKline. - «Ведомости»), пояснила Скворцова. Согласно госреестру лекарственных средств, в декабре 2015 г. филиал «Медгамал» ФНИЦЭМ им. Н. Ф. Гамалеи зарегистрировала два препарата против лихорадки Эбола.

В Гвинее удалось полностью остановить распространение болезни, вызванной вирусом Эбола, говорится в сообщении ВОЗ в конце 2015 г. В пятницу 15 декабря BBC сообщило о новом случае смерти от лихорадки Эбола в соседней с Гвинеей Сьерра-Леоне.

Об этом сообщил Глава Минприроды России Сергей Донской в ходе рабочей встречи с новым сопредседателем гвинейской части Межправительственной Российско-Гвинейской комиссии по экономическому, научно-техническому и торговому сотрудничеству (МПК), Государственным Министром, Председателем Президентского совета по вопросам инвестиций и государственно-частного партнерства Ибраимой Кассори Фофана.

По словам С.Донского, являющегося сопредседателем российской части Российско-Гвинейской МПК, сегодня необходимо создать все условия для наращивания объемов торговли и диверсификации форм взаимодействия. «Поскольку главную роль в этом процессе должен играть бизнес двух стран, необходимо стимулировать расширение прямых контактов между представителями деловых кругов, повысить информированность представителей бизнеса о возможностях национальных рынков наших стран, создать привлекательные условия для участников рынка», - пояснил С.Донской.

По его словам, для достижения этих целей необходимо на регулярной основе проводить двусторонние консультации и полнее использовать существующий между нашими странами механизм МПК, очередное 4-е заседание которого должно пройти в Москве в апреле текущего года.

«Большое значение для перехода наших отношений в содержательное в экономическом отношении русло имеет совершенствование договорно-правовой базы», - сообщил глава Минприроды России.

Он напомнил, что в стадии согласования находятся проекты межправительственного соглашения о поощрении и взаимной защите капиталовложений, протокола о сотрудничестве в области рыбного хозяйства и аквакультуры, а также межведомственного соглашения о сотрудничестве в борьбе с незаконным оборотом наркотиков.

Среди приоритетных сфер двустороннего экономического сотрудничества С.Донской отметил геологию и недропользование, энергетику, сельское хозяйство, промышленность, транспорт, образование и здравоохранение.

В свою очередь, К.Фофана высоко оценил результаты работы Российско-Гвинейской МПК, отметив, что готов внести свой вклад в дальнейшее развитие двустороннего сотрудничества: «В частности, считаю, что необходимо объединить наши усилия против международного терроризма – эта проблема касается и Африки». Он также выразил благодарность за помощь, оказанную Российской Федерацией, в борьбе с лихорадкой Эбола.

Участники встречи высоко оценили работу, проводимую в рамках Российско-Гвинейской МПК, ОК РУСАЛ. «Мы поддерживаем проектную деятельность ОК РУСАЛ в Гвинее и рассматриваем ее как важнейший элемент двустороннего российско-гвинейского экономического сотрудничества. Скажу даже, что положение дел РУСАЛа в Гвинее – это можно сказать ключевой индикатор состояния наших двусторонних отношений. При этом отмечу, что компания показывает позитивную динамику развития сотрудничества с гвинейской стороной и добросовестно выполняет свои обязательства», - сказал С.Донской.

Еще одним важным направлением сотрудничества Министр назвал деятельность компании «Нордголд» владеющей рядом золотодобывающих предприятий на территории Гвинейской Республики.

«Мы считаем Гвинейскую Республику традиционным партнером России среди стран Африки и дорожим сложившимися отношениями двусторонних внешнеэкономических и политических связей», - подчеркнул С.Донской.

Новости отраслевых рынков Турции, Марокко и Испании

Стоимость на плодовоовощную продукцию в Турции уже сократилась в среднем на 30%. Причина снижения цен на внутреннем рынке вполне обоснована и ожидаема – запрет на поставки в Россию.

По словам президента Палаты торговцев в Стамбуле (Chamber of Small Traders from Umum market in Istanbul), если правительство не предпримет шагов по регулированию цен и стабилизации ситуации, стоимость фруктов и овощей в стране продолжит снижаться. Например, томаты и огурцы в преддверии 2016 года уже продавались в Стамбуле за полцены.

В организации также считают, что Турции срочно необходим поиск новых рынков сбыта.

Марокко планирует увеличить экспорт сельхозпродукции в страны африканского континента.

За последние 10 лет поставщики страны уже добились достаточно высоких результатов отгрузок, увеличивая объем экспорта ежегодно в среднем на 15%.

Наиболее перспективными для поставок рынками марокканские отраслевые специалисты называют Гвинею, Мавританию, Алжир, Тунис, Ливию и Сенегал. Африканские страны активно закупают выращенные в Марокко свежие и консервированные фрукты и овощи, сухофрукты, различные виды соков.

Для увеличения поставок экспортерам необходимо преодолеть несколько барьеров. Например, росту экспорта препятствует недостаточно развитая логистика.

Площадь выращивания органических культур возросла в испанской Альмерии.

По официальным данным Минсельхоза региона, в 2015 году территория производства органики в провинции возросла на 20%.

Производством экологически чистых овощей в Альмерии занимаются 175 компаний (не только фермерские хозяйства, но и задействованные в отрасли маркетологи, упаковщики и логисты).

"ЛУКойл" выходит из проектов в Кот-д'Ивуаре

"ЛУКойл" выходит из проектов в Кот-д'Ивуаре, где компания работала на шельфе с 2006 г. "Практически из всех проектов в Кот-д'Ивуаре "ЛУКойл" уже вышел либо на стадии выхода", - отметил источник в компании в интервью "Интерфаксу".

"На сегодня у компании остается по одному проекту в Гане, Камеруне и Нигерии, во всех трех "ЛУКойл" работает в консорциумах и не является оператором", - отметил источник. В Кот-д'Ивуаре "ЛУКойл" работает с 2006 г. в пяти морских геологоразведочных проектах в глубоководной части Гвинейского залива на блоках CI-101, CI-205, CI-401, CI-504 и CI-524.

Компания больше не работает на блоке CI-524, который представляет собой восточную часть блока CI-401. "Работы на этом блоке проводились в рамках первого разведочного периода, который закончился в марте 2014 г. Проведена переобработка и переинтерпретация сейсмического материала, по результатам выполненных исследований объект "Барракуда" признан малоперспективным для дальнейших исследований", - подчеркнул источник.

Несколько лет назад "ЛУКойл" сделал ставку на Африку как на многообещающий регион нефтедобычи. По итогам девяти месяцев 2015 г. "ЛУКойл" инвестировал в проекты в Кот-д'Ивуаре $777 млн. С 2011 г. потери по сухим скважинам составили $546 млн, в 2014 г. компания списала подписной бонус по проектам в Кот д'Ивуаре на $45 млн.

В марте 2015 г. вице-президент "ЛУКойла" Леонид Федун заявил, что компания может выйти из проектов в Западной Африке из-за отсутствия крупных открытий. "Это некоммерческие проекты. Мы частично выйдем из этих проектов. Часть, например, Independence будем исследовать. Посмотрим, может быть, сами, может, с партнером будем разрабатывать. Многие из этих проектов надо доинтерпретировать, но я скорее пессимист. Пока решений еще не принято, но крупных коммерческих открытий мы не сделали", - уточнил Федун.

В октябре прошлого года "ЛУКойл" вышел из проекта в Сьерра-Леоне, где работал с 2011 г.

Министр Вероника Скворцова посетила ФНЦ эпидемиологии и микробиологии им. почетного академика Н.Ф. Гамалеи, где получена российская вакцина против Эболы

Вероника Скворцова посетила ФНЦ эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи, где состоялась презентация разработанной отечественными учеными вакцины против лихорадки Эбола.

В ходе визита Министр осмотрела лабораторный и производственный комплексы научного центра, где были созданы вакцинные препараты.

«Создать уникальную вакцину от лихорадки Эбола в столь сжатые сроки удалось благодаря исследованиям, которые в России ведутся уже более 20 лет», - отметила глава Ведомства, отвечая на вопросы журналистов.

Также она отметила, что сейчас создана вся необходимая инфраструктура для производства вакцины.

«Сегодня мы говорим о производстве одной тысячи доз в месяц. Мы стараемся масштабировать объемы и в апреле планируем выйти на уровень до 10 тысяч», - сообщила Вероника Скворцова.

Министр уточнила, что в России необходимости в широком распространении вакцины нет. На данный момент в полученном препарате заинтересованы, прежде всего, государства Африканского континента.

«Мы получили запрос от института Пастера в Гвинее на применение двух вакцинных препаратов российского производства на территории республики Гвинеи. В настоящее время ведется обсуждение, в том числе и на международном уровне, о том, в каком формате это будет происходить», - рассказала глава Минздрава.

«Если будет принято решение о том, чтобы мы включились в открытое сравнительное исследование и могли сопоставить эффективность наших вакцин с эффективностью зарубежных аналогов, мы тоже не будем против», - подчеркнула Вероника Скворцова.

В ближайшее время планируется представить российскую вакцину против лихорадки Эбола на исполкоме Всемирной организации здравоохранения в Женеве.

Министр поздравила научный коллектив ФНЦ под руководством академика РАН А.Л. Гинцбурга с прорывными результатами, пожелав дальнейших успехов.

14 января 2016 года состоялась встреча руководителя Роспотребнадзора Анны Поповой с делегацией Гвинейской Республики во главе с Государственным министром при Президенте Гвинеи по вопросам инвестиций и государственно-частного партнёрства г-ном Ибраима Кассори Фофана, находящимся с визитом в Российской Федерации. На встрече также присутствовали представители Объединённой компании РУСАЛ, оказывающей содействие российским специалистам в работе на территории Гвинеи.

Гвинейская сторона выразила благодарность Президенту Российской Федерации, Правительству Российской Федерации и Роспотребнадзору за оказанную помощь в ликвидации вспышки лихорадки Эбола в Гвинее, позволившую не только победить эпидемию, но и повысить общий уровень санитарно-эпидемиологического благополучия в стране. Результаты работы российских учёных в построенном на средства российского частного сектора госпитале в Гвинее были высоко оценены Президентом Гвинейской Республики А. Конде.

В ходе переговоров участники подвели итоги совместной деятельности за последние годы и наметили шаги по развитию сотрудничества между Россией и Гвинеей в области противодействия инфекционным заболеваниям.

Важную роль в дальнейшем укреплении двустороннего взаимодействия сыграет создание на базе Института Пастера Гвинеи в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации Российско-Гвинейского научно-исследовательского центра эпидемиологии и профилактики инфекционных болезней (Научный центр). Обсуждалась возможность привлечения Научного центра к исследованию и применению вакцины против лихорадки Эбола, разработанной в Российской Федерации.

Гвинейской стороной предложено рассмотреть возможность создания в рамках российско-гвинейской Межправительственной комиссии рабочей группы по вопросам взаимодействия и сотрудничества в области научных исследований.

Достигнута договорённость о содействии гвинейской стороны в решении ряда административных и организационно-технических вопросов для обеспечения работы российских специалистов в Гвинее, а также cкорейшем подписании соглашений между Роспотребнадзором и Министерством здравоохранения и Министерством высшего образования и научных исследований Гвинейской Республики.

Теракты в Индонезии не были случайностью

Андрей Резчиков

Столица крупнейшей мусульманской страны мира – Индонезии – подверглась атаке террористов, погибло не менее 10 человек. Ответственность взяло на себя ИГИЛ, но не исключено, что реальные виновники – местные радикалы, экстремизм которых имеет давние корни. Если в этой многонаселенной, но относительно спокойной стране вновь проснется исламский радикализм, это станет угрозой для всего региона.

В четверг боевики террористической группировки «Исламское государство» (ИГ, запрещена в РФ) взяли на себя ответственность за серию атак в Джакарте, жертвами которых стали не менее десяти человек. «Целями нападений были иностранные граждане и представители правоохранительных органов», – заявили боевики.

Серию взрывов в самом центре Джакарты близ старейшего торгового центра Sarinah (вокруг сосредоточены фешенебельные гостиницы, посольства и офисные здания) устроила группа примерно из 10–15 боевиков, в том числе нескольких террористов-смертников. Один террорист подорвал себя у входа в расположенное на первом этаже ТЦ кафе Starbucks, а один из его сообщников – у поста полиции поблизости. Всего прогремели семь взрывов. После этого между полицейскими и боевиками завязалась продолжительная перестрелка.

По официальным данным, погибли десять человек, включая пятерых террористов. Около 20 человек ранены. Полиция задержала четырех подозреваемых. По ее мнению, террористы пытались действовать по сценарию атак в Париже в ноябре прошлого года. Через некоторое время обстановка в центре столицы была нормализована. После сообщений о том, что властям удалось взять ситуацию под контроль, появилась информация о новой серии взрывов в столице. «Это был звук, похожий на треск лопнувшей шины грузовика. Но мы опасаемся недооценить угрозу и продолжаем следить за развитием событий», – сообщили в полиции.

Президент Индонезии Джоко Видодо назвал произошедшее «актом терроризма». В начале декабря власти страны усилили меры безопасности в связи с информацией о готовящихся в ближайшее время терактах.

Исламисты и сепаратисты

В апреле прошлого года боевики устроили теракт на рынке в центре Джакарты. Тогда ранения получили четыре человека. В августе 2013 года взрывное устройство малой мощности взорвалось в столичном буддистском храме, был ранен один человек. В сентябре 2011 года террорист-смертник подорвал себя в протестантской церкви в городе Соло на острове Ява. Кроме преступника погибли трое прихожан. Ранения получили десятки человек. В апреле того же года террорист-смертник подорвал себя во время пятничной молитвы в мечети штаб-квартиры полиции западнояванского города Чиребон. Ранения получили 25 человек. В июле 2009 года два взрыва с интервалом примерно в пять минут прогремели в столице у фешенебельных отелей Ritz Carlton и Marriott. Погибли девять человек, 50 получили ранения. Наконец, один из самых кровавых терактов в истории страны произошел 12 октября 2002 года опять же в Куте на острове Бали. В результате взрывов трех бомб были убиты 202 человека, а 209 получили ранения. Среди убитых были 164 иностранных гражданина. За терактами стояли боевики исламистского движения «Джемаа Исламия» («Исламское сообщество»), которое действует в Индонезии, Малайзии и на Филиппинах. Она признана террористической в государствах Юго-Восточной Азии, а также в США.

Несмотря на все это, на фоне сообщений, поступающих с Ближнего Востока или из Северной Африки, крупнейшая мусульманская страна мира (из 253 млн человек, живущих в Индонезии, ислам исповедуют около 88%) выглядит довольно стабильной.