Новости. Обзор СМИ Рубрикатор поиска + личные списки

Разгадка торможения Евросоюза

Леонид Григорьев

Кандидат экономических наук, ординарный профессор, научный руководитель департамента мировой экономики (ДМЭ) факультета мировой экономики и мировой политики (ФМЭиМП) Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики».

София Ляхова

Студентка департамента мировой экономики Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики».

Для цитирования:

Григорьев Л.М., Ляхова С.В. Разгадка торможения Евросоюза // Россия в глобальной политике. 2025. Т. 23. № 3. С. 83–104.

В последние десятилетия Европейский союз имел образ растущей, а значит, успешной организации с эффективной экономической моделью. Сейчас восприятие изменилось.

Стагнация ЕС и его отставание от основных мировых конкурентов имеют несколько причин. Это увеличивающиеся трудовые и энергетические издержки, недостаточное развитие науки и НИОКР, высокий уровень налогов и перераспределения доходов, огромные расходы на «зелёные» программы, перенапряжение социальной системы, в том числе из-за притока иммигрантов, что влияет на благосостояние и настроения традиционных средних слоёв. Европейский союз сталкивается с трудностями в производительности, инновациях и в целом в темпах экономического роста. Особенно остро ситуация ощутима в компаниях технологического сектора. Именно они в поисках более выгодного финансирования и меньших законодательных препятствий могут переместить производство в США[1].

Но есть и более фундаментальные причины. В случае отставания от Китая – отсутствие интенсивной промышленной политики. А по сравнению с Соединёнными Штатами Евросоюз попросту недостаточно интегрирован.

Трансатлантическая конкуренция и её особенности

За время европейской интеграции, продолжающейся почти семь десятилетий, ЕС превратился в одного из экономических лидеров планеты вместе с США и Китаем, втроём они формируют около половины мирового ВВП[2]. Соединённые Штаты, крупнейшая экономика мира с номинальным ВВП около 27 трлн долларов (по состоянию на 2023 г.), отличаются высокой инновационностью, технологическим лидерством, развитым финансовым сектором и доминированием доллара в международных расчётах, а также высокой производительностью труда[3]. Европейский союз – самый большой единый рынок с номинальным совокупным ВВП около 19 трлн долларов. Он характеризуется высоким уровнем экономической интеграции, развитой социальной системой и значительными различиями между странами-членами. Китай, вторая по величине экономика мира с ВВП около 18 трлн долларов, демонстрирует в последние десятилетия высокие темпы экономического роста и является важнейшим производственным центром мира, осуществляя значительные инвестиции в инфраструктуру и активно развивая технологический сектор[4].

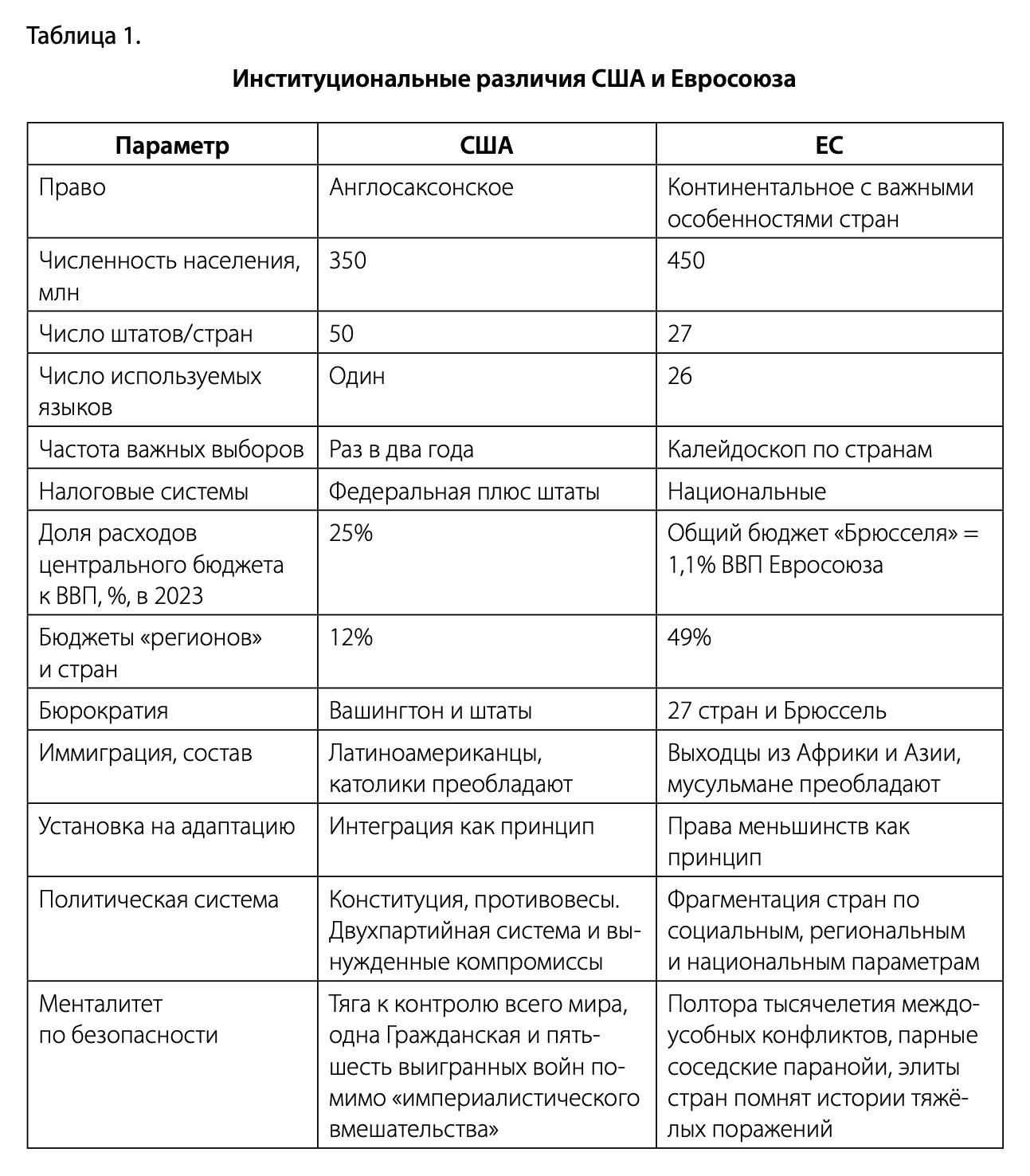

Несмотря на интеграционные достижения, до американского (и китайского) уровня единства внутреннего экономического пространства Европе очень далеко (см. табл. 1), а по сравнению с США – очень-очень далеко. Брюссель (как собирательный образ интегратора, имеющего и собственные интересы, отличные от стран-членов) стремился к выравниванию институционального пространства, но действовал в имперской логике, расширяя его за счёт очень разнородных элементов.

На рубеже третьего тысячелетия, когда успехи интеграции развитого европейского ядра были значительными, а дорогостоящих энергетических и климатических программ ещё не было, Евросоюз предпринял радикальное расширение на Восток. Двенадцать стран с другим экономическим развитием, хотя и со значительным человеческим капиталом, оставшимся от интенсивных вложений в образование при социализме, резко повысили гетерогенность блока. «Присоединение двенадцати новых членов в 2000-е гг. привело к огромным дисбалансам внутри объединённой Европы. Страны, находящиеся на разных этапах развития, требуют разных типов экономической политики, которые всё сложнее синхронизировать внутри союза»[5].

Два основных конкурента Евросоюза – США и Китай – в процессе формирования внутреннего экономического пространства не были столь обременены проблемами интеграции, правда, по противоположным причинам: англосаксонский либерализм и китайский гибрид рынка и централизованного руководства[6]. Отметим и важность различия англосаксонского права (ликвидность финансов, регулирование недр, уголовное право) и континентального (от кодекса Наполеона) права в ЕС.

Применительно к Европе можно сформулировать «ловушку среднего уровня интеграции». Для синергии культурных кодов, снятия бюрократических барьеров, сплавки регламентов стран с разной историей и языками (и парламентами) недостаточно сближения законодательства на срок в поколение. Даже Германия, Франция и Бенилюкс (ветераны ЕС) остаются очень разными.

Успех интеграции не означает, что она достигает уровня единого государства со многими разнородными штатами (типа США). Даже если такой задачи не ставилось, вопрос об эффективности институтов, их единства остаётся.

Все три экономических центра мира тесно взаимосвязаны через торговые и инвестиционные потоки, что создаёт основу современной глобальной экономики. Разрыв между Европейским союзом и США по уровню ВВП на душу населения продолжает расти: примерно с 17 тыс. долларов ППС в 2019 г. до 20 тыс. в 2023 году (табл. 2). Процентный разрыв абсолютных значений остался неизменным, на уровне около 27 процентов. Китай также показывает более уверенную динамику в экономике, ориентированной на производство и экспорт. Динамика показателя осталась устойчивой у США, а у Европы, включая Германию, обнаружилась тенденция к спаду средних темпов прироста в 2020–2023 гг., как видно из таблицы 2.

В 2000–2008 гг. наибольший прирост демонстрировал Китай (9,8 процента), в то время как США и ЕС имели умеренные показатели 1,4–2,1 процента. В 2009–2019 гг. общие темпы замедлились, но оставались положительными, Китай сохранил лидерство (7,2 процента), а у некоторых стран Евросоюза динамика была отрицательной (Италия: -0,4 процента). В 2019–2023 гг. картина меняется. Соединённые Штаты демонстрируют наиболее высокие темпы среди развитых стран (1,8 процента), Италия показывает положительную динамику (1,5 процента), в то время как в Великобритании рост нулевой, а в Германии всего 0,1 процента. Китай, хотя и перешёл к «новой норме», сохраняет наиболее высокие темпы (4,6 процента).

По абсолютным показателям ВВП на душу населения в 2023 г. США остаются абсолютным лидером среди крупных стран ОЭСР (74,6 тыс. долларов). Нидерланды (71,4 тыс. долларов) – наиболее высокие показатели в ЕС. Германия стабильно держится на уровне 63–64 тыс. долларов, а Франция, Великобритания и Италия – в диапазоне 44–55 тыс. долларов. Китай намерен удвоить ВВП на душу населения (с 2019) к 2035 г., но пока отстаёт по абсолютным значениям (22 тыс. долларов)[7]. В 2020 г. в условиях пандемии COVID-19, показатели снижались во всех странах, но затем большинство экономик продемонстрировали восстановление и рост, хотя весьма неравномерный. А Соединённые Штаты со времени мирового кризиса 2008–2010 гг., последовавшего вскоре за радикальным расширением ЕС, продолжали постепенно «уходить» от Евросоюза. Это фундаментальное явление последних полутора десятилетий, у которого есть много интересных параметров.

Источник: составлено авторами на базе данных показателей мирового развития Всемирного банка, см.: https://data.worldbank.org/indicator/NE.EXP.GNFS.CD

Важным индикатором и фактором развития является представленная в таблице 3 динамика экспорта товаров и услуг. По ним видны тенденции конкурентоспособности в XXI веке, так как экспортная деятельность во многом определяет и стимулирует создание рабочих мест, развитие технологий и инноваций. В 2000–2008 гг. наиболее высокие темпы прироста экспорта демонстрировал Китай (25,2 процента), ЕС занимал второе место, во многом благодаря Германии, с показателем 11,3 процента. США с учётом большого экспорта услуг – 7,1 процента. В 2009–2019 гг. картина изменилась: лидером по темпам роста стали Нидерланды (3,8 процента), выведя ЕС (3,3 процента) на первое место. США снизили темпы до 0,5 процента что ряд наблюдателей связывают с завышенным курсом доллара против евро. А в 2019–2023 гг. наиболее высокие показатели у Евросоюза (2,3 процента) и Китая (7,5 процента).

Безусловным лидером по абсолютным значениям экспорта является ЕС с показателем 9,65 трлн (включая торговлю внутри блока), за ним следуют Китай (3,5 трлн) и Соединённые Штаты (3,05 трлн). Торговые конфликты 2025 г. вокруг импортных пошлин – явление новое и его влияние на экономический рост оценивать ещё рано. Заметим, что в трениях между США и Евросоюзом по данному вопросу картина весьма сложная – надо учитывать два фактора, приведших к накопившемуся дисбалансу в пользу Европы: высокий курс доллара против евро и нетарифные методы защиты европейского рынка: «Происходит значительный рост использования нетарифных мер (НТМ). Сегодня НТМ представляют собой широкий спектр инструментов: от географических указаний для агропродовольственных товаров и требований к маркировке электронных устройств до ограничений на содержание пестицидов в импортируемых фруктах и антидемпинговых пошлин. Важно отметить, что растёт не только разнообразие этих инструментов, но и число стран, применяющих их, а также частота их использования. Экономисты и политологи активно исследуют вопрос: не становятся ли эти новые формы торговой политики заменой ранее согласованного снижения тарифов?»[8].

Многие страны имеют высокие показатели: Германия (1,5–1,7 трлн), остальные государства менее 1 триллиона. В 2010–2019 гг. наблюдалась тенденция к относительному снижению темпов роста экспорта (к динамике ВВП)[9]. Но в условиях потрясений 2020–2023 гг. у многих государств наметилось оживление роли экспорта и отношение динамики экспорта к динамике ВВП мира восстановилось[10].

Социально-экономическая стабильность в развитых странах во многом зависит от уровня личного потребления домохозяйств, поскольку он отражает реальный уровень потребления товаров и услуг населением, учитывая различия в ценах между странами. Эта динамика также является индикатором экономического здоровья, поскольку потребительские расходы часто составляют значительную часть ВВП и служат одним из основных драйверов роста.

США традиционно демонстрируют наиболее высокие абсолютные и относительные показатели личного потребления (порядка 68 процентов от ВВП против обычных 50–55 процентов). Германия и Великобритания демонстрируют значительные объёмы потребления, но у Германии в 2019–2023 гг. отрицательный прирост (-0,3 процента). В Европейском союзе в целом замедляются темпы роста личного потребления вслед за ВВП: с 1,7 процента в 2000–2008 гг. до 0,4 процента в 2019–2023 годах. Каковы бы ни были причины, последствия имеют огромное значение. Это сужает возможности повышения уровня жизни менее состоятельных групп, прежде всего нижних слоёв среднего класса, что ведёт к неустойчивости политических предпочтений, ослаблению традиционных партий и росту социально-политической нестабильности.

Подъём правых и левых на парламентских выборах многих стран зависит не только от споров о мигрантах и культурных кодах, но и от чувства «потерянности», не сбывшихся ожиданий по части благосостояния.

Тенденция валовых накоплений капитала отражает общий объём инвестиций в основной капитал, изменение запасов материальных оборотных средств. Таблица 4 демонстрирует динамику данного показателя по ключевым странам мира. У Китая значительно более высокий уровень накопления капитала (около 43 процентов ВВП) по сравнению с остальными странами, хотя он несколько снизился в последние годы[11]. В 2000–2009 гг. накопление в развитых странах замедлилось, что ограничивало возможности решения глобальных проблем в мире: бедности, догоняющего развития, энергетики, сохранения климата в дополнение к насущным проблемам создания и обновления инфраструктуры, роста потребления[12].

Среди европейских стран выделяются Франция и Германия, где происходит устойчивый рост. Франция увеличила показатель с 21,9 процента в 2019 г. до 25,2 процента в 2023 г., демонстрируя один из самых высоких приростов (3,6 процента) в 2019–2023 годах. Германия также растёт стабильно, хотя и скромнее. Соединённые Штаты сохраняют относительно стабильный уровень накопления капитала около 21–22 процентов ВВП и высокую эффективность вложений, в частности в наукоёмкое оборудование. Евросоюз в целом имеет умеренную динамику с небольшим снижением в последний период, сохраняя показатель около 22–24 процентов ВВП и немного опережая США.

«Самокритика» Марио Драги

Событием 2024 г. стал доклад бывшего председателя Европейского Центробанка Марио Драги, в котором он нарисовал довольно сумрачную картину состояния и перспектив Евросоюза. Согласно Драги, функционирование ЕС, «принятие решений и финансирование рассчитаны на “вчерашний мир” – до COVID, Украины, конфликта на Ближнем Востоке и возвращения соперничества великих держав»[13]. Не споря с этим, заметим, что и без резких изменений в мире Евросоюз успел сам создать себе немало проблем. Замедление роста уже произошло и стало явным, оно видно не только и не столько по таблицам, сколько по невыполненным программам, недовольству избирателей, уходу капиталов из ЕС (в особенности в США). Доклад подчёркивает, что разрыв между экономиками Европейского союза и Соединённых Штатов остаётся значительным, особенно по таким показателям, как производительность труда, объём инвестиций в науку и технологии, уровень социальной неравномерности[14].

Старые задачи, поставленные Евросоюзом, не выполнены, но с повестки дня не сняты, несмотря на появление новых, весьма острых. Многие комментаторы полагают, что причины потери конкурентоспособности объединения кроются в завышенных или смещённых целях и неадекватных механизмах их достижения. Нехватка координации, средств, времени для решения проблем неравенства, климата и энергетики, абсорбции торговых, ценовых и миграционных шоков вызывает фрустрацию как элит, так и населения.

На сегодняшний день многие сходятся во мнении, что ЕС нужно пересмотреть общие тренды развития и сместить фокус на конкретные цели, которые помогут в конкуренции с такими крупными государствами, как США и Китай. Факторы, прежде воспринимавшиеся как однозначное преимущество: российская дешёвая энергия, недорогой экспорт из Китая, военная поддержка Соединённых Штатов, – исчезли или сходят на нет[15].

Марио Драги призывает к немедленным действиям, чтобы сократить экономическое отставание от США и минимизировать «экзистенциальные риски» объединения в условиях трансформации мирового порядка[16]. Первая важная область, затронутая в докладе, – инновационный разрыв между Евросоюзом и Соединёнными Штатами, что связано в первую очередь с недостаточными инвестициями в исследования и инновации. Ведущие американские компании сменили курс с инвестиций в промышленные инновации на инвестиции в программное и аппаратное обеспечение, а также в цифровой сектор. ЕС «остаётся статичным, а автомобильные компании неизменно доминируют в тройке лидеров по расходам на R&I»[17]. Доклад утверждает, что Европа преимущественно расходует средства на отрасли, где рост производительности труда постепенно замедляется. Нормативные (регулятивные) препятствия внутри стран ЕС мешают ускорить внедрение новых технологий. Ввиду такой институциональной обстановки в блоке многие предприятия, особенно инновационные, в поисках перспектив роста перемещают производства и ищут финансирования в США[18]. Недостаточные вложения в НИОКР – не единственная проблема. Драги подчёркивает, что государственное финансирование должно быть значительно больше[19]. Одна из наиболее крупных подобных программ Horizon Europe имеет бюджет в 100 млрд евро, но крайне бюрократизирована и недостаточно ориентирована на иннова

.png)

ционный сектор[20].

Источник: составлено авторами на базе данных показателей мирового развития Всемирного банка, Statista, см.: https://data.worldbank.org/indicator/GB.XPD.RSDV.GD.ZS https://databank.worldbank.org/source/world-development-indicators/Series/NE.GDI.TOTL.ZS#%20

Основной вывод экс-председателя ЕЦБ: необходимо не только привлечь дополнительное финансирование, но и использовать единые инструменты для устранения бюрократических барьеров и полного внедрения Единого рынка. Наглядный пример, который привёл Марио Драги, связан с компаниями «единорогами»-стартапами (капитализация от миллиарда). Из 147 таких предприятий с 2008 по 2021 г. почти треть перенесла свои производства в другие страны[21]. Многочисленные работы посвящены поискам не решения, а причин, которые осложняют создание Единого рынка инноваций (культурные, политические различия, различия в доходах). Как показывает статистика, в сфере инновационных технологий, развития НИОКР Соединённые Штаты остаются абсолютным лидером.

США выделяются, имея наиболее высокие показатели в 3,2–3,5 процента от ВВП. Также в лидерах Германия (особенно к 2023 г. – 3,3 процента). Большинство развитых стран держат показатель в районе 2,2–2,9 процента ВВП, заметна тенденция к постепенному увеличению расходов. Китай также демонстрирует последовательный рост расходов на НИОКР с 2,2 процента в 2019 г. до 2,7 процента в 2023 году. Примечательно, что в странах с высокими расходами на НИОКР (США, Германия) более стабильный экономический рост в долгосрочной перспективе, что может указывать на связь между инвестициями в исследования и устойчивым экономическим развитием.

Роста расходов на НИОКР недостаточно, важны их структура и условия использования. Необходимо, по мнению Драги, дерегулировать технологический сектор, так как регуляторный режим мешает развитию инноваций. Пример – Закон об искусственном интеллекте. Дополнительные нормативные требования, прописанные в нём, автоматически налагаются на существующие модели ИИ, которые изначально превышают порог допустимой мощности на этапе внедрения.

Между тем искусственный интеллект – один из факторов экономического роста.

Согласно опросам, «более 60 процентов компаний ЕС считают регулирование препятствием для инвестиций, а 55 процентов малых и средних предприятий отмечают регулятивные препятствия и административное бремя как свою самую большую проблему»[22]. Важной частью не только экономических, но и социальных проблем становится кризисное состояние малых и средних компаний, которых в Германии насчитывается 3,1 млн, а субсидии на возобновляемую энергию в 2025 г. достигнут 18 млрд евро[23].

Навязчивое регулирование мешает и физическим, и юридическим лицам, которые сталкиваются с затратами на соблюдение тех или иных требований. С другой стороны, изначально сложным по структуре компаниям в технологическом секторе необходимо немалое число законов о данных, которые уменьшат неопределённость.

В докладе выделяется и телекоммуникационный сектор, который также требует значительных инвестиций в связь и устранения фрагментации. Однако есть и обратная связь, так как возможная консолидация в данной сфере чревата значительным ростом цен, хотя качество неизменно и инвестиции не растут[24]. В то же время многие компании в Европе требуют консолидации, так как «не могут взимать с потребителей достаточно денег, чтобы окупить капитал, необходимый для инвестиций в хорошие сети»[25]. Наиболее острый анализ Маккензи (июнь 2024 г.)[26] обращает внимание, что при равенстве норм накопления в ВВП США и ЕС, в Америке вложения в наиболее продуктивные активы на 2 п.п. больше, чем в Европе (ещё выше, чем в Германии). Понятно, что структура вложений капитала по отраслям и типам активов – параметр чрезвычайно инерционный и быстро не меняется, так что разрыв может сужаться очень постепенно. За четверть века (1997–2022) размер капитала на одного занятого вырос в США на 50 процентов, а в ЕС только на 10 процентов[27]. Учитывая характер экономической политики Евросоюза, такой разрыв сложно компенсировать.

Марио Драги осторожно относится к развитию «зелёной» энергетики как основному элементу роста и не выступает настойчивым сторонником данной концепции[28]. Он акцентирует почти всё внимание на развитии ИИ. Европейский союз упустил лидирующие позиции в первую цифровую революцию, уступив место США. Нельзя допустить повторного отставания. Заметим, что инновационная концепция трансатлантической конкуренции выглядит естественно, но предполагает радикальное углубление интеграции при снижении регуляторной нагрузки, что, естественно, сложнее, чем запустить ещё один проект. Чтобы наверстать упущенное, предлагается внедрить конкретные приложения ИИ, которые позволят совершить значительный скачок в сфере высоких технологий. Экс-председатель ЕЦБ также составил детальный «План вертикальных приоритетов ИИ» – развитие искусственного интеллекта сразу в десяти секторах экономики.

Автор поднимает важные для ЕС темы суверенитета, единства, повышения конкурентоспособности. Несомненно, несмотря на спорные моменты, доклад окажет влияние на Евросоюз. Рассмотрение иного пути развития для достижения долгосрочного экономического роста заставит обсуждать альтернативные и во многом инновационные подходы.

Финансовые ресурсы, которые Марио Драги предлагает изыскать для ежегодного финансирования процесса выравнивания конкуренции с США, – это 750–800 млрд евро[29]. Сумма подозрительно близка к той, которая утекает в год через Атлантику, судя по статистике International Financial Position of the US, что мы уже отметили в соответствующей работе[30]. Действия нового президента США Дональда Трампа с его требованиями больше импортировать из Америки в Европу, больше тратить на военные расходы (что совпадает с предложениями доклада Драги) не повышают конкурентоспособность Евросоюза.

Судя по всему, в феврале 2025 г. Еврокомиссия начала снижение регулирования в «зелёной» экономике и других областях. Комиссия решилась ослабить отработанные правила, введённые в последние годы, что может на время создать неопределённость вместо «свободы торговли». Ожидаемый пакет мер увязан, по всей видимости, с тревожными ожиданиями и может рассматриваться как поворот в политике брюссельской бюрократии.

Фокус экономической политики – в различных сферах

Фрагментированность европейского рынка по уровню развития стран и их отраслевых структур играет существенную роль при установлении единых целей для Союза. Институциональные особенности требуют длительного согласования между странами-членами, что тормозит процесс принятия решений и реализацию реформ. Особенно это заметно в последние кризисные периоды, когда замедление таких процессов недопустимо. Со стороны заметно, что при ограниченных финансовых возможностях собственно бюджета ЕС/Брюсселя «интеграция идёт через бюрократизацию», а это даёт издержки на стадии не только согласования, но и внедрения проектов.

Источник: составлено авторами на базе данных показателей SIPRI 2023, см.: https://www.sipri.org/databases/milex

Военные расходы, видимо, будут повышаться сразу по трём причинам: страхи элит, выводы доклада Драги (военная сфера как фактор инновации), давление новой американской администрации[31]. Эти траты представляют собой значительную часть госбюджета и могут существенно влиять на макроэкономические показатели. Большую долю составляют ассигнования на содержание военного персонала, правда, они способны создавать рабочие места и стимулировать технологический прогресс, поскольку многие военные разработки находят применение в гражданском секторе. Но это, вероятнее всего, повлияет на инвестиции в социальную сферу, образование или здравоохранение, что обещает долгосрочные последствия для экономического развития. С другой стороны, недостаточные военные расходы воспринимаются как риски для национальной безопасности и разработки технологий.

США – безусловный лидер по военным тратам с показателем 880,1 млрд долларов в 2023 году. Расходы НАТО постоянно растут, однако без учёта Америки темпы значительно замедляются. Китай демонстрирует динамичный рост: с 275,5 в 2020 г. до 309,5 в 2023-м. Среди европейских стран выделяется группа крупнейших военных бюджетов: Великобритания (69,2 млрд), Германия (61,2 млрд) и Франция (57,1 млрд). Для большинства стран прослеживается тенденция значительного увеличения военных расходов в 2019–2023 гг., что отражает геополитическую напряжённость и переоценку оборонных приоритетов. В случае поворота стран ЕС к перевооружению возникнет проблема источников финансирования, стран-бенефициаров (на чьих заводах производство), резкого изменения планирования и т.п. «Милитарное кейнсианство» увеличивает и долговое финансирование[32].

В таблице 6 представлены данные по показателям, характеризующим инвестиционный климат, – бюджетным и долговым нагрузкам на основные мировые экономики. Бюджетная нагрузка в Евросоюзе заметно выше, чем в США. Сокращение корпоративных налогов на прибыль в 2017 г. (первый срок Дональда Трампа) усугубили диспаритеты и стали важным фактором привлечения инвестиций из Европы в Америку.

.png)

Источник: рассчитано автором на основе данных МВФ, Всемирного банка, Tax Foundation, см.: https://taxfoundation.org/data/all/eu/top-personal-income-tax-rates-europe/; FRED, см.: https://fred.stlouisfed.org/searchresults/?st=government%20debt

Такой показатель, как государственный долг, важен тем, что его высокие значения существенно ограничивают возможности правительства в реализации экономической политики. Величина государственного долга к ВВП – также значимый индикатор для международных инвесторов и кредиторов. От него зависит кредитный рейтинг, который, в свою очередь, влияет на стоимость заимствований и для государства, и для частного сектора. Более высокий уровень долга ассоциируется с большими рисками и, следовательно, более высокими процентными ставками, что создаёт дополнительное давление на экономику.

Данная таблица отражает динамику прироста и государственного долга (в % от ВВП) для ключевых мировых экономик за различные периоды с 2000 по 2023 год. За исключением Германии и Нидерландов отношение долга к ВВП у ведущих стран уже перевалило за 100 процентов. Наиболее высокие показатели в 2023 г. у Италии (134,6 процента), за ней США (118,7 процента) и Франция (109,9 процента). Пик госдолга везде пришёлся на 2020 г., что связано с пандемией COVID-19, затем началось постепенное снижение. Китай показывает тенденцию с постоянным ростом госдолга с 60,4 процента в 2019 г. до высоких значений в 84,4 процента в 2023 году.

Для бизнеса крайне важен уровень инфляции как фактор планирования инвестиций. Предприятия учитывают инфляционные ожидания при формировании ценовой политики, планировании закупок и определении уровня заработной платы.

Источник: составлено авторами на базе данных показателей мирового развития Всемирного банка, см.: https://data.worldbank.org/indicator/FP.CPI.TOTL.ZG, FRED; см.: https://fred.stlouisfed.org/searchresults/?st=Long-Term%20Government%20Bond%20Yields%20%20China

На основе данных Всемирного банка мы проследили динамику инфляции в ведущих экономиках мира за два десятилетия. С 2000 по 2008 г. США имели наиболее высокие средние показатели – 2,9 процента, в то время как в Германии инфляция была самой низкой из приведённого списка, всего 1,7 процента. Следующее десятилетие (2009–2019) характеризовалось общим замедлением инфляционных процессов. Период 2019–2023 гг. отмечен значительными изменениями. Китай, ранее имевший высокую инфляцию, упал на 1 процент. Напротив, европейские страны столкнулись с существенным ростом цен: Великобритания (4,6 процента), Евросоюз и Соединённые Штаты – до 4,5 процентов. В 2022 г. инфляция достигла пиковых значений во многих странах. Самый высокий показатель в Нидерландах – 10 процентов, США – 8 процентов. В 2023 г. наметилась тенденция к снижению темпов роста цен, хотя показатели выше докризисного уровня.

Доходность десятилетних государственных облигаций отражает уровень доверия инвесторов к экономике и её способности выполнять долговые обязательства в долгосрочной перспективе. Этот показатель также используется для оценки эффективности монетарной политики центрального банка и может служить индикатором инфляционных ожиданий.

С 2000 по 2008 г. происходило общее снижение ставок. В последующее десятилетие (2009–2019) тенденция сохранилась с особенно выраженным падением в Нидерландах и Германии. Однако с 2020 по 2024 г. произошёл разворот тренда с переходом к росту ставок во всех странах. По состоянию на 2024 г. самые высокие процентные ставки по государственным облигациям в США (4,2 процента) и Великобритании (4,1 процента), в то время как наиболее низкие – в Германии (2,3 процента). В целом после периода исторически низких ставок в кризисных 2020–2021 гг. видна устойчивая тенденция к их повышению.

Вторая группа проблем замедления роста в Евросоюзе – влияние высоких расходов на энергопереход, на энергию и налоги на выбросы.

Предполагалось, что «зелёные» инвестиции станут дополнительным драйвером роста, однако общее давление высоких издержек и налогов на всю экономику оказалось выше.

Марио Драги упоминает потенциал возобновляемых источников энергии, которые могут помочь ЕС в вопросе укрепления энергетической безопасности. Речь уже не о достижении климатических целей, снижении температуры, а о достижении энергобезопасности и независимости[33].

Успех в развитии ВИЭ во многом будет определяться диверсификацией цепочек поставок чистой энергии, а также её успешным внедрением в электросети. Узкие места в сетях также требуют значительных инвестиций[34]. Расширение сетевых мощностей – вопрос дорогостоящий, по оценкам Еврокомиссии, он может обойтись более чем в 500 млрд евро[35]. Правила европейского рынка не позволяют в полной мере отделить цены на возобновляемые источники от более волатильных и дорогостоящих ископаемых. Ситуация с высокими ценами на электроэнергию усугубляется длительными процессами получения разрешений и более высоким налоговым бременем в сравнении с внешними конкурентами.

Несмотря на усердное продвижение «зелёной» повестки в Европейском союзе, ограниченная государственная поддержка, разнообразие законов и отсутствие стимулов и обязательств, которые налагались бы на компании, привели к росту недоверия и скептического отношения инвесторов[36]. Великобритания явно отстаёт в развитии «зелёных» инвестиций. Её возобновляемая мощность уступает среднему показателю по миру больше чем в два раза: 4,45 процента в сравнении с 9,67 процента[37].

Закон США о снижении инфляции (IRA) предоставляет для финансирования ВИЭ возможности, которые могут быть внедрены фактически сразу. Пакет климатических субсидий и налоговых льгот на 391 млрд составил почти половину от общей заявленной Драги суммы. Стартапы в сфере чистых технологий в Соединённых Штатах привлекли более чем в два раза большее количество инвестиций в сравнении с компаниями ЕС[38].

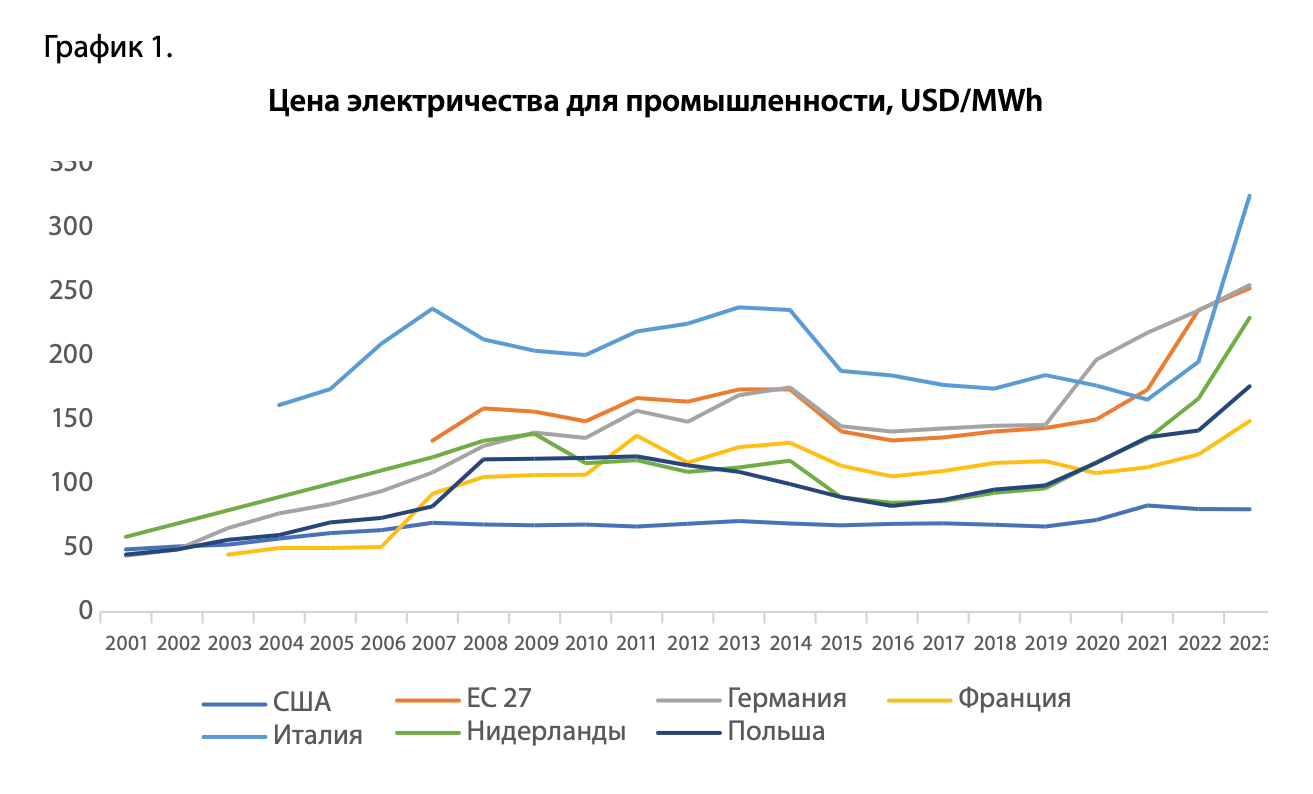

Источник: составлено автором на основе отчёта МЭА Energy Prices and Taxes

Стоимость электроэнергии в США и странах ЕС различалась уже в 2007 г. (см. график 1), весь период до 2019 г. европейские цены были уже драматически выше. Взлёт цен на энергию в 2022–2023 гг. связан с геополитическими решениями в Европе. Издержки климатических программ также радикально отличаются. Карбонный налог введён только в восьми американских штатах, и лишь в Калифорнии имеет заметный размер в 34 доллара за тонну. В большинстве стран Евросоюза он составляет 61 доллар за тонну, во Франции и Германии – 48 долларов, а в Швеции – 130 долларов[39].

Учитывая ограниченность финансовых ресурсов и их неравномерное распределение п

о странам, непонятно, как именно Евросоюз собирается финансировать рост военных расходов, вложения в современные технологии и энергетический переход, который в Германии, Швеции (и Великобритании) поставлен в ближайшую повестку. Если такая нагрузка считалась в ЕС «прогрессивной» и приемлемой платой за идею ускоренного энергоперехода, то в трансатлантической конкуренции «зелёные сантименты» никого не волнуют. И платой за климатическую программу, по всей видимости, стало относительное замедление роста с перспективой длительного негативного эффекта.

Заключение

Наши выводы в самом кратком виде сводятся к следующему:

Европейская интеграция – пример успеха, но она дошла до уровня «ловушки», далеко не достигнув степени интеграции штатов в США.

Внутренняя институциональная среда ЕС характеризуется высокими налогами, государственными расходами, бюрократическими барьерами, «брюссельской» централизацией.

Попытка решить некоторые проблемы (несовпадение культурных кодов, климатические изменения, миграция, расширение) прогрессистскими методами снизила поддержку программ и размыла центры электората в ряде стран.

Амбициозная климатическая программа отвлекла ресурсы, подняла налоги и издержки, хотя мировые проблемы требуют общего решения.

Совокупность отставания в налоговой и финансовой системе вызвала отток капитала в США, где уровень налогов и трансакционных издержек ведения бизнеса ниже.

Предлагаемые в Европе меры дерегулирования осложнят ведение бизнеса, не способны быстро сблизить условия инвестирования с американскими и не остановят утечку капитала за океан.

К социальным расходам, климатическим программам и тратам на геополитические проекты добавляются военные расходы. Геополитические обстоятельства дали повод начать милитаризацию Евросоюза, в частности Германии, что в среднесрочном плане может стать спирально растущими расходами.

Рост военных расходов ЕС может несколько поддержать тонус бизнеса, в частности в Германии за счёт снятия «долгового тормоза», но «милитарное кейнсианство» потребует времени и создаст свои социальные и политические проблемы.

Авторы:

Леонид Григорьев, кандидат экономических наук, ординарный профессор, научный руководитель департамента мировой экономики (ДМЭ) факультета мировой экономики и мировой политики (ФМЭиМП) Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики»

София Ляхова, студентка ДМЭ НИУ ВШЭ

Исследование выполнено при поддержке ФМЭиМП Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики».

Империя на хозрасчёте: что делает Трамп с американским могуществом. И чего не делает

Святослав Каспэ

Доктор политических наук, профессор департамента политики и управления факультета социальных наук Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики», главный редактор журнала «Полития».

Для цитирования:

Каспэ С.И. Империя на хозрасчёте: что делает Трамп с американским могуществом. И чего не делает // Россия в глобальной политике. 2025. Т. 23. № 3. С. 10–34.

I’ll be back.

T-800, Terminator

I’m back.

T-800, Terminator III:

Rise of the Machines

Кутерьма, учинённая Дональдом Трампом в международной политике в первые же недели и месяцы его второго президентского срока (аналогичная кутерьма в политике внутренней здесь не обсуждается), вызвала две противоречащих друг другу спонтанных реакции. Эмоций в обеих гораздо больше, чем рефлексии, что не помешало им самим тоже моментально стать политическим фактом.

Первая реакция идеально описывается языком советской пропаганды: «Американский империализм сбросил маску и показал своё истинное лицо» (вар.: «звериный оскал»). Так интерпретируются хамские выпады и неприкрытый шантаж, мишенями которых стал целый ряд вообще-то суверенных государств. Причем, как выяснилось, от слов к делу Трамп переходит очень быстро – и быстро же добивается результатов, по крайней мере некоторых. И право, и правила отброшены; отныне будет править сила. Американская сила, о чём честно предупредил государственный секретарь США Марко Рубио в программном заявлении на сенатских слушаниях ещё до инаугурации Трампа (тут необходимо обширное цитирование). «Что внешнюю политику, подчинённую национальному интересу, можно заменить той, которая обслуживает “либеральный мировой порядок”, было не просто фантазией, но опасным заблуждением». «Послевоенный глобальный порядок не просто устарел; он стал оружием, используемым против нас». «Президент Трамп возвращается в офис с несомненным мандатом от избирателей. Им нужна сильная Америка. Вовлечённая в мировые дела. Но руководствующаяся ясной целью: повсюду продвигать мир, а своему дому обеспечивать безопасность и процветание». И это никакой «не изоляционизм. Это основанное на здравом смысле понимание, что основанная на нашем национальном интересе внешняя политика – не пережиток прошлого». «Как Америка сможет продвигать дело “мира во всём мире”, не будучи в безопасности у себя дома?»[1] Трамп – классический, старой школы империалист, а «мир во всём мире» – циничное прикрытие шкурных интересов[2]. Американское могущество укрепляется.

Вторая реакция: Трамп разрушает ключевой элемент американской привлекательности, американского влияния и, согласно распространённой точке зрения, американского империализма – знаменитую «мягкую силу». Тут главные доказательства – ужесточение миграционной политики, разгром USAID, USAGM, ещё нескольких гуманитарных агентств, постановка на паузу и ревизия других программ международной помощи и сотрудничества. А как же статуя Свободы и посвящённые ей, прочно входящие в её расширенный символический образ знаменитые строки Эммы Лазарус[3]? А как же «величайшая сила в мире», которая станет «примером свободы и маяком надежды для тех, кто свободы не имеет»[4], «ярчайший маяк свободы и возможностей», обязавшийся «защищать всё благое и справедливое в нашем мире»[5]? А как же миллионы и миллионы поверивших в эти обещания? Всё поругано и предано. Американское могущество слабеет.

Обе точки зрения по-своему основательны. Но по выводам они противоположны, следовательно, не могут быть верны одновременно. Значит, нужна третья. Прежде чем её формулировать, следует сделать важную оговорку. Речь пойдёт не о том, чего хочет Трамп, каков его план и существует ли такой план вообще. А исключительно о том, к каким объективно наблюдаемым последствиям его действия могут привести, независимо от их субъективных мотивов и без каких-либо спекулятивных психологизаций.

Причём к последствиям относительно отдалённым. Трамп, мягко говоря, кипуч, а современный мир и без Трампа сверхволатилен. За то незначительное время, в течение которого эта статья обдумывалась, писалась и готовилась к публикации, произошло многое, ещё больше произойдёт в следующие месяцы и годы. В режиме реального времени строить сколько-нибудь устойчивые интерпретации невозможно. Сова Минервы не обязательно вылетает в сумерках, к тому же нет уверенности, что благоприятствующие спокойному размышлению сумерки вообще когда-нибудь настанут. Но чтобы охватить взглядом ландшафт в целом, она в любом случае должна набрать достаточную высоту. Кстати, настоящие совы именно дальнозорки.

Таким образом, предмет обсуждения стоит рассматривать в нескольких контекстах. Все они расширяют временной горизонт анализа.

Тени прошлого

Первый контекст, самый простой. Как будто забыто, что мы на самом деле довольно много узнали о Трампе и его стиле (а ведь, как заметил Жорж-Луи Леклерк де Бюффон, «стиль – это сам человек») ещё перед и во время его предыдущего президентского срока. Тогда бизнес-бэкграунд Трампа стал предметом пристальных реконструкций и разборов. Трамп бурей налетает на контрагентов (не делая особого различия между союзниками, партнёрами и противниками), ошеломляя их валом безапелляционных обвинений, грубых претензий, диких угроз и нелепых требований, подкреплённых ещё и кое-какими решениями – впрочем, нередко сразу же откладываемыми или корректируемыми. В ход идут грязные приёмы: дезинформация, газлайтинг, троллинг, флудинг, сталкинг, виктимблейминг, эйджизм, эйблизм etc.

Грань между правдой и ложью, между фактом и фейком, между логикой и абсурдом, между возможным и невозможным в сознании контрагента стирается.

Когда же в этом мутном водовороте вдруг появляется некое сравнительно (со всем остальным) разумно или хотя бы не совсем безумно выглядящее предложение, контрагент с высокой степенью вероятности цепляется за него как за спасательный круг – в первую очередь желая, чтобы весь этот кошмар скорее закончился. Трамп потирает руки, его контрагент с облегчением выдыхает, обе стороны довольны, хотя и по разным причинам. Игра с ненулевой суммой, сделка. По крайней мере, иногда. Если контрагент слишком упирается, его прогоняют – чтобы тот вернулся, когда будет готов. Бывает, что и возвращается. Странно, что сейчас столько вроде бы серьёзных людей принимает все словесные (а также играющие вспомогательную роль несловесные) интервенции Трампа за чистую монету, более того, за fait accompli. Тем, кто оказывается прямой их мишенью, это простительно. Экспертам – нет.

Второй контекст. Человек с таким стилем находится в позиции главы американской империи. Главы не значит самодержавного хозяина (об этом позже), но тем не менее. Что Соединённые Штаты Америки суть империя – пусть не официально, не de jure, но de facto, что именно империей они предстают в многочисленных самоописаниях и внешних оценках, отнюдь не секрет. Томас Джефферсон заговорил о будущем союзе как об «империи»[6], не дожидаясь победы в Войне за независимость и принятия Конституции, и неоднократно возвращался к этому видению до, во время и по окончании своего президентства. Другой «отец-основатель», Александр Гамильтон, назвал США «империей, во многих отношениях самой интересной в мире»[7],, в 1787 г., в первых же строках первого же письма «Федералиста»[8]. Правда, в 1795 г. союз в его представлении вдруг превратился в пока ещё только «эмбрион великой империи»[9]; но эмбрион, надо признать, оказался вполне жизнеспособным и способным к развитию[10].

В течение всего XIX века определение США как империи находилось в активном обороте, ни у кого не вызывая ни сомнений, ни смущения. В 1861 г. одну из лестниц в здании Капитолия украсила (и украшает до сих пор) гигантская фреска работы Эмануэля Готлиба Лёйце «Путь Империи ведёт на Запад». В 1900 г. бешеный успех возымела пламенная речь сенатора-республиканца от Индианы Альберта Бевериджа, широко распубликованная под названием «В поддержку Американской Империи». В ней, среди прочего, находится такой замечательный пассаж: «Наши отцы-основатели вписали в Конституцию слова о росте, об экспансии, об империи, если угодно, не ограниченной географией, климатом и вообще ничем, кроме жизненных сил и возможностей Американского народа»[11]. Или: Бог «сотворил нас господами и устроителями мира, водворяющими порядок в царстве хаоса. Он осенил нас духом прогресса, сокрушающим силы реакции по всей земле. Он сделал нас сведущими в управлении, чтобы мы могли править дикими и дряхлыми народами. Кроме нас, нет иной мощи, способной удержать мир от возвращения во тьму варварства. Из всех рас Он сделал Американский народ Своим избранным народом, поручив нам руководить обновлением мира. Такова божественная миссия Америки»[12].

Правда, в ХХ веке применение к США термина «империя» почти прекратилось – из-за стремления отмежеваться, отстроиться от старых европейских империй и противопоставить их приёмам собственные (сперва в Китае, далее везде): свободная торговля, «открытые двери», «равные возможности» и влияние на формально суверенные, на деле более или менее подконтрольные правительства вместо военных захватов и открытого завладения теми или иными территориями, хотя и с опорой на местные элиты и административные кадры. Разница действительно была, и Найалл Фергюсон убедительно описал американскую манеру словами «продвигаться мягко» (“going soft”)[13]; но и тот, и другой modus operandi вполне укладывается в рамочное определение специфики имперского господства как «непрямого правления», данное Чарльзом Тилли: «1) сохранение либо установление особых, различающихся условий управления каждым отдельным сегментом; 2) отправление власти через посредников, пользующихся в своих доменах значительной автономией в обмен на повиновение, принесение дани и военное сотрудничество с центром»[14]. Так или иначе, настал период, названный Фергюсоном «отрицанием империи»[15]; но, что примечательно, не её «упразднением» или «демонтажем». А Майкл Кокс ещё и добавил к этой констатации, что «отрицание империи» стало вполне действенным способом её поддержания и утверждения[16].

Впрочем, табу понемногу снималось. В 1986 г. норвежец Гейр Лундестад опубликовал резонансную и, что существеннее, не вызвавшую никакого возмущения статью «Империя по приглашению? Соединённые Штаты и Западная Европа, 1945–1952»[17]. В 1993 г. первый том «Кембриджской истории американской внешней политики», подготовленный Брэдфордом Перкинсом, получил название «Сотворение республиканской империи, 1776–1865»[18]. Победа Америки в холодной войне и распад Советского Союза вместе со всем «социалистическим лагерем», возникновение однополярного мира, атака на его символический центр, предпринятая 11 сентября 2001 г., и реакция на неё (не только собственно США, но и всего Запада, а также многих других стран, включая Россию)… всё это вместе взятое окончательно сняло табу на применение к Соединённым Штатам имени империи. Примеров тому несчётное множество, как в академическом, так и в широком публичном дискурсе. Инерция «отрицания империи» и в первой четверти XXI века даёт о себе знать, хотя, пожалуй, всё реже и реже. Эндрю Бейсевич в 2002 г. жёстко заявил: «Нравится оно кому-то или нет, Америка сегодня – это Рим, необратимо обязавшийся поддерживать и, в меру возможности, расширять империю… Тут особенно нечему радоваться; но и отрицать факты недопустимо»[19]. А Майкл Игнатьефф добавил: «Американцы могут не думать о Всемирном Торговом Центре или о Пентагоне как о символических штабах мировой империи, но люди, вооружённые резаками для картона[20], так думали, как и бесчисленные миллионы тех, кто восхвалял и пропагандировал их ужасающее деяние». И, отнюдь не симпатизируя террористам и их поклонникам, задал резонный вопрос: «Как же ещё, если не “империей”, можно назвать то потрясающее нечто, которым стала Америка?»[21]

Что ж, теперь это «потрясающее нечто» возглавляет «потрясающий некто».

Третий контекст. Структурно-функциональный каркас американской империи – её федеративный институциональный дизайн. Именно он обеспечил и само её образование как союза тринадцати колоний, и её дальнейшее расширение. Ещё в сорок третьем письме «Федералиста» Джеймс Мэдисон настаивал на необходимости предоставить федеральным властям право на приём в состав союза новых штатов, считая крупным недостатком Статей Конфедерации то, что ими этот вопрос вообще не был урегулирован[22]. И в п. 3 ст. 4 Конституции США такая норма появилась: «Новые штаты могут приниматься Конгрессом в настоящий Союз»[23]. Примечательно, что ни в самой американской Конституции (в отличие, например, от российской), ни в поправках к ней не содержится ни закрытого, ни даже открытого перечня штатов. Приём нового штата осуществляется одним только актом Конгресса, то есть сравнительно простой процедурой, – разумеется, при наличии надлежащим образом подтверждённого консенсуса внутри новой единицы[24] и инициативы с её стороны, односторонняя аннексия не подразумевается. Предусмотрительно; кто ж его знает, что может случиться в будущем? А добавить на флаг ещё одну звезду – дело нехитрое.

Более того, ведь все федерации Нового времени создавались уже с учётом американского опыта. Надежды на то, что федерализм станет для других политий таким же источником силы, в общем, не оправдались. Однако сама возможность расширения федерации путём образования и присоединения к ней новых единиц эксплицитно предусмотрена конституциями и законами по меньшей мере Австрии, Австралии, Индии, России[25]; существует ли эта опция имплицитно и в других федерациях, a priori сказать трудно, но и исключить нельзя.

Другой вопрос – не гипотетическая, а практическая осуществимость подобных сценариев. Так, чтобы всерьёз… – нет, даже не всерьёз, а хотя бы удерживаясь от гомерического смеха, – обсуждать перспективы вхождения в состав США Канады и Мексики на правах штатов, неплохо бы вспомнить, что обе страны вообще-то федерации сами по себе (10 провинций и три «территории» в первой, 31 штат и один федеральный округ во второй). Соответственно, в обеих странах пришлось бы либо ещё до поглощения ликвидировать федеративное устройство как таковое (нет шансов), либо предоставлять права американского штата каждой из их нынешних политических единиц по отдельности – и что бы в этом случае произошло с составом обеих палат Конгресса (особенно сената), да и вообще электоральной картой Соединённых Штатов? Это уж если не вспоминать, во-первых, о вольнолюбивом франкофонном Квебеке, во-вторых, о том, что Канада вообще-то конституционная монархия, во главе которой стоит британский суверен – в то время как, согласно той же ст. 4 Конституции США (п. 4), «Соединённые Штаты гарантируют каждому штату в настоящем Союзе республиканскую форму правления»[26]… Нет, удержаться от смеха всё-таки не получается. Остаётся поместить эти словесные интервенции Трампа в первый контекст и рассматривать как дымовую завесу, прикрывавшую (причём недолго) настоящие предметы дискуссий с ближайшими соседями (пограничный контроль, наркотрафик, тарифы).

Четвёртый контекст. Пределы расширения, экспансии американской империи никак и никем не установлены непреложно и навсегда. Как и любой другой – таково общее место всех исследований имперской политической формы. Единственное указание на какую бы то ни было географическую рамку содержится в самом наименовании Соединённых Штатов – «Америки». Целая часть света – уже немало. Впрочем, эта весьма просторная рамка была с совершенной лёгкостью преодолена в 1959 г., когда права штата получили Гавайи – находящиеся, между прочим, никак не в Америке, а в Океании. Но ведь «соединены» совсем не только штаты. Американская империя, как и всякая другая (а также – как и немало федераций), многослойна и асимметрична – ср. цитированное выше указание Тилли на «особые, различающиеся условия управления каждым отдельным сегментом» империи. Не стоит сейчас разбирать случай округа Колумбия, во многих отношениях, вплоть до примерно квадратных очертаний территории, весьма напоминающего римский священный участок (templum), с которого и начался Вечный город (равно как и его аналоги в других федерациях, последовавших американскому примеру). Но есть ещё и «ассоциированные территории» различного статуса, значительная часть которых тоже расположена не в собственно Америке, а пара – даже и не в Западном полушарии («этом полушарии», если быть точнее), двести лет назад объявленном президентом Джеймсом Монро сферой эксклюзивных интересов США[27]. С одной стороны, открыто заявленные Трампом территориальные притязания – на Канаду, Мексику, зону Панамского канала, Гренландию – относятся именно к Западному полушарию и потому вполне укладываются в заданную доктриной Монро традицию, причём два последних варианта, учитывая опцию «ассоциированных территорий», выглядят несколько менее абсурдно, чем два первых. К той же традиции можно отнести и сообщения о требовании Трампа, дабы ЦРУ «больше сфокусировалось на Западном полушарии»[28]. С другой стороны, что именно имел в виду Трамп, выразив намерение «взять» (“take over”) сектор Газа и «владеть» (“own”) им[29], понять невозможно, во всяком случае пока. То есть можно понимать как угодно.

Но и Западным полушарием, как бы его ни определять, «фон и смысловой горизонт»[30] американской империи не ограничивается и в нём не замыкается. «Американцы, по крайней мере многие, несомненно, были экспансионистами и до, и после обретения независимости; и даже до него большинство их считало, что “Америка” – нечто большее, чем географическое понятие»[31]. Симон Боливар, относившийся к США без большой любви, но с большим уважением, в 1826 г. предупредил собранный им в Панаме конгресс из нескольких недавно образованных независимых государств Латинской Америки, что в будущем североамериканцы «станут, может быть, единственной нацией всемирного, вселенского охвата (cubriendo el universo, в английском переводе – covering the universe), – федерацией»[32]. А в 1893 г. эксцентричный конгрессмен-демократ от Висконсина Лукас М. Миллер и впрямь предложил конституционную поправку (естественно, отклонённую; но осадочек-то остался) о переименовании страны в «United States of the Earth»[33] – объяснив это примерно так, что раз оно всё равно неизбежно, то почему бы и нет?[34]

Ни всемирной нации, ни всемирной федерации не случилось. Случилось другое, хотя и близкое. США превратились в центр глобальной империи Запада, причём претензия именно на центральную позицию была декларирована президентом Джеймсом Картером ещё до начала ползучей реабилитации применения к ним термина «империя» и, соответственно, без его эксплицитного использования: «По меркам истории 200 лет существования нашей нации коротки; наше восхождение к мировым высотам ещё короче. Оно началось в 1945 г., когда и Европа, и старый международный порядок лежали в руинах. До этого момента Америка большей частью находилась на периферии мировых дел. После него мы непреклонно встали в их центре»[35].

Империи Запада, но глобальной. Империи глобальной, но Запада. В том смысле, что и ценности, и институты, и практики этой империи имеют неоспоримо западное происхождение (не восточное же). Б?льшая часть её элит и функционеров, а также основные локусы их размещения также сосредоточены на Западе. Да, ядро[36] глобальной империи не сводимо ни к Соединённым Штатам, ни к включающему ещё и Европу Западу в расширенно географическом, то есть трансатлантическом, и культурном, в том числе религиозном и лингвистическом, плане. Особенно выделяется случай Японии; однако есть ещё и такие совсем специфические аванпосты имперского ядра, как Южная Корея, Тайвань, Израиль[37]. А уж концентрические круги власти и влияния глобальной империи Запада охватывают orbis terrarum целиком.

Все без исключения её оппоненты, в том числе Китай и Россия, не говоря уж о её сателлитах и клиентах, находятся в мощном силовом поле империи и не в состоянии его игнорировать.

Да, в последнее время эта империя трещит и шатается. Гораздо меньше стало (в том числе из-за неуклюжих действий самой империи, но далеко не только поэтому) готовых признаваться в принадлежности и присягать на верность ей. Под облетевшими весь мир словами главного редактора Le Monde Жана-Мари Коломбани: «Мы все американцы»[38] сегодня, в отличие от того самого чёрного дня 9/11, подписалось бы гораздо меньше индивидов, народов и государств. Трансатлантическая солидарность, казавшаяся самым прочным связующим звеном глобальной империи, и та нарушена. Показательна скорость, с которой из российских официозных нарративов испарился клишированный, стократ повторенный оборот «коллективный Запад».

Однако кризис и полная гибель всерьёз – не одно и то же. Кризисы переживали все империи; и по меньшей мере некоторые империи некоторые кризисы сопоставимой, да и превосходящей степени драматизма пережили. Такое случалось и с Первым Римом, и со Вторым, и с Третьим. Кстати, и распад СССР был очень и очень многими (в том числе мной) воспринят как окончательный крах, бесповоротно и навсегда завершающий историю Северной Евразии как имперского пространства. И напрасно – политические конфигурации меняются, но ни само пространство, ни его операторы ещё далеко не стали и в обозримом будущем не станут постимперскими. Да и станут ли?

Тени прошлого: попытка к бегству

Таким образом, в том, что делает Трамп с американской империей и её могуществом, много неожиданного, заметно меньше принципиально нового и нет почти ничего прямо-таки несусветного. Причина почти повального недоумения в том, что некоторые уникальные особенности американской политии долго было принято не принимать в расчёт (в том числе в самой Америке), как будто они давно устарели, как будто это что-то несерьёзное, как будто Америка – просто государство в ряду других государств. Нет, они не устарели. Нет, это серьёзно. Нет, Америка – не просто государство (если её политическую форму вообще можно считать государством, в чём не раз высказывались небезосновательные сомнения[39]).

В том, что делает Трамп с американской империей и её могуществом, по-настоящему неожиданно, ново и даже несусветно только одно. Он вышибает из-под империи (а значит, и из-под всей империи Запада) её ценностное, идейное, идеалистическое… да что там, выражаясь без обиняков, сакральное основание. Не тот комплект принципов и требований, который в последние десятилетия собравшаяся вокруг Демократической партии США прогрессивная общественность превратила в догму и доксу (не исключено, что он и впрямь представляет собой преходящую флуктуацию, если не аберрацию), а нечто намного более глубокое и значительное. Столп и утверждение всего проекта.

Достаточно определённые ценности руководили им всегда (надо учитывать, что США, в отличие от политий с более глубокой историей, не самовозникли как равнодействующая разнонаправленных векторов и факторов, а были именно спроектированы и сконструированы). Ценности – то есть «неэмпирические… представления о желаемом, используемые в моральном дискурсе и… особым образом влияющие на поведение»[40], причём «более или менее независимо от какой бы то ни было конкретной инструментальной “выгоды”»[41]. Ценности присутствуют во всех обсуждавшихся выше контекстах (кроме первого – потому-то он и стал поводом для всего этого размышления).

Уже в знаменитой[42] проповеди «Образец Христианского Милосердия» (1630) первого губернатора Массачусетса Джона Уинтропа, прочитанной ещё до пересечения океана, успех всего рискованного предприятия и надежда на то, что «Господь станет нашим Богом, и с радостью поселится среди нас как Его собственного народа, и благословит нас на всех наших путях», поставлены в жёсткую зависимость от способности будущих колонистов «действовать справедливо, любить дела милосердия и смиренномудренно ходить пред Богом твоим»[43]. Тогда и только тогда «будем мы подобны Граду на Холме, взоры всех народов будут устремлены на нас. Если же мы нарушим завет с Богом нашим в деле, за которое взялись, и вынудим Его отказать нам в помощи, которую Он оказывает нам ныне, мы станем притчей во языцех всему миру. Мы отверзнем уста врагов, хулящих пути Господа и всех его исповедников. Мы посрамим многих достойных слуг Бога, и их молитвы за нас обратятся в проклятия, которые будут преследовать нас до тех пор, пока не исчезнем мы с лица той доброй земли, в которую направляемся»[44].

Американский федерализм тоже построен на ценностном фундаменте. Он произрос из «федеральной теологии» (она же «теология завета»), из той версии пуританского богословия, которая считала легитимными лишь формы социально-политической организации, созданные по модели Завета между Богом и Израилем, то есть обязательства религиозного, морального, социального и политического свойства одновременно и нераздельно[45]. Процедурно и технически это было так: «Первоначально, в масштабах городов и конгрегаций, ковенанты заключали индивиды и семьи. Параллельно им развивалась сеть добровольных ассоциаций – коммерческих, общественных, церковных и гражданских, – представлявших собой негосударственный компонент гражданского общества, основанный на принципах свободной договорённости. С самого начала сети сообществ соединялись в колонии, впоследствии штаты. Наконец, сеть штатов была связана федеральным союзом, с которым опять же соседствовала аналогичная сеть добровольных ассоциаций»[46]. Главное же свойство ковенанта как моделирующего образца политической формы – то, что его «морально обязывающее измерение имеет приоритет над правовым»[47]. Да, даже над ним. Потому что второе генеалогически вторично.

В конце XVIII века, когда Джефферсону стало ясно, что именно нарождается в Северной Америке, он почти во всех случаях писал и говорил не об империи вообще, но об «империи свободы» (а когда обходился без этого уточнения, то, видимо, потому что считал его и так очевидным). Продолжающая джефферсоновскую линию известная идеологема «Явного Предназначения»[48] тоже про ценности. Автор самой формулы публицист Джон О’Салливан сперва определил её просто как само собой разумеющуюся необходимость «заполнить (overspread) континент, отведённый Провидением для свободного развития наших умножающихся от года к году миллионов (граждан)»[49], но спустя всего несколько месяцев пояснил: «Демократии должны основывать свои приобретения на моральных соображениях. Если они недостаточны, приобретение есть грабёж»[50]. А в том же 1845 г. конгрессмен-республиканец от Алабамы Джеймс Белзер ещё развернул аргументацию: «Давно наша страна утверждает себя как убежище для угнетённых. Пусть её учреждения и её народ распространятся вдаль и вширь, и когда воды деспотизма затопят другие части земного шара, когда приверженцы свободы будут вынуждены спасаться на ковчегах, пусть это правительство станет тем Араратом, которым оно обязано быть»[51].

Ценностный компонент со временем проявился и в «доктрине Монро» – не в её начальной версии, сухо и кратко, всего в четырёх абзацах изложенной в президентском послании к Конгрессу 2 декабря 1823 г., а в королларии к ней, сделанном президентом Теодором Рузвельтом в аналогичном выступлении 6 декабря 1904 года. Тогда было объявлено, что «постоянство злодеяний или бессилие, влекущее за собой полное расслабление уз цивилизованного общества, в Америке так же, как где-либо ещё, безусловно, требует вмешательства какой-либо цивилизованной нации»[52] – то есть был предложен общий, не ограниченный одним лишь Западным полушарием принцип международной политики, фундированный именно ценностным императивом пресечения зла и указывающий на ответственных за его осуществление.

Наконец, американская «мягкая сила» – понятие гораздо более глубокое и широкое, чем программы USAID и им подобные. Она – отнюдь не только политические технологии, «она исходит от сияющего “Града на холме”»[53], от «манящего нового Иерусалима экономической и политической свободы»[54] и лишь затем получает то или иное инструментальное обеспечение.

Разумеется, речь не о том, чтобы идеализировать американскую политическую традицию – в ней и без того более чем достаточно идеалов. Да, во всех экспликациях и интерпретациях «миссии Америки» так или иначе фигурируют категории бремени, долга и жертвенности. Но с идеалами и ценностями соседствует прагматика, и в немалом количестве. Она также присутствует во всех исследовавшихся контекстах, на этот раз включая первый (поэтому его лучше обсуждать последним).

Колонисты Новой Англии совершенно не собирались питаться «акридами и диким мёдом» и весьма заботились о своём материальном благополучии. То же относится и к «федеральной теологии», в которой «протестантская этика», строго по Максу Веберу, производила «дух капитализма», весьма способствовавший расширению федерального Союза. Первая статья О’Салливана, в которой появилась формула «Явного Предназначения», вообще-то требовала отобрать у Мексики Техас, да и называлась коротко и ясно: «Аннексия». Прагматические интересы США горячо отстаивали и конгрессмен Белзер, и особенно сенатор Беверидж, с особенным энтузиазмом рассуждавший не просто об империи, но об империи торговой (собственно, в своей цитированной выше речи он требовал завладения Филиппинами не во имя какого-либо умозрительного принципа или, наоборот, иррационального инстинкта, а для извлечения из этого захвата максимальных коммерческих выгод). Как много было прагматики в прикладном осуществлении «доктрины Монро» (например, в художествах United Fruit Company), да и в применении «мягкой силы», слишком известно.

Но в том-то и дело, что ценности и прагматика способны оборачиваться друг другом, более того, сливаться до неразличимости, до амальгамы – в том числе в сознании и подсознании самих их носителей.

Лаконичнее и точнее, чем классик ревизионистской школы в историографии американской дипломатии Уильям Эпплмен Уильямс, об этом туго затянутом узле, пожалуй, не скажешь: «Многие империалисты верят, что американская империя должна быть гуманистической, и многие гуманисты верят, что поступать хорошо хорошо для бизнеса»[55]. «Американская империя порождена не злыми намерениями или иррациональным поведением. Она создана людьми, точно знавшими, что они делают, и считавшими это необходимым и для их собственного блага, и для благополучия других»[56]. «Расширение рынков расширяет пространство свободы. Расширение пространства свободы расширяет рынки»[57]. Отсюда «грандиозная иллюзия», «соблазнительная вера в то, что Соединённые Штаты могут извлекать выгоды из империи, не оплачивая её издержек и вообще не признавая себя империей»[58].

И вот явился Трамп, отказывающийся измерять и сравнивать выгоды и издержки в чём-то ещё, кроме твердой валюты. Миссия, ценности, идеалы, доверие, репутация, честь… всё это взвешено и сочтено очень лёгким[59]. Всё это переводится в деньги и переописывается как сделки – с предсказуемым результатом. В своей инаугурационной речи Трамп вдруг прямо заговорил о «Явном Предназначении»[60], да ещё и расширив его аж до межпланетного масштаба. И в то же время сузив, потому что ценности упомянуты не были: «Соединённые Штаты снова будут считать себя растущей нацией, увеличивающей наше богатство, расширяющей наши территории, отстраивающей наши города, повышающей наши ожидания и возносящей наш флаг к новым и прекрасным горизонтам. И мы будем следовать нашему явному предназначению до самых звёзд, отправляя американских астронавтов, дабы водрузить Звёзды и Полосы на Марсе»[61]. Желание добиться если не полной, то хотя бы большей окупаемости американских вложений в том или ином объёме обнаруживается даже в тех пунктах мировой повестки, где его раньше то ли не было, то ли о нём было стыдно заговаривать открыто. В отношениях с ближайшими, самыми преданными союзниками (прежде всего Европой, но также Канадой, Австралией, Японией, Южной Кореей), в которых тарифный и торговый дисбаланс вдруг обесценил (буквально) все клятвы в вечной верности. В поддержке Израиля (идея создания «ближневосточной Ривьеры» в секторе Газа или, лучше сказать, на месте сектора Газа). В поддержке Украины (сделка по ископаемым ресурсам неопределённой номенклатуры, к которой, кажется, добавились ещё и атомные электростанции, – украинский президент Владимир Зеленский, первым предложивший нечто подобное осенью 2024 г., ещё до избрания Трампа, нашёл верный способ привлечь его интерес, но вряд ли ожидал, во что выльется его инициатива). Да и первая же заметная военная операция, осуществлённая по приказу Трампа (серия ударов по йеменским хуситам в марте 2025 г.), была объяснена исключительно необходимостью прекратить причинение ими многомиллиардного ущерба американской и мировой морской торговле, а также американским ВМС. О хуситских атаках на Израиль не было сказано ни слова.

Может показаться, что этой «генеральной линии» противоречит нашумевшее выступление на Мюнхенской конференции по безопасности вице-президента США Джей Ди Вэнса 14 февраля 2025 г., в котором он настойчиво говорил о демократических ценностях и укорял европейцев (а также, разумеется, администрацию президента Джо Байдена) в отступлении от них. Противоречие кажущееся, потому что речь, по сути, шла только об одной ценности – о том, что нельзя «бояться голосов, мнений и сознания вашего собственного народа» и «в страхе бежать от ваших собственных избирателей»[62]. Что это главнейшая, первая демократическая ценность, неоспоримо. Но первая – не значит единственная. Что происходит, когда именем и во имя её отвергаются все прочие элементы демократического ценностного пакета, достаточно известно. Более того, Вэнс неприкрыто использовал этот аргумент, чтобы заступиться за те европейские политические силы и партии, которые в самой же Европе, согласно результатам выборов, почти везде находятся в меньшинстве и, к слову, получают гораздо более слабую электоральную поддержку, чем Демократическая партия в Соединённых Штатах. Только поэтому их и удаётся изолировать всякого рода брандмауэрами. Что результаты таких сил постепенно растут, ничего принципиально не меняет – большинство остается большинством, меньшинство меньшинством. Между прочим, на последних перед назначением Адольфа Гитлера рейхсканцлером выборах в рейхстаг 6 ноября 1932 г. НСДАП набрала лишь 33,1 процента голосов. Ещё занимательнее, что культ меньшинств, идеологию и практики их позитивной дискриминации трампистам вроде бы положено осуждать – а тут пропагандируется нечто обратное. Если же дело в ставке на то, что с европейскими силами и партиями крайних взглядов администрации Трампа будет проще иметь дело, то преобладание прагматических соображений оказывается шито белыми нитками.

Почему всё так? Сколько ни обзывай Трампа – эгоманьяком, нарциссом, циником, болваном или ещё хлеще – к пониманию того, что он делает с американским могуществом, это не приблизит. Можно строить и более содержательные предположения – например, то, что Трамп вдохновляется примером Китая, эффективность экспансии которого прямо связана с отсутствием в ней ценностной составляющей и, соответственно, предъявляемых к партнёрам ценностно окрашенных требований. Да и неполезных для экономики войн Китай не затевает – туманных опасений много, а на горизонте хотя бы теоретически возможного ничего, кроме Тайваня да нескольких спорных островов в Южно- и Восточно-Китайском морях.

Китай могуч, и мощь его растёт. Но Китай – не империя в том смысле, в каком этот термин возник и используется в западном мире, не исключая Россию, а что-то другое.

Хотя бы потому, что Китай, в отличие от Первого Рима и всех его многочисленных реплик, не инклюзивен. Подданным, гражданином любой западной империи (да и любой исламской, кстати говоря), а также культурно «своим» для неё мог стать, становился и становится, при выполнении определённых условий и ценой определённых изменений в себе, кто угодно. Китайцем стать нельзя, и точка. Не завидует ли обременённый империей Трамп Китаю? Не считает ли он, что избавленным от имперского бремени США будет проще с Китаем конкурировать? Гипотеза имеет право на существование, тем более что Трамп явно считает инклюзивность США, да и всего Запада, зашедшей слишком далеко. Но тут начинается та самая зыбкая почва ненадёжных спекуляций, вступать на которую не хотелось. Да и какая разница, почему всё так, если всё так?

Тени будущего

Что дальше? Дальше нужно подключить ещё один, пятый контекст – уже не столько ретро-, сколько проспективный. Да, у Трампа много власти, причём не все знают или помнят, почему. Потому что республиканский институт президентства возник в США (и уже оттуда, с теми или иными модификациями, распространился по миру) как специфическая вариация монархии – не любой, конечно, а британской. Против островной модели правления американские колонисты ничего не имели, более того, считали её наилучшей – их не устраивало то приниженное место в ней, которое им отводилось. «Президент, пусть президент республики, пусть в течение ограниченного времени, представляет собой наш субститут британского монарха, не только в понимании ХХ века – как глава государства, но и в понимании XVII века – как глава правительства… Наш президент – конституционный монарх»[63]. С тех пор реально располагаемые полномочия британских монархов значительно сократились (но, между прочим, остались «дремлющие», а значит, гипотетически способные пробудиться). В Америке – наоборот, и даже расширились, нередко «явочным порядком». В силу той же исторической генеалогии особенно велика власть американских президентов во внешнеполитическом измерении, что дало основание Артуру Шлезингеру-мл. ещё полвека назад написать книгу «Имперское президентство»[64] – с подразумеваемой аллюзией на римский imperium militiae, затем развившийся в общее представление об императорском праве верховного, безусловного повелевания чем угодно.

Власти у Трампа много. А вот времени мало.

Слова Ричарда Нойштадта «в течение ограниченного времени» важны критически и круциально. Соединённые Штаты – не монархия[65]. Предложенная конгрессменом-республиканцем от Теннесси Энди Оглсом поправка к двадцать второй поправке к Конституции США, придуманная, по его собственному признанию, специально для Трампа и позволяющая кандидату в президенты баллотироваться на третий срок в том случае, если между двумя первыми его сроками имел место перерыв[66], никаких шансов быть принятой, тем более принятой вовремя, не имеет – чтобы в этом убедиться, достаточно вспомнить, насколько сложна и продолжительна сама процедура принятия конституционных поправок. Так что, перефразируя поражающий своей безграничной смелостью прогноз председателя Государственной думы Российской Федерации Вячеслава Володина[67], после Трампа точно будет не Трамп. Даже если Демократическая партия так и не выберется из той лужи, в которую сама себя усадила, и следующее президентство останется за республиканцами. Даже если президентом будет избран Вэнс – некоторые из выдающихся президентов США до того побывали вице-президентами (Джефферсон, Теодор Рузвельт), но ни одному из напарников выдающихся президентов не удавалось стать таковым самому. Джон Адамс был не Вашингтон, Эндрю Джонсон – не Авраам Линкольн, Гарри Трумэн – не Франклин Делано Рузвельт, Ричард Никсон – не Дуайт Эйзенхауэр, Линдон Джонсон – не Джон Кеннеди, Джордж Буш-старший – не Рональд Рейган. Да и Джо Байден, прямо сказать, не Барак Обама. Так же и Вэнс (если это будет он, что покамест очень гадательно) будет не Трамп. В каком именно смысле Трамп выдающийся президент, в хорошем или плохом, выяснится со временем. Но в любом смысле он неповторим. Наконец, обнаружиться, что Трамп «уже не тот», может совсем скоро. Ведь весьма значительная доля его нынешней политической силы обусловлена наличием республиканского большинства в обеих палатах Конгресса. А следующие выборы в Конгресс пройдут в ноябре 2026 г. – на кону будет стоять треть состава Сената и весь состав палаты представителей. Какого градуса достигнет к тому времени ярость, в которую Трамп каждым словом и действием приводит своих оппонентов, и насколько увеличится их общее количество, сейчас предсказать невозможно; но риски для него велики и растут с каждым днём.

Трамп сделает только то, что успеет сделать, – поэтому он так торопится сократить расходы, государственный долг, бюджетный дефицит, торговые дисбалансы и бюрократический аппарат, взбодрить экономику и военно-промышленный комплекс, вернуть вооружённым силам былую брутальность и маскулинность, придушить наркотрафик etc. Не всё у него получится – не бывает так, чтобы удавалось всё. Но что-нибудь да получится (может, и немало) – так, чтобы не удавалось вообще ничего, тоже не бывает. А потом ценностная составляющая американской империи, «изрядно ощипанная, но не побеждённая», начнёт восстанавливаться, причём независимо от того, какая партия окажется у власти. Дело вообще не в партиях, а в чём-то намного более глубоком и сущностном. Легко и быстро разделаться с ценностной составляющей нельзя – это означало бы отмену всего грандиозного проекта и переучреждение политии, то есть радикальный пересмотр (хотя не обязательно полное упразднение) наиболее фундаментальных рамок политического действия, репертуара его сценариев, легитимных поведенческих стереотипов, стратегий и тактик. Для этого, в свою очередь, понадобится уничтожить независимость судов, права штатов, оппозиционные негосударственные медиа и много чего ещё вплоть до самой Конституции. Возможно, ещё и выиграть гражданскую войну. Чтобы такое великое дело состоялось, и целого Трампа мало.

Если не рухнут небеса, империя вернётся – чтобы её развалить окончательно и бесповоротно, Трампа опять же маловато будет. Но будет она уже другой. В 1856 г. министр иностранных дел Российской империи князь Александр Горчаков в циркулярной депеше, доведённой через посольства до сведения иностранных правительств[68], констатировал: «Россию упрекают в самоизоляции и молчании перед лицом фактов, не согласующихся ни с правом, ни со справедливостью». И возразил: «Россия не сердится: Россия сосредотачивается»[69]. На самом деле Россия после поражения в Крымской войне, конечно, сердилась. Но и сосредотачивалась. И сосредоточилась. Американская империя сейчас тоже сердится (примечательно, что нынешние упреки в её адрес очень похожи на те). Но и сосредотачивается.

То, что делает с ней и её могуществом Трамп (независимо от его мотивов и степени их осознанности), можно сравнить с практикуемой атлетами «сушкой мускулов», требующей постановки на паузу участия в соревнованиях. Подобно такому атлету, сосредоточившаяся империя вновь выйдет на мировую арену – в лучшей форме, более мускулистая, с новыми амбициями. И, скорее всего, весьма разозлённая тем, что успеют натворить в её отсутствие. Так что, глядя на происходящее прямо сейчас, никому – ни противникам американской империи, ни её поклонникам – не стоит ни заламывать руки, ни ликовать. Готовиться надо. Готовиться.

Автор: Святослав Каспэ, доктор политических наук, профессор департамента политики и управления факультета социальных наук Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики», главный редактор журнала «Полития»

Сноски

[1] Rubio M. Secretary-Designate Marco Rubio SFRC Confirmation Hearing Opening Remarks // United States Senate Committee on Foreign Relations. 15.01.2025. URL: https://www.foreign.senate.gov/imo/media/doc/6df93f4b-a83c-89ac-0fac-9b586715afd8/011525_Rubio_Testimony.pdf (дата обращения: 01.04.2025).

[2] А вот тут выбрать какую-то одну подтверждающую цитату в подобном духе решительно невозможно – их уже несметное множество и с каждым днём всё больше.

[3] Вам, земли древние, – кричит она, безмолвных

Губ не разжав, – жить в роскоши пустой,

А мне отдайте из глубин бездонных

Своих изгоев, люд забитый свой,

Пошлите мне отверженных, бездомных,

Я им свечу у двери золотой! (пер. Владимира Лазариса)

[4] Inaugural Address 1981 // Ronald Reagan: Presidential Library & Museum. 20.01.1981. URL: https://www.reaganlibrary.gov/archives/speech/inaugural-address-1981 (дата обращения: 01.04.2025).

[5] Statement by the President in His Address to the Nation // The White House: George W. Bush. 11.01.2001. URL: https://georgewbush-whitehouse.archives.gov/news/releases/2001/09/20010911-16.html (дата обращения: 01.04.2025).

[6] Letter from Thomas Jefferson to George Rogers Clark, 25 December 1780 // Founders Online. URL: https://founders.archives.gov/documents/Jefferson/01-04-02-0295 (дата обращения: 01.04.2025).

[7] О, как это верно! И чем дальше, тем вернее, Федералист. Политические эссе А. Гамильтона, Дж. Мэдисона и Дж. Джея. М.: Весь мир, 2000. С. 29.

[8] Всего в корпусе «Писем Федералиста» Гамильтон использовал тот же термин применительно к Союзу тринадцать раз; однажды к нему прибегнул и Джеймс Мэдисон.

[9] Hamilton A. The Defence No. II, 25 July 1795 // Founders Online. URL: https://founders.archives.gov/documents/Hamilton/01-18-02-0310 (дата обращения: 01.04.2025).

[10] Подробнее см.: Tucker R.W., Hendrickson D.C. Empire of Liberty: The Statecraft of Thomas Jefferson. N.Y., Oxford: Oxford University Press, 1990. 360 p.; Weeks W.E. Building the Continental Empire: American Expansion from the Revolution to the Civil War. Chicago: Ivan R. Dee, 1996. 189 p.; Wood G.S. Empire of Liberty: A History of the Early Republic, 1789–1815. N.Y., Oxford: Oxford University Press, 2009. 778 p.

[11] Congressional Record. 56th Congress, 1st Session, 1900. Vol. XXXIII. P. 708. Где именно в Конституции Беверидж вычитал эти слова, опять-таки будет сказано позже.