Новости. Обзор СМИ Рубрикатор поиска + личные списки

Алексей Гром: «Планируем рост. Но есть и «план Б» - больше роста»

На форуме «ТрансРоссия-2017» президент Объединенной транспортно-логистической компании рассказал о стратегических приоритетах деятельности компании

Наша главная операционная задача – рост объёмов транзитных контейнерных перевозок по железнодорожной инфраструктуре России, Казахстана и Республики Беларусь. Несмотря на то, что 2016 год был в этом смысле рекордным, мы находимся в самом начале пути по дороге на «станцию 1 млн TEU». Будем стремиться, чтобы это событие наступило как можно раньше.

Наша важнейшая маркетинговая задача - убедить клиента, что есть очень быстрый, эффективный, конкурентный и безопасный маршрут из стран ЮВА и Китая в Европу и в обратном направлении, и он проходит не через Суэцкий канал. Пропускная способность железнодорожного маршрута, проходящего по территориям России, Казахстана и Республики Беларусь, имеет большой запас прочности и готова принять дополнительные объёмы перевозок и обеспечить отличный сервис в пути следования. Мы с удовольствием констатируем, что портфель клиентских договоров ОТЛК постоянно увеличивается, но в нём всегда останется место для любого, кто захочет передать в наши сервисы хотя бы один контейнер.

В 2017 году мы запланировали рост объёмов на 40% относительно факта 2016 года. Пока всё идёт по плану, но есть и «план Б», который предусматривает ещё более высокий темп роста. Мы связываем такой сценарий с выходом на новых грузовладельцев в Западном Китае и Северной Европе.

Мы активно развиваем взаимодействие с морскими портами Европы и Китая, которые заинтересованы в создании новой услуги для клиентов по перевозке грузов железнодорожным транспортом со скоростью пассажирского поезда. Не случайно, что в рамках конференции «ТрансРоссия-2017» мы подписываем ряд договоров с морскими портами Северной Европы по совместной организации доставки грузов в/из Скандинавии в Китай. И это ещё одна новая точка роста для евразийской железнодорожной индустрии.

В прошлом году мы встречали «тысячный» поезд с начала года в сервисах ОТЛК в начале декабря. В этом году рассчитываем отметить это событие ко Дню железнодорожника – в начале августа. Задача сложная, но интересная. А других перед нами акционеры и не ставят.

Николай Логинов

Financial Times рассказала о сельскохозяйственном буме в России

Россия переживает сельскохозяйственный бум, доказывающий, что рынок скрывает массу возможностей для инвесторов, пишет Financial Times.

После того, как в 2014 году Запад ввел санкции против Москвы, а она ответила контрмерами, многие в России увидели в этом возможность для развития местных компаний и перспективы для импортозамещения, напоминает автор статьи Нил Бакли.

Некоторые западные аналитики и инвесторы не верили, что из этого что-то получится. Однако как минимум в сфере сельского хозяйства оптимизм оказался оправданным, говорится в статье.

В прошлом году Россия стала крупнейшим в мире экспортером зерновых культур. Общий объем их производства, по данным FT, достиг рекордных 119 миллионов тонн, из них на экспорт пошло 34 миллиона.

Российские компании добились успехов и в других сферах сельского хозяйства: внутреннее производство свинины и курятины свело на "нет" необходимость их импорта. Кроме того, Россия стала ведущим поставщиком сахарной свеклы, а объемы производства парниковых овощей в прошлом году выросли на 30% по сравнению с 2015 годом.

Издание отмечает, что сельскохозяйственные продукты стали второй основной экспортной статьей в России после нефти и газа.

Россия также активно использует выгоды своего географического положения — в частности, плодородные земли в центральных и южных регионов страны расположены достаточно близко к черноморским экспортным терминалам. Через них российская пшеница попадает к таким крупным импортерам, как Турция и Египет.

Аграрный сектор сектор, вероятно, будет развиваться и дальше, поскольку рост прибыли позволяет фермерам вкладывать средства в технологии и закупать больше удобрений для улучшения ситуации в менее развитых сферах агропромышленного комплекса.

Например, на границе с Китаем у России есть все возможности для выращивания сои. Правда, на развитие этого направления могут уйти годы. "Но даже без этого российский сельскохозяйственный бум показывает, что, несмотря на санкции и проблемы в восточно-западных отношениях, на рынке есть масса возможностей", — делает выводы Бакли.

Оборона через лидерство: Турция накануне референдума о конституции

Владимир Аватков - доцент Дипломатической академии МИД России, директор Центра востоковедных исследований, международных отношений и публичной дипломатии, кандидат политических наук

Резюме Конституционный референдум в Турции, намеченный на 16 апреля, должен ответить на многие вопросы относительно будущего как действующего президента - Реджепа Эрдогана, так и всей политической системы Турецкой Республики.

С приходом к власти в начале ХХI века консервативной Партии справедливости и развития (ПСР) Турция вступила в эпоху перемен. Трансформации затронули все сферы общественного, экономического и политического развития государства. На протяжении 15 лет власти удавалось сосредоточить в руках все рычаги управления за счет поддержки в целом консервативного турецкого общества. Хотя разделение по формуле 30% «за», 30% –«против», 30% – «курят кальян» остается в силе. В истории республиканской Турции практически во всех основных вопросах так жестко общество не делилось еще никогда, как это произошло накануне референдума 16 апреля по изменению конституции. По данным опросов, число сторонников и противников колеблется в пределах 45–55 %, меняясь в зависимости от политической обстановки и выступлений власти и оппозиции. Наибольшего преимущества политическому истеблишменту удается достигнуть в результате публичных выступлений харизматичного и популярного в народе президента Р.Т. Эрдогана, военных успехов и создания «образа врага», который «мешаетдемократии»,– речь, например, о Голландии или Германии.

Подобного рода политические игры, базирующиеся на чаяниях граждан, характерны для всех стран мира. Однако сложившаяся обстановка в Турции показывает, что общество на грани раскола. Как заявил один из членов правящей партии, если не удастся преодолеть 50% тем, кто «за» изменения, начнется гражданская война. Стоит, обратив внимание на это высказывание, выдвинуть несколько гипотез по вопросу вероятности противостояний и распространения хаоса на территорию Турции из ближневосточного региона. Наименьшая вероятность возникновения столкновений будет в случае, если сторонники изменений наберут более 55%, наибольшая – при разделении голосов 49/51 (в любую пользу). Особого внимания заслуживаети имеющаяся вероятность выигрыша противников трансформации конституции. В случае их победы у правящей элиты может возникнуть стремление ввести де-факто имеющийся президентский режим без всяких демократических процедур.

Значимость референдума связана, прежде всего, с сутью предлагаемых изменений. В соответствии с ними, Турция лишается премьер-министра, полномочия во многом концентрируются в руках президента. Военные, ранее выполнявшие роль гаранта светского пути развития республики, больше не смогут занимать никакие политические посты. Снижается возрастной ценз для участия в парламентских выборах (с 25 до 18 лет), сокращается ответственность министров перед парламентом и увеличивается количество депутатов – с 550 до 600. Всего поправок 18, но перечисленные выше – наиболее значимые.

Турция – парламентская республика, в которой традиционно играли большую роль политические партии и их лидеры. Хотя во многом партии были привязаны к своему лидеру и трансформировались с его уходом, именно они определяли всю палитру власти.

Основная линия противоречий крылась в парадигме «светский–несветский». Сторонники консерватизации общества объединялись в партии, опиравшиеся на понятия «справедливость», «благоденствие» и пр., претендуя на большой охват всех групп избирателей и тем самым подчеркивая свою принадлежность. Когда Конституционный суд запрещал ту или иную партию или военные завершали их существование, возникала новая структура со схожим названием.

Очевидно, что армия играла свою роль в плане недопущения возврата к консервативному строю и сдерживания антизападных настроений в обществе. Если светская форма правления в целом вызывала положительные эмоции у многих государств мира, то вопрос борьбы с коммунистическими силами и абсолютизации Запада как ориентира развития вызывал и вызывает скепсис у многих. Очевидно, что большая часть населения в Турции устала и от радикально светского режима, и от прозападного курса.

Новую же идею развития Анкара может искать в самой себе или в той или иной форме экспансионизма и национализма. Наиболее популярные идейные концепты в этом контексте – неопантюркизм и неоосманизм. С долей условности можно утверждать, что неоосманизм представляет собой неофициальную внешнеполитическую доктрину Турции по расширению сферы влияния на сопредельные территории посредством «мягкой силы», за счет экономики, гуманитарного воздействия и наднационального духа. По сути, неоосманизм – это виртуальная концепция, объединяющая целый ряд идей и практик внешней политики Турции. Основными элементами «сети» неоосманизма являются неопантюркизм, панисламизм, турецкое евразийство, а также взаимодействие с арабскими и балканскими странами, государствами Азии и Африки. Неоосманизм реализуется посредством использования каждого отдельного элемента, но с учетом общей направленности на формирование надэтнической идентичности османского империализма нового типа – «вовлечения» и «включения» за счет «мягкой силы». В свою очередь, неопантюркизм подразумевает интеграцию тюркских государств исходя из их этнической, языковой и религиозной близости, с применением, прежде всего, гуманитарных методов и методов экономического вовлечения [1].

Для реализации любой национальной идеи нужен сильный лидер. Учитывая рост националистических и консервативных настроений в Турции, взамен прозападного курса рано или поздно должна была возникнуть альтернатива, связанная с Востоком и собственным развитием. По сути, это и было то, что предлагал Р.Т. Эрдоган и его команда. Импульсивность лидера оказала негативное влияние на реализацию декларируемой внешнеполитической доктрины «Ноль проблем с соседями», которую даже стали называть в СМИ «Ноль соседей – ноль проблем».

При этом стоит отметить, что обнуление сложностей с соседями – иллюзорный конструкт, цель, вряд ли достижимая даже в далекой перспективе. Но не стоит недооценивать возможности Турции в долгосрочной перспективе: она запустила в сопредельных странах целый ряд механизмов формирования лоббистских структур, которые уже начали себя проявлять, в частности – на постсоветском пространстве. На это работают многочисленные бизнес-структуры и международные организации, аффилированные с Анкарой. Речь идет, к примеру, о ТЮРКСОЙ, ТИКА и Тюркском Совете.

Феномен Р.Т. Эрдогана не случаен. Его появление в турецкой политике – закономерный результат жесткой вестернизации консервативной страны. Во многом его возникновение в политике ознаменовало усталость от Запада, но и породило целый ряд домыслов среди экспертного сообщества.

В частности, достаточно распространенным является взгляд, что США, заинтересованные в сохранении Турции как ключевого союзника по НАТО в регионе, решили опробовать различные методы смены власти при сохранении лояльности Вашингтону. Речь идет об эволюционном и революционном методах трансформации режимов. В отличие от арабского Востока, на Анкаре апробировалась эволюционная модель.

Даже если указанный выше посыл верен, очевидно, что у Запада не получилось с реализацией ни одной из моделей.

Изначально ПСР действительно состояла из целого ряда социально-классовых субъектов умеренно исламского типа. Количественный фактор акторов, влияющих на политический процесс, позволял манипулировать ими третьим силам. Более того, у многих из них имелись связи с «зеленым капиталом» и различными американскими структурами.

Однако постепенно количество субъектов внутри Партии справедливости и развития начало сокращаться в связи с активной борьбой за власть. Постепенно основной и ключевой фигурой, вокруг которой строится все взаимодействие в партии и политическом истеблишменте, стал Р.Т. Эрдоган, сильный лидер, который развернул борьбу за превращение Турции в регионального, а постепенно – и мирового актора.

Оставляя в стороне вопрос о реализуемости таких грандиозных амбиций, следует отметить, что сам факт подобного политического целеполагания положительно влияет на настроения электората, который еще обладает имперским сознанием.

В турецком политическом сознании сегодня органически сочетаются две противоположные тенденции: 1) страх в связи с возможным развалом из-за заговора внешних сил («севрский синдром») или федерализации страны («курдский синдром»); 2) стремление к расширению влияния в рамках тюркского и османского ореолов.

Страхами и амбициями Анкары умело пользуются западные партнеры, активно взаимодействующие как с курдскими группами влияния, так и с националистическими силами внутри Турции.

Турецкая Республика, сталкиваясь с внутренними и внешними вызовами, естественным образом столкнулась с необходимостью обороны через лидерство. Именно поэтому увласти оказался Р.Т. Эрдоган, атурецкие войска сегодня находятся и в Сирии, и в Ираке.

В этом же контексте стоит рассматривать лозунги и заявления руководителей страны.

Одним из ключевых посылов Турции с точки зрения мировой политики является «мир больше пяти». Данная идеологема неоднократно высказывалась Р.Т. Эрдоганом, чтобы продемонстрировать желание реформировать Совет Безопасности ООН, где, как он выразился, нет ни одной мусульманской страны.

Региональные посылы руководства Турции в достаточной мере агрессивны. Анкара постоянно посылает сигналы отом, что Лозаннский договор 1923 г., нынешние границы стран региона были навязаны извне, противоречат естественным устремлениям обществ и народов. Если изначально данная мысль была связана исключительно с проблемой турецко-греческих отношений по поводу островов в Эгейском море, то постепенно она расширила свое действие и на юго-восточные границы Турции. В отношении кавказского направления пока что подобные идеи не высказываются из-за существенного влияния России на регион, а также в связи с необходимостью выждать, пока подрастет новое поколение политиков в Грузии и Азербайджане – политиков, многие из которых учились в Турции, связаны с турецким бизнесом и обладают соответствующим политическим сознанием.

Внутриполитические идеологемы Турции подразумевают борьбу со всяким внешним влиянием, опору на национализм и консервативные ценности. Краеугольным камнем в этом плане является безопасность, которая поставлена в ранг святыни внутриполитического процесса. Вокруг нее строилась вся кампания перед недавними парламентскими выборами, вокруг нее же формируется кампания перед референдумом. Основной посыл: есть террористические группы, которые стремятся к разрушению страны, с ними нужно и можно бороться только сообща, ликвидируя все чуждые элементы. Далее возникает резонный вопрос: какой из субъектов считать чуждым?

Коллективное сознание восточных обществ в целом подразумевает жесткую борьбу с инакомыслием, медленное развитие общественных процессов при моментальном объединении усилий в случае опасности. Турция, обладающая и западными, и восточными чертами политического сознания, на практике оказывается ближе к восточным идеям и практикам.

Сегодня практически все общество объединено идеей борьбы с FETÖ (террористической организацией фетхуллахистов), хотя еще недавно между Эрдоганом и проживающим в США Ф. Гюленом де-факто существовал альянс. Однако борьба за власть – не только политическую, но и намного шире – столкнула те субъекты, которые ранее составляли базис элиты.

Ф. Гюлен – известный философ, общественно-политический деятель, который борется за создание нового «золотого поколения». Основой его влияния является образование. Именно через воспитание молодого поколения и поиска талантов богослов надеялся создать нового человека, который на самом деле был бы протурецким, происламским и представлял собой часть большой пирамиды лобби. Для этого формировался целый ряд организаций, формально к Гюлену не имеющих никакого отношения, но реально обладающих большими связями внутри «пирамиды». Акцент делался на так называемый тюркский мир – подсистему международных отношений, которую безуспешно пыталась сконструировать Анкара. Но указанные структуры были и остаются распространены на территориях ключевых мировых игроков, включая США и Россию. Обладающие деструктивной функцией с точки зрения национальных интересов указанных стран, они мало заметны; их негативная деятельность сложно доказуема, но обладает существенными результатами в плане формирования лоббистских структур в средне-и долгосрочной перспективе.

Турецкое руководство начало борьбу с FETÖ не из-за указанных выше причин. Формирование лобби за рубежом является неотъемлемой частью внешнеполитической стратегии Анкары. Причина – во власти. Эрдоган и его команда отчетливо поняли, что сетевые организации, аффилированные с Гюленом, проникая в государственный аппарат, могут действовать против режима и лишь временно оказываются его сторонниками. При этом разобраться кто есть кто в турецкой действительности намного проще, чем в других странах, не приспособленных к ведению борьбы с такого рода структурами.

Поводом для чисток стал неудавшийся странный военный переворот, произошедший летом 2016 г. Военные и ранее совершали путчи для сохранения прозападного светского пути развития Республики, но на протяжении последнего десятилетия оказывались под жестким давлением Брюсселя, стремившегося к демократизации кандидата на вступление в ЕС, и власти, боровшейся за свое существование. По сути, ЕС, стремясь к демократизации, привел к консерватизации турецкого общества. Армия перестала быть субъектом политики на благо своей иллюзорной идеи о возможности стать частью европейского пространства. К слову, совсем иначе сложилась ситуация там, где не было таких идей, – в Египте, где генералитет не позволил вытеснить себя из политики и укрепиться исламистам у власти.

К лету 2016 г. армия практически не обладала ресурсом для влияния на политическую жизнь общества. В основном она пополнялась за счет сторонников правящей элиты, среди которой были и представители FETÖ. Учитывая, что основой внутриполитического курса Эрдогана стала борьба и со старыми светскими элитами, ис FETÖ, переворот пришелся кстати для реализации поставленных задач.

Организован путч был крайне слабо, совершенно не в духе сильного турецкого офицерства. Захваты мостов и одной телерадиокомпании, бомбардировки парламента и отеля, где якобы находился Эрдоган, – все это показатели либо слабости организации, либо намеренной халатности. Власть достаточно быстро возложила ответственность на своих противников – сторонников Ф. Гюлена. Учитывая достаточную осведомленность разведывательных служб Турции, представляется маловероятным, что они не знали о готовящемся перевороте. Руководитель же MIT (Национальная разведывательная организация) – Хакан Фидан – приближенный Эрдогана.

Неудавшийся переворот оказался на руку власти: с одной стороны, это повод для дискредитации военных как политического субъекта, с другой – возможность объединить население перед лицом угрозы, которая носит и внутренний, и внешний характер – терроризм. Борьба с терроризмом стала основой всех политических диспутов в Турции в последнее время, при этом в центре негативизации оказываются и Гюлен, и курдские группы, и внешние «враги». Тем самым потребность во внутренних и внешних силах, которые встраивались бы в парадигму «друг–враг», была удовлетворена.

Силы, аффилированные с Ф. Гюленом, несут угрозу и России, и СНГ, и другим акторам мировой политики. Они размывают идентичность народов, способствуют процессам глобализации. Указанная угроза находится в стадии осознания ключевыми акторами мировой политики, но практически нигде не перешла от стадии выявления к стадии борьбы с ней. Исключением во многом является Россия, где органы безопасности давно ведут борьбу с образовательными структурами сектантского типа. При этом, к сожалению, не во всех регионах это удается с равной долей успешности. Так, существенное влияние пантюркистских групп и их идеологем остается и даже приумножается в отдельных тюркоязычных регионах России.

Летний странный «недопереворот» дал карт-бланш Эрдогану на проведение реформ, сплотил население вокруг него. Но подобные образы, сконструированные по принципу «свой–чужой», имеют относительно короткий срок действия. Уже сейчас наблюдается сокращение поддержки власти в связи с тем, что чистки стали направляться не только против гюленистов, но и против всякого инакомыслия, неудобного власти. Кроме того, наблюдается постепенное слияние националистов с властью. По сути, в оппозиции остаются только либералы и социал-демократы, численность которых всегда была менее 50% общества, а на сегодняшний день еще сократилась.

Стоит отметить, что поддержка Эрдогана достаточно высока (в разные периоды от 40 до 65%), при этом сторонников реформ конституции меньше. Это говорит во многом о снижении зависимости турецкого населения от харизмы лидера. Данный факт свидетельствует о частичном успехе парламентаризма, который приживался на турецкой почве почти сто лет. Но парадокс заключается в том, что как раз сейчас, когда можно наблюдать эти незначительные сдвиги, турецкому обществу предлагается изменить модель, перейдя к более сильной форме – президентской республике.

Население готово поддерживать курс Эрдогана, но исходит, готовясь к голосованию, не из его личностных характеристик, а из факта институциональных преобразований, которые могут повлиять на будущее Турции. Во многом референдум 16 апреля 2017 г. не про конституцию и не про Эрдогана. Он – про будущее системы, которая останется и после эпохи правления нынешнего президента. Это осознание существует даже в среднеобразованной среде избирателей Эрдогана, многие из которых готовы голосовать против.

papers_65_rus-1

Результаты исследований расходятся незначительно, но в случае с разделением голосов населения по принципу 50 на 50, каждый голос приобретает значение. Интересный опрос с раскладом по каждой социальной группе и поддержке власти сделал университет KAD?R HAS. Итог опроса продемонстрировал:

основным успехом 2016 г. население считает борьбу с FETÖ,

большинство поддерживает чрезвычайное положение, но не хотело бы, чтобы оно длилось долго,

максимальную поддержку президентской форме правления оказывает только 32% населения, остальные если и делают это, то с оговорками,

происходит падение поддержки армии,

снижается количество сторонников евроинтеграции: с 65% (2015 г.) до 45% (2016 г.),

самыми опасными для Турции странами названы Израиль, затем США и Сирия (в 2015 г. первое место занимала Россия).

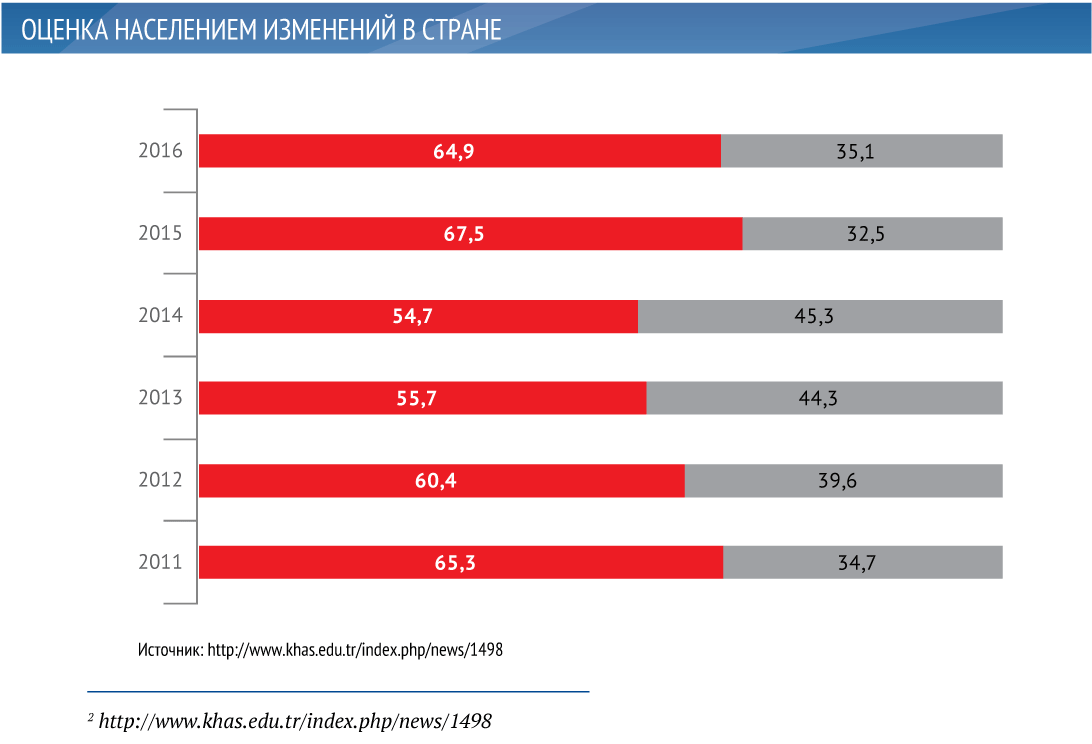

В целом изменения, происходящие в Турции, воспринимается жителями положительно. Красным отмечен процент тех, кто считает, что трансформации ведут страну к лучшему, серым – к худшему.

papers_65_rus-2 papers_65_rus-3

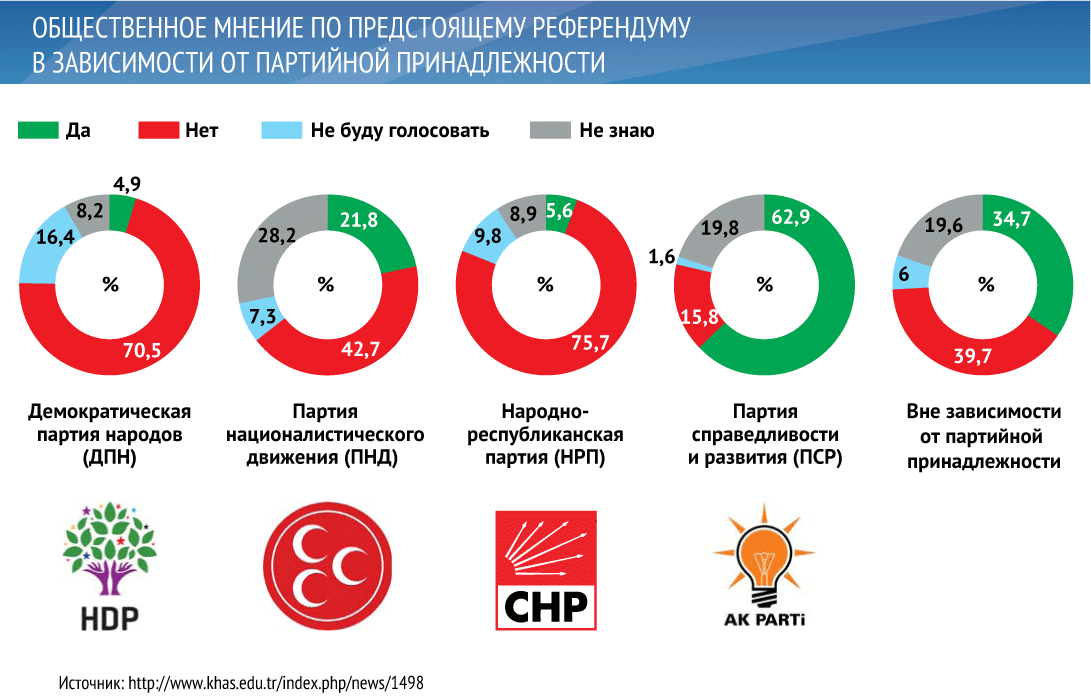

Турецкие социологи наглядно показывают, как жестко разделилось общественное мнение по предстоящему референдуму в зависимости от партийной принадлежности.

Основная борьба в рамках подготовки к референдуму развернулась за голоса тех, кто не определился, но собирается прийти на выборы. Для победы команда Эрдогана усилит борьбу с инакомыслием, продолжит конструирование внешних и внутренних врагов, нуждается в больших и маленьких победах и в увеличении проблемных точек для объединения населения в борьбе с ними. В этом контексте словесная перепалка с голландскими властями может оказаться не самым страшным проявлением кампании.

***

Одним из основных вопросов для внешней политики Турции является переориентация на Восток, поиск новых идеологем и определение интересов. Очевидно, что в обществе и элите отсутствует консенсус по вопросу практических итеоретических обоснований внешнеполитического курса. Укрепление президентской системы взамен парламентской дасткарт-бланш руководителю страны вопределении указанных приоритетов, но и одновременно возложит на него большую ответственность за будущее страны.

Европейская мечта, которая была ключевой идеологемой внешнеполитического курса, исчерпала себя. Турция усилилась за счет проводимых реформ в рамках евроинтеграции, укрепила свою экономику и перешла к наступательной линии во внешней политике.

Одним из приоритетных направлений внешнеполитического курса Турции стал арабский мир. При этом «арабская весна» оказалась неожиданностью для турецкого руководства, которое обвинялось оппозицией в бездействии. Не успевая за региональными процессами, Анкара решила возглавить движение, которое во многом оказалось лояльным консервативному турецкому режиму. Так, у Турции установились теплые отношения с режимом в Египте, который Эрдоган и его команда пытались защищать до последнего, обвиняя военных в незаконном свержении власти.

Более того, наблюдая резкую смену режимов в регионе, турецкое руководство решило оказаться впереди данных процессов, надеясь, что власть в Сирии падет также быстро, как в Ливии и Египте. У Анкары исторически было сложное взаимодействие с Сирийской Арабской Республикой, связанное с этноконфессиональным и территориальным вопросами. Кроме того, Турция хотела в рамках доктрины «Ноль проблем с соседями» сменить власть в сопредельной Сирии и привести к власти лояльный себе и арабским державам режим. Это было важно не только с геополитической, но и с экономической точки зрения.

Турция с 2010 г. вступила в период «перестройки», в рамках которого пыталась найти новое место в мировой и региональной политике. Очевидно, что одной из целей свержения режима в Сирии было создание газопровода из арабских стран через территорию Турции в Европу. Для этого важна была позиция Дамаска, который предпочитал солидаризироваться с Тегераном и Москвой.

Р.Т. Эрдоган перед началом конфликта в Сирии имел весьма позитивные отношения с Б. Асадом, с которым они даже отдыхали семьями. Все изменилось достаточно быстро, когда официальная Анкара провозгласила то, что происходит у соседей, своим «внутренним делом», и одной из первых навесила ярлык на соседнего правителя – «диктатор».

Но Турция переоценила свои возможности, опираясь на амбиции без учета ресурсов. Кроме того, Анкара не учла возможность вмешательства России в процессы в регионе. Осуществляя антитеррористическую операцию в Сирии по официальной просьбе правящего режима, Москва оказалась в легитимном положении и поставила в сложную ситуацию арабских и турецких партнеров. Если арабские страны предпочли не вступать в прямую конфронтацию с Россией, то Турция, нуждавшаяся в формировании образа внешнего врага перед выборами и понесшая политические и экономические убытки из-за разрыва связей со многими группами влияния, предпочла вступить в прямую конфронтацию, сбив российский самолет.

«Удар в спину» оказался неожиданным для России, хотя его всегда стоит ожидать при ведении боевых действий, тем более в сложных условиях, которые сложились после развала СССР. Анкара воспользовалась доверием российской стороны, продемонстрировав свое лицо. Экономические отношения не смогли сгладить геополитические и идеологические различия, больно ударив по сторонникам альянса Турции и России.

Для планомерного развития двусторонней кооперации важно было и остается координировать связи не только в экономической плоскости, но и во многих других. Несбалансированность взаимодействия порождает кризисы, которые впоследствии сложно преодолевать.

Соотнесение интересов и ценностей в случае с Турцией – впрочем, как и с любой другой державой – не обязательно приведет к положительным результатам. Однако такого рода работа может, по крайней мере, обозначить красные линии. Причем, наиболее оптимальным было бы вести ее как по официальным каналам, так и через публичную дипломатию и связи на всех уровнях, включая экспертный.

Прозаический подход к партнерам оказывается наиболее верным в условиях глобальной и региональной конфронтации. При этом важно уделять внимание не только экономическим интересам, но и ценностным ориентирам партнеров, которые зачастую могут действовать вопреки императивам экономики, но в рамках тех или иных идеологем.

Стремление Р.Т. Эрдогана к «развороту на Восток» не обязательно подразумевает положительные отношения с Москвой. Более того, руководство Турции все время балансирует между стремлением к экспансии и национализмом – с одной стороны, и концентрацией на собственном экономическом благосостоянии – с другой. Логика региональных событий показывает, что Анкара, хотя и готова к диалогу с Москвой, не отказывается от своих экспансионистских устремлений. При этом указанный диалог принципиально важен хотя бы с точки зрения того, что Турция сдерживает свои внешнеполитические амбиции и садится за стол переговоров, принуждая к этому лояльные себе группы, в частности – сирийской оппозиции.

Переговоры в Астане, проходящие под эгидой Москвы, Анкары и Тегерана, важны не столько с точки зрения результативности, сколько в связи с необходимостью наличия площадки, на которой смогут вести диалог различные стороны. Только таким образом можно выстроить жизнеспособную региональную архитектуру безопасности.

***

Турция вступила в период подготовки к референдуму с целым рядом внутри- и внешнеполитических проблем, с введенным чрезвычайным положением, войсками, находящимися в Ираке и Сирии. В Турецкой Республике идет активная борьба с «курдскими сепаратистами», сторонниками Ф. Гюлена и противниками правящего режима.

Р.Т. Эрдоган и его команда представляются органическим развитием политики Турции ХХ века, его появление – не отклонение, а закономерный итог насажденной вестернизации. При этом очевидно, что его правление имеет ряд внутренних и внешних ограничителей, среди которых, в том числе, есть влияние США и России. Крайности, свойственные турецкому политическому сознанию, могут поощряться бездействием тех или иных внутренних и внешних игроков, а могут направляться в более сдержанное русло.

Референдум 16 апреля – все же про власть, а не про институты. Иными словами, задумывался ли он организаторами как возможность продления и увеличения полномочий президента Р.Т. Эрдогана? В то же время народом он воспринят скорее как институциональный выбор, обращенный на будущее развитие государства. В этой связи голосование во многом будет не «за» или «против» Эрдогана, а в отношении конкретных изменений политической системы.

Результаты же референдума непосредственным образом скажутся не только на политической системе, но и на власти президента Р.Т. Эрдогана. Более того, ясно, что опасным является сам факт проведения голосования по принципиально важным вопросам в то время, как в соседних государствах хаос, внутри страны идут столкновения и теракты, через Турцию двигаются потоки мигрантов в ЕС. Наибольшим риском с точки зрения интересов России и мира в плане развития Турции является возможность трансфера хаоса на сопредельные страны, в частности – на Закавказье.

Данный текст отражает личное мнение автора, которое может не совпадать с позицией Клуба, если явно не указано иное.

Данный материал вышел в серии записок Валдайского клуба, публикуемых еженедельно в рамках научной деятельности Международного дискуссионного клуба Валдай. С другими записками можно ознакомиться по адресу http://valdaiclub.com/publications/valdai-papers/

[1] http://svom.info/entry/458-neoosmanizm/

АТОР: Греция на 4-м месте по частоте запросов в Яндексе в марте

В марте Греция сохранила за собой 4-е место в списке самых популярных зарубежных направлений отдыха среди пользователей Яндекса (5,9% от числа запросов).

Как сообщает аналитическая служба АТОР, проанализировавшая данные Яндекса, интерес к Греции в марте по сравнению с предыдущим месяцем вырос на 17,5%, в то время как к аналогичному периоду прошлого года число запросов увеличилось на 71,1%.

Наиболее востребованными курортами страны были острова Крит (+10,5 по сравнению с февралём), Родос (+5,7%) и Корфу (+14,8%).

Чаще всего отдыхом в Греции интересовались жители Московского региона, Санкт- Петербурга, Ленинградской области. Также поступали запросы из регионов Урала, Поволжья и Юга России.

В целом, количество запросов на туры в страны Евросоюза, сделанных пользователями Яндекса в марте, увеличилось на 61% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В десятку самых востребованных зарубежных направлений, согласно АТОР, вошли: Турция (17,7% от числа запросов), Таиланд (7%), Египет (6,2%), Греция (5,9%), Кипр (5,2%), Италия (4,5%), Испания (3,9%), Вьетнам (3,6%), Тунис (3,2%) и Индия (ГОА) (3%).

Выступление Министра иностранных дел России С.В.Лаврова в ходе приема в МИД России по случаю православной Пасхи, Москва, 18 апреля 2017 года

Ваше Святейшество,

Уважаемые дамы и господа,

Друзья,

Мы рады приветствовать всех собравшихся на Пасхальной встрече в Министерстве иностранных дел, которая на этот раз проходит на Светлой неделе. В нашей стране испокон веков особо чтут праздник Пасхи, приносящий людям радость, укрепляющий их веру в обновление жизни.

Православие неизменно служит для нашего народа надежным нравственным маяком, прочно скрепляет фундамент российской государственности. Подвижническая деятельность Русской Православной Церкви, нацеленная на отстаивание высоких идеалов мира и согласия, правды и справедливости, добра и милосердия, вносит неоценимый вклад в мирное, поступательное развитие России.

Такая созидательная работа по консолидации общества, его сплочению вокруг непреходящих духовных ориентиров осуществляется в тесном контакте с другими конфессиями в Российской Федерации. Она особенно востребована сегодня. Серьезное беспокойство вызывают непрекращающиеся попытки узкой группы государств с мессианской одержимостью насаждать псевдолиберальные ценности, такие, например, как гедонизм и вседозволенность. Вселяет тревогу доведение до абсурда понятия «толерантности». В Европе, где, по сути, наблюдается отказ от своих христианских корней, дело даже доходит до сознательного, официально одобренного сноса или перепрофилирования христианских храмов, лишения их религиозной атрибутики. Очевидно, что такие деяния наносят колоссальный ущерб нравственному здоровью людей. Тот, кто пренебрегает своими религиозными корнями, едва ли может уважать чувства верующих других конфессий.

Нынешний год проходит под знаком 100-летия Русской революции, положившей начало многим испытаниям для народов нашей страны. Мы сделали должные выводы из далеко не самых простых страниц прошлого. В послании Федеральному Собранию Президент Российской Федерации В.В.Путин обращал внимание на то, что уроки истории нужны нам, прежде всего, для примирения и укрепления достигнутого в нашем обществе согласия. Как Вы, Ваше Святейшество, отметили на Международных Рождественских образовательных чтениях в январе этого года, «в основе любых преобразований должно лежать стремление к консолидации, а не к разобщению и розни по общественным, политическим и иным мотивам».

Россия никому ничего не навязывает и не учит жизни. Последовательно исходим из безальтернативности выстраивания межгосударственного общения на основе международного права, уважения культурно-цивилизационного многообразия современного мира. К сожалению, такой подход разделяется не всеми.

Продолжаются попытки противодействовать становлению полицентричной системы мироустройства, отказывать другим народам в праве самим распоряжаться своей судьбой, экспортировать демократию, навязывать извне модели развития. К чему все это приводит мы видим на примере Ближнего Востока и Севера Африки. Регион погрузился в хаос и анархию, превратился в поставщика террора, нелегальных мигрантов и прочих проявлений организованной преступности.

Дестабилизация обстановки на Ближнем Востоке и Севере Африки сильнейшим образом ударила по проживающим там христианам, по сути, подвергающимся геноциду со стороны экстремистов. Совершенные в христианский праздник циничные преступления против мирных верующих в египетских Танте и Александрии были направлены на то, чтобы разжечь межконфессиональную рознь. В этой связи в полной мере сохраняют свою актуальность содержащиеся в Совместном заявлении Вашего Святейшества и Папы Римского Франциска призывы предпринять незамедлительные шаги, чтобы остановить массовый исход христиан из ближневосточных стран. Эти вопросы были в фокусе внимания представителей очередной конференции высокого уровня по данной теме, которую мы организовали по инициативе России совместно с Ватиканом, Ливаном и Арменией 7 марта «на полях» 34-й сессии Совета ООН по правам человека.

Будем и впредь делать все возможное для предотвращения нападок на христиан и разломов по межцивилизационному и межрелигиозному признакам. На решение этой задачи направлено принятое 7 апреля в Ташкенте Совместное заявление министров иностранных дел СНГ о недопустимости дискриминации и нетерпимости в отношении христиан, мусульман и представителей других конфессий. Надеемся, что это решение подтолкнет ОБСЕ, которая еще в 2014 г. постановила разработать отдельные декларации по борьбе с христианофобией и исламофобией. До сих пор это обязательство не выполнено.

Отечественная дипломатия всегда находит поддержку со стороны Русской Православной Церкви. Мы высоко ценим вклад РПЦ в укрепление морального авторитета России, формирование объективного образа нашей страны за рубежом, сплочение Русского мира, продвижение позиций русского языка и культуры. Особую значимость имеют регулярные пастырские визиты Вашего Святейшества в другие государства, в том числе недавние посещения Великобритании, Франции и Швейцарии, нашедшие живой отклик у соотечественников и широкой общественности. Глубокого уважения заслуживают Ваши неустанные усилия, направленные на прекращение братоубийственной междоусобицы на соседней Украине. Очевидно, что единственный путь достижения устойчивого урегулирования – полное и последовательное выполнение Минских договоренностей. Вчера это было подтверждено в очередной раз во время телефонного разговора лидеров стран «нормандского формата» (России, Германии, Франции и Украины). Важно, чтобы слова наших украинских соседей перестали расходиться с делом.

Мы будем и впредь расширять плодотворное сотрудничество с Русской Православной Церковью, наращивать конструктивное взаимодействие с другими традиционными конфессиями России. Рады приветствовать их представителей на сегодняшнем приеме. Такое взаимодействие отвечает интересам укрепления межнационального и межрелигиозного мира и согласия в стране, упрочения здоровых начал в международных отношениях, обеспечения глобальной и региональной безопасности и стабильности.

В заключение хотел бы еще раз от души поздравить всех наших дорогих гостей со Светлым Христовым Воскресением, пожелать всем крепкого здоровья, мира и благополучия.

Христос Воскресе!

?

В Иране выросли цены на цемент ввиду увеличения спроса

Цены на цемент выросли примерно на 5 % по сравнению с котировками прошлогоднего сентября, заявил глава Цементной ассоциации работодателей, сообщает Bourse Press.

"Каждая тонна навального цемента типа 2 будет стоить 1 200 000 риалов ($ 31,57). Он не облагается НДС в этом году", - добавил Абдолреза Шейхан.

"Цемент был предложен со скидкой в течение последних двух лет из-за избыточного предложения и спада в строительном секторе", - добавил он.

Он отметил, что внутренний объем производства составил около 80 миллионов тонн, в то время как реальный спрос был значительно ниже. Впоследствии, производители были вынуждены снижать цены, чтобы найти покупателей.

Скидки были отменены в прошлом финансовом году (март 2016-2017), но правительственные чиновники выступали против любого повышения цен, чтобы сохранить рынок.

Согласно Шейхану, отечественная цементная промышленность в настоящее время работает на 75 % от своей производственной мощности. Прерывистый внутренний спрос и потеря ключевых экспортных направлений, таких как Ирак и Азербайджан, привели к тому, что тонны цемента скапливались на складах.

В начале 2015 года иракское правительство запретило импорт иранского цемента, ссылаясь на необходимость повышения местного производства, лишив иранских производителей их наиболее прибыльного рынка.

Производители цемента исследуют альтернативные экспортные рынки до сих пор. Они недавно сделали набеги на рынки Танзании, Египта, Гаити, Бангладеш и Шри-Ланки.

Министерство промышленности, горнодобывающей промышленности и торговли поставило перед собой цель достигнуть в течение десятилетия внутреннего производства цемента в размере 120 миллионов тонн в год. Экспорт планируется увеличить на 68 %, чтобы он достиг 32 млн. тонн в год.

По словам министра промышленности, горнодобывающей промышленности и торговли Мухаммеда Резы Нематзаде, Иран экспортировал 11,5 млн. тонн цемента в течение 11 месяцев прошлого 1395 иранского финансового года в период с 20 марта 2016 по 18 февраля 2017 года.

Иран в настоящее время является седьмым в мире производителем цемента.

БПК Северного флота «Североморск» совершил деловой заход в столицу Кабо-Верде

Большой противолодочный корабль (БПК) Северного флота «Североморск» под командованием капитана 1 ранга Анатолия Кожурова, выполняющий задачи дальнего похода в Атлантическом океане, прибыл в порт Прая – столицу Республики Кабо-Верде, расположенную на архипелаге острова Зелёного мыса в 335 милях от западного побережья Африканского континента.

Во время делового захода на борту БПК «Североморск» побывают представители военно-политического руководства Кабо-Верде, жители и гости города Прая.

Для экипажа спланированы автобусные экскурсии по историческим местам столицы республики. Североморцы посетят так называемый «старый город», расположенный в 20 километрах от современного, а также побывают в городе Таррафал и природном заповеднике Кинта де Монтанья.

Поход большого противолодочного корабля «Североморск» и судов обеспечения Северного флота начался 15 октября 2016 года. В течение трёх месяцев экипаж БПК выполнял задачи в составе корабельной авианосной группы во главе с тяжёлым авианесущим крейсером «Адмирал Флота Советского Союза Кузнецов» в акватории Средиземного моря.

В середине января БПК «Североморск» приступил к выполнению задач дальнего похода в составе отряда из СБС «Алтай» и СМТ «Дубна». Через Суэцкий канал российские моряки совершили переход в Красное море и затем в Индийский океан.

С 9 по 15 февраля корабль принимал участие в международном военно-морском учении «АМАН–2017», которое проходило в акватории Аравийского моря и на береговой базе ВМС Пакистана.

За время дальнего похода вокруг Африки БПК «Североморск» посетил порты Салала (Оман), Карачи (Пакистан), Виктория (Сейшельские острова), Дар-эс-Салам (Танзания), рейд порта Пемба (Мозамбик), а также Кейптаун (ЮАР), Луанда (Ангола) Малабо (Экваториальная Гвинея).

Коалиция во главе с США наносит удары по Сирии в нарушение норм международного права, а обвиняет "во всех грехах" Москву и Дамаск, заявил глава Чечни Рамзан Кадыров в эксклюзивном интервью RT.

"Мы видим отношение западной стороны. Они бомбят правительственные войска и ни с кем не согласовывают, нарушают все международные правила. И потом, опять же, обвиняют Россию", — заявил глава Чеченской Республики. Он напомнил о недавней химической атаке в Идлибе, ответственность за которую на Западе бездоказательно возложили на президента Сирии Башара Асада.

"Обвинили Асада во всех грехах и обстреляли военных. Предоставьте, если у вас информация, доказательства", — возмутился Кадыров.

Он подчеркнул, что события в Сирии напоминают сценарий, который западные страны уже реализовали в Ираке, Египте и Ливии.

"Как они в свое время убили Саддама Хусейна, как они хотели разрушить Египет, как они разрушили Ливию, то же самое — без совести, без чести делают свои дела, и весь мир, все молчат, ни слова не говорят", — отметил глава Чечни. Он также добавил, что на мировой арене все следуют за США — как государства, так и международные организации.

"Где демократия? Где правозащитники? Где Европарламент, ЕС, ОБСЕ? Америка сказала — значит все как неваляшки согласились и поехали дальше", — резюмировал Кадыров.

США нанесли удар по аэродрому Шайрат в Сирии 7 апреля, бездоказательно утверждая, что сирийские военные провели с него химическую атаку в провинции Идлиб. Запасы химоружия армии САР были уничтожены в рамках международной договоренности. В 2016 году это подтвердила Организация по запрещению химического оружия.

Полиция Египта проводит осмотр окрестностей монастыря Сан-Катрин на юге Синайского полуострова, где во вторник произошла перестрелка на полицейском блокпосту, сообщает новостной портал "Йоум7" со ссылкой на источники в полиции.

Ранее СМИ сообщили, что на КПП у монастыря Сан-Катрин было совершено вооруженное нападение, один полицейский погиб и четверо ранены. Позднее портал "Аль-Масри аль-Яум" со ссылкой на заявление главы управления безопасности Южного Синая сообщил, что огонь ошибочно открыл один из полицейских.

Маргарита Кислова.

Стрельба в районе полицейского блокпоста у монастыря Сан-Катрин на юге Синайского полуострова произошла из-за ошибки одного из сотрудников полиции, сообщает новостной портал "Аль-Масри аль-Яум" со ссылкой на руководителя управления безопасности Южного Синая Ахмеда Тайля.

По его словам, в результате стрельбы четыре человека пострадали.

Ранее сообщалось, что один полицейский погиб и четыре пострадали при нападении боевиков на пост охраны в районе церкви Сан-Катрин на юге Синайского полуострова в Египте.

Маргарита Кислова.

Четыре сотрудника полиции пострадали при нападении боевиков на пост охраны в районе церкви Сан-Катрин на юге Синайского полуострова в Египте, сообщает новостной портал "Тахрир".

Очевидцы сообщают о перестрелке.

Ранее сообщалось о двух пострадавших в результате вооруженного нападения на пост полиции в районе церкви Сан-Катрин в Египте.

Маргарита Кислова.

Лекарство и яд

в Бишкеке прошло заседание Высшего Евразийского экономического совета

Алексей Гордеев

14 апреля в Бишкеке прошло заседание Высшего Евразийского экономического совета.

Каких-то особых прорывов и сенсаций от встречи в киргизской столице президента России Владимира Путина, президента Казахстана Нурсултана Назарбаева, президента Белоруссии Александра Лукашенко, президента Армении Сержа Саргсяна и, разумеется, гостеприимного хозяина Алмазбека Атамбаева — ждать не приходилось.

Более того, начавшиеся на постсоветском пространстве процессы евразийской интеграции вызвали жёсткое противодействие со стороны "коллективного Запада" и его клиентеллы в странах "третьего мира", прежде всего — в "нефтяных монархиях" Персидского залива. Это касается, в первую очередь, "евромайданного" государственного переворота, совершённого в феврале 2014 года в Киеве, периодических попыток разжигания карабахского конфликта между Баку и Ереваном, а также выступлений антироссийской оппозиции в Армении, нарастающих в связи с западными санкциями трудностей в российско-белорусских и российско-казахстанских отношениях, что в сумме с другими проблемами можно рассматривать как серьёзное испытание ЕврАзЭС на прочность.

И, при всех наблюдавшихся издержках, следует признать, что это испытание Евро-Азиатский экономический союз в целом выдержал. Как отметил в своём выступлении Нурсултан Назарбаев: "Кризис не вечен, за спадом всегда следует рост. Большинство наших стран в прошлом году показали экономический рост, в том числе Казахстан. По итогам первых двух месяцев 2017 года объём внешней торговли с ЕАЭС вырос на 37%, взаимная торговля — на 38%. Например, у Казахстана с ЕАЭС торговля выросла на 56,5%, с Россией — на 50%, Белоруссией — на 50%, с Кыргызстаном — на 41%, с Арменией — в 3,5 раза". Хотя, по словам Александра Лукашенко, "в 2016 году нам не удалось остановить снижение взаимного товарооборота и устранить причины, приведшие к этому". Президент Белоруссии пояснил, что это — основная проблема, "поскольку у нас экономический союз", призвав "ввести мораторий на принятие новых правовых актов, носящих дискриминационный характер по отношению к партнёрам по союзу", и отметив, что "нереализованной остаётся инициатива о выработке механизма функционирования ЕАЭС, когда один из его участников принимает односторонние меры по защите рынка в отношении третьих государств, отсюда, как снежный ком, нарастают внутренние противоречия в союзе".

Вообще, отношения между Минском и Москвой за предыдущие месяцы воспринимались как наиболее проблемные внутри ЕврАзЭС, белорусская сторона выдвигала целый ряд достаточно жёстких претензий по отношению к России, но, в конце концов конфликт был временно исчерпан предоставлением "батьке" миллиардного кредита, из которого была оплачена задолженность перед Россией за поставки энергоносителей, а реэкспорт в РФ "свядомых" креветок, других морепродуктов, а также фруктов и овощей, в том числе — тропической экзотики, видимо, будет продолжаться. И не по экономическим соображениям, а по вполне политическим, поскольку любая попытка Лукашенко "развернуться лицом к Европе" автоматически приводит к активизации прозападной оппозиции внутри страны и угрозе потери власти "батькой" по "майданному" сценарию.

Алмазбек Атамбаев в своём выступлении также призвал сосредоточиться на реализации основных принципов, заложенных в фундамент ЕврАзЭС: свободы движения товаров, услуг, финансов и трудовых ресурсов.

Своеобразный итог встречи подвёл российский президент, отметив, что ЕврАзЭС "сработал в качестве своеобразной подушки безопасности, несмотря на определённые издержки, связанные с внешней конъюнктурой, которая сложилась неблагоприятно… Наши интеграционные институты в определённой степени нивелировали воздействие неблагоприятной внешней конъюнктуры, а национальные экономики смогли адаптироваться к новым реалиям… Если говорить о международной деятельности союза, напомню, что уже действует соглашение о свободной торговле с Вьетнамом, ведутся аналогичные переговоры с Китайской Народной Республикой, Израилем, Сербией, Египтом, Индией, Сингапуром и с Ираном. Мы также контактируем активно с Шанхайской организацией сотрудничества, АСЕАН и другими организациями". Кроме того, было принято решение о предоставлении Республике Молдова запрошенного ею по инициативе президента Игоря Додона статуса государства-наблюдателя при Евразийском экономическом союзе.

В целом можно сказать, что Россия рассматривает ЕврАзЭС прежде всего как инструмент политического влияния на постсоветском пространстве и во всём мире, поскольку выступает в нём доминирующей и отчасти дотирующей экономики других стран-участниц силой. Конечно, масштаб этих дотаций не сопоставим с аналогичной политикой времён позднего СССР, но соблюдать меру, за которой лекарство становится ядом, — в этом и заключено искусство политики.

Италия, Испания и Чехия - лидеры майских направлений у россиян

Билетный поисковик Skyscanner проанализировал бронирования на майские праздники и выяснил, что почти 70% российских путешественников хотят провести длинные выходные за границей.

Россия по-прежнему является самым популярным направлением для путешествий на майские праздники, но доля внутренних направлений снижается. Поездку внутри страны планируют 32% пользователей сервиса Skyscanner - на 5% меньше, чем в 2016 году. 68% покупателей билетов предпочли отдохнуть за границей.

Самыми популярными направлениями стали традиционно любимые россиянами Италия (доля 8% в рейтинге стран), Испания (5%), Чехия (4%), Турция (4%) и Германия (4%). При этом целый ряд стран демонстрирует значительный рост по сравнению с прошлым годом. Почти в 2 раза вырос интерес самостоятельных путешественников к Турции, Португалии и Азербайджану. В полтора раза чаще россияне стали выбирать для поездок на майские праздники Австрию, Бельгию, Белоруссию и Египет.

«Россияне возвращаются к своим любимым докризисным маршрутам – и чаще выбирают зарубежные направления для отдыха на майские праздники. Этому способствуют стабилизация экономики и укрепление рубля. При этом на самостоятельные путешествия постепенно переключаются и «пакетные» туристы. К примеру, Египет, по нашим данным, вырос по сравнению с прошлым годом на 40%, хотя прямых рейсов из России в эту страну нет, а популярность Турции на майские праздники увеличилась на 70%».

Тем, кто еще не успел купить билеты на праздники, Skyscanner советует поторопиться. Чтобы сэкономить, путешественникам стоит избегать «горячих» дат, сдвинув поездку на два-три дня в сторону от официальных выходных. Гибкий поиск позволит, например, москвичам улететь в Сочи или Минск за 5000 туда-обратно, а за 7-8 тысяч отправиться в Вильнюс, Хельсинки или Ереван. Путешественникам из Санкт-Петербурга билеты в Минск обойдутся в 8 тыс. руб., а за 10 тыс. руб. можно слетать в Стамбул или Варшаву.

В Санкт-Петербурге состоялись памятные мероприятия в честь выдающегося российского флотоводца адмирала Д.Н. Сенявина

В Санкт-Петербурге в Александро-Невской Лавре состоялись памятные мероприятия, посвященные адмиралу Дмитрию Николаевичу Сенявину. Они проходили в рамках утвержденной главкомом Военно-Морского Флота (ВМФ) России адмиралом Владимиром Королёвым программы по популяризации наследия отечественного военно-морского искусства и заслуг великих флотоводцев Российского Флота.

По поручению главкома ВМФ в богослужении, которое было совершено в Благовещенской церкви Александро-Невской Лавры, приняли участие заместитель главнокомандующего Военно-Морским Флотом вице-адмирал Александр Федотенков, помощник главкома ВМФ по работе с личным составом капитан 1 ранга Сергей Павлов, представители Главного командования ВМФ, военнослужащие Объединенного учебного центра ВМФ, института дополнительного профессионального образования Военного учебно-научного центра ВМФ, ветераны флота.

В мероприятиях приняли участие представители администрации Калужской области – родины флотоводца, сотрудник Государственного музея городской скульптуры Екатерина Апраксина-Сырская, а также иерей Алексей Лысов – настоятель храма в родовом имении Д.Н. Сенявина в деревне Комлево Калужской области.

На памятном митинге в Александро-Невской Лавре выступающими было отмечено, что адмирал Д.Н. Сенявин является выдающимся сыном России, человеком, с чьим именем связаны многие крупные достижения Российского Военно-Морского Флота конца XVIII – начала XIX веков.

По завершении мероприятия к могиле адмирала Д.Н. Сенявина были возложены цветы.

Справочно:

Дмитрий Николаевич Сенявин (6.8.1763 – 5.4.1831) родился в селе Комлево Боровского уезда Калужской губернии в семье морских офицеров, начавших службу во флоте еще в петровские времена. Закончил Морской кадетский корпус в Петербурге. В 1780 г. мичман Д. Сенявин участвовал в плавании к Лиссабону, по результатам которого командование отметило его «отличное радение в службе». В 1782 г. он направлен сначала на Азовскую флотилию, а затем на Черноморский флот. Сенявин участвовал в основании Севастополя, состоял флаг-офицером и адъютантом командира Севастопольского порта контр-адмирала Макензи, а после его смерти в 1786 г. – М.И. Войновича. Неоднократно доставлял в Константинополь дипломатическую почту русскому послу в Турции. Дипломатические поручения связали его с князем Г. Потемкиным, который сделал Д. Сенявина офицером по особым поручениям.

Война с Турцией 1787–1791 гг. стала школой боевого опыта Д. Сенявина. В походе черноморской эскадры к Варне только энергичные действия Д. Сенявина спасли флагманский корабль от гибели во время шторма. Трюм был уже полон воды, все готовились к смерти, но Дмитрию Николаевичу удалось организовать спасательные работы.

В следующем году на том же адмиральском корабле он принял участие в бою с турецким флотом у острова Фидониси (ныне Змеиный). Главная атака турок была направлена на русский авангард во главе с Ф.Ф. Ушаковым, но трехчасовое сражение дало возможность отличиться и Сенявину. Это был первый крупный морской бой молодого Черноморского флота, Сенявин был произведен в капитаны 2-го ранга и зачислен в свиту Потемкина в качестве генерал-адъютанта. Осенью 1788 г. Потемкин, осаждавший Очаков, поручил Сенявину во главе отряда вооруженных судов действовать против турецкого флота, помогавшего осажденным. Сенявин успешно провел опасную экспедицию в море, уничтожив более десяти турецких транспортов. Был награжден орденами св. Георгия 4-й степени и св. Владиміра 4-й степени.

В морском сражении 1791 г. у Калиакрии, прославившем нового командира Черноморского флота Ушакова, Сенявин командовал большим кораблем «Навархия». Действовал он умело и храбро, но по молодости лет считал, что Ушаков излишне осторожен, и мысли эти высказывал в обществе. Контр-адмирал терпел, пока капитан 2-го ранга не нарушил приказ, направив на новые корабли необученных матросов. Потемкин сурово наказал Сенявина, лишил его командования кораблем и отправил под арест, угрожая разжаловать в матросы. Только по просьбе Ушакова Сенявина, принесшего извинения, вернули в строй. «Я не люблю Сенявина, – признавался Ушаков, – но он отличный офицер и во всех обстоятельствах может с честью быть моим преемником в предводительствовании флотом».

В 1796 г. Д. Сенявин был произведен в капитаны 1-го ранга и назначен командиром 74-пушечного линейного корабля «Святой Петр». На нем он отправился в Средиземноморскую экспедицию Ф.Ушакова 1798–1799 гг., предпринятую Императором Павлом для противодействия революционной Франции. Дмитрий Николаевич участвовал во всех боевых действиях черноморской эскадры против французов. За взятие острова св. Мавры, имевшего сильную крепость, и за административную деятельность на освобожденных территориях Император удостоил его чином капитана генерал-майорского ранга и орденом святой Анны 2-й степени. В знаменитом сражении за остров Корфу «Святой Петр» был флагманским кораблем, на котором Синявин отличился как ближайший помощник Ушакова в организации успешного штурма крепости. Действия Дмитрия Николаевича в Средиземноморье принесли ему известность и заслуженный авторитет. После возвращения черноморской эскадры на родину он возглавлял Херсонское адмиралтейство и порт. В 1803 г. уже при Александре I был назначен главным командиром порта Севастополь в чине в контр-адмирала.

В 1804 г. Сенявина отозвали на Балтику и назначили командиром Ревельского порта. С началом войны антифранцузской коалиции против Наполеона вице-адмирал Сенявин возглавил Адриатическую экспедицию балтийской эскадры 1805–1807 гг. Прибыв к Ионическим островам, он организовал их защиту, отвлек силы Франции с дунайского и крымского направлений, овладел опорными пунктами французов на Далматских островах, освободил от оккупантов Черногорию. В январе 1806 г. Сенявин стал главнокомандующим всеми русскими силами в Средиземном море.

Еще до завершения Адриатической экспедиции началась новая война России с Турцией, и Сенявин во главе основных сил своей эскадры перешел из базы на острове Корфу в Эгейское море с задачей блокировать пролив Дарданеллы. Умелыми действиями кораблей эскадры и десанта в марте 1807 г. он занял турецкий остров Тенедос близ Дарданелл и начал ближнюю блокаду пролива. В мае российские моряки во главе с Сенявиным вступили в ожесточенное сражение с турецким флотом, заставив его с потерями укрыться в глубине пролива, а затем у св. горы Афон дали туркам решительное сражение. Они потеряли три линейных корабля, четыре фрегата и корвет, в то время как русская эскадра имела лишь незначительные в сравнении с турецкими потери в людском составе (77 убитых, 181 раненый). Наградой флотоводцу стал орден св. Александра Невского. Поражения на море и суше вынудили Турцию 12 августа 1807 г. подписать перемирие.

Одновременно Александр I по Тильзитскому мирному договору вынужден был уступить Наполеону Ионические и Далматские острова, вернуть Турции остров Тенедос. Все победы Сенявина были этим перечеркнуты... Кроме того изменение международной расстановки сил обернулось для Сенявина весьма неприятной ситуацией. От Императора пришло приказание о возвращении эскадры на Балтику, но в пути сильный встречный ветер, перешедший в шторм, заставил русскую эскадру 30 октября зайти в Лиссабон. Здесь эскадра была заблокирована английским флотом, поскольку по Тильзитскому миру Россия и Англия стали противниками и находились в состоянии войны. В безвыходном положении 24 августа 1808 г. Сенявин был вынужден сдать англичанам корабли «в залог» (без спуска русского флага), а экипажи на транспортах были отправлены в Россию.

Самовольно принятое решение вызвало сильное неудовольствие Александра I, и вице-адмирал на три года был возвращен на свою прежнюю должность командира Ревельской эскадры, что было опалой. Во время Отечественной войны 1812 г. Ревельская эскадра Сенявина несла патрульную службу у берегов Англии, которая вновь стала союзницей. Считая это бездействием, флотоводец написал рапорт военному министру с просьбой перевести его в «тот род службы, с таким званием, каким удостоены будут способно нести мои». Но его обращение осталось без ответа. В 1813 г. Дмитрий Николаевич был вообще уволен в отставку.

Только в 1825 г., когда на престол взошел Император Николай I, вспомнили о заслугах талантливого флотоводца. Царь назначил его своим генерал-адъютантом, а затем командиром Балтийского флота; в 1826 г. он был произведен в адмиралы; с декабря назначен сенатором. В следующем году в связи с победой русско-англо-французской эскадры над турецко-египетским флотом в Наваринском сражении ему были вручены алмазные знаки к ордену св. Александра Невского. Умер Дмитрий Николаевич в 1831 г.; его похороны прошли торжественно, сам Император организовал торжественное погребение в Духовской церкви Александро-Невской Лавры и лично командовал почетным эскортом лейб-гвардии Преображенского полка.

Около 20% россиян из тех, что могут позволить себе туристические поездки, не готовы тратить деньги на отдых в России. Свое дело сделали кризис и снижение доходов, но одна из причин, по которой россияне не хотят "кормить" российских организаторов отдыха, — отсутствие качественного сервиса и инфраструктуры. Таковы результаты всероссийского опроса, проведенного Национальным агентством финансовых исследований (НАФИ).

Половина опрошенных, настроенные поехать на российские курорты, готовы оставить на них не более 40 тысяч рублей. И только каждый десятый способен поднять эту планку до 60 тысяч рублей.

Дача и отсутствие сервиса

Авторы исследования констатируют: несмотря на то что внутренний туризм куда популярнее отдыха за границей, но и он доступен далеко не всем россиянам. Более трети российских граждан никогда не были в турпоездке на родине.

Главная причина нежелания тратить деньги на отдых, будь то в России или за ее пределами (на нее указали более 40%), банальна — отсутствие средств. Для части респондентов важным фактором оказалось наличие дачи. Другие указали на завышенные цены на российских курортах и на низкий уровень сервиса, отметив, что за рубежом качество отдыха выше.

Второй по популярности после российских курортов (Сочи, Геленджик, Анапа и др.) в прошлом году стала Греция — турпоток туда вырос более чем в шесть раз. Крым, по данным туроператора "РоссТур", в 2016 году был вторым после лидера, Сочи, хотя число бронирований на полуострове снизилось с 23% до 21% от общего числа туров на российские курорты.

Турция на низком старте

Из десятки самых популярных у россиян стран в прошлом году с треском вылетела Турция: летом 2016 года она лишилась почти 80% российских туристов. Но российско-турецкие отношения пошли на лад, и организованный туризм возобновился. Засучив рукава, турки активно взялись восстанавливать потерянный было российский рынок.

По итогам лета 2017 года крупные российские туроператоры ждут трехкратного увеличения потока из России в Турцию.

Чтобы вновь привлечь россиян на свои курорты, турецкий турбизнес старается изо всех сил: отельеры снижают цены, предлагают оплачивать пакетные туры частями.

Турецкая Анталья

В 2016 году солидную часть продаж туроператоров отъел Крым — сказались закрытие Турции и Египта и усилия властей по привлечению туристов на полуостров. В 2016 году его посетили более 5,5 миллиона отдыхающих — на один миллион больше показателей 2015 года.

В 2017 году власти Крыма ожидают, что количество туристов останется как минимум на прежнем уровне. Но эксперты туротрасли предупреждают: в этом году полуостров очень рискует не только недобрать прошлогодний поток, но и ухудшить показатели.

Крымcкие "трешки" подорожали на 30%

Виной всему неоправданные аппетиты местных отельеров, которые не соответствуют тому сервису, что они предлагают. Повышение цен — главный фактор, мешающий росту популярности отечественных курортов, отмечает генеральный директор "НТК Интурист" Виктор Тополкараев. При этом сами объекты туристической инфраструктуры едва ли соответствуют их высокой стоимости.

В конце января министр курортов и туризма Крыма Сергей Стрельбицкий раскритиковал ценовую политику местных отельеров.

Он указал на то, что крымские отели сегмента "три звезды" выставили цены на предстоящий курортный сезон на 30% выше прошлогодних. Больше всего расценки взлетели на Западном побережье Крыма — плюс 57% к ценам 2016 года.

В сегменте "четыре звезды" цены выросли в среднем на 15,5%.

В туротрасли признают: для среднестатистического туриста, которому нужно в Крыму бюджетное размещение, цены в крымских отелях слишком высоки. Российские туроператоры не исключают, что если отельеры не одумаются, то в этом году недосчитаются львиной доли гостей с материка.

В "Мультитур" отметили, что сейчас крымские цены уже почти сравнимы с теми, что предлагают в Сочи, но инфраструктура до Сочи "еще не дотягивает".

В Ассоциации туроператоров России (АТОР) отмечают, что в июле прошлого года — в разгар высокого сезона — некоторые крымские отельеры спохватились и начали снижать цены, но было уже поздно: туристы к тому времени переключились на другие средства размещения, многие убежали в частный сектор.

До начала сезона-2017 время еще есть, но его совсем мало, ведь активные продажи уже стартовали, указывают в АТОР. Конкуренция же явно обострится: на сцену возвращается Турция — проверенный и доступный бюджетный отдых, а вскоре, к ней, возможно, подключится и Египет. В туротрасли разводят руками: рассчитывать на прошлогодний аншлаг Крыму в этом году явно не приходится.

Наталья Дембинская.

Помидорные войны оплатил потребитель

«Помидорные войны» с Турцией обошлись России в $1,5 млрд

Рустем Фаляхов

Антитурецкие продуктовые санкции дорого стоили бизнесу и потребителям. Российские компании потеряли рынок зерна на $1,5 млрд, а простые граждане вынуждены переплачивать за помидоры. При этом эксперты сомневаются, смогут ли отечественные производители тепличных помидоров и огурцов занять освободившуюся на рынке нишу объемом $0,5 млрд.

Эксперты РАНХиГС, Института Гайдара и Всероссийской академии внешней торговли Минэкономразвития России в ежемесячном мониторинге подвели промежуточные итоги «помидорной войны с Турцией». «Помидорной войной» они называют введение Россией с 1 января 2016 года запрета на поставку товаров из Турции после того, как в Сирии турками был сбит российский Су-24.

В черный список попали гвоздика, лук, капуста, огурцы, апельсины и мандарины, виноград, яблоки, соль и пр. Ключевой позицией эмбарго были томаты. После улаживания конфликта Россия постепенно разрешала поставки товаров из санкционного списка, но томаты до сих пор под запретом.

«Помидорная война» освободила нишу в России для местных производителей емкостью $0,5 млрд, отмечают эксперты, «но создала проблемы для российского экспорта зерна, растительного масла, отходов пищевой промышленности на $1,3–1,5 млрд», — говорится в мониторинге.

С июля 2016 по февраль 2017 года Турция импортировала около 2 млн тонн российской пшеницы, уступив только Египту. В 2015–2016 годах объем поставок достиг 3,1 млн тонн. С 15 марта 2017 года России было отказано во ввозе в Турецкую Республику продукции с нулевыми ставками пошлин, в том числе зерна, что стало очередным эпизодом «помидорной войны», считают авторы исследования.

Кроме отечественного бизнеса пострадали также российские потребители, которые лишились возможности покупать дешевые турецкие помидоры. По расчетам РАНХиГС, до введения запрета 43% всех импортных помидоров на отечественных прилавках были турецкими.

«Во-первых, цена в магазине превышает до трех раз цену, по которой томаты ввозят в Россию. Во-вторых, отпускная цена российского тепличного хозяйства значительно превышает среднюю цену ввоза импортных томатов, рассчитанную по всем импортерам», — отмечается в мониторинге.

Российские власти, впрочем, весьма оперативно обеспечили поддержку овощеводства закрытого грунта. Затраты бизнеса и государства на строительство теплиц, по оценкам, превысили 34 млрд руб. Но смогут ли занять эту нишу отечественные производители с ценой, удовлетворяющей покупателя, остается вопросом, заключают эксперты.

Развитие отечественного тепличного хозяйства и рост импорта томатов из других стран не стали решением проблемы стоимости: «Если бы и сейчас продолжался импорт томатов защищенного грунта из Турции, то их цена была бы ниже, чем поставки в Россию из других стран».

Российский потребитель платит завышенную цену в магазине, потому что она ориентирована на высокую цену российских поставок томатов, добавляют эксперты.

В целом от сокращения торговых операций с Россией Турция потеряла за 2016 год относительно 2014-го $1,7 млрд.

Россия же, ограничивая импорт Турции по указу президента РФ, запретила к ввозу продукты, стоимость импорта которых оценивалась в $1,8 млрд, подсчитали эксперты.

При этом Турция смогла переориентировать потоки помидоров, причем на страны, имеющие с Россией особые таможенные режимы: турецкий экспорт в Белоруссию возрос в 7 раз, в Казахстан — в 12 раз, в Азербайджан — в 54 раза. В итоге Турция потеряла только 10% экспорта.

Турция регулярно просит отменить эмбарго. В ответ Россия, как уже отмечалось, сократила список запрещенных продуктов: на российский рынок вернулись цитрусовые, косточковые, цветная капуста, брокколи, цветы.

Глава Минсельхоза Александр Ткачев пояснял ранее, что Россия разрешила ввозить из Турции только дефицитные овощи, отметив, что томатами и овощами страна должна обеспечивать себя сама.

«Позиция Минсельхоза следующая: мы прекрасно понимаем, что эту нишу мы должны сами занять и кормить российский народ овощами российского производства», — заявлял Александр Ткачев.

Говоря о введении пошлин в 130% на поставку в Турцию зерна, Ткачев отметил, что Россия найдет замену турецкому рынку зерна в ближайшие месяцы.

Вице-премьер России Аркадий Дворкович, курирующий в правительстве сельское хозяйство, говорит, что российские власти проводят постоянные консультации с Турцией по торговле сельхозпродукцией, однако спорные вопросы пока между странами остаются, но «мы стараемся находить общий язык».

По его словам, если Турция будет препятствовать и дальше поставкам российских товаров, то не исключено, что России придется реализовать ответные меры. Так что пока «помидорная война» продолжается.

В Египте началась кампания по закупке пшеницы

15 апреля в Египте началась кампания по закупке пшеницы в государственный фонд. Сообщает агн. Зерно Он-Лайн со ссылкой на Ahram Online.

Во время текущей кампании, которая продлится до 15 июля, у местных фермеров планируется закупить 4-4,5 млн. т пшеницы. Цена закупки составляет 555 фунтов, 565 фунтов и 575 фунтов за ардеб в зависимости от качества.

Министр сельского хозяйства Абдель Монейм Аль-Банна, сказал, что его министерство в координации с министерством снабжения будет работать над облегчением поставок пшеницы в госфонд, установив лимит в 72 часа для оплаты фермерам.

Совещание c вице-премьерами.

В повестке: об утверждении перечня государств, для граждан которых устанавливается упрощённый порядок въезда в Россию через пункты пропуска свободного порта Владивосток; о требованиях к антитеррористической защищённости гостиниц; об уточнении полномочий органов исполнительной власти в сфере госзакупок.

Из стенограммы:

Д.Медведев: Послезавтра у нас отчёт Правительства в Государственной Думе за 2016 год. Нам с вами приходилось принимать очень непростые решения в прошлом году, искать компромисс между потребностями и нашими финансовыми возможностями. Многое получилось, кое-что точно не получилось. Но главное, чего мы добились, – спад экономики практически прекратился, созданы условия для возобновления роста, и это главный итог той работы, о которой я расскажу депутатам.

Практика такая уже девять лет существует, я когда-то её начинал. И она доказала эффективность такого диалога с Государственной Думой, сделала Правительство более открытым и понятным для наших коллег-депутатов, а стало быть, и вообще для граждан нашей страны. Мы с вами ещё поговорим по самому формату работы с Государственной Думой, а также по предложениям в документ, в отчёт.

Теперь к текущим делам. Мы активно формируем на Дальнем Востоке современную инфраструктуру, создаём специальные режимы. В марте принят закон о посещении свободного порта Владивосток.

На днях я утвердил перечень стран, граждане которых смогут воспользоваться льготным режимом. Предпринимателям и туристам не нужно будет проходить традиционную процедуру получения российских виз, достаточно будет внести свои данные на специальном сайте в интернете. Внедрение этой опции, этой возможности будет способствовать повышению инвестиционной и туристической привлекательности Дальнего Востока. Уверен, что туда будет приезжать больше туристов, а регионы получат больше денег.

Список включает 18 государств из различных регионов. По понятным причинам – на принципе взаимности. Не потому, что эти государства ближе или дальше, а именно принцип взаимности действует: с теми, кто к нам готов с таким же подходом обратиться, мы, соответственно, заключаем двусторонние соглашения о безвизовых поездках.

Теперь к нашим внутренним задачам. Одна из важнейших задач касается безопасности, и не только из-за трагических событий, которые были совсем недавно, к сожалению, и в нашей стране, в Санкт-Петербурге, и в Европе, и в Египте, но и применительно к подготовке к будущим мероприятиям. Вопросы безопасности вышли на передний план. Особенно важно уделять внимание большим скоплениям людей, где обычно стараются появиться террористы. Тем более что у нас в будущем намечается ряд крупных международных соревнований, включая Кубок конфедераций, чемпионат мира по футболу и зимнюю Универсиаду в Красноярске в 2019 году – три больших мероприятия. Я подписал постановление, которое определяет требования к защищённости гостиниц от возможных террористических угроз и, стало быть, определяет, как работать на этих объектах и смежных объектах. Утверждены формы паспорта безопасности этих объектов. Виталий Леонтьевич (обращаясь к В.Мутко), Вы и спорт курируете, и вопросы туризма. Пожалуйста, несколько слов скажите об этом.

В.Мутко: Дмитрий Анатольевич, постановление принято во исполнение соответствующего закона о противодействии терроризму. Надо отметить, что это постановление конкретизирует ответственность и защищает граждан, которые будут пользоваться услугами размещения.

Сегодня у нас около 21 тыс. таких мест размещения общей ёмкостью более 7,5 млн человек (единовременного размещения). В прошлом году около 49 млн воспользовались этими услугами.

До сегодняшнего дня в принципе эта работа уже велась, и, конечно, каждая гостиница отвечала определённым требованиям в вопросах безопасности от проектирования до строительства. Но данное постановление конкретизирует, ужесточает ответственность, вводит требования к паспорту безопасности (это впервые). Вводится требование к технической оснащённости объектов, вводится понятие категорийности (четыре категории – по степени предполагаемого ущерба и по возможности размещения, количеству мест – первая, вторая, третья и четвёртая). Всё конкретно технически расписано, введены понятия, требования к паспорту безопасности, порядку составления, получения этого паспорта.

По объектам чемпионата мира как спортивным местам размещения мы ввели дополнительные меры. Они определены и усилены соответствующим законом и концепцией безопасности. Конечно, и периметры там более серьёзные, усиленные требования к безопасности. Мы ввели, вы знаете, идентификационное удостоверение – Fan ID, паспорт болельщика.

Так что в целом сейчас эта работа разворачивается. Постановление конкретное, и все нормы перенесены в соответствующие документы, такие как классификационные требования к гостиницам, которые мы начнём уже со следующего года применять ко всем объектам размещения.

Д.Медведев: Эта тема, к сожалению, действительно является исключительно актуальной во всём мире. И дело тут не только в спортивных соревнованиях, хотя это наиболее сложные соревнования, потому что больше всего людей приезжает. Надо всё довести до конца – я имею в виду и работу в рамках закона, и этого постановления, которое я утвердил.

И самое главное, дайте все указания, чтобы проследили, чтобы на местах всё это внедряли. Потому что бумаг-то мы немало принимаем, самое главное, чтобы все гостиницы всё сделали, что вытекает из этого документа.

И ещё одна тема касается госзакупок. Мы недавно её обсуждали на совещании у Президента. Напомню, что до настоящего времени полномочия по развитию единой информационной системы госзакупок распределялись между двумя нашими макроэкономическими ведомствами – Минэкономразвития и Минфином. Когда система создавалась, такое распределение было сделано. Но, по мнению наших коллег из Правительства и аналитиков, такое распределение сейчас уже не является оптимальным.

Я подписал два постановления Правительства. Первое определяет Федеральное казначейство в качестве единого федерального органа, который отвечает теперь за информационную систему государственных закупок, второе передаёт Минфину, то есть центральному органу, которому подчинено казначейство, всю полноту полномочий по выработке политики в сфере контрактной системы.

Игорь Иванович (обращаясь к И.Шувалову), Вы этим специально занимались. Какие возможности это создаёт?