Новости. Обзор СМИ Рубрикатор поиска + личные списки

Выступление и ответы на вопросы СМИ Министра иностранных дел России С.В.Лаврова на совместной пресс-конференции с Государственным секретарем США Дж.Керри по итогам переговоров, Женева, 26 августа 2016 года

Уважаемые дамы и господа,

Я знаю, что многие заключали пари, побьем ли мы сегодня рекорд по продолжительности наших переговоров, но нет, «московский» рекорд остался незыблемым: мы сегодня потратили времени на один час меньше. Я считаю, что мы, как сказал только что Джон, сделали несколько очень важных шагов вперед в дополнение к московским договоренностям. Тот факт, что мы не распространяем документы, не означает, что мы не находим все больше и больше точек соприкосновения.

Мы обсуждали сегодня те вещи, которые, как сказал Джон, позволят найти «техническое» решение к принципиальным договоренностям, которые мы заключили в Москве: о необходимости добиться устойчивого прекращения огня (а нарушения продолжаются со всех сторон), о необходимости отмежевать, наконец, оппозицию, присоединившуюся к режиму прекращения огня, от «Джабхат ан-Нусры», ИГИЛ и прочих террористов. Мы обсуждали то, как наиболее эффективно и срочно решать гуманитарные проблемы, обеспечивая доступ помощи в районы, которые в этом нуждаются. В этом контексте мы говорили не только про Алеппо, хотя Алеппо занимало в наших дискуссиях основное место, но мы говорили про то, что и как происходило в Манбидже, Хасеке и других частях Сирии и не только. Мы обсуждали, как гуманитарная ситуация складывается в Ираке и Йемене, где международные наблюдатели также фиксируют тяжелейшую гуманитарную обстановку.

Мы исходили из того, чтобы говорить об этих тяжелых проблемах и страданиях людей не как журналисты, не как люди, которые просто изливают эмоции в ту или иную сторону, а как профессионалы и дипломаты, которым положено вместе с военными искать какое-либо решение.

Еще раз скажу, что визит Джона в Москву 15 июля был очень полезным. Те базовые принципы, которые были согласованы в ходе наших переговоров и закреплены в ходе встречи с Президентом России В.В.Путиным, сегодня получили дальнейшее развитие. По причинам, о которых Джон упомянул, нам еще необходимо довести до конца, я бы сказал, совсем немного вопросов, которые требуют конкретизации. Наши эксперты продолжат эту работу в Женеве на следующей неделе. Рассчитываю, что в самое ближайшее время мы уже сможем представить на суд международной общественности результаты наших совместных усилий. Дается это непросто. Наверняка вы видите и слышите то, что происходит, то, что говорят в различных столицах, но достижением уже является то, что мы смогли и продолжаем стараться сократить зоны недопонимания и, наверное, самое главное, снизить уровень недоверия друг к другу. Без полной открытости и доверительности не поддаются решению те задачи, которые мы поставили перед собой и которые были согласованы в ходе личных и телефонных контактов между президентами России В.В.Путиным и США Б.Обамой. С каждой нашей встречей и каждым телефонным разговором мы последовательно укрепляем это доверие, и, надеюсь, очень скоро вы почувствуете от этого весьма серьезную пользу. Главное, что ее почувствуют сирийцы и все, кто в этом регионе испытывает негативные последствия сирийского кризиса.

Мы договорились о конкретных направлениях, по которым мы будем работать со сторонами: Россия – с Правительством САР и со взаимодействующей с нами оппозицией, а США – с сотрудничающей с ними оппозицией. Мы и наши американские коллеги также будем работать с региональными партнерами с тем, чтобы устранить препятствия на пути устойчивого соблюдения режима прекращения боевых действий.

Упомяну здесь еще раз проблему, возникающую в результате того, что отряды, сотрудничающие с США и с возглавляемой ими коалицией, находятся на тех же территориях, что и «Джабхат ан-Нусра». При этом они не просто там находятся, а периодически взаимодействуют с этой организацией и участвуют в ее операциях. Без размежевания нормальных, «здоровых» оппозиционных сил и террористов я не вижу возможности обеспечить по-настоящему длительное и полноценное прекращение боевых действий, к чему мы все стремимся. Я с удовлетворением отмечаю, что у нас с американскими партнерами становится более четким понимание этой задачи.

Мы говорили о предельно конкретных шагах. Мы их практически согласовали, нам осталось поставить несколько точек в том, что касается обеспечения гуманитарного доступа нуждающимся гражданам Сирии, прежде всего в районе Алеппо – в его восточную и западную части, этим будут заниматься наши эксперты. По этому вопросу у нас был очень предметный разговор. Уверен, наши эксперты доведут в ближайшие дни соответствующие договоренности до конца. У них есть абсолютно целенаправленные задачи, которые мы перед ними поставили. Эти задачи сформулированы, и ими наши эксперты будут руководствоваться.

Говорили мы и о том, как поступать с нарушителями режима прекращения боевых действий. Это тоже очень тесно связано с необходимостью отмежевать нормальных оппозиционеров от террористов.

Еще бы я хотел отметить то, что мы сегодня договорились интенсифицировать двусторонние контакты, которые несколько «провисли» и замерли в последние несколько недель. Я имею в виду контакты между нашими представителями в Женеве, которые носили повседневный по сути дела характер до недавнего времени, и контакты между руководством российской военной базы в Хмеймиме и представителями американского командования, расположенного в иорданской столице г.Аммане. Уверен, что повседневный диалог без каких-либо перерывов является ключом к тому, чтобы все наши задачи были бы реализованы.

Джон упомянул политический процесс. Это наша главная цель. Чтобы к ней прийти, мы будем добиваться успокоения ситуации на земле и улучшения гуманитарного доступа. По нашему глубокому убеждению, здесь не может быть каких-либо предварительных условий. Если ждать, пока ситуация успокоится на сто процентов и начинать политический процесс только потом, то можно ничего не добиться. Здесь все взаимосвязано. Конечно, сокращение уровня насилия поможет собрать стороны за столом переговоров, точно так же, как и начало переговоров позволит снизить напряженность на земле и позволит нам с США более эффективно влиять на антагонистов.

Сегодня мы встречались со специальным посланником Генерального секретаря ООН по Сирии С.де Мистурой. У него есть интересные и конкретные идеи о том, как использовать ООН для решения гуманитарных проблем. Это также будет частью нашей дальнейшей работы. Также у него есть планы по возобновлению, а по сути дела по началу политического переговорного процесса, потому что прямые переговоры, о которых мы давно договаривались, а концепция которых закреплена в резолюциях Совета Безопасности ООН, до сих пор не начинаются. Мы всячески поддерживаем такой настрой С.де Мистуры и считаем, что эта задача «перезрела», и в самое ближайшее время нужно объявлять о созыве прямого раунда переговоров между Правительством САР и всем спектром оппозиции. Это я хочу особенно подчеркнуть. Необходимость обеспечения инклюзивного характера переговоров, включая инклюзивный характер делегации от оппозиции, что закреплено в резолюциях Совета Безопасности ООН. Это нужно выполнять.

Как и сказал Джон, мы также обсуждали другие вопросы, которые стоят на международной повестке дня. Это касается и Украины. Мы ценим заинтересованность США, их нынешней администрации в том, чтобы помочь сдвинуть с мертвой точки процесс выполнения Минских договоренностей. У нас есть двусторонний канал, который достаточно регулярно задействуется. Мы считаем, что этот канал может реально помочь тем усилиям, которые принимаются в «нормандском формате».

Также мы обсуждали некоторые двусторонние вопросы. Их, как Вы сами понимаете, немало в нынешней ситуации. Я убежден, что коренные интересы России и США заключаются в том, чтобы мы имели нормальные отношения между двумя государствами, между нашими народами. Думаю, что сегодняшняя встреча еще раз помогла двинуться в этом направлении.

Вопрос (адресован Дж.Керри): В дополнение к имеющимся вопросам, чувствуют ли США в себе силы отмежевать отряды оппозиции от тех, что были признаны США связанными с «Джабхат-ан Нусрой»? Как Вы намерены это сделать, если Вам не удалось сделать этого ранее?

С.В.Лавров (отвечает после Дж.Керри): Что касается размежевания «здоровых» оппозиционных сил и террористов, то мы понимаем, что это сложная задача. «Джабхат ан-Нусра» мимикрирует, меняет названия, придумывает какие-то новые «зонтики», под которые они собирают различные группы, формально не входящие в «Джабхат ан-Нусру», это требует очень пристального внимания и глубокого анализа, но это нужно делать быстро. Мы стараемся помочь решить эту задачу нашим американским партнерам. Сегодня мы ознакомили их с информацией о том, как мы видим состав «Джабхат ан-Нусры», какие более мелкие группировки входят в эту структуру. Уверен, что наши коллеги посмотрят на эту информацию и она может оказаться им полезной.

Мы, кстати, сегодня впервые получили от наших американских коллег перечень организаций, которые присоединились к режиму прекращения боевых действий через американскую коалицию. Напомню, что список тех организаций, которые включаются в режим прекращения боевых действий через наш Центр по примирению в Хмеймиме, мы давно и регулярно передаем американским партнерам и, по сути дела, еженедельно его обновляем.

Вопрос: Господин Министр, Вы сказали, что военные намерены найти конкретные решения. Удалось ли достичь договоренности по вопросу неиспользования правительственных ВВС САР? Согласится ли с такой договоренностью Президент Сирии Б.Асад?

С.В.Лавров: Относительно того, чем занимаются те или иные ВВС, то мы ведем речь не о том, чтобы кто-то прекратил летать, а о том, чтобы авиация, работающая в сирийском небе, эффективно боролась и с ИГИЛ, и с «Джабхат ан-Нусрой». Об этом мы также говорили прежде всего в Москве. Мы достигли конкретных пониманий. Эти понимания будут реализованы после того, как будут согласованы остающиеся у нас технические детали и начнет действовать схема, о которой говорил Джон, но которую мы пока не можем придавать огласке. Повторю, наша задача состоит не в том, чтобы перестали летать те или иные участники этого конфликта, а в том, чтобы те, кто летает, бомбили террористов. Пока у нас не налажена координация в этом вопросе с американскими партнерами и с коалицией, которую США возглавляют. Это одна из задач, которую мы решаем, начиная с московской встречи. Надеюсь, что сегодняшние переговоры и предстоящие окончательные технические договоренности экспертов помогут нам приступить к ее решению.

Вопрос (адресован обоим министрам): Вопрос касается гуманитарной ситуации в городах Дарайя и Алеппо: вы высказывали озабоченность относительно ситуации в Алеппо, а в ООН она описывается как «все более отчаянная». Также у ООН вызывает озабоченность и эвакуация из г.Дарайя. Не могли бы подтвердить, что люди окажутся в безопасности, им будет оказана гуманитарная помощь, а эта эвакуация продолжится до своего завершения?

С.В.Лавров (отвечает после Дж.Керри): Как я слышал, операция по выходу из Дарайи всех, кто хотел это сделать, завершена. Эта операция осуществлялась на основе договоренности между Правительством САР и теми, кто находился в Дарайе. Это касается прежде всего вооруженных групп. Те, кто захотел, были вывезены на автобусах Сирийского Общества Красного Полумесяца в Идлиб, между прочим, вместе с оружием. Те, кто захотел поступить иначе, вышли оттуда и будут интегрированы в нормальную гражданскую жизнь. Это пример, который, я думаю, будет востребован. По крайней мере, уже сегодня наши представители в Хмеймиме получили сообщение о том, что еще один район в Сирии заинтересован в том, чтобы была организована еще одна аналогичная операция при посредничестве России.

Вопрос: Обсуждалась ли сегодня турецкая операция на севере Сирии? Насколько, как Вы считаете, заявление Турции о закрытии границы будет способствовать борьбе с терроризмом в районе г.Алеппо?

С.В.Лавров: В Сирии на земле немало стран представлены своими военными и вооруженными силами, которые вошли туда без согласия сирийского руководства. С согласия сирийского руководства там находятся только российский и иранские контингенты. Это реальность. Хочу отметить, что Правительство САР проявляет очень взвешенный и прагматичный подход. Наверняка вы слышали заявления из Дамаска о том, что они готовы сотрудничать со всеми, кто хочет бороться с терроризмом и здесь нужно договариваться о том, как это лучше делать. Я думаю, что это правильный подход и постепенно все, кто имеет свой спецназ и другие подразделения вооруженных сил на земле в Сирии, должны будут осознать, что нужно выбирать приоритеты. Выбирая приоритеты, я уверен, все не смогут обойти проблему терроризма – ИГИЛ и «Джабхат ан-Нусры». Если кто-то поначалу планировал как-то использовать эти силы для того, чтобы ослабить режим Президента Сирии Б.Асада, то теперь все понимают, что нельзя наступать на эти грабли. Так было в Афганистане, так было в Ираке. Так же было и в Ливии, и сейчас все это «аукается» далеко за пределами ливийского государства, а само это государство на ладан дышит. Мне кажется, что прагматизм и опора на коренные национальные интересы всех без исключения государств помогут нам в конечном итоге сконцентрироваться на борьбе с общим врагом.

Вопрос (адресован Дж.Керри): Вы поддержали курдское ополчение, т.н. Сирийские демократические силы, когда они переходили Евфрат в сторону Манбиджа, а потом попросили их перейти назад, на восточный берег. Как Вы относитесь сегодня к курдам, в т.ч. на земле? Как Вы видите роль курдов в политическом процессе в то время, как Ваши союзники в оппозиционных силах Сирии выступают категорически против участия курдов в мирном процессе?

С.В.Лавров: То, что касается различных аспектов турецкого присутствия на сирийской территории, включая курдский фактор, о котором так много сегодня пишут, то мы с американскими коллегами подтвердили сегодня необходимость срочного возобновления политического процесса, в котором должны участвовать все без исключения сирийские стороны. Я убежден, что курды должны быть полноценно представлены в этом процессе. Курды должны оставаться частью сирийского государства, и курды должны быть частью решения проблемы, а не фактором, который будет использоваться для раскола Сирии, потому что это повлечет за собой цепную реакцию по всему региону. Никто в этом не заинтересован.

По приглашению Дамаска в Сирии воюют только Россия и Иран

Официальное приглашение на нахождение на территории Сирии от Дамаска получили только российские и иранские военные.

Все остальные силы на территории страны находятся без согласования с официальным правительством. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров по итогам переговоров с госсекретарём США Джоном Керри в Женеве.

Основными темами встречи, которая с перерывами продолжалась около 12 часов, стало урегулирование конфликта в Сирии и ситуация на Украине. На итоговой пресс-конференции дипломаты заявили, что переговоры позволили им совершить ряд шагов вперёд на пути к разрешению существующих противоречий.

Сергей Лавров отметил, что встреча позволила совершить несколько важных шагов вперёд. При этом глава МИД РФ пошутил о продолжительности переговоров, отметив, что рекорд 13-часовой встречи, прошедшей летом этого года в Москве, остался незыблемым.

Первая реакция Ирана на турецкое вторжение в Сирию

Иран считает, что Турция действует вопреки международному праву, заявил пресс-секретарь МИД ИРИ Бахрам Гасеми в четверг.

Как отмечает РИА Иран.ру, заявление Гасеми стало первой официальной реакцией Тегерана на вторжение подразделений турецкой армии на территорию Сирии. Турция начала наземную операцию в Сирии утром в среду.

Мы всегда считали, что борьба с терроризмом является международной, должна осуществляться совместно всеми странами региона, отметил представитель иранского МИД.

"Исламская Республика Иран всегда объявляла о том, что борьба с террористами в границах Сирии должна быть согласована с центральным правительством страны", подчеркнул иранский дипломат. Он добавил: "Это должно было сделано в отношении суверенитета сирийского правительства и неприкосновенности территории Сирии, в рамках принципов международного права".

После артиллерийской подготовки около 10 танков и подразделения пехоты выдвинулись к городу Джераблус, расположенному на берегу реки Евфрат.Джераблус находится на расстоянии около одного километра от сирийско-турецкой границы. 20 июля 2012 года город был занят силами сирийской оппозиции, но в начале 2013 года боевики "Исламского государства" (запрещенного в РФ и других странах) вытеснили их из Джераблуса.

Иран советует США, «открыть глаза на реалии» и ««извлечь уроки из своих прошлых ошибок в Сирии и Ираке»

Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф опроверг утверждение американцев о том, что Иран направил оружие в Йемен, назвав его необоснованным.

ИРНА сообщает, что по данным Департамента публичной дипломатии и СМИ МИД Ирана, Зариф, который находится в недельном турне в Латинской Америке, так отреагировал на заявления госсекретаря США Джона Керри, который обвинил Иран в отправке военной техники в Йемен.

Отвергнув безосновательные утверждения США о том, что Иран направил оружие в нищую страну, иранский министр отметил, что делая такие заявления, США участвуют в бесчеловечных военных преступлениях, совершаемых убивающих детей саудовским режимом в отношении невинного и угнетённого народа Йемена, и потому они должны понести ответственность за все свои антигуманные преступления.

«Нет сомнений в том, Керри лучше чем другим известно, что в течение последних полутора лет саудовский режим делал все попытки свести на нет прекращение огня в Йемене», сказал Зариф.

Говоря о замечании Керри, он отметил, что настало время для США «извлечь уроки из своих прошлых ошибок в Сирии и Ираке и открыть глаза на реалии на местах».

Евроинтеграция: время — назад!

Автор: Александр ДРАБКИН. Политический обозреватель «Правды».

Все послевоенные годы европейцы старательно возводили гигантское здание своего «Общего дома». Сейчас, семьдесят лет спустя после начала работы, выяснилось, что конечные цели её участников принципиально различны: одни создавали нечто неопределённое «от Атлантики до Урала», другие возводили крепость «Европа» с неприступными стенами и мощнейшей огневой защитой, третьи видели будущее в возрождении Священной Римской империи германской нации. Теперь, похоже, всем этим затеям пришёл конец — Европа переживает невиданный общеконтинентальный кризис.

На развалинах крепости «Европа»

Разговоры о европейском кризисе континентального масштаба — отнюдь не досужие политологические измышления. Самый убедительный тому пример — брексит, решение о выходе Великобритании из Европейского союза. Стало очевидно, что многолетние споры еврооптимистов и евро-скептиков перешли в фазу юридического пересмотра основ политико-экономической интеграции.

В соседней с Англией Ирландии явно видится тенденция к объединению Ирландской Республики (страны католической) и Северной Ирландии (Ольстера) — британской территории, на которой доминирует протестантизм. С XVI века там бушевали религиозные войны. Классические боевые действия сменялись террористическими акциями. И вот теперь оказалось, что многие жители Ольстера хотели бы объединиться с Ирландской Республикой, которая входит в состав Европейского союза. Североирландцы не поддерживают английский брексит и хотят слиться с многолетними противниками ради сохранения своих общеевропейских преимуществ. Аналитики считают, что такое развитие событий вполне возможно. И не только на острове Ирландия. Шотландия превратилась в дамоклов меч, который висит над Лондоном. В Эдинбурге готовы провести референдум о выходе из Великобритании и создании самостоятельного шотландского государства, которое вступит в ЕС. Если учесть, что в Шотландии сейчас находится английская главная база подводных лодок, вооружённых атомными ракетами, противостояние сторонников брексита и шотландской независимости окажется фактором глобального масштаба.

Британским сюжетом кризис ЕС не исчерпывается. Германия стоит на пороге земельных выборов. Эксперты отмечают стремительный рост популярности «Альтернативы для Германии» — партии, которую называют и крайне правой, и даже неофашистской. «Альтернатива» категорически отвергает миграционную политику Меркель, что импонирует многим избирателям.

Очень сложная ситуация в Баварии, которой почти восемьсот лет правили местные монархи Виттельсбахи. В трудные времена баварцы охотно вспоминают о своих противоречиях с Пруссией и Саксонией (в том числе и о вооружённых конфликтах). В Мюнхене находится штаб-квартира Христианско-социального союза (ХСС), который вместе с ХДС (Христианско-демократическим союзом) образует фундамент нынешнего общегерманского политического устройства. Этот фундамент рассыпается. Сейчас в Баварии всё чаще раздаются сепаратистские призывы, там всё очевиднее становится неприятие политики Ангелы Меркель (в том числе и на международном уровне). Если учесть, что после террористических акций на севере ФРГ в этом районе тоже всё больше противников нынешнего кабинета, вероятность политической стабильности всей Германии представляется весьма проблематичной. От судеб же «немецкого локомотива европейской экономики» напрямую зависит и судьба европейского единения.

Во Франции Национальный фронт постоянно подтверждает свои властные амбиции. Зреет бунт на французской Корсике. Там конфликты местных жителей с выходцами из Северной Африки дошли до точки кипения. А после зверского убийства священника на северо-западе Франции говорить о незыблемости президентства Франсуа Олланда может только абсолютно политически наивный человек. Национальный фронт с его антииммигрантской ориентацией привлекает всё больше сторонников.

Таким образом, три крупнейшие страны Евросоюза — Англия, Германия и Франция — совершенно очевидно становятся «зоной политического бедствия». И не только они. Каталонцы на грани выхода из Испании. Северные регионы Италии создали «антиримские» местные органы власти. В Бельгии, где расположены руководящие центры ЕС и НАТО, грустно шутят: нашу страну объединяют только шоколад, пиво и король. Фактически же в Бельгии три страны: Фламандия, Валлония плюс ещё космополитический Брюссель.

В Голландии уже много лет тлеет конфликт с Евросоюзом. Сейчас противники «брюссельского диктата» стремительно набирают силу.

Особенно тревожна ситуация на востоке Европы. «Вышеградская группа» — Венгрия, Чехия и Польша — категорически отвергает миграционные решения ЕС.

В Австрии, возможно, уже в сентябре у власти окажутся националисты. Глухой гул недовольства интеграционной политикой Брюсселя всё явственнее в Скандинавии. В таких условиях проект «Общеевропейский дом» становится малореальным. И всё больше в Европе оказывается тех, кто намерен разобраться в истоках и вероятных последствиях политико-экономической интеграции.

Европа монополий — это не Общеевропейский дом

Истоки идеи евроинтеграции просматриваются в событиях семидесятилетней давности. Тогда Европа являла собой гигантское разорённое мировой войной пространство от Атлантики до Урала. Антигитлеровская коалиция распалась. Появился «ров в европейской гостиной», который перерезал континент. Политический водораздел не являлся абсолютным. В Западной Европе были не только политические силы, аффилированные с крупным (в том числе и американским) бизнесом. После свержения гитлеризма там стали очень популярны коммунисты, которые намеревались строить социализм по советскому образцу. Их активно поддерживали в Москве.

В Америке прекрасно понимали, что предоставленная самой себе Западная Европа быстро окрасится в красный цвет того или иного оттенка. Разорённая экономика, массовая безработица катализировали развитие событий в этом направлении. Уильям Колби, бывший резидент американской разведки в Италии, дослужившийся до поста директора ЦРУ, подробно рассказал в своих мемуарах о том, как он боролся с «коммунистической угрозой» на Апеннинах, какую финансовую поддержку проамериканские силы получали из США и как на эти деньги были организованы «свободные выборы», предотвратившие приход коммунистов к власти.

Итальянский феномен был использован для выработки более общих решений. Капитаны германской индустрии не пострадали от режима бесноватого фюрера и при заокеанской поддержке могли построить новую Европу, приемлемую для Соединённых Штатов Америки. Их активно поддержали те американские бизнесмены, которые владели крупной собственностью в Германии. Такие предприятия чудесным образом не пострадали в ходе ураганных военных действий. И после войны именно эти бизнес-империи стали главными кристаллизаторами американских планов переустройства Европы.

Так появился «План Маршалла». Его автором считается генерал Джордж Кэтлетт Маршалл — госсекретарь, а потом министр обороны США. Он определил ситуацию предельно откровенно: «Было бы нелепо полагать, что предоставленная своим усилиям Европа останется открытой для американского бизнеса в той же мере, что и раньше». Его последователь Дин Ачесон позже уточнил: «Американское правительство проводит политику помощи (Западной Европе) в деле восстановления, преследуя при этом свои узкие политические цели».

Для реализации вашингтонских «узких политических целей» был выбран опытный германский политик, христианский демократ, бывший обер-бургомистр Кёльна Конрад Аденауэр. В 1949 году он стал западногерманским канцлером, а в 1951-м выступил инициатором создания Европейского объединения угля и стали на базе сохранившегося монополистического потенциала ФРГ, Франции, Италии, Бельгии, Нидерландов и Люксембурга. Так родилась Европа монополий. В 1957 году по Римскому договору она стала именоваться Европейским экономическим сообществом (ЕЭС). Это была уже структура, ориентированная не на преодоление последствий Второй мировой войны, а на обслуживание хозяйственно-экономических потребностей боевого наступательного альянса НАТО.

После разрушения СССР в 1993 году экономические функции западноевропейских интеграционных структур отошли на второй план. Главным стало освоение «советского наследства» в Восточной Европе. Так появился Европейский союз (ЕС), который обрёл черты некоего сверхгосударства: свой парламент, своё правительство, своя валюта. Теперь ЕС на всех парах мчится к созданию и собственных весьма значительных вооружённых сил, хотя из-за разногласий членов Союза многие считают эту идею априори нереализуемой.

При всех многочисленных изменениях в процессе евроинтеграции неизменной осталась его доминанта: Европа объединяется для достижения Соединёнными Штатами своих «узких политических целей», как и было сформулировано семьдесят лет назад. Европа монополий по определению не может стать общеевропейским домом, что и подтверждается развитием событий последнего времени.

Нужна длинная ложка

То, что сегодня называют внешнеполитическими новациями Обамы, на самом деле вовсе не новации. Ещё во время своего первого визита в Польшу президент Буш сформулировал цель, тогда ещё не везде воспринимавшуюся всерьёз, — создание «монолитного моста от Балтийского до Чёрного моря». Опытнейший германский политик Эгон Бар оценил его слова так: «Вторая опора «моста» — это Грузия и Кавказский регион. Стратегическая направленность американской политики, простирающаяся от «непотопляемого авианосца» Европы на юго-восток и стремящаяся через Ближний и Средний Восток к контролю над Афганистаном и Ираном, а также над государствами на бывшей южной оконечности Советского Союза, соответствует американским интересам. Но кто не хочет сказать «нет» ведущей державе, тот не сможет достичь самоопределения».

То, что во времена Буша (республиканца) было экзотикой, не везде воспринимавшейся всерьёз, стало при Обаме (демократе) политической практикой. Маршрут экспансии и её цели не изменились. Что действительно ново, так это теснейшее сближение ЕС и НАТО для достижения американской гегемонии. Яркий пример тому — судьба Греции.

В период обострения греческого долгового кризиса многие удивлялись — Афины подтвердили свою неплатёжеспособность по долгам Евросоюзу и отдельным его членам, почему же Брюссель продолжает накачивать Афины деньгами? Выдвигались разные версии. Но одна (важнейшая!) оставалась в тени: Греция — член НАТО. В отличие от других куда более богатых и влиятельных стран она всегда аккуратно вносит взносы на развитие этой военной структуры, тем самым подтверждая верность альянсу. Парижу, Берлину, Риму и многим другим столицам стран НАТО есть чему поучиться у Афин, которые относятся к своим военным обязательствам как к абсолютному политико-экономическому приоритету, куда более важному, чем социальные обязательства перед собственным народом. Соответственно, Вашингтон поддерживает политику Афин, сколь бы неудобной она ни была для других членов ЕС.

Но, как говорят немцы, «чтобы есть с чёртом из одной миски, нужно иметь очень длинную ложку». Греки, видимо, считают, что они такой ложкой обзавелись. Однако завтра НАТО может потребовать от Афин не только аккуратных платежей. Взаимодействие ЕС и НАТО будет углубляться. И дело, по мнению аналитиков, весьма вероятно дойдёт до участия греков в совместных боевых операциях в горячих европейских точках — прежде всего в Прибалтике. В Америке Эстонию панибратски называют «предместьем Санкт-Петербурга». А это делает вполне вероятной отправку греческого военного контингента в питерские окрестности для проведения коллективной акции НАТО, поддерживаемой, разумеется, Евросоюзом.

Я видел, с каким изяществом греческое воинство задирает колени, церемониально маршируя в Афинах. Но марш на Питер — это не картинное задирание колен, это кровь, смерть и слёзы. В истории нашей страны немало примеров уничтожения незадачливых иноземных вояк, которые надеялись прошагать парадным маршем по России. Неужели нынешние греки хотят пополнить их кладбищенские ряды? Такое кажется невероятным. Но дисциплина в НАТО суровая — Вашингтон приказывает, остальные исполняют.

Впрочем, время от времени эстонская пресса вспоминает слова американского сенатора Чарльза Шумера, сказанные им ещё десять лет назад: США могли бы позволить России восстановить гегемонию Кремля на пространстве Восточной Европы. Похоже, в Соединённых Штатах не очень верят в боеспособность раздираемого внутренними противоречиями гарнизона крепости «Европа».

Сирийский срез российско-турецких отношений (I)

Петр ИСКЕНДЕРОВ

Сухопутная операция турецкой армии на сирийской территории стала первой односторонней акцией Анкары после встречи в Санкт-Петербурге 9 августа Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана. Согласно официальной информации, в центре переговоров лидеров двух государств находились вопросы двустороннего взаимодействия. Особо значимой здесь является сирийская проблема; от дальнейших действий Турции на сирийском направлении в решающей степени зависит будущее «перезагрузки» в отношениях Москвы и Анкары.

Российская сторона выразила своё беспокойство по поводу вторжения 24 августа турецкой бронетехники на сирийскую территорию. «В Москве глубоко обеспокоены происходящим в районе сирийско-турецкой границы… Прежде всего, вызывает тревогу возможность дальнейшей деградации обстановки в зоне конфликта, в том числе с учетом возможных сопутствующих жертв среди мирного населения и обострения межэтнических противоречий между курдами и арабами», - отмечалось в комментарии департамента информации и печати МИД России.

Президент Эрдоган объяснил проведение операции «Щит Евфрата» необходимостью положить конец нападениям на приграничной территории. По его словам, эта операция направлена против террористической организации «Исламское государство» и курдских сил самообороны. При этом в сообщениях турецких средств массовой информации – в частности, агентства Anadolu – говорится и о поддержке «территориальной целостности Сирии».

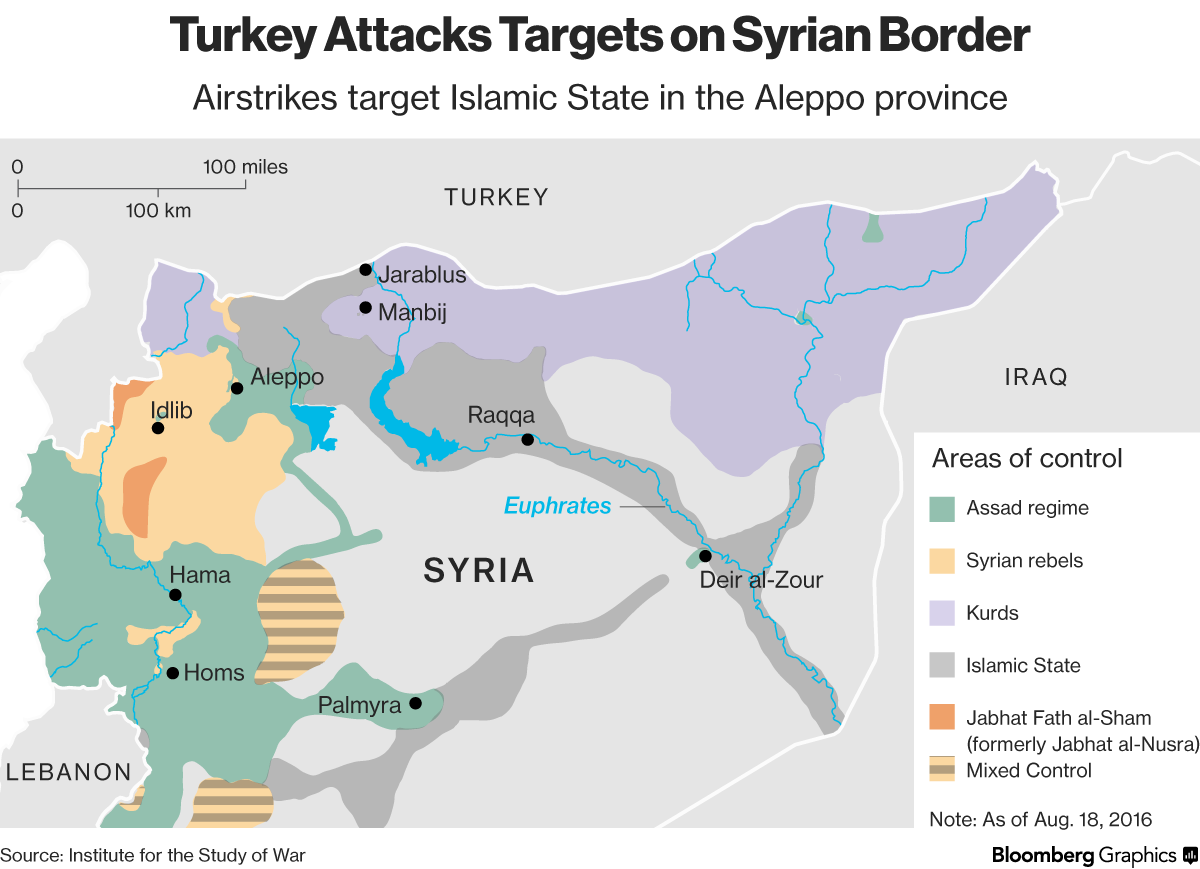

По данным турецких источников, основу турецкого военного контингента, вошедшего на сирийскую территорию в районе города Джараблус, расположенного в 80 км восточнее Алеппо и в 30 км западнее Кобани, составляют танковые подразделения. Кроме того, как сообщает турецкий телеканал NTV, в операции задействованы турецкие истребители F-16, артиллерия и реактивные системы залпового огня.

Смысл действий турецкой стороны становится понятен, если сказать, что захваченный ранее боевиками «Исламского государства» (ИГ) город Джараблус лежит на одном из главных маршрутов, по которому террористы получают военную технику и подкрепления. Перекрытие трансграничного потока оружия и боевиков из Турции в Сирию, а также создание механизма контроля за границей стали основными темами в работе российско-турецкой комиссии, образованной из представителей МИД, МО и спецслужб двух стран сразу после завершения российско-турецкого саммита 9 августа.

Вопрос о перекрытии сирийско-турецкой границы Москва поставила перед партнёрами в первую очередь. Со своей стороны Россия может предоставлять Турции спутниковые снимки мест, через которые проходит трафик оружия и боевиков.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров в связи с этим напомнил о резолюции Совета Безопасности ООН № 2165 от 14 июля 2014 года, предусматривающей мониторинг по линии международного сообщества двух основных контрольно-пропускных пунктов на сирийско-турецкой границе. «В ходе визита президента Турции Эрдогана 9 августа в Санкт-Петербург президент России Путин затрагивал эту тему, и у нас с турецкой стороной есть понимание того, что необходимо принять дополнительные меры, чтобы эта резолюция полностью и эффективно выполнялась», - отметил глава российского внешнеполитического ведомства.

Укрепление взаимодействия по военной и дипломатической линиям России и Турции (члена НАТО) не могло не вызвать озабоченности в США. Вашингтон поспешил вмешаться в ситуацию и даже пойти на определённые уступки Анкаре, с тем чтобы по возможности не допустить укрепления российско-турецких отношений в целом и в сирийском вопросе в частности.

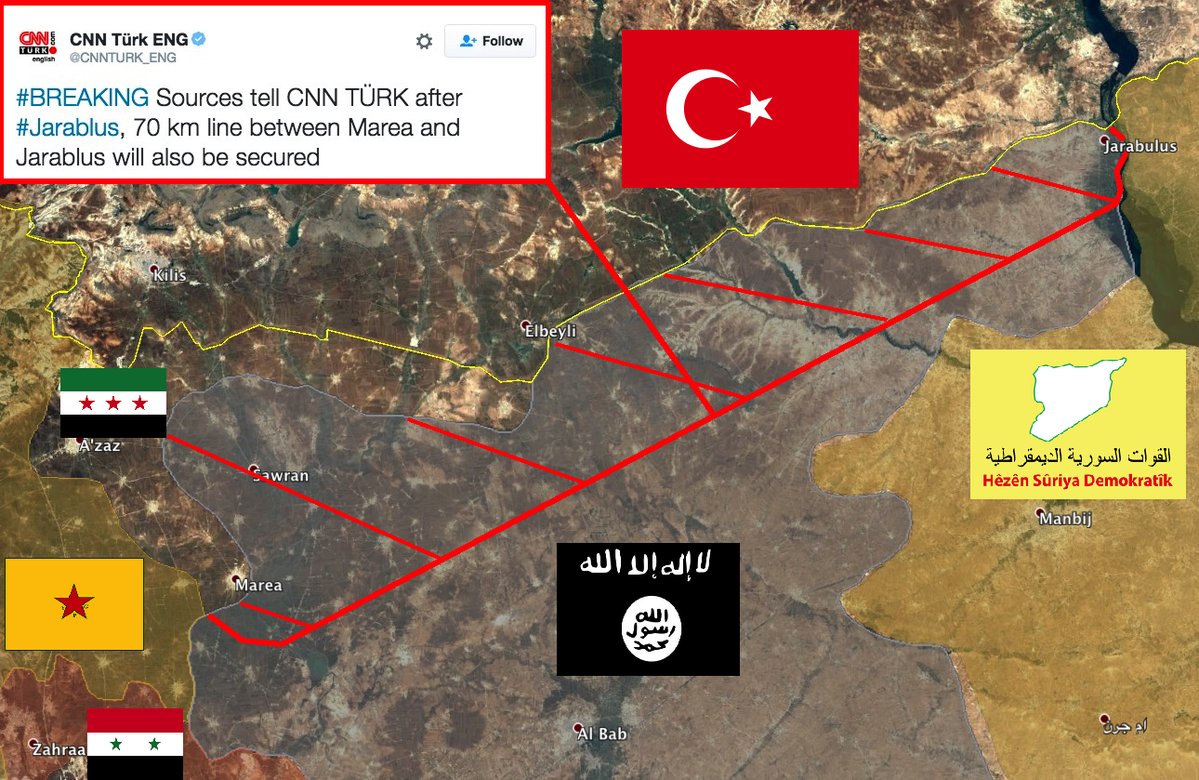

Итогом тайных контактов Анкары и Вашингтона стало достижение договорённостей по поводу действий турецкой стороны, оглашённых постфактум прилетевшим 24 августа в Турцию вице-президентом США Джозефом Байденом, и свидетельствующих о корректировке Вашингтоном своей прежней позиции в том, что касается поддержки курдских формирований в Сирии. «Мы договорились в ходе наших переговоров о том, что сирийские курды не перейдут на запад от Евфрата [Джараблус расположен на западном берегу Евфрата. – П.И.]. Если же они это сделают, то ни при каких условиях они не получат поддержку от США», – подчеркнул Джозеф Байден на совместной пресс-конференции с премьер-министром Турции Бинали Йылдырымом. Данное условие означает, в частности, что курды должны оставить город Манбидж, отбитый ими у террористов ИГ 12 августа при непосредственной поддержке подразделений американского спецназа. Кроме того, Вашингтон передал турецкой стороне необходимые разведданные, а американские военные советники принимали непосредственное участие в разработке плана операции по освобождению Джараблуса.

В стратегическом плане захват лежащего на Евфрате Джараблуса турецкими войсками позволят Анкаре решить двойную задачу: во-первых, не допустить соединения контролируемых курдами районов на севере Сирии в единое территориальное образование, пограничное с Турцией, во-вторых, закрепиться на сирийской территории и создать здесь буферную зону, контролируемую турками и их союзниками из числа сирийских оппозиционеров.

Можно говорить об умело проведенном президентом Эрдоганом шантаже Соединённых Штатов укреплением военно-политического взаимодействия с Россией с тем, чтобы добиться от США существенных уступок по курдскому вопросу. «Джараблус важен для ИГИЛ. Если падёт Джараблус, придет черед Ракки. Но для нас Джераблус еще важнее. Во-первых, мы уничтожим ИГИЛ у наших границ, а во-вторых, предотвратим создание курдского коридора от Кобани до Африна», - пишет турецкое издание Hürriyet.

Вместе с тем операция турецкой армии в Сирии имеет и более широкое значение, связанное со стремлением Анкары повысить свой геополитический статус, в том числе в треугольнике Турция – Иран – Россия.

(Окончание следует)

Иран, возможно, достиг максимума добычи нефти: Теперь он может присоединиться к соглашению о замораживании добычи.

Нефтедобыча Ирана в августе составила 3,85 млн баррелей в день, сказал министр нефти Ирана Биджан Зангане, пишет The Wall Street Journal (WSJ). Это почти на уровне июня – 3,8 млн баррелей в сутки. По данным Международного энергетического агентства, добыча иранской нефти в июле упала до 3,6 млн баррелей в сутки. Таким образом, способность Ирана достичь досанкционного уровня добычи – более 4 млн баррелей в сутки – сейчас под вопросом, отмечает издание.

Экспорт нефти из Ирана также стабилизировался после почти двукратного роста с января по май. Иран все еще не достиг досанкционных уровней экспорта в 200 000 баррелей в сутки, отметил директор по международным связям Иранской национальной нефтяной компании Мозсен Гамсари.

В четверг Зангане подтвердил, что примет участие в неофициальной встрече представителей стран – членов ОПЕК, запланированной на конец сентября в Алжире. На встрече может быть рассмотрен вопрос замораживания добычи нефти. Иран подтвердил свое участие, но не заявил, готова ли страна смягчить свои условия присоединения к соглашению, отмечает WSJ.

В апреле в Дохе страны не смогли договориться о замораживании добычи нефти. Был против Иран, который хотел сначала выйти на досанкционный уровень производства.

Застывший иранский уровень добычи усложнит переговоры, иранцы не готовы на уступки, считает руководитель британской Alfa Energy Джон Холл. Но с другой стороны, некоторые представители ОПЕК считают, что достижение Ираном естественного потолка в добыче нефти может стать достаточным основанием для Саудовской Аравии присоединиться к соглашению, отмечает WSJ. Reuters со ссылкой на источник в картеле сообщал, что Иран может присоединиться к договоренностям ради восстановления рынка.

Саудовская Аравия летом достигла рекордных уровней добычи нефти и может быть более склонна к соглашению при кажущемся слабым Иране. Чиновник одной из стран Персидского залива также считает, что сейчас ОПЕК будет проще преодолеть все преграды, приводит его слова издание.

Договориться вряд ли получится, но даже замораживание добычи не поможет, говорит директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин. Страны – члены ОПЕК сейчас находятся на максимуме добычи, гораздо важнее было бы сокращение на 2 млн баррелей в сутки, отмечает он.

Официальное подтверждение участия от Ирана привело в четверг к росту цен на нефть. Цена барреля Brent поднялась на 0,65% до $49,37.

Американцы обещают наращивать добычу сланцевой нефти и газа: Связь фрекинга с землетрясениями больше не считается дезинформацией Кремля.

Рост добычи сланцевой нефти в США не оставляет шансов на существенный подъем мировых цен на энергоносители. Американское Агентство энергетической информации (EIA) сообщило в начале недели, что добыча сланцевой нефти в США увеличится в перспективе почти в полтора раза. А добыча сланцевого газа - удвоится. Не остановит этот рост, судя по всему, и официальное признание американскими властями того факта, что технологии фрекинга (гидроразрыва пласта) прямо связаны с аномальным увеличением числа землетрясений в районах добычи.

Ученые уже давно доказывают, что причина участившихся геологических катаклизмов - это закачка технологических растворов в нефте- и газоносные пласты. Но чиновники впервые признали результаты этих исследований.

За последние несколько лет частота землетрясений значительно выросла, сообщила американская геологическая служба. В период до 2008 года в центральной части США происходило в среднем за год около 24 землетрясений с магнитудой выше 3 баллов. В последующее десятилетие регистрировалось в среднем более 300 землетрясений в год, а в прошлом году было зарегистрировано уже более 1 тыс. катаклизмов.

Сотрудники американского агентства по охране окружающей среды (ЕРА) объявили, что "существует значительная вероятность того, что сейсмоактивность на севере Техаса связана со скважинами промышленных стоков", сообщает агентство Reuters. До недавнего времени американские чиновники ставили под сомнение связь сейсмической активности с закачкой соленой воды, используемой при бурении скважин при гидроразрыве пласта. Государственные экологи встревожены возможным ущербом для подземных источников питьевой воды. В связи с этим они уже закрыли в Оклахоме несколько утилизационных скважин для откачки технологического раствора, который используется при гидроразрыве пласта.

Примечательно, что ранее американская New York Times писала, что за протестами экологов против технологий сланцевой добычи стоит путинская Россия, которая пытается защитить свой топливно-энергетический комплекс от конкуренции, а заодно и подорвать технологический прогресс в Европе и США. "Чиновники Соединенных Штатов Америки и Европейского союза обвинили Кремль в финансировании движений зеленых в Европе, с тем чтобы поощрить протесты против фрекинга", - сообщала американская пресса. Похожие обвинения Москвы в "демонизации добычи сланцевого газа" в Донбассе звучат сегодня и в украинской прессе.

Теперь же сами американские власти признали наиболее сейсмоопасными штаты Оклахома, Канзас, Техас, Колорадо, Нью-Мексико и Арканзас, в которых проявились последствия фрекинга.

Однако по прогнозам американского Минэнерго прирост сланцевой добычи обеспечат другие штаты. Агентство EIA считает, что самыми перспективными будут месторождения сланцевого газа Пенсильвании. Этот штат должен будет обеспечить более половины общей добычи сланцевого газа в ближайшие два десятилетия. А треть добычи сланцевой нефти будут обеспечивать месторождения в Монтане и Северной Дакоте.

По прогнозам американцев, через полтора года добыча сланцевой нефти начнет увеличиваться и к 2040 году достигнет 7,1 млн барр. в сутки. Предыдущий максимум добычи сланцевой нефти в США составил в 2015 году около 4,9 млн барр. в сутки. Для сравнения: нынешняя добыча Ирана, который является одним из факторов низких нефтяных цен, составляет лишь около 3,7 млн барр. в сутки. А избыток или недостаток предложений на мировом рынке по разным данным не превышает 1 млн барр. в сутки.

«Роснефть» напугала индийских банкиров

Индийские банки выступили против сделки «Роснефти» и Essar Oil

Алексей Топалов

Санкции США делают «Роснефть» непривлекательным инвестором в глазах индийских банкиров. Они считают, что это вносит риски в сделку по покупке «Роснефтью» 49% индийской Essar Oil. Банки-кредиторы контролируют 17% Essar, и «Роснефть» в числе акционеров этой компании их не устраивает. По словам экспертов, с одной стороны, опасения банкиров оправданны, но с другой — не исключено, что индийцы просто хотят повысить цену на продаваемый актив.

Сделка «Роснефти» по покупке доли в индийской Essar Oil оказалась под угрозой из-за санкций, наложенных на российскую компанию Соединенными Штатами. Как сообщает издание The Times of India, в проведение сделки вмешалось Управление по контролю иностранных активов (OFAC) казначейства США, которое внесло «Роснефть» в санкционный список после присоединения Крыма к России.

Речь идет о возможных последствиях, которых опасаются индийские банки, субсидировавшие Essar Oil. По разным оценкам, сумма субсидий составляет 20–35 млрд рупий (около $300–530 млн), банки получили в залог 17% компании.

По словам представителя одного из банков — кредиторов Essar Oil, которого цитирует The Times of India, банки могут пересмотреть свое отношение к компании, если в состав ее акционеров войдет «Роснефть».

По информации газеты, банки — кредиторы Essar Oil пытаются восстановить переговоры с саудовской Saudi Aramco и с иранской National Iranion Oil Co. «Представляется, что эти компании в настоящее время лучше подходят для сделки», — заявил один из банкиров на условиях анонимности. «Роснефть» от комментариев отказалась.

«Роснефть» и Essar Oil договорились об основных условиях сделки (российская компания приобретет 49% индийской) в начале июля 2015 года. В настоящее время продолжаются переговоры. Essar Oil владеет нефтеперерабатывающим заводом мощностью в 20 млн тонн в год и розничной сетью из 1,6 тыс. АЗС. В дальнейшем Essar Oil планирует реализовать программу модернизации, расширив мощность НПЗ до 25 млн тонн. Также в планах компании расширение сети до 5 тыс. АЗС.

Возможная сумма сделки не раскрывалась, однако еще в начале 2015 года индийские СМИ сообщали, что Essar Oil рассчитывает получить за 49% до $8 млрд, что на тот момент в пять раз превышало рыночную стоимость пакета. На сегодняшний день Essar Oil на бирже не котируется, компания провела делистинг в конце прошлого года. Ранее в СМИ появлялись различные данные по поводу суммы сделки, от $2,4 млрд до $3 млрд. Стороны, впрочем, официально по поводу цены не высказывались.

«Санкции США как повод для отказа от сделки выглядят довольно сомнительно, — комментирует аналитик банка «Уралсиб» Алексей Кокин. — Во-первых, «Роснефть» покупает не контрольный пакет. Во-вторых, даже несмотря на это, опасения банкиров могут быть связаны только с какими-то будущими кредитами, так как существующие Essar Oil привлекала, не имея «Роснефть» в числе акционеров».

Партнер компании Rusenergy Михаил Крутихин, напротив, считает опасения индийских банкиров оправданными. «Банки не хотят терять репутацию в глазах США, именно поэтому страны, де-юре санкции не поддержавшие, де-факто к ним присоединяются, — поясняет эксперт. — Например, китайские банки не хотели кредитовать ряд проектов «Газпрома». А кредиты, полученные на проект «Ямал-СПГ» НОВАТЭКа, выдавались КНР только под работы, производимые в Китае (именно поэтому они были в юанях)».

Руководитель аналитического управления Фонда национальной энергетической безопасности Александр Пасечник отмечает, что, несмотря на предполагаемые банкирами риски, сделке вряд ли что-то угрожает.

«Не исключено, что индийцы хотят получить премию к цене», — говорит эксперт.

Но партнерство в данном случае является стратегическим, Индия заинтересована в российских деньгах и нефти («Роснефть» заключила с индийскими компаниями ряд соглашений по продаже долей в добычных проектах Восточной Сибири), а Россия — в индийском рынке.

Индия уже сейчас является четвертым по объемам мировым импортером нефти (после США, Китая и Японии), закупая более 3 млн баррелей в сутки. При этом импорт наращивается быстрыми темпами, так что, по ожиданиям рынка, в перспективе Индия выйдет на второе место.

Керри и Лавров споткнулись о Турцию

В Женеве проходят переговоры Лаврова и Керри по Сирии

Александр Братерский, Михаил Ходаренок

В Женеве проходят переговоры между госсекретарем США Джоном Керри и министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. На встрече могут быть достигнуты практические договоренности о возможности совместных военных действий против исламистов в Сирии после вступления в конфликт армии Турции.

На встрече в столице Швейцарии министры должны обсудить результаты ранее проведенных переговоров в рамках рабочих групп «по стабилизации ситуации в Сирии и в районе Алеппо, а также возможное сотрудничество по военной линии в Сирии», сообщило РИА «Новости» со ссылкой на российский дипломатический источник.

Американские и российские военные специалисты завершили дискуссии накануне. Их переговоры длились три дня. Подробности переговоров неизвестны, однако признаки определенного сближения между Москвой и Вашингтоном в Сирии есть.

Главком американских сил в Ираке генерал-лейтенант Стивен Таунсенд сообщил журналистам, что США передали россиянам информацию о собственной дислокации. Это делается для того, чтобы избежать «дружественного огня» со стороны российских Военно-комических сил (ВКС), которые ведут операцию в Сирийской Арабской Республике (САР). Российские и американские военные также работают в совместном Центре по примирению, который должен способствовать режиму прекращения огня в САР.

В Женеве же будет обсуждаться еще более тесная координация военных. «Речь может идти о совместной контртеррористической операции», — заявил источник «Газеты.Ru», близкий к дипломатическому процессу.

Турция в российских коридорах

Впрочем, скоординировать совместную российско-американскую операцию с подключением сирийских сил, лояльных обеим странам, будет трудно. Одним из главных препятствий к этому является ситуация в городе Алеппо, который находится в долговременной осаде со стороны войск, лояльных президенту САР Башару Асаду, союзнику Москвы.

Американский обозреватель Роджер Коэн в статье для The New York Times сравнивает осаду Алеппо с многомесячной осадой Сараево во время войны в Боснии. В городе происходит гуманитарная катастрофа. Москва заявила о создании гуманитарных коридоров для выхода гражданских лиц и боевиков, решивших сложить оружие.

«В данный момент есть конкретные предложения от России по Алеппо, но они еще обсуждаются, — считает эксперт Российского совета по международным делам Юрий Бармин. — Прошлые гуманитарные коридоры показали, что немногие гражданские лица готовы ими воспользоваться, так как уровень доверия к России в Восточном Алеппо очень низок».

По мнению Бармина, хорошим вариантом для совместных действий была бы российско-американская гуманитарная операция, но «в таких условиях никто на это не решится». США не хотят рисковать жизнями американских солдат во время операции. В Сирии работают около 250 представителей американского спецназа. Вашингтон в основном полагается на различные группировки «умеренных» вооруженных оппозиционеров, которых ВС США готовы поддерживать ударами с воздуха.

Чтобы в настоящее время представить себе, например, на командном пункте российской группировки на авиабазе Хмеймим оперативную группу американских офицеров, нужно большое воображение. Большие вопросы вызывают и перспективы совместной работы американских и российских военных в ходе согласования целей и задач любой из предстоящих операций. Сегодня даже элементарный обмен данными об обстановке вызывает массу затруднений и препятствий, на которые жаловалось в том числе Минобороны России.

В основе такого состояния дел лежат не трудности перевода и военно-технические затруднения. Дело в том, что конечные политические цели обеих сторон военной кампании в Сирии до сих пор сильно различались. Американские военные с большой неохотой шли навстречу любым предложениям со стороны командования российской группировки в САР, включая взаимный обмен данных разведки и организацию спасения экипажей при поражении самолетов коалиции средствами ПВО.

Схожие претензии высказывала и американская сторона в адрес российских военных. Ранее источник CNN из руководства США выражал сомнения, что Москва «будет выполнять свою часть сделки», а также добавил, что более конструктивным решением России было бы прекращение ударов по силам «сирийской умеренной оппозиции».

Ранее командующий войсками США в Ираке и Сирии генерал Стивен Таунсенд в интервью информационному агентству Associated Press предельно ясно заявил: «Как солдат я довольно скептически отношусь к русским. Я не знаю, насколько я склонен верить в возможность сотрудничества с ними».

Самые болезненные проблемы при организации взаимодействия между вооруженными силами разных государств заключаются в формах подчиненности. Иными словами, кто, кому и по каким вопросам повинуется в ходе проведения совместных военных действий. Опыт миротворческих операций в Югославии показал, что с американцами по этому спектру проблем договориться крайне сложно. Самое реальное, что можно в подобной ситуации предпринять, — разграничить действия войск обеих сторон по зонам и секторам. Однако даже до этого дело в Сирии пока не дошло.

До недавнего времени США и Россия оставались фактически единственными международными гарантами того, что сирийский военный конфликт не будет выходить из определенных рамок и сохранит общий вектор контртеррористической операции. Однако на этой неделе ситуация изменилась. В сирийский конфликт вступила Турция: подразделения турецкой армии начали наступление на Джараблус, который находился под контролем террористической группировки «Исламское государство» (деятельность этой организации запрещена на территории России и в ряде других стран) при поддержке американской авиации и лояльных США боевиков «умеренной оппозиции».

Турция преследует в Сирии собственные цели. Прежде всего это подавление курдских боевых подразделений. Анкара опасается курдского сепаратизма, который может перекинуться на юг Турции.

Если наступление на Джараблус разовьется, это может серьезно изменить ситуацию на севере Сирии и затруднить координацию между Россией и США. Кстати, Джараблус находится в той же провинции, что и Алеппо, так что турецкая операция с применением танков и авиации может быстро стать фактором, влияющим на гуманитарную операцию России.

Ведущий эксперт группы Gulf State Analytics в Вашингтоне отмечает, что в связи с различными факторами расклад сил на земле меняется, и это усложняет обстановку, «особенно когда военные операции разных стран основаны на противоречащих друг другу позициях».

Российские проблемы

По мнению Юрия Бармина, все будет зависеть от того, как российские и американские «прокси» (то есть материально поддерживаемые союзники) в Сирии воспримут сделку двух держав. Один из главных вопросов здесь, смогут ли США отделить «умеренную оппозицию» от боевиков террористической группировки «Джебхат ан-Нусра», недавно переименованной в «Джебхат Фатх аш-Шам». «Чисто технически это сложно представить», — говорит эксперт. Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявлял, что американская сторона на в состоянии разграничить зоны ответственности террористов и нетеррористов. Это существенно усложняет переговоры. Дело в том, что требование разграничить эти зоны было одним из ключевых в соглашении, которое предлагал Москве Вашингтон.

Позицию России усложняют и противоречия с главным союзником в Сирии — Ираном. По мнению Бармина, «операционные разногласия по Сирии стали явными после инцидента с базой Хамадан». Тегеран пустил на свою базу российскую авиацию, но после нескольких дней успешных операций с Хамадана резко сдал назад и объявил, что ВКС России пора покинуть иранский аэродром.

По мнению эксперта, две страны по-разному видят устройство послевоенной Сирии, и это делает Москву и Тегеран лишь ситуативными союзниками.

Проблемы у России есть и с президентом САР Асадом. В последние месяцы он не особенно оглядывается на Москву в своих действиях. Кроме того, Асад неоднократно выступал с заявлениями, которые шли вразрез с российской позицией. Это происходит даже несмотря на то, что Дамаск полностью зависит от Москвы и Тегерана в военном отношении.

Москва, как утверждает Белый дом, уже дистанцируется от режима Асада. Как заявил на днях пресс-секретарь Белого дома Джош Эрнст, Россия «разделяет оценку, что Асад не должен продолжать управлять страной».

Впрочем, это вовсе не означает, что все влиятельные игроки внутри американской администрации поддерживают идею сотрудничества с Россией в Сирии. Руководство Пентагона, в отличие от военных «на земле», традиционного критически относится к подобному сближению. Имея «мандат» от президента США Барака Обамы, Керри сталкивается с немалым сопротивлением внутри правящей элиты, и это хорошо понимают в Москве.

Между Керри и Лавровым есть и личная симпатия, что дало им возможность выстроить хорошие отношения для переговоров. Частые поездки Керри в Москву даже дали российским дипломатам повод пошутить, что госсекретарю «нужно снять квартиру» в российской столице. Однако на своем посту Керри осталось пребывать всего лишь несколько месяцев, что оставляет Москве и Вашингтону совсем немного времени для разрешения сирийского конфликта при нынешней администрации Обамы.

Укрепление сотрудничества между Эквадором и Ираном

Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф и президент Эквадора Рафаэль Корреа на встрече в Кито обсудили пути для стимулирования регионального и международного сотрудничества между двумя странами.

В ходе встречи, Зариф и Корреа также обсудили пути укрепления тотальных связей между Тегераном и Кито, в частности, в области нефти и энергетики, банковского дела, судоходства и сельского хозяйства.

Эквадорский президент подчеркнул необходимость расширения связей с Ираном во всех областях, и призвал к балансу в мировом энергетическом рынке.

Джавад Зариф возглавляет делегацию из 120 человек в турне по шести странам Латинской Америки, с целью расширения экономического сотрудничества между Исламской Республикой и странами в регионе. После посещения Эквадора Зариф посетит Чили, Боливию и Венесуэлу.

Иран, в последние годы, расширил дружественные связи со странами Латинской Америки, особенно, в торгово-экономической и промышленной областях.

Иран и Чили открыли новую главу в экономических отношениях

Министр иностранных дел Ирана Джавад Зариф, который находится с визитом в чилийской столице Сантьяго, выступил на церемонии открытия совместного совещания деловых возможностей Ирана и Чили.

"Это самое крупное событие в истории отношений между Ираном и Чили после Исламской революции 1979 года", - сказал Мохаммад Джавад Зариф, имея в виду открытие Совместного делового совещания для бизнеса Ирана и Чили в Сантьяго.

Иранский высокопоставленный дипломат заверил чилийских банкиров, что международные ограничения, созданные в банковских отношениях с Тегераном, были сняты после реализации JCPOA (Совместного Комплексного плана действий), подписанного министрами иностранных дел Ирана и мировыми державами 14 июля 2015 года в Вене. Он сказал, что все банки по всему миру могут работать с Ираном и в Иране без какого-либо беспокойства по поводу поведения американцев.

"Если банки хотят работать с Ираном, но обеспокоены негативным поведением США, мы готовы предоставить им письма от Управления по контролю за иностранными активами (OFAC) Министерства финансов США, чтобы они могли чувствовать себя комфортно и общаться с Ираном", - заявил иранский министр.

Ссылаясь на то, что он является первым министром иностранных дел Ирана, который посетил Чили после Исламской революции 1979 года, Зариф назвал свой визит открытием новой главы двусторонних связей.

Иран будет ремонтировать российские вертолеты

Иранская компания "PENHA Helicopter Mfg. Indus." получила технический сертификат России для капитального ремонта российских вертолетов, сказал руководитель офиса по связям с общественностью Иранской организации гражданской авиации Реза Джафарзаде.

Чиновник сообщил журналистам в четверг, что сертификат был присужден иранской компании во время проведения технической экспертизы иранской компании специалистами из России. По итогам аудита был выдан сертификат на временную авторизацию компании в качестве единственного авиаремонтного предприятия вертолетов марки "Ми" и их компонентов на территории Республики Иран.

Успехи иранских специалистов на газовом месторождении "Южный Парс"

На встрече с журналистами, по случаю Правительственной недели Ирана (август 23-29) в Ассалуйе (Бушер), управляющий директор компании Pars Oil и Gas Company (POGC) Али-Акбар Шабанпур сообщил, что реализация ядерного соглашения, известного как JCPOA, в январе, сыграла ключевую роль в освобождении "замороженного" оборудования, необходимого в нефтяной и газовой промышленности Ирана.

"Некоторые из агрегатов, которые были приобретены Ираном, например, такие как турбокомпрессоры, были блокированы в разных странах, таких как Объединенные Арабские Эмираты и в некоторых европейских странах, в рамках антииранских санкций", - рассказал Шабанпур. Но, по его словам, "после реализации JCPOA, ворота для их импорта стали открытыми".

По мнению чиновника, другим преимуществом заключения ядерного соглашения стало возвращение иностранных поставщиков в нефтяную и газовую промышленности страны.

Шабанпур также рассказал, что "в течение последних двух лет, более 150 млн. куб. м было добавлено к производственным мощностям газового месторождения "Южный Парс", и текущий уровень добычи составляет 430 млн. куб. м". "Фазы 17, 18, 19, 20 и 21 будут полностью запущены в первые месяцы следующего иранского календарного года, который начнется 20 марта 2017, и они добавят еще 100 млн. кубометров к текущей ежедневной добычи газа на "Южном Парсе", - сказал он. "Таким образом, производство газа на этом месторождении, составит 530 млн. куб. м", - спрогнозировал чиновник.

Шабанпур подчеркнул, что все достижения на "Южном Парсе" были достигнуты с соблюдением стандартов безопасности, а также опираясь на внутренние возможности и экспертов, без участия иностранцев. Он также сообщил, что после запуска всех фаз "Южного Парса" в эксплуатацию, в течение ближайших трех лет объем производства достигнет 800 млн. куб. м в сутки.

Показатели сельского хозяйства Ирана за последние три года

Объем сельскохозяйственного производства в Иране увеличился на 15,4% после того, как президент Хасан Рухани вступил в должность, в августе 2013 года. Он вырос с 97 млн. тонн, произведенных в 1392 иранском году (март 2013- март 2014), до 112 млн. тонн в прошлом иранском году, закончившемся 20 марта 2016 г.

По оценкам, к концу текущего года (март 2017) производство достигнет 117 миллионов тонн, сообщил советник министра сельскохозяйственного джихада Шахрук Рамезан-Нежад.

По его словам, аграрный сектор страны вырос на 5,4% в прошлом финансовом году. Общая стоимость закупки сельскохозяйственной продукции в Иране в прошлом году составила 2,1 квадриллиона риалов (более $ 59,3 млрд.), что на 39% больше, по сравнению с тем, что было три года назад.

Согласно данным, опубликованным Статистическим центром Ирана, сектор сельского хозяйства зафиксировал рост на 4% в течение первых четырех месяцев текущего финансового года (21 март - 21 июля) по сравнению с аналогичным периодом в 2015 году.

Производство зерновых культур и плодоовощной продукции увеличилось с 68 млн. тонн, собранных три года назад, до 81 млн. т, и с 16 миллионов тонн до 17 млн. тонн в прошлом году, соответственно. Кроме того производство мяса скота и птицы увеличилось на 1 млн. тонн, достигнув 13 миллионов тонн за тот же период. Производство морепродуктов составило 1 млн. тонн в прошлом году, по сравнению с 900 000 тонн три года назад. По словам чиновника, стоимость экспортируемой в настоящее время плодоовощной продукции составляет $ 2 млрд. в год, и Иран превратился из импортера куриного мяса в 2013 году в экспортера.

В прошлом году правительство приобрело 8,08 млн. тонн пшеницы у местных фермеров, в то время как этот показатель составлял 4,8 млн. тонн год на тот момент, когда Рухани вступил в должность. На данный момент, у фермеров было закуплено более 11,2 млн. тонн зерна, и предполагается, что производство достигнет рекордно высокого уровня в 13 миллионов тонн.

Производство сахарной свеклы возросло с 3,4 млн. тонн до 5,6 млн. тонн за изучаемый период, увеличившись на 64%, и производство сахара составило 1,5 млн. тонн в прошлом году, что на 380 000 тонн выше объема, созданного три года назад, что привело к снижению импорта сахара на 37%.

Министерство утверждает, что имеет планы по достижению 70-процентной самообеспеченности в производстве семян масличных культур. Согласно отчету правительственной торговой корпорации, 66 000 тонн рапса было закуплено у местных фермеров с начала сезона сбора урожая, с марта 2016 г. Кроме того, за тот же период, было закуплено 65 000 тонн семян подсолнечника и 1000 тонн сафлора. Закупки Правительством соевых бобов начнутся в сентябре.

Правительство покупает урожай по низким ценам у местных фермеров, чтобы наращивать свои стратегические резервы и контролировать цены на внутреннем рынке. Оно поощряет выращивание масличных культур, в частности, в рамках своей более широкой задачи, реализуемой для ограничения импорта растительного масла. По данным Министерства сельского хозяйства, 90% внутреннего спроса на необработанное растительное масло и шрот удовлетворяется за счет импорта.

Горнорудная промышленность Ирана восстанавливает контакты с крупными западными банками

Иранская организация шахт, развития и реконструкции горнодобывающей промышленности (IMIDRO) связана с двумя немецкими банками, тремя итальянскими банками и некоторыми другими европейскими банками, сообщил глава департамента IMIDRO по экономике и расширению инвестиций Хасан Йунесиан.

"Мы пытаемся развивать отношения с иностранными банками на том уровне, который был три года назад, в результате чего европейские банки начнут открывать кредитные линии иранским компаниям в течение в 8-9 месяцев", - сообщил иранский чиновник.

Во многом из-за первичных односторонних санкций США, которые до сих пор остаются, крупные европейские банки и инвесторы опасаются делать бизнес с Ираном. До сих пор Иран обеспечивал банковские связи в основном с меньшими финансовыми институтами и банками. Тем не менее, заместитель руководителя Центробанка Ирана (CBI) Акбар Комиджани недавно объявил о том, что крупные европейские банки также намереваются работать с Ираном. Среди них, итальянский "UniCredit", бельгийский "KBC", шведский "SEB" и австрийский "Erste Bank", как сообщалось, уже восстановили отношения с Ираном после ослабления санкций в январе.

IMIDRO является одной из основных государственных холдинговых компаний, действующей в добывающем секторе. Она имеет восемь крупных компаний и 55 оперативных дочерних фирм, работающих в стальной, алюминиевой, медной отрасли, а также в сфере производства цемента и добычи полезных ископаемых.

Ранее в марте французский банк "Societe Generale" заявил, что готов начать сотрудничество с Ираном в горнодобывающей промышленности.

В Тегеране пройдет конференция "Metal Bulletin"

Лондонский поставщик информации для мировых рынков стали, цветных металлов и металлолома "Metal Bulletin" проведет "Иранскую конференцию базовых металлов" в Тегеране, 6-7 сентября 2016 года.

"Эта конференция будет освещать тенденции в сфере алюминия, меди, цинка и свинца, а также даст указания о том, как вести углубленный бизнес на иранском рынке", - сообщается на сайте "Metal Bulletin".

Ведущие представители Иранской организации шахт, развития и реконструкции горнодобывающей промышленности, алюминиевая компания "Iran Aluminum Company", "National Iranian Copper Industries Company", "Zinc Industry Development Commercial Company" и ведущая мировая компания по переработке полезных ископаемых, финская "Outotec", будут присутствовать на конференции.

В Йезде открылась бумажная фабрика

Фабрика по производству бумаги из сельскохозяйственных отходов была открыта в небольшом городке Ашкезар в провинции Йезд.

В ее строительство и оборудование было вложено более 172 млрд. риалов (более $ 4,8 млн.). Фабрика имеет возможность производить более 4 000 тонн бумаги ежегодно, сообщает IRNA.

Город Ашкезар находится в провинции Йезд, в центральном Иране, немного севернее административного центра остана. Его население составляет около 14 000 человек. В городке проживает около 3800 семей. Данная фабрика сможет обеспечить занятость значительной части местных жителей.

Иран закупит 2000 вагонов метро

Иранское правительство приняло решение закупить за рубежом 2000 вагонов метро для удовлетворения растущего спроса в крупных городах.

Правительство планирует провести международный тендер и пригласить на него иностранные компании, производящие подобную продукцию. Этот шаг находится в соответствии с ранее заявленными целями, укрепить и расширить инфраструктуру общественного транспорта в перенаселенных городских районах. Кроме того, метрополии постоянно расширяются и требуется создание новой транспортной инфраструктуры, которая бы снижала шум на улицах, а также снижала уровень загрязнения воздуха.

В Иране открылся форум "Экономический пояс Шелкового пути".

Форум под названием "Экономический пояс Шелкового пути" открылся в Тегеране, с акцентом на дружественные обмены и сотрудничество между Китаем и Исламской Республикой.

"Китай и Иран являются странами с большой цивилизациями, и долгая история дружественных связей между ними, заложила прочную основу для внедрения "Экономического пояса Шелкового пути", - заявил советник Государственного совета КНР Хи Ксинг Лианг, на открытии форума, в тегеранском культурном центре "Niavaran".

"Существует большой потенциал и широкие перспективы для двустороннего сотрудничества, особенно в области ресурсов и технологий", - добавил китайский чиновник.

Со своей стороны, глава Общества Иранско-Китайской дружбы Ахмад Мохаммади высоко оценил роль Китая в предложенной инициативе и во взаимодействии между двумя сторонами. По его словам, взаимодействие с Китаем уже давно существует, но оно приняло новые измерения с внедрением данной инициативы. "Предложение было хорошо принято в Иране, и Исламская Республика готовится принять предложение", - сказал Мохаммади. Эта инициатива направлена на соединение транспортных маршрутов Китая с Европой через Иран, Казахстан и Пакистан.

Также во вторник, в Тегеране открылся китайский культурный фестиваль с целью продвижения китайско-иранских обменов и сотрудничества.

Китай является крупнейшим торговым партнером Ирана. Объем двусторонней торговли достиг $ 17,6 млрд. в течение последнего иранского года (закончился в марте). При этом, экспорт Ирана в Китай составляет $ 7,23 млрд., показав снижение на 23%, а импорт на сумму $ 10,45 млрд., что на 22% ниже.

Иранская автомобилестроительная компания SAIPA установила рекорд

Второй по величине автопроизводитель Ирана, компания SAIPA, произвела 50 000 автомобилей в прошлом иранском месяце (завершился 22 августа) и установила новый рекорд.

Отмечается увеличение производства на 53 %, по сравнению с тем же периодом прошлого года, сообщил директор компании Хасан Кареи. По словам директора, компания стремится к тому, чтобы произвести в этом году, по крайней мере 530 000 автомобилей.

Он также сообщил, что в течение первых пяти месяцев текущего иранского года, SAIPA произвела 198 592 автомашин, показав рост на 25 процентов, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В прошлом году компания выпустила за тот же срок 158 506 транспортных единиц.

Кареи рассказал, что в дополнение к предоставлению инженерных услуг международным компаниям, SAIPA заработала $ 85 миллионов от экспорта автомобильных запчастей и автомашин, в прошлом иранском году (завершился 19 марта 2016). Он добавил, что компания достигла в экспорте автомобилей из Ирана доли на уровне 60%.

Чиновник также сообщил, что к марту 2017 года, его компания представит четыре новые модели, в том числе малолитражки "New Sandero", "Changan’s SUV CS35" и пикап "Padra Z24 LXB". "SAIPA стала одной из самых успешных иранских компаний в привлечении иностранных инвесторов и партнеров", - сказал директор. Компания ведет переговоры и заключает сделки с крупными автопроизводителями для совместных инвестиций в новые проекты и для создания совместных предприятий.

Недавно компания обсудила соглашение с "PSA Peugeot Citroen", которое обязывает французского автопроизводителя инвестировать € 300 млн. ($ 330 млн.), в течение следующих пяти лет, для производства трех моделей "Citroen", которые будут продаваться в стране через сеть, созданную исключительно для этого бренда. 22 августа, министр промышленности Ирана Мохаммад Реза Нематзаде сообщил, что контуры сделки были определены, и окончательное соглашение будет подписано в следующем месяце.

Вашингтон ищет новые поводы для возобновления санкций против Тегерана

Во внешнеполитическом ведомстве США сообщили, что Белый дом рассматривает возможность введения новых санкций против Ирана.

США могут ввести против Ирана новый пакет односторонних санкций в связи с подозрениями о поставке Тегераном ракет йеменским повстанцам. Дать более подробный комментарий официальный представитель Госдепартамента США Элизабет Трюдо, сообщившая о возможных санкциях, отказалась.

Трюдо заявила, что власти США продолжают рассматривать вопрос о введении санкций против Тегерана, передаёт ТАСС. Однако дипломат не смогла ответить на вопрос о том, какие именно санкционные механизмы будут использованы.

«Я не буду забегать вперед, рассуждая о том, что может повлечь за собой введение санкций», — заявила Трюдо.

Ранее о наличии в Йемене ракет иранского производства заявил госсекретарь США Джон Керри, назвав их угрозой для всего региона.

Использование РФ иранской базы в Хамадане продемонстрировало шаткость политики США в Сирии

Российские бомбардировщики на иранской авиабазе Хамадан имели огромное значение для сирийского конфликта, и не только, заявил аналитик The National Interest Дэниел Депетрис.

Кроме того, сотрудничество между Тегераном и Москвой изрядно поубавит оптимизма у Вашингтона касательно изменения региональной политики Ирана. И, несмотря на договоренности по ядерной программе, Иран и США далеки от того, чтобы выступать на одной стороне.

Использование базы в Хамадане публично поставило Барака Обаму в неловкое положение. Он отметил, что вылеты самолетов с территории Ирана не только позволили российским самолетам нести больше боеприпасов и меньше топлива, но еще имели и более широкое политическое значение.

Депетрис подчеркивает, что использование базы Хамадан публично поставило Барака Обаму в неловкое положение и продемонстрировать шаткость политики США в Сирии.

Также аналитик указывает на готовность России военным путем поддержать власти Сирии ради укрепления своих позиций. Вашингтон же, выступая против законного правительства, не решится на прямое военное вмешательство.

Иран расширяет окно в Латинскую Америку

Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф встретился со спикером парламента Чили Освальдо Андраде Лара.

Как сообщает ИРНА, встреча между Зарифом и Андраде Лара проходила в здании бывшего конгресса в Сантьяго, где министр иностранных дел Ирана передал теплые слова приветствия, а также письмо-приглашение от спикера парламента Ирана Али Лариджани своему чилийскому коллеге.

"Расширение отношений с Чили, в частности парламентских связей, имеет важное значение для нас, и мы готовы к обмену парламентских делегаций, особенно депутатских групп дружбы", сказал Зариф.

Спикер чилийского парламента, в свою очередь, сказал, что визит Зарифа откроет новую главу в отношениях между двумя странами.

"Чили – это страна, в которой есть политический плюрализм, но его внешняя политика и дипломатия поддерживаются всеми частями власти; Чили будет надежным партнером для Ирана", добавил Освальдо Андраде.

Он сказал, что его страна готова расширить связи с Ираном, и что чилийский парламент приветствует улучшение отношений с Ираном.

Как сообщало РИА Иран.ру, Зариф во главе иранской делегации из 120 человек совершает латиноамериканское турне, с посещением шести стран: Кубы, Никарагуа, Эквадора, Чили, Боливии и Венесуэлы.

Поездка Зарифа направлена на укрепление политических и экономических отношений Ирана со странами Латинской Америки после реализации Совместного Всеобъемлющего плана действий и снятия санкций против Исламской Республики Иран.

Опасные маневры США и Ирана в водах Персидского залива: обстановка накаляется

Министр обороны Ирана предупреждает, что любой американский корабль, вошедший в территориальные воды ИРИ, столкнется с соответствующими последствиями.

Как сообщает РИА Иран.ру, бригадный генерал Хосейн Дехкан, в ответ на вопрос о приближении иранских быстроходных катеров к американскому эсминцу в Персидском заливе объяснил: "Подразделения ВМС Ирана обеспечивают безопасность морских рубежей страны и Персидского залива и потому систематически отслеживают передвижения иностранных военных кораблей вблизи территориальных вод Ирана, и в случае нарушения морских границ предпринимают соответствующие меры".

25 августа американский патрульный корабль "Шквал", находясь в северной части Персидского залива, открыл предупредительный огонь в связи с приближением к нему иранского катера.

В Пентагоне заявили, что судно Ирана приблизилось к американскому кораблю на 200 метров. Попытки установить радиосвязь и подать ему сигнал с помощью сигнальных ракет не привели к результату. Поэтому было принято решение произвести три выстрела в воду в качестве последней предупредительной меры.

Это был второй подобный инцидент за сутки. Ранее Пентагон обвинил четыре катера ВМС КСИР Ирана в «небезопасном сближении» в Ормузском проливе.

Полмиллиона долларов на каждую террористическую операцию в Иране

Министр информации ИРИ заявил, что спецслужбы противников используют подконтрольные террористические группы, чтобы нарушить безопасность страны.

Глава иранской разведки аятолла Махмуд Алави в числе стран, спецслужбы которых используют террористические группировки в попытках дестабилизировать внутреннюю безопасность Ирана, назвал США, Великобританию, Израиль и Саудовскую Аравию

Указав на факты участившихся попыток прорыва боевиков на иранской границе, особенно в юго-восточных приграничных районах, Алави отметил, что террористы используют тактику мелких групп численностью до 10 человек. По его словам, за каждую проведенную операцию им выплачивается 500 тысяч долларов.

"Если кто-то делает неверный шаг, то Исламская Республика в состоянии немедленно поставить их на место", подчеркнул глава иранской разведки.

Германия освобождает в Турции авиабазу НАТО "Инджирлик", возможно, для России

В Германии рассматривают возможность вывода немецких военнослужащих, а также военных самолетов и техники с расположенной в Турции авиабазы НАТО "Инджирлик", сообщает Der Spiegel.

По словам представителя минобороны Германии, в ведомстве хотели бы продолжить миссию в Сирии и Ираке из Турции, но "существуют альтернативы базе "Инджирлик". Однако раскрыть подробности он отказался.

По данным Der Spiegel, в качестве альтернативы Германия рассматривает размещение своего контингента на базе в Иордании или на Кипре. Передислокация "Торнадо" и самолетов-заправщиков вынудит бундесвер прервать разведывательные полеты над Сирией и Ираком по меньшей мере на два месяца. Кроме того, техобслуживание самолетов и содержание военных в Иордании и на Кипре будет дороже и технически сложнее, чем в Турции, пишет журнал.

В июне Турция отозвала посла из Германии после принятия бундестагом резолюции о признании геноцида армян в Османской империи. В июле турецкие власти объявили нежелательными визиты немецких политиков на базу НАТО "Инджирлик". Глава Минобороны ФРГ Урсула фон дер Ляйен не смогла договориться о посещении солдат бундесвера депутатами бундестага.

Как сообщало Агентство Иран.ру, недавно глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что руководство страны может предоставить России разрешение на использование авиабазы «Инджирлик» для борьбы с ИГИЛ (запрещена в РФ).

МИД РФ не придает особого значения упрекам министра обороны Ирана в адрес России

Официальный представитель МИД России Мария Захарова не стала комментировать слова бригадного генерала Дехкана, который упрекнул Москву в одностороннем разглашении данных об использовании авиабазы в Хамадане. По ее словам, Россия принимает во внимание только официальные заявления иранской стороны.