Новости. Обзор СМИ Рубрикатор поиска + личные списки

Что заставляет арабские монархии расширять военно-техническое сотрудничество с РФ

Бахрейн готов расширять военно-техническое сотрудничество с Россией. Об этом 11 июня в интервью РИА «Новости» заявил посол РФ в Бахрейне Вагиф Гараев.

Он напомнил, что около месяца назад во время официального визита делегации Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) России во главе с ее директором Александром Фоминым, в Манаме было подписано двустороннее межправительственное соглашение о ВТС. Такое же соглашение, по его словам, существует с Саудовской Аравией, Кувейтом, Арабскими Эмиратами.

- Переговоры руководителя ФСВТС России и входившего в делегацию генерального директора компании «Рособоронэкспорт» с бахрейнской стороной были очень результативными и можно ожидать расширения сотрудничества в сфере ВТС, - отметил Гараев.

Кроме того, дипломат заметил, что в начале этого года по приглашению командования ВВС Бахрейна страну посетил главком ВВС РФ генерал-полковник Виктор Бондарев, и тогда премьер-министр Бахрейна Халифа бен Сальман Аль Халифа подчеркнул, что «Королевство желает ускорить сотрудничество с Россией на двустороннем уровне и по линии стран Персидского залива».

Примечательно, что в 2014-ом году Бахрейн стал первым заказчиком российских противотанковых комплексов «Корнет-ЭМ». А ранее, в 2011 году, наша оборонка вышла на рынок вооружений Бахрейна с контрактом на поставку автоматов АК-103, подствольных гранатометов и боеприпасов (его стоимость оценивается в десятки миллионов долларов). Произошло это после того, как Франция и Великобритания наложили на Королевство санкции за репрессии в отношении оппозиции.

В состав Сил обороны Бахрейна входят сухопутные войска, ВМС и ВВС. Общая численность ВС составляет около 8,2 тысячи человек. Подготовка офицеров осуществляется в королевском военном колледже им. Шейха Исы, а инженерный и технический состав обучается в основном в США, Великобритании и Саудовской Аравии. Если брать в целом вооружение армии Бахрейна, то это преимущественно оружие и техника американского и британского производства. Кроме того, в Бахрейне базируется 5-й флот ВМС США.

Что заставляет Бахрейн, страну Персидского залива, которая в военном плане полностью следует в фарватере США, в нынешней сложной геополитической ситуации поворачиваться в сторону России и развивать военно-техническое сотрудничество?

Главный редактор издания «Арсенал Отечества», полковник запаса Виктор Мураховский замечает: даже если вооруженные силы Бахрейна начать полностью переводить на российское оружие, о чем, понятно, речи не идет, то это все равно будут довольно скромные масштабы закупок.

- Да, контракт по поставкам ПТРК «Корнет-ЭМ» выполняется, но опять же - объем заказа несопоставим с тем, что у нас покупают Египет или Ирак, просто потому, что Бахрейн - это довольно маленькая страна. Например, артиллерия сухопутных войск и даже ПЗРК исчисляются десятками единиц, так же как и бронетехника. Укрепление сотрудничества в сфере ВТС, на мой взгляд, имеет больше политический смысл. Серьезных денег оно не принесет.

«СП»: - Зачем бахрейнцы вообще решили покупать наши ПТРК и экспортную модификацию штатного автомата Российской армии АК-74М - АК-103?

- Они люди богатые, ездят по оружейным выставкам и могут себе позволить купить то, что им понравилось. Захотят, может и АДС (автоматом двухсредным специальным - «СП») заинтересуются… Кстати, бахрейнцы и 13 американских пусковых установок FGM-148 Javelin не так давно закупили. Но по соотношению «эффективность-стоимость» на сегодняшний день равных экспортной версии «Корнет-Д», который как раз и заказал Бахрейн, нет. «Корнет-ЭМ» имеет 8 ракет, готовых к стрельбе, при полном боекомплекте 16 ракет, причем максимальная дальность стрельбы ПТУР составляет 8−10 километров. А применение его с автоматом сопровождения цели на прицеле позволяет фактически исключить человека из процесса наведения ПТУР и обеспечивает реализацию принципа, что и в Javelin, - «выстрелил и забыл».

Старший преподаватель департамента политической науки ВШЭ, арабист Леонид Исаев считает, что объемы возможных заказов оружия Бахрейном в принципе не могут быть большими, поэтому ни США, ни Великобритания не придают этому особого внимания.

- Вооруженные силы Бахрейна не могут навести порядок даже в собственной столице, поэтому в Манаме действуют силы «Щита полуострова» (военная составляющая Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива (ССАГПЗ) - «СП»). Решение Бахрейна модернизировать какие-то компоненты своей армии за счет российского вооружения - это капля в море. Даже когда обсуждают последние военные контракты между Россией и Египтом, то почему-то забывают о том, что это - довольно малая доля вооружения, и все равно египетская армия будет оснащаться преимущественно американским оружием. Скорее всего, просто какие-то компоненты вооружения, типа ПТРК, показались бахрейнцам наиболее приемлемыми с точки зрения своих качеств.

Однако первый вице-президент Академии геополитических проблем Владимир Анохин считает, что развитие сотрудничества Бахрейна с Россией может положительно сказаться на будущих закупках российского вооружения соседними с Королевством странами.

- Арабы всегда поступают многовекторно и привыкли оставлять за собой право на маневр. Кроме того, у персидских монархий много денег, поэтому они могут позволить себе выбирать лучшее. А то, что они покупают наше стрелковое, переносное противотанковое оружие - свидетельствует о его качестве. То есть сейчас можно рассматривать Бахрейн как некую витрину наших военно-технических возможностей. В соседних странах будут говорить: почему у бахрейнцев это есть, а у нас нет?

Понятно, что Бахрейн исторически много контактирует с саудитами, американцами и европейцами, однако некий разворот в сторону России - это все-таки тенденция к тому, что наши отношения будут понемногу развиваться. А значит, мы будем иметь какие-то возможности в регионе, хотя, прямо скажем, и не очень значительные.

Директор Центра стратегической конъюнктуры Иван Коновалов замечает: ситуация в Персидском заливе, как и в целом на Ближнем Востоке, в последнее время утратила четкую направленность.

- Когда СССР распался, Россия оставила этот регион и перестала там действовать. Но и американцы в последнее время серьезно ослабили там свое влияние из-за целого ряда ошибок, в том числе и политического характера. И поскольку сейчас для этих стран нет четкого вектора, то каждый начал искать свое понимание ситуации. Бахрейн - это, конечно, не Саудовская Аравия по своим размерам, но, тем не менее, и эта страна занимается политической диверсификацией. А саудиты, кстати, несмотря на все наши сложные с ними отношения, до сих пор постоянно делают информационные вбросы о неком саудовско-российском сотрудничестве.

«СП»: - В 2008 году Москва и Эр-Рияд подписали договор о военном сотрудничестве, но, как известно, большой контракт на поставку российского вооружения на сумму от 4 до 6 млрд. долларов так и не сложился, хотя он до сих пор де-юре не расторгнут.

- Да, речь шла о закупке саудитами 150 вертолетов (30 Ми-35 и 120 Ми-17 различных модификаций), более 150 танков Т-90С, около 250 БМП-3, нескольких десятков комплексов ПВО. Конечно, в судьбу этого большого пакета заказов уже никто не верит, однако могу сказать точно - по отдельным его направлениям переговоры продолжаются до сих пор. И это - также часть общей политической игры, поскольку, в том числе и благодаря таким контактам, сохраняются каналы связи с Россией.

Кроме того, в Бахрейне и других странах арабского мира прекрасно понимают, что у Ирана, когда с него снимут все санкции, появятся большие шансы для выхода на совершенно иной уровень. Хотя и сегодня Иран является ведущей военно-политической державой, оказывающей влияние на все события в регионе. Скажем, только благодаря Тегерану продолжается реальное противостояние с ИГ в Ираке и Сирии (читайте об этом в материале автора «Иран спасает Асада»). И почему бы Бахрейну не сыграть в военно-политическую игру, приглашая Россию к сотрудничеству? Это даст определенный сигнал не только Тегерану, но и Эр-Рияду, и Вашингтону.

Кстати

Официальные отношения между Манамой и Москвой начались в сентябре 1990 года, когда Бахрейн и бывший Советский Союз установили дипломатические отношения, основанные на взаимном уважении и признании суверенитета и территориальной целостности обеих стран. В декабре 1991 года Бахрейн признал РФ в качестве правопреемника СССР.

Антон Мардасов

Ирак разочаровался в США. Отныне Багдад намерен сближаться с Россией, Китаем и Ираном. На днях об этом сказал председатель комитета по безопасности и обороне иракского парламента Хаким аз-Замили. Ранее в интервью телеканалу «RT» министр внутренних дел Ирака Мухаммед Салем аль-Габбан раскритиковал Вашингтон, заявив: «Мы считаем, что США оказывают недостаточную поддержку, чтобы можно было победить «ИГ». Кроме того, в мае в Кремле прошла встреча Владимира Путина и премьер-министра Ирака Хейдара аль-Абади. Стороны как раз обсуждали военно-техническое сотрудничество.

8 июня председатель комитета по безопасности и обороне иракского парламента Хаким аз-Замили заявил, что Ирак разочарован в США. Об этом сообщает «Военно-промышленный курьер» со ссылкой на агентство «ИРНА».

«Ирак разочаровался в Соединённых Штатах и вынужден обращаться за помощью к Ирану, России и Китаю в его борьбе с террористической группировкой «Исламское государство», — цитирует иракского парламентария агентство.

Что касается конкретных претензий к Вашингтону, то аз-Замили посетовал на задержку поставок Ираку истребителей F-16. По мнению парламентария, «Вашингтон, похоже, вообще не готов поставлять самолёты и никогда не будет делать этого, поскольку заинтересован в продолжении гражданской войны в Ираке».

Однако у Ирака есть другой выход: «В этой связи Багдад должен расширить своё сотрудничество с Ираном, Россией и Китаем».

Председатель парламентского комитета по обороне и безопасности пригрозил Пентагону судебными исками со стороны Ирака: ведь Багдад уплатил деньги за истребители (по контракту были перечислены 65 млн. долларов).

Ранее, в конце мая, министр внутренних дел Ирака Мухаммед Салем аль-Габбан дал интервью телеканалу «RT», в котором выразил надежду на то, что Россия поможет Багдаду в борьбе с «Исламским государством».

Мухаммед Салем аль-Габбан обратился к российской стороне, которая может помочь Ираку отслеживать боевиков «ИГ». «Также она может помочь Ираку боеприпасами и оружием, поскольку нам необходимы различные виды вооружения, мы не можем полагаться лишь на один вариант оружия из какой-либо конкретной страны. Ещё мы нуждаемся в помощи в обучении полиции и армии, — цитирует аль-Габбана «Коммерсантъ». — Я думаю, мы можем сотрудничать во многих областях, и Россия может нам сильно помочь».

В то же время Мухаммед Салем аль-Габбан раскритиковал Вашингтон: «Мы считаем, что США оказывают недостаточную поддержку, чтобы можно было победить «ИГ». Министр полагает, что силы коалиции должны наносить больше прицельных ударов по позициям исламистов и усилить давление на «некоторые страны, которые по-прежнему снабжают «ИГ» вооружёнными силами и финансовой помощью».

Одновременно подверг критике американскую администрацию, только с другой стороны, ещё один представитель Ирака — вице-премьер Салех аль-Мутлак.

Как передаёт РИА «Новости», вице-премьер Ирака раскритиковал действия военных, обученных США: эти люди не смогли защитить город Эр-Рамади от боевиков «ИГ».

Давая интервью телеканалу «CNN», аль-Мутлак сказал, что нежелание защитить Эр-Рамади «всех удивило».

«Не ясно, почему подразделение, которое годами обучали американцы и которое должно быть одним из лучших армейских подразделений, отдало Эр-Рамади таким образом», — сообщил вице-премьер. «Это не та армия, которую мы хотим или ожидаем увидеть», — подытожил он.

Итак, добавим от себя, представители Ирака критикуют Соединённые Штаты со всех сторон: мол, и с самолётами задержка, и армию научить не можете. И даже в международный суд грозятся подать. А одновременно говорят о возможной российской помощи.

Об этой помощи ведутся разговоры и на самом высоком уровне. В Москве.

Ранее в мае Владимир Путин встречался в Кремле с премьер-министром Ирака Хейдаром аль-Абади.

«Ирак — наш давний и надёжный партнёр в регионе. Несмотря на все сложности в мировой экономике и сложности в регионе, наши отношения развиваются, и весьма успешно», — цитирует Владимира Путина «Российская газета».

Москва и Багдад развивают отношения как в гражданской части сотрудничества, так и в военно-технической области, отметил В. Путин. Глава МИД России Сергей Лавров перед началом кремлёвских переговоров сказал журналистам, что, «в отличие от некоторых других стран, мы готовы поставлять оружие в Ирак, и не обставляем это какими-то условиями, исходя из того, что Ирак, Сирия и Египет находятся на переднем фронте борьбы с терроризмом».

«Мы все возможные запросы Ирака будем максимально стараться удовлетворить, чтобы их обороноспособность и способность изгонять со своей территории ИГИЛ и других террористов была обеспечена», — сообщил товарищ Лавров.

Абади на переговорах отметил: «Отношения между Ираком и Россией крепкие, основываются на давних традициях, и мы стремимся их развивать по всем направлениям… Есть российские компании, которые помогают нам в сфере ВТС, в сфере подготовки кадров, в сфере нефти, инвестиций».

О том, что Россия — более «быстрый» вариант в деле противостояния «ИГ», пишет Дина аль-Шибиб (канал «Al Arabiya»; источник перевода — «ИноСМИ»).

Поездка премьер-министра Хёйдара аль-Абади в Москву свидетельствует об острой нужде Ирака в новом оружии и доказывает, что Россия — это «более быстрый» вариант по сравнению с США.

Иракский политический эксперт Гассан Аттийя, занимающий пост главы Иракского фонда развития и демократии, расположенного в Лондоне, в беседе с «Al Arabiya News» сказал, что Ираку «необходимо оружие как можно быстрее». Багдад «не может ждать месяцами, а Россия готова предоставить стрелковое оружие и среднее вооружение достаточно быстро». Мало того, Россия готова предложить Ираку оружие с отсрочкой оплаты.

Офицер иракской армии в отставке Амир аль-Саади тоже отметил, что Россия предлагает более гибкие условия оплаты и быстроту поставок: Москва готова отправить необходимое оружие «в течение нескольких часов».

Что касается американских поставок оружия, то тут дело швах. «Абади не смог попросить администрацию Обамы расширить разнообразие и увеличить количество оружия во время своего визита в Вашингтон в апреле», — сказал упомянутый Саади. И добавил, что американское оружие поступает в Ирак «капля по капле».

«Пока Ирак ожидает прибытия американского оружия, Саади рассказывает о недостатках переносных ракетных комплексов АТ-4, называя российское оружие более предпочтительным вариантом. По его словам, АТ-4 могут пробивать защиту толщиной в 20 сантиметров и поражать цели на расстоянии 300-500 метров, тогда как российские комплексы «Корнет» могут пробивать защиту в 30 сантиметров и поражать цели на расстоянии до 2,2-2,5 тысячи метров».

Деятельность американской коалиции тоже оказалась под ударом критики Саади: «Почему вчера США нанесли 20 воздушных ударов в сирийской Пальмире и Эр-Рамади, а коалиция во главе с Саудовской Аравией нанесла 100 авиаударов в Йемене? Неужели потенциал США меньше, чем у арабской коалиции?» Далее он задался вопросом, почему территории на границе Ирака и Сирии, где живёт мало людей, остаются «открытыми воротами». Почему Вашингтон не наносит авиаудары по боевикам на этих территориях?

Старший научный сотрудник Центра арабских и исламских исследований Института востоковедения РАН, кандидат исторических наук Борис Долгов в интервью газете «Взгляд» отметил, что в отношении сотрудничества, в том числе по вопросу борьбы с «ИГ», «возможны конкретные переговоры с российскими представителями соответствующих структур, возможно, разведывательных. Могут быть затронуты вопросы и того, что в рядах «ИГ» воюют выходцы из России. Будет рассматриваться аспект предотвращения их передвижения в ряды «ИГ». Но главное — это стратегическое решение со стороны России в поддержке Ирака в его противостоянии с «ИГ».

Эксперт не разделяет точку зрения тех аналитиков, что призывают минимизировать связи с Ираком. По его мнению, это разговоры и мнения «совершенных дилетантов не только в политике, но и в общем смысле».

«Если Россия хочет существовать в тех границах, в которых она сейчас существует, ей необходимо отстаивать свои национально-государственные интересы, — сказал он. — А это предполагает участие в отношениях со странами, в которых происходят конфликтные ситуации. Если Россия от всего этого абстрагируется, её ждет судьба СССР, то есть распад. США на всей планете имеют свои интересы. И это правильно. России необходимо отстаивать свои национальные интересы, особенно в регионе Ближнего и Среднего Востока, поскольку там задействовано множество враждебных России сил. Лидеры «ИГ» не раз заявляли, что хотят «освободить Кавказ», создать Исламский халифат, в том числе на территории России. За «ИГ» стоят определённые внешние силы. Направление джихада все время продвигается в сторону России, это не спонтанное движение. Ситуация диктует то, что Россия должна участвовать в разрешении конфликта в Ираке».

Кроме того, добавим от себя, Россия, как это ясно из заявлений иракских политиков, вполне может конкурировать на рынке Ирака с США. Очевидно, что выбор приоритетного партнёра будет предопределён реакцией Вашингтона: если в США будут тянуть с ответом Багдаду, последний переориентируется на Россию. Не исключено, правда, что Москва даст правительству Ирака отсрочку в оплате товара. С другой стороны, у Кремля в регионе будет широкий круг союзников: Сирия, Иран и Ирак, объединённых одной «темой». Американские аналитики уже всерьёз сомневаются в интересе Б. Х. Обамы к Ближнему Востоку…

Олег Чувакин

Иран на треть увеличил экспорт фисташек в Европу

Показатель роста отгрузок составляет 31%, что обусловлено в том числе отличными показателями производства в стране.

В общей сложности за первые три месяца 2015 года Иран экспортировал в Европу фисташек на сумму в 67,3 млн долларов США, что на 31% больше, чем в 1-ом квартале 2014 года (51,3 млн долларов США).

Основные направления поставок – Германия, Испания, Бельгия, Греция, Франция, Словакия и Нидерланды.

Политдиректора ЕС и Ирана возобновят переговоры по иранской ядерной проблеме в Вене со среды, коллеги из стран "шестерки" присоединятся к ним позже на этой неделе, говорится в коммюнике Европейской внешнеполитической службы (ЕВС).

"В контексте продолжения дипломатических усилий по завершению работы над всеобъемлющим, долгосрочным решением иранского ядерного вопроса, политдиректор ЕС Хельга Шмид и ее иранские коллеги, заместители министра иностранных дел Аббас Аракчи и Маджид Тахт-Раванчи вновь встретятся, начиная со среды, 17 июня в Вене", — сообщает ЕВС.

Как говорится в коммюнике, "политдиректора "шестерки" присоединятся к переговорам позже на этой неделе".

"Одновременно со встречами на уровне политдиректоров технические эксперты "шестерки" и Ирана продолжат встречаться в Вене, чтобы продвинуться в подготовке технических приложений, которые войдут во всеобъемлющее соглашение", — сообщила дипломатическая служба ЕС.

"Шестерка" и Иран намерены завершить подготовку соглашения по ядерной программе к 30 июня. При этом ЕС прекратит санкции против Ирана при выполнении им достигнутых договоренностей. США заявили, что санкции против Ирана будут снимать по мере выполнения обязательств.

Владимир Добровольский.

"Открытая сеть" готова стать интернет-посредником

Даниил Сидоров

Ассоциация "Открытая сеть", учрежденная группой участников отрасли, предложила создать некоммерческую и негосударственную организацию Proxy, которая займется осуществлением взаимодействия между национальными госорганами, интернет-сообществом и международными IG-организациями. Фокусом организации представители "Открытой сети" предлагают сделать критическую интернет-инфраструктуру и повышение качества регулирования в этой сфере за счет развития отраслевой экспертизы и использования объективных данных. Функции Proxy ассоциация готова принять на себя.

Об этих предложениях рассказал представитель "Открытой сети" Георгий Грицай на Региональной конференции ENOG 9/ RIPE NCC в Казани.

Он обратил внимание, что с 2009 г. наблюдается падение роста проникновения Интернета в России: в частности, в 2014 г. прирост составил всего 9% против 30 % в прошлые годы. Аналогичная ситуация наблюдается и по другим показателям - доменам и системам, расположенным в российском IP-пространстве. Причины такой ситуации как объективные - экономические и технологические, так и возрастающее политическое и регуляторное давление на отрасль. При этом в прошедшем году связанные с Интернетом сегменты рынка, по данным Российской ассоциации электронных коммуникаций (РАЭК), составили в сумме около 5 трлн руб., или 8,2% от внутреннего валового продукта (ВВП; из них 1,3% пришлось на "чистую" интернет-экономику и 6,9% - на отрасли, так или иначе зависимые от киберпространства), их рост достиг 25%. Негативный сценарий прогноза РАЭК предполагает рост интернет-экономики до 2020 г. на 6-10%, кризисный сценарий - на 3-6%, что также существенно выше средних показателей для других отраслей и секторов экономики.

В России Интернет - еще и существенный "политический рынок", заметил Георгий Грицай. Недельная аудитория Сети равна 80 млн человек, по данным GfK, в то время как число избирателей в стране составляет 110 млн человек. Интернет использует 72% электората, 43% аудитории доверяют ему (телевидение пользуется доверием у 39%). "С учетом планов Минкомсвязи по подключению домохозяйств к ШПД в малых населенных пунктах, доля электората в Интернете достигнет и 90%", - подчеркнул Георгий Грицай.

Рунет - это и обширное внешнеэкономическое, и внешнеполитическое пространство: по данным Internetworldstats.com на декабрь 2013 г., русскоязычная интернет-аудитория делит с франкоговорящей 8-9-е места в мире. Русский язык, согласно данным W3Techs на март 2013 г., занимает второе место по использованию на веб-сайтах (6,1% от общего объема). Потенциальная аудитория, владеющая русским как основным или вторым языком, достигает 300 млн человек.

На взгляд представителя "Открытой сети", в условиях современных вызовов, нарастания экономических и политических противоречий важность и актуальность интернет-тематики будет увеличиваться, как и внимание к отрасли политиков и регуляторов. В то же время различные государственные и общественные институты формулируют совершенно разные регуляторные запросы.

"Рядовым пользователям нужен доступный и дешевый Интернет без мошенников и преступников, операторы связи хотят устанавливать дифференцированные тарифы для разных видов трафика, иметь справедливый доступ к инфраструктуре и лицензировать ОТТ-поставщиков. Правообладатели требуют, чтобы операторы несли ответственность за контрафактный контент - механизмы такой ответственности могут быть разными. Промышленность считает необходимым, чтобы операторы применяли доверенную отечественную продукцию, а пользователи ориентировались на доверенные и отечественные сервисы", - перечислил Георгий Грицай.

Запросы профильных "связных" ведомств тоже разнятся, говорит Георгий Грицай. Если Роскомнадзору необходимо проверять и контролировать исполнение норм закона, то для Россвязи важна возможность управления созданной инфраструктурой и ее восстановления в случае чрезвычайных ситуаций. Минкомсвязи, в свою очередь, сложно справиться с таким спектром регуляторных запросов и инициатив.

Представитель "Открытой сети" обратил внимание, что если в 2006-2011 гг. в закон 149-ФЗ "Об информации, ИТ и о защите информации" было внесено три поправки, то с 2011 г. по настоящее время - более 12 поправок. В закон 126-ФЗ "О связи" с 2003 г. по 2011 г. поступило 13 поправок, а с 2011 г. - 30, в том числе касающихся СОРМ, блокирования и идентификации. "Наблюдается феномен fast track для интернет-инициатив, когда инициатива на ранней стадии проработки подхватывается законодателем и без проведения общественного обсуждения, без экспертной проработки, без оценки воздействия на отрасль, на рынок легализуется", - полагает представитель "Открытой сети". После этого остается уповать "только на разумное и конструктивное правоприменение".

"Очевидно, политическое и регуляторное давление на Интернет не уменьшится. Качество регуляторных инициатив, видимо, не повысится, если отрасли не взять на себя за это ответственность", - подчеркнул Георгий Грицай. Для конструктивного диалога между инициаторами и проводниками политических и регуляторных инициатив, разъяснения собственных и взаимных интересов и согласования позиций "Открытая сеть" считает необходимым создать некоммерческую и негосударственную организацию Proxy, которая смогла бы организовать взаимодействие между национальными госорганами, интернет-сообществом и международными организациями Internet Governance (IG).

Возможным фокусом такой организации представители "Открытой сети" считают критическую интернет-инфраструктуру (информационную, вычислительную, телекоммуникационную), повышение качества регулирования и саморегулирования в этой сфере, в том числе за счет развития отраслевой экспертизы (технической, экономической, правовой) и использования объективных данных. Среди основных направлений ее деятельности они видят мониторинг и международных интернет-политик, и российских нормотворческих инициатив, их экспертизу, проработку и продвижение, поддержание и развитие технической экспертизы и компетенций, в том числе за счет выполнения функций LIR и оператора-посредника RIR, создания и поддержки инфраструктуры и сервисов.

Задачи новой организации "Открытая сеть" готова выполнять самостоятельно.

В беседе с репортером ComNews Георгий Грицай уточнил, что учредителями ассоциации стала группа физических лиц. Среди них - бывший советник главы Минкомсвязи Игорь Милашевский (директор ассоциации), генеральный директор компании Group IB Илья Сачков, а также "некоторые другие люди".

Как объясняет Георгий Грицай, новая ассоциация не собирается соперничать с РАЭК или Институтом развития Интернета (ИРИ): ее фокус - не "большой Интернет", а его критическая инфраструктура. "Скорее тут аналогии с Фондом содействия развитию технологий и инфраструктуры Интернета (FAITID), - замечает он. - Однако по своей структуре и содержанию Фонд вряд ли сможет выполнять ряд обозначенных нами задач". "Открытая сеть" готова взаимодействовать с перечисленными организациями. Также, как уточнил Георгий Грицай, ассоциация направляет в настоящее время предложения отраслевым регуляторам и участникам рынка.

По его словам, 24 июня состоится общее собрание учредителей и кандидатов в члены ассоциации, которые обсудят структуру ее руководящих органов и критерии членства.

Интернет-регистратура RIPE NCC не получала предложений о сотрудничестве от "Открытой сети", говорит ее директор по внешним связям в Восточной Европе и Средней Азии Максим Буртиков.

"Мы открыты для работы с партнерами, которые заинтересованы в развитии отрасли. В то же время мы сами по себе членская ассоциация, и нашими участниками являются большинство интернет-компаний во всем нашем большом регионе, - отметил он. - С точки зрения взаимодействия с международными организациями, у нас прямое взаимодействие со всеми, кто так или иначе работает и в поле технического функционирования сети Интернет, и в поле Internet Governance". По словам Максима Буртикова, RIPE NCC также открыта для работы с государственными органами во всем регионе.

Представители Минкомсвязи, Россвязи и Роскомнадзора, а также РАЭК и ИРИ в четверг не ответили на запрос ComNews.

Джон Керри обещает «подтолкнуть» переговоры по иранскому атому

Госсекретарь США Джон Керри, который сегодня выписался из больницы в Массачусетсе, заявил, что теперь снова будет «полностью вовлечен» в переговоры по урегулированию иранской ядерной программе.

"Я буду снова целиком вовлечен в ядерные переговоры, хотя и все это время я также оставался полностью вовлеченным и не пропустил ни одного момента переговорного процесса", — отметил госсекретарь США.

По словам Джона Керии, его возвращение в ряды переговорщиков для непосредственного участия в обсуждениях состоится после 22-24 июня. "Я приму участие в переговорах в нужный момент, чтобы подтолкнуть переговорный процесс в этот чувствительный период", — отметил госсекретарь.

Напомним, что Керри сломал ногу 31 мая во Франции в результате неудачного падения с велосипеда во время велопрогулки. В больнице Массачусетса, куда он был доставлен военно-транспортным самолетом, госсекретарю была проведена операция по замене шейки бедра. После выписки Джон Керри вернется в свой дом в Бостоне.

Как стало известно Iran.ru , работа над текстом будущего ядерного соглашения возрбновится в австрийской столице в среду. Между тем, переговоры на уровне экспертов продолжались в воскресенье и в понедельник. В общей сложности, седьмой раунд переговоров длился пять дней вместо запланированных трех.

Аббас Ахунди приглашает зарубежных инвесторов к участию в развитии иранских аэропортов

Министр дорог и городского строительства Аббас Ахунди сообщил о том, что он получил от министерства Франции приглашение посетить авиасалон в Париже, который состоится 15-21 июня, и отметил, что одна из важнейших целей посещения иранской делегацией названного авиасалона состоит в проведении переговоров с авиастроительными компаниями по поводу поставок самолетов в Иран и в приглашении зарубежных инвесторов к участию в развитии иранских аэропортов.

По словам иранского министра, в течение примерно 10-ти последних лет практически не было новых инвестиций в аэронавигационное оборудование иранских аэропортов. При этом названное оборудование нуждается в серьезной модернизации, и для того, чтобы оно соответствовало современному международному уровню, требуются миллионные инвестиции.

Аббас Ахунди отметил, что за последнее время произошли существенные изменения в плане технологий, применяемых при производстве и эксплуатации аэронавигационного оборудования, однако в Иране, к сожалению, эта сфера практически не инвестировалась. В настоящее время в эксплуатации находятся самолеты нового поколения, и строятся аэропорты также нового поколения, поэтому совершенствование и модернизация аэронавигационного оборудования имеет для Ирана очень большое значение.

Россия и ЕС видят в Иране избавление от "Исламского государства"

Бывший глава европейской дипломатии Хавьер Солана заявил, что из всех государств Ближнего Востока только Иран действительно готов бороться против террористической группировки «Исламское государство» и имеет потенциал полностью прекратить деятельность организации.

«В то время как Эр-Рияд сосредоточился на проведении военной операции в Йемене, Иран – единственное государство, которое предпринимает конкретные шаги для борьбы с ИГ», - пояснил Солана в рамках выступления на заседании Европейского совета по международным отношениям.

Кроме того, в своей речи Солана, являющийся бывшим представителем Европы на ядерных переговорах с ИРИ, спрогнозировал дальнейшее ухудшение отношений Тегерана и Эр-Рияда после заключения ядерного соглашения с международной «шестеркой». По его словам, если переговоры завершаться успешно, то Саудовская Аравия «постарается обуздать потенциал Ирана». «Скорее всего Саудовская Аравия плохо отреагирует на заключение ядерной сделки», - добавил Солана.

Между тем, как стало известно Iran.ru , в недавнем интервью российской газете «Правда» бывший депутат Госудумы РФ и член комитета по международным делам Симон Багдасаров, высказал убежденность в том, что Иран является достаточно мощным, чтобы победить террористическую группировку ИГ и даже искоренить терроризм.

В этом году Иран импортирует от 1,5 до 2 млн. т пшеницы

Заместитель министра сельскохозяйственного джихада, генеральный директор Государственной торговой компании Ирана Али Канбари на заседании Совета планирования администрации провинции Голестан в Горгане заявил, что в текущем году у крестьян планируется закупить 7,7 млн. т излишков пшеницы по гарантированным ценам и на эти цели выделено около 90 трлн. риалов (примерно 2,7 млрд. долларов при курсе 33 тыс. риалов за 1 доллар).

Как отметил Али Канбари, на данный момент уже закуплено 2,6 млн. т пшеницы. Предполагается, что в текущем году будет закуплено примерно на 1 млн. т названной продукции больше, чем в прошлом году. При этом потребности Ирана в пшенице составляют около 11 млн. т в год, 9 млн. т из которых используются для производства хлеба, а примерно 2 млн. т используются в промышленности. Таким образом, с учетом указанных потребностей в текущем году будет импортировано от 1,5 до 2 млн. т пшеницы.

Далее генеральный директор Государственной торговой компании указал на то, что важную роль в деле производства пшеницы играет провинция Голестан. Предполагается, что в текущем году в провинции будет закуплено более 900 тыс. т названной продукции. По словам Али Канбари, созданные при прежнем правительстве в провинции Голестан мощности по хранению пшеницы и производству пшеничной муки, к сожалению, оказались не соответствующими реальным возможностям провинции, и на данный момент мощности местных зерновых элеваторов задействованы на 30-40%, а зернохранилища мукомольных заводов заполнены пшеницей только на 20-30%.

Али Канбари подчеркнул, что с учетом созданной в провинции Голестан инфраструктуры и имеющихся здесь мукомольных заводов, а также с учетом того, что она граничит с соседними странами и через ее территорию проходит транзитная железная дорога Иран – Туркменистан – Казахстан, названная провинция может быть использована в качестве центра по экспорту пшеничной муки, производимой из импортируемой из соседних стран пшеницы. По словам Али Канабари, в этой связи между министерствами сельскохозяйственного джихада и промышленности, рудников и торговли уже достигнута соответствующая договоренность.

Среднеазиатские страны планируют транспортировать свои грузы в иранский порт Шахид Реджаи в Бендер-Аббасе

Заместитель генерального директора компании Иранские железные дороги (ИЖД) Хосейн Ашури заявил, что среднеазиатские страны планируют транспортировать свои насыпные и контейнерные грузы через пограничный переход Инче-Барун на ирано-туркменской границе в иранский порт Шахид Реджаи в Бендер-Аббасе и доставлять через этот порт необходимые им транзитные грузы из других стран. В текущем году, например, из Казахстана и Узбекистана в Бендер-Аббас планируется доставить около 500 тыс. т химических удобрений.

В этой связи Хосейн Ашури напомнил о визите в Иран президента Казахстанских железных дорог (президента АО «НК «ҚТЖ») Аскара Мамина, который ознакомился с условиями транспортировки транзитных грузов через порт Шахид Реджаи и продолжил переговоры о введении единых транспортных тарифов для трех стран, Ирана, Туркменистана и Казахстана. Эти вопросы, в частности, были обсуждены Аскаром Мамином в ходе совещания с генеральным директором ИЖД.

Хосейн Ашури отметил, что на указанном совещании было принято окончательное решение о снижении транспортных тарифов и об их единых размерах для трех перечисленных стран, и в течение ближайшего месяца казахстанская сторона обсудит этот вопрос с коллегами из Туркменистана, чтобы получить от них подтверждение их согласия с принятым на совещании решением.

Хосейн Ашури подчеркнул, что в качестве основных маршрутов для транспортировки транзитных грузов рассматриваются железные дороги, связывающие Инче-Барун с пограничным переходом Рази на ирано-турецкой границе и с портом Шахид Реджаи в Бендер-Аббасе, и договоренности, достигнутые между названными тремя странами, будут во многом способствовать развитию железнодорожных транзитных перевозок.

СЭЗ «Арванд» выступает за укрепление торгово-экономических связей между Ираном и ОАЭ

Директор свободной экономической зоны (СЭЗ) «Арванд» Эсмаил Замани в интервью агентству ИРНА заявил, что возглавляемая им СЭЗ выступает за укрепление торгово-экономических связей между Ираном и ОАЭ.

Эсмаил Замани, прибывший в ОАЭ с целью участия в проходившей здесь конференции «Инвестиции в иранские СЭЗ» подчеркнул, что развитие СЭЗ – это одна из целей иранского правительства, стремящегося к диверсификации источников национальных доходов и обеспечению занятости населения.

Эсмаил Замани напомнил, что СЭЗ «Арванд» занимает площадь в 172 кв. км и охватывает территорию, включающую в себя города Хорремшех и Абадан и их окрестности, важный пограничный переход Шаламче и граничащую с Ираком и Кувейтом. Зона располагает самыми широкими возможностями в области наземного, морского и воздушного транспорта, и через ее территорию проходят важные торговые маршруты.

Следует отметить, что в названной конференции, которая проходила в Дубаи, приняли участие советник президента ИРИ Акбар Торкан, посол Ирана в ОАЭ Мохаммед Реза Фиязбахш, многочисленные иранские и зарубежные предприниматели и инвесторы.

Рябков констатирует прогресс в урегулировании санкционных вопросов

Согласно заявлению заместителя главы Министерства иностранных дел России Сергея Рябкова, "шестерке" международных посредников и Ирану удалось достичь прогресса в обсуждении будущей резолюции Совбеза ООН и проблеме отмены антииранских санкций.

В рамках седьмого раунда по согласованию всеобъемлющего ядерного соглашения заместители глав внешнеполитических ведомств Ирана и США совместно с заместителем координатора внешней политики ЕС провели встречу, которая продлилась около пяти часов. После в Вене состоялись внутренние консультативные заседания, а также общее заседание политдиректоров МИД ИРИ и "шестерки", посвященные спорным вопросам будущего текста итоговой договоренности.

Комментируя общие итоги прошедшего раунда, Рябков отметил, что результаты переговоров оказались «лучше, чем можно было бы ожидать». «Достигнут неплохой прогресс по вопросу порядка отмены санкций. В отношении будущей резолюции Совбеза ООН также получилось добиться неплохого сдвига», - заключил Рябков.

По информации Iran.ru , президент Ирана Хасан Роухани, выступая по случаю очередной годовщины событий 24 хордада, повторил серьезный настрой Ирана на ядерных переговорах с «шестеркой». По его словам, Тегеран использует все возможности для достижения «хорошего соглашения». При этом существующие санкции Роухани обозначил как «антигуманные и неэтичные». «Санкционный режим действует даже в отношении покупки зерна и продовольствия для людей. Никто не вводит таких запретов, будучи гуманным», - пояснил президент.

Иран заинтересован в сохранении запрета на импорт медикаментов

Согласно заявлению генерального директора Организации по оценке оборота пищевых продуктов и медикаментов ИРИ Махди Пирсалехи, Тегеран сохранит ограничения на импорт лекарственных средств даже в случае успешного завершения ядерных переговоров и отмены санкций.

Обосновывая необходимость подобных мер, Пирсалехи приводит тот факт что, за годы существования санкционного режима Иран увеличил отечественное производство качественных медикаментов.

По информации Iran.ru , отмечая что в настоящее время 97 процентов всех препаратов, используемых в Иране, производится внутри страны, Пирсалехи отметил, что ограничения на ввоз в страну лекарственных средств останется в силе для поддержки отечественных производителей.

Отметим, что иранские медикаменты в пять раз дешевле их зарубежных аналогов, что имеет большое социальное значение для населения страны. Так если бы Иран все необходимые медикаменты импортировал, то их стоимость составила бы около 4 – 5 млрд. долларов США.

Клинтон пообещала защитить США от Ирана

Россия, Иран и Северная Корея являются традиционными угрозами для Соединенных Штатов. Подобное заявление сделала кандидат в президенты США Хиллари Клинтон, выступая с первой официальной речью после объявления о намерении баллотироваться на пост американского главы.

«Соединенные штаты Америки как никакая другая страна в мире располагает всем для того, чтобы процветать в XXI веке. И ни одна другая страна не подготовлена лучше, чтобы справится с традиционными угрозами от государств вроде Ирана, России, Северной Кореи и потенциальной угрозы со стороны Китая», - заявила Клинтон.

"Как президент, я сделаю все, что необходимо для безопасности Америки", — оъявила бывшая первая леди, подчеркивая, что США полностью подготовлены для того, чтобы ответить на возможные угрозы кибератак и международных террористических сетей таких как «Исламское государство».

Как сообщал Iran.ru ,в рамках предвыборной компании 2008 года Клинтон пообещала избирателям нанести ядерный удар по Ирану в случае нападения ИРИ на Израиль. "Я хочу, чтобы иранцы знали, что если я буду президентом, мы можем нанести по их стране ядерный удар", - заявила экс-первая леди.

В Иране займутся брачным вопросом на государственном уровне

Власти Ирана учредили первый государственный веб-сайт знакомств. Создали ожидают, что это поможет в борьбе с нелегальными порталами подобной направленности, а также поспособствует снижению количества разводов.

По словам заместителя министра молодежи и спорта Ирана Махмуда Голрази, сайт который стартует 15 июня, поможет созданию 100 тысяч брачных союзов, благодаря чему может быть решена проблема распадающихся браков среди иранской молодежи.

При этом Голрази также отметил, что на сегодня в Иране существует около 300 нелегальных сайтов знакомств, содержащих «аморальный контент, и пропагандирующих отношения, запрещенные Шариатом». «Полиция будет заниматься этим вопросом», - пообещал замминистра.

По данным Организации исламского развития, курирующей данный проект, пользователи должны предоставить сайту такие данные как рост и вес, место работы родителей, а также отмечать свой семейный статус. Существенное отличие данного сайта заключается в том, что он не предоставляет свободного доступа к анкетам претендентов, включая их фотографии. Подбором подходящих пар занимаются администраторы.

Как стало известно Iran.ru , ранее иранские духовные власти возражали против открытия государственного веб-сайта, подобного характера, однако в январе текущего года все-таки дали свое согласие на его создание.

Иран примет участие в переговорах по Йемену

Заместитель министра иностранных дел Ирана по делам арабских и африканских стран Хосейн Амир Абдоллахиан прибыл в Саудовскую Аравию для участия в переговорах высокого уровня, посвященных урегулированию конфликта в Йемене.

Внеочередная встреча, организованная Организацией исламского сотрудничества состоится в городе Джидда во вторник. Заседание будет проходить по запросу свергнутого йеменского правительства.

Визит Абдоллахиана станет первым посещение Эр-Рияда иранским чиновником подобного уровня с тех пор как Саудовская Аравия начала военную операцию против Йемена, продолжающуюся около трех месяцев.

Накануне замглавы МИД Ирана выразил готовность Тегерана участвовать в диалоге и поддерживать сотрудничество с ближневосточными государствами по вопросам региональной безопасности, стабильности и устойчивого развития. «Саудовская Аравия может быть важным партнером для Ирана при урегулировании региональных проблем», - отметил Абдоллахиан.

По информации Iran.ru , встреча состоится спустя один день после того, как политические фракции Йемена соберутся в Женеве для переговоров под эгидой Организации Объединенных Наций. Переговоры направлены на установление перемирия и ускорение доставки гуманитарной помощи населению страны.

Практически год назад на территории Ближнего Востока активизировалась террористическая группировка «Исламское государство», которая в довольно короткий промежуток времени смогла захватить значительную часть Сирии и Ирака.

Против исламистов образовалась коалиция, страны-участницы которой согласились участвовать в действиях боевой авиации или же поставлять в зону конфликтов военную технику. Газета National Post приводила приблизительный список тех, кто был готов бороться за освобождения мира от влияния «Исламского государства»: США, Канада, Ирак, Иордания, Бахрейн, Саудовская Аравия, Объединенные Арабские Эмираты, Франция, Германия, Великобритания, Австралия, Бельгия, Дания, Италия, Чешская Республика, Албания, Нидерланды, Эстония, Венгрия, Турция, Ливан.

Каждая страна из списка, так или иначе, предпринимала какие-либо действия, для «усмирения» пыла террористической группировки: кто-то бомбил Сирию, кто-то Ирак, кто-то направлял военные грузы, а кто-то занимался финансовой стороной вопроса.

Канада выделила 15 млн долларов на «нужды безопасности». Саудовская Аравия выделяла 100 млн долларов Антитеррористическому центру ООН и 500 млн долларов – на гуманитарную помощь. Великобритания поставила в зону конфликтов оружия и боеприпасов на 1,6 млн долларов, Чехия выделила 1,5 млн долларов на гуманитарную помощь, на которую большая часть стран и жертвовала собственные средства: Швеция – 13 млн долларов, Кувейт - 9,5 млн, Швейцария – 9 млн, Япония – 6 млн, Австрия – 1,3 млн, Новая Зеландия - 1 млн, Южная Корея – 1 млн, Ирландия - 1,4 млн, Испания - 640 тыс. долларов, Словакия – 25 тыс. долларов.

Как и в любом объединении, у всех должен быть, скажем так, свой предводитель, лидер, инициатор. Данная коалиция не стала исключением, и пальма первенства досталась Соединенным Штатам Америки, которые одними из первых нанесли удары по позициям террористов сначала в Ираке, затем в Сирии.

И, конечно же, как лидер США выделили наибольшую сумму на борьбу с «Исламским государством». Когда только зарождалась кампания против ИГ, Америка уже потратила порядка 900 млн долларов (по состоянию на сентябрь 2014 года). Однако и эта сумма оказалась бы недостаточной для того, чтобы положить конец террористической анархии. Продолжить военную операцию было необходимо.

По подсчетам американского правительства, более интенсивные бомбежки, в которых примут участие 5000 солдат, обойдутся в 350-570 млн долларов, а бомбежки средней интенсивности будут стоить 200-320 млн долларов, в которых приняли бы участие 2000 солдат сухопутных войск. Но и этого могло не хватить. По оценкам CSBA, не исключено было введение войск США, что потребовало бы еще 25 тыс. солдат, которые обошлись бы в 1,1 – 1,8 млн долларов в месяц.

Пентагон сразу заявил о том, что война с «Исламским государством» может затянуться на годы, а это означает, что США будут и дальше выделять баснословные суммы на «борьбу» с террористами, как и случилось.

12 июня этого года появилась новость о том, что Пентагон впервые обнародовал данные о тратах на войну с ИГ в Сирии и Ираке. С прошлого года общая сумма затрат достигла 2,4 млрд долларов. Это приблизительно 9 млн. долларов в день (для сравнения, изначально в день тратилось порядка 7,6 млн долларов в день, в октябре 2014 года эта сумма выросла до 8,3 млн долларов в день).

2/3 от этой суммы тратятся на бомбардировки, которые были признаны неэффективными, ведь нефтяная инфраструктура, подконтрольная боевикам, до сих пор функционирует, по ней ударов не наносится.

Помимо этого, американским правительством было принято решение увеличить число американских военнослужащих в Ираке на 450 человек – до 3500 сотрудников. Стоит отметить, что никто из них в боях участия не принимает, они лишь «тренируют официальные иракские вооруженные силы», которые занимаются постоянным отступлением перед «Исламским государством».

На протяжении всего времени противостояния боевикам американская сторона выделяла своих военных для помощи официальным вооруженным силам багдадского правительства, которые признаны слабейшими из основных участников войны. Получается, что все те солдаты, что были направлены Штатами в Ирак как для сражений, так и для обучения иракских военных, никакой пользы не принесли. То есть, деньги, затраченные на осуществление этого увеличения вооруженных сил США, были пущены в трубу, собственно как и все те средства, что на протяжении уже года выделяются на борьбу с террористической организацией «Исламское государство». Затраты Соединенных Штатов Америки увеличиваются прямо пропорционально росту агрессии и мощи боевиков.

Ни для кого уже не является секретом тот факт, что Америка, так или иначе, сотрудничала с террористами. Президент США Барак Обама признавался в том, что некогда Штаты послужили своего рода усилителем «разжигания» Ближнего Востока (вторжение в Ирак, унесшее жизни тысяч мирных жителей), из-за чего и разрослось ответвление «Аль-Каиды» — «Исламское государство». «Осознавая» свою ошибку, президент США, видимо, и решил ее «исправить» благодаря увеличению финансирования против террористов.

«Вашингтону не следовало бы помогать группировке, а затем извиняться и говорить, что это было сделано по ошибке. США утверждают, что хотят противостоять ИГ, а на деле получается, что они ведут наблюдение и проводят рекогносцировку» - заявлял генерал-майор Хасан Фирузабади, командующий вооруженными войсками Ирана.

Все же помнят, что нанесение авиаударов, которые планировали Штаты исходя из создания международной коалиции, по территории Ирака и Сирии так и не были совершены. Военная операция провалилась из-за того, что она не была одобрена Советом Безопасности ООН, ведь Россия использовала право «вето» по данному вопросу. Американское правительство негодовало, ведь у власти так и оставался Башар Асад, с которым у Штатов уже давно отношения не ладились. А теперь еще и повода для нанесения удара не оказалось.

ИГ в данном случае можно по праву считать лишь отвлекающим маневром, своего рода приманкой для всего мирового сообщества. Оно должно было понять, что эта террористическая организация представляет огромную опасность для всего мира, и, как следствие, попросить именно у Штатов помощи в борьбе с ней.

Американское правительство неоднократно пыталось убедить весь мир в том, что Асад помогает террористам (дабы с себя снять какие-либо подозрения). Так, например, совсем недавно в диппредставительстве в Сирии было сказано, что сирийские военные помогают боевикам «Исламского государства» воздушными ударами наступать на позиции антиправительственных сил в Алеппо. Именно так президент Сирии Башар Асад сражался с сирийской оппозицией, которая в своей борьбе за власть использовала те же террористические методы. А США решили выставить это противостояние так, будто войска Асада были брошены на помощь террористам. Вопрос о том, учли Штаты, что в Алеппо находятся войска президента Сирии, или же нарочно пропустили это мимо ушей, отпадает. Америка просто надеялась на «авось» – на то, что данное обвинение мир воспримет за чистую монету.

Вся эта пыль в глаза уже не действует. У мировой общественности есть все доказательства того, что именно Штаты являются виновниками сего «торжества». Так что, вопрос о том, куда же и на что тратятся все американские деньги, которые, как заявляет само правительство США, направляются на борьбу с ИГ, сам собой отпадает. Средства выделяются, да вот только не на прекращение военных действий на Ближнем Востоке, а на их максимальное продление.

Война продолжается уже год, и, судя по воодушевлению США, будет идти еще долгие годы, однако на днях появилась информация о том, что Штаты планируют покончить с ИГ за 3-10 лет. Всего-то.

«Это проблема трех, пяти, семи или десяти лет — ее нельзя решить за одну ночь. США не смогут справиться с ИГ в одиночку. Мы лишь можем оказать помощь», — заявил начальник штаба сухопутных войск США генерал Рэй Одиерно (Ray Odierno) в интервью CBS News, отметив, что активизировать борьбу с экстремистами, в первую очередь, должны арабские страны, в частности, Ирак. Так, по словам генерала, Багдаду стоит обратить особое внимание на «подготовку бойцов, готовых сражаться за свою страну».

На сегодняшний день Ближний Восток понес огромные потери, и то, что будет с ним через 10 лет в случае непрекращения Штатами своей активной политики «борьбы с «Исламским государством», страшно представить…

Трудно вообразить, сколько еще средств будет выделяться из бюджета США на эту войну. Вместо того, чтобы решить внутренние проблемы, Барак Обама предпочитает «решать» проблемы мирового масштаба. Любые средства хороши, лишь бы строить образ "внешнего врага" и сплотить нацию.

Ева Лисовская

Диалог между лидерами России и Абхазии всегда носит честный и откровенный характер - Семен Григорьев

Чрезвычайный и Полномочный Посол Российской Федерации в Республике Абхазия Семен Григорьев в преддверии празднования Дня России рассказал Апсныпресс о реализации дипломатической миссии в Абхазии, укреплении дружественных отношений между нашими странами и о ситуации на абхазо-российской границе.

Семен Вячеславович, расскажите о дипломатической миссии в Республике Абхазия? По какому принципу она организована?

Посольство Российской Федерации в Республике Абхазия, открытое 30 апреля 2009 года, создано в соответствии с Указом Президента России о признании независимости Абхазии и межправительственным соглашением об установлении дипломатических отношений между нашими странами. Организована наша дипмиссия точно так же, как и все другие диппредставительства Российской Федерации в зарубежных странах. Правовая основа для этого - Положение о Посольстве Российской Федерации, утвержденное Указом Президента (это открытый документ, с ним можно свободно ознакомиться, например, на сайте МИД России).

Структура Посольства определяется кругом тех задач, которые поставлены перед нами руководством России, главные из которых - содействие становлению Абхазии как современного демократического государства, укреплению ее международных позиций, развитию отношений партнерства и союзничества между нашими странами.

Значительная часть работы связана с обеспечением интересов проживающих в Абхазии граждан России. Этим занимается консульский отдел Посольства.

Нельзя не сказать об аккредитованных при Посольстве представительствах российских министерств и ведомств. Это и представительство подведомственного МИДу России агентства «Россотрудничество», которое занимается большим объемом вопросов, связанных с гуманитарным сотрудничеством (культура, наука, образование), и официальные представители МВД, ФТС других российских структур.

Для стран, признающих друг друга, очень важно то, как часто встречаются их лидеры и насколько доверительный характер носит политический диалог между ними. Какова Ваша оценка на этапе настоящего времени? Перспективы? Проблемы?

Количество встреч на высшем уровне, конечно, важный показатель. В этом смысле у Абхазии и России все в порядке, четыре саммита меньше, чем за год, - это более чем хорошо. С доверительностью, как мне кажется, у руководителей наших стран никогда проблем не было. Их диалог всегда носит честный и откровенный характер.

Что касается нынешнего этапа двусторонних отношений, то он, по моей оценке, переходный. Договор о союзничестве и партнерстве от 24 ноября 2014 года определил новые ориентиры нашего взаимодействия. Если охарактеризовать их вкратце - это движение в сторону интеграции. В этом мы не делаем открытия, интеграция - это, как модно сейчас говорить, главный тренд мирового развития. Самоизоляция, попытки закрыться от внешнего мира – это архаизм, приводящий к застою.

В слове интеграция содержится и ответ на вопрос о перспективах и проблемах наших отношений. Чем выше будет ее уровень, тем скорее существующие проблемы решатся или вообще утратят свою содержательность.

Начался курортный сезон. На абхазо-российской границе прогнозируется большое скопление туристов, что вызовет сложности перехода. Можете ли Вы как-то повлиять на изменение предстоящей ситуации?

Давайте вспомним недавнее прошлое. Все мы застали времена, когда существовал старый, унаследованный от советских времен пограничный переход по старому мосту. В курортный или «мандариновый» сезоны на том КПП наблюдалось не просто скопление людей, а настоящий коллапс. В 2012 году открыли новый международный пункт пропуска «Адлер». Ситуация стала гораздо более цивилизованной, однако вскоре выяснилось, что и возможности нового КПП отстают от реальных потребностей. Сейчас ситуация на границе обсуждается президентами двух стран, по их поручению работают представители правительств России и Абхазии. Идет поиск альтернативных вариантов пересечения границы, в частности путем запуска пригородного сообщения. Параллельно с этим на российской стороне границы усовершенствуются работы КПП, будут задействованы все кадровые и технические возможности. Надеюсь, в этом году будет сделано все, чтобы минимизировать неприятные ощущения людей, пересекающих российско-абхазскую границу.

Что же касается полного открытия границы (а именно это является нашей стратегической задачей), то для этого надо выполнить несколько условий, связанных с безопасностью, в частности, укрепить режим охраны государственной границы с Грузией.

Я, как Посол, равно как и мои сотрудники, заинтересованы в максимально комфортном пересечении границы на Псоу не меньше, чем жители Абхазии. Нам по несколько раз в месяц приходиться стоять в тех же очередях. Поэтому свою задачу мы видим в объективном информировании руководства России о реальном положении на границе, внесении предложений о способах решения проблемы.

Ощущается ли, на Ваш взгляд, динамика роста развития республики за последние годы?

Динамика, несомненно, есть, но она пока далека от ожидаемой. Радует постепенное изменение настроя людей, их растущее желание заниматься собственным делом. Помочь им в этом - задача правительства республики, и Россия его в этом полностью поддерживает.

Семен Вячеславович, до назначения Послом Российской Федерации в Абхазии Вы работали в Афганистане, Иране, Таджикистане, сейчас - Абхазия. Может ли Абхазия стать для Вас Родиной?

А что такое Родина? Родина, как мать, у человека - одна. Абхазия же для меня навсегда останется землей, где живет очень много друзей и где, надеюсь, меня никогда не будут воспринимать как чужого.

«Апсныпресс», 12.06.2015 г.

Прикаспийские страны продлили запрет на промышленный лов осетровых до 2017 г.

Прикаспийские государства договорились о пролонгации запрета на промышленный (коммерческий) вылов осетровых видов рыб в Каспийском бассейне до 2017 года.

Такое решение принято в рамках 35-го заседания комиссии по водным биоресурсам Каспийского моря, которое завершилось в Санкт-Петербурге 29 мая, сообщает пресс-служба Росрыболовства.

В мероприятии приняли участие делегации всех прикаспийских стран – России, Ирана, Азербайджана, Казахстана и Туркменистана.

КазТАГ, 1 июня 2015

Для защиты Каспия могут создать специальную ассамблею

Россия предложит Азербайджану, Ирану, Казахстану и Туркмении создать Каспийскую межпарламентскую ассамблею. Предполагается, что этот орган будет заниматься вопросами экологии региона - внедрением «зеленых» стандартов, мониторингом, обменом информацией о состоянии окружающей среды.

С 12 по 13 августа в Астрахани пройдет День Каспия с участием представителей Азербайджана, Ирана, Казахстана, России и Туркмении. Планируются деловые встречи, экологические дебаты, презентации инновационных проектов, образовательные лекции и культурно-массовые мероприятия. Программу проведения Дня Каспия презентовали на круглом столе в Госдуме. В заседании приняли участие представители Минприроды РФ, Росприроднадзора, государственных структур и бизнеса, экологи, депутаты.

Дата проведения Дня Каспия выбрана неслучайно: 12 августа 2006 г. вступила в силу Рамочная конвенция по защите морской среды Каспийского моря. На четвертом Каспийском саммите главы государств подписали ряд соглашений, в том числе – о водных биоресурсах.

Доктор географических наук, ведущий научный сотрудник Института водных проблем РАН Наталья Митина выступила с докладом о причинно-следственных связях истощения биоресурсов Северного Каспия. Она отметила, что на количество осетровых влияет не столько загрязнение водной среды, сколько нехватка кормовой базы. Также Наталья Митина рассказала об американском опыте использования нефтяных платформ для разведения рыб. Отработанные платформы гораздо выгоднее не демонтировать, а оставлять как искусственные рифы, которые служат субстратом для прикрепления водорослей и беспозвоночных, повышая биомассу и биологическое разнообразие акваторий и одновременно являясь природными биофильтрами. Правда, полезными они становятся лишь через 10 лет после завершения работы нефтеплатформы, добавила специалист.

Директор НП «Центр зеленых стандартов» Рашид Исмаилов представил проект «Зеленый стандарт Каспия». Его «обкатка» и начало реализации назначены на День Каспия. Планируется, что в рамках «зеленого стандарта» будет выработан комплекс повышенных экологических требований для их добровольного применения субъектами хозяйственной деятельности на территории всего Каспийского региона.

Как сообщили Fishnews в пресс-службе Минприроды, все участники заседания поддержали идею создания Каспийской межпарламентской ассамблеи. Единогласно решено вынести соответствующее предложение делегатам Азербайджана, Ирана, Казахстана и Туркмении на Дне Каспия.

«Основная цель создания ассамблеи в том, чтобы постоянно работать над решением тех сложных вопросов, которые мы не можем достигнуть на уровне комиссии Тегеранской конвенции, – отметил руководитель МЭФ «Чистые моря» Василий Богословский. – Это такие вопросы, как внедрение «зеленых» стандартов, осуществление мониторинга, обмен информацией о состоянии окружающей среды».

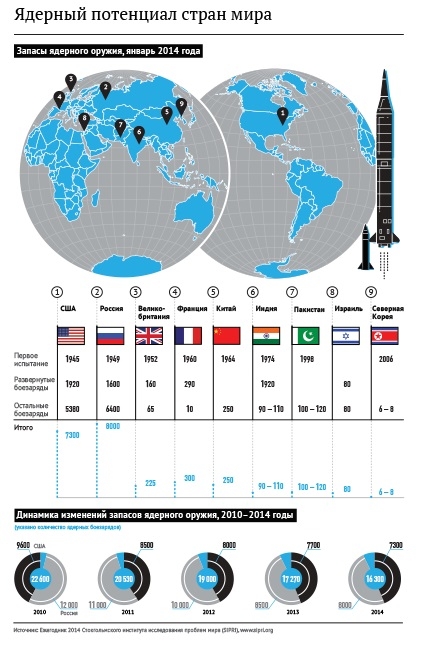

Ядерные страхи после украинского кризиса

Олег Барабанов - заведующий Кафедрой политики и функционирования ЕС и Совета Европы в Европейском учебном институте при МГИМО-Университете; профессор кафедры мировой политики факультета мировой экономики и мировой политики Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики»; старший научный сотрудник Фонда клуба «Валдай»

Ричард Вайц - Старший научный сотрудник, директор Центра военно-политического анализа, Институт Хадсона, США

Резюме Одним из последствий текущего украинского кризиса для глобальной безопасности стали возросшие «ядерные страхи» как среди политических элит, так и в мировом общественном мнении. Можно выделить несколько измерений подобных страхов.

Чего боится Россия?

a) Украинская атомная бомба

Прежде всего, существует возможность нарушения действующего статуса-кво в режиме нераспространения. Украинский политический кризис 2013-2014 гг. обострил дискуссии, до этого вялотекущие, о ядерном статусе Украины. Киев сделал несколько заявлений о том, что Украине необходимо обзавестись собственным ядерным оружием. Сторонники этой идеи указывают на нарушение положений Будапештского меморандума 1994 года. Согласно документу, три ядерных державы – США, Великобритания и Россия, – предоставили гарантии безопасности Киеву в обмен на его отказ от ядерного арсенала, оставшегося в наследие от СССР. Эта мера должна была послужить компенсацией безъядерного статуса Украины в соответствии с Договором о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО).

Первая волна таких заявлений относится к февралю-марту 2014 г. Подобными высказываниями отметились, среди прочих, ключевые политические фигуры, пришедшие к власти в результате Майдана: глава Радикальной партии Украины Олег Ляшко и бывший министр иностранных дел Украины Владимир Огрызко. Восстановление военного ядерного статуса Украины стало ключевым пунктом электоральной программы Олега Ляшко во время президентских выборов в мае 2014 года, где он занял третье место, набрав 8,32% голосов. Вновь к разговорам о ядерном оружии вернулся теперь уже бывший министр обороны Украины Валерий Гелетей, заявив в сентябре 2014 года, что если США (или НАТО) не предоставят военным силам Украины необходимые виды вооружений, украинское правительство приступит к созданию собственной атомной бомбы.

Естественно, в случае принятия такого решения, будет нарушен международный режим нераспространения. В то же время вопрос требует анализа реальных возможностей Украины в этой сфере.

Что касается ракет-носителей ядерных боеголовок, ситуация довольно прозрачна. Конструкторское Бюро Южное (Південне), расположенное в Днепропетровске, было важной частью советской ракетной программы, поэтому сомневаться в способности Украины производить ракеты-носители ядерных боеголовок не приходится. При этом, во времена СССР Украина не имела необходимого оборудования для обогащения урана в военных целях или для производства радиохимического плутония. Тем не менее, высокого научного уровня Института ядерных исследований Национальной академии наук Украины и других исследовательских центров может быть вполне достаточно для того, чтобы справиться с технологическими трудностями и произвести необходимое оборудование.

Более важным является вопрос об оружейных расщепляющихся материалах. Одним из возможных вариантов их получения может стать переработка отработавшего ядерного топлива с пяти атомных станций, расположенных на территории Украины. На одной из них – печально известной Чернобыльской АЭС, – установлены так называемые РБМК-реакторы, которые созданы по тому же проекту, что и советские военные реакторы серии «АД», предназначенные для производства плутония. Сегодня все отработавшее топливо, произведенное на Чернобыльской АЭС за более чем 20 лет ее эксплуатации, по-прежнему хранится там. В 2013-2014 гг. украинское правительство запустило программу по строительству в Чернобыле нового завода по переработке этого топлива и добыче из него плутония. Власти Украины обосновали это решение желанием обзавестись оборудованием для производства МОКС-топлива – смешанного оксидного уран-плутониевого топлива, – с тем, чтобы на территории Украины воспроизводился полный ядерный цикл. Не говоря уже о том, что такой план сам по себе противоречит идеологии гарантий МАГАТЭ, подобное оборудование очень легко может быть переориентировано на использование в военных целях.

Конечно, политическое решение о начале собственной ядерной программы ляжет дополнительным бременем на экономику Украины и поставит под угрозу ее финансовую устойчивость. Некоторые эксперты утверждают, что Украине просто не хватит финансовых ресурсов для ее выполнения. Но текущие крупномасштабные программы, спонсируемые ЕС и «большой семеркой», по реструктуризации Чернобыльской Зоны, включая завод по переработке топлива, могут поспособствовать и реализации проекта по созданию ядерного оружия. Кроме того, пример Пакистана и Северной Кореи наглядно демонстрирует, что наличие проблем в экономическом развитии не является препятствием на пути к созданию атомной бомбы.

Если Украина действительно начнет свою военную ядерную программу, то ядерные державы-члены НАТО не будут возражать против подобного развития событий (учитывая напряженность между Россией и США), и это не может не вызывать обеспокоенности со стороны России. По крайней мере, на сегодняшний день никто из западных политиков не призвал Украину отказаться от мыслей о ядерном оружии. Эта ситуация определенно очень серьезно повлияет на действующий международный режим нераспространения и будет иметь серьезные последствия для всей системы глобальной безопасности.

b) Возможна ли мировая ядерная война?

Россию беспокоит и возможность перерастания напряженности в отношениях между Россией и США в реальную ядерную войну, или, по крайней мере, включение такой возможности в повестку двусторонних отношений. Этот сценарий стал возможен в результате украинского кризиса. В сентябре уже упоминавшийся Валерий Гелетей заявил о готовности России нанести ядерный удар по территории Украины, что привнесло ядерное измерение в украинский конфликт. После этого, в свете возросшей напряженности между Россией и США и решений, принятых на саммите НАТО в Уэльсе о наращивании военного присутствия альянса вдоль российской границы на Балтике и в Арктике, многие российские эксперты заговорили о возможности провокаций, в том числе и взаимных, которые потенциально могут перерасти в открытую войну с применением ядерного оружия. Вероятность такого развития событий открыто обсуждалась во время всевозможных политических передач на российском телевидении в сентябре-октябре 2014. Таким образом, ядерные страхи передались и широким массам населения.

Все это вызвало новую серию дискуссий о способности (или неспособности) российских вооруженных сил удерживать США от возможного нанесения ядерного удара. Большинство таких обсуждений ведутся вокруг эффективности и потенциала системы противоракетной обороны США. Современная ситуация придала вес предсказаниям и страхам о том, что основной целью программы ПРО США является блокировка так называемого «второго удара» или «ответного удара» со стороны России на «первый удар» США. Активные заверения официальных лиц США о том, что американская система ПРО не имеет никакого отношения к России, кажутся довольно лицемерными. Ведь ПРО будут защищать США не от «первого удара», а от «ответного», когда российская ядерная мощь уже будет значительным образом ослаблена.

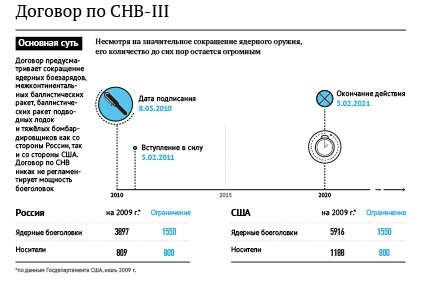

Как же на все это реагировать? В России довольно широко распространено мнение о том, что единственной действенной мерой в таких условиях будет выход из договора по СНВ и значительное наращивание числа российских стратегических боеголовок, что позволило бы превзойти мощность американской системы ПРО в случае «второго удара».

Очевидно, что подобные представления непосредственно связаны с потенциальным ослаблением системы взаимного сдерживания и мыслями о том, что «взаимное гарантированное уничтожение» больше не является единственным вариантом развития событий, как это было во времена холодной войны. На такие мысли наталкивают размышления о существующих обязательствах по СНВ/СНП в комплексе с действием американской системой ПРО.

c) Возможна ли тактическая ядерная война в Европе?

Украинский кризис также поставил вопрос о возможности тактической ядерной войны в Европе – на Украине или, шире, в Центральной и Восточной Европе – без перерастания в глобальную ядерную войну. Рассмотренные выше сценарии, предусматривающие становление Украины в качестве ядерной державы и принятие ее ядерного статуса странами Запада, могут привести к крупномасштабному конфликту между Украиной и Россией, а также способствовать применению ядерного оружия на ограниченном театре военных действий. Возможный обмен ядерными ударами между вооруженными силами Украины и России не обязательно приведет к мировой ядерной войне. Существует и возможность повторения в Восточной Европе индо-пакистанского сценария ограниченной ядерной войны.

Принимая во внимание подобный вариант развития событий, кажется вполне логичным, что Россия уже начала всерьез задумываться о собственной боеспособности. Ни для кого не секрет, что российская ядерная стратегия предусматривает возможность обмена ядерными ударами с США, а отнюдь не возможность применения ядерного оружия на ограниченном, тактически или регионально, театре военных действий.

Таким образом, перед Россией стоит две очевидные задачи. Первая – создать собственную эффективную систему ПРО для ограниченного театра военных действий. Вторая – увеличить готовность и удельный вес в оборонной системе тактических ядерных вооружений, а также пересмотреть подход к ракетам средней и малой дальности в своей оборонительной стратегии. На практике это будет означать выход из договора о РСМД. Следует отметить, что в российском экспертном сообществе уже давно бытует мнение о необходимости немедленного выхода из этого договора. Еще задолго до украинского кризиса часть экспертов пришли к осознанию, что ключевые угрозы для российской национальной безопасности исходят от «дуги нестабильности» вдоль российской границы, и что единственной действенной сдерживающей мерой должен стать возврат к возможности использования ракет средней и малой дальности с ядерными боеголовками. Недавно озвученные Украиной планы по становлению в качестве ядерной державы очевидно усилит дискуссии в российском экспертном сообществе о необходимости выхода из договора по РСМД.

***

Здесь приведены наиболее значимые из «ядерных страхов» России. Переход Украины к фактическому статусу ядерной державы поставит под угрозу и режим нераспространения, и систему международной безопасности в целом. Принимая во внимание все вышесказанное, Россия может поставить вопрос о более серьезном контроле за выполнением Украиной требований МАГАТЭ (как это сейчас происходит с Ираном). Но в контексте текущего противостояния между США (НАТО) и Россией, вряд ли подобные предложения будут благосклонно приняты Западом.

Кроме того, сегодня стало очевидным, что в результате украинского кризиса фокус российского общественного мнения сместился к рассмотрению более военизированных аспектов в российской ядерной стратегии, в отличие от «обычной» политической повестки, касательно режима нераспространения. Современные события сформировали новую реальность.

Чего боится Америка?

Ядерные страхи политической элиты США отличаются от страхов Москвы или же обыкновенных американцев. Опасения, связанные с украинским кризисом, не идут ни в какое сравнение со страхами, вызванными в 1961 г. Кубинским кризисом или, позднее, европейским ракетным кризисом времен администрации Рейгана. Угрозы Северной Кореи в отношении США и ее запуски ракет большой дальности также вызывают куда большую тревогу. Президент Обама ясно дал понять, что не планирует осуществлять военное вмешательство в конфликт, а его администрация тщательно избегает любого умышленного бряцания ядерным оружием. Опасения политических кругов Вашингтона, а также примыкающих к ним ученых, экспертов и заинтересованных граждан значительно менее целенаправленны и более спекулятивны. В этих кругах преобладает недовольство, вызванное тем, что кризис в Украине, вместе с другими факторами, может привести к дальнейшему горизонтальному распространению ядерного оружия, негативно сказаться на безопасности хранения связанных с ядерным оружием материалов и привести к возрастанию риска, хотя и небольшому, ядерного конфликта между Россией и США из-за взаимных недопониманий и ошибочных расчетов.

a) Распространение ядерного оружия

Хотя американские эксперты и недовольны неуважением России к Будапештскому меморандуму 1994 г., они считают практически невероятным приобретение Украиной ядерного оружия в результате кризиса. Отчасти поэтому США и Великобритания исключили возможность военного вмешательства в ответ на нарушение меморандума.

У Украины отсутствуют средства для немедленного воссоздания ядерного арсенала. Что еще более важно, следование по этому пути неизбежно ослабит поддержку со стороны Запада, а также спро воцирует Россию на принятие упреждающих действий, направленных на предотвращение появления еще одной ядерной державы в непосредственной близости от своих границ. Хотя западные лидеры и не делали открытых призывов к Украине отказаться от любых ядерных устремлений, они давали такие советы в частном порядке и, очевидно, пребывают в уверенности, что Киев последует этим советам. Как и в первые годы после холодной войны, политические круги США уверены, что украинские лидеры по-прежнему придерживаются старой логики о том, что безопасность Украины в большей мере обеспечивается хорошими отношениям с Западом и получением от него дипломатической, экономической и другой помощи, нежели возможной ядерной гонкой с Россией. Тем более, что это сделало бы ее крайне уязвимой для первого удара со стороны России.

Тем не менее, в США озабочены тем, что фактический проигрыш Украины в войне, а также нарушение гарантий безопасности, подразумевавшихся Будапештским меморандумом (даже принимая во внимание то, что он представлял собой политическое решение, а не правовой документ, обязательный к исполнению), ослабят международный режим нераспространения, который и так уже находится под угрозой в связи с различными факторами. Среди таких факторов можно назвать патовую ситуацию в переговорах между США и Россией по контролю за ядерными вооружениями, провал в организации конференции по созданию безъядерной зоны на Ближнем Востоке, незначительные успехи в переговорах по иранскому ядерному вопросу, отказ Северной Кореи, Индии и Пакистана сделать хоть один шаг в направлении ядерного разоружения. Существует опасность того, что конференция по пересмотру положений Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) в следующем году окажется еще более напряженной, чем сессия 2010 г., даже если судьба Украины не побудит другие страны немедленно приступить к строительству собственной системы ядерного сдерживания. Например, с момента начала украинского кризиса, Казахстан и другие страны уже потребовали от ядерных держав предоставить более серьезные и конкретные гарантии ядерной безопасности. Но даже учитывая все вышесказанное, наибольшие угрозы режиму нераспространения по-прежнему исходят от Ирана и Северной Кореи. Кроме этих двух государств больше нет ни одной страны, которая бы столь рьяно стремилась завладеть ядерным оружием в обход существующих международных договоренностей.

b) Безопасность материалов, связанных с ядерным оружием

Конфликт между Россией и Западом вокруг Украины не воспрепятствовал проведению Саммита по ядерной безопасности в Гааге в марте 2014 года, не вызвал у Москвы желания порвать с Западом и выйти из шестисторонних переговоров по иранской ядерной проблеме и не помешал успешному сотрудничеству России, США и Казахстана по вопросу нераспространения (в результате этого сотрудничества Казахстан не так давно передал России отработавшее ядерное топливо). Тем не менее, из-за украинского конфликта программа Нанна-Лугара не смогла привести к укреплению сотрудничества между США и России в сфере противодействия угрозам в других странах, хотя на нее и возлагались большие надежды.

Значение российско-американского взаимодействия в сфере нераспространения по-прежнему трудно переоценить. Эффективными оказались совместные усилия России и США по вывозу высокообогащенного урана (ВОУ) из Сербии, Казахстана и других стран, предпринятые в сотрудничестве с МАГАТЭ и другими партнерами. Кстати, в рамках этого сотрудничества в 2012 году также было вывезено ядерное топливо с территории Украины, что лишило Киев возможности создать собственное ядерное оружие в краткосрочной перспективе. Довольно неожиданную возможность по уничтожению оружия массового уничтожения предоставила Сирия, чем не преминули воспользоваться США в партнерстве с Россией. Подобные возможности неизбежно будут возникать и в будущем, например, в связи со сменами режимов или другими национальными потрясениями, такими как возможный крах низкоэффективной коммунистической династии в Северной Корее или угроза захвата террористами ядерного оружия в Пакистане.