Новости. Обзор СМИ Рубрикатор поиска + личные списки

Группировка "Исламское государство Ирака и Леванта" объявила в воскресенье о создании "Исламского халифата". Посол РФ в Ираке Илья Моргунов заверил РИА Новости, что Багдад исламистам не взять, российские компании, действующие в Ираке, находятся в безопасности. Группировка "Исламское государство Ирака и Леванта" (ИГИЛ), контролирующая обширные территории на севере и востоке Сирии, а также на севере и западе Ирака, в минувшее воскресенье объявила о создании "Исламского халифата". Посол РФ в Ираке Илья Моргунов заверил корреспондента РИА Новости Полину Черницу в том, что Багдад исламистам не взять, российские компании, действующие в Ираке, находятся в безопасности и распад стране не грозит.

— Может ли сейчас идти речь о продолжении сотрудничества с Ираком в военно-технической сфере?

— Конечно, может. Оно уже идет. Оно вовсю развивается. Было в прошлом году совместное российско-иракское заседание, определено общее направление, параметры развития, так что все идет, все развивается. Вчерашние поставки – это не что-либо из ряда вон выходящее, это в соответствии с договоренностями, которые были достигнуты еще в ходе личных встреч глав наших государств в 2011 и 2009 годах, и последующими соглашениями между ведомствами – между министерством обороны Ирака и ФС ВТС России.

— То есть это нельзя связывать с тем, что якобы американцы задержали переговоры по поставкам своих истребителей, поэтому Ирак переключился на Россию?

— Я не слышал, чтоб американцы отказывались от поставок своих истребителей. По-моему, несколько американских единиц должно прибыть в ближайшее время. Я не очень уверен, что они прибудут. Я не помню, где я слышал, но якобы несколько штук должны прибыть. Видимо, сейчас состояние на фронте там, в Ираке, такое, что требуется как можно больше разного оружия – и американского, и российского.

— Нет, эти вопросы не обсуждаются в ФС ВТС — такие, политические. Мы говорили об общих направлениях развития, конкретно двусторонка обсуждается во время визитов иракских делегаций сюда либо российских в Ирак. А сейчас только в общих чертах шел разговор.

— Любая техника всегда нуждается при передаче другой стороне в обслуживании, в налаживании – будь то гражданская или военная. Я не знаю, сколько советников сейчас могло туда прибыть и прибыли ли они с этой партией. Они там, а я здесь, я не могу это дело контролировать. Но по логике вещей должны вместе с техникой прибыть наши специалисты, которые помогут ее собрать, во-первых, и, чтоб она взлетела, что-то сделать. Речь абсолютно не идет о том, что наши летчики должны летать и участвовать в боевых операциях. Это запрещено. Но собрать самолеты, как конструкторы, они, наверное, обязаны. В зависимости от того, что написано в контракте.

— Я перед отъездом в Москву слышал, что ожидается. Но если она будет нанесена по ИГИЛ совместными усилиями, думаю, Ираку от этого будет только лучше. А будут ли американцы наносить, не будут – я не знаю. Для того, чтобы использовать беспилотники, нужно разрешение Конгресса. Будут ли с авианосцев бомбить – американцы со мной не делились стратегическими планами. Хотелось бы надеяться, что они помогут нынешнему правительству как-то более активно в военном отношении, а там посмотрим.

— Если учесть, что за публика в составе ИГИЛ находится, которые одну страну разрушили – Сирию, теперь они другую разрушают, то, конечно, я в этом ничего плохого не вижу, чтобы совместными усилиями покончить с этой разношерстной бандой, которая потом может появиться и в Европе, и у нас там, на юге, и в соседних странах. И вообще натворить много бед в разных странах. Хотя они уже и так натворили и в Сирии, и в Ираке достаточно, но они же этими странами не удовлетворяются. У них там планы халифат создать, и в Европе еще наследить, и террористические акты делать. Поэтому бороться надо с ними всеми методами.

— А как вы оцениваете прогнозы по возможному распаду Ирака по этно-конфессиональному признаку на отдельные государства курдов, шиитов, суннитов?

— Ну вообще, про этот распад уже лет десять говорят, как Саддама Хусейна сбросили. Но сколько я иракцев знаю, они люди очень рациональные в своей основной массе. Несмотря на религиозную принадлежность — сунниты, шииты, курды, арабы, — по большому счету большинство населения понимает, что выжить проще в нынешнем мире, сохраняя сильную страну, населенную различными этносами, чем выжить порознь. Иракцы очень практичны в этом плане, я не думаю, что там в ближайшее время можно будет говорить о каком-то распаде. Больше пропагандистская кампания идет.

— Как нынешние события повлияют на деятельность российских компаний, работающих в Ираке?

— Я с 2000 по 2003 год был экономическим советником там. Вплотную сотрудничал с нашими компаниями, которые работали в Ираке. Я вам могу сказать, что поставки сельскохозяйственного оборудования нашего – не помню точно, из Краснодарского или из Ставропольского края — предупредили банкротство двух российских заводов, производящих такое оборудование. И это только одна отрасль. Поскольку страна уже воюет тридцать лет – Ирак я имею в виду, — потребности очень велики во всех практически областях: от сельского хозяйства до автомобилестроения и прочее. У них была хорошая промышленность при старом режиме. И сейчас это все восстанавливать надо. Многое сделано нашими: например, наши теплоэлектростанции занимают чуть ли не половину количества всего, что в Ираке существуют. Сейчас наши компании пытаются их реабилитировать. Работы непочатый край в Ираке! Очень емкий рынок и платежеспособный.

— Да они (компании) по большому счету еще туда и не пришли в большом количестве. Дело все в том, что в нынешнем Ираке под силу работать только тем крупнейшим нашим компаниям, которые могут тратить очень большие деньги на охрану своего персонала. И зачастую, мы подсчитывали у нас в посольстве, треть или четверть стоимости всего контракта — это расходы на безопасность. Надо нанимать местные ЧОПЫ, надо приобретать машины бронированные, обносить место работы заборами с вышками. И средние наши компании по деньгам это не тянут. В том количестве, в котором они были до войны 2003 года, они там отсутствуют. Но они стоят на пороге, ждут стабилизации обстановки, чтобы туда вернуться. Потому что опыт активного взаимодействия насчитывает лет сорок. Поэтому восстановить это не так трудно, была бы стабилизация военно-политическая.

Есть ли у РФ какие-либо экономические интересы в районах, захваченных ИГИЛ, есть ли там наши компании?

Нет, конечно. Наших компаний там и не было, в этих беспокойных районах. Из всех компаний, которые там работали, мне известно около десяти иностранных. Но из них часть до атаки ИГИЛовцев вышла оттуда, часть после. Сейчас там никого нет.

— А если говорить о наших нефтяных компаниях, в частности о "Газпромнефти", которая работает в Ираке. Может ли нынешняя ситуация повлиять на деятельность компании, на планы ее присутствия в стране?

— Теоретически отдельные группировки исламистов могут дойти до места работы «Газпромнефти», причинить какой-то вред работающим там людям, но в массовом количестве, думаю, до этого не дойдет. И вообще сомневаюсь, что они дойдут туда. Это близко от границы с Ираном, а там сильное иранское влияние, иранские войска могут быть задействованы. Так что для "Газпромнефти" я не вижу угроз, хотя предсказывать здесь невозможно. Линии фронта общей нет, столкновения идут сегодня здесь, завтра там, где они будут послезавтра, неизвестно. "Газпром" вложил изначально в охрану большие деньги. На случай обострения ситуации у всех наших компаний существуют мобилизационные планы. Паники нет.

— Они ("Газпромнефть") изначально вложились, большие деньги вложили в охрану, она их устраивает. На случай резкого обострения ситуации у всех наших компаний существуют мобилизационные планы, они в посольстве есть. Посольство находится в постоянном контакте с ними. До дня моего отъезда в Москву (на совещание послов – прим. ред.) мы перезванивались. Паники нигде не наблюдается. Да и в городе вообще, в Багдаде, паники-то нет. Там войск больше, чем населения, сейчас находится. И КПП, и чекпойнтов разных. Я четыре дня подряд перед отъездом в Москву ездил по Багдаду и не видел никаких волнений вообще. Народ на работу ездит. Где были пробки, там они и остались, где не было – нет. Оборонный пояс вокруг Багдада, — его же еще Саддам Хусейн строил.

Кризис в Ираке и грядущий порядок на Ближнем Востоке

Размышления из прошлого о наступившем будущем

Резюме: Выживание Второго иракского государства – это не священная или неизбежная догма. Новое государство может просто утратить актуальность или смысл для некоторых или большинства его жителей.

Статья написана в 2009 г. – до серии событий в Ираке, значительно изменивших ситуацию, а также до начала «арабской весны», радикально повлиявшей на положение в регионе. Однако умозаключения автора сохранили актуальность, его анализ наглядно объясняет причины сегодняшних событий, а прогнозы и опасения в основном оправдались. Опубликовано на сайте http://www.aliallawi.com/.

Что такое Ирак? Я задаю этот вопрос, потому что он – в самом сердце великого кризиса, который мы переживаем. Это не нация в традиционном смысле, поскольку у Ирака отсутствуют важные элементы государственности. Эрнест Ренан точно подметил: то, что нация предпочитает забыть, сплачивает ее не меньше, чем то, что люди помнят. Память у нации должна быть избирательной. Это очевидно, сколь настойчивыми ни были бы потуги арабских националистов превратить Ирак в уникальное арабское государство – метафорический и фактический оплот арабизма.

Ирак также не является нацией с династическими или монархическими традициями. Его нельзя сравнивать, например, с Саудовской Аравией. Ее границы были установлены в ходе завоеваний, и она является, возможно, единственной страной на Ближнем Востоке, напоминающей европейские национальные государства, корни которых уходят в королевские семьи. Почти 40 лет Ираком управляли хашимиты, но внедрить династическую идею в национальное сознание им не удалось. Иракцы не были готовы приравнять свою государственность к хашимитской династии, несмотря на геркулесовы усилия, предпринятые королем Фейсалом I. Иордания – пример намного более успешного государственного строительства хашемитов, в основном благодаря политическому гению короля Хусейна. Но и там пока рано приравнивать государство к династии.

Иракская нация не строится и на доминировании конкретного класса или общественной структуры, такой как армия. До недавнего времени иракские вооруженные силы были самым могущественным институтом в стране и играли ключевую роль в насаждении официальной идеологии. Ирак даже считался «арабской Пруссией», поскольку военные воплощали национальные добродетели. Но в отсутствие юнкеров, которые сформировали бы основу офицерского сословия, идея армии в качестве ядра нации так и не пустила корни.

География также не определяющий фактор для иракской нации. Границы современного Ирака не совпадают с границами древней Месопотамии – Страны двух рек или «аль-Рафидаин» на арабском, поскольку в ней весьма некстати высятся горы, населенные другими национальностями, простираются огромные пустыни, по которым бродят племена кочевников. Принадлежность к «рафидаинам» вряд ли может служить основой для иракской государственности, хотя патриотическая песня молодежи 1930-х гг. начиналась словами: «О, сыны Рафидаина, бейтесь за свою страну!».

Ирак с его неочевидной географией не имеет цивилизационного единства, присущего, допустим, Большой Сирии или Долине Нила. И эпитет «Плодородный полумесяц», применявшийся достаточно вольно для включения Ирака в Большую Сирию, ничего не дал с точки зрения государственного строительства.

Национальную идентичность Ирака также невозможно построить вокруг религии. Мусульмане составляют подавляющее большинство иракского населения, но идея формирования нации мусульманами Ирака по примеру мусульман Британской Индии не имеет смысла, если только речь не идет об исламистском государстве. Это совершенно иной вопрос. Лишь сравнительно недавно мусульмане-шииты Ирака были признаны большинством этого арабского государства. Подобная концепция и модель не просто противоречива – неясно, в какой степени Ирак может отождествляться с населяющим его шиитско-арабским большинством.

Эту нацию также не построить вокруг почти мистической привязки к основополагающей идее или Конституции, наподобие Конституции США, Великой хартии вольностей, демократии или Декларации прав человека. Иракские Конституции были примитивными и утилитарными. Составлялись они под конкретные цели для регулирования или придания легитимности достигнутым договоренностям. Вряд ли американцы с таким же пиететом относились бы к основополагающему документу своей страны, будь он состряпан за несколько недель горсткой политиков под бдительным присмотром французских экспедиционных сил. В этом случае не было бы места ни Джефферсону, ни Гамильтону, ни Мэдисону, ни «Запискам федералиста».

И Ирак – это не нация, построенная на обломках империи, наподобие Турции или Ирана, хотя там находился престол всемирной империи Аббасидов. Сознание славного прошлого, безусловно, присутствует, хотя оно и не всегда уместно. Ирак действительно считается колыбелью целого ряда древних цивилизаций, но нынешнее население может опираться на них в качестве источника национальной идентичности еще в меньшей степени, чем жители современной Греции – апеллировать к древним Афинам и Спарте. Иракцы не могут присвоить себе великое наследие древнего Вавилона и Ассирии по примеру сегодняшних греков, которые используют славную историю античной Греции при обосновании современной государственности. Археология – не лучшее подспорье для национально-государственного строительства в Ираке.

В мире есть всего несколько стран, обладающих таким же сложным национальным достоянием и наследством, как современный Ирак. Как правило, преобладает одна идентичность или преданность какой-то одной идее, которая становится «хребтом нации», однако в Ираке все иначе. Это нация раздроблена по той простой причине, что попытка навязать какую-то одну идентичность потерпела крах. Возникает вопрос: можно ли создать единую нацию из разрозненных частей?

Уверен, что это возможно. Но только если признать, что разрозненные части реальны и имеют подлинную связь с целым. Не так, как в странах, состоящих из разнородных частей, сосуществующих в силу географических причуд или из-за невозможности отказаться от своего геополитического статуса.

В Ираке живут представители разных наций, религий, сект, культур и племен. Но Ирак – не мультикультурное или многонациональное общество в современном плюралистическом смысле. Он не наследовал институционализированную многонациональную систему, свойственную Османской империи, или противоречивую мультикультурную среду, которую иммигранты привносят сегодня в страны Запада. Возможно, в прошлом и существовал значительный потенциал для внутринационального примирения и согласия как следствие потребности приспосабливаться или сосуществовать на протяжении долгих столетий. Но это естественное согласие было серьезно подорвано за прошедшие десятилетия – как во время баасистской диктатуры, так и в период после вторжения и оккупации.

В Ираке мы видим осколки разнородных народов и культур, оставшихся после долгих веков иностранного владычества, когда страна входила в чужие империи. И они были объединены в одном государстве не на более прочных основаниях, чем Турция после грязной сделки о ее разделе, заключенной в 1917 г. между господами Марком Сайксом из лондонского Уайтхолла и Франсуа Жоржем-Пико из Парижа. Границы были позже уточнены на Каирской конференции 1921 г., а в 1926 г. к Ираку присоединена бывшая провинция Османской империи под названием Мосул. Не то чтобы это было совсем уж надуманное и искусственное образование, как утверждали некоторые, но Ирак – не такая «естественная» нация, как, например, Египет. Ее контуры определялись государством. А Первое иракское государство, образованное в 1921 г. и бесславно закончившее свой путь в 2003-м, внесло еще большую путаницу.

Вторая попытка

Недееспособность Первого иракского государства стала притчей во языцех и зерном для мельницы историков. Не буду останавливаться на этом слишком подробно. Все три его разновидности – монархия, республика и, наконец, баасистская диктатура – оказались неспособны создать основы равноправного гражданства или представительного и ответственного правительства, не говоря уже о прочной государственности. Однако я твердо верю, что Первое иракское государство могло бы преодолеть первоначальные проблемы при более мудром и дальновидном руководстве. Но ранняя смерть Фейсала I лишила его возможности сформировать государственную конструкцию, которая не обслуживала бы исключительно интересы узких фракционных групп. Затем пронеслись политические ураганы, сотрясавшие Ближний Восток в 1940-е гг. и позже.

У Первого иракского государства было несколько возможностей освободиться от своего наследия. Одна из них – период поздней монархии в 1950-е гг., совпавший с накоплением большого суверенного богатства благодаря нефти. Завершилось все кровавым переворотом 1958 г., который положил конец монархии. Другой шанс представился, когда в середине 1960-х гг. премьер-министром стал либеральный Абд-эль-Рахман аль-Баззаз. Все кончилось тем, что после гибели в авиакатастрофе президента Арефа власть в 1965 г. захватили военные. Волны либерализации накатывали и быстро отступали. Люди тогда не слишком горевали по поводу упущенных возможностей, но теперь, когда мы оглядываемся назад, становится понятно, что именно в такие моменты Первое иракское государство могло бы свернуть с пути диктатур и войн к мирному национальному строительству и избежать последующего краха.

Вторгшись в Ирак, оккупационные силы США стали повитухой, которая помогла появиться на свет Второму иракскому государству. Однако оккупационные власти демонтировали опоры старой государственности прежде, чем стали вырисовываться контуры новой. Поскольку прежние правила объявили недействительными, а следующие еще не сформулировали, госаппарат Ирака вышел из-под контроля. Какие-то его составляющие просто развалились, какие-то перестали функционировать, а некоторые оказались безнадежно коррумпированными. Второму иракскому государству угрожают не только приверженцы прежнего режима и радикальные джихадисты, объявившие войну Америке, но и соседние страны. Все они за исключением Кувейта ощущают прямую угрозу из-за беспрецедентных перемен, происходящих в Ираке, притом каждая – по собственным соображениям. Баланс сил на Ближнем Востоке кардинально изменился.

На первом этапе периода, начавшегося после вторжения 2003 г., наметились основные черты нового государства. Если Первое иракское государство опиралось на централизованную власть, сильную армию, доминирование арабов-суннитов, авторитарную политическую культуру и утверждение арабской идентичности Ирака, Второе сменило почти все приоритеты на их противоположность. Кризис 2003–2007 гг. заключался в лихорадочном поиске отличительных черт нового Ирака и ожесточенном сопротивлении разных групп, стремившихся обратить вспять перемены и либо вернуться к прежнему статус-кво, либо предложить совершенно иную государственную структуру и цели. Политический процесс, начавшийся после передачи суверенитета иракскому переходному правительству в июне 2004 г., концентрировался на фундаментальных вопросах, хотя основные игроки не формулировали их в таких терминах.

Соединенные Штаты стремились говорить о новом Ираке с позиций демократии, свобод и прав человека, а также построения институтов современного демократического государства. Они и несколько иракских либералов считали, что создание основ демократии и правового государства позволит снять внутриполитическую напряженность и разрешить все конфликты с помощью механизма выборов, принятия Конституции и защиты прав человека.

Все эти цели были закреплены в новой Конституции, но на деле они помогли завуалировать и затмить собой более серьезную подковерную борьбу. Именно на этом уровне вспыхивали стихийные стычки на политических съездах и в ходе важнейших событий, когда предпринимались попытки выработать критерии и наметить новые ориентиры развития.

Способны ли шииты Ирака, будучи демографическим большинством, реализовать свое естественное право на создание новых государственных структур и доминировать в них? Речь идет прежде всего о ключевых ведомствах, таких как министерства безопасности и обороны. В состоянии ли курды превратить автономию в нечто более значимое – конфедерацию с Ираком либо самостоятельное курдское государство? Смирятся ли арабы-сунниты с потерей власти, пусть и от рук иностранного оккупанта? Должно ли арабское государство лишиться унитарности и стать федеративным или даже конфедеративным? Откажется ли Ирак от борьбы за общее дело всех арабов – в частности в том, что касается исхода арабо-израильского конфликта? Перестанет ли Ирак быть враждебным Ирану? Займут ли шииты командные посты в новом Ираке и будут ли они играть руководящую роль? Потребуют ли США особого признания и статуса за вклад, который они внесли в построение нового Ирака? Все эти вопросы запутались еще больше из-за недееспособности государства, невероятного уровня насилия и борьбы против повстанцев и «Аль-Каиды».

Гражданская война

До нападения на гробницы в Самарре в феврале 2006 г. необъявленная подпольная война между Соединенными Штатами и повстанцами, между «Аль-Каидой» и шиитским гражданским населением не затрагивала широкие слои общества. После этих событий ландшафт полностью изменился. Могу без колебаний заявить, что Ирак пережил гражданскую войну с февраля 2006 по лето 2007 года.

Повстанцы, «Аль-Каида», представители партий арабов-суннитов в правительстве противостояли ополченцам из Армии Махди (шиитские полувоенные отряды. – Ред.), бригадам Бадра (организация, курирующая МВД. – Ред.), а также материально-технической и кадровой поддержке, оказываемой частями иракской армии и силами безопасности. Это не были две организованные силы, сражающиеся общепринятым способом, как происходит в большинстве других гражданских войн. Имели место стычки на местном уровне с применением всех разновидностей тактики: произвол, убийства, теракты с использованием камикадзе, политические покушения, изгнание с насиженных мест и террор, делавший невыносимой жизнь невинных людей и их семей. Официальное правительство просто наблюдало и выступало с пустыми заявлениями, но шиитские партии были в полной мере вовлечены в подготовку войны и боевые действия.

Война началась не на пустом месте. Уже в 2005 г. налицо были все признаки ее приближения. Большую часть грязной работы выполняла Армия Махди. Другие снабжали ее оружием, деньгами и разведданными. В конце концов, хоть мне и неприятно об этом говорить, война завершилась очевидной победой одной из сторон. Шииты взяли Багдад под полный контроль и были готовы наводнить западные пригороды; вряд ли их можно было остановить, если бы не многонациональные силы, остановившие это наступление. На войне были убиты десятки тысяч человек – преимущественно арабы-сунниты. Итог – миллионы перемещенных лиц, этнические чистки или принудительная ссылка многих людей. Целые районы стали этнически однородными.

В чем был смысл противостояния? Это не только ограбления и расхищение частного и государственного имущества, рвущиеся к власти командиры ополчений, садистские убийства и зверства. На кону стояла идентичность нового Ирака, особенно с точки зрения долговременного перехода власти от ранее доминировавших в управленческих структурах арабов-суннитов к постоянно усиливающемуся шиитскому большинству. На другом уровне война велась за то, каким после американского вторжения будет институциональное, судебно-правовое и политическое устройство, то самое Второе иракское государство. Война закончилась, когда повстанцы – опора прежнего режима в лице военных и офицеров службы безопасности, функционеров баасистской партии и вождей племен – признали, что не смогут победить по двум фундаментальным причинам. Первая – демографическое преобладание шиитов; вторая – контроль шиитских партий над новым иракским государством – его ресурсами и формирующимися силами безопасности. Еще один мощный фактор, по моей оценке, заключался в том, что массовый исход арабов-суннитов из Ирака привел к резкому сокращению суннитского населения в главной агломерации – Багдаде.

Долговременный мятеж невозможно поддерживать при ухудшающейся демографии. Это вынудило повстанцев – конечно, не «Аль-Каиду» – вступить в диалог с американцами. Они в основном выбрали проявление лояльности, но, подчеркиваю, не правительству Ирака, а американским военным, представляя себя в качестве противоядия «Аль-Каиде» и оплота против иранского проникновения в Ирак. В этом суть так называемых «Советов пробуждения – Сахват». Зверства «Аль-Каиды» и стратегические просчеты, связанные с ужасами массового террора, возможно, оттолкнули от нее население. Но главным побудительным мотивом был холодный расчет и признание того, что новый иракский порядок невозможно уничтожить бомбами и терактами.

Я также считаю, что, осознанно или нет, два государства, оказавшие наибольшее влияние на кризис в Ираке, – США и Иран – участвовали в гражданской войне. Иран, безусловно, сыграл роль советника и помощника шиитского ополчения в преддверии гражданской войны и во время сражений. Соединенные Штаты не помогали ни одной из воюющих сторон для подавления насилия или патрулирования районов, находившихся под угрозой, пока наступление шиитов не привело к депопуляции суннитов в Багдаде. Арабские страны, на помощь которых повстанцы рассчитывали, не пришли на выручку иракским суннитам-единоверцам.

Объявленная «Аль-Каидой» стратегия раздувания гражданской войны в Ираке в качестве прелюдии к региональной войне между суннитами и шиитами провалилась. Арабы слишком испугались последствий открытой поддержки одной стороны против другой, а также дестабилизации ситуации у себя. Они также не знали, как поведут себя американцы, поэтому поступили так, как поступают обычно, когда особого выбора нет, – не делали ничего.

Окончание гражданской войны в Ираке не разрешило множества других проблем, они только усугублялись. Но завершилась первая стадия кризиса, разразившегося после вторжения. Произошли грандиозные и необратимые перемены, как положительные, так и отрицательные, в зависимости от того, с какой стороны смотреть. Однако остался просто-таки рой тяжелых дилемм и неразрешенных споров. Они – суть компоненты второго, нынешнего этапа мук, в которых рождается и становится на ноги Второе иракское государство.

Проблемы иракского становления

Региональные требования курдов, статус Киркука, природа иракского федерализма, провинциальные и региональные державы, развитие нефтяной промышленности, разделение доходов и поправки к Конституции – все эти вопросы ждут разрешения. Но парламентские фракции составлены почти исключительно по религиозно-этническому принципу, и эти факторы предопределяют их тактику и поведение.

Нынешняя правящая коалиция основана на крепком альянсе между курдскими партиями и Исламским верховным советом (ИВС), лидером которого является Абд эль-Азиз аль-Хаким. Этого оказалось недостаточно, чтобы обеспечить руководство страной и определить направление ее развития, особенно с учетом многих вопросов, согласия по которым достичь не удалось. В качестве примера можно привести потенциальную уступку требованиям курдов относительно проведения раннего референдума по Киркуку или предоставления им права вести переговоры о собственных нефтяных контрактах. Иракцы арабского происхождения не спешат удовлетворять курдские запросы. Последние обычно ожидают поддержки своей позиции от шиитов, но политики-шииты расколоты на два лагеря: сторонников федерализма и унитарного государства. Особенно отчетливо это проявляется в наши дни, когда замаячили перспективы формирования безраздельной власти в Багдаде.

Возможность паралича власти существует всегда, поэтому споры могут вестись еще долго, прежде чем возникнет национальный консенсус по поводу их разрешения. Правящий альянс также раздираем серьезным внутренним противостоянием. Между основными группами влияния внутри шиитского блока не прекращаются трения, которые часто выплескиваются на улицы в виде насилия и открытой конфронтации. Продолжается борьба за власть над южными провинциями с преимущественно шиитским населением, включая контроль над провинциальными собраниями и правительствами. Нередки случаи контрабанды, вымогательства, рэкета, предоставления «крыши», захвата влияния в нефтяной индустрии. Арабам-суннитам в правительстве, особенно Исламской партии вице-президента аль-Хашеми (бежал из Ирака в 2012 г., заочно приговорен к смерти. – Ред.), бросают открытый вызов Советы пробуждения, которые стремятся вытеснить эту партию и стать главной суннитской силой. Даже курдское руководство сталкивается с растущим разочарованием и недовольством внутри Курдистана из-за своего авторитарного стиля, вытеснения других политических групп на периферию, преобладания кумовства и узких интересов в экономике региона.

Повседневное управление в Ираке чудовищно. Чиновничий аппарат функционально парализован, любое начинание душится на корню некомпетентностью, утомительными процедурами, отсталой системой и непрозрачностью ведения дел. Коррупция просто зашкаливает в высших эшелонах, включая кабинет министров, региональные власти и местных правителей (губернаторов). Коррупция в Ираке – вопрос национальной безопасности, поскольку она может уничтожить всякие шансы на успешное восстановление национальной экономики.

Однако я не верю, что эти проблемы приведут к распаду страны или очередному всплеску гражданской войны. «Аль-Каида» не ушла, но ее влияние слабеет. С благословения американцев повстанцы провели «ребрендинг» и с легкой руки экспертов по общественным связям называются теперь «встревоженными местными гражданами». Всего несколько месяцев назад руки большинства этих парней были по локоть в крови! Муктада аль-Садр занимается модернизацией Армии Махди, которая, возможно, будет главным противником нынешнего статус-кво.

Институты нового порядка постепенно закрепляются в обществе, и вокруг них формируется другая политическая культура. Происхождение у них демократическое, но они пока не пользуются таким уважением, как в более зрелых демократиях. Есть антикоррупционные комитеты, которые сами погрязли в коррупции. Есть избирательные комиссии, открыто встающие на сторону той или иной партии. Суды, где судей регулярно подкупают. Парламент, который больше похож на театр и грешит злоупотреблениями и массовым отсутствием депутатов при голосовании, что уже стало обыденным. Политические партии, которые суть не более чем инструменты личной власти. Парламентарии и высокопоставленные чиновники, которые лгут, рассказывая о прекрасном образовании и высокой квалификации. Министры, которые десятилетиями оставались не у дел, а теперь фамильярничают с сильными мира сего. Это политическое сословие, унаследовавшее власть, и теперь оно держится за нее крепче, чем за жизнь. Вся шаткая конструкция пока не рухнула благодаря двум факторам: ценам на нефть и невероятно дорогостоящим и упорным усилиям США по сохранению страны, поскольку они понимают, что эта ситуация была отчасти вызвана грубыми просчетами самого Вашингтона.

Ирак сегодня купается в наличности благодаря продажам нефти по цене выше 90 долларов за баррель. Золотовалютные резервы Центрального банка Ирака оцениваются в 25 млрд долларов (данные 2009 г. – Ред.). Министерство финансов постоянно добивается профицита бюджета вследствие незапланированного роста нефтяных доходов. Государственный бюджет позволяет трудоустроить сотни тысяч человек; грубейшие просчеты в планировании и управлении экономикой исправляются с помощью практически безграничных потоков наличности. Население выигрывает от самого щедрого и всеобъемлющего плана снабжения бесплатным продовольствием, принятого мировым сообществом. Все государственные служащие могут рассчитывать на щедрое пенсионное обеспечение. Нефтяное проклятие нанесло удар по Ираку, равно как и «Голландская болезнь», из-за которой иракский динар стал на 15% дороже доллара США.

Однако нефть не только дает, но и берет. Падение цен, скажем, до уровня 50 долларов за баррель – маловероятный сценарий, но его нельзя полностью исключить. Он приведет к катастрофическим последствиям для экономики и уничтожит способность правительства использовать бюджетные средства в качестве камуфляжа собственной некомпетентности и коррумпированности, а также финансировать с их помощью силы безопасности и субсидировать разные отрасли национальной экономики.

Американское присутствие – совсем другое дело. Многонациональные силы сохраняют на плаву правительство Ирака и играют важнейшую роль в противодействии «Аль-Каиде». Но неясно, к каким последствиям приведет их уход из страны. Не верится, что Советы пробуждения сумеют снова стать серьезной повстанческой силой. На этот раз арабско-суннитское население будет гораздо более уязвимым, чем в мрачные дни 2006–2007 годов. Силы безопасности преодолеют частичную независимость от религиозной принадлежности и будут полностью отождествляться с шиитскими партиями. При таком раскладе новый мятеж лишь еще больше осложнит жизнь арабов-суннитов в Ираке. В то же время сокращение вооруженных сил США может вынудить правительство взять на себя больше ответственности за безопасность и таким образом скорректировать баланс сил, чтобы улучшить положение суннитской общины. Единственными реальными бенефициарами присутствия американских военных в стране являются Советы пробуждения, которые держатся за Соединенные Штаты, видя в них противовес шиитскому доминированию. В меньшей степени от американского контингента зависит правящая коалиция в Багдаде, которой придется отвлекать все больше ресурсов и прилагать все больше усилий для обеспечения безопасности.

* * *

События последних пяти лет перевернули вверх дном региональный порядок на Ближнем Востоке. Второе иракское государство должно стремиться найти способы успокоить соседние страны, выражающие законную озабоченность. Одновременно следует убеждать в необходимости принять новое устройство общества, которое укрепит экономику и обстановку в разных государствах, защитит права граждан и остановит процесс радикализации и талибанизации молодежи. Одним из неприятных и опасных побочных эффектов иракского кризиса стало усугубление религиозных разногласий между шиитами и суннитами во всем мусульманском мире.

В Ливане этот фактор становится определяющим. Усиление шиитов в Ираке уже воспламеняет антишиитскую риторику, которая удивительным образом напоминает кампанию Саудовской Аравии по сдерживанию иранской революции в 1980-е годы. Последствием ее стало тогда появление джихадистской культуры, предвестницы массового терроризма и терактов в исполнении камикадзе.

Путь, который выберет Ирак или по которому он будет вынужден следовать в ближайшее десятилетие, изобилует колоссальными рисками и одновременно возможностями. Тупиковая ситуация может сохраниться и после окончания переходного периода или на втором этапе кризиса – возможно, до середины следующего десятилетия (2010-е гг. – Ред.). Конечным итогом вполне может явиться приход полудемократии с авторитарными чертами в виде доминирования клики политических семей, поддерживаемой нефтяными доходами. Главной проигравшей стороной рискует оказаться народ Ирака, который заплатит высокую цену в виде упущенных возможностей и высоких издержек из-за долгого обучения и формирования нового политического класса.

Аналогичный путь прошли некоторые постсоветские страны, где переходные периоды были затяжными и бурными. Однако наиболее подходящий аналог – Ангола или Нигерия: богатая, но коррумпированная страна. Гигантское достояние оказалось в руках нескольких господствующих кланов, тогда как остальное население обездолено и борется с нищетой; недемократические кулуарные интриги и игры ведутся между политиками и их партнерами из мира бизнеса под прикрытием красивого демократического фасада.

Перемены возможны. В этом беспорядке и хаосе все еще брезжит надежда на лучшее будущее для Ирака. Однако необходимо выполнить ряд условий.

Во-первых, нужны серьезные попытки по созданию нового политического центра в Ираке в процессе подготовки к общим выборам 2009 года. Нет сомнений в том, что люди негодуют в связи с общей некомпетентностью и коррумпированностью правительства.

Также не оставляет ощущение, что у политики, которая определяется религиозной принадлежностью, нет будущего, и она не должна доминировать во внутриполитической жизни Ирака. Конечно, если Ирак не окажется расколот на ярко выраженные этнические или религиозные анклавы. Но самого по себе этого недостаточно, чтобы участь страны решительно изменилась к лучшему. Нужна генеральная стратегия, кардинальный план развития, отчасти основанный на необходимости сформировать из разнородных частей элементы единой государственности и опирающийся на более эффективное государственное управление. Этот план и посыл должны бросить вызов глубоко укоренившейся политике идентичности и самоопределения разных групп и преодолевать ожесточенное сопротивление религиозных, этнических и идеологических партий любым внутриполитическим переменам.

Всякое новое движение должно научиться справляться с тем обстоятельством, что правящие альянсы лучше финансируются – часто по причине разворовывания государственных активов, рэкета и вымогательства в обмен на предоставление «крыши» – и лучше защищены вооруженными формированиями, ополчениями и армией.

Второе условие – составление плана, призванного примирить весь ближневосточный регион с необратимыми переменами, которые произошли в Ираке. Требуется общерегиональный экономический и политический план. Ирак не может позволить, чтобы к нему относились как к пустому месту или перевели на карантин, что, похоже, происходит почти со всеми арабскими странами Ближнего Востока. Багдаду следует стать инициатором снижения напряженности в регионе, а также более энергичной региональной интеграции. Он должен активно отстаивать формирование наднациональных структур, преследующих цель углубить экономическую интеграцию и гармонизацию законодательств государств региона. Возможно, потребуется создать организацию регионального развития, которая помогла бы разработать и профинансировать общую политику в сфере энергетики и инфраструктуры.

Наконец, важнейшим конечным итогом был бы региональный пакт безопасности, в соответствии с которым арабские страны Ближнего Востока создали альянс с Ираном и Турцией – поначалу в целях борьбы с терроризмом, а впоследствии и для более широкого взаимодействия по обсуждению и разрешению вопросов безопасности всего региона. Это также означало бы созыв форума, способного возглавить борьбу с распространением вредоносных и заразных, сектантских и человеконенавистнических идеологий, а также заложить фундамент для мирного сдерживания и снятия тревоги, которая не дает покоя некоторым государствам, опасающимся очевидного расширения иранского влияния в регионе.

Ирак должен согласиться со своим уникальным многообразием. Речь идет не о затертом призыве к плюрализму и построению многонационального общества, а скорее о том, чтобы закрепить «национальное единство разнородных частей», которое откроет путь для сотрудничества с другими державами региона. Арабам-шиитам Ирака предстоит способствовать началу диалога Ирана с арабским миром, который боится иранской экспансии в регионе. Сунниты в Ираке также должны протянуть руку арабско-суннитскому миру в более широком его измерении и снизить уровень тревоги по поводу того, что шиитское большинство в Ираке способно однажды стать «когтистой лапой» Тегерана. Иракским шиитам и суннитам нужна исламская доктрина сосуществования и взаимного уважения, которую государство и гражданское общество могли бы распространять во всем исламском мире.

Курдам в Ираке следует использовать свои права и свободы как образец для других курдских общин и населения в Турции, Иране и Сирии. Подтвердив свою приверженность идее Ирака как нации, состоящей из разнородных частей, они могли бы развеять опасения, например, Анкары по поводу своих долгосрочных целей.

Третье предварительное условие – формулирование иракского плана по выработке долгосрочных отношений с США. Они должны основываться на критическом изучении прошлого и подготовке договоренностей, которые сохранят и приумножат колоссальные выгоды для Багдада и Вашингтона от доверительных и равноправных отношений. Нефть, энергетическая политика, военные базы, поддержка Соединенными Штатами перестройки и институциональной реформы Ирака, координация антитеррористической деятельности – список можно продолжать бесконечно.

Иракцам необходимо также понимать, чего США хотят от Ирака. Будет ли достигнут общенациональный консенсус по Ираку после следующих выборов в Америке? Или вся иракская авантюра изгладится из памяти как глупая затея Джорджа Буша? К тому времени, когда нынешний этап участия Вашингтона в делах Ирака завершится, Соединенные Штаты, возможно, истратят на эту экспедицию триллион долларов. Только подумайте: триллион долларов! Могу понять американцев, требующих положить конец конфликту в «далекой стране, о народе которой мало что известно», если перефразировать Невилла Чемберлена. Но не думаю, что это произойдет. Однако принципы взаимодействия США с Ираком должны быть изменены после аномального и удивительного фарса в годы правления Джорджа Буша. Прежде всего американцам необходимо пересмотреть свои внешнеполитические приоритеты на Ближнем Востоке: как они собираются строить отношения с Ираном, решать вопрос нераспространения ядерного оружия, конфликт между Палестиной и Израилем, как быть с «Аль-Каидой». Также важно понять разницу между радикальным исламом и террористами, использующими ислам в своих целях.

* * *

Выживание или сохранение Второго иракского государства – не священная или неизбежная догма. Его может ожидать распад – и не вследствие агрессивных войн, которые привели к гибели Первое иракское государство. Оно может просто утратить актуальность или смысл для некоторых или большинства его жителей. При более благоприятном раскладе его институты могут раствориться в дружественной конфедерации ближневосточных государств.

Великобритания стала повитухой при появлении на свет Первого иракского государства, которое затем уничтожили США или по крайней мере нанесли ему смертельный удар. В промежутке иракцы в большей или меньшей степени управляли своей страной. Соединенные Штаты, по сути, породили Второе иракское государство. Сегодня иракцы в большей или меньшей степени управляют им, а американцы с волнением наблюдают за тем, чем все закончится. От иракцев и американцев зависит, выживет ли это государство и оправдает ли минимальные ожидания своего народа. Иракцы – хозяева и попечители своей страны. Но, как сказал Авраам Линкольн, цитируя Христа, «дом, разделившийся сам в себе, не сможет устоять». Когда жители дома нападают на соседей, те обычно вызывают полицию. Иногда полицейский появляется и в случаях, когда жильцы нападают друг на друга. Иракцам предстоит понять, что на сей раз дом рухнет на их головы, если они не найдут способа жить в нем вместе и получать удовольствие от общежития без вмешательства органов охраны правопорядка.

Али Аллави – иракский ученый и политический деятель, в годы правления Саддама Хусейна – эмигрант, занимал ряд министерских постов в Иракском переходном правительстве в 2004–2006 годах.

Назад к «Большой семерке»

Конец мира, который сложился после холодной войны

Резюме: Некоторые полумертвые организации могут чудесным образом воскресать. Однако G8 резоннее считать многосторонним «зомби-форумом», который еще окончательно не умер, но уже не подает признаков жизни.

Данная статья излагает основные положения доклада «Назад к “Большой семерке”: исключение России из “Группы восьми” и конец того мира, который сложился после окончания холодной войны», подготовленного по заказу Центра глобальных интересов (г. Вашингтон).

«Большая восьмерка» фактически исчезла с мировой политической авансцены. Аннексия Крымского полуострова привела к отмене саммита, запланированного в Сочи на 4–5 июня. Официально страны G7 не исключили Россию, они приостановили собственное участие, что подтвердило неформальный характер членства в организации, которая не имеет устава или учредительного договора. Дверь – в основном по настоянию европейцев – оставили открытой для возможного возобновления формата «восьмерки» в будущем, а ответственность за временное бездействие группы возложена на Москву. Подобное решение свидетельствует о нежелании правительств некоторых стран принимать необратимые меры или санкции против России.

Для Соединенных Штатов эти соображения не имели большого значения, но Вашингтон пошел навстречу партнерам, сохраняя видимость консервации формата G8, чтобы дать Москве шанс осознать ошибочность избранного пути. Для США и Великобритании изоляция Москвы – главная цель, тогда как, по мнению нескольких европейских правительств, прежде всего Германии, – изоляции России необходимо избегать, рассматривая эту меру разве что в качестве краткосрочной, вынужденной.

Ключевые вопросы, связанные с этими событиями, касаются отношения России к Западу: является ли Россия частью общеполитического консенсуса развитого мира? Еще конкретнее: желает ли она быть его частью? По крайней мере для Вашингтона ответ на оба вопроса совершенно точно отрицательный. Правда, другие столицы «Большой семерки» не столь категоричны.

И все же, несмотря на расплывчатое определение «приостановки» членства России, мы можем говорить о «Большой восьмерке» в прошедшем времени. Стоит, правда, оговориться, что некоторые полумертвые организации могут чудесным образом воскресать. Так что будем считать G8 многосторонним «зомби-форумом», который еще окончательно не умер, но уже не подает признаков жизни.

Россия стала во многом запоздалой участницей элитного клуба и всегда была несколько обособлена от остальных как страна, наименее развитая в экономическом плане и наименее демократическая в политическом. В этой группе и раньше случались серьезные конфликты, но никогда еще не отмечалось такой напряженности.

Хотя несостоявшийся саммит в Сочи мог нанести удар по национальной гордости России, дипломатические потери были весьма умеренными. Как великая евразийская держава и развитая экономика, Россия играет заметную роль во многих престижных всемирных и многосторонних форумах. Только за последние годы Москва председательствовала в АТЭС и «Большой двадцатке», в 2015 г. наступает очередь БРИКС.

Процесс распада «Большой восьмерки» начался не сегодня. Так, в мае 2012 г. Владимир Путин демонстративно отказался приехать на саммит в американском Кемп-Дэвиде, а Барак Обама проигнорировал встречу в верхах АТЭС во Владивостоке. Президент США прибыл на заседание G20 в 2013 г. в Санкт-Петербурге, однако отменил запланированные двусторонние переговоры с Путиным в Москве из-за натянутых отношений между двумя лидерами. Регулярное общение российского президента с лидерами Европейского союза в начале этого года в Брюсселе состоялось, но европейская сторона отменила традиционный ужин в честь открытия, чтобы продемонстрировать недовольство вмешательством России в программу «Восточного партнерства» (ВП).

Мучительный путь России к глобальному «президиуму»

В отличие от большинства многосторонних форумов у «семерки/восьмерки» никогда не было устава, постоянного секретариата или статуса в рамках системы ООН. Она была такой, какой ее коллективно хотели видеть страны-участницы. В 1975 г. Франция предложила провести сравнительно неструктурированную и неформальную встречу лидеров шести самых важных экономических держав Запада (Канада присоединилась в следующем году по настоянию Вашингтона).

После краха советской системы члены «Большой семерки» (опять-таки по инициативе Франции) протянули руку некоторым демократизирующимся странам Восточной Европы и, в частности, советскому лидеру Михаилу Горбачёву. «Семерка» не смогла согласовать пакет финансовой помощи Горбачёву в последние месяцы его власти, но в 1992 г.

24 млрд долларов были обещаны российскому президенту Борису Ельцину (хотя в полном объеме эта сумма так и не поступила). На саммите 1994 г. в Неаполе Россия обрела статус участника политических прений, хотя и не была допущена к экономическим дискуссиям (формат тогда условно обозначили Р8 или G7+1, тогда как саммит в целом по-прежнему обозначался как G7).

Несмотря на существенные оговорки, президент США Билл Клинтон и премьер-министр Великобритании Тони Блэр согласились, что Ельцин заслуживает признания Запада за то, что он освободил Россию от груза советского прошлого и не претендовал на постсоветские территории. На саммите 1997 г. в Денвере Россию пригласили к полноценному участию за исключением встреч министров финансов и иностранных дел. На саммите 1998 г. в Бирмингеме (Великобритания) Россия присоединилась официально, и организация получила новое наименование – «Большая восьмерка». Однако Россию по-прежнему не допускали на консультации министров финансов, особенно после краха рубля в августе того же года. Это положение дел сохранялось и впредь, хотя Москве впоследствии удалось восстановиться благодаря доходам от экспорта углеводородов и консервативной бюджетной политике Владимира Путина.

Европейский союз и Европейская комиссия также участвовали в саммитах «восьмерки», хотя американцы считают, что Европа таким образом представлена дважды. В 2005 г. Тони Блэр инициировал формат «Большая восьмерка + 5» с частичным участием Бразилии, Китая, Индии, Мексики и ЮАР. В 2007 г. канцлер Германии Ангела Меркель формализовала новые отношения через «Хайлигендаммский процесс» – диалог «Большой восьмерки» с «внешней пятеркой» стран, быстро набирающих вес, влияние и силу. Президент Франции Николя Саркози призвал к полноценному включению пяти этих держав в виде G13, однако после образования «Большой двадцатки» в 2008 г. «пятерка» предпочла участвовать в новом форуме, породив сомнения в жизнеспособности и полезности формата восьми. Москва дала понять, что переключает свое внимание и дипломатические усилия на G20.

В канун председательства 2014 г. Россия оставалась не до конца полноценным членом организации, поскольку не была приглашена для участия в ключевой встрече министров финансов, запланированной на 11 апреля в Вашингтоне (Россия намеревалась провести «Деловой саммит восьми» в Санкт-Петербурге и Калининграде в апреле). Неоднозначный статус России вызывал непрекращающуюся полемику относительно ее соответствия требованиям, предъявляемым к странам-участницам. Включение России с самого начала активно оспаривалось в ряде западных столиц, прежде всего в Вашингтоне. Однако, с точки зрения администрации Билла Клинтона, предложение Ельцину членства отчасти было призвано подсластить горькую пилюлю, которую Москве пришлось проглотить после расширения НАТО. Администрация Клинтона надеялась на то, что престижность членства в «Большой восьмерке» стимулирует дальнейшие западно-ориентированные экономические реформы в России и быстрое вступление России в ВТО (на переговоры по которому фактически ушло 18 долгих лет).

Россия в «восьмерке»: расхождение вместо сближения

Анализ саммитов со времени присоединения России – это хроника ухудшения отношений с западными партнерами и особенно с Соединенными Штатами, хотя предыдущие американские администрации трудились упорнее, чем президент Обама, над сохранением относительно позитивного настроя.

Когда Джордж Буш принимал саммит 2004 г. на острове Си-Айленд, атмосфера была натянутой из-за неприятия Россией (а также Германией и Францией) политики США в отношении Ирака. Тем не менее Буш и Путин стремились сохранить видимость дружеских контактов, которые установились между ними после терактов 2001 года. В канун саммита 2005 г. в Глениглз (Шотландия) антироссийский настрой в Конгрессе после «оранжевой революции» на Украине совпал с призывами исключить Россию, но Буш продолжал проводить политику взаимодействия с Москвой.

Санкт-Петербургский саммит 2006 г. стал витриной экономического восстановления России после кризиса 1998 г. и возобновившегося процветания благодаря огромным доходам от продажи нефти и газа. Характеристика России как «энергетической сверхдержавы», использованная Путиным, породила обеспокоенность европейских правительств относительно того, что Москва может использовать поставки энергоносителей в политических целях. В последующие годы саммиты знаменовались растущей напряженностью между Россией и Западом, особенно по поводу военного конфликта с Грузией в августе 2008 года. Инициатива администрации Обамы по «перезагрузке» отношений с Россией привела к подписанию на саммите в Аквиле (2009 г.) соглашений о воздушных маршрутах через территорию России для вооруженных сил США и НАТО, ведущих операции в Афганистане, а также к подготовке нового двустороннего договора по стратегическим ядерным вооружениям.

Все эти годы терроризм оставался важной темой в «восьмерке», поскольку ряд терактов от Лондона до Москвы напомнили лидерам об их общей уязвимости. Итоговые коммюнике отражали хотя бы видимость консенсуса по ряду вопросов, включая изменение климата и помощь Африке. Тем не менее российско-американские разногласия из-за противоракетной обороны, военного вмешательства в дела Ливии и других вопросов достигли кульминации, когда Путин отказался от визита на саммит в Кемп-Дэвиде в 2012 г. – примечательная веха ухудшения отношений. Пикировка продолжилась в Лох-Эрне (Северная Ирландия) в 2013 г., когда мир наблюдал явную взаимную неприязнь двух лидеров. Отсутствие Обамы на саммите АТЭС во Владивостоке, а также отмена Обамой запланированной двусторонней встречи с Путиным перед «Большой двадцаткой»-2013 в Санкт-Петербурге не предвещали ничего хорошего во время церемонии открытия Олимпийских игр в Сочи в 2014 году.

Внутриполитическая полемика в США вокруг ограничения гражданских свобод и нарушения прав человека в России накануне Олимпиады заставила президента Обаму отказаться от посещения церемонии открытия. Так же поступило большинство лидеров стран «Большой восьмерки» кроме японского премьера Синдзо Абэ и тогдашнего главы итальянского правительства Энрико Летта. Возможно, они посчитали, что смогут дипломатически уравновесить свое отсутствие в Сочи запланированным присутствием там на форуме G8 в июне, но последовавшие события разрушили эти планы.

Предзнаменования кризиса

Несмотря на распространенное мнение о том, что саммиты «Большой восьмерки» – это не более чем гламурные фотосессии, на форумах продуктивно обсуждается широкий диапазон вопросов. Иное дело, что встречи часто выявляют противоречия между заранее согласованной формальной повесткой и текущими событиями, которые оказываются в центре дискуссий. За годы существования «восьмерки» приняты важные совместные декларации относительно долгосрочных вызовов, включая изменение климата, борьбу с инфекционными заболеваниями, помощь в развитии африканскому континенту, терроризм и всемирное здравоохранение. Параллельно саммиты являлись площадкой для эмоционального обмена мнениями по злободневным вопросам, включая мировой финансовый кризис, санкции против Ирана, гражданские войны в Ливии и Сирии, «оранжевая революция» на Украине.

Однако встреча G20 в Санкт-Петербурге показала, чего можно ожидать в Сочи. «Большая двадцатка» – совершенно особая площадка не только потому, что в ней представлены разные регионы мира, но и потому, что повестка дня более интересна развивающимся странам и рынкам. Заявленная повестка Санкт-Петербурга была полностью посвящена экономическому росту пять лет спустя после начала мирового финансового кризиса. Формальным итогом стал «Санкт-Петербургский план действий» – компендиум целей и нежестких обязательств, ставящих перед странами-участницами цель добиваться «уверенного, устойчивого и сбалансированного экономического роста». Но дальше риторики дело не пошло.

Две темы, не связанные с формальной программой, преобладали во время дискуссий в рамках «Большой двадцатки» в Санкт-Петербурге. Первая касалась гражданской войны в Сирии и намерения некоторых стран – на тот момент США, Франции, Великобритании, Турции и Саудовской Аравии – нанести авиаудары по войскам сирийского правительства. Россия решительно возражала против военного вмешательства и возглавила группу стран – членов G20, несогласных с позицией Вашингтона. Голосование четко разделило большинство развитых и быстроразвивающихся экономик. Впоследствии Соединенные Штаты изменили политику в отношении Сирии, причем решающую роль сыграла Москва.

Другим важным вопросом на саммите «двадцатки» стала неудача политики администрации Обамы в отношении России и неспособность президентов США и России провести запланированный двусторонний саммит в Москве. Вашингтон оправдывал отмену встречи тем, что повестка была недостаточно насыщенной для обсуждения на уровне глав государств. Средства массовой информации писали о прекращении политического диалога между Белым домом и Кремлем. Эта мысль подтверждается публичным призывом президента Обамы «взять паузу» в отношениях.

В итоге саммит больше походил на противостояние в духе холодной войны. «Санкт-Петербургский план действий» затмили текущие события, но российский президент мог утешиться тем, что закрепил за собой репутацию человека, способного сорвать серьезную инициативу США и препятствовать выдаче международного мандата на военную операцию против Сирии. Именно на встрече G20 репутация и статус Владимира Путина в средствах массовой информации начали расти, и в начале 2014 г. некоторые комментаторы объявили его «самым влиятельным человеком в мире». Для Путина саммит в Санкт-Петербурге ознаменовался успехом, предварившим проведение зимней Олимпиады в Сочи в феврале 2014 г., которая увенчалась настоящим триумфом, хотя западные СМИ в унисон прочили ей провал.

Разнонаправленная динамика внутри «семерки»

По мере углубления кризиса на Украине страны «семерки» были далеки от единства во взглядах на действия Москвы, что отражало их расходящиеся интересы и устремления в отношении России.

Япония возлагала большие надежды на председательство России и саммит в Сочи. Премьер-министр Синдзо Абэ стремился существенно улучшить отношения с Москвой и был самым заметным представителем развитого мира на открытии сочинской Олимпиады. Отчасти это объяснялось его страстным желанием установить более доверительные личные контакты с Путиным. На фоне нарастающей напряженности в отношениях с Китаем и Южной Кореей Токио надеялся достичь какого-то примирения в территориальном споре с третьим соседом по континентальной Азии – Россией. Любое решение потребовало бы серьезных компромиссов, но в обеих столицах наблюдалось движение. Тем не менее Токио ввел против России санкции, пусть и незначительные, включая запрет на въезд 23 россиянам в знак солидарности с шестью другими странами-членами.

Для Европы кризис на Украине имеет огромное значение. Отношения между Евросоюзом и крупными европейскими правительствами, с одной стороны, и Россией, с другой, заметно ухудшались еще до него. И это после десятилетия, в которое Германия, Франция, Великобритания и Италия – европейские страны-члены «семерки» – прилагали все возможные усилия для сохранения позитивных отношений с Россией, поскольку вхождение в Евросоюз прибалтийских республик и бывших стран-членов Варшавского договора привело к появлению устойчивой русофобской группы в Брюсселе.

Париж и Берлин последовательно доказывали необходимость вооружиться терпением на более длительную перспективу при построении «Общего европейского дома». Россия отвечала взаимностью, заявляя, что в отличие от экспансии НАТО на восток, которую Москва воспринимает как угрозу, расширение Европейского союза – положительный момент. Однако «Восточное партнерство» стало айсбергом, о который эта перспектива разбилась.

Какими бы намерениями ни руководствовались разработчики ВП, проект породил конкуренцию за «ближнее зарубежье» между ЕС и Россией. Обе стороны несут ответственность за тенденцию к рассмотрению нейтральных стран в качестве спорной территории. Хотя Брюссель объявил ВП невраждебной России «игрой с ненулевой суммой», эта программа в то же время была представлена как «цивилизационный выбор» для соседних стран. Последнее не оставляло сомнений в том, что Москва воспримет ее как оскорбление, а, быть может, и фактическую угрозу. В ответ Путин отказался от европейской идентичности России. До недавнего времени он нередко подчеркивал принадлежность России к Европе, но теперь публично критикует ее за отказ от традиционных христианских ценностей. В то же время российский президент поставил свой авторитет и престиж в зависимость от успеха евразийской интеграции, инициированной Москвой.

Россия определенно сочла ВП прямым вызовом Брюсселя в странах, которые считала своей жизненно важной зоной безопасности и привилегированных национальных интересов. С точки зрения России, ее предложения Киеву о вхождении в Евразийский экономический союз не помешали бы укреплению экономических связей Украины с Европой, но соглашение об ассоциации, предложенное Евросоюзом, блокировало бы важные торговые и инвестиционные связи России с Восточной Украиной.

Разразившийся кризис превзошел все самые негативные прогнозы и оказался самым глубоким из всех на европейском пространстве со времени войн в Югославии. Во многих столицах прозвучало сожаление по поводу необдуманной и слишком поспешно принятой программы «Восточного партнерства», но ни одно правительство не могло «бросить в беде» политические силы Украины, заявившие о европейском выборе. Для Москвы ставки были еще выше, и напряженность нарастала.

В США не возлагали больших надежд на председательство России в «Большой восьмерке» еще до кризиса вокруг Украины. Исходя из опыта саммита «двадцатки» в 2013 г., Госдеп предполагал, что в Сочи Россия уйдет в глухую оборону и займет еще более непримиримую позицию. Учитывая узость двусторонних связей Москвы и Вашингтона, многое часто зависит от личных отношений между лидерами двух стран, но российский и американский президенты не испытывают симпатий друг к другу. В итоге не имевшая прецедентов отмена запланированного президентского саммита на протяжении двух лет кряду ознаменовала самую низкую точку в отношениях после окончания холодной войны.

Для Обамы основные достижения «перезагрузки» в течение его первого президентского срока фактически сведены на нет. «Северная распределительная сеть» по материально-техническому снабжению вооруженных сил США и НАТО в Афганистане посрамила сомневающихся и критиков российской политики Обамы. Однако в связи с выводом войск ценность маршрута будет снижаться, даже если он сохранит значение для правительства в Кабуле и афганских вооруженных сил. Между тем Россия спровоцировала многочисленные опасения (и не только в Вашингтоне) по поводу ее готовности соблюдать обязательства, накладываемые членством в ВТО. Новый договор СНВ вступил в силу, но нет оснований полагать, что дальнейшие сокращения ядерных арсеналов возможны во время второго президентского срока Обамы. Вашингтон даже сомневается в том, что Россия будет выполнять условия этого договора. Со своей стороны, Москва не уверена, что сохранит статус великой державы при наличии менее масштабных ядерных сил и вооружений, и она твердо верит в то, что ПРО США угрожает долгосрочной стратегической целостности России.

Торговля и инвестиции – область, в которой оба правительства открыты для диалога с учетом вступления России в ВТО. Торговые отношения между США и Россией нельзя назвать незначительными (американский экспорт существенно вырос в последние годы), но в целом экономические связи, включая инвестиции, не соответствуют их потенциалу. В преддверии запланированного саммита «восьмерки» правительства обсуждали рамочное соглашение по торговле и инвестициям, которое, возможно, приведет к подписанию базового договора. Ощутимое продвижение здесь могло бы стать серьезным достижением для Обамы на саммите в Сочи. Но поскольку более важные торговые инициативы администрации в Европе и Азии столкнулись с серьезным сопротивлением Конгресса, перспективы параллельного соглашения с Россией были бы довольно туманными даже при отсутствии украинского кризиса. Существовали и реальные разногласия по техническим вопросам – от фитосанитарного контроля продукции до металлургии. Тем не менее американская сторона была настроена на сдвиги в этом направлении отчасти потому, что отсутствовали другие основания для построения отношений, а также потому, что американские компании настаивали на подписании соглашения, которое помогло бы им вести бизнес в непростом юридическом поле России. Однако украинский кризис привел к остановке переговоров.

Трансатлантический разрыв нельзя сбрасывать со счета

Поскольку «Большая семерка» сталкивается со все более серьезным вызовом со стороны Москвы, целостность группы будет во многом определяться разницей в подходах между США и Европой. Европейские правительства крайне чувствительны к географическим и историческим связям с Россией и не хотят усугублять и без того неблестящую ситуацию. Действия России на Украине по-настоящему травмировали европейцев, шокированных жестокой борьбой за политическую власть в Киеве и «рукой Москвы», добравшейся до Крыма. Правительства перешли к гораздо более активному взаимодействию с Украиной, видя прямой вызов европейским стандартам суверенитета и «европейским ценностям». ЕС, не горевший желанием тратить миллионы евро на Украину в конце 2013 г., теперь готов взять на себя обязательства по выделению Киеву миллиардов долларов, если только там будет сформировано правительство, достойное такой поддержки.

В то же время Европа внутренне расколота, и многие лидеры общественного мнения относятся к российской позиции с большим пониманием и даже сочувствием. Например, три бывших канцлера Германии – Гельмут Шмидт, Гельмут Коль и Герхард Шрёдер – высказывались в разное время в том духе, что, хотя действия России в Крыму правомерно квалифицировать как нарушение норм международного права, Москву «можно понять», так как эти действия во многом продиктованы «страхом перед взятием ее в кольцо». Широкие слои общественности в Западной Европе считают действия России реакцией на агрессивное расширение НАТО и вмешательство Евросоюза в межнациональные споры без учета российских интересов. Оглядываясь назад, важные политические деятели Евросоюза признают, что ВП действительно поставило под угрозу российские интересы на Украине, поскольку Ассоциация с Евросоюзом вынудила Киев делать выбор между Европой и Россией и отказаться от позиции «двуликого Януса», одновременно взирающего и на восток и на запад. Соответственно, Киеву пришлось решиться на такие законодательные действия, которые непосредственно затрагивали интересы России.

Но даже при таком сочувственном истолковании действий Кремля приходится признать, что и предложения Москвы по евразийской интеграции бросили вызов украинской самоидентификации в такое время, когда правительство в Киеве решительно потеряло легитимность в глазах большинства населения на западе и значительной его части на востоке Украины.

Санкции будут иметь намного более серьезные последствия для европейских правительств, чем для Вашингтона, учитывая их широкие и глубокие экономические и финансовые связи с Россией (по некоторым оценкам, речь идет о примерно 12-кратном объеме товарооборота тех же США с Россией). На карту поставлены первостепенные экономические интересы, например, Германии. К тому же немецкая и французская элиты глубоко привержены сохранению совместных с Россией экономических достижений. Все европейские правительства заинтересованы в поддержании трансатлантической солидарности, но считают, что именно им, а не Вашингтону придется расплачиваться в случае введения серьезных санкций.

Бремя европейского лидерства ложится в основном на плечи Германии, которая в 2015 г. примет бразды председательства в «Большой семерке». Германии предстоит вдохнуть новую энергию в G7, осуществить ее «ребрендинг», поддерживая миф о том, что «Большую восьмерку» можно восстановить, когда Россия вернется, как раскаявшийся блудный сын. При этом Берлин прекрасно понимает, что Вашингтон не допустит этого до тех пор, пока Россия кардинально не изменит свою политику, а, быть может, пока в Москве не произойдет «смены режима».

Как совместить взаимодействие с целями

Запад надеялся на то, что Россия со временем сольется с «Большой семеркой», а членство станет для нее стимулом согласовывать свою политику с крупнейшими рыночными экономиками и демократиями мира. После 16 лет пребывания России в G8 эти надежды рухнули. Отчасти они не оправдали себя из-за отсутствия ясности, является ли «Большая восьмерка» механизмом взаимодействия с Россией («Большая семерка + 1»), которую использует Запад, или это форум, обеспечивающий полноценное участие Москвы в коллективном принятии решений данной группой. В конечном итоге не удалось преуспеть ни в том ни в другом качестве.

Практически любая многосторонняя дипломатия – неотъемлемая часть процесса глобализации, сердцевину которого составляет система международных организаций и договоров, которые в послевоенную эпоху поддерживал Вашингтон. Постсоветская Россия получила большие выгоды от вхождения в эту систему. Однако Москва так и не приняла глобализацию, поскольку последняя бросает вызов устремлениям оставаться традиционной великой державой, не сдерживаемой внешними правилами и институтами.

Приближение НАТО к границам с Россией усилило у последней глубоко укорененную тревогу по поводу собственной безопасности, а также убеждение в том, что Западу нельзя доверять. Затем «Восточное партнерство» положило начало соперничеству за влияние на Украине, которое крайне обострилось из-за действий Москвы, так что де-факто буферное государство превратилось в поле боя. Украинский кризис продолжается, и жизнеспособного решения пока не видно. Опыт «Большой восьмерки» наглядно показывает, что самая важная задача дипломатии – это умение слушать партнера и корректировать политику сообразно реалиям, а не собственным преференциям.

Уэйн Мерри – старший научный сотрудник по Европе и Евразии в Американском совете по внешней политике.

Остановят ли санкции Путина?

О преимуществах и недостатках ресурсной ренты

Резюме: Наш подход – санкции и изоляция – не только не приведет к нужному результату, то есть не остановит действия Путина на Украине, но и окажется контрпродуктивным с точки зрения эволюции России.

Статья опубликована на сайте Института Брукингса в июне 2014 года.

Кризис на Украине не прекращается, продолжаются и обсуждения новых санкций против России. Но работают ли эти меры? Некоторым вопрос кажется неуместным. Конечно, работают. Капитал бежит из России, курс рубля падает. Российские компании лишаются возможности брать кредиты за рубежом, ВВП страны сокращается.

Проблема в том, что все эти факты – даже если их можно связать с санкциями – все равно не свидетельствуют об их действенности. Нужно понимать разницу между эффективностью и последствиями. Такие экономические показатели, как спад торговли, иностранных инвестиций, кредитных потоков, передачи технологий, снижение ВВП, доходов и т.д. – это последствия санкций. Но эти цифры не говорят, изменит ли Россия свое поведение – т.е. насколько эффективными они будут.

Иными словами, последствия демонстрируют, насколько болезненны принятые меры. Эффективность зависит от того, каков у России болевой порог. Чтобы ответить на этот вопрос, нужно понимать, во-первых, особенности российской экономики и предыдущий опыт преодоления экономических трудностей, а во-вторых, мотивацию поведения, которое мы хотим изменить.

Последний аспект имеет ключевое значение. Глупо предполагать, что Москва отреагирует на санкции так, как это сделали бы мы. Мы не можем просто проецировать на нее собственные приоритеты (в конце концов, имей Россия такую же систему приоритетов, как и мы, она не аннексировала бы Крым). Идеи о том, что Владимир Путин больше заботится о личном благосостоянии, чем о национальной безопасности, или что падение уровня жизни вследствие санкций автоматически настроит россиян против режима, а не против Запада, как и многие другие представления, связанные с политикой санкций, мягко говоря, ошибочны.

Безусловно, действия Америки и Европы дорого обойдутся России. Если бы главной целью Путина и российского руководства являлось экономическое процветание страны, то в какой-то момент потери от санкций станут неприемлемыми. Если же мотивация связана с защитой жизненно важных национальных интересов, то Россия, как и любое государство, пойдет на замещение импорта и даже более радикальные меры, чтобы защитить себя, чего бы это ни стоило.

Несгибаемая Россия

Введение санкций призвано осложнить жизнь и заставить изменить поведение. Однако вероятность того, что такая тактика сработает в случае с Россией, очень мала.

История учит, что русские способны выносить невероятные лишения. Справляться с ними и преодолевать тяготы – часть национальной истории и идентичности. Нет нужды вспоминать драматические события блокады Ленинграда в годы Второй мировой войны, чтобы понять, что русские выживают в тяжелейших ситуациях. Менее двух десятилетий назад, в 1990-е гг., Россия столкнулась с одним из самых страшных экономических потрясений, которые выпадали какому-либо государству в мирное время. Национальный доход и заработки домохозяйств упали по меньшей мере на 40%. Этот опыт доказывает, что российские семьи и предприятия способны переживать невзгоды благодаря неформальным механизмам взаимопомощи.

Такая ситуация может повториться. Экономика России сегодня примитивнее, чем принято считать. Да, появились признаки модернизации, «новой экономики». Но она очень уязвима. А основа, унаследованная еще от СССР, остается крепкой и способна выдерживать потрясения. Многие умозаключения строятся на предполагаемой экономической слабости России, что служит доводом в пользу давления. Но неэффективность, а это, безусловно, одна из черт, присущих российской экономике, отнюдь не является синонимом уязвимости. Типические черты, которые обуславливают неэффективность и неспособность конкурировать на мировом уровне, одновременно обеспечивают ее устойчивость в период кризисов и потрясений. Да простят нам несколько уничижительную метафору, но экономика России напоминает таракана – примитивного и несовершенного во многих отношениях, но обладающего невероятной выживаемостью даже в самых враждебных условиях. Возможно, более подходящее сравнение – автомат Калашникова, низкотехнологичный и дешевый, но работающий безотказно.

Учитывая вышесказанное, не будем отрицать, что санкции и трудности, связанные с ними, могут привести к некоторым сдвигам на украинском направлении. Но изменения коснутся только тактики и сроков, а не общих стратегических целей Владимира Путина и решимости их добиваться. Для этого санкции должны вернуть Россию в ситуацию 1990-х гг., когда она была слишком слабой и зависимой от Запада, чтобы противостоять мировому порядку, созданному США и Европой после холодной войны. Совершенно очевидно, что сегодня никакие действия извне не превратят Россию в безвольное и послушное государство. Чтобы пояснить этот тезис, давайте изучим ключевые аспекты экономической системы – концепцию ресурсной ренты и ее использование.

Значение ресурсной ренты

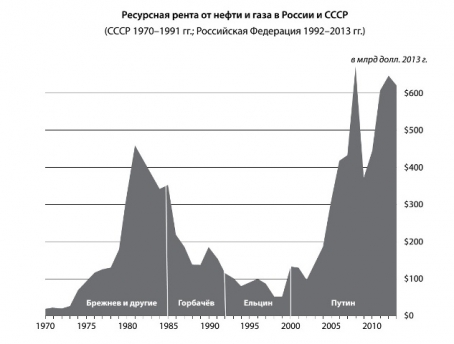

С царских времен благосостояние России всегда зависело от ее природных богатств. Сегодня это нефть и газ. Есть два главных вопроса: какова величина так называемой ресурсной ренты и кто контролирует ее производство, сбор и распределение. И по первому, и по второму параметру ситуация существенно отличается от положения 1990-х годов. Как показывает диаграмма, к концу 1990-х гг. спад ресурсной ренты в России наблюдался на протяжении почти 20 лет. Она составляла дробную часть от показателей 1980 года.

Такое падение ресурсной ренты в сочетании с разрушением тесно интегрированного рынка Советского Союза обусловило слабость в 1990-е годы. Сегодня рентный поток значительно обильнее. Чтобы сократить его до уровня конца ХХ века, потребуется резкое понижение мировых цен на нефть либо эмбарго на нефть и газ, произведенные и экспортируемые Россией, либо и то и другое (к примеру, подобный эффект могут вызвать падение мировых цен ниже 40 долларов за баррель и сокращение на протяжении длительного периода производства нефти и газа более чем на 60%).

Дело не только в ресурсной ренте, но и в том, как контролируются ее потоки. В 1990-е гг. относительно небольшой объем ренты, доступной для экономики, почти не контролировался центральным правительством. Доходы перераспределялись хаотичной, идущей снизу вверх системой, которая, надо признать, и обусловила выживание населения. Но она не способствовала развитию ключевых, стратегических секторов экономики, которые обеспечивают мощь государства. Сегодня все иначе. Путин создал устойчивую централизованную систему управления финансовыми поступлениями от продажи сырья, которая позволяет направлять средства в те отрасли экономики, которые он считает наиболее важными. Его приоритет – оборонная промышленность и аппарат безопасности. В условиях блокады России контроль станет только жестче и, в частности, распространится на олигархов, играющих ведущую роль в распределении ресурсной ренты.

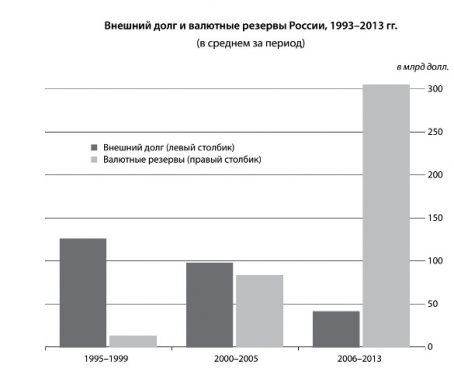

Россия середины 2010-х гг. радикально отличается от той, что была в 1990-е гг., потому что, находясь у власти, Путин использовал ресурсную ренту, дабы избавить страну от долгов перед иностранными государствами и международными организациями. Как показывают цифры, в то время внешний долг правительства Российской Федерации более чем в 10 раз превышал объем валютных резервов. Сегодня наблюдается противоположная картина.

Россия – не Иран

Чтобы сократить ресурсную ренту России от нефти и газа до уровня 1990-х гг., потребуются санкции, которые лишат страну статуса экспортера энергоресурсов. Иными словами, Западу придется ввести и контролировать соблюдение пакета мер, аналогичного принятым против Ирана, включая эмбарго на экспорт нефти и газа. Давайте посмотрим, насколько реалистичен подобный сценарий.

Модель санкций против Тегерана неприменима в случае с Москвой. Российский экспорт нефти и газа значительно превышает иранские показатели до введения жестких санкций. Иран экспортировал тогда чуть больше 2,5 млн баррелей в день, а чистый объем экспорта энергоресурсов из России составляет более 7 млн баррелей в день. Когда рухнул Советский Союз и производство нефти упало на 5 млн баррелей в день, страны ОПЕК увеличили объемы добычи, чтобы возместить потери для мирового рынка. Сегодня нет производственных мощностей, которые позволят смягчить последствия такого удара. Как мировая экономика сможет заменить 7,2 млн баррелей в день? Чтобы сбалансировать спрос и предложение, цены существенно возрастут, возможно, на 80 долларов за баррель. Эти расчеты не учитывают последствий отказа от российского газа. Конечно, такое потрясение вызовет тяжелую глобальную рецессию, она приведет к снижению нефтяного спроса, что, в свою очередь, ослабит давление на цены. Но вряд ли разумно говорить, что для выравнивания последствий скачка цен, вызванного введением санкций, полезно спровоцировать мировой экономический кризис.

Иными словами, единственный вид санкций, который будет иметь достаточно глубокие последствия, чтобы заставить Россию отказаться от своих стратегических целей, – это санкции, на которые мы никогда не пойдем.

Россия после конфронтации